IL CASTELLO DI COPERTINO IN PROVINCIA DI LECCE

Le origini e l'edificazione: il Castello di Copertino.

Compreso tra la via vecchia di Leverano e i confini di Arnesano e Monteroni di Lecce, popolato gradualmente nei secoli e coperto a tutt'oggi da vigneti ed uliveti rigogliosi, è il paese di Copertino. Della sua nascita viene riportata notizia in una cronaca del 1552 conservata nell'archivio Vescovile di Nardò e che cita testualmente:

“...che vedendo esser nell’anno 560 distrutte dai Goti li castelli e le terre di Casole, San Vito, Mollone, Cigliano e San Nicolò si diedero a credere che l’abitatori di detti luoghi si fussero uniti a fabbricarsi una nuova terra che dalla diversità dalle genti indi convenute, la chiamano Cupertino".

La sua cinta muraria era di forma ovoidale, racchiudeva un dedalo di strade e piccole cappelle, su cui dominava - e domina - la mole della Torre Angioina; il Castello di Copertino si erge possente, infatti da qualunque strada si arrivi al paese si scorge subito questa costruzione, nata a difesa dei casali circostanti.

E’ difficile ricostruire i diversi momenti dell’edificazione: il nucleo originario può essere ricondotto al programma di riorganizzazione militare di Carlo I d’Angiò, che nominò il paese sede amministrativa di contea. Nel ‘500 il marchese Alfonso Castriota, generale di Carlo I avviò i lavori di rammodernamento del Castello affidando i lavori ad Evangelista Menga: inglobò le strutture preesistenti in un impianto quadrangolare coronato da quattro poderosi bastioni angolari e circondato da un ampio fossato.

Negli anni la costruzione è passata attraverso diverse famiglie, dagli Squarciafico ai Pinelli, dai Pignatelli ai Belmonte.

Trascurato per anni, il Castello di Copertino ha rischiato il degrado, adibito com'era a presidi militari o a usi ignobili fino a che nel 1875 è stato dichiarato Monumento Nazionale e quindi sottoposto ai vincoli per la conservazione e la tutela.

L’edificio, come detto prima, con i quattro bastioni angolari lanceolati, racchiude elementi antichi, tra cui svetta il mastio angioino, circondato da un profondo fossato lungo tutto il perimetro. Dinanzi ad esso, quello che colpisce immediatamente è la profonda diversità delle costruzioni che si sovrappongono le une alle altre, difformi nella concezione e nello stile, specchio delle esigenze e dei capricci dei diversi signori che lo hanno abitato e che lo adibirono ad usi differenti.

Evangelista Menga raccolse nel magnifico portale rinascimentale tutte le numerose Signorie: sui 20 medaglioni scolpiti, si identificano i ritratti di imperatori e conti, in ordine cronologico, come fossimo in una narrazione delle vite che hanno abitato il Castello fino al 1540.

L’arco che sovrasta l’architrave, ad esempio, è stato scolpito in chiave fortemente allegorica, con la rappresentazione delle armi (cannoni, frecce, corazze) vinte dagli Aragonesi nella battaglia contro gli Angioini.

Al di là del portale, ci si ritrova in un atrio coperto da volte a botte, in cui si affacciano strutture di epoche differenti, tra cui la piccola cappella di San Marco al cui interno sono collocati i sarcofagi degli Squarciafico, detentori del Castello dal 1557 e committenti anche del ciclo di affreschi che decora l’ambiente, opera del pittore copertinese Gianserio Strafella.

Le piccole dimensioni hanno influito sull'inusuale disposizione del portale rispetto al rosone, spostato sulla destra rispetto al prospetto della porta: l’altare all'interno, spoglio, è accompagnato ai lati dai due sarcofagi di Umberto e Stefano Squarciafico, in pietra leccese opere di Lupo Antonio Russo. Delle pareti e della volta affrescate e restaurate rimangono per i visitatori le immagini di San Sebastiano, Santa Caterina d’Alessandria e San Giacomo di Compostela, i quattro Evangelisti e alcuni episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento.

Tornando al portale del Menga, visto dall'interno, vi sono alle due estremità due teste coronate, Carlo I d’Angiò e Maria d’Enghien, e al centro un cavaliere armato che viene raffigurato nell'atto di uccidere il nemico.

Attraversando l’atrio coperto, ci si ritrova nell'atrio interno scoperto a sinistra del quale vi sono due grandi archi sfalsati, che attraverso un ulteriore portico immettono in due gallerie sud sovrapposte e comunicanti tra loro attraverso strette scale interne.

Qui troviamo il Palazzo Pignatelli, sotto il cui intonaco ancora campeggiano elementi architettonici in stile romanico, gotico e normanno; stessi elementi riscontrabili all'interno, con doppie pareti e archi a sesto acuto che sorreggono le mura perimetrali. In condizioni accettabili è la ghera del pozzo, antistante a questa sezione di palazzo.

A destra invece sono presenti più ingressi che portano alle gallerie del piano terra: il più grande tra questi ingressi dà accesso all'antica costruzione di origine normanna, in parte interrata e adibita, originariamente, a scuderia: i pilastri e gli archi imponenti hanno consentito la costruzione dei tre piani sovrapposti, senza che la volta a botte e le pareti laterali subissero danni strutturali.

Una scalinata scoperta conduce al piano superiore in cui gli ambienti quattro-cinquecenteschi caratterizzano il cosiddetto Palazzo Vecchio; a metà rampa si apre la Cappella della Maddalena con i resti del suo ciclo pittorico affrescato risalente alla prima metà del 1400. Una parte di questi sono conservati presso il centro restauro della Sovrintendenza a Bari, mentre altri sono stati staccati e ricomposti in una sala del Castello. Altre sinopie sono ancora visibili e raffigurano Caterina d’Enghien e la regina Isabella, nell'atto di pregare.

Negli anni, tutti i diversi feudatari hanno più volte modificato questo palazzo, come già detto in precedenza, secondo il gusto e l’arte del proprio tempo: gli archetti che sostengono ed ornano il cornicione sono tutti diversi, simboli intatti delle maestranze che li hanno realizzati. Colonne e capitelli, così come anche le pareti interne sono state indegnamente cancellate, intonacate e trasformate in epoche differenti.

La torre - o mastio - angioina campeggia e domina dall'alto l’intera costruzione, costituita da tre piani sovrapposti con volta a botte e grande camino di stile gotico. L’ingente spessore delle murature è stato, e lo è ancora, un aspetto provvidenziale per la sua stabilità, salvandola dalla rovina. Ed è in questo spessore che sono state ricavate le scale che mettono in comunicazione i diversi piani sino al terrazzo.

Infine, a circondare tutto il Castello di Copertino troviamo 600 metri di fossato: scavato nella roccia, presenta, davanti al portale di ingresso, un ponte in pietra di tufo a 2 arcate. Il livello inferiore è aumentato rispetto al passato per via dei detriti e del terriccio depositato nei secoli: per questo motivo alcune feritoie, le più basse, risultano interrate.

Sotto il primo bastione corre un’ampia galleria scavata nella roccia, che dai sotterranei della torre termina direttamente nel fossato. Il secondo bastione, a sud-ovest, presenta la cosiddetta Porta Falsa, in posizione opposta rispetto al portale principale, che serviva per l’intervento dei difensori al di là delle mura in caso di assedio.

Sullo spigolo del bastione a nord-ovest, invece, un tufo più sporgente reca i segni di un altorilievo diventato indecifrabile, oggetto di credenza popolare: si ipotizza che l’altorilievo raffigurasse un drago, al quale si attribuisce la colpa di aver ingerito tutta l’acqua del fossato, lasciandolo a secco.

Al lato nord, ad est del fossato, trova spazio una piccola casa di tufo quadrata, chiamata Casa delle Decime, che un tempo ospitava i gabellieri; attraverso una scala si scendeva al trappeto sotterraneo del Castello di Copertino, oggi adibito, durante le festività natalizie, a luogo per il Presepe.

Percorrendola e proseguendo più avanti, si arriva al Posto di Guardia a ridosso dell’arco di San Giuseppe, antica porta di accesso al centro abitato.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

IL PALAZZO DEL PRINCIPE A FASSOLO

Il Palazzo del Principe. La grande residenza dei Doria

Una delle principali ville storiche di Genova è quella, sontuosa, che l’ammiraglio Andrea Doria volle edificare per la sua famiglia negli ultimi anni del terzo decennio del Cinquecento, immediatamente al di fuori della cinta muraria genovese, ossia il cosiddetto Palazzo del Principe, o Villa del Principe.

Per comprendere meglio il ruolo ricoperto da questa dimora, bisogna aver presente il ruolo storico-politico ricoperto da Andrea Doria e dai suoi discendenti, sin dagli anni ’30 del XVI secolo.

Andrea Doria (Oneglia, 1466 – Genova, 1560)nel 1528 siglò un “contratto di asiento” (attualmente potrebbe essere considerato un gentlemen agreement) con Carlo V d'Asburgo, re di Spagna dal 1516 e sacro romano imperatore dal 1519, offrendo la sua flotta in cambio di importantissimi vantaggi personali e pubblici.

L’accordo rese Andrea il cittadino più influente di Genova, il cui assetto politico istituzionale fu notevolmente riformato:la città venne trasformata in una repubblica oligarchica nobiliare[1], le famiglie aristocratiche vennero divise in 28 alberghi (simili a clan familiari), la cui iscrizione costituiva la conditio sine qua non per partecipare attivamente alla vita politica. L’ingresso tra i ranghi dell’aristocrazia non era precluso ai possessori di un cospicuo patrimonio personale e di uno stile di vita aristocratico.

Sebbene le istituzioni repubblicane rimanessero inalterate il dogato diventò una carica elettiva a durata biennale, e Andrea giocò un ruolo politicamente ambiguo perché venne nominato supremo sindacatore, pater patriae e garantì fedeltà agli Asburgo, ma al tempo stesso anche la libertà politico-economica della città. Genova, infatti, è fondamentale per la coesione dei possedimenti asburgici: dai territori spagnoli a Genova – bypassando il regno di Francia – da Genova a territori imperiali.

Questa alleanza segnò l’inizio del cosiddetto siglo de Los Genoveses, dagli anni Trenta del XVI secolo a tutto il Seicento, in cui Genova divenne una delle piazze finanziarie più ricche d'Europa, a tal punto che in quel periodo si diceva: "L'oro nasce in America, muore in Spagna e viene sepolto a Genova".

A differenza di altri assetti istituzionali simili, come Venezia, a Genova non vi era la distinzione politico-sociale tra aristocratici vecchi e nuovi, così che tra l’aristocrazia vigesse una assoluta democrazia – cosa che potrebbe almeno concettualmente stridere con la repubblica oligarchica.

Villa del Principe: costruzione

Il Palazzo del Principe venne costruito su un terreno acquistato nel 1521 di proprietà dei Lomellini, situato immediatamente al di fuori della cinta muraria cittadina così da godere di una giurisdizione extraterritoriale. La residenza originale della famiglia genovese venne distrutta durante l’assedio francese durante le guerre d’Italia e Andrea Doria ne ordinò la ricostruzione e affidò la decorazione a Pietro Bonaccorsi detto Perin del Vaga – allievo di Raffaello – e ai suoi collaboratori. L’artista iniziò a lavorare per Andrea nel 1529 e terminò, per quanto concerne gli interni, nel 1533, così da fornire una degna cornice a Carlo V, che soggiornò nel palazzo nel marzo di quell'anno. L’apparato decorativo periniano segnò un momento di passaggio fondamentale per la storia dell’arte genovese, introducendo in città il linguaggio artistico del Rinascimento maturo, post-raffaellesco.

L’intero palazzo era fino al XIX secolo chiuso sui lati meridionale e settentrionale da due giardini: quello sud è conservato e oggi sorge di fronte all'autorità portuale (presenta al centro una fontana con Nettuno dai lineamenti di Andrea Doria), e quello nord, oggi perduto, la cui storia è particolarmente interessante.

Il giardino posto alle spalle del palazzo occupava tutta la collina, su cui oggi è distribuito il quartiere di Granarolo, creando una quinta scenografica di estremo impatto e forte suggestione. Il collegamento tra l’edificio e il terreno resta intatto fino alla metà del XIX secolo periodo in cui il comune di Genova acquista in maniera forzata dalla famiglia Doria parte di quel terreno per l’edificazione della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia; nel corso degli anni poi sarà acquistato anche il terreno collinare sui cui verrà edificato il quartiere sopracitato, modificando inevitabilmente lo skyline genovese e togliendo dalla memoria collettiva la famosissima Grotta Doria che insieme al giardino costituì un esempio per i giardini pensili dei palazzi del Sistema dei Rolli edificati nelle Strade Nuove – le attuali via Garibaldi e via Balbi.

Grotta Doria

Dimenticata dalla città a causa delle trasformazioni urbanistiche di metà Ottocento, nel corso del secolo successivo la Grotta venne danneggiata dai bombardamenti alleati durante la Seconda Guerra Mondiale (i cui segni sono ben visibili) e dopo fu adibita a cantina del palazzo edificato alla sua sinistra. Ciò creò danni alla decorazione, senza fortunatamente intaccarne la stabilità e, infine, dopo il suo ritrovamento da parte di Lauro Magnani, professore di storia dell’arte moderna dell’università di Genova, la famiglia Doria-Pamphilj l'ha riacquistata.

Vasari nelle Vite indica come architetto di questa struttura il perugino Galeazzo Alessi che scelse come tema centrale l'acqua, inserendo nelle due absidi d’ingresso (oggi perdute per i bombardamenti) e in quelle interne alla grotta fonti d’acqua corrente,che, per questo motivo,fecero diventare famosa la struttura con il nome la Fonte.

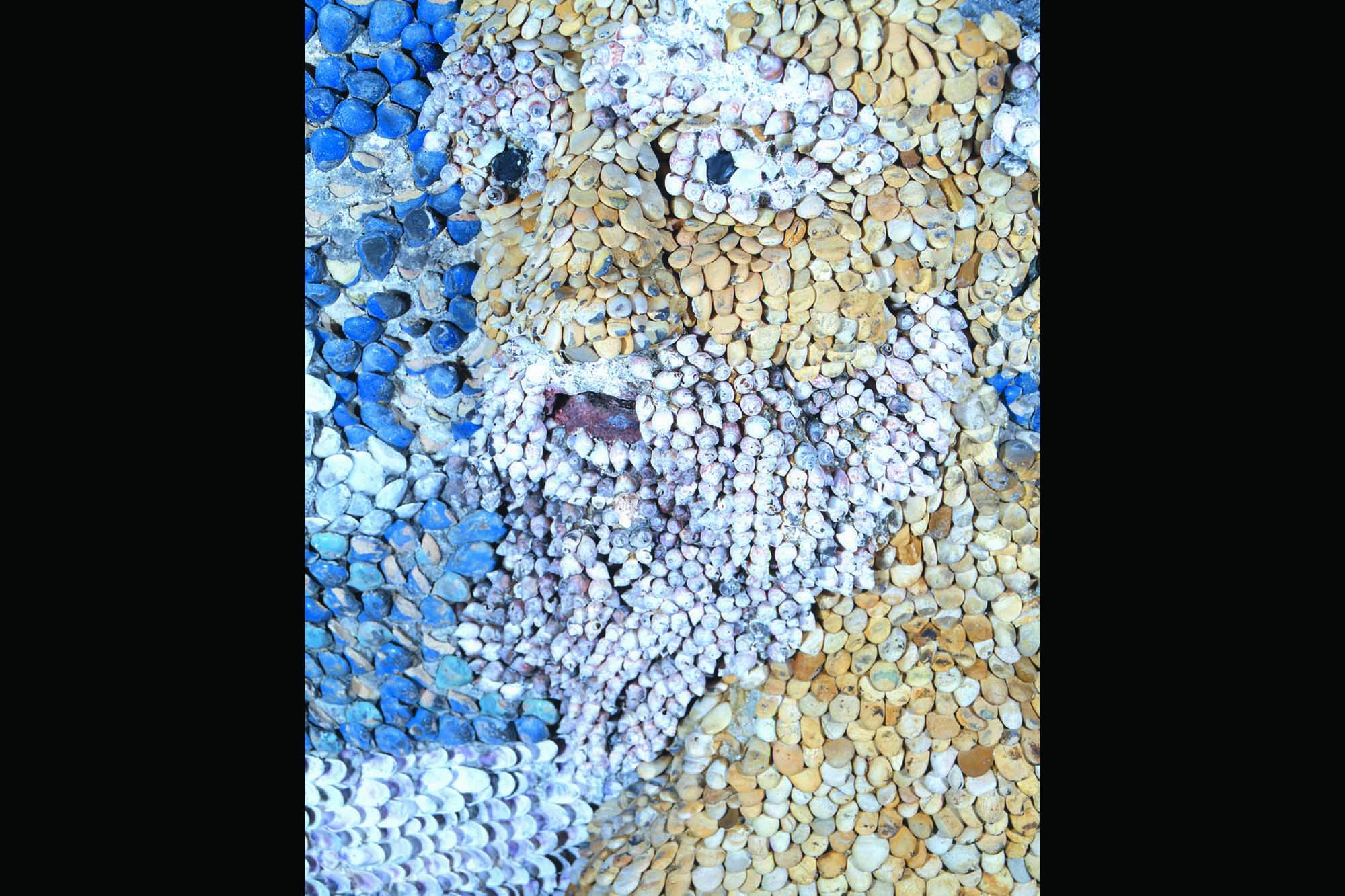

L’interno richiama l’elemento acquatico grazie al mosaico polimaterico composto da conchiglie di varia tipologia applicate in differenti posizioni per sfruttare al meglio riflessione e rifrazione luminosa.

Tali conchiglie si dispongono per formare un ricco ciclo iconografico sulla volta, tratto da episodi delle Metamorfosi ovidiane quali il ratto di Europa, Deianira con il centauro, e Perseo che libera Andromeda. Sulle pareti, invece tra le nicchie, si riconosce il fiume Nilo antropomorfo con i suoi figli (gli Egizi) entro un ambiente dove sullo sfondo compaiono architetture serliane .

Il Palazzo del Principe: descrizione

Il complesso palaziale venne costruito da Andrea Doria e fu ampliato da suo nipote Giovanni Andrea, diretto erede data l’assenza di figli maschi.

L’ingresso è posto in corrispondenza di un loggiato coperto da volte a tutto sesto sorrette da colonne corinzie a fusto liscio. Nella volta dell’atrio, entro il riquadro centrale, tra decorazioni con motivi a grottesca, sono dipinte in quattro rettangoli Scene di Trionfo. Tre di esse raffigurano altrettanti momenti del Trionfo di Lucio Emilio Paolo, il generale che scacciò i Galli dalla Liguria, un richiamo alla cinquecentesca cacciata dei Francesi da Genova, cui Andrea Doria aveva partecipato. Il quarto raffigura il Trionfo di Bacco in India, scena volta a sottolineare il ruolo di pacificatore dell’ammiraglio genovese.

Sala della Carità Romana

E' situata subito dopo l’atrio d’ingresso e prende il nome dall'affresco presente sulla volta del soffitto che raffigura un episodio tratto dalla Storia di Roma di Valerio Massimo: si tratta della storia esemplare di una donna, Pero, che allatta segretamente il padre Cimone dopo la sua incarcerazione e condanna a morte per stenti, lei viene scoperta da un secondino, ma il suo atto di pietas impressiona i funzionari responsabili a tal punto da concedere il rilascio del padre. La scena è circondata da decorazioni ad affresco in terzo stile pompeiano riprese dalle ville romane che iniziavano ad essere scoperte a Roma.

Al suo interno si trovano anche i disegni degli arazzi raffiguranti alcune fasi della Battaglia di Lepanto, uno stemma araldico della famiglia in legno affisso su una delle navi di Giovanni Andrea durante la Battaglia di Lepanto stessa, un olio su tavola in cui viene raffigurata l’intera famiglia Doria con Andrea che attua il passaggio di consegne al nipote Giovanni Andrea; al di sotto del quadro si trovano in una teca una serie di diplomi e onorificenze tra cui il Toson D’oro, la carica più prestigiosa conferita sia ad Andrea che al nipote da parte di Carlo V e Filippo II d’Asburgo.

Dalla sala della Carità romana, per accedere al piano superiore, si percorre una scalinata la cui volta presenta una decorazione a riquadri geometrici e grottesche a richiamo dei soffitti della Domus Aurea neroniana, lodate dal Vasari nelle sue Vite; tuttavia queste ultime sono riemerse solo dopo un complesso restauro del 1999, che ha consentito il recupero parziale di quella decorazione ricoperta da uno strato pittorico con semplici incorniciature geometriche nel 1805, in occasione del soggiorno di Napoleone a Palazzo.

Tale scalone porta al piano superiore, ed in particolare al centro della loggia, nota come Loggia degli Eroi, oggi finestrata per motivi conservativi, con funzione di raccordo tra gli appartamenti di Andrea e quelli della moglie Peretta Uso di Mare-Doria. La decorazione principale presenta la raffigurazione di dodici antenati illustri salvatori della patria con ai loro piedi scudi raffiguranti lo stemma araldico della famiglia – un’aquila nera di profilo su sfondo oro e argento. Interessante è notare come Perin del Vaga, dietro volontà del Doria, rappresenti un omino in armi secondo il costume cinquecentesco, mentre i restanti secondo quello romano, al fine di mostrare la Repubblica di Genova come novella Roma di Età classica.

Questi uomini sono specificamente identificati come eroi del casato dall'iscrizione che li sovrasta: PRAECLARAE FAMILIAE MAGNI VIRI MAXIMI DUCES OPTIMA FECERE PRO PATRIA (“I grandi uomini dell’illustre famiglia, capi supremi, fecero cose ottime per la patria”) e, attraverso una fine e ritmica sequenza di gesti, sono legati uno all'altro. Inoltre, i modi e le pose ricordano le statue che Michelangelo realizzò per Lorenzo duca di Urbino e Giuliano duca di Nemours nella Sagrestia Nuova in San Lorenzo a Firenze.

Nelle volte delle cinque arcatelle,che sormontano tale loggiato, si trovano gli stucchi con grottesche a rilievo con divinità olimpiche e figure tratte dalla storia mitica di Roma: a livello iconologico si stabilisce una connessione tra i Doria salvatori della patria e gli eroi romani che hanno a loro volta salvato la città, una di queste raffigura Marco Curzio, generale romano di origine patrizia, che secondo la leggenda narrata da Livio, si sarebbe gettato nel 382 a.C. dentro la voragine che si era aperta nel foro romano, le altre Orazio Coclite, Tito Manlio Torquato, Furio Camillo e Muzio Scevola.

Gli stucchi che decorano le volte presentano un’esuberanza modellata sugli antichi esempi della Domus Aurea di Nerone.

Sala della caduta dei giganti

Immediato è il confronto con Giulio Romano, non solo perché negli stessi anni dedica a questo tema una sala di Palazzo Te a Mantova ma anche perché insieme con Perin del Vaga erano i migliori allievi diretti di Raffaello. A livello iconologico si attua una lettura che identifica in Giove Carlo V e nei giganti i suoi nemici come i Francesi (tra Spagna e Impero) e i Turchi (lungo il confine orientale dei territori imperiali).

Il tema viene relegato alla parte centrale della volta del soffitto senza creare quel vortice complesso che coinvolge lo spettatore come avviene nel palazzo mantovano. Perin del Vaga riprese per la realizzazione della scena la bipartizione eseguita da Raffaello nella Disputa del Sacramento (Stanza della Segnatura), ponendo al di sopra di una nuvola orizzontale in maniera fisica gli dei con Giove che brandisce la folgore al centro, mentre per quanto riguarda le posizioni, le torsioni e la fisicità si riscontrano quelle linee tipiche di Michelangelo. In particolare, un gigante ormai sconfitto ricorda nella posa il Noè ebbro della volta della Cappella Sistina.

L’intero ciclo decorativo di Perin del Vaga è integrato da un ricco apparato di stucchi riconducibili alla sua bottega per l’esecuzione e al maestro stesso per l’ideazione. L’esuberanza di queste decorazioni, in calce e polvere di marmo, si ispira agli esempi romani delle Logge Vaticane e di Villa Madama, e mostrano l’abilità acquisita a Roma dall'artista attraverso lo studio dell’arte antica.

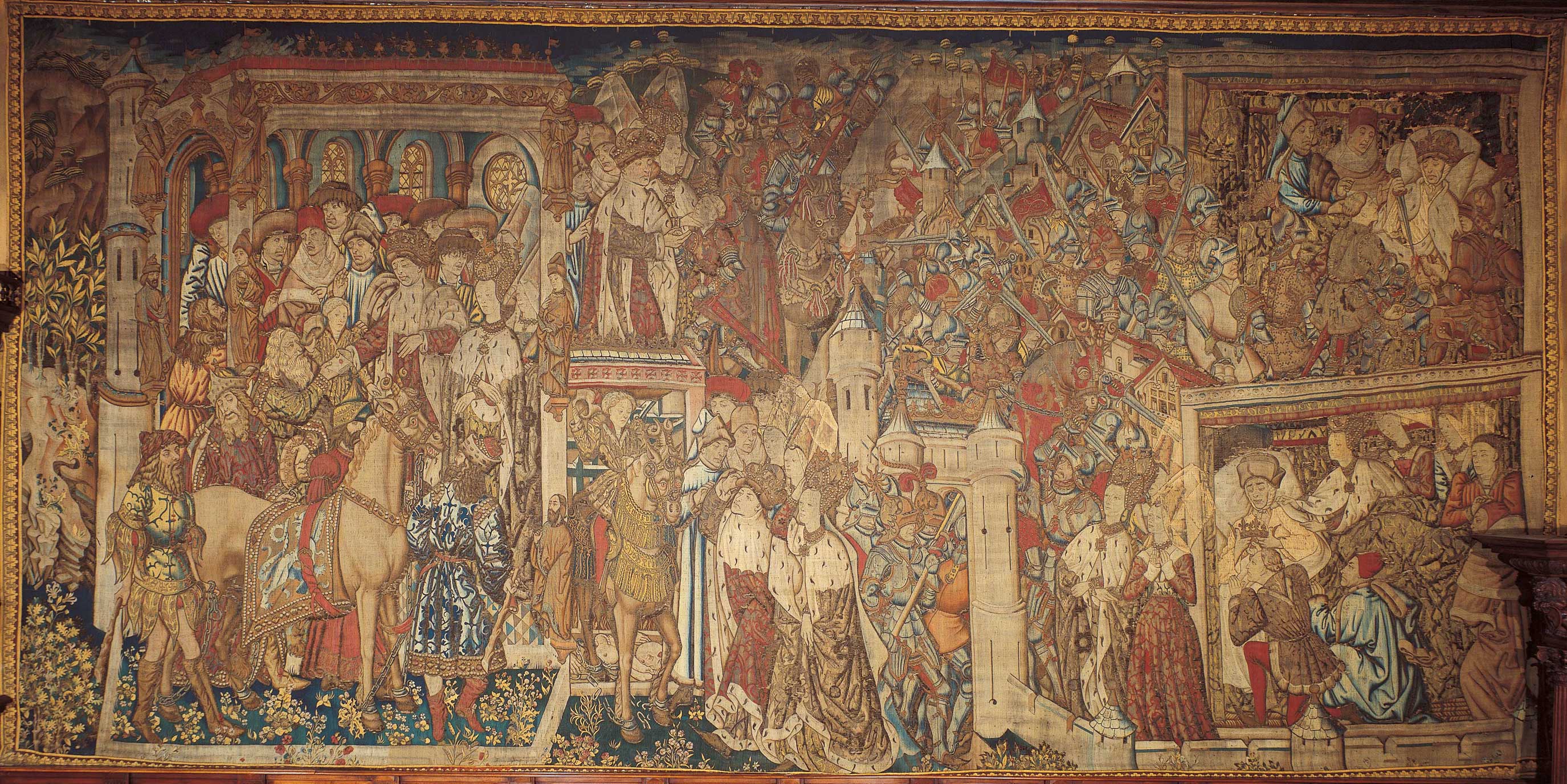

Nella sala sono presenti anche due arazzi con episodi del Romanzo di Alessandro con l’idea che si aveva del macedone durante l’Età medievale. Questi arazzi sono tra gli esemplari più antichi e meglio conservati del secondo XV secolo, vennero prodotti nelle Fiandre, a Tournai, intorno al 1440 su commissione di Carlo il Temerario o in suo onore, entrarono poi nel patrimonio di Carlo V che, secondo le parole degli stessi Doria-Pamphilij, li portò a Genova come regalo giunse in città nel 1533, ma probabilmente furono acquistati a fine XIX secolo durante il revival dei primitivi. Questi arazzi vennero studiati da Aby Warburg nel 1913 quando erano ancora conservati presso la Galleria Doria-Pamphilj di Roma, sono poi stati portati nel Palazzo nel 2000 per volontà degli attuali discendenti.

Entrambi raffigurano differenti eventi della vita di Alessandro, tra questi si riconosce l'episodio in cui il condottiero macedone entro una gabbia ascende al cielo con l’ausilio di quattro grifi, quello in cui discende fino agli abissi entro una botte di vetro e quello in cui sconfigge i mostri con il volto sul petto.

Sala di Perseo

Chiamata così per il ciclo figurativo dedicato all'eroe greco, la sala si caratterizza da lunette che tuttavia oggi non godono di uno stato di conservazione ottimale a causa dei bombardamenti durante il secondo conflitto mondiale. Nel 2008, però, grazie ad un importante intervento di restauro si è riusciti a conferire ad esso una maggiore leggibilità, consentendo di capire la volontà dell'artista di esaltare il ruolo svolto da Andrea Doria per la stabilità e libertà politica di Genova, attraverso l'esempio di Perseo che liberò Andromeda.

In corrispondenza di un lato corto si trova un ritratto eroico di Andrea Doria, in veste di Nettuno, con posa che ricorda il David di Michelangelo, attribuito ad Agnolo Bronzino con remo in mano: alla Pinacoteca di Brera ne è conservata una versione realizzata da Bronzino stesso in cui compare un tridente per lectio facilior anche se dalle radiografie si è riscontrata la presenza di un remo.

Salone del naufragio

Situato nelle stanze di pertinenza di Peretta Uso di Mare Doria è il luogo da cui Perin del Vaga iniziò a dipingere il ciclo ad affresco. Il tema del soffitto era in origine dedicato al Quos Ego, parole tratte dall'Eneide di Virgilio, che rimanda all'episodio in cui si narrano le vicende degli esuli fuggiti da Troia sconfitta, ostacolati nel loro viaggio da Giunone. In favore della sorte dei Greci, la dea aveva chiesto a Eolo, dio dei venti, di scatenare una tempesta contro le navi dei Troiani, ma Nettuno, supportando proprio questi ultimi, intervenne per placare la tempesta. Poiché nel corso dei secoli venne molto danneggiato, a metà ‘800 venne sostituito da uno sfondato architettonico.

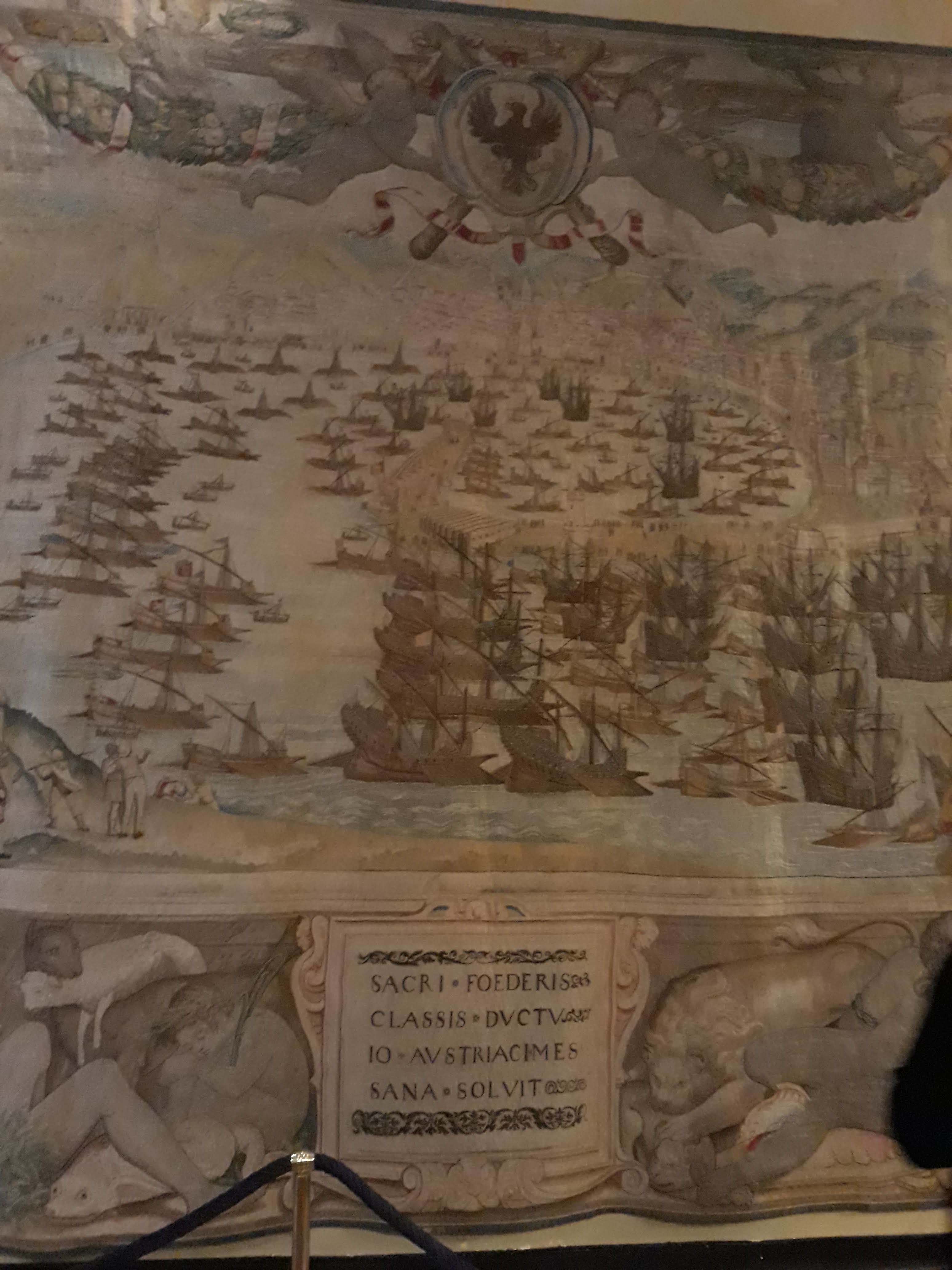

Sulle pareti invece si trovano gli arazzi che narrano le vicende della battaglia di Lepanto: partenza delle navi da Genova, incontro con le navi alleate, disposizione degli schieramenti, battaglia ed infine ritirata dei Turchi. Ogni episodio della battaglia è racchiuso ai lati da quinte architettoniche con affianco allegorie di alcune Virtù.

Ultimo ambiente, che si incontra durante il percorso di visita al Palazzo del Principe, è la Galleria Aurea edificata per volontà di Giovanni Andrea I Doria. La forma è fortemente allungata e risulta aperta su due lati attraverso una successione di finestre che permettevano di godere la vista di entrambi i giardini della villa. Questo luogo, a fine Cinquecento, sostituì il Salone dei Giganti come ambiente di rappresentanza nella vita cerimoniale della dimora. Dal contratto di costruzione si deduce che i maestri Battista Cantone e Luca Carlone costruirono attaccato al palazo di Fassolo dalla parte di ponente una Galarea… con una Cappella e che i lavori dovevano essere terminati entro il luglio 1595.

Negli anni immediatamente successivi, Marcello Sparzo, un noto maestro stuccatore di Urbino, eseguì la decorazione della volta connotata da quadri riportati centrali, lunette e larghi peducci. Su di essi si impostano figure in piedi vestite come guerrieri antichi, raffiguranti membri illustri della casata, in parallelo con i personaggi della Loggia degli Eroi; tra di essi è compreso Andrea Doria, che calca col piede la testa di un turco sconfitto. Nella galleria – detta “Aurea” per l’estesa presenza, in origine, della doratura – sono conservati tavoli da parete secenteschi, opera del celebre scultore genovese Filippo Parodi.

E’ giusto ricordare la Stanza dello zodiaco, realizzata da Perin del Vaga, il cui stato di conservazione è stato compromesso da una bomba caduta proprio nei pressi del palazzo, oggi sono leggibili nelle lunette solo il segno dei pesci, dell’acquario e del capricorno.

Altra stanza interessante è quella privata di Peretta Uso di Mare Doria, moglie di Andrea, le cui lunette raffigurano il mito di Aracne; in questa stanza è conservato un secondo ritratto di Andrea Doria, realizzato da Sebastiano del Piombo, da cui si pensa Caravaggio possa aver tratto semplice ispirazione per il volto di Ponzio Pilato nel suo Ecce Homo conservato presso il Museo di Palazzo Bianco, facente parte del circuito dei Musei di Strada Nuova.

Come ha fatto Caravaggio a vedere questo ritratto? Semplice, è venuto a Genova ed è stato ospitato presso il Palazzo del Principe. Il soggiorno di Michelangelo Merisi nel capoluogo ligure è datato tra il luglio e l’agosto del 1606, periodo in cui era esule da Roma in quanto aveva ferito il notaio Pasqualoni.

Perché proprio Genova e non una città più vicina al capoluogo laziale? Perché una delle sue protettrici era Costanza Colonna di Palliano, moglie di Andrea II Doria, figlio di Giovanni Andrea. Mentre è nel capoluogo ligure rifiuta di affrescare la futura Galleria Aurea di Villa del Principe, per la quale gli erano stati offerti 6000 ducati, in quanto desiderava tornare al più presto a Roma. Tale notizia è giunta a noi grazie ad un ambasciatore estense di stanza nella città ligure che riferì a Ferrara tramite una lettera … Caravaggio è uno cervello stravagantissimo … relativa al rifiuto di affrescare la volta.

Bibliografia utile

https://www.doriapamphilj.it/genova/

Lezioni corso Storia dell’Arte della Liguria in Età Moderna a.a. 2018/2019 tenuto dalla professoressa Laura Stagno

Piero Boccardo Andrea Doria e le arti – committenza e mecenatismo a Genova nel Rinascimento

Laura Stagno Due principi per un palazzo. I cicli decorativi commissionati da Andrea e Giovanni Andrea I Doria a Perino del Vaga, Lazzaro Calvi e Marcello Sparzo per il Palazzo del Principe.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

I BORGHI DI RANGO E BALBIDO

Il Trentino occidentale: Rango e Balbido

Nel Trentino occidentale, in una delle zone meno battute dal turismo di massa, si trova il comune del Bleggio Superiore, territorio della Val Giudicarie. E’ un comune sparso di recente fondazione composto da almeno dodici frazioni che hanno la sede comunale nell'antica frazione di Santa Croce. Santa Croce si trova all'imbocco della valle e deve il suo nome alla monumentale Croce che si innalza sul dosso che chiude il comune. Il monumento ricorda la Croce miracolosa conservata nella vicina chiesa pievana dedicata ai Santi Dioniso, Rustico e Eleuterio. Qui si trovano i borghi di Rango e Balbido.

Balbido è una piccola frazione a 760 metri s.l.m., situata all'imbocco della Val Marcia, ritenuta dalla tradizione luogo di rifugio delle streghe responsabili delle calamità naturali che spesso si abbattevano sulla zona. La piccola frazione ha l’aspetto tipicamente rurale dei paesini di montagna, ma negli anni ottanta del secolo scorso è stata vivacizzata dalla realizzazione di numerosi murales sulle pareti esterne delle case. Sono dipinti realizzati da vari artisti regionali e raffigurano scene di vita quotidiana che ricordano la storia e le tradizioni di questi paesi del Trentino occidentale. Le scene spaziano dagli antichi mestieri, agli affreschi che raccontano la leggenda delle streghe della Val Marcia e della festa di Santa Giustina, patrona di Balbido. Tra le scene più significative vi è quella del “moleta”, ovvero l’arrotino che si spostava di paese in paese per offrire il servizio di limatura, dei “carbonai”, raffigurati mentre preparano la catasta di legna per trasformarla in carbone. Il Maniscalco, il calzolaio e “il frate della questua” che passava in paese, di casa in casa, in nome di San Francesco e il “caregheta”, colui che si fermava sotto i portici del paese e provvedeva ad aggiustare le sedie in paglia. Gli “ombrellai” che assieme a quello del “moleta” erano mestieri caratteristici delle valli Giudicarie e Rendena. Infine tra le scene simbolo del paese vi sono quelle del palio di Santa Giustina con la corsa dei cavalli, attività organizzata dal Gruppo giovanile di Balbido, negli anni ottanta e novanta del secolo scorso.

La seconda frazione del territorio del Bleggio superiore, nel Trentino occidentale, è quella di Rango. Rango è un borgo a 799 metri s.l.m., è il più alto e antico centro abitato della località del Bleggio ed è una frazione molto rinomata per l’allestimento dei mercatini di Natale nei suoi caratteristici portici. Il patrimonio storico-artistico di Rango risiede nella sua compatta struttura urbanistica di tipo rustico, caratterizzata da androni, corti interne, portici e ponti. Le origini del borgo le troviamo nel suo toponimo che deriva probabilmente dal celtico “Randa”, ossia località posta al limite. Infatti il paese si trova al margine del territorio del Bleggio, sulla strada per il Passo Duron che un tempo era la principale via di collegamento tra il Trentino occidentale e il porto di Riva del Garda, base di partenza e di arrivo del commercio con la Pianura Padana e la Repubblica di Venezia.

I segni distintivi del piccolo borgo di Rango sono nei suoi caratteristici portici e nelle case addossate le une alle altre che danno quasi l’aspetto di un abitato fortificato. I portici di Rango venivano un tempo usati come luogo di sosta dei pastori con le loro greggi e dei viaggiatori che percorrevano l’antica strada di collegamento con Riva del Garda. Un altro aspetto distintivo del borgo è nelle sue facciate, in pietra di granito e rastrelliere di legno per l'essiccazione del granoturco.

Le case di Rango sono tipiche case di montagna costruite con blocchi di granito e legno. Al piano terra vi erano la cucina, la cantina (“il vòlt”) e la stalla, tutti ambienti costruiti con un sistema di volte a botte. Al piano superiore vi erano le camere che erano collegate con il piano inferiore tramite una scala esterna, oppure una scaletta che dalla cucina dava accesso alla camera tramite una botola (“la rebalza”). Nel sottotetto si trovava l’aia per la conservazione del fieno e dei prodotti della campagna, alla quale si poteva accedere con carri e carretti tramite un ponte esterno, costruito ad arco in pietra o in terrapieno.

Le case di Rango sono state costruite attorno ad una piazza principale con fontana, che ancora oggi presenta le caratteristiche di fontana lavatoio, utilizzata dalle donne del paese per la pulizia dei panni. La piazza era anche centro di raccolta delle capre, quando al mattino il capraio, un giovane del luogo, al suono del corno, radunava le capre che i proprietari gli consegnavano per condurle al pascolo.

Altri edifici caratteristici di Rango sono la sua chiesa e l’edificio che raccoglie gli oggetti dell’antica scuola, entrambi sistemati nella piazza antistante il borgo storico.

La chiesa è dedicata alla Maria Annunziata e a Santa Lucia, risale al 1537, ma è stata ampliata nel 1752. All'interno vi è un pregevole altare in stile barocco, in marmo mischio di Francia e cornici in marmo bianco e verde, opera del celebre scultore Teodoro Benedetti di Castione. Nella nicchia porta una rappresentazione dell’Annunciazione, opera di Nicolò Grisiani, dipinta poco dopo il 1633.

Gli alunni delle scuole elementari di Rango e del Bleggio Superiore sono stati ospitati per molti anni nello stabile della parrocchia di Rango e, dopo anni di abbandono, l’edificio è tornato a vivere grazie alla sistemazione del Museo della Scuola. Nel piccolo Museo è stato ricostruito l’ambiente della scuola di ieri, con i vecchi banchi e il calamaio, foto di classe, la lavagna con i gessetti, il grande compasso di legno, i libri di lettura, tabelloni didattici e sussidiari. Una sezione del Museo è dedicata agli “Experimenta didactica”, curata da Tomaso Iori, che affronta con le classi e i visitatori un tema di carattere scientifico, utilizzando materiali poveri ed originali. Il Museo conserva anche una piccola collezione di oggetti recuperati nei dintorni di Rango, ovvero cocci colorati di formelle di stufe ad olle, scodelle, ciotole e vasellame di vario genere con decorazioni di motivi floreali e geometrici, profili femminili, putti e animali. Una tipologia di vasellame tipica dell’Italia rinascimentale che potrebbe essere opera di una fornace di cottura posta proprio a Rango. Questa era un’attività importante per l’economia del paese, grazie alla sua particolare posizione, ovvero quella di essere sistemato sulla via principale del Trentino occidentale con Riva del Garda.

In breve, queste sono le peculiarità dei borghi situati nel Trentino occidentale, esempio di quello che era l’architettura, l’arte e la storia del mondo rurale trentino. Peculiarità che sono state riconosciute anche dall’Associazione “I borghi più belli d’Italia” inserendo Rango nel 2006 come primo paese del Trentino.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:

Brunelli Silvano, Caliari Renzo,Rango … e lo scorrere del tempo … , Santa Croce di Bleggio (TN), Comune di Bleggio Superiore, 2007

Bonn Cesare, Balbido era … Balbido è … Balbido, Bleggio superiore (TN), Gruppo culturale La Ceppaia, 2006

Sito web ufficiale: rango.info[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

CHIESA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI A GERACE

Nel bellissimo borgo di Gerace, in provincia di Reggio Calabria, uno dei più suggestivi della Calabria, è presente una delle più importanti architetture appartenente all’ordine mendicante dell’Italia meridionale.

L’edificio di san Francesco d’Assisi a Gerace, realizzato tra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento sui resti di un precedente edificio romanico, faceva parte di un complesso conventuale di cui restano solo il pozzo e una parte del chiostro oggetto di un restauro recente.

L’apparato architettonico vanta un portale lapideo ad arco acuto con triplice archivolto risalente al trecento riccamente adornato da decorazioni geometriche e fitomorfe di chiara provenienza arabo-sicula, arricchito da una modanatura e da capitelli tra cui è inserita una svastica, la rappresentazione stilista del sole.

Il portale è a ghiera multipla archiacuta posto su due piedritti polistili con colonnine addossate di cui quelle esterne reggono capitelli a crochets, quelle interne invece si legano direttamente alla cornice intermedia di imposta dell’arco, decorata a palmette in successione paratattica disposte su due registri.

L’interno è composto da una navata principale costituita da un ampio ambiente rettangolare coperto da un tetto a capriate, illuminato da una serie di monofore che si susseguono lateralmente, composte da lancette centrali e da due oculi che la affiancano.

Nel presbiterio quadrangolare, coperto da una volta stellata a otto vele, è collocato il sarcofago lapideo di Nicola Ruffo di Calabria, datato 1372-1374. È un’opera attribuita ad un discepolo dello scultore senese Tino da Camaino, il personaggio principale è vegliato da Santa Maria de Jesu affiancata ai lati da due angeli e i Santi Pietro, Elena, Caterina e Paolo.

L’arco trionfale, che mette in comunicazione l’aula con il presbiterio e l’altare maggiore del XVII secolo, sono eccezionali esempi di barocco calabrese, composti da tessere marmoree policrome, con formelle che riproducono elementi fitomorfi, zoomorfi ed elementi paesaggistici, oltre che elementi floreali stilizzati.

Il complesso di San Francesco d’Assisi a Gerace mantiene la sua sacralità fino al 1806, furono i francesi che costrinsero i frati ad abbandonare l’edificio portando con loro il vasto patrimonio artistico che era qui conservato. Dal 1997 la chiesa, sconsacrata, è stata adibita a sala polifunzionale per eventi di interesse culturale.

Sitografia

A.M. Spanò, Insediamenti francescani nella Calabria angioina. Il paradigma Gerace, Soveria Mannelli 2006, pp. 39-50.

LA PALA D'ALTARE DI SAN ROCCO E GLI APPESTATI

IL TINTORETTO BARESE: SAN ROCCO E GLI APPESTATI

Tra i capolavori conservati nella Pinacoteca metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto” emerge la solenne pala d'altare “San Rocco e gli appestati”, eseguita da Jacopo Robusti detto il Tintoretto.

La tela, a noi oggi visibile, è l'unica opera di Tintoretto che è possibile ammirare in Puglia, ma, da un'attenta analisi, pare che non sia stata l'unica opera che la città di Bari abbia commissionato a Tintoretto.

Infatti molti documenti ci testimoniano la presenza di alcuni dipinti del maestro veneto in Puglia: si tratta di un “Sant'Andrea”, misteriosamente scomparso, che fu venduto nel XIX secolo dall'arcidiacono Giuseppe Casamassima per avviare i lavori di restauro della Cattedrale di Bari , e di un “Santo che predica”, a cui è toccata la stessa sorte.

L'opera di Tintoretto fu rinvenuta nel 1822 nell'archivio della cattedrale di Bari insieme al dipinto di Paolo Veronese “Madonna con Bambino tra Santa Caterina d'Alessandria e sant'Orsola con committente”, anch'esso oggi situato nella Pinacoteca metropolitana di Bari, dal generale Giuseppe Clary, fratello dell'allora arcivescovo di Bari Basilio Michele Clary, che ne riconobbe la firma.

Fino ad allora, l'identità di questo dipinto risultava sconosciuta e perciò negli anni successivi divenne oggetto di studio. L'arcivescovo finanziò i restauri della tela, dal momento che si trovava in terribili condizioni.

La pala d'altare di San Rocco e gli appestati misura 315x915 cm ed è composta da tre teli di lino. Il soggetto raffigurato è il noto santo pellegrino e taumaturgo francese del XIV secolo, San Rocco, venerato in Occidente come protettore dalle epidemie di peste, avendo toccato con mano il terribile flagello.

La composizione dinamica, quasi teatrale, è scandita in due registri costruiti su tre direttrici oblique e parallele tra loro che corrispondono idealmente al corpo sospeso di Cristo, al braccio destro di San Rocco e alla rupe posta sullo sfondo che segna la divisione tra i due registri.

Nel registro superiore, in cima allo sperone roccioso sulla destra, sono visibili i monatti che trasportano i cadaveri degli appestati avvolti in candidi lenzuoli, invece a sinistra appare l'immagine ieratica di Cristo in volo con le braccia spalancate, presentato con una veste dalla tonalità rosacea così aderente da rimandare al panneggio bagnato fidiaco, e con un drappo violaceo, all'interno di un alone dorato che rappresenta la propagazione della luce emanata da Questi.

Il Salvatore irrompe nella scena come un deus ex machina pronto ad intervenire, tipico dell'iconografia tintorettesca, come si può vedere nelle “Tentazioni di Sant'Antonio”, custodita nella chiesa di San Trovaso a Venezia

Nel registro inferiore, in uno stuolo di donne e di uomini, che ricorda la folla riunita al corpo nudo dello schiavo ne “San Marco che libera lo schiavo”, si distingue in primo piano a destra la figura di San Rocco, il quale indica con il braccio destro i tre giovani appestati , alle cui spalle è disposta la moltitudine di gente incuriosita, che vengono aiutati da alcuni di questi: dal margine sinistro si affaccia una donna, il cui profilo rimanda a quello della Vergine nella “Natività” della Scuola di San Rocco, che sorregge il capo di un appestato posto trasversalmente, il secondo giovane viene soccorso da un altro ragazzo con un abito blu, mentre il terzo appestato seminudo che viene retto sotto le ascelle.

Per quanto riguarda la committenza e la collocazione originaria, quando fu scoperto, erano completamente sconosciute e nel corso dei decenni furono avanzate diverse ipotesi.

Immediatamente si pensò che la sua collocazione originaria fosse la cappella dedicata a San Rocco, San Sebastiano e Sant'Antonio Abate all'interno della Cattedrale di Bari e che la sua rimozione fu dovuta ai lavori in chiave rococò diretti da Antonio Vaccaro e la committenza fu associata alla prestigiosa e benestante famiglia Effrem, dal momento che vi era una lapide con lo stemma della famiglia. Studi successivi portarono gli storici a confutare tale tesi, poiché si scoprì che questa cappella fu edificata intorno al 1640, quasi cinquant'anni dopo la presunta esecuzione.

Ipotesi solida può essere considerata quella secondo la quale la pala appartenesse all'arredo ecclesiastico della vecchia chiesa di San Rocco che fu concessa, insieme alla chiesa di Santa Caterina, dal Capitolo all'ordine dei Gesuiti che si instaurò a Bari nel 1583, per poi finire nelle mani dei Carmelitani nel 1640.

Ciò che disseminò subbuglio tra gli studiosi del XX secolo furono la data “1595” posta di seguito alla firma e le differenze stilistiche tra il registro superiore e il registro inferiore.

Tali incongruenze portarono alcuni storici dell'arte a dibattere sull'autenticità dell'opera: dal momento che il celebre genio veneto morì nel 1594, si suppose che l'opera fosse stata eseguita in parte da questi, attribuendogli precisamente il registro superiore in cui prevale , mentre il registro inferiore è ascrivibile al figlio Domenico Tintoretto o a Jacopo Palma detto il Giovane.

Inoltre la disamina svolta da Giovanni Urbani durante il restauro del 1950 portò alla luce la natura apocrifa della firma, essendo stata alterata già in età antica.

Alla luce di tali ipotesi, Clara Gelao conclude sostenendo che l'esecuzione dell'opera sia collocabile intorno al 1577, in base sia ai rimandi precedentemente citati sia al contesto al quale potrebbe appartenere, ovvero l'epidemia di peste che si abbatté a Venezia.

Bibliografia:

C. Gelao, “Il Tintoretto ritrovato della Pinacoteca Provinciale di Bari.

Storia, arte, restauro”, Marsilio Editori, Venezia 2010[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

GUIDO RENI

Guido Reni nacque a Bologna il 4 Novembre 1575 da una famiglia di musicisti, Daniele Reni e Ginevra Pozzi. Il suo talento pittorico lo portò a resistere alle ambizioni musicali del padre, entrando nel 1584 nella bottega del pittore fiammingo manierista Denijs Calvaert, aggiungendosi ad altri allievi come il Domenichino e Francesco Albani. La permanenza di Guido Reni nella bottega del pittore fiammingo durò fino a poco dopo la morte del padre (1594), aderendo successivamente all’Accademia dei Carracci dove approfondì lo studio della pittura ad olio e dell’incisione a bulino. Un dipinto che ricalca quanto appreso nella bottega di Calvaert e in quella dei Carracci è l’Incoronazione della Vergine con i Santi Giovanni Evangelista, Giovanni Battista, Bernardo e Santa Caterina d’Alessandria1 datata tra il 1595 e 1598. Dopo varie collaborazioni con l’Accademia, il Reni se ne allontanò entrando in contrasto con Ludovico Carracci. Altre opere della fine 500 sono il San Domenico e i Misteri del Rosario2 (1598) e l’Assunzione della Vergine3 (1599-1600) per la parrocchiale di Pieve di Cento. Con l’inizio del nuovo secolo troveremo il pittore felsineo dirigersi più volte verso la capitale della cristianità, dove convocato dal cardinale Sfondrato portò a termine alcuni lavori come il Martirio di Santa Cecilia, Incoronazione dei santi Cecilia e Valeriano per la Basilica di Santa Cecilia a Trastevere e l’Estasi di Santa Cecilia con quattro santi (quest’ultimo dipinto copia intera del dipinto bolognese di Raffaello), ora collocata in San Luigi dei Francesi).Nel 1602 il pittore tornò nella città natale per il funerale di Agostino Carracci. Da Bologna passò a Loreto dove il cardinale Antonio Maria Galli gli commissionò Cristo in Pietà adorato dai santi Vittore e Corona, da Santa Tecla e San Diego d'Alcalà ora nella cappella della Sacra Spina del Duomo di Osimo e la Trinità con la Madonna di Loreto4 del 1604, per la chiesa della Trinità della stessa cittadina.

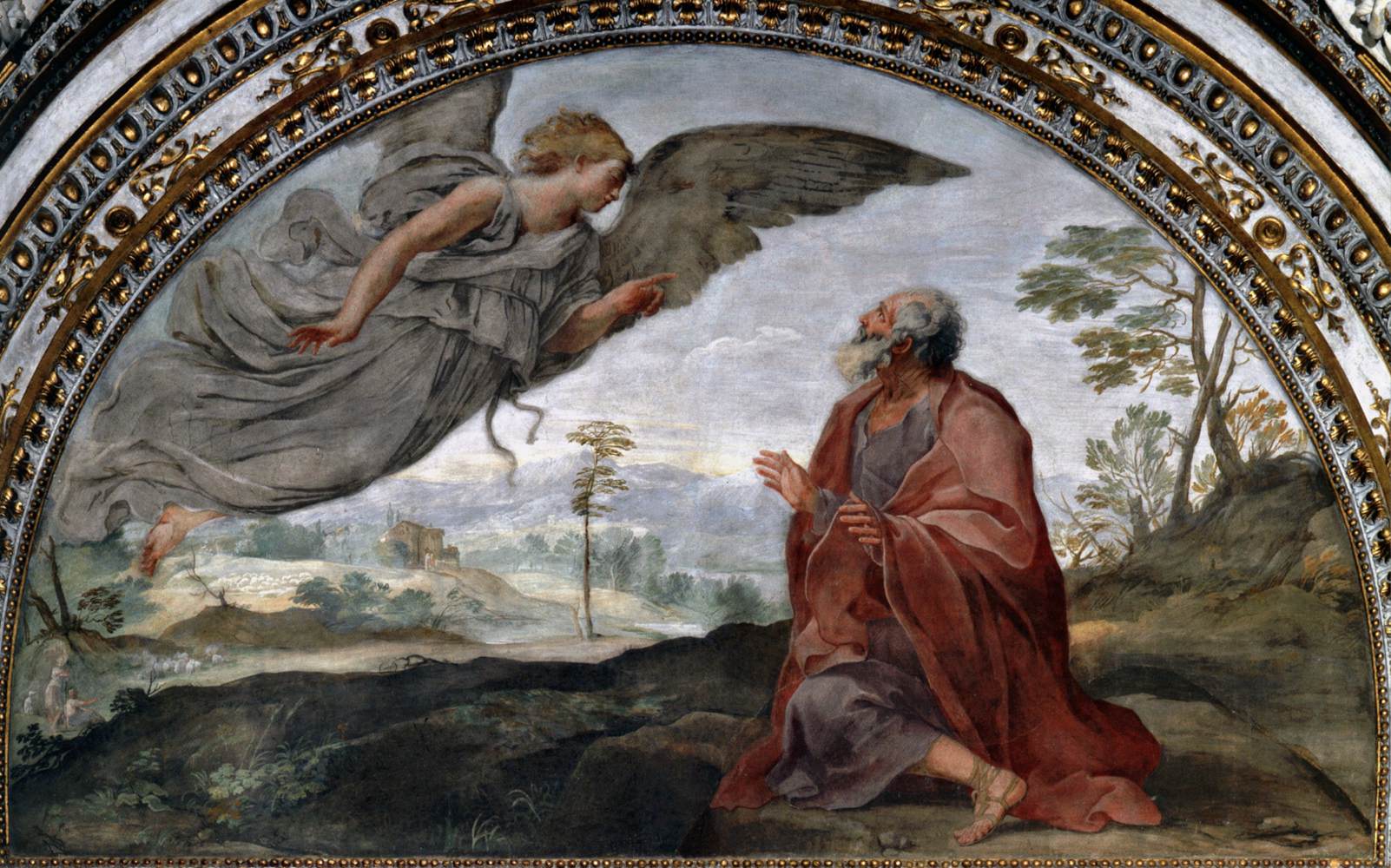

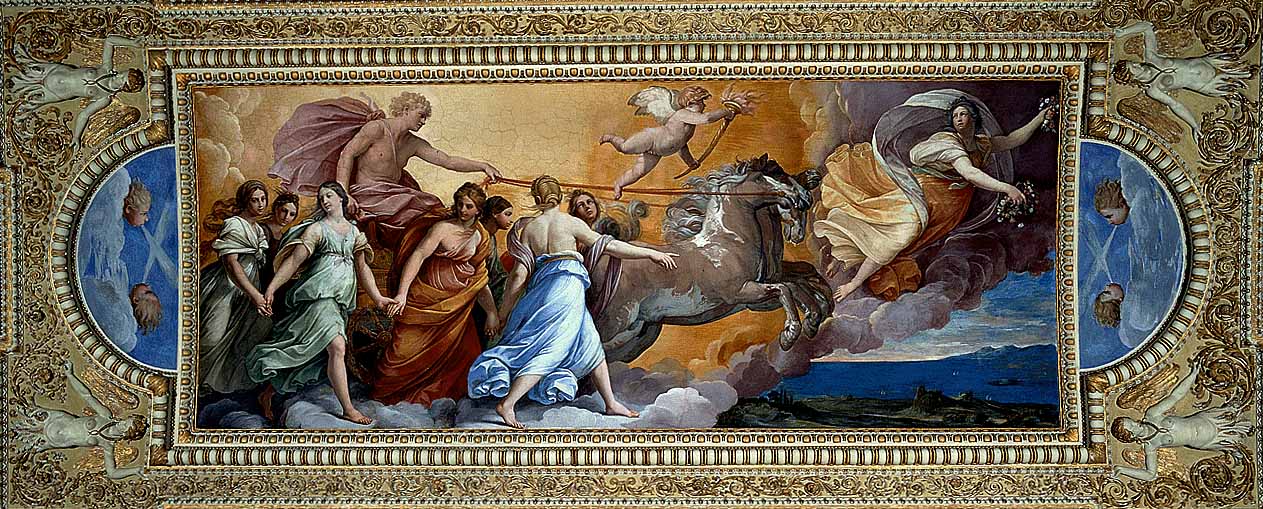

Tornato poi a Roma finì sotto la protezione del Cavalier d’Arpino, portando a termine nel 1605 La Crocifissione di San Pietro5 commissionatagli dal cardinale Pietro Aldobrandini per la chiesa di San Paolo alle tre fontane, mettendosi così a confronto con Caravaggio come avvenne per altre opere: il Davide con la testa di Golia6 del 1606 (Louvre), il Martirio di Santa Caterina d’Alessandria7 del 1607 (Museo diocesano di Albenga), L’incoronazione della Vergine8 del 1605-10 (National Gallery di Londra). Questo portò all’unione e alla reinterpretazione dello stile caravaggesco secondo la sua poetica artistica. La fama del pittore crebbe a tal punto da essere chiamato nel 1608 da Papa Paolo V per affrescare la Sala delle Nozze Aldobrandine e la Sala delle Dame nei Palazzi Vaticani. Venne chiamato anche dal cardinale Borgherini per gli affreschi di San Gregorio e Andrea al Celio con il Martirio di Sant’Andrea e l’Eterno in Gloria9 nel 1609. Con l’aiuto di Francesco Albani, Antonio Carracci, Jacopo Cavedone, Tommaso Campana e Giovanni Lanfranco il Reni portò a termine la decorazione della cappella dell’Annunciata10 nel Palazzo del Quirinale portando a termine i lavori nel 1610. Sempre lo stesso anno interruppe gli affreschi per la cappella Paolina in Santa Maria Maggiore per dei contrasti avuti con il tesoriere, facendolo tornare a Bologna dove nel 1611 portò a termine per la cappella Berò (poi Ghisiglieri) in San Domenico a Bologna la Strage degli Innocenti11 e il Sansone vittorioso12 per Palazzo Zambeccari (entrambi ora alla Pinacoteca di Bologna). Tornato a Roma nel 1612 portò a termine gli affreschi di Santa Maria Maggiore per poi ricevere nel 1613 da Scipione Borghese l’incarico di affrescare l’Aurora13 per un Casino nel parco del suo Palazzo (ora Palazzo Pallavicini) concluso nel 1614.

Dopo un breve soggiorno a Napoli, Reni tornò nella sua città natale dove si affermò come il maggiore artista del tempo. Portò a termine opere per la chiesa di San Domenico, come il San Domenico in Gloria14 nel 1615 e la Pietà della Pala dei Mendicanti15 del 1616 (Pinacoteca di Bologna) per la chiesa dei Mendicanti, la Crocifissione16 per la chiesa dei Cappuccini, l’Assunzione17 di Genova per la chiesa di Sant’Ambrogio, entrambe del 1617.Sempre in quell’anno dopo un primo rifiuto del Reni per la decorazione del Palazzo Ducale di Mantova (mandò i suoi discepoli Giovanni Giacomo Sementi e Francesco Gessi), il pittore giunse a Mantova realizzando quattro tele raffiguranti le Fatiche di Ercole (tutte datate tra il 1617 e 1620 ed ora esposte al Louvre): da alcune lettere possiamo dedurre che il primo dipinto fosse l’Ercole sul rogo18 e a seguire l’Ercole e Acheloo19, l’Ercole e l’Idra20 e Nesso e Dejanira21. Oltre alle Fatiche di Ercole ci furono altre opere di scene mitologiche realizzate per committenti privati come la Toeletta di Venere22 del 1621 (National Gallery di Londra), Atalanta e Ippomene di Napoli23 (1620-25, Museo di Capodimonte) e Madrid24 (1618-19, Museo del Prado), i due Bacchi fanciulli di Firenze25 (1615-20, Palazzo Pitti) e Dresda26 (1623, Gemäldegalerie) e Apollo e Marsia di Tolosa27 (1625, Musée des Augustins) e Monaco di Baviera28 (1633, Alte Pinakothek, Bayerische Staatsgemäldesammlungen).

Nel 1622 Reni si diresse nuovamente a Napoli per affrescare la cappella del Tesoro di San Gennaro, non raggiungendo però l’accordo economico. Prima di partire per Roma portò a termine tre tele per la chiesa dei Girolamini (inizialmente destinati alla chiesa di San Filippo Neri): Gesù incontra San Giovanni Battista29, San Francesco in Estasi30 e la Fuga in Egitto31. Arrivato a Roma portò a termine nel 1625 il ritratto del cardinale Roberto Ubaldini32(collezione privata) del 1631 e la Trinità33 per la chiesa dei Pellegrini, commissionata dal cardinal Ludovico Ludovisi e molte pale d’altare destinate a sedi più o meno importanti nella penisola come l’immacolata34 della chiesa di San Biagio a Forlì (1627) o l’Annunciazione35 del 1621 (Pinacoteca Civica di Fano) e il Cristo che consegna le chiavi a San Pietro36 del 1625 (Louvre) per la chiesa di San Pietro in Valle a Fano.

Verso l’inizio del terzo decennio vi fu un cambiamento nello stile del Reni: introdusse nei suoi dipinti l’uso di una luce argentea e di toni chiari e preziosi come è possibile vedere nell’Annunciazione37 di Ascoli Piceno (Pinacoteca Civica Ascoli Piceno) del 1629 e nella Pala della Peste38 (Pinacoteca di Bologna) del 1630 commissionata dal Senato bolognese dopo la fine della pestilenza che colpì tutta l’Italia. Altre opere completate nell’ultimo periodo della sua vita furono il San Michele arcangelo39 (1635-36) per la chiesa di Santa Maria della Concezione a Roma commissionato dal cardinale Onofrio, nonché fratello del papa Urbano VIII, le Adorazioni dei pastori di Londra40 (1640 ca, National Gallery) e Napoli41 (1642 ca Certosa di San Martino), la Flagellazione di Cristo42 del 1640-42 (Pinacoteca di Bologna) e per ultimo il San Pietro penitente43(collezione privata M).

Pare accertato che il pittore negli ultimi anni soffrisse di depressione, portandolo ad eseguire pennellate veloci e sommarie riconosciute dalla critica del 1900 come una consapevole scelta estetica. Morì il 18 Agosto del 1642 all’età di 67 anni venendo sepolto nella basilica di San Domenico per volontà di Saulo Guidotti, suo amico facente parte del Senato bolognese.

Sitografia :

Treccani Online

http://www.treccani.it/enciclopedia/guido-reni_%28Dizionario-Biografico%29/

IL "CASO" DI SIMONINO DA TRENTO

Una vera mostra “di ricerca”, o comunque una mostra davvero riuscita, può essere il più concreto atto di fede nella vitalità, nel valore oggettivo, nella serietà e nell’utilità sociale della storia dell’arte: come disciplina scientifica, ma anche come insostituibile mediatrice per l’amore, la comprensione, il godimento delle opere d’arte da parte di un pubblico più vasto.

TOMASO MONTANARI, Contro le mostre, 2017

Con questa citazione di Tomaso Montanari, vorrei parlare di una “mostra riuscita” e di “utilità sociale” che è L’Invenzione del colpevole. Il caso di Simonino da Trento dalla propaganda alla storia. La mostra,ospitata dal Museo Diocesano Tridentino dal 14 dicembre al 13 aprile 2020 (già prorogata all’11 maggio 2020), è a cura di Domenica Primerano con Domizio Cattoi, Lorenza Liandru, Valentina Pedri con la collaborazione dei docenti dell’Università degli studi di Trento, Emanuele Curzel e Aldo Galli.

La mostra si pone l’obiettivo di analizzare tramite documenti e opere d’arte, la vicenda di Simonino da Trento.

Ma chi era Simonino da Trento?

Bottega di Daniel Mauch, Martirio di Simonino da Trento, primo decennio del XVI sec., Trento, Museo Diocesano Tridentino

Tutto ebbe inizio il 23 marzo 1475, Giovedì Santo, quando dalla città di Trento scomparve Simone, un bambino di soli due anni. Il corpo venne ritrovato il giorno di Pasqua in un canale nei pressi della casa di Samuele di Norimberga, uno dei maggiori esponenti della comunità ebraica della città. Dato il luogo del ritrovamento, vennero immediatamente incarcerati e processati per rapimento e omicidio gli ebrei trentini, che poco dopo furono condannati a morte. Uno degli obiettivi della mostra è rianalizzare come il processo fu basato su confessioni estorte con la tortura, rendendo il caso di Simonino da Trento quella che oggi potremmo definire una clamorosa fake news.

L’accusa è stata fatta perché la propaganda antisemita del tempo alimentava un’idea diffusa nell’Occidente medievale già dalla metà del XII sec.,ovvero che durante la Settimana Santa, fosse una consuetudine il “sacrificio rituale”. Secondo la credenza, gli ebrei sacrificavano bambini cristiani con l’obiettivo di reiterare la crocifissione di Cristo, adoperando il sangue della vittima per scopi magici e medico-curativi.

Un ruolo cruciale in questa vicenda fu quello del principe vescovo di Trento, Johannes Hinderbach, il quale da un lato ebbe un controllo diretto sugli interrogatori “pilotati” con lo scopo di far confessare il delitto agli ebrei, dall’altro lato gestì la nascita del culto di Simonino, organizzando pellegrinaggi verso il corpo, registrando i miracoli, commissionando e scrivendo opere agiografiche e soprattutto promuovendo una campagna di immagini che portò zone dell’Italia settentrionale fino alla Germania a un culto di questo “martire”.

Hartmann Schedel, Liber Chronicarum, Nürnberg, Anton Koberger, 23 dicembre 1493. Trento, Biblioteca Comunale

Il Simonino infatti, dopo il fatidico marzo 1475, venne subito considerato un martire cristiano divenendo oggetto di un culto intenso, grazie anche alle immagini e soprattutto alla stampa tipografica. La devozione si diffuse rapidamente;solo papa Sisto IV (1414-1478) provò a fermare questa tendenza, proibendo il culto sotto pena di scomunica.

Il tentativo del papa non ebbe grandi risultati, infatti solamente nel Novecento vennero rilette le fonti da W. P. Eckert, per volontà di Monsignor Iginio Rogger e del vescovo Alessandro Maria Gottardi, stabilendo la verità storica e dimostrando come le accuse di omicidio rituale rivolte agli ebrei fossero infondate. La vicenda si concluse il 28 ottobre 1965, negli anni del Concilio Vaticano II (1962-1965), quando la Chiesa decise di abrogarne definitivamente il culto.

La mostra su Simonino da Trento e “L’invenzione del colpevole”

La mostra occupa due piani del Museo Diocesano Tridentino, il quale ha sede in Palazzo Pretorio, la prima residenza vescovile eretta nel centro della città. La visita comincia al piano terra: qui è possibile capire il contesto in cui nacque l’accusa per omicidio rituale, i meccanismi con cui gli ebrei furono accusati di tale crimine per poi, nell’ultima sala, ripercorrere le fasi che portarono all’abrogazione del culto nel 1965.

Il percorso prosegue poi al secondo piano, dove sono esposte opere di tipo eterogeneo (dipinti, sculture, reliquiari, incisioni, fotografie…), concesse in prestito da importanti musei e istituti culturali nazionali e stranieri come le Gallerie degli Uffizi, la Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli di Milano, l’Abbazia di Wilten ad Innsbruck e tanti altri. Questa parte di esposizione ha l’obiettivo di dimostrare la fortuna e la diffusione di un culto che durò più di Cinquecento anni, basato, come abbiamo visto, su una fake news.

Concludo con la citazione dell’augurio dell’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, un pensiero che non si può non condividere dopo la visita a questa importante mostra: “Mi auguro che questa meritevole iniziativa, organizzata dal nostro Museo Diocesano, possa divenire per tutti, a cominciare dalle comunità cristiane, un monito fortissimo a vigilare perché nessuno osi ammantare del nome di Dio ciò che invece ferisce inesorabilmente l’uomo e il credente”.

“La difesa della razza”, V, n.6, 20 gennaio 1942

Bibliografia e sitografia

- Simone da Trento nella tradizione agiografica: i testi latini, catalogo della mostra (Trento, Museo Diocesano Tridentino, 14 dicembre – 13 aprile 2020), a cura di D. Primerano, Trento 2020.

- Montanari, Contro le mostre, Torino 2017.

- https://www.finestresullarte.info/flash-news/5498n_mostra-invenzione-del-colpevole-simonino-da-trento-museo-diocesano-tridentino.php(ultima consultazione 03/03/20).

- https://www.museodiocesanotridentino.it/pagine/trento-mostre (ultima consultazione 03/03/20).

Immagine tratte da:

- Simone da Trento nella tradizione agiografica: i testi latini, catalogo della mostra (Trento, Museo Diocesano Tridentino, 14 dicembre – 13 aprile 2020), a cura di D. Primerano, Trento 2020.

LA DIMORA DEI CHIGI:VILLA FARNESINA A ROMA

A cura di Federica Comito

Villa Farnesina. La committenza.

Agostino Chigi, ricco e colto banchiere senese, intorno al 1505 commissiona all'architetto Baldassarre Peruzzi un palazzo suburbano, che potesse riflettere la ricchezza e lo sfarzo del committente. Villa Farnesina diventa così l’immagine, in termini culturali, di un uomo a cui le grandi capacità e un destino favorevole avevano riservato un ruolo di primo piano e il palazzo, con la sua immensa decorazione, contribuisce a mantenere in continuo rapporto la forma dell’architettura e la natura.

A un interno tanto innovativo quanto magistrale, corrisponde un esterno armonioso a ferro di cavallo che concretizza l’idea di continuum tra le stanze della villa e il cortile. Oltrepassato il muro di cinta ci si trovava nel giardino caratterizzato da architetture di verzura, alberi tagliati secondo le regole dell’ars topiaria e sculture disseminate ad arte.

Si tratta di uno dei maggiori esempi architettonici del Rinascimento Italiano a Roma: la sua fama deriva non solo dai materiali impiegati, ma anche dalle tonalità bronzee della decorazione a graffito che, in origine, era distesa su tutta la superficie del muro. Seguendo la testimonianza di Vasari, tale decorazione fu realizzata da Peruzzi, così come gli zoccoli delle finestre del piano superiore fiancheggiate da fauni e sovrastate da scene mitologiche.

L’alzato si articola su due piani con mezzanino e piano delle soffitte, unificato da due ordini di lesene tuscaniche, dal basamento e dai due fregi.

La villa fu affrescata da personaggi del calibro di Raffaello, Sebastiano del Piombo, il Sodoma e dallo stesso Peruzzi.

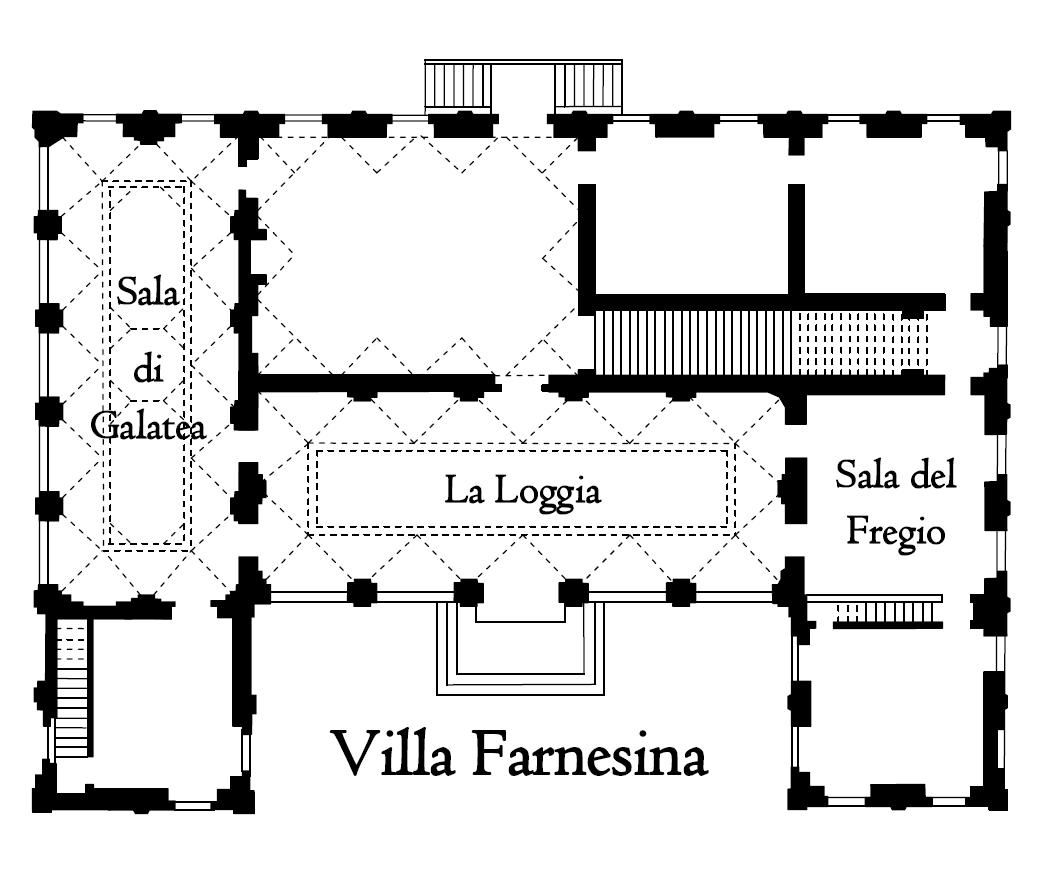

Villa Farnesina: il piano terra.

La Loggia di Galatea

Baldassarre Peruzzi nel 1511 affrescò l'oroscopo di Agostino Chigi sulla volta ripartita da finte cornici geometriche a imitazione dei soffitti in stucco, realizzate in prospettiva così da creare un effetto illusionistico.Tale opera deve aver preceduto le altre opere del Peruzzi (Saletta del Fregio e Salone delle Prospettive). Nell'inverno 1511-1512 Sebastiano del Piombo dipinse le scene mitologiche delle lunette e il Polifemo che si trova accanto alla Galatea di Raffaello (1512 ca). Gli altri riquadri della sala raffigurano invece paesaggi seicenteschi di scuola romana. Le pareti della loggia vennero ripartite da lesene con candelabri in monocromo e da un alto zoccolo dipinto in stoffa rossa drappeggiata.

La Loggia di Amore e Psiche

La Loggia prende il nome dalla decorazione ad affresco dipinta nel 1518 da Raffaello e bottega, i quali raffigurarono episodi della favola di Psiche ispirati all' “Asino d'oro” di Apuleio. Festoni vegetali a opera di Giovanni da Udine incorniciano le varie scene. Sulla volta gli episodi del Concilio degli Dei e del Banchetto nuziale, separate dallo stemma dei Chigi. Dieci pennacchi con scene della favola e quattordici vele con amorini raccordano la volta alle pareti scandite da lesene con 5 archi sui lati lunghi e 3 sui lati brevi.

La Stanza del Fregio

La sala è così denominata dal fregio che percorre in alto le pareti, realizzato da Peruzzi intorno al 1508 ispirandosi alle favole di Ovidio e con uno sguardo al Pollaiolo e a Mantegna nei nudi.

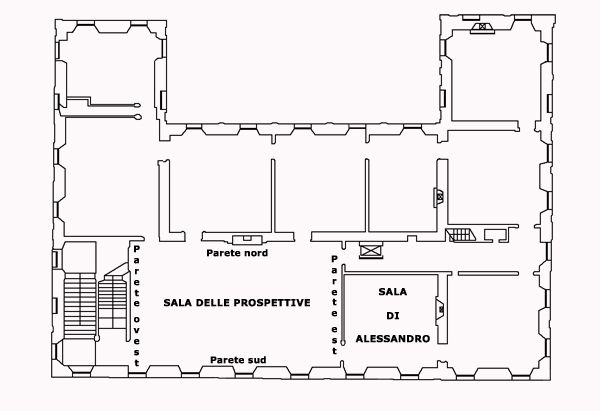

Primo piano

La Sala delle Prospettive

La vasta aula prende il nome dalla decorazione di Baldassarre Peruzzi che nel 1519 affrescò sulle pareti vedute prospettiche urbane e campestri trafinte colonne. Sotto il soffitto a cassettoni corre un fregio con scene mitologiche, realizzate dal Peruzzi e bottega, e sulla parete nord campeggia un grande camino con la fucina di Vulcano.

La Stanza delle nozze di Alessandro Magno e Roxane

Così denominata dall'affresco principale che occupa tutta la parete nord,era in origine la camera da letto di Agostino Chigi, il quale ne affidò nel 1519 la decorazione al Sodoma. Il soffitto cinquecentesco a cassettoni reca decorazioni a grottesche e soggetti mitologici.

In origine oltre alla villa e alle scuderie, era presente un terzo edificio: una loggia sul Tevere destinata ai banchetti collegata al giardino da una gradinata. La piccola fabbrica doveva estendersi parallelamente al fiume; probabilmente la sua forma venne riprodotta nella ricostruzione settecentesca dopo che l’originale venne distrutta nel 1531 da un’inondazione. Fu definitivamente abbattuta tra il 1884 e il 1886 per i lavori di arginatura del fiume. Nel suo suburbanum Agostino Chigi ospitò i papi Giulio II e Leone X, nonché i letterati più illustri di Roma. Una curiosità è legata ad un banchetto in particolare che il Chigi organizzò in onore di Papa Leone X: gli invitati trovarono le loro insegne incise su piatti d’oro e d’argento che venivano, a fine pasto, gettati nel Tevere. Il gesto voleva dimostrare la ricchezza del banchiere ma,in realtà, delle reti provvedevano a recuperare gli oggetti.

Dopo la morte di Agostino nel 1520, la struttura dal 1526 rimane abbandonata e, dopo aver subito le ingiurie dei Lanzichenecchi durante il sacco di Roma e le devastanti piene del Tevere, viene acquistata dai Farnese nel 1577 che sostituiscono tutti gli stemmi famigliari dei Chigi con i gigli Farnesiani. Nel 1731 la Farnesina passa ai Borbone di Napoli. Nella seconda metà dell’800 la villa fu interessata da un programma di intensi restauri che servivano a rallentare il cedimento dell’abitazione e che videro l’apertura dell’attuale ingresso. Nel 1932 la villa viene affittata al principe Chigi che fa realizzare l’impianto elettrico. L’edificio storico è oggi sede nazionale dell’Accademia del Lincei, una delle istituzioni scientifiche più antiche d’Europa che annovera tra i primi membri Galileo Galilei.

BIBLIOGRAFIA

Isa Belli Barsali, Ville di Roma,1970, SISAR, Milano.

C.L.Frommel, Architettura del Rinascimento Italiano, 2009, Skira.

- Bruschi, Storia dell’architettura italiana - il primo Cinquecento, “Roma, le diverse maniere” F.P. Fiore, 2002, Electa, Milano.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

LA CAPPELLA PALATINA DI PALERMO

“La più bella che esiste al mondo, il più stupendo gioiello religioso vagheggiato dal pensiero umano ed eseguito da mani d’artista”

-Guy de Maupassant –

Inseriti dal 2015 nella World Heritage List, la Cappella Palatina e il suo Palazzo sono Patrimonio dell’umanità. Questi edifici costituiscono il cosiddetto itinerario arabo-normanno, insieme alle cattedrali di Cefalù e di Monreale, e rappresentano un eccezionale valore universale, frutto di una felice convivenza e interazione tra diversi contesti culturali, storici, geografici e religiosi, dando vita ad unicum architettonico. Nella Cappella Palatina confluisce l’esperienza architettonica fatimita delle maestranze operanti a Palermo alla corte di Ruggero II, la sontuosità decorativa dei mosaici bizantini, la fede nel Cristianesimo dei sovrani normanni, la suggestione della cultura islamica ancora operante a Palermo. Il re Ruggero II dopo la sua incoronazione del 1130 ordinò la costruzione della Cappella del suo palazzo, ubicata al primo piano, che assunse dignità parrocchiale solo due anni dopo, come si legge in una iscrizione sotto la cupola e venne consacrata nel 1140. La Cappella nacque per sintetizzare le necessità liturgiche del rito latino e di quello greco, ne è d’altronde prova la pianta basilicale (latina) a tre navate ed il presbiterio (bizantino), sormontato da una cupola. All’interno del Palazzo Reale (o chiamato anche Palazzo dei Normanni), la Cappella Palatina ha una funzione baricentrica, oggi difficilmente leggibile dopo sono state unificate le facciate collegando il complesso gli edifici turriformi della reggia normanna. In origine, la cupoletta emisferica della Cappella doveva spiccare nel blocco stereometrico dell’edificio dove le superfici murarie erano decorate da archeggiature cieche. Oggi l’ingresso della Cappella è preceduto da una loggia con arcate a sesto acuto, decorata da mosaici ottocenteschi raffiguranti “La ribellione di Assalonne al padre David”, opera dell’aretino Santi Cardini, che sostituirono gli originali del XVI secolo. Il ciclo fu realizzato su committenza di Ferdinando III di Borbone (presente insieme alla moglie Maria Carolina nel medaglione del mosaico col Genio di Palermo incoronato)

Fig. 1) Ingresso alla Cappella Palatina con apparato musivo ottocentesco raffigurante “La ribellione di Assalonne al padre David”

Il pronao originale si può individuare nella sala rettangolare con volte a crociera antistante la Cappella, restaurata dal Valenti nei primi del ‘900. La Cappella ha le proporzioni di una cattedrale in miniatura (32 m di lunghezza x 12,40 di altezza, 18 con la cupola) ed è divisa in tre navate da colonne di riporto, separata da un grande arco trionfale, da alcuni gradini e da transenne marmoree, dalle navate. Il presbiterio, composto da una struttura cubica cupolata, ha un valore simbolico legato alle figure geometriche fondamentali del quadrato e del cerchio, presenti tanto nella religione islamica che in quella bizantina. La sacralità di tale spazio è accentuata anche da particolari attributi decorativi come le colonnine in porfido negli spigoli delle tre absidi. Tutta la superficie muraria dell’interno della Cappella è arricchita da un manto musivo che si snoda sopra i candidi lambris di marmo: un nastro ornato con palme stilizzate fa da cesura e da collegamento al percorso verso l’alto. La particolare concezione teocratica del potere dei monarchi normanni, che chiamarono maestranze bizantine direttamente dall’Oriente, viene espressa all’ingresso della Cappella, nel lato opposto al santuario: il trono normanno viene rappresentato significativamente sotto il mosaico della Consegna della Legge.

Fig. 2) Particolare della decorazione con Cristo sul trono affiancato dai principi degli Apostoli (Pietro e Paolo)

Anche questo spazio riservato al trono, come il presbiterio, è sopraelevato da alcuni gradini. I mosaici più antichi sono quelli della navata centrale e della cupola e risalgono al 1143.L’immagine di maggiore impatto è il Pantocratore benedicente, presente nella cupola, esattamente realizzato secondo i più classici canoni bizantini. Cristo è rappresentato a metà figura con un lieve scarto della testa e delle spalle verso sinistra; indossa una tunica rosso scuro ed un himation blu solcato da una fitta rete di crisografie. La mano destra poggiata sul petto è in posizione benedicente mentre la sinistra mostra un libro con un passo del Vangelo di Giovanni.

Fig.3) Particolare della cupoletta del catino absidale con il Cristo Pantocratore

Interessante è la ripetizione di tale elemento nel catino dell’abside centrale, dove ha un effetto comunicativo e misericordioso nei confronti di chi accede all’interno della Cappella.

Fig. 4) Catino absidale con immagine di Cristo Pantocratore

Tra i mosaici più antichi, nel Diaconicon, spicca il battesimo di Cristo, opera realizzata con una sorprendente stilizzazione delle onde. Immagini di Santi e Padri della Chiesa sono presenti nei pilastri e negli intradossi degli archi. Dalle analisi stilistiche, contemporanei alle navate laterali, decorate sotto Guglielmo I, sono narrati episodi della vita di San Pietro e di San Paolo ed in quella centrale gli eventi dell’Antico Testamento. Eccezionale è poi il soffitto ligneo, il più grande repertorio pittorico islamico che ci è pervenuto, infatti, nelle alveolature delle muqarnas.

Fig.5) Soffitto ligneo con muqarnas

si snodano raffigurazioni profane attinenti alla vita di corte: bevitori, danzatrici, musici, giocatori di scacchi, cammelli convivono con i contenuti della storia sacra dei mosaici sottostanti. Posteriore e molto restaurato è il soffitto a spiovente delle navatelle. Un ’iscrizione in latino, greco e arabo del 1142, a ricordo dell’orologio idraulico fatto costruire da Ruggero II, testimonia l’intrecciarsi di molteplici culture nella Palermo normanna (si trova nel secondo loggiato del Cortile Maqueda del Palazzo Reale di Palermo, poco prima del vestibolo della Cappella Palatina, in direzione della scala che conduce al Cortile della Fontana ed è così tradotta nella sua versione bizantina “O meraviglia nuova! Il forte Signore Ruggiero avendo avuto lo scettro da Dio, frena il corso della fluida sostanza, la cognizione distribuendo scevra di errori delle ore del tempo. Nel mese di marzo indizione quinta e di nostra salute l’anno 1142, e del suo felice regno l’anno XIII”).Sulla sinistra del presbiterio si trovava un balcone (al posto dell’odierna finestra), collegato tramite un percorso agli appartamenti reali, dal quale il re poteva assistere alla funzione religiosa. Vicino vi è il mosaico con la Madonna Odigitria. Lo splendido pavimento (1143-49) con motivi geometrici si ispira all’arte tessile.

Fig.6) Particolare della pavimentazione in mosaico

Tra gli arredi della Cappella Palatina sono da notare: l’ambone del XII sec., di forma quadrangolare in marmo e porfido arricchito da nastri musivi e sorretto da colonne decorate da un motivo a zigzag, realizzato forse nel nord Italia; i leggii sono sorretti dai simboli degli Evangelisti; il candelabro per il cero pasquale, alto circa 4 m, dove tra motivi vegetali e animali si evidenzia la figura di Cristo che benedice un uomo in vesti vescovili, forse lo stesso Ruggero. Di frequenza i re normanni si facevano rappresentare nelle sezioni tradizionalmente riservate ai santi, con i simboli dei basilei (imperatori bizantini) al fine di affermare il proprio potere. Alla base è la raffigurazione di quattro leoni che azzannano uomini; l’acquasantiera con un motivo a zigzag e leoni alla base. Anche per i capitelli, l’arte arabo-normanna si rifà a quella bizantina, introducendo un pulvino tra il capitello e l’imposta dell’arco (visibile nel Duomo di Monreale). In vicinanza dell’ambone vi è l’accesso alla cosiddetta cripta, forse la prima cappella del Palazzo Reale, composta da due vani, uno quadrato absidato con due colonne, e un’altra sala, collegata alla prima da ambulacri, che fu anche camera sepolcrale di Guglielmo I prima del trasferimento nella Cattedrale di Monreale. Questo locale ipogeico è collegato al Palazzo Reale e al suo interno si conserva un Crocifisso ligneo del XVI secolo. Al Tesoro della Cappella Palatina si accede dal pronao d’ingresso: vi si trova il Tabulario con più di trecento pergamene, alcune trilingue (arabo, greco, latino); quindici cofanetti realizzati tra X e XV secolo, di cui alcuni fatimiti in avorio con magnifiche decorazioni e iscrizioni islamiche; un sigillo mesopotamico forse portato in Sicilia dai Crociati; il Pastorale di S. Cataldo di raffinata fattura bizantina; un’urna d’argento del 1644 ideata da Pietro Novelli; reliquiari, paramenti e oggetti sacri.La Cappella Palatina fu danneggiata dal terremoto del settembre 2002 fu sottoposta a restauri, il progetto fu redatto dall’architetto Guido Meli dirigente del centro regionale per il restauro della Regione Siciliana venne finanziato dal mecenate tedesco ReinoldWurth per oltre tre milioni di euro è stato completato entro il 2008. I lavori vennero eseguiti sotto la direzione dell’architetto Mario Li Castri da un gruppo di restauratori romani tra cui Carla Tomasi, Marina Furci, Michela Gottardo e Paolo Pastorello.

SAN DOMENICO MAGGIORE A NAPOLI

…NEL CUORE DEL CENTRO DI NAPOLI:

Un caffè a Piazza San Domenico Maggiore a Napoli

Nel cuore del centro storico di Napoli, ai margini tra i decumani e la città greca, maestosamente si apre Piazza San Domenico Maggiore.

Su di essa si affacciano la Basilica di San Domenico Maggiore, da cui prende il nome, e la guglia di San Domenico, e le fanno da contorno imponenti palazzi nobiliari.

Area pedonale, crocevia di studenti e turisti, poco distante dagli altri luoghi simbolo della città, inglobata nel tessuto urbano senza mai perdere la propria identità che affonda le sue radici storiche, artistiche e culturali nel periodo aragonese vissuto dalla città a partire dal 26 febbraio 1443, giorno in cui Alfonso I il Magnanimo, fa il suo ingresso in città.

La piazza fu voluta dagli aragonesi che, da semplice slargo, ne resero il luogo favorito della nobiltà tanto che i più vi edificarono i loro palazzi non solo nell’età aragonese ma anche nei secoli successivi. Infatti l’occhio del visitatore è rapito dalla convivenza dei diversi stili architettonici che sono in essa presenti senza contrapporsi ma in maniera armoniosa, nonostante la diversità di stili ed epoche di appartenenza, poiché la piazza divenne una sorta di “salotto mondano” anche nei secoli successivi la dominazione aragonese.

Nel corso dei secoli successivi, e con i sovrani che succedettero agli Aragonesi, la cura ed il mantenimento decoroso della piazza restano infatti una priorità, tanto da indurre il re Ferdinando IV a murare nel 1764 nelle pareti della chiesa una lapide in cui si vietava espressamente di “giocare a carte, palle o schiassare” e anche di “farvi vendita di frutti, melloni, deporvi sfrattature o immondezze, mettervi posti d’affittare sedie o banchi di cambiavalute”.

fonte wikipedia

fonte wikipedia

Al centro di essa, a forma piramidale, si innalza l’obelisco di San Domenico.

copyright : fotoeweb

fonte wikipedia

L’obelisco di San Domenico, secondo dei tre obelischi della città (gli altri sono quello di San Gennaro e quello dell’Immacolata) viene eretto per espresso desiderio del popolo napoletano, pagato con somme di denaro stanziate dallo stesso e alle quali contribuirono anche i padri domenicani nel 1656; è un’opera scultorea di età barocca realizzata per ex – voto a San Domenico a seguito della pestilenza che colpì la città in quell’anno. I domenicani ne commissionarono l’opera a Cosimo Fanzago che era già impegnato nella realizzazione di un’opera simile, la guglia di San Gennaro iniziata nel 1636, tenendone il progetto fino al 1658 quando passò a Francesco Antonio Picchiatti che ne mantenne il cantiere fino al 1666.

Sin da subito, i lavori procedettero a rilento tanto da riprendere poi solo nel 1737 da Antonio Vaccaro, che seguì la sua realizzazione fino al completamento della stessa avvenuta in quello stesso anno sebbene ancora priva della statua del Santo, di cui il Vaccaro ne fece il bozzetto.

L’opera è di forma piramidali e si innalza al cielo per circa 26 metri. Il primo ordine è in piperno e su di esso si alternano due iscrizioni a due busti raffiguranti la sirena Partenope. Il second’ordine è invece caratterizzato dalla presenza di stemmi, in particolare ritroviamo quello di Napoli – ovviamente contemporanea alla realizzazione dell’opera – dell’ordine dei domenicani, dei Re di Spagna e dei Viceré d’Aragona.

Al terzo ordine sono di risalto i medaglioni coi Santi domenicani che sono opere del Vaccaro; su suo modello è stata eseguita la statua bronzea di San Domenico, che però risulta essere di un ignoto autore settecentesco…è posta lì proprio ad esaltare l’ordine domenicano, fu collocata al vertice dove tutt’ora si trova, nel 1747, due anni dopo la morte del Vaccaro stesso.

Alle spalle della guglia, si alza maestoso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore di Napoli, noto anche come “Museo Doma”.

La fondazione della Basilica risale al 1283, quando Carlo I d’Angiò ne finanziò l’edificazione e affidò l’edificio, che fu completato nel 1324, ai frati domenicani.

In realtà sulla piazza si affaccia l’abside che, per le sue aperture, sembra avere “gli occhi, il naso, la bocca” e quindi non la facciata principale che invece si trova nel giardino del convento; ciononostante, dalla piazza, è possibile accedere alla Chiesa attraverso una scala che fu voluta da Alfonso I d’Aragona per la chiesetta romanica di San Michele Arcangelo a Morfisa, chiesa probabilmente eretta intorno al X sec. e successivamente inglobata nella struttura basilicale di cui oggi è al transetto destro.

fonte wikipedia

Nel 1255 Papa Alessandro IV dedicò la chiesa a San Domenico sotto il cui patronato aveva posto anche il convento; successivamente, Carlo II – nel 1283 – volle ingrandire la chiesa, senza però distruggere la precedente, incorporandola così nella nuova.

La Basilica è a croce latina, e fu eretta secondo i canoni del gotico, con tre navate e cappelle laterali con ampio transetto ed abside poligonale, per questo si trova rivolto con verso la piazza, mentre all’ingresso principale si accede attraverso un ampio cortile, raggiungibile da Vico San Domenico, stradina adiacente la piazza. Inizialmente prevedeva tre ingressi: uno per ciascuna navata, ma le due laterali furono chiuse nel corso del XVI sec. per far spazio alle cappelle che, in totale, sono ben 36. Accanto al portone d’ingresso è posto il campanile settecentesco.

fonte wikipedia

L’interno, sebbene sia estremamente vasto, conserva circa 800 anni di storia e storia dell’arte e presenta una prospettiva architettonica pressoché perfetta, dimostrando che i numerosi interventi cui è stata soggetta non ne hanno alterato l’armonia.

copyright : sandomenicomaggiore.it

Nella controfacciata della chiesa, vi è il tondo raffigurante San Domenico. Il soffitto non è quello originale, poiché fu sostituito nel 1670 da quello attuale a cassettoni con stucchi e dorature e con al centro lo stemma domenicano e, ai lati, quelli vicereali.

Lungo le navate laterali si trovano 14 delle 36 cappelle, 7 per ciascun lato: si ricordano quella dei Brancaccio con gli affreschi di Pietro Cavalini, oppure la cappella dedicata a San Carlo dove si conservano due tele di Mattia Preti, quella dei De Franchis, detta di “Zì Andrea” che prende il nome dell’opera lignea “Madonna di Zì Andrea” posta sull’altare, che ha sostituito la “ Flagellazione” del Caravaggio, oggi conservata al Museo di Capodimonte, commissionata proprio dalla famiglia de Franchis al Merisi, per adornare la Cappella.

Altre cappelle sono ospitate anche nei transetti laterali, sia di destra che di sinistra.

La zona absidale vede, alle spalle dell’altare maggiore, la cassa barocca dell’organo, che si trova in uno spazio inizialmente occupato dalle prime sepolture aragonesi, qualcuna andata distrutta nell’incendio del 1506.

L’altare maggiore e la balaustra marmorea sono opera del Fanzago, ma hanno comunque subito diversi lavori a causa di incendi e terremoti. Oltre la chiesa, elevata al rango di Basilica minore nel 1921 da Papa Benedetto XV, scrigno d’arte e capolavoro del barocco napoletano, è sicuramente la Sagrestia.

Sagrestia copyright : sandomenicomaggiore.it

La Sagrestia della Basilica di San Domenico Maggiore è a pianta rettangolare decorata in stile barocco con stalli lignei alle pareti e, sulla volta, presenta il capolavoro assoluto di Francesco Solimena, l’affresco raffigurante “Il Trionfo della Fede sull’eresia ad opera dei Domenicani” eseguito tra il 1701 ed il 1707.