LA CHIESA DI SANTA MARIA DELL’ANIMA A ROMA

A cura di Andrea Bardi

Storia di Santa Maria dell'Anima

La vicenda storica della chiesa di Santa Maria dell’Anima, attuale sede del Pontificio Istituto Teutonico nei pressi di piazza Navona, vuole come cornice il fenomeno tutto romano delle chiese nazionali. Epicentro di un costante flusso di pellegrini da tutto il continente, l’Urbe vide sorgere, al calar del Medioevo, una serie di istituti di assistenza specificatamente legati a comunità nazionali. Sebbene il concetto di natio non corrispondesse totalmente con quella che è la sua accezione moderna (alcuni degli allora “stati nazionali” oggi sono realtà politiche regionali), la convergenza di determinati elementi (provenienza geografica, comunanza linguistica e adesione a un insieme di pratiche identitarie) forniva spesso e volentieri lo stimolo iniziale alla costruzione di veri e propri spazi fisici comunitari. Fu in questo clima che il mercante olandese Johannes Peters di Dordrecht, giunto a Roma da membro della guarnigione militare pontificia, decise di acquistare tre case nel Rione Parione, per poi riqualificarle come ospizio per tutti i pellegrini provenienti dalla natio Almanorum: era il 1390, e si celebrava il terzo Anno Santo nella storia della Chiesa. Mancando l’unità nazionale, e di conseguenza un santo patrono (La Spagna aveva S. Giacomo, la Francia S. Luigi), l’ospizio si affidò al patronato di Santa Maria dell’Anima, protettrice dei bisognosi. Neanche due decenni dopo, quello che nacque come istituto assistenziale si sganciò definitivamente dall’amministrazione romana. Poco prima di morire (1406) papa Innocenzo VII Migliorati pose l’ospizio sotto il patrocinio diretto della Curia Romana. L’ospizio, intanto, si era trasformato, grazie all’azione di Dietrich von Niem, in una vera e propria confraternita, della quale egli assunse l’incarico di primo provisor (provveditore), termine con il quale verranno indicati tutti i successivi soprintendenti dell’Anima di lì a venire. La crescita esponenziale della comunità tedesca a Roma rese necessaria la demolizione dell’ospizio (1431-1433) e il suo successivo trasferimento. Negli ambienti originari venne invece innalzata una chiesa gotica a tre navate. Eugenio IV, promotore dell’iniziativa, volle una chiesa a tre navate e sei cappelle laterali (tre per lato). La sua partenza per Firenze, nei primi anni Quaranta, non fermò la confraternita, che in assenza del papa provvide da sola al completamento dell’edificio (1446). Nulla rimane, purtroppo, della prima fondazione quattrocentesca, ricostruita pochi decenni dopo, ancora con un Giubileo a fare da volano per un ulteriore rinnovamento delle strutture. È del 24 settembre del 1499, infatti, il documento di delibera della confraternita, all’interno del quale le intenzioni dell’Anima apparivano chiare. La nazione tedesca avrebbe dovuto primeggiare nel confronto con le altre nazioni, e per farlo avrebbe puntato sulle specificità linguistiche della sua architettura. Una chiesa spiccatamente tedesca (“Alamannico more compositum”, così recitano le carte), che potesse gareggiare con la vicina, e recentemente rinnovata nel suo paramento frontale, chiesa di San Giacomo degli Spagnoli. Erigere una chiesa “tedesca” significava in primis portare l’alzato delle navi laterali alla stessa altezza di quella principale, secondo il modello della “chiesa a sala” (Hallenkirche) nordica. In secondo luogo, anche le maestranze impiegate nella costruzione dovevano essere tedesche. L’allora soprintendente dei lavori, il maestro di cerimonie pontificio Johannes Burckard – provveditore dell’Anima dal 1494 – prese a cuore il progetto “tedesco” della fondazione, anche se la sua visione dovette collassare con il desiderio della confraternita di aggiornarsi su dettami squisitamente rinascimentali e “italiani”. Desiderio reso possibile dalla consulenza chiesta a Donato Bramante, allora impegnato anche sul fronte “nemico” della corona iberica, in un episodio citato anche da Giorgio Vasari nella Vita del maestro urbinate:

“Trovossi al consiglio dello accrescimento di San Iacopo degli Spagnuoli in Navona e parimente alla deliberazione di Santa Maria de Anima, fatta condurre poi da uno architetto todesco”

L’identità di questo “architetto todesco”, tuttavia, ancora non è stata svelata. L’unico nome attestato dai documenti di pagamento, infatti, è quello del fiesolano Bartolomeo Lante, connesso anche lui a Bramante per aver collaborato con il maestro nella vicina S. Maria della Pace[1]. Con l’Anno Santo l’Anima ottenne la licenza di demolizione dell’edificio (21 febbraio 1500) e provvide alla posa della prima pietra (11 aprile) riservata al legato imperiale Matthias Scheidt come atto di rinsaldamento del legame tra confraternita e Sacro Romano Impero. Dieci anni dopo, sotto il rettorato di Willem von Enckenvoirt – braccio destro di papa Adriano VI (1521-1523) – venne consacrata la zona presbiteriale; dopo altrettanti anni, venne completato anche il campanile gotico (1520), elemento marcatamente “tedesco” della struttura nei rivestimenti cuspidali a maioliche colorate. Il completamento dell’edificio avvenne nel 1523, mentre per la consacrazione vera e propria della chiesa si dovette aspettare il novembre del 1542. A quella data, tuttavia, anche le decorazioni erano ben lungi dall’essere ultimate (è del 1541 il primo intervento di Francesco Salviati nella cappella del Margravio di Brandeburgo), e ciò dovette avvenire, in sostanza, per scarsa disponibilità economica. Differentemente dalle altre chiese nazionali, alle quali era costantemente garantita la disponibilità delle casse statali, l’Anima si reggeva su donazioni private, su iniezioni di liquidità da parte della banca Fugger e sui proventi delle indulgenze. Fu proprio in riferimento a una delle questioni più spinose sollevate da Lutero che l’Anima manifestò il suo silenzioso clamore antiprotestante. L’affidamento del patronato di una delle cappelle al Margravio Albrecht di Brandeburgo, strenuo difensore del commercio della salvezza, valse da solo come la più netta presa di posizione che la chiesa cattolica potesse mai auspicarsi in quel delicato momento storico. La chiesa mantenne il ruolo di avamposto cattolico romano anche a Concilio ultimato (1563), con l’edificazione della tomba del duca di Julich-Kleve-Berg[2] e, nel Seicento, con la definizione del programma iconografico delle cappelle di San Benno e di San Lamberto. Ancora tra Cinque e Seicento, la chiesa (a cui dal XV secolo era stato concesso il privilegio della sepoltura in loco) divenne il luogo prescelto da numerosi patrizi provenienti dai paesi cattolici del nord Europa. Inoltrandosi nel secolo, tra il 1635 e il 1644 vennero conclusi i lavori anche nella sagrestia, su progetto di Paolo Maruscelli. Attorno alla metà del Settecento (1749), invece, gli interventi in stile barocco di Paolo Posi ampliarono il coro, che venne rivestito di preziosi stucchi dorati. Le pareti laterali del presbiterio vennero profondamente modificate nel loro assetto originario, tramite la ricollocazione di alcuni gruppi scultorei (la tomba di Andrea d’Austria subì lo spostamento in controfacciata, mentre al suo posto venne collocato il monumento al duca Karl Friedrich). Un secolo più tardi (1874-1875) la chiesa assunse gli sfarzi che le tinte neorinascimentali di Emilio Stramucci e Ludwig Seitz (pittore tedesco allievo del Nazareno[3] Friedrich Overbeck) intendevano dare alla volta, alle finestre, al coro e alla navata principale (nonché alle tribune dell’organo, progettate dall’architetto Luca Carimini). L’ultimo intervento decorativo sulla chiesa, interessata recentemente anche da un’importante campagna di restauro (terminata nel 2014) è stato patrocinato dall’attuale rettore Franz Xaver Brandmayr, che ha deciso di avvalersi della collaborazione dell’austriaco Johann Weyringer.

Descrizione

Esterno: La facciata

L’attuale spartito architettonico del fronte dell’Anima risponde alla configurazione da essa assunta in occasione del terzo e ultimo intervento di ricostruzione, fortemente promosso dalla confraternita all’approssimarsi del Giubileo del 1500[4]. Il nuovo profilo rettangolare, al limite del quadrato perfetto, doveva parlare una lingua ben diversa da quell’alamannico more inizialmente auspicato da Burckard e dai confratelli stessi. Il dirottamento dello sforzo produttivo in direzione di un linguaggio più asciutto, solenne e “italiano”, è testimoniato dall’affidamento di alcuni lavori a Bartolomeo Lante[5] in luogo di mastri nordici (impiegati anche dal Burckard per la sua casa romana) nonché dalla presenza di elementi sangalleschi nella morfologia dei basamenti[6] e dei capitelli. La facciata attuale [fig. 1], terminata nel 1514, si offre allo spettatore come un grande corpo in mattoni rossi e pietra chiara[7] suddiviso in tre ordini.

Il primo, delimitato in tutti e due gli angoli da un doppio partito di paraste corinzie, accoglie tre aperture timpanate. Il portale principale, inquadrato anch’esso da due paraste corinzie, custodisce tra gli spioventi del timpano triangolare il gruppo scultoreo con la Madonna delle Anime, attribuito a Bartolomeo Lante e completato attorno al 1538 [fig. 2]. Le terminazioni timpanate ai lati, invece, rispettano un profilo lunettato. Pressando delicatamente gli acanti dei capitelli, l’iscrizione dedicataria (TEMPLUM BEATE MARIE DE ANIMA HOSPITALIS TEUTONICORUM MCXIII) è protetta da una trabeazione dentellata in leggero aggetto. Lo spartito architettonico ha ritmo analogo anche nei due ordini superiori: mentre nel secondo le paraste, in luogo dei portali, definiscono lo spazio d’esistenza di tre grandi finestre ad arco, nell’ultimo l’oculus centrale è accostato a due rilievi: allo stemma di Massimiliano I d’Asburgo (sulla sinistra) si accompagna l’insegna dell’ivi sepolto papa Adriano VI (sulla destra). La partitura esterna della facciata, tuttavia, non coincide con l’organizzazione degli spazi interni, andando a negare così una tendenza assai generalizzata nella progettazione architettonica dell’epoca.

Le tre navate, portate alla stessa altezza secondo il modello tedesco delle Hallenkirchen, superano di gran lunga il primo ordine esterno. La questione della corrispondenza tra esterno e interno, rintracciabile anche nella coeva facciata di San Giacomo degli Spagnoli (oggi Nostra Signora del Sacro Cuore), ha condotto alcuni studiosi, come Renata Samperi, a formulare ipotesi circa l’aspetto originario del prospetto. Una soluzione interessante, nota la studiosa, potrebbe essere fornita da una variazione sul tema della forma basilicale. Variazione tutta sangallesca[8] giocata sull’introduzione, tra i due ordini, di un attico mediano. Le ipotesi formulate dalla Samperi, così come da altri studiosi, permettono quantomeno di tentare l’individuazione, se non di un nome preciso, quantomeno di un ambito culturale ben definito, ovvero quello dell’universo bramantesco-sangallesco. Ai nomi dei due maestri, tuttavia, se ne affianca un altro, ancora in via congetturale, per la progettazione degli ambienti della volta: Andrea Sansovino.

Esterno: il campanile

Risalente al 1520, il campanile di Santa Maria dell’Anima presenta una conformazione nettamente “tedesca” rispetto al corpo di fabbrica principale. Modificato in corso d’opera il progetto iniziale della chiesa, esso si presenta come il marchio di fabbrica, come l’unico elemento veramente gotico individuabile nel complesso [fig. 3]. Il motivo per cui una tale dovizia di lemmi gotici sia andata concentrandosi soprattutto nella torre campanaria è presto detto: essendo la chiesa oscurata da un filario di abitazioni che divideva l’allora Via Millina (oggi Via di S. Maria dell’Anima) da piazza Navona, l’unico elemento che potesse svettare tra i caseggiati prospicienti la facciata era proprio il campanile. L’alzato del paramento murario in mattoni rossi si divide in due ordini. Il primo è costituito da una semplice monofora cieca a tutto sesto. Il secondo, partendo dall’alto, è chiuso su ogni faccia da paraste ioniche binate che stringono al loro interno una bifora a tutto sesto. L’estremità finale della torre vede infine la presenza della monumentale guglia rivestita a maioliche policrome protetta in basso da quattro timpani ad arcata cieca polilobata.

L’interno

Cronologia

Il nome di Andrea Sansovino gravita attorno alle questioni relative alla progettazione della volta del coro. I pagamenti dal 1504 menzionano infatti un certo “maestro Andrea fiorentino”, contattato per ultimare proprio le volte del coro, i cui spazi vennero realizzati a partire dal maggio di quell’anno. Gli ambienti del coro, consacrati nel novembre 1510, furono i primi in ordine di esecuzione dopo i partimenti esterni del corpo. Partimenti che definirono la chiesa nel suo curioso profilo trapezoidale. L’occupazione di suolo pubblico concessa alla confraternita nel 1500, infatti, venne sfruttata appieno dall’architetto, il quale profittò della situazione per allargarsi in direzione del Vicolo della Pace, ottenendo così anche l’effetto di regolarizzare l’assetto viario del Rione[9]. Portata a termine la fabbrica del coro, nel 1515 il nuovo provveditore Willem von Enckenvoirt si occupò della direzione dei lavori nella parte centrale del corpo e nelle cappelle laterali (1516). Facendo fede alla delibera iniziale, la nuova chiesa avrebbe dovuto munirsi di un corpo longitudinale a tre navate con ben dodici incavi laterali. Ad oggi, invece, l’Anima conta solo otto cappelle gentilizie, e non dodici: tuttavia, il motivo di tale ridimensionamento è ancora oscuro agli studi. In ogni caso, la fabbrica dell’Anima si chiuse nel 1523; prima di essere consacrata, tuttavia, passarono quasi vent’anni. La cerimonia solenne venne celebrata, infatti, solo il 25 novembre del 1542.

Gli spazi

Le navate e la volta

Le navi dell’Anima, portate alla stessa altezza già in fase progettuale secondo il modello delle Hallenkirchen nordiche, devono il loro attuale splendore agli interventi condotti su di esse negli anni Settanta dell’Ottocento [fig. 4].

Sulle crociere delle volte fu impegnato l’allora trentenne Ludwig Seitz (1844-1908). Le volte, i cui stucchi dorati ribadiscono le antiche linee di forza dei costoloni, vennero ricoperte a fresco dai sigilli di sei principati elettorali del Reich (eccezion fatta per la Boemia), affiancandoli, sulle vele risultanti, a ritratti di santi tedeschi. Sulle navi laterali, la costante presenza dei marchi Fugger e von Enckenvoirt – nonché di quello della Confraternita – ricorda agli astanti i passati fasti dell’Anima. Le crociere a loro volta insistono su pilastroni compositi con paraste corinzie addossate. Le basi dei pilastri, a loro volta, contengono iscrizioni commemorative dei numerosi defunti ivi sepolti dalla seconda metà del Cinquecento.

Controfacciata: tombe e vetrate

Insieme alle cappelle gentilizie che occupano le navate laterali della chiesa, un primo momento di iconografia controriformata è offerto al visitatore dalle due tombe che fiancheggiano il portale d’accesso. Entrando nella chiesa, sulla destra troviamo la Tomba di Andrea d’Austria [fig. 5]. Opera dello scultore Gillis van Vliete, è inquadrata da colonne corinzie e sormontata da un timpano spezzato. Il defunto cardinale, morto nel 1600, è colto nell’atto di pregare, alle spalle un rilievo con l’Ascensione. La collocazione attuale del complesso funerario di Andrea non corrisponde al suo posizionamento originario. Inizialmente, infatti, doveva ornare le pareti laterali del coro, da cui venne spostato solo nel 1751. Separata dal portone principale, un’altra tomba, quella dei cardinale Willem von Enckenvoirt [fig. 5], anch’essa destinata al presbiterio. Morto nel 1534, affidò l’esecuzione dei lavori a Giovanni Mangone, che completò la struttura nel 1538. Inquadrato da due colonne corinzie, il catafalco del cardinale poggia, alle sue estremità, su due aquile. Il corpo del defunto, sdraiato poggiando il gomito destro su di un cuscino e la mano sulla testa, precede una lastra a rilievo con Dio Benedicente.

Ad un periodo decisamente successivo risale la Madonna delle Anime dipinta sulla vetrata centrale [fig. 6]. Eseguita da Ludwig Seitz, comprende, nella sua sezione centrale, la Vergine in trono con Bambino[10] il cui volto è valorizzato dall’emiciclo superiore della nicchia in cui si inserisce. Due angeli, riccamente abbigliati, rivolgono il loro sguardo a due figure vestite solo con un perizoma: sono le anime a cui la Vergine offre protezione. In basso al centro, l’aquila bicipite della casata d’Asburgo. Ai lati della finestra, l’ultimo intervento di Johann Weyringer (2013-2019) comprende i rilievi in vetro dell’Arcangelo Michele e di un Angelo con tromba.

Le cappelle laterali di destra

La prima cappella che si apre sulla navata destra è dedicata a Benno di Meissen, vescovo vissuto nel XI secolo e canonizzato da Adriano VI nel 1523. Un secolo dopo, il ricco agente dei Fugger Johannes Lambacher, donando all’Anima una considerevole somma di denaro, volle destinarla alla decorazione della cappella. La pala d’altare [fig. 7], eseguita nel 1618 ed opera del caravaggesco veneziano Carlo Saraceni, narra l’episodio del Miracolo di San Benno (il ritrovamento delle chiavi di Meissen, gettate in acqua dal vescovo Benno in fuga da Enrico IV che lo accusava di tradimento, all’interno del corpo di un pesce offerto a Benno da un locandiere).

La pala d’altare si inscrive in un’edicola a timpano spezzato, fiancheggiata a sua volta dalle epigrafi in marmo nero di Bernardino Radi recanti iscrizioni celebrative del donatore, sormontate a loro volta dallo stemma di Lambacher. Proseguendo, la cappella dedicata a S. Anna conteneva inizialmente un gruppo ligneo policromo raffigurante S. Anna Metterza (S. Anna con la Vergine e il Bambino). L’opera, poi ricollocata nel Collegio Sacerdotale, venne sostituita da pitture a fresco di Cornelius Leysen rinvenute in occasione delle ultime campagne di restauro. In seguito all’ampliamento dell’intitolazione della cappella anche all’Immacolata Concezione, voluta da Johannes Savenier, la parete di fondo venne impegnata dalla pala di Giacinto Gimignani (Madonna con Bambino e S. Anna), del 1640 [fig. 8]. La decorazione della cappella prosegue con tre busti in marmo: a destra quelli di Johannes Savenier e del nipote Gualtiero Gualtieri, rispettivamente di Alessandro Algardi ed Ercole Ferrata, collocati in aggetto rispetto alla scarsa profondità della nicchia in cui si trovano; a sinistra, un altro busto, stavolta del cardinal Johannes de Sluse, è invece frutto del talento di Francesco Cavallini. A differenza della cappella di San Benno, unica eccezione, la cappella di S. Anna è, così come le altre, interamente decorata a fresco. Giovan Francesco Grimaldi riempì la restante porzione della parete di fondo con tre Storie di S. Anna, per collocare poi la Gloria di S. Maria e S. Anna sulla calotta absidale.

La terza cappella di destra venne affidata al patronato dei Fugger, ricchissimi banchieri di Augusta, diretti finanziatori della confraternita. Attorno agli anni Venti del XVI secolo Jakob Fugger convocò Giulio Romano assegnandogli, per la parete di fondo della cappella di famiglia, una Sacra Famiglia con i SS. Giovannino, Giacomo e Marco[11].Morto Jakob Fugger (1525) i lavori ripresero solo nel 1549 per iniziativa del nipote Anton. Le Storie della Vergine Maria di Girolamo Siciolante da Sermoneta vennero così completate nel 1560. In seguito al trasferimento della pala sull’altare maggiore del coro (1750) sulla parete di fondo venne posizionato un Crocifisso ligneo di Giovan Battista Montano (1584), ancora oggi in loco [fig. 9].

L’ultima cappella di destra, detta della Pietà, deve il suo nome al gruppo scultoreo del Lorenzetto che dal 1560 occupa, inserita all’interno di un nicchione marmoreo aperto sul lato superiore, la parete di fondo. Spoglia di decorazioni prima di quella data, la cappella doveva custodire altri affreschi del Sermoneta, purtroppo perduti. Anche per l’altare si dovette aspettare la fine del Settecento, con l’intervento di Ottavio Perini e Antonio Baldi, mentre la porzione superiore della parete fu riempita a stucchi monocromi da Giovanni Carani [fig. 10].

Le cappelle laterali di sinistra

Alla cappella di San Benno, prima di destra, corrisponde, sul lato sinistro, un altro ambiente connotato dalla precisa iconografia controriformistica. È la cappella che Lambertus Ursinus de Vivariis, provveditore dell’Anima ai primi del Seicento, fece consacrare al suo santo patrono, le cui reliquie si trovano nell’Anima dal 1636. Come Lambacher, egli affidò la pala a Saraceni, il quale nel 1618 licenziò un meraviglioso Martirio di San Lamberto [fig. 11]. Ai lati dell’edicola centrale, i due epitaffi in marmo nero coronati dai busti dei donatori commemorano Lamberto e il nipote, Egidius Ursinus de Vivariis, per volontà del quale il pittore “bambocciante”[12] Jan Miel decorò le pareti con le Storie di S. Lamberto.

Il secondo spazio a sinistra è dedicato al santo boemo Giovanni Nepomuceno, canonizzato nel 1729. Cinquant’anni più tardi, la confraternita dell’Anima decise di intitolargli una cappella. La primitiva pala d’altare, con la Vergine Maria che appare a San Giovanni Nepomuceno, opera di Anton Von Maron, venne sistemata in sagrestia. La semplice edicola a timpano lunettato venne completata, nel 1877, dalla pala con S. Giovanni Nepomuceno e il beato Johannes Sarkander [fig. 12,] altra opera di Seitz, che prima proseguì suddividendo la parete superiore in tre Scene della vita di San Giovanni Nepomuceno, e infine completò il lavoro con la Gloria della Vergine contornata da angeli.

La cappella di Santa Barbara, assegnata negli anni Trenta del Cinquecento alla confraternita, fu decorata a partire dal 1531 per volontà di un suo influente membro, nonché provveditore dell’Anima in quel periodo, ovvero il cardinale Willem von Enckenvoirt. Il blasone del cardinale (tre aquile su fondo oro) si ripete su entrambi i basamenti dell’edicola a tempio che, puntando sull’effetto di composta solennità conferito dall’accostamento di pilastri ionici scanalati con un semplice timpano triangolare, accoglie la Santa Barbara che intercede per Enckenvoirt dinanzi alla Santissima Trinità [fig. 13], capolavoro giovanile ad olio su pietra di Michael Coxcie[13]. Il pittore fiammingo, all’epoca tra i maggiori rappresentanti del raffaellismo romano, eseguì per la cappella anche le Storie di S. Barbara sulla parete di fondo e l’Ascensione con gli Apostoli e la Vergine Maria nella calotta.

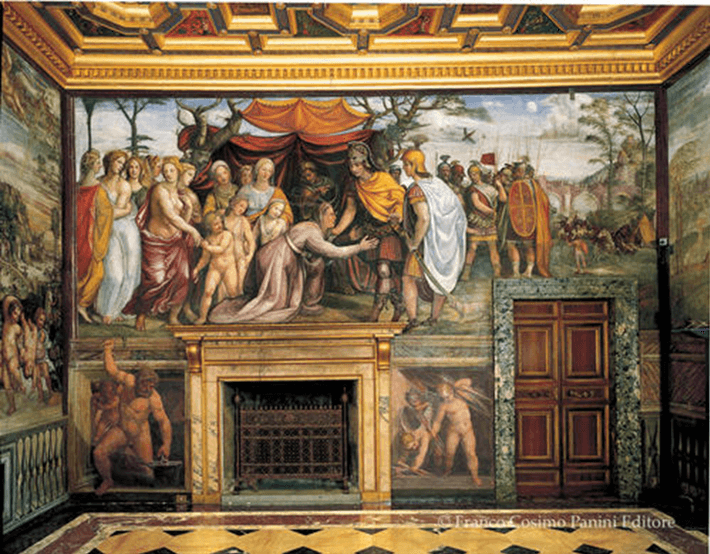

L’ultima cappella sulla sinistra, nonché la più famosa dell’intero complesso, è la cappella del Margravio Albrecht di Brandeburgo. Cardinale nel 1518, fu da sempre un acerrimo nemico di Lutero. Tramite la mediazione dell’agente dei Fugger Quirinus Galler e del mercante Johannes Lemeken[14], il cardinale si assicurò il denaro da disporre per la decorazione della cappella. L’architettura dell’edicola, a timpano lunettato sorretto da colonne composite è opera di Bartolomeo Lante. I brani pittorici, invece, vennero eseguiti in due momenti differenti (1541-43 e 1549-50) da Francesco de’ Rossi detto il Salviati. Al primo momento va fatta risalire la monumentale Resurrezione a fresco [fig. 14] e la Pentecoste nel registro superiore della calotta, mentre alla fine degli anni Quaranta va datata la pala d’altare con la Deposizione, curiosamente anch’essa a fresco [fig. 15].

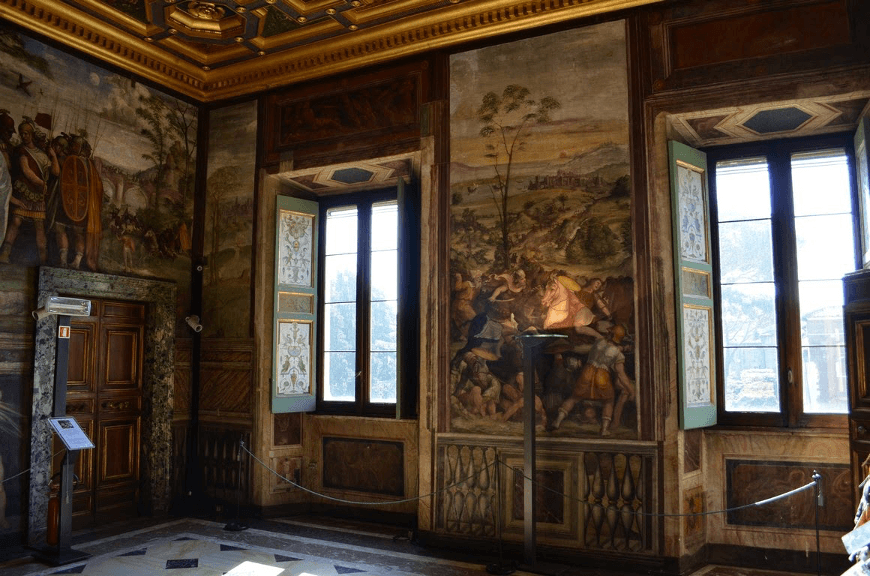

La sagrestia

Tramite un ambiente adiacente alla cappella del Margravio si accede all’anticamera della sagrestia. Quest’ultima, realizzata tra gli anni Trenta e Quaranta da Paolo Maruscelli, ha profilo rettangolare e volta ribassata. Riccamente decorata a stucchi dorati, contiene, nella parte centrale, un’Assunta del pittore viterbese Giovan Francesco Romanelli (anni Trenta del Seicento), racchiusa all’interno di una profilatura ottagonale a sua volta contornata da una trama di festoni vegetali in stucco e aquile bicipiti. Le vele della volta introducono piccole lunette che fanno da casa per le figure di sei papi di lingua tedesca, tra i quali anche lo stesso Adriano VI. Sulle pareti vennero collocati altri dipinti a tema mariano: la Natività di Gilles Hallet, l’Annunciazione di Giovanni Maria Morandi, la Visitazione di Giovanni Bonati e una S. Anna che istruisce la Vergine Maria, copia di un altro quadro di Hallet. Sopra la porta della sagrestia, invece, si trova l’originale pala di San Nepomuceno di Anton von Maron. Oggi in una collezione privata, ma originariamente concepita per la sagrestia[15], è la Natività di Carlo Maratta, rifiutata dai confratelli per il costo eccessivo e venduta dal pittore al conte Friedrich Christian di Schamburg – Lippe.

Il coro

Il primo intervento consistente sulle pareti del coro fu attuato, tra il 1536 e il 1542, da Giovanni Mangone. L’architetto, responsabile anche del catafalco funebre del cardinale Enckenvoirt, realizzò in quegli anni il maestoso altare marmoreo. Alle sue spalle, prima della ricollocazione settecentesca della Pala Fugger di Giulio Romano, avrebbe dovuto trovarsi un gruppo scultoreo della Madonna delle Anime, simile a quello eseguito dal Lante per il timpano del portale maggiore, che tuttavia non venne mai portato a compimento. In via provvisoria, venne collocata la Pietà del Lorenzetto; una volta trasferita anch’essa (1560) nell’ultima cappella di destra, sull’edicola dell’altar maggiore venne collocato un grande tabernacolo eucaristico, oggi perduto.

Ai lati dell’altare due nicchie custodiscono due figure femminili: sono le virtù teologali della Fides (sulla sinistra) e della Religio (sulla destra). La parete di fondo si completa con due scene mariane di Ludovico Stern (Natività e Morte della Vergine) e con la vetrata della Trinità di Ludwig Seitz. L’abside, i cui stucchi dorati disegnano l’originaria partizione costolonata, convoglia le linee degli ori al centro della calotta, all’interno del quale il monogramma dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria sostituì quello di Giulio II. La decorazione del presbiterio continua lungo le pareti laterali seguendo un programma che, se in origine avrebbe dovuto confermare lo stretto rapporto tra Adriano VI e Enckenvoirt (la cui tomba si trovava dirimpetto a quella del pontefice), oggi, con lo spostamento del catafalco del cardinale in controfacciata, sancisce invece la salda alleanza tra la curia romana e i principi cattolici. La tomba di Adriano VI, voluta da Enckenvoirt – ma non dal pontefice – e affidata all’architetto senese Baldassarre Peruzzi, assume le forme di un monumentale arco trionfale fiancheggiato da due ordini di nicchie ad arco inquadrate da colonne composite. Insistendo su un basamento a rilievo, dove coppie di putti sorregge l’insegna di Adriano accompagnando dai lati l’epitaffio centrale, la struttura parte da una grande lastra, anch’essa a rilievo, con l’ingresso di Adriano VI a Roma, fiancheggiata da due virtù cardinali, Iustitia e Fortitudo, alle quali si sovrappongono Prudentia e Temperantia. Il catafalco del pontefice è introdotto da un’iscrizione celebrativa, che percorre il complesso in larghezza, ideato da Enckenvoirt e riferito alla cattiva fama di cui Adriano godeva presso i romani[16].

PROH DOLOR! QUANTUM REFERT IN QUAE TEMPORA VEL OPTIMI CUIUSQUE VIRTUS INCIDAT

(AHIMÉ! QUANTO INFLUISCE L’EPOCA IN CUI SI MANIFESTA LA VIRTÙ, ANCHE QUELLA DI UN GRANDE UOMO)

Il sarcofago vero e proprio, inciso con le parole ADRIANUS VI PP (“Adriano Vi Pontefice) e preceduto dallo stemma di Adriano, è sormontato dalla figura dormiente del papa, ritratto da Michelangelo da Siena nella stessa posa in cui Mangone effigiò von Enckenvoirt. Al di sopra della trabeazione, una lunetta a rilievo con la Madonna con Bambino e gli Apostoli Pietro e Paolo. Al di sopra del frontone triangolare, un rilievo con la Fides.

Munita anch’essa dalla forma di un arco a tre fornici, la tomba di Karl Friedrich di Julich-Kleve-Berg venne posizionata in luogo del monumento funebre di Enckenvoirt. Il giovane duca ereditario, morto di vaiolo nel 1575 proprio in occasione di un soggiorno a Roma, era per il papato – ed in particolare per il papa di allora, Gregorio XIII Boncompagni – l’alleato principale dell’ortodossia cattolica nelle burrascose terre germaniche. Alla sua morte, il pontefice volle ad ogni costo commemorare il giovane duca, finanziando direttamente la costruzione del suo monumento funebre, chiamando tre scultori di provenienza fiamminga: Nicolas d’Arras, Gillis van de Vliete e Pierre de la Motte. Mani giunte, rivolto verso il coro, il giovane duca, riccamente abbigliato, assiste devotamente al Giudizio Finale a rilievo nella porzione centrale della lastra. Nelle nicchie laterali a conchiglia, invece, due figure allegoriche di Caritas e Prudentia che in origine dovevano ornare il monumento di Andrea d’Austria. Al loro posto, in queste nicchie, le stesse allegorie di Fides e Religio che ad oggi fiancheggiano l’altar maggiore.

Note

[1] A Lante spetta anche la realizzazione della facciata e del frontone per l’abitazione del notaio Johannes Sander di Nordhausen, attiguo rispetto alla chiesa.

[2] All’epoca dell’anno Santo del 1575, il duca ereditario Karl Friedrich di Julich – Kleve – Berg era il più forte alleato cattolico di Gregorio XIII in Germania. La costruzione della tomba rispondeva alle prescrizioni della chiesa controriformata stabilite da Carlo Borromeo nelle Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae (1577).

[3] I Nazareni, raccolti attorno alla Confraternita di San Luca di Vienna prima di occupare il monastero romano di S. Isidoro, furono un gruppo di pittori tedeschi che facevano del ritorno all’arcaismo quattrocentesco e della prevalenza dei temi sacri i loro marchi di fabbrica.

[4] Al febbraio di quell’anno risale la concessione della licenza di occupazione di suolo pubblico da destinare a nuovi ambienti della chiesa.

[5] Lante fu coadiuvato da Andrea da Settignano.

[6] Renata Samperi nota l’introduzione, tra il toro inferiore e la scozia delle basi, di un elemento a gola rovesciata riscontrabile anche nel cortile superiore del Belvedere.

[7] L’associazione tra i due materiali si diffuse molto durante gli ultimi anni del Quattrocento. Un esempio su tutti, Palazzo della Cancelleria.

[8] L’elemento dell’attico mezzano compare, infatti, in un disegno del progetto della chiesa di Loreto di Antonio da Sangallo.

[9] All’epoca, per una questione di decoro pubblico, la razionalizzazione dello spazio urbano aveva nella creazione di viae rectae uno dei suoi punti di forza.

[10] I modelli figurativi a cui sembra attingere Seitz sono le pale d’altare eseguite in ambito veneziano degli ultimi decenni del Quattrocento.

[11] I santi Giacomo e Marco vennero scelti per omonimia con due morti della famiglia Fugger (Jakob e Markus Fugger).

[12] Con “Scuola dei Bamboccianti” si intende lo stuolo di pittori che, sulla scia di Pieter van Laer “il bamboccio”, si dedicò alla descrizione di brani della vita agreste romana.

[13] La tecnica dell’olio sulla pietra ebbe in Sebastiano del Piombo uno dei suoi più illustri portavoce. Non si esclude, infatti, che il giovane Coxcie la apprese dal maestro.

[14] Lo stesso Vasari, nella vita del Salviati, scrive di come egli “nella chiesa de’ Tedeschi cominciò una cappella a fresco per un mercante di quella nazione”.

[15] La Natività di Maratta è citata nelle Vite da Giovan Pietro Bellori: “Dipinse Carlo un quadro della Natività della Vergine, ricercatone da signori deputati di Santa Maria dell’Anima della nazione tedesca, da collocarsi in una delle quattro facce della sagrestia.”

[16] Una nota pasquinata, diffusa ai tempi in cui Adriano era ancora sepolto a S. Pietro, recitava: “hic jacet impius inter Pios” (“qui giace un non pio tra i Pii”).

Bibliografia

Amadio, Siciolante, Girolamo, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, 92, 2018.

Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX, Roma, Tipografia Vaticana, 1891.

P. Bellori, Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, Roma, Mascardi, 1672.

Cheney, De’ Rossi Francesco detto il Salviati, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, 39, 1991.

Kubersky – Piredda, T. Daniels, Santa Maria dell’Anima, Ruswil, Archipel Verlag, 2020.

Leuschner, The Young Talent in Italy, in Michael Coxcie (1499-1592) and the Giants of his Age, a cura di K. Jonckheere, Londra, 2013, pp. 50-63.

Lorizzo, Carlo Maratta e la chiesa di Santa Maria dell’Anima: il restauro della pala di Giulio Romano e la Nascita della Vergine per la sacrestia, in “Rivista d’Arte”, 5, 3, 2013, pp. 241-256.

Monbeig Goguel, Francesco Salviati e il tema della Resurrezione di Cristo, in “Prospettiva”, 13, Firenze, Centro di Della, 1978, pp. 7-23.

Nova, Francesco Salviati and the ‘Markgrafen’ Chapel in S. Maria dell’Anima, in Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 25, 3, Firenze, 1981, pp. 355-372.

Ottani Cavina, Saraceni, Carlo, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, 90, 2017.

Parlato, Giulio Romano, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, 57, 2001.

Rendina, Le chiese di Roma, Roma, Newton Compton, 2000.

Samperi, La fabbrica di Santa Maria dell’Anima e la sua facciata, in “Annali di architettura”, 14, 2002, pp. 109-128.

Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, Firenze, Giunti, 1568.

Il Parnaso PT I

A cura di Andrea Bardi

Dopo aver completato la Disputa e la Scuola di Atene, Raffaello procede, tra il 1510 e il 1511, a impegnare la terza parete della Stanza, quella “di verso Belvedere”[i]con l’allegoria della poesia e con la raffigurazione del Parnaso (fig. 1), associato al tondo a fresco della Poesia sul soffitto (Fig. 2).

Il monte Parnaso, collocato all’intersezione di tre regioni dell’entroterra greco – Beozia, Focide e Ftiotide – è assurto, in epoca classica, a sede del dio Apollo e delle Muse. La stessa parola luvia (un idioma parlato tra il II e il I millennio a.C. nella penisola anatolica) parnassas, infatti, sarebbe da tradurre come “casa degli dei”.

Il Parnaso: i personaggi

Nel grande affresco vaticano – che raggiunge quasi i sette metri di larghezza – il Parnaso è casa di un dio in particolare, Apollo, delle nove Muse e di un consesso di poeti, antichi e moderni, suddivisi in quattro grandi “zone” tematiche[ii]: in alto a sinistra, troviamo i grandi autori dell’epica classica e medievale (Fig. 3), con Omero al centro, circondato da Virgilio, Dante, Stazio – dietro Virgilio – e il giovane Ennio, seduto sulla sinistra di Dante.

Più in basso, Saffo (fig. 4), costituisce – assieme a Pindaro (?), Catullo (o forse Tibullo o Properzio), Orazio e Petrarca – il raggruppamento della lirica (fig. 5).

Sul lato opposto dell’affresco, trovano spazio i grandi tragici greci (Eschilo, Sofocle, Euripide, fig. 6) e, più in alto, tutti gli esponenti di quei generi “mediani” come l’elegia o l’epigrammatica (fig. 6).

Le questioni attributive: due poeti “mediani”

Se l’individuazione degli autori classici non ha comportato particolari problematiche, vista la loro lunga e consolidata tradizione figurativa, circa i poeti “moderni” gli studiosi non hanno ancora individuato un accordo comune. Qualsiasi tentativo di ricostruzione dell’identikit di alcuni poeti – e di due personaggi in particolare – non può, però, non partire da due fonti specifiche, le Vite vasariane (1568) e la Descrizione delle immagini dipinte da Raffaelle da Urbino (1695).

Circa la fonte vasariana, va tuttavia chiarito, sin da subito, che la sua descrizione del Parnaso non si fonda tanto sull’osservazione diretta dell’affresco, quanto dalla visione dell’incisione a bulino realizzata da Marcantonio Raimondi nel 1517 (Fig. 7), il cosiddetto Parnaso I oggi ai Musei Civici di Pavia.

Nell’incisione di Raimondi, che costituisce l’unica testimonianza del progetto originale di Raffaello, Vasari individua, al di sotto di “una infinità di Amori igniudi con bellissime arie di viso”[iii]non presente nella versione definitiva dell’affresco, molti poeti, tra i quali riconosce Giovanni Antonio Tibaldeo (“il Tibaldeo similmente et infiniti altri moderni”)[iv]. La presenza di Tebaldeo viene confermata da Giovanni Paolo Lomazzo che, nel Libro dei Sogni (1563), nel menzionarlo, non nasconde le sue perplessità (“tanto che a me pare che di esservi quasi non fusse degno”)[v].

A cavallo tra XVII e XVIII secolo, Bellori, oltre a confermare le indicazioni vasariane (“Incontro veggonsi due altri Laureati, che il Vasari riferisce al Tibadeo, ed al Boccaccio”)[vi] è il primo a identificare, nella figura sull’estrema destra dell’affresco, “il Sannazaro laureato in nobil sembiante, raso, senza barba”[vii].Il poeta napoletano Jacopo Sannazaro è, per Vincenzo Farinella e Alberto Casadei (Il Parnaso di Raffaello. Criptoritratti di poeti moderni e ideologia pontificia, 2017) un’ipotesi plausibile. I due studiosi, nella loro analisi, legano il personaggio sbarbato del Parnaso a una xilografia di Sannazaro contenuta nell’edizione Perna (Basilea, 1577) degli Elogia doctorum virorum (con incisioni di Tobias Stimmer)[viii] e all’effigie su una medaglia di Girolamo Santacroce.

Ancora Casadei e Farinella gettano nuova luce su un altro personaggio, l’uomo barbato dai capelli corti e neri che, in alto a destra, rivolge il suo sguardo allo spettatore. Se precedentemente questi veniva spesso associato (Vasari, Lomazzo, Bellori) a Giovanni Antonio Tebaldeo, sono i due studiosi a proporre una valida alternativa. Scartando l’ipotesi Ariosto – al tempo dei fatti ambasciatore degli Estensi e perciò inviso a Giulio II – essi chiamano in causa il poeta Jacopo Sadoleto. Autore del fortunato poemetto De Laocoontis statua (1506) Sadoleto, che all’epoca aveva poco più di trent’anni – pressappoco l’età che si può desumere dalla fisionomia del personaggio dipinto – può essere a buona ragione considerato come una figura di primo piano nella monumentale operazione celebrativa nei confronti di quella fervida stagione culturale di Giulio II, il cui ruolo di protettore delle arti e delle lettere viene sancito del resto anche dai due monocromi di base, il primo con Augusto impedisce agli esecutori testamentari di Virgilio di bruciare l'Eneide (Fig. 8) e il secondo con Alessandro il Grande fa riporre i poemi omerici in un prezioso scrigno di Dario (Fig. 9).

Note

[i] G. Vasari, Le Vite, p. 71.

[ii] A. Casadei, V. Farinella, Il Parnaso di Raffaello: criptoritratti di poeti moderni e ideologia pontificia, p. 62.

[iii] G. Vasari, Le Vite, p. 71.

[iv] Ibidem

[v] Le parole di Lomazzo sono riportate in A. Casadei, V. Farinella, Il Parnaso di Raffaello, p. 62.

[vi] G.P. Bellori, Descrizione delle immagini dipinte da Raffaelle da Urbino, p. 56.

[vii] Ibidem

[viii] A. Casadei, V. Farinella, Il Parnaso di Raffaello, p. 65.

Bibliografia

Paul Barolsky, Raphael’s “Parnassus” scaled by Bembo, in “Source: Notes in the History of Art”, vol. 19, no. 2, Chicago, The University of Chicago Press, 2000, pp. 31-33.

Giovan Pietro Bellori, Descrizione delle immagini dipinte da Raffaelle da Urbino, Roma, Stamperia di Giovanni Giacomo Komarek, 1695.

Alberto Casadei, Vincenzo Farinella, Il Parnaso di Raffaello. Criptoritratti di poeti moderni e ideologia pontificia, in “Ricerche di Storia dell’Arte”; n. 123, Roma, Carocci, 2017, pp. 59-72.

Beth Cohen, The “Rinascimento dell’Antichità” in the art of painting: Pausanias and Raphael’s Parnassus, in “Source: Notes in the History of Art”, vol. 3, no. 4, Chicago, The University of Chicago Press, 1984, pp. 29-44.

Adam T. Foley, Raphael’s Parnassus and Renaissance: afterlives of Homoer, in “Renaissance Quarterly”, 73, New York, The Renaissance Society of America, 2020, pp. 1-32.

Luba Freedman, Apollo’s glance in Raphael’s Parnassus, in “Source: Notes in the History of Art”, vol. 16, no. 2, Chicago, The University of Chicago Press, 1997, pp. 20-25.

Kathi Meyer – Baer, Musical Iconography in Raphael’s Parnassus, in “Journal of Aesthetics and Art Criticism”, vol. 8, no.2, Wiley – The American Society for Aesthetics, 1949, pp. 87-96.

Antonio Paolucci, Raffaello in Vaticano, “Art Dossier”, n. 298, Firenze – Milano, Giunti, 2013.

David Rijser, The Stanza della Segnatura, the Middle Ages and Local Traditions, in Karl A.E. Enenkel, Konrad Adrian Ottenheym (a cura di), The Quest for an appropriate Past in literature, art and architecture, Leida, Brill, 2019, pp. 106-126.

Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, Firenze, Giunti, 1568.

Paul F. Watson, On a window in Parnassus, in “Artibus et Historiae”, vol. 8, no.16, Cracovia, IRSA, 1987, pp. 127-148.

Emanuel Winternitz, Archeologia musicale nel Parnaso di Raffaello, in “Ecclesia”, n. 9, Città del Vaticano, 1955, pp. 452 – 457.

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/raffaello-santi_%28Dizionario-Biografico%29/

http://projects.mcah.columbia.edu/raphael/htm/raphael_parnas_draw.htm

https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_Pp-1-73

https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_Pp-1-74

https://www.treccani.it/vocabolario/parnaso

LA STANZA DELLA SEGNATURA DI RAFFAELLO IN VATICANO

A cura di Andrea Bardi

La Disputa del Sacramento

“Fece in un’altra parete un cielo con Cristo e la Nostra Donna, San Giovanni Batista, gli Apostoli e gli Evangelisti e Martiri su le nugole con Dio Padre, che sopra tutti manda lo Spirito Santo e massimamente sopra un numero infinito di Santi, che sotto scrivono la Messa; e sopra l’Ostia, che è sullo altare, disputano”[i]

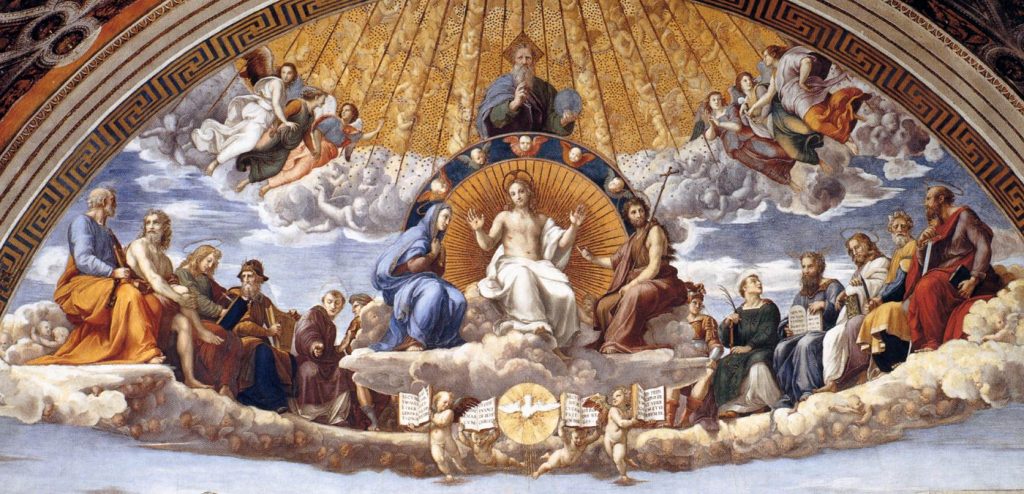

Con queste parole Giorgio Vasari introduce il suo approfondimento sulla Disputa del Sacramento, affresco che, opponendosi alla celeberrima Scuola di Atene, occupa nella sua interezza la parete che ci si lascia alle spalle non appena si entra nella Sala. L’affresco (500x770 cm, fig. 1) si presenta come la traduzione pittorica della Teologia, una delle quattro discipline fondative dell’ordinamento umanistico che, assieme a Filosofia, Poesia e Giurisprudenza, rendono la Sala, nelle parole di Antonio Paolucci, “un capolavoro di antropologia culturale cattolica”[ii].

Il soggetto: disputa o non disputa?

Il nome con cui l’affresco è universalmente noto (Disputa del Sacramento) deve la sua fortuna al sopracitato passo vasariano, in cui lo storico aretino, descrivendo la scena, impiega, reiterandolo, proprio il verbo disputare (“un numero infinito di santi, che…disputano”; “Santi Dottori cristiani, i quali…disputando”; “faccendone segno co ‘l disputar con le mani”). L’indicazione vasariana si presta molto a letture erronee, una delle quali – quella che ha effettivamente preso piede dal Seicento in poi – vorrebbe il corteo di santi e dottori impegnato in una discussione. Un più corretto inquadramento tematico della scena permette, al giorno d’oggi, di inserirla nella lunga e proficua tradizione iconografica del Trionfo dell’Eucarestia o Trionfo della Chiesa, rigorosamente divisa in Ecclesia Militans (“Chiesa Militante”) e in Ecclesia Triumphans (“Chiesa Trionfante”). Va detto, infatti, che Giorgio Vasari “non intendeva affatto di fissare o proporre un titolo complessivo”[iii]. Parte della critica straniera arrivò addirittura ad intendere, spingendo il paradosso fino all’estremo, la disputa come una protesta nei confronti del dogma dell’Eucarestia. Ludwig von Pastor invece riaffermò, nella prima metà del Novecento, il principio secondo cui l’intento di Raffaello fosse “l’indagare, l’insegnare, l’apprendere […] tutto in rapporto a quell’Uno ed Eterno che è sempre presente sopra gli altari nel SS. Sacramento”[iv]. Ancora Bricarelli, invece, individuava nell’antifona O sacrum convivium la fonte iconografica dell’affresco[v] definito poi dal Muntz “la più alta espressione della pittura cristiana […] il più perfetto compendio di quindici secoli di fede”[vi]. Il soggetto proposto, il Trionfo, viene successivamente confermato da altri studiosi come Ernst Gombrich, Konrad Oberhuber, James Beck[vii].

La Disputa I: il disegno preparatorio e i significati simbolici

Una iniziale meditazione sull’architettura compositiva generale viene eseguita dall’artista in un disegno, che John Shearman definì Disputa I (fig. 2), oggi custodito presso la Royal Library del Castello di Windsor. Rispetto alla versione finale, nello studio – un acquerello con rialzi a biacca – Raffaello dispone i personaggi del registro inferiore dinanzi ad un porticato, oltre a non inserire, nella parte centrale, l’altare. La Disputa I evidenzia inoltre come l’artista non sentisse il bisogno di fornire un abbozzo dell’intera composizione, bensì di una sola metà (la sinistra) che sarebbe stata ripetuta successivamente in maniera perfettamente speculare.

Richiamando una tesi precedentemente espressa da Matthias Winger (Progetti ed esecuzione nella Stanza della Segnatura), Kim Butler Wingfield (Networks of knowledge: inventing Theology in the Stanza della Segnatura) ha portato l’attenzione sulla struttura architettonica che, ancor presente nello studio, è stata poi definitivamente accantonata nella versione finale dell’affresco. Il piano originale di Raffaello – sostiene Winner – era centrato sul concetto agostiniano di Civitas Dei, la “città di Dio” in cui le pietre da costruzione altro non sono che i cittadini stessi (Agostino usa l’espressione lapides vivi, ovverosia “pietre vive”)[viii]. Nei piani di Giulio II, pontefice fortemente legato al Corpus Domini, l’aspetto da tenere in maggiore considerazione doveva essere invece quello della corporalità di Cristo, del suo essere anche carne oltre che verbo[ix]. In virtù dell’emersione di predicazioni eretiche dal nord Europa, poi (Wycliffe, Hus) la riaffermazione della natura terrena di Cristo acquisisce, nell’affresco, un significato eminentemente politico.

Il registro inferiore: l’Ecclesia Militans

Il registro inferiore della composizione è interamente popolato dal consesso di dottori della chiesa, santi teologi ma anche letterati che, disposti a semicerchio attorno all’ostensorio, formano l’“esercito” del Signore, la Chiesa Militante (Ecclesia Militans, fig. 3). La chiara fama di molti di questi personaggi ha reso, poi, la loro identificazione estremamente semplice.

Ponendosi in ideale continuità con il brano paesistico del fondale, la figura che chiude la composizione all’estremità sinistra altri non è che Donato Bramante, soprintendente, all’epoca, del cantiere per la nuova Basilica di San Pietro, il cui avanzamento dei lavori è del resto richiamato sullo sfondo. Tra le altre figure presenti, i quattro Dottori della chiesa ricoprono delle posizioni privilegiate. Fiancheggiando l’altare da sinistra (Girolamo, Gregorio Magno) e da destra (Agostino, Ambrogio) i dottori sono individuati precisamente grazie ai nomi inscritti nelle aureole. La loro presenza risulta fondamentale per un motivo molto semplice: è ai Dottori, infatti, che si deve la sistemazione teorica del dogma della Transustanziazione, ovverosia la reale (e non simbolica) presenza di Cristo nell’Eucarestia. San Girolamo, affiancato dal leone, uno dei suoi simboli canonici di accompagnamento, aveva sottolineato la presenza di Cristo nell’ostia (Commento a Matteo) così come del resto aveva fatto Agostino (Sermoni). Su Gregorio, invece, è caduta recentemente l’attenzione di Kim Butler-Wingfield (Networks of Knowledge: Inventing Theology in the Stanza della Segnatura, 2017). La studiosa, a partire dal confronto iconografico effettuato da Frederick Hartt tra il santo dottore e una una medaglia, oggi al Victoria and Albert Museum di Londra, in cui l’orafo Caradosso Foppa aveva effigiato Giulio II, ha posto l’accento sulla centralità di Gregorio. Quest’ultimo aveva, tra il VI e il VII secolo, modificato la preghiera Eucaristica introdotta da Sant’Ambrogio (375 d.C.). In occasione di una messa, poi, lo scetticismo di una donna circa l’effettiva veridicità della Transustanziazione erano stati fugati grazie alla preghiera di Gregorio, che ebbero come conseguenza la trasformazione del pane nel vero corpo di Cristo. Attorno alla metà del XIV secolo, la leggenda trovò enorme diffusione anche in relazione all’imago pietatis di Santa Croce a Firenze, che era considerata l’immagine effettivamente vista secoli prima in occasione della messa. La medaglia di Caradosso, così come altre effigi fatte eseguire dal della Rovere, recava, sul verso, proprio l’imago pietatis di Santa Croce, e questo particolare inevitabilmente va a rafforzare il legame ideale tra i due pontefici. Le analogie, anche e soprattutto di carattere fisionomico, tra Giulio II e Gregorio si spiegherebbero, secondo la studiosa, anche alla luce del particolare accanimento dimostrato dai lanzichenecchi nel 1527 verso l’immagine di Gregorio/Giulio, che è infatti fortemente danneggiata. L’ira dei mercenari imperiali, nota Butler-Wingfield, si spiegherebbe perfettamente proprio considerando una simile confusione tra ciò che l’immagine rappresenta (Gregorio) e la sua effettiva ricezione. È tuttavia un altro particolare ad essere risolutivo per la studiosa: Gregorio/Giulio è, insieme a Sisto IV sul lato opposto (ancora un della Rovere) l’unico personaggio a poter disporre della visione del Trionfo celata agli altri; da ciò ne deriva la conclusione che l’episodio inscenato è una visione del santo. Questi, ancora nel Liber Moralium – testo a commento di Giobbe presente ai suoi piedi nella Disputa – aveva fortemente contestato la teoria secondo la quale il corpo di Cristo non era, al momento della Resurrezione, solido, opponendo invece il principio di corpo palpabile per veritatem naturae[x].

Collocato perfettamente al centro della scena, l’ostensorio, centro di gravità dell’intera composizione, si pone perfettamente all’interno di una verticale ideale che lo congiunge con la Trinità (la colomba dello Spirito Santo, il Figlio e il Padre). Ciò che appare dell’ostia, la sua componente materiale, va così ad integrarsi alla sua essenza – il corpo di Cristo – accessibile alla sola visione del consesso di santi e patriarchi che lo circondano. A destra, altri personaggi riconoscibili sono pontefici come Sisto IV e Innocenzo III. Ai piedi del primo, zio di Giulio II, compare il trattato De sanguine Christi, altra rivendicazione forte circa la natura terrena di Cristo e altro prezioso indizio della decisa presa di posizione ideologica da parte di Giulio. Ai lati di Innocenzo, poi, compaiono i due maggiori teologi del Duecento, Tommaso d’Aquino e Bonaventura da Bagnoregio (canonizzato da Sisto IV nel 1482), che come i dottori della Chiesa recano il loro nome all’interno del nimbo, precedendo nel corteo lo stesso Dante Alighieri che proprio ai due santi aveva lasciato ampio spazio nei canti X-XII del Paradiso. Nel canto X, Tommaso è il primo a palesarsi al poeta:

“Io fui de li agni de la santa greggia

che Domenico mena per cammino

u’ ben s’impingua se non si vaneggia”

(Dante, Paradiso, X, 94-96)

Se nel canto successivo Dante continua a lasciare la parola al bue muto (epiteto con cui Tommaso venne ribattezzato dai suoi confratelli all’Università di Parigi), il quale descrive la vita e l’eredità di Francesco d’Assisi, un’operazione analoga è condotta, nel canto XII, da Bonaventura (questa volta in riferimento a Domenico di Guzman), che viene così introdotto dall’Alighieri:

“Io son la vita di Bonaventura

da Bagnoregio, che ne’ grandi offici

sempre pospuosi la sinistra cura.”

(Dante, Paradiso, XII, 127-129)

L’Ecclesia Triumphans

Al di sopra di una cortina di nubi dal quale fa capolino una molteplicità di piccole teste di putti, una teoria di santi circonda le figure della Vergine e di Giovanni Battista, a loro volta collocate ai lati di un Cristo in gloria. Assiso anch’esso su una nube, la sua figura sovrasta la colomba dello Spirito Santo, fiancheggiata a sua volta da quattro piccoli angeli intenti a tenere aperti i quattro Vangeli canonici. Schiere angeliche si innalzano del resto anche nella porzione superiore della scena, in prossimità del profilo dell’arco, e affiancano l’immagine perfettamente ieratica e frontale di Dio Padre che, tenendo in mano il globo terrestre, viene dotato di un nimbo (aureola) quadrato e circondato da una cascata di angeli che sembrano fluire verso il basso all’interno di linee disposte a raggiera.

Così come per la Chiesa Militante, anche per l’Ecclesia Triumphans (fig. 4) sul registro superiore l’individuazione dei santi effigiati risulta compito relativamente intuitivo. All’estrema sinistra, il gioco di sguardi tra San Pietro e Adamo (riconoscibile dalla nudità) precede le figure di San Giovanni Evangelista e di Re David, intento a suonare la cetra. Completano la figurazione Santo Stefano e il profeta Geremia. Il lato destro, chiuso invece da San Paolo, prosegue verso l’interno con Abramo, una figura di apostolo – la cui identità non è ancora perfettamente chiarita (San Giacomo o San Matteo) – Mosè (quest’ultimo riconoscibile dalle Tavole della Legge), San Lorenzo e Giuda Maccabeo.

La Disputa: le fonti iconografiche

Ogni analisi che si ponga come scopo quello di approfondire ad un discreto livello la questione relativa alle fonti iconografiche di un dato testo figurativo non può prescindere dai suoi precedenti. Prima di soffermarsi su parallelismi più diretti ed immediati, appare necessario effettuare una ricognizione che metta a fuoco questioni meno ovvie. Ancora Butler-Wingfield si sofferma, a tal proposito, sull’iconografia del Trionfo di San Tommaso. Tra le diverse variazioni sul tema menzionate dalla studiosa, quella offerta da Benozzo Gozzoli per Santa Caterina a Pisa (ora al Louvre, fig. 5) appare adeguata e perfettamente inscrivibile nella storia personale di Giulio. Così come nella Disputa, infatti, anche nella pala pisana compare la figura di Sisto IV. Da una prospettiva più eminentemente figurativa, poi, nel Trionfo di Tommaso appare quell’idea di asse centrale invisibile che lega una figura principale (Tommaso) alla quale si sovrappone quella del Padre Eterno.

La pala di Benozzo non esaurisce, però, il campionario di modelli a cui Raffaello sembra aver fatto riferimento per l’organizzazione, per l’impaginazione generale della scena. Fonti più vicine a lui, non cronologicamente ma geograficamente – le basiliche paleocristiane – potrebbero avere avuto un ruolo, un’influenza nelle scelte dell’urbinate. Alcune ipotesi sono state individuate, a tale scopo, dalla studiosa americana Bonnie Kutbay (Early Christian iconography in Raphael’s disputa), che ha inizialmente proposto un confronto con il mosaico absidale di Santa Costanza[xi] e con la decorazione del catino della basilica petrina, la cui conformazione venne copiata ai primi del Seicento (1605) da Giacomo Grimaldi, prima dei lavori di demolizione della navata portati avanti da Paolo V e affidati a Carlo Maderno (1612). La Kutbay sottolinea come tanto nei mosaici petrini quanto nella Disputa la separazione tra cielo e terra venisse segnalata da una linea curva, e di come la stessa rappresentazione del Paradiso fosse portata avanti per mezzo di linee radianti. Elemento, questo, che si ripete anche in altri mosaici absidali, quello dell’Incoronazione della Vergine, che Jacopo Torriti completò nel 1296 in Santa Maria Maggiore (fig. 6), o quello di San Clemente. La disposizione semicircolare degli apostoli attorno a Cristo, tuttavia, risale addirittura al V secolo (mosaici di Santa Pudenziana, Roma, fig. 7).

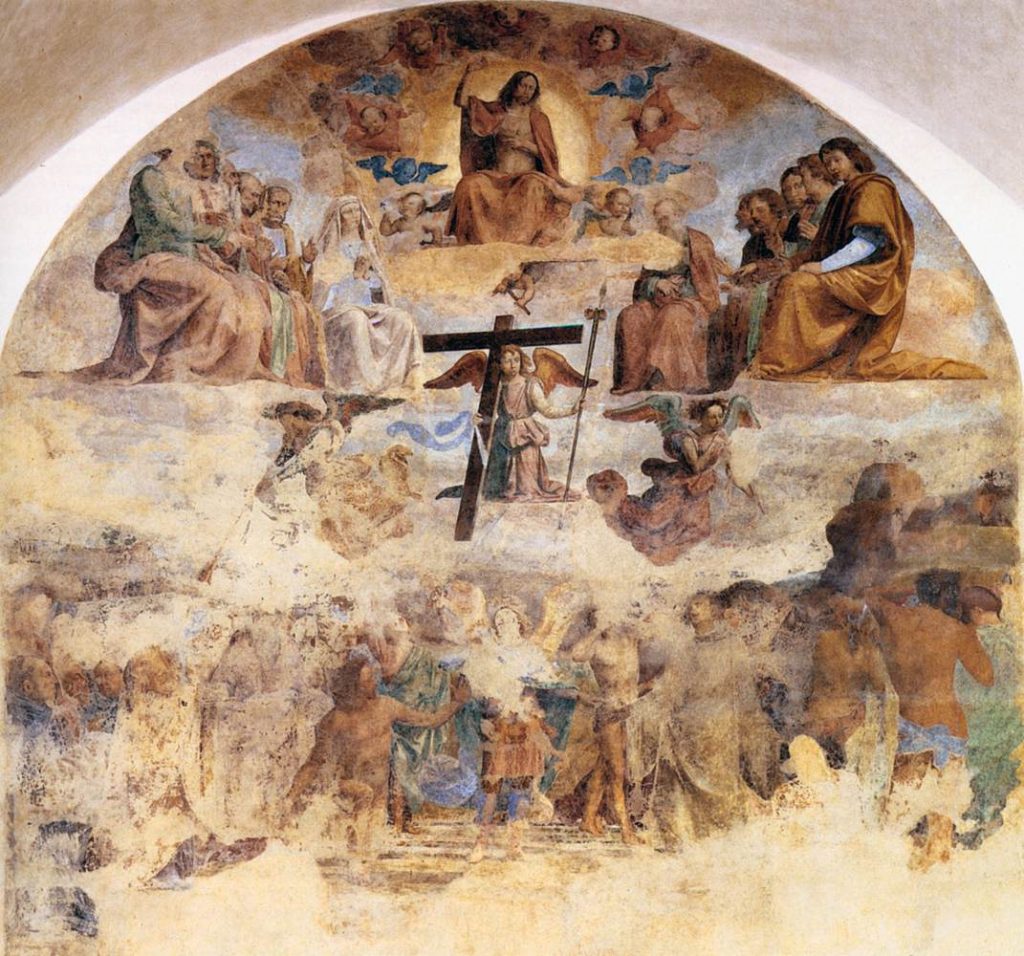

L’analisi dei modelli a disposizione di Raffaello va infine portata alle soglie del Cinquecento, addentrandosi all’interno del corpus pittorico raffaellesco. Il primo esempio utile a riguardo è il Giudizio Universale affrescato tra il 1499 e il 1501 da Fra Bartolomeo e Mariotto Albertinelli in una delle cappelle dell’Ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze (Fig. 8). L’affresco, oggi staccato e conservato al Museo San Marco, appare, pur nelle lacune nella parte superiore, il precedente più vicino – almeno per la conformazione della parte superiore – alla Disputa ma, ancor prima, alla Trinità e santi (1505-1508, fig. 9), altra opera condotta a quattro mani da Raffaello e Perugino per la cappella Sansevero.

Note

[i] G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, p. 69.

[ii] A. Paolucci, Raffaello in Vaticano, p. 10.

[iii] A. Spadaro, La civiltà cattolica, p. 334.

[iv] Le parole di Pastor sono riportate in ibidem, nota 1.

[v] C. Bricarelli, Il pensiero cristiano del Cinquecento nell’arte di Raffaello, p. 59. Le parole di Bricarelli sono riportate in A. Spadaro, la civiltà cattolica, p. 334.

[vi] Le parole di Muntz sono contenute in A. Spadaro, La civiltà cattolica, p. 335.

[vii] B.L. Kutbay, Early christian iconography in Raphael’s Disputa, p. 245.

[viii] Kim Butler Wingfield, Networks of knowledge: inventing Theology in the Stanza della Segnatura, p. 180.

[ix] Ibidem.

[x] Ivi, p. 187.

[xi] B. L. Kutbay, early christian iconography in Raphael’s disputa, p. 247.

Bibliografia

Kim Butler Wingfield, Networks of Knowledge: Inventing Theology in the Stanza della Segnatura, in “Studies in Iconography”, vol. 38, Kalamazoo, Medieval Institute Publications of Western Michigan University, 2017, pp. 174 – 221.

Bonnie L. Kutbay, Early christian iconography in Raphael’s Disputa, in “Journal of Literature and Art Studies”, vol. 9, no. 2, 2019, David Publishing, pp. 245-260.

Antonio Paolucci, Raffaello in Vaticano, “Art Dossier”, n. 298, Firenze – Milano, 2013.

Deoclecio Redig de Campos, Raffaello nelle stanze, Milano, Martello, 1965.

John Shearman, Raphael as architect, in “Journal of the Royal Society of Arts”, vol. 116, no. 5141, Londra, Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, 1968, pp. 388-409.

John Shearman, The vatican stanze: functions and Decoration (1971), in George Holmes (a cura di), Art and Politics in Renaissance Italy. British Academy Lectures, New York, The British Academy Press, 1993.

Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, Firenze, Giunti, 1568.

LA CAPPELLA CERASI IN SANTA MARIA DEL POPOLO PT III

A cura di Andrea Bardi

In quello che intende essere l’ultimo approfondimento sulla cappella di Tiberio Cerasi in Santa Maria del Popolo verranno discusse le pitture sulla volta del vano e la pala d’altare, l’Assunzione della Vergine di Annibale Carracci.

La pala d’altare: l’Assunzione della Vergine di Annibale Carracci

Entro un’edicola delimitata da colonne corinzie in marmo verde e sormontata da un timpano triangolare spezzato, si trova la tavola dell’Assunzione di Annibale Carracci [Fig. 1]. Come già specificato in precedenza, in mancanza di documenti di pagamento o contratti, l’unico testimone coevo di tale commissione risulta essere l’avviso cittadino del 2 giugno 1601, nel quale tanto le opere di Caravaggio quanto la pala di Annibale ancora dovevano essere realizzate.

L’episodio viene raccontato da testi paleocristiani e ripreso successivamente da una delle principali fonti dell’agiografia cristiana medievale, la Legenda Aurea di Jacopo da Varazze, che descrive l’evento della ricongiunzione del corpo della Vergine alla sua anima, portata in cielo dal figlio Gesù alla presenza degli apostoli.

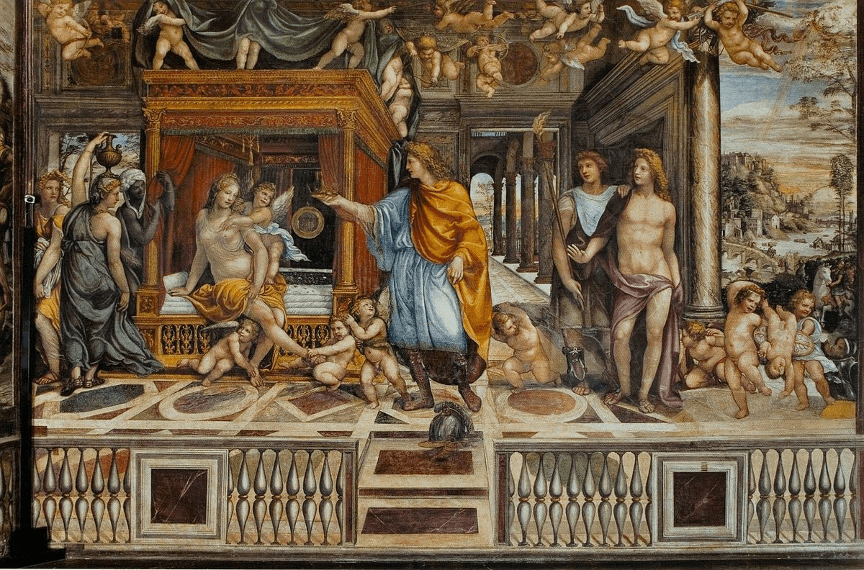

Ad una prima osservazione, la Vergine di Annibale sembra voler erompere dalla scatola rettangolare che abita per fuoriuscire dallo spazio pittorico e invadere quello reale. Bloccata dal marmo che ne confina inevitabilmente la spinta, Maria diviene il perno di una composizione che, messa a confronto con le laterali del Caravaggio, non riesce a replicarne il respiro ampio risultando per certi versi asfittica. Leo Steinberg (Observations on the Cerasi chapel, 1959) riuscì a cogliere acutamente i motivi alla base di tale disparità tra i due pittori: mentre il primo tornò sui suoi passi fornendo ai committenti una seconda versione per ognuna delle due pale, dimostrando una consapevolezza del contesto architettonico (“the Caravaggio paintings acknowledge their architectural context”[1]), Annibale non dimostrò lo stesso zelo nell’adattare la sua pala allo spazio dell’altare, che ne comprime la dirompente energia tramutandola in quella che Wittkower definì a ragion veduta una “massa opprimente”[2]. Del resto, come sappiamo dall’aggiunta di testamento di Tiberio Cerasi (2 maggio 1601) a quelle date Carlo Maderno ancora non aveva consegnato il disegno definitivo dell’ambiente, quindi entrambi gli artisti si trovarono a dover operare “al buio”[3]. Il confronto con Caravaggio, però, si giocava soprattutto sulla declinazione del concetto di “vero”. Un vero fotografico, ottico, nitido quello del Merisi; un vero mai lasciato a sé, ma sempre sottoposto al filtro della grande pittura italiana (Correggio, Paolo Veronese) quello di Annibale. Quest’ultimo non avrebbe mai accettato di far convergere del tutto la vita con l’arte, come avrebbe fatto del resto il Merisi nel controverso Transito della Vergine per Santa Maria della Scala, prendendo a modello il corpo morto di una prostituta (“una cortigiana”, secondo Giulio Mancini) per farne una Vergine morente. L’“eccesso di idealizzazione” dell’Assunta, dunque, può plausibilmente spiegarsi proprio in ragione di una volontà di accentuazione del contrasto col giovane rivale. Il concetto di vero mediato dalla storia si traduce, qui, in una rielaborazione di due testi fondamentali del primo Cinquecento italiano, l’Assunta dei Frari di Tiziano [Fig. 2] e la Trasfigurazione di Raffaello [Fig. 3]. Proprio alcuni elementi di comunanza con Tiziano (specialmente dei passaggi chiaroscurali) sono, nel dibattito sulla datazione della Cerasi, messi in campo da Silvia Ginzburg che, a partire da tali considerazioni, è propensa a spostare di un paio d’anni più avanti (1602 – 1603 ca.) l’esecuzione dell’opera. È lo stesso Malvasia, del resto, a parlarci di un viaggio a Venezia compiuto nel 1602 da Annibale in occasione del funerale del fratello Agostino[4]. La Ginzburg inoltre si appoggia a rinvenimenti documentari (un pagamento effettuato nel maggio 1605 ad un falegname “per haver accomodato li quadri delle pitture”[5]).

Il tema dell’Assunzione nella produzione di Annibale

Al di fuori del confronto con Caravaggio, l’Assunta Cerasi può essere termine di paragone con altre variazioni sul tema che Annibale condusse lungo tutto l’arco della sua carriera. La prima riflessione su tale soggetto fu effettuata dal pittore nel 1587 in una pala eseguita per la Confraternita di San Rocco a Reggio Emilia (oggi alla Gemäldegalerie di Dresda, fig. 4).

Nella prima pala reggiana Annibale lascia quasi fluttuare la Vergine che, attorniata da un corteo di angeli, lascia attoniti gli apostoli radunati attorno alla sua tomba. Quest’ultima è leggermente decentrata rispetto alla Cerasi. Annibale, sin dagli esordi, mostrava una certa attenzione per le architetture classiche e quest’ultime, nella successiva prova, oggi al Prado [Fig. 5], diventano gli elementi sintomatici della sua personalissima rielaborazione del lessico veronesiano. Nello specifico, le colonne che a Dresda sono lisce e terminanti con capitelli ionici, nell’Assunzione di Madrid vengono scanalate, e per i capitelli si passa all’ordine corinzio. Inoltre, la maggiore maturità nel dominio dello spazio permette ad Annibale di osare scorci più incisivi, aprendo la scena anche a un delicato panorama collinare.

Per la cappella Bonasoni nella chiesa bolognese di San Francesco [Fig. 6], dipinta nel 1592, Annibale conduce verso il basso il punto di vista dell’osservatore, portandolo leggermente più al centro della scena.

Lo spazio della tela è qui messo a disposizione di una temperatura espressiva più concitata, ed è inoltre suddiviso perfettamente a metà dalla prepotenza con cui la massa di nubi, sulla quale trovano posto degli angioletti irrequieti, emerge facendo sfondo ad una Vergine che sembra volare per davvero, più credibile rispetto ai corpi fluttuanti, sospesi nell’atmosfera, delle precedenti versioni.

La volta

Nella botte della volta della cappella, incorniciati da stucchi dorati, si trovano i due riquadri laterali e l’ovato centrale, dipinti a fresco da Innocenzo Taccone, allievo di Annibale Carracci su disegni di quest’ultimo [Fig. 7].

I riquadri laterali sono fortemente legati alle pale laterali del Caravaggio. L’episodio del Domine quo vadis? [Fig. 7, a sinistra] precede cronologicamente la Crocifissione, costituendo tra l’altro l’evento scatenante del pentimento di Pietro. La Visione di San Paolo, invece [Fig. 7, a destra] raffigura il momento in cui “Paolo Dottore della genti fu rapito al terzo cielo[6]”, episodio a cui accenna lo stesso Paolo nella seconda delle Lettere ai Corinzi:

“So che un uomo, in Cristo, quattordici anni fa – se con il corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Dio – fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest’uomo – se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio – fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Di lui io mi vanterò! Di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle mie debolezze”

(Seconda lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi, 12, 2-5).

L’ovato centrale, con l’Incoronazione della Vergine, è il brano qualitativamente più pregiato di tutta la volta, al punto tale da far ipotizzare un presunto intervento di Annibale per le rifiniture[7]. Anche il tema dell’Incoronazione fu molto caro ad Annibale. Partendo dall’affresco di Correggio per il catino absidale di S. Giovanni Evangelista a Parma (ora staccato e custodito presso la Galleria Nazionale di Parma, fig. 8), Annibale realizzò l’Incoronazione, oggi al Metropolitan di New York, che nel 1603 era documentata nell’inventario del cardinale Pietro Aldobrandini.

Note

[1] L. Steinberg, Observations on the Cerasi chapel, p. 186.

[2] R. Wittkower, Arte e architettura in Italia, p. 116.

[3] S. Ginzburg, scheda di catalogo dell’Assunta Cerasi, in Benati, Riccomini, p. 380.

[4] Ibidem.

[5] Ibidem.

[6] G. Baglione, Le vite, p. 312.

[7] C. Viggiani, La cappella Cerasi, p. 522.

Bibliografia

AA.VV., Caravaggio, Carracci, Maderno. La cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo a Roma, Milano, Silvana, 2001.

Giovanni Baglione, Le vite de’ pittori, scultori et architetti, Roma, Andrea Fei, 1642.

Giovan Pietro Bellori, Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, Roma, per il success. al Mascardi, 1672.

AA.VV., The Drawings of Annibale Carracci, Washington, National Gallery of Art, 1999.

Daniele Benati, Eugenio Riccomini (a cura di), Annibale Carracci, Milano, Electa, 2006.

Maurizio Calvesi, Caravaggio, “Art Dossier”, Firenze, Giunti, 1986.

Roberto Longhi, Caravaggio, Roma, Editori riuniti, 1982.

Denis Mahon, Egregius in Urbe pictor: Caravaggio revised, in “The Burlington Magazine”, vol. 93, no. 580, Londra, Burlington Magazine Publications, pp. 222-235.

Stephen D. Pepper, Caravaggio, Carracci and the Cerasi Chapel, in AA.VV., Studi di storia dell’arte in onore di Denis Mahon, Milano, Electa, 2000, pp. 109-122.

Orietta Rossi Pinelli (a cura di), La storia delle storie dell’arte, Torino, Einaudi, 2014.

Leo Steinberg, Observations in the Cerasi Chapel, in “The Art Bulletin”, vol. 41, no. 2, New York, College Art Association, pp. 183-190.

Claudia Viggiani, La cappella Cerasi, in Maria Richiello, Ilaria Miarelli Mariani (a cura di), Santa Maria del Popolo. Storia e restauri, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2009, pp. 511-531.

Rudolf Wittkower, Arte e Architettura in Italia. 1600 – 1750, Torino, Einaudi, 2018.

Roberto Zapperi, Per la datazione degli affreschi della Galleria Farnese, in “Melanges de l’ecole francaise de Rome”, 93 – 2, Roma, Ecole Francaise de Rome, 1981, pp. 821 – 822.

Sitografia

http://www.smariadelpopolo.com/it/

https://www.treccani.it/enciclopedia/tiberio-cerasi_(Dizionario-Biografico)/

https://www.treccani.it/enciclopedia/michelangelo-merisi_%28Dizionario-Biografico%29/

https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-ricci_(Dizionario-Biografico)/

https://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-tacconi_(Dizionario-Biografico)

LA CAPPELLA CERASI IN SANTA MARIA DEL POPOLO PT II

A cura di Andrea Bardi

Dopo aver tracciato, nel precedente elaborato, la storia documentaria dei lavori relativi alla cappella, nei seguenti articoli si intende offrire un focus sulla decorazione pittorica al suo interno che la rende uno degli spazi più eloquentemente espressivi dell’ondata di innovazione portata dal nord Italia da Annibale Carracci e da Caravaggio.

Descrizione

La cappella Cerasi è collocata in fondo alla navata di sinistra della chiesa, fiancheggiando l’altare maggiore. Essa si compone di due spazi, un’anticamera e lo spazio vero e proprio della cappella, separati da un arco impostato su pilastri, a loro volta decorati con rilievi in stucco dorato narranti episodi della vita dei due santi titolari, Pietro e Paolo; ai quali si aggiunge un ulteriore rilievo, la lapidazione di Santo Stefano, la cui presenza si spiega alla luce della tomba di Stefano Cerasi, fratello del tesoriere Tiberio.

L’anticamera

I monumenti

L’ambiente che precede lo spazio principale, o anticamera, custodisce, sulle pareti opposte di destra e di sinistra, rispettivamente i monumenti di Stefano [Fig. 1] e Tiberio Cerasi [Fig. 2].

Le due tombe si presentano analoghe nel formato: a una cornice quadrangolare, che inscrive una placca di marmo sulla quale è incisa una lunga iscrizione commemorativa, viene assommato un timpano emiciclico spezzato, interrotto dal busto del defunto, leggermente aggettante ed inserito in una cornice ovale in marmo. In un contributo degli anni Cinquanta per il “Burlington Magazine”, Leo Steinberg accetta una proposta già avanzata da Bruhns, il quale aveva individuato proprio nell’aggetto dei due busti una novità di concezione nella scultura funeraria dell’epoca: rivolgendosi all’altare, essi intrecciavano con l’ambiente in cui si inserivano un rapporto di “perpetua adorazione”[1]

La volta

Stando a Giovanni Baglione, sia le lunette laterali [Figg. 3 - 4] che la piccola volta a botte dell’anticamera della cappella Cerasi [Fig. 5] vennero dipinte a fresco dal pittore novarese Giovanni Battista Ricci:

“Alla Madonna del Popolo dentro la cappella de’ Cerasi (tra l’altar maggiore, e l’altra cappella di Santa Catherina di figure di stucco, e di pitture da Giulio Mazzoni Piacentino abbellita) il Novara ha la volta di quella a fresco con varii Santi colorita”[2]

Tra i “varii santi” di cui ci informa il Baglione, quelli illustrati sulle lunette sono Padri della Chiesa. La lunetta di destra è abitata da Ambrogio, al quale un angelo sul retro porta la mitria, e Girolamo, affiancato dal leone che, secondo la leggenda, venne da questi guarito dai rovi. Sul lato opposto, la colomba si poggia sulla spalla di Gregorio Magno, incoronato da un angelo con la tiara pontificia, mentre Agostino risulta identificabile dal saio nero dell’ordine.

Nella volta vera e propria, separati da stucco dorato, i quattro Evangelisti, affiancati dai consueti simboli iconografici (toro, leone, angelo ed aquila) si radunano invece attorno al tondo centrale con la colomba dello Spirito Santo.

Le pale laterali di Caravaggio

Come è noto dai documenti, già menzionati nel precedente elaborato, Caravaggio si impegnava, il 24 settembre 1600, nel portare a termine, entro otto mesi, due grandi quadri su legno di cipresso di dieci palmi per otto (233 x 178 cm ca.). La scelta da parte di Cerasi del cipresso in luogo della tela era dovuto alle caratteristiche fisiche delle sue fibre le quali, molto resinose, impedivano le infiltrazioni d’acqua[3]. Successivamente, anche Annibale decise di adottare il formato ligneo per la sua Assunta.

Sempre dal contratto conosciamo i soggetti delle due pale: dagli accordi Caravaggio avrebbe dovuto collocare su di una parete una Crocifissione di San Pietro, e dirimpetto ad essa una Conversione di Saulo. Giovanni Baglione, tra i primi biografi del Merisi, ci dice, nella vita dedicata al pittore, che

“Nella Madonna del Popolo a man dritta dell’altar maggiore dentro la cappella de Signori Cerasi su i lati del muro sono di sua mano la Crocifissione di s. Pietro; E di rincontro ha la Conversione di s. Paolo. Questi quadri prima furono lavorati da lui in un’altra maniera, ma perché non piacquero al Padrone, se li prese il Cardinale Sannesio; e lo stesso Caravaggio vi fece questi, che hora si vedono, a olio dipinti, poiché egli non operava in altra maniera; e (per dir così) la Fortuna con la Fama il portava”[4]

I quadri originariamente concepiti per la cappella, dunque, non vennero mai installati in loco e nel 1642 – data di pubblicazione delle Vite – si trovavano nella raccolta del cardinal Sannesio, che ottenne la porpora nel 1604[5]. Sui motivi che spinsero “il Padrone” a sostituire le prime pale la critica non è ancora giunta ad un accordo: Roberto Longhi, tra i massimi studiosi del Caravaggio e tra i principali artefici della sua riscoperta critica nel secolo scorso, ipotizzò che la sostituzione delle tavole fu voluta dal pittore stesso, maggiormente a suo agio con la pittura ad olio[6] che provvide a dotare di un’armatura di travi lignee che “isolassero” la tela dalla parete[7]. Luigi Spezzaferro, altro grande studioso del Caravaggio, ritenne invece che in seguito alla sostituzione delle tavole Cerasi avrebbe trovato un nuovo accordo economico col Merisi, il quale – nell’ipotesi di Stephen D. Pepper – avrebbe sentito sulle sue spalle il peso della sfida “gomito a gomito”[8] con Annibale andando così a sostituire delle prove che, a suo giudizio, non erano all’altezza dell’Assunzione del bolognese[9], per il quale, del resto, non aveva mai nascosto una sincera ammirazione. Circa la pala con Santa Margherita, commissionata ad Annibale per la chiesa di Santa Caterina dei Funari da monsignor Gabriele Bombasi, Bellori scrisse che

«Michel Angelo da Caravaggio dopo essersi fermato lungamente a riguardarlo, si rivolse, e disse: mi rallegro che al mio tempo veggo pure un pittore, intendendo egli della buona maniera naturale, che in Roma, e nell’altre parti ancora affatto era mancata[10]»

Qualunque sia il motivo dietro la sostituzione delle opere originarie, sta di fatto che, al 1604, esse erano già nella casa del Sannesio. Il nipote del cardinale, Francesco, unico erede dei beni Sannesio, vendette i “doi quadri grandi in tavola che rappresentano san Pietro crocifisso e l’altro la Conversione di san Paolo scorniciati e filettati d’oro” (presenti nell’inventario del 1644) a Juan Alfonso Enriquez de Cabrera[11]. Mentre l’originaria Crocifissione è andata perduta, la Conversione venne acquistata nel 1682 da Francesco Maria Balbi per poi finire nella collezione Balbi Odescalchi di Roma [Fig. 6].

Nella prima versione del dipinto, Caravaggio narra l’episodio riportato in più momenti negli Atti degli Apostoli (9, 1 – 9; 22, 6 – 11; 26, 12 - 18). Nella pala Odescalchi Saulo, scalzato dalla cavalcatura, porta le mani al volto, incapace di sopportare la luce divina in tutto il suo fulgore. Negli Atti non si fa menzione della presenza effettiva, corporea di Cristo, bensì solo della sua voce:

“Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all’improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me; caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: “Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?”. Io risposi: “Chi sei, o Signore?”. Mi disse: “Io sono Gesù il Nazareno, che tu perséguiti”. Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora: “Che devo fare, Signore?”. E il Signore mi disse: “Àlzati e prosegui verso Damasco; là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia”. E poiché non ci vedevo più, a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni giunsi a Damasco.”

(Atti degli Apostoli, 22, 6 – 11)

La presenza fisica di Cristo, pur non essendo attestata dalle fonti scritte, può tuttavia vantare una grande fortuna nel panorama artistico nazionale[12] (si pensi a uno degli arazzi disegnati da Raffaello per la Sistina, o all’affresco di Michelangelo nella Cappella Paolina).

La conversione di Saulo

Incrociando la Conversione Odescalchi con la seconda versione su tela [Fig. 7], collocata sulla parete destra della cappella, si fatica a trovare un’espressione più sintetica ed efficace di quella data dal Bellori, che nella vita del pittore parla a buon diritto di una

“historia affatto senza attione”[13]

Già da una prima ricognizione le parole dello storico risultano estremamente calzanti: Saulo sembra quasi accogliere, e non fuggire, l’emanazione di luce che lo colpisce. Del resto, anche la caduta pare attenuarsi in quanto a forza, ben lontana dal disarcionamento violento, da quel dramma temporaneo che nella pala Odescalchi si consuma in un istante. Il futuro principe della Chiesa spalanca le braccia, tiene chiusi gli occhi; il soldato, che nella Odescalchi non esitava a puntare la picca contro il Salvatore, qui pare aver deposto per sempre la lancia ritirandosi a vita privata nei campi. È una conversione che si consuma in una stalla, la “conversione di un cavallo”, come ebbe a dire anche Roberto Longhi, in cui anche le brevi reminiscenze paesistiche, che avevano accompagnato il Merisi sin dai primi tempi, si dissolvono nella più pacata ombra notturna.

Le indagini radiografiche effettuate sul dipinto hanno svelato una prima idea compositiva, sempre a colore, per la figura del santo, più anziano e ancora in atto di coprirsi il volto dal misterioso bagliore[14].

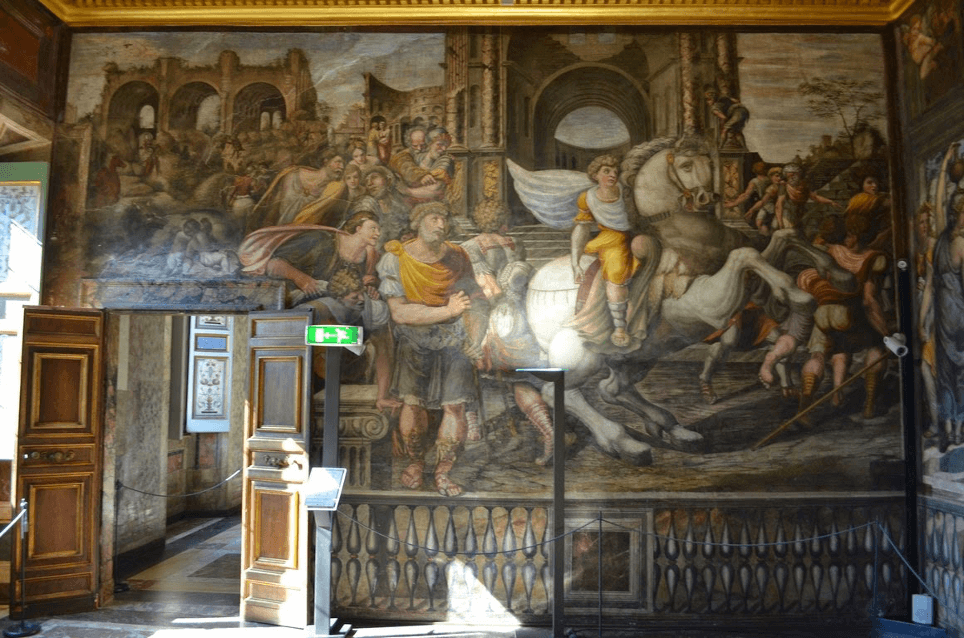

La crocifissione di Pietro

Sulla parete fronteggiante la Conversione, Caravaggio fece collocare l’episodio centrale della vita dell’apostolo Pietro, ovvero la sua crocifissione. Condannato al martirio da Nerone, Pietro riuscì a fuggire dal carcere. Imbattutosi, lungo la via Appia, in Cristo in persona, gli domandò dove fosse diretto (l’episodio noto come Domine quo vadis?, frescato da Innocenzo Tacconi sulla botte della volta). Cristo, accusandolo di pavidità e vigliaccheria, gli disse che sarebbe stato disposto a farsi crocifiggere una seconda volta. Fu a quel punto che Pietro ritornò sui suoi passi e, non considerandosi degno di un epilogo simile a quello del suo maestro, si fece crocifiggere a testa in giù. Nella pala Cerasi Caravaggio sceglie di immortalare il momento esatto in cui degli ignari mestieranti stanno per tirare su la croce. Pietro, il cui sviluppo diagonale bilancia la direttrice uguale e contraria dei due aguzzini, sembra ripensare fino all’ultimo ai continui e immeritati tradimenti nei confronti di Gesù. È una morte che porta con sé un pentimento inascoltato, un lamento sordo ai torturatori, indifferenti e indaffarati in una qualsiasi giornata di lavoro.

Note

[1] L. Steinberg, Observations in the Cerasi chapel, p. 184.

[2] G. Baglione, Le vite de’ pittori, scultori et architetti, p. 149.