L'ARCA DI SAN DOMENICO A BOLOGNA PARTE I

A cura di Anna Storniello

Introduzione. La Basilica di San Domenico

La basilica di San Domenico, ove è collocata appunto l'Arca di San Domenico, vanta la più antica fondazione tra le chiese di ordini mendicanti a Bologna, risalente al 1228, cui seguì quella della basilica di San Francesco nel 1236. Il grande prestigio della basilica domenicana, che per secoli è stata fulcro di devozione e meta di pellegrinaggi, è da ricondurre soprattutto alla presenza di un’opera di fondamentale rilevanza religiosa, storica e artistica, ossia il monumento funebre del fondatore dell’ordine, anche detto Arca di San Domenico. Sia l’arca che il complesso ecclesiastico sono legati a doppio filo alle vicende della vita di San Domenico di Gùzman (1170 - 1221), che nel 1216 ottenne l’approvazione della regola del suo ordine da papa Onorio III e a partire dal 1218 invitò i suoi ormai numerosi frati a recarsi nelle grandi città europee per predicare il Vangelo.

Domenico fece altrettanto, e nel medesimo anno si stabilì a Bologna, all’epoca importante crocevia economico e sede dello Studium, la rinomata scuola giuridica che fu il nucleo dell’Università dell’Alma Mater di Bologna. Dopo un primo insediamento in una piccola chiesa fuori dalle mura, detta della Mascarella, Domenico e la sua comunità in espansione si spostarono nel più ampio convento di San Nicolò delle Vigne, divenuta poi la basilica di San Domenico, dove il santo morì nel 1221 e dove il suo corpo trovò sepoltura, in un primo momento in prossimità dell’altare.

L’esponenziale crescita di seguaci dell’ordine impose degli ampliamenti considerevoli all’impianto dell’edificio, i cui lavori vennero eseguiti tra il 1228 e il 1240. Al termine della ricostruzione le navate risultarono molto più ampie, così come la zona absidale, e la facciata presentava un austero profilo a capanna (Fig. 1). Nel 1251, a lavori già ultimati, papa Innocenzo IV consacrò ufficialmente la basilica e in tale solenne occasione venne mostrato alla comunità di fedeli e innalzato sul tramezzo il crocifisso di Giunta Pisano, oggi esposto in una cappella del transetto sinistro.

Storia dell'Arca di San Domenico

Le circostanze che determinarono la vicenda dell’Arca si produssero già durante i lavori di ricostruzione dell’edificio, quando sempre più fedeli accorrevano a rendere omaggio alla sepoltura di Domenico, non ancora santo, e si rese necessario traslarla in un punto della chiesa più accessibile alla devozione. Pertanto, nel 1233, la salma venne riposta in una cassa di cipresso all’interno di un semplice sarcofago marmoreo e collocata in una cappella laterale della navata destra. Lì rimase fino ai primi del XV secolo.

Nel frattempo, in seguito alla canonizzazione di San Domenico nel 1234 per volontà di papa Gregorio IX, si moltiplicarono i fedeli che si recavano in basilica per adorare la salma del santo e, al fine di renderla più visibile e darle maggiore prestigio, nel 1264 venne commissionato un nuovo sarcofago a Nicola Pisano e alla sua bottega (Fig. 2). Dato che il Pisano era contemporaneamente impegnato nella realizzazione del pulpito del duomo senese, il contributo dei suoi collaboratori fu ingente, in particolar modo quello di Arnolfo di Cambio, dei due allievi Lapo e Donato (secondo la fonte vasariana) e infine del domenicano Guglielmo da Pisa. La bottega del Pisano portò così a compimento l’opera nel 1267.

Nel 1411 il monumento funebre cambiò sede per l’ultima volta trovando collocazione definitiva nella cappella appositamente costruita per ospitarlo. La cosiddetta Cappella di San Domenico fu aperta in corrispondenza della precedente ubicazione del sepolcro, a ridosso della parete della navata destra, circa a metà della sua lunghezza (Fig. 3).

Tuttavia, la vicenda dell’Arca di San Domenico non si concluse qui. Infatti, in seguito all’edificazione della nuova cappella, si volle conferire altrettanto prestigio alla tomba del santo fondatore, che risultava quasi sminuita dal nuovo contesto. Perciò il coronamento scultoreo del monumento, ossia la cimasa, venne commissionato a Niccolò da Bari, meglio conosciuto come Niccolò Dell’Arca, proprio in riferimento all’intervento su quest’opera. Le fonti attestano che l’artista fu ingaggiato nel 1469 e che il nuovo coperchio venne infine installato nel 1473.

Tuttavia, alla morte di Niccolò dell’Arca nel 1494, alcune sculture erano rimaste probabilmente solo abbozzate o addirittura ancora da realizzare. La conclusione dei lavori fu quindi affidata al giovane Michelangelo Buonarroti, che si trovava in quel momento a Bologna a causa dei recenti sconvolgimenti politici nella propria città. Infatti a seguito della cacciata dei Medici da Firenze, Michelangelo, poco più che diciottenne, aveva cercato riparo a Bologna, dove venne accolto dal nobile Giovan Francesco Aldrovandi, che gli procurò questa prestigiosa commissione.

Nel 1532, a distanza di più di trent’anni, l’artista ferrarese Alfonso Lombardi scolpì la predella, la stele scultorea al di sotto del sarcofago, con un’Adorazione dei Magi e storie della Vita del Santo.

Nei primi anni del XVII secolo, l’architetto Floriano Ambrosini mise nuovamente mano alla cappella del Santo, intenzionato a conferirle un accecante splendore tutto barocco. La struttura ne risultò considerevolmente ampliata, raggiungendo una lunghezza di quasi 24 metri, una larghezza di oltre 13 e ben 38 metri di altezza. Nell’abbraccio dell’abside semicircolare, sotto lo sguardo del San Domenico in Gloria dipinto da Guido Reni (1615), venne collocata l’Arca, dove è possibile ammirarla tutt’ora. La campagna decorativa del secondo decennio del ‘600 non interessò esclusivamente la zona absidale, bensì l’intera cappella, che venne arricchita con marmi preziosi alle pareti, statue di Virtù, realizzate tra gli anni ‘20 e ‘30 del secolo da Giovanni Todeschi, entro nicchie alle spalle del monumento funebre, e imponenti tele con episodi della Vita del Santo, ad opera di Lionello Spada e Alessandro Tiarini.

L’ultimo capitolo della centenaria storia della decorazione scultorea dell’Arca di San Domenico è rappresentato dall’intervento dell’artista francese Jean-Baptiste Boudard. Nel 1768 scolpì, per l’altare su cui si ergeva l’intero monumento, un bassorilievo raffigurante la Morte di San Domenico.

Bibliografia

D. DODSWORTH, The Arca di San Domenico, P. Lang, New York 1995.

BOTTARI, L’arca di s. Domenico in Bologna, L’arte in Emilia; 1, Patron, Bologna 1964.

SETTIS, T. MONTANARI, Arte. Una Storia Naturale e civile. Vol. 3 Dal Quattrocento alla Controriforma, Einaudi Scuola, Città di Castello 2019.

DE VECCHI, E. CERCHIARI, Arte nel tempo. Dal Gotico Internazionale alla Maniera Moderna. Tomo I, Rizzoli Libri, Città di Castello 2018.

LA MADONNA DI TARQUINIA DI FRA’ FILIPPO LIPPI

A cura di Maria Anna Chiatti

Introduzione

Percorrendo le sale della Galleria Nazionale d’Arte Antica di Roma di Palazzo Barberini si incontrano (come ampiamente tratteggiato negli articoli precedenti) innumerevoli capolavori. Uno di questi, attualmente esposto al pianterreno, è la cosiddetta Madonna di Tarquinia di fra’ Filippo Lippi.

Fra’ Filippo Lippi

Filippo Lippi (1406 circa-1469) fu figlio di un macellaio, e pronunciò i voti nel 1421 nel convento di Santa Maria del Carmine a Firenze dopo essere rimasto orfano; qui incontrò Masaccio (1401-1428), e poté ammirarne i lavori nella Cappella Brancacci. Si sa poi che nel 1434 Lippi fu a Padova, ma di questo periodo non si sono conservate opere, in quanto la sua attività comincia a essere documentata a Firenze a partire dal 1437. Una vicenda degna di nota, che non riguarda l’attività artistica di Lippi, è che circa vent’anni dopo questa data, questi fu nominato cappellano del convento di Santa Margherita a Prato, dal quale rapì la monaca Lucrezia Buti e ne ebbe un figlio, Filippino (1457-1504, che diventerà artista sulle orme del padre). La scandalosa relazione fu denunciata alle autorità ecclesiastiche, tuttavia Cosimo de’ Medici, Signore di Firenze, si interessò alla questione intercedendo presso papa Pio II e ottenne che i due amanti fossero sciolti dai voti e potessero vivere come legittimi sposi.

Per ciò che concerne la fortuna critica dell’artista, Giorgio Vasari (1511-1574) all’interno delle sue Vite ne sottolineò la bravura nel disegno, tecnica in cui Lippi affinò una modalità dolcissima che conferì ai volti femminili. In seguito probabilmente si è sottovalutata la levatura di Filippo Lippi, fino a che la critica recente ha finalmente colto la grande statura di questo artista, che fu uno dei protagonisti del rinnovamento artistico nella Firenze del Quattrocento. Egli tradusse con accenti più profani le posizioni di Masaccio e di Beato Angelico (1395-1455), con un fare garbato, dolce e piacevole, apparentemente facile, che ha forse ritardato la comprensione dello spessore culturale di Lippi.

Se gli esordi dell’artista sono intrisi dell’influenza della pittura di Masaccio, la Madonna di Tarquinia mostra invece un'immagine potente, grazie ad un linearismo dinamico che risente di Donatello, su un fondo interno che richiama i fiamminghi, in una luce radente e un po' cupa.

La Madonna di Tarquinia

La Madonna di Tarquinia rappresenta un prezioso manufatto artistico non soltanto per la potenza dello stile, ma anche perché è un’opera che riporta dipinta la data di esecuzione; sul cartiglio alla base del trono è infatti scritto "A. D. MCCCCXXXVII" (Anno Domini 1437).

La Vergine è raffigurata in trono, con il Bambino in braccio. Lo scranno è in marmo, o in legno dipinto ad imitare il marmo, ed è a pianta circolare, appoggiato su un piedistallo con scanalature così vicino al piano del dipinto che sembra stia per precipitare[1]; la spalliera concava occupa l’intera estensione orizzontale della tavola. La Madonna è ben definita nei volumi, esaltati dal panneggio che restituisce un corpo vero, realistico seppur monumentale; anche Gesù, proteso verso la madre in una posa del tutto insolita, con un abbraccio quasi aggressivo, risulta molto definito soprattutto dalle decise linee di contorno, che manifestano già le caratteristiche formali delle figure di Filippo Lippi.

Ben più interessante, a parere di chi scrive, è tuttavia l’ambientazione del dipinto, giacché alla sapienza volumetrica derivante dall’influenza di Masaccio alla Brancacci, fra’ Filippo aggiunge una descrizione degli interni molto minuziosa, di stampo fiammingo. L’analogia con i dipinti dell’Europa del Nord sta nella prospettiva a più punti di fuga (un espediente che consente di mostrare l’interno simultaneamente da più visioni), ma anche nell’ambiente scelto per la rappresentazione: si tratta di una stanza con una finestra aperta, sulla sinistra, dalla quale si intravede un paesaggio con alberi e mura urbane. In una alcova a destra sta il letto di Maria con una coperta rossa, ovvero il thalamus virginis, che sta a indicare la Vergine come sposa e madre. Il fondo è costituito da un portone chiodato con le ante spalancate, nella cui apertura si inquadra il muro di un cortile interno o, forse, quello di un edificio che sorge sul lato opposto della strada.

Lo sfondo del dipinto, il secondo piano, consente poi di avanzare alcune ipotesi circa le influenze della pittura veneta sul Lippi, che alla data dell’esecuzione della tavola era reduce dal soggiorno a Padova. Inoltre, la raffinatezza dei particolari di ascendenza fiamminga ha fatto anche supporre un viaggio nelle Fiandre del Lippi intorno al 1435, e un suo diretto rapporto con Robert Campin (1378-1444) e Rogier Van Der Weiden (1399-1464)[2].

Infine, è decisamente degna di nota la bellissima cornice in legno dorato dalle linee tardogotiche. Dapprima i restauratori hanno creduto che questa fosse una cornice antica riadattata alla Madonna di Tarquinia, ma hanno scoperto in seguito che si trattava di una cornice «a scatola»[3], la cui fodera posteriore aveva la funzione di contenere e sostenere la tavola grazie alle tre assi verticali.

Se in questo articolo si è affrontata la questione iconografica del dipinto, nel prossimo si ricostruiranno le intriganti vicende storiche e critiche che la Madonna di Tarquinia ha attraversato, dalla collocazione originaria (nel convento di San Marco a Tarquinia), al ritrovamento avvenuto nel 1917 da parte di Pietro Toesca, fino all'attuale esposizione in Palazzo Barberini.

Note

[1] K. Christiansen, Filippo Lippi pittore carmelitano, in E. Parlato (a cura di), Altro Rinascimento. Il giovane Filippo Lippi e la Madonna di Tarquinia, catalogo della mostra, Roma, Palazzo Barberini 16/11/2017 – 18/02/2018, Officina libraria, Roma 2017, cit. p. 55.

[2] Cfr. Mochi Onori L., Vodret R., Capolavori della Galleria Nazionale D’Arte Antica. Palazzo Barberini, Gebart, Roma 1998, p. 20.

[3] G. Martellotti, C. Silvestri, Materia e tecnica, I. Qualche dato sulla Madonna di Tarquinia, in E. Parlato (a cura di), Altro Rinascimento. Il giovane Filippo Lippi e la Madonna di Tarquinia, catalogo della mostra, Roma, Palazzo Barberini 16/11/2017 – 18/02/2018, Officina libraria, Roma 2017, p. 86.

Bibliografia

Bertelli C., Briganti G., Giuliano A., Storia dell’arte italiana, vol. 3, Bruno Mondadori, Milano 2009

Cricco G., Di Teodoro F., Itinerario nell’arte, vol. 2, Zanichelli editore, Bologna 2008

Mochi Onori L., Vodret R., Capolavori della Galleria Nazionale D’Arte Antica. Palazzo Barberini, Gebart, Roma 1998

Parlato E. (a cura di), Altro Rinascimento. Il giovane Filippo Lippi e la Madonna di Tarquinia, catalogo della mostra, Roma, Palazzo Barberini 16/11/2017 – 18/02/2018, Officina libraria, Roma 2017

Sitografia

Sito delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica al link: https://www.barberinicorsini.org/.

FORTUNATO DURANTI

a cura di Arianna Marilungo

Interprete visionario della realtà

Nelle fonti che studiano la vita e l’arte di Fortunato Duranti, l’artista viene spesso definito “visionario”, quasi a voler sottolineare il legame tra i suoi disegni ed un disturbo psichico di cui fu vittima dopo un infelice soggiorno in Germania.

Ma chi era Fortunato Duranti e come influenzò l'arte del suo tempo?

Duranti nacque a Montefortino il 25 settembre 1787 da una famiglia di umili origini: il padre Luigi era calzolaio e la madre Maria Licini proveniva dal vicino paese di Belmonte Piceno. Sin dalla fanciullezza l’artista non nascose le sue doti artistiche e presto i genitori lo affidarono allo zio Pietro, maggiordomo presso i marchesi Honorati a Jesi. Venne introdotto, quindi, alla scuola di un monaco camaldolese dell'eremo del Massaccio, attuale Cupramontana, che lo indirizzò agli studi artistici e relativi alle Sacre Scritture.

Il soggiorno iesino gli permise di conoscere le opere di Felice Giani[1] (S. Sebastiano Curone, 15 dicembre 1758 – Roma, 11 gennaio 1823), allora impegnato nella decorazione dei palazzi della città, tra cui il teatro Concordia (oggi Pergolesi) e la sala del Camerlengo nella residenza comunale. Proprio a Jesi, dove rimarrà probabilmente fino al 1805, Fortunato Duranti iniziò ad avere familiarità con antiche decorazioni e dipinti visitando l'antica residenza di città dei marchesi Pianetti con la suggestiva galleria degli Stucchi (decorazione probabilmente attribuita a Giuseppe Ciferri).

Grazie ai rapidi progressi nel disegno, il cardinal Bernardino Honorati lo invitò a Roma a proprie spese, probabilmente prima del 1806. Nella Città Eterna frequentò lo studio dell'abate Domenico Conti, un artista originario di Mantova allievo di Pompeo Batoni e specializzato nella ritrattistica, nell'incisione e nella tecnica dell'encausto. A Roma Fortunato Duranti strinse amicizia con molti pittori e artisti, fra cui Carlo Baldeschi di Ischia di Castro, futuro maestro di camera del papa Leone XII. Qui continuò a frequentare il pittore Felice Giani ed entrò in contatto con Tommaso Minardi, ed insiemeerano soliti visitare gallerie, biblioteche e studi di artisti.

Il 12 agosto 1807 morì il cardinal Bernardino Honorati, il suo protettore, e a seguito di questo triste evento Fortunato Duranti decise di avviare un commercio di dipinti, disegni, incisioni, marmi e antichità per il proprio sostentamento economico.

Nel 1815 si recò con un conoscente in Germania per vendere una collezione di incisioni, probabilmente aiutato dall'amico Domenico Conti, responsabile per molto tempo dell'esportazione delle opere d'arte dello Stato Pontificio. Durante questo viaggio Duranti venne accusato ingiustamente di essere una spia, imprigionato e privato di tutti i suoi beni, e fu proprio in quest’occasione che si manifestarono i primi segni di un disturbo mentale che lo accompagnerà per il resto dei suoi anni.

Fece ritorno a Roma dove continuò la sua attività di mercante d'arte per conto di alti prelati, tra cui il cardinale folignate Luigi Ercolani.

A Roma lo raggiunse la notizia della morte della madre Maria, avvenuta nel 1819, a cui seguì quella del padre Luigi nel 1828. Da questi eventi iniziò un periodo economicamente difficile: più volte fu costretto a chiedere prestiti al conte d'Orvieto Guido Bisenzi, uno dei suoi più affezionati estimatori.

Nel 1830 decise di ristrutturare la casa paterna a Montefortino secondo uno stile classico tardo settecentesco caratterizzato da un protiro dalle forme neoclassiche con colonne in blocchi di “pietra spugna”, intitolandola “Casa delle Colonne”.

Dal 1840 tornò a vivere nel paese natio, Montefortino, ma in condizioni di grande precarietà economica e con una salute fisica e psichica molto precaria. Era ossessionato, infatti, da assurdi timori verso i suoi parenti e si ritirò in una condizione di estremo isolamento psicologico.

Gli anni che seguirono furono di grande tormento e l'unica fonte di quiete fu rappresentata dalla proficua attività grafica e dai rapporti epistolari che continuò ad intrattenere con i suoi amici romani.

A causa dell'aggravarsi della malattia agli occhi e della profonda depressione di cui fu vittima dal 1847, interruppe la sua produzione grafica. Dal 1842 al 1861 donò a più riprese al Comune di Montefortino la propria collezione, in riconoscenza di sovvenzioni economiche di cui aveva beneficato. Nell'atto firmato alla presenza di testimoni il 29 agosto 1854, Duranti dichiarò: “Io sottoscritto Fortunato del fu Luigi Duranti dopo lunga dimora che feci nella Dominante, tornato, son già molti anni in questa mia Patria a me sempre cara, mio costante pensiero è stato quello di abbellirla, ed ornarla di oggetti di Belle Arti, e principalmente di quadri, che io posseggo come acquistati nei miei viaggi, o come prodotti di miei studi”. Più avanti pregò il Comune “di accettare il tutto... come dimostrazione del mio grato animo, e dell'affetto che conservo alla mia Patria.”

Queste donazioni furono, apparentemente, un semplice gesto di riconoscenza: nei momenti di difficoltà economica, infatti, il Comune di Montefortino non si tirò indietro verso questo illustre cittadino, aiutandolo con particolari sovvenzioni. Ma, con tutta probabilità, la motivazione che più ebbe peso in questa scelta, ribadita anche nell'Atto citato, fu la volontà dell’artista di escludere i suoi eredi da ogni diritto sui propri beni.

Tra le varie donazioni non dimenticò il suo amato Santuario della Madonna dell'Ambro, a cui era particolarmente devoto e a cui lasciò molti dipinti tra cui una copia seicentesca della “Madonna dei Pellegrini” di Caravaggio.

Il 2 febbraio 1863 morì a Montefortino e fu sepolto nella Chiesa di San Giovanni ai Ponti, oggi distrutta.

Dalle donazioni sopra descritte, dopo numerose vicissitudini che portarono alla perdita di un cospicuo numero di opere, ha avuto origine a Montefortino la moderna Pinacoteca Civica, allestita tra il 1920 ed il 1923 a cura della Sovrintendenza alle Gallerie delle Marche e nella persona di Luigi Serra.

L’arte di Fortunato Duranti: tra misticismo e realtà

Fortunato Duranti è un artista molto curioso, non solo per il suo carattere, ma anche per lo sterminato patrimonio d’arte grafica che riuscì a realizzare lungo l’arco della sua vita. Il primo contributo moderno sull'opera vastissima di Duranti fu pubblicato nel 1928 su “Pinacotheca” da Alberto Francini, incaricato da Roberto Longhi di studiare questo artista dalla forza inventiva singolare. Francini giudicò Duranti un antesignano delle avanguardie novecentesche, in bilico tra “prefigurazioni cubiste e visionarietà metafisica”[2].

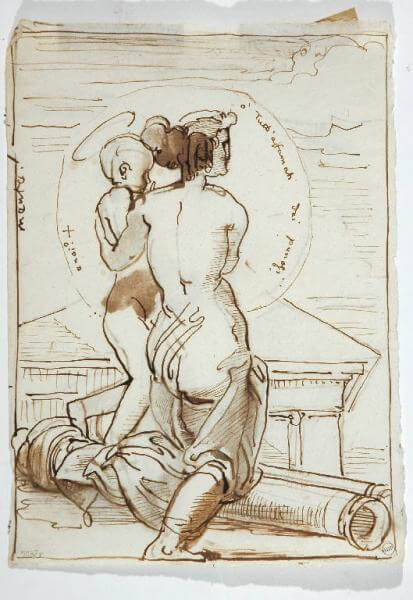

Analizzando solo alcuni dei suoi numerosi disegni emerge uno stile concitato, veloce, che sembra voler giungere subito alla concretezza del contenuto da rappresentare. Fortunato Duranti sembra stilizzare le figure, ridurle all'osso e dar valore al messaggio, al contenuto, all'oggetto dei suoi disegni con una carica espressiva di forte impatto. Per tale motivo nel 1955 Emilio Lavagnino utilizza una definizione singolare nel descrivere l'arte del Duranti: “stile quadrato”. Con questo termine Lavagnino fa riferimento all'estrema semplificazione geometrica delle forme. Questa tendenza stilistica emerge chiaramente a partire dagli anni Trenta dell'Ottocento: i suoi disegni rinunciano al preliminare tracciato a matita e le forme sono definite da una linea di contorno angolosa e spezzata, disegnata con la penna e con l'inchiostro marrone. È curioso il fatto che Duranti interviene in questo modo anche sui fogli di alcuni autori antichi della sua collezione: egli infatti ne ripassa i contorni con la penna e l'inchiostro per semplificarne le linee.

Il più grande studioso del Duranti fu Luigi Dania, che analizzò i suoi disegni a partire dagli anni Sessanta. Secondo Dania la tendenza del Duranti a semplificare le forme e le linee è dovuta alla sua passione per i disegni di Luca Cambiaso[3] che propongono simili accortezze stilistiche.

Il tema ricorrente nella sua arte grafica è relativo alle Sacre Scritture e alle realtà vetero-testamentarie dell'Antico e del Nuovo Testamento. Profondamente devoto, Fortunato Duranti traduce la sua spiritualità religiosa in disegni dal sapore di visioni mistiche. Nella sua sperimentazione grafica non mancano scene classicheggianti, incorniciate da mirabili sfondi architettonici.

Un’altra forma di arte figurativa cara al Duranti è la pittura. La sua produzione pittorica è costituita da numerose tele, anch’esse in gran parte di tema religioso/spirituale e conservate, in gran numero, nella Pinacoteca di Montefortino a lui intitolata. Lo stile pittorico è il medesimo di quello grafico: forme spezzata, scene concitate, racconti veloci che si traducono in un’espressività scenica dal forte impatto emotivo.

A questo riguardo il suo autoritratto è molto eloquente: Fortunato Duranti si rappresenta in età avanzata su un confuso paesaggio roccioso e su un cielo cupo di un intenso colore scuro. Il suo volto pallido si mostra con lo sguardo aperto, fisso, vivo. Le pennellate sono veloci, ma precise e rimandano ad uno stile pieno di forte carica emotiva. Nell’angolo destro in alto l’artista ha voluto dipingere un trompe-l’oeil che rovescia in avanti l’angolo della tela scoprendo la cornice di un altro quadro.

Fortunato Duranti è un artista visionario, a tratti ascetico e contemplativo. Profondamente colto e fortemente influenzato dalle vicende storiche che ha vissuto, ci ha lasciato un patrimonio di inestimabile valore considerato come un seme che ha portato frutti nuovi nella storia dell’arte marchigiana che gli ha succeduto.

Note

[1] Figlio di Giulio Domenico e di Angela Maria, nasce a San Sebastiano Curione, oggi in provincia di Alessandria. Pittore e disegnatore di grande produzione fu uno dei massimi esponenti del neoclassicismo italiano.

[2] Alberto Francini, Un singolare ottocentista: Fortunato Duranti, in “Pinacotheca”, 1928-1929, pp. 335-348.

[3] Figlio del pittore Giovanni, nacque il 18 ottobre 1527 a Moneglia (Genova). Fu introdotto agli studi di pittura dal padre e, grazie ad un buon talento, si perfezionò nell'arte figurativa. La sua produzione artistica fu notevole e riguardò anche le arti grafiche.

Bibliografia

Stefano Papetti (a cura di), Fortunato Duranti e il suo tempo, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Fermo, 2014

Stefano Papetti (a cura di), La mente mia s’invola: Fortunato Duranti artista visionario tra le Marche e Roma(1787-1863), Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI), 2014

VV., La Pinacoteca Duranti di Montefortino, Bolis Edizioni, Azzano San Paolo (BG), 2003

Sitografia

www.pinacotecafortunatoduranti.it

DI BRONZO, DI MARMO, DI CARNE. UN DAVID, MOLTI DAVID

A cura di Gianmarco Gronchi

È sorprendente accorgersi come vi siano dei temi, nella storia dell’arte, che si rincorrono, a volte tornano nelle mani di artisti diversi, in epoche diverse. È il caso soprattutto nella storia dell’arte antica, quando i committenti esigevano per lo più soggetti mitologici, storici o religiosi. Ed è grazie a questi gusti delle committenze se oggi possiamo far dialogare, sulla trama di un’uguaglianza di tema, alcuni dei più grandi interpreti artistici del passato.

«Trovasi di bronzo, nel cortile del Palazzo di detti Signori, un David ignudo, quanto il vivo, ch’a Golia ha troncato la testa e, alzando un piede, sopra essa lo posa, ed ha nella destra una spada: la quale figura è tanto naturale nella vivacità e nella morbidezza, che impossibile pare agli artefici che ella non sia formata sopra il vivo»

Con queste parole Giorgio Vasari descrive il David bronzeo che un già affermato Donatello deve aver eseguito intorno al 1440, su committenza medicea. L’opera, oggi al Museo del Bargello, fu collocata al centro del giardino della residenza dei Medici in via Larga e ci appare ancora oggi, come già le parole del Vasari prefiguravano, uno degli esempi più illuminanti del primo Rinascimento fiorentino. L’iconografia è stata molto dibattuta, a causa del copricapo, che richiamerebbe il petaso del dio Mercurio, ma anche per la nudità, inconsueta per un eroe biblico, e l’assenza della fionda, elementi, questi, che suggerirebbero come soggetto un Mercurio vincitore su Argo, piuttosto che il giovane eroe biblico. È proprio questo carattere di ambiguità che affascina, insieme alla bellezza efebica, gracile, disinvolta di questo corpo cesellato, in leggera torsione, accarezzato dai riflessi della luce. Nondimeno, questo corpo è vivo, naturale, perfettamente conscio della sua espressività. Sarà questo linguaggio, questa rinata classicità, questa capacità di resa espressiva naturalistica, talvolta anche drammatica, che Donatello diffonderà nelle corti del nord Italia quando, nel 1443, si trasferirà a Padova. La sua lezione sarà fondamentale per la generazione del Mantegna ed è grazie a lui e ai viaggi al settentrione anche di Filippo Lippi e Paolo Uccello, se la rivoluzione linguistica rinascimentale non resterà solo un fatto fiorentino.

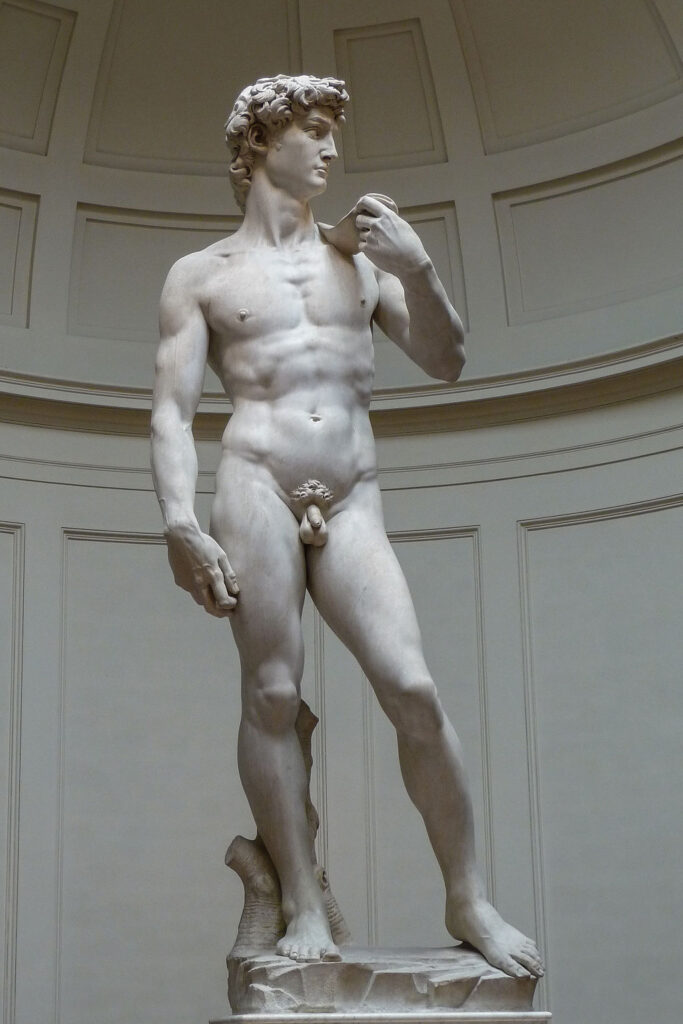

L’ambiguo David di Donatello – insieme all’opera di egual soggetto del Verrocchio – è ciò che tra il 1501 e 1504 deve aver avuto negli occhi un Michelangelo quasi trentenne, mentre scolpiva il suo David, con il quale si mostrava maestro anche nelle forme monumentali. L’opera, oggi alle Gallerie dell’Accademia a Firenze, fu ricavata da un blocco già lavorato da Agostino di Duccio e da Antonio Rossellini nella seconda metà del XV secolo, ma poi abbandonato per la scarsa qualità del marmo. Ecco invece che Michelangelo riesce dove altri avevano fallito. Già adoperato da Donatello, l’equilibrato contrapposto, vale a dire una contrapposizione compositiva tra le parti del corpo – qui il peso è tutto sul fianco destro, mentre la testa volge a sinistra – fa risaltare lo studio anatomico e psicologico. È come se sull’aggraziato David donatelliano si sia innestata la possanza di una muscolatura più maschia, vigorosa, plastica, pur nel rispetto delle proporzioni classiche. Avvertiamo dei muscoli veri sotto la pelle, del sangue che freme, in quelle vene. Le mani, però, appaiono sovradimensionate rispetto al resto del corpo, ma ciò non deve stupire, perché è il modo in cui Michelangelo sintetizza uno dei messaggi chiave dell’Umanesimo caro alla Firenze rinascimentale. Le mani, lo strumento con cui l’uomo lavora e, soprattutto, crea. Accanto a queste, l’intelletto, grazie al quale David vince contro la forza bruta di Golia. L’intelletto che eleva l’uomo dalle altre creature. Ecco quindi che nello sguardo di questo giovane non leggiamo né paura, né audacia, né il furor del guerriero. Solo una compostezza eroica e concentrata, che là, fuori dal campo visivo dello spettatore, prende la mira sul suo bersaglio. Il momento che Michelangelo fissa, infatti, è inusuale rispetto alla tradizione iconografica del giovane eroe biblico. Solitamente, infatti, si rappresentata il David vincitore, con la testa di Golia ai suoi piedi, come accadeva in Donatello e Verrocchio. Qui invece è l’attimo prima della lotta a essere bloccato. Nella destra l’eroe stringe la pietra, nella sinistra la fionda. Golia è ancora vivo, di fronte a lui. Le vene si gonfiano, i muscoli, così minuziosamente indagati da Michelangelo, si irrigidiscono, mentre David serra i nervi, concentrando il suo sguardo sul nemico poco prima della lotta. Un perfetto connubio tra intelletto e forza, tra compostezza classica e plastica moderna, simbolo splendido dell’ideale umanistico del Rinascimento. A riprova di questo, si pensi che la statua fu posta all’ingresso di Palazzo Vecchio – dove ora vi è una copia – come simbolo di libertà e indipendenza del popolo fiorentino, al tempo retto dal gonfaloniere Pier Soderini, dopo la cacciata dei Medici e la tragica esperienza savonaroliana. Con alte lodi il Vasari venera l’opera, dicendo che «[…] certo chi vede questa [statua], non deve curarsi di vedere altra opera di scultura fatta nei nostri tempi o negli altri da qualsivoglia artefice».

Vasari non poteva immaginare che appena un secolo dopo un artista, napoletano di nascita, romano d’adozione, ma di cultura fiorentina, avrebbe guardato a Michelangelo mentre scolpiva il suo, di David, con l’intento di uguagliarlo, se non superarlo. Datato 1623, su committenza del cardinale Scipione Borghese, il marmo che esce dalle mani di un venticinquenne Gian Lorenzo Bernini tutto è fuorché una pedissequa reverenza verso l’esempio dei maestri antichi, Donatello e Michelangelo su tutti.

Nonostante la strepitose resa tattile e materica dei più diversi materiali, ognuno reso con incredibile capacità mimetica, Bernini paga i suoi debiti al Polifemo del soffitto Farnese dipinto da Annibale Carracci, per ciò che concerne la rappresentazione dell’azione, piena d’energia e scevra di timidezze o ambiguità. Ma, come nota Rudolf Wittkower – autore della fondamentale monografia dedicata a Bernini, imprescindibile ancora oggi, a più di sessant’anni dalla prima edizione – «l’intensità del movimento, la sofisticata resa della superficie e il realismo quasi violento, vanno ben al di là di quello del Polifemo di Annibale». Bernini devia dal solco iconografico tradizionale, ma non nella direzione michelangiolesca, ma verso una sua propria. In questo marmo, difatti, non vediamo ciò che precede l’agone, come in Michelangelo, né la distensione del dramma, come in Donatello, ma l’acme narrativo, il culmine dell’azione. Tra le gambe del giovane, aperte a compasso, stanno l’armatura abbandonata per il troppo peso e, invenzione tutta berniniana, la cetra, che prefigura la stesura dei Salmi. La figura invece è tutta moto, tutta dinamismo. Il marmo palpita sotto lo scalpello di Bernini, che restituisce in maniera credibile, come mai prima di allora, un corpo in brusco movimento, in violenta e dinamica torsione. Le dita dei piedi si aggrappano al terreno, i muscoli si irrigidiscono rotando la frombola già tesa, pronta per scagliare la sua pietra quando questo imperioso moto spiraliforme avrà liberato la sua energia nel gesto del lancio. Nel volto pare che Bernini – diremmo oggi, quasi con superbia – abbia voluto porre il suo autoritratto. Stando agli scritti di Filippo Baldinucci e Domenico Bernini, biografi dell’artista, lo stesso Maffeo Barberini, amico di Gian Lorenzo e futuro Urbano VIII, avrebbe retto lo specchio, mentre l’artista scalpellava i suoi tratti nel marmo. In quel volto è racchiusa tutta la potenza, tutta la concentrazione dell’attimo di massimo sforzo e drammaticità. David corruga la fronte e si morde le labbra mentre fissa lo sguardo su Golia. Ma dov’é Golia? Già, dov’è…. L’opera in origine doveva essere posta contro una parete – a differenza di quello che accade oggi a Villa Borghese, dov’è conservata – perché si acuisse quel senso di teatralità che deriva dal fatto che il David è pensato con un punto di vista unico. Non una visione plurilaterale, ma vincolata ad una visione ben definita, per cui, balzando fuori dalla parete, il giovane israelitico avrebbe fissato i suoi occhi sullo spettatore, che suo malgrado si sarebbe ritrovato nella scomoda posizione del nemico, di Golia. L’attenta regia teatrale berniniana rompe le logiche insite nella statuaria e la nostra dimensione, la dimensione dello spettatore, diventa il campo di battaglia del giovane eroe biblico: la strada verso il grande Barocco romano era stata aperta.

La pietra scagliata da questi David antichi traccia una linea che arriva diretta nel Novecento, nel segno di Manzù. Egli, tra 1936 e 1938 realizza quattro David in bronzo, di cui, in foto, vediamo quello della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Ritornerà sul tema anche nel dopoguerra, in tempi in cui la disputa tra astrazione e figurazione si intreccia con istanze politiche e ideologiche. Manzù conserva la sua adesione alla rappresentazione figurativa, plastica, raggiungendo alte e coerenti punte nella serie delle Ballerine e dei Cardinali, non mancando di influenzare anche gli astrattissimi artisti della Geometry of Fear. Il David di Manzù annulla in un attimo la figura biblica consegnata dall’arte del passato. L’eroe del popolo d’Israele, nelle mani di Manzù, diventa un bambino gracile, smunto, di cui vediamo le costole e la spina dorsale gridare la sua magrezza da sotto la pelle lisa.

Nulla lo veste, se non un’umile, non eroica, nudità. Il bronzo terroso, consunto, corroso, ne evidenzia la povertà, come poveri sono le forme che fuoriescono dalla compattezza della materia.

Un naso, un paio di occhi che traspaiono appena, una bocca esile, abbozzata forse con un solo colpo di stecca. Come se Manzù si concentrasse sulla meditazione, sull’attesa, il suo protagonista è una matassa di membra esili, che si aggrovigliano, dall’aria malinconica e finanche impaurita. Molto laica sembra la visione dello scultore bergamasco. Un David non eroico, non possente, ma umano, impaurito dal compito che l’attende, fragile come questo bambino pelle e ossa. Un David che aspetta un aiuto provvidenziale per affrontare la battaglia. Un aiuto che, sembra dirci Manzù, potrebbe non arrivare mai. Questa nuova visione dell’eroe biblico, anzi dell’uomo con le sue debolezze, sembra avere riscontro nei tempi che l’artista è chiamato a vivere. Nel 1938 Mussolini promuoverà le leggi razziali, mentre il Patto d’Acciaio con la Germania hitleriana verrà firmato l’anno dopo. Il velo tragico della guerra, di lì a poco, oscurerà con violenza l’arte e gli uomini.

Lombardo d'adozione ma toscano di nascita, sono uno studente del corso di laurea magistrale in Storia e critica d'arte all’Università Statale di Milano. Ho conseguito la laurea triennale in Lettere moderne all'Università degli Studi di Pavia. Durante la mia permanenza pavese sono stato alunno dell'Almo Collegio Borromeo. I miei interessi spaziano dall'arte moderna a quella contemporanea, compreso lo studio della Moda da un punto di vista storico-artistico. Alcuni miei scritti sono apparsi online su "Inchiosto”, “Birdman Magazine. Cinema, serie, teatro" e "La ricerca Loescher". Amo leggere, scrivere e perdermi in musei e negozi di vintage.

SAN GIOVANNI BATTISTA IN SAN DOMENICO A SAVONA

A cura di Alice Perrotta

San Giovanni Battista in San Domenico

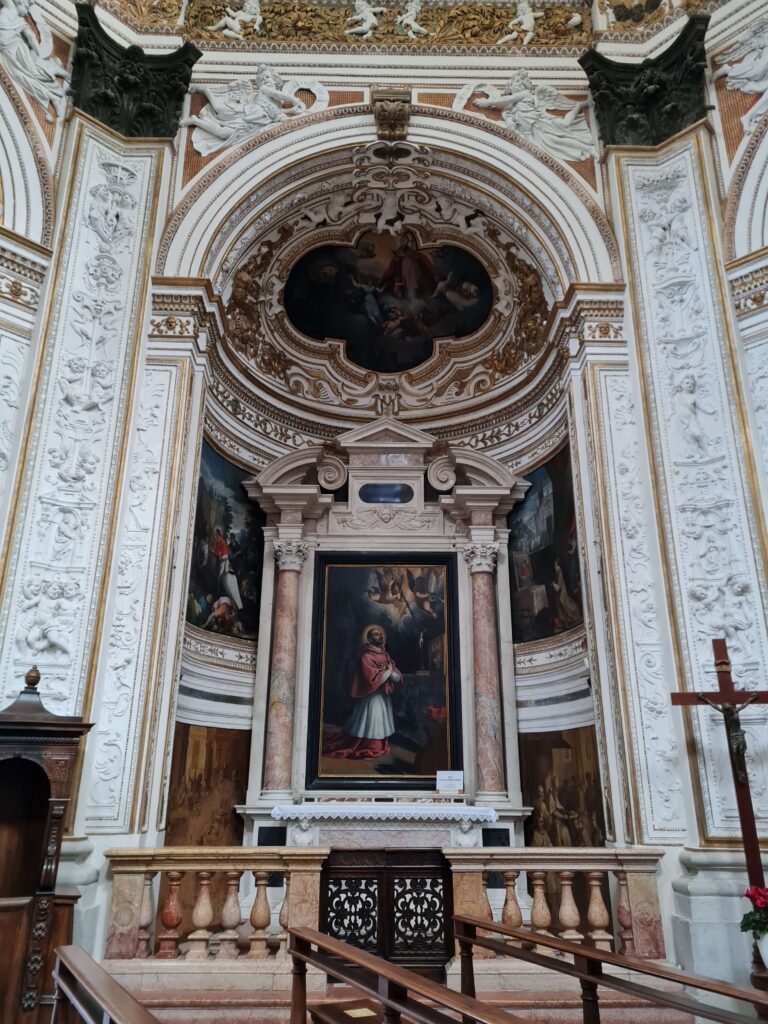

La chiesa di San Giovanni Battista in San Domenico a Savona (fig.1) venne costruita su richiesta dei frati domenicani, la cui presenza in città si attesta fin dall’epoca basso-medievale. In origine, il loro convento era ubicato nell’attuale zona del Priamar, la fortezza che sovrasta la città di Savona. Quando, negli anni Quaranta del Cinquecento, i genovesi cominciarono i lavori di costruzione della fortezza, i frati furono costretti ad abbandonare l’edificio, i cui resti sono emersi negli ultimi scavi effettuati.

La prima pietra del nuovo complesso domenicale venne posta il 12 febbraio 1567. Una decina di anni dopo la chiesa era già in funzione.

Negli ultimi tempi, i cambiamenti circa l’assetto urbano – tra cui soprattutto l’apertura a fine Ottocento di via Paleocapa – hanno portato a una perdita della strategicità del luogo in cui è ubicato l’edificio. Trovandosi in una zona trafficata, all’incrocio di due vie, quasi non ci si accorge di questa chiesa, che in realtà ha molto da raccontare. Infatti, una volta entrati, ci si rende subito conto, quasi inaspettatamente, della ricchezza artistica che contiene.

L’esterno

L’attuale facciata venne realizzata nel 1735 e presenta tre portali: quello centrale è ornato da un fregio e una ghirlanda mentre i due laterali sono sormontati da finestre a forma ovale. Le ricche decorazioni in stucco, tra cui motivi floreali e putti, tipiche dello stile rococò, interessano sia il registro inferiore che quello superiore. Quest’ultimo presenta uno schema di quattro aperture che è stato definito come “una interpretazione naturalistica della finestra serliana” (Ricchebono).

L’interno

L’interno (fig.2) è suddiviso in tre navate. Le sedici colonne adiacenti ai pilastri della navata centrale, l’abbassamento del coro e la decorazione della cupola fanno parte di una serie di modifiche postume collocabili tra il XIX e il XX secolo.

Le due cappelle ubicate in fondo alle navate laterali, caratterizzate entrambe da un vano cubico e da una piccola cupola ottagona, presentano opere artistiche degne di nota. La cappella sulla sinistra (cappella del SS. Sacramento) (fig.3) si apre al centro con l’Adorazione dei pastori (1535), una delle opere più suggestive dell’artista genovese Antonio Semino (1485-1554). A sinistra appare la Madonna del Rosario di Teramo Piaggio (1480-1572) mentre a destra la Presentazione di Maria al Tempio (1600) il cui autore però è sconosciuto. Infine i due ovali in marmo, collocati ai lati dell’altare, risalgono al XVIII secolo e appartengono forse alla bottega genovese degli Schiaffino. Essi raffigurano da una parte la Fuga in Egitto e dall’altra La disputa di Gesù con i dottori.

Nella cappella sulla destra (fig.4 e 5) si trova poi la Madonna del Rosario, opera scultorea attribuita a Tommaso Orsolino (1587-1675), artista genovese. I quindici medaglioni marmorei illustrano il tema dei Misteri del Rosario. Databili agli anni Trenta del Settecento, si ipotizza che siano stati prodotti all’interno della bottega di Francesco Maria Schiaffino.

Altre opere artistiche interessanti sono la pala d’altare con La nascita della Vergine di Carlo Giuseppe Ratti, collocabile negli anni Ottanta del Settecento, e il Miracolo di San Domenico a Soriano, dipinto di Paolo Gerolamo Piola (1666-1724). Quest’ultimo è il figlio di Domenico, pittore ligure assai noto.

Il presbiterio (fig 6), infine, è la zona che ha subito le maggiori modifiche nel corso del tempo. Qui, negli anni Novanta del Settecento, la decorazione della volta venne affidata all’artista Paolo Gerolamo Brusco (1742-1820) e a suo fratello Stefano. L’affresco in questione è la Gloria di San Domenico, che nel XX secolo venne spostato e collocato sulla controfacciata (fig.7). I due grandi dipinti che occupano la parete sinistra e destra del presbiterio sono opera di Carlo Giuseppe Ratti e illustrano rispettivamente L’approvazione dell’Ordine Domenicano e San Domenico che brucia i libri eretici. La cupola (fig 8) venne decorata agli inizi del Novecento da Raffaele Resio (1854-1927) che qui adottò lo stile liberty, tipico della sua ultima stagione artistica. Di origine genovese, Resio è conosciuto come il “pittore degli angeli” per le frequenti rappresentazioni di figure angeliche all’interno delle sue opere. Anche la cupola della chiesa di San Giovanni Battista in San Domenico riprende questo tema celeste. Restando in tema di modifiche, anche la tribuna dell’organo ha subito radicali modifiche in tempi recenti. Al centro, la statua bronzea raffigurante San Giovanni Battista è datata 1932. L’autore in questione è Ernesto Gazzeri (1866-1965), artista di origine modenese. In fondo all’abside si scorgono i resti di un polittico con Santi Domenicani, il quale risale probabilmente al XVI secolo.

Bibliografia

Farris (a cura di), Chiese antiche: parrocchie, monasteri, conventi, oratori, chiese e cappelle, ospedali, (manoscritto del Secolo XIX), 2000.

Gallotti, Chiese di Savona, 1992.

R. Pesenti, La scultura e la pittura dal Duecento alla metà del Seicento, in: “Storia della Cultura Ligure”, 2004.

LE PALE D’ALTARE DELLA CHIESA DELL’INVIOLATA DI RIVA DEL GARDA

A cura di Beatrice Rosa

Introduzione

La chiesa dell’Inviolata non è conosciuta solo per essere il principale edificio liturgico di Riva del Garda, ma anche per le pale d’altare che decorano i suoi quattro altari: tre di Palma il Giovane e una di un seguace di Guido Reni.

Palma il Giovane

«Il Palma ha procurato nel disegno d’accostarsi al Tintoretto, e nel colorito a Tiziano: e veramente ha formati i suoi nudi stringati, svelti, e di vivaci atteggiamenti, e nel suo colorito è stato pastoso, morbido, tenero, e di carne. Ha poi faldeggiati i suoi panni dietro all’ignudo con bellissime piegature, ma più massicci che sottili. Egli ha havuta maniera forte e gagliarda, e l’opere sue si fanno benissimo vedere in ogni gran lontananza»[i]. – Marco Boschini

Con le parole di Marco Boschini (Le ricche minere della pittura veneziana, 1674), introduciamo la figura di Jacopo Negretti, conosciuto come Palma il Giovane, il più dotato tra gli artisti sulla scena veneziana tra Cinquecento e Seicento. Un pittore di grande talento, così prolifico da far scrivere sempre a Marco Boschini: “la padronia del suo pennello ne ha partorito un numero così grande (di opere) che è parer comune che ve ne siano per tutto il mondo e si ritiene che egli, Tintoretto e Paolo Veronese abbiano più soli dipinto che tutti gli altri pittori insieme”[ii].

Un altro scrittore che insiste molto sulla prolificità di Palma è Carlo Ridolfi il quale, ne Le meraviglie dell’arte: ovvero le vite degli illustri pittori veneti e dello Stato (1648), racconta che egli era così concentrato sul suo lavoro e sulla sua arte che anche nel giorno del funerale di sua moglie, anziché recarsi al cimitero dopo il funerale, tornò a casa a dipingere[iii].

Jacopo Negretti è una figura molto interessante anche dal punto di vista della formazione; contrariamente alla consuetudine veneziana di iniziare la propria carriera presso botteghe a conduzione famigliare o di grandi artisti, Palma il Giovane, nonostante fosse pronipote di Palma il Vecchio, non imparò dal prozio ma ebbe un percorso formativo atipico. Probabilmente apprese i rudimenti della pittura dal padre Antonio Negretti, un artista non importante, ma la svolta della sua carriera avvenne nel 1564, quando il duca di Urbino Guidobaldo II della Rovere, in visita a Venezia, notò il giovane Palma e lo invitò a seguirlo a corte, proponendogli poi tre anni dopo di recarsi a Roma per migliorare la sua arte. Jacopo rimase nella capitale per otto anni, ebbe l’opportunità di studiare l’antico e soprattutto Michelangelo; ritornò in patria solamente alla metà degli anni Settanta e lì collaborò con l’anziano Tiziano alla conclusione della Pietà[iv].

Questo era solo l’inizio di una carriera ricchissima e di una fama che lo portò anche in Trentino: fu grazie al principe Carlo Gaudenzio Madruzzo che le tre pale del veneziano arrivarono nella chiesa dell’Inviolata nel 1615[v].

Entrando dalla porta principale, il primo altare sulla destra reca la prima delle tre opere firmate da Palma il Giovane: il Sant’Onofrio (figg. 1 e 5). La presenza di un’opera raffigurante questo santo eremita in Trentino è cosa rara ed è comprensibile solamente se si considera il ruolo svolto dal committente Carlo Gaudenzio Madruzzo: egli, nel corso degli anni Dieci del Seicento, aveva infatti promosso l’edificazione di una cappella di famiglia nella chiesa romana di S. Onofrio al Gianicolo, retta dall’Ordine dei Girolamini[vi].

Nel dipinto, un tipico soggetto controriformato, Onofrio si presenta maestoso, con lunghi capelli e barba bianchi, inginocchiato con le mani in preghiera e lo sguardo rivolto verso l’alto. Palma lo raffigura in una posa poco naturalistica, con una torsione del corpo che è prettamente di gusto manierista. L’opera è caratterizzata da tonalità grigio-verdi, ravvivate poi dal blu lapislazzuli del cielo sullo sfondo e del perizoma che copre le nudità del santo. Sulla sinistra è presente una palma, allusione all’oasi nella quale il santo trascorse la sua esistenza da eremita; sulla destra invece, appoggiati ad un muretto, un rosario e un bastone[vii].

Nell’altare vicino, proseguendo verso quello principale, troviamo un’altra figura di santo penitente: San Girolamo (figg. 2 e 6). La scelta del soggetto di questo dipinto è dovuta al fatto che la chiesa e il convento dell’Inviolata erano amministrate dall’Ordine dei Girolamini dal 1613, per volontà del Principe Vescovo. Come nell’opera precedentemente descritta, abbiamo il santo al centro del dipinto: in questo caso, però, l’anatomia del corpo è più naturalistica e la posa non più manieristica. Palma, anche con quest’opera, voleva stimolare la devozione nel fedele: lo si vede dallo sguardo del santo rivolto verso il crocifisso messo in prospettiva e dal raggio di luce che gli illumina la fronte. Girolamo è inginocchiato: mentre con una mano regge una pietra, suo attributo iconografico, con l’altra tiene aperto un libro. Anche questo dipinto è giocato su tonalità marroni-verdi, ma torna nel cielo il meraviglioso blu oltremare che caratterizza le tre pale di Palma all’Inviolata[viii].

La terza e ultima pala del pittore veneziano si trova sul secondo altare a sinistra e raffigura l’Estasi di San Carlo Borromeo (figg. 3 e 7). La scelta di questo soggetto è dovuta probabilmente sia alla diffusione del culto borromaico, tipica di un contesto come quello del principato vescovile di Trento, nel quale protagonista assoluto fu Carlo Gaudenzio Madruzzo, sia alla grande devozione al santo di Alfonsina Gonzaga, che del Madruzzo era moglie. Carlo Borromeo è ritratto in abiti cardinalizi, inginocchiato con le mani sul petto davanti ad un altare con un crocifisso e un’immagine della Madonna con Bambino. La figura del santo risalta sullo sfondo scuro; ce lo potremmo immaginare in preghiera in una stanza buia quando all’improvviso in alto a destra si apre un cielo luminoso dal quale piovono due splendidi angeli con in mano la mitria e il pastorale[ix].

Crocifisso con la Maddalena

A completare la quadriade delle pale d’altare un Crocifisso con la Maddalena (figg. 4 e 8), opera diversa e successiva rispetto a quelle precedentemente descritte. Non è chiaro il motivo per cui il Principe Vescovo commissionò a Palma tre pale d’altare anziché quattro; ciò che è interessante è che quest’ultima opera fu probabilmente commissionata da Alfonsina Gonzaga[x]. Nel 1618, durante un viaggio con il marito Giannangelo, Alfonsina ebbe modo di ammirare presso i Cappuccini del Monte Calvario di Bologna, il Crocifisso di Guido Reni, oggi conservato presso la Pinacoteca Nazionale. La donna probabilmente rimase colpita da questo dipinto, tanto che al suo ritorno, dopo che il marito l’11 dicembre 1618 le lasciò il denaro necessario per completare ciò che era rimasto incompiuto all’Inviolata, decise di commissionare una derivazione del dipinto bolognese[xi].

L’opera fu per secoli considerata di Guido Reni stesso; dal Settecento fino a inizio Novecento la tendenza diffusa di sottolineare la differenza stilistica tra la figura della Maddalena e quella del Crocifisso portò gli studiosi a sostenere che la prima fosse addirittura una ridipintura. Il dipinto non fu studiato per tutto il Novecento ma cominciò ad essere attribuito alla “scuola emiliana del primo Seicento” (Nicolò Rasmo, 1982). Il restauro del 2005-2006 ha permesso di riesaminarla e di riaffermarne la discendenza dal prototipo reniano precedentemente citato, ma l’esecuzione meno raffinata e la minore attenzione al dettaglio portano ad attribuirla a un generico “seguace di Guido Reni”. Per quanto riguarda la datazione, visti i rapporti con l’opera bolognese, si può solamente affermare che sia post 1618, a differenza del termine cronologico certo del 1615 per le opere di Palma il Giovane[xii].

Note

[i] Marco Boschini, Le ricche minere della pittura veneziana, 1674

[ii] Marco Boschini, Le ricche minere della pittura veneziana, 1674

[iii] Carlo Ridolfi, Le maraviglie dell’arte: ovvero le vite degli illustri pittori veneti e dello stato, 1648

[iv] F. Pedrocco, Venezia, in La pittura nel Veneto. Il Seicento, a cura di M. Lucco, Milano 2000-2001, 2 voll., I

[v] Elvio Mich, “Di eccellenti pitture adorna”: le pale d’altare dell’Inviolata, Trento 2007, p. 15.

[vi] Elvio Mich, “Di eccellenti pitture adorna”: le pale d’altare dell’Inviolata, Trento 2007, pp. 49-53.

[vii] Elvio Mich, “Di eccellenti pitture adorna”: le pale d’altare dell’Inviolata, Trento 2007, pp. 49-53.

[viii] Elvio Mich, “Di eccellenti pitture adorna”: le pale d’altare dell’Inviolata, Trento 2007, pp. 41-47.

[ix] Elvio Mich, “Di eccellenti pitture adorna”: le pale d’altare dell’Inviolata, Trento 2007, pp. 29-39.

[x] Elvio Mich, “Di eccellenti pitture adorna”: le pale d’altare dell’Inviolata, Trento 2007, p. 23.

[xi] Elvio Mich, “Di eccellenti pitture adorna”: le pale d’altare dell’Inviolata, Trento 2007, pp. 55-61.

[xii] Elvio Mich, “Di eccellenti pitture adorna”: le pale d’altare dell’Inviolata, Trento 2007, pp. 55-61.

Bibliografia

Marco Boschini, Le ricche minere della pittura veneziana, 1674

Elvio Mich, “Di eccellenti pitture adorna”: le pale d’altare dell’Inviolata, Trento 2007

Pedrocco, Venezia, in La pittura nel Veneto. Il Seicento, a cura di M. Lucco, Milano 2000-2001, 2 voll., I

Carlo Ridolfi, Le maraviglie dell’arte: ovvero le vite degli illustri pittori veneti e dello stato, 1648

LA CASINA VANVITELLIANA DI BACOLI

A cura di Stefania Melito

Collegata alla terraferma da una romanticissima passerella, sulle acque del Lago Fusaro nel comune di Bacoli in provincia di Napoli, è ubicata la Casina Vanvitelliana, un piccolo capanno di caccia dei Borbone.

Situato ad ovest dei Campi Flegrei, il lago Fusaro o Acherusio faceva in origine parte del golfo su cui affacciava quella parte del territorio campano, tant’è che in epoca greca e romana il luogo era sfruttato commercialmente per l’allevamento delle ostriche; in seguito, più o meno nel I secolo d.C., a causa delle scarse maree si formò una sottile lingua di sabbia, che a mano a mano isolò il lago dal mare, formando dapprima una laguna e poi questo lago.

Il nome Fusaro deriva dalla parola latina “infusarium”, ossia bagnare. Dopo i greci furono gli Angioini a sfruttare questo luogo, bonificandolo dapprima grazie alla costruzione di un canale che rimettesse in circolo le acque collegandole a quelle marine, evitandone la stagnazione, e poi utilizzando lo specchio d’acqua per mettere a macerare la canapa. Questo luogo quindi si trasformò da palude Acherusia, com’era conosciuto per la somiglianza delle sue acque con la porta dell’inferno, a infusarium, a lago Fusaro. Le mutate condizioni climatiche e la presenza costante di acqua stagnante favorirono inoltre la rapida espansione della vegetazione, formando una fitta boscaglia intorno alle sponde lacustri e configurandolo come un piccolo paradiso, avvolto da un’atmosfera sognante. Di questo luogo e della sua atmosfera si innamorò perdutamente Carlo di Borbone, che lo acquistò intorno alla metà del ‘700 con l’idea di costruirvi un Casino di caccia e pesca sul modello di Stupinigi, opera di Juvarra e solo di qualche decennio precedente.

Sfruttando una sorta di naturale “base” di granito posta al centro del lago, Luigi Vanvitelli, al quale venne affidato il progetto, immaginò una vera e propria riserva personale di caccia, di cui la Casina fosse il naturale completamento. L’incarico fu però portato a termine sotto Ferdinando IV di Borbone dal figlio di Vanvitelli, Carlo, nel 1782, che si ispirò alla palazzina di caccia piemontese per la costruzione dei volumi alleggeriti da grandi superfici vetrate.

La struttura è costituita da un porticato che gira intorno ad una villa circolare, immaginata come un insieme di tre grandi corpi ottagonali che si intersecano tra di loro per poi restringersi in una forma a pagoda e culminare nella sala circolare centrale, che poggia sui tre corpi sottostanti e che prende luce da due serie di finestre. Intorno alla struttura, un’articolata serie di terrazze che ricalca l’andamento dei corpi di fabbrica.

Gli ospiti approdavano con piccole imbarcazioni davanti alla Casina: all’interno spiccava la grande Sala Circolare del pianterreno, utilizzata per le feste e i banchetti ed impreziosita da un grande tavolo a forma di conchiglia; salendo al primo piano, invece, luogo riservato ai sovrani o agli ospiti di prestigio, si incontrava la cosiddetta Sala delle Meraviglie, ossia la grande sala del primo piano impreziosita dal Ciclo delle Stagioni di Philiph Hackert, di cui restano soltanto i bozzetti, che rappresentano per ognuna delle stagioni una località campana: la Primavera con il pascolo nella valle del Volturno, con veduta del Matese; l’Estate con la mietitura a S. Leucio; l’Autunno con la vendemmia a Sorrento, e l’Inverno con un campo di caccia a Persano. Il ciclo pittorico, che ornava il primo piano, fu immaginato per attuare un “gioco prospettico”, ossia l’alternanza fra i paesaggi dipinti e le vedute reali che si potevano contemplare dalle grandi finestre, che erano intervallate appunto da questi grandi quadri, purtroppo non più in loco in quanto rubati nel 1799. Completava il ciclo dei dipinti un ritratto di Ferdinando IV a caccia, oggi conservato a Capodimonte. Le pareti erano inoltre tappezzate da raffinata seta di S. Leucio. Nel corso dei secoli la Casina ha avuto vari ospiti illustri: Mozart, Gioacchino Rossini, lo Zar di Russia, Francesco II d’Austria e, negli anni ’50, l’allora Presidente della Repubblica Luigi Einaudi.

Oggi l’interno della Casina è sicuramente più semplice di come era stato immaginato un tempo, anche se non manca di suggestione: il piccolo studio interno con le riproduzioni di costumi d’epoca, il salotto con il camino in marmo, il lampadario d’epoca e le fotografie di chi, nel corso degli anni, ha voluto immortalare la bellezza di questo piccolo gioiello. È stato utilizzato per matrimoni, feste e convegni in generale ma versa, nonostante un restauro compiuto nel 2000, in cattive condizioni, in quanto alcuni intonaci, sia esterni che interni, sono scrostati. È solo grazie all’opera di alcuni volontari che è possibile ammirare ancora questa costruzione.

Sulla casina circola una leggenda metropolitana, ossia che sia stata utilizzata per girare alcune scene del film “Pinocchio” di Comencini del 1972; è una notizia falsa, in quanto la location del film fu il lago di Martignano in provincia di Roma, ma dimostra quanta suggestione questa casina, collegata alla riva da un pontile in legno, riesca a trasmettere.

Sitografia

http://napoli.fanpage.it/la-casina-vanvitelliana-lago-del-fusaro-bacoli/

https://internettuale.wordpress.com/2016/08/05/la-casetta-di-pinocchio-a-bacoli-capolavoro-tardobarocco-di-vanvitelli/

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1794108899.html

FRANCESCO CURRADI: LA VITA E LE OPERE

A cura di Luisa Generali

Francesco Curradi: introduzione

Francesco Curradi (1570-1661), anche noto come il Cavalier Curradi, fu un artista fiorentino “di transito” che dai canoni della controriforma aprì la strada alla pittura devozionale del pieno Seicento toscano, di cui furono celebri esponenti Cesare Dandini (1596-1657) e Carlo Dolci (1616-1686). La sua lunga vita gli permise di produrre una grande quantità di opere soprattutto per contesti sacri, motivo per cui i suoi dipinti si trovano frequentemente nelle chiese dei grandi centri cittadini così come nelle piccole frazioni periferiche, in Toscana ma anche a Roma, Napoli e in altre zone d’Italia.

Francesco Curradi nasce a Firenze come figlio d’arte di Taddeo Curradi, di professione battiloro (mestiere artigianale per la produzione di foglie d’oro), già noto alle cronache locali come riporta Filippo Baldinucci, che nel suo testo Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua gli dedicò una breve biografia per la sua riconosciuta “natura d’ingegno sublime”. Tra le varie conoscenze Curradi padre scelse la bottega di Giovan Battista Naldini (1535-1591), perché il figlio Francesco potesse apprendere l’arte della pittura da un grande maestro erede diretto del Pontormo e della tradizione manierista. Sebbene la prima formazione, già nei primi lavori autonomi Curradi sembra invece prendere le distanze dal passato, guardando piuttosto alle novità della pittura coeva di Jacopo da Empoli (1551-1640), Matteo Rosselli (1578-1650) e Jacopo Vignali (1592-1664), in linea con i dettami della controriforma che invitavano agli effetti empatici e alla compostezza delle immagini sacre. In questo filone stilistico controriformato, che affondava le sue radici nel classicismo di primo Cinquecento in chiave “purista”, si inserisce la parabola artistica di Francesco Curradi.

Le opere

Tra le opere d’esordio ancora memori degli insegnamenti di bottega del Naldini trova posto la Nascita della Vergine (fig.1-2), opera realizzata nel 1598 per il duomo di Volterra. La grande tavola centinata, che offre lo spunto al pittore per rappresentare uno spaccato di vita quotidiana, si contraddistingue per la compostezza della scena e la delicatezza nel rappresentare le figure muliebri dalle espressioni miti che assistono alla nascita. Sebbene un retaggio ancora tardo manierista, l’artista sembra già sperimentare quell’intonazione di naturalezza e decoro della pittura riformata, a cui si aggiungono i particolari descrittivi delle acconciature e dell’abbigliamento femminile aggiornato alla moda coeva.

Dieci anni più tardi nel pieno della sua maturità Curradi divenne uno degli artisti più apprezzati nell’esecuzione di soggetti sacri, sposando a pieno le tendenze artistiche fiorentine controriformate da cui deriverà un’impostazione spaziale sempre più povera e libera da ogni particolare concreto, in modo da lasciare spazio unicamente agli atti di fede compiuti dai protagonisti. Questa componente spirituale così evidente, forse per la stessa devozione dell’artista, insignito nel 1633 da Urbano VIII con il titolo di cavaliere dell'Ordine di Cristo, raggiunge punte di patetismo, vicine a quelli che saranno i tratti distintivi dell’opera di Carlo Dolci.

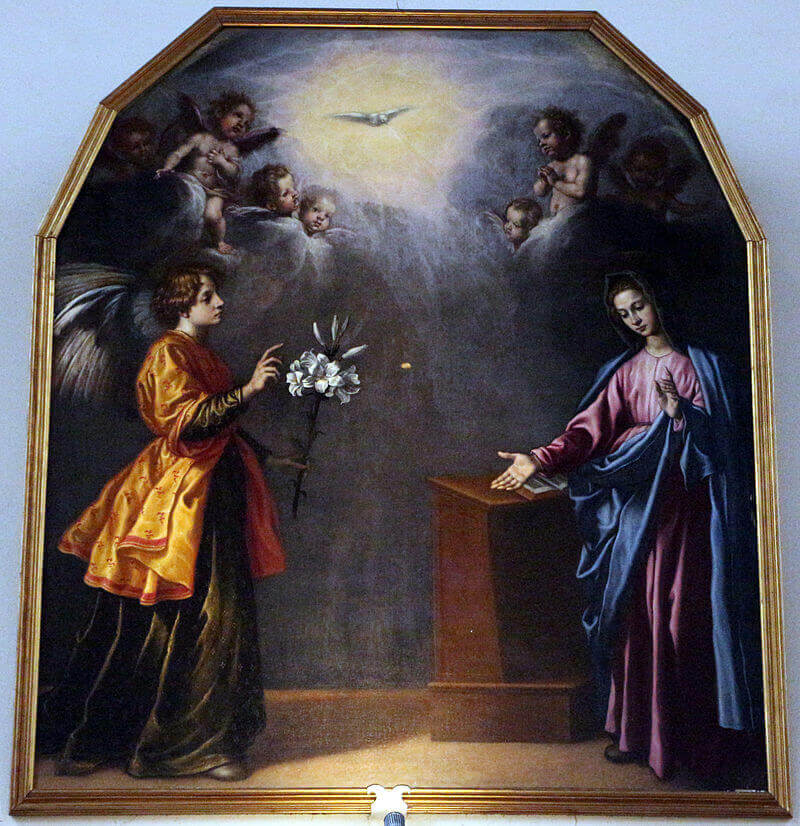

È del 1610 l’Annunciazione con i Santi Antonio Abate e Miniato (fig.3) per la chiesa di San Francesco a San Miniato (PI). La scena si svolge in un ambiente incorporeo sulle tinte grigie, presidiato dai due santi che si trovano su un gradino ribassato rispetto al piano in cui ha luogo l’evento. Unica suppellettile è l’inginocchiatoio ligneo dove Maria si offre mestamente alla volontà divina: il pallore dell’incarnato, rafforzato dal manto scuro che le incornicia il volto, s’intona con l’atmosfera livida della rappresentazione. Quest’immagine compassionevole doveva arrivare dritta gli occhi del fedele provocando empatia, mentre la sontuosa veste indossata dall’angelo diventa il solo elemento di decoro ammesso, oltre a fungere al pittore da espediente per dar prova della propria maestria nella resa preziosa e realistica delle stoffe.

Questa attenzione per i dettagli dei tessuti è lampante anche nel San Lorenzo per la chiesa di Santa Maria Maddalena dei Pazzi a Firenze (fig.4), capolavoro del Curradi di poco antecedente (1608): nello spazio disadorno della stanza impegnata dalla sola figura intera del santo il piviale in broccato si illumina di riflessi e cangiantismi.

Sulla stessa impronta dell’Annunciazione di San Miniato è un’altra tela di medesimo soggetto, di poco successiva (1615), per il convento soppresso del Petreto a Scansano, oggi nella chiesa di San Francesco a Grosseto (fig.5). Anche in questo caso l’ambientazione è quasi del tutto assente e l’unico elemento fisico è ancora una volta l’inginocchiatoio a fianco di Maria, ritratta a figura intera, con gli occhi socchiusi e la mano protesa, totalmente accondiscendente. Anche in questo caso l’eleganza formale è assegnata alla creatura celeste, vessillo della magnificenza divina, elegantemente ammantata da una tunica verde e una sopravveste gialla-dorata con minuscoli motivi floreali a grappoli (fig.6).

Le caratteristiche tipiche della pittura controriformata ritornano nella Predica di San Francesco Saverio datata al 1619 per la chiesa di San Giovannino degli Scolopi a Firenze (fig.7-8). L’opera scinde il piano della predica, occupato dalla figura del sacerdote missionario, da quello dei presenti in primo piano, le cui origini esotiche costituiscono il pretesto per restituire all’opera quei dettagli sfarzosi delle stoffe che diventano la firma del Curradi. Anche in questo caso colpisce l’attenzione meticolosa nei riflessi serici della tunica dell’uomo seduto a sinistra, mentre sulla destra un elegantissimo motivo floreale su sfondo azzurro percorre la veste di un astante ritratto di spalle.

Per la stessa chiesa di San Giovannino risale invece al 1635 l’Immacolata Concezione (fig.9). Rispetto ai modelli della tradizione Curradi segue le indicazioni della controriforma, ideando un’iconografia immediata, di facile lettura, in modo da escludere gran parte di quella simbologia che riempiva le opere manieriste di medesimo soggetto. L’intento ancora finalizzato a raggiungere l’emotività del fedele viene espresso nella scelta non così frequente di rappresentare la Vergine come una giovinetta ancora acerba, vestita di bianco (come indicato dal libro dell’Apocalisse), in linea con il dogma che sancisce la purezza di Maria, senza peccato. Intorno alla sua figura esile, in piedi su una falce di luna e su un globo, che sembra a sua volta assumere le caratteristiche del satellite, fanno da cornice una schiera di cherubini: in basso due personaggi dell’antico testamento, Re Davide e il figlio Salomone, dalla cui stirpe ha origine il ramo familiare di Gesù, esibiscono i consueti abiti sontuosi di stampo curradiano. Peculiare la scelta di rappresentare Salomone mentre sorregge una tavola su cui è scritto “Non erano ancora gli abissi e io ero già concepita”, versetto tratto dal libro dei Proverbi a lui attribuito. Questa frase pronunciata dalla personificazione della divina sapienza, ovvero la forza collaboratrice di Dio per la salvezza degli uomini, è stata sovrapposta dalla liturgia alla figura della Vergine, indicata come sede della divina sapienza.

Una seconda maturità

Tra gli anni ‘30 e i primi anni ‘40 lo stile del Cavalier Curradi subisce un lento ma costante mutamento, orientato verso forme solenni e un vivace colorismo, forse derivante dalla conoscenza diretta delle novità romane in seguito a un suo soggiorno nella città pontificia. Sono tuttavia evidenti in questa fase, anche forti richiami all’opera di Ludovico Cardi detto il Cigoli (1559-1613), che nei primi anni del secolo aveva profondamente scosso gli equilibri della pittura fiorentina, unendo il colorismo nord-italiano alla compostezza del disegno toscano.

Fa parte di questo momento di svolta nel percorso artistico del Curradi la tela di Montopoli (PI) conservata nella pieve dei Santi Stefano e Giovanni Evangelista, forse commissionata a seguito delle peste del 1630, come indicherebbe la presenza di San Carlo Borromeo, la cui intercessione era spesso invocata contro la pestilenza (fig.10). Si nota immediatamente come la scena acquisti una nuova monumentalità: i colori più densi e vibranti creano un’atmosfera soffusa, mentre le figure sapientemente orchestrate, tornate ad affollare lo spazio della rappresentazione, sono pervase da espressioni pensierose quanto malinconiche. L’immagine della Vergine, modulata sulla tipica delicatezza cigolesca, emana sentimenti di conforto e serenità: relegato sul lato sinistro della tela si trova invece Santo Stefano che, in parte oscurato nel volto da un cono d’ombra, appare assorto in un’intima contemplazione.

Appartiene al medesimo periodo anche la pala d’altare raffigurante La Vergine assistita da Santa Maria Maddalena e Santa Caterina d’Alessandria che presenta a due frati di Soriano l’immagine di San Domenico (fig.11), datata al 1640 nella chiesa dei Santi Jacopo e Lucia a San Miniato, luogo favorevole al Curradi dove lavorerà a più riprese. In un alone abbagliante Maria, coperta da un manto blu punteggiato di stelle, si protende sopra la finestra centrale (creata appositamente per l’adorazione di un simulacro raffigurante San Domenico) e, come in un gesto di protezione, posa le mani sulla cornice riducendo il divario fra spazio reale e spazio artificiale. Tra le diverse figure che in questa fase assumono spesso caratteri tipizzati, il frate inginocchiato in basso sulla destra in atteggiamento d’adorazione rappresenta quella componente pietistica che è ancora parte integrante della cultura del tempo: l’aspetto devozionale infatti non scompare, ma viene rivisitato alla luce di un’armonia di fondo più corale.

Si colloca invece alla metà del secolo, in un momento ormai tardo della carriera del Curradi, la Madonna della Mercede per la propositura dei Santi Jacopo e Filippo a Pontedera (fig.12). La svolta coloristica del Curradi qui si accentua ulteriormente portando nel cielo dell’apparizione una tavolozza di colori cangianti del tutto surreali. L’atmosfera si tinge di un alone variopinto che dal violaceo passa al rosa, fino al giallo che va a circoscrivere e costituisce il cuore della visione mistica. Molte opere dell’ultimo periodo s’intoneranno su questo denso e vivace cromatismo che diverrà la caratteristica principe dell’ultima maniera del maestro.

Lo stesso albore iridescente si ritrova nella pala d’altare per la chiesa di Santa Trinita a Firenze (fig.13). La sacra conversazione riccamente affollata di personaggi articolati intorno al gruppo della Madonna col Bambino è permeata da questa atmosfera rosata, evidenza concreta della partecipazione del divino attraverso la luce, mentre la poetica degli affetti, suggerita da sguardi e gesti incrociati tra gli angeli e i santi, trasmette un’impressione d’insieme dinamica e armoniosa al contempo. La struggente figura della Santa in abito monastico rivolta di spalle tocca i vertici della pittura curradiana, così come il tenero Bambinello, animato da una più reale naturalezza.

Ultimo esempio di questa carrellata di opere si trova nella chiesa di Santa Lucia della piccola frazione di Calenzano (San Miniato). Recuperata in tempi recenti e assegnata senza incertezze alla mano dell’artista intorno alla metà del XVII secolo, il dipinto rappresenta La visione mistica di Santa Caterina d’Alessandria (fig.14). In una luce paradisiaca al di fuori di ogni contesto terreno la Vergine con il Bambino appare alla Santa, inginocchiata accanto alla ruota del suo martirio, mentre veste un elegantissimo abito dai motivi rossi. Colpisce la morbidezza della materia pittorica tutta giocata sugli effetti luministici e pulviscolari di questo bagliore violaceo che si irradia dall’immagine della Vergine fino ad invadere l’intero spazio della tela, e che si accorda alla perfezione con il languido sguardo della Santa magneticamente rapito dalla visione. Il taglio della scena che mostra la giovane di profilo, invita lo spettatore alla contemplazione di tanto splendore.

Bibliografia

Campigli, Scheda n. 90, Madonna del Rosario con i Santi Stefano, Domenico, Carlo Borromeo e Francesco, in Visibile pregare. Arte Sacra nella Diocesi di San Miniato, a cura di R. P. Ciardi, Ospedaletto 2000, Vol. I, pp. 196-197.

Benassai, “Per Francesco Curradi: le tele di San Miniato e alcune aggiunte al suo catalogo”, in Bollettino della Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato, 82.2003, 70, pp. 59-82.

Bitossi, Scheda n. 58, Visione mistica di Santa Caterina d’Alessandria, in Visibile pregare. Arte Sacra nella Diocesi di San Miniato, a cura di R. P. Ciardi, Ospedaletto 2013, Vol. III, pp. 212-213.

Sitografia

Trezzani, CURRADI, Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 31 (1985): https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-curradi_(Dizionario-Biografico)/

Sull’Annunciazione di San Francesco a Grosseto: http://atlante.chelliana.it/centro_sfrancesco_interno.htm

GIUSEPPE BIASI

A cura di Alice Oggiano

Giuseppe Biasi nacque a Sassari nel 1885. Figlio di una famiglia veronese di origini aristocratiche, egli ricevette una formazione classica durante gli anni di studio presso il liceo cittadino Domenico Alberto Azuni. Durante la gioventù Biasi frequentò gli ambienti della goliardia sassarese, mostrando interesse per la grafica caricaturale, passione nutrita e condivisa anche dal suo compagno di studi, nonché amico Filippo Figari. Dopo una laurea in legge conseguita nel 1908 Biasi iniziò a sentirsi affascinato dalla pittura decidendo di dedicarvisi completamente. Giuseppe, per imparare il mestiere, si trasferì così in terra veneta, dove ricevette rapidamente una solida formazione. L’artista già l’anno seguente prese parte alla Biennale di Venezia, dove espose una sua opera a tempera e pastello (Processione nella Barbagia di Fonni), un quadro dalle dimensioni modeste che avrebbe goduto di grande attenzione da parte dei critici. Già nei suoi primi lavori Biasi mostra una particolare predilezione per temi, colori e costumi tipici della sua terra.

Anche le ambientazioni risultano ascrivibili al territorio isolano. Ciò che Biasi dipinge è frutto di osservazioni effettuate spesso dal vero e trasposte in seguito sulla tela. Le opere risultano così come frutti di un sincretismo estetico che pervade i sensi e rende possibile percepire profumi, odori, il paesaggio sardo – agreste e mediterraneo – con le sue forme e le sue infinite sfumature.

Senz’altro incisivo risultò anche il viaggio effettuato con il suo conterraneo (anch’egli pittore) Mario Maria Mossa De Murtas nei paesi più interni dell’isola sarda. Tra la Barbagia ed il Sulcis l’artista effettuò un’indagine interiore che voleva al contempo farsi portavoce della tradizione isolana, mediatrice di popoli e usi diversi ma tra loro interconnessi e accomunati da un senso di appartenenza alla Sardegna.

Una volta rientrato in Sardegna, Biasi fece di Sassari un polo aggregatore di artisti e letterati – tra questi, ricordiamo la scrittrice e vincitrice del premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda - provenienti dalle varie province regionali, proseguendo nel mentre la sua esplorazione del folclore isolano.

Dopo aver preso parte all’Esposizione universale di Roma, Biasi cominciò a dilettarsi nelle sue prime xilografie e oleografie a colori. A fare da portavoce della rinascita della tecnica sperimentata dall’artista fu Ettore Cozzani, allora direttore della rivista “Eroica” ed influente esponente dell’omonimo gruppo. Uno degli indirizzi di ricerca della rivista, oltre alla stessa xilografia, fu la riflessione sul mutevole panorama artistico e letterario italiano. Tale svolta nella carriera artistica portò Biasi a ricoprire un ruolo di primo piano sullo scenario culturale nazionale ed europeo, in primo luogo mediante la collaborazione, nella veste di illustratore, con i più importanti periodici in voga al tempo.

Dopo aver preso parte alla Prima Guerra Mondiale ed essersi poco dopo ritirato a causa di ferite riportate durante i combattimenti, l’artista si trasferì a Milano, dove intraprese una fase artistica più fortemente espressiva e portatrice di valori estetici propri di un linguaggio maggiormente tendente al sublime. Durante il periodo fascista, Biasi conobbe un periodo di instabilità finanziaria, che lo portò a ricevere poche commissioni. Un lungo viaggio, di ben quattro anni, effettuato tra il 1924 e il 1928 nell’Africa settentrionale gli restituì quell’equilibrio interiore da tempo perduto. Spinto dal desiderio di conoscenza e dal confronto tra etnie, Biasi compì un ulteriore passo in avanti nella sua ricerca artistica, arrivando ad indagare le esperienze e le tradizioni artistico-culturali delle popolazioni indigene e conseguentemente a rielaborare la propria concezione di primitivismo, ora non più relegato a un ambito strettamente nazionale ma allargato ad una visione più globale del singolo. La barriera del tradizionalismo locale sembrò a quel punto arrestarsi, almeno concettualmente.

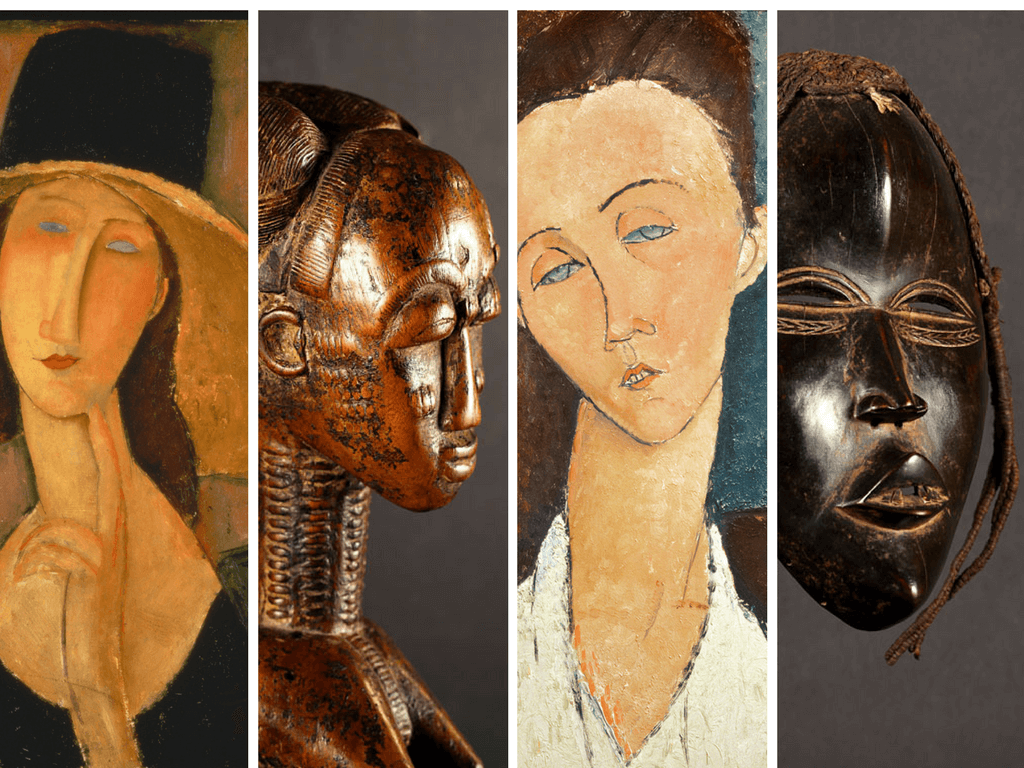

Ispirandosi a contemporanei quali Matisse, Modigliani e osservando soprattutto l’esotismo di Gauguin, Biasi rielaborò il suo linguaggio modificandone le tonalità cromatiche, facendole virare su tonalità più spente e “povere”, decisamente più congrue con l’esperienza africana.

Tornato in Italia, l’artista partecipò a varie mostre: tra le tante, è importante ricordare quelle di Napoli e di Roma. Negli anni ’30, il suo percorso artistico si arricchì nuovamente in seguito al contatto con le arti applicate, all’interno delle quali particolare attenzione venne riservata all’artigianato sardo. Durante gli stessi anni Biasi ricevette un’importante commissione per la stazione ferroviaria di Tempio Pausania, per la quale eseguì alcuni dipinti. Ebbe inoltre la possibilità di dipingere anche lo scalone del Palazzo di Giustizia sassarese.

La produzione dell’ultimo Biasi si tinse di un cupo pessimismo, che trasuda anche dalle opere che gli vennero commissionate. In cerca di più favorevoli condizioni economiche, l’artista si stabilì in Piemonte, nel comune di Biella. Sospettato di aver aderito al fascismo, venne assassinato alcuni giorni dopo la Festa della Liberazione da un gruppo di partigiani ad Andorno Micca, nel 1945.

Bibliografia

Giuliana Altea, Marco Magnani, Giuseppe Biasi, Nuoro, Ilisso, 1999.

Giuseppe Biasi, Maria Elvira Ciusa, Marinella Cao Volpi, L’isola nelle correnti. La pittura e la grafica di Giuseppe Biasi nell’arte italiana ed europea del ‘900, Milano, Scheiwiller, 1985.

Francesco Floris, La Grande Enciclopedia della Sardegna, Cagliari, Della Torre, 2002.

VILLA NECCHI CAMPIGLIO. PORTALUPPI E IL RAZIONALISMO ARCHITETTONICO

A cura di Gianmarco Gronchi

A chi, allontanandosi dal Duomo verso Piazza San Babila imbocca corso Venezia e poi scantona per via Serbelloni, sarà capitato di arrivare di fronte a un museo con dietro un ampio giardino. Là, immersa nel verde nel pieno centro città, si trova uno dei gioielli architettonici Milanesi: Villa Necchi Campiglio. Dopo aver parlato delle tre importanti collezioni d’arte che custodisce, non possiamo non concedere un degno spazio alla storia di questa dimora di Milano.

Varato il nuovo piano regolatore nel 1926, in quest’area si vennero a creare numerosi spazi verdi, che attrassero gli esponenti dell’alta borghesia lombarda. Tra questi vi erano i coniugi Angelo Campiglio e Gigina Necchi, con la di lei sorella Nedda. Le sorelle Necchi erano figlie di Ambrogio Necchi, originario di Pavia e fondatore di quell’azienda di ghisa che nel giro di pochi anni diventerà famosa sul piano internazionale per le sue macchine da cucire. Giusto l’anno scorso, l’Università di Pavia e l’artista pavese Iucu, hanno voluto rendere omaggio alla storia industriale della famiglia Necchi, organizzando una mostra che rievocasse i fasti e l’impatto sulla vita delle persone della famosa macchina da cucire. È proprio quest’attività che segnerà il successo economico della famiglia di Ambrogio Necchi, di cui Angelo Campiglio divenne socio e poi genero sposandone la figlia. Ed è proprio il raggiunto benessere economico che permette ad Angelo, Gigina e Nedda di poter edificare una villa indipendente nel centro della Milano bene. Per una famiglia, tutto sommato, provinciale, come era quella dei Necchi, una villa nel capoluogo meneghino significava accedere a quella ricca borghesia cittadina di alta ascendenza, che fino a quel momento li aveva considerati come degli arricchiti.

Gli anni Trenta sono un periodo di grande fermento da un punto di vista edile per Milano. Mussolini vuole che la città diventi lo specchio della gloria e dei fasti del regime e dell’Italia fascista. Sono gli anni in cui Piacentini progetta il Palazzo di Giustizia, Muzio completa il Palazzo dell’Arte, oggi sede della Triennale, e edifica l’Arengario, insieme a Magistretti, Griffini e Portaluppi. Quest’ultimo, in particolare era forse l’architetto che più di tutti stava contribuendo alla riprogettazione di Milano con un volto moderno e razionalista. Negli anni Venti e Trenta, Portaluppi riceve importanti committenze, come quelle per il Civico Planetario milanese, per la sistemazione della Pinacoteca di Brera e del sagrato del Duomo, o, ancora, per Casa Corbellini-Wassermann. La Milano architettonica del regime parla quindi la lingua di Portaluppi e del razionalismo. È proprio a lui che si rivolgono le sorelle Necchi per la creazione della Villa Necchi Campiglio, che viene eretta tra 1932 e 1935. Il risultato è un gioiello del razionalismo italiano di rara bellezza, che risente ancora dei fasti decorativi dell’art déco, ma in cui ogni forma è pensata in maniera funzionale, in ossequio ai principi del comfort e dell’utilità.