IL MEMORIALE DELLA SHOAH A MILANO

A cura di Silvia Piffaretti

Contro l’indifferenza

L’atto di porsi domande, come sottolinea Gianrico Carofiglio, è “un’attività sovversiva contro ogni forma di autoritarismo, palese o mascherato che sia”[1]; nonché attributo dei cittadini consapevoli. Alla domanda perché oggi esistano ancora forme di razzismo e antisemitismo, la senatrice Liliana Segre risponde con le seguenti parole: “Ci sono sempre stati, solo che non era arrivato il momento storico, politico, in cui ripresentarsi con questi slogan. […] si sono sdoganate le persone che adesso sono in grado di farlo. Adesso sono semi autorizzate. Adesso questi sentimenti si possono di nuovo esprimere”[2]. Proprio in virtù di questi incresciosi episodi, se averne una reale comprensione è pressoché impossibile, come affermava Primo Levi, conoscere è necessario poiché la storia può ripetersi.

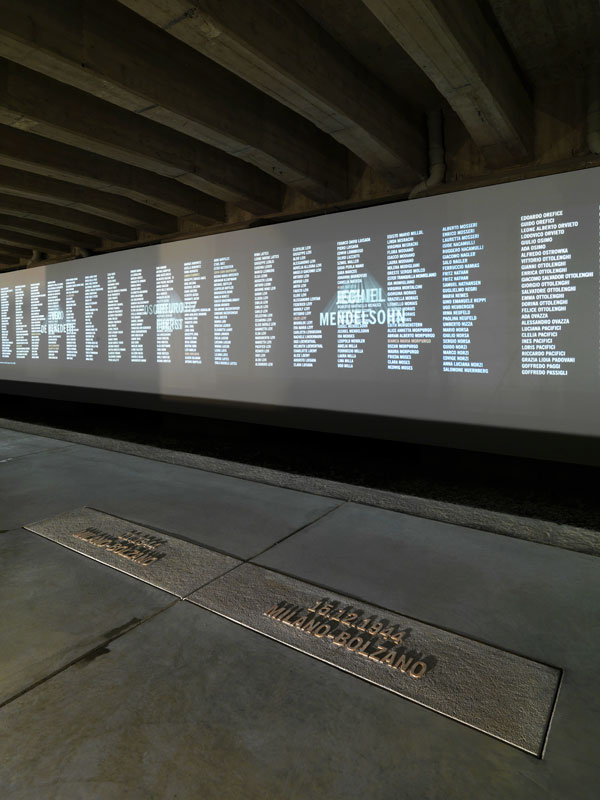

Alla luce di ciò la stazione di Milano Centrale, architettura monumentale fascista, si configura come importante luogo della memoria, di cui ha un indelebile ricordo Liliana Segre. La zona del binario 21, un tempo riservata al movimento dei vagoni postali, fu adibita, dopo l’armistizio del 1943, alla deportazione degli ebrei verso i campi di sterminio. Fu proprio qui, dove si consumò tanta violenza e inumanità, che il 27 gennaio 2013, in occasione del Giorno della Memoria, fu inaugurato il Memoriale della Shoah per custodire la memoria di una delle più grandi prove d’indifferenza umana.

Il Memoriale della Shoah: binario 21

Il Memoriale della Shoah, comunicante con la città grazie alle sue vetrate, accoglie i visitatori con la grande parola “indifferenza” che campeggia nell’atrio. Infatti all’ombra di quella parola, secondo la senatrice, sono sorte le più grandi tragedie dell’umanità, “perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c’è limite all’orrore”[3]. Di fatto nazismo e fascismo si imposero grazie all’appoggio del popolo che si rese loro complice, poiché quando assistere all’orrore diviene abitudine, come sostiene la Segre, è più facile voltare lo sguardo. Difatti il fondamentalismo nazista, come esplica Massimo Recalcati, esaltò la propria superiorità morale contro l’impurità dell’altro, la sua inferiorità: così fu possibile compiere e giustificare il male in favore di un bene presunto. Pertanto, a detta dello psicoanalista, il razzismo altro non è che una combinazione di odio e paura dello straniero, ovvero di ciò che non è omogeneo alla nostra identità, e l’unico vaccino possibile è la cultura.

Attraversato l’atrio si incontra l’Osservatorio, qui un filmato dell’Istituto Luce illustra l’origine del luogo e il funzionamento del montavagoni, a seguire il visitatore giunge di fronte ai vagoni originali e successivamente al muro dei nomi di coloro che da qui partirono.

Fu proprio dal binario 21 che il 30 gennaio 1944 partì il convoglio, diretto ad Auschwitz-Birkenau, su cui si trovava Liliana Segre, una dei 22 sopravvissuti dei 605 partiti. La giovane e il padre Alberto, dopo aver tentato la fuga in Svizzera, furono catturati alla frontiera e finirono al carcere di S. Vittore, qui fu loro annunciato che sarebbero partiti per ignota destinazione. Della partenza la senatrice ricorda la grande prova di umanità dei detenuti: “Essi si sporgevano dai ballatoi e ci buttavano arance, mele, biscotti, ma, soprattutto, ci urlavano parole di incoraggiamento, di solidarietà e di benedizione! Furono straordinari; furono uomini che, vedendo altri uomini andare al macello solo per la colpa di essere nati da un grembo e non da un altro, ne avevano pietà”[4].

Arrivati alla stazione i camion entrarono e li scaricarono come merce “in fretta, a calci, pugni e bastonate”, per poi essere caricati sui vagoni bestiame che li attendevano, nel buio totale “fra grida, latrati, fischi e violenze terrorizzanti”[5]. Chiusi i portoni ciò che videro fu un’umanità di sconosciuti, poggiati su una buia distesa di paglia e con un secchio per i bisogni: “Il vagone era fetido e freddo, odore di urina, visi grigi, gambe anchilosate; non avevamo spazio per muoverci. I pianti si acquietavano in una disperazione assoluta. Io non avevo né fame, né sete”[6]. Fu proprio tra pianti e disperazione che si protrasse il viaggio, durato una settimana, conclusosi col silenzio della consapevolezza di ciò che sarebbe avvenuto.

A chiudere il percorso è il Luogo di Riflessione dove è possibile confrontarsi coi propri pensieri e riflettere, poiché il Memoriale è anche luogo di studio, che fu ciò che restituì senso alla vita della Segre aprendole infinite possibilità. In particolare, la senatrice sottolinea il ruolo cruciale della storia come portatrice della memoria, che rischia di essere cancellata dal tempo, vista la progressiva scomparsa dei suoi testimoni. Nello stesso pericolo sembra incorrere la storia, la senatrice afferma: “La disciplina sta sparendo non solo dagli esami di maturità, ma dalla stessa coscienza delle persone, e senza memoria storica l’umanità è condannata a disumanizzarsi”[7].

La memoria infatti, secondo Ferruccio De Bortoli, presidente onorario del Memoriale, è in grado di creare un legame tra le generazioni, purché si esprima attraverso una sentita partecipazione che non deve cadere in obbligo sistematico. Pertanto, concludendo con le parole della Segre, la memoria “è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare”[8], ed evitare così il ritorno del fascismo eterno teorizzato da Umberto Eco. A ciò la senatrice ha contribuito mettendo tutti i suoi sforzi nell’istituzione della commissione bicamerale di indirizzo e controllo sui “fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo”. Altrettanto significativo è stato l’impegno del Memoriale nel creare un luogo aperto alle pluralità delle singolarità, a testimoniarlo l’accoglienza dei profughi all’interno dei suoi spazi in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio.

Note

[1] Gianrico Carofiglio, Della gentilezza e del coraggio. Breviario di politica e altre cose, Feltrinelli Editore, Milano, 2020, p.10.

[2] Intervista a “Che tempo che fa” del 26 gennaio 2020.

[3] Enrico Mentana, Liliana Segre, La memoria rende liberi, Rizzoli, 2019.

[4] Il viaggio di Liliana Segre.

[5] Ivi.

[6] Ivi.

[7] Mentana, Segre, op. cit.

[8] Parole pronunciate dopo la nomina di senatrice a vita.

Bibliografia

Enrico Mentana, Liliana Segre, La memoria rende liberi, Rizzoli, 2019.

Liliana Segre, Ho scelto la vita. La mia ultima testimonianza pubblica sulla shoah, a cura di Alessia Rastelli, Corriere della Sera Inchieste, n. 6, 30 ottobre 2020.

Gianrico Carofiglio, Della gentilezza e del coraggio. Breviario di politica e altre cose, Feltrinelli Editore, Milano, 2020, p. 10.

Massimo Recalcati, La tentazione del muro. Lezioni brevi per un lessico civile, Feltrinelli Editore, Milano, 2020, pp. 79-95.

Umberto Eco, Il fascismo eterno, supplemento “La Repubblica”, 15 settembre 2020.

Sitografia

lombardiabeniculturali.it

memorialeshoah.it

Intervista a “Che tempo che fa”, 26 gennaio 2020.

Crediti fotografici

www.memorialeshoah.it

VITA E OPERE DI ADOLFO DE CAROLIS

A cura di Arianna Marilungo

Introduzione

Adolfo De Carolis (Montefiore dell'Aso, 1874 – Roma, 1928) è stato un artista dalla vivace e poliedrica personalità, la cui poetica artistica abbraccia numerose forme d'arte: pittore, decoratore, fotografo, ceramista, creatore di disegni per la produzione di stoffe, illustratore di libri, scenografo, costumista, scrittore. La sua produzione artistica è stata talmente prolifica da essere oggetto di numerosi studi, trattati, tesi, convegni. In questa sede, pertanto, si procederà ad una breve trattazione biografica e a ripercorrere le tappe principali che portarono il De Carolis ad una piena maturazione della sua arte.

Formazione e prime commissioni

Artista raffinato e sensibile, coltissimo ed audace sperimentatore di gran talento: così è possibile riassumere la personalità artistica di Adolfo De Carolis, marchigiano di nascita ma romano d'adozione. Nasce il 6 gennaio 1874 a Montefiore dell'Aso, ridente borgo collinare della provincia di Ascoli Piceno, da Gioacchino de Carolis, medico di condotta, ed Ester Pompei. Dodicenne viene mandato dal padre al seminario di Ripatransone, un anno dopo lo lascia per proseguire gli studi al Ginnasio Statale di Fermo.

Nel 1888, a soli 14 anni, si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Bologna, diplomandosi 4 anni dopo sotto la guida di Domenico Ferri che sarà anche maestro di Osvaldo Licini e Giorgio Morandi. In questo stesso anno vince una borsa di studio della provincia di Ascoli Piceno che gli permette di frequentare per 3 anni la Scuola di Decorazione pittorica annessa al Museo Artistico Industriale. Incontra e conosce Nino Costa[1], che influenzerà molto la sua arte, ed inizia a frequentare il suo cenacolo “In Arte Libertas” accanto a Marius Pictor, al Parisani ed altri. Il De Carolis entra ufficialmente a far parte del cenacolo nel 1897 e vi rimane fino al 1901.

Nell'ultimo decennio dell'Ottocento i soggetti dei suoi dipinti sono piccoli paesaggi e marine a tempera e ad olio. A questi anni risalgono “Paesaggio con fiume”, “Paesaggio e colline”, “Il golfo”, “Colline Blu”, “Alberi”, “Nuvole e paesaggio”, “Mandorlo” e “Ginestre”.

Fonte: www.culturaitalia.it.

Gli ultimi anni della sua formazione scolastica sono caratterizzati da grandi successi: nel 1893 vince il primo premio nei saggi finali di anno scolastico del Regio Istituto di Belle Arti di Roma e, due anni dopo, si diploma ottenendo anche la medaglia d'oro dal Museo Artistico Industriale.

Alessandro Morani, suo maestro, esercita grande influenza nella formazione artistica del De Carolis: intuisce il suo talento e, tra il 1895 ed il 1897, lo coinvolge come collaboratore nei restauri della Sala del Credo dell'Appartamento Borgia nel Palazzo Vaticano (abitazione di Papa Alessandro VI, 1492-1503) e nei lavori per la nuova costruzione della Villa del Barone Blanc, diretti dall'architetto veneziano Giacomo Boni. Sotto la direzione di Morani e Boni De Carolis apprende molto, in particolare il Boni gli trasmette quell'attenzione alla natura che nasceva dall'osservazione dal vero. Proprio in questi anni viene mandato a Firenze a studiare antiche e nuove tecniche ceramiche dai Ginori, e qui il De Carolis familiarizza con i più importanti artisti fiorentini, concentrandosi sulle opere dei Della Robbia, sui quali scrive un saggio.

Nel 1897 la collaborazione con il Boni si interrompe per problemi finanziari del Barone Blanc e, nell'estate dello stesso anno, De Carolis accetta un nuovo incarico: affrescare la villa del Conte Ignazio Costantini Brancadoro a San Benedetto del Tronto (AP).

Questo ciclo di affreschi può definirsi il capolavoro degli anni giovanili del De Carolis, nonostante egli stesso non fosse entusiasta della commissione poiché aveva ambizioni culturalmente più elevate. A discapito di ciò il ciclo pittorico sanbenedettese gli aprirà molte strade, tra cui la decorazione della Villa Cimarella a Macerata per il deputato Alessandro Costa (1904), del Palazzo della Provincia di Ascoli Piceno ed altre importanti commissioni.

Per la villa Brancadoro De Carolis sceglie un disegno minuzioso e tenui cadenze coloristiche. I soggetti sono per lo più paesaggi en plein air che rappresentano le colline o la campagna romana o le spiagge marchigiane. In questo ciclo pittorico De Carolis mostra di essere un artista profondamente colto: numerose sono le citazioni letterarie (ad esempio di versi di Dino Compagni scrittore contemporaneo di Dante Alighieri) ed artistiche con espliciti riferimenti al Gotico Internazionale e ai più conosciuti pittori italiani del Quattrocento. De Carolis, infatti, è uno di quegli artisti che vengono definiti “Quattrocentisti” poiché, sull'esempio dei Preraffaelliti, riporta l'attenzione sui capolavori artistici del XV secolo (da Sandro Botticelli a Piero della Francesca) al fine di riscoprire la grande eredità artistica del Rinascimento italiano.

La sua visione di arte inizia a prendere una forma concreta: è legato ad una concezione artigiana del decoratore e sostiene che «l'opera d'arte è valida se si può viverla, se possiamo servircene, se infine ci imbattiamo in essa nel nostro percorso»[2]. In una lettera all'amico Angelo Morbelli datata 1898 scrive: «Sento che ora non è più il tempo di fare l'arte per l'arte ma l'arte per l'umanità»[3]. Tali pensieri trovano una piena maturazione negli ultimi anni della sua vita quando gli diviene chiaro che l'opera dell'artista deve essere rivolta ad interpretare ed esaltare certi temi dominanti nella coscienza collettiva e non quelli legati alle sue preferenze culturali e sociali. Quindi nel per De Carolis l'artista è aperto al pubblico e la sua arte è al servizio delle coscienze. Per tale motivo nella sua poetica artistica è difficile separare gli aspetti estetici da quelli etici poiché egli «mantiene alta la tensione morale, proiettandone gli esiti verso ideali di grande valore civile e religioso»[4].

Il Novecento: successi e nuove sperimentazioni

Il secolo XX si apre felicemente per Adolfo De Carolis poiché proprio nel 1900 vince il primo premio al concorso indetto da Vittorio Alinari con la tela “Laudata sii per la bella luce che desti in terra”, una Madonna con Bambino accompagnata da tre Angeli in un sentiero campestre.

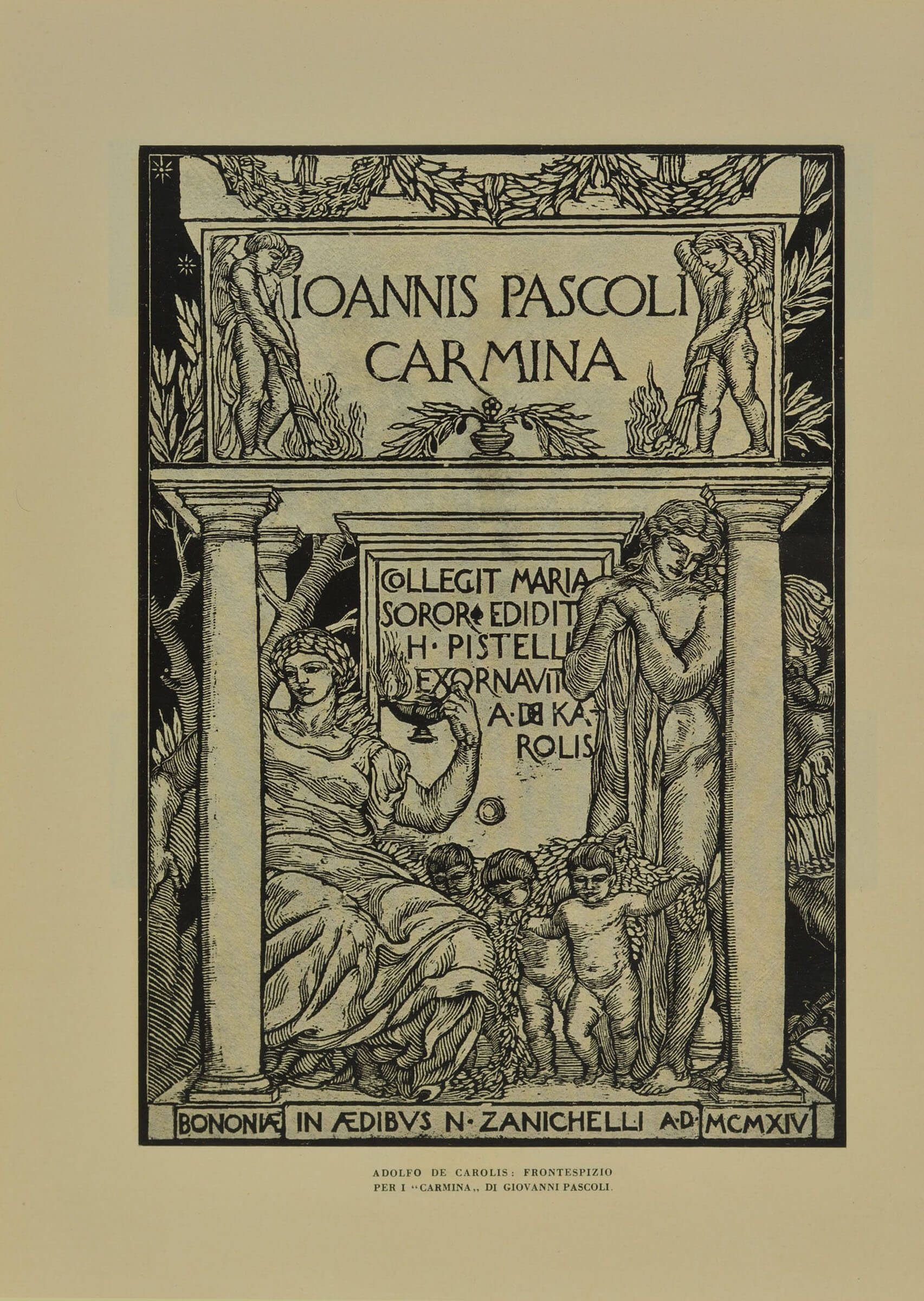

Nel 1901 conosce Giovanni Pascoli ed inizia una stimolante collaborazione tra i due: per Pascoli De Carolis illustra “Myricae” e “Canti di Castelvecchio” (1903), “Primi poemetti” e “Poemi conviviali” (1904), “Nuovi poemetti” (1909), “Odi e inni” (1911), “Carmina” (1914).

Lo stesso anno si trasferisce a Firenze dopo aver ottenuto il ruolo di insegnante nell'Accademia di Belle Arti, diventando collega di Giovanni Fattori. In questa città De Carolis frequenta Telemaco Signorini, Galileo Chini, Enrico Sacchetto ed Angelo Conti. Qui studia dal vero Leonardo, Giotto, Botticelli, Masaccio, Piero della Francesca e, soprattutto, familiarizza con Michelangelo, vero punto di riferimento della sua arte.

In questi anni si avvicina ad un altro importante scrittore italiano, Gabriele D'Annunzio, per cui illustrerà molte opere: “Francesca da Rimini” (1902), “La figlia di Iorio” (1904) di cui curerà anche le scenografie dell'opera musicata da Alberto Franchetti ed il manifesto, “La fiaccola sotto il moggio” (1905), la seconda edizione delle “Laudi” (1911), le “Canzoni delle gesta di Oltre Mare” (1912), “Notturno” (1917) e molte altre.

Nel 1902 sposa Lina Ciucci dalla quale ha cinque figli: Donella, Adriana, Eleonora, Mila e Carlo.

In questi anni incide la sua prima xilografia, tecnica incisoria di cui diventerà uno dei principali esponenti del suo tempo, eseguendo la testata della rivista fiorentina “Leonardo”.

Alla Biennale di Venezia del 1905 espone “Le Castalidi”: in questa opera è chiara la lezione appresa osservando i precedenti quattrocenteschi soprattutto nell'uso di elementi decorativi dorati.

L'anno seguente inizia la decorazione del Salone delle Feste del Palazzo della Provincia di Ascoli Piceno.

Nel 1908 vince il primo premio nel concorso bandito dalla Società Francesco Francia di Bologna per la decorazione del Salone del Podestà di Bologna, detto anche dei Quattromila. La commissione giudicante gli conferisce unanimemente il primo premio per l'organicità e la fantasiosa e potente figurazione. Il bozzetto presentato dal De Carolis nell'aprile del 1907 si intitola “Savena”. Questo ciclo decorativo è di dimensioni ciclopiche: 61 metri di lunghezza, per 14 metri di larghezza, per una quindicina di metri d'altezza. I lavori iniziano nel 1910 e lo impegnano per il resto dei suoi anni anche se non riesce a portarne a termine la realizzazione, concepito in 56 episodi. Lo stile adottato dall'artista prende spunto da Michelangelo, ma con la precisa volontà di creare un suo proprio linguaggio espressivo. Ne deriva, dunque, uno stile artificioso ma intellettuale poiché il fine del De Carolis era quello di educare il popolo. Purtroppo ad oggi resta ben poco di questa decorazione.

Nel 1912 fonda la Corporazione degli xilografi divenendone il Presidente ed organizza l'Esposizione Internazionale della xilografia a Levanto con la partecipazione di Austria, Belgio, Francia ed Inghilterra.

Nel 1915 ottiene la cattedra di decorazione all'Accademia di Brera di Milano e l'anno seguente inizia la decorazione ad affresco dell'Aula Magna dell'Università di Pisa che conclude nel 1916, ma il cui soffitto è stato distrutto durante la Seconda guerra mondiale.

Nell'ultimo decennio della sua vita numerose sono le commissioni, a partire dalla decorazione della Chiesa di San Francesco a Ravenna nel 1921. Parallelamente continua la sua attività di insegnante e nel 1922 ottiene la cattedra all'Accademia di Belle Arti di Roma.

Nel 1924 pubblica un manuale sulla xilografia e decora la cappella per i caduti di guerra nella Collegiata di San Ginesio e la Sala del Consiglio nel palazzo Provinciale di Arezzo.

Nel 1927 decora soffitto e lunette nella cappella di San Francesco al Santo di Padova. Pubblica “I fioretti di San Francesco” con illustrazioni a xilografia presso Zanichelli.

Il 7 febbraio 1928 muore a Roma. 22 anni dopo le sue spoglie vengono traslate nella Chiesa di San Francesco a Montefiore dell'Aso, suo paese natale.

L'eredità decarolisiana è estremamente vasta e a tratti contraddittoria, come la contrapposizione tra popolare e intellettuale che caratterizza la sua intera carriera. Il De Carolis si autodefiniva “narratore per il popolo” poiché amava educarlo con la sua arte, ma la sua profonda cultura tendeva a coinvolgere emotivamente gli spettatori per farli giungere ad un messaggio superiore: nonostante l'intento della sua arte sia parlare a chiunque per formare le coscienze, l'opera decarolisiana ha una complessa leggibilità poiché intellettualmente molto ambiziosa.

Uno dei meriti più grandi del De Carolis è quello di aver avvicinato l'artista al pubblico: il suo carattere incline all'umiltà, la semplicità di vita e la profonda religiosità lo portavano ad evitare la vanagloria e l'orgoglio per impersonare sempre più i valori autentici dell'Italia tra Otto e Novecento.

Note

[1]Pittore italiano, il cui vero nome è Giovanni. Nasce a Roma nel 1826 e muore a Marina di Pisa il 31 gennaio 1903.

[2]Paola Frandini, “Adolfo De Carolis tra 800 e 900”, in “Il Veltro”, XII, 1969, p. 453.

[3]Archivi del Divisionismo, Roma, 1968, vol. I, p. 182.

[4]Stefano Papetti, Adolfo De Carolis e gli ideali dell'arte, in Amor di terra natia: 6 gennaio 1874-2004. Adolfo De Carolis, un artista poliedrico. Giornata di studio 6 gennaio 2004, a cura di Progetto Zenone, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, 2004.

Bibliografia

AA.VV., Amor di terra natia: 6 gennaio 1874-2004. Adolfo De Carolis, un artista poliedrico. Giornata di studio 6 gennaio 2004, a cura di Progetto Zenone, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Montefiore dell'Aso, 2004.

Luigi Dania, Pietro Zampetti, Adolfo De Carolis: mostra antologica presso la sala De Carolis di Montefiore dell'Aso, a cura del comitato esecutivo per le onoranze di Adolfo De Carolis, Arti grafiche Ricordi, Milano, 1974.

Luigi Dania, Alvaro Valentini (a cura di), Adolfo De Carolis, Cassa di Risparmio di Fermo, Fermo, 1975.

Tiziana Maffei, Antonella Nonnis (a cura di), La raccolta Adolfo De Carolis a Montefiore dell'Aso: guida al museo, Progetto Zenone, Montefiore dell'Aso, 2005.

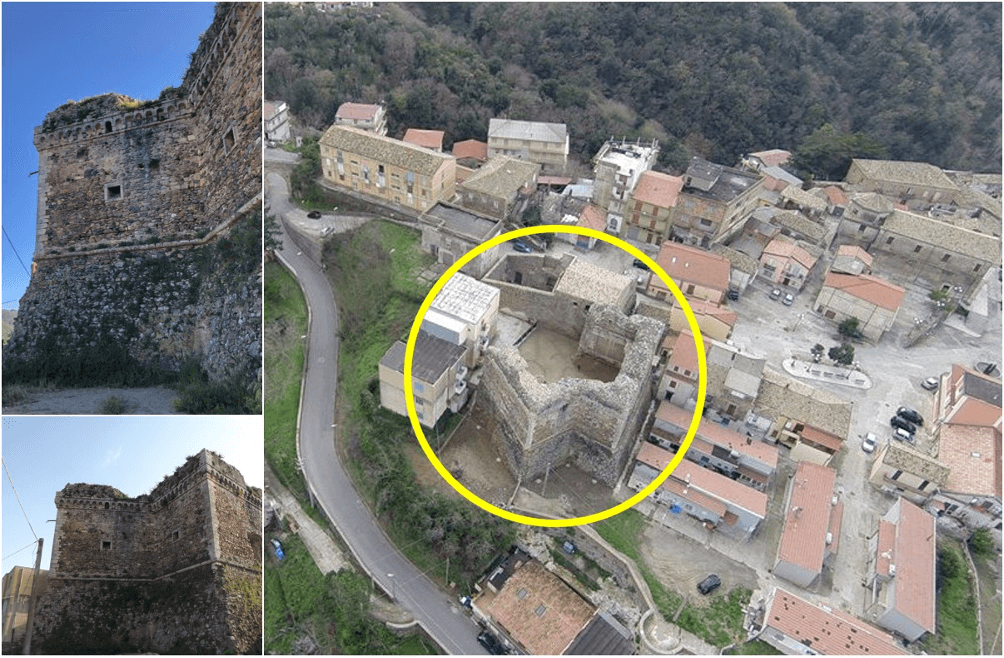

IL CASTELLO DI MAIDA, IN PROVINCIA DI CATANZARO

A cura di Felicia Villella

Contestualizzazione territoriale del Castello di Maida

La Calabria è una delle regioni di Italia a più alto rischio sismico. Un valore, questo, determinato dalla combinazione della pericolosità, della vulnerabilità e dell’esposizione a tale rischio.

Un analogo allarmismo è riscontrato anche per il rischio idrogeologico e idraulico. La combinazione di entrambi i fattori, nel caso di eventi meteorologici di forte entità, può portare a situazioni fortemente pericolose, come frane o colate di fango dall’ampia portata. A questa naturale situazione di possibile pericolosità e precarietà si affianca l’azione antropica, spesso sconsiderata, che si traduce molte volte in abusivismo edilizio, triste fenomeno in cui il Castello di Maida si inserisce suo malgrado come ignaro protagonista.

Nello specifico, il comune su cui sorge il castello normanno di Maida è posto al centro del territorio calabrese, a metà tra il Mar Tirreno e il Mar Jonio, tra il Golfo di Sant’Eufemia a ovest e quello di Squillace ad est. Il paese sorge su un esteso pianoro roccioso, in corrispondenza della confluenza di due torrenti, il Cottola ed il Jayari.

La zona è probabilmente abitata da tempi antichissimi. I numerosi ritrovamenti ivi rinvenuti, tra cui asce, utensili e punte di frecce testimoniano la presenza di insediamenti umani già nel corso del Paleolitico. Successivamente, questi luoghi sono stati soggetti alla dominazione prima greca e poi romana. A sostegno di tale ipotesi, ancora una volta l’archeologia. Nei territori limitrofi, infatti, sono stati ritrovati oggetti d’uso quotidiano come monete e vasellame. Lo studioso di Maida Francesco Saverio Romeo menziona, presso la porta orientale della cittadina, un tempio greco-romano oggi convertito in chiesa cristiana.

Proprio a causa della sua posizione strategica, fra i due golfi, il territorio è stato continuamente soggetto all’insediamento di diversi popoli (ultimi i normanni nell’XI secolo), la cui presenza ha contribuito a una serie di modificazioni che hanno interessato la morfologia del contesto urbano.

Anamnesi e indagine architettonica

Nel corso dell’VIII secolo i bizantini occuparono il territorio creando un borgo fortificato e denominandolo Mag(h)ida. Le prime cronache storiche che ad esso fanno riferimento risalgono al 1014 (anno in cui i pugliesi insorsero contro la dominazione bizantina) ed al 1020 (anno in cui l’emiro Akal lo occupò facendo strage della popolazione locale).

La storia del Castello è fortemente legata alla figura di Federico II, il quale, durante uno dei suoi viaggi, vi soggiornò il 23 maggio del 1223 istituendovi anche una riserva di caccia che, in parte, corrispondeva proprio ai possedimenti feudali del comune di Maida.

Durante il regno federiciano il castello subì inoltre una serie di ampliamenti e modifiche volte ad ammodernarne le strutture.

Con Carlo I d’Angiò il Castello di Maida passò nelle mani di Egidio di Santo Liceto, che lo riedificò nel 1268 portandolo alle dimensioni attuali, in risposta ad una rivolta da parte dei locali che lo avevano parzialmente distrutto. L’edificio restò nelle mani della famiglia Santo Liceto fino alla concessione alla regina Sancha d’Aragona, duchessa di Calabria e successivamente seconda moglie del re di Napoli Roberto d’Angiò. Il feudo venne poi ceduto nel 1331 a Goffredo Marzano, conte di Squillace e principe di Maida.

Consolidatosi il potere della famiglia Caracciolo, che mirava alla sottrazione di questi territori alla dominazione feudale, già nei primi anni del 1400 il castello rientra nelle proprietà di Gualtiero, membro della famiglia, per poi ritornare nel demanio regio in seguito ad alterne vicende per volere di Ferdinando I d’Aragona, che in ultimo lo affidò al figlio Federico.

La storia prosegue con l’elevazione a principato del feudo grazie all’unione tra le due influenti famiglie dei Caracciolo e dei Loffredo. Visto il periodo economicamente disastroso per i feudatari, il feudo venne acquistato dalla famiglia Ruffo, che fu presente al momento del crollo del castello e delle mura in occasione del terremoto del 1783.

Da un punto di vista architettonico, rimangono visibili i resti del castello, ormai ridotto allo stato di rudere, e alcuni tratti della cinta muraria che racchiudeva l’abitato e che includeva, oltre alle porte di accesso, anche quattro torri angolari.

L’edificio presenta una pianta quadrata rafforzata da quattro torri agli angoli. Di queste, solo una (corrispondente al lato orientale) è parzialmente visibile, a causa delle costruzioni, risalenti agli anni Cinquanta dello scorso secolo, che ne hanno offuscato la visione globale. All’interno del castello sono stati individuati i resti dei granai e delle celle, oltre a una scala costruita in ardesia locale. L’edificio poteva inoltre vantare la presenza di un acquedotto, del quale resta l’Arco di S. Antonio, (sottoposto a restauro negli anni Novanta), per l’approvvigionamento idrico.

Nel caso della merlatura, nella parte superiore delle mura, caratterizzata da rialzi in muratura separati a intervalli regolari (rialzi che fungevano anche da zona di protezione per i difensori del Castello di Maida) è possibile rintracciare la presenza di ornamenti propri dell’architettura normanna.

Il terremoto del 1638 rese necessaria la ristrutturazione dell’edificio nonché l’esecuzione di alcune opere di miglioramento, che inclusero la realizzazione di mura più basse ma al contempo ispessite e inclinate grazie all’aggiunta di contrafforti in grado di rispondere all’attacco dei cannoni. La nuova struttura aveva nel Castel Nuovo di Napoli il suo modello di riferimento.

Il lato ovest del rudere presenta una serie di fori sulle mura esterne che permettevano l’inserimento delle travi delle bertesche, ballatoi di legno usati a scopo difensivo.

In seguito alla conversione del castello in prigione (1838), vennero effettuati dei lavori interni che comprendevano la pavimentazione in lastre di granito, l’inserimento di graticole nelle finestre di levante e l’introduzione di un cancello in ferro in corrispondenza all’ingresso. A questi primi lavori seguì l’ampliamento del perimetro della zona bassa e il potenziamento delle strutture difensive, inclusa la cinta muraria.

I numerosi eventi sismici che si ripercossero sui luoghi nel corso degli anni segnarono il lento e definitivo abbandono dell’edificio, portando la popolazione ad inglobarlo totalmente nel tessuto urbano in seguito alla costruzione senza criteri portata avanti nella prima metà degli anni Novanta.

Bibliografia

Ammendola G., Il feudo calabrese di Maida fra riforme e restaurazione, Edizioni Polistampa, Firenze, 1997.

Barone G., Màida, Tipografia Emilio Naldi, Firenze, 1942.

Gatta G., Maiorano M., N. Ghislaine, Raimondo C., Spadea R., Vori P., Scavi medievali in Calabria, B: Castello di Squillace. Rapporto Preliminare. Archeologia medievale, n°20, 1993, pp503-520.

Leone G., Beni artistici medievali e moderni in Calabria tra regime di proprietà e intervento statale, in Rivista storica calabrese, N.S., XXX, 2009, pp. 77-116.

Leone G., Chiese di Maida, Calabria Letteraria Editrice, Soveria Mannelli 2002.

Licinio R., Castelli medievali – Puglia e Basilicata; dai normanni a Federico II e Carlo I D’Angiò, Edizioni Dedalo, Bari, 1994.

Martorano F., Fortificazione e feudo dal X al VX secolo. San Niceto nella Calabria medievale. L’Erma di Bretschneider, 2002, pp. 231-241.

Parisi A. F., Il feudo di Maida: Saggio di storia locale, Ed. Historica, Pinerolo, 1958.

Spadea R. (a cura di), Museo Archeologico Lametino, Edizioni ET, Milano, 2002.

Sitografia

http://atlante.beniculturalicalabria.it/luoghi_della_cultura.php?id=255990

http://www.archeologiabelleartiepaesaggiocosenza.beniculturali.it/schede.php?id=87

http://www.comune.maida.cz.it/

CASA-MUSEO DELL’ALCHIMISTA A VALDENOGHER

A cura di Alice Casanova

Introduzione: la casa-museo dell'Alchimista

Lungo la strada che sale all’altopiano dell’Alpago, nella provincia di Belluno, si incontra la località di Valdenogher di Tambre, un piccolo paese che, secondo la tradizione locale, diede rifugio ad un alchimista veneziano perseguitato dalla Santa Inquisizione. Oggi la casa dove il nobile praticava indisturbato i suoi esperimenti è divenuta una Casa Museo, più propriamente conosciuta come la “Casa Museo dell’Alchimista”.

La leggenda narra si chiamasse Alessandro Lissandri (1) e che fosse un nobile veneziano costretto a lasciare la lontana Alessandria d’Egitto per sfuggire alla condanna a morte della Chiesa, che lo accusava di stregoneria. Grazie all’intervento della Repubblica Serenissima di Venezia il nobile riuscì a rifugiarsi nella piccola località di Tambre e a costruire una casa per praticare la sua arte: la ricerca della Pietra Filosofale.

La cultura della Pietra Filosofale, e con essa quella dell’alchimia, fece ingresso in Europa dopo il 1000 d. C. principalmente attraverso la tradizione araba - al-kimya in arabo significa appunto “pietra filosofale” - anche se sappiamo che le medesime conclusioni riguardo i processi alchemici erano state raggiunte anche in altri luoghi, come la Grecia e l’Egitto (2). La costante ricerca degli alchimisti per tale pietra era dovuta alle sue straordinarie proprietà magiche, ovvero alla sua capacità di guarire da qualsiasi malattia non solo gli uomini, ma anche gli animali ed i metalli. Basterebbe dunque un po’ di “pietra filosofale” per “guarire” il piombo o il rame e trasformarli in metalli preziosi come l’oro e l’argento. L’opera alchemica o Magnum opus– così è chiamato il lavoro di ricerca dell’alchimista – è costituita principalmente da tre fasi, la Nigredo, l’Albedo e la Rubedo, le quali sono caratterizzate dall’apparire di tre colori, rispettivamente il nero, il bianco ed il rosso e sono rappresentate allegoricamente da tre animali, il corvo, la colomba e la fenice. Ogni fase dell’opus alchemica è caratterizzata da un diverso approccio a qualsiasi tipo di materia – anche macabra come feti o feci, motivo per cui venivano accusati di stregoneria - finalizzato alla ricerca della Pietra.

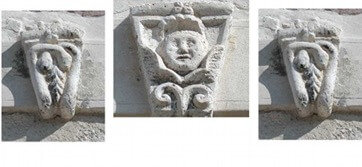

L'interno

La casa-museo dell’Alchimista è costituita principalmente da due blocchi architettonici: il primo, che vediamo dalla strada, (Fig.1) è di origine cinquecentesca ed ha un aspetto tardo gotico, mentre il blocco sul retro è datato 1800 ed è tuttora adibito a museo. La facciata, del tutto singolare nell’architettura veneta e in quella alpagota, è forse uno degli aspetti più curiosi dell’intero complesso. Le piccole finestre rettangolari – 12 come i mesi dell’anno - sono decorate con finte trabeazioni, mentre al piano nobile spicca la bifora ad arco trilobato con bassorilievi, sostenuta da colonnine con capitelli e sormontata da un architrave (3). Al piano terra, degli archi ribassati con chiave d’arco (4) sono sostenuti da colonnine doriche. La facciata è inoltre decorata con sculture di origine cinquecentesca in pietra bianca e pietra rossa – detta “de la Secca” – raffiguranti pittoreschi ed originali simboli alchemici. Furono queste simbologie ermetiche e la tripartizione della casa in tre piani a suggerire fin da subito la natura particolare della dimora e la sua connessione con i riti dell’alchimia. Tra gli elementi che caratterizzano la facciata si scorgono infatti delle coppie di serpenti [Fig.2], presenti nelle chiavi degli archi laterali al primo piano, Mercurio alato (si suppone) posto nella chiave dell’arco centrale [Fig.3], e all’ultimo piano la figura dell’ermafrodita [Fig.4]. Iniziando l’analisi dalle due serpi al primo piano, si nota che esse sono raffigurate mentre si incrociano, avviluppandosi simmetricamente attorno ad un unico asse; ciò rappresenta le forze opposte e complementari della natura con le quali l’alchimista lavora. Il simbolo delle due serpi ricorda anche lo scettro del Dio Mercurio, messaggero e guaritore degli dei (la stessa verga con i serpenti è rappresentata infatti nell’icona dei farmacisti). Mercurio lo si ritrova nella chiave d’arco centrale, con in basso probabilmente un albero di vite, considerato nella tradizione alchemica anche “albero da cui nasce la vita”. Altro simbolo venerato dagli alchimisti è l’ermafrodita [Fig.]; l’unione in un solo individuo dell’essere femminile e di quello maschile è considerato come la perfezione. Anche il prototipo dell’alchimista per eccellenza veniva visto nella tradizione come un ermafrodita. Più propriamente, l’alchimista tipo doveva essere un anziano che, seppur sul finire degli anni, portava in grembo il germe della rinascita ed è dunque raffigurato nei libri alchemici come un uomo gravido [Figg. 5-6].

Proseguendo l’analisi della facciata si osserva come essa si sviluppi su tre piani, i quali rimandano a loro volta alle tre fasi della lavorazione della materia - le già citate Nigredo, Albedo e Rubedo - i cui colori caratteristici vengono ripresi all’interno dell’edificio.

L'interno della casa-museo dell'Alchimista

Entrando nel complesso architettonico si può osservare come il piano terreno si snodi in quattro ambienti con pavimentazione in pietra e come le pareti siano caratterizzate da una particolare colorazione nera. Tale aspetto è correlato ad un’altra peculiarità del piano terra, ovvero la presenza di un “Athanor”, l’antico focolaio dell’alchimista [Fig.7], e la totale assenza di camini. In questo piano della casa l’alchimista metteva in pratica la prima fase dell’opera alchemica, la Nigredo, ovvero la lavorazione della materia per farla regredire allo stato caotico. Lo strumento principale con il quale gli alchimisti cercavano di far regredire la materia era il fuoco, per la sua capacità di “sciogliere” gli elementi. Per ovviare al problema della mancanza di canne fumarie si praticarono dei fori sopra le porte, per facilitare l’uscita dei fumi, il che però provocò nel tempo l’annerimento delle pareti.

Salendo al secondo piano della casa-museo dell'Alchimista si accede alla fase della “purificazione”, quella dell’Albedo, dove la materia, già regredita, trovava la purificazione attraverso alcune operazioni, tra le quali il bagno alchemico. Se per la prima fase l’elemento allegorico era il corvo, in questa fase l’animale caratteristico era la colomba.

Il terzo ed ultimo piano rappresenta infine la Rubedo, la fase in cui la materia rinasce, come una fenice, dalle proprie ceneri.

Nel XVIII sec. la casa-museo dell'Alchimista divenne proprietà di Alessandro Bortoluzzi, i cui discendenti rinominarono la casa “Palazzo dei Lissandri”.

Note

“Lissandri” è probabilmente un cognome che è stato aggiunto a posteriori per ricordarne la provenienza (li-Sandri, ovvero “quelli di Alessandria”)

Va fatto notare che l’alchimia è nata in diverse parti del mondo. Oltre che nel mondo arabo, anche i greci erano arrivati alle medesime conclusioni, la parola greca chumeia significa “fusione”. Infine, la parola egiziana alkemi vuol dire “arte egizia”.

Bifora: tipo di finestra divisa verticalmente in due aperture da una colonnina sui cui poggiano due archi. Arco trilobato: arco a spigoli arcuati, ovvero un arco che al suo interno è composto da tre archetti minori. Architrave: elemento architettonico orizzontale che scarica il suo peso su altri elementi.

Chiave d’arco: o “chiave di volta”, è una pietra lavorata posta all’apice di un arco o di una volta.

Ad oggi solo quello centrale è aperto a causa delle manomissioni settecentesche.

Bibliografia

Rizzardo, C. Vecchione, G. Zanella (a cura di), Casa museo dell'alchimista, Valdenogher - Tambre d'Alpago (Bl), Unione Montana Alpago, 2017.

Sitografia

http://museisitialpagocansiglio.it/it/musei-siti/casa-museo-alchimista/

http://www.villevenetecastelli.com/ville-castelli-palazzi-e-dimorestoriche-del-veneto/index.php/it/le-nostre-ville/provincia-di-belluno/1509-casa-valdenogher

Immagini

Immagini di dominio pubblico tratte da Google Immagini e dal Sito Web ufficiale dei musei dell’Alpago.

http://museisitialpagocansiglio.it/it/musei-siti/casa-museo-alchimista/

LA GALLERIA DEGLI SPECCHI A GENOVA

A cura di Alice Perrotta

Introduzione

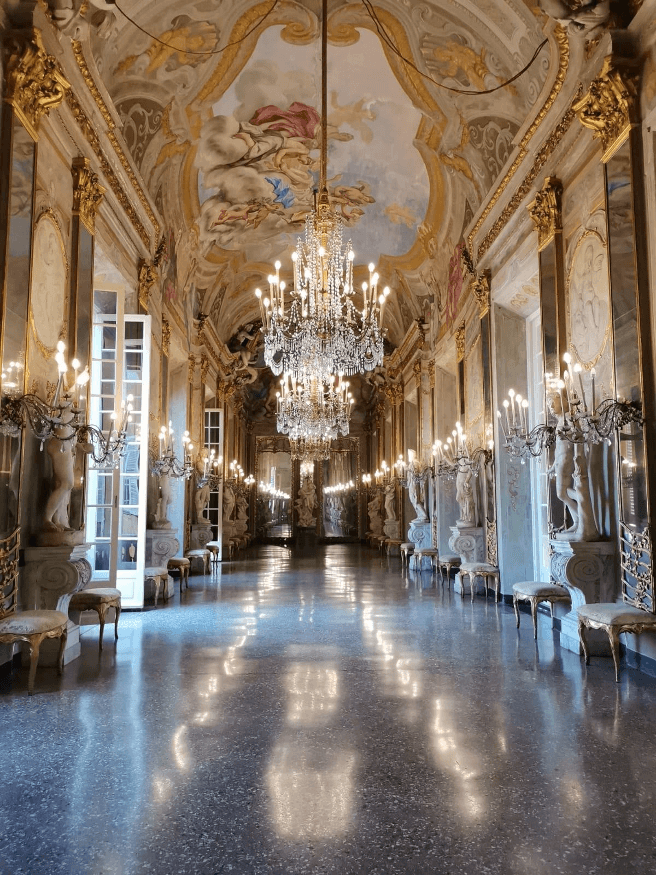

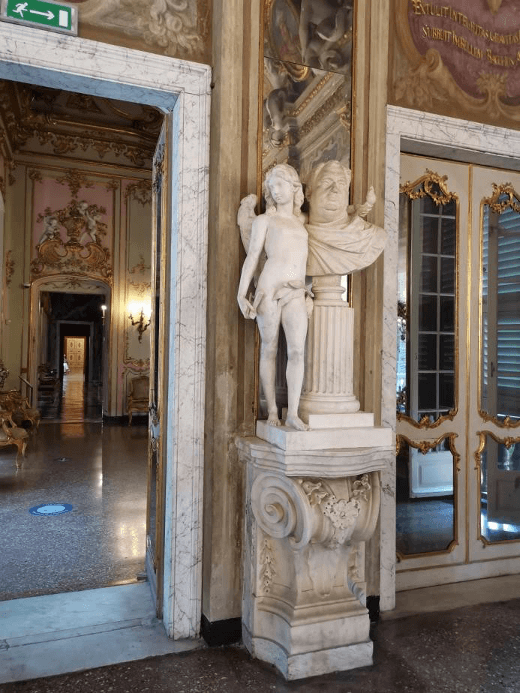

Il Palazzo Reale di Genova, nato come dimora patrizia seicentesca, è situato in via Balbi, a pochi metri dalla stazione di Principe. È uno dei 42 edifici appartenenti al sistema dei Rolli (Patrimonio UNESCO). Al suo interno, tra i numerosi ambienti, spicca la sontuosa Galleria degli Specchi. Il programma decorativo di quest’ultima è un capolavoro settecentesco in cui opere pittoriche, scultoree e dettagli in stucco si fondono creando giochi illusionistici tra i riflessi degli specchi.

L’edificio. Cenni storici

La vicenda storica di Palazzo Reale si articola in tre fasi principali: il periodo seicentesco dei Balbi (i fondatori), quello settecentesco dei Durazzo e l’ottocentesco dei Savoia.

L’edificazione del palazzo venne avviata nel 1653 per volontà di Stefano Balbi, ricco finanziere appartenente a una delle famiglie aristocratiche più note della città, protagonista del progetto – avviato nei primissimi anni del Seicento - che prevedeva l’apertura della “Strada nobilium de Balbis”. La nuova arteria cittadina univa il porto con il centro, sostituendo l’angusta via Prè, ormai inadatta a ricevere l’ingente carico di merci in un momento storico in cui Genova rivestiva un ruolo fondamentale sullo scacchiere economico internazionale. Il progetto, in realtà, si configurava come una forma di scambio: i Balbi proposero alla Repubblica di Genova la costruzione, a loro spese, della strada e in cambio ottennero il permesso di edificare qui i loro edifici.

L’impianto seicentesco di Palazzo Reale comprendeva soltanto l’attuale corpo centrale, articolato su due piani nobili e tre ammezzati; l’aspetto odierno risale invece al programma di ristrutturazione e decorazione ex novo avviato dai Durazzo.

Nel 1679, infatti, la dimora venne acquistata da Eugenio e Gio Luca Durazzo, alcuni anni dopo la morte di Stefano e del figlio Giovanni Battista. La nuova famiglia, una delle più prestigiose del momento, dotò la residenza di nuovi spazi e di una ricca collezione artistica. Anche la Galleria degli Specchi – verso la metà del terzo decennio del Settecento – venne completamente rinnovata: da luogo destinato alla quadreria del figlio di Stefano a sfarzoso ambiente in cui ricevere personaggi di rilievo.

Nel 1919 Vittorio Emanuele III cedette l’edificio allo Stato Italiano. Dal 1922 divenne sede museale.

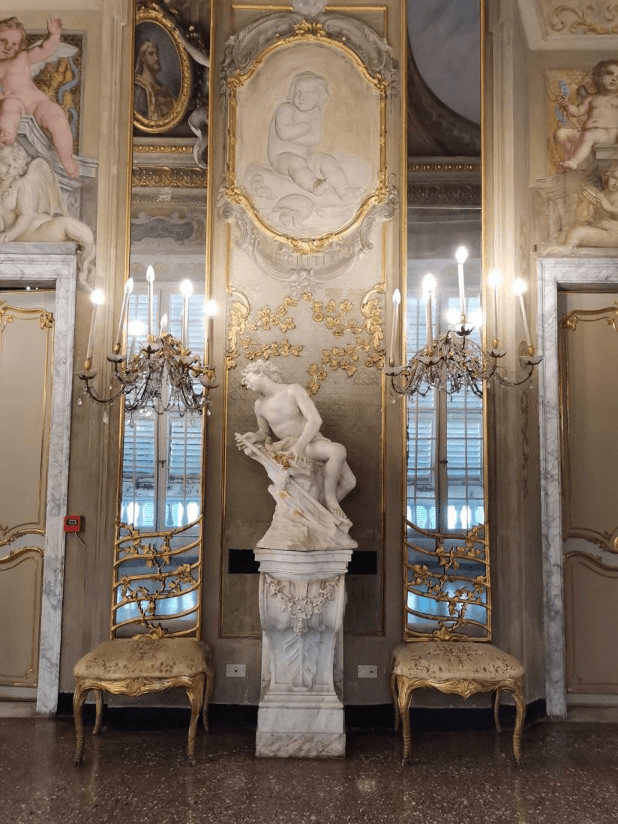

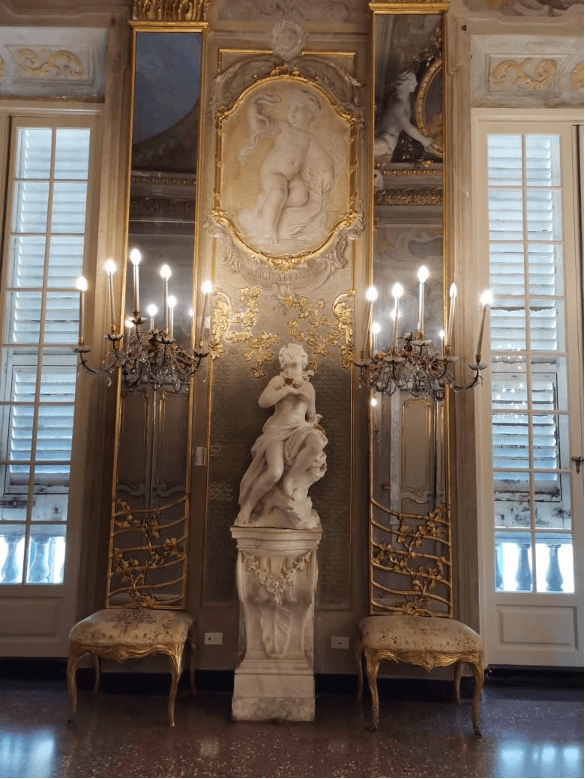

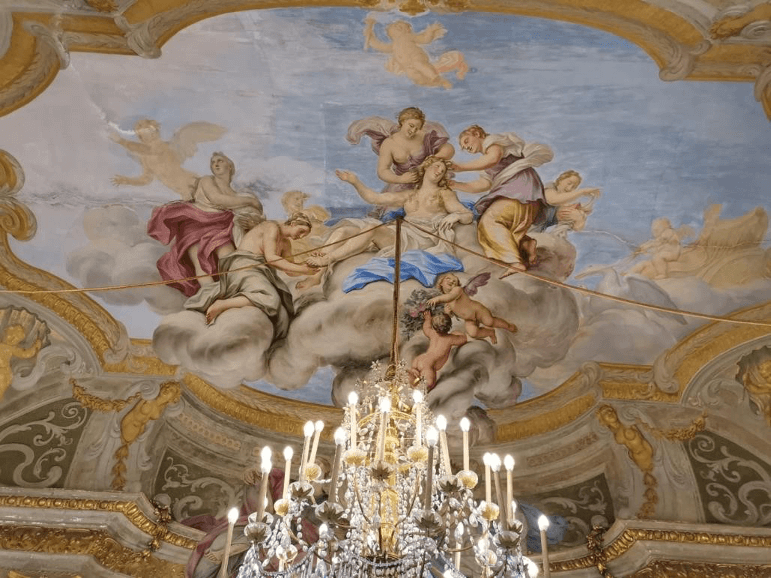

La Galleria degli Specchi. Decorazione della volta e delle pareti

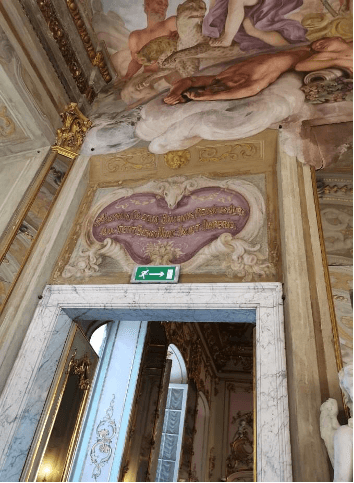

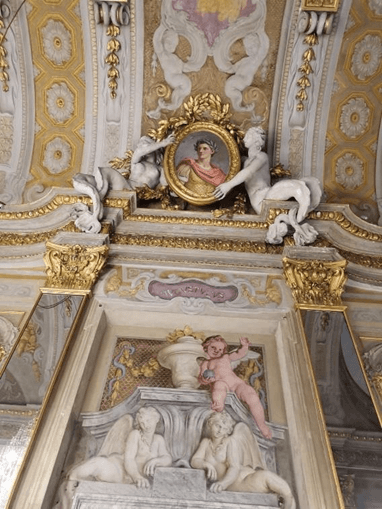

La Galleria degli Specchi, chiamata così per i grandi specchi in essa presenti che amplificano illusoriamente lo spazio, s’ispira alle auliche gallerie dei palazzi romani e alla Galerie des Glaces di Versailles. Il programma decorativo, realizzato da Domenico Parodi (1668-1740), cela un significato allegorico e moraleggiante, ben introdotto da alcuni versi in latino entro cartigli (fig 1 e 2), incisi sulla parete d’ingresso, che recitano: «I regni del passato, quello assiro, quello greco, quello romano e quello persiano furono grandi e ora giacciono distrutti: li resero forti integrità, serietà e moderazione, li indebolirono Bacco, Apollo e Venere».

Si tratta, dunque, di una riflessione circa l’eterna diatriba tra vizi e virtù. I più potenti imperi del passato furono tali grazie all’esercizio delle virtù, ma alla fine caddero in rovina per colpa dei vizi.

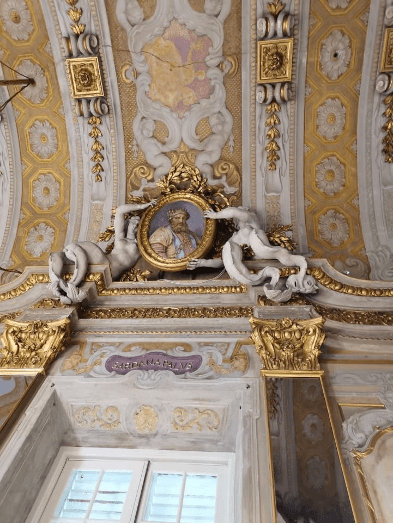

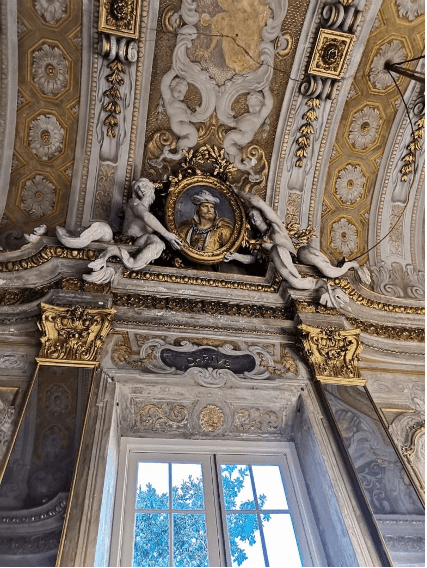

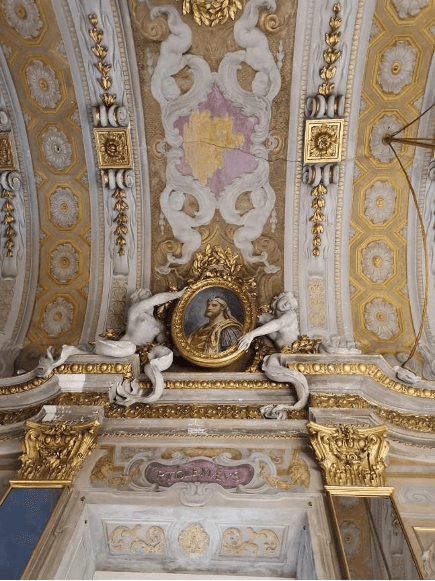

I quattro sovrani degli ultimi grandi imperi sono dipinti sulla volta entro medaglioni, sorretti da sirene in stucco. Ad ognuno di questi corrispondono, più in basso, i relativi vizi.

All’assiro Sardanapalo (fig 3), simbolo del lusso smodato, si collega la Libido e la Crapula, quest’ultima personificata da un putto seduto sopra un maiale; al persiano Dario (fig 4) sono associate le figure della Superbia e dell’Invidia; Tolomeo XIII (fig 5) è accompagnato dall’Ingratitudine e dal Rimorso (Synderesis); infine, Romolo Augusto (fig 6) con le figure della Pigrizia e della Viltà. In contrapposizione ai vizi, sulle pareti centrali, troviamo le virtù (due sulla parete sud e due su quella nord), personificate da figure femminili in monocromo (Charitas, Fortitudo, Spes, Temperantia).

I Durazzo quindi, il cui stemma è rappresentato nella sezione centrale della volta, si ergono a protettori di quelle virtù che i sovrani del passato non sono riusciti a perseguire, e dietro al tema generale dell’eterna diatriba tra vizi e virtù si cela un’autocelebrazione della famiglia.

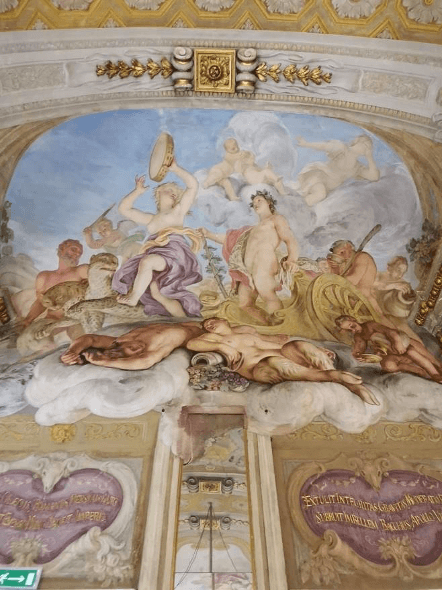

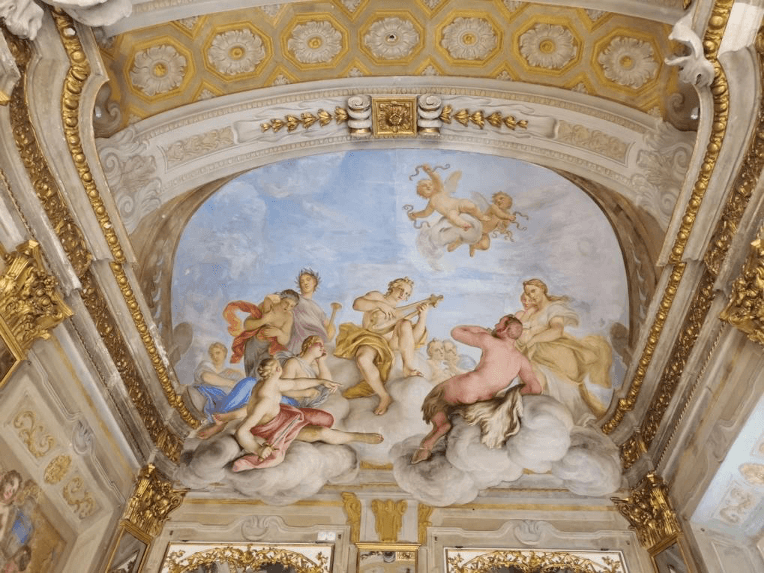

A coronare il tema allegorico della Galleria si aggiungono i tre grandi affreschi di Domenico Parodi: La Toeletta di Venere (fig 7), al centro della volta, Il Trionfo di Bacco (fig 8) sulla parete d’ingresso e Apollo vince Marsia (fig 9), su quella di fondo.

Il primo, come gli altri due, si apre idealmente in un lembo di cielo. Qui, al centro, troneggia Venere, circondata dalle Tre Grazie, da altre ninfe e putti. A destra, sul carro della dea, appare Cupido, riconoscibile dalla faretra e dalle frecce. Le rose rette dai due amorini in basso sono simbolo dell’amore carnale, mentre la torcia accesa tenuta in mano da un terzo putto allude all’amor sacro. È significativa la vicinanza di quest’ultimo ai simboli araldici dei Durazzo, ulteriore conferma dei principi su cui si fonda tale famiglia.

Il secondo affresco, invece, ha come protagonista Bacco mentre si adagia sul carro trainato da due leopardi. Il dio è incoronato da un tralcio d’edera, pianta a lui sacra, e Parodi qui lo raffigura tenendo a mente la celebre statua di Michelangelo che ha modo di vedere durante il suo soggiorno a Roma. Una menade danza sinuosamente davanti a Bacco e tiene in mano il timpano, tradizionale allusione dei riti dionisiaci. Tutt’intorno troviamo altre figure ed elementi riferibili al dio: un giovane e una satiressa mentre dormono ebbri, l’uva che fuoriesce dal vaso, satiri e menadi intenti a versare il vino.

Il terzo affresco, Apollo vince Marsia, rappresenta l’arte pagana e la presunzione.

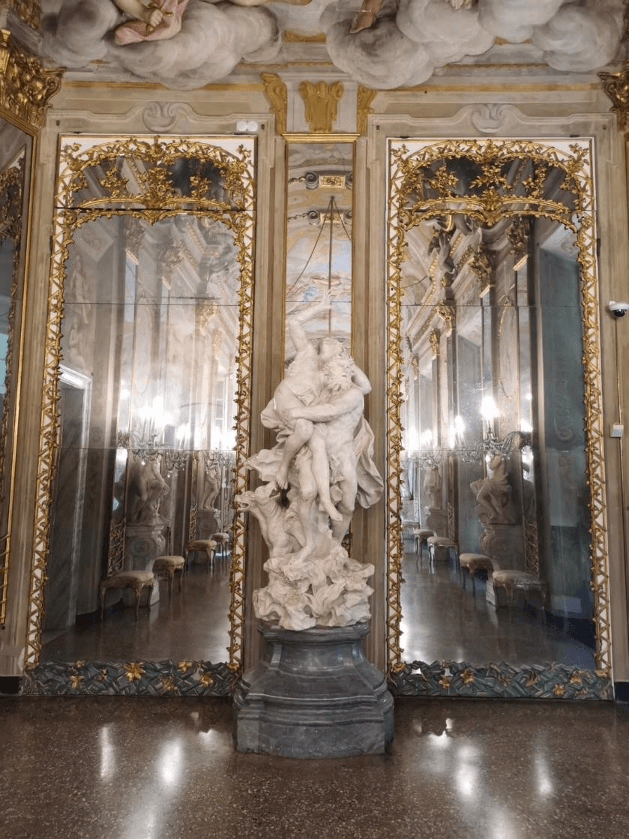

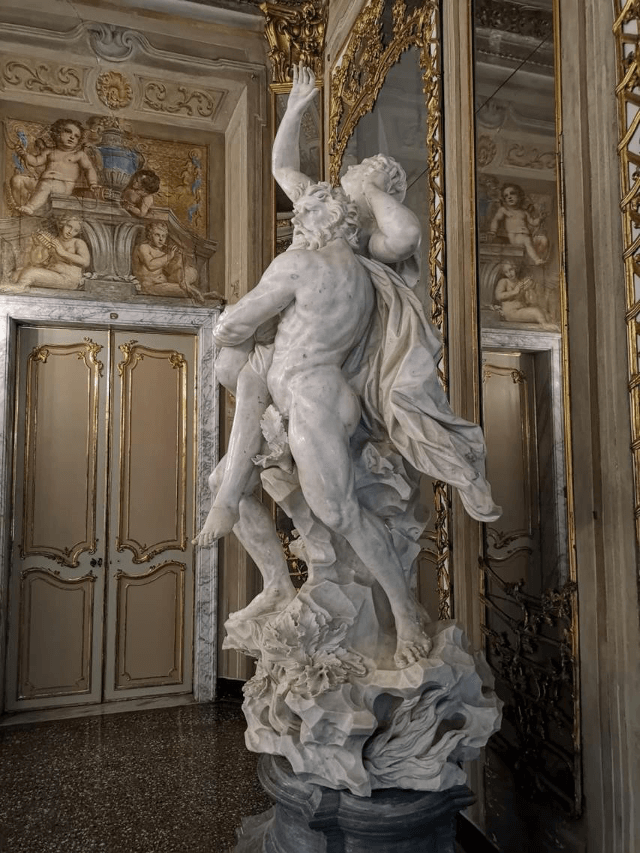

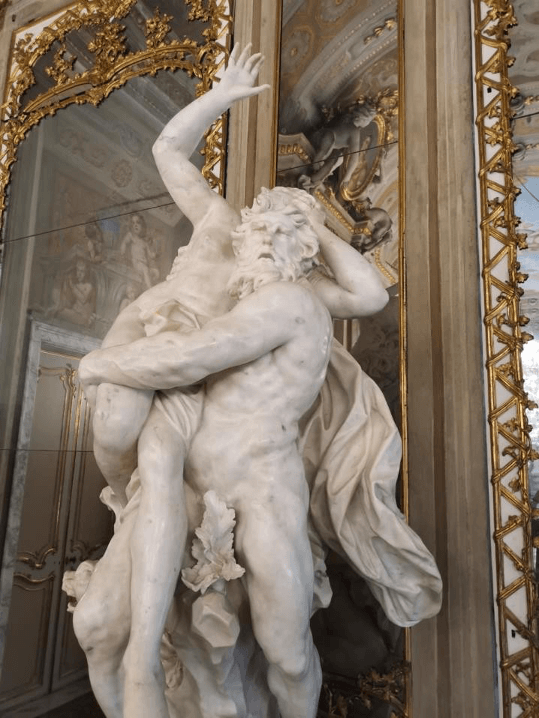

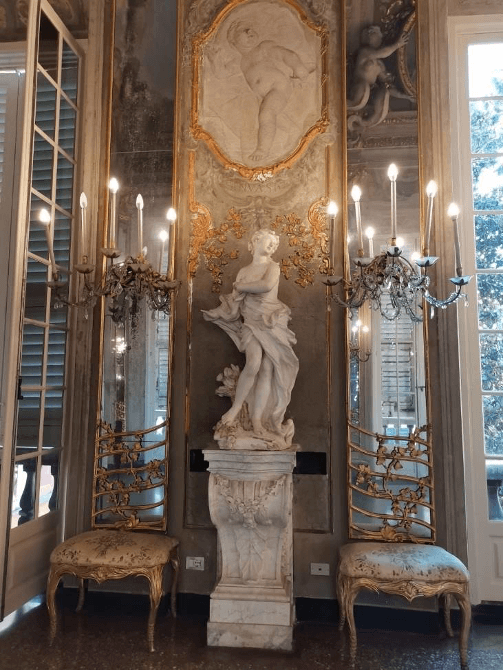

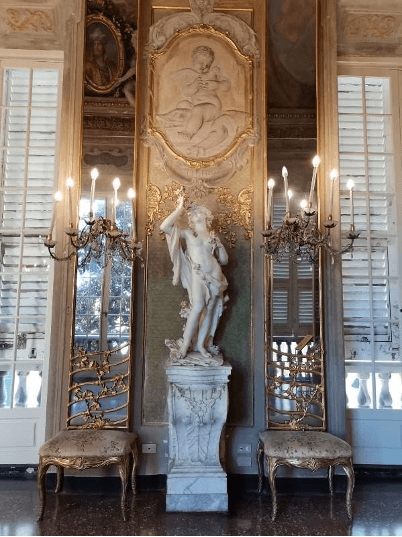

Le sculture

Le sculture presenti all’interno della Galleria degli Specchi vanno a completare il programma iconografico e dialogano con l’apparato pittorico. Le statue sono dislocate sia sui lati brevi della stanza che su quelli lunghi. Sul lato breve, all’ingresso, troviamo Il Genio della Scultura (fig 10) di Nicolò Traverso, realizzato intorno al 1820. Sul lato opposto, in fondo alla sala, si può ammirare lo splendido gruppo in marmo bianco del Ratto di Proserpina (fig 11-12-13-14) di Francesco Maria Schiaffino, databile al terzo decennio del XVIII secolo. Ispirandosi alla celebre opera del Bernini, conservata a Roma, lo scultore optò qui per una resa più decorativa e meno dinamica, in armonia, dunque, con il gusto rococò dell’epoca.

Sui lati lunghi sono disposte quattro opere di Filippo Parodi (1630-1702), celebre scultore genovese e padre di Domenico. Queste, citate dalle fonti come le Metamorfosi o i Quattro Fiori, testimoniano un momento fondamentale della sua vicenda artistica. Le sculture rappresentano Venere (fig 15), Giacinto (fig 16), Adone (fig 17), Clizia (fig 18) e sono databili tra la fine dell’ottavo e l’inizio del nono decennio del XVII secolo. Probabilmente furono pensate per una collocazione diversa da quella attuale, forse una loggia aperta o un giardino. Un particolare interessante che connota le quattro opere è il loro rapporto: un gioco di rimandi, una reciprocità di gesti e pose. Infatti, due figure sono stanti mentre le altre due sedute; due hanno lo sguardo rivolto in alto, le altre si girano di profilo. Parodi - il cui stile è molto vicino al Bernini - oltre a citare le Metamorfosi ovidiane, si attenne anche all’opera del Marino. Si vedano, per esempio, il rapporto e l’impostazione di Venere e Adone: “L’un con muto parlar pietà chiedea // profondissimamente sospirando // L’altra con gli occhi pur gli rispondea amarissimamente lagrimando!” (G. B. Marino, L’adone, Canto XVIII).

Tutte le foto eccetto la "Facciata di Palazzo Reale su via Stefano Balbi" sono state scattate dalla redattrice Alice Perrotta.

Bibliografia

Leoncini (a cura di), Museo di Palazzo Reale, Genova: catalogo generale, Skira, 2008

Leoncini (a cura di), Palazzo Reale di Genova: studi e restauri 1993-1994, Tormena, 1997

Lodi (a cura di), La Galleria di Palazzo Reale a Genova, Attività didattica di Palazzo Reale, 1991

Massabò (a cura di), Davanti allo specchio lucente: ceramiche greche nella Galleria degli Specchi, Sagep, 2013

Parma Armani, M. C. Galassi (a cura di), La scultura a Genova e in Liguria dal Seicento al primo Novecento, Genova: Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, 1989

Sitografia

http://palazzorealegenova.beniculturali.it/

VILLA BORGHESE- IL PARCO. SECONDA PARTE

A cura di Federica Comito

Introduzione

Quello che rende magica Villa Borghese, oltre alla concentrazione al suo interno di istituti culturali e musei, è sicuramente l’enorme spazio naturale: un vero e proprio polmone verde al centro di Roma.

Sin dal momento in cui venne progettato e realizzato l’intero spazio della Villa, fu data la massima importanza ai giardini, che vennero concepiti come un museo all’aperto, ricchi di statue, fontane, architetture preziosissime, nonché specie vegetali rare.

I giardini di Villa Borghese

L’allestimento dei giardini fu affidato all’architetto Flaminio Ponzio, che suddivise lo spazio in riquadri, oggi solo parzialmente percepibili grazie alle siepi ancora presenti.

Di particolare interesse sono i Giardini segreti, che si rifacevano al modello dell’hortus conclusus medievale. Questi oggi non conservano più l’aspetto originale a causa delle trasformazioni subite nel corso dei secoli e dei danni inferti dalle guerre. Nel Seicento, per mantenere il loro stato di “segretezza” ed essere visitabili unicamente dal Principe e i suoi ospiti, i giardini furono completamente cinti da alte mura. Realizzati tra il 1610 e il 1633, i giardini erano inizialmente due, chiamati “dei melangoli” e “dei fiori”, e affiancavano il Casino Nobile. Soltanto alcuni anni dopo, nel 1680, venne realizzato un terzo giardino segreto tra l’Uccelliera e la Meridiana, costruite lungo la cinta muraria del primo e del secondo giardino. Al suo interno crescevano piante rare ed esotiche, talmente delicate e bisognose di attenzioni particolari da rendere necessaria la costruzione di un ulteriore giardino, detto “di propagazione”, che fungesse da vivaio.

Una sorta di riserva naturale era il Parco dei Daini, che ospitava daini e gazzelle, oltre ad una varietà eccellente di piante come alloro, eucalipto, ulivo e quercia rossa, alcune delle quali sono ammirabili ancora oggi. Il parco era recintato e decorato da erme realizzate da Pietro e Gian Lorenzo Bernini, recentemente restaurate, che avevano anche il compito di delimitare i viali.

È forse il Giardino del Lago ad essere il più frequentato dai visitatori. Infatti, quando negli anni ’30 del Novecento venne avviato il progetto dei “Giardini di lettura”, proprio qui furono installate delle piccole biblioteche dalle quali era possibile prendere in prestito un libro, leggerlo in riva al lago e restituirlo entro il tramonto. Intorno al 1784 Marcantonio IV Borghese decise di trasformare questo luogo in un giardino all’inglese, molto di moda all’epoca, eliminando quindi gli oltre seicento esemplari di licini che popolavano il così detto “Piano dei Licini” e sostituendoli con piante esotiche, alberi rari e un laghetto artificiale. I lavori furono diretti da Antonio e Mario Asprucci, i quali si avvalsero della collaborazione del paesaggista Jacob More e di giardinieri e artisti che si occuparono di sistemare viali e arredi classicheggianti quali statue, colonne e tre templi in stile neoclassico: il tempio di Antonino e Faustina, il tempio di Diana e il Tempio di Esculapio.

Con la funzione di fondale prospettico, il Tempio dedicato ad Antonino e Faustina si trova sul finire del viale che conduce al Casino Nobile. Il progetto del monumento segue la moda inglese del tempo, che prevedeva l’uso di vere e proprie rovine per la costruzione di un’opera nuova: vennero utilizzate due colonne di granito e quattro capitelli antichi; sul timpano in rovina vennero applicate parti di sarcofagi autentici; ai lati del tempio, invece, vennero collocati due altari con incisioni in lingua greca, latina e italiana, copiate dalla Villa di Erode Attico. Marcantonio Borghese scelse per il progetto il pittore tirolese neoclassico Cristoforo Unterperger che, comprendendo perfettamente la passione per l’antico, diede vita a questa costruzione dal sapore erudito-archeologico nel 1792.

Il Tempio di Diana fu costruito nel 1789 presso il viale della Casina di Raffaello. Al centro del tempio, su una colonna tronca rimasta attualmente vuota, era collocata la statua di marmo di Carrara della dea, oggi conservata al Louvre. Il modello a cui il tempietto fa riferimento è il Tempio di Vesta (o tempio dell’Amore) di Versailles. Su una base di quattro gradini si erge la costruzione monoptera (cioè costituito da un semplice colonnato circolare) formato da 8 colonne sormontate da una cupola sotto la quale corre un fregio decorato. L’architrave che sostiene il fregio presenta un’iscrizione in latino che tradotta recita: “alla dea della luce notturna, signora delle foreste”. L’edificio è sormontato da una scultura a forma di pigna. Infine, l’interno è decorato in stucco bianco su fondo azzurro con scene di caccia in onore della Dea. Anche in questo caso, Marcantonio Borghese affidò i lavori agli architetti Asprucci.

Il Tempio di Esculapio, dio della medicina, è in stile ionico. Architettonicamente il tempio presenta un frontone triangolare e una trabeazione con incisione in greco, dedicata al dio, sorretta da quattro capitelli in stile ionico. Nel timpano è raffigurata la scena dello sbarco a Roma del serpente Epidauro che rappresenta il dio stesso. Il tetto è sormontato da statue ellenistiche di divinità e animali sacri. Ai lati della struttura furono poste due rocce con due statue di Ninfe, rappresentate come se uscissero dalle acque. Sul retro è collocata l’edicola con la statua del dio, che era stata rinvenuta negli scavi presso il Mausoleo di Augusto. Il tempio, che si riflette sul laghetto, si trova su una piccola isola artificiale ed è raggiungibile tramite un pontile di legno. Anche quest’ultimo tempio venne realizzato, tra il 1785 e il 1792, dagli Asprucci con l’aiuto di Cristoforo Unterperger e dedicato ad Esculapio a causa del recente ritrovamento, tra le rovine del Mausoleo di Augusto, di una statua del dio. Tra il 2013 e il 2014 sono stati realizzati lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento del bacino nel Giardino del Lago e interventi di manutenzione del tempio di Esculapio stesso.

Le fontane di Villa Borghese

Tra le costruzioni più decorative all’interno della villa, le fontane spiccano sicuramente per la bellezza dei giochi d’acqua e delle sculture. Inserite nel parco tra l’inizio del Seicento e l’inizio del Novecento, grazie alla loro varietà di tipologie sono, ad oggi, testimonianza dei cambiamenti della cultura nel corso dei secoli. Attualmente, tutte le fontane, così come i laghetti, sono irrigate direttamente dall’acquedotto del Peschiera, il principale acquedotto romano. Nel XVII secolo i lavori sull’acquedotto dell’Acqua Felice e sulle fontane della villa vennero affidati all’architetto e ingegnere Giovanni Fontana. Un secolo dopo, Marcantonio Borghese finanziò una serie di trasformazioni, concentrandosi con particolare interesse sulle fontane, che vennero spostate e riposizionate secondo uno stile più attuale. È opportuno citare alcune delle tantissime fontane presenti in tutto il parco. Tra queste, la Fontana del Sarcofago (conosciuta anche come Fontana delle Vittorie Alate) nell’estate del 2018 è stata vittima di un atto vandalico, riportando un danneggiamento al mascherone che sovrasta la fontana in pietra, copia dell’originale in marmo custodita nel deposito del museo Pietro Canonica. Realizzata nel 1917 e situata in viale Goethe, ha la forma di una vasca realizzata con un originale sarcofago di età romana, raffigurante le vittorie alate tra festoni vegetali e volti umani. Sul retro, ospita una seconda fontana chiamata Fontana con tazza baccellata.

La Fontana di Venere si trova nel piazzale Scipione Borghese, sul retro del Casino Nobile, e prende il nome dalla statua marmorea di Venere, copia della Venere Medicea, posta su una roccia al centro della vasca. La fontana è composta da una vasca di forma rotonda e presenta, lungo tutta la circonferenza, dei portavasi. Probabilmente progettata da Giovanni Vasanzio nella prima metà del XVII secolo, la struttura recava originariamente al centro una statua in bronzo dorato di Narciso.

Conclusione

La presenza di elementi preziosi come le fontane, le piccole fabbriche e gli altri elementi di decoro, rendevano ancora più suggestiva l’atmosfera della Villa. Non a caso il parco è stato lo sfondo perfetto per le ascensioni aerostatiche del mongolfierista francese Arban per le esibizioni di acrobati e feste. L’effetto che si ha passeggiando per il parco è quello di un paesaggio vario, mai banale ed estremamente vivo. Le emozioni suscitate mutano di continuo, come muta il verdeggiare della villa, dalle acque malinconiche del laghetto all’allegria degli spruzzi d’acqua delle fontane. Ogni scorcio non è mai uguale a sé stesso, ma mostra un volto nuovo e diverso in base alla luce e alle stagioni.

Bibliografia

Finestre sull’arte (https://www.finestresullarte.info/attualita/roma-decapitata-fontana-del-sarcofago)

Autori Vari, I giardini storici di Roma, Villa Borghese, Roma, Edizioni De Luca, 2000

Sitografia

Sovrintendenzaroma.it

romasegreta.it

GUIDO RENI E LA STRAGE DEGLI INNOCENTI

A cura di Anna Storniello

Guido Reni

Nel vivace contesto culturale della Bologna di fine Cinquecento si forma Guido Reni (1575-1642), uno tra i più brillanti artisti della generazione di seguaci dell’Accademia degli Incamminati, retta dai Carracci. Diversamente da oggi, durante tutto il Seicento e fino al XIX secolo, lo accompagna una fama paragonabile solo a quella di Raffaello e che varca i confini di Bologna e dell’Italia. Tra gli artisti emiliani è quello che si distacca maggiormente dal naturalismo di Annibale Carracci, ricercando piuttosto una classicità composta ed elegante. Tra tutti è anche il più raffinato colorista e il più originale nelle scelte compositive. Seguendo l’esempio di Annibale, si trasferisce a Roma a partire dal 1601, dove riceve fin da subito commissioni di rilievo. Tuttavia, la Città Eterna non lo trattiene a lungo, e già nel 1614 fa ritorno alla sua Bologna, dove rimase fino alla morte.

Le fonti dell’epoca, riferendosi a Guido Reni, descrivono una personalità decisamente singolare. Sembra sia stato un uomo ombroso, solitario ma con una altissima consapevolezza di sé, a tal punto da entrare spesso in contrasto con i committenti, per quanto autorevoli e influenti fossero.

L'opera

Proprio in seguito a uno di questi disguidi, durante i lavori nella cappella Paolina di Santa Maria Maggiore a Roma, Guido Reni fa ritorno, sebbene per breve tempo, a Bologna, dove realizza per la basilica di San Domenico la Strage degli Innocenti (fig. 1). La tela, dipinta tra il 1611 e il 1612 per la cappella Ghisiglieri (all’epoca Berò), oggi si trova alla Pinacoteca Nazionale di Bologna e rappresenta uno dei vertici della pittura italiana del primo Seicento.

Lo stile

Il soggetto dell’opera dà’ l’occasione a Guido Reni di cimentarsi con un tema drammatico, la cui resa è di una violenza non consueta per l’artista, dimostrandone però il talento nel modificare il proprio stile per adattarlo alle esigenze della commissione ed evitando di ancorarsi a uno schema fisso. Nonostante ciò, la brutalità dell’evento è mitigata dalla scelta di una tavolozza dai colori freddi, chiarissima e luminosa, così come dalla composizione estremamente armonica, costruita sul contrapposto manieristico, detto anche chiasmo. La disposizione dei personaggi e degli elementi architettonici è governata dai principi di equilibrio visivo e di ritmicità dei gesti. Ciò si può notare soprattutto al centro della tela (fig. 2), dove due soldati, intenti uno a pugnalare un bambino e l’altro a strattonare una madre per i capelli, si trovano a incrociare le proprie braccia verso l’alto, creando una tensione piramidale nella composizione.

Il soggetto risulta così idealizzato, liberato dal senso di puro orrore che avremmo potuto trovare, per esempio, in un quadro di Caravaggio. Difatti, durante il soggiorno romano (1601-1614), anche Guido Reni, come molti altri suoi coetanei, viene sedotto dallo stile di Caravaggio. Sebbene ne abbia compreso appieno l’uso drammatico della luce, Reni dipinge sulla base di principi stilistici antitetici a quelli del Merisi: compostezza classica, composizione tradizionale, eleganza delle forme e disinteresse per la resa realistica. Infatti La strage degli Innocenti segna, nella produzione di Reni, la fine dell’influsso caravaggesco. In questo periodo, l’artista attinge a piene mani dai modelli dell’antichità, dal linguaggio di Raffaello (fig. 3) e dallo stile di Correggio, uno dei maggiori maestri della tradizione emiliana. I personaggi, infatti, soffrono come statue antiche, mostrando una sofferenza raggelata, simile a quella espressa delle antiche sculture dei Niobidi (fig. 4), stirpe mitologica punita dagli dei per la propria insolenza con il massacro.

Il confronto con Il compianto sul Cristo morto di Niccolò dell’Arca (1465 ca. -1485 ca.), un’opera comparabile per soggetto alla Strage e sicuramente nota a Reni, in quanto conservata nella sua città natale (Santa Maria della Vita), mostra quanto l’espressività del quadro di Reni sia acquietata, idealizzata, rispetto al realismo struggente delle Marie in terracotta.

L’elemento da sempre più apprezzato dai contemporanei di Reni, così come dalla critica, sono i bambini, le vittime della strage e i veri protagonisti dell’opera (Fig. 7). Il poeta Giovan Battista Marino (1569-1525) ne tesse le lodi con questi versi “La man, che forme angeliche dipigne/ Tratta or opre sanguigne? Non vedi tu, che mentre il sanguinoso/ stuol de’ fanciulli ravivando vai/ nuova morte gli dai?”, descrivendo così la capacità dell’artista di raffigurare con assoluta verità i neonati, al punto che sembrano prendere vita, solo per dover morire nuovamente sulla tela. Proseguendo con i seguenti versi “Ch’ancor tragico caso è caro oggetto/ E che spesso l’orror va col diletto.”, Marino esprime un concetto fondamentale: riconosce che la qualità dello stile eleva l’opera indipendentemente del soggetto, a dispetto che sia brutale o violento l’arte sarà sempre considerabile di alto livello. Infatti, nel dettaglio dei fanciulli emerge la qualità pittorica del pennello di Reni, che riesce nell’intento di restituire la brutalità della morte pur nella tenerezza che contraddistingue i fanciulli.

La fama

Nonostante la fama abbia a lungo accompagnato il nome di Guido Reni, per buona metà del XX secolo, la produzione degli ultimi dieci anni della sua vita, costituita da quadri di affettato sentimentalismo, la oscurò. Soltanto a partire dalla mostra del 1954 Guido Reni tornò sul piedistallo dei grandi maestri, nel ruolo di uno dei maggiori esponenti della pittura italiana del Seicento. La strage degli innocenti, nonostante non sia nota ai più, rappresenta sicuramente una punta di diamante non solo dell’arte emiliana, bensì italiana ed europea.

Bibliografia

Wittkower, Arte e architettura in Italia. 1600-1750, Einaudi, Torino 1993.

De Vecchi, E. Cerchiari, Arte nel Tempo. Dalla crisi della Maniera al Rococò, Bompiani, Milano 2018.

D.J.S. Pepper, Guido Reni’s activity in Rome and Bologna, 1595-1614, Colombia University Press, 1959.

Valli, La strage degli innocenti di Guido Reni, Studi Locali Adulti, Bologna 1993.

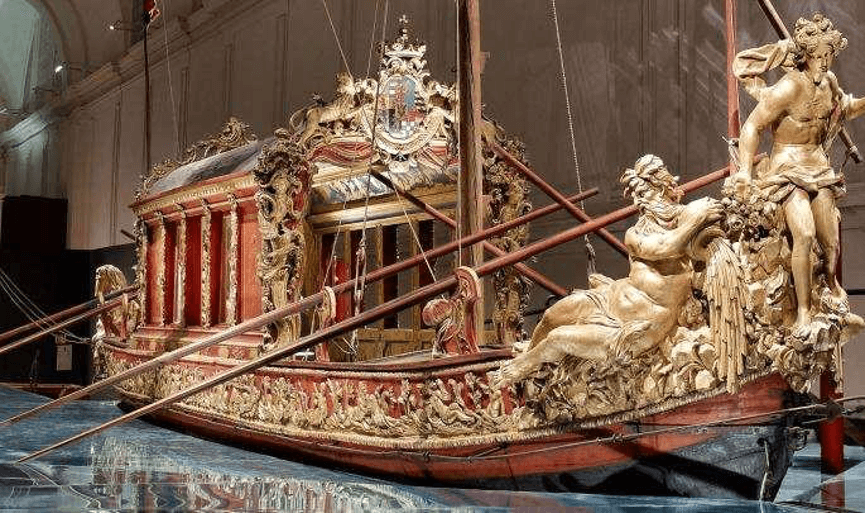

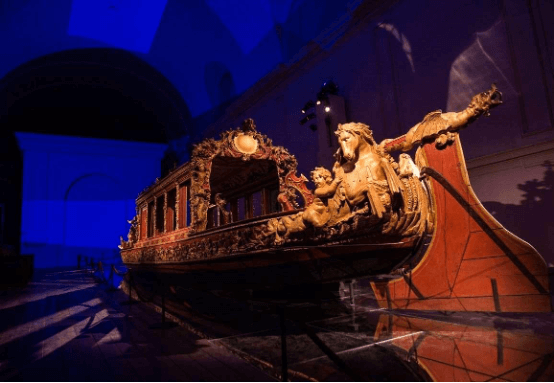

IL BUCINTORO DEI SAVOIA

A cura di Francesco Surfaro

Realizzato a Venezia su disegno di Filippo Juvarra tra la fine del regno di Vittorio Amedeo II e il principio di quello di Carlo Emanuele II, il Bucintoro dei Savoia, protagonista assoluto degli sfarzosi ricevimenti reali organizzati sulle acque del fiume Po, costituisce l'unico esemplare sopravvissuto di unità da parata veneziana del Settecento. A seguito di una lunga e delicata opera di restauro nell'autunno del 2012 la "Barca Sublime" è stata restituita alla pubblica fruizione ed esposta presso la monumentale Scuderia juvarriana della Reggia di Venaria Reale.

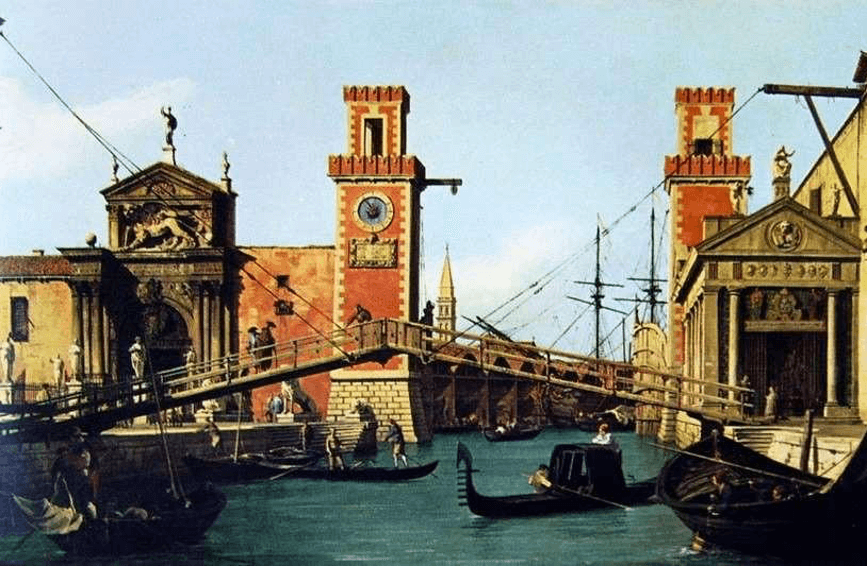

Il Bucintoro dei Savoia: la Storia

Tra i mesi di gennaio e febbraio del 1729 il Primo Architetto di Casa Savoia Filippo Juvarra si trovava a Venezia. Le ragioni per le quali si era recato alla volta della Serenissima possono essere ricercate in alcuni suoi disegni contenuti in un album facente parte della collezione privata dei Duchi del Devonshire conservato a Chatsworth, in Gran Bretagna. Sebbene il taccuino riporti la data del 1730 i singoli folia devono essere retrodatati all'anno precedente. In alcuni di essi è ritratto l'Arsenale di Venezia, luogo deputato alla fabbricazione di navi per la Repubblica o, su previa concessione del Senato cittadino, per i sovrani delle corti europee. Il re di Sardegna Vittorio Amedeo II aveva infatti richiesto al proprio architetto di corte il progetto di un grande bucintoro per la navigazione delle acque del Po in occasioni di rappresentanza, la cui effettiva commissione sarebbe stata formalizzata soltanto nell'agosto successivo. Il Messinese doveva essersi quindi recato in Laguna già dall'inverno precedente, prima di partire alla volta di Brescia, con l'intento di studiare il piano iconografico per la regia imbarcazione: lo testimonia un disegno con figure allegoriche che allude al potere del sovrano esercitato sulle acque, contenuto all'interno del succitato album di Chatsworth House. Gli ingentissimi costi per la realizzazione del prezioso manufatto - oltre 34.000 lire di Piemonte, corrispondenti a circa 5.000.000 di euro odierni - furono opportunamente estinti attraverso la Gabella del Tabacco. Mediante questo sotterfugio le varie operazioni poterono svolgersi nella più assoluta discrezione e si rese possibile occultare il vero ammontare della spesa. Si trattò di una mossa discutibile, certo, ma non inefficace: prima della sensazionale scoperta negli anni '10 del Duemila degli atti di commissione, dei conti e delle ricevute di pagamento celati tra i fondi economici del tabacco nell'Archivio di Stato di Torino ad opera degli studiosi Alessandra Castellani Torta e Giorgio Marinello, l'unico documento noto relativo al Bucintoro del re di Sardegna era un estimo redatto a consegna avvenuta (e quindi ex post) per conto di Sua Maestà Carlo Emanuele III dal cavalier Juvarra nel 1732, riportante una somma nettamente inferiore - 21.500 L. P.te - rispetto a quella realmente versata a favore dell'impresa.

Il fatto che Juvarra abbia tratteggiato qualche disegno a china dell'Arsenale di Venezia non implica assolutamente che il Bucintoro vi sia stato fabbricato; tale circostanza, difatti, è da escludere a priori per tutta una serie di motivazioni. Anzitutto l'Arsenale ovviava quasi unicamente alle richieste statali, pertanto tutti coloro che avessero manifestato il desiderio di farsi costruire un'imbarcazione in terra veneziana avrebbero potuto rivolgersi ai cantieri navali privati, i cosiddetti "squeri", purché fossero in possesso di un unico prerequisito: la cittadinanza veneta. Ad ogni squero faceva capo un Proto Fabbricatore, la cui principale mansione era quella di coordinare le maestranze ed assicurarsi che il lavoro venisse "condotto ad ultima perfezione", pena la revoca della commissione o, peggio, il mancato pagamento della stessa dopo un ingente impiego di forza-lavoro e materie prime. Per un qualunque altro regnante europeo non sarebbe stata un'impresa così insormontabile richiedere l'esecuzione di una nave in Arsenale, ma lo stesso non poteva dirsi per i Savoia che, dal 1670 - quando erano ancora in possesso della sola titolatura ducale - avevano troncato ogni relazione diplomatica con la Repubblica. Le motivazioni fondanti di un tale reciproco astio vanno ricercate nella del tutto arbitraria assunzione del titolo Regio di Cipro e Gerusalemme da parte del duca Vittorio Amedeo I nel dicembre del 1632 (sia la strategica isola del Mediterraneo orientale che la Città Santa erano state, in tempi e circostanze differenti, sotto l'ingerenza veneziana). Al vecchio contenzioso si sommava la più recente elevazione del Ducato Sabaudo a Regno di Sicilia nel 1713 con la Pace di Utrecht, permutato in seguito col Regno di Sardegna mediante la ratifica del Trattato di Londra del 1718 (la presa di possesso avvenne solo nel 1720, ci vollero due anni per liberare l'isola dalle truppe ispaniche occupanti). Il possesso della Sicilia prima e della Sardegna poi conferiva ai Savoia uno sbocco commerciale diretto sul Mediterraneo e li rendeva una minaccia ulteriore per Venezia, secolare dominatrice del Mare Nostrum assieme a Pisa, Genova e Amalfi. Mai il Senato veneziano avrebbe dato il proprio assenso all'edificazione presso la darsena cittadina di un bucintoro sul tiemo [1] del quale dominava maestoso l'emblema di un regno che si rifiutava categoricamente di riconoscere.

Padre Ceccati: il regista della commissione

Alla luce di queste considerazioni la "Barca Sublime" non può che essere stata fabbricata all'interno di uno squero. Resta tuttavia ancora un nodo da sciogliere: se soltanto un suddito della Serenissima Repubblica di Venezia poteva farsi realizzare un'imbarcazione all'interno di un cantiere navale privato, in che modo Vittorio Amedeo riuscì, nella più totale segretezza, a richiedere ed ottenere la costruzione di un'unità da parata di dimensioni monumentali? Per la buona riuscita di questa impresa il sovrano poté contare sull'appoggio di un cittadino veneto che, a ragione, si era guadagnato la sua fiducia. Questi era il padre agostiniano Cristoforo Maria Ceccati del monastero di Santa Margherita a Treviso. I documenti rinvenuti nell'Archivio di Stato di Torino testimoniano il versamento di ingenti somme in suo favore.

Nel 1729 l'agostiniano ricevette - come acconto - 7 di 10 annualità, ciascuna delle quali ammontava a 5.000 L. P.te, le tre restanti gli sarebbero state consegnate al momento dell'arrivo del bucintoro a Torino come pagamento ufficiale dell'imbarcazione. Ceccati si era ben meritato una simile ricompensa: a proprio rischio e pericolo aveva infatti rivelato ai Piemontesi le tecniche segrete di coltivazione e di lavorazione del tabacco in uso nell'area veneta. Se a Venezia si fosse venuta a sapere una cosa del genere le conseguenze per il religioso sarebbero state molto serie, per questo le notevoli retribuzioni percepite erano state prudentemente giustificate con il commercio di tessuti pregiati che questi esercitava per procura di suo fratello Bonaventura, residente in San Francesco. Suo malgrado Ceccati non ricevette mai le 15.000 L.P.te dovute sebbene avesse assolto a tutti i propri obblighi, né vide mai l'opera compiuta. Nell'agosto del 1731, mentre la Peota Reale stava ancora risalendo contro corrente il Po trainata da cavalli, padre Cristoforo, che nel frattempo aveva trovato ricovero a Milano presso la casa professa del proprio ordine, esalò l'ultimo respiro. Alla notizia dell'improvvisa e inaspettata dipartita sorse tra i possibili beneficiari degli immensi lasciti del defunto una contesa. Qualora fosse stato provato che quello posseduto dal Ceccati era denaro personale sarebbe stato il Convento di Santa Margherita a mettere le mani sulla fortuna dell'estinto. Se, al contrario, si fosse trattato del ricavato proveniente dalla redditizia attività familiare sarebbe stato Bonaventura Ceccati l'unico erede. La già citata stima juvarriana riportante costi spudoratamente ribassati era stata stilata al fine di creare un conto fittizio volto a dirimere la delicata questione finanziaria in favore del fratello dell'agostiniano.

È del tutto errato pensare che il ruolo giocato da fra' Cristoforo all'interno della vicenda sia stato solo quello di mero prestanome. Al contrario, fu proprio il Ceccati - coadiuvato da Juvarra - l'effettivo regista della prestigiosa (tanto quanto onerosa) commessa. Quelle che Vittorio Amedeo II gli aveva affidato erano mansioni certamente non di scarso peso, complicate ulteriormente dal fatto che i finanziamenti da Torino nel migliore dei casi tardavano ad arrivare e, nel peggiore, non venivano spediti del tutto. Pertanto più di una volta il religioso si trovò nella condizione di dover attingere al proprio patrimonio personale o richiedere prestiti a banchieri e patrizi veneziani per far fronte alle spese legate alla fabbrica del bucintoro. Addirittura, al fine di reperire i fondi utili al viaggio di consegna, si vide costretto a chiedere liquidità anche ad un confratello milanese, padre Gandolfo.

L'opera venne realizzata in seno allo squero di Zuanne, proto-fabbricatore di un cantiere navale in rio dei Mendicanti. Zuanne incaricò lo «squerariol di Buran» Antonio di costruire il corpo dell'imbarcazione, pagò i mastri calafatami dell'Arsenale affinché sovrintendessero alle operazioni di impermeabilizzazione dello scafo ligneo e padron Bortolo perché si occupasse del "lancio all'acqua". Presso questo cantiere non fu affatto difficile radunare il capitale umano utile al completamento del bucintoro, che difatti venne fastosamente ornato con raffinate pitture a grisaglia, elaborati intrecci decorativi a rilievo, emblemi e sculture dorate di dimensioni maggiori del naturale da un'équipe composta da alcuni dei migliori artigiani, pittori e scultori attivi nella Serenissima. Padre Francesco Gandolfi, confratello di Ceccati, si occupò di monitorare giornalmente l'avanzamento dei lavori. Fra' Cristoforo avrebbe voluto affidare la messa in opera del corredo scultoreo ad Antonio Corradini - lo scultore che, nel 1729, per conto del Senato Veneziano, aveva curato gli strepitosi ornati del perduto Bucintoro Dogale - ma dovette rinunciare all'idea in quanto, nel frattempo, l'artista era stato convocato a Vienna dall'imperatore Carlo VI d'Asburgo.

L'agostiniano non si perse d'animo e scelse tra la folta schiera dei possibili candidati Matteo Calderoni - colui che aveva collaborato con il Corradini nell'esecuzione del bucintoro di Alvise III Mocenigo - come capomastro addetto all'intaglio, ed Egidio Gioel, il maestro d'ascia autore della ribolla del timone avente le fattezze di un drago. La nave lusoria fu ultimata in circa 16-17 mesi, tra il maggio e il giugno del 1731. Il risultato era a dir poco strabiliante. Con i suoi 16 metri di lunghezza per altrettanti 2,50 di altezza la peota regale ostentava fragorosamente con una rara esuberanza decorativa (normalmente il tiemo delle unità da parata non veniva ornato con pitture, perché l'umidità le avrebbe compromesse) la propria natura di lussuosa reggia fluviale, ulteriormente confermata dalla presenza di due

«cadreghe alla dolfina» - ovvero di troni regali di modeste dimensioni - all'interno della cabina.

L'abdicazione di Vittorio Amedeo

Nei mesi intercorsi tra la partenza di padre Ceccati per Venezia nel novembre del 1729 e l'arrivo del convoglio con le varie componenti del Regio Bucintoro il 2 settembre 1731 molte cose erano profondamente mutate alla corte di Torino. Vittorio Amedeo II, contro ogni aspettativa, aveva deciso di abdicare in favore del figlio Carlo Emanuele e di ritirarsi a Chambéry. Tale scelta era stata dettata da precise contingenze di natura politica e non - come ufficialmente indicato - da infermità fisiche legate all'età avanzata del sovrano.

L'anziano abdicatario, noto voltagabbana, aveva nuovamente cambiato schieramento aprendo un dialogo con Francia e Spagna a discapito stavolta dell'imperatore Carlo VI d'Asburgo. Perfettamente conscio del fatto che questo avrebbe messo a repentaglio i delicati equilibri politici faticosamente intessuti dal neonato Regno di Sardegna, Vittorio Amedeo aveva ritenuto opportuno uscire di scena in maniera repentina prima ancora di vedere portate a compimento le opere commissionate a Juvarra: la Chiesa di Sant'Uberto alla Venaria, la Real Basilica di Superga, la Palazzina di Caccia a Stupinigi e, non in ultimo, il Regio Bucintoro. Prima di lasciare il trono si era premurato di chiedere al principe Eugenio di Savoia di fare da intermediario alla corte viennese a beneficio di suo figlio, il quale non poteva in alcun modo essere responsabile delle machiavelliche scelte politiche paterne. Per il nuovo re di Sardegna, all'epoca trentenne, era meglio non farsi nemici potenti prima ancora di ricevere dalle mani dell'arcivescovo la corona sul capo.

Sebbene avesse scelto inappellabilmente di ritirarsi a vita privata e di allontanarsi il più possibile dalla capitale "la Volpe Savoiarda" non aveva affatto perso interesse per gli affari statali, pertanto volle essere costantemente informato sull'operato del proprio successore a Torino. Non passò molto tempo prima che, tra padre e figlio, si inasprissero i rapporti personali a causa di forti divergenze in materia di questioni governative. A Vittorio Amedeo non piacquero per nulla le modalità con cui Carlo Emanuele III stava gestendo i rapporti con Roma, ove il neoeletto pontefice Clemente XIII aveva manifestato la volontà di mettere mano ad alcune clausole del Concordato Amedeano del 1727, con il quale erano stati regolati i rapporti tra la Chiesa e i Savoia, sancendo una netta dicotomia tra i poteri temporale e religioso nonché l'autonomia del regno da ogni ingerenza papale. La rottura tra il sovrano regnante e il sovrano emerito avvenne nel mese di agosto del 1731, a seguito di una visita informale in Savoia di Carlo Emanuele III. Ad una settimana di distanza da quel burrascoso colloquio il re abdicatario decise di fare ritorno in Piemonte e di stabilirsi nel Castello di Moncalieri. Fu un passo falso. Alla corte di Torino si iniziò a vociferare che Vittorio Amedeo II avesse ordito un complotto per deporre il figlio e riprendere le redini del potere. Carlo Emanuele III, consigliato dal conte d'Ormea, fece arrestare il padre con l'accusa di alto tradimento. Il primo re della dinastia sabauda venne così rinchiuso nel Castello di Rivoli, dove le sue condizioni di salute precipitarono a tal segno da condurlo alla morte, avvenuta il 31 ottobre 1732.

Il tempismo dell'arrivo della "burchiella" [2] contenente le varie componenti del Bucintoro non poteva essere peggiore. Mentre l'imbarcazione sfilava difronte al Santuario della Madonna del Pilone, nei pressi del porto fluviale di Torino, dirigendosi verso la darsena allestita accanto alla facciata del Castello del Valentino, la corte veniva sconvolta da una crisi dinastica che sarebbe terminata nel più drammatico dei modi. Ad un anno di distanza da questi infelici accadimenti, il Re di Sardegna, per celebrare il primo anno di regno, l'8 settembre del 1732 solcò le acque del Po a bordo del Bucintoro affiancato dalla seconda moglie, Polissena d'Assia-Reinhfels-Rotenburg (all'epoca incinta dello sfortunato Emanuele Filiberto, duca d'Aosta, destinato a morire ancor prima di compiere il terzo anno di età), mostrandosi trionfante nei confronti dei sudditi che si accalcavano sulle sponde del fiume attirati da un evento così fuori dall'ordinario. Sua Maestà dimostrava così di aver interiorizzato alla perfezione il concetto cui alludeva uno dei motti latini più cari alla dinastia, "OPPORTUNE", ossia l'arte della dissimulazione. Da quella data la nave lusoria entrò a pieno titolo nella vita di corte, divenendo protagonista di tutte le più importanti cerimonie dinastiche, come le nozze tra Carlo Emanuele IV e Maria Clotilde di Borbone (1775), il sontuoso matrimonio di Vittorio Emanuele II con Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena (1842) e gli sponsali del principe Amedeo, duca d’Aosta, e Maria Dal Pozzo della Cisterna (1867).

Nel 1869 Vittorio Emanuele II, primo re dell'Italia unita, decise di donare la preziosa unità da parata alla Città di Torino, destinandola al Museo Civico di Arte Antica di Palazzo Madama.

Lì è rimasta fino al 2000, anno in cui è stata trasferita ad Aramengo d'Asti nei locali del Laboratorio Nicola Restauri. 11 anni dopo, in settembre, è stata portata al Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale" per essere sottoposta a delicati interventi di ripristino. Una volta terminate le lunghe e complesse operazioni di restauro, nell'autunno del 2012 il Bucintoro dei Re di Sardegna è stato concesso in comodato dal Museo Civico d'Arte Antica di Torino alla Reggia di Venaria Reale ed esposto accanto alle carrozze regali presso la Scuderia Juvarriana con una strepitosa scenografia audiovisiva curata dal regista Davide Livermore con musiche di Antonio Vivaldi.

Note

[1] termine veneziano con il quale veniva indicato il baldacchino tipico delle navi da parata dogali.

[2] imbarcazione a fondo piatto utilizzata per il trasporto delle merci.

Bibliografia

"La Barca Sublime. Palcoscenico regale sull'acqua" a cura di Elisabetta Ballaira, Silvia Ghisotti Angela Griseri. Silvana Editoriale, settembre 2012.

"La Peota dei Savoia", a cura di Giovanni Panella. Nautica, febbraio 2013.

Sitografia

http://www.lavenaria.it/it/mostre/barca-sublime

https://www.treccani.it/enciclopedia/vittorio-amedeo-ii-di-savoia_%28Dizionario-Biografico%29/

https://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-emanuele-iii-di-savoia-re-di-sardegna_%28Dizionario-Biografico%29/

https://www.treccani.it/enciclopedia/polissena-giovanna-cristina-d-assia-rheinfels-regina-di-sardegna_%28Dizionario-Biografico%29/

https://www.treccani.it/enciclopedia/filippo-juvarra_%28Dizionario-Biografico%29/

STEFANO DA PUTIGNANO PARTE II

A cura di Giovanni d'Introno

Introduzione

La prima parte del percorso all’interno della carriera biografica di Stefano da Putignano si era arrestata alle sculture custodite all’interno della chiesa di San Pietro a Polignano a mare. Nella stessa città Stefano licenziò altre opere, visibili all’interno dell’ex chiesa cattedrale.

La chiesa di Matrice di Polignano a Mare

L'ex cattedrale di Polignano (fig.5) risale al XIII secolo. Oltre ai sontuosi arredi barocchi, questo edificio conserva numerose opere dell'artista putignanese, riconducibili per lo più al primo decennio del XVI secolo.

Tra queste, quelle che ornavano la cappella del nobile Matteo Bonospirito, fondata nel 1503, occupano un posto speciale. In essa era ubicato il gruppo scultoreo del Presepe (fig.6): esso comprende le statue oranti della Vergine e di San Giuseppe, il Bambino disteso (oggi privo delle gambe) due angeli, anch'essi privi di braccia accompagnati dal bue e dall’asino.

La Vergine, con le mani giunte, è avvolta in un lungo mantello, che svolgendosi lungo le sue gambe crea una serie di pieghe semicircolari; la figura di san Giuseppe, con le braccia aperte, indossa un robbone abbottonato e stretto in vita da una cinta a cui sono attaccati gli strumenti del mestiere.