MICHELE RICCIARDI E LA PITTURA ROCOCÒ

A cura di Rossella Di Lascio

Michele Ricciardi: un'introduzione

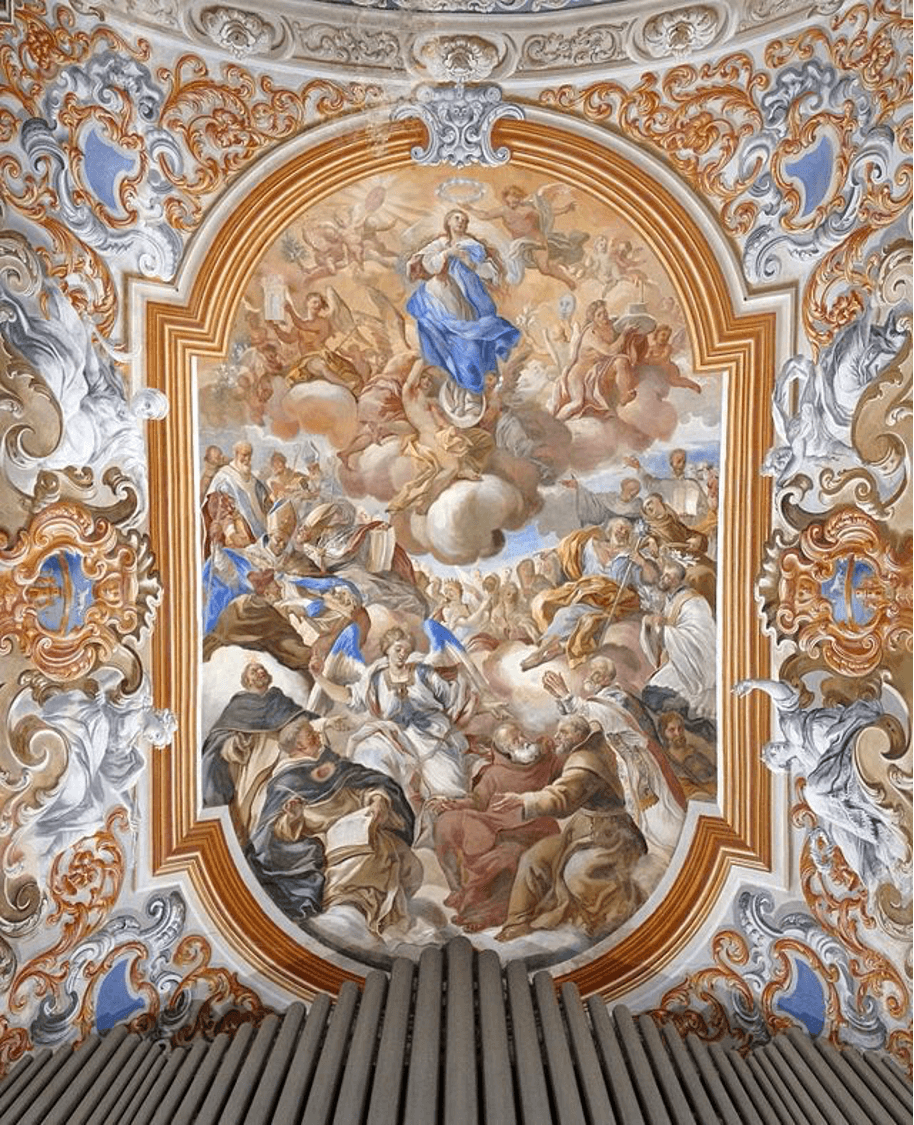

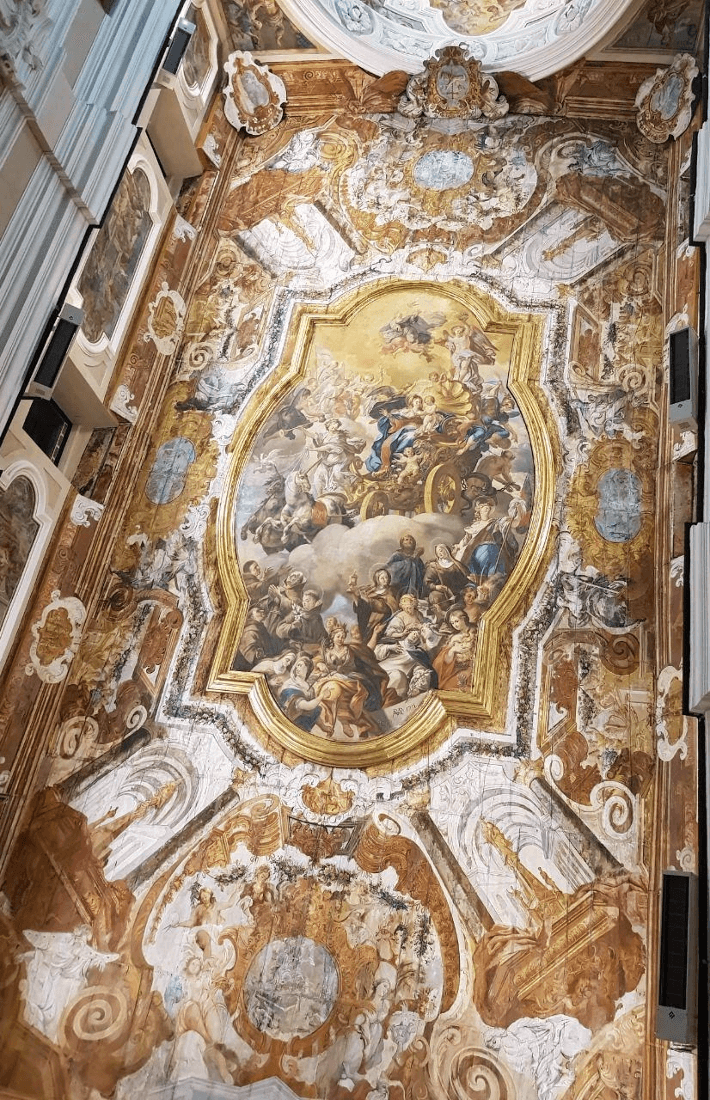

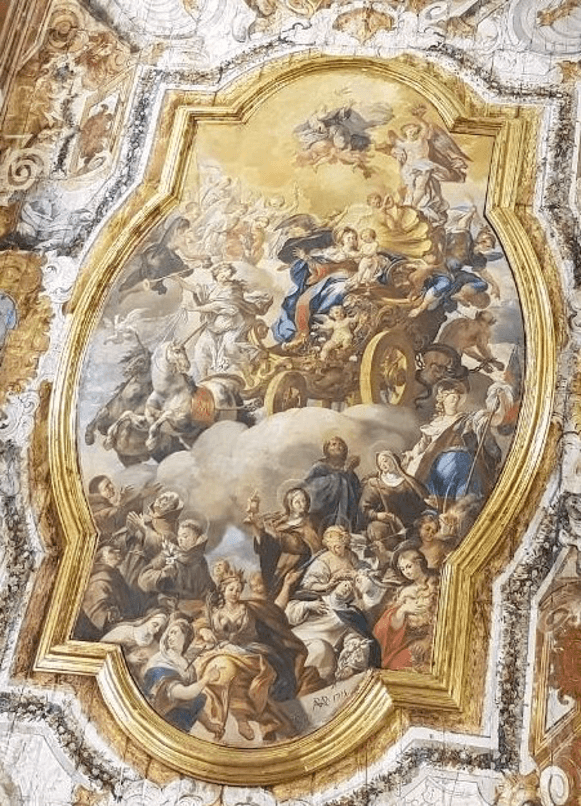

Michele Ricciardi è un artista originario di Penta, frazione di Fisciano (Sa), la cui attività si è svolta prevalentemente in Irpinia e nel Salernitano dal 1694 al 1753 circa; di lui restano numerose opere tra tele, affreschi e tavolati dipinti, che testimoniano la diffusione delle maniere tardobarocca e rococò anche nei territori di provincia.

Per questo motivo, la storica dell’arte Tiziana Mancini lo ha definito una “figura provinciale”[1], ma non un isolato, in quanto sempre attento a cogliere le novità di quanto maturava nella vicina Napoli per poi introdurle e rielaborarle nelle sue opere.

Il pittore sigla le sue opere con il monogramma “AMRP”, seguito dalla data di esecuzione. Le consonanti sono state decifrate come “Michael Ricciardi pingebat”, mentre per la vocale “A” inizialmente si è pensato all’abbreviazione del nome proprio “Angelo”, ma, in seguito alla consultazione di alcuni inventari delle opere d’arte di chiese, conventi e monasteri soppressi, ordinati dal R.D. del 30 Aprile 1807, si è invece scoperto che si tratta dell’abbreviazione di “Abate”, che allude al privilegio di una rendita ecclesiastica che gli era stata concessa e di cui si compiaceva, testimonianza questa, di quanto fosse apprezzato dalla committenza religiosa, soprattutto francescana, della sua provincia.

Monogramma del pittore

Se, in vita, il Ricciardi ha goduto di consensi ed apprezzamenti da parte della committenza sia laica che ecclesiastica, non gli è però stata corrisposta un’uguale fama da morto. Di lui, infatti, non ci è pervenuta nessuna notizia documentaria, rimanendo sconosciuto alla critica del Settecento, dell’Ottocento e per gran parte del Novecento. Il primo studio critico su di lui viene eseguito negli anni Settanta da Maria Teresa Penta, con il suo saggio “Un pittore poco noto del Settecento napoletano: Angelo Michele Ricciardi”, ed è stato quello prevalentemente seguito e confermato dai successivi contributi che lo hanno poi ampliato e perfezionato.

Principali caratteristiche della pittura e delle opere di Michele Ricciardi

Quando Michele Ricciardi comincia a dipingere, tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento, le principali personalità che dominano l’ambiente artistico napoletano sono Luca Giordano e Francesco Solimena. Nella sua produzione giovanile il pittore presenta un’adesione iniziale ai modi di Francesco Solimena, che si contraddistinguono per la materia cromatica compatta che definisce plasticamente le figure, per la loro impostazione monumentale, la luminosità diffusa delle composizioni, la resa dei pesanti panneggi il cui spessore è rilevato dai contrasti chiaroscurali e la vastità degli spazi evocata da imponenti strutture architettoniche e che il Ricciardi ha avuto la possibilità di conoscere sia attraverso le opere napoletane sia attraverso quelle prodotte e presenti nei territori dove lui opera, come Solofra, Nocera Inferiore e Salerno.

Un primo cambiamento dello stile del Ricciardi si avverte intorno al 1705 - 1709, quando comincia a spostare il suo interesse verso un gruppo di pittori come Giacomo Del Po, Domenico Antonio Vaccaro, Filippo Falciatore e Francesco Peresi, dalla pittura elegante, preziosa, raffinata, anticipatrice della maniera rococò. La libertà inventiva dimostrata da questi pittori, la brillantezza della gamma cromatica, la luminosità ed ariosità delle atmosfere, la leggerezza ed eleganza delle figure traggono spunto dalla pittura genovese di fine Seicento di Gaulli, Piola, De Ferrari, Biscaino, appresa, probabilmente, durante loro brevi soggiorni di studio a Roma. A questo orientamento artistico anticlassico appartiene anche Michele Ricciardi che, essendosi formato in provincia, lontano dai condizionamenti del gusto ufficiale e convenzionale della capitale Napoli che guardava alla formula solimeniana, ha avuto la possibilità di seguire più liberamente la propria ispirazione. La nuova vena rococò del Ricciardi si manifesta nella sua vivace fantasia decorativa, negli apparati decorativi dal carattere allegro e gioioso, realizzati mediante l’intreccio di festoni fioriti e di eleganti elementi architettonici, tra i quali si muovono personaggi sacri e profani dall’aspetto aggraziato e filiforme, dalle movenze delicate e leggiadre.

Si tratta di putti alati, festanti e spensierati che spesso giocano con le insegne ecclesiastiche, che si distribuiscono tra soffici nuvole o che con il loro volo e pose ardite, roteanti, imprimono vivacità e dinamismo all’intera composizione, e figure femminili dai panneggi svolazzanti, reggenti strumenti musicali o danzanti. Il tutto è eseguito con una pennellata fluida, morbida, e con l’accostamento di colori caldi e contrastanti messi in risalto dalla luce dorata e vibrante, di derivazione filo-giordanesca, la cui conoscenza è probabilmente mediata dalla presenza della bottega di Tommaso Giaquinto, allievo di Luca Giordano, a Sant’Agata dei Goti.

Le scene sono raffigurate secondo toni aneddotici (descrizioni minuziose, dettagliate, che lo avvicinerebbero alla corrente dei vedutisti e dei pittori di genere,) e favolistici, sia perché le città, gli edifici o i paesaggi che fanno da sfondo alle vicende sono spesso frutto dell’immaginazione del pittore, sia per le apparizioni soprannaturali e luminose della Vergine, di Cristo, dei Santi, che si intrecciano sovente con episodi storici del passato o relativi al mondo contemporaneo del Ricciardi, mescolando sacro e profano, religiosità e mondanità, secondo un procedimento tipicamente rococò. L’ambientazione delle scene è, in genere, di impronta classicheggiante per la presenza di rovine classiche, colonnati dall’alto basamento, arcate, gradinate, pilastri architravati, tempietti semicircolari, derivanti non tanto da reminiscenze classiche di stampo solimeniano, quanto dai complessi apparati scenografici allestiti in occasione di feste civili e religiose. Tali elementi conferiscono un tono teatrale alle rappresentazioni, una teatralità che si evince anche dalla presenza frequente di tendaggi che, scostati, introducono alla scena che, più che evento sacro, miracoloso, si presenta come spettacolo di corte. Le scene sono pervase da un tono mondano e profano, dovuto agli atteggiamenti vezzosi dei Santi, intenti a mostrarsi agli spettatori, come attori che si esibiscono davanti ad una platea, colti in molteplici pose ed espressioni e sfoggianti paramenti sontuosi, mentre, nel caso delle Sante, sono presenti acconciature elaborate, nastri colorati e preziosi gioielli. Il tutto si svolge in spazi che si dilatano e quasi debordano, riallacciandosi ad un genere tipicamente barocco, quello della dilatazione illusoria dello spazio verso l’infinito, mediante l’uso di quadrature che, mostrando finte cornici a rilievo, colonnati, edicole votive, trabeazioni aggettanti, sfondamenti prospettici, danno l’impressione che lo spazio interno sia aperto e senza limiti, in una costante compenetrazione tra fantasia e realtà, artificio e natura, spazio reale e spazio infinito.

Particolarmente interessante è il modo che ha il Ricciardi di raffigurare episodi salienti della vita dei Santi e le Sacre Conversazioni, dimostrando di essere bene a conoscenza del repertorio iconografico della pittura napoletana che, proprio nella teatralità delle scene e nell’esaltazione della fede e della gestualità, trova la più piena ed efficace rappresentazione. Tali requisiti sono richiesti dalla Controriforma per la quale la pittura sacra deve avere un carattere popolare, essere cioè facilmente accessibile, chiara negli intenti morali e pedagogici e di forte impatto emotivo.

Si tratta di scene semplici e chiare che consentono un’intensa partecipazione emotiva da parte dello spettatore ed una profonda umanizzazione dei personaggi sacri. Il pittore coglie spesso i personaggi nell’intimità e nella tranquillità delle mura domestiche, caratterizzandoli con una forte carica espressiva, per sottolinearne i sentimenti o i pensieri o accentuare il pathos della rappresentazione, grazie sia al loro intenso e penetrante scambio di sguardi che, in alcuni casi, si rivolgono direttamente allo spettatore, coinvolgendolo nella Sacra Conversazione, sia all’eloquenza della gestualità, di tipo teatrale. In particolare spicca l’aspetto aggraziato e sempre giovane, quasi adolescenziale, di Maria, colta in atteggiamenti di estrema umiltà ed affabilità nel dialogare con i Santi in adorazione. Questi ultimi sono riconoscibili dalla presenza dei loro tipici attributi iconografici, come la figura ricorrente di San Filippo Neri, il cui intenso amore per Dio è simboleggiato da un cuore ardente che un putto stringe tra le mani, o San Michele Arcangelo, angelo guerriero in lotta contro il male, personificato da un serpente - dragone dalle grosse scaglie e fauci aguzze, di matrice giordanesca, che il Santo calpesta trionfante, e di cui sono messi in risalto l’armatura finemente descritta e il mantello rosso fiammeggiante.

L’artista ha eseguito numerose opere, ma, allo stato attuale, molte di esse sono andate perdute, sia per incuria, sia per il succedersi di calamità naturali, tra cui il terribile terremoto del 1980 dell’Irpinia che ha provocato la distruzione di interi tavolati, soprattutto nelle zone dell’avellinese.

Note

[1] Mancini T., Michele Ricciardi. Vita e opere di un pittore campano del Settecento, Napoli 2003

Bibliografia

Avino L., Michele Ricciardi: pittore del ‘700 salernitano, in Il Picentino, anno CIX, n. 3-4, Salerno 1974.

Braca A., La pittura del Sei-Settecento nell’Agro Nocerino Sarnese: il Seicento, in Architettura ed opere d’arte nella Valle del Sarno, Salerno 2005.

De Maio R., Pittura e Controriforma a Napoli, Bari 1983.

Mauro D., Aspetti culturali e religiosi della pittura di Michele Ricciardi (1672-1753), in Rassegna storica salernitana, I, Salerno 1984.

Penta M. T., Un pittore poco noto del ‘700 napoletano: Angelo Michele Ricciardi, in Studi di storia dell’arte in onore di Valerio Mariani, Napoli 1972.

Spinosa N., Spazio infinito e decorazione barocca, in Storia dell’Arte Italiana, 6/I, Torino 1981.

Spinosa N., Pittura napoletana del Settecento dal Barocco al Rococò, Napoli 1986.

IL SACRO EREMO E IL MONASTERO DI CAMALDOLI

A cura di Alessandra Becattini

Per gli amanti della natura, della cultura e (perché no?!) del buon cibo, è indispensabile, almeno una volta nella vita, una gita alla scoperta delle meraviglie del Casentino. Proprio qua è possibile immergersi nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un’area protetta inestimabile che si estende per 36000 ettari a cavallo tra la Toscana e l’Emilia-Romagna. In perfetta armonia con questo ambiente naturale straordinario si trova Camaldoli, in provincia di Arezzo, con il suo Sacro Eremo e il Monastero, dove spiritualità e una storia millenaria si uniscono in un connubio che lascia senza fiato. Nel Medioevo le montagne casentinesi e le loro silenziose foreste, risorsa culturale ed economica inestimabile, sono state scelte come insediamento da importanti comunità monastiche: infatti oltre ai camaldolesi si collocarono qui anche i francescani, a La Verna, e i benedettini a Vallombrosa.

La nascita del Sacro Eremo, tradizionalmente fissata all’anno 1012, si lega all’arrivo di San Romualdo nella futura Camaldoli, fondatore spirituale della congregazione camaldolese e promotore di una riforma del monachesimo interna all’ordine benedettino, che si ispirava all’anacoretismo orientale e prediligeva l’esperienza eremitica, intesa soprattutto come isolamento spirituale, ad una impostazione esclusivamente cenobitica [1]. Il primo documento storico sulla sua formazione è la donazione dell’agosto 1027 eseguita dal vescovo di Arezzo, Teodaldo di Canossa, all’eremita Pietro da Agna, primo priore dell’Eremo, del luogo denominato Campus Malduli, da cui deriva il nome di Camaldoli[2]. Proprio su questa terra Romualdo decise di fondare una prima laura composta da cinque celle autonome e private, comprendenti vestibolo, camera, studiolo e cappella, e da una piccola chiesa intitolata al San Salvatore trasfigurato. Per l’accoglienza dei pellegrini e per isolare ma supportare gli eremiti, venne poi fondato, a pochi chilometri dall’eremo, un ospizio, abitato da alcuni monaci, nella località di Fontebono, con una chiesa annessa. Nato principalmente come luogo dedito all’ospitalità, successivamente venne destinato a monasterium con il compito di accogliere e formare i futuri confratelli eremiti [3]. A Camaldoli, casa madre della neonata Congregazione, nacque così una particolare organizzazione costituita da due comunità distinte ma interdipendenti, eremitica e cenobitica, con la seconda sempre dipendente dalla prima; anche lo stemma della Congregazione, due colombe che si abbeverano allo stesso calice, rispecchia questo peculiare binomio eremo-monastero.

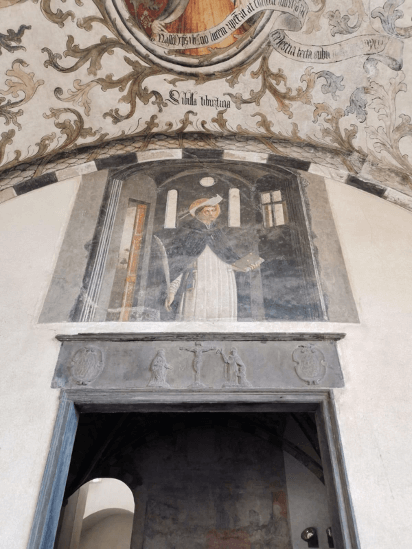

Dal punto di vista architettonico l’Eremo di Camaldoli sembra un piccolo villaggio protetto da una foresta di abeti (fig. 1). L’insediamento è circondato all’esterno da una cinta muraria, eretta per la prima volta nel XVII secolo e che un tempo ne determinava la stretta clausura.

L’entrata è oggi decorata con La porta filosofica (fig. 2), anche chiamata “porta speciosa” (cioè bella), realizzata da Claudio Parmiggiani per il millenario della fondazione del Sacro Eremo (2012); un portale bronzeo, dal messaggio spirituale molto complesso, eseguito con la tecnica della fusione a cera persa. Sull’anta di sinistra sono rappresentati un albero cavo, un teschio umano e quello di un caprone, quest’ultimo schiacciato da una lapide: tutti elementi che simboleggiano la morte, intesa però come passaggio, sulla quale veglia un gufo, rappresentate il monaco. Il battente di destra, invece, celebra la vita. L’albero qui è raffigurato vivo, ma spoglio, con le foglie cadute a terra, a simboleggiare la semplicità della vita eremitica; ai suoi piedi c’è un uovo, simbolo di vita, mentre sui rami è appesa una campana. Nella parte interna del portale sono incise su sei formelle, con caratteri dorati, le virtù degli anacoreti legate a sette alberi e descritte nelle seconde Costituzioni del sacro Eremo, stilate nel XII secolo; sopra di queste un passero solitario, l’eremita, guarda oltre, trascendendo le sue stesse virtù [4].

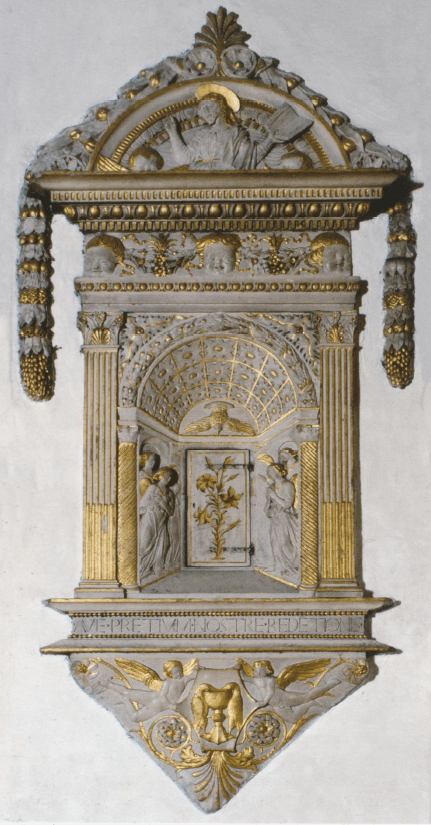

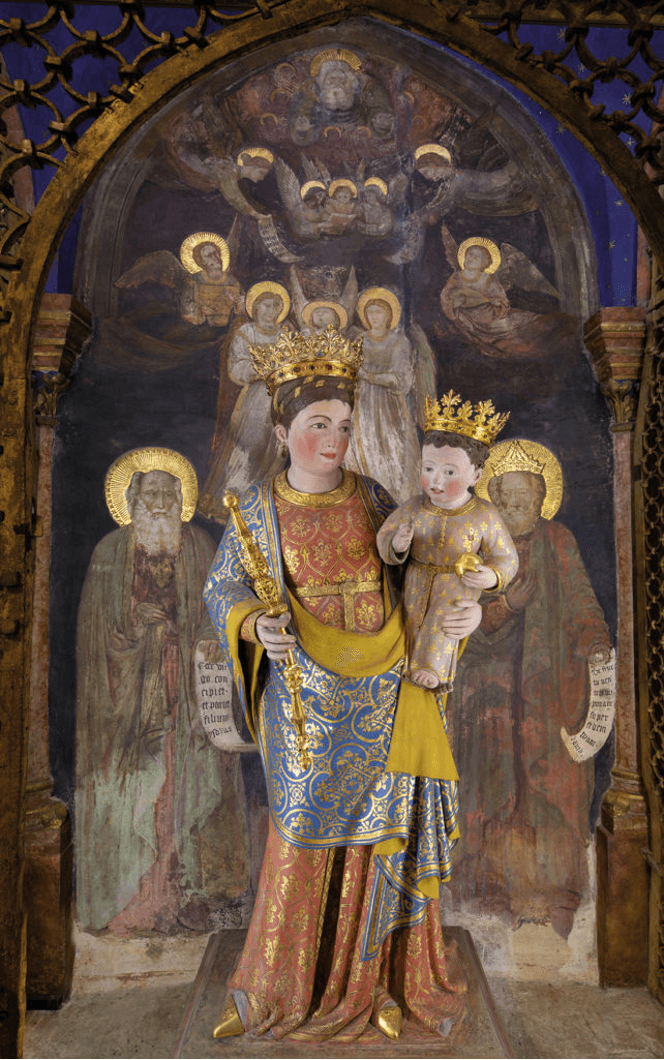

Oltrepassate le mura dell’Eremo, si estende un sagrato in pietra dove si dispongono, nella parte più lontana dall’entrata, le celle degli eremiti (oggi se ne contano 20), edificate attorno ad una chiesa e ad alcuni fabbricati per l’uso comunitario. Ogni cella è una piccola residenza indipendente, con giardino privato racchiuso da un muro, ideata per il ritiro spirituale. Questa è composta essenzialmente da tre locali: una stanza unica, dedicata allo studio, al riposo e ai pasti, una cappella privata con l’altare e una stanza per i servizi. La costruzione più imponente che si incontra varcando la porta dell’Eremo è, senza dubbio, la chiesa del Santissimo Salvatore (fig. 3), che del primitivo oratorio edificato dal padre fondatore mantiene solamente l’intitolazione. La facciata odierna, caratterizzata da due campanili a torre, venne costruita nel 1713-14 leggermente avanzata rispetto alla precedente per creare un vestibolo di accesso alla chiesa. Qui, murato sopra la porta, si trova un bassorilievo marmoreo raffigurante la Madonna col bambino (1460 ca.) (fig. 4), attribuito a Gregorio di Lorenzo [5]; al medesimo artista è stato recentemente restituito [6] anche uno dei due tabernacoli marmorei collocati ai lati dell’altare della chiesa (fig. 5). La struttura chiesastica forma una T rovesciata, con il transetto, adibito a coro dei conversi, situato subito dopo l’entrata e seguito da una navata unica, voltata a botte nel 1658, adibita a coro dei monaci e terminante con l’altare maggiore e l’abside. In contrasto con l’aspetto sobrio dell’esterno, all’interno si dipana una stupefacente facies barocca dovuta agli ingenti e radicali lavori di ammodernamento eseguiti nel XVII secolo. Fra il 1659 e il 1660, per volere del priore dell’Eremo Simeone Tedaldi da Cremona, i ticinesi Galeazzo e Andrea Riva adornarono l’interno della chiesa con una ricca decorazione in stucco di gusto transalpino: sulle volte e sulle pareti, fregi, cornici modanate e paraste imitano membrature architettoniche, mentre putti vivaci e ornamenti vegetali arricchiscono a profusione il complesso decorativo (fig. 6) [7]. Sempre agli anni ‘60 del Seicento risale la realizzazione della monumentale iconostasi lignea (fig. 7) che divide i due cori, eseguita dagli intagliatori Luca Boncinelli e Antonio Montini[8]. Il tramezzo, dorato e intagliato, è costituito da una struttura architettonica ad imitazione di quella in stucco ed è decorato da due grate traforate con girali che nascono dai putti centrali; due angeli, sospesi sulla cimasa, sorreggono lo stemma camaldolese circondato da una copiosa ghirlanda. Sempre al Boncinelli è restituita l’esecuzione della grande Cattedra dell’abate in noce, oggi conservata nella sacrestia dell’Eremo, datata al 1669.

Nella notte del 25 dicembre 1693 un incendio scaturì dall’altare maggiore e rovinò, oltre che una preziosa pala del Vasari, anche le pitture delle volte che furono commissionate nuovamente dopo questo evento. Il ciclo pittorico che vediamo oggi nell’aula chiesastica è stato attribuito ai pittori bolognesi Rolli (fig. 8): Antonio, specializzato in quadrature, e il fratello Giuseppe, figurista. La copiosa ornamentazione in stucco incornicia gli spazi, cinque per ogni campata, in cui si illustrano episodi tratti dalla vita della Vergine affiancati da putti in volo che reggono dei cartigli. Su questi sono riportati versetti in latino, tratti dal Vecchio Testamento, tradizionalmente associati a Maria e dove si fa riferimento a delle piante, rappresentate alternate ai putti sopraddetti. Infine, le tre scene storiche con episodi della vita di San Romualdo sulle pareti laterali del coro, furono eseguite da Giovanni Drago e Antonio Franchi[9]. La raffigurazione del San Salvatore trasfigurato del catino absidale fu dipinta nel 1937 da Ezio Giovannotti, mentre l’odierna pala d’altare, una piccola Crocifissione (1593 ca.) attribuita al Bronzino, è stata sostituita all’originale dipinto, oggi conservato alla villa La Mausolea di Soci, donato agli eremiti dal Gran Principe Ferdinando de’Medici. A sinistra del transetto si trova la cappella di Sant’Antonio Abate, decorata dagli affreschi raffiguranti la Glorificazione del Crocifisso ed eseguiti nel 1932 da Adolfo Rollo, dove si conserva una terracotta invetriata attribuita ad Andrea della Robbia (fig. 9). Datato al 1490-95, l’altare fu probabilmente commissionato all’artista direttamente dal Pietro Delfino, priore dell’Eremo e Generale dell’ordine. Al centro sono rappresentati la Madonna con il Bambino, incornati da due angeli in volo; alla loro sinistra sono rappresentati San Romualdo con la chiesa dell’eremo in mano, e Santa Maddalena, mentre dall’altra parte Sant’Antonio abate e San Sebastiano [10]. Sopra il cornicione modanato, sorretto da paraste e decorato da teste di putti, si trova la lunetta, ornata da motivi vegetali e frutti, con scolpiti Dio benedicente e due angeli; nel medaglione centrale della predella è rappresentata invece la lotta di San Romualdo sul torrente Tellito.

Accanto alla chiesa si trova il refettorio, dove oggi si conservano sette tele con coppie di santi eseguite dal pittore Venanzio l’Eremita, presente a Camaldoli nel 1640. Tutti i soggetti, dipinti a figura intera e in primo piano, si stagliano composti su fondo scuro e sono eseguiti con un naturalismo di matrice caravaggesca; del medesimo pittore è la tela, conservata oggi in sagrestia, con San Giuseppe e il Bambino e i Santi Francesco e Filippo Neri. Infine, nel refettorio piccolo si conserva una serie di quattro tele con nature morte di fiori e frutta (fig. 10), attribuita a Domenico Bettini, e che anticamente faceva parte del complesso decorativo barocco della chiesa [11].

Sempre all’interno delle mura dell’Eremo si trova l’antica biblioteca degli eremiti (fig. 11), intitolata al camaldolese umanista Ambrogio Traversari. Costruita nel 1622, grazie anche all’intervento del duca Ranuccio Farnese, venne edificata sopra la cella di San Romualdo. La raccolta della biblioteca venne ampiamente accresciuta nei secoli grazie alle acquisizioni dei colti eremiti e monaci di Camaldoli, dato che una norma interna all’ordine permetteva il possesso personale di libri e opere d’arte [12]. Ancora oggi conserva una preziosa, ma tristemente depauperata, collezione di incunaboli e manoscritti antichi, tra i quali si ricorda il salterio di San Romualdo del IX secolo. La biblioteca si compone di un’ampia sala arredata con scansie in legno d’abete decorate da lesene di ordine dorico, con un soffitto a cassettoni entro cui si inseriscono 27 quadri con i dottori della chiesa e letterati camaldolesi, recentemente attribuiti da Liletta Fornasari ai pittori seicenteschi Gian Domenico Cerrini ed Emilio Taruffi [13]. Tra le opere d’arte che si conservano attualmente all’interno della biblioteca, si ricordano il bozzetto preparatorio (1631) della Visione di San Romualdo di Andrea Sacchi e la Madonna di Camaldoli (fig. 12), una tavola del XV secolo dalla storia complessa e tuttora non completamente risolta. Probabilmente collegata al già citato priore generale Pietro Dolfin, è stata tramandata dalle fonti quale opera di Domenico Ghirlandaio, ma più giustamente restituita all’ambito di Andrea del Verrocchio prima da Sheldon Grossman (1968), all’epoca direttore della National Gallery di Washington, e poi da Carlo Starnazzi e Paola Refice, i quali, attribuendo l’opera al Verrocchio e alla sua bottega, non escludono così un intervento del giovane Leonardo durante il suo apprendistato [14].

Tutto quello che oggi possiamo ammirare all’Eremo di Camaldoli non è che una parte di ciò che custodiva: le requisizioni napoleoniche, le soppressioni leopoldine e il tempo hanno fatto il loro corso, ma indubbiamente non hanno eclissato lo spirito vitale e la cultura che hanno animato questa comunità per secoli.

Note

[1] R. Romano, Le origini della riforma romualdina, in Nuovo atlante storico geografico camaldolese, a cura di F. Di Pietro-R. Romano, Roma, 2012, pp. 11-20.

[2] R. Romano, Campus Malduli e Fontebono, in Nuovo atlante storico … cti., pp. 23-28.

[3] F. Di Pietro-R. Romano, Eremo del Santo Salvatore di Camaldoli e Monastero dei Santi Donato e Ilariano di Fontebono, in Nuovo atlante storico …cit., pp. 153-154.

[4] La "Porta Speciosa" del Sacro Eremo di Camaldoli, in «Lettera agli Amici», n. 208, pp. 2-5.

[5] Gregorio di Lorenzo: il Maestro delle Madonne di marmo, a cura di A. Bellandi, Morbio Inferiore, 2010, p. 312.

[6] A. Bellandi, in Gregorio di Lorenzo …cit., p. 399.

[7] A. Piroci Branciaroli, Arte e architettura religiosa del Seicento: la decorazione barocca della chiesa dell’Eremo di Camaldoli, in Il Seicento in Casentino: dalla Controriforma al Tardo Barocco, catalogo della mostra (Poppi, Castello dei Conti Guidi, 23 giugno- 31 ottobre 2001), a cura di L. Fornasari, Firenze, 2001, pp. 183-187.

[8] E. Schmidt, Luca Boncinelli e altri "maestri d’intaglio" fiorentini nel Casentino, in Il Seicento in Casentino … cit., pp. 175-182.

[9] S. Casciu, La pittura del tardo Barocco in Casentino, in Il Seicento in Casentino … cit., pp. 150-152.

[10] F. Domestici, Scheda 5. Andrea della Robbia. Madonna col Bambino e santi, in Sulle tracce dei Della Robbia. Le vie della terracotta invetriata nell’aretino, a cura di L. Fornasari-G. Gentilini, Milano, 2009, pp. 120-121.

[11] A. Piroci Branciaroli, cat. 49, in Il Seicento in Casentino … cit., pp. 310-311.

[12] U.A. Fossa, Il sacro eremo di Camaldoli «cum suo monasterio» tra Cinquecento e Ottocento, in L’ordine camaldolese in Età Moderna e Contemporanea: secoli XVI-XX, atti del II Convegno di studi in occasione del millenario di Camaldoli (Monastero di Camaldoli, 30 maggio-1 giugno 2013), a cura di G.M. Croce-U.A. Fossa, Cesena, 2015, pp. 157-158.

[13] L. Fornasari, Le prime stanze del collezionismo moderno nell’aretino, in Arte in terra d’Arezzo: il Seicento, a cura di L. Fornasari-A. Giannotti, Firenze, 2003, pp. 241-243.

[14] Leonardo e l’aretino negli studi di Carlo Starnazzi. La Madonna di Camaldoli, a cura di C. Pedretti, Poggio a Caiano, 2011.

Bibliografia

Camaldoli. Sacro eremo e monastero, Firenze, 2000.

Il Seicento in Casentino: dalla Controriforma al Tardo Barocco, catalogo della mostra (Poppi, Castello dei Conti Guidi, 23 giugno- 31 ottobre 2001), a cura di L. Fornasari, Firenze, 2001.

Arte in terra d’Arezzo: il Seicento, a cura di L. Fornasari-A. Giannotti, Firenze, 2003.

Sulle tracce dei Della Robbia. Le vie della terracotta invetriata nell’aretino, a cura di L. Fornasari-G. Gentilini, Milano, 2009.

Gregorio di Lorenzo: il Maestro delle Madonne di marmo, a cura di A. Bellandi, Morbio Inferiore, 2010.

Leonardo e l’aretino negli studi di Carlo Starnazzi. La Madonna di Camaldoli, a cura di C. Pedretti, Poggio a Caiano, 2011.

Nuovo atlante storico geografico camaldolese, a cura di F. Di Pietro-R. Romano, Roma, 2012.

L’ordine camaldolese in Età Moderna e Contemporanea: secoli XVI-XX, atti del II Convegno di studi in occasione del millenario di Camaldoli (Monastero di Camaldoli, 30 maggio-1 giugno 2013), a cura di G.M. Croce e U.A. Fossa, Cesena, 2015.

LO SFERISTERIO DI MACERATA

A cura di Matilde Lanciani

“Ad ornamento della città, a diletto pubblico. La generosità di cento consorti edificò. MDCCCXXIX”.

Così lo Sferisterio di Macerata prese vita, proprio grazie alla generosità di facoltosi e benestanti cittadini, tra cui Pacifico Guarnieri e Nicola Ranaldi che finanziarono l’imponente opera. Le parole sopra citate sono presenti in un’iscrizione ottocentesca (Fig.1) posta sulla facciata dell’architettura, ma anche oggi hanno trovato concretezza nella rinnovata partecipazione di cento “consorti moderni” al progetto “I cento mecenati”. Con il loro contributo annuale i moderni mecenati finanziano le attività del Macerata Opera Festival. Tale progetto si è aggiudicato la menzione speciale del Premio Cultura +Impresa 2016 nella categoria Art Bonus.

Lo Sferisterio di Macerata è un teatro all’aperto situato nel centro storico della città, accanto alla Porta Picena o Porta Mercato (Fig.2), addossato alle mura civiche e rappresentante un importante esempio di architettura neoclassica con declinazione purista caratterizzata da accenti palladiani. L’edificio si compone di un’arena semicircolare con palchi e balconate che oggi può ospitare fino a 3000 spettatori e che misura circa 90 metri per 36, circondata da un’elegante serie di 56 colonne (Fig.3) e conclusa da un muro di 18 metri di altezza e lungo quasi 90 metri. La sua caratteristica peculiare è l’acustica (Fig.4), mirabilmente apprezzata da cantanti e direttori d’orchestra che qui si sono esibiti.

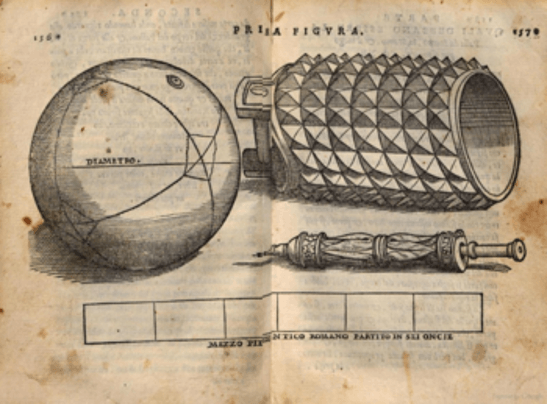

La congregazione pallonaria “Il Circo”, in data 9 maggio 1819, bandì un concorso per il progetto dell’opera che affidò inizialmente l’incarico all’ingegnere maceratese Vincenzo Innocenzi, il quale diede il via ai lavori nel 1820. Dopo una breve sospensione il progetto fu affidato al giovane architetto Ireneo Aleandri, progettista del viadotto dell’Ariccia e del teatro nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto, nonché del Teatro Feronia di San Severino Marche. Lo sferisterio, inaugurato nel 1829, ospitò tornei di gioco del pallone con il bracciale, ma anche circhi equestri e spettacoli di tauromachia accogliendo fino a diecimila persone con l’ausilio di tribune mobili. Il gioco del pallone con il bracciale (Fig.5-6) era una disciplina molto in voga in quegli anni, si era affermato in Italia nel 1500 traendo forse origine dalla pallacorda. Allo Sferisterio gareggiarono i migliori pallonisti del periodo tra cui anche Carlo Didimi, atleta nato a Treia e divenuto famosissimo, celebrato da Giacomo Leopardi nella poesia “A un vincitore nel pallone” del 1821:

“ Te, l’echeggiante arena e il circo, a te fremendo appella hai fatto illustri il popolar favore, te rigoglioso dell’età novella..”

Intorno al 1920, dopo essere stato utilizzato come campo da gioco per la squadra locale di calcio, lo Sferisterio fu completamente restaurato e adibito ad accogliere rappresentazioni di Opera lirica. Nel 1921 venne rappresentata l’Aida che fu un vero e proprio trionfo, replicata per 17 serate e con più di 70.000 presenze, come testimoniano le foto dell’Archivio fotografico Balelli (Fig.7).

Nel 1922 fu la volta della Gioconda, mentre nel 1927 il tenore recanatese Beniamino Gigli tenne un concerto per mutilati e invalidi della Grande Guerra. Lo Sferisterio venne inserito nel 1967 nel Circuito Lirico delle Marche (Fig.8) ad opera di Carlo Perucci, che fu direttore artistico per 28 anni, portando la fama della stagione lirica maceratese a livelli internazionali. Innumerevoli furono gli originali allestimenti di opere liriche, balletti, concerti, musical: la Bohème di Ken Russel nel 1984, la Turandot di Hugo De Ana, il grande balletto di Carla Fracci e Rudolf Nureyev. Perfino i migliori cantanti mondiali si esibirono su questo palcoscenico: Jose Carreras, Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Katia Ricciarelli e Renato Bruson.

L’anno 2006 segnò un passaggio decisivo, sotto la direzione di Pier Luigi Pizzi la stagione dell’arena divenne un festival, lo Sferisterio Opera Festival che inaugurò il nuovo volto con il Flauto Magico di Mozart a 250 anni dalla nascita del compositore. Per ogni stagione la scelta delle opere era basata su un tema particolare, ad esempio nel 2007 il “Gioco dei potenti” portò alla scelta della Norma, della Maria Stuarda e di Macbeth. Nel 2012 la manifestazione venne denominata Macerata Opera Festival (Fig.9) e ne assunse la direzione Francesco Micheli.

Nel 2015 iniziò il triennio legato alle mappe dell’animo e negli ultimi anni, a partire dal 2017, con la direzione artistica di Barbara Minghetti e quella musicale di Francesco Lanzillotta, furono scelti i colori come simboli dei sentimenti umani per indicare i vari temi delle serate del festival (Fig.10 e 11). Il 2020 è stato l’anno del bianco rappresentante il coraggio. É importante aggiungere come enti lirici di grande fama quali l’Opera di Roma, il Teatro Comunale di Bologna e La Scala di Milano abbiano deciso di utilizzare nelle loro stagioni produzioni dello Sferisterio. Dal 2005 nell’arena si tiene anche Musicultura, un festival nato nel 1990 come “Premio Città di Recanati” e tenutosi in precedenza nella città natale di Leopardi.

Inoltre alla fine del 2020 è stato restaurato ed aperto il corridoio innocenziano (Fig.12) collocato nella struttura, l’assessore all’urbanistica Silvano Iommi afferma che il corridoio, “un percorso porticato e vetrato di rara bellezza architettonica lungo 140 metri, usato fino ad oggi come magazzino”, diventerà un punto espositivo permanente. Così il marciapiede al coperto dove prima sorgevano le botteghe, sarà ora uno spazio fruibile al pubblico.

Un altro evento legato allo Sferisterio è la Notte dell’Opera, festival estivo in cui vengono organizzati spettacoli per le strade di Macerata che richiamano il festival trasformando in palcoscenico ogni angolo della città.

Bibliografia

D'Alessandro, M. (2009). Lo sferisterio come luogo della rappresentazione. Lo sferisterio come luogo della rappresentazione, 1000-1009.

Piangatelli, G. (1989). Lo Sferisterio di Macerata: un decennio di passione e di impegno, 1819-1829.

Spadoni, G. (1932). L'architetto Salvatore Innocenzi e lo sferisterio di Macerata: appunti storico-critici su vecchie e recenti pubblicazioni. Unione Tip. Operaia.

Sitografia

https://www.sferisterio.it/sferisterio-macerata

LA CITTÀ FORTIFICATA DI GLORENZA IN ALTO ADIGE

A cura di Alessia Zeni

Introduzione. La città di Glorenza

Nell’alta Val Venosta, quasi al confine con la Svizzera, una cittadina alquanto singolare colpisce il viaggiatore e il turista che si reca nel versante occidentale della provincia di Bolzano. La cittadina in questione è Glorenza, una piccola città fortificata che ha ottenuto il titolo di città più piccola dell’Alto Adige con i suoi quasi 900 abitanti[1]. Molti sono gli aspetti storico-artistici che la caratterizzano, a partire dalle mura merlate del XVI secolo, fino alle antiche dimore con i caratteristici portici bassi e stretti. Peculiarità di una città nata al confine tra l’Alto Adige e la Svizzera che, in passato, per la sua strategica posizione è stata protagonista di importanti battaglie.

Glorenza: la storia

La città di Glorenza, in provincia di Bolzano, è nata come piccolo agglomerato di case e torri residenziali al confine tra la Svizzera e l’Alto Adige, tra il fiume Adige e l’antica Via Claudia Augusta. La città potrebbe essere nata anche come guado del fiume Adige che la lambisce nel lato meridionale, e che veniva utilizzato da tutti coloro che scendevano dalle vicine montagne. La fondazione si deve probabilmente ai romani che la inserirono nella provincia della Rezia, anche se l’origine del suo nome è preromana o retoromanza e la si può tradurre con “golena degli ontani o dei noccioli”.

In epoca Alto Medievale il paese ricadde sotto la diocesi svizzera di Coira finché il conte del Tirolo Mainardo II, vassallo dei vescovi svizzeri, riuscì ad accaparrarsi il territorio di Glorenza e a concedere alla cittadina il diritto di tenere mercato intorno al 1290. Da allora e per tutta l’età tardo medievale, Glorenza visse una grande fioritura economica come strategico centro di commerci al confine con la Svizzera. Questo per la città significava numerosi vantaggi economici ricavati dalla vendita di merci, dalla riscossione di dazi e per chi si trasferiva nella cittadina vi era l’esenzione dal pagare le tasse. Inoltre la cittadina ottenne il diritto di magazzinaggio, ciò significava che i mercanti di passaggio tra la Svizzera e l’Alto Adige erano obbligati a scaricare e vendere le loro merci nella città che, in questo modo, incassava le imposte di magazzinaggio e di transito. I mercanti vendevano vino, oggetti in metallo, spezie e frutta che veniva acquistata dalla popolazione locale con miele, cera, lana, carne affumicata, burro, strutto, lardo, cuoio non conciato, segale e animali da cortile. Ma solo quando Glorenza ottenne il monopolio statale nel commercio del sale, prodotto nella valle tirolese di Hall, ebbe inizio la vera fioritura della città[2]. Tutto il sale che proveniva dal Tirolo attraverso Passo Resia doveva essere pesato, misurato e messo in vendita a Glorenza perché la città aveva ottenuto il diritto di commercio, magazzinaggio e trasporto di quest’ultimo. Fu così che Glorenza visse una vera e propria fioritura economico-sociale, tanto che nel 1423 la Dieta Tirolese riunitasi a Merano inserì Glorenza al settimo posto nella graduatoria delle 18 città tirolesi.

Ma i problemi per la città di Glorenza iniziarono quando la famiglia asburgica acquisì la Contea del Tirolo nel 1363: la famiglia vedeva nella cittadina fortificata il luogo strategico ideale per limitare e combattere i diritti del vescovo svizzero di Coira nelle terre occidentali dell’Alto Adige. Le conquiste degli Asburgo sui territori dei vescovi svizzeri peggiorarono e culminarono nella guerra di Svevia, agli inizi del 1499, e tra le varie sommosse la battaglia più cruenta fu quella di Calva, combattuta dietro Glorenza il 22 maggio di quell’anno. Fu una catastrofe senza eguali che vide gli Asburgo ritirarsi, mentre i vittoriosi confederati svizzeri saccheggiarono e devastarono la vicina Glorenza: la città venne data alle fiamme, tutti i maschi sopra i 12 anni massacrati, le ragazze e le donne violentate e nello schieramento imperiale si contarono 6000 caduti. Quando l’imperatore Massimiliano I d’Asburgo visitò il campo di battaglia, disseminato di corpi, promise la ricostruzione di Glorenza che in questo modo avrebbe acquistato l’attuale aspetto di città tardo medievale. La città venne ricostruita e circondata da alte mura di protezione, ma la costruzione della mura difensive fu talmente lenta che venne portata a compimento solo verso il 1580, quando ormai questo tipo di difesa era superato sotto il profilo tecnico militare. La città ben presto decadde, ormai indifendibile e non più importante dal punto di vista commerciale. Fortunatamente dopo la battaglia della Calva non ne seguirono altre, ma ormai il periodo di massima fioritura di Glorenza era finito e la città raggiunse nell’Ottocento un livello di povertà e miseria molto alto. Il risanamento della città vi fu solo nel 1972, la Giunta provinciale di Bolzano varò un’apposita legge per il risanamento della città con l’obiettivo di conservare lo stile architettonico medievale di Glorenza. La città oggi è considerata un gioiello architettonico unico in regione, ma anche nel resto d’Italia, difatti è inserita nel club dei “Borghi più belli d’Italia”.

La città con le sue antiche dimore e le mura tardo medievali

Glorenza ha una pianta trapezoidale tagliata da due assi viari: la Malser Gasse (Via Malles) e la Laubengasse (Via Portici) che taglia la città nel lato longitudinale. Altre vie minori attraversano Glorenza, ma la traversa principale è Florastraβe (Via Flora) che interseca Via Portici ed è così chiamata in ricordo dell’artista originario di Glorenza, Paul Flora, che su questa strada aveva la casa natale[3].

Due file di case sono sistemate lungo la principale di via Portici e, sul lato rivolto verso la strada, si aprono le volte asimmetriche dei portici che hanno la particolarità di essere irregolari, sbilenchi e molto bassi. Secondo gli storici la bassa altezza dei portici di Glorenza è da attribuire agli uomini dell’epoca più bassi di oggi, ma nella città sopravvive la credenza secondo cui la ridotta altezza sia da attribuire alle ripetute alluvioni che avrebbero fatto alzare il livello del terreno e così i portici si sarebbero gradualmente abbassati fino a raggiungere l’attuale altezza.

Le dimore di Glorenza che si affacciano su via Portici hanno un aspetto piuttosto regolare: non sono troppo alte, hanno tetti a spiovente e sono rivestite di intonaco bianco. Le case non avevano la cantina a causa dell’umidità del suolo, ma a pianterreno, verso la strada, si trovava la bottega del mastro artigiano che esponeva le proprie merci sotto i portici su dei banchi in legno. A pianterreno seguivano la stalla ed il fienile e, sul retro, oltre al magazzino, si trovava un piccolo giardino. Al piano intermedio la stube, la cucina e la camera da letto dei genitori, mentre nel sottotetto le camere dei bambini e della servitù.

Ma veniamo alla peculiarità di Glorenza, ovvero le sue mura tardo medievali, oggi ben conservate in tutta la loro grandezza. Quest’ultime sono state erette tra il 1499 e il 1580 per proteggere la città da ulteriori attacchi esterni, sono alte quasi 10 metri e hanno il tracciato del fossato di protezione e il ballatoio di ronda. Sono in parte costeggiate dal fiume Adige e aperte in tre punti per consentire l’accesso e l’uscita dalla città.

I tre accessi al borgo sono consentiti da tre porte turrite, quadrangolari e coperte da tetti a spiovente: Porta Malles che guarda a nord verso l’Austria, Porta Tubre rivolta verso la Svizzera e Porta Sludero che guarda verso la Val Venosta ad oriente.

Tutte le porte sono dotate di un portone interno e di uno esterno, mentre l’antica saracinesca di cui rimangono le guide di pietra è andata persa. Attraverso le porte si può accedere al cammino di ronda, oggi accessibile tramite delle scale esterne alle mura, attraverso le quali i visitatori possono accedere al ballatoio e ammirare il paesaggio verso le montagne svizzere e altoatesine. Sulla parete esterna di “Porta Sluderno” è affrescato lo stemma dell’Austria, del Tirolo e della città di Glorenza; mentre “Porta Tubre”, detta anche “Porta della Chiesa” perché attraverso di essa si accede alla Chiesa Parrocchiale di Glorenza dedicata a San Pancrazio, è sistemata fuori dalle mura. Probabilmente “Porta Tubre” è la torre più antica perché fu costruita come torre ad uso abitativo che assunse la funzione di porta solo in seguito alla costruzione delle mura cittadine. Tale porta è anche delimitata all’esterno dal fiume Adige e all’interno dal canale dei mulini per cui due ponti levatoi, uno dentro e uno fuori, consentivano o impedivano l’accesso alla città. Infine “Porta Malles” presenta una piccola apertura laterale che consentiva il passaggio di un solo uomo alla volta: veniva aperta di notte per i contadini della città che dovevano andare ad irrigare i campi, perché al calare della sera i portoni principali venivano chiusi.

Conclusione

Si chiude qui la storia architettonica della città fortificata di Glorenza nell’Alto Adige, la più piccola della provincia e anche la più singolare. Oggi è meta di molti visitatori soprattutto perché, in particolari giorni dell’anno, ospita importanti e caratteristici mercati in ricordo della sua antica origine mercantile. Ad esempio nel primo fine settimana di dicembre vi è il “Mercatino dell’Avvento” in cui, dal tardo pomeriggio alla sera, sotto i portici vengono allestite le antiche bancarelle in legno per vendere prodotti di artigianato, decorazioni natalizie e dolci tipici; il tutto accompagnato da cori locali e concerti degli ottoni. Altri eventi caratteristici sono i seguenti: la giornata della pera “Pala” venostana, il mercato del giorno dei morti ("Sealamorkt") ogni 2 novembre, il mercato di maggio o d’autunno, il mercatino delle pulci e lo storico mercato di San Bartolomeo introdotto dal conte Tirolo Mainardo II nel lontano 1291. In questo modo mercati e mercatini ogni anno riuniscono ambulanti, artigiani, acquirenti e turisti da ogni angolo dell’Alto Adige, dell’Austria e della Svizzera.

Note

[1] La cittadina fortificata è oggi abitata da poco meno di 900 abitanti, quasi tutti di madrelingua tedesca, circa metà dei quali vivono di turismo e commercio. Da tempo gli abitanti di Glorenza si sono stabiliti anche fuori dalle antiche mura, dato che la superficie del nucleo storico con i suoi otto ettari è troppo piccola per contenere l’accrescimento della popolazione (Kreidl, Niederholzer, Prieth, Glorenza da scoprire, Vienna-Bolzano, Folio Editore, 2010, p. 7).

[2] Nel XIII secolo le saline della valle tirolese di Hall ebbero un forte incremento di produzione, ma potevano vendere il loro prodotto solo in Tirolo, nelle regioni confinanti e in Italia solo con la Lombardia. Infatti la concorrenza del sale del salisburghese e della Baviera era molto forte, e in Italia le regioni del versante orientale erano sotto il dominio di Venezia che disponeva del suo sale marino.

[3] Paul Flora fu disegnatore, grafico e caricaturista. Nacque a Glorenza il 29 giugno 1922 e con la famiglia si trasferì nel Tirolo del nord dopo il 1927. Paul Flora raggiunse la notorietà soprattutto grazie alle sue inconfondibili caricature politiche che furono pubblicate sul settimanale amburghese “Die Zeit”. E’ stato uno dei sostenitori della ristrutturazione della città di Glorenza negli anni ’70. Ha sempre mostrato un forte attaccamento alla sua città natale, tanto che ha voluto essere seppellito nel cimitero di Glorenza, il 15 maggio 2009. Oggi presso Porta Tubre è possibile ammirare un’esposizione permanente di sue opere (Kreidl, Niederholzer, Prieth, Glorenza da scoprire, Vienna-Bolzano, Folio Editore, 2010, pp. 13-14)

Bibliografia

Sebastian Marseiler, Glorenza. La più piccola città dell’Alto Adige: storia e storie,

Lana, Tappeiner Casa Editrice, 1998

Kreidl Christine, Niederholzer Christine, Prieth Elmar, Glorenza da scoprire. Luoghi d'interesse, ospitalità, cultura, Vienna-Bolzano, Folio Editore, 2010

PALAZZO MILZETTI A FAENZA

A cura di Francesca Strada

In via Tonducci n.15 a Faenza (RA) è ubicato Palazzo Milzetti, la cui facciata austera, ornata da un bugnato, nasconde la bellezza e lo sfarzo di una splendida residenza neoclassica, oggi Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna. L’edificio fu progettato dall’architetto faentino Giuseppe Pistocchi sotto richiesta del conte Nicola Milzetti per riqualificare le case di sua proprietà gravemente danneggiate dal terremoto del 1781. La presenza di questi edifici antecedenti ha influenzato notevolmente il lavoro dell’architetto, il quale non ebbe completa libertà di progettazione, ma dovette attenersi alle forme del preesistente fabbricato.

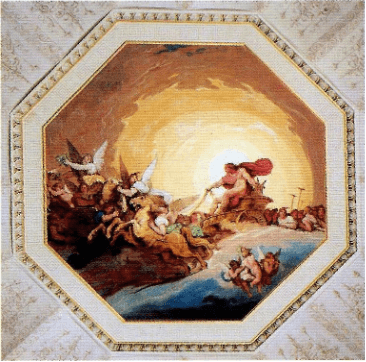

Pistocchi, già noto per l’ideazione di teatro Masini a Faenza e per vari progetti a Piazza Duomo a Milano, riuscì a completare il palazzo prima dell’ottobre del 1796, anno in cui venne arrestato e incarcerato nel forte di San Leo con la grave accusa di giacobinismo da parte dello Stato Pontificio. I lavori ripresero con l’arrivo dell’architetto Giovanni Antonio Antonini, ideatore del Foro Bonaparte a Milano, un progetto dai costi talmente elevati da dover essere scartato. L’impegno dell’Antonini fu fondamentale per la realizzazione della sala più spettacolare del complesso: il salone ottagonale. Il salone ottagonale, o Tempio di Apollo, è ornato da otto colonne corinzie e vede come protagonista il dio Apollo, seduto sul carro del sole, che in veste di portatore di luce diventa la personificazione stessa del pensiero massonico, ridondante nella sala come in tutto il palazzo. Ad affrescare il salone e le altre stanze fu Felice Giani, la cui opera meglio riuscita, secondo la critica, è proprio l’interno della residenza faentina. Nel tempio sono presenti anche fregi dei fratelli Ballanti-Graziani e di Antonio Trentanove, raffiguranti il mito di Fetonte e delle lunette con simboli zodiacali e immagini legate alle stagioni.

Le stanze presenti all’interno della residenza sono innumerevoli; la facciata e lo scalone nella loro semplicità non prospettano al visitatore la meraviglia custodita fra le mura, creando così sorpresa e stupore al momento dell’ingresso nel piano terreno e della visione dell’appartamento da scapolo del conte Francesco Milzetti, figlio di Nicola Milzetti. Nel pian terreno sono presenti sale di passaggio, una sala da bagno, una biblioteca, una sala da pranzo e una cucina. Uno degli ambienti più interessanti è sicuramente la cucina, collocata nella parte sotterranea del palazzo, che conserva ancora un mobilio originale e databile all’epoca, come per esempio il girarrosto e una dispensa, e sono stati aggiunti utensili non appartenenti al palazzo ma del medesimo periodo.

All’ingresso dell’atrio dell’appartamento si collocano pochi scalini, che permettono l’accesso alla sala da pranzo, la cui decorazione semplice, seppur sublime, non si addice al fasto della nobiltà. La stanza decorata a grottesche a tempera su muro presenta il tema del Convito degli Dei, tra i quali spiccano Cerere e Bacco, e da foglie di vite e di fico, che sembrano far riferimento all’arte della ceramica faentina. Le decorazioni a tendaggi donano volumetria alla stanza e accanto a esse paiono esserci quattro porte: in realtà solo due di loro lo sono realmente, mentre altre due porte sono dipinte donando simmetria e entrando quindi a far parte della decorazione stessa.

La biblioteca è decorata a tempera su muro e viene a ricrearsi un motivo a finto legno con al centro immagini sul tema della sapienza; i mobili in legno sono stati spogliati dei loro preziosi manoscritti, oggi conservati nella biblioteca comunale.

Il bagno di color nero, posizionato in prossimità della biblioteca, presenta il tema dell’acqua; le magnifiche pitture si ispirano ai rinvenimenti di Ercolano con danze di fauni e baccanti, piccoli amori e naiadi accompagnate da animali marini. Sul soffitto la rappresentazione delle nozze di Nettuno e Anfitrite del Giani chiude la composizione. Gli specchi posti sulle pareti donano otticamente l’effetto di un bagno spazioso e luminoso, ma la vera protagonista della sala è la vasca da bagno in marmo voluta dal conte.

Accedendo al piano nobile, è il salone ottagonale a farla da padrone per via della sua imponenza, ma la sala delle feste, o Galleria di Achille, è la vera rappresentazione dello sfarzo neoclassico. La maestria dei pittori nell’affrescare la stanza induce il visitatore a credere che ciò che vede non sia dipinto, bensì scolpito nel marmo. Oltre alle decorazioni pittoriche a finto marmo, troviamo scene affrescate sulle pareti che vedono come protagonisti vari episodi tratti dall’Iliade, dando maggior risalto alle figure di Achille, Crise e Briseide, mentre sontuosi lampadari pendono dal soffitto.

Sullo stesso piano troviamo altri locali, tra i quali spiccano la stanza con alcova, la stanza nuziale e il gabinetto d’amore. La stanza con alcova è una piccola camera da letto con toeletta, affrescata con scene tratte dall’Eneide; qui si trova anche una decorazione a finto tendaggio che maschera due porte, una è un guardaroba e l’altra un accesso segreto per i giardini da usare come via di fuga per il conte, ma anche per far uscire inosservate le sue amanti. La stanza nuziale dei conti Francesco Milzetti e Giacinta Marchetti ci presenta invece un tema strettamente legato alla sua funzione: il ritorno di Ulisse. Nelle scene riguardanti il ritorno dell’eroe è l’incontro con la moglie Penelope il punto focale.

L’ultimo locale di notevole interesse è il gabinetto d’amore, o boudoir, così denominato per la presenza di tematiche amorose nella decorazione, come ad esempio Amore che trionfa sugli Dei e Plutone e Proserpina. È nel boudoir che Giani sigla il termine dei lavori nel 1805. Passeranno 174 anni prima che nel 1979 il palazzo venga aperto al pubblico, così che chiunque possa godere della sua bellezza.

Bseri e Calzi, Faenza nella storia e nell’arte, tipografia sociale faentina di Edoardo dal Pozzo

Sitografia

https://palazzomilzetti.jimdofree.com/il-palazzo-the-palace-der-palast-le-palais-el-palacio/

https://www.miurf.it/faenza/palazzo-milzetti/

https://www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it/musei/museo-dell-eta-neoclassica-in-romagna-palazzo-milzetti

LOOKDOWN DI JAGO IN PIAZZA PLEBISCITO

A cura di Stefania Melito

Lookdown, un bambino in piazza

Come si inserisce Lookdown, la più recente scultura di Jago, nel contesto tradizionale della città di Napoli?

Il lasso di tempo tra Natale e Capodanno è il tempo solitamente caratterizzato dalle tradizioni, e fra queste la tradizione del presepe è una delle più diffuse: quasi ovunque infatti, più o meno in grande stile, fioriscono varie rappresentazioni della Natività che addobbano case, chiese e piazze pubbliche. Anche in questo 2020, che ha ribaltato completamente la percezione delle priorità mantenendo fede alla tradizione di cattiva sorte degli anni bisestili, si sono visti presepi “andare e venire” su e giù per la Penisola. Presepi rifiutati, come quello che Napoli aveva donato a Milano; presepi criticati, come quello monumentale in ceramica di Castelli in piazza San Pietro; e presepi che non nascono come tali e che non sono presepi, ma che presentano assonanze con la Natività quanto mai sorprendenti.

In piazza Plebiscito a Napoli, infatti, dal 5 novembre e nell’arco di una notte è comparso un bambino nudo, rannicchiato su sé stesso, che nonostante non sia in una mangiatoia riporta alla mente un altro Bambino, e ne attualizza con crudezza il messaggio. Stiamo parlando di Lookdown, l’ultima opera di Jago.

Il luogo: Piazza del Plebiscito, Napoli

<<Dio è nei dettagli>> diceva Mies van der Rohe, ed effettivamente l’opera di Jago può apparire come un “dettaglio” se posta in relazione a una delle piazze più grandi d’Italia, che in origine era semplicemente uno slargo dinanzi a Palazzo Reale.

Uno slargo che fu utilizzato da Domenico Fontana, architetto reale, che lo fece spianare, livellare e lo utilizzò come opportuno fondale scenico del nascente Palazzo Reale, costruito intorno al ‘600: ciò significò, come accaduto anche in molti altri luoghi (ad esempio nel famoso Miglio d’Oro partenopeo), la concentrazione in quel luogo dell’aristocrazia, che cominciò a frequentare quello slargo così vicino al palazzo del potere, come satellite attirato da un pianeta.

La piazza allora, che piazza ancora non era e si chiamava infatti “Largo di Palazzo”, si presentava come uno spazio aperto in terra battuta che fungeva da “accompagnamento visivo” all’ala destra di Palazzo Reale, ove si apriva l’ingresso principale. Una leggera pendenza della superficie calpestabile caratterizzava, allora come ora, l’area.

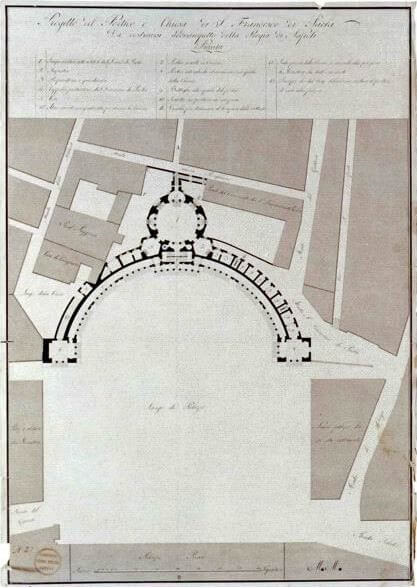

In seguito, a partire dalla fine del Settecento, man mano tale slargo assunse la connotazione attuale, in parte grazie ai lavori di restauro che interessarono Palazzo Reale e in parte grazie alla parentesi murattiana nell’800, in cui vennero costruiti due edifici gemelli, posti l’uno di fronte all’altro, del Palazzo dei Ministri di Stato e del Palazzo per il Ministero degli Esteri, che andarono a delimitare i lati della piazza. Sempre durante questo periodo la piazza aumentò enormemente la sua superficie, in quanto furono abbattuti i conventi preesistenti grazie alla legge sulla soppressione dei monasteri. Sul quarto lato era previsto un emiciclo che racchiudesse un edificio pubblico, ma il progetto fu interrotto dalla Restaurazione e dal conseguente ritorno dei Borbone: Ferdinando tuttavia, per celebrare il ritorno sul trono della sua casata, indisse un bando di concorso che completasse finalmente l’aspetto della piazza, con l’erezione di una basilica a San Francesco di Paola. Il concorso venne vinto da Pietro Bianchi, che nel progetto della basilica mantenne lo scenografico emiciclo colonnato chiudendolo ai due lati con le due statue equestri, realizzate da Canova e Calì, dello stesso Ferdinando e di Carlo di Borbone.

La scelta del nome della piazza avvenne dopo il 1860 e l’unificazione. Oggi i palazzi gemelli, rispettivamente alla destra e alla sinistra della basilica, ospitano la sede della Prefettura (a destra) e uno dei comandi regionali dell’esercito italiano (a sinistra, nel cosiddetto Palazzo Salerno, chiamato così dal nome di uno dei figli di Ferdinando IV). Solo in tempi moderni la piazza è stata inoltre pavimentata con il basolato e resa pedonale.

Una piazza imponente dunque, circa 25.000 metri quadrati. E proprio qui, con le due statue equestri al posto del bue e dell’asinello, con i palazzi gemelli a fargli da “Maria e Giuseppe”, giace un bambino.

Lookdown

Lookdown. Guarda in basso. Questo è il titolo dell’opera, un gioco di parole con “lockdown”, parola con cui abbiamo imparato purtroppo a convivere.

Lookdown è, invece, la figura di un bambino realizzata in marmo Danby, proveniente dalle cave statunitensi del Vermont, rappresentato accovacciato e incatenato alla piazza, di dimensioni 200 x 100 x 100 cm, collocato ex abrupto nella notte del 5 novembre 2020 di spalle alla Basilica di San Francesco di Paola.

Un bimbo in posizione fetale incatenato alla piazza, che diventa così quasi un ventre materno, permettendoci di entrare nel “luogo” più intimo e prezioso, la culla della vita. Attraverso le arterie e le vene della città si arriva al centro del “corpo” urbano, trovando un bambino. Sta lì, nudo e indifeso sotto gli occhi dei passanti, un monito silenzioso a “guardare in basso” a non dimenticare chi, in questo lockdown, ha perso qualcosa: un familiare, un amico, il lavoro, la speranza. Un invito a fermarsi e a riflettere, tanto forte quanto umile e semplice è il tema della rappresentazione.

Il bambino infatti giace su un fianco, le mani congiunte, i piedi incrociati, quasi tenti di rannicchiarsi il più possibile sentendo freddo. Con la catena/cordone ombelicale che lo tiene ancorato al ventre della piazza, sembra voler ricordare a tutti che anche gli ultimi sono “figli” della società, anzi che maggiormente dipendono da essa in quanto non hanno reciso il cordone ombelicale che li tiene ad essa legati. Sono come bambini, appunto, che dipendono dalla madre per vivere. La sua tenerezza, la sua purezza, ricordano quella di un altro Bambino, anch’egli povero e indifeso, nato in una grotta: a Lui furono portati oro, incenso e mirra, ed anche questo bambino chiede qualcosa: attenzione, impegno, per coloro che soffrono e che, spesso, non sanno dare voce alle loro sofferenze. In un mondo imprigionato da canoni e forme, da un’estetica tracimante e vuota, la semplicità disarmante di un bambino nudo arriva dritta e chiara alle coscienze, senza filtri, lasciando le persone libere di attribuire un significato a ciò che vedono. L’immagine quindi si sublima, diventa strumento che smuove senza parlare o imporre concetti: si “guarda in basso” e si lascia, o si spera, che quel bambino imprima un’orma.

Jago

Jago, al secolo Jacopo Cardillo, autore della scultura, è uno scultore di 33 anni di Frosinone molto legato a Napoli: pur vivendo e lavorando in giro nel mondo ha sviluppato un profondo legame con la città partenopea, alla quale ha già donato un’altra opera: si tratta del Figlio velato, oggi ubicato nella cappella dei Bianchi della chiesa di San Severo Fuori le Mura alla Sanità, un chiaro riferimento al Cristo velato di Giuseppe Sammartino ubicato nella cappella Sansevero. Ma c’è una differenza: è lo stesso Jago a spiegare che se prima “[…] c’era il Cristo che si è sacrificato consapevolmente per il bene della collettività, oggi invece siamo noi a sacrificare consapevolmente milioni di innocenti loro malgrado”.

Un bambino coperto da un velo, quasi un omaggio al suo ideale maestro, Giuseppe Sammartino, che scolpì il Cristo velato più o meno alla stessa età in cui Jago ha scolpito il suo bambino, nel periodo in cui piazza Plebiscito cominciava a prendere forma.

Una forma dunque, un bambino, dentro un’altra forma, una piazza, che può essere idealmente considerata un ventre o un abbraccio. E la mente torna ad un altro famoso “abbraccio”, ad un altro emiciclo, quello che Bernini definì “l’abbraccio della cristianità al mondo”: il colonnato di San Pietro. E non è un caso che pur senza i personaggi del presepe si arrivi dritti al cuore della Chiesa.

E se, come diceva Adorno, <<qualsiasi musica è uno sforzo per pronunciare il nome impronunciabile di Dio>>, anche questo bambino può essere letto ed interpretato come la sublimazione di una forma, un <<innalzamento di una forma che apre una possibilità di mondo>>.

Un mondo migliore, si spera.

Sitografia

http://www.vita.it/it/article/2006/04/07/larte-contemporanea-e-ancora-arteperche-facciamo-tanta-fatica-a-capirl/54122/

https://www.artribune.com/television/2019/12/video-il-figlio-velato-di-napoli-intervista-jago/

https://jago.art/it/biografia/

https://jago.art/it/opere/

https://www.fanpage.it/napoli/piazza-del-plebiscito-storia-e-leggende-di-uno-dei-luoghi-simbolo-di-napoli/

https://www.fanpage.it/napoli/lookdown-la-nuova-scultura-di-jago-al-centro-di-piazza-plebiscito/

https://grancaffegambrinus.com/la-storia-di-piazza-del-plebiscito/

https://www.touringclub.it/itinerari-e-weekend/salotti-ditalia-alla-scoperta-di-piazza-del-plebiscito-a-napoli

http://www.federica.unina.it/architettura/storia-della-citta-paesaggio/storia-piazze-plebiscito/

http://www.unina.it/-/1345511-arte-a-cielo-aperto-a-piazza-plebiscito

STEFANIA MELITO

Mi chiamo Stefania Melito e sono nata ad Avellino nel 1984. Sono laureata in Management dei Beni culturali presso l’Università di Macerata e lavoro da dieci anni nel campo del Turismo; attualmente sono project manager freelance. Collaboro con numerose istituzioni culturali, tra cui il Museo Didattico della Fotografia di Sarno e la Fondazione MIdA di Pertosa (Sa). Ho frequentato vari corsi di Alta Formazione, tra cui uno sull’esposizione e la didattica presso il MAXXI di Roma, e sono curatrice di mostre ed eventi culturali. Per il progetto Discovering Italia ricopro il ruolo di redattrice capo della regione Campania.

VOLTI FEMMINILI AL BARGELLO

A cura di Luisa Generali

Introduzione

Visitare il Bargello e la vasta raccolta di opere statuarie che conserva offre lo spunto per delle riflessioni sulla rappresentazione artistica delle donne e il mutare nel corso dei secoli del ruolo assunto dal genere femminile attraverso il mezzo espressivo della scultura.

Salendo al primo piano dell’edificio, nelle stanze dedicate alle opere plastiche in pietra del Quattrocento fiorentino, si nota come le figure di donna non siano solo adottate per rappresentazioni allegoriche definite da un canone di bellezza classico e idealizzato, ma si accostino nell’arco del Rinascimento a un tipo di immagine individuale e memoriale, che si esprimerà pienamente attraverso la forma del busto ritratto. La riscoperta dei volti femminili passa in primo luogo attraverso alcuni profili all’antica assunti come simboli di virtù e modelli, che nel Rinascimento acquisirono nuova vita in sintonia con il vivace clima culturale fiorentino. I ritratti allegorici sviluppati secondo la tradizione antica delle donne e gli uomini virtuosi, come gli eroi e le eroine della mitologia e i personaggi storici, si plasmarono sui testi della classicità e lo studio della glittica che appassionava i collezionisti d’arte.

La statuaria del '400 al Bargello

L’artefice della rinascita del genere fu probabilmente Desiderio da Settignano (1430 c.-1464), di cui si ricorda l’affascinate quadro marmoreo dell’Olimpia (proprietà del Palacio Reale di Granja e recentemente esposto alla mostra Verrocchio, il maestro di Leonardo a Palazzo Strozzi, Firenze, fig.1). In questa fase il volto di profilo della sovrana macedone appare ancora fortemente idealizzato, rispecchiando quella serie di caratteristiche che permangono dalla classicità, quale un concetto di bellezza puro e austero, e una serie di attribuiti che aiutano a collocare Olimpia come regina sapiente, doppiamente incoronata dal diadema e una ghirlanda di alloro. Oltre all’intento moraleggiante che il volto dell’eroina doveva suggerire, l’opera rappresenta un esempio eccezionale di pregevolezza artistica, eseguito con una maestria ineguagliabile per gli ambienti di un raffinato appassionato d’arte. La tecnica esecutoria del rilievo, condotta grazie a uno stiacciato sottilissimo, regala un senso impalpabile di eterea leggerezza.

Nel graduale evolversi della figura della donna nell’arte, la stessa conformazione del quadro in pietra raffigurante teste muliebri si avvicina a poco a poco alla ritrattistica, cedendo il posto alle dame fiorentine acconciate e vestite alla moda rinascimentale. È il caso della Giovane gentildonna (1464-1466 c., fig.2) in abito damascato e con la tipica pettinatura, firmata da Mino da Fiesole (1429-1484): gli accessori e la ricchezza della veste, restituiti attraverso un sapiente uso del rilievo in tutte le sue gradazioni, suggeriscono l’alta posizione sociale della fanciulla.

Personalità femminili si trovano modellate anche in materiali diversi dalla pietra, come nel caso del medaglione risalente agli anni 1465-1470 in terracotta invetriata, attribuito ad Andrea della Robbia (1435-1525) e raffigurante il Volto di una giovane donna (fig.3). Anche quest’opera conservata al Bargello, unica nel suo genere per vividezza, sorprende per la soavità malinconica che segna il volto della fanciulla, rinvigorito dagli squillanti colori che ne sottolineano la giovane freschezza. La testa muliebre, liberata tridimensionalmente dal clipeo (forse destinato a una decorazione architettonica), si rivolge leggermente di lato come intimidita, spostando lo sguardo dall’osservatore: le forme edulcorate del ritratto fanno pensare a un omaggio utopico alla bellezza rinascimentale fiorentina, così come suggerisce l'acconciatura alla moda, formata da un intreccio di ghirlande, e la collana di perle, simbolo di purezza e di prestigio sociale.

Ma è senz’altro il genere dei busti ritratto, che si fa strada nella metà del Quattrocento, a incrementare la rappresentazione dei soggetti femminili in funzione memoriale, come per il Ritratto di gentildonna datato agli anni 1455-1460 e attribuito alla bottega di Desiderio da Settignano (fig.4). L’identità ancora ignota della giovane dama viene ritratta attraverso la percezione artistica dello scultore che ne restituisce un’immagine cortese, tendente alla tipizzazione nello stile di Desiderio, con i caratteristici occhi a mandorla, gli zigomi alti ben evidenti, e la bocca chiusa in un misurato sorriso. Indicano la moda femminile del tempo il corpetto che scopre al centro del petto la camicia rifinita dal plissé e la pettinatura ornata con la “brocchetta da testa”, un gioiello a rosetta in voga nella seconda metà del Quattrocento, che veniva posto sul colmo del capo a chiusura dell’elegantissima acconciatura stretta da nastri e fili di gemme.

Fra i busti-ritratto più famosi del Bargello si trova senz’altro quello di Battista Sforza (1446-1472, moglie del duca di Urbino, Federico da Montefeltro, fig.5), individuata attraverso l’epigrafe sulla base e opera di Francesco Laurana (1430 c.- 1502). Al nome latinizzato della dama è premesso il termine “diva”, in genere usato in età romana per commemorare membri della famiglia scomparsi. L’impressione imperturbabile della donna restituisce tutta la fierezza imposta dal ruolo di sovrana ligia al dovere, mentre lo sguardo assente suggerisce forse una realizzazione postuma alla morte di Battista, modellata grazie all’ausilio della maschera funebre: questa ipotesi sarebbe in sintonia con la datazione del busto stimato agli anni ‘70 del Quattrocento. Forti sono le influenze pierfrancescane dello stile essenziale di Laurana, nelle forme sublimate del volto, quasi geometriche, che ne fanno un’opera modernissima.

Ma l’opera capitale per eccellenza fra i ritratti di dame e fanciulle di epoca rinascimentale è senz’altro La dama col mazzolino (fig.6), eseguita da Andrea del Verrocchio (1435-1488) nella sua piena maturità artistica (1475-1480): la scultura è considerata un unicum delle raccolte italiane per l’altissima qualità conseguita, oltre che per l’innovazione eclatante nell’estensione del busto, in cui sono ritratte anche le mani. Lo spettatore subisce il fascino integerrimo e senza tempo emanato dalla dama, ferma nella gestualità aggraziata delle mani e nei leggeri movimenti delle dita: questa azione naturale e gentile è volta a difendere il mazzolino di fiorellini di campo tenuto sul petto, così come si potrebbe proteggere una cosa preziosa e rara. Curiosa è l’identificazione della donna per cui la critica rimane divisa, forse riconosciuta come Ginevra de’ Benci, per la somiglianza con il noto ritratto di Leonardo da Vinci, in cui originariamente la figura era eseguita fino al mezzo busto insieme alle mani (in seguito tagliate), mentre un’altra interpretazione vede nella Dama col mazzolino il ritratto di Lucrezia Donati, amata platonicamente da Lorenzo il Magnifico. Sappiamo come l’interesse di Leonardo per il dato naturale e lo studio anatomico del corpo non fosse solo finalizzato alla scienza, ma anzi venisse spesso impiegato nelle sue opere pittoriche per esprimere al meglio, come in un dialogo, il moto dei sentimenti umani: ricordiamo l’intensa mimica dei corpi degli Apostoli nel cenacolo milanese, così come l’atteggiamento placido della Gioconda, in cui è lampante la ripresa compositiva verrocchiesca nel taglio della figura.

La ritrattistica femminile del '500 al Bargello

Facendo un balzo nella metà del secolo successivo, la bellezza femminile è questa volta impiegata per rappresentare il principio cristiano della Legge nuova (fig.7), opera datata al 1579 e realizzata dall’artista di formazione celliniana, Domenico Poggini (1520-1590). L’opera del Bargello fu ideata insieme al suo pandant espresso mediante le fattezze di una matrona velata e raffigurante la Legge antica (oggi conservata a Palazzo Medici Riccardi), personificazione del Vecchio testamento in confronto con i nuovi principi di perdono e salvezza diffusi dal Vangelo, comunicati dalla Legge nuova. Per esprimere questo ideale religioso in linea con il clima controriformato, lo scultore scelse l’immagine di una giovane donna dal portamento fiero, coperta da un panno sottilissimo e molto aderente al corpo, mentre sorregge il nuovo libro della legge: particolare attenzione venne impiegata dall’artista nella definizione dei capelli, pettinati in un’acconciatura raccolta a cerchio e terminante in tre code. Il confronto tra le due Leggi, realizzate per la chiesa di San Pancrazio, offrì a Poggini l’occasione di poter interpretare anche stilisticamente i concetti di “antico” e “nuovo”, costruendo l’immagine di una matrona austera e classicamente panneggiata, a paragone di una giovane vigorosa, modernamente cinquecentesca.

Fa parte del medesimo linguaggio figurativo toscano il busto di Virginia Pucci Ridolfi (fig.8), scultura storicamente attribuita a Domenico Poggini, sebbene le ultime interpretazioni protendano piuttosto verso il nome di Ridolfo Sirigatti (1553-1608), per una più congeniale inclinazione al naturalismo. La giovane donna, nipote dello storico Francesco Guicciardini, dopo il matrimonio con Giovanni Francesco Ridolfi, trovò sepoltura a soli ventotto anni in Santa Maria sopra Minerva a Roma. La lastra sepolcrale di pregevole realizzazione riporta nel medaglione un ennesimo busto ritratto identico nella fisionomia al volto del Bargello, e che ne permette quindi l’identificazione: le caratteristiche della donna dai grandi occhi e la fronte spaziosa, sono trattate similmente nell’esecuzione di entrambi le sculture, tanto da far supporre la loro realizzazione per mano di uno stesso autore. Come si deduce dalla cura con cui sono state trattate le decorazioni del corpetto e l’elegante bavero, il ritratto fiorentino, datato al 1578-1580 circa, doveva essere destinato ad un uso domestico-privato, mentre nell’effigie sepolcrale romana domina un maggior rigore esornativo, in sintonia con l’autorevolezza del luogo.

Chiudiamo infine, con il ritratto femminile forse più celebre della storia della scultura, assunto come il simbolo di un passaggio epocale di stile che apre le porte al Barocco, ovvero il Busto-ritratto di Costanza Bonarelli (fig.9), realizzato fra il 1637-1638 da Gian Lorenzo Bernini (1598-1680). La storia dell’opera s’intreccia con la vita privata dell’artista che ritrae in una situazione intima il volto di Costanza, moglie di un collaboratore dell’atelier e sua amante: l’espressione della donna è animata da una forza emotiva e sentimentale nuova, colta in un momento di spontaneità che la rende incredibilmente viva. Bernini infonde al marmo la morbidezza della carne e il soffio vitale dell’anima che si trasforma in movimento, azione e potenza espressiva tesa a rimarcare la vivace personalità di Costanza; sono infatti accentuate certe caratteristiche dinamiche della sua immagine, come la chioma mossa e disordinata dei capelli, la camicia aperta sul seno e la bocca dischiusa, bloccata nell’attimo prima di continuare a parlare.

Fu proprio la passione travolgente, che definì il fascino impetuoso di questa scultura senza tempo, la causa stessa che spinse Bernini a macchiarsi di violenza quando scoprì il tradimento dell’amata con il fratello Luigi Bernini: così il volto della donna venne fatto sfregiare da un servo dell’artista, vanificando per sempre quell’omaggio d’amore e d’arte restituito attraverso il ritratto di Costanza e che oggi più che mai diventa espressione di libertà.

Bibliografia

Gnignera, Una brocchetta da testa con tre perle et uno balascio, in Antonio del Pollaiolo - Ritratto di giovane gentildonna, Chiale Antiquariato, Racconigi 2013, pp. 49-67.

Nesi, “La Legge e la Gloria: Domenico Poggini e Gherardo Silvani in Palazzo Medici Riccardi a Firenze”, in Erba d’Arno, 110.2007(2008), pp. 59-66.

Ricci, “Ritratti di Virginia Pucci Ridolfi”, in Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica Istruzione, Anno 9, fasc. 12, 1915, pp. 374-376.

Caglioti, Scheda 2.2 (Olimpia regina dei Macedoni), in Verrocchio, il maestro di Leonardo, catalogo della mostra a cura di Francesco Caglioti e Andrea De Marchi, Venezia 2019, p. 94.

Campigli, Scheda 1.3 (Dama col mazzolino), in Verrocchio, il maestro di Leonardo, catalogo della mostra a cura di Francesco Caglioti e Andrea De Marchi, Venezia 2019, p. 86.

Caglioti, Desiderio da Settignano: profili di eroi ed eroine del mondo antico, in Desiderio da Settignano: scultore della Firenze rinascimentale, catalogo della mostra a cura di Marc Bormand, Beatrice Paolozzi Strozzi, Nicholas Penny, Milano 2007, pp. 87-101.

IL CASTELLO ESTENSE DI FERRARA PARTE II

A cura di Mirco Guarnieri

Introduzione

Dopo aver parlato dell’evoluzione architettonica e funzionale del Castello Estense, in questo articolo verranno trattati gli interni della struttura nel momento in cui essa passò dall'essere fortezza militare a residenza degli Este, dopo la tentata, ma fallita, rivolta da parte di Niccolò d’Este del 1476 per impossessarsi di Ferrara.

Dopo l’accaduto Ercole I d’Este ed i suoi successori apportarono numerose modifiche all’interno del Castello.

Piano Nobile

Giardino e Loggia degli Aranci

Documenti risalenti al 1478 confermano la presenza di un giardino pensile, fatto costruire sul rivellino orientale del Castello su ordine di Eleonora d’Aragona, consorte del duca Ercole I, e concluso durante il governo del figlio Alfonso I.

Il giardino inizialmente venne utilizzato per la coltivazione di erbe aromatiche, vista la presenza delle cucine ducali collocate anch’esse nella zona est del Castello, mentre con Alfonso I si perse quest’usanza e vennero piantati i primi aranci dentro grandi mastelli di legno.

Sempre durante il suo governo, Alfonso I fece realizzare da Biagio Rossetti un loggiato con quattro arcate a tutto sesto facendo anche scolpire il suo simbolo, la “granata svampante”, sui capitelli, che assunsero l’aspetto che oggi possiamo ammirare.

Infine, nel 1531, il giardino venne recintato da un muretto merlato, decorato poi a finti marmi da Girolamo da Carpi nel 1554. Fu proprio il giardino degli aranci uno dei luoghi che ispirò Ludovico Ariosto alla realizzazione dei paesaggi dell’Orlando Furioso.

Vaghi boschetti di soavi allori,

di palme e di amenissime mortelle,

cedri et aranci ch’avean frutti e fiori

contesti in varie forme e tutte belle,

facean riparo ai fervidi calori

de’ giorni estivi con le loro spesse ombrelle;

e tra quei rami con sicuri voli

cantando se ne gìano i rosignuoli.

(Orlando Furioso, canto VI, 21)

Camerini del Principe o d'Alabastro

Concepiti da Ercole I e conclusi con Alfonso I, i camerini del principe o d’alabastro sono situati al piano nobile del passaggio che collega Palazzo Ducale e il Castello Estense, chiamato Via Coperta.

I camerini d’alabastro erano composti da sei ambienti: il camerino dei Baccanali, il camerino dei Marmi, il camerino dorato, la stanza del Poggiolo, l’Anticamera e il Salotto Ducale.

Camerino dei Baccanali

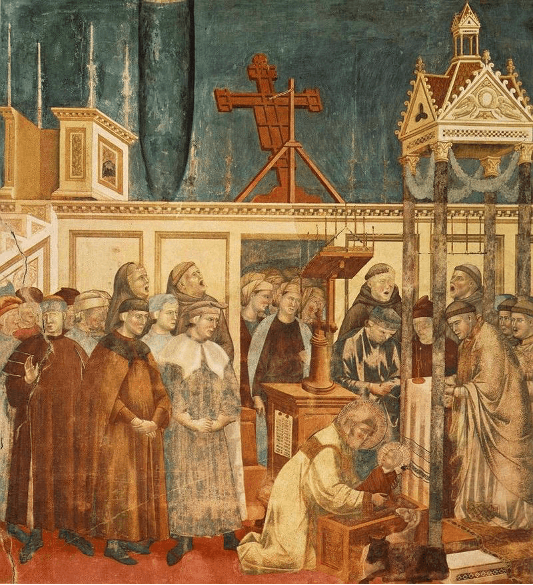

La decorazione del primo ambiente menzionato riflette i temi dell’epica classica e delle vicende degli Eroi, tipico del Rinascimento. Il duca Alfonso I su suggerimento dall’umanista Mario Equicola fece realizzare dipinti a tema bacchico da Giovanni Bellini con il Festino degli Dei1 (1514), da Tiziano con il ciclo dei Baccanali, che comprendeva la Festa degli amorini2 o Omaggio a Venere (1518-19), commissionato inizialmente a Fra Bartolomeo2,a che morì nel 1517, Bacco e Arianna3 (1520-23) e il Baccanale degli Andrii4 (1523-26) e un’opera attribuita a Dosso Dossi raffigurante l’Arrivo di Bacco sull’isola di Nasso5.

Quest’ultimo realizzò anche dieci scene tratte dall’Eneide tra le quali Enea e Acate sulla costa libica6 (1520 ca.) e la Discesa di Enea nei Campi Elisi7 (1520 ca.) poste nel soffitto del camerino.

Camerino dei Marmi

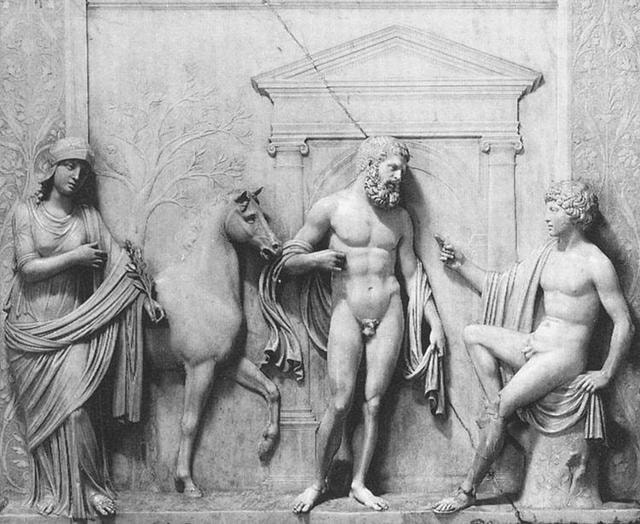

Il secondo ambiente, il camerino dei Marmi, vedeva collocati al suo interno ventotto rilievi marmorei realizzati dallo scultore Antonio Lombardo e dalla sua bottega raffiguranti le imprese degli dei. Secondo alcune ipotesi fatte dagli studiosi sulla possibile disposizione dei rilievi pare che di questi ventotto soltanto quattro avessero un contenuto narrativo, quindi dovessero essere posizionati in modo da poter essere “letti” in sequenza, mentre i restanti erano posti lungo i muri del camerino.

I quattro rilievi rappresentavano la Contesa tra Minerva e Nettuno per il possesso dell’Attica8, la Fucina di Vulcano9, l’Allegoria di Ferrara10 e l’Apoteosi di Ercole sull’acqua11, realizzati per omaggiare le virtù e il vigore di Alfonso I.

Camerino dorato

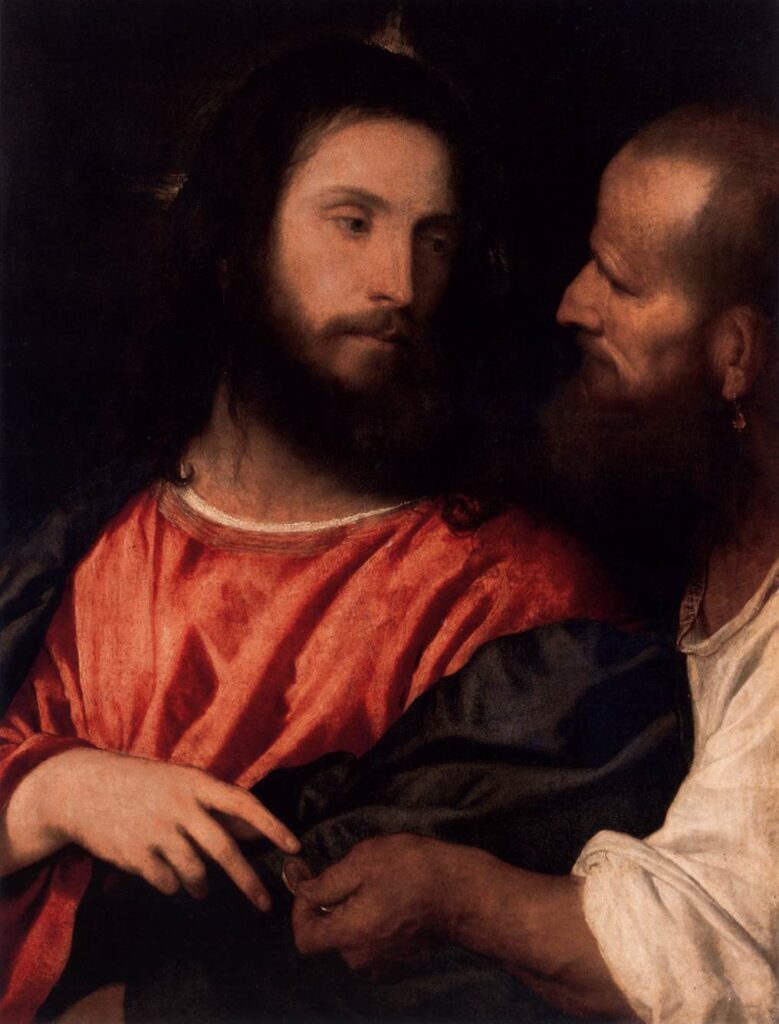

Nel camerino dorato, secondo quanto riporta un inventario del 1559, era presente un dipinto di Tiziano, il Cristo della Moneta12 (1516), medaglie e una raccolta di monete.

Con la devoluzione del 1598, le opere presenti nei camerini finirono nelle collezioni di alcuni cardinali romani, come Pietro Aldobrandini, nipote di Clemente VIII.

Appartamento dello specchio

Questo era l’appartamento di Alfonso II, ultimo duca di Ferrara. Questo ambiente del Castello Estense era diviso in tre sale comunicanti tra loro: la Sala dell’Aurora, la Saletta dei giochi e il Salone dei Giochi.

Dopo il terremoto del 1570 venne chiamato a corte Pirro Ligorio a cui fu commissionato il rinnovamento delle decorazioni dell’appartamento.

Sala dell'Aurora

Originariamente chiamata Sala dello Specchio, nonché stanza privata di Alfonso II, è situata all’interno della Torre dei Leoni. Il soffitto venne affrescato secondo il tema dei quattro momenti della giornata: Aurora13, Giorno14, Tramonto15, Notte16 con al centro il Tempo17, mentre attorno si trova un fregio con putti che guidano carri trainati da varie coppie di animali.

L’Aurora, la Notte e il Tempo furono opera di Sebastiano Filippi detto il Bastianino, Ludovico Settevecchi realizzò il Giorno e il Tramonto ed infine il fregio venne realizzato da Leonardo da Brescia.

Saletta dei giochi

Ambiente posto tra la Sala dell’Aurora al Salone dei Giochi. Qui i temi sono quelli del tempo con la raffigurazione delle quattro stagioni e delle arti ginniche, ripreso anche nel salone successivo con la rappresentazione di giochi dell’antichità.

In questa sala18 vi lavorarono Ludovico Settevecchi come “direttore” dei lavori e Bastianino come collaboratore realizzando le quattro stagioni19, Il gioco degli otri20, Il telesiaco, Il gioco dei birilli e Il gioco della trottola. Gli elementi decorativi furono affidati sempre a Leonardo da Brescia.

Salone dei giochi

Anche nell’ultima sala dell’appartamento dello Specchio vi lavorarono i tre pittori citati prima proseguendo con le rappresentazioni di giochi dell’antichità21.

Cappella ducale

Voluta da Alfonso II in onore della madre Renata di Francia, venne fatta realizzare tra il 1590-91. Gli affreschi22,a che oggi vediamo nella volta sono stati realizzati dal pittore ottocentesco Giuseppe Tamarozzi, ma dopo recenti restauri effettuati si è riuscito a risalire ad un pittore di fine Cinquecento che realizzò per primo gli affreschi della cappella, Giulio Marescotti.

Appartamento della Pazienza