VASARI A BOSCO MARENGO PARTE III

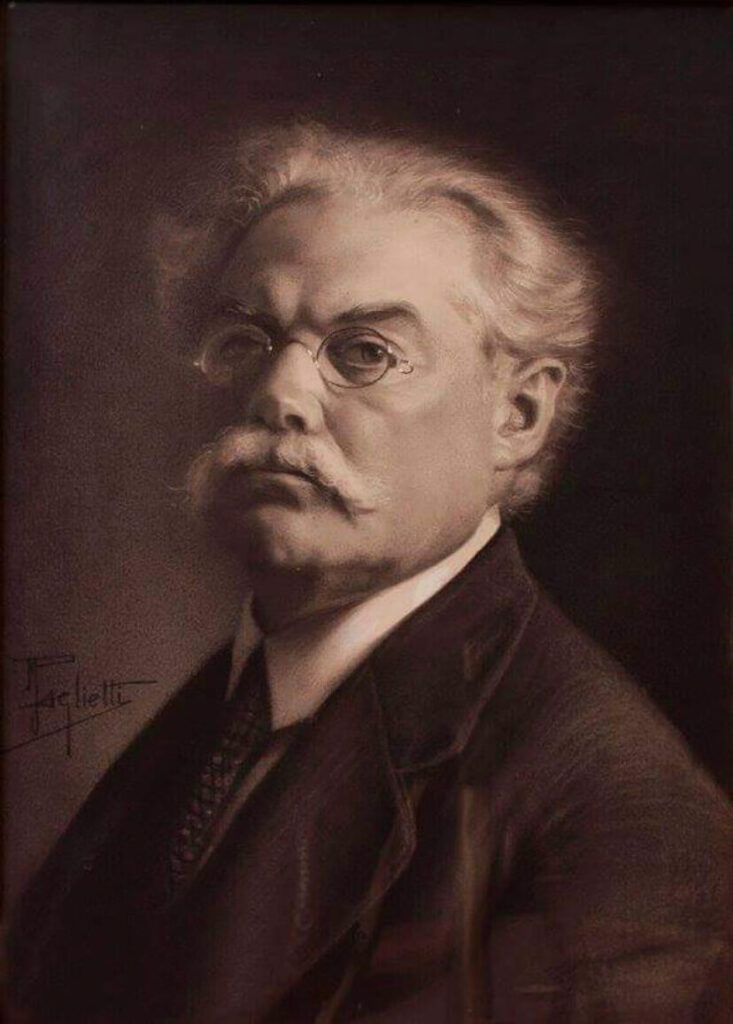

A cura di Francesco Surfaro

Introduzione

In questa terza ed ultima parte dedicata alle opere eseguite tra il 1566 e il 1569 da Giorgio Vasari su commissione di papa Pio V per la chiesa di Santa Croce e Ognissanti a Bosco Marengo (AL) verranno approfondite le due tavole maggiori che ornavano il recto e il verso dello smembrato altare maggiore e si affronteranno le problematiche legate all'attribuzione degli scomparti minori.

Santa Croce a Bosco Marengo nelle opinioni del tempo

Agli occhi dei contemporanei del Vasari il fatto che l'artista avesse eseguito le pitture boschesi per l'altare maggiore di Santa Croce e Ognissanti “tutte in legniame, lavorate a olio” (Ricordanze, ed.1927-28) poteva apparire come una sorta di arcaismo. D'altra parte la scelta di un supporto ormai considerato antiquato e desueto, sempre meno utilizzato in favore della tela, era perfettamente in linea con la richiesta papale di una «macchina grandissima quasi a guisa d'arco trionfale» non troppo dissimile, sia per l'impostazione generale che per il programma iconografico impregnato di retorica tipologica, ad un polittico medievale. Queste peculiarità dall'intenso sapore revivalistico costituiscono un riflesso piuttosto nitido delle politiche intransigenti e rigidamente conservatrici adottate dal fanatico pontefice committente, Pio V Ghislieri, indefesso fidei defensor contro ogni possibile attacco all'ortodossia cattolica, protestante o turco che fosse.

In una lettera spedita da Roma il 14 marzo del 1567 all'amico Vincenzo Borghini Vasari ammetteva candidamente che, una volta tornato in patria, all'interno della propria bottega fiorentina avrebbe dato «da fare per tutti, massime per Francesco», riferendosi in maniera esplicita a Francesco Morandini, anche noto come "Il Poppi", uno dei suoi allievi più talentuosi. Questa circostanza non stupisce affatto: l'Aretino all'epoca aveva raggiunto l'apice della notorietà e, in quello che sarebbe stato l'ultimo convulso decennio della propria lunga e gloriosa carriera (passò difatti a miglior vita nel 1574), era gravato da tutta una serie di incarichi estremamente onerosi, pertanto, mai avrebbe avuto modo di portare a compimento da solo un'impresa tanto ambiziosa[1].

Le ipotesi attributive delle tavole dell'altare maggiore di Santa Croce a Bosco Marengo

Motivati dall'ammissione dello stesso Vasari gli studiosi hanno elaborato, sulla base di evidenze stilistiche e tecniche, diverse ipotesi attributive per ciascuna delle tavole che, prima dello smantellamento settecentesco, ornavano la macchina d'altare di Bosco. La critica è concorde nel sostenere la piena autografia vasariana del Giudizio Universale (unico fra tutti i pannelli a riportare la firma dell'Aretino e la data del 1568), delle coppie di Santi Domenicani e dell'ovale con un Santo Vescovo di Tatton Park. La stessa cosa non si può certo asserire per il Martirio di San Pietro da Verona, ove è pressoché certo un contributo di Jacopo Zucchi. Vengono ricondotti allo stesso Zucchi, al già citato Morandini e a Giovanni Battista Naldini gli scomparti della predella e le quattro tavolette con scene di miracoli operati dai santi Domenico di Guzmán, Antonino da Firenze, Tommaso d'Aquino e Vincenzo Ferrer. Alla mano del Poppi si accostano le formelle del Sacrificio di Caino e Abele, della Pasqua Ebraica (dove pare si sia autoritratto nelle vesti di un personaggio che si volta verso l'osservatore) e dell'Ultima Cena (quest'ultima è praticamente sovrapponibile ad un olio su tavola del medesimo soggetto considerato autografo del Vasari che si custodisce presso il Convento della Santissima Annunziata a Figline Valdarno); a Zucchi vengono attribuite le tavolette raffiguranti l'Incontro tra Abramo e Melchisedec, la Caduta della Manna e San Domenico che resuscita Napoleone Orsini; al pennello di Naldini si riconducono invece il Sacrificio di Isacco, San Vincenzo che resuscita un morto, la Visione di San Tommaso e l'Elemosina di Sant'Antonino.

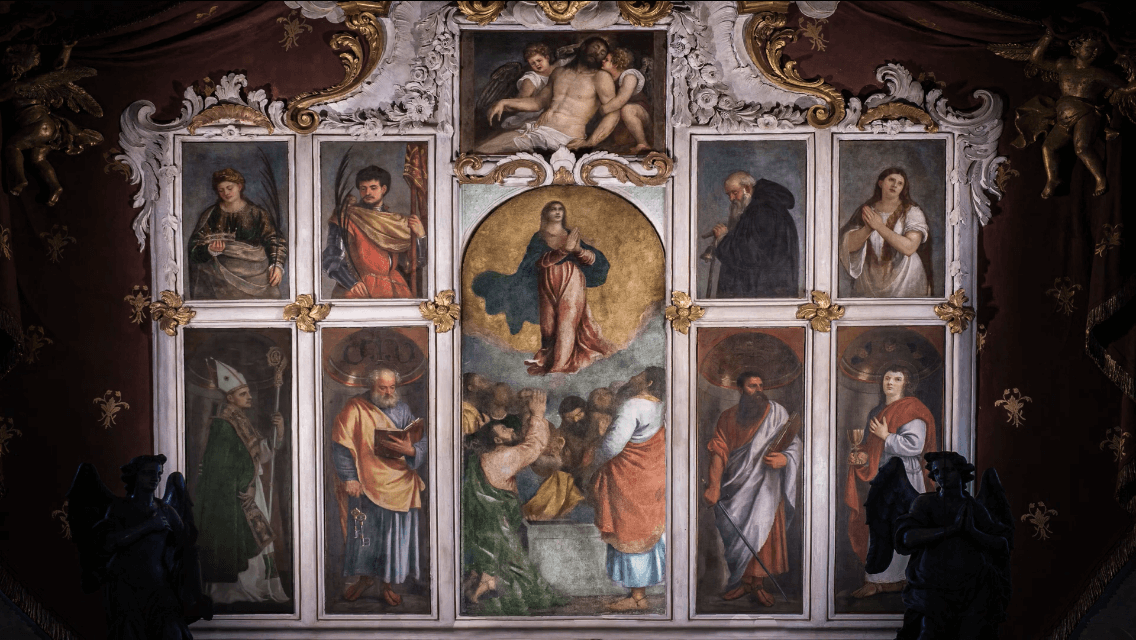

Il Giudizio Universale dell'altare maggiore di Santa Croce a Bosco Marengo

A seguito dello smembramento dell'altare maggiore, il Giudizio Universale - originariamente collocato sulla faccia anteriore della monumentale macchina liturgica - fu posizionato, tra la fine del primo e il principio del secondo decennio del XVIII secolo, nell'emiciclo absidale, al di sopra del pregiato coro ligneo dei frati domenicani eseguito nel triennio 1567-1569 da Giovanni Gargiolli e Giovanni Angelo Marini detto "il Siciliano". In quell'occasione l'opera venne dotata di una sontuosa cornice tardobarocca in legno e stucco dorati a foglia percorsa da un elaborato intreccio di racemi acantacei, realizzata appositamente, fra il 1712 e il 1713, dai maestri intagliatori Pietro Girolamo Chiara e Giovanni Santo.

La descrizione

Per agevolare la lettura del dipinto è possibile frazionare idealmente l'affollata composizione in tre registri. In alto il Cristo Giudice, trasfigurato entro un alone luminoso giallognolo, siede su un trono di nubi plumbee circondato da una corona di Santi. Con un imperioso cenno della mano destra decreta la Fine dei Tempi e chiama al cospetto della sua Maestà divina i salvati, mentre, con uno sguardo colmo di ira accompagnato da un gesto di ripulsa della mano sinistra, ordina a Michele, Capo delle Milizie Celesti, di respingere i dannati nel Fuoco Eterno. Fiancheggiano il Giudice divino i Quattro Evangelisti, San Pietro e la Vergine Maria. Più in basso, al centro della fascia mediana, un'androgina figura angelica dal volto raffaellesco sorregge la Croce affiancata lateralmente da due simmetrici angeli tubicini, il primo dei quali ha già terminato di scandire le opere di bene e le malefatte compiute dai risorti elencate all'interno del Libro della Vita che, difatti, giace chiuso ai suoi piedi. L'altra creatura celeste, di contro, mostra un volume rilegato sulle pagine del quale si legge: “A.D. MDLXVIII/ PIVS V PONT./MAX. FIERI/ FECIT/ GEORGIVS/ VASARIVS/ ARETINVS/PINXIT”. All'estrema sinistra e all'estrema destra trovano posto due coppie di putti svolazzanti che ostentano i simboli della Passione di Cristo, ovvero la colonna della flagellazione, la lancia di Longino, una spugna issata all'estremità di una canna, la corona di spine, un flagello e i tre chiodi della crocifissione.

Nella parte inferiore dell'opera l'arcangelo Michele - che ricalca perfettamente nella torsione del busto e nella posizione delle braccia l'atteggiamento assunto dal Cristo nella fascia superiore della composizione - in veste di esecutore della Giustizia Divina sguaina la spada per separare gli eletti dai reprobi. Se i primi vengono calorosamente accolti dagli angeli con abbracci e baci e guidati verso il Paradiso, ove ascendono in volo privi del peso dei peccati, i secondi, nudi, atterriti nell'animo e deformati nelle fattezze, vengono torturati e trascinati da orrendi demoni palesemente presi in prestito dai repertori figurativi medievali, i quali, afferrandoli di peso, li scaraventano presso la porta dell'Inferno, rappresentata - secondo un'iconografia molto cara agli artisti dell'Età di Mezzo - come le grosse fauci di un essere mostruoso dalle zanne sporgenti, aguzze e ricurve. Alle spalle dell'arcangelo si scorge fra la schiera degli eletti l'austero profilo di Pio V, riconoscibile per la tonsura, il naso aquilino, la lunga barba canuta e l'ermellino papale. Né nello studio preparatorio conservato al Cabinet des Dessins del Louvre né nella bozza della Fondazione Ratjen di Vaduz è possibile rintracciare il ritratto del pontefice, da ciò si evince che questo omaggio al committente - effigiato non a caso accanto al santo di cui, in religione, portava il nome - sia stato aggiunto dall'artista soltanto in corso d'opera per ovvie motivazioni encomiastiche.

Analisi dell'opera

Dovendo affrontare un tema come quello del Giudizio Finale Vasari non poteva sottrarsi dal confronto con tutta la sterminata tradizione iconografica di origine medievale ormai divenuta canonica, così come non poteva evitare di volgere il proprio sguardo all'illustre precedente michelangiolesco della Sistina. Osservando in maniera analitica questa complessa composizione pittorica è possibile rintracciare i modelli e le suggestioni che dovettero ispirare l'Aretino nel realizzarla.

Nella drammatica postura del Cristo con lo sguardo abbassato, il volto quasi di profilo, il braccio destro alzato in un potente gesto d'imperio e l'atletico torace vulnerabile lasciato scoperto da una sottile veste si riconosce un palese debito nei confronti dell'apollineo Cristo Giudice effigiato da Michelangelo nella Cappella Sistina. Anche il contrapposto che caratterizza la posa della Vergine alla destra del Figlio (quindi alla sinistra di chi guarda) ricorda molto da vicino quello della più dimessa Madonna del Giudizio michelangiolesco. È poi interessante notare come l'Evangelista collocato all'estrema destra del registro superiore sia una libera riproposizione in pittura del Mosè di San Pietro in Vincoli visto dal fianco destro. La figura muliebre di spalle in primo piano a sinistra è un'evidente citazione raffaellesca tratta dalla Trasfigurazione dei Musei Vaticani. Accanto al profilo di Pio V l'ovale ruotato di tre quarti di una mantellata (terziaria domenicana) con lo sguardo assorto verso l'alto sembra riprendere i volti della Santa Caterina d'Alessandria, oggi alla National Gallery di Londra, e della Galatea di Villa Farnesina, dipinte da Raffaello rispettivamente intorno al 1507 e nel 1512. Notevoli sono inoltre i punti di contatto ravvisabili fra il Giudizio Universale di Bosco e il pannello centrale del Trittico del Giudizio Finale, opera di Beato Angelico, conservato attualmente presso la Gemäldegalerie di Berlino[2].

Sia il Giudizio Finale dell'Angelico che quello del Vasari possono essere idealmente suddivisi in tre fasce:

- la prima col Cristo Giudice affiancato dalla Vergine, da San Pietro, dagli Evangelisti e da alcuni membri della corte celeste;

- la seconda con l'angelo crocifero al centro e gli angeli tubicini ai lati;

- la terza con l'arcangelo Michele che suddivide i defunti appena resuscitati fra eletti e reprobi.

Nelle due tavole le gestualità del Cristo Giudice sono praticamente le stesse, così come identico è pure l'ordine in cui sono disposti i personaggi attorno al Redentore. In entrambe le opere i giusti vengono abbracciati con letizia dagli angeli e condotti verso il Paradiso, mentre i dannati, visibilmente disperati, vengono trascinati a suon di arpionate da orride creature demoniache nella "bocca" dell'Inferno. Non mancano inoltre scene truculente in cui i risorti, una volta appreso d'esser stati destinati alla dannazione eterna, si abbandonano ad atti di autolesionismo.

Il Martirio di San Pietro da Verona

Ubicata anticamente sul verso della Macchina Vasariana, ossia la parte rivolta verso il coro dove i frati si riunivano in momenti di raccoglimento e di preghiera, la tavola raffigurante il Martirio di San Pietro da Verona, dopo lo smembramento dell'altare per cui fu concepita, venne posizionata al di sotto del finestrone che illumina il braccio destro del transetto, accanto al cenotafio di Pio V. Nell'ottobre del 2011, con l'allestimento del Museo Vasariano di Bosco Marengo nei locali della Sacrestia e della Sala Capitolare del convento attiguo alla chiesa di Santa Croce e Ognissanti, l'opera è stata inserita all'interno di un percorso espositivo accanto agli scomparti minori superstiti del perduto polittico. Fra tutte le componenti sopravvissute della "macchina grandissima" è l'unica a conservare l'originale cornice dorata intagliata dal Gargiolli sulla quale si imposta una sagoma lignea dipinta a marmorino, che costituisce il solo frammento esistente della parte architettonica dell'altare disegnato da Vasari. Perfettamente speculare a quella del Giudizio Universale, la composizione del Martirio di San Pietro è divisibile in due sezioni principali inframmezzate da una fascia centrale. Nella parte superiore, su una spessa coltre di nubi, è rappresentato san Domenico di Guzmán inginocchiato difronte alla Madonna col Bambino in gloria, ammantata d'azzurro e scortata da tre puttini. In basso, proiettata su un paesaggio boschivo di ascendenza nordica, si svolge la concitata scena dell'aggressione al frate domenicano Pietro da Verona (particolarmente somigliante ad una tavola del medesimo soggetto dipinta sempre dal Vasari oggi custodita al Kunsthistorisches Museum di Vienna), il quale soccombe sotto i colpi mortiferi sferrati dal carnefice cataro. Poco prima di spirare il santo fa in tempo a scrivere per terra con il sangue che stilla abbondantemente dal suo cranio divelto le prime tre parole del Credo Niceno-Costantinopolitano: "CREDO IN UNUM DEUM". Al centro della pala la presenza dei tre putti in volo recanti fra le mani corone e palme del martirio suggerisce in maniera sottile un parallelismo tra il sacrificio salvifico di Cristo sulla Croce e l'assassinio di San Pietro, barbaramente ucciso perché aveva contrastato con forza l'eresia dualista svolgendo la carica di inquisitore, conferitagli da papa Gregorio XII nel 1251. I santi Domenico e Pietro, degni exempla di strenui difensori delle verità di fede contro ogni eterodossia, incarnavano appieno lo spirito del nuovo Cattolicesimo post-tridentino; proprio per questo motivo Ghislieri, committente e ideatore del piano iconografico della Macchina Vasariana nonché membro dell'Ordine dei Frati Predicatori, volle riservare alle loro figure un ruolo centrale. Il Martirio di San Pietro di Verona si configura dunque come una sorta di manifesto politico della Chiesa nell'Età della Controriforma, in cui i Domenicani, responsabili della Santa Inquisizione, vengono individuati come uno strumento efficace per arginare la minaccia protestante.

Note

[1] A Firenze, per Cosimo I de' Medici, stava affrescando, con la preziosa collaborazione del proprio éntourage, il ciclo pittorico del Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. Al contempo, in veste di architetto, stava concretizzando il grandioso progetto ducale di renovatio urbis comprendente l'adattamento della Basilica di Santa Maria Novella e di altri grandi luoghi di culto fiorentini alle nuove esigenze liturgiche stabilite dal Concilio di Trento e la Fabbrica degli Uffizi. Mentre ancora cercava di districarsi fra le commissioni cosimiane e pontificie Vasari stava curando l'edizione giuntina de "Le Vite de' più Eccellenti Pittori, Scultori et Architettori. Da Cimabue insino a' giorni nostri.", data alle stampe nel 1568. Merita inoltre di essere ricordato il ruolo diplomatico non certo secondario svolto dall'Aretino tra Firenze e Roma negli anni 1566-1569 per estorcere a papa Ghislieri la nomina a Granduca di Toscana di Cosimo I, suo principale protettore. Fu proprio dalle mani di Pio V che, il 4 marzo del 1569, de' Medici ricevette, grazie anche al contributo vasariano, la corona granducale nel corso di una solennissima cerimonia tenutasi all'interno della prestigiosa cornice della Cappella Sistina, ai piedi degli affreschi partoriti dal «divinissimo ingegno» di Michelangelo Buonarroti.

[2] Dipinto tra il 1435 e il 1436 forse per il cardinale Juan de Casanova, il trittico, documentato per la prima volta nel 1572 nell'inventario delle collezioni di papa Pio V Ghislieri, era originariamente un'unica tavola di forma rettangolare che fu poi smembrata in una non meglio conosciuta epoca successiva.

Bibliografia

MARIO EPIFANI: Ancora Vasari a Bosco Marengo. La "Macchina grandissima" per l'altare maggiore", 2011, tratto da: http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/23/9977 _CAREDDU.pdf

GIORGIO ETTORE CAREDDU: Vasari a Bosco Marengo. Indagini diagnostiche e problematiche di restauro, tratto da: Giorgio Vasari tra parola e immagine, Aracne Editrice, 2013

FULVIO CERVINI, CARLENRICA SPANTIGATI: Santa Croce di Bosco Marengo, Cassa di Risparmio di Alessandria, 2002

CLAUDIA CONFORTI: Giorgio Vasari al servizio di Pio V: affermazione artistica o ostaggio diplomatico?

https://www.academia.edu/40350887/Due_lavori_del_Vasari_nel_complesso_monumentale_di_Santa_Croce_in_Bosco_Marengo

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-vasari_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia- del-Pensiero:-Storia-e-Politica%29/

https://www.treccani.it/enciclopedia/pio-v-papa-santo/

https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-da-verona-santo_%28Dizionario-Biografico%29/

https://archiviodigitalefec.dlci.interno.it/fec/fotografie/detail/IT-FEC-FT0001-021631/bosco-marengo-al-santa-croce-e-ognissanti-giorgio-vasari-giudizio-universale-pala-d-altare-1568-pietro-girolamo-chiara-e-giovanni.html

http://archiviovasari.beniculturali.it/index.php/autobiografia-di-giorgio-vasari/

https://www.treccani.it/enciclopedia/complesso-monumentale-di-santa-croce-e-ognissan%ED%AF%80%ED%B6%9F-di-bosco-marengoh%ED%AF%80%ED%B6%

www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-vasari/

https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-gargiolli_(Dizionario-Biografico)/

https://www.treccani.it/enciclopedia/angelo-marini_%28Dizionario-Biografico%29/

STEFANO DA PUTIGNANO PARTE I

A cura di Giovanni D'Introno

Introduzione: cenni biografici su Stefano da Putignano

Nonostante la penuria di informazioni su questo eccelso scultore, è stato possibile ricostruire la sua attività in Puglia grazie ad una disamina delle sue opere, che ci hanno fornito gli estremi cronologici della sua vita. Nella riscoperta di Stefano da Putignano un contributo fondamentale è stato apportato dagli studi di Giovanni Casulli (1832-1911).

Stefano Pugliese, anche noto come Stefano da Putignano, fu un importante scultore attivo a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Nacque a Putignano, presso Bari, all’epoca sotto il dominio dei Gerosolomiti (i cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme), un ordine cavalleresco di Malta che ottenne la possibilità di stanziarsi sull'isola grazie alla concessione di Carlo V, in seguito all'occupazione turca del Santo Sepolcro. Per fissare una data di nascita, il terminus ante quem ci è fornito dalla prima opera nota dell'artista, completata nel 1491: da tale indicazione si ipotizza che l'artista sia nato attorno al 1470.

A corollario di questa prima indicazione biografica, seppur congetturale, la formazione dell’artista è da collocare alla seconda metà degli anni Ottanta del Quattrocento. Sempre per ipotesi bisogna procedere anche per quanto riguarda il contesto di formazione primaria di Stefano da Putignano, che probabilmente svolse il suo apprendistato presso il noto scultore galatinese Nuzzo Barba, che operò nella zona di Bari al soldo di prestigiosi committenti. Il linguaggio scultoreo di Nuzzo è connotato da un certo realismo, sia nei volti che nei panneggi, individuabile anche nelle opere di Stefano.

Alla formazione di questo artista contribuirono anche le opere delle maestranze nordiche o venete che giunsero nel Mezzogiorno italiano, come le tavole dei Vivarini o la Sant'Eufemia attribuita al Mantegna. Lo spettro dei riferimenti figurativi si chiude con le opere di Pietro Bussolo e Guido Mazzoni, che Stefano da Putignano poté conoscere durante una serie di viaggi ancora una volta solamente ipotizzati.

Stefano riuscì ad aprire una bottega a Putignano, nella gestione della quale fu affiancato da un certo Marino delle Noci (originario del paese di Noci).

Per quanto riguarda la possibilità di stabilire una data di morte, il terminus post quem ci è fornito dalla sua ultima scultura in nostro possesso, che risale al 1538.

Le opere

Stefano da Putignano fu uno scultore molto prolifico. Egli realizzò principalmente opere in pietra, che venivano successivamente dipinte da un altro artista. La cifra stilistica dell'artista è una singolare capacità di mimesi, attraverso la quale Stefano riesce a rendere “veri” i volti delle figure, dotandoli di una forte plasticità.

La prima statua eseguita dall’artista è un San Sebastiano, purtroppo trafugato e portato via dalla chiesa di San Primignano a Palombaio in cui era ubicata. Della statua resta solo la base contenente informazioni come la firma incisa dell'autore, la data di esecuzione e il nome del committente, il bitontino Sillictus de Electis.

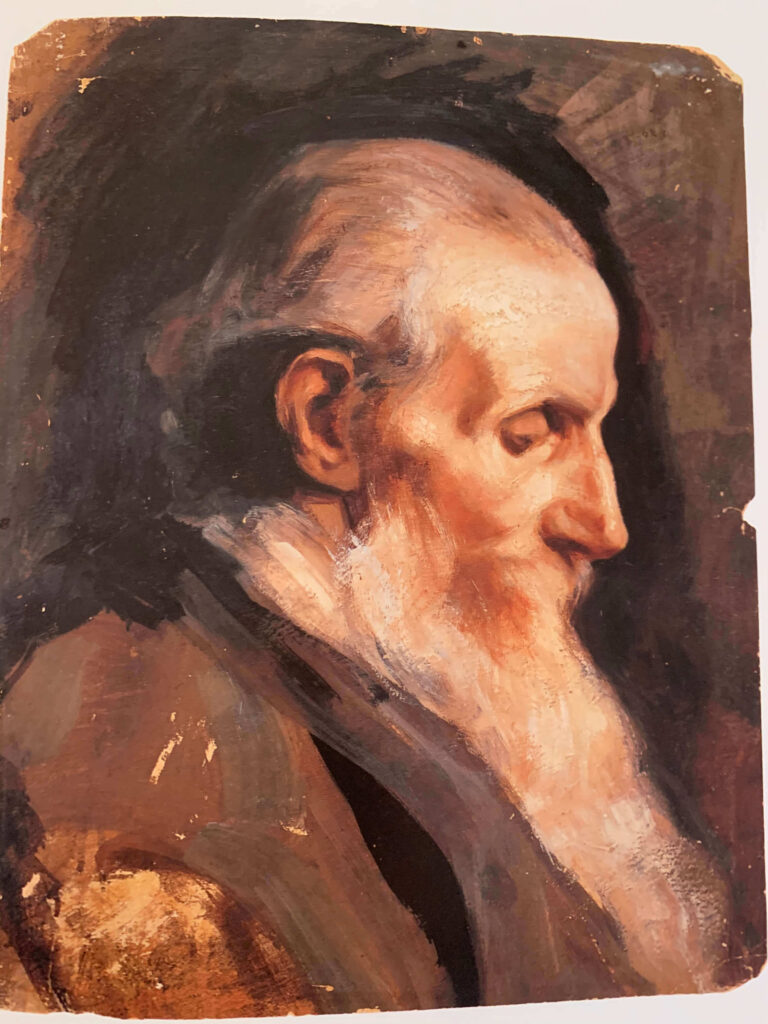

A questo primo periodo dovrebbe risalire anche il San Francesco da Paola (fig.1), oggi custodito nella chiesa della Chinisa di Bitonto.

Il fondatore dell'ordine dei Minimi è ritratto, ancor prima della sua morte, con i tratti realistici di un volto senile. Abbigliato con un saio marrone, il cappuccio alzato, reca tra le mani un bastone che nella sua spinta orizzontale contrasta il forte verticalismo della figura.

La chiesa di San Pietro Apostolo a Putignano

La chiesa (fig.2) risale al XII secolo, ma fu soggetta a diversi lavori nel corso del tempo, venendo arricchita con maestosi arredi tra il XVII e il XVIII secolo. In questa chiesa sono conservate diverse opere di Stefano da Putignano, tra cui il già citato San Sebastiano, il rilievo con la Madonna allattante (Virgo lactans) e la celeberrima statua di San Pietro in cattedra.

Il San Sebastiano (fig.3) riporta alla base la firma dell'autore e la data di esecuzione, che, pur incompleta, ci aiuta ad inquadrare questa statua nell'ultimo decennio del Quattrocento.

La statua si caratterizza da una composizione particolare: il soldato e martire romano è legato ad un tronco d'albero trafitto dalle frecce. La schiena si inarca all'indietro, portando la pancia e le costole verso l’esterno e creando un profilo la cui sinuosità viene accentuata dalla testa, anch’essa rivolta all’indietro. Clara Gelao sostiene che lo scultore avrebbe potuto trarre ispirazione per la sua opera da un San Sebastiano, di autore ignoto, allora presente a Miglionico.

La cornice lignea dorata, dal profilo a tempio, inquadra l'alto rilievo della Madonna allattante, seduta su un ampio trono con il Bambino che, seduto sul ginocchio destro della Vergine, rimane di spalle, celando così il suo volto allo spettatore. Alle spalle della Vergine due angeli sorreggono un cartiglio con la frase “REGINA CELI LETARE ALLELVYA”, mentre altri due angeli sorreggono la corona posta in capo alla Madre di Dio.

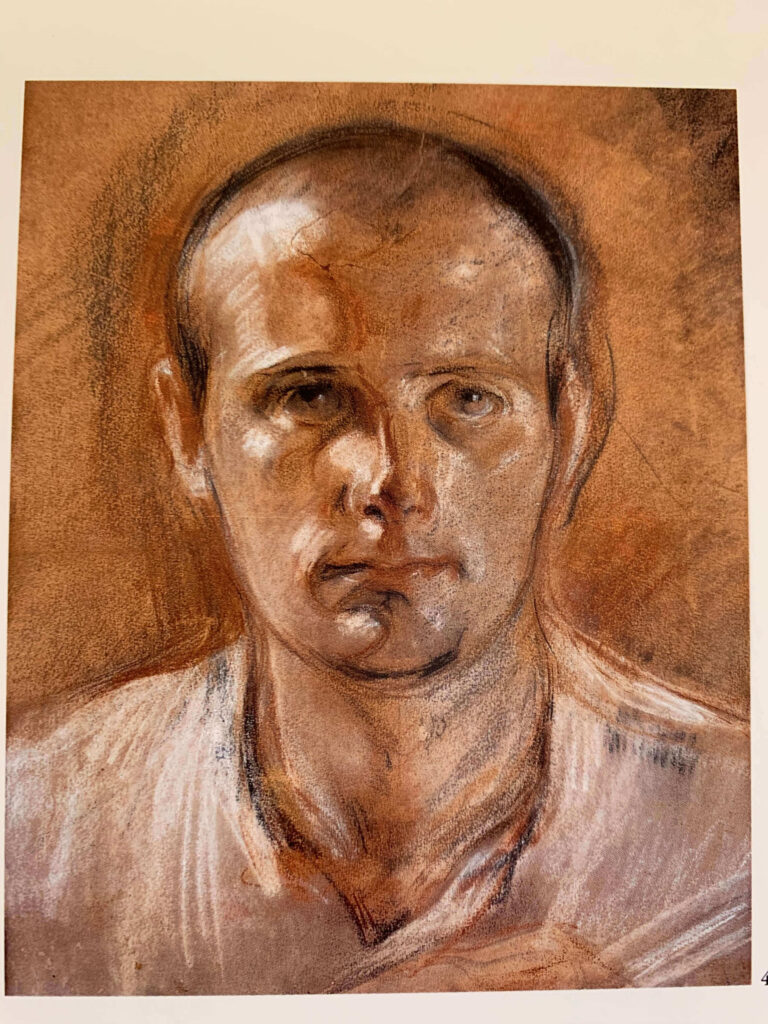

L'opera più celebre di Stefano è però il San Pietro in cattedra (fig.4) collocato nell'omonima cappella, all’interno di una pomposa struttura lignea rococò che circonda la nicchia nella quale il Santo è collocato. Il committente della statua, in base a quanto recita l’iscrizione che corre lungo la base e che reca anche la data 1502, fu Don Vito Fanelli de Venera.

Il santo indossa una lunga tunica, sovrastata da un ampio himation, con ampie e pesanti pieghe che creano profondi effetti chiaroscurali. Il santo è seduto con in mano le chiavi, inconfondibile attributo iconografico petrino, assieme a un libro aperto che riporta alcuni versi della sua prima lettera:

“Fratres sobrii estote et vigilate quia adversarius vester, diabolus, tamquam leo rugiens circuit quaerens quem devoret, cui resistite fortes in fide”

(Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare, resistetegli saldi nella fede)[1].

Il realismo nel rendere l'età avanzata del santo è sorprendente, soprattutto nei dettagli della fronte corrugata e delle mani, che lasciano quasi intravedere le ossa e le vene.

Note

[1] traduzione fornita dal seguente sito: https://www.maranatha.it/Bibbia/7-LettereCattoliche/67-1PietroPage.htm

Bibliografia

C.Gelao, Stefano da Putignano, “virtuoso” scultore del Rinascimento, Bari, Mario Adda, 2020

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/stefano-pugliese-detto-stefano-da-putignano_%28Dizionario-Biografico%29/

https://centrostoricoputignano.it/chiese/chiesa-di-san-pietro-apostolo-putignano/le-cappelle/67-la-cappella-di-san-pietro.html

Riferimenti fotografici

le foto sono tratte da internet, tranne quelle raffiguranti San Vincenzo Ferrer, San Paolo e la Trinità che sono tratte dal libro di Clara Gelao.

SCULTURA IN STUCCO IN TRENTINO:PIEVE DI LEDRO

A cura di Beatrice Rosa

Introduzione

Prima di parlare della scultura in stucco e di Pieve di Ledro, vale la pena capire cosa sia questo materiale. Lo stucco è un composto che si ottiene mescolando calce, polvere di marmo, sabbia e caseina ed è stato usato fin dai tempi antichi come elemento di decorazione. Come tante altre tecniche dell’antichità, è stata ripresa nel Rinascimento quando all’impasto si cominciò ad aggiungere polvere finissima di marmo e modellando lo stucco su anime di mattoni, sassi o tufo. Nel Seicento e Settecento cominciò ad essere addirittura utilizzato per sculture a tutto tondo, basate su un’armatura metallica; considerati i legami con l’arte classica, lo stucco fu poi utilizzato nelle decorazioni architettoniche neoclassiche principalmente all’interno degli edifici[i].

La scultura in stucco in Trentino

Per due secoli, indicativamente tra il 1550 e il 1750, si registra in Trentino la presenza di stuccatori lombardi che lasciarono meravigliose opere in edifici privati e liturgici in varie zone della regione. Questi artisti provenivano dalla zona dei laghi e, solitamente, facevano parte di botteghe famigliari[ii]. Come analizzato da Andrea Spiriti, ciò che gli artisti dei laghi lasciano in Trentino è in linea con quello che essi realizzano in altre zone, in particolare nella valli avite e nei territori degli Asburgo. Quindi il punto di partenza delle opere di metà Cinquecento è un manierismo attento al mondo romano che perdura fino a metà Seicento, quando cominciano ad innestarsi tematiche berniniane e algardiane. Negli ultimi decenni del secolo c’è un aggiornamento barocco e un’apertura al classicismo che fu sostituito nel Settecento con le influenze rococò provenienti dal mondo asburgico e dal modello francese[iii].

Come anticipato, già nel Cinquecento ci sono esempi di decorazione a stucco: è il caso del Palazzo Roccabruna a Trento i cui stucchi, databili entro gli inizi del settimo decennio del secolo, denotano la presenza di una bottega locale legata a Giandomenico Carneri, un artista di formazione veneta. Nel Seicento diventa più consistente la presenza dei lombardi che operano nella chiesa dell’Inviolata a Riva del Garda, nella cappella dei santi Martiri anauniesi in Palazzo Galasso e nella chiesa di San Pietro a Trento arrivando ad operare fino a San Michele all’Adige. Altre testimonianze si trovano al Castello del Buonconsiglio, nel Duomo e di nuovo a Riva del Garda. Per quanto riguarda il Settecento, ebbero un ruolo importante a Rovereto il milanese Antonio Verda e il valsoldese Ludovico Bertalli che operò poi in Val di Sole[iv]. Questi sono solo alcuni esempi di autori dei meravigliosi stucchi che decorano tuttora molti edifici del Trentino, ma in questa sede si vuole analizzare un contesto un po’ più provinciale, una chiesa di paese che conserva però degli importanti stucchi seicenteschi: la chiesa della Madonna Annunciata di Pieve di Ledro.

L’esempio di Pieve di Ledro

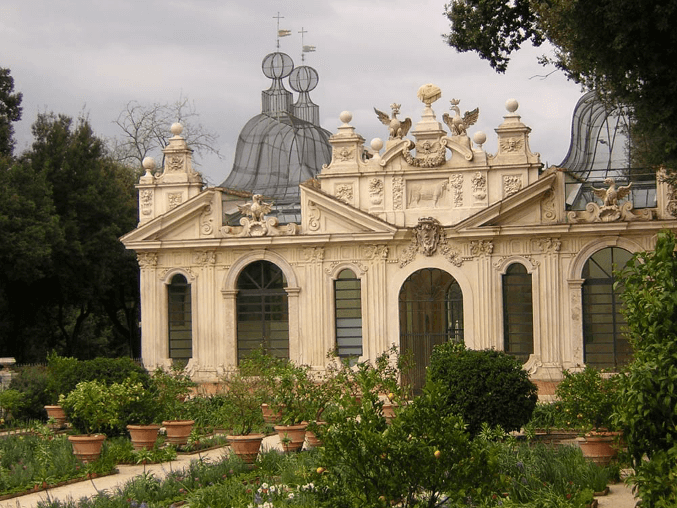

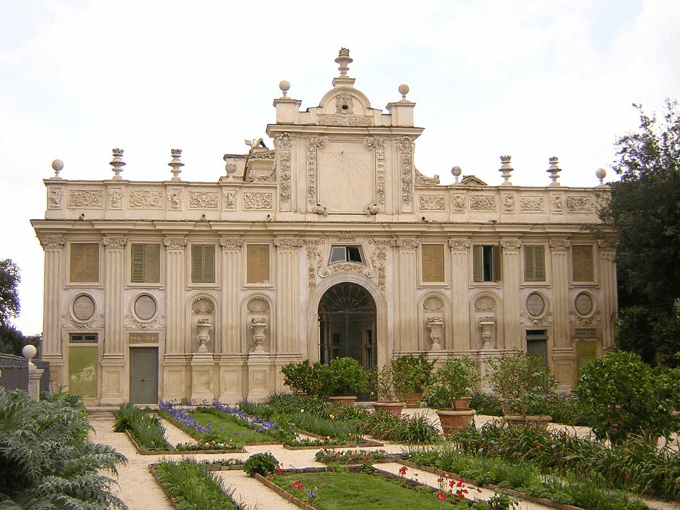

Nel centro di Pieve, paese della Valle di Ledro, domina la grande chiesa dedicata all’Annunciazione di Maria (fig. 1). Le prime notizie riguardanti l’edificio liturgico risalgono al 1235 ma dell’edificio medievale non rimangono che alcune tracce nel basamento del campanile. La chiesa come la si vede oggi è frutto di un rifacimento seicentesco: i lavori cominciarono nel 1633, quando il principe vescovo Carlo Emanuele Madruzzo diede l’approvazione e si conclusero due anni dopo, nel 1635. La consacrazione avvenne poi il 16 settembre del 1652[v].

La chiesa è a croce latina, l’interno ad aula unica con tre cappelle laterali per ciascun lato lungo. Appena entrati vale la pena fermarsi e ammirare la decorazione a stucco; nell’elegante partitura architettonica, caratterizzata da elementi classicheggianti quali girali e cherubini, si affacciano una serie di bellissimi angeli[vi]. Queste figure, tutte paffute e riccissime, sono impegnate in varie attività: alcuni reggono cartigli (fig. 2) o sono reggicero (fig. 3), altri invece semplicemente oranti. L’arco santo è dominato da due putti in volo che reggono uno scudo con lo stemma dei Madruzzo[vii], probabilmente come ringraziamento al principe vescovo per l’autorizzazione al rifacimento della chiesa (fig. 4). Scendendo lungo i lati dell’arco si vedono due angeli stanti sui capitelli che suonano con grande enfasi la tromba (fig. 9). Arrivando invece alla base, nelle nicchie laterali, sono presenti due figure in stucco poco più piccole della grandezza naturale. Nella nicchia di sinistra un santo vescovo, identificato come San Vigilio; egli fu il terzo vescovo di Trento e morì martire nel 405 (fig. 5). Si narra che i pagani lo abbiano ucciso usando bastoni e addirittura zoccoli di legno con i quali è spesso raffigurato[viii]. Queste due sono le uniche sculture di grandi dimensioni in chiesa, infatti appena entrati, sulla sinistra, è presente una nicchia decorata a motivi circolari, dalla quale si affaccia San Giovanni Battista (fig. 7) riconoscibile dalla tipica croce e dall’agnello che guarda verso noi spettatori.

Gli stucchi che vediamo oggi sono in uno stato conservativo discreto, la chiesa dell’Annunciazione di Maria di Pieve fu infatti molto danneggiata durante la Prima Guerra Mondiale, per questo motivo nel 1931 venne effettuato un restauro molto invasivo che consistette nel rinfrescare il rivestimento scultoreo ma anche nell’integrare le parti andate perdute[ix].

Secondo una prassi del tempo, la decorazione in stucco era realizzata contemporaneamente alla muratura, per questo motivo le opere di Pieve di Ledro furono realizzate in concomitanza con il rifacimento della chiesa, tra il 1633 e il 1635. Per molti anni non è stato chiaro chi realizzò queste opere ma nel 2009, tramite dei confronti, Domizio Cattoi ha ipotizzato che siano opera della bottega di Carlo Romeri, o meglio dell’accoppiata Carloni-Romeri[x].

Antonio Carloni fu un capomastro, nato a Scaria (comune comasco di Alta Valle Intelvi) da una famiglia di artisti itineranti che operarono nel Nord Italia e Oltralpe. Non si sa nulla della sua formazione professionale e nemmeno del suo albero genealogico, è molto probabile però che fosse legato da una parentela con Carlo Romeri[xi]. Carlo fu invece uno stuccatore, probabilmente originario di Pellio Superiore, in Valle d’Intelvi[xii]. Ascrivibile alla coppia Carloni-Romeri è la decorazione a stucco della cappella dell’Annunziata della chiesa di San Giovanni Battista a Sacco, nei pressi di Rovereto (fig. 8). Questa cappella è caratterizzata da elementi decorativi e dalla presenza dei quattro evangelisti ad altissimo rilievo nei pennacchi, il tutto alternato da riquadri affrescati. Nonostante la cronologia risalente a metà Seicento, la decorazione è ancora realizzata, secondo la consuetudine della tradizione tardo-manieristica lombarda, con l’utilizzo di modelli a stampo per gli elementi architettonici, qui costituiti da motivi a girali con ovoli e dentelli che si ritrovano quasi identici nella chiesa di Pieve di Ledro. Gli angeli che a Sacco reggono lo stemma Cavalcabò si ritrovano perfettamente in Valle di Ledro, dove lo stemma è sostituito dall’arme dei Madruzzo[xiii].

Per le analogie nelle figure di alcuni angeli e nell’ornato architettonico di Sacco e di Pieve, è stato affermato che la coppia Carloni-Romeri, uno in qualità di soprintendente, l’altro come muratore-stuccatore, sia arrivata ad operare anche in Valle di Ledro. È un’impresa di bottega, svoltasi in poco tempo, che dimostra come Carloni-Romeri fossero in Trentino già da tempo, infatti l’opera di Pieve si daterebbe al 1633-35 mentre la decorazione della cappella di Sacco solo dal 1647 (fig. 9)[xiv].

Note

[i] Stucco, in Enciclopedia dell’arte, a cura di P. de Vecchi e A. Negri, 2002, p. 1182.

[ii] A. Spiriti, Stuccatori dei laghi in Trentino: certezze e ipotesi, in Passaggi a nord-est. Gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, tecnica e restauro, atti del convegno di studi (Trento, 12-14 febbraio 2009), a cura di L. Dal Prà, L. Giacomelli, A. Spiriti, Trento 2011 (“Beni artistici e storici del Trentino. Quaderni”, 20), pp. 51-64.

[iii] A. Spiriti, Stuccatori dei laghi in Trentino: certezze e ipotesi, in Passaggi a nord-est. Gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, tecnica e restauro, atti del convegno di studi (Trento, 12-14 febbraio 2009), a cura di L. Dal Prà, L. Giacomelli, A. Spiriti, Trento 2011 (“Beni artistici e storici del Trentino. Quaderni”, 20), pp. 51-64.

[iv] L. Giacomelli, “da lasciar di stucco”. Fortuna dell’arte plastica in Trentino, in Passaggi a nord-est. Gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, tecnica e restauro, atti del convegno di studi (Trento, 12-14 febbraio 2009), a cura di L. Dal Prà, L. Giacomelli, A. Spiriti, Trento 2011 (“Beni artistici e storici del Trentino. Quaderni”, 20), pp. 13-50.

[v] Valle di Ledro: storia, arte, paesaggio, a cura di S. Ferrari, Trento 2004 (“Guide del Trentino”), pp. 78-80.

[vi] D. Cattoi, Stucchi seicenteschi nel Trentino meridionale, in Passaggi a nord-est. Gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, tecnica e restauro, atti del convegno di studi (Trento, 12-14 febbraio 2009), a cura di L. Dal Prà, L. Giacomelli, A. Spiriti, Trento 2011 (“Beni artistici e storici del Trentino. Quaderni”, 20), pp- 239-240.

[vii] D. Cattoi, Stucchi seicenteschi nel Trentino meridionale, in Passaggi a nord-est. Gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, tecnica e restauro, atti del convegno di studi (Trento, 12-14 febbraio 2009), a cura di L. Dal Prà, L. Giacomelli, A. Spiriti, Trento 2011 (“Beni artistici e storici del Trentino. Quaderni”, 20), p. 240.

[viii] VIGILIO in "Enciclopedia Italiana" (treccani.it)

[ix] D. Cattoi, Stucchi seicenteschi nel Trentino meridionale, in Passaggi a nord-est. Gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, tecnica e restauro, atti del convegno di studi (Trento, 12-14 febbraio 2009), a cura di L. Dal Prà, L. Giacomelli, A. Spiriti, Trento 2011 (“Beni artistici e storici del Trentino. Quaderni”, 20), p. 241.

[x] D. Cattoi, Stucchi seicenteschi nel Trentino meridionale, in Passaggi a nord-est. Gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, tecnica e restauro, atti del convegno di studi (Trento, 12-14 febbraio 2009), a cura di L. Dal Prà, L. Giacomelli, A. Spiriti, Trento 2011 (“Beni artistici e storici del Trentino. Quaderni”, 20), p. 239-240.

[xi] D. Cattoi, Stucchi seicenteschi nel Trentino meridionale, in Passaggi a nord-est. Gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, tecnica e restauro, atti del convegno di studi (Trento, 12-14 febbraio 2009), a cura di L. Dal Prà, L. Giacomelli, A. Spiriti, Trento 2011 (“Beni artistici e storici del Trentino. Quaderni”, 20), p. 244 (nota numero 20).

[xii] D. Cattoi, Stucchi seicenteschi nel Trentino meridionale, in Passaggi a nord-est. Gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, tecnica e restauro, atti del convegno di studi (Trento, 12-14 febbraio 2009), a cura di L. Dal Prà, L. Giacomelli, A. Spiriti, Trento 2011 (“Beni artistici e storici del Trentino. Quaderni”, 20), p. 244 (nota numero 21).

[xiii] D. Cattoi, Stucchi seicenteschi nel Trentino meridionale, in Passaggi a nord-est. Gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, tecnica e restauro, atti del convegno di studi (Trento, 12-14 febbraio 2009), a cura di L. Dal Prà, L. Giacomelli, A. Spiriti, Trento 2011 (“Beni artistici e storici del Trentino. Quaderni”, 20), p. 239-240.

[xiv] D. Cattoi, Stucchi seicenteschi nel Trentino meridionale, in Passaggi a nord-est. Gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, tecnica e restauro, atti del convegno di studi (Trento, 12-14 febbraio 2009), a cura di L. Dal Prà, L. Giacomelli, A. Spiriti, Trento 2011 (“Beni artistici e storici del Trentino. Quaderni”, 20), p. 239-241.

Bibliografia

Enciclopedia dell’arte, a cura di P. de Vecchi e A. Negri, 2002

Passaggi a nord-est. Gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, tecnica e restauro, atti del convegno di studi (Trento, 12-14 febbraio 2009), a cura di L. Dal Prà, L. Giacomelli, A. Spiriti, Trento 2011 (“Beni artistici e storici del Trentino. Quaderni”, 20)

Valle di Ledro: storia, arte, paesaggio, a cura di S. Ferrari, Trento 2004 (“Guide del Trentino”)

Referenze fotografiche

Beatrice Rosa: figg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Passaggi a nord-est. Gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, tecnica e restauro, p. 237: fig. 8

LIGEA, LA SIRENA DI LAMEZIA TERME

A cura di Felicia Villella

“E Ligea pertanto sarà sbalzata presso Terina sputando acqua di mare; e i naviganti la seppelliranno nella sabbiosa spiaggia presso le rapide correnti dell’Ocinaro; e questo, forte nume dalla fronte cornuta, con le sue acque bagnerà il sepolcro e tergerà il busto dell’alata fanciulla […]. Altri, stanchi di vagare penosamente di qua e di là, si stanzieranno nel paese di Terina, dove bagna la terra l’Ocinaro versando le sue limpide acque nel mare”.

Licofrone di Calcide (III sec. a.C.), Alexandra, vv. 726-730

Il mito di Ligea

Sorella di Partenope e Leucosia, Ligea era una delle tre ninfe punite da Demetra per non aver aiutato la di lei figlia, Persefone, a sfuggire al rapimento architettato da Ade, il dio degli inferi. Più piccola delle tre sorelle, Ligea poteva vantare una voce assai armoniosa, tanto da essersi meritata l’epiteto di “la melodiosa”.

La figura della sirena della tradizione classica si discosta molto dalla moderna figura di donna-pesce; per la mitologia antica, infatti, le sirene erano creature ibride, con testa di donna e corpo (e ali) di uccello. Al mito di Licofrone tali creature devono anche il nome: secondo la leggenda, infatti, le tre sorelle vivevano nei pressi del mare di Positano, per la precisione nella zona dei tre scogli detti Li Galli, un tempo noti col nome di Sirenuse. Qui trascorrevano il loro tempo intonando dolci e sensuali melodie con l’unico scopo di attirare i naviganti verso gli scogli e condurli alla morte, appagando la loro sete di sangue.

Il più famoso dei naviganti che si trovò, per i capricci del dio Poseidone, a navigare fra queste acque fu l’eroe omerico Odisseo il quale, spinto dalla sua innata curiositas, decise di attraversare le acque avvalendosi di uno stratagemma noto a tutti: egli ordinò infatti ai propri uomini di essere legato all’albero maestro per non cedere alla tentazione delle tre sorelle, scegliendo solamente di godere delle loro armonie canore. Un eccessivo avvicinamento della nave agli scogli avrebbe condotto l’equipaggio ad un naufragio sicuro.

Apollonio Rodio racconta invece che le sirene, ferite nell’orgoglio e colte da un senso di disperazione, decisero, di fronte a tanta sfrontatezza, di gettarsi in mare e morire lì dove tante vite erano state perse per la loro lussuria.

Altri storici scrivono invece di come i corpi delle mitologiche figure venissero sbalzati dalla violenza delle onde a tal punto da condurre Partenope sulle coste del golfo di Napoli, Leucosia nei pressi dell’attuale Paestum e spingendo Ligea addirittura fino al golfo di Sant’Eufemia di Lamezia Terme.

Qui, stando ancora a Licofrone, un popolo affascinato dalla bellezza della giovane sirena decise di onorarla seppellendola nelle vicinanze del fiume Ocinaro, l’attuale Bagni, istituendo in suo onore un culto che si intrecciò con quello della ninfa Terina, omonima della colonia greca ivi presente.

L’opera statuaria

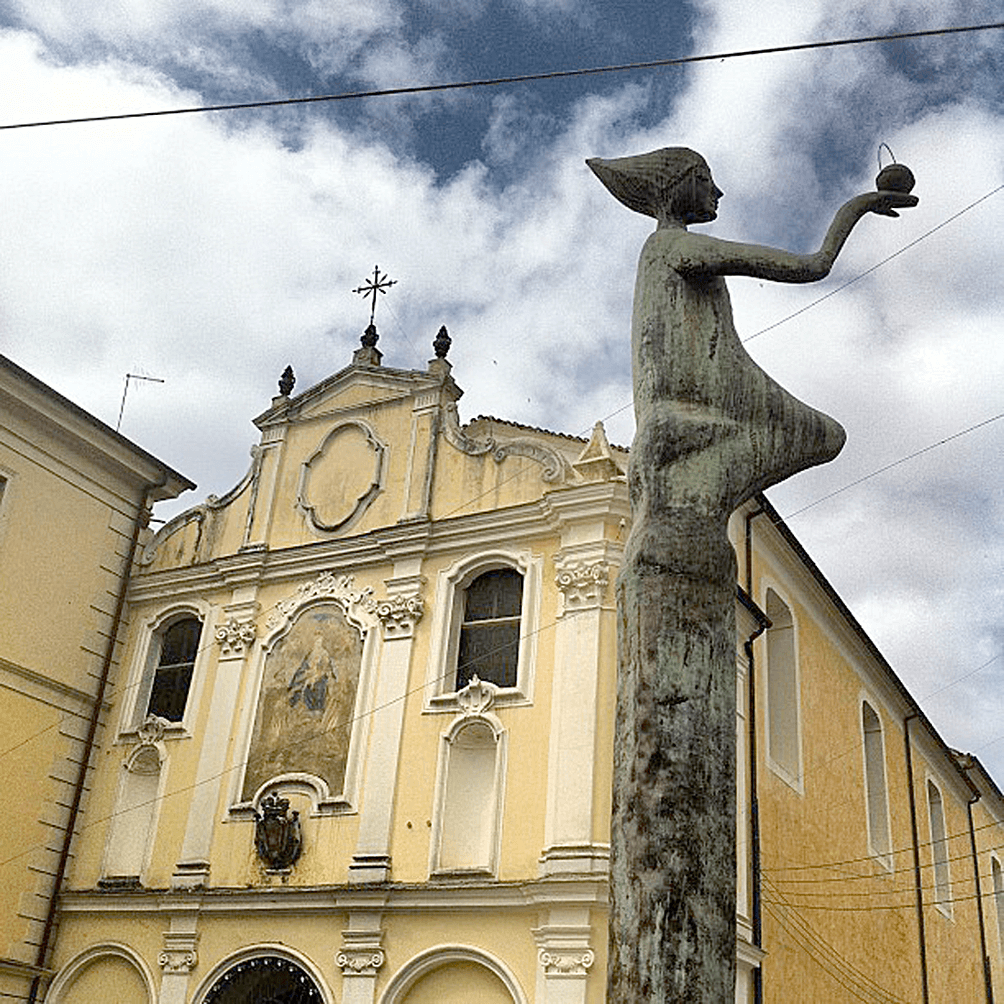

Ligea Scultura è un’opera commissionata dal Comune di Lamezia Terme a Riccardo Dalisi, che la completò nel 1998, per poi vederla collocata nella piazzetta di largo San Domenico, in corrispondenza di Corso Numistrano, e di fronte all’attuale sede del Museo archeologico Lametino e alla chiesa di San Domenico.

La modernità della sirena si sposa perfettamente con il linguaggio vittoriano del corso principale cittadino. Essa si pone simbolicamente come “sentinella”, come custode di uno dei luoghi principali della cultura di Lamezia Terme, il museo, scrigno di un passato di cui altro non può essere se non ignara testimone.

La statua di Ligea è inoltre parte del più ampio progetto di rivalutazione del centro urbano che vide protagonista ancora una volta lo stesso Dalisi, chiamato a realizzare una fontana in Corso Giovanni Nicotera.

La scultura, dalle fattezze classiche per metà umane e per metà di uccello, è posta sulla sommità di un rudimentale obelisco verdastro apparendo ferma e decisa nella sua seduta. Anche il volto è fiero, ieratico, e culminante in una voluttuosa acconciatura verticale dai chiari richiami ai bronzi di manifattura etrusca, tanto nella resa materica quanto nell’espressività.

Il braccio destro, portato delicatamente fin sopra l’altezza della spalla, esprime un gesto morbido che tuttavia rompe la staticità complessiva della figura. Sul dorso della mano di Ligea è poggiata una sfera inscritta all’interno di una piccola orbita circolare: l’allusione all’epiteto di “melodiosa”, ad essa attribuito, e all’armonia delle sfere celesti di cui Platone parla nella Repubblica, è lampante. Secondo il filosofo, ad ognuna delle sirene celesti, disposte in otto orbite, spettava il compito di intonare una sola nota dando vita proprio all’Armonia:

“Sull’alto di ciascuno dei suoi cerchi stava una Sirena che, trascinata in quel movimento circolare, emetteva un’unica nota su un unico tono; e tutte otto le note creavano un’unica armonia”.

Cenni biografici dell’autore

Classe 1931, Riccardo Dalisi, potentino di origine, ha, fino al 2007, ricoperto la cattedra di Progettazione Architettonica presso la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, ateneo del quale ha anche diretto la Scuola di Specializzazione in Disegno Industriale. Convinto assertore della cosiddetta architettura radicale, fu negli anni Settanta uno dei fondatori della Global Tools. Furono, quelli, anni di fervente sviluppo creativo, che lo portarono a completare una serie di opere che in seguito entrarono a far parte delle collezioni permanenti di prestigiose istituzioni come il Centre Pompidou di Parigi, il Frac Centre di Orléans e il Museo Madre di Napoli. L’opera di Dalisi parte dall’utilizzo di materiali tradizionalmente definiti poveri, come ferro e ottone, plasmati per conferire alle forme una forte connotazione sociale, caratterizzandosi inoltre per l’e dall’arredo urbano, all’architettura, dalle arti figurative al design.

Bibliografia

Parlato, Ulisse e le Sirene di Positano, Napoli, Colonnese, 2006.

Bettini, L. Spina, Il mito delle Sirene, Immagini e racconti dalla Grecia a oggi, Torino, Einaudi, 2004.

Dalisi, L’Avanguardia del Disordine, in “Spazioarte”, n.10-11, giugno-ottobre 1977, pp.13-16.

Villella, Scheria, la terra dei Feaci, Lamezia Terme, Stampa Sud, 2004.

Platone, Opere, vol. II, Bari, Laterza, 1967, pp. 447-455;

Sitografia

https://www.riccardodalisi.it/

http://www.reportageonline.it/calabria-magica-la-leggenda-della-sirena-ligea-e-il-golfo-di-santeufemia-2/?fbclid=IwAR3Li5eNHCT5XUKl0jArif3hbM_vsPQPpzzI2UYSX763LmNpiYI_9C8QQno

http://www.lameziastorica.it/ligea.html

RITRATTO EQUESTRE DI GIO CARLO DORIA

A cura di Fabio d'Ovidio

Il ritratto equestre di Gio Carlo Doria si trova nella Galleria Nazionale della Liguria, nella sede di Palazzo Spinola di Pellicceria.

Storia collezionistica del ritratto equestre di Gio Carlo Doria

Il dipinto, realizzato da Pieter Paul Rubens per il banchiere Gio Carlo Doria, venne citato per la prima volta in un catalogo dei beni di Agostino Doria junior redatto nel 1644 relativi ad un palazzo cittadino della famiglia Doria.

Il primo ad inserire la magnifica tela all’interno della letteratura artistica fu Carlo Giuseppe Ratti, che nel 1766 lo descrisse come un ritratto di un signore a cavallo, dopo averlo osservato nel palazzo Doria di cui si parlava a proposito dell’inventario.

L’opera restò a Genova – passando di Doria in Doria (bisogna ricordare però che a Genova esistevano più rami distinti della famiglia Doria, quindi il ritratto venne acquisito e poi passato in eredità solo dai successori di questo Gio Carlo Doria) – fino al XIX secolo, quando venne ereditato da un ramo cadetto della famiglia di stanza a Napoli, i Doria d’Angri, che lo cedettero ad una casa d’aste la quale a sua volta lo vendette tramite una seduta nel 1940 a Maria Termini. Nel 1941 Benito Mussolini impose alla nuova proprietaria di cedere il dipinto ad Adolf Hitler, che lo fece esporre con molta probabilità presso il Museo di Linz. Fortunatamente, a differenza di altri capolavori che durante il secondo conflitto mondiale caddero in mano dei nazisti (il Ritratto d’uomo di Raffaello in primis o capolavori delle avanguardie storiche) – il Ritratto di Gio Carlo Doria non andò distrutto, né perduto e né danneggiato; nel 1948 ritornò in Italia dove fu accolto nel deposito di Palazzo Vecchio a Firenze fino al 1985. Fu poi esposto al Museo Nazionale di Capodimonte a Napoli, per giungere infine – dietro volontà dello Stato – nella propria città natale tre anni più tardi, dove fu collocato all’interno delle collezioni della Galleria Nazionale della Liguria. Oggi il Gio Carlo Doria a cavallo è ancora qui conservato come una delle opere più importanti del museo.

Una osservazione del tutto personale di chi scrive è che, data la peculiarità dell’opera, questa viene fin troppo spesso concessa in prestito in occasione di mostre nazionali ed estere.

Storia critica

Il dipinto venne pubblicato in seno all’ambiente scientifico per la prima volta in tempi relativamente recenti: per la precisione nel 1939 da Roberto Longhi, che lo vide presso la dimora della famiglia Doria d’Angri a Napoli. Molte considerazioni di Longhi (che è stato una figura centrale nella formazione della storia e della critica d’arte italiana), sono ancora oggi punti di riferimento imprescindibili quando ci si approccia allo studio di questa tela. Fu infatti Longhi a identificare nel soggetto ritratto un rampollo dei Doria, basandosi su una storia estranea alla tela e sulla presenza dell’aquila raffigurata sopra l’albero in secondo piano – simbolo di tutti i rami della famiglia Doria. L’identificazione precisa dell’uomo ricadde su uno dei figli di Agostino Doria (1534-1607): Giacomo Massimiliano (1571-1613) o Gio Carlo (1576/77- 1625). A far propendere per il secondo fu un passaggio contenuto nel testamento di Marcantonio Doria, in cui veniva lasciato al figlio Gio Francesco il ritratto di un certo Gio Carlo Doria a cavallo di Rubens.

Tali ipotesi vennero immediatamente suffragate dalla critica contemporanea e successiva sia nel dibattito critico nazionale che in quello internazionale. Nello specifico la conferma definitiva dell’identificazione giunse attraverso la pubblicazione di un ritratto a mezzo busto raffigurante lo stesso Gio Carlo Doria realizzato dal pittore francese di sensibilità caravaggesca Simon Vouet (1590-1649), presente a Genova nel biennio 1620-1622, conservato attualmente presso il Museo del Louvre (Parigi)

Per quanto riguarda la datazione Longhi fece notare come il dipinto presenti, già ad inizio XVII secolo, “una soluzione genialissima e fondamentale per tutto lo svolgimento del Barocco”. Confrontandolo con un’opera del Prado di Madrid di analogo tema iconografico (il Ritratto Equestre del Duca di Lerma, ancora legato al linguaggio del Manierismo internazionale), Longhi ritenne che Rubens avesse eseguito il ritratto nel 1606 circa. A questa data Rubens stava svolgendo il suo secondo soggiorno genovese, durante il quale eseguì bellissimi ritratti di donne dell’aristocrazia cittadina, anche questi assolute novità, fondamentali per lo sviluppo futuro del linguaggio artistico secentesco.

Il ritratto di Gio Carlo Doria: iconografia ed iconologia

A differenza dei ritratti equestri dipinti nei due secoli precedenti da illustri artisti[1], in cui il soggetto era solitamente rappresentato di profilo o di tre quarti, Rubens optò per una soluzione estremamente ardita; scelse infatti di raffigurare il committente in posizione frontale, sconvolgendo sostanzialmente i canoni compositivi di una tipologia iconografica ormai consolidata da secoli, e conferendo così allo spettatore la sensazione che il protagonista del ritratto possa raggiungerlo con la sua cavalcatura.

Gio Carlo Doria si è fatto ritrarre da Rubens in questo superbo dipinto non tanto per celebrare la sua persona o un suo successo in campo economico-finanziario, quanto più per rimarcare ancora una volta lo stretto legame instauratosi sin dal 1528 tra il casato degli Asburgo e la famiglia Doria: pochi anni prima dell’esecuzione della tela, Gio Carlo ottenne dal monarca spagnolo Filippo III d’Asburgo l’ingresso entro l’ordine di Santiago (o San Giacomo all’italiana)[2]

L’uomo è solidamente in sella al proprio destriero bianco rampante. Gio Carlo Doria, all’epoca sulla trentina d’anni, indossa una raffinatissima armatura da cerimonia nera avente sulla corazza, impressa a contrasto, la croce color rosso corallo che simboleggia l’Ordine di San Giacomo. La stessa tonalità cromatica si ritrova nella stola – probabilmente in velluto – annodata sul braccio sinistro e svolazzante, mossa dalla rapidità con cui possiamo supporre che avanzi il cavallo.

Ammirando quest’opera è opportuno soffermarsi su alcuni elementi iconografici che aiutano a comprendere meglio la personalità ed il ruolo ricoperto da Gio Carlo Doria all’interno della città di Genova e sullo scacchiere politico internazionale.

Il primo elemento su cui focalizzare l’attenzione è la grazia dell’uomo di stringere le briglie del cavallo con una mano sola, con il nastro che passa dolcemente tra le dita a simboleggiare la sua fermezza.

Tra i rami della quercia raffigurata sulla sinistra in secondo piano è presente un’aquila, animale presente nello stemma araldico della famiglia Doria. Un attributo del potere imperiale detenuto dal casato degli Asburgo, simbolo di forza e di potere politico-militare, che già in età classica veniva riferito a Giove/Zeus, padre degli dei.

All’interno della scena è presente anche un cane, raffigurato in basso a sinistra in primo piano al di sotto del cavallo: anche questo, come l’animale protagonista, incede con le zampe anteriori sollevate e quelle posteriori poggiate sul terreno. Il cane di consuetudine è un simbolo di fedeltà, solitamente è presente in opere aventi come soggetto figure femminili a testimonianza di fedeltà coniugale[3]. In questa occasione però il cane rappresentato esprime una fedeltà di tipo politico pubblico-privata tra i Doria, la Repubblica di Genova e gli Asburgo sia di Spagna che dell’Impero: quando Andrea Doria firmò nel 1528 il gentleman agreement con Carlo V d’Asburgo, tra le differenti implicazioni venivano specificati un solido legame interpersonale tra le due famiglie (Doria e Asburgo) ed una forte alleanza tra le due configurazioni politiche. Un accordo importante soprattutto dopo l’uscita dal quadro politico dello stesso Carlo V d’Asburgo (1550 circa) per collegare i territori asburgici, quelli ormai separati della corona spagnola e di quella imperiale.

Note

[1] Si pensi ad esempio a quelli quattrocenteschi di Paolo Uccello e Andrea del Castagno rispettivamente in onore di Giovanni Acuto e Niccolò da Tolentino (affreschi in Santa Maria del Fiore a Firenze), o quello di pieno XVI secolo dipinto da Tiziano in onore di Carlo V.

[2] Dati forniti durante le lezioni di storia dell’arte presso l’università di Genova e nel corso della visita guidata presso i Musei Reali di Torino in occasione della mostra Van Dyck. Pittore di corte dove era anche esposto il ritratto equestre in questione.

[3] Si noti a tal proposito il cane ai piedi del letto di Ilaria del Carretto nel monumento funebre di Jacopo della Quercia nella cattedrale di San Martino a Lucca.

Bibliografia

1766

G. Ratti, Istruzione di quanto può vedersi di più bello in Genova in pittura, scultura ed architettura, Genova 1766

1780

G. Ratti, Instruzione di quanto può vedersi di più bello in Genova in Pittura, Scultura ed Architettura, Genova 1780

1939

Longhi, Un ritrattto equestre dell’epoca genovese del Rubens, 1939

1977

Rubens a Genova, Catalogo della mostra, Genova 1977

1988

Rotondi Terminiello, Acquisizioni per la Galleria Nazionale della Liguria; Acquisizioni e aggiornamenti criticiper Palazzo Spinola a Pellicceria; Quaderni della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, Genova 1988

1989

Jaffé, Rubens. Catalogo completo, Milano 1989

1990

Pietro Paolo Rubens (1577-1640), Catalogo della mostra, 1990

1992

Genova nell’Età Barocca, Catalogo della mostra, 1992

2002

Simonetti, G. Zanelli [a cura di], Galleria Nazionale della Liguria, Genova 2002

2016

Rubens e la nascita del Barocco, Catalogo della mostra, Milano 2016

2018

Van Dyck. Pittore di corte, Catalogo della mostra, Torino 2018

L’ALMO COLLEGIO BORROMEO DI PAVIA

A cura di Gianmarco Gronchi

Introduzione

È il 1581 circa quando il filosofo Michel de Montaigne, di passaggio a Pavia durante il suo viaggio in Italia, annota: «Pavia, 30 miglia piccole. Subito mi messi a veder le cose principali della Città […] Viddi oltra, quel principio d’edificio del Cardinal Borromeo per il servizio delli Scolari» La costruzione a cui il francese si riferisce, l'Almo Collegio Borromeo, non era ancora del tutto ultimata a quella data. È probabile, però, che sia riuscito a vedere i primi dei molti studenti che da oltre 450 anni vengono ospitati tra quelle mura. L’edificio a cui fa riferimento Montaigne è lo stesso collegio citato da Manzoni nel capitolo XXII dei Promessi Sposi. Lo stesso che impressionò, con la sua architettura, Stendhal durante le sue peregrinazioni italiane, come si legge in Naples et Florences (1816).

La fondazione dell'Almo Collegio Borromeo

Nel 1560, non ancora concluso il Concilio di Trento, un Carlo Borromeo ventiduenne e appena creato cardinale decise di fondare un collegio nella città universitaria in cui anche lui aveva ricevuto l’istruzione. Lo scopo era quello di offrire agli studenti meritevoli un’opportunità per concludere gli studi, ospitandoli gratuitamente durante il loro cursus studiorum. Tale scopo viene ancora onorato a più di quattrocento anni dalla fondazione, tenendo fede ai valori originari del fondatore, tant’è che oggi il Collegio Borromeo appartiene alla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito.

La fondazione dell'Almo Collegio Borromeo deve essere relazionata, in campo storico e politico, con i provvedimenti che Carlo Borromeo prese come vescovo della città di Milano, dal 1564 fino al 1584, anno della morte. Fermo sostenitore dei principi post-tridentini, Carlo Borromeo si impegnò per la riforma della chiesa, per la regolamentazione dei costumi religiosi e per la riaffermazione del celibato per gli ecclesiasti. All’interno delle iniziative intraprese per la rifondazione della cristianità, di primaria importanza per il vescovo milanese era anche la riforma dei cristiani. In quest’ottica istituì i primi seminari milanesi per il clero, come il Collegio Elvetico, e si adoperò anche per l’istruzione del laicato. Aspetto, quest’ultimo, che motiva, oltre alla fondazione del collegio pavese, anche l’istituzione del Collegio di Brera. Lo scopo era quello di formare dei professionisti cattolici militanti mediante un’adeguata formazione dottrinale e spirituale.

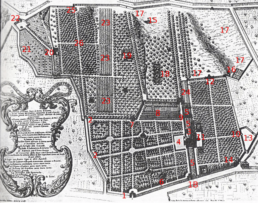

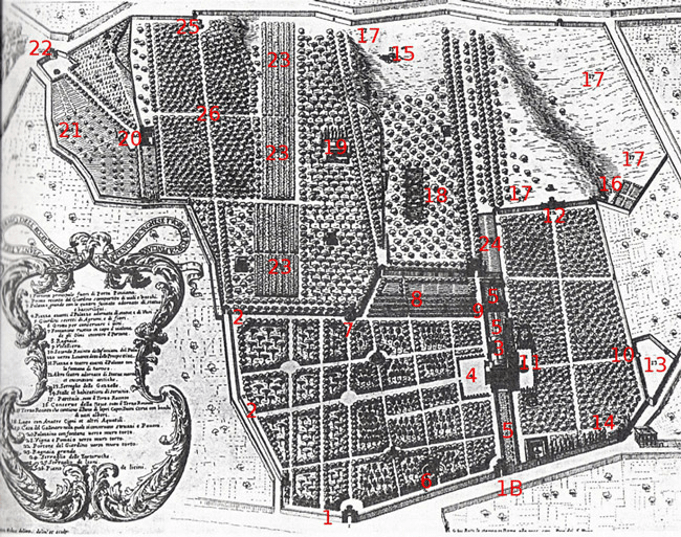

Da un punto di vista storico artistico, l'Almo Collegio Borromeo è un compendio del gusto manierista tardo cinquecentesco. Il corpo principale della struttura è opera di Pellegrino Pellegrini detto il Tibaldi (1527-1596), a cui Carlo Borromeo affidò molteplici cantieri milanesi durante il suo arcivescovado. Influenzato dai modelli romani, il Tibaldi diede vita a un edificio di pianta quadrata, con corte racchiusa in un doppio loggiato, scandito da due ordini di serliane. In facciata, l’architetto propose tre ordini di finestre, separate da cornici marcapiano e giocate sull’alternarsi di intonaco e bugnato, ma depurate dagli eccessi dell’edilizia manierista che si trovano, per esempio, in Palazzo Te a Mantova. Anche l’architettura rispettò i dettami imposti dal vescovo di Milano, che per il suo collegio voleva forme semplici e rigorose.

I lavori furono conclusi verso il finire degli anni Ottanta del Cinquecento, ma la struttura subì ampliamenti notevoli nei periodi successivi.

Negli anni Venti del Seicento fu realizzato l’ampio cortile all’italiana sul lato est, a opera dell’architetto Francesco Maria Richini (1584-1658). Il dislivello del giardino rispetto al corpo del palazzo venne sfruttato per ottenere una veduta scenografica mediante una terrazza, con due scaloni simmetrici laterali. Il giardino si chiude sul lato orientale con un raccordo curvilineo che termina nel viridarium di gusto cautamente barocco. Nell’archivio del collegio sono conservati dei progetti che rivelano come al posto del viridarium sarebbe dovuto esserci un leggero rialzamento del terreno, atto a ospitare un allestimento di gusto teatrale. Sopra la collinetta, che avrebbe rappresentato il monte Elicona, ci sarebbe dovuta essere una statua di Pegaso. Un verso di Ovidio – dalle cui Metamorfosi è tratta la scena – avrebbe dovuto chiarire il senso della rappresentazione: Felices pariter studioque locoque, cioè “Felice allo stesso tempo dello studio e del luogo”. Si voleva così trasmettere l’idea di un collegio glorioso, virtuoso e ameno, parimenti il monte Elicona. Il progetto, alla fine, non venne realizzato, da una parte per i costi, dall’altra, probabilmente, per rispetto verso lo stile parco dell’edilizia di epoca post-tridentina.

Nell’Ottocento, con la demolizione della chiesa di San Giovanni in Borgo e l’acquisizione da parte della famiglia Borromeo dei terreni posti sul lato meridionale del collegio, venne allestito un giardino all’inglese. In accordo con la sensibilità romantica, questa nuova area verde si caratterizzò per la vegetazione irregolare e gli avvallamenti del terreno, testimoniando un’evoluzione di gusto rispetto al tempo di San Carlo.

Ad un’architettura di così alto valore fanno eco gli interni del collegio.

Gli interni dell'Almo Collegio Borromeo

La cappella, la cui prima messa risale al gennaio del 1581, ancora usata per officiare le funzioni religiose, presenta decori d’epoca. Il pavimento in cotto lombardo è originale del Cinquecento, così come gli affreschi della volta, realizzati nel 1579 dal manierista pavese Giovan Battista Muttoni. All'interno di un'incorniciatura formata da ornamentazioni geometrizzanti, fregi “a grottesca” e festoni di frutta e fiori, si trovano quattro scene di soggetto biblico, accomunate dal riferimento al tema eucaristico. Sulle pareti laterali sono presenti affreschi datati 1909 con le effigi di San Carlo, Santa Giustina martire, Santa Caterina d’Alessandria e San Tommaso D’Aquino. Gli arredi e tutti i paramenti liturgici sono ottocenteschi.

Al primo piano troviamo le sale di rappresentanza, cioè la sala Bianca e la Sala degli Affreschi.

La prima è così chiamata per i rivestimenti bianchi delle pareti su cui spiccano i tre anelli borromaici, stemma araldico della casata Borromeo che simboleggia l’unione e la concordia tra quest’ultima e le altre più potenti famiglie lombarde, ovvero Sforza e Visconti.

La seconda è invece caratterizzata dal suggestivo ciclo di affreschi voluto da quel Federigo Borromeo che, prima di diventare un personaggio manzoniano, fu vescovo di Milano dal 1595 al 1631 e primo patrono del collegio, che lo aveva visto come alunno sul finire del XVI secolo. La decorazione della volta e delle pareti corte fu promossa in occasione della beatificazione di san Carlo – cugino dello stesso Federigo – nel 1602. La parete meridionale fu decorata con la scena dell’Imposizione del cappello cardinalizio a Carlo Borromeo da Federico Zuccari (1539-1609). In questo affresco si sente tutta l’influenza del manierismo centroitaliano, che si avvia però a un repentino tramonto. I colori ariosi e i chiaroscuri tenui non nascondono un certo gusto michelangiolesco per il gigantismo anatomico e per un’impostazione scenografica magniloquente. Lo Zuccari lascia in quest’opera un ultimo saggio rappresentativo di quello che era stato il gusto dominante per tutto il Cinquecento. Di lì a poco ritroveremo l’artista a Roma, intento a dileggiare chi le esequie del Manierismo le stava celebrando a colpi di pennello nelle Cappelle Contarelli e Cerasi: Michelangelo Merisi da Caravaggio. Ma quella ormai, nonostante i pochi anni trascorsi dagli affreschi del Collegio Borromeo, è già un’altra epoca, un’altra arte.

La volta e la parete meridionale furono affidate invece a Cesare Nebbia (1536-1614). Tra i suoi affreschi, anch’essi caratterizzati da cromie squillanti di ascendenza manierista, si ricorda, per il suo significato storico, la scena con San Carlo tra gli appestati durante la peste del 1571. Fu un evento drammatico, che segnò il clima culturale dell’epoca. Ma se tanto San Carlo si adoperò per portare aiuto e fede ai poveri e agli appestati, ugualmente dovette fare Federigo sessant’anni dopo, quando Milano fu colpita da un’altra pestilenza. Quella di Federigo è la peste dei Promessi Sposi e della Colonna infame, la peste che lega in un filo doppio i due cugini Borromeo, in un cortocircuito di nomi e luoghi. È la peste che simbolicamente segna la cronologia estrema di una generazione di pittori vissuta a cavallo dei due secoli, tra la pestilenza di Carlo e quella del di lui più giovane cugino, e nominata per questo “generazione dei pittori pestanti lombardi”. Si definisce così un gruppo di cui fanno parte, tra gli altri, Giulio Cesare Procaccini, Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone, il Cerano e, su tutti, Tanzio da Varallo. Questi nomi, che pure faranno le loro fortune lontani da Pavia – a Milano, a Como, ad Arona, al Sacro Monte di Varallo, per esempio – si legano tangenzialmente all'Almo Collegio Borromeo.

Negli appartamenti del rettore del collegio – non visibili al pubblico – viene conservato un Compianto su Cristo morto di uno dei loro maestri, il manierista milanese Giovanni Ambrogio Figino (1553-1608). L’opera, ricondotta al corpus del pittore milanese solo recentemente dal professor Mauro Pavesi, presenta quelle caratteristiche che faranno scuola alla generazione dei pestanti e anche al Caravaggio. Si noti il volto della Madonna che emerge dalla penombra e accosta la sua disperazione al corpo senza vita di Cristo, la cui anatomia finemente descritta stride con il pallore mortale dell’epidermide, enfatizzato da uno squarcio di luce proveniente dall’alto. Degno di nota, a parere di chi scrive, è il brano paesaggistico che il Figino indaga con piglio naturalistico, sull’onda di quella tradizione tutta lombarda che da Foppa, passando per la scuola bresciana del Savoldo e del Moretto, porta fino al Tanzio e al Merisi.

In definitiva, un cerchio che si chiude. O, volendo, che si apre.

Bibliografia

Erba, Collegio Borromeo, in Alma Ticinensis Universitas. Università degli Studi di Pavia, Silvana, Milano, 1990.

Pavesi, Giovanni Ambrogio Figino pittore, Aracne, Canterano, 2017.

Peroni, Il Collegio Borromeo, architettura e decorazione, in I quattro secoli del Collegio Borromeo di Pavia, Alfieri & Lacroix, Pavia, 1961.

Toscani, Il Collegio Borromeo, in Dario Mantovani (a cura di), Almnum Studium Papiense. Stori dell’Università di Pavia, vol.1, II, Cisalpino Istituto Editoriale Universitario, Milano, 2012.

L'OSPEDALE DELLE BAMBOLE DI NAPOLI

A cura di Ornella Amato

Alla Dott.ssa Tiziana Grassi, Primario dell’Ospedale delle Bambole,

e a tutte le sue collaboratrici

immensamente GRAZIE per la preziosa collaborazione e disponibilità.

Dalla bottega all'ospedale delle bambole

Una bottega. Anzi no, un ospedale. No, meglio ancora: un Museo. Anzi: un “Museo – Bottega” che nasce da un Ospedale. L'Ospedale delle Bambole.

Un qualcosa che nella logica quasi non dovrebbe esistere eppure c'è, un posto unico al mondo: sicuramente il primo in Italia, nato nel lontano 1895, un luogo dove si incontrano sogno e realtà: museo, bottega e ospedale, che convivono insieme all'interno di un'unica struttura, quella delle Scuderie di Palazzo Marigliano a Napoli, nella centralissima Spaccanapoli, per la precisione in Via San Biagio dei Librai, una delle zone della città di Partenope in cui il livello culturale è altissimo, dove la cultura della tradizione partenopea è più forte che in qualsiasi altro luogo. Qui, in questo luogo che non ne ha eguali, seguendo la logica del recupero, del restauro, della memoria e soprattutto delle persone, si fonde una realtà che, metaforicamente, sembra un coro a più voci e che nel contempo si tripartisce e si riunisce e lo fa sotto un unico nome: il Museo-Ospedale delle Bambole di Napoli.

Il museo è stato inaugurato il 21 ottobre del 2017, ma la storia dell'Ospedale delle Bambole inizia in tempi ben più remoti, a partire dall'anno 1895.

La sua nascita è quasi casuale: in una bottega di 18 mq su Via San Biagio dei Librai il maestro Luigi Grassi, bisnonno dell'attuale Primario dell’Ospedale, la dott.ssa Tiziana Grassi, che racconta lei stessa la storia della nascita di un luogo così particolare, indossato il camice bianco per non sporcarsi, lavorava alle scenografie teatrali, realizzava e riparava i pupi. Un giorno si ritrovò, nel suo laboratorio, un bambola da sistemare, la prima, a cui ne seguirono altre: una donna, guardando dentro la bottega, affermò che sembrava quasi un ospedale, un ospedale delle bambole per l'appunto, e il maestro prese una tavoletta e sopra, rigorosamente in rosso, disegnando tanto di croce, ci scrisse “Ospedale delle bambole ”, sistemando l’insegna proprio davanti l’ingresso della bottega.

L’Ospedale delle Bambole era nato.

Napoli Via San Biagio dei Librai - prima sede dell'Ospedale delle Bambole

Una piccola bottega, ubicata nel cuore della città non solo di un tempo che fu, ma di quella Napoli che ancora oggi vive di mestieri antichi che non solo vanno riscoperti ma che soprattutto resistono al tempo, alla tecnologia e soprattutto al consumismo, poiché frutto non solo delle sapienti mani di abili restauratrici che ridonano luce e vita a quel che il tempo ha inevitabilmente segnato, ma anche il fatto stesso di essere stati semplicemente “giocati”, poiché a quell’uso erano destinati e qui, in questo luogo che può sembrare magico, ma che invece è reale, ritornano e soprattutto ritrovano vita, poiché ad esse e per esse prevale e viene applicata in tutto e per tutto la cultura del recupero e della memoria.

Il laboratorio di restauro

Un vero e proprio laboratorio di restauro centenario, che non solo restaura bambole - oggi affiancato anche da un ambulatorio veterinario per la cura ed il recupero dei peluches - , ma anche arte sacra, Madonne e pastori ai quali viene restituita la loro antica bellezza, non si tratta in questo caso di maestri pastorai, sebbene sia nella strada della Napoli dei presepi e dei pastori, ma di restauri operati da restauratrici di articoli di arte sacra – per i quali oggi esiste un vero e proprio reparto apposito e che comprende per l'appunto anche i pastori – il tutto attualmente nella nuova sede di Palazzo Marigliano, in uno spazio dieci volte maggiore del precedente, all'interno del quale prende vita anche e soprattutto il Museo.

Arti, occhi, teste, e poi abiti, accessori: insomma, tutto quanto c’è intorno ad una bambola che un tempo doveva essere meravigliosa, che un tempo aveva destato, in chi l'aveva ricevuta in dono, sentimenti di gioia, di felicità. Poteva trattarsi della bambola desiderata e ricevuta magari nelle feste natalizie, trovata sotto l'albero di Natale dalla bimba ricca; poteva essere la bambola desiderata e trovata accanto al presepe, contornata di noci e frutti di stagione, dalla bambina meno fortunata, che diventava la compagna di giochi più fidata, l'amica a cui fare la confidenza. Poteva, infine, essere la bambola regalata dal fidanzato alla sua donna, la più bella, quella dal significato più profondo e che, posta sul letto matrimoniale, simboleggiava fertilità; ognuna di queste, rese malconce dai più svariati motivi, oggi come ieri, viene portata in ospedale, restaurata e rimandata a casa - stando alle testimonianze di chi da tutto il mondo invia bambole - anche più bella di come la si aspettava.

’o ssapev ca venev bell, ma non accussì!

(Lo sapevo che veniva bella ma non così bella!)

E questo è il commento che le dottoresse tradizionalmente si sentono dire da chi ritira e riporta a casa la sua bambola.

Organizzazione interna dell'ospedale delle bambole

Pronto Soccorso - Accettazione dell’Ospedale

L'ospedale delle Bambole è organizzato secondo i canoni di un vero e proprio ospedale. Qui ci sono tutti i reparti, tranne uno, qui non esiste l' obitorio.

In questo ospedale, si rinasce sempre perché la cura ma soprattutto il recupero sono alla base della logica del suo operare.

Corsia degenze - il Bambolatorio - ovvero l’ambulatorio delle Bambole

Le bambole che arrivano devono seguire un percorso ben preciso: si arriva dall’Accettazione e dal Pronto soccorso dove vi sono le dottoresse che, con tanto di visita, diagnosi e relativa impegnativa di ricovero del giocattolo stesso, trasferiscono al reparto di appartenenza, che possa essere oculistica, ortopedia, meccanica od anche trapianti; dopo essere state curate, passano quindi al reparto di trucco e parrucco ed alla fine a quello della vestizione. Il recupero è quindi totale.

I reparti - dettaglio del reparto dei “gessi”

Le bambole dimesse portano un cartellino di“ sana e robusta costituzione”, che un tempo veniva firmato e datato dal restauratore, diventando così un oggetto unico.

Il recupero di un giocattolo, di una bambola, di un oggetto prezioso, come ad esempio di una Madonnina o di un pastore del presepe, è il recupero della memoria, è il mantenere vivo le emozioni, i legami, gli affetti e tutto quello che oggi può sembrare che vada contro corrente in una società come la nostra dove è la logica del consumo che vuole sempre prevalere su quella del recupero, dove anche il paziente lavoro del restauratore che ridà vita a ciò che rischia di andare perduto seppure con fatica riesce a sopravvivere, a tramandare ai posteri non solo gli antichi mestieri ma soprattutto la memoria storica di quello che si è stato e che si può ancora essere.

Le bambine di ieri e che sono le donne di oggi, che ancora oggi portano in questo luogo le bambole delle loro stesse bambine che saranno loro le donne di domani, così come in un tempo lontano le loro madri avevano fatto con loro, contribuendo alla cultura del recupero e della conservazione piuttosto che alimentare quella del consumismo puro, non solo partecipano a mantenere vivo un mestiere che si tramanda ormai da 4 generazioni all'interno della famiglia Grassi, ma partecipano a mantenere vivo un luogo che è annoverato tra le 10 cose più importanti da vedere a Napoli, citato nelle guide e l'interno del circuito Campania artecard, non è solo magico, ma unico al mondo.

Sitografia

www.ospedaledellebambole.com

CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA A LENTIAI

A cura di Alice Casanova

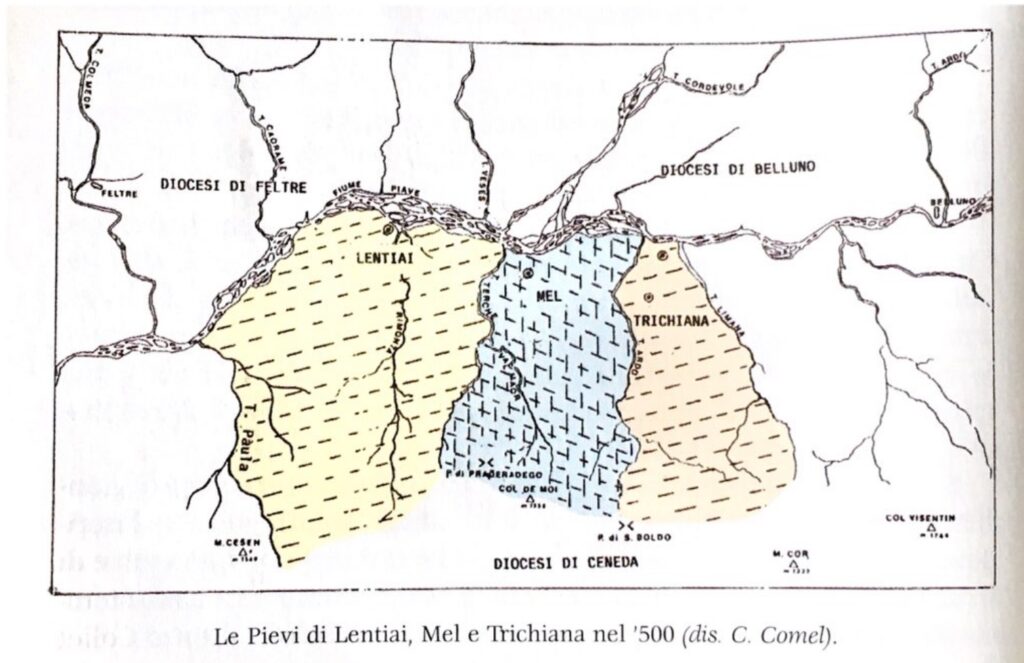

Semplice e delicata all’esterno, la Chiesa di Santa Maria Assunta di Lentiai nasconde al suo interno un tesoro prezioso ed elegante, tanto da renderla degna di essere dichiarata Monumento Nazionale nel 1880. L’edificio religioso si trova nel piccolo paese di Lentiai, nella strada che collega le due città maggiori del territorio - Belluno e Feltre - ed intendeva mostrare la forte immagine del vescovado di Ceneda (1) nel territorio della Valbelluna.

La chiesa che ammiriamo oggi è per lo più frutto della grande opera di ristrutturazione che ebbe luogo intorno alla metà del Cinquecento e che interessò quasi tutto il territorio Bellunese-Feltrino. Tale area geografica, infatti, era stata per anni bloccata dalla guerra Cambraica (1508 - 1516), che aveva visto le truppe di Massimiliano d’Asburgo aprirsi la strada con armi e cannonate con lo scopo di giungere prima a Treviso e poi a Venezia. Anche la Chiesa di Lentiai fu vittima dell’assedio e prima della ristrutturazione versava in condizioni così degradanti e di difficile restauro, che gli addetti ai lavori dovettero valutare se conservare le antiche mura – probabilmente trecentesche – oppure erigere una struttura totalmente nuova. La soluzione finale fu elaborata nel corso della seconda parte del Cinquecento (1549), durante l’episcopato di Michele Della Torre – uno dei protagonisti del Concilio di Trento – e sotto la guida del maestro Francesco Murer da Como. Il progetto del maestro Murer intendeva mantenere il rapporto tra il nuovo ed il passato attraverso l’utilizzo dell’antica pianta della chiesa, ma per permettere l’ampliamento della struttura era inevitabile l’abbattimento delle mura. Il fatto che l’edificio dovesse essere ingrandito era un fattore determinante, da un lato perché Michele Della Torre voleva che la chiesa trasmettesse la sua forte personalità di vescovo, dall’altro perché la popolazione di Lentiai era in continua crescita e vi era dunque la necessità di un edificio religioso più capiente. I lavori ebbero inizio nel 1549, nel 1560 gran parte della vecchia navata venne abbattuta, nel 1578 le volte delle navate laterali furono concluse e nel 1587 anche il coro ed il tetto furono definitivamente completati. Contemporaneamente al maestro Francesco Murer, e cioè dal 1577 al 1579, Cesare Vecellio e i suoi collaboratori lavorarono al soffitto cassettonato e alle 20 tavole dipinte.

Breve descrizione della struttura

Il complesso religioso, unico esempio nella cosiddetta zona della “Sinistra Piave” (2) di chiesa a tre navate, presenta un esterno molto semplice – probabilmente incompiuto per la mancanza di progetti soddisfacenti – ma una ricca decorazione interna che si articola in tutti gli ambienti. Le navate sono divise tra loro da due colonnati a 5 campate ed un ampio presbiterio mentre le colonne, costruite in pietra locale, sono coronate da capitelli a voluta semplice di disegno medievale (3).

Le opere di Cesare Vecellio all’interno della Chiesa di Lentiai

Il Polittico dell’Assunta

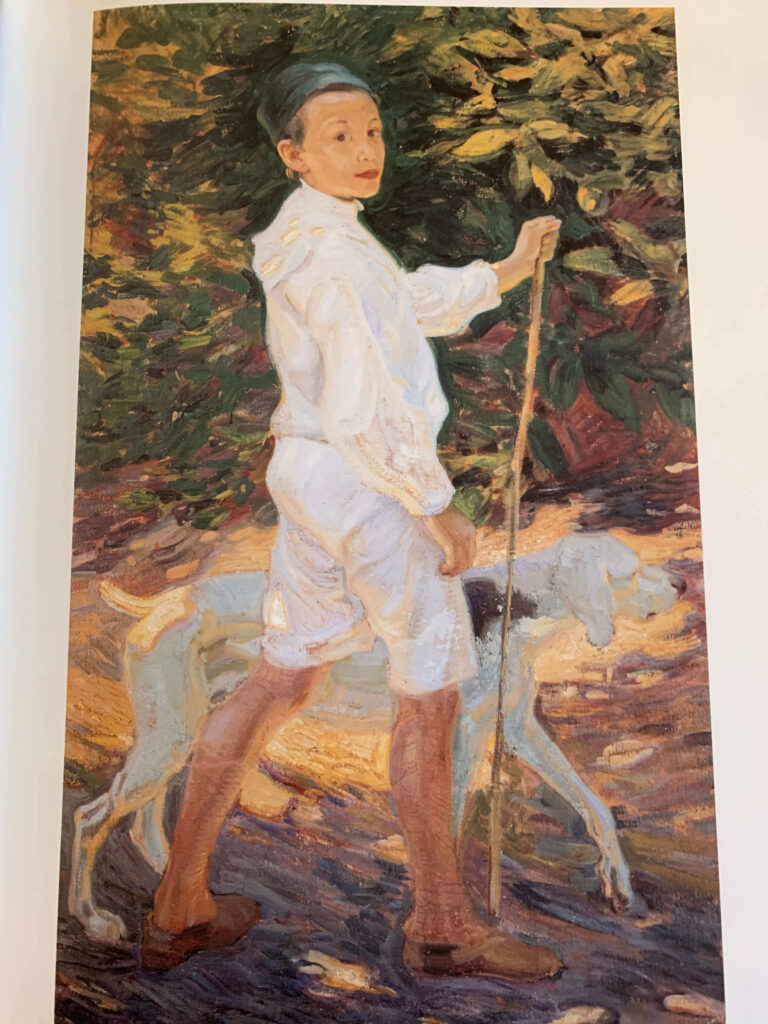

Allocato dietro l’altare maggiore, il Polittico dell’Assunta (4) domina la navata centrale e dà il suo nome all’intero edificio religioso. La pala d’altare è composta da dieci elementi dipinti su tela così organizzati: la tela centrale presenta la Madonna Assunta, affiancata a sinistra da San Pietro e San Tiziano vescovo e a destra da San Paolo e San Giovanni Evangelista. Tutti i quattro santi sono raffigurati dentro strette nicchie absidate e mosaicate. In alto a sinistra vi sono a mezza figura San Vittore e Santa Corona mentre a destra Sant’Antonio abate e Santa Maria Maddalena. Sulla cimasa infine - ovvero la parte superiore della tavola - il Cristo morto viene sorretto da angeli. La paternità dell’opera è stata attribuita dagli studiosi al pittore Cesare Vecellio (1521- 1601), cugino del celebre Tiziano Vecellio, il quale probabilmente fu l'ideatore del polittico nel suo complesso ma che preferì lasciare l’esecuzione materiale al parente Cesare.

I dodici Apostoli

Sulle pareti della navata centrale si ergono due monumentali schiere di Apostoli, sei per lato, recanti tutti i propri attributi distintivi e tra le mani un libro, per sottolineare la differenza con i profeti prima di Cristo, raffigurati invece con delle pergamene. I dodici divulgatori della Rivoluzione emergono da finte nicchie con catino a conchiglia come fossero statue a tutto tondo, e poggiano sopra pedane sporgenti sul vuoto recanti i loro nomi. Stilisticamente, i corpi dei profeti appaiono caratterizzati da una corporeità monumentale evidenziata soprattutto dalla dimensione della nicchia alle loro spalle che appare visibilmente più piccola. I volti sono squisitamente dotati dei loro tratti individuali, mai ripetitivi o generici, a significare una meticolosa attenzione da parte dell’artista il quale probabilmente aveva tratto ispirazione da maestri più illustri. Il San Mattia ad esempio [Fig.7], con la sua posa caratterizzata dal braccio in avanti e la mano che afferra il taglio del libro posato sull’anca, ricorda la figura di Aristotele nella Disputa di Atene di Raffaello in Vaticano.

Il Soffitto Ligneo

Sontuosa antologia del culto mariano e uno dei più importanti monumenti artistici del territorio, il soffitto cassettonato di Cesare Vecellio cattura subito lo sguardo del visitatore e lo spinge ad indagare tra decorazioni in finto bronzo e tavole dipinte secondo il grandioso registro stilistico della “maniera”. Il vasto soffitto è suddiviso in venti quadrati affiancati su ogni lato da targhe rettangolari ad angolo smussato dipinte in un finto rilievo in bronzo, narranti scene dall’Antico Testamento. L’idea originaria di tale opera non fu però frutto del Vecellio, bensì fu presa da un’invenzione dell’architetto Sebastiano Serlio che, per il soffitto della libreria del doge in palazzo Ducale a Venezia, aveva disegnato un cassettonato molto simile. I venti riquadri del soffitto di Lentiai raccontano la Storia di Maria ispirata alla narrazione dei Vangeli di Luca, Matteo, Giovanni e gli Apocrifi e seguono un ordine cronologico dal presbiterio all’ingresso e da sinistra a destra. Partendo dall’episodio di Gioacchino cacciato dal tempio fino a giungere all’Incoronazione di Maria, si può notare come la maggior parte degli episodi si svolga all’aperto. Tale scelta non è casuale, in quanto la rappresentazione del cielo, che occupa spesso una superficie assai estesa, fa sì che il denso reticolo delle quadrature sia talvolta interrotto per dare respiro allo sguardo. La struttura del soffitto è ulteriormente alleggerita dalle balaustre di pilastrini che illusoriamente sorreggono le tavole e, spingendole verso l’alto, danno dunque un’impressione di leggerezza.

Note

(1) La diocesi di Ceneda aveva la sua sede a Vittorio Veneto ma estendeva il suo vescovado anche ad alcune zone del Bellunese.

(2) La Sinistra Piave è l’area geografica compresa tra i corsi dei fiume Piave e Livenza e nella provincia di Belluno comprende i comuni di Belluno, Lentiai, Limana, Mel e Trichiana. Si contrappone alla Destra Piave che comprende invece la parte occidentale della provincia di Treviso e di Belluno.

(3) Nella navata la campata è lo spazio che intercorre tra le colonne con archi. Il presbiterio è lo spazio riservato al vescovo e al clero. Si trova in fondo alla navata centrale e termina con l’abside.

(4) Polittico: si tratta di una pala d’altare costituita da singoli pannelli separati, racchiusi da una cornice al fine di dare all’opera una struttura architettonica.

Bibliografia

C COMEL, M. VEDANA, A. ALBAN, S. CLAUT, La chiesa arcipretale Santa Maria Assunta di Lentiai, Belluno, 2003.

CLAUT, Cesare Vecellio 1521 c. 1601, Amministrazione Provinciale di Belluno, 2001.

Immagini