IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI PARTE I

A cura di Silvia Piffaretti

Introduzione: D’Annunzio, Gardone Riviera e il Vittoriale degli Italiani

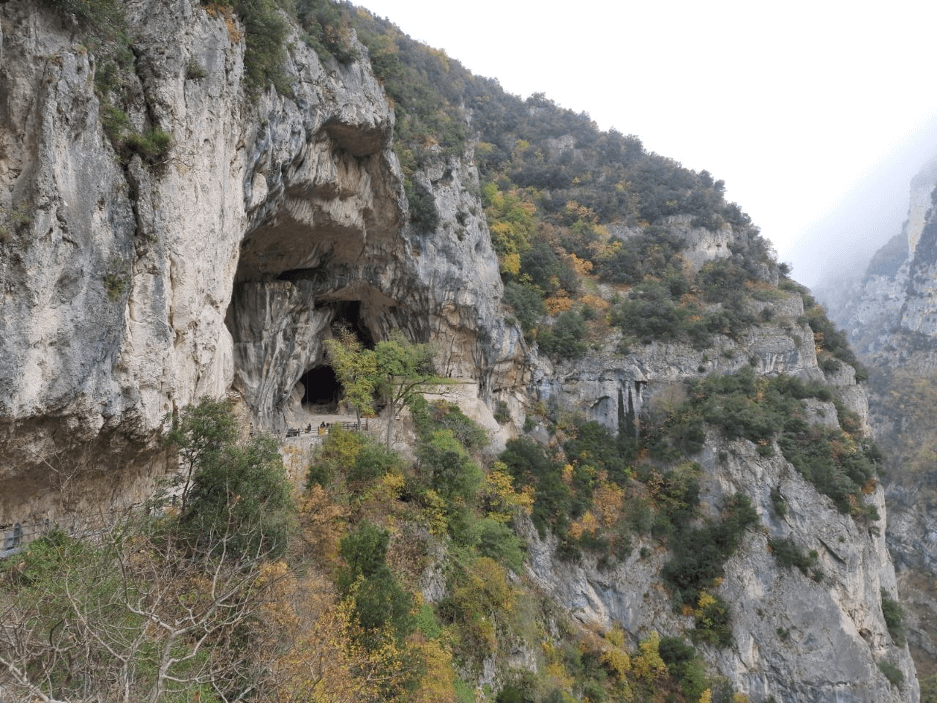

Il lago di Garda, uno dei più grandi laghi del nord Italia, prende il suo nome da Garda che deriva dal germanico “warda”, cioè luogo di guardia o di osservazione, oppure potrebbe derivare dall’omonima città sulle sponde veronesi, così come dalla località di Gardone Riviera dove d’Annunzio edificò il monumentale Vittoriale degli Italiani. Di quest’ultimo il giornalista e scrittore francese Jean d’Ormesson scrisse: “Non ho una passione per d’Annunzio, […] ma il Vittoriale, francamente, supera ogni immaginazione”, motivo per cui chiunque ami o meno il poeta non può fare a meno di rimanere piacevolmente sconvolto di fronte a tanta magnificenza e spettacolarità dove ogni rude rottame è incastonato come gemma rara.

Gabriele d’Annunzio: tra eros ed eroismo

Lo scrittore, nato a Pescara nel 1863, fin dalla tenera età si segnalò immediatamente per le sue doti scrittorie e poetiche innate, tant’è che a sedici anni pubblicò la sua prima raccolta di poesie. A vent’anni il poeta decise di trasferirsi nella mondana Roma dove, abbandonati gli studi di Lettere, condusse una vita dissoluta nel turbine dei piaceri dedicandosi alla sua attività poetica. Della capitale scrisse: “il clima è dolcissimo, il cielo splendido, il sole d’oro; le rovine hanno strofe e immagini superbe pel mio cuore di poeta”. Fu proprio in questo clima che, a Palazzo Altemps, conobbe Maria Hardouin con cui fuggì per sposarsi suscitando lo scandalo da parte dei perbenisti; i due ebbero ben quattro figli che il poeta trattò sempre con alterigia, a un amico confessò perfino: “Ah, io doveva sempre generar libri e non figlioli!”.

Dopo l’esperienza romana, d’Annunzio fu a Venezia, dove conobbe Eleonora Duse, eterna musa e amore immeritato del poeta. Quando ella morì egli disse “È morta quella che non meritai!”, mentre lei prima di spegnersi scrisse che lo avrebbe perdonato di tutto perché l’aveva amato.

Il loro fu un sodalizio amoroso e artistico impareggiabile, forse uno dei più famosi della scena dell’epoca, tant’è che egli compose per lei svariate opere teatrali e la rese protagonista di opere come “La Gioconda” o il “Fuoco” in cui la ritrasse nelle vesti di un’attrice sul viale del tramonto.

Nel 1909 l’insistenza dei creditori e degli usurai spinse d’Annunzio a lasciare l’Italia e rifugiarsi in Francia; rientrò in patria solo con l’avvento della Prima Guerra Mondiale, a cui partecipò attivamente.

Ne è testimone la cicatrice indelebile all’occhio destro procuratasi durante un ammaraggio con l’idrovolante a largo di Grado. Nel febbraio 1918 compì con dei compagni la “Beffa di Buccari”, ovvero l’ingresso nel Golfo di Fiume su tre motoscafi-anti-sommergibile (M.A.S.) col fine di bombardare le navi nemiche e lasciare a galleggiare sull’acqua tre bottiglie con le fiamme tricolori. Al Vittoriale giunse il M.A.S. 96 la cui sigla fu cambiata da d’Annunzio nel motto “Memento Audere Semper”, ovvero “ricordarsi sempre di osare”. La guerra si concluse con il disappunto del poeta che, dopo le trattative di pace, parlò di “vittoria mutilata” e tentò, senza successo, di riprendersi l’irredenta città di Fiume finché non fu sgombrata dal governo.

Una volta lasciatasi alle spalle l’esperienza di Fiume, d’Annunzio decise di cambiare aria e di trasferirsi da Venezia a Gardone Riviera, dove acquistò la villa di Henry Thode, grande studioso d’arte che lasciò qui la sua biblioteca con ben seimila volumi, manoscritti di Wagner e il suo pianoforte Steinway.

La villa, sequestrata come risarcimento dei danni di guerra, fu abitata non solo da d’Annunzio, ma anche dal suo amore dell’epoca Luisa Baccara e dalla governante Aélis Mazoyer, la quale era già stata amante del poeta ad Arcachon,. La prima era un’affermata pianista “molto magra, niente affatto elegante”, come ricorda la Mazoyer, che lui scelse per stare al suo fianco a Fiume; tuttavia, una volta qui abbandonò per altre passioni, poiché per d’Annunzio “Riaccendere un amore è come riaccendere una sigaretta spenta” in quanto l’amore s’invelenisce proprio come il tabacco.

D’altro canto, l’elegante e raffinata Aélis Mazoyer non fu solo governante e cameriera, ma anche colei che selezionava le amanti di d’Annunzio, sulla base dei suoi gusti e necessità, e le preparava agli incontri. Il poeta nei «Taccuini» di lei disse: “É forse la sola che mi ami con una devozione esclusiva e senza limiti”. Le due donne dunque abitarono la casa con le loro gelosie e volontà di conquistarsi le attenzioni del poeta, insieme a tutte le amanti che egli riceveva quotidianamente e che tanto facevano soffrire la povera Luisa, che qui visse la privazione della sua giovinezza e dell’amore.

Il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera

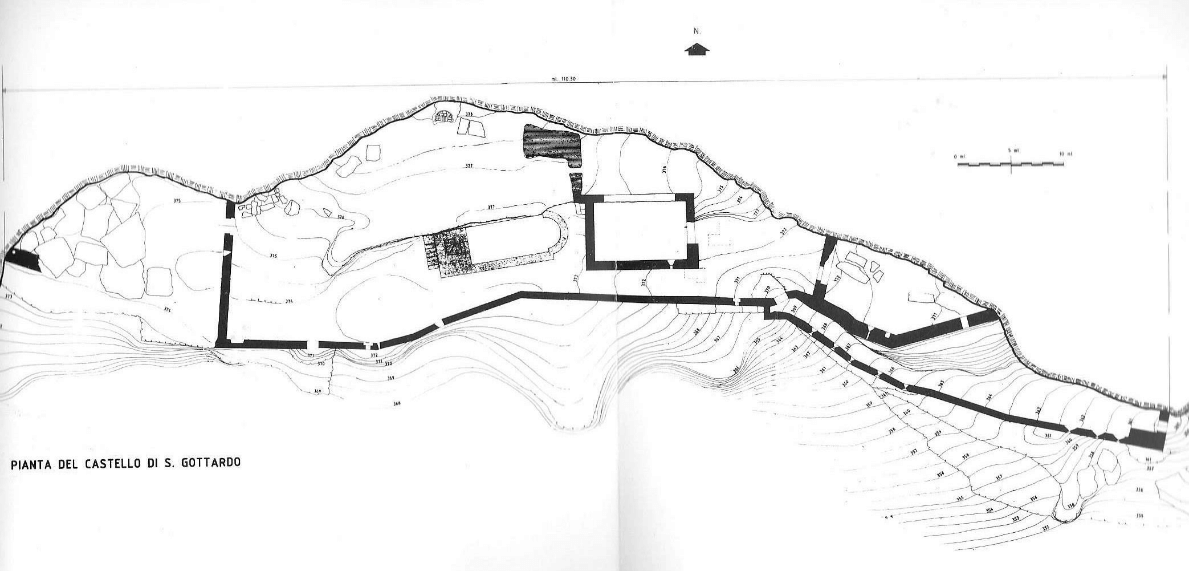

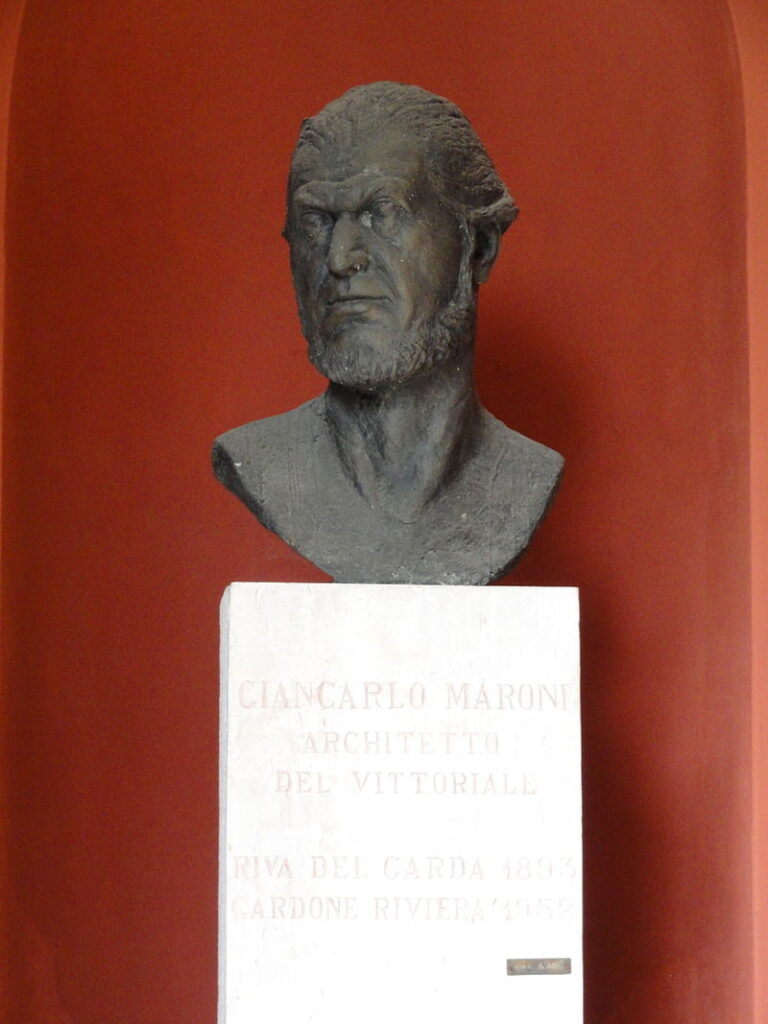

I lavori del complesso monumentale furono iniziati nel 1921 e terminati nel 1938, la direzione fu affidata all’architetto Giancarlo Maroni, nominato sovrintendente della “Santa Fabbrica del Vittoriale”, a cui d’Annunzio assegnò il compito di realizzare l’ossatura architettonica. Poco dopo l’inizio dei lavori il poeta sottoscrisse l’atto di donazione della struttura allo Stato italiano, in cui egli dichiarava: “Non soltanto ogni casa da me arredata, non soltanto ogni stanza da me studiosamente composta, ma ogni oggetto da me scelto e raccolto nelle diverse età della mia vita, fu sempre per me un modo di espressione, fu sempre per me un modo di rivelazione spirituale, come un qualunque dei miei poemi, come un qualunque dei miei drammi, come un qualunque mio atto politico o militare, come una qualunque mia testimonianza di dritta e invitta fede”, egli volle donare al popolo italiano il luogo dove era venuto a chiudere la sua tristezza e il suo silenzio per mettere alla prova la sua abilità creativa, poiché qui tutto è una sua creazione. Il fine, oltre a celebrare l’eterna e inimitabile vita del poeta vate, era quello di celebrare le imprese italiane della Prima Guerra Mondiale attraverso il culto dannunziano delle memorie e di aspirazione all’eroismo.

In questo senso, come egli scrisse, “Tutto qui è dunque una forma della mia mente, un aspetto della mia anima, una prova del mio fervore”, ed una volta morto la sua salma sarà affidata all’amata Italia che di lui avrà l’onore di preservare tale luogo. Fu proprio al Vittoriale, nella stanza della Zambracca, che il poeta si spense il 1 marzo 1938 a causa di un’emorragia cerebrale, di fronte a un libro di economia Toscana del Duecento, mentre era ancora seduto al suo tavolo da lavoro. Ci si chiede ancora oggi che cosa egli possa aver provato, probabilmente quello che qualche anno prima aveva scritto: “La sensazione della corda nel cervello – che è per spezzarsi, che può spezzarsi. Il senso della morte improvvisa”.

Bibliografia

La mia vita carnale. Amori e passioni di Gabriele d’Annunzio, Giordano Bruno Guerri, Mondadori, Milano, 2013.

Sitografia

www.vittoriale.it

LA CHIESA DI SAN GIUSEPPE A SERMONETA

A cura di Andrea Bardi

Introduzione

A pochi metri rispetto all’ingresso odierno del borgo, in via Garibaldi presso la Porta del Pozzo, si trova la chiesa di San Giuseppe a Sermoneta, intitolata al patrono cittadino. La costruzione della chiesa venne intrapresa a partire dal 1525 grazie alla volontà della famiglia dei Caetani[1]. L’attuale assetto dell’edificio è, nella planimetria, pressoché corrispondente a quello originario, ad eccezione della facciata e della gradinata d’accesso, completate entrambe nel 1733.

Esterno: la facciata della chiesa di San Giuseppe a Sermoneta

Preceduta da una scalinata ad essa coeva, e posteriore rispetto alla fabbrica originaria, la facciata della chiesa di San Giuseppe a Sermoneta si rivela sin da subito nella sua essenzialità [fig. 1]. Priva di decorazioni pittoriche, essa ha nell’ordine gigante binato di paraste (pilastri sporgenti da una parete) doriche l’elemento che dà, ad un modulo regolare e quasi quadrato, un accenno di slancio verticale. La doppia trabeazione, rotta al centro da un’apertura rettangolare, introduce verso l’alto un ulteriore ordine minore, anch’esso di paraste doriche la cui trabeazione è lunettata agli angoli e assente nella parte centrale.

Interno: le cappelle laterali della chiesa di San Giuseppe a Sermoneta

Altrettanto essenziale è la conformazione degli spazi interni della chiesa [fig. 2]. A navata unica e coperto da due crociere decorate a fresco e a stucchi, l’edificio presenta tre cappelle su ogni lato in forma di nicchie ad arco ricavate dallo spessore della muratura.

Della decorazione originaria, tra i pochi – e ormai illeggibili – lacerti ornamentali soltanto i brani pittorici di due cappelle sono rimasti pressoché integri: si tratta degli affreschi della Cappella Mazzancollo (la prima sulla sinistra) e quelli della cappella Caetani, che denunciano, anche ad un primo impatto visivo, un netto scarto qualitativo rispetto alla prima.

La cappella Caetani in San Giuseppe a Sermoneta (1550)

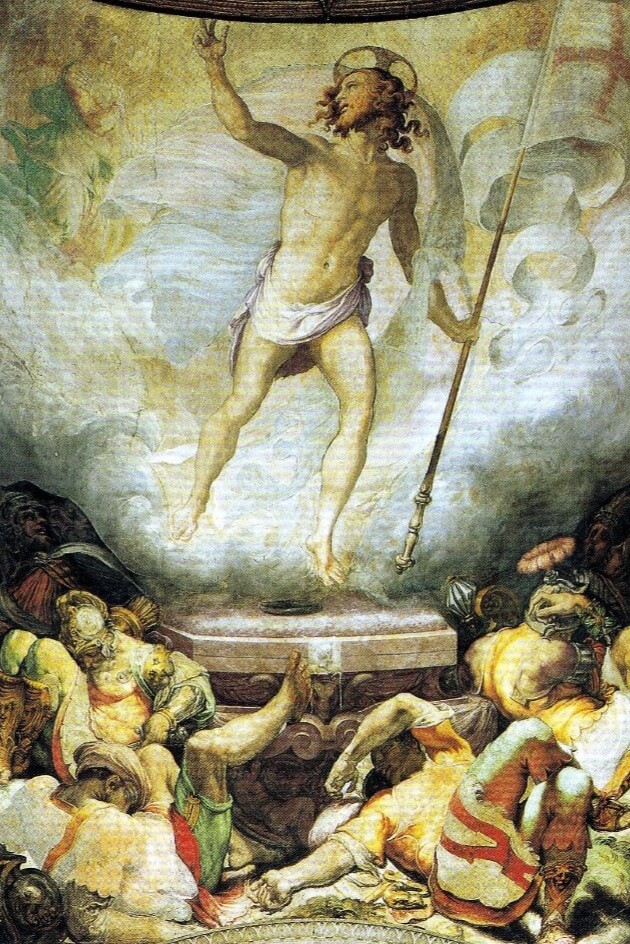

Precedenti di circa mezzo secolo rispetto alla cappella Mazzancollo, gli affreschi Caetani [fig. 3] furono voluti da Bonifacio I Caetani nel 1550[2]. In quell’anno Bonifacio Caetani volle richiamare in terra natia una tra le massime personalità dell’ambiente manierista nazionale, Girolamo Siciolante da Sermoneta (1521-1580). Il primo a parlare della cappella, e ad identificare con certezza la mano del Siciolante, fu Pietro Pantanelli, storico locale, nelle Notizie storiche della terra di Sermoneta (1766). Il pittore, chiamato già un anno prima dal Caetani, dovette – prima di tornare in patria – completare dei lavori per l’oratorio del castello della Bastie d’Urfé, a Saint-Etienne-le-Molard. La struttura dell’absidiola ha nella cappella Ponzetti [fig. 4] in S. Maria della Pace[3] – opera di Baldassarre Peruzzi – il suo chiaro punto di riferimento. Da quest’ultima riprende infatti la divisione dell’invaso spaziale in più registri e la struttura della griglia geometrica nella calotta emisferica [fig. 5].

Le tre fasce concentriche orizzontali, incrociandosi con due spicchi verticali, creano così una griglia di nove compartimenti, sette dei quali sono destinati a brani di natura figurativa. Nella parte alta della calotta, la porzione centrale ospita una Vergine Assunta. Nella fascia mezzana, tre episodi della Genesi: a sinistra, una Creazione di Adamo precede la Creazione di Eva e il Peccato Originale. In basso, tre scene della Passione: da sinistra a destra, Flagellazione, Cristo davanti a Pilato e Salita al Calvario. Le scene, già cromaticamente molto accese, vengono vivificate dalla presenza di partizioni decorative a monocromo verdi e rosse, che separano tra loro le varie scene. Sull’estradosso dell’arco (), una Sibilla a sinistra e un Profeta a destra. Sopra l’arco, invece, due angeli reggono lo stemma dei Caetani, con le aquile e le onde simbolo di Gaeta, città da cui la casata trae origine [fig. 6].

Al di sotto del catino absidale, quattro finte paraste composite scanalate introducono tre riquadri. Ad una assai danneggiata Sacra Famiglia (ad ora rimangono visibili solo Maria e il Bambino) [fig. 7] si accompagnano un San Girolamo [fig. 8] sulla sinistra, con il teschio – simbolo di penitenza – e il leone a cui tolse una spina dalla zampa, e un San Bonaventura [fig. 9] sulla destra, con la mitra (copricapo vescovile) e il piviale (paramento sacerdotale).

Due paraste composite a fresco, decorate lungo la verticale con grottesche[4], delimitano lo spazio esterno della cappella. Il riquadro con la Sacra Famiglia è, a sua volta, inserito in un’edicola sorretta da due erme (sculture con un basamento sovrastato da un busto o da un volto) femminili [fig. 10]. I due santi, invece, sono valorizzati da una terminazione arcuata culminante nella presenza di coppie di nudi a monocromo– anch’essi dal chiaro respiro sistino – ai lati di un bucranio [fig. 11], a loro volta sovrastati dai due riquadri della Crocifissione (sinistra) e della Resurrezione (destra). Nel registro in basso sono raffigurati, ancora a monocromo, il Sacrificio di Isacco e Mosè davanti al roveto ardente.

Una recente interpretazione degli affreschi, avanzata da Sonia Testa, ha voluto porre al centro del progetto di Bonifacio l’esaltazione della fertilità. Nel 1550, infatti, Caterina Pio di Savoia, moglie di Bonifacio, diede alla luce il figlio Enrico. Per una simile interpretazione la studiosa ha osservato attentamente dei dettagli sui quali, all’interno dei cicli decorativi cinquecenteschi, si tende spesso a glissare, ovvero le grottesche. Tra le numerosissime figurine a fresco la studiosa ha voluto perciò attribuire all’altrimenti anonimo volto femminile le fattezze di Caterina. Un indizio che, in associazione con un’immagine tradizionalmente associata alla fertilità, ovvero Diana Efesina – presente subito al di sotto del volto – conferirebbe anche all’insieme di grottesche una certa unitarietà programmatica [fig. 12].

Nella cappella Caetani della chiesa di San Giuseppe a Sermoneta il linguaggio di Girolamo è teso ad un recupero di forme michelangiolesche rielaborate in totale libertà (si pensi alla Creazione di Adamo), ma soprattutto alla competizione con prove pittoriche a lui contemporanee: innanzitutto con il maestro Perin del Vaga, con cui si confronta nella scena della Creazione di Eva a partire dall’omologo soggetto di Perino in S. Marcello al Corso [fig. 13] [fig. 14]: poi con Francesco Salviati nella Resurrezione della Cappella dei Margravi di Brandeburgo in S. Maria della Vita [fig. 15] [fig. 16] (altro cantiere in cui il Siciolante fu operativo).

La Cappella Mazzancollo

La cappella Mazzancollo nella chiesa di San Giuseppe a Sermoneta, la prima di sinistra [fig. 16], fu commissionata dalla famiglia Mazzancollo tra il 1605 ed il 1606. Il nome del pittore dietro l’impianto, notevolmente inferiore per qualità pittorica rispetto all’alto livello del Siciolante, è ancora sconosciuto.

Per i volti dei due santi laterali è stata invece individuata la mano del pittore Angelo Guerra d’Anagni, che per Sermoneta decorò anche le ventotto lunette del chiostro dell’eremo di San Francesco. I santi in questione [fig. 18] [fig. 19], un San Francesco e una Santa Lucia, sono stati scelti per omonimia con il committente e con la moglie. Di non eccelsa qualità pittorica, sono entrambi contenuti in una nicchia ad arco il cui incavo emisferico superiore assume l’assai diffuso motivo a conchiglia. Ai lati le nicchie sono chiuse da due paraste composite scanalate.

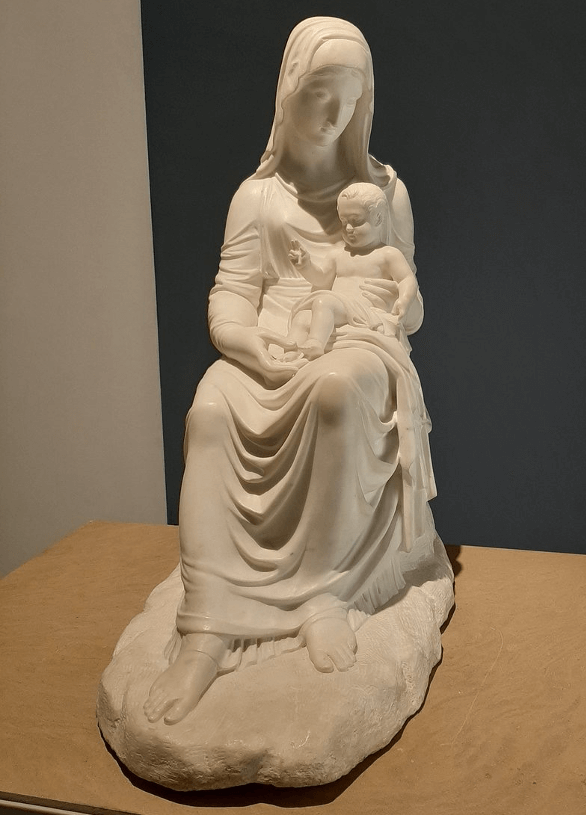

Al centro della scena, una Madonna con Bambino [fig. 20] è inserita in una finta ambientazione architettonica a pilastri, compositi e scanalati, coperta da un soffitto a lacunari (incavi geometrici a trama geometrica regolare ricavati dal soffitto). Nel catino absidale un Dio Padre, con il globo nella mano, è circondato ovunque da angeli in volo ed emergenti da uno strato di nubi particolarmente delicato, dalla consistenza soffice e spumosa [fig. 21].

Note

[1] La famiglia Caetani (o Gaetani) nasce dalla stirpe degli ipati, antichi consoli di Gaeta, dal IX secolo. Benedetto Caetani, del ramo anagnino, divenne (1294) uno dei papi più noti e controversi della storia del cattolicesimo, Bonifacio VIII. Al ramo di Sermoneta, invece, dopo essere stato fortemente avversato da Alessandro VI, vennero restituiti i feudi, di proprietà di Lucrezia Borgia, agli inizi del Cinquecento grazie all’azione di Giulio II.

[3] La cappella Ponzetti si trova in posizione frontale rispetto alla cappella Cesi, alla cui decorazione attese proprio il Siciolante.

[4] Il termine grottesca si riferisce a quella tipologia di decorazione murale fatta di animali fantastici, mostri immaginari, inseriti in una trama ornamentale a motivi geometrici o desunti dal mondo vegetale. Tale impianto decorativo deve il suo nome al ritrovamento presso i resti sotterranei della Domus Aurea neroniana, presso le grotte dell’Esquilino.

Bibliografia

Testa, La cappella Caetani nella chiesa di San Giuseppe a Sermoneta. Verso una nuova lettura degli affreschi, Il mio libro, 2015.

Zeri, Intorno a Gerolamo Siciolante, in “Bollettino d’arte”, XXXVI, 1951, pp. 139-149.

Sitografia

http://www.prolocosermoneta.it/la-chiesa-di-san-giuseppe.html

http://www.comunedisermoneta.it/?page_id=413

http://conoscerepertutelare.altervista.org/una-nuova-lettura-degli-affreschi-della-cappella-caetani-di-sermoneta/

http://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-siciolante_%28Dizionario-Biografico%29/

http://www.treccani.it/enciclopedia/caetani_%28Enciclopedia-Italiana%29/

LA BIBLIOTECA CIVICA “ROMOLO SPEZIOLI” A FERMO

A cura di Arianna Marilungo

Un sentito ringraziamento alla direttrice, dott.ssa Maria Chiara Leonori,

e allo staff della biblioteca per il prezioso supporto alla stesura dell'articolo.

La città di Fermo

La città di Fermo, uno dei cinque capoluoghi di Provincia della Regione Marche, si sviluppa intorno alla sommità del colle del Girfalco, dove si erge la cattedrale dedicata all’Assunta, tra le valli del fiume Tenna e del fiume Ete Vivo.

La fondazione di Fermo è molto antica: già in epoca villanoviana vi era un insediamento, poi piceno, che nel 264 a.C. fu conquistato dall'esercito romano, diventando a tutti gli effetti colonia dell'Impero Romano con il nome di Firmum. Fu sempre fedele a Roma e per un periodo limitato ebbe il diritto di battere moneta. Dopo la morte di Cesare, divenne sede di una colonia di veterani. In seguito alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, nel 545 venne assediata e conquistata dai Goti di Totila e, dalla fine del VI secolo fino al 774 ca., fece parte del regno dei L ongobardi, sotto i quali visse un periodo di splendore. Successivamente venne annessa al regno dei Franchi e alla fine del X secolo divenne capoluogo della Marca Fermana, territorio che si estendeva dal fiume Musone (vicino ad Ancona) fino al fiume Sangro (sud di Pescara) e dal mar Adriatico ai monti al confine con il Ducato di Spoleto.

Alla fine del XII secolo si costituì libero Comune. A partire dal XIII secolo venne assoggettata da varie signorie feudali e dagli anni trenta del Cinquecento entrò a far parte dello Stato Pontificio fino all'Unità d'Italia. Grazie a Papa Sisto V[1] la diocesi di Fermo fu elevata ad arcidiocesi metropolitana con la bolla Universis Orbiis Ecclesis del 24 maggio 1589.

In epoca napoleonica, tra il 1809 ed il 1815, Fermo venne istituita come capoluogo del dipartimento del Tronto, uno dei tre dipartimenti in cui erano suddivise le Marche quando furono annesse al Regno d'Italia. Gli altri due erano quello del Metauro (capitale: Ancona) e quello del Musone (capitale: Macerata).

Il 22 dicembre 1860, dopo l'annessione di Fermo all'Italia, la città fu accorpata alla provincia di Ascoli Piceno. Dal 2004 è divenuta capoluogo di Provincia, con effetto dal 2009.

La Biblioteca comunale di Fermo

Il cuore della città di Fermo, Piazza del Popolo, è incorniciato da un elegante edificio dalla facciata a tinta unita che dal 1586 ospitò il Palazzo degli Studi e che, ora, è sede della Biblioteca Comunale, intitolata al medico fermano Romolo Spezioli.

Il Palazzo degli Studi, sede dell’antica Università degli studi di Fermo, nacque al posto dell’antico Palazzo del Podestà sul progetto dell’architetto romano Girolamo Rainaldi. L’edificio è caratterizzato da un portale sovrastato da una balconata dove sono stati ricavati un tabernacolo con la statua della Madonna Assunta (Paolo da Venezia, 1587), protettrice della città di Fermo, e una torretta con orologio.

Le finestre della facciata sono decorate dai busti dei papi che hanno concesso benefici all’antica Università di Fermo: Bonifacio VIII, Eugenio IV, Callisto III e Sisto V e sono state eseguite da Giovanni Antonio Paracca detto il Valsoldo nel 1617. È bene precisare che nel caso di papa Bonifacio il reale benefattore è Bonifacio IX. Il riferimento a Bonifacio VIII è dovuto al tentativo di anticipare l’istituzione dell’Università: dal 1398, data effettiva della bolla papale di Bonifacio IX, al 1303.

Nascita e prime acquisizioni: Dalla Sala delle Commedie alla Sala del Mappamondo

Anche se la grande facciata esterna risulta sobria, la Biblioteca di Fermo conserva tesori di inestimabile valore ed impreziosisce il ricco patrimonio culturale cittadino al punto da essere annoverata tra le dieci più importanti d'Italia per le antiche collezioni librarie che possiede: 3.000 manoscritti, di cui 127 codici, 300.000 volumi a stampa, di cui 681 incunaboli[2] (tra cui è doveroso citare l'Editio Princeps della Lettera di Cristoforo Colombo: un esemplare a stampa dell'Epistola de su gran descubrimiento che Colombo scrisse al tesoriere della corte reale spagnola per comunicare la sua grande impresa impresso a Roma nel 1493), 15.000 cinquecentine, opere del Seicento e del Settecento, 23.000 opuscoli in miscellanea. A questo patrimonio librario si aggiungono periodici, tesi di laurea, letteratura grigia, (ossia testi non pubblicati ma distribuiti dagli autori) disegni, incisioni, monete e cimeli di vario genere.

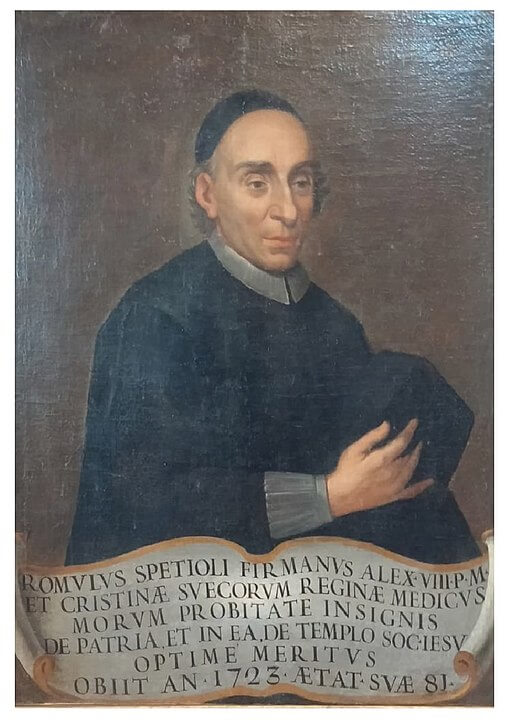

È intitolata al fermano Romolo Spezioli (Fermo, 1642 – Roma, 1723), medico e sacerdote a cui si deve la donazione di maggior prestigio.

La Biblioteca venne istituita nel 1688, nel contesto del massimo sviluppo politico e culturale della città, grazie al lascito testamentario di un patrizio fermano, Paolo Ruffo. Nel 1671, infatti, Ruffo aveva donato al convento di San Domenico di Fermo il suo ricco patrimonio librario con la rigida clausola di renderlo fruibile al pubblico.

Fermo si dimostrò una città culturalmente all’avanguardia: infatti grazie all’intervento del Cardinale fermano Decio Azzolino (Fermo, 1623 – Roma, 1689), Segretario dello Stato Pontificio e tutore della ex regina Cristina di Svezia, si riuscì a rendere consultabile il patrimonio librario del Ruffo. I frati domenicani, non potendo consentire la consultazione al pubblico della collezione Ruffo, rinunciarono al lascito testamentario in favore del Comune e l’intervento economico del Cardinal Azzolino consentì l’allestimento della biblioteca all’interno di Palazzo dei Priori, collegato al Palazzo degli Studi (attuale Biblioteca) da un’elegante loggetta a tre fornici, realizzata tra la fine del XVI secolo e l'inizio del XVII.

Il Palazzo dei Priori a Fermo

Il Palazzo dei Priori, attuale sede della Pinacoteca Civica, ha origini assai remote. Un atto notarile datato 1296 documenta l'acquisto da parte del Comune di Fermo delle case di proprietà del nobile fermano Rinaldo di Giorgio con il fine di adibirle a Palazzo del Popolo, quindi sede amministrativa del Comune. Le case acquistate si trovavano proprio nell'allora Piazza di San Martino, odierna Piazza del Popolo, e da un lato confinavano con una via, dall'altro con la Chiesa di San Martino. Già nel 1298 all'interno del Palazzo del Popolo si svolgevano le sedute del Consiglio dei Trecento del popolo e, dal 1352, il Podestà vi trasferì la sua residenza fino al 1396, quando vi si insediarono definitivamente i Priori.

Nel 1446 le truppe sforzesche, asserragliate nel Girfalco, distrussero parte dell'antico Palazzo del Popolo che subì, quindi, vari lavori di ristrutturazione e ricostruzione.

Ma è solo con la fine del XVI secolo che il Palazzo acquisì la forma che oggi conosciamo fondendosi con l'adiacente Chiesa di San Martino. A seguito di una monumentale ristrutturazione della Piazza, che durò più di un secolo (metà XV - fine XVI sec.), il Palazzo dei Priori fu oggetto di un'importante modifica strutturale. Nel 1589 il consiglio di Cernita del Comune incaricò un gruppo di cittadini di sovrintendere al rifacimento della facciata del palazzo, e nel 1590 ne dispose l'ampliamento verso est, a discapito della Chiesa di San Martino. I lavori iniziarono nel 1593, ma a causa di impedimenti burocratici terminarono solo nel 1620. In questa campagna di lavori il Palazzo venne sopraelevato (realizzando le sale dell'attuale Pinacoteca e la Sala del Mappamondo), dotato dell'ala est e della nuova facciata. Quest'ultima, oltre a presentare una doppia scalinata monumentale, è caratterizzata da una loggetta che ospita la statua bronzea di Sisto V eseguita da Accursio Baldi, detto il Sansovino, nel 1588.

Sin dagli inizi degli anni ottanta del Novecento il Palazzo ospitò gli uffici comunali e nel luglio del 1981 la Pinacoteca Civica allestita al primo piano. Nel 1986 il percorso espositivo della Pinacoteca si estese anche al secondo piano e nel 2011 venne inaugurato il nuovo riallestimento.

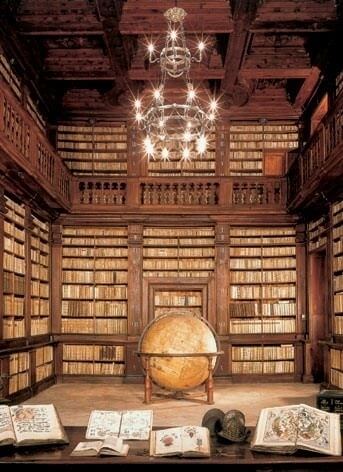

È proprio all’interno del Palazzo dei Priori che il Cardinale Azzolino, nel 1688, fece realizzare a proprie spese la biblioteca lignea a doppio ordine, con ballatoio e soffitto a cassettoni, facendosi anche portavoce della necessità degli universitari fermani di disporre di una biblioteca pubblica. La sala scelta ad ospitare la biblioteca era l’allora Sala delle Commedie, destinata appunto alle rappresentazioni teatrali ed oggi conosciuta come Sala del Mappamondo.

Il progetto architettonico, affidato all’architetto fermano Adamo Sacripante, consisteva in una scaffalatura in noce a doppio ordine che incorniciava le intere pareti della sala, dotata di un ballatoio cinto da balaustra. Il soffitto a cassettoni è realizzato in legno di abete ed i lacunari sono intagliati, ad eccezione di quello centrale e dei due terminali alle estremità. Incompiuta è rimasta anche la doratura delle volute e dei fregi.

La sala è impreziosita da un grande mappamondo settecentesco. Si tratta di un’opera cartografica interamente eseguita a mano dall’abate fabrianese Silvestro Amanzio Moroncelli (1652-1719), anch’egli gravitante nella corte di Cristina di Svezia. Il globo, datato al 1713, ha una circonferenza di 5,68 metri, un diametro di 1,85 metri ed è montato su un robusto asse di ferro. L’abate Moroncelli rappresentò con dovizia di particolari tutto il mondo allora conosciuto, tralasciando l'Australia di cui disegnò solo una porzione di costa.

Il globo terrestre è stato donato alla Biblioteca Comunale nel 1782 dal fermano Ignazio Morroni, per la cui famiglia era stato eseguito.

La Regina Cristina di Svezia e Romolo Spezioli

Le vicende della neonata Biblioteca si legano anche alla figura della ex regina di Svezia, Cristina (Stoccolma, 1626 – Roma, 1689), che succedette al trono all’età di 6 anni, anche se ottenne i pieni poteri solo nel 1650. Quattro anni dopo, nel 1654, abdicò in seguito alla conversione al cattolicesimo, pronunciata ad Innsbruck nelle mani di Lukas Holstenius, inviato papale. Si trasferì, quindi, a Roma, in una reggia arricchita da una galleria d’arte, una ricca biblioteca e un’accademia scientifico-letteraria, intitolata l’Accademia Reale, che dopo la sua morte si tramutò in Accademia dell’Arcadia.

Papa Alessandro VIII affidò al Cardinale Azzolino l’incarico di occuparsi della tutela della regina Cristina. I due strinsero un legame affettivo molto forte, al punto tale che alla morte della regina, avvenuta il 19 aprile 1689, il cardinale fu nominato suo erede universale.

In virtù di questo profondo legame affettivo ed intellettuale, il cardinale Azzolino volle intitolare, originariamente, la Sala del Mappamondo alla regina Cristina: infatti nell’architrave della porta d’ingresso della sala si legge il nome CHRISTINA, che per un errore grafico sembra presentare una P invece della T.

A seguito dell’istituzione della Biblioteca, ufficialmente registrata nel l688, le sue collezioni si arricchirono a gran velocità: tre anni dopo il Comune acquistò la raccolta del cardinale Michelangelo Ricci (Roma, 1619 – 1682), studioso di scienze fisiche e matematiche.

Il fondo più prestigioso è senza dubbio quello intitolato a Romolo Spezioli, uomo di grande cultura che incarnò i valori scientifici e la fecondità culturale propri del suo tempo. Studente dell’Università di Fermo, conseguì il Doctoratus in Medicina e Filosofia nel 1664, per poi esercitare la sua professione nei paesi limitrofi fino al 1675, anno in cui si trasferì a Roma in occasione del Giubileo. Nella città eterna lo Spezioli iniziò a frequentare il palazzo del cardinale fermano Decio Azzolino Juniore, che dimostrò grande benevolenza verso il medico fermano. In questi anni la sua carriera prese grande impulso, soprattutto grazie all’amicizia con la regina Cristina di Svezia.

Lo Spezioli entrò in contatto con la regina nel 1675, quando venne a mancare Cesare Macchiati, medico personale della regina alla corte di Roma e fidato collaboratore dell’Azzolino. La morte del Macchiati aveva favorito la successione nella carica a favore del medico fermano, grazie alla mediazione del cardinale Azzolino.

Cristina di Svezia, donna di grande sensibilità intellettuale e culturale, guidò lo Spezioli attraverso gli ambienti più nobili della capitale, in particolare alla corte di papa Alessandro VIII. Il legame tra lo Spezioli e Cristina di Svezia si consolidò presto al punto che il dottore rimase a corte fino alla morte della regina.

Nel 1705, dopo quasi 15 anni dalla morte della regina, Romolo Spezioli espresse l’intenzione di donare 1272 libri relativi alle scienze mediche e filosofiche alla sua città natale, Fermo. A tale lascito pose la condizione che la Biblioteca venisse dotata di un bibliotecario. Si adempì alla volontà dello Spezioli chiamando a tale carica il giureconsulto fermano Nicolò Cordella.

Nel 1723 lo Spezioli morì e, per sua volontà testamentaria, donò tutti i libri ancora in suo possesso alla Biblioteca civica di Fermo. Questa donazione comprende opere di autori Scripturales, dei SS. Patres, dei Theologi, le Summae, le Homiliae latinae, le Prediche volgari, le Historiae (sacre e profane), le opere di interesse antiquario, bibliografico e di argomento filosofico, nonché volumi di medicina, tra cui opere di anatomia, chirurgia, fisiognomica, botanica e culinaria, e trattati di geometria, aritmetica, astronomia, architettura etc. È plausibile ipotizzare che fu proprio grazie a questa donazione che confluì nella collezione della Biblioteca il Liber horarum, manoscritto membranaceo n. 113 risalente al XV secolo e tradizionalmente ritenuto di proprietà della regina Cristina di Svezia. Si tratta del codice più pregevole ed importante della Biblioteca: nel volume, molto elegante, si contano undici miniature. Il codice è stato avvicinato alla scuola di Gand per le caratteristiche dell’ornamentazione e la tecnica miniaturistica.

L'Ottocento

L’acquisizione del patrimonio librario dello Spezioli è, senza dubbio, la più importante della storia della Biblioteca Comunale di Fermo. In seguito non ce ne furono altre fino al XIX secolo, quando grazie agli interessi culturali dell’allora sindaco Giuseppe Ignazio Trevisani, vennero incamerati nella Biblioteca i patrimoni librari provenienti dai conventi della città di Fermo e del territorio appartenenti agli ordini religiosi degli Agostiniani, Domenicani, Filippini e Francescani, soppressi a causa del Decreto Valerio[3]. Questa acquisizione costituisce tuttora uno dei punti di forza dell’intero patrimonio bibliografico comunale.

Nel 1869, ancora una volta grazie alla lungimiranza del sindaco Trevisani, si acquistò la libreria del defunto sottoprefetto del Circondario di Fermo Petro Moneret de Villars, che includeva opere moderne e trattati politico-sociali. Un ulteriore oculato acquisto, nello stesso anno, fu quello relativo alla raccolta di 1500 volumi del conte Serafino de’ duchi d’Altemps, appartenente ad una delle famiglie più antiche della nobiltà fermana.

Nel 1872 il Comune di Fermo acquistò per 33.000 lire il fondo composto da 15000 volumi appartenuti ai fratelli Raffaele e Gaetano De Minicis, uomini di profonda sensibilità culturale che trascorsero la loro vita a collezionare e studiare le antichità fermane. La raccolta libraria conservava rarissime edizioni aldine[4], giuntine e cominiane[5] nonché una pregevole collezione di codici cartacei e pergamenacei. La collezione dei fratelli De Minicis non era solo libraria, ma includeva reperti archeologici, epigrafici, numismatici e di carattere artistico.

Allo stesso anno risalgono due importanti donazioni testamentarie disposte dal conte Alessandro Evangelista e dal conte Lorenzo Maggiori.

L’ultima donazione del secolo XIX è quella dell’avvocato Giuseppe Ottaviani, il cui testamento risaliva al 1886 e stabiliva la cessione alla Biblioteca civica di 2200 volumi di argomento giuridico.

Il Novecento

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento le acquisizioni di maggior rilievo furono le raccolte librarie Filoni, Maranesi e Gigliucci.

Nel primo ventennio del Novecento don Gabriele Filoni donò la sua collezione di 1200 opuscoli di argomento letterario, religioso, di diritto canonico e di carattere storico-artistico della città di Fermo.

La raccolta di Giulio Maranesi (1861-1939), professore di geografia negli istituti di istruzione secondaria, confluì nel fondo della Biblioteca nel 1939 ed è costituita da oltre mille volumi di tema geografico.

Datato al 24 luglio 1958 è, invece, l’atto d’acquisizione della prestigiosa Biblioteca dei Conti Gigliucci: circa 5000 volumi in ottimo stato di conservazione che includono numerose edizioni del Cinquecento, opere sette ed ottocentesche e molte edizioni locali (106 marchigiane e 77 fermane). Quasi tutti i volumi presentano l’ex libris[6] della famiglia Gigliucci, ovvero un elegante giglio.

La raccolta include numerose ed eleganti edizioni di classici greci e latini, con una preferenza per le opere di Cicerone, a cui si aggiungono i classici italiani, in massiccia presenza i romanzi storici. Non mancano opere straniere (francesi, tedesche, spagnole ed inglesi), opere filosofiche, teologiche e di carattere giuridico.

Del 1996 è la donazione dell’importante collezione del professor Alvaro Valentini, composta da una sezione libraria ed una documentale.

Nello stesso anno la Biblioteca ha acquisito anche la collezione del professore e compositore Firmino Sifonia composta da una raccolta di volumi di carattere musicale e letterario, da dischi, spartiti e libretti d’opera.

Grazie alle donazioni di cui la biblioteca è stata oggetto nel corso dei secoli, nel suo posseduto sono confluiti anche 4254 disegni e 6500 incisioni. Seguendo un preciso programma di mostre i disegni e le incisioni vengono esposte periodicamente in un elegante sala della biblioteca: il Gabinetto delle stampe e dei disegni.

Note

[1]Al secolo Felice Peretti, nasce a Grottammare (AP) il 13 dicembre 1521 e muore a Roma il 27 agosto 1590. Frate francescano dal 1535 con il nome di frà Felice, diventa sacerdote nel 1547. Nel 1566 viene ordinato vescovo e vicario generale dei frati minori conventuali. Nel 1570 diventa cardinale e sale al soglio pontificio nel 1585.

[2]Nome assegnato ai primi prodotti della tipografia, dalle sue origini al 1500 circa (chiamati anche quattrocentine).

[3]Così viene ricordato il decreto n. 705 emanato il 3 gennaio del 1816 da Lorenzo Valerio, regio commissario generale straordinario per le Marche, con il quale lo Stato sopprimeva tutte le Corporazioni religiose incamerandone i beni.

[4]Il termine “edizioni aldine” indica le pubblicazioni realizzate a Venezia da Aldo Manuzio detto il Vecchio, dal suocero Andrea Torresani, da Paolo Manuzio e dal figlio Aldo il Giovane in un periodo compreso tra il 1494 ed il 1597.

[5]Relativo al tipografo Giuseppe Comino (fine XVII sec.– 1762) e al figlio Angelo (XVIII – XIX sec.). Le edizioni cominiane includono testi a stampa classici pregevoli per la correttezza filologica e per l’elegante veste editoriale.

[6]Termine che indica un’etichetta personalizzata con un disegno non necessariamente artistico e che porta inciso il nome ed il cognome del titolare di una raccolta di libri.

Bibliografia

VV., “Scoprire la Biblioteca di Fermo. Guida alle collezioni storiche e artistiche”, il lavoro editoriale, Ancona, 2000;

Maria Chiara Leonori (a cura di), “Biblioteca Civica di Fermo Romolo Spezioli”, Nardini Editore, Firenze, 2005;

Fabiola Zurlini, “Romolo Spezioli (Fermo, 1642 – Roma, 1723): un medico fermano nel XVI secolo”, Vecchiarelli editore, Manziana (Roma), 2000;

Alfredo Serrai, “Romolo Spezioli e la Biblioteca Civica di Fermo”, Morlacchi editore, Perugia, 2015

Francesca Coltrinari, Patrizia Dragoni (a cura di), “Pinacoteca comunale di Fermo. Dipinti, arazzi, sculture”, Silvana editoriale, Cinisello Balsamo (MI), 2012

Sitografia

www.abebooks.it

www.treccani.it

www.exlibrisaie.it

DEREDIA A GENOVA. LA SFERA TRA I DUE MONDI

A cura di Irene Scovero

La città di Genova ospita, da settembre fino a metà gennaio, una vera e propria mostra a cielo aperto. Protagoniste assolute della kermesse sono otto grandi sculture, alcune delle quali inedite, dell’artista costaricano Jorge Jimenez Deredia. L’evento vuole essere un omaggio, da parte dell’artista, al territorio che più di quarant’anni fa, quando egli aveva 22 anni, lo adottò.

Jimenez Deredia

Jorge Jimenez Martinez, in arte Jimenez Deredia, nacque nel 1954 a Heredia, in Costa Rica, dove studiò scultura presso il Conservatorio Castella. Nel 1976 si trasferisce in Italia grazie a una borsa di studio. Dopo aver conseguito il diploma all’Accademia di Carrara, dal 1980 al 1986 frequenta la Facolta di Architettura dell’Università di Firenze, città decisiva per l’assimilazione del linguaggio rinascimentale. La sua fama lo condusse, in occasione dell’Anno Santo del 2000, a un’importante commissione per la nicchia centrale del transetto di San Pietro. Con il suo San Marcellino Champagnat, in marmo, Deredia divenne il primo artista extraeuropeo ad esporre un’opera all’interno del tempio della cristianità. La tappa successiva del cursus honorum di Deredia fu la nomina ad accademico della classe di scultura da parte dell’Accademia Fiorentina delle Arti del Disegno. Riconoscimento, questo, che seguiva una importante personale tenuta da Deredia proprio a Firenze e che era stato conferito, in passato, ad artisti del calibro di Michelangelo, Tiziano, Palladio e Tintoretto. Tre anni dopo, ancora a Roma. In quell’occasione 60 statue di Deredia vennero disseminate in vari luoghi simbolo della città eterna.

Deredia a Genova, dal 16 settembre 2020 al 10 gennaio 2021

La mostra, organizzata dal Comune di Genova, intende dare uno stimolo a un settore, come quello culturale, profondamente danneggiato dalle chiusure in seguito alle normative adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Stimolo che, chiuse le porte dei musei, deve necessariamente partire da un concetto di esposizione che sappia coinvolgere il pubblico e pervadere gli spazi della città. Le opere di Deredia, che intendono rievocare la simbolica perfezione della sfera, generano – proprio a partire dalla loro circolarità – un un senso di sicurezza e intima affettività. È lo stesso artista, d’altronde, a spiegare come il bello e l’arte arrivino in questo modo a tutte le persone, mentre passeggiano per la città. La forte relazione che Deredia vuole instaurare con il contesto in cui va ad inserirsi è confermata dalle parole stesse dell’artista. “L’architettura si sposa con la circolarità delle mie opere”, afferma infatti Deredia. La forma sferica e la poetica cosmica, generatrice, ad essa associata, rientra in una più ampia poetica della trasformazione dell’uomo, definito come “polvere di stelle in trasmutazione”. Da simili presupposti, la scultura si dimostra perciò come la tecnica artistica tra le più fisiche delle arti, e, simbolicamente, la più efficace tra le espressioni della molteplicità dei cambiamenti che interessano l’essere umano. Le sculture, unificate dalla ricorsività del profilo tondeggiante, rimandano all’universo femminile e all’idea di maternità. Il tema della maternità accompagna Deredia sin dai primi tempi del soggiorno italiano (seconda metà degli anni ’70). Nelle culle della statuaria marmorea rinascimentale, Carrara e Firenze, Deredia ebbe modo tanto di intraprendere un percorso di perfezionamento della lavorazione del marmo quanto di saggiarne visivamente le più alte possibilità, che in terra toscana erano state raggiunte da Michelangelo. Ancora a Firenze, Deredia coniuga la grande scultura italiana e i temi dell’umanesimo fiorentino con la cultura costaricana, facendo particolare attenzione a quelle misteriose sfere precolombiane della civiltà Boruca che vennero rinvenute in Costa Rica a partire dal 1939. La forma, ma soprattutto il significato sfuggente di tali reperti, ebbero un forte ascendente su Deredia, che seguì il filone degli studi che associava alle antiche sfere delle rappresentazioni del Sole, della luna e di alcune costellazioni.

Le otto sculture di Deredia esposte a Genova, messe a disposizione dello spettatore all’interno di un percorso fluido e armonicamente inserito nel tessuto urbano della città, sono collocate in tre punti di particolare rilevanza. Nella zona del Porto Antico sono presenti quattro sculture. Tra Piazza de Ferrari e Piazza Matteotti, le opere esposte sono invece tre. L’ultima scultura è stata infine collocata di fronte alla stazione Brignole. L’esperienza della mostra è facilitata agli spettatori da dei pannelli espositivi (installati in corrispondenza di ogni gruppo scultoreo) che chiarificano l’obiettivo della mostra, delineano un breve profilo biografico dell’artista e offrono una mappa contenente le indicazioni sul percorso espositivo dell’intera mostra.

Piazza Matteotti e Piazza de Ferrari

In piazza Matteotti, situata al limitare del centro storico e vicina alla Cattedrale, è presente Continuacion, che si staglia davanti all’ingresso di Palazzo Ducale. Baricentro della città, nonché luogo di riconoscimento della collettività nei momenti storici di maggior rilievo, Piazza de Ferrari, con al centro la sua grande fontana in bronzo del 1936 (ampliata e modificata nel 2001 in occasione del G8 con zampilli d’acqua e, negli ultimi anni, con luci al led di diversi colori) ospita Crepuscolo ed Evolucion, due opere che si affacciano rispettivamente su Via XX, Palazzo della Borsa e sul lato destro di Palazzo Ducale, importante centro culturale della città e frequentemente sede di mostre d’arte e rassegne di natura culturale.

Stazione Brignole

In piazza Verdi, davanti alla Stazione Brignole (realizzata nel 1905) è presente il gruppo scultoreo Pareja, il cui bronzo scuro e lucido entra in forte contrasto con il granito bianco delle cornici e delle lesene della facciata decorata.

Porto Antico

Nell’attuale waterfront cittadino, ex zona portuale e ora centro turistico e culturale, tra i Magazzini del Cotone, l’Acquario e la fortezza di Porta Siberia sono collocate, all’interno di una cornice estremamente suggestiva, quattro sculture che entrano in dialogo sia con il porto che con i cittadini immersi nel quartiere fieristico genovese affacciato sul mare.

Sitografia

DALLA COLLEZIONE BARBERINI ALLA GALLERIA NAZIONALE

A cura di Maria Anna Chiatti

Dopo aver profusamente parlato del palazzo nei precedenti articoli, in questo elaborato si percorreranno alcune delle tappe che hanno visto la collezione Barberini rappresentare il nucleo delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma, nelle sedi di Palazzo Barberini e Palazzo Corsini.

La collezione Barberini come «capitale culturale»

È assai importante ricordare che la famiglia Barberini nel XVII secolo conobbe una straordinaria fortuna, legata certamente al pontificato di Urbano VIII (che durò dal 1623 al 1644), ma anche alla fama del cardinal nepote Francesco: questa fortuna fu strettamente connessa al programma politico-culturale che i membri della casata riuscirono a delineare. Francesco fu grande mecenate e appassionato collezionista di opere d’arte e di oggetti preziosi, nondimeno ebbe l’acume di capire che il nuovo status della sua famiglia, dopo l’elezione al soglio pontificio dello zio Maffeo, richiedeva non soltanto l’acquisizione e l’accrescimento di un cospicuo patrimonio economico e finanziario, ma anche la conquista di ciò che il sociologo Pierre Bourdieu alla fine degli anni ’70 del Novecento avrebbe chiamato un «capitale culturale», connesso e trasformabile a sua volta in capitale sociale (quindi relazioni), e in capitale simbolico (onore, reputazione)[1]. Per «capitale culturale» in sociologia si intende l’insieme dei beni sociali di una persona: intelletto, istruzione, capacità espressive e di saper fare che un individuo sviluppa e acquisisce nel corso della vita all’interno del proprio strato sociale; il «capitale culturale» comprende anche tutti i beni materiali che un individuo possiede e può trasmettere, perché considerati rari o preziosi dalla società e quindi degni di essere ricercati.[2] In quest’ottica va pertanto interpretato il collezionismo della famiglia, che interessò molti aspetti della cultura: dalle opere d’arte ai numerosi volumi che componevano la biblioteca di Francesco (circa 40.000), fino a beni immateriali (come informazioni e curiosità) che contribuirono a rafforzare la politica di autoaffermazione dei Barberini.

Dopo la morte di Francesco, avvenuta nel 1679, la reputazione della famiglia andò scemando. Come si è visto nell’approfondimento sull’appartamento di Cornelia Costanza, questa era l’ultima erede diretta della casata, e gli appartamenti al secondo piano fatti decorare da lei e dal marito Giulio Cesare Colonna furono gli unici ambienti abitati dai Barberini fino al 1955. Tuttavia la disinvolta autogestione del patrimonio di famiglia da parte di Cornelia Costanza fu motivo di complicate vicende ereditarie, segnate da polemiche e vertenze giuridiche. Alle origini della causa fu il conferimento del diritto di maggiorasco (il diritto di ereditare l’intero patrimonio) da parte di Cornelia Costanza al secondogenito Carlo (1735-1819) anziché al primogenito Urbano (1733-1796), il quale impugnò la questione. La vertenza si prolungò per decenni, ed ebbe risoluzione soltanto nel 1811 con un accordo che prevedeva la divisione delle collezioni tra i due rami della famiglia, i Barberini e i Colonna[3]. Come si può ben immaginare, la collezione Barberini subì numerose alienazioni nonostante fosse sottoposta a fidecommesso. Questa specifica disposizione testamentaria è oggi di limitata applicazione, ma fu in uso già nel diritto romano e fu conservata anche nel passaggio dallo Stato Pontificio al Regno d’Italia: il vincolo fidecommessario serviva a garantire che l’eredità non fosse smembrata, e, oltre alla raccolta Barberini, salvaguardò altre importantissime collezioni romane, come quelle Torlonia e Doria Pamphili.

Dalle alienazioni alla Galleria Nazionale

Un inventario barberiniano di metà ‘800 segnala la precisa sistemazione di tutte le opere all’interno del palazzo dopo la divisione con i Colonna di Sciarra; questi ultimi vendettero poi l’intera collezione alla fine del secolo, segnando così una grande dispersione di opere che in origine erano dei Barberini. In seguito la collezione Barberini fu ulteriormente divisa con la famiglia Corsini, grazie ai matrimoni organizzati da Carlo Felice Barberini Colonna (1817-1880) per le figlie Anna (1840-1911) e Maria Luisa Barberini Colonna (1844-1906) con Tommaso (1835-1919) e Pierfrancesco Corsini (1837-1916).

Dopo il 1881 poco meno della metà della collezione passò ai Corsini di Firenze, e nonostante le numerose alienazioni e divisioni, la parte rimanente della raccolta era tanto vasta da poter costituire da sola un museo. Nel 1883 i principi Corsini donarono allo Stato Italiano l’intera collezione Barberini Corsini e lo storico Palazzo in via della Lungara, comprese la biblioteca e la collezione di disegni.

Non si pensò subito alla fondazione di una Galleria Nazionale, giacché questa enorme raccolta di beni non era dissimile dalle altre collezioni fidecommessarie romane già impostate come quadrerie accessibili al pubblico; tuttavia questa donazione ingentissima rappresentò un precedente per il passaggio allo Stato di questo tipo di ricchezze.

Per Decreto Regio il 20 giugno 1895 nasceva la Galleria Nazionale, denominata Regia Galleria d’Arte Antica e Gabinetto delle Stampe, con sede in Palazzo Corsini; i due Istituti avrebbero avuto amministrazione autonoma a partire dal 1941.

Nel prossimo articolo si continueranno a trattare le vicende che hanno portato alla definizione dell’assetto attuale delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma.

Note

[1] M. Di Monte, Figure del potere. I Barberini collezionisti di cultura, traduzione italiana, leggermente rivista, del saggio Ikonographien der Macht. Die Barberini als Sammler, in Wege des Barock. Die Nationalgalerien Barberini Corsini in Rom, a c. di O. Westheider, M. Philipp, München-London-NewYork, 2019, pp. 34-43. [URL: https://www.academia.edu/41040218/Figure_del_potere_I_Barberini_collezionisti_di_cultura].

[2] P. Bourdieu, Forme di Capitale [1985], trad. in italiano a c. di M. Santoro, Roma 2015, pp. 87 e segg.

[3] Parte degli atti processuali, con le deposizioni e le accuse di illecite alienazioni operate dalla principessa Barberini, si può leggere in Questione sul diritto al maggiorasco istituito da Urbano VIII, fra il Sig. Principe D. Maffeo Barberini Colonna di Sciarra e il Sig. Principe D. Carlo Barberini e Sig. D. Francesco Barberini, in «Cause italiane, civili, criminali e commerciali», I, Pistoia 1843, pp. 9-314.

Bibliografia

Antinori A., Palazzo Barberini alle Quattro Fontane, in Scotti Tosini A. (a cura di), Storia dell’Architettura Italiana. Il Seicento, tomo I, Electa, Milano 2003, pp. 140 – 145.

Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia, Palazzo Barberini, Palombi Editori, Roma 2001.

Di Monte M., Figure del potere. I Barberini collezionisti di cultura, traduzione italiana, leggermente rivista, del saggio Ikonographien der Macht. Die Barberini als Sammler, in Wege des Barock. Die Nationalgalerien Barberini Corsini in Rom, a c. di O. Westheider, M. Philipp, München-London-NewYork, 2019, pp. 34-43. [URL:https://www.academia.edu/41040218/Figure_del_potere_I_Barberini_collezionisti_di_cultura].

Di Monte M., Settecento elegante, illuminismo selvaggio. La decorazione degli appartamenti della principessa Cornelia Costanza a Palazzo Barberini, intervento al convegno internazionale "Imatges del poder a la Barcelona del Set-cents. Relacions i influències en el context mediterrani", Palau Moja, Barcellona, 28-29/04/2015.

Mochi Onori L., Vodret R., Capolavori della Galleria Nazionale D’Arte Antica. Palazzo Barberini, Gebart, Roma 1998.

Settis S., Il museo cancellato, «LaRepubblica», 6 maggio 2005 [URL: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2005/05/06/il-museo-cancellato.html].

Sitografia

Sito delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica al link: https://www.barberinicorsini.org/ (ultima consultazione 25/11/20).

IL PARADISO SALERNITANO DEL DUOMO DI SALERNO

A cura di Rossella Di Lascio

Introduzione: la Cappella del Tesoro del Duomo di Salerno

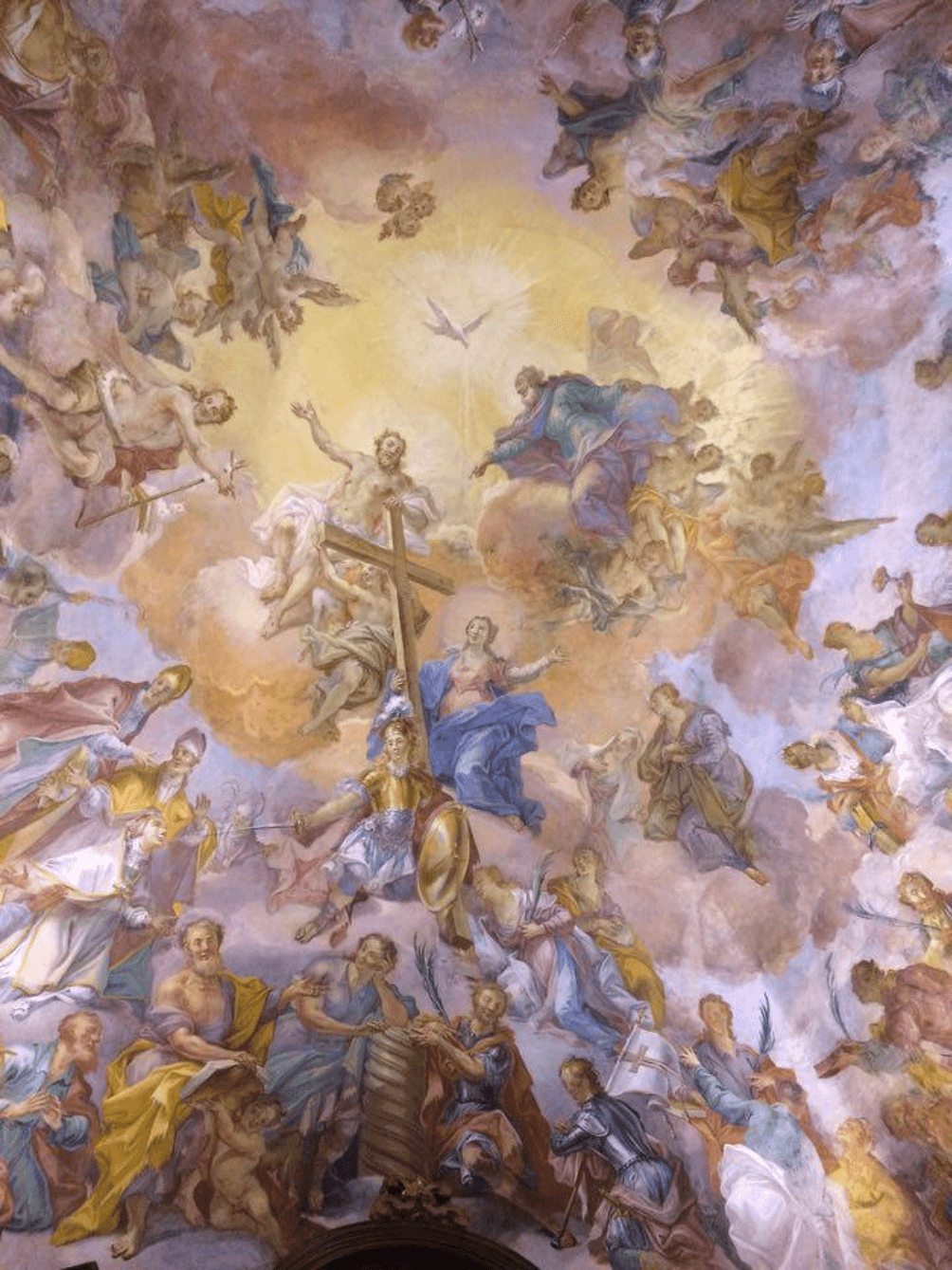

Il Paradiso salernitano è l'affresco meraviglioso che decora la volta della Cappella del Tesoro, in origine detta anche delle Reliquie o Reliquiario, che si trova all’interno della Cattedrale di San Matteo a Salerno: vi si accede dalla sagrestia. Voluta dall’arcivescovo Girolamo Seripando, è stata portata a termine dal suo successore, l’arcivescovo spagnolo Gaspare Cervantes, nella metà degli anni sessanta del Cinquecento, e poi profondamente ristrutturata nel periodo intorno al 1730, come si legge dall’epigrafe in controfacciata. Nel 2015, con l’insediamento del nuovo parroco Don Michele Pecoraro, si è provveduto alla riapertura al pubblico di questo piccolo gioiello di arte sacra, per anni rimasto nascosto.

La Cappella consiste in un piccolo ambiente raccolto di soli 36 metri quadri ed ospita cinque armadi - vetrine che custodiscono preziosi oggetti liturgici in materiali pregiati, quali argento, rame dorato, cristallo di rocca, oro, databili tra il XIV e il XIX secolo, tutti donazioni di vescovi ed arcivescovi nel corso dei secoli.

Tra i reliquiari, particolare importanza rivestono il Braccio di San Matteo, realizzato nel 1330 e portato in processione durante la festa patronale, al cui interno è conservato un pezzo dell’osso del braccio di San Matteo, e il Reliquiario della Beata Vergine, contenente un capello della Madonna, in argento dorato e cristallo di rocca, eseguito su un modello di una cattedrale gotica nordica.

Al centro della Cappella è invece collocato un grande “faldastorie”, di color porpora ed oro, su cui si è inginocchiato a pregare San Giovanni Paolo II durante il suo viaggio a Salerno il 26 maggio del 1985.

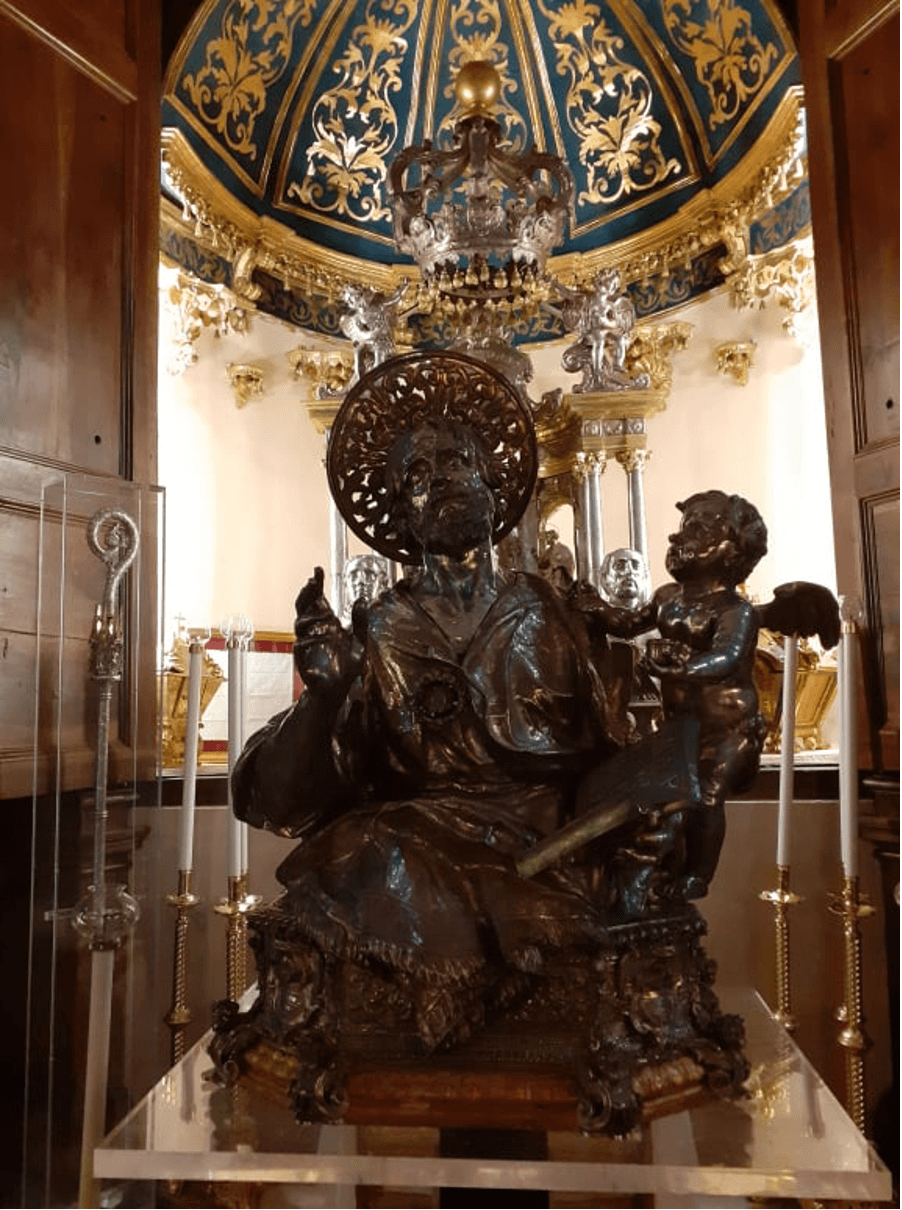

Nella Cappella si possono anche ammirare le cinque statue d’argento portate in processione il 21 Settembre, festa di San Matteo, raffiguranti il patrono San Matteo (commissionato dalla municipalità salernitana per lo scampato pericolo del terremoto del 1688 e realizzato nel 1691 dall’argentiere napoletano Nicola De Aula) San Gregorio VII (Papa morto in esilio a Salerno nel 1085 e le cui spoglie sono custodite nel Duomo) e i tre Martiri Salernitani Gaio, Ante e Fortunato.

Durante l’apertura, la Cappella è sorvegliata dalla “Guardia d’Onore” costituita dagli uomini dell’ANFI, l’Associazione dei Finanzieri d’Italia, composta da finanzieri in congedo.

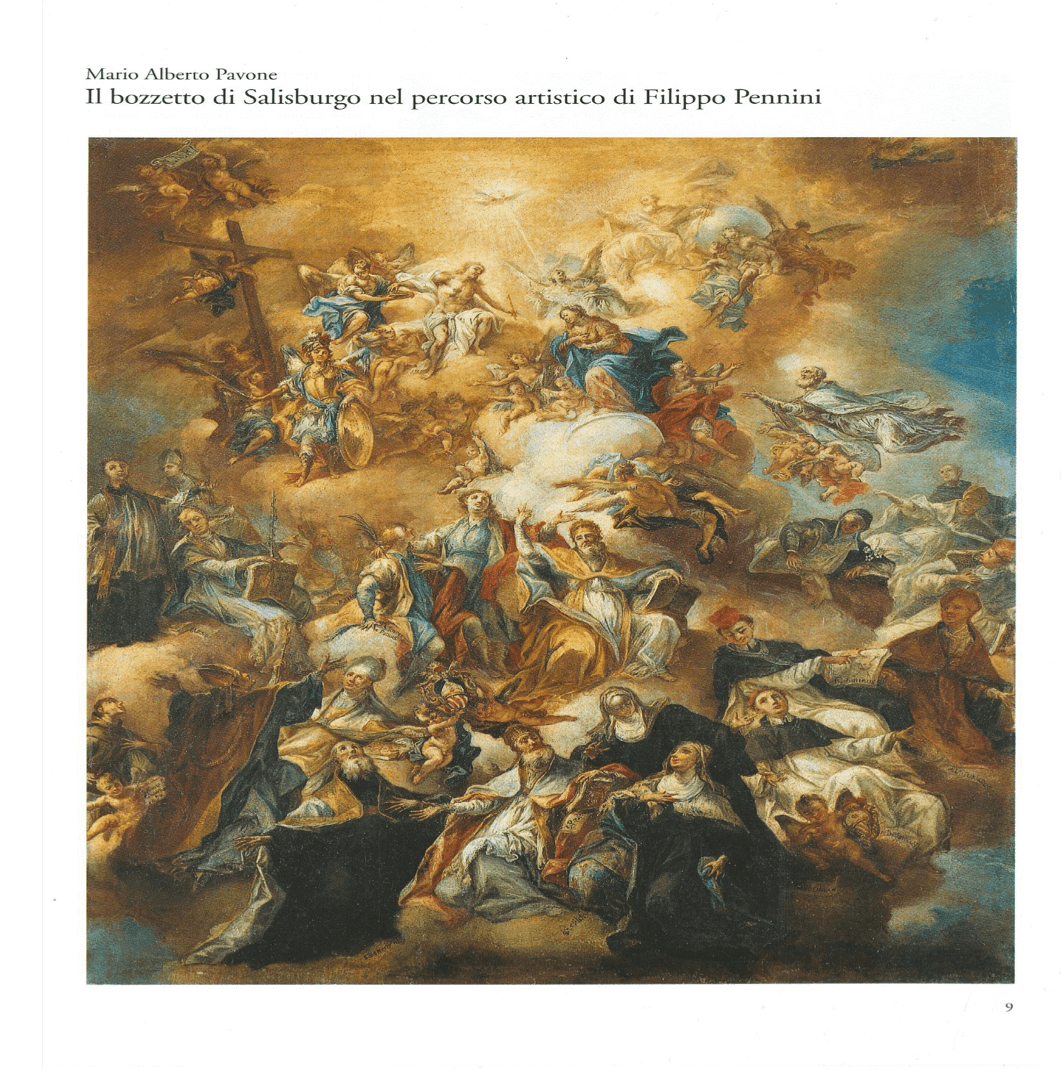

Il Paradiso Salernitano di Filippo Pennino

L’opera che tuttavia meglio caratterizza e contraddistingue la Cappella, come detto, è l’affresco che decora la volta raffigurante Il Paradiso Salernitano, così chiamato per i Santi presenti, tutti collegati alla storia della città, ed eseguito dal pittore beneventano Filippo Pennino.

Nonostante si tratti di un ambiente né particolarmente ampio, né luminoso, il Pennino ha creato un’opera di forte impatto visivo ed emotivo, capace di stupire e di coinvolgere lo spettatore, di comunicare un senso di dinamismo per la molteplicità delle pose e dei panneggi svolazzanti delle figure, una dolcezza legata agli sguardi, all’eleganza delle movenze, alla delicatezza dei colori, e, soprattutto, di dilatazione degli spazi, per la luminosità dorata e diffusa del cielo che si irradia dalla colomba dello Spirito Santo, dando l’impressione che il soffitto scompaia e sia possibile immergersi, assieme ai Santi, nella volta celeste. Sempre al Pennino si devono le pareti dipinte con quadrature architettoniche, costituite prevalentemente da colonne sormontate da capitelli e vasi con fiori, che abbelliscono l’ambiente e creano un ulteriore senso di ampliamento spaziale.

Filippo Pennino è un artista la cui attività pittorica si è svolta tra il 1690 e il 1754, anno della sua morte, tra Benevento, sua città natale, Salerno e l’alta Irpinia, come risulta dalle Cronache Salernitane redatte da Matteo Greco.

Il compianto professore Mario Alberto Pavone è stato il primo ad aver individuato l’esistenza di una personalità stilisticamente affine a quella del pittore Michele Ricciardi, da lui definito “ignoto seguace del Ricciardi”, successivamente identificato dal dott. Antonio Braca con Filippo Pennino.

La sua prima opera risale agli anni novanta del Seicento nella cattedrale di Benevento, come indicato dal “Registro in breve di tutte le spese fatte dall’Ecc.mo arcivescovo Orsini”, in cui sono descritti una serie di interventi da lui eseguiti nella Cattedrale, mentre la sua prima presenza nel territorio salernitano è testimoniata dal ciclo decorativo del soffitto di S. Pietro a Siepi a Cava dei Tirreni nel 1709, per poi proseguire per Nocera e a Vietri sul Mare. La sua attività a Salerno, dove si stabilirà insieme alla sua bottega, comincia nel secondo decennio del Settecento, in cui la sua opera più importante è proprio la volta della Cappella del Tesoro nella Cattedrale di San Matteo, ultimata nel 1730, come si legge dall’iscrizione posta sulla porta d’ingresso. Da un documento contenuto nel libro dei “Conti del Reliquiario”, è stata recuperata la dichiarazione sottoscritta dal Pennino il 1° febbraio 1731, riguardante il pagamento in suo favore di 60 ducati per la pittura eseguita al Reliquiario.

Secondo il Pavone, in quest’affresco il Pennino dimostra una formazione ben più ampia di quella esclusivamente meridionalistica, guardando anche alle esperienze venete per la luminosità chiara e diffusa della composizione e le carnagioni rosee dei personaggi, allontanandosi dalle rappresentazioni sanguinose e di forza drammatica del naturalismo seicentesco, di derivazione caravaggesca. Il Paradiso Salernitano privilegia l’esaltazione del patrono della città, San Matteo, affiancato dai tre protomartiri Ante, Caio e Fortunato. San Matteo è raffigurato con l’angelo, suo attributo iconografico, che sorregge il suo Vangelo, mentre i tre Santi salernitani sorreggono la palma del martirio e si dispongono attorno ad una colonna tortile che allude al loro martirio, avvenuto per decapitazione, proprio su quella colonna che, si ritiene, essere la stessa conservata nella Cripta del Duomo e su cui sono ancora visibili le tracce del sangue da loro versato.

Confronto tra Il Paradiso Salernitano e il bozzetto L’incoronazione della Vergine nella gloria del Paradiso del Barockmuseum di Salisburgo

Lo studioso ha individuato come precedente immediato di tale affresco il bozzetto del Barockmuseum di Salisburgo raffigurante L’Incoronazione della Vergine nella gloria del Paradiso, risalente alla seconda metà degli anni Venti, che celebra il pontificato di Benedetto XIII (1724 - 1730) tra una folta schiera di santi. Inizialmente attribuito al pittore austriaco Johann Jakob Zeiller, è stato poi collocato nella produzione del Pennino per evidenti affinità tra le due opere, relative sia allo svolgimento di una tematica simile sia al modo di strutturare la composizione. In entrambi i casi, nel registro superiore, le figure sono inserite ad incastro tra le nubi ed affiancate da numerosi angeli, tra i quali si distingue l’Arcangelo San Michele, riconoscibile dall’armatura e dallo scudo dorati. La zona inferiore riflette, invece, le esigenze della committenza. Il bozzetto di Salisburgo, a differenza dell'opera salernitana, celebra lo stemma degli Orsini, la figura di San Benedetto a cui si è ispirato il Pontefice nella scelta del nome, e alcuni Santi di nazionalità francese ripresi dalla “Historia Francorum” di Gregorio di Tours, e sono presenti numerosi cartigli che riportano i nomi dei vari Santi raffigurati, consentendone il facile riconoscimento. Ciò è dovuto ad una precisa esigenza devozionale voluta non solo dal Papa, ma anche dal suo stretto collaboratore Pompeo Sarnelli che, nelle “Lettere Ecclesiastiche” inviate ai pittori d’arte sacra del tempo, fornisce delle indicazioni sul modo in cui dipingere le immagini sacre, esaltando, in particolare, i riferimenti didascalici per consentire al pubblico l’identificazione dei personaggi meno noti.

Differenze stilistiche tra Filippo Pennino e Michele Ricciardi

La chiara adesione del Pennino alla maniera rococò si evince, in entrambe le opere, nella rapidità e scioltezza di esecuzione delle forme, nell’impostazione ascensionale, nel moto brulicante delle pieghe dei panni, nella sinuosità delle figure e nella vivacità cromatica evidenziata da guizzi di luce, caratteri comuni anche al Ricciardi e al quale, per lungo tempo, sono state attribuite le opere del Pennino. Tuttavia, evidenti differenze stilistiche permettono di distinguere le due personalità artistiche, in particolar modo riscontrate, negli anni novanta del secolo scorso, dal dott. Antonio Braca. Nella produzione del Pennino si nota, rispetto al Ricciardi, un mancato coinvolgimento iniziale al classicismo solimenesco perché già orientato verso le soluzioni luminose e di vivacità cromatica del Giordano, che, nella resa delle figure, delle architetture e dei paesaggi determinano la scomparsa di ogni consistenza formale, a favore di un risultato leggero e brioso. Egli non possiede la stessa capacità del Ricciardi di fondere masse di personaggi, spesso maestosi, in grandi movimenti, preferendo figure esili colte in torsioni neomanieriste. Inoltre, mentre il Ricciardi predilige colori forti contrastanti, soprattutto nei panneggi, che in tal modo risaltano sugli sfondi limpidi e chiari, il Pennino preferisce cromie calde e dorate, ancora barocche, che invece attenuano i contrasti e il tutto viene unificato da una luce calda e densa.

Bibliografia

Braca A., La cappella del Tesoro, in La Cappella del Tesoro del Duomo di Salerno, Nocera Inferiore 1990

Braca A., Appunti sulla pittura barocca, in Il Barocco a Salerno, Nocera Inferiore 1998

Pavone M. A., Correnti pittoriche dal Cinque al Settecento, in Guida alla storia di Salerno, Salerno 1982

Pavone M. A., Pittori napoletani del primo Settecento. Fonti e documenti, Napoli 1997.

Pavone M. A., Il bozzetto di Salisburgo nel percorso artistico di Filippo Pennini, in Barockberichte, 16/17, 1998

SITOGRAFIA

www.cattedraledisalerno.it

Salerno, la Cappella del Tesoro del Duomo finalmente aperta al pubblico in www.ulisseonline.it

VILLA GAVOTTI AD ALBISOLA SUPERIORE

A cura di Gabriele Cordì

Villa Gavotti è uno dei gioielli nascosti della Liguria: costruita nel 1744 per Francesco Maria Della Rovere, il suo fascino è senza tempo. Nonostante sia una dimora privata, grazie alle iniziative promosse dall’Assessorato al Turismo del comune di Albisola in collaborazione con la Delegazione FAI di Savona, si può ammirare Villa Gavotti in occasioni speciali, apprezzandola in tutta la sua magnificenza.

La villa nasce su una costruzione del Quattrocento, chiamata Cà grande (Casa grande). Secondo la tradizione sarebbe stata la casa natale di Giuliano Della Rovere, che diventa papa nel 1503 con il nome di Giulio II. Probabilmente in origine si trattava di una struttura a due piani con accanto una torre. Oggi rimangono visibili le tracce dei muri, del piede della torre e dei piani sfalsati del manufatto architettonico precedente.

Nel Settecento viene trasformato in un magnifico edificio rococò che non ha eguali nel panorama artistico italiano. Nel terreno paludoso intorno alla villa vengono costruiti dei sistemi di contenimento delle acque per ovviare alle inondazioni dei due torrenti circostanti.

Dopo la morte di Clemente Della Rovere, la proprietà dell’edificio passa al figlio Francesco Maria, responsabile dell’ultima ristrutturazione ad arte dell’edificio.

A partire dal 1743 Francesco Maria Della Rovere dà vita ad una trasformazione radicale del manufatto architettonico, mantenendo intatti i segni del suo passato medievale. Francesco Maria ha come obiettivo quello di restaurare le glorie della famiglia Della Rovere e dei suoi due papi, Sisto IV e Giulio II, ristrutturando i due luoghi simbolo: la casa natale di Giulio II e la cappella voluta da Sisto IV come mausoleo dei propri genitori, Leonardo Della Rovere e Luchina Monleone. È evidente un collegamento stilistico e progettuale fra la Cappella Sistina e la Villa Albisolese.

Il progetto trasforma Villa Gavotti in una villa in stile barocchetto genovese. Due lunghi corpi monopiano, paralleli tra loro, racchiudono il giardino. Sul lato opposto viene realizzato il prolungamento di un’ala del palazzo, che termina con una cappella privata.

Le nuove strutture laterali vengono decorate da balaustre di marmo in stile rococò, ornate da vasi e statue anch’essi in marmo di Carrara, opere di Lorenzo Ferzetti e dei fratelli Antonio e Francesco Binelli. Il punto di fuga della prospettiva del nuovo palazzo settecentesco viene spostato sull’asse del giardino: sul fondo si innalza la maestosa “Peschiera”, un ninfeo acquatico che ha come soggetto Ercole in lotta con il leone Nemeo, all’interno di una cornice rocaille. Il giardino ospita quattro vasche decorate con statue di sirene e delfini che gettano acqua nelle fontane, con grandi vasi di terracotta festonati, cotti nelle reali fornaci di Carlo I di Borbone a Portici da Gaetano Lottini.

Francesco Maria investe 116.000 zecchini d’oro di Venezia nei lavori di ristrutturazione dell’edificio. Il doge genovese muore nel 1768, prima della conclusione dei lavori, lasciando la proprietà senza eredi. La dimora passa, attraverso antichi legami di parentela e di matrimonio, alla famiglia Gavotti, di origine genovese e savonese, legata da sempre ai Della Rovere. I lavori vengono sospesi a causa della Rivoluzione Francese e dalla crisi finanziaria. Sul finire dell’età napoleonica, Luigi Maria Gavotti riprende i lavori interrotti il secolo precedente. La villa torna ad essere una dimora ospitale per letterati ed artisti a cui si aggiunsero i patrioti risorgimentali: Mazzini, Bixio, Depretis, Saffi.

“La villa è costituita da un corpo centrale, il tipico “cubo” delle dimore genovesi. La facciata è caratterizzata dal colore giallo croceo (chiamato così perché simile al colore dello zafferano), colore che si ritrova su tutte le proprietà dei della Rovere e si presenta simmetrica anche grazie ad alcune finte finestre dipinte. Il basamento è costituito da una serie di lastre di ardesia finemente decorate, intorno ad ogni finestra è presente una cornice dipinta, con elementi architettonici a volte arricchiti dalla presenza di motivi vegetali e floreali.”

Gli interni rappresentano un vero e proprio trionfo del rococò per la loro ricchezza stilistica e cura maniacale del dettaglio artistico. All’interno dei due corpi di fabbrica che delimitano il giardino si trovano le sale delle Quattro Stagioni. Gli spazi sono decorati con stucchi policromi che richiamano nei colori e nei soggetti i temi del susseguirsi delle stagioni. Nel primo corpo di fabbrica si trovano tre sale: quella della Primavera ha le pareti e la volta ricca di alberi fioriti, mentre quella dell’Estate è decorata da putti che mietono il grano, sulla volta prendono vita alberi stracolmi di frutti e nel cielo sereno volano stormi di uccelli. Infine nella sala dell’Autunno, viene ripetuto il soggetto del grappolo d’uva. Nel manufatto architettonico che si trova parallelo a quest’ultimo, viene raffigurata la stagione dell’Inverno con pareti ricoperte da rocce e da stalattiti. La sala fu costruita in parte con materiale ricavato dalle grotte di Bergeggi e adornata con conchiglie e coralli. Il salone dell’Inverno ha un’interessante particolarità: il pavimento originario in piastrelle di maiolica presenta il motivo della quercia araldica dei Della Rovere.

Sitografia

http://www.albisolaturismo.it/index.php/archeologia-romana/item/82-villa-gavotti

Un ringraziamento all’Ass. Luca Ottonello, all’Ing. Michele Buzzi per lo storytelling durante il percorso di visita, e al Dott. Giovanni Borrello per avermi procurato la dispensa ricca di informazioni e nozioni storiche-artistiche, nonché all’intera Delegazioni FAI di Savona per la bellissima occasione.

Per le fotografie si ringrazia Irma Rossi

ARTEMISIA GENTILESCHI DE LOMIS IN TOSCANA

A cura di Alessandra Becattini

Introduzione

Tra i molteplici appuntamenti artistici rimandati in quest’anno di emergenza sanitaria, si annovera l’attesa mostra di Artemisia Gentileschi De Lomis alla National Gallery di Londra (3 ottobre 2020 - 24 gennaio 2021), la prima del suo genere in terra britannica. Se fino a poco tempo fa la rassegna poteva essere visitata a poche ore di volo dall’Italia, una toccata e fuga con biglietto aereo low cost, oggi appare più che mai lontana, fra tratte cancellate e quarantene imposte a viaggiatori. Tuttavia, in attesa del felice rimpatrio delle sue opere, senza la pretesa di sostituire un appuntamento di studio di tal misura, si può proporre un itinerario toscano alla volta della scoperta dei capolavori della Gentileschi.

Biografia dell'artista

Nata a Roma l’8 luglio 1593, Artemisia è figlia d’arte. Della sua infanzia e formazione romana poco è documentato dalle fonti, ma sappiamo che fu direttamente il padre Orazio (1563-1639), toscano di nascita e appartenente ad una famiglia di pittori rinomati a Pisa, ad insegnarle il mestiere. All’epoca, infatti, l’apprendistato “in famiglia” era una consuetudine per le donne che volessero intraprendere la carriera artistica, perché poco si addiceva al femminile decoro studiare in una bottega gremita di uomini, o benché meno poter girare liberamente per la turbolenta Roma ad esperire l’arte dei grandi maestri [1]. Come sottolineato da Patrizia Cavazzini[2], è verosimile credere che durante la formazione l’attento studio del naturalismo caravaggesco sia stato acquisito da Artemisia principalmente attraverso il filtro della maniera paterna; questo non solo perché Orazio ne fu il diretto insegnante, ma anche perché limitò fortemente i movimenti della figlia all’esterno della sua bottega. Gli studiosi concordano nel datare al 1608-10 le prime opere autonome eseguite da Artemisia durante l’apprendistato, ma la forte dipendenza dallo stile di Orazio è la motivazione per cui l’attribuzione di alcuni lavori a padre o figlia, rimane tuttora materia di discussione. Esemplare è il caso della Susanna e i vecchioni (fig. 1), oggi a Pommersfelden, datata 1610 e firmata da Artemisia, dove un plausibile intervento del Gentileschi spazia ancora da attento collaboratore a quasi completo esecutore[3]. Tuttavia, lo stesso sottolineava il precoce talento della figlia nella lettera inviata personalmente a Cristina di Lorena nel luglio del 1612; qui afferma che Artemisia «[…] in tre anni si è talmente appraticata che posso ardir de dire che hoggi non ci sia pare a lei, avendo per sin adesso fatte opere che forse i principali maestri di questa professione non arrivano al suo sapere»[4].

Nella stessa epistola supplicava poi la granduchessa madre di intercedere a favore della pittrice nel più che noto processo per stupro, perpetrato dal collega Agostino Tassi ai danni della figlia appena diciasettenne. Il lungo processo, che plasmò inevitabilmente il futuro della pittrice, durò quasi un anno e si concluse con la condanna di Tassi, che però non scontò mai la sua pena. Due giorni dopo la sentenza, Artemisia sposò il pittore fiorentino Pierantonio Stiattesi e con lui si trasferì a Firenze tra la fine del 1612 e i primi mesi dell’anno nuovo.

Artemisia Gentileschi De Lomis: l'arrivo a Firenze

Si arriva così in Toscana, dove la giovane artista sostò fino al 1620. La tappa fiorentina costituì un tassello importante nella carriera di Artemisia perché qui, lontana dal padre e immersa nel colto e vibrante ambiente culturale che animò la città nel primo Seicento, raggiunse la sua indipendenza artistica, professionale e personale. A Firenze stabilì il suo primo studio, nella casa del suocero sull’odierna via Santa Reparata, imparò a scrivere e nel 1616 divenne la prima donna immatricolata nell’Accademia delle Arti del Disegno, un riconoscimento prestigioso[5]. Entrò in contatto con eruditi e personalità rilevanti della vita culturale fiorentina, stringendo amicizie importanti, fruttuose e di lunga durata. Tra questi si ricorda Michelangelo Buonarroti il Giovane, che per il suo palazzo commissionò alla giovane artista una tela, eseguita tra il 1615-16. Nella monumentale Galleria collocata al piano nobile, facente parte di un grandioso progetto decorativo studiato per celebrare la fama del noto prozio, l’Allegoria dell’Inclinazione (fig. 2) si trova tra le otto tele poste agli angoli della volta rettangolare. Tuttora visibile nella casa-museo in via Ghibellina a Firenze, è la prima opera documentata di Artemisia in città e rappresenta la naturale predisposizione di Michelangelo all’arte in senso astrologico[6]. Questo concetto è personificato da una figura femminile, seduta su soffici nuvole, con la testa dolcemente inclinata verso una stella e con un compasso magnetico tra le mani, uno strumento per l’orientamento nautico più che stellare e per questo interpretato da Cropper[7] come un riferimento agli studi di Galileo Galilei, amico di Artemisia e facente parte dell’ambiente culturale del Buonarroti. Anche se non è possibile identificare quest’opera come un autoritratto, è probabile che Artemisia abbia trasferito le sue sembianze in questa allegoria, identificandosi con l’Inclinazione stessa e ambiziosamente attribuendosi il talento innato che rappresenta[8].

L'utilizzo del cognome originario della famiglia per sottolineare le origini toscane: Artemisia Gentileschi De Lomis

A Firenze Artemisia Gentileschi De Lomis lavorò proficuamente anche per la corte medicea, introdotta plausibilmente a Cosimo II dalla madre Cristina di Lorena, destinataria della già citata lettera inviata da Orazio. Per la famiglia Medici lavorò quasi subito dopo l’arrivo in città; infatti, una testimonianza recentemente rinvenuta da Barker nella Guardaroba Medicea attesta che già nell’ottobre 1614 il Granduca le aveva commissionato tre quadri[9]. Come in questo caso, molteplici sono i riferimenti ad opere affidate alla pittrice e registrate dai documenti, ma tuttora di difficile identificazione perché dal soggetto non specificato o perché mai rinvenute. Oramai ampiamente considerata il frutto di una commissione granducale è la celeberrima Giuditta decapita Oloferne (fig. 3), trasferita da Palazzo Pitti agli Uffizi nel 1774, assegnata erroneamente a Caravaggio e identificata con una tela dal medesimo soggetto registrata, anche se senza attribuzione, negli inventari medicei già dal 1637[10]. A sostegno di un incarico mediceo è stata interpretata l’estrema eleganza della scena, evidente nello stile, nei colori e soprattutto nei dettagli sfarzosi sfoggiati da Giuditta, come l’abito di broccato e il prezioso bracciale sul braccio dell’eroina. L’uso di una palette dai toni caldi e la firma sul materasso in basso a destra («Ego Artemitia / Lomi Fec») farebbero poi collocare l’esecuzione del capolavoro al soggiorno fiorentino. Infatti, peculiare di questo periodo è l’utilizzo da parte di Artemisia del cognome originario della famiglia, Gentileschi de Lomis, per enfatizzare le sue origini toscane e rinforzare la propria reputazione agli occhi della clientela fiorentina[11]. Anche se la datazione esatta del capolavoro è ancora dibattuta tra un’esecuzione più tarda (1620 ca.), ultimata appena dopo il rientro a Roma della pittrice, e una più precoce intorno al 1613, sembra ormai indiscussa la stretta dipendenza dalla tela “sorella” del Museo di Capodimonte (NA) perché derivata dal suo disegno[12]. Rimanendo agli Uffizi è possibile ammirare la Santa Caterina d’Alessandria (fig. 4) (1615-17 ca.), ancora una volta strettamente legata alla corte medicea. Le informazioni circa la committenza di questo quadro sono ignote, ma la preziosa tiara incastonata di gemme e perle, indossata dalla santa quale attributo del suo alto lignaggio, è stata identificata da Francesco Solinas come un richiamo alla forma e all’opulenza della corona granducale ideata dall’orafo fiammingo Jacques Bylivelt[13]. Sulla base di una forte connotazione fisiognomica del volto, nel corso del tempo la santa è stata riconosciuta dagli studiosi come autoritratto dell’artista, ma anche come ritratto di Maria Maddalena d’Austria o di Caterina de’ Medici. Le recenti analisi diagnostiche non invasive, condotte sull’opera dall’Opificio delle Pietre Dure, hanno però svelato che sotto la superficie del dipinto esiste una composizione molto affine all’Autoritratto come Santa Caterina d’Alessandria, l’opera della Gentileschi acquisita nel 2018 dalla National Gallery e al centro della mostra londinese[14]. Una informazione importantissima, questa, che consente non solo di comprendere meglio il metodo esecutivo dell’artista, ma anche di legare indissolubilmente le due tele ad una terza, l’Autoritratto come suonatrice di liuto (Hartford Museum of Art), in una triade evolutiva basata su un medesimo disegno/cartone. Con queste analisi, l’ipotesi che Artemisia utilizzasse frequentemente la propria immagine come modello per le sue figurazioni trova un nuovo punto di forza.

Da Firenze a Napoli

Ultima opera conservata agli Uffizi è la tela con Minerva (fig. 5), firmata sullo scudo della dea, armata di lancia, dipinto nell’angolo in primo piano e decorato con la testa della Gorgone. La tela è datata al 1635 ca., durante il primo soggiorno napoletano della pittrice data la sua assonanza con altre opere di questo periodo, come la datata Annunciazione (1630) di Capodimonte[15]. Per riassumere brevemente i suoi spostamenti, Artemisia Gentileschi De Lomis lasciò Firenze per tornare a Roma nel 1620, dove sostò fino alla fine del 1626, mentre nella città partenopea approdò nell’estate del 1630 dopo il breve e ancora fumoso soggiorno veneziano (1626/27-1630). Tranne che per una breve sosta a Londra allo scadere degli anni ‘30, la pittrice rimase a Napoli fino alla fine dei suoi giorni (post 1654); qui trovò terreno fertile per il suo talento, aprì uno studio di successo, ottenne commissioni pubbliche e lavorò per i viceré di Spagna e per lo stesso Filippo IV. Un tema largamente impiegato dalla Gentileschi in quest’ultimo periodo è quello della biblica Betsabea, del quale si conoscono molteplici copie. Una di queste si conserva nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti. La Betsabea al bagno (fig. 6), variamente datata tra il 1640-50, faceva parte della collezione del Granduca Ferdinando II già dagli anni ’60 del XVII secolo[16]. Sappiamo infatti che tra il 1662 e i il 1663 Pierre Févère, responsabile dell’arazzeria granducale, fu incaricato di realizzare una copia ad arazzo della grande tela[17]. Tuttavia, non avendo ulteriori dati certi sull’opera, non è possibile avanzare ipotesi su una committenza prettamente granducale. La tela, fortemente danneggiata negli anni, è stata restaurata nel 2008 su finanziamento del The Florence Committee of the National Museum for Women in the Arts, fondata dalla dr. Jane Fortune (Ɨ2018). Sempre nella Galleria Palatina sono esposte altre opere della pittrice.