L'ABBAZIA DI SANT’EUFEMIA VETERE

A cura di Felicia Villella

L’Abbazia di Sant'Eufemia Vetere, o abbazia benedettina di Santa Maria, fu fondata a Sant'Eufemia Vetere di Lamezia Terme nella seconda metà dell’anno 1000 da Roberto il Guiscardo, sui resti di un monastero bizantino intitolato a Hagìa Euphémia di Nèokastron, la prima testimonianza di una fondazione religiosa della dinastia degli Altavilla in terra calabrese.

La sua realizzazione rientrava nel programma di latinizzazione del territorio, una pratica che faceva riferimento in maniera esplicita al potere religioso della Santa Sede che, con il rito latino, voleva esercitare un forte controllo economico e politico sulla zona.

L’edificazione del monumentale edificio fu affidata all'abate Robert de Grandmesnil, così come tramanda il diploma di fondazione che Roberto il Guiscardo concesse, acquisendone anche il controllo ed estendendolo fino alla città di Nicastro, al castello e agli approdi fluviali e marittimi del litorale. Tale documento fa riferimento alla costruzione dell’abbazia su una zona precedentemente antropizzata, ossia la città magnogreca di Terina, ormai ivi abbandonata da secoli in seguito al passaggio e alla conseguente distruzione per mano di Attila.

Il suo ruolo di potenza egemone fu mantenuto anche sotto la dinastia degli Svevi, nonostante il significativo ridimensionamento dei possedimenti. A Federico II si deve il riscatto del Castello di Nicastro e parte della città in cambio della concessione dei casali di Nocera e Aprigliano. Nella seconda metà del 1200, invece, Carlo d’Agiò restituisce gran parte dei luoghi ecclesiastici, ma mantiene invariata la condizione del Castello e della città di Nicastro.

Alla fine dello stesso secolo il possedimento passa nelle mani dei noti Cavalieri di Malta, denominazione che acquisirono, però, solo a partire dalla metà del XIV secolo.

La fine della gloriosa dominazione sopraggiunge molto presto, e a causa di un violento terremoto nel 1638 la struttura subisce danni notevoli, come la maggior parte degli edifici dell’intera piana.

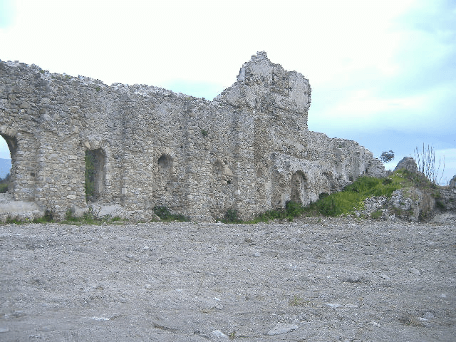

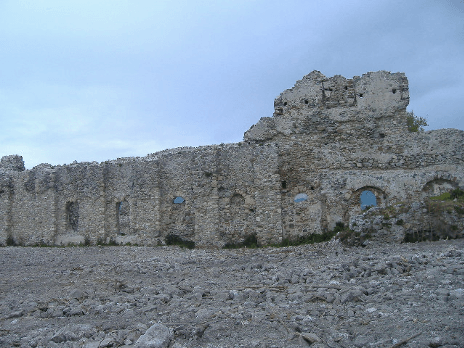

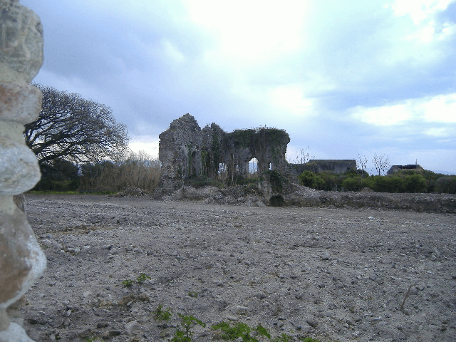

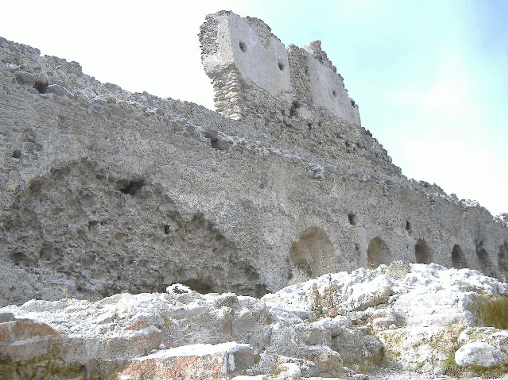

I ruderi attualmente visibili hanno comunque permesso di cogliere i dettagli architettonici che hanno segnato l’edificio. Si possono scorgere infatti, da un punto di vista costitutivo, i chiari riferimenti che l’abate fece ai canoni architettonici importati dal mondo francese sperimentati già a Cluny e a Bernay’.

La chiesa è una costruzione che rispecchia i tipici schemi architettonici normanni in voga nell’Italia Meridionale, maggiormente apprezzabili, ad esempio, nel Duomo di Cefalù; ad oggi sono ancora visibili il prospetto principale con i resti delle due torri campanarie, le tre navate, con la centrale di maggiori dimensioni separate da una serie di pilastri e quelle laterali illuminate da un susseguirsi di finestre ad arco. Inoltre è visibile la zona presbiteriale accessibile grazie ad una scalinata ad est, definita dai transetti e dalle tre absidi, quella centrale di maggiori dimensioni rispetto le altre due.

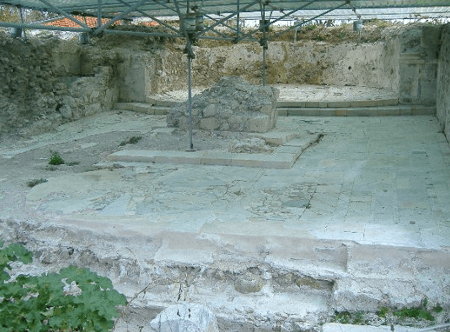

Il presbiterio è stato scavato successivamente, riportando alla luce blocchi marmorei policromi che portavano all’altare posto, come di norma, nell’abside maggiore, dove ai lati erano presenti delle colonne di ripiego appoggiate su elementi architettonici di età romana. In questa zona è stata portata alla luce una pavimentazione realizzata in tessere marmoree policrome, opus sectile, ricavate da marmi antichi, il cui utilizzo è tipico della tradizione normanna e ha lo scopo di sottolineare l’importanza del potere pari all’Impero Romano; mosaici simili, assimilabili alla scuola cassinese, si ritrovano nella chiesa di San Demetrio Corone.

L’edificio era a pianta basilicale, dunque, a tre navate, triabsidato con coro gradonato e transetto sporgente. Nel versante ovest la presenza di mura spesse 3.30 mt fa presumere l’esistenza di matronei accessibili attraverso scale o intercapedini: le supposizioni sono dovute al fatto che la maggior parte dei resti è riconducibile solo al livello superiore della chiesa, basti pensare che si accede alla navata centrale attraversando quello che doveva essere il rosone del prospetto principale; solo la zona dell’altare è stata portata all’originario piano di calpestio, mentre la facciata sud, infine, è scandita da una serie di contrafforti e monofore a tutto sesto. Tra le varie ricognizioni archeologiche è stata riportata alla luce, inoltre, la più antica porzione di affresco dell’intera piana, risalente al periodo di fondazione del monumento negli ambienti dell’area absidale laterale, unica nel suo genere in tutto il territorio calabrese.

Per quanto riguarda le torri, è possibile riscontrare i marcatori riconducibili all’architettura normanna, tra cui i cantonali in granito squadrati e le feritoie in pietra. Anche il monastero riprende il motivo delle finestre presenti nella chiesa, la cui muratura è composta da ciottoli di fiume di medie e grandi dimensioni legate da malta la cui composizione non rimanda di certo al periodo bizantino, bensì al periodo di costruzione avvenuto sotto la reggenza di Roberto il Guiscardo.

L’abbazia è un monumento di imponenza notevole che si trova totalmente a cielo aperto, immerso in un’atmosfera altamente suggestiva tra uliveti secolari e poco distante dal sito archeologico magnogreco di Terina, così come precedentemente accennato. È stato luogo di diverse rappresentazioni teatrali, ma attualmente versa in uno stato di abbandono gestionale non indifferente.

Bibliografia

Pontieri, L’Abbazia benedettina di Santa Eufemia in Calabria e l’Abate Roberto De Grantimesnil - i Normanni nell’Italia Meridionale, Archivio storico per la Sicilia Orientale 1964.

De Sensi Sestito (a cura di), Guida ai monumenti. Lamezia Terme tra Arte e Storia. Centro Herakles per il turismo, Comue Lamezia Terme 2008, pp.8.

De Sensi Sestito, F. Burgarella, Tra l’Amato ed il Savuto. Tomo II, Ed. Rubbettino 2008, pp. 381-406.

Ingrassia, F. Lombardo, L’Abbazia di S. Maria di S. Vetere, Daidalos 2002, pp. 66-67.

Massara, I possedimenti dei Cavalieri di Malta nella piana lametina in una platea del ‘600, Ed. Rubbettino 2005, pp. 407-452.

Ardito, Spigolature storiche sulla città di Nicastro, La Modernissima, Lamezia Terme 1989, pp. 61-109.

Giuliani, Memorie storiche della città di Nicastro, A. Forni Editore 1893, pp. 24-39.

Spadea, Luoghi e materiali al Museo Archeologico Lametino. Guida al percorso, Edizione ET, Carpenendolo (BS), 2011, pp. 21-31.

Mancuso, G. De Sensi Sestito, I segni della storia - Lamezia terme, La Modernissima, Lamezia Terme 2008.

LA PITTURA POMPEIANA

A cura di Simone Lelli

ORIGINE DELLA PITTURA POMPEIANA

Le prime attestazioni di pittura parietale “pompeiana” si trovano nel trattato di Marco Vitruvio Pollione “De Architecture” scritto intorno al 15 a.C: si tratta di un trattato sull’architettura composto da 10 libri giunto integro fino a noi. Il libro VII in particolare tratta degli edifici privati, della loro tipologia e delle loro decorazioni parietali, ed è proprio in questo settimo libro che Vitruvio per la prima volta descrive la particolarità dello stile pittorico “pompeiano”. Bisognerà però aspettare il sovrano Carlo di Borbone (fig.1), che nel 1738 autorizzerà Roque Joaquin de Alcubierre ad utilizzare quattro operai nelle ricerche sotterranee di Pompei, per poter avere numerosissimi reperti appartenuti alla città campana in epoca classica, tra cui numerose opere di pittura parietale. Naturalmente il sovrano non poteva immaginare l’importanza di quei ritrovamenti, che daranno inizio alla ricerca archeologica nell’intera area. Ed è proprio grazie al trattato di Vitruvio, alla ricerca archeologica iniziata da Carlo di Borbone e all’ottima conservazione delle pitture che nel 1882 l’archeologo tedesco August Mau delinea e suddivide per la prima volta queste opere in quattro stili, che verranno poi utilizzati per classificare tutta l’arte romana anteriore al 79 d.C.

LA PITTURA POMPEIANA: I STILE (150 a.C. – 80 a.C.)

Il primo stile (fig.2) della pittura pompeiana, anche detto stile strutturale o dell’incrostazione, comprende tutte quelle opere datate dal 150 a.C. fino all’ 80 a.C. Diffuso sia in edifici pubblici sia in quelli privati questo stile attraverso l’uso dello stucco a rilievo proponeva decorazioni in opus quadratum[1]. Il primo stile solitamente ha tre caratteristiche che si ripetono in uno schema fisso; la prima fascia posta al livello superiore è decorata con cornici di stucco sporgente, la fascia centrale viene decorata con colori che tendevano ad imitare il marmo, il granito o l’alabastro (troviamo l’uso predominante del rosso e del nero ma anche tonalità sul viola, verde e giallo), infine troviamo uno zoccolo[2] decorato con tonalità sul giallo. Anche piccoli elementi architettonici, come ad esempio dei pilastri utilizzati per la divisione verticale degli edifici, trovano spazio in questo stile. Il primo stile nasce da una radicata ispirazione alla cultura ellenica presente a Pompei, e queste caratteristiche le ritroviamo spesso in edifici del III o II secolo a.C. presenti delle polis greche e in alcune città sul Mar Nero, decorati con cornici in chiaroscuro, finto rilievo e piccole semicolonne[3] in stucco. Nell’area pompeiana eccellenti esempi del I stile li troviamo nel tempio di Giove, nella Casa del Fauno e nella Casa di Sallustio.

II STILE (80 a.C. – fine I secolo a.C.)

Il secondo stile (fig.3), noto anche come stile architettonico, va dal 80 a.C. fino alla fine del I secolo a.C. La caratteristica principale di questo secondo stile è la realizzazione di cornici e fregi [4] con tralci vegetali attraverso la pittura e non più con l’utilizzo dello stucco. La novità di questo stile viene data da un’elegante prospettiva che dava allo spettatore l’illusione in primo piano di podi [5] e finti colonnati, edicole [6] e porte, dalle quali si aprivano vedute prospettiche. A dare maggior lustro al II stile fu lo sviluppo in questo periodo degli artisti “paesaggisti” che dipingevano dettagli dei giardini con grande cura. In questo periodo era solito dipingere nature morte con cacciagione, ortaggi e frutta, ciò viene spiegato dall’usanza di portare come dono agli amici regali composti prevalentemente da cibo. L’esempio più antico lo troviamo a Roma nella Casa dei Grifi sul Palatino databile tra il 120 e il 90 a.C., mentre a Pompei lo troviamo soprattutto nella Villa dei Misteri, ma anche nelle case di Obellio Firmo, del Labirinto, delle Nozze d’Argento, del Criptoportico.

III STILE (fine I secolo a.C. – metà I secolo d.C.)

Il terzo stile (fig.4), definito anche stile ornamentale, fu utilizzato tra la fine del I secolo a.C. fino alla metà del I secolo d.C. Profondamente diverso dallo stile precedente, il terzo stile presenta elementi piatti con aree che venivano riempite con un unico colore, molto spesso tonalità scure, che rappresentavano pannelli raffiguranti scene di varia natura. A sottili pareti vengono a sovrapporsi sofisticate strutture architettoniche dall’improbabile equilibrio, le pareti vengono dipinte a tinta unita con larghe campiture [7] sull’azzurro e sul verde che per la prima volta vengono aggiunti ai classici colori utilizzati precedentemente (giallo, rosso e nero). Su queste campiture compaiono spesso piccole vedute con figure sospese a mezz’aria, soggetti di tipo mitologico o paesaggi d’invenzione. Inoltre c’erano casi in cui si utilizzavano tonalità chiare per gli ornamenti, come ad esempio per la realizzazione di candelabri, figure alate e ramificazioni vegetali. Un sontuoso esempio del terzo stile a Pompei lo troviamo nel tablinum presso la Casa di Marco Lucrezio Frontone.

IV STILE (60 d.C. – 79 d.C.)

l quarto stile (fig.5), conosciuto anche come stile dell’illusionismo prospettico, si affermò nell’impero romano in età neroniana, mentre a Pompei si instaurò dopo il 60 d.C. e si concluse con la violenta eruzione del Vesuvio che distrusse completamente la città di Pompei nel 79 d.C. Di questa datazione siamo abbastanza certi poiché dopo il violento sisma del 62 d.C. che colpì l’intera Campania, gli edifici che furono restaurati furono decorati con pitture appartenenti al IV stile. Rispetto agli stili precedenti, il quarto stile introduce come caratteristica principale quella di rappresentare strutture sontuose e idilliache ma non reali, che suscitavano meraviglia in chi le ammirava. Quest’ultimo stile a differenza degli altri presenta architetture bidimensionali e fortemente decorative, ma allo stesso tempo conserva caratteristiche sia del II stile (come la tecnica di imitazione di rivestimenti marmorei, le imitazioni e l’illusione di architetture e oggetti proposti in uno spazio questa volta bidimensionale) sia caratteristiche del III stile (come raffigurazioni ornamentali di candelabri, figure alate e tralci vegetali). Gli esempi più importanti del IV stile a Pompei li troviamo nella Casa dei Vettii e nella Casa dei Dioscuri.

CONCLUSIONE

Con la fine della città di Pompei cessa di esistere anche la sua tradizionale arte pittorica ma non cessò invece lo sviluppo dell’arte romana, che continuò ad evolversi e a cambiare fino alla fine del suo impero. Basti pensare che alcune opere bizantine sono per stile e significato completamente diverse dai quattro stili ma conservano ancora qualche traccia di quelle che erano le caratteristiche dello stile “pompeiano”, ciò a conferma che l’arte romana, nonostante abbiamo perso nel 79 d.C. un centro artistico vitale, si sia poi evoluta verso altri stili e influenze, conservando però un profondo legame con le sue origini e andando a caratterizzare buona parte dell’arte medioevale, con continue riprese all’arte classica durante i secoli successivi.

Note

[1] Opus quadratum: tecnica di costruzione dell’antica Roma che prevedeva la sovrapposizione di blocchi squadrati di forma parallelepipeda e di altezza uniforme, messi in filari omogenei con piani di appoggio continui.

[2] Zoccolo: Basamento di una struttura.

[3] Semicolonna: pilastro a forma di colonna con funzione decorativa.

[4] Fregio: parte intermedia tra architrave e cornice nella trabeazione degli ordini architettonici classici.

[5] Podio: basamento rialzato.

[6] Edicola: piccola costruzione costituita da due colonne con sovrapposto frontone, eretta per ornamenti o a protezione delle statue.

[7] Campitura: stesura uniforme del colore utilizzata come sfondo dell’opera.

Sitografia

capitolivm.it

loneyplanetitalia.it

napoli-turistica.com

notizie.virgilio.it

treccani.it

Bibliografia

CRICCO, F. P. DI TEODORO, itinerario nell’arte, vol.1 dalla preistoria all’arte romana, 2016.

I BRAGANTINI, V. SAMPAOLO , LA PITTURA POMPEIANA, Verona, 2018.

VILLA GRIMANI MOLIN AVEZZÙ PARTE II

A cura di Mattia Tridello

Introduzione

La mole di villa Grimani Molin Avezzù, stagliandosi mirabilmente nel comune di Fratta Polesine (RO), si configura come deciso e inconfondibile segno nel territorio polesano. Scrigno prezioso di innumerevoli tesori, essa diviene un unicum artistico che assurge a chiara e esemplare rappresentazione della villa veneta per antonomasia. Ancorata alla sua isola, definita a sinistra dallo Scortico e a destra da un canale minore, continua a imporsi come effige grandiosa e sublime di uno dei più prolifici periodi architettonici della storia dell’arte regionale, di un tempo passato che vide lavorare nelle sue sale artisti, decoratori e personaggi della storia. Come statica testimone osservò silenziosamente l’opposizione e la resistenza nei confronti dell’invasore straniero durante il periodo risorgimentale, l’affermazione e il passaggio di committenti e proprietari, lo scorrere inesorabile delle epoche.

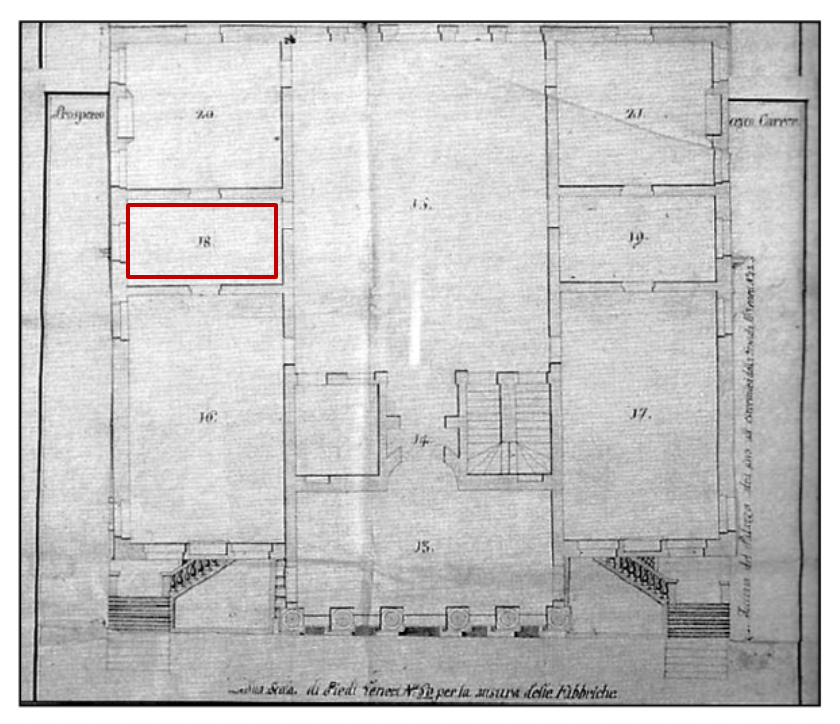

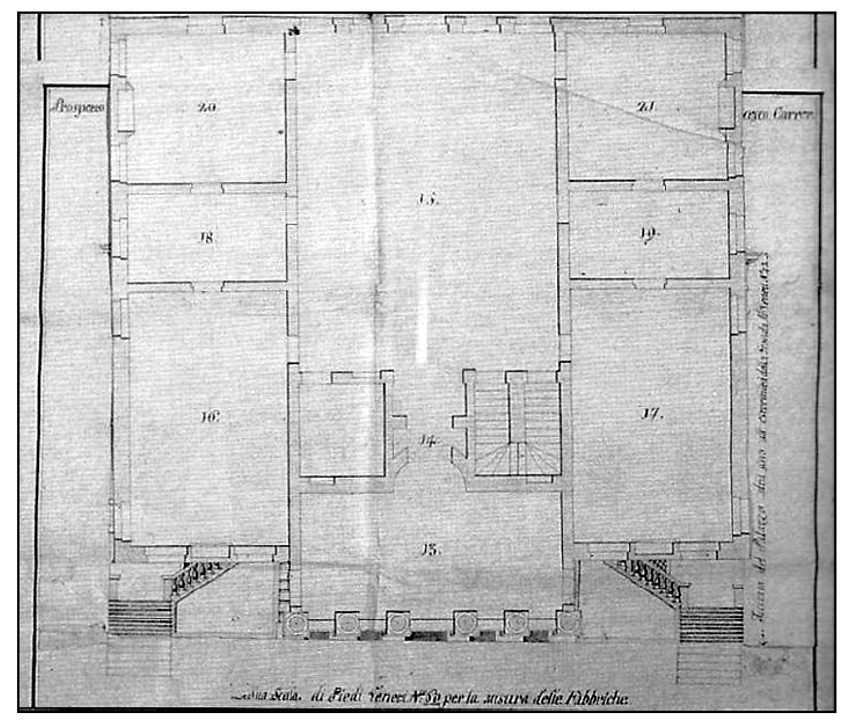

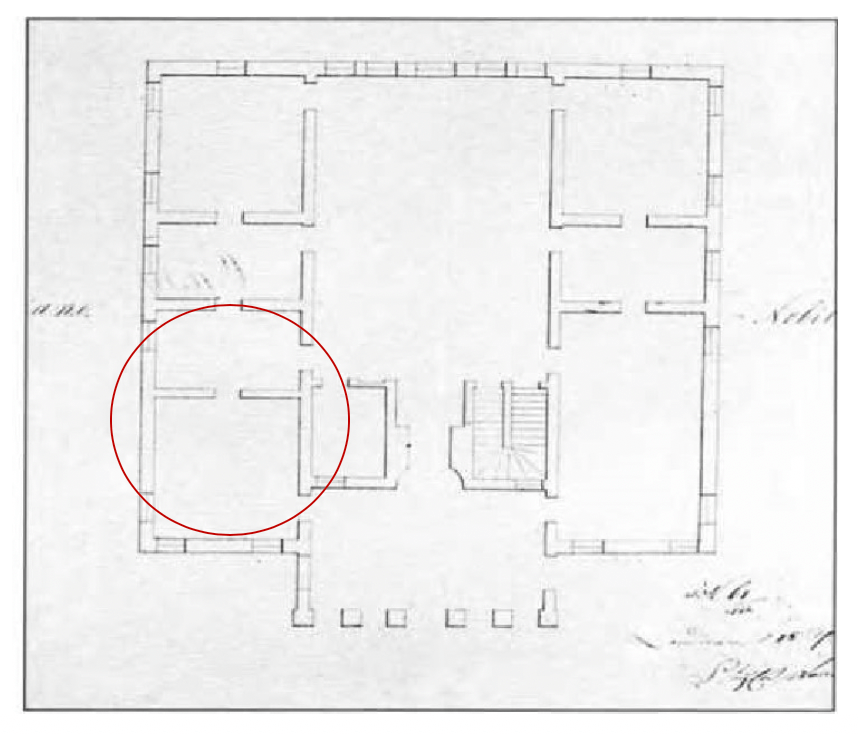

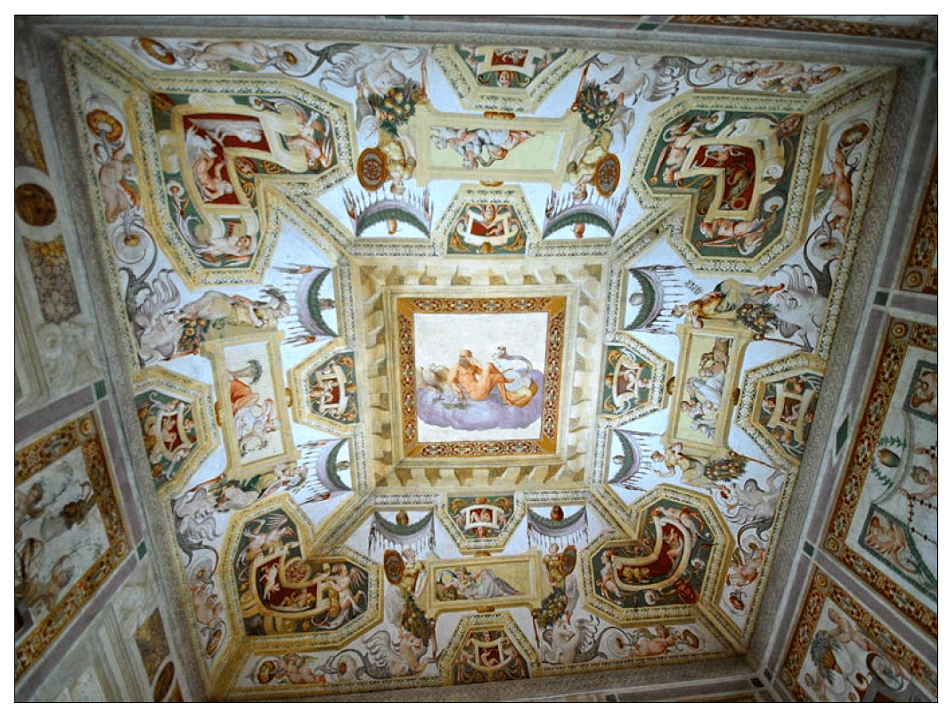

L’interno di villa Grimani Molin Avezzù: il piano nobile

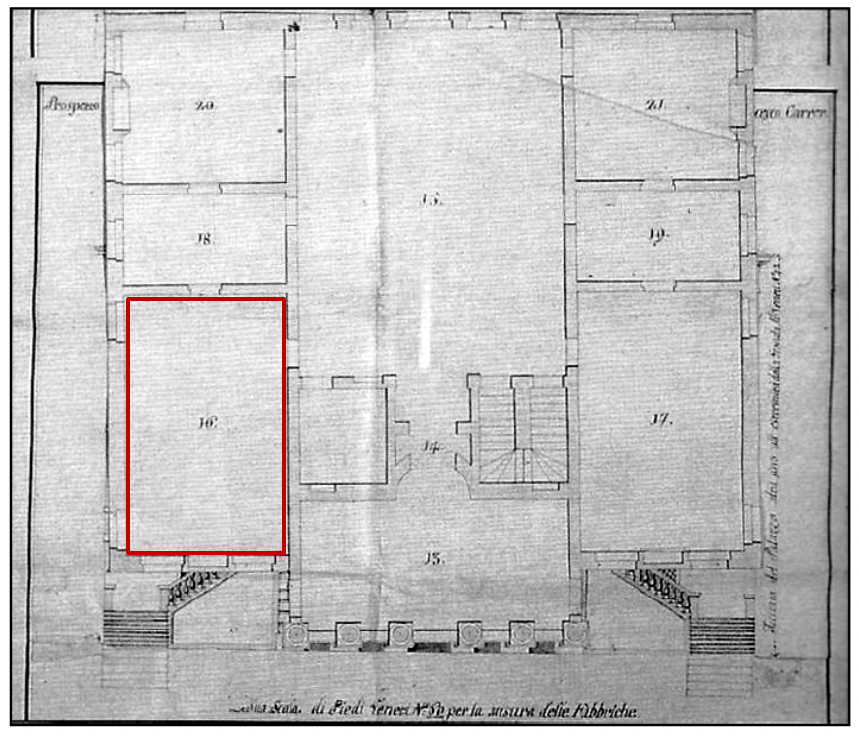

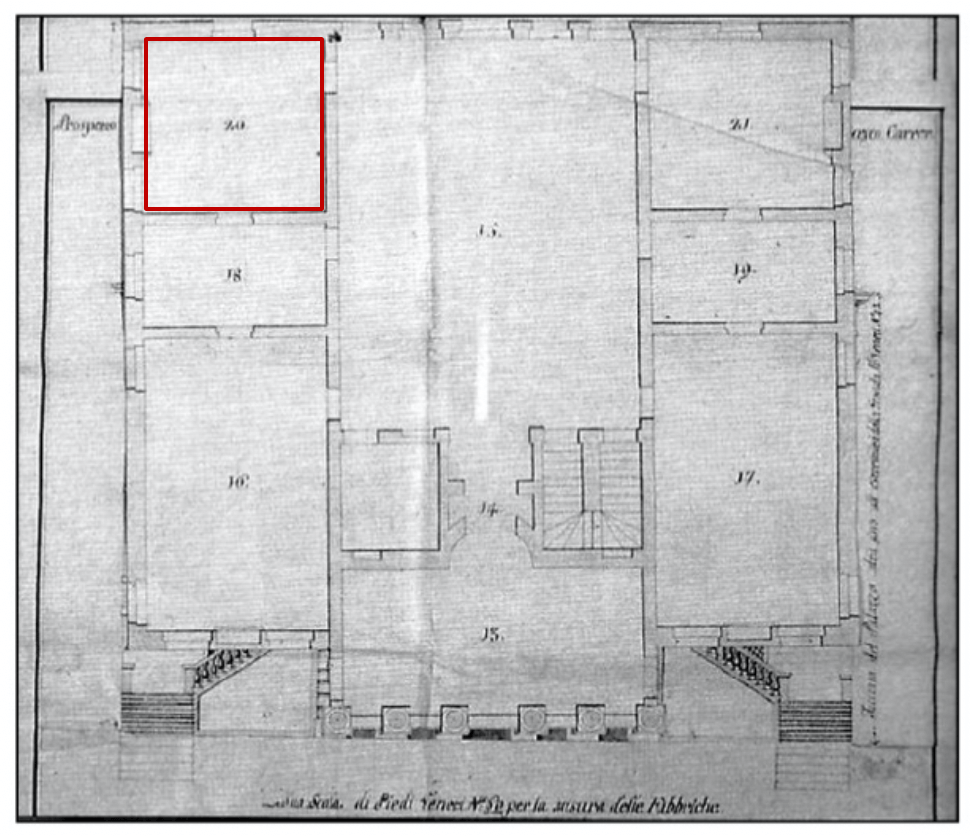

L’interno dell’edificio, di chiara impronta geometrica, rivela il suo nucleo più importante e spettacolare nel piano nobile. Quest’ultimo, in pianta (Fig. 17), si presenta organizzato attorno al salone centrale rettangolare che, grazie alla sua dimensione e alla funzione distributiva, permette di accedere a una serie di stanze che si dipartono dal lato destro e sinistro dell’ambiente.

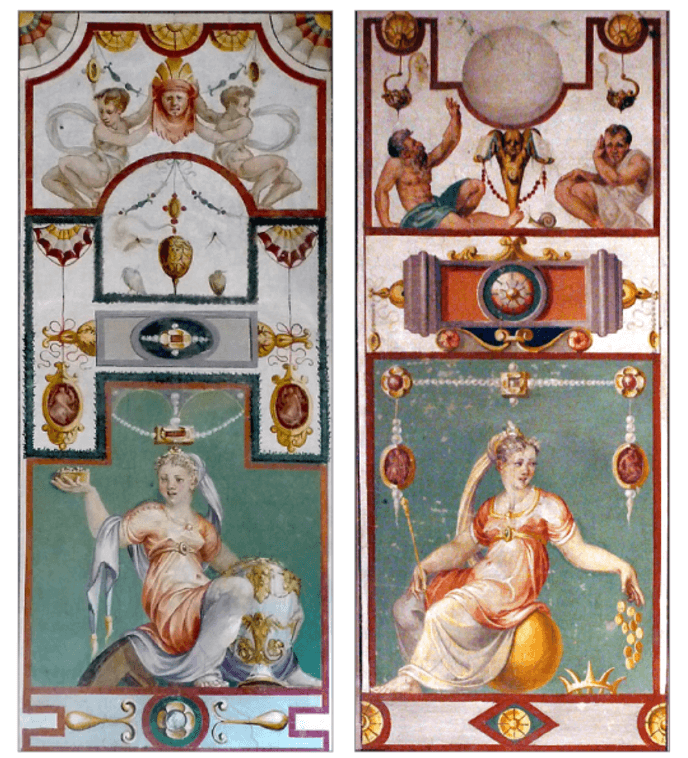

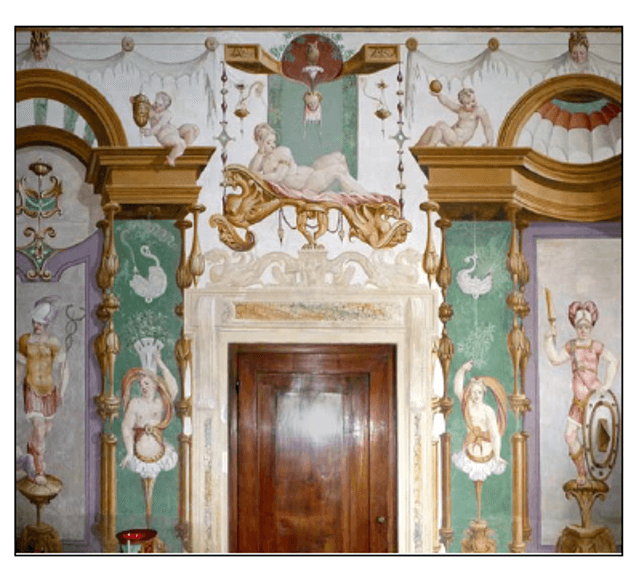

Ipotizzando di iniziare l’itinerario di visita dall'accesso del pronao in facciata, si viene introdotti al salone grazie a una porta d’ingresso del tutto unica. Questa, infatti, si apre in un emiciclo di muratura e si presenta inquadrata in una pseudo-nicchia arcata (Fig. 18 a-b). I possibili riferimenti costruttivi attinti dal progettista potrebbero derivare dallo stesso ingresso presente nel Palazzo dell’Odeo Cornaro di Padova. In quest’ultimo la cornice che sovrasta la porta è ricurva e termina in un arco con pennacchi (Fig. 19). Tuttavia, se nella città padovana l’ingresso si presenta per lo più senza decorazioni pittoriche, a Fratta, invece, viene arricchito da una raffigurazione realizzata da un emblematico pittore, non ancora del tutto identificato, che per generazioni ha suscitato studi e ricerche degli storici dell’arte. Il decoratore della villa realizzò un ciclo di affreschi che abbelliscono parte del piano nobile, ovvero il salone centrale e gli ambienti del lato sinistro mentre quelli a destra tutt'ora risultano incompleti o interrotti. Osservando che l’iconografia del ciclo è principalmente incentrata sui temi dell’amore e della fecondità, la critica ha avanzato l’ipotesi che la decorazione, avvenuta con sicurezza attorno al 1564, possa esser stata iniziata in occasione di un matrimonio; in questo caso di un’unione tra due famiglie, quella Grimani e quella Molin, con gli sposi Isabetta di Vincenzo Grimani (figlia di Vincenzo, proprietario della villa) e Andrea Molin. Una conferma di quanto detto potrebbe celarsi nel fatto che, sia all'ingresso che all'interno della residenza, vi è una sovrabbondante presenza degli stemmi della casata Molin. Un esempio lo si ritrova, come accennato, nel portale d’accesso. Sopra quest’ultimo compare lo stemma dello sposo novello accompagnato dalle personificazioni di fertilità e ricchezza (Giunone) a sinistra con un pavone, e abbondanza (Cerere) a destra con una cornucopia (Fig. 20). Si ritrovano quindi, già dall'entrata dell’abitazione, i temi fondamentali e sempre raffigurati dell’unione matrimoniale, rappresentazioni che senza il verificarsi di quest’ultima difficilmente sarebbero state realizzate.

Per quanto concerne l’attribuzione, la vicinanza tra villa Grimani Molin Avezzù e la “Badoera”, oltre a creare un termine di paragone, ha generato ed alimentato nel tempo forti confusioni attributive degli affreschi realizzati. Che Giallo Fiorentino sia l’autore delle pitture che adornano Villa Badoer non vi è alcun dubbio, ma sull'attribuzione di quelle della contigua residenza al pittore toscano non ci sono prove certe e significanti. L’assegnazione di queste opere alla mano del Fiorentino, per decenni, è stata considerata più che naturale vista la somiglianza delle pose e dei movimenti delle figure rappresentate. Al giorno d’oggi, dopo numerosi studi, si è più concordi nell'attribuire il ciclo ad un “anonimo Grimani”, a un pittore che probabilmente faceva parte della bottega di Giuseppe Porta Salviati e gravitava attorno alla cerchia tosco-romana e manierista presente a Venezia dalla seconda metà del secolo. A sostegno di tale ipotesi occorre ricordare che Francesco Salviati, insieme ad alcuni artisti della sua scuola quali Giuseppe Porta, giunse a Venezia per la decorazione a grottesche del salotto di Palazzo Grimani commissionato da Vettor e Zuanne Grimani, zii del proprietario di Villa Molin, Vincenzo. La probabile commissione al pittore di Fratta potrebbe quindi derivare dalla volontà della famiglia veneziana di estendere il ciclo decorativo, non solo nel palazzo di famiglia in laguna ma anche nella dimora di campagna, quasi per istituire una sorta di parallelismo iconografico. Non stupisce quindi che la maggior parte degli affreschi in villa siano delle grottesche con personaggi disposti in pose simili ai soggetti rappresentati dal Salviati nel camerino o sala di Apollo nel palazzo veneziano.

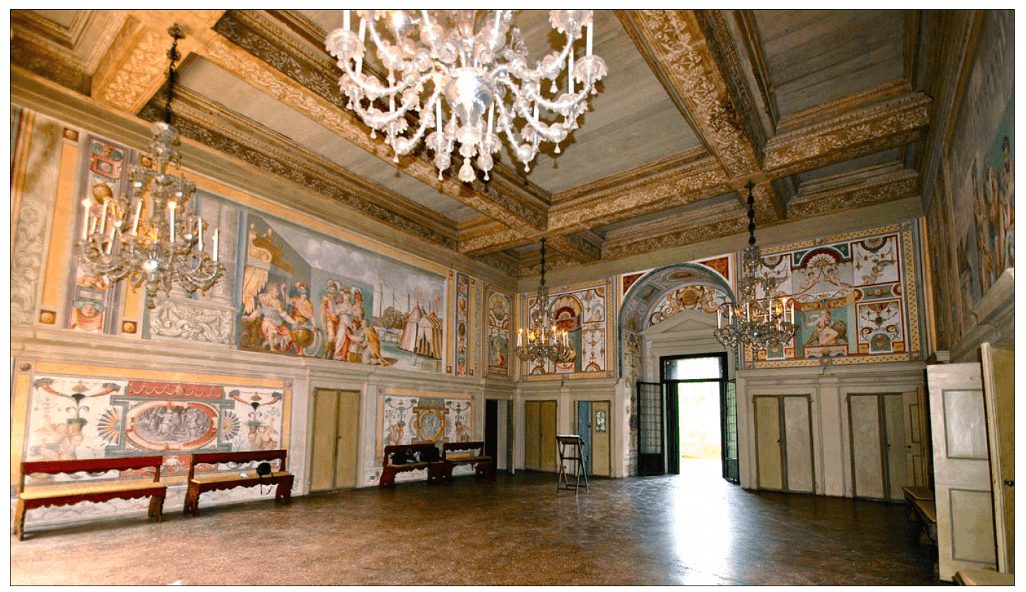

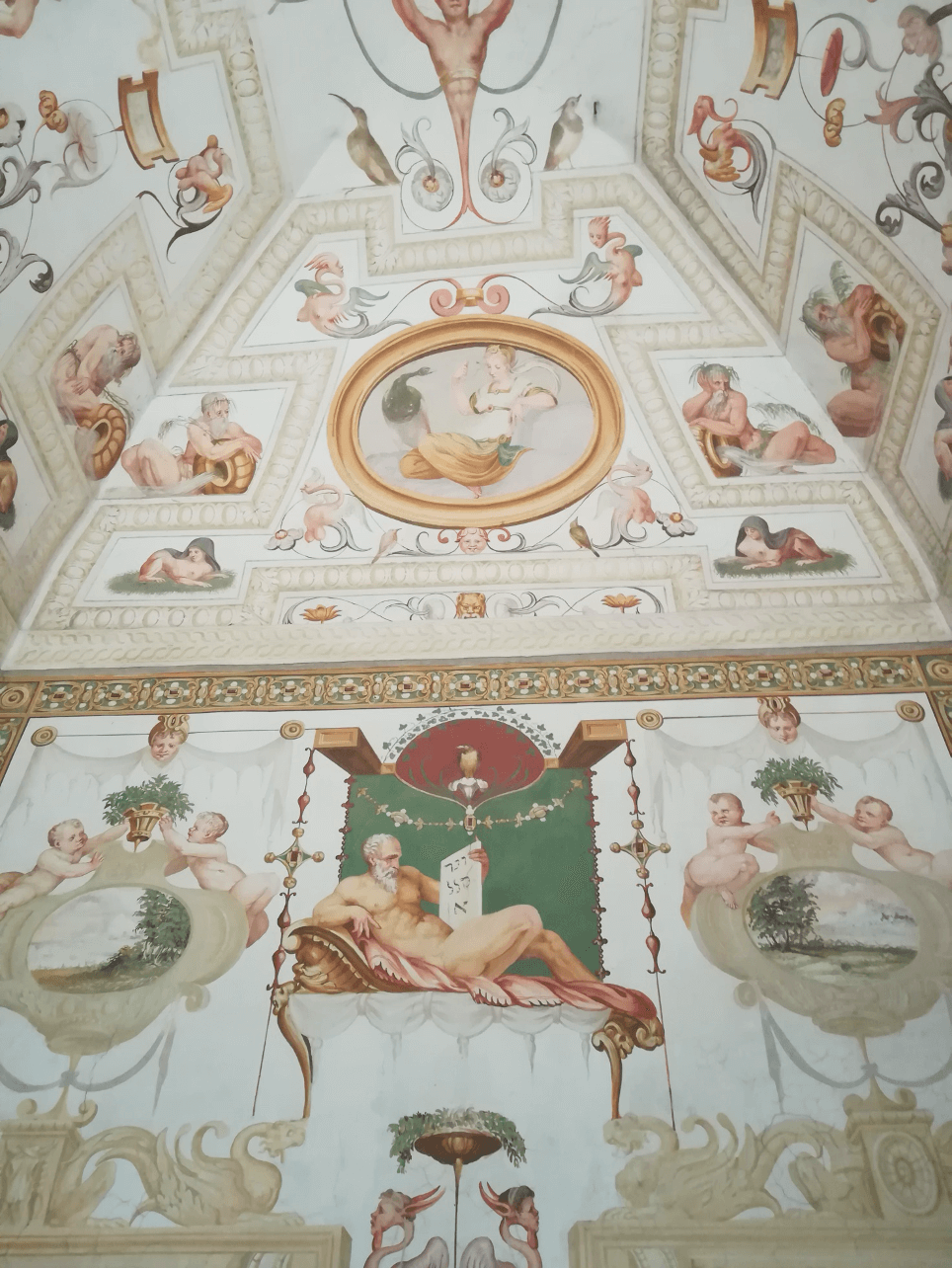

Il salone centrale

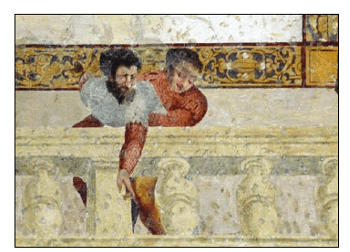

Una volta entrati nell'ambiente fondante del piano nobile si viene subito attratti dalla quantità di affreschi che, mirabilmente, decorano ogni singolo spazio delle pareti laterali, frontale e posteriore (Fig. 21-21a). Davanti all'osservatore si presenta un ambiente rettangolare che termina, nella parete di fondo, con cinque finestre, delle quali una arriva fino a terra. Il soffitto, sostenuto da travi decorate presenta grandi spazi (ora vuoti) che probabilmente, come era consuetudine per l’epoca, dovevano ospitare delle tele ancorate alla copertura lignea. Procedendo dall'alto verso il basso, una cornice marcapiano affrescata (che corrisponde all'altezza dell’architrave delle porte) divide le pareti in due registri, uno superiore e uno inferiore. In quest’ultimo la decorazione lascia spazio a grottesche con medaglioni, ovali istoriati e monocromi (Fig. 22). La parte alta, invece, ospita ampi affreschi che occupano tutto il perimetro della sala.

Parete destra e sinistra

A destra e sinistra dell’ingresso la decorazione del registro superiore presenta un tema iconografico ripreso dalla storia romana e legato, come si vedrà, agli abitanti della villa. La decorazione, che presenta due scene tratte dal “Ciclo degli Scipioni” non è del tutto casuale perché potrebbe fare riferimento sia al soprannome di “Scipioni” assunto da un ramo della famiglia Grimani sia al fatto che i Loredan si ritenevano diretti discendenti di Muzio Scevola, personaggio altisonante e emblematico della Roma imperiale.

Parete destra: la continenza di Scipione

L’affresco del registro superiore di destra si basa su un episodio della seconda Guerra Punica narrato da Tito Livio e da Valerio Massimo (Fig. 23). Publio Cornelio Scipione, poi noto come Scipione l'Africano per aver vinto Annibale in Africa, durante la campagna di Spagna dopo la presa di Cartagena nel 209 a.C., ricevette come ostaggio un’affascinante vergine che gli fu consegnata personalmente. Egli, tuttavia, ascoltando le suppliche della ragazza, la rispettò rimandandola ai genitori e al fidanzato, con l'unica raccomandazione che il suo promesso sposo, Celtibero, si adoperasse per la pace tra Roma e Cartagine. Il protagonista Scipione viene quindi rappresentato seduto in trono all’estrema sinistra dell’affresco con davanti la fanciulla trattenuta da soldati e con al fianco sinistro il fidanzato di quest’ultima (con lancia ed elmo). Il generale indica il padre della ragazza che, stando in ginocchio di fronte a lui, porta con sé dell'oro per il riscatto della figlia, pegno che Scipione rifiuta annunciando la notizia di liberazione al familiare.

Parete sinistra: il giudizio di Scipione

Il soggetto presente, invece, nel registro superiore di sinistra propone un tema iconografico di più arduo riconoscimento. Probabilmente questo dovrebbe raffigurare l’episodio in cui Scipione porge un melograno (simbolo di vittoria e unione) a due romani: il centurione Quinto Trebellio e il marinaio Sesto Digitio (Fig. 24). Questi ultimi si contestavano violentemente l’onore di aver scalato per primo le mura di Nuova Cartagine. Presenti al giudizio del generale compaiono anche altri soldati e comandanti. Tuttavia, oltre a questa ipotesi iconografica, sono state avanzate altre considerazioni che vedrebbero nell'affresco la raffigurazione di “Mise che presenta il melograno ad Artaserse re di Persia”. In ogni caso comunque il generale antico, coronato e assiso su un trono di Sfingi a baldacchino, porge il frutto a un soldato in atto di inchinarsi. Qualunque sia il soggetto della seconda raffigurazione è chiaro che le due scene, oltre a sviscerare il filo romanismo summenzionato di Grimani e Loredan, rimandano alle doti di clemenza e Concordia che necessitavano per il cursus honorum giudiziario di Vincenzo Grimani.

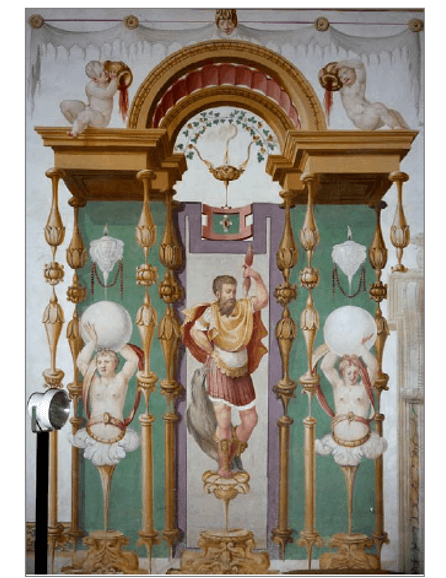

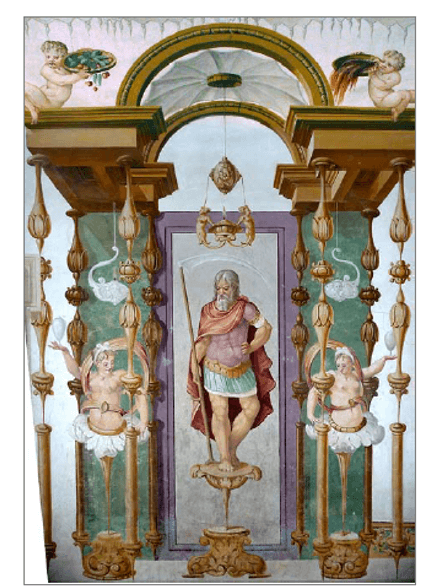

Parete dell’ingresso e di fondo: allegorie

La parete che volge le spalle all'ingresso essendo interrotta dalla porta centrale e da quelle laterali (dalle quali si accede alla scala interna) non presenta una decorazione unica ma più composizioni, che tramite le architetture delle grottesche mostrano varie personificazioni e allegorie. Tra queste spiccano quelle della virilità (Fig. 25), ricchezza e nobiltà (Fig. 26) che poi continuano anche negli spazi laterali della parete di fondo.

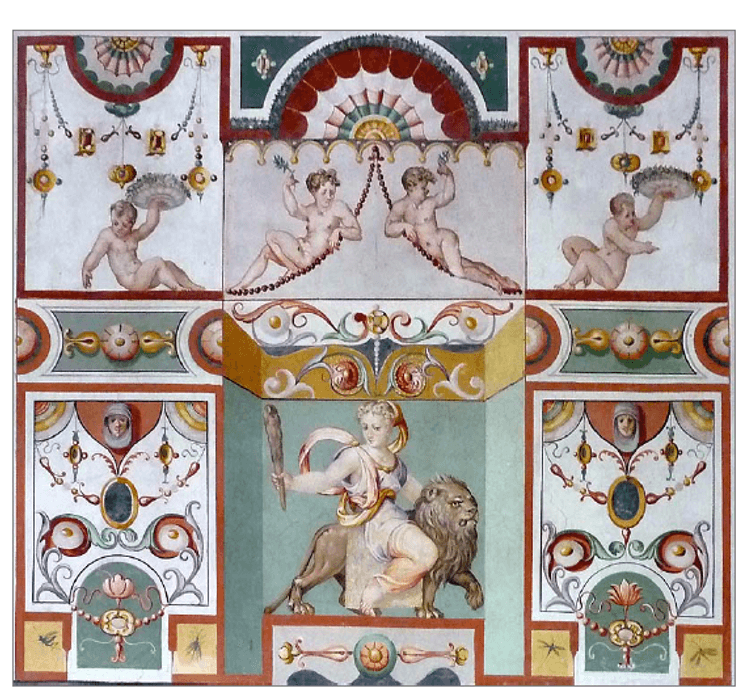

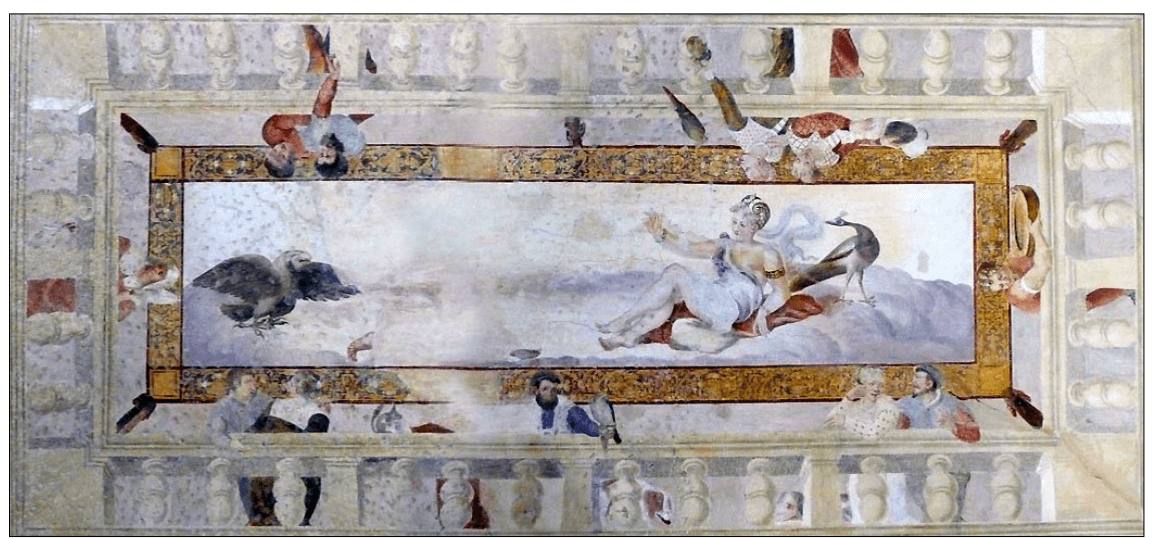

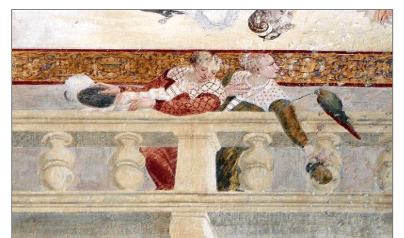

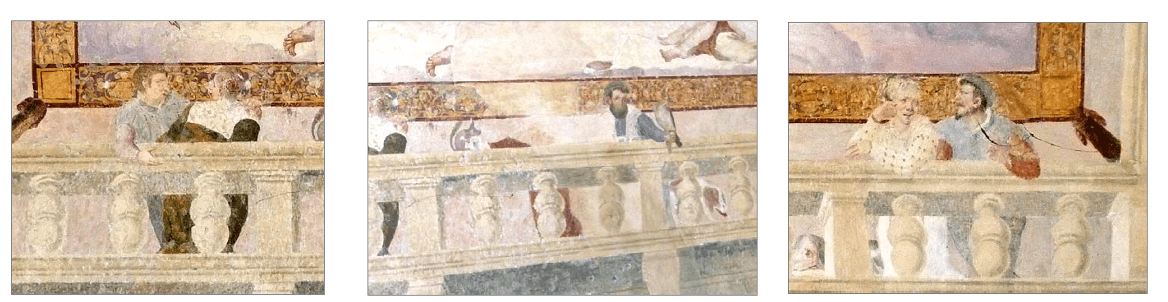

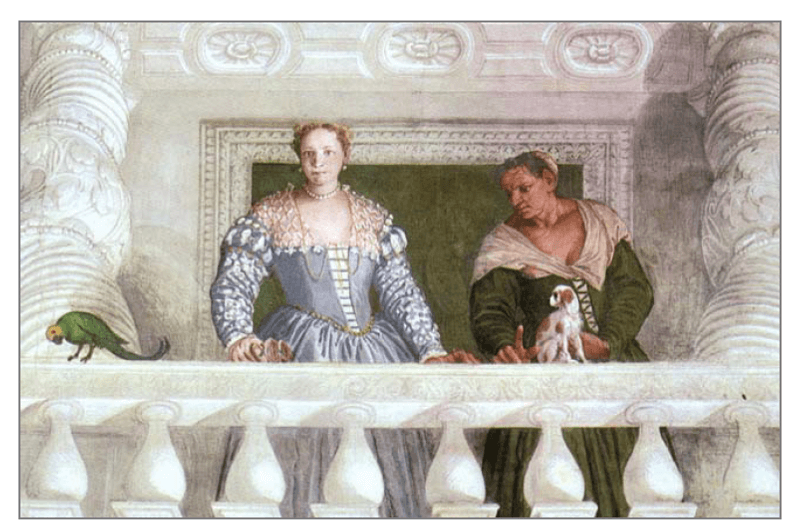

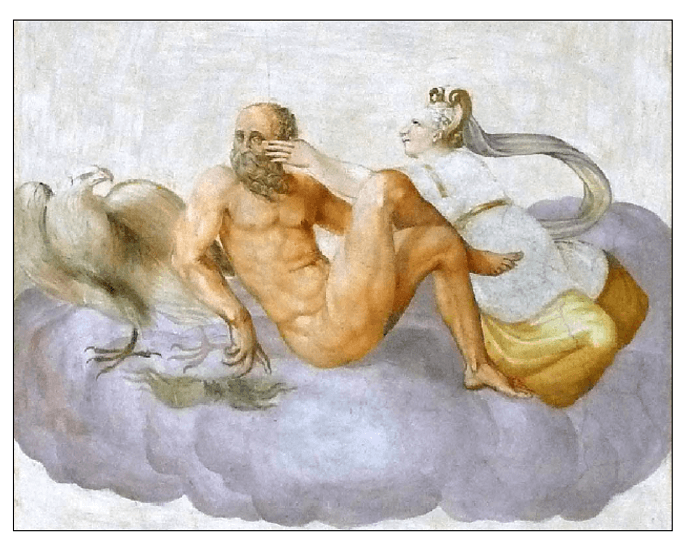

Prima sala di Levante

Aprendo la prima porta presente alla sinistra dell’ingresso si viene introdotti in una delle più vaste sale laterali del piano. L’ambiente, anticamente destinato alla funzione di sala da pranzo o dei banchetti, si presenta perlopiù dalla forma rettangolare e vi si aprono ben quattro finestre, due prospicenti la corte antistante e due affacciate sul giardino laterale (Fig. 27). La meraviglia di tale spazio risiede, tuttavia, nella decorazione a trompe l’oeil della volta a schifo (Fig. 28). Una cornice dentellata sorregge una balaustra, dalla quale si sporgono numerosi personaggi maschili e femminili vestiti in abiti cinquecenteschi e accompagnati da volatili e animali di vario genere, che guardano incuriositi il visitatore sottostante (Fig. 29 a-b). A dominare dall’alto la scena compare un riquadro entro il quale, tra le candide nubi del cielo, trovano spazio Giunone, riconoscibile grazie al suo simbolo - il pavone - e Giove, figura attualmente scomparsa ma identificabile grazie all’aquila. Come accennato, l’affresco si presenta fortemente danneggiato tanto da non riuscire a riconoscere la figura del padre degli dei, poiché prima degli interventi di restauro degl’anni ’70 del ‘900 la sala era divisa, come si evince da una pianta del Settecento (Fig. 30), da una tramezza in muratura che quindi divideva (e irreparabilmente manometteva) la delicata pittura.

Procedendo verso il basso, le parti ricurve della volta presentano altre decorazioni a grottesche ove figurano anche quattro riquadri, uno per lato, rappresentanti le personificazioni delle quattro stagioni (Fig. 31). Risulta, già da una prima occhiata, intuibile il riferimento, almeno nella concezione architettonica della volta e nella balaustra con personaggi dipinti, al medesimo soggetto dipinto da Paolo Cagliari (detto il Veronese), nel soffitto della sala dell’Olimpo di Villa Barbaro a Maser (Treviso) (Fig. 32). Inoltre, secondo un interessante suggerimento dello studioso Van der Sman, il tema centrale di Giove e Giunone alluderebbe alla celebre mutevolezza di sentimenti e umori delle due divinità e rimanderebbe ai giochi scherzosi d’amore dei personaggi della balaustra disposti, non a caso, in coppie. A fondale della scena si scorge anche la figura di un falconiere (Fig. 33). Questo, insieme a molte raffigurazioni di volatili, come a Villa Badoer, sancisce la ben nota passione per la caccia di Vincenzo Grimani, in particolare per l’uccellagione, assai di moda al tempo.

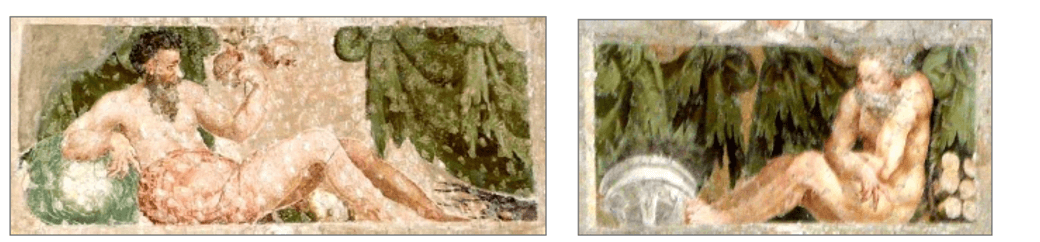

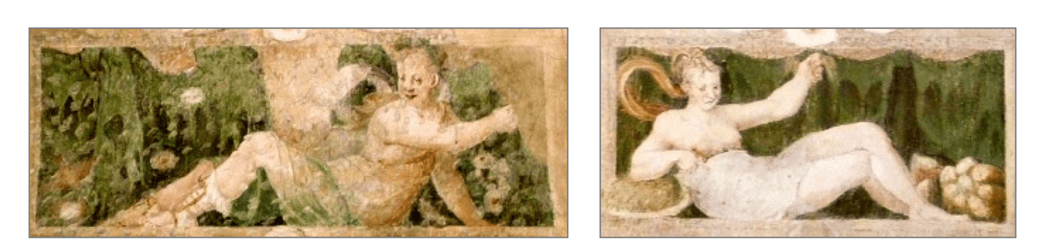

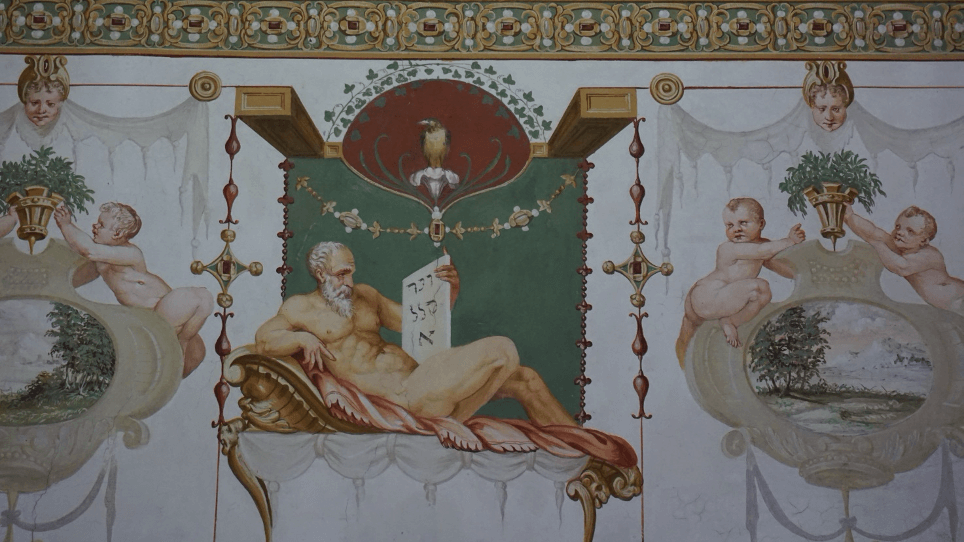

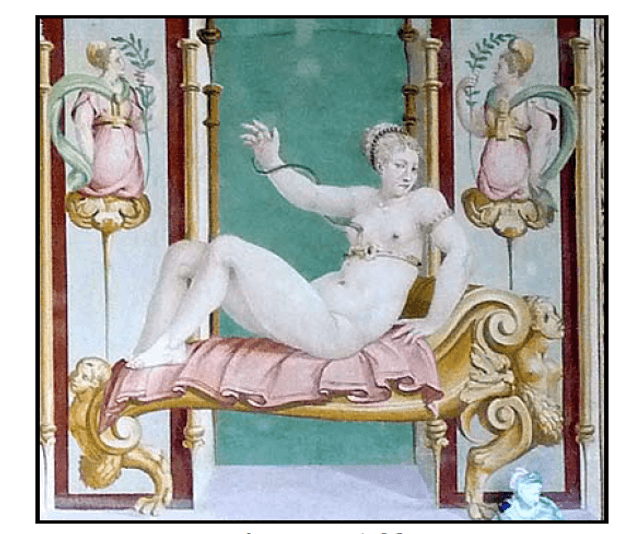

Seconda sala di levante: lo studiolo

La sala mediana, le cui ridotte dimensioni da studiolo esaltano le grottesche in tutta la loro potenzialità decorativa, è forse la più emblematica e criptica. Quest’ultima si presenta dalla forma rettangolare, con i quattro lati perimetrali occupati da quattro aperture; una di accesso al salone, due di passaggio tra la sala precedente e quella successiva e una finestrata che funge da fonte di illuminazione dell’ambiente. Le pareti, ricoperte interamente da incredibili architetture ispirate alle visioni pittoriche romane, presentano su piccoli triclini figure elegantemente coricate e astanti mentre osservano colui che attraversa lo spazio (Fig. 34). Una di queste, fra tutte, ha suscitato e continua a incrementare numerosi studi, ricerche e analisi vista la sua enigmatica raffigurazione, unica nel panorama delle ville venete. Sulla parete prospiciente il salone, su di un piccolo triclinio, giace la figura ignuda di un uomo anziano con la barba che regge nelle mani una piccola tavola recante alcune lettere dell’alfabeto ebraico (Fig. 35 a-b). Secondo recenti traduzioni la frase che più si avvicinerebbe ad un’interpretazione fedele sarebbe “Davar Milel Aleph”, ovvero, “Una parola esclamò Aleph”. Trinchieri Camiz, studiosa dell’affresco, è concorde nell'affermare che tale raffigurazione potrebbe ricondurre al concetto della creazione operata tramite una lettera dell’alfabeto ebraico come viene indicato nel sefer Yesirah (libro della tradizione cabalistica medievale spagnola). In tale tradizione, infatti, le lettere ebraiche erano oggetto di infinite elaborazioni di tipo magico volte a cercare di formare i nomi con i quali Dio creò il mondo.

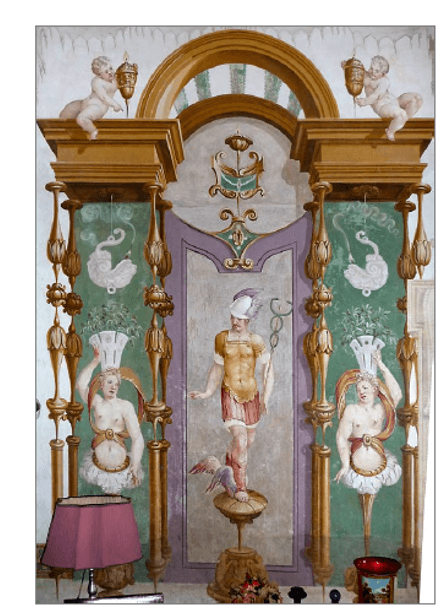

Il principio creativo per il quale la Terra si inserisce in un apparato cosmologico, trova un'interessante analisi e rappresentazione anche nei lati della stanza ove, tra elaborate grottesche, si trovano Giove (Fig. 36), Saturno (Fig. 37) e Mercurio (Fig. 38).

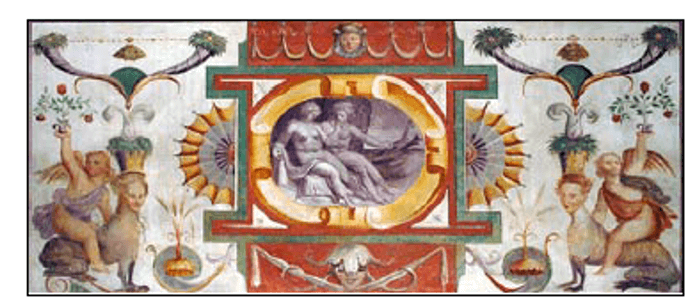

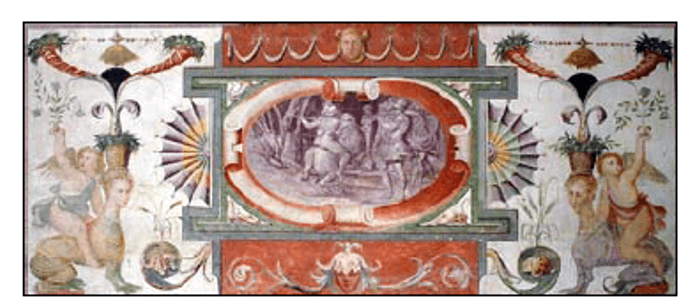

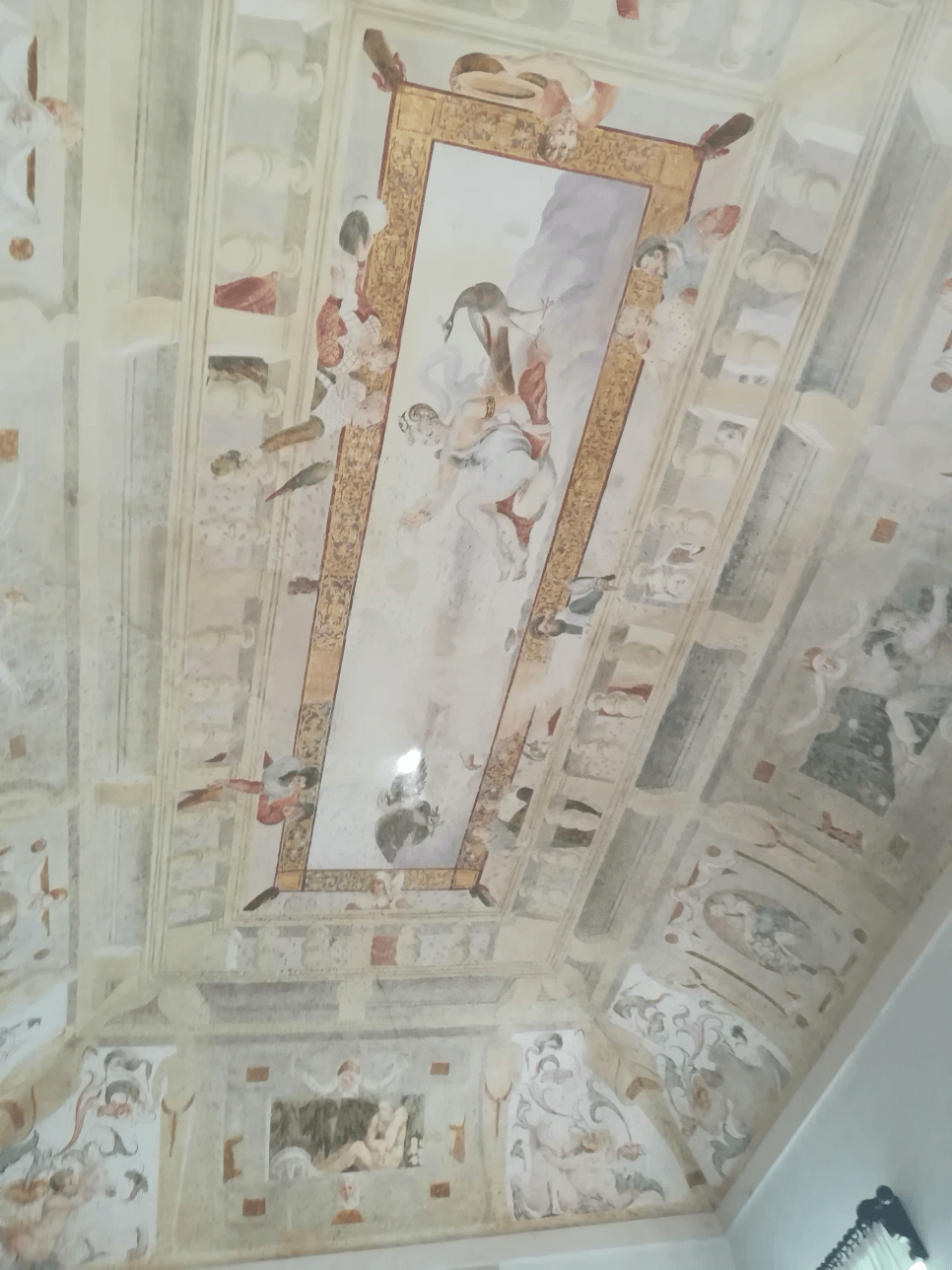

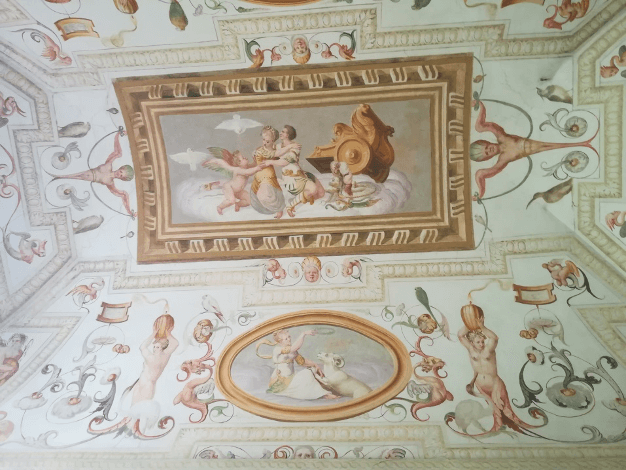

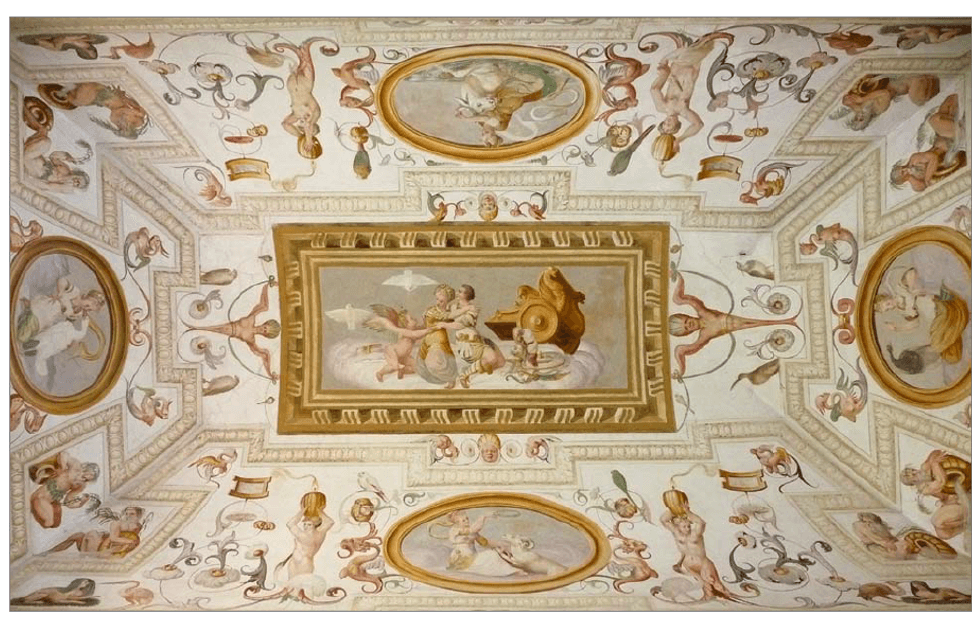

Tuttavia, il vero motore stilistico e cosmologico dal quale si dipartono tutte le altre raffigurazioni è senz’altro il soffitto affrescato (Fig. 39 a-b).

Al centro, all'interno di una cornice con mensole aggettanti, viene raffigurata una tenera scena d’amore tra Venere e Marte, l’una riconoscibile grazie al piccolo cupido e alle colombe bianche che svolazzano nel cielo e l’altro, invece, per le armi deposte e la biga appoggiata a un cumulo di nubi. La relazione e il sentimento di passione tra i due amanti richiama sia il vincolo matrimoniale tra i coniugi Grimani-Molin, l’armonia “pitagorica”, motore dei corpi, delle sfere celesti (raffigurate dagli dei sottostanti), sia il cambiamento e l’avvicendarsi delle stagioni. Non a caso, negli angoli della volta, vengono raffigurati personaggi che richiamano il mondo naturale (si veda, ad esempio, la personificazione dei fiumi)e degli elementi, dei quali Marte rappresentava il fuoco e Venere l’acqua. A decorazione del livello inferiore sono presenti quattro medaglioni ovali ciascuno dei quali rappresenta un determinato episodio sentimentale della vita di Giove, si noti “Leda con Giove in forma di Cigno” (Fig. 40) oppure “Giove in veste di toro che porta via Europa” (Fig. 41).

Terza sala di Levante

Dal dotto intellettualismo di sapore magico e cabalistico dello studiolo, si viene introdotti nell'ultima sala affrescata della parte orientale della villa. Le stanze dell’ala occidentale, invece, risultano non decorate. Molte ipotesi sono state fatte circa il motivo per il quale parte della decorazione non venne più continuata. La più condivisa a livello storico giustifica tale mancanza a seguito dell’improvvisa morte della moglie di Vincenzo Grimani, Lucrezia. La terribile notizia, probabilmente, causò l’arresto dei lavori che non verranno più ripresi.

L’iconografia del ciclo che decora la sala tratta il tema dell’amore sensuale (motivo per cui si è ipotizzato che tale stanza ospitasse la camera da letto dei novelli sposi) declinato in numerosi varianti. Per questo, le pareti dello spazio, per lo più quadrangolare, presentano diverse raffigurazioni di donne semi-ignude adagiate dolcemente e languidamente in triclini di gusto imperiale. Tra queste si riconosce la figura di Cleopatra (Fig. 42) grazie alla presenza, sul suo braccio alzato, di un serpente che ne richiama la vicenda storiografica e la morte.

Ancor più interessante e ricca risulta essere la volta decorata che funge da copertura dell’ambiente. Negli spazi ricurvi di questa trovano collocazione numerose grottesche di sorprendente invenzione che, insieme a festoni floreali e vegetali, sorreggono la cornice dentellata entro la quale si svolge una scena amorosa (Fig. 43). Al centro, infatti, vengono, come di consueto, raffigurati Giunone con il pavone e Giove con l’aquila. Proprio nella figura di quest’ultimo si possono scorgere notevoli somiglianze con i piccoli personaggi affrescati dal Salviati a Palazzo Grimani a Venezia (Fig. 44).

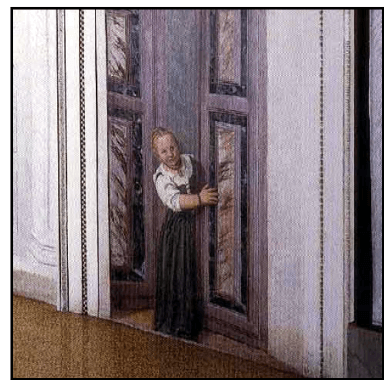

Un altro interessante particolare della sala degno di menzione è senza dubbio il trompe l’oeil presente nella parete che volge le spalle al salone centrale (Fig. 45). In questa si aprono una porta reale e una solamente dipinta che presenta all'interno una successione prospettica di stanze, ove figura la rappresentazione di una donna riccamente abbigliata intenta nell'osservare l’interno dell’ambiente in cui ci si trova. Il riferimento per quest’ultima non può non essere legato alla medesima raffigurazione presente nella sala della crociera a Villa Barbaro, sempre dipinta dal Veronese (Fig. 46).

Sul volgere al termine di questo itinerario di visita non si può non pensare come la figura da poco accennata abbia avuto lo straordinario privilegio di essere sempre stata presente, ferma nella sua silenziosa osservazione, all'interno della villa, dentro un contenitore prezioso di arte e storia che non si chiuse definitivamente con il termine della decorazione e l’estinzione della famiglia Molin, ma continuò a rimanere aperto per nuovi proprietari e inquilini, novelle personalità che nell'Ottocento vi abitarono e tessero complicate, intense, pericolose relazioni che, come si vedrà, porteranno ad esiti drammatici. Un caso esemplare, forse il più famoso avvenuto all'interno della residenza, è senz'altro da collocare nel periodo risorgimentale, più precisamente nella giornata dell’11 Novembre 1818. In tale data, infatti, si compì la prima repressione austriaca del Regno Lombardo-Veneto. Durante la sera dello stesso giorno, in occasione di un banchetto nella Villa Grimani Molin, ora Avezzù Pignatelli, la contessa Cecilia Monti di Fratta che vi risiedeva stabilmente invitò numerosi personaggi del paese coinvolti nelle operazioni della carboneria a partecipare alla cena. Durante quest’ultima più volte si inneggiò alla liberazione dall‘Impero Asburgico. Tuttavia, pochi giorni dopo, alcuni gendarmi arrestarono per cospirazione la contessa e gli invitati: Antonio Fortunato Oroboni, Angelo Gambato, Antonio Francesco Villa, don Marco Fortini, Giovanni Monti, Antonio e Carlo Poli, Giacomo, Federico e Sebastiano Monti, Domenico e Antonio Davì, Vincenzo Zerbini e Domenico Grindati. Dopo un processo con accusa di alto tradimento, vennero condannati al tristemente noto carcere duro dello Spielberg. Per mantenere viva la memoria e rendere omaggio all'eroico sacrificio di tanti suoi figli, l’Amministrazione di Fratta rievoca ogni anno il tragico avvenimento con la cena carbonara (Fig. 47-48-49), proprio nel salone di villa Grimani Molin Avezzù, rinsalda un forte legame tra i suoi cittadini e la villa che ne corona l’urbe, rende ancora vivida l’importanza che la residenza ha assunto nei secoli per la storia frattense.

Grazie ai monumentali restauri avvenuti negli anni ’70 del secolo scorso e fortemente voluti dai coniugi Avezzù-Pignatelli (famiglia attuale proprietaria) la villa è potuta tornare al suo antico splendore dopo lo stato di abbandono imperante nei primi anni del ‘900. Grazie alla cura riservata a restituirne l’aspetto più fedele e consono alle testimonianze storiche, la residenza continua a imporsi con la sua maestosa dimensione, nel territorio polesano; continua a narrare quel sottile ma intenso percorso delle epoche, quell'avvicendarsi mutevole e irrefrenabile del tempo, delle dominazioni, dei secoli. Da cantiere cinquecentesco a scenario conviviale, con occhi silenziosi lancia ancora sguardi immutati sul territorio circostante, ben consapevole dell’immensa (se non unica) importanza che ha riversato e dilagato nella storia, nell'arte e nella civiltà. Importanza rara e gemma preziosa che continuerà anche negli anni a venire a brillare e tramandare i fasti gloriosi di un passato lontano, di un tempo unico che ha trovato la sua più concreta e compiuta realizzazione in essa, di un cuore vivo e pulsante che difficilmente smetterà di battere.

Bibliografia

Maschio, Villa Loredan-Grimani Avezzù a Fratta Polesine, Minelliana, 2001;

Negri, M. Cavriani, Palladio e Palladianesimo in Polesine, Minelliana, 2008;

Cevese, Invito a Palladio, Rusconi Immagini, 1980;

Daverio, la Storia dell’Arte, Manierismo e Controriforma, Corriere della Sera, 2019,

Shail, Cosmologican Themes in decorative Programs of villa Grimani Molin Avezzù, Scuola di Dottorato Università Ca’ Foscari di Venezia, 2013;

Gli affreschi di Villa Badoer e Grimani Molin Avezzù, Minelliana, 2008;

Appunti delle lezioni di liceo della Professoressa Alessandra Avezzù;

Sitografia

Sito web di villa Grimani Molin Avezzù;

Sito web dell’Amministrazione del Comune di Fratta Polesine;

Sito web “carboneriarovigo”;

Sito web dell’Istituto Regionale Ville Venete;

Sito web di Villa Badoer a Fratta Polesine;

Sito web dell’Archivio di stato di Rovigo;

Fotografie e immagini:

Immagine tratte da:

- Shail, Cosmologican Themes in decorative Programs of villa Grimani Molin Avezzù, Scuola di Dottorato Università Ca’ Foscari di Venezia, 2013;

- Maschio, villa Loredan-Grimani Avezzù a Fratta Polesine, Minelliana, 2001;

- Negri, M. Cavriani, Palladio e Palladianesimo in Polesine, Minelliana, 2008;

- Fotografie di dominio pubblico tratte da Google e Google Maps;

SANTA LUCIELLA AI LIBRAI

A cura di Ornella Amato

Chiusa nel silenzio per decenni a partire dagli anni ‘80 del XX sec., Santa Luciella ai Librai sarebbe stata forse tristemente destinata all'oblio e alla dimenticanza se non fosse stata salvata dalla forte volontà dell’Associazione “Respiriamo arte” che l’ha trasformata in un sito museale: oggi si presenta splendidamente a chiunque voglia conoscere i suoi segreti e quanto di straordinario essa custodisce.

Sebbene Santa Luciella ai Librai sia tra le chiese storiche di Napoli, non distante dalla Chiesa dell’Arte della Seta (nota anche come “dei Santi Filippo e Giacomo”) ed alle spalle della Chiesa di San Gregorio Armeno, resta sconosciuta al grande pubblico, che tendenzialmente si riversa verso le grandi basiliche del centro storico partenopeo. Si trova nell'omonima via, Vico Santa Luciella, una piccola strada a gomito tra le ben più note Via San Gregorio Armeno e Via San Biagio dei Librai.

La sua denominazione merita una riflessione: l’appellativo “Luciella” le fu dato per distinguerla dalla Chiesa di Santa Lucia a mare (attualmente Basilica Pontificia Minore, dedicata alla Santa protettrice degli occhi e della vista che fu martirizzata sotto l’imperatore Diocleziano), che sorgeva sulla spiaggia dell’attuale Borgo Marinari, dalla quale gli artigiani della pietra magmatica non furono accolti. La denominazione “ai Librai” si rifà invece all'esistenza proprio in quell'area della Corporazione dei Maestri Librai.

Santa Luciella ai Librai: l'esterno

L’esterno della chiesa si presenta con un portale in piperno sormontato a sua volta da una lunetta realizzata con lo stesso materiale, e un grande finestrone a disegno gotico; sempre sul portale è visibile lo stemma della corporazione dei maestri pipernieri. Al di sopra dell'ingresso secondario vi è un piccolo campanile.

Per quel che concerne la storia dell'edificio, purtroppo non vi sono molte informazioni.

La Chiesa di Santa Luciella ai Librai fu fondata da Bartolomeo Di Capua, consigliere presso la corte angioina, e fu in un primo tempo dedicata al culto mariano; invero l’altare maggiore è consacrato proprio alla Vergine. Stando alle poche fonti disponibili, solo nel corso del XVII sec. fu concessa alla Corporazione dei Pipernieri, Frabbicatori e Tagliamonti, che a Santa Lucia affidavano la protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere; è infatti attestata come Cappella dell’Arte dei Mulinari, e quindi successivamente affidata proprio alla potente Corporazione dei maestri pipernieri che nella città partenopea godeva di alto prestigio e alla quale erano stati affidati anche grandi lavori.

Nel 1724 la chiesa fu oggetto di un sostanziale rimaneggiamento che le conferì l’attuale impianto barocco, con l’altare maggiore caratterizzato da decorazioni in marmo policromo, e il pavimento maiolicato che può sembrare quasi intatto.

Nel 1748 Santa Luciella ai Librai diventò sede dell'Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione, San Gioacchino e San Carlo Borromeo dei Pipernieri, come una targa ricorda. Probabilmente è proprio allora che divenne quel gioiellino dell’arte barocca, nel quale silenziosamente si entra in punta di piedi e che si può apprezzare nello splendore di una “seconda vita”. La chiesa si mostra oggi al mondo non solo nella bellezza della navata, in cui forte è il richiamo iconografico legato al martirio della Santa siracusana, ma anche nella suggestione dell’ipogeo, a cui si accede attraverso una scala accanto alla Sagrestia, e dove non solo sono presenti i tipici scolatoi, ma soprattutto è conservato l’unico esempio al mondo di “teschio con le orecchie”.

La scienza insegna che in un teschio il naso e le orecchie si riducono a semplici fori nelle ossa, poiché sono composti di cartilagine che, dopo il decesso, tende a deteriorarsi e a scomparire. Il teschio rinvenuto nell’ipogeo della Chiesa di Santa Luciella, invece, si presenta con protuberanze ai lati simili in tutto e per tutto a padiglioni auricolari. Si tratta di un caso rarissimo, probabilmente unico al mondo, in cui le cartilagini delle orecchie si sono mummificate.

"O teschio che ‘recchie" come lo chiamano gli abitanti del centro storico e dal quale si recavano in molti, perché ascoltasse le loro preghiere e le riferisse, essendo considerato, per la sua particolarità, un tramite privilegiato tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Un rapporto strano quello dei napoletani con la morte, legato al “refrisco delle anime del Purgatorio” ovvero ad un alleviamento della pena, una sorta di “benedizione” ad un’anima, una preghiera popolare che non solo ne attenui la pena, ma ne faciliti e velocizzi l’ascesa al Paradiso.

Come se in questa chiesa, loro malgrado, si siano affrontate morte e vita in un duello in cui le armi usate sono state l’abbandono da un lato, la cultura dall'altro; ma la cultura non teme affronti, e il recupero di Santa Luciella ai Librai lo ha dimostrato.

Un immenso e doveroso Ringraziamento

all'Associazione ‘Respiriamo Arte’

Per la Preziosa collaborazione.

Sitografia

Respiriamoarte.it

Artwave.it

Osservatoreitalia.eu

Cosedinapoli.com

Napolitoday.com

Enciclopedia Treccani.it

Bibliografia

Maura Piccialuti Dizionario Biografico degli Italiani Vol 6

LA RUBICONIA ACCADEMIA DEI FILOPATRIDI

A cura di Jacopo Zamagni

La Rubiconia Accademia dei Filopatridi si trova all’interno di Palazzo Gregorini a Savignano sul Rubicone, una cittadina della provincia di Forlì-Cesena che nel 1933 così modificò il proprio nome da Savignano di Romagna; il motivo di questo cambio nome è presto detto, deriva infatti dal riconoscimento ufficiale del Governo che il torrente che la attraversava era lo stesso storico fiume che segnava i confini di Roma (famoso perché la tradizione ci dice che Giulio Cesare, giunto sulle sue rive insieme alle truppe, pronunciò la famosa frase «Alea iacta est», “il dado è tratto”). Il palazzo prende il nome dall’omonima illustre famiglia che abitò qui dalla seconda metà del Settecento e fu acquistato dal Comune che ne ampliò la sede acquisendo anche la retrostante area cortilizia. Di questo palazzo il Comune di Savignano destinò all’Accademia dei Filopatridi una porzione, divisa su tre piani, dove furono collocate le sale di rappresentanza, le sale di riunione del Corpo Accademico e, successivamente, l’importante Biblioteca del Sodalizio.

L’Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone viene considerata l’erede della più antica Accademia degli Incolti, la quale fu attiva dagli inizi del XVII secolo a Savignano. Probabilmente questa accademia era, all’inizio, una specie di circolo dove si tenevano dissertazioni dotte e un po' altisonanti e successivamente si trasformò in una società a vantaggio dell’istruzione pubblica della Romagna, prendendosi cura anche del patrimonio librario della biblioteca comunale. L’Accademia degli Incolti guadagnò sempre più prestigio grazie alla partecipazione dei suoi esponenti alla controversia circa il fiume che doveva identificarsi con il Rubicone degli antichi; grazie alla presenza di questo cenacolo di eruditi, Savignano si meritò l’appellativo di “ATENE DI ROMAGNA”.

L’Accademia attuale fu fondata, presumibilmente nel 1801, da personalità di altissimo rilievo culturale come Girolamo Amati, Bartolomeo Borghesi e Giulio Perticari, che le diedero il nome di Rubiconia Simpemenia dei Filopatridi. Il nome Filopatridi viene da Girolamo Amati, il quale sosteneva che l’Accademico doveva definirsi amatore della patria, inoltre la stessa doveva avere come emblema il Rubicone e doveva fare uso di nomi pastorali derivati dal mondo classico greco. Tra i primi membri dell’Accademia, oltre ai fondatori, si annoverano i nomi del prof. Eduardo Bignardi, il canonico Luigi Nardi ed altri illustri italiani del periodo come il poeta Vincenzo Monti, il prosatore Pietro Giordani, Monaldo Leopardi padre di Giacomo, Massimo D’Azeglio e tra gli stranieri Lazzaro Nicola Carnet, ministro della guerra francese.

All’inizio della sua vita, l’Accademia dei Filopatridi godette di buoni rapporti con la politica; nel mese di Febbraio del 1801 la Municipalità di Savignano inviò una lettera all’Accademia dove espresse il suo compiacimento per le finalità della stessa. Nel 1803 le cose cambiarono perché la legge governativa metteva in pericolo le Corporazioni e, di conseguenza, anche l’esistenza della Simpemenia. A ciò si aggiunse una controversia con il sotto-prefetto di Rimini del primo Regno Italico che, deducendo erroneamente che l’Accademia fosse una setta segreta collegata con gli Inglesi fondata dall’ex gesuita spagnolo Ossuna, ritenuto un rivoluzionario, denunciò l’Accademia al Governo.

Nel 1814 cadde il Governo di Napoleone e tornò il regime pontificio, il quale attuò una politica di repressione delle libere associazioni che portò alla sospensione di tutte le attività dell’Accademia. Dopo l’Unità d’Italia ci fu un rinnovato clima di libertà, al seguito del quale Giosuè Carducci, illustre docente presso l’Università di Bologna e divenuto accademico della Simpemenia col nome bucolico di Stesicoro, fu eletto prima Segretario e poi Presidente. Carducci ebbe l’incarico di riformare gli Statuti dell’Accademia: il nuovo Statuto abolì il calendario greco per le adunanze e i vecchi nomi bucolici di Protopemene, Efori, Docimasti, Tamia e Pemenografo che vennero sostituiti con i nomi moderni di Presidente, Ispettori, Censori, Amministratore e Segretario.

Il 6 maggio 1877, con Regio Decreto di Vittorio Emanuele II, la Rubiconia dei Filopatridi fu eretta in ente morale e messa in grado di amministrare il proprio patrimonio.

Durante il regime fascista l’Accademia fu costretta ad assoggettarsi pesantemente al controllo governativo e, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, divenne Presidente dell’Accademia dei Filopatridi Aldo Spallicci, poeta e cultore della lingua e della cultura romagnola; da allora l’Accademia ha potuto di nuovo impegnarsi per la promozione della cultura classica, della letteratura, delle scienze e delle ricerche storiche su Savignano, così come avviene tuttora.

Varcato il portone d’ingresso, alla sinistra del quale è stato recentemente collocato il busto bronzeo di Bartolomeo Borghesi, si trovano una serie di lapidi che provengono da antichi edifici storici savignanesi, in particolare dall’antica porta occidentale del castello, collocata sul ponte del Rubicone. Tra i manufatti lapidei più importanti sono presenti un antico stemma del Comune di Savignano di provenienza sconosciuta, una iscrizione che ricorda il restauro del ponte romano sul fiume Rubicone, il quadrante di un antico orologio risalente al Seicento e la lastra tombale del conte Andrea Cacciaguerra di Roversano. Dal corridoio del lapidario si accede all’Aula magna dove sono presenti alcune tele settecentesche e la galleria dei ritratti dei presidenti del XX secolo. Una cancellata fa accedere quindi allo scalone che porta ai piani superiori della Biblioteca: ai piedi dello scalone sono presenti due stemmi lapidei, provenienti dalla demolita porta occidentale, del cardinale Gaetano Fantuzzi, Protettore di Savignano, e Giovanni Francesco Stoppani, Legato di Romagna.

Al primo piano dell’Accademia sono allestite le principali sale della Biblioteca: il primo ambiente che si incontra è la Sala di Lettura, dove si trovano una serie di quadri di uomini illustri dell’Accademia e ad essa legati. Successivamente si accede alla Sala del Consiglio dove si trovano parecchie opere d’arte e documenti storici, tra cui il quadro celebrativo degli “Incolti” raffigurante la Madonna col Bambino, S. Nicola di Bari e l’emblema del Sodalizio. Degno di nota è anche il quadro relativo alla bolla di scomunica di Papa Alessandro VIII per chi avesse sottratto libri dalla biblioteca accademica.

Dopo la Sala del Consiglio si raggiunge la Sala dei Mappamondi, che prende il nome da due antichi mappamondi settecenteschi, uno zodiacale e uno terrestre, donati dall’abate E. de Lubelza.

Si giunge quindi alla Sala Amaduzziana, al cui interno trova collocazione la Biblioteca personale dell’Amaduzzi, qui giunta da Roma per sua disposizione testamentaria. Si possono trovare anche una teca contenente antichi sigilli ed una statuetta decorativa dei palchi del teatro accademico di Savignano. Ritornati alla sala di lettura, si passa quindi alla Sala del Famedio, un tempo utilizzata come Aula Magna, con all’interno una “bigoncia” (recipiente usato nella viticoltura) in legno e seta utilizzata come podio dai relatori che declamavano le loro dissertazioni accademiche, dipinti della fine del 1700 e una serie di busti ed epigrafi marmoree di uomini illustri.

Salendo infine al secondo piano, troviamo le ultime sale, che sono: la Sala dei Vendemini che contiene opere storiche, geografiche, letterarie e soprattutto opere di carattere giuridico fra le quali preziose pandette del secolo XVI e la Sala F, dove si trovano opere giuridiche e di filosofi classici come Ovidio, Seneca, Quintiniano, Aristotele, Socino, Dionigi d’Alicarnasso e Plutarco.

La Biblioteca dell’Accademia si è formata con il lascito di illustri accademici, tra i quali si possono citare Girolamo Amati, Giorgio Faberi, Giancristoforo Amaduzzi, il de Lubelza, i fratelli Vendemini, Francesco Rocchi, Ezio Camuncoli, Romolo Comandini, Francesco e Gino Rocchi; è soprattutto una biblioteca umanistica, ricca di testi classici, oltre a possedere il ricco epistolario di Amaduzzi e del de Lubelza, in contatto con tutti gli eruditi del loro tempo. Sono presenti anche opere monumentali, tra le quali citiamo i famosi 33 volumi dell’Enciclopedia di Diderot e d’Alembert (Livorno 1770), la prima enciclopedia della storia, e la raccolta dei 152 volumi del Giornale Arcadico (1819-59) e tanti testi importanti del periodo illuministico.

Bibliografia

Mazzotti, Rubiconia Accademia dei Filopatridi, note storiche e biografiche, Santarcangelo 1975

I Fellini, Savignano e la sua Accademia, Savignano 1988

Foschi (a cura di), La Rubiconia Accademia dei Filopatridi, Savignano 2007

Sitografia

http://www.accademia-rubiconia-filop.org/

IL SANTO VOLTO O MANDYLION DI GENOVA

A cura di Irene Scovero

La chiesa di San Bartolomeo degli Armeni

La chiesa dov’è conservata l’icona con il Santo Volto di Gesù (Fig.1) è San Bartolomeo degli Armeni a Genova, così chiamata perché fondata da alcuni monaci armeni nel 1308.

Lo stile originario presentava probabilmente una pianta centrale con cupola e due cappelle laterali nella testata, di gusto tipicamente armeno. Di tale struttura è rimasta solo la zona absidale con la cupola e la cappella di sinistra, poiché le altre parti della chiesa sono andate distrutte alla fine del XIX secolo, quando venne costruito il palazzo che ora la chiude da due lati (Fig.2-3).

Sita in Circonvallazione a monte, la chiesa di San Bartolomeo risulta di difficile riconoscimento proprio perché inserita nella facciata di un palazzo ottocentesco. Tale struttura più moderna, a ridosso dell’antica chiesa quasi come un contrafforte, fu realizzata dai Padri Barnabiti nel 1883. L’impostazione architettonica di San Bartolomeo risale alla fine del XVI secolo, quando fu notevolmente trasformata e venne realizzata anche la Cappella del Santo Volto contenente la reliquia oggetto di studio.

Il Santo Volto di Edessa

All’interno della chiesa si trovano tele di notevole valore attribuite dapprima a Domenico Piola e ora a Gregorio de Ferrari, busti marmorei e un trittico del XIV secolo di Turino Vanni; ma l’opera che desta più clamore è sicuramente il Mandylion[1] o Santo Volto di Genova, secondo la tradizione il più antico ritratto di Gesù.

Del Santo Volto si è sempre parlato nel mondo cristiano, soprattutto in quello orientale: tuttavia la sua importanza si è affermata intorno all’VIII secolo durante l’iconoclastia, quando alcuni imperatori bizantini (in particolare Leone III), tentarono di distruggere le immagini sacre con il pretesto di purificare il culto cristiano. I difensori delle immagini, definiti iconoduli, presentarono come principale argomento storico l’esistenza di un Santo Volto,[2] immagine considerata acheropita, ossia creata dalla mano divina senza l’intervento dell’uomo.

La leggenda[3] che ricorda l’origine divina di questa icona è quella riferita al re Abgar e databile al I secolo d.C.: la tradizione racconta che durante la vita di Gesù il re di Edessa Abgar, venuto a conoscenza delle doti taumaturgiche del Messia, mandò una lettera al Cristo per essere visitato e guarito dalla lebbra. Gesù, non potendo andare di persona, rispose alla missiva facendo recapitare un fazzoletto sul quale si era asciugato il volto dal sudore, lasciandovi impresse le sue fattezze. A seguito della guarigione del re Abgar, questi si convertì al cristianesimo e l’immagine, nei secoli successivi, venne utilizzata come conferma della legittimità del culto delle immagini. L’icona sacra è ricordata anche nel Concilio di Nicea del 787 d.C., che stabili e decretò la validità del culto delle sacre immagini sul presupposto “storico” del Santo Volto di Edessa, e sulla base dogmatica della verità dell’incarnazione; per cui Dio in Gesù si è reso visibile perché si è fatto uomo, e quindi soggetto a rappresentazione.

L’immagine oggetto di studio è un’opera di grande interesse storico artistico, ma la sua presenza è anche indicativa per la cultura figurativa locale e sottolinea il valore fondamentale dell’importazione di oggetti d’arte di alta qualità nella città. Considerata la vera immagine del Santo Volto di Edessa, l’icona nel 1362 fu portata a Genova da Costantinopoli da Leonardo Montaldo, e da questo donata al Convento di San Bartolomeo degli Armeni intorno al 1384[4]. La tradizione vuole che l’icona sia stata donata al capitano genovese (che poi diventò doge), dall'imperatore bizantino Giovanni V Paleologo. Dal XIV secolo il Santo Volto di Edessa è custodito a Genova; solo per una breve parentesi, nel 1507, l’icona fu portata in Francia perché rubata da Luigi XII, ma grazie all’intervento di ambasciatori, ricchi mercanti e banchieri genovesi fu riportata in città.

Iconografia del Santo Volto o Mandylion

Grazie alle tecniche di indagine recenti si è constatato che l’immagine è una tempera ad uovo su lino.[5] I credenti ritengono che possa trattarsi del lino di cui parla la tradizione, dove Gesù impresse la figura del suo volto. Il tessuto è collocato su una tavoletta in cedro dipinta con croce di tipo fiorito di colore rosso, inserito a sua volta in un altro supporto ligneo sul quale è stato introdotto l’ornato in filigrana. Il preziosissimo ornato in oro e argento fu realizzato a Costantinopoli e presenta dieci formelle a sbalzo[6] in cui è rappresentata l’origine del Santo Volto fino all'arrivo a Costantinopoli. Le scene sbalzate, ravvivate da policromia e smalti a niello, rappresentano i momenti salienti dell’origine della sacra effige, ciascuna riportante una didascalia in greco. Sopra il volto del Cristo i due dischetti clipeati realizzati a niello[7], recano in greco il monogramma di Gesù Cristo IC XC e sotto i clipei, a fianco del volto, in perpendicolare, sono presenti due tabelline con caratteri in smalto azzurro che riportano la scritta in greco Il Santo Lino. Il volto è ulteriormente evidenziato da tre placche con intreccio a racemi eseguite a cesello[8], che formano il segno della croce.

Sul retro della tavola sono emersi frammenti incollati di stoffe persiane e arabe risalenti ai secoli precedenti al Mille: si tratta di Brandomi, cioè reliquie per contatto che avevano probabilmente avvolto il prezioso lino. Sono stati rinvenuti quattro tipi di stoffe decorate che costituiscono conferma della venerazione e delle origini antiche del Santo Volto, così da convalidare l’idea che l’icona sia il famoso volto di Gesù di Edessa di cui parla tutta l’antichità cristiana. Questi reperti sono stati distaccati dal Santo Sudario e attualmente sono conservati separatamente (Fig.4).

Agli inizi del XVII secolo la città di Genova ha donato alla chiesa di San Bartolomeo la splendida teca di argento in cui è custodita l’icona, teca che è stata ulteriormente arricchita di pietre preziose sulla cornice nel secolo successivo (Fig.5). Le pietre disposte lungo il bordo superiore della custodia sono ametiste, topazi, quarzi bruciati, rosette di diamanti e zaffiri. Il volto, come tutte le immagini acheropite antiche, presenta un naso lungo a cannula e occhi a mandorla sottolineati da una profonda arcata sopraccigliare. I capelli e la barba sono un tutt’uno e la barba termina con tre punte che, come vuole la tradizione bizantina le cui icone rimandano a significati simbolici legati alla teologia, richiamano alla trinità del Cristo.

Note

[1] Mandylion, termine dialettale proveniente dal greco che indicava un fazzoletto, nel dialetto ligure chiamato Mandillo.

[2] Tutto è da far risalire alle differenze sostanziali tra l’arte dell’impero d’Occidente e quello d’Oriente. Dopo la morte dell’imperatore Teodosio I, nel 395, la frattura che si creò tra le regioni occidentali e quelle orientali portò a differenze sostanziali nella storia dell’arte e nella rappresentazione religiosa. L’arte Occidentale proseguì con una via figurativa descrittiva e vicino alla realtà sottolineando nel volto di Gesù l’aspetto umano, mentre l’arte orientale-bizantina aderì a modelli simbolici, sottolineando nelle immagini del Redentore gli aspetti più divini. Queste differenze di rappresentazione delle immagini sacre tra i due imperi, che in seguito portarono allo scisma tra Oriente ed Occidente, causarono all’inizio dell’VIII secolo l’iconoclastia, cioè la distruzione di tutte le immagini sacre da parte dell’impero d’Oriente perché considerate opere capaci di fomentare tendenze idolatre. La disfatta dell’iconoclastia avvenne solo nell’843 con Teodora, quando venne ristabilito il culto delle immagini. Da quel momento l’arte bizantina conservò sempre uno spirito iconoclasta, e tutt’ora le icone sono sottoposte a rigide convenzioni dove i colori e la gestualità dei soggetti rappresentati sono governati da significati immutabili.

[3] La leggenda del re Abgar di Edessa, antica città della Siria, risale ai primi secoli dell’era cristiana. Ad essa accenna già il primo storico della Chiesa, Eusebio di Cesarea, prima metà del IV secolo d.C., e vari altri storici come Procopio ed Evagrio.

[4] L’icona, prima di arrivare a Genova, è a Costantinopoli, trasportata da Edessa dall’Imperatore d’Oriente e conservata nel Palazzo Imperiale (940 circa).

[5] La prima ricerca scientifica sul Santo Volto che ne conferma l’antichità e il valore religioso e storico artistico risale alla fine degli anni Sessanta del Novecento.

[6] Sbalzo: tecnica di lavorazione del metallo consistente nel battere sul lato posteriore della lastra metallica con martello e bulino in modo da ottenere figurazioni sulla parte dritta.

[7] Niello: lavoro di oreficeria che consiste nell’incidere con il bulino una lastra d’oro, d’argento o di altro metallo e nel riempire il solco così ottenuto con una pasta scura composta da’argento, rame, piombo, zolfo e borace.

[8] Cesello: piccolo strumento di ferro o acciaio a taglio smussato, utilizzato per incidere materiali.

Bibliografia

Flavio Caroli, Il Volto di Gesù. Storia di un’immagine dall’antichità all’arte contemporanea, Milano, 2008

Il Santo Sudario e la chiesa di S.Bartolomeo degli Armeni, Genova, 1988

La pittura a Genova e in Liguria, dagli inizi al Cinquecento, Genova, 1987

Simone Ferrari, Dizionario di arte e architettura. I termini, le correnti, i concetti, Milano, 2002

Victor I. Stoichita, Cieli in cornice. Mistica e pittura nel Secolo d’Oro dell’arte spagnola, Roma, 2002

Sitografia

Immagini dell’autore e tratte da www.reliquiosamente.com

LA CATTEDRALE DI OTRANTO E I SUOI MOSAICI

A cura di Giovanni D'Introno

Cenni storici

La Cattedrale di Otranto, o Cattedrale di Santa Maria Annunziata di Otranto, è un chiaro esempio di architettura romanica presente nel Salento. Sorta sui resti dell'acropoli messapica, di una domus romana e di una chiesa paleocristiana, i lavori di costruzione furono avviati nel 1068 e la consacrazione avvenne il primo agosto 1088, durante il pontificato di Urbano II, con il concorso degli arcivescovi Guglielmo di Otranto, Roffredo di Benevento, Urso di Bari, Alberto di Taranto e Godino di Brindisi.

Nell'estate del 1480 i Turchi, sotto il comando di Acmet Pascià, attaccarono la città salentina, entrandovi l'11 agosto quando fecero irruzione nella cattedrale e uccisero l'anziano arcivescovo Stefano Pendinelli, i sacerdoti e i civili recatisi nel luogo sacro per cercare conforto nella preghiera. La chiesa allora fu adibita a moschea e la peggior sorte toccò agli affreschi del XIII secolo che furono rimossi e distrutti, ad eccezione di quelli raffiguranti la Madonna, di cui si possibile ammirare i resti nella navata laterale di destra. L'anno successivo, l'intervento di Alfonso II d'Aragona mise fine al dominio turco, riportando così la cattedrale al suo originario splendore.

Nel luglio del 1945 la chiesa fu elevata a Basilica minore da papa Pio XII.

La cattedrale di Otranto: l'esterno

La semplicissima facciata a salienti (fig. 1) è stata arricchita nel corso dei secoli da un enorme rosone (fig. 2), risalente al XV secolo, di gusto gotico e con sedici raggi, e dalla sovrastruttura barocca del portale centrale eseguita nel 1674 per volontà dell'arcivescovo Gabriele Adarzo di Santander (1657-1674), composta da due colonnine per lato che sorreggono l'architrave, sopra il quale si erge lo stemma del vescovo committente, affiancato da due angeli, ai cui piedi compare un'epigrafe che riporta la data di esecuzione. In corrispondenza delle due navate minori compaiono due monofore, e un altro portale di dimensioni ridotte, opera marmorea di Nicolò Ferrando su richiesta dell'arcivescovo Serafino da Squillace (1482-1514), si apre sul lato sinistro.

La torre campanaria, coeva alla cattedrale, è una struttura autonoma, separata quindi dall'edificio sacro. Le campane furono rimosse nei secoli successivi, una fu fusa nel Cinquecento, l'altra fu posta nella torre dell'orologio comunale.

La cattedrale di Otranto: l'interno

Di pianta basilicale, la cattedrale di Otranto presenta la consueta divisione in tre navate per mezzo di quattordici colonne in granito levigato sui cui capitelli, di ordini diversi, da quello ionico a quello corinzio, si impostano gli archi semifalcati, sopra i quali corre la serie di finestre che illumina la chiesa, il claristorio (fig.3).

Nell'ultimo decennio del XVII secolo l'arcivescovo Francesco Maria de Aste (1696-1719) commissionò la realizzazione del mirabile soffitto della navata centrale, in legno dorato in stile moresco (fig. 4) e ordinò l'abbattimento dell'iconostasi per sostituirlo con l'arco trionfale, mentre le navate laterali sono coperte da tavole lignee dipinte risalenti alla prima metà del XIX secolo.

Le navate laterali ospitano sei altari, dedicati rispettivamente a destra alla Resurrezione, a San Domenico di Guzman e all'Assunta, a sinistra invece alla Pentecoste, alla Visitazione e a Sant'Antonio da Padova.

Al termine delle navate vi sono tre absidi: quella di destra conserva il battistero del XVIII secolo in stile barocco commissionato dall'arcivescovo Michele Orsini (1722-1752) e una tela raffigurante San Michele Arcangelo risalente allo stesso periodo, mentre quella di sinistra ospita la Cappella dei Martiri (fig. 5), allargata nel 1482 da Ferdinando I d'Aragona per accogliere i resti degli 800 otrantini, dai 15 anni in su, che nell'agosto del 1480 furono portati dinanzi ad Acmet Pascià e costretti a scegliere tra il rinnegamento della loro fede in Cristo o la perdita della loro vita. Il fine di questa cappella è appunto quello di commemorare questi uomini che decisero di difendere il loro credo piuttosto che convertirsi all'islamismo. Le reliquie sono custodite in sette teche in legno di noce; oltre ai corpi, è conservata anche la “pietra del martirio”, sulla quale poggiarono le teste dei martiri prima di essere decapitati.

Pavimentazione musiva

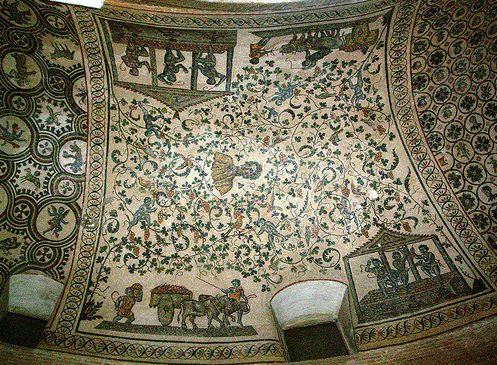

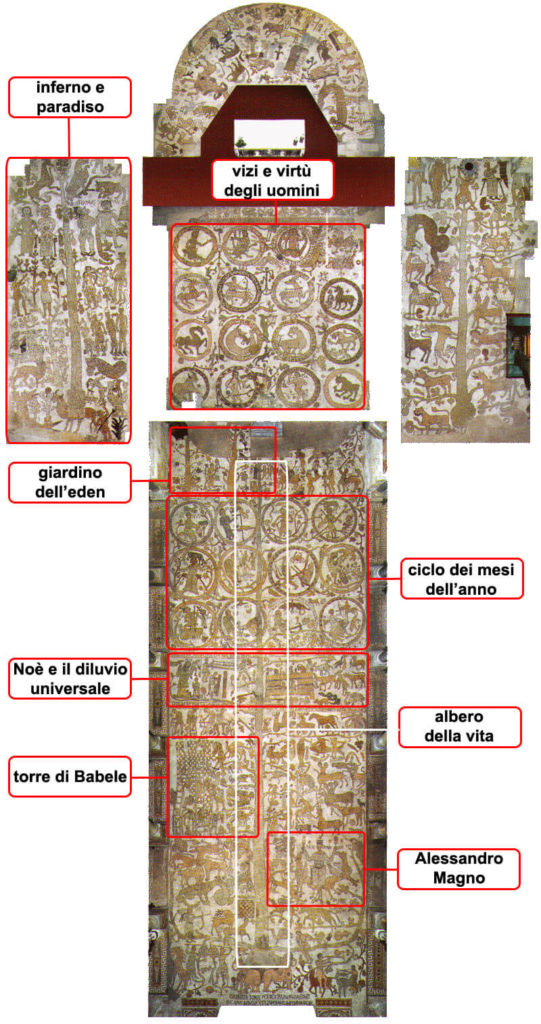

I mosaici (fig. 6) di stampo bizantino che si estendono su tutta la superficie pavimentale della cattedrale di Otranto furono realizzati tra il 1163 e il 1166 dal monaco greco Pantaleone, appartenente alla scuola pittorica ellenistica del cenobio di San Nicola di Casole, su ordine dell'arcivescovo Gionata (1163-1179).

Pantaleone rappresenta la storia dell'umanità e il cammino di riscatto e di redenzione che l'uomo è portato a compiere come conseguenza dei suoi peccati, in maniera allegorica e simbolica mediante l'immagine dell'arbor vitae, tra i cui rami sono distribuite le varie figure appartenenti alla Genesi, al ciclo Bretone, al repertorio mitologico e dei bestiari.

Alla base del mosaico della navata centrale vi è un'iscrizione che riporta la commissione dell'arcivescovo al monaco greco; sopra di essa, vi sono due grandi elefanti (fig. 7) che sorreggono la base dell'albero, intesi come “la forza fisica e morale su cui poggia la storia umana” (cit. A. Antonaci). L'elefante di sinistra è affiancato da due atleti che lottano tra loro con un bastone e scudo, sulle loro teste compare l'immagine di Diana cacciatrice (fig. 8) con la preziosa e rara raffigurazione di una scacchiera, presunto richiamo al gioco orientale ampiamente conosciuto in Italia Meridionale già dalla metà del X secolo, o meglio intesa come la scacchiera dell'essere per simboleggiare il monoteismo musulmano; a seguire alcuni esseri mostruosi e feroci fanno la loro apparizione, tra cui un essere composto da quattro corpi leonini e androcefalo (con testa umana), e un altro essere fantastico che divora un serpente bicipite.

Queste figure sono state soggette a diverse interpretazioni: c'è chi ha visto in esse l'allegoria dello Scisma tra la Chiesa d'Occidente e la Chiesa d'Oriente, c'è chi invece vi ha scorto la rappresentazione di Satana. Procedendo, ritroviamo scene appartenenti alla Genesi, tra cui la costruzione della Torre di Babele (fig. 9) e la Benedizione impartita da Dio a Noè, scelto per la realizzazione dell'arca, affiancato da altri uomini intenti nella costruzione di questa.

Ritornando alla base dell'arbor vitae per ripercorrere il lato sinistro dell'albero, è possibile vedere alla sinistra dell'elefante due trombettieri a cavallo; sul ramo sulle loro teste è seduto un giovane meditante, al di sopra del quale vi è la figura ieratica del condottiero macedone Alessandro Magno (fig. 10), contrassegnato dalla scritta “Alexander rex”, accompagnato ai lati da due grifoni. A seguire vi è una serie di animali, appartenenti al mondo reale e a quello mitologico, come l'uomo sul delfino che rimanda al citaredo Arione di Metimna, che con la sua musica incantò l'animale marino. Infine vi è l'Arca di Noè (fig. 11), con lui e i suoi figli al suo interno e gli animali da salvare dal Diluvio Universale.

Dopo una seconda iscrizione trasversale vi è la rappresentazione dei mesi (fig. 12) attraverso l'attività lavorativa che si svolge in quel periodo dell'anno, con il rispettivo segno zodiacale, ciascuno raffigurato all'interno di un clipeo, a simboleggiare la fatica che l'uomo è costretto ad affrontare come conseguenza del Peccato Originale. Per esempio il mese di Giugno è rappresentato da un contadino intento a mietere il grano, con la riproduzione del segno zodiacale dei Gemelli; oppure i mesi invernali come Gennaio e Febbraio, caratterizzati da un clima algido e quindi dall'impossibilità di lavorare, sono rappresentati da un uomo che si riscalda davanti al fuoco e un altro che arrostisce un maiale allo spiedo. E ancora, i mesi di agosto (fig. 13) e settembre sono dedicati alla vendemmia e al mosto.

A seguire ritroviamo episodi estrapolati ancora dalla Genesi: a destra Adamo ed Eva dopo aver commesso il Peccato Originale, a sinistra invece vi sono l'angelo che caccia i progenitori dell'umanità dal Paradiso Terrestre (fig. 14), Caino e Abele che offrono sacrifici a Dio e la scena del primo fratricidio (fig. 15), le mani di Dio con sotto l'iscrizione “Ubi est frater tuus?” (Dov'è tuo fratello?). Emerge inoltre, in questo contesto, la grandiosa immagine di re Artù (fig. 16) (vi è la scritta “rex Arturus”) con il gatto di Losanna.

Passando nella zona presbiteriale ritroviamo altri sedici clipei in cui sono iscritti sia personaggi biblici, come Eva tentata dal serpente ed Adamo intento ad afferrare il frutto proibito (fig. 17), il re Salomone e la regina di Saba, sia esseri mitologici e fantastici come la sirena bicaudata, il leopardo alato che sbrana l'ariete con la scritta “PASCA,” (acronimo di Pardus Alatus Sternit Cornutum Arietem, “Il leopardo alato abbatte l'ariete con le corna”, probabile allusione a Roma che distrugge Cartagine o ad Alessandro Magno che sconfigge il re persiano Dario III), un centauro a caccia, un uomo con liocorno, una lonza con la volpa e un'antilope.

Nella zona dell'abside è possibile ammirare scene ricavate dal Libro di Giona con la rappresentazione dello stesso profeta (fig. 18), la distruzione di Ninive e la riproduzione di Sansone.

Nei mosaici della navata destra ritornano gli esseri mitologici come il gigante Atlante (fig. 19) che sostiene un globo, sfingi, arpie, il minotauro e un uomo designato come Samuele. Nella navata di sinistra invece abbiamo il Giudizio Universale con il Paradiso e l'Inferno divisi da un albero: nella rappresentazione del primo, a destra, emergono le figure stanti di Abramo, Isacco e Giacobbe, al di sotto dei quali è riprodotto il Paradiso Terrestre; a destra invece, nell'inferno, ritroviamo Satana (fig. 20), ai cui piedi sono disposti i dannati stritolati dai serpenti, le tre Erinni, personificazione della vendetta, e una probabile scena di Psicostasia, ovvero un demone pesa le anime dei dannati su una bilancia.

La cattedrale di Otranto: la cripta

La grande cripta ipogea (fig. 21) dell'XI secolo che si estende per tutto il transetto della chiesa è divisa in cinque navate con sessantotto colonne monolitiche che sorreggono volte a crociera, connotate da capitelli di ordini diversi con elementi provenienti da vari repertori figurativi. L'ambiente termina con tre navate semicircolare, in quello a destra in particolare è sopravvissuto un affresco raffigurante la Madonna con il Bambino (XIII secolo) (fig. 22), insieme ad altri affreschi raffiguranti Cristo maestro (XIII secolo) con una particolare costruzione prospettica, e infine un Presepe tra Sant'Antonio e San Francesco, risalente alla fine del XVI secolo. Inoltre è possibile ammirare quattro colonne monolitiche di pietra leccese realizzate dall'architetto Gabriele Riccardi nel 1524 in cui si ricorda la terribile sorte dei martiri (fig. 23).

Bibliografia

Antonaci “Otranto. Cuore del Salento”, Editrice Salentina, Galatina, 1976

Gianfreda “Otranto. Cattedrale in immagini”. Edizioni del Grifo, Lecce, 2006

Sitografia

http://www.terredotranto.it/cattedrale.php

https://www.comune.otranto.le.it/vivere-il-comune/territorio/da-visitare/item/la-cattedrale-santa-maria-annunziata

I diritti delle immagini pubblicate sono riservati agli autori.

“TUTTE LE STRADE PORTANO A POMPEI”

A cura di Marco Roversi

Le Mura, le Strade e le acque di Pompei

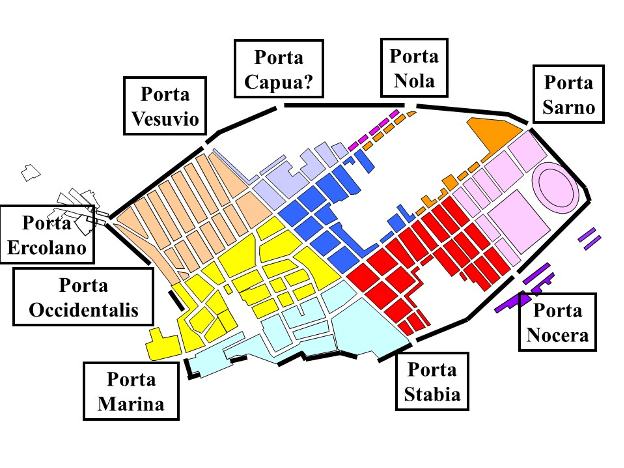

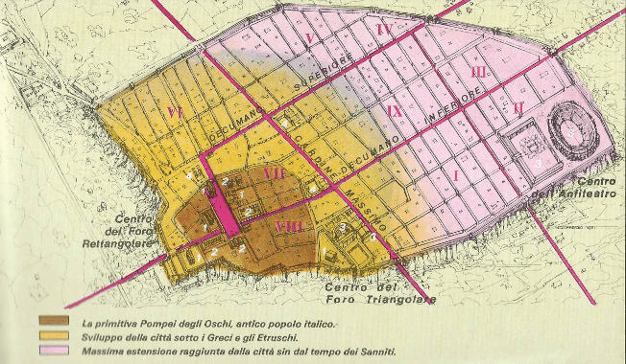

A lungo si è pensato che la città vesuviana di Pompei fosse una colonia densamente popolata, abitata all’incirca da 20.000 persone, numero dedotto dalla capienza del suo monumentale anfiteatro. Tuttavia, in occasione degli scavi svolti durante il Secondo Conflitto Mondiale, si è scoperto che molti lotti di terreno dell’area più orientale del sito non erano stati ancora edificati, il che portò a ridimensionare le passate stime sulla popolazione pompeiana, riducendone il numero e stimando che essa non superasse i 10.000 abitanti. Quel che è certo è che Pompei era una città molto sviluppata e assai popolata per l’epoca, sulla cui origine molto si è dibattuto. Sulla nascita dell’insediamento sono stati gettati fiumi d’inchiostro, e, “urbanisticamente” parlando, la città stessa ci offre non molte informazioni sulla sua genesi. Ad ogni modo si tende tutt’oggi a ricercarne l’impianto originario nella forma mantenuta dell’area centrale, attorno all’area del Foro Civile: assi viari ortogonali si incrociano con esso, con relative vie parallele nei due sensi, ma senza rigida assialità e ancora senza quel rigore di perfetta organizzazione del piano regolatore propria e tipica dell’urbanistica romana. Nella città campana, invece, è individuabile con maggior certezza un più delineato disegno urbano solo in una fase più recente della vita dell’abitato, in Età Sannitica, quando la città rispecchierebbe il sistema “per strigas” dell’urbanistica greca (ossia un sistema basato su assi viari longitudinali, sui quali si attestano isolati di forma rettangolare piuttosto allungata), con il sito diviso in tre fasce (di ampiezza totale pari ai 2/3 isolati ciascuna) da due strade principali, o “platèiai”, e con tre trasversali a queste ultime perpendicolari, ma non parallele tra loro; il sistema interno a questa grande maglia viaria era diviso da più piccole strade secondarie, “stenopòi”, che delineavano i vari isolati, lunghi all’incirca tra i 30-35 m sul lato corto e tra gli 80, 90 e 140 m sul lato lungo a seconda dei settori. Questo impianto urbanistico di Età Sannitica sarà mantenuto anche in seguito, con l’arrivo della dominazione, e costituirà anche una particolarità propria Pompei, ossia quello di essere una città con due decumani, tagliati trasversalmente da tre cardi, diversamente da altre colonie di fondazione romana.

Dalla forma planimetrica pressoché irregolare e con un’estensione superficiale massima di 660 m2, Pompei venne fondata su di un rilievo di origine lavica, i cui pendii costituivano già da sé delle difese naturali al sito, specialmente nelle sue porzioni più occidentali e sud-occidentali, più precisamente nella porzione della città interessata dalla presenza del grande Foro Civile e, dunque, dal nucleo abitativo più antico del sito. Al di là di queste difese naturali tutta la città era circondata da una possente cinta muraria, la cui lunghezza perimetrale raggiungeva i 3.220 m totali, una cinta muraria edificata e modificata in più fasi costruttive, a partire dal tardo VI a.C. sino al I a.C. La fase più antica, datata attorno al VI a.C., vide l’impiego principalmente di blocchi di lava vesuviana, o pappante, destinati ad essere assemblati per innalzare un unico enorme muro, difesa che, successivamente (V a.C.), probabilmente sotto influenza greca, venne riqualificato in una più possente e più funzionale struttura muraria a doppia cortina, impiegando blocchi di calcare di Sarno, cortine rinforzate con un riempimento interno. Le mura ammirabili ancora oggi in sito per alcuni tratti, invece, furono costruite nel corso del IV a.C. impiegando la più nota tecnica edilizia ad aggere, vale a dire addossando un possente terrapieno al paramento interno del muro a doppia cortina, costituito da blocchi isodomi (ossia di stessa altezza, stesso spessore e ben lavorati su tutti i lati) di calcare di Sarno e di tufo di Nocera, il tutto per rendere la struttura ancora più resistente (specialmente nel caso di assedi e di attacchi esterni eseguibili anche con l’impiego di macchine belliche). La fase edilizia più recente risale ai primissimi anni del I a.C., quando l’intero circuito difensivo venne rinforzato con robusti torrioni di guardia di pianta rettangolare posti ad intervalli regolari.

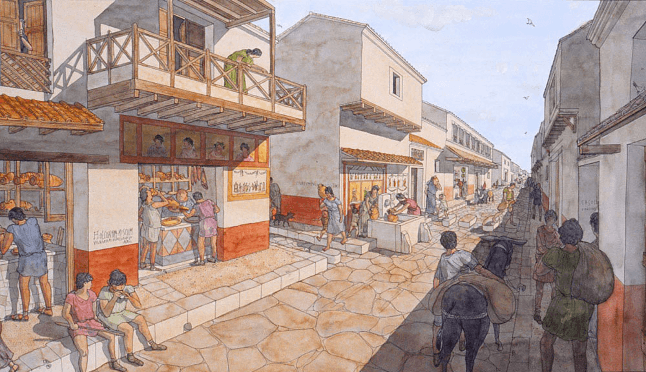

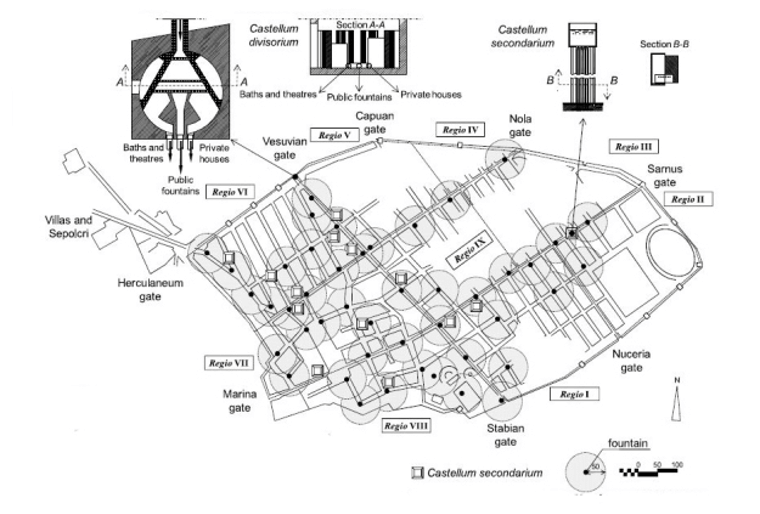

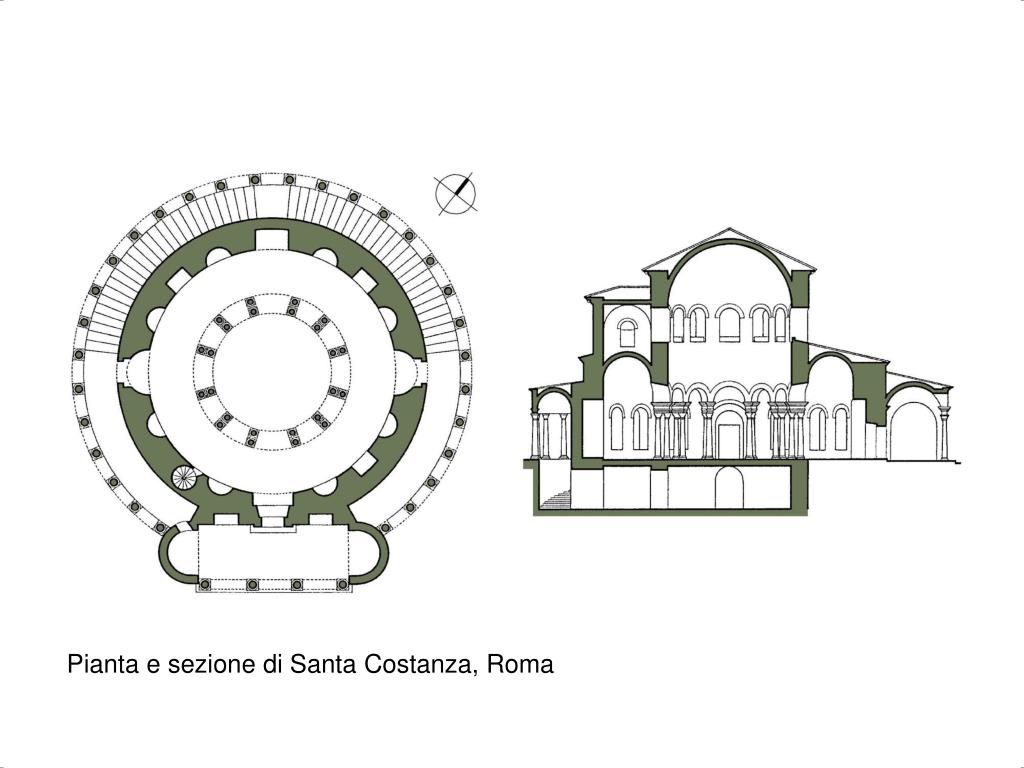

7 erano le porte di accesso alla città: Porta Ercolano, sita a Nord-Ovest, un monumentale arco a tre fornici e conosciuta ancora oggi come una delle più note porte urbiche di tutta Pompei; Porta Vesuvio, a Nord, danneggiata e poi crollata in seguito al terremoto del 62 d.C.; Porta di Nola, ad Est; Porta Sarno, sempre nell’area orientale dell’insediamento, a oggi pressoché distrutta contrariamente a Porta Nocera a Sud-Est, a oggi molto ben conservata; Porta di Stabia, sita a Sud-Ovest, identificata come una delle porte più antiche di tutta Pompei, se non addirittura la più antica, e ancora Porta Marina, sita ad occidente, la quale conduceva, come del resto suggerisce la sua stessa denominazione, al vicino litorale e alla zona portuale, costituita da un’ imponente galleria in cui si immettono due passaggi, uno pedonale e l’altro carrabile. Infine, è ipotizzata, ma con scarse fonti di attendibilità, anche l’esistenza di un’ottava porta di accesso, detta Porta di Capua, sita forse a Nord-Est, se si tiene conto della la distanza simmetrica tra le singole alle porte presenti ad intervalli pressoché regolari lungo tutto il circuito murario difensivo. Tuttavia si propende a oggi per la sua inesistenza.