IL BATTISTERO NELL'EPISCOPIO DI OSIMO

A cura di Giulia Pacini

INTRODUZIONE: IL BATTISTERO DI OSIMO

In relazione alle trattazioni sul complesso dell'Episcopio, oggi si andrà ad affrontare il tema relativo al Battistero di Osimo, altresì noto come chiesa di San giovanni Battista. In questa prima parte si illustreranno le fasi relative alla committenza, all'apparato iconografico e alla realizzazione pittorica dello stesso.

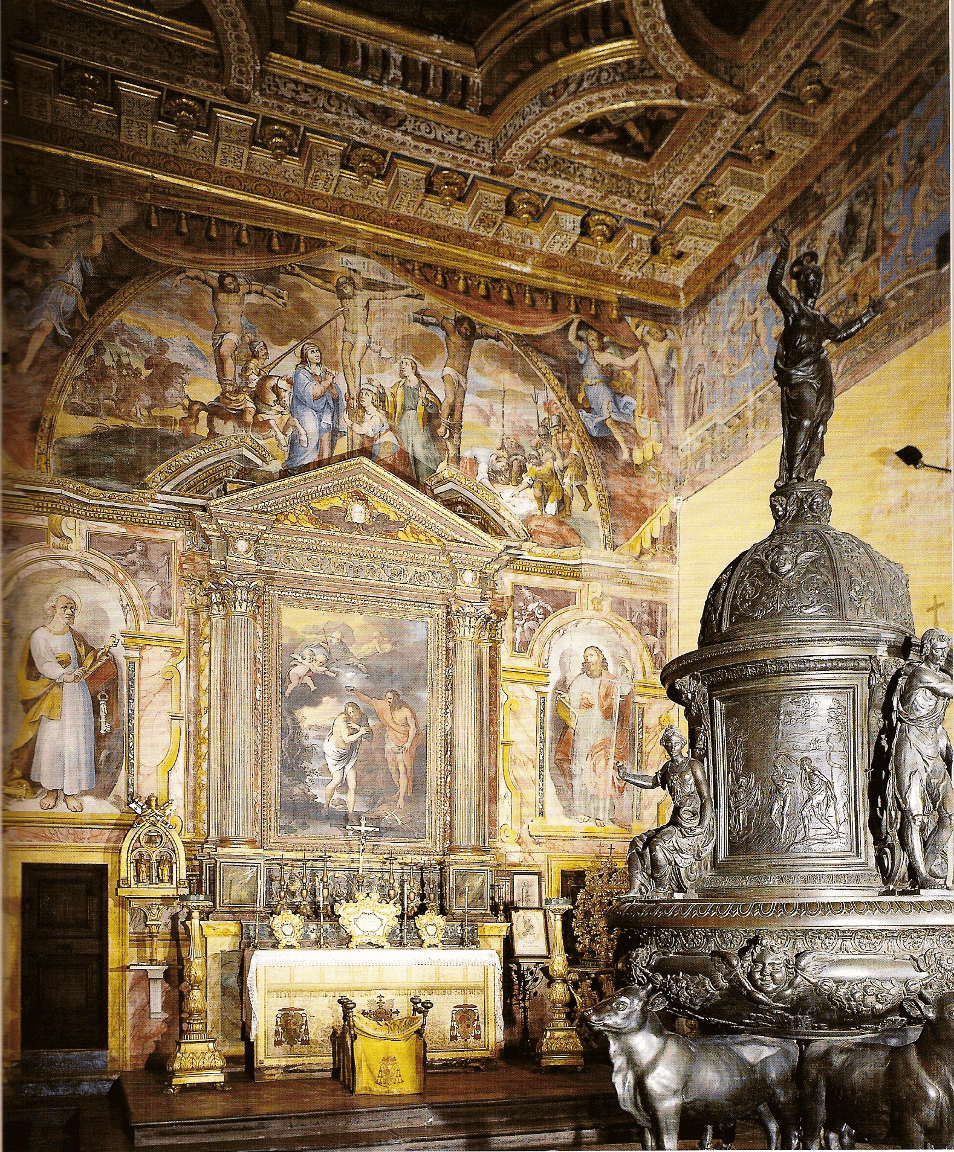

COMMITTENZE ED ARTISTI ATTIVI NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL FONTE BATTESIMALE

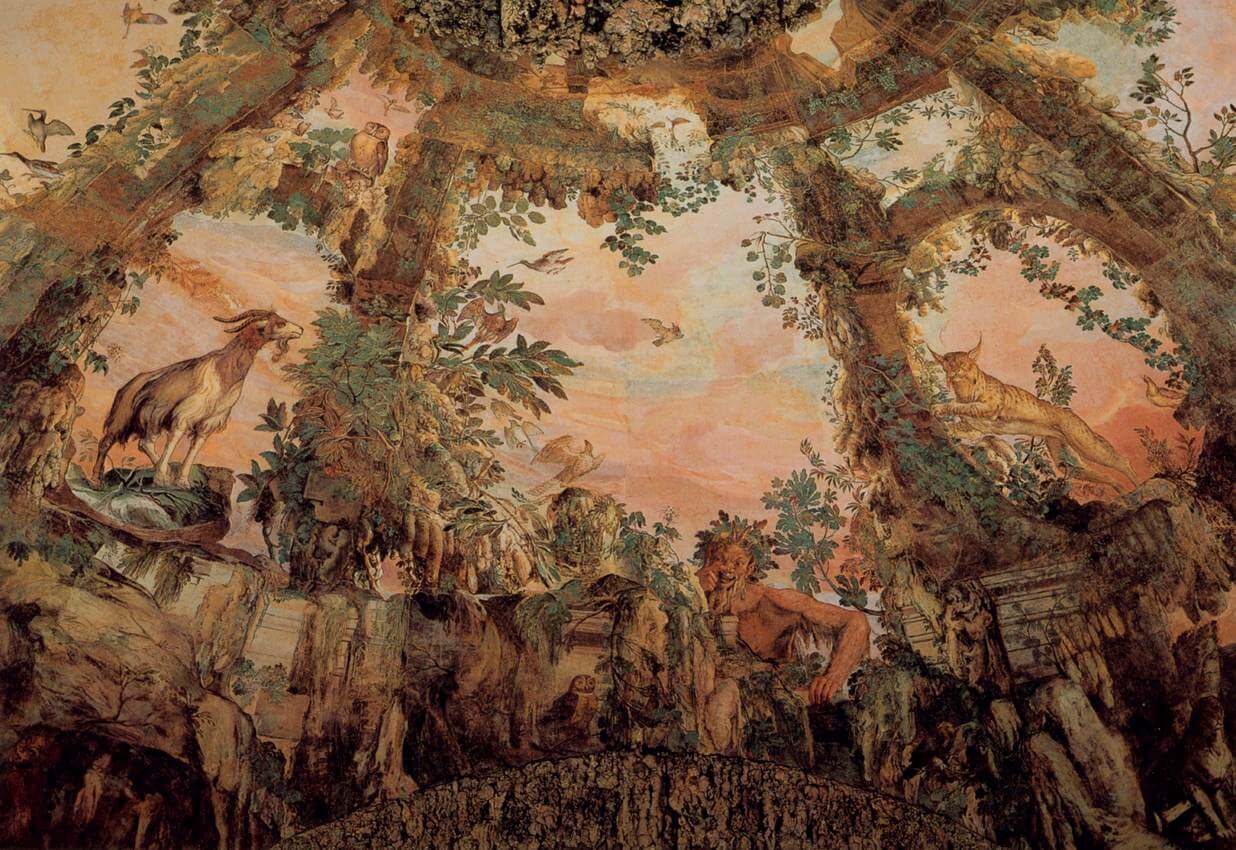

Non si hanno notizie certe sulle origini del Battistero di Osimo, o Chiesa di San Giovanni Battista, che sorge accanto alla Chiesa Cattedrale. Si può ipotizzare che si tratti di un edificio indipendente, costruito proprio come chiesa battesimale fin da epoca tardo-antica. Ha una dimensione di m. 15,70 per m. 7,25. I restauri hanno rivelato nella parete nord l'antica porta, due grandi finestre e alcune tracce di antichi affreschi, mentre nella parete sud una grande porta e quattro finestre disuguali per misure. Di certo la chiesa fu destinata a tale funzione dagli inizi del sec. XVII, quando il vescovo di Osimo, Agostino Galamini (1620-1639), commissionò la decorazione del soffitto della chiesa, la realizzazione di un fonte battesimale in bronzo e un affresco sulla parete dell'altare come parti di un unitario programma iconografico, volto a rimarcare le proprietà salvifiche dell'acqua battesimale. La realizzazione del sontuoso soffitto, che rappresenta uno dei gioielli del nostro patrimonio culturale, fu commissionata nel 1629 al pittore Antonino Sarti di Jesi, che ne fu anche progettista e coordinatore dell'intero progetto decorativo. L'opera del soffitto fu portata a termine, con eccezionale rapidità, appena cinque mesi dopo l'inizio dei lavori, e cioè il 4 marzo 1630. La superficie lignea è suddivisa in tre scomparti incorniciati. Negli scomparti laterali, i pannelli esagonali recano episodi biblici: la guarigione di Naaman di Siria e Mosè salvato dalle acque del Nilo. Negli interspazi sono rappresentati Angeli con i simboli battesimali e con altri accessori per il Battesimo. Lo scomparto centrale, di forma quadrata, ha nel mezzo un medaglione ovale in cui è rappresentato il Miracolo della piscina Probatica, circondato da quattro pannelli con gli Evangelisti e i rispettivi simboli: l'angelo per Matteo, il leone per Marco, il bue per Luca e l'aquila per Giovanni. L'elegante impaginazione compositiva delle scene rivela nel Sarti un pittore di insospettata perizia, vicino, soprattutto nelle aperture paesistiche, alla scuola veneta di Claudio Ridolfi, presente nel territorio marchigiano e legato all'artista jesino. II soffitto presenta nel suo perimetro esterno un cornicione con rosoni dorati su fondo azzurro, alternati a mensoloni aggettanti con fogliame dipinto in ocra, decorato insieme alle cornici da collaboratori del Sarti, Giovan Battista Gallotti di Arcevia e Teodosio Pellegrini di Castel d'Emilio. Sotto il soffitto corre un ampio fregio in affresco di stile tardomanieristico, che rappresenta sette santi asceti: da sinistra dell'altare San Benedetto da Norcia, San Caritone, San Simone, San Giacomo, Sant’Arsenio, Sant’Egidio, San Francesco di Assisi, tutti riquadrati tra schiere di putti con fogliame ed arabeschi recanti al centro, alternativamente, teste di tori e pigne. La parete dell'altare si presenta con un'articolata trama decorativa a più mani, che possiamo distinguere in tre parti. La prima è dominata da un grande affresco della crocifissione, mostrata da due angeli che trattengono un grande sipario da teatro, in una specie di sacra rappresentazione. In particolare dal costato di Gesù esce sangue ed acqua, con riferimento ai sacramenti dell'Eucarestia e del Battesimo. L'affresco è stato attribuito ad Arcangelo Aquilini di Jesi o agli stessi decoratori del fregio, Pellegrini e Galeotti. Pur nella sua semplicità e a volte rozzezza, pur nella sua mancanza di pathos, l'affresco è, tuttavia, una splendida espressione di un’interessante cultura tipica della pietà popolare. La seconda parte presenta gli apostoli Pietro e Paolo con i simboli che li caratterizzano, le chiavi e la spada, e quattro Virtù (Fede, Speranza, Carità e Fortezza), in bianco e nero, di raffinata esecuzione, che rivelano spiccata sensibilità artistica. La terza parte è costituita dalla pala d'altare con il Battesimo di Gesù, fulcro ottico e ideale dell'intero complesso decorativo. E’ databile alla seconda metà dei sec. XVII ed è stata attribuita erroneamente a Carlo Maratta. La tela è incastonata in un bell'altare ligneo di successiva fattura.

IL FONTE BATTESIMALE: LE VICENDE DELL'OPERA

Per quanto riguarda la scelta dell’artista che doveva eseguire il fonte battesimale nel Battistero di Osimo, si tenga presente che il Galamini era stato vescovo di Loreto dove aveva avuto modo di apprezzare la scuola di scultura di Antonio Lombardi e dei suoi figli, dalla quale uscirono i fratelli scultori Tarquinio e Pietro Paolo Jacometti, nipoti di Antonio. Ben sette rogiti del notaio Prospero Tomassetti, che vanno dal 16 luglio 1622 al 18 dicembre 1629, documentano la storia della commissione del Battistero che fu fatta inizialmente dal Galamini attraverso un suo rappresentante, Bernardino Mariani, al figlio di Antonio Lombardi, Paolo, che perciò deve essere considerato l’ideatore del disegno, ispirato probabilmente allo stesso committente. Non è chiaro altresì perché il lavoro fu eseguito dai fratelli Jacometti. L’impegno preso dal Lombardi prevedeva che l’opera sarebbe stata pagata 1550 scudi e sarebbe terminata a messa in opera a due anni di distanza dal contratto. Invece il lavoro andò per le lunghe. Fu stipulato un secondo contratto, in cui venivano modificate le condizioni del primo, riducendo le proporzioni del monumento e fissando un pagamento differente: 700 scudi più 5000 libbre di bronzo. Tale contratto fu stipulato tra Pietro Paolo Jacometti ed il garante, un tale Fabrizio Lepretti di Recanati, che era apparso anche nel primo contratto. La nuova stipula venne tenuta nascosta al cardinale, che ne venne a conoscenza solo all'atto della consegna: dapprima si trovò contrario a tale gesto, ma poi accettò l’opera e, inoltre, versò allo Jacometti cento scudi in più rispetto alla somma pattuita. L’opera, di evidente impronta manieristica, è posteriore di una ventina d’anni al fonte battesimale del Vergelli nella Basilica di Loreto, al quale aveva lavorato anche Tarquinio Jacometti. Entrambe le opere sono “spettacolari per mole e per virtuosismo”, ma rispetto a quella di Loreto, questa di Osimo appare più contenuta ed essenziale nella struttura, meno affastellata con elementi decorativi e certamente più matura nella facilità del modellato, nello sfruttamento delle convessità dove la luce gioca effetti dinamici e nervosi, di notevole effetto pittorico: una tecnica, quella del fonte di Osimo, che nelle statue si distanzia da quella del maestro Antonio Lombardi per una certa semplificazione delle forme ed una più ampia scansione delle superfici. Tradizionalmente l’opera è attribuita ai due fratelli Tarquinio e Pietro Paolo, ma nei contratti appare sempre Pietro Paolo e non Tarquinio. Tuttavia statue e pannelli non sembrano usciti dalla stessa mano, perché tra le une e gli altri non c’è solo una sostanziale differenza di tecnica, ma anche una visione notevolmente differente: alla ricerca esasperata di pittoricismo e dinamismo evidente nei riquadri, dove è facile sentire il riflesso della tecnica del maestro Antonio Lombardi, sono dissonanti le statue, con la loro forma plastica, compatta e levigata, dall'intonazione manieristica che raggiunge il suo culmine nella figura del Redentore sulla sommità del monumento, trasposizione tipica di tante realizzazioni pittoriche trionfali di Ascensioni e di Assunzioni del ‘500 e del ‘600. Si consideri inoltre che Pietro Paolo è autore della targa sulla torre di Recanati, con la Traslazione della Santa Casa di Loreto (1634), abbastanza vicina stilisticamente a questi pannelli del Battistero di Osimo.

IL FONTE BATTESIMALE E LA SUA ICONOGRAFIA

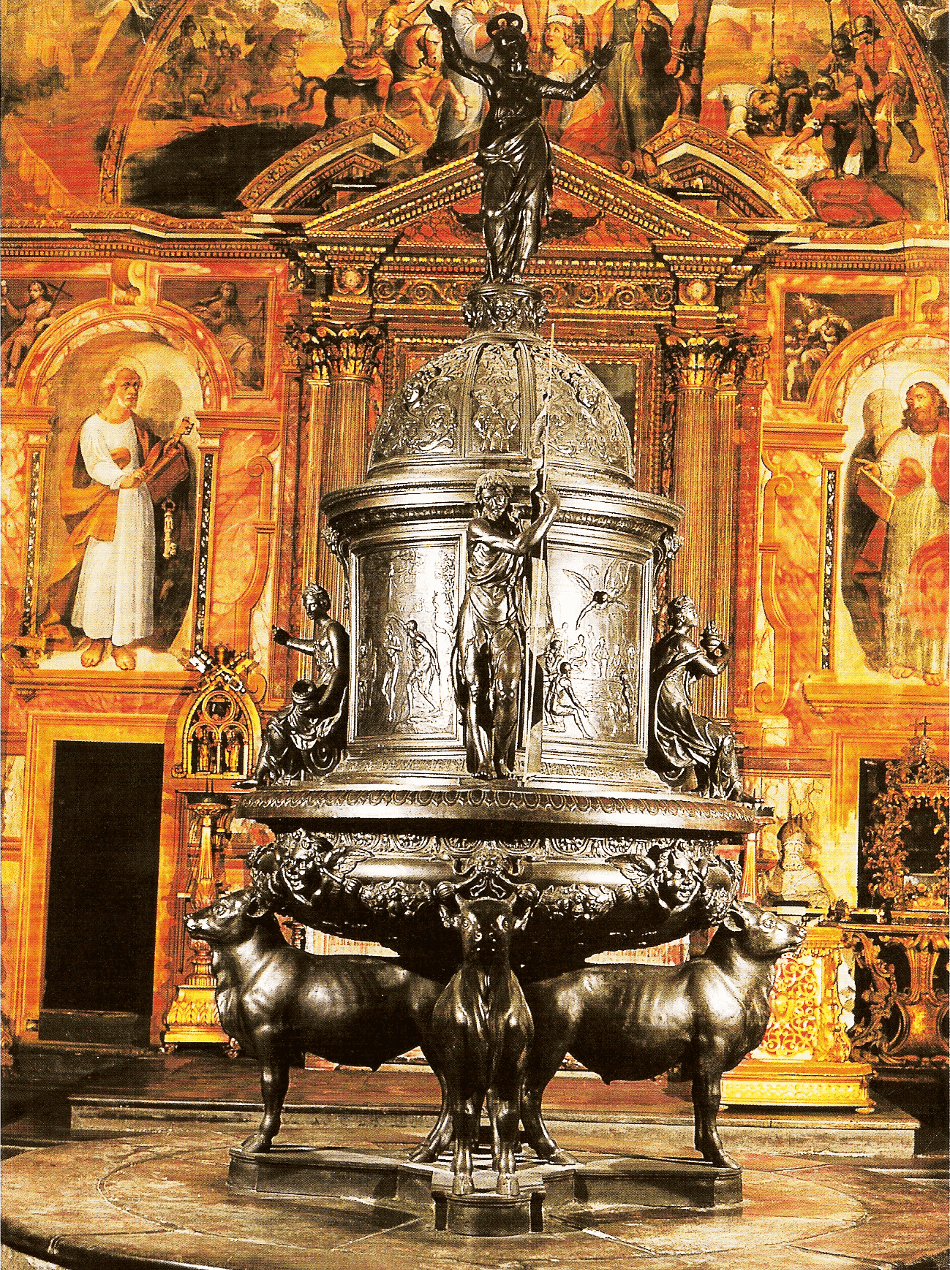

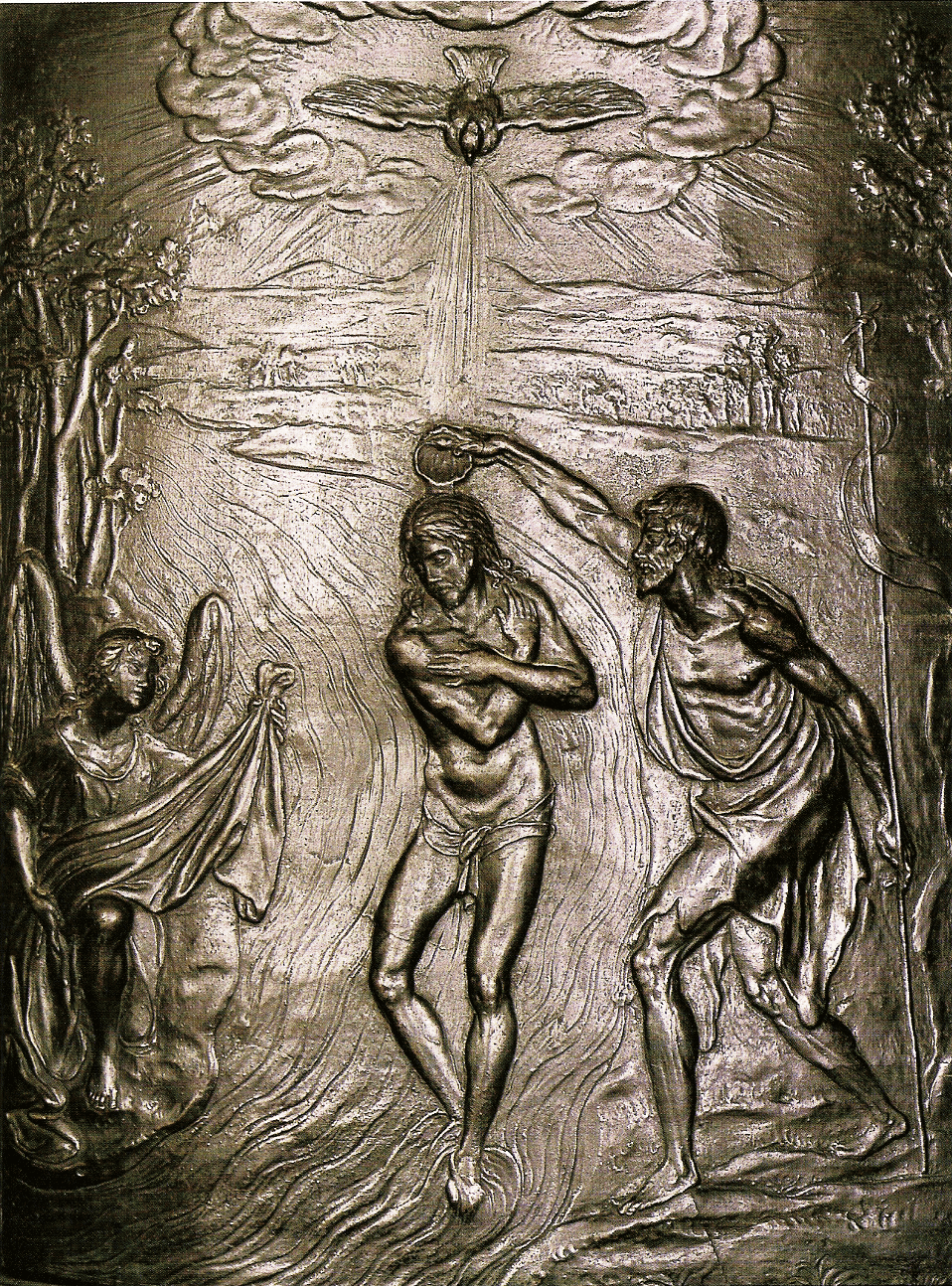

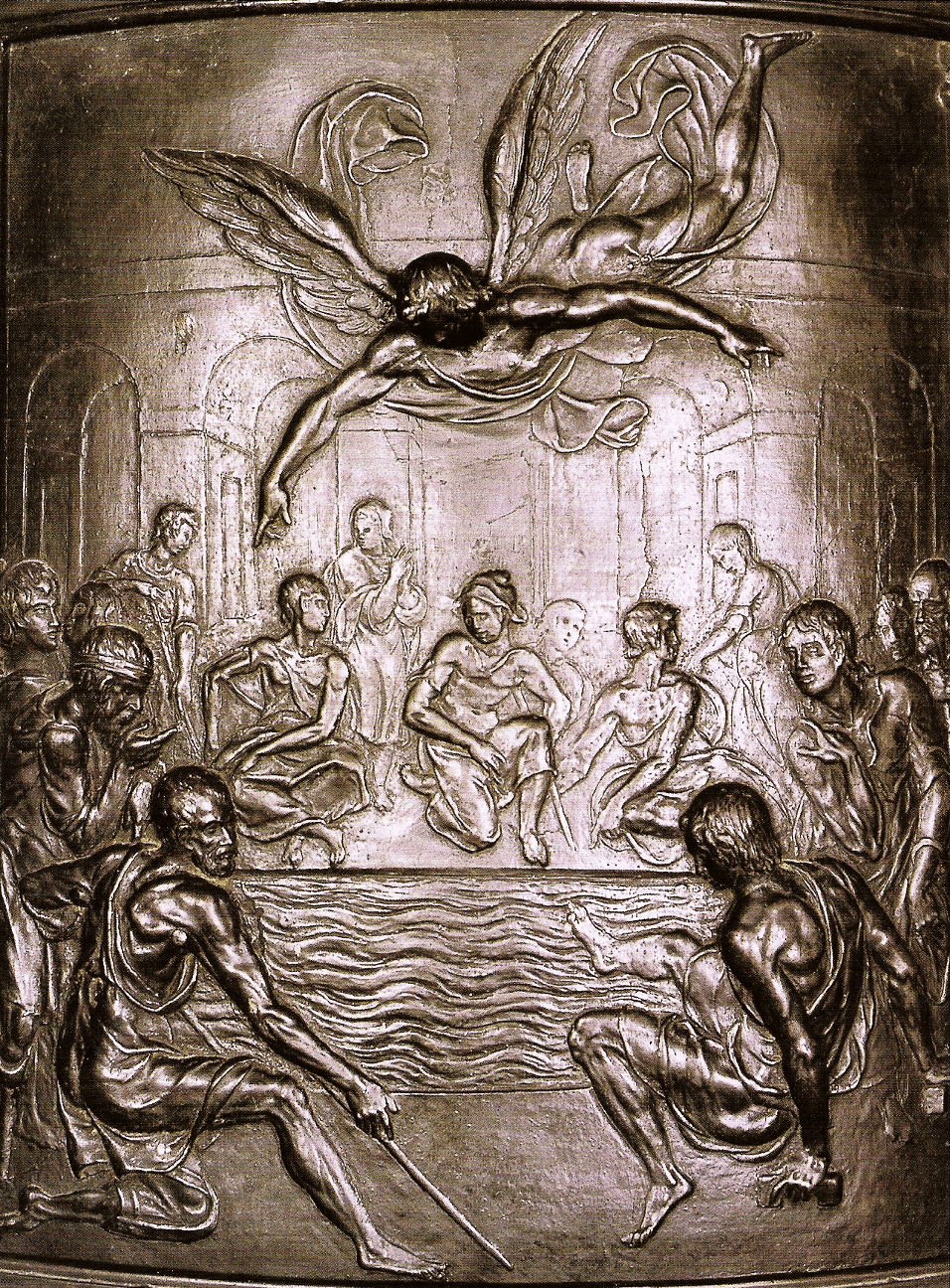

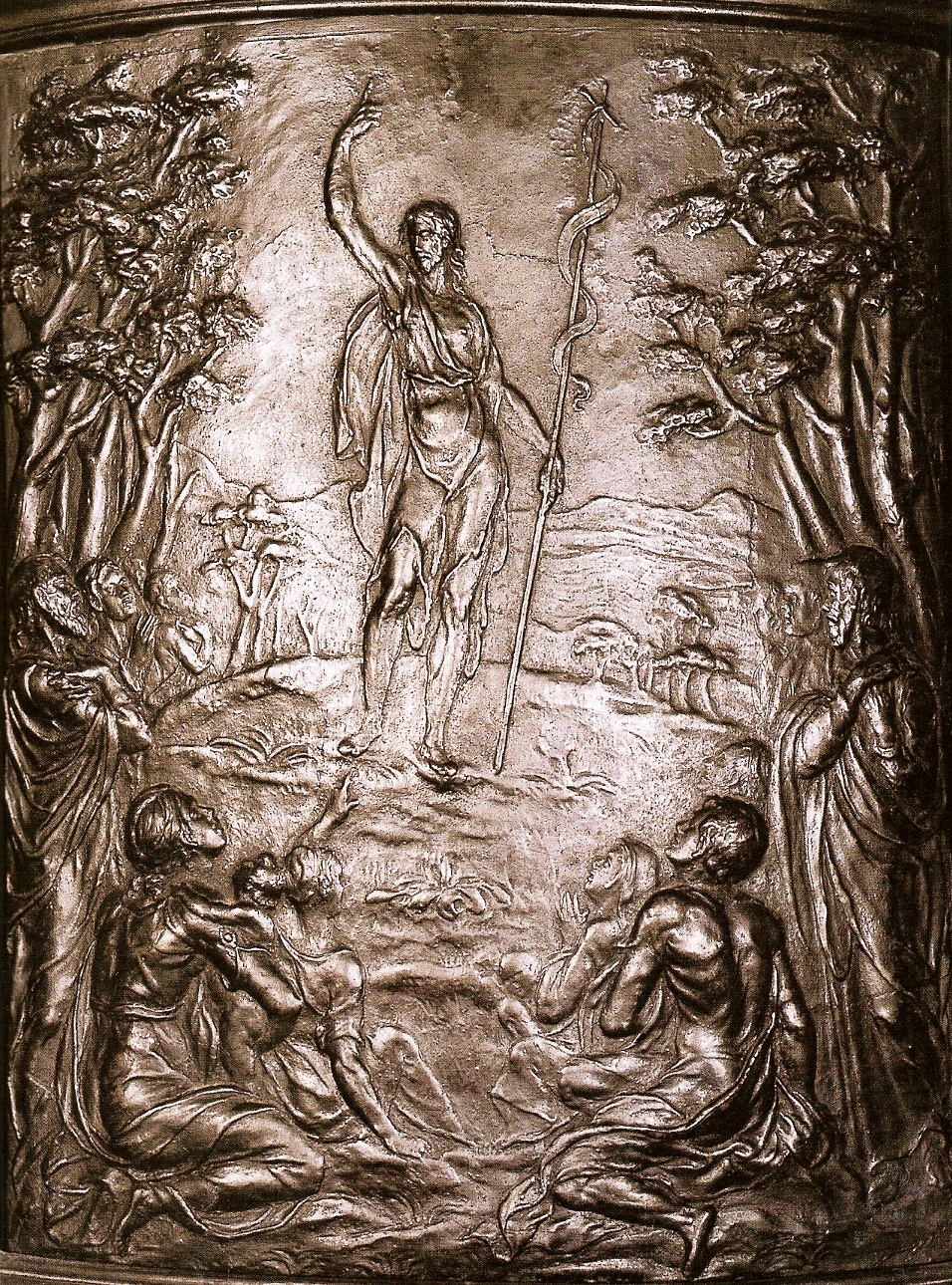

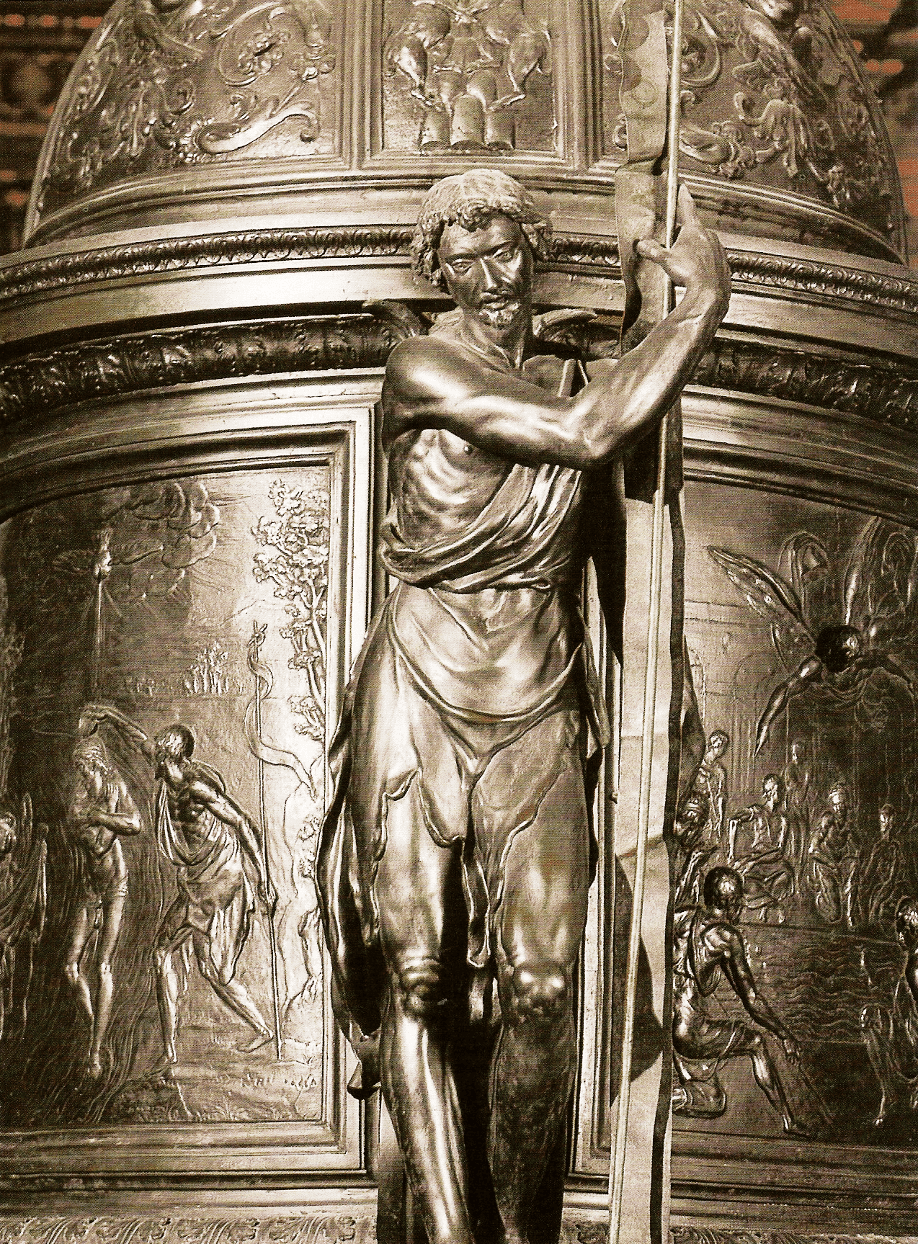

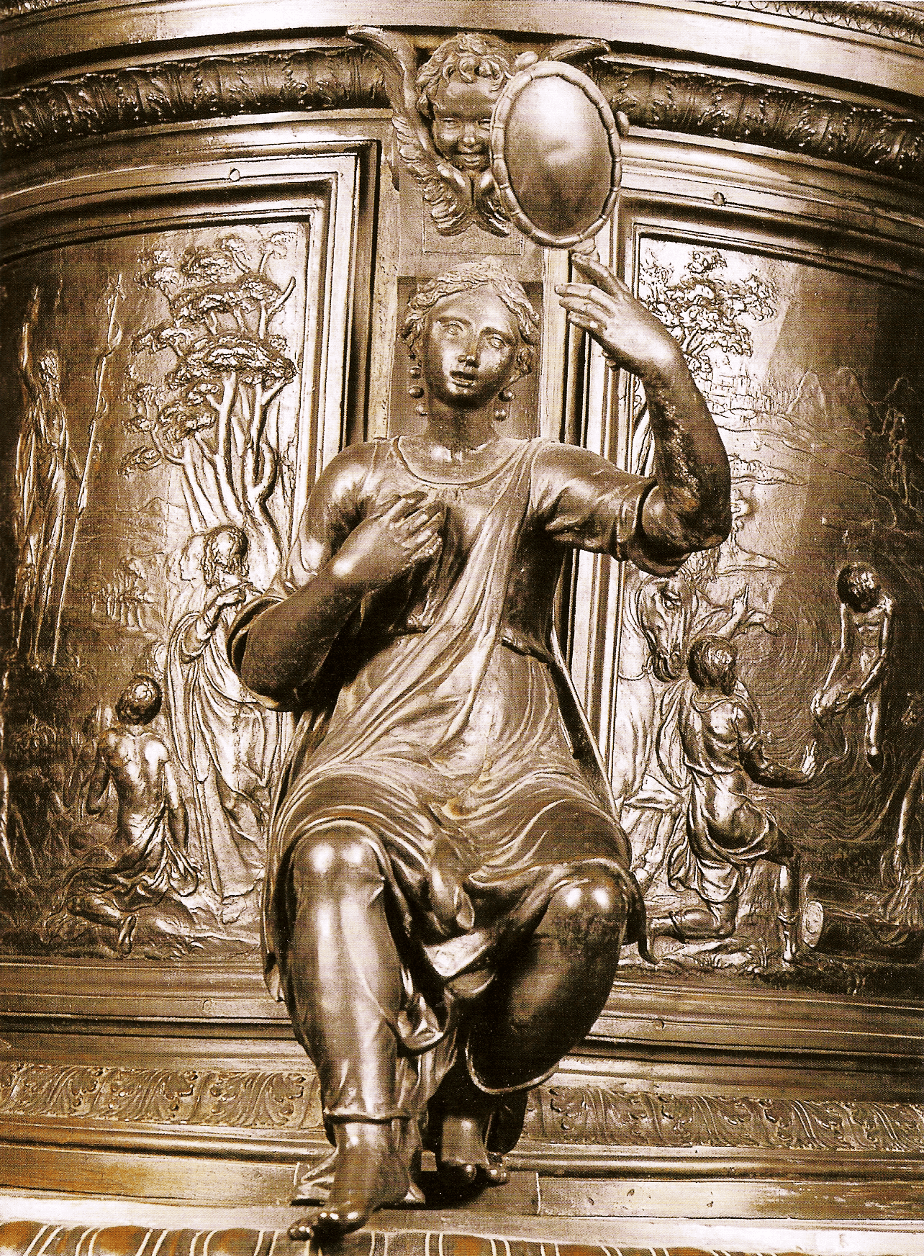

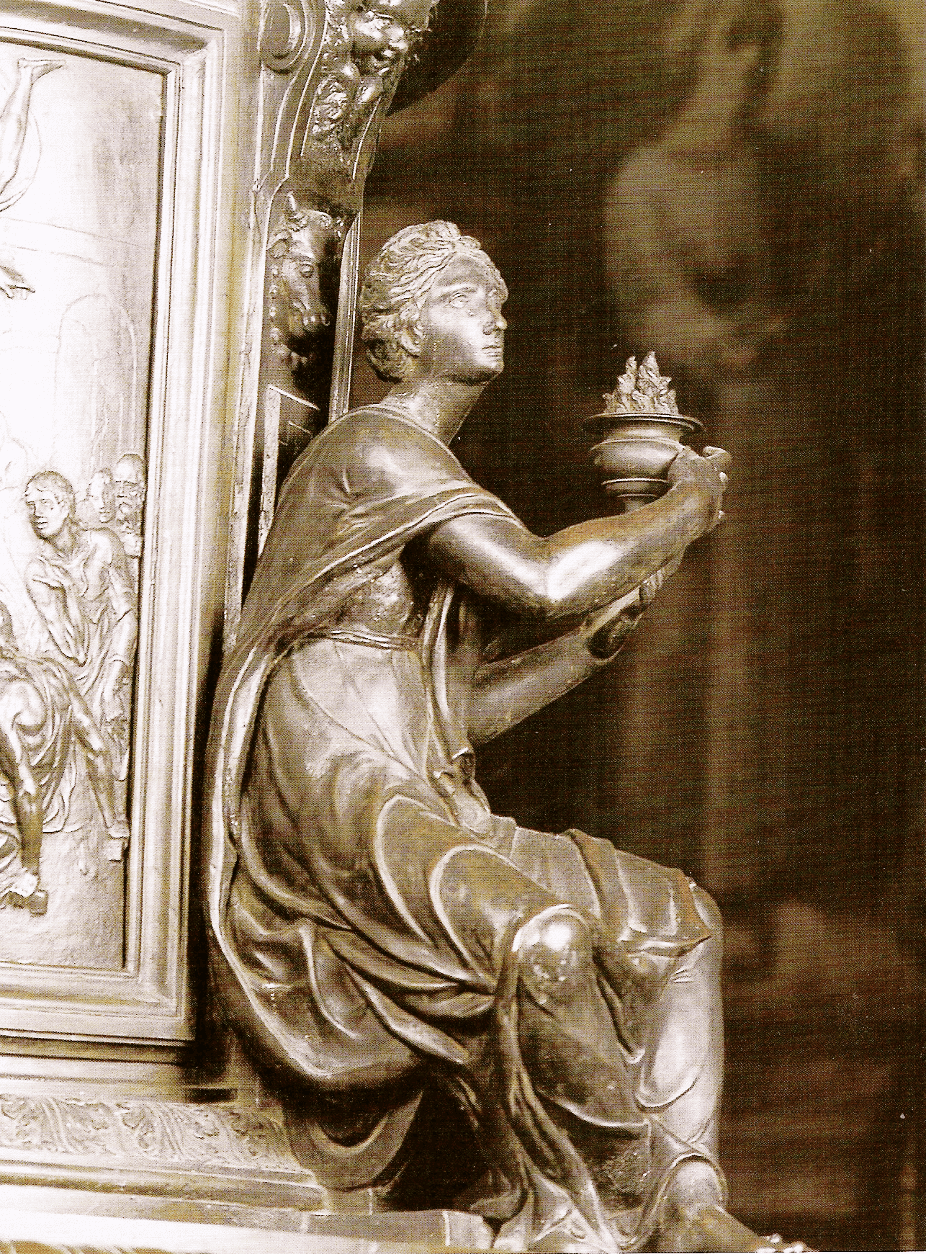

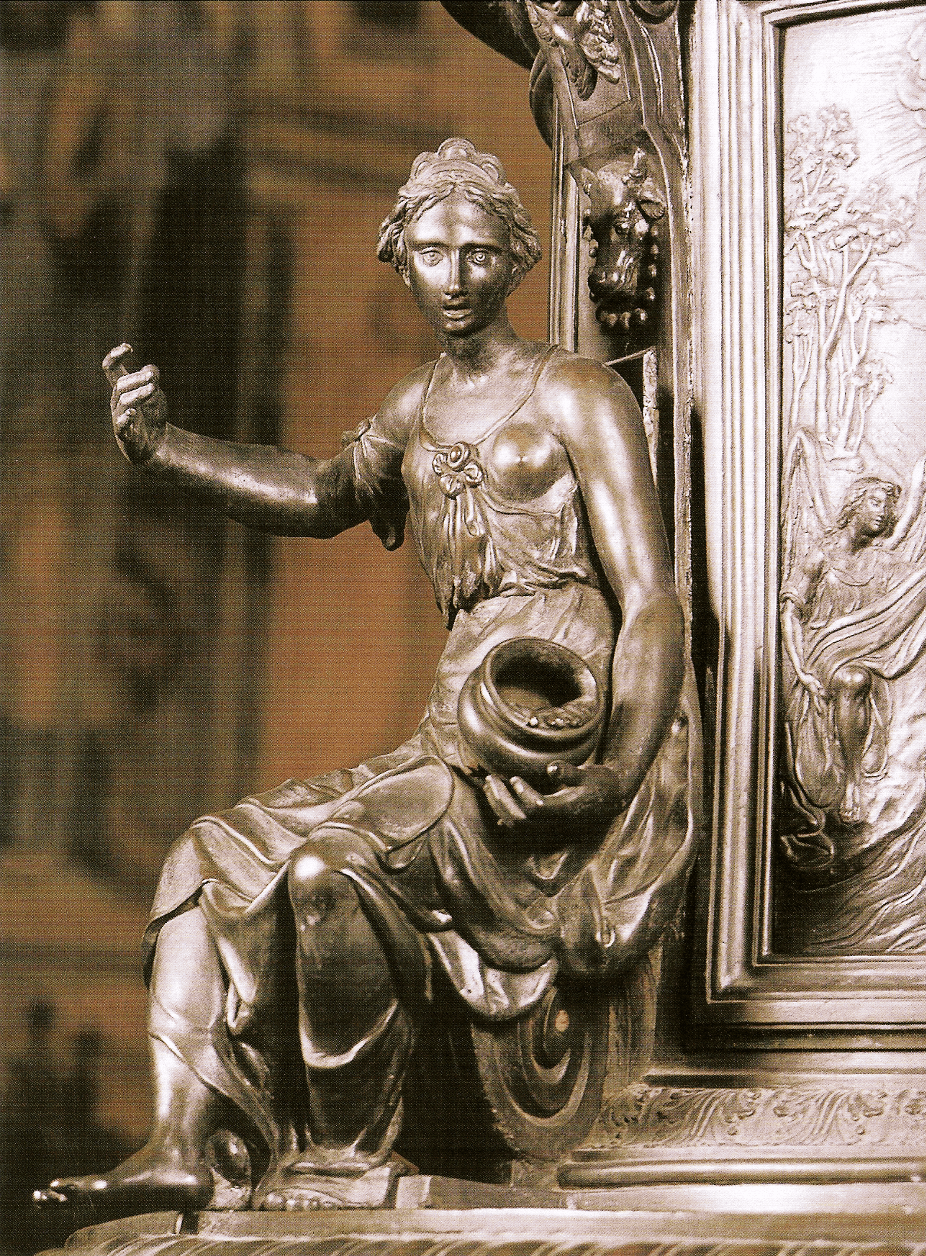

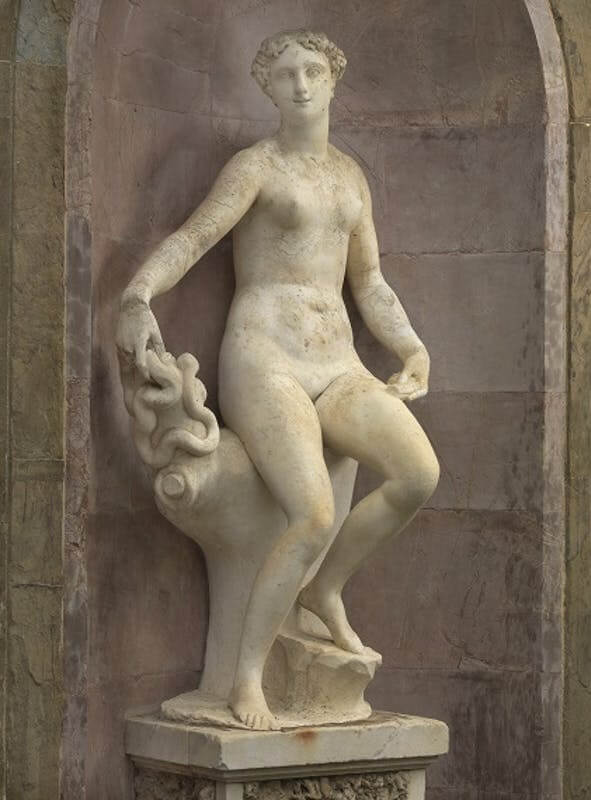

Tutto il complesso del fonte battesimale bronzeo del Battistero di Osimo poggia su una base a forma di quadrifoglio: una evidente rivisitazione e semplificazione della fontana nel piazzale della Madonna di Loreto, di Carlo Maderno e Giovanni Fontana alla quale hanno lavorato, per la parte decorativa, anche i fratelli Jacometti; ma anche un altrettanto evidente riferimento al plurimo valore simbolico del numero quattro, allusione ai quattro fiumi del paradiso, alle quattro virtù cardinali, ai quattro evangelisti. Su ogni lobo del quadrifoglio si innalza un torello con il muso rivolto verso l’esterno (fig 1). La presenza del toro non è soltanto legata alla simbologia delle Sacre Scritture (libro dei Re), ma è anche un richiamo allo stemma del committente. Sui dorsi e sulle teste dei quattro animali, ognuno dei quali guarda verso uno dei quattro punti cardinali, poggia un carino guarnito di ghirlande unite tra di loro da testine di putti alati sorridenti, alternati a nodi di nastri, fermati al centro da un fiore. Sul catino si innalza il fonte vero e proprio, a pianta circolare e corredato di cupolini, alle estremità dei diametri del cerchio di base del tempietto compaiono quattro statue: tre sedute, di donna, raffiguranti le virtù teologali, Fede (fig 9), Speranza (fig 10) e Carità (fig 11) e la quarta, in piedi, raffigurante San Giovanni Battista (fig 8), rivolta verso l’ingresso della chiesa. Quattro riquadri incrostati a bassorilievo sulla superficie circolare del tempietto sono divisi tra loro da lesene, decorate in altro con teste di putti e bucrani, alle quali si addossano le quattro statue. Com'è nella tradizione decorativa dei battisteri, anche nel Battistero di Osimo in tre dei quattro riquadri si svolgono scene legate alla presenza dell’acqua e le stesse scene, dipinte, figurano anche negli scomparti del soffitto: La guarigione di Naaman di Siria nel Giordano (fig 4); La piscina probatica (fig 5); il battesimo di Cristo (fig 3). Questo ultimo riquadro decora uno sportello che protegge una delle due parti di cui è formato un bacino interno, e precisamente quella nella quale è contenuta l’acqua lustrale. La quarta scena è La predicazione di San Giovanni (vedi figura). Qui lo sportello custodisce la parte del bacino entro la quale si amministra il battesimo. Il cupolino è diviso in settori: quattro spicchi in corrispondenza dei riquadri sottostanti, e quattro fasce longitudinali in corrispondenza delle statue, anch'esse sottostanti. I settori che contengono vari motivi decorativi a bassorilievo, nelle fasce torelli rampanti attestati ad un pino, fiori, fogliame e teste di putti negli spicchi, si raccordano in alto in un piccolo tamburo terminale che è adornato da quattro testine di putti alati e sul quale si erge la statua del Redentore a braccia levate (fig 7). Tutta la costruzione è poggiata su una base di 3 metri di diametro ed è sopraelevata dal pavimento della chiesa con una serie di tre scalini alti complessivamente circa 40 centimetri da terra. Anche qui si noti il valore simbolico del numero tre. L’acqua lustrale contenuta nel bacino, una volta usata, scende da uno scolo e corre internamente lungo una delle zampe di un torello, per poi finire sotto il pavimento. A considerare il monumento nel suo insieme, l’elemento che lo caratterizza è la forte simmetria, un elemento ancora decisamente rinascimentale. È possibile ritrovare in esso il riflesso di quella visione propria dell’arte rinascimentale nella quale il manufatto artistico è l’espressione di un’armonia scenografica di motivi architettonici, plastici, pittorici. Le forti membrature che suddividono lo spazio della piccola volta e le lesene aggettanti della superficie tamburata; le figure a tutto tondo che si addossano a queste ultime esaltando la scansione della superficie stessa; i riquadri che rinserrano scene a bassorilievo dalla valenza fortemente pittorica; tutto rientra in una visione nella quale forme architettoniche e forme plastiche si associano a forme pittoriche: in questo caso, a quello che può essere inteso come il surrogato della rappresentazione pittorica, il bassorilievo.

Qui si conclude la prima parte relativa alle trattazioni sugli arredi ecclesiastico del Battistero di Osimo. Nel prossimo articolo si affronterà invece il tema degli apparati decorativi e del soffitto ligneo.

-G. Catino Wataghin, M.Cecchelli, L. Pani Ermini, L'edificio battesimale in Italia. Aspetti e problemi, Bordighera, 2001

-G. Marchini, Marche, Milano 1965.

I TRULLI DI ALBEROBELLO

A cura di Rossana Vitale

Il grande poeta e scrittore Pier Paolo Pasolini rimase talmente colpito dal bianco folgorante di trulli da descriverne la struttura come solo lui sapeva fare, facendosi guidare dal sentimento che provava ammirandoli:

“di un bianco rigido, ovattato e freddo, con qualche striscia azzurrina e il nerofumo. Ma ogni tanto nell'infrangibile ordito di questa architettura degna di una fantasia, maniaca e rigorosa – un Paolo Uccello, un Kafka – si apre una frattura dove furoreggia tranquillo il verde smeraldo e l’arancione di un orto”.

Inseriti dall’UNESCO nel 1996 nella World Heritage List come “esempio notevole di architettura spontanea in un contesto urbano e paesaggistico di grande valore storico”, i trulli (dal greco antico τροῦλλος, trûllos, cupola), sono testimonianze davvero eccellenti di un’edilizia antichissima, risalente all'epoca preistorica e ancora presente in Puglia: la tecnica in pietra a secco a lastre.

Venivano di solito costruiti e utilizzati come ricoveri temporanei nelle campagne oppure come abitazioni permanenti per gli agricoltori, anche se, secondo alcuni documenti, i trulli sono stati concepiti e costruiti inizialmente per non dover pagare il tributo che il re di Napoli, nel XIV secolo, aveva posto per ogni nuovo villaggio che venisse edificato. Quindi nella zona di Alberobello, unica al mondo con i suoi 1500 trulli, il Conte di Acquaviva, signore del feudo dopo i duchi Caracciolo di Martina Franca, alla fine del Quattrocento trovò un accordo con i suoi coloni affinché non utilizzassero nulla, nemmeno la malta, per assemblare i blocchi delle abitazioni, che in questo modo avrebbero avuto l’aspetto di costruzioni precarie, di facile demolizione e quindi non sottoponibili al tributo del Re. Con questo stratagemma il duca riuscì ad eludere la cosiddetta Pragmatica de Baronibus, che per l’appunto imponeva autorizzazioni e tasse per i nuovi insediamenti, rimasta in vigore fino al 1700.

La tecnica costruttiva dei trulli

Una tecnica di costruzione, fatta di sola pietra calcarea, che in realtà si è dimostrata nel tempo tutt'altro che fragile, anzi straordinariamente stabile e robusta, pur non avendo alcun tipo di collegamento o sostegno.

Nonostante nella zona della Valle d’Itria si rinvengano reperti archeologici di epoca preistorica o capanne risalenti all'Età del bronzo, non esistono trulli particolarmente antichi, ma al massimo risalenti al XVII secolo, edificati dai contadini e dai pastori con le pietre trovate nel terreno stesso o in scavi e levigate grossolanamente.

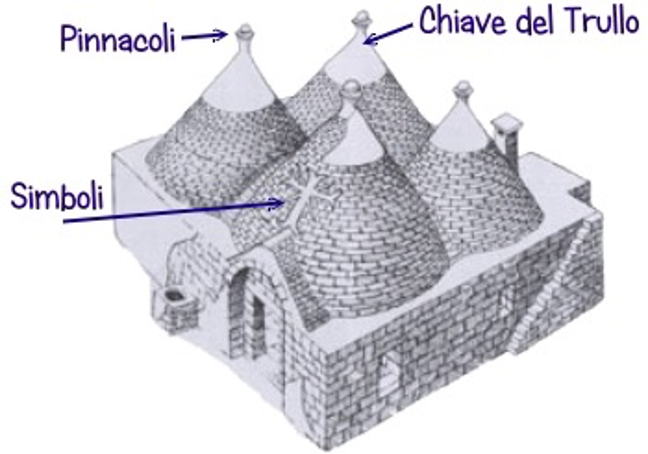

L’unità costruttiva di un trullo tipico presenta una pianta di forma circolare, sul cui perimetro si imposta la muratura a secco con uno spessore importante: questo, unito al ridotto numero e dimensione delle aperture (solo un finestrino quadrato che fa da sfiato ai piccoli gabinetti, ricavati all'interno per esigenze igieniche nel secondo dopoguerra e la porta di ingresso), ne assicura un’elevatissima inerzia termica, conferendo calore durante l’inverno e fresco durante i mesi più caldi, per effetto dell’inversione termica, in quanto le pietre pian piano in estate rilasciano il fresco accumulato in inverno, e viceversa, in inverno rilasciano il calore accumulato in estate.

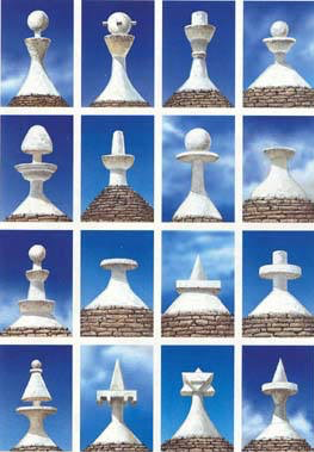

Tutte le costruzioni vengono completate da un tetto conico, una pseudo cupola che ne costituisce ovviamente la copertura. Struttura autoportante, senza centinatura, costituita da una serie concentrica di lastre orizzontali disposte a gradini sempre più rientranti, man mano che si sale verso l’alto, in cui ogni giro è in equilibrio con quelli inferiori. Presenta un doppio rivestimento, uno interno con pietre di forma conica di maggiore spessore e un cono esterno impermeabile costituito dalle cosiddette chiancarelle, ovvero pietre più sottili. Queste sono bloccate dal pinnacolo decorativo sporgente, un elemento composto a sua volta da quattro elementi:

1- ultime file di pietre sigillate con malta e imbiancate con la calce;

2- detto cannarile, di forma cilindrica o a tronco di cono;

3- detto carrozzola, di pietra a forma di scodella;

4- chiamato cocla, costituita molto spesso da una sfera di pietra dalla forme più svariate.

Questo pinnacolo è il marchio del trullo ed ha principalmente lo scopo di contraddistinguere una costruzione dall'altra, anche se la sua origine è da ricondurre alla simbologia primitiva magica, con la finalità di allontanare influenze maligne e la sfortuna. Motivi cruciformi o stellari come emblemi della cristianità e dell’interpretazione religiosa hanno man mano sostituito il valore magico. Recentemente anche questi simboli sono stati sostituiti da sculture antropomorfe e decorative.

Anche la parte frontale della cupola reca simboli in cenere bianca, che ad una prima occhiata possono sembrare insignificanti ma che in realtà portano con se miti, emblemi e simboli di natura religiosa. Cristiana o pagana, propiziatoria o magica, sono identificabili e suddivisibili seguendo una classificazione ufficiale del 1940: primitivi, magici, pagani, cristiani, ornamentali e grotteschi.

I simboli PRIMITIVI sono disegni non strettamente riconducibili a modelli reali, con linee curve e dritte, di solito tre, cinque o sette. A questa prima classe appartengono anche i triangoli simboli di invocazione della Trinità, i cerchi simboli di Dio e i punti isolati segni della miseria umana.

I simboli MAGICI sono invece ricollegabili ai segni zodiacali e astrologico-planetari: ad esempio il segno del Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Bilancia sono augurio di fortuna per - rispettivamente - abitanti della casa, fratelli, genitori, bambini e sposi. Il sole e la luna sono i simboli con maggiore importanza in quanto raffigurazioni del principio della vita del trullo e dei suoi abitanti l’uno e custodia del trullo addormentato l’altro (con l’attenzione alla gobba rivolta a levante affinché non sia confusa con la mezzaluna turca, simbolo di dannazione). Il tridente invece simboleggia le preghiere dell’uomo rivolte alla Trinità.

I simboli PAGANI sono da ricondurre al culto degli animali da parte degli antichi Romani: l’aquila è il simbolo dell’anima che aspira al cielo, la testa di cavallo, del bue, del cane e del gallo, simboleggiano rispettivamente il lavoro, la scongiura delle sfortune, la famiglia e la vigilanza. Il serpente è segno di prudenza.

I simboli CRISTIANI sono quelli più frequenti e numerosi: il monogramma di Cristo, i simboli della passione, del cuore trafitto di Maria, il Calice Eucaristico o le iniziali dei Santi Patroni. Ma comunque il simbolo più comune è la Croce nelle sue molteplici varianti: semplice, radiante o punteggiata, rappresenta il segno della cristianità e delle preghiere elevate al cielo.

Infine i simboli ORNAMENTALI e GROTTESCHI non sono legati alla tradizione ma sono frutto della fantasia del proprietario del trullo: le proprie iniziali, una raffigurazione del proprio mestiere (zappa, martello) o della produzione agricola in cui il proprietario è specializzato (una spiga, un ramo di ulivo o di vite).

Essendo la copertura esterna della cupola impermeabile, in ogni trullo l’acqua scivola e viene raccolta con delle gronde sporgenti dalla base del tetto, per poi confluire attraverso un canaletto nella cisterna posta sotto l’abitazione.

L’interno

Ogni trullo inizialmente veniva predisposto con un unico vano, al quale poi si potevano aggiungere altri moduli abitativi, in base alle esigenze del proprietario. Se questo non si dimostrava possibile l’intera struttura veniva abbattuta e se ne costruiva un’altra più grande e più funzionale.

All'interno il pavimento è di pietra calcarea e l’area della cupola viene di solito isolata rispetto alla base con delle travi, ricavando così un ulteriore spazio per conservare le riserve di cibo o per ricavare una stanza più piccola, a cui si ha accesso tramite una scala. Mentre la zona principale risponde a due funzioni: di alcova e di focolare/angolo cottura.

Gli ambienti utilizzati come stalle, depositi e ovili, sono separati dal nucleo abitativo principale, ma presentano la stessa tipologia costruttiva.

Con i loro simboli e la loro architettura, queste case di fiaba, come le chiamava D’Annunzio, sono da sempre il simbolo della Valle d’Itria e della Puglia nel mondo, riuscendo a creare un panorama da sogno che incanta ogni singolo visitatore:

“all’improvviso nella Valle d’Itria ecco spuntare case di fiaba…attendamenti di pietra nel terreno ondulato…innumerevoli coni bruni contrassegnati dall’emblema fenicio. Vorrei stendermi per terra in un trullo dalla volta d’oro e lì sognar”.

Bibliografia

Esposito “Architettura e storia dei trulli: Alberobello, un paese da conservare”, 1983

Galiani, tratto da "La Guida Storico-Turistica di Alberobello"

Berrino “I trulli di Alberobello: un secolo di tutela e turismo”, 2012

Leone “Impressioni pugliesi di Gabriele D’Annunzio. Cronache di viaggio 1917”

Sitografia

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/puglia/poi/la-storia-dei-trulli-di-alberobello.html

http://www.italia.it/en/travel-ideas/unesco-world-heritage-sites.html

www.pescaranews.net

Museo del Territorio di Alberobello

MATTIA PRETI, IL CAVALIER CALABRESE

A cura di Felicia Villella

MATTIA PRETI: LA BIOGRAFIA

Considerato il più grande e noto pittore della Calabria, Mattia Preti nasce a Taverna nel Febbraio del 1613, figlio di Cesare Preti e Innocenza Schipani, una famiglia appartenente al ceto degli onorati e di stirpe nobile, dunque in grado di garantirgli una buona educazione, e per questo affidato in seguito nelle mani di un sacerdote dotto e qualificato del luogo, Marcello Anania. Battezzato il 26 Febbraio, come riportano i registri, nella chiesa della parrocchia locale di San Martino, ritroviamo le date del sacramento nell'opera Vite de’ pittori, scultori, ed architetti napoletani del 1745 di Bernardo De Dominici. Molti documenti sono andati persi, ma siamo certi dell’anno di nascita grazie a quel che riportano diverse fonti letterarie e documentarie.

Ebbe due fratelli e tre sorelle, di cui si conosce molto poco, se non del fratello maggiore Gregorio, anch'egli pittore, il quale aprì a Roma la via della pittura al più piccolo. Non si hanno notizie certe circa la sua infanzia trascorsa nel luogo di nascita, tranne che per qualche aneddoto da verificare; di certo si trattava di un giovane molto abile sia con la spada che col pennello, tanto da ritrarsi in futuro con entrambi gli attributi.

Sappiamo che negli anni ‘30 del Seicento si trasferisce a Roma, come testimonia un documento relativo ad un affitto insieme al fratello presso un'abitazione locata nella parrocchia di San Biagio a Montecitorio.

È in questi luoghi che si avvicina alla pittura caravaggesca, ma anche a molti altri artisti attivi a Roma, come testimoniano le sue prime opere giovanili. È chiaro che il suo primo maestro fu il fratello Gregorio, che lo indirizzò verso le opere più apprezzate nel periodo per stile e composizione pittorica.

Non si hanno notizie sulla sua permanenza nello stesso appartamento nell'anno seguente, questo perché con molta probabilità mise da parte il pennello per arruolarsi nell'esercito pontificio, un'ipotesi questa che ben si sposa con l’idea romanzata del pittore armato che si trovava spesso ad alternare lunghi periodi di inattività pittorica ad azioni che meglio legavano con la sua propensione per l’uso delle armi.

Si tratta di un periodo che lo vede impegnato in diverse città, nonostante mantenga la residenza nella città di Roma, finché chiese nel 1641, e poi ricevette attraverso Urbano VIII, la nomina di Cavaliere di Obbedienza dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. Nel 1646 lo ricollochiamo a Roma grazie ad un censimento, che lo vede affittuario presso una casa della vedova di Jacob Van Hasen, Caterina d’Asa, nei pressi dell’attuale Piazza di Spagna in compagnia del fratello Gregorio e del pittore Bartolomeo Ardovini.

Segue una ricca e documentata attività pittorica, di un gusto tipicamente barocco con richiami al Guercino. In questo periodo si avvicina a Camillo Pamphilj, il quale annovera tra gli inventari delle sue collezioni una serie di opere del Mattia Preti appartenenti alla maniera giovanile.

Conseguentemente al suo ingresso nella Congregazione dei Virtuosi al Pantheon nel 1650 la sua produzione pittorica è maggiormente documentata e di conseguenza tracciabile con maggiore facilità. Grazie alle visite effettuate nelle città di Venezia e Modena matura una più profonda tecnica esecutiva che lo porta a raggiungere la prima maturità stilistica dai chiari rimandi ai pittori emiliani che studia e fa propri.

Come attesta un suo deposito presso il Banco di Pietà nel 1653, in questo anno si trova a Napoli dando inizio ad intense prestazioni per i più facoltosi committenti del luogo ed altrettanto intense commissioni per opere pubbliche, sviluppando un perfetto connubio tra la pittura romana e il naturalismo barocco partenopeo.

La sua maestranza attira le attenzioni del Gran Maestro dell’Ordine di Malta, Martin De Redi, che gli commissiona una serie di opere da inserire nella Co-Cattedrale di La Valletta, a Malta. È questo il momento in cui ottiene la nomina al grado di Cavaliere di Grazia dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme.

Al culmine della sua fama nella città di Napoli, forse per sfuggire alle pressioni di concorrenza con altri pittori locali, decide di fare rientro a Roma, come testimoniano due sue presenze presso la Congregazione dei Virtuosi del Pantheon e i continui rapporti, mai interrotti in realtà, con la famiglia Pamphilj.

Nel 1661 su richiesta del Gran Maestro dell’Ordine Nicola Cotoner lo ritroviamo a Malta, dove si stabilisce e si impegna come pittore ufficiale dei Cavalieri dell’Ordine nella decorazione della Co-cattedrale a La Valletta e in numerose tele per le chiese dell’isola.

Sono gli anni di una revisione del proprio stile pittorico, si nota un ritorno all'uso dei colori lucenti tipico dello stile veneziano e un tratto scenico revisionato che si rifà al periodo napoletano e romano. Durante il soggiorno maltese sperimenterà anche la progettazione architettonica con la chiesa dell’Immacolata Concezione di Sarria, prevedendo una impostazione tipica delle costruzioni romane seicentesche, con ispirazione interna quasi classicheggiante.

Fino al 1699, anno della sua morte, produce una mole di opere tale che, collocate nel contesto produttivo della sua intera esistenza, fanno ipotizzare una realizzazione complessiva di oltre 400 opere tra tele ed affreschi. Muore a La Valletta il 3 Gennaio del 1699 e ivi seppellito, nella Co-cattedrale della città, in cui è ancora custodita la sua lapide.

IL CORREDO

Si tratta di una scena che riprende un episodio biblico, trattato e riprodotto in epoca barocca anche in altre opere pittoriche di diversi artisti. La composizione riprende quella della quinta scenica, i personaggi principali della vicenda sono ritratti con una vicinanza tale all'osservatore quasi da creare l’illusione che anch'egli faccia parte della stessa. Di fronte e in posizione centrale abbiamo Giacobbe, il quale, insieme alle due mogli, lascia la casa del suocero in direzione della casa paterna. È durante il suo viaggio che il padre di Rachele lo raggiunge incolpandolo del furto di una coppia di idoli trafugati in casa sua. Giacobbe è ripreso nell'atto in cui si discolpa da qualsiasi accusa e invita il suocero a cercare pure in ogni dove, perché sicuro di non esserne responsabile. La mano destra lo invita a frugare nel baule con decisione, indicandolo e coinvolgendo lo spettatore a rivolgere lo sguardo proprio verso l’oggetto. La teatralità raggiunta distoglie lo sguardo dalla protagonista dell’inganno, Rachele, che ha invece effettivamente trafugato gli idoli nascondendoli in sella al cammello e che, fingendo un malore che è proprio delle donne, si adagia con la sua ampia veste per nascondere il misfatto. La maniera esecutiva è quella di chiara matrice caravaggesca, coadiuvata dall'uso dei toni caldi del neo-venetismo ottimamente esercitato nella resa dei panneggi e delle tuniche. Gli incarnati sono il risultato del meticoloso studio biblico dell’episodio riprodotto, la stessa Rachele presenta una carnagione quasi dai toni lunari, in accordo con la proposta dei sacri versi secondo i quali soggetta ad un malore:

Ella parlò al padre: «Non si offenda il mio signore se io non posso alzarmi davanti a te, perché ho quello che avviene di regola alle donne». Làbano cercò, ma non trovò gli idoli. (Gn 31, 35)

SOFONISBA PRENDE LA COPPA DI VELENO

La scena riprende un personaggio che più volte il Cavaliere di Calabria utilizzerà nelle sue opere pittoriche. Sofonisba, regina cartaginese, personifica l’ideale di donna e sposa fedele la quale, pur di non cadere in mano al nemico, sacrifica sé stessa per concedere al marito Massinissa la continuità della sua alleanza con Scipione l’Africano. Si tratta di un'opera pittorica detta da cavalletto, destinata alle collezioni private, probabilmente a quella del marchese don Antonio Ruffo di Messina, raffinato collezionista. L’opera è sicuramente appartenente alla prima età giovanile, non priva di una certa maturità pittorica. Sono chiari i riferimenti allo stile caravaggesco e le influenze dei francesi Vouet e Regnier. L’uso scelto nella distribuzione della luce nella tela mette in risalto la figura di Sofonisba, la quale occupa la porzione destra dell’opera. Riccamente vestita secondo i canoni estetici del barocco, afferra con decisione la coppa di veleno, conscia del proprio destino, con una fierezza d’animo che nel contempo fa trasparire un cenno di esitazione umano nella resa vitrea degli occhi, stato d’animo che si riflette perfettamente nelle lacrime versate dall'ancella posta nello sfondo della scena.

“Accetto volentieri il dono nuziale che non mi è sgradito, se il marito non può dare alla moglie niente di meglio. Digli però che sarei morta meglio se non mi fossi sposata il giorno stesso della mia morte.” Le parole non furono più fiere del gesto con cui prese la coppa, e impavida, senza dare nessun segno di turbamento, la bevve d’un colpo. (Livio, Ad urbe condita XXX)

Bibliografia

E. Pérez Sànchez (a cura di), Pintura napolitana de Caravaggio a Giordano, Catalogo della mostra a cura di, Madrid 1985;

Delfino, Documenti inediti sui pittori del '600 tratti dall’Archivio Storico del Banco di Napoli (A.S.B.N.) e dall'Archivio di Stato di Napoli (A.S.N), (in) Ricerche sul '600 napoletano, saggi e documenti per la Storia dell'Arte, Milano 1987, p. 102;

De Vito, Apporti del Lanfranco alla cultura figurativa napoletana della metà del '600, (in) Ricerche sul '600 napoletano, Milano 1985, pp. 10-11;

Causa Picone-A. Porzio-A. Borrelli, Il palazzo reale di Napoli, Napoli 1987;

Utili, In Civiltà del Seicento a Napoli, Catalogo della mostra, Napoli 1984, I, pp. 167, 169, 370-382;

Amato (a cura di), Imago Mariae. Tesori d'arte della civiltà cristiana, Catalogo della mostra, Roma 1988;

Vodret (a cura di), Anteprima della Galleria Nazionale di Cosenza. Catalogo mostra, Silvana editore 2003, pp. 68-71.

Sgarbi, Mattia Preti, Rubettino editore, Soveria Mannelli 2013.

LE BOTTEGHE STORICHE DI GENOVA

A cura di Irene Scovero

Introduzione

Le botteghe storiche di Genova sono antichissimi negozi e attività artigianali di interesse culturale che sono attive da almeno 50-70 anni. Genova e i paesi della Liguria sono ricchi di questo patrimonio storico-artistico che recentemente è stato valorizzato grazie ad iniziative culturali e percorsi di visita specifici.

La città, con la sua bellezza celata, si è sempre contraddistinta per il commercio e ha sempre conservato un patrimonio artistico-architettonico tra le vie del centro storico. Le antiche arti, così come le antiche tradizioni, sono state custodite gelosamente nel corso degli anni e attraverso le botteghe è possibile riscoprire non solo il passato di antichi mestieri ma l’anima stessa della città.

Per preservare questo immenso patrimonio locale è stato creato un albo nei quali sono stati inseriti tutti quegli esercizi che hanno requisiti specifici definiti dal Ministero per i Beni e le Attività culturali. Elencate e valorizzate sul sito www.botteghestorichegenova.it le botteghe inserite in elenco comprendono diversi generi commerciali come negozi di calzature, tessuti, sartorie, farmacie, drogherie, macellerie, alcune anche preservate dal FAI. Alcune di esse mantengono semplicemente intatto l’arredo originale con cui sono sorte, attrezzature o strumentazioni storiche originali e ancora funzionanti, oltre a custodire documenti e immagini che testimoniano la storia delle attività e del contesto storico ambientale.

La città ha iniziato il percorso di sensibilizzazione e destinazione turistica dopo il 1992, anno delle Celebrazioni Colombiane e dell’inaugurazione dell’Acquario e soprattutto dopo il 2004, anno di Genova Capitale Europea della Cultura. La città negli ultimi anni è riuscita a puntare su un turismo culturale non solo in Italia ma anche in Europa attraverso la valorizzazione dei suoi punti di forza come i Palazzi dei Rolli, riconosciuti nel 2006 come Patrimonio dell’Umanità, le strade ottocentesche, le realizzazioni architettoniche del Novecento e i percorsi di visita del centro storico con il suo tessuto medievale e le botteghe di antica tradizione.

Percorso tra le botteghe storiche del centro storico di Genova

Ad oggi si contano 43 botteghe riconosciute come ‘storiche’ dalla Soprintendenza, il Comune e la Camera di Commercio che si sono fatti promotori della valorizzazione di questi beni.

Si passano in rassegna alcune botteghe, scelte per categoria, a testimoniare la storia, la bellezza e le antichi tradizioni che ci fanno tornare indietro nel tempo.

GIOVANNI RIVARA FU LUIGI – 1802

In piazza San Lorenzo, sulla sinistra della Cattedrale medievale, all'angolo con via di Scurreria, è situata una delle Botteghe Storiche di Genova, ossia il negozio di tessuti Giovanni Rivara fu Luigi 1802; è un locale storico, punto di riferimento per la vendita al dettaglio di biancheria e tessuti per la casa da più di duecento anni. La famiglia, originaria di un piccolo paesino di Chiavari, inizia a dedicarsi al commercio di tessuti agli inizi dell’Ottocento negli anni in cui si diffonde la meccanizzazione nell'industria tessile.

Il locale conserva ancora gran parte dell’arredamento originale ottocentesco: scaffalature in legno, un bancone in noce massiccio formato da un unico pezzo di legno lungo più di cinque metri, lenzuola di puro lino ricamate, macramè di fiandra con nodi, antichi libri contabili originali del XIX secolo e i metri utilizzati nell’Ottocento.

Elemento storico della ditta Rivara è un giornale di cassa datato 1847-48 che oltre a raccontare la quotidianità del negozio, ci tramanda i nomi dei clienti dell’aristocrazia genovese nel XIX secolo. Compaiono il banchiere Celesia, il marchese Gropallo di Carignano, la marchesa Serra e Agostino Adorno. Anche l’attigua cattedrale di San Lorenzo veniva rifornita di biancheria dalla ditta Rivara e tra i clienti di spicco compare anche il nome della regina Maria Cristina di Savoia, consorte di Carlo Alberto.

Sotto l’attuale gestione di Luigi Rivara, subentrato al padre nel 1986, le proposte della ditta riconfermano la fedeltà della tradizione che ne ha sancito a suo tempo il successo. Tessuti pregiati vengono utilizzati per i capi di abbigliamento, come il lino irlandese per le camicie, tessuti in lino per lenzuola, coperte di lana e cachemire, la piuma d’oca per piumini e trapunte. La bottega rifornisce alberghi e ristoranti oltre che le spose per i corredi ricamati in puro lino e tra gli oggetti d’arredo della tradizione ligure si possono acquistare i mezzari genovesi. Quest’ultimi sono in vendita sia con la tradizionale iconografia dell’Albero della Vita, sia con motivi di ispirazione più contemporanea. In occasione di speciali avvenimenti vengono prodotti mezzari ad edizione limitata. Nel 2004, anno in cui Genova fu Capitale Europea della Cultura, sono stati realizzati mezzari con panorami della città firmati dagli artisti Luzzati, Verardo e Costantini.

I mezzari genovesi

La parola mezzaro è di origine araba, deriva dal verbo mi-zar che significa coprire ed è stata assorbita dal dialetto genovese per identificare tessuti, scialli e fazzoletti di diverso materiale. Già l’etimologia del nome sottolinea come la cultura ligure, grazie ai commerci marittimi, abbia assorbito l’utilizzo di parole non locali nel proprio vocabolario.

Genova, fin dal pieno Medioevo al centro delle rotte commerciali con l’Oriente, è forse tra le prime città italiane a conoscere questo tipo di tessuti. L’enorme espansione economica della città e la fondazione di una Compagnia delle Indie Orientali, nel XVII secolo, rendono più agevole l’approvvigionamento di questi quadrati di arte tessile, non a caso i primi atelier di mezzari sorgono a Genova alla fine del Seicento, successivamente i tessuti saranno importanti anche dalla Lombardia e via mare dall'Inghilterra, Irlanda, Olanda e Belgio.

Con questo grande quadrato di stoffa di cotone le donne liguri si ammantavano già nel Duecento in modo non dissimile a quello in cui le spagnole si avvolgono nelle loro mantillas. Tale utilizzo è caduto in disuso verso la metà del XIX secolo ed attualmente è utilizzato come tendaggio o come copri letto-divano. Il mezzaro presenta sempre un motivo centrale molto decorato, solitamente l’Albero della Vita, delimitato da un bordo decorato che corre lungo i quattro lati della stoffa.

BOTTEGHE STORICHE DI GENOVA: LA BARBERIA GIACALONE DEL 1882

Questa piccola bottega, che non supera i dieci metri di superficie, si trova nel cuore del centro storico, in vico dei Caprettari incastonato in un palazzo del XVII secolo. Aperto agli inizi del Novecento da Italo Giacalone, è un piccolo gioiello in stile liberty realizzato nel 1922 dalla vetreria Bottaro, la stessa che quasi un secolo dopo ne curerà il restauro, e conserva oltre agli arredi anche le suppellettili originali dell’epoca. Il piccolo gioiello di eleganza e raffinatezza viene gestito dal figlio di Italo e dopo la sua scomparsa, e dopo un breve periodo di chiusura, viene restaurato e riaperto nel 1992 dal FAI. L’ambiente è quasi abbagliante: la luce rimbalza in un gioco di specchi tra le pareti e il soffitto colorandosi di verde smeraldo, blu cobalto e giallo oro, i colori che dominano i pannelli in cristallo che fasciano il locale. In stile d’epoca gli specchi ovali sopra i lavabo, le appliques, i lampadari centrali, i porta shampoo, le bottiglie d’acqua di colonia, alcuni rasoi e il telefono ancora funzionante del 1930.

La barberia testimonia quel particolare momento di passaggio tra il gusto liberty e l’art déco.

Il gestore, Francesco Caiffa, orgogliosissimo della sua attività, racconta a chiunque sia interessato la storia del locale, mostrando articoli di giornale e foto che lo ritraggono al lavoro. Conserva una copia del Times, con l’articolo dedicato alla celebre bottega, e foto di novelli sposi che vengono, spessissimo, a farsi ritrarre in questo piccolo negozio. Nella bottega è conservato anche il rasoio personale del duce che non mancava di passare di qua quando si trovava a Genova. Molti film e pubblicità attuali contengono scene girate nella bottega, come nel film "Le mura di Malapaga" con Jean Gabin del 1949.

TRIPPERIA CASANA - 1890

Nel cuore del centro storico, la tripperia di vico Casana vende trippa dal 1890. La bottega, una delle più caratteristiche e affascinanti fra le Botteghe Storiche di Genova, rimane della famiglia Cavagnaro per quasi cento anni, quando nel 1984 ne diventa proprietaria Gabriella Colombo che, con il marito Franco, è oggi l’anima di questa ultracentenaria bottega dove si respirano aromi e atmosfere di altri tempi. Un negozio in cui si fondono armonia, bellezza e semplicità grazie agli elementi architettonici, agli arredi e agli utensili originali di inizio Novecento. Fino ad un paio di anni fa i genovesi erano soliti sedersi sugli sgabelli e fare uno spuntino sui bei tavoli in legno col piano di marmo, originali dei primi del Novecento, ma erano soprattutto operai e portuali che, andando al lavoro, si scaldavano e nutrivano con una tazza fumante di brodo di trippa. La bottega conserva ancora gli arredi e gli utensili originali di inizio Novecento. Tra i tavoli in legno con base in marmo alla genovese e i pentoloni in rame originali degli inizi del XX secolo, è appeso al soffitto un diploma del 1903 in stile Liberty con eleganti e sinuose figure femminili che incorniciamo l’encomio. Oltre alle suppellettili si è tramandata anche la maestria della lavorazione della trippa che al cliente viene venduta insieme ai preziosi suggerimenti per assaporarla al meglio. Tra i piatti e le ricette consigliate: trippa ai ferri, fritta, al cognac, alla parmigiana, risotti e l’immancabile trippa in umido alla genovese.

FARMACIA SAN’ANNA - 1650

Sulla collina della città l’antica farmacia si trova nell'omonima piazzetta, nel quartiere di Castelletto, presso il convento della Chiesa di Sant’Anna, fondata nel 1584 da Nicolò Doria, il primo ad essere edificato dai Carmelitani Scalzi fuori dai confini della Spagna. Del meraviglioso complesso formato da giardini, chiesa, refettori e l’antica biblioteca spicca la farmacia, la cui origine si fa risalire alla metà del Seicento quando già, pochi decenni dopo la fondazione, con fra Martino di S.Antonio (1638-1721) si parla di una spezieria dei Carmelitani Scalzi. Nel corso dei secoli i registri della farmacia riportano i nomi dei clienti che si servivano dai frati e i prodotti più richiesti come la manna, sali d’Inghilterra, unguenti per la rogna, estratto di china e rosa. Tra i documenti dell’Ottocento compare il nome del medico parigino Louis Le Roy, autore de La medicina curativa, opera pubblicata a Napoli nel 1825.

Oggi l’attività dei Frati carmelitani mantiene intatta la tradizione galenica e fitoterapica coniugando le conoscenze moderne con quelle di antica tradizione. I laboratori seppur moderni elaborano ricette antiche con ingredienti esclusivamente naturali in pura tradizione monastica in un ambiente accogliente, incastonato in una boiserie in noce.

Frate Ezio, l’erborista depositario dell’antica tradizione, accoglie chi ha bisogno di cure e propone antichi rimedi naturali ottenuti dai fiori e piante coltivate con cura e passione, molte delle quali ricavate dal giardino della farmacia che ospita un ricco roseto e un agrumeto. Un sabato mattina al mese la Farmacia propone visite guidate per un offrire un’esperienza unica tra storia, medicina e natura in un luogo ricco di storia, tradizione farmaceutica e spiritualità.

MACELLERIA NICO -1790

Nel centro storico di Genova, nel quartiere di Soziglia, è inserita questa antichissima macelleria. La corporazione dei macellai in città è una delle più antiche e risale al XII secolo, quando le attività che vendevano carni di ogni genere furono collocate in questa zona, che prese il nome di via dei Macelli. L’antica bottega è delimitata da un portale in marmo, con la vetrina incorniciata da lesene, il pavimento alla genovese e il soffitto a botte con capitelli. Il bancone del locale è in marmo bianco di Carrara decorato con sculture in altorilievo e raffigurazioni di bovini, buoi, tori, mucche. La bottega, già esistente prima dell’unità d’Italia, è testimone di questo momento storico. In questo periodo furono aggiunti al balcone in marmo bassorilievi con le teste dei protagonisti del Risorgimento italiano: Garibaldi, Mazzini, Cavour e Nino Bixio. In bassorilievo, sulla base del bancone è rappresentato Mercurio, dio dei commerci, degli scambi e del profitto. All'interno si trovano ancora attrezzi originali come rotaie e le guidovie con i ganci per appendere il bestiame.

BAR PASTICCERIA KLAINGUTI - 1828

Nel 1826 i fratelli Klainguti giungono a Genova da Pontresina, paese vicino a Saint Moritz. Specializzati nell'arte dolciaria, decidono di rilevare un negozio in Piazza Soziglia che da quel momento diventerà punto di ritrovo di personaggi famosi come Giuseppe Verdi, dove un suo biglietto autografo, con apprezzamenti rivolti alle brioches di Klainguti, è ancora visibile all'interno del locale. Restaurata nel 2000, la bottega conserva ancora il bancone, le bacheche e le vetrine originali dell’anno di inaugurazione. Il bancone della pasticceria è realizzato in legno di noce con ripiano in marmo, mentre quello del bar è in legno intarsiato risalente al 1950. La saletta interna presenta inalterata il mobilio degli anni ’20.

Il bancone gelato in una delle vetrine esterne presenta un pannello in legno intarsiato con i principali monumenti di Genova risalente alla seconda metà del Novecento. Inseriti nella boiserie avorio, verde e oro delle pareti, pannelli realizzati da Attilio Mangini nel 1988 propongono vedute fantasiose di Genova e decorano il bar pasticceria insieme agli specchi, stucchi e lampadari ricordando le atmosfere della Belle Epoque. Tra le varie delizie offerte dalla pasticceria: la torta Engadina, la torta Zena, la sacripantina e altre tante specialità.

Una piccola panoramica sulle botteghe storiche del centro di Genova, tantissime delle quali non ancora inserite nell'albo del Comune, ma che vantano tradizioni centenarie. Antiche drogherie come la Torielli o Armanino e figli, pasticcerie, farmacie, locali inusuali dove è possibile trovare spezie e farine da tutto il mondo. Tanti i piccoli laboratori artigianali come la minuscola bottega dei presepi in via della Maddalena, Bütteghetta magica, inaugurata nel 1830, che vende articoli per la casa, ma soprattutto statuine per il presepe.

Continua incessante il lavoro di catalogazione di questi locali storici e nel febbraio 2020 è stato creato il logo per le ‘’Botteghe storiche, Locali di tradizione e Locali di interesse culturale’’ da affiggere fuori dai locali storici per valorizzarne il valore culturale e potenziare il tessuto commerciale storico genovese.

Bibliografia

https://smart.comune.genova.it

www.botteghestorichegenova.it

www.erboristeriadeifrati.it

www.fondoambiente.it

www.rivara1802.it

www.treccani.it

IL CASTELLO DI VEZIO A VARENNA

A cura di Silvia Piffaretti

“Questo lago sublime” è l’espressione che Stendhal, ne «La certosa di Parma», utilizza per definire il Lago di Como e le sue terre da lui decantate come «luoghi incantevoli senz’uguali al mondo» caratterizzate da «paesaggi sublimi e deliziosi» dove «tutto è nobile e tenero, tutto parla d’amore, niente richiama le brutture della civiltà». Ed è proprio in questo clima idilliaco e senza tempo che, lungo la riva destra del Lario, sorge la città di Varenna (1). Quest’ultima, uno dei fiori all'occhiello del lago, s’adagia in parte sulle alluvioni dell'Esino e in parte s’arrampica sui contrafforti delle Grigne che incombono a precipizio sul lago. Il suo paesaggio è caratterizzato dalle vecchie case colorate che si riflettono nelle acque cristalline, dalle ville sontuose e da parchi verdeggianti dove è possibile compiere piacevoli passeggiate. Varenna, nominata come villaggio di pescatori nel 769 e successivamente alleata di Milano in epoca comunale, fu distrutta dai comaschi nel 1126 come punizione per il tradimento degli abitanti dell’Isola Comacina che, esuli dalla loro isola, migrarono sulle sponde opposte dove sorse il paese. Ogni anno l'esodo dei comacini è celebrato il sabato e la domenica della settimana del 24 giugno, in occasione della festa di San Giovanni, con migliaia di lumini galleggianti abbandonati sulle acque per ricordare le anime derelitte che navigarono da una sponda all’altra.

E proprio su un promontorio sopra Varenna si erge nella sua maestosità il Castello di Vezio (2), restaurato nella metà del XX secolo, ubicato sul fondo della Val d’Esino a metà tra il comune di Varenna e Perledo. Dalla cima della torre principale e dal giardino del castello si può godere di un'ampia vista del “triplice lago”, definizione coniata da Pietro Turati e Antonio Gentile nella loro “Illustrazione storica geografica e poetica del Lario e circostanti paesi” del 1858. In questa guida romanzata si descrivono i luoghi esplorati da una piccola comitiva in visita al lago, tra questi il promontorio di Bellagio dove poterono ammirare la biforcazione del Lario in due rami, quello di Lecco a destra e quello di Como a sinistra. La biforcazione del Lario è visibile anche dal castello, sulla sinistra vi è il ramo di Lecco mentre frontalmente quello di Como (3).

Sull’origine del termine “Vezio” si hanno diverse tesi: la prima sostiene che derivi dal latino “pagus Vetus”, che significa “villaggio, o gruppo di case, antico, preesistente”, oppure potrebbe fare riferimento alla denominazione dialettale “Vesc” che significa “vecchio”, la seconda invece sostiene che discenda da “Vescia”, piccolo centro del Lazio attuale Sant’Agata dei Goti, paese d’origine del legionario romano Vescinus che detenne la direzione dei lavori per la costruzione del “castrum” di Vezio. Molti studiosi attribuirono al castello una prima fase in età Tardo Antica, riconducibile ad una funzione di centro militare strategico tardo romano, a guardia della strada che da Bellano conduceva ad Esino Lario, e di punto d’avvistamento dominante il lago.

Della successiva fase Bizantina e Longobarda si ricorda il legame con la regina longobarda Teodolinda, la cui leggenda voleva che avesse fatto costruire la chiesa di San Martino, l’oratorio di Sant'Antonio ed il castello di Vezio per lasciare testimonianza della sua fede nel Cristianesimo. Questo legame è testimoniato da Cesare Cantù nel racconto “Isotta” risalente al 1833, in cui l’autore ripercorre gli anni della sua gioventù in cui, per diletto e per necessità, attraversava il Lario da Lecco a Colico su una barca comune affrontando un viaggio che durava dalla sera al mattino. La compagnia di quei viaggi era varia ma una notte, mentre fantasticava sulle sue speranze giovanili, si ritrovò di fianco un sacerdote di mezza età e di forte presenza, anch'egli preso in una contemplazione metafisica. Quest’ultimo gli “narrava […] le ricerche de’ sapienti e de’ curiosi intorno a quel lago” e “additava sull’opposta riva le rocche in rovina, […] parlava de’ monasteri, di non so che regina Teodolinda, la quale, egli diceva, fabbricò quella torre alta sopra Varenna e il sentiero che costeggia il lago”.

Quella fortificazione di cui parlava non è che una delle tante abitate da un fantasma, in questo caso quello della regina Teodolinda, che vagherebbe tra i corridoi del palazzo nelle notti senza luna oppure nei giardini. I gestori ne rievocano ancora oggi la storia con sculture realizzate grazie al contributo dei visitatori che si mettono in posa per poi essere ricoperti di garza e gesso, dopo una ventina di minuti la scultura viene sfilata ed è pronta ad abitare l’edificio (4).

Proseguendo nella cronologia sappiamo che l’edificio fu luogo di grande interesse per gli esuli comacini che, in seguito alla guerra con Como del 1169, utilizzarono il castello come luogo di rifugio per la popolazione dagli attacchi subiti durante il basso Medioevo, infatti il castello era collegato alla città di Varenna da due braccia di mura che la cingevano fino al lago. Il coinvolgimento degli esuli è riportato da Paolo Giovio, che nel 1559 dichiarò che: “Gli isolani edificarono nella nuova habitatione due roche, una dalla parte destra del Lario, l’altra nello elevato forte et giogo del monte sopracta con gli edifici, et da il sguardo di tutto il lago”.

Nei secoli successivi, più precisamente nel XVII, la torre risultava di proprietà della parrocchia di San Giorgio di Varenna poi passò in successione ai Conti della Riviera, agli Sfrondati, ai Serbelloni ed infine alla famiglia Greppi Di Robilant che ne ha tuttora la proprietà.

L’edificio che ci è giunto presenta caratteristiche costruttive tipiche dell’epoca medievale, a quel tempo infatti ogni comune era solito dotarsi di mura, castelli e torri a scopo di avvistamento o punto di riscossione dei pedaggi. In particolare il Castello di Vezio, perfetto esempio di castello-recinto, è un’architettura fortificata in pietre locali costituita da una torre quadrata centrale, a cui si accede attraverso un piccolo ponte levatoio. La torre è poi circondata da una cinta di mura pentagonale su cui si innalzano torri d'angolo minori che, insieme alla cinta, sono coronate da merli (5).

Suggestiva è l’immersione del castello in una rigogliosa vegetazione continentale e alpina a nord, caratterizzata da castagni, noccioli, pini e larici mentre verso il lago vi è una flora mediterranea di olivi, agavi, rosmarini e piante grasse. Nel giardino degli olivi (6) durante il giorno vengono tenuti i rapaci, infatti il castello ospita un centro di cura e addestramento di tali animali che i visitatori possono ammirare nella loro bellezza. Da questo giardino inoltre, per mezzo di un portone ligneo, si accede all'interno delle mura che circondano la torre dove vi è un’esposizione permanente sul lariosauro, un estinto rettile acquatico di medie dimensioni che viveva in ambienti di laguna salmastra. Sotto i giardini invece si trovano dei sotterranei (7) parzialmente visitabili che costituivano un appostamento difensivo italiano della frontiera nord verso la Svizzera durante la Prima guerra mondiale, per passare nel neutrale territorio elvetico nel caso di un tentativo d’invasione tedesca.

Ed è così che si conclude il viaggio tra le mura del Castello di Vezio che, grazie al suo notevole passato storico-artistico, ha permesso un'immersione in un’eterna atmosfera idilliaca tra le azzurre acque del Lario e le spigolose montagne, per farci sentire per un istante padroni di tanta bellezza. Che sia questo il motivo per cui, secondo la leggenda, Teodolinda vi si rifugiò per trascorrere gli ultimi anni della sua vita? A voi la risposta.

Sitografia

valsassinacultura.it

castellodivezio.it

eccolecco.it

varennaturismo.com

Immagini

Copyright Google immagini e Lorenzo Taccioli

https://www.lorenzotaccioli.it/castello-di-vezio-come-visitarlo/

LA BASILICA DI SANT’ANTIOCO DI BISARCIO

A cura di Alice Oggiano

Cenni storici

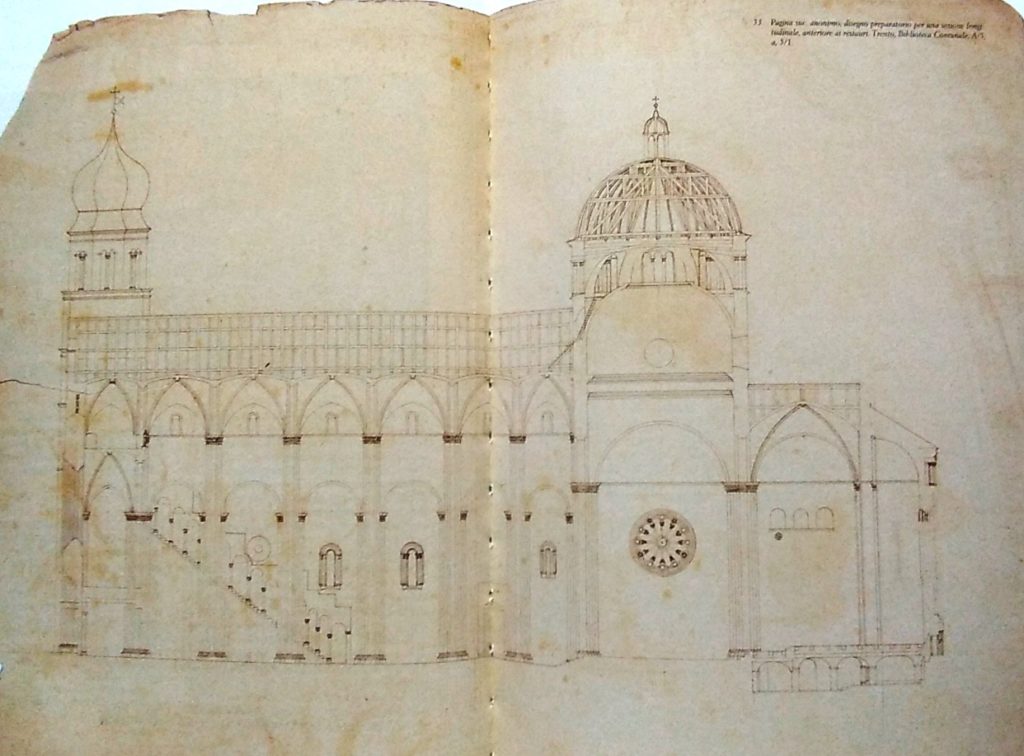

La basilica di Sant’Antioco di Bisarcio si erge al di sopra della Piana di Chilivani, in territorio comunale di Ozieri, distante pochi chilometri dal paese. Qui sorgeva in epoca medievale il fiorente borgo di Bisarchium. Il complesso basilicale si pone come uno degli edifici romanici più grandi e maestosi in Sardegna, ed è documentato sin dalla seconda metà dell’XI secolo: un prezioso documento dell’ultimo decennio di tale secolo esprime per l’appunto la volontà del giudice turritano Costantino de Lacon e della sua consorte, Maria de Serra, nel rinnovare una donazione già precedentemente registrata alla Camera vescovile, andata perduta in seguito all'incendio della chiesa di Bisarcio. Questo fu talmente di grande portata, che la sede vescovile venne momentaneamente trasferita nella chiesa di Santa Maria di Ardara. Da tali affermazioni si può dedurre non solo la presenza e seguente distruzione di un archivio, ma anche e soprattutto la memoria di una prima cattedrale precedente a quella attuale. Raffaello Delogu, noto storico dell’arte e dell’architettura, vi riconobbe delle murature arcaiche in posizione inferiore nei lati nord e sud, confermandone la tesi sopravanzata. La fabbrica attuale, costruita attorno al 1160 secondo una fonte archivistica e consacrata il 1 Settembre 1174, presenta muri di eguale larghezza e ne riprende forme e proporzioni, poiché venne realizzata sfruttandone la muratura precedente, compresi un portale architravato e una monofora centinata a sud. La tecnica edilizia adottata appartiene al proto-romanico, del quale riprende anche l’icnografia tradizionale. L’edificio venne eretto inizialmente mediante cantonetti in scura trachite, con sfumature tonali dal marrone cuoio al rosso purpureo, messi in opera approssimativamente. Nella ricostruzione del 1160, è individuabile la tecnica stereotomica indice della presenza di maestranze cistercensi nella fabbrica.

La basilica di Sant’Antioco di Bisarcio

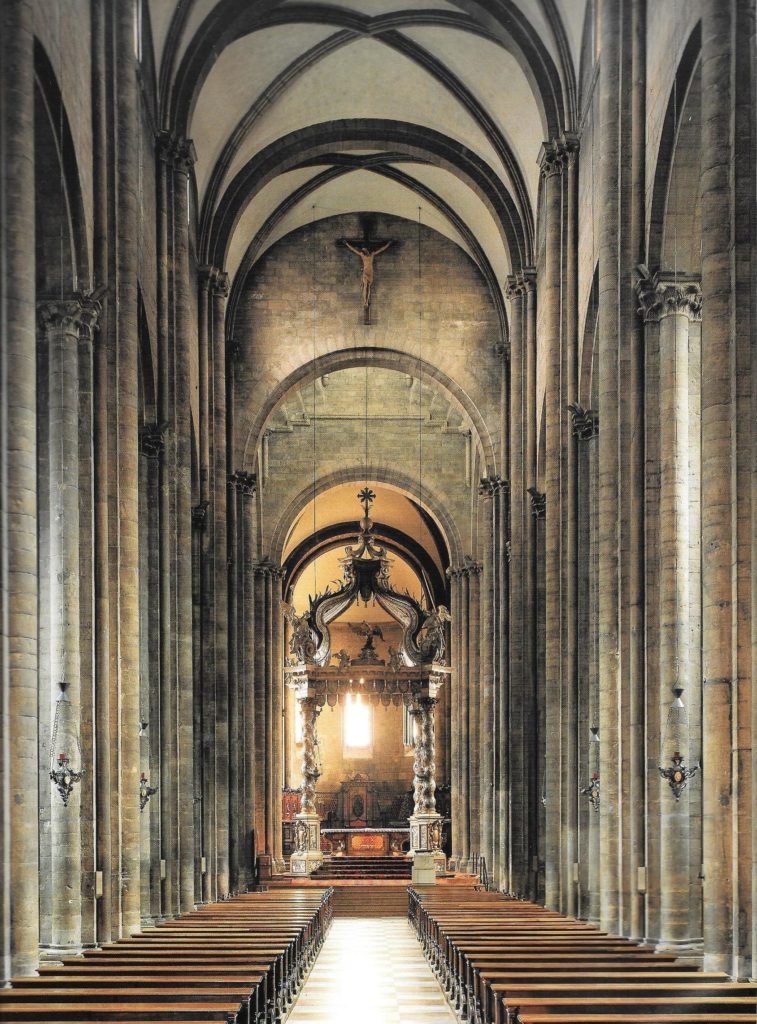

Sant’Antioco di Bisarcio presenta una pianta longitudinale a tre navate, con abside semicircolare. La navata centrale, dalla copertura lignea, è scandita da arcate a tutto sesto su colonne eseguite ad hoc (manca quel gusto d’antiquario e recupero del classico presente invece nella basilica di Santa Giusta, anch'essa come Sant’Antioco ad opera di maestranze pisane); le navatelle son voltate a crociera, con un rapporto con la navata centrale di 1:1.

Addossato alla facciata vi è un ampio portico costituito da due piani, ascrivibile, in seguito ad un’attenta rilettura del monumento ed in particolare alla sua decorazione scultorea, agli inizi del XIII secolo.

Scandito da sei volte a crociera divise da archi trasversi, è sorretto da pilastri terminanti in stretti capitelli decorati con carnosi motivi fitomorfi dal gusto ormai squisitamente gotico.

Una scala nel muro sud permette l’accesso al piano superiore del portico, diviso in tre spazi da arcate su pilastri con volte a botte. Nel vano in prossimità della scala è presente uno straordinario camino a forma di mitria bordata. Nel vano intermedio, un altare è volto verso la cattedrale. La presenza dell’epigrafe, scolpita in lettere gotiche sul muro a sinistra, ne rende nota la data di consacrazione.

L’intervento edilizio del XIII secolo coinvolse, oltre al portico, le due colonne cruciformi poste nella zona presbiteriale ed il capitello sinistro scolpito con un episodio di Teofania (iconografia alquanto rara in Sardegna).

Addossato al lato sud, il campanile mozzo dall’irregolare cromia, ornato da lesene e archetti pensili, che scandiscono anche i fianchi ed il prospetto absidale della facciata.

Il prospetto esterno del portico pare incompleto, a causa del crollo della parte superiore sinistra: verrà dotata di muratura liscia durante la dominazione aragonese. Vi rimane una porzione integrale del portico nel lato destro, in cui è possibile cogliere la presenza di un semitimpano a falso loggiato ed un’archeggiatura ogivale nell'ordine superiore. Le vele tra le arcate d’accesso sono sontuosamente ricche di decorazioni scultoree: spiccano i bacini ceramici con triangoli in bicromia, le paraste d’angolo e pilastri mediani adornati da foglie d’acanto, l’arcata sinistra con una teoria di angeli e santi in posizione radiale.

Indice di interesse e studio, le due mensole con testa antropomorfa alla sommità dei pilastri mediani. Questo elemento rimanderebbe ai gargouille gotici d’oltralpe.

Ciò avrebbe indotto il Delogu a supporre lo stato di attività di maestranze francesi (borgognone nello specifico) nella fabbrica.

Del parere contrario il Sanpaolesi, che individuò nel portico maestranze provenienti dall'Italia meridionale e non francesi. Lo storico pose inoltre particolare enfasi sull'influenza esercitata dall'area toscana, ed in particolar modo pisana, negli stilemi e forme della cattedrale.

La facciata di Sant'Antioco di Bisarcio, coperta dal maestoso portico, presenta un’evidente asimmetria poco funzionale e coerente nel suo insieme: nel corso della costruzione, infatti, venne chiusa la porta laterale destra. Nelle testate delle navatelle doveva elevarsi su un ordine di tre arcate il frontone a semitimpano, mentre l’arcata centrale fu probabilmente occupata da una bifora su colonnina; le laterali ospitavano rombi gradonati. L’influenza pisana è evidente in particolar modo nel portale mediano. Questo possiede stipiti monolitici innalzati da modanature culminanti in uno stretto capitello, sul quale sovrasta un architrave liscio con arco di scarico a sesto rialzato e lunetta rincassata. L’abside è suddiviso in specchi da semi-colonne realizzate in tufo verdastro e trachite rosso-bruno. La copertura del catino absidale è posta più in alto rispetto agli spioventi delle navatelle, ragion per cui l’equilibrio viene garantito dall'elevato frontone con spioventi dalla maggior pendenza.

La basilica offre attualmente dei laboratori didattico-educativi e visite guidate previa pagamento e prenotazione tramite “Istituzione San Michele”. La seconda domenica di Maggio si svolge una processione con la presenza di varie bandiere delle chiese del paese di Ozieri, ed al termine della messa viene tradizionalmente offerta una cena comunitaria da parte del vescovo.

Bibliografia e sitografia essenziale

Sardegna preromanica e romanica, Roberto Coroneo-Renata Serra

Sardegna Turismo

Dizionario Treccani di Arte medievale

VILLA FARNESE A CAPRAROLA: SFARZO E POTERE

A cura di Maria Anna Chiatti

Una considerazione sociale

Palazzo Farnese (o Villa Farnese) sorge a Caprarola, paese della Tuscia Viterbese sulle pendici dei Monti Cimini. Con la sua mole di matrice militare e con il distendersi dei suoi giardini, la villa rappresenta uno dei più significativi exempla di residenza concepita nel e per il territorio; ubicata lontana da Roma e predisposta ad interpretare il processo di rifeudalizzazione verso cui si avviarono i territori del centro Italia nel XVII secolo, quest’opera si dà come la più impegnativa avventura architettonica portata a termine nella maturità di Jacopo Barozzi, detto il Vignola (1507 - 1573).

Cenni storici su villa Farnese a Caprarola

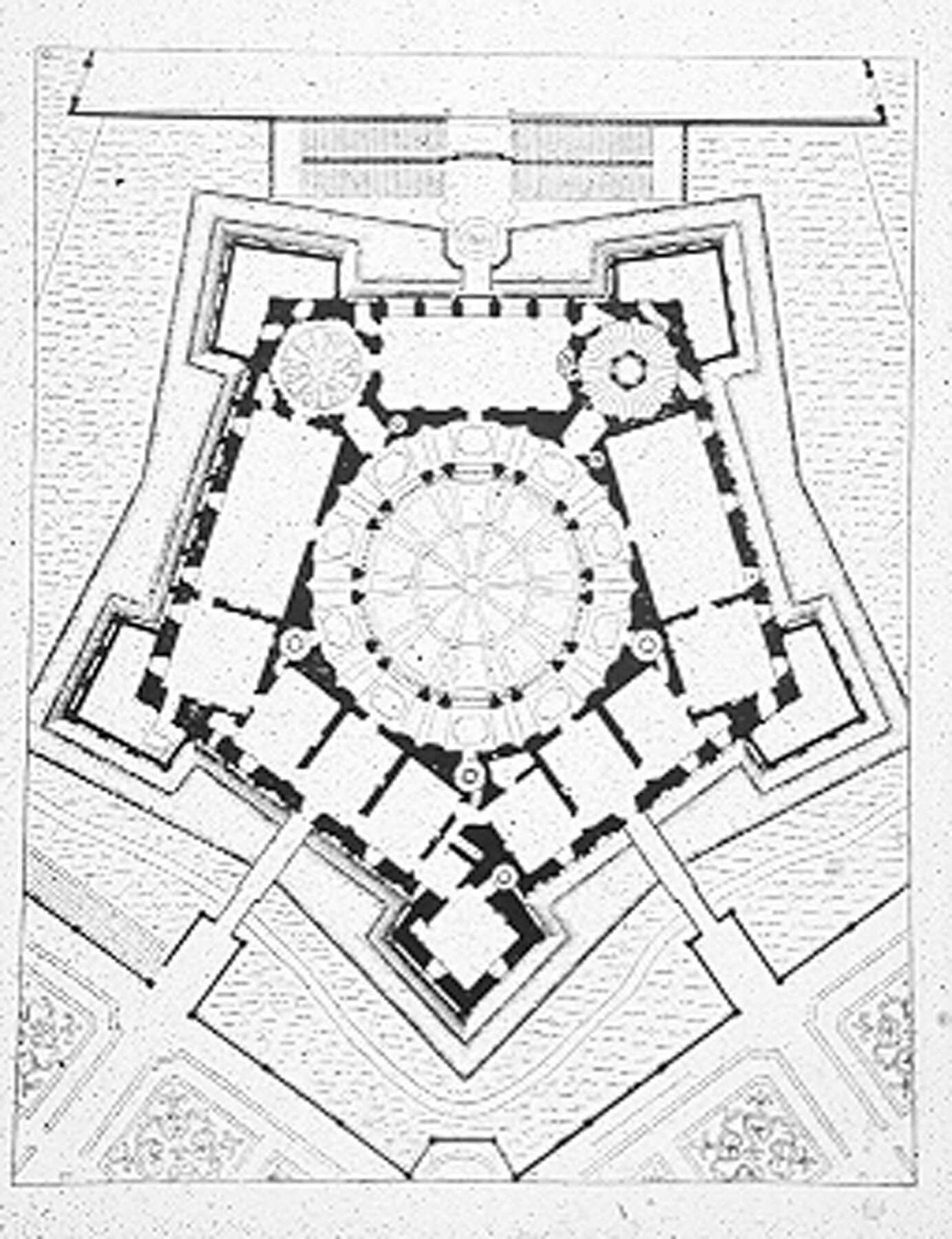

L’acquisizione del feudo di Caprarola avvenne nel 1504 per volere del cardinale Alessandro Farnese senior (1468 - 1549) dalla famiglia Riario, e fu seguita nel 1521 da una bolla di papa Leone X Medici (1475-1521) che dichiarava Pier Luigi Farnese (1503-1547), Ranuccio (1509-1529) e tutti i loro eredi vicari generali con pieni poteri su quella terra e i suoi abitanti. La necessità di fortificare il possedimento indusse i Farnese ad affidare il progetto a Baldassarre Peruzzi (1481-1536) e Antonio da Sangallo il Giovane (1455-1534) [1]. Dai loro disegni, ritrovati nel Gabinetto Stampe e Disegni degli Uffizi, si evince che il palazzo sarebbe dovuto essere di forma pentagonale, recintato e con una corte interna circolare: una vera e propria fortezza.

L’elezione al soglio pontificio di Alessandro Farnese senior come Paolo III, nel 1534 comportò una lunga interruzione dei lavori.

Solo nel giugno 1556, in seguito al compimento dei lavori del grandioso palazzo a Roma, il cardinale Alessandro junior, uomo di grande cultura, raffinato ed elegante principe della Chiesa, diede impulso al proseguimento della fabbrica di Caprarola, chiamando a dirigere i lavori il Vignola, che succedette ad Antonio da Sangallo il Giovane, mentre gli affreschi delle varie sale furono affidati a Taddeo Zuccari (1529 - 1566) e a suo fratello Federico (1539-1609), licenziato nel 1569 a seguito di contrasti sorti con il committente. Altri artisti che vi lavorarono furono Jacopo Zanguidi detto il Bertoja (1544-1574), Giovanni De Vecchi (1536 - 1614), Raffaellino da Reggio (1550-1578) e Antonio Tempesta (1555 - 1630). I soggetti adottati per la realizzazione dei cicli pittorici furono ideati da Annibal Caro (1507-1566), letterato di fama, nonché segretario del Farnese.

L’impresa dei lavori fu tale che nel 1575 fu coniata una medaglia commemorativa per il completamento del palazzo.

Struttura di villa Farnese a Caprarola

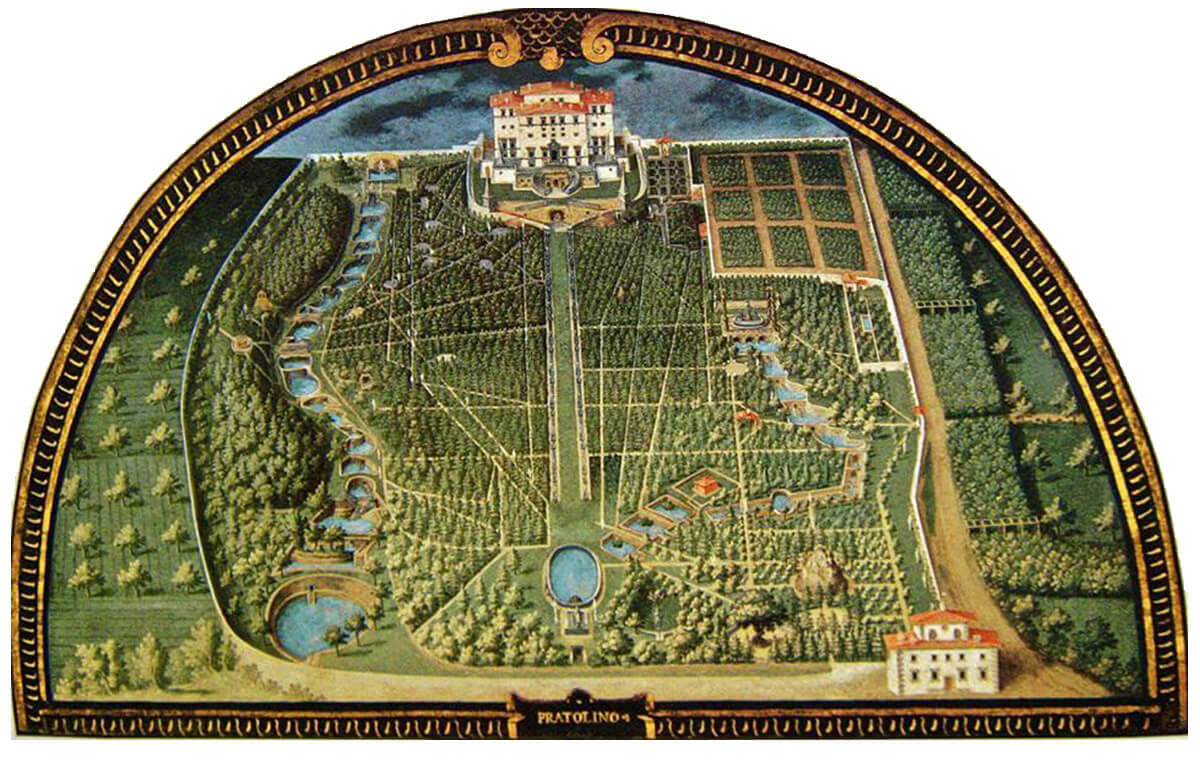

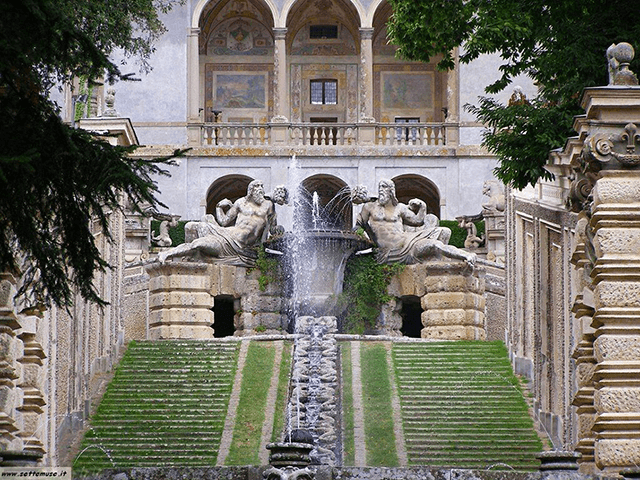

Con la sua mole, collocata alla sommità del colle, con la corte circolare e la caratteristica scala a lumaca, la villa - fortezza domina il paesaggio circostante e si arrocca nel territorio come elemento prevalente, simbolo del potere e della magnificenza della famiglia ducale. Queste caratteristiche vengono ben rappresentate sia dall'apparato architettonico, sia da quello paesistico - urbano, trovando nell'asse viario e nella decorazione interna l’enfatizzazione degli ideali dell’epoca, con una visione tuttavia intimamente legata alle indicazioni della committenza e alle scelte architettoniche del Vignola. Questi, infatti, progettò di tralasciare l’aspetto militare della costruzione in favore di un vero e proprio palazzo, variandone il programma architettonico secondo le mutate esigenze del tempo e le accresciute fortune di casa Farnese (fig. 1). Al Barozzi si deve la fusione unitaria degli elementi concepiti in precedenza in un unico complesso monumentale, gli ambienti articolati e riccamente decorati, ma anche la progettazione dei giardini e dell’unificazione tra il paese e il palazzo tramite la strada d’accesso e numerosi edifici del borgo, ottenuti dallo sventramento del centro storico [2] (fig. 2).

L’architettura del palazzo non può quindi essere scissa dal contesto urbano e territoriale che si connota in maniera univoca, frutto di studiate scelte urbanistiche e di un impianto viario, compiuti contemporaneamente all'edificazione della residenza.

Di particolare interesse urbanistico è il raccordo tra il paese e villa Farnese mediante le rampe ovali e la loggia rustica (costruita tra il 1566 e il 1569), secondo un percorso prospettico - scenografico che conferma l’intervento di ristrutturazione dell’intero paese ad opera dello stesso Vignola. A lui vanno riconosciuti poi il Casino del “Barco” (detto anche Palazzina del Piacere), che conclude il giardino superiore, e la Palazzina da caccia, posta a valle del paese - oggi in stato di semi abbandono. All'interno del ciclopico progetto gioca (ovviamente) un ruolo fondamentale nel territorio la macchina rappresentativa voluta dai Farnese.

I giardini superiori e la Palazzina del Piacere, commissionati dal cardinale Alessandro e portati a termine sotto la guida del nipote Odoardo (1573 - 1626), mostrano uno stile diverso e autonomo rispetto al progetto del Vignola; Giovanni Baglione nelle sue Vite [3] afferma già nel 1642 che siano opera dell’architetto e scultore siciliano Giacomo del Duca (1520 - 1604), così come pure la Catena dei Delfini. A Gerolamo Rainaldi (1570 - 1655) sono attribuiti il ripiano delle Cariatidi (a cui collaborò Bernini per la parte scultorea) e la scala di accesso nella configurazione attuale, aggiungendo i padiglioni rustici all'inizio della Catena dei Delfini (fig. 3).

Gli spazi di villa Farnese a Caprarola sono distribuiti su vari livelli: il piano interrato, al quale si accede dalla grande piazza antistante, accoglieva le carrozze. Su questo livello erano disposte anche le cucine, i magazzini e i servizi necessari alla servitù. Immediatamente sopra il piano rialzato, detto dei Prelati (a cui si accede dalla scala interna o da quella esterna, sopra l'ingresso dell’interrato), ospita già alcune delle stanze affrescate da Taddeo e Federico Zuccari, come le Stanze delle Quattro Stagioni e la Stanza delle Guardie. Attraverso questi ambienti si raggiunge il cortile circolare, composto da due caratteristici porticati sovrapposti, le cui volte conservano ancora gli affreschi di Antonio Tempesta. Il livello superiore, o piano nobile, è diviso in due appartamenti: quello dell'estate (esposto a nord) affrescato dai fratelli Zuccari, e quello dell'inverno (esposto a ovest), decorato dal Bertoja, da Raffaellino da Reggio e da Giovanni De Vecchi. Proprio su questo piano si trova la camera da letto del cardinale Alessandro, detta anche Camera dell'Aurora, e la Stanza dei Fasti Farnesiani, che narra negli affreschi la storia della famiglia fin dai suoi antenati. Sullo stesso livello si trova l'Anticamera del Concilio, dove la decorazione celebra le gesta di papa Paolo III e la convocazione del Concilio di Trento. Perfetta e funzionale è la disposizione degli ambienti, sia privati che di rappresentanza: le sale maggiori sono disposte nel lato della facciata (fig. 4) e nei due lati adiacenti, mentre le stanze private si trovano nei lati opposti alla facciata. Inoltre, pur essendo tutti comunicanti, gli ambienti sono resi indipendenti da porte che affacciano sul porticato o sul loggiato del cortile.

Un prezioso elemento che caratterizza l’interno del pentagono è la Scala Regia (fig. 5), o scala elicoidale, che dal pianterreno conduce al piano nobile: una spirale di squisita armonia, scandita dalla sequenza ritmica delle colonne doriche binate alle quali corrispondono due lesene sulle pareti opposte. Sopra le colonne corre il fregio con le metope recanti il giglio Farnese. La salita al piano nobile si conclude con una cupola decorata ad affresco. La particolarità della Scala Regia non è tanto la forma, ispirata a quella della scala del Bramante in Vaticano, quanto la sua collocazione interna alle mura, anziché all'aperto.

Organizzazione degli spazi di villa Farnese a Caprarola

Di grande interesse è l’organizzazione degli spazi interni al palazzo, disposti secondo suddivisioni di classe tra funzioni di rappresentanza e tutto ciò che era a disposizione delle persone comuni, in ambienti nascosti alla vista (cantine, cucine, tinelli, forni), occultati nel sottosuolo, scavati nel tufo e riservati al personale subalterno, diversamente alloggiato in luoghi tipo caserme, distribuiti sui cinque lati del pentagono e disimpegnati da lunghi corridoi, oppure sulla terrazza sovrastante il cortile circolare; altrove erano poi collocate le stalle, i magazzini e gli alloggi degli stallieri.

Ambienti nei quali conduceva la propria esistenza un popolo di dipendenti, la cui vita si svolgeva al di fuori di quella dei padroni e relativi ospiti, senza possibilità di incontri, mediante strette scale di servizio a chiocciola, ricavate nello spessore delle murature, che conducono a tutti i livelli del palazzo; in un clima rigorosamente classista e discriminatorio che ricorda un poco le deviazioni sociali del tempo dell’imperatore Adriano e della sua villa.

Contrastano con questa mancanza di luce gli spazi padronali, dilatati nelle parti riservate alla rappresentanza che trovano ubicazione sul lato della facciata, ma anche negli ambienti ad uso privato, nei due grandi appartamenti simmetrici dell’Estate e dell’Inverno. In questa stessa chiave celebrativa, i percorsi di rappresentanza erano rigorosamente calcolati in modo da sottolineare i fasti della reggia farnesiana e l’alto rango degli ospiti, con tutta una serie di implicazioni psicologiche che avevano inizio dall'arrivo a palazzo. Le carrozze infatti depositavano gli ospiti al livello interrato, alla scala elicoidale; da qui iniziava un percorso in salita volto a innalzare il visitatore fino alla loggia, che annunciava il piano nobile con tutti i suoi meravigliosi affreschi.

Rivedendo il palazzo in questo tipo di ottica, tutte le rampe, le scale, i piazzali che separano la villa dal paese segnano il divario che intercorreva tra il signore del feudo e tutti gli altri. La stessa strada rettilinea costruita dal Vignola, per la realizzazione della quale il borgo fu sventrato, costituisce un lungo asse di sorveglianza della proprietà terriera, espressione della potenza di casa Farnese.

Il percorso del palazzo ci offre così un’idea visiva della reggia farnesiana (perché di dimora sovrana si tratta), oltre a darci l’opportunità di conoscere il gusto del manierismo maturo di fine secolo, nel quale confluiscono, insieme alla eredità classica e umanistica, fermenti nuovi, segnali post michelangioleschi, premonitori del vento barocco.

Tuttavia, una considerazione di tipo sociale si rende a questo punto necessaria. Accanto alla innegabile bellezza di villa Farnese a Caprarola, dei suoi affreschi, dei suoi giardini all'italiana e delle sue sculture, riusciamo a vedere la bellezza di quella schiera di persone nascoste? Cuochi, camerieri, giardinieri, attendenti, cocchieri, lavandaie, stallieri, riescono a far parte della nostra immaginazione visiva come il cardinale e i suoi ospiti?

Sarebbe molto bello se la ricostruzione storico - artistica del patrimonio culturale desse finalmente visibilità anche a coloro che, nell'ombra, hanno permesso con la loro invisibilità il potere altrui.

Note

[1] Antonio Cordini o Cordiani, nacque a Firenze da Bartolomeo di Antonio di Meo e Smeralda Giamberti, sorella degli architetti Giuliano e Antonio (il Vecchio), detti da Sangallo dalla contrada fiorentina in cui abitavano.

[2] Per approfondimenti si rimanda a Faldi I. (a cura di), Il Palazzo Farnese di Caprarola, Seat, Torino 1981.

[3] Baglione G., Le Vite de’ pittori, scultori, architetti dal 1572 al 1624, Roma 1642, p. 55.

Bibliografia

Baglione G., Le Vite de’ pittori, scultori, architetti dal 1572 al 1624, Roma 1642

Faldi I. (a cura di), Il Palazzo Farnese di Caprarola, Seat, Torino 1981

Hoffman P., Le Ville di Roma e dei dintorni, Newton Compton Editori, Roma 2017

Rosini P., Il palazzo Farnese di Caprarola. Il luogo ameno del Gran Cardinale Alessandro Farnese, Banca Dati “Nuovo Rinascimento” 2015

Crediti Fotografici

Le figg. 2, 3 e 5 sono state reperite sul sito http://www.caprarola.com/ (ultima consultazione 01/07/2020)

LA CATTEDRALE DI GIOVINAZZO

A cura di Stefania Pastore

Frammenti di epoche da scoprire

La posizione

La cattedrale di Giovinazzo (BA), dedicata a Santa Maria Assunta, come consuetudine sorge in riva al mare, nel nucleo antico della città, per avere protezione naturale, per essere di buon auspicio e per essere punto di riferimento per i naviganti. L’attuale chiesa nasce laddove vi era quella di Santa Maria dell’Episcopio, che fu abbattuta lasciando spazio alla nuova, la quale a sua volta ha subito numerose ristrutturazioni nel corso dei secoli. Tali rifacimenti hanno fatto sì che la facciata conservi parti dell’originale stile romanico pugliese che poco si distaccava dalla tipologia della Basilica Nicoliana a Bari, mentre l’interno sia stato completamente adeguato allo stile barocco.

La cattedrale ha l'ingresso principale sul fronte meridionale, il portale principale è sopraelevato rispetto alla strada ed è riccamente ornato e sormontato da un timpano. Tutta la facciata prevede una successione di archi incrociati, che rimandano al gusto arabo-siculo. Sulla facciata meridionale primeggia un rosone settecentesco con sei figure zoomorfe e una grande bifora sottostante.

Le due torri absidali, superstiti del retaggio medioevale, caratterizzano il panorama del centro storico della città.

All'interno la chiesa è a tre navate suddivise da pilastri in muratura, con ampio transetto, tre cappelle laterali per lato, ed ampio altare maggiore. Le volte della navata centrale sono decorate a lacunari con richiami rinascimentali.

I rifacimenti subiti dalla cattedrale di Giovinazzo

La costruzione medioevale sopra i resti dell’antica chiesa risale al periodo Normanno grazie alle cospicue donazioni della principessa Costanza. L’avvio della costruzione si colloca agli inizi del XII secolo, invece nel 1283 si ha la consacrazione da parte del vescovo Giovanni.

I numerosi restauri che interessano la chiesa iniziano già nel 1399, seguiti, nel 1429, da interventi più incisivi a causa di un terremoto. Nel XIV sec. venne costruito l’adiacente palazzo vescovile affiancato alla facciata nord, collegato alla chiesa dal portale. Il complesso fu poi arricchito nel XVI sec. da una cappella e una sacrestia, sempre sul fianco nord.

Gli interventi più significativi si ebbero nel XVII sec. sia per esigenze strutturali, sia per adeguare la chiesa alle nuove esigenze liturgiche, e determinarono il cambiamento più radicale della struttura della cattedrale. Tali cambiamenti si ebbero sotto il vescovado di Giacinto Chiurlia prima, e Paolo de Mercuzo poi: furono ricostruite le navate, il timpano venne interrotto dalla costruzione della nuova parte che permise l’allargamento della chiesa per consentire l’inserimento di nuove cappelle. Questi interventi furono ampiamente criticati, e infatti a partire dal 1892 fu fatta una campagna di lavori per il restauro mimetico della facciata e della cripta. Fino al Seicento, infatti, la cattedrale veniva descritta come un organismo a tre navate suddiviso da colonne marmoree alternate a pilastri, di cui la navata centrale aveva falsi matronei e capriate. Di questi elementi, la maggior parte era stata coperta con i restauri settecenteschi.

Gli ultimi massicci restauri tra il 1981 e il 1990 hanno riportato alla luce elementi medioevali.

Le preziose decorazioni interne

Della originaria struttura medioevale della cattedrale di Giovinazzo è possibile osservare, ad oggi, l’impianto a tre navate con absidi e torri, il transetto in cui con i restauri del XX sec, sono emersi frammenti di un antico mosaico e la cripta.

Vale la pena soffermarsi sulla decorazione musiva in quanto non ha confronti con altri pavimenti musivi pugliesi ma piuttosto, secondo alcuni, trova corrispondenze con esempi di ambito padovano. I pochi frammenti pervenutici del mosaico non ci permettono di comprendere il programma iconografico che probabilmente comprendeva un registro narrativo continuo. Osservazioni più certe sono relative alle figure dei due guerrieri nell'area antistante l’altare, che dal colore scuro dei corpi e dagli scudi di forma circolare è plausibile indicare come Saraceni. Un altro frammento è quello nel braccio destro del transetto, dove si distingue una figura umana con un bastone. Questa figura è separata, da una doppia linea continua, da una figura zoomorfa, forse un leone. Anche nel coro ci sono resti del mosaico con decorazioni a fasce parallele all'asse principale dell’edificio, e tessere di pietra calcarea di varie dimensioni disposte con trame geometriche. Gli ultimi frammenti rinvenuti sono quelli sotto il muro di contenimento dell’altare maggiore che raffigurano, entro tre rotae, un guerriero con la spada e lo scudo, un animale con sembianze ferine, mentre del terzo tondo si vede solo la cornice.

Di matrice medioevale è anche la cripta. Questa presenta quindici volte a crociera, poggianti su 10 colonne in marmo e 12 pilastrini che sporgono dai muri perimetrali; le chiavi di volta al centro delle crociere hanno prevalentemente motivi floreali. Solo due sono però originali del medioevo e riproducono la testa di un uomo e di un leone di fattura bizantina. Purtroppo sia le colonne che i rispettivi capitelli risultano notevolmente danneggiati a causa di restauri che hanno utilizzato lo stucco per ricoprire precedenti decorazioni e per l’azione erosiva della salsedine.