IL PARCO DEI LAGONI DI MERCURAGO

A cura di Marco Roversi

L’Insediamento Palafitticolo dell’Età del Bronzo tra XVIII e XIII a.C. e Le Ruote di Mercurago

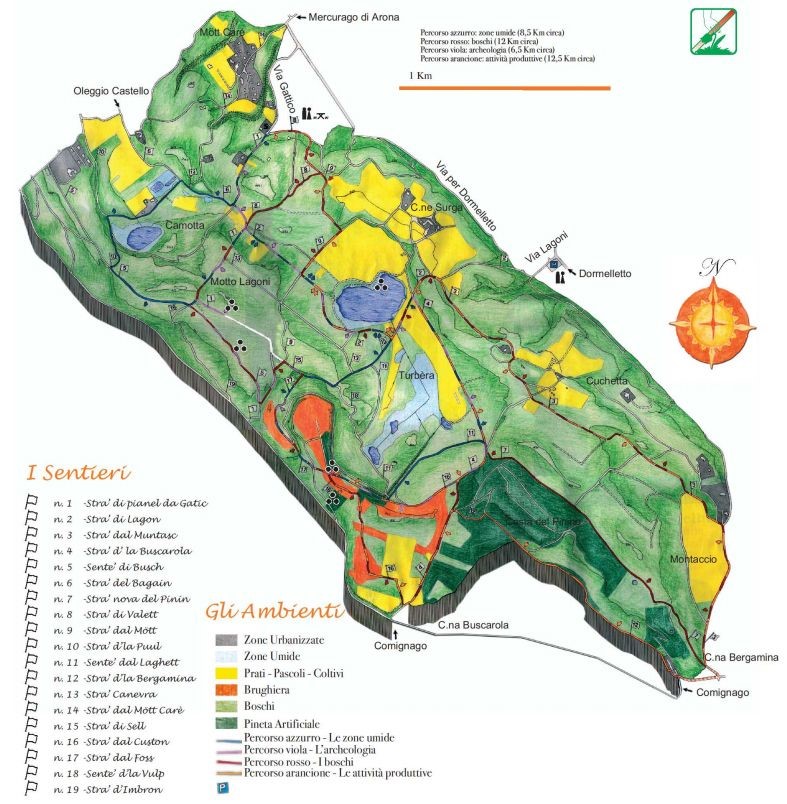

L’area protetta del Parco dei Lagoni di Mercurago (No) fu istituita nel 1980 su iniziativa popolare, ed è tutt’oggi gestita dall’Ente Parchi del Lago Maggiore, assieme ai Canneti di Dormelletto (NO) e alle Riserve di Fondotoce (VB). Dotato di un’intricata rete interna di sentieri, che consentono ai visitatori di addentrarvisi e di percorrerlo nella sua interezza, il territorio del parco si compone geologicamente di un terrazzo di origine morenica affacciato sul Lago Verbano, con due serie di collinette poco estese ed elevate (comunemente denominati motti). Ricca in ogni stagione di spettacoli naturali unici e suggestivi la Riserva Naturale racchiude, in una superficie relativamente limitata (473 ettari circa), una serie interessante e assai eterogenea di ecosistemi: lo stagno, la palude, il bosco, la brughiera e il coltivo, nonché una zona di torbiera e pascoli dedicati all’allevamento di cavalli purosangue. Sentieri tematici sono appositamente segnalati per consentire ai visitatori di apprezzare le ricchezze naturali, e non solo, offerte da questo parco, dai percorsi per i boschi e le zone umide (segnati in pinta rispettivamente con i colori rosso e azzurro), ai percorsi dedicati alle attività produttive e all’archeologia del luogo (ovvero i percorsi arancione e viola). Di recente realizzazione è, invece, l’allestimento di itinerari storici che collegano l’area protetta con i Comuni circostanti (Arona, Dormelletto, Comignago e Oleggio Castello), alcuni dei quali corredati di pannelli e bacheche illustrative degli aspetti storici di maggior rilevanza.

Nel giugno del 2011 il Parco dei Lagoni di Mercurago è stato inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO, rientrando tra i 111 Siti Palafitticoli Preistorici dell’Arco Alpino. La riserva presenta, infatti, interessanti presenze archeologiche, testimoni di una lunghissima occupazione che va dall’Età del Bronzo sino all’occupazione romana, ma la documentazione archeologica relativa all’antico villaggio palafitticolo è certamente la più nota e la più rilevante. Le primissime presenze umane in situ risalgono alla fase del passaggio tra il Bronzo Antico e il Bronzo Medio (BA II/ BM I), tra 1600 e 1500 a.C. (secondo la periodizzazione cronologica dell’Età del Bronzo relativa all’Area Padana e Sud-Alpina). La cosiddetta Cultura di Mercurago, assimilabile per cultura materiale e modalità di insediamento alla cultura del vicino Lago di Monate (VA), presenta tracce di insediamenti palafitticoli, in parte oggi poco conservati e molto erosi. Di conseguenza non possediamo più strati con presenze archeologiche, e tutte le documentazioni proseguono per indagine tipologica sui materiali rinvenuti, specialmente sui reperti bronzei, i quali hanno permesso di stabilire che i suddetti abitati furono attivi per un lungo periodo dell’Età del Bronzo, almeno per tre secoli, con la fase più intensa di abitato e di presenza umana ascrivibile al periodo finale del Bronzo Antico.

Il complesso dei ritrovamenti e l’abbondanza dei reperti che vennero alla luce immersi nei giacimenti ricchi di torba, fanno dei Lagoni una fra le più importanti stazioni preistoriche d’Italia. Le torbiere del Parco si sono, infatti, rivelate ottimi luoghi per la conservazione del passato e dei suoi tesori: torba e limo creano un ambiente anaerobico, ossia privo di ossigeno, il che impedisce l’ossidazione delle sostanze e dei materiali organici e l’azione decomponente di batteri e altri microrganismi. Ne consegue che i resti biologici di un antico insediamento, che l’acidità del terreno in certi casi può cancellare anche molto velocemente, in ambiente di torbiera vengono conservati presso che intatti anche per moltissimi secoli. Ecco che la particolarità ambientale del sito ha permesso di portare alla luce materiali in ottime condizioni di conservazione, dai reperti metalli in bronzo rinvenuti nel più piccolo dei due laghi del Parco, a manufatti in legno, fibre, corde, resti di cibo e cuoio. E si deve proprio a questa particolare condizione ambientale il ritrovamento più importante dell’area dei Lagoni: quelle delle celebri ruote da carro in legno.

L’iniziatore degli studi in situ fu il geologo torinese Bartolomeo Gastaldi, che nel 1860 per primo condusse operazioni di scavo e ricerca su ciò che rimaneva di un’antichissima palafitta, una delle più antiche di tutta l’Europa, rinvenuta all’estremità settentrionale della conca del più grande dei due specchi d’acqua che si estendono nel Parco, denominato Lagone. Il Gastaldi studiò a fondo quanto rimaneva di tale antica struttura, e realizzò anche calchi in gesso sui reperti lignei deperibili portati alla luce, continuando i suoi studio fino al 1866. La struttura si inseriva in un contesto insediativo di notevole estensione, composto da più settori abitativi aventi come fulcro centrale proprio il Lagone, un’area abitativa documentata dall’Antica alla Tarda Età del Bronzo, tra XVIII e XIII a.C., della quale non si conoscono ancora le annesse aree di necropoli. Gli antichi abitanti dei Lagoni costruirono un intero villaggio adottando criteri di urbanistica che, per l’epoca, potevano dirsi assai all’avanguardia: si può, infatti, pensare ad un complesso di capanne disposte su due file e divise da un canale centrale; le costruzioni, che poggiavano su quattro pali perfettamente arrotondati lunghi all’incirca 3 m e con un diametro di 20 cm circa, erano interamente in legno e terriccio, con coperture straminee, ossia in paglia, a doppia falda. La presenza umana, tuttavia, non fu continua, in quanto tra il 1550 e il 1450 a.C., nella fase centrale della Media Età del Bronzo, si può presumere un abbandono temporaneo del sito, forse in occasione di un impaludamento dello specchio d’acqua. Successivamente il sito del Lagone venne nuovamente occupato in modo stabile.

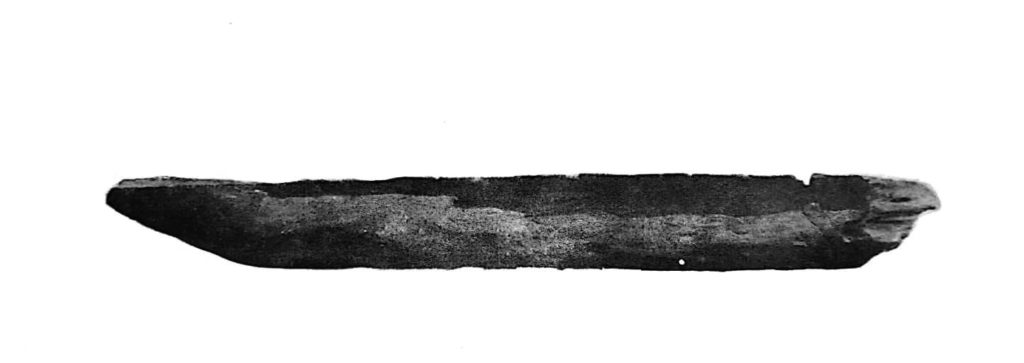

L’insediamento era sede di una comunità dedita alla pesca, alla caccia, all’agricoltura, all’allevamento del bestiame, alla lavorazione tessile e anche ben sviluppata nella produzione e nello scambio a lunga di stanza di merci e beni, anche di prestigio (come i bottoni in pasta vitrea di ispirazione mediterranea), attraverso il controllo dell’accesso a vie commerciali fluviali e di terra in diretto collegamento con gli abitati che, lungo gli alti terrazzamenti naturali del Ticino, tracciavano un asse commerciale nord-sud da Mercurago a Marano Ticino e Bellinzago Novarese (NO), e poi verso la Lomellina e la bassa pianura. Gli abitanti di tale comunità producevano ed impiegavano piroghe intagliate nei tronchi degli alberi, di cui ne sono state portate alla luce due esemplari, e di cui si conservano tutt’oggi due calchi presso il Museo Archeologico di Torino. I prodotti fittili, invece, erano forgiati a mano, cotti a fuoco libero e caratterizzati da un’argilla di colore quasi nerastro, con ornamentazione semplice a lineette oblique tracciate a stecca oppure disposte a fasce orizzontali parallele. Poco si conserva degli utensili impiegati per la caccia e delle armi, queste ultime rappresentate perlopiù da cuspidi di selce scheggiata e da coltelli in rame.

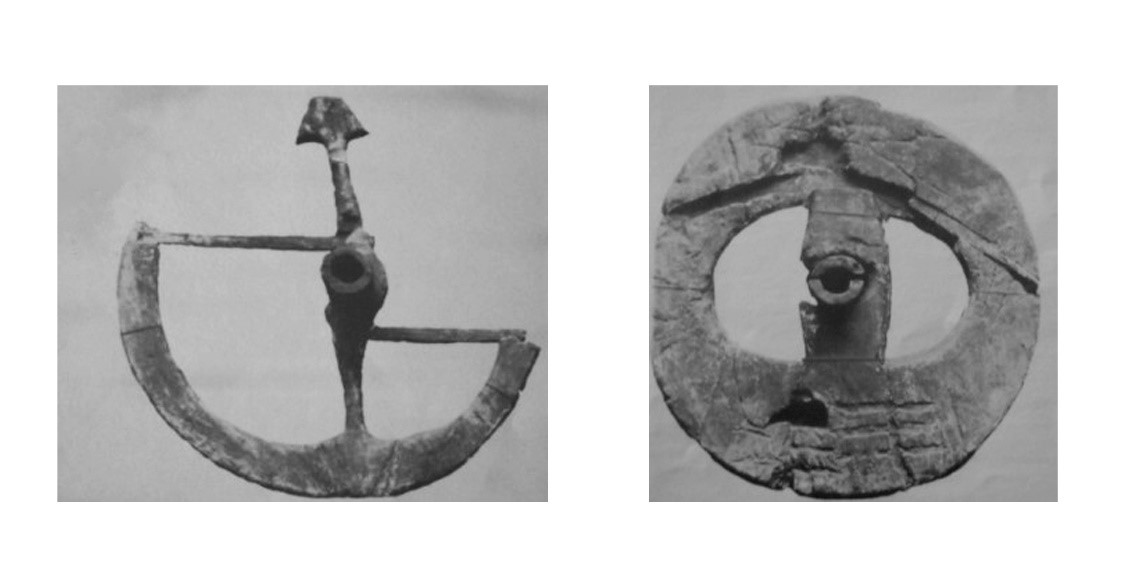

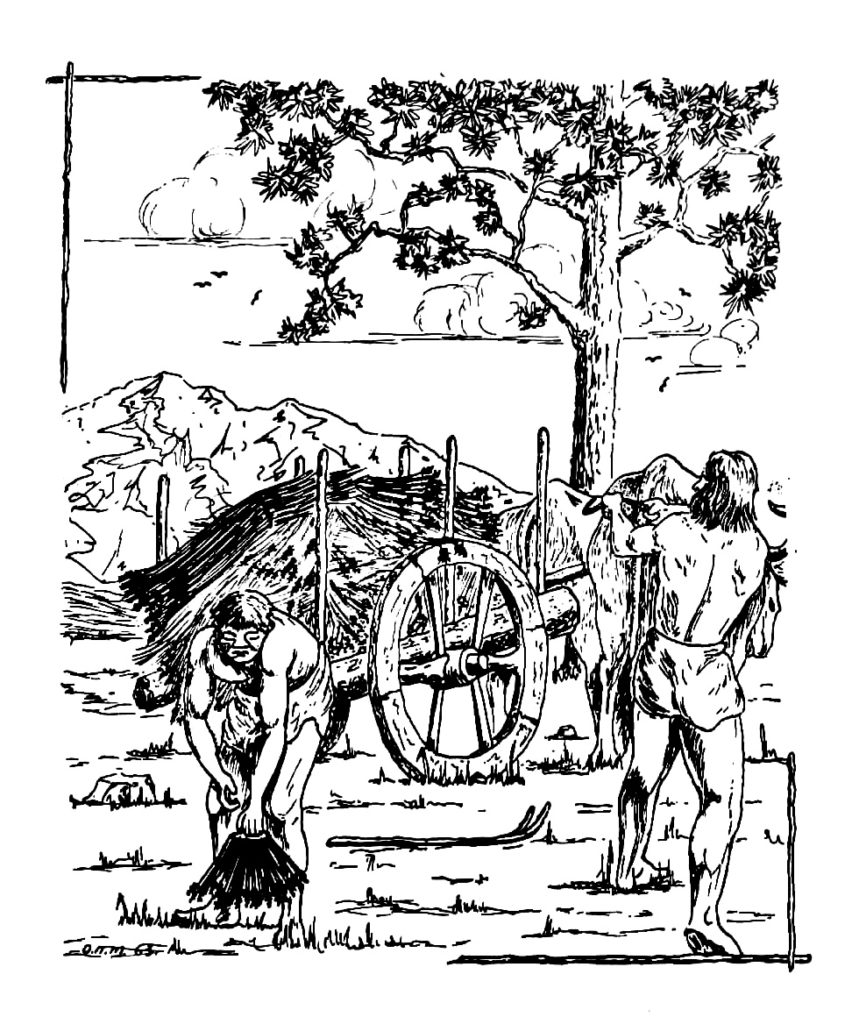

Ma sopra ad ognuna di tali testimonianze materiali spiccano le sopracitate ruote che senza alcun dubbio costituiscono il materiale più vivo di tale civiltà: tali ruote, rinvenute in numero di quattro (di cui solo di due furono realizzati i calchi in gesso, mentre le altre due non furono riprodotte), presentano alcune peculiari caratteristiche che le distinguono dalle più antiche ruote a disco pieno e di notevole pesantezza cronologicamente riferibili al 1650/1550 a.C. Le ruote di Mercurago, le cui dimensioni variano su diametri tra gli 82 e i 92 cm, sono costruite in tre sezioni, e hanno la caratteristica sostanziale di essere “folli” sull’asse, ossia che ne viene eliminata la sollecitazione facilitando, così, l’uso di un asse carraio più leggero e quindi più pratico. Dotate, inoltre, di raggi non convergenti, di bandelle di rame per assicurare stabilità e resistenza le ruote mercuraghesi costituiscono un evidente espressione di quelle genti nel creare e perfezionare tramite un’intelligenza tecnologica estremamente avanzata. Sono note principalmente due diverse tipologie: la prima tipologia era probabilmente impiegata per la realizzazione di carri pesanti da traporto, la seconda era forse adatta a carri più leggeri, destinati forse ad un uso bellico o cerimoniale. La ruota più massiccia pare essere stata impiegata in ambito rurale e appartiene probabilmente ad un carro pesante a traino bovino, mentre quella più leggera potrebbe essere riferita, per ovvi limiti di carico, ad un carro leggero a due ruote a traino equino, una tipologia ben comune agli scenari di guerra e anche simbolo di prestigio dei membri socialmente più elevati del tempo. Appare comunque singolare la presenza nello stesso sito di ben quattro ruote in realtà tutte differenti tra loro, riferibili a quattro diverse tipologie di carri, tanto da rafforzare l’ipotesi che non si trattassero di veicoli legati ad un uso quotidiano, ma alla vicinanza o alla presenza nel sito di un’officina specializzata per la riparazione o per la fabbricazione dei carri, dato anche il legno di noce impiegato per fabbricarle, che non proviene dall’area del Parco, e data anche l’incongruità dell’utilizzo di carri da guerra nell’area della Torbiera. Al di là delle diversità tipologiche, le ruote sono invece accomunate da tecniche realizzative presso che simili, impiegando tenoni (giunture) lignei interni e archi di rinforzo, “manicotti” in legno più tenero per prevenire il consumo dell’assale, l’ovalizzazione del foro della ruota e l’assenza di cerchiatura (sono cosi prive di battistrada in metallo solitamente impiegato per prevenirne l’usura).

Scoperte nel XIX secolo, quando ancora non si conoscevano le tecniche per la conservazione del legno antico estratto da ambienti umidi, se ne conserva solo il calco, prontamente effettuato dallo stesso Gastaldi nella torba al momento del rinvenimento. In un primo tempo le ruote furono attribuite all’Antica Età del Bronzo (XXI-XVII a.C.), ma una più attenta rilettura della serie stratigrafica ed un confronto con rinvenimenti analoghi in area elvetica sembrano portare ad una cronologia più tardiva, nell’ambito della Media-Tarda Età del Bronzo (XIV-XIII a.C.), vale a dire nell’ultima fase di occupazione della torbiera. I calchi originali delle ruote sono oggi conservati al Museo Archeologico di Torino, mentre una copia di uno di essi è oggi conservato e ed esposto presso il Museo Archeologico di Arona (NO). Inaugurato nel 1977, e sito nell’ala sinistra dell’ottocentesco mercato coperto di Piazza San Graziano, esso raccoglie alcuni dei rinvenimenti archeologici provenienti dalla città di Arona e dall’area del Basso Verbano e nelle prime vetrine del percorso espositivo si possono ammirare anche alcuni dei reperti dell’Età del Bronzo rinvenuti nella stazione palafitticola del Parco dei Lagoni di Mercurago.

Bibliografia:

- “La Storia di Arona”, a cura di Peppino Tosi e Mario Bonazzi, Editrice Evoluzione, Milano, aprile 1964.

- “Arona nella Storia”, a cura di Carlo Manni, Edizione promossa dal Comune di Arona, Interlinea Edizioni, Novara, 2001.

Sitografia:

LA CHIESA DI SAN ROCCO A CANEVE DI ARCO

A cura di Beatrice Rosa

A pochi chilometri dalla cittadina di Arco di Trento, nella frazione di Caneve, vi è la chiesa di San Rocco (fig. 1), un edificio liturgico molto piccolo che nasconde però un grande tesoro: quando vi si entra, non si può infatti che rimanere estasiati dalla bellezza e ricchezza degli affreschi e delle pale d’altare che lo decorano.

L’edificazione della chiesa risale al XV secolo, in occasione del matrimonio tra Odorico d’Arco e Susanna Collalto avvenuto nel 1480; ipotesi confermata dalla presenza delle sigle e stemmi dei due nobili affrescati nell’arco santo (fig. 2). Dalle fonti si evince come i Conti d’Arco fossero particolarmente affezionati a questa chiesa, probabilmente per la presenza di un palazzo dei conti proprio nella frazione arcense. Degno di nota il fatto che l’edificio non sia citato nell'elenco delle chiese del luogo per decenni, probabilmente perché fino al 1537, anno della prima visita pastorale, aveva la funzione di cappella privata[i].

L’accesso alla chiesa è favorito da due ingressi: quello principale a sud e quello secondario ad est. Come già anticipato, è un edificio di piccole dimensioni con l’aula rettangolare larga 9 m, lunga 6 m e alta 7 m e l’abside a pianta quadrata con lato lungo 5 m e alta 4 m[ii]

La decorazione interna

La peculiarità della chiesa di San Rocco è la decorazione ad affresco su tutte le pareti, sia la parte del presbiterio che della navata, frutto essenzialmente di due campagne decorative: una di fine Quattrocento e l’altra di metà Cinquecento.

Gli affreschi del presbiterio

La prima campagna lavorativa, coeva con la costruzione dell’edificio di fine Quattrocento, riguardava gli affreschi del presbiterio, molto probabilmente ad opera del pittore rivano Gaspare Rotaldo[iii]. Accedendovi, non si può non notare la raffigurazione sulla parete di fondo di S. Antonio Abate e S. Agostino affiancati dai parzialmente visibili S. Sebastiano e S. Rocco (fig. 3). Gli affreschi sono molto rovinati perché, sicuramente dopo il 1519, è stata presa la decisione di dotare la chiesa di un vero altare e di una sacrestia, il che ha portato all'introduzione di una nicchia nella parete di fondo per contenere l’altare ligneo con il gruppo scultoreo della Madonna con i santi Rocco e Sebastiano e sulla parete di sinistra l’introduzione della porta per la sacrestia. Attualmente nell'altare ligneo c’è una Madonna con Bambino in marmo, in quanto sfortunatamente le tre sculture lignee sono state rubate nel 1987[iv].

I quattro santi citati precedentemente sono inseriti in un paesaggio esteso sulle pareti laterali, un’immagine familiare se si visita la chiesa di San Rocco dopo essere stati nella cittadina di Arco: nell'angolo tra la parete sinistra e quella di fondo è infatti rappresentato il borgo di Arco e sotto il fiume Sarca[v].

La parete più interessante del presbiterio è sicuramente quella di sinistra, dove è raffigurato un personaggio ben abbigliato sdraiato sullo stipite dell’ingresso alla sacrestia (fig. 4). Questo giovanotto non è un semplice pellegrino, ma è San Rocco: sdraiato con la testa appoggiata al braccio destro, lo sguardo languido rivolto verso di noi, come se non si stesse accorgendo dell’arrivo del cane che gli sta portando una pagnotta. Il santo è raffigurato con tutti i suoi attributi più comuni: l’abbigliamento e il bastone da pellegrino, la piaga sulla gamba destra indicata da lui con la mano sinistra e appunto, il fedele amico. Sulla stessa parete, si vede sbucare anche un altro personaggio, un ragazzo biondo, dal naso prominente e le labbra carnose che sembra salutarci con la mano destra. Si è molto discusso sull'identificazione di questo giovane, con la conclusione che si tratti dello stesso Odorico d’Arco in atteggiamento di saluto alla moglie, la cui effige era con tutta probabilità raffigurata sulla parete opposta, lato del presbiterio sfortunatamente molto rovinato e manomesso[vi].

Se si alza lo sguardo verso la volta a crociera, si noterà la rappresentazione dei quattro evangelisti in tondi, attorniati da dei simpaticissimi putti festosi occupati in svariate attività (fig. 5). La presenza di questi bambini alati è un meraviglioso esempio di convivenza di iconografia sacra e profana in un edificio liturgico[vii].

Gli affreschi dell’aula

Molto diversi sono invece gli affreschi caratterizzanti l’aula, frutto di una campagna decorativa di metà XVI secolo attribuita a Dioniso Bonmartini e aiuti. Dioniso Bonmartini era un pittore di Arco, che già nel 1537 aveva firmato gli affreschi del sottogronda del Palazzo del Termine. Tramite questa testimonianza e lo stile peculiare del pittore, riconoscibile per i tratti fisionomici caratterizzati, la varietà di atteggiamenti e movenze e l’attenzione particolare alla gestualità delle mani, è stato possibile attribuirgli il ciclo pittorico di Caneve[viii].

La volta a crociera è decorata, come nell'abside, con quattro medaglioni che iscrivono le figure degli Evangelisti con i loro attributi, essi sono poi circondati da un motivo a grottesche caratterizzato da fiori e rami che si tramutano poi in vasi e in uccelli (fig. 6)[ix].

Gli affreschi parietali hanno come soggetto la Passione di Cristo. Il racconto va letto partendo dalla parete di destra dove è raffigurato l’ingresso di Gesù a Gerusalemme: vediamo Cristo in groppa a un asino, accompagnato da vari personaggi tra cui S. Pietro, riconoscibile dalle chiavi nella mano destra e dalla tunica blu e il mantello giallo. A destra di questo episodio, c’è la scena successiva raffigurante l’Ultima Cena, più precisamente il momento in cui Gesù disse: “In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà” (fig. 7). La narrazione prosegue sulla parete di fondo con la scena della lavanda dei piedi sulla sinistra e Cristo nell'orto del Getsemani sulla destra, episodi sfortunatamente molto rovinati a causa dell’apertura della finestra in facciata[x].

Dalla parete di fondo ci si rivolge poi alla quella di sinistra dov'è presente la vicenda della cattura di Cristo (fig. 8): Gesù è nell'atto di rimproverare S. Pietro che ha reciso con la spada l’orecchio destro ad uno dei convenuti. A destra, sul medesimo registro, si scorge un gruppo di soldati romani che scortano Gesù verso Anna, suocero di Caifa, per il giudizio preliminare.

Il racconto riprende poi nel registro inferiore della parete di destra (fig. 7): nel primo episodio vediamo Caifa in trono, vestito sontuosamente mentre discute con uno dei tanti sacerdoti al suo fianco; sta aspettando Gesù che arriva da sinistra scortato dai soldati romani, con lo sguardo affranto rivolto verso il basso. I soldati ritornano anche nella scena seguente sulla destra, in questo caso stanno conducendo Cristo davanti a Pilato. Il pittore sceglie di illustrare in questa parte di parete un episodio narrato dall'evangelista Matteo, cioè il momento in cui Pilato si fa portare da due inservienti dell’acqua e un catino che utilizza per lavarsi le mani. La narrazione prosegue poi sulla parete di fondo dove si possono ammirare due episodi commoventi della Passione: sulla sinistra la flagellazione con Cristo alla colonna, sulla destra l’incoronazione di spine[xi].

A differenza degli affreschi visti finora, gli episodi nel registro inferiore sulla parete sinistra, gli ultimi due prima della crocifissione, sono molto rovinati ma ancora perfettamente leggibili: sulla sinistra è raffigurato Cristo davanti ad Erode e a destra l’affollata salita al Calvario (fig. 8)[xii].

La narrazione si conclude poi sopra l’arco santo con la straordinaria Crocifissione (fig. 9), episodio che occupa lo spazio che nelle altre pareti sarebbe stato investito per rappresentare due scene. Al centro vediamo Cristo crocifisso, con il corpo candido, la testa reclinata verso il basso in un atteggiamento di rassegnata accettazione. Al suo fianco i due ladroni in croce, con il corpo più rosaceo, in pose contorte e divincolate, probabilmente a causa del dolore che rende anche i loro volti quasi grotteschi. Ai piedi della croce si notano Maria Maddalena e S. Giovanni Evangelista con gli occhi rivolti verso l’alto; un dettaglio meraviglioso è quello in primo piano con le quattro donne che reggono la Vergine svenuta dal dolore nel vedere il figlio crocifisso[xiii].

Oltre al ciclo della Passione, è degno di nota anche l’affresco alla destra della porta laterale (fig. 10). Esso raffigura una mensa d’altare sulla quale, tra i candelabri, è presente un ostensorio in oro al cui interno si può scorgere l’eucarestia con il Cristo crocifisso, il tutto coperto da un leggerissimo velo trasparente[xiv]. Tra le due colonne sullo sfondo, è compresa la pala d’altare: essa ha come soggetto due santi, di cui noi oggi vediamo solo dal busto fino ai piedi, nonostante ciò, sono perfettamente riconoscibili come S. Sebastiano sulla sinistra e S. Bernardino sulla destra. Inginocchiati davanti all'altare riconosciamo S. Rocco, indicante con la mano destra la piaga sulla gamba, e S. Girolamo in vesti di eremita in preghiera, come i tre giovinetti al centro della composizione. Questo affresco non presenta discontinuità nella stesura dell’intonaco, il che fa pensare, considerate anche le molte analogie stilistiche, che sia stato realizzato dalla stessa mano degli affreschi della Passione di Cristo[xv].

Osservando le pareti dell’aula, si potrebbe rimanere invece perplessi nel vedere degli affreschi molto diversi rispetto a quelli descritti finora. Gli affreschi “anomali” sono essenzialmente tre: raffiguranti la Resurrezione di Cristo (fig. 11), le pie donne al sepolcro (fig. 12) e l’Assunzione in cielo di Maria (fig. 13). Essi sono atipici sia dal punto di vista stilistico che dal punto iconografico: basti pensare all'Assunzione della Vergine, un episodio alquanto slegato dal contesto della Passione in quanto non sono presentati altri fatti quali, per esempio, la Pentecoste[xvi].

Con tutta probabilità la narrazione comincia con la Resurrezione, un affresco molto rovinato e poco leggibile in cui si vede ancora Cristo che risorge con in mano il vessillo crociato, la sagoma del sarcofago e di un soldato. Contrariamente a quello appena citato, l’affresco della Pie donne al sepolcro verte in un ottimo stato conservativo che permette di leggerne tutti i dettagli: in primo piano si vede il sepolcro scoperchiato e l’angelo che lo indica. Alla scena assistono ben undici figure femminili, la più visibile e facilmente identificabile è Maria Maddalena, con il vasetto degli unguenti in mano e il canonico abito rosso. Questa scena è particolarmente interessante anche perché è “un episodio nell'episodio”, infatti con un po’ di attenzione, si può notare in basso a sinistra Gesù, nelle vesti di ortolano, che appare alla Maddalena. La coesione di due scene in una, è un fatto inusuale nella chiesa di San Rocco, come anche peculiare è lo stile utilizzato che fa pensare a una mano diversa rispetto a quella di Dioniso Bonmartini e aiuti. Sulla parete opposta è invece presente l’Assunzione della Vergine, il più rovinato degli affreschi dove si può solamente scorgere la figura sbiadita di Maria[xvii].

Gli altari laterali

Oltre ai meravigliosi affreschi, la chiesa di San Rocco è di grande importanza per le due pale d’altare che decorano gli altari ai lati del presbiterio di cui però vi parlerò in un’altra occasione![xviii] (fig. 14-15)

BIBLIOGRAFIA

Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994.

Il paesetto di Caneve d'Arco e la sua chiesina di San Rocco, a cura di F. Zendron, Trento 1964.

Podetti, Gli affreschi cinquecenteschi del Palazzo del Termine ad Arco, in “Sommolago”, XXV, 2008, 3, pp. 5-114.

CREDITI FOTOGRAFICI

- https://www.gardatourism.it/chiesa-di-san-rocco/

- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994

- https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g670770-d11963970-Reviews-Chiesa_di_San_Rocco-Arco_Province_of_Trento_Trentino_Alto_Adige.html

- https://elenaedorlando.wordpress.com/2013/10/20/passeggiate-domenicali/

- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994

- https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g670770-d11963970-Reviews-Chiesa_di_San_Rocco-Arco_Province_of_Trento_Trentino_Alto_Adige.html

- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994

- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994

- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994

- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994

- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994

- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994

- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994

- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994

- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994

Note

[i] Ecclesiae: le chiese nel Sommolago, Arco 2000, p. 246.

[ii] Il paesetto di Caneve d’Arco e la sua chiesina di S. Rocco 1964, pp. 11-12.

[iii] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 36-43.

[iv] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 55-56.

[v] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 44-53.

[vi] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 44-53.

[vii] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 36-43.

[viii] E. Podetti, Gli affreschi cinquecenteschi del Palazzo del Termine ad Arco, in “Sommolago”, XXV, 2008, 3, pp. 21-29.

[ix] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 75-86.

[x] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 75-86.

[xi] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 75-86.

[xii] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 75-86.

[xiii] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 75-86.

[xiv] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 91-98.

[xv] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 91-98.

[xvi] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 91-98.

[xvii] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 91-98.

[xviii] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 57-63.

LA CAPPELLA SANSEVERO DI NAPOLI

A cura di Ornella Amato

BAROCCO, ESOTERISMO, ALCHIMIA, ESALTAZIONE DINASTICA

“La cappella è glaciale.

Pavimento di marmo, marmo alle pareti,

tombe di marmo, statue di marmo”.

E ancora:

“Non ornamenti di oro, non candelabri, non lampade votive, non fiori,

tutto vi è gelido, tranquillo, sepolcrale“ - Matilde Serao

Napoli - Decumano Inferiore - Via Francesco de Sanctis 19/21:una segnalazione stradale turistica indica che si è giunti alla “Cappella Sansevero di Raimondo di Sangro”.

Il committente e l'origine della cappella Sansevero

Raimondo di Sangro, ottavo duca di Torremaggiore, settimo principe dei Sansevero, committente, mecenate generoso ma estremamente esigente, intellettuale, alchimista, esoterico, Gran Maestro massone, uomo carismatico per eccellenza, inventore, progettista, gentiluomo di camera al servizio di Sua Maestà il Re Carlo di Borbone, Cavaliere dell’Ordine di San Gennaro.

La Cappella oggi è un museo privato tra i più noti e visitati della città di Napoli (nel 2019 le presenze sono state ben 750.000), ma soprattutto è un tempio carico di simbologia. Eppure l’origine stessa della Cappella ha la dolcezza della chiesetta gentilizia che fu edificata per voto e successivamente per accogliere le tombe di famiglia. I lavori edili per la costruzione della chiesa iniziarono nel 1593: si narra che un uomo innocente, incatenato e trascinato lungo San Domenico Maggiore, vide crollare una parte del muro di cinta del giardino dei Di Sangro e lì vi vide apparire un’immagine della Madonna, alla quale fece voto di donarle una lampada d’argento e un’iscrizione qualora fosse stato scarcerato e dimostrata la sua innocenza e così fu: l’uomo tenne fede al voto fatto.

Molte altre grazie furono elargite dall'immagine sacra e ne fu testimone anche il Duca di Torremaggiore Giovan Francesco di Sangro che, gravemente ammalato, fu miracolato dalla Madonna, dalla quale ottenne la totale guarigione: per gratitudine fece innalzare la cappella proprio dove era apparsa la Vergine e fu denominata “Santa Maria della Pietà” o “Pietatella”, ma successivamente, suo figlio Alessandro di Sansevero, Patriarca di Alessandria e Arcivescovo di Benevento, decise di ampliare la preesistente e piccola costruzione, per renderla degna di accogliere le spoglie di tutti componenti della famiglia di Sangro, come testimoniato dalla lapide marmorea datata 1613 posta sopra l'ingresso principale dell'edificio:

“ALEXANDER DE SANGRO PATRIARCHA ALEXANDIAE TEMPLVM HOC A FUNDAMENTIS EXTRVCTVM BEATAE VIRGINI SIBI AC SVIS SEPOLCRUM ANNO DOMINI MDCXIII “

Ovvero:

“ALESSANDRO DI SANGRO PATRIARCA DI ALESSANDRIA DESTINO’ QUESTO TEMPIO, INNALZATO DALLE FONDAMENTA ALLA BEATA VERGINE, A SEPOLCRO PER SE E PER I SUOI NELL'ANNO DEL SIGNORE 1613”.

Della fase Seicentesca della Cappella non resta quasi nulla, poiché il suo assetto attuale e le opere presenti sono il frutto dei lavori che volle realizzare Raimondo di Sangro.

Raimondo di Sangro nacque il 30 Gennaio 1710 a Torremaggiore in Puglia da Cecilia Gaetani dell’Aquila di Aragona e da Antonio di Sangro, duca di Torremaggiore. A causa della prematura scomparsa della madre e degli impegni del padre, fu ben presto trasferito dalla Puglia a Napoli nel palazzo di famiglia in largo San Domenico Maggiore, dove poi si stabilirà definitivamente nel 1737 a seguito della morte del padre.

La cappella Sansevero: descrizione interna

Il principe diede ben presto prova del suo intelletto e delle sue invenzioni, per le quali suscitò anche l’ammirazione degli ingegneri dello Zar di Russia Pietro il Grande, fu insignito delle cariche più elevate del regno di Napoli guidato da Carlo di Borbone, ma soprattutto, ampliò e arricchì la “Cappella di famiglia” che, a grandi linee, mantenne la struttura seicentesca con un’unica navata a pianta longitudinale e quattro archi a tutto sesto, al di sopra dei quali corre un cornicione, costruito con un mastice di invenzione del Principe, ed una volta a botte interrotta da sei finestre che illuminano l’intera Cappella ed una finta cupoletta all'altezza dell’abside, opera di Francesco Maria Russo di cui è certa la paternità anche della volta.

La volta della Cappella è stata infatti firmata da Francesco Maria Russo e datata dallo stesso al 1749 ed è un affresco noto come la “Gloria del Paradiso” o “Paradiso dei di Sangro” . E’ caratterizzato da squarci di angeli e figura varie che tendono a convergere verso il centro dove esplode la luce della colomba dello Spirito Santo.

Lungo il perimetro si trovano le finestre che rischiarano l’affresco e sono intervallate dai medaglioni nei quali sono raffigurati i Santi del Casato.

La pavimentazione settecentesca della cappella è estremamente complessa: anch'essa inventata dal Principe, presentava un motivo labirintico (da qui la denominazione corrente di “pavimento labirintico”) che è andato quasi completamente perduto nella notte tra il 22 ed il 23 settembre 1889, quando un’infiltrazione d’acqua provocò il crollo del ponte che collegava la Cappella al Palazzo stesso dei Sansevero.

I restauratori chiamati al ripristino della pavimentazione originale non riuscirono a risolvere e, nel 1901, si videro costretti a sostituire il preesistente pavimento con uno in cotto napoletano, realizzando al centro lo Stemma dei di Sangro in smalto giallo ed oro, riprendendo i colori della casata.

Del pavimento labirintico originale è possibile vederne i resti nel passetto antistante la tomba di Raimondo. Il pavimento labirintico, probabilmente, doveva rappresentare le difficoltà che s’incontrano sul cammino della conoscenza e di certo era parte integrante del “percorso” che all'interno della Cappella si snoda attraverso le statue presenti, che seguono un progetto iconografico voluto proprio da Raimondo di Sangro, di cui elementi fondamentali sono le 10 Virtù, di cui 9 di esse sono dedicate alle mogli degli esponenti della famiglia di Sangro e addossate a 9 pilastri, mentre la decima, il Disinganno, è dedicata al padre.

I monumenti funebri del casato, alla cui accoglienza la Cappella era da sempre destinata, si trovano invece all'interno delle cappelle laterali e tra le statue delle Virtù, nelle quali è anche possibile notare una serie di significati allegorici riferiti al mondo della massoneria, a cui il principe apparteneva in qualità di Gran Maestro.

Di tutte le sculture presenti, di certo la “triade d’eccellenza “ è rappresentata dal “Cristo Velato” che troneggia al centro della navata della Cappella, dalla “Pudicizia” alla sua sinistra e il “Disinganno” alla sua destra, tutte e tre che precedono l’Altare maggiore con l'altorilievo marmoreo della “Deposizione” di Francesco Celebrano.

L'opera raffigura l'episodio della Deposizione di Cristo dalla croce e, tra le figure, spiccano Maria e la Maddalena che assistono alla scena mentre sotto di loro si trovano due putti che sorreggono il sudario sul quale risalta un'immagine metallica del volto di Cristo.

Al di sotto del piano dell'altare altri due putti scoperchiano una bara, ormai vuota. La composizione dell'altare è completata lateralmente da due angeli in stile barocco realizzati da Paolo Persico, autore anche della cornice di angeli in stucco che circonda il dipinto della Pietà.

La datazione e l'autore del dipinto sono ignoti: probabilmente fu realizzata da un manierista napoletano prima del 1590 poiché a quella data risale infatti la prima testimonianza della sua esistenza, con il miracolo della sua apparizione all'uomo erroneamente arrestato ed alla cui storia è legata poi l’origine della cappella, sicché si tratta di un quadro a cui si è legati soprattutto per il significato intrinseco che esso stesso ha, piuttosto che per la qualità artistica.

Il Cristo velato: il capolavoro centrale della cappella Sansevero

Il Cristo Velato di Giuseppe Sammartino, datato 1753, è tra le opere più studiate, più controverse della storia dell’arte.

Il corpo esanime del Cristo è disteso su di un materasso marmoreo che diventa il giaciglio non solo del corpo senza vita del Redentore ma anche delle sofferenze patite nelle ore della Passione, e soprattutto di tutte le sofferenze dell’umanità intera, che Cristo ha salvato, nel momento in cui ha esalato l’ultimo respiro; il peso del corpo morto è delicatamente ricoperto dal velo.

Il velo, appunto, discusso e controverso. La diceria più famosa afferma che il velo fosse in origine in vero tessuto che sia stato trasformato il marmo attraverso un misterioso processo alchemico, con speciali prodotti, la cui formula sarebbe tutt'oggi segreta, un velo che conferisce leggerezza, una leggerezza che, in concreto, non ha.

E’ poggiato su un basamento su cui poggia un primo velo marmoreo su sui risalta il merletto lungo tutto il perimetro e sul quale, ai piedi del Cristo, sono poggiati la corona di spine e le tenaglie con le quali erano stati tolti i chiodi. Il capolavoro del Sammartino ha alimentato anche diverse dicerie, non solo legate al modo di realizzazione, ma si racconta che il Principe, dopo la realizzazione dell’opera, accecò il Sammartino per evitare che potesse realizzare opere di valore pari o addirittura superiori.

La sua imponente maestosità è tutta nelle parole di Antonio Canova quando, dopo averla vista, dichiarò che “…avrebbe rinunciato a ben 10 anni di vita, per averla tutta per sé…”.

In un primo momento pare che la statua fosse destinata ad essere collocata nella cavea sotterranea e sarebbe dovuto essere illuminato da una lampada di luce perpetua, ma l’imponente peso ne rese impossibile lo spostamento, sta di fatto che non sempre è stata al centro della navata, poiché, come dimostra uno scatto ottocentesco del fotografo tedesco Giorgio Sommer, era posta ai piedi della statua della Pudicizia.

Le statue laterali

Alla sinistra del Cristo Velato, maestosa, s’innalza la statua della Pudicizia, dedicata alla madre del Principe Raimondo di Sangro, una delle dieci Virtù rappresentate.

E’ considerata il capolavoro di Antonio Corradini e raffigura un nudo di donna ricoperto da un velo trasparente, il cui straordinario virtuosismo tecnico inaugura il genere delle “statue velate”; è datata 1752. La scultura raffigura una donna completamente coperta da un velo semitrasparente, cinta in vita da una ghirlanda di rose che le scende lungo il fianco destro, sfiorato dalla mano e, nella parte alta, il velo avvolge il capo lasciando intravedere le forme e i tratti del viso.

La composizione è carica di significati: la lapide spezzata sulla quale la figura appoggia il braccio sinistro, come - stando a diverse letture fatte da più critici – se fosse avvenuta una scossa di terremoto, magistralmente realizzata dallo scultore, lo sguardo come perso nel vuoto e l'albero della vita che nasce dal marmo ai piedi della statua simboleggiano la morte prematura della principessa Cecilia.

Di fronte ad essa, invece, si eleva la statua del Disinganno, realizzata da Francesco Queirolo.

E’ un corpo di uomo avvolto in una rete. Ma è semplicemente così? O forse è molto di più?

La scultura è opera del Queirolo è dedicata ad Antonio di Sangro, padre del principe Raimondo e raffigura sì un uomo che si libera da una rete, ma nella lettura più accettata vuole simboleggiare il peccato da cui era oppresso: in seguito alla morte della giovane moglie, il duca iniziò a condurre una vita disordinata e dedita ai vizi e ai viaggi, mentre il giovane Raimondo era stato affidato al nonno.

Ormai anziano, Antonio di Sangro tornò però a Napoli e, pentito dei peccati commessi, abbracciò la fede e si dedicò a una vita sacerdotale.

L’opera è di una straordinarietà disarmante. I nodi della corda con cui è fatta la rete, gli stessi nodi che la reggono, le dita delle mani infilate all'interno dei vuoti tra un nodo e l’altro rendono il tutto di un realismo stupefacente. Si dice che nessun aiutante dello scultore avesse il coraggio di dare le ultime rifiniture ai nodi della rete per paura di romperli.

La cappella Sansevero, però, è soprattutto il luogo in cui si trovano le tombe degli esponenti del casato e, ovviamente, tra di esse, si trova anche la tomba di Raimondo di Sangro, eretta quando lo stesso committente era ancora in vita e realizzata da Francesco Maria Russo nel 1759.

L’aspetto è semplice e sobrio, è composta da una grande lapide in marmo rosa sulla quale è scritto l’elogio funebre del Principe: le lettere bianche che lo compongono non sono incise, ma sarebbero state realizzate con un composto di solventi chimici di invenzione del Principe che, probabilmente, dovevano risaltare sul fondo rosa.

Sovrasta l’elogio un ritratto in età avanzata dello stesso di Sangro, raffigurato con indosso una corazza e all'interno di una cornice di marmo, mentre il tutto è sormontato da un grande arco decorato con armi, libri, strumenti scientifici, emblemi commemorativi e militari che celebrano le glorie del Principe.

Interessante è poi la presenza dell’Altare di Santa Rosalia, che sebbene la tradizione la voglia patrona della città di Palermo per aver salvato la città dalla peste, è “presente” nella Cappella di famiglia, in quanto apparteneva proprio alla nobile famiglia dei di Sangro, poiché figlia di Sinibaldo, conte dei Marsi e di Sangro.

Sotto la cappella Sansevero si trova la Cavea sotterranea dove sono conservati, all'interno di due teche, la cosiddette “Macchine Anatomiche”, ovvero gli scheletri di un uomo e di una donna in posizione eretta con il sistema arteo-venoso perfettamente integro.

Per quel che concerne tali strutture, molto si è detto e ancora si dirà e si scriverà, poiché leggende, studi ed oscurità ruotano intorno a questi due scheletri.

La storia ufficiale racconta che sono state realizzate dal medico palermitano Giuseppe Salerno e sarebbero state acquistate nel 1756 dal Principe a seguito di una esibizione pubblica dello scheletro maschile che l’anatomopatologo palermitano tenne e Napoli e, a seguito di questo acquisto, gli fu commissionato la realizzazione di quello femminile e lo scopo era legato a studi di anatomia e per questo era stato riprodotto un sistema arto venoso con diversi materiali, in particolare la cera d’api colorata.

Sta di fatto che leggende popolari giunte fino a noi raccontano – e lo stesso Benedetto Croce riferisce di tali credenze popolari – che non si tratti di “macchine anatomiche ” ma di veri e propri corpi di essere umani, in particolari di due servi del Principe che il di Sangro “fece uccidere e imbalsamarne stranamente i corpi in modo che mostrassero nel loro interno tutti i visceri, le arterie, le vene”; si racconta addirittura che i due poveri sventurati, ancora in vita abbiano subito un’iniezione contenente particolari antidoti che avrebbero indurito i vasi capillari, il ché avrebbe anche consentito lo studio anatomico su scheletri veri. A conferma di tale teoria, sarebbe il segno profondo di una corda su uno dei due scheletri, quasi a voler bloccare un uomo in fuga da morte certa.

La storia delle “macchine anatomiche” non fa altro che aggiungere altro mistero ad un luogo già di per sé particolare, che attira sempre più turisti e visitatori, tanto da raggiungerne la quota dei 750.000 , divenendo il museo più visitato di Napoli.

L’ultima parte della cappella Sansevero, posta alla fine dell’intero percorso espositivo, è la Sagrestia, oggi bookshop del museo.

Ad essa si accede attraverso un passaggio, posto accanto alla nicchia all'interno della quale è collocata la tomba dello stesso Raimondo.

Completamente rinnovato nel 2017, con arredi ultramoderni e dal layout funzionale, ma ispirati all'originale pavimento labirintico di cui in essa sono conservate grandi lastre di marmo.

Ospita non solo due monumenti funebri anch'essi dedicati a membri della famiglia, ma espone nelle vetrine strumenti di laboratorio probabilmente appartenuti allo stesso principe, oltre che conservare grandi lastre di marmo dell’originario pavimento labirintico.

Dal 2005 conserva la “Madonna col Bambino “ che fu commissionata dal di Sangro per farne dono a Re Carlo di Borbone.

Nella Sagrestia è in fase di collocazione il “Ritratto di Raimondo di Sangro principe di Sansevero” del pittore napoletano Francesco De Mura, che recentemente è entrato a far parte della collezione permanente delle opere esposte nel museo e che è stato presentato al pubblico ed alla stampa il 28 Gennaio 2020, in concomitanza del compleanno del principe che ricorre il 30 Gennaio.

Copyright museosansevero on Instagram.

L'opera, acquisita nel settembre 2019 dall'istituzione museale, proviene dal mercato antiquario madrileno, è databile intorno all'anno 1750, è stato acquistato dal museo Sansevero dalla Galleria Porcini di Napoli.

La nostra “visita” alla Cappella Sansevero, che era nata ed era stata concepita anzitutto come “cappella di famiglia”, e che oggi è un polo museale noto all'intero mondo dell’arte per essere divenuta lo scrigno di inestimabili capolavori, finisce qui.

Uscendo fuori dalla Cappella, volgendo lo sguardo al cielo – direbbe Dante – “per riveder le stelle” ci si sente arricchiti dentro, ma delle domande restano :

“Chi era realmente Raimondo di Sangro?”

“La mano dell’uomo, dell’artista che magistralmente muove e guida lo scalpellino, come ha potuto realizzare tutto ciò?”

“La mano dell’artista e quella dello scultore sono realmente guidate da Dio?”

Ai posteri l’ardua sentenza.

Sitografia:

museosansevero.it

ilmattino.it

repubblica.it

repubblica.napoli.it

napolimagazine.com

napolike.it

wikipedia.it

10cose.it

Vesuviolive.it

Social Network di riferimento:

museosansevero on Twitter

museosansevero on Instagram

Bibliografia:

F. Negri Arnoldi “Storia dell’Arte Vol. III” Fabbri Editori – Milano 1997

I RESTAURI ALLA LOGGIA DI PSICHE

A cura di Federica Comito

Introduzione

Gli affreschi di Amore e Psiche che oggi vediamo sono il risultato di una serie di restauri avvenuti nel tempo, che hanno modificato l’originale causando delle perdite irreparabili. In un percorso a ritroso analizzeremo tutto il percorso dell’opera, dalla sua ideazione a oggi, individuando eventuali interventi e manomissioni grazie allo studio dei materiali. Nel 1990 l’Istituto Centrale per il Restauro coordinato da R. Varoli Piazza procede al controllo degli affreschi della Loggia. Dopo aver indagato le problematiche strutturali, si è posta particolare attenzione ai restauri alla loggia di Psiche di Giovan Pietro Bellori e Carlo Maratti del 1693-94, eccezionali per l’innovazione concettuale e per la tecnica di intervento. È in questo momento storico che ci si pose il problema di quanto fosse lecito intervenire su un’opera così notevole, anche se lo scopo era di ripararne i danni. A guidare tale intervento il criterio, straordinariamente moderno, di utilizzare materiali reversibili affinché, come affermò Maratti “se qualcuno più degno di me di associare il suo pennello a quello di Raffaello, verrà un giorno, possa cancellare la mia opera e sostituirvi la sua”. In questo senso Bellori e Maratti precorrono l’odierna filosofia del restauro, inteso come rispetto della materia dell’opera d’arte.

Come avviene un restauro?

Il restauro contemporaneo si caratterizza per l’utilizzo di tecniche analitiche applicate alla chimica, fisica e biologia che permettono di non alterare l’integrità dell’opera e sono utilissime per lo studio diagnostico permettendo un’accurata indagine preliminare e un successivo prelievo di materiale per analisi più specifiche e approfondite. Tra queste, la tecnica fotografica; la riflettografia infrarossa; l’indagine radiografica; le tecniche spettrofotometriche. Il campionamento deve essere il più rispettoso possibile dell’integrità fisica dell’opera, limitato nel numero e nelle dimensioni dei prelievi. Lo studio di un campione richiede sofisticate metodologie analitiche, basate sull'impiego di tecniche strumentali altamente sensibili e selettive (tecniche microscopiche: microscopia ottica, mineralogico-petrografica, elettronica a scansione; microanalisi a raggi X; spettroscopia infrarossa; tecniche cromatografiche). Le successive tipologie di intervento sull'opera sono molteplici: la pulitura, la disinfestazione, la stuccatura e l’incollaggio, la foderatura dei dipinti su tela, il consolidamento, le reintegrazioni di dipinti, la stesura di protettivi.

I restauri alla loggia di Psiche del 1990

Le campagne di indagine nella loggia iniziano nel 1989-90 e sono state esclusivamente di osservazione diretta al fine di individuare la tecnica di esecuzione e di stabilire lo stato di conservazione dei dipinti, i problemi connessi con il restauro marattesco e quali fossero gli interventi successivi. La fase esecutiva si è svolta tra il 1990 e il ‘97. Di rilievo l’indagine di quei frammenti superstiti dell’azzurro di Raffaello e di quello usato da Maratti per rifare i cieli che si erano anneriti e la loro rimozione successiva ad opera di un restauro avvenuto nel 1930, che volendo eliminare per sempre quello che veniva considerato l’azzurro di Maratti, aveva asportato anche quello sottostante di Raffaello. Al termine delle operazioni di pulitura e assestamento, ci si è concentrati sull'aspetto estetico. La loggia appariva totalmente sbilanciata per l‘asportazione violenta dell’azzurro che lasciava in vista il celeste di preparazione o addirittura l’intonaco e per la presenza di grandi lesioni sul testo figurativo.

L’attenzione degli studiosi si è concentrata sul percorso progettuale della decorazione: si iniziava dagli schizzi per la definizione della prima idea, seguiva lo studio di singole parti della composizione, con la definizione successiva di un primo disegno particolareggiato dell’insieme, si proseguiva poi con lo studio analitico e dettagliato di tutte le parti; infine si realizzava il modello definitivo in scala ridotta. A questa fase di studio seguiva la fase operativa del cantiere, cioè la realizzazione del cartone principale con dimensioni rapportabili alla superficie muraria da dipingere. Poi si ricavava un “cartone secondario” che, sezionato, permetteva il trasferimento del disegno sull'intonaco ancora umido, come previsto dalla tecnica dell’affresco (così chiamata perché si esegue su un intonaco appena steso e non ancora asciutto).

I moderni restauri alla loggia di Psiche hanno permesso di delineare una possibile organizzazione del cantiere dove operarono Raffaello e la sua bottega. Il ponteggio utilizzato, probabilmente posto alla stessa altezza di quello cinquecentesco, ha consentito di osservare la volta dalla stessa angolazione visiva dei pittori, apprezzandone così ogni dettaglio tecnico. In particolare si è posta l’attenzione sulle varie tipologie di tratteggio, distinti in tratteggi cosiddetti “liquidi”, ovvero quelli effettuati a pennello, e quelli a “secco” realizzati a sanguigna o grafite. Questi ultimi, riferibili ad un intervento di restauro, sono segni rapidi e poco precisi orientati a conferire maggiore incisività alle ombre. Su quelli a pennello, trovandosi principalmente su porzioni di volto, si è preferito non effettuare prelievi di campioni da analizzare, preferendo attendere tecnologie più avanzate. Il loro aspetto e colore, chiaramente estraneo e di sovrapposizione alla policromia degli incarnati, conferma che sono successivi alla stesura pittorica che presenta già una modulazione cromatica e tonale di chiari e di scuri. Invece, alcuni dei tratteggi dallo stile più libero potrebbero essere attribuiti ad uno o due artisti della bottega di Raffaello che avevano il compito di realizzare dei ritocchi in una sorta di revisione finale della decorazione. Sembrerebbe che questo compito, unito alla realizzazione di particolari decorativi, spettasse a Giovanni da Udine insieme alla stesura dell’azzurrite sui fondi.

Il restauro di Maratti

Nel maggio 1693 hanno inizio i restauri alla loggia di Psiche a opera di Carlo Maratti, che si pone come il primo restauratore moderno in pieno rispetto della materia. Grazie alle indagini svolte negli anni ‘90 è possibile affermare che quello del Seicento fu un intervento scrupoloso e attento, in cui ogni fase pratica era preceduta da un’attenta valutazione. Gli affreschi di Raffaello coprono la parte centrale della volta, i dieci pennacchi e le quattordici vele, tutto il resto è posteriore. Bellori riferisce che i due o tre palmi inferiori dei pennacchi non erano dipinti, ponendo Maratti di fronte ad un problema di armonizzazione visiva. La sua integrazione delle parti mancanti è un’abile imitazione delle ghirlande e delle nubi dipinte da Giovanni da Udine; nonostante questo è evidente la discontinuità con l’originale che dimostra come Raffaello abbia realmente lasciato incompiuta la pittura, ma facendo intuire come intendesse completarla.

Il problema degli azzurri nei restauri alla loggia di Psiche

Il pesante intervento di rimozione degli azzurri operato durante il restauro del 1930, ha reso arduo lo studio dei cieli della Loggia di Psiche e di quelli sovrapposti nei secoli successivi. L’azzurro chiaro che costituisce lo sfondo su cui si stagliano le figure e i festoni vegetali è semplicemente la preparazione che Raffaello stese prima della finitura a secco in azzurrite, che doveva essere caratterizzata da una tonalità molto più intensa. Tale stesura preparatoria è stata eseguita a fresco a smalto (un pigmento a base di vetro colorato al cobalto), applicato su un sottile strato bianco ottenuto con calce e polvere di marmo posto a diretto contatto con l’intonaco con l’evidente funzionalità di costituire una base riflettente, che rendesse più luminosa la tonalità finale ottenuta attraverso le varie stesure di azzurro. Della finitura a secco in azzurrite, che ricopriva integralmente la preparazione a smalto, rimangono purtroppo solo i frammenti scampati alla violenta raschiatura degli anni ‘30. Si tratta di frammenti conservatisi al di sotto dello stucco che ricopriva le 850 grappe metalliche a forma di T o L lunghe dai 9 ai 13 cm applicate da Maratti e quindi in queste zone il pigmento è rimasto protetto dagli agenti esterni e si è conservato indenne da qualsiasi sostanza estranea.

La finitura a secco in azzurrite è servita inoltre nel caso di alcuni ripensamenti, per correggere quei dettagli che l’artista voleva modificare, andando a coprire porzioni già realizzate.

Le analisi effettuate su prelievo e le selezioni stratigrafiche della finitura dei cieli della Loggia di Psiche hanno evidenziato che si trattava di un’azzurrite di origine naturale, di tono intenso, applicata a secco utilizzando la colla come legante. Il problema centrale relativo alle alterazioni degli azzurri della Loggia riguarda il fenomeno di annerimento dell’azzurrite. Tracce di azzurrite annerita sono presenti lungo i bordi dei festoni vegetali di Giovanni da Udine. È difficile identificare con certezza il fattore di degrado che ne ha causato l’annerimento: è possibile pensare a una pulitura aggressiva effettuata con sostanze chimiche, oppure a fonti di calore accese al di sotto della Loggia, come per esempio i grandi bracieri utilizzati per il riscaldamento dell’ambiente.

L’equivoco

Stando alle fonti storiche, Maratti effettuò una ridipintura dei fondi basandosi su quelle parti originali di azzurrite che non erano alterate. Il suo intervento fu soggetto a polemiche e giudizi negativi per secoli, relativi anche al cattivo stato di conservazione che mostravano gli affreschi. Tra il 1915 e il 1930 si giunse all'infausta decisione di liberare i fondi allo scopo di recuperare quello che si presumeva fosse l’azzurro di Raffaello coperto dall'operato di Maratti. L’intervento di rimozione, effettuato in maniera del tutto irrispettosa delle tecniche originali e dei precedenti interventi di restauro, si basò su un grosso equivoco: l’azzurro da rimuovere non era stato applicato da Maratti, ma risaliva all'Ottocento, come è risultato dall'esame chimico. Dalle tracce rinvenute nel corso dell’intervento diretto da Varoli Piazza è stato possibile evincere che Maratti effettuò la ripresa dei fondi originali utilizzando dello smalto, volendosi avvicinare il più possibile allo sfondo di Raffaello senza sconvolgerlo.

I problemi di stabilità e le indagini

Le indagini svolte dall’ICR dal 1994 sulla struttura architettonica della villa hanno confermato che le cause dei dissesti debbano essere imputate a fattori climatici e idrologici, ai difetti costruttivi e alla pericolosa vicinanza del Tevere. La novità, importantissima, che gli studi di stabilità hanno messo in luce è che sono ancora presenti movimenti strutturali nell'intera costruzione. È stato compiuto uno studio geognostico e geotecnico al fine di indagare le caratteristiche del suolo, e dai risultati è apparso evidente che potrebbe esserci nel tempo un peggioramento delle condizioni statiche della villa con la conseguente distruzione dei dipinti murali. Tra le probabili cause troviamo: la costruzione dei muraglioni del Tevere, la costruzione delle strade e le conseguenti vibrazioni provocate dal traffico incessante. Particolare attenzione è stata posta alla Loggia di Psiche che risultava particolarmente compromessa per la presenza di gravi lesioni trasversali alla volta, dalle quali derivano una serie di lesioni minori con andamento longitudinale alla volta. Grazie all'ultimo intervento di restauro sono state ristabilite la coesione e l’adesione del film pittorico, l’adesione delle dorature e degli strati preparatori, il distacco e la riadesione dei frammenti; la pulitura e i ritocchi (incarnati, festoni vegetali, bordi degli arazzi, sottarchi), la rimozione di stuccature e oggetti metallici non idonei, il trattamento delle grappe metalliche e, infine, è avvenuta la reintegrazione pittorica con acquerelli.

Conclusione

Tramite i restauri alla loggia di Psiche coordinati da Varoli-Piazza è stato dimostrato che Maratti, alla fine del Seicento, si preoccupò di proteggere gli affreschi eliminando le cause di deterioramento ambientale ed effettuando un restauro di tipo conservativo, una novità per il periodo. Inoltre è stato possibile smentire categoricamente tutte le accuse rivolte al rovinoso intervento marattesco, dimostrando che si trattasse di un restauro molto più tardo. È stato evidenziato invece un comportamento rispettoso dal punto di vista metodologico per l’organizzazione del lavoro, e dal punto di vista tecnico per la scelta dei materiali impiegati, molto più rispettoso di restauri più recenti.

BIBLIOGRAFIA

Shearman, Studi su Raffaello.

Varoli-Piazza, Raffaello, La Loggia di Amore e Psiche alla Farnesina.

Bellori, descrizione delle immagini dipinte di Raffaello d’Urbino.

Enciclopedia Treccani.

LA BASILICA DI SAN GAVINO A PORTO TORRES

A cura di Alice Oggiano

Cenni storici sulla basilica

La basilica di San Gavino si erge sul tratto di costa a sud dell’abitato della colonia medievale di Turris Libisonis, attuale Porto Torres. La chiesa si configura nel territorio isolano come un unicum, complici non solo la maestosità ed ampiezza delle sue forme, ma soprattutto l’assoluta singolarità nell'impianto longitudinale a due absidi opposte. Tale iconografia, rarissima nell'Italia continentale, fu soggetta a studi particolarmente arditi sotto il profilo storico-artistico, nel tentativo di restituirne una genesi strutturale il più attendibile possibile. Sappiamo con certezza che San Gavino fu cattedrale arcivescovile dal 484 d.C, anno durante il quale un suo vescovo partecipo’ al concilio di Cartagine. La sede verrà trasferita a Sassari nel 1441 d.C.

Le fonti più antiche inerenti alla basilica sono rintracciabili nella carta n.43 risalente al regno di Barisone I o Mariano I. Passando al vaglio delle testimonianze leggendarie ed agiografiche, particolarmente interessante è l’inventio del rinvenimento dei corpi dei Santi Gavino, Proto e Gianuario, risalente al XIII-XIV secolo. L’inventio doveva costituire l’appendice della Passio relativa ai tre protomartiri turritani ai quali venne titolata la chiesa. La venerazione nei confronti dei tre santi in età giudicale deriva da una più ampia devozione risalente all'età paleocristiana. L’erezione della basilica e la presenza delle reliquie insite in essa vengono attribuite al giudice Comita, come ex voto pronunciato da quest’ultimo a San Gavino per la guarigione dalla lebbra. Comita, per adempiervi, oltre alla costruzione della basilica, vi fece traslare le reliquie dei santi dalla basilica di Balai nella quale subirono il martirio, detta di S.Gavino iscabittatu (‘’decapitato”). L'edificazione venne commissionata a maestranze pisane, già presenti in Sardegna in altre fabbriche. Altre preziose nozioni ci vengono fornite dal Condague (documento amministrativo in uso nella Sardegna bizantina e giudicale) di fondazione e consacrazione, apografo del 1620. Stando ad esso, la fabbrica venne edificata in due tempi distinti, a cavallo tra il regno di Comita e di Barisone I (fig. 1).

Recenti studi hanno inoltre rilevato il carattere cimiteriale della chiesa. Recenti indagini archeologiche attestano, oltre a lacerti musivi ed elementi di corredo funebre, la presenza di due basiliche erette in una fase precedente a quella romanica. Una di esse, causa l’abside rivolta ad ovest, si postula essere stata certamente edificata in periodo precedente al V secolo, durante il quale entrò in uso la norma liturgica dell’abside orientata. Nei pressi della chiesa, contrapposta alla seconda fabbrica preromanica con abside ad est, furono rinvenute sufficienti costruzioni e fondamenta per classificarla come adibita ad uso cimiteriale. Venne tuttavia scartata dagli studiosi l’ipotesi relativa all'eventuale condizionamento da parte delle fabbriche poste nell'area di costruzione della fabbrica romanica, in quanto durante l’epoca in cui quest’ultima venne edificata non furono più visibili. Questi dati ci permettono però di restituire maggiore veridicità agli scavi intrapresi tra il 1614 e il 1616 dall'arcivescovo di Sassari Gavino. Manca nell'ambito della ricerca dei corpi santi, durante i quali venne rinvenuto il sacello cruciforme contenente le reliquie dei martiri posto al di sotto dell’altare maggiore ed identificabile come memoria.

La basilica di San Gavino

La basilica romanica, realizzata in blocchi di pietra calcarea posti magistralmente in opera, presenta una pianta longitudinale a tre navate (laterali voltate a crociera e centrale a capriate lignee), con absidi opposte sui lati brevi. Collocati all'interno vi sono sette altari, successivamente andati perduti. L’ingresso avviene mediante il portale realizzato in forme gotico-catalane posto a sud, o tramite il portale romanico situato a nord (fig. 2 e 3).

La presenza delle due absidi deve essere letta alla luce delle vicende storiche in cui la basilica sorse: tra l’XI-XII secolo il giudicato logudorese si trovava ad esprimere una sempre più marcata autonomia da Bisanzio e da Cagliari (fig. 3a).

È possibile perciò che si scelse, nell'edificazione di San Gavino, di volgersi a stilemi di tipo imperiale con un forte richiamo all'arte di tipo carolingio-ottoniano, nonostante vi siano ipotesi tese a naufragare questa tesi, vedendovi assonanze con prototipi renani. Accese discussioni videro inoltre coinvolto il portale romanico, dalla dubbia e ormai suffragata attribuzione all'ambito gotico. D’estremo interesse la lunetta del portale romanico, la quale riporta una scena di combattimento realizzata con la tecnica del basso rilievo, probabilmente parte di un ciclo iconografico più complesso e denso di significato (fig. 4).

Dovevano essere inoltre comprese nel progetto le mensole-capitelli riportanti sculture ad altorilievo, chiaramente identificabili come un uomo e una donna (Adamo ed Eva?). Si osservino inoltre i girali fitomorfi posti sulla superficie esterna delle mensole-capitelli, in cui possibili chiavi di lettura hanno voluto identificare la presenza di un serpente, con un rimando perciò dell’intero ciclo scultoreo all'Eden, connotato da un evidente horror vacui (fig. 5).

Caratteristiche peculiari della basilica di San Gavino sono l’utilizzo di elementi e materiali di reimpiego a fine antiquario con un forte richiamo alla classicità e l’evidente legame ai modelli pisani. Le colonne e capitelli antichi provengono da epoche diverse e sono organizzati con cura: la maggior parte tardoromani, quattro bizantini e uno altomedievale. Notevole il riutilizzo di tre capitelli isiaci, rilavorati con colombe affrontate alla croce che spuntano da foglie d’acanto. Riportanti colombe anche altri due capitelli di reimpiego, uniformati alla lavorazione bizantina “a due zone”, assai diffusa tra la fine del III e la metà del IV secolo d.C (fig 6 e 7).

Nel corso del XVIII secolo verrà posta all'interno della chiesa la statua equestre, con anima lignea e superficie policroma, di San Gavino, patrono di Porto Torres, ad opera di bottega romana (fig. 8).

Sono presenti inoltre tre simulacri lignei policromati che ritraggono i SS. martiri Gavino, Proto e Gianuario, realizzate da anonimi intagliatori-pittori, verosimilmente appartenenti ad una bottega napoletana dei primi anni del 1600. Le statue raffigurano i martiri distesi sul letto funebre, coi polsi legati e con un netto taglio alla gola, dalla quale sgorga un rivolo di sangue in riferimento al martirio subito. Secondo la tradizione agiografica, i tre santi vennero decapitati poiché cristiani durante le persecuzioni ad opera degli imperatori Diocleziano e Massimiano. Le statue, oltre a costituire un'importante opera d'arte, sono motivo di culto popolare: ogni anno, il 3 Maggio, vengono trasportate dalla basilica di San Gavino sino alla chiesetta di Balai ove rimangono sino alla Pentecoste (fig. 9).

Al di sotto della basilica è situata la cripta, alterata dal restauro sei-settecentesco ma tutt'oggi accessibile al pubblico (fig. 10).

E' preceduta da una maestosa anticripta che richiama per forme e stilemi l'età rinascimentale classica. Poste entro edicole intervallate da lesene scanalate vi sono le statue marmoree di martiri e vescovi locali, realizzate con abile maestria, connotate da una grande resa plastica ed estremamente naturalistica. Tramite una scalinata d'accesso qui posta, si raggiunge la cripta. L'ambiente, lungo e basso, è interamente voltato a botte. All'estremità occidentale è collocata la cappella con alcuni sarcofagi contenenti le reliquie dei martiri turritani. Altri sarcofagi d’epoca classica sono posizionati all'interno dell’ambiente. Tra essi, esemplari il sarcofago romano delle muse ed il sarcofago romano strigilato con la figura del buon pastore, entrambi ascrivibili alla fine del III secolo d.C. L'utilizzo dello strigile come mezzo e tecnica incisoria, oltre all'utilizzo stesso del marmo, è un ulteriore dato teso a dimostrare come la Sardegna fosse perfettamente inserita in uno scenario storico-artistico nel solco della tradizione classica e di quanto accadeva nell'Urbe, dalla quale importava marmi probabilmente già parzialmente lavorati da botteghe ostiensi. Elemento che ci aiuta a collocare temporalmente il sarcofago è la presenza del buon pastore, teso a rappresentare la presenza divina di Cristo senza tuttavia servirsi di un'iconografia propriamente cristiana, ma nel solco del paganesimo (fig. 11 e 12).

E' importante ricordare a tal proposito che la religione cristiana venne riconosciuta ufficialmente solo a partire dall'editto di Costantino del 313 d.C, divenendo religione di stato con Teodosio I nel 380 d.C con la promulgazione dell'editto di Tessalonica. Notevole la presenza dell’architrave marmoreo riportante l’epigrafe marmorea in greco bizantino, databile alla metà del VII secolo. Quest’ultima celebra la vittoria del dux Costantino sui Longobardi e “altri barbari”, rimandandoci all'ormai evidente indipendenza del regno logudorese da Costantinopoli, secondo una direttiva tutta occidentale dei giudici bizantini. La basilica di San Gavino è attualmente la più importante di Porto Torres e sede parrocchiale, oltre ad esser la chiesa romanica più grande della Sardegna. Al nome del santo è inoltre legata la festa più sentita dell'intero paese: la Festha Manna (festa grande), volta a onorare i santi martiri turritani. Durante la celebrazione, indice di grande devozione, la traslazione delle menzionate statue lignee dei santi nella chiesetta di San Gavino "decapitato" (fig 13).

Bibliografia e sitografia essenziale:

Sardegna preromanica e romanica, Roberto Coroneo - Renata Serra

Treccani, enciclopedia dell'Arte Medievale

Sito ufficiale del comune di Porto Torres

FRANCESCO COLELLI PITTORE

A cura di Felicia Villella

Introduzione: la famiglia di Francesco Collelli

Le notizie relative alla famiglia Collelli e al suo arrivo nella città di Nicastro non sono del tutto chiare. Dai registri della Cattedrale di Nicastro è possibile risalire ai nomi di alcuni componenti della famiglia a partire dalla fine del 1500, ma con molta probabilità si tratta di una famiglia nobile proveniente dalla città di Rieti, trasferitasi in Calabria. Di sicuro si sa che Francesco Colelli nasce a Nicastro il 27 gennaio del 1734, figlio di Domenico e di Teodora De Napoli. Anche Domenico quasi certamente faceva il pittore, ma non ci sono giunti documenti che lo attestino, dunque è difficile attribuire delle opere alla sua mano.

La famiglia era fregiata del titolo di magister, già il nonno Antonio aveva questo appellativo, sicuramente perché aveva familiarità con pratiche artistiche o forse artigianali: è possibile ipotizzare una professione come architetto o capomastro.

La casa in cui abitava la famiglia di Francesco si trovava in Contrada San Francesco, in quella definita ruga di Blasco, di fianco al giardino di don Francesco Blasco, padrino, tra l’altro, dell'artista.

Francesco Collelli visse in questo quartiere fino al giorno del suo matrimonio, ed è proprio nella chiesa di San Francesco che troviamo l'opera più antica a lui attribuita, oltre che ad una serie di affreschi e tele più tarde che testimoniano la sua continua affezione nei confronti di questo luogo sacro.

In seguito ritroviamo una firma del Colelli nell'anno 1758 su documenti notarili che rimandano ad un gruppo di affreschi andati perduti realizzati nella chiesa di Santa Caterina a Nicastro.

Gli anni che succedettero a queste prime committenze segnarono profondamente il territorio; il 1764, ricordato come l’anno della fame a causa di una segnante carestia, portò la famiglia D’Ippolito a commissionare una Ultima Cena all'artista, perduta anch'essa, da presentare in Cattedrale al posto della consueta offerta in olio e noci.

Tra il ‘68 e il ‘70 morirono sia Domenico Colelli che la moglie Teodora, lasciando ai figli l’intera eredità; la famiglia possedeva all'interno della chiesa di San Francesco una sepoltura, in cui furono seppelliti oltre al nonno Antonio anche i genitori del nostro artista, fuorviando ogni dubbio sull'attaccamento per questo luogo.

Nel 1770 sposò Costanza Gigliotti, originaria di Falerna, che da anni viveva presso la sorella a Nicastro; dal matrimonio nacquero due figli, Domenico Antonio, nato 10 anni dopo il matrimonio, e Giovanna, nata nel 1792.

L'attività artistica

Iniziano gli anni di fervente attività artistica: Francesco Collelli realizza la Madonna del Carmine di Carlopoli con lo stesso stile pittorico riconducibile alle opere presenti a San Domenico a Nicastro; seguono la Madonna del Carmine di Castagna e gli affreschi presenti nella chiesa di San Giovanni Battista a Nocera Terinese ed un ciclo pittorico di Badolato.

A causa dell'alluvione del torrente Piazza che distruggerà parte del quartiere di Terravecchia, Francesco fa richiesta alla Cassa Sacra di un terreno nel Boschetto dei Riformati, ma con molta probabilità non usufruirà mai di tale donazione proprio perché in quegli anni il figlio Domenico Antonio sposa la catanzarese Mariangela Scalfaro; ne seguirà un definitivo trasferimento dell'artista nella città di Catanzaro.

Il suo trasferimento non dipende solo dal matrimonio del figlio, ma è dovuto soprattutto all'avvio delle opere di ricostruzioni del capoluogo che sono seguite al terremoto del 1783, che devastò diversi edifici ecclesiastici e civili, richiamando a sé numerose maestranze.

Non era la prima volta che Francesco si recava nel comprensorio catanzarese, anzi aveva in passato intrapreso diversi viaggi tra cui quello a Taverna, città del Cavaliere Calabrese, un incontro quello con le opere del Mattia Preti che lo segnerà sicuramente nella sua esecuzione stilistica.

Il problema è che in questo periodo di veloci restauri raramente i lavori eseguiti vengono riportati nei registri delle ristrutturazioni causate dal terremoto del 1783, di fatti, tranne che per il ciclo di affreschi di Marcellinara di cui l’attribuzione è sicura, per le altre opere si può ragionare solo per paragoni tecnico esecutivi e resa stilistica.

La fama del Colelli cresce e l'artista ormai anziano continua ad avere un elevato favore sia per commissioni di impronta religiosa che privata; a lui è attribuito un altro ciclo pittorico presente nella Matrice di Magisano del 1813; si tratta di un vasto affresco, forse il più grande da lui eseguito, in cui probabilmente si può riscontrare l'intervento non solo del figlio, che nel frattempo ha intrapreso la via paterna, ma anche di artisti minori.

È recente l’attribuzione di due dipinti che raffigurano Maria Carolina d’Asburgo e Ferdinando IV di Borbone, attribuzione concepita dal prof. Mario Panarello a cura della mostra "Riverberi pittorici" tenuta nella città di Lamezia Terme nell'autunno del 2019. Con molta probabilità la realizzazione delle opere dei due coniugi si rifà ad alcune stampe che proponevano il sovrano all'età di otto anni, quando ascese al trono, e la regina ripresa con molta probabilità dal frontespizio dell’opera enciclopedica del monaco Benedetto Tromby che tratta la storia dell’Ordine Certosino dei primi anni del 1770 [1].

Il 6 gennaio del 1820 muore nella sua casa di Gimigliano il figlio Domenico Antonio Colelli, ed esattamente 11 giorni dopo, il 17 gennaio 1820, morirà anche Francesco Colelli a Zagarise, dopo che la nuora si era ivi trasferita insieme alla figlia [2].

Note

[1] M. Panarello, Riverberi pittorici. Gli artisti del settecento calabrese e la figura di Francesco Colelli. Corigliano – Rossano 2019, pp.197 -199;

[2] M. Panarello, Francesco Colelli. Pittore 1734-1820. Documenti di cultura artistica su ‘700 calabrese, Soveria Mannelli (CZ) 1999, p.26.

Bibliografia

Panarello, Riverberi pittorici. Gli artisti del settecento calabrese e la figura di Francesco Colelli. Corigliano – Rossano 2019, pp.197 -199;

Panarello, Francesco Colelli. Pittore 1734-1820. Documenti di cultura artistica su ‘700 calabrese, Soveria Mannelli (CZ) 1999, p.26.

IL COMPLESSO DELL'EPISCOPIO A OSIMO

A cura di Giulia Pacini

STORIA DELL'EPISCOPIO

BREVI CENNI STORICI SULL'EDIFICAZIONE DEL COMPLESSO DELL'EPISCOPIO A OSIMO

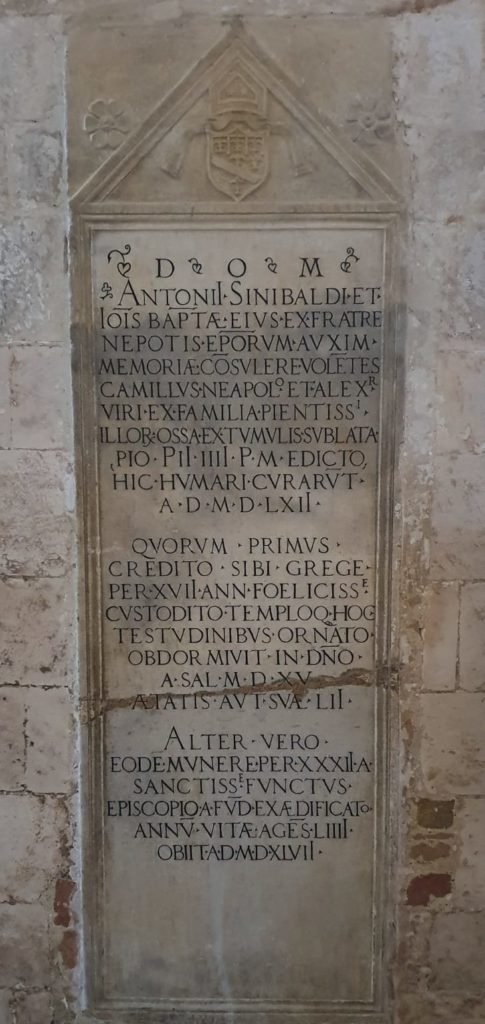

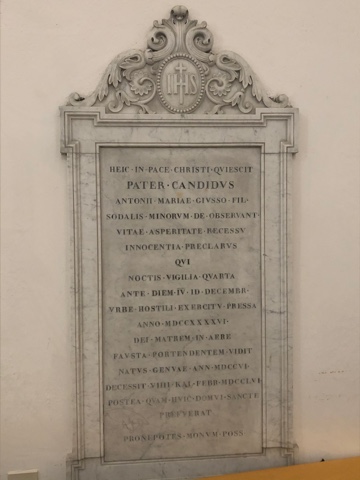

Il complesso monumentale del duomo di Osimo, chiamato anche complesso dell’Episcopio, è stato creato nel corso del tempo dagli interventi dei vescovi osimani che ne hanno voluto la realizzazione, e che hanno dato vita alla attuale diocesi. Gli interventi che caratterizzano questo insieme sono vari, perché riflettono appunto le varie fasi storiche che ne hanno visto la graduale realizzazione. La documentazione che racchiude in sé la storia di questo edificio è stata raccolta e sistemata da Monsignor Carlo Grillantini, uomo di chiesa e storico, a cui si deve la più completa indagine storiografica riguardante la città di Osimo e la sua cattedrale. La residenza vescovile, edificata, si ipotizza, dal vescovo Leopardo e diventata poi dimora del vescovo Berardo (1283-1288), crollò, venne ricostruita e poi crollò nuovamente. Tra il 1295 ed il 1320, sotto Giovanni Ugoccione, vescovo al tempo di Bonifacio VIII, furono compiuti i lavori di rifacimento, in quanto alcune parti del palazzo vescovile erano andate distrutte in seguito a eventi naturali (si registrarono scosse di terremoto che distrussero tale area). Non abbiamo tuttavia alcuna notizia di restauri o di ampliamenti consistenti. I grandi lavori che invece portarono la struttura ad essere quella che oggi conosciamo sono dovuti a due vescovi della nota famiglia osimana Sinibaldi, ossia Antonio (1498-1515) e Giovan Battista (1515-1547): dopo la ribellione di Boccolino di Guzzone, nel 1484, e i danni all'Episcopio che ne seguirono, al loro servizio episcopale fu riservato il compito della ricostruzione della cattedrale in primo luogo, e successivamente dell’Episcopio. Tale impegno ed operosità fu riconosciuto affiggendo una lapide con lo stemma Sinibaldi all'esterno delle mura a nord, all'altezza del Presbiterio, dove tuttora si trova (fig. 1 e 2).

Giovan Battista Sinibaldi si occupò in special modo dei lavori dell’Episcopio, che consistettero nell'unione dei due corpi di fabbrica già costruiti da Berardo ed Ugoccione, e cioè quello caratterizzato dai grandi finestroni che anche oggi sono visibili da nord-est e quello che corrispondeva alla cucina ed al tinello dei vescovi finché vi ebbero la loro abitazione. Furono costruiti anche altri corpi di fabbrica facilmente individuabili per la presenza di scritte e di stemmi dei Sinibaldi: l’architrave di una finestra del cortile interno del duomo, altri architravi delle finestre rivolte verso il palazzo comunale e, all'interno del palazzo, stipiti in pietra del piano nobile. Il Cardinal Anton Maria Gallo (1591-1620) fece costruire la parte che unisce il fabbricato dei Sinibaldi alla cattedrale; costruì anche la sacrestia con balcone a nord. Il Cardinale Agostino Galamini (1620-1639) ingrandì a nord il palazzo vescovile, innalzò un torrione per venerare la Basilica della Santa Casa di Loreto, costruì la cancelleria: l’opera del Galamini riguarda il corpo di fabbrica addossato al battistero da ogni lato. Lo stemma del Cardinale, collocato nella lunetta di ferro battuto che sovrasta l’attuale portone di entrata dell’episcopio, testimonia che la sua opera ha riguardato, sia pur marginalmente, anche il corpo centrale del fabbricato. Opera del Vescovo Pompeo Compagnoni (1740-1774) è il portone in legno massiccio, come indicano i due stemmi in legno e l’anno (1770). Un documento di eccezionale importanza per comprendere meglio le fasi di costruzione e la storia del complesso Duomo-Episcopio-Battistero, è stato rintracciato a Jesi, presso la Biblioteca comunale. Si tratta di un disegno che mostra nel dettaglio la planimetria del Duomo, del Battistero e del Palazzo Episcopale di Osimo, così da farci notare le differenze e le modifiche che sono state apportate all'antico complesso al tempo del Cardinal Bichi (1656-1691). Sulla base degli studi effettuati da Claudia Barsanti, è possibile pensare che la planimetria della nuova ala fosse stata eseguita su richiesta dello stesso Cardinal Bichi e destinata forse a suo fratello, Vescovo di Todi, che, non a caso, ebbe come successore Mons. Giuseppe Painetti, di cui ampiamente trattano i documenti jesini. La datazione di questo intervento pertanto si propone intorno al 1680.

IL COMPLESSO DELL'EPISCOPIO A OSIMO: PRINCIPALI INTERVENTI ARCHITETTONICI