LA MASSERIA BRUSCA, IL GIARDINO DEL TEMPO SOSPESO PT II

A cura di Letizia Cerrati

Fu l’insigne Iconologia di Cesare Ripa a fornire la dettagliata descrizione delle personificazioni dei Continenti, soprattutto grazie alla seconda edizione del 1603 che, essendo corredata di illustrazioni, divenne la fonte principale su cui si basarono le rappresentazioni iconografiche dei Continenti per i secoli a venire.

Le sculture del Giardino delle Statue si attengono alle caratteristiche citate dal Ripa, a cominciare dall’America, raffigurata svestita, con capelli lunghi fino alle spalle e copricapo piumato, equipaggiata di arco e faretra. Un pappagallo poggia ai suoi piedi rimandando, come animale esotico, alla fauna tipica del luogo. Oltre a quest’ultimo si scorge un arto ferocemente mozzato, che simboleggia la brutalità che si riteneva distintiva di quei popoli, presso alcuni dei quali, come ricorda la testa amputata stretta dalla chioma nella mano della figura femminile, era diffuso il cannibalismo.

Pomona accanto ad America, era la dea della frutta, come si evince dal nome derivante dal latino pomum, questa faceva parte delle divinità minori o “dei minuti”, amava trascorrere le giornate nel suo giardino, prendendosi cura degli alberi da frutto: ne sfoltiva le chiome, li dissetava annaffiandoli e si impegnava negli innesti.

Bellissima e procace, allo stesso tempo timida e riservata, preferiva le gioie della natura e della vita campestre alla compagnia maschile, che cercava ostinatamente di evitare, arrivando persino ad erigere alti muri intorno ai suoi orti col fine di sottrarsi agli sguardi invadenti degli uomini.

Fu Vertumno, sfruttando la capacità di cambiare aspetto a suo piacimento, a farla ricredere.

Dio della trasmutazione, poteva essere chiunque pur rimanendo uno solo, come dice il suo nome che tradizionalmente si collega al verbo vertere, col significato appunto di voltare.

Alcuni ritengono che fu il dio stesso a causare il cambiamento del corso del Tevere, mentre per altri il suo nome si deve alla natura di divinità agricola, responsabile del susseguirsi e del variare delle stagioni, perciò omaggiato coi frutti del primo raccolto.

Regina indiscussa del Giardino è l’Europa, vestita di splendidi abiti simboli della prosperità del continente, sfoggia una sofisticata acconciatura arricchita dalla corona, reca in una mano un grappolo d’uva rappresentante l’abbondanza, mentre il modellino del tempio, rimando alla religione cristiana, avrebbe dovuto trovarsi nell’altra.

Le fa compagnia Flora, col capo cinto da una ghirlanda-corona di boccioli, dea della Primavera, del risveglio brioso dopo la mestizia invernale, della fioritura, allegoria dell’eterna giovinezza, foriera di gioia e floridezza. La dea elargisce generosamente agli uomini i prodotti della natura, tra cui l’uva, il grano, i fiori ed il miele.

Sul lato opposto troneggia Fauno, divinità silvestre, protettore dei campi, favoriva il raccolto e la fertilità del bestiame, da cui Inuus (ineo, penetrare, entrare in), uno dei tanti nomi con cui era conosciuto; come Lupercus vegliava inoltre sui pastori e sugli armenti.

Per metà uomo e per metà caprone, è scolpito come un uomo anziano, rude e segnato dagli anni, con un’espressione afflitta sul volto barbuto e provvisto di corna, con i capelli scarmigliati e le orecchie a punta. Le suddette caratteristiche fisiche sono attribuite anche al personaggio mitologico greco Pan.

Alcuni studiosi ritengono che l’appellativo latino derivi dal verbo faveo (essere propizio, favorire), altri che provenga dal verbo fari (parlare), da cui ha origine la parola fatum (destino).

Quest’ultima teoria rimanda al suo ruolo di divinità profetica, in quanto ciò che egli presagiva puntualmente si avverava; gli uomini, infatti, temevano ma supplicavano di ricevere i suoi oracoli.

L’epiteto Incubus fa riferimento al diletto che egli traeva nel tormentare gli uomini con terribili visioni oniriche.

Il terzo quarto di cerchio è occupato dall’Africa, effigiata seminuda, coperta soltanto da un lungo mantello panneggiato che corre dalla testa, si posa sulla spalla ed è trattenuto sul basso ventre dalla mano destra. Un sole fitto di raggi le fa da corona, una cornucopia, simbolo di fertilità, spunta dalla mano sinistra, mentre ai suoi piedi si scorgono alcuni aspidi.

È accompagnata dai due poli maschile e femminile connessi con le tematiche venatorie e campestri, Diana e Silvano.

Entrambi sono scortati dai fedeli segugi, accucciati al lato dei rispettivi busti.

Diana nella mitologia latina fu presto identificata con la greca Artemide. Dea amante della caccia, protettrice della natura selvaggia[1], presiedeva al ciclo della fertilità femminile, vegliava pertanto sulle partorienti e sulle puerpere, sui bambini e sugli animali da latte.

Depositaria della verginità, chiese al padre alcuni doni, tra i quali la verginità eterna.

Puniva senza pietà coloro che tentavano di attentare alla sua castità (celebre è il mito di Diana e Atteone).

Vergine dall’Arco d’Argento, dea lunare, quest’attributo rappresenta la luna nuova e potrebbe essere connesso con l’influenza delle fasi lunari sulle coltivazioni; la dea esercitava infatti il suo potere anche sulla fecondità dei campi.

Venerata anche nell’aspetto di Vegliarda, si accompagnava con Ninfe, sue sacerdotesse, con le quali trascorreva le giornate nei luoghi che più amava: radure e foreste. Da queste ultime pretendeva il rispetto dell’illibatezza.

Silvano, dio dei boschi, da silva (bosco), protettore dei campi e dei pascoli, presiedeva al benessere del bestiame.

Iniziatore della pratica dell’orticoltura (plantatio), la trasmise agli uomini: per questo motivo i proprietari terrieri lo onoravano con le primizie dei loro poderi.

I signori lo veneravano nella sua triplice forma: orientalis, delimitante i confini del terreno; agrestis, operava la distinzione nel podere dell’area per il bestiame ed infine dimesticus, che distingueva l’ambiente esterno da quello intimo dell’abitazione, da quest’ultima era tassativamente escluso.

In occasione della nascita di un bambino egli era tenuto lontano dalla casa dai tre dèi minuti, in quanto ritenuto deleterio per gravide e neonati; il suo culto era inoltre proibito alle donne.

L’ultimo continente presente nel Giardino è l’Asia, raffigurata attenendosi alla percezione stereotipata che l’Occidente aveva di questa terra: traboccante di tesori, tessuti pregiati e spezie.

Di seta sembra tessuta l’esotica tunica riccamente ornata che indossa, impreziosita da merletti, fiocchi e da un turbante punteggiato di pietre preziose.

Allude invece alle sofisticate essenze profumate d’Oriente l’incensiere che reca nella mano sinistra.

Cerere e Bacco conversano con l’Asia; la prima, corrispondente alla Demetra greca, era la dea dei campi di grano, pertanto associata alla stagione estiva ed al pane, alimento universale, cibo fondante per l’intera umanità.

Il secondo, il greco Dioniso, era il dio inventore del vino, bevanda degli dèi, inebriante strumento di conoscenza mistica.

Due figure che incarnano dovizia e fertilità, benessere e appagamento dei sensi.

Cerere/Demetra, dal nobile animo, impersonava la produttività e l’abbondanza dei frutti della terra,

veniva celebrata come divinità che insegnò l’arte dell’agricoltura; la diffuse per mezzo di Trittolemo, inviato per il mondo con lo scopo di istruire gli uomini su come praticarla.

Sfruttando i suoi poteri, furibonda e addolorata per la scomparsa della figlia Core/Persefone, impedì alla vegetazione di crescere sulla Terra finché non raggiunse un accordo col dio dell’oltretomba che l’aveva rapita.

Il mito greco che racconta dell’unione della dea su un campo arato tre volte col Titano Giasio rievoca un rituale di fertilità praticato fino a tempi recenti nelle Penisola balcanica.

Probabilmente il Titano e la dea del grano erano soliti rinnovare il rituale apotropaico in occasione delle arature autunnali, al fine di assicurare un raccolto abbondante.

La figura di Bacco/Dioniso, dio della viziosa ebbrezza, allegoria del piacere e dell’abbandono del pudore che annebbia i sensi, è legato alla diffusione del culto della vite in Europa, in Asia e in Africa settentrionale.

Il dio viaggiava per il mondo, accompagnato da Sileno e dal suo seguito di Satiri e Menadi.

Le armi di queste ultime consistevano prevalentemente in bastoni con la punta costituita da una pigna e rivestiti d’edera rampicante, conosciuti come tirso.

La statua del Giardino reca in una mano un calice e nell’altra un grappolo carico di acini d’uva, come a voler rimarcare il ruolo di Bacco quale divinità a cui spetta il merito dell’affermazione della supremazia del vino come bevanda inebriante.

Il dio fu detto anche Dendrite (giovanetto-albero), linfa che nutre gli alberi, che fa aprire i germogli, celebrato durante la Festa di Primavera, nel periodo in cui la natura esplode di mille colori e profumi e tutta l’umanità è partecipe del suo risveglio.

Dopo un bagno di bellezza tra storia, arte e mitologia, percorrendo il viale che conduce sullo spiazzo facente fronte alla masseria, la sensazione che pervade il visitatore è quella di pienezza e di pace.

La Masseria Brusca è una piccola oasi radiosa, un luogo ameno in cui perdere piacevolmente la cognizione del tempo.

Le foto sono state scattate dall'autrice dell'articolo

Note

[1] si ricollega in questo aspetto alla cretese “signora della selvaggina”

Bibliografia

Vincenzo Cazzato, Il giardino di Statue della masseria Brusca a Nardò, teatro del Mondo e degli Dei, in Interventi sulla “questione meridionale”, Saggi di storia dell’arte, a cura del Centro di studi sulla civiltà artistica dell’Italia meridionale “Giovanni Previtali”, Donzelli, Roma, 2005

Scheda Brusca Guida ADSN

Robert Graves, I miti greci, Longanesi & C., 2020

Licia Ferro e Maria Monteleone, Miti romani il racconto, Giulio Einaudi editore, Torino, 2010

LE INCISIONI RUPESTRI IN VALLE CAMONICA

A cura di Francesca Richini

L’Arte Rupestre in Valle Camonica è il primo sito sul suolo italiano ad entrare nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO nel 1979, ed è posizionato al numero 94 della lista mondiale. La Valcamonica si estende su una superficie di circa settanta chilometri. All’interno di questo territorio sono presenti circa 300.000 simboli incisi sulla roccia che rappresentano diversi aspetti della vita preistorica: l’agricoltura, la caccia, la navigazione, riti sciamanici e simboli geometrici, risultando il luogo con più reperti di archeologia preistorica a livello europeo.

Le incisioni rupestri sono dei segni su superfici rocciose, levigate dai ghiacciai, dai colori grigio o azzurro-violetto eseguiti intenzionalmente. Quest’ultime sono realizzate con due diverse tipologie di tecniche: la percussione, che si ottiene battendo sulla roccia con strumenti di pietra, creati per poter incidere composti da quarzite e selce o di metallo; e il graffito ottenuto graffiando la superficie con materiali simili alla precedente tecnica ma appuntiti, producendo così risultati diversi. Lo scopo delle rocce istoriate non è chiaro. Secondo alcuni studiosi come Emmanuel Anati, la funzione delle incisioni rupestri era, probabilmente, quella didattica. Attraverso le rocce istoriate si tramandavano miti e storie che venivano commemorate durante dei riti. Forse anche per questo motivo nel territorio si ha una maggiore produzione di incisioni con sovrapposizioni, sulla stessa roccia, di periodi storici differenti. Gli studiosi sono tuttavia concordi nel ritenere che le incisioni fossero realizzate durante dei riti dalle funzioni diverse: celebrative, propiziatorie o commemorative sotto la direzione di persone importanti per la comunità come sacerdoti-stregoni-sciamani-capi.

Gli autori delle incisioni sono stati indicati dai romani come i “Camuni” durante il primo periodo di governo romano. Questo insieme di popolazioni sconfitte dai romani nel 16 a.C. non erano un unico gruppo di abitanti, ma comprendevano un gruppo di diverse popolazioni distribuite nella Valcamonica e nelle valli limitrofe. Le abitazioni nelle quali vivevano erano costruite con paglia, e legname. Dai ritrovamenti archeologici le capanne sembra fossero posizionate sul versante soleggiato della Valcamonica, alzate da terra e disposte in gruppi.

La scoperta delle incisioni rupestri

La scoperta delle incisioni avviene nel 1909 con Walter Laeng, che segnala la presenza di due grandi massi istoriati nei pressi di Cemmo. Si ingrandisce con il ritrovamento su rocce di importanti dimensioni dalla superficie liscia, resa tale dai ghiacciai, durante il periodo della glaciazione negli anni Trenta del Novecento nella località di Giadeghe grazie alla segnalazione della popolazione, per poi passare ai ritrovamenti nella media Valle a Naquane, Zurla, Foppe di Nadro. Nel secondo dopoguerra, nel 1964, nasce il Centro Camuno di Incisioni Rupestri diretto da Emmanuel Anati che sancisce la ripresa degli studi e della ricerca archeologica delle incisioni rupestri fino ad oggi.

I segni coprono un arco temporale di circa 8000 anni. Nel corso dello studio si è deciso di catalogare le incisioni secondo uno schema temporale: Età del Rame, Età del Bronzo ed Età del Ferro dovuto anche ad uno stile differente di disegni e di soggetti istoriati. In questo territorio le prime tracce di esseri umani compaiono circa tredicimila anni fa, dopo l’era glaciale, con lo scioglimento dei ghiacciai. I primi insediamenti umani sono stati fatti risalire al Neolitico, cioè nel V e VI millennio a.C.. Nel III millennio a.C., nel cosiddetto Eneolitico, si ha una diffusione di massi-menhir incisi una sorta di santuari, l’apice incisoria si ha nell’Età del Ferro, nel I millennio a.C., dove si ha la massima produzione incisoria che si affievolisce con l’arrivo dell’Impero Romano nel 16 a.C. e la diffusione della religione romana per poi riprendere, con simboli diversi, durante il Medioevo.

I parchi in Valcamonica con arte rupestre sono otto, distribuiti in tutta la Valle: il Parco di interesse sovracomunale del Lago Moro (Darfo B.T.), il Parco archeologico di Asinio Anvòia (Ossimo), la Riserva naturale incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo, Paspardo, il Parco nazionale incisioni rupestri Naquane (Capo di Ponte), il Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo (Capo di Ponte), il Parco archeologico comunale di Seradina Bedolina (Capo di Ponte), il Parco archeologico e minerario di Sellero, il Percorso pluritematico del “Coren delle Fate” (Sonico).

È necessario, tuttavia, sapere che le incisioni si trovano su una superficie rocciosa, spesso di notevoli dimensioni, e che si trovano all’aperto in montagna. È quindi raccomandato un vestiario comodo per poter raggiungere i siti, ma una migliore fruizione è dettata anche dall’inclinazione dei raggi solari che illuminano la superficie rocciosa. A tal proposito il versante orientale, dove si trovano i parchi di Naquane, “Coren delle Fate”, Ceto Cimbergo e Paspardo, ha la migliore esposizione solare la mattina dalle 9.30 fino alle 11.00 circa; mentre il versante occidentale, con i parchi di Seradina Bedolina, Lago Moro, Asinio-Anvoia, i Massi di Cemmo e Sellero, ha la migliore inclinazione ai raggi solari il pomeriggio dalle 13.00 fino alle 15.00 circa.

Inoltre, proprio da queste incisioni è stato preso il simbolo presente nella bandiera della Regione Lombarda: la Rosa Camuna, che è stata ritrovata oltre 90 volte sulle rocce, in particolare nel parco di Luine vicino Darfo Boario Terme. Gli studiosi della materia non sono concordi sul significato da attribuire a questo simbolo, sebbene sia molto dibattuto. Tale Valle è inoltre indicata anche come la Valle dei segni, visto che è oggetto di un fenomeno particolare che si presenta due volte all’anno, durante gli equinozi. I protagonisti di questo effetto sono due monti: il Pizzo Camino e la Concarena che creano l’effetto di un’aquila composta dai raggi del sole che pare sorgere dalla montagna.

Bibliografia

Centro Camuno di studi preistorici, I parchi con arte rupestre della Vallecamonica, guida ai percorsi di visita, tipografia Camuna S.p.A. Breno/Brescia, 2010.

Sitografia

https://www.unesco.it/it/patrimoniomondiale/detail/99

https://whc.unesco.org/en/list/94/

http://valledeisegni.it/it/storia/68

http://www.archeocamuni.it/arte_rupestre.htm

TRAME.11: DIRE NO ALLE MAFIE ATTRAVERSO L’ARTE

A cura di Felicia Villella

Personalità di spicco, tra cui magistrati, giornalisti e scrittori come Rosario Aitala, Nicola Gratteri, Roberto Saviano, Stefano Massini, Salvo Palazzolo, Alfredo Morvillo, Pietro Grasso, Antonio Padellaro, ma anche arte, che da sempre si posiziona a Trame Festival come focus importante per coinvolgere nuovo pubblico e smuovere le coscienze.

Il Festival dei Libri sulle Mafie promosso da Fondazione Trame e dall’Associazione Antiracket Lamezia ALA, con la direzione artistica di Giovanni Tizian e quella organizzativa di Cristina Porcelli, con il patrocinio di Camera dei deputati, Rai per il Sociale e Regione Calabria, si terrà a Lamezia Terme fino a domenica 26 giugno.

In occasione della sua undicesima edizione, il festival si apre a più forme d’arte che spaziano dai reperti del Museo archeologico lametino, alle opere di arte contemporanea dell’Accademia di Belle arti di Catanzaro, dal fotoreportage di Letizia Battaglia, alle tavole su Peppino Impastato del fumettista Luca Ralli per concludere con il progetto di Trame #Leparolevangono della Fondazione Treccani.

Incorniciato nel complesso monumentale di San Domenico di Lamezia Terme Trame.11 – Il festival dei libri sulle mafie, si posiziona tra i festival di spicco che attraverso la letteratura è in grado di attivare processi di consapevolezza e impegno etico, in un territorio da sempre segnato da crimini mafiosi.

Quest’anno, oltre alla presentazione dei volumi scelti dalla Fondazione Trame in collaborazione con l’Associazione Antiracket Lamezia, il cui tema ruota intorno all’anno 1992 a trent’anni dalle stragi di mafia, il Festival ha dato ampio spazio all’arte e allo spettacolo.

Non solo libri su cui discutere, ma anche l’arte al centro della scena. La già passata collaborazione avvenuta lo scorso anno con il Museo archeologico Lametino e la direttrice Simona Bruni ha avviato l’intreccio di idee che ha portato alla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro e alla realizzazione della mostra ARTTEXTURES. Contaminazioni d’arte, a cura di Simona Caramia, con le opere di Antonino Palaia e Caterina Arcuri. Si tratta di una installazione diffusa tra le sale museali e il chiostro, che offre un momento di riflessione anche in ambito artistico sul concetto di trasparenza: la dimostrazione dei processi produttivi di un’opera come la messa a nudo delle trame/texture col fine di amplificarne la visione.

Sarà possibile anche visitare le sale museali del Museo archeologico lametino, che per l’occasione si aprirà al pubblico con due aperture straordinarie, per mettere a disposizione dei fruitori la collezione archeologica ivi esposta: dai reperti preistorici provenienti da tutto il territorio calabrese, ai manufatti provenienti dalla vicina colonia di Terina, fino ai ritrovamenti medievali provenienti dai maggiori siti indagati come il castello normanno-svevo e l’abbazia benedettina di Sant’Eufemia Vetere.

Una sezione è stata dedicata anche al ricordo di Letizia Battaglia, attraverso il reading di Sabrina Pisu e il docufilm Letizia Battaglia. Shooting the Mafia: un ritratto estremamente intimo a cura di Kim Longinotto che intreccia la vita privata della fotoreporter con il suo lavoro.

Il chiostro, fulcro architettonico del convento tardomedievale di San Domenico ospita invece il progetto di Trame.11, in collaborazione con la Fondazione Treccani Cultura, #LEPAROLEVALGONO: una serie di parole tratte dal vocabolario Treccani online – istituzione, memoria, potere, silenzio, coraggio, utopia – posizionate su pannelli espositivi che accompagneranno i giorni del festival.

Nella stessa location, infine, uno spazio è stato dedicato all’esposizione delle tavole del fumettista Luca Ralli tratte dal libro Peppino Impastato. Western a Mafiopoli di Luca Scornaienchi, edito da Round Robin: una graphic novel che intreccia sogno e realtà della vita di Peppino e della sua coraggiosa lotta contro la mafia.

FELICIA VILLELLA

LA PINACOTECA NAZIONALE DI CAGLIARI E LE OPERE DI ANTIOCO MAINAS

A cura di Denise Lilliu

La Pinacoteca di Cagliari: storia

La pinacoteca di Cagliari fa parte, dal 1992, del complesso museale della Cittadella dei musei, ed è situata nel Quartiere di Castello, uno dei quartieri storici della città. Nonostante la pinacoteca sia ubicata in un quartiere storico, l’architettura del complesso museale e della pinacoteca, progettati dagli architetti Piero Gazzola e Libero Cecchini, segue uno stile più moderno e razionalista. All’ interno della struttura, percorrendo il percorso museale, si cammina fiancheggiando le originali mura cinquecentesche. Inoltre, essendo Castello uno dei quartieri più sopraelevati dell’intera città di Cagliari, da questo punto è possibile godere di una meravigliosa vista sul resto della città e sul porto. Nei pressi della cittadella dei musei, intorno alla pinacoteca si trovano anche: Il Museo d’Arte Siamese e il Museo delle Cere Anatomiche e non molto lontano da qui è facile arrivare anche al Museo Archeologico, Torre di San Pancrazio e all’Anfiteatro Romano. Questo quartiere della città offre numerosi siti e luoghi d’arte a cui dedicare una visita ben approfondita.

La Pinacoteca: struttura e opere

La Pinacoteca di Cagliari custodisce una collezione d’arte sarda formatasi a seguito di donazioni private, ma anche di acquisizioni statali. Parte della raccolta, per esempio, apparteneva alla chiesa di San Francesco di Stampace, prima che questa venisse distrutta nel 1875, mentre un altro nucleo di opere è entrato a far parte della collezione in seguito alla soppressione degli enti ecclesiastici (1866). In tutto, la pinacoteca conta al suo interno più di 1200 opere, tra dipinti, gioielli, tessuti, ceramiche, sculture e arredo liturgico. E’ presente anche una collezione etnografica che per motivi di spazio viene esposta periodicamente e comprende tessuti e ricami della tradizione sarda come: mobilio, gioielli, ceramiche, armi e amuleti, tutti databili al periodo tra la fine del 1800 e inizi del 1900. La collezione pittorica della Pinacoteca, invece, può vantare lavori di artisti come Antioco Mainas, Joan Figuera, Michele Cavaro, o ancora del Maestro di Castelsardo e opere di autori contemporanei come Joan Barcelo.

La Pinacoteca è articolata, da un punto di vista strutturale, su tre piani, tutti visitabili e la suddivisione delle opere al suo interno segue un criterio cronologico. Al primo piano, infatti, sono collocate opere la cui datazione va dal XVI al XIX secolo. Al secondo piano, invece, sono ospitati quadri provenienti da raccolte ecclesiastiche, risalenti al Seicento e al Settecento. Il terzo e ultimo piano della Pinacoteca, infine, raccoglie opere pittoriche Fiamminghe, capolavori del tardogotico catalano e un’interessantissima serie di lavori del XVI secolo, usciti dalla bottega dei Cavaro, situata all’interno del quartiere di Stampace. In ogni caso, tra i pezzi più pregiati dell’intera collezione vanno sicuramente menzionati il retablo del Giudizio Universale, opera quattrocentesca del Maestro di Olzai, o ancora l’Annunciazione di Joan Mates.

Antioco Mainas nella Pinacoteca di Cagliari

La predella di Nostra Signora di Valverde

Ad oggi le notizie che si hanno sulla vita privata e vita lavorativa di Antioco Mainas sono veramente poche. Si presume sia stato un pittore residente a Cagliari e attivo nel mondo dell’arte presumibilmente durante il Cinquecento. Tra i centri dove opera non c’è solo Cagliari ma anche Oristano o Villasalto, nella zona del Sarrabus. Tra i suoi lavori presenti in Pinacoteca, una menzione speciale va fatta per la Predella di Nostra Signora di Valverde.

La predella è una parte residua di un retablo ormai andato perso, una tempera ad olio su tavola (54x243 cm) datata a metà del XVI secolo. L’opera rappresenta il Cristo risorto fra San Pietro, San Gerolamo, San’t Antonio abate(?) e San Paolo.

Come è facilmente intuibile dal nome, l’opera apparteneva alla chiesa Francescana di Nostra signora di Valverde ad Iglesias, chiesa che, rimasta trascurata per lungo tempo, ha di fatto esposto l’opera a pericoli e in primis al degrado. In seguito, fu spostata in un liceo scientifico di Iglesias, prima di andare definitivamente ad arricchire la collezione della Pinacoteca di Cagliari.

L’opera è composta da cinque riquadri e, come già accennato, caratterizzata dalla presenza, al centro della composizione, del Cristo risorto e sospeso su un sepolcro serrato. La sua veste sembra espandersi, aprirsi allo spazio, mentre il corpo è circondato da una forte luce. Nella parte inferiore del dipinto, invece, ci sono 2 figure, delle guardie che osservano il Cristo con agitazione. Nei riquadri laterali, invece, troviamo a sinistra (in ordine) San Pietro e San Gerolamo, mentre a destra, al fianco di San Paolo, la cui spada brandita con la mano destra è elemento certo di identificazione, c’è un quarto santo, sui quali resistono le incertezze attributive: le ipotesi proposte, infatti, sull’anziana figura che prega, sono due, e i nomi fatti sono quelli di Sant’Onofrio e di Sant’Antonio Abate.

La Crocifissione del Retablo di San Francesco a Oristano

Un'altra opera di Antioco Mainas presente in pinacoteca è la sua Crocifissione, o meglio una delle tante versioni da lui realizzate nel corso della sua vita. Anche in questo caso, l’opera, una tavola a tempera e olio risalente alla metà del XVI secolo, in origine era parte di un unico grande retablo a lungo conservato nella chiesa di San Francesco a Oristano, dove era unita ad altri riquadri, probabilmente quelli dell’Annunciazione e del Transito della vergine, anch’essi custoditi in pinacoteca. Si ipotizza che alla Crocifissione spettasse la posizione centrale nell’architettura del retablo, con il Transito sul livello più alto e l’Annunciazione sul lato sinistro. Inoltre, questa versione della Crocifissione sembra avvicinarsi all’episodio analogo narrato, nel Retablo di Villamar, dai fratelli Michele e Pietro Cavaro, pittori quasi sicuramente vicini di bottega di Antioco. L’Annunciazione è molto vicina all’iconografia quattrocentesca, rappresenta una madonna seduta colta nell’atto di voltarsi e con uno sguardo come spaventato. Si trova in un ambiente interno, caratterizzato dalla presenza dietro alla madonna di un drappo verde scuro con dei motivi. Il Transito Della Vergine sembra rimandare alla tradizione della pittura Ispano Fiamminga con un grande realismo e profusione di dettagli, colori accesi e accenni dorati. Anche questa scena sembra essere ambientata all’interno.

Il Retablo di Santa Maria di Montserrat

Altra opera di Antioco è il Retablo di Santa Maria di Monserrat, ancora una volta a tempera e olio su tavola e stavolta proveniente dal Chiostro della Chiesa di San Francesco in Stampace a Cagliari. Anche in questo caso si nota l’influenza dei fratelli Cavaro sulle opere e sullo stile di Antioco in quel periodo della sua carriera. Nel riquadro al centro, il Cristo risorto è affiancato dalle sante Agata e Apollonia, e come nelle opere precedenti egli fluttua sopra il sepolcro, circondato da un bagliore di luce. Gli altri riquadri contengono invece altre figure di santi (Cosma e Damiano, Barbara, Lucia, Gregorio e Girolamo in due riquadri più piccoli) e due Dottori della Chiesa, riconoscibili per la presenza, al loro fianco, di piccoli edifici ecclesiastici con valore metaforico.

Sitografia

Pinacoteca - Orari e biglietti (beniculturali.it)

Pinacoteca - Museo Archeologico Nazionale di Cagliari (beniculturali.it)

IL COMPLESSO MONASTICO DI SAN PIETRO MARTIRE

A cura di Ornella Amato

*Un sentito ringraziamento all’associazione Respiriamo Arte per la preziosa collaborazione

Introduzione

In piazza Ruggero Bonghi, a ridosso del corso Umberto I di Napoli, strada nota come “rettifilo”, incastrato tra i palazzi cittadini e poco distante dall’Università degli Studi di Napoli, si trova il Complesso Monumentale di San Pietro Martire.

La struttura conta la chiesa ed il chiostro, dove all’interno è ubicata la facoltà di Lettere e Filosofia. In tempi recenti il complesso è stato oggetto di un imponente restauro che ne ha permesso la completa restituzione alla città. IL progetto di restauro è stato realizzato nell’ambito del “Grande Progetto” UNESCO per la riqualificazione del centro storico di Napoli[1]. La chiesa appartiene al FEC (Fondo Edifici Culto) del Ministero dei Beni culturali ed è affidata all’associazione Respiriamo Arte per le visite guidate e alla Comunità di Sant’Egidio per le attività espositive e di accoglienza.

Brevi cenni storici: il passaggio dalla dinastia sveva agli angioini.

Nel 1220 papa Onorio III incoronava imperatore Federico II di Svevia. Il 5 giugno 1224 l’imperatore svevo emanava l’editto istitutivo dell’Università degli Studi di Napoli, un’università laica che aveva come scopo la formazione di una classe dirigente che partecipasse al governo del regno. Nel 1250 Federico II moriva e gli succedeva il figlio Manfredi, che si proponeva come continuatore della politica del padre.

Intanto ad Onorio III era succeduto Innocenzo IV che, preoccupato dagli eventi che si stavano svolgendo nel meridione della penisola, decideva di chiedere aiuto a Carlo d’Angiò, promettendogli il regno di Sicilia se lo avesse liberato dagli svevi.

Lo scontro tra gli svevi e gli angioini avvenne a Benevento dove, nel 1266, Manfredi veniva sconfitto e ucciso. Il Papa – come promesso – incoronava Carlo I d’Angiò re di Napoli e della Sicilia.

Nel 1268, Corradino di Svevia, figlio di Manfredi ed ultimo discendente di Federico II, con un piccolo esercito tentava un ultimo assalto al regno: a Tagliacozzo, in provincia de L’Aquila, veniva catturato, portato a Napoli e, in città, decapitato pubblicamente. Carlo d’Angiò aveva conquistato definitivamente il regno svevo nell’Italia meridionale, inaugurando l’età angioina.

Il complesso di San Pietro Martire

La dedicazione

La chiesa non è dedicata a San Pietro l’apostolo del Cristo, per il quale diverse fonti ne attestano il suo passaggio in città, ma a San Pietro da Verona, martire domenicano, morto assassinato nel 1254 per mano di due sicari che lo avrebbero ucciso con un colpo di accetta alla testa ed una pugnalata al cuore. Da qui ne deriva anche l’iconografia stessa del santo, rappresentato con l’accetta incastrata in testa e il pugnale nel petto.

La Chiesa

Il 29 aprile 1294 per volere del re di Napoli Carlo I d’Angiò furono avviati i lavori della chiesa di San Pietro Martire e, per indicazione dello stesso sovrano, il complesso intero venne destinato ai domenicani, ordine non solo particolarmente caro alla dinastia francese, ma che si era distinto negli scontri tra Stato e Chiesa, ai tempi della dinastia sveva, favorendo il papato.

La sede della nuova chiesa fu realizzata su un'area non molto distante dal mare, direttamente sotto la regia giurisdizione angioina. La struttura ecclesiastica fu ultimata circa cinquant’anni dopo, nel 1347, ma ben presto furono necessari interventi di restauro a causa di incendi e terremoti che la colpirono. Ne derivò un complesso restaurato più volte, secondo i tempi e le correnti artistiche del momento.

Nel corso del primo decennio del XVII sec., un nuovo restauro interessò la chiesa e fu realizzato dall’architetto (e frate domenicano) Giuseppe Nuvolo che realizzò anche la cupola e il chiostro.

La struttura subì ingenti danni anche durante la Seconda guerra mondiale, in particolare il 1° marzo del 1943 fu coinvolta in un bombardamento aereo: le conseguenze dell’attacco si riscontrarono soprattutto all’interno e lungo la navata centrale.

Struttura interna attuale dello spazio celebrativo

Della struttura trecentesca della chiesa resta ben poco. L’interno è a croce latina, navata unica e quattordici cappelle, sette per ogni lato. A seguito dell’ultimo restauro è stato ripristinato il bianco, suo colore originale.

L’altare maggiore è realizzato con marmi policromi ed è databile all’età barocca, mentre nel retro risalta il coro ligneo settecentesco.

Nei transetti laterali ci sono le tele dedicate ai domenicani: a destra il Martirio di San Pietro da Verona di Girolamo Imparato e una parte marmorea del sepolcro di Antonio De Gennaro[2]; a sinistra San Domenico che dispensa i rosari di Bernardo Azzolino.

La testimonianza di tutti gli interventi che si sono avuti nel corso dei secoli si riscontra in quasi tutte le cappelle, dove risaltano non solo i blocchi di piperno originali, ma anche le opere che sono state realizzate nel corso del tempo, come il bassorilievo trecentesco e la tela della Morte e Assunzione della Vergine nella prima cappella a destra.

Molte cappelle conservano al loro interno opere e sepolcri di personaggi legati alla casa d’Aragona, che aveva conquistato il regno di Napoli e di Sicilia nel 1442 e che aveva particolarmente a cuore l’ordine domenicano.

La settima cappella a destra, infatti, ospita i sepolcri di Pietro d’Aragona e di Isabella da Chiaromonte[3], regina di Napoli e moglie di Ferrante I.

Molti sepolcri, anche a seguito dei bombardamenti del ‘43, sono stati smembrati e le opere scultoree che li componevano sono state esposte in più cappelle, come nel caso del monumento funebre ad Antonio De Gennaro [fig.da 9 a 14], del quale risalta in particolare il dettaglio con Partenope, rappresentata qui nella più antica iconografia della sirena quale donna-uccello [fig.13].

A sinistra della navata centrale, risalta la cappella dedicata a San Vincenzo Ferreri, nella quale si conserva una stampa del polittico[4] dedicato al santo realizzato dal Colantonio.

Del polittico, oltre al santo, risalta nella predella il riquadro raffigurante Isabella da Chiaromonte in preghiera nella cappella Palatina di Castelnuovo. Nei laterali sono inoltre presenti tre lapidi marmoree dedicate alla nobile famiglia napoletana dei Pagano

A sinistra, invece, la quinta cappella ospita La Visitazione e L’Annunciazione di Francesco Solimena.

Dalla sagrestia, che conserva la parte superiore del monumento funebre del De Gennaro, si accede al chiostro piccolo, dal quale si può ammirare la cupola maiolicata.

La facciata esterna

La facciata esterna, anch’essa più volte oggetto di rimaneggiamenti e restauri, si presenta in due ordini: quello inferiore col portale marmoreo seicentesco, inscritto tra due lesene composite, e quello dell’ordine superiore, nel quale risalta il finestrone centrale.

Il Monastero ed il Chiostro grande: la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università

Il monastero ed il chiostro del complesso monumentale di San Pietro Martire, sebbene parte del complesso, hanno avuto una vita estremamente separata da quella della chiesa, come se si trattasse di strutture separate, sebbene inglobate in un'unica fabbrica.

Si trovano nell’area destra a ridosso della chiesa, in via Porta di Massa, e ad oggi ospitano la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli.

I lavori per la realizzazione risalgono alla seconda metà del XVI sec. e la struttura si presenta oggi con una forma quadrangolare, in piperno, con sette archi per ciascun lato.

All’inizio era un luogo nel quale convergevano accademici, nobili e filosofi. Fu soppresso nel 1808 per volere di Giuseppe Bonaparte ed in seguito divenne una fabbrica di manifatture tabacchi che restò operativa fino al 1943. I bombardamenti della Seconda guerra mondiale lo danneggiarono gravemente, tanto da rischiare la demolizione. Dall’interno del chiostro risalta la cupola maiolicata che completa la chiesa.

Per iniziativa del Rettore dell’Università, Giuseppe Tesauro, il 13 luglio 1961 l’ormai ex- convento entrava a far parte del patrimonio architettonico dell’Università e diventava la sede della Facoltà di Lettere e Filosofia. Migliaia di studenti ancora oggi attraversano quei corridoi, sfogliano libri e testi all’interno del chiostro “di Porta di Massa”- come molti ancora convenzionalmente lo chiamano - e frequentano una facoltà all’interno di un complesso, quello di San Pietro Martire, che racconta secoli della storia partenopea.

Dove non espressamente indicato in didascalia, le immagini fotografiche sono state realizzate dall’autrice, previa autorizzazione dell’Associazione Respiriamo Arte.

Note

[1] L’intero Centro Storico di Napoli è patrimonio Unesco.

[2] Personalità di spicco, vicino alla casa d’Aragona

[3] Le arche contenenti i resti mortali del casato d’Aragona si trovano all’interno della Sagrestia della Chiesa di San Domenico Maggiore, considerato il ‘Pantheon’ del casato spagnolo.

[4] Il polittico è conservato al Museo di Capodimonte

Bibliografia

Chitarrini, V. Porta A., Tancredi S., I nodi del Tempo – versione plus –, Vol. I, pp. 285-292, Ed. Lattes 2015

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-innocenzo-iv_%28Dizionario-Biografico%29/ consultato il 13 maggio 2022

https://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-i-d-angio-re-di-sicilia_%28Dizionario-Biografico%29/ consultato il 13 maggio 2022

www.respiriamoarte.it consultato il 14 maggio 2022

https://www.respiriamoarte.it/luoghi/san-pietro-martire/

www.unina.it consultato il 14 maggio 2022

www.unina.it/chi-siamo/convento-sanpietro-martire consultato il 16 maggio 2022

http://www.unina.it/chi-siamo/cenni-storici consultato il 16 maggio 2022

https://sabap.na.it/terminato-il-restauro-della-facciata-della-chiesa-di-san-pietro-martire/ consultato il 16 maggio 2022

https://www.interno.gov.it/it/notizie/restaurata-napoli-chiesa-fec-san-pietro-martire consultato il 17 maggio 2022

LET’S GET DIGITAL: PALAZZO STROZZI SI APRE ALL’ARTE DIGITALE

A cura di Arianna Canalicchio

Let’s Get Digital! NFT e nuove realtà dell’arte digitale

Palazzo Strozzi, Strozzina

18 maggio – 31 luglio 2022

Cosa sono gli NFT? Cosa ha a che vedere l’arte con la blockchain? Come siamo arrivati a parlare di Crypto Art? “metaverso” e realtà, dove stiamo andando? A queste e a molte altre domande tenta di rispondere la mostra Let’s Get Digital! NFT e nuove realtà dell’arte digitale che ha da poco inaugurato negli ambienti della Strozzina, lo spazio interrato di Palazzo Strozzi. Il progetto, che per la prima volta porta a Firenze la Crypto Art e la rivoluzione degli NFT, è stato promosso e organizzato dalla Fondazione Palazzo Strozzi e dalla Fondazione Hilary Merkus Recordati. A curare la collettiva, Arturo Galansino, direttore dell’istituzione fiorentina e Serena Tabacchi, direttrice del MoCDA – Museo d’arte digitale contemporanea.

La mostra si propone come un percorso per far conoscere al grande pubblico quelle che sono ormai considerate le nuove frontiere dell’arte, attraverso una selezione di installazioni ed esperienze multimediali, opera di sei tra i più importanti artisti che lavorano con arte digitale ed NFT. Si tratta di quello che potremmo definire un vero e proprio movimento artistico in piena evoluzione che dal 2018 unisce all’estetica artistica l’utilizzo delle nuove tecnologie. “L’obiettivo della mostra” ha infatti raccontato, durante la conferenza stampa, la co-curatrice Serena Tabacchi “è anche quello di educare a queste parole spesso complicate dandogli un senso tangibile [...] entrando senza pregiudizio nell’estetica e nel nuovo paradigma dell’arte digitale”.

Ci troviamo, infatti, sopraffatti da tutta una serie di parole “nuove” che l'istituzione fiorentina ha cercato di spiegare e rendere quanto più comprensibili anche al grande pubblico, evitando in questo modo di cascare nella trappola di una mostra troppo specialistica e di settore. Parole come NFT o blockchain possono forse essere già entrate nell’orecchio di chi frequenta il mondo dell’arte ma vale la pena fare chiarezza: gli NFT, acronimo di non-fungible token[1] sono dei certificati di proprietà utilizzabili, tra le altre cose, anche sulle opere d’arte: si tratta, dunque, di vere e proprie autentiche che vengono però scritte su blockchain. Con blockchain si intende un registro condiviso e non modificabile nel quale vengono memorizzati i dati che in questo modo diventano unici e non copiabili. Certificando un’opera attraverso NFT si cerca, dunque, di salvaguardarla dal rischio della riproduzione e distribuzione non autorizzata sul web. Inoltre, l'utilizzo della blockchain fa sì che un’informazione diventi decentralizzata, permettendo, in questo modo, a chiunque di accedervi da qualunque parte del mondo e anche di acquistarla[2]. Questo nuovo modo di certificare le opere ha inevitabilmente dato una grande spinta all’arte, dando vita a quella che viene appunto definita Crypto Art. “L’intenzione è quella di immergersi [...] nel mondo del digitale e delle community" ha raccontato la curatrice, “mondo che è alimentato dalle persone che creano i nuovi paradigmi del mercato dell’arte e dell’arte stessa. Mercato, estetica e condivisione comunicano e non sono più così divisi”. La mostra vuole quindi presentare uno spaccato dell’evoluzione di questa nuova forma d’arte che è stata in grado di ridurre al minimo la distinzione tra estetica, opera e mercato.

Il percorso inizia nel cortile del palazzo con un’opera site specific dell’artista turco Refik Anadol dal titolo Machine Hallucination - Renaissance Dreams (fig.1): un monumentale videowall di circa 9 metri di altezza nel quale si accavallano in modo perpetuo migliaia di pixel che danno vita a delle onde di colore. Una vera e propria macchina delle allucinazioni quella di Anadol che, come omaggio al Rinascimento, propone una selezione di 12.335 immagini di dipinti realizzati tra il ‘300 e il ‘700, le quali sono state rielaborate da un'intelligenza artificiale in modo da creare un insieme di forme ipnotiche e dinamiche in cui i singoli dipinti non sono più in nessun modo distinguibili. Nella serie delle Machine Hallucination, Anadol ed il suo team raccolgono migliaia di immagini digitali che vengono successivamente elaborate tramite modelli di classificazione di apprendimento automatico (machine learning). Questo universo di dati, che di fatto è in continua espansione, diventa un cosmo latente in cui il potenziale allucinante è il canale principale della creatività artistica.

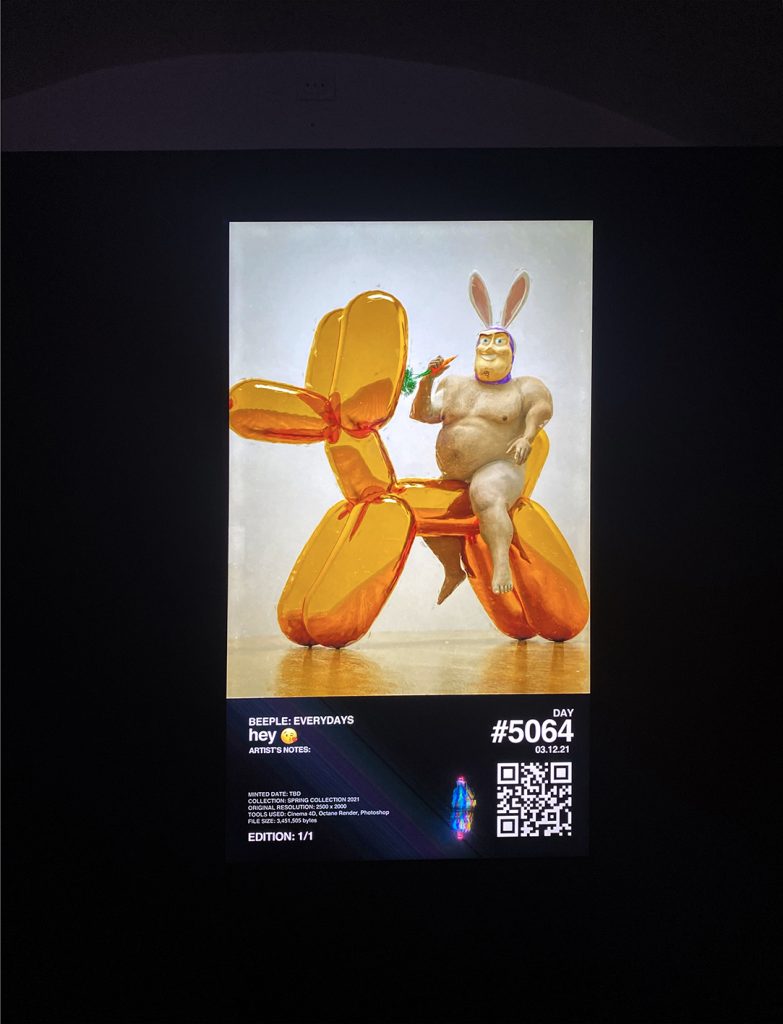

Il percorso prosegue negli ambienti sotterranei del palazzo fiorentino, noti come Strozzina, e che da anni sono dedicati all’esposizione di arte contemporanea. Qua sono proposte cinque diverse installazioni; ad accogliere lo spettatore all’ingresso troviamo alcune opere di Beeple, il crypto artista forse più noto del momento[3], che tra il caustico e il pop propone una serie di immagini volte a commentare la modernità. L’opera fa parte di quella che potremmo definire una serie, intitolata Everydays, in cui ad ogni giorno dell’anno corrisponde un’immagine catalogata con numeri in progressione. Propone dunque volti noti della contemporaneità, immagini della cultura di massa, riferimenti all’attualità ma soprattutto alla sfera più pop; troviamo quindi il viso di Elon Musk in versione Gigachad che porta a spasso un doge, quello di Donald Trump nel corpo di un bambino oppure un uomo molto in carne col viso di Buzz Lightyear, l’astronauta del cartone animato Toy Story, con orecchie da coniglio, una carota e a cavallo della celebre scultura del palloncino a forma di cane di Jeff Koons (fig. 3), solo per fare alcune esempi.

L’artista Andrés Reisinger è presente in mostra con l’opera-video Arcadia (fig. 4-5) realizzata in collaborazione con la poetessa Arch Hades e il compositore RAC. Si tratta di un lavoro estremamente poetico che parla dell’angoscia del vivere contemporaneo e della solitudine dell’uomo moderno. Attraverso la riflessione sui testi di alcuni dei filosofi e degli scrittori che hanno più profondamente influenzato il pensiero contemporaneo, tra cui William Wordsworth, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Reisinger propone una serie di immagini impossibili, bicchieri in biblico che non cadono, mele che attraversano le pareti, libri che volano, che, accompagnate dalle parole della Hades, ci parlano dell’alienazione e della solitudine dell’uomo del XXI secolo. Con un linguaggio delicato e fortemente estetico l’opera, frutto dell’unione tra musica, poesia e arti visive, riflette dunque sulla condizione dell’uomo in una società consumistica in cui tutto è replicabile e in cui siamo costretti, senza sosta, a rispondere a impulsi e immagini.

Daniel Arsham propone, invece, una vera e propria scultura digitale; l’artista è infatti riuscito a conciliare la tecnologia della blockchain col concetto di scultura e del senso di eternità che erroneamente vi attribuiamo. Il video Eroding and Reforming Bust of Rome (One Year) (fig. 6-7) parte, infatti, da un busto in marmo del Louvre, originariamente nella Collezione Borghese, che col passare del tempo si erode cambiando inevitabilmente aspetto. A fare da sfondo alla scultura vi è un paesaggio primaverile che, come la realtà in cui viviamo, lascerà presto il posto all’estate. In questo eterno ritorno delle stagioni, Il marmo, simbolo per eccellenza di ciò che perdura nel tempo, si distrugge in modo perpetuo tanto che nel giro di mille anni la scultura sarà completamente erosa. Dunque, anche l’arte digitale finisce inevitabilmente per essere assoggettata dal tempo e dal mutare delle stagioni.

Di tempo, anche se in maniera profondamente differente, parla anche l’opera di Krista Kim che propone, infatti, un progetto di “cripto-casa” in NFT pensata per esistere su Marte. In maniera scientifica e forse più adatta a uno studio di architettura, l’artista ci propone il progetto in 3D per una casa del futuro arredata con uno stile fortemente minimale e fruibile sia nella realtà tangibile sia nell'estensione virtuale di questa, ovvero il così detto metaverso.

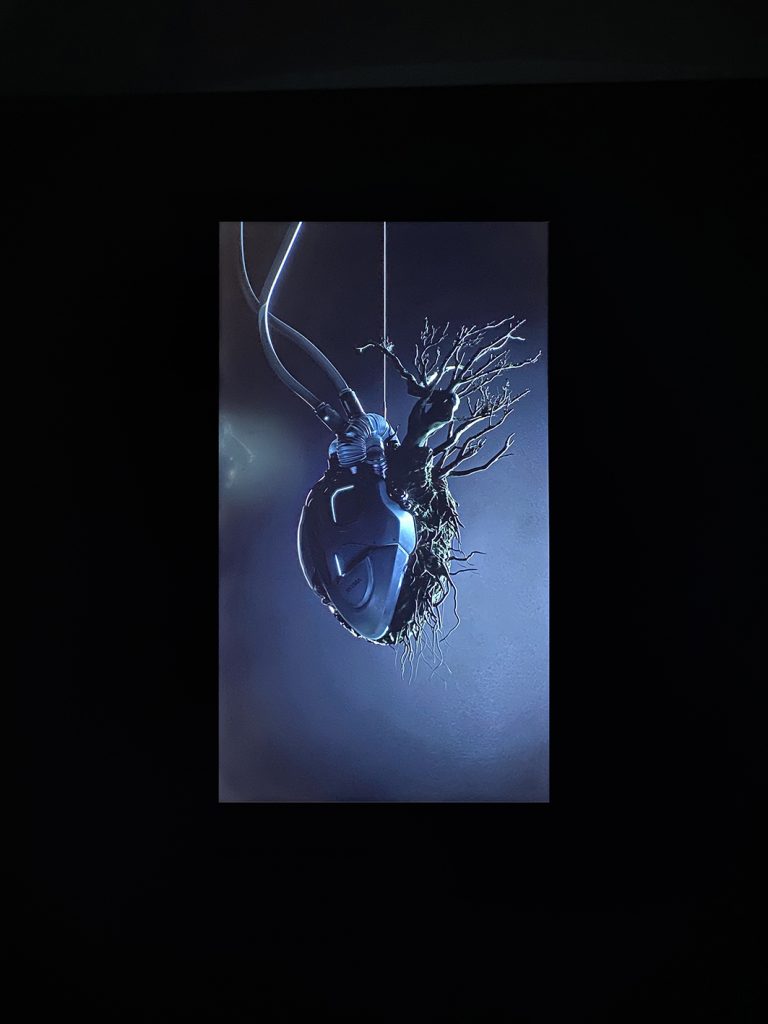

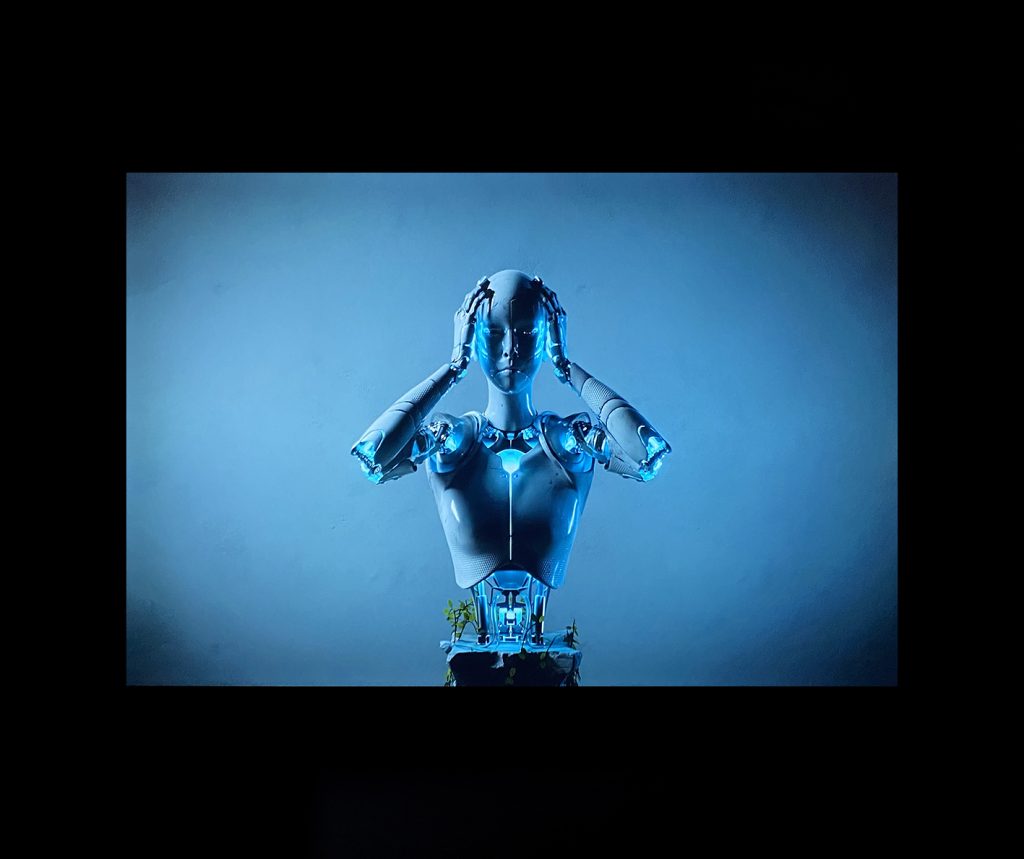

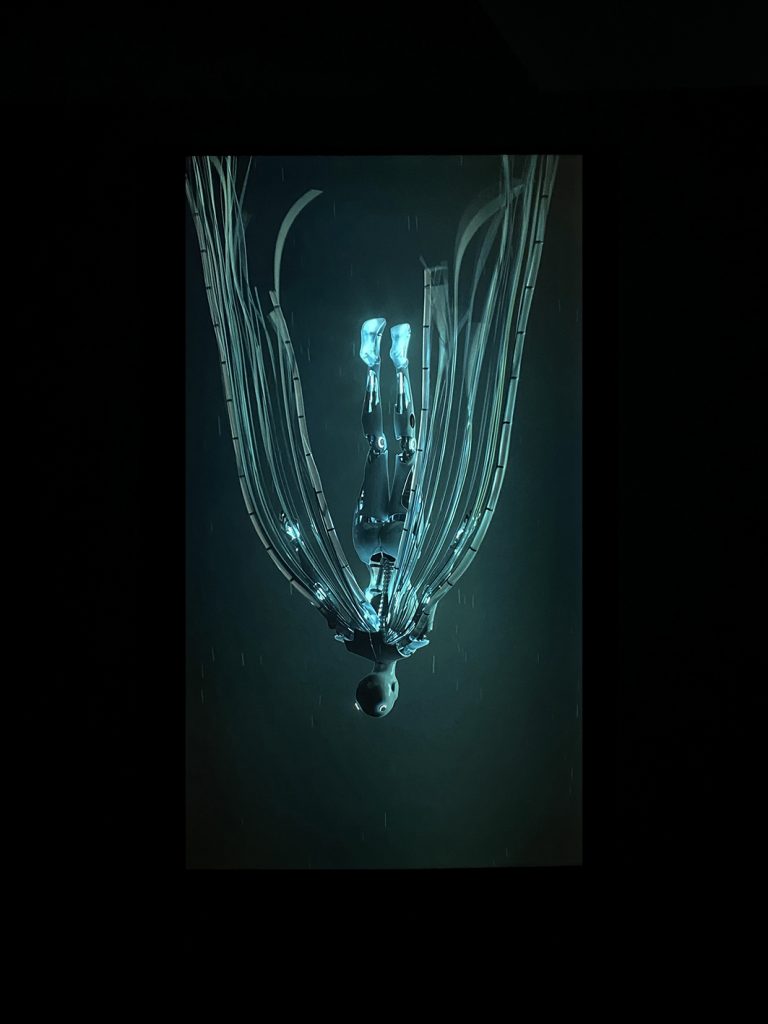

A conclusione della mostra troviamo un’installazione site specific del collettivo italiano Anyma composta da cinque diverse opere: Eva 0, Simbiosi, Angel 1, Consciousness e The

first breath. Immersiva e sensoriale, questa installazione trascina lo spettatore in un mondo ibrido e atemporale in cui l’artificiale non ha ancora del tutto assorbito il naturale e in cui le macchine indossano il volto dell’uomo. L’unione tra gli elementi artificiali e quelli organici genera nuove forme di vita: un cuore in parte meccanico dal quale nasce un albero, una donna-robot che indossa il proprio capo (fig.10) o due polmoni, uno naturale e l’altro artificiale, che nella loro forma ibrida ci affascinano ma forse in parte ci repellono.

Si tratta dunque di una mostra che forse più che rispondere alle domande sulle nuove tecnologie e sul loro possibile utilizzo finisce per aprire un’infinità di nuovi interrogativi: è davvero questo il futuro dell’arte? Quanto le arti visive e la Crypto Art si stanno condizionando a vicenda? Se siamo davanti a una nuova forma di arte continueranno a esistere musei e gallerie? Ma la domanda centrale è: ci troviamo davvero davanti a un momento cruciale che cambierà il mondo artistico o è soltanto un fuoco di paglia?

Per quanto ormai tante delle personalità più rilevanti dell’arte si siano interessate in modo attivo ad NFT e Crypto Art e per quanto le opere dal valore milionario abbiano trovato il loro posto nelle più importanti case d’asta, si tratta di un fenomeno non ancora storicizzato che stiamo di fatto vivendo nel pieno della sua evoluzione. Non ci resta dunque che lasciare ai posteri l’ardua sentenza.

Le foto presenti sono state scattate dall'autrice dell'articolo.

Note

[1] Sigla che viene tradotta in italiano come: “gettone non replicabile” proprio per via dell’unicità di questo codice legato all’immagine. La tecnologia degli NFT è nata nel 2014 e ha avuto una crescita esponenziale, tanto che nel terzo trimestre del 2021 il loro mercato valeva già 10,7 miliardi di dollari. Cfr. NFT, cosa sono i “non-fungible token” e come funzionano, 26 gennaio 2022, approfonditamente sul sito Sky Tg24-Tecnologia.

[2] Cfr. G. Adonopoulos, NFT: cosa sono, come funzionano e come investire, 19 maggio 2022 pubblicato sul sito https://www.money.it/ (consultato in data 27/05/2022)

[3] L’artista è da poco stato protagonista di un’incredibile vendita presso la casa d’asta Christie's; nel marzo del 2021 è stata infatti battuta, in occasione della prima asta digitale di Christie's, la sua opera Everydays: the first 5000 days a circa 69,3 milioni di dollari. L’opera, un collage di 5.000 immagini create e condivise dall’artista negli ultimi 13 anni, vuole rappresentare la progressione della tecnologia.

Sitografia

https://reisinger.studio/ sito dello studio dell’artista Andrés Reisinger

https://www.beeple-crap.com/ sito dell’artista Beeple

https://www.danielarsham.com/ sito dell’artista Daniel Arsham

https://www.palazzostrozzi.org/ sito fondazione Palazzo Strozzi

https://www.kristakimstudio.com/ sito dello studio di Krista Kim

https://refikanadol.com/ sito dell’artista Refik Anadol

Sul canale Youtube di Palazzo Strozzi è possibile rivedere la conferenza stampa tenutasi in occasione dell’apertura della mostra martedì 17 maggio.

SAN VIGILIO E L’URNA PROCESSIONALE DEL SANTO

A cura di Alessia Zeni

Questo nuovo contributo è dedicato al patrono di Trento, San Vigilio, che è stato vescovo della città dal IV-V secolo e che ogni anno viene festeggiato il 26 giugno, giorno della sua morte. In occasione della sua commemorazione è portata in processione la celebre urna processionale delle reliquie del Santo, di cui sono note le peculiarità e vicende storiche.

Premessa

Le vicende storiche della vita di San Vigilio risalgono a più di milleseicento anni fa, a quando la cultura scritta non era ancora diffusa e le testimonianze orali faticavano a conservare intatti i fatti storici. In particolare, le testimonianze giunte fino a noi sulla vita di Vigilio sono scarse e al limite della leggenda: due lettere di Vigilio inviate ai vescovi Simpliciano e Giovanni Crisostomo ritenute autentiche e contemporanee ai fatti, ma di difficile lettura, e la Passio Sancti Vigilii che presenta invece qualche problema critico. La Passio è una breve biografia di Vigilio che dedica particolare attenzione alla sua morte e al suo martirio, da qui il titolo di Passio (Passione). Il testo è stato scritto in epoca longobarda, tra il VI secolo e VIII secolo, a quasi due secoli dalle vicende intercorse, non è di tipo storico, ma agiografico, cioè descrive la santità e la devozione del personaggio. Dettagli questi da tenere in considerazione nel resoconto della vita del Santo che intreccia le informazioni storiche delle lettere a quelle agiografiche della Passio[1].

La vita di San Vigilio

Vigilio è stato vescovo della chiesa di Trento tra il IV e il V secolo; il suo episcopato è durato circa 12 anni ed iniziò tra il 388 e il 393 per poi concludersi tra il 400 o il 405, in corrispondenza della data presunta di morte. È soprattutto attraverso la Passio che conosciamo le origini del Santo, nella quale è identificato come cittadino di Trento e di stirpe romana, figlio di Santa Massenza[2], di origini romane e fratello di Claudiano e Magoriano; ebbe una formazione umanistica a Roma e forse anche ad Atene, comunque in un ambiente legato alla tradizione classica mediterranea[3].

La decisione di passare alla carriera religiosa deve essere avvenuta molto presto, in quanto il Santo, come riferisce la Passio, dimostrò grande precocità di santità, una forte dimensione caritativa e assistenziale, virtù taumaturgiche e un grande interesse per la parola e la divulgazione del Vangelo. Fu così che venne eletto vescovo a soli vent’anni dal popolo cristiano e venne consacrato dal vescovo di Aquileia nella chiesa fuori le mura della città di Trento[4].

Negli anni del suo episcopato mostrò un forte slancio missionario, evangelizzando la terra trentina, ma anche i territori adiacenti delle diocesi di Verona e Brescia. Qui egli portò la parola del Vangelo e convertì la popolazione alla fede cristiana, fondando più di trenta chiese nelle diocesi di Brescia e Verona[5]. L’evangelizzazione del Trentino pare sia avvenuta in tempi rapidi e costanti, nell’arco dei dodici anni del suo episcopato, ma in realtà deve essere avvenuta molto più lentamente e con molte più difficoltà. Tra il IV e il V secolo la popolazione delle valli trentine era ancora legata agli idoli pagani e quindi i risultati furono molto lenti e problematici, come è stato per la missione cristiana della Valle di Non. La missione nella valle avvenne per opera di tre collaboratori di Vigilio provenienti dalla Cappadocia, Sisinio, Martirio e Alessandro: la loro missione ebbe un epilogo drammatico perché vennero uccisi la mattina del 29 maggio del 397 dai contadini della zona su un rogo allestito con le travi della chiesetta costruita dai tre martiri. Il martirio dei tre missionari è comprovato dai dati storici, grazie alle lettere inviate da Vigilio al vescovo di Milano, Ambrogio, tra IV e V secolo[6].

Come anticipato, il testo agiografico del Santo vuole soprattutto dimostrare il martirio, la santità, la data della morte e la sepoltura di Vigilio. Il testo racconta che dopo il martirio dei tre cappadoci, Vigilio sentì ancora di più lo slancio missionario, decidendo di portare la sua opera evangelizzatrice in un’altra zona del Trentino, la val Rendena. La leggenda racconta che Vigilio si recò nella valle per predicare la parola del Signore e distruggere una statua di bronzo dedicata al dio Saturno che un ricco signore aveva posto su un suo podere. Alla notizia dell’accaduto, una folla di contadini corse contro di lui con spade e pietre che scagliò contro Vigilio portandolo alla morte. I diaconi del santo che sopravvissero raccolsero il suo corpo, lo misero su un cavallo e lo portarono in città. Nel terzo giorno dopo il martirio, una volta giunto in città, il suo corpo fu portato nella basilica che Vigilio aveva edificato presso la Porta Veronese, fuori città, e qui fu seppellito con i Santi della Cappadocia. Ad oggi vi sono molti dubbi sulla validità storica dell’accaduto, prima di tutto perché non compaiono testimonianze scritte contemporanee all’evento e, grazie agli studi effettuati da monsignor Iginio Rogger (studioso della storia del cristianesimo in Trentino), si ritiene che la morte di Vigilio sia avvenuta per motivi naturali tra il 400 o il 405 d.C. e il 26 giugno, giorno che coincide con la festa patronale di Trento. Una data che viene data per certa, in quanto pervenuta dalle fonti liturgiche e dall’uso comune; infatti, già in epoca altomedievale il 26 giungo era festa di San Vigilio[7].

La storia del Santo patrono di Trento è stata tramandata nei secoli e ha ispirato la comunità cristiana trentina e il mondo dell’arte nelle rappresentazioni di Vigilio, i cui attributi iconografici sono il sasso, gli zoccoli dei contadini, l’idolo distrutto, il Duomo di Trento, la palma del martirio, gli abiti vescovili, il libro - perché ha commentato e diffuso la Parola del Signore - e l’immagine di un giovane santo in atto benedicente (glabro o con una barba piuttosto corta), in quanto fu fatto vescovo a soli vent’anni.

L’urna processionale delle reliquie di Vigilio

Nel giorno della commemorazione di San Vigilio è protagonista l’urna processionale del Santo che ogni anno viene portata in processione lungo le strade del centro storico della città. Si tratta di un oggetto estremamente prezioso del Tesoro del Duomo di Trento, conservato ed esposto al pubblico presso il Museo Diocesano Tridentino.

La grande urna processionale è un fine lavoro di oreficeria del XVII secolo (1632): si tratta di un classico reliquiario a cassa in argento fuso, sbalzato, inciso, punzonato, cesellato e in parte dorato con una profusione di smalti e pietre preziose - perle, zaffiri, ametiste, quarzi, topazi e altre pietre semipreziose -.

La cassa è stata progettata per l’esposizione al pubblico delle reliquie del Santo nel giorno della sua festa, mentre la decorazione è stata pensata in funzione del suo ruolo, ovvero sull’idea che le forze taumaturgiche dei resti del Santo debbano trasmettersi all’involucro e poi ai fedeli. Oltre a ciò, la scelta di utilizzare pietre e metalli preziosi è simbolo per i fedeli della potenza divina che è trasmessa attraverso la preziosa urna[8].

L’urna di San Vigilio è composta da una grande cassa sostenuta da quattro piedi che ricordano le zampe d’anatra, con le pareti bombate e i lati sottolineati da festoni dorati di frutti e foglie. Nella fascia che corre sotto il coperchio si trovano due aperture chiuse da cristalli in vetro e gli scudi dorati con l’aquila della città di Trento in smalto nero. L’urna è chiusa da una copertura a modanature digradanti ed è decorata da quattro teste d’angelo alate, inoltre è sormontata da una monumentale mitra argentea. Quest’ultimo elemento decorativo è stato inserito nel XVIII secolo e presenta le forme della classica mitra indossata in occasione delle messe pontificali con le fasce che terminano con sette nappe e le estremità della mitra che culminano con grandi zaffiri. In occasione degli ultimi restauri effettuati sull’urna, una scoperta eccezionale ha cambiato la storia dell’oggetto: è emerso che la pietra inserita all’interno della ghirlanda di fiori, nella fronte principale della cassa, non è altro che un anello incastonato. L’anello porta le iniziali di papa Pio IV e lo stemma del suo casato, i Medici, risale al 1566-1572, è in oro fuso sbalzato, inciso, cesellato e reca al centro una pietra azzurra, la copia sintetica di uno zaffiro, che il papa utilizzava come oggetto ad uso personale[9].

Meritevoli di particolare attenzione sono le iscrizioni e le decorazioni della cassa. La decorazione a sbalzo è del XVII secolo ed emerge dal fondo opacizzato per mezzo di punzonature: sui lati maggiori è inciso un intreccio di volute, su cui si inseriscono delle grandi teste d’angelo sotto baldacchini, invece, sulle spalle della cassa, vi sono dei grandi medaglioni ovali lisci con le palme decussate del martirio e il monogramma di Cristo. Sulla fronte della cassa un’iscrizione a caratteri latini, dedicata a San Vigilio, ricorda il voto della città per essere stata risparmiata dalla peste del 1630[10].

La cassa venne probabilmente commissionata in seguito al voto della città e doveva essere terminata entro il settembre del 1632, ma fu presentata al pubblico solo il primo gennaio 1633, al suono delle campane di piazza. Fu realizzata dall’orafo Oswald Tischmacher[11] che incise l’urna con le proprie iniziali e si ispirò alla cultura figurativa degli orafi tedeschi, com’è dimostrato dal fatto che l’urna è priva di scene iconografiche relative al santo, una caratteristica propria dell’area culturale tedesco-meridionale. Gli interventi sulla cassa non si conclusero qui, anzi: nella seconda metà del XVIII secolo (1760-1770 ca.) venne commissionato, dal Capitolo del duomo di Trento, il più abile orafo di Trento, Giuseppe Ignazio Pruchmayer, di origini tirolesi, per rinnovare l’urna al gusto rococò dell’epoca con l’aggiunta delle decorazioni dorate, la grande mitra d’argento e l’anello di papa Pio IV[12].

Note

[1] S. Vareschi, S. Vigilio e l’evangelizzazione del Trentino, pp. 28-31.

[2] Santa Massenza fu una martire della chiesa cristiana trentina, le cui spoglie furono conservate prima presso il Lago di Toblino e poi, nel 1145, trasferite nella Cattedrale di San Vigilio a Trento.

[3] S. Vareschi, S. Vigilio e l’evangelizzazione del Trentino, pp. 32-34

[4] In realtà il metropolita che riconobbe e confermò Vigilio come vescovo di Trento fu Ambrogio della diocesi di Milano, al cui ambito apparteneva la chiesa di Trento nel IV secolo. Il consiglio del vescovo di Milano a Vigilio fu quello di svolgere un’ordinaria attività di governo; invece, Vigilio diede avvio ad un’importante e difficoltosa campagna missionaria della regione e non solo (S. Vareschi, S. Vigilio e l’evangelizzazione del Trentino, p. 37).

[5] S. Vareschi, S. Vigilio e l’evangelizzazione del Trentino, p. 38.

[6] Ivi, pp. 43-45

[7] Ivi, pp. 46-55.

[8] W. Koeppe, M. Lupo, Scheda 39, Urna processionale di S. Vigilio, p. 181

[9] W. Koeppe, M. Lupo, Scheda 29, Anello di Papa Pio IV, p. 148

[10] W. Koeppe, M. Lupo, Scheda 39, Urna processionale di S. Vigilio, p. 182.

[11] L’orafo Oswald Tischmacher sappiamo che era attivo a Bolzano, ma era originario di Innsbruck e che si trasferì a Trento dopo la commissione dell’urna di San Vigilio nel 1642 circa (D. Floris, Scheda 9, Urna processionale di San Vigilio, p. 198).

[12] W. Koeppe, M. Lupo, Scheda 39, Urna processionale di S. Vigilio, p. 182.

Bibliografia

Armando Costa, San Vigilio, vescovo e patrono di Trento, Trento, Artigianelli, 1975

Enrico Castelnuovo (a cura di), Ori e argenti dei santi. Il tesoro del duomo di Trento, Trento, Temi, 1991

Wolfram Koeppe, Michelangelo Lupo, Scheda 39, Urna processionale di S. Vigilio, in Enrico Castelnuovo (a cura di), Ori e argenti dei santi. Il tesoro del duomo di Trento, Trento, Temi, 1991, pp. 178-183

Wolfram Koeppe, Michelangelo Lupo, Scheda 29, Anello di Papa Pio IV, in Enrico Castelnuovo (a cura di), Ori e argenti dei santi. Il tesoro del duomo di Trento, Trento, Temi, 1991, pp. 148-149

Domenica Primerano (a cura di), L'immagine di San Vigilio, tra storia e leggenda, Trento, Temi, 2000

Daniela Floris, Scheda 9, Urna processionale di San Vigilio, in Domenica Primerano (a cura di), L'immagine di San Vigilio, tra storia e leggenda, Trento, Temi, 2000, pp. 198-199

Severino Vareschi, S. Vigilio e l'evangelizzazione del Trentino, Trento, Bertelli, 2001

LA FONDAZIONE GIUSEPPE MOZZANICA

A cura di Alice Savini

La Fondazione Giuseppe Mozzanica di Pagnano (frazione di Merate LC) nasce nel 2007 per far conoscere al pubblico l’arte dello scultore e pittore Giuseppe Mozzanica (1892 -1983), protagonista dimenticato dell’arte lombarda del Novecento. Il progetto nasce per iniziativa dei tre figli di Giuseppe, Dario, Ivo e Angela, che hanno assecondato il desiderio del padre di valorizzare e far rivivere la sua opera.

La Fondazione ha il suo cuore nella Gipsoteca (aperta nel 2014), edificio fatto costruire dallo stesso artista nel 1959, scrigno e laboratorio dove sono esposti i gessi relativi alla sua produzione tra gli anni ’30 e gli anni ’60. Altrettanto importante è il Polo Museale dove è possibile ammirare oggetti di lavoro, modelli, disegni, dipinti e lastre fotografiche. Infine, a completare la serie di edifici in cui si snoda la Fondazione, vi è un laboratorio dove è possibile partecipare a progetti per bambini e adulti qui organizzati.

Il percorso di visita (che si può prenotare dal sito internet Fondazione – Fondazione Giuseppe Mozzanica) inizia dal chiostro, dove è possibile vedere due bronzi unitamente a tre opere marmoree; da qui si entra in una serie di stanze dove sono custoditi gli oggetti di lavoro che lo scultore fabbricava da sé: martelli, scalpelli, raspe per modellare l’argilla, modellini, gessi, che riassumono il processo creativo e costitutivo delle sue opere.

Sempre dal chiostro è possibile accedere a una serie di stanze dedicate alla pittura dove sono conservati disegni preparatori, alcuni ritratti, vedute, paesaggi e nature morte. Proseguendo nel percorso attraverso il giardino, accompagnati da alcune teste di bronzo e da una nuotatrice pronta a tuffarsi, si arriva, dapprima, ai laboratori ludici e didattici e infine alla Gipsoteca: un luogo magico, un candido mondo di forme classiche, bianche e levigate valorizzate dalla luce naturale proveniente dalle grandi vetrate.

Giuseppe Mozzanica: vita di uno scultore di provincia

Grazie al lavoro della Fondazione è stato possibile tracciare la personalità artistica di Giuseppe Mozzanica, uno di quegli scultori lombardi della prima metà del Novecento rimasti, per necessità o per scelta, ai margini delle vicende maggiori della scultura nazionale e internazionale. Artista per certi tratti schivo e poco incline all’autopromozione, Giuseppe Mozzanica decide di lavorare nel paese di origine, dove può dedicarsi alla sua produzione indisturbato e protetto dalle verdi colline della Brianza.

Nato a Sabbioncello nel 1892 da una famiglia di contadini, scopre ben presto la passione per la scultura, a cui si avvicina grazie al lavoro nella cementeria di Carsaniga di Merate. Tra il 1907 al 1912 studia disegno libero e ornato presso le scuole domenicali di Merate, al termine delle quali decide di iscriversi alla scuola di Plastica del Castello di Milano dove studia fino al 1916 (cercando in tutti i modi di frequentarne le lezioni nonostante il divieto del padre, che lo voleva impiegato nei campi, e il capostazione che, in accordo con il padre, gli impediva di prendere il treno). A partire dal 1921 segue i corsi di plastica della figura tenuti da Giuseppe Graziosi presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. È qui che lo scultore affina la sua tecnica, il suo stile intriso di naturalismo e verità, nutrito dalla passione per l’arte greco-romana e rinascimentale; impara anche ad usare la fotografia, mezzo che sarà molto utile durante il processo creativo delle sue sculture.

Nel 1923, terminato il corso a Brera, entra per la prima volta nell’ambiente artistico nazionale esponendo alcune sue sculture alla Permanente di Milano. Pur muovendosi all’interno di quella corrente accademica ancora tenacemente ancorata all’ideale classico del naturalismo e ai dogmi del simbolo e del vero, non rimane, però, ininfluente all’arte di Rodin e Medardo Rosso come testimonia la Testa di Anziana (1924), caratterizzata dalla ricerca del vero espressivo e abbracciante la poetica del non finito. La sua produzione di questi anni sembra oscillare tra verismo e classicità.

Da questo momento in poi partecipa a numerose manifestazioni artistiche: nel 1925 all’Esposizione Nazionale d’Arte a Milano, nel 1926 alla XV Biennale di Venezia, nel ’33 e ’35 alle Esposizioni nazionali della Permanente di Milano dove il comune acquista alcune sue opere (oggi conservate alla Galleria d’Arte Moderna).

Sono questi gli anni di massima affermazione dell’artista. Nel 1926 viene chiamato da Pietro Lingeri e Giuseppe Terragni a collaborare per la parte plastica del Monumento ai Caduti di Como; sebbene il progetto si fosse imposto come favorito, il comune della città scelse di guardare altrove. Anche la possibilità di esporre due statue, il Calciatore e il Vogatore, per lo Stadio dei Marmi a Roma, venne meno. Le opere erano destinate a fare da corona allo Stadio dei Marmi nel Foro Mussolini di Roma. Il progetto prevedeva 60 statue raffiguranti le diverse discipline sportive, ma all’artista venne contestato il fisico dei due atleti, che non corrispondeva ai canoni estetici della virilità fascista che voleva l’uomo più assomigliante ad un perfetto David di Michelangelo. Giuseppe, infatti, aveva preso spunto da corpi reali di giovani del posto per cui erano più vicini alla realtà che all’ideale estetico del regime.

Dopo gli anni ’40 Mozzanica si isola progressivamente dall’ambiente artistico nazionale privilegiando manifestazioni di carattere locale e privato, in cui le commissioni di carattere funerario sono più numerose.

La scultura

Mozzanica ha una forte propensione per un’arte che sia più vicina possibile al vero, arte che si coniughi con l’identità classica nutrita di armonia, purezza formale, pulizia e levigatezza. Nelle sue opere vi è una tensione bipolare tra il vero e l’ideale che gli permette da un lato di non cadere nel classicismo tradizionale e retorico e dall’altro di non cedere ad un eccesso di realismo, troppo diretto e crudo per le sue preferenze. Il suo linguaggio rimane quindi ancorato alla tradizione ma intriso di una vivacità e leggerezza personali, non perseguendo una classicità atemporale lontana dal quotidiano e dalla storia ma una classicità che dialoga col presente.

In grado di toccare con grande abilità tutti i generi, dal ritratto, al nudo fino alla statuaria funebre, il suo processo creativo non inizia con un disegno, ma preferisce modellare la creta direttamente guardando il modello dal vero. È solito non lavorare a un unico lavoro, ma a più opere contemporaneamente, in modo da evitare la monotonia dell’attività quotidiana e portare una variatio. Non amando lavorare con la luce artificiale preferisce quella diffusa naturale, motivo per cui costruisce la sua gipsoteca con una serie di finestre che si aprono lungo tutto il perimetro. Amante della musica è solito ascoltare musica classica nelle sue interminabili giornate di lavoro.

Per imbastire le sculture a figure intera utilizza inizialmente la creta, mantenuta umida grazie all’aggiunta di panni bagnati, mentre per le figure minori predilige la plastilina.

L’artista aveva messo a punto un sistema formato da due torchi girevoli, legati da una catena, che potevano ruotare contemporaneamente in modo da mettere direttamente a confronto il modello umano e l’opera. Su uno si metteva il modello nudo, mentre sull’altro la struttura in ferro sul quale modellava la creta, poi pressata e mantenuta umida, dalla quale si otteneva il gesso con la forma anatomica finale. Qualora la statua andasse rivestita, il posto del modello veniva occupato dal nudo che poi veniva ricoperto con abiti veri appuntati da spilli, si proseguiva lavorando sul modello di creta su cui modellava gli abiti e i drappeggi del suo manichino.

Un analogo sistema veniva utilizzato per i volti: il modello veniva fatto sedere su una sedia girevole e la creta posta su un tavolino anch’esso girevole in modo da aver modo di cogliere ogni angolazione e sfaccettatura del volto. Per le mani utilizzava calchi in gesso dal vero, in una serie di combinazioni che poi riutilizzava nelle sue composizioni.

L’elemento più importante delle sue opere restano i volti, di cui lui sceglieva quello più adatto a seconda del soggetto e dell’occasione da un suo archivio: una serie di teste, che si possono ammirare nella gipsoteca, di persone a lui vicine.

Una volta elaborata la struttura finale il modello era pronto per la fusione in bronzo, per la trasposizione in marmo o terracotta. Anche se per lui l’opera perfetta rimaneva sempre il modello in gesso, così come era uscito inizialmente dalle sue mani d’artista. I modelli che arrivavano nello studio erano persone molto umili, come i contadini e le contadine di Merate, fino al 1935, ed operai ed operaie delle fabbriche dopo il trasferimento a Lecco.

Nella prima fase della carriera predilige opere di carattere pubblico (monumenti ai caduti) e privato (ritrattistica), mentre nel dopo guerra si cimenta nella realizzazione di opere a carattere funerario, abbracciando così tutti i generi scultorei.

Nella sua produzione ritroviamo, quindi, busti e teste ritraenti bambini, adulti, vecchi, statue di corpi femminili nude e vestite come Al Sole (1937), in cui è ritratta la moglie Maria, L’Aurora, La bagnante, e corpi virili e atletici come il Vogatore, Il Naufrago, Il calciatore.

Anche i temi del ricordo e della morte sono trattati dallo scultore con la stessa sensibilità dei suoi nudi. Tra la sua produzione troviamo, infatti, numerosi monumenti dedicati ai Caduti e monumenti funebri.

Inizia a realizzare i primi monumenti per i caduti subito dopo la Prima guerra mondiale, nei primi anni ’20 quando studia ancora a Brera. Mozzanica, che aveva combattuto per sei mesi sull’Altopiano d’Asiago, rielabora il trauma dell’esperienza nelle sue sculture, non utilizzando il monumento ai caduti con logica celebrativa e nazionalistica, come era in voga negli anni dell’Italia fascista, ma vi raffigura i caduti nella desolata sorte di sofferenza e morte che nemmeno la vittoria può riscattare, guerra che è umiliazione e perdita. Non ritrae una vittoria o la disfatta, ma si sofferma sulla sconfitta dell’uomo in quanto tale.

Il tema della morte è trattato dall’artista nei numerosi monumenti funebri realizzati tra il 1930 e il 1960 lasciati dall’artista in numerosi cimiteri come quello di Como, Bergamo, Milano; anche se il gruppo più cospicuo si trova nel museo monumentale di Lecco, in cui sono conservate 55 tombe.

La pittura

Centocinquanta sono i dipinti catalogati dalla Fondazione, realizzati principalmente tra gli anni ’50 e ’60, anche se le prime testimonianze di interesse verso il disegno sono rintracciabili nelle esercitazioni degli anni alla Accademia di Brera, come testimoniano alcuni disegni ancora conservati.

Anche nella pittura l’artista spazia da un genere all’altro: dal ritratto ai nudi dove può concentrarsi nella figurazione o nell’introspezione psicologica, alla pittura di paesaggio, che diventa più un passatempo; senza dimenticare le nature morte di piccolo formato, a cui si dedica durante l’inverno non potendo godere del bel tempo per ritrarre i paesaggi verdeggianti.

Le foto presenti sono state scattate dall'autrice dell'articolo

Bibliografia

Il cimitero monumentale di Lecco. / Giuseppe Mozzanica, Cinisello Balsamo: Silvana Editoriale, 2012

La pittura. / Giuseppe Mozzanica, Cinisello Balsamo: Silvana Editoriale, 2013

Anna Chiara Cimoli, Giuseppe Mozzanica 1892-1983: la scultura, Cinisello Balsamo: Silvana Editoriale, 2007

Giuseppe Mozzanica: tra classicità e naturalismo, Banca Popolare di Sondrio, 2014

Il Parnaso PT I

A cura di Andrea Bardi

Dopo aver completato la Disputa e la Scuola di Atene, Raffaello procede, tra il 1510 e il 1511, a impegnare la terza parete della Stanza, quella “di verso Belvedere”[i]con l’allegoria della poesia e con la raffigurazione del Parnaso (fig. 1), associato al tondo a fresco della Poesia sul soffitto (Fig. 2).

Il monte Parnaso, collocato all’intersezione di tre regioni dell’entroterra greco – Beozia, Focide e Ftiotide – è assurto, in epoca classica, a sede del dio Apollo e delle Muse. La stessa parola luvia (un idioma parlato tra il II e il I millennio a.C. nella penisola anatolica) parnassas, infatti, sarebbe da tradurre come “casa degli dei”.

Il Parnaso: i personaggi

Nel grande affresco vaticano – che raggiunge quasi i sette metri di larghezza – il Parnaso è casa di un dio in particolare, Apollo, delle nove Muse e di un consesso di poeti, antichi e moderni, suddivisi in quattro grandi “zone” tematiche[ii]: in alto a sinistra, troviamo i grandi autori dell’epica classica e medievale (Fig. 3), con Omero al centro, circondato da Virgilio, Dante, Stazio – dietro Virgilio – e il giovane Ennio, seduto sulla sinistra di Dante.

Più in basso, Saffo (fig. 4), costituisce – assieme a Pindaro (?), Catullo (o forse Tibullo o Properzio), Orazio e Petrarca – il raggruppamento della lirica (fig. 5).

Sul lato opposto dell’affresco, trovano spazio i grandi tragici greci (Eschilo, Sofocle, Euripide, fig. 6) e, più in alto, tutti gli esponenti di quei generi “mediani” come l’elegia o l’epigrammatica (fig. 6).

Le questioni attributive: due poeti “mediani”

Se l’individuazione degli autori classici non ha comportato particolari problematiche, vista la loro lunga e consolidata tradizione figurativa, circa i poeti “moderni” gli studiosi non hanno ancora individuato un accordo comune. Qualsiasi tentativo di ricostruzione dell’identikit di alcuni poeti – e di due personaggi in particolare – non può, però, non partire da due fonti specifiche, le Vite vasariane (1568) e la Descrizione delle immagini dipinte da Raffaelle da Urbino (1695).

Circa la fonte vasariana, va tuttavia chiarito, sin da subito, che la sua descrizione del Parnaso non si fonda tanto sull’osservazione diretta dell’affresco, quanto dalla visione dell’incisione a bulino realizzata da Marcantonio Raimondi nel 1517 (Fig. 7), il cosiddetto Parnaso I oggi ai Musei Civici di Pavia.

Nell’incisione di Raimondi, che costituisce l’unica testimonianza del progetto originale di Raffaello, Vasari individua, al di sotto di “una infinità di Amori igniudi con bellissime arie di viso”[iii]non presente nella versione definitiva dell’affresco, molti poeti, tra i quali riconosce Giovanni Antonio Tibaldeo (“il Tibaldeo similmente et infiniti altri moderni”)[iv]. La presenza di Tebaldeo viene confermata da Giovanni Paolo Lomazzo che, nel Libro dei Sogni (1563), nel menzionarlo, non nasconde le sue perplessità (“tanto che a me pare che di esservi quasi non fusse degno”)[v].

A cavallo tra XVII e XVIII secolo, Bellori, oltre a confermare le indicazioni vasariane (“Incontro veggonsi due altri Laureati, che il Vasari riferisce al Tibadeo, ed al Boccaccio”)[vi] è il primo a identificare, nella figura sull’estrema destra dell’affresco, “il Sannazaro laureato in nobil sembiante, raso, senza barba”[vii].Il poeta napoletano Jacopo Sannazaro è, per Vincenzo Farinella e Alberto Casadei (Il Parnaso di Raffaello. Criptoritratti di poeti moderni e ideologia pontificia, 2017) un’ipotesi plausibile. I due studiosi, nella loro analisi, legano il personaggio sbarbato del Parnaso a una xilografia di Sannazaro contenuta nell’edizione Perna (Basilea, 1577) degli Elogia doctorum virorum (con incisioni di Tobias Stimmer)[viii] e all’effigie su una medaglia di Girolamo Santacroce.

Ancora Casadei e Farinella gettano nuova luce su un altro personaggio, l’uomo barbato dai capelli corti e neri che, in alto a destra, rivolge il suo sguardo allo spettatore. Se precedentemente questi veniva spesso associato (Vasari, Lomazzo, Bellori) a Giovanni Antonio Tebaldeo, sono i due studiosi a proporre una valida alternativa. Scartando l’ipotesi Ariosto – al tempo dei fatti ambasciatore degli Estensi e perciò inviso a Giulio II – essi chiamano in causa il poeta Jacopo Sadoleto. Autore del fortunato poemetto De Laocoontis statua (1506) Sadoleto, che all’epoca aveva poco più di trent’anni – pressappoco l’età che si può desumere dalla fisionomia del personaggio dipinto – può essere a buona ragione considerato come una figura di primo piano nella monumentale operazione celebrativa nei confronti di quella fervida stagione culturale di Giulio II, il cui ruolo di protettore delle arti e delle lettere viene sancito del resto anche dai due monocromi di base, il primo con Augusto impedisce agli esecutori testamentari di Virgilio di bruciare l'Eneide (Fig. 8) e il secondo con Alessandro il Grande fa riporre i poemi omerici in un prezioso scrigno di Dario (Fig. 9).

Note

[i] G. Vasari, Le Vite, p. 71.

[ii] A. Casadei, V. Farinella, Il Parnaso di Raffaello: criptoritratti di poeti moderni e ideologia pontificia, p. 62.

[iii] G. Vasari, Le Vite, p. 71.

[iv] Ibidem

[v] Le parole di Lomazzo sono riportate in A. Casadei, V. Farinella, Il Parnaso di Raffaello, p. 62.