KEITH HARING IN VIA LAGHETTO A MILANO

A cura di Gianmarco Gronchi

Capita a volte che una città come Milano restituisca qualche tesoro artistico che per anni era stato dimenticato o dato per perso. Se c’è di mezzo poi il nome di un grande artista, di solito l’interesse mediatico sale alle stelle. Solo per restare in tempi recenti, chiunque segua minimamente il panorama artistico sarà venuto a conoscenza della scoperta a Madrid di una Incoronazione di spine attribuita niente meno che alla mano di Caravaggio. Fa un po’ specie, quindi, che una riscoperta come quella fatta da Giulio Dalvit nel 2016 sia passata un po’ sottotraccia e non siano seguiti ulteriori approfondimenti. Sembra infatti che in via Laghetto, a due passi dalla sede centrale dell’Università Statale, in via Festa del Perdono, vi sia un edificio i cui muri sono stati decorati da Keith Haring, uno tra i più famosi e geniali artisti del secondo Novecento.

Negli anni Ottanta la casa era stata occupata da ragazzi appartenenti ai centri sociali di Leoncavallo e Conchetta. Il Movimento del ’77 iniziava ormai a perdere la sua forza contestataria e la militanza colta del Movimento Studentesco e di Avanguardia Operaia era ormai una memoria del decennio precedente. Oggi l’edificio è di proprietà di Giorgio Moratti che ha trasformato il piano terra in un bar con libreria. Come si può immaginare, non sempre è possibile salire al primo piano, dove è situata la stanza che ospita il murales in questione. Elio Fiorucci, il famoso stilista milanese che conosceva Keith Haring fin dai tempi della Factory newyorkese di Andy Warhol, era pronto a giurare che il writer americano avesse dipinto una parete corta, mentre la parete lunga sarebbe stata realizzata in collaborazione che i suoi aiutanti. Nulla invece ci dice circa l’autore della terza parete, quella con la finestra. La decorazione figurativa presente sul quarto muro, invece, sembra estranea agli interventi attribuiti a Keith Haring e ai suoi collaboratori.

Come già notava Dalvit, il lavoro più complesso sta quindi nel capire quali parti spettino alla mano di Keith Haring e quali invece siano da ricondurre ai suoi aiutanti. Lavoro tanto più arduo se si considera non solo la sostanziale continuità del motivo sulle tre pareti in questione, ma anche l’intervento di restauro, che ha alterato la reale percezione dell’opera. Per risalire allora alla mano che ha realizzato i murales, bisogna prendere in esame i dettagli. Il lavoro eseguito sulle due pareti ricordate da Fiorucci appare di qualità molto alta, ma su quella corta il disegno sembra dispiegarsi con maggiore libertà, segno di un’impostazione più sicura del lavoro. La stessa parete presenterebbe anche un tratto calligrafico sicuro, leggero e molto preciso, tipico dei lavori di Haring. Al contrario, una grafia più incerta e grossolana sarebbe rintracciabile sulla parete lunga. La seconda parete corta, non rammentata nelle memorie di Fiorucci, mostrerebbe infine un crollo di qualità, che si esplicherebbe in una approssimazione dell’armonia interna delle forme disegnate. L’analisi di Dalvit, quindi, giungerebbe alla conclusione che, se davvero di Haring si trattasse, la prima parete corta sarebbe da attribuire interamente alle sue mani, quella lunga alle sue coadiuvate da quelle dei collaboratori, mentre il piccolo muro con finestra sarebbe da ricondurre interamente agli aiuti, che avrebbero sviluppato i motivi decorativi attigui. Quello che sembra strano, però, è che Haring abbia qui completamente abdicato ai suoi iconici stilemi figurativi, che tornano in tutte le sue opere. Nella stanza di via Laghetto, tutti sembra procedere per motivi geometrici fluidi e aniconici. Nondimeno però, nel decorare l’interno dei suoi Pop Shop, aperti nel 1986 a New York e nel 1988 a Tokyo, Haring mostra una chiara preferenza per la decorazione geometrica rispetto a quella formale. Potrebbe essere, quindi, che Haring, nell’approcciarsi alla pittura di un interno, abbia usato un approccio simile a quello che ha animato le decorazioni dei Pop Shop.

La quarta parete, fino ad ora non rammentata, è ugualmente importante perché ci informa circa la situazione del graffitismo milanese del periodo. Qualitativamente inferiore alle altre, la quarta parete presenta, tra i vari motivi figurativi, anche dei cagnolini che ricordano i barking dogs di Haring. Accanto a questi, una siringa che inietta in un occhio una soluzione di “over (dog)ma”. Presente anche una figura sul fondo della parete che richiama fortemente le soluzioni grafiche che Haring aveva già proposto in occasione della mostra milanese presso la galleria di Salvatore Ala, nel 1984. Queste suggestioni potrebbero aiutarci a capire come il linguaggio di Haring, a metà degli anni Ottanta, potesse già circolare all’interno del circuito dei writer milanesi.

Sempre la testimonianza di Fiorucci porterebbe a datare questi eventuali murales verso la fine degli anni Ottanta, approssimativamente intorno al 1988. Il ricordo dello stilista milanese viene confermato anche da Lisa Ponti, che, come si apprende dai diari di Haring, era al tempo un’amica del writer americano. Verrebbe da domandarsi come mai un artista di fama mondiale come Haring si trovasse in una casa occupata milanese. La risposta giunge da Elena Tovaglia, che nel 1988 abitava in quel palazzo. Le sue memorie, raccolte da Dalvit, raccontano di come Haring, di passaggio a Milano, fosse stato invitato da degli amici milanesi a una festa in via Laghetto organizzata da Cox18, cioè il centro sociale noto come Conchetta. Si deve ricordare che i ragazzi di Cox18 si erano già dimostrati particolarmente ricettivi verso l’opera di Haring, anche attraverso il filtro di Andrea Pazienza, uno dei primi che sul suolo italiano recepisce e reinterpreta il lavoro dell’americano. Non dimentichiamo la comune amicizia Francesca Alinovi, che conosceva Pazienza fin dai tempi dell’università al Dams di Bologna e che aveva ideato, poco prima di morire, la fondamentale mostra, Arte di frontiera, che aveva fatto scoprire anche in Italia l’arte dei writers d’oltreoceano. Quali siano state le motivazioni che hanno spinto Haring e i ragazzi di Conchetta a prendere in mano i pennelli e decorare i muri della stanza resta però un mistero. Si può ipotizzare che Haring volesse lasciare un segno della sua arte come gesto di amicizia verso una realtà che sentiva vicina. D’altronde, non dimentichiamo che l’idea di un’arte libera per tutti è stato uno dei mantra che ha accompagnato Haring per tutta la sua carriera artistica.

Nonostante alcuni dubbi rimangano, la qualità dell’opera e le testimonianze fornite da chi quegli anni li ha vissuti sembrano confermare che dietro quegli inchiostri stesi sulle pareti in via Laghetto vi sia davvero la mano di Keith Haring. Il murale in via Laghetto sembra stare lì a ricordarci tutto quello che Haring aveva lasciato in Italia e che, complici giunte scellerate e la miopia di molti, sono poi andate perdute. Come non ricordare, a questo proposito, i pannelli eseguiti per Fiorucci nel 1983 e andati dispersi una decina di anni dopo. O il Palazzo delle Esposizioni di Roma, ripulito dai disegni di Haring nel 1992. Solo alcuni esempi, che stanno a testimoniare come molto del lavoro del writer statunitense sia ormai andato perduto o disperso. D’altronde, gli anni Ottanta sono gli anni in cui, per usare le parole di Giovanni Agosti, «le formiche diventavano cicale e guai a fare parola dell’inverno, prossimo venturo»[1]. Il rampantismo della “Milano da bere” cancella nel giro di pochi anni le rivendicazioni dei decenni precedenti e insieme a esse l’attenzione per la cosa pubblica. Ormai non c’è più spazio per l’arte, nemmeno se è quella di un grande artista come Haring, a meno che, s’intende, essa non diventi fonte d’introito. Se volessimo capire la deriva del nostro patrimonio artistico, di cui le opere di Haring sono solo uno dei possibili esempi, dovremmo tornare indietro fino a quel decennio, quando arrivò «il momento della moda della moda» e fu «la volta della joie de vivre»[2].

Note

[1] Giovanni Agosti, Le rovine di Milano, Milano, Feltrinelli, 2011, p. 15.

[2] Ivi, pp. 14-15.

Bibliografia

Giovanni Agosti, Le rovine di Milano, Milano, Feltrinelli, 2011

Giulio Dalvit (con Pignolo G.), Milano – New York et retour: un murale dimenticato di Keith Haring in via Laghetto?, in “Concorso Arti e Lettere”, VIII, 2016, pp. 83-98.

LE OPERE DI PIERRE PUGET A GENOVA

A cura di Alice Perrotta

Introduzione

Nei primi anni sessanta del Seicento, giunse a Genova lo scultore francese Pierre Puget (Marsiglia 1620-1694). La sua presenza ebbe un notevole impatto sulla produzione artistica locale. Prima di soggiornare nella città ligure, Puget lavorò a Roma a contatto con i cantieri di Pietro da Cortona e di Gian Lorenzo Bernini e, dunque, quello che portò a Genova fu un linguaggio fortemente aggiornato. Ciò era in linea con la volontà dell’aristocrazia genovese, la quale si trovava in stretti rapporti con la corte romana e desiderava arricchire le proprie dimore e chiese con opere che rispondessero al linguaggio barocco parlato a Roma.

L’arrivo di Puget a Genova

La presenza dell’artista in territorio genovese si attesta intorno al luglio del 1660. In realtà, lo scopo del suo viaggio era quello di scegliere un grande blocco marmoreo da destinare alla realizzazione dell’Ercole in riposo commissionato da Nicolas Fouquet, importante finanziere e suo principale committente. L’opera, oggi al Louvre, doveva essere collocata nella sua residenza di Vaux-le-Vicomte. Nel frattempo, però, Fouquet cadde in disgrazia e non poté ritirare la scultura, mentre Puget si ritrovò senza più un punto di riferimento. I motivi per cui l’artista decise di restare a Genova sono probabilmente da attribuire alla presenza di un’aristocrazia bramosa di quelle novità romane che Puget stesso proponeva. Inoltre, il marsigliese conobbe qui un ambiente artistico assai vivace e si ritrovò a interagire molto bene con gli scultori locali.

Le opere

Puget eseguì a Genova alcune prestigiose commissioni: la riorganizzazione in forma innovativa, quindi barocca, del presbiterio della basilica di San Siro, il progetto per l’altare e il ciborio della basilica di Nostra Signora Assunta di Carignano, l’Immacolata Brignole, l’Immacolata Lomellini, la Madonna con il Bambino e il Ratto di Elena.

I lavori nella Basilica di N.S. Assunta di Carignano

Nel 1663 Puget ricevette un’importante commissione all’interno della basilica gentilizia dei Sauli, una delle casate genovesi più prestigiose. Il progetto iniziale, mai concretizzato, contemplava la realizzazione di un baldacchino (sormontato da una statua di Vergine Assunta) che avrebbe dovuto richiamare - se non superare - quello di Bernini in San Pietro. Inoltre, erano previste quattro sculture da inserire nelle nicchie dei pilastri della cupola e che avrebbero dovuto dialogare con la Vergine Assunta. Si trattava, dunque, di un disegno molto ambizioso attraverso cui i Sauli avrebbero voluto trasformare la loro basilica nella più romana di tutte le chiese presenti a Genova.

Puget eseguì solo le prime due sculture per le nicchie: il San Sebastiano (fig. 1) e il Beato Alessandro Sauli (fig.2). Queste due imponenti opere vennero scolpite tra il 1664 e il 1668 e sono caratterizzate dalla volontà di riproporre non solo il linguaggio di Bernini, ma anche quello di Algardi e di Michelangelo.

La scultura con il Beato Alessandro Sauli è la più berniniana tra le due. Tuttavia, il gusto di Puget è più sensibile rispetto a quello del maestro romano, soprattutto se lo confrontiamo con le opere mature del Bernini come l’Estasi di Santa Teresa d’Avila, collocata nella cappella Cornaro della chiesa di Santa Maria della Vittoria (Fig.3).

La scelta dei due soggetti per la basilica genovese è da collegarsi al tema della pestilenza, che aveva colpito la città nel 1580 e nel biennio 1656-57, e al ruolo ricoperto dalla famiglia Sauli in quei momenti. Infatti, vi era la volontà da parte della famiglia di celebrare Alessandro Sauli, un importante avo che si era distinto per la sua benevolenza in occasione dell’epidemia del 1580. Il San Sebastiano, santo protettore invocato contro la peste, diventava poi una metafora per onorare Giulio Sauli, che fu doge durante la seconda ondata del 1656-57.

Queste due sculture si agitano nello spazio circostante, ma attraverso intensità leggermente diverse: il San Sebastiano, ponendo l’accento sulla «sensibilità delle carni»[1], tende a un maggior realismo, mentre Alessandro Sauli è più astratto, quasi come se a trattenerlo a terra fosse soltanto l’angelo ai suoi piedi.

L’Immacolata Brignole (1666-1668)

Le opere di Puget sono animate da un costante dialogo con lo spazio. Tra queste spicca la celebre Immacolata (fig. 4-5), realizzata tra il 1666 e il 1668 su commissione di Emanuele Brignole, nobile genovese e fondatore dell’Albergo dei Poveri. La statua era destinata proprio alla chiesa di questo edificio, la cui costruzione era iniziata alcuni anni prima. L’Immacolata, dalla forte presenza scenica, si appoggia delicata sull’altare e «le nubi e gli angeli mediano questo contatto tra il celeste e il terreno»[2].

L’Immacolata Lomellini (1669-1670)

La seconda Immacolata (fig.6), eseguita da Puget a Genova, era destinata alla cappella privata della famiglia Lomellini in via Garibaldi (già Strada Nuova), ma già a partire dal Settecento si attesta la sua presenza nell’Oratorio di San Filippo Neri. Dal punto di vista cronologico, l’opera è da collocarsi agli ultimi momenti del soggiorno genovese dell’artista e venne ultimata dalla sua bottega, che si trovava nella zona di via Balbi. Anche in questo caso, Puget concepisce una scultura totalmente libera nello spazio e connotata da una trattazione sensibile della materia.

La fine del soggiorno genovese: la Madonna Carrega e il Ratto di Elena

Verso la fine degli anni sessanta del ‘600, Puget lasciò Genova. Tuttavia, tra le sue varie commissioni, vi erano alcuni lavori da concludere per committenti genovesi (come l’Immacolata Lomellini) e altri ancora da iniziare. È il caso della Madonna con il Bambino (fig. 7) e il Ratto di Elena (fig. 8). La prima, conosciuta come la Madonna Carrega ed eseguita nel 1681, era destinata al Palazzo Carrega in via Garibaldi mentre oggi si trova al Museo di Sant’Agostino. Qui il linguaggio usato dall’artista è più pacato e michelangiolesco. Il Ratto di Elena, invece, è da datarsi intorno al 1683. Eseguita su commissione di un’altra celebre famiglia genovese, gli Spinola, l’opera fu inviata da Puget direttamente da Marsiglia. Questo gruppo scultoreo, anch’esso poi confluito nelle collezioni del Museo di Sant’Agostino, era inizialmente ubicato nel giardino di Palazzo Spinola in Strada Nuova.

Note

[1] La scultura a Genova e in Liguria. Dal Seicento al primo Novecento, volume II, Genova: Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, 1987-1989, p. 138.

[2] Ivi, p. 139.

Bibliografia

La scultura a Genova e in Liguria. Dal Seicento al primo Novecento, volume II, Genova: Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, 1987-1989.

Sitografia

PIERETTO BIANCO E “IL RISVEGLIO DI VENEZIA”

A cura di Alice Casanova

Introduzione

Sano, piacevole ed immediato pittore esuberante tradizionalista immune da «astruserie e larnbiccature critiche [...], così cosciente dei limiti delle proprie possibilità e così pieno di goldoniana naturalezza nei suoi rapporti con gli uomini come nelle espressioni d'arte [1].

Pietro Bortoluzzi, meglio conosciuto come Pieretto Bianco, nacque a Trieste nel 1875. Poco si sa della sua formazione artistica: frequentò l’Istituto delle Belle Arti di Trieste e poi lo studio del pittore triestino Umberto Veruda, pittore “scapigliato” che lo influenzò non poco. Per lo più autodidatta, Pieretto esordì a Milano nel 1894 alle Esposizioni Riunite, dove espose il quadro Il vecchio suonatore [Fig.2], un ritratto di un personaggio dell’Alpago. Il legame con il bellunese si deve al padre di Pieretto, Ferdinando, nativo di Tignes (frazione di Pieve d’Alpago), il quale spesso si spostava per lavoro – era un garzone di farmacia – e di conseguenza tutta la famiglia Bortoluzzi doveva trasferirsi.

Esposizione di Belle Arti di Roma e Esposizione delle Industrie e del Lavoro

Rispetto alla sua prima produzione, il ciclo del “Il Risveglio di Venezia” si presenta diverso sia stilisticamente sia per la scelta del soggetto, per cui risulta molto probabile che prima della sua realizzazione Pieretto sia stato fortemente influenzato da altri fattori. Tra gli avvenimenti più rilevanti che possono aver contribuito ad influenzare le scelte dell’artista, vi sono l’Esposizione Internazionale di Belle Arti di Roma e l’Esposizione Internazionale delle Industrie e del Lavoro di Roma, entrambe del 1911.

L’Esposizione romana consisteva in una grande manifestazione organizzata per celebrare il cinquantenario dell’unità d’Italia. Per l’occasione vennero chiamati artisti da tutte le regioni a lavorare accanto ad artisti romani nella decorazione dei vari padiglioni regionali. Per il padiglione veneto venne convocato Ettore Tito, un artista napoletano trasferitosi a Venezia, che presentò La Gloria di Venezia. Anche Pieretto partecipò all’Esposizione e furono probabilmente le varie suggestioni decorative che vide in tale occasione, non sono nel padiglione veneto, a condizionare il suo stile artistico.

Sempre in occasione del cinquantenario dell’unità d’Italia, questa volta a Torino, si svolse l’Esposizione Internazionale delle Industrie e del Lavoro, una mostra che intendeva riflettere il “concetto logico e organico col quale procede e si svolge la legge economica del lavoro e della produzione” [2]. Per fare ciò, l’esposizione intendeva fermare la mente del visitatore e far si che si focalizzasse sui mezzi e gli strumenti utilizzati dagli operai, sull’energia, l’utilizzo delle forze naturali, la trasformazione delle materie prime.

Sembra descrivere le tele veneziane di Pieretto.

Pieretto Bianco e i pannelli per La Biennale

In occasione della Biennale del 1912, Pieretto si cimentò nella realizzazione di un’opera tanto ambiziosa quanto impegnativa. Propose un ciclo pittorico denominato “Il Risveglio di Venezia”, in cui avrebbe illustrato tutte quelle attività realizzate dall’uomo per migliorare e modernizzare la città di Venezia al principio del nuovo secolo [3].

L’opera, costituita da quattro episodi maggiori – “I Fondatori” [Fig.4], “I Costruttori” [Fig.5], “L’Arsenale” [Fig.3], e infine “Il Porto” – mostra la stazione ferroviaria mentre viene potenziata, la basilica di San Marco restaurata, il campanile ricostruito, il porto che viene rilanciato ed infine i canali che vengono dragati da nuovi macchinati. L’artista mostra nelle sue tavole un eroismo del lavoro, un intenso e glorioso scorcio degli operai e dei portuali che lavorano per portare Venezia verso il progresso.

Prima di essere approvato, il progetto di Pieretto venne esaminato due volte dalla commissione, prima il 30 luglio 1911 e poi il 5 ottobre dello stesso anno. I tre commissari – Pietro Fragiacomo, Cesare Laurenti e Giulio Aristide Sartorio – descrissero così il ciclo:

In tutta l’opera del Pieretto Bianco vi è uno spirito d’invenzione semplice ed efficace, il quale la anima senza ripetersi, e sebbene l’autore abbia fondato l’effetto decorativo sull’accordo dei colori anziché sul movimento delle forme, l’invenzione pittorica ha così felici risorse di chiaroscuro e improvvise disposizioni di luce e tonalità ricche ed armoniche da renderla vivace e mossa [4].

Durante tutto l’Ottocento, la città lagunare aveva vissuto un difficile periodo finanziario, una crisi di idee che vedeva nell’inizio del nuovo secolo una possibilità di rinascita. Quale momento migliore, dunque, per celebrare l’attività di conservazione del passato (la ricostruzione del campanile, ma anche il consolidamento delle fondazioni della basilica) con la fervente vita industriale del porto e dell’arsenale.

L’inizio del nuovo secolo vede anche il farsi strada di una nuova concezione dell’arte decorativa. Fino ad allora, infatti, si era sempre fatta una distinzione tra arte maggiore (architettura) e quella minore (la pittura di decorazione) e non si considerava il prodotto finale come un'unica opera d’arte. Architettura e decorazione non avevano la stessa importanza. Ai tempi di Pieretto questa distinzione non era ancora stata abbandonata, tuttavia è indubbio che stesse cominciando ad insinuarsi un dibattito su tale argomento. La decorazione, al momento, si limitava a integrarsi negli spazi architettonici, riportando temi iconografici quali Le Arti, Il Lavoro, La Bellezza, La Vita e La Forza, soggetti che intendevano mettere l’accento sull’attività dell’artista come componente attivo della società.

Note

[1] CARLO TRIDENTI, Mestre del pittore Pieretto-Bianco, catalogo della mostra alla Galleria Pesaro di Milano, s.e., s.l., 1936, p. 8.

[2] Catalogo Generale Ufficiale, “Torino 1911”. Esposizione internazionale delle Industrie e del Lavoro per il 50° Anniversario della proclamazione del Regno d’Italia, Torino, Tip. Pozzo, 1911, prefazione, p.5.

[3] Il grande ciclo su Venezia costituisce il diretto precedente dei pannelli dipinti per il Ministero della Marina 16 anni più tardi.

[4] Dal Catalogo X Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia p.23.

Bibliografia

BELTRAMI (a cura di), Le Arti in Friuli e Veneto, Segni di un territorio, Zel Edizioni, 2011 (1911)

BERNINI (a cura di), Pieretto Bianco e il risveglio di Venezia, Provincia di Belluno Editore, 2004.

QUATTROCCHI, “Arma la prora e salpa verso il mondo” Le decorazioni pittoriche del ministero della marina in La Diana, Annuario della scuola di specializzazione in archeologia e storia dell'arte dell'università degli studi di Siena, 1997.

VILLINO FLORIO ALL’OLIVUZZA A PALERMO

A cura di Beatrice Cordaro

I Florio

Ci vorrebbero pagine e pagine per narrare l’immenso operato di quella famiglia che a Palermo, tra il XIX e il XX secolo, diede vita ad imprese di straordinaria rilevanza, ravvivando la città tanto nell’industria quanto nell’arte.

I Florio, a partire dal 1800, segnarono indelebilmente la storia della Sicilia, terra che, anche grazie al loro apporto, venne così portata nel florido vortice del cambiamento.

«Perché la Sicilia è un’altra terra, un mondo a parte che non ha nulla a che fare con il Continente.»

(Stefania Auci)

Numerosa è l’eredità architettonica che i Florio lasciarono alla città di Palermo: grazie a loro, oggi la città può vantare capolavori del modernismo architettonico come il Villino Florio all’Olivuzza, il Grand Hotel Villa Igiea, Casa Florio all’Olivuzza e ancora i Quattro Pizzi all’Arenella.

Villino Florio

Tra il 1899 e il 1901, la Famiglia Florio incaricò Ernesto Basile di progettare e realizzare il Villino Florio all’Olivuzza, vero e proprio gioiello dell’edilizia modernista destinato all’uso abitativo di Vincenzo III, giovane rampollo della casata.

A primo impatto, l’eclettico villino si presenta come un corpo compatto, dalle forme geometriche regolari che, in lunghezza e in larghezza, creano una perfetta armonia reciproca.

Attorno alla villa c’è una grande corte, al cui centro trova spazio l’edificio in tutta la sua magnificenza.

L’intero complesso esterno si caratterizza per la presenza di logge, colonne e vetrate policrome. Sulla sinistra si apre una scala a due branche che divide da un lato la loggia che precede il salone e dall’altro lato l’anticamera dello scalone interno, al quale si può accedere anche dalla discesa posta nel piano basamentale.

All’angolo nord - est del prospetto si innalza una torretta circolare con copertura ad ombrello dalla quale è possibile accedere al terrazzo.

L’intera struttura muraria esterna è in pietra da taglio, ance se in realtà i materiali impiegati furono diversi per le varie zone dell’edificio: nella zona basamentale è stato rintracciato l’uso del calcare compatto di Billiemi; nelle zone superiori, invece, sono state impiegate in maniera alternata la pietra tufacea calcarea grigia, proveniente dalle cave dell’Isola delle Femine e quella di Comiso.

Per le colonne e per le altre parti ornamentali, infine, sono stati impiegati sia il marmo giallo di Segesta, sia la breccia rossa di Castellamare del Golfo.

Il cantiere del Villino Florio ha visto operare in sinergia diverse ditte di costruzioni: la Ducrot si occupò di realizzare le decorazioni interne; la Mucoli della realizzazione dello scalone interno; per gli ornamenti venne chiamato lo scultore Gaetano Geraci (1869-1931), primo decoratore liberty in Sicilia che operò insieme ad Ernesto Basile e Mario Rutelli.

Per la decorazione esterna e per lo scheletro del Villino Florio fu infine contattata l’impresa di Pietro Albanese. Le decorazioni pittoriche vennero contemporaneamente affidate a Ettore De Maria Bergler e a Giuseppe Enea.

Interno

All’epoca della sua costruzione, ogni piano del palazzo era destinato ad una specifica funzione.

Al livello del parco era presente il piano detto “degli svaghi”, del quale faceva parte anche la sala da biliardo. Il piano di rappresentanza era, invece, direttamente collegato alla scalinata d’entrata: a questo livello apparteneva il grande salone, all’interno del quale è possibile tuttora ammirare un magnifico camino sopravvissuto ad una disgrazia, e la sala da pranzo.

Al di sopra del piano di rappresentanza vi erano gli ambienti più propriamente residenziali, con le camere da letto e la stanza da soggiorno. L’ultimo piano, infine, presentava un’ulteriore camera con un soffitto a carena di nave. Elemento ricorrente all’interno degli ambienti del villino è la decorazione a inserti lignei, che sembrano unirsi perfettamente ai colori ora verdi ora bianchi delle pareti e sposarsi con i pezzi di mobilio interamente progettati da Ernesto Basile.

In un’epoca in cui la tipologia del Villino diveniva ancor più di prima emblema della ricchezza, della magnificenza e dell’importanza delle famiglie, certamente il Villino Florio divenne sin da subito una nota distintiva della potenza di quella famiglia che, da più di un secolo, si era ormai affermata a Palermo e la cui rilevanza era del resto ribadita dall’installazione, nel villino, di un impianto elettrico per il tramite della Società Trinacria.

Restauro del Villino Florio all'Olivuzza

La vita del villino Florio fu purtroppo tutt’altro che serena e fortunata. Nella notte a cavallo tra il 23 e il 24 novembre del 1962, il Villino venne distrutto da un incendio doloso che devastò quasi interamente gli interni arrivando a provocare grandi danni anche alle mura esterne. Come si legge dai documenti storici in merito, redatti dalla Regione Sicilia, nel 1962 il Soprintendente Giuseppe Giaccone, in una nota alla Presidenza della Regione Siciliana, decideva di avviare le procedure di esproprio e di restauro della villa. Qualche anno dopo, nell’aprile del 1969, la Soprintendenza fece richiesta alla Divisione Monumenti della Direzione Generale Antichità e Beni Ambientali (all’epoca afferente al Ministero per la Pubblica Istruzione) affinché «un ente Pubblico acquisti l’immobile per destinarlo, dopo i necessari restauri, ad un uso compatibile con il carattere artistico dell’edificio››.[1]

Effettivamente, svariati anni dopo, più precisamente nel 1975, l’Ente per i Palazzi e le Ville di Sicilia decise di acquistare il complesso Liberty per 140 milioni di lire. Pochi anni dopo, nel 1984, il complesso passò nelle mani della Regione, che trasse vantaggio dalla soppressione dell’Ente. Nel 1995 si decise che il Villino dovesse configurarsi come un vero e proprio Museo della Belle Epoque.

I lavori di restauro veri e propri, che ricostruirono in maniera egregia e fedele il lavoro originario, vennero dapprima redatti a partire dal 1981, ma poi realmente effettuati a partire dal 1994 e conclusi nel 2000.

È inspiegabile la magia che pervade lo sguardo dei passanti quando si accingono a visitare il Villino, una magia che lascia letteralmente senza fiato anche quando, passando casualmente davanti al grande cancello in ferro battuto, si getta uno sguardo veloce a quello che è un vero e proprio simbolo di un’epoca d’oro.

Le foto all'interno dell'articolo sono state realizzate dalla redattrice.

Note

[1] Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo (a cura di), I Florio e la Targa. Il recupero dei Villino Florio all’Olivuzza in Palermo, Regione Siciliana, 2009, p.7.

Bibliografia

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo (a cura di), I Florio e la Targa. Il recupero dei Villino Florio all’Olivuzza in Palermo, Regione Siciliana, 2009.

Il Villino Florio in Palermo, architetto Ernesto Basile, in “L’edilizia moderna. Periodico mensile di architettura pratica e costruzione”, anno XVI, fascicolo VI, Giugno 1907, Milano, Modiano, 1907.

Sitografia

http://www.casaflorio.org/la-tonnara/

https://www.comune.palermo.it/archivio_biografico.php?sel=1&asel=273

CASTEL THUN IN VAL DI NON - II PARTE

A cura di Alessia Zeni

Introduzione: Castel Thun in Val di Non

In questo secondo appuntamento dedicato a Castel Thun, in Val di Non, nel Trentino occidentale, mi soffermerò sugli interni del castello e in particolare sul percorso espositivo, suddiviso su quattro piani. Il castello dal 2010 è sede museale della Provincia Autonoma di Trento che conserva il patrimonio artistico della famiglia Thun, acquisito in cinquecento anni di storia. Qui di seguito farò un viaggio attraverso i quattro piani del Castello: il piano terra e il primo piano destinati alle funzioni di servizio; i locali del secondo piano dedicati alle attività giornaliere della famiglia Thun e le sale del terzo piano riservate agli appartamenti privati.

Pianoterra

A pianoterra, si accede al castello attraverso le mura dell’antica torre di Belvesino, all’interno della quale l’atrio d’ingresso è costituito da un corpo quadrato coperto da volta a botte. Dall’atrio si entra nel cuore del maniero, ovvero il cortile dall’impianto quadrangolare irregolare, sul quale si affaccia l’elegante loggia del secondo piano, la scaletta a chiocciola che un tempo collegava i vari piani del castello e alcuni locali di servizio. Questi locali costituiscono la Sala delle Armi, così chiamata perché espone una coppia di falconetti cinquecenteschi che in origine facevano parte di una serie di dodici voluti da Sigismondo Thun nel 1554, e la grande Sala delle Guardie, che conserva due grandi contenitori monolitici e dà accesso alla pistorìa, locale che un tempo veniva utilizzato dalla servitù per la produzione del pane e delle ostie.

Dall’atrio d’ingresso un lungo corridoio conduce alla cappella del castello, la Cappella di San Giorgio, che è stata consacrata nel 1504 e voluta dalla famiglia Thun dopo gli ampliamenti al maniero tra quattro e cinquecento. La cappella è un’opera d’arte che meriterebbe trattazione a parte. Qui ricordo solo che è stata interamente affrescata tra il XV e l’inizio del XVI secolo con immagini sacre che appartengono alla cultura tardo-gotica, probabilmente di un’artista tedesco, il cui stile è stato avvicinato a quello del bavarese Konrad Waider.

Castel Thun: primo piano

Al primo piano di Castel Thun la fanno da padrone le antiche cucine, ossia la cucina vecchia e la cucina nuova, due grandi locali perfettamente conservati con gli arredi e le attrezzature dell’epoca.

La cucina vecchia è un raro esempio di cucina castellana che risale probabilmente agli ampliamenti voluti dalla famiglia Thun tra XV e XVI secolo. È stata costruita all’interno delle mura della torre di Belvesino; ha finestre che illuminano il locale della cucina e della vicina sala da pranzo, un lavatoio in pietra e verso l’entrata conserva un grande focolare coperto da un’ampia cappa, tipica delle cucine medievali, con tanto di panca rialzata per facilitare lo svolgimento delle varie attività. Il locale è arredato con tavole e sedie in legno e suppellettili dell’epoca: recipienti, bilance, piatti e paioli in peltro, bronzo e rame. Una particolarità dell’antica cucina è il lampadario a candela, un unicum in regione, decorato da una sirena in legno che tiene in mano una pergamena arrotolata in ricordo dell’ascesa alla casa d’Austria della famiglia Thun nel 1506.

La cucina nuova è della prima metà del Novecento fu utilizzata dal ramo boemo del conte Zdenko Thun Hohenstein, che abitò il castello fino al 1982, e prima ancora da Franz de Paula Thun Hohenstein (1868-1934) e la moglie Maria Teresa Thun di Castelfondo (1880-1975). L’arredo è molto più moderno rispetto alla cucina medievale, ma allo stesso modo significativo della funzionalità di questo locale. Risente del gusto tipico dei primi anni del Novecento, con credenze e tavoli in legno laccati di bianco e una grande stufa a legna in ghisa.

Secondo piano

Attraverso un grande e luminoso scalone giungiamo al secondo piano del castello, suddiviso in dieci locali, sistemati attorno al vano centrale del cortile. Ogni locale del secondo e del terzo piano è riscaldato con stufe in maiolica di gusto viennese e di manifattura trentina che venivano alimentate dalla servitù attraverso i ballatoi esterni.

Lo scalone entra nella Loggia rinascimentale e conduce alla sontuosa Sala da Pranzo, un locale molto illuminato e arredato con mobili e credenze ottocentesche. Domina la stanza un tavolo circolare di manifattura austriaca o boema, composto da una base ottagonale e da quattro mostri marini in forma di delfini. La stanza alle pareti è riempita dalla serie di nature morte tardo barocche, opera del fiammingo Jacob van de Kerckoven detto Giacomo da Castello (1637-1712), del veneto Paolo Paoletti (1671-1735) e di un artista sconosciuto. In ultimo è interessante segnalare un’acquasantiera sistemata all’entrata della stanza e utilizzata dai Thun come lavamani: è un’opera di grandi dimensioni decorata con elementi filariformi di tralci vegetali e con bacile di rame dal bordo mistilineo.

Passiamo quindi al Boudoir contraddistinto da un grande tappeto persiano della fine dell’Ottocento, appeso alla parete, e alla Sala della Spinetta così chiamata per la collocazione di un raro cembalo a martelli del 1800 circa, uno strumento musicale unico, caratterizzato dal suono pizzicato delle corde azionate da tastiera.

Si prosegue nella Stanza delle Incisioni così chiamata per la presenza alle pareti di incisioni e matrici di rame del XVII e XVIII secolo e alla Stanza dello Scrittoio dove un’imponente scrivania intagliata, in stile neo-cinquecentesco, ma risalente alla seconda metà dell’Ottocento colpisce il turista che attraversa questo locale: un imponente stilo di legno scuro ebanizzato di manifattura boema del tardo Seicento, caratterizzato da numerosi cassetti. Questa stanza celebra la passione per la caccia della famiglia Thun attraverso i ritratti di tre fratelli cacciatori: Tommaso Giovanni (1737-1796), Filippo Giuseppe Michele Maria (1739-1811), Giacomo Antonio Maria (1734-1770) e la moglie Maria Barbara Firmian (1736-?), tutte opere del 1760 di Giovanni Francesco Lattanzio Firmian (1712-1786), che li raffigurano a caccia con i loro cani.

Il Salotto Luigi XVI così chiamato per il mobilio della fine del Settecento che arreda il locale. Il Salotto è dominato da molte tele, ma la particolarità della stanza è la presenza di un pregevole ventaglio del 1790-1800, dipinto con temi riferiti all’amore e alla famiglia per celebrare l’amore coniugale. Si arriva così alla stanza più importante del secondo piano, ovvero la Sala degli Antenati, la più ampia del castello, che si apre in corrispondenza della torre occidentale. È ornata con i ritratti degli esponenti più illustri della famiglia Thun, soprattutto della linea genealogica che va dal Cinquecento al Settecento. Tra i tanti ritratti esposti, qui ricordo gli esponenti ecclesiastici della famiglia Thun: Tommaso Giovanni Thun (1737-1796), vescovo di Passau, Sigismondo Alfonso (1621-1677), Domenico Antonio (1686-1758) e Pietro Vigilio (1724-1800), quest’ultimo ritratto dal famoso pittore trentino Giovanni Battista Lampi nel 1776.

Si prosegue verso la Stanza del Camino per concludere il percorso del secondo piano. La stanza è così chiamata per un grande camino rinascimentale d’inizio cinquecento, proveniente dal Palazzo a Prato di Trento che è andato distrutto nel XIX secolo. Qui è conservato un nucleo di opere dei pittori Bassano e della loro cerchia: San Giovanni Battista nel deserto di Jacopo Bassano del 1560, dipinto a olio su pietra di paragone; l’Adorazione dei pastori del figlio Gerolamo Bassano e il Compianto di Cristo deposto dalla croce di Scuola bassanesca.

Infine chiudiamo con lo Studio della Contessa e lo Studio del Conte. Lo Studio della Contessa conserva alle pareti i tesori pittorici più importanti del castello, ma anche del patrimonio artistico regionale: la serie di sei dipinti realizzati da alcuni dei più importanti pittori bolognesi attivi fra Seicento e Settecento e che raffigurano le vicende del mito di Ercole. La collezione fu acquistata nel corso del XIX secolo da Matteo Thun II (1812-1892) e furono realizzati in seguito ad un concorso bandito a Bologna intorno al 1690 dal conte Francesco Ghisleri per una sua collezione privata. La più importante opera della collezione fu seguita dal vincitore del concorso, ovvero il pittore bolognese Giuseppe Maria Crespi, che dipinse Ercole e Anteo.

Infine la Stanza del Conte che conserva nelle vetrine alcuni libri di pregio appartenenti alla biblioteca di Castel Thun e alle pareti alcune delle più belle vedute dell’antico aspetto del castello: la Veduta di Castel Thun del 1867 del pittore trentino Basilio Armani.

Il terzo piano di Castel Thun

Concludiamo questo lungo viaggio all’interno delle sale di Castel Thun con la visita del terzo piano: il piano è suddiviso in quattordici locali sistemati alla fine del Settecento e riservati al riposo notturno, ai passatempi e all’amministrazione dei beni di famiglia.

Attraverso la Sala della Mappe, dedicata all’illustrazione dei possedimenti Thun in Trentino giungiamo nella Stanza del Vescovo così chiamata dal principe vescovo Sigismondo Alfonso Thun (1621-1677) che sistemò il locale intorno al 1670-1672. È la sala più bella del castello grazie alle pareti rivestite in legno d’abete e di cirmolo, il soffitto a lacunari decorato con rose in legno e uno splendido stemma Thun datato 1670, sistemato al centro del soffitto. Tale ambiente è stato arredato da Sigismondo con grande gusto artistico: un grande letto a baldacchino ornato da un drappo in damasco rosso dell’epoca, uno studiolo ricavato nel locale della torretta orientale e una stufa in maiolica bianca e blu del 1671 decorata con piastrelle che raffigurano l’aquila tirolese, lo stemma Thun e l’agnello pasquale con vessillo crociato immagine del principato vescovile di Bressanone. La stanza è stata sistemata su una precedente struttura cinquecentesca, della quale il vescovo ha voluto mantenere sulla parete occidentale la “Porta di Ercole” del 1574, così chiamata per un rilievo raffigurante “Ercole e Diomede”. È questa una porta in legno che riproduce una porta urbana classica, ornata da rilievi raffiguranti temi religiosi e profani e intarsi con vedute di città.

Proseguiamo il nostro percorso nella Camera di Violante e Bianca Thun decorata dagli acquarelli delle due giovani pittrici che riproducono i castelli e i possedimenti Thun. Attraverso la Sala dei Paesaggi giungiamo nella Camera del Conte Francesco e nell’adiacente Camera dei Fiori. Queste ultime due sono le stanze più piccole che si distinguono per delle tempere murali raffiguranti paesaggi e composizioni floreali e per la presenza, nella Camera dei fiori, di tre ritratti Thun in miniatura incorniciati da cornici di coralli e conchiglie, realizzate dal trentino Stefano Tenaglia.

Si passa alla Sala dei mobili di Praga arredata dal ramo boemo della famiglia. Alle pareti si segnala infatti il ritratto di colui che acquisì il castello nel 1926, Franz de Paula Guidobald Thun Hohenstein (1868-1934), e della moglie, Maria Teresa Thun di Castelfondo (1880-1975), ad opera dell’artista inglese Arthur Hacker (1858-1934).

Giungiamo a metà percorso, ovvero alla Camera azzurra per la carta da parati turchina. La sala custodisce il dipinto più importante del castello: un’opera del veneto Francesco Guardi, il Santo in adorazione dell’eucarestia, commissionata dal principe vescovo Domenico Antonio Thun (1686-1758) che ebbe un grande interesse per l’ambiente culturale veneziano e l’arte in generale.

La Camera Biedermeier ha pareti dipinte in giallo oro e decorate con tempere, è la stanza che conserva al suo interno arredi in stile biedermeier e un gran numero di dipinti databili tra Otto e Novecento: il più bello è la Veduta di Castel Thun del 1844 di Roberto Garavaglia (1829-1855) commissionata da Matteo II Thun (1812-1892).

Proseguiamo il percorso attraverso la stanza delle donne e dei bambini di casa Thun. La Camera delle Dormeuses costellata di ritratti femminili: Maria Antonia Spaur, moglie nel 1724 del conte Francesco Agostino Gaudenzio Thun; Maria Antonia Thun attribuita a Giovanni Nepomuceno della Croce (1736-1819) e Giovanna Maria Thun effigiata nell’atto di filare con un abito a cappuccio.

La Stanza dei Bambini una vera e propria galleria dei bambini di famiglia opera di artisti attivi fra Sette e Ottocento: La Bambina di casa Firmian del 1759 di Antonio Lorenzoni (1721-1782); Basilio Thun figlio di Matteo I e della contessa Marianne Zinzendorf, opera di Domenico Zeni del 1782; Bambina in veste di Cupido di Johann Pock (1780-1842) del 1820; Bambino con rosa di Francesco Antonio Vanzo (1754-1836 ca.) del 1820, da identificare con Matteo Thun II (1812-1892), figlio di Leopoldo e Violante Martinengo Cesaresco.

Concludiamo il precorso del terzo piano con la Sala degli Alabastri per un gruppo di statuette realizzate in alabastro attribuite allo scultore trentino Giovanni Battista Insom (175-1848), che riproducono soggetti classici tratti da originali antichi.

Infine, la Camera di Matteo (1812-1892), intitolata al principale esponente del ramo di Castel Thun, collezionista e mecenate che si prodigò nel restauro del castello negli anni Quaranta dell’Ottocento e al rilancio economico della famiglia con la sistemazione di una filanda di seta nel recinto del castello. Nonostante ciò, la famiglia dovette affrontare diverse ristrettezze economiche e Matteo II dovette cedere il castello, tra il 1878 e il 1879, al ramo boemo. Chiudiamo il nostro viaggio con il Vestibolo, una vera e propria galleria dei dipinti acquistati dalla famiglia Thun nel corso degli anni.

Si ringrazia il Castello del Buonconsiglio di Trento per l’autorizzazione alla pubblicazione delle foto.

Bibliografia

De Gramatica Francesca, Chini Ezio, Camerlengo Lia, Adami Ilaria, Castel Thun, Milano, Skira, 2010

Chini Ezio, De Gramatica Francesca, Camerlengo Lia, Omaggio ai Thun. Arte e immagini di un illustre casato trentino, Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali, 2009

Botteri Ottaviani Marina, Dal Prà Laura, Mich Elvio, Arte e potere dinastico. Le raccolte di Castel Thun dal XVI al XIX secolo, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2007

Mich Elvio, Giuseppe Maria Crespi e altri maestri bolognesi nelle collezioni di Castel Thun. Il ciclo di Ercole dalla quadreria di Francesco Ghisilieri. Trento, Castello del Buonconsiglio, 5 giugno-8 novembre 1998, Beni artistici e storici del Trentino, Quaderno 6, Trento, Alcione, 1998

Dépliant di Castel Thun a cura del Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali.

OTTANA E IL POLITTICO MEDIEVALE

A cura di Alice Oggiano

Cenni storici sul centro abitativo di Ottana

L’insediamento di Ottana vanta origini antichissime, essendo centro abitato sin dal periodo prenuragico. Durante l’epoca romana venne adibito a castrum militare, in virtù della sua posizione – Ottana si situa nei pressi della sponda sinistra del fiume Tirso – perfetta da un punto di vista militare per difendersi dalle popolazioni dell’entroterra sardo. Nel Medioevo Ottana era compresa nel giudicato di Torres, nella curatoria di Dore.

In seguito alla conquista del giudicato, Ottana divenne motivo di contese tra i Doria e gli Arborea: proprio quest’ultimi alla fine ebbero la meglio.

Dopo la conquista aragonese, che portò il centro abitato ad essere incluso nel Regnum Sardiniae et Corsicae, la popolazione insorse contro la dominazione straniera, invocando l’intervento locale. Successivi inasprimenti del conflitto portarono, nel 1335, all’inclusione del villaggio tra i territori infeudati dal re d’Aragona Pietro IV a Giovanni d’Arborea, figlio cadetto del giudice Ugone II e cresciuto nella Catalogna presso la corte di Alfonso IV D’Aragona. Il legame di Giovanni con il regno spagnolo venne inoltre rafforzato dal matrimonio con la principessa Sibilla de Montcada. Anche il fratello di Giovanni, Mariano, seppur notoriamente diffidente nei confronti della corona spagnola, sposò, per rafforzare l’alleanza, la nobildonna catalana Timbora di Roccaberti.

Dopo l’arresto di Giovanni ordito da Mariano, Ottana venne occupata dall’esercito arborense sino al 1409. A tale data il territorio venne infatti concesso ai Turrigiti per essere comprato, qualche decennio dopo, dall’ultimo marchese d’Oristano, Leonardo d’Alagon-Arborea. In seguito al sequestro del feudo, Ottana divenne proprietà dei Carroz e successivamente dei Maza de Licana. Questi ultimi spostarono la diocesi – divenuta tale sotto papa Gregorio VII - ad Alghero, innescando una profonda crisi. Nuovi scontri portarono all’occupazione del centro da parte dei Portugal e in seguito dai De Silva, che ne detennero il potere fino al 1838. Con l’abolizione del sistema feudale, voluta dai Savoia nel 1839, Ottava venne inclusa nella provincia di Nuoro.

La cattedrale di San Nicola

Il centro storico di Ottana è dominato dalla maestosa chiesa romanica di San Nicola di Mira, eretta nel XII secolo e consacrata nel 1160 dal vescovo Zaccaria. Tale datazione è stata confermata dal rinvenimento di una pergamena sita nell’altare maggiore. La chiesa venne probabilmente venne edificata su una preesistente basilica bizantina, i cui resti furono rinvenuti durante la campagna di restauro del 1975. Posta al di sopra di un’ampia scarpata e raggiungibile mediante una lunga scalinata, la cattedrale presenta una pianta a crux commissa mononavata, con abside semicircolare orientata e un presbiterio voltato a botte e a capriate lignee.

La facciata è suddivisa in tre ordini da arcatelle impostate su lesene. Il portale architravato si apre nel primo specchio; nel secondo una bifora è posta ad illuminare il sacro ambiente interno. A coronare la facciata, un frontone decorato con bacini ceramici policromi andati perduti. Su tutti gli ordini delle losanghe bicrome scandiscono le arcate, mentre dei rombi gradonati sono posti sui primi due. Entrambi i motivi, assieme alla bicromia ottenuta dall’alternanza di trachite dalla differente colorazione, riflettono lo stile tipicamente romanico-pisano.

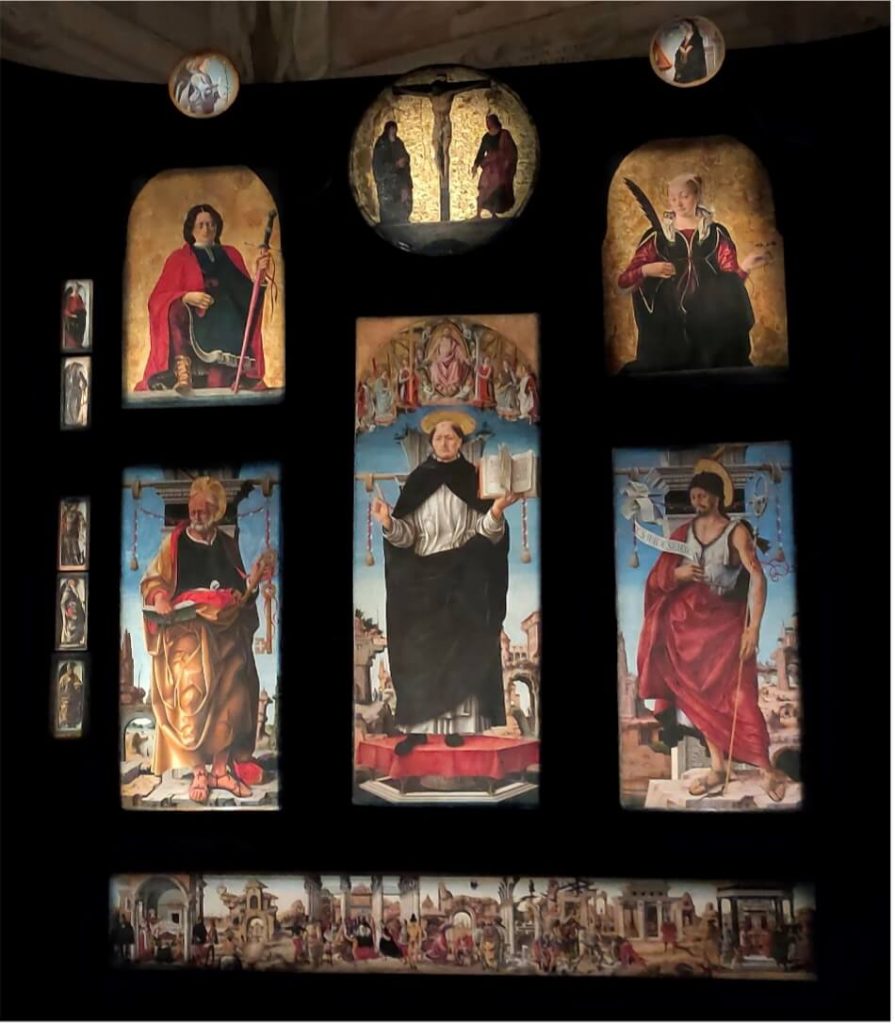

Il polittico con i Santi Francesco e Nicola

Il vero gioiello della cattedrale è tuttavia custodito al suo interno: si tratta della celebre Pala di Ottana. Il dipinto, un politico con i santi Francesco e Nicola, venne commissionato dal giudice Mariano IV e dal vescovo di Ottana, Silvestro.

Stando alle fonti storiografiche, la datazione del polittico si attesta tra il 1339 e il 1344. Tuttavia, alcuni critici ne anticipano la realizzazione al 1338, in quanto un’iscrizione lascerebbe intendere Mariano come dominus Goceani et Marmille e perciò ancora donnichellu (erede a su tronu). L’ascesa a conte sarebbe perciò avvenuta solo in seguito. La pala, eseguita su una tavola lignea a fondo oro, è suddivisa in tre scomparti principali cuspidati ed è attribuita al cosiddetto Maestro delle tempere francescane. Nell’ambiente centrale, entro due edicole squisitamente gotiche, sono posti i santi Francesco e Nicola, identificabili per mezzo degli attributi iconografici della tradizione. Francesco è scalzo, vestito col saio lungo: con la mano sinistra sorregge un libro rosso, mentre con la destra mantiene la sacra croce, indicando al contempo la ferita sul costato. Nicola, più anziano rispetto a San Francesco, è barbuto. Abbigliato con una stola rossa, pone le mani entro candidi guanti; con la sinistra custodisce un libro, mentre la destra sembra protendersi verso un giovinetto, identificato come Basilio. Costui porge un calice in dono al santo.

Al di sopra del pannello, la grande cuspide. Al suo interno è inserita la Vergine in trono con il Bambino Gesù, raffigurato nell’atto benedicente, mentre la mano destra mantiene un grazioso quanto delicato fiore. Seduti su un monumentale trono marmoreo, entrambi aureolati e in posizione frontale, abitano uno spazio decisamente angusto e indefinito.

Accanto alle rigide e statiche figure dei santi, i ritratti dei committenti, Zaccaria e Mariano, inginocchiati sono posti su entrambi i lati. Il vescovo Zaccaria ha il capo coperto dalla preziosa mitria, adornata da lussureggianti pietre così come il piviale. Le mani sono nascoste entro guanti bianchi. Mariano è vestito secondo i canoni cavallereschi dell’epoca: avvolto da una lunga veste rossa, nella quale è posta la spada, Mariano ha le mani giunte nell’atto di preghiera e, invocando la protezione della Vergine, le volge amorevolmente lo sguardo.

Nelle cuspidi laterali, altre figure di santi ed angeli conferiscono maggior pietas alla scena sacra. Gli scomparti laterali ospitano rispettivamente a sinistra otto storie legate alla vita e ai miracoli di San Francesco, mentre a destra altrettanti episodi della vita di San Nicola.

L’opera, dall’accentuata cromia e dalla composizione complessa, si contraddistingue per l’abile esecuzione tecnica. La scelta di inserire le ambientazioni alternativamente entro spazi architettonici urbani ben definiti e rurali, mostra come fosse chiara la conoscenza, da parte dell’artista, del panorama artistico tardo-medievale nazionale. È altresì interessante osservare le spiccate analogie compositive con il cantiere assisiate che il pittore sembra aver fatto proprie, seppur discostandosi parzialmente da esse.

A tal proposito, un confronto tra due scene può essere maggiormente esemplificativo. Si tratta della scena con San Nicola che salva i tre innocenti dalla decapitazione, dipinta sia ad Ottana che nel cantiere umbro.

Ad Assisi il tema è svolto seguendo una configurazione spaziale totalmente differente rispetto a quella sarda. Sebbene entrambe le pitture mostrino il medesimo momento (San Nicola ferma il boia mentre questo si appresta a decapitare dei giovani), l’ambientazione ad Assisi si svolge in un ambiente urbano, mentre ad Ottana si opta per uno scenario rurale.

La cattedrale di Ottana, nel territorio provinciale di Nuoro, è tutt’oggi accessibile al pubblico. È inoltre possibile richiedere delle visite guidate.

Bibliografia

Francesco Floris, La grande Enciclopedia della Sardegna, Cagliari, Della Torre, 2002.

Nicoletta Usai, La pittura nella Sardegna del Trecento, Perugia, Morlacchi, 2018.

Sitografia

https://www.sardegnaturismo.it

IL POLITTICO GRIFFONI. UNA STORIA BOLOGNESE

A cura di Anna Storniello

Introduzione

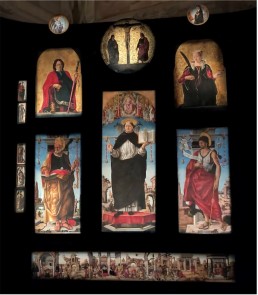

Il polittico Griffoni (fig.1), apice della pittura quattrocentesca bolognese, ha rappresentato per decenni uno dei nodi irrisolti dell’arte italiana, in un crescendo di ipotesi attributive e possibili ricostruzioni. Nel corso del tempo è stato possibile far luce progressivamente sulla sua vicenda storica e ricollegare ad esso le tavole che originariamente lo componevano, ma che al giorno d’oggi sono visibili in diversi musei di tutto il mondo: la National Gallery di Londra, il Louvre, la National Gallery of Art di Washington, il museo Boymans di Rotterdam, le Pinacoteche di Brera e la Vaticana, la Fondazione Giorgio Cini e il Museo di Villa Cagnola.

Descrizione

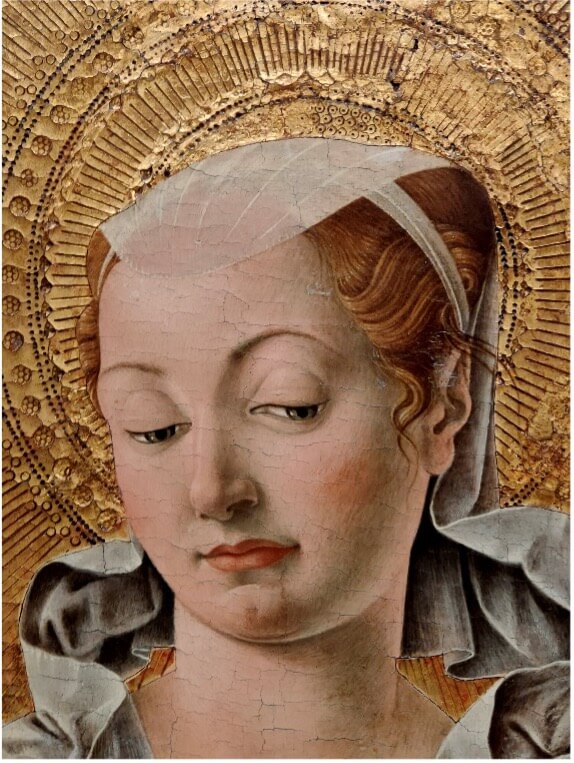

Si tratta di una pala d’altare originariamente destinata alla cappella della famiglia Griffoni, nella basilica di San Petronio a Bologna, ed è opera di due fra i più eminenti artisti dell’ambiente ferrarese della seconda metà del XV secolo, Francesco Del Cossa (1436 – 1478) ed Ercole De’ Roberti (1451 ca. - 1496). Entrambi fuggiti dal contesto ferrarese artisticamente troppo restrittivo, Del Cossa e De’ Roberti si recarono a Bologna in cerca di maggiori opportunità e trovarono appunto in San Petronio un’occasione di rivalsa. Dopo aver già lavorato insieme nella Sala dei Mesi di Palazzo Schifanoia a Ferrara, tra il 1470 e il 1472 collaborarono alla realizzazione di una pala d’altare per la famiglia bolognese dei Griffoni. La pala è intitolata al santo domenicano San Vincenzo Ferrer, raffigurato nella tavola centrale (fig.2-3) e accompagnato ai lati da altri due santi, San Pietro e San Giovanni Battista, che occupano due tavole più piccole. In alto invece, a fare da spettatori alla Sacra Conversazione che sta avvenendo poco più in basso, si trovano San Floriano sulla sinistra e Santa Lucia sulla destra, collocati su una sorta di parapetto ed immersi in una luce dorata, in contrasto con la posa realistica e la fisicità tridimensionale.

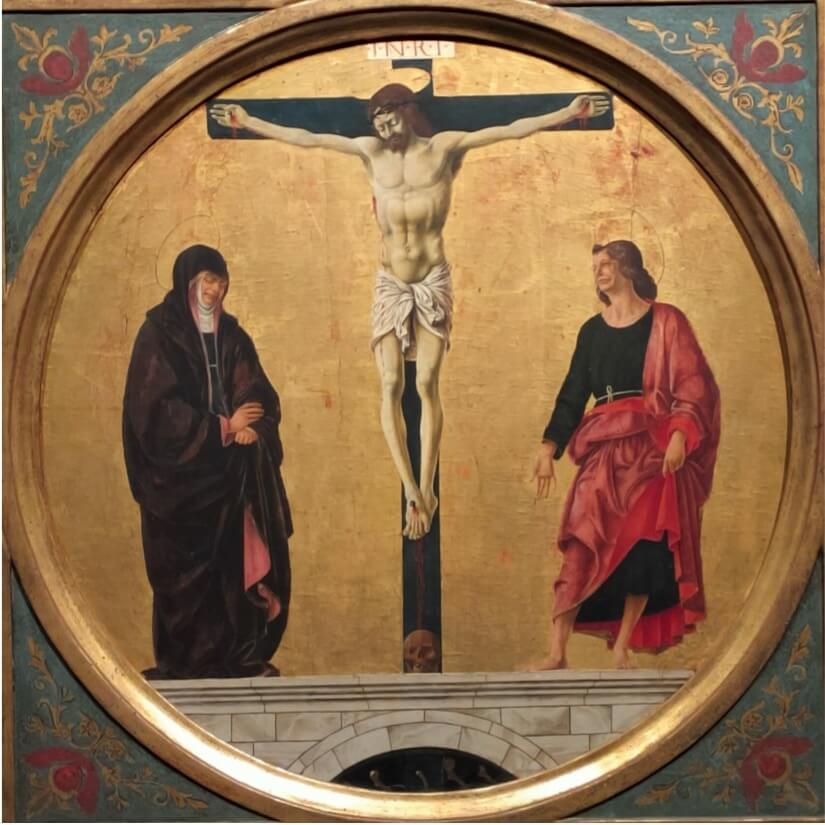

Nel registro superiore, in corrispondenza del San Vincenzo Ferrer, è collocata la Crocifissione (fig.4), focus devozionale dell’intero polittico e che condivide con i due santi ai lati lo sfavillante fondo oro. La seconda rappresentazione di un evento sacro è più defilata e la si riscontra in alto sopra le teste dei santi Floriano e Lucia (fig.5-6). Si tratta dei due tondini che ospitano rispettivamente l’immagine dell’Arcangelo Gabriele e dell’Annunciata (fig.7), la quale accoglie serenamente la notizia e lo spirito divino.

Tutte quelle finora citate sono tavole ad opera del più maturo Francesco del Cossa, mentre i riquadri laterali più piccoli, contenenti immagini di santi (fig.8, 8a), e la predella (fig.9), ossia la lunga tavola che costituisce il basamento dell’intero complesso, sono frutto del lavoro del più giovane Ercole De’ Roberti.

Fra tutti i pannelli, proprio la predella rappresenta uno degli elementi più interessanti dal punto di vista stilistico. Qui infatti si percepisce palesemente la profonda differenza fra i due artisti, in particolare la spiccata originalità e varietà delle pose che Ercole sa donare ai propri personaggi che animano quasi convulsamente la tavola. Brillante è il dettaglio in basso sulla sinistra del cavaliere di spalle che si vede entrare nella tavola (fig.10), come se salisse da un pendio, mentre un uomo con turbante scende in direzione opposta fino a scomparire dietro il limite della cornice. Nonostante il polittico risulti stilisticamente equilibrato ed omogeneo, emergono chiaramente le differenze fra le due “mani”: più monumentale e magniloquente quella di Del Cossa, più frizzante e spesso eccentrica quella di De’ Roberti.

Storia del polittico Griffoni

Non è soltanto l’evidente qualità artistica di quest’opera ad aver affascinato gli studiosi durante tutto il XX secolo, bensì la storia quasi rocambolesca che seguì la disgregazione del polittico. Infatti, nel 1725 il Monsignor Pompeo Aldrovandi acquistò il patronato della cappella, una volta Griffoni, e ritenne che la decorazione non fosse più al passo coi tempi. Decise perciò di smantellare l’intero polittico, che, oltre alle tavole, includeva originariamente anche una sontuosissima cornice in stile tardo gotico andata perduta. Fortunatamente, su consiglio dell’incaricato del riallestimento della cappella Stefano Orlandi, il cardinale salvò le tavole e decise di destinarle alla sua residenza di campagna a Mirabello. Proprio un disegno di Stefano Orlandi ha permesso di far luce su una vicenda che per tutto il ‘900 ha impegnato gli storici dell’arte in svariate tesi, deduzioni e possibili ricostruzioni. Difatti la proposta ricostruttiva del grande studioso Roberto Longhi è stata per lo più confermata dalla scoperta nel 1984 di un disegno del polittico realizzato dall’Orlandi (fig.11) prima che venisse smantellato. Si tratta per lo più di un abbozzo, che confermerebbe non solo la collocazione dei pannelli, ma l’attendibilità dell’attribuzione delle tavole al polittico Griffoni, che per secoli non ha avuto volto, ma soltanto un nome.

Sebbene il puzzle ricostruttivo di quest’opera non sia ancora completo, le recenti scoperte così come la mostra tenutasi presso Palazzo Fava a Bologna (18 maggio 2020 al 10 gennaio 2021), intitolata “La riscoperta di un capolavoro”, costituiscono un punto di svolta nella vicenda del polittico Griffoni. La rilevanza della mostra sta appunto nella possibilità, data dal confronto tra le opere presenti, di ricostruire il rapporto di collaborazione e di reciproca influenza tra i due artisti. Dopo l’ingresso dei dipinti sul mercato internazionale e in seguito all’acquisto da parte di alcuni dei più importanti musei del mondo, il filo della sua storia ha rischiato di perdersi definitivamente. Per fortuna la bellezza assoluta della pittura di Francesco Del Cossa e di Ercole De Roberti ha salvato l’intera vicenda dall’oblio, mentre i tasselli mancanti continueranno ad affascinare pubblico e studiosi e a spingerli a preservarne la memoria.

GIORGIO MORANDI A BRERA

A cura di Silvia Piffaretti

Giorgio Morandi, una poetica delle cose ordinarie

Artista prediletto del genere della natura morta, che gli costò l’appellativo di pittore seriale e monotono, Giorgio Morandi fu senz’altro uno dei più grandi maestri del XX secolo. Quest’ultimo, come rammenta James T. Soby, non fu solo un pittore di bottiglie e di paesaggi, bensì un esploratore di sottili equazioni di forme, distribuzioni ed effetti atmosferici. Il suo carattere sobrio e modesto, a detta del pittore Achille Lega, rivelava con estrema lucidità un animo sensibile in grado di misurarsi con la poeticità degli oggetti ordinari. Per tale motivo l'accademico Cesare Brandi, a lui legato da una forte stima e amicizia, lo apprezzò e ritenne la sua conoscenza eterna fonte di insegnamento, in particolare per il suo modo di procedere dall’oggetto, d’immunizzarlo dalla vita e di restituirlo ad essa. Sulla stessa linea si poneva il critico Roberto Longhi, il quale confidò come la più preziosa lezione lasciataci da Morandi fosse stata quella di raggiungere, attraverso la forma, il più puro ed integro sentimento: “Oggetti inutili, paesaggi inameni, fiori di stagione, sono pretesti più che sufficienti per esprimersi ‘in forma’; e non si esprime, si sa bene, che il sentimento”[1].

Il noto critico, infatti, per meglio intenderne la grandezza, amava interrogarlo sugli antichi maestri; poiché solo la comprensione di quest’ultimi consentì a Morandi di trovare la propria strada: essi, infatti, proprio come il pittore, si ispirarono continuamente alla realtà che permise loro di produrre opere dense di poesia. La riflessione dell’artista prese piede nello studio di via Fondazza a Bologna, dalla sua stessa camera da letto, di cui il fotografo Paolo Monti ne restituì il clima sospeso tra arte e vita. Il pittore lavorò tra queste mura alla luce naturale del giorno, uscendo raramente per dipingere all’aperto, strutturando lentamente il motivo nella sua mente per poi esprimerlo in forma.

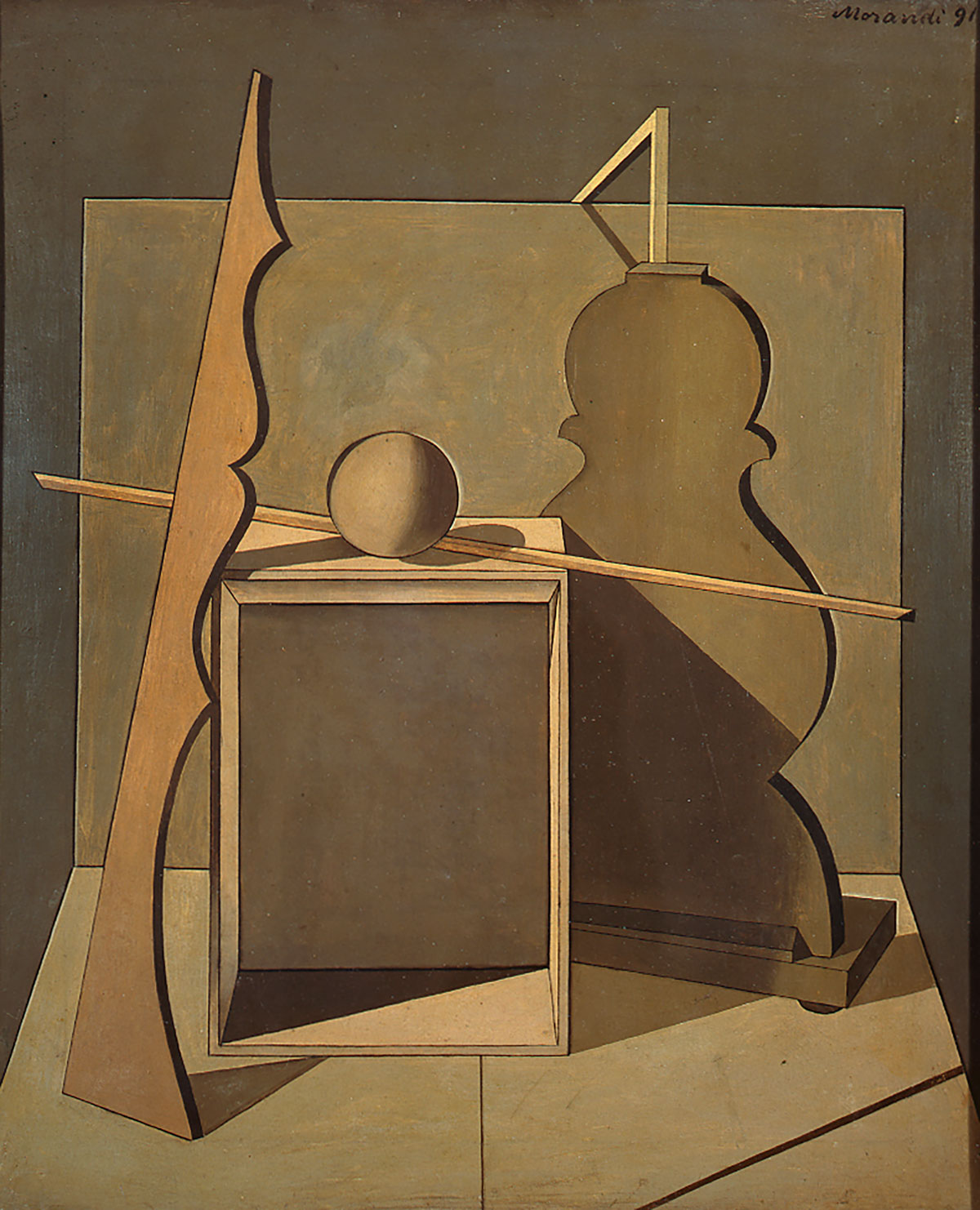

Proprio in merito alla forma egli, nell’intervista per “The Voice of America”[2], si riconduceva al pensiero di Galileo Galilei, il quale vedeva il mondo come un sistema di triangoli, quadrati, cerchi, sfere e figure geometriche. In questo modo Morandi riuscì a esprimere ciò che era nella natura, ovvero il mondo visibile, traducendolo in formule geometriche-matematiche per pervenire all’essenza nascosta delle cose e poterla comunicare. Nel suo caso le forme furono gli oggetti d’uso quotidiano, ovvero bottiglie, ciotole e brocche, che acquisirono una funzione astratta e universale e sulle quali la polvere si depositava segnando il trascorrere del tempo. La disposizione di tali oggetti nello spazio era studiata nei minimi dettagli, attraverso un lavoro lento e incontentabile, tracciando segni a penna sui fogli di carta che rivestivano il piano del tavolo.

Morandi a Brera: la natura morta e il paesaggio

Per avvicinarsi all’opera di tale maestro la Pinacoteca di Brera si dimostra il luogo ideale, poiché Milano, grazie all’intervento di collezionisti, editori e imprenditori, fu la città che intuì il potenziale dell’arte morandiana, la quale fu in grado di mantenere una propria autonomia nel novecentesco clima delle avanguardie. Della prima fase dell’artista, che fin da subito mostrò una predilezione per i generi più bassi di paesaggio e natura morta, a Brera si possono ammirare tre opere influenzate dalla lezione di Cézanne, di Henry Rousseau e dal Cubismo; ovvero Paesaggio (1911), Il bosco (1914) e Il paesaggio rosa (1916). A quest’ultimi si accompagnano i Fiori (1916) che, con le tonalità bianche e rosa dei petali, guidano il pennello morandiano alla realizzazione di un capolavoro di delicata eleganza.

Agli anni delle prime sperimentazioni seguì la Prima guerra mondiale, periodo in cui si dedicò alla ricerca e riflessione attorno agli impulsi delle avanguardie; in particolare l’incontro con le opere metafisiche di De Chirico e Carrà diede inizio, a metà del 1918, ad un ciclo di nature morte nelle quali compariva la tipica attrezzeria metafisica. Ne sono un chiaro esempio Natura morta con il manichino (1918) e la celebre Natura morta metafisica con la squadra (1919), accomunate, oltre che dall’evidente nitidezza delle forme geometriche, dal tono caldo e dorato. Degna di nota è anche la tela dei Fiori (1918) che, a detta di Lamberto Vitali, si caratterizza per la solennità del tono, dolce ed aspro al contempo.

Al decennio successivo appartengono altre tre splendide nature morte, di cui la tela del 1921, in cui compaiono una pipa, due conchiglie, un vasetto, uno scatolino di latta e un cestino, mostra la sua singolarità nell’atmosfera cupa e crepuscolare in cui è avvolta. A essa seguono le altre due, datate 1929, di cui la prima, quasi monocromatica, pare contrastare con la seconda, che Brandi definì come un quadro da togliere il fiato per gli azzurri dal sapore notturno e le sabbie portate a vibrare.

Agli anni Trenta, periodo di fortuna critica per l’artista, risalgono invece due dipinti nei toni spenti del verde e delle terre gialle, ovvero Campi arati (1932), ritratto del tipico paesaggio dell’Appennino bolognese, e il Paesaggio (1936), dominato da una collina vista dal basso, sulla quale si erge un cascinale. Con l’esplodere del secondo conflitto mondiale, rifugiatosi a Grizzana per sfuggire ai bombardamenti, Morandi cadde in uno stato di angoscia e disorientamento. Il 12 maggio 1944 in una lettera a Becchis scrisse: “Io lavoro assai poco ed ora non faccio proprio nulla. Mi manca la tranquillità indispensabile al mio lavoro. Ogni giorno gli aerei passano di qui e quando non bombardano si mitragliano fra loro. Comprenderà se in questa condizione si può pensare alla pittura”[3]. A tali anni si data il Paesaggio (1941) che il collezionista Vitali rammentava eseguito in una sola seduta. Questa tela mostra chiare memorie dell’ultimo Cézanne per la composizione a rettangoli e a trapezi. Terminata la guerra, in virtù della poetica antieroica delle sue opere, Morandi poté essere considerato avulso dai legami col fascismo, tant’è che i suoi quadri furono perfino interpretati come una forma di resistenza.

Quando il maestro si spense nel giugno 1964, in concomitanza all’arrivo della Pop Art alla Biennale, Longhi lo ricordò con un necrologio nel quale mostrava ampiamente il suo sbigottimento e dolore, non tanto per la cessazione fisica dell’uomo, quanto più per l’improvvisa interruzione della sua attività, proprio nel momento in cui più ce ne sarebbe bisogno[4]. Secondo il critico “il maestrevole percorso di Morandi potrà servire di lezione ai migliori, proprio per l’umana sostanza; come stimolo a ricercare ancora e sempre dentro di sé, non fuori di sé”[5]. Come sintetizzano le parole di Longhi, Morandi, consapevole della fugacità del tempo, dell’instabilità e della transitorietà delle cose, aveva deciso di coglierne l’intima poeticità immobilizzandone i contorni sulla tela.

Note

[1] Giorgio Morandi, Lettere, a cura di Lorella Giudici, Milano, Abscondita, 2004, p. 126.

[2] Intervista per “The Voice of America”, 25 aprile 1957, pubblicata in L. Vitali, Morandi, 1983.

[3] Lorella Giudici, op. cit., p. 85.

[4] Exit Morandi trasmesso ne “L’Approdo” televisivo del 28 giugno 1964 e stampato ne “L’Approdo letterario”, n. 26, aprile-giugno 1964, pp. 3-4.

[5] Lorella Giudici, op. cit., p. 127.

Bibliografia

Giorgio Morandi, Lettere, a cura di Lorella Giudici, Milano, Abscondita, 2004.

Flavio Fergonzi, Giorgio Morandi, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 76, 2012.

Nicol Mocchi, Twentieth-century Italian art 1949: il caso Morandi, in New York New York. Arte italiana: la riscoperta dell’America, cat. esp. a c. di Francesco Tedeschi (Milano, Museo del Novecento/Gallerie d’Italia, aprile-settembre 2017), Milano, Electa, 2017, pp. 110-116.

Marilena Pasquali, Lo studio di Giorgio Morandi, settembre 2019.

Sitografia

LA TORRE DI MANFRIA SUL LITORALE SICILIANO

A cura di Adriana d'Arma

Introduzione: la Torre di Manfria. Baluardo difensivo sul litorale siciliano

Nel corso dei secoli, e sin dai tempi più antichi, la Sicilia, territorio di passaggio e luogo di permanenza delle diverse popolazioni che vi si insediarono, fu protagonista di numerose e cruente attività piratesche.

In seguito alla caduta dell’Impero d’Occidente, le acque del Mediterraneo non furono più difese, e la pirateria prese vigore: i Bizantini prima e i Saraceni dopo diedero vita alle scorrerie che terrorizzarono per secoli tutti gli abitanti delle coste siciliane.

Di tali azioni sono pervenute solo notizie frammentarie, le quali, però, vennero arricchite dalle testimonianze storiche delle numerose torri di avvistamento che, ancora oggi, si possono ammirare in diversi punti strategici dell’Isola.

La storia delle torri in Sicilia ha origini antichissime. La loro funzione è sempre stata intimamente legata alla loro ubicazione; in prossimità del litorale, in siti sopraelevati o sui promontori della città, dalle torri era possibile avvistare un imminente pericolo che giungeva dal mare e in tal modo procedere a lanciare rapidamente l’allerta ad altre torri di corrispondenza, per mezzo di fumate in pieno giorno, e di segnali di fuoco nel cuore della notte.

Sul litorale siciliano si possono contare circa 200 torri: tra le più note la torre di Nubia vicino Trapani, la torre di Monterosso vicino Agrigento, la torre dell’Acqua de’ Corsali vicino Palermo, quella di Calura vicino Cefalù, quella dei Vendicari nella baia omonima, la Vigliena nel territorio di Punta Braccetto, la Toleda nel litorale di Carini, la torre di Santa Anna nel territorio catanese.

A circa 10 km dalla città di Gela è ubicata, presso la località omonima, la Torre di Manfria [Fig. 1], parte del complesso di 37 strutture difensive di pertinenza della Deputazione del Regno. La costruzione venne affidata all’ingegnere militare fiorentino Camillo Camilliani, che propose di ripristinare le torri danneggiate facendone edificare altre a distanza opportuna.

Sull’avvio della costruzione della Torre di Manfria non c’è accordo di datazione: alcune fonti la fanno risalire al 1549, altre la posticipano al 1583.

Sebbene le notizie non siano troppo precise, si sa per certo che l’edificazione della torre, dopo essere stata interrotta, fu ripresa nel primo decennio del XV secolo per volontà del viceré Pedro Giron, Duca di Ossuna, dal quale probabilmente proviene anche la denominazione “Torre d’Ossuna” usata da alcuni storici.

Silenziosa e imponente, la Torre di Manfria, si staglia sul promontorio che, affacciandosi sulla costa balneare, è visibile da diversi punti della città.

Essa presenta una pianta quadrata - caratteristica ricorrente delle torri camilliane - con gli spigoli in tufo, una base, il piano operativo e la terrazza. Sviluppa un’altezza di circa 15 metri e un basamento scarpato, privo di apertura, di 12,5 metri per lato.

Alla torre si accedeva al primo piano, il quale è costituito da un unico ambiente coperto da una volta a botte. In quest’ultimo ambiente, il cui accesso avveniva mediante una scala di legno o di corda retrattili, si svolgeva gran parte della vita della guarnigione.

Solo nel 1805 venne costruita una scala esterna, in muratura e a due rampe [Figg. 2 - 3], dalla quale si accedeva al primo piano. Nello stesso anno fu costruito anche il secondo piano, oggi quasi del tutto crollato.

Dalle finestre quadrangolari, affacciate sul mare, era possibile scrutare il mare e avvistare preventivamente l’arrivo dei nemici.

Dal primo piano, poi, si elevava un ulteriore scala a rampe – ricavata nello spessore del muro - grazie alla quale in origine si accedeva a una terrazza i cui lati ancora oggi presentano delle pensiline sorrette da mensoloni che servivano per controllare l’esterno della torre [Fig. 4].

Notevole curiosità suscitano anche delle piccole fessure in corrispondenza della porta d’ingresso, che altro non sono che delle “caditoie” o “piombatoie”. Anche queste ultime avevano funzioni di difesa: venivano utilizzate, infatti, per far cadere sul nemico liquidi bollenti o infiammabili, oppure materiali solidi (pietre o altro a disposizione).

Tuttavia, all’interno di tali fortificazioni vi erano anche diverse tipologie di armi, dalle più antiche alle più moderne, che prevedevano l’impiego di polvere da sparo [Fig. 5].

È molto probabile, infatti, che sulla terrazza della Torre di Manfria ci fossero addirittura dei cannoni a difesa delle coste dell’isola fino al 1830, anno in cui, con la conquista francese dell’Algeria, si pose fine alle scorribande dei pirati nel Mediterraneo.

Tra le vicende leggendarie che arricchiscono la tradizione locale, la più curiosa vorrebbe che la Torre di Manfria fosse stata in passato la dimora di un gigante buono e giovane, il quale, alla ricerca della sorella rapita, venne poi ucciso a tradimento insieme al suo cavallo. Questo racconto tradizionale, che ancora suscita curiosità, è alimentato da dicerie relative a misteriose impronte tuttora presenti sul terreno.

Sebbene esposta ancora alle intemperie, ai continui atti di vandalismo e ai ricercatori di tesori preziosi, la Torre di Manfria, così come le altre torri nel resto della Sicilia, offre una fedele testimonianza della storia dell’Isola, presentandosi come imponente baluardo della cristianità a strapiombo sul mare, imponente in tutta la sua monumentale bellezza, nel suo ruolo di avamposto di storia e tradizione [Fig. 6].

Le immagini dalla 1 alla 6 sono scattate dalla redattrice

Bibliografia

A. Alessi, Gela. Città greca della Sicilia. Storia-Archeologia-Monumenti-Ambiente, Associazione Culturale “Archeo-Ambiente” di Gela con il contributo della Camera di Commercio della Provincia di Caltanissetta, Coop. C.D.B., Ragusa, 1997.

Mulè, Dell’Antico Centro Storico di Gela, E-Solution di A. Tandurella, Gela, 2017.

LE OPERE DI PAOLO DE MATTEIS IN TOSCANA

A cura di Alessandra Becattini

Introduzione

Il pittore Paolo De Matteis (1662-1728), originario di Piano Vetrale, nel Cilento, è una figura importante nel panorama artistico napoletano a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo. Trasferitosi a Napoli per apprendere l’arte pittorica dal rinomato Luca Giordano, di cui divenne uno degli allievi più importanti, dal 1681 circa al 1683 fu a Roma. Nella città papale, tramite il marchese del Carpio, collezionista e ambasciatore del re di Spagna, entrò in contatto con il pittore Giovanni Maria Morandi, che lo introdusse poi nell’animato circolo artistico dell’Accademia di San Luca. Qui ebbe modo di assimilare i nuovi spunti della corrente pittorica di Carlo Maratti, caratterizzata da una attenta conciliazione tra lo stile barocco e quello classicista.

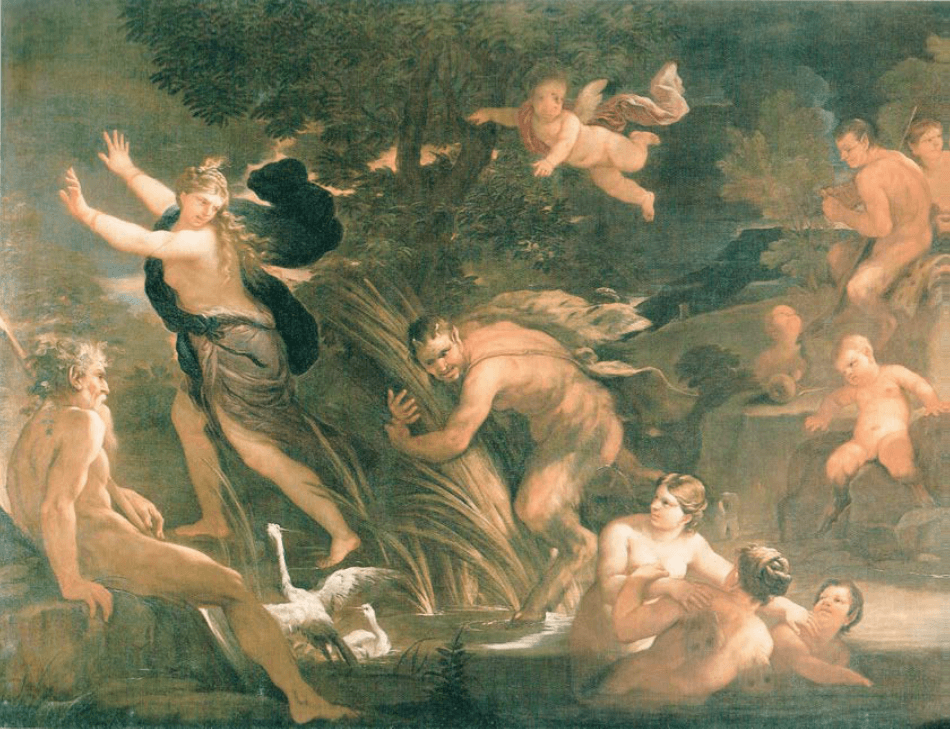

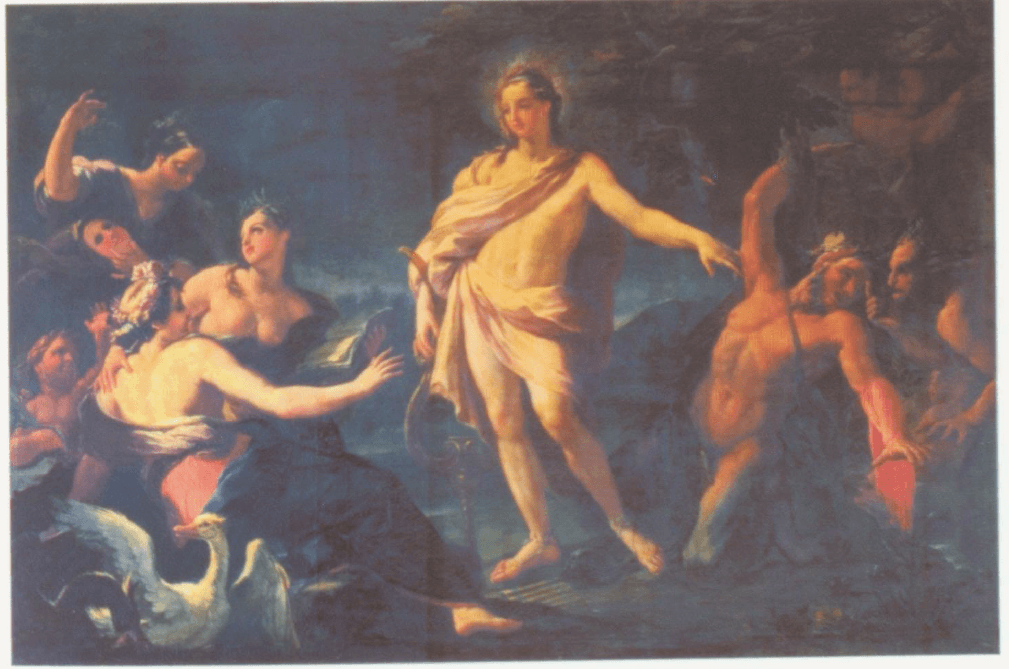

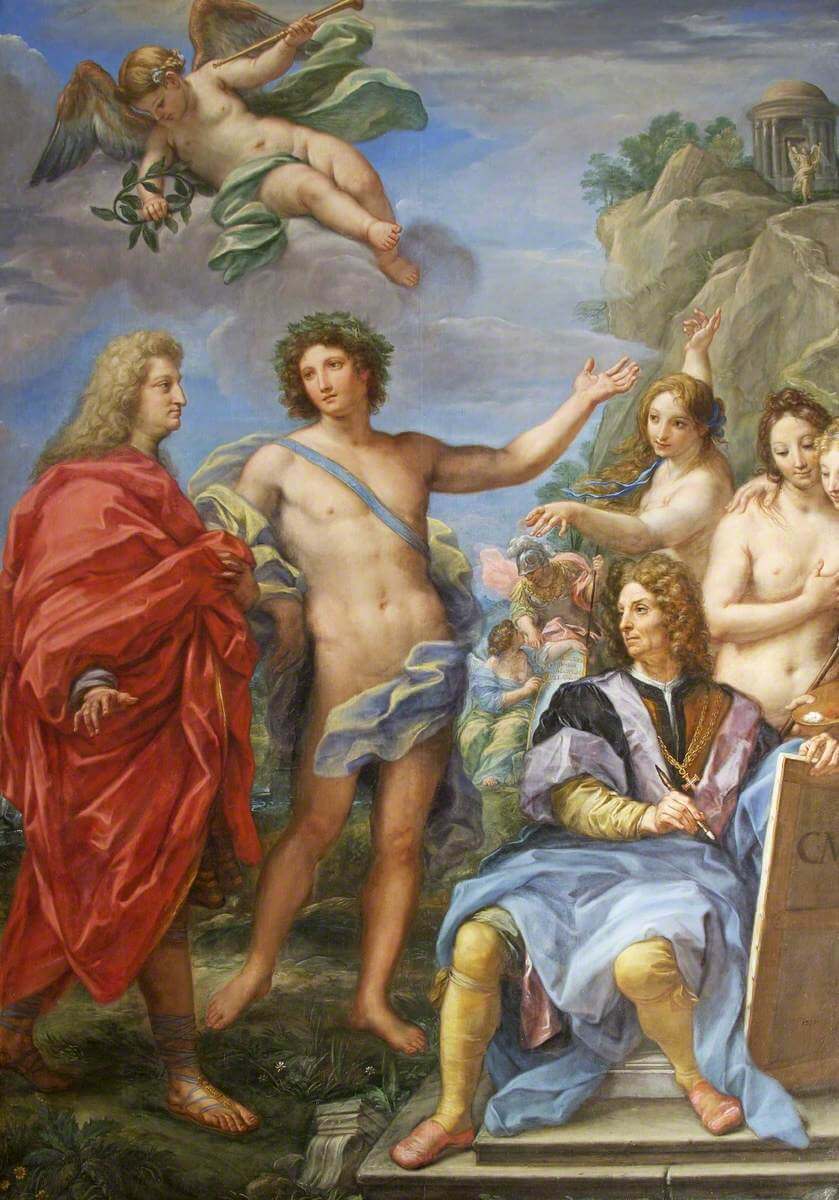

Fu così che il giovane pittore, rientrando a Napoli pochi anni dopo con il marchese del Carpio, divenuto intanto viceré della città, portò con sé l’esperienza romana fondendola felicemente con il barocco napoletano del Giordano e plasmando uno stile personalissimo ed apprezzato da una committenza eclettica. Unanimemente considerata dai critici come una sintesi tra le due maggiori influenze del pittore è l’Allegoria della Sapienza e delle Arti che incoronano Partenope (fig. 1), una delle prime opere certe dell’artista, firmata e datata al 1685 circa e che oggi si conserva nel Museum of Fine Arts di Houston. L’opera rappresenta la Sapienza, attorniata dalle Arti, che ordina alla Virtù di incoronare Partenope, sirena del Golfo di Napoli, sotto la quale è rappresentata la personificazione di un fiume. Se lo schema compositivo della rappresentazione si ispira all’esempio del maestro Giordano, come si può notare dal quadro del Prado con Rubens che dipinge l’Allegoria della Pace (fig. 2), le figure idealizzate e la costruzione più bilanciata della scena derivano maggiormente dall’insegnamento romano del Maratti, del quale Stefano Pierguidi propone un confronto con l’Allegoria della Clemenza di Palazzo Altieri (fig. 3).

Paolo De Matteis, che negli ultimi decenni è stato oggetto di una forte riscoperta critica da parte degli storici dell’arte, fu un pittore attivissimo non solo nell’ambiente partenopeo ma anche per una committenza nazionale ed internazionale. Molti dei suoi lavori sono infatti diffusi e visibili su tutto il territorio italiano, compresa la Toscana.

Una tela napoletana ad Arezzo

Una prima opera dell’autore visibile in Toscana è la grande tela con San Mauro cura gli infermi (fig.4) presente nella cappella del transetto sinistro della Badia delle SS. Flora e Lucilla di Arezzo.

Firmata e datata al 1690, questa pala d’altare fu commissionata dagli abati aretini al pittore cilentano, al prezzo di 100 scudi, grazie alla mediazione di un benedettino di Cava de’Tirreni e conoscente del De Matteis stesso. Unico esemplare del pittore ad oggi conosciuto nell’aretino, secondo Giuseppe Napoletano la commissione di questo dipinto potrebbe essere connessa ad una serie di incarichi conferiti al De Matteis da più comunità benedettine italiane, confraternita al quale anche la Badia di Arezzo apparteneva.

In alto, al centro della ponderata composizione, si colloca San Mauro, vestito con l’abito nero benedettino, rappresentato nell’atto di guarire un malato. Attorno al santo si accalcano altre figure di ammalati in attesa del suo tocco miracoloso. In basso sulla destra, l’attenzione del riguardante è indirizzata sulla figura dell’infermo, coperto da un drappo arancio e dipinto in primo piano su una rudimentale carrozzella, sulla cui ruota l’artista appose la firma e la data di esecuzione della pala. La matrice stilistica dell’opera si ispira ai modelli del maestro Giordano, come per esempio il San Francesco Saverio battezza gli indiani (fig. 5), oggi al Museo di Capodimonte a Napoli, dal quale però il De Matteis si discosta delicatamente nel creare una composizione meno affollata e più calibrata, anche nella teatralità dei gesti, più composti, sulla scia dell’insegnamento romano.

Le opere di Paolo De Matteis a Pistoia

Una seconda committenza toscana del pittore cilentano si trova a Pistoia, nella chiesa di San Paolo, dove si conserva la Visione di san Gaetano da Thiene (fig. 6), eseguita nel 1693.

In alto a sinistra un piccolo putto solleva un corposo drappo svelando la scena allo spettatore, un espediente scenico che De Matteis usa spesso nelle sue composizioni e che apprende fedelmente dal maestro Giordano. In primo piano un gioioso angelo sorregge S. Gaetano, intento nella contemplazione della divina visione di Cristo in gloria, assiso su soffici nuvole e circondato da una schiera di angeli dalla dolce fisionomia. In basso a destra è dipinto poi lo stemma del committente.

La pala fu affidata al De Matteis dal marchese Giovanni Matteo Marchetti, raffinato collezionista e conoscitore d’arte, membro di una nobile famiglia pistoiese strettamente connessa al Granducato mediceo. Il marchese, mentre rivestiva la carica di preposto della cattedrale pistoiese, assieme ai fratelli si dedicò al restauro dell’altare di famiglia, voluto dal padre scomparso alcuni anni prima. Durante i lavori di decorazione, Marchetti commissionò proprio al pittore cilentano una nuova pala d’altare in sostituzione di una vecchia tavola.

Le motivazioni di tale commissione risultano ancora oggi molto fumose e differenti sono state le ipotesi degli studiosi in merito. Un erudito conoscitore come il Marchetti non poteva non essere a conoscenza delle coeve scelte artistiche gravitanti la corte medicea, aperta ad influenze barocche esterne all’ambito fiorentino. Tra il 1682 e il 1685 si attesta, inoltre, la presenza a Firenze di Luca Giordano, impegnato nella decorazione della cappella Corsini nella chiesa di Santa Maria del Carmine e poi a Palazzo Medici-Riccardi. Questo dato, pur non avvalorando la teoria di una supposta presenza di De Matteis al seguito del maestro, ipotesi ormai esclusa dagli studiosi, potrebbe tuttavia attestare un plausibile intento emulativo per la commissione al pittore cilentano. Napoletano ha suggerito, inoltre, che la visione diretta del San Mauro cura gli infermi potrebbe aver giocato un ruolo chiave nel far ricadere la scelta sul De Matteis. Poiché la pala d’altare pistoiese non era ancora stata eseguita al momento della nomina del Marchetti a vescovo di Arezzo, avvenuta nel dicembre 1691, lo studioso propone che il marchese potrebbe aver apprezzato direttamente dal vivo il valore dell’opera aretina di De Matteis, propendendo successivamente per una commissione al pittore napoletano.

Lucia Sacchetti Lelli propone, invece, di legare una seconda figura alla scelta artistica intrapresa dal committente pistoiese: padre Sebastiano Resta. Milanese di nascita e membro di una congregazione filippina romana, il Resta è una figura affascinante del panorama del collezionismo seicentesco e per questo ancora oggi è oggetto di ampi studi da parte degli storici dell’arte. Oltre ad essere stato un pittore apprezzato, fu soprattutto un erudito collezionista di disegni antichi e moderni, che raccolse all’interno di grandi volumi, arricchiti da personali commenti storico artistici, con l’intento di tratteggiare una storia dell’arte italiana ante litteram.