I DELLA ROBBIA E LA TERRACOTTA INVETRIATA

A cura di Luisa Generali

La scultura dei della Robbia: alcuni esempi

È di qualche mese fa l’accordo per la restituzione da parte dell’Italia alla Germania della Maddalena attribuita ad Andrea della Robbia (fig. 1-2), opera sottratta a una famiglia ebrea tedesca che ne era proprietaria durante il secondo conflitto mondiale. Finita in Italia erroneamente e qui rimasta a lungo, l’opera rappresenta una giovane Maddalena, dai tratti acerbi e l’espressione innocente, secondo un’interpretazione del tutto contraria allo stereotipo del suo personaggio di peccatrice penitente, peraltro inesatto; nella rappresentazione di della Robbia completamente smaltata di bianco, Maria di Magdala è restituita, infatti, secondo le sembianze di una fedele seguace di Gesù, dall'aspetto esile e il volto luminoso, scoperto dai lunghi capelli mossi, particolare iconografico che caratterizza le immagini della Santa a cui si uniscono anche gli attributi dell’ampolla contente l’unguento profumato e il libro, simbolo di conoscenza. L’opera in questione offre anche l’occasione per ripercorrere le vicende della bottega che l’ha realizzata, iniziando dal maestro della terracotta invetriata, Luca della Robbia (1399-1482), a cui andò il merito di aver perfezionato questa tecnica secondo gli ideali rinascimentali che si andavano definendo in Toscana.

Nel panorama dei grandi scultori del Rinascimento fiorentino Luca della Robbia si formò come scultore sull’esempio classicista di Nanni di Banco (1380/1390 c.-1421), grazie al quale divenne uno dei maggiori esponenti della tradizione antica, a paragone del più rivoluzionario Donatello (1386-1466): un confronto di stili che la storia dell’arte ha riconosciuto come paradigma nelle famose Cantorie per il duomo di Firenze.

Negli anni ‘40 del Quattrocento Luca della Robbia iniziò a sperimentare la tecnica della terracotta invetriata, creando rilievi in creta rivestiti di smalto colorato e cotti, dall’effetto finale sorprendentemente luminoso. I benefici portati dalla smaltatura erano su più fronti vantaggiosi, in quanto la superficie impermeabile acquisiva una resistenza maggiore agli agenti atmosferici e manteneva inalterato lo splendore dei colori, oltre al lato economico che vedeva la ceramica molto meno dispendiosa rispetto ad altri materiali. Anche Vasari nelle sue Vite non manca di ricordare l’invenzione di Luca come un “ghiribizzo” geniale, sottolineando i vantaggi pratici di questa tecnica, insieme alla sua grande diffusione: “Et avendo una maravigliosa pratica nella terra, la quale diligentissimamente lavorava, trovò il modo di invetriare essa terra co’l fuoco, in una maniera che e’ non la potesse offendere né acqua né vento. E riuscitoli tale invenzione, lasciò dopo sé eredi e figliuoli di tal secreto. E così fino al tempo nostro, i suoi descendenti hanno lavorato di tal mestiero, e non solo ripiena di ciò tutta la Italia, ma e mandatone ancora in diverse parti del mondo. “[…] Onde Luca della Robbia merita somma lode, avendo alla scultura questa parte aggiunta, potendosi con bellezza e con non molta spesa ogni luogo acquatico et umido abbellire”.

La tecnica dell’invetriatura rappresentava la rinascita di un’abilità già conosciuta dagli antichi, che Luca della Robbia seppe reimpiegare nelle forme del linguaggio rinascimentale, portando la terracotta al pari delle altre arti maestre, secondo una tavolozza standardizzata sulle cromie dell'azzurro e del bianco, rispettivamente adottate per gli sfondi e le figure. Altre tonalità (come il giallo, il verde, il bruno, il nero) vengono progressivamente inserite nelle opere robbiane per la colorazione di dettagli decorativi quali ghirlande, fregi vegetali e di frutta, mattonelle a motivi tessili, decori a grottesche e candelabra, costituendo un insieme di elementi esornativi che sanciranno il marchio di fabbrica della bottega.

La prima applicazione dell’invetriatura risalente al 1442 è documentata nel Tabernacolo del Sacramento originariamente realizzato per la Cappella di San Luca dello Spedale di Santa Maria Nuova, oggi nella chiesa di Santa Maria a Peretola (fig.3). L’artista per il tabernacolo murario crea una struttura in marmo a forma di edicola, definita da lesene scanalate con capitelli corinzi e culminante in un timpano al cui interno è raffigurato Dio Padre benedicente. Alla lavorazione della pietra utilizzata per definire la struttura e i rilievi figurativi, si affianca per la prima volta l’uso della ceramica invetriata: l’azzurro fa da fondale alla Deposizione nella lunetta, mentre un festone vegetale inframezzato da tre teste di cherubini corre sull’architrave. Sono preziosissimi i particolari decorativi sperimentati in questa prima opera, che saranno ampliamente sviluppati dalla bottega dei della Robbia nel corso del tempo: qui già compare il tema esornativo dei fiori modellati a rilievo in diverse qualità e colori in mezzo alle ghirlande, mentre nella base si stende un fregio a nastro con motivi a rosette blu, arricchito da “pattern” erbacei su sfondo nero che si ritrovano anche nei pennacchi della lunetta (fig.4).

La tecnica della terracotta invetriata fu eseguita non solo per opere in rilievo ma anche per gruppi statuari a tutto tondo come nel caso della Visitazione compiuta intorno al 1445 per la chiesa di San Giovanni Fuorcivitas a Pistoia, dove ancora oggi è esposta (fig.5). L’opera è uno fra i primi lavori di grandi dimensioni attribuiti a Luca della Robbia, che per la scena dell’abbraccio fra Elisabetta e Maria scelse di rappresentare entrambe con un avvolgente colore bianco. L’armonia dei corpi e la loro gestualità passano attraverso la formazione classica dell’artista, che per la Vergine modella un ovale perfetto, ideale di pura bellezza. Tratti più naturalistici segnano invece il volto anziano di Sant’Elisabetta, inginocchiata di fronte a Maria e immersa con questa in una comunione empatica di sguardi.

Ma senz’altro sono le innumerevoli immagini devozionali raffiguranti la Madonna col Bambino conservate nei principali musei del mondo a sancire il successo della bottega dei della Robbia attraverso il canone ormai fissato nell’immaginario collettivo delle terrecotte smaltate a figure bianche su fondale azzurro. Questa formula visiva sarà una costante della bottega come dimostrano gli esempi dalla Madonna della mela (fig.6) e la Madonna del Roseto (fig.7), entrambe conservate al Bargello. Se nella prima opera la figura di Maria è rappresentata a tre quarti in un’ambientazione astratta, nella Madonna del roseto madre e figlio sono invece collocati a figura intera in un giardino di cespugli verdeggianti e rose bianche, chiuso da uno spicchio di cielo. In entrambi i rilievi risalta la magnificenza rigorosa della Vergine, velata e assorta nella contemplazione malinconica del suo stato di madre, mentre Gesù tiene in mano un frutto rotondeggiante, identificato con la mela, simbolo legato alla redenzione dal peccato originale tramite il suo sacrificio.

Intorno alla metà del secolo la bottega si arricchì del talento del giovane Andrea della Robbia (1435-1525), nipote di Luca, dal quale apprese i segreti dell’invetriatura e ne ereditò le formule compositive di successo: fra queste il tema della Madonna col Bambino fu una delle tipologie maggiormente sviluppate dallo scultore, che seppe conferire al rapporto fra madre e figlio una più tenera affettuosità. Un esempio è rappresentato dalla pala centinata per lo Spedale di Santa Maria Nuova (fig.8), databile intorno al 1470-75, in cui Andrea addolcì la classica maniera austera dello zio, a favore di un maggior naturalismo delle figure: nell’opera anche il fondale azzurro viene privato quella sua componente astratta divenendo un cielo atmosferico, solcato da filiformi nuvole.

Queste celebri opere votive hanno conosciuto una fortuna tale che sono entrate a tutti gli effetti nella tradizione figurativa italiana, continuando ancora oggi ad essere riprodotte in diverse varianti come oggetti di devozione domestica specialmente nella forma di tondi e medaglioni.

La compresenza nella bottega di Luca e Andrea della Robbia fino al 1482, anno in cui il nipote ne ereditò la bottega, solleva qualche dubbio attributivo in merito a certe opere, come nel caso del Busto di Santa al Bargello, databile negli anni 1465-70 (fig.9). Impostata sul modello dei busti reliquari per cui non si esclude un’originaria funzione, la Santa presenta il classico nitore robbiano del volto, accompagnato da una spiccata colorazione dei dettagli, fra cui risalta la deliziosa spilla a forma di fiore che allaccia la mantella.

L’intensità degli smalti e il repertorio figurativo che caratterizzava le terrecotte dei dell Robbia ne fecero anche un’arte decorativa molto apprezzata proprio per lo spiccato senso ornamentale, andando quindi a interfacciarsi con diverse tipologie di opere impiegate in contesti architettonici, quali stemmi, fregi, cornicioni, lunette ecc. Fra gli apporti ornamentali che la bottega intraprese in importanti edifici ricordiamo i famosissimi Tondi raffiguranti bambini in fasce, realizzati nel 1487 da Andrea della Robbia per il loggiato esterno dell’Ospedale degli Innocenti (fig.10). Ognuno dei dieci medaglioni raffiguranti bambini in terracotta bianca su fondo blu mostra particolari diversificati nella gestualità e nelle caratteristiche tipicamente puerili degli infanti, restituite dall’artista con attenta verosimiglianza.

Il tema della puerizia è affrontato anche nel Busto di fanciullo al Bargello (fig.11), che la critica riferisce ad Andrea della Robbia negli anni tra il 1465 e 1470: la scultura si inserisce nel prolifico filone rinascimentale dedicato ai ritratti di bambini, spesso ricollegato alla devozione per Gesù Bambino e San Giovannino. L’artista sceglie una colorazione monocroma per il volto e i capelli del fanciullo, mentre dispone le uniche note di colore nell'abito e nelle iridi, in modo da enfatizzarne il vivace sguardo: la verosimiglianza naturalistica e l’inclinazione sentimentale che caratterizza l’aspetto del bambino riconducono allo stile di Andrea, sensibile alle novità della pittura coeva.

La sobria armonia che caratterizza la prima linea di produzione della bottega dei della Robbia mutò con l’arrivo del nuovo secolo verso un linguaggio molto più narrativo, vicino all’intenso coinvolgimento che sapeva suscitare l’odierna pittura. Fra i discendenti della famiglia della Robbia fu Giovanni (1469-1529/30), figlio di Andrea, uno degli esponenti più attivi nella ridefinizione dello stile dei della Robbia, incentrato sulla messa in opera di grandi pale d’altare ricolme di personaggi e dettagli ornamentali dai colori sgargianti.

La Pietà (fig.12) realizzata da Giovanni della Robbia nel 1514 e conservata al Bargello costituisce un esempio del lessico artistico adottato dalla bottega nel XVI secolo, all’insegna di un abbondante decorativismo che, come in questo caso, spesso muta in un vero e proprio horror vacui. L’opera, raffigurante la pietà fra Santa Maria Maddalena e San Giovanni, riduce la consistenza plastica dei rilievi e insiste molto sul dato pittorico nella descrizione esuberante del paesaggio, aperto sullo sfondo verso la città di Gerusalemme: nel mezzo un cielo surreale, striato da inquiete nuvole gialle, partecipa metaforicamente al dramma della morte di Cristo.

Bibliografia

Petrucci, Luca della Robbia e la sua bottega: Andrea della Robbia, Benedetto Buglioni, Marco della Robbia (Fra’ Mattia), Giovanni della Robbia, Luca della Robbia il "Giovane", Francesco della Robbia (Fra’ Ambrogio), Girolamo della Robbia, Santi di Michele Buglioni, Firenze 2008.

Ciseri, “Scultura del Quattrocento a Firenze”, in Art e dossier, Dossier; 297.2013, Firenze 2013.

Tardelli, "La Visitazione", Luca della Robbia: nella chiesa di San Leone, Pistoia 2017.

Fonti

Vasari (ed. 1550), Vita di Luca della Robbia scultore, in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue a’ tempi nostri, Ed. a cura di L. Bellosi e A. Rossi, Vol. I, pag. 232-235, Torino 2015.

LA SALA DELLE PROSPETTIVE

A cura di Federica Comito

L’occasione delle nozze con Francesca Ordeaschi convinse Agostino Chigi ad effettuare dei lavori di restauro all’interno della sua villa. In particolare si preoccupò di far allargare il salone al primo piano, conosciuto come Sala delle Prospettive, perché è questa la sala dove si sarebbe poi tenuto il suo banchetto nuziale il 28 agosto 1519, a cui parteciparono personaggi illustri e addirittura Papa Leone X. Agostino affidò tale compito, ancora una volta, al senese Baldassarre Peruzzi, architetto della Villa.

Nella cosiddetta Sala delle Prospettive si nota non solo un richiamo all’antico, ma anche quel desiderio di rapporto costante tra interno ed esterno che è il leitmotiv dell’intera villa e che vede nelle soluzioni di Peruzzi degli esiti straordinari. Infatti, la Sala delle Prospettive deve il suo nome al fatto che per le prime volte in pittura si utilizza la scenografia con effetto di trompe-l’oeil e illusionisticamente la stanza si apre a vedere quello che c’è fuori, ovvero la città che si estende attorno al Palazzo. Ai lati del salone l’architetto ha dipinto due finte logge con colonne affacciate su Roma, raffigurando un tratto di mura in primo piano con dietro la Chiesa di Santo Spirito, una basilica romanica, la Porta Settimiana e a sinistra Monte Mario con Villa Mellini (oggi Osservatorio Astronomico). Per rafforzare l’illusione, Peruzzi arriva a tagliare la lettera “A” del nome di “Agostino Chigi” in un’iscrizione per rendere reale l’effetto tridimensionale della colonna che sporge dalla parete.

Questi affreschi fungono anche da testimonianza di come doveva presentarsi Roma al tempo. Una città ricca di torri i cui balconi venivano costruiti in legno, e che spesso finiva anche vittima delle esondazioni del Tevere. Infatti, in un punto sulla destra, l’Ospedale di Santo Spirito in Sassia è proprio stato ricoperto dalle acque esondate del fiume. I pavimenti delle finte terrazze affrescate sono identici al pavimento vero e proprio all’interno della Sala delle Prospettive, che non è mai cambiato in 500 anni. Le linee del pavimento sono perfettamente corrispondenti a quelle degli affreschi, come se la pavimentazione continuasse anche nella terrazza; tuttavia, se si cambia punto di osservazione il trucco viene svelato.

Il fregio mitologico e i riquadri con gli dei

Appena sotto il soffitto a cassettoni blu con decorazioni vegetali dorate a rilievo, corre un ampio fregio in cui le scene mitologiche narrate sono scandite da cariatidi in monocromo. Il lungo fregio, che cinge l’ambiente nella parte superiore delle pareti, è stato realizzato da Baldassarre Peruzzi e bottega o forse da un giovane Giulio Romano. Sotto il cornicione affrescato vengono rappresentati gli dei sulle entrate e sui finestroni. Entrando a sinistra le figure femminili e a destra le figure maschili. In ordine riconosciamo: Cerere, Diana, Minerva, Giunone e Venere, a seguire Apollo, Saturno, Giove, Nettuno, Marte e Mercurio. Tra le figure di Minerva e Giunone, Sopra il camino, si trova l’affresco con la Fucina di Vulcano che dà vita ad una lunga tradizione che vede il dio del fuoco associato ai domestici caminetti di tutta Europa e che si ritroverà anche nella Sala delle Nozze.

Partendo da sinistra sono presenti sulla parete nord le dee Diana, Minerva e Giunone. Nel fregio vediamo:

- la morte di Adone amato da Venere: dal sangue di Adone nascerà l’anemone, il fiore del vento, per non essere mai dimenticato (episodio presente nel decimo libro delle Metamorfosi di Ovidio);

- il trionfo di Arianna e Bacco, divinità molto presente nelle sale della villa;

- la gara sui carri tra Enomao, che amava decorare il suo palazzo con i crani dei nemici sconfitti, e Pelope che, vincendo la gara, sposò Ippodamia, figlia di Enomao;

- una scena sul monte Elicona, la sede delle muse in cui è presente il cavallo alato Pegaso che tocca con lo zoccolo la pietra facendo nascere una sorgente sul fondo, altri personaggi con la corona di alloro in testa sono in primo piano;

- nell’ultimo quadro della parete viene illustrata una scena acquatica con Venere come personaggio principale.

Sopra il camino l’affresco raffigurante la fucina del dio Vulcano.

Nella parete est della Sala delle Prospettive sono raffigurati sulle due porte Venere e Apollo, nel fregio tre scene:

- la prima, molto enigmatica, sembrerebbe rappresentare la dea Iride, riconoscibile a sinistra per la presenza dell’arcobaleno. Probabilmente si tratta della scena in cui la dea chiede a Ipno (il sonno) di mandare uno dei suoi tre figli, in questo caso Morfeo, in sogno ad Alcione per comunicarle che il marito Ceice è morto in mare;

- nel riquadro centrale Cefalo, che ha dato il nome all’isola di Cefalonia, di cui Eos, la dea dell’Aurora si innamora, e di Procri la sua sposa che dopo tradimenti e riconciliazioni viene uccisa proprio da Cefalo stesso;

- nell’ultimo affresco si vede il carro del sole.

Nella parete sud scompaiono le cariatidi; sono presenti quattro finestre sormontate dagli dei Saturno, Giove, Nettuno e Marte, ai cui lati troviamo dipinte le muse. Nei riquadri del fregio sono affrescati:

- la toeletta di Venere;

- Apollo che intreccia una corona nuziale;

- Il mito di Arione di Metimna, leggendario cantore e suonatore di cetra, costretto a gettarsi in mare dai marinai che volevano derubarlo. Viene salvato dai delfini incantati dalla sua melodia, che lo riportano a riva (Erodoto, libro primo delle Storie);

- Il mito di Pan e Siringa, una ninfa seguace di Artemide, che per sfuggire alle insistenze del dio venne trasformata in un fascio di canne palustri che, mosse dal vento, produssero un suono talmente armonioso da spingere il dio stesso a costruire il famoso flauto a canne conosciuto ancora oggi come “flauto di Pan” (Ovidio, libro primo);

Sulla parete ovest della sala si trovano le due porte sormontate da Mercurio e Cerere e sul fregio le ultime tre scene separate da cariatidi, partendo da sinistra:

- L’episodio in cui Alcione vede il corpo del marito Ceice in mare;

- Il mito di Deucalione e Pirra, unici sopravvissuti all’ira di Giove che, infuriato per la crudeltà degli umani, aveva mandato sulla Terra un terribile diluvio devastante. La coppia, sbarcata sul Parnaso, consulta l’Oracolo di Delfi ottenendo questa enigmatica risposta: "Uscite dal tempio e gettate dietro le vostre spalle le ossa della Gran Madre". Stettero a lungo a pensare a queste parole ma un giorno Deucalione si illuminò e capì che la Gran Madre era la Terra, e le ossa della Terra erano le pietre; così le pietre gettate da Deucalione, appena toccarono la terra, diventarono uomini e quelle gettate da Pirra, diventarono donne. In questo modo la Terra si ripopolò.

- Il momento in cui Apollo deride Cupido il quale si vendica lanciando due frecce che colpiscono Apollo e Dafne ma che hanno effetti contrari. Una d’oro che fa innamorare, l’altra di piombo che lo impedisce. È così che Dafne, per sfuggire agli assalti del Dio, implora il fiume Peneo suo padre e la terra Gea sua madre, di aiutarla a cambiare forma. La sua disperata richiesta verrà esaudita e si trasformerà nell’albero di alloro di fronte al dio che, abbracciando disperatamente il suo tronco, giura che da quel momento in poi il lauro sarebbe stata la sua pianta sacra usata come corona dal dio e dai massimi poeti.

I restauri della Sala delle Prospettive

Gli affreschi vennero completamente coperti nel 1863 da nuove decorazioni, ma recuperati dai restauri del 1976-1983. Il fregio rimase intatto, seppur con alcune lesioni. I restauratori hanno effettuate delle ricerche e successivamente una pulitura che ha confermato il buono stato di conservazione delle superfici originarie. Nella parte bassa della sala sono stati però riscontrati diversi danni: zone originali fortemente abrase e alterazioni cromatiche in corrispondenza delle finestrelle causate da infiltrazioni di umidità. Si è quindi dovuto procedere, dove possibile, con reintegrazioni a tempera. In prossimità di consistenti lesioni si erano verificati anche dei distacchi dell’intonaco. La parete est in seguito ad un cedimento, subì una lesione ampia circa 8 cm. Il cedimento è tuttora visibile sia nelle due grandi fessurazioni oblique, una delle quali interessa parte della figura di Apollo e il viso dell’amorino sottostante, sia nella posizione degli architravi delle due porte, che pendono sensibilmente verso il centro. Si cercò di ovviare a tale cedimento già nel 1775, con l’inclusione di una catena, mentre nel 1863-66 il duca di Ripalda costruì al piano inferiore un muro di sostegno. Per poter controllare eventuali movimenti delle murature sono stati applicati degli estensimetri alle fessurazioni, peraltro già documentati in antico, che sono stati rimessi in luce con l’asportazione della ridipintura ottocentesca sulle finestre [1]. Il film pittorico del fregio, corroso da precedenti puliture piuttosto drastiche soprattutto nei fondi azzurri e nei verdi, era stato ritoccato ad olio e a tempera e successivamente ricoperto da uno strato di protettivo (o resina ‘ravvivante’). In questo caso ci si è limitati a rimuovere i ritocchi e il protettivo che col tempo si erano scuriti, ma non si è intervenuti sulla pellicola pittorica perché, anche se solo in parte conservata, consente comunque una buona lettura delle figurazioni e dello stile degli artisti. Le pesanti ridipinture di colore marrone-rossiccio delle nicchie sopra le porte e le finestre, con le figure di divinità, come pure i ritocchi a olio effettuati sopra la ridipintura a tempera ottocentesca dei paesaggi e delle vedute tra le finte colonne, sono stati asportati mediante solventi. A seguito di queste operazioni, l’affresco cinquecentesco sottostante è tornato in luce in condizioni più che soddisfacenti, rendendo possibile oggi ammirarlo.

Conclusione

Queste pareti sono particolarmente ricche di storia, anche drammatica. Interessantissime sono le scritte lasciate dai Lanzichenecchi, i soldati mercenari di Carlo V che invasero la villa, ne asportarono i beni e in parte la distrussero. Fu il momento in cui una parte del Rinascimento finì nel Tevere - letteralmente e metaforicamente. Le scritte vandaliche, che hanno in parte rovinato gli affreschi, sono in lingua tedesca e sono datate al 1527; qualcuno dei soldati di Carlo V, con un pugnale o un altro strumento appuntito, ha inciso delle frasi sul muro affrescato. Una di queste recita più o meno: “Perché noi non dovremmo ridere, noi che abbiamo fatto scappare il Papa?”, riferendosi chiaramente all’episodio in cui Papa Clemente VII fu costretto a riparare a Castel Sant’Angelo. L’odio luterano fu quindi un aggravante in questa tragedia che colpì Roma, che subì un calo di popolazione notevolissimo tra la peste, le fughe e le uccisioni avvenute, appunto, durante il Sacco del 1527.

Note

[1] Cfr. http://www.icr.beniculturali.it/pagina.cfm?usz=5&uid=68&rid=94

Bibliografia

Gli interventi dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (già ICR) presso la villa Farnesina-Chigi a Roma, Francesca Romana Liserre

Sitografia

www.villafarnesina.it

https://www.vidlab.it/

https://www.youtube.com/watch?v=rgx1FeyPTdg

IL PALAZZO DUCALE DI URBINO

A cura di Matilde Lanciani

“Una città in forma di Palazzo”: la loggia dei Torricini e gli interventi di Laurana e Di Giorgio Martini

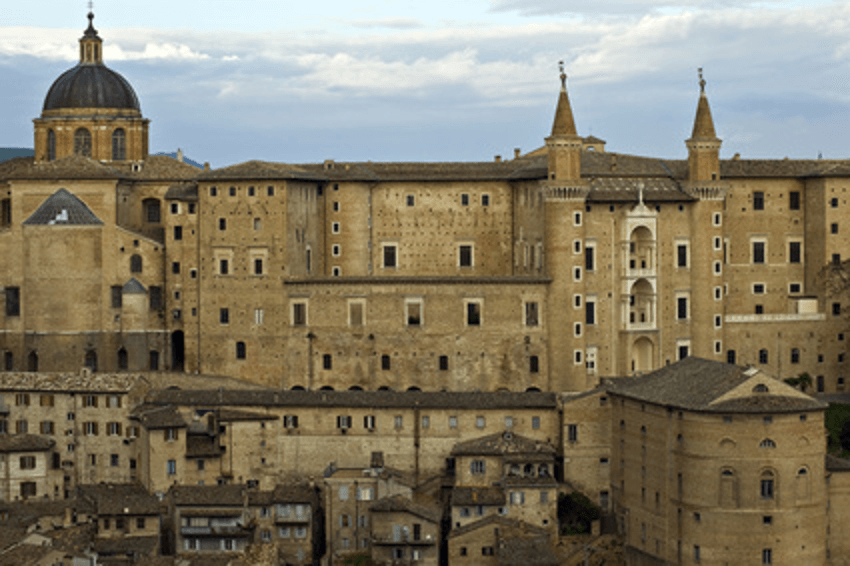

Il Palazzo ducale di Urbino, il cui lato lungo si apre su Piazza del Rinascimento, fu voluto da Federico Da Montefeltro (1422-1482), umanista, mecenate e abilissimo condottiero, che diede l’impulso alla costruzione di un edificio degno della sua raffinata corte e della sua potenza militare. Già il nonno Antonio (1348-1404) si era stabilito infatti nel Palazzo dei Priori, che poi sotto il conte Guidantonio (1378-1443), figlio di quest’ultimo, fu modificato e divenne noto come come “Palazzetto della Jole”.

Federico, figlio illegittimo di Guidantonio, giunto al potere nel 1444, dopo la congiura contro il fratellastro Oddantonio, nel 1454 diede avvio ai lavori per il nuovo Palazzo inglobando alcune costruzioni medioevali preesistenti. La chiesa di San Domenico, nei pressi della struttura, opera di maestranze fiorentine tra cui Maso di Bartolomeo (1406-1456), gli fornì un repertorio di artisti validi per iniziare il grandioso progetto. L’ “Appartamento della Jole” fu ristrutturato in questo periodo proprio grazie alle personalità relative a questa bottega, e sotto la guida di Bartolomeo di Giovanni Corradini detto Fra’ Carnevale (1414-1484).

Sempre nel 1454 la pace di Lodi mise fine allo scontro fra Venezia e Milano e portò ad un notevole miglioramento economico, premessa di quel contesto che verrà ad affermarsi e a costituire il terreno fertile della cultura umanistica che è carattere distintivo della corte di Federico Da Montefeltro. Infatti egli, alleato degli Aragonesi di Napoli, capitano al servizio del pontefice e degli Sforza di Milano, gonfaloniere della Chiesa e capitano della Lega italica, si pose in questo momento storico al centro della politica e dell’azione militare degli stati italiani. Il titolo di dux gli venne conferito nel 1474 dal Papa insieme al riconoscimento come membro dell’ordine della Giarrettiera da parte di Edoardo d’Inghilterra e dell’ordine dell’Ermellino da parte di Ferdinando d’Aragona. Anche il matrimonio a scopo politico con Battista Sforza, nel 1460, favorì le relazioni tra Milano e Urbino contribuendo a far crescere la figura del Duca in maniera esponenziale.

Importantissime furono le gesta militari di Federico al servizio di papa Sisto IV Della Rovere e del re di Napoli, soprattutto per quanto concerne la guerra contro i Medici, alla fine costretti a trattare la pace. Per celebrare la potenza della corte federiciana, il Palazzo ducale di Urbino divenne un ambiente necessario all'affermazione del proprio predominio sugli altri stati.

Laurana e Di Giorgio Martini

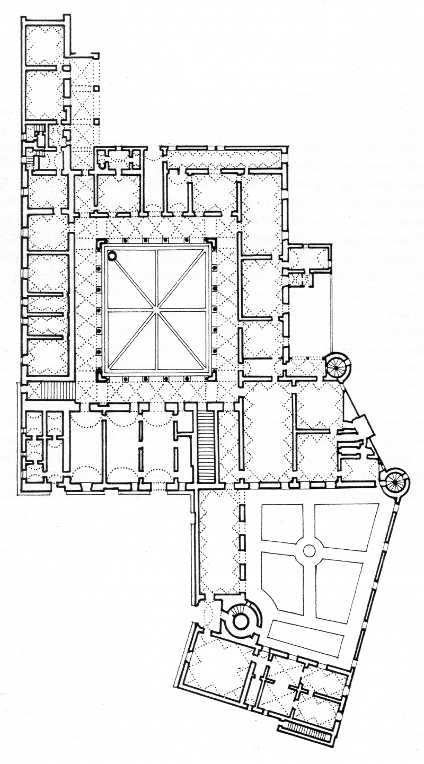

I lavori nel Palazzo, intorno al 1464, furono affidati all'architetto Luciano Laurana (1420 -1479), proveniente dalla Dalmazia, il quale si era formato sotto l’influenza di Leon Battista Alberti. È infatti documentata la sua presenza a Mantova nel 1465, dove prese visione della poetica albertiana e partecipò ai lavori di sistemazione del porticato del cortile del Castello di San Giorgio con Luca Fancelli. A lui vanno attribuiti il Cortile d'Onore, lo Scalone d'Onore, la Biblioteca, il Salone del Trono, la Sala degli Angeli e la sala delle Udienze insieme al celebre studiolo del Duca e alla facciata dei Torricini.

Laurana ottenne la “patente” da architetto nel 1468 e quindi è possibile osservare come il mestiere in questione assumesse già un connotato molto moderno e richiedesse competenze e requisiti debitamente specifici. Sotto la sua guida, dal 1464 al 1472, il Palazzo assunse le sembianze di quell'aggregato razionale di ambienti elegantissimi che è possibile tuttora ammirare.

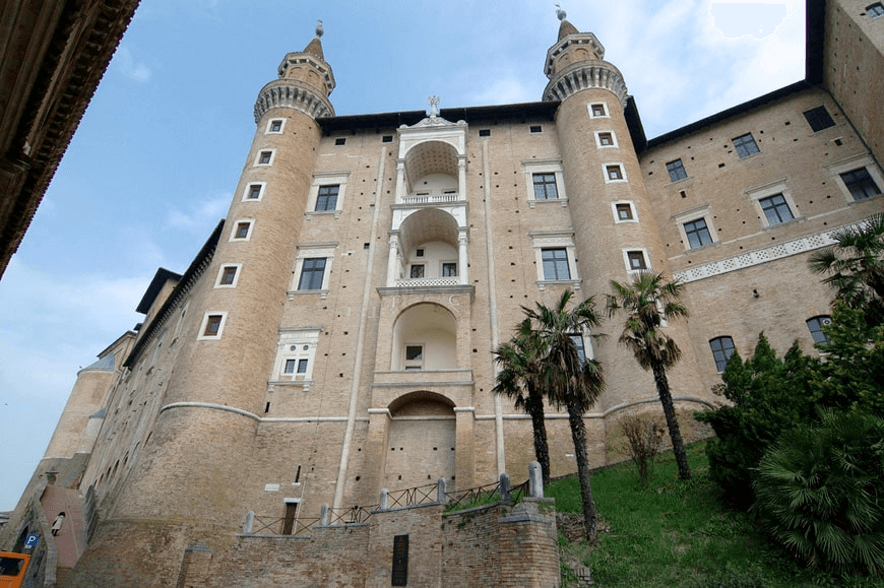

Successe al Laurana l’architetto-ingegnere Francesco Di Giorgio Martini (1439-1501) che provvide a completare le parti rimaste incomplete e ad elaborare un complesso sistema idrico che rese il Palazzo molto rinomato al tempo. Dal 1474 al 1485, fino alla morte del Duca (1482) e oltre con Ottaviano degli Ubaldini e sotto Guidobaldo da Montefeltro, l’architetto progettò una facciata “ad ali” (fig.2) che si affacciava a nord sulla piazza e lavorò costantemente alla decorazione interna ed esterna nei minimi dettagli, basti pensare alle formelle con il “Fregio dell’arte della guerra”, derivate dai numerosi disegni da lui eseguiti. Lo stesso avvenne per le tarsie lignee delle porte, finestre, capitelli e camini rigorosamente concepiti nei loro particolari dall'artista. Inoltre di Giorgio elaborò le logge sul Cortile del Pasquino ed il Giardino pensile del Palazzo.

La loggia dei Torricini

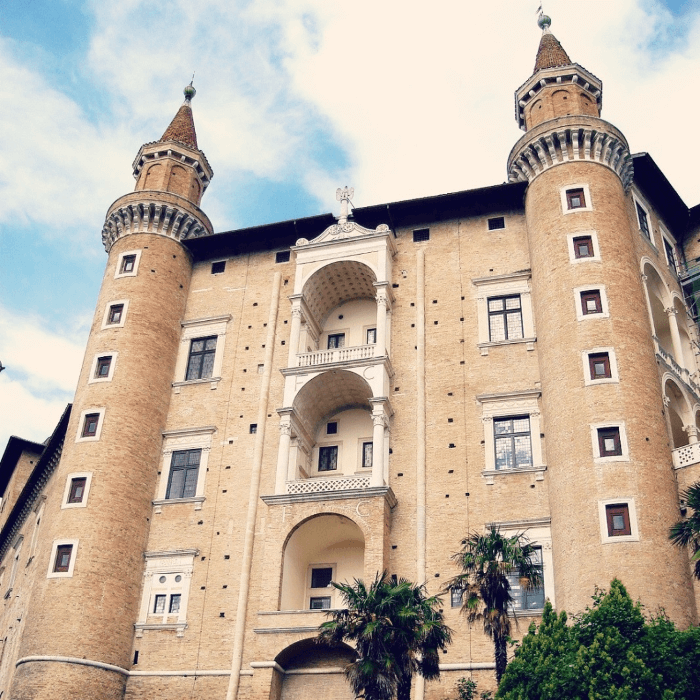

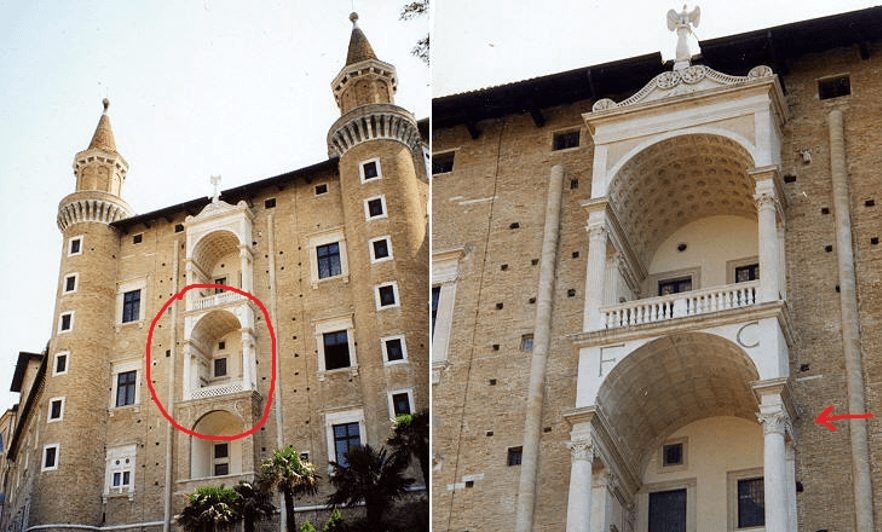

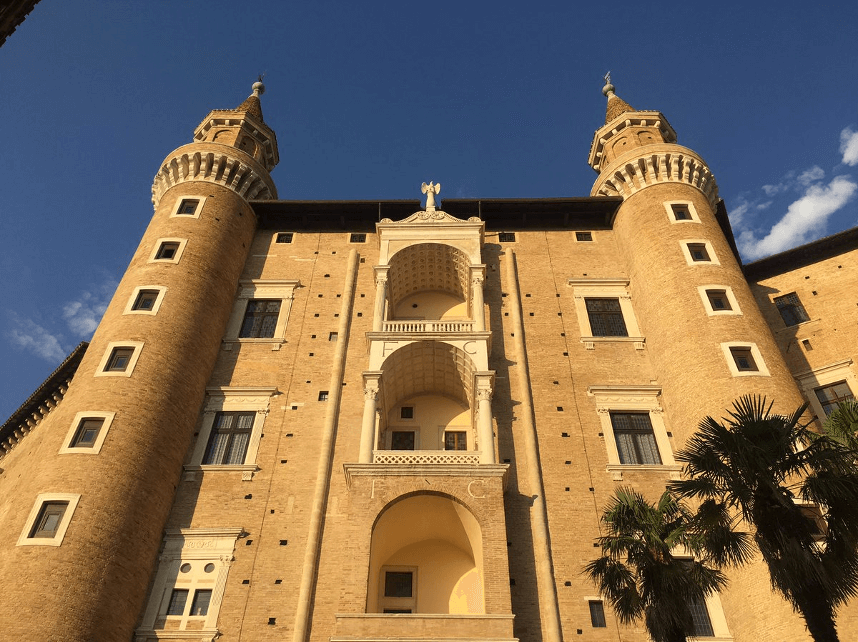

È interessante confrontare l’operato e l’apporto di Laurana e Di Giorgio, i quali interpretano in maniera diversa il tema della loggia ad arcate sovrapposte inquadrata da torri laterali (fig.3 e 4), la caratteristica più nota del Palazzo ducale di Urbino, che domina la vista e introduce magistralmente il tema del paesaggio nell'architettura, come avviene a Pienza.

La necessità di quadruplicare la superficie a disposizione per il nuovo progetto e ricavare una piazza più ampia portò il Laurana ad iniziare i lavori con la demolizione di alcuni vecchi edifici: il problema fondamentale di questo suo intervento, dato che ci troviamo su un colle, fu quello di adattare le nuove parti all'orografia del sito con i vari dislivelli naturali.

La loggia dei Torricini (fig.5) si trova infatti sul pendio ovest della struttura, ed è possibile osservare come Laurana definisca in maniera molto moderna il tema dell’arco di trionfo con i loggiati sovrapposti in verticale, ciascuno coperto da volta a botte con lacunari o cassettoni all'antica, per poi aprire la facciata in maniera scenografica in modo da sottolineare l’assenza di fortificazioni quale simbolo della potenza militare di Federico sui territori limitrofi. Fu possibile inoltre lasciare agli architetti una relativa libertà stilistica senza doversi troppo curare degli edifici preesistenti dato che la facciata dei Torricini si affaccia verso l’esterno. Il materiale utilizzato è laterizio che segue la tradizione marchigiana, molto luminoso e levigato.

Il segno del cambiamento tra Di Giorgio e Laurana è evidente nella balaustra: quella della loggia inferiore (Laurana) presenta una specie di graticcio ligneo trasformato in pietra, mentre Di Giorgio in quella superiore utilizza delle colonnine anticheggianti.

La loggia può essere considerata un baldacchino a più piani senza rinfianchi coperto a botte e sorretto da colonne libere ai piani superiori. Forse, come indica Fiore F.P. in Siena e Urbino, Storia dell’architettura italiana. Il Quattrocento, il modello della loggia urbinate può identificarsi nell'arco fra le due torri di Castel Nuovo a Napoli, in una diretta citazione alla residenza del re aragonese del quale Federico era comandante generale. Altri modelli sono da ricercarsi nel portico del Pantheon o nell’Arco di Settimio Severo. La disposizione dei cassettoni che giungono sino al filo esterno della volta è invece quasi un unicum senza precedenti. La soluzione della volta a botte avanzata su colonne libere, invece, riconduce inevitabilmente al portale di San Domenico, già citato modello fondamentale per il rinascimento ad Urbino. Sulla seconda loggia, di Laurana, (fig.7) sono collocate la Cappella del Perdono e il tempietto delle Muse: qui il fianco che termina nella colonna avanzata è scandito da due alte paraste, secondo una disposizione sicuramente riferita all'avancorpo del Pantheon, così come all'interno della facciata di Sant'Andrea a Mantova di Alberti, all'epoca ancora in costruzione. La soluzione all'antica, sottolinea ancora Fiore, è conclusa da una trabeazione su capitelli di tipo pseudo composito, con volute e foglie al di sopra di un primo fascio di palmette. L’intercolumnio tra le paraste diminuisce di 1/3 rispetto a quello tra parasta e colonna mentre le paraste e le colonne, lisce, sono di pari diametro e in rapporto 1:7 e 1:3.

Nella loggia superiore (fig.6), realizzata da Di Giorgio Martini, troviamo l’accoppiamento di colonne con le paraste corinzie, rudentate e raddoppiate che reggono l’arco su cui si imposta un sistema di volute. Specifica ancora Fiore: “Di Giorgio, infatti, era sicuramente al corrente delle novità introdotte dall'architettura fiorentina, in particolare il tema dell’ordine corinzio, del richiamo all'ingresso del Pantheon, come osservato dall'autore nel portale di Santa Maria Novella, da cui è tratta anche l’idea della cornice del portale e a cui si ispira anche il fusto della parasta”. L’altro modello fiorentino inequivocabile per quanto riguarda il corinzio è Palazzo Rucellai.

La stessa disposizione caratterizza la già citata terza loggia di Di Giorgio, dove si aprono lo studiolo e la camera di Federico, che abbiamo detto essere caratterizzata da paraste e colonne scanalate e rudentate, capitelli corinzi e trabeazione scolpita con i suoi ornamenti. Ancora gli studi di Fiore testimoniano che l’altezza dell’ordine è quasi identica a quella della loggia inferiore, e così il rapporto tra l’altezza della trabeazione e della colonna, mentre il diametro di colonna e paraste diminuisce creando una forma più slanciata, in proporzione di 1:8 e 1/3.

Conclude Fiore: “Si tratta dunque di una particolare diminuzione, che si distacca dai rapporti utilizzati per le colonne del cortile dove in angolo c’è una diminuzione quasi vitruviana (1/4) dell’ordine superiore in altezza”.

Anche per questo c’è da riconoscere ed evidenziare la netta differenza tra Laurana e Di Giorgio, entrambi profondamente determinanti per l’architettura del Palazzo Ducale di Urbino nella loggia dei Torricini (fig.8).

Bibliografia

Fiore F.P., Siena e Urbino, in Storia dell’architettura italiana. Il Quattrocento, Electa, Milano 1998, pp. 288-308.

Floriani P., Federico Da Montefeltro. Lo stato. Le arti. La cultura, I-III, Roma 1986, I, pp. 23-60.

Marchini, Giuseppe. Il Palazzo ducale di Urbino. Rinascimento 9.1 (1958): 43.

Polichetti Maria Luisa (a cura di), Il palazzo di Federico da Montefeltro: Restauri e ricerche (volume 1) - Rilievi (volume 2), Urbino, Quattroventi Edizioni, 1985.

Polichetti, Maria Luisa. Luciano Laurana e il Palazzo ducale di Urbino. (1988): 13-14.

Rotondi, Pasquale. The ducal palace of Urbino: its architecture and decoration. Transatlantic Arts, 1969.

Saalman, Howard. The Ducal Palace of Urbino. (1971): 46-51.

Zampetti, Pietro. Il Palazzo ducale di Urbino e la Galleria nazionale delle Marche. Vol. 86. La Libreria dello stato, 1951.

IL DUOMO DI TRENTO: VIAGGIO FRA I SUOI SEGRETI

A cura di Alessia Zeni

La struttura architettonica esterna

In queste tappe dedicate al Duomo di Trento si terrà un viaggio attraverso i segreti della struttura interna ed esterna della cattedrale. Perché segreti? Perché il Duomo di Trento, come altri monumenti dell’età medievale, nasconde un linguaggio, o meglio una simbologia, che trae origine dai bestiari medievali e dai testi biblici. Non solo, la sua struttura architettonica nasconde incisioni e targhe, memorie della sua storia arrivate fino a noi. In questo appuntamento si farà un tour virtuale attraverso la struttura architettonica esterna del Duomo di Trento, partendo dalla Piazza principale della città, prospicente il fianco nord della cattedrale, e proseguendo fino al fianco orientale della chiesa.

Dalla piazza principale (Piazza Duomo) emerge allo sguardo del visitatore la grande struttura architettonica duecentesca con l’abside nascosta dal castelletto merlato, sede del Vescovo, e la lunga galleria di colonne binate che ne alleggeriscono il prospetto settentrionale.

La cosa che più colpisce il visitatore che si sofferma a guardare il Duomo dal centro della piazza è il grande ottagono del tiburio che copre la cupola interna della chiesa. Il tiburio è opera di fine Ottocento, ideata e realizzata dall’architetto triestino Enrico Nordio (1852-1923), che fu oggetto di molte critiche per la differenza di stile nel colore e nella forma delle pietre, tanto da ritenere Nordio “responsabile del disastroso ed arbitrario restauro purista del Duomo di Trento”, secondo le parole dello storico trentino Nicolò Rasmo.

Non è l’unico elemento significativo che emerge in questo punto della cattedrale; infatti chi entra in Piazza Duomo ben presto noterà il capolavoro della Ruota della Fortuna, sistemata sul braccio nord del transetto. Un elemento architettonico inserito per ricordare al fedele che la vita è legata al ciclo inesorabile del tempo ed è un continuo oscillare di momenti funesti e momenti di trionfo. La fortuna è al centro del rosone, personificata da una donna coronata che con le braccia muove la ruota della vita. La ruota è suddivisa in dodici lobi che simboleggiano i mesi dell’anno, o le ore del giorno, cioè il tempo attraverso il quale l’uomo costruisce la sua fortuna o sfortuna. Sulla ghiera esterna del rosone sono rappresentati gli uomini sfortunati in posizione capovolta; stanno invece in piedi coloro che cercano di salire verso la sommità della ruota. In cima al rosone, una figura brinda con due boccali e li mostra con le mani alzate a rappresentare il colmo della felicità.

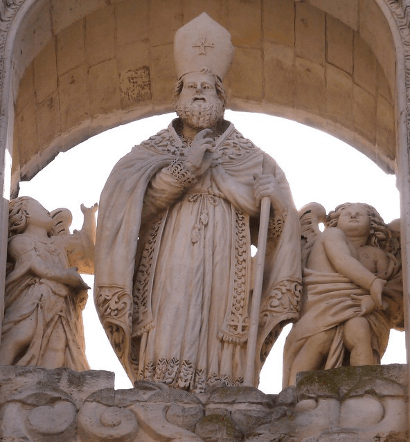

Sempre sul fianco nord dell’edifico è bene segnalare la grande Porta del Vescovo, perché da qui entravano i cortei vescovili che provenivano dalla residenza di Castel Buonconsiglio. La porta è sormontata da un sontuoso protiro rinascimentale sorretto da due grandi leoni stilofori, qui sistemati a guardia della chiesa, secondo l’antica fama dell’animale di dormire ad occhi aperti. Sul frontone del protiro emerge la figura scolpita del patrono, San Vigilio, e nella lunetta del portale è esposta una delle più antiche sculture del Duomo, un Cristo Pantocratore fra i simboli dei quattro evangelisti.

Proseguendo questo tour virtuale, da Piazza Duomo si svolta verso via Verdi per trovarsi di fronte alla Facciata principale del Duomo di Trento, il lato ovest con l’accesso alla chiesa. La facciata è dominata da un possente campanile con copertura a cipolla e da un magnifico rosone strombato suddiviso in sedici lobi decorati con colonne tortili e archetti gotici. Il rosone è un fine lavoro di intaglio della pietra, adornato sulla ghiera esterna dai simboli dei quattro evangelisti che guardano verso il Cristo assiso in trono. Chiude la facciata il portale strombato con architrave decorato da un tralcio di vite; il tralcio di vite è uno dei simboli cristologici più frequenti nelle chiese cristiane e ricorda il testo biblico: “Io sono la vera vite e voi i tralci”, ovvero Cristo è la vigna e i tralci sono i suoi seguaci o tutti i membri della chiesa cristiana.

Proseguendo verso Piazza Adamo d’Arogno si ammira il fianco sud del Duomo di Trento, che rispetto alle altre facciate della chiesa risulta essere meno incisivo. Qui emerge il corpo quadrangolare della Cappella del “Crocefisso del Concilio” con lo stemma del vescovo Francesco Alberti Poja, committente della cappella, e una modanatura dentellata con archetti pensili sostenuti da mensole con teste e animali stilizzati, opera di scultori campionesi.

Chiude il tour il lato orientale, il luogo dove si trovano le absidi dell’edificio religioso, essendo questo orientato sull’asse est-ovest (come tutte le chiese dell’epoca medievale). È il lato più bello e più ricco, ma anche il luogo più antico del Duomo di Trento, poiché da qui presero avvio i lavori di ricostruzione della cattedrale, agli inizi del Duecento, per opera di Adamo d’Arogno. Accanto all’abside maggiore è collocata una piccola abside, molto sobria nella decorazione, ma elegante e lineare nella struttura. Questa fu realizzata prima di quella maggiore, come prova di come sarebbe stato costruito l’edificio.

Accanto all’absidiola è sistemata una porta secondaria con un protiro sorretto da leoni stilofori e tre telamoni che, si pensa, raffigurino i tre figli di Adamo d’Arogno. I tre telamoni sorreggono le cosiddette colonne ofitiche (“òphis” dal greco serpente), ovvero una doppia colonna unita da un “nodo” in pietra che allude al Tempio di Salomone, al quale si richiamava idealmente la chiesa cristiana. Secondo la leggenda è il nodo che si formò fra i capelli del giovane Salomone, figlio di Davide, e re d'Israele, come monito ad essere più buono nei confronti delle persone che lo circondavano. Abbracciando le persone che vedeva, il nodo di Salomone si scioglieva.

Infine si arriva al corpo centrale dell’abside maggiore, la parte architettonica più interessante del Duomo di Trento per il suo ricco apparato decorativo e la grande monofora che illumina la zona dell’altare con la prima luce del mattino. Questa monofora è arricchita da un paio di doppie colonne “ofitiche”, sostenute da due grifoni alati (testa e ali d’aquila e corpo di leone) che agguantano una preda, il drago, a rappresentare la vittoria del bene sul male.

Si conclude qui questo viaggio virtuale attraverso i simboli e le decorazioni della struttura architettonica esterna del Duomo di Trento. Un viaggio alternativo per conoscere alcune delle sculture e dei simboli che decorano le pietre del Duomo, sculture e simboli che servono da monito al fedele a condurre una vita nella dottrina cristiana e lontana dalle tentazioni terrene.

Bibliografia

Malacarne Ambrogio, Una chiave di lettura della Cattedrale di Trento, Trento, Vita Trentina, 2006

Rogger Iginio, Il Duomo di Trento. Guida breve, Edizioni Museo Diocesano Tridentino, Trento 2004

Castelnuovo Enrico, Ronchetti Mario, Ceri Gianni, Peroni Adriano, Il Duomo di Trento, Trento, Temi, 1992-1993

Sitografia

www.cattedralesanvigilio.it

IL DUOMO DI LECCE E I PROPILEI

A cura di Rossana Vitale

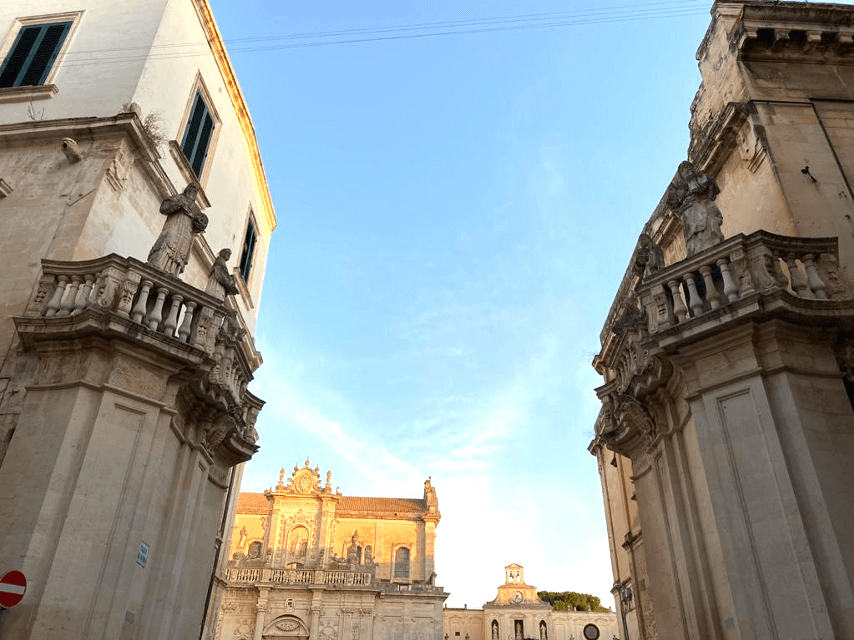

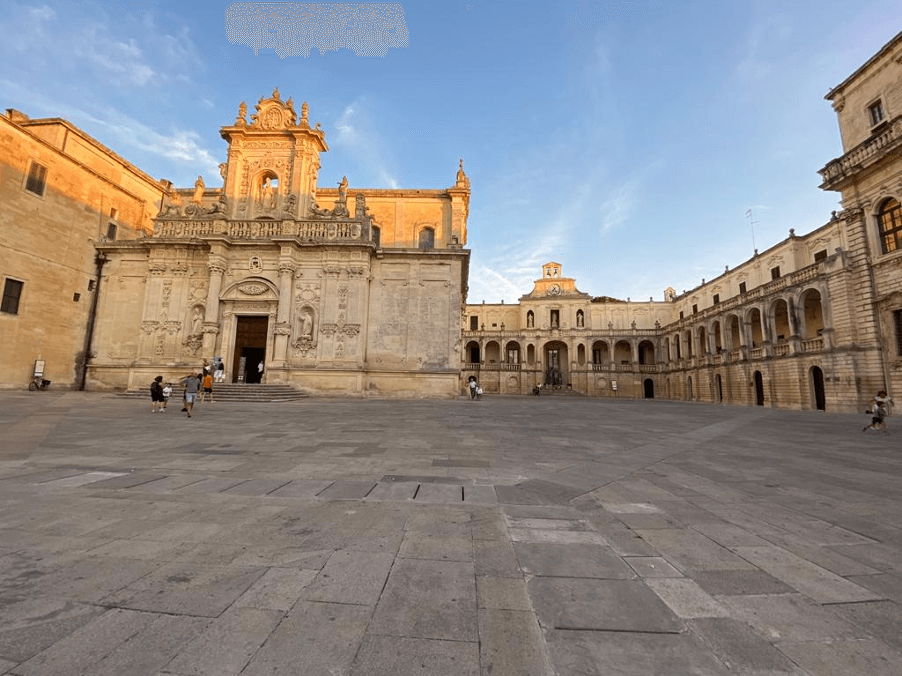

LE FORME DEL BAROCCO: I PROPILEI

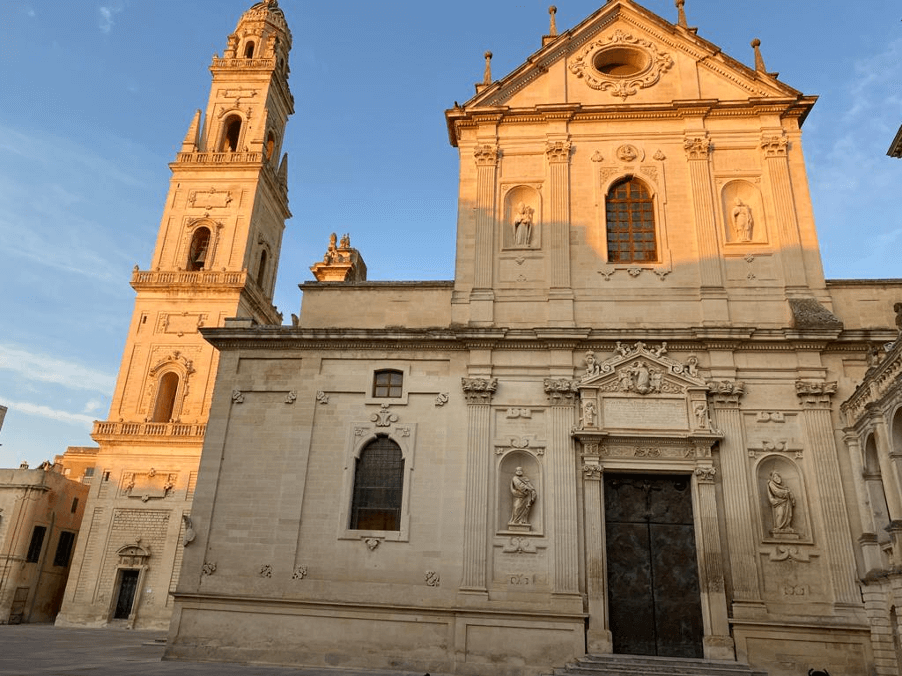

Tra il XVII e il XVIII secolo la città di Lecce parlava un’unica lingua artistica: quella del Barocco, che con le sue decorazioni piene, le sue esuberanze e i profondi significati simbolici nascosti nei suoi ornamenti aveva dato un’impronta omogenea alla città. Nonostante il Barocco, secondo Benedetto Croce, dovesse essere relegato alla periferia, in quanto “fenomeno di degradazione, non essendo né uno stile né un movimento, ma al massimo una categoria del brutto o un pervertimento”, questo fiorì velocemente nella città salentina, barocca al pari di Roma, che negli stessi anni vide la magnificenza delle opere di Borromini e Bernini, solo per citare due importanti artisti.

Una tra le “scene” artistiche a dover essere migliorate dall'arte barocca in quegli anni era la Piazza Duomo, che ospitava appunto il Duomo di Lecce e che necessitava di un nuovo ingresso degno dell’alto livello di tecnica e di raffinatezza raggiunto dagli altri edifici, simbolo del potere ecclesiastico. Il vescovo Alfonso Sozi Carafa, grande ispiratore di opere come il suo predecessore - il vescovo Pappacoda - decise di affidare al suo architetto di fiducia, Emanuele Manieri, la sistemazione del prospetto di ingresso alla piazza del Duomo e all'adiacente Palazzo Vescovile, eliminando l’antico portale d’accesso sormontato da una meridiana e dall'orologio.

L’architetto non era nuovo ai lavori in questa piazza, avendo dato già prova di grande ingegno nella sistemazione dello stesso Palazzo Vescovile.

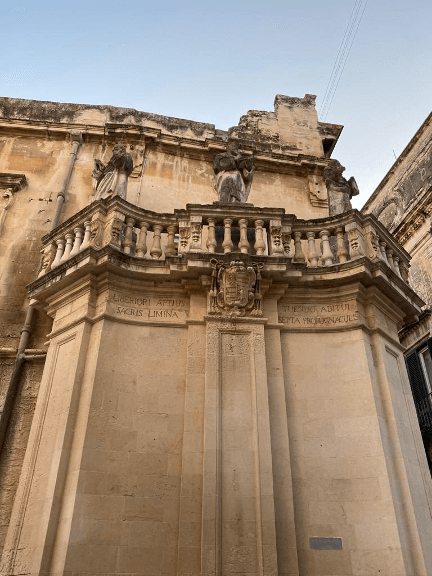

La scelta progettuale del Manieri non fu semplice, e piuttosto che optare per un nuovo portale o per un arco di trionfo celebrativo, decise di sfruttare al meglio l’esiguo spazio che aveva a disposizione, dando vita ai “Propilei”.

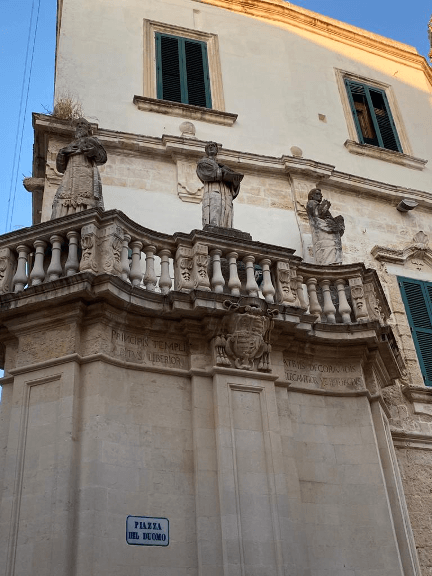

Dall'elaborato profilo planimetrico, i Propilei non sono autonomi dalla scena che introducono: sono invisibili finché non vi si arrivi davanti, ma la loro presenza prospettica dà il benvenuto e invita ad entrare nella piazza, raccordando tutti gli elementi qui presenti in una specie di grande cerchio, di cui essi sono l’ingresso e l’uscita, e in cui si susseguono a partire da sinistra il Campanile, il Duomo, il Palazzo Vescovile e il Palazzo del Seminario. È come se rappresentassero un confine netto tra la strada del corso, viva e chiassosa, e la piazza, silenziosa e raccolta. Una volta che si oltrepassa questo varco si rimane senza fiato per la bellezza che ci si trova davanti.

Le costruzioni nella piazza hanno altezze e misure molto diverse tra loro: per ovviare a questo problema visivo i Propilei, vere e proprie quinte di pietra, mantengono un unico asse prospettico non simmetrico che determina la cosiddetta “struttura a cannocchiale”, e che permette di dare allo spettatore un unico punto di traguardo.

Entrambi i Propilei hanno un profilo mistilineo e sono dotati di balaustra su cui si imposta la loggia con le statue dei Santi Oronzo, Irene e Venera da una parte e di tre Padri della Chiesa dall'altra, ognuno con un orientamento spaziale differente: i due personaggi adiacenti alla strada sono rivolti in quella stessa direzione, i due centrali guardano all'interno del varco e i due prossimi alla piazza sono girati verso di essa. Accompagnano il percorso del visitatore, accogliendolo, e proseguono con lui. Subito al di sotto della balaustra, centralmente, si presenta lo stemma del vescovo.

La parte superiore, oltre la balaustra e le statue, si configura come una porzione trapezoidale irregolare, con il lato maggiore prominente verso l’esterno al fine di indirizzare un’apertura prospettica al di fuori della piazza.

Le due strutture sono connesse tra di loro mediante svasature e raccordi, così da determinare una dilatazione visuale sulla piazza: entrambe suddivise da un sistema di tre paraste, una disposta centralmente e le altre due ruotate alle estremità, risultano solo apparentemente speculari tra loro.

IL DUOMO DI LECCE: L'ESTERNO

Appena oltre questo benvenuto scultoreo si apre al visitatore, con il numero civico “13”, la bellezza della fastosità barocca rappresentata dalla facciata laterale del Duomo di Lecce, ricostruito tra il 1659 e il 1670 laddove sorgeva un’altra chiesa, demolita nel 1658, per conto del vescovo Pappacoda e per mano di Giuseppe Zimbalo.

Presenta due prospetti: quello principale è adiacente al Vescovado, poco visibile pur essendo il punto di fuga dei propilei, ed è anche la proiezione esterna della divisione interna della fabbrica.

Con un sistema di paraste scanalate la facciata, così come l’interno, è divisa in tre sezioni verticali - quindi tre navate - e due ordini orizzontali, popolati dalle statue di San Pietro e San Paolo, San Gennaro e San Ludovico, riconoscibili dalle iscrizioni lapidarie poste al di sopra. Sul timpano che chiude in alto questa prima facciata si trova un finestrone rotondo decorato con motivi curvilinei. È stata concepita pulita e sobria, proprio perché non è la facciata che accoglie il visitatore, quindi non deve stupire. Vi si apre il portone d’ingresso rifatto dallo scultore Armando Marrocco nel 2000, anno del Giubileo, per volere di Monsignor Ruppi: raffigura in alto Cristo che in una nuvola risorge tra Padre e due scene separate tra loro. La chiesa universale che incontra la chiesa locale in basso e l’Assunzione della Vergine e la visita di San Giovanni Paolo II a Lecce nel 1994, in alto.

L’attenzione quindi viene totalmente catturata dalla magnificenza barocca del prospetto laterale, che risulta diviso anch’esso in tre sezioni verticali, con il portale inquadrato da due colonne sfarzose, con capitelli corinzi in alto e due corone a tre quarti della lunghezza, abitate queste da due grandi putti coperti da un drappo. Tuttavia la ripartizione in due ordini orizzontali è quella più interessante da un punto di vista artistico: la decorazione nei minimi particolari è una delle rappresentazioni di punta del Barocco Leccese.

Ai lati del portale i compatroni della città, i Santi Giusto e Fortunato, occupano due nicchie, mentre sulla lunetta del portale tre putti si appoggiano su di un festone composto da melograni e altri frutti e piante intrecciati tra loro. Questa rappresentazione si ripete anche sulla base dell’architrave, abitata da tanti piccoli putti che mantengono tra di loro piccoli festoni, simili a quello più grande al di sopra.

Sulla ricca balaustra svetta un arco - la cui cornice è piena anch’essa di melograni, simbolo di ricchezza e fecondità - in cui campeggia maestosa la statua di Sant’Oronzo, accompagnato da due putti ai suoi lati: con ricchi paramenti vescovili, mitra e bastone del comando, con la mano in segno benedicente. In alto lo stemma del vescovo Pappacoda chiude la facciata.

IL DUOMO DI LECCE: L'INTERNO

All'interno la struttura del Duomo di Lecce è a croce latina, con tre navate divise da pilastri con semi-colonne addossate, ed ogni navata ospita quattro cappelle:

- cappella di San Giovanni Battista;

- cappella dell’Annunziata;

- cappella di San Fortunato;

- cappella di Sant’Antonio da Padova.

Il soffitto è ligneo a lacunari dorati e tele incastonate, realizzate per mano di Giuseppe da Brindisi e Carlo Rosa.

Il primo ha composto: 1. la predicazione di Sant’Oronzo, in cui il santo è raffigurato mentre mostra ad una folla di adoranti ai suoi piedi la croce sulla quale è morto Gesù; 2. la protezione dalla peste, in cui Sant’Oronzo scende dal cielo, e con l’aiuto di tre angeli che mantengono il bastone del potere vescovile, la palma simbolo del martirio ed una spada simbolo della decapitazione, difendono la città rappresentata sullo sfondo dalla peste, raffigurata come un uomo dalle sembianze demoniache; 3. martirio di Sant’Oronzo, che attende prono l’esecuzione della decapitazione, mentre un putto sopra di lui lo attende con l’aureola della santità e la palma del martirio.

Mentre per mano di Carlo Rosa abbiamo: 1. l’Assunzione della Vergine; 2. l’Ultima Cena, all’incrocio del transetto con la navata, si presenta come una scena affollata, in cui però è subito riconoscibile Giuda, seduto in primo piano su di uno sgabello con in mano un sacchetto blu con le monete ricevute per il tradimento.

Per tutti gli elementi che caratterizzano l’interno del Duomo di Lecce, per la loro bellezza e fastosità, è necessaria una trattazione specifica a parte, che sarà oggetto del prossimo articolo.

Bibliografia

Cazzato e M. Cazzato, a cura di, “Atlante del barocco in Italia. Lecce e il Salento. Vol.1: i centri urbani, le architetture e il cantiere barocco.” ed. De Luca, 2015

Fagiolo, M.L. Madonna, a cura di, “Il Barocco romano e l’Europa. Centri e periferie del Barocco. Vol.1”, Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato, 1992

Cazzato “Puglia Barocca”, ed. Capone, 2013

Cazzato “Il Barocco Leccese”, ed. Laterza, 2003

Sitografia

www.brundarte.it

www.puglia.com

L'ABBAZIA DI SANT’EUFEMIA VETERE

A cura di Felicia Villella

L’Abbazia di Sant'Eufemia Vetere, o abbazia benedettina di Santa Maria, fu fondata a Sant'Eufemia Vetere di Lamezia Terme nella seconda metà dell’anno 1000 da Roberto il Guiscardo, sui resti di un monastero bizantino intitolato a Hagìa Euphémia di Nèokastron, la prima testimonianza di una fondazione religiosa della dinastia degli Altavilla in terra calabrese.

La sua realizzazione rientrava nel programma di latinizzazione del territorio, una pratica che faceva riferimento in maniera esplicita al potere religioso della Santa Sede che, con il rito latino, voleva esercitare un forte controllo economico e politico sulla zona.

L’edificazione del monumentale edificio fu affidata all'abate Robert de Grandmesnil, così come tramanda il diploma di fondazione che Roberto il Guiscardo concesse, acquisendone anche il controllo ed estendendolo fino alla città di Nicastro, al castello e agli approdi fluviali e marittimi del litorale. Tale documento fa riferimento alla costruzione dell’abbazia su una zona precedentemente antropizzata, ossia la città magnogreca di Terina, ormai ivi abbandonata da secoli in seguito al passaggio e alla conseguente distruzione per mano di Attila.

Il suo ruolo di potenza egemone fu mantenuto anche sotto la dinastia degli Svevi, nonostante il significativo ridimensionamento dei possedimenti. A Federico II si deve il riscatto del Castello di Nicastro e parte della città in cambio della concessione dei casali di Nocera e Aprigliano. Nella seconda metà del 1200, invece, Carlo d’Agiò restituisce gran parte dei luoghi ecclesiastici, ma mantiene invariata la condizione del Castello e della città di Nicastro.

Alla fine dello stesso secolo il possedimento passa nelle mani dei noti Cavalieri di Malta, denominazione che acquisirono, però, solo a partire dalla metà del XIV secolo.

La fine della gloriosa dominazione sopraggiunge molto presto, e a causa di un violento terremoto nel 1638 la struttura subisce danni notevoli, come la maggior parte degli edifici dell’intera piana.

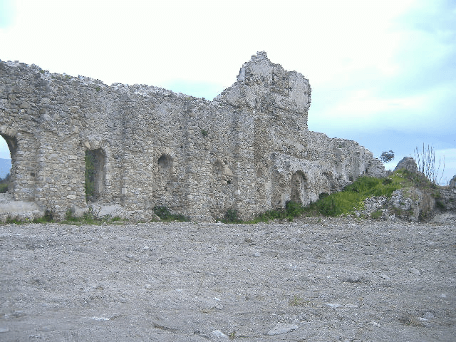

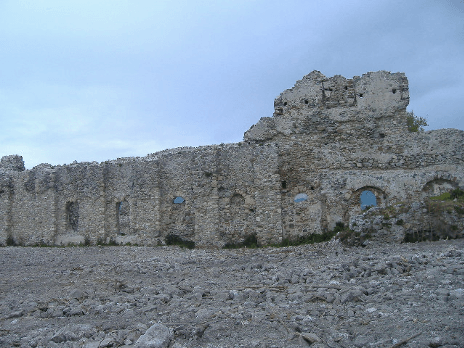

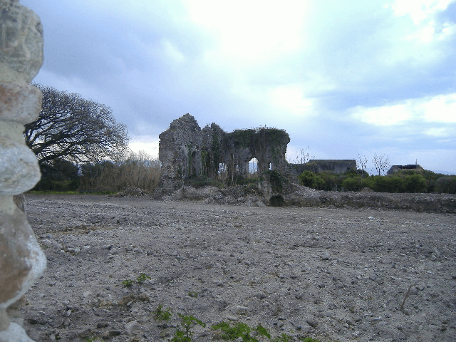

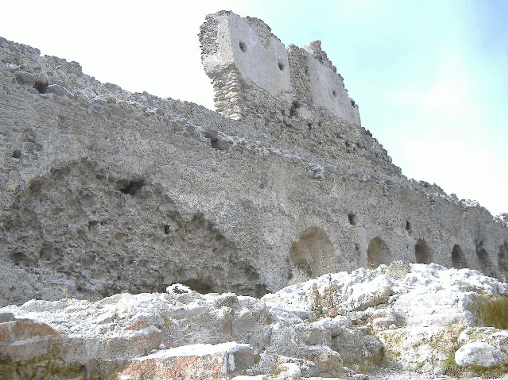

I ruderi attualmente visibili hanno comunque permesso di cogliere i dettagli architettonici che hanno segnato l’edificio. Si possono scorgere infatti, da un punto di vista costitutivo, i chiari riferimenti che l’abate fece ai canoni architettonici importati dal mondo francese sperimentati già a Cluny e a Bernay’.

La chiesa è una costruzione che rispecchia i tipici schemi architettonici normanni in voga nell’Italia Meridionale, maggiormente apprezzabili, ad esempio, nel Duomo di Cefalù; ad oggi sono ancora visibili il prospetto principale con i resti delle due torri campanarie, le tre navate, con la centrale di maggiori dimensioni separate da una serie di pilastri e quelle laterali illuminate da un susseguirsi di finestre ad arco. Inoltre è visibile la zona presbiteriale accessibile grazie ad una scalinata ad est, definita dai transetti e dalle tre absidi, quella centrale di maggiori dimensioni rispetto le altre due.

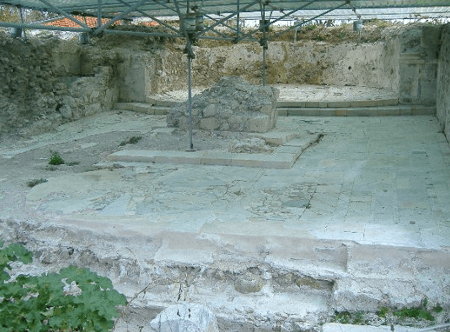

Il presbiterio è stato scavato successivamente, riportando alla luce blocchi marmorei policromi che portavano all’altare posto, come di norma, nell’abside maggiore, dove ai lati erano presenti delle colonne di ripiego appoggiate su elementi architettonici di età romana. In questa zona è stata portata alla luce una pavimentazione realizzata in tessere marmoree policrome, opus sectile, ricavate da marmi antichi, il cui utilizzo è tipico della tradizione normanna e ha lo scopo di sottolineare l’importanza del potere pari all’Impero Romano; mosaici simili, assimilabili alla scuola cassinese, si ritrovano nella chiesa di San Demetrio Corone.

L’edificio era a pianta basilicale, dunque, a tre navate, triabsidato con coro gradonato e transetto sporgente. Nel versante ovest la presenza di mura spesse 3.30 mt fa presumere l’esistenza di matronei accessibili attraverso scale o intercapedini: le supposizioni sono dovute al fatto che la maggior parte dei resti è riconducibile solo al livello superiore della chiesa, basti pensare che si accede alla navata centrale attraversando quello che doveva essere il rosone del prospetto principale; solo la zona dell’altare è stata portata all’originario piano di calpestio, mentre la facciata sud, infine, è scandita da una serie di contrafforti e monofore a tutto sesto. Tra le varie ricognizioni archeologiche è stata riportata alla luce, inoltre, la più antica porzione di affresco dell’intera piana, risalente al periodo di fondazione del monumento negli ambienti dell’area absidale laterale, unica nel suo genere in tutto il territorio calabrese.

Per quanto riguarda le torri, è possibile riscontrare i marcatori riconducibili all’architettura normanna, tra cui i cantonali in granito squadrati e le feritoie in pietra. Anche il monastero riprende il motivo delle finestre presenti nella chiesa, la cui muratura è composta da ciottoli di fiume di medie e grandi dimensioni legate da malta la cui composizione non rimanda di certo al periodo bizantino, bensì al periodo di costruzione avvenuto sotto la reggenza di Roberto il Guiscardo.

L’abbazia è un monumento di imponenza notevole che si trova totalmente a cielo aperto, immerso in un’atmosfera altamente suggestiva tra uliveti secolari e poco distante dal sito archeologico magnogreco di Terina, così come precedentemente accennato. È stato luogo di diverse rappresentazioni teatrali, ma attualmente versa in uno stato di abbandono gestionale non indifferente.

Bibliografia

Pontieri, L’Abbazia benedettina di Santa Eufemia in Calabria e l’Abate Roberto De Grantimesnil - i Normanni nell’Italia Meridionale, Archivio storico per la Sicilia Orientale 1964.

De Sensi Sestito (a cura di), Guida ai monumenti. Lamezia Terme tra Arte e Storia. Centro Herakles per il turismo, Comue Lamezia Terme 2008, pp.8.

De Sensi Sestito, F. Burgarella, Tra l’Amato ed il Savuto. Tomo II, Ed. Rubbettino 2008, pp. 381-406.

Ingrassia, F. Lombardo, L’Abbazia di S. Maria di S. Vetere, Daidalos 2002, pp. 66-67.

Massara, I possedimenti dei Cavalieri di Malta nella piana lametina in una platea del ‘600, Ed. Rubbettino 2005, pp. 407-452.

Ardito, Spigolature storiche sulla città di Nicastro, La Modernissima, Lamezia Terme 1989, pp. 61-109.

Giuliani, Memorie storiche della città di Nicastro, A. Forni Editore 1893, pp. 24-39.

Spadea, Luoghi e materiali al Museo Archeologico Lametino. Guida al percorso, Edizione ET, Carpenendolo (BS), 2011, pp. 21-31.

Mancuso, G. De Sensi Sestito, I segni della storia - Lamezia terme, La Modernissima, Lamezia Terme 2008.

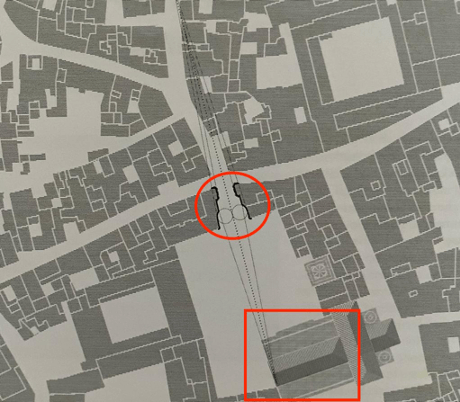

VILLA GRIMANI MOLIN AVEZZÙ PARTE II

A cura di Mattia Tridello

Introduzione

La mole di villa Grimani Molin Avezzù, stagliandosi mirabilmente nel comune di Fratta Polesine (RO), si configura come deciso e inconfondibile segno nel territorio polesano. Scrigno prezioso di innumerevoli tesori, essa diviene un unicum artistico che assurge a chiara e esemplare rappresentazione della villa veneta per antonomasia. Ancorata alla sua isola, definita a sinistra dallo Scortico e a destra da un canale minore, continua a imporsi come effige grandiosa e sublime di uno dei più prolifici periodi architettonici della storia dell’arte regionale, di un tempo passato che vide lavorare nelle sue sale artisti, decoratori e personaggi della storia. Come statica testimone osservò silenziosamente l’opposizione e la resistenza nei confronti dell’invasore straniero durante il periodo risorgimentale, l’affermazione e il passaggio di committenti e proprietari, lo scorrere inesorabile delle epoche.

L’interno di villa Grimani Molin Avezzù: il piano nobile

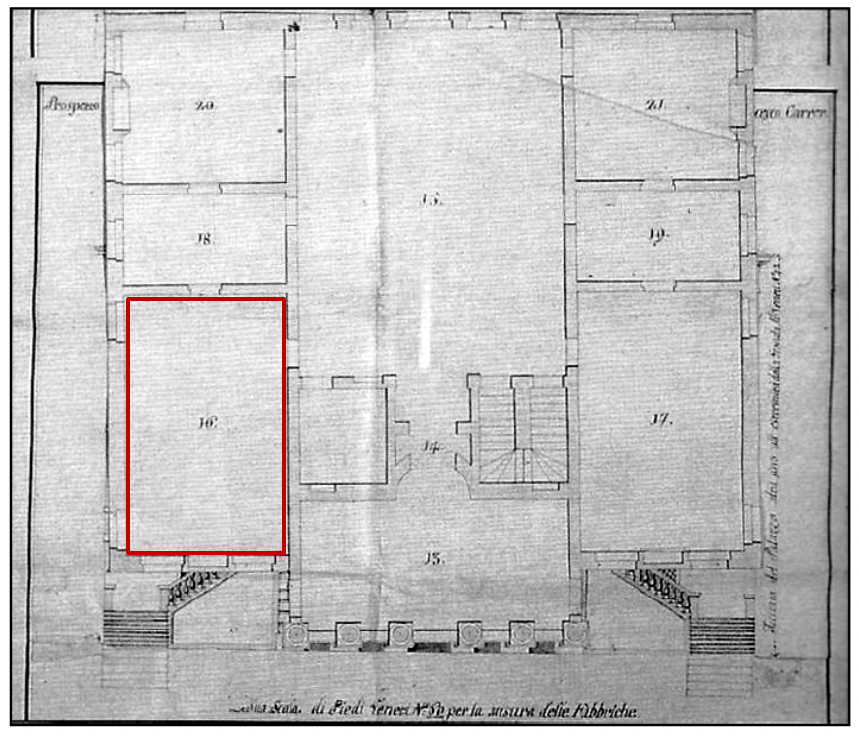

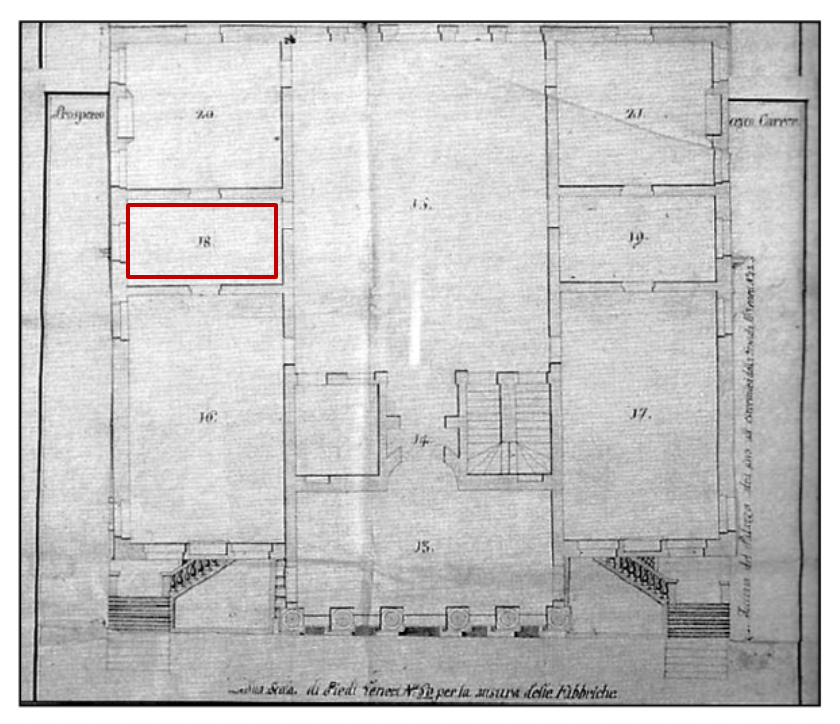

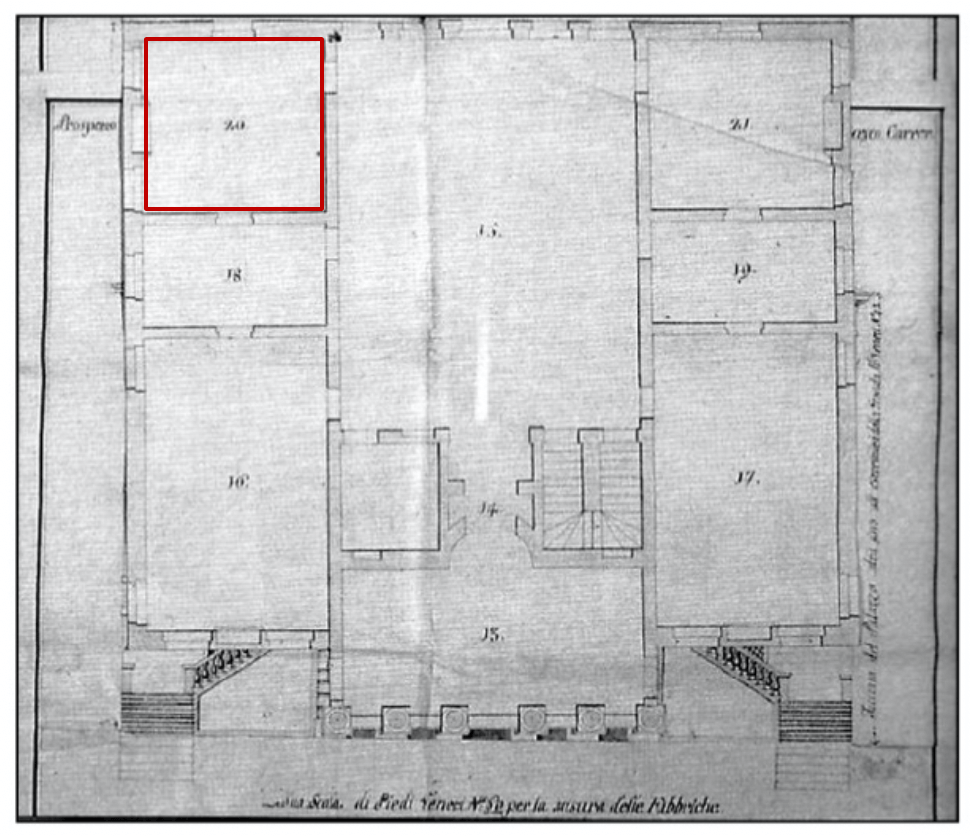

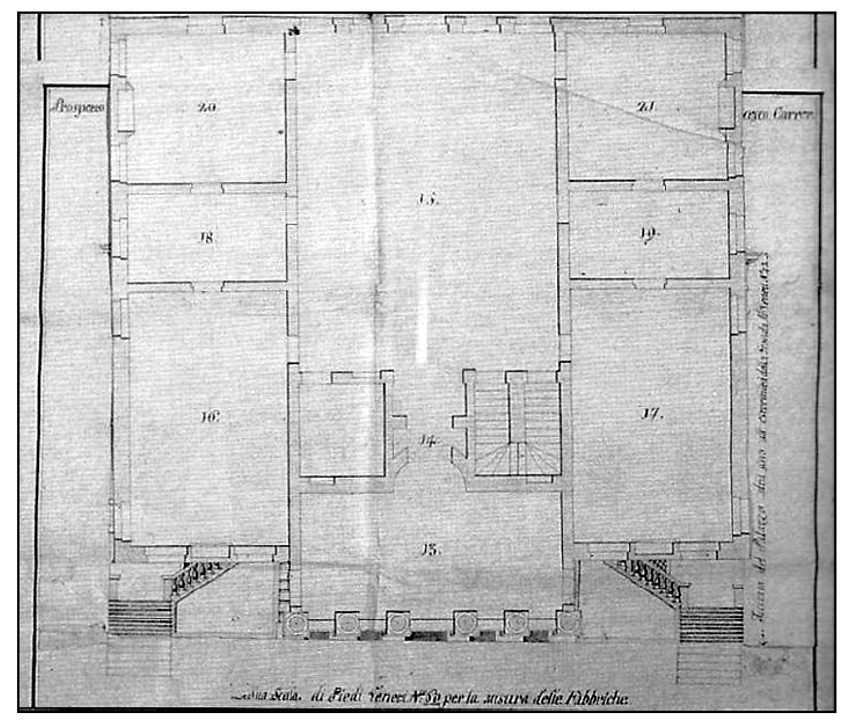

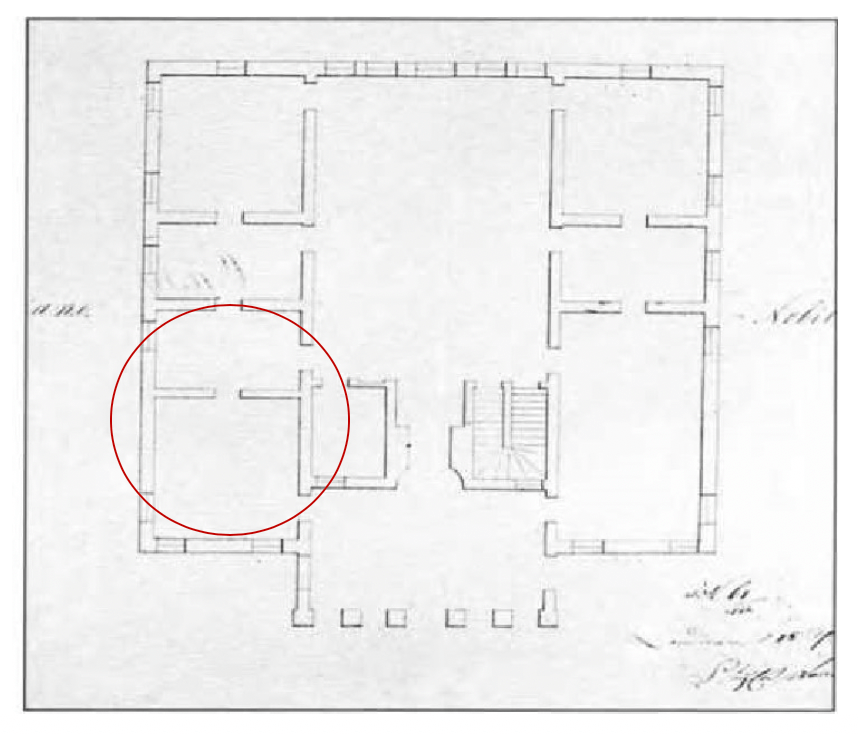

L’interno dell’edificio, di chiara impronta geometrica, rivela il suo nucleo più importante e spettacolare nel piano nobile. Quest’ultimo, in pianta (Fig. 17), si presenta organizzato attorno al salone centrale rettangolare che, grazie alla sua dimensione e alla funzione distributiva, permette di accedere a una serie di stanze che si dipartono dal lato destro e sinistro dell’ambiente.

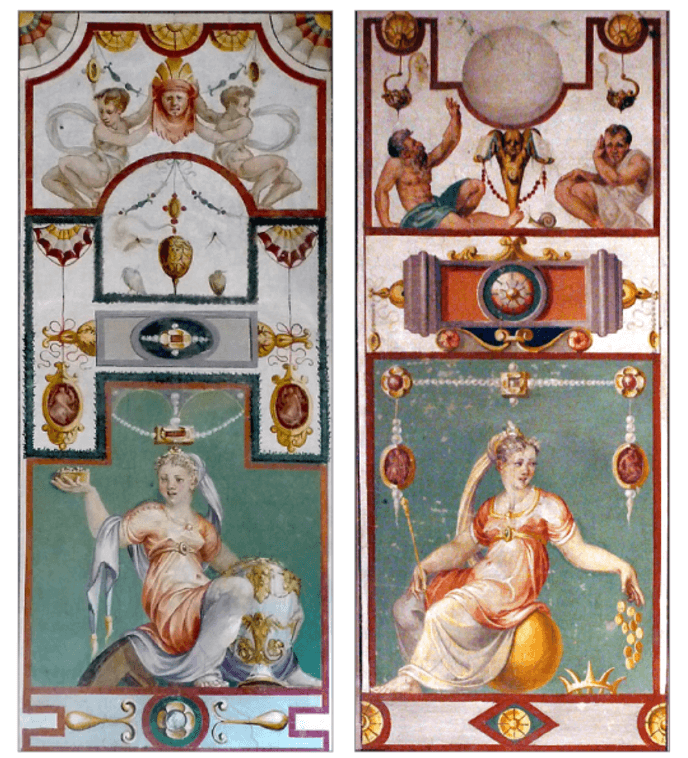

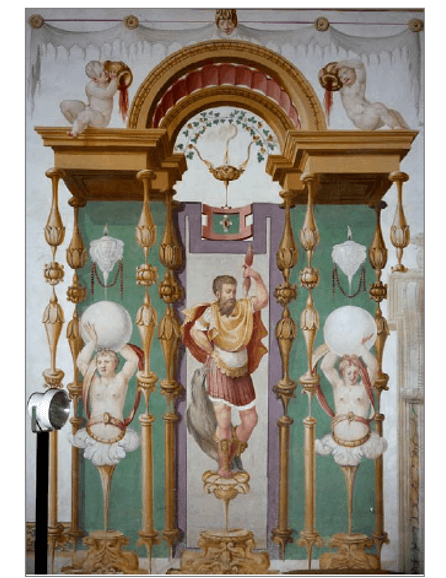

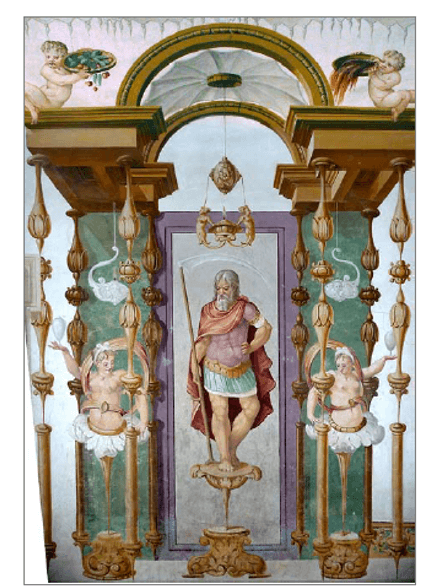

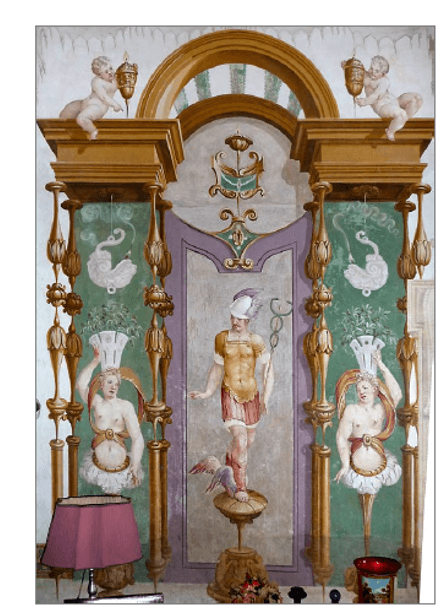

Ipotizzando di iniziare l’itinerario di visita dall'accesso del pronao in facciata, si viene introdotti al salone grazie a una porta d’ingresso del tutto unica. Questa, infatti, si apre in un emiciclo di muratura e si presenta inquadrata in una pseudo-nicchia arcata (Fig. 18 a-b). I possibili riferimenti costruttivi attinti dal progettista potrebbero derivare dallo stesso ingresso presente nel Palazzo dell’Odeo Cornaro di Padova. In quest’ultimo la cornice che sovrasta la porta è ricurva e termina in un arco con pennacchi (Fig. 19). Tuttavia, se nella città padovana l’ingresso si presenta per lo più senza decorazioni pittoriche, a Fratta, invece, viene arricchito da una raffigurazione realizzata da un emblematico pittore, non ancora del tutto identificato, che per generazioni ha suscitato studi e ricerche degli storici dell’arte. Il decoratore della villa realizzò un ciclo di affreschi che abbelliscono parte del piano nobile, ovvero il salone centrale e gli ambienti del lato sinistro mentre quelli a destra tutt'ora risultano incompleti o interrotti. Osservando che l’iconografia del ciclo è principalmente incentrata sui temi dell’amore e della fecondità, la critica ha avanzato l’ipotesi che la decorazione, avvenuta con sicurezza attorno al 1564, possa esser stata iniziata in occasione di un matrimonio; in questo caso di un’unione tra due famiglie, quella Grimani e quella Molin, con gli sposi Isabetta di Vincenzo Grimani (figlia di Vincenzo, proprietario della villa) e Andrea Molin. Una conferma di quanto detto potrebbe celarsi nel fatto che, sia all'ingresso che all'interno della residenza, vi è una sovrabbondante presenza degli stemmi della casata Molin. Un esempio lo si ritrova, come accennato, nel portale d’accesso. Sopra quest’ultimo compare lo stemma dello sposo novello accompagnato dalle personificazioni di fertilità e ricchezza (Giunone) a sinistra con un pavone, e abbondanza (Cerere) a destra con una cornucopia (Fig. 20). Si ritrovano quindi, già dall'entrata dell’abitazione, i temi fondamentali e sempre raffigurati dell’unione matrimoniale, rappresentazioni che senza il verificarsi di quest’ultima difficilmente sarebbero state realizzate.

Per quanto concerne l’attribuzione, la vicinanza tra villa Grimani Molin Avezzù e la “Badoera”, oltre a creare un termine di paragone, ha generato ed alimentato nel tempo forti confusioni attributive degli affreschi realizzati. Che Giallo Fiorentino sia l’autore delle pitture che adornano Villa Badoer non vi è alcun dubbio, ma sull'attribuzione di quelle della contigua residenza al pittore toscano non ci sono prove certe e significanti. L’assegnazione di queste opere alla mano del Fiorentino, per decenni, è stata considerata più che naturale vista la somiglianza delle pose e dei movimenti delle figure rappresentate. Al giorno d’oggi, dopo numerosi studi, si è più concordi nell'attribuire il ciclo ad un “anonimo Grimani”, a un pittore che probabilmente faceva parte della bottega di Giuseppe Porta Salviati e gravitava attorno alla cerchia tosco-romana e manierista presente a Venezia dalla seconda metà del secolo. A sostegno di tale ipotesi occorre ricordare che Francesco Salviati, insieme ad alcuni artisti della sua scuola quali Giuseppe Porta, giunse a Venezia per la decorazione a grottesche del salotto di Palazzo Grimani commissionato da Vettor e Zuanne Grimani, zii del proprietario di Villa Molin, Vincenzo. La probabile commissione al pittore di Fratta potrebbe quindi derivare dalla volontà della famiglia veneziana di estendere il ciclo decorativo, non solo nel palazzo di famiglia in laguna ma anche nella dimora di campagna, quasi per istituire una sorta di parallelismo iconografico. Non stupisce quindi che la maggior parte degli affreschi in villa siano delle grottesche con personaggi disposti in pose simili ai soggetti rappresentati dal Salviati nel camerino o sala di Apollo nel palazzo veneziano.

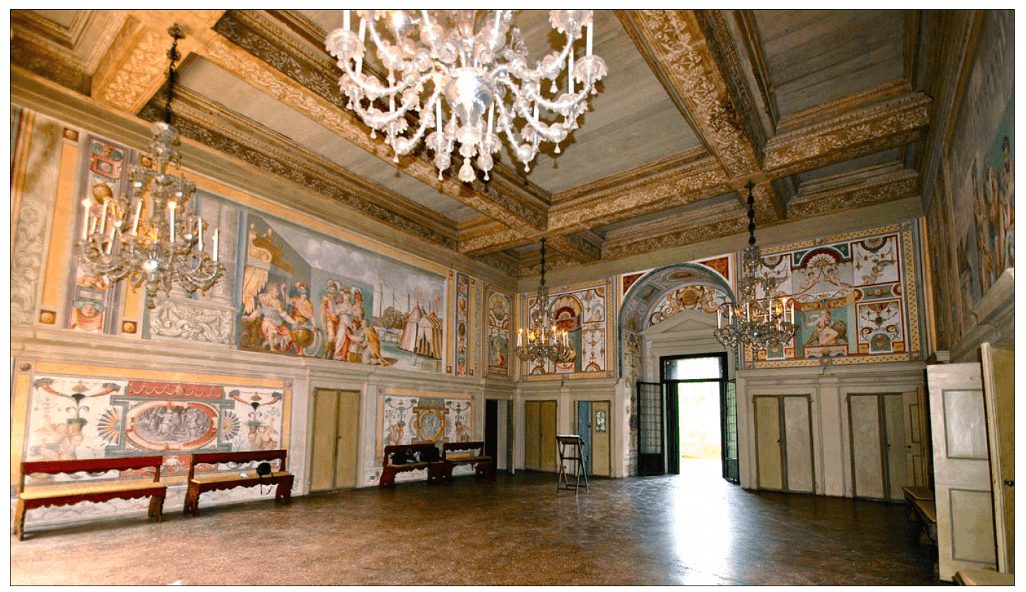

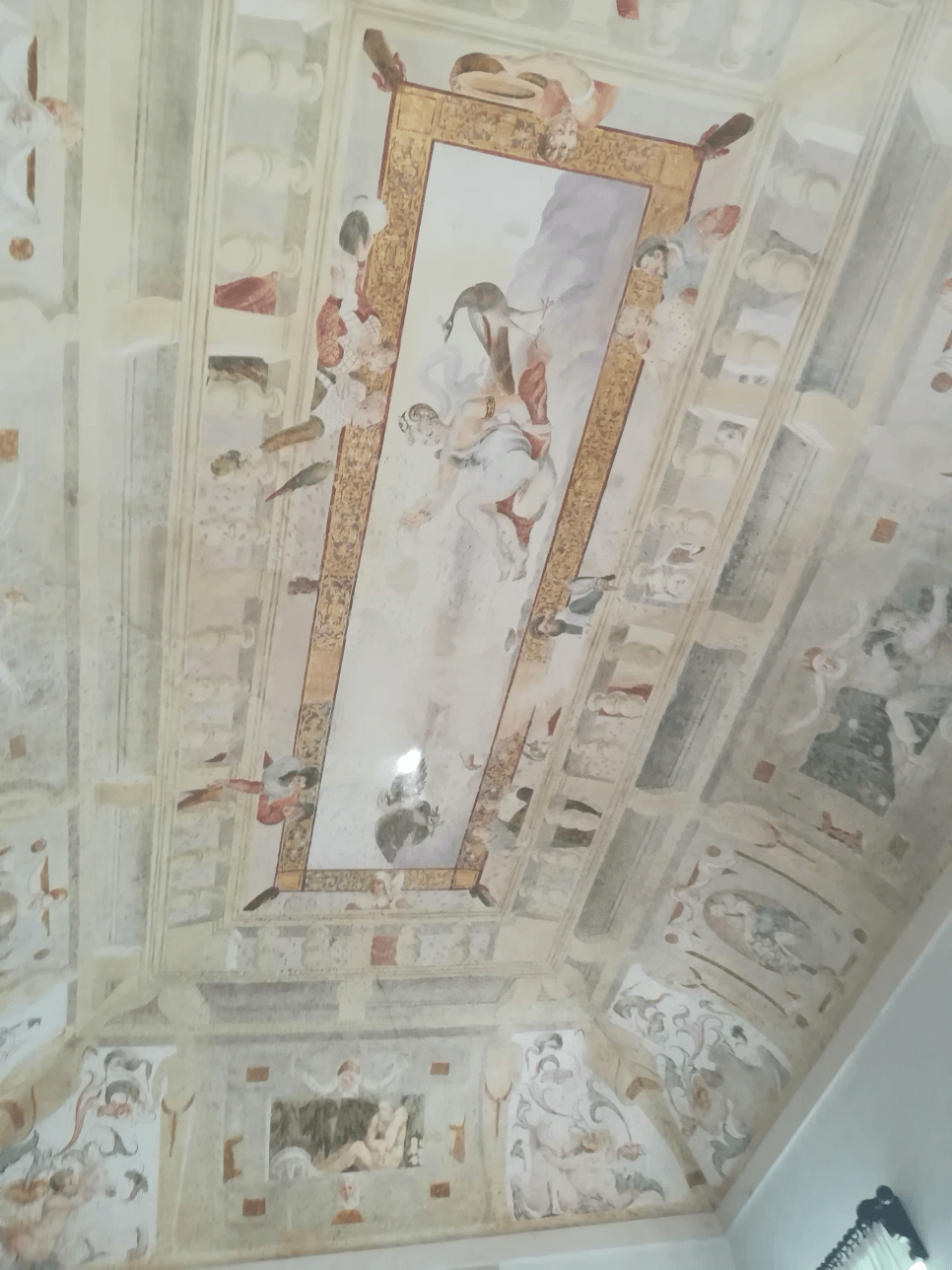

Il salone centrale

Una volta entrati nell'ambiente fondante del piano nobile si viene subito attratti dalla quantità di affreschi che, mirabilmente, decorano ogni singolo spazio delle pareti laterali, frontale e posteriore (Fig. 21-21a). Davanti all'osservatore si presenta un ambiente rettangolare che termina, nella parete di fondo, con cinque finestre, delle quali una arriva fino a terra. Il soffitto, sostenuto da travi decorate presenta grandi spazi (ora vuoti) che probabilmente, come era consuetudine per l’epoca, dovevano ospitare delle tele ancorate alla copertura lignea. Procedendo dall'alto verso il basso, una cornice marcapiano affrescata (che corrisponde all'altezza dell’architrave delle porte) divide le pareti in due registri, uno superiore e uno inferiore. In quest’ultimo la decorazione lascia spazio a grottesche con medaglioni, ovali istoriati e monocromi (Fig. 22). La parte alta, invece, ospita ampi affreschi che occupano tutto il perimetro della sala.

Parete destra e sinistra

A destra e sinistra dell’ingresso la decorazione del registro superiore presenta un tema iconografico ripreso dalla storia romana e legato, come si vedrà, agli abitanti della villa. La decorazione, che presenta due scene tratte dal “Ciclo degli Scipioni” non è del tutto casuale perché potrebbe fare riferimento sia al soprannome di “Scipioni” assunto da un ramo della famiglia Grimani sia al fatto che i Loredan si ritenevano diretti discendenti di Muzio Scevola, personaggio altisonante e emblematico della Roma imperiale.

Parete destra: la continenza di Scipione

L’affresco del registro superiore di destra si basa su un episodio della seconda Guerra Punica narrato da Tito Livio e da Valerio Massimo (Fig. 23). Publio Cornelio Scipione, poi noto come Scipione l'Africano per aver vinto Annibale in Africa, durante la campagna di Spagna dopo la presa di Cartagena nel 209 a.C., ricevette come ostaggio un’affascinante vergine che gli fu consegnata personalmente. Egli, tuttavia, ascoltando le suppliche della ragazza, la rispettò rimandandola ai genitori e al fidanzato, con l'unica raccomandazione che il suo promesso sposo, Celtibero, si adoperasse per la pace tra Roma e Cartagine. Il protagonista Scipione viene quindi rappresentato seduto in trono all’estrema sinistra dell’affresco con davanti la fanciulla trattenuta da soldati e con al fianco sinistro il fidanzato di quest’ultima (con lancia ed elmo). Il generale indica il padre della ragazza che, stando in ginocchio di fronte a lui, porta con sé dell'oro per il riscatto della figlia, pegno che Scipione rifiuta annunciando la notizia di liberazione al familiare.

Parete sinistra: il giudizio di Scipione

Il soggetto presente, invece, nel registro superiore di sinistra propone un tema iconografico di più arduo riconoscimento. Probabilmente questo dovrebbe raffigurare l’episodio in cui Scipione porge un melograno (simbolo di vittoria e unione) a due romani: il centurione Quinto Trebellio e il marinaio Sesto Digitio (Fig. 24). Questi ultimi si contestavano violentemente l’onore di aver scalato per primo le mura di Nuova Cartagine. Presenti al giudizio del generale compaiono anche altri soldati e comandanti. Tuttavia, oltre a questa ipotesi iconografica, sono state avanzate altre considerazioni che vedrebbero nell'affresco la raffigurazione di “Mise che presenta il melograno ad Artaserse re di Persia”. In ogni caso comunque il generale antico, coronato e assiso su un trono di Sfingi a baldacchino, porge il frutto a un soldato in atto di inchinarsi. Qualunque sia il soggetto della seconda raffigurazione è chiaro che le due scene, oltre a sviscerare il filo romanismo summenzionato di Grimani e Loredan, rimandano alle doti di clemenza e Concordia che necessitavano per il cursus honorum giudiziario di Vincenzo Grimani.

Parete dell’ingresso e di fondo: allegorie

La parete che volge le spalle all'ingresso essendo interrotta dalla porta centrale e da quelle laterali (dalle quali si accede alla scala interna) non presenta una decorazione unica ma più composizioni, che tramite le architetture delle grottesche mostrano varie personificazioni e allegorie. Tra queste spiccano quelle della virilità (Fig. 25), ricchezza e nobiltà (Fig. 26) che poi continuano anche negli spazi laterali della parete di fondo.

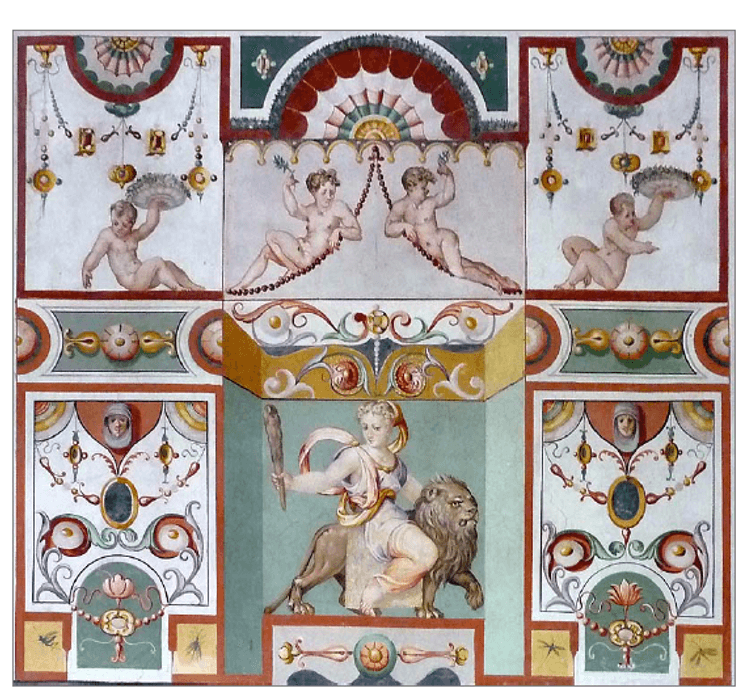

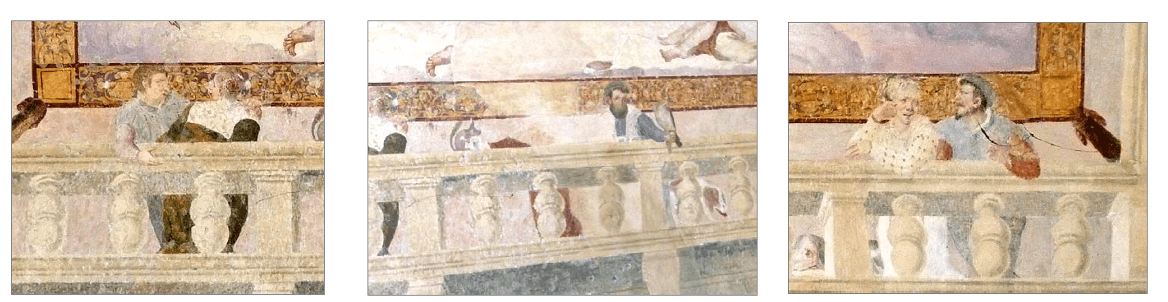

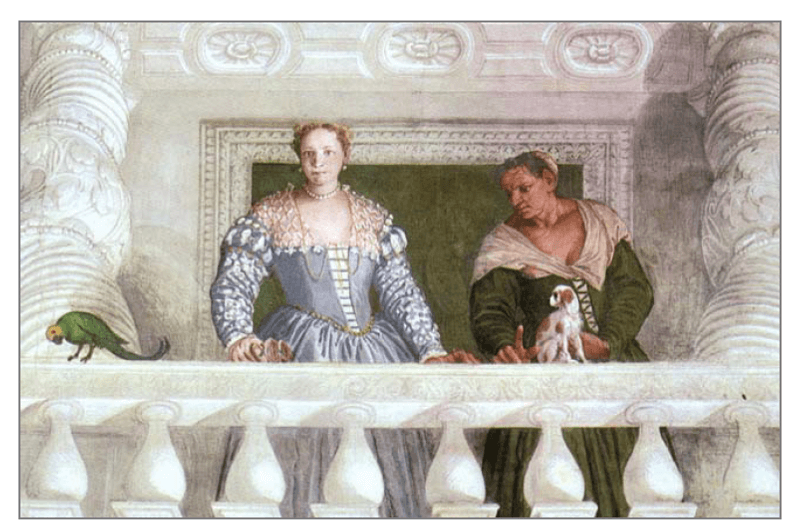

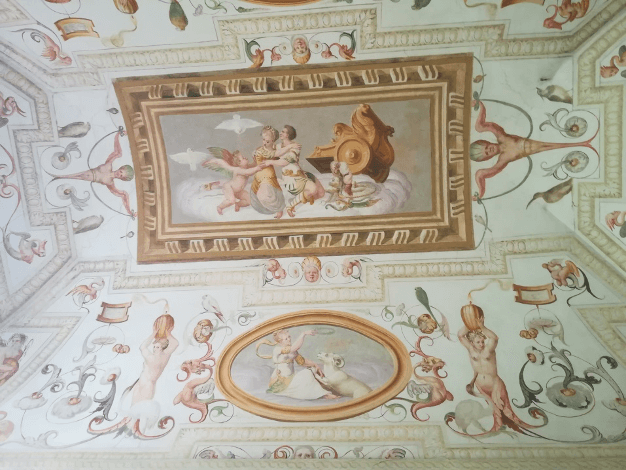

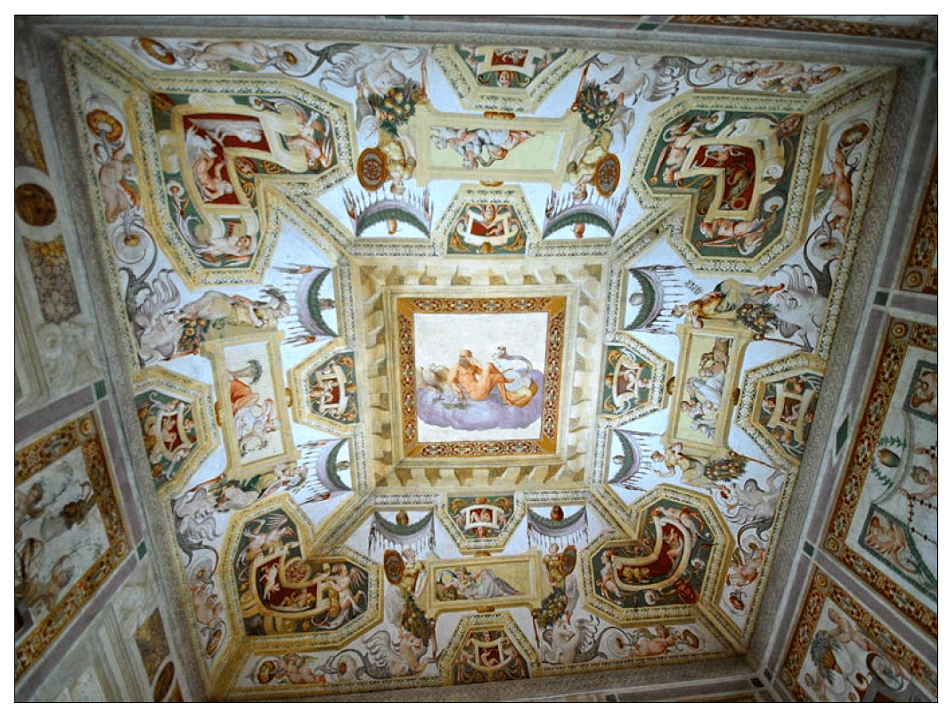

Prima sala di Levante

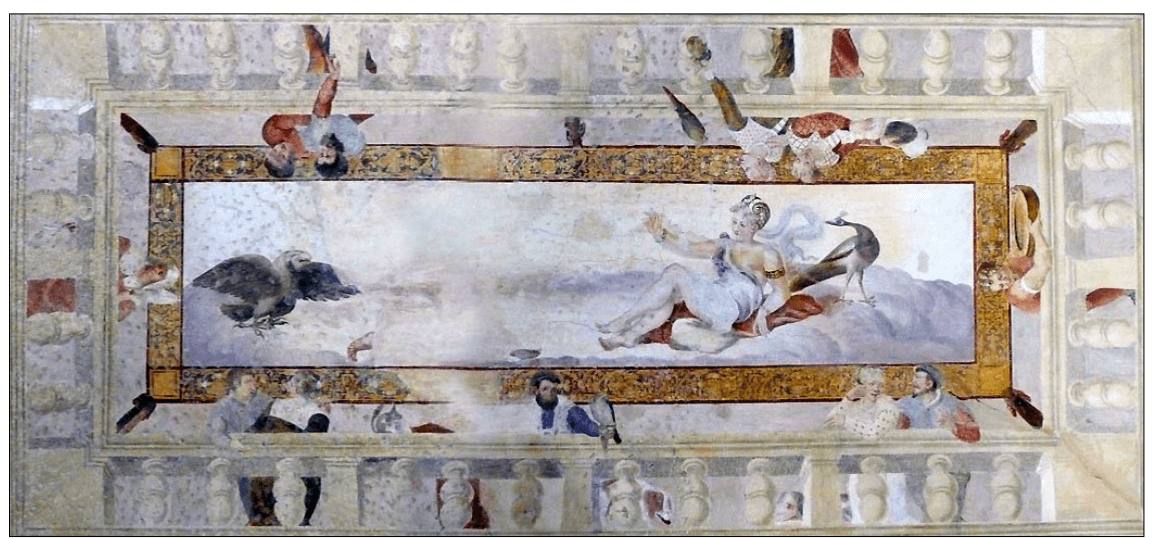

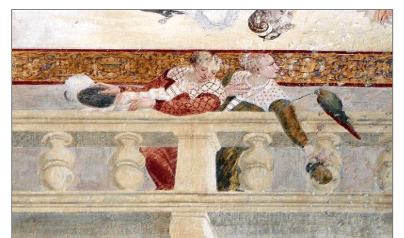

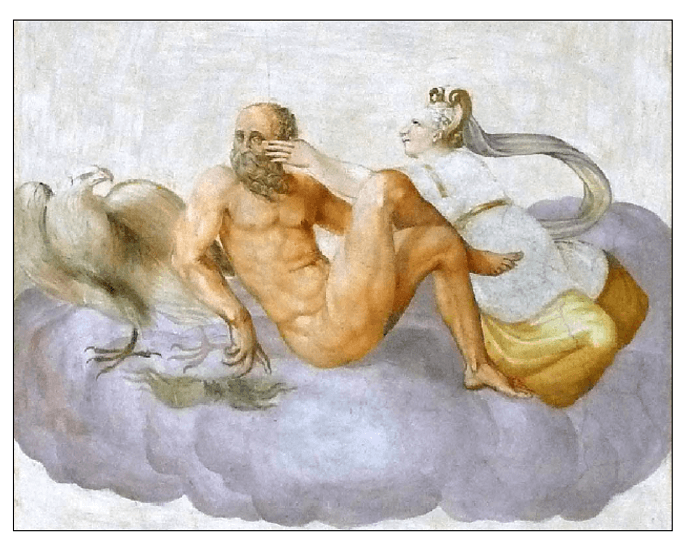

Aprendo la prima porta presente alla sinistra dell’ingresso si viene introdotti in una delle più vaste sale laterali del piano. L’ambiente, anticamente destinato alla funzione di sala da pranzo o dei banchetti, si presenta perlopiù dalla forma rettangolare e vi si aprono ben quattro finestre, due prospicenti la corte antistante e due affacciate sul giardino laterale (Fig. 27). La meraviglia di tale spazio risiede, tuttavia, nella decorazione a trompe l’oeil della volta a schifo (Fig. 28). Una cornice dentellata sorregge una balaustra, dalla quale si sporgono numerosi personaggi maschili e femminili vestiti in abiti cinquecenteschi e accompagnati da volatili e animali di vario genere, che guardano incuriositi il visitatore sottostante (Fig. 29 a-b). A dominare dall’alto la scena compare un riquadro entro il quale, tra le candide nubi del cielo, trovano spazio Giunone, riconoscibile grazie al suo simbolo - il pavone - e Giove, figura attualmente scomparsa ma identificabile grazie all’aquila. Come accennato, l’affresco si presenta fortemente danneggiato tanto da non riuscire a riconoscere la figura del padre degli dei, poiché prima degli interventi di restauro degl’anni ’70 del ‘900 la sala era divisa, come si evince da una pianta del Settecento (Fig. 30), da una tramezza in muratura che quindi divideva (e irreparabilmente manometteva) la delicata pittura.

Procedendo verso il basso, le parti ricurve della volta presentano altre decorazioni a grottesche ove figurano anche quattro riquadri, uno per lato, rappresentanti le personificazioni delle quattro stagioni (Fig. 31). Risulta, già da una prima occhiata, intuibile il riferimento, almeno nella concezione architettonica della volta e nella balaustra con personaggi dipinti, al medesimo soggetto dipinto da Paolo Cagliari (detto il Veronese), nel soffitto della sala dell’Olimpo di Villa Barbaro a Maser (Treviso) (Fig. 32). Inoltre, secondo un interessante suggerimento dello studioso Van der Sman, il tema centrale di Giove e Giunone alluderebbe alla celebre mutevolezza di sentimenti e umori delle due divinità e rimanderebbe ai giochi scherzosi d’amore dei personaggi della balaustra disposti, non a caso, in coppie. A fondale della scena si scorge anche la figura di un falconiere (Fig. 33). Questo, insieme a molte raffigurazioni di volatili, come a Villa Badoer, sancisce la ben nota passione per la caccia di Vincenzo Grimani, in particolare per l’uccellagione, assai di moda al tempo.

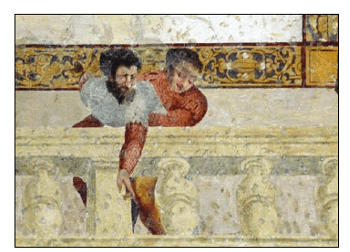

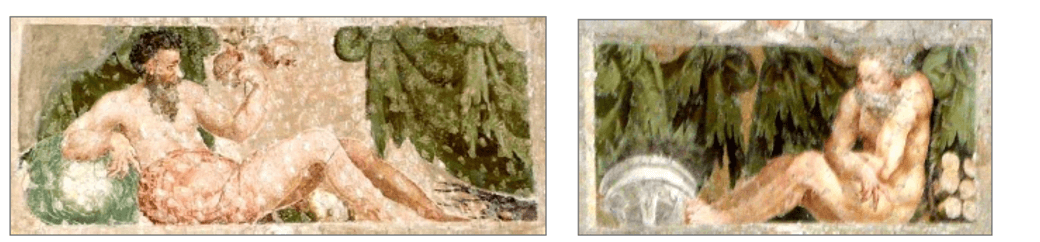

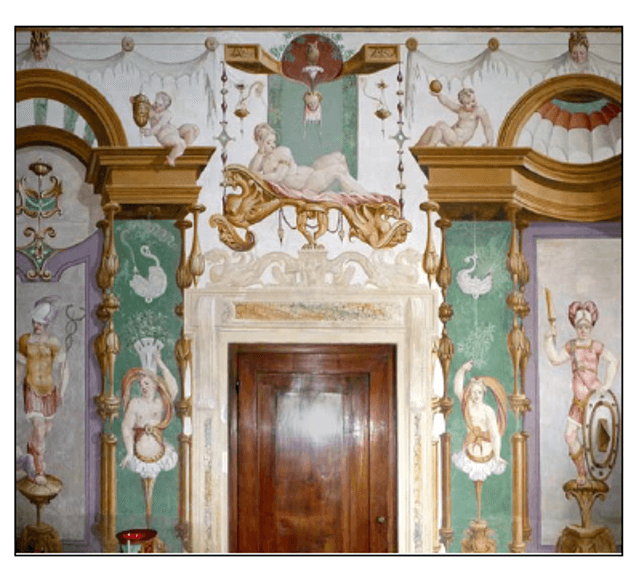

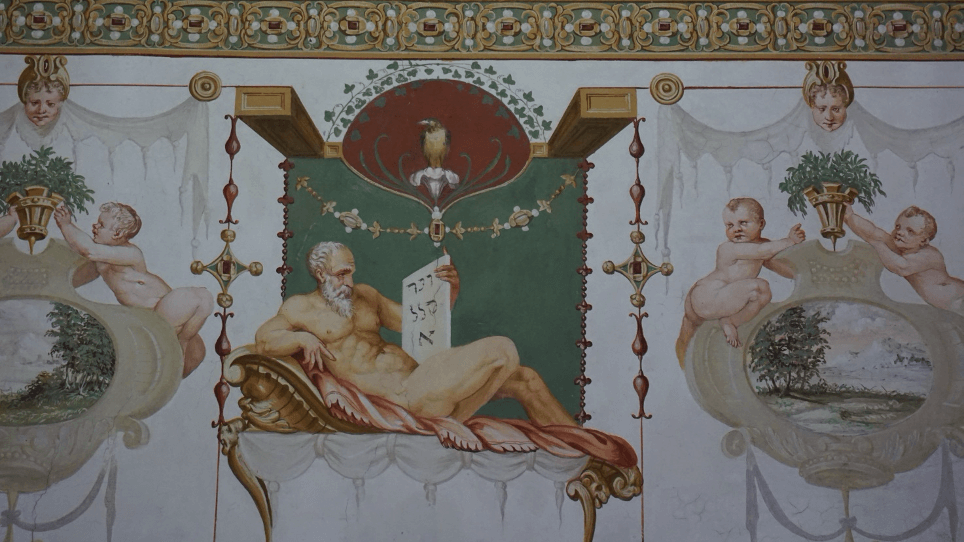

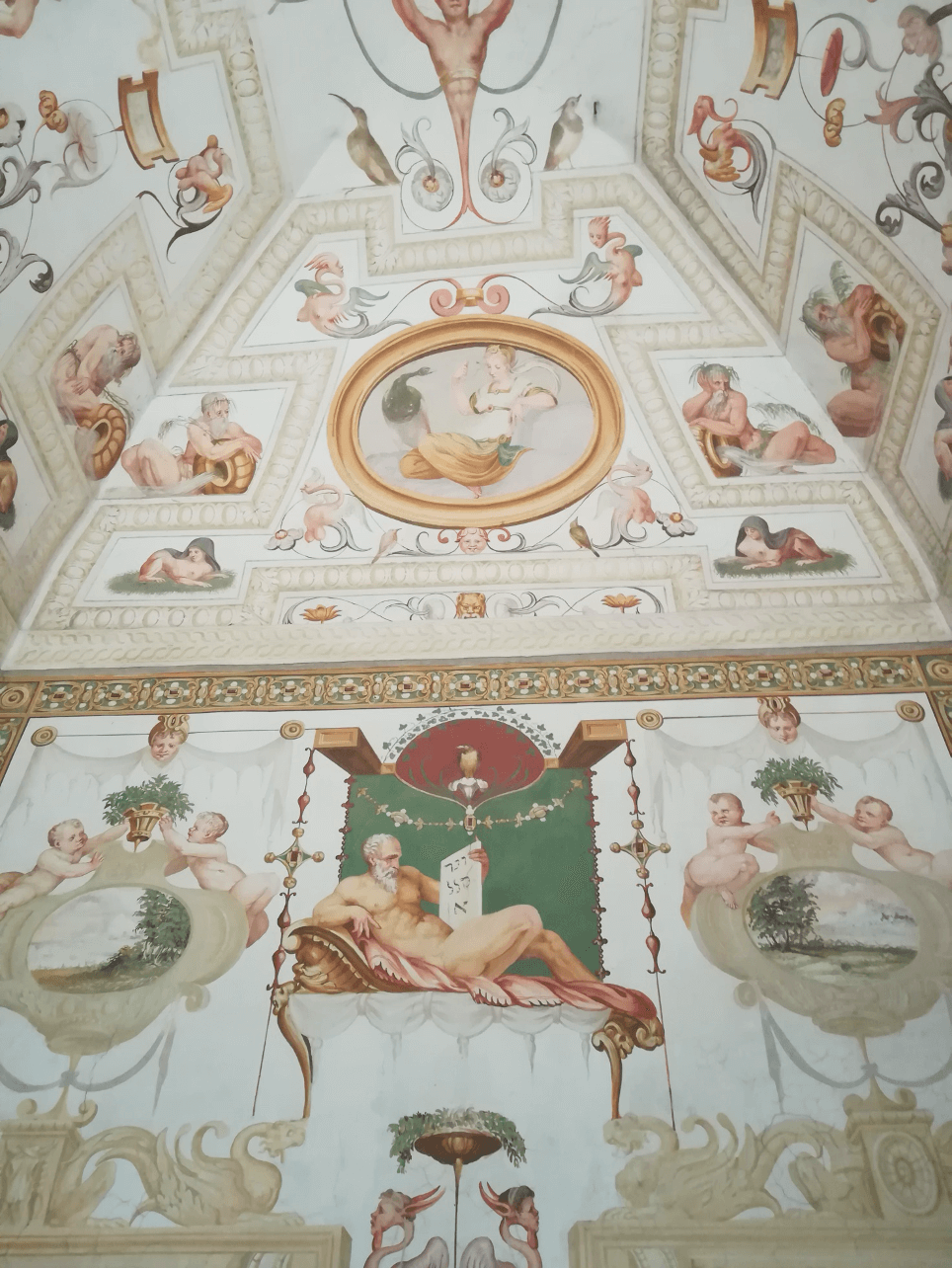

Seconda sala di levante: lo studiolo

La sala mediana, le cui ridotte dimensioni da studiolo esaltano le grottesche in tutta la loro potenzialità decorativa, è forse la più emblematica e criptica. Quest’ultima si presenta dalla forma rettangolare, con i quattro lati perimetrali occupati da quattro aperture; una di accesso al salone, due di passaggio tra la sala precedente e quella successiva e una finestrata che funge da fonte di illuminazione dell’ambiente. Le pareti, ricoperte interamente da incredibili architetture ispirate alle visioni pittoriche romane, presentano su piccoli triclini figure elegantemente coricate e astanti mentre osservano colui che attraversa lo spazio (Fig. 34). Una di queste, fra tutte, ha suscitato e continua a incrementare numerosi studi, ricerche e analisi vista la sua enigmatica raffigurazione, unica nel panorama delle ville venete. Sulla parete prospiciente il salone, su di un piccolo triclinio, giace la figura ignuda di un uomo anziano con la barba che regge nelle mani una piccola tavola recante alcune lettere dell’alfabeto ebraico (Fig. 35 a-b). Secondo recenti traduzioni la frase che più si avvicinerebbe ad un’interpretazione fedele sarebbe “Davar Milel Aleph”, ovvero, “Una parola esclamò Aleph”. Trinchieri Camiz, studiosa dell’affresco, è concorde nell'affermare che tale raffigurazione potrebbe ricondurre al concetto della creazione operata tramite una lettera dell’alfabeto ebraico come viene indicato nel sefer Yesirah (libro della tradizione cabalistica medievale spagnola). In tale tradizione, infatti, le lettere ebraiche erano oggetto di infinite elaborazioni di tipo magico volte a cercare di formare i nomi con i quali Dio creò il mondo.

Il principio creativo per il quale la Terra si inserisce in un apparato cosmologico, trova un'interessante analisi e rappresentazione anche nei lati della stanza ove, tra elaborate grottesche, si trovano Giove (Fig. 36), Saturno (Fig. 37) e Mercurio (Fig. 38).

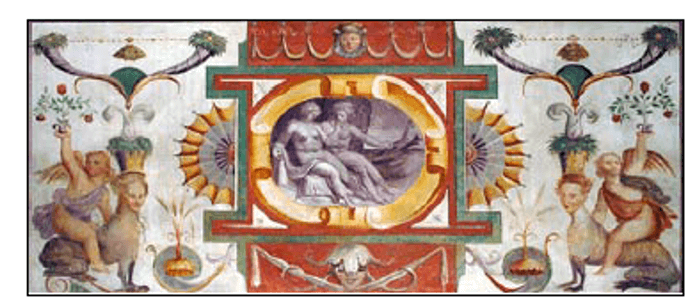

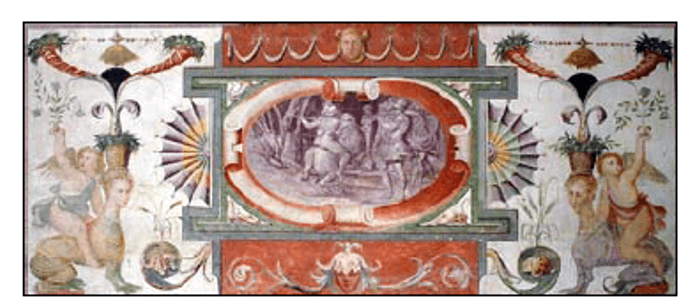

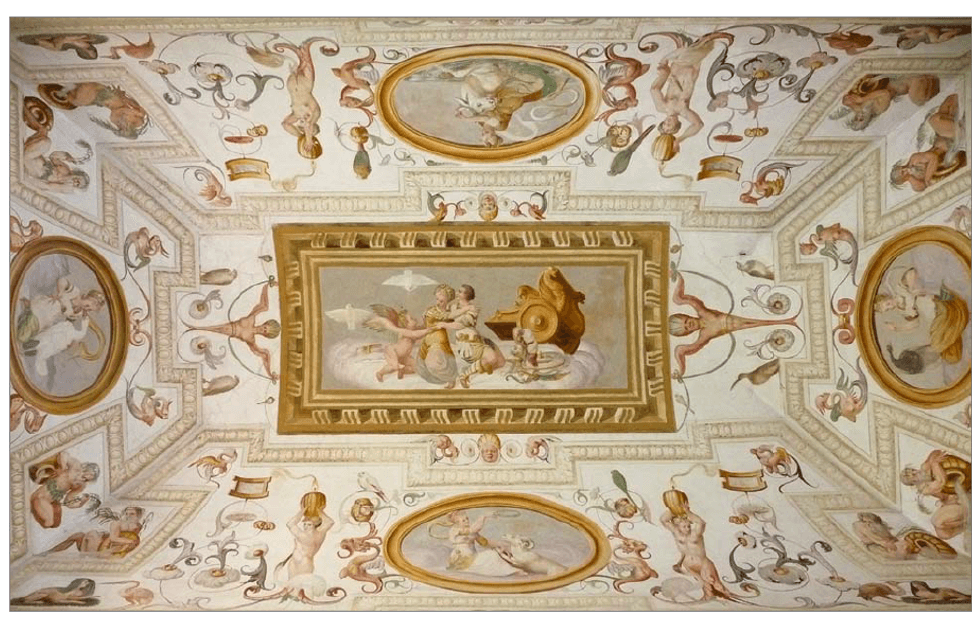

Tuttavia, il vero motore stilistico e cosmologico dal quale si dipartono tutte le altre raffigurazioni è senz’altro il soffitto affrescato (Fig. 39 a-b).

Al centro, all'interno di una cornice con mensole aggettanti, viene raffigurata una tenera scena d’amore tra Venere e Marte, l’una riconoscibile grazie al piccolo cupido e alle colombe bianche che svolazzano nel cielo e l’altro, invece, per le armi deposte e la biga appoggiata a un cumulo di nubi. La relazione e il sentimento di passione tra i due amanti richiama sia il vincolo matrimoniale tra i coniugi Grimani-Molin, l’armonia “pitagorica”, motore dei corpi, delle sfere celesti (raffigurate dagli dei sottostanti), sia il cambiamento e l’avvicendarsi delle stagioni. Non a caso, negli angoli della volta, vengono raffigurati personaggi che richiamano il mondo naturale (si veda, ad esempio, la personificazione dei fiumi)e degli elementi, dei quali Marte rappresentava il fuoco e Venere l’acqua. A decorazione del livello inferiore sono presenti quattro medaglioni ovali ciascuno dei quali rappresenta un determinato episodio sentimentale della vita di Giove, si noti “Leda con Giove in forma di Cigno” (Fig. 40) oppure “Giove in veste di toro che porta via Europa” (Fig. 41).

Terza sala di Levante

Dal dotto intellettualismo di sapore magico e cabalistico dello studiolo, si viene introdotti nell'ultima sala affrescata della parte orientale della villa. Le stanze dell’ala occidentale, invece, risultano non decorate. Molte ipotesi sono state fatte circa il motivo per il quale parte della decorazione non venne più continuata. La più condivisa a livello storico giustifica tale mancanza a seguito dell’improvvisa morte della moglie di Vincenzo Grimani, Lucrezia. La terribile notizia, probabilmente, causò l’arresto dei lavori che non verranno più ripresi.

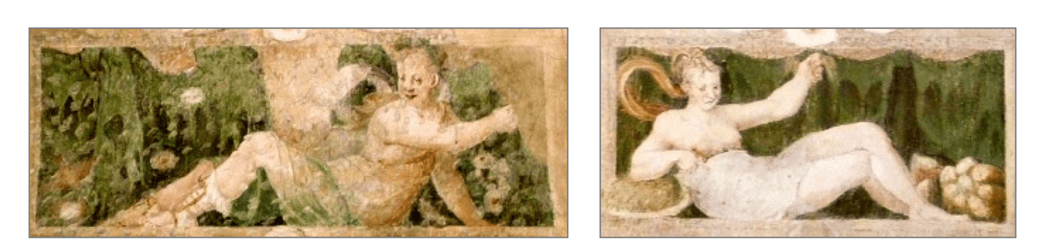

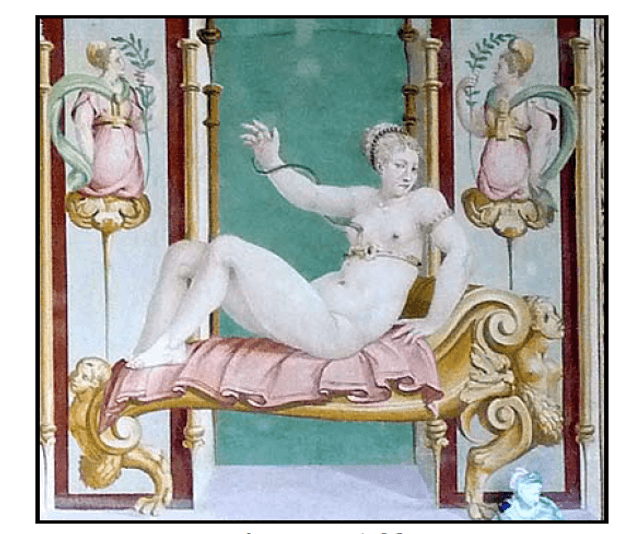

L’iconografia del ciclo che decora la sala tratta il tema dell’amore sensuale (motivo per cui si è ipotizzato che tale stanza ospitasse la camera da letto dei novelli sposi) declinato in numerosi varianti. Per questo, le pareti dello spazio, per lo più quadrangolare, presentano diverse raffigurazioni di donne semi-ignude adagiate dolcemente e languidamente in triclini di gusto imperiale. Tra queste si riconosce la figura di Cleopatra (Fig. 42) grazie alla presenza, sul suo braccio alzato, di un serpente che ne richiama la vicenda storiografica e la morte.

Ancor più interessante e ricca risulta essere la volta decorata che funge da copertura dell’ambiente. Negli spazi ricurvi di questa trovano collocazione numerose grottesche di sorprendente invenzione che, insieme a festoni floreali e vegetali, sorreggono la cornice dentellata entro la quale si svolge una scena amorosa (Fig. 43). Al centro, infatti, vengono, come di consueto, raffigurati Giunone con il pavone e Giove con l’aquila. Proprio nella figura di quest’ultimo si possono scorgere notevoli somiglianze con i piccoli personaggi affrescati dal Salviati a Palazzo Grimani a Venezia (Fig. 44).

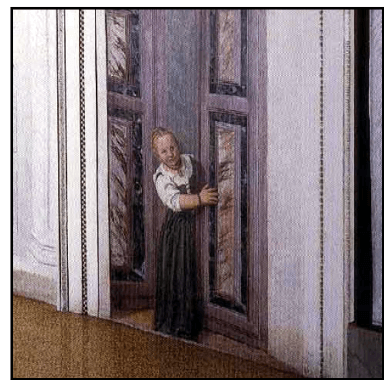

Un altro interessante particolare della sala degno di menzione è senza dubbio il trompe l’oeil presente nella parete che volge le spalle al salone centrale (Fig. 45). In questa si aprono una porta reale e una solamente dipinta che presenta all'interno una successione prospettica di stanze, ove figura la rappresentazione di una donna riccamente abbigliata intenta nell'osservare l’interno dell’ambiente in cui ci si trova. Il riferimento per quest’ultima non può non essere legato alla medesima raffigurazione presente nella sala della crociera a Villa Barbaro, sempre dipinta dal Veronese (Fig. 46).

Sul volgere al termine di questo itinerario di visita non si può non pensare come la figura da poco accennata abbia avuto lo straordinario privilegio di essere sempre stata presente, ferma nella sua silenziosa osservazione, all'interno della villa, dentro un contenitore prezioso di arte e storia che non si chiuse definitivamente con il termine della decorazione e l’estinzione della famiglia Molin, ma continuò a rimanere aperto per nuovi proprietari e inquilini, novelle personalità che nell'Ottocento vi abitarono e tessero complicate, intense, pericolose relazioni che, come si vedrà, porteranno ad esiti drammatici. Un caso esemplare, forse il più famoso avvenuto all'interno della residenza, è senz'altro da collocare nel periodo risorgimentale, più precisamente nella giornata dell’11 Novembre 1818. In tale data, infatti, si compì la prima repressione austriaca del Regno Lombardo-Veneto. Durante la sera dello stesso giorno, in occasione di un banchetto nella Villa Grimani Molin, ora Avezzù Pignatelli, la contessa Cecilia Monti di Fratta che vi risiedeva stabilmente invitò numerosi personaggi del paese coinvolti nelle operazioni della carboneria a partecipare alla cena. Durante quest’ultima più volte si inneggiò alla liberazione dall‘Impero Asburgico. Tuttavia, pochi giorni dopo, alcuni gendarmi arrestarono per cospirazione la contessa e gli invitati: Antonio Fortunato Oroboni, Angelo Gambato, Antonio Francesco Villa, don Marco Fortini, Giovanni Monti, Antonio e Carlo Poli, Giacomo, Federico e Sebastiano Monti, Domenico e Antonio Davì, Vincenzo Zerbini e Domenico Grindati. Dopo un processo con accusa di alto tradimento, vennero condannati al tristemente noto carcere duro dello Spielberg. Per mantenere viva la memoria e rendere omaggio all'eroico sacrificio di tanti suoi figli, l’Amministrazione di Fratta rievoca ogni anno il tragico avvenimento con la cena carbonara (Fig. 47-48-49), proprio nel salone di villa Grimani Molin Avezzù, rinsalda un forte legame tra i suoi cittadini e la villa che ne corona l’urbe, rende ancora vivida l’importanza che la residenza ha assunto nei secoli per la storia frattense.

Grazie ai monumentali restauri avvenuti negli anni ’70 del secolo scorso e fortemente voluti dai coniugi Avezzù-Pignatelli (famiglia attuale proprietaria) la villa è potuta tornare al suo antico splendore dopo lo stato di abbandono imperante nei primi anni del ‘900. Grazie alla cura riservata a restituirne l’aspetto più fedele e consono alle testimonianze storiche, la residenza continua a imporsi con la sua maestosa dimensione, nel territorio polesano; continua a narrare quel sottile ma intenso percorso delle epoche, quell'avvicendarsi mutevole e irrefrenabile del tempo, delle dominazioni, dei secoli. Da cantiere cinquecentesco a scenario conviviale, con occhi silenziosi lancia ancora sguardi immutati sul territorio circostante, ben consapevole dell’immensa (se non unica) importanza che ha riversato e dilagato nella storia, nell'arte e nella civiltà. Importanza rara e gemma preziosa che continuerà anche negli anni a venire a brillare e tramandare i fasti gloriosi di un passato lontano, di un tempo unico che ha trovato la sua più concreta e compiuta realizzazione in essa, di un cuore vivo e pulsante che difficilmente smetterà di battere.

Bibliografia

Maschio, Villa Loredan-Grimani Avezzù a Fratta Polesine, Minelliana, 2001;

Negri, M. Cavriani, Palladio e Palladianesimo in Polesine, Minelliana, 2008;

Cevese, Invito a Palladio, Rusconi Immagini, 1980;

Daverio, la Storia dell’Arte, Manierismo e Controriforma, Corriere della Sera, 2019,

Shail, Cosmologican Themes in decorative Programs of villa Grimani Molin Avezzù, Scuola di Dottorato Università Ca’ Foscari di Venezia, 2013;

Gli affreschi di Villa Badoer e Grimani Molin Avezzù, Minelliana, 2008;

Appunti delle lezioni di liceo della Professoressa Alessandra Avezzù;

Sitografia

Sito web di villa Grimani Molin Avezzù;

Sito web dell’Amministrazione del Comune di Fratta Polesine;

Sito web “carboneriarovigo”;

Sito web dell’Istituto Regionale Ville Venete;

Sito web di Villa Badoer a Fratta Polesine;

Sito web dell’Archivio di stato di Rovigo;

Fotografie e immagini:

Immagine tratte da:

- Shail, Cosmologican Themes in decorative Programs of villa Grimani Molin Avezzù, Scuola di Dottorato Università Ca’ Foscari di Venezia, 2013;

- Maschio, villa Loredan-Grimani Avezzù a Fratta Polesine, Minelliana, 2001;

- Negri, M. Cavriani, Palladio e Palladianesimo in Polesine, Minelliana, 2008;

- Fotografie di dominio pubblico tratte da Google e Google Maps;

SANTA LUCIELLA AI LIBRAI

A cura di Ornella Amato