IL CASTELLO DELLA PIETRA

A cura di Simone Rivara

Nell'entroterra genovese, sull'Appennino ligure, lasciando la vallata principale dello Scrivia si entra in Val Vobbia, dove il paesaggio, caratterizzato da strati calcarei, all'improvviso cambia lasciando spazio alla Puddinga (roccia sedimentaria costituita da frammenti rocciosi più o meno arrotondati cementati da sostanze di varia natura, fig. 1). Qui millenni di erosione e paleofrane hanno formato i caratteristici canyon, dove il conglomerato Oligocenico emerge sulla macchia boscosa in un duello senza tempo.

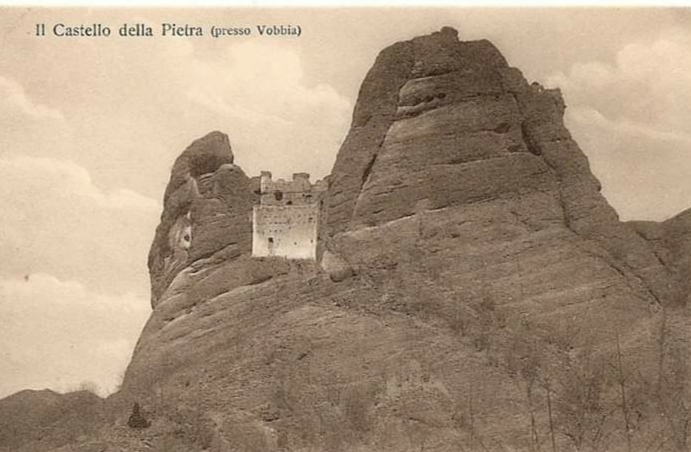

In questo contesto paesaggistico sorge una delle più suggestive quanto, purtroppo, poco conosciute architetture medievali d’Italia: Il Castello della Pietra.

Unicum a livello globale, questo castello si erge isolato nella boscaglia tra due torrioni naturali di Puddinga che si elevano per oltre 150 metri ed è un esempio di perfetta coesione tra ambiente naturale ed opera dell'uomo (fig. 2).

Storia del castello della Pietra

Il castello della Pietra è situato nelle vicinanze del paese di Vobbia, che nasce come stazione commerciale lungo la Via dei Feudi imperiali (Via del Sale), che dal litorale ligure (Recco, Portofino e quindi Genova) conduceva alle città della Pianura Padana, un tempo percorsa dai mercanti che giungevano nei porti per scambiare le merci con il sale, fondamentale, all'epoca, per conservare gli alimenti.

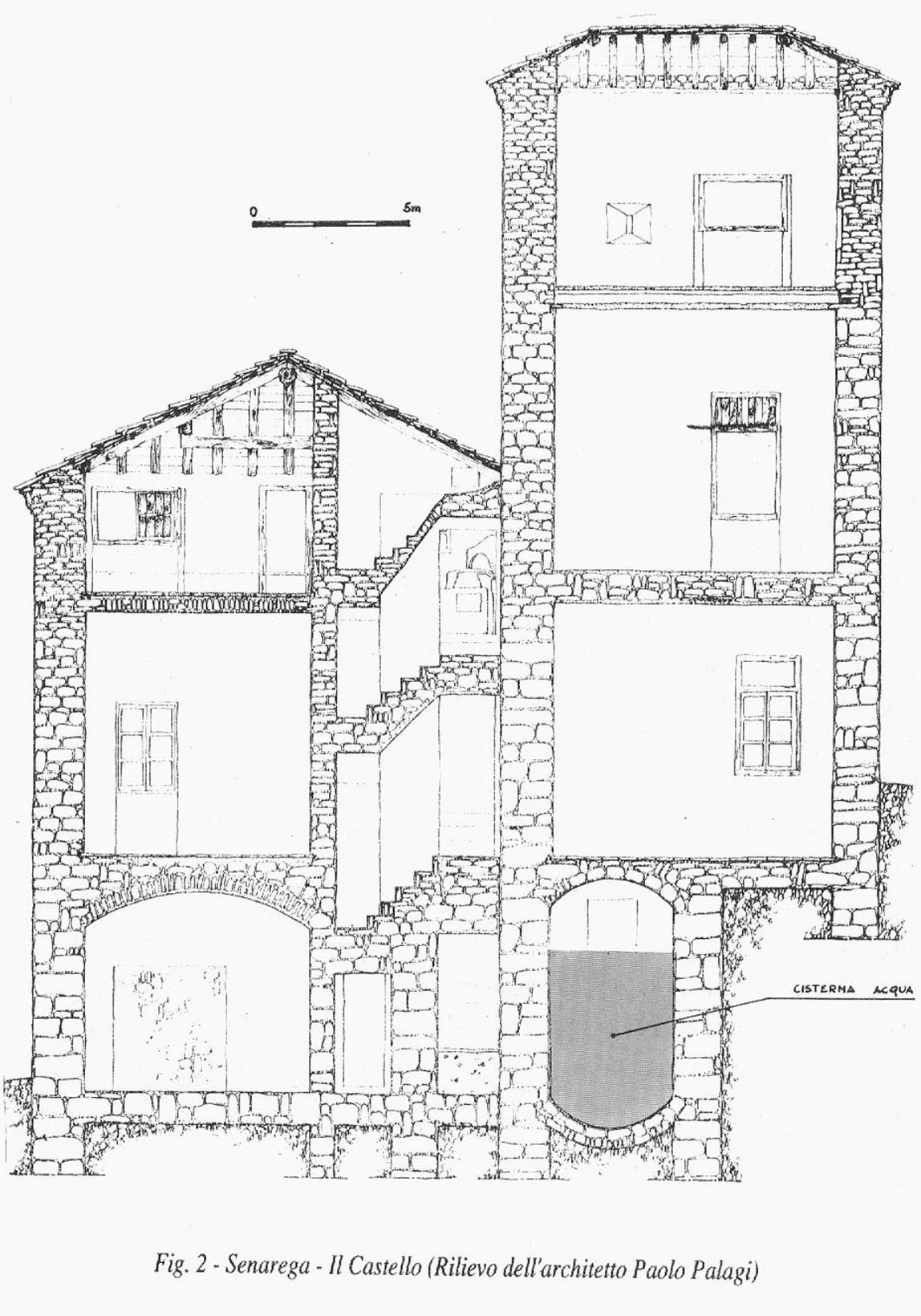

Nonostante gli sforzi di ricerca compiuti il passato del castello rimane avvolto in un alone di mistero: le notizie storiche sono poche e frammentarie e riguardano tutte fatti relativi ai suoi proprietari, nessuna riguardante le caratteristiche edilizie e funzionali dell’edificio. L'unico documento che lo raffigura è uno schizzo di Matteo (fig. 3), eminente cartografo al servizio della Serenissima Repubblica di Genova, del 1748, che ci restituisce un’immagine approssimata che tuttavia lascia intendere una copertura a due spioventi nel corpo principale e una ad unico spiovente nel corpo di ingresso (informazioni utilizzate per il restauro di cui dopo parleremo); inoltre esistono alcune rappresentazioni del Castello nelle pitture parietali dell'oratorio di Ronco Scrivia, sebbene piuttosto fantasiosa (fig. 4), ed in quello di Vobbia, più fedele (fig. 5).

In assenza di sufficienti ed esaurienti documentazioni storiche in merito alla reale data di edificazione del Castello della Pietra, si è ipotizzato che la costruzione possa essere risalente al 1100 o ad una data ancora precedente ed è innegabile che la posizione ardita abbia suggerito ai primi signorotti l'idea di un rifugio inespugnabile.

Il primo documento ufficiale che cita il Castello della Pietra risale al 1252 con il quale divenne proprietà di Opizzone della Pietra, il cui appellativo deriva proprio dall'acquisizione di questo feudo. Si sa per certo che Opizzone fu anche l'unico feudatario ad abitarlo. Secondo i celebri Annali dello storico Caffaro di Rustico da Caschifellone già nel XIII secolo il castello presentava le stesse caratteristiche strutturali e architettoniche di quelle attuali e la sua giurisdizione comprendeva l'Alta Val Borbera travalicando il colle di San Fermo. A seguito della morte di Guglielmo della Pietra, il maniero passò di proprietà della famiglia nobiliare Spinola fino al 1518, quando fu ceduto per disposizione testamentaria agli Adorno: il testamento è datato al 7 giugno 1518 e si specifica il volere di Tolomeo Spinola in favore dei fratelli Antoniotto e Gerolamo Adorno. Prospero Adorno ne ottenne l'ufficiale investitura il 17 gennaio del 1565 e dieci anni dopo (1575) la proprietà passò nelle mani del fratello Girolamo Adorno. Nel 1579 fu espugnato da alcuni malviventi, ma venne riconquistato da Giorgio Centurione su incarico del Senato della Repubblica di Genova. Nel 1620 l'imperatore Mattia d'Asburgo lo annesse al feudo Pallavicino in val Borbera perdendo così ogni potere giurisdizionale autonomo, ma costituendo fino alla fine del Settecento una enclave tra i più grandi feudi dei Fieschi e degli Spinola; sotto la sua giurisdizione rientravano Torre di Vobbia, Pareto in val Brevenna e Gordena in Alta Val Borbera. In seguito divenne proprietà dei Botta Adorno. Nel 1797, le truppe francesi giunsero sull'Appennino e, per volere di Napoleone Bonaparte, vennero soppressi i Feudi Imperiali. Il maniero fu così abbandonato dall'ultimo carismatico castellano, Michele Bisio e dopo qualche anno fu dato alle fiamme decretandone così la progressiva rovina. Il bronzo dei cannoni fu prelevato dal vescovo di Tortona per essere poi utilizzato per la fusione delle campane della chiesa di Santa Croce di Crocefieschi. I ruderi dell'antico castello restarono comunque di proprietà dei Botta Adorno fino al 1882 quando fu ceduto alla famiglia Cusani Visconti. Il 21 maggio del 1919 il proprietario Luigi Riva Cusani lo vendette a Giovanni Battista Beroldo di Vobbia. La famiglia Beroldo lo donò poi al Comune di Vobbia nel 1979.

Storia di un restauro

Dopo aver affrontato una poco soddisfacente ricostruzione dei fatti storici, ad ogni buon conto doverosa, concentriamoci ora sul recupero dell'edificio, avvenuto negli anni ’80, indubbiamente l’aspetto più interessante.

Come già detto gli ultimi proprietari cedettero a titolo gratuito il Castello della Pietra al Comune di Vobbia. Tale passaggio da proprietà privata a bene pubblico fu fondamentale per ottenere finanziamenti pubblici, che arrivarono, i primi, nel 1980, per avviare i lavori di blocco del degrado murario, ponendo così la necessità di predisporre un progetto per i lavori di restauro, decisamente arduo in quanto il tema da affrontare si presentava in tutta la sua complessità, sia sotto il profilo della conservazione , sia sotto l'aspetto storico, considerate le condizioni di avanzato degrado dell'insediamento fortificato (fig. 6, 7).

Nel 1981 fino al 1986 una impresa edile lavorò al consolidamento di quanto restava delle strutture murarie e l'integrazione dei muri perimetrali (naturalmente sotto la stretta sorveglianza degli organi preposti), ricostruendo la volta del salone centrale con l'utilizzo di una centina in legno di eccezionale fattura (fig. 8, 9), nonché la copertura lignea dell'avancorpo. Tutti gli interventi operati furono realizzati secondo la metodologia del restauro critico, ovvero un restauro che consente una chiara lettura di quanto è stato introdotto rendendolo sempre distinguibile dal tessuto murario precedente. Fu anche necessario installare una teleferica (fig. 10) per ovviare al problema del difficile trasporto dei materiali in un luogo non solo alto e scosceso, ma anche collegato alla strada provinciale tramite un lungo sentiero in rovina nel bosco, solo successivamente adeguato agli standard di sicurezza per consentire la fruizione. Inoltre furono recuperate dal detrito interno la maggior parte delle pietre destinate al consolidamento, sempre per conferire al castello un aspetto il più possibile vicino all'originale, oltre a cercare eventuali oggetti tra le macerie.

I lavori proseguirono tra il 1989 e il 1991 con la costruzione dei tetti in scandole del corpo principale e del “camminamento” nord, rigorosamente in castagno (fig. 11). Di seguito iniziò il lavoro di installazione dei camminamenti costituenti il percorso di visita in elementi metallici grigliati e fu realizzato il sentiero che porta dalla strada provinciale al Castello della Pietra (fig. 12, 13, 14).

Durante i lavori non mancarono alcune significative scoperte.

Di seguito cito il geologo Sergio Pedemonte che, insieme a molti volontari locali, si impegnò in questo progetto di recupero, le sue parole ci restituiscono le sensazioni del momento:

Si partì dal salone principale e quella che era sempre stata ritenuta una stanza sotterranea scoprimmo subito essere una cisterna: il 1° novembre 1981 venne alla luce il pavimento in roccia del grande locale e i muretti di mattoni che si possono osservare sotto le griglie di protezione. Si ebbe l'accortezza di segnare con la vernice rossa il profilo dei detriti: ognuno può capire, a distanza di anni, cosa significò spostare quei metri cubi di pietre, terra e calce.

(PEDEMONTE Sergio 2012, 180)

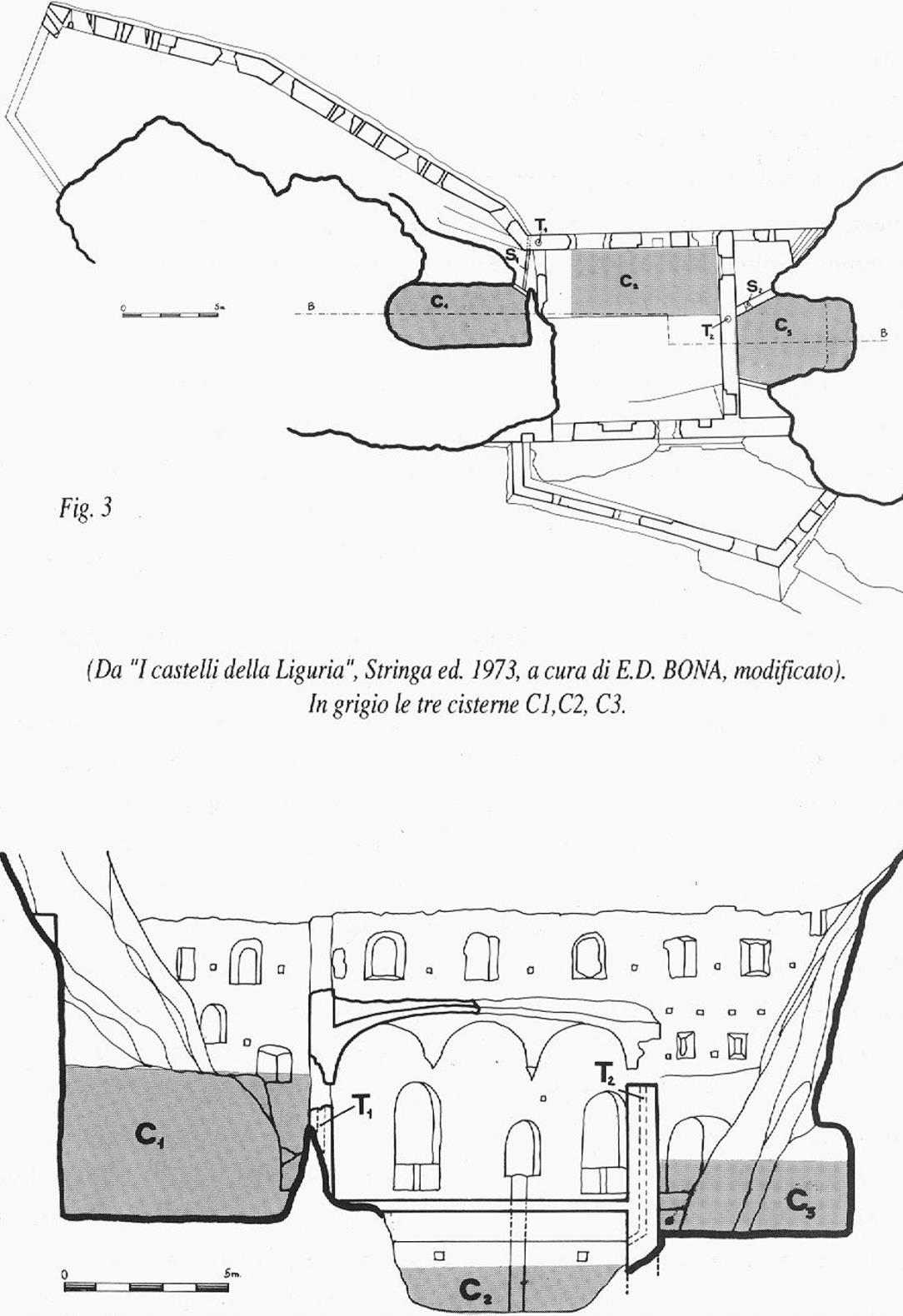

Infatti all'interno del complesso si scoprirono, con grande sorpresa, tre distinte vasche di raccolta dell’acqua piovana (fig. 15, 16, 17): la prima (C1 in fig. 15), la più grande, si trova tra il corpo principale e il “camminamento” nord, la seconda (C2 in fig. 15) al di sotto del pavimento del salone principale, la terza (C3 in fig. 15) tra il corpo principale e la base del torrione ovest. Tutte e tre erano impermeabilizzate da uno strato di malta di calce spesso due-tre centimetri, conservatosi solo in corrispondenza dei livelli inferiori, protetti dai detriti. Va precisato che in corrispondenza di questo primo bacino, parzialmente scavato nella puddinga, lo sgombro dei detriti ha permesso il ritrovamento di resti carbonizzati (effetto torba) di un pavimento o soffitto in legno ed alcune “scandole”, precipitato sul fondo dell’invaso probabilmente durante l’incendio. Sul modello di tali reperti è stato possibile progettare l'attuale copertura dell'edificio.

La seconda cisterna (C2 in fig. 15) era alimentata da un sistema di tubature evidenziate in figura 15 (T1, T2) ed era accessibile solo grazie ad una botola posta nel salone principale.

Le tre cisterne erano molto probabilmente collegate tra loro e hanno una capienza complessiva di 100 m ³: ciò, secondo le stime, permetteva un’indipendenza dalle fonti di approvvigionamento esterne di sei mesi.

Il Castello della Pietra dal 1993 è visitabile negli ambienti interni e fa parte del “Parco Regionale Naturale dell'Antola”; inoltre ospita una mostra permanente sui castelli della Valle Scrivia.

- A causa della situazione di emergenza epidemiologica non è stato possibile purtroppo reperire immagini di migliore qualità -

Bibliografia

PEDEMONTE Sergio, Per una Storia del Comune di Isola del Cantone, Grafiche G7, Savignone (GE), 2012.

PEDEMONTE Sergio, PASTORINO Mauro Valerio, Le Cisterne dei Castelli di origine Medievale con particolare riferimento al Castello della Pietra, Quaderni della Comunità Montana Alta Valle Scrivia N°1.

Sitografia

http://www.boglivalboreca.it/itinerari/via-del-sale

http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=5214

L'ICONA DELLA MADONNA DEL PILERIO

A cura di Antonio Marchianò

Il culto della Madonna del Pilerio

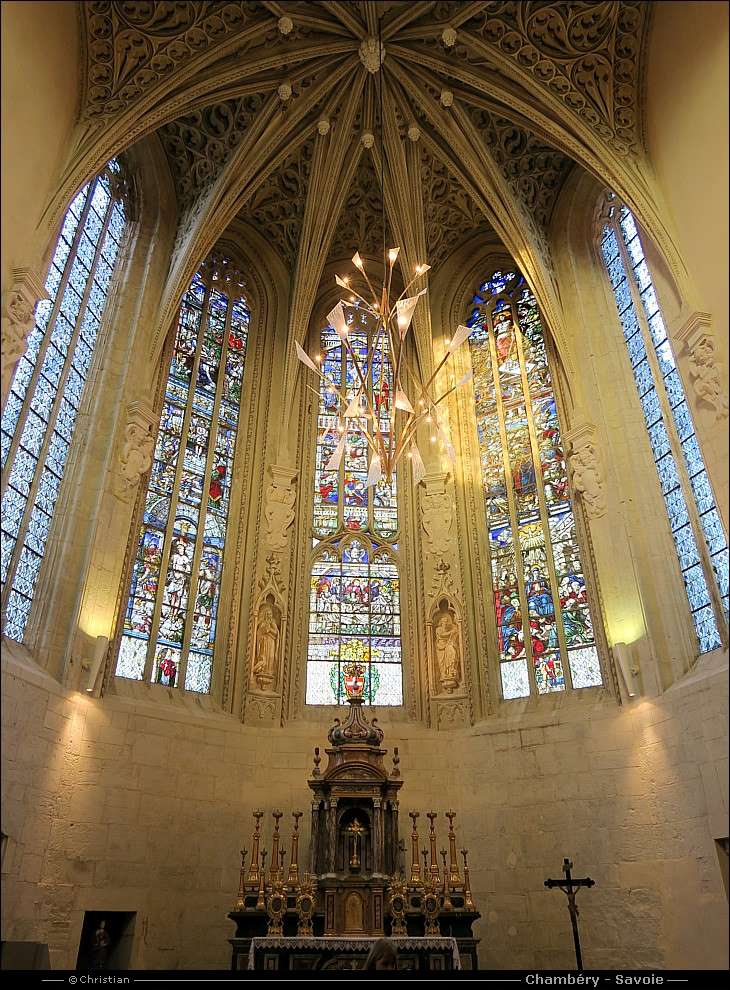

L’icona della Madonna del Pilerio attualmente custodita e venerata nella Cattedrale di Cosenza, nella cappella a lei dedicata, è un pregevole dipinto su tavola risalente al XII sec. voluta dall'Arcivescovo Mons. Giovan Battista Costanzo per favorire l'afflusso dei pellegrini. Il culto cattolico della Madonna del Pilerio risale all'anno 1576, quando una devastante epidemia di peste si accanì sulla città di Cosenza facendo numerose vittime. Secondo la tradizione cattolica la popolazione ormai allo stremo, visti gli infruttuosi tentativi umani di arginare l'epidemia, si rivolse a Dio. Si narra che un devoto, che pregava dinanzi all'antica icona della Vergine Maria posta all'interno del Duomo cittadino, si accorse che sul viso della Madonna si era formato un bubbone di peste. Fu allertato il Vicario generale dell'epoca, si sparse immediatamente la notizia, e una grande folla si recò ad ammirare coi propri occhi lo strano evento, che venne interpretato come volontà della Vergine di accollarsi la malattia per liberare la popolazione. La regressione della peste nella città, che avvenne nei mesi successivi, venne interpretata come un vero e proprio miracolo. A seguito dell'evento, la Madonna del Pilerio venne eletta a Patrona Protettrice di Cosenza. La notizia del segno prodigioso non tardò a divulgarsi, e dai paesi vicini iniziò un crescente accorrere di devoti.

I pellegrinaggi continuarono nel tempo e crebbero di numero, tanto che nel 1603 l'Arcivescovo Mons. Giovan Battista Costanzo, per meglio favorire l'afflusso dei pellegrini, tolse l'icona dal luogo dove si trovava e lo collocò prima su uno dei pilastri della navata centrale del Duomo, poi sull'altare maggiore, e infine, nel 1607, nella cappella appositamente costruita e dedicata alla Vergine, dove ancora oggi si venera. Il 17 aprile 1607, su richiesta unanime dei cosentini, l'Arc. Mons. Costanzo incoronò la Vergine del Pilerio come Regina e Patrona della città. Nel 1783 un violento terremoto si abbatté su Cosenza. In quell'occasione si constatò un altro segno sul viso dell'immagine della Madonna: furono infatti notate delle screpolature, che poi scomparvero ma non del tutto, una volta passato il pericolo. Il 6 luglio 1798 si stabilì la celebrazione della sua festa, il giorno 8 settembre di ogni anno, per la sua Natività. Il 12 giugno 1836 l'Arc. Mons. Lorenzo Puntillo (1833-1873) fece una seconda incoronazione con corone d'oro e gemme di grande valore. In seguito al terribile terremoto del 12 febbraio 1854 i cosentini chiesero e, l'11 gennaio 1855 ottennero, dall'autorità ecclesiastica l'istituzione di una seconda festa, detta "del patrocinio", in onore della Vergine da celebrarsi ogni anno, il 12 febbraio. Nel 1922 avvenne una terza incoronazione, autorizzata dal capitolo Vaticano e celebrata dall'Arc. Mons. Trussoni (1912-1933). Durante la seconda guerra mondiale si ebbero a Cosenza due spaventosi bombardamenti che decimarono quasi la città: il 12 aprile e il 28 agosto 1943. Per iniziativa dell'Arc. Aniello Calcara (1941-1961) il 6 settembre 1943 il quadro della Madonna fu temporaneamente trasferito nel Convento dei Padri Minori di Pietrafitta con l'intento di proteggerlo. L'anno 1948 fu caratterizzato dalla "Peregrinatio Mariae" voluta da Calcara come preparazione al Congresso Mariano programmato per il 1951. Il 20 febbraio nuovamente ci fu a Cosenza un violento terremoto. Anche in questa occasione i cosentini si affidarono alla protezione della Madonna del Pilerio, e chiesero e ottennero da Achille Lauro (amministratore apostolico dell'Arcidiocesi) una processione. Il 10 maggio 1981 l'Arc. Dino Trabalzini elevò a Santuario della Vergine SS. del Pilerio il monumentale Duomo di Cosenza. Il 6 ottobre 1984 avvenne la storica visita alla Madonna del Pilerio e al Duomo da parte di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II, la cui devozione filiale alla Madonna contraddistinse il suo intero pontificato. Il 10 ottobre 1988 Mons. Dino Trabalzini, in chiusura dei festeggiamenti per l'anno Mariano, proclamò la Madonna del Pilerio Patrona Principale dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano e ne confermò il titolo di "Patrona della Città di Cosenza".

L'icona della Madonna del Pilerio: descrizione

L’icona misura 95 x 65 cm ed è stata eseguita in ambito mediterraneo occidentale; grazie alle sue caratteristiche iconografiche è definita “bizantina”. La tavola su cui è rappresentata la Vergine che allatta il Bambino ha subito nel tempo vari rimaneggiamenti, ma anche danneggiamenti, fino ad essere stata completamente ridipinta. Solo con i restauri voluti dall'arcivescovo Mons. Enea Selis nel 1976-77 ed eseguiti presso la Sovrintendenza per i Beni culturali è stata ripristinata la bellezza originale, che ha permesso una lettura approfondita della immagine dipinta sul legno. L’icona infatti fino ad allora era considerata di scarso valore artistico, e solo una mera riproduzione di una più antica icona medievale. Secondo la Di Dario Guida, l’icona sembra essere stata eseguita durante l’ultimo scorcio della dominazione Sveva. Risulta come uno dei prodotti artistici più rilevanti di un vasto movimento artistico e culturale che subì sia gli influssi del “bizantinismo aulico delle opere messinesi del XIII secolo, sia le affinità delle ricerche plastiche perseguite dai maestri toscani pre-cimabueschi” L’icona si inserisce, inoltre, in una linea che unisce, dal punto di vista artistico, Monreale, Messina e la Campania.

La figura della Vergine

Partendo dalla figura della Vergine rappresentata possiamo affermare, confortati da autorevoli studi, che l’immagine è la sintesi tra una Galaktotrophousa (Colei che dona il latte) e la Kikkotissa (Vergine dal rosso manto). I due particolari pittorici relativi all'allattamento del Divin Bambino e del Maforiuòn (manto rosso) emergono nella loro immediatezza appena ci si accosta all'icona.

Il titolo di Pilerio, chiaramente postumo alla sua realizzazione, offre diverse interpretazioni, alcune anche apparentemente contrastanti, ma tutte permettono di cogliere la ricchezza delle interpretazioni di tipo teologico, devozionale e pastorale date all'icona. La più tradizionale interpretazione del titolo è quella di Pilastro. Essa fa letteralmente riferimento alla collocazione originaria dell'icona, che si trovava collocata su una colonna all'interno della chiesa Cattedrale. Questo titolo potrebbe risalire proprio al periodo di dominazione spagnola o comunque all'epoca del miracolo della peste nel 1576, epoca nella quale l’influenza della pietas spagnola potrebbe aver portato a Cosenza la devozione per la Vergine del Pilar, anch'essa collocata su di una colonna. Testimonianze di questa influenza sono ancora presenti, ad esempio, nell'America latina, dove forte fu la dominazione spagnola. Un altro dato di cui tener conto è la certa influenza bizantina dovuta all'appartenenza della Città all’Eparchia greca fin dal IV secolo e della vicinanza con Rossano. Nella tradizione e nella liturgia bizantina è uso collocare la Vergine proprio alla porta del Tempio e nei punti strategici delle Città come atto di affidamento alla “Custode” del popolo di Dio (dal greco puloròs = custode della porta).

L’icona è avvolta da una luce tutta particolare che emerge dallo sfondo oro che simboleggia la gloria di Dio che tutto abbraccia. La grazia trasfigura la creatura nella quale “abita l’Altissimo”. Tutte le icone, ma particolarmente quelle della Madre di Dio, sono accompagnate dall'oro che indica il progetto e l’iniziativa di Dio, la gloria scende e prende possesso della tenda. Anche il rosso del velo che scende dal capo e il porpora dell’abito di cui Maria è rivestita sono simboli della divinità che “avvolge” la giovane di Nazaret e ne coinvolge mente e cuore. Il colore porpora dell’abito richiama anche la dimensione sacerdotale e regale ma soprattutto la “potenza dell’Altissimo” di cui l’Angelo annunziante le parla quando le propone il grande progetto della salvezza e della maternità. Il velo rosso che scende sulla spalla vuole significare che la Vergine Maria è stata “avvolta” dall'alto e ricoperta dalla grazia. Il marrone della veste della vergine è richiamo della sua umanità, mentre l’altra parte di manto di colore blu che avvolge la donna, ed avvolge anche gli abiti, indica il privilegiato rapporto con Dio di questa creatura. Base di ogni colore è il bianco che in tutta la tavola esprime la purezza, l’immacolato concepimento della Vergine. Esso si intravede sulla fronte, nella manica del braccio sinistro ed è l’abito che ella indossa sotto tutti gli altri. Le tre stelle, secondo l’iconografia classica bizantina, sono collocate una sulla fronte e due ai lati sulle spalle. Esse indicano che Maria è inabitata dalla Trinità ma anche la sua Verginità prima, durante e dopo il parto. I medaglioni dorati intorno al capo della Vergine sono undici. Rappresentano la Chiesa Apostolica senza l’apostolo Giuda che aveva tradito il Signore. Questo particolare stellario indica Maria presente nel Cenacolo di Gerusalemme, accanto agli Apostoli, proprio nei giorni e nelle ore della Pasqua fino alla Pentecoste. Le scritte in latino (MR e DOMINI) collocate rispettivamente a sinistra e a destra dell’immagine come prescritto dal Concilio di Nicea (787d.C) indicano la maternità divina di Maria. L’aureola sul capo del Divino Bambino contrassegnato dalla croce è un chiaro richiamo alla Passione di Cristo e al suo regnare glorioso. Il mistero dell’Incarnazione infatti è strettamente collegato con quello della Redenzione. Un ultimo segno che appare sulla tavola è la macchia scura sul volto della Vergine. È il segno della peste di cui Maria si è caricata per liberare miracolosamente la città di Cosenza afflitta dal terribile morbo e di cui storia e devozione popolare sono ancora testimoni. La Vergine Maria regge il Bambino tra le braccia e Gesù è seduto delicatamente sulla mano destra; essa diventa per lui quasi un trono da cui regna. Un drappo rosso posto tra le mani della Madonna richiama la sua signoria, la sua potestà regale e sacerdotale, la sua divinità. Non è escluso anche il richiamo alla Passione. Gesù che prende il latte dalla mammella diventa un particolare iconografico molto evidente: c’è una stretta tensione tra Cristo che è capo della Chiesa e il suo corpo mistico, di cui Maria ne è icona perfetta. Alcuni studiosi vedono proprio nella posizione del collo piegata verso il Bambino questa strettissima dipendenza e questo stretto rapporto tra Gesù e Maria, tra Cristo e la Chiesa. L’iconografia del seno si chiarisce ancora di più se la Vergine è colta nella dimensione di nutrice dei figli (Colei che nutre, imbandisce il banchetto, la mensa) fino a diventare, come la invoca la Chiesa ortodossa, Trapeza, evidente richiamo alla mensa eucaristica. Il Bambino è rappresentato con due addomi, strettamente legati da una fascia rossa intrecciata, ad indicare che le due nature umana e divina che sono unite in Cristo. Nella piccola fascia rossa intrecciata alcuni hanno intravisto anche un prolungamento del cordone ombelicale che unisce il figlio (divino) alla Vergine (madre) per esprimere visivamente il titolo di Madre di Dio (Theotòkos) inciso sulla tavola. Copre il Bambino un trasparente velo bianco che ricorda la divina purezza di Cristo agnello senza macchia che toglie i peccati del mondo e riscatta con l’effusione del suo sangue l’intera umanità dalla schiavitù, dai peccati e dalla morte. La Vergine come in ogni antica icona indica con la mano sinistra il figlio, si fa Odigitria (indica la Via) per tutti coloro che guardano la sua immagine e che potrebbero cadere nella tentazione di fermare lo sguardo su di lei. Le dita delle mani indicano anche alcune verità di fede: le tre dita della mano destra richiamano il mistero trinitario e ancora il parto verginale di Maria toccata dal mistero dell’Incarnazione; le due dita della mano sinistra invece indicano la doppia natura umana e divina di Cristo.

Bibliografia

Di Dario Guida M. Pia, Itinerario dell’arte dai Bizantini agli Svevi, in “Itinerari per la Calabria”, ed. l’Espresso, Roma, 1983, p.157.

Di Dario Guida M. P., Cultura artistica della Calabria medievale, di Mauro Edizioni, 1978.

Frangipane A., Inventario degli oggetti d’arte d’Italia, II – Calabria, Roma 1933, p. 121.

Leone G., Icone della “Theotokos” in Calabria, Ed. Vivarium 1990

Leone G., Icone della “Teotokos” in Calabria, in “Concilio Niceno II e l’iconografia mariana in Calabria”, atti del convegno, Cz, 1987, a cura di Squillace M., Edizioni Vivarium, Catanzaro, 1990, pp.119 e ss.

Napolillo V., Storia e fede a Cosenza, la Madonna del Pilerio, Edizioni Santelli, Cosenza, 2002, p.13.

Pio IX, Bolla Ineffabilis Deus, dogma dell’Immacolata, 8 dicembre 1854.

Tuoto G., La Madonna del Pilerio, Leggenda, Cosenza 2001, p. 32.

Vitari S., Il Duomo di Cosenza, in Bilotto L., Il Duomo di Cosenza, Effesette, Cosenza, 1989, p.101.

LA GROTTA ARTIFICIALE NELLA FIRENZE MEDICEA

A cura di Luisa Generali

Introduzione: mitici antri

Tra le meraviglie e i tesori che la dinastia dei Medici potette vantare nelle proprie raccolte di opere d’arte ci fu anche il genere della grotta artificiale da giardino. Questi antri rocciosi che volevano imitare gli ambienti ipogei naturali furono concepiti come vere e proprie architetture rustiche, orchestrate in modo da suscitare delizia e stupore negli astanti. Nate sugli esempi delle grotte e dei ninfei romani, tali costruzioni divennero dal Cinquecento in avanti una moda diffusa fra le nobili famiglie che in tali artifici trovavano il piacere di esprimere le proprie ricchezze. Il primo ruolo assunto da queste “fabbriche bucoliche” era senz'altro il fine concreto di realizzare uno spazio di sosta per assicurare fra i percorsi del giardino un riparo dalle calure estive: per di più all'interno i questi anfratti venivano spesso allestiti impianti idrici che consentivano la messa in opera di fontane e giochi d’acqua, rafforzando l’effetto d’insieme dell’ambiente fresco e gradevole. La presenza delle grotte nei parchi costituiva anche l’immagine di un luogo ameno che richiamasse l’antichità e i suoi miti, a cui frequentemente erano consacrate le decorazioni interne alla camera, finalizzate ad un’allegoria encomiastica-celebrativa del proprietario.

La Grotticina di Madama nel Giardino di Boboli: la prima grotta artificiale

La Grotticina di Madama nel giardino di Boboli (così chiamata probabilmente in omaggio alle granduchesse medicee cui spettava il titolo di “Madama”) rappresenta il primo esempio di grotta artificiale compiuto a Firenze fra il 1553 e il 1555 sotto il ducato di Cosimo I de Medici (fig. 1). Il progetto già teorizzato da Tribolo e portato avanti dopo la sua morte dal genero Davide Fortini, in seguito affiancato da Giorgio Vasari, prevedeva la realizzazione di un piccolo edificio vicino al muraglione occidentale che definiva il confine del parco, in una zona riservata alle frequentazioni private della famiglia. Questo vero gioiello architettonico presenta il corpo di fabbrica esterno rivestito da una parete rocciosa e inquadrato da una cornice in pietra: l’estremità è conclusa da un timpano, mentre al centro si apre una porticina in marmo posta di sbieco e leggermente incavata nella facciata. All'interno si apre una stanza voltata a botte, coperta dalle medesime escrescenze naturali, quali tartari e stalattiti, in dialogo con un concerto di arti (pittura, architettura, scultura) che decorano l’ambiente attribuendogli un molteplice significato allegorico (fig. 2-3-4). Il soffitto, spartito da lacunari in spugne e cornici in stucco, contiene specchiature dipinte a grottesche ed episodi mitologici, realizzati da Francesco di Ubertino, detto Bacchiacca (1494-1557), già attivo per altri incarichi promossi dal duca: la decorazione a grottesche era evocativa delle celebri pitture rinvenute nei sotterranei della Domus aurea di Nerone, le cosiddette "grotte" da cui deriva il termine grottesche. Alle modulazioni del soffitto corrispondono gli ornamenti geometrici-classicheggianti del pavimento in cotto bianco e rosso, opera del 1556 di Santi Buglioni (1494- 1576). Le mura laterali, coperte dalla medesima roccia spugnosa che caratterizza l’intero complesso, sono interrotte da due pannelli in stucco bianco, probabilmente compiuti in epoca lorenese per collocarvi arredi da giardino e sculture minori. La parete di fondo che si apre di fronte all'entrata costituisce l’essenza della grotta, creando una sorta di quadro plastico dove sono protagoniste delle sculture animali con la funzione non meno importante di fontana. La parete centinata rappresenta un monte roccioso in cui la zona superiore è dominata da una Testa di ariete, mentre al di sotto, rivolte verso questa in atteggiamento quasi contemplativo, due capre sono abbarbicate in precario equilibrio su protuberanze rocciose scolpite nella pietra serena (fig. 5). Nella sezione inferiore un’altra capra dalle dimensioni maggiori e le mammelle gonfie rivolge lo sguardo agli astanti, affiancata da due Puttini con delfino, aggiunti alla composizione d’insieme in un secondo momento. Conclude la composizione una vasca ovale con volute su zampe di leone, oggi sostituita da una copia (l’originale si trova lungo il fronte di palazzo Pitti), che aveva lo scopo di raccogliere l’acqua zampillante dalla parete. Le sculture-fontana furono eseguite da Giovanni Paolo Fancelli (inizio XVI secolo-1586), allievo di Baccio Bandinelli (a eccezione della capra centrale assegnata dalla critica proprio al suo maestro), come testimonia Vasari nella Vita di quest’ultimo, in cui il biografo riferisce anche il merito dell’intera commissione alla duchessa Eleonora dei Toledo “Servivasi ancora la Duchessa assai di Baccio nel giardino de’ Pitti, dove ella aveva fatto fare una grotta piena di tartari e di spugne congelate dall’acqua, dentrovi una fontana, dove Baccio aveva fatto condurre di marmo a Giovanni Fancelli suo creato un pilo grande et alcune capre quanto il vivo, che gettano acqua […]".

Il tema pastorale che prende a modello la capra come immagine di resistenza e forza capace di sopravvivere alle avversità non basta tuttavia a giustificare l’insistenza in questa grotta artificiale sul significato dell’animale, che si collega infatti, secondo sottilissimi riferimenti mitologici, alla celebrazione di Cosimo I come Giove (o Zeus per i greci), signore degli dei. Tale parallelismo trae origine dalla scelta da parte del duca di adottare come ascendente astrale il segno del capricorno, collegandosi idealmente con i potenti nati sotto tale costellazione, come Cesare Augusto e Carlo V, protettore dello stesso ducato fiorentino. L’iconografia del capricorno, considerato di buon auspicio, vessillo di forza e potere imperiale trova qui, in assonanza con l’amenità del luogo, un diretto collegamento con il mito idilliaco della capra Amaltea, legato all'infanzia di Giove, quando la madre Rea (o Opi) lo sottrasse alla voracità del padre Crono, per nasconderlo a Creta nella caverna del monte Ida e affidarlo alle cure delle ninfe Adrastea e Melissa che lo nutrirono con del miele e il latte della capra. Il richiamo a questo episodio mitico si univa al concetto di grotta madre, dispensatrice della nuova vita inaugurata dal governo cosimiano, oltre a voler mantenere un filo diretto con l’antichità classica dei templi pagani ed in particolare riferendosi all’Amalheion, l’edificio sacro alle ninfe intitolato ad Amaltea, che spesso trovava collocazione nei boschi in prossimità di sorgenti o corsi d’acqua.

Altri riferimenti simbolici narrati dal mito arricchirono l’iconografia intorno ad Amaltea, come la cornucopia, derivata da un suo corno spezzato, che assunse il significato di fertilità e abbondanza; inoltre alla sua morte, in segno sempiterno di riconoscenza, Giove scelse di tramutarla in una stella, identificata con Capella (termine latino che significa capra) nella costellazione dell’Auriga insieme ai suoi due capretti. Secondo alcune varianti del mito Giove trasse dalla sua pelle perfino il suo infallibile e potente scudo, l'Egida.

Un equivalente pittorico del mito di Amaltea si trova anche a Palazzo Vecchio, nel cuore del potere politico fiorentino, in quello che viene chiamato il Quartiere degli Elementi, un ambiente di più stanze destinato agli uffici di corte e agli ospiti, decorato fra il 1551 e il 1566 durante i lavori di ampliamento del Palazzo voluti dallo stesso duca. Nella Sala di Giove eseguita da Giorgio Vasari e i suoi collaboratori (Marco da Faenza, Cristofano Gherardi e Giovanni Stradano), in un corrispettivo di rimandi con la sala di Cosimo I al primo piano, si celebravano le glorie e le virtù del duca assimilandolo a Giove, proprio come nella Grotticina di Madama. Tra le opere pittoriche su tavola che addobbano il soffitto si trova l’episodio in cui Giove è allattato dalla capra Amaltea (fig. 6), aiutato dalle ninfe Adrastea, mentre tiene ferma la capra nel momento dell’allattamento, e Melissa (come suggerisce il suo nome che significa “ape”) raffigurata mentre tiene in mano un alveare.

La Grotta degli Animali o del Diluvio nella villa dei Medici a Castello: l'iconografia

Il ruolo metaforico assegnato alle sculture raffiguranti animali, di rimando alla celebrazione della casata Medici, venne eseguito su larga scala nella Grotta degli Animali detta anche del Diluvio, situata nel giardino della villa medicea di Castello, alle porte di Firenze: questo enigmatico ambiente, concepito da Tribolo intorno 1540 e portato avanti dal genero Fortini in un periodo di tempo che va dagli anni ‘60 fino al 1595 circa (quando già al potere di Firenze era succeduto il figlio di Cosimo, Francesco I), rappresenta una lode al regno animale pacificato grazie alla condotta esemplare del duca di Firenze. Al suo interno, in tre grandi nicchie si trovano gruppi scultorei di animali nostrani ed esotici riuniti in modo apparentemente casuale con le relative vasche marmoree per il raccoglimento dell’acqua (fig. 7); proprio questo elemento doveva rivestire un ruolo cardine se pensiamo all'altro nome con cui è indicata la grotta, anche detta del Diluvio, forse in analogia con l’episodio biblico dell’Arca di Noè che portò in salvo dal diluvio universale ogni specie animale vivente sulla terra.

Ma l’allusione al diluvio poteva anche riferirsi più letteralmente alla vera e propria “inondazione” di acque provenienti dal pavimento che investivano il visitatore nella grotta artificiale: questi giochi d’acqua concepiti come un sistema di spruzzi e zampilli di fine pioggerellina sono considerati un capolavoro dell’ingegneria idraulica, recuperati grazie al restauro concluso nel 2019 che ha permesso il ripristino dei sistemi idrici e la loro scenografica riattivazione (fig. 8).

Come per la Grotticina di Madama, anche a Castello si cela un fine programma iconografico rivolto all'esaltazione della famiglia Medici, ad oggi ancora di difficile comprensione considerata la moltitudine di riferimenti figurativi che popolano questa grotta artificiale e le trasformazioni che hanno alterato nel corso del tempo il progetto originale. Secondo recenti studi la conformazione della grotta artificiale sarebbe stata concepita sul modello del tempio di Egeria a Roma sulla via Appia, di cui oggi rimangono i ruderi risalenti al II secolo d.C., già scoperti nel Cinquecento e in cui per l’occasione del passaggio di Carlo V a Roma nel 1536 vi venne preparato un banchetto. A supportare le analogie fra le due costruzioni interviene il significato iconologico inerente alla storia mitica della ninfa Egeria, moglie e consigliera di Numa Pompilio, secondo re di Roma, che per stilare le nuove leggi del suo regno si affidò ai suggerimenti dell’amata, sottolineando così il carattere sacrale di queste decisioni. Grazie probabilmente al supporto intellettuale di Benedetto Varchi, che Vasari ricorda essere “amicissimo di Tribolo”, la leggenda di Numa Pompilio ed Egeria si poté traslitterare modernamente nelle figure di Cosimo e la moglie Eleonora, come regnanti leali ed equi, consacrati implicitamente dalle radici storiche romane. Testimoniano tale corrispondenza ideologica diversi componimenti letterari con finalità elogiative che indicano la centralità di questo mito a partire dai primi anni Quaranta del Cinquecento, e che in particolar modo celebrano la figura Eleonora quale alter ego della ninfa, moglie fedele e consigliera saggia.

Secondo alcuni disegni, il primo progetto di Tribolo immaginava l’inserimento nella grotta artificiale di due sculture raffiguranti Pan e Nettuno, poste ai lati della camera, mentre la terza testata sarebbe stata dunque riservata a Eleonora come nuova Egeria, e a Cosimo, suo consorte, come Numa Pompilio. Le successive modifiche condussero invece su tutt'altro piano, con la messa in opera delle tre nicchie animali e il probabile inserimento centrale di una statua (oggi andata persa) raffigurante un Orfeo citaredo (suonatore di cetra). La presenza del cantore, famoso per la sua incantevole musica capace di domare gli animali, e l’epilogo triste delle sue vicende amorose con la moglie Euridice, aveva dato luogo a Firenze ad una serie di assimilazioni concettuali con il potere mediceo. In primo luogo, ricordiamo la commissione di Papa Leone X (Giovanni di Lorenzo de' Medici) che nel 1519 assegnò a Baccio Bandinelli (1493-1560) la statua di Orfeo e Cerbero per il cortile del palazzo Medici in Via Larga a Firenze (fig. 9): in questo caso l’episodio si riferisce al viaggio che Orfeo dovette affrontare per raggiungere la moglie nell'oltretomba, riuscendo a placare il terribile cane a tre teste, Cerbero, di guardia alla porta degli inferi. Il significato metaforico della scultura voleva qui presumibilmente alludere alle straordinarie capacità di saper conciliare e ammansire sotto il potere mediceo qualsiasi temibile nemico. A tal proposito anche Vasari nella vita di Bandinelli ricorda quest’opera, plasmata sul celebre modello dell’Apollo del Belvedere: “Tornato Baccio a Roma, impetrò dal Papa per favore del cardinal Giulio de’ Medici, solito a favorire le virtù et i virtuosi, che gli fusse dato a fare per lo cortile del palazzo de’ Medici in Firenze alcuna statua, onde venuto in Firenze fece un Orfeo di marmo, il quale col suono e canto placa Cerbero e muove l’Inferno a pietà. Immitò in questa opera l’Appollo di Belvedere di Roma, e fu lodatissima meritamente perché, con tutto che l’Orfeo di Baccio non faccia l’attitudine d’Appollo di Belvedere, egli nondimeno immita molto propriamente la maniera del torso e di tutte le membra di quello. Finita la statua, fu fatta porre dal cardinale Giulio nel sopraddetto cortile, mentre che egli governava Firenze, sopra una basa intagliata, fatta da Benedetto da Rovezzano scultore”.

Lo stesso episodio ricompare più avanti nel Ritratto di Cosimo I de 'Medici come Orfeo di Agnolo Bronzino (1537-1539) conservato al Philadelphia Museum of Art (fig. 10). Al celebre personaggio vengono qui conferite le fattezze del duca, mentre l’incantesimo della musica su Cerbero sembra già in atto. La posa sensuale del corpo nudo di Cosimo, memore degli avvitamenti michelangioleschi, è coniugata al tipico pittoricismo cristallino ed impeccabile che distingue lo stile di Bronzino. L’intento encomiastico dell’opera rivela anche in questo caso le virtù di Cosimo come Orfeo, pacificatore e cultore delle arti, oltre che marito fedele e integerrimo: la fedeltà coniugale come chiave di lettura del dipinto si unisce alla possibilità che questo fosse stato commissionato proprio con l’occasione del matrimonio della coppia ducale avvenuto nel 1539.

A Castello il mito si sarebbe invece riferito al ruolo di Orfeo nelle vesti di conciliatore del mondo animale, in un’iconografia che trovava molti riscontri nell'antichità romana come documenta il mosaico pavimentale conservato al museo archeologico Antonio Salinas di Palermo raffigurante Orfeo tra gli animali datato al III secolo d. C. (fig. 11). Oltre alla composizione d’insieme che vede il cantore attorniato da una cornice di animali, come doveva verificarsi nel vano della grotta artificiale di Castello, anche i valori allegorici assunti dalla figura di Orfeo nell'antichità vennero adottati e traslitterati modernamente dalla propaganda medicea. La fortuna di questo tema venne già sviluppata dai greci e ampiamente diffusa dai romani, in epoca imperiale e successivamente nella tarda antichità, assumendo una molteplicità di significati fra cui la celebrazione propagandistica dell’impero grazie all'assimilazione del princeps con Orfeo. Secondo una lettura politico-ideologica, l’azione pacificatrice e civilizzatrice della società romana era dunque espressa dal poeta-cantore come emblema di concordia, capace con la sua musica di riunire intorno a sé gli animali docili e quelli feroci. Secondo un’altra interpretazione, che spiega l’exploit di tale soggetto fra il II e il III secolo, c’era il desiderio crescente di una nuova speranza che ponesse fine al clima conflittuale e di incertezza che attanagliava l’impero, auspicando una rinata età dell’oro con soluzioni figurative che richiamassero tematiche pastorali e idilliache. Un altro significato è la figura di Orfeo come simbolo di armonia ed equilibrio del cosmo, per cui anche il nome del duca Cosimo (dal significato greco di ordine-armonia) poteva sottilmente alludere nel processo identificativo col personaggio. Infine, anche l’arte paleocristiana impiegò la figura pagana di Orfeo come incarnazione di Cristo, allusivo al ruolo di conciliatore di anime, vicino all'immagine del buon pastore, ed instaurando un parallelismo con l’ambientazione bucolica della scena, come prefigurazione del paradiso.

La Grotta degli Animali nella villa dei Medici a Castello: descrizione

Entrando nel merito di quello che oggi rimane a Castello, vediamo come le pareti di questa grotta artificiale siano coperte da un manto roccioso nell'imitazione puntuale di una vera concavità ipogea, mentre la volta propone una decorazione con maschere e motivi all'antica composta da mosaici di conchiglie e ciottoli colorati (fig. 12). Ai lati e di fronte all'ingresso sono scavate tre edicole contenenti le sculture degli animali: la messa in scena teatrale di tali serragli lapidei evoca un effetto trionfalistico finalizzato all'apoteosi del regno animale. Le singole sculture sono realizzate in pietre eterogenee scelte rispetto alle caratteristiche del vello di ogni esemplare, in modo da restituirne un’impressione pittorica e verosimile: difatti le screziature e le venature di alcuni marmi utilizzati favoriscono l’effetto di mimesi, incrementando quella percezione d’insieme al confine fra natura e artificio. In un primo momento la realizzazione degli animali doveva combinare anche l’unione di materiali lapidei e spugne, per favorire maggiormente l’assimilazione delle sculture con l’ambiente selvaggio e primigenio della grotta, un’ipotesi scartata a favore dell’uso integrale della pietra a cui si accompagnò, probabilmente in epoca successiva, l’introduzione di autentiche corna e zanne animali (fig. 13). L’intento originario (oggi in parte perduto) era quello di illustrare in un unico ambiente l’unione armonica di tutte le specie animali, come rappresentanti dell’acqua, della terra e del cielo: dalle vasche decorate con rilievi iperrealistici raffiguranti specie marine, ai mammiferi grandi e piccoli che popolano la superficie del globo, ai volatili in bronzo, oggi non più presenti nell'arredo della grotta. All'interno delle nicchie le sculture degli animali si trovano inerpicate le une con le altre, in modo da formare un gruppo ascensionale, in cui certi esemplari sono messi in posa, mentre altri si presentano in azione, interagendo fra loro (fig. 14-15-16): le specie più minute appaiono soggiogate in una sorta di piramide gerarchica in cui domina la fiera più forte, pur mantenendosi nell'insieme un equilibrio armonico di fondo basato sul rispetto dell’ordine naturale (fig. 17). Per quanto concerne la realizzazione delle sculture, Bartolomeo Ammannati (1511-1592) e Giambologna (1529-1608) certamente ebbero un ruolo primario nella realizzazione degli uccelli in bronzo, come già accennato non più presenti a Castello, ma attualmente conservati in buona parte al Museo Nazionale del Bargello, nella loggia esterna al primo piano (fig. 18). Anche i volatili vennero riprodotti secondo specie distinte, dai più comuni come il gallo, il fagiano, il pavone, agli uccelli rapaci quali il gufo e l’aquila reale. L’immaginazione di Giambologna si riconosce nel Tacchino (fig.19), una tra le prime raffigurazioni di questo animale proveniente dall'America, in cui stupisce la resa naturalistica del piumaggio che sfrutta gli effetti peculiari della fusione del bronzo. I volatili realizzati a grandezza naturale, rilucenti grazie allo stillicidio dell’acqua che scivolava sulle loro superfici bronzee, si dovevano trovare secondo il progetto originale arroccati fra le rocce della grotta di Castello, forse su appositi sopporti che imitavano sporgenze arboree. Rimangono invece ancora incerti gli autori degli animali in pietra, per cui oltre all'ipotetico apporto di Giambologna e Ammannati, dai documenti emerge anche la presenza di altri nomi quali Antonio Lorenzi, e la famiglia del Tadda con a capo Francesco Ferrucci Del Tadda (1497- 1585) e i figli Giovan Battista e Romolo, scalpellini e scultori originari di Fiesole. Il genere animalier, così bene espresso nella grotta di Castello grazie ad un’accorta e peculiare attenzione al dettaglio naturalistico per cui si ha l’impressione di trovarsi immersi in un bestiario tridimensionale, trovò a Firenze il giusto clima culturale per potersi affermare. Innanzitutto l’interesse per la fauna selvatica era già notoriamente diffuso a Firenze, in relazione alla passione per la caccia che coinvolse fin dagli albori la famiglia Medici, tanto che verso la metà del secolo fu lo stesso Cosimo I a commissionare al fiammingo Giovanni Stradano (1523-1605), la realizzazione dei cartoni per la serie di arazzi dedicati alle Scene di Caccia, destinati alla villa di Poggio a Caiano. Le numerose incisioni circolanti dello Stradano, famoso per le sue variazioni sul tema, di cui si riporta un esempio di Caccia allo struzzo (fig. 20), contribuirono all'idealizzazione del mondo animale come meraviglioso e bizzarro, enfatizzato dallo stile nordico dell’artista che predisponeva scene affollate e vivaci, cariche di meticolosi dettagli. Fra gli episodi realizzati dallo Stradano i soggetti si distinguevano proprio rispetto dell’ecosistema di appartenenza, come cacce terrestri, d'aria e d'acqua, sempre accompagnati dalla presenza costante dell’uomo, capace di conformare la natura alle sue necessità.

Oltre la grotta artificiale: capodogli, "camelopardi" e giraffe

Oltre alla passione per la caccia, nacque a Firenze una crescente attrazione per il mondo naturale nelle forme di sapere enciclopedico, così come nelle grandi corti europee, sulla scia delle nuove scoperte geografiche, che incrementarono la curiosità e il desiderio di conoscenza sui misteri della natura ancora da svelare. Anche Cosimo comprovò il suo interesse per lo studio di reperti naturali e botanici, conciliando il sapere proveniente dall'antichità greco-romana con il pensiero moderno, che guardava alle stranezze naturali come un vanto propagandistico di corte. Nel 1549 il duca dette prova apertamente della sua passione per le rarità animali, ordinando la sistemazione di una grande carcassa di capodoglio proveniente da Livorno sotto la Loggia dei Lanzi. La dimostrazione pubblica dell’enorme esemplare aveva lo scopo di destare stupore nel popolo e al contempo sottintendere alla raffinatezza intellettuale del regnante. Questo tipo di auto-celebrazione rimandava agli usi e ai costumi dell’antichità narrati dalle fonti classiche che testimoniavano come già i romani impiegassero i resti animali per la celebrazione degli imperatori ed anche Augusto, guida ispiratrice di Cosimo, fosse solito adornare le sue ville con meraviglie di questo tipo.

Faceva inoltre parte del fasto della corte medicea il serraglio, quale emblema di sontuosità principesca, presente anche a Firenze in prossimità di Palazzo Vecchio, poi trasferito nella zona di San Marco, e di cui facevano parte animali selvaggi nostrani quali lupi e orsi, ma anche tigri e leoni.

Alcune specie esotiche provenienti da zone lontane del mondo, agli occhi degli europei considerate straordinarie per la loro bizzarria e particolarità, furono talvolta catturate e sottratte ai loro habitat per diventare oggetto di scambio o dono. Un evento singolare che rimase a lungo nella memoria storica di Firenze riguarda proprio la famosa “Giraffa Medici”, il cui arrivo in città destò lo stupore della folla e degli artisti che riprodussero questa creatura come “citazione” dell’illustre episodio. Secondo le cronache la giraffa arrivò dall'Egitto nel 1487 e fu presentata a Lorenzo de’ Medici dagli ambasciatori egiziani del sultano, insieme ad altri omaggi. Nello specifico questi doni facevano parte di un’azione diplomatica svolta dal Magnifico, a cui gli ambasciatori richiesero la sua mediazione nel rilascio del fratello del sultano che era prigioniero in Francia. Anche in questo caso fu determinante ai fini encomiastici l’associazione di tale avvenimento con un episodio analogo della romanità che nel 46 a.C vide Giulio Cesare celebrare il suo trionfo in Egitto portando a Roma anche una giraffa, denominata dagli antichi "camelopardo".

Celebri sono le raffigurazioni della “Giraffa Medici” che suscitò tanto clamore e curiosità: in pittura soprattutto l’animale iniziò a figurare a fianco di Lorenzo il Magnifico, in ricordo dell’evento, ma anche indipendentemente in contesti diversi come nel caso dell’Adorazione dei Magi di Domenico Ghirlandaio per il ciclo di affreschi nella Cappella Tornabuoni in Santa Maria Novella (1485 al 1490): nel paesaggio retrostante sullo sfondo della scena alla scena principale nel corteo orientale compare anche una giraffa, dall'aspetto realistico in cui viene conferito particolare risalto all'aggraziato portamento (fig. 21-22).

Un altro riferimento visivo che ricorda tale vicenda è presente nell'opera canadese raffigurante Vulcano ed Eolo maestri dell'umanità (fig. 23) da datare fra il 1500-1505, appartenente al ciclo smembrato delle Storie dell'umanità primitiva, dipinto da Piero di Cosimo (1461-1522): questo artista famoso per la sua eccentricità viene descritto da Vasari come “molto astratto e vario di fantasia”, a cui piaceva “investigare certe sottigliezze della natura” e recarsi spesso “a veder o animali o erbe o qualche cosa, che la natura fa per istranezza et ccaso di molte volte”. Il vivo interesse di Piero di Cosimo per il mondo naturale venne apprezzato anche da Cosimo I, come ricordato ancora una volta da Vasari, che tra le collezioni del duca cita “pur di mano di Piero un libro d’animali della medesima sorte, bellissimi e bizzarri, tratteggiati di penna diligentissimamente e con una pazienza inestimabile condotti”. Molte delle opere oggi attribuite a Piero di Cosimo dimostrano l’effettiva sensibilità del pittore verso il regno animale, come comprova l’Incendio nella foresta (fig. 24), dello stesso ciclo sopraindicato (forse in origine appartenuto secondo la testimonianza vasariana al palazzo di Francesco Del Pugliese), in cui sono presentate in primo piano diverse specie animali locali ed esotiche, accostate a creature bizzarre.

Anche il già citato Bacchiacca, lo stesso autore della decorazione del soffitto della Grotticina di Madama a Boboli, ricordato per essere un eccellente pittore di animali, rende omaggio alla famosa Giraffa Medici citandola nella Caduta della Manna (1540/1555), esposta alla National Gallery of Art di New York (fig. 25). Intorno al 1545 Bacchiacca fu all'opera nello scrittoio di Cosimo al piano mezzanino di Palazzo Vecchio, in una decorazione di stampo enciclopedico-scientifico assai moderna. L’ornamento realizzato con la tecnica dell’olio a muro, e per questo oggi molto deteriorato, rappresentava piante e specie vegetali, la cui veridicità è stata accostata ad un erbario o un tratto di botanica, per cui fu necessaria probabilmente da parte dell’artista un’imitazione reale dei campioni. L’ambiente, oggi purtroppo non inserito nel percorso di visita del palazzo per motivi conservativi, si presenta come un piccolo vano ribassato e voltato, decorato inoltre con specie volatili e grottesche in un richiamo onnipresente all'antichità.

Sempre in relazione con i lavori di restauro a Palazzo Vecchio, il duca volle ricordare nella stanza dedicata al Magnifico anche il memorabile episodio della giraffa, commissionando a Vasari e i suoi collaboratori l’episodio del Tributo degli ambasciatori a Lorenzo (1556 e il 1557): la scena esalta il ruolo di Lorenzo al centro della devota folla di delegati che gli offre tesori ed animali esotici, tra cui al di sopra di tutti svetta il lungo e flessuoso collo dell’animale (fig. 26).

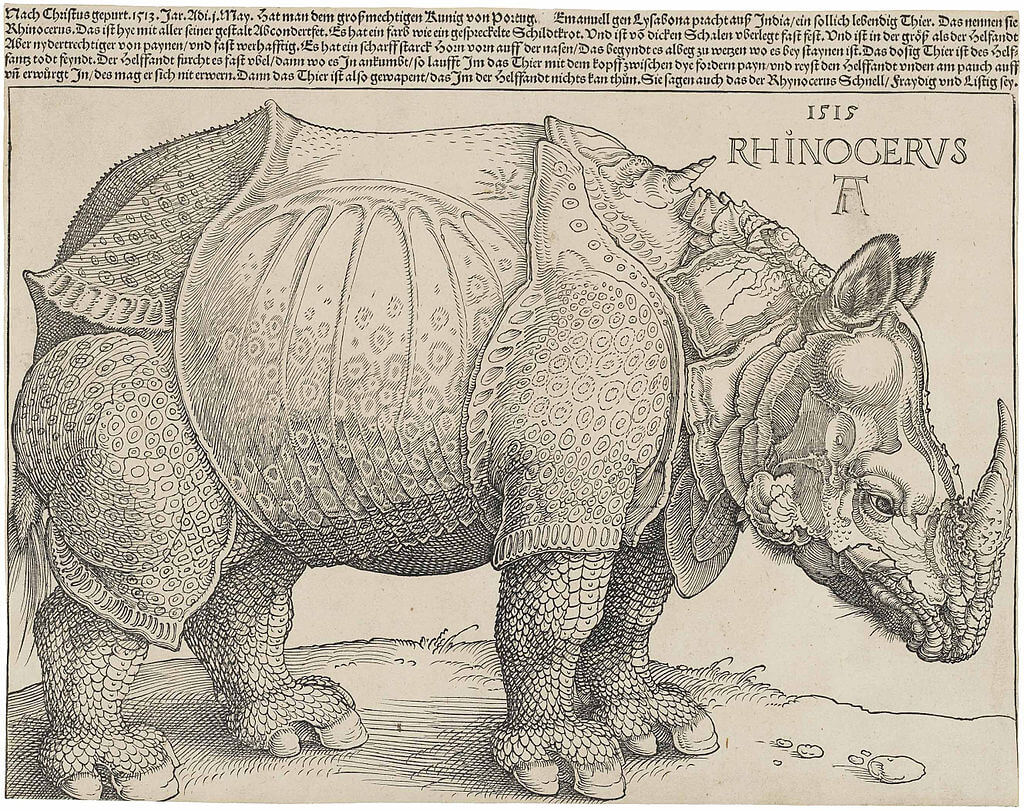

La stessa citazione reiterata nelle testimonianze figurative del secolo si trova scolpita anche a Castello, nell'edicola sinistra (fig. 27). La scultura ha un aspetto realistico, conferito anche grazie all'uso della pietra maculata che ricorda verosimilmente il manto della giraffa. A fianco delle sculture di animali desunti da modelli reali, nella grotta figurano anche altri esemplari celebri, tratti da riferimenti iconografici ormai affermati: fra questi, il più noto è senz'altro il rinoceronte, ricalcato sul disegno celeberrimo di Albrecht Dürer (1471-1528) che nel 1515 aveva diffuso tramite incisione l’immagine del primo esemplare indiano portato a Lisbona come dono al re portoghese Manuele I (fig. 28). L’artista che non vide l’animale dal vivo ma a cui pervennero testimonianze disegnate e scritte, modificò l’aspetto reale del rinoceronte, forse volutamente con elementi di fantasia o per equivoco, contribuendo a divulgarne un’immagine ancor più mitica. La fortuna della xilografia di Dürer divenne un modello iconografico diffusissimo tanto che perfino a Castello la scultura del rinoceronte (adiacente alla parete nel vano sinistro) ne conserva i medesimi dettagli immaginativi, come l’epidermide simile ad un’armatura e il dettaglio, piccolo ma significativo, del secondo corno sulla schiena (fig. 29).

Il cinghiale presente nella nicchia destra venne invece realizzato su imitazione di un pezzo antico rinvenuto alle pendici dell’Esquilino nel 1556 ed in seguito offerto in dono da Papa Pio IV a Cosimo I de’ Medici che lo espose a Palazzo Vecchio (oggi agli Uffizi, fig. 30-31). L’opera risalente al II-I secolo a.C. e ispirata a un modello ellenistico dovette interessare particolarmente il duca per gli straordinari esiti naturalistici, offrendo ai suoi artisti un modello antico da studiare e riprodurre: la statua del cinghiale venne infatti ricalcata a Castello e più tardi (1633) sul medesimo modello antico fu forgiato il famosissimo Porcellino di Pietro Tacca per la Loggia del Mercato Nuovo (l’originale al Museo Bardini, fig. 32).

Tra gli esemplari esotici scolpiti a Castello compaiono anche il cammello, l’elefante e due scimmie, entrati a far parte del comune repertorio figurativo (fig. 33): anche i cani, più volte riprodotti fra i serragli della grotta, trovano una corrispondenza iconografica nelle scene pittoriche cinegetiche in cui venivano spesso ritratti in azione durante i frenetici inseguimenti della caccia (fig. 34). Tra l’innumerevole serie di animali orientali e nostrani, di cui solo l’unicorno esula dalla realtà, l'iconografia delle fiere è probabilmente da leggersi su più fronti, simbolici e celebrativi, come il leone nella nicchia centrale (fig. 35), personificazione ed immagine araldica di Firenze, che fu già restituita magnificamente nel Marzocco di Donatello nei primi decenni del Quattrocento (fig. 36): un medesimo rimando diretto al centro del potere fiorentino è assegnato al cavallo scalpitante nell'edicola orientale (fig. 37), attribuito alla mano di Bartolomeo Ammannati per la somiglianza con i cavalli marini della Fontana del Nettuno, capolavoro dello stesso artista realizzata tra gli anni ‘60 e ‘70 del XVI secolo in piazza della Signoria.

Bibliografia

Vasari, Vita di Piero di Cosimo in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1550, a cura di L. Bellosi e A. Rossi, Ed. Einaudi, 2015, pp. 565-571.

Vasari, Vita di Baccio Bandinelli scultore fiorentino in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1568 Ed. Newton Compton Editori, 1997. Testo integrale presente su https://it.wikisource.org/

Vossilla, “Cosimo I, lo scrittoio del Bachiacca, una carcassa di capodoglio e la filosofia naturale”, in Annunci del Kunsthistorisches Institut di Florenz, 37.1993,2 / 3, pp. 381-395.

Medri, La grotta di Madama, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, p. 98.

Medri, Le grotte, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, pp. 68-103.

Medri, Il Cinquecento: le sculture e le fontane; allegoria mitologiche e "Villani" nel giardino, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, pp. 108-125.

Masseti, “Sculptures of mammals in the Grotta degli Animali of the Villa Medici di Castello, Florence, Italy: a stone menagerie”, in Archives of natural history, 35 (1) 2008, pp. 100-104.

Cascianelli, Orfeo citaredo incantatore di animali: il mito, l'iconografia, i significati, la fortuna, in Le catacombe di San Callisto, storia, contesti, scavi, restauri, scoperte; a proposito del cubicolo di Orfeo e del Museo della Torretta, a cura di Fabrizio Bisconti e Matteo Braconi, Todi 2015, pp. 141-155.

Ferretti, S. Lo re, “Il ninfeo di Egeria sulla Via Appia e la grotta degli Animali di Castello: mito e architettura tra Roma e Firenze”, in Opvs incertvm, anno 4 (2018), pp. 14-23.

Giannotti, “La grotta genitrice: dal mito classico allo zoo di pietra”, in Opvs incertvm, anno 4 (2018), pp. 24-35.

Sitografia

Restauro grotta degli Animali a Castello: www.lanazione.it/firenze/cronaca/restaurata-grotta-villa-medicea-castello-1.4454363

Mostra Stradano: www.fermataspettacolo.it/flowcost/curiosita-e-bizzarrie-nelle-cacce-dello-stradano-a-cerreto-guidi

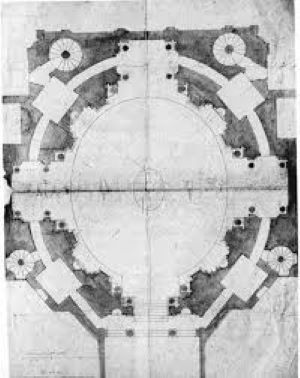

CASTEL DEL MONTE: IL CASTELLO OTTAGONALE

A cura di Giovanni D'Introno

Castel del Monte è uno degli edifici più emblematici e suggestivi della Puglia e di tutto il Medioevo, ingegnosa opera di precisione geometrica ed eclettismo stilistico. La costruzione di questo misterioso castello, sorto su una catena delle Murge Occidentali nei pressi di Andria, fu ordinata dal celebre Federico II di Svevia, lo “Stupor mundi”. Incerto però rimane l'arco cronologico in cui inserire i lavori di costruzione, ai quali parteciparono indubbiamente i cistercensi, i cosiddetti “monaci dissodatori”: una data di riferimento è il 29 gennaio 1240, quando Federico ordinò a Riccardo di Montefuscolo, giustiziere di Capitanata, di disporre il materiale necessario per la costruzione di un castello presso la chiesa di “Sancta Maria de Monte”, oggi non più mirabile, venendo così denominato per molti decenni “Castello di Santa Maria del Monte”. In realtà quei materiali richiesti servivano per completare la copertura dell'edificio, quindi questa data non va intesa come il momento d'avvio dei lavori, dal momento che, secondo alcuni studiosi, in quegli anni il castello era quasi terminato. Infatti, alcune fonti documentano alcuni eventi importanti svoltisi pochi anni dopo nel castello, come i festeggiamenti per il matrimonio di Violante, figlia naturale dell'imperatore e Bianca Lancia.

Con la caduta definitiva degli Svevi ,dopo la disfatta di Corradino a Tagliacozzo nel 1268, Carlo I d'Angiò vi imprigionò i figli di Manfredi. Il castello nei secoli successivi svolse principalmente la funzione di carcere.

Nel 1552 entrò a far parte del patrimonio dei conti Carafa di Ruvo, diventando per questi un luogo di villeggiatura. Negli anni della peste della metà del XVII secolo, ospitò numerose famiglie di nobili andrianesi. Dal XVIII secolo però il castello fu lasciato in totale stato d'abbandono e di conseguenza fu soggetto a razzie e funse da rifugio per pastori e briganti.

Nel 1876 l'edificio fu acquistato dallo Stato Italiano per 25.000 lire e furono avviati lavori di restauro, che ebbero ulteriori sviluppi dal 1928 fino agli anni Ottanta. Dal 1996 fa parte della lista dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO e dal 2002 compare la sua effige nel centesimo di euro.

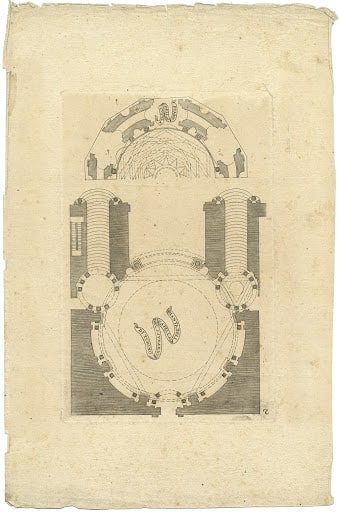

Il castello in pietra calcarea locale è a pianta ottagonale, riproponendo la forma della corona imperiale, e a ciascuno degli otto spigoli poggia una torre, anche questa ottagonale. La struttura si sviluppa su due piani, ognuno dei quali è composto da otto sale di forma trapezoidale, che configurano una corte ottagonale al centro del castello (fig. 1), all'interno della quale vi era una vasca anche questa di forma ottagonale.

Il portale principale in breccia corallina (fig. 2), al quale si accede attraverso due rampe di scale, è costituito da due lesene scanalate con capitelli corinzi che sorreggono un finto architrave, sul quale a sua volta si erge un timpano cuspidato, come citazione all'arte classica, all'interno del quale vi erano probabilmente delle statue, tra cui il busto di Federico II (fig. 3), oggi custodito nel Castello di Barletta, il “frammento Malajoli”, consistente in un frammento di testa laureata, e i resti di un busto imperiale, ritrovati durante il restauro degli anni '20 ai piedi di Castel del monte e oggi esposti nella Pinacoteca Provinciale di Bari. L'apertura esterna dell'arco del portale presenta due colonnine sormontate da due leoni dal taglio romanico. L'ingresso che si affaccia verso occidente è costituito da un semplice arco a sesto acuto.

Ogni lato di Castel del Monte presenta due finestre in asse tra di loro, una per ogni piano, in breccia corallina e sostenute da colonnine in marmo bianco. Le due finestre, inquadrate tra le due torri ai vertici, sono divise da una cornice marcapiano: le pareti del piano terra, eccetto quelle in cui sorgono i portali, presentano delle monofore, mentre le pareti del piano superiore presentano delle bifore (fig. 3), eccetto la parete che guarda verso nord, che presenta una trifora. Sulle torri si aprono numerose feritoie e davanti ad una torre si erge una cisterna per la raccolta dell'acqua piovana, necessaria per lo scarico dei servizi.

Il piano terra è costituito da otto sale trapezoidali: il soffitto di ogni sala è stato idealmente scomposto in un quadrato, sormontato da volte a crociera costolonata, i cui costoloni partono da colonne in porfido rosso (fig.4) e si inerpicano fino ad incrociarsi nella chiave di volta (fig.5), spesso scolpite con elementi vegetali o con particolari teste di fauno dalle grandi orecchie, e in due triangoli laterali, sorretti ciascuno da semibotte ogivali.

Si può accedere al cortile centrale attraverso tre porte con arco a sesto acuto (fig. 6). Per raggiungere il piano superiore, bisogna usufruire delle scale a chiocciola che si trovano nelle torri. Anche il piano superiore è diviso in otto sale trapezoidali, con bifore dotate di scale e sedili. In queste sale viene riproposta la volta a crociera costolonata del piano terra, con i costoloni che partono da colonne con capitelli a crochets. Nelle sale, inoltre, sono visibili i resti di altissimi camini. Alcune sale sono dotate di porte finestre, impreziosite da breccia corallina e marmo bianco, che si affacciano sul cortile interno.

Come già detto, il castello è privo di ogni tipo d'arredo, ma conserva numerose e raffinate decorazioni scultoree, come i telamoni che sorreggono la volta di una delle torri e le mensole della torre del Falconiere (chiamata così perché secondo la tradizione vi venivano allevati i giovani falchi) con teste antropomorfe (fig. 7), connotate da una certa plasticità, tipico della scultura gotica. Inoltre è importante segnalare la scoperta di resti di pavimento musivo in una delle sale del piano inferiore.

Per anni gli studiosi hanno cercato di cogliere l'originaria funzione del castello e svelare i segreti che si celano dietro queste possenti mura. Si presume che sia nata come residenza di caccia: infatti l'imperatore possedeva ottime abilità venatorie, soprattutto con l'ausilio dei falconi; quindi poteva far sfoggio di questa sua arte proprio nell'incolto circostante. Questa tesi è stata negata, dando la possibilità di emergere ad un'altra congettura più recente, secondo la quale l'edificio, dato il sistema di raccolta d'acqua d'origine islamica, sia stato adibito a centro benessere per la rigenerazione del corpo, ricalcato sull'hammam arabo.

Ciò che ha fatto dubitare molto gli studiosi è il fatto che la struttura si presenta priva di spazi adibiti a stalle, cucine e di una cinta muraria intorno al castello. Probabilmente quest'ultima vi era in precedenza, dal momento che il notaio cronista Domenico da Gravina ci riporta nelle sue cronache, risalenti alla prima metà del XIV secolo, la notizia della fuga di un prigioniero da Castel del Monte, che avrebbe scavalcato le mura. Di conseguenza, si ipotizzava la presenza di strutture mobili in legno tra la cinta muraria e il castello, che dovevano quindi svolgere il ruolo di cucine, depositi e stalle.

Bibliografia

S. Mola ,“Castel del Monte”, 2018, Mario Adda Editore.

Sitografia:

https://it.wikipedia.org/wiki/Castel_del_Monte

http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/siti-unesco/castel-del-monte-la-fortezza-dei-misteri.html

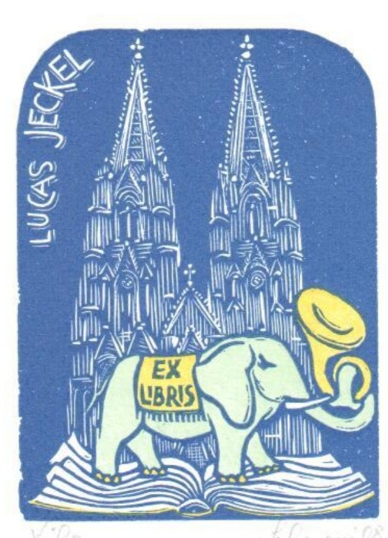

GLI EX LIBRIS DEL FONDO LEBORONI A MACERATA

A cura di Matilde Lanciani

Introduzione: gli ex libris nella storia

Se parliamo di ex libris facciamo riferimento ad una tipologia di arte contrassegnata storicamente come “minore” ma che presenta nel suo piccolo universo una varietà di elementi culturali ed artistici che ne fanno un piccolo scrigno culturale. Con questo termine (con le varianti ex biblioteca, ex catalogo, simbulum bibliothechae, ex libris musicis, ex libris medicinae, ex libris eroticis..) indichiamo infatti un’incisione, solitamente di piccolo formato, eseguita in pochi esemplari numerati, secondo la richiesta di un committente mediante una serie di tecniche incisorie come la stampa a rilievo o alta, la stampa in cavo e la stampa in piano. L’ex libris, posto sul piatto interno alla copertina di un libro, indica infatti, come suggerisce la locuzione latina “ex” ossia “da”, che quel libro appartiene alla determinata collezione di un qualsivoglia bibliofilo, collezionista o studioso.

Nell’ex libris compaiono solitamente motti o stemmi che fanno riferimento alle caratteristiche di chi li commissiona per affermare la propria dotazione libraria e ribadirne la proprietà. Andrea Galante ne “Gli ex libris tedeschi”, articolo del 1987 sulla rivista “Emporium”, riporta un simpatico motto di un gentiluomo inglese che fece incidere sui suoi ex libris queste parole:

“My book is a thing

my fist ist an other

if you steal one

you will feal the other”.

(“Il mio libro è una cosa, il mio pugno un’altra. Chi ruba il primo proverà l’altro”).

Questa attestazione di possesso porta con sé moltissimi significati artistici e storici che è possibile ravvisare in una tipologia artistica così rara e preziosa: in primo luogo dà notevoli indizi sul periodo al quale appartiene l’ex libris, sull'individualità e le peculiarità di chi lo commissiona e anche sui connotati degli artisti che lo realizzano e dei modelli ai quali si ispirano.

I primi ex libris sono da ricercare addirittura nell'Antico Egitto, sappiamo che i rotoli di papiro del Faraone Amenophis (XV sec. a.C) venivano contrassegnati da una piastrina che recava il nome della coppia regnante. Allo stesso modo, in Cina, dopo l’invenzione della carta, l’ex libris assumeva quello stesso significato allegorico che gli è attualmente attribuito.

“Con questi precedenti – scrive E. Bragaglia – l’invenzione della stampa trovava nell’ex libris l’elemento perfetto in tutte le sue componenti; veniva stampato con gli stessi torchi utilizzati per il libro, le figurazioni simboliche erano incise su legno, analogamente alle illustrazioni che ornavano i libri più fastosi”.

Il primo esemplare riferibile a quest’arte è stato rinvenuto in Germania nel 1470, appartenente al religioso bavarese Hans Knabensberg. Successivamente nella personalità di Albrecht Dürer troviamo un grande punto di riferimento con la prima attribuzione di un ex libris del 1516 destinato a Hieronymus Hebner, giudice di Norimberga.

Michael W., X bn.

In ambito italiano il Bertarelli indica come documento principale a testimonianza di questa pratica artistica un ex libris eseguito per Mons. Cesare dei Conti Gambara, consacrato Vescovo di Tortona nel 1548 e poi un altro ancora per il giureconsulto pistoiese Niccolò Pilli, entrambi incisi su legno. Jacopo Contarini commissionò un altro esemplare nel 1560, posto a circoscrivere la raccolta da lui donata alla biblioteca di San Marco a Venezia, ne troviamo altri esempi in quelli di Bernardo Clesio e Gerolamo Veratti fra Trento e Ferrara. Nell'Italia rinascimentale sicuramente la tecnica incisoria ebbe una particolare fioritura grazie anche al Pollaiolo e al Mantegna, figure di spicco per quanto riguarda la divulgazione di questa pratica da cui deriva anche la tematica exlibristica. Nel ‘600 il disegno diventa più ricco e adorno con nastri, tralci di vite, rami fioriti ecc., tendenza che andrà sostituita poi nel ‘700 con la semplice etichetta tipografica che reca il solo nome e cognome del titolare della biblioteca.

In Germania, dove senz'altro il genere nasce e trova terreno fertile, viene introdotta la tecnica dell’acquaforte, che trova in Rembrandt le sue radici con una serie di sperimentazioni dell’artista anche a bulino e puntasecca. Verso la fine dell’800 la xilografia è sostenuta da artisti del calibro di Gauguin, Münch, Kirchner e gli espressionisti della “Die Brüke” mentre agli inizi del ‘900 si fa risalire la linoleografia (in sostituzione del legno) per merito di Matisse e Picasso.

Nel 1902 in Italia viene pubblicato l’ancora ad oggi insuperato volume sugli exlibristi “Gli ex libris italiani” di Bertarelli e Prior e nel 1919, quando nasce la prima associazione di collezionisti a Torino, questo tema avrà ancora più ampio respiro supportato anche da iniziative artistiche come la rassegna “EROICA” fondata da Ettore Cozzani e Franco Oliva nel 1911 a La Spezia in cui Adolfo De Carolis emerge come figura rilevante del gruppo.

La prima fase dell’exlibrismo italiano parte quindi da Torino e precisamente nel 1910 ad opera del conte Rati Opizzoni che fondò l’”Associazione italiana tra amatori di ex libris”, prosegue poi con l’ “AIACE” a Bologna di Gino Sabbatini e la “B.N.E.L Bianco e Nero ex Libris” fondata e gestita dall'ingegnere Gianni Mantero di Como, il quale collezionò più di 2.000 esemplari individualmente.

Il fondo Leboroni della biblioteca statale di Macerata e l’opera di catalogazione di Goffredo Giachini

La collezione del fondo Leboroni di Macerata è stata donata da Maria Elisa Leboroni, xilografa di successo internazionale, che ha raccolto oltre 12.000 ex libris i quali costituiscono il nucleo di questo tema in ambito marchigiano. Nel 2002 infatti, Angiola Maria Napolioni, già direttrice della biblioteca statale di Macerata, mise le premesse per la costituzione del Fondo Leboroni appoggiando il progetto di Goffredo Giachini, noto curatore di esposizioni dedicate all'incisione e altro, mirante alla definizione della donazione a favore alla Biblioteca stessa.

Leboroni, allieva di Gerardo Dottori, Pietro Parigi e padre Diego Donati, realizza ex libris caratterizzati da un linguaggio personale, molto raffinato e fortemente coloristico. “La bellezza è la forma che l’amore dona alle cose” è infatti il credo di questa artista che trae le sue radici dal grande xilografo Mimmo Guelfi.

Il fondo è stato interamente catalogato da Giachini che con competenza, costanza e dedizione ha suddiviso tutti gli ex libris in ordine alfabetico, cronologico, a seconda della tecnica, delle dimensioni, del committente e della tematica trattata. L’importante collezione è stata interamente digitalizzata e resa fruibile a studiosi, letterati ed artisti. Ma cosa più singolare è che Giachini ha riportato una serie di riproduzioni nel libro “Gli ex libris del Fondo Lebroni della Biblioteca Statale di Macerata” del 2015 commentato dal critico Gian Carlo Torre, le quali presentano gli exlibristi con autografi originali e l’elenco dei loghi e delle firme di tutti gli autori facenti parte del fondo.

In ambito marchigiano, Giachini si era in precedenza dedicato, come ci racconta, ad una serie di studi legati a questo tema prendendo in considerazione molti artisti come Bruno da Osimo, Renato Bruscaglia, Leonardo Castellani, Walter Piacesi, Giuseppe Mainini, Luigi Bartolini, Vito Giovannelli, Maria Adriana Gai e molti altri. A proposito del Bartolini, è bene precisare che questo illustre atrista del bulino, ha inciso non più di 8 ex libris, uno dei quali, dedicato al Mantero, fa parte del fondo Leboroni.

Goffredo Giachini, componente per molti anni del direttivo dell’Accademia dei Catenati di Macerata e collezionista, spiega: “La prima mostra fu fatta nella Galleria Galeotti in Piazza Vittorio Veneto, gestita dalla Fondazione Carima, poco dopo la Leboroni pensò di donare la sua preziosa collezione a Macerata. Mi sono fatto carico di classificare tutto questo materiale per renderlo disponibile a chi volesse godere di questo patrimonio”.

A introduzione del volume curato da Giachini troviamo una citazione esemplificativa da Bruno Marsili da Osimo: “La gemma che incastona l’aurea bellezza del libro è il suo ex libris. Al pari del cammeo e del niello, esso concentra in minime proporzioni la potenza dei grandi quadri”.

Dal Fondo Leboroni

Sul frontespizio di un Codice Giudiziario delle cause civili del principato di Trento del 1788 si leggeva questo motto:

“Hic liber est meus quem mihi dedit Deus, nomen non pono, quia laudari nolo; si tamen vis scire, in ultima pagina experire”.

All’ultima pagina lo sberleffo: “Si curiosus fuisti, nasu longo eccepisti”.

(Le dimensioni delle immagini presenti all'interno dell'articolo non rispettano quelle dei reali ex libris ma sono state ampliate per permettere una migliore fruizione)

Bibliografia

Beccaletto C. (1999), Le tematiche grafiche dell’ex libris, Roccalbegna, Grosseto.

Bragaglia E. (1988), Bibliografia Italiana degli ex libris, ed. TEMI.

Conforti A. (2019), Quelle piu modeste imprese. Gli ex libris: storia, linguaggio, stili, fortuna.

Giachini G. (2015), Gli Ex libris del fondo Leboroni della Biblioteca Statale di Macerata, Biblohaus.

Palmirani, R. (1999), Manuale dell'amatore di ex libris: guida illustrata alla storia, alla cultura ed al collezionismo degli ex libris dal XVI secolo ai giorni nostri. Essegi.

Raimondo L. (1952), Ex libris e marchi editoriali di L.Servolini, ed. Fiammenghi, 1952.

Torre G.C. (2009), Da segno di possesso a stumento di conoscenza. L’Ex libris una storia in breve, La Berio, anno XLIX- n.1 gennaio/giugno, pag. 8-17.

LA CASINA CINESE: UNA DIMORA PER GLI SVAGHI

A cura di Antonina Quartararo

La storia della Casina cinese: un amore a prima vista

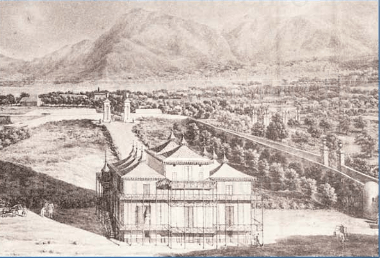

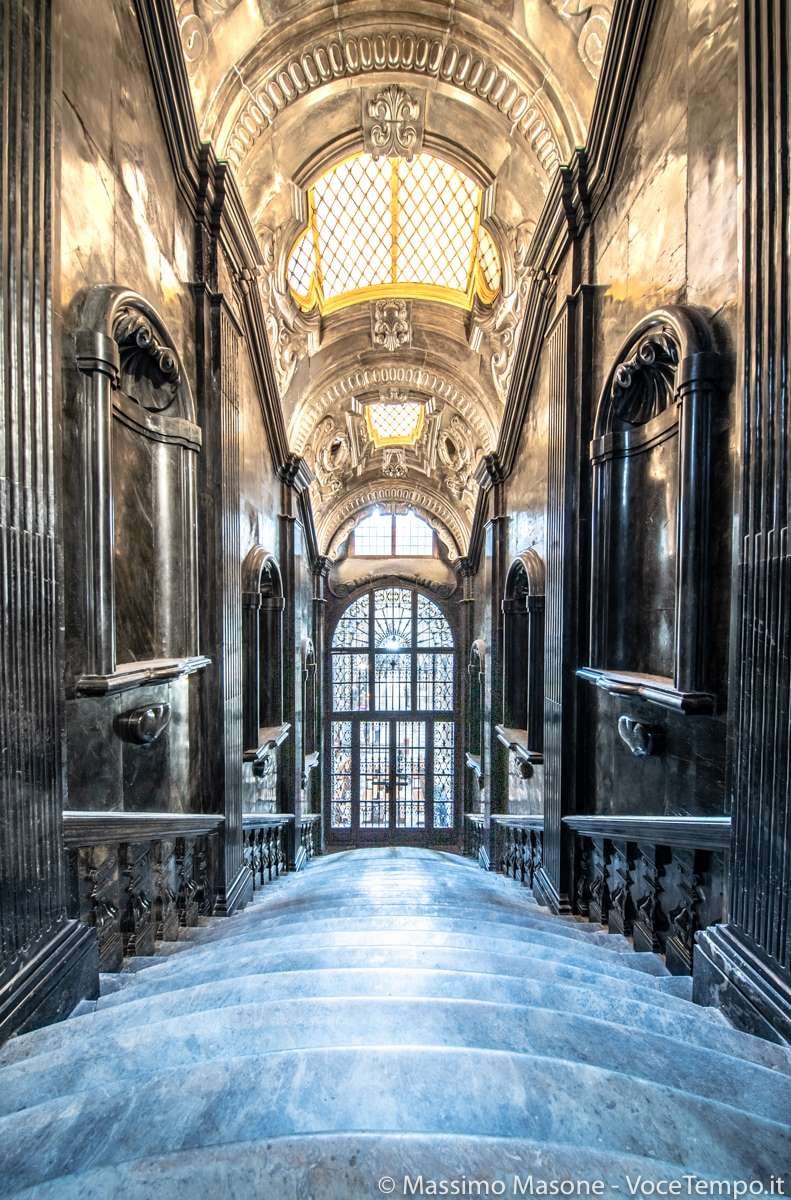

Ferdinando IV di Borbone e la moglie Maria Carolina arrivarono a Palermo nel 1798, in fuga dalla città di Napoli, dopo 40 anni di regno, per i tumulti provocati delle truppe francesi e per trovare protezione sotto il protettorato inglese in Sicilia. Esule e lontano dalla sua residenza napoletana, per il re le battute di caccia e le sperimentazioni agricole rimanevano sempre una grande passione. Per far fronte a questo suo interesse per l’arte venatoria, il re diede l’incarico al viceré Giuseppe Riggio, principe di Aci, di acquistare i terreni situati nella cosiddetta “Piana dei Colli” sotto le pendici di Monte Pellegrino (Fig.1). All'interno di questi terreni (che corrispondono all’attuale Parco della Favorita) sorgeva un edificio ligneo dallo stile “stravagante” di proprietà dell’avvocato Benedetto Lombardo, che piacque molto al re Ferdinando IV che decise di ristrutturarlo per adibirlo a seconda residenza dopo il Palazzo reale. Per comprendere l’aspetto della preesistente casina lignea, ci rimane un importante acquerello realizzato da Pietro Martorana nel 1797, oggi conservato presso il Palazzo Reale del capoluogo siciliano (Fig.2). Da questo disegno si denota come l’originaria costruzione lignea, dagli evidenti caratteri orientali, aveva una pianta quadrata con tre elevazioni sormontati da tetti a pagoda e da ringhiere che ne ornavano il perimetro.

L’edificio attuale

Gli interventi ottocenteschi di trasformazione in residenza regale furono affidati all'architetto palermitano Giuseppe Venanzio Marvuglia che si occupò anche di sistemare i giardini. L’architetto organizzò la casina a più livelli aggiungendo due terrazzi simmetrici cinti da colonnati e da un seminterrato (Fig.3). Dal 1802 la direzione dei lavori fu affidata al figlio di Marvuglia, Alessandro Emanuele, che concluderà i lavori. Partendo dall'ultimo livello dell’edificio si trova una grande terrazza coperta da un tetto a pagoda e una loggia ottagonale denominata “Sala della Specola” o “Stanza dei Venti” decorata all'interno dall'artista Rosario Silvestri. Al primo e al secondo piano vi sono delle balconate continue da cui si accede anche da due torri esterne con scale elicoidali realizzate da Giuseppe Patricolo nel 1806 (Fig.4).

Il seminterrato presenta dei portici ad archi acuti che ricordano lo stile gotico. I pronai dei prospetti nord e sud, a sei colonne di marmo, sono coronati da cornice a pagoda da cui si ricavano due piccoli terrazzi (Fig.5). Elementi tratti dallo stile Neoclassico sono le cornici di colore rosso, verde e ocra che delineano le porte e le finestre della facciata esterna. Le cancellate sono decorate con campanellini e i lampioni sono di gusto orientale (Fig.6).

Gli interni della Casina cinese

Per quanto concerne la decorazione degli interni, essa spazia tra lo stile cinese, quello turco e il gusto neoclassico (per lo stile pompeiano e le raffigurazioni di rovine). Il secondo piano adibito ad uso della regina Maria Carolina è composto da un “Salottino alla turca” (Fig.7 a-b) e dal “Salottino all’Ercolana”, di chiaro gusto neoclassico e ispirato alle scoperte archeologiche, decorato dal Silvestri (Fig.8). Un piccolo ambiente soprannominato “gabinetto delle pietre dure” aveva la funzione di studiolo ed è ornato da motivi ad intarsio (Fig.9 a-b). Sullo stesso piano è collocata la camera da letto con spogliatoio in stile neoclassico, decorata da piccoli medaglioni dove sono raffigurati i ritratti monocromi dei membri della famiglia reale ornati da didascalie dai toni amorevoli e affettuosi attribuiti al pittore napoletano Cotardi (Fig.10).

Nel piano intermedio troviamo le stanze della servitù, delle dame e dei cavalieri decorate in stile neoclassico e da figure mitologiche. Al primo piano, da cui si accede tramite le due scalinate esterne del prospetto sud, troviamo la zona di rappresentanza con il “Salone delle Udienze” (Fig.11 a, b, c, d, e) impreziosito da pannelli in seta decorati con motivi cinesi e delle scritte in varie lingue: arabo, cinese ed ebraico (le scritte non possiedono alcun significato) e il “Salottino da gioco” decorato da Velasco con scene tratte dal mondo cinese e uccelli intrecciati a motivi ornamentali. A destra dell’entrata si trova la sala da pranzo con la “tavola matematica” progettata dal Marvuglia, dotata di un dispositivo a corde con il quale faceva salire e scendere le portate dalla cucina per evitare l’intervento fisico della servitù (Fig.12 a,b,c,d). Un tavolo simile si trova nel Petit Trianon situato all'interno dei giardini della Reggia di Versailles fatto installare da Luigi XV. Le pareti della sala da pranzo sono decorate con scene di vita quotidiana cinese in un’ambientazione campestre. A sinistra dell’entrata, invece, è disposta la stanza da letto del re Ferdinando IV delimitata da un’alcova con otto colonne in marmo bianco. Il soffitto fu dipinto da Velasco e Cotardi con figure di pavoni simbolo della fertilità e con personaggi cinesi abbigliati con vesti multicolori in atto di rendere omaggio ai dignitari seduti sotto grandi pagode (Fig.13).