IL CASTELLO DI FUMONE SULLA VIA LATINA

Storia ed importanza della rocca di Fumone

Il castello sorge nell'omonimo comune, in provincia di Frosinone: collocato ad un'altezza di 800 metri, si trova in una posizione di straordinaria importanza strategica, una posizione geografica a dominio sull'intera valle del Sacco e della strada maestra che collegava Roma e Napoli: la via Latina.

Il nome di Fumone nasce dall'antica forma di comunicazione effettuata con i segnali di fumo, che annunciavano le invasioni di nemici provenienti da sud e diretti a Roma.

La città di Fumone ed il suo castello hanno avuto un ruolo chiave durante l'invasione di Annibale: i Romani se ne servirono infatti quando il generale cartaginese, stabilitosi a Capua (area visibile dal castello), decise improvvisamente di puntare su Roma marciando attraverso la via Latina.

L’ importanza militare di Fumone continuò anche durante il corso delle guerre civili tra Mario e Silla, e tra Cesare e Pompeo. Successivamente la Rocca di Fumone fu usata dai Papi per oltre 500 anni per sorvegliare il Mezzogiorno, e come prigione pontificia per prigionieri politici.

I tentativi di conquistare la fortezza di Fumone con la forza risultarono vani a chiunque, compresi gli imperatori Federico Barbarossa ed Enrico VI, che falliti gli assedi della Rocca, sfogarono la loro rabbia devastando città e campagne a sud di Roma.

Solo papa Gregorio IX nel tredicesimo secolo riuscì, dopo mesi di assedio, a farsi aprire le porte, ma pacificamente e sotto pagamento di un grande riscatto.

L’episodio sicuramente più importante che riguarda il castello di Fumone avvenne nel 1295 quando vi fu rinchiuso il santo Papa Celestino V, che vi morì dopo dieci mesi di dura prigionia. Nel corso del 1500 il castello di Fumone perse la sua importanza militare e senza più lavori di manutenzione andò decadendo. Fu così che nel 1584 papa Sisto V decise che, essendovi morto Celestino V, il castello andava conservato come memoria storica, e lo affidò ad una famiglia aristocratica romana: i marchesi Longhi.

Il castello di Fumone: il Santuario di Celestino V

Senza dubbio è il luogo più importante del Castello. La prigione ove venne recluso Celestino V venne costruita in una intercapedine tra due torri collocate all'altezza del piano nobile del castello, affinché fosse assicurata continuativamente la sorveglianza da parte del custode.

L'attuale cappella, ricavata da una delle due torri adiacenti alla prigione, era anticamente il luogo ove i carcerieri di Celestino V e i monaci celestini gli furono vicini negli ultimi dieci mesi della sua vita. Sopra l'altare, all'interno della sua prigione, vi è un'immagine del santo in marmo con sopra il capo la tiara. Alla sinistra dell'altare una piccola finestrella murata dove, secondo la leggenda, riceveva la visita di un angelo che gli forniva cibo e conforto.

La cappella è ornata da 4 stemmi in stucco sotto i quali vi sono altrettante epigrafi che riassumono le storie connesse a Celestino V e alla famiglia Longhi.

Sopra l'altare della cappella vi è un' immagine del santo in bassorilievo in cotto del XVIII sec.

L'archivio del castello di Fumone e il mistero del Marchesino

Vicino al Santuario vi è un piccolo cortile medievale che conduce nell’Archivio del castello di Fumone.

In questo luogo sono conservati importanti manoscritti che vanno dal XVI al XIX secolo (quelli più antichi andarono persi durante un incendio del 1700), ma l’archivio conserva anche, da oltre duecento anni, il corpo imbalsamato di un bambino, Francesco Longhi- Caetani ( erede della famiglia ) morto all'età di 5 anni, in circostanze misteriose e oggetto di molte leggende.

Il corpo del Marchesino si trova all’interno di una teca di vetro, chiusa a sua volta dentro un armadio ligneo. Il bambino è vestito con gli abiti dell’epoca e con il volto completamente ricoperto di cera, è circondato dai suoi giocattoli preferiti e sembra dormire sereno e tranquillo.

Le sale degli Antenati, dei Cesari e degli Stemmi

La sala degli Antenati, un ambiente fortemente suggestivo: i ritratti dei membri della famiglia Longhi de Paolis sono collocati sulle pareti di damasco rosso.

Busti di epoca romana, e altre importanti opere d’arte completano la splendida cornice della sala. Proseguendo si incontra la sala dei Cesari, così denominata per gli originali grandi busti di epoca romana che vi sono esposti: sculture in marmo rappresentanti gli Imperatori Augusto, Vitellio, Marco Aurelio, Diocleziano e quello del dittatore Lucio Cornelio Silla.

Nella stessa sala si ammirano una gigantesca urna cineraria romana in marmo pavonazzetto di grande valore e importanza, e altre pregevoli sculture di epoca romana oltre a una serie di pitture di importanti artisti del XVI secolo.

Nell’ala Est si trova l’antica Sala degli Stemmi, un grande ambiente dal soffitto con volte a botte, da secoli utilizzata come camera da pranzo.

Un enorme camino delimita la parete sud, sulle altre pareti trovano spazio gli stemmi dei Longhi e delle più importanti famiglie aristocratiche con questi imparentate.

Di notevole importanza è l’enorme lavabo in pietra, usato nei secoli per scuoiare e lavare gli animali destinati ad essere cucinati sulla brace del grande camino.

Il pozzo delle Vergini

All’ingresso del Piano Nobile si trova il “ Pozzo delle vergini “, il crudele strumento che a volte veniva utilizzato dai Feudatari di Fumone quando decidevano di esercitare il diritto dello "IUS PRIMAE NOCTIS" ( in uso in tutti i feudi europei).

Prima di autorizzare matrimoni tra gli abitanti del suo territorio il “Signore” di Fumone aveva la facoltà di poter trascorrere una notte con le future spose, ma se le sventurate non arrivavano vergini al suo cospetto questi le faceva inesorabilmente precipitare nel pozzo.

Giardini pensili

Uno spazio verde, i Giardini Pensili all’italiana, fatti realizzare dalla famiglia nel seicento, uno spazio unico ed incantevole dal quale è possibile ammirare tutto il paesaggio ciociaro.

Le terrazze a balzo che contengono i giardini sono ricavate dalle antiche torri, dai camminamenti di ronda e dai fossati uniti tra loro da enormi volte ricoperte di terra di castagno.

I suoi tremilacinquecento metri quadrati di perimetro, circondati da alberi secolari, ne fanno il giardino pensile più alto d’Europa, un'oasi verde sospesa a 800 metri nell’aria.

La vista spazia su di un territorio immenso, oltre quaranta paesi, valli, fiumi, montagne, castelli, strade, un osservatorio che domina metà del territorio della Ciociaria.

Un'opera titanica, realizzata in pochi anni, che suscitata da sempre lo stupore e la meraviglia non solo per la sua vista, ma anche per la perfezione armonica della costruzione, tipica delle ville principesche del Rinascimento.

Tra le curiosità custodite nei giardini pensili, di notevole interesse un' importante colonna romana in marmo di Luni, istoriata da un bassorilievo rappresentante l'albero della vita; inoltre la vetta della montagna, situata nel centro del giardino superiore, con i suoi 783 mt rappresenta il punto più alto di monte Fumone, la leggenda tramanda che toccare quel cucuzzolo sia portatore di buona fortuna; tra le altre particolarità vi è il pozzo dei desideri, una cavità ricoperta da un grosso blocco di pietra, si trova lì da centinaia di anni ed infine l'albero dell'amore, un gigantesco cipressus funebris, frutto dell'unificazione di due alberi.

Galleria d'arte contemporanea

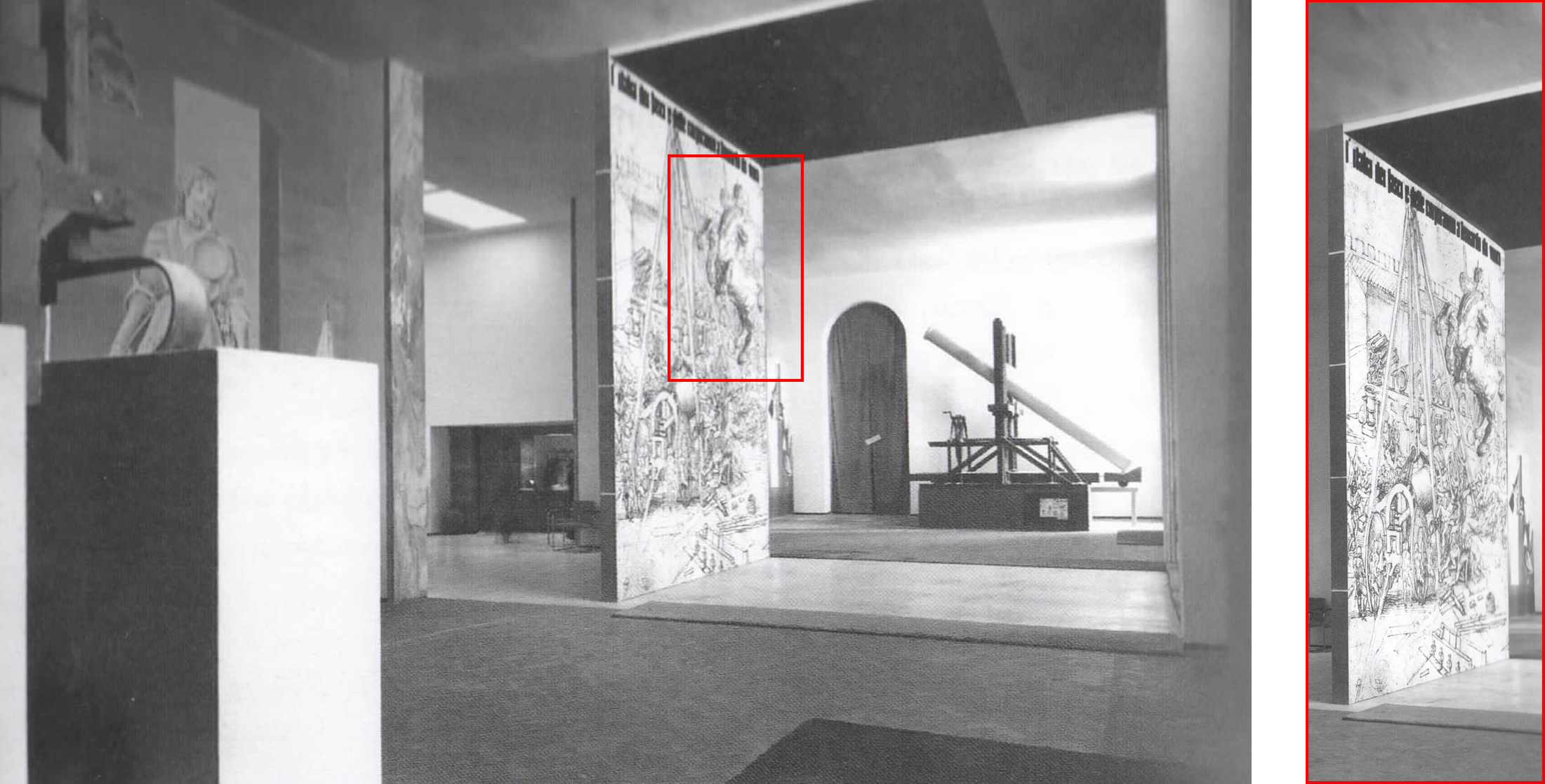

La Galleria d'Arte Contemporanea del Castello è stata inaugurata nell'anno 2014 ed è dedicata al Conte Giovanni de Paolis, colui che per oltre quarant'anni si dedicò alla conservazione e valorizzazione del castello di Fumone, iniziando altresì a collezionare opere d'arte contemporanea.

Dalla pittura, alla scultura, dalla fotografia alla ceramica ad elementi di design sono presenti nella galleria del castello di Fumone, opere d'arte realizzate da numerosi autori tra cui: Ignazio Schifano, Marco Stefanucci, Luciano Ventrone, Mario Schifano, Bruno D'Arcevia, Tommaso Gismondi, Pino Musi, Carlo Cecchi, Piero Pizzi Cannella, Claudio Marini, Fausto Roma, Massimo Lippi, Ugo Attardi, Rocco Iannelli, Giovanni Tommasi Ferroni, Claudio Bogino, Vincenzo Pizzorusso, Carla Viparelli, Elena Braccialini, Luigi Frappi, Riccardo Tommasi Ferroni, Jack Finnerty.

Le opere d'arte esposte nella Galleria del Conte Giovanni sono in massima parte frutto di acquisti, ma anche di donazioni e di prestiti concessi per esposizioni temporanee.

[/vc_column_text][/vc_column]

IL MUSEO DIDATTICO DELLA FOTOGRAFIA

Sito a Sarno (Sa), il Museo Didattico della Fotografia (MuDIF) è un museo molto particolare. È contemporaneamente uno spazio museale, un archivio fotografico, un laboratorio per il restauro conservativo, una camera oscura, un centro per la digitalizzazione di fotografie antiche e una biblioteca dedicata. Insomma, più che un museo in senso classico è un insieme di tante istituzioni, una più suggestiva dell’altra. Il museo nasce dall'opera dell’associazione “Il Didrammo”, che si pone come obiettivo sia quello di non far disperdere l’enorme patrimonio fotografico della Regione Campania, sia quello di salvaguardare la foto nella sua interezza, intesa come supporto.

L’associazione ha poi dato vita nel 2001 al Centro Provinciale per il Restauro e la Conservazione della Fotografia, che diventerà poi il MuDiF, Museo Didattico della Fotografia. Nel Museo, inteso come spazio museale, sono conservate le macchine fotografiche di un tempo, le cineprese, i contenitori per le lastre fotografiche, fino a giungere ai più moderni, ma contemporaneamente antichi vista l’era del digitale, rullini. C’è una camera oscura e ci sono anche oggetti legati al mondo della fotografia, come ad esempio i fondali, particolarmente suggestivi: un tempo, infatti, quando si immortalavano i momenti più importanti di una famiglia (comunioni, matrimoni etc.) si soleva andare allo studio fotografico. Lì il fotografo posizionava il soggetto davanti a un fondale, ossia la scena di un interno che poteva essere stampata o, nei casi più preziosi, dipinta. Lo “sfondo” era tematizzato: c’era quello per le comunioni, rappresentante solitamente un altare.

C’era quello dei matrimoni, più variegato, ma che comprendeva generalmente una terrazza e un effetto prospettico. C’era quello utilizzato dagli emigranti quando inviavano le fotografie a casa, molto semplice, arricchito da una sedia e qualche oggetto d’arredamento.

Insomma, guardarli adesso è davvero un tuffo nel tempo.

Figura 1: coppia in posa. Recto verso_DDR.095.jpg archivio fotografico MuDIF

Il patrimonio conservato nell'archivio fotografico, invece, è immenso: si va dall'opera di grandi fotografi che hanno documentato i cambiamenti politici del secolo alle foto private che raccontano di piccoli eventi quotidiani: la vendemmia, i compleanni, le ricorrenze.

Ogni foto porta con sé lo spaccato di un tempo lontano, la cristallizzazione di un attimo, una sorta di emozione sospesa. Vi sono immagini scattate dai fotoreporter alle star di un tempo, come Jackie Kennedy, o a campioni dello sport, uno su tutti Maradona.

Figura 2: Jackie Kennedy. Jovane 31.jpg archivio fotografico MuDIF

Figura 3: Francesco Jovane posa con il famoso calciatore Maradona.Album “Jovane”. Archivio fotografico MuDIF

Vi sono poi le fotografie che raccontano dei festival del cinema e dei vip che li frequentavano, oppure foto “rubate” a personaggi e attori famosi dell’epoca.

Un po’ come oggi, è solo il bianco e nero che ci riporta ad un’epoca lontana, così come i volti fin troppo noti di artisti che hanno fatto la storia.

Figura 4: sopra Alberto Sordi e Monica Vitti, Cinema e spettacolo_JOV.04A.02.jpg. Sotto Grace Kelly.Cinema e spettacolo_JOV.0061s.jpg, archivio fotografico MuDIF

Costituisce motivo di maggior pregio poter osservare il passaggio del tempo: la carta un po’ assottigliata, una sorta di rarefazione che permea la foto e che fa immediatamente capire di trovarsi al cospetto di un professionista.

Il Museo ha un patrimonio incredibile: nell'archivio fotografico sono conservati circa 85.000 fototipi, i cui nomi sono un vero e proprio tuffo nella storia della fotografia.

Dagherrotipi, ambrotipi, ferrotipi, aristotipi, stampe all'albumina, stampe al carbone, diapositive su lastra di vetro alla gelatina di bromuro d'argento, pellicole negative al nitrato di cellulosa, collotipi etc.

Oltre a ciò, il Museo è anche un laboratorio specializzato nel restauro conservativo, l’unico in Campania. È riconosciuto dall’ICCD come ente catalogatore, e può vantare una ricca biblioteca sull’argomento.

Insomma, è un Museo che contiene tante storie e tanti rami. Uno di quei luoghi della cultura che offre spunti incredibili solo a chi ha la curiosità di varcare le sue porte.

Si ringrazia il Museo Didattico della Fotografia per l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini e per la consulenza tecnica.

http://www.ildidrammo.it/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

IL SANTUARIO DI SAN ROMEDIO DELLA VAL DI NON

Un santuario verticale

Nel piccolo paese di Sanzeno è situato il santuario dedicato a San Romedio. Il santuario si innalza su uno sperone di roccia alla confluenza di due torrenti, all'interno di una suggestiva gola tra i meleti della bassa Valle di Non. Il santuario è un’imponente struttura architettonica caratterizzata da cinque chiese che si inerpicano sulla sommità della roccia. L’eccezionalità del santuario è legata alla leggenda dell’orso; leggenda che ha favorito la sistemazione di un’area recintata, come luogo di ricovero dei plantigradi destinati altrimenti alla soppressione.

Il Santuario di San Romedio è oggi meta di pellegrini provenienti non soltanto dal Trentino, ma da tutto il vicino Tirolo. È infatti a Thaur, nella valle dell’Inn, in Tirolo, che Romedio, esponente della nobiltà bavarese, avrebbe ricevuto i natali, per poi compiere, intorno all’anno Mille, un pellegrinaggio a Roma con i compagni Abramo e Davide. Un pellegrinaggio che avrebbe radicalmente modificato la sua vita, spingendolo a donare tutte le sue proprietà alla chiesa di Trento per ritirarsi in preghiera e meditazione su un’altissima rupe vicino a Sanzeno.

Tra l’XI secolo e il XII secolo, sul culmine della rupe di Sanzeno, Romedio realizzò lo spazio più antico del Santuario come abitazione oppure luogo di adorazione. Alla morte del Santo, i discepoli trasformarono questo spazio in una Chiesa dedicata, prima, a San Nicolò e, poi, a San Vigilio e la decorarono con un ciclo di affreschi che racconta la storia di Romedio. A fianco della Chiesa, i discepoli eressero un sacello di piccole dimensioni, la cosiddetta Cappella delle Reliquie per contenere i resti del santo eremita. La Cappella è suddivisa in tre navate con colonne e capitelli di scultura preromanica e affreschi duecenteschi che presentano legami stilistici con le opere della pittura altoatesina. L’ingresso ai due ambienti è dato da un pregevole portale duecentesco che fu fatto fare da una certa “Aricarda Munica”, nel 1200, secondo l’iscrizione apposta sul portale. La donna doveva essere vicina alla famiglia trentina dei Cles, probabilmente una vedova di lignaggio che decise di consacrare la sua vita a Dio e di vivere nell’eremo. A lato del portale, una serie di affreschi del XII-XIII secolo possono essere considerati tra i più antichi esempi di pitture murali del Trentino. Secondo alcune ipotesi questi affreschi sarebbero precedenti alla realizzazione del portale e originariamente avrebbero avuto la funzione di accogliere i pellegrini che affrontavano la salita verso l’eremo e sostavano nei pressi della tomba del santo eremita.

Nel 1487 fu la famiglia dei Cles a sistemare e ampliare l’antico eremo con la realizzazione della Cappella dedicata a San Giorgio (Cappella Clesiana), posta all’inizio del percorso di visita al santuario. Si tratta di una struttura caratterizzata da una volta a crociera e decorata con affreschi del XV-XVI secolo. Sono affreschi di autore ignoto che, sulle pareti, raffigurano le vicende della vita di San Giorgio, e sulla volta, i quattro simboli degli Evangelisti e le figure dei Dottori della chiesa.

Nel 1513 furono i conti Thun ad ottenere il giuspatronato sul santuario, facendo costruire la terza chiesa del santuario, la Chiesa di San Michele Arcangelo. La chiesa è una tipica cappella nobiliare, in stile gotico clesiano con volta a botte e una grande decorazione ad affresco che raffigura la scena dell’Orto degli ulivi e i conti Thun, committenti dell’opera.

Su incarico dei conti Cristoforo e Bernardino Thun, nel 1536 venne avviata la quarta chiesa del santuario con le pietre portate dai pellegrini, ovvero la Chiesa Maggiore dedicata a San Romedio, a fianco dell’antico Sacello delle Reliquie e della Chiesa di San Vigilio. È un ambiente ad aula unica con campanile e planimetria irregolare che ha sotto il pavimento un luogo di antichissima devozione, la “grotta” di San Romedio. La “grotta” poteva trattarsi della sua antica tomba o di un luogo dove si ritirava in preghiera.

Fu però a partire dal Settecento che il santuario acquisì un aspetto unitario dal punto di vista architettonico e artistico con il completamento dell’accesso che ha visto la costruzione del Loggiato rinascimentale (1729) e della lunga scalinata (1864) che porta al percorso di visita. La lunga e ripida scalinata è delimitata da una grande serliana (1770) con quattro colonne in pietra rossa che sostengono l’arco portante e l’immagine di San Romedio con i compagni Abramo e Davide. Una scritta fa da monito ai pellegrini “Il silenzio è di dovere varcando questa soglia”.

Il visitatore che sale la scalinata troverà il percorso scandito da alcune suggestive edicole votive che raffigurano gli episodi della Passione di Cristo. Sono opera dello scultore Vigilio Prati di Cles che realizzò sette complessi scultorei (1707), in legno scolpito e dipinto, che raccontano il calvario di Gesù Cristo, attraverso vere e proprie raffigurazioni a tutto tondo. Sono state qui sistemate per interpretare attraverso il racconto della Passione di Cristo, la fatica del devoto che sale la ripida scalinata del Santuario, qui emblema della “scala della vita”.

In ultimo, ma non meno importante, alla base della lunga scalinata di accesso al santuario è stata sistemata la quinta e ultima chiesa, la Cappella dell’Addolorata, eretta come ex-voto dei reduci della prima guerra mondiale.

IIl Santuario di San Romedio è ogni anno visitato da centinaia di turisti e pellegrini provenienti dal Tirolo e da tutta Italia; richiamati anche dal bellissimo sentiero che porta al santuario, ovvero una lunga galleria scavata nella roccia della gola di Sanzeno. Come spesso accade per i monumenti religiosi, i visitatori invocano l’aiuto del santo lasciando foto od oggetti di ex voto; oggi parte di questi si possono ammirare lungo le pareti della scalinata maggiore.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:

Degasperi Fiorenzo, San Romedio. Una via sacra attraverso il Tirolo storico, Trento, Curcu&Genovese, 2015

Massari Giovanna, San Romedio. Uno sguardo inedito. Storia devozione arte architettura. Guida alla lettura dell'ipertesto, Edizioni scientifiche e artistiche, 2012

Faustini Gianni, Rogger Iginio, Il più bel santuario delle Alpi. Guida a San Romedio,

Trento, Valentina Trentini, 2009

Svaldi Pierluigi, San Romedio. Un santuario sulla rupe, Genova, 2008

Micheli Pietro, S. Romedio nobile di Taur, Trento, 1981.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

LA GROTTA DEL ROMITO A PAPASIDERO

Arte preistorica a Papasidero

La grotta del Romito è un sito risalente al Paleolitico superiore, contenente una delle più antiche testimonianze dell'arte preistorica in Italia e una delle più importanti a livello europeo, situata in località Nuppolara nel comune di Papasidero, nella valle del fiume Lao, in Calabria, provincia di Cosenza.

Il sito consta di due parti: la Grotta vera e propria è lunga circa 20 metri, e il Riparo che si estende è circa 34 metri. I depositi della grotta e del riparo costituiscono una sola grande formazione in cui si possono ammirare suggestive stalagmiti e stalattiti; all’interno si trova anche una galleria ancora inesplorata.

Sito di fondamentale importanza per la preistoria calabrese, esso costituisce uno dei più importanti giacimenti italiani del Paleolitico superiore (30.000-10.000 anni fa) e attesta frequentazioni più recenti risalenti al Neolitico europeo (7.000 – 4.000 anni fa). Ed è proprio in questa cavità che visse “l’uomo del Romito”, probabilmente un uomo di Cro-Magnon, il quale non sapeva allevare gli animali, non conosceva l’agricoltura e la lavorazione della ceramica. In seguito fu l’Homo Sapiens ad abitare intensamente la grotta lasciando innumerevoli testimonianze del suo passaggio con i suoi strumenti litici e ossei, con lo stupendo graffito e con i resti dei propri scheletri.

La Grotta viene scoperta nella proprietà di Agostino Cersosimo, nella primavera del 1961, su segnalazione di due Papasideresi, durante un censimento agrario. In realtà, già nel 1954, un appassionato di archeologia di Laino Borgo aveva segnalato l’esistenza del Riparo precisando la presenza della figura di un toro. La grande scoperta fu quindi affidata ad un archeologo di fama internazionale, Paolo Graziosi, dell’Università di Firenze, che diresse i lavori fino al 1968. Nell'ultimo decennio, a partire dagli anni 2000, la cura del sito è stata affidata ad un suo discepolo, Fabio Martini, che insegna nella stessa Università.

Le numerose scoperte archeologiche restituite dal sito offrono agli studiosi parecchi elementi utili alla ricostruzione storica delle attività delle comunità di cacciatori-raccoglitori che abitarono il sito, le condizioni di vita dei gruppi umani preistorici, la loro interazione con l’ambiente e il paesaggio circostanti. Indicazioni sulla fauna e sui condizionamenti subiti dalle comunità dalle dinamiche climatiche avvenute dalla fine del Paleolitico al Neolitico: la presenza nella grotta di un torrente, antecedente a 24.000 anni fa e avente fasi di ingrossamento alterne nei secoli, ha consentito la frequentazione umana in seguito ai prosciugamenti ed interventi di bonifica.

Riferibile al periodo Neolitico è ad esempio il ritrovamento di ossidiana che lascia ipotizzare “l’area del Romito” come centro di scambio e transito, tra l’area tirrenica e quella jonica, del vetro vulcanico proveniente dalle isole Eolie, confermando l’importanza delle popolazioni neolitiche della Calabria nel commercio e il controllo di questo materiale. Nel cunicolo della grotta è stato rinvenuto un punteruolo di osso con inciso un motivo geometrico costituito da un rettangolo inscritto in un altro, da fasci di linee parallele, rette e zig-zag e da segni a dente di lupo ai margini dello strumento. Essi ricordano analoghi motivi geometrici dell’“arte mobiliare”, forme artistiche relative agli oggetti “Mobili” cioè di oggetti di uso sia rituale sia quotidiano risalenti al periodo preistorico, della grotta Polesini presso Tivoli e di quella spagnola del Parpallò presso Valencia.

Nei livelli più alti del terreno sono state rinvenute tre sepolture datate a 9.200 anni fa, contenenti ciascuna una coppia di scheletri disposti secondo un procedimento ben definito e giacenti in strati epipaleolitici. Una di queste sepolture si trova nella Grotta e due nel Riparo, poco distanti dal masso con la figura taurina. Gli scheletri sepolti all'interno della Grotta del Romito, sono differenti dagli altri resti trovati in Europa perché i ricercatori precedentemente avevano trovato resti scheletrici sepolti individualmente, mentre in questo insediamento hanno trovato per lo più coppie di scheletri. Le sepolture hanno suggerito agli studiosi che probabilmente la Grotta era un posto “sacro” dove veniva effettuato il cosiddetto “Matrimonio-Sati” (la sepoltura di una coppia), conferma della supremazia delle associazioni filiali fra gli uomini e le donne dagli inizi stessi della storia umana. I primi scheletri rinvenuti alla luce nel Riparo sono: un uomo e una donna sdraiati in una piccola fossa ovale l’uno sull’altro. La donna copriva in parte la spalla sinistra dell’uomo e la sua nuca poggiava sulla guancia del compagno. L’uomo le copriva le spalle col braccio sinistro, mentre il destro era disteso lungo il corpo. Il corredo funebre era costituito da un grosso frammento di corno di bos primigenius appoggiato sul femore sinistro dell’uomo, mentre un altro corno era appoggiato sulla spalla destra. Intorno agli scheletri erano deposte delle selci lavorate. I due individui, di 15/20 anni di età, sono ambedue di statura molto piccola: 1,40 metri il maschio, 85 centimetri la femmina, che presenta il femore e l’omero affetti da un forte dismorfismo e da osteoporosi.

Altri due scheletri umani ritrovati nel Riparo sono disposti l’uno sull’altro e di sesso diverso. Si tratta di individui che avevano circa 30 anni, alti 1,46 e 1,55 metri, entrambi sepolti con le gambe flesse. Alcune ossa del secondo individuo non erano al loro giusto posto (l’uomo a destra figurava, infatti senza femore e con l’epifisi nella fossa del bacino), probabilmente perché dopo la morte del primo individuo, alla riapertura della fossa per seppellirvi il secondo, sarebbero state involontariamente mosse le ossa è asportato il femore del primo.

La terza sepoltura si trovava nel deposito della grotta circa allo stesso livello di quelle del riparo. Erano due individui sdraiati sul dorso e affiancati, con le braccia distese, la destra appoggiata sul bacino e la sinistra entro il bacino. Si tratta di due individui maschili, di età al di sotto dei venti anni, di statura di 1,59\1,60 metri circa. Dello scheletro di sinistra rimanevano solo il bacino, gli arti inferiore e le ossa di un braccio. Parte della scatola cranica e metà della faccia furono ritrovate in seguito, in quanto il deposito era stato sconvolto da lavori di scavi forse per rendere pianeggiante il terreno. L’individuo di destra era, invece, completo. Di questi scheletri una coppia è esposta al Museo di Preistoria di Firenze, insieme alle schegge litiche ritrovate (circa 280); un’altra è esposta al Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria e una terza è ancora oggetto di studio da parte dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria di Firenze nei loro laboratori. Durante gli scavi sono state rinvenute anche un paio di sepolture singole. Un anziano di 35 anni (corrispondenti agli odierni 100) che, dagli accertamenti del caso, è risultato essere stato reso disabile da molte malattie, ferimenti da caccia e cadute. L’altro ritrovamento umano di grande interesse, si è rivelato essere quello di un giovane cacciatore che, nonostante la giovane età, fu sepolto con un corredo di oggetti degni di un capo. Altra caratteristica interessante di quest’uomo paleolitico, è l’altezza notevole per l’epoca e per la zona meridionale infatti, lo scheletro ritrovato appartenevano ad un individuo alto 1,74 metri.

Oltre agli importanti resti umani, sono state ritrovate incisioni rupestri. La prima è quella dei cosiddetti “Segni Lineari” (fig.3), un masso di circa 3.50 metri, con semplici tratti rettilinei o leggermente curvilinei, più o meno profondamente incisi, disposti in tutte le direzioni, senza alcun significato apparente.

La seconda è quella del “Masso dei Tori” che si trova presso l’imboccatura della grotta sono incisi su diversi livelli tre profili di Bos Primigenius, un bovino selvatico antenato dei bovini domestici. Rappresenta una delle più importanti raffigurazioni dell’arte rupestre del Paleolitico Superiore: è così perfetto nel disegno e nella prospettiva, quanto nella scelta della superficie rupestre che gli dona un senso tridimensionale, da far affermare al professor Graziosi di essere di fronte a “la più maestosa e felice espressione del verismo paleolitico mediterraneo, dovuto ad un “Michelangelo dell’epoca”. La figura di toro (fig. 4), lunga circa 1,20 metri è incisa su un masso di circa 2,30 metri di lunghezza e inclinato di 45°. Il disegno, di proporzioni perfette, è eseguito con tratto sicuro così come è caratteristico dell’arte paleolitica. Le corna, viste ambedue di lato, sono proiettate in avanti ed hanno il profilo chiuso. Sono rappresentati con cura alcuni particolari, come le narici, la bocca, l’occhio e, appena accennato, l’orecchio. In grande evidenza sono le pieghe cutanee del collo e i piedi fessurati. Un segmento attraversa la figura dell’animale in corrispondenza dei reni.

Secondo Graziosi:” Si ha l’impressione che almeno parte di questi segni preesistessero alla esecuzione del toro e che qualcuno sia stato addirittura utilizzato per la realizzazione delle grandi pieghe”. Tra le zampe posteriori dell’uro vi è incisa, molto più sottilmente, un’altra immagine di bovino di cui è eseguita soltanto la testa, il petto e una parte della schiena. Anche esso presenta le corna proiettate in avanti, ma a profilo aperto e solo nella seconda metà divise in due, mentre nella prima parte appare un solo corno, ripetendo un modulo tipico dell’arte paleolitica mediterranea. Sull'estremità inferiore dello stesso masso è incisa una terza piccola testa di toro. A fianco del masso col toro si trova una stalagmite a forma di equide senza testa. Graziosi sostiene che:” Il rinvenimento delle sepolture nell'area intorno e tra i due grandi massi incisi farebbe pensare a due stele o una stele (quella col toro) delimitanti un’area funebre”. Infatti la ricorrenza di resti di uro insieme agli scheletri rimanda a funzioni di offerte funerarie, elementi che forniscono informazioni sull'universo simbolico, le pratiche rituali e funerarie paleolitiche. Lo studioso Martini assegna a questa immagine una valenza totemica di grande suggestione e conferisce all'ambiente un indiscutibile legame con il sacro. L’importanza del sito di Papasidero, è legata all'abbondanza di reperti, che coprono un arco temporale compreso tra 23.000 e 10.000 anni fa, che hanno consentito la ricostruzione delle abitudini alimentari, della vita sociale e dell’ambiente dell’Homo Sapiens”.

Bibliografia

Bartoli F., Carnieri E., Mallegni F. 2004, Dieta dei paleolitici della Grotta del Romito (Papasidero, CS), Atti XXXVII Riunione Scientifica Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, “Preistoria e Protostoria della Calabria”, II, pp. 679-682.

Cattani L., Colonese A.C., Ricciardi S. 2004, Ricostruzione climatica e ambientale di Grotta del Romito: analisi palinologiche e malacofaunistiche dei livelli epigravettiani C-D, Atti XXXVII Riunione Scientifica I.I.P.P, “Preistoria e Protostoria della Calabria”, II, pp. 637-640.

Graziosi P. 1961, Papasidero (prov. di Cosenza), Rivista di Scienze Preistoriche, Notiziario, XVI, pp. 259.

Graziosi P. 1962A, La scoperta di incisioni rupestri di tipo paleolitico nella grotta del Romito presso Papasidero in Calabria, Klearchos, 13-14, pp. 12-20.

Martini F. 2000-2001, Grotta del Romito (Papasidero, Prov. di Cosenza), Rivista di Scienze Preistoriche, Notiziario, LI, pp. 496.

Martini F., Bisconti M., Casciarri S., Fabbri P.F., Leonini V., Lo Vetro D., Mallegni F., Martino G., Noto F., Ricci S., Ricciardi S., Rickards O. 2004. La nuova sepoltura epigravettiana “Romito 7” a Papasidero, Atti XXXVII Riunione Scientifica Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, “Preistoria e Protostoria della Calabria”, I, pp 101-111.

Martini F., Lo Vetro D. 2005, Grotta del Romito (Papasidero, Cosenza): recenti risultati degli scavi e degli studi, in Ambrogio B., Tinè V., a cura di, Preistoria e Protostoria della Calabria. Scavi e Ricerche 2003, Atti delle giornate di studio sulla, Atti giornate di studio Pellaro (RC) 25-26 Ottobre 2003, pp. 5-15.

Martini F., Lo Vetro D. 2008, Grotta del Romito (Papasidero, Prov. di Cosenza), Rivista di Scienze Preistoriche, LVIII, Notiziario, pp. 422.

Martini F., Lo Vetro D. 2011, a cura di, Grotta del Romito a Papasidero: uomo, ambiente e cultura nel Paleolitico della Calabria: ricerche 1961-2011, Guide del Museo e Istituto fiorentino di Preistoria, Firenze. Editoriale Progetto 2000, Cosenza.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

IL PALAZZO DELLA ZISA A PALERMO

La Splendida

Il Palazzo della Zisa, dall’arabo al-ʿAzīza, ovvero “la splendida”, venne edificato nel 1165 come residenza di villeggiatura per volere del re normanno Guglielmo I d’Altavilla, detto “Il Malo”. Il “Sollatium” fu costruito all'interno del parco reale che si trovava al di fuori delle mura che delimitavano l’antica città di Palermo, il cosiddetto Genoardo (dall’arabo Jannat al-arḍ ovvero “paradiso della terra”). Questo parco si estendeva dall'odierna città di Altofonte fino alle mura del palazzo reale ed era ornato da splendidi padiglioni e bacini d’acqua. Nel 1166, anno in cui morì Guglielmo I, il palazzo era stato già edificato come riporta Ugo Falcando nel <<Liber de Regno Siciliae>>:“con estrema velocità, non senza ingenti spese”. Tale celerità forse era da attribuire a maestranze musulmane molto esperte e preparate, a tal punto da consentire una rapida esecuzione dei lavori. L’opera fu ultimata nel 1175 dal figlio e successore al trono Guglielmo II definito “Il Buono”. Un’epigrafe in caratteri naskhī, che si trova, tutt'oggi, nell'intradosso dell’arcata d’accesso alla Sala della Fontana, definisce il palazzo “il tesoro più bello e il più splendido tra i reami del mondo […] una casa di letizia e di splendore, il paradiso terrestre che si apre agli sguardi”.

La dominazione sveva di Federico II portò la Sicilia a distaccarsi definitivamente dall'Oriente e dal continente africano per legarsi all’Europa, con conseguente decadenza del palazzo. Con l’avvento degli Angioini e le lotte contro gli Aragonesi la Zisa fu abbandonata. Fu l’epoca chiaramontana di Manfredi ad imprimere una svolta sull'aspetto dell’edificio che nel XIV secolo assunse le connotazioni di un castello fortificato, mediante il taglio ad intervalli regolari del muretto d’attico per ricavarne una merlettatura. Per tale motivo fu mutata la sua denominazione in castello. Numerosi furono i detentori del palazzo; nel 1440 Alfonso il Magnanimo “Re delle due Sicilie”, concesse il palazzo al vescovo e grande umanista Antonio Beccadelli di Bologna. Con l’imperatore Carlo V d’Asburgo il palazzo passò nelle mani del nobile Pietro de Faraone per remunerare la fedeltà nei suoi confronti. Fino al XVII secolo l’edificio non venne sostanzialmente modificato. In seguito all'epidemia di peste che investì Palermo nel 1624, la Zisa fu adibita come deposito per la merce sospetta da sottoporre a quarantena. Significativi interventi di restauro si ebbero negli anni 1635-36, quando Giovanni de Sandoval cavaliere dell’Alcantara acquistò l’edificio e lo adattò alle proprie esigenze abitative. Fu aggiunto un altro piano con la chiusura del terrazzo e fu costruito nell'ala destra del palazzo un grande scalone che sostituì le originarie scale d’accesso. Dal 1800 fino al 1950 i Principi Notarbartolo, eredi della Casa Ducale dei Sandoval de Leon, ne fecero la propria residenza apportando diverse opere di consolidamento. Venne modificata la distribuzione degli ambienti mediante la costruzione di tramezzi, soppalchi, scalette interne e nei prospetti vennero modificate le bifore, inserendo dei finestroni. Nel 1955 il palazzo fu espropriato ed acquisito dalla Regione Sicilia. I lavori di restauro appena intrapresi vennero subito sospesi. Nel 1971, dopo anni d’incuria e di abbandono, l’ala destra dell’edificio crollò. Il restauro definitivo venne affidato al dottore G. Caronia, il quale, dopo anni di lavori, restituì alla storia uno dei monumenti più rappresentativi della Sicilia normanna. Dal 1991 il Palazzo della Zisa ospita il Museo d’arte islamica e dal 3 luglio 2015 fa parte del Patrimonio dell’Umanità (Unesco) nell'ambito dell’Itinerario Arabo-Normanno di Palermo, Cefalù e Monreale.

Il Palazzo della Zisa: esterni

La Zisa ha la forma di un parallelepipedo che misura 25 metri di altezza x 36.36 m di lunghezza e 19.60 m di larghezza, sui lati corti aggettano due corpi turriformi larghi 4 m x 2.35 m. Realizzata con muri a sacco di tufo morbido e poroso, le pareti sono formate da blocchi di pietra rettangolari con superficie piana. Nel prospetto principale troviamo tre fornici, quello centrale è il più grande ed è formato da una doppia ghiera leggermente degradante, ed accoglie su entrambi i lati una coppia di colonne. Gli altri due fornici sono di uguale grandezza, ma più piccoli rispetto a quello centrale. Le numerose aperture si presentano perfettamente allineate conferendo orizzontalità alla composizione di tutte le facciate. Originariamente queste erano delle bifore, ma nessuna finestra si presenta come allora.

Attorno alle quattro aperture del primo piano troviamo un marcapiano che delinea le finestre a differenza del secondo piano dove le aperture sono avvolte da arcate cieche. La composizione muraria del secondo piano presenta delle eccezioni: le finestre ripetono per forma, dimensione e disposizione quelle del primo piano, ma sono in totale cinque, ai lati di quella centrale vi sono due aperture più piccole rispetto al resto. Nella facciata occidentale sono visibili otto feritoie basamentali sopra sei monofore e solo le due laterali sono circoscritte da un’arcata cieca a ghiera unica. Tutta la struttura è coronata da merlature e da un parapetto racchiuso fra due cornici con fregio a palmette. Sul prospetto principale rimangono i resti di una iscrizione in caratteri cufici. Poco distante dal palazzo alla Zisa collegato da un corridoio di arcate,non più esistente, la vicina cappella, detta chiesa della SS. Trinità, ad un’unica navata e con volta a crociera.

Il Palazzo della Zisa: interni

Il Palazzo della Zisa presenta una struttura architettonica molto complessa, dominata da una rigorosa simmetria. Un asse parallelo divide l’edificio in due identiche e speculari metà che trovano riscontro nel sistema d’acqua della Sala della Fontana posta al piano terra. La sala di rappresentanza, a pianta cruciforme e sormontata da una volta a crociera, si apre ad oriente in un continuum con la natura, attraverso il corso d’acqua che dalla fontana conduce alla peschiera. La fontana ha il carattere di un trono e al suo vertice presenta un mosaico che raffigura un’aquila a volo basso, simbolo della maestà regia. L’acqua originariamente usciva al di sotto del mosaico, scivolava rifrangendosi nella lastra obliqua decorata a chevrons (zig-zag) scorreva sul pavimento entro una canaletta, inframmezzata da due piccole vasche quadrangolari, per poi confluire nel bacino esterno.

La parte superiore della fontana è decorata da una cornice intarsiata a motivi geometrici al cui interno è inserito un pannello musivo raffigurante un doppio nastro intrecciato a formare tre dischi al cui interno sono riprodotti degli arcieri affrontati che scoccano le loro frecce verso dei volatili accovacciati su un albero, mentre ai lati due pavoni con al centro una palma stilizzata. Questa fascia musiva è databile alla seconda metà del XII secolo.

Ai lati della nicchia mosaicata, nelle pareti della sala e nel sott’arco sono presenti degli affreschi molto lacunosi con figure mitologiche testimonianza delle varie trasformazioni apportate durante il Seicento.Lo spazio è ornato da colonnine poste agli angoli con capitelli decorati con fogliati e uccelli, confrontabili con alcuni capitelli del chiostro di Monreale. Peculiari sono le nicchie ai lati della sala, decorate da volte alveolate in stucco, chiamate muqarnas soluzione tipica dell’architettura musulmana. I muqarnas sono delle strutture autoportanti formate da numerosi elementi lapidei scolpiti e aggregati in modo da plasmare forme compiute. Su entrambi i lati della fontana vi sono dei corridoi da cui diramano dei vani.

Inoltre, al pianterreno troviamo il vestibolo, posto lungo l’intera facciata principale, da cui si accede all'edificio. Questo elemento fungeva da separazione e mediazione fra l’esterno e l’interno.

Il primo piano si presenta di dimensioni inferiori, in quanto buona parte della sua superficie è occupata dalla Sala della Fontana e dal vestibolo d’ingresso, che con la loro altezza raggiungono il livello del piano superiore. Le ali del piano si compongono, come quelle del pianterreno, di vani di passaggio, di servizio e di soggiorno, probabilmente questo luogo era riservato esclusivamente alle donne. Il secondo piano si configura come un entità autonoma rispetto al resto della struttura edilizia. Considerato l’appartamento reale, la distribuzione degli spazi deriva dalla casa tradizionale islamica. Originariamente al centro di questo piano vi era la sala belvedere, che era priva di soffitto e serviva a raccogliere l’acqua piovana. Infine, il terrazzo costituito da una superficie uniforme è cinto da un muretto merlato. Lungo il suo asse si innalzano cinque padiglioni, che rivestivano un carattere funzionale ma anche estetico; quelli mediani infatti erano strutture poste a copertura degli originali cortili pensili.

Il Giardino

Secondo alcune fonti letterarie il Palazzo della Zisa, sorgeva e ornava il parco reale, il cosiddetto Genoard (dall’arabo Jannat al-arḍ ovvero “paradiso della terra”) che si estendeva ad ovest fino ai territori di Monreale e Altofonte e a sud fino alla zona di Brancaccio. Il Palazzo era circondato da un giardino-paradiso, ricco di frutteti, piante ornamentali, animali esotici, bacini d’acqua e di un sistema di canalizzazioni che portavano l’acqua dalla vicina fonte Gabriele a numerose peschiere. Antistante il palazzo rimangono i resti di un piccolo bacino d’acqua a forma regolare che doveva forse ospitare un padiglione aperto sui quattro lati, accessibile da un piccolo ponte di pietra, non più esistente. Il giardino e il palazzo erano in continua simbiosi grazie al grande iwan della Sala della Fontana, dalla quale sgorgava l’acqua e attraverso dei canali finiva nella profonda peschiera svolgendo anche una funzione climatizzante. Come il palazzo, il giardino subì dei cambiamenti, i giochi d’acqua e le statue del giardino furono utilizzate nel 1402 dal re Martino I, dopo aver conquistato la Sicilia, per ristrutturare la reggia di Barcellona. Successivamente a causa di una crisi demografica, il giardino venne adibito alla coltivazione di orzo. Con Giovanni de Sandoval il giardino conservò gran parte del suo carattere lussureggiante. In seguito verrà distrutto dall'espansione della città.

La Leggenda

Due misteriose leggende si intrecciano sul Palazzo della Zisa. La tradizione popolare narra che quando sulla città di Palermo soffia un vento molto forte,ciò sia dovuto all’uscita dal palazzo dei cosiddetti “diavoletti”, che portano con sé l’aria fresca che si trova dentro il palazzo.Tale leggenda nasce, probabilmente, dalle correnti d’aria fresca generate all’interno dell’edificio, nato come residenza estiva del sovrano, da un efficace sistema di areazione. Grazie alla sua esposizione a nord-est, la brezza che si genera dal mare riesce a ventilare i diversi ambienti mediante dei fori presenti sul pavimento di ogni piano, geniali accorgimenti di architettura araba. Il palazzo, infatti, rappresenta uno degli esempi più preziosi e interessanti di architettura bio-climatica, dove tutto è refrigerato in modo naturale.Tornando ai diavoletti, tutto ha origine da un affresco dipinto sulla volta della Sala della Fontana in cui sono raffigurati alcune figure mitologiche da sempre considerate dei diavoli. Essi sono, inoltre, custodi di un inestimabile tesoro, contenente monete d’oro, nascosto nei sotterranei del palazzo.Il tesoro sarebbe arrivato a Palermo per mano di due giovani amanti, Azel Comel e El-Aziz, figlia del sultano, costretti a scappare perché il padre della ragazza, si era opposto alle loro nozze. Arrivati nel capoluogo siciliano, Azel avrebbe chiamato i migliori costruttori per erigere il palazzo con i soldi sottratti al sultano, ma quando arrivò la notizia del suicidio della madre di El-Aziz a causa della loro fuga, la ragazza si suicidò. Azel, pieno di dolore, viaggiò per il mondo con una barca, finché il mare, impietosito dalla sua sofferenza, pose fine alla sua vita.

I due amanti prima di morire fecero un incantesimo sul loro immenso tesoro, affidandone la protezione a questi temibili diavoletti. Se il tesoro verrà trovato dai cristiani porrà fine alla povertà della città di Palermo. L’unico modo per riuscire nell’impresa sarebbe quello di contare i diavoli il 25 marzo, giorno dell’Annunziata, ma è praticamente impossibile decretarne il numero esatto, sembra quasi che, di volta in volta, se ne aggiunga o scompaia qualcuno, per ostacolarne il conto e salvaguardare il tesoro.

Queste leggende hanno dato luogo a due modi di dire, in passato molto usati. Con l’espressione “E chi su, li diavoli di la Zisa?” (E chi sono, i diavoli della Zisa?) si indica una situazione in cui i conti non tornano, oppure “Oggi si sono liberati i diavoli della Zisa” è un commento al fatto che il vento è piuttosto violento.

Come afferma Giuseppe Pitrè la difficoltà di contare esattamente i diavoli della Zisa è data dal fatto che alcune delle figure sono molto piccole e altre non intere, così c’è chi li conta e chi no.

Museo d’Arte Islamica

Il gioiello della Zisa ospita al suo interno un Museo d’Arte Islamica che consta di oggetti di fattura musulmana proveniente sia dalla Sicilia ma anche da diversi paesi del bacino del Mediterraneo. Nelle sale sono esposti manufatti realizzati durante il periodo della dominazione araba in Sicilia (dal IX al XI secolo), e oggetti di matrice islamica realizzati durante la dominazione normanna (dal XI al XII secolo). Tra questi pezzi si annoverano anfore, diversi utensili di uso comune e di arredo come candelieri, ciotole, bacini, mortai realizzati in ottone, oro e argento, decorati con incisioni e impreziositi da agemine (cioè fili e lamine sottili) e un’ampia collezione di “mashrabiyya” cioè paraventi lignei a grata (composti da tanti rocchetti incastrati fra di loro a formare raffinati disegni e motivi ornamentali). Questi paraventi provenienti dall’Egitto ottomano, facevano parte della collezione Jacovelli. Di degna nota è l’iscrizione lapidea cristiana datata 1149 in quattro lingue: ebraico, latino, greco-bizantino e arabo, testimonianza della multietnicità in epoca medievale della città di Palermo.

Bibliografia:

- Bellafiore G., “La Zisa di Palermo”, Flaccovio Editore 2008

- Caronia G., “La Zisa di Palermo” Storia e restauro”, Editori Laterza 1987

- Filippi L., I diavoli della Zisa, Leone Editore 2009

- Spatrisano G., “La Zisa e lo Scibene di Palermo”, Palumbo Editore 1982

- Staacke U., “Un Palazzo Normanno a Palermo “La Zisa”: La cultura musulmana negli edifici dei Re ”, Comune di Palermo 1991

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]SACRO E PROFANO A MONTEFOSCOLI

Un borgo ai margini: Montefoscoli

Gigi Salvagnini nel ripercorrerne le cronache dal Mille al Duemila introduce Montefoscoli come un “lungo agglomerato di case fuori d’ogni logico itinerario”, un territorio immerso nel cuore toscano, poco lontano da Palaia (di cui è infatti una frazione del comune), sebbene già nella giurisdizione diocesana di Volterra, da cui dista circa una trentina di chilometri.

Effettivamente fuori dai percorsi turistici più frequentati e dalle vie di comunicazione che portano verso i grandi centri storici della regione, questo delizioso borgo rischia di rimanere ai margini degli interessi culturali anche dei più curiosi, pur nascondendo invece tra i suoi boschi uno dei monumenti maggiormente insoliti della zona.

Procedendo con ordine, la fondazione del paese si fa risalire convenzionalmente al 1102 quando, secondo le fonti storiche, alcuni feudi vicino Peccioli, fra cui il castello di Montefoscolo, passarono nelle proprietà di un certo Foscolo Scarpetta di Pisa. La chiesa duecentesca di Santa Maria Assunta (fig.1), che si trova nella parte più alta del paese, costituisce una fra le poche superstiti testimonianze del passato medievale di Montefoscoli, in quanto centro di aggregazione sociale e cristiano della comunità contadina-agreste che ha animato e sostenuto la vita del borgo fin dagli albori.

La chiesa di Santa Maria Assunta

L’aspetto odierno della facciata è stato in gran parte rimaneggiato nel 1947, quando avvenne un radicale restauro “in stile” a cura del genio civile, che mise in opera elementi ornamentali “romanici”, come le decorazioni della ghiera attorno l’oculo e i finti bacini policromi a ornamento della lunetta: il campanile, coronato con un terrazzino balaustrato che andò a sostituire una precedente guglia distrutta durante il terremoto del 1846, è unito al corpo della chiesa e unificato in facciata da un paramento murario continuo in mattoni. Anche l’interno ad aula unica presenta un assetto sette-ottocentesco, concluso nella zona presbiteriale da un ampio catino absidale che venne affrescato nei primi decenni del Settecento da Anton Domenico Bamberini (1666-1741) con una scena ritraente l’Assunzione di Maria, in linea con l’intitolazione della chiesa. L’opera, di cui oggi rimangono solo le carte d’archivio che attestano il pagamento al Bamberini, col passare dei secoli andò perduta, e lo stesso spazio venne nuovamente decorato nel 1991 dal pittore Stefano Ghezzani (allievo del maestro Pietro Annigoni) che vi rappresentò le Nozze di Caanan, nel momento in cui Gesù dispone di portare al banchetto le giare contenenti l’acqua tramutata in vino (fig.2). L’episodio, dai caldi colori e dalla immediatezza comunicativa dei personaggi, si apre sullo sfondo a un paesaggio collinare che sembra dialogare con gli scenari naturali intorno a Montefoscoli.

Ai lati dell’arco trionfale trovano posto due statue lignee raffiguranti Maria annunciata e l’Angelo, attribuite dai primi studi alla mano di Nino Pisano (1315-1370) e oggi assegnate all'anonimo Maestro di Montefoscoli (fig.3). Secondo la critica l’autore del gruppo scultoreo sarebbe da collocare nel contesto pisano, fortemente influenzato dai modelli del sopracitato Nino ma anche dalla maniera più addolcita sviluppata dal giovane senese Francesco Valdambrino (1363-1435), che fra la fine del Trecento e gli inizi del Quattrocento è documentato proprio nei territori di Lucca e Pisa. L’Annunciazione di Montefoscoli si presenta infatti conforme ai topoi nineschi, nell'organicità della struttura, pur esibendo nelle capigliature e nei panneggi un aggiornamento verso i modi naturali e cortesi di Valdambrino.

Nella stessa chiesa è conservato inoltre un Crocifisso ligneo policromo, simbolo dell’ardente religiosità dei montefoscolesi che secondo la leggenda contesero il simulacro con gli abitanti di Legoli: la croce trovata in aperta campagna nella zona di confine fra le due parrocchie sarebbe stata di nuovo innalzata nel punto del ritrovo per poi cadere spontaneamente dalla parte di Montefoscoli.

L'obelisco ai caduti

Usciti dalla chiesa nella piazza antistante si trova l’obelisco dedicato ai caduti della prima guerra mondiale, in seguito arricchito dai bassorilievi bronzei dello scultore genovese Silvio Oreste Minaglia (1886-1971), a cui i Donati di Montefoscoli avevano già commissionato la monumentale Pietà bronzea posta trent'anni prima sul sepolcreto della famiglia del locale cimitero. Minaglia fu attivo in area genovese e in diverse regioni d’Italia per cui realizzò una serie di numerose lapidi e monumenti nella riconoscenza che la patria offriva ai suoi caduti. Proprio per Montefoscoli nel 1964, grazie al contributo della famiglia Donati e della popolazione, lo scultore forgiò il rilievo bronzeo raffigurante l’Angelo della morte che sostiene il fante caduto, una raffigurazione in linea con la koinè nazionale di quegli anni che univa realismo e allegoria (fig.4); il soldato semplice è infatti rappresentato con i pantaloni dell’uniforme ma a torso nudo, riferendosi al modello del guerriero classico, sebbene qui la magrezza scavata del costato voglia alludere concretamente alle tragiche e dolorose conseguenze della guerra piuttosto che al vano eroismo a cui la propaganda aveva istigato. Alle spalle un angelo dalle grandi ali a sciabola sorregge e accompagna il fante verso la serenità della morte, a cui la stessa figura sottintende, combinando nella medesima scena “contingenza storica e dimensione immaginaria ultraterrena”.

Le edicole votive

Lasciando questa parte del paese e girando per le strade di Montefoscoli e nelle località vicine, potrà capitare di osservare sulle mura delle case e negli angoli delle vie un gran numero di tabernacoli, nicchie, marginette, contenenti figure e immagini sacre prevalentemente mariane, a riprova della spiccata religiosità cristiana che animava gli abitanti della zona, che vedevano in queste piccole raffigurazioni dei simboli protettivi. Il testo di Pietro Calloni dal titolo La pietà popolare nel territorio di Montefoscoli raccoglie con fotografie e commenti tutte le edicole votive del luogo, ponendo a confronto le diverse tipologie, alcune classiche ancora oggi in uso ed altre più insolite o architettonicamente complesse. Questa ampia varietà di croci, nicchie, tempietti e talvolta cappelle, emblema della devozione e delle tradizioni popolari-locali, si riscontra principalmente nelle comunità rurali, dove il culto si legava intrinsecamente alla natura e alla terra, nei luoghi di lavoro della campagna. Gli spazi dove tali segni di fede venivano posti erano solitamente crocevia stradali, impiegati per definire le zone di confine e i limiti, a protezione della casa o del podere: talvolta le marginette più spaziose servivano per offrire riparo al viandante e ricovero temporaneo degli attrezzi contadini. La costruzione di edicole sacre poteva nascere anche in seguito a un ex voto, in omaggio alla grazia ricevuta o per uno scampato pericolo, diventando così strumento di aggregazione della comunità cristiana che presso di esse si riuniva in preghiera. Fra gli esempi più curiosi ricordiamo il caratteristico segnacolo chiamato “La figuretta”, posto al centro di una ramificazione stradale (trivio), lungo il tragitto che conduce da Palaia a Montefoscoli: già documentato nel 1656, la copertura triangolare (sulla cui sommità è rappresentato il monte Golgota con le tre croci) che costituisce una sorta di tempietto intorno al tabernacolo centrale, nacque probabilmente come zona di riparo, sebbene una leggenda popolare riferisca invece che un tempo questo luogo fosse abitato da un eremita preposto a guidare i viandanti smarriti. Nelle strade del borgo di Montefoscoli, fra il Vicolo Meoli e Via A. Vaccà, incorniciata da un’edicola rosata, è collocata una deliziosa immagine della Madonna col Bambino e un devoto in adorazione, a cui fa da sfondo un cielo azzurro stellato, mentre in aperta campagna nella località di Vignale, esattamente in Via della Rimessa, si trova un raffinato tabernacolo di gusto neogotico, dalle forme sottili e slanciate, costruito nel 1935 in occasione delle Missioni Giubilari (fig.5-6-7).

Fra il 1821 e il 1823 l’animo della collettività di Montefoscoli venne per così dire “scosso”, dalle bizzarre idee illuminate del medico pisano Andra Vaccà (1772-1826), che nella località di Torricchio, alle porte del castello, volle edificare una costruzione nelle forme di un tempio pagano in memoria del padre. La storia dei Vaccà, ben nota e ripercorsa da diverse pubblicazioni che ne restituiscono un quadro completo e a cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si intreccia alle vicende di Montefoscoli quando nel 1730 avvenne il matrimonio fra il dottore Giovanni Andrea Vaccà e Costanza Berlinghieri, la cui famiglia era proprietaria di diversi possedimenti nel territorio montefoscolese. La dinastia Vaccà Berlinghieri portò avanti con successo la professione medica, tanto che Francesco (figlio di Andrea e Costanza) e il suo secondogenito Andrea divennero famosi dottori a livello internazionale, entrambi docenti dell’Ateneo pisano.

La casa-museo Vaccà-Berlinghieri

Nella casa-museo Vaccà Berlinghieri a Montefoscoli, in alcuni eleganti ambienti del palazzo appartenuto alla famiglia ed oggi agli eredi, si conservano diversi oggetti che furono di proprietà di Francesco e Andrea, fra cui una biblioteca molto amplia di volumi sulla medicina e una serie di strumenti operatori: soprattutto Andrea appassionato di studi anatomici, divenne noto proprio per la sperimentazione di nuove tecniche operatorie e di moderni strumenti chirurgici. Nella prima sala del palazzo sono esposti i busti ritratto della famiglia Vaccà Berlighieri, opere di importanti artisti come il classicissimo fiammingo Michele Van Lint che scolpì il ritratto di Francesco, e Paolo Folini (1805-1890), autore del ritratto di Andrea: se il primo fu fortemente influenzato dal rigore neoclassico che determinò la scelta di rappresentare Francesco come un dotto “all'antica”, Paolo Folini, a contatto con le idee puriste di Lorenzo Bartolini, improntò il ritratto di Andrea secondo un’idealizzazione della forma più naturale, convogliando maggiore interesse sull'espressione decisa e fiera (fig.8).

Fu proprio Andrea che nel 1820 incaricò il giovane architetto Ridolfo Castinelli (1791-1859) di progettare un tempio dedicato a Minerva Medica, dea protettrice della medicina e della sapienza, per onorare la memoria del compianto padre. La struttura realizzata in stile neoclassico, che Castinelli aveva avuto modo di approfondire durante i suoi studi in Francia, è costernata da un universo di simboli, che oltre alludere al mondo classico si riferirebbero anche al linguaggio segreto massonico, con cui Andrea probabilmente entrò in contatto durante i suoi viaggi di formazione a Parigi e Londra.

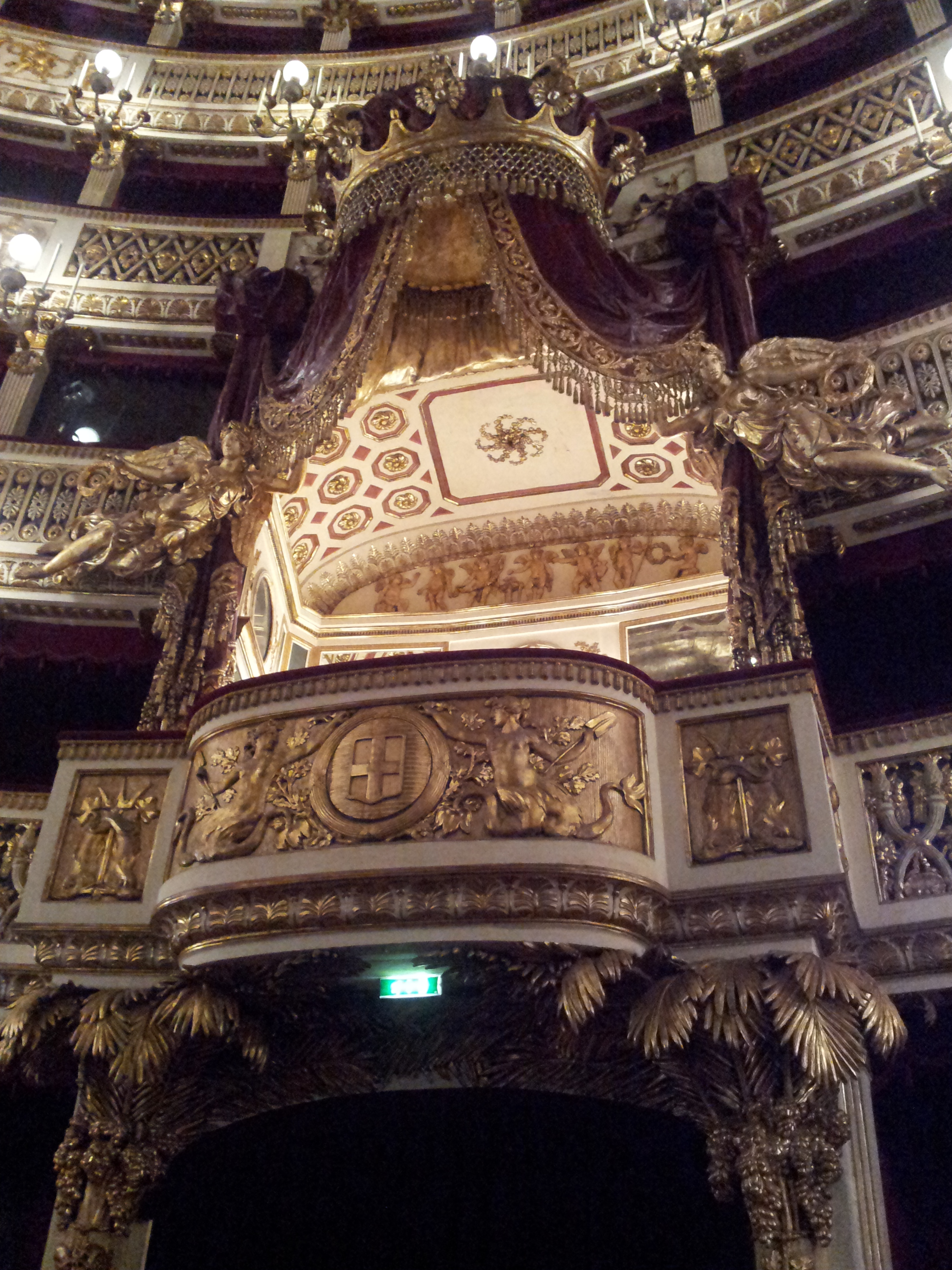

Il tempio dedicato a Minerva medica

Immerso in un boschetto all'inglese evocativo di una natura libera e selvaggia, il tempio si presenta esternamente rivestito in cotto, con un pronao octastilo di ordine ionico, mentre la parte posteriore è conclusa da una copertura semicircolare (fig.9): sopra il portone d’ingresso una lapide dedicatoria in marmo affiancata da due civette su rami d’ulivo ricorda la memoria di Francesco Vaccà. Le decorazioni esterne del tempio furono realizzate in terracotta, presso la vicina fornace di Montefoscoli, mentre i pezzi più pregevoli vennero prodotti a Firenze dai fratelli Zini, scultori statuari e ornatisti. All'interno del tempio due colonne con capitello corinzio introducono nella camera semicircolare chiusa da una semi-cupola e affrescata con un cielo stellato: il pavimento è realizzato alla veneziana, con frammenti di marmo e pietre policrome, mentre sulle pareti spiccano decorazioni floreali e pannelli color verde lorenese (fig.10). Il decoratore che si è occupato degli ornati pittorici (forse un artista locale), ha restituito un’immagine graziosa e delicata di quella cultura figurativa settecentesca che interessava le grandi dimore patrizie a Pisa, dove anche i Vaccà possedevano in Palazzo Lanfranchi la loro residenza cittadina. A tal proposito sono noti i rapporti di discepolato fra Antonio Niccolini (1772-1850) e il Castinelli, architetto del tempio, che aveva trascorso al seguito del maestro un periodo di apprendistato durante gli anni del suo grand tour a Roma e a Napoli. Il Niccolini fu "frescante" e scenografo, molto attivo come decoratore a Pisa, dove fu il più alto esponente della pittura ornamentale a lambris, una moda che dalla fine del Settecento si estese fino agli inizi del nuovo secolo, contraddistinta dalla riproduzione in pittura di eleganti velari e tendaggi. Anche nell'orchestra, al piano superiore del tempio, si trova un drappeggio bianco vicino allo stile di Niccolini, rappresentato illusionisticamente in modo da coprire una finta galleria a cassettoni: sebbene l’affinità con i velari decorativi delle dimore pisane, a Montefoscoli lo scopo di questa soluzione sarebbe da ricercare piuttosto nella simbologia massonica, per cui il Maestro durante gli incontri si sarebbe celato alla vista degli adepti proclamando i suoi insegnamenti dall'alto dell’orchestra.

Quello che a una prima impressione potrebbe sembrare un capriccio architettonico, frutto delle disquisizioni intellettuali dei salotti mondani che i Vaccà ospitavano frequentemente a Pisa, è stato più volte messo in discussione dagli studi recenti a favore di altre ipotesi più complesse. Come abbiamo visto, oltre la probabilità che nel tempio si tenessero effettivamente incontri massonici, la passione che animava Andrea Vaccà per l’anatomia ha portato a leggere nella conformazione della cella semicircolare la stessa tipologia architettonica propria dei teatri anatomici, un’occasione di studio più volte bramata dal medico per poter condurre autopsie sui cadaveri, secondo un modus operandi che invece in ambiente universitario veniva spesso ostacolato.

Fra la serie veramente ampia di immagini e segni metaforici allusivi alla massoneria, vogliamo qui soffermarci su due simboli di origine classica che ricorrono nel repertorio iconografico del tempio e che riguardano il tema della morte e della ciclicità della vita: la farfalla e l’uroboro, entrambi metafore frequenti nel linguaggio neoclassico. Come la farfalla nel mondo antico è sinonimo dell’anima che si libra leggera una volta abbandonato il corpo, assumendo il significato di morte e rinascita dopo lo stadio della crisalide, ugualmente l’uroboro, che rappresenta un serpente nell'atto di mordersi la coda, esprime il ripetersi ciclico della vita in un continuo vortice di rinascita. Nel tempio di Montefoscoli entrambi questi simboli sono più volte evocati, come nei battiporta del portone principale a forma di uroboro, o negli anelli per i tendaggi sui quali sono posate delle farfalle (fig.11-12).

Spostandoci al Camposanto monumentale di Pisa, fra le numerose sepolture di uomini illustri, si trova custodito anche il sepolcro di Andrea Vaccà, scolpito da Berthel Thorvaldsen (1770-1844) nel 1830 e raffigurante Tobia miracolosamente guarito dal figlio Tobiolo (fig.13).

L’episodio, tratto dall'Antico Testamento, descrive la scena conclusiva del racconto, quando Tobiolo dopo un lungo peregrinare torna a casa e guarisce la cecità del padre grazie alle proprietà terapeutiche contenute nel fiele del pesce catturato con l’aiuto dell’arcangelo Raffaele, presenza protettrice e salvifica. Questo omaggio alla medicina, espresso grazie alle cure di un figlio premuroso nei confronti del padre, rimanda metaforicamente alle straordinarie capacità mediche quasi miracolose di Andrea, apprese grazie alla guida attenta di Francesco, oltre che alludere in chiave cristiana alla volontà divina, qui rivelata tramite l’intervento dell’angelo. La lastra in rilievo scolpita da Thorvaldsen, che vede al centro della scena Tobiolo intensamente concentrato nell'atto esatto della cura medica, è concepita secondo gli stilemi neoclassici di perfezione e armonia che l’artista aveva avuto modo di apprendere e raffinare grazie alla conoscenza di Antonio Canova (1757-1822). Nella parte alta del sepolcro il simbolo dell’uroboro, già incontrato nel tempio a Montefoscoli, fa da cornice al clipeo che racchiude il profilo di Andrea, di buon auspicio per la vita eterna e molto frequente nella cultura figurativa neoclassica; un altro uroboro si trova scolpito infatti da Lorenzo Bartolini (1777-1850) nello stesso Camposanto pisano per il monumento al funzionario napoleonico Giovan Francesco Mastiani (1758-1839), in un rilievo finissimo su un lato dello scanno dove siede l’Inconsolabile (fig.14), allegoria della vedova Elena Amati.

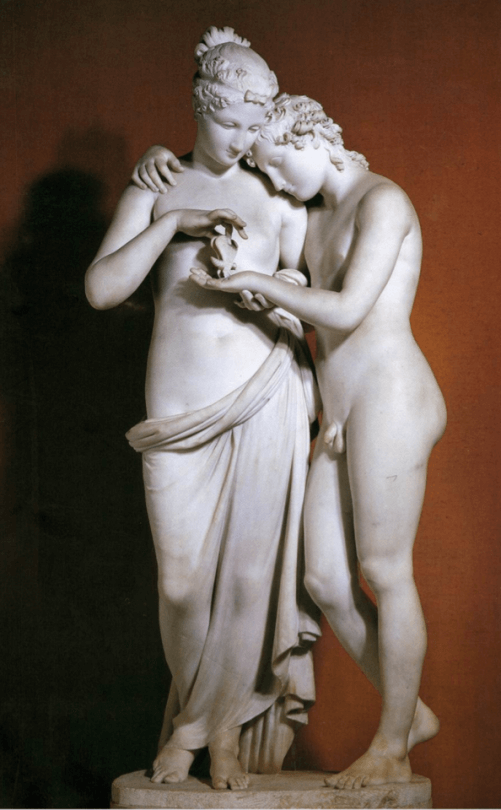

Una fortuna iconografica ancor maggiore aveva riscontrato l’immagine della farfalla, spesso rappresentata sotto forma umana nel bellissimo corpo di Psiche, portata al massimo del successo artistico dal mito reinterpretato da Antonio Canova nel gruppo del Louvre, Amore e Psiche (1787-1793). Il doppio significato in greco della parola “psiche”, che indicava sia la farfalla che il concetto di anima, portò a assimilare quest’ultima con le forme delicate dell’insetto, secondo un leitmotiv che si ritrova fin dall'antichità e che nello stile neoclassico si esplicò principalmente nella figurazione del racconto mitico. Lo stesso Canova regalò diverse letture della favola, come nel gruppo di Amore e Psiche stanti conservato all’Ermitage (fig.15), in cui i giovani amanti colti in un tenero avvicinamento osservano la farfalla che Psiche posa sulla mano di Amore come simbolo dell’anima che la fanciulla dona al suo amato, ma anche rappresentazione fragile dell’esistenza.

Anche Thorvaldsen fu molto legato all'immagine di Psiche che raffigurò in molteplici sfaccettature, affascinato dalla serie di combinazioni formali e introspettive che il mito permetteva di analizzare, come nella scultura dal titolo Psiche e l’urna (fig.16), eseguita in più copie: nel corpo della fanciulla dalle minute ali di farfalla si manifesta tutta la curiosità dell’anima umana, volubile e desiderosa di scoprire il contenuto dell’urna che le è intenzionalmente celato, qui resa dallo scultore attraverso la pacata espressione ignara di Psiche, nell'attimo in cui sta per compiere il gesto.

Bibliografia

Burresi, Una folla pensosa e cortese: Sculture note e inedite di Francesco di Valdambrino, Maestro di Montefoscoli e di altri, in Sacre passioni: scultura lignea a Pisa dal XII al XV secolo, Catalogo della mostra a cura di Mariagiulia Burresi, Pisa, Museo Nazionale e Civico di San Matteo (08-11-2000-11/ 08-04-2001), Milano 2000, pp. 196-227.

Salvagnini, Montefoscoli dal Mille al Duemila, Bagno a Ripoli 2000.

Lazzereschi, Il tempio di Minerva Medica: Montefoscoli, Pisa 2005.

Panattoni, Il Tempio e Minerva Medica: un tempio alla scienza, in “Antologia Vieusseux”, NS 14.2008, 40, pp. 5-32.

Del Vivo, Andrea Vaccà e Ridolfi Castinelli: La costruzione del tempio di Minerva Medica a Montefoscoli, Pisa 2009.

Burresi, “Venti giorni…bastevoli mi furono per divenire uno scenografo”. La vita a Pisa di Antonio Niccolini, in Il Settecento. Affreschi nel territorio sanminiatese e pisano, serie La musica degli occhi, Ospedaletto 2011, Vol. I, pp. 63-73.

Blanco, L’anima-farfalla: studio sul tempio di Minerva Medica a Montefoscoli e analisi della simbologia, Pisa 2012.

Calloni, La pietà popolare nel territorio di Montefoscoli, San Gimignano 2016.Olcese Spingardi, Memorie nel marmo e nel bronzo: i monumenti ai caduti della Grande guerra in Liguria, in Memorie di pietra: testimonianze della Grande Guerra in Liguria, 2018, pp. 77-124.

Sitografia

GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI DETTO IL GUERCINO

Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino nacque a Cento il 2 Febbraio 1591 e verrà considerato uno degli artisti più rappresentativi della fase matura del Barocco. Venne nominato il Guercino a causa di uno strabismo congenito. Verso i 6 anni mostrò una particolare inclinazione al disegno quindi il padre lo fece studiare presso vari maestri minori emiliani come Bartolomeo Bozzi (1600), Benedetto Gennari (1607) e Giovan Battisti Cremonini (1610). Lo stile del Guercino andò piano piano definendosi rimanendo colpito dallo stile di Ludovico Carracci (ebbe modo di ammirare le sue opere durante il soggiorno bolognese), dello Scarsellino, di Carlo Bononi e dopo il soggiorno veneziano (1618) anche di Tiziano. Gli esordi del Guercino avvengono nei primi anni dopo il soggiorno bolognese, con la realizzazione di 3 tele per la chiesa di San Sebastiano a Renazzo; la Madonna col Bambino in trono tra i Santi Francesco, Antonio Abate e Bovo1 (1611-12) stilisticamente ispirato a Carlo Bononi, Il miracolo di San Carlo Borromeo2 (1612-13) ispirato in particolare per i giochi di luce allo Scarsellino e La Madonna col Bambino in gloria tra San Pancrazio e una monaca3 (1615-16) influenzato dal Carracci.

Nel 1616 il pittore centese inaugurò a Cento l’Accademia del Nudo, portando 23 alunni provenienti da tutta Italia a studiare sotto il Guercino.

Due anni più tardi per le chiese di Cento realizzò quattro pale d’altare come la Madonna della Ghiara con i Santi Pietro, Carlo Borromeo e il committente4 (riproduzione della Vergine di Reggio tratto da un disegno cinquecentesco di Lelio Orsi) dove si nota come il committente assomigli a Ludovico Carracci e il paesaggio crepuscolare circondato da rovine e alberi si rifaccia allo stile di Dosso Dossi; Sant’Alberto che riceve lo scapolare dalla Madonna del Carmine5 per la chiesa della Santissima Annunziata, San Bernardino da Siena che prega la Madonna di Loreto6 e San Pietro che riceve le chiavi da Cristo7 per la Basilica della Collegiata di San Biagio.

Queste ultime due pale d’altare sono state compiute dopo il soggiorno a Venezia, infatti nella pala di San Bernardino si nota come il Guercino si sia rifatto ai suggestivi effetti di luce di Tiziano e Veronese, mentre in quella di San Pietro l’influenza è dovuta allo studio della Pala Pesaro di Tiziano. Altri dipinti del Guercino legati alla pittura veneta sono La vestizione di San Guglielmo8 per la chiesa di San Gregorio e Siro e San Francesco in estasi con San Benedetto e un angelo9 per la chiesa di San Pietro a Cento dipinti entrambi nel 1620.

L’anno successivo Alessandro Ludovisi, divenuto papa Gregorio XV chiamò il Guercino a Roma, ricevendo come primo incarico la decorazione del Casino Ludovisi appena comprato dal nipote del papa. Assieme ad Agostino Tassi realizzò gli affreschi della villa, quali L’aurora10 e La Fama11 (1621). Successivamente realizzò il Ritratto di Gregorio XV12 (1622) e l’enorme pala commissionata per un altare della Basilica di San Pietro raffigurante la Sepoltura e gloria di Santa Petronilla13 (1623), rimossa poi nel 1730 per essere sostituita da una copia a mosaico di Pietro Paolo Cristofari. Il Guercino durante il soggiorno romano esegui pochi altri dipinti commissionati da personaggi come il cardinale Scipione Borghese, ma dopo la morte di Gregorio XV nel 1623 il pittore centese decise di tornare nella sua città natale. Da questo soggiorno lo stile del Guercino muta in parte assimilando uno stile classico di Guido Reni attenuando l’uso del chiaroscuro.

Tornato a Cento nel 1624, gli venne commissionato una Semiramide14 per Daniele Ricci poi donato a Carlo I d’Inghilterra. Questo dipinto impressionò moltissimo il sovrano inglese portandolo ad offrirgli un posto presso la corte inglese, rifiutata dal pittore. Questo non fu l’unico invito che ricevette: venne invitato dagli Estensi a Modena nel 1633 per dipingere i ritratti della famiglia, nel 1639 ricevette un simile incarico da Luigi XIII re di Francia e prima ancora per la regina di Francia. Tutti questi inviti furono declinati dal pittore preferendo una vita più tranquilla. Verso la fine degli anni 20 del 1600 il processo di transizione dell’artista alla fase matura delle sue produzioni è evidente nelle opere de La Madonna col Bambino benedicente15 (1629) e il Cristo risorto che appare alla Madonna16 (1628-30). Negli anni 40 del 1600 acquistò una cappella nella chiesa del Rosario di Cento, dove nel decennio successivo collocò alcuni dipinti in cui è chiaro il raggiungimento della fase matura del suo stile come San Giovanni Battista nel deserto17 (1650) e La Madonna col Bambino che appare al San Girolamo18 (1650-55), portata in Francia con le requisizioni napoleoniche (lo stile maturo del Guercino lo si riconduce alla composizione lineare, all’espressione emotiva dei soggetti e nell’uso di colori chiari e brillanti).

Con la morte di Guido Reni avvenuta a Bologna l’8 Agosto del 1642 il Guercino vi si trasferì con la famiglia, ricevendo ben presto la richiesta da parte dei monaci della Certosa di Bologna di completare l’opera di San Bruno lasciata incompiuta dal pittore felsineo. Il Guercino la rifiutò proponendo un’opera fatta di sua mano raffigurante il santo, dipingendo così nel 1647 La Visione di San Bruno19. Due anni più tardi il fratello Paolo Antonio Barbieri morì portando il pittore in un profondo stato di malinconia. Il duca di Modena, Francesco I d’Este lo invitò nella sua tenuta estiva di Sassuolo facendogli superare questo momento di depressione. Dal suo rientro a Bologna subentrò la figura del cognato, Ercole Gennari che collaborò con il Guercino occupandosi dei suoi affari. Prima che giunga la morte il pittore porterà a compimento altre opere, una tra le tante il San Giovanni Battista20 del 1654. Morì l’11 Dicembre 1666 per un grave malore e verrà sepolto nella chiesa di San Salvatore.

Bibliografia

Il Guercino a Cento. Emozione barocca. Silvana Editoriale, 2019

Sitografia

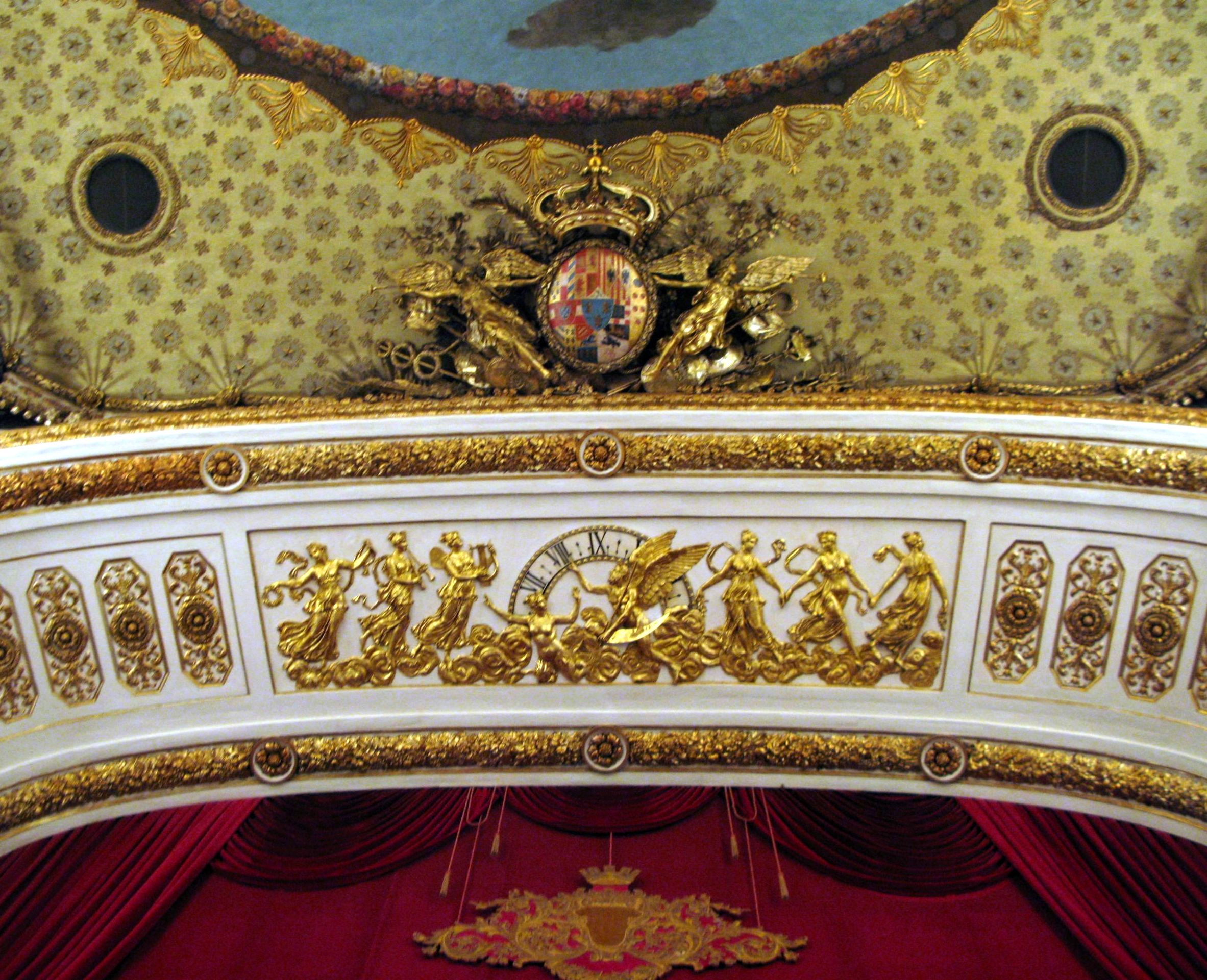

LA CHIESA DEL GESÙ NUOVO A NAPOLI

La città dalle cinquecento cupole

Così è stata definita Napoli, perché il numero delle chiese presenti in città si avvicina proprio a 500. Sono quasi ovunque: nei vicoli, nelle piazze, lungo le strade; in un percorso che, nel raggio di meno di 2 chilometri, consente a chiunque lo voglia di visitare luoghi sacri che fanno da prezioso scrigno a indefinite quantità di opere d’arte, che non solo incantano turisti e napoletani, ma soprattutto raccontano la storia della città in tutti i suoi aspetti. In meno di 10 minuti, infatti, il visitatore che si trova in Piazza del Gesù - che dopo Piazza del Plebiscito è tra le maggiori piazze partenopee visitate – raggiunge Piazza san Gaetano, che è ubicata in maniera diametralmente opposta ad essa, incontrando almeno una quindicina tra chiese, palazzi, luoghi di interesse storico – artistico e culturale.

Siamo nelle viscere della città di Napoli, nel centro storico, che dal 1995, è Patrimonio Unesco. A ricordarcelo è una targa posta proprio in Piazza del Gesù, in particolare sulla facciata della chiesa del Gesù Nuovo, da cui la piazza prende il nome, su cui è riportata la motivazione:

“Si tratta di una delle più antiche città d’Europa, il cui tessuto urbano contemporaneo conserva gli elementi della sua storia ricca di avvenimenti. I tracciati delle sue strade, la ricchezza dei suoi edifici storici caratterizzanti epoche diverse conferiscono al sito un valore universale senza uguali, che ha esercitato una profonda influenza su gran parte dell’Europa e al di là dei confini di questa”.

Piazza del Gesù Nuovo è situata lungo il Decumano Inferiore, sulla via chiamata “Spaccanapoli” (poiché, guardandola dall'alto, divide la città perfettamente in due parti, come se “spaccasse Napoli” ) in un’area completamente pedonale e su di essa si affacciano maestosamente la Chiesa del Gesù Nuovo, palazzi nobiliari, l’obelisco dell’Immacolata.

La piazza nasce per volere di Carlo II d’Angiò in un’area che inizialmente era solo uno spiazzale ricavato dall'eliminazione di qualche orto ed iniziò a prendere una conformazione urbanistica solo dopo il 1470, anno in cui venne costruito palazzo Sanseverino. Successivamente furono eretti altri due palazzi nobiliari, tutt’oggi presenti : il palazzo Pignatelli di Monteleone eretto nel XVI secolo e Palazzo Pandola, eretto in epoca tardo barocca, edificato da un’ala del vicino Palazzo Pignatelli.

E’ sicuramente una della piazze più importanti della città, punto focale della Napoli greco - romana per la sua collocazione all'inizio del Decumano inferiore, ed è tutt'oggi luogo privilegiato per l’ incontro dei giovani, che la vivono sia di giorno che di notte, soprattutto studenti e universitari, complice non solo la presenza in piazza di importanti istituti di studi superiori ma anche la presenza nell'intera area e dintorni delle più importanti facoltà universitarie e della sede centrale dell’Università di Napoli stessa.

Al centro della Piazza si erge uno dei tre grandi obelischi della città: l’obelisco dell’Immacolata (gli altri due sono quello di San Domenico e quello di San Gennaro).

L’Obelisco dell’Immacolata si alza maestoso al centro della piazza. E’ alto circa 30 metri ed è,dei tre precedentemente citati, in ordine cronologico l’ultimo ad essere stato realizzato. Fu eretto nel 1750 per ordine dei Gesuiti a seguito di una raccolta pubblica, organizzata dal Padre gesuita Francesco Pepe nonostante le opposizioni del Principe di Pignatelli, che avendo il suo palazzo in piazza, temeva che un eventuale crollo della struttura dovuta a qualsivoglia motivo avrebbe potuto lesionare il suo palazzo. L’obelisco fu innalzato al centro di quella che era considerata l’isola gesuitica della città; ciononostante essa appartiene alla città e non al clero, come indicato dallo stemma apposto sulla cancellata che circonda l’opera. Tale decisione è frutto di un accordo avvenuto nel 1818 tra Papa Pio VII e Ferdinando di Borbone.

L’opera si presenta come una sorta di macchina da festa barocca, innalzata verso il cielo. Si presenta in quattro ordini i cui elementi scultorei sono di Matteo Bottiglieri e Francesco Pagano: i laterali del primo ordine sono adornati da fiori come vortici, mentre al second’ordine sono presenti sui laterali coppie angeliche. Al terzo ordine, ai quattro angoli della balaustra che l’adorna, sono presenti le statue marmoree di Sant'Ignazio, San Francesco Borgia, San Francesco Saverio e San Francesco in Regis. Alle statue si alternano altorilievi raffiguranti quattro momenti della vita della Vergine : l’Annunciazione, la Natività, la Purificazione e l’Incoronazione, e, al quart’ordine,prima della sommità,sono presenti sui due lati medaglioni raffiguranti San Luigi Gonzaga da un lato e San Stanislao Kostka dall'altro.

Sulla sommità dell’obelisco, coronata di stelle, è posta la statua di rame dell’Immacolata, un rame ossidatosi col tempo tanto da perdere il suo colore originario e diventare azzurro – verde. All'obelisco dell’Immacolata l’amministrazione cittadina è da sempre particolarmente legata. Infatti è ormai diventata una tradizione – da diversi decenni – che nel giorno dell’8 dicembre il Sindaco della città, dopo la Messa delle 12 nell'antistante Chiesa del Gesù Nuovo, renda omaggio alla Vergine con un mazzo di rose che i Vigili del Fuoco, con la scala telescopica, le depongono tra le mani.

La Napoli dei misteri

Si racconta che all'alba, o comunque prima che si svegli completamente quanto vi è intorno alla Piazza, un uomo solitario passi e gridi, in dialetto napoletano “Chest è ‘a voce ra Maronn” ( "Questa è la voce della Madonna"); in talune ore del giorno invece, in particolare all'alba e al tramonto, volgendo lo sguardo al retro della Statua della Madonna, si ha l’impressione di vedere un’immagine gobba e con uno scettro in mano: raffigurerebbe la Morte che, quasi minacciosamente, osserva i passanti.

La chiesa del Gesù Nuovo

Alle spalle della guglia, si erge l’imponente facciata della chiesa del Gesù Nuovo. La chiesa è in realtà nata dalla struttura architettonica di un precedente palazzo nobiliare: palazzo Sanseverino, del quale conserva la facciata.

Il palazzo fu edificato nel 1470 ad opera di Novello da San Lucano per espresso volere del principe di Salerno, Roberto Sanseverino, come riporta una targa posta sulla facciata stessa.