LA “PIETÀ RONDANINI”, UNA GENESI DEL DOLORE

A cura di Silvia Piffaretti

Michelangelo, un genio immortale

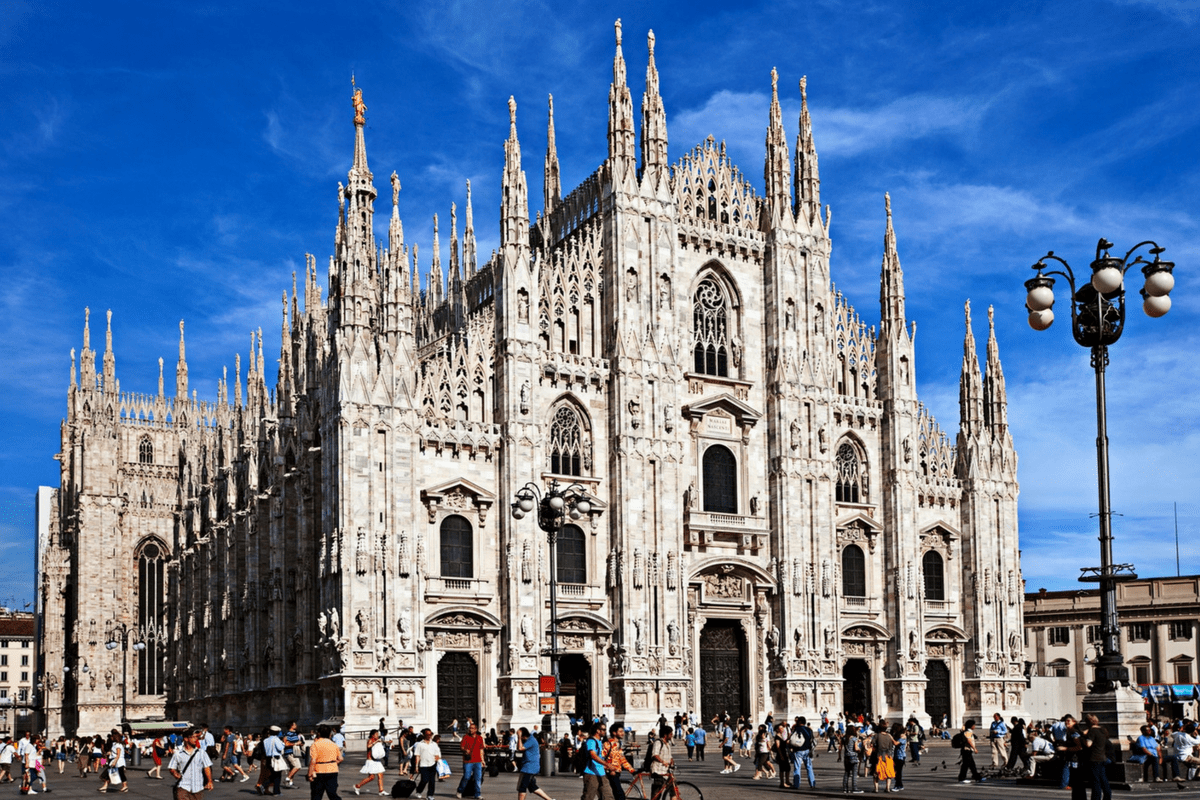

Nell'elegante sede dell’antico ospedale spagnolo del Castello Sforzesco di Milano, eretto sotto il dominio visconteo e nei secoli a venire dominato da francesi e spagnoli, si trova il Museo della “Pietà Rondanini” di Michelangelo che, odiato ed amato dai suoi contemporanei, ebbe il merito di vedere riconosciuta la propria fama quand'era ancora in vita. Tra coloro che tesserono le sue lodi ci fu il conterraneo Giorgio Vasari che, nella sua opera “Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori”, celebrò Michelangelo come genio indiscusso, tant'è che nella seconda edizione del suo scritto del 1568, nonostante si iniziasse a prediligere l’eleganza e la licenza di Raffaello a seguito dello scandalo dei nudi della Cappella Sistina, continuò ad innalzarlo come artista supremo.

Michelangelo, nato nel 1475 a Caprese in Toscana, fu avviato dal padre agli studi umanistici ma fu subito evidente la sua predilezione per gli studi artistici che lo condusse alla bottega di Domenico Ghirlandaio e successivamente alla scuola del Giardino di San Marco di Lorenzo il Magnifico.

Nella sua vita ricevette importanti commissioni da papi e principi per cui realizzò capolavori pittorici, architettonici e scultorei; di fatto Vasari dichiarò che Dio avendo visto in terra tanta vanità e presunzione e studi senza frutto mandò in terra uno spirito che fosse abile in ogni arte. Ne “Le vite” infatti Michelangelo fu l’unico ad avere nel suo frontespizio, dove per ogni artista erano rappresentate le allegorie delle arti padroneggiate, le tre arti di pittura, scultura ed architettura. A detta del Vasari egli condusse “le cose sue così col pennello come con lo scarpello” e donò “tanta arte, grazia et una certa vivacità alle cose sue” da vincere “gli antichi avendo saputo cavare della dificultà tanto facilmente le cose, che non paion fatte con fatica”.

La “Pietà Rondanini”, una genesi del dolore

L’iconografia della Pietà, pur non trovando fondamento evangelico, rappresenta nelle storie della Passione il momento che segue la deposizione dalla Croce, quando Maria insieme alle pie donne ed ai discepoli piange il Figlio prima di deporlo nella tomba. Il gruppo, caro alla mistica tedesca del XIV secolo e giunto successivamente in Italia, a partire dal Trecento si ridusse alle sole figure della Vergine e del figlio. Anche Michelangelo ne diede una personale interpretazione e, ritiratosi nella sua solitudine per creare indisturbato da compagnie e fastidi, iniziò la sua riflessione attorno a tale tema. Fu così che per prima realizzò la “Pietà di San Pietro” in Vaticano (1498-99) rappresentante un Cristo adagiato sulle ginocchia di una giovane Vergine, e successivamente la “Pietà Bandini” (1547-55) dove la madre ed il figlio erano accompagnati da Nicodemo e Maddalena.

L’ultima, dalla lunga e tormentata genesi, fu la “Pietà Rondanini”, realizzata da Michelangelo unicamente per se stesso in differenti fasi della sua vita. La prima fase è collocabile tra il 1552 e il 1555, la seconda dopo il 1555 quando ne riprese il lavoro, dopo la distruzione della “Pietà Bandini”, iniziando a scalpellare un pezzo di marmo su cui aveva “già abbozzato un’altra Pietà, varia da quella, molto minore”; ed infine l’ultima risale alla fine della sua vita come testimoniano le due lettere dell’allievo Daniele da Volterra, scritte dopo la morte di Michelangelo, indirizzate a Vasari e al nipote dell’artista Leonardo. Qui si racconta di come l’artista continuò a scalpellare l’opera fino a poco prima della morte, infatti nella lettera a Vasari del 17 marzo 1564 si legge: “Egli lavorò tutto il sabato, che fu inanti a lunedì che ci si amalò; e la domenica, non ricordandosi che fussi domenica, voleva ire a lavorar”. Il gruppo scultoreo, che adotta uno schema compositivo diverso dalle precedenti pietà, rappresenta probabilmente la deposizione nel sepolcro di cui protagonisti sono le due sole figure di Cristo e della Vergine. Quest’ultima si trova in posizione elevata rispetto al corpo del figlio che, privo di vita, pare lasciarsi scivolare verso la madre stretta nel suo dolore.

Di tale dolore ne lascia un’interpretazione la poetessa milanese Alda Merini, la quale rimase colpita dalla vita straziata dal male fisico e morale dell’artista, da cui nacquero però cose grandiose. La poetessa individuò nella scultura due tempi del dolore, il dolore fisico del Cristo caduto dalla croce, morto ed ormai senza dolore, ed il dolore morale di Maria. Nella vita infatti è possibile distinguere tra dolore fisico e del sentimento, talvolta più incisivo del primo, e la Madonna costituisce l’emblema della totalità del dolore poiché il suo legame col figlio è tale da farle provare il medesimo dolore carnale, oltre che sentimentale. Cristo, per la Merini, avrà sentito il dolore come uomo ma come Dio avrà provato “una grossa svalutazione di quello che era la sua grandezza” sentendosi “ferito a morte, perché è difficile […] per un essere che in sé aveva l’idea del divino fare una morte così ignominiosa”. In questo modo alla pietà, oltre al dolore straziante, si aggiunge il sentimento della vergogna di un Cristo spogliato e depauperato di tutto.

La Merini poi sottolinea come in ogni espressione artistica vi fosse qualcosa di divino, così come nel lavoro manuale, poiché l’operosità dell’uomo costituisce un segno della decadenza di quest’ultimo ma, al tempo stesso, della condanna e della presenza divina. Inoltre alla domanda che cosa fosse la materia, la poetessa dichiara che è quella di questi corpi marmorei che portano in se stessi il mistero della vita, infatti utilizzando la materia stessa è possibile farla urlare ed è così che qui compare un urlo segreto che non si sente. Ma, come Alda Merini conclude, a volte “non è la voce che è sintomo di dolore ma spesso anche il silenzio”, in questa pietà vi è un silenzio mostruoso che si configura come morte della parola, infatti a morire è Cristo che è il Verbo fattosi carne e venuto ad abitare in mezzo a noi.

L’opera si carica così di un forte carattere emozionale, nonostante l’incompiutezza dettata dalla morte che prese l’artista il 18 febbraio 1564 nella sua casa di Roma. Si dice che morì accompagnato dalla lettura del passo della Passione di Cristo, dopo aver redatto testamento affidando “l’anima sua nelle mani de Iddio; il corpo alla terra, e la roba a’ parenti più prossimi”. Il corpo fu poi trafugato a Firenze dove, una volta svoltesi le esequie, fu seppellito nella Basilica di Santa Croce. Inutile dire che gli elogi postumi per il suo genio furono molteplici, ma tra i tanti emerse quello dello stesso Vasari che ebbe da lodare Dio d’infinite felicità poiché ebbe la grazia di esser nato al tempo di Michelangelo e di averlo avuto come amico, così egli poté dire di lui cose amorevoli e vere che altri non ebbero la fortuna di scrivere.

Bibliografia

Michelangelo, Art dossier, Giulio C. Argan, Bruno Contardi, Giunti, 1999.

Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, Giorgio Vasari, edizione 1568.

Vuoto d’amore, Alda Merini, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1991.

Sitografia

treccani.it

lombardiabeniculturali.it

milanocastello.it

casabuonarroti.it

youtube.com/watch?time_continue=384&v=hwfGBRB-eLo&feature=emb_title

Immagini:

Fig. 1) https://www.lorenzotaccioli.it/castello-sforzesco-di-milano-cosa-vedere/

Fig. 2) https://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti

Fig. 3) https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/past/michelangelo-sebastiano-the-credit-suisse-exhibition/michelangelo-sebastiano-in-focus

Fig. 4) https://cultura.biografieonline.it/la-pieta-di-michelangelo/

Fig. 5) https://it.wikipedia.org/wiki/Pietà_Bandini

Fig. 6) https://one.listonegiordano.com/architettura/museo-pieta-rondanini/

Fig. 7) https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/03/Pietà-Rondanini.jpg

Fig. 8) https://www.artwave.it/wp/wp-content/uploads/2017/12/30199-rondanini.jpg

Fig. 9.1) https://cbccoop.it/app/uploads/2017/04/060_041.jpg

Fig. 9.2) https://cbccoop.it/app/uploads/2017/04/062_047.jpg

Fig. 10) www.youtube.com/watch?time_continue=384&v=hwfGBRB-eLo&feature=emb_title

GIOVANNI SEGANTINI, IL PITTORE DELLE ALPI

A cura di Silvia Piffaretti

Per la morte di Giovanni Segantini

“Spenti sono gli occhi umili e degni ove s’accolse l’infinita

bellezza, partita è l’anima ove l’ombra e la luce la vita

e la morte furon come una sola

preghiera […]

Partita è su i vènti ebra di libertà l’anima dolce e rude

di colui che cercava una patria nelle altezze più nude

sempre più solitaria.”

Gabriele D’Annunzio, Elettra.

La Galleria d’Arte Moderna e il Divisionismo

A Milano, centro pulsante della cultura lombarda, nella magnifica cornice del giardino inglese della Villa Belgiojoso è situata la Galleria d’Arte Moderna (fig.1). La villa, edificata da Leopoldo Pollack tra il 1790 e il 1796, fu residenza del conte Lodovico Barbiano di Belgiojoso, passò poi in diverse mani finché nel 1920 fu affidata al Demanio comunale che la adibì a sede della GAM.

La Galleria ospita diverse collezioni articolate su due piani, ciascuno dei quali è suddiviso in sale tematiche. In particolare al primo piano con la sala XXIII ha inizio l’immersione nel clima del Divisionismo, corrente pittorica che univa lo studio della luce e dei colori alle conoscenze scientifiche sulla percezione visiva tentando di ottenere la massima luminosità accostando i colori puri sulla tela, secondo la legge dei complementari, a piccole pennellate regolari filamentose.

In Italia si sviluppò grazie ad artisti, presenti nelle collezioni, come Grubicy, Previati, Pellizza da Volpedo e Giovanni Segantini (fig.2).

Giovanni Segantini, il pittore delle Alpi

Quest’ultimo, nato nel 1858 ad Arco nella parte italofona del Tirolo, sosteneva l’idea di un’arte come finestra, dove lo spirito umano potesse comprendere la sua superiore grandezza; lo scopo ultimo del suo studiare era d’impossessarsi “di tutta la natura in tutte le gradazioni dall’alba al tramonto” e così per l’uomo e gli animali al fine di realizzare un’opera che fosse tutta ideale.

Il suo incontro con l’arte avvenne per caso: si trovò ad ascoltare il desiderio di una madre che, sul letto della figliola oramai spentasi, espresse il desiderio di poterne avere un ricordo; d'impulso Segantini prese in mano una matita ed iniziò a disegnare, e l’esperienza fu talmente significativa da far maturare in lui l’idea di una pittura come mezzo d’espressione dei sentimenti.

Dal paese natio, quindi, si trasferì a Milano dove visse una giovinezza chiusa e solitaria, completando la sua formazione grazie alla frequentazione dei corsi serali all'Accademia di Belle Arti di Brera.

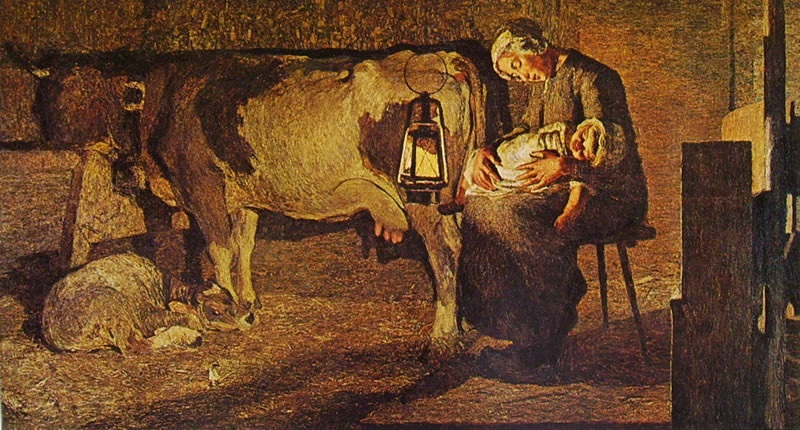

In questo periodo dipinse, sotto influsso del verismo lombardo con densi impasti materici, quadri rappresentanti nature morte, vedute e soggetti d'ispirazione letteraria; inoltre conobbe Vittore Grubicy che lo introdusse all'opera di Millet e alle ricerche divisioniste francesi spingendolo verso un maggiore naturalismo. Dopo la formazione si trasferì in Brianza a Pusiano (fig.3) dove si dedicò a riprodurre i sentimenti da lui provati nelle ore della sera, dopo il tramonto, quando il suo animo si disponeva a soavi malinconie. Qui si distaccò dalle impostazioni accademiche, schiarì la tavolozza e approfondì le ricerche sulla luce realizzando vedute della Brianza e scene agresti dai toni idilliaci-bucolici.

L’evoluzione divisionista e simbolista

Decise poi di lasciare l'Italia nel 1886 per trasferirsi a Savognin, nel cantone Grigioni, luogo dove il suo “spirito si riempiva di una grande gioia, gli occhi si estasiavano nell’azzurro del cielo, nel verde tenero dei pascoli” e lasciava vagare il suo sguardo lungo “le superbe catene dei monti colla speranza di conquistarle”. Proprio su queste montagne si avvicinò al movimento divisionista, finché nel 1888 cominciò a integrare tale vena con accenni simbolisti attraverso l'uso di allegorie.

Di grande bellezza è l’opera “Le due madri” (fig.4), protagonista della XXIII sala, ambientata in una stalla dove alla maternità umana, in cui una madre tiene sulle proprie gambe il figlioletto, è affiancata quella animale della mucca e il vitellino; secondo il pittore, quando l’animale metteva al mondo il suo figliolo nasceva da lui una seconda bellezza, quella del sentimento della dolcezza della maternità. Il quadro si configura così come l’espressione del profondo legame tra il mondo umano e quello animale.

Dopo il periodo a Savognin, nel 1894, si spostò in Engadina a Maloja (fig.5) dove condusse una vita solitaria nel silenzioso ed incontaminato paesaggio alpino; nelle sue lettere dichiarò: “io bevo a queste fonti purissime dove la bellezza si rinnova eternamente” e dove “si rinnova l’amore che dà vita a tutte le cose.” Di questo periodo sono emblematiche le tre tele della XXX sala dedicata al periodo simbolista. La prima è “Dea pagana” (fig.6) che ritrae una donna, legata al tema della Venere rinascimentale, originariamente nuda e poi coperta con un rosso panneggio.

La tela doveva essere presentata insieme alla vicina “L’Angelo della vita” (fig.7), la quale costituiva una profana rivisitazione del tema della Madonna col bambino. La madre, emblema della natura generatrice e distruttrice, è rappresentata seduta su un trono di rami di betulla, in parte rinsecchiti e in parte fioriti, che rappresentano il ciclo della vita e della morte al quale la maternità conferisce eternità. Mentre nella tela “L'amore alla fonte della vita” (fig.8) il tema principale è l’amore come ponte verso l'eterna giovinezza, qui una coppia di amanti abbracciati si avvicina ad una fonte custodita da un angelo dalle candide ali piumate. Le figure sono immerse in una natura rigogliosa primaverile, infatti sulla destra vi è un pino Cembro, mentre sul prato si stagliano miriadi di rododendri fioriti.

Fu dunque in questi luoghi che il pittore divenne un tutt'uno con la natura, tant'è che dichiarò: “La Natura era divenuta per me, come un istrumento che suonava accompagnando ciò che cantava il mio cuore. Ed esso cantava le armonie calme dei tramonti ed il senso intimo delle cose, nutrendo così il mio spirito d’una melanconia grande, che producevami nell’anima una dolcezza infinita”.

Proprio su queste cime l’artista nel 1899, mentre stava dipingendo sul monte Schafberg, fu colto da un attacco di peritonite e prima di spegnersi, in un momento di lucidità, chiese di potersi affacciare alla finestra pronunciando le seguenti parole: “Voglio vedere le mie montagne”.

Da questo suo ultimo desiderio è possibile comprendere come le Alpi fossero il suo eremo nonché maestre di vita, una sorta di grande libro vivente sul quale egli poteva intervenire coi colori e in cui egli riversava la propria anima.

Bibliografia:

Giovanni Segantini, Lettere e scritti sull’arte, a cura di Lorella Giudici, Abscondita, Milano, 2014

Gabriele D’Annunzio, Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, Libro II, in Elettra, Fratelli Treves Editori, Milano, 1918

I luoghi dell'arte. Storia opere percorsi, vol. VI di G. Bora, G. Fiaccadori, A. Negri, A. Nova, Electa-Bruno Mondadori, Milano, 2003

Sitografia:

http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-segantini/

http://www.gam-milano.com

IL CASTELLO DI VEZIO A VARENNA

A cura di Silvia Piffaretti

“Questo lago sublime” è l’espressione che Stendhal, ne «La certosa di Parma», utilizza per definire il Lago di Como e le sue terre da lui decantate come «luoghi incantevoli senz’uguali al mondo» caratterizzate da «paesaggi sublimi e deliziosi» dove «tutto è nobile e tenero, tutto parla d’amore, niente richiama le brutture della civiltà». Ed è proprio in questo clima idilliaco e senza tempo che, lungo la riva destra del Lario, sorge la città di Varenna (1). Quest’ultima, uno dei fiori all'occhiello del lago, s’adagia in parte sulle alluvioni dell'Esino e in parte s’arrampica sui contrafforti delle Grigne che incombono a precipizio sul lago. Il suo paesaggio è caratterizzato dalle vecchie case colorate che si riflettono nelle acque cristalline, dalle ville sontuose e da parchi verdeggianti dove è possibile compiere piacevoli passeggiate. Varenna, nominata come villaggio di pescatori nel 769 e successivamente alleata di Milano in epoca comunale, fu distrutta dai comaschi nel 1126 come punizione per il tradimento degli abitanti dell’Isola Comacina che, esuli dalla loro isola, migrarono sulle sponde opposte dove sorse il paese. Ogni anno l'esodo dei comacini è celebrato il sabato e la domenica della settimana del 24 giugno, in occasione della festa di San Giovanni, con migliaia di lumini galleggianti abbandonati sulle acque per ricordare le anime derelitte che navigarono da una sponda all’altra.

E proprio su un promontorio sopra Varenna si erge nella sua maestosità il Castello di Vezio (2), restaurato nella metà del XX secolo, ubicato sul fondo della Val d’Esino a metà tra il comune di Varenna e Perledo. Dalla cima della torre principale e dal giardino del castello si può godere di un'ampia vista del “triplice lago”, definizione coniata da Pietro Turati e Antonio Gentile nella loro “Illustrazione storica geografica e poetica del Lario e circostanti paesi” del 1858. In questa guida romanzata si descrivono i luoghi esplorati da una piccola comitiva in visita al lago, tra questi il promontorio di Bellagio dove poterono ammirare la biforcazione del Lario in due rami, quello di Lecco a destra e quello di Como a sinistra. La biforcazione del Lario è visibile anche dal castello, sulla sinistra vi è il ramo di Lecco mentre frontalmente quello di Como (3).

Sull’origine del termine “Vezio” si hanno diverse tesi: la prima sostiene che derivi dal latino “pagus Vetus”, che significa “villaggio, o gruppo di case, antico, preesistente”, oppure potrebbe fare riferimento alla denominazione dialettale “Vesc” che significa “vecchio”, la seconda invece sostiene che discenda da “Vescia”, piccolo centro del Lazio attuale Sant’Agata dei Goti, paese d’origine del legionario romano Vescinus che detenne la direzione dei lavori per la costruzione del “castrum” di Vezio. Molti studiosi attribuirono al castello una prima fase in età Tardo Antica, riconducibile ad una funzione di centro militare strategico tardo romano, a guardia della strada che da Bellano conduceva ad Esino Lario, e di punto d’avvistamento dominante il lago.

Della successiva fase Bizantina e Longobarda si ricorda il legame con la regina longobarda Teodolinda, la cui leggenda voleva che avesse fatto costruire la chiesa di San Martino, l’oratorio di Sant'Antonio ed il castello di Vezio per lasciare testimonianza della sua fede nel Cristianesimo. Questo legame è testimoniato da Cesare Cantù nel racconto “Isotta” risalente al 1833, in cui l’autore ripercorre gli anni della sua gioventù in cui, per diletto e per necessità, attraversava il Lario da Lecco a Colico su una barca comune affrontando un viaggio che durava dalla sera al mattino. La compagnia di quei viaggi era varia ma una notte, mentre fantasticava sulle sue speranze giovanili, si ritrovò di fianco un sacerdote di mezza età e di forte presenza, anch'egli preso in una contemplazione metafisica. Quest’ultimo gli “narrava […] le ricerche de’ sapienti e de’ curiosi intorno a quel lago” e “additava sull’opposta riva le rocche in rovina, […] parlava de’ monasteri, di non so che regina Teodolinda, la quale, egli diceva, fabbricò quella torre alta sopra Varenna e il sentiero che costeggia il lago”.

Quella fortificazione di cui parlava non è che una delle tante abitate da un fantasma, in questo caso quello della regina Teodolinda, che vagherebbe tra i corridoi del palazzo nelle notti senza luna oppure nei giardini. I gestori ne rievocano ancora oggi la storia con sculture realizzate grazie al contributo dei visitatori che si mettono in posa per poi essere ricoperti di garza e gesso, dopo una ventina di minuti la scultura viene sfilata ed è pronta ad abitare l’edificio (4).

Proseguendo nella cronologia sappiamo che l’edificio fu luogo di grande interesse per gli esuli comacini che, in seguito alla guerra con Como del 1169, utilizzarono il castello come luogo di rifugio per la popolazione dagli attacchi subiti durante il basso Medioevo, infatti il castello era collegato alla città di Varenna da due braccia di mura che la cingevano fino al lago. Il coinvolgimento degli esuli è riportato da Paolo Giovio, che nel 1559 dichiarò che: “Gli isolani edificarono nella nuova habitatione due roche, una dalla parte destra del Lario, l’altra nello elevato forte et giogo del monte sopracta con gli edifici, et da il sguardo di tutto il lago”.

Nei secoli successivi, più precisamente nel XVII, la torre risultava di proprietà della parrocchia di San Giorgio di Varenna poi passò in successione ai Conti della Riviera, agli Sfrondati, ai Serbelloni ed infine alla famiglia Greppi Di Robilant che ne ha tuttora la proprietà.

L’edificio che ci è giunto presenta caratteristiche costruttive tipiche dell’epoca medievale, a quel tempo infatti ogni comune era solito dotarsi di mura, castelli e torri a scopo di avvistamento o punto di riscossione dei pedaggi. In particolare il Castello di Vezio, perfetto esempio di castello-recinto, è un’architettura fortificata in pietre locali costituita da una torre quadrata centrale, a cui si accede attraverso un piccolo ponte levatoio. La torre è poi circondata da una cinta di mura pentagonale su cui si innalzano torri d'angolo minori che, insieme alla cinta, sono coronate da merli (5).

Suggestiva è l’immersione del castello in una rigogliosa vegetazione continentale e alpina a nord, caratterizzata da castagni, noccioli, pini e larici mentre verso il lago vi è una flora mediterranea di olivi, agavi, rosmarini e piante grasse. Nel giardino degli olivi (6) durante il giorno vengono tenuti i rapaci, infatti il castello ospita un centro di cura e addestramento di tali animali che i visitatori possono ammirare nella loro bellezza. Da questo giardino inoltre, per mezzo di un portone ligneo, si accede all'interno delle mura che circondano la torre dove vi è un’esposizione permanente sul lariosauro, un estinto rettile acquatico di medie dimensioni che viveva in ambienti di laguna salmastra. Sotto i giardini invece si trovano dei sotterranei (7) parzialmente visitabili che costituivano un appostamento difensivo italiano della frontiera nord verso la Svizzera durante la Prima guerra mondiale, per passare nel neutrale territorio elvetico nel caso di un tentativo d’invasione tedesca.

Ed è così che si conclude il viaggio tra le mura del Castello di Vezio che, grazie al suo notevole passato storico-artistico, ha permesso un'immersione in un’eterna atmosfera idilliaca tra le azzurre acque del Lario e le spigolose montagne, per farci sentire per un istante padroni di tanta bellezza. Che sia questo il motivo per cui, secondo la leggenda, Teodolinda vi si rifugiò per trascorrere gli ultimi anni della sua vita? A voi la risposta.

Sitografia

valsassinacultura.it

castellodivezio.it

eccolecco.it

varennaturismo.com

Immagini

Copyright Google immagini e Lorenzo Taccioli

https://www.lorenzotaccioli.it/castello-di-vezio-come-visitarlo/

LA SALA DEI GIGANTI A PALAZZO TE A MANTOVA

A cura di Silvia Piffaretti

Introduzione: la città di Mantova e Giulio Romano

“Mantua me genuit”, ovvero, “Mantova mi generò” è ciò che recita la tomba del poeta latino Virgilio che, nel XX canto dell’Inferno dantesco, descrisse brevemente le origini della città.

Nella presentazione dei dannati si soffermò sulla figura di Manto, una donna dalle lunghe trecce cadenti sul petto, che dopo lunghe peregrinazioni si stabilì in una terra disabitata in mezzo alla palude per praticare le sue arti magiche. E fu proprio nel luogo dove visse che, sulla sua tomba, fu edificata la città di Mantova che da lei prese il nome [1]. La città, di probabile origine etrusca, fu un piccolo centro fortificato che divenne nei secoli a venire dominio di grandi famiglie come i Canossa, i Bonacolsi ed i Gonzaga. In particolare sotto il dominio di quest’ultimi, durato dal 1328 al 1707, la città divenne uno dei massimi centri d'arte d’Italia dove accorsero artisti di grande talento come Giulio Romano.

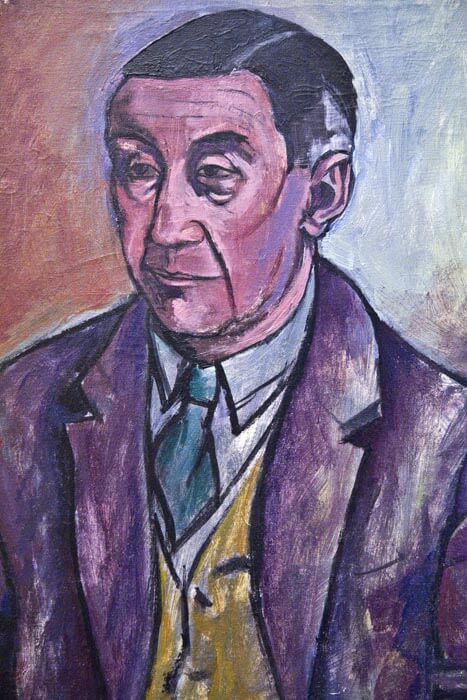

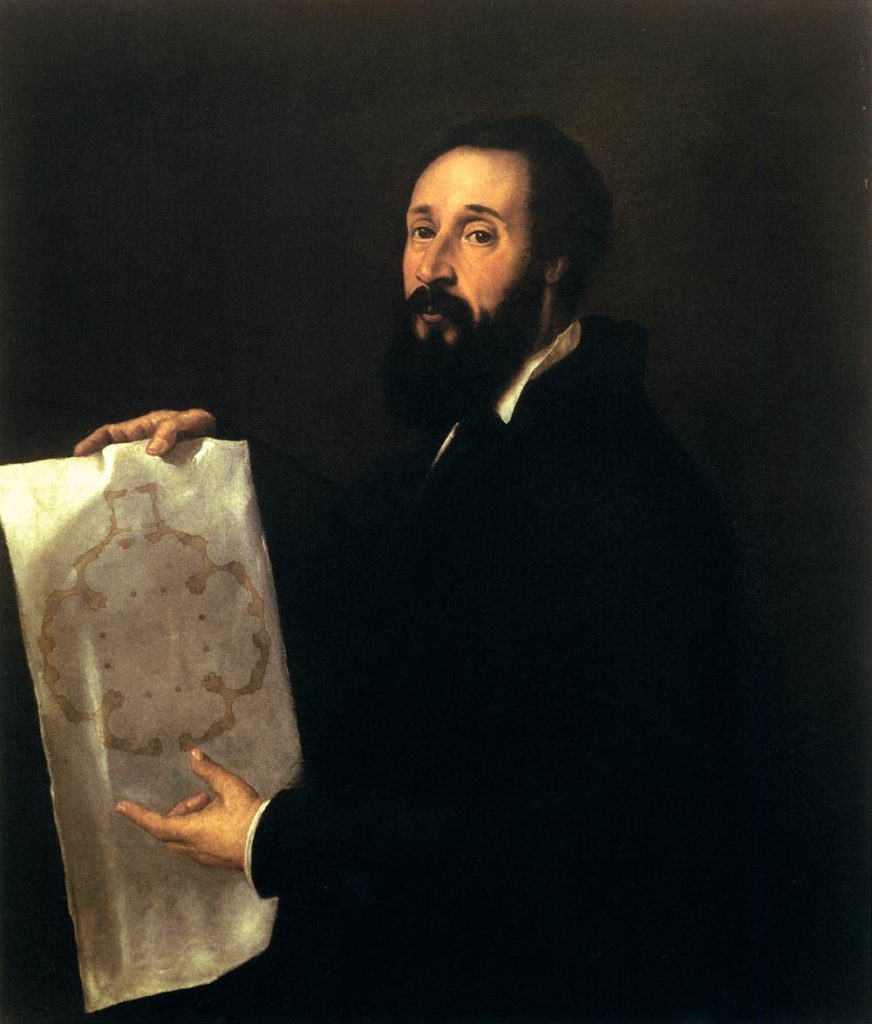

Quest’ultimo, nato nel 1492 a Roma e morto a Mantova nel 1546, si affermò nella città eterna come uno dei principali collaboratori di Raffaello, infatti come attestò Giorgio Vasari nel suo capolavoro “Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architetti”: "seppe benissimo tirare in prospettiva, misurare gl'edifizii e lavorar piante” e “si poté chiamare erede del graziosissimo Raffaello sí ne’ costumi, quanto nella bellezza delle figure nell'arte della pittura”. Ma il suo genio non si alimentò solo del maestro, egli risentì della lezione di Michelangelo nella possanza e nel dinamismo delle figure. Per Vasari la sua abilità tecnica fu tale da essere “sempre anticamente moderna, e modernamente antica”.

L’artista ebbe anche un forte legame con il pittore Tiziano, questi eseguì perfino un suo ritratto [2] di tre quarti dall'espressione bonaria e arguta, cogliendone l’essenza signorile tratteggiata da Vasari che descrisse “Giulio di statura nè grande nè piccolo, più presto compresso che leggieri di carne, di pel nero, di bella faccia, con occhio nero et allegro, amorevolissimo, costumato in tutte le sue azioni, parco nel mangiare e vago di vestire e vivere onoratamente”.

Nell'ottobre del 1524 giunse, per mezzo dell’ambasciatore gonzaghesco Baldassarre Castiglione, a Mantova da Federico II Gonzaga [3]. Questi, figlio di Francesco II e Isabella d’Este, fu un condottiero di non grande abilità che si ritirò dalle armi per dedicarsi al governo cittadino e agli interessi personali, tra i quali figuravano le arti e la collezione di opere antiche. Egli trasmise il suo ambizioso progetto all'artista che creò, a detta di Vasari, “non abitazioni di uomini, ma case degli Dei” intervenendo nel campo dell’urbanistica, dell’edilizia privata e religiosa.

Fu così che Federico II lo condusse all'isola del Teieto, termine che potrebbe derivare da tiglieto, ovvero località di tigli, oppure essere collegato a tegia, dal latino attegia, che significa capanna.

Il capolavoro di Giulio Romano: Palazzo Te e la "Sala dei Giganti"

Il marchese lo incaricò di ristrutturare le scuderie esistenti per "accomodare un poco di luogo da potervi andare e ridurvisi tal volta a desinare, o a cena per ispasso”. Ma, come riferì Vasari, alla vista del bellissimo progetto presentato diede incarico di iniziare la costruzione di Palazzo Te [4], eretto tra il 1525-1535, adibito a luogo d’accoglienza d’ospiti illustri.

Lungo il percorso all'interno del palazzo s’incontrano maestose ed eleganti sale, ma quella che più incanta il visitatore è la “Sala dei Giganti” [5] eseguita tra il 1532-35, su disegno di Giulio Romano, dai collaboratori Rinaldo Mantovano, Fermo da Caravaggio e Luca da Faenza.

Nella stanza è dipinta la Gigantomachia, ultima fase della Cosmogonia, ovvero del processo di costruzione di un cosmo armonico nato dagli scontri tra le intelligenze divine dell’Olimpo e la forza bruta dei Giganti che vengono sconfitti. Nella versione del mito proposta nell'opera “Le Metamorfosi” del poeta latino Ovidio, fonte privilegiata di cui si servì Romano, “si narra che i Giganti, aspirando al regno celeste, ammassassero i monti gli uni sugli altri fino alle stelle” per costruire una scala con cui giungere all'Olimpo, ma Giove ne interruppe la corsa scagliando i suoi fulmini sulle montagne che crollarono su di essi.

La sala è famosa per la sua ideazione pittorica volta a negare i limiti architettonici dell’ambiente, infatti gli stacchi tra i piani orizzontale e verticale furono celati smussando gli angoli tra le pareti e la volta. Si realizzò inoltre un pavimento, oggi perduto, costituito da un mosaico di ciottoli di fiume che proseguiva dipinto alla base delle pareti. In questo modo, ma anche servendosi di persone nascoste che simulavano l’effetto sonoro con dei sassi e di un caminetto il cui bagliore amplificava la drammaticità, l’artista intendeva catapultare lo spettatore nell'opera suscitando in lui stupore e straniamento. Effetto che lasciò impressionato anche Giorgio Vasari che disse: “Né si pensi mai uomo vedere di pennello cosa alcuna piú orribile o spaventosa, né piú naturale. Perché chi vi si trova dentro, veggendo le finestre torcere, i monti e gli edifici cadere insieme coi Giganti, dubita che essi e gli edifizi non gli ruinino addosso”.

Il protagonista incontrastato della scena è Giove [6] che, abbandonato il trono poco più in alto, scende dal cielo sulle nuvole sottostanti con i fulmini in pugno, chiamando a sé l’assemblea degli immortali, per punire i ribelli assistito dalla moglie Giunone. Tra gli dei si riconoscono: Apollo sul carro solare, Nettuno con il tridente [7], Marte che impugna la spada, Amore armato di arco e frecce e Venere che fugge [8]. Mentre ai quattro angoli si vedono delle figure che soffiano nelle tube, essi sono i venti che stanno scatenando il finimondo sulla terra.

Più in basso invece alcuni Giganti vengono travolti dal precipitare della montagna, altri da impetuosi corsi d’acqua o alcuni sono addirittura abbattuti dal crollo di un edificio [9.1][9.2][9.3]. Tra le ampie portefinestre si distinguono: Plutone con il bidente, le Furie dal capo ricoperto di serpenti e il gigante Tifeo [10] che sputa fuoco. Poco più sotto tra le rocce emergono delle scimmie [11], la cui presenza deriverebbe però da un errore di traduzione del testo di Ovidio: i traduttori al posto di tradurre “che i giganti sono nati dal sangue” lessero simiae, ovvero “le scimmie sono nate dal sangue dei giganti”. Fu così che questo dettaglio insolito rimase destinato a catturare l’attenzione dell’osservatore in eterno.

Per quanto concerne l’interpretazione della rappresentazione, si potrebbe scorgere in Giove l’incontrastabile imperatore Carlo V, che si recò in visita a Mantova qualche tempo prima, e nei Giganti vinti i principi italiani ribellatisi al suo Impero. Ma alcuni elementi hanno un significato ambivalente: l'Olimpo, il fulmine e l'aquila oltre ad essere attributi di Giove identificano anche imprese gonzaghesche, pertanto Giove vincitore potrebbe anche essere metafora del potere imperiale in cui i Gonzaga identificarono la propria fortuna.

In questo modo il capolavoro della Gigantomachia si presenta a noi come un’occasione per comprendere come la minaccia del caos e della distruzione, che turba l’armonia e l’ordine del mondo, sia sempre parte integrante della nostra esistenza. Ma cos'è che garantisce veramente all'essere umano l’armonia con sé stesso e di conseguenza col mondo che abita? La risposta a questo interrogativo potrebbe essere la bellezza, quest’ultima è in grado di appagare l’animo attraverso i sensi e distoglierlo da vie distruttive. Come disse Guido Piovene, giornalista ed autore di “Viaggio in Italia”, riferendosi alle meraviglie del nostro paese: “Vi è chi distrugge il bello per sentirsi meglio e per mettere il mondo in armonia con se medesimo; ognuno ritrova la pace della coscienza come può.”

Bibliografia:

- “Giulio Romano”, Art Dossier, a cura di L. Frommel, S. Ferino Pagden, K. Oberhuber, Giunti 1989

- “Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti” di Giorgio Vasari, a cura di Luciano Bellosi e Aldo Rossi, Einaudi, Torino 1986

- “Le Metamorfosi” Publio Ovidio Nasone, a cura di Mario Scaffidi Abbate, Newton Compton editori, 2011

- “Viaggio in Italia”, Guido Piovene, Edizioni Bompiani, 2019

Sitografia:

Immagini:

https://www.arteworld.it/analisi-iconografica-sala-dei-giganti-di-giulio-romano/

TEODOLINDA “REGINA D’ITALIA”

A cura di Silvia Piffaretti

Monza: la città, la regina e il Duomo

Per le vie della città di Monza, pacata ed elegante provincia brianzola, in epoca medievale mosse i suoi passi la regina longobarda Teodolinda che fece rinascere questo piccolo villaggio rendendolo uno dei più rilevanti centri di potere e cultura dell’epoca.

Ma chi furono i Longobardi? Questi erano un popolo ariano originario della Scandinavia che, a seguito di peregrinazioni europee, giunse nel 569 d.C. in un’Italia indebolita e facilmente conquistabile a seguito della guerra greco-gotica. Il loro Regno ebbe inizio nell’Italia settentrionale, estendendosi poi lungo la penisola attraverso un sistema di stati regionali semi-autonomi.

Ritornando alla città di Monza, una significativa fonte è lo storico Bonincontro Morigia che nel “Chronicon Modoetiense”, composto tra il 1340-50, espose la storia della città dalle origini fino alla sua epoca. Nel suo capolavoro egli riportò una singolare leggenda: si diceva che la regina desiderasse costruire una chiesa dedicata a San Giovanni Battista e che la edificò nel luogo che lo Spirito Santo le indicò durante una battuta di caccia mentre riposava sotto una grande quercia. Qui le comparve una colomba che le sussurrò “modo” ossia “qui”, ed ella rispose “etiam” che significa “sì”. Dalla fusione dei due termini deriverebbe il toponimo “Monza”. Fu così che tra il 595 e il 600 Teodolinda fondò il complesso divenuto l’attuale Duomo di Monza [1], dove fu deposto il suo corpo insieme a quello del secondo marito e del figlio.

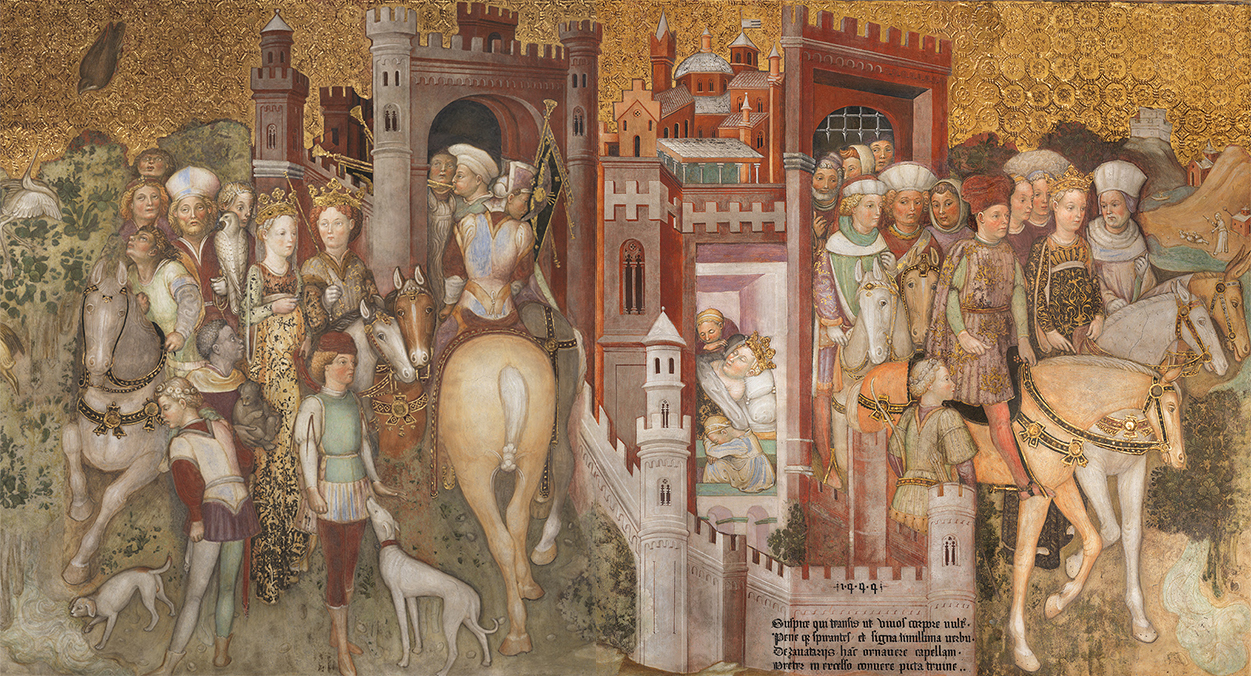

Successivamente tra il 1441 e il 1446, sotto il patrocinio del duca milanese Filippo Maria Visconti, fu realizzata in stile Gotico internazionale la decorazione della Cappella di Teodolinda [2] con 45 scene relative alla sua vita, ad opera dalla bottega degli Zavattari.

E’ probabile che lo scopo di tale operazione fosse rafforzare il potere dei Visconti suggerendo un’analogia tra il matrimonio di Teodolinda, che aveva conferito legittimità al potere regale del marito, e quello della figlia Bianca Maria Visconti con un nobile della dinastia Sforza divenendo duchessa di Milano. Nelle scene si nota la commissione milanese in quanto è rappresentato uno spaccato di vita di tale corte attraverso i particolari della moda e i costumi, ma anche di viaggi e battaglie. Per la realizzazione delle storie ci si rifece alla fonte storica che raccoglieva le vicende del popolo longobardo, dalle origini alla morte del re Liutprando nel 744, ovvero la nota “Historia Langobardorum” di Paolo Diacono. Questa, composta per la corte di Carlo Magno tra l’VIII e il IX secolo, ci accompagnerà nel nostro articolo con curiose suggestioni relative alle vicende narrate.

La cappella di Teodolinda

Ma chi fu questa sovrana? Teodolinda figlia di Garipaldo, duca di Baviera, e di Valderada, figlia del re longobardo Wacone, nacque intorno al 570. In giovane età fu promessa in sposa al re longobardo Autari che «era allora nel fiore della giovinezza, ben proporzionato di statura, biondo e di aspetto molto bello». Questi, una volta scelta la sua futura sposa, volle conoscerla prima del matrimonio visitandola in incognito travestito da ambasciatore. Fu così che Autari e i suoi compagni raggiunsero la residenza di Garipaldo e chiesero che un calice di vino fosse offerto loro da Teodolinda.

Come dichiarò Paolo Diacono, «Autari la guardò con ammirazione in silenzio, poiché aveva una bellissima figura e gli piacque molto in ogni modo». E così quando ella si fermò di fronte al giovane, questi delicatamente le sfiorò la mano e si toccò il volto, dal naso alla bocca. Un gesto dal preciso significato che fece arrossire Teodolinda, la quale si confidò con la balia che le spiegò che colui che aveva osato tanto non poteva essere altro che il suo futuro marito. Il loro matrimonio fu celebrato nel 589 presso il campo di Sardi, vicino a Verona, e fu accompagnato dalla nomina del fratello di Teodolinda a duca d’Asti per ottenere appoggio in area piemontese [3].

Nell’Historia Langobardorum si racconta che fra gli altri duchi invitati al matrimonio vi fosse anche Agilulfo, duca della città di Torino, e che scoppiato un temporale un palo fu colpito da un fulmine con fragore di tuoni. Un servo di Agilulfo avvertì i presagi di quei colpi e disse al suo signore: «Questa donna, che ora ha sposato il nostro re, è destinata ad essere tua moglie fra non molto tempo». Agilulfo lo minacciò dicendogli che gli avrebbe fatto tagliare la testa, egli gli rispose: «Io posso anche venire ucciso, ma il destino non può essere cambiato, ed è certo che quella donna è venuta in questa terra perché deve unirsi in matrimonio con te».

Circa un anno dopo le loro nozze Autari morì improvvisamente, probabilmente avvelenato, «ma poiché la regina Teodolinda piaceva molto ai Longobardi, le permisero di mantenere la sua dignità regale e le consigliarono di scegliere come marito chiunque desiderasse tra tutti i Longobardi, che fosse capace di gestire proficuamente il regno» [4].

Teodolinda scelse, come anticipato dalla profezia, il turingio e ariano Agilulfo che “era, in realtà, un uomo valoroso e battagliero, e adatto a tenere le redini del regno, sia per aspetto che per animo”. Quando si incontrarono lei si fece portare una coppa di vino e poi gliela offrì “ma, dato che il duca aveva baciato con rispetto la sua mano nel ricevere la coppa, ella, arrossendo con un sorriso, osservò che non doveva baciarle la mano chi doveva darle un bacio sulla bocca”.

Lui si convertì al cattolicesimo e fu incoronato re dei Longobardi [5]. Subito dopo le nozze i due presero residenza a Milano, ex-capitale dell’Impero Romano d’Occidente, per legare il regno longobardo alla tradizione dello stato romano [6].

Poco dopo Teodolinda si trasferì a Monza dove fece erigere la chiesa di San Giovanni Battista [7] [8] seguace del rito tricapitolino, che fece impreziosire con dei doni definiti “tesoro” di Monza [9]. In generale, durante il loro regno, cercarono di organizzare uno stato unitario frenando l’opposizione tra i Romani cattolici e i Longobardi ariani. Teodolinda tentò inoltre l’avvicinamento al pontefice al fine di promuovere una pacifica convivenza, religiosa e politica.

Quando il marito morì il figlio Adaloaldo divenne il legittimo re, ma fu Teodolinda a governare come reggente divenendo “regina d’Italia” fino al 627 quando la morte la prese [10].

Nelle scene conclusive è poi illustrato il tentativo di riconquistare l’Italia da parte dell’imperatore d’Oriente Costante e il suo rientro a Bisanzio, che purtroppo si rivelò fallimentare.

Oltre alle storie di Teodolinda nella cappella sono rappresentati: sul frontone il re Agilulfo e la regina Teodolinda che porgono i loro omaggi a S. Giovanni Battista, sulla volta i quattro Evangelisti e i Santi Titolari della chiesa (Vincenzo, Stefano e Lorenzo martiri, Anastasio e Compagni Confessori), ed infine i quattro dottori della Chiesa sulle spalle dell’arco d’entrata [11].

Concentrandoci sul dato tecnico è possibile riscontrare la convivenza di materiali e tecniche diverse: l’affresco, la tempera a secco, la pastiglia a rilievo, le dorature e le argentature in foglia.

Nella rappresentazione, inoltre, è evidente la mancanza di una prospettiva aerea e la sua convenzionalità nelle componenti architettoniche che servono a delimitare i vari riquadri.

Mentre, dal punto di vista stilistico, è importante sottolineare come la tecnica ed il modo di comporre siano più propri della miniatura che della pittura murale, caratteri riscontrabili nelle opere di Michelino da Besozzo, Gentile da Fabriano e Pisanello.

Nella cappella inoltre è collocato l’altare, realizzato nel 1895-96 in stile neo-gotico da Luca Beltrami, dove è custodita la Corona Ferrea. Questa è costituita da sette placche d’oro decorate con smalti e pietre preziose che presentava all’interno, secondo una leggenda, un cerchietto metallico ricavato da uno dei chiodi della croce di Cristo. Tale cimelio utilizzato per le incoronazioni dei re longobardi, ma anche di sovrani successivi, fu decretato reliquia nel 1576 da Carlo Borromeo [12].

A conclusione del nostro articolo non possiamo fare a meno di decretare Teodolinda come esempio di sovrana saggia e lungimirante, capace di svolgere un ruolo rilevante nelle vicende politiche e religiose della sua epoca, affiancando entrambi i mariti nel tentativo di dare vita a un regno di portata nazionale. Nei secoli finali del Medioevo fu proposta come modello da seguire per i buoni cristiani, e successivamente anche come archetipo da imitare per le donne di corte. Fu perfino menzionata nel “Libro del Cortegiano” di Baldassar Castiglione, mirante a definire l’ideale sociale e culturale del perfetto uomo di corte, in cui si riservava anche una particolare attenzione alla valorizzazione ed educazione della donna, dove si citava Teodolinda in un discorso volto a dimostrare come le donne non siano mai state inferiori agli uomini in quanto a virtù.

Bibliografia:

- “Teodolinda” (Regine d'Italia – Donne di potere nell’Italia Medievale Vol. 4), Inner Wheel Club di Monza C.A.R.F, Marina Ebrahim, Aldo Torrebruno.

- “La Cappella detta della Regina Teodolinda nella Basilica di San Giovanni in Monza : e le sue pitture murali”, di Carlo Fumagalli, Luca Beltrami.

- “Storia dei Longobardi”, Paolo Diacono, Biblioteca di Storia, Edizioni Studio Tesi, 1990.

- “Teodolinda: immagini e metamorfosi di una regina tra medioevo ed età moderna”, Gabriella Maroni, Aevum, Anno 90, Fasc. 2 (Maggio-Agosto 2016), pp. 293-332.

Sitografia:

http://www.museoduomomonza.it/regina-teodolinda/

http://www.treccani.it/enciclopedia/bonincontro-morigia_(Dizionario-Biografico)/

http://www.lombardiabeniculturali.it

MILANO TRA LE DUE EPIDEMIE

PANDEMIE: UNA STORIA DI ATTUALITÀ E MEMORIA

In questi mesi in cui ci siamo ritrovati nel bel mezzo di un’epidemia, dal greco «che è nel popolo», dichiarata poco dopo dall’OMS pandemia, ovvero «di tutto il popolo», è opportuno servirsi delle testimonianze artistiche e letterarie per riflettere su quanto il passato possa rivelarsi attuale.

In questo articolo ripercorreremo le due pesti vissute da Milano, rispettivamente quella del 1576-77 e del 1630, per ricordare che già prima di ora Milano è stata stretta tra due epidemie. Ma prima di entrare nel vivo della questione è doveroso ricordare come l’origine della peste sia molto più antica, perfino nella Bibbia si raccontò di un’epidemia a contagio sessuale che uccise milioni di israeliti, interpretata come il risultato di una colpa o monito di una forza superiore. Altre testimonianze di epidemie di peste furono registrate in Cina fin dal 224 a.C., successivamente nel 430 a.C. la furia si abbatté su Atene colpendo la popolazione e lo stesso Pericle, uomo politico che aveva incentivato l’impresa della guerra del Peloponneso. Il grande storiografo Tucidide decise di descriverne i sintomi, avendo vissuto egli stesso la malattia e capendone la sofferenza, al fine di informare i cittadini e le future generazioni. Anche il poeta latino Lucrezio nel “De Rerum Natura” descrisse tale fenomeno evidenziando il decadimento dei valori morali, narrando di parenti che abbandonarono i malati per paura del contagio e di defunti a cui furono negate cerimonie funebri, analoga situazione che stiamo vivendo in questi giorni. Di fatto chi potrà mai scordare l’immagine cupa delle chiese assiepate di bare e dei carri armati che attraversano, quasi fosse la fine di una guerra, una Bergamo spettrale?

Avvicinandoci ad epoche più recenti, segue la cosiddetta “peste nera” del 1347 considerata dalla Chiesa una punizione divina. Boccaccio nel suo “Decameron” illustrò come reagì la popolazione alla catastrofe, non con la paura, ma attraverso la beffa e la vita sregolata. I governi dell’epoca, proprio come quelli attuali, incoraggiarono: l’adozione di misure d’igiene personale, restrizioni agli spostamenti e l’istituzione di luoghi deputati all’isolamento e cura dei contagiati.

LA PESTILENZA DI SAN CARLO: MILANO E LA PRIMA EPIDEMIA

Dopo questa parentesi arriviamo finalmente a Milano e alla pestilenza di San Carlo del 1576-77, chiamata così poiché si verificò durante l’episcopato di Carlo Borromeo che ottenne l'estensione a Milano del giubileo romano. L’affluenza fu elevata ma il giubileo ebbe vita breve, il governatore spagnolo Antonio de Guzmán arrivò a vietare i pellegrinaggi quando si registrarono i primi casi in città. Questi lasciò Milano per luoghi più sicuri, mentre l’arcivescovo rientrò in città a prestare soccorso sanitario e spirituale agli ammalati, facendoli isolare nel Lazzaretto di San Gregorio.

A testimoniare il lavoro svolto da S. Carlo contribuiscono le tele di molti artisti tra cui Giovan Battista Crespi, detto il Cerano (1573-1632). Questi, arrivato a Milano nel 1591 ed entrato nella cerchia dei Borromeo, fu influenzato da pittori come Gaudenzio Ferrari e dall’arte manieristica romana. La tela in analisi fa parte dei grandi “Quadroni del Duomo” realizzati da diversi artisti e dedicati ai “Fatti della vita del Beato Carlo Borromeo”. Qui il santo è raffigurato mentre consola gli appestati alle loro capanne ed è possibile riscontrare le peculiarità caratteristiche dell’artista, ovvero: l’accentuata espressività del realismo, la sintesi compositiva e la costruzione solida delle figure. (1)

Altra testimonianza suggestiva è quella di Antonio d’Enrico, detto Tanzio da Varallo (1578-1632). L’artista si formò in ambienti romani, studiando Caravaggio e i caravaggeschi, per poi spostarsi in Valsesia e giungere nel milanese. Nel “San Carlo che comunica gli appestati”, della chiesa di Domodossola, l’interpretazione caravaggesca del reale è integrata al patetismo che evidenzia il suo interesse per la pittura contemporanea lombarda-piemontese. Il dipinto raffigura in primo piano l’episodio nel quale San Carlo Borromeo somministrò la comunione ai contagiati, mentre sullo sfondo è rappresentato l’episodio dell’incontro del Santo con gli appestati. Sulla tela rimasero impressi i volti di componenti delle famiglie più in vista, attornianti il santo con il volto corrugato e sofferente su un piedistallo marmoreo nell'atto di comunicare un appestato. (2)

San Carlo era convinto, come scrisse nelle meditazioni del suo “Memoriale”, che l’epidemia fosse «un flagello mandato dal cielo» come castigo dei peccati del popolo e della superbia della città di Milano e che fosse necessario ricorrere alla preghiera e alla penitenza, ma i governatori si opposero per paura che eventuali assembramenti estendessero il contagio. San Carlo non se ne curò, fece organizzare processioni generali «per placare l’ira di Dio» ed erigere colonne in pietra sormontate da una croce nelle piazze per permettere la partecipazione alla vita spirituale affacciandosi dalle finestre di casa.

Tra le tante testimonianze artistiche ne abbiamo una di Giulio Cesare Procaccini (1574-1625), bolognese trapiantato a Milano che contribuì ai “Quadroni del Duomo”, che ci mostra il santo risaltante dal fondale scuro e attorniato da diversi personaggi mentre porta in processione il sacro chiodo. (3) L’artista realizzò anche una tela, per la chiesa milanese di S.Tomaso, in cui si vede S. Carlo Borromeo in gloria. In quest’opera il santo cardinale, seduto in trono, benedice con la mano destra e sulla testa ha la colomba dello Spirito Santo. Lo circondano infine alcuni angeli rappresentati come bimbi nudi, dalla carnagione morbida, immersi in un’atmosfera bruno-dorata creata dal colore dei loro corpi. (4)

Ricollegandoci all’opera svolta dal santo, possiamo dire che anche oggi si può riscontrare una presenza forte da parte del mondo della Chiesa per i suoi fedeli.

A Milano infatti l’arcivescovo Mario Delpini è salito sulle terrazze del Duomo per rivolgersi alla Madonnina, simbolo del capoluogo lombardo, con una preghiera di intercessione per proteggere la città dalla nuova pandemia, confortare gli ammalati e sostenere nella fatica chi se ne prende cura. Dalla preghiera è qui riportato il pezzo più significativo, al fine di tenerlo a mente:

“O mia bela Madunina che te dominet Milan,

Maria, mater amabilis, insegnaci l’arte di renderci amabili,

nei momenti dell’apprensione suggerisci le parole buone che incoraggiano,

nelle ore della solitudine ispira segni di sollecitudine per coloro che sono troppo afflitti,

la delicatezza e il sorriso siano una seminagione di simpatia,

nelle decisioni infondi sapienza,

nessuno sia così preoccupato per se stesso da difendersi con l’indifferenza,

nessuno si senta straniero, abbandonato.”

La stessa via è percorsa da papa Francesco che, presieduto un momento di preghiera sul vuoto sagrato della basilica di San Pietro, ha dato la benedizione Urbi et Orbi e la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria. Di fronte al virus il Papa ha dichiarato che siamo “tutti sulla stessa barca” ed ha implorato Dio di non lasciarci soli in questa tempesta.

MILANO TRA LE DUE EPIDEMIE: LA PESTE

La peste di cui abbiamo appena parlato è citata da Alessandro Manzoni ne “I Promessi Sposi” come antecedente di quella descritta nel romanzo stesso, abbattutasi in Lombardia nel 1630 quando arcivescovo di Milano era il cardinal Federico Borromeo, cugino di Carlo. Manzoni individuò i fattori che favorirono l’epidemia, in particolare: la negazione dell’esistenza del morbo, l’iniziale inazione delle autorità mediche e politiche, l’isteria delle masse, con la richiesta di una processione per placare Dio che avrà l’unica funzione di incrementare l’epidemia. La causa di questa peste fu la guerra di successione al trono di Mantova. Infatti, il ducato di Venezia assoldò per vincere la guerra, ed estendere il dominio al regno di Mantova, l’esercito mercenario dei Lanzichenecchi che passarono per Milano lasciandovi la peste. Un luogo centrale durante le epidemie milanesi fu il lazzaretto che, costruito fuori città tra 1489 e 1509 appositamente per fronteggiare l’epidemia, era “un recinto quadrilatero e quasi quadrato” con al centro una chiesa e lungo i lati le camere.

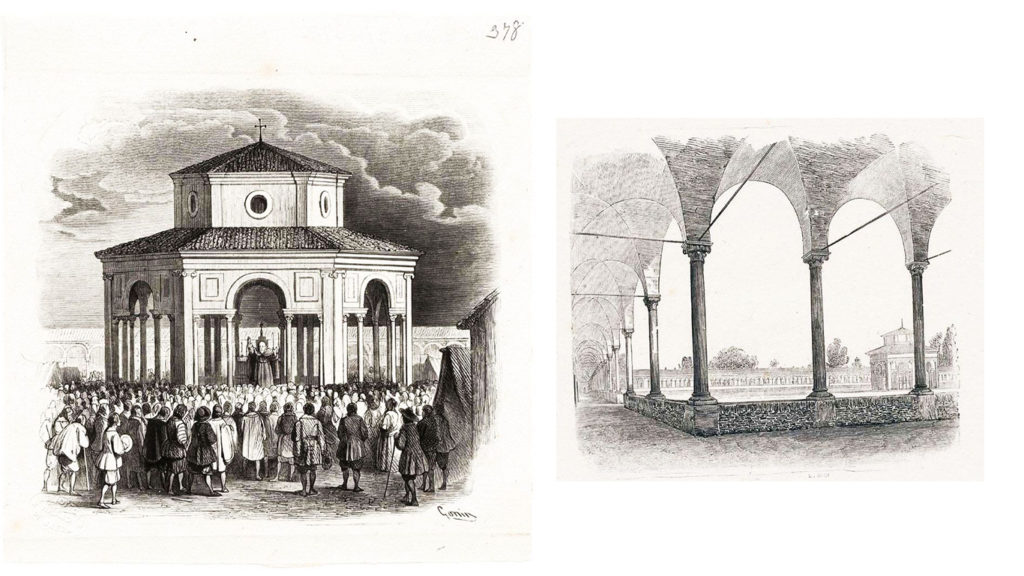

La descrizione trova riscontro nelle incisioni realizzate da Francesco Gonin per l’edizione del 1840 de “I Promessi Sposi”. Nelle incisioni possiamo ammirare la parte esterna, popolata da un sovraffollamento di figure di moribondi, con il suo ingresso principale caratterizzato da un’imponente arcata dalla quale esce una figura abbigliata alla moda dell’epoca. (5.1) A questa visuale esterna ne fa riscontro una interna, dove si mostrano il portico caratterizzato da archi poggianti su eleganti colonne. Dalle aperture tra le colonne si può intravedere la piccola chiesetta centrale, di cui in un’altra incisione se ne illustra la benedizione. (5.2) Per capire il clima che abitava quel luogo dobbiamo affidarci alle parole di Manzoni, in particolare a quelle del capitolo XXXV:

“S’immagini il lettore il recinto del lazzaretto, popolato di sedici mila appestati; quello spazio tutt’ingombro, dove di capanne e di baracche, dove di carri, dove di gente; quelle due interminate fughe di portici, a destra e a sinistra, piene, gremite di languenti o di cadaveri confusi, sopra sacconi, o sulla paglia; e su tutto quel quasi immenso covile, un brulichìo, come un ondeggiamento; e qua e là, un andare e venire, un fermarsi, un correre, un chinarsi, un alzarsi, di convalescenti, di frenetici, di serventi. Tale fu lo spettacolo che riempì a un tratto la vista di Renzo, e lo tenne lì, sopraffatto e compreso.”

Lo sgomento provato da Renzo al lazzaretto potrebbe essere proprio lo stesso provato dai nostri medici ed infermieri di fronte allo scenario a cui doverosamente prendono parte ogni giorno.

Inoltre anche oggi, oltre alle già presenti strutture ospedaliere sul territorio, sono state messe in campo forze straordinarie per estendere i posti disponibili per i malati attraverso la riconversione di spazi, si vedano gli ospedali da campo o le navi da crociera.

Concludiamo il nostro articolo ricordando come molte figure autorevoli, tra cui artisti di fama mondiale, abbiano voluto far sentire la loro vicinanza all’Italia in questo momento buio dimostrando la loro gratitudine e il loro amore nei riguardi del nostro patrimonio culturale.

Affido le ultime parole allo studioso e divulgatore Alberto Angela che, dopo essersi chiesto come il nostro paese possa essere divenuto un esempio, ne attribuisce il merito alla nostra cultura summa dei valori delle generazioni che ci hanno preceduto. In conclusione, al suo messaggio lo studioso ha fatto due richieste: in primo luogo di non dimenticare le persone che non ci sono più e quelle che sono state in prima linea, ed in secondo luogo, quando tutto sarà finito, di premiare l’Italia e il suo ricco patrimonio.

Bibliografia:

- Giovanni Pietro Giussano, Vita di San Carlo Borromeo, Stamperia della Camera Apostolica, Roma 1610

- L’anno liturgico – Tempo Pasquale e dopo la Pentecoste, Paoline, Alba 1959

- La pestilenza nell’arte, Stamperia Giuseppe Ciulli, Firenze 1952

- Tommaso Di Salvo “I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni” - Zanichelli, 1994

- Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, Milano, Enrico Trevisini Editore, 1840

Sitografia:

- https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_27/coronavirus-stasera-papa-francesco-impartira-benedizione-urbi-et-orbi-l-indulgenza-plenaria-a06d0bfa-7035-11ea-82c1-be2d421e9f6b.shtml

- https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/preghiera-delpini-milano

LA BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE DI BRERA

La Biblioteca Nazionale Braidense e lo "stampatore" Aldo Manuzio

Nel quartiere milanese di Brera si è da sempre respirata aria d’ingegno e sperimentazione, favorita dal frequente via vai di artisti ed intellettuali che stimolarono il dialogo culturale. Il quartiere prende il nome dall'omonima via, il cui termine deriva da braida, ovvero “terreno incolto”. Da qui deriverà la denominazione di Biblioteca Nazionale Braidense.

Il Palazzo di Brera, nato come convento trecentesco dell’ordine degli Umiliati e successivamente dei Gesuiti, fu riorganizzato nel XVII secolo dall'architetto Francesco Maria Richini.

Successivamente divenne proprietà dello Stato austriaco, che ne dispose l'utilizzo per istituti culturali. Il palazzo ad oggi ospita: l’Accademia di Belle Arti, la Pinacoteca, l'osservatorio astronomico,l'orto botanico e la Biblioteca Nazionale Braidense.

Quest’ultima, terza biblioteca italiana per ricchezza del patrimonio librario,fu istituita nel 1770 dall'imperatrice Maria Teresa per supplire alla mancanza "di una biblioteca aperta ad uso comune di chi desidera maggiormente coltivare il proprio ingegno, e acquistare nuove cognizioni” ed aprì i battenti solo nel 1786. Il suo vasto patrimonio librario deriva dalla somma di diversi fondi accumulati negli anni, a partire dal nucleo originario del Collegio gesuita fino ai fondi dei grandi studiosi tra cui figurano testi di carattere scientifico, storico e letterario. Di particolare rilievo sono però le 650 edizioni aldine, uscite dalla stamperia di Aldo Manuzio e degli eredi, collocate in un arco di tempo che si estende dal 1494 al 1598.

Ma chi fu lo stampatore Aldo Manuzio?

Il suo nome probabilmente non è noto quanto quello di Gutenberg, nonostante ciò è doveroso dare il giusto peso a questo personaggio rilevante per la storia della stampa e della cultura in Italia.

Aldo, vissuto tra il 1450 e il 1515 circa, fu un grande studioso e precettore nelle più importanti corti dell’Italia centrale. Egli si guadagnò perfino l’appellativo di “Steve Jobs del Rinascimento”da parte della critica moderna. Infatti, così come il grande magnate digitale ebbe il merito di mutare l’interfaccia attraverso cui noi ci rapportiamo ai contenuti digitali, Manuzio mutò l’interfaccia dei testi a stampa rendendola più gradevole e maneggevole. Nell’arco della sua attività tipografica pubblicò circa 130 edizioni di opere di contemporanei quali Erasmo, Angelo Poliziano o Pietro Bembo, e soprattutto di grandi classici, da Aristotele a Tucidide, da Erodoto a Cicerone, da Sofocle a Catullo, ma anche Virgilio, Ovidio, Omero e molti altri.

Dopo aver svolto per lungo tempo il lavoro di precettore decise di intraprendere una nuova via.

Diede così una svolta alla sua vita e si trasferì a Venezia, probabilmente attratto dalle numerose biblioteche fornite di codici greci e dalla presenza di esuli greci.

Dichiaratosi un grande amante della cultura ellenica si propose di coltivarla e diffonderla attraverso il libro a stampa. Egli era convinto che la conoscenza della lingua greca, da studiare parallelamente al latino, fosse imprescindibile per la completa formazione culturale dello studioso.

Fu così che, dopo aver fondato una società con il nipote del doge Barbarigo e lo stampatore veneziano Andrea Torresano, diede alle stampe testi di supporto all'apprendimento della lingua ed un corpus della letteratura greca, facendo realizzare dal suo collaboratore Francesco Griffo dei caratteri greci.

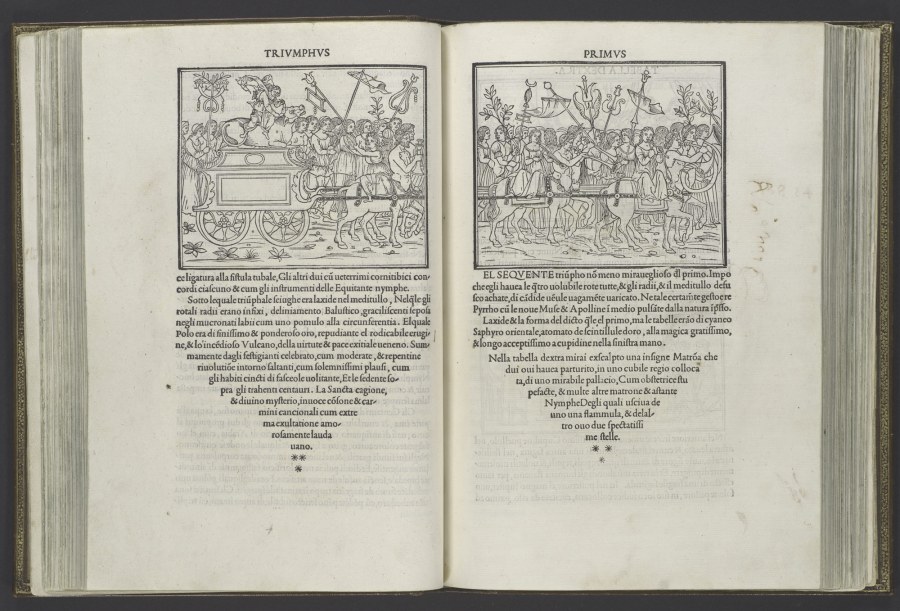

Nonostante questo suo grande amore egli non si dedicò solo alla stampa di tali testi, fu così che nel dicembre del 1499 la sua officina terminava la stampa di un romanzo allegorico di tema amoroso intitolato “Hypnerotomachia Poliphili"

Department: Drawings & Prints

Culture/Period/Location:

HB/TOA Date Code:

Working Date: 1499

Digital Photo #: DP102817

Alternate view 2

ovvero “La battaglia d’amore in sogno di Polifilo”, la cui paternità è attribuita al domenicano veneziano Francesco Colonna. Il racconto descrive un sogno erotico di Polifilo, ovvero "Colui che ama la Moltitudine”, che inizia a causa dell'allontanamento dell’amata Polia, letteralmente “Moltitudine”. Quello da lui compiuto è un viaggio iniziatico che ha per tema la ricerca della donna amata, metafora di una trasformazione interiore alla ricerca dell'amore platonico. I continui richiami alle divinità dell'antica Roma fanno del romanzo un'opera dichiaratamente pagana, il che spiega come mai fu stampata anonima e perché si sia cercato di attribuirla ad altri umanisti rinascimentali.

Tale volume, di cui è fornita la Braidense, è considerato il più eccezionale esempio di libro rinascimentale grazie all’alta qualità grafica delle sue xilografie, di cui l’autore è ignoto, che completano l’elegante apparato testuale manuziano.

A seguito di tale capolavoro l’officina aldina diede alle stampe il suo primo libro in volgare, le lettere di santa Caterina da Siena.

Nella premessa a tale volume Manuzio dimostrò un impegno, non solo verbale, in favore di un rimedio contro quelli che egli chiamò “tempi maledecti”, rappresentato in quel caso particolare dalla lettura devota delle epistole della santa senese.

Pubblicò tali lettere poiché gli apparivano piene “di Spirito Sancto” e si augurava che potessero spargersi per il mondo a promuovere la riforma delle coscienze e della pratica di vita.

L'anno della stampa delle Epistole coincideva con l’anno del giubileo, quando nella Roma di Alessandro VI Borgia si rivolgeva tutta la cristianità e ovunque insorgeva la protesta per la corruzione della Chiesa condivisa anche da Manuzio.

Santa Caterina nella xilografia in figura è vestita col mantello domenicano ed è caratterizzata dagli attributi del cuore, del crocefisso accompagnato da gigli, ramo di palma e dal libro con la triplice corona portata dai due angeli nell’alto. All’interno del libro e del cuore Aldo inserì rispettivamente il motto “Jesu dolce Jesu amore” e il nome “Jesus” realizzati con i tipi in italico, quasi a voler affidare al nome di Gesù il suo nuovo proposito editoriale e dando un'anticipazione di quello che diventerà il carattere fondamentale per gli enchiridi.

A Manuzio è attribuita l’invenzione del tascabile. Dal 1501 si dedicò alla stampa di enchiridi, letteralmente libri che stanno in mano. Questi erano testi classici e umanistici dal carattere innovativo in quanto proposti in formato ottavo, diverso dall’usuale formato in quarto, e destinati non solo ad un pubblico di studiosi ma anche di uomini colti che si spostavano o che amavano leggere senza essere condizionati dall’uso del leggio.

Egli fece stampare testi della letteratura greca e latina ed anche di alcuni autori a lui contemporanei già pubblicati in precedenza, operazione che si potrebbe mettere in parallelo con quella di Umberto Eco che nei primi del Novecento fece ristampare delle edizioni economiche dei grandi classici.

A differenza di Eco però le enchiridi manuziane non erano più economiche delle precedenti, ma ciò non fu d’ostacolo al notevole successo di pubblico che conobbero.

La scelta editoriale, oltre a fondarsi sul formato tascabile e la scelta di testi classici, prevedeva l’uso di una nuova serie di caratteri che si rifacevano alla scrittura corsiva per cui egli chiese al governo di Venezia un privilegio per l’esclusivo utilizzo.

E’ importante dichiarare che Manuzio, nel corso della sua attività di tipografo, ebbe modo di collaborare con personaggi di rilevanza come l’umanista e cardinale Pietro Bembo.

Con il cardinale lavorò ad una pubblicazione delle opere volgari di Petrarca e Dante.

L’importanza di tale operazione editoriale risiedeva nell’aver elevato i testi dei due autori italiani, di cui si possono ammirare alcuni esemplari nella biblioteca, verso l’aura della classicità.

Inoltre la versione dell’opera che proposero fu priva di apparati esegetici e caratterizzata dall’uso rivoluzionario dei segni diacritici e dell’interpunzione,avvicinando i lettori in modo nuovo alla grande letteratura volgare.

Un’altra collaborazione degna di nota fu quella con l’umanista olandese Erasmo da Rotterdam.

Egli lo raggiunse a Venezia proponendogli di pubblicare una nuova versione dei suoi Adagia, una raccolta commentata di proverbi e modi di dire greci e latini. In particolare nel commento all’adagio“Festina lente”, ovvero “affrettati con lentezza”, Erasmo riferisce di come un giorno Aldo gli mostrò un’antica moneta d’argento risalente al periodo dell’imperatore Tito. La moneta presentava da un lato l’effige dell’imperatore e dall’altra un’ancora con un delfino attorcigliato attorno.

In questo simbolo, raffigurazione del proverbio, l’elemento del delfino rappresentava lo slancio e la rapidità, qualità principali dell’elegante animale acquatico come anche degli spiriti indomiti. Mentre, l’àncora, che nelle tempeste rallenta la corsa troppo rapida e rovinosa delle navi, era il simbolo della ponderazione e della solidità degli animi virtuosi. Fu così che Aldo, in calce alle sue edizioni, fece del simbolo la sua marca tipografica e del proverbio il suo motto.

Non potremmo che concludere il sintetico ritratto di Aldo Manuzio, il principe degli editori del Rinascimento, riportando proprio la frase che campeggiava all’ingresso della sua stamperia e che ci lascia un messaggio, nonostante i secoli da allora trascorsi, sempre attuale:

“Se si maneggiassero di più i libri che le armi, non si vedrebbero tante stragi, tanti misfatti e tante brutture, tanta insipida e tetra lussuria”.

In questo modo egli ci invita a non dimenticare l’importanza dei libri come prima arma per debellare la superficialità e l’ignoranza che abita il nostro mondo, monito di cui la Biblioteca Nazionale Braidense è interprete perfetta.

Bibliografia:

- “La braidense: la cultura del libro e delle biblioteche nella società dell’immagine”, 1991

- “Le edizioni aldine della Biblioteca nazionale Braidense di Milano”, in Almanacco del bibliofilo, 5, anno 5., n. 5, 1995

- “Festina lente: un percorso virtuale tra le edizioni aldine della Biblioteca Trivulziana di Milano”, edizioni CUSL, Milano, 2016

- “Stampa e cultura in Europa tra XV e XVI secolo”, Lodovica Braida, Laterza, 2005

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

MILANO TRA LEONARDO E LUCIO FONTANA

Milano: la metropoli degli estremi

La metropolitana Milano, città di frontiera e del futuro, fu da sempre patria di possibilità e polo d’attrazione per giovani menti in cerca d’affermazione. La città svolse questo ruolo culturale fin dal Quattrocento, per poi continuare ad avere un ruolo preponderante per le nuove frontiere della contestazione, ricerca e sperimentazione artistica nel Novecento.

Leonardo

Giunse a Milano nel 1482 all'età di trent'anni, dopo essersi lasciato Firenze alle spalle, stabilendosi presso la corte di Ludovico Sforza, detto Il Moro, con l’idea di realizzare progetti ambiziosi. Prima della partenza sondò il terreno inviando una lettera di presentazione in cui elencò tutte le sue abilità in dieci punti, nove dei quali riguardanti le armi e le macchine da guerra al fine di farsi ben volere dal Moro, ed il decimo destinato all'illustrazione delle sue qualità in quanto artista. Nella lettera, rinvenuta nel Codice Atlantico conservato alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, Leonardo si propose per la realizzazione del monumento a Francesco Sforza, di cui qui tratteremo in seguito, e si presentò artisticamente dichiarando:

“In tempo di pace, sono in grado di soddisfare ogni richiesta nel campo dell'architettura, nell'edilizia pubblica e privata e nel progettare opere di canalizzazione delle acque. So realizzare opere scultoree in marmo, bronzo e terracotta, e opere pittoriche di qualsiasi tipo.

Potrò eseguire il monumento equestre in bronzo che in eterno celebrerà la memoria di Vostro padre e della nobile casata degli Sforza.Se le cose che ho promesso di fare sembrano impossibili e irrealizzabili, sono disposto a fornirne una sperimentazione in qualunque luogo voglia Vostra Eccellenza, a cui umilmente mi raccomando.”

Quasi cinquecento anni dopo di lui, in una Milano più industrializzata e moderna, arrivò il giovane Lucio Fontana, fondatore del movimento spazialista che si propose di andare oltre la bidimensionalità della tela.

L’artista, nato in Argentina a Santa Fé nel 1899, giunse per la prima volta a Milano negli anni Venti per poi tornarvi e stabilirvisi nel 1927. In quell'anno si iscrisse all'Accademia di Brera dove si diplomò nel 1930, qui subì l’influsso del suo maestro Adolfo Wildt che vide in lui il continuatore della sua arte, ma che ne restò deluso non appena l’allievo decise di percorrere una nuova strada lontana dalla tradizione. A Milano ebbe un proprio atelier, attualmente lo studio Casoli, che prevedeva al piano terra uno spazio per la pittura e riservava i piani superiori al disegno e all'archivio.

Entrambi gli artisti furono collegati al grande cantiere del Duomo

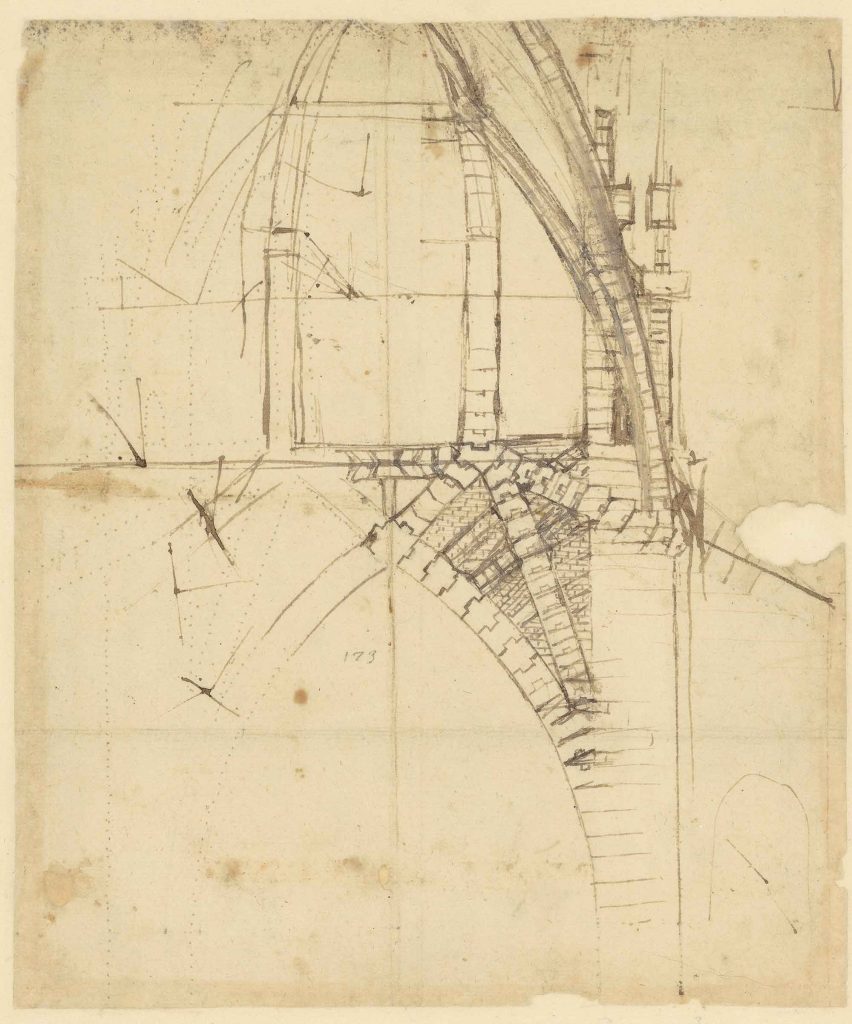

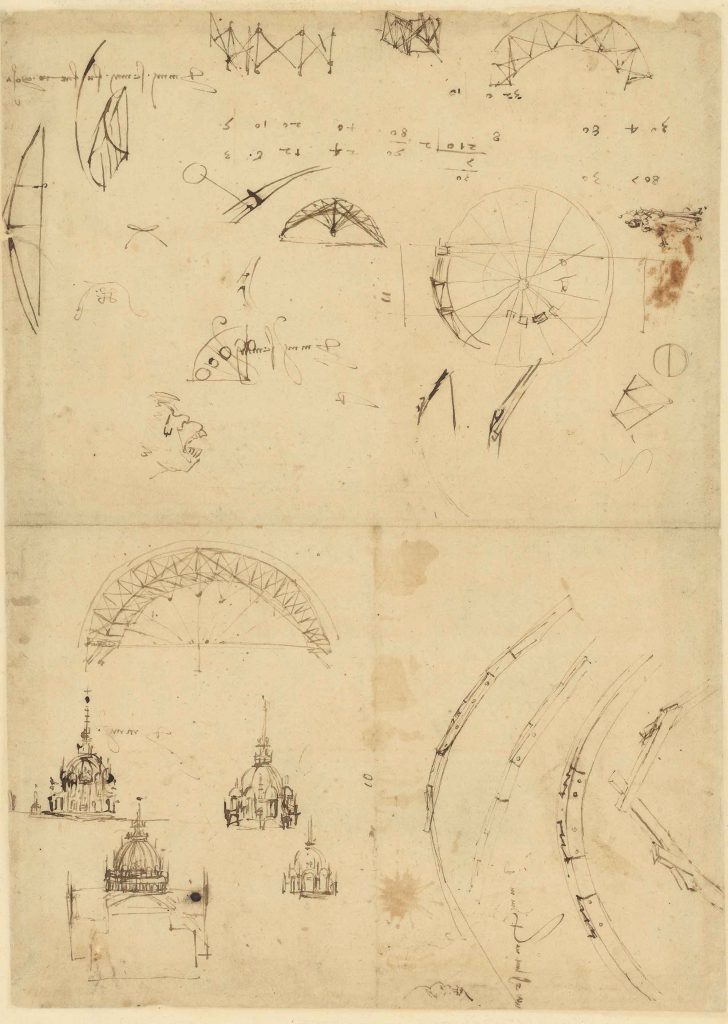

Secondo Leonardo infatti il “malato duomo” aveva bisogno di un “medico architetto” che potesse curarlo, per questa ragione egli decise di farsi avanti per proporre un’idea più innovativa. Consegnò il modellino del tiburio

per poi ritirarlo subito dopo, in quanto non parve convinto di aver trovato una soluzione ottimale ed anche i committenti non ne furono entusiasti.

Anche Fontana prese parte al grande cantiere entrando nell'elenco degli scultori nel 1935 e realizzando dei bozzetti per il concorso della V Porta

ora conservati al Museo del Duomo nella diciassettesima sala. Qui è possibile ammirare i due bozzetti della porta intera del concorso di primo grado del 1951 e uno del concorso di secondo grado del 1952. L’artista vinse a pari merito con un altro concorrente a cui cedette il progetto.

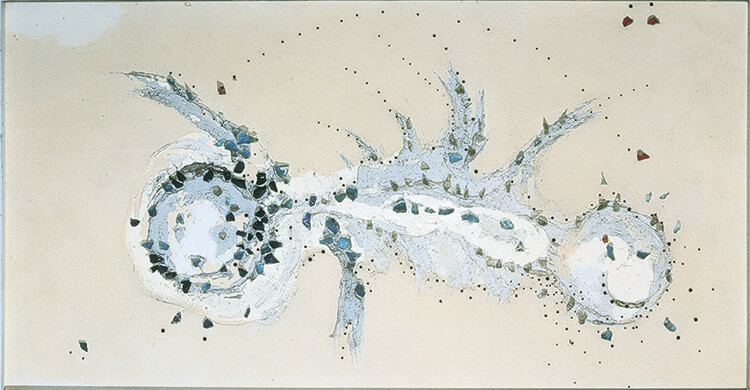

Proseguendo nella trattazione è opportuno ricordare come Leonardo fu ampiamente studiato nel Novecento “proprio per la sua utilità nei confronti del tempo presente”, infatti il culto dei grandi del passato costituì un punto di partenza per migliorarsi, stando a quanto dichiarò il noto artista Carlo Carrà. Fu così che diversi studi evidenziarono la possibilità di tracciare dei parallelismi tra i due artisti incentrati sui concetti di semplicità e forza, ma anche su intuizione e azione mentale. In entrambi il concetto della semplicità, data da necessità e rigore, è inteso come la via più breve e necessaria, ovvero trovare il modo più efficace per quel singolo problema stilistico o tematico. Fontana richiama dunque all'intuizione leonardesca per cui “ogni cosa in natura si fa per la sua linea più breve”. Altro valore aggiunto da parte di entrambi è l’idea di un esercizio continuo di ricercare e incuriosirsi, muoversi e riequilibrarsi, sperimentare e verificare ogni problema e soluzione.

Inoltre per Leonardo e Fontana il disegno ha un ruolo fondamentale di palestra parallela d’esercizio quotidiano.

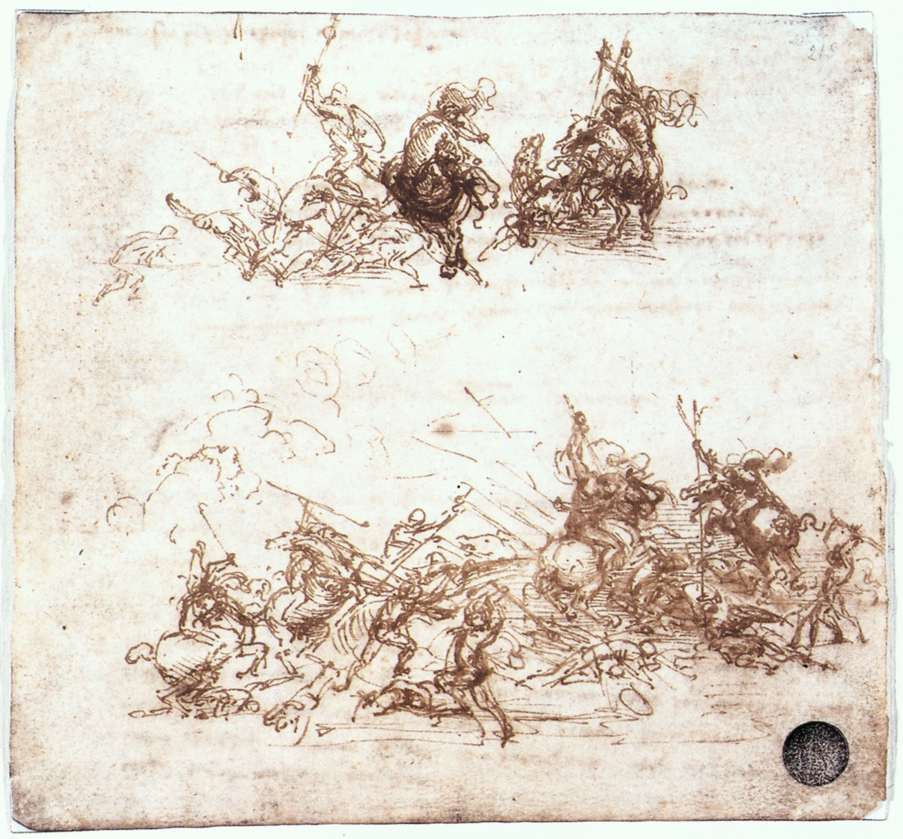

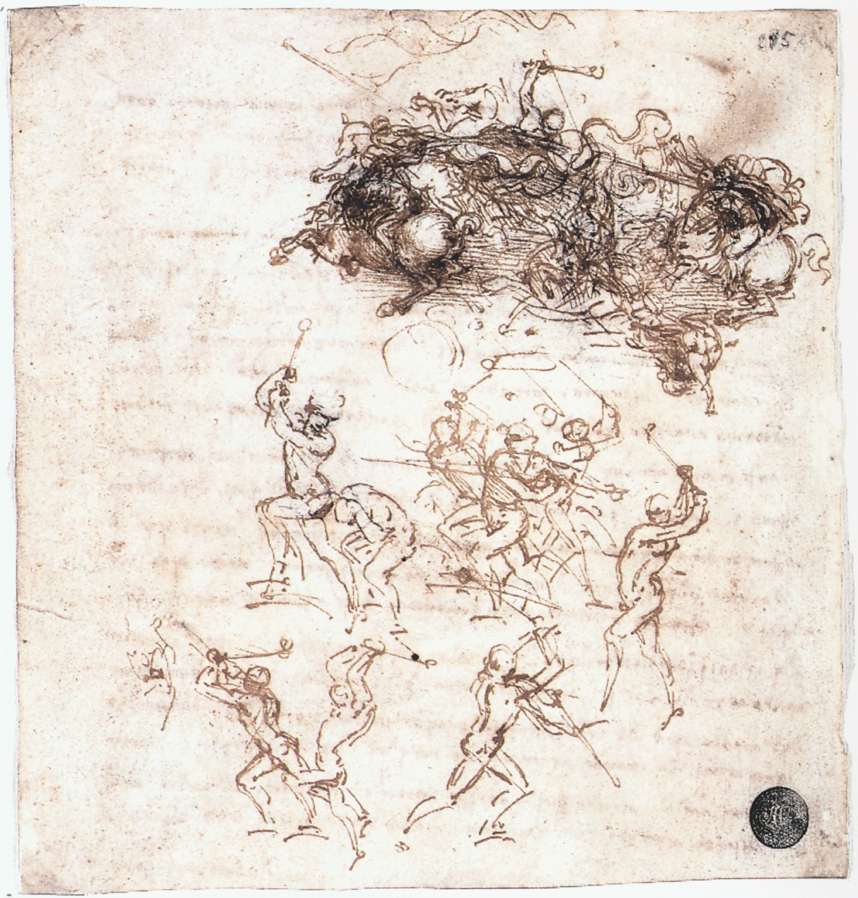

Tutti e due nel loro operato artistico si occuparono del tema della battaglia con cavalli,cavalieri e guerrieri, tema che comparì per Fontana nei disegni tra la fine degli anni Trenta e i primi Quaranta. In particolare “Battaglia” del 1936 di Fontana

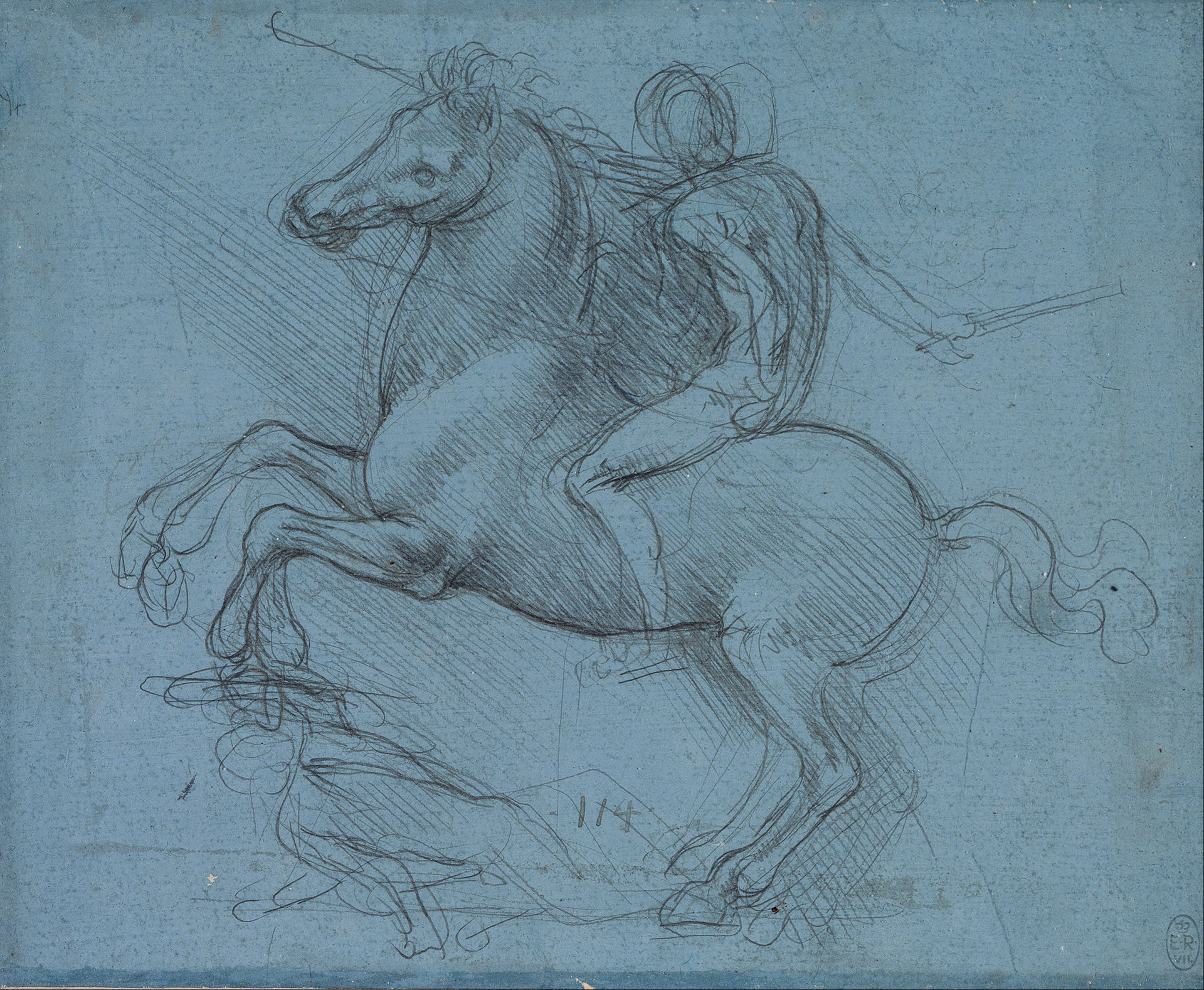

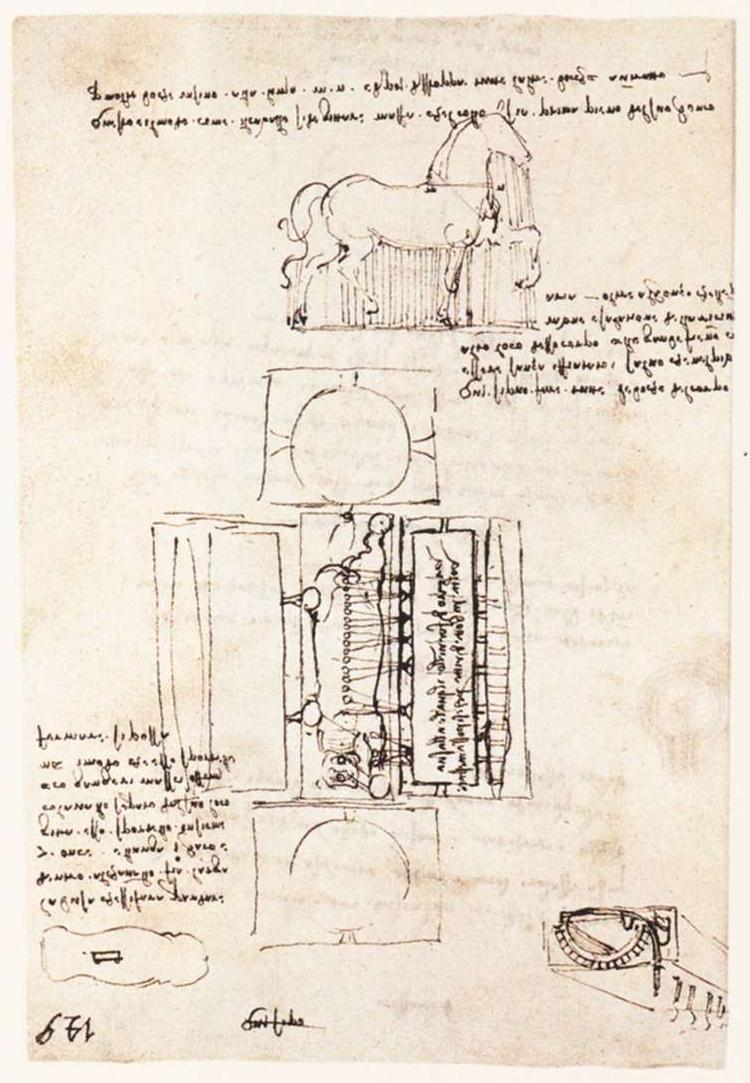

sembra essere una chiara rivisitazione moderna degli studi leonardeschi per la “Battaglia di Anghiari”, rispettivamente dei fogli 215 A

(“Due mischie tra cavalieri e pedoni”) da cui riprende l’espediente dei fanti o cavalieri accoppiati in lotta tra di loro nell'atto di colpire con la lancia, 215

(“Mischia tra combattenti a cavallo e studi di pedoni”) con una scena di lotta per lo stendardo e 216

(“Mischia tra cavalieri e pedoni, un ponte, due figure isolate”)custoditi presso le Gallerie dell’Accademia di Venezia. La differenza risiede nella scelta di Leonardo di non rappresentare lotte tra cavalli nella sua battaglia, nel suo disegno gli animali assumono forme saettanti a spire mentre in Fontana i cavalli si limitano a mantenere una presenza maestosa e monumentale. Quest’ultimo nel suo disegno conserva l’impostazione compatta ma dinamica leonardesca. In Leonardo l’effetto è quello di masse aggrovigliate in un movimento vorticoso, mentre Lucio concepisce una composizione in senso panoramico come in Anghiari ma che resta priva di dinamismo complessivo e movimento rotatorio che aggrega i gruppi. Per di più le linee grafiche di ambedue vogliono suggerire l’immediatezza dell’idea,la semplicità,e la dinamicità.

Entrambi si dedicarono con dedizione al tema del cavallo, solo o montato da un cavaliere, in posizione di quiete o preso da un vortice di battaglia che costituisce uno dei soggetti più diffusi e affrontati dagli artisti dall'antichità classica al Novecento.

Il cavallo fu affrontato da Fontana nelle varianti di accovacciato o in piedi, rampante o volante, e della coppia cavallo-cavaliere pensata per concorsi per monumenti equestri.

Negli anni Trenta del Novecento il cavallo nell'impeto dell’azione divenne simbolo dell’energia del movimento e del progresso, proprio secondo lo spirito futurista. Nei cavalli di Lucio si sovrapposero più suggestioni: dalle personali da gaucho della pampa, a quelle boccioniane e espressioniste fino ai modelli del passato come Leonardo che si pensava avesse scritto un trattato sull'anatomia del cavallo andato perduto.

Come ricordato precedentemente, Leonardo si propose a Ludovico il Moro per la realizzazione del monumento equestre per il padre Francesco Sforza

Tale progetto di dimensioni colossali vide un susseguirsi di diverse versioni, fino ad arrivare nel 1491 alla fase finale della messa in opera del modello definitivo, in cera e poi in terracotta, che attendeva la successiva fusione a cera persa del bronzo. L’impresa risultò estremamente difficile per la grande necessità di bronzo fuso da versare, per questo l’artista si dedicò a calcoli minuziosi in fase progettuale.Verso la fine del 1493, quando ormai il modello in creta era pronto e si doveva procedere alla fusione, l’opera fu ancora bloccata a causa della mancanza di metallo richiesto per la fabbricazione di armi dovuta all'imminente invasione di Carlo VIII di Francia in Italia, per la guerra contro il Regno di Napoli degli Aragonesi.

Egli svolse un lavoro meticoloso, si preparò infatti studiando le parti anatomiche più belle di ciascun cavallo col fine di assemblarle per pervenire alla costruzione di un cavallo ideale. Di quest’opera mai realizzata si possono osservare gli studi preparatori conservati al castello di Windsor. Secoli dopo il collezionista d’arte Charles Dent volle portare a termine il progetto leonardesco finanziandone una ricostruzione colossale

ma morì prima di vedere ultimato il progetto che fu portato a termine da Nina Akamu per poi essere collocato all’ Ippodromo di Milano.

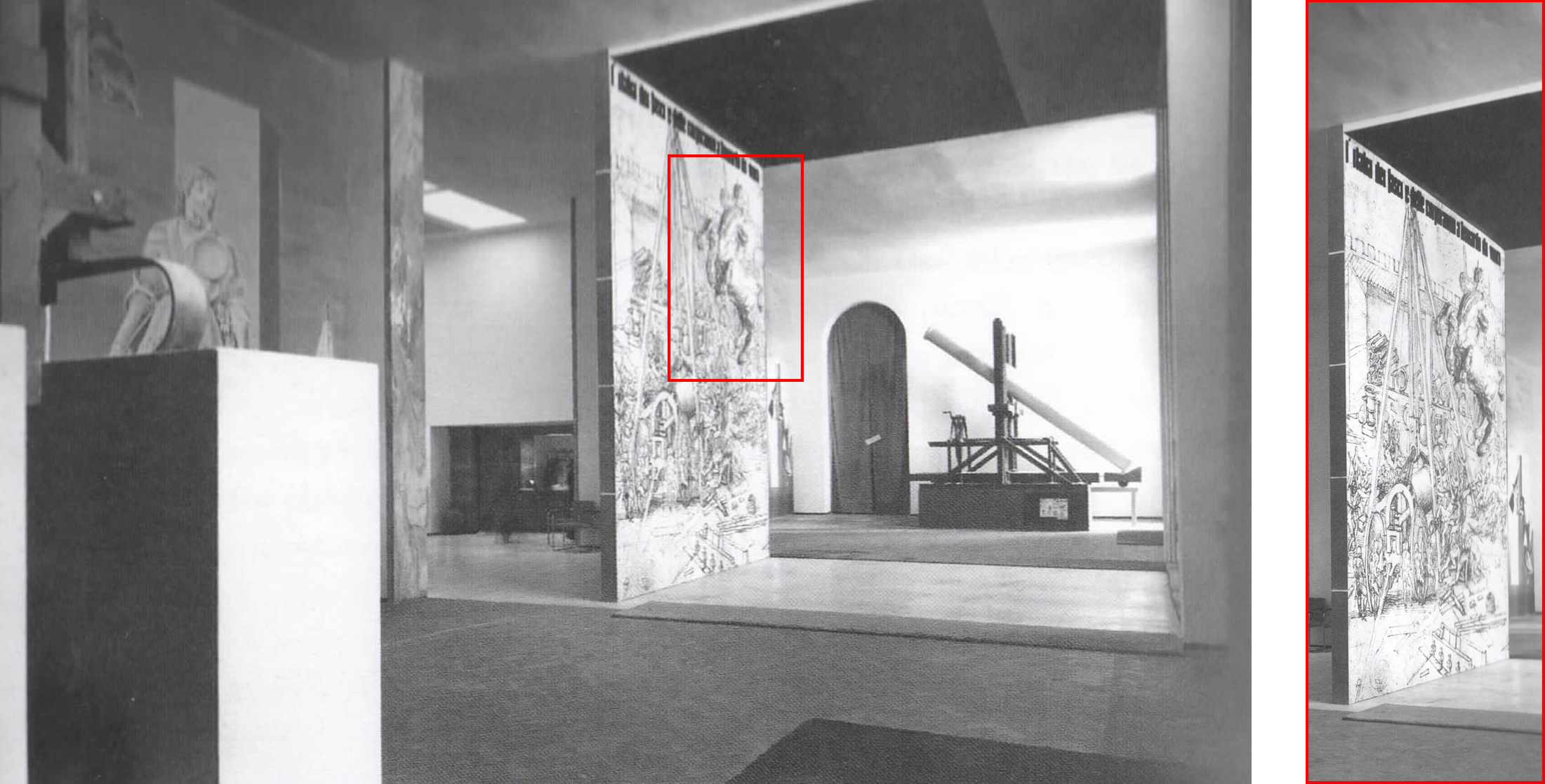

Fu proprio a Milano che il giorno 22 ottobre 1939 si tenne presso il Palazzo dell’Arte, edificio sede della Triennale, la grande Mostra Leonardesca inaugurata il giorno del terzo anniversario della proclamazione dell’Impero fascista, suggerendo un’equivalenza tra quest’ultimo e l’impero del genio leonardesco. Qui fu posto all'ingresso della mostra il “Cavallo rampante dorato” di Lucio Fontana

per cui prese spunto da due disegni leonardeschi di cavalli impennati realizzati per la “Battaglia di Anghiari”, appartenenti alla Collezione Windsor. In questa scultura l’artista usa il colore oro per riprodurre l’indeterminatezza visiva tipica dello schizzo leonardesco, in generale il colore è da lui utilizzato in modo funzionale e complementare alla plastica lontano da ogni possibilità di naturalismo e volgendo l’immagine in una condizione di artificialità.

L’opera di Fontana è stata completamente dimenticata perché raramente divulgata già allora, ne rimane traccia in una didascalia e fotografia nella guida della mostra e in un articolo di Guido Piovene sul Corriere della Sera intitolato “Uomo che disegna” dove fornisce una descrizione in anteprima della mostra, scrivendo:

“Nell’atrio Bramante Buffoni, sovrapponendo figure fotografate in quadri di grandi maestri a uno sfondo dipinto, ha rappresentato uno spirito universale e conciliatore del nostro Rinascimento; e Lucio Fontana ha tratto da un disegno leonardesco un cavallo d’oro impennato, di eccellente fattura, con le diverse prove e pentimenti della matita leonardesca, le gambe cresciute di numero nella foga del moto. Sulla parete laterale delle quattro sale seguenti un fregio di architetture e paesaggi dipinti con figure fotografate e sovrapposte, eseguito con gusto dal pittore Segota.”

Fu dunque grazie a questa mostra che i due artisti entrano in contatto tra di loro, dando prova del già forte interesse per il genio di Leonardo e dimostrando, al tempo stesso, come l’arte non sia nient’altro che una somma del passato abitante nella memoria e del presente edificabile nel quotidiano per protendersi ad un orientamento verso il futuro.

Come scrisse lo stesso Leonardo: “A torto si lamentan li omini della fuga del tempo, incolpando quello di troppa velocità, non s'accorgendo quello essere di bastevole transito; ma bona memoria, di che la natura ci ha dotati, ci fa che ogni cosa lungamente passata ci pare esser presente.”

Bibliografia:

- “Itinerari di Lucio Fontana a Milano e dintorni”, Paolo Campiglio

- “Lucio Fontana e Leonardo da Vinci”, Davide Colombo

Sitografia:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

CASA-MUSEO BOSCHI-DI STEFANO A MILANO

Una molteplice realtà novecentesca: la casa-museo Boschi-Di Stefano

Di Milano, città associata agli aggettivi di caos e frenesia, ci lascia un'accurata testimonianza Umberto Saba nell'omonima poesia, che recita:

“Fra le tue pietre e le tue nebbie faccio

villeggiatura. Mi riposo in Piazza

del Duomo. Invece di stelle

ogni sera si accendono parole.

Nulla riposa della vita come

la vita.”

In questo sintetico ed essenziale ritratto della città, in cui le miriadi di stelle nel cielo vengono portate in secondo piano dalle luminose insegne dei negozi, il poeta invita a trovare la pace dell’anima nell'ordinaria vita cittadina. Per assaporare quanto egli predica è sufficiente recarsi presso uno dei fiori all'occhiello della moderna città, la casa dei coniugi Boschi e Di Stefano. Quest’ultima, trasformata in museo per loro volontà testamentaria, è collocata in via Giorgio Jan 15 ed ospita al suo interno una rosa di trecento opere, tra le oltre duemila attualmente di proprietà del Comune di Milano.

Ma chi erano i due coniugi collezionisti d’arte? Marieda Di Stefano, il cui padre fu collezionista di opere del Novecento italiano, rimase colpita dalle potenzialità dell’arte fin dalla tenera età e ciò la spinse a prendere lezioni dallo scultore Luigi Amigoni. Conclusa la sua formazione espose in svariate mostre sotto lo pseudonimo, così come molti suoi contemporanei, di Andrea Robbio.

Durante una vacanza in Val Sesia incontrò Antonio Boschi, ingegnere di Novara con una grande passione per il violino, con cui si sposerà poco tempo dopo nel 1927. Una volta incontratisi i due avviarono la loro attività di collezionisti ed investitori nel mondo dell’arte, che li portò a creare un’esaustiva collezione del Novecento comprendente opere cronologicamente collocate tra il 1910 e il 1960.

La Casa-Museo, risalente ai primi anni Trenta,fu progettata da Piero Portaluppi, già noto nel panorama milanese per la realizzazione di Villa Necchi Campiglio. Dal punto di vista architettonico il palazzo presenta all'esterno una struttura ad angolo, mentre l’interno è definito da ringhiere Art Déco e grandi vetrate. La casa è dotata di ben undici spazi espositivi, all’interno dei quali si segue un percorso cronologico, e l’ingresso accoglie il pubblico con i ritratti dei coniugi e le ceramiche di Marieda.

Casa-museo Boschi-Di Stefano. L'anticamera e il bagno

Dall'ingresso, svoltando a sinistra, si giunge all'anticamera contenente le opere che precedettero il Novecento italiano col prevalere di Marussig;

Nei pressi dell’anticamera si trova quello che fu il bagno dell’abitazione, ora ospitante opere di Rumney.

La camera degli ospiti

Proseguendo nel percorso espositivo ci si addentra in una delle sale, un tempo camera degli ospiti, che testimonia l’esperienza dei pittori che aderirono alla poetica di “Novecento italiano”.

L’anima del movimento fu Margherita Sarfatti che riunì i sette pittori del Novecento (Bucci, Dudreville, Funi, Malerba, Marussig, Oppi, Sironi) presentandoli alla galleria milanese di Lino Pesaro. Tali artisti furono legati da un senso di “ritorno all'ordine” nell'arte dopo le sperimentazioni delle Avanguardie, si tornò così a prendere come riferimento l’antichità classica, la purezza delle forme e l’armonia della composizione. Nella sala sono presenti gli artisti sopracitati, ma anche altri che con loro trovarono un dialogo pur mantenendosi autonomi dal movimento. Nello spazio espositivo le opere vengono raggruppate per temi, ossia figure e ritratti, paesaggi e nature morte.

Dei grandi nomi elencati si distingue Achille Funi, il quale aderì al ritorno alla tradizione italiana del Tre e Quattrocento, e di cui qui ammiriamo “Il pescatore”, “Nudo femminile” e “Bagnante” che attestano il gusto per volumi dilatati e monumentali della sua fase Novecentista. Oltre a lui nella sala regna l’atmosfera sospesa delle opere di Felice Casorati, ulteriori testimonianze di Marussig, ed infine due paesaggi ed una natura morta di Carrà, che affiancò de Chirico nell'esperienza metafisica.

Lo studiolo