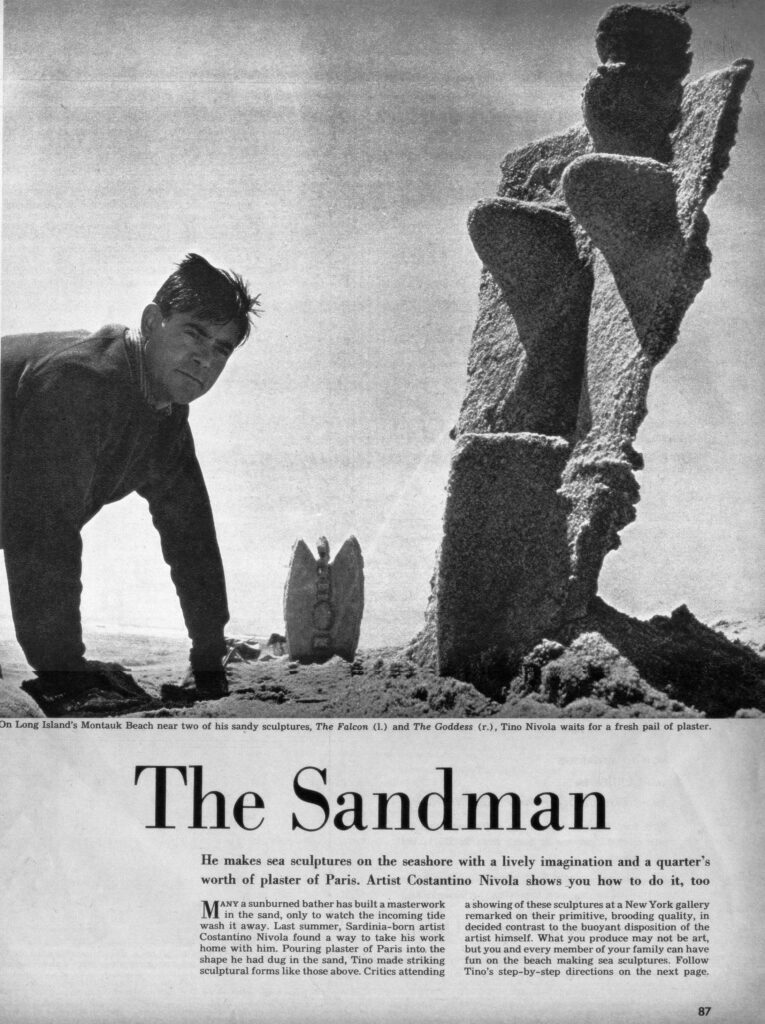

COSTANTINO NIVOLA, THE SANDMAN

A cura di Alice Oggiano

Costantino Nivola, artista e scultore sardo, nacque ad Orani il 6 Luglio 1911 da una famiglia di modesta estrazione sociale. Il suo primo approccio all’arte avvenne nel 1926 grazie ad un apprendistato svoltosi a Sassari accanto al maestro Mario Delitala, impegnato nella decorazione dell’Aula Magna dell’Università cittadina. Qualche anno dopo la vincita, tanto fortunosa quanto meritevole, di una borsa di studio offerta dal comune nuorese, permise al giovane Costantino di studiare presso l’ISIA, l’Istituto Superiore di Industrie Artistiche con sede a Monza. L’istituto si proponeva l’obiettivo di formare nuove generazioni d’artisti in grado di destreggiarsi abilmente tra i tempi moderni, cogliendone le nuove e del tutto rivoluzionarie strategie artistiche e di marketing e consentendo così ai suoi studenti di entrare in competizione con gli ambienti internazionali. Diplomatosi come graphic designer, Nivola intuì ben presto le potenzialità del messaggio pubblicitario e degli stimoli comunicativi che quest’ultimo era in grado di far scaturire nella dinamica società dell’epoca, cogliendo acutamente la diretta proporzionalità tra l’appetibilità del prodotto rappresentato e la vendita dello stesso. Tali intuizioni lo portarono a divenire in brevissimo tempo art director dell’ufficio grafico Olivetti, azienda leader in Italia nella produzione di macchine da scrivere e prima a farsi promotrice di una rinnovata filosofia di vendita. Per l’Olivetti decorò, nei primi anni ’50, il nuovo show-room newyorkese progettato dagli architetti BBPR, realizzando un bassorilievo nel quale confluirono la poetica e l’ideologia proprie dell’artista. Compare così una densa e ricca simbologia figurativa, celebratrice dei valori propri della nazione americana, che l’artista decide tuttavia di legare alle tradizioni e alle immagini della sua isola natia, proiettando l’opera in una dimensione frutto dell’ibridazione multiculturale.

L’architettura si compenetra con l’arte in un binomio unico - senza prevaricazione alcuna da parte di una di esse – che si sarebbe riproposto anche in alcuni lavori successivi dell’artista. Nivola collaborò con noti architetti come Eero Saarinen e Richard Stein nella costruzione di strutture per il sociale, finanziate dallo Stato, quali scuole, università e giardini pubblici, proiettandosi così in lavori che travalicano il tridimensionale per abbracciare l’ambientale.

Il frutto di quest’ultima indagine artistica è riscontrabile nella progettazione del monumento celebrativo a Sebastiano Satta presso Nuoro. Nivola realizzò delle statuette bronzee concependole per rappresentare il poeta, colto in alcuni aspetti della propria vita quotidiana, ed inserendole entro monoliti, collocati nella piazza stessa e parzialmente levigati dall’artista. L’anima del letterato si disperde così in molteplici parti trovandosi a dialogare con l’ambiente e la popolazione circostante.

Di grande interesse artistico, nel Nivola “civile”, lo “sgraffito” realizzato per la chiesa di Sa Itria ad Orani. Tale tecnica artistica consiste nella stesura di un primo strato di intonaco scuro, ricoperto da un secondo più chiaro che verrà, in una terza fase, letteralmente grattato via con lo scalpello al fine di mostrare il disegno sottostante. L’arte con Costantino Nivola diviene non solo mezzo per conseguire fini estetici, ma strumento educativo al servizio delle esigenze della gente, non interpretate in modo univoco ma adattate ai diversi ambiti.

Al fine di acquisire una maggiore comprensione del panorama esecutivo di Nivola è però necessario fare un passo indietro, seguendo l’artista in alcune tappe del suo percorso non solo artistico ma più strettamente personale. Senza ombra di dubbio, New York rappresentò una svolta nella carriera del giovane Costantino: ma come vi giunse? Nel 1938 l’artista aveva sposato un’ebrea, Ruth Guggenheim.

In quegli anni, contrassegnati dal consolidamento del regime fascista e dalle dure rappresaglie antisemitiche, i coniugi furono costretti ad abbandonare l’Italia per rifugiarsi nella più liberale America, vera e propria comunità di espatriati. Qui Costantino, per sostenere la propria famiglia – ampliatasi con la nascita del figlio Pietro – continuò a svolgere il proprio impiego di art director dedicandosi all’impaginazione di alcune note riviste d’architettura quali Interiors e The new pencil points. Non soddisfatto del proprio operato, Costantino coltivava intimamente la propria dedizione alla pittura, concependola come un antidoto alla frenesia del quotidiano, alla nuova realtà dalla quale era psicologicamente ed emotivamente afflitto. Tutta la stagione pittorica di Costantino Nivola fu fortemente segnata da un continuo rapportarsi con la movida newyorkese, nella quale l’artista e la sua famiglia si troveranno inevitabilmente coinvolti.

In tale fervido ambiente culturale, Nivola conobbe la celeberrima ed eccentrica figura di Le Corbusier – punto di riferimento dell’artista sardo – che lo pose sotto la propria ala protettrice, spronandolo alla ricerca di uno stile identitario ed iniziandolo alle leggi della forma.

Durante questi anni, Costantino creò una propria tecnica artistica definita sand casting, approcciandosi in tal modo alla scultura. Il procedimento consiste nello scavare la sabbia al fine di realizzare delle forme cave biomorfiche per poi colarvi dentro del gesso fatto indurire. Mediante il sand casting Nivola evocherà proprietà organiche, attingendo direttamente al suo rapporto con la Sardegna. L’esito formale di tale processo si risolse nella creazione delle dee madri, idoli mediterranei femminili dal sapore arcaico e primordiale.

L’iconografia delle dee venne ripresa, pur con alcune importanti modifiche, nella tarda fase artistica di Nivola (fine anni ’70). Le forme, stilizzate e dalla texture liscia, furono riprodotte con l’impiego di materiali nobili quali marmo e bronzo. L’artista, denominando la serie La speranza del figlio meraviglioso, allude alla fertilità femminile e al miracolo della concezione come propulsori di un interminabile ciclo vitale. Frutto di tale speculazione intellettuale è il ventre rigonfio delle donne scolpite, che con le braccia spalancate abbracciano amorevolmente l’intera umanità, rassicurandola dalle angosce esistenziali.

Quest’ultime trovano espressione anche in altri lavori precedenti di Nivola, nei quali egli utilizzò materiali più duttili, poveri, e forse anche più “umani”. Tra questi primeggia l’utilizzo della terracotta. Modellando la materia l’artista si rapporta ad essa, dialogando in modo più circoscritto ed intimo. Le creazioni nascenti da tale sperimentazione sono i cicli delle Spiagge e dei Letti, nei quali l’intera umanità confluisce, seppur entro schemi codificati, in un gran numero di esiti formali differenti, tutti tesi a rappresentare una specifica situazione in cui l’umanità è calata. Realizzate interamente in terracotta modellata dal puro tocco dell’artista e disposte su basamenti, vennero esposte nel 1966 a Milano presso la galleria dell’Ariete.

Molte di esse, così come altrettanti lavori, sono oggi ammirabili presso il prestigioso Museo Nivola ad Orani.

Costantino Nivola si spense il 6 Maggio 1988 a New York, lasciando alle sue spalle un’importante eredità culturale, destinata a riscuotere una fama internazionale nel mondo dell’arte contemporanea e non solo. Recentemente, presso la Cooper Union di Manhattan, si è tenuta una mostra in omaggio all’artista.

Bibliografia

Costantino Nivola, Giuliana Altea

Sitografia

Sardegna turismo

Sardegna cultura

LA FONTANA DEL ROSELLO A SASSARI

A cura di Alice Oggiano

Cenni storici sulla fontana del Rosello

La fontana del Rosello, simbolo indiscusso della città sarda di Sassari e nota attualmente ai residenti come “funtana di Ruseddu”, venne fatta edificare nella valle del Rosello dinnanzi all’omonima porta. Prima della sua monumentalizzazione, avvenuta in età moderna, vi era la sorgente “di Gurusele”, conosciuta sin dall’età medievale e compresa all’interno delle antiche mura cittadine, ancora oggi parzialmente visibili. Lo straordinario sito trova tuttavia le sue radici in epoche ben più antiche. In età romana infatti l’acqua della fonte confluiva nell’acquedotto costruito per l’approvvigionamento di Porto Torres, fondata da Giulio Cesare nel 46 a.C e anticamente conosciuta come colonia Turris Libisonis. Alla fine del XVI secolo il comune sassarese affidò l’erezione della fonte a due noti artigiani genovesi, che le diedero forme tardo-rinascimentali. I lavori si conclusero tra il 1605 e il 1606.

Il complesso architettonico è dato dalla sovrapposizione di due parallelepipedi elegantemente rivestiti da motivi rettangolari dal colore verde e bianco che conferiscono un’apparente rigidità, controbilanciata tuttavia efficacemente dai due archi fasciati nascenti da angoli impreziositi con volute, culminanti in una statua equestre. La statua, realizzata anch’essa in marmo, ritrae il martire turritano San Gavino, tradizionalmente noto come protettore della città sassarese e di Porto Torres. È interessante, a tal proposito, notare come la presenza della sede vescovile in età altomedievale insistesse su quest’ultimo centro, fattore non secondario la progressiva ruralizzazione alla quale le città sarde andarono incontro. È utile inoltre, per chiarire i rapporti insiti tra i due centri, evidenziare come “Torres” fosse il porto prediletto dai sassaresi per l’importazione ed esportazione delle merci, e perciò fondamentale per lo sviluppo di Sassari e relativi ceti. San Gavino si eleva baldanzoso al di sopra di un podio anch’esso marmoreo, effigiato con lo stemma in rilievo della torre.

Altre torri merlate si ergono sul parallelepipedo maggiore, riportando le insegne della città sarda e della corona Aragonese, che impose progressivamente sulla Sardegna la propria egemonia a partire dal XIV secolo. Tra i due solidi si interpone una cornice sulla quale venne incisa per tre lati l’iscrizione celebratrice dei lavori svolti per la realizzazione dell’opera sotto Filippo III, sul quarto un motivo decorativo in fogliame. Il blocco maggiore presenta dodici marmoree bocche leonine cosiddette “cantaros”, inquadrate entro sagome squisitamente geometriche, dalle quali sorga sempre fresca ed abbondante acqua.

A conferire ancor più pregio artistico sono le quattro straordinarie statue, personificazioni delle stagioni, poste agli spigoli della struttura inferiore. Esse simboleggiano lo scorrere del tempo ed il rinnovarsi della speranza e della vita in seguito ad un lungo inverno, portatore di intemperie e del deperimento della carne. Ciò ritrova iconograficamente un riscontro, nel primo caso, nella Primavera e nell'Estate: una fanciulla nel pieno dei suoi anni sorregge una ghirlanda di fiori, ed una donna già più matura stringe tenacemente tra le braccia delle spighe, frutto di buon raccolto e prosperità. L’Autunno è rappresentato da un coraggioso Ercole, immortalato mentre si trova a sorreggere con il braccio destro la pelliccia del leone, con il sinistro un grappolo di vite che accosta al capo facendolo pendere in un silenzioso movimento. A chiudere il cerchio della vita l’Inverno, facilmente individuabile nell'anziano assorto in un sonno profondo, lontano dalla mondanità terrena.

Purtroppo, tre delle quattro statue andarono distrutte durante i moti antifeudali, verificatisi nella regione nel 1795. La loro presenza venne ripristinata da fedeli copie nella metà del ‘800, mentre l’Estate -unica superstite- fu posta per ragioni di sicurezza sottochiave presso Palazzo Ducale.

Oltre alle sculture finora menzionate, è di gran fascino quella della divinità fluviale posta a lato sud, al di sopra dell’iscrizione, in posizione supina e volta verso l’osservatore. Scrutandola, pare d’esser avvolti da un’aurea classicheggiante, resa ancor più esplicita dal panneggio, dalla ritrattistica e dalla posizione quasi “simposiaca” assunta dal dio.

La fontana del Rosello, per la prestigiosa valenza artistica nonostante i frequenti interventi che ne modificarono l’impianto originale, venne selezionata nel 1975 da Eros Donnini per far parte della serie di francobolli “Fontane d’Italia”, ideata da Poste Italiane e volta a rappresentare le ventuno regioni italiane, celebrandone il patrimonio culturale di ciascuna di esse.

Alimentato dalla fontana e posto accanto ad essa, vi è l’antico lavatoio (documentato sin dalla fine de 1200): costituito da due lunghe vasche longitudinali affiancate, verrà dotato nel corso del ‘900 di una copertura a capriate lignee. L’impianto antico è attualmente noto grazie ad un’incisione realizzata per mano di William Cook nel 1849. Qui le donne sarde si sono recate per generazioni a lavare i panni, abbeverarsi, far il bagno ai propri figli. La fontana, ricca di simbolismo e custode di tradizioni divenute ormai secolari, collega idealmente passato e presente, immersa in un’atmosfera suggestiva nella quale pare che a scorrere sia soltanto l’acqua: il tempo è cristallizzato.

Attualmente è possibile visitare la fontana, per la quale organizzano visite guidate in determinate fasce orarie previa prenotazione.

Bibliografia

La grande enciclopedia della Sardegna, Francesco Floris - Sardegna

Sitografia

LA BASILICA DI SANTA GIUSTA

A cura di Alice Oggiano

CENNI STORICI SUL CENTRO URBANO

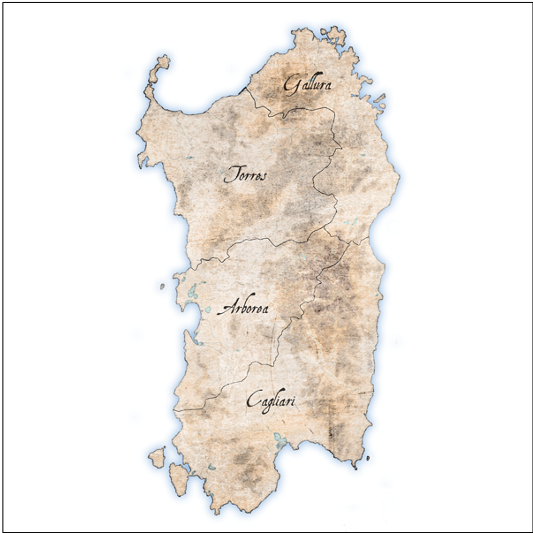

In provincia di Oristano, nella Sardegna centro-settentrionale, è situato il comune di Santa Giusta. Il centro si erge su un’ampia e fertile zona della piana campidanese, essendo posto tra il grande ed omonimo stagno a Ovest e ad Est con il Pauli Minori. Il sito dell’attuale comune era ben noto agli uomini sin dall’età nuragica, per divenir successivamente città fenicio- punica con l’appellativo di Othoca. Sviluppatosi ancora di più in età romana, durante l’Alto Medioevo il centro fu parte dei possedimenti del giudicato d’Arborea, divenendo a partire dall’XI secolo sede diocesana. Con la caduta dell’ultimo giudicato sardo, nel 1410 entrò a far parte del marchesato di Oristano. A causa di una serie di gravose vicende, che videro il flusso continuo di razzie ed incursioni ai danni del centro, nel 1477 venne sottratto dall’influenza del marchese Leonardo D’Alagon divenendo parte del demanio regio.

Con la privazione all’inizio del 1500 della diocesi, Santa Giusta subì un notevole tracollo demografico, e la caduta del centro parve inarrestabile. Il paese si strinse allora attorno alla cattedrale romanica, sempre più dipendente da Oristano. Nel 1767, nonostante il malcontento popolare dilagasse, fu restaurato e concesso ai Nurra il marchesato d’Arcais. Motivo di protesta fu per gli abitanti l’infeudamento cui si videro costretti sottostare, condizione ignota durante la fase di diretta dipendenza regia. Nel corso del 1800, e fino alla fine dei diritti feudali in Sardegna (1838), il marchesato passò nelle mani dei Flores. Inglobato nella provincia di Oristano nel 1821, subirà un’inversione di rotta quando entrerà a far parte della provincia di Cagliari nel 1859. Incluso nuovamente all'interno della giurisdizione oristanese nel 1927, otterrà la propria autonomia nel 1947, per essere nuovamente accorpato quando nel 1974 verrà istituita la provincia di Oristano.

LA BASILICA DI SANTA GIUSTA

La fortuna legata alla basilica di Santa Giusta travalica l’ambito strettamente isolano, rivelando un’elaborazione della forma del tutto personale rispetto ai dettami del tardo romanico sardo per la presenza di influssi ad esso estranei, inserendosi in un più ampio quadro artistico non solo italiano, ma europeo. La datazione cronologica è ricavabile tramite fonti indirette ed un confronto con la documentazione relativa alla basilica di S. Saturno a Cagliari, quest’ultima consacrata intorno al 1119. Nell'atto viene menzionata la presenza di un episcopo proveniente da Santa Giusta, palesando perciò già all'epoca l’esistenza di una sede vescovile all'interno della villa. Gli elementi che tuttavia restituiscono una visione più nitida della basilica derivano da un confronto con la primaziale pisana alla quale lavorò l’equipe buschetiana, consacrata nel 1118. È del tutto probabile che in seguito all'edificazione della cattedrale pisana le maestranze si fossero recate in Sardegna attorno al 1120, e la presenza di stilemi del tutto sovrapponibili a quelli di Santa Maria Assunta hanno dato vigore alla tesi sovraesposta. Le maestranze toscane sono individuabili non solo nella basilica di Santa Giusta, ma anche a S. Pietro di Torralba: infatti, grazie all'epigrafe di ultimazione dei lavori posta sulla facciata di S.Pietro- ascrivibile al 1144 - siamo in grado di individuare un termine ad quem per Santa Giusta, ossia attorno al 1130. Sul confronto tecnico-stilistico tra la primaziale pisana e Santa Giusta, porremo attenzione a breve. Ora è importante evidenziare come il centro, noto per il rinvenimento di reperti archeologici d’epoca punica-romana, abbia indotto gli studiosi ad attribuire il carattere cimiteriale all'area posta a sud dell’abitato e ad estendere tale ipotesi alla cattedrale stessa. Supposizioni che trovano conferma in recenti scavi archeologici e nell'esistenza della cripta, unicum nel panorama isolano. Venne postulata inoltre l’esistenza di un martyrium preesistente alla basilica romanica, riconducibile al culto delle sante e vergini Justa, Justina ed Eneidina.

DESCRIZIONE DELLA BASILICA DI SANTA GIUSTA

La basilica, edificata su un alto poggio, presenta una pianta longitudinale a tre navate con rapporto tra navata centrale a capriate lignee e navatelle voltate a botte di 1:1. Al di sotto della zona presbiteriale, in corrispondenza delle ultime tre campate culminanti in un'abside semicircolare, è posta la cripta, suddivisa in quattro sezioni da archi sguscianti direttamente dalla volta a crociera, poggianti su robusti pilastri a sezione circolare sormontati da capitelli corinzi finemente decorati e dentellati. All'interno vi sono tre altari, uno dei quali conserva le reliquie delle sante titolari della basilica. La presenza della cripta ha alterato la struttura architettonica della basilica provocandone un innalzamento del piano di calpestio delle navatelle, traducibile esternamente nell'impostarsi dell’intero edificio su un alto stilobate.

La basilica di Santa Giusta venne costruita con l’utilizzo della pietra arenaria proveniente dalle cave della penisola del Sinis. La facciata è tripartita da un’arcata centrale e due arcatelle laterali, di modulo pari alla metà. L’arcata centrale inquadra l’ampio portale dai piedritti marmorei monolitici di spoglio, decorati da foglie d’acanto, sui quali è posto l’architrave.

All'estremità di quest’ultimo due leoni scolpiti sono tesi ad adunghiare altrettanti cervi. Tale iconografia, resa con una plasticità straordinaria, ha svuotato di contenuto alcuni studi che vorrebbero attribuirne la realizzazione ad opera di maestranze toscane, in particolare d’area pistoiese e pisana. Siamo infatti distanti da quella schematizzazione e bidimensionalità tipica della sensibilità alto-medievale, così come è palese l’abbandono di stilemi classicheggianti desunti a Pisa da sarcofagi romani a favore di un maggiore resa naturalistica. I lineamenti del muso del felino infatti, dagli occhi allungati e fortemente incavati, rivelano un gusto tipicamente arabeggiante. È probabile perciò che lo scultore operante a Santa Giusta provenisse dalla Campania, in quel periodo fortemente intrisa della cultura islamica e di sovente a contatto con le regioni mediterranee e la Sardegna in particolare, con la quale intratteneva non pochi scambi commerciali.

L’arco di scarico, nascente da due mensole con modanatura a gola e toro, preserva la lunetta incassata, che per altro presenta una croce in trachite scura, richiamando prototipi lucchesi. D’influenza pisana, oltre ai già menzionati piedritti, arco di scarico e archeggiature, è il rombo gradonato posto sul timpano, inquadrato da due lesene che attribuiscono maggior enfasi alla tripartizione della facciata, ribadita dalla trifora sottostante scandita da colonnine marmoree. Ai lati del portone la presenza di due colonne – tra le quali una mozza – lascia alludere la possibile presenza di un portichetto posto in facciata, in accordo con le mensole sovrastanti.

Le archeggiature – scandite due a due da robuste lesene - lungo il lato nord e sud della basilica, riprendono in modo straordinario l’andamento tipico della basilica di Santa Maria Assunta. La similitudine con la primaziale è ancora più evidente prendendo in considerazione l’abside, scandita da archeggiature che impostano su semi-colonne poggianti su dadi. Ma l’elemento che rivela una persistente assonanza con la cattedrale pisana, configurandosi per altro come unicum, è il cubo-pulvino al di sopra dell’abaco, interposto tra quest’ultimo e l’arco. Ogni archeggiatura presenta una stretta ed allungata monofora, ed altre sono visibili nella scarpa absidale in corrispondenza della cripta. Ad illuminare l’abside, una monofora cruciforme riprende l’iconografia della stessa posta in facciata.

All'interno della basilica le navate sono scandite da arcate su sette colonne, per lo più di spoglio d’antiquario, così come la maggior parte dei capitelli presenti e le basi marmoree decorati secondo vari moduli stilistici. Il marmo utilizzato nell'edificazione della basilica di Santa Giusta venne prelevato per lo più dalle aree archeologiche di Tharros, Neapolis e Othoca.

Sulla navata laterale destra si aprono tre ambienti di servizio postumi rispetto alla data di edificazione della basilica, costruiti attorno al XVII secolo. Il primo di questi, allineato alla zona presbiteriale, è dedito alla Sacrestia. Qui è custodito il dipinto raffigurante le martiri titolari (Justa, Justina e Eneidina) realizzato intorno al 1600.

Gli altri due sacelli d’epoca cinquecentesca, titolati rispettivamente al Rosario e al Santo Spirito, sono posti invece poco dopo aver varcato l’ingresso. Entrambi son degni d’un grande interesse dal punto di vista storico-artistico vista la straordinaria presenza della decorazione ad affresco applicata all'intera superficie solo nel primo ambiente.

La cappella del Rosario, nota anche come Sant'Antonio, ripropone l’effige del santo nel soffitto affrescato all'interno del clipeo a ogiva nell'iconografia tradizionale con il Bambin Gesù protetto dal braccio destro, mentre quello sinistro tiene un giglio. Il santo è stante, posto in un ambiente naturalistico che vuol riproporre il luogo presso cui si erge la basilica di Santa Giusta, con intenti chiaramente ritrattistici. La discesa del Santo Spirito è resa evidente dai putti posti al lato di Sant'Antonio e dalla colomba bianca al di sopra del capo del frate. Il restante soffitto è decorato da nastri dai toni purpurei e decorazioni dalla fitta trama dorata, conferendo maggiore sacralità alla scena illustrata. Una serie di finti panneggi affrescati dai colori terrei sono posti sui lati della cappella.

Nel lato sinistro dell’aula trova spazio un bellissimo crocifisso ligneo del XVIII, su cui è adagiato il Cristo patiens raffigurato con il solo perizonium (letteralmente, perizoma), mentre un rivolo di sangue sgorga dal pallido costato.

All'interno della ricchissima cappella, finanziata probabilmente da Domenico Casula e Chiara Deidda che qui si fecero seppellire, è presente inoltre un retablo ligneo accuratamente intagliato d’epoca settecentesca, recentemente sottoposto a restauro. La nicchia centrale a conchiglia è occupata dalla statua lignea di Sant'Antonio da Padova, mentre ai lati son rappresentati Santa Chiara, San Daniele, San Francesco e San Domenico, tutti sontuosamente decorati e riconoscibili grazie ai loro attributi tradizionali.

La cappella del Santo Spirito, nonostante sia decisamente più spoglia rispetto alla precedente, custodisce sul soffitto un grande affresco volto a rappresentare l’arcangelo Gabriele. Nonostante riversi attualmente in condizioni che poco spazio lasciano ad un’acuta analisi interpretativa, l’iconografia dell’arcangelo parrebbe esser quella relativa al momento dell’annunciazione alla Vergine. A lasciarlo presagire la presenza del giglio, simbolo di purezza ed identificabile iconograficamente con la figura di Maria. La figura del riccioluto e biondo Gabriele disposta di profilo è sinuosa, allungata, dal morbido ma lineare panneggio reso con grande maestria che ne accompagna il movimento. Posto in un finto spazio geometrico sapientemente decorato, l’arcangelo è reso maggiormente visibile grazie alla monofora posta sulla parete d’ingresso tesa ad illuminare lo spazio circostante.

Infine, dal notevole pregio artistico, il dipinto della “Salvazione dei dannati” al di sopra dell’altare posto a sinistra rispetto alla navatella. Al centro, la Madonna con Bambino è rappresentata nell'atto di ricevere l’incoronazione ed elevazione a regina da parte dei due putti posti ai lati, sui quali sovrasta la personificazione di Dio con le braccia aperte in segno d’accoglienza. Al di sotto della Madonna, due angeli versano il contenuto delle anfore ricolme d’acqua sui dannati sofferenti avvolti dalle fiamme dell’inferno, in un gesto di benevolenza. Difensore della bontà divinità, San Michele è raffigurato al lato sinistro del dipinto immortalato nell'atto di schiacciare il male, quest’ultimo tradizionalmente noto come il diavolo, che qui viene tuttavia declinato sotto forma di essere sinistro (probabilmente, un leone, animale ambivalente). Al lato sinistro il vescovo con il pastorale, guida spirituale contro la perdizione dell’anima. L’opera, dalla tecnica chiaroscurale netta, presenta toni cupi che lasciano presagire nell'animo dello spettatore un senso di irrequietezza e di mistero.

Bibliografia

Sardegna preromanica e romanica; Roberto Coroneo – Renata Serra

La grande enciclopedia della Sardegna; Francesco Floris

La grande enciclopedia della Sardegna;

Sitografia

Enciclopedia online dell’arte medievale; Treccani

Sito del comune di Oristano

LA BASILICA DI SANT’ANTIOCO DI BISARCIO

A cura di Alice Oggiano

Cenni storici

La basilica di Sant’Antioco di Bisarcio si erge al di sopra della Piana di Chilivani, in territorio comunale di Ozieri, distante pochi chilometri dal paese. Qui sorgeva in epoca medievale il fiorente borgo di Bisarchium. Il complesso basilicale si pone come uno degli edifici romanici più grandi e maestosi in Sardegna, ed è documentato sin dalla seconda metà dell’XI secolo: un prezioso documento dell’ultimo decennio di tale secolo esprime per l’appunto la volontà del giudice turritano Costantino de Lacon e della sua consorte, Maria de Serra, nel rinnovare una donazione già precedentemente registrata alla Camera vescovile, andata perduta in seguito all'incendio della chiesa di Bisarcio. Questo fu talmente di grande portata, che la sede vescovile venne momentaneamente trasferita nella chiesa di Santa Maria di Ardara. Da tali affermazioni si può dedurre non solo la presenza e seguente distruzione di un archivio, ma anche e soprattutto la memoria di una prima cattedrale precedente a quella attuale. Raffaello Delogu, noto storico dell’arte e dell’architettura, vi riconobbe delle murature arcaiche in posizione inferiore nei lati nord e sud, confermandone la tesi sopravanzata. La fabbrica attuale, costruita attorno al 1160 secondo una fonte archivistica e consacrata il 1 Settembre 1174, presenta muri di eguale larghezza e ne riprende forme e proporzioni, poiché venne realizzata sfruttandone la muratura precedente, compresi un portale architravato e una monofora centinata a sud. La tecnica edilizia adottata appartiene al proto-romanico, del quale riprende anche l’icnografia tradizionale. L’edificio venne eretto inizialmente mediante cantonetti in scura trachite, con sfumature tonali dal marrone cuoio al rosso purpureo, messi in opera approssimativamente. Nella ricostruzione del 1160, è individuabile la tecnica stereotomica indice della presenza di maestranze cistercensi nella fabbrica.

La basilica di Sant’Antioco di Bisarcio

Sant’Antioco di Bisarcio presenta una pianta longitudinale a tre navate, con abside semicircolare. La navata centrale, dalla copertura lignea, è scandita da arcate a tutto sesto su colonne eseguite ad hoc (manca quel gusto d’antiquario e recupero del classico presente invece nella basilica di Santa Giusta, anch'essa come Sant’Antioco ad opera di maestranze pisane); le navatelle son voltate a crociera, con un rapporto con la navata centrale di 1:1.

Addossato alla facciata vi è un ampio portico costituito da due piani, ascrivibile, in seguito ad un’attenta rilettura del monumento ed in particolare alla sua decorazione scultorea, agli inizi del XIII secolo.

Scandito da sei volte a crociera divise da archi trasversi, è sorretto da pilastri terminanti in stretti capitelli decorati con carnosi motivi fitomorfi dal gusto ormai squisitamente gotico.

Una scala nel muro sud permette l’accesso al piano superiore del portico, diviso in tre spazi da arcate su pilastri con volte a botte. Nel vano in prossimità della scala è presente uno straordinario camino a forma di mitria bordata. Nel vano intermedio, un altare è volto verso la cattedrale. La presenza dell’epigrafe, scolpita in lettere gotiche sul muro a sinistra, ne rende nota la data di consacrazione.

L’intervento edilizio del XIII secolo coinvolse, oltre al portico, le due colonne cruciformi poste nella zona presbiteriale ed il capitello sinistro scolpito con un episodio di Teofania (iconografia alquanto rara in Sardegna).

Addossato al lato sud, il campanile mozzo dall’irregolare cromia, ornato da lesene e archetti pensili, che scandiscono anche i fianchi ed il prospetto absidale della facciata.

Il prospetto esterno del portico pare incompleto, a causa del crollo della parte superiore sinistra: verrà dotata di muratura liscia durante la dominazione aragonese. Vi rimane una porzione integrale del portico nel lato destro, in cui è possibile cogliere la presenza di un semitimpano a falso loggiato ed un’archeggiatura ogivale nell'ordine superiore. Le vele tra le arcate d’accesso sono sontuosamente ricche di decorazioni scultoree: spiccano i bacini ceramici con triangoli in bicromia, le paraste d’angolo e pilastri mediani adornati da foglie d’acanto, l’arcata sinistra con una teoria di angeli e santi in posizione radiale.

Indice di interesse e studio, le due mensole con testa antropomorfa alla sommità dei pilastri mediani. Questo elemento rimanderebbe ai gargouille gotici d’oltralpe.

Ciò avrebbe indotto il Delogu a supporre lo stato di attività di maestranze francesi (borgognone nello specifico) nella fabbrica.

Del parere contrario il Sanpaolesi, che individuò nel portico maestranze provenienti dall'Italia meridionale e non francesi. Lo storico pose inoltre particolare enfasi sull'influenza esercitata dall'area toscana, ed in particolar modo pisana, negli stilemi e forme della cattedrale.

La facciata di Sant'Antioco di Bisarcio, coperta dal maestoso portico, presenta un’evidente asimmetria poco funzionale e coerente nel suo insieme: nel corso della costruzione, infatti, venne chiusa la porta laterale destra. Nelle testate delle navatelle doveva elevarsi su un ordine di tre arcate il frontone a semitimpano, mentre l’arcata centrale fu probabilmente occupata da una bifora su colonnina; le laterali ospitavano rombi gradonati. L’influenza pisana è evidente in particolar modo nel portale mediano. Questo possiede stipiti monolitici innalzati da modanature culminanti in uno stretto capitello, sul quale sovrasta un architrave liscio con arco di scarico a sesto rialzato e lunetta rincassata. L’abside è suddiviso in specchi da semi-colonne realizzate in tufo verdastro e trachite rosso-bruno. La copertura del catino absidale è posta più in alto rispetto agli spioventi delle navatelle, ragion per cui l’equilibrio viene garantito dall'elevato frontone con spioventi dalla maggior pendenza.

La basilica offre attualmente dei laboratori didattico-educativi e visite guidate previa pagamento e prenotazione tramite “Istituzione San Michele”. La seconda domenica di Maggio si svolge una processione con la presenza di varie bandiere delle chiese del paese di Ozieri, ed al termine della messa viene tradizionalmente offerta una cena comunitaria da parte del vescovo.

Bibliografia e sitografia essenziale

Sardegna preromanica e romanica, Roberto Coroneo-Renata Serra

Sardegna Turismo

Dizionario Treccani di Arte medievale

LA BASILICA DI SAN GAVINO A PORTO TORRES

A cura di Alice Oggiano

Cenni storici sulla basilica

La basilica di San Gavino si erge sul tratto di costa a sud dell’abitato della colonia medievale di Turris Libisonis, attuale Porto Torres. La chiesa si configura nel territorio isolano come un unicum, complici non solo la maestosità ed ampiezza delle sue forme, ma soprattutto l’assoluta singolarità nell'impianto longitudinale a due absidi opposte. Tale iconografia, rarissima nell'Italia continentale, fu soggetta a studi particolarmente arditi sotto il profilo storico-artistico, nel tentativo di restituirne una genesi strutturale il più attendibile possibile. Sappiamo con certezza che San Gavino fu cattedrale arcivescovile dal 484 d.C, anno durante il quale un suo vescovo partecipo’ al concilio di Cartagine. La sede verrà trasferita a Sassari nel 1441 d.C.

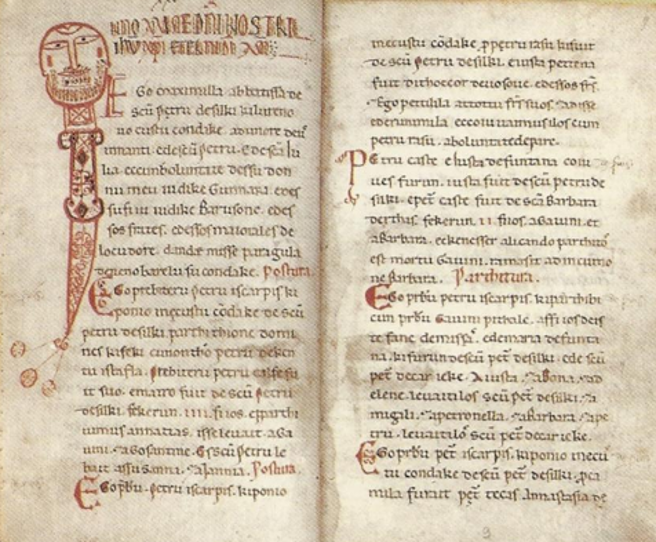

Le fonti più antiche inerenti alla basilica sono rintracciabili nella carta n.43 risalente al regno di Barisone I o Mariano I. Passando al vaglio delle testimonianze leggendarie ed agiografiche, particolarmente interessante è l’inventio del rinvenimento dei corpi dei Santi Gavino, Proto e Gianuario, risalente al XIII-XIV secolo. L’inventio doveva costituire l’appendice della Passio relativa ai tre protomartiri turritani ai quali venne titolata la chiesa. La venerazione nei confronti dei tre santi in età giudicale deriva da una più ampia devozione risalente all'età paleocristiana. L’erezione della basilica e la presenza delle reliquie insite in essa vengono attribuite al giudice Comita, come ex voto pronunciato da quest’ultimo a San Gavino per la guarigione dalla lebbra. Comita, per adempiervi, oltre alla costruzione della basilica, vi fece traslare le reliquie dei santi dalla basilica di Balai nella quale subirono il martirio, detta di S.Gavino iscabittatu (‘’decapitato”). L'edificazione venne commissionata a maestranze pisane, già presenti in Sardegna in altre fabbriche. Altre preziose nozioni ci vengono fornite dal Condague (documento amministrativo in uso nella Sardegna bizantina e giudicale) di fondazione e consacrazione, apografo del 1620. Stando ad esso, la fabbrica venne edificata in due tempi distinti, a cavallo tra il regno di Comita e di Barisone I (fig. 1).

Recenti studi hanno inoltre rilevato il carattere cimiteriale della chiesa. Recenti indagini archeologiche attestano, oltre a lacerti musivi ed elementi di corredo funebre, la presenza di due basiliche erette in una fase precedente a quella romanica. Una di esse, causa l’abside rivolta ad ovest, si postula essere stata certamente edificata in periodo precedente al V secolo, durante il quale entrò in uso la norma liturgica dell’abside orientata. Nei pressi della chiesa, contrapposta alla seconda fabbrica preromanica con abside ad est, furono rinvenute sufficienti costruzioni e fondamenta per classificarla come adibita ad uso cimiteriale. Venne tuttavia scartata dagli studiosi l’ipotesi relativa all'eventuale condizionamento da parte delle fabbriche poste nell'area di costruzione della fabbrica romanica, in quanto durante l’epoca in cui quest’ultima venne edificata non furono più visibili. Questi dati ci permettono però di restituire maggiore veridicità agli scavi intrapresi tra il 1614 e il 1616 dall'arcivescovo di Sassari Gavino. Manca nell'ambito della ricerca dei corpi santi, durante i quali venne rinvenuto il sacello cruciforme contenente le reliquie dei martiri posto al di sotto dell’altare maggiore ed identificabile come memoria.

La basilica di San Gavino

La basilica romanica, realizzata in blocchi di pietra calcarea posti magistralmente in opera, presenta una pianta longitudinale a tre navate (laterali voltate a crociera e centrale a capriate lignee), con absidi opposte sui lati brevi. Collocati all'interno vi sono sette altari, successivamente andati perduti. L’ingresso avviene mediante il portale realizzato in forme gotico-catalane posto a sud, o tramite il portale romanico situato a nord (fig. 2 e 3).

La presenza delle due absidi deve essere letta alla luce delle vicende storiche in cui la basilica sorse: tra l’XI-XII secolo il giudicato logudorese si trovava ad esprimere una sempre più marcata autonomia da Bisanzio e da Cagliari (fig. 3a).

È possibile perciò che si scelse, nell'edificazione di San Gavino, di volgersi a stilemi di tipo imperiale con un forte richiamo all'arte di tipo carolingio-ottoniano, nonostante vi siano ipotesi tese a naufragare questa tesi, vedendovi assonanze con prototipi renani. Accese discussioni videro inoltre coinvolto il portale romanico, dalla dubbia e ormai suffragata attribuzione all'ambito gotico. D’estremo interesse la lunetta del portale romanico, la quale riporta una scena di combattimento realizzata con la tecnica del basso rilievo, probabilmente parte di un ciclo iconografico più complesso e denso di significato (fig. 4).

Dovevano essere inoltre comprese nel progetto le mensole-capitelli riportanti sculture ad altorilievo, chiaramente identificabili come un uomo e una donna (Adamo ed Eva?). Si osservino inoltre i girali fitomorfi posti sulla superficie esterna delle mensole-capitelli, in cui possibili chiavi di lettura hanno voluto identificare la presenza di un serpente, con un rimando perciò dell’intero ciclo scultoreo all'Eden, connotato da un evidente horror vacui (fig. 5).

Caratteristiche peculiari della basilica di San Gavino sono l’utilizzo di elementi e materiali di reimpiego a fine antiquario con un forte richiamo alla classicità e l’evidente legame ai modelli pisani. Le colonne e capitelli antichi provengono da epoche diverse e sono organizzati con cura: la maggior parte tardoromani, quattro bizantini e uno altomedievale. Notevole il riutilizzo di tre capitelli isiaci, rilavorati con colombe affrontate alla croce che spuntano da foglie d’acanto. Riportanti colombe anche altri due capitelli di reimpiego, uniformati alla lavorazione bizantina “a due zone”, assai diffusa tra la fine del III e la metà del IV secolo d.C (fig 6 e 7).

Nel corso del XVIII secolo verrà posta all'interno della chiesa la statua equestre, con anima lignea e superficie policroma, di San Gavino, patrono di Porto Torres, ad opera di bottega romana (fig. 8).

Sono presenti inoltre tre simulacri lignei policromati che ritraggono i SS. martiri Gavino, Proto e Gianuario, realizzate da anonimi intagliatori-pittori, verosimilmente appartenenti ad una bottega napoletana dei primi anni del 1600. Le statue raffigurano i martiri distesi sul letto funebre, coi polsi legati e con un netto taglio alla gola, dalla quale sgorga un rivolo di sangue in riferimento al martirio subito. Secondo la tradizione agiografica, i tre santi vennero decapitati poiché cristiani durante le persecuzioni ad opera degli imperatori Diocleziano e Massimiano. Le statue, oltre a costituire un'importante opera d'arte, sono motivo di culto popolare: ogni anno, il 3 Maggio, vengono trasportate dalla basilica di San Gavino sino alla chiesetta di Balai ove rimangono sino alla Pentecoste (fig. 9).

Al di sotto della basilica è situata la cripta, alterata dal restauro sei-settecentesco ma tutt'oggi accessibile al pubblico (fig. 10).

E' preceduta da una maestosa anticripta che richiama per forme e stilemi l'età rinascimentale classica. Poste entro edicole intervallate da lesene scanalate vi sono le statue marmoree di martiri e vescovi locali, realizzate con abile maestria, connotate da una grande resa plastica ed estremamente naturalistica. Tramite una scalinata d'accesso qui posta, si raggiunge la cripta. L'ambiente, lungo e basso, è interamente voltato a botte. All'estremità occidentale è collocata la cappella con alcuni sarcofagi contenenti le reliquie dei martiri turritani. Altri sarcofagi d’epoca classica sono posizionati all'interno dell’ambiente. Tra essi, esemplari il sarcofago romano delle muse ed il sarcofago romano strigilato con la figura del buon pastore, entrambi ascrivibili alla fine del III secolo d.C. L'utilizzo dello strigile come mezzo e tecnica incisoria, oltre all'utilizzo stesso del marmo, è un ulteriore dato teso a dimostrare come la Sardegna fosse perfettamente inserita in uno scenario storico-artistico nel solco della tradizione classica e di quanto accadeva nell'Urbe, dalla quale importava marmi probabilmente già parzialmente lavorati da botteghe ostiensi. Elemento che ci aiuta a collocare temporalmente il sarcofago è la presenza del buon pastore, teso a rappresentare la presenza divina di Cristo senza tuttavia servirsi di un'iconografia propriamente cristiana, ma nel solco del paganesimo (fig. 11 e 12).

E' importante ricordare a tal proposito che la religione cristiana venne riconosciuta ufficialmente solo a partire dall'editto di Costantino del 313 d.C, divenendo religione di stato con Teodosio I nel 380 d.C con la promulgazione dell'editto di Tessalonica. Notevole la presenza dell’architrave marmoreo riportante l’epigrafe marmorea in greco bizantino, databile alla metà del VII secolo. Quest’ultima celebra la vittoria del dux Costantino sui Longobardi e “altri barbari”, rimandandoci all'ormai evidente indipendenza del regno logudorese da Costantinopoli, secondo una direttiva tutta occidentale dei giudici bizantini. La basilica di San Gavino è attualmente la più importante di Porto Torres e sede parrocchiale, oltre ad esser la chiesa romanica più grande della Sardegna. Al nome del santo è inoltre legata la festa più sentita dell'intero paese: la Festha Manna (festa grande), volta a onorare i santi martiri turritani. Durante la celebrazione, indice di grande devozione, la traslazione delle menzionate statue lignee dei santi nella chiesetta di San Gavino "decapitato" (fig 13).

Bibliografia e sitografia essenziale:

Sardegna preromanica e romanica, Roberto Coroneo - Renata Serra

Treccani, enciclopedia dell'Arte Medievale

Sito ufficiale del comune di Porto Torres

LA SANTISSIMA TRINITÀ DI SACCARGIA

La Santissima Trinità di Saccargia: cenni storici sul paese

Saccargia, antico villaggio rurale di origine medievale facente parte del giudicato di Porto Torres nella regione storica del Logudoro, è situato nel territorio di Codrongianos. Quest’ultimo, entrato a far parte nel 1821 del Comune di Sassari, si erge a 317 m sul livello del mare su un’altura che domina la valle di Saccargia verso Nord e l’altipiano di Campu Lazzari a Sud. Il borgo, prima del 1821, apparteneva alla curatoria di Figulinas. Nel 1420 fu soggetto alla conquista aragonese, incorporato alla baronia di Ploaghe e dato in feudo agli Aymerich. In seguito a dirompenti proteste da parte della popolazione contro l’amministrazione di matrice feudale, svoltesi dal 1836 al 1839, i codrongianesi si svincolarono dall'influenza aragonese, ponendosi sotto l’amministrazione sassarese. Paese fortemente legato alla tradizione agricola e pastorizia, subì nel corso della prima metà del 1900 un forte ridimensionamento della densità di popolazione a causa delle continue migrazioni verso il nord Italia.

Vi sono varie etimologie ascrivibili all'attribuzione del toponimo ‘’Saccargia’’. Tra le proposte più felici, spiccano ‘’s’acca argia’’ (‘’la vacca con il pelo maculato’’, scolpita su un capitello originariamente policromo dinnanzi la chiesa) e ‘’sa baccarza’’ (‘’la vaccheria’’, in relazione al terreno adatto al pascolo durante il medioevo). Tuttavia, il toponimo più probabile e acclamato dalla tradizione popolana deriverebbe dal termine ‘’sacraria’’, rimarcante la natura religiosa del sito.

La basilica della Santissima Trinità di Saccargia

È in questo florido territorio che nel corso del 1116 venne eretta la spettacolare basilica della Santissima Trinità di Saccargia, per volere del giudice turritano Costantino I de Lacon e della devota consorte Marcusa de Gunale. I coniugi, con l’edificazione di tale fabbrica, vollero adempire ad un voto sacro. In seguito al completamento della costruzione della chiesa, i giudici la dettero in dono alla congregazione camaldolese dell’ordine di San Benedetto. Tale atto trova rispondenza nella bolla papale di Onorio II del 1125, mediante l’atto di Condaghe.

La chiesa presenta un impianto basilicale longitudinale a croce commissa con aula mononavata e transetto avente tre absidi a terminazione semicircolare, affrescati da maestranze tosco-laziali nel corso del 1200. Un campanile a canna quadrata, raro tra quelli rinvenuti d’epoca romanica, si innalza nella zona settentrionale della fabbrica su tre ordini che impostano monofore e bifore, scandite da arcatelle su colonnine. Nella zona sud della basilica doveva esservi situato un monastero, tra i più monumentali eretti nell'isola. La Santissima Trinità di Saccargia venne edificata in due fasi. Nella prima, vennero costruite le strutture fondamentali per poter permetterne la consacrazione in tempi relativamente brevi. La seconda fase, avviatasi nella seconda metà del XIII secolo, prevedeva l’erezione del portico anteriore, del campanile e della sacrestia. Tali lavori vennero commissionati a maestranze pisano-pistoiesi, stando alla volontà dei committenti. Durante il 1894 la basilica fu sottoposta a restauri, e ad oggi, gran parte della fabbrica risulta esser frutto di poderosi rimaneggiamenti. Tra gli aspetti più lampanti, la demolizione del porticato sud della chiesa portò a una conseguente uniformità monocroma in quel versante.

La Santissima Trinità di Saccargia presenta stilemi pisani con espliciti riferimenti alla cattedrale rainaldiana. Infatti la basilica, oltre alla magnificenza delle forme, è al contempo documento per l’attestazione della prima apparizione di maestranze toscane, appena migrate nell'isola. Di notevole rilevanza la tecnica costruttiva utilizzata. Essa prevede l’adozione di manufatti litici di piccola pezzatura, cantonetti bianco-neri messi in opera senza l’impiego di uno schema fisso e perciò conferendo alla struttura uno straordinario gioco di bicromie. È possibile ammirare l’utilizzo di tale espediente architettonico e coloristico anche nelle absidi, imbattendoci in una variatissima tessitura relativa ai cantonetti di trachite nera e arenaria giallo-dorata, che impostano su uno zoccolo di scura trachite, senza la mediazione di lesene. Ogni abside, è dotata di monofora dalla profonda strombatura.

La facciata, preceduta da un portico voltato a crociera con l’impiego di cantonetti in scura trachite, presenta canoni toscani del XII-XIII secolo. È suddivisa orizzontalmente in tre ordini tramite sottili cornici su paramenti lisci che raccordano le paraste d’angolo. L’ordine inferiore è scandito da tre colonne con leggera entasi ed impostano tre arcate bicrome a tutto sesto, con la mediazione di capitelli marmorei di straordinaria qualità plastica, ospitanti figure mostruose e motivi fittomorfi quali tralicci resi attraverso un sapiente uso del trapano. I cinque archetti sorretti da colonnine nei due ordini superiori, ospitano finte logge. Tra di esse, solo le due affiancate alla finestrella cruciforme al centro del frontone sono di età romanica. Notevole l’utilizzo di tarsie marmoree, ovuli e losanghe gradonate, che richiamano alla mente la nota cattedrale pisana.

Entrando nell'aula, complici le nude pareti, lo sguardo volge immediatamente alla zona presbiteriale, ospitante l’abisde che custodisce il ciclo pittorico ad affresco. La decorazione riveste una grande importanza, in quanto è annoverata tra le rare superstiti nell'isola d’epoca romanica.

Il ciclo pittorico absidale di Saccargia è strutturato in quattro fasce orizzontali, finemente decorate con motivi fitomorfi e floreali, con intrecci e drappeggi di varia cromatura. Al centro del catino, campeggia la mandorla divina all'interno della quale vi è Cristo in trono, seduto su un segmento di cerchio orizzontale del globo. Cristo, frontale, è rappresentato all'orientale, il capo voltato dal nimbo crucigero, con la mano sinistra benedicente e quella destra sorreggente un libro aperto, riportante una dicitura dall'intento celebrativo, esaltante la sua discendenza divina. Al di sopra della mandorla, i serafini a sei ali (rarissimi riscontri iconografici in Sardegna), in basso gli angeli che si scostano dinnanzi all'onnipotenza del Cristo, rivolgendo tuttavia lo sguardo ad esso. Ai lati, coppie di arcangeli nimbati dalle vesti sontuose e riccamente decorati, con rimandi alla tradizione bizantina.

Nella fascia immediatamente sottostante, si stagliano i dodici apostoli e la vergine Maria, quest’ultima in stretta prossimità della monofora. Tale scelta iconografica porrebbe in risalto la Madonna, posta in asse con Cristo in mandorla e la sottostante crocifissione. Alcune osservazioni teologiche alluderebbero alla volontà di porre l’accento su Maria nell'accezione di intermediaria tra gli uomini e Dio, come madre della ‘’luce divina’’ e perciò rivelatrice della strada per la salvezza e la fede. Al di sotto degli apostoli e Maria, collocate in riquadri, cinque scene relative alla passione di Cristo.

La critica ha avanzato ipotesi sulla figura posta nel riquadro all'estrema sinistra: il vecchio canuto potrebbe identificarsi in Costantino di Torres, nell'atto di inginocchiarsi d’innanzi a San Benedetto. Quest’ultimo dato, parrebbe essere plausibile, in quanto come detto la basilica venne donata ai benedettini di Camaldoli.

La fascia inferiore, concludente il ciclo pittorico, presenta una teoria di finti tendaggi. L’intero ciclo pittorico mette in evidenza l’importanza attribuita alle vicende della passione, culminanti nell'ascensione al cielo. Il risvolto teologico vorrebbe perciò porre sotto l’attenzione del fedele la riaffermazione della divinità del Cristo come giudice della storia dell’umanità e del mondo intero, attraverso l’estremo sacrificio del figlio di Dio.

Riguardo alla paternità dell’affresco, varie sono le proposte avanzate dagli storici. Tra le più accreditate, menzioniamo il Maltese. Secondo lo storico, il documento pittorico sarebbe attribuibile al maestro pisano autore della croce numero 15, oggi custodita al museo nazionale di Pisa. Tali supposizioni scaturirebbero da un’attenta analisi e confronto tra ‘’La lavanda dei piedi’’ di Pisa e ‘’Il seppellimento’’ di Saccargia. Rilevanti le “somiglianze tipologiche nella mimesi facciale, nei panneggi e nei motivi d’ornato architettonico con fiori quadripetali”. Dallo studio sono tuttavia emersi anche elementi antitetici, in particolar modo la contrapposizione tra l’aulico Cristo Triumphans della croce pisana e il Cristo Patiens di Saccargia, dal dirompente pathos emotivo. L’identificazione dell’artista, inoltre, non convincerebbe del tutto, a causa della schematicità arcaizzante delle linee del torso del Cristo. Ad oggi, l’ipotesi più plausibile è appartenente a Toesca: precisi stilemi avrebbero indotto lo studioso ad attribuire il documento pittorico a maestranze umbro-laziali con influenze certamente folcloristiche, ma con continui richiami ai canoni tradizionali classici che rimandano all'ambiente pisano.

La basilica, anticamente, era luogo di processione: la gente vi si recava in piedi o a cavallo al canto delle lodi sacre in sardo, ‘’sos gosos’’. Attualmente viene scelta spesso dai sassaresi per la celebrazione di matrimoni e battesimi. È visitabile previo appuntamento in determinati mesi dell’anno.

Bibliografia e sitografia essenziale

- La grande Enciclopedia della Sardegna vol. 3, Francesco Floris

- La grande Enciclopedia della Sardegna vol. 8, Francesco Floris

- Sardegna preromanica e romanica, Roberto Coroneo e Renata Serra

- Sardegna Turismo

IL SANTUARIO DI SANTA MARIA DEL REGNO

Cenni storici del santuario di Santa Maria del Regno

In Sardegna, nella piana del Logudoro, ai piedi del Monte Santo, si erge il borgo di Ardara. In epoca medievale tale centro assunse un'importanza di primo ordine, in quanto ospitò tra l'XI e il XII secolo i giudici di Torres, che la scelsero come loro sede privilegiata fino alla morte della giudicessa Adelasia agli inizi del XIII secolo. Qui Giorgia, sorella del giudice Comita I, fece costruire agli inizi dell'XI secolo un castello, l'attuale Porto Torres, che divenne tuttavia insicuro a causa delle continue incursioni arabe. Nello stesso periodo venne avviata l'edificazione di Santa Maria del Regno, la cappella palatina oggetto di questa trattazione. Quest'ultimo dato pone Santa Maria del regno in una posizione di singolare rilevanza nel panorama romanico sardo, oltre all'importanza storica da essa rivestita: all'interno del Libellus Judicum Turritanorum (redatto in volgare logudorese), viene menzionato il dovere da parte dei giudici di prestare giuramento sull'altare di S. Maria, in seguito alla carica ricevuta. Nel 1323, il villaggio passò con la curatoria in mano ai Doria, che entrarono a far parte del ''regnum sardiniae''. Costoro si ritenevano vassalli degli aragonesi, e dopo esser stati sconfitti da quest'ultimi, riuscirono a tornare in possesso del borgo, che in seguito venne venduto al giudice d'arborea. Dopo estenuanti guerre tra aragonesi e arborensi, Ardara divenne proprietà dei Sassaresi, per poi tornare nelle mani del fisco e divenire causa di repentine lotte e contese tra feudatari. Nel XVII secolo, il borgo conobbe la peste e una pessima amministrazione dei nobili Manca. Un secolo dopo, insurrezioni anti feudali portarono alla demolizione del castello, di cui rimane un rudere alto 12 m e poco distante dalla cappella palatina, oggi parrocchiale. Inclusa nel 1821 nella provincia di Ozieri, dal 1859 Ardara fa parte della provincia di Sassari.

Edificata tra il 1065-1107 da maestranze probabilmente pisane, il santuario di Santa Maria del Regno è annoverato tra le architetture romaniche isolane di maggior rilievo. Venne consacrata come cappella palatina il 7 Maggio 1107 sotto l'episcopato di Pancreazio, pontefice romano, secondo un'epigrafe probabilmente trascritta da un originale perduto. Tuttavia, tale informazione si rilevò essere errata a causa del lapicida: PANCRASII anziché PASCASII (Pasquale). L'epigrafe, originariamente murata nell'altare maggiore ed integrata con una reliquia di pietra proveniente dal sepolcro di Cristo, venne collocata in seguito a restauri del XIX a destra del presbiterio. Nonostante la qualifica di cappella palatina, S. Maria era extra muros, in quanto la costruzione non fu ex novo, ma si impostava su un precedente edificio di culto probabilmente ad uso cristiano. Infatti, al di sotto delle lastre pavimentali in pietra calcarea venne rinvenuta un'epigrafe funeraria risalente al V-VI secolo. Inoltre, ai piedi dell'altare venne ritrovato il corpo della giudicessa Adelasia, oltre a vari monumenti funerari in contro-facciata postumi (XIII secolo). Risulta perciò evidente che la chiesa venisse utilizzata anche come luogo di sepoltura. Nonostante non fosse una chiesa episcopale, nel 1135 ospitò il sinodo di Umberto, arcivescovo di Pisa e legato della santa sede. Dopo l'incendio della cattedrale vescovile di Bisarcio, i vescovi si trasferirono ad Ardara per circa un secolo. In tale situazione il giudice Comita, dietro richiesta della sorella Giorgia, decise di ampliare la cappella per edificare la straordinaria ''Madonna del Regno''.

La chiesa di Santa Maria del Regno

Il santuario di Santa Maria del Regno presenta una pianta longitudinale rettangolare, scandita in tre navate da pilastri cilindrici in cantoni di nera trachite, terminante nell'abside semicircolare in asse con la navata centrale e difficilmente contemplabile ai fedeli a causa della presenza del retablo maggiore nel presbiterio. La copertura della navata centrale è a capriate lignee, mentre sulle navatelle laterali sono impostate volte a crociera su archi a tutto sesto. La chiesa, caratterizzata dall'assenza di decorazioni e dall'essenzialità, venne costruita con scura trachite e presenta gamme di sfumature dal bruno metallico al rosso bruciato. La facciata, a salienti, pur avendo complessivamente una cromatura omogenea, presenta in basso a destra un' accostamento di conci dal color terra, con inserzioni di viola e vinaccia. Le lesene, alle quali si addossano i piedritti monolitici, ripartiscono la facciata in cinque sezioni. Il portale d'ingresso, lungo e stretto, è ligneo. Nel fianco meridionale, il paramento murario con monofore è ripartito da lesene in nove specchi. Qui, in corrispondenza della settima campata, si apre una stretta porta che immette all'interno della struttura. Tali elementi si verificano nuovamente sul fianco nord. Addossato a quest'ultimo troviamo il campanile a canna quadrata rettangolare, attualmente mozzo. L'abside semicircolare si imposta tramite delle lesene in aggetto sulle sezioni laterali. Nel frontone absidale, oltre a delle monofore rettangolari, troviamo una finestrella a croce. All'interno del santuario, i pilastri cilindrici poggianti su base a toro e profonda gola sono affrescati, e mostrano una leggera entasis. I capitelli corinzi, fortemente plastici, sembrano riprodurre il motivo di foglie d'acqua. Un elemento interessante è dato dal fatto che i capitelli dei primi cinque pilastri a destra e dei primi due a sinistra non poggino immediatamente sui sostegni, ma vi facciano da intermediari elementi cilindrici.

Il retablo maggiore

Situato dietro all'altare troviamo il celebre retablo maggiore, commissionato da Joan Cataholo, canonico di San Pietro di Torres nel 1489 e arciprete della cattedrale di Sant'Antioco di Bisarcio nel 1503. Il polittico, stando ad un'iscrizione sulla predella realizzata da Giovanni Muru e recante oltre alla datazione il suo nome, venne eseguita nel 1515. Oltre a Muru, contribuì alla realizzazione dell'opera anche Martin Torner, che ne eseguì la parte superiore. La pala d'altare, alta dieci metri e larga sei, viene considerata la più grande e raffinata mai eseguita nella Sardegna cinquecentesca. ll retablo è composto da ventuno tavole dipinte di varie proporzioni, separate le une dalle altre mediante intagli di legno dorato. Tali tavole presentano un ciclo iconografico relativo alle storie di santi, profeti del popolo d'Israele, episodi del nuovo e dell'antico testamento, oltre a ricorrenze sacre di notevole importanza per la fede cristiana, quali il Natale, l'Epifania, la Resurrezione, l'Ascensione e la Pentecoste. Tuttavia, particolare enfasi viene posta su Maria e il figlio salvatore, Gesù. Infatti, le scene iconografiche riportanti la santa nel momento della nascita e nell'atto della dormitio occupano un posto rilevante nel retablo, collocandosi nella fascia più alta in posizione centrale ed in quella immediatamente sottostante, caricandosi di maggiore significato in relazione al mistero di Cristo. Al centro della pala d'altare, entro una nicchia, è custodita la statua d'oro con anima lignea della Madonna, col capo cinto da una corona, il braccio destro nell'atto di sostenere il bambin Gesù e la mano sinistra recante uno scettro, che, unitamente al diadema, potrebbe assumere un significato imperiale. Ai lati dell'edicola, in alto, gli stemmi del giudicato assumono significato di richiesta di protezione. Tale disposizione è certamente dovuta al desiderio di glorificazione nei confronti della vergine, che è anche titolare della chiesa. Nel polittico, l'iconografia del Criso non pone alcun accento sugli aspetti relativi alle scene di passione, ma si connota di matrice positiva volta a rappresentarne gli aspetti più gioiosi come la resurrezione e la vittoria sulla morte. Le due tavole poste nella predella, a sinistra e destra, raffigurano rispettivamente San Pietro e San Paolo secondo canoni pienamente medievalisti. L'intero retablo emana grande sfarzo, complici gli innumerevoli elementi aggettanti e l'utilizzo della tonalità dorata, che conferisce regalità all'intera opera e non senso di smaterializzazione: i personaggi sono ben configurati nello spazio, dotato di una buona tecnica prospettica suggerita dall'utilizzo del chiaroscuro, dagli evidenti panneggi e da una spiccata notazione paesaggistica.

Il retablo minore

Il retablo minore, dal moderato pregio artistico rispetto a quello maggiore, venne realizzato da Muru o da qualche suo discepolo. E' interessante rilevare come esso vada ad integrare il ciclo pittorico del retablo maggiore non solo con immagini di santi e profeti, ma sopratutto includendo scene della passione di Cristo, tra le quali la salita al Calvario, la crocifissione e la deposizione. Tuttavia, presenta alcuni elementi in comune con il maggiore: nella predella del minore, è possibile osservare la resurrezione di Cristo, presente anche nella predella maggiore del Muru, assumendo in entrambe posizione centrale in asse con la vergine sovrastante. Nel retablo minore S. Maria è raffigurata come virgo lactans in trono. Elemento alquanto raro e singolare all'interno del santuario è la presenza di 16 colonne affrescate con iconografie di santi e padri della chiesa nella navata centrale. Realizzate con esemplare maestria artistica, conferiscono alla chiesa grande regalità. Esse sono tuttavia risalenti al secolo XVI, a differenza degli affreschi delle navate laterali datati al restauro del XIV-XV secolo. All'interno della chiesa, seppure di età postuma, è custodito lo stendardo processionale risalente agli inizi del XVI secolo. In quest'opera dal grande valore storico-artistico, è raffigurata su un lato la Madonna in trono con bambino, mentre sull'altro è dipinto il velo della Veronica recante il volto di Cristo.

Bibliografia e sitografia essenziale:

Sardegna Preromanica e Romanica, Coroneo - Serra

La grande enciclopedia della Sardegna vol. 1 - Floris

La grande enciclopedia della Sardegna vol. 11 - Brigaglia, Mastino, Ortu

Enciclopedia dell'arte medievale, Treccani

Sardegna Turismo