LA CERTOSA DI CALCI NEL '600 E '700

A cura di Alessandra Becattini

Introduzione

Nella Val Graziosa, a pochi chilometri da Pisa, si trova la Certosa di Calci, situata alle pendici del Monte Pisano (fig. 1). L’ordine certosino, nato dal movimento eremitico che dilagò in tutta Europa tra il X e il XII secolo, fu istituito da Bruno di Colonia, che nel 1084 fondò la casa madre nei pressi di Grenoble, in una valle isolata delle Alpi francesi. Fin dalle origini le montagne furono, infatti, i luoghi ideali per gli insediamenti certosini, alla ricerca di quella solitudine ascetica propria dell’esistenza eremitica.

La nascita della Certosa di Calci

La Certosa di Calci nacque per volontà di un ricco mercante pisano, Pietro di Mirante della Vergine, il quale donò tutti i suoi averi a beneficio di fondazioni religiose. Le sue volontà testamentarie furono compiute dal sacerdote Nino di Puccetto, suo erede universale, che ottenne dal priore della casa madre certosina il consenso per l’edificazione di una nuova sede dell’ordine. Il 30 maggio 1366 l’arcivescovo di Pisa, Francesco Moricotti, autorizzò la costruzione di una nuova certosa, intitolata alla Beata Vergine e a San Giovanni Evangelista, dando così l’avvio ufficiale ai lavori di costruzione[1].

I cantieri procedettero costantemente grazie al contributo di numerosi benefattori e ben presto furono edificate tutte le strutture necessarie alla vita della comunità[2]. Negli organismi architettonici certosini, contraddistinti dalla coabitazione all’interno della stessa struttura delle due realtà cenobitica ed eremitica[3], è possibile identificare ambienti ben distinti riservati ai conversi o ai monaci. Lo spazio nel monastero destinato ai monaci era a sua volta suddiviso in una parte esclusivamente dedicata all’eremitaggio, rappresentata dal chiostro grande sul quale affacciavano le celle, e una parte con i locali comuni, come il refettorio, l’aula capitolare e la chiesa[4]. Dell’antica struttura trecentesca della Certosa di Calci rimane oggi solamente questo tipico impianto architettonico, mentre la facies esterna è dovuta ai lavori di rinnovamento iniziati nel XVII secolo. La santificazione di San Bruno nel 1623 aveva, infatti, avviato un profondo processo di rinnovamento artistico che toccò molte certose in tutta Europa, compresa quella pisana[5].

I primi lavori di aggiornamento riguardarono il rifacimento del chiostro grande (fig. 2). Eseguito interamente con preziosi marmi di Carrara, tra il 1633 e il 1651, fu ideato dal padre procuratore della certosa, don Feliciano Bianchi, e progettato dall’architetto fiorentino Matteo Nigetti[6]. I lavori furono eseguiti dai maestri marmorari Giovanni Battista Carloni (o Cartoni) e Andrea Monzoni, e compresero anche la ristrutturazione delle celle dei monaci e l’esecuzione della grande fontana centrale. Quest’ultima fu progettata dal procuratore Bianchi, ma la critica non esclude una possibile collaborazione ideativa di Giovanni Francesco e Alessandro Bergamini, attivi proprio in quel torno di anni per i lavori della chiesa certosina[7]. La maestosa fontana (fig. 3) a base ottagonale si sviluppa in verticale su tre vasche ed è arricchita da figurazioni plastiche dall’iconografia sacra (come il tetramorfo, immagine dei quattro emblemi degli evangelisti), terminanti con la Vergine sul globo terrestre che sorregge le sette stelle della simbologia certosina. La sua posizione centrale svolge, inoltre, il compito di fulcro fisico e visivo da dove si irradiano i percorsi lastricati di collegamento per il loggiato[8].

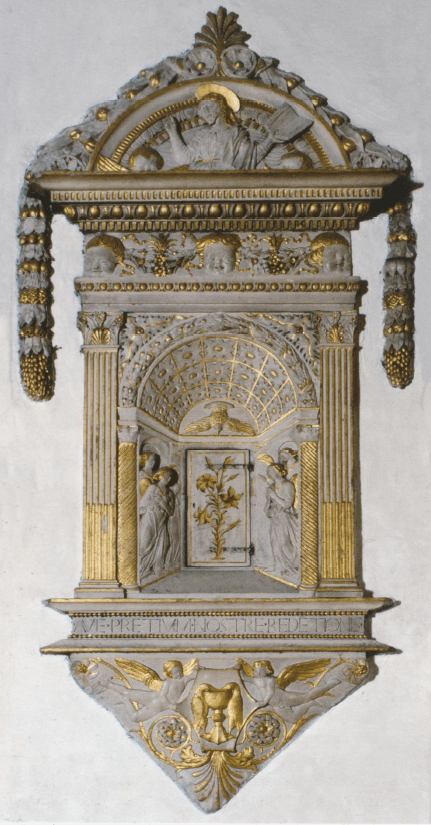

Un secondo grande cantiere coinvolse la ristrutturazione della chiesa conventuale. L’aula chiesastica è caratterizzata da una navata unica tripartita: all’entrata si colloca il coro dei conversi, separato tramite un tramezzo decorato con marmi policromi da quello riservato ai monaci, e dalla zona del presbiterio che accoglie l’altare maggiore. Il rifacimento di quest’ultimo fu commissionato nel 1665 a Giovanni Francesco Bergamini, architetto di Carrara[9]. I lavori però ebbero inizio soltanto nel 1677 e l’opera venne portata a termine nel 1686 dal figlio Alessandro, il quale succedette nei lavori alla morte del padre[10]. L’elegante costruzione (fig. 4) consta nella parte più bassa di un paliotto decorato da intarsi marmorei policromi e da lesene con drappi e fiocchi scolpiti. Al di sopra si trova un ciborio a forma di tempietto con cupola e colonnine. La parte posteriore è caratterizzata da alte colonne in marmo francese che sorreggono l’architrave con sopra un timpano in marmo bianco, curvo e spezzato, animato da due graziosi angioletti. Infine, a coronamento dell’intera struttura si trova un’edicola liberamente elaborata dal giovane Alessandro sugli stilemi del tardo barocco romano[11].

La pala conservata sull’altare fu realizzata nel 1681 da Baldassarre Franceschini, detto il Volterrano, pittore granducale molto rinomato nella Firenze dell’epoca. L’opera rappresenta la Madonna col Bambino e santi (fig. 5), tra i quali si nota san Bruno nell’atto di offrire alla Vergine un modello della Certosa di Calci, rappresentata così come doveva apparire prima dei rifacimenti settecenteschi[12]. In questo stesso periodo furono apportate alcune modifiche all’aula chiesastica per preparare le pareti ad accogliere nuove pitture dallo stile più aggiornato. Andarono così perduti gli affreschi eseguiti tra il 1597 e il 1598 dal pittore granducale Bernardino Poccetti, che per i certosini aveva decorato anche la cappella della Maddalena e il refettorio, dove tuttora si conserva il riquadro con l’Ultima Cena (fig. 6), l’unico sopravvissuto ai rifacimenti settecenteschi[13].

La decorazione del presbiterio e delle volte della chiesa fu commissionata al pittore certosino Stefano Cassiani[14], che per le quadrature fu coadiuvato nel 1685 dai fratelli milanesi Giovanni Battista e Girolamo Grandi[15]. Le due maestranze lavorarono in contemporanea. Nel presbiterio il Cassiani dipinse, a fianco delle due grandi finestre, le Virtù Cardinali e i Santi vescovi certosini Ugo e Antelmo. Sulle pareti laterali all’altare rappresentò, inoltre, due drammatiche scene raffiguranti il Martirio dei santi Donato e Gorgonio e il Martirio di San Giovanni Evangelista (fig. 7). Le complesse architetture di contorno furono invece dipinte dai fratelli Grandi, che illustrarono luminosi sfondati prospettici con balaustre in pietra scolpita ed imponenti porticati di colonne marmoree. I pittori milanesi dipinsero, inoltre, le quadrature sulle volte della navata che, fingendo ampi colonnati circolari e cieli azzurri, dilatano l’aula chiesastica e creano un’ambiente arioso e continuo (fig. 8). Qui, dai parapetti si affacciano gioiose figure di musici, mentre sui soffitti volano angeli danzanti. Infine, sempre del Cassiani è la turbinosa scena dell’Assunzione della Vergine nella gloria della Trinità affrescata nella cupola.

All’inizio del XVIII secolo un nuovo programma decorativo coinvolse le pareti laterali e la controfacciata della chiesa. Il priore in carica, Alessandro Fedeli, commissionò l’ampia opera al rinomato artista bolognese Giuseppe Rolli, affiancato per l’esecuzione del progetto dal nipote Pietro e dai quadraturisti Rinaldo e Paolo Antonio Guidi. Vincolati dalla rigida suddivisione in campate dell’aula chiesastica, i pittori idearono una narrazione sviluppata in scene separate, ma unificate nella tematica e da uno stile decorativo ricco e rigoglioso (fig. 9). Intorno alle storie i Guidi crearono grandi cornici polilobate, guarnite da volute e corpose ghirlande di fiori e frutta, racchiuse all’interno di una finta architettura, donando continuità alla struttura della chiesa stessa. Due disegni preparatori, conservati oggi al museo del Prado, ben testimoniano la complessa ed elegante ideazione creativa apportata dal Guidi (fig. 10).

Giuseppe e la sua équipe arrivarono alla Certosa nel novembre del 1700 ed iniziarono le operazioni pittoriche dalle pareti del coro dei monaci, dove vennero rappresentate quattro scene tratte dall’Antico Testamento ed allusive al tema del sacrificio eucaristico[16]. Le storie, animate da personaggi vivaci dai colori sgargianti, sono abbinate a cartigli con alcuni motti latini in lettere capitali composti dal certosino Domenico Olivieri[17]. Il Sacrificio di Noè fronteggia il Sacrificio del profeta Elia davanti ai sacerdoti di Baal; dinanzi alla scena con Mosè fa scaturire l’acqua con la verga (fig. 11) si vede Mosè che indica il serpente di bronzo (fig. 12). Terminati questi lavori, i pittori si trasferirono nel coro dei conversi dove, in un’unica campata, realizzarono tre scene veterotestamentarie sul tema dell’ubbidienza: sulla controfacciata, scoperta da un tendaggio rosso retto da putti, è dipinta La caduta della Manna, mentre sulle pareti laterali sono raffigurate le scene con Mosè che riceve le tavole della legge e L’adorazione del vitello d’oro. L’imponente commissione pittorica fu portata a compimento in appena tre anni e rinnovò completamente l’aspetto della chiesa, introducendo nella Certosa un gusto barocco fastoso pienamente aggiornato sulle tendenze artistiche dell’epoca.

L’Angelo-leggio (fig. 13) di pregevole fattura, che oggi si colloca al centro del coro, è stato restituito alla mano giovane di Giovanni Baratta da Francesco Freddolini: la scultura, già attribuita ad Andrea Vaccà, venne donata ai monaci dai certosini di Lucca nel 1826 come saldo di un debito di vecchia data[18].

I lavori nella chiesa terminano con l’esecuzione del pavimento in marmo bianco e nero su disegno illusionistico del già citato Andrea Vaccà.

La facciata del santuario (fig. 14), al quale si accede mediante una settecentesca scalinata marmorea a doppia rampa, si staglia sulla simmetrica e longitudinale cortina muraria che affaccia sull’ampio cortile d’onore. Iniziata nel primo decennio del XVIII secolo, su disegno di Carlo Zola da Varese[19], fu riprogettata dal priore Giuseppe Alfonso Maggi e dall’architetto Nicola Stassi e completata nel 1780, con la collocazione delle ultime sculture[20]. Proprio questi ultimi saranno i protagonisti dei grandi cantieri artistici della seconda metà del Settecento che coinvolgeranno la Certosa in un vasto rinnovamento stilistico.

Le figg. 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14 sonno state realizzate dalla redattrice.

Note

[1] M.A. Giusti-M.T. Lazzarini, La Certosa di Pisa a Calci, Pisa, 1993, pp. 52-53.

[2] Giusti-Lazzarini, La Certosa di Pisa … cit., pp. 56-57.

[3] G. Leoncini, L’alternativa a Camaldoli: la Certosa. Architettura eremitica certosina in Toscana, in Architettura eremitica: sistemi progettuali e paesaggi culturali, Atti del III Convegno Internazionale di Studi (Camaldoli 21-23 settembre 2012), a cura di S. Bertocci-S. Parrinello, Firenze, 2012, p. 98.

[4] Ivi, pp. 98-99.

[5] M.T. Lazzarini, La Certosa di Calci nel Settecento, in Settecento pisano: pittura e scultura a Pisa nel XVIII, a cura di R.P. Ciardi, Pisa, 1990, pp. 185-186.

[6] L. Benassi-O. Niglio, Storia, restauro e riuso della Certosa di Calci di Pisa, in Ville e parchi storici. Strategie per la conoscenza e il riuso sostenibile, Atti del Convegno Internazionale (Lastra Signa 24-25 settembre 2004), a cura di S. Bertocci-G. Pancani-P. Puma, Firenze, 2006, pp. 175-178.

[7] Giusti-Lazzarini, La Certosa di Pisa … cit., p. 110.

[8] Ivi, p. 111.

[9] C. Lattanzi, I Bergamini: architettura di corte nel ducato di Massa e Carrara, Cinisello Balsamo 1991, pp. 197-199.

[10] C. Lattanzi, I Bergamini: una dinastia di architetti alla corte ducale di Massa e Carrara, in Architetti e costruttori del barocco in Toscana, opere, tecniche, materiali, a cura di M. Bevilacqua, Roma 2010, p. 292.

[11] Ivi, p. 297.

[12] Giusti-Lazzarini, La Certosa di Pisa … cit., pp. 81-82.

[13] Giusti-Lazzarini, La Certosa di Pisa … cit., pp. 79-81.

[14] Lazzarini, La Certosa di Calci … cit., 187-188.

[15] Giusti-Lazzarini, La Certosa di Pisa … cit., pp. 81-82.

[16] Lazzarini, La Certosa di Calci … cit., p. 188.

[17] A. Manghi, La Certosa di Pisa: storia (1366-1866) e descrizione, Pisa 1911, p.261.

[18] F. Freddolini, Nuove proposte per l’attività giovanile di Giovanni Baratta, in «Paragone.Arte», LXI (2010), pp. 11-28.

[19] Manghi, La Certosa di Pisa: storia … cit., pp. 120-123

[20] Giusti-Lazzarini, La Certosa di Pisa … cit., pp. 75-77.

Bibliografia

Manghi, La Certosa di Pisa: storia (1366-1866) e descrizione, Pisa 1911.

M.T. Lazzarini, La Certosa di Calci nel Settecento, in Settecento pisano: pittura e scultura a Pisa nel XVIII, a cura di R.P. Ciardi, Pisa 1990, pp. 185-206.

Lattanzi, I Bergamini: architettura di corte nel ducato di Massa e Carrara, Cinisello Balsamo 1991.

M.A. Giusti-M.T. Lazzarini, La Certosa di Pisa a Calci, Pisa, 1993.

Benassi-O. Niglio, Storia, restauro e riuso della Certosa di Calci di Pisa, in Ville e parchi storici. Strategie per la conoscenza e il riuso sostenibile, Atti del Convegno Internazionale (Lastra Signa 24-25 settembre 2004), a cura di S. Bertocci-G. Pancani-P. Puma, Firenze, 2006, pp. 175-178.

Freddolini, Nuove proposte per l’attività giovanile di Giovanni Baratta, in «Paragone.Arte», LXI (2010), pp. 11-28.

Lattanzi, I Bergamini: una dinastia di architetti alla corte ducale di Massa e Carrara, in Architetti e costruttori del barocco in Toscana, opere, tecniche, materiali, a cura di M. Bevilacqua, Roma 2010, pp. 287-301.

Leoncini, L’alternativa a Camaldoli: la Certosa. Architettura eremitica certosina in Toscana, in Architettura eremitica: sistemi progettuali e paesaggi culturali, Atti del III Convegno Internazionale di Studi (Camaldoli 21-23 settembre 2012), a cura di S. Bertocci-S. Parrinello, Firenze 2012, pp. 94-101.

LA MAUSOLEA: LA VILLA-FATTORIA CAMALDOLESE

A cura di Alessandra Becattini

Introduzione

In Casentino, tra Soci e Partina, in provincia di Arezzo, è possibile visitare una villa dalla storia speciale: la Mausolea (fig. 1). Questa struttura, di proprietà dei camaldolesi, oggi accoglie la sede dell’associazione "La Grande Via", dedita alla promozione e all’insegnamento di un approccio consapevole al benessere, fisico e mentale; ma in origine aveva tutt’altra funzione.

La Mausolea

Come si è potuto leggere negli articoli precedenti, la comunità camaldolese era strettamente collegata al territorio. Tutta la congregazione dipendeva dall’Eremo, dove gli anacoreti vivevano una vita esclusivamente dedita allo studio e alla contemplazione divina. La strutturazione del Monastero poi contribuiva al loro sostentamento e ne filtrava i rapporti con la società esterna. I monaci, oltre che alla vita religiosa, erano altresì dediti ad una intensa attività lavorativa; infatti potevano mantenersi con la produzione diretta di ortaggi e con la raccolta e distribuzione attenta del legname prodotto dagli abeti dalla foresta che abitavano. Tuttavia un insediamento a più di 800 m d’altitudine non poteva offrire molto altro e quindi, seguendo le esigenze di una comunità in continua espansione, i camaldolesi si avvalsero delle produzioni generate da possedimenti fondiari e terrieri, prevalentemente frutto di riscatti, donazioni o lasciti.

Proprio con questa funzione nasce la villa della Mausolea, la cui lunga storia evolutiva è articolabile in tre fasi. Un documento della fine dell’XI secolo testimonia la cessione di un terreno con querceto e un casale, denominato “Musileo”, agli eremiti di Camaldoli: siamo di fronte alla nascita della prima cellula della Mausolea, che dal toponimo di questo possedimento prende il nome [1]. I terreni attorno al casolare furono utilizzati come campi per la coltivazione di derrate alimentari e per il pascolo. Nello specifico, la presenza del querceto indica la possibile esistenza di un allevamento di suini, la cui carne si prestava molto bene ad essere conservata più a lungo con la produzione di salumi e insaccati [2]. Indispensabile per le esigenze di una comunità monastiche era inoltre la produzione di vino ed infatti, fin dai primi documenti, nella tenuta è attestata la presenza di un vigneto [3].

Col tempo vennero ampliati i possedimenti e le produzioni, e i nuovi terreni coltivabili acquisiti da Camaldoli andarono a creare plurime realtà agricole attorno al casale principale. Si formò così una vera e propria grangia (o grancia), cioè una fattoria direttamente dipendente da una comunità monastica. Inoltre, è in questo periodo che nei documenti storici il toponimo inizia a cambiare, ottenendo il genere femminile “Musilea” verosimilmente perché riferito alla casa rurale, alla fattoria [4]. La definitiva trasformazione in “azienda agricola” è attestata dai documenti del Catasto del 1446, dove si evince che “alla Musolea” [5] risiedeva stabilmente un gruppo di monaci camaldolesi, per seguire direttamente le produzioni agricole della fattoria, e che il complesso era formato da più abitazioni collegate tra loro, tra cui una adibita a deposito del raccolto. In questo periodo, oltre alla coltivazione di ortaggi e alla vinificazione, venivano prodotti formaggi e, di conseguenza, erano allevati anche animali per la produzione del latte. Nella fattoria venivano poi coltivati cereali come grano e farro, macinati nel mulino di Soci, di proprietà dei camaldolesi stessi già dalla fine del XIII secolo [6].

Alla fine del XV secolo, dunque, la Mausolea aveva ormai assunto la sua forma definitiva di grangia e, grazie alla strategica collocazione su importanti vie di comunicazione, aveva assunto una forte importanza produttiva ed economica per la comunità di Camaldoli. Protagonista di una nuova stagione della storia evolutiva della Mausolea fu il nobile veneziano Pietro Dolfin, generale dell’ordine camaldolese dal 1480. Il giovane monaco umanista, animato da una accesa e convinta spiritualità, voleva avvicinare gli appartenenti all’ordine ad una osservazione più rigorosa della regola monastica [7]. Nella sua visione, il contatto con il mondo agreste era un pilastro fondamentale del vivere cenobitico e proprio per questo decise di dedicarsi con cura ed attenzione allo sviluppo e al mantenimento della villa-fattoria.

Il Dolfin, sostenuto ed aiutato dal monaco Basilio Nardi, sviluppò così l’idea di realizzare una Mausolea completamente nuova dalle fondamenta. Il progetto era quello di creare un edificio che, oltre ad avere la funzione di base di controllo per dirigere tutte le attività della fattoria, fosse anche una dimora per i camaldolesi e un luogo di ospitalità per autorità in visita.

Dalle numerose lettere del Dolfin che ci sono pervenute, oltre ad una onesta considerazione per la sua comunità, traspare anche un interessamento più personale nell’esecuzione di questa villa, che difatti diventerà poi dimora stabile del superiore generale, il suo luogo prediletto per un ritiro fisico e spirituale.

Il grandioso progetto, accettato con reticenza dalla comunità di Camaldoli, prese inizio nel 1492 e terminò due anni dopo. Per seguire attentamente tutte le fasi di realizzazione dell’edificio, il fidato Nardi venne nominato gubernator, cioè direttore dei lavori [8]; invece è tuttora ignoto il nome dell’architetto che la progettò. Attualmente della villa del Dolfin rimangono soltanto alcune tracce delle fondamenta perché i materiali utili vennero riutilizzati per la costruzione del nuovo palazzo del XVII secolo. Ad oggi, negli archivi non sono stati rinvenuti progetti, piante o disegni che potessero trasmetterci la sua rappresentazione, ma possiamo immaginare che fu costruita all’insegna della magnificenza. Alcune caratteristiche strutturali sono tuttavia desumibili dalle lettere del suo ideatore e dai successivi documenti catastali. La villa era caratterizzata da un atrio doppio, una cappella per la devozione e una cantina, con cella vinaria, che si espandeva interrata per tutto il perimetro dell’edificio [9]. Il palazzo presentava poi “due palchi e sale, con diverse camere ed altri ambienti abitativi […]”, oltre che una piazza, un pozzo e una stalla per gli animali da tiro e da soma [10].

Nonostante il grande impegno del Dolfin nel realizzare l’opera, la villa non ebbe lunga vita. Infatti, a poco più di un secolo di distanza le strutture erano già gravemente compromesse a causa dell’instabilità del terreno sottostante. Considerata ormai un’attività di vitale importanza per la comunità, il capitolo dell’Eremo decretò così che si intervenisse drasticamente con l’edificazione ex novo di una terza Mausolea.

La villa-fattoria venne ricostruita su un terreno più pianeggiante, poco distante dalla precedente, e i lavori si protrassero dal 1647 al 1650. A dirigere attivamente la fabbrica fu Padre don Simeone da Cremona, prima priore dell’Eremo e poi eletto camerlengo.

Come già anticipato, i materiali da costruzione furono recuperati dal vecchio edificio quattrocentesco del quale, però, si volle mantenere la memoria: sulla facciata nord dell’attuale villa fu collocato uno stemma proveniente dal palazzo del Dolfin. Il rilievo marmoreo (fig. 2), recentemente restituito da Alfredo Bellandi a Gregorio di Lorenzo, che per gli eremiti aveva già lavorato trentadue anni prima, rappresenta al centro lo stemma dei camaldolesi, costituito da due colombe che si abbeverano al medesimo calice, sorretto da due delfini [11]. La presenza di questi mammiferi marini rende l’opera un omaggio al committente della villa poiché erano l’emblema araldico del Dolfin stesso. Sotto la cornice dal gusto spiccatamente classicista, decorata con un motivo ad ovuli e dentelli, i camaldolesi ricavarono uno spazio per apporre una lastra con incisa la data del termine dei lavori della nuova villa (1650).

Anche per questo cantiere i documenti archivistici a disposizione sono pochissimi, né sono noti i nomi dell’architetto o delle maestranze che presero parte al progetto. In questo caso, però, la struttura si è conservata fino ad oggi, rendendo più facile la descrizione.

L’entrata della villa è preceduta da una scalinata a ventaglio e da un pizzale lastricato, al quale attualmente si accede superate le mura di cinta tramite un portale in pietra della fine del XVIII secolo (fig. 3). Il fabbricato, compatto ma elegante, si sviluppa su quattro livelli, di cui uno seminterrato adibito a cantina, come nella vecchia grangia [12]. La facciata principale (fig. 4) è estremamente semplice nella sua simmetria, impreziosita dalla loggia a tre fornici del piano nobile. Entrando dal portone centinato, con stemma camaldolese centrale, si trova un grande atrio voltato a botte, dal quale si accede a due cappelle.

Quella di destra, decorata alle pareti con finte specchiature marmoree, presenta un altare con un quadro settecentesco con San Romualdo (fig. 5). In quella di sinistra troviamo un secondo piccolo altare con una pala squisita rappresentante la Madonna del Rosario in gloria tra i Santi Romualdo e Michele Pini (fig. 6), attribuita da Liletta Fornasari al pittore bolognese Emilio Taruffi [13]. Un particolare di questa tela suggerisce che l’opera possa essere stata commissionata direttamente dalla comunità di Camaldoli: una piccola rappresentazione dall’alto dell’Eremo è indicata infatti dai due santi al centro della composizione (fig. 7).

L’esecuzione della cornice in stucco dorata, modanata con volute e cherubini, è stata restituita da Riccardo Spinelli al fiorentino Lorenzo Merlini [14].

Tra i locali del palazzo, il più importante è certamente il salone (fig. 8) a doppio volume collocato al piano nobile: oggi adibito a sala conferenze, l’ampio ambiente dal soffitto cassettonato accoglie due grandi opere. Sulla parete sinistra si trova la tela con Triboniano consegna le pandette a Giustiniano (fig. 9), eseguita da Vicenzo Camuccini, esponente del Neoclassicismo romano. Di fronte si conserva l’Incoronazione della Vergine con i Santi Benedetto e Romualdo (fig. 10), una grande pala che fino agli inizi del XX secolo era posizionata sull’altare maggiore della chiesa dell’Eremo di Camaldoli. La sua esecuzione fu commissionata al pittore Niccolò Cassana dal principe Ferdinando de’Medici in persona, il quale la donò agli eremiti in cambio di un’opera di Annibale Carracci appartenuta al cardinale Odoardo Farnese[15]. La struttura lignea che possiamo vedere oggi attorno alla tela è quella originaria ed è stata attribuita da Riccardo Spinelli a Paolo Manacorti, su disegno di Giovanni Battista Foggini [16].

Note

[1] B. Buratti, La casa delle Vigne. Appunti per una storia della Mausolea in Casentino, pp. 42-43.

[2] Ivi, p. 45.

[3] Ivi, pp. 45-47.

[4] Ivi, p. 54.

[5] Ivi, p. 56.

[6] Ivi, p. 59.

[7] Raffaella Zaccaria - Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 40, Roma, 1991

[8] B. Buratti, La casa delle Vigne … cit., p. 76

[9] Ivi, p. 80

[10] A. Bellandi, “Uno stemma di Gregorio di Lorenzo per il generale camaldolese Pietro Dolfin alla Mausolea di Soci”, in Nuovi studi, 22, 2016, p. 19.

[11] Ivi, pp. 21-22.

[12] S. Landi, La villa-fattoria della Mausolea in Casentino. Un esempio di gestione del territorio dei monaci di Camaldoli (sec. XVII - XVIII), tesi di Laura, Università degli Studi di Firenze, a.a. 2002/2003, p. 129.

[13] L. Fornasari, Le prime stanze del collezionismo moderno nell’aretino, in Arte in terra d’Arezzo: il Seicento, Edifir, Firenze, 2003, p. 243.

[14] R. Spinelli, La decorazione a stucco ad Arezzo e nel territorio aretino, in Arte in terra d’Arezzo: il Settecento, p. 37.

[15] S. Buricchi, Niccolò Cassana. La trinità in gloria incorona la Vergine con i Santi Benedetto e Romualdo, in Il Seicento in Casentino: dalla Controriforma al Tardo Barocco, pp. 334-335.

[16] R. Spinelli, Tracce per la scultura del Settecento in terra aretina, in Arte in terra d’Arezzo: il Settecento, pp. 141-143.

Bibliografia

Il Seicento in Casentino: dalla Controriforma al Tardo Barocco, catalogo della mostra (Poppi, Castello dei Conti Guidi, 23 giugno- 31 ottobre 2001), a cura di L. Fornasari, Firenze, 2001.

Arte in terra d’Arezzo: il Seicento, a cura di L. Fornasari-A. Giannotti, Firenze, Edifir, 2003

Landi, La villa-fattoria della Mausolea in Casentino. Un esempio di gestione del territorio dei monaci di Camaldoli (sec. XVII - XVIII), Tesi di Laura, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Firenze, Anno Accademico 2002/2003

Arte in terra d’Arezzo: il Settecento, a cura di L. Fornasari-R. Spinelli, Firenze, Edifir, 2007

Buratti, La casa delle Vigne. Appunti per una storia della Mausolea in Casentino, Soci, Fruska, 2012.

Bellandi, “Uno stemma di Gregorio di Lorenzo per il generale camaldolese Pietro Dolfin alla Mausolea di Soci”, in Nuovi studi, 22, 2016, pp. 17-24.

IL MONASTERO DI CAMALDOLI – PARTE II

A cura di Alessandra Becattini

Introduzione

Scendendo a valle, a circa 3 km di distanza dal sacro Eremo, si erge maestoso il monastero (o cenobio) di Camaldoli, protetto dalla preziosa foresta casentinese, di cui i camaldolesi sono da sempre fedeli custodi (fig. 1). Nato fin dalle origini in stretta simbiosi con la comunità eremitica, la sua fondazione avvenne probabilmente poco dopo l’edificazione della prima laura dell’Eremo; per quest’ultimo la presenza di un secondo insediamento fu fondamentale quale diaframma per filtrare i rapporti degli anacoreti con il resto del mondo.

Eretto nella località denominata “Fontebono”, il monastero fu inizialmente adibito ad ospizio per l’accoglienza di pellegrini e viandanti[1]. A supporto della foresteria fu costruito nel 1046 l’ospedale, che accoglieva anche i bisognosi provenienti dalle località vicine e che rimase in uso fino alle soppressioni napoleoniche. Dell’antico ospedale oggi rimangono i locali della Spezieria, nata per la produzione diretta dei medicinali e medicamenti. L’attuale struttura, oggi divenuta una bottega per la vendita di prodotti cosmetici e alimentari sviluppati sulle ricette camaldolesi originarie, fu edificata nel XVI secolo, ma la presenza dell’antica farmacia risale al XII secolo ed è attestata dalle Costituzioni del priore Rodolfo II. Una prima testimonianza scritta sulla presenza di una spezieria ben sviluppata risale al 1331, quando questa venne ricostruita a seguito di un incendio che nel 1276 aveva devastato la vecchia struttura e l’ospedale. Oggi la vediamo nella sua veste cinquecentesca, decorata da un grande soffitto a cassettoni e adornata da imponenti armadi in noce intagliato realizzati nel XVII secolo dagli intagliatori fiorentini Boncinelli e Montini (fig. 2) [2]. Qui dentro si conservavano preziosi vasi di vetro e ceramica, ancora visibili nella farmacia, databili tra il XVI e il XIX secolo e realizzati da celebri manifatture italiane, come quelle della vetreria Granducale e delle ceramiche di Faenza, Montelupo Fiorentino e Ginori. Annesso alla farmacia si colloca l’antico laboratorio galenico (fig. 3) dove ancora si trovano alcuni originari dispositivi e utensili utilizzati dai monaci nelle preparazioni officinali. Giunta a noi quasi nella sua totalità è poi la biblioteca della Spezieria, che raccoglie oltre 200 volumi, datati tra il XVI-XIX secolo, tra erbari, ricettari e trattati di medicina, chirurgia e botanica[3].

L’ospizio di Fontebono fu destinato a cenobio solo in un secondo momento, probabilmente verso la fine dell’XI secolo, anche se l’edificio viene indicato per la prima volta come monasterium nella bolla papale del 23 marzo 1105. L’articolata e massiccia fabbrica che vediamo oggi, frutto di ristrutturazioni e ampliamenti succedutisi nel tempo, è sostanzialmente divisa in due parti: il monastero e la foresteria. L’elemento separatore è la chiesa, che divide i due chiostri più antichi da quello del ‘600, il chiostro della Clausura (fig. 4), sopra al quale si collocano le celle dei monaci; a nord del monastero si trovano poi l’antica farmacia, la cucina e il refettorio dei monaci. Quest’ultimo, completato nel 1609, è decorato da sobri stalli in noce e da un soffitto con cassettoni intagliati. La parete di fondo accoglie la grande tela (circa 6 m di larghezza) raffigurante Gesù Cristo servito dagli angeli (fig. 5), eseguita appositamente per questo ambiente nel 1611 da Cristoforo Roncalli, conosciuto come il Pomarancio[4]. Alle pareti si conservano due tele di Lorenzo Lippi, provenienti dal monastero camaldolese fiorentino di Santa Maria degli Angeli Nuova ed eseguite in coppia: il Trionfo di David e Giacobbe e Rachele (figg. 6-7). Le due opere sono state datate dalla critica al 1640 ca. sulla base delle due tele, con il medesimo soggetto, conservate a Palazzo Pitti e considerate il prototipo di quelle camaldolesi [5]. Sempre nel refettorio si trovano il Compianto sul Cristo morto e la Resurrezione, due tele assegnate alla mano di Giovanni Camillo Sagrestani e datate intorno 1720 [6].

Nella parte del complesso monastico destinata al pubblico si trovano gli ambienti dedicati alla foresteria, la biblioteca e le sale conferenze, che si sviluppano, invece, attorno ai due chiostri più antichi.

Quello di Maldolo (fig. 8), datato tra le fine del Duecento e gli inizi Trecento, ha mantenuto sostanzialmente la sua struttura antica a pianta quadrata, con colonne e pilastri che sorreggono un piano eseguito intorno alla metà del XV secolo[7]. Durante il periodo rinascimentale, gli ideali dell’umanesimo investirono anche l’ordine camaldolese. Accogliendo appieno la riforma culturale avviata da Ambrogio Traversari, il priore dell’eremo Mariotto Allegri decise di aggiornare le strutture del monastero, dedicando una particolare attenzione all’aspetto culturale e formativo per i novizi. Per accogliere questi ultimi, furono ampliate le strutture del cenobio attorno ad un nuovo chiostro, detto dei Fanciulli (fig. 9), edificato nel 1431. Nel 1453 Allegri avviò poi la ristrutturazione degli organismi attorno al chiostro di Maldolo e l’edificazione del piano sovrastante con nuove sale, tra cui la Sala delle Accademie, dove il priore accolse i più illuminati umanisti dell’epoca riunitisi per discutere di argomenti filosofici e teologici[8]. I dibattiti che animarono il cenacolo culturale di Camaldoli, ai quali parteciparono tra i tanti Lorenzo e Giuliano de’ Medici, Marsilio Ficino e Leon Battista Alberti, furono raccontati da Cristoforo Landino nelle sue Disputationes camaldulenses, un’opera in quattro volumi, sotto forma di dialoghi, dedicata a Federico di Montefeltro [9].

La piccola chiesa originaria dell’XI secolo, probabilmente con una struttura a navata unica mono absidale e copertura a capanna, fu dedicata ai santi Donato e Ilariano e consacrata dal vescovo Teodaldo nel 1033 [10]. Gravemente danneggiata da due incedi durante il XII secolo, la chiesa fu ricostruita più ampia sulla precedente e affrescata nel 1361 da Spinello Aretino. Di questa decorazione oggi non resta traccia poiché tra il 1509 e il 1524 la chiesa fu riedificata dalle fondamenta per volere del priore Pietro Delfino e consacrata nuovamente. In questo periodo la struttura si presentava come un’aula a navata unica, con l’altare collocato al centro per dividere la zona absidale dall’aula chiesastica e con un tramezzo a tre arcate, costruito nel 1532 a separare la zona dedicata ai monaci da quella per i conversi[11]. Tra il 1537 e il 1540 il giovane Giorgio Vasari, che per i camaldolesi lavorò profusamente, si occupò della decorazione della chiesa rinnovata. I suoi affreschi, andati perduti nei rifacimenti settecenteschi, impreziosirono la controfacciata, la parete dietro l’altare e il tramezzo. Tuttora conservate nella chiesa sono invece le numerose tavole eseguite per i monaci dal pittore aretino. Oggi collocate nelle cappelle vicino al presbiterio, ma originariamente realizzate ad ornamento del tramezzo, sono la Madonna con Bambino e i santi Giovanni Battista e Girolamo (1537) (fig. 10) e la notturna Natività di Gesù (fig. 11), firmata e datata 1538 nel cartiglio in basso arrotolato al bastone del pastore inginocchiato [12]. Tra il 1539 e il 1540 Vasari portò a compimento la pala d’altare, un trittico che è stato smembrato nel ‘700. Sull’altare maggiore si trova la grande tavola centrale con la Deposizione (fig. 12), firmata in basso a destra, che in origine era accompagnata da due scomparti laterali con coppie di santi, attualmente appesi alle pareti della navata, raffiguranti i Santi Donato ed Ilariano e Romualdo e Benedetto. Completava l’opera una grande predella con storie riguardanti l’Eucarestia, composta da tredici tavolette di cui oggi se ne conservano solo dieci, variamente collocate tra il coro e l’aula chiesastica [13].

Tra il 1770 e il 1775 la chiesa venne completamente ristrutturata in stile barocco (fig. 13) su disegno dell’architetto fiorentino Giuseppe Ruggieri, noto per i lavori eseguiti a Palazzo Pitti per il granduca Pietro Leopoldo e per il restauro della chiesa del Carmine a Firenze. Il tramezzo cinquecentesco venne abbattuto per creare una navata più ariosa, quest’ultima voltata a botte. Dietro l’altare, il presbiterio della vecchia chiesa venne suddiviso in due piani per collocare la sacrestia al livello della navata ed il coro su un piano superiore [14]. Le pareti laterali, sulle quali furono aperte sei piccole cappelle, vennero decorate con paraste di finto marmo con capitelli corinzi a sostegno della trabeazione d’imposta della nuova volta [15]. Quest’ultima fu decorata dal pittore fiorentino Sante Pacini, nel 1776 circa, con un motivo illusionistico a finti cassettoni e stucchi, con al centro l’Incoronazione della Vergine (fig. 14), immersa tra le nuvole, alla quale presenziano i santi Romualdo e Benedetto [16]. Al medesimo pittore sono riferite poi le tele che decorano gli altari laterali della chiesa, tra le quali si ricorda quella con Romualdo riceve dal conte Maldolo la donazione della terra e S. Romualdo accoglie i nobili discepoli Placido e Mauro (fig. 15)[17]. Realizzate da un quadraturista tuttora ignoto sono invece le architetture illusionistiche eseguite sulla controfacciata della chiesa e sulle pareti del coro.

Ancora oggi il monastero di Camaldoli, fin dalle origini luogo dedito all’accoglienza e alla cultura, è un attivo centro educativo: nell’antica sala delle Accademie, oggi intitolata al Landino, si svolgono incontri, dibattiti e convegni di interesse internazionale, aperti a tutti.

Note

[1] F. Di Pietro-R. Romano, Eremo del Santo Salvatore di Camaldoli e Monastero dei Santi Donato e Ilariano di Fontebono, in Nuovo atlante storico geografico camaldolese, a cura di F. Di Pietro-R. Romano, Roma, 2012, pp. 153-154.

[2] C.U. Cortoni, La Spezieria di Camaldoli, in Dall’Eremo all’Europa. Camaldoli a colloquio con la storia, Firenze, 2013, pp. 75-76.

[3] Ibidem.

[4] C. Mori, L’arte e l’architettura, in Camaldoli, sacro eremo e monastero, a cura di M. Vivarelli, Firenze, 2000, pp. 41-42.

[5] M. Boschi-L. Verdelli, catt. 39-40, in Il Seicento in Casentino: dalla Controriforma al Tardo Barocco, catalogo della mostra (Poppi, Castello dei Conti Guidi, 23 giugno- 31 ottobre 2001), a cura di L. Fornasari, Firenze, 2001, pp. 288-291.

[6] F. Fornasari, catt. 67-68, in Il Seicento in Casentino …cit., pp. 344-345.

[7] S. Bertocci, Le chiese dell’Eremo e del Monastero di Camaldoli: il rilievo e la documentazione per la costruzione di un “sistema” delle conoscenze, in Architettura eremitica: sistemi progettuali e paesaggi culturali, atti del III convegno internazionale di studi, a cura di S. Bertocci-S. Parrinello, Firenze, 2012, p. 61.

[8] U. Fossa, Camaldoli e Camaldolesi dall’XI al XV secolo. Appunti di storia, in Dall’Eremo all’Europa … cit., pp. 40-41.

[9] C.U. Cortoni, Camaldoli da cenacolo umanistico a luogo di incontro, in Dall’Eremo all’Europa … cit., pp. 110-111.

[10] F. Di Pietro-R. Romano, Eremo del Santo Salvatore di Camaldoli … cit., pp. 153-154.

[11] S. Bua-R. Ceccarelli-S. Parrinello, Il rilievo per l’indagine storico-evolutiva della chiesa dei SS. martiri Donato e Ilarino a Camaldoli, in Architettura eremitica …cit., 2012, pp. 353-357.

[12] A. Cecchi, Vasari e la maniera moderna, in Arte in terra d’Arezzo: il Cinquecento, a cura di L. Fornasari-A. Giannotti, Firenze, 2004, pp. 123-127.

[13] Ibidem.

[14] S. Bertocci, Le chiese dell’Eremo e del Monastero di Camaldoli …cit., pp. 54-63.

[15] S. Bertocci, La documentazione delle decorazioni delle chiese monastiche in epoca barocca: Monte Senario, Vallombrosa e Camaldoli, in Architettura eremitica: sistemi progettuali e paesaggi culturali, atti del convegno internazionale di studi, a cura di S. Bertocci-S. Parrinello, Firenze, 2010, pp. 80-81.

[16] F. Farneti, Le decorazioni delle chiese del Monastero e dell’Eremo di Camaldoli, in Architettura eremitica …cit., 2012, pp. 236-243.

[17] https://www.treccani.it/enciclopedia/sante-pacini_%28Dizionario-Biografico%29/ .

Bibliografia

Camaldoli, sacro eremo e monastero, a cura di M. Vivarelli, Firenze, 2000.

Il Seicento in Casentino: dalla Controriforma al Tardo Barocco, catalogo della mostra (Poppi, Castello dei Conti Guidi, 23 giugno- 31 ottobre 2001), a cura di L. Fornasari, Firenze, 2001.

Arte in terra d’Arezzo: il Cinquecento, a cura di L. Fornasari-A. Giannotti, Firenze, 2004.

Architettura eremitica: sistemi progettuali e paesaggi culturali, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Monte Senario 19-20 giugno 2010), a cura di S. Bertocci-S. Parrinello, Firenze, 2010.

Architettura eremitica: sistemi progettuali e paesaggi culturali, Atti del III Convegno Internazionale di Studi (Camaldoli 21-23 settembre 2012), a cura di S. Bertocci-S. Parrinello, Firenze, 2012.

Nuovo atlante storico geografico camaldolese, a cura di F. Di Pietro-R. Romano, Roma, 2012.

Dall’Eremo all’Europa. Camaldoli a colloquio con la storia, Firenze, 2013.

IL SACRO EREMO E IL MONASTERO DI CAMALDOLI

A cura di Alessandra Becattini

Per gli amanti della natura, della cultura e (perché no?!) del buon cibo, è indispensabile, almeno una volta nella vita, una gita alla scoperta delle meraviglie del Casentino. Proprio qua è possibile immergersi nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un’area protetta inestimabile che si estende per 36000 ettari a cavallo tra la Toscana e l’Emilia-Romagna. In perfetta armonia con questo ambiente naturale straordinario si trova Camaldoli, in provincia di Arezzo, con il suo Sacro Eremo e il Monastero, dove spiritualità e una storia millenaria si uniscono in un connubio che lascia senza fiato. Nel Medioevo le montagne casentinesi e le loro silenziose foreste, risorsa culturale ed economica inestimabile, sono state scelte come insediamento da importanti comunità monastiche: infatti oltre ai camaldolesi si collocarono qui anche i francescani, a La Verna, e i benedettini a Vallombrosa.

La nascita del Sacro Eremo, tradizionalmente fissata all’anno 1012, si lega all’arrivo di San Romualdo nella futura Camaldoli, fondatore spirituale della congregazione camaldolese e promotore di una riforma del monachesimo interna all’ordine benedettino, che si ispirava all’anacoretismo orientale e prediligeva l’esperienza eremitica, intesa soprattutto come isolamento spirituale, ad una impostazione esclusivamente cenobitica [1]. Il primo documento storico sulla sua formazione è la donazione dell’agosto 1027 eseguita dal vescovo di Arezzo, Teodaldo di Canossa, all’eremita Pietro da Agna, primo priore dell’Eremo, del luogo denominato Campus Malduli, da cui deriva il nome di Camaldoli[2]. Proprio su questa terra Romualdo decise di fondare una prima laura composta da cinque celle autonome e private, comprendenti vestibolo, camera, studiolo e cappella, e da una piccola chiesa intitolata al San Salvatore trasfigurato. Per l’accoglienza dei pellegrini e per isolare ma supportare gli eremiti, venne poi fondato, a pochi chilometri dall’eremo, un ospizio, abitato da alcuni monaci, nella località di Fontebono, con una chiesa annessa. Nato principalmente come luogo dedito all’ospitalità, successivamente venne destinato a monasterium con il compito di accogliere e formare i futuri confratelli eremiti [3]. A Camaldoli, casa madre della neonata Congregazione, nacque così una particolare organizzazione costituita da due comunità distinte ma interdipendenti, eremitica e cenobitica, con la seconda sempre dipendente dalla prima; anche lo stemma della Congregazione, due colombe che si abbeverano allo stesso calice, rispecchia questo peculiare binomio eremo-monastero.

Dal punto di vista architettonico l’Eremo di Camaldoli sembra un piccolo villaggio protetto da una foresta di abeti (fig. 1). L’insediamento è circondato all’esterno da una cinta muraria, eretta per la prima volta nel XVII secolo e che un tempo ne determinava la stretta clausura.

L’entrata è oggi decorata con La porta filosofica (fig. 2), anche chiamata “porta speciosa” (cioè bella), realizzata da Claudio Parmiggiani per il millenario della fondazione del Sacro Eremo (2012); un portale bronzeo, dal messaggio spirituale molto complesso, eseguito con la tecnica della fusione a cera persa. Sull’anta di sinistra sono rappresentati un albero cavo, un teschio umano e quello di un caprone, quest’ultimo schiacciato da una lapide: tutti elementi che simboleggiano la morte, intesa però come passaggio, sulla quale veglia un gufo, rappresentate il monaco. Il battente di destra, invece, celebra la vita. L’albero qui è raffigurato vivo, ma spoglio, con le foglie cadute a terra, a simboleggiare la semplicità della vita eremitica; ai suoi piedi c’è un uovo, simbolo di vita, mentre sui rami è appesa una campana. Nella parte interna del portale sono incise su sei formelle, con caratteri dorati, le virtù degli anacoreti legate a sette alberi e descritte nelle seconde Costituzioni del sacro Eremo, stilate nel XII secolo; sopra di queste un passero solitario, l’eremita, guarda oltre, trascendendo le sue stesse virtù [4].

Oltrepassate le mura dell’Eremo, si estende un sagrato in pietra dove si dispongono, nella parte più lontana dall’entrata, le celle degli eremiti (oggi se ne contano 20), edificate attorno ad una chiesa e ad alcuni fabbricati per l’uso comunitario. Ogni cella è una piccola residenza indipendente, con giardino privato racchiuso da un muro, ideata per il ritiro spirituale. Questa è composta essenzialmente da tre locali: una stanza unica, dedicata allo studio, al riposo e ai pasti, una cappella privata con l’altare e una stanza per i servizi. La costruzione più imponente che si incontra varcando la porta dell’Eremo è, senza dubbio, la chiesa del Santissimo Salvatore (fig. 3), che del primitivo oratorio edificato dal padre fondatore mantiene solamente l’intitolazione. La facciata odierna, caratterizzata da due campanili a torre, venne costruita nel 1713-14 leggermente avanzata rispetto alla precedente per creare un vestibolo di accesso alla chiesa. Qui, murato sopra la porta, si trova un bassorilievo marmoreo raffigurante la Madonna col bambino (1460 ca.) (fig. 4), attribuito a Gregorio di Lorenzo [5]; al medesimo artista è stato recentemente restituito [6] anche uno dei due tabernacoli marmorei collocati ai lati dell’altare della chiesa (fig. 5). La struttura chiesastica forma una T rovesciata, con il transetto, adibito a coro dei conversi, situato subito dopo l’entrata e seguito da una navata unica, voltata a botte nel 1658, adibita a coro dei monaci e terminante con l’altare maggiore e l’abside. In contrasto con l’aspetto sobrio dell’esterno, all’interno si dipana una stupefacente facies barocca dovuta agli ingenti e radicali lavori di ammodernamento eseguiti nel XVII secolo. Fra il 1659 e il 1660, per volere del priore dell’Eremo Simeone Tedaldi da Cremona, i ticinesi Galeazzo e Andrea Riva adornarono l’interno della chiesa con una ricca decorazione in stucco di gusto transalpino: sulle volte e sulle pareti, fregi, cornici modanate e paraste imitano membrature architettoniche, mentre putti vivaci e ornamenti vegetali arricchiscono a profusione il complesso decorativo (fig. 6) [7]. Sempre agli anni ‘60 del Seicento risale la realizzazione della monumentale iconostasi lignea (fig. 7) che divide i due cori, eseguita dagli intagliatori Luca Boncinelli e Antonio Montini[8]. Il tramezzo, dorato e intagliato, è costituito da una struttura architettonica ad imitazione di quella in stucco ed è decorato da due grate traforate con girali che nascono dai putti centrali; due angeli, sospesi sulla cimasa, sorreggono lo stemma camaldolese circondato da una copiosa ghirlanda. Sempre al Boncinelli è restituita l’esecuzione della grande Cattedra dell’abate in noce, oggi conservata nella sacrestia dell’Eremo, datata al 1669.

Nella notte del 25 dicembre 1693 un incendio scaturì dall’altare maggiore e rovinò, oltre che una preziosa pala del Vasari, anche le pitture delle volte che furono commissionate nuovamente dopo questo evento. Il ciclo pittorico che vediamo oggi nell’aula chiesastica è stato attribuito ai pittori bolognesi Rolli (fig. 8): Antonio, specializzato in quadrature, e il fratello Giuseppe, figurista. La copiosa ornamentazione in stucco incornicia gli spazi, cinque per ogni campata, in cui si illustrano episodi tratti dalla vita della Vergine affiancati da putti in volo che reggono dei cartigli. Su questi sono riportati versetti in latino, tratti dal Vecchio Testamento, tradizionalmente associati a Maria e dove si fa riferimento a delle piante, rappresentate alternate ai putti sopraddetti. Infine, le tre scene storiche con episodi della vita di San Romualdo sulle pareti laterali del coro, furono eseguite da Giovanni Drago e Antonio Franchi[9]. La raffigurazione del San Salvatore trasfigurato del catino absidale fu dipinta nel 1937 da Ezio Giovannotti, mentre l’odierna pala d’altare, una piccola Crocifissione (1593 ca.) attribuita al Bronzino, è stata sostituita all’originale dipinto, oggi conservato alla villa La Mausolea di Soci, donato agli eremiti dal Gran Principe Ferdinando de’Medici. A sinistra del transetto si trova la cappella di Sant’Antonio Abate, decorata dagli affreschi raffiguranti la Glorificazione del Crocifisso ed eseguiti nel 1932 da Adolfo Rollo, dove si conserva una terracotta invetriata attribuita ad Andrea della Robbia (fig. 9). Datato al 1490-95, l’altare fu probabilmente commissionato all’artista direttamente dal Pietro Delfino, priore dell’Eremo e Generale dell’ordine. Al centro sono rappresentati la Madonna con il Bambino, incornati da due angeli in volo; alla loro sinistra sono rappresentati San Romualdo con la chiesa dell’eremo in mano, e Santa Maddalena, mentre dall’altra parte Sant’Antonio abate e San Sebastiano [10]. Sopra il cornicione modanato, sorretto da paraste e decorato da teste di putti, si trova la lunetta, ornata da motivi vegetali e frutti, con scolpiti Dio benedicente e due angeli; nel medaglione centrale della predella è rappresentata invece la lotta di San Romualdo sul torrente Tellito.

Accanto alla chiesa si trova il refettorio, dove oggi si conservano sette tele con coppie di santi eseguite dal pittore Venanzio l’Eremita, presente a Camaldoli nel 1640. Tutti i soggetti, dipinti a figura intera e in primo piano, si stagliano composti su fondo scuro e sono eseguiti con un naturalismo di matrice caravaggesca; del medesimo pittore è la tela, conservata oggi in sagrestia, con San Giuseppe e il Bambino e i Santi Francesco e Filippo Neri. Infine, nel refettorio piccolo si conserva una serie di quattro tele con nature morte di fiori e frutta (fig. 10), attribuita a Domenico Bettini, e che anticamente faceva parte del complesso decorativo barocco della chiesa [11].

Sempre all’interno delle mura dell’Eremo si trova l’antica biblioteca degli eremiti (fig. 11), intitolata al camaldolese umanista Ambrogio Traversari. Costruita nel 1622, grazie anche all’intervento del duca Ranuccio Farnese, venne edificata sopra la cella di San Romualdo. La raccolta della biblioteca venne ampiamente accresciuta nei secoli grazie alle acquisizioni dei colti eremiti e monaci di Camaldoli, dato che una norma interna all’ordine permetteva il possesso personale di libri e opere d’arte [12]. Ancora oggi conserva una preziosa, ma tristemente depauperata, collezione di incunaboli e manoscritti antichi, tra i quali si ricorda il salterio di San Romualdo del IX secolo. La biblioteca si compone di un’ampia sala arredata con scansie in legno d’abete decorate da lesene di ordine dorico, con un soffitto a cassettoni entro cui si inseriscono 27 quadri con i dottori della chiesa e letterati camaldolesi, recentemente attribuiti da Liletta Fornasari ai pittori seicenteschi Gian Domenico Cerrini ed Emilio Taruffi [13]. Tra le opere d’arte che si conservano attualmente all’interno della biblioteca, si ricordano il bozzetto preparatorio (1631) della Visione di San Romualdo di Andrea Sacchi e la Madonna di Camaldoli (fig. 12), una tavola del XV secolo dalla storia complessa e tuttora non completamente risolta. Probabilmente collegata al già citato priore generale Pietro Dolfin, è stata tramandata dalle fonti quale opera di Domenico Ghirlandaio, ma più giustamente restituita all’ambito di Andrea del Verrocchio prima da Sheldon Grossman (1968), all’epoca direttore della National Gallery di Washington, e poi da Carlo Starnazzi e Paola Refice, i quali, attribuendo l’opera al Verrocchio e alla sua bottega, non escludono così un intervento del giovane Leonardo durante il suo apprendistato [14].

Tutto quello che oggi possiamo ammirare all’Eremo di Camaldoli non è che una parte di ciò che custodiva: le requisizioni napoleoniche, le soppressioni leopoldine e il tempo hanno fatto il loro corso, ma indubbiamente non hanno eclissato lo spirito vitale e la cultura che hanno animato questa comunità per secoli.

Note

[1] R. Romano, Le origini della riforma romualdina, in Nuovo atlante storico geografico camaldolese, a cura di F. Di Pietro-R. Romano, Roma, 2012, pp. 11-20.

[2] R. Romano, Campus Malduli e Fontebono, in Nuovo atlante storico … cti., pp. 23-28.

[3] F. Di Pietro-R. Romano, Eremo del Santo Salvatore di Camaldoli e Monastero dei Santi Donato e Ilariano di Fontebono, in Nuovo atlante storico …cit., pp. 153-154.

[4] La "Porta Speciosa" del Sacro Eremo di Camaldoli, in «Lettera agli Amici», n. 208, pp. 2-5.

[5] Gregorio di Lorenzo: il Maestro delle Madonne di marmo, a cura di A. Bellandi, Morbio Inferiore, 2010, p. 312.

[6] A. Bellandi, in Gregorio di Lorenzo …cit., p. 399.

[7] A. Piroci Branciaroli, Arte e architettura religiosa del Seicento: la decorazione barocca della chiesa dell’Eremo di Camaldoli, in Il Seicento in Casentino: dalla Controriforma al Tardo Barocco, catalogo della mostra (Poppi, Castello dei Conti Guidi, 23 giugno- 31 ottobre 2001), a cura di L. Fornasari, Firenze, 2001, pp. 183-187.

[8] E. Schmidt, Luca Boncinelli e altri "maestri d’intaglio" fiorentini nel Casentino, in Il Seicento in Casentino … cit., pp. 175-182.

[9] S. Casciu, La pittura del tardo Barocco in Casentino, in Il Seicento in Casentino … cit., pp. 150-152.

[10] F. Domestici, Scheda 5. Andrea della Robbia. Madonna col Bambino e santi, in Sulle tracce dei Della Robbia. Le vie della terracotta invetriata nell’aretino, a cura di L. Fornasari-G. Gentilini, Milano, 2009, pp. 120-121.

[11] A. Piroci Branciaroli, cat. 49, in Il Seicento in Casentino … cit., pp. 310-311.

[12] U.A. Fossa, Il sacro eremo di Camaldoli «cum suo monasterio» tra Cinquecento e Ottocento, in L’ordine camaldolese in Età Moderna e Contemporanea: secoli XVI-XX, atti del II Convegno di studi in occasione del millenario di Camaldoli (Monastero di Camaldoli, 30 maggio-1 giugno 2013), a cura di G.M. Croce-U.A. Fossa, Cesena, 2015, pp. 157-158.

[13] L. Fornasari, Le prime stanze del collezionismo moderno nell’aretino, in Arte in terra d’Arezzo: il Seicento, a cura di L. Fornasari-A. Giannotti, Firenze, 2003, pp. 241-243.

[14] Leonardo e l’aretino negli studi di Carlo Starnazzi. La Madonna di Camaldoli, a cura di C. Pedretti, Poggio a Caiano, 2011.

Bibliografia

Camaldoli. Sacro eremo e monastero, Firenze, 2000.

Il Seicento in Casentino: dalla Controriforma al Tardo Barocco, catalogo della mostra (Poppi, Castello dei Conti Guidi, 23 giugno- 31 ottobre 2001), a cura di L. Fornasari, Firenze, 2001.

Arte in terra d’Arezzo: il Seicento, a cura di L. Fornasari-A. Giannotti, Firenze, 2003.

Sulle tracce dei Della Robbia. Le vie della terracotta invetriata nell’aretino, a cura di L. Fornasari-G. Gentilini, Milano, 2009.

Gregorio di Lorenzo: il Maestro delle Madonne di marmo, a cura di A. Bellandi, Morbio Inferiore, 2010.

Leonardo e l’aretino negli studi di Carlo Starnazzi. La Madonna di Camaldoli, a cura di C. Pedretti, Poggio a Caiano, 2011.

Nuovo atlante storico geografico camaldolese, a cura di F. Di Pietro-R. Romano, Roma, 2012.

L’ordine camaldolese in Età Moderna e Contemporanea: secoli XVI-XX, atti del II Convegno di studi in occasione del millenario di Camaldoli (Monastero di Camaldoli, 30 maggio-1 giugno 2013), a cura di G.M. Croce e U.A. Fossa, Cesena, 2015.

ARTEMISIA GENTILESCHI DE LOMIS IN TOSCANA

A cura di Alessandra Becattini

Introduzione

Tra i molteplici appuntamenti artistici rimandati in quest’anno di emergenza sanitaria, si annovera l’attesa mostra di Artemisia Gentileschi De Lomis alla National Gallery di Londra (3 ottobre 2020 - 24 gennaio 2021), la prima del suo genere in terra britannica. Se fino a poco tempo fa la rassegna poteva essere visitata a poche ore di volo dall’Italia, una toccata e fuga con biglietto aereo low cost, oggi appare più che mai lontana, fra tratte cancellate e quarantene imposte a viaggiatori. Tuttavia, in attesa del felice rimpatrio delle sue opere, senza la pretesa di sostituire un appuntamento di studio di tal misura, si può proporre un itinerario toscano alla volta della scoperta dei capolavori della Gentileschi.

Biografia dell'artista

Nata a Roma l’8 luglio 1593, Artemisia è figlia d’arte. Della sua infanzia e formazione romana poco è documentato dalle fonti, ma sappiamo che fu direttamente il padre Orazio (1563-1639), toscano di nascita e appartenente ad una famiglia di pittori rinomati a Pisa, ad insegnarle il mestiere. All’epoca, infatti, l’apprendistato “in famiglia” era una consuetudine per le donne che volessero intraprendere la carriera artistica, perché poco si addiceva al femminile decoro studiare in una bottega gremita di uomini, o benché meno poter girare liberamente per la turbolenta Roma ad esperire l’arte dei grandi maestri [1]. Come sottolineato da Patrizia Cavazzini[2], è verosimile credere che durante la formazione l’attento studio del naturalismo caravaggesco sia stato acquisito da Artemisia principalmente attraverso il filtro della maniera paterna; questo non solo perché Orazio ne fu il diretto insegnante, ma anche perché limitò fortemente i movimenti della figlia all’esterno della sua bottega. Gli studiosi concordano nel datare al 1608-10 le prime opere autonome eseguite da Artemisia durante l’apprendistato, ma la forte dipendenza dallo stile di Orazio è la motivazione per cui l’attribuzione di alcuni lavori a padre o figlia, rimane tuttora materia di discussione. Esemplare è il caso della Susanna e i vecchioni (fig. 1), oggi a Pommersfelden, datata 1610 e firmata da Artemisia, dove un plausibile intervento del Gentileschi spazia ancora da attento collaboratore a quasi completo esecutore[3]. Tuttavia, lo stesso sottolineava il precoce talento della figlia nella lettera inviata personalmente a Cristina di Lorena nel luglio del 1612; qui afferma che Artemisia «[…] in tre anni si è talmente appraticata che posso ardir de dire che hoggi non ci sia pare a lei, avendo per sin adesso fatte opere che forse i principali maestri di questa professione non arrivano al suo sapere»[4].

Nella stessa epistola supplicava poi la granduchessa madre di intercedere a favore della pittrice nel più che noto processo per stupro, perpetrato dal collega Agostino Tassi ai danni della figlia appena diciasettenne. Il lungo processo, che plasmò inevitabilmente il futuro della pittrice, durò quasi un anno e si concluse con la condanna di Tassi, che però non scontò mai la sua pena. Due giorni dopo la sentenza, Artemisia sposò il pittore fiorentino Pierantonio Stiattesi e con lui si trasferì a Firenze tra la fine del 1612 e i primi mesi dell’anno nuovo.

Artemisia Gentileschi De Lomis: l'arrivo a Firenze

Si arriva così in Toscana, dove la giovane artista sostò fino al 1620. La tappa fiorentina costituì un tassello importante nella carriera di Artemisia perché qui, lontana dal padre e immersa nel colto e vibrante ambiente culturale che animò la città nel primo Seicento, raggiunse la sua indipendenza artistica, professionale e personale. A Firenze stabilì il suo primo studio, nella casa del suocero sull’odierna via Santa Reparata, imparò a scrivere e nel 1616 divenne la prima donna immatricolata nell’Accademia delle Arti del Disegno, un riconoscimento prestigioso[5]. Entrò in contatto con eruditi e personalità rilevanti della vita culturale fiorentina, stringendo amicizie importanti, fruttuose e di lunga durata. Tra questi si ricorda Michelangelo Buonarroti il Giovane, che per il suo palazzo commissionò alla giovane artista una tela, eseguita tra il 1615-16. Nella monumentale Galleria collocata al piano nobile, facente parte di un grandioso progetto decorativo studiato per celebrare la fama del noto prozio, l’Allegoria dell’Inclinazione (fig. 2) si trova tra le otto tele poste agli angoli della volta rettangolare. Tuttora visibile nella casa-museo in via Ghibellina a Firenze, è la prima opera documentata di Artemisia in città e rappresenta la naturale predisposizione di Michelangelo all’arte in senso astrologico[6]. Questo concetto è personificato da una figura femminile, seduta su soffici nuvole, con la testa dolcemente inclinata verso una stella e con un compasso magnetico tra le mani, uno strumento per l’orientamento nautico più che stellare e per questo interpretato da Cropper[7] come un riferimento agli studi di Galileo Galilei, amico di Artemisia e facente parte dell’ambiente culturale del Buonarroti. Anche se non è possibile identificare quest’opera come un autoritratto, è probabile che Artemisia abbia trasferito le sue sembianze in questa allegoria, identificandosi con l’Inclinazione stessa e ambiziosamente attribuendosi il talento innato che rappresenta[8].

L'utilizzo del cognome originario della famiglia per sottolineare le origini toscane: Artemisia Gentileschi De Lomis

A Firenze Artemisia Gentileschi De Lomis lavorò proficuamente anche per la corte medicea, introdotta plausibilmente a Cosimo II dalla madre Cristina di Lorena, destinataria della già citata lettera inviata da Orazio. Per la famiglia Medici lavorò quasi subito dopo l’arrivo in città; infatti, una testimonianza recentemente rinvenuta da Barker nella Guardaroba Medicea attesta che già nell’ottobre 1614 il Granduca le aveva commissionato tre quadri[9]. Come in questo caso, molteplici sono i riferimenti ad opere affidate alla pittrice e registrate dai documenti, ma tuttora di difficile identificazione perché dal soggetto non specificato o perché mai rinvenute. Oramai ampiamente considerata il frutto di una commissione granducale è la celeberrima Giuditta decapita Oloferne (fig. 3), trasferita da Palazzo Pitti agli Uffizi nel 1774, assegnata erroneamente a Caravaggio e identificata con una tela dal medesimo soggetto registrata, anche se senza attribuzione, negli inventari medicei già dal 1637[10]. A sostegno di un incarico mediceo è stata interpretata l’estrema eleganza della scena, evidente nello stile, nei colori e soprattutto nei dettagli sfarzosi sfoggiati da Giuditta, come l’abito di broccato e il prezioso bracciale sul braccio dell’eroina. L’uso di una palette dai toni caldi e la firma sul materasso in basso a destra («Ego Artemitia / Lomi Fec») farebbero poi collocare l’esecuzione del capolavoro al soggiorno fiorentino. Infatti, peculiare di questo periodo è l’utilizzo da parte di Artemisia del cognome originario della famiglia, Gentileschi de Lomis, per enfatizzare le sue origini toscane e rinforzare la propria reputazione agli occhi della clientela fiorentina[11]. Anche se la datazione esatta del capolavoro è ancora dibattuta tra un’esecuzione più tarda (1620 ca.), ultimata appena dopo il rientro a Roma della pittrice, e una più precoce intorno al 1613, sembra ormai indiscussa la stretta dipendenza dalla tela “sorella” del Museo di Capodimonte (NA) perché derivata dal suo disegno[12]. Rimanendo agli Uffizi è possibile ammirare la Santa Caterina d’Alessandria (fig. 4) (1615-17 ca.), ancora una volta strettamente legata alla corte medicea. Le informazioni circa la committenza di questo quadro sono ignote, ma la preziosa tiara incastonata di gemme e perle, indossata dalla santa quale attributo del suo alto lignaggio, è stata identificata da Francesco Solinas come un richiamo alla forma e all’opulenza della corona granducale ideata dall’orafo fiammingo Jacques Bylivelt[13]. Sulla base di una forte connotazione fisiognomica del volto, nel corso del tempo la santa è stata riconosciuta dagli studiosi come autoritratto dell’artista, ma anche come ritratto di Maria Maddalena d’Austria o di Caterina de’ Medici. Le recenti analisi diagnostiche non invasive, condotte sull’opera dall’Opificio delle Pietre Dure, hanno però svelato che sotto la superficie del dipinto esiste una composizione molto affine all’Autoritratto come Santa Caterina d’Alessandria, l’opera della Gentileschi acquisita nel 2018 dalla National Gallery e al centro della mostra londinese[14]. Una informazione importantissima, questa, che consente non solo di comprendere meglio il metodo esecutivo dell’artista, ma anche di legare indissolubilmente le due tele ad una terza, l’Autoritratto come suonatrice di liuto (Hartford Museum of Art), in una triade evolutiva basata su un medesimo disegno/cartone. Con queste analisi, l’ipotesi che Artemisia utilizzasse frequentemente la propria immagine come modello per le sue figurazioni trova un nuovo punto di forza.

Da Firenze a Napoli

Ultima opera conservata agli Uffizi è la tela con Minerva (fig. 5), firmata sullo scudo della dea, armata di lancia, dipinto nell’angolo in primo piano e decorato con la testa della Gorgone. La tela è datata al 1635 ca., durante il primo soggiorno napoletano della pittrice data la sua assonanza con altre opere di questo periodo, come la datata Annunciazione (1630) di Capodimonte[15]. Per riassumere brevemente i suoi spostamenti, Artemisia Gentileschi De Lomis lasciò Firenze per tornare a Roma nel 1620, dove sostò fino alla fine del 1626, mentre nella città partenopea approdò nell’estate del 1630 dopo il breve e ancora fumoso soggiorno veneziano (1626/27-1630). Tranne che per una breve sosta a Londra allo scadere degli anni ‘30, la pittrice rimase a Napoli fino alla fine dei suoi giorni (post 1654); qui trovò terreno fertile per il suo talento, aprì uno studio di successo, ottenne commissioni pubbliche e lavorò per i viceré di Spagna e per lo stesso Filippo IV. Un tema largamente impiegato dalla Gentileschi in quest’ultimo periodo è quello della biblica Betsabea, del quale si conoscono molteplici copie. Una di queste si conserva nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti. La Betsabea al bagno (fig. 6), variamente datata tra il 1640-50, faceva parte della collezione del Granduca Ferdinando II già dagli anni ’60 del XVII secolo[16]. Sappiamo infatti che tra il 1662 e i il 1663 Pierre Févère, responsabile dell’arazzeria granducale, fu incaricato di realizzare una copia ad arazzo della grande tela[17]. Tuttavia, non avendo ulteriori dati certi sull’opera, non è possibile avanzare ipotesi su una committenza prettamente granducale. La tela, fortemente danneggiata negli anni, è stata restaurata nel 2008 su finanziamento del The Florence Committee of the National Museum for Women in the Arts, fondata dalla dr. Jane Fortune (Ɨ2018). Sempre nella Galleria Palatina sono esposte altre opere della pittrice.

Firmata elegantemente «Artimisia Lomi» in oro, sulla spalliera della seggiola in velluto rosso e borchie decorate con le palle medicee, è La conversione della Maddalena (fig. 7) (1617 ca.). All’interno della stanza buia, la luce scenica concentrata sul volto della santa si riflette sul suo setoso abito dall’ocra cangiante, un colore particolarmente caro alla pittrice e ampiamente impiegato dal fiorentino Cristofano Allori, che lei aveva conosciuto nella cerchia culturale del Buonarroti. Una tela squisita che, come ipotizzato da alcuni studiosi, profuma di «committenza principesca»[18], plausibilmente eseguita per la devota Maria Maddalena d’Austria, su richiesta di quest’ultima o del Granduca stesso. Durante il soggiorno fiorentino Artemisia rinnovò lo stile caravaggesco romano e paterno in una versione più sofisticata, condita da virtuosismi ed eleganza. Prodotto maturo di questi anni è la Giuditta e la fantesca con la testa di Oloferne (fig. 8) (1617-18 ca.), annotata nella Guardaroba Medicea dal 1636 e registrato due anni dopo collocato negli appartamenti della sopracitata Granduchessa a Palazzo Pitti[19]. Ogni particolare è curato nei minimi dettagli: l’elsa e il pomolo della spada cesellati, la camicetta di Giuditta a merletto, la zimarra violacea finemente decorata in oro e perle, il fermaglio con cammeo incastonato. Sono i ricchi dettagli che esaltano la differenza sociale delle due donne, protagoniste di una scena narrativa psicologicamente teatrale: nel buio della notte, in ritirata e con il macabro trofeo nel paniere, un rumore improvviso le interrompe e lascia con il fiato sospeso.

L’assegnazione ad Artemisia rimane ancora discussa, invece, per la Madonna che allatta il Bambino (fig. 9) di Palazzo Pitti. Anche se tuttora considerata da alcuni studiosi di altra mano, un’attribuzione alla pittrice, rivendicata inizialmente da Roberto Contini e sostenuta poi da altri accademici[20], potrebbe essere rafforzata dalle indagini radiografiche condotte sull’autografa Madonna del latte della Galleria Spada (Roma). Come notato da Keith Christiansen, quest’ultima tela, da sempre studiata in stretta correlazione con l’esemplare di Pitti, mostra infatti un disegno sottostante fortemente affine alla dibattuta tela palatina, avvicinando ancora di più le due composizioni ad un medesimo modello, se non alla stessa mano[21].

Pisa, città natale di Orazio Gentileschi

A Palazzo Blu a Pisa, infine, è custodita Clio, musa della Storia (fig. 10), firmata e datata (1632) da Artemisia sul libro aperto dipinto all’estrema sinistra della tela. A fine pagina si legge una dedica in memoria di «F.Rosiers», identificato dalla critica come Francois de Rosières (1534-1607), nobile storico francese e consigliere della famiglia dei Guisa, considerati da taluni i possibili committenti dell’opera in questione. Difatti, proprio per Carlo di Lorena, IV conte di Guisa, Artemisia aveva eseguito almeno un’opera, come attesta una lettera da lei inviata nel 1635 all’amico Galileo Galilei[22]. La fiera Clio, coronata d’alloro e abbigliata con una sopravveste dai fluidi riflessi elettrici, è un saggio notevole di Artemisia durante il primo soggiorno napoletano. La protagonista della tela venne inizialmente identificata dalla critica come la Fama perché con questa condivide alcuni attributi, come la tromba e il libro. Quest’ultimo, solitamente raffigurato aperto per la Fama e chiuso per la Storia, ha complicato ulteriormente l’identificazione iconografica del soggetto. Tuttavia, come si è già visto in altre opere, la Gentileschi era solita modificare composizioni e soggetti in corso d’opera e anche questa tela è una dimostrazione del suo modus operandi. Recenti puliture hanno infatti rivelato alcune tracce vicino alle spalle della musa, identificate come delle possibili ali, avvalorando quindi la tesi che la pittrice abbia mutato il soggetto trasformandolo nella Clio che vediamo oggi[23].

Una fama certamente è stata tramandata: quella di Artemisia Gentileschi De Lomis.

Note

[1] J.W. Mann, Artemisia Gentileschi nella Roma di Orazio e dei Caravaggeschi: 1608-1612, in Artemisia Gentileschi: Storia di una passione, catalogo della mostra (Milano, 22 settembre 2011-29 gennaio 2012), a cura di R. Contini-F. Solinas, Milano, 2011, pp. 51-61.

[2] P. Cavazzini, Artemisia in her father’s house, in Orazio and Artemisia Gentileschi, catalogo della mostra (Roma 2001-2002, New York-Saint Louis 2002), a cura di K. Christiansen-J.W. Mann, New Haven, 2001, pp. 283-295.

[3] L. Treves, Susannah and the Elders, in Artemisia, catalogo della mostra (Londra, National Gallery, 2020), a cura di L. Treves, Londra, 2020, pp. 112-115, cat.2.

[4] Il passo è riportato in J.W. Mann, Artemisia Gentileschi: storia di una passione … cit., pp. 57-58.

[5] S. Barker, The muse of history: Artemisia Gentileschi’s first four centuries of immortal fame, in Artemisia … cit., pp. 78-85.

[6] L.C. Agoston, Allegories of Inclination and Imitation at the Casa Buonarroti, in Artemisia Gentileschi in a Changing Light, a cura di S. Barker, London, 2017, pp. 103-117.

[7] E. Cropper, Galileo Galilei e Artemisia Gentileschi tra storia delle idee e microstoria, in Il Cannocciale e il

Pennello: nuova scienza e nuova arte nell’età di Galileo, catalogo della mostra (Pisa, Palazzo Blu, 9 maggio - 19 luglio 2009), a cura di L. Tongiorgi Tomasi, Firenze, 2009, pp. 195-213.

[8] L. Treves, Artemisia portraying her self, in Artemisia … cit., pp. 67-68.

[9] S. Barker, Artemisia’s Money: The Entrepreneurship of a Woman Artist in Seventeenth-Century Florence, in Artemisia Gentileschi in a Changing … cit., p. 65.

[10] F. Solinas, Giuditta decapita Oloferne, in Artemisia Gentileschi: storia di una passione … cit., pp. 176-178, cat. 21.

[11] R.P. Ciardi, I Lomi Gentileschi: una famiglia di artisti dalla Toscana a palcoscenici internazionali, in Artemisia Gentileschi: storia di una passione … cit., pp. 23-35.

[12] L. Treves, Judith beheading Holofernes, in Artemisia … cit., pp. 128-129, cat.6.

[13] F. Solinas, Santa Caterina d’Alessandria, in Artemisia Gentileschi: storia di una passione … cit., p. 166, cat. 16.

[14] L. Treves, Saint Chatherine of Alexandria, in Artemisia … cit., pp. 144-145, cat. 12.

[15] Y. Primarosa, Minerva, in Artemisia Gentileschi: storia di una passione … cit., p. 226, cat. 40.

[16] M. Nicolaci, Betsabea al bagno, in Artemisia Gentileschi: storia di una passione … cit., p. 234, cat. 43.

[17] A. Modesti, A newly discovered late work by Artemisia Gentileschi: Susanna and the Elders of 1652, in Artemisia Gentileschi in a Changing … cit., p. 141.

[18] F. Solinas, Maddalena, in Artemisia Gentileschi: storia di una passione … cit., p. 156, cat. 11.

[19] F. Solinas, Giuditta e la fantesca Abra con la testa di Oloferne, in Artemisia Gentileschi: storia di una passione … cit., p. 160, cat. 13; L. Treves, Judith and her Maidservant, in Artemisia … cit., pp. 132-133, cat. 8.

[20] F. Solinas, La Vergine che allatta il bambino, in Artemisia Gentileschi: storia di una passione … cit., pp. 162-163, cat. 14.

[21] K. Christiansen, Becoming Artemisia: Afterthoughts on the Gentileschi Exhibition, in «Metropolitan Museum Journal», 39 (2004), pp. 113-114.

[22] F. Whitlum Cooper, Clio, Muse of History, in Artemisia … cit., pp. 200-201, cat. 27.

[23] B. Moreschini, Clio musa della Storia, in Artemisia Gentileschi: storia di una passione … cit., pp. 202-203, cat. 30.

Bibliografia

Orazio and Artemisia Gentileschi, Catalogo della Mostra (Roma 2001-2002, New York-Saint Louis 2002), a cura di K. Christiansen-J.W. Mann, New Haven, 2001

Christiansen, Becoming Artemisia: Afterthoughts on the Gentileschi Exhibition, in «Metropolitan Museum Journal», 39 (2004), pp. 101-126.

Il Cannocciale e il Pennello: nuova scienza e nuova arte nell’età di Galileo, catalogo della mostra (Pisa, Palazzo Blu, 9 maggio - 19 luglio 2009), a cura di L. Tongiorgi Tomasi, Firenze, 2009.

Artemisia Gentileschi: Storia di una passione, catalogo della mostra (Milano, 22 settembre 2011-29 gennaio 2012), a cura di R. Contini-F. Solinas, Milano, 2011.

Artemisia Gentileschi in a Changing Light, a cura di S. Barker, London, 2017.

Artemisia, catalogo della mostra (Londra, National Gallery, 2020), a cura di L. Treves, London, 2020.