VILLA DELLA REGINA A TORINO

A cura di Francesco Surfaro

Arroccata sulla collina torinese, alle spalle della Gran Madre di Dio, Villa della Regina è il degno fondale scenografico della città subalpina. Questa incantevole maison de plaisance fa parte della "Corona di delizie", un sistema di dimore extraurbane preposte al loisir della corte, fatte erigere dai Savoia attorno alla capitale secondo una peculiare disposizione "a raggiera". Dal 1997, assieme a tutte le altre Residenze Reali Sabaude, è Patrimonio dell'Umanità tutelato dall'UNESCO. Villa della Regina sarà oggetto di un doppio elaborato: nel seguente articolo, il primo dei due, si porrà l'attenzione sul contesto storico che ha visto l'edificazione della dimora e le trasformazioni che essa ha subito nel corso del tempo.

Il contesto storico: "principisti" e "madamisti"

In piena Guerra dei Trent'anni, mentre stava conducendo al fianco dei francesi una campagna militare contro la Lombardia spagnola, il duca Vittorio Amedeo I di Savoia morì inaspettatamente nell'ottobre del 1637, dopo soli sette anni di governo, stroncato forse da febbri malariche. Dietro di sé lasciava due eredi maschi ancora infanti, Francesco Giacinto di cinque anni e Carlo Emanuele di tre. A Torino, nei giorni immediatamente successivi al tragico evento, il Senato di Piemonte dichiarò la vedova Maria Cristina di Borbone-Francia tutrice legittima di Francesco Giacinto (prematuramente scomparso l'anno successivo) e reggente. L'assunzione della reggenza da parte della Madama Reale fu subito contestata dai due fratelli del duca estinto, il cardinale Maurizio e il Principe di Carignano Tommaso, ambedue filo-spagnoli e ostili alla cognata che, in quanto sorella del re Luigi XIII, era ovviamente filo.francese. Già messo a dura prova dalla Guerra di Monferrato e dalla violenta epidemia di peste del 1630-31, il Ducato di Savoia veniva ora travolto da una guerra civile dove si fronteggiavano da una parte i "principisti", avversi alla Francia e sostenitori dei due principi, e dall'altra i "madamisti", animati da un sentimento anti-spagnolo e leali nei confronti della duchessa madre. Alle lotte intestine si sommavano i sotterfugi del cardinale Richelieu che, approfittando del momento di grave instabilità politica, era intenzionato a ridurre le autonomie del Piemonte e della Savoia e a trasformarne i territori in province francesi. Appoggiati dal popolo e dall'élite piemontese, Maurizio e Tommaso registrarono un iniziale vantaggio grazie anche all'appoggio militare della Spagna. Se il primo sottomise Nizza e diverse località del Piemonte meridionale senza troppi sforzi, il secondo assediò la capitale il 27 agosto del 1639, costringendo alla fuga la Madama Reale e il piccolo Carlo Emanuele, portato in salvo presso il forte di Montmélian. Cristina si ritirò in Savoia, mentre Richelieu, dopo varie negoziazioni, riuscì a strappare al generale spagnolo don Diego Mexía Felipez de Guzmán, Governatore del Ducato di Milano, una tregua d'armi stipulata il 14 agosto 1639, rivelatasi in seguito fatale per i principi. A tregua finita l'esercito francese, mirabilmente guidato dal conte d'Harcourt, liberò Casale e Torino mettendo alle strette Tommaso, il quale si vide obbligato a ritirarsi ad Ivrea. Maurizio si barricò a Cuneo ma, dopo aver resistito strenuamente, fu costretto anch'egli alla resa. Ormai abbandonati al proprio destino dagli alleati spagnoli, i principi bon gré mal gré (volenti o nolenti ) dovettero prendere parte alle trattative di pace col cardinale Mazzarino. Finalmente, il 14 giugno del 1642 venne siglato l'accordo definitivo, in base al quale Madama Cristina sarebbe stata riconfermata tutrice e reggente, a Tommaso sarebbe stata accordata la luogotenenza generale di Ivrea e Biella, mentre il quarantanovenne Maurizio, lasciata la porpora cardinalizia e ricevuto l'imprimatur da Urbano VIII per le nozze consanguinee, avrebbe sposato la nipote di tredici anni Ludovica, nonché ottenuto la luogotenenza di Nizza. Entrambi i fratelli avrebbero fatto parte del consiglio di reggenza.

Il matrimonio tra Maurizio e Ludovica fu celebrato per procura nell'agosto del 1642. Con esso potevano dirsi nullificata ogni pretesa sulla corona ducale, in quanto i diritti di successione si univano nei coniugi. Abbandonata definitivamente la politica, l'ormai ex cardinale si ritirò a vita privata presso la sontuosa villa che, in precedenza, si era fatto costruire sulla collina torinese. Lì trascorse i restanti anni della sua esistenza dedito all'otium letterario.

Da Vigna del Cardinale a Villa della Regina

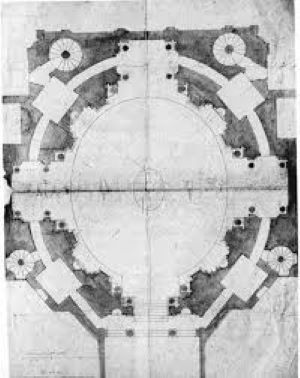

Nel 1615 Maurizio di Savoia commissionò all'architetto orvietano Ascanio Vitozzi la trasformazione di una preesistente vigna, sita sulla bassa collina poco oltre il Po, in una dimora signorile dotata di un giardino all'italiana, un teatro d'acque, peschiere, orti, vigneti e persino di un bosco. A seguito dell'improvvisa morte del Vitozzi, avvenuta nello stesso anno della commissione, furono posti a capo del cantiere Carlo e Amedeo Cognengo di Castellamonte, padre e figlio, già impegnati in altre importanti fabbriche per la corte ducale. Lo stretto legame della committenza con gli ambienti romani e la corte pontificia influenzò notevolmente le scelte per l'assetto architettonico e quello paesaggistico, dove si possono ravvisare diverse analogie con le ville suburbane laziali, specie con Villa d'Este a Tivoli e Villa Aldobrandini a Frascati. Il cuore pulsante della struttura era un grande loggiato centrale che divideva due appartamenti con sale affacciate verso la città e verso la collina. Il palazzo, immerso nel verde lussureggiante degli attigui giardini a parterre ed "en forme de théâtre", venne scelto dal porporato come degna sede dell'Accademia dei Solinghi o dei Desiosi, da lui fondata. In questa istituzione culturale confluivano vari artisti e intellettuali che, nel corso dei loro raduni, alternavano alla recita di drammi teatrali, sonetti e madrigali, discussioni di natura scientifica, filosofica, politica e persino esercitazioni militari o battute di caccia. Il fatto che i membri di tale consesso di dotti amassero radunarsi in questo locus amoenus appartato valse loro il soprannome di "solinghi", ovvero "solitari". Fra queste menti eccelse rifulgeva più di tutte quella di Emanuele Tesauro, letterato, retore, storico e drammaturgo, che godette di grande prestigio non soltanto presso la corte sabauda, dove fu attivo per oltre quattro decenni, ma anche a livello europeo.

Alla morte di Maurizio, avvenuta nel 1657, la villa - nota ai più come "Vigna del Cardinale"- venne ereditata, assieme ad una ricchissima collezione di opere d'arte, dalla sua giovane vedova, la principessa Ludovica. Sotto la nuova proprietaria l'edificio, ormai rinominato Villa Ludovica, fu ampliato con l'edificazione di quattro padiglioni angolari, e ridecorato nelle sale del piano nobile e del secondo piano con l'aggiunta di soffitti cassettonati e grandi fregi con soggetti storici, mitologici e venatori. Morta senza eredi nel 1692, la principessa lasciò per disposizione testamentaria la sua dimora di delizie alla moglie dell'allora duca Vittorio Amedeo II, Anna Maria di Borbone-Orléans.

Con la firma dei Trattati di Utrecht nel 1713, Vittorio Amedeo II otteneva il tanto ambito titolo regio e il Ducato di Savoia si trasformava in Regno di Sicilia (permutato col Regno di Sardegna nel 1718). Fu proprio in onore di Anna d'Orléans, prima regina della dinastia sabauda, che la splendida delitia collinare venne ribattezzata "Villa della Regina".

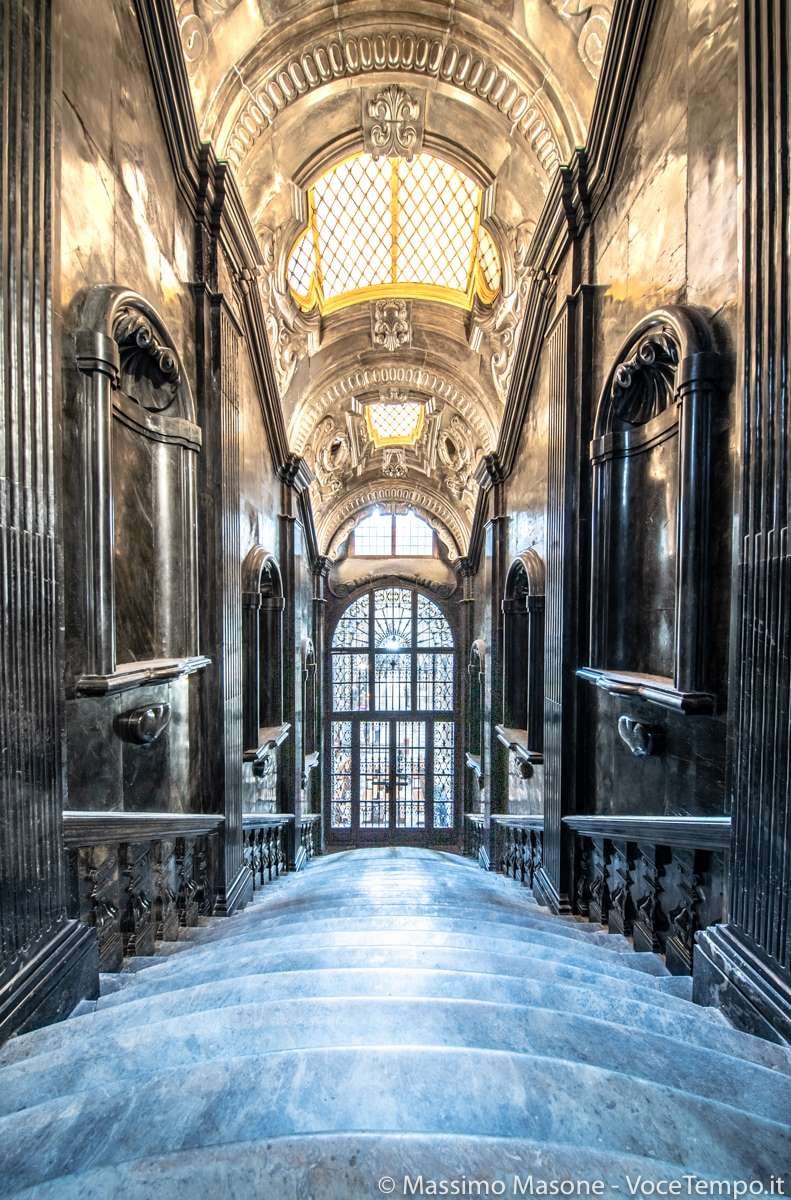

La sovrana, tra 1694 e 1698, affidò alla direzione di Carlo Emanuele Lanfranchi alcuni cospicui interventi di manutenzione e rimaneggiamento sia degli interni del fabbricato, dove vennero ribassati gli alti soffitti seicenteschi, sia dei giardini. I contratti di pagamento riportano che, nel 1695, l'appartamento dell'ala meridionale, scelto per sé da Anna, fu decorato con partiti in stucco a tema perlopiù floreale dall'éntourage del luganese Pietro Somasso e con dipinti su tela del pittore viennese Daniel Seiter. All'esterno, dove - già all'epoca - risulta attestata la presenza di un belvedere superiore e due "piate forme" laterali quali fulcri di un emiciclo terrazzato; vennero sostituite le balaustre in cotto dipinte di bianco poste lungo tutti i percorsi terrazzati e le scalinate con delle altre marmoree. Furono inoltre oggetto di reintegrazione gli ornamenti musivi costituiti da ciottoli di fiume, conchiglie e mursi, i quali ricoprivano interamente le superfici dello scalone centrale, dell'emiciclo e della gradinata che conduceva alla fontana di Apollo (l'attuale Grotta del Re Selvaggio), all'epoca decorata con statue di animali, festoni floreali e delle non meglio specificate "altre fatture".

Con l'arrivo del Settecento la regina maturò la decisione di aggiornare la propria "Vigna" secondo le nuove tendenze e di adeguare gli ambienti aulici alle varie esigenze del consorte e dei figli, creando ambienti intimi preposti a momenti di svago e convivialità. Documentata era pure l'intenzione di attuare una radicale trasformazione dei giardini su disegno del Primo Architetto di Luigi XIV, Jules Hardouin-Mansart, progetto non andato mai oltre la carta e la china.

Juvarra e Baroni di Tavigliano

Arrivato a Torino nel 1714, fu il messinese Filippo Juvarra, affiancato dal suo allievo Giovanni Pietro Baroni di Tavigliano, a porre in essere una serie di importanti lavori alla Villa della Regina su richiesta prima di Anna Maria e poi di sua nuora Polissena d'Assia-Rheinfels-Rotenburg, seconda moglie di Carlo Emanuele III, durante i quali furono ripensati, secondo la moda settecentesca, gli spazi e i rapporti col paesaggio esterno nonché i preziosi arredi e le decorazioni di gusto esotico degli interni.

Il Primo Architetto di Sua Maestà chiuse i loggiati disposti nei cantieri seicenteschi riconvertendoli in vestiboli illuminati da finestroni, e ricavò lo spazio utile per la creazione del grande Salone d'Onore a doppia altezza, il quale funge da punto di raccordo tra l'Appartamento del Re nell'ala settentrionale e l'Appartamento della Regina nell'ala meridionale. Inoltre collegò il secondo piano del palazzo al giardino superiore edificando due terrazze. Per la realizzazione dell'aggiornato apparato ornamentale delle sale l'architetto coordinò alcuni dei migliori pittori (Claudio Francesco Beaumont, Giovanni Battista Crosato, Corrado Giaquinto, Giuseppe Dallamano, Giuseppe Valeriani, Filippo Minei e Michele Antonio Milocco), scultori, stuccatori e artigiani (Pietro Massa, Pietro Piffetti e Giuseppe Maria Bonzanigo) attivi nei cantieri regi e le loro rispettive botteghe. All'esterno Juvarra e Baroni di Tavigliano scelsero di non travisare l'essenza dell'impianto originario dei giardini, quanto piuttosto di sostituire le arzigogolature di matrice tipicamente barocca con scomparti geometrici regolari e bicromi in murso. Il Belvedere superiore fu riplasmato e alle preesistenti architetture decorative vennero aggiunti il Padiglione dei Solinghi e la Rotonda, mai portata a compimento. Quando il messinese, chiamato dal re di Spagna Filippo V, dovette recarsi alla volta di Madrid nel 1735 per progettare il Palazzo Reale, i cantieri di Villa della Regina furono affidati a Baroni di Tavigliano il quale, a partire dal 1750, fu a servizio della duchessa (regina dal 1773) Maria Antonia Ferdinanda di Borbone-Spagna, consorte del principe ereditario Vittorio Amedeo III.

Tra gli anni 1760-80 furono innalzati il Corpo di Guardia, le Scuderie e il Palazzo Chiablese, quest'ultimo edificato per ospitare il Duca del Chiablese.

La Villa della Regina nell'Ottocento

Durante l'occupazione napoleonica di Torino (1798) e con l'insediamento del Governo Provvisorio nominato dal generale Grouchy, Villa della Regina fu iscritta nel Patrimonio Imperiale, e, nel 1805, Napoleone in persona vi soggiornò per un breve periodo. Tornata in mani sabaude dopo la Restaurazione e persa l'originaria funzione a causa del trasferimento della corte dei Savoia a Palazzo Pitti (la capitale del Regno d'Italia era stata spostata da Torino a Firenze nel 1865 e la situazione rimase tale fino al 1871), per volere di Vittorio Emanuele II fu destinata, nel 1868, come sede dell'Istituto Nazionale delle Figlie dei Militari, ente che si prodigava per fornire assistenza ed educazione alle fanciulle orfane dei caduti delle Guerre d'Indipendenza. Tra 1876 e 1888 la residenza venne spogliata di alcuni mobili, preziosi complementi d'arredo fisso (tra i quali la sfarzosissima Biblioteca del Piffetti e le boiseries del Gabinetto della libreria verso Mezzanotte) come pure di un cospicuo numero di sovrapporte, soprafinestre e tele da plafond. Il tutto, dopo una breve permanenza nei depositi di Palazzo Reale e del Castello di Moncalieri, fu inviato a Roma per ornare gli ambienti del Palazzo del Quirinale, sede del Re nella nuova e definitiva capitale italiana.

Dal Novecento ai giorni nostri

Il XX secolo fu, in assoluto, il periodo di maggiore decadenza di tutta la storia della villa. Nel corso del Secondo Conflitto Mondiale i bombardamenti aerei degli anni 1942 e 1943 causarono danni ingentissimi all'ala destra dell'edificio e rasero al suolo Palazzo Chiablese. Dopo impropri e maldestri interventi postbellici di ricostruzione, con la soppressione dell'Istituto Nazionale delle Figlie dei Militari l'ex residenza sabauda fu abbandonata al degrado più totale, facile preda di furti e razzie. Nel 1994, quando la provincia di Torino la cedette alla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, le condizioni in cui versavano la struttura e i giardini erano drammatiche a tal segno da far temere imminenti collassi. Lunghe e complesse operazioni di restauro, finanziate con fondi stanziati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Piemonte, dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione CRT e dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, hanno restituito - per quanto possibile - all'ex dimora preferita di principesse, duchesse e regine l'originario splendore, consentendo la sua prima riapertura al pubblico nel 2006. Mentre si procedeva col ripristino architettonico di interni ed esterni del complesso, il vigneto storico è stato ripiantato per circa metà della propria originaria estensione. Preso in affido dall'Azienda Balbiano, è tornato produttivo nel 2008. In Italia si tratta dell'unica vigna localizzata all'interno di una grande città, in Europa è invece accompagnata da altri due esemplari: il Vigneto di Montmartre a Parigi e a quello di Grinzing a Vienna. Dal 2011, la Vigna della Regina rientra all’interno dell’area DOC del vino Freisa di Chieri. Nel 2016 i giardini della villa si sono posizionati nella top ten dei parchi e giardini più belli d'Italia.

Il Giardino verso la città e la facciata

Risalendo un viale costeggiato da filari di olmi e platani si accede, attraverso una cancellata, al Grand Rondeau (o, secondo la forma italianizzata, Gran Rondò), un grande piazzale di forma circolare con una vasca centrale di 20 metri di diametro, scandita lungo tutta la bordatura da dodici sculture in gran parte acefale raffiguranti divinità fluviali. Al centro della fontana si erge la statua del dio Nettuno che, seduto su uno scoglio, sembra sfidare frontalmente a colpi di gettiti d'acqua un putto sul dorso di un delfino. Per mezzo di uno scalone semicircolare a duplice rampa si sale su una terrazza rettangolare, attraversando la quale ci si ritrova difronte alla Fontana della Sirena. Di minori dimensioni rispetto alla precedente, deve il suo nome alla statua marmorea di una sirena posizionata all'interno di una vasca ellittica a ridosso della facciata. Trattandosi di una peschiera, era un tempo popolata da un piccolo allevamento di trote e carpe. Grazie ad essa sulla tavola della corte regale - soprattutto nei mesi di magra - veniva sempre garantito del pesce fresco.

Il fronte settecentesco, attribuito a Giovanni Pietro Baroni di Tavigliano, è costituito da un corpo centrale avanzato verso Torino segnato da ampio ordine di finestre e coronato da una balaustra sormontata da quattro sculture allegoriche in marmo bianco. Da questo si diramano simmetricamente due maniche laterali, ciascuna delle quali è affiancata da un torrione. Speculare alla facciata verso la città, quella rivolta verso la collina si differenzia dalla prima per il tetto a falde ribassate.

Gli interni - il Salone d'Onore

Fulcro del piano nobile di Villa della Regina, il Salone d'Onore a doppia altezza raccorda l'appartamento del re a settentrione con quello della regina a meridione. Questo ampio spazio viene illuminato diffusamente da un gran numero di finestroni. La luce che filtra da queste aperture esalta, al pari di un riflettore, le strepitose tonalità impiegate dal pittore modenese Giuseppe Dallamano nelle quadrature dipinte a fresco sulla quasi totalità della superficie muraria, databili al 1733. Architettura dipinta e architettura reale si confondono in un insieme armonico contrastando, attraverso la dinamica alternanza di sporgenze e rientranze che le caratterizza, il rigido disegno geometrico delle piastrelle bianche e nere del pavimento. Sono scampati ai bombardamenti del 1942 i due riquadri della parete nord e sud, opera di Corrado Giaquinto, raffiguranti rispettivamente "Apollo e Dafne" e "Venere che scopre il corpo senza vita di Adone", ambedue datati 1733. Purtroppo non si può dire lo stesso per "Il Carro di Aurora", l'affresco di Giuseppe Valeriani che decorava la parte centrale della volta il quale, invece, è andato completamente distrutto. Ai lati, i vestiboli verso la città e verso la collina sono ornati con le Allegorie delle Quattro Stagioni dipinte da Giovanni Battista Crosato, in cui dei vivaci puttini sono colti in atteggiamenti goliardici e dispettosi. In un piccolo spazio adiacente, oggi adibito a tribuna, si trovava la cappella di corte, successivamente abbandonata in favore di un'altra più grande nel vicino Palazzo Chiablese. Sulla volta di questo ambiente si conserva un affresco di Michele Antonio Milocco, "la Trinità con angeli" (verso il 1730).

FINE PRIMA PARTE

Bibliografia

Paolo Conaglia, Andrea Merlotti, Costanza Roggero: Filippo Juvarra 1678-36, architetto dei Savoia, architetto in Europa. vol.1, Roma, Campisano Editore, 2014.

Cristina Mossetti: La Villa della Regina, Torino, Allemandi, 2007.

Sitografia:

https://www.academia.edu/42720796/Juvarra_a_Villa_della_Regina

http://www.treccani.it/enciclopedia/savoia-maurizio-di-cardinale_%28Enciclopedia- I taliana%29/

http://www.treccani.it/enciclopedia/maurizio-di-savoia_%28Dizionario-Biografico% 2 9/

http://www.treccani.it/enciclopedia/savoia-maurizio-di-cardinale_%28Enciclopedia- I taliana%29/

http://www.treccani.it/enciclopedia/cristina-di-francia-duchessa-di-savoia_% 2 8Dizionario-Biografico%29/

http://www.treccani.it/enciclopedia/piemonte_%28Enciclopedia-Italiana%29/

http://www.museotorino.it/view/s/d0adc316715f4559bc770cbb479dfb1b

http://www.museotorino.it/view/s/cfeb446a3a4a4cc9a2082099d6644659

http://www.museotorino.it/view/s/7b675269506e4015b01fe92556e94943

http://www.museotorino.it/view/s/e162639ab29941bc9e441393c638720f

https://books.google.it/books?id=Gigp17tBCm4C&pg=PA23&lpg=PA23&dq=accademia+dei+solinghi&source=bl&ots=o9YRftjFz1&sig=ACfU3U265Gj0h3tWP-c 30iTgZoIY5xs6vQ&hl=it&sa=X&ved=2 ahUKEwjOqsLP_JPqAhWb6aYKHSmNDT04HhDoATAJegQICBAB#v=onepage&q=accademia%20dei%20solinghi&f=false

https://books.google.it/books?id=SWq3GDdhl8cC&pg=PA25&lpg=PA25&dq=villa+della+regina+torino&source=bl&ots=DwO5LcQmJB&sig=ACfU3U11n4Xs-4agY-GIc7rBxugJ6otxDA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjJz_emtInqAhUM8KYKHQijBDc4ggEQ6AEwB3oECAkQAQ#v=onepage&q=villa%20della%20regina%20torino&f=true

https://webthesis.biblio.polito.it/1932/

http://www.residenzereali.it/index.php/it/residenze-reali-del-piemonte/villa-della-regina

http://polomusealepiemonte.beniculturali.it/index.php/musei-e-luoghi-della-cultura/villa-della-regina/

http://www.amicidivilladellaregina.com/la-villa/

LE 25 ORE DI POMPEI: STORIE DI UN’ERUZIONE

A cura di Dennis Zammarchi

Introduzione

Sulla città romana di Pompei e sull’eruzione del Vesuvio (avvenuta durante il regno di Tito nel 79 d.C.) che ne ha causato la distruzione prima e il seppellimento poi sono stati versati nel corso dei secoli fiumi d’inchiostro.

Si può ormai consciamente dire che le vicende riguardanti la celeberrima città romana siano entrate a far parte della cultura mondiale grazie ai risultati di decenni di studi storici e archeologici e alla conseguente divulgazione al pubblico.

Si è arrivati persino ad avvolgere gli avvenimenti con un alone di mistero e leggenda utili a renderli gradevoli e accattivanti per delle trasposizioni realizzate attraverso media come la tv ed il cinema, non sempre rispettando la veridicità storica dei fatti, in nome della spendibilità del prodotto.

Nel corso degli anni ne sono state tratte decine di trasposizioni bibliografiche, da romanzi storici fedeli alla realtà, per esempio “I tre giorni di Pompei” di Alberto Angela, a fumetti per grandi e piccini, sia di stampo occidentale che dal più tipico stile orientale (i manga giapponesi, che frequentemente prendono come spunto eventi storici avvenuti nel Bel Paese).

Come detto in precedenza, sono state realizzate anche moltissime trasposizioni cinematografiche e televisive: considerando solo le opere del XXI secolo, si possono citare la recente pellicola “Pompei” diretta nel 2014 da Paul W.S. Anderson, con protagonista Kit Harington (il Jon Snow del Trono di Spade) e la miniserie tutta italiana del 2007 chiamata “Pompei”.

Tuttavia, se il nostro scopo fosse quello di far luce sui motivi che attraggono ogni anno più di due milioni di visitatori da tutto il mondo a Pompei dovremmo partire dal principio.

La particolarità di questo sito archeologico, uno tra i più grandi del mondo e tra i meglio conservati, è quella di restituire un momento di una vita passata svoltasi durante l’Impero Romano sorretto dalla famiglia Flavia. Mutuando dall'antropologia culturale il termine potremmo parlare di “cristallizzazione”.

Questo è dovuto al fatto che oltre all'architettura della città, con i suoi monumenti e le sue numerose e splendide ville arredate, piene di splendidi affreschi (da cui prende il nome la celebre pittura pompeiana) e mosaici, ciò che differenzia Pompei dagli altri siti archeologici è la possibilità (parziale e influenzata dallo stato di conservazione del sito e dall'avanzamento degli scavi nei secoli) di rivedere lo stile di vita dei suoi abitanti, ma soprattutto è possibile “osservare” i cittadini pompeiani nei loro ultimi attimi di vita, talvolta distinguendone persino l’espressione.

Nella città i turisti possono vedere ancora le loro attività in corso per mezzo dei pochi arnesi e utensili sopravvissuti, i luoghi frequentati per piacere e per diletto come l’anfiteatro e il lupanare, ma ciò che affascina di più sono gli stessi abitanti.

Cittadini e forestieri che non sono riusciti ad evitare di essere coinvolti in questo disastro di proporzioni immani avvenuto il 79 d.C. che ha causato migliaia di vittime nell'area vesuviana.

Oggi chiamati comunemente fuggiaschi, queste bianche sagome, quasi eteree, non sono altro che i calchi delle vittime, realizzati nel corso dei decenni per mezzo di tecniche sempre più avanzate. Semplificando, si può dire che essi sono ottenuti riempiendo con il gesso i vuoti lasciati dai corpi nel deposito vulcanico.

Nel corso dei decenni e degli studi è stato sfatato “il mito” in cui Pompei viene descritta come la fotografia fedele di un momento di quotidianità sconvolta da un disastro naturale.

Questo è stato visto grazie agli scavi, ma anche per mezzo delle importantissime lettere, scritte a scopo letterario (Epist. VI,16) e dirette all'imperatore Traiano, che Plinio il Giovane (governatore in Bitinia, un’antica provincia romana situata in Asia Minore) avrebbe scritto come testimone oculare dell’eruzione del Vesuvio. All'interno di questa corrispondenza è riportata anche la morte dello zio di Plinio il Giovane, Plinio il Vecchio, che come comandante della flotta imperiale di Miseno, tentò di portare soccorso ai pompeiani e che forse proprio a causa della sua passione per la scienza e la natura (di Plinio il Vecchio è celebre la De Naturalis Historia, una sorta di enciclopedia del sapere) si attardò nell'osservazione dell’evento e perciò perse la vita.

Dalle lettere sappiamo che il vulcano lanciò delle avvisaglie prima di eruttare per più giorni, che permisero a molte persone di raccogliere i propri beni personali e di fuggire dalla città.

Inoltre, già prima dell’eruzione di Pompei molte strutture erano pericolanti; numerose case ed edifici pubblici erano infatti in attesa di opere di ristrutturazione, resesi necessarie per sanare i danni causati da terremoti precedenti, il principale dei quali, sembra essere secondo le fonti quello del 62 d.C.

Ciò fece sì che molte delle abitazioni al tempo dell’eruzione non potevano essere abitate, almeno come non lo erano usualmente in quella regione della penisola.

Le numerose tracce di attività di cantiere e materiale da lavoro rinvenute negli scavi, oltre che la presenza di contenitori per provviste e suppellettili di uso domestico, rinvenuti in alcuni spazi che solitamente avevano una funzione abitativa o da sala di ricevimento chiariscono in che modo si cercò di trovare una soluzione ai problemi.

Inoltre Pompei, con i grandi edifici al tempo riconoscibili anche sotto gli strati di cenere, venne depredata, nel corso del tempo, da saccheggiatori pratici del posto, che andarono alla ricerca di oggetti di valore soprattutto all'interno delle case dei più abbienti.

In aggiunta, ulteriore elemento inficiante la quantità e qualità delle informazioni provenienti dagli scavi è il fatto che al momento dello sterro ottocentesco il materiale scavato è stato distribuito in aree adiacenti esplorate solo in un momento successivo.

Al tempo in più non si annotava né l’esatta posizione, né la quota del ritrovamento, ma l’obbiettivo era solo il mero recupero dell’oggetto intatto, soprattutto se di valore.

Una breve storia della città

Dal percorso irregolare delle mura cittadine ora visibili è evidenziata la volontà di adattarsi alle condizioni geografiche del luogo. Il passaggio da un terreno leggermente in salita verso nord in direzione del Vesuvio ad uno che dolcemente degrada verso est, avviene senza particolari interruzioni. Il percorso spigoloso del muro ad ovest segue invece il brusco declivio di un plateau di lava su cui la città era stata fondata verso la fine del VII secolo a.C.

Anche se è difficoltoso ricostruire l’andamento della costa antica e si rilevano certe differenze nelle ipotesi degli studiosi, attualmente è quasi certo che in epoca romana la città si trovasse molto più vicina al mare rispetto ad oggi.

La foce del Sarno, navigabile, sembra trovare nelle lagune prospicienti una difesa naturale e per questo un ottimo punto di attracco per le navi. Questa caratteristica fa di Pompei un luogo molto interessante per lo scambio di merci, tra cui il sale che proveniva dalle non lontane saline.

Scavi molto recenti evidenziano come gli insediamenti sorti agli inizi del I millennio a.C. siano stati spostati, verso la fine del VII secolo a.C., nelle vicinanze della foce del fiume.

Stando a quanto emerso dagli scavi archeologici il settore nord della città sembrerebbe essere stato tracciato e in parte edificato già nel VI secolo a.C., mentre l’ampliamento verso est sembra essere avvenuto solo durante il IV secolo a.C.

Nell'arco di alcune generazioni il primo insediamento sembra essere quindi cresciuto molto rapidamente e questo portò alla realizzazione di un primo muro di difesa, seppure di moderate dimensioni.

Ben presto però, forse già nel V secolo a.C. al modesto muro si sostituirà una prima fortificazione di dimensioni maggiori. Non è ancora noto se questa decisione fu presa per difendersi da un’effettiva minaccia da parte degli abitati vicini o delle tribù dell’entroterra.

Il V e il IV secolo a.C. restituiscono grazie alle evidenze archeologiche l’immagine di un periodo buio per la città; questi secoli corrispondono, infatti, con la fase del dominio sannitico, durante il quale non vennero create nuove opere urbanistiche, ma corrispose ad una fase di stagnazione.

Questa situazione cambiò solo con l’arrivo dei romani che nel corso delle guerre latine dal 343 a.C. espansero la loro sfera di influenza verso sud, oltre i confini del Lazio.

Grazie all'opera dello storico romano Livio (59 a.C.-17 d.C.) sappiamo che un distaccamento romano approdò alle foci del Sannio attorno al 310 a.C.

Solo nel III secolo la città assunse l’assetto urbanistico che determinò l’approvvigionamento e il traffico della successiva età imperiale, contraddistinta dalle sue 7 porte e dalla suddivisione nelle Regio.

L’eruzione

L’eruzione che coinvolse le città vesuviane è storicamente datata al 24 agosto del 79 d.C., ma oggigiorno questa datazione è messa in dubbio sia dalla documentazione letteraria che dai ritrovamenti archeologici.

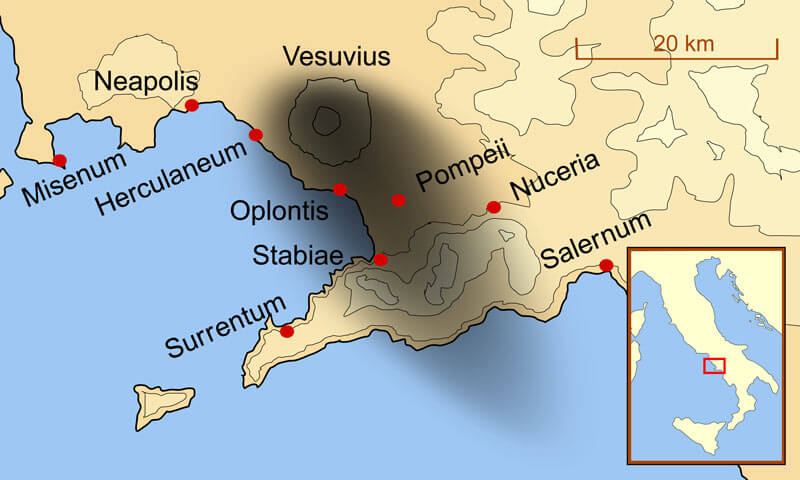

Plinio il Giovane scrisse che suo zio, Plinio il Vecchio, morì nei pressi di Stabia (una delle coinvolte dal disastro, vicina a Pompei) durante l’eruzione arrivando dal porto di Miseno (essendo ammiraglio di una delle maggiori flotte dell’Impero) per andare in soccorso alla popolazione ed a un amico.

Dalle lettere si evince che l’eruzione fu “Nonum Kal. Sept.”, ossia nove giorni prima delle calende di settembre, il primo giorno del mese per il calendario romano.

Oltre a questo, sono stati trovati numerosi dolii, dei grandi vasi per contenere le derrate, pieni di mosto, quindi in un periodo in cui la vendemmia era quasi finita.

Inoltre, fondamentale testimonianza fu il rinvenimento di una moneta, coniata successivamente al 24 agosto per gli studiosi: un aureo con al diritto il volto di Tito e come legenda riporta la XV acclamazione imperatoria.

Tra le altre testimonianze che mettono in dubbio l’eruzione in agosto vi è la presenza di alcuni bracieri utilizzati al momento del disastro, il loro uso agli studiosi appare quantomeno inusuale durante un mese estivo.

La città di Pompei, si trova nelle vicinanze di Napoli, a sud-est del cono del Vesuvio, non direttamente sul mare al tempo dell’eruzione, a differenza di Ercolano a soli 7 km dal cono del Vesuvio.

L’eruzione dura circa 25 ore, ma ad un certo punto si interrompe permettendo ai fuggitivi di ritornare in città. Pompei, Stabia, Ercolano e Oplonti sono le più colpite dall'eruzione; dal Vesuvio sono eruttati circa 1000000 di metri cubi di materiale.

Solitamente alle eruzioni vulcaniche, così come vediamo spesso nelle trasposizioni cinematografiche di questi disastri, sono associate le colate laviche, l’evento più semplice, ma soprattutto scenografico; ma sia nel caso di Pompei che Ercolano non si ha a che fare con della lava.

In realtà ciò che ha colpito la famosissima città romana sono dei tephra, ossia dei depositi di caduta lanciati in aria assieme alla colonna eruttiva anche a velocità supersonica fino a raggiungere quote elevatissime (come 30 km nei casi dell’eruzione del Vesuvio) per poi ricadere sotto forma di detriti di caduta, giungendo anche a distanze notevoli dalla colonna eruttiva per mezzo dei venti prevalenti.

Altri fenomeni, ben più distruttivi, che coinvolsero l’area vesuviana dopo l’eruzione sono stati i flussi piroclastici, dei flussi di materiale eruttato dal vulcano che ad un certo punto dopo essere stato lanciato in aria dalla colonna eruttiva ricade (poiché la spinta dei gas diminuisce) fino a formare delle enormi nubi di materiale incandescente comprendenti ceneri e materiali con dimensioni maggiore, come i lapilli, che durante la loro corsa distruggeranno tutto ciò che incontrano. Questi flussi possono spostarsi a velocità notevoli, tra i 20 m/s e i 100 m/s.

Il fenomeno peggiore però, ed il più pericoloso, sono sicuramente i “base surge” legati all’attività esplosiva e non al collasso della colonna; essi sono letali perché si tratti di gas ad altissima temperatura (tra 200 e 700 gradi Celsius) e rocce che possono provocare la combustione di moltissimi materiali, tra cui il legno, la vegetazione e i vestiti delle persone.

Questi gas incandescenti sono composti da materiali di dimensioni minime, che creano depositi spessi solamente qualche cm per ogni loro ondata.

Tutto si è svolse in due giornate, tenendo per buona la datazione classica, tra il 24 e il 25 agosto del 79 d.C.

Le fasi iniziali furono caratterizzate dalla formazione della colonna eruttiva alta fino a 30 km, con la caduta del materiale che colpì direttamente la città di Pompei risparmiando però Ercolano che si trovava sottovento durante l’eruzione.

Successivamente l’energia della colonna diminuì portando a creare i primi flussi piroclastici che iniziarono la loro corsa distruttiva.

Poi, dopo aver eruttato molti metri cubi di materiale la pressione nella camera magmatica diminuì facendo entrare in questo modo l’acqua all'interno, questo evento portò all'inizio dell’attività esplosiva e alla conseguente formazione dei base surge che uccideranno la maggior parte delle persone coinvolte nel disastro.

Queste tre tipologie di fenomeni (materiali di caduta dalla nube, flussi piroclastici e base surge) sono distinguibili tra loro nei depositi archeologici per mezzo della differente granulometria dei materiali che li compongono. Questa caratteristica è fondamentale perché permette di ricostruire le diverse fasi dell’eruzione e di evidenziare come le città siano state colpite in modo differente.

Ad esempio, a Pompei sono caduti circa 2,5 m di lapilli, mentre Ercolano trovandosi sottovento non ne è quasi stata colpita.

Differentemente, al momento del collasso della nube con la conseguente partenza prima dei gas e poi dei flussi piroclastici è stata Ercolano la prima ad essere colpita e di conseguenza gli abitanti della città sono stati i primi a morire.

I fuggiaschi

I defunti di Pompei, come abbiamo detto in precedenza vengono chiamati, dalla letteratura di settore e dagli specialisti, fuggiaschi; essi sono allo stesso tempo probabilmente “l’attrazione” più famosa e sconvolgente del sito archeologico, un aspetto tanto inquietante quanto surreale che riporta ad un momento immutabile del passato e che, forse, permette di riuscire a comprendere, almeno in parte, cos’hanno provato i cittadini di Pompei al momento del disastro.

In questo aspetto così triste e affascinante allo stesso tempo ci viene incontro la ricerca scientifica che ha visto come a Pompei vi risiedessero all'incirca dodicimila abitanti; data la dimensione del sito, alcune zone non sono ancora state scavate e sono state fatte quindi delle ipotesi statistiche grazie ai dati finora ottenuti.

Sono stati trovati i resti di circa 1047 persone, e per 103 di esse stati ottenuti i calchi (dati aggiornati al 2018).

L’ottenimento dei famosi calchi dei fuggiaschi è stato possibile grazie ai depositi dei base surge (quelli derivati dai gas incandescenti ad altissima velocità) e dei flussi piroclastici che si sono induriti e cementati dopo aver colpito la città e gli abitanti; successivamente a ciò, le parti molli dei corpi (come tessuti e muscoli) si sono decomposte e dei defunti non è sopravvissuto altro che lo scheletro.

A causa di questo evento è rimasta un’intercapedine che si riferisce ai tessuti molli, dovuta al fatto che la cenere ha aderito al volume del corpo prima che esso si decomponesse. Queste intercapedini preannunciano quindi la presenza dei corpi per mezzo di una cavità visibile nei depositi vulcanici.

I primi esperimenti per l’ottenimento dei calchi sono stati fatti nell’800, fase in cui veniva colato del gesso liquido per ottenere il riempimento della cavità per poi scavare attorno; ora, invece, si utilizzano delle resine plastiche più avanzate tecnologicamente che hanno un grado di restituzione e di precisione dei dettagli anatomici molto più elevato.

In definitiva, se non è presente l’intercapedine non vi è alcuna possibilità di ottenere il calco del corpo.

Siccome il materiale depositato a Pompei era soprattutto a grana fine (cenere fino a 2 mm di diametro e lapilli fino a 64 mm), in molti casi sono rimaste impresse anche la fisionomia del volto e le espressioni dei cittadini, oltre che i dettagli dei vestiti e delle calzature.

Inoltre, come detto in precedenza, le ossa si sono conservate nel vuoto lasciato dai corpi e rimanendo così all'interno dei calchi, per questo motivo nella maggior parte di essi si evidenziano le ossa del cranio e i denti.

La maggior parte di questi corpi si trovava a 2,5 m di altezza, all'interno del deposito formato dai gas incandescenti e dalla cenere, poiché al momento del loro arrivo (la vera causa dello sterminio) erano caduti sulla città già più di 2 metri di materiali eruttato dal Vesuvio che hanno iniziato a far crollare le prime strutture (le pomici, il materiale eruttivo preso singolarmente è piuttosto leggero in realtà).

Uno dei ritrovamenti più spettacolari per la ricerca scientifica è un gruppo di persone ritrovate nei pressi della casa del Criptoportico: essi visibilmente disorientati e in fuga, camminavano sopra lo strato di lapilli fino all'arrivo delle prime nubi incandescenti che li hanno tragicamente uccisi e così sepolti. I corpi sono stati trovati all'interno delle pomici, il materiale dalla granulometria maggiore, per cui non è stato possibile ricavarne il calco.

A differenza di Pompei, a Ercolano durante gli anni ’80 è stata scavata una zona che si affacciava alla spiaggia dove sono stati trovati una grande quantità di scheletri e un rinvenimento eccezionale: un grande pezzo di imbarcazione capovolto.

A Ercolano è impossibile ottenere dei calchi perché i depositi di cenere sono a contatto diretto con le ossa e non vi sono le intercapedini.

La particolarità di tutto questo, e la sua drammaticità, è legata intrinsecamente alle posture dei fuggiaschi, esse evidenziano una morte immediata legata al calore, le persone sono come sospese durante un’azione (circa il 70% dei calchi di Pompei) oppure sembra che dormano (più del 25%).

Altre persone, invece, hanno subito l’impatto dei flussi piroclastici, morendo quindi per cause “meccaniche” come il crollo degli edifici, ma queste ultime sono veramente in numero esiguo (circa il 2%).

La postura più rilevante per la ricerca (il 64% di quelli che presentano una posizione simile ad un’azione di vita cristallizzata, a cui è stato assegnato un nome, è quella del pugile poiché ne ricorda le movenze sul ring, in cui le braccia e i gomiti sono piegati verso l’alto.

In precedenza, si riteneva che questa posa fosse assunta per difesa, mentre ora, grazie alle ricerche bio-archeologiche si è visto che questa posizione è dovuta al fatto che nel caso il nostro corpo subisca l’esposizione a temperature di 200-300 gradi centigradi (o superiori) i tendini si contraggono violentemente e le braccia assumono una postura simile alla guardia dei pugili.

Con temperature al di sopra dei 200 gradi il rilassamento dei tendini e muscoli non avviene, per cui è impossibile spostare le persone da quella posizione, per far ciò bisognerebbe tagliarne i tendini, è per questo motivo che ancora dopo 2000 anni le ritroviamo in quella postura.

Anche le ossa evidenziano dei segni di termo-alterazione dovuti all'esposizione a temperature elevate, esse infatti mostrano delle differenze di colorazione a causa dell’esposizione a temperature elevatissime, passando dalla classica cromia delle ossa ad una colorazione tendente al giallo.

Grazie a questi studi in cui la biologia e la fisiologia sono state applicate alle analisi più prettamente archeologiche si è potuto far luce alle cause che hanno portato alla distruzione della città di Pompei e al suo seppellimento riuscendo finalmente a districarsi tra le innumerevoli versioni della vicenda che circolano sin dall'antichità, sia tra i documenti di chi ha assistito dal vivo all'eruzione e ne è sopravvissuto, che tra i testi e le note redatte dagli storiografi e dai biografi antichi.

Bibliografia

A. Dickmann, Pompei, 2007, il Mulino, Bologna, pp. 127.

Mastrolorenzo, P. Petrone, L. Pappalardo, F.M. Guarino, Lethal Thermal Impact at periphery of Pyroclastic Surges: Evidences at Pompeii, Plos One, 5, 2010, pp. 1-12.

Savio, Monete romane, 2014, Jouvence, Milano, pp. 337.

Cremaschi, Manuale di Geoarcheologia, 2000, Laterza, Bari, pp. 386.

Sitografia

Pompei, enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/pompei/

https://www.pompei.it

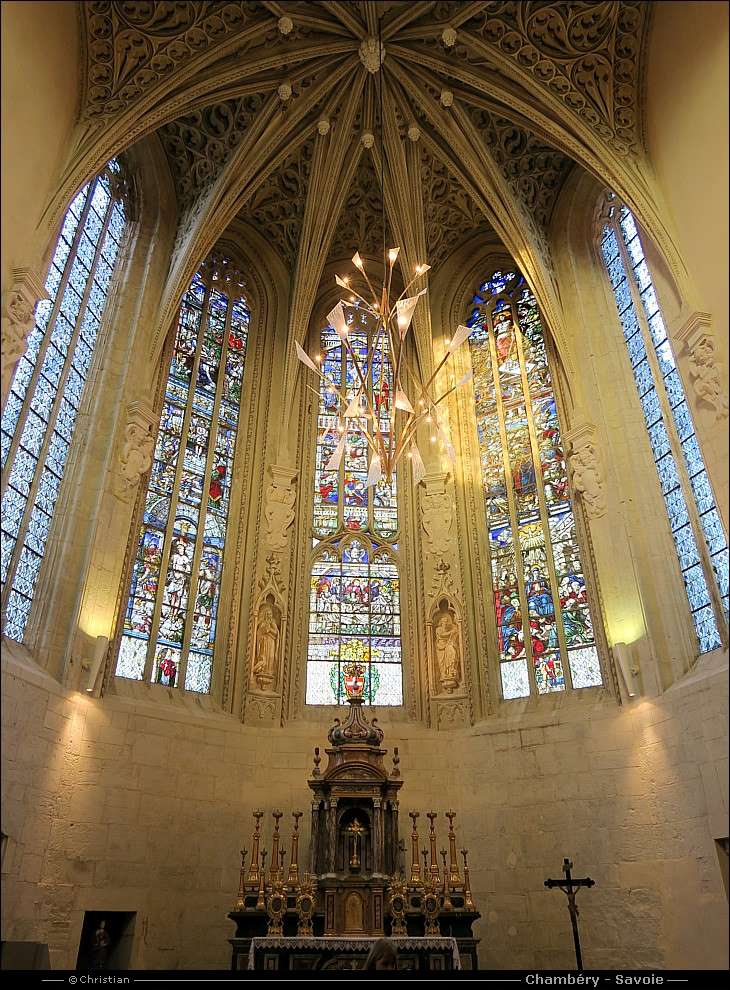

CONCATTEDRALE DI RUVO DI PUGLIA

A cura di Michele Leuce

Oggi, come nel mio precedente articolo andrò a parlare di una cattedrale pugliese dedicata a Santa Maria Assunta. Come da titolo, parlo della Concattedrale collocata nella località Ruvo di Puglia.

Storia

L’edificio fu costruito tra il XII e il XIII secolo ed è uno dei più importanti esempi di romanico pugliese per via delle sue caratteristiche.

La chiesa è il fulcro del centro storico di Ruvo, inoltre, essendo stata sede della diocesi di Ruvo fino all’anno 1986, è connessa al palazzo vescovile.

Sulla costruzione della concattedrale ci sono diverse ipotesi, ma molto probabilmente la più veritiera è quella che vede Roberto II di Bassavilla, signore di Ruvo, insieme al Vescovo Daniele, a decidere di costruire una cattedrale a seguito delle invasioni Barbariche e degli eventi bellici del XII secolo che rasero al suolo la città. La chiesa ha una storia di continue modifiche e cambiamenti, già nel 1589 poteva contare dodici altari laterali (poi diventati quattordici). Nonostante l’alto numero di questi la prima cappella costruita si aggira intorno all’anno 1640 ed era dedicata al culto del Santissimo Sacramento, dove l’omonima confraternita si riuniva in preghiera ed a oggi non è più esistente. A questa cappella se ne aggiunse un’altra consacrata al culto di San Biagio e delle sue reliquie, infatti all’interno si venera un frammento del braccio di questo santo, racchiuso in un reliquiario a forma di braccio benedicente.

Nel XVII secolo la chiesa subì ulteriori contrasti a causa degli scontri avuti con il potere laico: sotto il dominio di Ettore Carafa, Duca di Andria e Conte della città di Ruvo fu abbattuto l’altare maggiore per sostituirlo con il trono dello stesso Conte. Fortunatamente nel 1697 fu costruito un nuovo altare e inoltre un ventennio dopo venne riedificato e ampliato il palazzo vescovile.

La cattedrale fu, nella prima metà del settecento, soggetta ad ulteriori cambiamenti: nel 1744 la facciata fu allungata di 2,40 metri per lato e pochi anno dopo (1749) si dotò del controsoffitto ligneo decorato dall’artista Luca Alvese. Inoltre presentava varie cappelle su entrambe le navate: sulla navata sinistra erano disposte le cappelle del coro di notte, del Crocifisso, del Santissimo Sacramento, di San Biagio e di San Lorenzo, mentre sulla destra furono costruite le cappelle dell'Addolorata, della Madonna di Costantinopoli, dei Santi Medici, di San Michele Arcangelo e della Madonna di Pompei.

Si ebbero ancora modifiche nel Novecento: Tra il 1901 e il 1925 fu costruito un nuovo ciborio sul modello di quello della Basilica di San Nicola a Bari e fu messa una vetrata policroma raffigurante l’Immacolata. Sempre nel 1925 fu riedificato l’Episcopio.

Furono eliminate tutte le cappelle, di cui l'ultima (quella del Santissimo Sacramento) solo nel 1935. La distruzione delle cappelle fu attuata (oltre che per motivi pratici) soprattutto per motivi ideologici: per preservare l’originaria veste romanica della cattedrale bisognava eliminare tutte le sovrapposizioni barocche (nel 1918 fu rimosso anche il controsoffitto decorato per gli stessi motivi).

Descrizione Esterno

La facciata, tipicamente romana, è a salienti dotata di tre portali: Il più grande è quello centrale ed è stato arricchito da bassorilievi.

Nell’arco esterno sono raffigurati Cristo affiancato da pellegrini, dalla Madonna e da San Giovanni Battista; questi ultimi sono affiancati da figure angeliche e dai dodici apostoli.

Nel secondo arco è centrale la figura dell’Agnus Dei (Agnello di Dio, simbolo dell’innocenza di Cristo), affiancato dai simboli dei quattro evangelisti; mentre nell’arco interno sono scolpiti due pavoni intenti a beccare un grappolo d’uva (simbolo dell’Eucarestia).

Il portale centrale è dotato di due colonnine sormontate da grifi che poggiano su leoni stilofori a loro volta sostenute da dei telamoni.

I due portali laterali sono invece più piccoli, con al di sopra un arco a sesto acuto.

Sulla facciata sono inoltre presenti archetti prensili con figure umane, zoomorfe e fitomorfe ed al centro si può vedere il grande rosone, cui al di sopra è possibile notare una figura, il “Sedente”, da taluni identificata in Roberto II di Bassavilla. Al culmine della facciata è invece posta la figura del Cristo Redentore che impugna una bandierina segnavento.

Il campanile fu costruito intorno all'anno 1000, prima della concattedrale, con funzione di torre difensiva e di vedetta tanto che da questa struttura era possibile tenere sotto controllo la pianura fino all'Adriatico. Inizialmente la torre era composta di soli tre piani, poi nel XVIII secolo furono aggiunti altri due piani copiando lo stile dei vani originari. La torre faceva quindi anticamente parte del sistema difensivo di Ruvo, per poi diventare campanile con l’edificazione della concattedrale.

Descrizione Interno

L’interno è suddiviso in tre navate che sfociano in tre absidi e in un transetto trasversale alle navate che segue la forma di una pianta a croce latina. La navata più grande è quella centrale ed è circondata in alto da un falso ballatoio che si poggia su due file di colonne, ognuna diversa dall’altra sia per caratteristiche che per provenienza. Le colonne di destra hanno un valore artistico aggiunto rispetto a quelle di sinistra, sono cruciformi e sopra vi sono rappresentate scene della vita di uomini e animali mitologici, su quelle di sinistra invece vi sono rappresentati motivi floreali.

La navata centrale culmina un fantastico ciborio realizzato nel XIX secolo su disegno dell’architetto Ettore Bernich (già famoso per aver realizzato l’eclettico Acquario Romano) e che si ispira a quello della basilica di San Nicola a Bari.

La navata centrale e il transetto sono coperti da una copertura a capriate, mentre le navate laterali da una volta a crociera.

Tesori e Opere d’arte

All’interno della Concattedrale vi sono numerose opere d’arte custodite, tra cui: la statua in legno policromo e intagliato di San Biagio, patrono della città; il reliquario dello stesso santo in argento; un affresco raffigurante la Vergine col Bambino e San Sebastiano risalente al XV secolo, la tavola firmata ZT (il Maestro ZT divenne uno dei protagonisti del revival neobizantino pugliese, che ne condizionò pesantemente lo stile e le iconografie) della Vergine di Costantinopoli; lo splendido crocifisso ligneo del XVI secolo; la statua in pietra del XVI secolo di San Lorenzo; l'affresco del XV secolo la Madonna in trono con il Bambino e il Martirio di S. Sebastiano; una tela della bottega di Marco Pino da Siena raffigurante l'Adorazione dei pastori; tracce di affreschi raffiguranti alcuni santi e la Madonna della misericordia.

Menzione importantissima è la statua argentea di San Rocco realizzata dal maestro napoletano Giuseppe Sammartino.

Sono parte della “collezione” anche numerosi pezzi d’argenteria e di manifattura tessile.

Ipogeo

Il patrimonio sotterraneo della cattedrale di Ruvo è rimasto nascosto per secoli fino al 1925, quando durante i lavori di ristrutturazione emersero alla luce alcune monofore. Tuttavia nel 1935 con l'abbattimento della cappella del Santissimo Sacramento occorse abbassare la quota di calpestio del transetto e delle navate. La nuova pavimentazione però si rivelava in continuazione umida e bagnata, così le indagini condotte tra il 1974 e il 1975 portarono alla scoperta del ricco sottosuolo. Nell’ipogeo furono trovate tombe riconducibili alla civiltà dei peuceti (e romani) che fa pensare che lo zona fosse adibita a necropoli.

Fotografie trovate in rete: tutti i diritti sono riservati agli autori.

Fonti:

“Storia della Cattedrale” , su cattedraleruvo.it , 2009.

“Sistema difensivo di Ruvo di Puglia”, su ruvosistemamuseale.it , 2009

Ferdinando Ughelli, Italia sacra, Venezia, Sebastiano Coleti, 1721.

L'ESTRO PARMENSE DI GIOVANNI LANFRANCO

A cura di Mirco Guarnieri

Giovanni Lanfranco nacque a Parma nel Gennaio del 1582. Divenne paggio del conte Orazio Scotti di Montalbo a Piacenza, ma con la scoperta del talento artistico del giovane Lanfranco il conte lo mise sotto gli insegnamenti di Agostino Carracci, che in quel momento si trovava a Parma al servizio di Ranuccio Farnese per la decorazione del Palazzo del Giardino. Assieme a Sisto Badalocchio rimase al servizio del Carracci fino al 1602, anno della sua morte, per poi dirigersi su indicazione di Ranuccio Farnese a Roma presso la bottega di Annibale Carracci, che stava realizzando gli affreschi del Palazzo di proprietà del fratello Odoardo Farnese. Tra l’arrivo a Roma e il 1610 il Lanfranco realizzò assieme agli altri pittori della bottega i riquadri di scene mitologiche sulle pareti della galleria quali “Arione sul Delfino”1, “Dedalo e Icaro”2, “Ercole e Prometeo”3 tra il 1604-05 e contemporaneamente nella cappella Herrera in San Giorgio degli Spagnoli dove secondo lo studioso Eric Shleiler, il pittore avrebbe messo mano alla lunetta raffigurante “l’Apparizione di San Diego sulla sua tomba”4. Negli ultimi due anni del primo decennio il Lanfranco lavora alla cappella di Sant’Andrea sono le direttive di Guido Reni nel 1608, nell’Oratorio di Sant’Andrea in San Gregorio al Celio nel 1609 dove realizzò le figure di San Gregorio e Santa Silvia, mentre insieme a Sisto Badalocchio produsse un volume di incisioni delle Logge di Raffaello nel 1610.

Il 1609 è l’anno della morte del maestro Annibale. Questo portò al ritorno del pittore nella città natale soggiornando presso il conte Orazio Scotti che gli portò numerose commissioni tra Piacenza e dintorni come il “l’Arcangelo Raffaele che sconfigge il demone”5 per la cappella in San Nazaro e San Celso (Museo Capodimonte, Napoli), la pala d’altare della “Crocifissione con i Santi Pietro e Paolo, la Maddalena e la Vergine” per la chiesa parrocchiale di San Pietro a Porcigatone presso Borgo Val di Taro del 1610, mentre nel 1611 fece la decorazione, andata perduta, della cappella di San Luca per il Collegio dei Notai in Santa Maria delle Grazie di cui è ci giunta solo “la pala dedicata al Santo”6. L’anno seguente è quello che vide il ritorno del pittore a Roma dove vi rimase fino al 1631. Durante questo secondo soggiorno romano realizzò la pala d’altare della “Salvazione di un’anima”7 per una cappella in San Lorenzo a Piacenza (Museo Capodimonte, Napoli) in cui sono visibili elementi chiaroscurali che rimandano alla pittura di Caravaggio. Ancora più visibili sono nel dipinto “Sant’Agata visitata e curata da San Pietro”8 del 1613-14 (Galleria Nazionale, Parma).

Nel 1615 il pittore firmò un contratto con Asdrubale Mattei per dipingere le volte di tre camere dell’ala settentrionale del proprio palazzo: “Giuseppe e la moglie di Putifarre”9,“Giuseppe nella prigione spiega i sogni dei prigionieri”10 e “l’Elia sul carro di fuoco”, andato distrutto. Sempre quell'anno il Lanfranco ricevette due importantissime commissioni: la prima arrivò dal vice-cancelliere di Santa Romana Chiesa, Alessandro Peretti Montalto, dove gli veniva chiesto di partecipare assieme a quasi tutti i pittori della bottega di Annibale Carracci alla realizzazione di un ciclo di undici quadri raffiguranti gli episodi della vita di Alessandro Magno, per ornare le pareti della villa del vice-cancelliere sull’Esquilino. Il Lanfranco realizzò “Alessandro malato mostra la lettera calunniosa al suo medico Filippo”11 e “Alessandro rifiuta l’acqua offertagli da un soldato”12 (Fondazione Cassa di risparmio Pietro Mondadori).

La successiva commissione portata a termine l’anno seguente fu anche la prima opera pubblica del Lanfranco a Roma, la decorazione della “cappella Bongiovanni in Sant’Agostino”13ab : nella cupola il pittore elaborò l’illusionismo caratteristico del Correggio in chiave annibalesca, riprese nuovamente l’elemento chiaroscurale del Merisi nelle due opere laterali cd, mentre la pala d’altare inizialmente non prevedendo la figura del Dio Padre13e (Louvre, Parigi) venne sostituita in quella attuale 13f. Sulla stessa scia stilistica in quegli anni abbiamo la “Madonna con Bambino e i Santi Carlo Borromeo e Bartolomeo”14 (Museo Capodimonte, Napoli) sempre nel 1616 e la pala raffigurante la “Vergine col Bambino in gloria tra i Santi Agostino, Borromeo e Caterina d'Alessandria”15 (San Pietro di Leonessa, Rieti) del 1630.

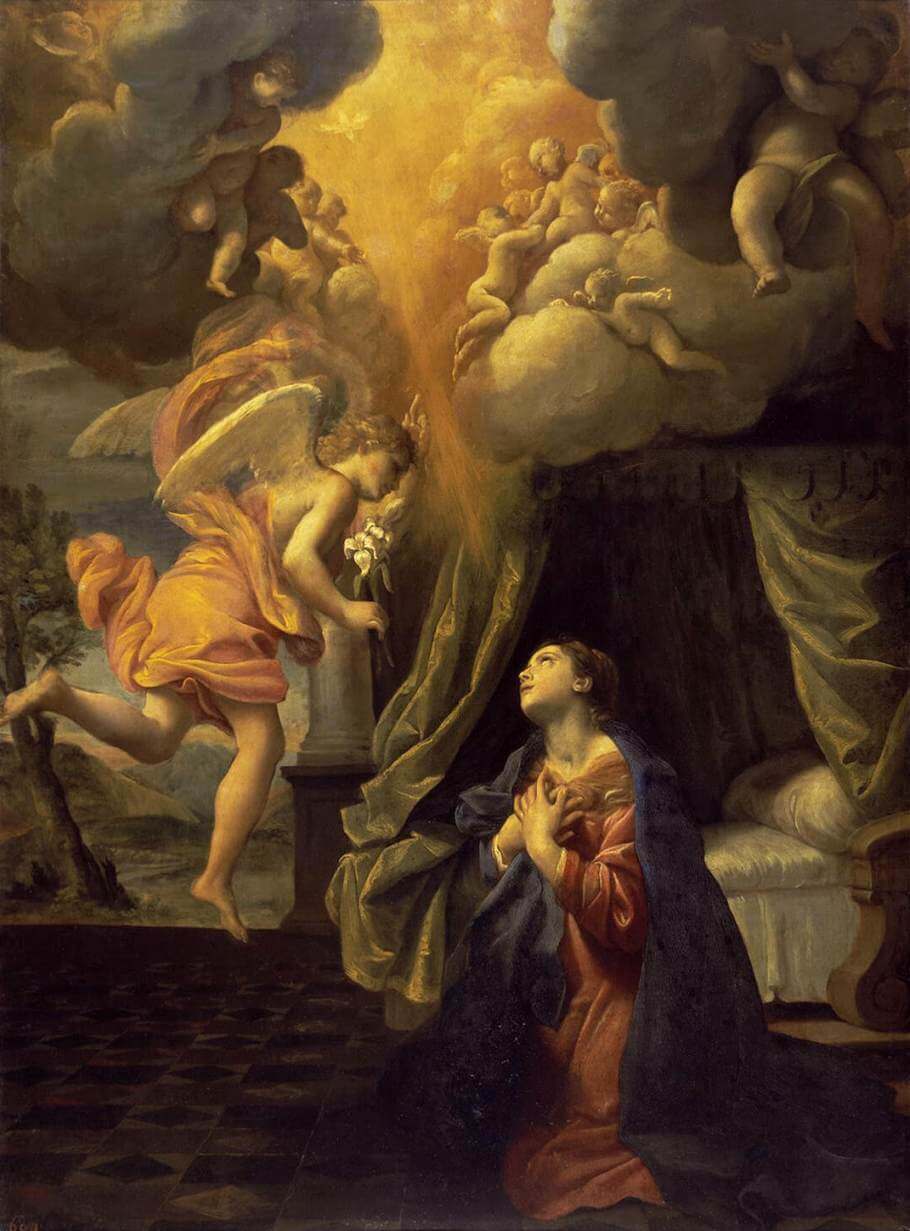

Giovanni Lanfranco si dedicò anche ai dipinti di piccolo formato adatti agli studioli, realizzando opere come “Davide che trascina la testa di Golia”16 (Fondazione Longhi, Firenze) per un membro della famiglia Gavotti, “l’Annunciazione della Vergine”17 per il cardinal Montalto (Hermitage, San Pietroburgo) e “l’Assunzione della Maddalena”18 (Puskin Museum, Mosca) tutte e tre realizzate tra il 1616-17 e legate dalla componente neoannibalesca.

L’enorme successo ottenuto dalla decorazione della cappella in Sant’Agostino attirò l’attenzione di personaggi importantissimi come ad esempio il cardinal Scipione Borghese, papa Paolo V e il cardinal Odoardo Farnese, per cui lavorò nel primo soggiorno romano.

Nel biennio 16-17 del Seicento troviamo il pittore parmense a realizzare il Fregio di una parete della sala Regia della cappella Paolina assieme a Carlo Saraceni e Agostino Tassi, facendogli guadagnare la decorazione pittorica della volta della loggia delle Benedizioni in San Pietro. La sfortuna volle che nel 1621 con la morte del papa, il progetto non proseguì e la loggia non fu dipinta.

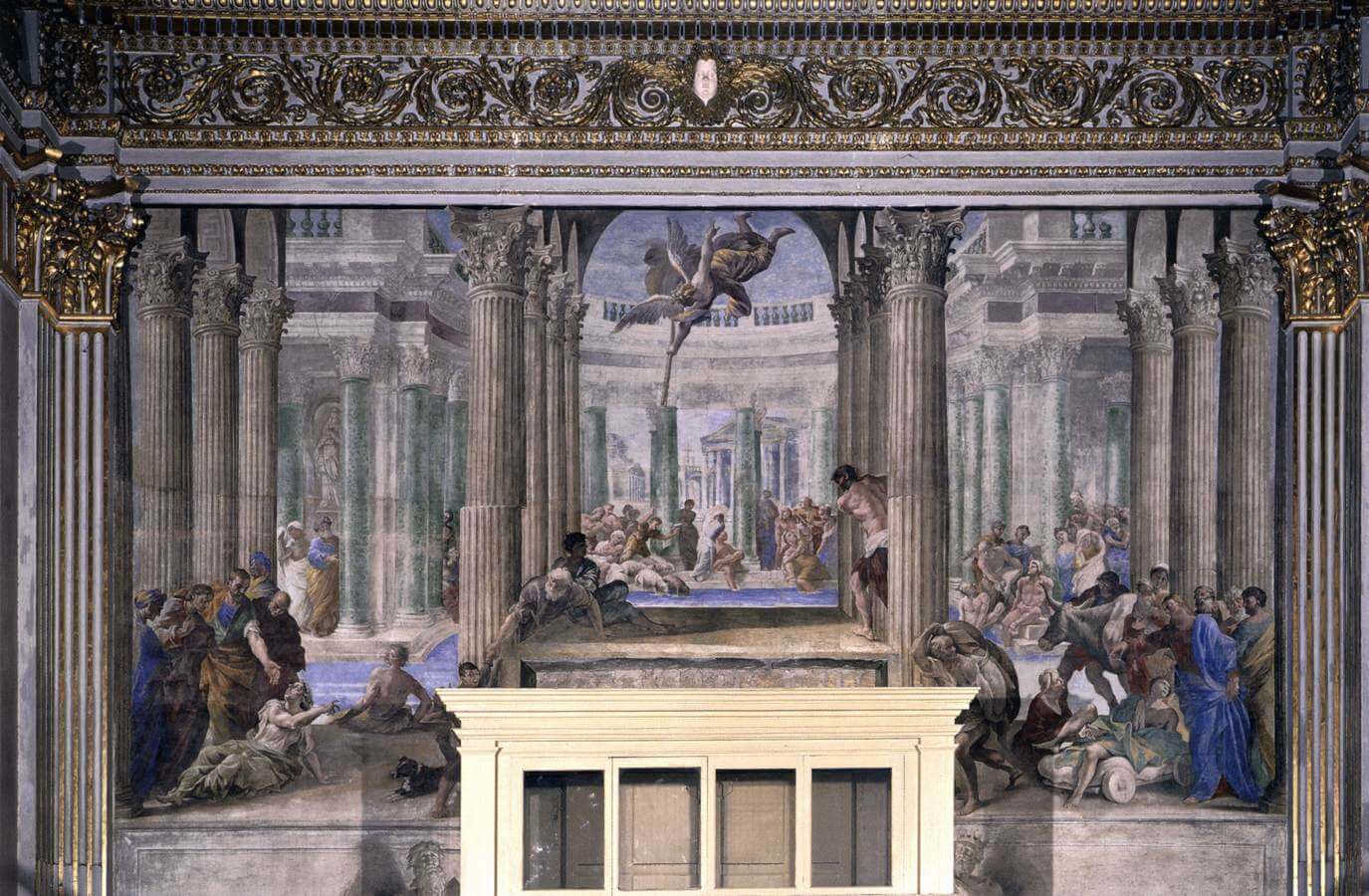

Con l’arrivo di Gregorio XV, al Lanfranco vengono preferiti il Guercino e Domenichino, ma nonostante ciò negli anni 20 del Seicento realizzò gli affreschi per la “cappella Sacchetti”19abc in San Giovanni Battista dei Fiorentini (1622-23), per la “volta della loggia del primo piano”20 a Villa Borghese (1623-24) e per la “cupola”21 di Sant’Andrea della Valle (1625-27). In queste ultime due decorazioni si può notare come il Lanfranco rivolga il suo sguardo allo stile barocco.

A Gregorio XV succedette Urbano VIII e nel 1625 il pittore gli fece richiesta di ottenere l’incarico di dipingere la “Navicella” in San Pietro per sostituire la pala rovinata di Bernardo Castello e dopo la visione della cupola da parte del pontefice gli venne ufficializzato l’incarico. Nel 1628 l’affresco venne completato portandogli la nomina di Cavaliere all’ordine di Cristo da parte del papa. In questo affresco purtroppo frammentato, viene rappresentato il momento più alto dello stile pienamente barocco del pittore.

Prima di lasciare Roma nel 1634 alla volta di Napoli, Giovanni Lanfranco venne eletto principe dell’Accademia di San Luca nel 1631 e realizzò alcune pale d’altare come quella di Spoleto22 (1632-34), Perugia (1632), Augusta (1632) e Lucerna (1633).

Giunto a Napoli realizzò in poco più di un decennio gli affreschi per la cupola del Gesù Nuovo tra il 1634-36 (successivamente perduta), la “volta della navata maggiore”23 della Certosa di San Martino dal 1637-38, per gli “interni”24 abcdefg della chiesa dei Santi Apostoli tra il 1638-1641, per la “cupola”25 barocca della Reale cappella del Tesoro di San Gennaro tra il 1641-43 e il coro della Basilica della Santissima Annunziata Maggiore anch’esso andato perduto.

Tornato a Roma nel 1646, Giovanni Lanfranco realizzò le ultime due opere, l’affresco del catino absidale26, e dell’arco antistante26 nella chiesa dei barnabiti dei Santi Carlo e Biagio ai Catinati.

Secondo il Bellori l’affresco sarebbe stato inaugurato tra il 4 e 5 Novembre del 1647, poco tempo prima della morte del Lanfranco.

Sitografia

http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-lanfranco_%28Dizionario-Biografico%29/

http://www.bollettinodarte.beniculturali.it/opencms/multimedia/BollettinoArteIt/documents/1482246588114_08_-_Toesca_337.pdf

https://core.ac.uk/download/pdf/14703481.pdf

IL CASTELLO DELLA PIETRA

A cura di Simone Rivara

Nell'entroterra genovese, sull'Appennino ligure, lasciando la vallata principale dello Scrivia si entra in Val Vobbia, dove il paesaggio, caratterizzato da strati calcarei, all'improvviso cambia lasciando spazio alla Puddinga (roccia sedimentaria costituita da frammenti rocciosi più o meno arrotondati cementati da sostanze di varia natura, fig. 1). Qui millenni di erosione e paleofrane hanno formato i caratteristici canyon, dove il conglomerato Oligocenico emerge sulla macchia boscosa in un duello senza tempo.

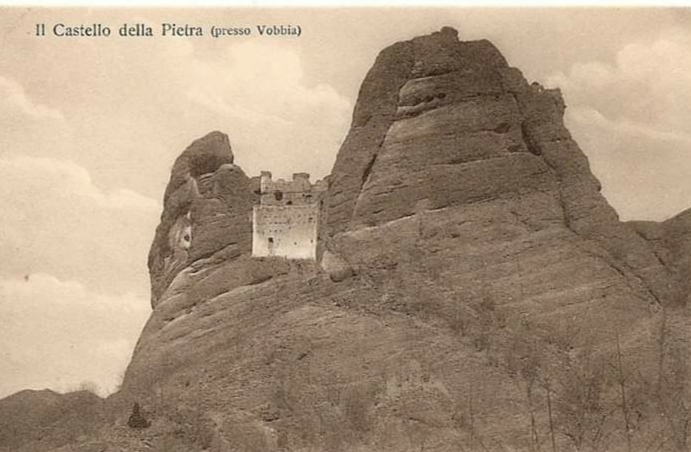

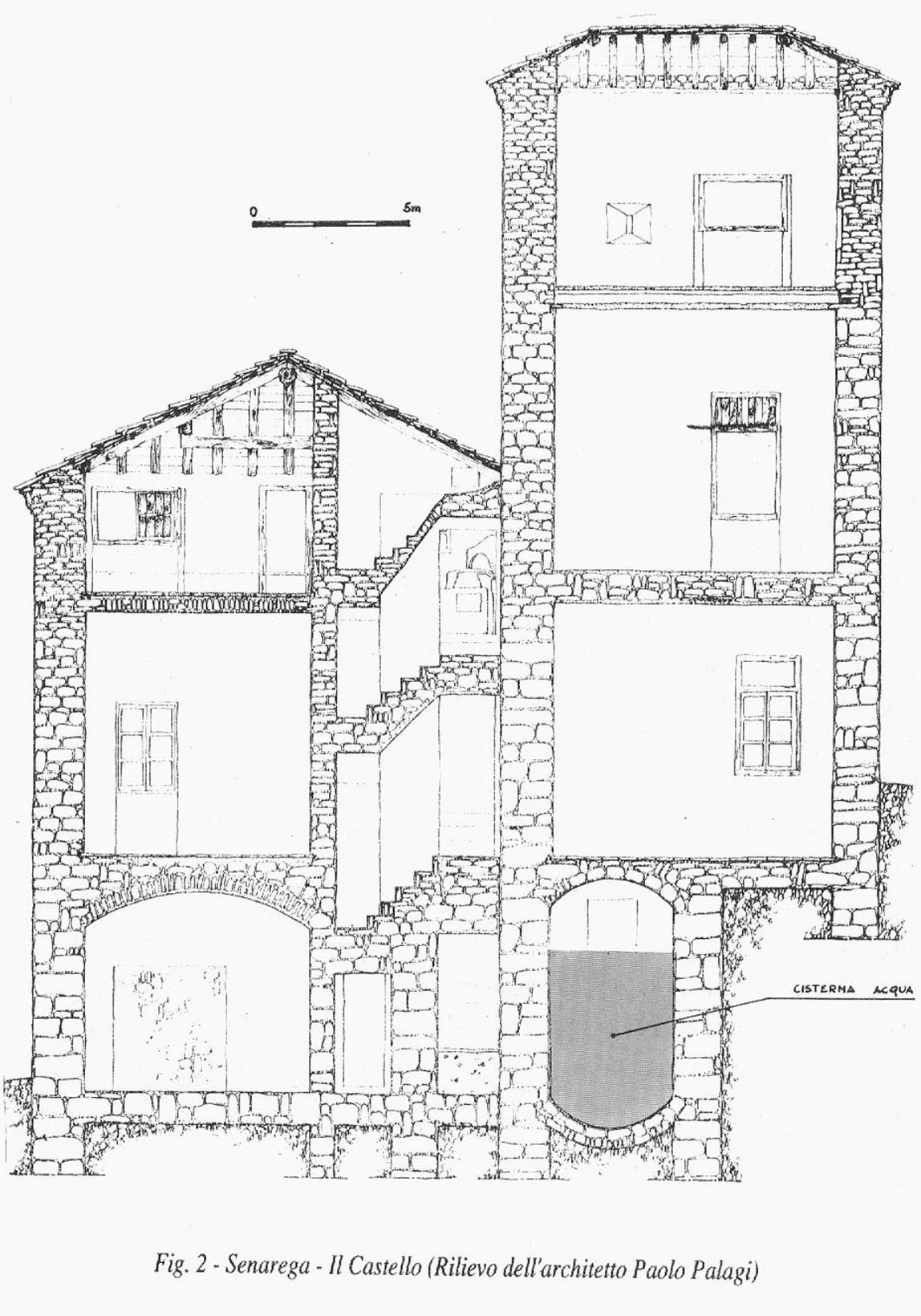

In questo contesto paesaggistico sorge una delle più suggestive quanto, purtroppo, poco conosciute architetture medievali d’Italia: Il Castello della Pietra.

Unicum a livello globale, questo castello si erge isolato nella boscaglia tra due torrioni naturali di Puddinga che si elevano per oltre 150 metri ed è un esempio di perfetta coesione tra ambiente naturale ed opera dell'uomo (fig. 2).

Storia del castello della Pietra

Il castello della Pietra è situato nelle vicinanze del paese di Vobbia, che nasce come stazione commerciale lungo la Via dei Feudi imperiali (Via del Sale), che dal litorale ligure (Recco, Portofino e quindi Genova) conduceva alle città della Pianura Padana, un tempo percorsa dai mercanti che giungevano nei porti per scambiare le merci con il sale, fondamentale, all'epoca, per conservare gli alimenti.

Nonostante gli sforzi di ricerca compiuti il passato del castello rimane avvolto in un alone di mistero: le notizie storiche sono poche e frammentarie e riguardano tutte fatti relativi ai suoi proprietari, nessuna riguardante le caratteristiche edilizie e funzionali dell’edificio. L'unico documento che lo raffigura è uno schizzo di Matteo (fig. 3), eminente cartografo al servizio della Serenissima Repubblica di Genova, del 1748, che ci restituisce un’immagine approssimata che tuttavia lascia intendere una copertura a due spioventi nel corpo principale e una ad unico spiovente nel corpo di ingresso (informazioni utilizzate per il restauro di cui dopo parleremo); inoltre esistono alcune rappresentazioni del Castello nelle pitture parietali dell'oratorio di Ronco Scrivia, sebbene piuttosto fantasiosa (fig. 4), ed in quello di Vobbia, più fedele (fig. 5).

In assenza di sufficienti ed esaurienti documentazioni storiche in merito alla reale data di edificazione del Castello della Pietra, si è ipotizzato che la costruzione possa essere risalente al 1100 o ad una data ancora precedente ed è innegabile che la posizione ardita abbia suggerito ai primi signorotti l'idea di un rifugio inespugnabile.

Il primo documento ufficiale che cita il Castello della Pietra risale al 1252 con il quale divenne proprietà di Opizzone della Pietra, il cui appellativo deriva proprio dall'acquisizione di questo feudo. Si sa per certo che Opizzone fu anche l'unico feudatario ad abitarlo. Secondo i celebri Annali dello storico Caffaro di Rustico da Caschifellone già nel XIII secolo il castello presentava le stesse caratteristiche strutturali e architettoniche di quelle attuali e la sua giurisdizione comprendeva l'Alta Val Borbera travalicando il colle di San Fermo. A seguito della morte di Guglielmo della Pietra, il maniero passò di proprietà della famiglia nobiliare Spinola fino al 1518, quando fu ceduto per disposizione testamentaria agli Adorno: il testamento è datato al 7 giugno 1518 e si specifica il volere di Tolomeo Spinola in favore dei fratelli Antoniotto e Gerolamo Adorno. Prospero Adorno ne ottenne l'ufficiale investitura il 17 gennaio del 1565 e dieci anni dopo (1575) la proprietà passò nelle mani del fratello Girolamo Adorno. Nel 1579 fu espugnato da alcuni malviventi, ma venne riconquistato da Giorgio Centurione su incarico del Senato della Repubblica di Genova. Nel 1620 l'imperatore Mattia d'Asburgo lo annesse al feudo Pallavicino in val Borbera perdendo così ogni potere giurisdizionale autonomo, ma costituendo fino alla fine del Settecento una enclave tra i più grandi feudi dei Fieschi e degli Spinola; sotto la sua giurisdizione rientravano Torre di Vobbia, Pareto in val Brevenna e Gordena in Alta Val Borbera. In seguito divenne proprietà dei Botta Adorno. Nel 1797, le truppe francesi giunsero sull'Appennino e, per volere di Napoleone Bonaparte, vennero soppressi i Feudi Imperiali. Il maniero fu così abbandonato dall'ultimo carismatico castellano, Michele Bisio e dopo qualche anno fu dato alle fiamme decretandone così la progressiva rovina. Il bronzo dei cannoni fu prelevato dal vescovo di Tortona per essere poi utilizzato per la fusione delle campane della chiesa di Santa Croce di Crocefieschi. I ruderi dell'antico castello restarono comunque di proprietà dei Botta Adorno fino al 1882 quando fu ceduto alla famiglia Cusani Visconti. Il 21 maggio del 1919 il proprietario Luigi Riva Cusani lo vendette a Giovanni Battista Beroldo di Vobbia. La famiglia Beroldo lo donò poi al Comune di Vobbia nel 1979.

Storia di un restauro

Dopo aver affrontato una poco soddisfacente ricostruzione dei fatti storici, ad ogni buon conto doverosa, concentriamoci ora sul recupero dell'edificio, avvenuto negli anni ’80, indubbiamente l’aspetto più interessante.

Come già detto gli ultimi proprietari cedettero a titolo gratuito il Castello della Pietra al Comune di Vobbia. Tale passaggio da proprietà privata a bene pubblico fu fondamentale per ottenere finanziamenti pubblici, che arrivarono, i primi, nel 1980, per avviare i lavori di blocco del degrado murario, ponendo così la necessità di predisporre un progetto per i lavori di restauro, decisamente arduo in quanto il tema da affrontare si presentava in tutta la sua complessità, sia sotto il profilo della conservazione , sia sotto l'aspetto storico, considerate le condizioni di avanzato degrado dell'insediamento fortificato (fig. 6, 7).

Nel 1981 fino al 1986 una impresa edile lavorò al consolidamento di quanto restava delle strutture murarie e l'integrazione dei muri perimetrali (naturalmente sotto la stretta sorveglianza degli organi preposti), ricostruendo la volta del salone centrale con l'utilizzo di una centina in legno di eccezionale fattura (fig. 8, 9), nonché la copertura lignea dell'avancorpo. Tutti gli interventi operati furono realizzati secondo la metodologia del restauro critico, ovvero un restauro che consente una chiara lettura di quanto è stato introdotto rendendolo sempre distinguibile dal tessuto murario precedente. Fu anche necessario installare una teleferica (fig. 10) per ovviare al problema del difficile trasporto dei materiali in un luogo non solo alto e scosceso, ma anche collegato alla strada provinciale tramite un lungo sentiero in rovina nel bosco, solo successivamente adeguato agli standard di sicurezza per consentire la fruizione. Inoltre furono recuperate dal detrito interno la maggior parte delle pietre destinate al consolidamento, sempre per conferire al castello un aspetto il più possibile vicino all'originale, oltre a cercare eventuali oggetti tra le macerie.

I lavori proseguirono tra il 1989 e il 1991 con la costruzione dei tetti in scandole del corpo principale e del “camminamento” nord, rigorosamente in castagno (fig. 11). Di seguito iniziò il lavoro di installazione dei camminamenti costituenti il percorso di visita in elementi metallici grigliati e fu realizzato il sentiero che porta dalla strada provinciale al Castello della Pietra (fig. 12, 13, 14).

Durante i lavori non mancarono alcune significative scoperte.

Di seguito cito il geologo Sergio Pedemonte che, insieme a molti volontari locali, si impegnò in questo progetto di recupero, le sue parole ci restituiscono le sensazioni del momento:

Si partì dal salone principale e quella che era sempre stata ritenuta una stanza sotterranea scoprimmo subito essere una cisterna: il 1° novembre 1981 venne alla luce il pavimento in roccia del grande locale e i muretti di mattoni che si possono osservare sotto le griglie di protezione. Si ebbe l'accortezza di segnare con la vernice rossa il profilo dei detriti: ognuno può capire, a distanza di anni, cosa significò spostare quei metri cubi di pietre, terra e calce.

(PEDEMONTE Sergio 2012, 180)

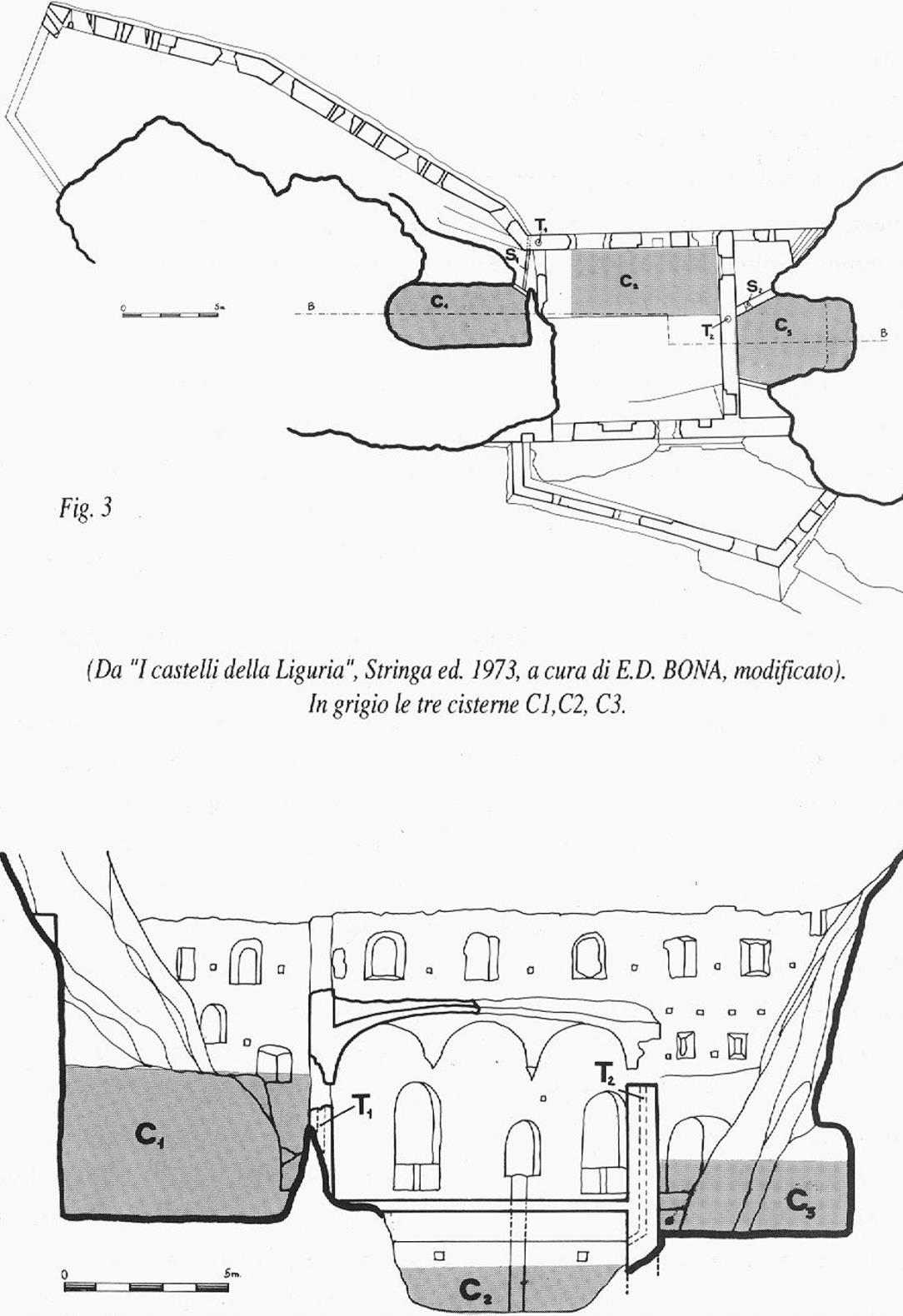

Infatti all'interno del complesso si scoprirono, con grande sorpresa, tre distinte vasche di raccolta dell’acqua piovana (fig. 15, 16, 17): la prima (C1 in fig. 15), la più grande, si trova tra il corpo principale e il “camminamento” nord, la seconda (C2 in fig. 15) al di sotto del pavimento del salone principale, la terza (C3 in fig. 15) tra il corpo principale e la base del torrione ovest. Tutte e tre erano impermeabilizzate da uno strato di malta di calce spesso due-tre centimetri, conservatosi solo in corrispondenza dei livelli inferiori, protetti dai detriti. Va precisato che in corrispondenza di questo primo bacino, parzialmente scavato nella puddinga, lo sgombro dei detriti ha permesso il ritrovamento di resti carbonizzati (effetto torba) di un pavimento o soffitto in legno ed alcune “scandole”, precipitato sul fondo dell’invaso probabilmente durante l’incendio. Sul modello di tali reperti è stato possibile progettare l'attuale copertura dell'edificio.

La seconda cisterna (C2 in fig. 15) era alimentata da un sistema di tubature evidenziate in figura 15 (T1, T2) ed era accessibile solo grazie ad una botola posta nel salone principale.

Le tre cisterne erano molto probabilmente collegate tra loro e hanno una capienza complessiva di 100 m ³: ciò, secondo le stime, permetteva un’indipendenza dalle fonti di approvvigionamento esterne di sei mesi.

Il Castello della Pietra dal 1993 è visitabile negli ambienti interni e fa parte del “Parco Regionale Naturale dell'Antola”; inoltre ospita una mostra permanente sui castelli della Valle Scrivia.

- A causa della situazione di emergenza epidemiologica non è stato possibile purtroppo reperire immagini di migliore qualità -

Bibliografia

PEDEMONTE Sergio, Per una Storia del Comune di Isola del Cantone, Grafiche G7, Savignone (GE), 2012.

PEDEMONTE Sergio, PASTORINO Mauro Valerio, Le Cisterne dei Castelli di origine Medievale con particolare riferimento al Castello della Pietra, Quaderni della Comunità Montana Alta Valle Scrivia N°1.

Sitografia

http://www.boglivalboreca.it/itinerari/via-del-sale

http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=5214

CASTEL DEL MONTE: IL CASTELLO OTTAGONALE

A cura di Giovanni D'Introno

Castel del Monte è uno degli edifici più emblematici e suggestivi della Puglia e di tutto il Medioevo, ingegnosa opera di precisione geometrica ed eclettismo stilistico. La costruzione di questo misterioso castello, sorto su una catena delle Murge Occidentali nei pressi di Andria, fu ordinata dal celebre Federico II di Svevia, lo “Stupor mundi”. Incerto però rimane l'arco cronologico in cui inserire i lavori di costruzione, ai quali parteciparono indubbiamente i cistercensi, i cosiddetti “monaci dissodatori”: una data di riferimento è il 29 gennaio 1240, quando Federico ordinò a Riccardo di Montefuscolo, giustiziere di Capitanata, di disporre il materiale necessario per la costruzione di un castello presso la chiesa di “Sancta Maria de Monte”, oggi non più mirabile, venendo così denominato per molti decenni “Castello di Santa Maria del Monte”. In realtà quei materiali richiesti servivano per completare la copertura dell'edificio, quindi questa data non va intesa come il momento d'avvio dei lavori, dal momento che, secondo alcuni studiosi, in quegli anni il castello era quasi terminato. Infatti, alcune fonti documentano alcuni eventi importanti svoltisi pochi anni dopo nel castello, come i festeggiamenti per il matrimonio di Violante, figlia naturale dell'imperatore e Bianca Lancia.

Con la caduta definitiva degli Svevi ,dopo la disfatta di Corradino a Tagliacozzo nel 1268, Carlo I d'Angiò vi imprigionò i figli di Manfredi. Il castello nei secoli successivi svolse principalmente la funzione di carcere.

Nel 1552 entrò a far parte del patrimonio dei conti Carafa di Ruvo, diventando per questi un luogo di villeggiatura. Negli anni della peste della metà del XVII secolo, ospitò numerose famiglie di nobili andrianesi. Dal XVIII secolo però il castello fu lasciato in totale stato d'abbandono e di conseguenza fu soggetto a razzie e funse da rifugio per pastori e briganti.

Nel 1876 l'edificio fu acquistato dallo Stato Italiano per 25.000 lire e furono avviati lavori di restauro, che ebbero ulteriori sviluppi dal 1928 fino agli anni Ottanta. Dal 1996 fa parte della lista dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO e dal 2002 compare la sua effige nel centesimo di euro.

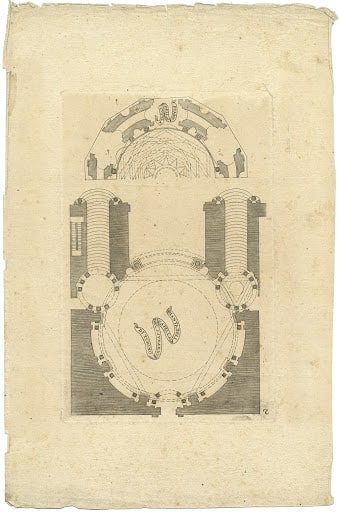

Il castello in pietra calcarea locale è a pianta ottagonale, riproponendo la forma della corona imperiale, e a ciascuno degli otto spigoli poggia una torre, anche questa ottagonale. La struttura si sviluppa su due piani, ognuno dei quali è composto da otto sale di forma trapezoidale, che configurano una corte ottagonale al centro del castello (fig. 1), all'interno della quale vi era una vasca anche questa di forma ottagonale.

Il portale principale in breccia corallina (fig. 2), al quale si accede attraverso due rampe di scale, è costituito da due lesene scanalate con capitelli corinzi che sorreggono un finto architrave, sul quale a sua volta si erge un timpano cuspidato, come citazione all'arte classica, all'interno del quale vi erano probabilmente delle statue, tra cui il busto di Federico II (fig. 3), oggi custodito nel Castello di Barletta, il “frammento Malajoli”, consistente in un frammento di testa laureata, e i resti di un busto imperiale, ritrovati durante il restauro degli anni '20 ai piedi di Castel del monte e oggi esposti nella Pinacoteca Provinciale di Bari. L'apertura esterna dell'arco del portale presenta due colonnine sormontate da due leoni dal taglio romanico. L'ingresso che si affaccia verso occidente è costituito da un semplice arco a sesto acuto.

Ogni lato di Castel del Monte presenta due finestre in asse tra di loro, una per ogni piano, in breccia corallina e sostenute da colonnine in marmo bianco. Le due finestre, inquadrate tra le due torri ai vertici, sono divise da una cornice marcapiano: le pareti del piano terra, eccetto quelle in cui sorgono i portali, presentano delle monofore, mentre le pareti del piano superiore presentano delle bifore (fig. 3), eccetto la parete che guarda verso nord, che presenta una trifora. Sulle torri si aprono numerose feritoie e davanti ad una torre si erge una cisterna per la raccolta dell'acqua piovana, necessaria per lo scarico dei servizi.

Il piano terra è costituito da otto sale trapezoidali: il soffitto di ogni sala è stato idealmente scomposto in un quadrato, sormontato da volte a crociera costolonata, i cui costoloni partono da colonne in porfido rosso (fig.4) e si inerpicano fino ad incrociarsi nella chiave di volta (fig.5), spesso scolpite con elementi vegetali o con particolari teste di fauno dalle grandi orecchie, e in due triangoli laterali, sorretti ciascuno da semibotte ogivali.

Si può accedere al cortile centrale attraverso tre porte con arco a sesto acuto (fig. 6). Per raggiungere il piano superiore, bisogna usufruire delle scale a chiocciola che si trovano nelle torri. Anche il piano superiore è diviso in otto sale trapezoidali, con bifore dotate di scale e sedili. In queste sale viene riproposta la volta a crociera costolonata del piano terra, con i costoloni che partono da colonne con capitelli a crochets. Nelle sale, inoltre, sono visibili i resti di altissimi camini. Alcune sale sono dotate di porte finestre, impreziosite da breccia corallina e marmo bianco, che si affacciano sul cortile interno.

Come già detto, il castello è privo di ogni tipo d'arredo, ma conserva numerose e raffinate decorazioni scultoree, come i telamoni che sorreggono la volta di una delle torri e le mensole della torre del Falconiere (chiamata così perché secondo la tradizione vi venivano allevati i giovani falchi) con teste antropomorfe (fig. 7), connotate da una certa plasticità, tipico della scultura gotica. Inoltre è importante segnalare la scoperta di resti di pavimento musivo in una delle sale del piano inferiore.

Per anni gli studiosi hanno cercato di cogliere l'originaria funzione del castello e svelare i segreti che si celano dietro queste possenti mura. Si presume che sia nata come residenza di caccia: infatti l'imperatore possedeva ottime abilità venatorie, soprattutto con l'ausilio dei falconi; quindi poteva far sfoggio di questa sua arte proprio nell'incolto circostante. Questa tesi è stata negata, dando la possibilità di emergere ad un'altra congettura più recente, secondo la quale l'edificio, dato il sistema di raccolta d'acqua d'origine islamica, sia stato adibito a centro benessere per la rigenerazione del corpo, ricalcato sull'hammam arabo.

Ciò che ha fatto dubitare molto gli studiosi è il fatto che la struttura si presenta priva di spazi adibiti a stalle, cucine e di una cinta muraria intorno al castello. Probabilmente quest'ultima vi era in precedenza, dal momento che il notaio cronista Domenico da Gravina ci riporta nelle sue cronache, risalenti alla prima metà del XIV secolo, la notizia della fuga di un prigioniero da Castel del Monte, che avrebbe scavalcato le mura. Di conseguenza, si ipotizzava la presenza di strutture mobili in legno tra la cinta muraria e il castello, che dovevano quindi svolgere il ruolo di cucine, depositi e stalle.

Bibliografia

S. Mola ,“Castel del Monte”, 2018, Mario Adda Editore.

Sitografia:

https://it.wikipedia.org/wiki/Castel_del_Monte

http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/siti-unesco/castel-del-monte-la-fortezza-dei-misteri.html

LA CASINA CINESE: UNA DIMORA PER GLI SVAGHI

A cura di Antonina Quartararo

La storia della Casina cinese: un amore a prima vista

Ferdinando IV di Borbone e la moglie Maria Carolina arrivarono a Palermo nel 1798, in fuga dalla città di Napoli, dopo 40 anni di regno, per i tumulti provocati delle truppe francesi e per trovare protezione sotto il protettorato inglese in Sicilia. Esule e lontano dalla sua residenza napoletana, per il re le battute di caccia e le sperimentazioni agricole rimanevano sempre una grande passione. Per far fronte a questo suo interesse per l’arte venatoria, il re diede l’incarico al viceré Giuseppe Riggio, principe di Aci, di acquistare i terreni situati nella cosiddetta “Piana dei Colli” sotto le pendici di Monte Pellegrino (Fig.1). All'interno di questi terreni (che corrispondono all’attuale Parco della Favorita) sorgeva un edificio ligneo dallo stile “stravagante” di proprietà dell’avvocato Benedetto Lombardo, che piacque molto al re Ferdinando IV che decise di ristrutturarlo per adibirlo a seconda residenza dopo il Palazzo reale. Per comprendere l’aspetto della preesistente casina lignea, ci rimane un importante acquerello realizzato da Pietro Martorana nel 1797, oggi conservato presso il Palazzo Reale del capoluogo siciliano (Fig.2). Da questo disegno si denota come l’originaria costruzione lignea, dagli evidenti caratteri orientali, aveva una pianta quadrata con tre elevazioni sormontati da tetti a pagoda e da ringhiere che ne ornavano il perimetro.

L’edificio attuale

Gli interventi ottocenteschi di trasformazione in residenza regale furono affidati all'architetto palermitano Giuseppe Venanzio Marvuglia che si occupò anche di sistemare i giardini. L’architetto organizzò la casina a più livelli aggiungendo due terrazzi simmetrici cinti da colonnati e da un seminterrato (Fig.3). Dal 1802 la direzione dei lavori fu affidata al figlio di Marvuglia, Alessandro Emanuele, che concluderà i lavori. Partendo dall'ultimo livello dell’edificio si trova una grande terrazza coperta da un tetto a pagoda e una loggia ottagonale denominata “Sala della Specola” o “Stanza dei Venti” decorata all'interno dall'artista Rosario Silvestri. Al primo e al secondo piano vi sono delle balconate continue da cui si accede anche da due torri esterne con scale elicoidali realizzate da Giuseppe Patricolo nel 1806 (Fig.4).

Il seminterrato presenta dei portici ad archi acuti che ricordano lo stile gotico. I pronai dei prospetti nord e sud, a sei colonne di marmo, sono coronati da cornice a pagoda da cui si ricavano due piccoli terrazzi (Fig.5). Elementi tratti dallo stile Neoclassico sono le cornici di colore rosso, verde e ocra che delineano le porte e le finestre della facciata esterna. Le cancellate sono decorate con campanellini e i lampioni sono di gusto orientale (Fig.6).

Gli interni della Casina cinese

Per quanto concerne la decorazione degli interni, essa spazia tra lo stile cinese, quello turco e il gusto neoclassico (per lo stile pompeiano e le raffigurazioni di rovine). Il secondo piano adibito ad uso della regina Maria Carolina è composto da un “Salottino alla turca” (Fig.7 a-b) e dal “Salottino all’Ercolana”, di chiaro gusto neoclassico e ispirato alle scoperte archeologiche, decorato dal Silvestri (Fig.8). Un piccolo ambiente soprannominato “gabinetto delle pietre dure” aveva la funzione di studiolo ed è ornato da motivi ad intarsio (Fig.9 a-b). Sullo stesso piano è collocata la camera da letto con spogliatoio in stile neoclassico, decorata da piccoli medaglioni dove sono raffigurati i ritratti monocromi dei membri della famiglia reale ornati da didascalie dai toni amorevoli e affettuosi attribuiti al pittore napoletano Cotardi (Fig.10).