LA CHIESA DI SAN MICHELE A CAGLIARI

A cura di Ilenia Giglio

San Michele a Cagliari

La chiesa di San Michele a Cagliari, facente parte del complesso monumentale comprendente anche l’ex residenza gesuitica, sorge nel suggestivo quartiere di Stampace. La sua costruzione è collegata alla presenza gesuitica in Sardegna e ancora oggi rimane la principale testimonianza di arte barocca nell’isola. La compagnia di Gesù, già presente in Sardegna nella città di Sassari, giunse a Cagliari nel 1564 per costruirvi una comunità, stabilendosi nell’attuale chiesa di Santa croce in castello. Negli anni direttamente successivi si decise di ampliare il noviziato: ciò fu reso possibile dalla bolla pontificia di Gregorio XIII, grazie a cui poterono iniziare i lavori in via Monti, antico nome di via Ospedale, sul sito della chiesa dei santi Michele e Egidio. Visto il grande numero di novizi gli spazi si rivelarono ben presto insufficienti e si rese necessario un ampliamento del noviziato, una grossa spesa a cui i gesuiti non poterono far fronte. Tuttavia nel 1795 mons. Giovanni Sanna vescovo di ampurias decise di indirizzare una grossa donazione alla compagnia che poté così riprendere i lavori adattando il noviziato alle proprie esigenze.

La costruzione della chiesa

Sempre grazie a un’altra donazione si deve la nascita della bellissima chiesa di San Michele, la cui costruzione venne avviata diversi decenni dopo rispetto al noviziato. Infatti il cantiere venne aperto solo nel 1674, quando il giurista Francesco Angelo Dessi lasciò alla compagnia una copiosa eredità che permise, non solo di ristrutturare il complesso gesuitico, ma appunto anche di annettervi una nuova chiesa. Il progetto, che doveva seguire gli stretti parametri edilizi gesuitici, venne affidato al lombardo Francesco Lagomaggiore e prese forma negli ultimi anni del 1600 quando venne inaugurata, sebbene fossero ancora da completare i lavori della facciata e della sagrestia, conclusi intorno agli anni ’20 del secolo successivo. Nel 1738 la chiesa venne poi consacrata a San Michele Arcangelo dal vescovo di Usellus e Terralba, mons. Antonio Carcassona.

La chiesa di San Michele fu una delle poche chiese a superare senza troppe peripezie la prima soppressione della compagnia voluta da Papa Clemente XIV nel 1773, difatti qui si concentrarono moltissimi ex gesuiti sardi e grazie a loro si salvò il patrimonio artistico della chiesa, eccezion fatta degli arredi liturgici distribuiti in altre chiese dell’isola.

La facciata

La chiesa risulta abbastanza singolare nel capoluogo, discostandosi dalla maggior parte degli altri edifici religiosi che seguono essenziali linee romaniche e neoclassiche. La sua struttura in tufo argilloso ripropone la forma tipica di un retablo presentandosi tripartita longitudinalmente, con un’ampia facciata ulteriormente scandita in registri orizzontali. Il primo registro presenta tre ampie arcate incorniciate da semicolonne con capitelli corinzi che immettono a un portico voltato a crociera. Al di sopra della trabeazione fittamente decorata si erige il livello intermedio che segue la tripartizione sottostante, attraverso l’uso di colonnine che accompagnano la successione di finestre perpendicolari agli ingressi. Tali finestre rettangolari sono incorniciate da cariatidi e sormontate da timpani spezzati che racchiudono tre differenti stemmi: quello centrale riferito alla compagnia di Gesù, mentre gli stemmi laterali sarebbero invece dedicati ai due benefattori, a destra mons. Sanna e a sinistra Francesco Angelo Dessi. Infine il registro superiore, caratterizzato da sobrie volute laterali presenta ancora una volta delle colonnine entro cui si apre un’edicola dove è posta la statua del patrono, sormontata da un frontone triangolare.

Accedendo al portico il primo elemento che cattura l’attenzione è il cosiddetto pulpito di Carlo V addossato alla parete. Pare che esso provenisse dalla chiesa dei Frati minori conventuali di S. Francesco in Stampace e il motivo della denominazione ci viene fornito da un’iscrizione latina che lo circonda e che narra come nel 1535 Carlo V, diretto a Tunisi, sbarcò prima a Cagliari e qui si fermò ad ascoltare la messa seduto proprio su questo pergamo. Il portale invece si trova sulla destra, in cima a una scalinata marmorea e risulta ruotato di novanta gradi rispetto all’orientamento della facciata.

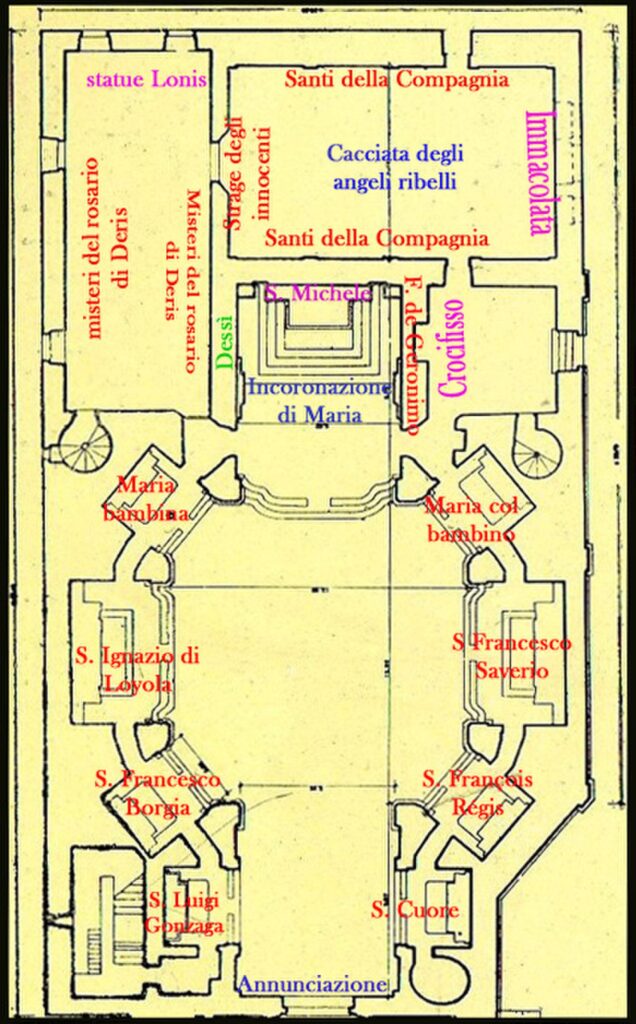

La pianta e l’interno

Il corpo della Chiesa sorge dall’incontro tra la pianta centrale e quella longitudinale grazie a un’espediente utilizzato anche in altre chiese gesuitiche dell’isola: la pianta ottagonale ad aula unica si dirama in otto cappelle radiali, di cui due centrali notevolmente maggiori per consentire l’ampliamento a croce in mancanza del transetto. Le cappelle sono comunicanti tra loro in modo da formare un deambulatorio scandito da ampie paraste, le maggiori, riccamente decorate e affrescate, sono fornite di altare e sono dedicate a sant’Ignazio da Loyola e San Francesco Saveriosi, inoltre si aprono direttamente sulla volta della chiesa. Le altre sei, minori di dimensioni, sono invece voltate a botte e dedicate a Luigi Gonzaga, Francesco Borgia, Maria Bambina, Sacro cuore, San Juan Francisco Regis e la Vergine con il bambino. Le paraste sorreggono l’ampia trabeazione su cui si innesta la cupola tramite raccordi a vela e pennacchi dove sono raffigurati gli evangelisti. Esternamente la cupola poggia su un tamburo ottagonale su cui si aprono quattro finestre alternate ad altrettanti ottagoni ciechi, e termina in un lucernario, alla sua base invece sono stati affiancati due campanili a vela, entrambi a due luci.

Tuttavia ciò che davvero rimane impresso dell’interno della chiesa di San Michele è la ricchezza delle decorazioni, perfettamente aderente alla linea barocca: essa è stracolma di stucchi, affreschi e marmi. Questi ultimi sono stati ampiamente utilizzati nella zona presbiteriale dove si trova anche l’altare maggiore composto da paliotto marmoreo entro colonne tortili. Esso venne realizzato a Genova da Giuseppe Maria Massetti e poi assemblato in loco da Pietro Pozzo, ponendo al di sopra la statua lignea di San Michele risalente al 1600. Lo sfarzo del marmo venne ripreso oltre che nella pavimentazione policroma anche nel monumento funebre del Dessi.

La chiesa è composta da altri due ambienti in cui si accede tramite le ultime cappelle: l’antisacrestia e la sacrestia. In questi spazi trionfa la pittura, le pareti difatti sono interamente decorate da stucchi dorati e ampie tele, più di venti in totale, attinenti alla spiritualità.

I soggetti trattati nell’antisacrestia sono i misteri dolorosi e gloriosi del rosario, dell’artista Giuseppe Deris, accompagnati dalle sei statue dei misteri della passione di Gesù Cristo dello scultore Limois, che ancora oggi vengono portate in processione. La sacrestia invece è caratterizzata da una volta a botte lunettata dove una folta schiera di putti regge i tre medaglioni affrescati raffiguranti la cacciata degli angeli ribelli ad opera di San Michele e il trionfo del nome di Gesù, opera dell’Altomonte anche conosciuto come Hoheberg, autore di molti altri affreschi della chiesa e che in questo caso si ispirò probabilmente all’affresco che il Baciccia realizzò nella volta della chiesa del Gesù di Roma. Le pareti della sacrestia sempre affrescate dell’Altomonte presentano nei lati brevi scene bibliche in cui compare l’arcangelo Michele mentre i lati lunghi ospitano otto rappresentazioni di miracoli dei santi gesuiti (in collaborazione con Domenico Colombino). La punta di diamante è probabilmente la strage degli innocenti posta sopra l’ingresso, la più grande tela sacra di Cagliari.

Informazioni utili

La chiesa è sita in via Ospedale, è visitabile nei giorni feriali dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17 alle 20:30. Nei giorni festivi invece dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 21.

Bibliografia

Naitza, Architettura dal tardo ‘600 al classicismo purista. Nuoro, Illisso, 1992.

Corrado Maltese, Arte in Sardegna dal V al XIII secolo, Roma, De Luca, 1962.

Sitografia

https://sanmichelecagliari-gesuiti.it/

https://www.sardegnacultura.it/j/v/253?v=2&c=2488&t=1&s=19254

L’ORATORIO DELLA COMPAGNIA DI SAN NICCOLÒ DI BARI, DETTA "DEL CEPPO"

A cura di Silvia Faranna

Un tesoro nascosto nel centro di Firenze

Nascosto dai luoghi di maggior attrazione del capoluogo toscano, l’Oratorio della Compagnia di San Niccolò di Bari, più conosciuta come “del Ceppo”, si erge nelle vicinanze della basilica di Santa Croce: la Compagnia, la cui storia secolare può essere fatta risalire al XIV secolo, possiede l’ingresso presso via Pandolfini, una traversa di via Verdi, dove ad oggi è ubicato il complesso, esteriormente non sfarzoso né facilmente identificabile (fig. 1).

Storia e attività della Compagnia

Per “compagnia”, secondo la dicitura toscana, si intende una confraternita di laici riconosciuta a livello ecclesiastico: nello specifico, in origine alla nascita delle confraternite, avvenuta nel IV secolo a Roma, gli scopi da perseguire erano ridotti all’organizzazione di suffragi religiosi e al seppellimento dei defunti, attività che furono col tempo ampliate anche ad altri ambiti[1].

La Compagnia del Ceppo era dedicata al culto della visitazione della Vergine e a san Niccolò, detto Nicola. Le attività svolte erano pensate per due gruppi di partecipanti che si riunivano nei giorni festivi, in orari differenti: il gruppo dei giovani, dagli otto ai diciotto anni, e quello degli uomini, seguiti da una rigida gerarchia interna in cui vi erano ruoli di spicco, decisi in accordo alla bolla papale di Eugenio IV. Varie e numerose erano le attività svolte, molte volte accompagnate da musica[2], la cui presenza in occasione dei riti è testimoniata dai coretti nell’oratorio e dall’arco per gli esecutori[3]. Alla fine del XIV secolo, la sede della compagnia si trovava alla sinistra del fiume Arno, ma ben presto, in seguito alla fondazione ufficiale – il 1° maggio 1417 – si cominciò a costruire una nuova sede alla destra del fiume fiorentino, all’interno del convento delle Polverine – non più esistente – nonché conosciuto come l’ospedale di San Jacopo e Filippo della Torricella, detto il Ceppo delle Sette Opere della Misericordia. Da qui proviene il nome che ancora oggi la Compagnia porta per via della prossimità all’Ospedale, in quanto l’edificio fu costruito grazie alle elemosine raccolte all’interno di un ceppo, un tronco di albero scavato[4].

L’evento che comportò il trasferimento ad un'altra sede fu l’assedio di Firenze nel 1529, a causa del quale il monastero delle benedettine di Santa Maria a Monte fu demolito e le monache si trasferirono negli ambienti fino ad allora occupati dalla Compagnia nell’ospedale di San Jacopo e Filippo della Torricella[5]. Fu così che la Compagnia del Ceppo trovò un’altra sistemazione presso la compagnia di Santa Maria del Tempio, dove poco dopo, nel 1557, fu colpita da delle più forti alluvioni di Firenze, in seguito alla quale si decise di costruire la nuova sede per accogliere i membri della confraternita di San Niccolò. L’acquisto del terreno su cui oggi si erge la sede della Compagnia avvenne nell’agosto del 1561: “l’orto” acquistato apparteneva alle monache benedettine di San Pier Maggiore, una chiesa andata distrutta nel XVIII secolo. L’edificio fu terminato nel 1565 ed inaugurato con una processione l’8 dicembre dello stesso anno[6].

Dall’esterno alla loggia

L’ingresso del complesso, ubicato in via Pandolfini, può trarre in inganno: l’esterno dell’edificio è infatti semplice e il portale, risalente al 1566, presenta lo stemma della compagnia e una dedica al santo ‹‹Divo Nicolao Devotorum Collegium›› da parte dei confratelli[7] (fig. 2). In verità, sebbene l’aspetto esteriore del complesso appaia anonimo, appena oltrepassato l’uscio della porta, ci si ritrova all’interno di una loggia riccamente affrescata (fig. 3).

La loggia, costruita nel 1578 e rimasta aperta verso la corte fino al 1714, presenta un affresco realizzato per mano di Pieter de Witte, artista fiammingo conosciuto anche come Pietro Candido, commissionato dal confratello Antonio di Benedetto Mochi nel 1586. L’affresco raffigura la Madonna col Bambino tra i santi Niccolò e Girolamo ed è posizionato sulla lunetta al di sopra della porta di ingresso al vestibolo[8].

Si tratta dell’ultima opera realizzata dall’artista prima del suo definitivo trasferimento a Monaco di Baviera, dopo la formazione a Firenze. Gli strascichi della sua formazione sono evidenti nell’affresco del Ceppo, dove la Madonna, insieme al Bambino, è affiancata dai due santi, Niccolò e Girolamo, perfettamente riconoscibili dai loro attributi, mentre si ergono contro un caldo cielo dorato.

In seguito alla chiusura della loggia, Francesco Maria Papi, nel 1743, si propose per completare la decorazione murale dell’ambiente ‹‹gratis io stesso […] purché mi siano somministrati i colori, pennelli ed ogn’altro che possa occorrere.››[9].

Il pittore, che era anche un confratello, può essere ricondotto a quel gruppo di pittori ‹‹quadraturisti›› attivi a Firenze – e non solo – sin dal XVII secolo. Le pareti della loggia furono affrescate con un’architettura illusionistica con tanto di piedritti, portali, vasi, fiori, ed una finta lapide al di sotto del busto del beato Tommaso Bellacci in terracotta argentata, posizionato in una nicchia al muro (fig. 5).

A completamento dello spazio illusionistico suggerito dagli affreschi alle pareti, la volta fu affrescata nello stesso anno dal pittore fiorentino Mauro Soderini, con Angeli volanti che sostengono i simboli di San Niccolò. Avvolti dalle morbide stoffe, gli angeli si librano in un cielo celestiale, arricchito da leggere nuvole gialle e violette, incastonato nell’architettura dipinta da Francesco Maria Papi con volute a “S” e le valve di conchiglia nei pennacchi[10] (fig. 6).

Il vestibolo

In seguito alla loggia di ingresso si trova il “vestibolo” o “ricetto”, un ambiente utilizzato sin dal 1568 come spogliatoio, dove i membri della confraternita potevano indossare la veste ufficiale. Anche all’interno di questo spazio ristretto si colgono i risultati di maestranze che sin dal XVI secolo si occuparono di abbellire questo luogo di riunione e di preghiera (fig. 7).

Maestosa è la Madonna col Bambino sulla parete di fondo, commissionata nel 1571 a ‹‹Chamillo scultore››[11], da riconoscere in Camillo Camilliani, di formazione fiorentina ma di adozione siciliana[12]. Posizionata all’interno di una nicchia – ad opera dello scalpellino Giovanni Gargiolli – la scultura in stucco è a grandezza naturale: la Madonna si erge in piedi mentre porta in braccio il figlio, dagli occhi vispi e dal volto sorridente, e i panneggi delle vesti avvolgono il corpo in torsione della Madonna, riportando all’idea della scultura del Giambologna, spesso vorticosa e intrecciata nelle forme (fig. 8).

Ai lati dell’imponente scultura si trovano due ovali destinati ad ospitare due tele raffiguranti San Francesco e San Girolamo Penitente, entrambe di Onorio Marinari, allievo di Carlo Dolci, eseguite intorno al 1659[13].

La decorazione ad affresco della muratura è invece successiva, realizzata nel 1734 in contemporanea con quella dell’oratorio: in questa sede, come per la loggia precedente – e in seguito nell’oratorio – si devono distinguere più artisti con ruoli differenti. La decorazione della volta “sfondata” si deve a Giovan Domenico Ferretti, il quale raffigurò gli Angeli con simboli di san Niccolò seduti sulle nuvole bianche e in contrasto con i simboli dorati.

A completare la decorazione vi erano i pittori quadraturisti, specializzati nella pittura di architettura: Pietro Anderlini, che si occupò dei colonnati, balaustre e scalinate, e infine Domenico e Francesco Maria Papi, i quali si occuparono degli aspetti più decorativi come ghirlande, fiori e vasi[14].

Non passano inosservati due dipinti ovali di Giovan Camillo Ciabilli con Sant’Antonio Abate e San Niccolò.

Come per la loggia, anche nel vestibolo la porta di collegamento con l’ambiente successivo – l’oratorio – fu progettata nel 1602 da Fra Francesco Buonarroti: la data è stata identificata sulla base dei suoi Ricordi manoscritti e sul progetto cartaceo, oggi al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi[15] (fig. 10).

L’oratorio

Dal vestibolo si giunge all’ambiente più grande e fastoso: l’oratorio.

Sulla base di un manoscritto di Memorie del confratello Giovanni Antonio Marini, redatto nel 1720, si è supposto che il progetto architettonico fosse di mano del Giambologna, ma le fonti documentarie non permettono di confermare questo dato, nonostante siano state evidenziate delle affinità con l’operato dell’artista fiammingo[16].

È certo però che la costruzione dell’oratorio avvenne lentamente, attraverso diverse fasi e grazie alla generosità dei confratelli: di forma rettangolare, l’ambiente venne ulteriormente allungato nel 1588, essendo un luogo molto frequentato. I lavori si protrassero fino al 1598: nel 1595 fu edificata la volta con l’intento di sostituire le travi a vista risalenti al 1564[17].

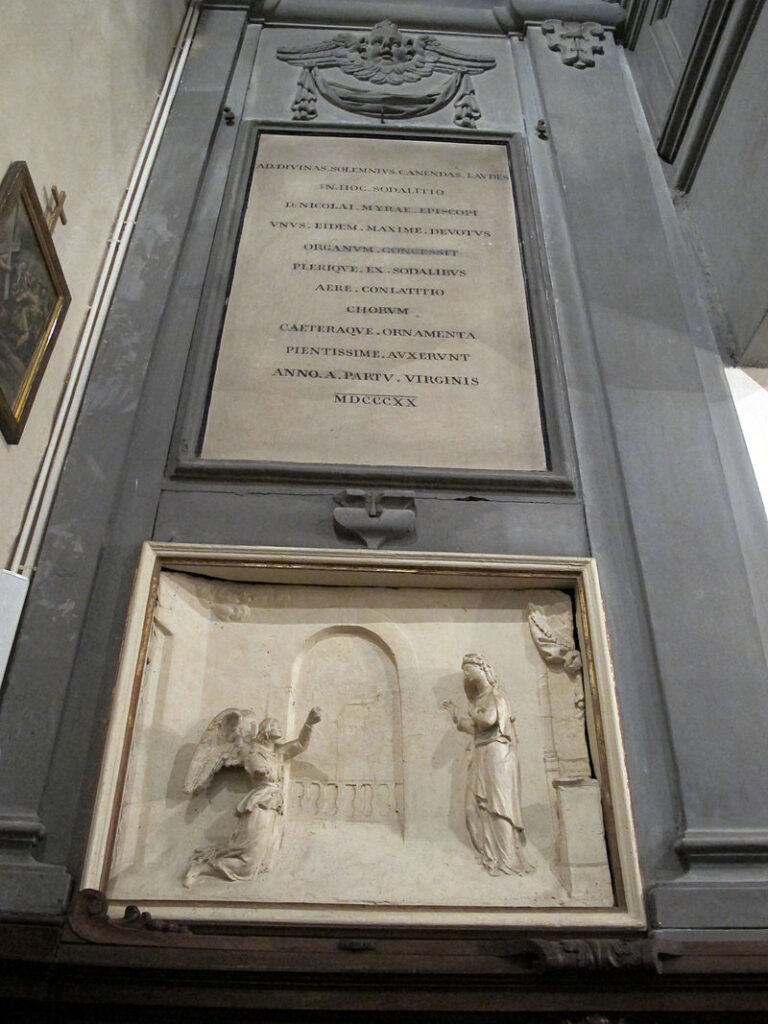

A testimonianza del ruolo centrale che ebbe la musica nell’oratorio, si può ricordare che nel 1820 venne collocato l’organo a unici registri di Benedetto Tronci: un evento tanto importante da essere ricordato su due iscrizioni dipinte in finto marmo, nonché riportato in un dipinto di Giuseppe Servolini raffigurante Sant’Ambrogio approva i capitoli della compagnia, risalente, per l’appunto, al 1820[18].

L’affresco di carattere narrativo è accompagnato ai lati da due piccoli rilievi in terracotta, risalenti al 1614, raffiguranti a sinistra l’Annunciazione (fig. 13) e a destra San Niccolò dota tre fanciulle povere (fig. 14), anche questi ricondotti alla mano del Giambologna, o più propriamente alla sua bottega, e donati dal confratello Matteo Segaloni[19] (fig. 13-14).

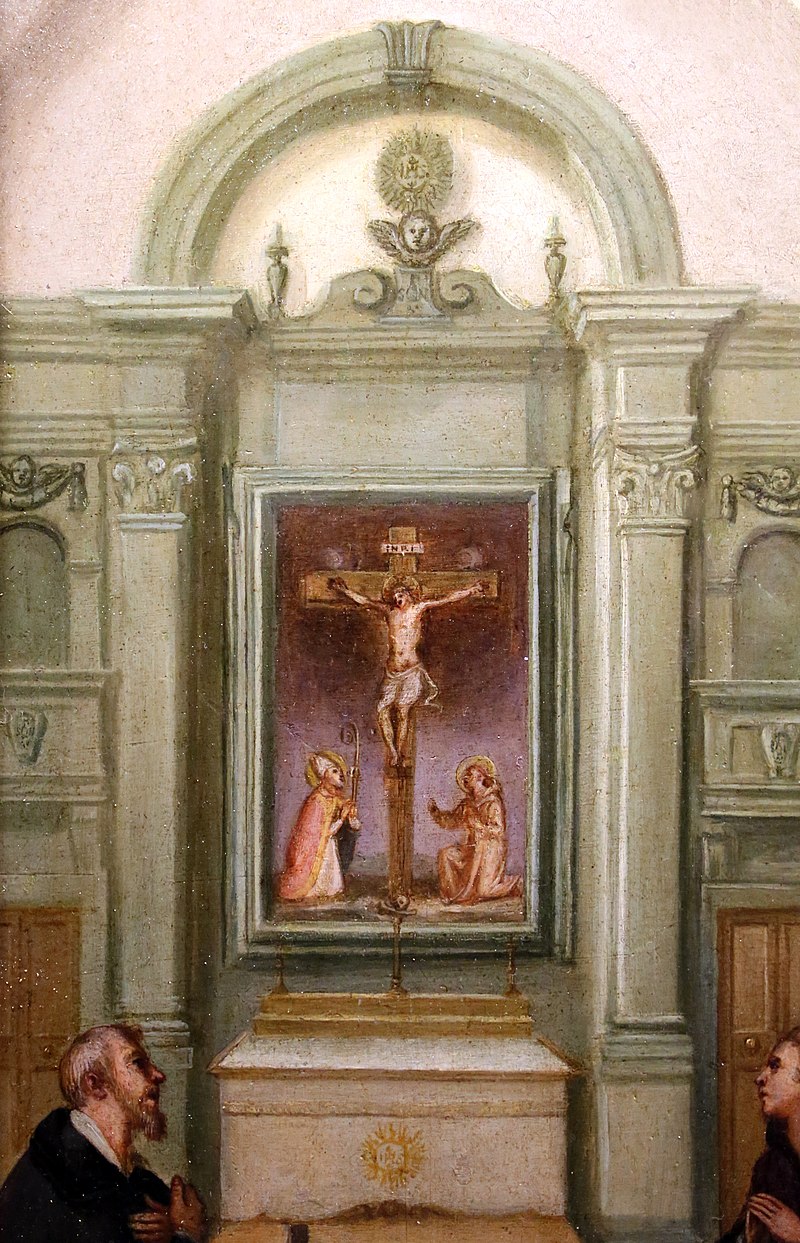

La pala d’altare, oggi collocata sulla parete centrale, fu posizionata il 4 dicembre 1610 in occasione dell’antivigilia della festa di San Niccolò: si tratta della Crocifissione e santi di Francesco Curradi (fig. 15).

Il dipinto ripropone gli stessi soggetti della precedente pala d’altare dell’oratorio, il Crocifisso tra i santi Niccolò e Francesco del Beato Angelico, capolavoro indiscusso del pittore fiorentino, sin dall’origine sagomato – oggi conservato nella sagrestia – dipinto per la Compagnia tra il 1427 e il 1430 e posizionato sull’altare maggiore (fig. 16).

La sua posizione originaria si deduce dalla tavoletta votiva (1598-1610 ca.), probabilmente di un pittore dell’ambito di Jacopo da Empoli, che non solo permette di ricostruire la nativa postazione della tavola dell’Angelico, ma concede di confrontare l’attuale altare maggiore con quello antecedente[20] (fig. 17).

Il Curradi, chiamato per sostituire il capolavoro dell’Angelico, non più soddisfacente per i gusti dell’epoca, riprese l’iconografia originaria aggiungendo però due personaggi in più alla scena: la Madonna e San Giovanni Evangelista ai piedi di Gesù, accompagnati da due angeli oranti intorno alla testa del Cristo[21].

Ai lati dell’altare furono appesi due stendardi ad opera di Giovanni Antonio Sogliani con la Visitazione e San Niccolò e due fanciulli membri della Compagnia del Ceppo (1522 circa), due tele destinate ad essere trasportate durante le processioni cittadine insieme a un ornamento in legno dorato. Giorgio Vasari, nell’edizione delle Vite del 1568, ricorda che il Sogliani per ‹‹la Compagnia del Ceppo dipinse il segno da portare a processione che è molto bello: nella parte dinanzi del quale fece la visitazione di Nostra Donna, e dall’altra parte S. Niccolò vescovo e due fanciulli vestiti di Battuti, uno de’ quali gli tiene il libro e l’altro le tre palle d’oro.››[22]

Di grande spessore è la decorazione ad affresco che avvolge tutto l’ambiente dell’oratorio, di epoca successiva rispetto alle tavole già preesistenti. Infatti, come si evince dai documenti d’archivio, i lavori di decorazione dell’ambiente ebbero inizio nel maggio 1733[23]. Il primo artista ad intervenire fu Giovan Domenico Ferretti, probabilmente dal marzo 1734, che dipinse la volta dell’oratorio – ricordando anche il suo affresco nel soffitto del vestibolo – dove realizzò un’apertura celestiale rappresentante San Niccolò in gloria.

Se negli ambienti precedenti il santo patrono della Compagnia veniva solo alluso attraverso i suoi simboli, nell’oratorio vero e proprio è finalmente rappresentato: il santo, al centro della volta, si erge sulle nuvole sorrette dagli angeli, che lo presentano alla Vergine Maria, anch’ella sulle nuvole, rivolta alla Trinità. A completamento della composizione a spirale, si trovano in basso San Girolamo, San Francesco e l’arcangelo Michele[24].

Il Ferretti fu pagato ‹‹a conto della pittura dello sfondo e altre figure››, queste ultime da riconoscere nelle lunette sulle pareti laterali, dove Ferretti ricostruì gli episodi della vita del santo[25].

Infine, come per gli altri ambienti del complesso, anche l’oratorio presenta una decorazione architettonica illusionistica: fu infatti Pietro Anderlini a realizzare lo sfondato pittorico. Anderlini, specialista nella pittura di architettura “dell’illusione”, ricoprì le pareti con una costruzione prospettica ben precisa, utilizzata anche per dilatare lo spazio a disposizione, imitando quasi alla perfezione una costruzione tridimensionale attraverso la raffigurazione di colonnati, balaustre aggettanti, cornici e balconcini decorati con fiori, ghirlande e cartigli[26] (fig. 20).

La collaborazione tra Giovan Domenico Ferretti e Pietro Anderlini non si svolse solo al Ceppo, ma anche alla Badia Fiorentina, proprio nello stesso anno[27]. In seguito ai loro interventi, l’ambiente dell’oratorio fu inaugurato in occasione della festa di San Niccolò del 1734.

Grazie alla collaborazione dei vari artisti, ai lasciti testamentari, alle donazioni, furono tante le commissioni rivolte all’abbellimento di questo piccolo luogo, conservatore di importanti manufatti artistici che subirono anche danni profondi: sin dall’alluvione del 1844, passando per il Primo conflitto mondiale, fino all’alluvione del 4 novembre 1966. Grazie ai recenti restauri l’oratorio è tornato al suo originario splendore e i membri della confraternita continuano a riunirsi al suo interno, contribuendo alla sua cura e al servizio religioso di questo luogo ricco di storia e di arte.

Note

[1] Cfr. L. SEBREGONDI, La Compagnia di San Niccolò di Bari detta del Ceppo, Firenze 2018, p. 11

[2] All’interno della Compagnia prese parte il musicista Luigi Cherubini (Firenze 1760-Parigi 1842), da cui prende il nome il conservatorio fiorentino.

[3] Cfr. Ivi, pp. 18-19.

[4] Cfr. Ivi, p. 11.

[5] Cfr. Ivi, p. 13.

[6] Cfr. Ivi, p. 14.

[7] Cfr. Ivi, p. 21.

[8] Cfr. Ivi, p. 21-23. Il portale fu eseguito su disegno di Fra Francesco Buonarroti il Giovane, pronipote di Michelangelo.

[9] L. SEBREGONDI FIORENTINI, La compagnia e l’oratorio di San Niccolò del Ceppo, Firenze 1985, p. 71.

[10] Cfr. F. FAUZIA, S. BERTOCCI, L’architettura dell’inganno a Firenze: spazi illusionistici nella decorazione pittorica delle chiese tra Sei e Settecento, Firenze, p. 223.

[11] Cfr. L. SEBREGONDI, La compagnia…cit., p. 27.

[12] Camillo Camilliani è certaente noto per essere stato uno scultore e un archietetto attivo in Sicilia, dove tra le maggiori testimonianze del suo operato si ricorda la Fontana di Piazza Pretoria.

[13] Cfr. L. SEBREGONDI, La Compagnia…cit., p. 27-31.

[14] Cfr. Ivi, p. 31.

[15] Cfr. Ivi, p. 27.

[16] Cfr. Ivi, pp. 31-32.

[17] Cfr. Ivi, p. 34.

[18] Cfr. Ivi, p. 35.

[19] Cfr. Ibidem.

[20] Cfr. Ibidem.

[21] Cfr. Ivi, pp. 45-52.

[22] G. VASARI, Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1568, Grandi Tascabili Economici Newton7, collana "I mammut", 47, Newton Compton Editori, 1997.

[23] Cfr. L. SEBREGONDI, La compagnia…cit., p. 43.

[24] Cfr. Ibidem.

[25] Cfr. Ibidem.

[26] Cfr. Ivi, p. 45.

[27] Cfr. F. FAUZIA, S. BERTOCCI, L’architettura dell’inganno…cit., p. 137.

Bibliografia

SEBREGONDI, La compagnia e l’oratorio di San Niccolò del Ceppo, Firenze 1985.

VASARI, Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1568, Grandi Tascabili Economici Newton7, collana "I mammut", 47, Newton Compton Editori, 1997.

SEBREGONDI, La Compagnia di San Niccolò di Bari detta del Ceppo, Firenze 2018.

FAUZIA, S. BERTOCCI, L’architettura dell’inganno a Firenze: spazi illusionistici nella decorazione pittorica delle chiese tra Sei e Settecento, Firenze 2006.

TRA I GIOIELLI DEL BAROCCO CATANESE. IL MONASTERO DI SAN BENEDETTO

A cura di Mery Scalisi

La storia del Monastero di San Benedetto, in Via Crociferi, risale al 1334, quando, su autorizzazione della Cattedrale di Catania, viene costruito il primo monastero delle Benedettine, grazie all’impegno della signora Alemanna Lumello e a dei locali messi a disposizione, dalla stessa, presso la zona detta il Pozzo degli Albani, più precisamente tra le chiese della Raccomandata e di San Pantaleone, tra le attuali vie Vittorio Emanuele e Via Garibaldi.

Dopo una breve sosta, nel 1355, vicino alla Cattedrale, le benedettine trovarono fissa dimora nell’attuale sito, un tempo dimora del Conte di Adrano, acquisendo oltretutto alcune delle proprietà in prossimità dell’antica chiesa bizantina di Santo Stefano, quest’ultima, poi, abbattuta per edificarne una nuova, completata grazie alla costruzione di una cappella del Crocefisso nel 1684.

Quanto descritto fino ad ora verrà distrutto dal terremoto del 1693, terremoto che può essere considerato come un vero e proprio spartiacque, che porterà l’intera Sicilia a subire una netta trasformazione, che cercherà di anticipare l’attività di modernizzazione delle grandi capitali europee. Un terremoto importante che smosse tutta la Sicilia orientale, con baricentro sul mar Ionio, tra il porto di Augusta e quello di Catania, a 25-30 km dalla costa.

Dal primo evento del 9 gennaio, secondo una diceria locale, dopo una prima scossa di terremoto, ne sarebbe arrivata una seconda entro le 24 ore, ma fino al giorno seguente non si avvertirono nuovi sismi o scosse telluriche, per cui la popolazione si tranquillizzò e tornò nelle proprie abitazioni. La seconda scossa si verificò dopo 48 ore, l’11 di gennaio alla ventunesima ora; in quegli anni l’ora zero veniva calcolata a partire dal momento in cui il sole tramontava dunque, secondo un calcolo matematico la ventunesima ora corrisponde alle attuali 15:00 del pomeriggio. Fu una scossa disastrosa che sollevò paesi, demolì un centinaio di centri urbani della Sicilia orientale e causò la morte di oltre 80.000 uomini. La zona sottoposta al sisma comprendeva alcune zone della provincia di Messina, le intere provincie di Catania, Siracusa e Ragusa e una porzione della provincia di Enna.

La notizia dell’avvenuta catastrofe giunse subito al vicerè duca di Uzeda di Palermo, il quale non prese subito provvedimenti per organizzare un soccorso, ma piuttosto salpò con la sua grande imbarcazione tenuta nel porto del capoluogo siciliano e si riparò in mare aperto aspettando ulteriori notizie.

Al monastero di San Benedetto, con sole cinque suore sopravvissute, venne aggregato il monastero di Santa Maddalena, situato poco di fronte all’attuale chiesa e fin da subito denominato Abbazia Piccola, con il quale si collegherà successivamente grazie ad un arco costruito nel 1704.

Gli ultimi anni del 600 e i primi decenni del ‘700 serviranno per ripartire da quanto distrutto dal terremoto e le stesse suore, per tutto il 700 s’impegneranno alla ricostruzione di quanto raso al suolo, ampliando altresì le due abbazie con l’acquisto di nuovi fabbricati adiacenti ad esse e ottenendo la consacrazione della chiesa dal Vescovo in carica, Salvatore Ventimiglia, nel 1763.

Dalla chiesa, fin’ora raccontata, e proseguendo lungo la via Crociferi, affiancata al prospetto principale del Monastero, troviamo la scalinata del parlatorio innalzata agli inizi del ‘700 e confermato da un’iscrizione visibile nella lapide celebrativa posta sull’arco di via Crociferi dal lato nord; l’intero spazio del parlatorio si presenta allo spettatore con una facciata concava, composta da due elevazioni, una prima, che a sua volta nasconde un terrapieno superato dalle monumentali scalinate che ci conducono al grande parlatorio (fig. 1, 2).

Il suddetto parlatorio si presenta come lo spazio in cui si entra in stretto contatto con la vita monastica, con pianta quadrata e pavimenti con motivo geometrico in cotto e pietra calcarea e con al centro della volta un affresco raffigurante San Benedetto. L’unico punto di contatto da questo ambiente al mondo circostante è costituito da cinque eleganti aperture protette da grate.

Altro ambiente suggestivo è sicuramente la scalinata degli angeli, che si presenta come un grande ambiente coperto con volta a crociera, illuminato da finestroni, con pavimento a tarsie marmoree policrome e portali e decorazioni in stucco in stile rococò, oltre il quale un endoportico con scalinata a tenaglia e con hai rispettivi un gruppo marmoreo di otto statue, degli angeli, rivestite in stucco marmoreo nel 1763, dall’artista Nicolò Mignemi. E’ da questa armoniosa scalinata che abbiamo l’ingresso alla Chiesa, costituita da un’unica navata, scandita sulle pareti da lesene binate, che fungono da cornice alle tre arcate laterali, sovrastate da volte a botte. Le paraste sostengono la trabeazione, semplice, ma allo stesso tempo arricchita da pitture murali con putti e festoni. Oltre, nel fregio della trabeazione, le grate delle gelosie panciute e dorate.

Il Monastero fin’ora raccontato, e la relativa vita claustrale, inoltre, nel corso dei secoli ha ispirato non pochi scrittori e registi; tra gli esempi possiamo citare l’ambientazione del romanzo Storia di una capinera di Giovanni Verga e di conseguenza dell’omonimo film, di Zeffirelli, che vede girare proprio nella Chiesa di San Benedetto il matrimonio tra Nino e Giuditta.

L’interno della Chiesa, nonostante, come sopra già detto, presenti un’unica navata, si presenta ricco a livello pittorico.

Partendo da destra, nel primo altare l’Immacolata, di Sebastiano Lo Monaco; nel secondo altare Il martirio di San Placido, un affresco del Tuccari; nell’ultima arcata San Benedetto di Michele Rapisardi.

In alto a destra: Dono della Contemplazione e della Profezia; allegoria della Temperanza; Distruzione degli idoli pagani; Fortezza; Omaggio di Totila; Prudenza; Giustizia Divina.

A sinistra: nel primo altare, vicino alla Cantoria, San Michele, l’Arcangelo Raffaele e Tobiolo, di Matteo Desiderato; nell’altare centrale, Martirio di Sant’Agata; nell’ultimo altare, vicino al presbiterio, Crocifisso.

In alto a sinistra: Difesa della fede; Carità; Miracolo della falce; Speranza; San Benedetto e i piccoli Mauro e Placido; Fede; Vittoria sulle passioni.

La volta in alto viene dedicata a San Benedetto, con le seguenti opere: in uno scudo araldico, Ascesa al Cielo di San Benedetto, visibile dall’entrata della Chiesa, nel primo scomparto verso la cantoria; Trionfo di San Benedetto, nello scomparto centrale, e distribuita in tre centri; Il viatico (eucarestia) di San Benedetto, verso l’altare maggiore.

Un’altra parte, anch’essa ricca a livello pittorico, è quella del presbiterio, rivestito da un paramento di marmo grigio con paraste angolari e con rilievi in stucco marmoreo che raffigurano le sante dell’ordine. I due fianchi, ricoperti di stucchi con effetto marmo, sono sovrastati da un matroneo con grata a gelosia.

La calotta del presbiterio, anch’essa realizzata dal Tuccari, presenza l’Incoronazione della Vergine. L’Adorazione dell’Agnello, invece, nella lunetta frontale probabilmente non è opera del già nominato Tuccari.

Ultima parte, l’altare maggiore, realizzato con diaspri di Sicilia, diaspri o pietre dure, elementi lapidei, solitamente rinvenuti lungo i fiumi, e che una volta lavorati, tagliati in piccolissime parti, fungono da rivestimento. A questo, a livello decorativo, si aggiungono lamine d’argento, ori zecchini, marmo e bronzo. A livello pittorico: nel paliotto, l’Ultima cena di Antonio Zacco; Il trasporto dell’arca di Bonaventura Caruso; Castità, Obbedienza, Povertà e Preghiera nei pennacchi.

Bibliografia

BAROCCO architettura, scultura e pittura, S. Di Fraia editore

Antonino Scifo, Catania. Immersi nel barocco sulle tracce di scrittori, santi e musicisti, Ali&No

Antonino Scifo, Catania. La ricostruzione barocca dopo il terremoto del 1693, Ali&No

Natasha Puglisi, La storia di Catania. Dalla preistoria ai giorni nostri, Typimedia Editore

IL CONVENTO DEI DOMENICANI A TAGGIA

A cura di Daniele Mennella

L’alta e imponente ombra che l’antico convento domenicano di Taggia, dedicato a Santa Maria della Misericordia, ogni pomeriggio proietta, copre interamente la piazza dedicata al suo fondatore, Beato Cristoforo. Il forte legame che unisce il convento dei Domenicani alla sua comunità, quella dei taggesi è antico ma tutt’oggi ancora saldo.

Cenni storici

Il convento di tutti

Tra le prime predicazioni del culto domenicano a Taggia si annoverano l’intervento di San Vincenzo Ferrer e dei cittadini tabiesi Fra Obertino e Fra Terano, membri nel 1433 del convento riformato di San Domenico da Genova. Fu però l’accesa e fervente predicazione del Beato Cristoforo, novizio del Convento di San Eustorgio di Milano, che nella metà del XV secolo convinse la commossa comunità di Taggia a volere la fondazione di un convento di frati domenicani.

I lavori per la realizzazione, iniziati nel 1460, coinvolsero e interessarono globalmente tutte le classi sociali taggiasche. Il volgo, trasportando i sassi e l’arena prelevati dal lungo torrente Argentina e recuperando il legname dai boschi di Pigna, si adoperò per sostenere manualmente le maestranze locali nella fabbricazione, coordinate dai maestri comacini Gasperino da Lancia e Filippo da Carlono.

I nobili, invece, entrarono subito in lizza per il possesso delle cappelle con diritto di giuspatronato, elargendo, per ottenere il favore dei predicatori, grandi somme di denaro e terreni. Esemplare è il caso dei nobili Curlo e Battista Visconti, che acquistarono e donarono ai frati la cosiddetta “strada dei signori”, che collegava il convento al tessuto cittadino. Il cantiere del neonato convento domenicano poté inoltre contare sull’appoggio della grande aristocrazia italiana, rilevando importanti sussidi economici dai duchi di Milano e dal governatore di Genova. Ma è sotto l’egida della congregazione riformata di Lombardia che il convento dei Domenicani di Taggia, divenne il baricentro culturale del ponente Ligure. Considerevole parte dei sussidi venne impiegata, come riportato nella cronaca di Niccolò Calvi, per l’allestimento e la realizzazione della biblioteca, decorata con le icone dei santi dottori della chiesa e custode di pregevoli codici teologici medievali. Sintomo tangibile della grande attenzione riservata allo studio e alla cultura, sono i numerosi titoli accademici acquisiti dai priori del convento dall’anno 1516 alla sua prima soppressione nel 1810. Tra gli studiosi taggiaschi più noti si menziona Giovanni da Taggia, illustre teologo e inquisitore, morto a bologna nel 1521. Lo slancio dei domenicani verso l’erudizione e lo studio, toccò di riflesso anche la vivace comunità di taggiaschi. Infatti, per mezzo di un importante lascito testamentario risalente al 1515 di Giovanni Battista Boeri, protomedico di Enrico VII D’Inghilterra, i frati comperarono un edificio a Taggia che utilizzarono come scuola per venti giovani indigenti. Nel corso dei secoli, la storia del convento domenicano non fu più così luminosa. Soppresso durante l’occupazione napoleonica del 1810, l’ordine tabiese domenicano, vivendo inizialmente sotto le dipendenze del regno Sabaudo e successivamente soggetto alla giurisdizione della restaurata provincia di san Pietro martire, perse il suo ruolo di autorevole centro religioso e culturale. Nel 1866 molti beni furono confiscati per sostenere le finanze dello stato e il patrimonio artistico e librario del convento subì gravi perdite. Solo nel 1926, dopo molti anni di abbandono e incuria, grazie al lavoro di recupero promosso da Nicola Capoduro, i frati domenicani tornarono ad abitare il convento di Taggia.

La Struttura

Le influenze e il carattere unico.

La facciata del convento domenicano, dedicato alla Madonna della Misericordia, è rifinita a marmorino; tecnica decorativa di pregio, utilizzata di frequente durante l’età barocca, che rende l’intonaco liscio e brillante, ricordando il marmo. L’intero edificio risulta nel suo complesso caratterizzato da una volumetria e ariosità lontane dalla tradizione tardo-gotica ligure, rendendo il convento domenicano di Taggia un unicum nel panorama ligure di ponente. L’interno è di chiara matrice lombarda, e lo schema strutturale utilizzato risponde a precise esigenze di culto e di funzione. Si noti ad esempio l’ampia aula unica destinata ad accogliere gli abitanti del luogo durante le prediche, oppure il divisorio, ora non visibile, che modulava e divideva l’ingresso posteriore, destinato agli uomini, da quello anteriore, destinato invece alle donne.

Nei dodici altari che compongono il corpo ecclesiastico centrale sono contenute importanti opere pittoriche di numerosi artisti rilevanti: Ludovico Brea, Giovanni Canavesio, Gregorio de Ferrari e Giovan Battista Trotti. Il chiostro, realizzato negli anni Settanta del Quattrocento, presenta colonne tardo gotiche che sostengono cinque arcate per lato, che si dispiegano seguendo un perimetro quadrato. La copertura è costituita da volte a crociera e le pareti terminano con lunette nelle quali sono dipinte le Storie di San Domenico.

L’Adorazione dei Magi, un Parmigianino a Taggia.

La tela trafugata

Il dipinto a olio su tavola, secondo l’inventario compilato da Calvi, era ubicato nel convento domenicano almeno a partire dal 1622. Attribuita inizialmente a Perin del Vaga, poi a Luca Cambiaso e successivamente a Girolamo da Treviso, fu l’intensa attività di ricerca di Roberto Longhi ad assegnarla infine alla mano del Parmigianino. Le analogie con la Madonna Vasari e con la Madonna di Santa Margherita confermarono poi l’attribuzione suggerita. La tavola presenta sullo sfondo, inserite all’interno di un fosco paesaggio, alcune figure sintetiche: il ricco corteo dei Magi e i pastori con un bue e un asino. La scena principale è collocata sotto un abituro in rovina, il tetto ligneo è sfondato e retto da due colonne di pietra e un arco in muratura. La vergine tiene in braccio Gesù che, posizionato al centro, stringe a sé una delle ampolle portate in dono dai Magi, posizionati sulla destra del dipinto. Due dei Magi sono raffigurati con una lunga e folta barba, mentre il terzo, dai chiari tratti orientaleggianti, è caratterizzato da una velata espressione di attesa. Maria, dipinta con un collo longilineo, si volta per guardare Giuseppe, che si trova all’estrema sinistra, orante. Il Parmigianino realizzando la tavola, riutilizza la statica armonia rinascimentale tipica di Raffaello e Perugino donandogli un palpitante movimento e patos. L’opera venne trafugata dalla chiesa di San Domenico a Taggia nel 1994 e recuperata nel 2003, grazie ad una complessa operazione della squadra mobile di Genova e sottoposta ad un eccellente restauro da parte della Soprintendenza.

Bibliografia

W. Schenkluhn, Architettura degli Ordini Mendicanti, Padova 2003.

Atti della società ligure di storia patria, nuova serie, XL VII ( CXXI) Fasc.I – Genova MMVII.

M. Bartoletti, Il convento dei Domenicani di Taggia, Genova 1993.

G.B. Tirocco, Taggia. I Paesi e i santuari della Valle Argentina, Sanremo 1933

Sitografia

https://www.conventosandomenicotaggia.it consultato il 20/07/2022

LA MADONNA COL BAMBINO DI OTRICOLI

A cura di Teresa Beccaccioli

La chiesa di Santa Maria Assunta di Otricoli, piccolo gioiello incastonato tra le verdi colline della bassa Umbria, si sviluppò nel corso del Medioevo. Tra il VI e il VII secolo la comunità di abitanti abbandonò il municipium romano fiorito in età imperiale lungo la pianura che lambisce il fiume Tevere, spostandosi sul colle dove nacque un primo castrum fortificato. Nonostante la presenza della ben più sviluppata città in pianura, numerose testimonianze mostrano una frequentazione del colle da parte della comunità fin dall’età del Ferro: non a caso il nome della cittadina, Ocriculum, deriva dal latino arcaico ocris, che vuol dire monte. La “collegiata insigne”, come è ricordata dalla documentazione moderna, conserva all’interno le vestigia di un ricco e importante passato: Ocriculum infatti fu un centro molto religioso e fu sede vescovile dal V al VI sec.

Conservata nella parete di fondo della navata destra è la tavola lignea del Duecento (fig.1), di cui ancora si hanno troppe poche notizie. Proveniente da un oratorio nei pressi della collegiata, la tavola ha vissuto svariate vicissitudini: danneggiata da una bomba nella seconda guerra mondiale, fu restaurata nel 1965 dalla Soprintendenza, rubata nel 1978 e ritrovata nel 1989.

La tavola, una tempera di modeste dimensioni (82x45 cm) mostra la Madonna in trono col Bambino nell’ iconografia bizantina della Odigitria (colei che indica la via), un epiteto che avrebbe origini costantinopolitane, dal monastero τῶν Ὁδηγῶν (tōn Hodēgōn), delle guide. La leggenda narra che la Vergine avesse guidato due ciechi ad una fontana miracolosa e che in quel luogo poi fosse stato eretto un monastero nel quale era conservata una icona perduta con la Madonna col Bambino. Questo tipo di rappresentazione prevede la Vergine ritratta di mezzo busto con lo sguardo diretto al fedele, con il braccio sinistro che tiene il Bambino e con la mano destra rivolta allo stesso suo figlio, la via per la salvezza eterna. Il bambino, rivolto alla madre con sguardo intenerito, con la mano sinistra tiene un cartiglio mentre con la destra compie il tradizionale gesto di benedizione, unendo il pollice all’anulare. Rispetto al modello iconografico, la Madonna di Otricoli mostra alcune variazioni: tra queste la posizione del Bambino, che viene sorretto con il braccio destro e non con il sinistro. Questa forma di variazione non è nuova, anzi risale alle origini stesse del tipo: se ne può rintracciare un esempio nella Madonna di Santa Maria Nuova a Roma e la sua fortuna in Oriente dove, con la denominazione di Panagia dexia o dexiokratousa, se ne attribuisce l’origine proprio all’evangelista Luca. Un’altra opinione emergente dagli studi affiancherebbe, all’iconografia della Hodegetria, quella di Panaghia Nicopeia, ovvero la raffigurazione di Maria madre di Dio e portatrice di vittoria. Questa rappresentazione della Vergine regina in trono o in piedi, rigidamente frontale, con il Bambino in braccio e servita da angeli, simboleggia la Sapienza di Dio e personifica in sommo grado la santità umana.

Da un punto di vista descrittivo, la Madonna è assisa su un cuscino verde, di cui l’artista cerca di rendere nel dettaglio le pieghe. Il trono ligneo ha un alto dorsale coperto da un drappo d’onore e in basso, in rosso, presenta motivi decorativi orientali forse di pietre e gemme preziose. Preponderanti sono i due nimbi, in rilievo, che ad oggi hanno perso il loro originario colore dorato. La Vergine indossa una veste rossa con un mantello blu, ma particolare è il velo bianco che dalla testa le scende sulle spalle, forse il risultato di una rielaborazione del modello orientale della Kykkiotissa, conosciuto in Italia grazie a due copie a Viterbo e a Velletri. Come questo, una gran quantità di altri dettagli, convalida l’azione di imitazione e rielaborazione del nostro pittore di modelli orientali, mediati da opere più recenti di colleghi più affermati: tra loro Coppo di Marcovaldo, pittore senese attivo nella seconda metà del XIII secolo. Sono evidenti le affinità, a partire dallo stesso velo bianco discendente sulle spalle, con la Madonna del Bordone a Siena nella Chiesa di Santa Maria dei Servi (fig.2) e la Madonna col Bambino a Orvieto, realizzata per i Servi di Maria e oggi conservata al museo dell’Opera del Duomo.

Analizzando la tavola nei suoi aspetti più tecnici, possiamo dire che il maestro, di cui non sappiamo ancora il nome, potrebbe essersi formato nella scuola spoletina, da cui provengono i più famosi Machilone e Simeone, attivi negli anni Settanta e Ottanta del Duecento. Inoltre sono state riscontrate delle affinità con l’attività di Rainaldo di Ranuccio, pittore originario di Spoleto conosciuto per una Croce dipinta nella Pinacoteca civica di Fabriano e un’altra Croce, questa datata al 1265, oggi custodita alla Pinacoteca nazionale di Bologna. Forti affinità si riscontrano però maggiormente con il Trittico conservato nella cappella del Sacramento nella basilica di Santa Chiara ad Assisi (fig. 3), datato all’ultimo quarto del 1200. Innanzitutto la generale impostazione delle figure, poi il modo singolare di panneggiare la veste della Vergine in corrispondenza delle ginocchia per dare maggior volume alla figura e del braccio sinistro dove si va a formare un grazioso otto e ancora i contorni flessuosi del collo. Ma il maestro di Otricoli, ingentilisce le masse evitando nette angolature e crea panneggi più morbidi e naturalistici e, attenuando la rigidità e la ieraticità della figura mariana, crea una dolce e soffusa atmosfera di umanità. Infatti, di fronte a questa tavola, quasi del tutto sconosciuta al mondo dell’arte, si percepisce il vero significato della parola Acheropita, “non fatta da mano umana”. Nella sua semplicità, l’icona ci svela il vero senso della divinità, che è allo stesso tempo ultraterrena e umana. In questo dipinto, attraverso pochi tratti e senza ricche decorazioni, si mostra la sacralità del rapporto d’amore tra la Vergine e il Cristo, ovvero tra una madre e il proprio figlio.

Bibliografia

C. Pietrangeli, Otricoli, un lembo dell’Umbria alle porte di Roma, Narni 1978

V. Pace, Modelli da Oriente nella pittura duecentesca su tavola in Italia centrale, in Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz,44. Bd., H. 1 (2000), pp. 19-43

M. G. Branchetti, Otricoli, Santa Maria Assunta, collegiata insigne; Il Formichiere 2017

W. Angelelli, Iconografia della Madonna col Bambino nel Medioevo: esempi tra Roma, Lazio e Umbria meridionale, in Arte sacra nell’Umbria meridionale, Sguardo d’insieme II, Raccolta degli atti da II al VI corso per la formazione di Volontari per l’animazione culturale promossi dall’Associazione Volontari per l’Arte e la Cultura (Terni, 2002-2006), a cura di G. Cassio.

C. Ranucci, La Maestà di Otricoli. Contributo per una definizione degli influssi culturali spoletini nell’Umbria meridionale, in Scritti di archeologia e storia dell’arte in onore a Carlo Pietrangeli, a cura di V. Casale, F. Coarelli, B. Toscano; Quasar 1996

Sitografia

www.treccani.it/enciclopedia/rainaldo-di-ranuccio_(Dizionario-Biografico)

SIUSA - Capitolo della Collegiata di Santa Maria Assunta di Otricoli (beniculturali.it)

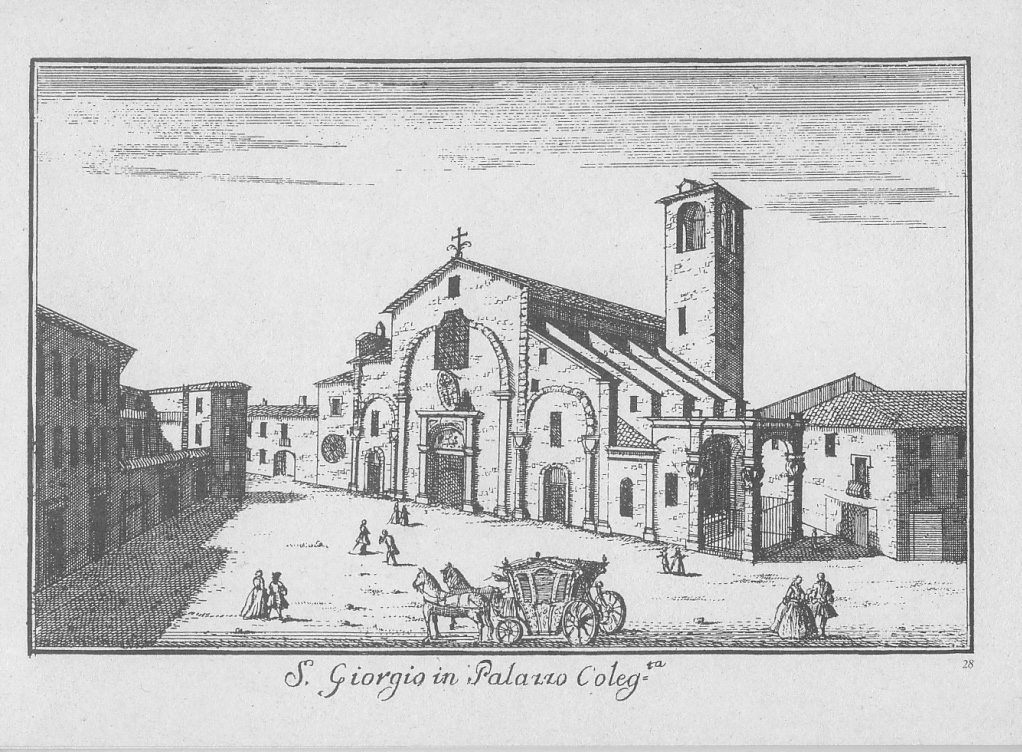

SAN GIORGIO AL PALAZZO

A cura di Francesca Richini

Percorrendo via Torino dal Duomo in prossimità del Carrobbio, tra bar e negozi, si trova una piccola piazza con una chiesa, San Giorgio “al Palazzo”.

La chiesa può risultare ad uno sguardo inconsapevole di non rilevante importanza, in realtà è carica di storia già a partire dal riferimento “al palazzo”. Quale palazzo e perché? Intitolata al santo eponimo fin dalla fondazione, voluta secondo tradizione dall’arcivescovo S. Natale nel 747 d.C., da sempre accompagnata da questa specificazione tanto che più persone si sono poste il dubbio a quale palazzo si facesse riferimento e varie sono le ipotesi, alcune più valide di altre.

Una di queste è che si trovasse nei pressi del palazzo imperiale fatto costruire a Milano da Massimiano Erculeo dal 286 al 305 d.C., dopo che l’imperatore scelse nel 285 la città come sua residenza e come capitale d’Occidente. Questa idea è stata rafforzata da alcuni scavi archeologici che hanno ritrovato un pavimento a mosaico, presso la casa al numero 51 di via Torino, che sono simili nella fattura alla grande pavimentazione a mosaico situata sotto il palazzo Stampa, rinvenuta nello scavo del 1877. Tuttavia, l’ipotesi del palazzo imperiale sembra non essere valida, poiché nel 1865 uno scavo effettuato sulle fondamenta delle case davanti alla chiesa aveva portato al ritrovamento di un pavimento marmoreo tassellato di un tipo diverso da quello che ci si sarebbe aspettati e che avrebbe spostato il palazzo imperiale più a nord.

Un’altra delle ipotesi è che il “Palazzo” fosse quello costruito da Luchino Visconti (1292-1349) descritto da Carlo Torre nella guida “Ritratto di Milano” del 1674, dove ne parla come: “quella invecchia gran casa, che ancora mostra fenestroni alla gotica […]. Ella fu stanza di Luchino Visconte da lui fabbricata con quella magnificenza che sì generoso principe soleva usare in tutti i suoi gesti. Le insegne delle vipere scontee appaiono scolpite nel marmo”. Descrizione curiosa, se si considera che si parla di un “palazzo” in un documento del 988 che fa riferimento alla costruzione della chiesa di S. Giorgio come “prope locus ubi Palatio dicitur”.

Qual è l’ipotesi più plausibile? Probabilmente c’era un palazzo importante, del quale non è rimasta traccia se non nella cultura popolare, come completamento del nome della chiesa e se si considerano diversi ritrovamenti avvenuti nei vari scavi archeologici di pavimentazioni, muri ed oggetti risalenti all’epoca romana la zona doveva essere molto vissuta ed ha subito notevoli cambiamenti.

La Chiesa

Veniamo ora a parlare della chiesa. Della struttura originaria voluta da San Natale, arcivescovo della città, nel 747 d.C. non rimane molto dati i numerosi rifacimenti che nel corso del tempo ha subito. Delle varie trasformazioni una tra le più importanti è quella in stile romanico del 1129, quando è stata riconsacrata il 15 gennaio dello stesso anno. La struttura è rimasta inalterata fino al Cinquecento, secolo che ha dotato la chiesa di due capolavori dei due mastri dell’epoca: Gaudenzio Ferrari e Bernardino Luini che possiamo ammirare ancora oggi nella navata di destra.

L’interno della chiesa che riusciamo a vedere oggi è il risultato dei lavori avvenuti sotto la direzione di Francesco Maria Richino (1584 – 1658), architetto molto attivo nella Milano dell’epoca, per volere del Card. Federico Borromeo.

La facciata barocca voluta da Francesco Bernardino Ferrario venne costruita a metà Settecento ed è quella che ci accoglie oggi.

La navata sinistra

Entrando dalla porta di sinistra si incontra la prima cappella dedicata a S. Antonio da Padova, come testimoniato dalla statua settecentesca in legno policromo del santo. Qui sul pavimento si può notare l’unica lapide sepolcrale rimasta nella chiesa. La cappella successiva dedicata alla Madonna, ha una decorazione recente, contiene la Madonna in marmo bianco della seconda metà dell’Ottocento, mentre le tempere alle pareti sono state eseguite negli anni Trenta del Novecento.

L’ultima cappella è dedicata a S. Carlo Borromeo, zio del Cardinale Federico che aveva ordinato nel Seicento il rifacimento della struttura, e contiene due quadri e due affreschi di cui S. Carlo è il soggetto principale. Il dipinto di destra raffigura San Carlo che dà la Prima Comunione a S. Luigi Gonzaga dipinto nel 1845 da un discepolo di Hayez, Giuseppe Sogni, mentre sulla parete di sinistra vi è S. Carlo che ottiene la cessazione della peste del XVII secolo. I due affreschi sulle pareti rappresentano la parsimonia di S. Carlo e la carità del Santo, più in generale la cappella è una testimonianza dell’importanza della figura del Santo nella città di Milano.

Lasciandosi alle spalle la navata di sinistra, ci si trova nel transetto dove è possibile notare due capitelli incisi che, collocati sotto i due pulpiti, sono i resti delle colonne romaniche appartenenti alla prima ricostruzione della chiesa, ed ora trasformati in acquasantiere. Girandosi nuovamente a sinistra sulla parete si nota una lastra con inciso: “Questa insigne Basilica sorta nell’ambito del Palazzo imperiale romano conserva e tramanda nei secoli la memoria del famoso Editto di Milano, con il quale Costantino e Licinio nell’anno 313 riconobbero ai cristiani il diritto di professare liberamente la fede”. Per tramandare e celebrare il ricordo di questo importante editto nel 2013, anno dell’anniversario, è stata coniata una moneta commemorativa.

Il presbiterio

Il presbiterio modificato nel 1973 con pavimenti in granito di Baveno ha un coro ligneo del XIX secolo ed al centro l’altare. Questo, eseguito in marmi neri e scuri, mostra un’urna contente le reliquie di S. Natale ivi collocate nel 1935. Sulle pareti si ammirano gli affreschi di Gesù dodicenne nel tempio e Gesù che assolve l’adultera del pittore Virginio Monti di Roma del 1891. Sopra le due opere pittoriche, nei lunettoni, si trova il santo eponimo: la lotta di S. Giorgio con il drago a destra ed a sinistra il martirio di S. Giorgio.

La navata destra

Tornando all’entrata della chiesa e dirigendosi verso la navata di destra si può osservare una cappella riccamente decorata: questa è la cappella dedicata a S. Girolamo. Il Santo si trova al centro della cappella sopra l’altare dai marmi policromi, ritratto nella tavola dipinta da Gaudenzio Ferrari nel 1545 circa. Nella cappella si ritrovano elementi riferiti al soggetto della tavola, come le persone care a S. Girolamo dipinte nell’arco ed i simboli dei luoghi legati alla vita del Santo visibili nella cupoletta: Roma, Gerusalemme, Betlemme, Egitto. Scostanti da S. Girolamo sono invece i due dipinti posti ai lati, uno con il Martirio di S. Giorgio e l’altro con L’adorazione dei Magi, quest’ultimo, secondo una leggenda popolare, è forse il riferimento alle reliquie dei Magi presenti a Milano nella chiesa di Sant’Eustorgio che durante la venuta del Barbarossa sono state nascoste in San Giorgio per evitarne il furto.

Si passa poi alla cappella “del Crocefisso” posto al centro, di recente fattura 1926, con le statue di S. Francesco e S. Chiara poste ai lati.

L’ultima cappella della navata di destra è dedicata al “Corpus Domini” e contiene l’opera di maggiore importanza della chiesa. Eseguita nel 1516 da Bernardino Luini per conto della Confraternita del Corpus Domini sotto volere di Luca Terzaghi.

L’opera, che difficilmente non si riesce a notare, è ben illuminata composta da quattro tavole con soggetti che hanno al centro il compianto sul Cristo morto, nelle laterali: ecce Homo e la Flagellazione, nella lunetta l’Incoronazione di spine. L’opera ripropone la passione di Cristo partendo dalla tavola di destra per passare alla lunetta e alla tavola di sinistra per poi passare alla volta, affrescata, che rappresenta il culmine con la Crocifissione al centro, a sinistra la Madonna con S. Giovanni e le tre Marie ai piedi della croce, a destra il gioco dei dadi con la spartizione della veste.

Bibliografia

Giulio Colombaro, San Giorgio al Palazzo. Guida descrittiva, Tipografia dell’addolorata, Varese, 1974

G. Agosti, J. Stoppa, R. Sacchi, Bernardino Luini e i suoi figli. Itinerari. Ediz. illustrata, Officina Libraria, Milano, 2014

R. Accardo, V. Gabriele, Bernardino Luini in San Giorgio al Palazzo, Industri grafiche GECA, San Giuliano Milanese (MI), 2016

LA CHIESETTA DI SANTA LUCIA A TAGGIA: UN LUOGO DEL PASSATO E DEL PRESENTE

A cura di Daniele Mennella

Cenni Storici

Le antiche fondamenta, il culto arcaico e quello attuale

Tra i ‘caruggi’, che sezionano in modo labirintico l’abitato medievale di Taggia, la chiesetta di Santa Lucia si erge adiacente al ripido sentiero lastricato, che dalla cittadina porta verso il nucleo più antico del borgo, ove svetta l’antico castello, eretto intorno all’ XI secolo d.C. Risulta complicato datare con precisione l’edificio ecclesiastico, sia a causa della penuria di fonti, sia per i molti rifacimenti eseguiti nel corso del tempo. Le fondamenta risalirebbero al VI secolo d.C., periodo nel quale la comunità arcaica di Tabiesi, dopo aver lasciato il nucleo preromano di Costa Bellene, si insedia tra il Rio di Barbarasa e il Rio di Santa Lucia, dove si trova oggi la chiesa.

Unica testimone delle antiche radici sulle quali poggia il santuario è l’acquasantiera, databile intorno al XIII secolo, la sua collocazione nel tempo è supponibile grazie al suo programma decorativo. All’apice della colonnetta tortile su cui poggia la vasca è scolpita una figura antropomorfa intenta a reggerne il recipiente, motivo iconografico riscontrabile durante tutto il Duecento. Si può supporre, dunque, che, dopo la fonte battesimale preromana attestata nella Basilica di Capo Don, i cui resti sono oggi visibili nel comune di Riva Ligure, l’acquasantiera di Santa Lucia sia la più antica ad essere stata costruita dalla comunità arcaica di Taggia nella nuova zona abitativa, a ridosso del castello.

La devozione per Santa Lucia, martirizzata nel 303 sotto Diocleziano, fu molto diffusa fin dai primi secoli: il suo nome fu simbolo della nuova luce dell’impetuosa fede cristiana. La predicazione nella zona imperiese fu professata dal beato Orsmida e, in primo luogo, dal vescovo Siro. Ragionevolmente, dunque, grazie alle divulgazioni compiute dai testimoni della neonata fede cattolica, l’antica comunità di Tabya decise di dedicare alla Santa siracusana la sua prima chiesa. Ad oggi, la chiesa di Santa Lucia è in custodia ai ‘Maddalenanti’, gruppo religioso fondato nel 1716 con un atto notarile redatto di pugno da Giò Valentino Anfossi. In questa compagnia la morte, la devozione e la superstizione si confondono creando una realtà peculiare.

La Struttura

I rifacimenti e le tele scomparse

La pianta rettangolare si presenta irregolare a causa dell’adattamento al declivio su cui poggia. La navata è unica con due altari laterali aggettanti rispetto al corpo architettonico principale. Il pavimento è coperto da voluminose lastre di ardesia, rivestimento caratteristico degli edifici taggiaschi. Secondo le fonti, nel 1505 il reverendo Stefano Grillo riedificò la chiesa sulle rovine dell’edificio di culto conferendole l’aspetto che oggi ammiriamo.

Nel 1513 l’importante lascito di Giacomo Pasqua consente di arricchire l’arredo di Santa Lucia. Il campanile a pianta quadrata, che svetta sul fianco destro della struttura, è frutto di una ristrutturazione ultimata nel 2017. Sulle pareti laterali della navata sono presenti cornici in stucco dipinto che ospitavano tele ad oggi scomparse. Resta, però, all’interno della cornice un’incisione che riporta la data del 1762, presumibilmente l’anno in cui la tela è stata rimossa. Nella chiesa è inoltre conservato il trono in legno, opera dello scultore Bernardino Varese, sul quale venne posta, nel 1856, una statua raffigurante una Madonna del Sacro Cuore.

L’altare maggiore, il dipinto dedicato alla Santa

Santa Lucia tra i simboli, una nuova possibilità interpretativa

L’altare maggiore è ornato da un dipinto ad olio su tela attribuito a pittore di ambito ligure occidentale attivo nel XVIII secolo e catalogato come ‘Santa Lucia tra Sante martiri’.

Di dimensioni notevoli (250 x 156), la tela raffigura un’elevazione di Santa Lucia. La composizione presenta due figure in primo piano, mentre sullo sfondo è rappresentata la Santa circondata da cherubini e affissa tra le nubi. Il cherubino sulla sinistra tiene tra le mani una palma, simbolo icastico del martirio, mentre quello collocato ai piedi della Santa, mostra all’osservatore un piatto con degli occhi al suo interno, simbolo iconografico che la rappresenta per eccellenza.

L’origine del simbolo è sicuramente riconducibile alla tradizione popolare che la invoca come protettrice della vista a ragione del suo nome, che deriverebbe dal termine latino lux, lucis, la cui duplice traduzione consiste in luce e occhi. Particolare nella sua rappresentazione grafica e nell’iconografia è, invece, il cherubino in ombra nella parte sottostante del quadro.

La figura angelica, infatti, regge tra le braccia un vassoio contenente due seni mozzati, iconografia consueta di Sant’Agata (santa martire catanese nata nel 229 e martirizzata il 5 febbraio del 251). La raffigurazione del tipico stigma di Sant’Agata non è però casuale: infatti è attestato da alcune fonti, come il codice 995 della Bibliotheca Hagiographica Graeca, comunemente noto come Codice Papadopulo, che Lucia decide di recarsi con la madre in pellegrinaggio a Catania per raggiungere la tomba di Sant'Agata, con l’intenzione di far intercedere la Santa catanese e curare la madre, che soffriva di frequenti emorragie. Avendo chiarito il legame che tiene unite le due martiri e grazie al sostegno delle fonti agiografiche, risulterebbe chiara la figura sulla sinistra, identificabile con Sant'Agata.

Si può ipotizzare inoltre, di far coincidere la figura sulla destra con la madre Eutichia che assiste alla gloria della figlia Lucia di cui ha raccolto i frutti rappresentati dalla corona di fiori e mele che ella porge all’angelo.

Conclusioni

Pur prendendo in considerazione alcuni eventi organizzati dall’amministrazione comunale, la chiesetta di Santa Lucia resta ad oggi chiusa al pubblico e frequentata esclusivamente dalla compagnia religiosa dei ‘Maddalenanti’. Non solo i suoi antichi portoni sono serrati ma anche il suo importante ruolo per la comunità arcaica di Tabiesi rimane oscuro ai più. Inoltre, i pregevoli beni artistici costuditi all’interno del santuario meriterebbero studi più approfonditi.

Le foto dalla 2 alla 8 sono state scattate dal redattore

Bibliografia

Biagio Boeri, Taggia e la sua podesteria, Pinerolo-Torino, Arti grafiche Alzani,2004

Sitografia

http://chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/index.jsp consultato il 17/05/2022

LA BASILICA DI SAN SATURNINO A CAGLIARI

A cura di Ilenia Giglio

Introduzione

La basilica di San Saturnino si trova nel quartiere cagliaritano di Villanova, nei pressi del cimitero monumentale e della basilica di Nostra Signora di Bonaria, area che all’epoca della sua prima edificazione risultava isolata rispetto al resto della città. Ad oggi, in seguito allo sviluppo urbano delle diverse epoche, la sua ubicazione è invece abbastanza centrale e facilmente raggiungibile da turisti e visitatori sempre più attratti da questo monumento in quanto si presenta come uno dei siti paleocristiani più antichi dell’isola e uno tra i più significativi del Mediterraneo.

Origini del culto e primo impianto della basilica

Il culto del patrono di Cagliari ebbe origine nel IV secolo, più precisamente nel 304, quando il giovane Saturnino, o Saturno a seconda delle fonti, venne decapitato pubblicamente per non aver rinnegato la fede cristiana. Le sue spoglie furono sepolte in una zona suburbana che negli anni successivi accolse sempre più sepolture fino a diventare un’area funeraria molto estesa. Al di sopra di tale necropoli venne edificato un primo edificio di culto dedicato al Santo martire, pertanto appartenente alla tipologia dei martyria, di cui è possibile trovare una prima testimonianza nella biografia di Fulgenzio, vescovo di Ruspe, che tra il 507 e il 523 si trovava in esilio in Sardegna insieme ad altri vescovi africani per volere del re vandalo Trasamondo. Questo primo impianto in stile bizantino era caratterizzato da una pianta a croce greca con quattro bracci uguali e cupola centrale. A metà ‘900 gli studiosi Corrado Maltese, Renata Serra e Raffaele Delogu avanzarono alcune teorie sulle possibili derivazioni e affinità con altri edifici di culto di aria Siriaca quali S. Babila di Antiochia-Kaussié, San Simeone di Qal’at Sim’an e anche con l’Apostoleion di Costantinopoli che tuttavia non si rivelarono risolutive per via delle numerose e periodiche distruzioni e consistenti rimaneggiamenti subiti dalla basilica nel corso dei secoli.

La basilica in età giudicale

Nel 1089 Costantino Salusio II de Lacon-Gunale, giudice di Cagliari donò la basilica, che probabilmente versava in uno stato di abbandono, ai Vittorini di Marsiglia, i quali la resero loro monastero ristrutturandola e consacrandola nel 1119, anno in cui divenne anche sede del priorato sardo. I monaci Vittorini decisero di non adottare l’impianto latino ad aula longitudinale ma di intervenire sull’edificio preesistente, conservando la pianta cruciforme e riadattandola secondo i canoni del romanico provenzale: ricostruirono i quattro bracci e mantennero la cupola centrale, di cui vennero restaurate le scuffie a mezza crociera, elementi di raccordo al tamburo le cui arcate sottostanti scaricavano su quattro massicce colonne in marmo rosso.

Ogni braccio era composto da tre navate, la mediana voltata a botte e scandita da sottarchi e le navatelle, che non si interrompe a o alle testate dei bracci ma continuavano sui lati e risultavano coperte a crociera, gli archi generatori delle crociere spiccavano direttamente dalle pareti mentre sulle semicolonne di sostegno si impostavano le arcate parietali. Il braccio orientale si concludeva nell’abside con paramento calcareo su cui spiccano accenni di bicromia.

Le antiche strutture perimetrali a filari di conci regolari squadrati nella pietra calcarea non furono sostituite ma su di esse vennero innalzate le murature dell’XI secolo, contraddistinte dagli archetti esterni a ghiera semicircolare, da cornici, basi e capitelli scalettati e dall’abbondante reimpiego di materiali marmorei quali trabeazioni, colonne, ceppi funerari e basi che risultano omogenei in quanto probabilmente frutto dello spoglio di un unico edificio risalente all’età tardoimperiale. Questo nuovo impianto della basilica è documentato fino al ‘600, periodo a cui risalgono i disegni del manoscritto di Juan Francisco Carmona custoditi nella biblioteca universitaria di Cagliari.

La basilica durante l’età moderna

Tra il XIV e XV secolo la basilica divenne proprietà dell’arcidiocesi di Cagliari ma andò incontro a un lungo periodo di scarsa attenzione verso un buon mantenimento delle sue strutture. Difatti già in questi secoli venne danneggiata più volte fino ad arrivare nel 1614 ad essere protagonista di scavi archeologici voluti dal monsignor Francisco de Esquivel che avevano come finalità la ricerca dei “corpi santi” ossia le reliquie dei martiri sepolti nella necropoli sottostante. Questi furono condotti senza alcuna metodologia e senza rigore scientifico tanto da alterare irrimediabilmente gli strati più antichi, rendendo quasi impossibile la comprensione e ricostruzione del sito originario. Sono state rinvenute sepolture di varia tipologia: a fossa, a cupa, sarcofagi interrati, piccoli edifici funerari realizzati in conci e laterizi, tutte perlopiù attribuibili all’epoca romana e tardoantica. Durante questi scavi vennero rinvenute anche le ipotetiche reliquie di San Saturnino che vennero traslate presso la cattedrale di Cagliari dove nella cripta dei martiri è stata dedicata una cappella al patrono. Alla fine del ‘600 la basilica di San Saturnino subì uno tra gli ultimi interventi in quanto venne smantellata per ricavare del materiale da reimpiegare nella ristrutturazione della cattedrale sopracitata.

La basilica in epoca contemporanea

In seguito ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, che aggravarono ancora di più la condizione già precaria della basilica, vennero attuati dei piani per il restauro del superstite braccio orientale e per la conservazione delle sepolture e di altri elementi collocati in quello che a un primo sguardo potrebbe oggi sembrare un giardino, quasi fosse un’esedra semicircolare antistante all’edificio ma in cui è ancora possibile ammirare i resti di colonne, capitelli, basi e iscrizioni. La basilica venne finalmente riaperta al culto nel 1996 e da allora risulta forte centro di interesse oltre che per la sua storia anche grazie ad alcuni eventi culturali ospitati nei suoi spazi. Inoltre a partire da quest’anno è possibile ammirare al suo interno il crocifisso ligneo di Pinuccio Sciola, una reinterpretazione moderna dell’iconografia medievale del crocifisso gotico doloroso, appartenente alla produzione giovanile dello scultore, databile agli anni ’70.

Informazioni utili

La basilica è situata nei pressi della piazza San Cosimo, gli orari di apertura vanno dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 16:00. Ingresso libero.

Bibliografia

Roberto Coroneo , Renata Serra. Sardegna Preromanica e Romanica, 2004

Sitografia

https://virtualarchaeology.sardegnacultura.it/index.php/it/

CHIESA DEL CROCEFISSO DI GALATONE

A cura di Letizia Cerrati

Lo scrigno del miracolo

Le origini della Chiesa del Crocefisso sono radicate alle soglie del XIV secolo, quando un pittore ignoto, probabilmente un monaco proveniente dall’Oriente, dipinse un Crocefisso secondo il modello iconografico dell’Imago pietatis su di una parete nei pressi delle mura orientali della città di Galatone.

L’icona fu, da quanto rivelano le fonti, a disposizione della venerazione dei fedeli di passaggio e rivelò ben presto le sue doti miracolose.

Il potere delle immagini si fa prodigioso in questa storia, diventa addirittura salvifico durante gli anni dell’assalto dei Turchi alla Terra d’Otranto (1480-1481), si ritiene infatti che il pericolo dell’assedio turco scampato dalla città fu opera divina della sacra icona. Quest’ultima era tra l’altro collocata su una parte delle mura cittadine particolarmente malmessa, esattamente in prossimità di un varco che avrebbe potuto essere la porta d’accesso per gli assalitori.

Il miracolo impresso nella memoria collettiva, quello per cui a tutt’oggi è nota la Chiesa, in conseguenza del quale quest’ultima fu edificata, è quello della notte del 2 luglio 1261.

Soffocati dalla calura estiva, intorpiditi dall’aria ferma e appiccicosa di una notte d’estate salentina, un gruppo di persone alla ricerca di refrigerio, lo trovò nelle vicinanze dell’edicola votiva contenente l’immagine sacra. D’improvviso dall’icona si scorse un bagliore che si faceva man mano più intenso; subito dopo il prodigio si compì davanti agli occhi meravigliati degli astanti: la mano sinistra del Cristo ritratto ad affresco uscì dalla nicchia come fosse viva e reale, spostò il velo che la ricopriva e mise dietro la schiena le braccia che prima aveva incrociate davanti alla cintola. In questa posizione rimase per sempre.

Lì dove avvenne l’evento prodigioso fu realizzato subito un sacello, mentre le autorità religiose cercarono di verificare l’autenticità di quanto accaduto. Nei mesi a seguire l’umile cappellina in cui era custodita l’icona fu abbellita e successivamente ebbero inizio i lavori per la costruzione della chiesa, diretti dai maestri neretini Sansone e Pietrantonio Pugliese, col sostegno di Monsignor De Franchis.

La chiesa fu aperta ai fedeli il 3 maggio del 1623, ma non ebbe lunga vita, nel 1683 infatti un crollo improvviso ne causò la distruzione, l’icona fu, però, prontamente restaurata e per il nuovo edificio fu decisa una forma più solenne e fastosa.

I lavori furono portati avanti alacremente da illustri architetti, intagliatori e artisti fino al 1696 e la chiesa fu consacrata dal vescovo Antonio Sanfelice nel 1711.

L’intenzione di committenti e artefici era quella di allontanarsi da un concetto di edificio sacro austero ed eccessivamente severo, per creare un ambiente congeniale alla schiera di fedeli devoti che si sarebbe assiepata in preghiera davanti all’icona miracolosa. Non solo quindi un luogo ideale per il raccoglimento spirituale, ma soprattutto un posto adatto ad accogliere quell’eterno miracolo, che sarebbe diventato elemento d’identità collettiva di un intero paese.

Niente fu lasciato al caso, ogni scelta, dalla facciata alle decorazioni interne, era in funzione di un disegno complessivo, portatore di un messaggio ben preciso, di un determinato tratto emotivo, perseguendo il “principio barocco dell’arte come persuasione”.

I contributi di fra’ Niccolò e quelli di Giuseppe Zimbalo furono i più significativi.

Il celebre architetto impresse alla chiesa la sua inconfondibile impronta artistica, inserendo elementi tipici del suo linguaggio.

La facciata a gradoni fu realizzata con due materiali diversi a cui si deve la bicromia, pietra leccese e carparo, e si sviluppa in verticale, caratterizzata dall’uso, tipico di Zimbalo, delle paraste ribattute scanalate, di dimensione esattamente uguale alla metà della larghezza della parasta intera.

Cinque di queste marcano il primo ordine della facciata, mentre sul portale principale risalta la statua in pietra di Cristo crocefisso protetto da un piccolo baldacchino retto da due putti.

Non mancano i trionfi vegetali che mettono in evidenza punti rilevanti della facciata, si tratta di festose decorazioni effimere immortalate nella pietra che rimanderebbero alla fertilità della terra ed al tema dell’abbondanza, o forse alla caducità della vita ed alla fragilità dell’uomo.

Nelle nicchie inferiori vi sono statue degli Evangelisti, quelle superiori ospitano invece San Sebastiano e San Giovanni Battista. Gli apostoli Pietro e Paolo poggiano sulle volute di raccordo, mentre l’Arcangelo Michele e l’Angelo Custode sono posti sul fastigio.

Altri simboli di prosperità sono i festoni, di piccole dimensioni presenti al di sotto del finestrone centrale. Quest’ultimo è caratterizzato da una sorta di motivo a traforo, con ottagoni e quadrilobi che si alternano creando un effetto suggestivo.

Lo spirito barocco preannunciato dal prospetto raggiunge il culmine all’interno dell’edificio.

La chiesa ha una pianta a croce latina, con quattro cappelle laterali e un transetto non sporgente, coperto da un tamburo ottagonale con cupola, decorata con l’affresco del Ritrovamento della croce da parte di Sant’Elena.

La cupola è retta da quattro pilastri con statue dei Dottori della Chiesa, risalenti al 1714.

Notevoli sono le opere in legno intagliate da Aprile Petrachi da Melendugno, l’organo, la cantoria e il soffitto a cassettoni.

Nello sfarzo e nello splendore che permea l’intero ambiente interno della chiesa, il fedele è catturato dalla piccola icona leggendaria, questa, seppur segnata dal tempo e quindi non più totalmente visibile, è ammantata da un’aura soprannaturale, infatti, nel trionfo dell’imponente altare maggiore, su cui lo sguardo non riesce a rimanere fermo, attirato da preziose decorazioni, spicca la piccola icona con un disegno essenziale e colori tenui e smorzati.

Tra le magnifiche dorature che valorizzano l’intera scultura, protetta dalle doppie colonne poste ai lati quasi fossero possenti guardiani, è la piccola icona, noncurante di tutto quello sfarzo, semplice e forse proprio per questo dotata di inestinguibile forza evocativa.

La profusione di oro e le decorazioni sontuose conferiscono alla chiesa una teatralità tipicamente barocca, ma il sentimento di partecipazione al sacrificio di Cristo emana da quell’immagine, il vero significato su cui si regge l’intero santuario è in essa custodito.

Guardandola intensamente si avrà l’impressione di sentire affiorare nella memoria le parole dal Vangelo di Matteo (6, 19-21): Non accumulate tesori sulla terra, […] ma accumulatevi tesori nel cielo […] Perché là dov’è il tuo tesoro, ci sarà pure il tuo cuore.

La Chiesa del Santissimo Crocefisso di Galatone è un prezioso scrigno, custodisce traccia dell’eterno miracolo che sempre si rinnova, come una lacrima miracolosa che scava nel tempo e nei cuori, ricordando che Cristo è crocifisso ogni giorno, nei secoli, in ogni uomo che è oppresso e perseguitato ingiustamente.

Tutte le foto sono state scattate dalla redattrice dell'articolo.

Bibliografia

Vincenzo Cazzato, Il barocco leccese, in M. Rossi, A. Rovetta (a cura di), Itinerari d’arte, Roma, Laterza, 2003

Vincenzo Cazzato, Costanti grammaticali e sintattiche nelle architetture di Giuseppe Zimbalo, in Annali del Barocco in Sicilia, 2017

LA CHIESA DI SANTO STEFANO A VIMERCATE

A cura di Alice Savini

Introduzione

La chiesa di Santo Stefano è situata nel mezzo del centro abitato di Vimercate (paese situato a pochi chilometri da Milano nel mezzo della Brianza). E chiusa tutt'intorno dall'abitato e si affaccia sulla piazza rettangolare dedicata allo Stesso santo protettore della città.

L'inizio della storia costruttiva si può collocare all'epoca longobarda, la prima testimonianza documentaria risale infatti al 745 d.c. Tuttavia, la struttura che noi vediamo oggi fu eretta tra il X e l'XI secolo subendo molte trasformazioni nel corso dei secoli che le hanno poi conferito l'aspetto attuale.

Esterno

L'esterno della chiesa rivela l'antica storia dell'edificio fatta di modifiche e trasformazioni nel corso del tempo.

L'edificio a pianta basilicale ha tre navate terminanti con tre absidi semicircolari. L'abside centrale, maggiore, comporta una decorazione a lesene rettangolari e cornice ad archetti pensili suddivisi in gruppi di tre.

I prospetti laterali sono realizzati prevalentemente da ciottoli e mattoni e non presentano alcuna decorazione, se non una serie di archetti nella parte settentrionale. Qui sono ancora visibili le aperture di un ambiente fortificato eretto sopra le navate laterali nel XV secolo - periodo travagliato dal punto di vista politico militare - e molto probabilmente utilizzato con funzione difensiva.

Con l'imbiancatura il settore centrale della facciata si distingue da tutte le altre murature laterali. Il blocco centrale con struttura a capanna è delimitato da due lesene terminanti con elementi cuspidali. Al centro vi si trova il portale ligneo sormontato da un vestibolo su doppia colonna tuscanica architravata con fregio dorico e metope scolpite con emblemi devozionali e un timpano modanato triangolare.

All'inizio del XVII secolo fu aggiunta anche una finestra classica a serliana e la nicchia che ospita tra antiche sculture trecentesche raffiguranti la Madonna con il Bambino tra Santo Stefano e un altro santo guerriero non identificabile.

Al fianco destro della facciata si innalza la torre campanaria iniziata nel XI secolo ( e poi modificata sia nel 1400 che nel XIX secolo): poderosa struttura rettangolare su cinque piani sormontata da una cuspide piramidale con una croce al sommo. Nella muratura del campanile è conservata un'unica scultura di epoca romanica raffigurante una testa antropomorfa inglobata in una serie di archetti pensili del secondo piano. Si tratta di una testa maschile con barba e capelli incisi con linee sottili, bocca dal taglio orizzontale e occhi in evidenza.

Interno