FERRARA: DAL CASTRUM AL XIV° SECOLO

A cura di Mirco Guarnieri

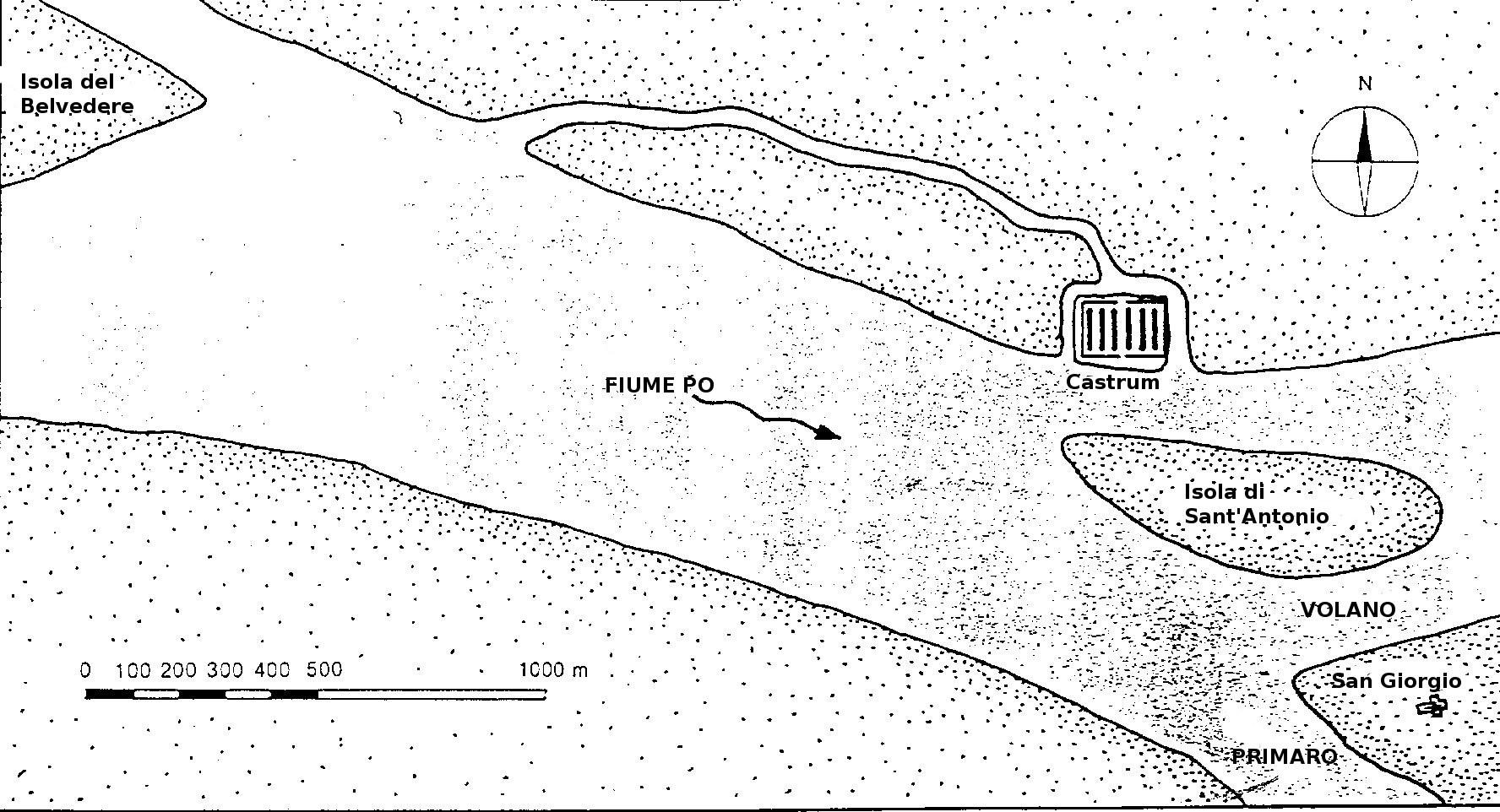

Prima di parlare di Ferrara bisogna citare Voghenza, centro di origine romana databile al III sec. d.C., col nome di Vicus Habentia o Vicus Aventinus situato sulla sponda del fiume Sandalo, un affluente del Po di Volano. Dal IV sec. d.C. Voghenza divenne sede della prima diocesi nel ferrarese, ma le continue invasioni barbariche che devastarono il centro tra il VII e VIII sec. d.C. portarono alla decisione di spostare la diocesi in un’area maggiormente difendibile, situata alla destra del fiume Po di Volano dove si trovava la biforcazione del medesimo con l’altro ramo del fiume Po, il Primaro. Il borgo fu chiamato “Ferrariola” e qui sorse la Basilica di San Giorgio, nei pressi del già presente Castrum bizantino situato poco più a nord, sulla sponda sinistra del ramo del Po di Volano.

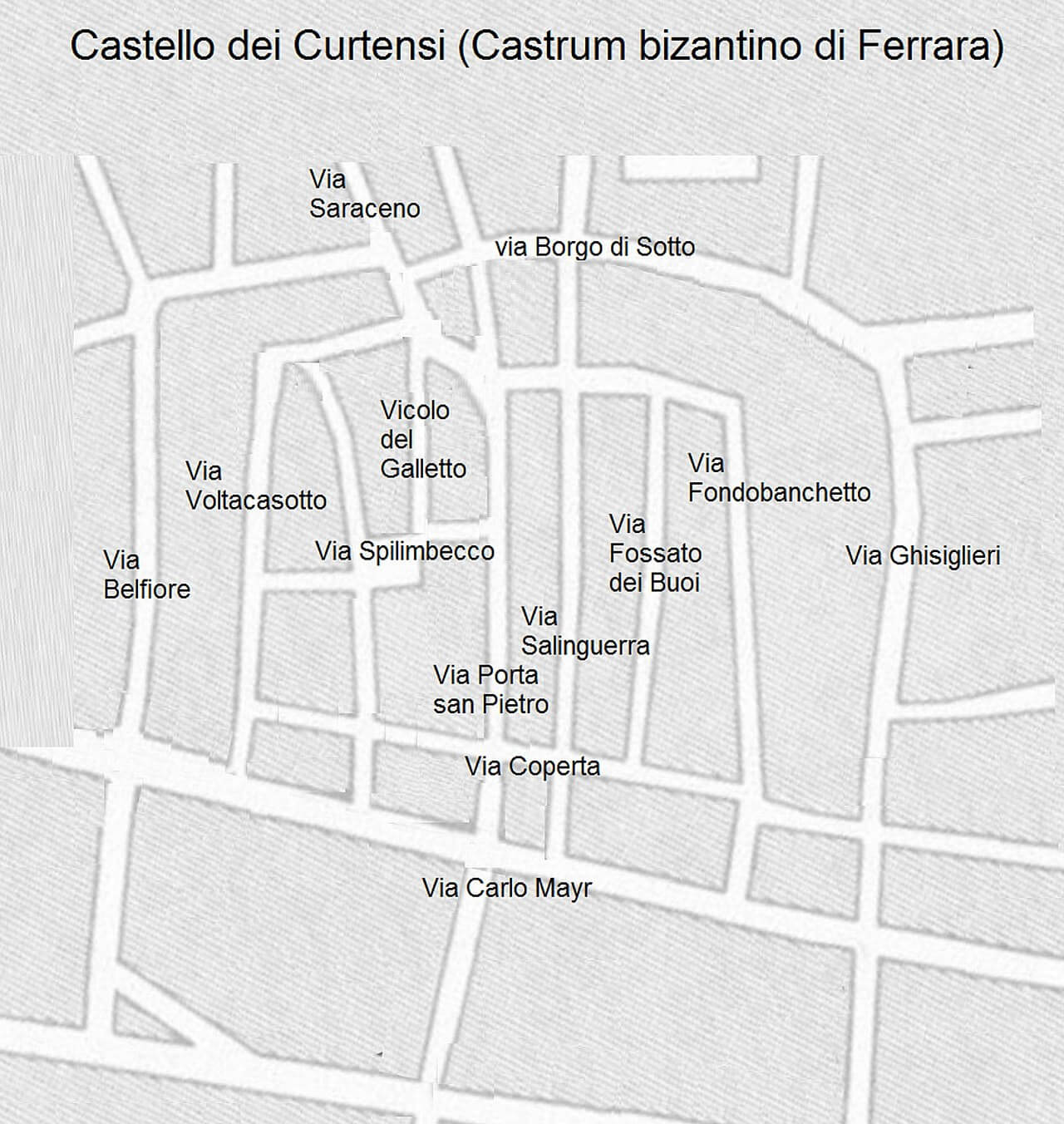

Il Castrum bizantino o Castello dei Curtensi nacque attorno alla fine VI sec. d.C. come fortezza difensiva dell’Esarcato di Ravenna sulla riva sinistra del Po di Volano. La forma del Castrum è ancora facilmente riconoscibile nella mappa di Ferrara dalla forma a ferro di cavallo situata nella zona sud-est (via Cammello, via Porta San Pietro, Via Borgo di Sotto e Fondobacchetto).

Verso la metà dell’VIII sec. d.C. la città si trovò sotto il dominio dei Longobardi, come testimonia un documento in cui il re Longobardo Astolfo parlava di una città di nome Ferrara inizialmente facente parte dell’Esarcato di Ravenna. Successivamente la città venne donata da Carlo Magno alla Chiesa, e verso la fine del IX sec. d.C. venne conferita alla famiglia di Tebaldo di Canossa.

Con l’espansione della città verso ovest e lungo le attuali via Ripagrande e via delle Volte, il solo Castrum non poté più bastare per la difesa della città; si arrivò dunque alla costruzione il Castel Tedaldo alla fine del X sec. d.C. per il controllo del fiume, questo a testimoniare che lo sviluppo della città era legato alle attività commerciali che si svolgevano sulle rive del Po. Altra costruzione risalente al IX sec d.C. è la Chiesa di San Romano uno dei primi luoghi di culto all’interno della città, inizialmente sede dei monaci benedettini dell’abbazia di Fruttuaria, poi passata ai canonici regolari di Sant’Agostino.

Nel XII secolo, Guglielmo degli Adelardi, tornato dalla seconda crociata in Terrasanta contribuì economicamente alla realizzazione della Cattedrale di Ferrara dedicata al patrono San Giorgio e alla Madonna. Venne costruita dal maestro Nicholaus e consacrata nel 1135, con la parte inferiore della facciata in stile romanico e quella superiore conclusa poi in stile gotico. In contemporanea venne realizzata anche Piazza delle Erbe, l’odierna Piazza Trento e Trieste, che assunse il ruolo di centro politico, economico e religioso della città.

Altro anno importante da ricordare è 1152 con la rotta di Ficarolo. La rottura degli argini deviò il corso del fiume dando vita all’attuale ramo del Po: ne conseguì un minore utilizzo del ramo di Volano che causò un periodo di crisi economica all’interno della città.

In quel periodo a Ferrara, come nel resto della penisola centro-settentrionale ci furono lotte interne tra Guelfi e Ghibellini. A Ferrara i Guelfi erano capeggiati dalla famiglia Adelardi-Giocoli, mentre i Ghibellini dai Salinguerra-Torelli che si combatterono fino al XIII sec., quando Azzo VI d’Este prese in sposa Marchesella Adelardi e divenne di fatto capo della fazione guelfa. Ciò portò gli Este ad inimicarsi e combattere i Salinguerra-Torelli per il controllo della città. Dopo anni di lotte tra le due famiglie gli estensi ebbero la meglio, portando Obizzo II d’Este a diventare signore di Ferrara nel 1264 grazie all’investitura ricevuta dalla Santa Sede nel 1332.

Entrando nei domini degli estensi, Ferrara conobbe un’epoca di splendore, e diventò un importante centro artistico e culturale nei secoli a venire fino al 1598.

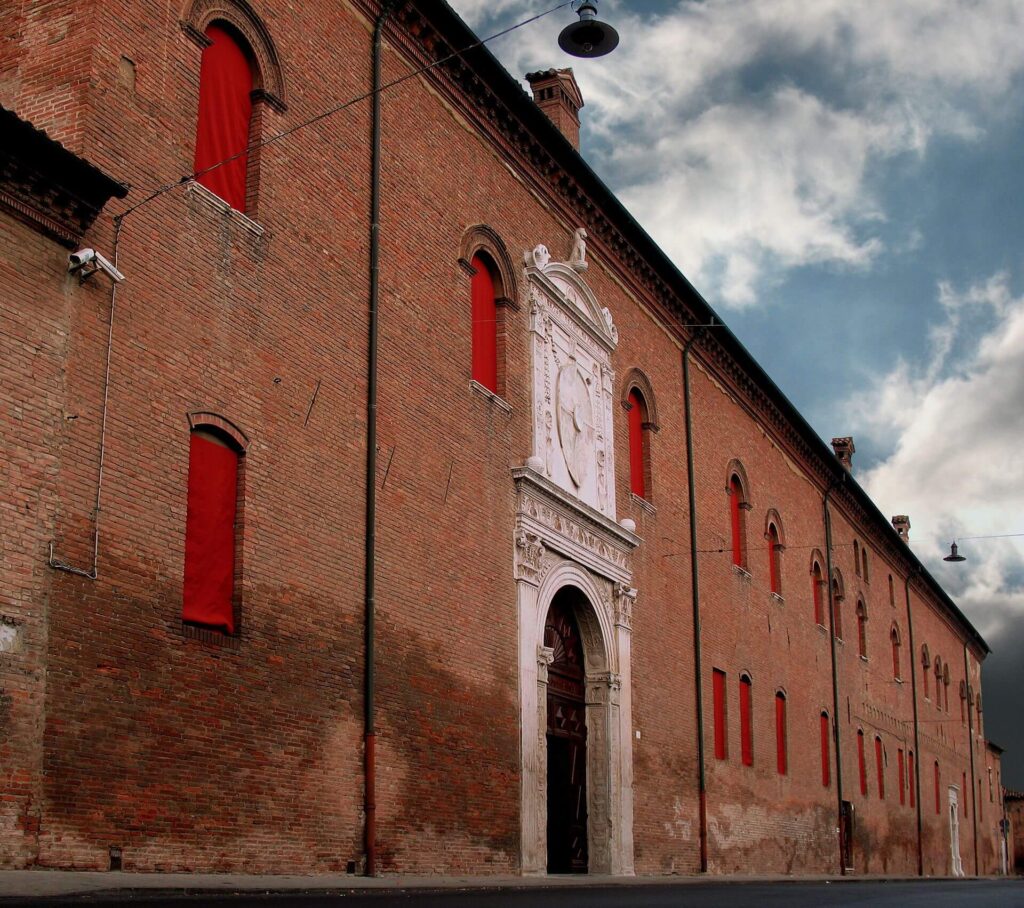

Negli anni 40’ del 1200 venne eretto il Palazzo comunale destinato a diventare la residenza della signoria Estense fino alla Devoluzione del 1598. Nel corso dei secoli l’edificio subì alcuni ampliamenti: nella seconda metà del XIV sec. con Nicolò II e nel XVI sec. con Ercole I d’Este, che diede al palazzo l’assetto planimetrico definitivo. Tutto il complesso si struttura attorno alla piazza, realizzata dall’architetto Pietro Benvenuto degli Ordini assieme allo scalone d’onore e al giardino delle duchesse situato dietro il palazzo.

Con il XIV sec. a Ferrara si assiste alla costruzione di alcuni degli edifici tra i più importanti della città, come il Palazzo della Ragione costruito tra il 1325-26: questo era il tribunale della città che comprendeva anche il Palazzo dei notai, la Torre dei Ribelli (eretta precedentemente) e le carceri, aggiunte dopo l’incendio che colpì l’edificio nel 1512.

Nel 1385 venne posata la prima pietra del Castello Estense o Castello di San Michele, una vera e propria fortezza militare per la famiglia, così chiamato perché i lavori iniziarono il 29 Settembre, giorno dedicato al santo. La costruzione del castello venne affidata dal marchese Niccolò II d’Este all’architetto Bartolino da Novara. Il castello venne costruito incorporando la Torre dei Leoni, edificio già esistente che rappresentava l’estrema difesa delle mura che si trovavano lungo le attuali Vie Cavour e Giovecca.

Sempre sotto il marchese Niccolò II vi fu la prima addizione della città, nel 1386 che portò all’urbanizzazione del “Pratum Bestiarium” (luogo dove pascolavano i bovini) che collegava tramite l’odierna Via Voltapaletto e Via Saraceno la Cattedrale all’Università fondata nel 1391 su concessione di Papa Bonifacio IX. In quest’area venne edificato Palazzo Schifanoia, fatto costruire da Alberto V d’Este, fratello di Niccolò II. Il termine Schifanoia deriva da “schivar la noia”: infatti era in queste Delizie che la famiglia estense si recava per allontanarsi dagli impegni politici ed economici della città. La Delizia venne ampliata da Pietro Benvenuto degli Ordini sotto Borso d’Este tra il 1465-67, e verso il 1493 da Biagio Rossetti sotto Ercole I. Celebri sono gli affreschi del Ciclo dei Mesi situati nell’omonima sala, realizzati da alcuni pittori dell’Officina ferrarese fra cui Francesco del Cossa e Ercole de Roberti.

Verso la fine del XIV sec. vennero costruite altre due delizie, quali Palazzo Paradiso (1391), divenuta ora Biblioteca Comunale, e la Delizia di Belfiore (1391), successivamente inglobata alla città con l’Addizione Erculea, oggi purtroppo non più esistente. All’interno della Delizia di Belfiore si trovava lo studiolo di Belfiore, fatto costruire da Leonello d’Este che ospitava il ciclo pittorico delle nove muse.

Bibliografia

Alessandra Guzzinati, "Benvenuti a Ferrara 2010", Edisai srl - Ferrara.

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/ferrara_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/

http://www.isco-ferrara.com/wp-content/uploads/2017/05/Sviluppo-urbanistico-di-Ferrara.pdf

http://win.liceoariosto.it/unpodiparco/cennistorici.htm

https://www.ferraraterraeacqua.it/it/ferrara/scopri-il-territorio/arte-e-cultura/chiese-pievi-battisteri/cattedrale

http://www.museoferrara.it/view/s/b1d78aaa43ad47e1b02c764972bdad4e

https://servizi.comune.fe.it/8113/palazzo-municipale

http://www.artecultura.fe.it/1618/il-palazzo-ducale-estense

https://www.castelloestense.it/it/il-castello/il-monumento/levoluzione

FOGLIANISE TRA DEVOZIONE E FOLKLORE

A cura di Stefania Melito

Introduzione

In provincia di Benevento, nel Parco Regionale del Taburno-Camposauro, esiste un piccolo paese chiamato Foglianise, che conta circa 3000 abitanti. Situato in collina, come tutti i paesi dell’entroterra beneventano offre una vista spettacolare su distese di ulivi secolari e sul monte Caruso, alto circa 600 metri e brullo in buona parte. La particolarità del luogo risiede nella presenza di un monumento fisico al suo interno, ossia un interessante eremo di formazione longobarda dedicato a San Michele Arcangelo, e nella tradizionale e singolare festa religiosa detta “Festa del grano”.

L’eremo di San Michele

L’eremo di San Michele è situato circa a metà del monte Caruso, ed è costruito aggrappato alla nuda roccia. Posizionato a ridosso di una naturale rientranza del monte e nelle vicinanze di una sorgente, si compone di una struttura a tre piani, di cui uno interrato, collegati tra di loro da una ripida scala a cui si ha accesso dopo una pronunciata salita.

L’eremo fu costruito dai Longobardi dopo che costoro si convertirono al cristianesimo grazie a San Barbato, ed aveva al suo interno una piccola chiesa, probabilmente a navata unica, il cui altare maggiore, in pietra del Gargano, era appunto dedicato a San Michele. Al di sotto della chiesa vi era una piccola cella in muratura che ospitava l’eremita o l’anacoreta che avevano il compito di custodire e sorvegliare la costruzione. La chiesa presentava degli affreschi di un ciclo cristologico opera probabilmente del Piperno, ma non si hanno notizie certe al riguardo. Quello che invece è noto è il fatto che tale eremo fosse meta di numerosi pellegrinaggi, tant’è che veniva concessa l’indulgenza plenaria a tutti coloro che lo visitavano.

L’eremo di San Michele a Foglianise ricalca la struttura compositiva dei santuari micaelici: è infatti un santuario rupestre situato nei pressi di una grotta o di una cavità, nelle vicinanze di una sorgente d’acqua e in un luogo elevato. È interessante notare come San Michele sia una figura abbastanza presente e “trasversale” nelle varie culture, in quanto di volta in volta veniva identificato in maniera diversa pur conservando gli stessi attributi iconografici, spada o lancia. È infatti il dio Odino della tradizione nordica, signore della guerra; è il dio Mitra, culto romano ed elitario precedente al Cristianesimo; è identificato con il dio Hermes, il messaggero degli dei nella mitologia greca; è inoltre presente sia nell’Ebraismo che nell’Islam come principe degli arcangeli.

L’eremo è stato in funzione fino al 1949, quando i bombardamenti alleati lo colpirono, devastandolo e rendendolo inagibile. Da allora fu chiuso al culto, fino a quando recenti lavori generali di restauro ne hanno permesso la riapertura.

La "Festa del Grano" si svolge tutti gli anni dall’8 al 18 agosto ed è una festa dedicata a San Rocco, patrono del paese. Fin qui nulla di speciale, se non fosse per il fatto che a Foglianise esiste un’antichissima tradizione, quella dell’intreccio della paglia, che ha raggiunto un tale livello di virtuosismo da consentire l’utilizzo di questi fusti di cereali per un qualcosa di totalmente incredibile.

La festa ha come particolarità infatti la sfilata dei monumenti, cioè la ricostruzione, fatta solo ed esclusivamente con paglia inumidita, dei monumenti d’Italia, perfetti in ogni dettaglio; ogni edizione è dedicata ad una Regione d’Italia. E così di volta in volta si è avuto l’omaggio alla Puglia con la ricostruzione delle chiese barocche pugliesi (ed. 2016), l’omaggio all’Italia intera con i Tesori d’Italia (ed. 2015) che sono stati esposti anche all’Expo, alla Regione Lombardia (ed. 2014), alla Calabria (ed. 2013) etc. Alla Campania è stata dedicata l’edizione 2012.

I “monumenti” sui “Carri di grano”, vere e proprie opere d’arte, sono costituiti da steli di grano e paglia inumiditi ed intrecciati in vario modo, in maniera tale sia da sostenere la struttura sia da poter riprodurre con una fedeltà sbalorditiva le caratteristiche dei monumenti della regione protagonista dell’edizione. Nelle contrade Prato, Barassano, Leschito, Palazzo, Frasci, Utile, Iannilli e Cienzi lavorano i cosiddetti “artisti della paglia”, i veri artefici della festa, che tramandano i segreti dell’intreccio. La tradizione vuole che la prima costruzione sia stata alta 25 metri, ma adesso le dimensioni si aggirano intorno ai 4/6 metri. Le strutture sono poste su delle piattaforme o dei carri e vengono trainate con cautela per tutto il paese, seguite sia dal resto della processione che dalla statua del Santo.

Sitografia

http://www.camministorici.it/it/user/11/punti-di-interesse/eremo-di-san-michele-arcangelo

https://sannio.guideslow.it/poi/eremo-san-michele-arcangelo/

GIOVANNI DELLA ROBBIA: FIRENZE E IL CONTADO

A cura di Luisa Generali

Introduzione

La lavorazione della terracotta invetriata, diffusa nelle forme rinascimentali dalla bottega dei della Robbia, venne aggiornata nel corso del Cinquecento da Giovanni della Robbia (1469-1530 c.), terzogenito di Andrea, che prese le redini della bottega ed estese ulteriormente a Firenze e nel contado l'arte di famiglia, incoraggiandone la fruizione in termini più popolari.

Allontanatosi dalla prima produzione robbiana, Giovanni ne rinnovò il linguaggio in base alle moderne tendenze cinquecentesche, accostandosi ad uno stile molto più esuberante, fondato su una vivace policromia di forte impatto visivo. Il grande cambiamento apportato dalle nuove generazioni, fra cui oltre a Giovanni si ricorda anche l’attività dei fratelli, Fra’ Mattia (1468-1532 c.) e Luca Bartolomeo (1475-1548), fu senz’altro l’uso totalizzante degli smalti colorati che ricoprivano e differenziavano le varie componenti dell’opera come in un dipinto, ricorrendo a un ricco repertorio cromatico, enfatizzato da vivaci contrasti. Svincolati dalla solennità scultorea delle figure bianche su fondale azzurro che aveva reso ben nota l’arte dei della Robbia nel Quattrocento, i soggetti rappresentati si animarono di policromie, accentuando gli effetti pittorici. La bottega rafforzò inoltre nella produzione l'utilizzo di motivi ornamentali derivati dall' architettura e dall'arte classica (quali ghirlande di frutta, racemi fitomorfi, candelabre, rabeschi ecc.), ricorrendo a un corredo di motivi sovrabbondanti che dovevano meravigliare per l'eccessivo decorativismo e i colori brillanti: la combinazione creata dall’unione di queste componenti, sebbene gli esiti siano spesso esagerati, è il vero timbro distintivo dello stile di Giovanni che troverà grande riscontro sul territorio fiorentino, soprattutto in contesti ecclesiastici. Tra le tipologie di opere più frequenti nel catalogo robbiano cinquecentesco si nota una particolare attitudine alla modellazione in rilievo che ben si prestava, alla stregua di un quadro tridimensionale, ad oggetti devozionali quali pale d'altare (sempre più monumentali e complesse), tabernacoli eucaristici, fonti battesimali ed edicole. Gestite come ampie specchiature dove accogliere icone mariane oppure storie del Vangelo, le superfici piane divenivano lo spazio ideale su cui costruire una minuziosa narrazione, spesso aperta su ambienti e paesaggi molto dettagliati, racchiusi in schemi decorativi altrettanto copiosi. Il dato descrittivo degli episodi, unito agli esiti realistici determinati degli smalti colorati, aveva il merito di avvicinare il fedele alla comprensione di tali immagini ed aumentarne il senso di compartecipazione emotiva e spirituale. Tali caratteristiche, volutamente devozionali, spiegano l’ampia diffusione sul territorio dei manufatti robbiani, declinati in una vasta gamma di varianti, pur rimanendo sempre inconfondibili nello stile. Lo sviluppo della bottega dovette anche il suo exploit ai ritmi di lavoro sempre più celeri, grazie a stampi e calchi che permisero la serializzazione di alcuni pezzi, in modo da consentire una rapida esecuzione e costi contenuti.

Soffermandosi invece sui soggetti iconografici più ricorrenti si noterà come gran parte di questi siano spesso palesi citazioni tratte da opere di Andrea Verrocchio (1435-1488), Domenico Ghirlandaio (1448-1494), ed altri celebri artisti della cerchia fiorentina. Questi richiami iconografici, talvolta interpretati come prodotti artigianali privi di originalità, sono stati in tempi recenti riletti dalla critica e giudicati come parte integrante dello scambio fra le arti, in cui pittura e scultura dialogavano e si influenzano costantemente. Il recupero di tali fonti visive, ormai assunte dalla collettività come modelli insuperabili, era inoltre una prassi comune nel Cinquecento per ribadire la grandiosità del recente passato e renderlo fruibile anche in contesti più periferici.

Opere

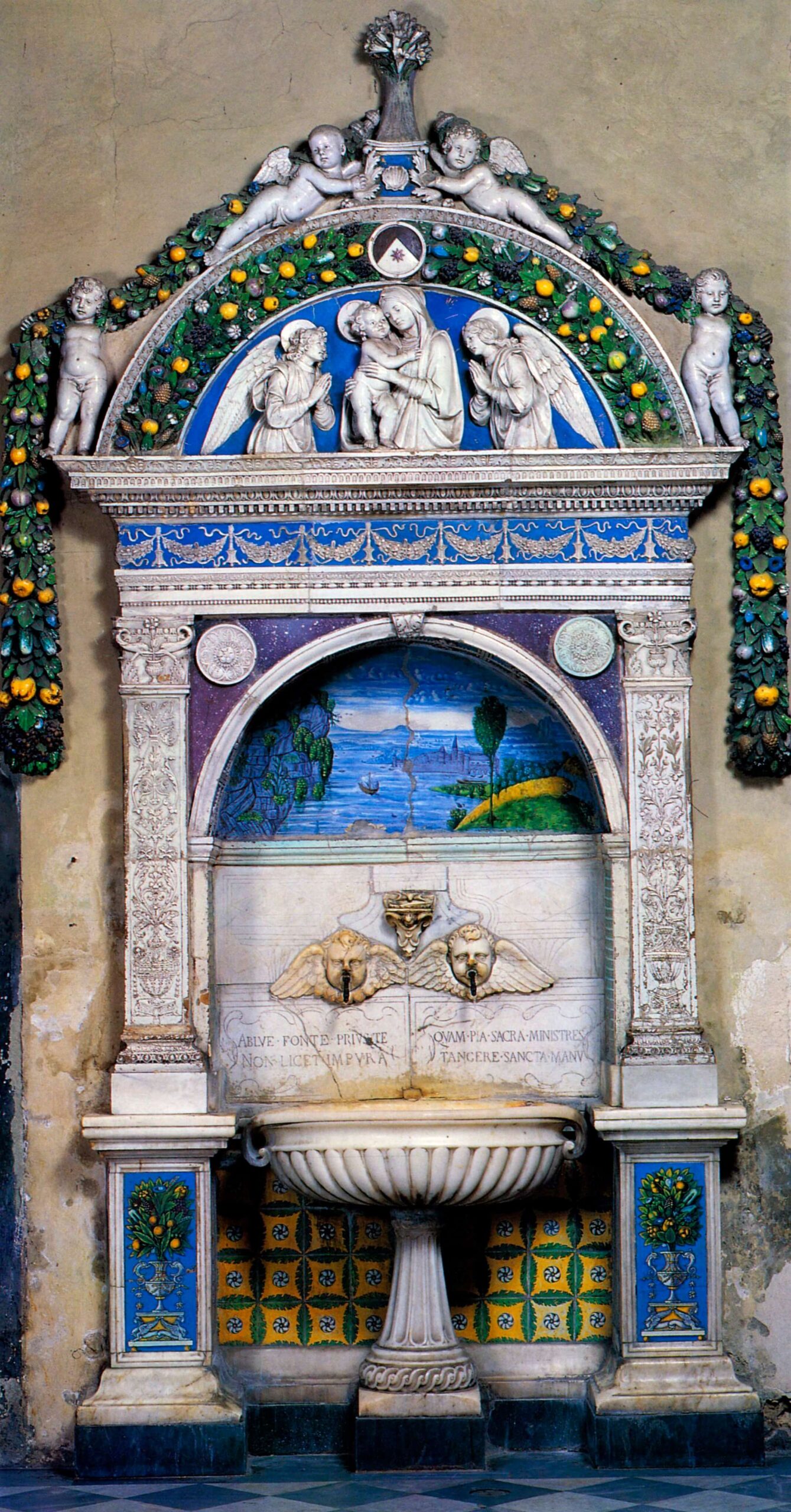

La prima opera attribuita internamente a Giovanni della Robbia al di fuori dell’orbita paterna è il Lavamani in marmo e terracotta (1498), posto nella sagrestia di Santa Maria Novella, considerato un unicum tra le suppellettili di questo tipo (fig.1). La committenza degli stessi frati domenicani è rivelata dalla presenza del blasone centrale inserito nel soprarco della lunetta, appena sopra il rilievo raffigurante la Madonna col Bambino fra angeli, che denuncia ancora gli influssi della tradizione di famiglia, ed in particolare della maniera di Andrea. L’insistente decorativismo che unisce motivi classici a geometrie ripetitive, congiuntamente a ghirlande e vasi ricolmi di frutta, delinea fin da subito il netto cambiamento di rotta che distinguerà il nuovo linguaggio robbiano. Risalta centralmente, nella lunetta interna alla struttura, il delicato e colorito scenario lagunare in maiolica dipinta, allusivo alla purezza dell’acqua impiegata per gli abituali riti di abluzione (fig.2).

Tra gli arredi liturgici più richiesti alla bottega di Giovanni, i fonti battesimali esagonali furono una tipologia molto apprezzata soprattutto nel contado fiorentino, dove ancora si conservano alcuni esempi molto simili tra loro nel formato e nell’iconografia. La reiterazione di tali modelli fu una pratica molto in voga, come dimostrano i fonti battesimali di Galatrona, in provincia di Arezzo, riferibile all’anno 1510 e quello di San Pietro a Sieve (FI), datato al 1518, modellati entrambi nelle specchiature con Storie di San Giovanni Battista e classicamente smaltati di bianco (fig.3-4). Lo stesso schema, ma nella variante policroma, viene riproposto a Cerreto Guidi (FI) nel 1511 e a San Donato in Poggio (FI) nel fonte datato 1513. Prendendo a modello l’opera di Cerreto Guidi nella Chiesa di San Leonardo, immediate appaiono le citazioni tratte dal Battesimo di Cristo di Verrocchio (1472-1475), con il noto intervento di Leonardo da Vinci agli esordi (fig.5-6), e il San Giovannino nel deserto (1485-90) di Domenico Ghirlandaio nel ciclo di affreschi della Cappella Tornabuoni a Santa Maria Novella (fig.7-8).

Il sodalizio con l’architettura, già ampliamente sviluppato dagli avi di Giovanni (basti pensare ai celeberrimi tondi robbiani degli Innocenti), venne portato avanti dalla bottega che eccelse fra l’altro nella realizzazione di lunette: fra queste ricordiamo per il particolare pregio i pezzi oggi esposti a Villa la Quiete, un tempo nella chiesa di San Iacopo a Ripoli, raffiguranti l’Incredulità di San Tommaso e il Noli me tangere (primi decenni del XVI secolo). In origine realizzate a conclusione degli altari della chiesa, le due mezzelune congiungono l’uso dei colori nel paesaggio al nitore delle figure smaltate di bianco, secondo ancora le consuetudini tradizionali.

Nell’Incredulità di San Tommaso attribuita a Giovanni (fig.9), il dettagliato paesaggio esterno in cui è ambientata la scena, ricco di minuzie naturalistiche, vegetali e animali, sottolinea il candore del gruppo centrale, puntualmente derivato dall’opera di Andrea Verrocchio a Orsanmichele (fig.10). La medesima impostazione coloristica è adottata nel Noli me tangere (fig.11), attribuita alla collaborazione tra Giovanni e il fratello Marco (fra’ Mattia), in cui emerge un’attenta coerenza spaziale dello scorcio paesaggistico, molto ben calibrata nel lento degradare prospettico verso la città.

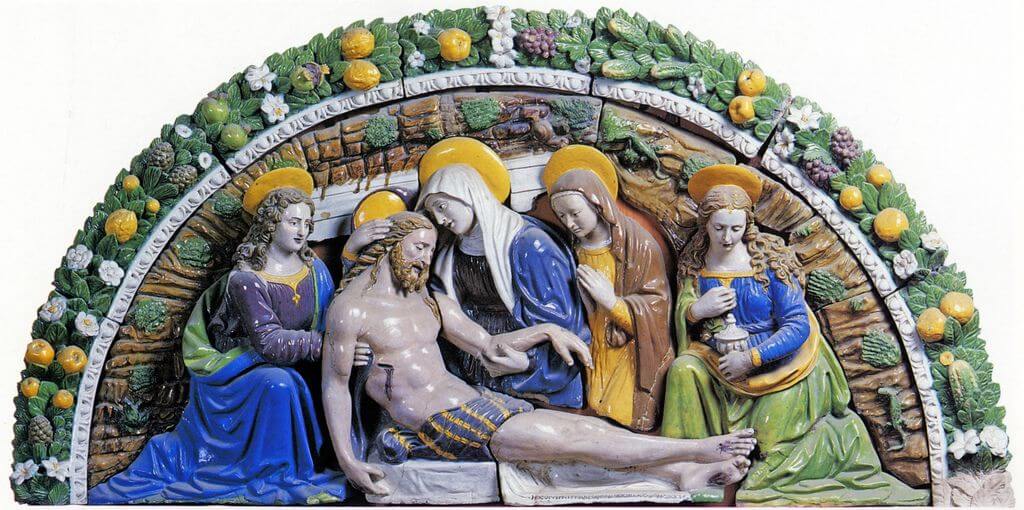

Un tono diverso assumono invece le lunette risalenti al secondo e terzo decennio del secolo: corpose nei volumi e nei colori, spiccano per il pittoricismo che vogliono imitare, ottenendo un immediato effetto decorativo. Di grande fascino è la lunetta della Visitazione (1517) al Museo Bandini di Fiesole (fig.12), in cui la soluzione policroma del cielo, disteso a pennellate sfumate, prepara l’atmosfera dell’incontro fra Maria e Elisabetta. Risalgono invece al 1521 le due lunette al Bargello raffiguranti Le Marie al sepolcro e l’Annunciazione (fig.13-14), attribuite a Giovanni nel suo stile più noto e popolare, improntato alla costruzione delle immagini secondo gli schemi pittorici del classicismo cinquecentesco.

Al secondo-terzo decennio del XVI secolo appartiene anche il Ciborio nella chiesa di Santa Maria Assunta a Bassa (FI), uno tra i molti esemplari esistenti della stessa tipologia, ricalcati e prodotti quasi serialmente per le chiese del contado (fig.15). La struttura modellata sulle ormai assodate formule rinascimentali si sviluppa sui diversi piani della composizione, scandita da cornici dentellate ed eterogenei motivi decorativi. Ai lati dello sportello, due angeli in adorazione aleggiano su un pavimento rivestito di piastrelle scorciate prospetticamente.

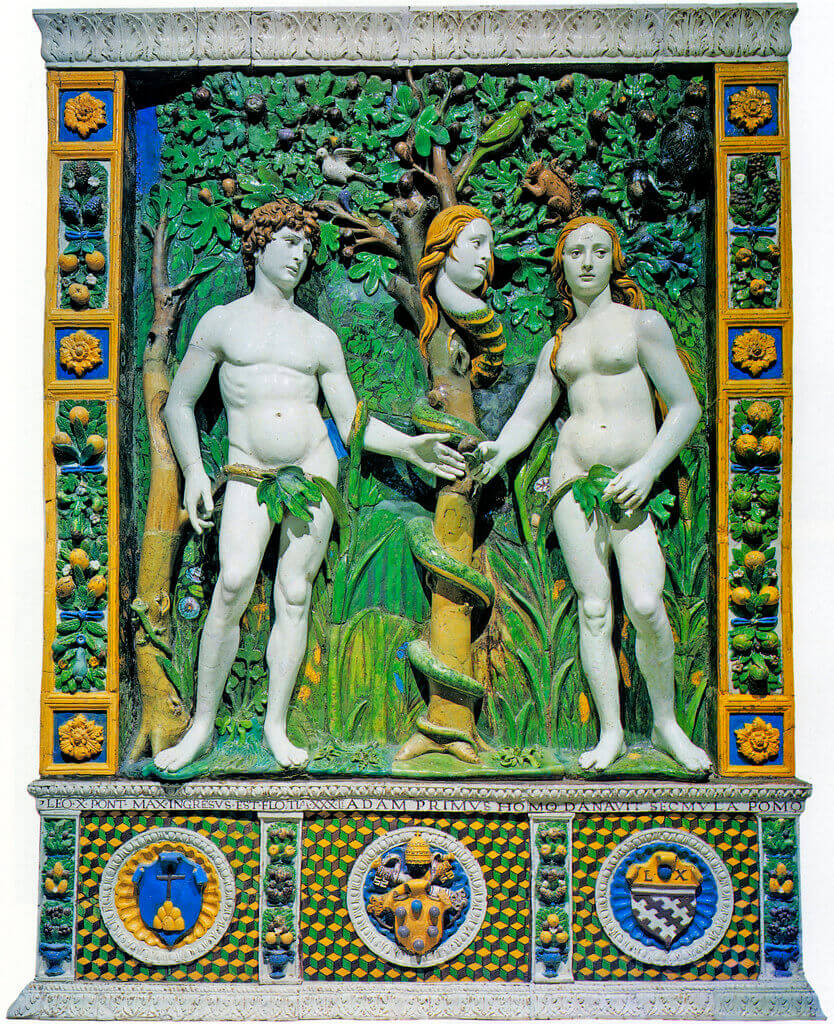

Fra i vertici delle “robbiane” attribuite alla mano di Giovanni si trova anche il dossale raffigurante Adamo ed Eva (fig.16), commissionato per il passaggio di Papa Leone X in visita a Firenze nel 1515. La pala ritrae il momento della tentazione da parte del serpente, ritratto con una testa di donna dalle sembianze simili a quelle di Eva. I corpi nivei dei progenitori, modellati quasi a tutto tondo, si stagliano sulla parete arborea del fondale, occupata in gran parte dalla chioma dell’Albero della Conoscenza del bene e del male su cui posano diversi animali. Anche in questo caso la critica ha rintracciato come fonte visiva di confronto l’incisione del tedesco Albrecht Dürer (1504) di medesimo soggetto (fig.17). Tuttavia, fonti d’ispirazione simile non dovevano certo mancare nella stessa Firenze, come dimostra il brano ad affresco dipinto da Masolino da Panicale nel 1424-1425 nella Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine (fig.18).

Esemplare dell’opera di Giovanni nella sua maturità è la pala del Presepio (1521), proveniente dalla chiesa di San Girolamo delle Poverine, oggi conservata al Bargello (fig.19). L’opera, caratterizzata dall’evidente pittoricismo, sorprende per la monumentalità e la vividezza dei colori che distinguono l’ampio scenario aperto alle spalle della natività. Dello stesso periodo (1522) è il Tabernacolo delle Fonticine in Via Nazionale, così chiamato per la sua funzione di fontana pubblica, riportato all’antico splendore da un recente restauro (fig.20). La struttura si articola intorno al vano centrale occupato dalla grande pala raffigurante la Madonna col Bambino, affiancata dai Santi Jacopo, Lorenzo e Giovannino. Al di sopra il Padre Eterno e una teoria di angeli adoranti determinano una cornice interna che si conclude con le Sante Barbara e Caterina d’Alessandria, entrambe poste in due nicchie laterali. La densa concentrazione di elementi figurativi e ornamentali crea un effetto vicino all’horror vacui (terrore del vuoto), che trova un corrispettivo anche nella cornice esterna addobbata da festoni e teste di Santi.

Di questa tipologia si presenta anche la Madonna col Bambino e San Giovannino per il Castello dei Conti Guidi a Vinci, datata al 1523 (fig.21). Insieme all’immancabile ghirlanda di frutta che contorna la pala centinata, anche il fondale presenta una copertura ad arabeschi, formando un motivo decorativo molto elegante che vuole designare il drappo del trono su cui siede la Vergine.

Avviandosi verso gli ultimi lavori di Giovanni della Robbia, a tutti gli effetti fra i protagonisti del XVI secolo, non possiamo non ricordare i sessantasei medaglioni per il cortile della Certosa del Galluzzo (1523), da cui sporgono magnifiche teste raffiguranti vari personaggi allegorici e cristologici di una bellezza ideale e antica. Secondo un revival bicromatico, l’incarnato lattiginoso delle teste si accompagna a note di colore gialle e celesti (fig.22-23-24-25). L’impresa del Galluzzo fu probabilmente coadiuvata dal fratello Luca Bartolomeo della Robbia e da Giovan Francesco Rustici (1475-1554), valente scultore e ceramista fiorentino, che sulle medesime linee cromatiche dei medaglioni sopracitati impostò anche il suo Noli me tangere con Sant’Agostino nella lunetta (secondo decennio del XVI secolo), oggi al Bargello; secondo il Vasari quest’ultima opera fu invetriata in collaborazione proprio con Giovanni della Robbia (fig.26). L’episodio dell’incontro fra Gesù e Maria è realizzato in smalto bianco mentre al colore giallo è assegnato lo spazio dell’orizzonte, metaforicamente allusivo agli sfondi dorati, segno della presenza della grazia divina. A Rustici va il merito di aver saputo lavorare la terracotta alla stregua del marmo, elaborando un finissimo stiacciato che delinea minuziosamente il contesto esterno in cui si svolge la scena.

Dopo la scomparsa di Giovanni l’eredità della bottega, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non fu raccolta tanto dai figli, quanto piuttosto dalla famiglia Buglioni (in particolare da Benedetto e Santi), che oltre alle tecniche di lavorazione acquisì anche il tipico linguaggio artistico robbiano, detenendo il monopolio della terracotta invetriata fino alla seconda metà del Cinquecento.

Bibliografia

- Campigli, Scheda 1 (Bottega di Giovanni della Robbia, Tabernacolo eucaristico, Chiesa di Santa Maria Assunta, Bassa), in Visibile pregare, Ospedaletto 2000, p. 36.

- Campigli, Scheda 16 (Giovanni della Robbia, Fonte battesimale, Pieve di san Leonardo, Cerreto Guidi), in Visibile pregare, Ospedaletto 2000, pag. 64-65.

- Petrucci, Luca della Robbia e la sua bottega: Andrea della Robbia, Benedetto Buglioni, Marco della Robbia (Fra’ Mattia), Giovanni della Robbia, Luca della Robbia il "Giovane", Francesco della Robbia (Fra’ Ambrogio), Girolamo della Robbia, Santi di Michele Buglioni, Firenze 2008.

- Gentilini, F. Petrucci, F. Domestici, “Della Robbia”, in Art dossier; 134.1998, Firenze 2014.

- G. Vaccari, “La tecnica della terracotta invetriata”, in Art dossier; 134.1998, Firenze 2014, pp. 17-18.

- Galli, N. Rowley, Un vergiliato tra le sculture del Quattrocento, in Santa Maria Novella: Dalla "Trinità" di Masaccio alla metà del Cinquecento, a cura di A. De Marchi e C. Sisi, Vol. II, Firenze 2016, pp. 59-95.

- Visonà, R. Balleri, Dagli altari della chiesa di San Jacopo di Ripoli al Conservatorio delle Montalve a La Quiete: le terrecotte invetriate di Giovanni e Marco della Robbia e oltre, in Capolavori a Villa La Quiete, Catalogo della mostra a cura C. Giometti, D. Pegazzano, Villa la Quiete, Firenze,26 luglio-30 ottobre 2016, Firenze 2016, pp. 77-101.

Sitografia

- Gentilini, DELLA ROBBIA, Giovanni Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 37 (1989): http://www.treccani.it/enciclopedia/della-robbia-giovanni-antonio_%28Dizionario-Biografico%29/

Pala d’altare, Adamo ed Eva: https://art.thewalters.org/detail/35961/adam-and-eve/

Tabernacolo delle Fonticine: https://2017.gonews.it/2016/12/12/terminato-restauro-del-tabernacolo-delle-fonticine-via-nazionale/

Lunetta, La visitazione: https://www.piccoligrandimusei.it/blog/portfolio_page/museo-bandini-di-fiesole/

Certosa del Galluzzo: http://www.certosadifirenze.it/

IL SANTUARIO DI MONTE S. ANGELO A TERRACINA

A cura di Andrea Bardi

Storia del Santuario di Monte S. Angelo

La presenza di strutture architettoniche sulla sommità del Monte S. Angelo (Mons Neptunius per i romani) [fig.1] precede il periodo romano (l’Urbe sottomise l’insediamento volsco di Anxur – Tarracina nel 406 a.C, per poi farne una colonia nel 329 a.C.). Tra gli esempi più compiuti di santuario terrazzato tardorepubblicano [fig. 2], il complesso architettonico venne infatti ristrutturato a partire da preesistenze più antiche (IV secolo a.C).[1] L’attuale area, che ospita i resti dell’intervento romano sul monte, venne completata in tre tempi. Le fondazioni più antiche (II secolo a. C.) comprendono la cinta muraria poligonale in opus incertum [fig. 3] (tecnica edilizia romana consistente nell'assemblamento di blocchi di pietra irregolari), l’area del cosiddetto “Piccolo Tempio” e un sacello roccioso, l’auguraculum. Al periodo sillano (secondo quarto del I sec. a.C) vengono fatti risalire il “Campo Trincerato”, adibito ai magazzini e agli ambienti di stanziamento delle truppe e l’area del “Grande Tempio” con il portico retrostante. L’area originaria del “Piccolo Tempio” ospitò poi, in età altomedievale (IX – X secolo), il Monastero di S. Angeletto, dedicato all’arcangelo guerriero da cui il monte prende il nome. Chiuso verso la fine del ‘500 da papa Sisto V (1585-90), divenne un convento di suore clarisse. L’area – nonostante i rilievi proseguirono ininterrotti per i secoli a venire (conosciamo alcuni disegni di Antonio da Sangallo il Giovane e Baldassarre Peruzzi[2]) – venne sostanzialmente abbandonata a se stessa, e tale stato di incuria si protrasse, di fatto, fino alla fine dell’800. Strappata ai domini ecclesiastici in seguito all’unificazione nazionale, la sua gestione venne affidata dallo Stato all’amministrazione comunale per usufrutto. Sottoposta a vincolo archeologico, fu grazie alle sistematiche campagne di scavi condotte prima dallo studioso locale Pio Capponi (al quale venne intitolato il Museo Civico cittadino) e poi da archeologi quali Luigi Borsari e Giacomo Boni, che l’area sacra di Monte S. Angelo tornò ad essere materia di interesse per gli studiosi.

Il “Piccolo Tempio”

Le varie costruzioni nell’area del “Piccolo Tempio” sul Monte S. Angelo sono le più antiche dell’intero complesso (gli studiosi notano una maggiore approssimazione nella realizzazione dell’opus). Il tempietto è una platea rettangolare, orientata a sud – ovest, sostenuta in origine da nove arcuazioni (cinque quelle superstiti) [fig. 4] all’interno delle quali gli ambienti sormontati da volte comunicavano tra di loro tramite piccole aperture ad arco.

Le ghiere degli archi in facciata erano decorate semplicemente da cornici modanate. Le poche pitture interne superstiti, invece, rivelano il sistema a finti stucchi e incrostazioni marmoree tipiche del cosiddetto “primo stile pompeiano” [fig. 5]. [fig. 6]

Nel corso del restauro del 1988 sono state scoperte pavimentazioni medievali con decorazioni a crocette nere, evidentemente afferenti al complesso monastico di S. Angeletto. Quest’ultimo, ricavato nel corridoio interno, era decorato da affreschi purtroppo perduti o, nel migliore dei casi, gravemente danneggiati. Sulla volta un Cristo clipeato[3] era circondato dai Quattro Evangelisti; sulle pareti laterali, un’Ascensione e una Trasfigurazione. La fascia superiore della parete est, infine, accoglieva una Madonna con Bambino tra i Ss. Gabriele e Michele[4].

Il “Campo trincerato” sul Monte S. Angelo

Il “Campo trincerato” manifesta chiaramente, già dal nome, la sua funzione difensiva. Questa struttura militare assumeva la forma di un portico a tre braccia che lasciava scoperto il lato sud alla vista della costa pontina. All’interno del portico gli ambienti di stanziamento delle truppe e i magazzini davano le spalle all’avancorpo nord, protetto ai lati da due imponenti torrioni, che accoglieva un sistema di dodici cisterne voltate. Ancora sul versante sud uno sperone di roccia, l’auguraculum,[5][fig. 7] affiancava un piccolo tempietto in antis[6]. Al XIII secolo, infine, risale l’aggiunta di un’ulteriore torre a base quadrata al centro dell’area, purtroppo andata perduta.

Il “Grande Tempio”

L’area mediana delle evidenze architettoniche sul Monte S. Angelo, ultima per cronologia, venne realizzata a partire dalla realizzazione di imponenti sostruzioni in opus incertum. Molto diffuse nell’edilizia romana, le sostruzioni consentivano di creare una base di appoggio piana per strutture che, trovandosi in prossimità di dislivelli, non avrebbero potuto essere altrimenti completate. La terrazza era raggiungibile mediante una scala, posta nelle vicinanze del tempietto in antis, che conduceva ad un portico a doppio spiovente, chiuso su tre lati e sorretto da un colonnato corinzio [fig. 8].

Davanti al portico, il Tempio vero e proprio. Circondato da una recinzione (temenos) atta a delimitare lo spazio sacro, esso fu costruito su di un podio lungo 32 metri, largo 19 e alto circa 7. Chiuso sulle pareti laterali, su di esse era addossata una teoria di semicolonne (tempio pseudoperiptero). Il pronao, a sei colonne (tempio esastilo) era accessibile da una gradinata ricavata dal podio [fig. 9] [fig. 10]. Una volta all’interno, la cella (naos) conteneva, sulla parete di fondo, la statua della divinità, con una pavimentazione a mosaico bianco delimitata da una fascia di colore nero. Sulla destra del tempio una piccola edicola proteggeva un altro auguraculum, connesso – tramite un foro nella roccia – con una grotta naturale nel criptoportico. Proprio nei pressi dell’edicola Pio Capponi rinvenne, nel famoso scavo del 1894, in un ripostiglio sacro (favissa) numerosi ex voto (oggetti offerti in dono alla divinità in seguito all’adempimento di una promessa).

La sostruzione inferiore: criptoportico e galleria d’archi

Da una scalinata sul lato ovest della piana di mezzo, si accede a un corridoio che, accompagnando il dislivello del terreno, conduce alla terza terrazza, la più bassa, con le sue dodici arcate a tutto sesto che rappresentano, ad oggi, la parte meglio conservata dell’intero complesso. Al criptoportico (corridoio coperto), lungo 60 metri e largo circa 3, voltato a botte e aperto sul lato lungo da un’alternanza di porte e finestre [fig. 11] si addossa un ambiente voltato e aperto in facciata da dodici arcate a tutto sesto [fig. 12]. Ad ogni arcata corrisponde uno spazio delimitato da pareti divisorie aperte da una galleria prospettica di porte ad arco, una delle maggiori attrattive dell’intero complesso [fig. 13].

Lo scavo del 1894 e la questione attributiva

Il 1894 fu un anno cruciale per le sorti del tempio. Dopo essere stato sottoposto, agli inizi del decennio, a vincolo archeologico, il sito, erroneamente definito “Palazzo di Teodorico” fu oggetto di una campagna sistematica di scavi che sciolsero alcuni interrogativi cruciali. Innanzitutto, l’area venne identificata nella sua doppia natura - cultuale e militare – grazie all’azione di Borsari, Boni e Capponi. Agli studiosi si deve anche il ritrovamento di un basamento templare, della sede oracolare e di altri edifici. Dalla tecnica costruttiva utilizzata, inoltre, fu possibile risalire alla datazione delle strutture. Anche l’attribuzione della titolarità del tempio a Iuppiter Anxur (Giove imberbe), dio di tradizione volsca menzionato da varie fonti latine (Virgilio, Tito Livio, medaglioni appartenenti alla Gens Vibia) fu messa seriamente in discussione grazie al ritrovamento, per opera di Pio Capponi, di alcuni crepundia, oggetti votivi in piombo offerti alla divinità durante i riti di passaggio dall’infanzia all’adolescenza. Fu proprio attorno ai crepundia e alle iscrizioni incise su basi votive trovate da Borsari che la tradizionale attribuzione del tempio a Giove Anxur iniziò a mostrare i primi segni di cedimento. Alcune basi marmoree da statuette votive ritrovate nello scavo da Borsari recavano infatti l’iscrizione “VENUS OBSEQUENS”; altre, più semplicemente, “VENUS”[7]. Indizi del genere non potevano certo passare inosservati, e, alla lunga, grazie anche a riflessioni di carattere filologico su fonti letterarie (Plinio, Orazio, oltre a Virgilio e Tito Livio) portarono ad un deciso cambio di rotta nell’individuazione delle divinità titolari del complesso e, nello specifico, in quella del “Grande Tempio”. Mentre il “Piccolo Tempio” doveva coincidere con l’aedes Feroniae (“tempio di Feronia”) citato da Plinio in un passo della Naturalis Historia[8],la costruzione principale, sulla terrazza mediana, doveva inevitabilmente riferirsi a “Venere obbediente”, per una serie di ragioni. In primis, la committenza: si presume che a volere il tempio fu un influente nobile di fazione sillana, C. Memmio, in seguito alla vittoria di Silla su Caio Mario[9]. Venere era la divinità protettrice del dittatore, il cui attributo era Epaphroditos (“favorito a Venere”), e la costruzione del tempio poteva costituirne il degno atto di ringraziamento. In secondo luogo, l’orientamento del tempio: rispetto all’aedes Feroniae (“Tempio di Feronia”), rivolto alla città e alle campagne circostanti, il tempio di Venere si rivolgeva al porto, centro di gravità dei commerci e in particolare dell’esportazione del pregiato vino Caecubum. Il rapporto tra Venere e vino si era intensificato dal 295 a.C., quando la dea venne associata ai Vinalia Rustica; il vino era inoltre strumento dell’alterazione sensoriale necessaria alle adepte di Venere per la pratica di riti orgiastici connessi al culto della dea[10]. In ultima analisi, la struttura architettonica del santuario terracinese riflette chiaramente il modello del Tempio di Venus Ericina (Erice, Sicilia). Il ruolo di Iuppiter Anxur diviene, alla luce di tali considerazioni, certamente più marginale; tuttavia, la sua presenza è plausibile in virtù della consuetudine di abbinare ad una divinità principale un paredro, ovvero un dio giovane. Proprio la coppia Feronia – Giove Anxur era, al tempo, molto diffusa[11] (Servio, nel suo commento a Virgilio, identifica Feronia con Iuno Virgo). A Terracina, dunque, la presenza di Giove imberbe andrebbe riferita e limitata al piccolo tempietto in antis nel campo militare. Quanto a Feronia, infine, dea molto importante a Terracina[12], la sua natura “transizionale” (era la dea del passaggio dallo stato selvatico a quello civilizzato) andrebbe anch’essa risolta nell’orientamento del piccolo tempio, esattamente a metà tra la città e la campagna circostante.

Note

[1] Tuttavia, la campagna di scavi condotta da un team italo-tedesco guidato da Paul Scheding e Francesca Diosono nel 2019 ha portato al rinvenimento di oggetti in ceramica risalenti al IX secolo a.C. (https://www.latinaoggi.eu/news/cronaca/77885/sul-monte-del-tempio-di-giove-scoperte-ceramiche-preromane).

[2] AA.VV, Il santuario romano di Monte S. Angelo a Terracina, p. 13.

[3] Nell’arte romana un’imago clipeata consisteva in un ritratto inscritto in una cornice tonda.

[4] AA.VV, Il santuario romano di Monte S. Angelo a Terracina, p. 55.

[5] Formazione rocciosa dalla quale i sacerdoti, gli àuguri, interpretavano il volere degli dèi a partire dall’osservazione del volo degli uccelli.

[6] costruzione in cui le pareti laterali si prolungano andando a formare delle antae delimitando la parte esterna del pronao.

[7] L. Boccali, Esempio di organizzazione delle fonti antiche per la ricostruzione del quadro della vita religiosa di una città e del suo territorio in età preromana e romana: Terracina, pp. 199-200.

[8] F. Coarelli, Il santuario di Monte S. Angelo a Terracina. Riflessioni vecchie e nuove, p. 30.

[9] Memmio sposò anche la figlia di Silla (L. Boccali, p. 194).

[10] F. Marcattili, I santuari di Venere e i “Vinalia”, p. 433; F. Coarelli, I santuari del Lazio in età repubblicana, pp. 131-132.

[11] M. Di Fazio, I luoghi di culto di Feronia. Ubicazioni e funzioni, pp. 385-386.

[12] Oltre all’aedes Feroniae citato da Plinio, Orazio cita il Fanum Feroniae, a 3 miglia da Terracina, nei pressi del Monte Leano (M. di Fazio, Angizia, Feronia, Marica. Divinità e culti italici nell’Eneide, p. 126).

Bibliografia

Coarelli, I santuari del Lazio in età repubblicana, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1987.

Longo, Studio guida dell’area sacra di Monte S. Angelo, in “Collana di studi sul Lazio meridionale del centro di cultura Palazzo Braschi, I, Subiaco, 1991.

Boccali, Esempio di organizzazione delle fonti antiche per la ricostruzione del quadro della vita religiosa di una città e del suo territorio in età preromana e romana: Terracina, in “Cahiers du Centre Gustave Glotz”, Vol. 8, Parigi, Boccard, 1997, pp. 181-222.

AA.VV., Il Santuario di Monte S. Angelo a Terracina, Terracina, BookCart Editore, 2005.

C.F. Giuliani, L’edilizia nell’antichità, Roma, Carocci, 2006, pp.148-151.

AA.VV., L’architettura del mondo antico, Bari-Roma, Laterza, 2006.

Di Fazio, I luoghi di culto di Feronia. Ubicazioni e funzioni, in Il Fanum Voltumnae e i santuari comunitari dell’Italia antica. Atti del XIX convegno internazionale di studi sulla storia e l’archeologia dell’Etruria, Roma, Quasar, 2012.

Di Fazio, Angizia, Feronia, Marica. Divinità e culti italici nell’Eneide, in “Mélanges de l’École Française de Rome, 129/1, 2017, pp. 121-137.

Marcattili, I santuari di Venere e i “Vinalia”, in “Rendiconti della Accademia Nazionale dei Lincei”, Serie IX, Volume XXVIII, 2018, pp. 425-444.

Coarelli, Il santuario di Monte S. Angelo a Terracina. Riflessioni vecchie e nuove, in L’architettura del sacro in età romana. Paesaggi, modelli, forme di comunicazione, a cura di M. Valenti, Roma, Gangemi, 2016, pp. 26 - 33.

Sitografia

Sito web del comune di Terracina al link:

https://comune.terracina.lt.it/contenuti/49704/tempio-giove-anxur (ultima consultazione 20/07/2020)

Sito web dell’Enciclopedia Treccani al link:

http://www.treccani.it/enciclopedia/iuppiter-anxurus_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica%29/ (ultima consultazione 20/07/2020)

Sito web dell’Enciclopedia Treccani al link:

http://www.treccani.it/enciclopedia/terracina_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/ (ultima consultazione 20/07/2020)

Sito web di Latina Oggi al link:

https://www.latinaoggi.eu/news/cronaca/77885/sul-monte-del-tempio-di-giove-scoperte-ceramiche-preromane (ultima consultazione 21/07/2020)

LA CHIESA DI SANTO STEFANO DI CARISOLO

A cura di Alessia Zeni

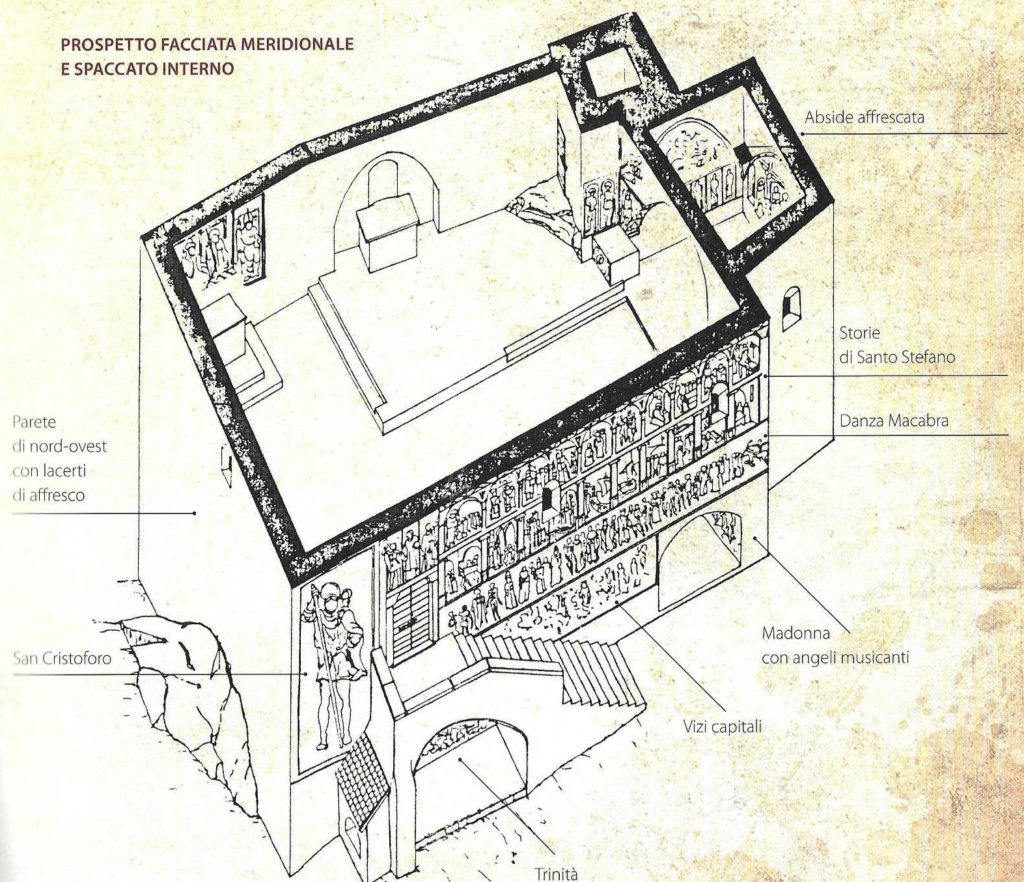

Introduzione: la “Danza macabra” e la “Leggenda di Carlo Magno”

Una delle chiese più importanti che si trovano in Val Rendena[1], nel Tentino occidentale, è sicuramente Santo Stefano nel comune di Carisolo, vicino Pinzolo. Una chiesa conosciuta per il celebre affresco della “Danza macabra” e il racconto della epica spedizione di Carlo Magno attraverso la Val Rendena.

La chiesa di Santo Stefano di Carisolo

Una leggenda racconta che la chiesa di Santo Stefano di Carisolo fu ampliata e sistemata alle porte della Val di Genova[2] per impedire a diavoli e streghe di evadere quando nel 1545, anno di caccia alle streghe nella regione, si diffuse la credenza che i padri della chiesa di Trento avessero relegato questi spiriti maligni nella selvaggia val di Genova, dov'erano rimasti immobilizzati e pietrificati nei grandi massi della valle. Infatti, chi si accinge ad imboccare la strada che da Carisolo conduce alla chiesa di Santo Stefano resterà estasiato dalla località: un colle a strapiombo sul fiume Sarca, all’imbocco della Val Genova, nel Parco Naturale Adamello Brenta, in un luogo privilegiato che permette all’uomo di entrare in contatto diretto con Dio. Un posto affascinante e molto suggestivo che è stato enfatizzato con la sistemazione di tre grandi croci in legno a ricordo del Golgota, quelle di Gesù Cristo e dei due ladroni nel giorno della loro crocifissione. Le croci sono state sistemate all’esterno dell’edificio religioso, sulla vetta dello sperone di roccia in cima a una stretta e ripida scalinata in pietra, nel punto più affascinante e panoramico del sito di Santo Stefano.

Si tratta del tipico edificio religioso dell’architettura alpestre trentina: semplice e robusta, conserva elementi dell’architettura romanica con richiami allo stile gotico. La chiesa è posizionata a oriente con abside rettangolare e campanile di impronta romanica, in pietra a vista, con quattro bifore. All'interno si accede tramite una lunga scalinata e, una volta entrati, ci si trova in un ambiente piccolo e spoglio, ma molto affascinante per i molti affreschi che decorano la chiesa.

La “Danza macabra”

Tra i molti affreschi che decorano l’interno e l’esterno della chiesa di Santo Stefano di Carisolo ci si soffermerà sul più importante e conosciuto, ovvero la “Danza macabra” dipinta sul fianco meridionale esterno di Santo Stefano. È opera di Simone II Baschenis, della famiglia di pittori della Val Averara in Lombardia, attivi in Trentino nei secoli XV e XVI. Simone Baschenis avrebbe dipinto la “Danza macabra” e gli affreschi della chiesa intorno al 1519, come indicato da un’iscrizione dipinta nell’intradosso della finestra meridionale.

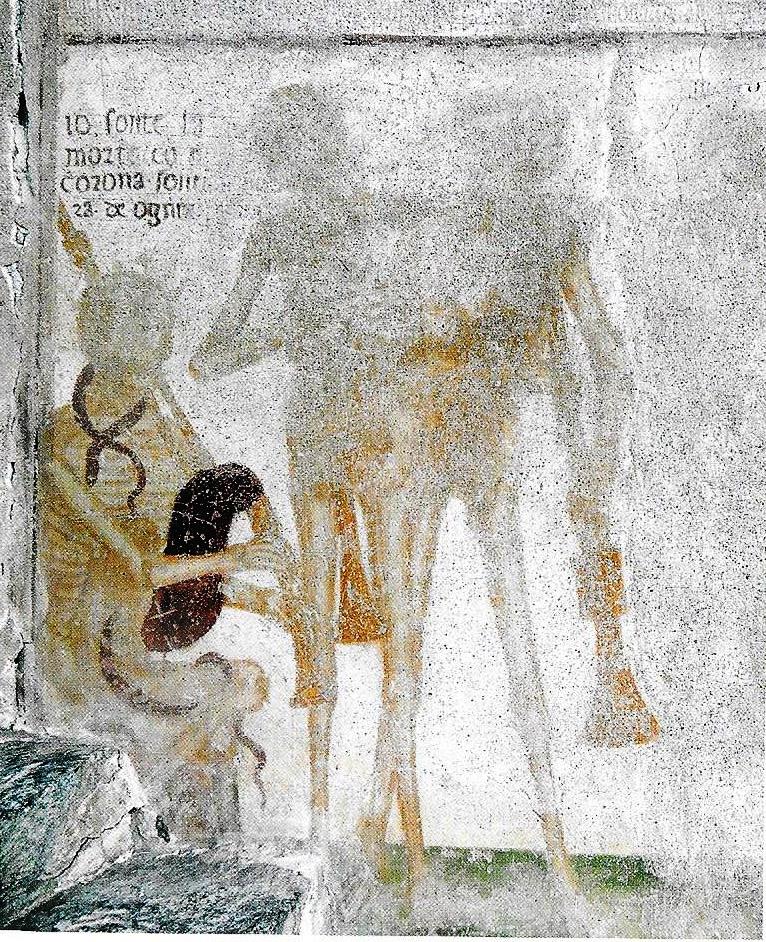

La “Danza macabra” di Carisolo e quella della vicina chiesa di San Vigilio di Pinzolo sono celebri nel mondo della storia dell’arte per la rarità e la particolarità del soggetto, molto diffuso in Europa e in particolare nell'ambiente dell’oltralpe tardo medievale, ma purtroppo poco conosciuto perché molti esempi sono andati persi nel corso dei secoli. La “Danza macabra” si trovava dipinta soprattutto nelle chiese come monito al fedele, perché conducesse rettamente una vita cristiana ai fini della salvezza dell’anima: infatti questo affresco raffigura una danza fra uomini e scheletri, per ricordare al fedele che la morte colpisce chiunque, ricchi e poveri, vecchi e giovani. La “Danza macabra” di Carisolo è un affresco molto danneggiato, articolato per 12 metri e suddiviso in 20 riquadri. La scena raffigurata è suggestiva e terrificante per lo scheletro della morte che invita 17 personaggi all’ultimo traguardo, mentre gli scheletri musicisti con zampogna e trombe aprono le danze cantando una minacciosa preghiera “Io sonte la morte che porto corona, sonte signora de ogni persona”.

Dopo l’immagine di Cristo risorto, abbigliati secondo il costume dell’epoca e il rango sociale, si presentano in sequenza: il papa, il cardinale, il vescovo, il sacerdote, il monaco, l’imperatore, il re, il gentiluomo (duca), il guerriero, l’avaro, lo zerbinotto (giovane galante), il medico, il fanciullo, la monaca, la gentildonna e la vecchia a fine corteo mentre recita il rosario. Nell’ultimo riquadro l’epilogo della danza macabra: la Morte in sella ad un cavallo bianco alato scocca le frecce su chi è ancora in vita. La chiosa del grande affresco farebbe pensare che la morte ha vinto sulla vita, in realtà è il contrario perché il primo personaggio chiamato dalla Morte è colui che l’ha vinta, ovvero Gesù Cristo Risorto con il messaggio: “O tu che guardi, pensa di costei la me ha morto mi, che son signor di lei”.

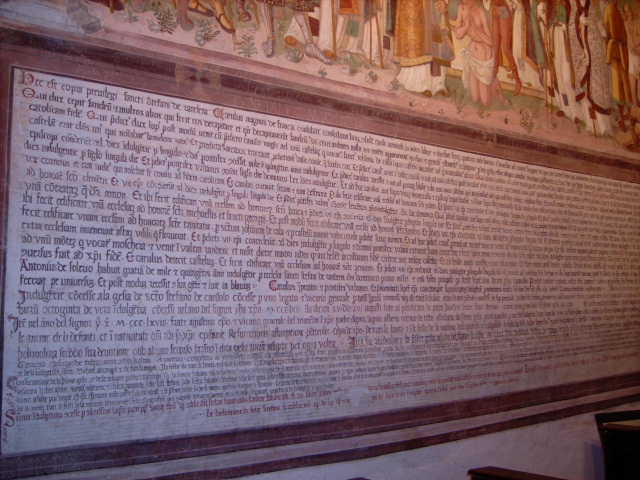

La “Leggenda di Carlo Magno” e il “Privilegio di Santo Stefano”

L’affresco che ha reso celebre la chiesa di Santo Stefano di Carisolo è l’immagine del leggendario passaggio di Carlo Magno attraverso la Val Rendena. Una rappresentazione unica nel suo genere sia per le grandi dimensioni che per il tema trattato, tanto che ad oggi può essere considerato un unicum nel panorama artistico di tutta Europa. La leggenda del viaggio di Carlo Magno in valle Camonica e in Trentino è narrata in nove manoscritti latini, datati fra il XV e XIX sec. e in una settecentesca traduzione italiana. I testi sono quasi tutti uguali e l’unica differenza sostanziale è nei documenti conservati in provincia di Trento, dove vengono raccontate le tappe trentine del viaggio[3].

La storia vuole che Carlo Magno durante la spedizione in Italia nel 774 d.C., chiamato da papa Adriano (772-795 d.C.) contro i longobardi avrebbe attraversato la val Camonica, in Lombardia, e, valicato il Passo del Tonale, sarebbe sceso lungo l’alta Valle di Sole, in Trentino, e risalito verso il passo oggi chiamato Campo Carlo Magno. Giunto in Val Rendena avrebbe convertito al cattolicesimo i signorotti della valle e una volta giunto a Carisolo, alla chiesa di Santo Stefano, avrebbero battezzato la popolazione locale.

Questa storia al limite della mitologia è stata diffusa grazie al contributo del pittore Simone II Baschenis con l’affresco dipinto nella chiesa di Santo Stefano di Carisolo, sulla parete interna di nord-ovest. L’opera sarebbe stata eseguita tra il 1534 e il 1555 per ricordare il passaggio di Carlo Magno e le numerose indulgenze concesse dal Papa e dai sette vescovi al seguito del sovrano. In una cornice architettonica dipinta, l’Imperatore del Sacro Romano Impero con la sua corte assiste al battesimo di un catecumeno. Il sacramento è amministrato da papa Urbano accompagnato da sette vescovi, sistemati al centro del dipinto nel presbiterio di una cappella. Carlo Magno è dipinto sulla sinistra in primo piano, abbigliato alla moda rinascimentale, alla testa della corte; sulla destra invece è raffigurato un gruppo di persone che attende di ricevere il battesimo. Nell’angolo destro, seduto in primo piano, davanti alla folla, un giovane in tunica bianca che si sfila i pantaloni per prepararsi alla cerimonia; una figura emblematica che è stata identificata nell’autoritratto del pittore, Simone II Baschenis. Infine particolare attenzione meritano il paesaggio e le molte piante dipinte sul terreno in primo piano, ai piedi dei personaggi: lo sfondo alpino delle valli attraversate da Carlo Magno, con varie specie di fiori di montagna dell’ambiente rendenese (il cardo, il ranuncolo giallo, i denti di leone, il garofano selvatico e anche un ciclamino).

Ma l’aspetto più significativo dell’affresco sta nella lunga scritta in volgare antico dipinta sotto la “Leggenda di Carlo Magno”, che narra le vicende del condottiero franco alla testa del suo esercito partito da Bergamo verso il Trentino. Il testo è conosciuto come il “Privilegio della Chiesa di Santo Stefano di Rendena”, e ricorda le numerose indulgenze concesse alle varie chiese e il frequente riferimento agli eretici, chiamati pagani e giudei, da combattere con ogni mezzo. Quest’ultimo aspetto segnala che la “Leggenda di Carlo Magno” e il “Privilegio di Santo Stefano” sono stati dipinti per la lotta contro le eresie e per legittimare la concessione delle indulgenze, messa in discussione dalla riforma protestante di Martin Lutero. Dunque, l’intento di chi aveva commissionato l’opera sarebbe stato quello di riaffermare l’autorità della chiesa ed elevare Carlo Magno a paladino della fede cattolica.

Per concludere, bisogna segnalare che la “Leggenda di Carlo Magno” e il “Privilegio di Santo Stefano” di Carisolo presentano delle incongruenze: al tempo della spedizione di Carlo Magno in Italia (774 d.C.) non è documentata una chiesa all’imbocco della Val di Genova e il papa al soglio pontificio era Adriano (772-795) e non Urbano, per cui stabilire la veridicità di questa leggenda è ad oggi molto difficile.

Una cosa però rimane certa: la “Leggenda di Carlo Magno” e la “Danza macabra” della chiesa di Santo Stefano di Carisolo rimangono degli affreschi unici nel loro genere e quindi importanti nelle vicende della storia e dell’arte italiana, ma anche europea.

Note

[1] La Val Rendena si trova nel Trentino occidentale ed è conosciuta per gli impianti sciistici di Pinzolo e Madonna di Campiglio.

[2] La val di Genova è una valle ai piedi dell’Adamello e la si raggiunge dal paese di Carisolo, in Val Rendena. È un’area naturalistica protetta dal Parco Naturale Adamello Brenta ed è conosciuta per la rinomata cascata di Nardis.

[3] Azzoni Giorgio, Bondioni Gianfranco, Zallot Virtus, La via di Carlo Magno in Valle Camonica e Trentino. Un itinerario di turismo culturale da Bergamo in Val Rendena seguendo l'antica leggenda, Brescia, Grafo, 2013, p. 14.

BIBLIOGRAFIA:

Chiappani Fulvia, Trenti Graziella, Santo Stefano in Carisolo. Storia arte fede, Tione di Trento, Antolini Tipografia, 2015

La Chiesa di S. Stefano a Carisolo, lezione dell’architetto Antonello Adamoli (curatore dei restauri)

Azzoni Giorgio, Bondioni Gianfranco, Zallot Virtus, La via di Carlo Magno in Valle Camonica e Trentino. Un itinerario di turismo culturale da Bergamo in Val Rendena seguendo l'antica leggenda, Brescia, Grafo, 2013

LA FONTANA DEL ROSELLO A SASSARI

A cura di Alice Oggiano

Cenni storici sulla fontana del Rosello

La fontana del Rosello, simbolo indiscusso della città sarda di Sassari e nota attualmente ai residenti come “funtana di Ruseddu”, venne fatta edificare nella valle del Rosello dinnanzi all’omonima porta. Prima della sua monumentalizzazione, avvenuta in età moderna, vi era la sorgente “di Gurusele”, conosciuta sin dall’età medievale e compresa all’interno delle antiche mura cittadine, ancora oggi parzialmente visibili. Lo straordinario sito trova tuttavia le sue radici in epoche ben più antiche. In età romana infatti l’acqua della fonte confluiva nell’acquedotto costruito per l’approvvigionamento di Porto Torres, fondata da Giulio Cesare nel 46 a.C e anticamente conosciuta come colonia Turris Libisonis. Alla fine del XVI secolo il comune sassarese affidò l’erezione della fonte a due noti artigiani genovesi, che le diedero forme tardo-rinascimentali. I lavori si conclusero tra il 1605 e il 1606.

Il complesso architettonico è dato dalla sovrapposizione di due parallelepipedi elegantemente rivestiti da motivi rettangolari dal colore verde e bianco che conferiscono un’apparente rigidità, controbilanciata tuttavia efficacemente dai due archi fasciati nascenti da angoli impreziositi con volute, culminanti in una statua equestre. La statua, realizzata anch’essa in marmo, ritrae il martire turritano San Gavino, tradizionalmente noto come protettore della città sassarese e di Porto Torres. È interessante, a tal proposito, notare come la presenza della sede vescovile in età altomedievale insistesse su quest’ultimo centro, fattore non secondario la progressiva ruralizzazione alla quale le città sarde andarono incontro. È utile inoltre, per chiarire i rapporti insiti tra i due centri, evidenziare come “Torres” fosse il porto prediletto dai sassaresi per l’importazione ed esportazione delle merci, e perciò fondamentale per lo sviluppo di Sassari e relativi ceti. San Gavino si eleva baldanzoso al di sopra di un podio anch’esso marmoreo, effigiato con lo stemma in rilievo della torre.

Altre torri merlate si ergono sul parallelepipedo maggiore, riportando le insegne della città sarda e della corona Aragonese, che impose progressivamente sulla Sardegna la propria egemonia a partire dal XIV secolo. Tra i due solidi si interpone una cornice sulla quale venne incisa per tre lati l’iscrizione celebratrice dei lavori svolti per la realizzazione dell’opera sotto Filippo III, sul quarto un motivo decorativo in fogliame. Il blocco maggiore presenta dodici marmoree bocche leonine cosiddette “cantaros”, inquadrate entro sagome squisitamente geometriche, dalle quali sorga sempre fresca ed abbondante acqua.

A conferire ancor più pregio artistico sono le quattro straordinarie statue, personificazioni delle stagioni, poste agli spigoli della struttura inferiore. Esse simboleggiano lo scorrere del tempo ed il rinnovarsi della speranza e della vita in seguito ad un lungo inverno, portatore di intemperie e del deperimento della carne. Ciò ritrova iconograficamente un riscontro, nel primo caso, nella Primavera e nell'Estate: una fanciulla nel pieno dei suoi anni sorregge una ghirlanda di fiori, ed una donna già più matura stringe tenacemente tra le braccia delle spighe, frutto di buon raccolto e prosperità. L’Autunno è rappresentato da un coraggioso Ercole, immortalato mentre si trova a sorreggere con il braccio destro la pelliccia del leone, con il sinistro un grappolo di vite che accosta al capo facendolo pendere in un silenzioso movimento. A chiudere il cerchio della vita l’Inverno, facilmente individuabile nell'anziano assorto in un sonno profondo, lontano dalla mondanità terrena.

Purtroppo, tre delle quattro statue andarono distrutte durante i moti antifeudali, verificatisi nella regione nel 1795. La loro presenza venne ripristinata da fedeli copie nella metà del ‘800, mentre l’Estate -unica superstite- fu posta per ragioni di sicurezza sottochiave presso Palazzo Ducale.

Oltre alle sculture finora menzionate, è di gran fascino quella della divinità fluviale posta a lato sud, al di sopra dell’iscrizione, in posizione supina e volta verso l’osservatore. Scrutandola, pare d’esser avvolti da un’aurea classicheggiante, resa ancor più esplicita dal panneggio, dalla ritrattistica e dalla posizione quasi “simposiaca” assunta dal dio.

La fontana del Rosello, per la prestigiosa valenza artistica nonostante i frequenti interventi che ne modificarono l’impianto originale, venne selezionata nel 1975 da Eros Donnini per far parte della serie di francobolli “Fontane d’Italia”, ideata da Poste Italiane e volta a rappresentare le ventuno regioni italiane, celebrandone il patrimonio culturale di ciascuna di esse.

Alimentato dalla fontana e posto accanto ad essa, vi è l’antico lavatoio (documentato sin dalla fine de 1200): costituito da due lunghe vasche longitudinali affiancate, verrà dotato nel corso del ‘900 di una copertura a capriate lignee. L’impianto antico è attualmente noto grazie ad un’incisione realizzata per mano di William Cook nel 1849. Qui le donne sarde si sono recate per generazioni a lavare i panni, abbeverarsi, far il bagno ai propri figli. La fontana, ricca di simbolismo e custode di tradizioni divenute ormai secolari, collega idealmente passato e presente, immersa in un’atmosfera suggestiva nella quale pare che a scorrere sia soltanto l’acqua: il tempo è cristallizzato.

Attualmente è possibile visitare la fontana, per la quale organizzano visite guidate in determinate fasce orarie previa prenotazione.

Bibliografia

La grande enciclopedia della Sardegna, Francesco Floris - Sardegna

Sitografia

PALAZZO GIO CARLO BRIGNOLE A GENOVA

A cura di Fabio D'Ovidio

Il palazzo Gio Carlo Brignole venne edificato dall’architetto Bartolomeo Bianco al termine degli anni ’20 del XVII secolo per la committenza di Giovan Battista Brignole di fronte ad un palazzo di proprietà della famiglia Grimaldi, abitato all’epoca da Gerolamo Grimaldi; con questi Giovan Battista Brignole stipulò un accordo affinché il futuro edificio non superasse in altezza Palazzo della Meridiana, nome con cui è nota questa residenza Grimaldi.

Nel corso degli anni ’70 dello stesso secolo, Gio Carlo Brignole – figlio di Giovanni Battista – avviò i primi grandi rinnovamenti estetici: commissionò a Pietro Antonio Corradi una revisione architettonica, e allo scultore genovese Filippo Parodi un ciclo scultoreo per conferire magnificenza al portale d’ingresso. Questo era – ed è tuttora – fiancheggiato da due possenti Telamoni quasi a proteggere coloro che entrano nel palazzo; al di sopra dell’architrave stava una coppia di putti con in mezzo lo stemma araldico della famiglia Brignole, oggi perduto a causa di modifiche all’intera architettura del palazzo e al successivo passaggio di proprietà, avvenuto nel 1854 a favore della famiglia Durazzo.

Questa famiglia genovese, che ancora oggi è proprietaria del palazzo, commissionò al pittore Giuaseppe Isola (1808-1893) gli affreschi del sontuoso atrio d’ingresso, realizzati secondo un linguaggio pittorico meramente accademico.

La volta ribassata, posta a copertura di questa prima sezione dell’atrio è stata pensata per omaggiare non solo alcuni viri illustres liguri – ai lati, ma anche la volontà di indipendenza dell’ormai defunta Repubblica di Genova – al centro del soffitto. Tra gli uomini qui dipinti si possono citare Guglielmo Embriaco (1040-1102), eroe genovese durante la Prima Crociata (1096-1099) che stando agli annali cittadini fu il primo ad entrare a Gerusalemme, mentre secondo il poeta Torquato Tasso si distinse tra i vari cavalieri presenti durante la presa della Città Santa per le doti ingegneristiche. A seguire Caffaro di Rustico da Caschifellone (1080-1164) autore degli Annali, fonte storica principale per la ricostruzione degli eventi che segnarono la nascita e i primi anni di vita del Comune di Genova. Proseguendo in ordine cronologico sono presenti Simone Boccanegra, che nel 1339 istituì la carica dogale; il famosissimo navigatore Cristoforo Colombo (1451-1506); il pontefice Giulio II (1443-1513) che a Roma commissionò a Michelangelo la decorazione ad affresco della volta della Cappella Sistina, mentre a Raffaello affidò il cantiere delle Stanze vaticane; Andrea Doria (1466-1560); e da ultimo si riconosce il massimo pittore genovese di secondo Cinquecento, Luca Cambiaso (1527-1585), i cui capolavori sono conservati nei musei cittadini, e nelle volte dei saloni dei palazzi Rolli e delle ville aristocratiche fuori Genova.

Al centro del soffitto invece si trova la scena dedicata ad Ottaviano fregoso che fa distruggere la fortezza della Briglia, roccaforte francese costruita per volontà di Re Luigi XII al tempo della dedizione francese, che fu impiegata come avamposto di controllo politico-militare di Genova diventando così un segno tangibile dell’oppressione straniera, con un richiamo al periodo storico coevo al pittore: nel 1849, i bersaglieri guidati da Alfonso La Marmora avevano represso nel sangue un’insurrezione indipendentista contro il Regno di Sardegna [2].

La seconda parte dell’atrio è coperta da una serie di volte a crociera tutte decorate con il motivo della grottesca, che si ricollega così stilisticamente alle decorazioni dei palazzi genovesi di pieno XVI secolo, realizzate da Federico Leonardi, pittore specializzato in questo motivo ornamentale.

Affreschi del primo piano nobile di palazzo Gio Carlo Brignole

Della grande decorazione ad affresco citata nelle guide cittadine di XVIII e XIX secolo restano oggi le scene mitologiche realizzate da Gregorio e Lorenzo De Ferrari (1647-1726; 1680-1744). Eseguiti sui soffitti dei quattro salottini che circondano il grande salone centrale, gli affreschi sono ascrivibili alla piena maturità di Gregorio e al momento in cui Lorenzo si fece interprete di un linguaggio figurativo estremamente elaborato, soprattutto nella finzione pittorica. Nonostante si sia privi di documenti d’archivio che attestino l’identità del committente e gli anni in cui i pittori si occuparono di tale cantiere, gli studiosi del sito hanno ipotizzato di collocare cronologicamente i lavori entro gli anni ’20 del Settecento, identificando il committente nella figura di Giovanni Carlo Brignole junior, che diventò poi senatore della Serenissima Repubblica di Genova nel 1721.

Dei quattro salotti sopracitati, tre si devono attribuire alla mano del De Ferrari più anziano. Nello specifico, i due vani che si aprono su Strada Nuova mantengono una decorazione perfettamente conservata non solo sotto il profilo dei colori ma anche sotto quello ideologico conferitogli da Gregorio stesso. Leggermente differente è invece lo stato conservativo del salotto dedicato alla Primavera, poiché a causa di infiltrazioni è stato oggetto di ridipinture di qualità non eccezionale nel XIX secolo; tuttavia la decorazione risulta ancora leggibile e si pone in un dialogo ideale con le altre scene.

Seguendo il tradizionale percorso di visita istituito durante i weekend dedicati ai Rolli Days, la visita del piano nobile ha inizio in un salotto le cui decorazioni si datano agli anni centrali del XVIII secolo: sia le pareti che la volta sono dipinte di verde, a conferire un tocco di brillantezza sono gli inserti in legno dorato posti nelle zone di congiunzione tra i muri perimetrali e il soffitto; ad adornare lo spazio delle pareti sono alcuni dei quadri che costituiscono parte dell’ormai dispersa quadreria Brignole, tra cui si possono osservare due ritratti di esponenti della famiglia – la loro identità ad oggi è ignota – e un’Adorazione dei Pastori di Francesco Bassano e allievi (1549-1592).

A questa piccola stanza segue il cosiddetto salotto di Prometeo, opera magistrale di Lorenzo De Ferrari, dipinto negli anni ’30 del XVIII secolo. Raffigurata al centro della volta, dentro una cornice mistilinea prospetticamente aggettante, la scena mostra Prometeo, abbigliato con vesti sgargianti, che con la fiamma del fuoco rubato agli dei infonde la vita ad una statua che sarà l’Uomo. A sovrintendere l’intero evento sta Minerva, dea protettrice dell’ingegno umano capace di domare e superare le avversità, che nella scena è personificato e simboleggiato dal titano stesso. La figura di Prometeo viene dipinta dall’artista con un particolare avvitamento; come se lui stesso fosse una lingua di quella fiamma che a contatto con la pietra marmorea ne trasforma il freddo grigio in rosa carne. Dando le spalle alla finestra che si trova nella stanza, il visitatore può osservare la personificazione del Valore: un giovane ragazzo alato, appoggiato al cornicione, con addosso la leonté erculea e un braccio teso nell’atto di porgere una corona di alloro. Dalla parte opposta dell’illusoria cornice, si trova una seconda figura maschile, questa volta stante con le gambe leggermente divaricate, che regge un globo armillare e un compasso: è l’allegoria dell’Ingegno. Questi due aspetti della mente umana, qui rappresentati dai due giovani, connotano come eccezionale il gesto di Prometeo, che pagherà cara la sua insubordinazione con una punizione esemplare, qui non raffigurata: incatenato ad un monte, un’aquila in eterno gli mangerà il fegato, che ogni notte si rigenererà per poter così ripetere quotidianamente il castigo.

L’intera scena vuole omaggiare attraverso il ricorso all’allegoria il ruolo e la figura del self-made man incarnato dalla famiglia Brignole, i cui membri furono ammessi all’interno dell’aristocrazia genovese non per lignaggio e sangue ma per merito, qualità che concerne anche il rischio: i loro esponenti sono quindi tutti novelli Prometeo, capaci di modificare il destino della città di Genova, così come la figura mitologica protagonista della scena ha influito sulla storia dell’umanità.

Il salotto contiguo, che si affaccia su via Cairoli (già Strada Nuovissima), è quello della Primavera, realizzato da Gregorio De Ferrari nella sua maturità artistica, collocabile tra il primo e il secondo decennio del Settecento. La scena presenta un impianto prospettico molto meno illusionistico rispetto a quello del salotto precedente. Al centro dell’intera scena si può osservare la personificazione dell’Abbondanza, una giovane ragazza bionda adagiata su una nuvola che tiene sotto il braccio la cornucopia – suo tipico attributo – da cui si intravede ogni genere di ricchezze, in particolare monete d’oro, a simboleggiare la potenza economica ottenuta con il duro lavoro dalla famiglia Brignole. In una sezione meno centrale della volta è presente una seconda giovane donna, in questo caso con i capelli castani, raffigurata con una corona di fiori a cingerle il capo, adagiata anch’essa come l’Abbondanza su una nuvola, mentre con le mani cinge un festone floreale che le passa dietro la schiena. A completare l’intera scena troviamo alcuni putti di pieno gusto barocco disposti lungo il cornicione, intenti a giocare con differenti animali: tra i vari rappresentati – soprattutto animali da compagnia – compare il pavone, animale esotico (dall’elevato valore economico), che nell'antica simbologia cristiana rappresentava la rinascita e la vita eterna.

Sulle pareti di questo raffinato salottino trovano posto alcuni quadri, tra questi si possono notare due paesaggi realizzati da due differenti pittori olandesi secenteschi, una Guarigione di Tobia e un Eracle e Onfale.

A concludere l’intero tour del palazzo durante i weekend dedicati all’evento è la visita del grande salone di rappresentanza; sotto il profilo artistico questo presenta sulle pareti più lunghe due grandi arazzi risalenti al XV secolo circa, la cui cromia risulta alterata (in particolare i rossi hanno virato ad un marrone pieno, mentre il rosa degli incarnati oggi risulta molto sbiadito e tendente al beige). Al di là di ciò le due scene – tratte dalla storia antica – risultano nel complesso leggibilissime. L’arazzo della parete destra (dando il volto verso Strada Nuova) raffigura Cambise intento ad uccidere il bue Api; secondo il mito e la tradizione storica, il re persiano fu colpito da una particolare malattia mentale che lo portò appunto a sacrificare il sacro animale; sulla parete opposta invece si può osservare l’incontro tra Cesare e Cleopatra. All’interno di questo ampio salone sono stati poi collocati i busti di Giovanni Battista Brignole di Giacomo Antonio Ponzanelli (1654-1735); di Giovanni Luca Durazzo, opera di Filippo Parodi (1630-1702); di Eugenio Durazzo, di Francesco Maria Schiaffino (1688-1783; di Marcello Durazzo ad opera di Nicolò Traverso (1745-1823). I busti degli esponenti della famiglia erano conservati in quello che è oggi noto come Palazzo Reale, proprietà dei Durazzo sino a quando i Savoia – dopo l’annessione dell’ex-Repubblica di Genova al Regno di Sardegna – non lo acquistarono per farne il loro palazzo ufficiale durante i periodi di residenza nel capoluogo ligure; così la famiglia genovese, tutt’ora proprietaria del palazzo sito in piazza della Meridiana, collocò questi tre busti nel salone del piano nobile.

Note

[2] Con il Congresso di Vienna (1° novembre 1814 - 9 giugno 1815), la Repubblica di Genova – o come era meglio nota al tempo, Repubblica Ligure – non riottenne la sua indipendenza in quanto fu annessa direttamente ai territori governati da casa Savoia che da secoli cercavano uno sbocco sul mare, ottenendo così uno dei principali porti del Mediterraneo.

Bibliografia

Alizeri, Guida illustrativa della città di Genova, Genova 1845

Colmuto, Palazzo Brignole-Durazzo, in Genova, Strada Nuova, a cura di Vagnetti, Vitali e Ghianda, Genova 1967

Gavazza, Lorenzo De Ferrari, Milano 1965

Gavazza, Lo spazio dipinto. L’affresco genovese del ‘600, Genova 1989

Poleggi, Una reggia repubblicana. Atlante dei palazzi di Genova 1530-1664, Torino 1998

Gavazza, L. Magnani, Pittura e decorazione a Genova in Liguria nel Settecento, 2000

Ciotta (a cura di), Genova. Strada Nuovissima. Impianto urbano e architetture, Genova 2005

Franzone, G. Montanari, Palazzo Brignole Durazzo alla Meridiana in Genova, 2018

LA CHIESA DEI MORTICELLI A SALERNO

A cura di Rossella Di Lascio

Introduzione e storia della nascita della chiesa dei Morticelli

Passeggiando nel centro storico di Salerno, in Largo Plebiscito e nei pressi del Museo Diocesano, è possibile imbattersi in un particolare edificio, purtroppo quasi sempre chiuso e dall'aspetto poco curato, che, tuttavia, ad un sguardo più attento, è certamente capace di suscitare curiosità, interesse e forse anche un po' di timore iniziale per la presenza di due scheletri con le falci posti ai lati del portale centrale d’ingresso e per il soprannome con cui lo stesso edificio è noto ai salernitani, ossia chiesa dei Morticelli.

Si tratta della chiesa di San Sebastiano del Monte dei Morti, in origine dedicata ai Santi Martiri Sebastiano, Cosma e Damiano, che sorge a ridosso delle antiche mura orientali della città, nei pressi dell’antica Porta Rotese, abbattuta nell’800, e le cui prime testimonianze sembrerebbero risalire al 994, in base ad un documento del Codice Diplomatico Cavese.

Tuttavia le prime notizie certe si hanno dal 1530, anno in cui la chiesa viene edificata o ristrutturata ad opera dell’architetto salernitano Antonio da Ogliara, come ex-voto della cittadinanza scampata alla peste che negli anni precedenti aveva decimato la popolazione salernitana. Secondo la leggenda, nel Seicento, sotto la chiesa furono seppelliti i cadaveri dei salernitani colpiti dalla peste, da cui il soprannome attribuitole, “Morticelli”.

Molto interessante è il suo impianto architettonico, di tipo tardo - rinascimentale, e la pianta ottagonale, caratteristica comune ad altre tre chiese presenti sempre nel centro storico salernitano, ovvero la chiesa di Sant’Anna al Porto, nei pressi del Teatro “Giuseppe Verdi”, la cappella di San Filippo Neri, presso l’ex convento dei Cappuccini, e la chiesa di S. Salvatore de Fondaco, sita lungo via Mercanti.

Monsignor Arturo Carucci, appassionato studioso della storia salernitana, ha elaborato un'ipotesi secondo cui la chiesa avrebbe le fattezze di un battistero paleocristiano tipico del IV - V sec. d.C., sia per la sua pianta ottagona, in quanto l’otto, nella simbologia cristiana, rinvia al tema della resurrezione, sia per la presenza di un vano sottostante il pavimento della chiesa, profondo circa due metri, al quale si accede tramite una scala con sette gradini, che doveva essere destinato al battesimo dei neofiti, poi adibito a luogo di sepoltura.

Nel 1615 la chiesa diventa sede dalla Confraternita del Monte dei Morti, legata alla devozione per le anime del purgatorio e, dunque, luogo deputato allo svolgimento delle messe in suffragio dei defunti, subendo, peraltro, nello stesso periodo, numerose modifiche.

La chiesa dei Morticelli: descrizione degli esterni

Di originario resta l’impianto ottagonale della chiesa e la semplice cornice modanata cinquecentesca che inquadra il portale d’ingresso.

Quest’ultimo è stato arricchito dalle colonne laterali scanalate con i capitelli corinzi sormontate da un timpano curvilineo spezzato, caratteristica di molte chiese partenopee del XVII secolo.

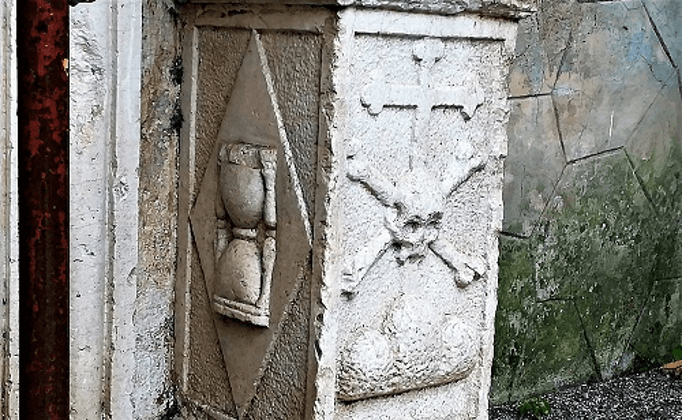

Le colonne, a loro volta, sono affiancate da bassorilievi marmorei raffiguranti scheletri con la falce, mentre i loro basamenti ritraggono teschi e clessidre che rimandano ad una profonda riflessione sul tema del tempo, della morte e della caducità della vita, una sorta di monito richiamato anche negli stucchi delle pareti interne con la raffigurazione di teschi.

La chiesa dei Morticelli: descrizione degli interni

Se l’esterno si contraddistingue, sostanzialmente, per l’equilibro e la linearità delle sue forme, gli interni dovevano costituire una piacevole sorpresa.

Nonostante siano stati privati delle pale d’altare e di tele del ‘600 che impreziosivano gli ambienti (di cui restano tracce nelle schede di catalogazione della Soprintendenza), colpiscono la bellezza delle finiture, la policromia dei marmi del pavimento e degli altari e la ricchezza delle numerose decorazioni in stucco bianche e dorate. Il pavimento, risalente al XVII secolo e lungo il quale si distribuiscono una serie di lapidi commemorative, è composto da marmi e maioliche che ripetono lo schema geometrico della cupola a ombrello, a otto spicchi, sormontata da una lanterna.

Esso presenta, infatti, la divisione in otto spicchi raccordati in una rosa centrale posta in asse alla lanterna. La rosa è a sua volta circondata da un anello di marmo bianco lungo il quale si distribuiscono elementi decorativi romboidali.

Nella parte superiore della parete est è posizionata una grande lapide, datata 1623, che documenta la concessione di Papa Gregorio XV di una proroga di cinque anni per le celebrazioni di messe in suffragio dei defunti. Ai suoi lati sono posti quattro stemmi, dei quali i due di sinistra sono identificabili con quelli di Papa Gregorio XV e del Cardinale Lucio Sanseverino. Un altro stemma, simbolo della città di Salerno, è posto sopra l’arco dell’altare maggiore.

Al XVIII secolo risalgono, invece, i quattro altari minori e quello maggiore, rivestiti da marmi policromi ed inquadrati da grosse nicchie scavate nella muratura.

Ai lati dell’altare maggiore, due portali incorniciati in pietra conducono ad un piccolo ambiente e alla sagrestia a pianta quadrata con volta a vela.

Negli anni ’50 la chiesa viene concessa da monsignor Demetrio Moscato alla confraternita di S. Bernardino come sede delle loro riunioni; la confraternita esegue una serie di lavori di restauro alla struttura, che versava in pessime condizioni, soprattutto a causa dello stato di abbandono e dell’umidità.

In particolare sono da segnalare i lavori di rafforzamento nelle porte, o rivestite con pannelli di metallo decorati in ottone (la principale), o irrobustite inserendo una porta interna formata da una struttura in ferro munita di vetrate colorate con scene sacre, mentre davanti alla porta della sagrestia è stato posizionato un cancello. All'esterno il quadro della Madonna con Bambino, originariamente presente, è stato sostituito con un’effigie di San Bernardino su piastrelle, ripresa da un dipinto raffigurante lo stesso soggetto, eseguito dal pittore salernitano Giuseppe Avallone nel 1923.

Stato attuale

Nel 1980 la chiesa viene dichiarata inagibile a causa del terremoto, pur restando aperta fino al 1986. Sottoposta a restauro conservativo, è riaperta al pubblico, ormai sconsacrata, nel 2011, per poi essere nuovamente richiusa.

A partire dal 2018, grazie all'opera del gruppo BLAM, collettivo di architetti, artisti, fotografi, appassionati di storia salernitana e studenti, in collaborazione con il DiARC - Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II- il Comune di Salerno ha avviato un progetto per la riqualificazione e la valorizzazione degli spazi della chiesa dei Morticelli. La ex chiesa, ora soprannominata spazio SSMMOLL (San Sebastiano del Monte dei Morti Living Lab), diventa luogo di condivisione di eventi, di laboratori creativi e di aggregazione sociale (performance artistiche e teatrali, mostre, attività per i bambini, aperture speciali con visite guidate, proiezioni filmiche nella piazzetta antistante) con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico, cittadini e turisti, e di condurlo alla riscoperta di un pezzo di storia e di arte della città per troppo tempo lasciati nell'oblio.

Dal 2020 la ex chiesa dei Morticelli è candidata tra i luoghi del cuore FAI.

Sitografia

www.academia.edu

Oliva V., La chiesa del Monte dei Morti, un esempio di edilizia rinascimentale a Salerno

www.arcansalerno.com

www.blamteam.com

www.salernodavedere.it

www.salernonews24.com

Magliano D., La rinascita della Chiesa di San Sebastiano del Monte dei Morti

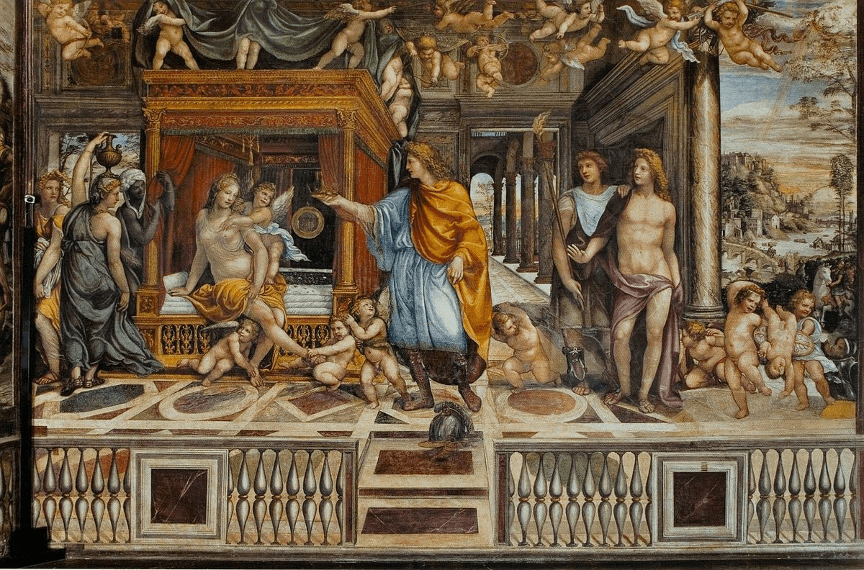

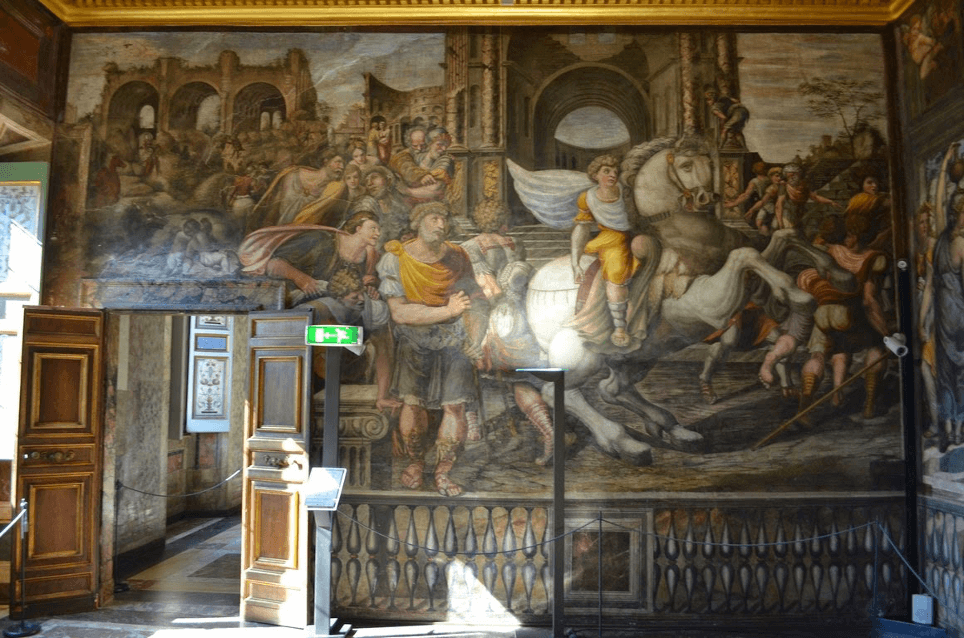

LA SALA DELLE NOZZE DI ALESSANDRO E ROSSANE

A cura di Federica Comito

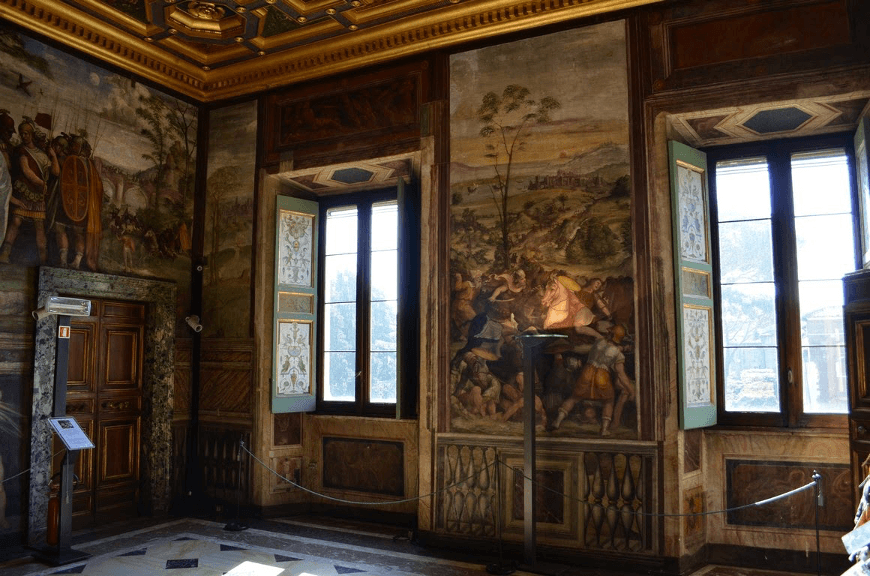

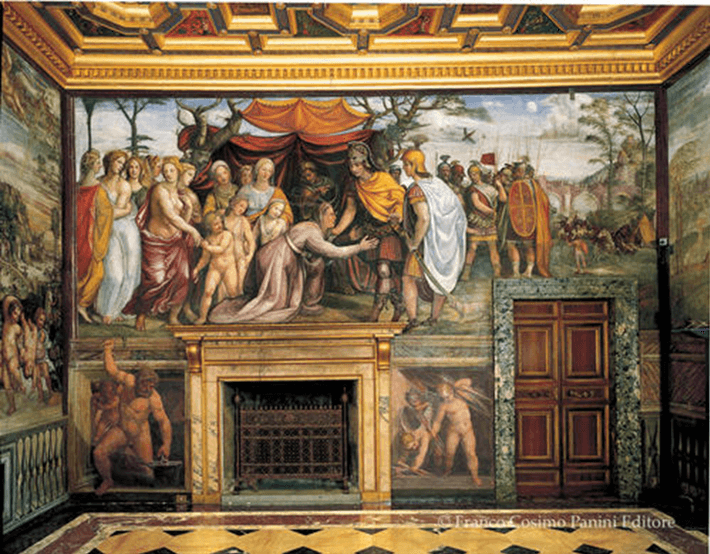

Subito successiva alla Sala delle Prospettive, si trova la camera da letto di Agostino Chigi conosciuta come la Sala delle Nozze di Alessandro e Rossane. Prende il nome dalle storie affrescate che vedono come protagonista Alessandro Magno e la principessa Rossane, figlia di Ossiarte satrapo della Battriana (una regione asiatica corrispondente più o meno all'attuale Afghanistan), che il giovane condottiero sposa nel 327 a.C. La storia scelta era destinata a glorificare il committente Agostino, paragonandolo all'eroe della classicità. Affrescata nel 1518-19, effettuarono i lavori nella sala prima l’architetto Baldassarre Peruzzi e poi il pittore Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma. Questo incarico offrì al Sodoma la possibilità di entrare a far parte del prestigioso circolo di umanisti di Agostino Chigi. Nella sala colpisce l’elaborato soffitto a cassettoni con forme geometriche dorate e blu che incorniciano dodici piccoli riquadri rappresentanti scene dalle Metamorfosi di Ovidio alternate a decorazioni vegetali. Disegnato da Baldassarre Peruzzi, è stato eseguito poi da Maturino da Firenze aiutato probabilmente da un giovane Polidoro da Caravaggio. Al centro si trova lo stemma araldico di Agostino Chigi su fondo azzurro.

Gli affreschi della Sala delle Nozze

Sulle pareti sono affrescate alcune significative scene della breve vita del condottiero Alessandro Magno, morto a soli 33 anni.