LA PORTA A SAN NICCOLÒ NEL PERIODO DI FIRENZE CAPITALE

A cura di Arianna Canalicchio

LA PORTA A SAN NICCOLÒ NEL PERIODO DI FIRENZE CAPITALE

“Cercai che la Porta venisse a rispondere nel mezzo delle rampe stesse: e che essa quasi obelisco torreggiasse sopra una vasca recinta da robusta balaustra ornata di figure da gettar acqua […] Cercai inoltre che dal marciapiede recingente la vasca muovesse una doppia scala dello stile del secolo XIII, onde restituire l’accesso alla torre, che era stato tolto con l’abbattimento delle mura”[1]. Così Giuseppe Poggi, architetto incaricato di demolire le mura di Firenze nel 1865 e di dare un volto più moderno alla nuova capitale d’Italia, descrive il suo progetto per la piazza in cui si trova porta San Niccolò.

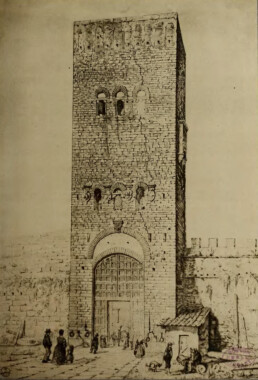

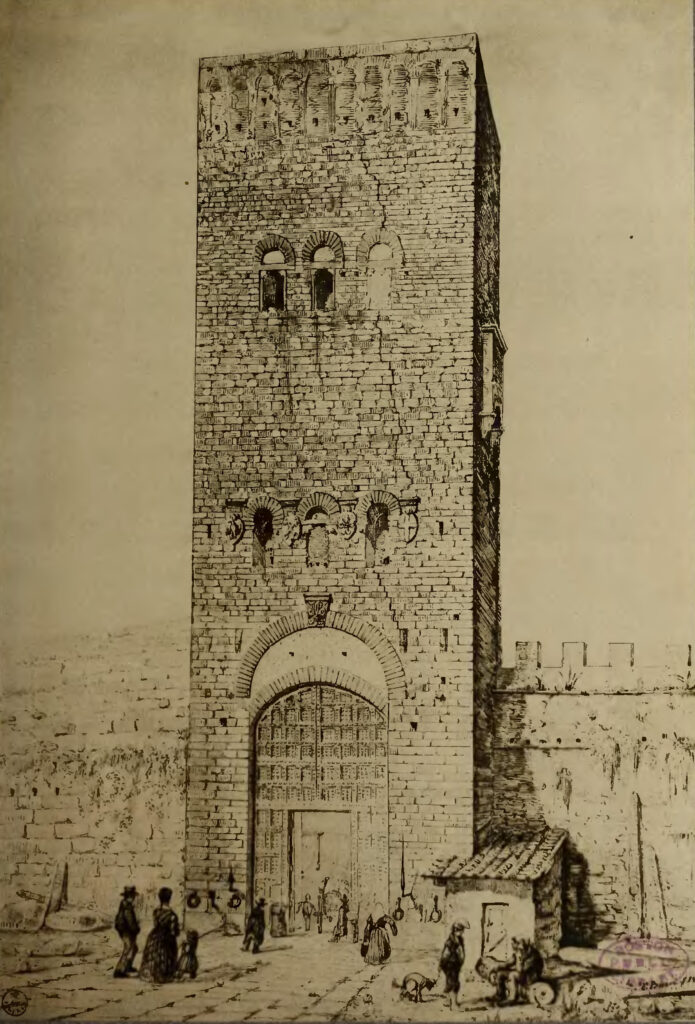

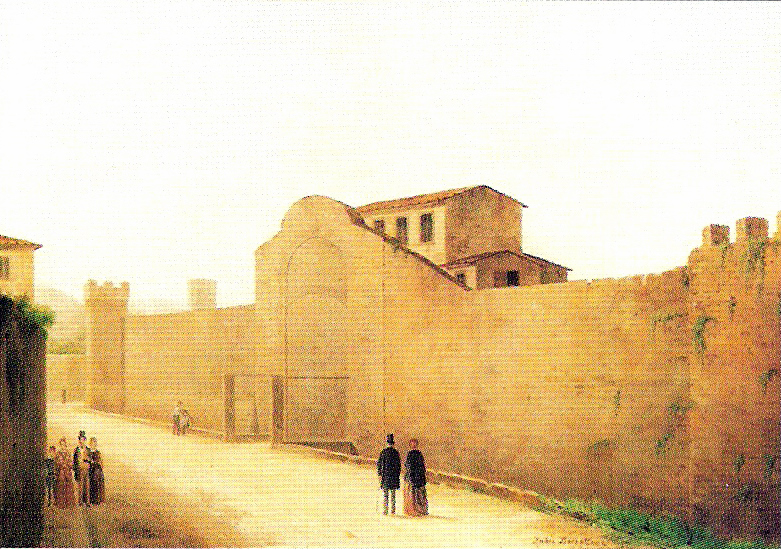

La torre, come si vede nelle incisioni conservate nel volume di Corrado Ricci, Cento vedute di Firenze antica (figg. 1-2) ancora fino ai primi anni dell’800 si presentava privata della merlatura, aggiunta con un restauro in stile soltanto alcuni anni dopo. Intorno alla porta si vedono invece ancora le mura: queste rimasero in piedi per secoli ma persero gradualmente di importanza, tanto da diventare nella maggior parte dei casi solo una cinta daziaria e un argine per le alluvioni. Firenze, però, nel frattempo era cresciuta e le mura cominciavano ad essere strette per una popolazione che per la prima volta da dopo il ‘300 era tornata a contare una popolazione di più di 100.000 abitanti. L’abbattimento però si rese davvero necessario soltanto nel 1865 con il trasferimento della capitale d’Italia da Torino a Firenze.

Con la nomina arrivarono in città, nel giro di poco tempo, moltissimi funzionari con le rispettive famiglie, circa 25-30.000 persone, rendendo necessario il ripensamento di alcuni spazi e la creazione di nuove zone residenziali. Abbattere le mura divenne quindi essenziale per permettere alla città di espandersi e per far fronte alla costruzione di strade che migliorassero la viabilità cittadina. Non mancarono ovviamente una lunga serie di proteste tra le più disparate. Così scriveva, nel luglio del 1865, il “Corriere di Firenze” immaginando un dialogo tra due cittadini: “Povera la mia Firenze! […] Povera, e perché? A buon conto converrai meco che Firenze la bella, la colta, la gentile, l’artistica, la non monumentale Firenze non esiste più! In sua vece cosa abbiamo? Abbiamo una capitale provvisoria del regno d’Italia!”[2]

Il Comune incaricò l’architetto Giuseppe Poggi di disegnare il nuovo volto di Firenze. Poggi aveva lavorato già alla ristrutturazione di diverse ville fiorentine come palazzo Guicciardini nei pressi di Santo Spirito, palazzo Antinori in via dei Serragli e nella villa di Frederick Stibbert a Montughi, diventata poi museo. Aveva inoltre viaggiato molto in tutta Europa, e per questo la scelta della commissione istituita dal Consiglio Comunale, e formata tra gli altri da Luigi Guglielmo Cambray-Digny, ricadde su di lui. Nel novembre del 1864 Poggi ricevette l’incarico di redigere il piano di ampliamento della città, che realizzò in poco più di due mesi e che venne approvato il 18 febbraio 1865. Si chiedeva all’architetto di abbattere le mura per costruire delle larghe strade sul modello dei boulevards parigini, di conservare per quanto possibile i vecchi edifici, di corredare i quartieri residenziali con delle piazze e di congiungere le nuove vie con quelle esistenti.

Nel progetto di Poggi c’era fin dall’inizio l’idea di conservare le porte in quanto memoria storica e soprattutto in quanto opere d’arte. Scrive, infatti, in una lettera al fratello: “Io lavoro indefessamente sul mio progetto di abbattimento delle mura (conservando però le porte) per creare un bel paesaggio con fabbricati intorno, come i boulevards di Parigi”[3]. In particolare, al Poggi stava a cuore la sorte di porta San Niccolò. Dopo l’abbattimento delle mura, l’architetto aveva realizzato un’elegante piazza intorno alla torre; da questa partivano le “rampe”, ovvero due strade che, incrociandosi, salgono fino a Piazzale Michelangelo. Le rampe erano state decorate con vasche, fontane a incrostazioni naturali sul modello di quelle del giardino di Boboli e con zone di verde. Anche la struttura del Piazzale[4] era stata pensata da Poggi, il quale ne andava profondamente orgoglioso, eppure dopo il trasferimento della Capitale a Roma, venne accusato di aver fatto di quella zona di città un “lavoro di puro lusso”.

Per costruire la piazza vennero attuate delle espropriazioni, si trattava per lo più di case molto povere e in pessimo stato che vennero eliminate per lasciare uno spazio libero intorno alla torre. Il Poggi realizzò anche quattro villini dalle forme molto semplici e lineari che affacciano sulla piazza. Il Comune decise inoltre di spostare la stazione daziaria che si trovava nei pressi della porta, circa 500 metri più avanti, in quella che oggi è piazza Francesco Ferrucci, nei pressi del “ponte di ferro”, ovvero quello che poi ha preso il nome di ponte San Niccolò.

Durante i lavori di costruzione della piazza arrivò la proposta da parte di alcuni consiglieri comunali (sostenuta anche da un nutrito gruppo di abitanti) di demolire la porta, poiché ritenevano che così isolata ostruisse la discesa tramite le rampe appena costruite. Poggi si batté con forza affinché la porta rimanesse in piedi, anche se avvertì circa la necessità di promuovere un restauro. Fino a quel momento di fatto solo l’affresco della lunetta, opera trecentesca di Bernardo Daddi, era stato restaurato. Per l’architetto era fondamentale che almeno le antiche porte rimanessero in piedi così da lasciare un segno tangibili di quelle che erano state le mura: “Le Porte soltanto restano ora” – scrive in una lettera del 23 novembre 1874 al professor Giovanni Dupré – “quali punti fissi per seguire di guida a chi in un remoto avvenire vorrà parlare della grandezza di Firenze prima dell’ampliamento testé conseguito”[5].

Decise quindi di inglobare la porta a San Niccolò nelle rampe, dovendo però pensare a una nuova soluzione per poter entrare all’interno della torre. Fino a quel momento l’accesso era stato possibile grazie al camminamento in quota lungo le mura, ma dopo la loro demolizione rimaneva la porta sospesa molto più in alto rispetto al piano di calpestio. Pensò quindi a un’elegante soluzione di scale incrociate per raggiungere l’altezza necessaria (fig. 5) e mise una vasca di fronte all’ingresso. Salendo la prima rampa, che simmetricamente si ripete anche dall’altro lato incorniciando la fontana, si entra all’interno della torre. Proseguendo in una stretta scala a chiocciola si torna nuovamente all’esterno dove un’altra rampa ci permette di salire all’altezza dell’ingresso originario. Anche in questo caso le scale sono simmetriche e arrivano a due porte identiche, quella di sinistra è effettivamente l’accesso alla torre, quella di destra invece è soltanto un vezzo stilistico del Poggi. La porta non ha infatti alcuno sbocco, ma venne realizzata solo per donare simmetria all’ingresso.

I battenti della porta erano rimasti intatti nei secoli, proprio come per quella a San Frediano e per Porta Romana, Poggi decise però in questo caso di rimuoverli e sono adesso in attesa da tempo di essere restaurati. La storia della torre ha attraversato molti secoli che, pur cambiando drasticamente l’ambiente che la circonda, non l’hanno mai modificata. Ancora oggi, se si sale fino alla terrazza o passeggiando sotto il fornice, sono ben visibili i segni del tempo, ultimo dei quali una targa che ricorda l’altezza che l’acqua dell’Arno raggiunse durante l’alluvione del 4 novembre 1966 (fig. 6).

Note

[1] G. Poggi, Sui lavori per l’ingrandimento (1864-1877), G. Barberà, Firenze 1882, ristampa anastatica promossa da Fiorentina-Gas Pluriservizio, Firenze 1992, p. 256.

[2] Citato in F. Borsi, La capitale a Firenze e l’opera di G, Poggi, Colombo Editore, Roma 1970, p. 22.

[3] Citato in Ivi, p. 69.

[4] Piazzale Michelangelo venne costruito dove un tempo si trovava un orto di proprietà dei frati di San Firenze. L’idea di Poggi era di usarlo, oltre che come belvedere sulla città, anche come museo dedicato a Michelangelo. Vi avrebbero dovuto trasferire le figure allegoriche delle Cappelle Medicee, le statue dei Prigioni che all’epoca si trovavano ancora nella grotta del Buontalenti nel giardino di Boboli e dei calchi di tutte quelle opere, come la Pietà del Vaticano e il Mosè, che non si trovavano a Firenze. Cfr. Ivi, pp. 86-87.

[5] Poggi 1882, p. 259.

Bibliografia

Borsi, La capitale a Firenze e l’opera di G. Poggi¸ Colombo Editore, Roma 1970.

De Seta, J. Le Goff (a cura di), La città e le mura, Editori Laterza, Bari 1989.

Moreni, Notizie istoriche dei controni di Firenze. Parte quinta. Dalla Porta a S. Niccolò fino alla Pieve di S. Piero a Ripoli, Firenze 1794, ristampa anastatica, Soc. Multigrafica Editrice, Roma 1927.

Pesci, Firenze Capitale (1865-1870) dagli appunti di un ex-cronista, Benporad & figlio, Firenze 1904.

Poggi, Sui lavori per l’ingrandimento di Firenze (1864-1877), G. Barberà, Firenze 1882, ristampa anastatica promossa da Fiorentina-Gas Pluriservizio, Firenze 1992.

Ricci, Cento vedute di Firenze antica raccolte e illustrate, Fratelli Alinari, Firenze 1906.

Sitografia

https://www.treccani.it/ (Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani) – voce “Giuseppe Poggi”, di Raffaella Catini, vol. 84, 2015.

FIRENZE: LA CINTA MURARIA TRECENTESCA PT. III

A cura di Federica Gatti

Proseguendo nella zona di Oltrarno troviamo sei porte, tre maestre e tre postierle.

La prima porta, partendo da valle dell’Arno, inizialmente chiamata a Verzaia per la presenza dei campi coltivati a cavoli[1], venne poi chiamata San Frediano dal nome della vicina chiesa posta in piazza del Carmine, oggi non più esistente.

«Il borgo suo di fuori è molto lungo, trovandosi case, chiese, spedali, botteghe e osterie infino presso a Legnaia, che sono due miglia»[2]. La vecchia porta a San Frediano, appartenente alla prima cerchia comunale, venne demolita intorno al 1330 per la costruzione della seconda cerchia e negli stessi anni si iniziò ad edificare quella nuova: la sua architettura differisce dallo stile di Arnolfo di Cambio perché fu probabilmente disegnata da Andrea Pisano, dando al progetto arnolfiano l’aspetto austero di un fortilizio. Presenta un grande fornice a tutto sesto, la cui chiave contiene uno stemma raffigurante il giglio fiorentino. È la torre più grande delle mura, con 20 metri e 70 di altezza e 17 metri e 35 di larghezza, il cui portone ancora presente, alto 12 metri e largo 7 metri e 60, è il più grande di quelli fiorentini. La costruzione tarda di questa torre viene confermata dagli archi, i quali hanno un maggior slancio verticale che rispecchia le tendenze goticheggianti italiane degli anni Trenta del XIV secolo. Nella Pala Nerli di Filippino Lippi, databile agli anni Ottanta del XV secolo e collocata nella chiesa di Santo Spirito, si vende la parte interna della torre già tagliata ma non ancora coperta con l’attuale tetto a capanna.

Nel dipinto, inoltre, si può osservare l’innesto tra le mura e la torre, realizzato con ballatoi sorretti da barbacani con mensola monolitica, i cui resti sono ancora visibili nella parete meridionale[3]. Il vano di apertura è formato da 4 arconi uniti a volticciole con caditoie: al centro del primo arco si possono vedere due gigli di pietra, uno per lato. Accanto alla porta si trova un’antica “postierla” utilizzata per il passaggio pedonale e, vicino ad essa, due beccatelli di pietra sui quali veniva appoggiata la scala di legno per salire sulle mura.

La seconda era la postierla di Camaldoli, nei pressi dell’attuale piazza Tasso, che prendeva il nome dal monastero di San Salvatore dei frati camaldolesi di San Romualdo: questo era collocato fuori dalle mura e, con il passare del tempo, nei suoi dintorni si venne a creare un vero e proprio quartiere.

La postierla era caratterizzata da un grande fornice a tutto sesto e terminava con un tetto a capanna al centro del quale era inclusa la ghiera a tutto sesto del portale.

La terza porta, chiamata inizialmente San Pier Gattolino dal nome di una chiesa nelle vicinanze[4], ebbe poi il nome di Porta Romana, «il [cui] borgo di fuori è assai grande, ed è un’erta lastricata»[5], ovvero l’attuale Poggio Imperiale.

In un documento del 3 agosto 1294 viene approvata dal Consiglio dei Cento, con settanta voti favorevoli e nove contrari, e nel Consiglio speciale e generale del Capitano del Popolo, con cinquantaquattro voti a favore e sette contrari, lo stanziamento per la realizzazione di una porta Oltrarno che fosse collocata nella direttrice che partiva dal ponte alla Carraia e finiva in via della Cuculia, attuale via dei Serragli. Ancora nel 1321 la zona compresa tra via Romana e via dei Serragli era accessibile dalla Porta di San Pier Gattolino, appartenente alla cerchia duecentesca.

Con il pericolo rappresentato da Castruccio Castracani, signore di gran parte della Toscana Nord-occidentale, che nel 1325 arrivò con il suo esercito sotto le mura urbane, il comune sentì la necessità di accelerare i lavori per fortificare la zona di Oltrarno. È proprio a questa fase che si deve la progettazione ed edificazione della Porta Romana, costruita con tre arconi uniti a volticciole con caditoie[6], il cui nome indica la direzione della via Senese che conduceva a Roma.

Disegnata da Andrea dell’Orcagna nel 1327, la porta ha le stesse caratteristiche di Porta San Frediano:

«ANNI DOMINI MCCCXXVII INDITIONE UNDECI MA LA VIA DEL COMUNE DENTRO ALE MURA E BRACCIA XVI LE MURA GROSSE BR III E FOSSI AMPII IN BOCCA BR XXX LA VIA DI FUORI IN SUI FOSSI BRACCIA XII LE FOSSETTE DA LA VIA A LE CAMPORA COSI DEE ESSERE INTUCTO BRACCIA LXI».

La porta era importante perché vi giungevano i personaggi rilevanti che venivano dal Mezzogiorno: si trovano, infatti, ai lati del fornice due lapidi, inserite nella porta dopo la demolizione settecentesca dell’antiporto costruito per volontà del Duca di Atene, che ricordano l’entrata di papa Leone X nel 1515 e quella dell’imperatore Carlo V nel 1536. Nel sottarco verso la città è possibile vedere la pittura, attribuita da Vasari al Franciabigio, raffigurante la Madonna col Bambino, San Giovanni Battista, San Zanobi e San Nicola da Tolentino.

Nell’affresco di Stradano del 1529 la porta è sormontata da una torre molto alta, mentre una carta dei Capitani di Parte[7], del 1580 circa, ce la raffigura ad un’altezza simile all’attuale: non sappiamo i motivi dello sbassamento della porta, ma sappiamo che nel XVI secolo venne coperta con un tetto a capanna in laterizio, lasciando solo due piccole aperture, una verso l’interno e una verso l’esterno della città. Nonostante queste modifiche la porta non venne mai attrezzata a postazione d’artiglieria. Inoltre, ospitava un gruppo statuario, oggi al Bargello, raffigurante la Madonna con il Bambino, San Pietro e San Paolo, realizzato da Paolo di Giovanni nel 1330 circa[8]: queste statue originariamente erano collocate sopra i beccatelli accanto all’arco centrale nella facciata esterna e, dall’altra parte dell’arco, dovevano essere collocate le statue di San Giovanni e San Niccolò.

La quarta porta, Porta a San Giorgio, prendeva il nome da un monastero vicino e consentiva il collegamento con la collina di Arcetri e la campagna dell’Impruneta.

Non essendo una porta maestra, appare molto diversa da quelle incontrate fino ad ora: è collocata alle pendici di Firenze, non dava accesso a nessuna arteria di comunicazione con centri abitati di rilievo e venne quindi realizzata di dimensioni ridotte. Essa viene definita da Benedetto Varchi «assai più alta di tutte l’altre, anzi tutte l’altre sono in piano eccetto questa, la quale è in sul poggio de’ Magnoli, chiamato più volgarmente la costa a San Giorgio»[9].

La porta venne edificata nel 1324 e se ne attribuisce il disegno ad Andrea Orcagna[10], sebbene il bassorilievo raffigurante San Giorgio che trafigge il drago sia assimilabile, secondo la critica, a Lapo, allievo di Nicola Pisano. È formata da due archi a tutto sesto: quello interno poggia su capitelli, mentre quello esterno parte da terra ed è provvisto di un secondo arco più basso. In un affresco di Emilio Burci, pittore toscano del XIX secolo, si nota come l’arco sovrastante il fornice fosse a sesto acuto, mentre quello attuale è a tutto sesto, il che implica una modifica della struttura, confermata anche dall’integrità della superficie lapidea dei cunei.

Inoltre, durante i lavori di allargamento delle dimensioni della porta, realizzati negli anni Trenta del Novecento dal Comune di Firenze, venne demolita la controporta bugnata cinquecentesca e ampliata la luce della porta stessa. Durante questi interventi, dentro agli archetti delle mura vennero ritrovati alcuni gigli bianchi in campo rosso, stemmi ghibellini quasi del tutto scomparsi dopo la vittoria dei Guelfi. Nella lunetta della facciata interna è situata la copia di un affresco attribuito a Bicci di Lorenzo o a Bernardo Daddi, raffigurante la Madonna in trono con il Bambino, San Giorgio e San Leonardo, titolari delle vicine chiese[11].

La quinta porta, definita dal Villani postierla, era quella denominata di San Miniato perché da essa si andava sulla collina omonima e verso la chiesa di San Miniato al Monte.

Questo accesso alla città, aperto nel 1258 e rifatto negli anni Venti del XIV secolo, non ebbe mai molta importanza, perché oltre alle scale che portavano alla chiesa non vi si aprivano grandi vie di comunicazione: proprio per questo motivo la porta non era dotata di torre e a sua difesa era posto solamente un ballatoio. Nel 1580 si arrivò alla sua chiusura e solamente nell’Ottocento il granduca Leopoldo II la fece riaprire e restaurare: l’abbandono aveva arrecato gravi danni alla merlatura e al ballatoio, successivamente demoliti. La parte interna della porta è caratterizzata da una teoria di archetti che si svolgono orizzontalmente al di sopra del fornice, un tempo a sesto acuto. Come si vede nel disegno di Burci, la torre era aggettante rispetto alla parete della cinta muraria e aveva, al di sopra, un apparato a sporgere su beccatelli.

Esternamente, ai lati della porta si trovano due pietre scolpite raffiguranti, sul lato sinistro, lo stemma del popolo di Firenze e il giglio del comune, mentre a destra è riconoscibile solo il giglio: esse probabilmente erano originariamente collocate nell’antiporto, che si vede rappresentato nelle piante di Firenze del 1490 e del 1584.

La sesta ed ultima porta dell’ultima cerchia muraria fiorentina è quella di San Niccolò, l’unica ancora integra, già dettagliatamente trattata in una serie di articoli presenti sul sito.

Note

[1] “Verzaia” è la corruzione di verziere, luogo verdeggiante per la presenza di numerosi orti e vegetazione.

[2] Varchi, Storia fiorentina, cit., p. 386.

[3] Favini, Medioevo nascosto, cit., p. 78.

[4] La chiesa di San Pier Gattolino venne fatta distruggere nel 1545 da Cosimo I de’ Medici per fortificare la porta d’ingresso della città, ma, una volta passata la minaccia senese, le nuove fortificazioni vennero abbattute e la chiesa, tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo, venne ricostruita.

[5] Varchi, Storia fiorentina, cit., p. 387.

[6] Il quarto fornice venne aperto nel 1930 per esigenze di traffico.

[7] Si tratta della carta 9 contenuta nel Cartone IX, realizzata tra il 1740 e il 1769, ma comprendente figure tratte dalle Piante di Popoli e Strade del 1580-86, precisamente dal Tomo Primo del 1582.

[8] Un documento relativo alla collocazione delle statue sulla Porta Romana è del 7 gennaio 1329

[9] Varchi, Storia fiorentina, cit., p. 388.

[10] Artusi data la porta al 1258 circa, sostenendo che si tratti della più antica porta esistente a Firenze.

[11] Nello stacco dell’affresco apparve la sinopia nella quale i due santi sono in posizione opposta, con San Lorenzo a destra della Madonna, al posto d’onore, e San Giorgio alla sinistra. Il pittore, senza ridisegnare la sinopia, invertì le figure dei santi durante la pittura a fresco, forse perché il posto d’onore spettava a San Giorgio, il santo più importante.

Bibliografia

Varchi, Storia fiorentina di Benedetto Varchi con aggiunte e correzioni tratte dagli autografi e corredata di note, a cura di Lelio Arbib, volume secondo, Società editrice delle storie del Nardi e del Varchi, Firenze, 1843.

Bargellini, E. Guarnieri, Firenze delle torri, Bonechi, Firenze, 1973.

Pampaloni, Firenze al tempo di Dante. Documento sull’urbanistica fiorentina, Ministero dell’Interno, Direzione generale degli archivi di Stato, Roma, 1973.

Manetti, M. Pozzana, Firenze: le porte dell’ultima cerchia di mura, CLUSF/Cooperativa Editrice universitaria, Firenze, 1979.

Artusi, Le antiche porte di Firenze. Alla scoperta delle mura che circondavano la città, Semper, Firenze, 2005.

Anichini, Alle porte coi sassi. Storia e guida alle porte delle mura di Firenze, Nicomp Laboratorio Editoriale, 2010.

Favini, Medioevo nascosto a Firenze. Case-torri e monumenti “minori” della città tra XI e XV secolo, Editori dell’Arco, Empoli, 2012.

Petrioli, F. Petrioli, 1333 Firenze dove passavano le ultime mura, Edizione Polistampa, Firenze, 2017.

LA PORTA A SAN NICCOLÒ DURANTE IL ‘500 PT. II

A cura di Arianna Canalicchio

“Nel 1526, il conte Pietro Navarra e Niccolò Machiavelli intraprendevano una generale ispezione alle mura della città, che a una radicale relazione machiavelliana: le torri delle porte e delle mura andavano abbassate […] quella a S. Niccolò era inutile e andava addirittura atterrata”[1]: così scrive lo storico Francesco Bandini (Su e giù per le antiche mura).

La porta a San Niccolò nei secoli ha rischiato per ben due volte di essere demolita ma fortunatamente torreggia ancora oggi al centro di piazza Giuseppe Poggi, che a sua volta deve il nome all’architetto che la salvò la seconda volta e che costruì l’elegante zona che la circonda. Unica tra le porte a conservare ancora oggi la sua altezza originaria di 45 metri, Porta San Niccolò sopravvisse indenne alle modifiche apportate alla cerchia muraria nel XVI secolo e alle demolizioni ottocentesche, nel periodo di Firenze capitale. Come racconta Benedetto Varchi nella sua Storia Fiorentina, scritta per incarico di Cosimo I de’ Medici, le porte erano alte più di venti braccia, con fossi larghi venticinque e tutte merlate. L’unica immagine che ci permette di capire come dovessero essere le mura prima delle modifiche cinquecentesche è una cartina, con una ripresa a volo d’uccello sulla città, attribuita a Francesco Rosselli, nota col nome di Pianta della Catena e datata intorno al 1472 (fig. 2). L’opera ebbe grande importanza perché servì da modello alle rappresentazioni di Firenze che tra la fine del ‘400 e per tutto il ‘500 corredavano le cosmografe e le enciclopedie. Ma non solo, l’immagine è utile ancora oggi a darci un’idea di come fossero disposte le torri e le porte e delle fattezze che esse dovevano avere all’epoca. A differenza di quel che possiamo vedere oggi, infatti, avevano tutte lo stesso aspetto di porta San Niccolò, molto alte e con i tre arconi aperti verso l’interno della città. Le strutture come questa erano dette “porte maestre” poiché erano situate su strade principali e di grande traffico. Esistevano poi le “postierle”, più piccole e situate su strade di minor importanza. Oltre alle porte-torri erano presenti lungo il perimetro anche tutta una serie di altre torrette, più basse e completamente chiuse, che servivano per controllare l’esterno ma che non potevano essere attraversate per entrare in città. Porta San Niccolò, guardando la mappa, torreggia nella parte destra della città in riva all’Arno, con alle spalle, sulla collina, la chiesa di San Miniato al Monte che si trovava fuori le mura.

Davanti a porta San Niccolò, come per tutte le altre, si trovava un fossato e dunque si accedeva passando tramite un ponte. Di questi rimangono oggi pochissime informazioni: si trattava di strutture sostenute da due o tre arcate e non di ponti levatoi, che a Firenze non sono documentati probabilmente perché in Italia si diffusero solo in un periodo successivo. Nei secoli, oltre ai ponti, è stata eliminata anche la merlatura, rifatta poi in stile in anni più recenti. Per il resto invece la struttura della porta rimane ancora quella trecentesca (unico caso presente a Firenze). Tutte le altre, pur mantenendo spesso la parte inferiore del fornice pressoché invariata, vennero abbassate e riadattate alle nuove esigenze difensive.

Fino al 1526, le mura non avevano subito nessuna sostanziale modifica: in quell’anno il pontefice Clemente VII, al secolo Giulio de’ Medici, figlio di Giuliano (ucciso durante la celebre congiura dei Pazzi), spaventato per una possibile discesa dell’esercito dell’Imperatore Carlo V, promosse dei lavori di fortificazione e difesa alle esistenti mura. Con l’introduzione dell’artiglieria le fortificazioni medievali si erano rivelate essere non più sufficienti. Se infatti nel ‘300 le porte-torri dovevano essere molto alte per permettere ai soldati di guardia di avere un’ampia visuale e di utilizzare al meglio i piombatoi gettando sull’assediante olio bollente e pietre da alte quote, nel ‘500 il modo di fare la guerra era ormai profondamente mutato. Con l’artiglieria le torri alte erano diventate dei facili bersagli, dunque un po’ in tutta Italia vennero abbassate e rese ancora più massicce per resistere ai colpi. Altre accortezze che vennero prese coinvolsero anche, ad esempio, l’allargamento dei fossati per tenere più lontano il nemico e l’eliminazione dei merli che, essendo costruzioni relativamente sottili, erano la prima cosa a crollare sotto i colpi dell’artiglieria.

L’obiettivo di Clemente VII era di trasformare la città toscana in una sorta di avamposto dello stato della Chiesa che si frapponesse quindi tra il nemico e Roma. Firenze all’epoca era retta da Alessandro e dal cugino Ippolito, entrambi Medici[2]. I due erano però all’epoca poco più che quindicenni e dunque agivano sotto la vigilanza del delegato pontificio Silvio Passerini. Il Papa affidò il compito al conte Pietro Navarra che condusse un’indagine sullo stato delle mura insieme a Niccolò Machiavelli. I due decisero di abbassare tutte le porte e le torri della cerchia muraria per evitare che fossero dei facili bersagli per l’artiglieria nemica ma anche per adattarle ad ospitare a loro volta l’artiglieria dell’esercito fiorentino. Le modifiche cinquecentesche sono ancora oggi ben distinguibili per via della diversa lavorazione della pietra, tagliata in blocchi più grandi e con taglio più regolare. Dopo l’ispezione, il conte Navarra e Machiavelli decretarono che porta San Niccolò potesse essere demolita poiché inutile a fini difensivi per la città. La torre, infatti, si trovava difesa naturalmente dalla collina di San Miniato alle sue spalle ed inoltre erano stati aumentati i sistemi difensivi nella zona dell’omonima chiesa, dunque non aveva più alcuna funzione difensiva e avrebbe potuto essere rimossa. Il problema passò però in secondo piano quando i Lanzichenecchi aggirarono Firenze e arrivarono direttamente a Roma, saccheggiandola nel 1527. La porta di San Niccolò rimase così, per puro caso, nella sua veste originale, unica in tutta la città.

La notizia del sacco di Roma fu in un primo momento tenuta nascosta a Firenze per evitare che la popolazione venisse a sapere che il papa si trovava in grande difficoltà. Appena l’informazione trapelò, un gruppo di cittadini, capitanati da Filippo Strozzi, Niccolò Capponi e Francesco Vettori, costrinsero il cardinale Passerini, Ippolito e Alessandro de’ Medici a lasciare immediatamente la città. Dopo quest’altra cacciata della famiglia Medici, venne nuovamente fondata la Repubblica ed eletto gonfaloniere Niccolò Capponi. L’inclinazione naturale del nuovo governo, che voleva rompere in maniera definitiva con i Medici, sarebbe dovuta essere filoimperiale e pronta ad un’alleanza con Carlo V. Così però non fu e nel frattempo la netta spaccatura tra l’imperatore e il papa Clemente VII cominciò lentamente a richiudersi, tanto che nel giungo del 1529 questi siglarono il trattato di Barcellona, con il quale l’imperatore prometteva di riconquistare Firenze per la famiglia Medici, in cambio della pace e dell’incoronazione papale. Nel frattempo, il gonfaloniere Capponi, comprendendo la gravità della situazione in cui stava per trovarsi la città, riprese le relazioni diplomatiche con alcuni emissari del papa, in un ultimo tentativo di scongiurare la guerra. Il Capponi, con l’accusa di tramare contro la Repubblica, fu costretto a dimettersi e al suo posto venne eletto Francesco Carducci, il quale non poté fare altro che preparare Firenze alla guerra.

Per le nuove fortificazioni venne chiamato a lavorare Michelangelo che creò un importante sistema difensivo nei pressi della chiesa di San Miniato al Monte. Protesse la zona, e in particolare il campanile, con 1.800 balle di lane disposte all’interno di grandi materassi in modo che attutissero i colpi nemici. L’assedio fu molto più lungo del previsto, si concluse nell’agosto del 1530 con il ritorno di Alessandro de’ Medici[3] e, come previsto da Machiavelli e Navarra, porta san Niccolò non ebbe effettivamente nessun ruolo strategico nella difesa della città ma questo fece sì che la torre rimanesse perfettamente integra e conservata nelle sue fattezze.

Note

[1] F. Bandini, Su e giù per le antiche mura, Fratelli Alinari Edtrice, Firenze 1983, p. 27.

[2] Alessandro de’ Medici era figlio illegittimo di Lorenzo II de’ Medici, nipote di Lorenzo il Magnifico, anche se, secondo alcuni studiosi, si tratterebbe invece del figlio naturale del cardinale Giulio de’ Medici, futuro Papa Clemente VII, tenuto sempre nascosto. Ippolito de’ Medici era invece il cugino di Alessandro, anche lui nipote del Magnifico, figlio però di Giuliano di Lorenzo de’ Medici, duca di Nemours. Ippolito, alla morte del padre venne cresciuto dallo zio Papa Leone X. G. F. Young, I Medici, Salani Editore, Milano 2016, pp. 378-393.

[3] Dopo la disfatta di Gavinana e l’accordo di pace, Carlo V mise nuovamente Alessandro al comando della città. Il governo del giovane Medici non fu però molto duraturo, nel 1937 venne assassinato e sostituito con Cosimo, figlio di Giovanni dalla Bande Nere e membro del ramo “popolare” della famiglia Medici. Cfr. Young 2016, pp. 570-71.

Bibliografia

Artusi, Le antiche porte di Firenze. Alla scoperta delle mura che circondavano la città, Semper Editrice, Firenze 2005.

Bargellini, La splendida storia di Firenze, Vallecchi, Firenze 1980.

Bandini, Su e giù per le antiche mura, Fratelli Alinari Edtrice, Firenze 1983.

De Seta, J. Le Goff (a cura di), La città e le mura, Editori Laterza, Bari 1989.

Manetti, M. C. Pozzana, Firenze: le porte dell’ultima cerchia di mura¸ Clusf, Firenze 1962.

Moreni, Notizie istoriche dei controni di Firenze. Parte quinta. Dalla Porta a S. Niccolò fino alla Pieve di S. Piero a Ripoli, Firenze 1794, ristampa anastatica, Soc. Multigrafica Editrice, Roma 1927.

F. Young, I Medici, Salani Editore, Milano 2016.

PORTA A SAN NICCOLÒ: LA PIÙ ANTICA PORTA DELLE MURA DI FIRENZE PT I

A cura di Arianna Canalicchio

“L’unica tra le Porte Maestre, che conservi la sua antica maestà ed altezza è la Porta a S. Niccolò, il di cui nome deriva dalla prossima Chiesa, che è al di dentro, e da cui pure il Borgo si appella” [1]

Con queste parole, nel 1794, veniva descritta dall’abate Domenico Moreni, intellettuale e letterato fiorentino, la torre a San Niccolò. La struttura all’epoca serviva ancora da porta di accesso alla città ed era circondata dalle alte mura costruite a partire dal 1284. Si trattava della sesta e ultima cerchia muraria realizzata dunque in età Comunale con l'intento di difendere la città; la storia delle mura di Firenze è in realtà molto lunga, le prime, con un perimetro di appena 1.800 metri, vennero costruite in epoca romana intorno al 59 a.C., al momento della nascita del primo nucleo della città. Seguirono quelle bizantine, ancora più piccole delle precedenti, e poi ci fu un lento ampliamento della città, prima con la cinta detta carolingia e poi con quella “matildina”, costruita nel 1078 grazie a Matilde di Canossa e che conteneva una popolazione di circa 20.000 abitanti.

Il grosso sviluppo della città cominciò però a partire dal XII secolo, quindi il governo Comunale, intorno al 1172, prese la decisione di ampliare ancora una volta la cerchia muraria per contenere una popolazione che nel giro di cento anni era quasi raddoppiata. La crescita di Firenze continuò in modo esponenziale, tanto che nel 1284 il Comune decise di dare il via alla costruzione di una seconda cinta di mura. Questa doveva essere abbastanza ampia da accogliere una popolazione che aveva raggiunto quasi i 90.000 abitanti, cifra impressionante se si pensa che Firenze tornò ad avere una tale densità di popolazione soltanto nell’800. La nuova cinta doveva comprendere anche tutta quella zona definita dai fiorentini “d’oltrarno” poiché si trovava dall’altro lato del fiume Arno, che a poco a poco stava diventando sempre più abitata ma che non aveva mai avuto un vero e proprio sistema difensivo. In questa parte di città sorse Porta San Niccolò; non esiste una datazione precisa del momento della costruzione della struttura, sappiamo che i lavori alle mura iniziarono indicativamente nel 1284 e che vennero affidati ad Arnolfo di Cambio. Il Villani, celebre cronista fiorentino, nel libro IX della sua Cronica racconta che nella zona d’oltrarno i lavori cominciarono intorno al 1324 e che sarebbero finiti già nel 1327. In realtà il lavoro di costruzione delle mura andò avanti almeno fino al 1333, anno del tragico alluvione che distrusse i ponti di Firenze, che viene preso dagli storici come data simbolica di conclusione. Secondo alcuni studiosi invece la porta sarebbe attribuibile ad Andrea Orcagna, che effettivamente dal 1324 venne chiamato a lavorare alla cinta muraria, spostando la datazione al 1329[2]. Quel che è certo è che le mura rimasero per secoli decisamente molto più grandi rispetto all’abitato cittadino, a causa prima dell’alluvione del 1333 e poi della peste nera del 1348 che decimarono la popolazione.

Se è difficile dare una datazione precisa a Porta San Niccolò, ben più facile è invece analizzarne i materiali. La torre, così come le mura che la circondavano, venne costruita con la pietra tipica fiorentina, la così detta “pietra forte”, materiale da costruzione usato in tantissime delle strutture più importanti della città a cominciare da Palazzo Vecchio, per altro in costruzione proprio negli stessi anni. Le pietre vennero in parte recuperate dalla precedente cinta e da altri edifici distrutti, prassi molto diffusa all’epoca perché permetteva agli operai di avere del materiale già tagliato e squadrato, immediatamente pronto all’uso. Per la costruzione della torre si servirono però anche di pietra forte estratta da alcune cave che si trovavano nei pressi del giardino di Boboli. Esiste ancora oggi uno di questi ambienti, che si trova lungo Costa San Giorgio, ormai chiuso da anni ma che per chi lo conosce è ancora individuabile dietro un cancello. La cava venne infatti utilizzata per secoli e aperta ancora, per un’ultima volta, nel secondo dopoguerra quando il Comune la utilizzò per ricavare la pietra forte con cui ricostruire “come erano e dove erano” le torri medievali distrutte dalle mine tedesche.

La pietra forte veniva tenuta insieme grazie a una particolare calce realizzata con la rena del fiume Arno. In un’ordinanza ufficiale del 1325 si stabiliva infatti che fosse obbligatorio utilizzare soltanto quella dell’Arno e non quella del Mugnone, affluente del fiume fiorentino, poiché era considerata di qualità inferiore[3].

Non dobbiamo quindi immaginare la porta isolata in mezzo a una piazza com’è adesso ma con un largo fossato all’esterno e con un camminamento in quota che permetteva di muoversi lungo i circa nove metri di perimetro delle mura e di entrare direttamente all’interno della torre. Le rampe di scale che permettono oggi l’accesso alla porta sono infatti una costruzione di metà ‘800 resa necessaria dall’abbattimento delle mura. Fin tanto che l’accesso alla torre era possibile tramite camminamento, non era infatti necessario che ci fossero delle scale per raggiungere l’ingresso in quota.

Porta San Niccolò aveva quindi un lato che dava verso la campagna dal quale arrivava chi voleva entrare in città e un lato invece che dava verso l’interno. Il fornice era chiuso da due grandi battenti in legno, che esistono ancora oggi ma che sono in attesa di restauro, i quali venivano aperti la mattina e richiusi al tramonto scandendo la giornata lavorativa della città. Passeggiando oggi sotto il grande fornice sono ancora visibili i cardini della porta (fig. 3), alcune strutture in ferro per tenere le torce e, alzando gli occhi, una lunetta affrescata (fig. 4). L’opera, databile intorno al 1375, è attribuita a Bernardo Daddi e raffigura una Madonna con Bambino fra i santi Giovanni Battista, patrono della città, e Niccolò. L’affresco, come racconta Giuseppe Poggi, architetto che negli anni ’60 dell’800 curò i lavori di costruzione della piazza e di abbattimento delle mura, venne restaurato in quello stesso periodo da Gaetano Bianchi, importante restauratore di affreschi medievali che aveva lavorato alla riscoperta di Giotto nella Cappella Bardi in Santa Croce e degli affreschi del Chiostro Verde di Santa Maria Novella. La lunetta necessiterebbe ad oggi di un altro intervento di restauro, poiché trovandosi all’aperto, anche se nella parte interna del fornice, è da secoli soggetta agli agenti atmosferici che hanno reso la pittura difficilmente leggibile.

La porta, nel lato che dava verso l’esterno della città (fig. 5 ), era completamente murata, ad eccezione di sei piccole aperture utili per l’avvistamento; si trattava infatti della parte che andava difesa dalle minacce esterne ed era quindi pensata in modo tale da resistere ad assedi e attacchi. Non presentava particolari decorazioni, se non gli stemmi, oggi quasi completamente consunti, con scolpito il giglio simbolo del Comune, quello della Parte Guelfa con aquila e drago e la croce del Popolo. Unica decorazione erano due grandi mensole che contenevano dei leoni in pietra, simbolo della città di Firenze, di cui adesso rimangono solo le strutture delle mensole quasi del tutto ricostruite.

Nella parte interna invece (fig. 6), in direzione della città, la porta aveva ed ha ancora oggi, un aspetto completamente differente. Non aveva alcun bisogno di essere difesa e quindi troviamo in corrispondenza dei due piani delle grandi arcate sovrapposte che permettono di vedere l’interno. Sarebbe stato infatti inutile chiudere anche questa parte e avrebbe comportato un utilizzo e uno “spreco” di pietra che il Comune non poteva e non voleva permettersi. La porta è una struttura spoglia anche nella parte interna, non era pensata come un’abitazione ma doveva servire soltanto come appoggio a chi stava di guardia. Addossati alla parete corrono i ripidi scalini che permettevano ai soldati di spostarsi da un piano all’altro, gli ambienti sono molto grandi ma privi di divisioni interne, ad esclusione di una piccola stanzetta al primo piano, alla quale si accede tramite uno stretto corridoio lungo non più di un paio di metri, usata da chi di guardia come bagno. Si tratta infatti di una struttura in mattoni aggettante rispetto alla parete laterale della torre, con un buco sul pavimento. Un ambiente molto semplice ma che ci restituisce un piccolo spaccato della vita di tutti i giorni.

Continuando a salire all’interno della torre si arriva fino alla cima, nella quale oltre a poter godere di una splendida vista su Firenze troviamo alcune strutture difensive caratteristiche delle porte. La torre era infatti coronata da una merlatura guelfa, distrutta nel ‘500 e ricostruita trecento anni dopo ma che ancora oggi poggia sui beccatelli originali (fig. 7). Ci sono i piombatoi; aperture nel pavimento che permettevano ai soldati durante gli assedi di buttare sul nemico olio bollente, sassi o qualsiasi altro materiale di scarto che avessero avuto a disposizione. Questi venivano costruiti sul lato esterno della torre che era leggermente aggettante rispetto alla parete per rendere più efficace la loro funzione difensiva.

La storia della porta a San Niccolò è assai lunga; utilizzata per anni durante gli assedi perse la sua funzione già alla metà del ‘500 ma tornò ad essere un punto di difesa durante la Seconda guerra mondiale. Non sappiamo molto della sua storia in quegli anni ma probabilmente venne usata come luogo di avvistamento dai soldati o dalla resistenza e venne colpita dagli spari nemici. Porta, infatti, ancora oggi sui merli dei buchi segno dei proiettili che la colpirono, raccontandoci un’altra storia.

Note

[1] D. Moreni, Notizie istoriche dei contorni di Firenze. Parte quinta. Dalla Porta a S. Niccolò fino alla Pieve di S. Piero a Ripoli, Firenze 1794, ristampa anastatica, Soc. Multigrafica Editrice, Roma 1927, p. 1

[2] Questa datazione e questa attribuzione vengono proposte da A. Petrioli, F. Petrioli, 1333 Firenze dove passavano le ultime mura, edizioni Polistampa, Firenze 2017, p. 159.

[3] Ordinanza ufficiale citata in L. Artusi, Le antiche porte di Firenze. Alla scoperta delle mura che circondavano la città, Semper Editrice, Firenze 2005, p. 10.

Bibliografia

L. Anichini, Alle porte coi sassi. Storia e guida alle porte delle mura di Firenze, Nicomp, Firenze 2011.

L. Artusi, Le antiche porte di Firenze. Alla scoperta delle mura che circondavano la città, Semper Editrice, Firenze 2005.

F. Bandini, Su e giù per le antiche mura, Fratelli Alinari Edtrice, Firenze 1983.

Comune di Firenze (a cura di), Porta San Niccolò, vol. 4 Itinerari sconosciuti,

C. De Seta, J. Le Goff (a cura di), La città e le mura, Editori Laterza, Bari 1989.

R. Manetti, M. C. Pozzana, Firenze: le porte dell’ultima cerchia di mura¸ Clusf, Firenze 1962.

D. Moreni, Notizie istoriche dei controni di Firenze. Parte quinta. Dalla Porta a S. Niccolò fino alla Pieve di S. Piero a Ripoli, Firenze 1794, ristampa anastatica, Soc. Multigrafica Editrice, Roma 1927.

A. Petrioli, F. Petrioli, 1333 Firenze dove passavano le ultime mura, edizioni Polistampa, Firenze 2017.

FIRENZE: LA CINTA MURARIA TRECENTESCA PT. II

A cura di Federica Gatti

La sesta porta era quella a San Gallo, collocata a nord, dalla quale si andava in direzione di Bologna: essa prese il nome da una chiesetta con ospedale costruita nel 1218 da Guidalotto di Volto dell’Orco e da sua moglie Bernardesca per l’accoglienza dei pellegrini.

«Accanto alla porta di fuori è un ponte con marzocco di pietra, sotto il quale passava l’acqua del Mugnone, bagnando sempre le mura della città, infinochè di là alla porta al Prato sgorgava in Arno; […] Ha questa porta non uno, ma due borghi, i quali sono pieni di case e di botteghe con tutte l’arti necessarie ad una città, e con un’osteria in sulla piazza delle maggiori e più belle che veder si possano; dove i giorni che non si lavora vanno innumerabili artefici, e quivi bevendo e giuocando attendono a darsi pace e buon tempo».[1]

Secondo un’epigrafe collocata nella facciata rivolta a nord, ancora leggibile, la torre fu tra le prime ad essere costruita, si pensa con disegno di Arnolfo di Cambio:

«IN NOMINE DNI MCCLXXXIIII

INDICIOE XA HOC OPVS FACTV E

TPR NOBILIS MILITIS DNI ROLAMDINI

DCANOSSA CAPIT CIVIT FIOR»

Nella parte inferiore della torre si aprivano tre vani, uno centrale corrispondente al ponte levatoio, da dove passavano carrozze, carri e frequentemente personaggi illustri, e due minori da utilizzare quando il primo era chiuso oppure di notte o in caso di assedio.

La facciata verso la città presenta un arco a tutto sesto, poggiante su capitelli collocati nei piedritti, con il giglio fiorentino alla chiave, mentre quella verso la campagna è caratterizzata da un arco ribassato sormontato da un arco a tutto sesto. All’esterno sono visibili due leoni decorativi, simboleggianti il popolo fiorentino, racchiusi entro un’edicola cuspidata, mentre all’interno si ha una lunetta affrescata nel Cinquecento da Michele Rodolfo del Ghirlandaio, raffigurante la Madonna con il Bambino, tra i Santi Giovanni Battista e Cosimo.

Fu con il duca Cosimo de’ Medici che la torre venne chiusa come una sorta di terrazza coperta da un’ampia tettoia, dalla quale si affacciavano le “troniere” per i cannoni pronti alla difesa della porta. Con la perdita della funzione militare e con i lavori di costruzione dei viali di circonvallazione, la Porta, come Porta alla Croce, rimase risolta in una vasta piazza porticata che inizialmente prese il nome di piazza San Gallo per poi diventare, dopo il 1945, piazza della Libertà. La copertura della porta venne realizzata nel XVI secolo con un tetto in laterizio a quattro falde posto su quattro pilastri angolari, sorretto al centro da un grande arco mediano abbassato e modificato per questo uso, all’interno del quale è visibile una scala che conduce all’abbaino sul tetto. Al centro della copertura, come abbiamo visto per Porta alla Croce, è collocato un pinnacolo con la banderuola contenente lo stemma mediceo. Nel fornice della porta troviamo una porta di accesso alla rete fognaria sottostante realizzata dal Poggi.

La settima porta, anch’essa in origine probabilmente dotata di ponte levatoio, era la Porta a Faenza, fondata nel 1284 e chiusa nel 1533 per la costruzione della Fortezza di San Giovanni Battista, ma ancora oggi visibile al suo interno, comprensiva di ponticello sul fossato rimasto intatto.

Si tratta dell’unico ponte dell’antiporta ancora visibile, sotto al quale era stato deviato il Mugnone: realizzato con bozze tagliate in pietra forte, si componeva di tre arcate a tutto sesto che attualmente risultano essere state murate.

La sua denominazione deriva da un monastero femminile fondato da Santa Umiltà da Faenza nel 1281, le monache venivano chiamate “donne di Faenza”, che venne trasferito nella zona di San Salvi intorno alla metà del XVI secolo, cioè quando la zona venne stravolta per la costruzione della Fortezza da Basso. Anticamente la porta aveva la statua di Arrighetto da Settimello, poeta latino vissuto a Firenze nel XII secolo. Nella Veduta della Catena la porta è rappresentata con due aperture sovrapposte nel lato interno e con la sommità merlata e aggettante in direzione della campagna.

Anche l’ottava porta, la cosiddetta Porta Polverosa, precedentemente denominata Porta Valfonda o Gualfonda, venne abbattuta durante la costruzione della Fortezza da Basso. Il nome di questa porta deriva dal convento di San Donato in Polverosa, chiamato così perché abitato dai monaci agostiniani, detti polverosi per il colore grigio del loro saio. Inoltre, dal Dizionario del geografo Emanuele Repetti si deduce che Polverosa era chiamata la zona da Porta al Prato fino all’allora chiesa di San Donato a Torri e al Ponte a Rifredi, e una zona inclusa nelle mura, dove era collocata la chiesa di Santa Lucia.

La nona porta era quella d’Ognissanti, poi chiamata Porta al Prato, dalla quale si raggiungevano Prato e Pistoia. Nel XVI Varchi la descrive così: «da un lunghissimo e larghissimo prato che ha dinanzi a se dalla parte di dentro, nel quale s’esercita la gioventù fiorentina a saltare, a giuocare alla palla al calcio, sia chiama la porta al Prato».[2]

Molto spesso si pensa che il suo nome derivi dal suo aprire la strada di collegamento con la città di Prato, ma, come descritto dal Varchi, è invece l’area verde in cui la porta insiste ad essere denominata “prato”. La Porta al Prato presenta gli stessi caratteri di Porta a San Gallo, e di Porta alla Croce, per cui si crede disegnata da Arnolfo di Cambio. Essa venne iniziata nel 1284 «ma per molte averse novità che furono appresso stette buono tempo che non vi si murò più innanzi che quelle mura de la fronte del Prato»:[3] la cerimonia di posa della prima pietra avvenne infatti nel 1299 e una lapide, con lo stemma del popolo e del Comune di Firenze, posta nella parte interna ci ricorda la sua costruzione avvenuta nel 1311:

«ANI.DNI.MCCCXI.INDIZIONE VIII.LA VIA.DEL COMUNE DENTRO.ALEMVRA.B.XVI. EL MVRO.EGROSSO.B.III.E MEZZO EL MVNGNIONE .ELARGO .IMBOCCA.C.LVI ELA VIA.DI FUORI.DAL MVNGNIONE.B.XVI E COSI DEESSERE .IN TVTTO.B.LXXXXI.EMEZZO EL PRATO.E SANZA.LA VIA.B.QVADRE.».

La porta doveva essere più alta, come si vede nella Veduta della Catena e il coronamento merlato doveva essere aggettante sulla parte esterna della città; al di sotto dell’arco è possibile vedere ancora la lunetta con l’affresco di Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, nel quale sono raffigurati la Madonna con il Bambino, fra San Giovanni Battista e San Cosimo. Il fornice aperto sulla città è ad arco ribassato sovrastato da un arco a sesto acuto, mentre quello verso la campagna presenta un arcone a tutto sesto.

Nell’Ottocento la porta rimase priva di mura e isolata in mezzo all’attuale piazzale della Porta al Prato, lungo i viali di circonvallazione, come Porta a San Gallo e Porta alla Croce, con le quali condivide anche la stessa soluzione del tetto.

Proseguendo lungo il perimetro delle mura si può incontrare una torre di difesa, la torre della Serpe, collocata oltre la Porta al Prato, nei pressi della Sardigna, nel punto in cui le mura si incontravano formando un angolo retto.

L’edificio, il cui nome sembra derivare da un famoso capo-guardia chiamato “Serpe”, è un parallelepipedo in muratura, caratterizzato da una coppia di tre aperture affiancate sopra il fornice, coronato da merli e privo di particolari elementi di difesa: la torre deve essere immaginata come inglobata all’interno delle mura, quasi a squadra, come si vede nella già citata Veduta.

In prossimità dell’Arno il perimetro delle mura si interrompeva, proseguendo idealmente all’interno del fiume con le pescaie, che impedivano l’ingresso delle barche nemiche discendenti o risalenti il fiume.

In questo tratto delle mura si innalzava una torre di difesa costruita per rafforzare le mura: il torrino di Santa Rosa, precedentemente chiamato torre “della Guardia”, per la sua funzione, o “della Sardigna”, poiché si elevava nella zona della città destinata alle immondizie e alle carogne di animali morti.

In prossimità dell’edificio si trovava un convento femminile con una chiesina dedicata alla Beata Vergine e a San Barnaba detto delle Torri e, annesso a questo, si trovava l’oratorio maschile di Santa Rosa: il nome della torre sembra quindi derivare dall’unione delle denominazioni dei due edifici religiosi. Nell’Ottocento il governo della Toscana fece costruire un tabernacolo in stile neogotico a ridosso della torre, anch’essa restaurata, a protezione di un affresco cinquecentesco di Ridolfo del Ghirlandaio raffigurante una Pietà.

Tutte le foto sono state scattate dalla redattrice

Note

[1] B. Varchi, Storia Fiorentina di Benedetto Varchi con aggiunte e correzioni tratte dagli autografi e corredata di note, a cura di Lelio Arbib, volume secondo, Società editrice delle storie di Nardi e del Varchi, Firenze, p. 384.

[2] B. Varchi, Storia Fiorentina di Benedetto Varchi con aggiunte e correzioni tratte dagli autografi e corredata di note, a cura di Lelio Arbib, volume secondo, Società editrice delle storie di Nardi e del Varchi, Firenze, p. 385.

[3] G. Villani, Nuova cronica, Edizione critica, a cura di G. Porta, Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda, Parma, 1991, p. 241.

Bibliografia

E. Repetti, Dizionario geografico fisico della Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana, volume quarto, presso l’autore e l’editore coi tipi Allegrini e Mazzoni, Firenze, 1841.

B. Varchi, Storia fiorentina di Benedetto Varchi con aggiunte e correzioni tratte dagli autografi e corredata di note, a cura di Lelio Arbib, volume secondo, Società editrice delle storie del Nardi e del Varchi, Firenze, 1843.

A. Monteverdi, voce “Arrigo da Settimello”, in Dizionario Biografico degli Italiani, volume 4, 1962.

P. Bargellini, E. Guarnieri, Firenze delle torri, Bonechi, Firenze, 1973.

G. Villani, Nuova cronica. Edizione critica, a cura di G. Porta, Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda, Parma, 1991.

F. Cesati, La grande guida delle strade di Firenze. Storia, aneddoti, arte, segreti e curiosità della città più affascinante del mondo attraverso 2400 vie, piazze e canti, Newton Compton, Roma, 2003.

L. Mercanti, G. Straffi, Le torri di Firenze e del suo territorio, Alinea, Firenze, 2003.

L. Anichini, Alle porte coi sassi. Storia e guida alle porte delle mura di Firenze, Nicomp Laboratorio Editoriale, 2010.

A. Favini, Medioevo nascosto a Firenze. Case-torri e monumenti “minori” della città tra XI e XV secolo, Editori dell’Acero, Empoli, 2012.

A. Petrioli, F. Petrioli, 1333 Firenze dove passavano le ultime mura, Edizione Polistampa, Firenze, 2017.

FIRENZE: LA CINTA MURARIA TRECENTESCA PT I

A cura di Federica Gatti

Alcune delle torri che possiamo ancora vedere a Firenze erano in origine incluse all’interno del perimetro delle mura cittadine progettate nel 1284 e distrutte alla fine del XIX secolo, per permettere la costruzione dei viali di circonvallazione. Queste torri rendevano merlato il perimetro delle mura e svettavano ad un’altezza superiore in prossimità delle porte di accesso, le cosiddette “torri portiere”. Nel 1284 iniziarono i lavori di costruzione delle mura con la realizzazione delle porte a Nord dell’Arno:

“e murarsi allora da la torre sopra la gora infino a la porta del Prato, la qual porta era prima cominciata insino all’anno MCCLXXIIII, coll’altre porte mastre di qua da l’Arno”[1]

ovvero

“quella di Santa Candida di là di Santo Ambruogio, e quella di San Gallo in sul Mugnone […] e quella d’incontro a le Donne che essi dicono di Faenza ancora in sul Mugnone”[2].

Secondo il progetto originario della cerchia arnolfiana le torri dovevano interrompere le mura ogni 200 braccia, essere alte 40 braccia e larghe 14, ed essere aperte anche dalla parte della città. Il numero delle torri effettivamente costruite lo possiamo rintracciare nelle cronache e nelle rappresentazioni dove, tuttavia, vengono identificate con una cifra variabile.

Giovanni Villani riferisce che nel 1324

“troviamo che ‘l detto spazio de le cinque sestora de la città di Firenze, a le nuove cerchia di mura […] havi VIIII porte con torri di LX braccia alte, molgo magne, e ciascuna con antiporto, che le IIII soo mastre e le V postierle; e havi in tutto torri XLV con quelle de le porte, murata la frontierea diSardigna”[3], omettendo il tratto di Oltrarno che era ancora in costruzione.

Molto utile in questo senso sono la pianta di Firenze di Pietro del Massaio, miniatura del 1469 circa, l’affresco di Giovanni Stradano raffigurante l’assedio di Firenze del 1529, collocato in una delle pareti della sala di Clemente VII di Palazzo Vecchio, ma soprattutto la Veduta della Catena, per la quale, in base a quanto è possibile vedere, lungo le mura dovevano innalzarsi una cinquantina di torri: le torri a guardia delle porte maestre e quelle a guardia delle porte secondarie, chiamate postierle.

Nonostante le divergenze sul numero effettivo, i documenti sono concordi nel segnare e nominare le porte maggiori che, partendo da Nord sono: Porta a San Gallo, Porta a Faenza, Porta al Prato, Porta a San Frediano, Porta a San Pier Gattolini o Romana, Porta a San Giorgio, Porta a San Miniato, Porta a San Niccolò, Porta alla Giustizia, Porta alla Croce, Porta a Pinti.

Per muoversi da una torre all’altra si poteva percorrere il cammino di ronda che si trovava sulla parte sommitale delle mura, mentre ai piedi era scavato il fosso allagato: proprio per questo motivo ogni porta era dotata di un’antiporta, o cassero, per la difesa, e di un ponte. Quest’ultimo era di notevoli dimensioni, a due o tre arcate, e collegava la porta alla strada di circonvallazione esterna, oppure alle strade radiali di comunicazione. Questi ponti, anche se non più visibili, sono ancora esistenti perché sono stati inclusi da Giuseppe Poggi nella costruzione dei viali di circonvallazione. Dalle documentazioni di questi lavori troviamo descritta la struttura e la dimensione del ponte della Porta al Prato.

Sull’altezza delle porte si possono fare solo ipotesi perché vennero “scapitozzate” in previsione dell’assedio delle truppe imperiali del 1529 per impedire ai nemici, che le avrebbero abbattute, di trovare cumuli di macerie che sarebbero potuti diventare ponti per entrare facilmente in città. L’unica eccezione fu la Porta a San Niccolò, che non venne abbattuta perché collocata ai piedi della collina di San Miniato e difficilmente usabile dalle truppe filomedicee avrebbero per entrare in città. Le torri principali dovevano essere alte 40 braccia, almeno il doppio rispetto a quelle secondarie, e dovevano avere un coronamento merlato aggettante verso l’esterno della città in luogo dell’altana attualmente visibile, ad esempio, nella Porta al Prato.

Il percorso della cinta muraria trecentesca è parzialmente visibile nella città di Firenze, soprattutto nella zona di Oltrarno, dove le mura sono state atterrate solo in parte; nella parte nord della città solo riconoscibili solamente le singole torri portiere.

Partendo dalla zona sud-orientale di Firenze, sulle rive del fiume Arno, troviamo la torre della Zecca, “torre terminale” proprio perché posta nelle vicinanze del fiume, laddove le mura si arrestavano.

Il nome della torre sembrerebbe derivare dalla presenza al suo interno dell’Officina della Zecca, ovvero il laboratorio dove venivano coniate le monete delle Repubblica fiorentina grazie alla energia idraulica fornita dall’Arno. In precedenza era stata chiamata “torre Guelfa” o “del Tempio”, dal nome della chiesa della Compagnia de’ Neri dove si fermavano i condannati a morte prima del patibolo. La torre trecentesca, di struttura semplice e compatta, è munita di piccole feritoie ed è caratterizzata dalla presenza, sul lato orientale, di due archi a tutto sesto che, prima dello scapitozzamento cinquecentesco, dovevano essere tre come nella torre a San Niccolò.

Su uno dei lati è presente una lapide con un’iscrizione dantesca, ripresa dal XIV canto del Purgatorio: “…per mezza Toscana si spazia / un fiumicel che nasce in Falterona / e cento miglia di corso nol sazia”.

L’interno della torre è caratterizzato da più piani coperti con soffitti voltati in laterizio, fino ad arrivare al terrazzo senza merlatura, accessibile tramite alcune strette scale in pietra. Una caratteristica importante della torre delle Zecca è che, dal piano terra, tramite una scala con ringhiera in ferro, si accede al piano interrato caratterizzato dalla presenza di una fittissima rete di corridoi voltati che si estendono per una vasta area: queste strutture costituiscono uno dei sistemi fognari più importanti della città.

Ad est la porta più vicina al fiume, alla fine dell’attuale via de’ Malcontenti, era denominata Reale, dal nome del ponte che sarebbe dovuto sorgere in quell’area, poi chiamata San Francesco, dal vicino convento francescano.

Successivamente venne nominata Porta alla Giustizia perché, sotto di essa, transitavano i carri con i condannati a morte, che provenivano dal Bargello o dal carcere delle Stinche ed erano diretti alle forche poste nel Pratone della Giustizia, appena fuori dalla porta. Benedetto Varchi nel XVI secolo scriveva: “e questa è piuttosto postierla che porta maestra, non perché non sia grande e ben murata come l’altre, ma perché, oltrachè non ha borgo, non è di passo”[4].

La seconda porta era la Porta Guelfa, “grossa torre alta simigliantemente LX braccia e larga braccia XXII” [5], collocata all’altezza dell’attuale sbocco di via Ghibellina su viale della Giovine Italia, distrutta a partire dal 1870, ma visibile in una fotografia positiva su carta albuminata dei Fratelli Alinari.

Il nome venne dato per distinguerla dalla porta aperta nelle precedenti mura, Porta Ghibellina collocata all’incrocio tra via Ghibellina e via Verdi.

La terza porta conduceva ad Arezzo e nel Casentino e veniva chiamata Porta alla Croce da una venerata Croce al Gorgo, posta nel punto dove l’Arno libero di esondare disegnava un gorgo e luogo dove realmente venne decapitato San Miniato nel III secolo.

Essa, precedentemente denominata Santa Candida, per la vicinanza della chiesa in onore della santa, poi Porta di Sant’Ambrogio, dal nome della vicina chiesa, dava accesso a “un lunghissimo borgo pieno tutto dall’una parte e dall’altra di case e botteghe”[6]. Ha una pianta quasi quadrata, un fornice a sesto ribassato sormontato da un arco a sesto acuto nel lato interno che non arriva a terra ma poggia su capitelli posti nei piedritti; il fronte esterno, invece, è aperto da un imponente arco a tutto sesto. Si suppone che la torre, che adesso vediamo isolata al centro di piazza Beccaria, fosse stata disegnata da Arnolfo di Cambio nel 1284: la datazione viene confermata dall’acquisto dei terreni per la costruzione della stessa porta nel marzo 1284. Sparita la statua di Zanobi di Strada, è rimasta la lunetta interna realizzata da Michele di Ridolfo del Ghirlandaio nel XVI secolo, raffigurante la Madonna tra San Giovanni Battista e Sant’Ambrogio; su di essa sono rimasti anche lo stemma di chiave con il giglio del comune e un’epigrafe, collocata sul lato occidentale e datata 1310, contenente le dimensioni della porta stessa:

“ANNI DNI MCCCX.INDICTIO E.VIII.LA VIA.DEL COMVNE DENTRO.ALE MURA. E BR.XVI.ELEMVRA.GROSSE BR.III ET MEZZO.E FOSSI.ANPII. INBOCCHA COLGIETTO.BR.XXXV.ELAVIA.DI FVORI SULEFOSSE.BR.XIII ET MEZZO. ELEFOSSETTE DALAVIA. ELECAMPORA. BR.II ET MEZZO.E COSI DEESSERE.INTVTTO BR.LXX.ET MEZZO”[7]

Originariamente sembra che la porta dovesse innalzarsi su tre piani, raggiungendo un’altezza di circa 60 braccia, come si vede nella Veduta della Catena, ma venne abbassata per non esporla a tiri dell’artiglieria imperiale nell’assedio del 1529, perdendo la sua funzione militare e acquistando quella di centro di esazione del dazio, fino alla demolizione delle mura. L’abbassamento della torre fu dovuto ad Antonio da Sangallo, che la ridusse fino a 35 metri di altezza: la scelta fu giustificata da ragioni difensive derivate dall’avvento delle moderne artiglierie, per cui vi posizionò delle cannoniere a maggior protezione della città sempre esposta a passaggi di truppe straniere. Il nuovo tetto, a quattro falde in laterizio, posa su quattro pilastri angolari e su una capriata lignea posta diagonalmente e nella parte centrale, sopra alla copertura, si trova un pinnacolo su cui rotea una banderuola metallica con lo stemma mediceo.

La quarta porta prese prima il nome di Fiesolana e poi divenne Porta a Pinti, la quale “non ha borgo, ma solamente alcune case, dirimpetto alle quali a un trar di mano è il bellissimo convento de’ frati Ingesuati”[8], ovvero il convento di San Giusto alle Mura, collocato nell’attuale piazza Donatello.

Alcuni storici suppongono che il toponimo “Pinti” derivi dal nome di un’antica famiglia che aveva le proprie abitazioni in questo luogo, ma viene interpretato anche come corruzione del termine “pintori”, riferendosi all’attività dei frati Ingesuati del convento di San Giusto, i quali coloravano i vetri e preparavano gli azzurri oltremare. Un’altra ipotesi ci viene offerta dal gesuita Giuseppe Richa, per il quale si trattava di un’abbreviazione, come era solito fare dai fiorentini, della denominazione del monastero di Santa Maria Maddalena delle Penitenti, detto delle Repentite. Della Porta a Pinti, distrutta nel 1865 con l’abbattimento delle mura, rimane un quadro di un pittore ottocentesco, Fabio Borbottoni, che ce la mostra dal lato della campagna: si tratta di una torre coperta da un tetto a capanna e un fornice ad arco ribassato sormontato da un arco a tutto sesto.

Attualmente della porta rimane il giglio della Repubblica fiorentina murato in un palazzo all’angolo fra piazzale Donatello e Borgo Pinti.

La quinta porta, collocata tra la Porta a Pinti e la torre de’ Servi, era “detta per nome di Servi Sante Marie, per uno munistero de’frati così chiamati”[9], i quali fecero aprire la postierla dove oggi si trova piazza Isidoro del Lungo per facilitare l’accesso dei fedeli alla chiesa della Santissima Annunziata, ma fu presto chiusa.

Note

[1] Villani, Nuova cronica. Edizione critica, a cura di G. Porta, Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda, Parma, 1991, p. 241.

[2] Ivi, p. 202.

[3] Ivi, p. 383.

[4] B. Varchi, Storia Fiorentina di Benedetto Varchi, volume I, Borroni e Scotti, Milano, 1845, p. 328.

[5] Villani, Nuova cronica, cit., p. 382.

[6] Varchi, Storia Fiorentina, cit., p. 382.

[7] R. Manetti, M. Pozzana, Firenze: le porte dell’ultima cerchia di mura, CLUSF/Cooperativa Editrice universitaria, Firenze, 1979, p. 128

[8] Varchi, Storia Fiorentina, cit., p. 382.

[9] Villani, Nuova cronica, cit., p. 383.

Bibliografia

B. Varchi, Storia Fiorentina di Benedetto Varchi, volume I, Borroni e Scotti, Milano, 1845.

P. Bargellini, E. Guarnieri, Firenze delle torri, Bonechi, Firenze, 1973.

R. Manetti, M. Pozzana, Firenze: le porte dell’ultima cerchia di mura, CLUSF/Cooperativa Editrice Universitaria, Firenze, 1979.

G. Villani, Nuova cronica. Edizione critica, a cura di G. Porta, Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda, Parma, 1991.

F. Cesati, La grande guida delle strade di Firenze. Storia, aneddoti, arte, segreti e curiosità della città più affascinante del mondo attraverso 2400 vie, piazze e canti, Newton Compton, Roma, 2003.

L. Mercanti, G. Straffi, Le torri di Firenze e del suo territorio, Alinea, Firenze, 2003.

M. Frati, “De bonis lapidibus conciis”: la costruzione di Firenze ai tempi di Arnolfo di Cambio. Strumenti, tecniche e maestranze nei cantieri fra XIII e XIV secolo, Firenze University Press, Firenze, 2006.

L. Anchini, Alle porte coi sassi. Storia e guida alle porte delle mura di Firenze, Nicomp Laboratorio Editoriale, 2010.

A. Favini, Medioevo nascosto a Firenze. Case-torri e monumenti “minori” della città tra XI e XV secolo, Editori dell’Acero, Empoli, 2012.

A. Petroli, F. Petrioli, 1333 Firenze dove passavano le ultime mura, Edizione Polistampa, Firenze, 2017.

Luciano Artusi, Le antiche porte di Firenze. Alla scoperta delle mura che circondavano la città, Semper, Firenze, 2005.

Claudio Paolini, Hosea Scelza, Borgo Pinti. Una storia fiorentina e la sua chiesa, Edizione Polistampa, Firenze, 2018.

TORRE DEL PALAZZO DEL BARGELLO

A cura di Federica Gatti

La torre attualmente accostata al palazzo del Bargello è l’unica torre fiorentina di origine privata che ha conservato la sua primitiva altezza proprio perché è diventata parte integrante del Palazzo del Capitano del Popolo, anche se ha mantenuto una struttura a sé stante dalla base alla merlatura.

La torre era di proprietà della famiglia dei Boscoli, la quale aveva possedimenti proprio nell’attuale area occupata dal Palazzo del Bargello, quindi di fronte alla Badia Fiorentina, verso la chiesa di San Procolo.

Le origini della famiglia Boscoli sono incerte: ne troviamo due diversi rami nelle città di Firenze e Arezzo, ma non è certo quale dei due derivi dall’altro, oppure se siano autonomi e distinti.

Come capostipite si tende ad individuare la figura di Enrico, vissuto nel X secolo, il quale è creduto essere il figlio di Petrone, capostipite della famiglia dei Giuochi. Furono presenza attiva nella città di Firenze dal 1260 al 1266, ma essendo di parte ghibellina vennero esiliati nel 1268 e, anche quando vennero riammessi in città, non poterono accedere alle magistrature poiché vennero successivamente considerati magnati. Nel 1434, però, Cosimo il Vecchio dei Medici aprì ad essi la via degli onori. Infatti, nel 1445 fece nominare Giovanni di Gioacchino ambasciatore a Genova e, nel 1484, Antonio di Francesco ottenne il priorato. Il personaggio più noto della famiglia fu Pietro Paolo Boscoli, membro dell’Arte del Cambio. Quando i Medici rientrarono a Firenze nel 1512, si vagheggiò di restaurare la libertà repubblicana, ma prima che la congiura prendesse forma venne trovato un foglio contenente la lista dei congiurati: Pietro Paolo, inserito in questo elenco, venne arrestato e decapitato. Dopo questo episodio la famiglia caddè nuovamente nell’ombra fino alla sua estinzione a Firenze sulla fine del secolo XVI, anche se ne rimase un ramo a Parma.

La principale torre appartenuta alla famiglia è collocata in angolo tra le attuali via del Proconsolo e via Ghibellina ed è diventata parte integrante del Palazzo del Capitano del Popolo.

Infatti, nel 1254 il comune di Firenze iniziò l’acquisizione di case e torri per la costruzione del palazzo: nel marzo dello stesso anno i Boscoli e i Riccomanni, ricca famiglia di banchieri e cambiatori di Firenze, vendettero una casa, la suddetta torre e «un palazzotto antichissimo dei Boscoli (che ben si discerne da chi fa osservazione esatta sulle mura), e fu destinato per residenza del Magistrato del Podestà»[1].

La torre, detta “la Volognana” dal nome del suo primo carcerato, Geri da Volognano, ebbe per tutto il Trecento e Quattrocento la funzione di prigione.

L’edificio è attualmente caratterizzato da un rivestimento di pietra, dalla presenza di catene di ferro, aggiunte in un intervento di restauro portato avanti dall’allora Soprintendenza ai Monumenti nel periodo successivo all’alluvione del 1966, e poche aperture al di sotto della cella campanaria. Nella facciata verso la Badia si ha un portale ad arco ribassato, sormontato da una lunetta finestrata con archivolto ad arco acuto, al di sopra del quale si aprono quattro finestre sfalsate, tutte rettangolari con ghiera a tutto sesto poggiante su un architrave, intervallate da file orizzontali di mensole o cornicioni. Il fronte su via Ghibellina presenta una prima apertura circa alla stessa altezza della prima dell’altro fronte e altre due finestre rettangolari al di sopra della merlatura del palazzo.

Nonostante abbia mantenuto la sua altezza di 57 metri, la torre ha subito varie modifiche, come la realizzazione del coronamento su beccatelli, assumendo la forma di un campanile: attualmente sulla sommità presenta una cella campanaria aperta da una monofora allungata per lato.

Questa contiene una campana presa dai fiorentini nel 1302 dal castello feudale di Montale, nella valle pistoiese, e denominata “la Montanina”: essa non ha funzioni legate agli aspetti religiosi, bensì chiamava il popolo a raccolta, ad esempio per farlo assistere alle pubbliche esecuzioni, e anche attualmente viene suonata solamente in occasioni di ricorrenze o eventi straordinari legati alla città. La campana, sul cui orlo si trova la dedica «In onore di Dio e per la libertà della Patria», si spezzò e nel 1381 venne rifusa a partire dallo stesso bronzo.

In seguito alla sua ricostruzione, la campana venne fatta risuonare ogni sera per segnalare il momento dopo il quale nessuno poteva lasciare la propria casa disarmato o senza lanterna; circa due secoli dopo venne emanata una legge secondo la quale ogni servitore, non in compagnia del padrone, avrebbe perso una mano se fosse stato in strada e avesse avuto armi dopo l’ultimo rintocco della campana, ovvero alle 10 di sera in inverno e a mezzanotte in estate. Questa legge cadde successivamente in disuso, ma la campana continuò a suonare la sera fino al 1848.

Le foto presenti sono state scattate dall'autrice dell'articolo.

Note

[1] Agostino Ademollo, Marietta de’ Ricci ovvero Firenze al tempo dell’assedio. Racconto storico, Stamperia Granducale, Firenze, 1840, p. 219.

Bibliografia

Gamurrini, Istoria genealogica delle famiglie nobili toscane et umbre, volume terzo, nella Stamperia di Francesco Liui, Firenze, 1673.

Ademollo, Marietta de’ Ricci ovvero Firenze al tempo dell’assedio. Racconto storico, Stamperia Granducale, Firenze, 1840.

B. di Crollalanza, Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e fiorenti, volume primo, Arnaldo Forni, Bologna, 1886.

Chabod, Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, vol. VII, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1930, voce “Pietro Paolo Boscoli”.

Piattoli, Encilcopedia Dantesca, 1970, voce “Lapo Riccomanni”.

Bargellini, E. Guarnieri, Firenze delle torri, Bonechi, Firenze, 1973.

Artusi, R. Lasciarrea, Campane, torri e campanili di Firenze. un insieme di notizie e aneddoti ne svelano storia, arte e cronaca, in una singolare quanto inedita prospettiva, Casa Editrice Le Lettere, Firenze, 2008.

GIAMBOLOGNA: IL RATTO DELLE SABINE

A cura di Federica Gatti

Il fiammingo Jean Boulogne, noto in Italia come Giambologna, nacque nel 1529 a Douai, nel Nord della Francia, e compì il suo apprendistato in patria con lo scultore Jacques Dubroeucq. Dopo aver studiato ad Anversa ed aver avuto contatti con l’ambiente di Fontainbleau, compì un viaggio di istruzione a Roma, consueto per gli artisti europei, ma sulla via del ritorno, nel 1553, sostò a Firenze e lì si fermò definitivamente, entrando in sodalizio con il mecenate delle arti Bernardo Vecchietti, primo tramite con la corte del duca Cosimo e di suo figlio Francesco de’ Medici.

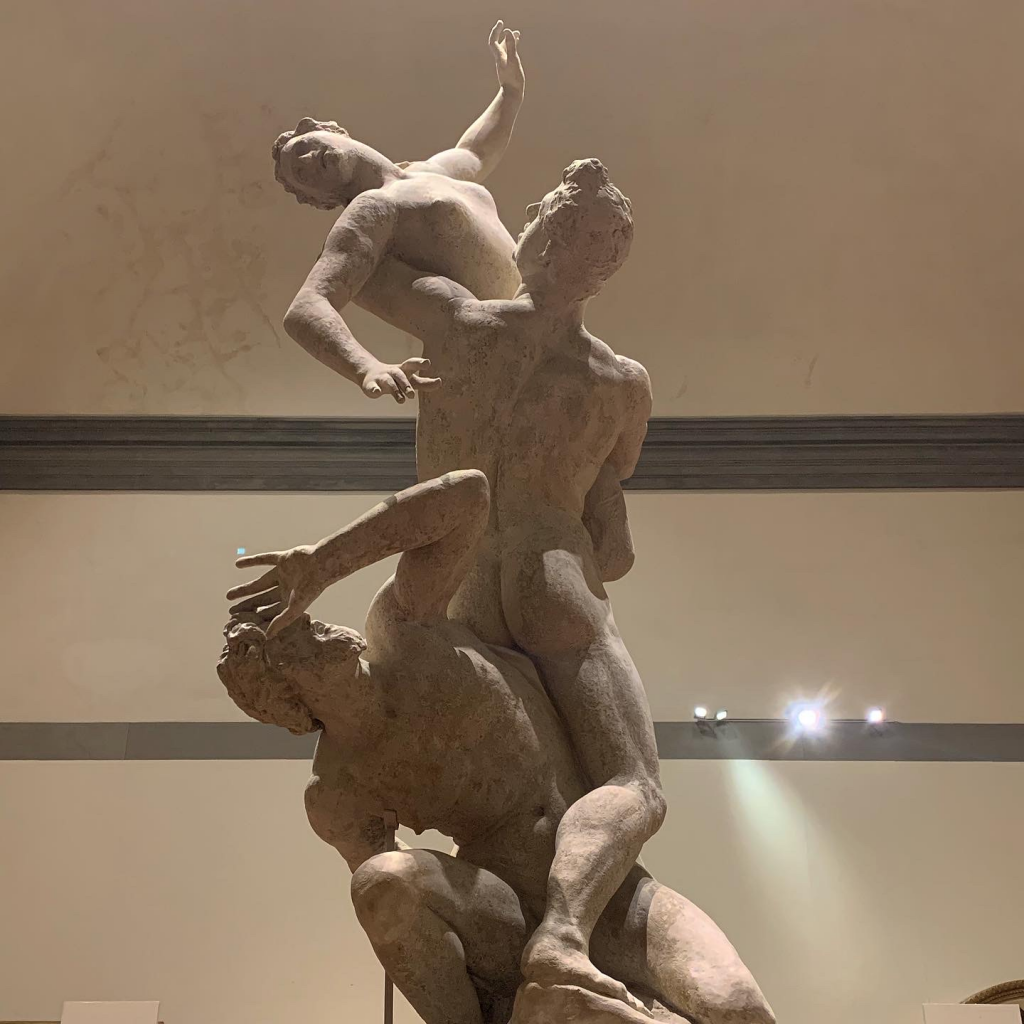

La sua capacità di restituire in forme plastiche la verità naturale e di scolpire corpi nudi all’antica, con particolari riferimenti alla scultura ellenistica, ma ricchi di bellezza vicine alla natura, resero Giambologna famoso nella rappresentazione di animali, ma fu con Il Ratto delle Sabine che raggiunse il suo maggior successo.

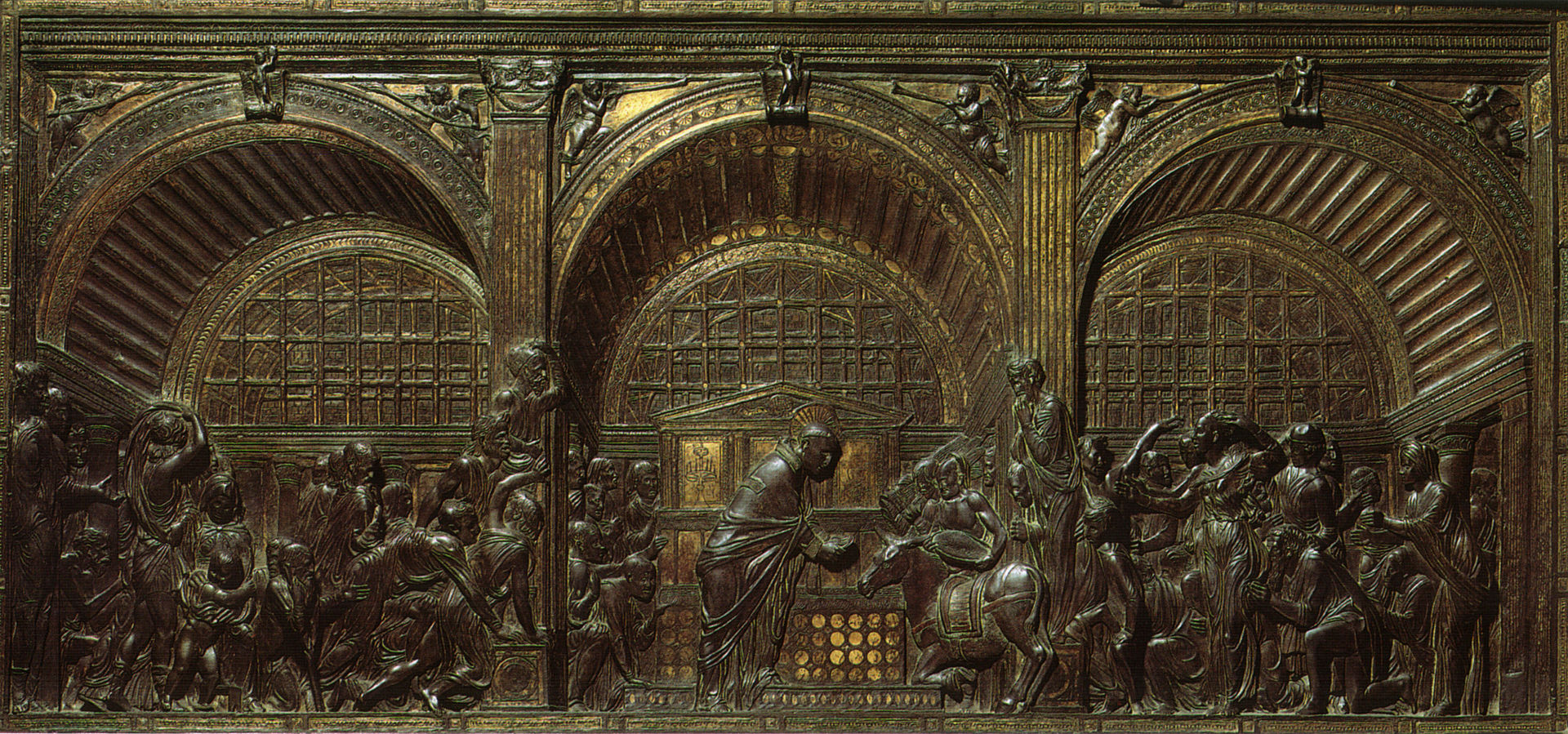

Era infatti la raffigurazione della figura umana in movimento e la relazione tra più figure ciò che lo interessava maggiormente. Questo gruppo scultoreo occupa un posto di rilievo sotto la Loggia dei Lanzi, collocata in posizione angolare vicino al Chiasso dei Baroncelli. Completato nel 1582, è l’incarnazione perfetta del gusto sofisticato per la composizione complessa e per un’arte destinata al piacere di pochi iniziati che piaceva al Granduca Francesco de’ Medici.

Le circostanze dell’inizio della realizzazione dell’opera e della sua commissione sono sconosciute, ma si sa che il progetto deve essere stato già in corso quando, in una lettera al Duca di Urbino datata 17 ottobre 1581, Simone Fortuna scrisse «presto uscirà fuori un gruppo di tre statue opposto alla Giuditta di Donatello nella Loggia dei Pisani»[1], dove verrà collocato nell’agosto del 1582.

La procedura che seguiva Giambologna per le sue sculture prevedeva la realizzazione di un piccolo bozzetto in cera, realizzato attorno ad un’armatura di fil di ferro. Successivamente, per offrire un’immagine più accurata della futura statua, realizzava un modello di terra[2], il quale concentrava una maggior attenzione sulle proporzioni. A questa fase potevano essere associati studi separati di dettagli del corpo, come ad esempio gli studi dei volti.

Infine, veniva realizzato un modello in gesso della stessa grandezza dell’opera, che veniva usato dagli assistenti della bottega come modello per la trasposizione in marmo. Uno dei suoi assistenti per le sculture in marmo, a partire dal 1574 circa, fu Pierre de Franqueville (italianizzato in Pietro Francavilla): proprio Il Ratto delle Sabine fu scolpito con l’aiuto di Francavilla, così come Ercole e il Centauro, collocato anche esso sotto la Loggia dei Lanzi, e le sei statue collocate nella cappella Salviati, all’interno della chiesa di San Marco a Firenze.

«E così finse, solo per mostrar l’eccellenza dell’arte, e senza proporsi alcuna istoria, un giovane fiero, che bellissima fanciulla a debil vecchio rapisse et avendo condotta quasi a fine questa opera maravigliosa, fu veduta dal Serenissimo Francesco Medici Gran Duca nostro, et ammirata la sua bellezza, diliberò che in questo luogo, dove or si vede, si collocasse»[3].

Come scrive Raffaello Borghini nel Riposo, l’intenzione originaria dell’artista fu quella di scolpire tre figure interagenti e in movimento, non quella di rappresentare il leggendario episodio romano del rapimento delle donne dei Sabini da parte dei compagni di Romolo: si tratta quindi della raffigurazione di un uomo maturo, un giovane e una donna, che il più giovane sottrae all’uomo più vecchio e meno forte di lui[4].

Solo grazie a Raffaello Borghini si arriva a definire l’episodio narrato dall’artista:

«gli fu detto, non so da cui, che sarebbe stato ben fatto, per seguitar l’istoria del Perseo di Benvenuto, che egli avesse finto per la fanciulla rapita Andromeda moglie di Perseo, per lo rapitore Fineo zio di lei, e per lo vecchio Cefeo padre d’Andromeda. Ma essendo un giorno capitato in bottega di Giambologna Raffaello Borghini, et avendo veduto con suo gran diletto questo bel gruppo di figure et inteso l’istoria, che dovea significare, mostrò segno di maraviglia; del che accortosi Giambologna, il pregò molto che sopra ciò gli dicesse il parer suo, il quale gli concluse che a niun modo desse tal nome alle sue statue; ma che meglio vi si accomoderebbe la rapina delle Sabine; la quale istoria, essendo stata giudicata a proposito, ha dato nome all’opera.»[5]

Per Giambologna il rapimento era metafora universale dell’amore che vince su tutto: aveva quindi dato forma a un soggetto eterno, di facile comprensione, che poteva alludere a vari episodi letterari (basti pensare, oltre al ratto delle Sabine, al rapimento di Elena oppure a quello di Proserpina), ma che veniva espresso senza l’utilizzo in un lessico troppo volgare.

L’opera è stata più volte messa a confronto con il precetto michelangiolesco della

«figura piramidale, serpentinata e moltiplicata per uno, doi e tre […] imperocchè la maggior grazia e leggiadria che possa avere una figura è che mostri il moversi, il che chiamano i pittori furia de la figura […] e per rappresentare questo moto non vi è forma più accomodata, che quella de la fiamma del foco […] si che, quando la figura avrà questa forma, sarà bellissima»[6],

anche se è molto lontana dalla tormentata spiritualità dei marmi michelangioleschi. Questo gruppo scultoreo, infatti, è concepito come risposta a un problema di natura formale: l’intrecciarsi delle tre figure, che sono anche tre tipi della scultura. In una lettera lo stesso Giambologna dichiara proprio di aver soltanto voluto «dar campo alla sagezza et studio dell’arte»[7], disinteressandosi al soggetto.