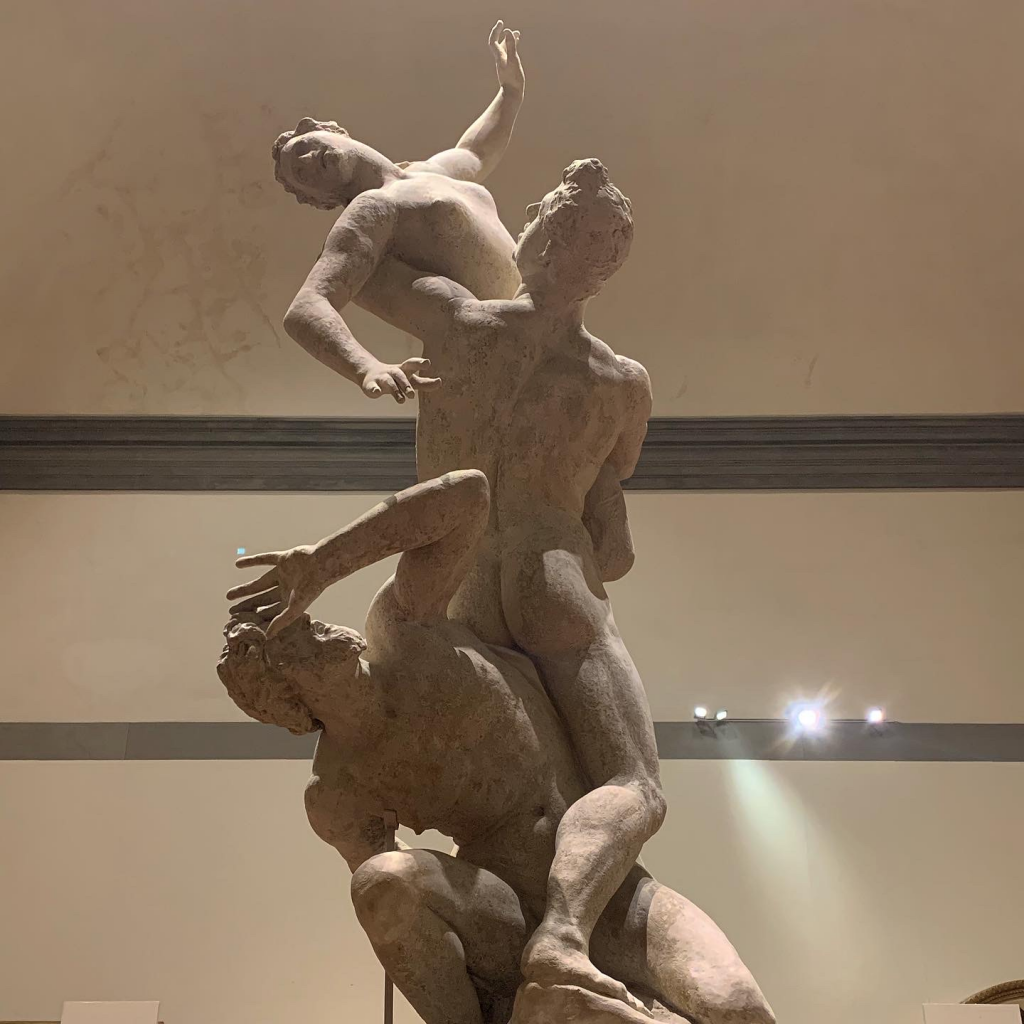

GIAMBOLOGNA: IL RATTO DELLE SABINE

A cura di Federica Gatti

Il fiammingo Jean Boulogne, noto in Italia come Giambologna, nacque nel 1529 a Douai, nel Nord della Francia, e compì il suo apprendistato in patria con lo scultore Jacques Dubroeucq. Dopo aver studiato ad Anversa ed aver avuto contatti con l’ambiente di Fontainbleau, compì un viaggio di istruzione a Roma, consueto per gli artisti europei, ma sulla via del ritorno, nel 1553, sostò a Firenze e lì si fermò definitivamente, entrando in sodalizio con il mecenate delle arti Bernardo Vecchietti, primo tramite con la corte del duca Cosimo e di suo figlio Francesco de’ Medici.

La sua capacità di restituire in forme plastiche la verità naturale e di scolpire corpi nudi all’antica, con particolari riferimenti alla scultura ellenistica, ma ricchi di bellezza vicine alla natura, resero Giambologna famoso nella rappresentazione di animali, ma fu con Il Ratto delle Sabine che raggiunse il suo maggior successo.

Era infatti la raffigurazione della figura umana in movimento e la relazione tra più figure ciò che lo interessava maggiormente. Questo gruppo scultoreo occupa un posto di rilievo sotto la Loggia dei Lanzi, collocata in posizione angolare vicino al Chiasso dei Baroncelli. Completato nel 1582, è l’incarnazione perfetta del gusto sofisticato per la composizione complessa e per un’arte destinata al piacere di pochi iniziati che piaceva al Granduca Francesco de’ Medici.

Le circostanze dell’inizio della realizzazione dell’opera e della sua commissione sono sconosciute, ma si sa che il progetto deve essere stato già in corso quando, in una lettera al Duca di Urbino datata 17 ottobre 1581, Simone Fortuna scrisse «presto uscirà fuori un gruppo di tre statue opposto alla Giuditta di Donatello nella Loggia dei Pisani»[1], dove verrà collocato nell’agosto del 1582.

La procedura che seguiva Giambologna per le sue sculture prevedeva la realizzazione di un piccolo bozzetto in cera, realizzato attorno ad un’armatura di fil di ferro. Successivamente, per offrire un’immagine più accurata della futura statua, realizzava un modello di terra[2], il quale concentrava una maggior attenzione sulle proporzioni. A questa fase potevano essere associati studi separati di dettagli del corpo, come ad esempio gli studi dei volti.

Infine, veniva realizzato un modello in gesso della stessa grandezza dell’opera, che veniva usato dagli assistenti della bottega come modello per la trasposizione in marmo. Uno dei suoi assistenti per le sculture in marmo, a partire dal 1574 circa, fu Pierre de Franqueville (italianizzato in Pietro Francavilla): proprio Il Ratto delle Sabine fu scolpito con l’aiuto di Francavilla, così come Ercole e il Centauro, collocato anche esso sotto la Loggia dei Lanzi, e le sei statue collocate nella cappella Salviati, all’interno della chiesa di San Marco a Firenze.

«E così finse, solo per mostrar l’eccellenza dell’arte, e senza proporsi alcuna istoria, un giovane fiero, che bellissima fanciulla a debil vecchio rapisse et avendo condotta quasi a fine questa opera maravigliosa, fu veduta dal Serenissimo Francesco Medici Gran Duca nostro, et ammirata la sua bellezza, diliberò che in questo luogo, dove or si vede, si collocasse»[3].

Come scrive Raffaello Borghini nel Riposo, l’intenzione originaria dell’artista fu quella di scolpire tre figure interagenti e in movimento, non quella di rappresentare il leggendario episodio romano del rapimento delle donne dei Sabini da parte dei compagni di Romolo: si tratta quindi della raffigurazione di un uomo maturo, un giovane e una donna, che il più giovane sottrae all’uomo più vecchio e meno forte di lui[4].

Solo grazie a Raffaello Borghini si arriva a definire l’episodio narrato dall’artista:

«gli fu detto, non so da cui, che sarebbe stato ben fatto, per seguitar l’istoria del Perseo di Benvenuto, che egli avesse finto per la fanciulla rapita Andromeda moglie di Perseo, per lo rapitore Fineo zio di lei, e per lo vecchio Cefeo padre d’Andromeda. Ma essendo un giorno capitato in bottega di Giambologna Raffaello Borghini, et avendo veduto con suo gran diletto questo bel gruppo di figure et inteso l’istoria, che dovea significare, mostrò segno di maraviglia; del che accortosi Giambologna, il pregò molto che sopra ciò gli dicesse il parer suo, il quale gli concluse che a niun modo desse tal nome alle sue statue; ma che meglio vi si accomoderebbe la rapina delle Sabine; la quale istoria, essendo stata giudicata a proposito, ha dato nome all’opera.»[5]

Per Giambologna il rapimento era metafora universale dell’amore che vince su tutto: aveva quindi dato forma a un soggetto eterno, di facile comprensione, che poteva alludere a vari episodi letterari (basti pensare, oltre al ratto delle Sabine, al rapimento di Elena oppure a quello di Proserpina), ma che veniva espresso senza l’utilizzo in un lessico troppo volgare.

L’opera è stata più volte messa a confronto con il precetto michelangiolesco della

«figura piramidale, serpentinata e moltiplicata per uno, doi e tre […] imperocchè la maggior grazia e leggiadria che possa avere una figura è che mostri il moversi, il che chiamano i pittori furia de la figura […] e per rappresentare questo moto non vi è forma più accomodata, che quella de la fiamma del foco […] si che, quando la figura avrà questa forma, sarà bellissima»[6],

anche se è molto lontana dalla tormentata spiritualità dei marmi michelangioleschi. Questo gruppo scultoreo, infatti, è concepito come risposta a un problema di natura formale: l’intrecciarsi delle tre figure, che sono anche tre tipi della scultura. In una lettera lo stesso Giambologna dichiara proprio di aver soltanto voluto «dar campo alla sagezza et studio dell’arte»[7], disinteressandosi al soggetto.

Il focus dato dall’artista all’opera è sulla naturalezza espressiva, veicolata dal corpo nudo, a esprimere la forza del giovane innamorato, la bellezza della donna e la perdita del vecchio marito. Nel tardo Cinquecento un rapimento d’amore era un tema dove il nudo era accettato anche dalla sensibilità religiosa della Riforma cattolica: esso vinceva ogni eccessivo erotismo grazie alla sua rappresentazione che rimandava ai modelli neoclassici e grazie alla riproduzione esatta dei lineamenti delle tre figure.

Una caratteristica che rende quest’opera uno dei maggiori successi di Giambologna è che le tre figure sono state realizzate a partire da un unico blocco di marmo, caratterizzate per una composizione che si sviluppa, ruotando, in maniera ascensionale, anche se le tre masse non si staccano troppo dal basso del volume, dove è concentrato il peso.

Solo successivamente all’attribuzione del soggetto dell’opera, Giambologna provvide a porre sulla base un rilievo bronzeo che permettesse di riconoscere il soggetto della scultura, ricollegandosi con il rilievo posto da Benvenuto Cellini alla base del Perseo.

La particolarità di questo gruppo scultoreo è esplicitata nella possibilità di poterlo osservare da più punti di vista. Il fuoco dell’opera è il giovane romano, al quale spetta la funzione di unione e intreccio: è infatti l’unica figura che ha punti di contatto con le altre due, essendo il vecchio e la fanciulla fisicamente scollegati. L’unico legame tra queste ultime due figure si può riscontrare nel gesto del sabino, il quale quasi si copre il volto con la mano, turbato dal rapimento della fanciulla.

Se osserviamo il gruppo con Palazzo Vecchio sullo sfondo possiamo notare come l’andamento dell’opera sia dato dalla postura del romano, quasi ad arco di circonferenza, la cui concavità viene ripresa proprio nella postura della schiena dello stesso. Il punto di forza della statua cade nella stretta delle braccia del giovane attorno ai fianchi della fanciulla, punto in cui può essere sintetizzato tutto l’episodio del rapimento. La stessa stretta di braccia, collegandosi alla rotazione della donna, con le gambe rivolte alla destra del romano, e del suo braccio destro che passa sopra il rapitore, definisce il movimento rotatorio del gruppo ma anche una vera e propria rappresentazione di forza.

Se si osservano le figure dando le spalle a Palazzo Vecchio si possono osservare tutte e tre le teste: gli uomini rivolgono entrambi lo sguardo verso l’alto, alla fanciulla, la quale guarda anche essa verso l’alto, al cielo.

I corpi delle figure, collegati tra di loro attraverso un incrocio di linee, si legano a formare due archi che curvano a destra. Da questo lato si può vedere come il fianco della fanciulla compensi il vuoto spaziale dettato dall’inarcamento del giovane. La giovane donna cerca di allontanare la testa dal romano, divincolandosi anche con le gambe, le quali risultano piegate. Una posizione più statica è, invece, quella assunta dal vecchio, seduto sopra ad una roccia.

Le foto sono state scattate dall'autrice dell'articolo.

Note

[1] Giambologna. Il Ratto delle Sabine e il suo restauro, a cura di Susanna Bracci e Lia Brunori, Sillabe, Livorno, 2016.

[2] Il modello di “terra cruda” di quest’opera è attualmente collocato all’interno della Galleria dell’Accademia, sempre a Firenze.

[3] R. Borghini, Il Riposo, appresso Giorgio Marescotti con Licenza de’ Superiori, Firenze, 1584.

[4] All’indomani della fondazione di Roma, Romolo si preoccupò inizialmente di fortificarla per poi passare, successivamente, al suo ripopolamento. Si rivolse quindi alle popolazioni vicine per stringere alleanze tramite le quali ricevere donne, ma nessuno rispose all’appello. Romolo decise quindi di istituire dei giochi detto Consualia ai quali invitò i popoli vicini. Ad un segnale che venne precedentemente stabilito, effettuato durante i giochi, i soldati romani presero in ostaggio le donne non sposate, lasciando il resto del popolo libero di fuggire.

[5] R. Borghini, Il Riposo, appresso Giorgio Marescotti con Licenza de’ Superiori, Firenze, 1584.

[6] G. P. Lomazzo, Trattato dell’arte de la Pittura, 1584, tratto da É. Passignat, Il Cinquecento. Le fonti per la storia dell’arte, Carocci, Roma 2017

[7] Si tratta di una lettera scritta da Giambologna al duca di Parma Ottavio Farnese il 13 giugno 1579.

Bibliografia

Adorno, L’arte italiana. Le sue radici medio-orientali e greco-romane. Il suo sviluppo nella cultura europea. Dal classicismo rinascimentale al barocco, volume secondo, tomo secondo, Casa editrice G. D’Anna, Firenze, 1993.

Gasparotto, Giambologna, in Grandi Scultori vol. 12, Gruppo editoriale l’Espresso, Roma, 2005.

Francini, Il Giambologna a Firenze, a cura di, testi di Francesco Vossilla, Firenze, 2009.

Giambologna. Il Ratto delle Sabine e il suo restauro, a cura di Susanna Bracci e Lia Brunori, Sillabe, Livorno, 2016.

Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dal Gotico Internazionale all’età barocca, vol. 2, Zanichelli, Bologna, 2017.

Sitografia

https://www.artesvelata.it/ratto-sabina-giambologna/

LA GROTTA ARTIFICIALE NELLA FIRENZE MEDICEA

A cura di Luisa Generali

Introduzione: mitici antri

Tra le meraviglie e i tesori che la dinastia dei Medici potette vantare nelle proprie raccolte di opere d’arte ci fu anche il genere della grotta artificiale da giardino. Questi antri rocciosi che volevano imitare gli ambienti ipogei naturali furono concepiti come vere e proprie architetture rustiche, orchestrate in modo da suscitare delizia e stupore negli astanti. Nate sugli esempi delle grotte e dei ninfei romani, tali costruzioni divennero dal Cinquecento in avanti una moda diffusa fra le nobili famiglie che in tali artifici trovavano il piacere di esprimere le proprie ricchezze. Il primo ruolo assunto da queste “fabbriche bucoliche” era senz'altro il fine concreto di realizzare uno spazio di sosta per assicurare fra i percorsi del giardino un riparo dalle calure estive: per di più all'interno i questi anfratti venivano spesso allestiti impianti idrici che consentivano la messa in opera di fontane e giochi d’acqua, rafforzando l’effetto d’insieme dell’ambiente fresco e gradevole. La presenza delle grotte nei parchi costituiva anche l’immagine di un luogo ameno che richiamasse l’antichità e i suoi miti, a cui frequentemente erano consacrate le decorazioni interne alla camera, finalizzate ad un’allegoria encomiastica-celebrativa del proprietario.

La Grotticina di Madama nel Giardino di Boboli: la prima grotta artificiale

La Grotticina di Madama nel giardino di Boboli (così chiamata probabilmente in omaggio alle granduchesse medicee cui spettava il titolo di “Madama”) rappresenta il primo esempio di grotta artificiale compiuto a Firenze fra il 1553 e il 1555 sotto il ducato di Cosimo I de Medici (fig. 1). Il progetto già teorizzato da Tribolo e portato avanti dopo la sua morte dal genero Davide Fortini, in seguito affiancato da Giorgio Vasari, prevedeva la realizzazione di un piccolo edificio vicino al muraglione occidentale che definiva il confine del parco, in una zona riservata alle frequentazioni private della famiglia. Questo vero gioiello architettonico presenta il corpo di fabbrica esterno rivestito da una parete rocciosa e inquadrato da una cornice in pietra: l’estremità è conclusa da un timpano, mentre al centro si apre una porticina in marmo posta di sbieco e leggermente incavata nella facciata. All'interno si apre una stanza voltata a botte, coperta dalle medesime escrescenze naturali, quali tartari e stalattiti, in dialogo con un concerto di arti (pittura, architettura, scultura) che decorano l’ambiente attribuendogli un molteplice significato allegorico (fig. 2-3-4). Il soffitto, spartito da lacunari in spugne e cornici in stucco, contiene specchiature dipinte a grottesche ed episodi mitologici, realizzati da Francesco di Ubertino, detto Bacchiacca (1494-1557), già attivo per altri incarichi promossi dal duca: la decorazione a grottesche era evocativa delle celebri pitture rinvenute nei sotterranei della Domus aurea di Nerone, le cosiddette "grotte" da cui deriva il termine grottesche. Alle modulazioni del soffitto corrispondono gli ornamenti geometrici-classicheggianti del pavimento in cotto bianco e rosso, opera del 1556 di Santi Buglioni (1494- 1576). Le mura laterali, coperte dalla medesima roccia spugnosa che caratterizza l’intero complesso, sono interrotte da due pannelli in stucco bianco, probabilmente compiuti in epoca lorenese per collocarvi arredi da giardino e sculture minori. La parete di fondo che si apre di fronte all'entrata costituisce l’essenza della grotta, creando una sorta di quadro plastico dove sono protagoniste delle sculture animali con la funzione non meno importante di fontana. La parete centinata rappresenta un monte roccioso in cui la zona superiore è dominata da una Testa di ariete, mentre al di sotto, rivolte verso questa in atteggiamento quasi contemplativo, due capre sono abbarbicate in precario equilibrio su protuberanze rocciose scolpite nella pietra serena (fig. 5). Nella sezione inferiore un’altra capra dalle dimensioni maggiori e le mammelle gonfie rivolge lo sguardo agli astanti, affiancata da due Puttini con delfino, aggiunti alla composizione d’insieme in un secondo momento. Conclude la composizione una vasca ovale con volute su zampe di leone, oggi sostituita da una copia (l’originale si trova lungo il fronte di palazzo Pitti), che aveva lo scopo di raccogliere l’acqua zampillante dalla parete. Le sculture-fontana furono eseguite da Giovanni Paolo Fancelli (inizio XVI secolo-1586), allievo di Baccio Bandinelli (a eccezione della capra centrale assegnata dalla critica proprio al suo maestro), come testimonia Vasari nella Vita di quest’ultimo, in cui il biografo riferisce anche il merito dell’intera commissione alla duchessa Eleonora dei Toledo “Servivasi ancora la Duchessa assai di Baccio nel giardino de’ Pitti, dove ella aveva fatto fare una grotta piena di tartari e di spugne congelate dall’acqua, dentrovi una fontana, dove Baccio aveva fatto condurre di marmo a Giovanni Fancelli suo creato un pilo grande et alcune capre quanto il vivo, che gettano acqua […]".

Il tema pastorale che prende a modello la capra come immagine di resistenza e forza capace di sopravvivere alle avversità non basta tuttavia a giustificare l’insistenza in questa grotta artificiale sul significato dell’animale, che si collega infatti, secondo sottilissimi riferimenti mitologici, alla celebrazione di Cosimo I come Giove (o Zeus per i greci), signore degli dei. Tale parallelismo trae origine dalla scelta da parte del duca di adottare come ascendente astrale il segno del capricorno, collegandosi idealmente con i potenti nati sotto tale costellazione, come Cesare Augusto e Carlo V, protettore dello stesso ducato fiorentino. L’iconografia del capricorno, considerato di buon auspicio, vessillo di forza e potere imperiale trova qui, in assonanza con l’amenità del luogo, un diretto collegamento con il mito idilliaco della capra Amaltea, legato all'infanzia di Giove, quando la madre Rea (o Opi) lo sottrasse alla voracità del padre Crono, per nasconderlo a Creta nella caverna del monte Ida e affidarlo alle cure delle ninfe Adrastea e Melissa che lo nutrirono con del miele e il latte della capra. Il richiamo a questo episodio mitico si univa al concetto di grotta madre, dispensatrice della nuova vita inaugurata dal governo cosimiano, oltre a voler mantenere un filo diretto con l’antichità classica dei templi pagani ed in particolare riferendosi all’Amalheion, l’edificio sacro alle ninfe intitolato ad Amaltea, che spesso trovava collocazione nei boschi in prossimità di sorgenti o corsi d’acqua.

Altri riferimenti simbolici narrati dal mito arricchirono l’iconografia intorno ad Amaltea, come la cornucopia, derivata da un suo corno spezzato, che assunse il significato di fertilità e abbondanza; inoltre alla sua morte, in segno sempiterno di riconoscenza, Giove scelse di tramutarla in una stella, identificata con Capella (termine latino che significa capra) nella costellazione dell’Auriga insieme ai suoi due capretti. Secondo alcune varianti del mito Giove trasse dalla sua pelle perfino il suo infallibile e potente scudo, l'Egida.

Un equivalente pittorico del mito di Amaltea si trova anche a Palazzo Vecchio, nel cuore del potere politico fiorentino, in quello che viene chiamato il Quartiere degli Elementi, un ambiente di più stanze destinato agli uffici di corte e agli ospiti, decorato fra il 1551 e il 1566 durante i lavori di ampliamento del Palazzo voluti dallo stesso duca. Nella Sala di Giove eseguita da Giorgio Vasari e i suoi collaboratori (Marco da Faenza, Cristofano Gherardi e Giovanni Stradano), in un corrispettivo di rimandi con la sala di Cosimo I al primo piano, si celebravano le glorie e le virtù del duca assimilandolo a Giove, proprio come nella Grotticina di Madama. Tra le opere pittoriche su tavola che addobbano il soffitto si trova l’episodio in cui Giove è allattato dalla capra Amaltea (fig. 6), aiutato dalle ninfe Adrastea, mentre tiene ferma la capra nel momento dell’allattamento, e Melissa (come suggerisce il suo nome che significa “ape”) raffigurata mentre tiene in mano un alveare.

La Grotta degli Animali o del Diluvio nella villa dei Medici a Castello: l'iconografia

Il ruolo metaforico assegnato alle sculture raffiguranti animali, di rimando alla celebrazione della casata Medici, venne eseguito su larga scala nella Grotta degli Animali detta anche del Diluvio, situata nel giardino della villa medicea di Castello, alle porte di Firenze: questo enigmatico ambiente, concepito da Tribolo intorno 1540 e portato avanti dal genero Fortini in un periodo di tempo che va dagli anni ‘60 fino al 1595 circa (quando già al potere di Firenze era succeduto il figlio di Cosimo, Francesco I), rappresenta una lode al regno animale pacificato grazie alla condotta esemplare del duca di Firenze. Al suo interno, in tre grandi nicchie si trovano gruppi scultorei di animali nostrani ed esotici riuniti in modo apparentemente casuale con le relative vasche marmoree per il raccoglimento dell’acqua (fig. 7); proprio questo elemento doveva rivestire un ruolo cardine se pensiamo all'altro nome con cui è indicata la grotta, anche detta del Diluvio, forse in analogia con l’episodio biblico dell’Arca di Noè che portò in salvo dal diluvio universale ogni specie animale vivente sulla terra.

Ma l’allusione al diluvio poteva anche riferirsi più letteralmente alla vera e propria “inondazione” di acque provenienti dal pavimento che investivano il visitatore nella grotta artificiale: questi giochi d’acqua concepiti come un sistema di spruzzi e zampilli di fine pioggerellina sono considerati un capolavoro dell’ingegneria idraulica, recuperati grazie al restauro concluso nel 2019 che ha permesso il ripristino dei sistemi idrici e la loro scenografica riattivazione (fig. 8).

Come per la Grotticina di Madama, anche a Castello si cela un fine programma iconografico rivolto all'esaltazione della famiglia Medici, ad oggi ancora di difficile comprensione considerata la moltitudine di riferimenti figurativi che popolano questa grotta artificiale e le trasformazioni che hanno alterato nel corso del tempo il progetto originale. Secondo recenti studi la conformazione della grotta artificiale sarebbe stata concepita sul modello del tempio di Egeria a Roma sulla via Appia, di cui oggi rimangono i ruderi risalenti al II secolo d.C., già scoperti nel Cinquecento e in cui per l’occasione del passaggio di Carlo V a Roma nel 1536 vi venne preparato un banchetto. A supportare le analogie fra le due costruzioni interviene il significato iconologico inerente alla storia mitica della ninfa Egeria, moglie e consigliera di Numa Pompilio, secondo re di Roma, che per stilare le nuove leggi del suo regno si affidò ai suggerimenti dell’amata, sottolineando così il carattere sacrale di queste decisioni. Grazie probabilmente al supporto intellettuale di Benedetto Varchi, che Vasari ricorda essere “amicissimo di Tribolo”, la leggenda di Numa Pompilio ed Egeria si poté traslitterare modernamente nelle figure di Cosimo e la moglie Eleonora, come regnanti leali ed equi, consacrati implicitamente dalle radici storiche romane. Testimoniano tale corrispondenza ideologica diversi componimenti letterari con finalità elogiative che indicano la centralità di questo mito a partire dai primi anni Quaranta del Cinquecento, e che in particolar modo celebrano la figura Eleonora quale alter ego della ninfa, moglie fedele e consigliera saggia.

Secondo alcuni disegni, il primo progetto di Tribolo immaginava l’inserimento nella grotta artificiale di due sculture raffiguranti Pan e Nettuno, poste ai lati della camera, mentre la terza testata sarebbe stata dunque riservata a Eleonora come nuova Egeria, e a Cosimo, suo consorte, come Numa Pompilio. Le successive modifiche condussero invece su tutt'altro piano, con la messa in opera delle tre nicchie animali e il probabile inserimento centrale di una statua (oggi andata persa) raffigurante un Orfeo citaredo (suonatore di cetra). La presenza del cantore, famoso per la sua incantevole musica capace di domare gli animali, e l’epilogo triste delle sue vicende amorose con la moglie Euridice, aveva dato luogo a Firenze ad una serie di assimilazioni concettuali con il potere mediceo. In primo luogo, ricordiamo la commissione di Papa Leone X (Giovanni di Lorenzo de' Medici) che nel 1519 assegnò a Baccio Bandinelli (1493-1560) la statua di Orfeo e Cerbero per il cortile del palazzo Medici in Via Larga a Firenze (fig. 9): in questo caso l’episodio si riferisce al viaggio che Orfeo dovette affrontare per raggiungere la moglie nell'oltretomba, riuscendo a placare il terribile cane a tre teste, Cerbero, di guardia alla porta degli inferi. Il significato metaforico della scultura voleva qui presumibilmente alludere alle straordinarie capacità di saper conciliare e ammansire sotto il potere mediceo qualsiasi temibile nemico. A tal proposito anche Vasari nella vita di Bandinelli ricorda quest’opera, plasmata sul celebre modello dell’Apollo del Belvedere: “Tornato Baccio a Roma, impetrò dal Papa per favore del cardinal Giulio de’ Medici, solito a favorire le virtù et i virtuosi, che gli fusse dato a fare per lo cortile del palazzo de’ Medici in Firenze alcuna statua, onde venuto in Firenze fece un Orfeo di marmo, il quale col suono e canto placa Cerbero e muove l’Inferno a pietà. Immitò in questa opera l’Appollo di Belvedere di Roma, e fu lodatissima meritamente perché, con tutto che l’Orfeo di Baccio non faccia l’attitudine d’Appollo di Belvedere, egli nondimeno immita molto propriamente la maniera del torso e di tutte le membra di quello. Finita la statua, fu fatta porre dal cardinale Giulio nel sopraddetto cortile, mentre che egli governava Firenze, sopra una basa intagliata, fatta da Benedetto da Rovezzano scultore”.

Lo stesso episodio ricompare più avanti nel Ritratto di Cosimo I de 'Medici come Orfeo di Agnolo Bronzino (1537-1539) conservato al Philadelphia Museum of Art (fig. 10). Al celebre personaggio vengono qui conferite le fattezze del duca, mentre l’incantesimo della musica su Cerbero sembra già in atto. La posa sensuale del corpo nudo di Cosimo, memore degli avvitamenti michelangioleschi, è coniugata al tipico pittoricismo cristallino ed impeccabile che distingue lo stile di Bronzino. L’intento encomiastico dell’opera rivela anche in questo caso le virtù di Cosimo come Orfeo, pacificatore e cultore delle arti, oltre che marito fedele e integerrimo: la fedeltà coniugale come chiave di lettura del dipinto si unisce alla possibilità che questo fosse stato commissionato proprio con l’occasione del matrimonio della coppia ducale avvenuto nel 1539.

A Castello il mito si sarebbe invece riferito al ruolo di Orfeo nelle vesti di conciliatore del mondo animale, in un’iconografia che trovava molti riscontri nell'antichità romana come documenta il mosaico pavimentale conservato al museo archeologico Antonio Salinas di Palermo raffigurante Orfeo tra gli animali datato al III secolo d. C. (fig. 11). Oltre alla composizione d’insieme che vede il cantore attorniato da una cornice di animali, come doveva verificarsi nel vano della grotta artificiale di Castello, anche i valori allegorici assunti dalla figura di Orfeo nell'antichità vennero adottati e traslitterati modernamente dalla propaganda medicea. La fortuna di questo tema venne già sviluppata dai greci e ampiamente diffusa dai romani, in epoca imperiale e successivamente nella tarda antichità, assumendo una molteplicità di significati fra cui la celebrazione propagandistica dell’impero grazie all'assimilazione del princeps con Orfeo. Secondo una lettura politico-ideologica, l’azione pacificatrice e civilizzatrice della società romana era dunque espressa dal poeta-cantore come emblema di concordia, capace con la sua musica di riunire intorno a sé gli animali docili e quelli feroci. Secondo un’altra interpretazione, che spiega l’exploit di tale soggetto fra il II e il III secolo, c’era il desiderio crescente di una nuova speranza che ponesse fine al clima conflittuale e di incertezza che attanagliava l’impero, auspicando una rinata età dell’oro con soluzioni figurative che richiamassero tematiche pastorali e idilliache. Un altro significato è la figura di Orfeo come simbolo di armonia ed equilibrio del cosmo, per cui anche il nome del duca Cosimo (dal significato greco di ordine-armonia) poteva sottilmente alludere nel processo identificativo col personaggio. Infine, anche l’arte paleocristiana impiegò la figura pagana di Orfeo come incarnazione di Cristo, allusivo al ruolo di conciliatore di anime, vicino all'immagine del buon pastore, ed instaurando un parallelismo con l’ambientazione bucolica della scena, come prefigurazione del paradiso.

La Grotta degli Animali nella villa dei Medici a Castello: descrizione

Entrando nel merito di quello che oggi rimane a Castello, vediamo come le pareti di questa grotta artificiale siano coperte da un manto roccioso nell'imitazione puntuale di una vera concavità ipogea, mentre la volta propone una decorazione con maschere e motivi all'antica composta da mosaici di conchiglie e ciottoli colorati (fig. 12). Ai lati e di fronte all'ingresso sono scavate tre edicole contenenti le sculture degli animali: la messa in scena teatrale di tali serragli lapidei evoca un effetto trionfalistico finalizzato all'apoteosi del regno animale. Le singole sculture sono realizzate in pietre eterogenee scelte rispetto alle caratteristiche del vello di ogni esemplare, in modo da restituirne un’impressione pittorica e verosimile: difatti le screziature e le venature di alcuni marmi utilizzati favoriscono l’effetto di mimesi, incrementando quella percezione d’insieme al confine fra natura e artificio. In un primo momento la realizzazione degli animali doveva combinare anche l’unione di materiali lapidei e spugne, per favorire maggiormente l’assimilazione delle sculture con l’ambiente selvaggio e primigenio della grotta, un’ipotesi scartata a favore dell’uso integrale della pietra a cui si accompagnò, probabilmente in epoca successiva, l’introduzione di autentiche corna e zanne animali (fig. 13). L’intento originario (oggi in parte perduto) era quello di illustrare in un unico ambiente l’unione armonica di tutte le specie animali, come rappresentanti dell’acqua, della terra e del cielo: dalle vasche decorate con rilievi iperrealistici raffiguranti specie marine, ai mammiferi grandi e piccoli che popolano la superficie del globo, ai volatili in bronzo, oggi non più presenti nell'arredo della grotta. All'interno delle nicchie le sculture degli animali si trovano inerpicate le une con le altre, in modo da formare un gruppo ascensionale, in cui certi esemplari sono messi in posa, mentre altri si presentano in azione, interagendo fra loro (fig. 14-15-16): le specie più minute appaiono soggiogate in una sorta di piramide gerarchica in cui domina la fiera più forte, pur mantenendosi nell'insieme un equilibrio armonico di fondo basato sul rispetto dell’ordine naturale (fig. 17). Per quanto concerne la realizzazione delle sculture, Bartolomeo Ammannati (1511-1592) e Giambologna (1529-1608) certamente ebbero un ruolo primario nella realizzazione degli uccelli in bronzo, come già accennato non più presenti a Castello, ma attualmente conservati in buona parte al Museo Nazionale del Bargello, nella loggia esterna al primo piano (fig. 18). Anche i volatili vennero riprodotti secondo specie distinte, dai più comuni come il gallo, il fagiano, il pavone, agli uccelli rapaci quali il gufo e l’aquila reale. L’immaginazione di Giambologna si riconosce nel Tacchino (fig.19), una tra le prime raffigurazioni di questo animale proveniente dall'America, in cui stupisce la resa naturalistica del piumaggio che sfrutta gli effetti peculiari della fusione del bronzo. I volatili realizzati a grandezza naturale, rilucenti grazie allo stillicidio dell’acqua che scivolava sulle loro superfici bronzee, si dovevano trovare secondo il progetto originale arroccati fra le rocce della grotta di Castello, forse su appositi sopporti che imitavano sporgenze arboree. Rimangono invece ancora incerti gli autori degli animali in pietra, per cui oltre all'ipotetico apporto di Giambologna e Ammannati, dai documenti emerge anche la presenza di altri nomi quali Antonio Lorenzi, e la famiglia del Tadda con a capo Francesco Ferrucci Del Tadda (1497- 1585) e i figli Giovan Battista e Romolo, scalpellini e scultori originari di Fiesole. Il genere animalier, così bene espresso nella grotta di Castello grazie ad un’accorta e peculiare attenzione al dettaglio naturalistico per cui si ha l’impressione di trovarsi immersi in un bestiario tridimensionale, trovò a Firenze il giusto clima culturale per potersi affermare. Innanzitutto l’interesse per la fauna selvatica era già notoriamente diffuso a Firenze, in relazione alla passione per la caccia che coinvolse fin dagli albori la famiglia Medici, tanto che verso la metà del secolo fu lo stesso Cosimo I a commissionare al fiammingo Giovanni Stradano (1523-1605), la realizzazione dei cartoni per la serie di arazzi dedicati alle Scene di Caccia, destinati alla villa di Poggio a Caiano. Le numerose incisioni circolanti dello Stradano, famoso per le sue variazioni sul tema, di cui si riporta un esempio di Caccia allo struzzo (fig. 20), contribuirono all'idealizzazione del mondo animale come meraviglioso e bizzarro, enfatizzato dallo stile nordico dell’artista che predisponeva scene affollate e vivaci, cariche di meticolosi dettagli. Fra gli episodi realizzati dallo Stradano i soggetti si distinguevano proprio rispetto dell’ecosistema di appartenenza, come cacce terrestri, d'aria e d'acqua, sempre accompagnati dalla presenza costante dell’uomo, capace di conformare la natura alle sue necessità.

Oltre la grotta artificiale: capodogli, "camelopardi" e giraffe

Oltre alla passione per la caccia, nacque a Firenze una crescente attrazione per il mondo naturale nelle forme di sapere enciclopedico, così come nelle grandi corti europee, sulla scia delle nuove scoperte geografiche, che incrementarono la curiosità e il desiderio di conoscenza sui misteri della natura ancora da svelare. Anche Cosimo comprovò il suo interesse per lo studio di reperti naturali e botanici, conciliando il sapere proveniente dall'antichità greco-romana con il pensiero moderno, che guardava alle stranezze naturali come un vanto propagandistico di corte. Nel 1549 il duca dette prova apertamente della sua passione per le rarità animali, ordinando la sistemazione di una grande carcassa di capodoglio proveniente da Livorno sotto la Loggia dei Lanzi. La dimostrazione pubblica dell’enorme esemplare aveva lo scopo di destare stupore nel popolo e al contempo sottintendere alla raffinatezza intellettuale del regnante. Questo tipo di auto-celebrazione rimandava agli usi e ai costumi dell’antichità narrati dalle fonti classiche che testimoniavano come già i romani impiegassero i resti animali per la celebrazione degli imperatori ed anche Augusto, guida ispiratrice di Cosimo, fosse solito adornare le sue ville con meraviglie di questo tipo.

Faceva inoltre parte del fasto della corte medicea il serraglio, quale emblema di sontuosità principesca, presente anche a Firenze in prossimità di Palazzo Vecchio, poi trasferito nella zona di San Marco, e di cui facevano parte animali selvaggi nostrani quali lupi e orsi, ma anche tigri e leoni.

Alcune specie esotiche provenienti da zone lontane del mondo, agli occhi degli europei considerate straordinarie per la loro bizzarria e particolarità, furono talvolta catturate e sottratte ai loro habitat per diventare oggetto di scambio o dono. Un evento singolare che rimase a lungo nella memoria storica di Firenze riguarda proprio la famosa “Giraffa Medici”, il cui arrivo in città destò lo stupore della folla e degli artisti che riprodussero questa creatura come “citazione” dell’illustre episodio. Secondo le cronache la giraffa arrivò dall'Egitto nel 1487 e fu presentata a Lorenzo de’ Medici dagli ambasciatori egiziani del sultano, insieme ad altri omaggi. Nello specifico questi doni facevano parte di un’azione diplomatica svolta dal Magnifico, a cui gli ambasciatori richiesero la sua mediazione nel rilascio del fratello del sultano che era prigioniero in Francia. Anche in questo caso fu determinante ai fini encomiastici l’associazione di tale avvenimento con un episodio analogo della romanità che nel 46 a.C vide Giulio Cesare celebrare il suo trionfo in Egitto portando a Roma anche una giraffa, denominata dagli antichi "camelopardo".

Celebri sono le raffigurazioni della “Giraffa Medici” che suscitò tanto clamore e curiosità: in pittura soprattutto l’animale iniziò a figurare a fianco di Lorenzo il Magnifico, in ricordo dell’evento, ma anche indipendentemente in contesti diversi come nel caso dell’Adorazione dei Magi di Domenico Ghirlandaio per il ciclo di affreschi nella Cappella Tornabuoni in Santa Maria Novella (1485 al 1490): nel paesaggio retrostante sullo sfondo della scena alla scena principale nel corteo orientale compare anche una giraffa, dall'aspetto realistico in cui viene conferito particolare risalto all'aggraziato portamento (fig. 21-22).

Un altro riferimento visivo che ricorda tale vicenda è presente nell'opera canadese raffigurante Vulcano ed Eolo maestri dell'umanità (fig. 23) da datare fra il 1500-1505, appartenente al ciclo smembrato delle Storie dell'umanità primitiva, dipinto da Piero di Cosimo (1461-1522): questo artista famoso per la sua eccentricità viene descritto da Vasari come “molto astratto e vario di fantasia”, a cui piaceva “investigare certe sottigliezze della natura” e recarsi spesso “a veder o animali o erbe o qualche cosa, che la natura fa per istranezza et ccaso di molte volte”. Il vivo interesse di Piero di Cosimo per il mondo naturale venne apprezzato anche da Cosimo I, come ricordato ancora una volta da Vasari, che tra le collezioni del duca cita “pur di mano di Piero un libro d’animali della medesima sorte, bellissimi e bizzarri, tratteggiati di penna diligentissimamente e con una pazienza inestimabile condotti”. Molte delle opere oggi attribuite a Piero di Cosimo dimostrano l’effettiva sensibilità del pittore verso il regno animale, come comprova l’Incendio nella foresta (fig. 24), dello stesso ciclo sopraindicato (forse in origine appartenuto secondo la testimonianza vasariana al palazzo di Francesco Del Pugliese), in cui sono presentate in primo piano diverse specie animali locali ed esotiche, accostate a creature bizzarre.

Anche il già citato Bacchiacca, lo stesso autore della decorazione del soffitto della Grotticina di Madama a Boboli, ricordato per essere un eccellente pittore di animali, rende omaggio alla famosa Giraffa Medici citandola nella Caduta della Manna (1540/1555), esposta alla National Gallery of Art di New York (fig. 25). Intorno al 1545 Bacchiacca fu all'opera nello scrittoio di Cosimo al piano mezzanino di Palazzo Vecchio, in una decorazione di stampo enciclopedico-scientifico assai moderna. L’ornamento realizzato con la tecnica dell’olio a muro, e per questo oggi molto deteriorato, rappresentava piante e specie vegetali, la cui veridicità è stata accostata ad un erbario o un tratto di botanica, per cui fu necessaria probabilmente da parte dell’artista un’imitazione reale dei campioni. L’ambiente, oggi purtroppo non inserito nel percorso di visita del palazzo per motivi conservativi, si presenta come un piccolo vano ribassato e voltato, decorato inoltre con specie volatili e grottesche in un richiamo onnipresente all'antichità.

Sempre in relazione con i lavori di restauro a Palazzo Vecchio, il duca volle ricordare nella stanza dedicata al Magnifico anche il memorabile episodio della giraffa, commissionando a Vasari e i suoi collaboratori l’episodio del Tributo degli ambasciatori a Lorenzo (1556 e il 1557): la scena esalta il ruolo di Lorenzo al centro della devota folla di delegati che gli offre tesori ed animali esotici, tra cui al di sopra di tutti svetta il lungo e flessuoso collo dell’animale (fig. 26).

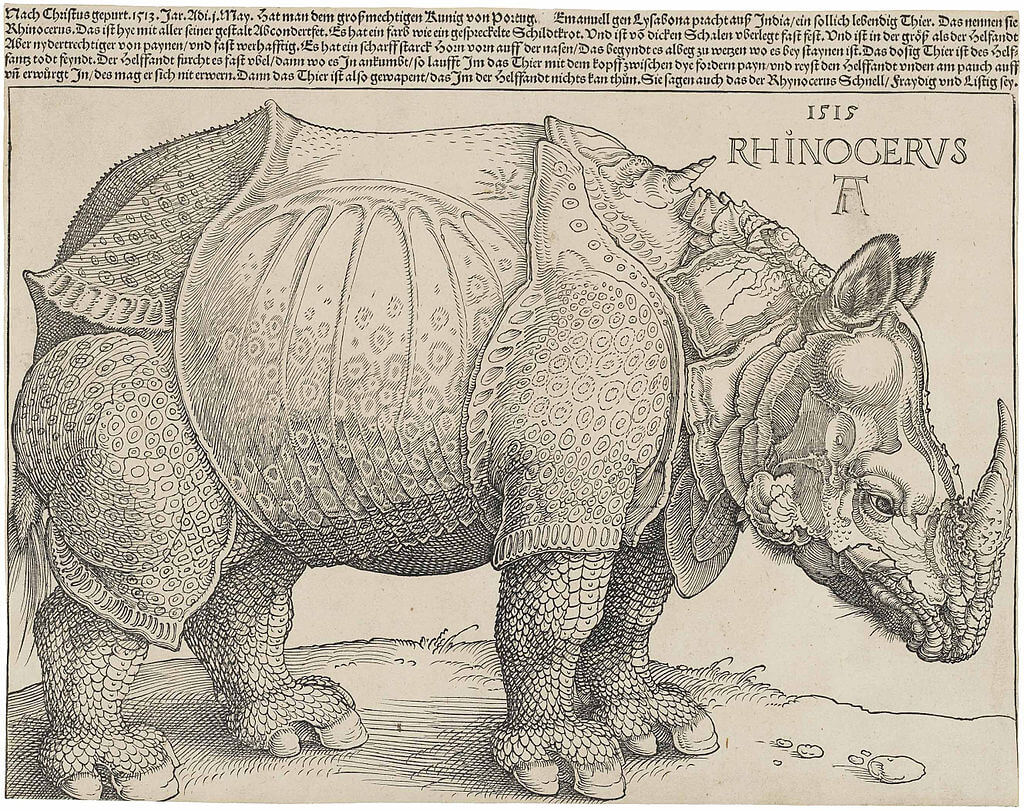

La stessa citazione reiterata nelle testimonianze figurative del secolo si trova scolpita anche a Castello, nell'edicola sinistra (fig. 27). La scultura ha un aspetto realistico, conferito anche grazie all'uso della pietra maculata che ricorda verosimilmente il manto della giraffa. A fianco delle sculture di animali desunti da modelli reali, nella grotta figurano anche altri esemplari celebri, tratti da riferimenti iconografici ormai affermati: fra questi, il più noto è senz'altro il rinoceronte, ricalcato sul disegno celeberrimo di Albrecht Dürer (1471-1528) che nel 1515 aveva diffuso tramite incisione l’immagine del primo esemplare indiano portato a Lisbona come dono al re portoghese Manuele I (fig. 28). L’artista che non vide l’animale dal vivo ma a cui pervennero testimonianze disegnate e scritte, modificò l’aspetto reale del rinoceronte, forse volutamente con elementi di fantasia o per equivoco, contribuendo a divulgarne un’immagine ancor più mitica. La fortuna della xilografia di Dürer divenne un modello iconografico diffusissimo tanto che perfino a Castello la scultura del rinoceronte (adiacente alla parete nel vano sinistro) ne conserva i medesimi dettagli immaginativi, come l’epidermide simile ad un’armatura e il dettaglio, piccolo ma significativo, del secondo corno sulla schiena (fig. 29).

Il cinghiale presente nella nicchia destra venne invece realizzato su imitazione di un pezzo antico rinvenuto alle pendici dell’Esquilino nel 1556 ed in seguito offerto in dono da Papa Pio IV a Cosimo I de’ Medici che lo espose a Palazzo Vecchio (oggi agli Uffizi, fig. 30-31). L’opera risalente al II-I secolo a.C. e ispirata a un modello ellenistico dovette interessare particolarmente il duca per gli straordinari esiti naturalistici, offrendo ai suoi artisti un modello antico da studiare e riprodurre: la statua del cinghiale venne infatti ricalcata a Castello e più tardi (1633) sul medesimo modello antico fu forgiato il famosissimo Porcellino di Pietro Tacca per la Loggia del Mercato Nuovo (l’originale al Museo Bardini, fig. 32).

Tra gli esemplari esotici scolpiti a Castello compaiono anche il cammello, l’elefante e due scimmie, entrati a far parte del comune repertorio figurativo (fig. 33): anche i cani, più volte riprodotti fra i serragli della grotta, trovano una corrispondenza iconografica nelle scene pittoriche cinegetiche in cui venivano spesso ritratti in azione durante i frenetici inseguimenti della caccia (fig. 34). Tra l’innumerevole serie di animali orientali e nostrani, di cui solo l’unicorno esula dalla realtà, l'iconografia delle fiere è probabilmente da leggersi su più fronti, simbolici e celebrativi, come il leone nella nicchia centrale (fig. 35), personificazione ed immagine araldica di Firenze, che fu già restituita magnificamente nel Marzocco di Donatello nei primi decenni del Quattrocento (fig. 36): un medesimo rimando diretto al centro del potere fiorentino è assegnato al cavallo scalpitante nell'edicola orientale (fig. 37), attribuito alla mano di Bartolomeo Ammannati per la somiglianza con i cavalli marini della Fontana del Nettuno, capolavoro dello stesso artista realizzata tra gli anni ‘60 e ‘70 del XVI secolo in piazza della Signoria.

Bibliografia

Vasari, Vita di Piero di Cosimo in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1550, a cura di L. Bellosi e A. Rossi, Ed. Einaudi, 2015, pp. 565-571.

Vasari, Vita di Baccio Bandinelli scultore fiorentino in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1568 Ed. Newton Compton Editori, 1997. Testo integrale presente su https://it.wikisource.org/

Vossilla, “Cosimo I, lo scrittoio del Bachiacca, una carcassa di capodoglio e la filosofia naturale”, in Annunci del Kunsthistorisches Institut di Florenz, 37.1993,2 / 3, pp. 381-395.

Medri, La grotta di Madama, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, p. 98.

Medri, Le grotte, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, pp. 68-103.

Medri, Il Cinquecento: le sculture e le fontane; allegoria mitologiche e "Villani" nel giardino, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, pp. 108-125.

Masseti, “Sculptures of mammals in the Grotta degli Animali of the Villa Medici di Castello, Florence, Italy: a stone menagerie”, in Archives of natural history, 35 (1) 2008, pp. 100-104.

Cascianelli, Orfeo citaredo incantatore di animali: il mito, l'iconografia, i significati, la fortuna, in Le catacombe di San Callisto, storia, contesti, scavi, restauri, scoperte; a proposito del cubicolo di Orfeo e del Museo della Torretta, a cura di Fabrizio Bisconti e Matteo Braconi, Todi 2015, pp. 141-155.

Ferretti, S. Lo re, “Il ninfeo di Egeria sulla Via Appia e la grotta degli Animali di Castello: mito e architettura tra Roma e Firenze”, in Opvs incertvm, anno 4 (2018), pp. 14-23.

Giannotti, “La grotta genitrice: dal mito classico allo zoo di pietra”, in Opvs incertvm, anno 4 (2018), pp. 24-35.

Sitografia

Restauro grotta degli Animali a Castello: www.lanazione.it/firenze/cronaca/restaurata-grotta-villa-medicea-castello-1.4454363

Mostra Stradano: www.fermataspettacolo.it/flowcost/curiosita-e-bizzarrie-nelle-cacce-dello-stradano-a-cerreto-guidi

IL PALAZZO DELL’UNIVERSITÀ DI GENOVA

A cura di Simone Rivara

Un ex collegio di Gesuiti: il Palazzo dell'Università

Il palazzo dell’Università di Genova è un imponente complesso edilizio considerato il simbolo dell’architettura barocca della città. Esso sorge lungo l'asse di via Balbi, la sontuosa strada tagliata agli inizi del XVII secolo, commissionata, in accordo con la Repubblica, dalla famiglia della quale porta il nome, la stessa che fece costruire anche le sontuose dimore che vi si affacciano, compreso il palazzo oggetto di questo articolo, che, tuttavia, a differenza degli altri edifici, venne concepito, non come abitazione privata, bensì come sede del Collegio della Compagnia del Gesù (ordine religioso nato in seguito alla controriforma).

La storia del palazzo ha ufficialmente inizio nel 1623, con un episodio fondamentale: Paolo Balbi, Padre Gesuita, rinunciò formalmente a tutti i suoi beni ereditari in favore dei fratelli, a condizione che questi ultimi assumessero l'obbligo di cedere alla Compagnia del Gesù i terreni necessari alla costruzione del loro Collegio.

I primi progetti appaiono tutti incentrati sulla risoluzione del difficile problema di come disporre un complesso di grandi dimensioni ed articolato nei vari corpi dei quali necessitava, sul terreno acquisito dai Padri, che si estendeva sulle pendici fortemente scoscese della collina di Pietraminuta, ciò giustifica in parte il lunghissimo periodo che servì per arrivare ad un progetto definitivo: dieci anni!

Dopo vari tentativi entrò in scena Bartolomeo Bianco, architetto capo di tutte le dimore della famiglia Balbi (da qui l’appellativo “architetto dei Balbi") e dal 1630 anche del Collegio. Il Bianco era inoltre impegnato, in quegli stessi anni, in alcune importanti opere cittadine quali l’ampliamento della cinta muraria e il rifacimento del molo.

Si arrivò finalmente ad un progetto definitivo nel 1634 e per circa sei anni il cantiere progredì secondo i piani; ma alla morte del Bianco (1640) si verificò la prima di una lunga serie di battute d’arresto che, insieme alle modifiche progettuali e ai litigi tra i Padri e i membri della famiglia Balbi, per questioni di oneri, contribuirono a prolungare di molto la durata dei lavori: di fatto il palazzo fu concluso solo negli anni venti del 1700.

Nel 1773, per decisione di papa Clemente XIV, venne soppressa la Compagnia del Gesù; seguirà la nascita dell’Università di Genova.

Atrio e cortile

Varcato il Portale d'ingresso viene accolti da due grandi Leoni, scolpiti nel marmo da Francesco Biggi nel 1718 (figura1, 2), su progetto di Domenico Parodi (uno dei protagonisti del ciclo decorativo), che stanno a guardia della scalinata che conduce al cortile. È, questa, una delle scenografie più mozzafiato che l'architettura genovese abbia mai prodotto: chi osserva si trova di fronte a un insieme di scale, di colonnati, di logge che si arrampicano sul monte, lo sguardo si proietta in alto, nel punto di fuga dell'edificio, in un gioco prospettico ideato per stupire il visitatore, che si sente sovrastato dalla imponente fisicità del complesso, che sembra quasi sul punto di venirci addosso. Salita la scalinata si giunge al cortile (figura 3), circondato da un portico sorretto da colonne binate a fusto liscio. Il cortile, nell'idea architettonica dei Collegi della Compagnia del Gesù, doveva fungere da cuore pulsante dell'edificio, luogo di incontro, di confronto ed educazione, all'occorrenza utilizzato anche per rappresentazioni teatrali e religiose.

Cappella universitaria

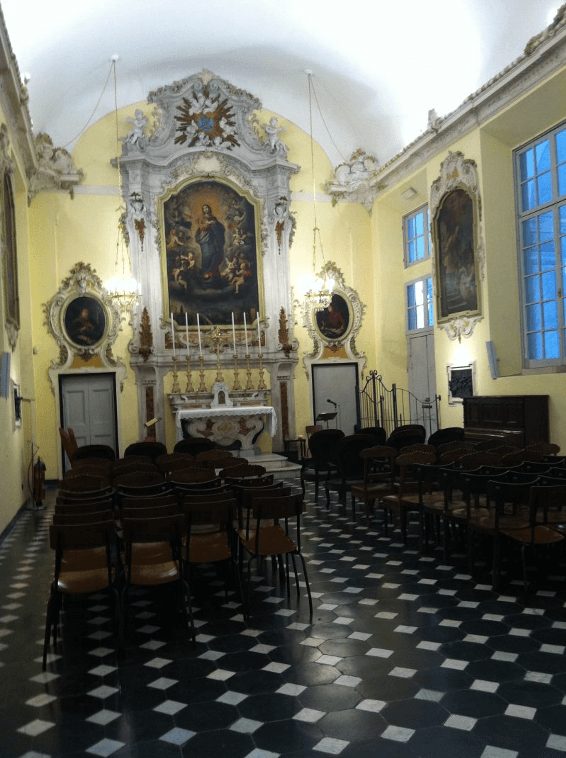

Alla sinistra del cortile troviamo la Cappella del Palazzo dell’Università, ex aula di teologia, luogo di eccezionale valore artistico.

La cappella è riconoscibile in quanto tale solo per le decorazioni a stucco e, soprattutto, i dipinti e i bassorilievi. Si presenta come un ambiente molto semplice, a pianta rettangolare voltato a botte. I dipinti narrano la vita della Vergine, attraverso le sue tappe fondamentali e risalgono al XVII secolo, forse opera della scuola di Domenico Fiasella (figura 4,).

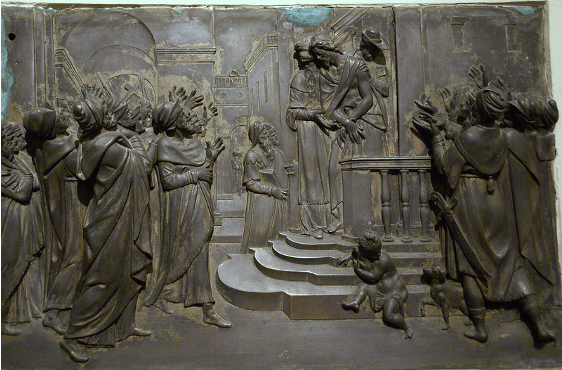

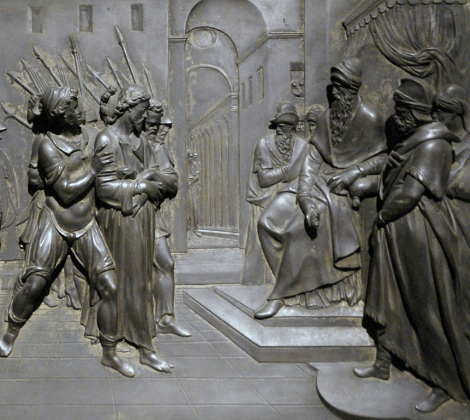

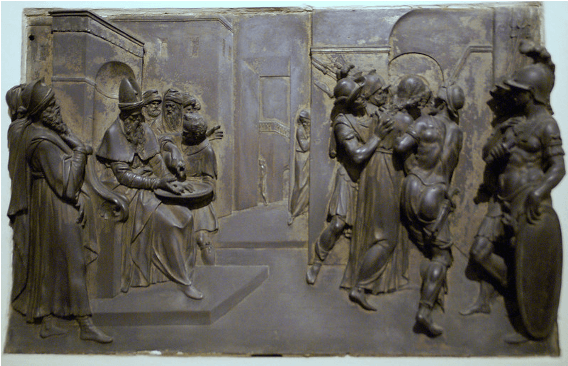

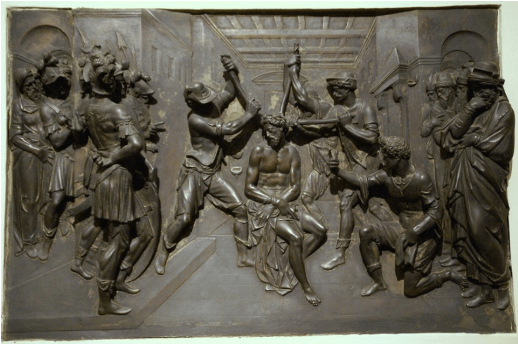

I bassorilievi bronzei (figure 6,7,8,9) sono i manufatti più interessanti e di valore dell'ambiente: furono realizzati (insieme ad alcune statue che vedremo in seguito) sul tramonto del ‘500, per decorare la cappella dei signori Grimaldi, nella chiesa gotica di San Francesco in Castelletto a Genova, oggi distrutta. Tutt'oggi non sono ben chiare le vicende che hanno portato a ricollocare i bassorilievi nella cappella universitaria, ciò che è noto, invece, sono gli autori: il celebre scultore Fiammingo Jean de Boulogne, conosciuto al grande pubblico come Giambologna e il suo talentuoso allievo Francavilla. Giambologna in quegli anni era al servizio del Granduca di Toscana Francesco I, il quale era molto geloso del suo artista migliore e difficilmente gli permetteva di lavorare per altri (il fatto di possedere alcune sue opere in questo palazzo è una rarità assoluta), tuttavia l’artista si recò a Genova nel 1579, in via del tutto eccezionale, per discutere la decorazione scultorea commissionatagli da Luca Grimaldi e sottoscrivere il contratto. Realizzerà le opere in seguito, tornato a Firenze.

I sette bassorilievi raffigurano la passione di Cristo, rispettivamente: Cristo davanti a Caifa, Pilato si lava le mani, Hecce homo, Flagellazione, Incoronazione di spine, Salita al Calvario e Deposizione nel sepolcro; le scene ricalcano lo stile della “Tarda Maniera" in quanto a dinamismo e sono scalate in profondità secondo la tecnica dello “Stiacciato donatelliano".

Aula Magna

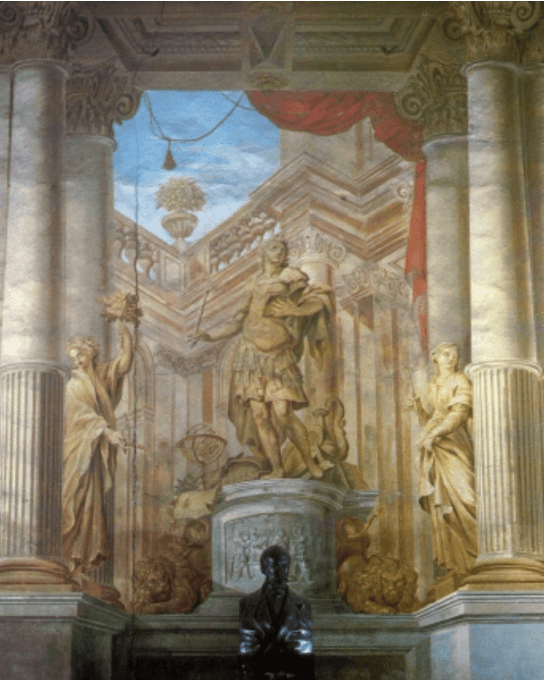

Lasciato il cortile e imboccato lo scalone che porta al piano nobile, incontriamo qua e là, posizionati in modo da stimolare lo studente che li osserva, i busti di celebri uomini genovesi del passato, l'ultimo dei quali è Giuseppe Mazzini, posto in principio della più ampia aula dell'intero palazzo: l'Aula Magna (figura 5, 10, 11). Questo imponente spazio si estende per tutta la lunghezza del versante sud del palazzo, direttamente affacciato su via Balbi grazie a enormi finestre. Oggi vi si tengono lezioni e convegni, un tempo era la sala destinata agli esercizi letterari.

Entrando si rimane sbalorditi, oltre che per la grandezza, dalla ricchezza della decorazione ad affresco delle pareti, sulle quali sono disposte, in maniera ordinata, le figure a monocromo dei doni dello Spirito Santo, oltre che la statua di Salomone attorniato dai simboli della scienza, ricchezza, gloria e sapienza (figura 5), tutte inquadrate da architetture prospettiche e, più in alto, le immagini dei Padri della chiesa e le sei allegorie delle virtù, il tutto contornato da svariati putti e tripudi floreali. Il ciclo fu realizzato da Giovanni Andrea Carlone ed aiuti, negli anni ottanta del XVII secolo (ultima opera del maestro) e sintetizza l'essenza stessa dell'ideologia Gesuita, tesa alla celebrazione della sapienza umana finalizzata ad una sempre più alta glorificazione di Dio.

Sulla volta, Carlone dipinse la scena della gloria di Sant'Ignazio, ma in seguito ai crolli dovuti, prima ai bombardamenti sabaudi, poi, nel 1945, a quelli, ben più devastanti dell'esercito alleato, il soffitto fu ricostruito e affrescato nuovamente, prima, da Giuseppe Isola, poi, da Francesco Menzio, nel 1959, con un concetto astrale ispirato ad un antico portolano, in netto distacco con le pitture seicentesche.

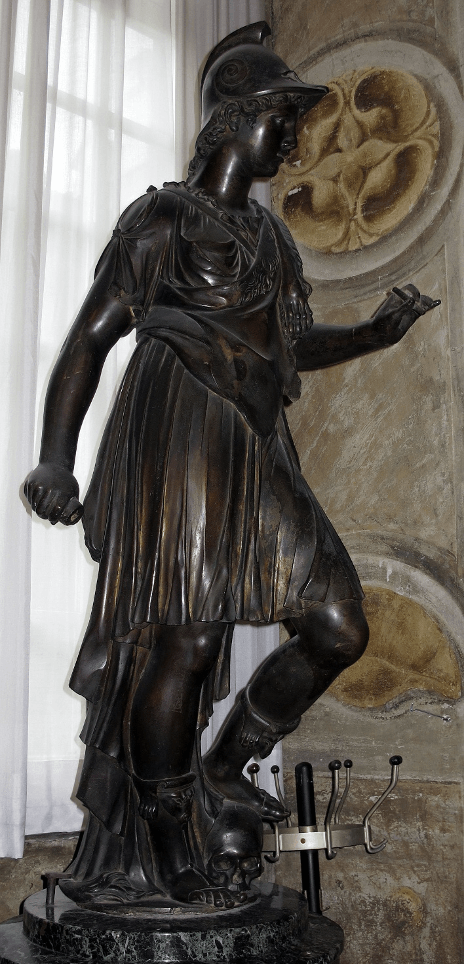

Le opere di più alto pregio artistico dell'Aula Magna sono indubbiamente le sei statue bronzee a grandezza naturale che rappresentano le virtù cardinali e teologali: Speranza, Carità, Temperanza, Fede, Giustizia, Fortezza (figure 12, 13, 14, 15, 16, 17), opera tardo cinquecentesca dello scultore Giambologna. Come per i rilievi, le statue provengono dal corredo della cappella Grimaldi in San Francesco di Castelletto, e sono posizionate su piedistalli di marmo verde del Polcevera. L'esemplare meglio riuscito è sicuramente l'allegoria della Speranza, rappresentata come una giovane donna dalla posa slanciata che rivolge il volto al cielo e tiene le mani giunte su un lato, compiendo una delicata torsione (figura 12).

Oratorio domestico

Salendo ancora di piano, si giunge negli ambienti un tempo destinati agli alloggi dei Padri (oggi vi si trova il rettorato) sulla vetta della Ripaminuta, dove si può accedere anche all'orto botanico.

Le celle sono disposte lungo il corridoio di Sant’Ignazio (figura 20), che occupa tutta la parete est dell'ultimo piano dell'edificio. Nella prima stanza sulla destra del corridoio si trova quello che fu il cosiddetto “Oratorio domestico"(figure 18, 19, 21, 22), oggi sala di rappresentanza dell’Ateneo, un piccolo luogo di culto un tempo destinato all'esclusivo utilizzo dei Padri.

La piccola sala è completamente ricoperta da affreschi, riconducibili alla mano di Domenico Parodi, che si avvalse della collaborazione del quadraturista bolognese Aldovrandini. Il quadraturista è una figura che ha il compito di realizzare le architetture prospettiche, un vero e proprio specialista molto utilizzato in età barocca a Genova.

L’iconografia celebra ed esprime la dottrina della Compagnia: sui lati lunghi, sopra ai capitelli delle lesene, ci sono sei ovali che raffigurano, simulando la scultura, sei Santi Gesuiti, quali Francesco Saverio, Ignazio di Loyola, Francesco Borgia a sinistra e sulla parete opposta tre Santi Gesuiti martirizzati in Giappone. L'identificazione di tali ritratti viene ulteriormente precisata dai simboli che appaiono sulle rispettive lesene: il granchio ed il crocifisso, ad esempio, identificano S. Francesco Saverio e la sua leggenda, mentre per i martiri uccisi in Giappone, l’identificazione è determinata tanto dalla palma che recano in mano (simbolo del martirio), quanto dai simboli della passione posti sulle lesene, che alludono alla morte per crocifissione.

Sui lati brevi appaiono invece, da una parte, un grande monocromo raffigurante la Madonna con il bambino, dall'altra, un monocromo con San Stanislao Kostka e San Luigi Gonzaga che tengono fra le braccia il bambino Gesù (figura 21, 22).

Le pitture di questo prezioso ambiente sono riconosciute dalla critica come le migliori, dal punto di vista qualitativo, dell'intero edificio.

Bibliografia

DE MARINI Annamaria, Il Palazzo dell’Università di Genova, Giuffrè Editore, Annali della facoltà di giurisprudenza di Genova, collana di monografie.

POLEGGI Ennio, The Strade Nuove and The System of Palazzi dei Rolli, Sagep.

SEGUENDO GIAMBOLOGNA AL BARGELLO

Tra i grandi artisti che popolano con le loro sculture gli spazi espositivi del Museo Nazionale del Bargello a Firenze, il fiammingo Jean de Boulogne, detto Giambologna (1529-1608), spicca come uno dei principali capisaldi del maturo Cinquecento toscano.

Dopo un primo soggiorno a Roma, la svolta decisiva per la carriera di Giambolgna ebbe inizio con il suo trasferimento a Firenze nel 1552, quando entrò sotto la protezione del mercante e intellettuale, Bernardo Vecchietti, che divenne anche suo mecenate: l’amicizia con il nobile fiorentino fu decisiva per introdurre l’artista alla corte medicea che vide nello stile virtuosistico delle sue opere la chiave di rappresentazione ideale per la celebrazione della casata.

È proprio al Bargello che è confluita una collezione considerevole di sculture in marmo e bronzo realizzate da Giambologna e bottega per la committenza medicea.

Iniziando dal cortile di quello era anticamente il Palazzo del Podestà di Firenze, si trova il grandioso Oceano (1570 circa), signore delle acque, uno dei personaggi mitici più raffigurati del XVI secolo, solitamente al centro di magnifiche fontane da giardino.

Anche l’opera di Giambologna fu infatti realizzata per la fontana dell’Isolotto di Boboli, detta appunto dell’Oceano, dove oggi per motivi conservativi è stata trasferita al Bargello e sostituita da una copia.

Il corpo della divinità, segnato da una poderosa muscolatura, restituisce un’impressione di grandiosa forza in potenza, congiunta all’intensa espressione dello sguardo catturato altrove. È invece ancora conservato a Boboli il piedistallo originale della statua, dove sono rappresentate le allegorie dei fiumi Nilo, Gange ed Eufrate, metaforicamente interpretate come le tre età dell’uomo e ispirate agli ignudi michelangioleschi, a cui si intervallano alcuni rilievi a tema marino raffiguranti la Nascita di Venere, il Trionfo di Nettuno e il Ratto d’Europa.

Procedendo sulle tracce del Giambologna al Bargello, nella prima sala al piano terra dell’edificio, fra una selva di gambe e braccia articolate in equilibristiche pose, troviamo il gruppo marmoreo raffigurante Firenze trionfante su Pisa.

Commissionato allo scultore nel 1565 in occasione del matrimonio tra Francesco de’ Medici e Giovanna d’Austria, fu immaginato per fare da pendant alla statua michelangiolesca della Vittoria nel salone dei Cinquecento. Al tempo della realizzazione di quest’opera era già attivo insieme al maestro, uno dei suoi allievi più promettenti, Pierre de Francqueville o Pietro Francavilla (1548-1615 c.), qui in veste di assistente.

Si trova in questo’operala cifra stilistica di Giambologna nel tipico movimento “serpentinato” dell’allegoria femminile di Firenze, nuda e sinuosa, nell’atto di soggiogare Pisa, rappresentata invece come un uomo barbuto in catene, sotto cui giace a sua volta una volpe, simbolo di astuzia e inganno per eccellenza.

Nelle caratteristiche fisiche del corpo pingue della donna e nel movimento tortile del bacino si ritrovano i modelli celebri della Venere al bagno reinterpretati dalla classicità in chiave manieristica dallo stesso artista: un esempio su tutti si conserva nella fontana della Grotta Grande di Boboli detta anche del Buontalenti (1531-1608), dove nella terza stanza sopra la vasca si erge il nudo armonioso della dea.

Anche nell’impianto strutturale l’opera ripropone lo schema dinamico-spiraliforme che negli stessi anni sarà portato al massimo del virtuosismo tecnico nel Ratto della Sabina, gruppo scultoreo realizzato nel 1582 e scelto da Francesco I per dimorare nella Loggia della Signoria: qui le tre figure, tratte da un unico blocco in marmo, si alzano in maniera ascensionale ruotando su loro stesse come in un vortice, dove ogni punto di osservazione si presta a uno scorcio suggestivo della scena.

Oltre alla lavorazione del marmo Giambologna fu anche un bronzista, sia di grandiose sculture che di bronzetti, oggetti preziosissimi di piccolo formato e da collezione che si ispiravano alla tradizione classica: una raccolta di questi è conservata anche al Bargello, dove si riscontrano principalmente soggetti mitici “all’antica”, figure femminili e di genere bucolico.

Poco distante dalla Firenze trionfante su Pisa, si conserva il Bacco ebbro, uno dei primi bronzi monumentali realizzati dallo scultore fiammingo per il nobile Lattanzio Cortesi, in seguito utilizzato come fontana nella nicchia alla base della Torre dei Rossi Cerchi, vicino a Ponte Vecchio, in borgo San Iacopo, dove oggi si trova una copia.

Bacco, notoriamente famoso per essere la divinità dell’ebbrezza e dell’estasi, è raffigurato in un momento di festosità, mentre incede con passo tentennante provocato dagli effetti inebrianti del vino,di cui giocosamente si compiace mostrando la coppetta vuota.

La figura elastica e longilinea del dio deriva chiaramente dal Perseo di Benvenuto Cellini (1554), con cui Giambologna si confronta abilmente nella resa perfetta dei dettagli plastici-anatomici, così come nella lavorazione del bronzo minuziosamente cesellata.

A fianco del Baccosi libra quasi come sospeso il Mercurio volante.

E’ l’opera forse più famosa e rappresentativa del repertorio artistico giambolognesco. Il corpo snello e atletico del messaggero degli dei è colto in equilibro su uno sbuffo di vento soffiato da Zefiro, l’attimo prima di spiccare il volo: la scultura divenne un vero e proprio archetipo da cui trarre copie e reinterpretazioni, riscuotendo un enorme successo anche nelle epoche successive. La commissione avvenne per Villa Medici a Roma, la residenza del cardinale Ferdinando de Medici, come ornamento della fontana all’ingresso del giardino.

Leggera e lieve è la sensazione che permea quest’opera dove la divinità si eleva con graziosa destrezza rimanendo in equilibrio su una gamba mentre tutto il corpo è già proteso verso l’alto, indicato dal gesto della mano e lo sguardo alzato.

Caratterizza Mercurio,in qualità di messo dell’Olimpo, l’attributo delle ali come mezzo fondamentale per volare e spostarsi celermente: anche nel suo bronzo Giambologna ha voluto riconoscere le qualità distintive del dio secondo l’immaginario collettivo, con le ali ai piedi e sul petaso, il copricapo diffuso nella Grecia antica tipico dei viaggiatori: due ali spiegate si trovano anche alla sommità del caduceo, il bastone della pace con i due serpenti incrociati, che divenne attributo del dio come domatore di discordie.

Attraversando la loggia esterna al primo piano dell’edificio incontriamo l’Architettura.

Riferita alla produzione di Giambologna intorno al 1565 circa, l’opera fu realizzata presumibilmente per la villa Medicea di Pratolino e poi spostata a Boboliper volontà di Pietro Leopoldo nella seconda metà del XVIII secolo, quando vennero portati a termine numerosi interventi di riqualificazione intorno all’Isolotto e al Prato delle Colonne.

La tipologia di figura femminile seduta, che trae ispirazione dalle allegorie delle Arti realizzate per la Tomba di Michelangelo a Santa Croce, riporta i tratti distintivi della maniera giambolognesca nella modellazione soave del nudo accompagnata dalla squisita finitezza del marmo.

Dipendente da prototipi greci e reinterpretati modernamente, la donna coronata da un diadema, è identificata con la personificazione dell’Architettura o Geometria, ed è contraddistinta da una serie di attributi tipici del mestiere, come il regolo, il compasso a punte fisse, la tavoletta da disegno tenuta dietro la schiena e il piombo (impiegato per stabilire la direttrice di una linea perfettamente verticale), qui usato come ciondolo della collana.

A fianco si trova la statua di Giasone e il Vello d’oro

commissionata a Pietro Francavilla nel 1589 circa, da Giuseppe Zanchini, priore dei Cavalieri di Santo Stefano, braccio operativo della marineria granducale a Livorno, molto attivo sotto il regno di Ferdinando I contro le infiltrazioni nel Mediterraneo di Ottomani e pirati.

Giasone, condottiero mitologico noto per essere stato a capo della spedizione degli Argonauti,è qui assunto come archetipo e prefigurazione delle fortune nautiche intraprese dai Cavalieri di Santo Stefano: l’eroe si presenta in atteggiamento vittorioso mostrando fieramente il vello d’oro (il manto di ariete prodigioso obiettivo delle peripezie di Giasone e qui omaggio al segno astrale di Cosimo I, il capricorno), mentre la mano sinistra, posata sul fianco, tiene le erbe soporifere procurategli dalla moglie Medea, servite per rubare il vello alla custodia del drago.

La vicinanza fra le opere di Giambologna e Francavilla porta a rintracciare l’influenza artistica esercitata dal maestro sull’allievo e dell’altro lato induce a una riflessione sull’evoluzione stilistica del più giovane scultore.

Rimangono dell’insegnamento giambolognesco le linee morbide e flessuose del corpo, così come la ponderatezza dei movimenti e la lavorazione minuziosa della superficie marmorea: nella posa c’è un recupero delle forme quattrocentesche di Donatello, evidenti nella posa del braccio appoggiato al fianco come nei due David, e la fisicità atletica e asciutta del Perseo di Cellini.

Nel Giasone lo scultore appare inoltre particolarmente virtuoso nella realizzazione della testa, con una attenzione particolare al dettaglio nei capelli e in certe sottigliezze come i sottilissimi baffi e il manto arricciato del vello.

Sebbene la ripresa di alcuni topoi figurativi passati, l’opera di Francavilla abbandona gli ideali eroici del rinascimento e diventa esempio di riflessione e consapevolezza in un’ottica più tipicamente moderna.

Nel 1587, al vertice del successo e quando ormai la sua maniera stava facendo scuola fra i più giovani artisti, Giambologna acquistò dall’Ospedale degli Innocenti un palazzo in Borgo Pinti (all’attuale n. 26), dove realizzò la sua personale bottega.

Il palazzo venne suddiviso in diversi spazi fra cui la “bottega”, coincidente con gli ambienti di lavoro veri e propri (come lo stanzone destinato alle grandi sculture e la fornace), e lo studio del maestro, adibito invece a luogo di riflessione, dove disegnare, creare bozzetti, e accogliere gli ospiti.

Prerogativa dell’atelier del Giamblogna fu la fornace personale, progettata appositamente per la fusione di grandi opere d’arte e finanziata dagli stessi Medici, che beneficiarono in questi anni di molte creazioni dell’artista. Sebbene la potenziale pericolosità di tali strutture fra le abitazioni (famoso è l’incendio del tetto della casa di Cellini durante la fusione del Perseo), l’esigenza di avere una fornace consentiva al maestro un controllo personale e diretto di tutte le fasi del lavoro.

Perché la bottega funzionasse al meglio e speditamente, Giambologna si affiancò di validi aiuti locali e stranieri, fra i quali scelse in base alla specializzazione del materiale lavorato, il già citato Pietro Francavilla, come primo assistente ai marmi, e Antonio Susini (1558-1624), primo assistente ai bronzi.

Alla morte del Giambologna, un altro valente allievo, Pietro Tacca (1577-1640) ne ereditò la bottega continuando a vivere e lavorare in Borgo Pinti, sotto l’autorità medicea: la grande richiesta di committenti internazionali sollecitò le nuove generazioni a riprodurre assiduamente le opere più note del maestro che nel frattempo avevano assunto il ruolo di modelli universali.

Bibliografia

- Pizzorusso, Il Ratto del secolo. Da Bandinelli a Giambologna, in La storia delle arti in toscana: il Cinquecento, a cura di Mina Gregori e Roberto Paolo Ciardi, Firenze 2000, pp. 211-230.

- Ferretti, La casa studio di Giambologna in Borgo Pinti, in Giambologna: gli dei, gli eroi, a cura di B. Paolozzi Strozzi e DimitriosZicos, Firenze2006, pp. 315-318.

- Francini-F Vassilla, Il Giambologna, pubblicato dal Comune di Firenze, 2015.