SEGUENDO GIAMBOLOGNA AL BARGELLO

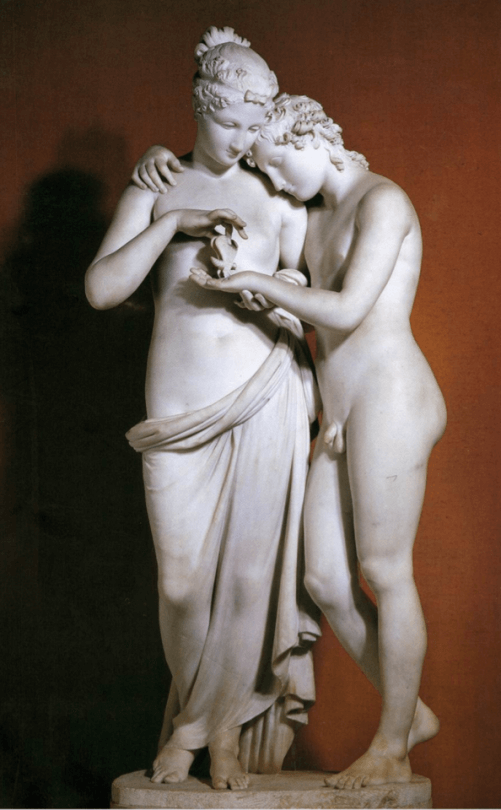

Tra i grandi artisti che popolano con le loro sculture gli spazi espositivi del Museo Nazionale del Bargello a Firenze, il fiammingo Jean de Boulogne, detto Giambologna (1529-1608), spicca come uno dei principali capisaldi del maturo Cinquecento toscano.

Dopo un primo soggiorno a Roma, la svolta decisiva per la carriera di Giambolgna ebbe inizio con il suo trasferimento a Firenze nel 1552, quando entrò sotto la protezione del mercante e intellettuale, Bernardo Vecchietti, che divenne anche suo mecenate: l’amicizia con il nobile fiorentino fu decisiva per introdurre l’artista alla corte medicea che vide nello stile virtuosistico delle sue opere la chiave di rappresentazione ideale per la celebrazione della casata.

È proprio al Bargello che è confluita una collezione considerevole di sculture in marmo e bronzo realizzate da Giambologna e bottega per la committenza medicea.

Iniziando dal cortile di quello era anticamente il Palazzo del Podestà di Firenze, si trova il grandioso Oceano (1570 circa), signore delle acque, uno dei personaggi mitici più raffigurati del XVI secolo, solitamente al centro di magnifiche fontane da giardino.

Anche l’opera di Giambologna fu infatti realizzata per la fontana dell’Isolotto di Boboli, detta appunto dell’Oceano, dove oggi per motivi conservativi è stata trasferita al Bargello e sostituita da una copia.

Il corpo della divinità, segnato da una poderosa muscolatura, restituisce un’impressione di grandiosa forza in potenza, congiunta all’intensa espressione dello sguardo catturato altrove. È invece ancora conservato a Boboli il piedistallo originale della statua, dove sono rappresentate le allegorie dei fiumi Nilo, Gange ed Eufrate, metaforicamente interpretate come le tre età dell’uomo e ispirate agli ignudi michelangioleschi, a cui si intervallano alcuni rilievi a tema marino raffiguranti la Nascita di Venere, il Trionfo di Nettuno e il Ratto d’Europa.

Procedendo sulle tracce del Giambologna al Bargello, nella prima sala al piano terra dell’edificio, fra una selva di gambe e braccia articolate in equilibristiche pose, troviamo il gruppo marmoreo raffigurante Firenze trionfante su Pisa.

Commissionato allo scultore nel 1565 in occasione del matrimonio tra Francesco de’ Medici e Giovanna d’Austria, fu immaginato per fare da pendant alla statua michelangiolesca della Vittoria nel salone dei Cinquecento. Al tempo della realizzazione di quest’opera era già attivo insieme al maestro, uno dei suoi allievi più promettenti, Pierre de Francqueville o Pietro Francavilla (1548-1615 c.), qui in veste di assistente.

Si trova in questo’operala cifra stilistica di Giambologna nel tipico movimento “serpentinato” dell’allegoria femminile di Firenze, nuda e sinuosa, nell’atto di soggiogare Pisa, rappresentata invece come un uomo barbuto in catene, sotto cui giace a sua volta una volpe, simbolo di astuzia e inganno per eccellenza.

Nelle caratteristiche fisiche del corpo pingue della donna e nel movimento tortile del bacino si ritrovano i modelli celebri della Venere al bagno reinterpretati dalla classicità in chiave manieristica dallo stesso artista: un esempio su tutti si conserva nella fontana della Grotta Grande di Boboli detta anche del Buontalenti (1531-1608), dove nella terza stanza sopra la vasca si erge il nudo armonioso della dea.

Anche nell’impianto strutturale l’opera ripropone lo schema dinamico-spiraliforme che negli stessi anni sarà portato al massimo del virtuosismo tecnico nel Ratto della Sabina, gruppo scultoreo realizzato nel 1582 e scelto da Francesco I per dimorare nella Loggia della Signoria: qui le tre figure, tratte da un unico blocco in marmo, si alzano in maniera ascensionale ruotando su loro stesse come in un vortice, dove ogni punto di osservazione si presta a uno scorcio suggestivo della scena.

Oltre alla lavorazione del marmo Giambologna fu anche un bronzista, sia di grandiose sculture che di bronzetti, oggetti preziosissimi di piccolo formato e da collezione che si ispiravano alla tradizione classica: una raccolta di questi è conservata anche al Bargello, dove si riscontrano principalmente soggetti mitici “all’antica”, figure femminili e di genere bucolico.

Poco distante dalla Firenze trionfante su Pisa, si conserva il Bacco ebbro, uno dei primi bronzi monumentali realizzati dallo scultore fiammingo per il nobile Lattanzio Cortesi, in seguito utilizzato come fontana nella nicchia alla base della Torre dei Rossi Cerchi, vicino a Ponte Vecchio, in borgo San Iacopo, dove oggi si trova una copia.

Bacco, notoriamente famoso per essere la divinità dell’ebbrezza e dell’estasi, è raffigurato in un momento di festosità, mentre incede con passo tentennante provocato dagli effetti inebrianti del vino,di cui giocosamente si compiace mostrando la coppetta vuota.

La figura elastica e longilinea del dio deriva chiaramente dal Perseo di Benvenuto Cellini (1554), con cui Giambologna si confronta abilmente nella resa perfetta dei dettagli plastici-anatomici, così come nella lavorazione del bronzo minuziosamente cesellata.

A fianco del Baccosi libra quasi come sospeso il Mercurio volante.

E’ l’opera forse più famosa e rappresentativa del repertorio artistico giambolognesco. Il corpo snello e atletico del messaggero degli dei è colto in equilibro su uno sbuffo di vento soffiato da Zefiro, l’attimo prima di spiccare il volo: la scultura divenne un vero e proprio archetipo da cui trarre copie e reinterpretazioni, riscuotendo un enorme successo anche nelle epoche successive. La commissione avvenne per Villa Medici a Roma, la residenza del cardinale Ferdinando de Medici, come ornamento della fontana all’ingresso del giardino.

Leggera e lieve è la sensazione che permea quest’opera dove la divinità si eleva con graziosa destrezza rimanendo in equilibrio su una gamba mentre tutto il corpo è già proteso verso l’alto, indicato dal gesto della mano e lo sguardo alzato.

Caratterizza Mercurio,in qualità di messo dell’Olimpo, l’attributo delle ali come mezzo fondamentale per volare e spostarsi celermente: anche nel suo bronzo Giambologna ha voluto riconoscere le qualità distintive del dio secondo l’immaginario collettivo, con le ali ai piedi e sul petaso, il copricapo diffuso nella Grecia antica tipico dei viaggiatori: due ali spiegate si trovano anche alla sommità del caduceo, il bastone della pace con i due serpenti incrociati, che divenne attributo del dio come domatore di discordie.

Attraversando la loggia esterna al primo piano dell’edificio incontriamo l’Architettura.

Riferita alla produzione di Giambologna intorno al 1565 circa, l’opera fu realizzata presumibilmente per la villa Medicea di Pratolino e poi spostata a Boboliper volontà di Pietro Leopoldo nella seconda metà del XVIII secolo, quando vennero portati a termine numerosi interventi di riqualificazione intorno all’Isolotto e al Prato delle Colonne.

La tipologia di figura femminile seduta, che trae ispirazione dalle allegorie delle Arti realizzate per la Tomba di Michelangelo a Santa Croce, riporta i tratti distintivi della maniera giambolognesca nella modellazione soave del nudo accompagnata dalla squisita finitezza del marmo.

Dipendente da prototipi greci e reinterpretati modernamente, la donna coronata da un diadema, è identificata con la personificazione dell’Architettura o Geometria, ed è contraddistinta da una serie di attributi tipici del mestiere, come il regolo, il compasso a punte fisse, la tavoletta da disegno tenuta dietro la schiena e il piombo (impiegato per stabilire la direttrice di una linea perfettamente verticale), qui usato come ciondolo della collana.

A fianco si trova la statua di Giasone e il Vello d’oro

commissionata a Pietro Francavilla nel 1589 circa, da Giuseppe Zanchini, priore dei Cavalieri di Santo Stefano, braccio operativo della marineria granducale a Livorno, molto attivo sotto il regno di Ferdinando I contro le infiltrazioni nel Mediterraneo di Ottomani e pirati.

Giasone, condottiero mitologico noto per essere stato a capo della spedizione degli Argonauti,è qui assunto come archetipo e prefigurazione delle fortune nautiche intraprese dai Cavalieri di Santo Stefano: l’eroe si presenta in atteggiamento vittorioso mostrando fieramente il vello d’oro (il manto di ariete prodigioso obiettivo delle peripezie di Giasone e qui omaggio al segno astrale di Cosimo I, il capricorno), mentre la mano sinistra, posata sul fianco, tiene le erbe soporifere procurategli dalla moglie Medea, servite per rubare il vello alla custodia del drago.

La vicinanza fra le opere di Giambologna e Francavilla porta a rintracciare l’influenza artistica esercitata dal maestro sull’allievo e dell’altro lato induce a una riflessione sull’evoluzione stilistica del più giovane scultore.

Rimangono dell’insegnamento giambolognesco le linee morbide e flessuose del corpo, così come la ponderatezza dei movimenti e la lavorazione minuziosa della superficie marmorea: nella posa c’è un recupero delle forme quattrocentesche di Donatello, evidenti nella posa del braccio appoggiato al fianco come nei due David, e la fisicità atletica e asciutta del Perseo di Cellini.

Nel Giasone lo scultore appare inoltre particolarmente virtuoso nella realizzazione della testa, con una attenzione particolare al dettaglio nei capelli e in certe sottigliezze come i sottilissimi baffi e il manto arricciato del vello.

Sebbene la ripresa di alcuni topoi figurativi passati, l’opera di Francavilla abbandona gli ideali eroici del rinascimento e diventa esempio di riflessione e consapevolezza in un’ottica più tipicamente moderna.

Nel 1587, al vertice del successo e quando ormai la sua maniera stava facendo scuola fra i più giovani artisti, Giambologna acquistò dall’Ospedale degli Innocenti un palazzo in Borgo Pinti (all’attuale n. 26), dove realizzò la sua personale bottega.

Il palazzo venne suddiviso in diversi spazi fra cui la “bottega”, coincidente con gli ambienti di lavoro veri e propri (come lo stanzone destinato alle grandi sculture e la fornace), e lo studio del maestro, adibito invece a luogo di riflessione, dove disegnare, creare bozzetti, e accogliere gli ospiti.

Prerogativa dell’atelier del Giamblogna fu la fornace personale, progettata appositamente per la fusione di grandi opere d’arte e finanziata dagli stessi Medici, che beneficiarono in questi anni di molte creazioni dell’artista. Sebbene la potenziale pericolosità di tali strutture fra le abitazioni (famoso è l’incendio del tetto della casa di Cellini durante la fusione del Perseo), l’esigenza di avere una fornace consentiva al maestro un controllo personale e diretto di tutte le fasi del lavoro.

Perché la bottega funzionasse al meglio e speditamente, Giambologna si affiancò di validi aiuti locali e stranieri, fra i quali scelse in base alla specializzazione del materiale lavorato, il già citato Pietro Francavilla, come primo assistente ai marmi, e Antonio Susini (1558-1624), primo assistente ai bronzi.

Alla morte del Giambologna, un altro valente allievo, Pietro Tacca (1577-1640) ne ereditò la bottega continuando a vivere e lavorare in Borgo Pinti, sotto l’autorità medicea: la grande richiesta di committenti internazionali sollecitò le nuove generazioni a riprodurre assiduamente le opere più note del maestro che nel frattempo avevano assunto il ruolo di modelli universali.

Bibliografia

- Pizzorusso, Il Ratto del secolo. Da Bandinelli a Giambologna, in La storia delle arti in toscana: il Cinquecento, a cura di Mina Gregori e Roberto Paolo Ciardi, Firenze 2000, pp. 211-230.

- Ferretti, La casa studio di Giambologna in Borgo Pinti, in Giambologna: gli dei, gli eroi, a cura di B. Paolozzi Strozzi e DimitriosZicos, Firenze2006, pp. 315-318.

- Francini-F Vassilla, Il Giambologna, pubblicato dal Comune di Firenze, 2015.

LA BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE DI BRERA

La Biblioteca Nazionale Braidense e lo "stampatore" Aldo Manuzio

Nel quartiere milanese di Brera si è da sempre respirata aria d’ingegno e sperimentazione, favorita dal frequente via vai di artisti ed intellettuali che stimolarono il dialogo culturale. Il quartiere prende il nome dall'omonima via, il cui termine deriva da braida, ovvero “terreno incolto”. Da qui deriverà la denominazione di Biblioteca Nazionale Braidense.

Il Palazzo di Brera, nato come convento trecentesco dell’ordine degli Umiliati e successivamente dei Gesuiti, fu riorganizzato nel XVII secolo dall'architetto Francesco Maria Richini.

Successivamente divenne proprietà dello Stato austriaco, che ne dispose l'utilizzo per istituti culturali. Il palazzo ad oggi ospita: l’Accademia di Belle Arti, la Pinacoteca, l'osservatorio astronomico,l'orto botanico e la Biblioteca Nazionale Braidense.

Quest’ultima, terza biblioteca italiana per ricchezza del patrimonio librario,fu istituita nel 1770 dall'imperatrice Maria Teresa per supplire alla mancanza "di una biblioteca aperta ad uso comune di chi desidera maggiormente coltivare il proprio ingegno, e acquistare nuove cognizioni” ed aprì i battenti solo nel 1786. Il suo vasto patrimonio librario deriva dalla somma di diversi fondi accumulati negli anni, a partire dal nucleo originario del Collegio gesuita fino ai fondi dei grandi studiosi tra cui figurano testi di carattere scientifico, storico e letterario. Di particolare rilievo sono però le 650 edizioni aldine, uscite dalla stamperia di Aldo Manuzio e degli eredi, collocate in un arco di tempo che si estende dal 1494 al 1598.

Ma chi fu lo stampatore Aldo Manuzio?

Il suo nome probabilmente non è noto quanto quello di Gutenberg, nonostante ciò è doveroso dare il giusto peso a questo personaggio rilevante per la storia della stampa e della cultura in Italia.

Aldo, vissuto tra il 1450 e il 1515 circa, fu un grande studioso e precettore nelle più importanti corti dell’Italia centrale. Egli si guadagnò perfino l’appellativo di “Steve Jobs del Rinascimento”da parte della critica moderna. Infatti, così come il grande magnate digitale ebbe il merito di mutare l’interfaccia attraverso cui noi ci rapportiamo ai contenuti digitali, Manuzio mutò l’interfaccia dei testi a stampa rendendola più gradevole e maneggevole. Nell’arco della sua attività tipografica pubblicò circa 130 edizioni di opere di contemporanei quali Erasmo, Angelo Poliziano o Pietro Bembo, e soprattutto di grandi classici, da Aristotele a Tucidide, da Erodoto a Cicerone, da Sofocle a Catullo, ma anche Virgilio, Ovidio, Omero e molti altri.

Dopo aver svolto per lungo tempo il lavoro di precettore decise di intraprendere una nuova via.

Diede così una svolta alla sua vita e si trasferì a Venezia, probabilmente attratto dalle numerose biblioteche fornite di codici greci e dalla presenza di esuli greci.

Dichiaratosi un grande amante della cultura ellenica si propose di coltivarla e diffonderla attraverso il libro a stampa. Egli era convinto che la conoscenza della lingua greca, da studiare parallelamente al latino, fosse imprescindibile per la completa formazione culturale dello studioso.

Fu così che, dopo aver fondato una società con il nipote del doge Barbarigo e lo stampatore veneziano Andrea Torresano, diede alle stampe testi di supporto all'apprendimento della lingua ed un corpus della letteratura greca, facendo realizzare dal suo collaboratore Francesco Griffo dei caratteri greci.

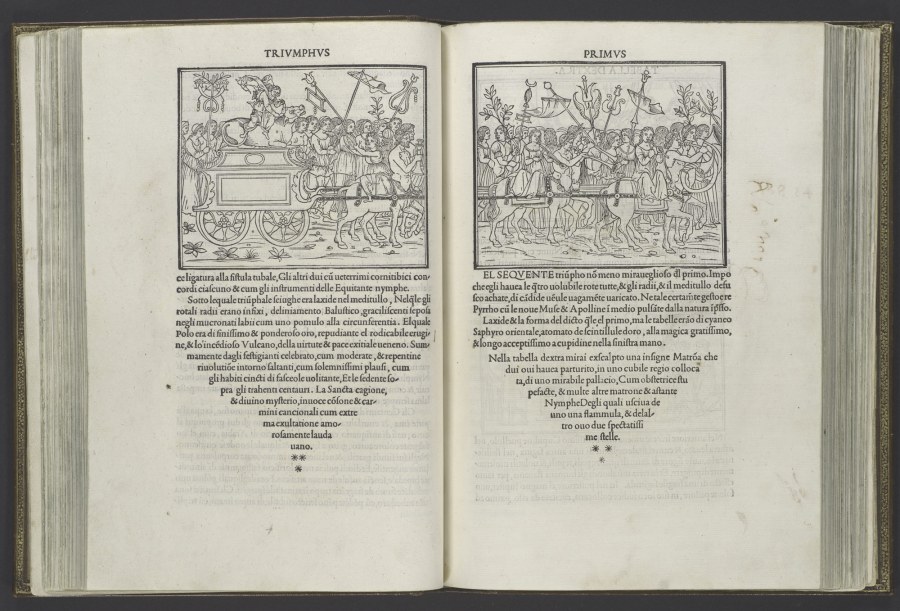

Nonostante questo suo grande amore egli non si dedicò solo alla stampa di tali testi, fu così che nel dicembre del 1499 la sua officina terminava la stampa di un romanzo allegorico di tema amoroso intitolato “Hypnerotomachia Poliphili"

Department: Drawings & Prints

Culture/Period/Location:

HB/TOA Date Code:

Working Date: 1499

Digital Photo #: DP102817

Alternate view 2

ovvero “La battaglia d’amore in sogno di Polifilo”, la cui paternità è attribuita al domenicano veneziano Francesco Colonna. Il racconto descrive un sogno erotico di Polifilo, ovvero "Colui che ama la Moltitudine”, che inizia a causa dell'allontanamento dell’amata Polia, letteralmente “Moltitudine”. Quello da lui compiuto è un viaggio iniziatico che ha per tema la ricerca della donna amata, metafora di una trasformazione interiore alla ricerca dell'amore platonico. I continui richiami alle divinità dell'antica Roma fanno del romanzo un'opera dichiaratamente pagana, il che spiega come mai fu stampata anonima e perché si sia cercato di attribuirla ad altri umanisti rinascimentali.

Tale volume, di cui è fornita la Braidense, è considerato il più eccezionale esempio di libro rinascimentale grazie all’alta qualità grafica delle sue xilografie, di cui l’autore è ignoto, che completano l’elegante apparato testuale manuziano.

A seguito di tale capolavoro l’officina aldina diede alle stampe il suo primo libro in volgare, le lettere di santa Caterina da Siena.

Nella premessa a tale volume Manuzio dimostrò un impegno, non solo verbale, in favore di un rimedio contro quelli che egli chiamò “tempi maledecti”, rappresentato in quel caso particolare dalla lettura devota delle epistole della santa senese.

Pubblicò tali lettere poiché gli apparivano piene “di Spirito Sancto” e si augurava che potessero spargersi per il mondo a promuovere la riforma delle coscienze e della pratica di vita.

L'anno della stampa delle Epistole coincideva con l’anno del giubileo, quando nella Roma di Alessandro VI Borgia si rivolgeva tutta la cristianità e ovunque insorgeva la protesta per la corruzione della Chiesa condivisa anche da Manuzio.

Santa Caterina nella xilografia in figura è vestita col mantello domenicano ed è caratterizzata dagli attributi del cuore, del crocefisso accompagnato da gigli, ramo di palma e dal libro con la triplice corona portata dai due angeli nell’alto. All’interno del libro e del cuore Aldo inserì rispettivamente il motto “Jesu dolce Jesu amore” e il nome “Jesus” realizzati con i tipi in italico, quasi a voler affidare al nome di Gesù il suo nuovo proposito editoriale e dando un'anticipazione di quello che diventerà il carattere fondamentale per gli enchiridi.

A Manuzio è attribuita l’invenzione del tascabile. Dal 1501 si dedicò alla stampa di enchiridi, letteralmente libri che stanno in mano. Questi erano testi classici e umanistici dal carattere innovativo in quanto proposti in formato ottavo, diverso dall’usuale formato in quarto, e destinati non solo ad un pubblico di studiosi ma anche di uomini colti che si spostavano o che amavano leggere senza essere condizionati dall’uso del leggio.

Egli fece stampare testi della letteratura greca e latina ed anche di alcuni autori a lui contemporanei già pubblicati in precedenza, operazione che si potrebbe mettere in parallelo con quella di Umberto Eco che nei primi del Novecento fece ristampare delle edizioni economiche dei grandi classici.

A differenza di Eco però le enchiridi manuziane non erano più economiche delle precedenti, ma ciò non fu d’ostacolo al notevole successo di pubblico che conobbero.

La scelta editoriale, oltre a fondarsi sul formato tascabile e la scelta di testi classici, prevedeva l’uso di una nuova serie di caratteri che si rifacevano alla scrittura corsiva per cui egli chiese al governo di Venezia un privilegio per l’esclusivo utilizzo.

E’ importante dichiarare che Manuzio, nel corso della sua attività di tipografo, ebbe modo di collaborare con personaggi di rilevanza come l’umanista e cardinale Pietro Bembo.

Con il cardinale lavorò ad una pubblicazione delle opere volgari di Petrarca e Dante.

L’importanza di tale operazione editoriale risiedeva nell’aver elevato i testi dei due autori italiani, di cui si possono ammirare alcuni esemplari nella biblioteca, verso l’aura della classicità.

Inoltre la versione dell’opera che proposero fu priva di apparati esegetici e caratterizzata dall’uso rivoluzionario dei segni diacritici e dell’interpunzione,avvicinando i lettori in modo nuovo alla grande letteratura volgare.

Un’altra collaborazione degna di nota fu quella con l’umanista olandese Erasmo da Rotterdam.

Egli lo raggiunse a Venezia proponendogli di pubblicare una nuova versione dei suoi Adagia, una raccolta commentata di proverbi e modi di dire greci e latini. In particolare nel commento all’adagio“Festina lente”, ovvero “affrettati con lentezza”, Erasmo riferisce di come un giorno Aldo gli mostrò un’antica moneta d’argento risalente al periodo dell’imperatore Tito. La moneta presentava da un lato l’effige dell’imperatore e dall’altra un’ancora con un delfino attorcigliato attorno.

In questo simbolo, raffigurazione del proverbio, l’elemento del delfino rappresentava lo slancio e la rapidità, qualità principali dell’elegante animale acquatico come anche degli spiriti indomiti. Mentre, l’àncora, che nelle tempeste rallenta la corsa troppo rapida e rovinosa delle navi, era il simbolo della ponderazione e della solidità degli animi virtuosi. Fu così che Aldo, in calce alle sue edizioni, fece del simbolo la sua marca tipografica e del proverbio il suo motto.

Non potremmo che concludere il sintetico ritratto di Aldo Manuzio, il principe degli editori del Rinascimento, riportando proprio la frase che campeggiava all’ingresso della sua stamperia e che ci lascia un messaggio, nonostante i secoli da allora trascorsi, sempre attuale:

“Se si maneggiassero di più i libri che le armi, non si vedrebbero tante stragi, tanti misfatti e tante brutture, tanta insipida e tetra lussuria”.

In questo modo egli ci invita a non dimenticare l’importanza dei libri come prima arma per debellare la superficialità e l’ignoranza che abita il nostro mondo, monito di cui la Biblioteca Nazionale Braidense è interprete perfetta.

Bibliografia:

- “La braidense: la cultura del libro e delle biblioteche nella società dell’immagine”, 1991

- “Le edizioni aldine della Biblioteca nazionale Braidense di Milano”, in Almanacco del bibliofilo, 5, anno 5., n. 5, 1995

- “Festina lente: un percorso virtuale tra le edizioni aldine della Biblioteca Trivulziana di Milano”, edizioni CUSL, Milano, 2016

- “Stampa e cultura in Europa tra XV e XVI secolo”, Lodovica Braida, Laterza, 2005

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

PALAZZO BALBI SENAREGA DI GENOVA

Palazzo Balbi Senarega: una vera e propria strada di famiglia

La famiglia Balbi,proveniente dalla Val Polcevera, entroterra genovese, si trasferì in città nel corso del Quattrocento, dove impegnò le proprie risorse nel campo della concia e della seta:quest’ultima attività pose le basi della rapida ascesa sociale che, nei due secoli successivi, li vedrà diventare uno dei gruppi familiari più rappresentativi, autorevoli e prestigiosi della nobiltà genovese.

Ciò che permetterà a questa famiglia di compiere il vero e proprio salto di qualità entro la società genovese sarà la costruzione di un asse viario che, parallelo alla medievale via Prè, collegasse Genova – in particolare l’area del Vastato – con il Ponente ligure: l’attuale Via Balbi. Il progetto, per onor di cronaca, era già stato messo in opera dalla Repubblica nel 1601, ma aveva incontrato l’ostacolo dei proprietari terrieri della zona. Tale situazione di stallo perdurerà fino al 1605 anno in cui la famiglia Balbi acquisterà i terreni dai contadini e non solo porterà a termine la costruzione della nuova strada, ma la sceglierà come propria zona residenziale.

I lavori iniziarono proprio nel 1605 e proseguirono a più riprese fino alla completa lastricatura del manto stradale terminata nel 1656. L’architetto protagonista dell’impresa edilizia e non solo è il lombardo Bartolomeo Bianco, già al servizio della Repubblica per altre importanti opere pubbliche e residenze private.

In parallelo con la realizzazione di questo asse viario, furono aperti i cantieri dei vari palazzi che, ancora oggi, costituiscono il principale elemento architettonico della strada.

Palazzo Balbi Senarega: evoluzione architettonica e sviluppo decorativo

Le prime notizie circa la costruzione di questo risalgono al biennio 1618-1619, periodo in cui il già citato architetto Bartolomeo Bianco avrebbe progettato la dimora dei due fratelli, Giacomo e Pantaleo Balbi.

L’architetto, non potendo realizzare le due canoniche dimore adiacenti, consuetudine per le residenze di due fratelli, adottò una soluzione innovativa e inusuale nel panorama urbano genovese: decise di edificare due differenti piani nobili sovrapposti,imprimendo nella struttura una forte tensione verticale. Ponendo l’uno sull’altro i due piani nobili, Bianco riuscì a sopperire alla mancanza di terreno edificabile, dovuta alla presenza di lotti adiacenti già occupati in strada Balbi, senza perdere in rappresentanza e prestigio.

Nel 1644 Francesco Maria Balbi, figlio di Giacomo e nipote di Pantaleo, unico erede, divenne proprietario esclusivo del palazzo e diede il via per un importante rinnovamento architettonico e decorativo, senza però snaturare il progetto originario: chiuse con un sistema di finestre il secondo piano nobile, dove concentrò le sue committenze decorative, e ampliò a sud il palazzo tramite un ninfeo e aranceto.

Il ninfeo

Palazzo Balbi Senarega, ereditato da Francesco Maria, si presentava decorativamente piuttosto spoglio e privo di un giardino tipico di molti palazzi nobiliari genovesi. Appare evidente che un vero e proprio giardino non si sarebbe potuto mai edificare a meno di non voler demolire alcuni edifici limitrofi al palazzo in questione. Si optò per una soluzione che ancora oggi possiamo interamente apprezzare nella visita di questo edificio: appena al di là del cortile interno, venne progettato un Hortus Conclusus, chiuso da un ninfeo dove si trovano figure mitologiche realizzate tra il 1659 e il 1661 dallo stuccatore Giovanni Battista Barberini.

Le dimensioni monumentali delle due statue più esterne contribuiscono ad attirare lo spettatore che, portato ad avvicinarsi al Ninfeo, viene accolto nella più intima area della struttura, caratterizzata dallo scrosciare dell’acqua e dalla presenza di statue di cui è ancora controversa l’interpretazione iconografica.

La nicchia centrale ospita un inequivocabile Nettuno che regge le briglie due cavalli marini sulla sommità di una scalinata dove scorreva copiosa l’acqua, un giovane uomo in abiti regali (nicchia orientale) e una giovane donna (nicchia occidentale). Indicati in primo tempo come Orfeo ed Euridice, attualmente sembra più corretto vederli come Plutone e Proserpina, nel momento in cui la dea abbandona gli inferi per tornare a donare alla terra fioritura e ricchezza di messi: questa deduzione verrebbe anche avvalorata dalla presenza sullo stesso lato di un monumentale barcaiolo Caronte. Sul lato orientale, quello dove è situato Plutone, campeggia Giove che dapprima approvato il “ratto” da parte del signore degli inferi, per poi stabilire che Proserpina avrebbe potuto tornare per metà dell’anno a vivere sulla terra:permettendo il naturale ciclo delle stagioni.

La Grande Sala e i Salotti del secondo piano nobile

Il merito della famiglia Balbi è quello di aver innovato lo stile della grande decorazione genovese di metà Seicento, grazie alla scelta di pittori Valerio Castello e Domenico Piola, impegnati accanto a quadraturisti d’area bolognese, maestri nel realizzare grandi scenari illusionistici. Entro architetture dipinte, si dispongono figure mitologiche e allegoriche che caratterizzano il gusto barocco locale.

Dalla seconda metà del 1654, Valerio Castello viene contattato da Francesco Maria per allestire emozionanti scenografie barocche. Il pittore è infatti impegnato nella decorazione di numerosi ambienti al secondo piano nobile, accanto ad Andrea Sighizzi, prospettico e quadraturista bolognese.

Nel 1656 divampa a Genova una terribile pestilenza, che impone l’interruzione di qualsiasi attività, lasciando un senso di sgomento e profondo turbamento in tutti i sopravvissuti. Tra la fine dell’epidemia e il 1659,si data il completamento dei decori del palazzo, portati avanti da Domenico Piola.

Secondo il Soprani, le fasi decorative che interessano il palazzo sono ipotizzabili in questa sequenza: la galleria del Ratto di Proserpina, la sala con Leda, la sala con la Pace con Allegrezza e Abbondanza e, infine, la sala centrale con il Carro del Tempo, anche se non sono tutte contigue.

Galleria del Ratto di Proserpina – Valerio Castello.

Questo vano, limitato nelle dimensioni, viene illusionisticamente ampliato dalla decorazione della volta e dagli sfondati sulle pareti di testa che fingono, su ciascun lato, altre prospettive architettoniche. Il mito entra con impeto nella decorazione della galleria con due scene affrescate proprio in corrispondenza di queste due pareti terminali: la Caduta di Fetonte e il Ratto di Proserpina. I due episodi sono in relazione con i personaggi e le vicende narrate nella volta, piena di figure che compongono il Mito di Cerere e Proserpina, Giove e gli dei dell’Olimpo.

L’architettura virtuale è in parte nascosta dalle figure e dalle nuvole, ma è fondamentale per raggruppare i vari personaggi. Le divinità sembrano intrecciare immaginari colloqui sugli eventi in corso. La dinamicità della decorazione della volta è ottenuta grazie a linee oblique presente sia nelle divinità sia nelle strutture architettoniche.

L’affresco del Ratto di Proserpina è collegato al tema della natura e della mutazione attraverso il susseguirsi delle stagioni e in accordo con il programma iconografico della decorazione delle sale del palazzo e con il giardino sottostante.

La narrazione inizia da levante con Apollo tra le Muse, si prosegue con Cerere che addita la vicenda di Proserpina mentre Plutone scatena i venti sotto la inarrestabile spinta della freccia che Cupido sta dirigendo verso di lui. Diana, Minerva e Venere partecipano al fatto, seguono giovinette che recano ghirlande di fiori.

La narrazione prosegue con un gruppo di divinità maschili tra cui risaltano Giove, Nettuno e Saturno, i cui gesti rimandano tutti all’episodio della caduta di Fetonte dal carro del Sole, trainato al posto del padre Apollo.

La presenza di Apollo che presiede alla vicenda di Fetonte, sul lato di levante, introduce invece alla contigua, decorata con il successivo intervento di Domenico Piola.

Apollo e le Muse – Domenico Piola

La galleria è luogo di snodo nella disposizione degli ambienti di Palazzo Balbi Senarega e nel ciclo decorativo concepito come un unicum sin dal principio: la decorazione dell’intero secondo piano nobile presenta una perfetta unità tra l’intervento di Castello e quelli di Domenico Piola e Gregorio De Ferrari.

La sala con Apollo e le Muse vuole paragonare il committente con Apollo evidenziandone il ruolo di protettore delle arti. Il passaggio tra Domenico Piola e Valerio prenderebbe avvio proprio da questa stanza, in continuità con l’opera del predecessore. La sala aveva in principio due finestre:una sulla parete est e l’altra sulla sud, la quale collegava otticamente il lata su Strada Balbi con il tessuto urbano a mare.

Lo spazio della stanza è dilatato verso l’alto dalla finta architettura che decora la volta aperta su un cielo azzurrino. Alla base è situata una balaustra su cui si dispongono varie figure in un rapporto di tensione e di equilibrio.Spicca il ruolo di Apollo, posto al centro del lato sud.

Il lato Nord si apre e si chiude con le figure a grisaille di Mercurio e Minerva. La finta statua di Mercurio è seguita dalla musa Clio (Storia) e da una curiosa figura di scimmia intenta dipingere la propria effige: questa, in virtù della propria somiglianza con l’uomo, ne rappresenta una sorta di doppio. La scimmia è un’allegoria della Pittura: imita l’uomo e imita il fare del pittore, a sua volta seguace dell’arte “imitatrice”. Seguono Euterpe e Melpomene, muse della Musica e della Tragedia.

La parte a levante si apre con Calliope, la musa della Poesia, riconoscibile dalla corona di alloro che reca e dai pesanti libri di cui è circondata. L’ultima musa è Talia, la Commedia, identificabile tramite la maschera teatrale e il groviglio di aspidi che reca.

Il lato a sud si apre con la finta statua ad angolo di Giove, riconoscibile dall’attributo dell’aquila, seguito da Tersicore (Danza) e da Apollo che ostenta la propria bellezza olimpica e tiene la lira, simbolo dell’armonia dei Cieli. Segue Erato (Canto corale) mentre a chiudere la parete si trova Ercole a grisaille.

L’ultima parete, quella a ponente, vede Polimnia, musa della Retorica, riconoscibile dal libro,seguita da Urania (Astrologia).

Le pareti in principio erano scandite da nicchie dipinte, di cui si conserva solo quella di levante:raffigura a grisaille un Ercole ammantato da una leonté con un aspide stretto fra le mani. I bombardamenti del secondo conflitto mondiale causarono significativi danni nell’ala di levante e la sala di Apollo rimase per molto tempo priva degli infissi esponendola alle intemperie.

Il Carro del Tempo – Valerio Castello

La volta del salone centrale ospita l’allegoria del Carro del Tempo, capolavoro di Valerio Castello, sua ultima fatica in palazzo Balbi Senarega. Tra le finte architetture volteggiano le figure, secondo un ritmo ben modulato e coinvolgente. Il senso del colore di Valerio si esprime in questi affreschi attraverso una caleidoscopica gamma di note cromatiche.

Al centro della volta Saturno-Cronos, l’anziano canuto con la falce in mano, porta inesorabilmente a distruzione uomini, cose e ricchezze – come lascia intendere il motto VOLAT IRREPARABILE (TEMPUS) presente sul cartiglio tenuto da tre putti – ma da intendersi “in direzione tutta positiva”, dato l’incedere verso l’Eternità identificabile grazie al cerchio e alla corona tra le mani. Dunque, un tempo che corre verso l’eterno e non solo un disgregarsi e perdersi senza un fine se non l’oblio.

I personaggi sopra il cornicione, secondo questa visione, sarebbero le diverse fasi della vita dell’uomo: l’Infanzia evocata dalla presenza del centauro Chirone; la Giovinezza simboleggiata dalla fanciulla allo specchio assistita da due ancelle; la Virilità riconoscibile nell’uomo colto nell’atto di comando e la Vecchiaia rappresentata nei due uomini anziani pugnalati e uccisi. Al di sotto si riconoscono sui lati brevi i segni singoli di Capricorno, Acquario, Cancro e Leone; mentre sui lunghi, a coppia, Pesci-Ariete, Toro-Gemelli, Vergine-Bilancia, Scorpione-Sagittario.

Infine, al centro dei lati brevi, trovano posto le allegorie della Fama, che con la tromba esaltala scena centrale, e della Fortuna, instabile per definizione e capace di distribuire ricchezze come testimonia la cornucopia accanto. Sulla valenza e il significato di questa decorazione è tornato Lauro Magnani, sottolineando come la realizzazione dell’affresco dovette coincidere con un momento drammatico:già nel settembre del 1656 si era diffusa un’epidemia di peste che lasciò la città in ginocchio e allentò ogni attività non indispensabile. Alla luce di queste considerazioni la positività con cui l’affresco veniva letto sembra lasciare il posto a una lettura ben più amara. Il Carro del Tempo, guidato dalle Ore che alzano le clessidre, sono un segno dello scorrere di ogni istante abbattendosi anche su quei corpi caduti, forse precisa evocazione dei morti di peste tra cui si contò anche Giovanni Battista Balbi, giovane cugino di Francesco Maria. E così, sempre secondo questa lettura, la Fortuna in precario equilibrio non riverserebbe i suoi beni, ma i simboli di una vanità terrena. Continuando con questa logica i gruppi al di sopra del cornicione mostrerebbero una diversa identità, andando a rappresentare tutte un episodio che si conclude con la morte del personaggio protagonista.

Pace tra Allegrezza e Abbondanza – Valerio Castello

La magnificenza della famiglia Balbi trova celebrazione nel formidabile e festoso salotto di Pace tra Allegrezza e Abbondanza.

Valerio Castello raffigura le tre leggiadre figure tra nuvole e puttini. Pace, al centro della scena, stringe nella mano un ramo di ulivo stretto nella mano destra,Allegrezza, alla sua destra dipinta come una magnifica fanciulla mentre sparge fiori, e dall’altro lato Abbondanza, riconoscibile dalla cornucopia al suo fianco. Intorno gli Amorini partecipano e celebrano questo clima di armonia e serenità, garantito dalla presenza delle tre Virtù.

Il resto della decorazione ricco e ben equilibrato alterna elementi di quadratura, ornati e figure:si possono notare le quattro finte statue dorate di Virtù ai quattro angoli mentre sorreggono il cornicione, connotato da una vivace struttura architettonica.

Apoteosi di Ercole – Gregorio de Ferrari

In questa stanza l’attenzione dell’osservate si concentra interamente sul soffitto dove nel riquadro centrale si trova Ercole e la clava. Un putto gli porge i pomi delle Esperidi segno del passaggio verso l’età adulta. Fama ed Eternità, in volo sopra l’eroe, gli porgono una corona aurea e una d’alloro.

Negli angoli alla base della volta si trovano affrescate la Virtù eroica, incarnata da Ercole che uccide il serpente Ladone, la Fortezza d’animo, personificata da una donna armata, la Virtù insuperabile, una giovane donna con corona d’alloro vicino ad una cornucopia e una lancia, e infine la Virilità, rappresentata da una figura femminile con scettro e seduta su un leone. Ogni allegoria si poggia poi su cartelle a monocromo dorato, su cui sono raffigurate piccole scene di noti episodi mitologici: Pan e Siringa, Arianna abbandonata, Diana e Atteone, e Amore sul carro. L’affresco si presenta come un emblema delle virtù di Francesco Maria ma più in generale della virtù maschile. Sullo stesso livello, entro piccole nicchie a conchiglia, trovano posto quattro finti busti marmorei maschili e femminili, che vivaci putti sono intenti a inghirlandare e decorare con fiori e veli.

Al di sotto del cornicione corrono per tutto il perimetro quattro lunghe tele il cui soggetto mitologico non si riferisce ad un mito preciso.

Leda e il cigno – Valerio Castello

In questa stanza, l’ultima visitabile, l’architettura illusionistica trasforma lo spazio rettangolare in ovale grazie ad una volta dorata, sorretta da coppie di colonne intervallate a vasi pieni di fiori poggianti su un’alta balaustra marmorea. La calotta è dedicata a ospitare Leda, moglie di Tindaro amata da Giove, circondata da putti.

Lungo il sottostante cornicione coppie di putti reggono, come quadri, le cornici che ospitano le effigi di Venere, Diana, Minerva e Mercurio, riconoscibili dai loro attributi. Le virtù di queste quattro figure meglio delineano le qualità di Leda, al centro del quadro della volta.

Gli amorini, in pose di estrema naturalezza e gesti vivaci, conferiscono spazio fisico alla volta. Valerio tiene conto della posizione delle finestre e organizza di conseguenza i contrasti chiaroscurali.

Bibliografia

Alizeri F., Guida artistica per la città di Genova, Genova 1846-1847.

Alizeri F., Guida illustrativa del cittadino e del forestiero per la città di Genova e sue adiacenze, Genova 1875.

Belloni V., Bartolomeo Bianco il più grande architetto del Seicento genovese, in La storia dei genovesi, Genova 1988.

Botta 2003 Botta M., Un’allegoria della creatività artistica. Apollo e le Muse secondo l’Iconologia di Cesare Ripa, in Domenico Piola. Frammenti di un barocco ricostruito. Restauri in onore di E. Gavazza, Genova 2003.

Bozzo 2003 Bozzo G., Domenico Piola in palazzo Balbi Senarega. Vera pittura e spazio virtuale, in Domenico Piola. Frammenti di un barocco ricostruito. Restauri in onore di E. Gavazza, Genova 2003.

Bozzo G., Palazzo Balbi Senarega: il ninfeo, in Relazione su cento lavori. L’attività del cantiere della Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici della Liguria 1982-1993, a cura di L. Pittarello, Genova 1995.

Caraceni Poleggi F., voce Pietro Antonio Corradi, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto Enciclopedico italiano, vol. 23 Roma 1983.

Di Biase C., Strada Balbi a Genova: residenza aristocratica e città, Genova 1993.

Di Raimondo A., L. Profumo Muller, Bartolomeo Bianco e Genova: la controversa paternità dell’opera architettonica tra ‘500 e ‘600, Genova 1982.

Fiore V., Palazzo Balbi Senarega, in Città Ateneo Immagine, a cura di L. Magnani, Genova 2014, pp. 91-115.

Fiore V., Palazzo Balbi Senarega, in Città e Ateneo – Palazzi dei Rolli e sedi dell’Università di Genova, a cura di L. Magnani, De Ferrari Editore, Genova 2015, pp. 13-15.

Gavazza E., La grande decorazione a Genova, Genova 1974.

Gavazza, Lamera, Magnani 1990 Gavazza E., Lamera F., Magnani L., La pittura in Liguria. Il secondo Seicento, Genova 1990.

Gavazza E., Lo spazio dipinto. Il grande affresco genovese nel Seicento, Genova 1989. Gavazza, Terminiello 1992 Genova nell’età barocca, catalogo della mostra a cura di E. Gavazza, G. Rotondi Terminiello, (Genova), Bologna 1992.

Grendi E., I Balbi. Una famiglia genovese tra Spagna e Impero, Torino 1997.

Labò M., I Palazzi di Genova di P. P. Rubens e altri scritti di architettura, Genova 1970.

Leoncini L., Gli affreschi di Valerio Castello nelle committenze Balbi, in Valerio Castello 1624-1659. Genio moderno, catalogo della mostra a cura di M. Cataldi Gallo, L. Leoncini, C. Manzitti, D. Sanguineti, (Genova) Milano 2008.

Magnani L., Il ciclo di Valerio Castello nel palazzo di Francesco Maria Balbi, in Valerio Castello 1624-1659. Genio moderno, catalogo della mostra a cura di M. Cataldi Gallo, L. Leoncini, C. Manzitti, D. Sanguineti, (Genova) Milano 2008.

Magnani L., Rotondi Terminiello G., La sala di Apollo e le Muse nel palazzo Balbi Senarega, in Domenico Piola. Frammenti di un barocco ricostruito. Restauri in onore di E. Gavazza, Genova 2003.

Magnani L., Tra Muse, iconografia della pittura e un berretto rosso, in «Studi di Storia delle Arti» numero speciale in onore di Ezia Gavazza (Dipartimento di italianistica, romanistica, arti e spettacolo – Università degli Studi di Genova), Genova 2003.

Orlando A., Il «fregio Balbi». Artefici, fonti iconografiche e committenza, in «Studi di Storia delle Arti», n. 9, 2000, pp. 128-135.

Poleggi E., La strada dei Signori Balbi, in Il Palazzo dell’Università di Genova. Il Collegio dei Gesuiti nella strada dei Balbi, Genova 1987.

Ratti C. G., Instruzione di quanto può vedersi di più bello in Genova in Pittura, Scultura ed Architettura, Genova 1766, ed. ampliata e accresciuta Genova 1780.

Rotondi Terminiello G., Una struttura architettonica per una decorazione pittorica nel palazzo di Francesco Maria Balbi, in «Studi di Storia delle arti», Università degli Studi di Genova, Istituto di Storia dell’arte, n. 9 1999.

Soprani R., Le vite de’ Pittori, Scultori e Architetti genovesi e de’ Forastieri che in Genova operarono con alcuni ritratti degli stessi, Genova 1674; ried. Riveduta, accresciuta e arricchita a cura di C. G. Ratti, Genova 1768-1769.

Spiriti A., Giovanni Battista Barberini. Un grande scultore Barocco

SANTA MARIA DEL MONTE DI CESENA

UN'ABBAZIA DALLA STORIA MILLENARIA

L’antica abbazia benedettina di Santa Maria del Monte sovrasta, con la sua imponente mole, la città di Cesena.

Fu fondata sul colle Spaziano da S. Mauro eremita, poi vescovo di Cesena, che lì fu sepolto in un antico sarcofago romano, oggi trasformato nell'altare della cripta.

Le prime notizie relative al culto mariano ci vengono da S. Pier Damiano (1049) nella sua "Vita di S. Mauro". Fondamentale la data del 1318, allorquando fu trasferita, dalla pieve di Montereale, la statua della Madonna, ancora oggi venerata.

La più eloquente testimonianza del plurisecolare culto verso la Madonna del Monte, venerata sotto il titolo dell’Assunzione, è costituita dal corpus di circa 700 tavolette votive (ex voto), le più antiche delle quali risalgono al Quattrocento, che testimoniano il sollievo fisico e morale dalle miserie e dalle disgrazie umane ottenuto attraverso l’intercessione della Madonna.

La devozione era tale che, per antica consuetudine, contemplata pure negli Statuti comunali, la mattina del 15 agosto le massime autorità cittadine, unitamente ai membri delle corporazioni e dei mestieri, salivano in devoto pellegrinaggio al Monte e offrivano ceri alla Madonna.

Nel secolo XV la basilica medievale si rivelò insufficiente per raccogliere i pellegrini, e si procedette ad imponenti lavori. La basilica fu allungata ed allargata con la costruzione di una grande cappella, di una slanciata cupola e di varie cappelle lungo la navata. Tutta la nuova fabbrica venne affrescata, sia nella navata centrale come nella cupola e nel grande catino absidale.

L'ABBAZIA DI SANTA MARIA DEL MONTE: L'INTERNO

Lungo tutto il fregio della navata, terminato nel 1559, Girolamo Longhi illustrava la vita della Madonna in 14 scene, intercalate da figure di angeli, profeti e sibille. La cupola, innalzata dal bolognese Francesco Morandi, detto il Terribilia, a seguito del terremoto del 1768 fu ricostruita dal ticinese Pietro Carlo Borboni e affrescata da Giuseppe Milani, cesenate d’adozione ma originario di Parma. È del Milani anche l’affresco del catino dell’abside, raffigurante l’incoronazione della Vergine da parte della SS. ma Trinità.

Pregevole il coro ligneo cinquecentesco, notevoli la sacrestia monumentale e la sala capitolare con affreschi del XV secolo.

Nelle cappelle laterali sono collocati alcuni preziosi dipinti. L’opera più pregevole è la “Presentazione di Gesù al tempio” di Francesco Rabolini detto il Francia, al momento non visibile perché in corso di restauro. Ma abbiamo anche una Annunciazione di Bartolomeo Coda (sec. XV), S. Mauro che guarisce un malato di Francesco Mancini (sec XVII), la Gloria di S Benedetto e S. Scolastica attribuito a G.B. Barbieri (sec. XVII), S. Lorenzo di Scuola bolognese (sec XVII) e S. Sebastiano attribuito a V. Ansaloni (sec. XVII).

Del complesso monastico si apprezzano i due chiostri e la ricca biblioteca, il corridoio monumentale, i due scaloni settecenteschi, nonché altri ambienti soggetti però in parte alle restrizioni previste dalla clausura monastica.

Soppresso, come tutti i monasteri italiani, da Napoleone nel 1797, si deve alla devozione filiale di Pio VII, già monaco al Monte, se nel 1821 il monastero poté riaprire, per essere però nuovamente chiuso dallo Stato unitario nel 1866. Fu definitivamente riaperto nel 1888 dall’abate Bonifacio Krug, che recuperò le ormai fatiscenti strutture e diede un nuovo impulso alla vita monastica, facendone un centro di riferimento per la vita religiosa e culturale cesenate del tempo e non solo.

Nei giorni 8-10 maggio 1986 l’abbazia del Monte ha avuto l’onore di ospitare il Santo Padre Giovanni Paolo II, che qui ha soggiornato durante il suo viaggio apostolico in Romagna.

La visita al complesso monastico può iniziare dal chiostro quattrocentesco che presenta eleganti colonne di travertino con eleganti capitelli di stile classico l’uno diverso dall’altro. Al centro del chiostro cisterna adornata da un prezioso pozzale in ferro battuto del 600. Quindi si passa al chiostro grande, costruito nel 500 in stile dorico a doppio loggiato, ma ricostruito dopo un disastroso incendio del 1751 in pilastri di laterizio con la chiusura del loggiato superiore. La cisterna fu costruita nel 1551 su probabile disegno di Leonardo da Vinci ed è sormontata da un imponente pozzale marmoreo aggiunto nel 1558.

La biblioteca antica del monastero fu incamerata dallo Stato nell’800, poi ricostituita ma distrutta nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, oggi completamente rinnovata e ricca di 50.000 volumi di carattere soprattutto ecclesiastico. È formata da due ampi saloni aperti l’uno sull’altro messi in comunicazione da un elegante ballatoio.

Infine è presente un laboratorio di restauro del libro largamente affermatosi presso le biblioteche e archivi di Stato, che svolse una grande lavoro per la riparazione dei danni della Biblioteca Nazionale di Firenze a seguito della disastrosa alluvione del 1966.

Bibliografia essenziale:

- Novelli, Il coro intagliato della Basilica di S. Maria del Monte di Cesena, Cesena 1965.

- Dolcini, S. Maria del Monte di Cesena, in Monasteri Benedettini in Emilia Romagna, Silvana editoriale, Milano 1980, pp. 221-231.

La Madonna del Monte – Cesena, Pazzini editore, Verucchio 1993.

- Faranda, Fides tua te salvum fecit, i dipinti votivi nel Santuario di S. Maria del Monte a Cesena, Modena 1997.

- Novelli – L. D’Elia, Abbazia di S. Maria del Monte, Genova 1999

- Faranda, La cupola dell’abbazia di S. Maria del Monte di Cesena, Cesena 2009.

Sitografia:

www.abbaziadelmonte.it

https://www.facebook.com/AmicidelMonteCesena/

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

LE CASTELLA A ISOLA DI CAPO RIZZUTO

Le fortezze medievali calabresi: le Castella

Posizionato su un isolotto in provincia di Crotone, ad Isola Capo Rizzuto, il complesso de “le Castella” rappresenta una chicca del panorama di fortezze medievali calabresi.

Le origini di Castella sono antichissime, notizie che si confondono con il mito e che rimandano alla presenza di due o tre isolotti non lontane dalla terra ferma, una delle quali dimora, con molta probabilità, di Calipso, la quale avrebbe trattenuto Odisseo per molto tempo nella sua abitazione, così come ce lo tramandano gli scritti di Omero.

Per quanto riguarda l’origine del nome “Le Castella”, usato al plurale, si rimanda alla tradizione locale secondo cui fossero presenti più edifici militari sui suddetti isolotti, sprofondati col tempo negli abissi, così come dimostrano i resti ritrovati su due secche sottomarine. La definizione più importante è quella di Torre o Mura di Annibale, così come ci tramanda Plinio nella sua opera “Naturalis Historia”, secondo cui durante la prima guerra punica venne costruita la prima torre a difesa dei romani.

La posizione storica, geografia e strategica

Il trattato di amicizia tra Roma e Taranto del 304 a.C. prevedeva il divieto di navigazione ad oriente di Capo Lacinio, inducendo Taranto a creare una vedetta sull'isolotto per sorprendere le navi romane che giungevano da Tirreno e puntavano verso Taranto stessa; da qui si capiscee l'importanza di Punta Castella. Poco più tardi, circa un secolo dopo, le fonti vogliono che agli sgoccioli della seconda guerra punica, tra il 208 ed il 202 a.C., Annibale, inseguito dall’esercito romano, fece costruire nel luogo dove oggi sorge il castello aragonese un accampamento o una torre di vedetta. Quando Annibale lasciò il territorio, i Romani istituirono un Castra, da cui deriva l’attuale denominazione.

Con l’occupazione degli Arabi tra il IX e il secolo XI, che già controllavano la vicina Squillace, si impone la dominazione sull’intero golfo. Superata questa dominazione sorgono le prime chiese, una dedicata a Santa Maria e l’altra a San Nicola. Inoltre, diversi documenti testimoniano la presenza di pubblici ufficiali, da cui deriva una florida attività commerciale oltre che sociale.

La pace del borgo fu turbata da un feroce scontro tra Angioini e Aragonesi, che portò al saccheggio di Le Castella da parte dell'ammiraglio Ruggiero di Loria nel 1290; la resistenza degli abitanti del borgo fu di 8 giorni prima di cedere all'assalto.

Gli scontri non finirono qui: qualche tempo più tardi il capitano angioino Guglielmo Estendard volle riconquistare i territori persi appostandosi lì dove le navi nemiche facevano scalo nel golfo e tendendo loro una trappola, ma invece di prendere di sorpresa il nemico, ne fu sopraffatto. Ruggero vinse costringendo Guglielmo alla resa, che ferito cadde prigioniero.

Nel 1459 continuarono gli scontri, che videro contrapposti da una parte il re Ferdinando d'Aragona, dall'altra il nobile feudatario Antonio Centelles. I conflitti porteranno al dominio sul territorio della famiglia napoletana Carafa, nella persona del nobile Andrea Carafa.

Nel 500 i territori rientrano così nel feudo di Santa Severina segnandone il lento declino, e soprattutto a causa della presenza ottomana si registra una diminuzione degli abitanti, con conseguente riduzione del commercio e dell’attività produttiva delle campagne circostanti.

È nel 1553 che iniziano gli attacchi al borgo, tre anni più tardi le navi turche bombardano la costa sotto il comando del temibile Ariadeno Barbarossa, il terrore dei mari. Tra i prigionieri dovuti alle loro spietate azioni abbiamo un giovane pescatore di nome Giovan Dionigi Galeni, destinato a diventare il famoso Kiligi Alì meglio noto come Uccjalì.

Una leggenda aleggia sulla sua vicenda, tanto da dedicargli un busto nella città e una serie di appellativi dovuti ad una patologia che lo accompagnava dalla nascita, la tigna. Da promesso prete a sostenitore dell’Islam, indosserà il copricapo tipico della pirateria e, sposata la figlia di Chiafer Rais, otterrà il grado di nostromo in una nave corsara.

Le Castella: l'interno

Da un punto di vista architettonico, l’impianto originale è databile alla seconda metà del XIII secolo, così come testimonia la torre merlata circolare al cui interno presenta una scala a chiocciola in pietra che si sviluppa su tre piani.

La struttura presenta un maschio con finestre dette ‘a bocca di lupo’, strette all’esterno e larghe all’interno utili per fare gli avvistamenti senza essere notati, sicuramente collegato alle altre torri di difesa dislocate sul territorio.

Quando Federico d’Aragona consegna la fortezza ad Andrea Carafa, esso la restaura dotandolo di ulteriori bastioni. Con i lavori di restauro terminati ormai venti anni fa, sono stati portati alla luce ulteriori fasi costruttive del castello, che hanno confermato l’ipotesi di una sua costruzione molto più antica rispetto a quella definita in precedenza; all’interno infatti si possono vedere i resti di mura greche, un porto dello stesso periodo, mura romane, una cappella e un antico borgo del XVI secolo.

Lo stabile rientra all’interno dell’area marina protetta di Isola Capo Rizzuto, tanto è vero che una delle sale del castello ospita una mostra ad essa relativa oltre all’attrezzatura necessaria per la visita virtuale dei fondali. La fortezza diviene un Museo statale, come da DM 23 dicembre 2014 secondo la volontà del Ministro Franceschini, il quale indica l’attività dei musei statali diretta alla tutela del patrimonio culturale. Il passaggio sotto la direzione del Polo Museale di Cosenza viene, però, ufficialmente formalizzato solo nel 2019, vestendosi di una nuova identità, facendolo rientrare nel circuito museale di tutta la Calabria.

Sitografia e bibliografia

- Valente, Le Castelle (Isola Capo Rizzuto): una storia millenaria, Catanzaro 1993.

R, Mango, Le Castella: arcaica, archeologica, medievale, Catanzaro 1999.

[/vc_column_text][/vc_column]

IL MUSEO DIDATTICO DELLA FOTOGRAFIA

Sito a Sarno (Sa), il Museo Didattico della Fotografia (MuDIF) è un museo molto particolare. È contemporaneamente uno spazio museale, un archivio fotografico, un laboratorio per il restauro conservativo, una camera oscura, un centro per la digitalizzazione di fotografie antiche e una biblioteca dedicata. Insomma, più che un museo in senso classico è un insieme di tante istituzioni, una più suggestiva dell’altra. Il museo nasce dall'opera dell’associazione “Il Didrammo”, che si pone come obiettivo sia quello di non far disperdere l’enorme patrimonio fotografico della Regione Campania, sia quello di salvaguardare la foto nella sua interezza, intesa come supporto.

L’associazione ha poi dato vita nel 2001 al Centro Provinciale per il Restauro e la Conservazione della Fotografia, che diventerà poi il MuDiF, Museo Didattico della Fotografia. Nel Museo, inteso come spazio museale, sono conservate le macchine fotografiche di un tempo, le cineprese, i contenitori per le lastre fotografiche, fino a giungere ai più moderni, ma contemporaneamente antichi vista l’era del digitale, rullini. C’è una camera oscura e ci sono anche oggetti legati al mondo della fotografia, come ad esempio i fondali, particolarmente suggestivi: un tempo, infatti, quando si immortalavano i momenti più importanti di una famiglia (comunioni, matrimoni etc.) si soleva andare allo studio fotografico. Lì il fotografo posizionava il soggetto davanti a un fondale, ossia la scena di un interno che poteva essere stampata o, nei casi più preziosi, dipinta. Lo “sfondo” era tematizzato: c’era quello per le comunioni, rappresentante solitamente un altare.

C’era quello dei matrimoni, più variegato, ma che comprendeva generalmente una terrazza e un effetto prospettico. C’era quello utilizzato dagli emigranti quando inviavano le fotografie a casa, molto semplice, arricchito da una sedia e qualche oggetto d’arredamento.

Insomma, guardarli adesso è davvero un tuffo nel tempo.

Figura 1: coppia in posa. Recto verso_DDR.095.jpg archivio fotografico MuDIF

Il patrimonio conservato nell'archivio fotografico, invece, è immenso: si va dall'opera di grandi fotografi che hanno documentato i cambiamenti politici del secolo alle foto private che raccontano di piccoli eventi quotidiani: la vendemmia, i compleanni, le ricorrenze.

Ogni foto porta con sé lo spaccato di un tempo lontano, la cristallizzazione di un attimo, una sorta di emozione sospesa. Vi sono immagini scattate dai fotoreporter alle star di un tempo, come Jackie Kennedy, o a campioni dello sport, uno su tutti Maradona.

Figura 2: Jackie Kennedy. Jovane 31.jpg archivio fotografico MuDIF

Figura 3: Francesco Jovane posa con il famoso calciatore Maradona.Album “Jovane”. Archivio fotografico MuDIF

Vi sono poi le fotografie che raccontano dei festival del cinema e dei vip che li frequentavano, oppure foto “rubate” a personaggi e attori famosi dell’epoca.

Un po’ come oggi, è solo il bianco e nero che ci riporta ad un’epoca lontana, così come i volti fin troppo noti di artisti che hanno fatto la storia.

Figura 4: sopra Alberto Sordi e Monica Vitti, Cinema e spettacolo_JOV.04A.02.jpg. Sotto Grace Kelly.Cinema e spettacolo_JOV.0061s.jpg, archivio fotografico MuDIF

Costituisce motivo di maggior pregio poter osservare il passaggio del tempo: la carta un po’ assottigliata, una sorta di rarefazione che permea la foto e che fa immediatamente capire di trovarsi al cospetto di un professionista.

Il Museo ha un patrimonio incredibile: nell'archivio fotografico sono conservati circa 85.000 fototipi, i cui nomi sono un vero e proprio tuffo nella storia della fotografia.

Dagherrotipi, ambrotipi, ferrotipi, aristotipi, stampe all'albumina, stampe al carbone, diapositive su lastra di vetro alla gelatina di bromuro d'argento, pellicole negative al nitrato di cellulosa, collotipi etc.

Oltre a ciò, il Museo è anche un laboratorio specializzato nel restauro conservativo, l’unico in Campania. È riconosciuto dall’ICCD come ente catalogatore, e può vantare una ricca biblioteca sull’argomento.

Insomma, è un Museo che contiene tante storie e tanti rami. Uno di quei luoghi della cultura che offre spunti incredibili solo a chi ha la curiosità di varcare le sue porte.

Si ringrazia il Museo Didattico della Fotografia per l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini e per la consulenza tecnica.

http://www.ildidrammo.it/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

IL PALAZZO DELLA ZISA A PALERMO

La Splendida

Il Palazzo della Zisa, dall’arabo al-ʿAzīza, ovvero “la splendida”, venne edificato nel 1165 come residenza di villeggiatura per volere del re normanno Guglielmo I d’Altavilla, detto “Il Malo”. Il “Sollatium” fu costruito all'interno del parco reale che si trovava al di fuori delle mura che delimitavano l’antica città di Palermo, il cosiddetto Genoardo (dall’arabo Jannat al-arḍ ovvero “paradiso della terra”). Questo parco si estendeva dall'odierna città di Altofonte fino alle mura del palazzo reale ed era ornato da splendidi padiglioni e bacini d’acqua. Nel 1166, anno in cui morì Guglielmo I, il palazzo era stato già edificato come riporta Ugo Falcando nel <<Liber de Regno Siciliae>>:“con estrema velocità, non senza ingenti spese”. Tale celerità forse era da attribuire a maestranze musulmane molto esperte e preparate, a tal punto da consentire una rapida esecuzione dei lavori. L’opera fu ultimata nel 1175 dal figlio e successore al trono Guglielmo II definito “Il Buono”. Un’epigrafe in caratteri naskhī, che si trova, tutt'oggi, nell'intradosso dell’arcata d’accesso alla Sala della Fontana, definisce il palazzo “il tesoro più bello e il più splendido tra i reami del mondo […] una casa di letizia e di splendore, il paradiso terrestre che si apre agli sguardi”.

La dominazione sveva di Federico II portò la Sicilia a distaccarsi definitivamente dall'Oriente e dal continente africano per legarsi all’Europa, con conseguente decadenza del palazzo. Con l’avvento degli Angioini e le lotte contro gli Aragonesi la Zisa fu abbandonata. Fu l’epoca chiaramontana di Manfredi ad imprimere una svolta sull'aspetto dell’edificio che nel XIV secolo assunse le connotazioni di un castello fortificato, mediante il taglio ad intervalli regolari del muretto d’attico per ricavarne una merlettatura. Per tale motivo fu mutata la sua denominazione in castello. Numerosi furono i detentori del palazzo; nel 1440 Alfonso il Magnanimo “Re delle due Sicilie”, concesse il palazzo al vescovo e grande umanista Antonio Beccadelli di Bologna. Con l’imperatore Carlo V d’Asburgo il palazzo passò nelle mani del nobile Pietro de Faraone per remunerare la fedeltà nei suoi confronti. Fino al XVII secolo l’edificio non venne sostanzialmente modificato. In seguito all'epidemia di peste che investì Palermo nel 1624, la Zisa fu adibita come deposito per la merce sospetta da sottoporre a quarantena. Significativi interventi di restauro si ebbero negli anni 1635-36, quando Giovanni de Sandoval cavaliere dell’Alcantara acquistò l’edificio e lo adattò alle proprie esigenze abitative. Fu aggiunto un altro piano con la chiusura del terrazzo e fu costruito nell'ala destra del palazzo un grande scalone che sostituì le originarie scale d’accesso. Dal 1800 fino al 1950 i Principi Notarbartolo, eredi della Casa Ducale dei Sandoval de Leon, ne fecero la propria residenza apportando diverse opere di consolidamento. Venne modificata la distribuzione degli ambienti mediante la costruzione di tramezzi, soppalchi, scalette interne e nei prospetti vennero modificate le bifore, inserendo dei finestroni. Nel 1955 il palazzo fu espropriato ed acquisito dalla Regione Sicilia. I lavori di restauro appena intrapresi vennero subito sospesi. Nel 1971, dopo anni d’incuria e di abbandono, l’ala destra dell’edificio crollò. Il restauro definitivo venne affidato al dottore G. Caronia, il quale, dopo anni di lavori, restituì alla storia uno dei monumenti più rappresentativi della Sicilia normanna. Dal 1991 il Palazzo della Zisa ospita il Museo d’arte islamica e dal 3 luglio 2015 fa parte del Patrimonio dell’Umanità (Unesco) nell'ambito dell’Itinerario Arabo-Normanno di Palermo, Cefalù e Monreale.

Il Palazzo della Zisa: esterni

La Zisa ha la forma di un parallelepipedo che misura 25 metri di altezza x 36.36 m di lunghezza e 19.60 m di larghezza, sui lati corti aggettano due corpi turriformi larghi 4 m x 2.35 m. Realizzata con muri a sacco di tufo morbido e poroso, le pareti sono formate da blocchi di pietra rettangolari con superficie piana. Nel prospetto principale troviamo tre fornici, quello centrale è il più grande ed è formato da una doppia ghiera leggermente degradante, ed accoglie su entrambi i lati una coppia di colonne. Gli altri due fornici sono di uguale grandezza, ma più piccoli rispetto a quello centrale. Le numerose aperture si presentano perfettamente allineate conferendo orizzontalità alla composizione di tutte le facciate. Originariamente queste erano delle bifore, ma nessuna finestra si presenta come allora.

Attorno alle quattro aperture del primo piano troviamo un marcapiano che delinea le finestre a differenza del secondo piano dove le aperture sono avvolte da arcate cieche. La composizione muraria del secondo piano presenta delle eccezioni: le finestre ripetono per forma, dimensione e disposizione quelle del primo piano, ma sono in totale cinque, ai lati di quella centrale vi sono due aperture più piccole rispetto al resto. Nella facciata occidentale sono visibili otto feritoie basamentali sopra sei monofore e solo le due laterali sono circoscritte da un’arcata cieca a ghiera unica. Tutta la struttura è coronata da merlature e da un parapetto racchiuso fra due cornici con fregio a palmette. Sul prospetto principale rimangono i resti di una iscrizione in caratteri cufici. Poco distante dal palazzo alla Zisa collegato da un corridoio di arcate,non più esistente, la vicina cappella, detta chiesa della SS. Trinità, ad un’unica navata e con volta a crociera.

Il Palazzo della Zisa: interni

Il Palazzo della Zisa presenta una struttura architettonica molto complessa, dominata da una rigorosa simmetria. Un asse parallelo divide l’edificio in due identiche e speculari metà che trovano riscontro nel sistema d’acqua della Sala della Fontana posta al piano terra. La sala di rappresentanza, a pianta cruciforme e sormontata da una volta a crociera, si apre ad oriente in un continuum con la natura, attraverso il corso d’acqua che dalla fontana conduce alla peschiera. La fontana ha il carattere di un trono e al suo vertice presenta un mosaico che raffigura un’aquila a volo basso, simbolo della maestà regia. L’acqua originariamente usciva al di sotto del mosaico, scivolava rifrangendosi nella lastra obliqua decorata a chevrons (zig-zag) scorreva sul pavimento entro una canaletta, inframmezzata da due piccole vasche quadrangolari, per poi confluire nel bacino esterno.

La parte superiore della fontana è decorata da una cornice intarsiata a motivi geometrici al cui interno è inserito un pannello musivo raffigurante un doppio nastro intrecciato a formare tre dischi al cui interno sono riprodotti degli arcieri affrontati che scoccano le loro frecce verso dei volatili accovacciati su un albero, mentre ai lati due pavoni con al centro una palma stilizzata. Questa fascia musiva è databile alla seconda metà del XII secolo.

Ai lati della nicchia mosaicata, nelle pareti della sala e nel sott’arco sono presenti degli affreschi molto lacunosi con figure mitologiche testimonianza delle varie trasformazioni apportate durante il Seicento.Lo spazio è ornato da colonnine poste agli angoli con capitelli decorati con fogliati e uccelli, confrontabili con alcuni capitelli del chiostro di Monreale. Peculiari sono le nicchie ai lati della sala, decorate da volte alveolate in stucco, chiamate muqarnas soluzione tipica dell’architettura musulmana. I muqarnas sono delle strutture autoportanti formate da numerosi elementi lapidei scolpiti e aggregati in modo da plasmare forme compiute. Su entrambi i lati della fontana vi sono dei corridoi da cui diramano dei vani.

Inoltre, al pianterreno troviamo il vestibolo, posto lungo l’intera facciata principale, da cui si accede all'edificio. Questo elemento fungeva da separazione e mediazione fra l’esterno e l’interno.

Il primo piano si presenta di dimensioni inferiori, in quanto buona parte della sua superficie è occupata dalla Sala della Fontana e dal vestibolo d’ingresso, che con la loro altezza raggiungono il livello del piano superiore. Le ali del piano si compongono, come quelle del pianterreno, di vani di passaggio, di servizio e di soggiorno, probabilmente questo luogo era riservato esclusivamente alle donne. Il secondo piano si configura come un entità autonoma rispetto al resto della struttura edilizia. Considerato l’appartamento reale, la distribuzione degli spazi deriva dalla casa tradizionale islamica. Originariamente al centro di questo piano vi era la sala belvedere, che era priva di soffitto e serviva a raccogliere l’acqua piovana. Infine, il terrazzo costituito da una superficie uniforme è cinto da un muretto merlato. Lungo il suo asse si innalzano cinque padiglioni, che rivestivano un carattere funzionale ma anche estetico; quelli mediani infatti erano strutture poste a copertura degli originali cortili pensili.

Il Giardino

Secondo alcune fonti letterarie il Palazzo della Zisa, sorgeva e ornava il parco reale, il cosiddetto Genoard (dall’arabo Jannat al-arḍ ovvero “paradiso della terra”) che si estendeva ad ovest fino ai territori di Monreale e Altofonte e a sud fino alla zona di Brancaccio. Il Palazzo era circondato da un giardino-paradiso, ricco di frutteti, piante ornamentali, animali esotici, bacini d’acqua e di un sistema di canalizzazioni che portavano l’acqua dalla vicina fonte Gabriele a numerose peschiere. Antistante il palazzo rimangono i resti di un piccolo bacino d’acqua a forma regolare che doveva forse ospitare un padiglione aperto sui quattro lati, accessibile da un piccolo ponte di pietra, non più esistente. Il giardino e il palazzo erano in continua simbiosi grazie al grande iwan della Sala della Fontana, dalla quale sgorgava l’acqua e attraverso dei canali finiva nella profonda peschiera svolgendo anche una funzione climatizzante. Come il palazzo, il giardino subì dei cambiamenti, i giochi d’acqua e le statue del giardino furono utilizzate nel 1402 dal re Martino I, dopo aver conquistato la Sicilia, per ristrutturare la reggia di Barcellona. Successivamente a causa di una crisi demografica, il giardino venne adibito alla coltivazione di orzo. Con Giovanni de Sandoval il giardino conservò gran parte del suo carattere lussureggiante. In seguito verrà distrutto dall'espansione della città.

La Leggenda

Due misteriose leggende si intrecciano sul Palazzo della Zisa. La tradizione popolare narra che quando sulla città di Palermo soffia un vento molto forte,ciò sia dovuto all’uscita dal palazzo dei cosiddetti “diavoletti”, che portano con sé l’aria fresca che si trova dentro il palazzo.Tale leggenda nasce, probabilmente, dalle correnti d’aria fresca generate all’interno dell’edificio, nato come residenza estiva del sovrano, da un efficace sistema di areazione. Grazie alla sua esposizione a nord-est, la brezza che si genera dal mare riesce a ventilare i diversi ambienti mediante dei fori presenti sul pavimento di ogni piano, geniali accorgimenti di architettura araba. Il palazzo, infatti, rappresenta uno degli esempi più preziosi e interessanti di architettura bio-climatica, dove tutto è refrigerato in modo naturale.Tornando ai diavoletti, tutto ha origine da un affresco dipinto sulla volta della Sala della Fontana in cui sono raffigurati alcune figure mitologiche da sempre considerate dei diavoli. Essi sono, inoltre, custodi di un inestimabile tesoro, contenente monete d’oro, nascosto nei sotterranei del palazzo.Il tesoro sarebbe arrivato a Palermo per mano di due giovani amanti, Azel Comel e El-Aziz, figlia del sultano, costretti a scappare perché il padre della ragazza, si era opposto alle loro nozze. Arrivati nel capoluogo siciliano, Azel avrebbe chiamato i migliori costruttori per erigere il palazzo con i soldi sottratti al sultano, ma quando arrivò la notizia del suicidio della madre di El-Aziz a causa della loro fuga, la ragazza si suicidò. Azel, pieno di dolore, viaggiò per il mondo con una barca, finché il mare, impietosito dalla sua sofferenza, pose fine alla sua vita.

I due amanti prima di morire fecero un incantesimo sul loro immenso tesoro, affidandone la protezione a questi temibili diavoletti. Se il tesoro verrà trovato dai cristiani porrà fine alla povertà della città di Palermo. L’unico modo per riuscire nell’impresa sarebbe quello di contare i diavoli il 25 marzo, giorno dell’Annunziata, ma è praticamente impossibile decretarne il numero esatto, sembra quasi che, di volta in volta, se ne aggiunga o scompaia qualcuno, per ostacolarne il conto e salvaguardare il tesoro.

Queste leggende hanno dato luogo a due modi di dire, in passato molto usati. Con l’espressione “E chi su, li diavoli di la Zisa?” (E chi sono, i diavoli della Zisa?) si indica una situazione in cui i conti non tornano, oppure “Oggi si sono liberati i diavoli della Zisa” è un commento al fatto che il vento è piuttosto violento.

Come afferma Giuseppe Pitrè la difficoltà di contare esattamente i diavoli della Zisa è data dal fatto che alcune delle figure sono molto piccole e altre non intere, così c’è chi li conta e chi no.

Museo d’Arte Islamica

Il gioiello della Zisa ospita al suo interno un Museo d’Arte Islamica che consta di oggetti di fattura musulmana proveniente sia dalla Sicilia ma anche da diversi paesi del bacino del Mediterraneo. Nelle sale sono esposti manufatti realizzati durante il periodo della dominazione araba in Sicilia (dal IX al XI secolo), e oggetti di matrice islamica realizzati durante la dominazione normanna (dal XI al XII secolo). Tra questi pezzi si annoverano anfore, diversi utensili di uso comune e di arredo come candelieri, ciotole, bacini, mortai realizzati in ottone, oro e argento, decorati con incisioni e impreziositi da agemine (cioè fili e lamine sottili) e un’ampia collezione di “mashrabiyya” cioè paraventi lignei a grata (composti da tanti rocchetti incastrati fra di loro a formare raffinati disegni e motivi ornamentali). Questi paraventi provenienti dall’Egitto ottomano, facevano parte della collezione Jacovelli. Di degna nota è l’iscrizione lapidea cristiana datata 1149 in quattro lingue: ebraico, latino, greco-bizantino e arabo, testimonianza della multietnicità in epoca medievale della città di Palermo.

Bibliografia:

- Bellafiore G., “La Zisa di Palermo”, Flaccovio Editore 2008

- Caronia G., “La Zisa di Palermo” Storia e restauro”, Editori Laterza 1987

- Filippi L., I diavoli della Zisa, Leone Editore 2009

- Spatrisano G., “La Zisa e lo Scibene di Palermo”, Palumbo Editore 1982

- Staacke U., “Un Palazzo Normanno a Palermo “La Zisa”: La cultura musulmana negli edifici dei Re ”, Comune di Palermo 1991

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]SACRO E PROFANO A MONTEFOSCOLI

Un borgo ai margini: Montefoscoli

Gigi Salvagnini nel ripercorrerne le cronache dal Mille al Duemila introduce Montefoscoli come un “lungo agglomerato di case fuori d’ogni logico itinerario”, un territorio immerso nel cuore toscano, poco lontano da Palaia (di cui è infatti una frazione del comune), sebbene già nella giurisdizione diocesana di Volterra, da cui dista circa una trentina di chilometri.

Effettivamente fuori dai percorsi turistici più frequentati e dalle vie di comunicazione che portano verso i grandi centri storici della regione, questo delizioso borgo rischia di rimanere ai margini degli interessi culturali anche dei più curiosi, pur nascondendo invece tra i suoi boschi uno dei monumenti maggiormente insoliti della zona.

Procedendo con ordine, la fondazione del paese si fa risalire convenzionalmente al 1102 quando, secondo le fonti storiche, alcuni feudi vicino Peccioli, fra cui il castello di Montefoscolo, passarono nelle proprietà di un certo Foscolo Scarpetta di Pisa. La chiesa duecentesca di Santa Maria Assunta (fig.1), che si trova nella parte più alta del paese, costituisce una fra le poche superstiti testimonianze del passato medievale di Montefoscoli, in quanto centro di aggregazione sociale e cristiano della comunità contadina-agreste che ha animato e sostenuto la vita del borgo fin dagli albori.

La chiesa di Santa Maria Assunta

L’aspetto odierno della facciata è stato in gran parte rimaneggiato nel 1947, quando avvenne un radicale restauro “in stile” a cura del genio civile, che mise in opera elementi ornamentali “romanici”, come le decorazioni della ghiera attorno l’oculo e i finti bacini policromi a ornamento della lunetta: il campanile, coronato con un terrazzino balaustrato che andò a sostituire una precedente guglia distrutta durante il terremoto del 1846, è unito al corpo della chiesa e unificato in facciata da un paramento murario continuo in mattoni. Anche l’interno ad aula unica presenta un assetto sette-ottocentesco, concluso nella zona presbiteriale da un ampio catino absidale che venne affrescato nei primi decenni del Settecento da Anton Domenico Bamberini (1666-1741) con una scena ritraente l’Assunzione di Maria, in linea con l’intitolazione della chiesa. L’opera, di cui oggi rimangono solo le carte d’archivio che attestano il pagamento al Bamberini, col passare dei secoli andò perduta, e lo stesso spazio venne nuovamente decorato nel 1991 dal pittore Stefano Ghezzani (allievo del maestro Pietro Annigoni) che vi rappresentò le Nozze di Caanan, nel momento in cui Gesù dispone di portare al banchetto le giare contenenti l’acqua tramutata in vino (fig.2). L’episodio, dai caldi colori e dalla immediatezza comunicativa dei personaggi, si apre sullo sfondo a un paesaggio collinare che sembra dialogare con gli scenari naturali intorno a Montefoscoli.

Ai lati dell’arco trionfale trovano posto due statue lignee raffiguranti Maria annunciata e l’Angelo, attribuite dai primi studi alla mano di Nino Pisano (1315-1370) e oggi assegnate all'anonimo Maestro di Montefoscoli (fig.3). Secondo la critica l’autore del gruppo scultoreo sarebbe da collocare nel contesto pisano, fortemente influenzato dai modelli del sopracitato Nino ma anche dalla maniera più addolcita sviluppata dal giovane senese Francesco Valdambrino (1363-1435), che fra la fine del Trecento e gli inizi del Quattrocento è documentato proprio nei territori di Lucca e Pisa. L’Annunciazione di Montefoscoli si presenta infatti conforme ai topoi nineschi, nell'organicità della struttura, pur esibendo nelle capigliature e nei panneggi un aggiornamento verso i modi naturali e cortesi di Valdambrino.

Nella stessa chiesa è conservato inoltre un Crocifisso ligneo policromo, simbolo dell’ardente religiosità dei montefoscolesi che secondo la leggenda contesero il simulacro con gli abitanti di Legoli: la croce trovata in aperta campagna nella zona di confine fra le due parrocchie sarebbe stata di nuovo innalzata nel punto del ritrovo per poi cadere spontaneamente dalla parte di Montefoscoli.

L'obelisco ai caduti