IL PALAZZO DUCALE DI URBINO

A cura di Matilde Lanciani

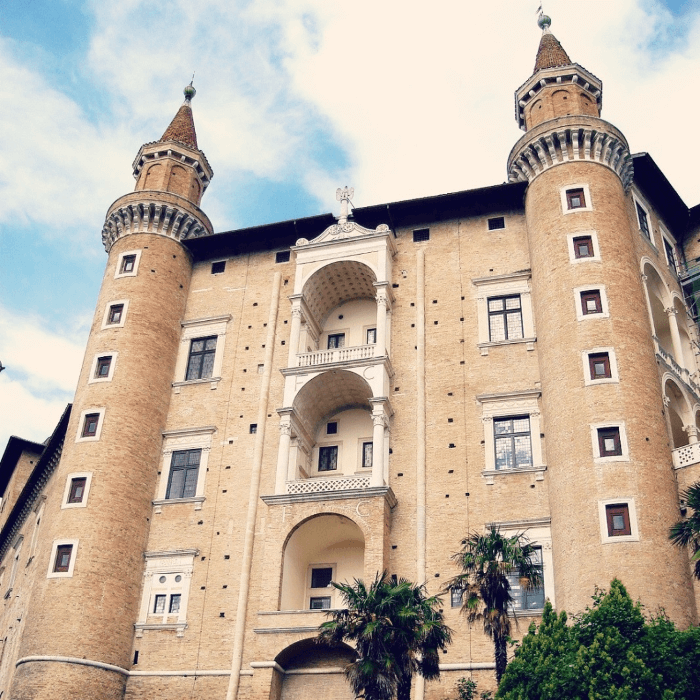

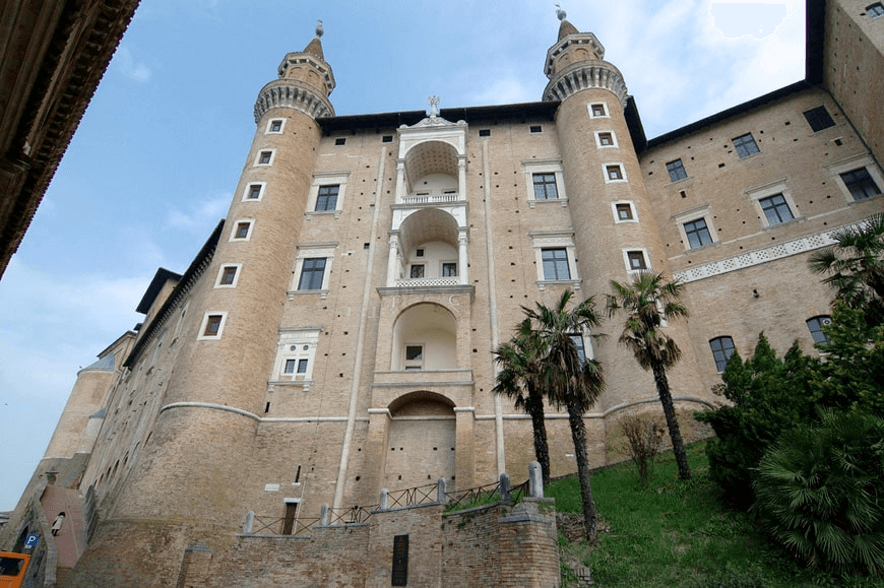

“Una città in forma di Palazzo”: la loggia dei Torricini e gli interventi di Laurana e Di Giorgio Martini

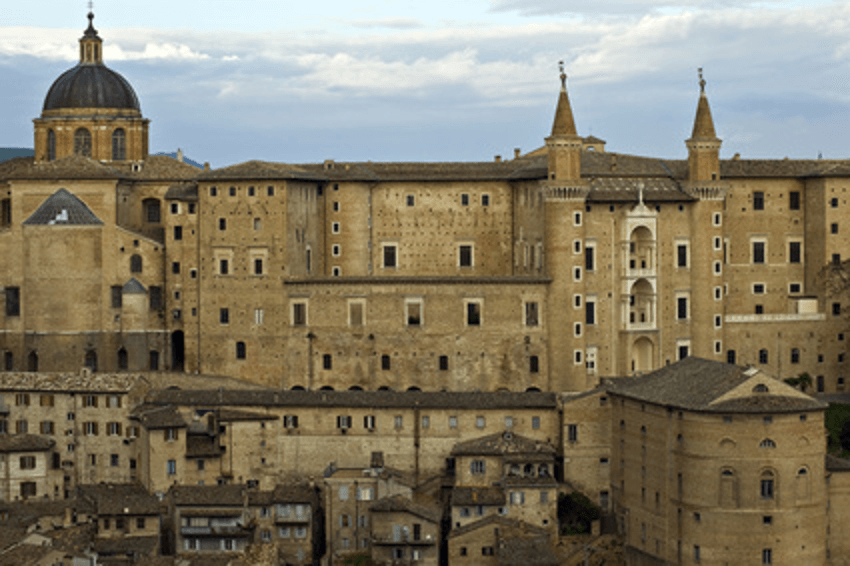

Il Palazzo ducale di Urbino, il cui lato lungo si apre su Piazza del Rinascimento, fu voluto da Federico Da Montefeltro (1422-1482), umanista, mecenate e abilissimo condottiero, che diede l’impulso alla costruzione di un edificio degno della sua raffinata corte e della sua potenza militare. Già il nonno Antonio (1348-1404) si era stabilito infatti nel Palazzo dei Priori, che poi sotto il conte Guidantonio (1378-1443), figlio di quest’ultimo, fu modificato e divenne noto come come “Palazzetto della Jole”.

Federico, figlio illegittimo di Guidantonio, giunto al potere nel 1444, dopo la congiura contro il fratellastro Oddantonio, nel 1454 diede avvio ai lavori per il nuovo Palazzo inglobando alcune costruzioni medioevali preesistenti. La chiesa di San Domenico, nei pressi della struttura, opera di maestranze fiorentine tra cui Maso di Bartolomeo (1406-1456), gli fornì un repertorio di artisti validi per iniziare il grandioso progetto. L’ “Appartamento della Jole” fu ristrutturato in questo periodo proprio grazie alle personalità relative a questa bottega, e sotto la guida di Bartolomeo di Giovanni Corradini detto Fra’ Carnevale (1414-1484).

Sempre nel 1454 la pace di Lodi mise fine allo scontro fra Venezia e Milano e portò ad un notevole miglioramento economico, premessa di quel contesto che verrà ad affermarsi e a costituire il terreno fertile della cultura umanistica che è carattere distintivo della corte di Federico Da Montefeltro. Infatti egli, alleato degli Aragonesi di Napoli, capitano al servizio del pontefice e degli Sforza di Milano, gonfaloniere della Chiesa e capitano della Lega italica, si pose in questo momento storico al centro della politica e dell’azione militare degli stati italiani. Il titolo di dux gli venne conferito nel 1474 dal Papa insieme al riconoscimento come membro dell’ordine della Giarrettiera da parte di Edoardo d’Inghilterra e dell’ordine dell’Ermellino da parte di Ferdinando d’Aragona. Anche il matrimonio a scopo politico con Battista Sforza, nel 1460, favorì le relazioni tra Milano e Urbino contribuendo a far crescere la figura del Duca in maniera esponenziale.

Importantissime furono le gesta militari di Federico al servizio di papa Sisto IV Della Rovere e del re di Napoli, soprattutto per quanto concerne la guerra contro i Medici, alla fine costretti a trattare la pace. Per celebrare la potenza della corte federiciana, il Palazzo ducale di Urbino divenne un ambiente necessario all'affermazione del proprio predominio sugli altri stati.

Laurana e Di Giorgio Martini

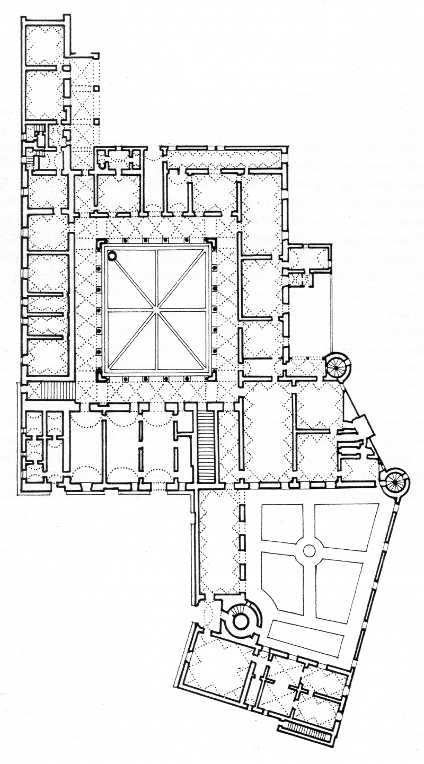

I lavori nel Palazzo, intorno al 1464, furono affidati all'architetto Luciano Laurana (1420 -1479), proveniente dalla Dalmazia, il quale si era formato sotto l’influenza di Leon Battista Alberti. È infatti documentata la sua presenza a Mantova nel 1465, dove prese visione della poetica albertiana e partecipò ai lavori di sistemazione del porticato del cortile del Castello di San Giorgio con Luca Fancelli. A lui vanno attribuiti il Cortile d'Onore, lo Scalone d'Onore, la Biblioteca, il Salone del Trono, la Sala degli Angeli e la sala delle Udienze insieme al celebre studiolo del Duca e alla facciata dei Torricini.

Laurana ottenne la “patente” da architetto nel 1468 e quindi è possibile osservare come il mestiere in questione assumesse già un connotato molto moderno e richiedesse competenze e requisiti debitamente specifici. Sotto la sua guida, dal 1464 al 1472, il Palazzo assunse le sembianze di quell'aggregato razionale di ambienti elegantissimi che è possibile tuttora ammirare.

Successe al Laurana l’architetto-ingegnere Francesco Di Giorgio Martini (1439-1501) che provvide a completare le parti rimaste incomplete e ad elaborare un complesso sistema idrico che rese il Palazzo molto rinomato al tempo. Dal 1474 al 1485, fino alla morte del Duca (1482) e oltre con Ottaviano degli Ubaldini e sotto Guidobaldo da Montefeltro, l’architetto progettò una facciata “ad ali” (fig.2) che si affacciava a nord sulla piazza e lavorò costantemente alla decorazione interna ed esterna nei minimi dettagli, basti pensare alle formelle con il “Fregio dell’arte della guerra”, derivate dai numerosi disegni da lui eseguiti. Lo stesso avvenne per le tarsie lignee delle porte, finestre, capitelli e camini rigorosamente concepiti nei loro particolari dall'artista. Inoltre di Giorgio elaborò le logge sul Cortile del Pasquino ed il Giardino pensile del Palazzo.

La loggia dei Torricini

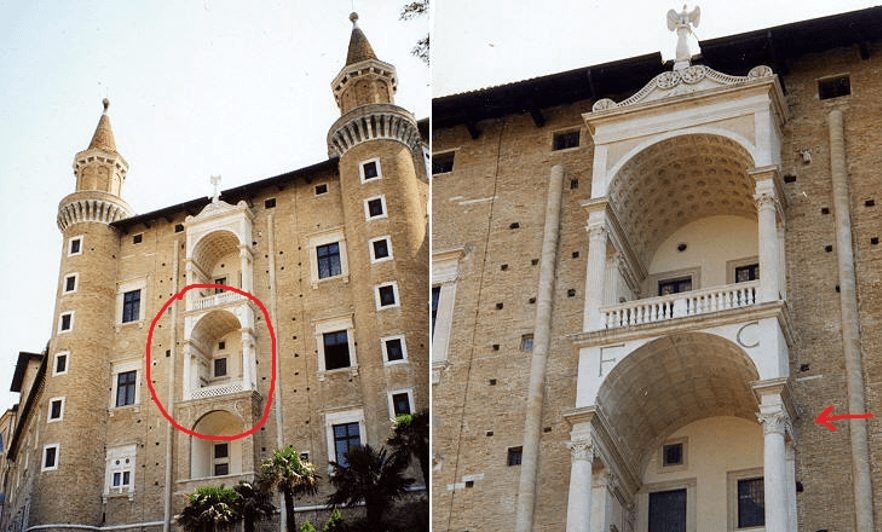

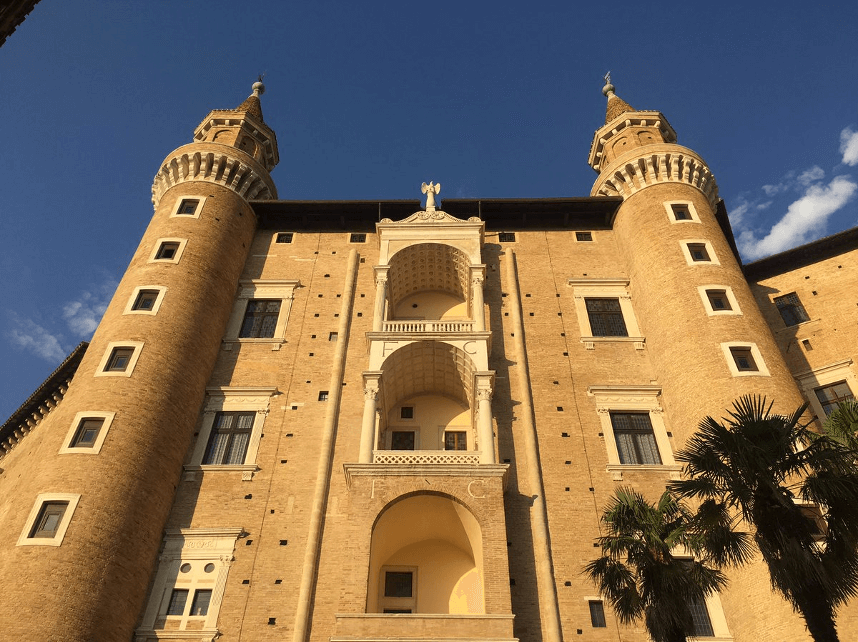

È interessante confrontare l’operato e l’apporto di Laurana e Di Giorgio, i quali interpretano in maniera diversa il tema della loggia ad arcate sovrapposte inquadrata da torri laterali (fig.3 e 4), la caratteristica più nota del Palazzo ducale di Urbino, che domina la vista e introduce magistralmente il tema del paesaggio nell'architettura, come avviene a Pienza.

La necessità di quadruplicare la superficie a disposizione per il nuovo progetto e ricavare una piazza più ampia portò il Laurana ad iniziare i lavori con la demolizione di alcuni vecchi edifici: il problema fondamentale di questo suo intervento, dato che ci troviamo su un colle, fu quello di adattare le nuove parti all'orografia del sito con i vari dislivelli naturali.

La loggia dei Torricini (fig.5) si trova infatti sul pendio ovest della struttura, ed è possibile osservare come Laurana definisca in maniera molto moderna il tema dell’arco di trionfo con i loggiati sovrapposti in verticale, ciascuno coperto da volta a botte con lacunari o cassettoni all'antica, per poi aprire la facciata in maniera scenografica in modo da sottolineare l’assenza di fortificazioni quale simbolo della potenza militare di Federico sui territori limitrofi. Fu possibile inoltre lasciare agli architetti una relativa libertà stilistica senza doversi troppo curare degli edifici preesistenti dato che la facciata dei Torricini si affaccia verso l’esterno. Il materiale utilizzato è laterizio che segue la tradizione marchigiana, molto luminoso e levigato.

Il segno del cambiamento tra Di Giorgio e Laurana è evidente nella balaustra: quella della loggia inferiore (Laurana) presenta una specie di graticcio ligneo trasformato in pietra, mentre Di Giorgio in quella superiore utilizza delle colonnine anticheggianti.

La loggia può essere considerata un baldacchino a più piani senza rinfianchi coperto a botte e sorretto da colonne libere ai piani superiori. Forse, come indica Fiore F.P. in Siena e Urbino, Storia dell’architettura italiana. Il Quattrocento, il modello della loggia urbinate può identificarsi nell'arco fra le due torri di Castel Nuovo a Napoli, in una diretta citazione alla residenza del re aragonese del quale Federico era comandante generale. Altri modelli sono da ricercarsi nel portico del Pantheon o nell’Arco di Settimio Severo. La disposizione dei cassettoni che giungono sino al filo esterno della volta è invece quasi un unicum senza precedenti. La soluzione della volta a botte avanzata su colonne libere, invece, riconduce inevitabilmente al portale di San Domenico, già citato modello fondamentale per il rinascimento ad Urbino. Sulla seconda loggia, di Laurana, (fig.7) sono collocate la Cappella del Perdono e il tempietto delle Muse: qui il fianco che termina nella colonna avanzata è scandito da due alte paraste, secondo una disposizione sicuramente riferita all'avancorpo del Pantheon, così come all'interno della facciata di Sant'Andrea a Mantova di Alberti, all'epoca ancora in costruzione. La soluzione all'antica, sottolinea ancora Fiore, è conclusa da una trabeazione su capitelli di tipo pseudo composito, con volute e foglie al di sopra di un primo fascio di palmette. L’intercolumnio tra le paraste diminuisce di 1/3 rispetto a quello tra parasta e colonna mentre le paraste e le colonne, lisce, sono di pari diametro e in rapporto 1:7 e 1:3.

Nella loggia superiore (fig.6), realizzata da Di Giorgio Martini, troviamo l’accoppiamento di colonne con le paraste corinzie, rudentate e raddoppiate che reggono l’arco su cui si imposta un sistema di volute. Specifica ancora Fiore: “Di Giorgio, infatti, era sicuramente al corrente delle novità introdotte dall'architettura fiorentina, in particolare il tema dell’ordine corinzio, del richiamo all'ingresso del Pantheon, come osservato dall'autore nel portale di Santa Maria Novella, da cui è tratta anche l’idea della cornice del portale e a cui si ispira anche il fusto della parasta”. L’altro modello fiorentino inequivocabile per quanto riguarda il corinzio è Palazzo Rucellai.

La stessa disposizione caratterizza la già citata terza loggia di Di Giorgio, dove si aprono lo studiolo e la camera di Federico, che abbiamo detto essere caratterizzata da paraste e colonne scanalate e rudentate, capitelli corinzi e trabeazione scolpita con i suoi ornamenti. Ancora gli studi di Fiore testimoniano che l’altezza dell’ordine è quasi identica a quella della loggia inferiore, e così il rapporto tra l’altezza della trabeazione e della colonna, mentre il diametro di colonna e paraste diminuisce creando una forma più slanciata, in proporzione di 1:8 e 1/3.

Conclude Fiore: “Si tratta dunque di una particolare diminuzione, che si distacca dai rapporti utilizzati per le colonne del cortile dove in angolo c’è una diminuzione quasi vitruviana (1/4) dell’ordine superiore in altezza”.

Anche per questo c’è da riconoscere ed evidenziare la netta differenza tra Laurana e Di Giorgio, entrambi profondamente determinanti per l’architettura del Palazzo Ducale di Urbino nella loggia dei Torricini (fig.8).

Bibliografia

Fiore F.P., Siena e Urbino, in Storia dell’architettura italiana. Il Quattrocento, Electa, Milano 1998, pp. 288-308.

Floriani P., Federico Da Montefeltro. Lo stato. Le arti. La cultura, I-III, Roma 1986, I, pp. 23-60.

Marchini, Giuseppe. Il Palazzo ducale di Urbino. Rinascimento 9.1 (1958): 43.

Polichetti Maria Luisa (a cura di), Il palazzo di Federico da Montefeltro: Restauri e ricerche (volume 1) - Rilievi (volume 2), Urbino, Quattroventi Edizioni, 1985.

Polichetti, Maria Luisa. Luciano Laurana e il Palazzo ducale di Urbino. (1988): 13-14.

Rotondi, Pasquale. The ducal palace of Urbino: its architecture and decoration. Transatlantic Arts, 1969.

Saalman, Howard. The Ducal Palace of Urbino. (1971): 46-51.

Zampetti, Pietro. Il Palazzo ducale di Urbino e la Galleria nazionale delle Marche. Vol. 86. La Libreria dello stato, 1951.

IL BATTISTERO DI OSIMO SECONDA PARTE

A cura di Giulia Pacini

INTRODUZIONE

La seconda parte della trattazione sul Battistero di Osimo prenderà in esame l'apparato decorativo del soffitto ligneo, per poi concentrarsi sul fregio e sulla parete dietro l'altare.

IL BATTISTERO DI OSIMO: IL SOFFITTO LIGNEO

Il 27 settembre 1629 novembre venne rogitato dal notaio episcopale Prospero Tomassetti il contratto per la decorazione del soffitto ligneo del battistero di Osimo, contratto che si articola in una serie di dettagliate note tecniche, che entrane nel merito dello specifico assetto compositivo: lo schema, le figure, le storie, gli ornati, il tutto da sottoporre, attraverso disegni e cartoni, all'approvazione dell’illustre committente, il Cardinale Agostino Galamini. L’autorevolezza del committente emerge inoltre da alcune clausole contrattuali, come l’impegno ad un’ immediato avvio dell’opera “lunedì prossimo primo d’ottobre 1629”, l’assunzione, da parte dell’artista, degli oneri economici “a tutte le spese” ed infine l’obbligo a non accettare altri incarichi prima della completa realizzazione del lavoro: è evidente che il Galamini si fidasse poco del Santi, probabilmente preceduto dalla sua nomea poco affidabile, e noto per le sue stranezze ed intemperanze, oppure perché il Galamini stesso era impaziente di vedere il lavoro terminato. Accanto ad Antonio Sarti, esecutore delle pitture sul soffitto, nonché progettista e coordinatore dell’intero progetto decorativo, il medesimo documento contrattuale fa riferimento alla collaborazione di due altri pittori e doratori, Giovan Battista Gallotti di Roccacontrada e Teodosio Pellegrini di Castel d’Emilio per la messa in opera delle partiture decorative di complemento: cornicioni, rosoni, dentelli, membrature, modiglioni, accompagnato da una dettagliata descrizione dei motivi ornamentali, teste di cherubini, chiocciole, fogliami ed arabeschi, e da prescrizioni tecniche sull'uso e la qualità dei colori. Portata a termine con eccezionale tempestività appena cinque mesi dopo l’avvio dei lavori, il 4 marzo 1630, la scenografica ornamentazione del soffitto segna il coronamento di un programma unitario, iconografico e decorativo, concepito, promosso e realizzato dal cardinal Galamini, che comprendeva, oltre all'impresa del Sarti e collaboratori, il fonte battesimale bronzeo, opera dei fratelli Pietro Paolo e Tarquinio Jacometti di Recanati. L’antefatto più significativo per l’incarico nel battistero osimano va senza dubbio ravvisato nella documentata presenza del Sarti nella basilica lauretana, dove fu chiamato ad affrescare, nella Cappella del Sacramento tre storie sacre: La caduta della manna, Il sacrificio di Isacco e Mosè che fa scaturire l’acqua dalla roccia. Il soffitto del battistero di Osimo copre un’ampia superficie rettangolare di 117 mq. Realizzato in legno di abete, esso presenta un’incorniciatura, che corre lungo il perimetro, a dentelli alternati a rosoni dipinti a foglia d’oro e ornati con motivi vegetali. La superficie lignea è divisa in tre scomparti dipinti, compresi ciascuno entro cornici dorate a gola, dentelli e piccoli rosoni. Lo scomparto centrale, di forma quadrata, presenta le mezzo un ovale in cui è rappresentato il Miracolo della piscina probatica, circondato da quattro pannelli con gli Evangelisti, associati ai rispettivi simboli. Negli scomparti laterali, entro modanature mistilinee, i pannelli esagonali recano altrettanti episodi biblici: La guarigione di Naaman di Siria (vicino all'ingresso) e Mosè salvato dalle acque del Nilo (vicino all'altare). Negli interspazi intorno alle due formelle sono rappresentati angeli con simboli battesimali, una veste, un cero, una stola, un neonato, e angeli con gli oggetti caratteristici del battesimo, un’anfora, una brocca, un rituale ed una conchiglia con asciugatoio. Il tema dell’acqua purificatrice, strumento di eterna salvezza ed esemplare metafora del sacramento cristiano del battesimo, acquista nel testo pittorico del Sarti una centralità ideale e figurativa, attraverso la rappresentazione degli episodi della Guarigione di Naaman di Siria risanato dalla lebbra attraverso l’immersione nelle acque del Giordano e del Mosè salvato dalle acque del Nilo. Realizzati con pochi tratti grafici e con una singolare delicatezza cromatica ed atmosferica, sfocati brani di paesaggio scalano in profondità, lungo le morbide anse fluviali, rivelando un pittore di insospettata perizia nell'elegante impaginazione delle scene.

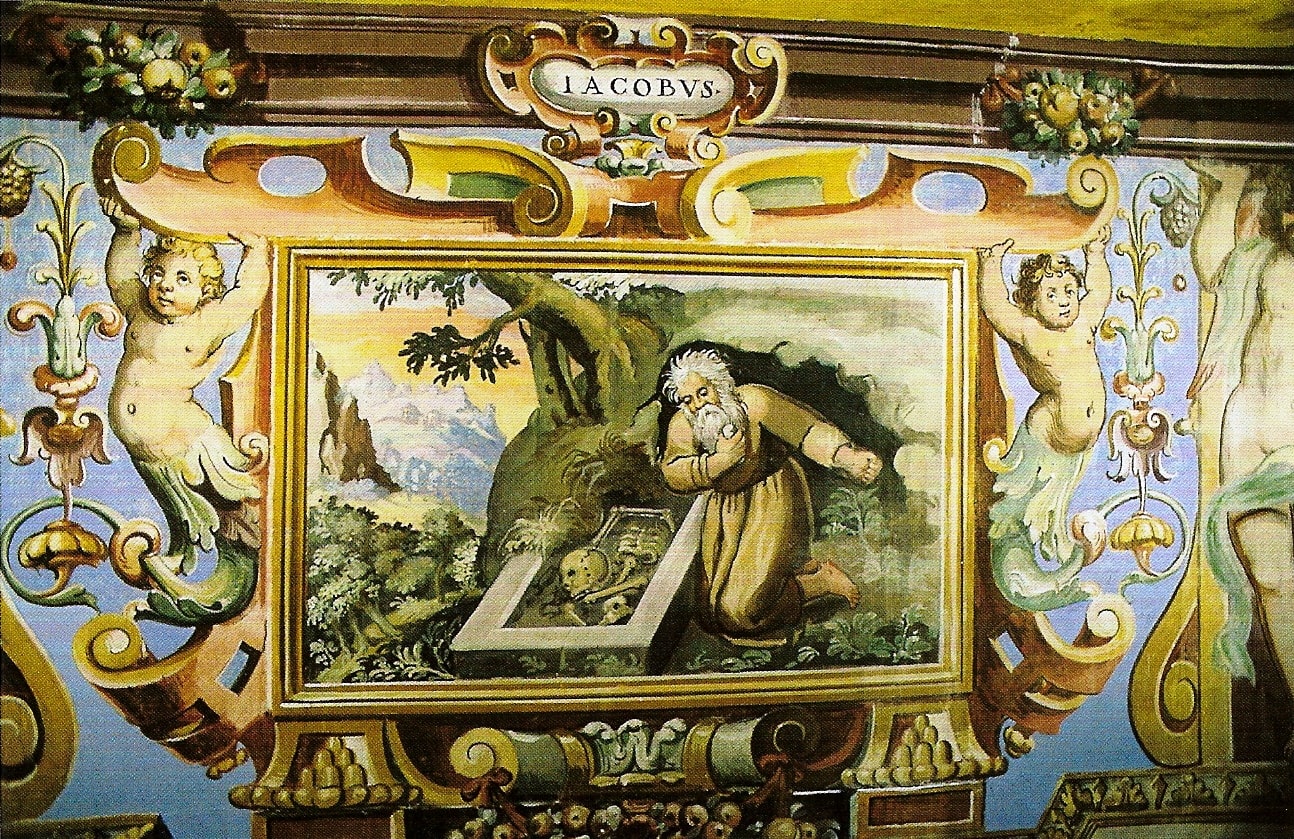

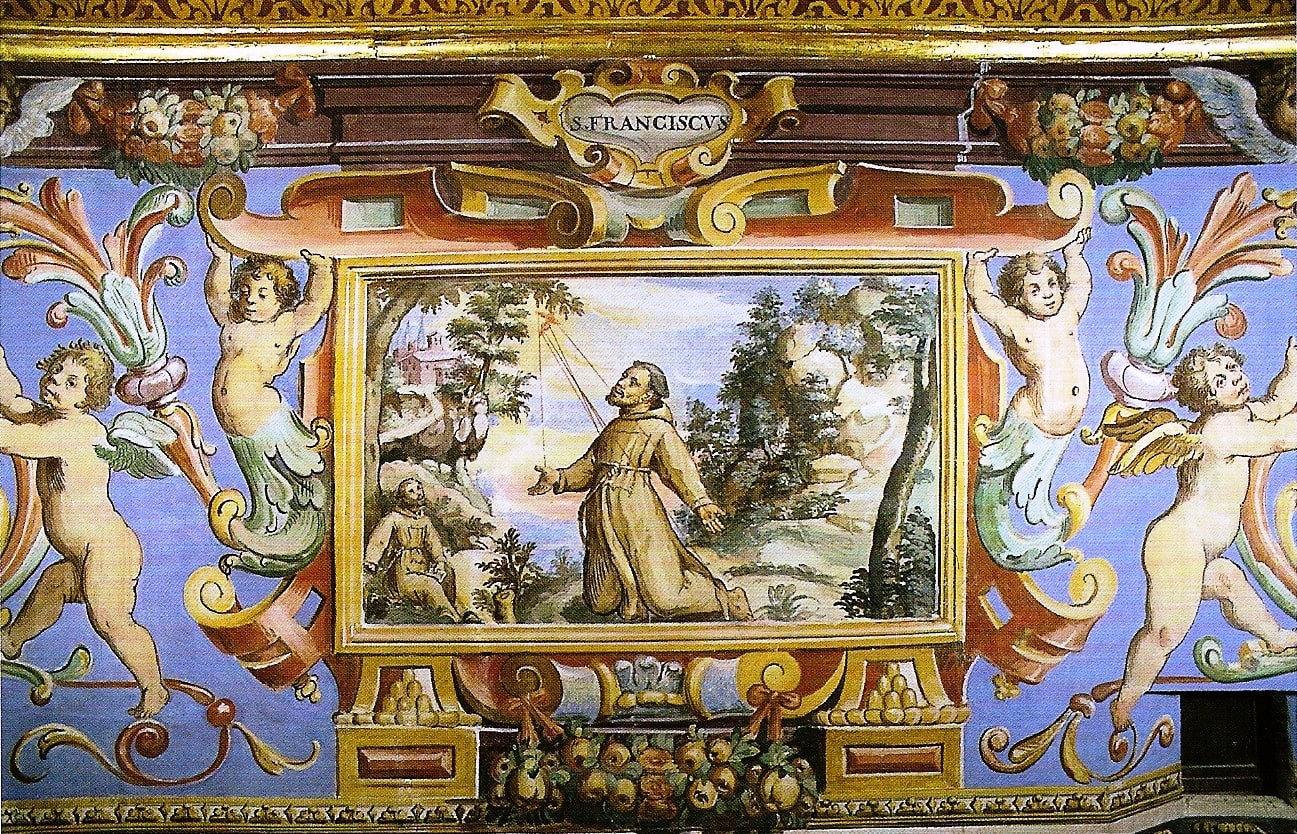

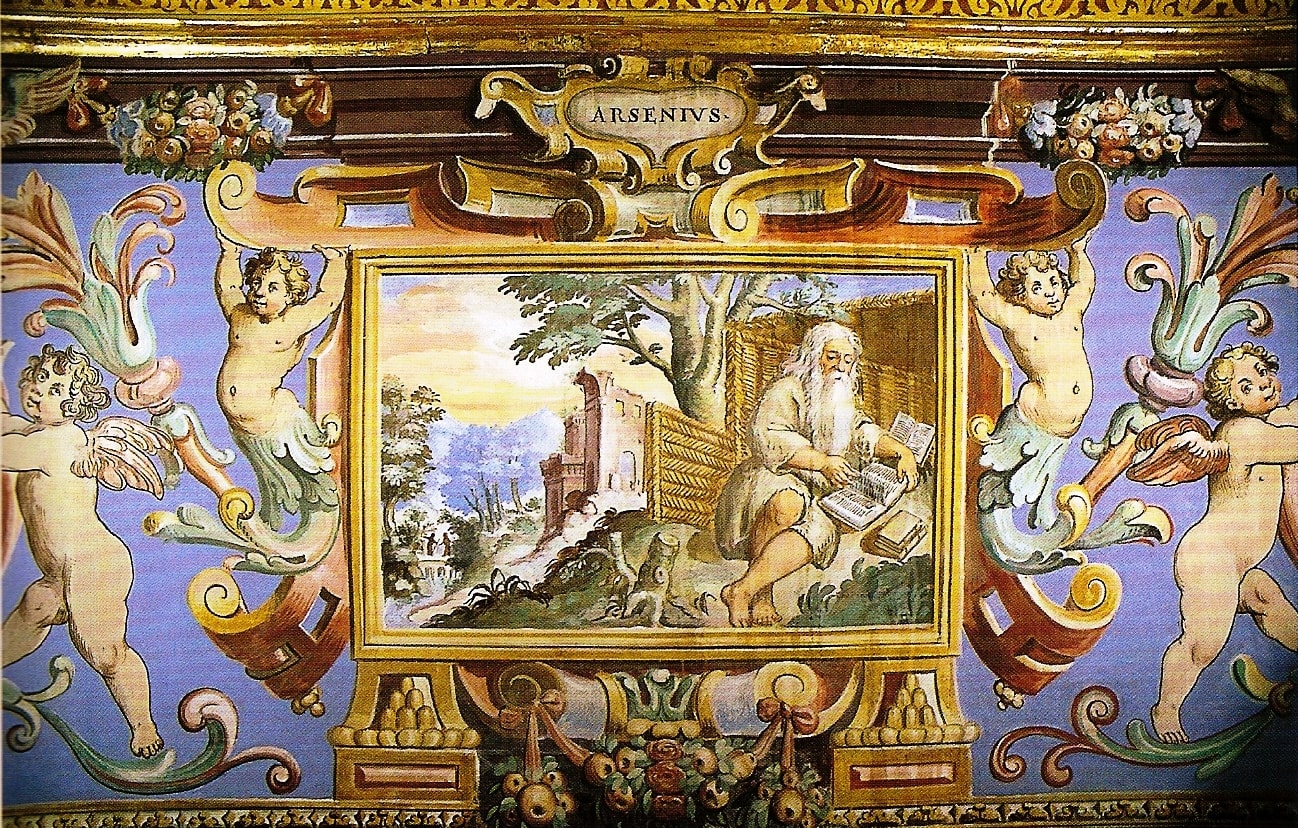

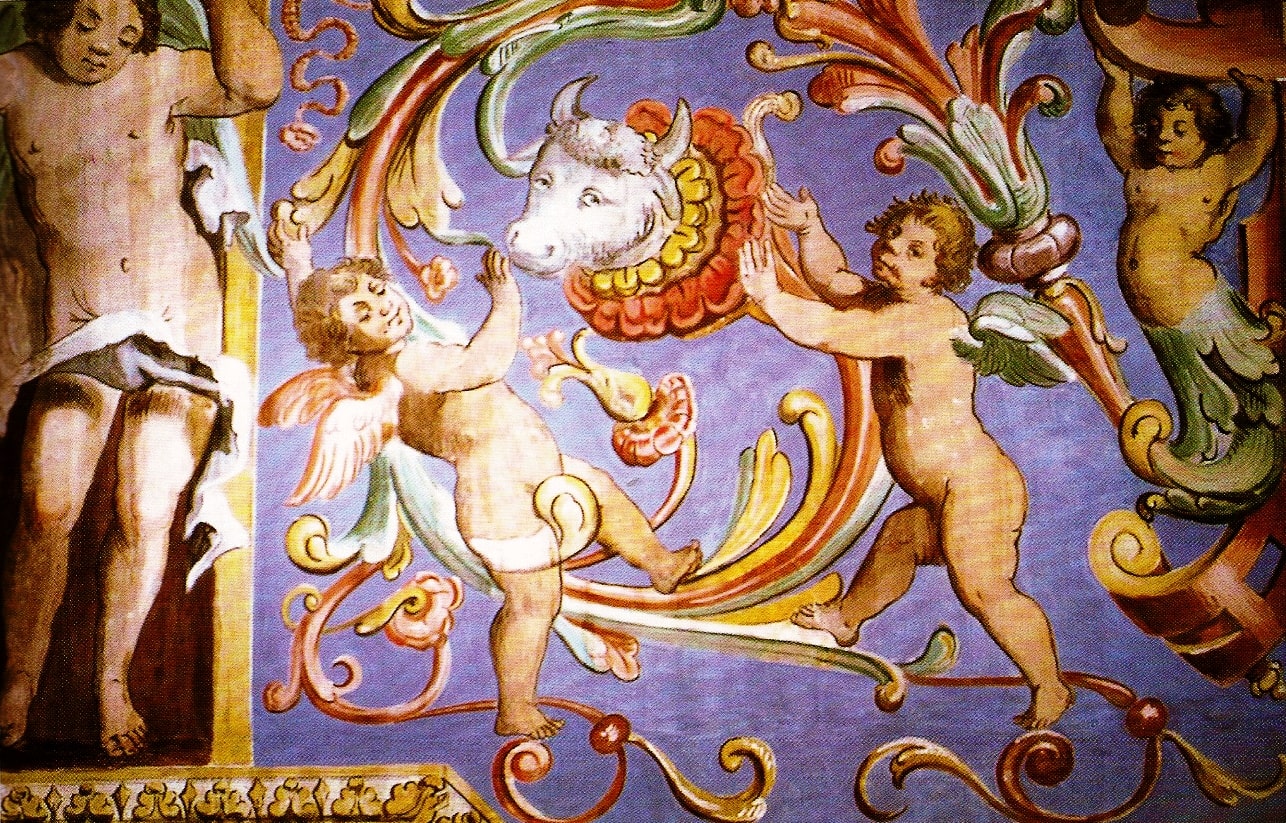

IL FREGIO

Lungo il perimetro del battistero, sulla sommità delle pareti, corre un fregio dipinto a fresco, naturale e quasi obbligato svolgimento del fastoso partito decorativo presente ne soffitto ligneo. La decorazione emerge da un fondo di un particolare colore azzurro pervinca, conseguenza di un originale blu scuro. La decorazione si esplica secondo un tema iconografico articolato con piccole varianti in sette sequenze modulari, sviluppate su una ritmica orditura di volute, girali vegetali, motivi spiraliformi intrecciati tra loro. La scansione dello spazio dipinto è affidata ad otto scultorei telamoni, nell'atto di sostenere allusivamente gli architravi su cui poggia il soffitto, posti all'estremità di ciascun modulo o sequenza decorativa ed affiancati da coppie di putti alati, atteggiati in armoniose movenze, che sostengono alternativamente una pigna ed una testa di toro, come germogliate da infiorescenze fantastiche. Al centro di ciascun modulo, entro una finta cornice a tabella, sorretta lateralmente da due putti, l’invenzione manieristica del “quadro riportato” replicata per sette volte, tre su ciascuno dei lati maggiori ed uno sulla contro-facciata, sopra la cantoria, interrompe la vivace teoria di putti e volute, riaffermando, pur nella diversità dei soggetti trattai, la centralità del tema religioso, attraverso la rappresentazione di sette santi oranti, sullo sfondo di scenari rupestri di invenzione, aperti su lontani orizzonti. Identificati dal nome scritto entro un cartiglio, posto al di sopra della finta cornice, sono raffigurati, nella parete sinistra a partire dall'altare, San Benedetto da Norcia, San Caritone, San Simeone; nella parte destra San Francesco d’Assisi, Sant’Egidio, Sant’Arsenio; nella controfacciata San Giacomo (vedi figura 16). Caratterizzata dal comune orientamento verso una scelta di vita solitaria e meditativa, indirizzata verso il romitaggio, l’ascesi o il monachesimo, l’iconografia dei sette santi, spesso associata a simboli della loro ascetica solitudine, la grotta il volto emaciato e barbuto,la natura selvaggia, si collega al tema del battista, primo “eremita” della storia del cristianesimo e, di conseguenza, alla genesi stessa del rito battesimale, inteso come purificazione del peccato; non è forse casuale la ricorrente presenza dell’acqua sotto forma di corsi fluviali, piccoli bacini lacustri, neve, torrenti o cascatelle, elemento iconograficamente unificante ed insieme forma allegorica del rito battesimale.

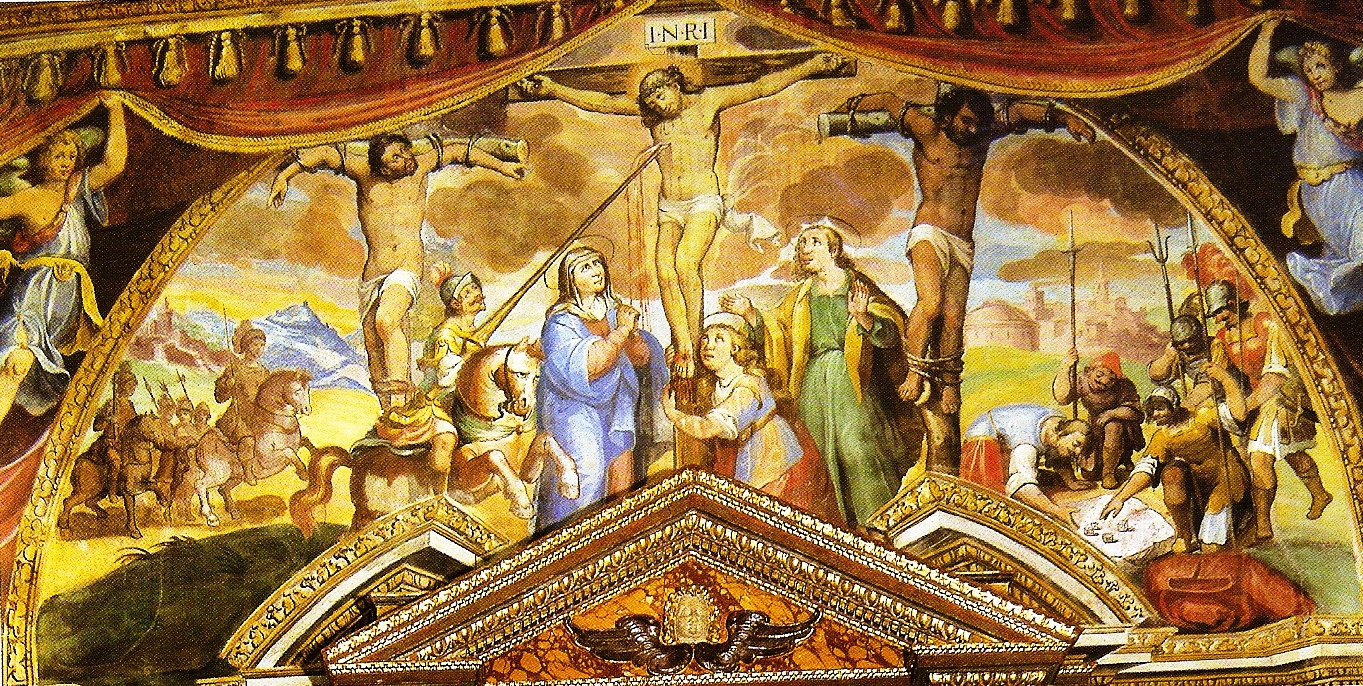

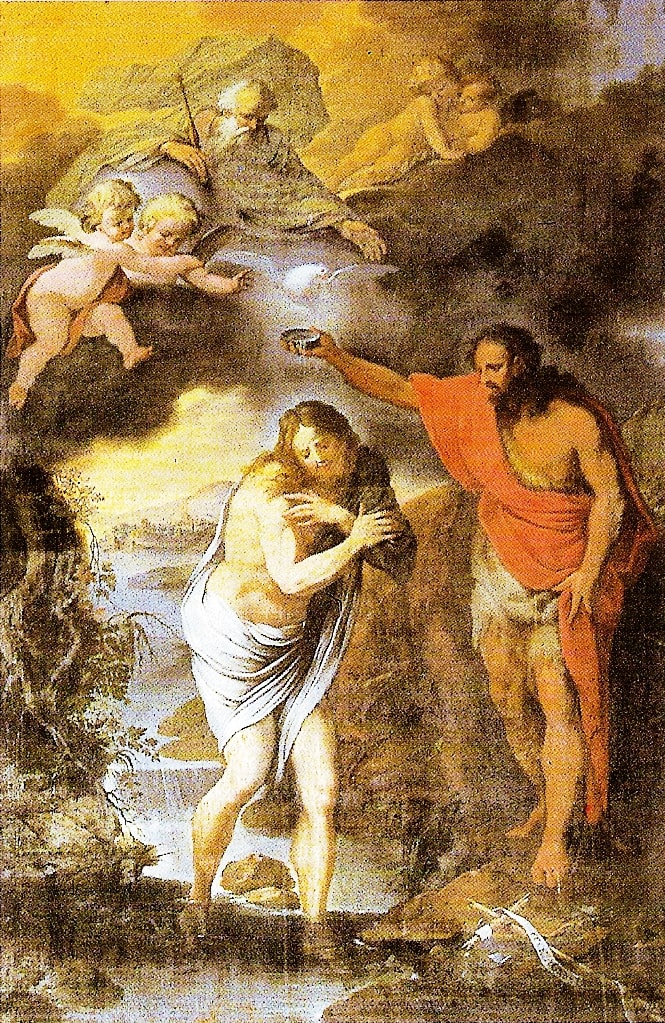

LA PARETE DELL’ALTARE

La parete dell’altare presenta un’articolata trama decorativa, caratterizzata da un complesso di motivi ornamentali e di temi iconografici, combinati secondo un variegato repertorio figurativo, in cui si possono individuare due partiture orizzontali: quella superiore, sviluppata entro uno spazio centinato, è occupata dalla scena della Crocifissione, teatralmente eseguita da due angeli reggi cortina, che trattengono lateralmente le bande di un pesante sipario. Nella fascia sottostante, le immagini a figura intera di San Pietro, a sinistra, e San Paolo, a destra, inscritte entro finte nicchie dipinte, inquadrano simmetricamente l’altare, dove campeggia la pala raffigurante il battesimo di Gesù, fulcro ottico ed ideale dell’intero complesso decorativo. Nella bilanciata articolazione dell’impianto compositivo, emerge un fantasioso gusto scenografico, esaltato dalle stesure larghe e luminose del colore e dalla sapiente resa pittorica degli elementi ornamentali: finte cornici, finti stucchi, finti marmi policromi, finte statue a monocromo, in grado di simulare allusivi effetti tridimensionali, che testimoniano la persistenza nelle zone marchigiane di repertori figurativi manieristici, esemplarmente esibiti nell'artificio del tendaggio sollevato, a sottolineare la teatralità della “sacra rappresentazione” del Golgota. Nel bizzarro connubio di cadenze arcaizzanti e di inserti moderni che caratterizza la sceneggiatura della crocifissione, l’evocazione dei modelli quattro – cinquecenteschi , affida all'idioma della vocazione popolare del sermo humilis, è attestata dai riferimenti figurativi tradizionali dei due ladroni legati sulle croci “a tau”, del soldato Longino che trafigge con la lancia il costato di Cristo, del gruppo di soldati che si giocano a dadi le vesti del Salvatore. Forti influssi seicenteschi rivelano invece l’opalescente brano di veduta urbanistica stilizzata in lontananza, con il canonico inserto del tempio circolare, metafora della Gerusalemme Celeste, ed il particolare curiosamente anacronistico del guerriero a cavallo che ostenta gagliardi mustacchi arricciati “alla spagnolesca”. Il principio salvifico e purificatore, motivo conduttore della complessa architettura iconografica del battistero, in cui si intrecciano paesaggi ed ornati, emblemi araldici e simboli religiosi, giustifica l’apparente incoerenza tematica della Crocifissione, metafora di redenzione dell’umanità dal peccato originale, perpetuata attraverso la liturgia battesimale. Sotto la scena della crocifissione, una scritta entro un cartiglio recita: “EX LATER CHRISTI, DORMIENTIS IN CRUCE / FLUXERUNT SACRAMENTA”, con evidente riferimento al sangue di Cristo, che gli fluisce dal fianco, simbolo del sacramento dell’eucarestia. Il cartiglio con la scritta, chiave di volta per la comprensione del significato della crocifissione nel contesto battesimale, è oggi interdetto alla vista dall’addossamento dell’altare ligneo alla parete affrescata, che ha comportato l’improvvido occultamento dietro la cuspide del timpano, compromettendone in modo definitivo la leggibilità. All’esemplare intento teologico e dottrinario che governa l’intero programma iconografico non corrispondono tuttavia sul piano esecutivo esiti di pari impegno artistico. Prevale, nella narrazione sacra, un tono di spensierata vivacità che annulla ogni coinvolgimento emotivo: dramma e phatos non sfiorano i personaggi, manichini inespressivi segnati da vistose sproporzioni, come l’ingombrante gruppo dei dolenti in primo piano, attoniti in una fissità bonaria ed assente: una tipologia fisionomica che ricorre a tratti nei volti di alcuni angeli, cherubini, telamoni fino al prototipo del monumentale San Paolo, impaginato a figura intera, all'interno della finta nicchia di destra. Accanto ad esiti qualitativamente scadenti, vanno tuttavia segnalati alcuni brani di raffinata esecuzione, in particolare gli squisiti monocromi con le Virtù, posti negli angoli di risulta, sopra le finte nicchie: la Fede e la Speranza sopra San Pietro, la Carità e la Fortezza sopra San Paolo, contrassegnate dai rispettivi simboli: il calice con la croce, l’ancora, la “Virgo lactans” e la colonna. Lo stile spigliato ed il tratto veloce e compendiario dei quattro piccoli monocromi denunciano una spiccata sensibilità artistica che nulla ha a che vedere con il modesto esecutore dei goffi fantocci della crocifissione, rivelando invece palesi tangenze con il pittore veronese Claudio Ridolfi, presente ad Osimo intorno al 1640. Tra le ipotesi avanzate della paternità degli affreschi parietali, c’è l’attribuzione ad un pittore di origine jesina, Arcangelo Aquilini (1623 – 1684), ma ad oggi non vi sono veritieri riscontri circa la sua avvenuta maestranza nella città di Osimo. Gli autori del blocco d’altare vengono individuati in Teodosio Pellegrini e Giovan Battista Gallotti, decoratori che avevano affiancato il Sarti negli ornati del soffitto. Il sofisticato gioco illusionistico degli ornati e delle pregiate incorniciature trova la sua più riuscita espressione nell’originale soluzione decorativa dell’altare, in cui l’elemento strutturale vero e proprio, un prospetto architettonico in legno dorato ed intagliato, di gusto tardo cinquecentesco, si imposta a ridosso di una raffinata decorazione trompe l’oeil, che riproduce nella parete la sagoma e gli ornati di un altare dipinto, sormontato da un monumentale timpano spezzato a più ordini di intaglio, prospetticamente definito. La difficoltà di conciliare sul piano critico e conoscitivo il momento decorativo dell’altare dipinto con l’intervento della struttura lignea sovrapposta impone una prima riflessione, che tende a privilegiare come originaria scelta progettuale la realizzazione di un sontuoso altare fittizio, dipinto al centro della parete, destinato ad inquadrare una pala d’altare. La conferma di questa ipotesi è emersa nel corso del recentissimo intervento di restauro sulla parete affrescata, che ha permesso di verificare, dietro il parziale occultamento dell’apparato ligneo, l’esistenza di una mostra d’altare compiutamente dipinta e minuziosamente definita nei dettagli decorativi di contorno, che lascia intravedere al centro una vistosa lacuna di intonaco grezzo, destinata ad una successiva stesura “a fresco” o ad essere mimetizzata sotto la pala d’altare. Non ci sono note le ragioni per il quale l’affresco dell’altare venne coperto dalla struttura lignea dell’altare vero, che tutt’oggi possiamo ammirare. Se, come si ritiene, l’altare ligneo, nella composta ed elegante solidità di linee architettoniche e decorative, rappresenta una scelta culturale più matura rispetto al più composito e variopinto palinsesto d’insieme, la pala d’altare con il Battesimo di Gesù si inserisce coerentemente nel contesto dell’altare come risposta ad un’istanza di decoro e di normalizzazione in senso “classicheggiante” seicentesco, che ha indotto a formulare una discutibile attribuzione al pittore Carlo Maratta. L’analisi fin qui compiuta sulla complessa genesi decorativa del battistero ci porta a confermare la sicura pertinenza del dipinto all’altare che lo ospita e la presunta collocazione cronologica in pieno XVII secolo. La studiata semplificazione compositiva della scena obbedisce ad un’esigenza di equilibrio spaziale, che isola i due protagonisti in primo piano, sullo sfondo di una suggestiva ambientazione paesistica, scalata lungo le rive di un immaginario e sinuoso fiume Giordano. L’attenzione prestata al lato naturalistico, accentuata anche dalla minuzia descrittiva delle fronde e del fogliame, degna di un fiammingo, pongono il dipinto in relazione con alcuni scomparti del soffitto, La guarigione di Naaman di Siria ed il Mosè salvato dalle acque. Ma accanto all’ineludibile mediazione del Sarti, il presunto pittore del Battesimo rivela una pluralità di influenze diverse, riconducibili a quella brulicante koinè artistica che, nel vicino cantiere lauretano aveva espresso, alcuni decenni prima, un esempio similare di stilemi e di archetipi della cultura figurativa riformata di ascendenza romana, dal Pomarancio, allo Zuccari, fino allo stesso Bellini, maestro del Sarti.

IL GIARDINO VESCOVILE DI ASCOLI PICENO

A cura di Matilde Lanciani

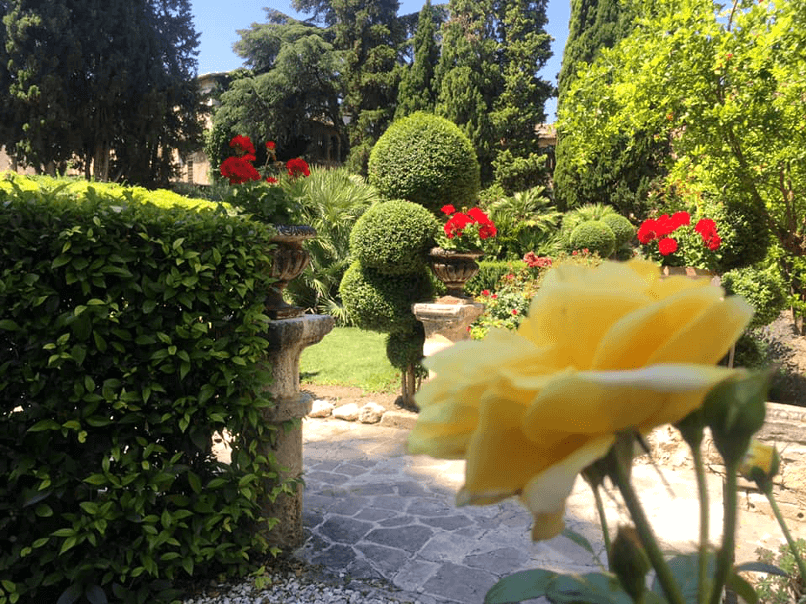

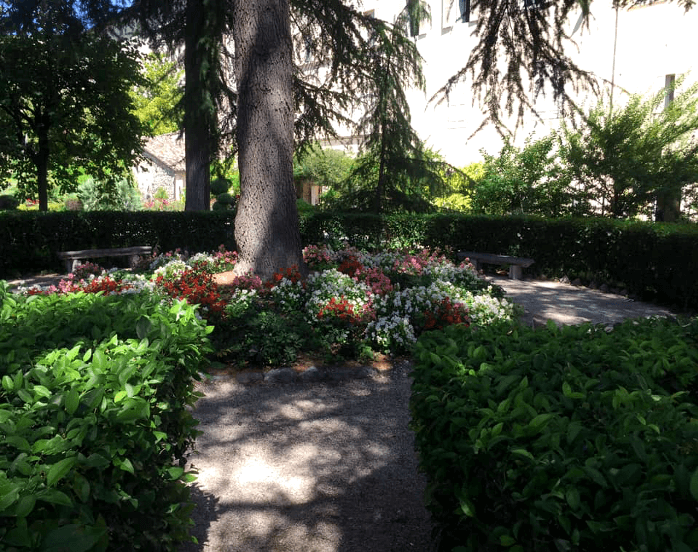

Il Giardino Vescovile, o Giardino dei Palazzi Vescovili ad Ascoli Piceno (fig.1) occupa una vasta area della parte più rappresentativa del suo centro storico e delimita verso Sud il complesso monumentale di edifici religiosi e politici che si affacciano su Piazza Arringo. Questo spazio rappresenta uno dei pochi esempi superstiti di grande giardino storico di impianto rinascimentale rimasto oggi all'interno del perimetro della città antica. Il Palazzo Roverella, che ne costituisce la principale quinta scenica, fu fatto costruire nel 1532 dal vescovo Filos Roverella (1518-1550).

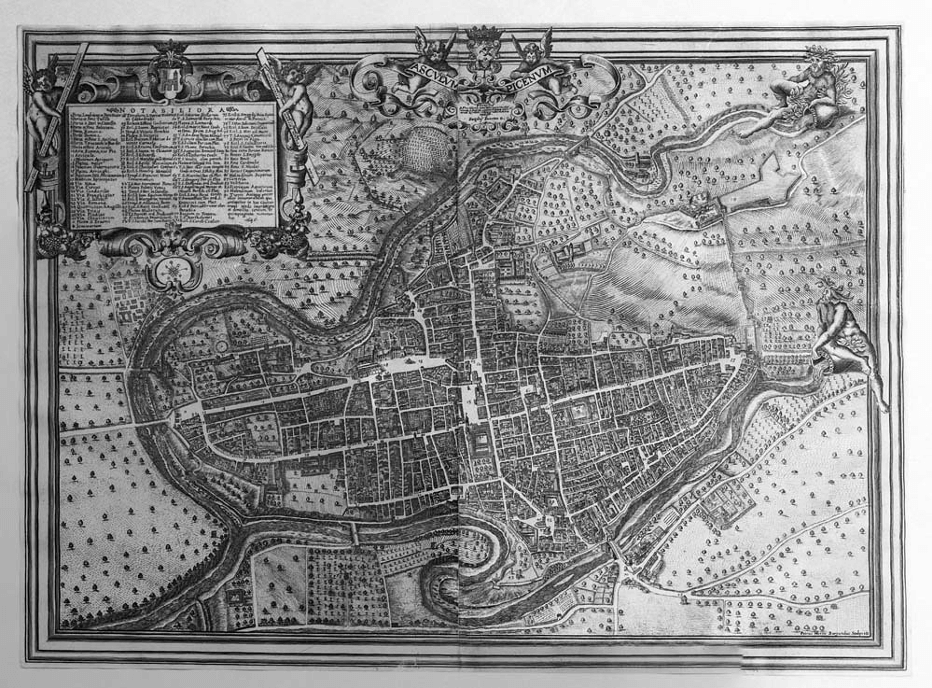

Il giardino presenta un elegante loggiato a tre arcate poggianti su quattro massicce colonne in travertino con capitelli compositi. Originariamente il loggiato si sviluppava su due livelli e, mentre quello al piano terra nel corso dei secoli è rimasto inalterato, di quello che si apriva al secondo livello si vedono oggi solo le tre arcate murate. Questa loggia, in forma di filtro tra ambiente interno ed esterno e di galleria aperta verso il paesaggio collinare del Colle San Marco, fu chiusa durante gli interventi di restauro e di adeguamento funzionale dell’Episcopio condotti nel 1735 dal vescovo Paolo Tommaso Marana (1728-1755). Come si può osservare nella veduta prospettica della città di Ascoli incisa da Emidio Ferretti (fig.2) nel 1646, con qualche variante ripresa nel 1663 da Joan Blaeu e nel 1704 da Pierre Mortier, il giardino era in parte progettato all'italiana e in parte coltivato a frutteti e ad orti irrigui che digradavano verso il crinale del fiume Castellano.

Il giardino avvolgeva sul lato Est la parte absidale della Cattedrale con gli edifici annessi del Capitolo che vennero in parte demoliti nel 1891 ed era delimitato da un alto muro di cinta che fronteggiava le mura urbiche erette a difesa della città sul lato Sud, dalle quali era separato tramite una strada ricalcata in parte dall'attuale Lungo Castellano Sisto V. Per esigenze idriche il Palazzo ed il Giardino vescovile erano serviti da un monumentale pozzo (fig.3) fatto realizzare nel 1484 dal vescovo Prospero Caffarelli (1464-1500) amico di Papa Pio II Piccolomini, il quale lo aveva nominato vescovo di Ascoli. Il pozzo è composto da una raffinata vera in travertino con otto facce rettangolari inquadrate da colonnine ugualmente ottagonali con base e cornice superiore modanate. Sui lati Est ed Ovest sono scolpiti due stemmi del vescovo Caffarelli e su quello Ovest è possibile leggere: “GENTILIBUS SUIS CAFARELLIS”.

La vera è affiancata da due pilastri rettangolari definiti in alto da capitelli compositi che sorreggono un architrave modanato sulle due facce del quale è incisa la seguente iscrizione:

“HORTUS UT IRRIGUA FIERET CELEBRATIOR UNDA

GRATIOR ET GELIDAE POTUS UT ESSET AQUAE

PROSPER ROMANUS CAFARELLO SANGUINE PRINCEPS

ASCULEUS PUTEO SURGERE IUSSIT AQUAS MCCCCLXXXIIII”.

(“Caffarelli volle che l’acqua d’irrigazione divenisse più utile, gradite e disponibile come acqua fresca da bere. Il Vescovo, di stirpe romana, principe di Ascoli, volle che sgorgasse acqua dal pozzo”).

Al vescovo Caffarelli si devono anche la costruzione del Palazzo Caffarelli, che collega il Duomo all'Episcopio e che oggi ospita il Museo Diocesano, la ricostruzione della Cattedrale nelle forme attuali e, tra le varie committenze, quella del Polittico della Cattedrale realizzato da Carlo Crivelli e della Libertas Ecclesiastica dipinta dallo stesso artista per la chiesa della SS. Annunziata e oggi conservata alla National Gallery di Londra. Oltre alle già citate mappe antiche, possiamo avere qualche ulteriore informazione storica sulla consistenza del pozzo in alcuni acquerelli realizzati alla fine del XIX secolo da Giulio Gabrielli, nel paesaggio che fa da sfondo alla Madonna Assunta, dipinta nel 1889 da Cesare Mariani sull'arco trionfale della Cattedrale, ed infine grazie al Catasto Gregoriano, che fornisce ottime fonti per la forma originaria di questo pozzo, desunta in particolare dalle mappe catastali del 1866, 1895 e 1905.

Sappiamo che parte dell’estensione originaria del giardino fu perduta a causa delle trasformazioni urbanistiche avvenute nel XX secolo, precisamente con la costruzione del Cinema Piceno e della Casa Regina Apostolorum e, inoltre, con la creazione di un nuovo isolato che si sviluppò alle spalle della Cattedrale delimitato dalle vie Dante Alighieri, Candido Augusto Vecchi, Viale De Gasperi e Viale Vittorio Emanuele.

Attualmente il Giardino Vescovile, in seguito agli ultimi interventi di restauro ad opera di Michele Picciolo, Adriana Cipollini e Simona Massari nel 2016, voluto da Mons. Giovanni D’Ercole, Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno, si sviluppa su una superficie di 2700 metri quadrati e confina sul lato Sud con il Cinema Piceno e le sue pertinenze, sul lato Ovest con il giardino del Palazzo dell’Arengo dal quale è diviso da un antico e alto muro, sul lato Est con Largo Manzoni di pertinenza della Cattedrale e sul lato Nord con il palazzo Roverella e con l’Episcopio.

Come testimoniato dal pozzo del 1484, il giardino e l’orto (fig.4) erano già esistenti in pieno periodo rinascimentale, infatti nel XVI secolo l’anonimo progettista che ne eseguì il disegno lo fece seguendo un ideale tipicamente rinascimentale e, da quanto si può desumere dalla cartografia antica giunta fino a noi, anche se in forma ridotta e meno scenografica rispetto ai grandi giardini all'italiana delle ville e dei palazzi a cui si era ispirato, il giardino riuscì ad ottenere risultati lusinghieri nella sua esecuzione nonostante la difficile morfologia del sito.

Nella pianta di Emidio Ferretti si distinguono infatti sia l’area coltivata ad ortivo e a frutteto, sia il perimetro del giardino murato in cui ognuna delle ripartizioni delle aiuole segue rigorosamente la regola di un disegno geometrico diverso in ogni settore, alternato e simmetrico, con un sapiente uso dell’ars topiaria. Come scrive Adriana Cipollini: “La logica della geometria che regola la natura e il suo assoggettamento alla razionalità e artificio tipici del Rinascimento allude espressamente ad un ordine superiore e al primato dell’uomo sulla natura scelto da Dio per comprenderla, secondo una visione prettamente neoplatonica che segue criteri di simmetria, ordine, proporzione e varietas che proiettano sull'idea di giardino una profonda valenza simbolica in cui sono essenziali la presenza dell’acqua, gli elementi lapidei usati come ornamento e quelli appositamente realizzati. Il modello di sentieri che si incrociano al centro verso la fontana, il pozzo o un grande albero derivano dal modello claustrale, alludono alla geografia edenica e ad un’immagine cosmologica di perfezione che richiama la Gerusalemme Celeste (fig.13). Lo stesso assoggettamento della natura a regole e proporzioni stabilite vede nell’hortus conclusus il topos di luogo dello spirito in un rapporto privilegiato con il paesaggio” (fig.5 e 6).

I disegni dei giardini all'italiana circolanti nel Rinascimento si diffusero a cominciare dalla seconda metà del secolo XV sul modello di quello realizzato per Palazzo Piccolomini a Pienza con la loggia che si affaccia sul parterre, del giardino di Palazzo Costabili di Ferrara, del giardino pensile del Palazzo Ducale di Urbino o di quelli della Villa Imperiale di Pesaro, sviluppandosi poi più tardi nei riferimenti a Palazzo Farnese a Caprarola o Villa Lante della Rovere a Bagnaia. Il Giardino Vescovile ascolano ha subito nel tempo notevoli ed incisive trasformazioni, soprattutto nel secolo scorso, sia per ragioni urbanistiche sia per l’uso meramente utilitaristico assunto durante i conflitti mondiali: sino ai restauri del 2015-2016 esso si presentava infatti nelle forme acquisite negli anni ’60.

Le sezioni del Giardino Vescovile

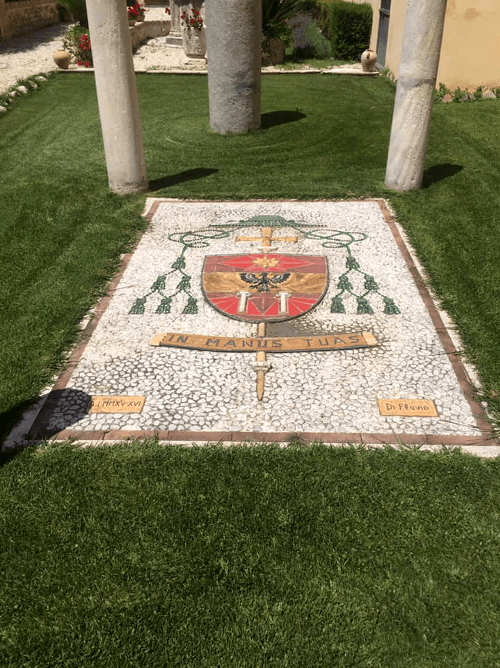

L’area è divisa in due sezioni giacenti su quote leggermente diverse con basso muro recintato; quella superiore assume la funzione di giardino e di luogo privilegiato per la riflessione e la meditazione ove troviamo sulla sinistra, posta su un grande rocchio di colonna romana, un’acquasantiera barocca a forma di conchiglia (fig.11) che funge da fontana. La sezione inferiore invece è usata come immediata pertinenza privata del Palazzo, in questo settore sono ubicati il già citato pozzo Caffarelli e lo stemma (fig.7) del vescovo Giovanni D’Ercole, circondato da quattro colonne di recupero di epoca romana e realizzato dall'artista ascolano Dario Di Flavio, che ha utilizzato elementi in grés e marmi policromi, ciottoli di fiume, travertino, gemme vitree e quattro ammoniti fossili per i capitelli delle colonnine.

A Ovest è collocata un’imponente colonna di granito grigio di epoca romana sormontata da croce in ferro e tradizionalmente conosciuta come “Colonna della flagellazione di Gesù”, a Sud è invece posizionata una grande campana bronzea proveniente dalla demolita chiesa di San Pietro Apostolo di Appignano del Tronto, realizzata dalla Fonderia Pasqualini di Fermo in occasione della Festa della Madonna della Pace del 1926. Sul corpo di quest’ultima, tra le immagini del Crocifisso, dell’Agnus Dei e della Madonna col Bambino e San Giovannino, troviamo l’iscrizione:

“A FULGURE ET TEMPESTATE LIBERA NOS DOMINE A.D.MDCLXIX”.

(“Dal fiume e dalla tempesta liberaci Signore A.D. 1669”)

Vicino alla campana sei antichi contenitori in travertino provenienti dalle cantine del Palazzo, e utilizzati come fioriere, delimitano il bordo del prato impreziosendolo.

I due settori del giardino sono messi in relazione attraverso un portale in mattoni definito da un architrave in travertino sul quale è incisa l’epigrafe: “PETRUS CAMAIANUS EPISCOPIUS”. Una seconda epigrafe dello stesso Vescovo Pietro Camaiani (1566-1579) è collocata nelle immediate vicinanze e, capovolta, un tempo fungeva da scalino.

Il meticoloso restauro del giardino nel 2016 si è basato sullo studio dei modelli geometrici tratti dalla cartografia antica ed è consistito in due interventi: il primo è stato un intervento di manutenzione conservativa delle essenze vegetali già esistenti in loco (cedri del Libano, ligustro, cipressi, olivi, agrumi, allori), mentre il secondo si è configurato come un intervento di recupero dell’antico impianto con la pianta centrica e radiale della vegetazione e di ripristino delle zone a prato e dei percorsi riconducibili alla conformazione originaria che nel tempo erano stati ricoperti da terreno e altro. Sono stati recuperati in loco e riposizionati i cordoli in pezzame di travertino che costituiscono i bordi dei vialetti, le pianelle in cotto posizionate in diagonale che scandiscono il disegno delle aiuole ed è stata restaurata la fontana con al centro un putto in marmo bianco del sec. XVII, proveniente da un altare smembrato della Cattedrale realizzato dalla bottega dei Giosafatti (fig.8).

Nel Giardino Vescovile sono stati collocati elementi scultorei erratici appartenenti all'antica cattedrale come cornici, fusti, basi e capitelli di colonne di epoca romana e medievale. In particolare sulla parete Sud dell’edificio troviamo un plinto in travertino scolpito con la figura di un Vescovo rappresentato in posizione frontale, stante e ieratica, con bassa mitra sul capo, pastorale a spirale nella mano destra e libro nella sinistra. La figura, fortemente stilizzata, è incassata nello spessore del pilastro che presenta sul lato sinistro e per tutta la sua altezza una decorazione a foglie d’acanto e sul lato destro una gola modanata che permette di individuarlo come lo stipite di un portale. Sia la resa plastica della figura che gli elementi decorativi fitomorfi suggeriscono una datazione intorno al XII secolo ed un immediato riferimento agli stipiti con le figure di profeti entro nicchie del portale centrale della chiesa abbaziale di San Clemente a Casauria, fatto realizzare dall’abate Leonate nel 1176.

I Profeti di Casauria sembrano a loro volta prendere a modello il pulpito della cattedrale di Fano, i Profeti del portale maggiore della cattedrale di Cremona ed i portali di Sant’Antonino a Piacenza e della cattedrale di Lodi, tutti risalenti al sec. XII. Data l’omogeneità cronologica con l’assetto romanico della cattedrale di Ascoli ed i caratteri iconografici che lo possono far identificare con sant’Emidio, si può avanzare l’ipotesi che lo stipite superstite possa appartenere all'antica facies architettonica della cattedrale ascolana.

Nello stesso giardino sono presenti nove conci in travertino facenti parte della ghiera di un portale monumentale, decorati nella fascia centrale da putti che giocano con grappoli d’uva tra i tralci di una vite che si sviluppa ad intreccio e incorniciati da due bande scolpite con foglie trilobate. I conci sono i superstiti di un arco del sec. XIV che per completare la sua forma ne doveva contenere almeno quattordici. La ghiera doveva essere parte integrante di un portale articolato su diversi piani e poggiante su pilastri o colonnine come negli esempi cittadini di San Francesco, SS. Vincenzo e Anastasio e S. Giacomo.

Un riferimento stilistico immediato per la ghiera è riscontrabile nel portale centrale della basilica di S.Maria di Collemaggio dell’Aquila (seconda metà XXIV sec.), dove la ghiera decorativa superiore presenta delle analogie stilistiche più che evidenti sia per dimensione che per valore estetico. Un portale di tale impegno doveva certamente segnare l’accesso ad un edificio sacro di grande importanza. In città effettivamente numerose sono state le chiese demolite tra il XIX e il XX secolo tra le quali San Martino, Sant’Onofrio, Santa Maria delle Vergini e Santa Caterina, ma allo stato attuale non sussiste documentazione adeguata per riferirlo ad una di esse. In epoca precedente l’unica trasformazione architettonica sostanziale che può aver determinato lo smontaggio di un simile rilievo architettonico è avvenuta nel 1481, in occasione degli interventi di demolizione dell’antica facciata della Cattedrale. Questo dato storico potrebbe far ipotizzare che la ghiera decorativa potesse appartenere ad uno dei portali smontati in tale circostanza.

Nel giardino è anche conservato un grande leone mutilo delle zampe, anch'esso di provenienza incerta e avente caratteristiche stilistiche tali da poterlo riferire ad un protiro con funzione stilofora (fig.9).

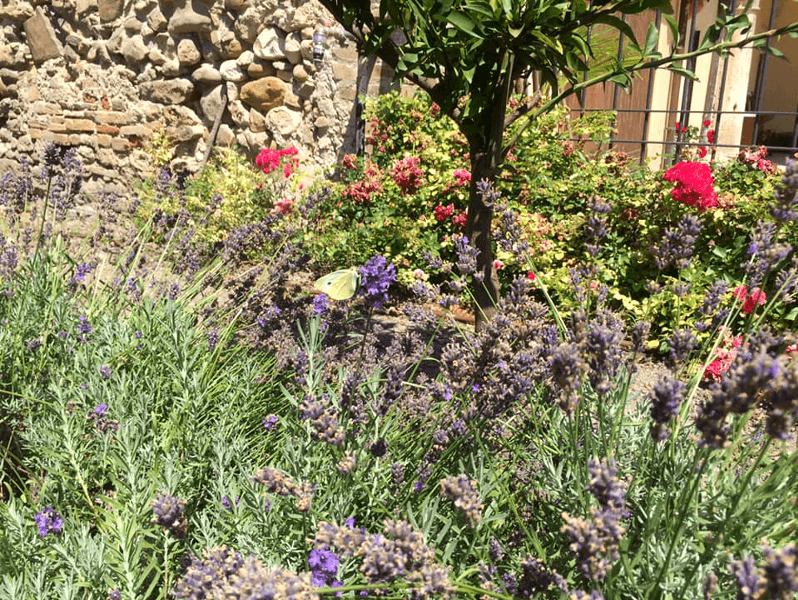

Per concludere, con i restauri del 2016 che hanno riportato il Giardino Vescovile in vita, sono state ampliate anche le varietà vegetali all'interno del sito come aranci, melograni, limoni, mandarini, ulivi e le bordure delle aiuole sono state realizzate con siepi di mirto e rose antiche rosse, gialle e bianche, mentre sul lato Ovest è stato creato il settore delle piante officinali come salvia, alloro, menta, lavanda (fig.10) e rosmarino. A Sud si estende il pergolato in legno di castagno (fig.11) su cui si arrampicano piante di vite, glicine, gelsomino e rose e infine ad Est, versante particolarmente ombroso, è stata integrata una vasta macchia di ortensie di diverso colore.

BIBLIOGRAFIA

Bellanca, Calogero. "Palazzo Roverella di Ascoli Piceno: prime riflessioni attraverso lo studio e l'intervento di restauro delle superfici". Recuperare l'edilizia 4.17 (2000): 56-62.

Cirelli, Enrico. "La ridefinizione degli spazi urbani nelle città dell’Adriatico centrale tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo". Hortus Artium Medievalium 20.1 (2014): 39-47.

Mariano, Fabio, and Stefano Papetti. Le ville del Piceno: architettura, giardini, paesaggio. Silvana, 2001.

Mariotti, Cesare. Ascoli Piceno. No. 69. Istituto italiano d'arti grafiche, 1913.

Petrucci, Enrica. "Antichi edifici religiosi e nuovi usi Un difficile processo di trasformazione nella città contemporanea". Old religious buildings and new uses A difficult transformation process in the contemporary city.

Picciolo, Michele, ed. Guida alle chiese romaniche di Ascoli Piceno, citta di travertino. 2007.

Pizzimenti, Francesco. "The Urban Archaeology Project in Asculum: the case of Piazza Arringo". Groma. Documenting archaeology (2018).

(Le immagini utilizzate nell’artcolo sono tratte dal sito del FAI di Ascoli Piceno)pèa

IL BATTISTERO NELL'EPISCOPIO DI OSIMO

A cura di Giulia Pacini

INTRODUZIONE: IL BATTISTERO DI OSIMO

In relazione alle trattazioni sul complesso dell'Episcopio, oggi si andrà ad affrontare il tema relativo al Battistero di Osimo, altresì noto come chiesa di San giovanni Battista. In questa prima parte si illustreranno le fasi relative alla committenza, all'apparato iconografico e alla realizzazione pittorica dello stesso.

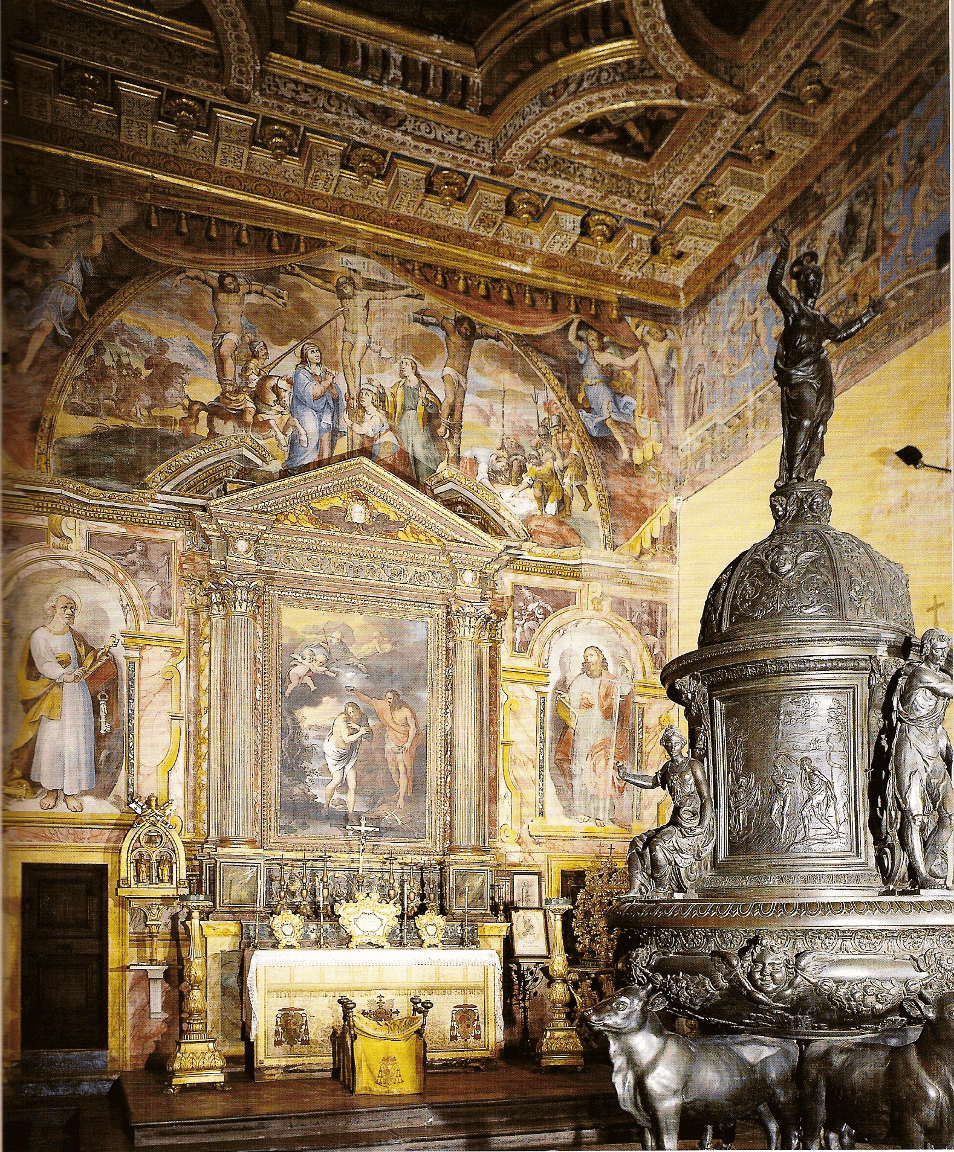

COMMITTENZE ED ARTISTI ATTIVI NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL FONTE BATTESIMALE

Non si hanno notizie certe sulle origini del Battistero di Osimo, o Chiesa di San Giovanni Battista, che sorge accanto alla Chiesa Cattedrale. Si può ipotizzare che si tratti di un edificio indipendente, costruito proprio come chiesa battesimale fin da epoca tardo-antica. Ha una dimensione di m. 15,70 per m. 7,25. I restauri hanno rivelato nella parete nord l'antica porta, due grandi finestre e alcune tracce di antichi affreschi, mentre nella parete sud una grande porta e quattro finestre disuguali per misure. Di certo la chiesa fu destinata a tale funzione dagli inizi del sec. XVII, quando il vescovo di Osimo, Agostino Galamini (1620-1639), commissionò la decorazione del soffitto della chiesa, la realizzazione di un fonte battesimale in bronzo e un affresco sulla parete dell'altare come parti di un unitario programma iconografico, volto a rimarcare le proprietà salvifiche dell'acqua battesimale. La realizzazione del sontuoso soffitto, che rappresenta uno dei gioielli del nostro patrimonio culturale, fu commissionata nel 1629 al pittore Antonino Sarti di Jesi, che ne fu anche progettista e coordinatore dell'intero progetto decorativo. L'opera del soffitto fu portata a termine, con eccezionale rapidità, appena cinque mesi dopo l'inizio dei lavori, e cioè il 4 marzo 1630. La superficie lignea è suddivisa in tre scomparti incorniciati. Negli scomparti laterali, i pannelli esagonali recano episodi biblici: la guarigione di Naaman di Siria e Mosè salvato dalle acque del Nilo. Negli interspazi sono rappresentati Angeli con i simboli battesimali e con altri accessori per il Battesimo. Lo scomparto centrale, di forma quadrata, ha nel mezzo un medaglione ovale in cui è rappresentato il Miracolo della piscina Probatica, circondato da quattro pannelli con gli Evangelisti e i rispettivi simboli: l'angelo per Matteo, il leone per Marco, il bue per Luca e l'aquila per Giovanni. L'elegante impaginazione compositiva delle scene rivela nel Sarti un pittore di insospettata perizia, vicino, soprattutto nelle aperture paesistiche, alla scuola veneta di Claudio Ridolfi, presente nel territorio marchigiano e legato all'artista jesino. II soffitto presenta nel suo perimetro esterno un cornicione con rosoni dorati su fondo azzurro, alternati a mensoloni aggettanti con fogliame dipinto in ocra, decorato insieme alle cornici da collaboratori del Sarti, Giovan Battista Gallotti di Arcevia e Teodosio Pellegrini di Castel d'Emilio. Sotto il soffitto corre un ampio fregio in affresco di stile tardomanieristico, che rappresenta sette santi asceti: da sinistra dell'altare San Benedetto da Norcia, San Caritone, San Simone, San Giacomo, Sant’Arsenio, Sant’Egidio, San Francesco di Assisi, tutti riquadrati tra schiere di putti con fogliame ed arabeschi recanti al centro, alternativamente, teste di tori e pigne. La parete dell'altare si presenta con un'articolata trama decorativa a più mani, che possiamo distinguere in tre parti. La prima è dominata da un grande affresco della crocifissione, mostrata da due angeli che trattengono un grande sipario da teatro, in una specie di sacra rappresentazione. In particolare dal costato di Gesù esce sangue ed acqua, con riferimento ai sacramenti dell'Eucarestia e del Battesimo. L'affresco è stato attribuito ad Arcangelo Aquilini di Jesi o agli stessi decoratori del fregio, Pellegrini e Galeotti. Pur nella sua semplicità e a volte rozzezza, pur nella sua mancanza di pathos, l'affresco è, tuttavia, una splendida espressione di un’interessante cultura tipica della pietà popolare. La seconda parte presenta gli apostoli Pietro e Paolo con i simboli che li caratterizzano, le chiavi e la spada, e quattro Virtù (Fede, Speranza, Carità e Fortezza), in bianco e nero, di raffinata esecuzione, che rivelano spiccata sensibilità artistica. La terza parte è costituita dalla pala d'altare con il Battesimo di Gesù, fulcro ottico e ideale dell'intero complesso decorativo. E’ databile alla seconda metà dei sec. XVII ed è stata attribuita erroneamente a Carlo Maratta. La tela è incastonata in un bell'altare ligneo di successiva fattura.

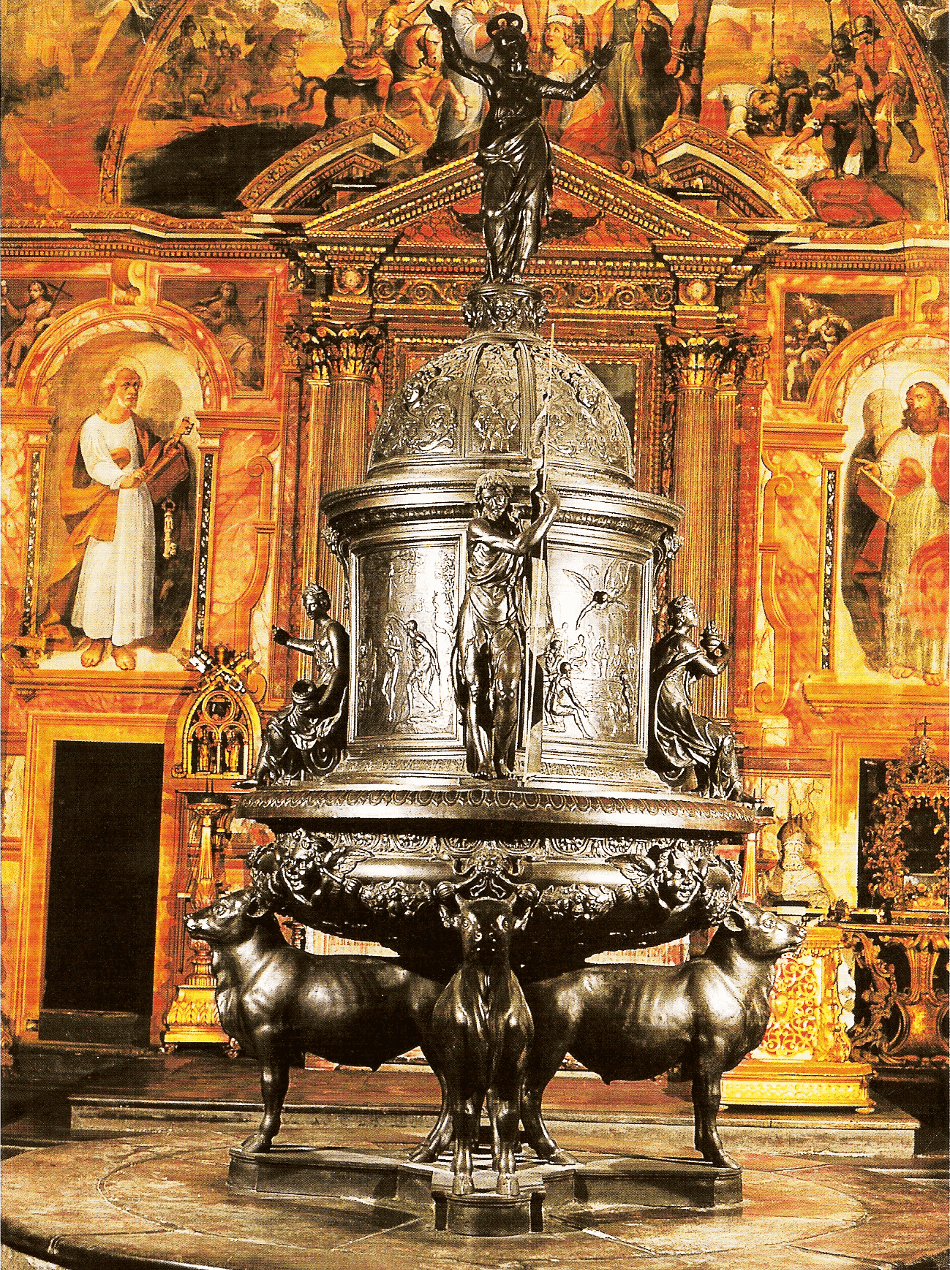

IL FONTE BATTESIMALE: LE VICENDE DELL'OPERA

Per quanto riguarda la scelta dell’artista che doveva eseguire il fonte battesimale nel Battistero di Osimo, si tenga presente che il Galamini era stato vescovo di Loreto dove aveva avuto modo di apprezzare la scuola di scultura di Antonio Lombardi e dei suoi figli, dalla quale uscirono i fratelli scultori Tarquinio e Pietro Paolo Jacometti, nipoti di Antonio. Ben sette rogiti del notaio Prospero Tomassetti, che vanno dal 16 luglio 1622 al 18 dicembre 1629, documentano la storia della commissione del Battistero che fu fatta inizialmente dal Galamini attraverso un suo rappresentante, Bernardino Mariani, al figlio di Antonio Lombardi, Paolo, che perciò deve essere considerato l’ideatore del disegno, ispirato probabilmente allo stesso committente. Non è chiaro altresì perché il lavoro fu eseguito dai fratelli Jacometti. L’impegno preso dal Lombardi prevedeva che l’opera sarebbe stata pagata 1550 scudi e sarebbe terminata a messa in opera a due anni di distanza dal contratto. Invece il lavoro andò per le lunghe. Fu stipulato un secondo contratto, in cui venivano modificate le condizioni del primo, riducendo le proporzioni del monumento e fissando un pagamento differente: 700 scudi più 5000 libbre di bronzo. Tale contratto fu stipulato tra Pietro Paolo Jacometti ed il garante, un tale Fabrizio Lepretti di Recanati, che era apparso anche nel primo contratto. La nuova stipula venne tenuta nascosta al cardinale, che ne venne a conoscenza solo all'atto della consegna: dapprima si trovò contrario a tale gesto, ma poi accettò l’opera e, inoltre, versò allo Jacometti cento scudi in più rispetto alla somma pattuita. L’opera, di evidente impronta manieristica, è posteriore di una ventina d’anni al fonte battesimale del Vergelli nella Basilica di Loreto, al quale aveva lavorato anche Tarquinio Jacometti. Entrambe le opere sono “spettacolari per mole e per virtuosismo”, ma rispetto a quella di Loreto, questa di Osimo appare più contenuta ed essenziale nella struttura, meno affastellata con elementi decorativi e certamente più matura nella facilità del modellato, nello sfruttamento delle convessità dove la luce gioca effetti dinamici e nervosi, di notevole effetto pittorico: una tecnica, quella del fonte di Osimo, che nelle statue si distanzia da quella del maestro Antonio Lombardi per una certa semplificazione delle forme ed una più ampia scansione delle superfici. Tradizionalmente l’opera è attribuita ai due fratelli Tarquinio e Pietro Paolo, ma nei contratti appare sempre Pietro Paolo e non Tarquinio. Tuttavia statue e pannelli non sembrano usciti dalla stessa mano, perché tra le une e gli altri non c’è solo una sostanziale differenza di tecnica, ma anche una visione notevolmente differente: alla ricerca esasperata di pittoricismo e dinamismo evidente nei riquadri, dove è facile sentire il riflesso della tecnica del maestro Antonio Lombardi, sono dissonanti le statue, con la loro forma plastica, compatta e levigata, dall'intonazione manieristica che raggiunge il suo culmine nella figura del Redentore sulla sommità del monumento, trasposizione tipica di tante realizzazioni pittoriche trionfali di Ascensioni e di Assunzioni del ‘500 e del ‘600. Si consideri inoltre che Pietro Paolo è autore della targa sulla torre di Recanati, con la Traslazione della Santa Casa di Loreto (1634), abbastanza vicina stilisticamente a questi pannelli del Battistero di Osimo.

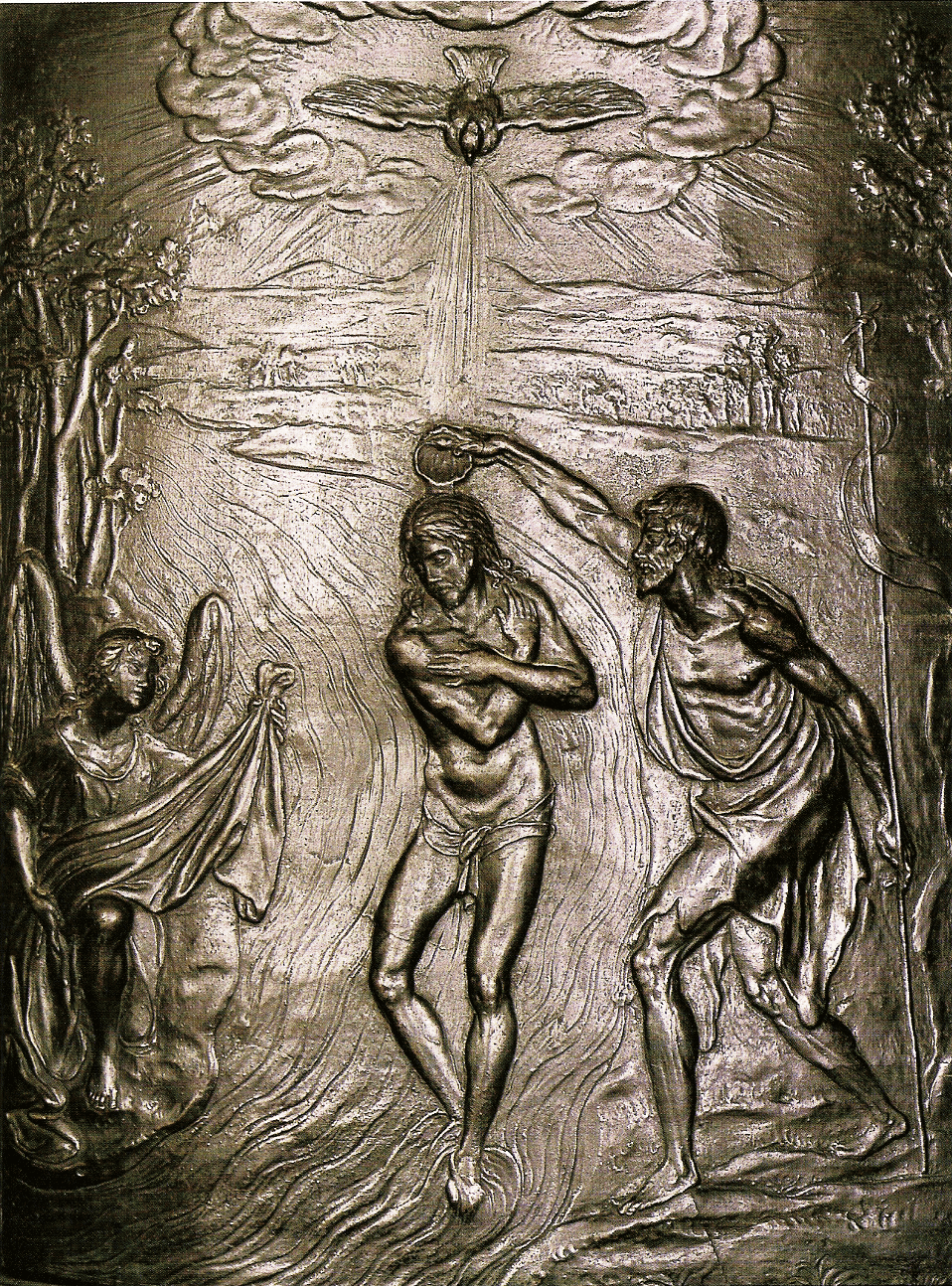

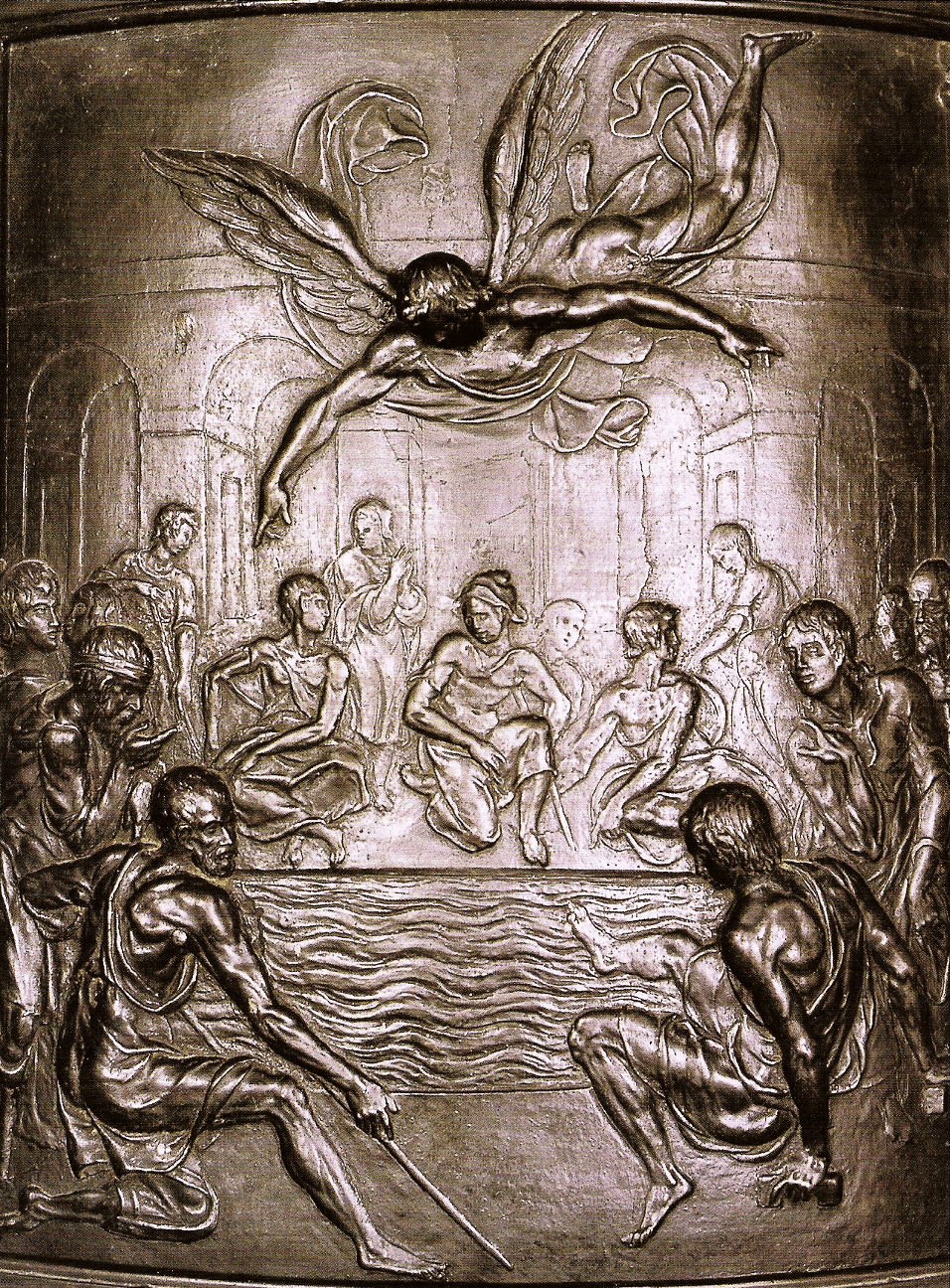

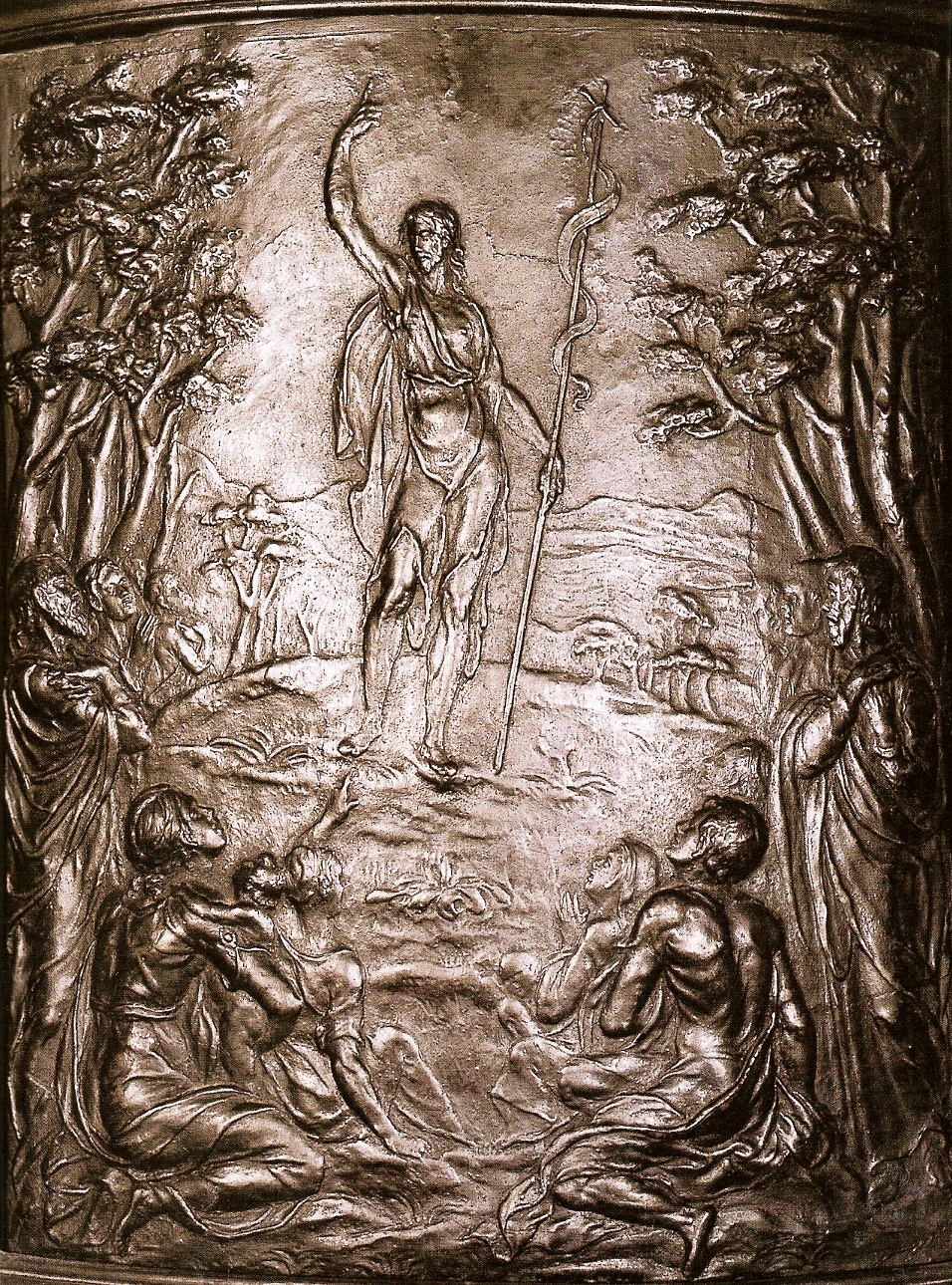

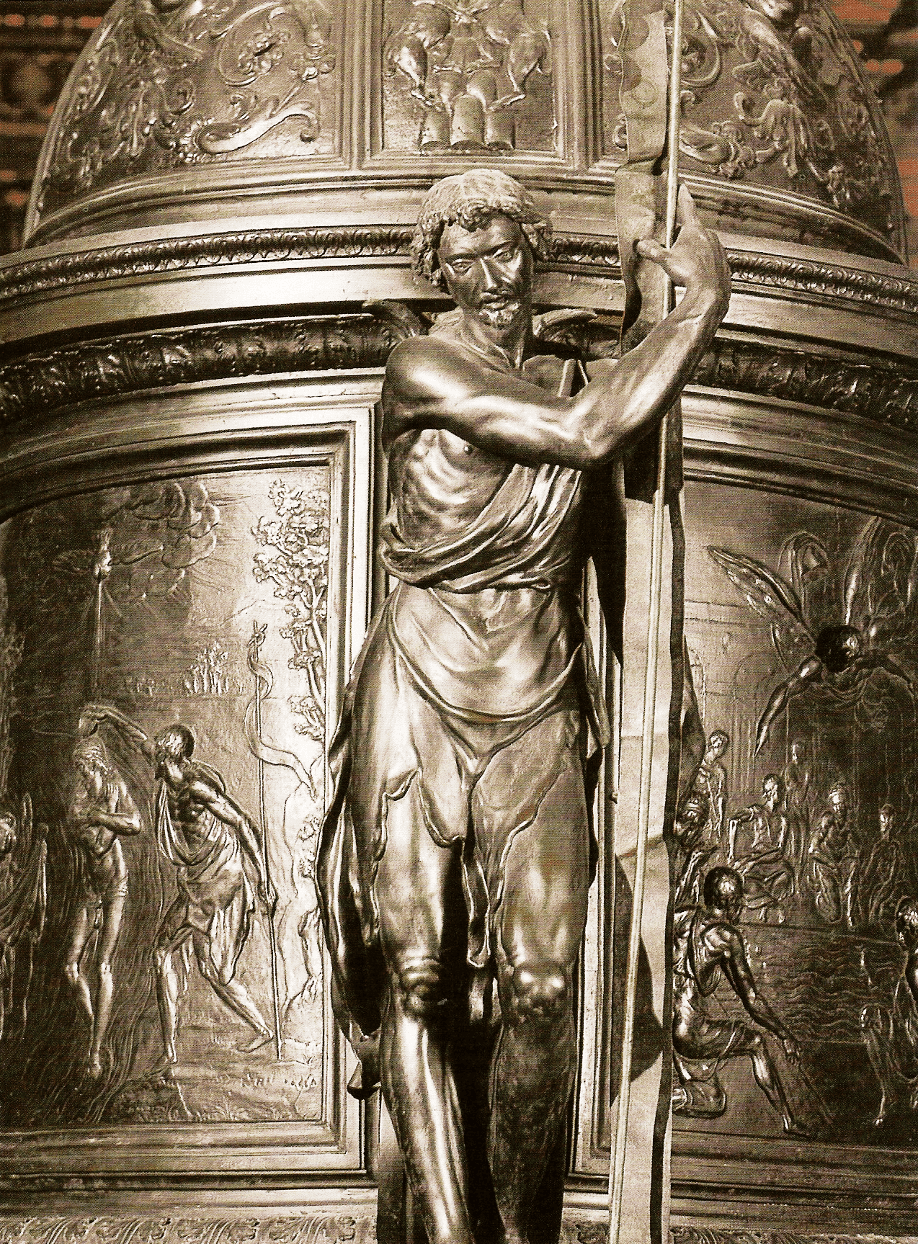

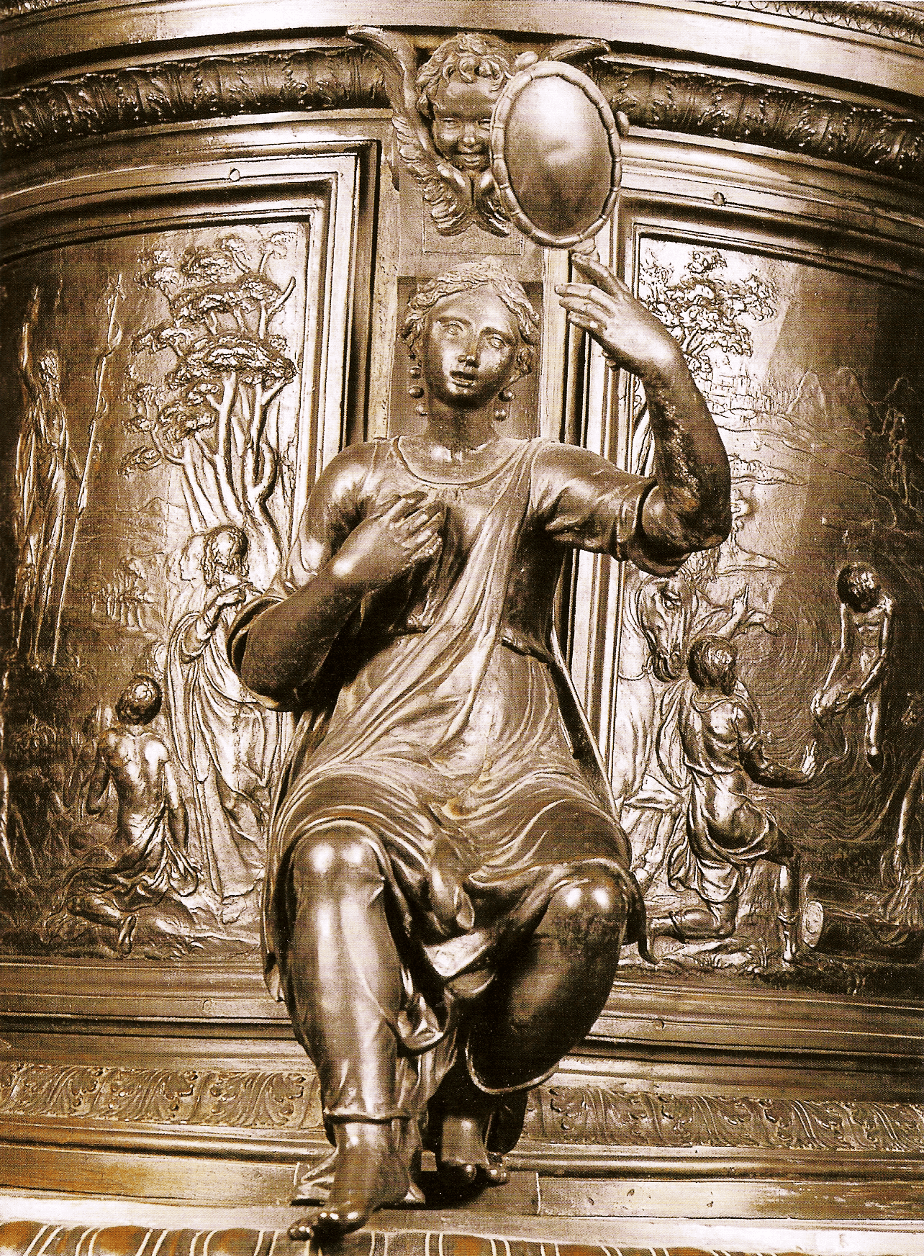

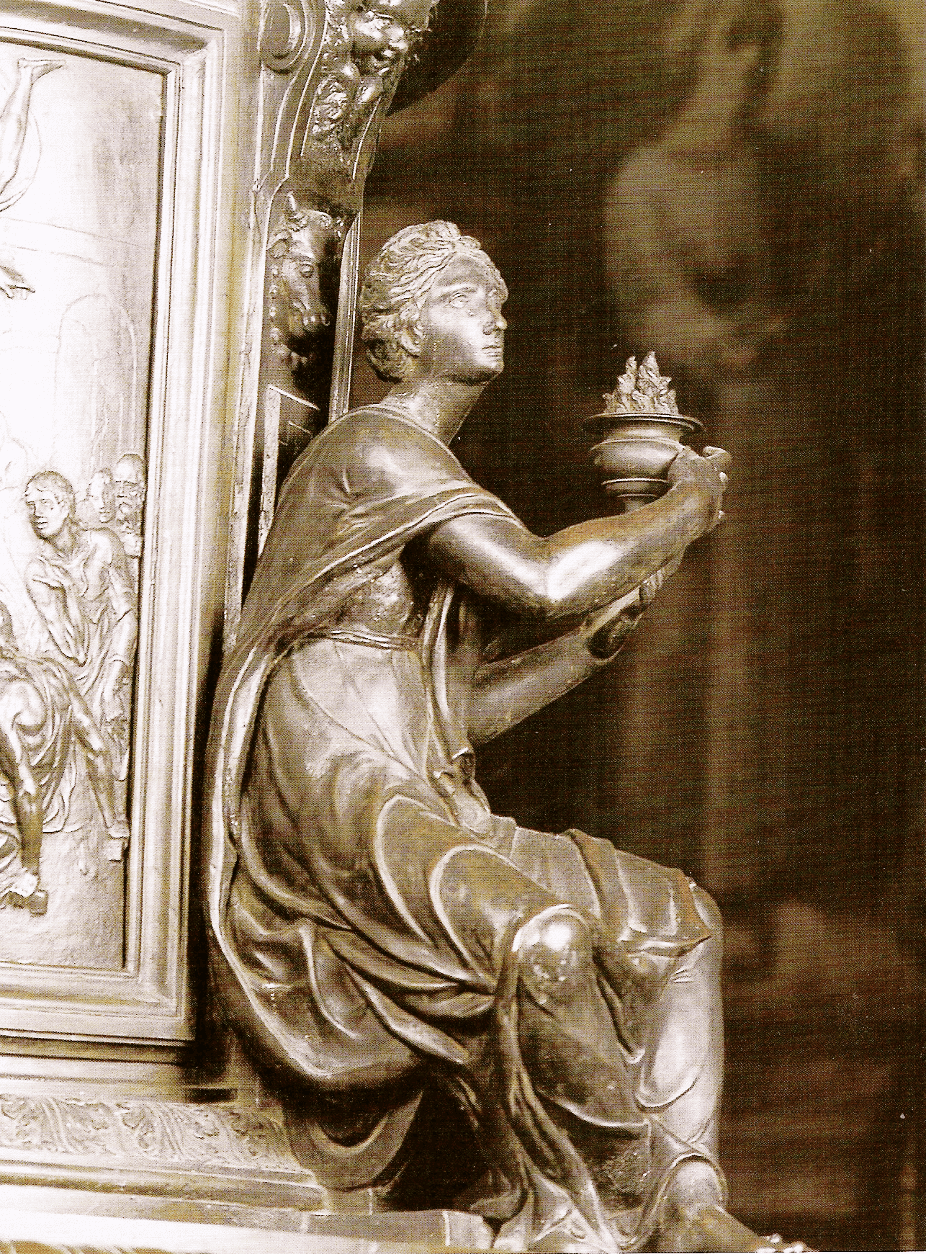

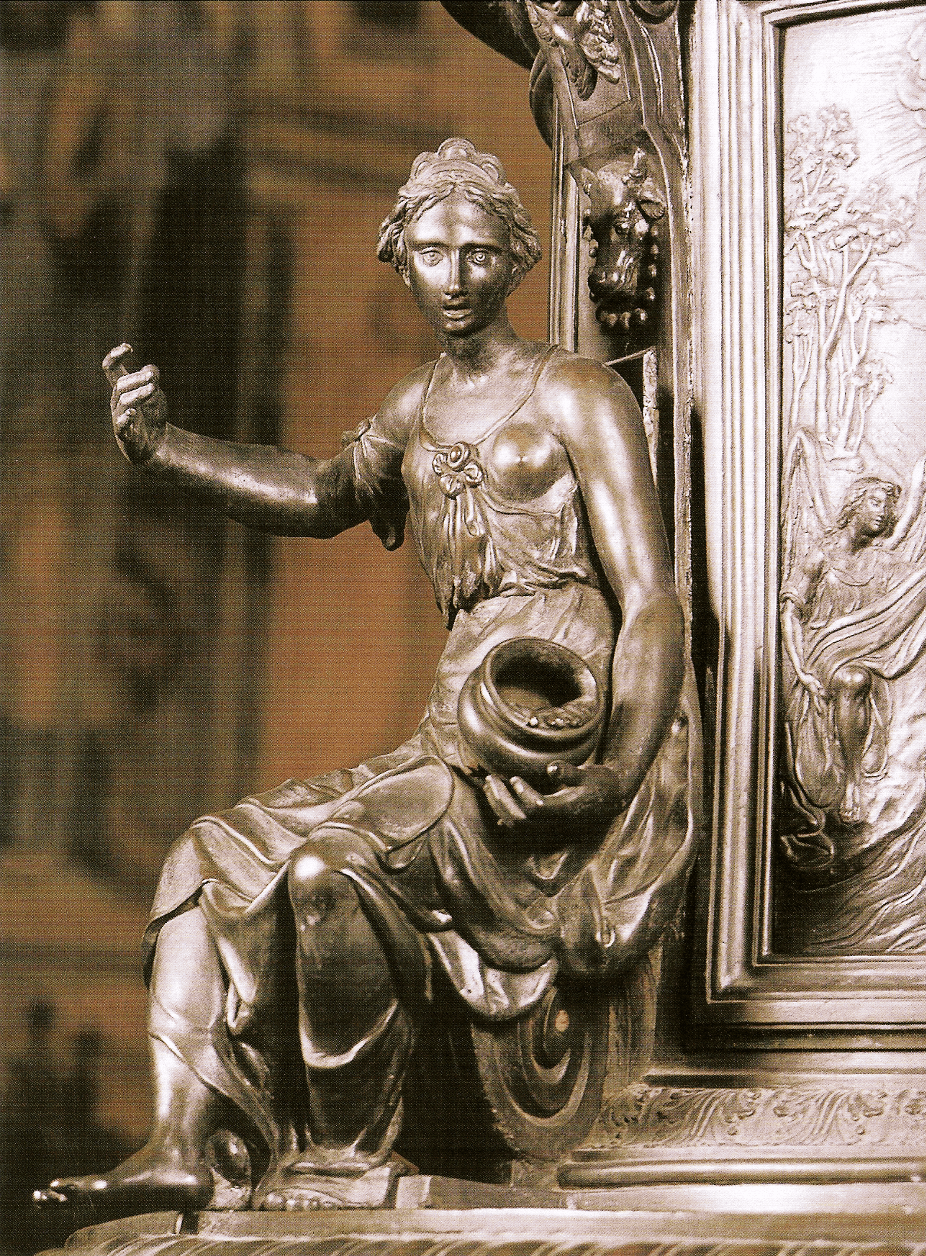

IL FONTE BATTESIMALE E LA SUA ICONOGRAFIA

Tutto il complesso del fonte battesimale bronzeo del Battistero di Osimo poggia su una base a forma di quadrifoglio: una evidente rivisitazione e semplificazione della fontana nel piazzale della Madonna di Loreto, di Carlo Maderno e Giovanni Fontana alla quale hanno lavorato, per la parte decorativa, anche i fratelli Jacometti; ma anche un altrettanto evidente riferimento al plurimo valore simbolico del numero quattro, allusione ai quattro fiumi del paradiso, alle quattro virtù cardinali, ai quattro evangelisti. Su ogni lobo del quadrifoglio si innalza un torello con il muso rivolto verso l’esterno (fig 1). La presenza del toro non è soltanto legata alla simbologia delle Sacre Scritture (libro dei Re), ma è anche un richiamo allo stemma del committente. Sui dorsi e sulle teste dei quattro animali, ognuno dei quali guarda verso uno dei quattro punti cardinali, poggia un carino guarnito di ghirlande unite tra di loro da testine di putti alati sorridenti, alternati a nodi di nastri, fermati al centro da un fiore. Sul catino si innalza il fonte vero e proprio, a pianta circolare e corredato di cupolini, alle estremità dei diametri del cerchio di base del tempietto compaiono quattro statue: tre sedute, di donna, raffiguranti le virtù teologali, Fede (fig 9), Speranza (fig 10) e Carità (fig 11) e la quarta, in piedi, raffigurante San Giovanni Battista (fig 8), rivolta verso l’ingresso della chiesa. Quattro riquadri incrostati a bassorilievo sulla superficie circolare del tempietto sono divisi tra loro da lesene, decorate in altro con teste di putti e bucrani, alle quali si addossano le quattro statue. Com'è nella tradizione decorativa dei battisteri, anche nel Battistero di Osimo in tre dei quattro riquadri si svolgono scene legate alla presenza dell’acqua e le stesse scene, dipinte, figurano anche negli scomparti del soffitto: La guarigione di Naaman di Siria nel Giordano (fig 4); La piscina probatica (fig 5); il battesimo di Cristo (fig 3). Questo ultimo riquadro decora uno sportello che protegge una delle due parti di cui è formato un bacino interno, e precisamente quella nella quale è contenuta l’acqua lustrale. La quarta scena è La predicazione di San Giovanni (vedi figura). Qui lo sportello custodisce la parte del bacino entro la quale si amministra il battesimo. Il cupolino è diviso in settori: quattro spicchi in corrispondenza dei riquadri sottostanti, e quattro fasce longitudinali in corrispondenza delle statue, anch'esse sottostanti. I settori che contengono vari motivi decorativi a bassorilievo, nelle fasce torelli rampanti attestati ad un pino, fiori, fogliame e teste di putti negli spicchi, si raccordano in alto in un piccolo tamburo terminale che è adornato da quattro testine di putti alati e sul quale si erge la statua del Redentore a braccia levate (fig 7). Tutta la costruzione è poggiata su una base di 3 metri di diametro ed è sopraelevata dal pavimento della chiesa con una serie di tre scalini alti complessivamente circa 40 centimetri da terra. Anche qui si noti il valore simbolico del numero tre. L’acqua lustrale contenuta nel bacino, una volta usata, scende da uno scolo e corre internamente lungo una delle zampe di un torello, per poi finire sotto il pavimento. A considerare il monumento nel suo insieme, l’elemento che lo caratterizza è la forte simmetria, un elemento ancora decisamente rinascimentale. È possibile ritrovare in esso il riflesso di quella visione propria dell’arte rinascimentale nella quale il manufatto artistico è l’espressione di un’armonia scenografica di motivi architettonici, plastici, pittorici. Le forti membrature che suddividono lo spazio della piccola volta e le lesene aggettanti della superficie tamburata; le figure a tutto tondo che si addossano a queste ultime esaltando la scansione della superficie stessa; i riquadri che rinserrano scene a bassorilievo dalla valenza fortemente pittorica; tutto rientra in una visione nella quale forme architettoniche e forme plastiche si associano a forme pittoriche: in questo caso, a quello che può essere inteso come il surrogato della rappresentazione pittorica, il bassorilievo.

Qui si conclude la prima parte relativa alle trattazioni sugli arredi ecclesiastico del Battistero di Osimo. Nel prossimo articolo si affronterà invece il tema degli apparati decorativi e del soffitto ligneo.

-G. Catino Wataghin, M.Cecchelli, L. Pani Ermini, L'edificio battesimale in Italia. Aspetti e problemi, Bordighera, 2001

-G. Marchini, Marche, Milano 1965.

GLI EX LIBRIS DEL FONDO LEBORONI A MACERATA

A cura di Matilde Lanciani

Introduzione: gli ex libris nella storia

Se parliamo di ex libris facciamo riferimento ad una tipologia di arte contrassegnata storicamente come “minore” ma che presenta nel suo piccolo universo una varietà di elementi culturali ed artistici che ne fanno un piccolo scrigno culturale. Con questo termine (con le varianti ex biblioteca, ex catalogo, simbulum bibliothechae, ex libris musicis, ex libris medicinae, ex libris eroticis..) indichiamo infatti un’incisione, solitamente di piccolo formato, eseguita in pochi esemplari numerati, secondo la richiesta di un committente mediante una serie di tecniche incisorie come la stampa a rilievo o alta, la stampa in cavo e la stampa in piano. L’ex libris, posto sul piatto interno alla copertina di un libro, indica infatti, come suggerisce la locuzione latina “ex” ossia “da”, che quel libro appartiene alla determinata collezione di un qualsivoglia bibliofilo, collezionista o studioso.

Nell’ex libris compaiono solitamente motti o stemmi che fanno riferimento alle caratteristiche di chi li commissiona per affermare la propria dotazione libraria e ribadirne la proprietà. Andrea Galante ne “Gli ex libris tedeschi”, articolo del 1987 sulla rivista “Emporium”, riporta un simpatico motto di un gentiluomo inglese che fece incidere sui suoi ex libris queste parole:

“My book is a thing

my fist ist an other

if you steal one

you will feal the other”.

(“Il mio libro è una cosa, il mio pugno un’altra. Chi ruba il primo proverà l’altro”).

Questa attestazione di possesso porta con sé moltissimi significati artistici e storici che è possibile ravvisare in una tipologia artistica così rara e preziosa: in primo luogo dà notevoli indizi sul periodo al quale appartiene l’ex libris, sull'individualità e le peculiarità di chi lo commissiona e anche sui connotati degli artisti che lo realizzano e dei modelli ai quali si ispirano.

I primi ex libris sono da ricercare addirittura nell'Antico Egitto, sappiamo che i rotoli di papiro del Faraone Amenophis (XV sec. a.C) venivano contrassegnati da una piastrina che recava il nome della coppia regnante. Allo stesso modo, in Cina, dopo l’invenzione della carta, l’ex libris assumeva quello stesso significato allegorico che gli è attualmente attribuito.

“Con questi precedenti – scrive E. Bragaglia – l’invenzione della stampa trovava nell’ex libris l’elemento perfetto in tutte le sue componenti; veniva stampato con gli stessi torchi utilizzati per il libro, le figurazioni simboliche erano incise su legno, analogamente alle illustrazioni che ornavano i libri più fastosi”.

Il primo esemplare riferibile a quest’arte è stato rinvenuto in Germania nel 1470, appartenente al religioso bavarese Hans Knabensberg. Successivamente nella personalità di Albrecht Dürer troviamo un grande punto di riferimento con la prima attribuzione di un ex libris del 1516 destinato a Hieronymus Hebner, giudice di Norimberga.

Michael W., X bn.

In ambito italiano il Bertarelli indica come documento principale a testimonianza di questa pratica artistica un ex libris eseguito per Mons. Cesare dei Conti Gambara, consacrato Vescovo di Tortona nel 1548 e poi un altro ancora per il giureconsulto pistoiese Niccolò Pilli, entrambi incisi su legno. Jacopo Contarini commissionò un altro esemplare nel 1560, posto a circoscrivere la raccolta da lui donata alla biblioteca di San Marco a Venezia, ne troviamo altri esempi in quelli di Bernardo Clesio e Gerolamo Veratti fra Trento e Ferrara. Nell'Italia rinascimentale sicuramente la tecnica incisoria ebbe una particolare fioritura grazie anche al Pollaiolo e al Mantegna, figure di spicco per quanto riguarda la divulgazione di questa pratica da cui deriva anche la tematica exlibristica. Nel ‘600 il disegno diventa più ricco e adorno con nastri, tralci di vite, rami fioriti ecc., tendenza che andrà sostituita poi nel ‘700 con la semplice etichetta tipografica che reca il solo nome e cognome del titolare della biblioteca.

In Germania, dove senz'altro il genere nasce e trova terreno fertile, viene introdotta la tecnica dell’acquaforte, che trova in Rembrandt le sue radici con una serie di sperimentazioni dell’artista anche a bulino e puntasecca. Verso la fine dell’800 la xilografia è sostenuta da artisti del calibro di Gauguin, Münch, Kirchner e gli espressionisti della “Die Brüke” mentre agli inizi del ‘900 si fa risalire la linoleografia (in sostituzione del legno) per merito di Matisse e Picasso.

Nel 1902 in Italia viene pubblicato l’ancora ad oggi insuperato volume sugli exlibristi “Gli ex libris italiani” di Bertarelli e Prior e nel 1919, quando nasce la prima associazione di collezionisti a Torino, questo tema avrà ancora più ampio respiro supportato anche da iniziative artistiche come la rassegna “EROICA” fondata da Ettore Cozzani e Franco Oliva nel 1911 a La Spezia in cui Adolfo De Carolis emerge come figura rilevante del gruppo.

La prima fase dell’exlibrismo italiano parte quindi da Torino e precisamente nel 1910 ad opera del conte Rati Opizzoni che fondò l’”Associazione italiana tra amatori di ex libris”, prosegue poi con l’ “AIACE” a Bologna di Gino Sabbatini e la “B.N.E.L Bianco e Nero ex Libris” fondata e gestita dall'ingegnere Gianni Mantero di Como, il quale collezionò più di 2.000 esemplari individualmente.

Il fondo Leboroni della biblioteca statale di Macerata e l’opera di catalogazione di Goffredo Giachini

La collezione del fondo Leboroni di Macerata è stata donata da Maria Elisa Leboroni, xilografa di successo internazionale, che ha raccolto oltre 12.000 ex libris i quali costituiscono il nucleo di questo tema in ambito marchigiano. Nel 2002 infatti, Angiola Maria Napolioni, già direttrice della biblioteca statale di Macerata, mise le premesse per la costituzione del Fondo Leboroni appoggiando il progetto di Goffredo Giachini, noto curatore di esposizioni dedicate all'incisione e altro, mirante alla definizione della donazione a favore alla Biblioteca stessa.

Leboroni, allieva di Gerardo Dottori, Pietro Parigi e padre Diego Donati, realizza ex libris caratterizzati da un linguaggio personale, molto raffinato e fortemente coloristico. “La bellezza è la forma che l’amore dona alle cose” è infatti il credo di questa artista che trae le sue radici dal grande xilografo Mimmo Guelfi.

Il fondo è stato interamente catalogato da Giachini che con competenza, costanza e dedizione ha suddiviso tutti gli ex libris in ordine alfabetico, cronologico, a seconda della tecnica, delle dimensioni, del committente e della tematica trattata. L’importante collezione è stata interamente digitalizzata e resa fruibile a studiosi, letterati ed artisti. Ma cosa più singolare è che Giachini ha riportato una serie di riproduzioni nel libro “Gli ex libris del Fondo Lebroni della Biblioteca Statale di Macerata” del 2015 commentato dal critico Gian Carlo Torre, le quali presentano gli exlibristi con autografi originali e l’elenco dei loghi e delle firme di tutti gli autori facenti parte del fondo.

In ambito marchigiano, Giachini si era in precedenza dedicato, come ci racconta, ad una serie di studi legati a questo tema prendendo in considerazione molti artisti come Bruno da Osimo, Renato Bruscaglia, Leonardo Castellani, Walter Piacesi, Giuseppe Mainini, Luigi Bartolini, Vito Giovannelli, Maria Adriana Gai e molti altri. A proposito del Bartolini, è bene precisare che questo illustre atrista del bulino, ha inciso non più di 8 ex libris, uno dei quali, dedicato al Mantero, fa parte del fondo Leboroni.

Goffredo Giachini, componente per molti anni del direttivo dell’Accademia dei Catenati di Macerata e collezionista, spiega: “La prima mostra fu fatta nella Galleria Galeotti in Piazza Vittorio Veneto, gestita dalla Fondazione Carima, poco dopo la Leboroni pensò di donare la sua preziosa collezione a Macerata. Mi sono fatto carico di classificare tutto questo materiale per renderlo disponibile a chi volesse godere di questo patrimonio”.

A introduzione del volume curato da Giachini troviamo una citazione esemplificativa da Bruno Marsili da Osimo: “La gemma che incastona l’aurea bellezza del libro è il suo ex libris. Al pari del cammeo e del niello, esso concentra in minime proporzioni la potenza dei grandi quadri”.

Dal Fondo Leboroni

Sul frontespizio di un Codice Giudiziario delle cause civili del principato di Trento del 1788 si leggeva questo motto:

“Hic liber est meus quem mihi dedit Deus, nomen non pono, quia laudari nolo; si tamen vis scire, in ultima pagina experire”.

All’ultima pagina lo sberleffo: “Si curiosus fuisti, nasu longo eccepisti”.

(Le dimensioni delle immagini presenti all'interno dell'articolo non rispettano quelle dei reali ex libris ma sono state ampliate per permettere una migliore fruizione)

Bibliografia

Beccaletto C. (1999), Le tematiche grafiche dell’ex libris, Roccalbegna, Grosseto.

Bragaglia E. (1988), Bibliografia Italiana degli ex libris, ed. TEMI.

Conforti A. (2019), Quelle piu modeste imprese. Gli ex libris: storia, linguaggio, stili, fortuna.

Giachini G. (2015), Gli Ex libris del fondo Leboroni della Biblioteca Statale di Macerata, Biblohaus.

Palmirani, R. (1999), Manuale dell'amatore di ex libris: guida illustrata alla storia, alla cultura ed al collezionismo degli ex libris dal XVI secolo ai giorni nostri. Essegi.

Raimondo L. (1952), Ex libris e marchi editoriali di L.Servolini, ed. Fiammenghi, 1952.

Torre G.C. (2009), Da segno di possesso a stumento di conoscenza. L’Ex libris una storia in breve, La Berio, anno XLIX- n.1 gennaio/giugno, pag. 8-17.

IL COMPLESSO DELL'EPISCOPIO A OSIMO

A cura di Giulia Pacini

STORIA DELL'EPISCOPIO

BREVI CENNI STORICI SULL'EDIFICAZIONE DEL COMPLESSO DELL'EPISCOPIO A OSIMO

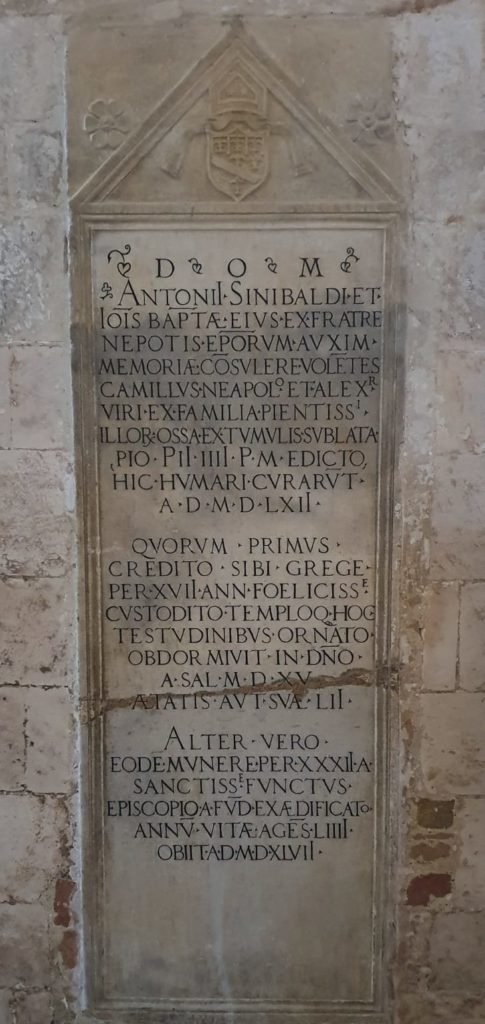

Il complesso monumentale del duomo di Osimo, chiamato anche complesso dell’Episcopio, è stato creato nel corso del tempo dagli interventi dei vescovi osimani che ne hanno voluto la realizzazione, e che hanno dato vita alla attuale diocesi. Gli interventi che caratterizzano questo insieme sono vari, perché riflettono appunto le varie fasi storiche che ne hanno visto la graduale realizzazione. La documentazione che racchiude in sé la storia di questo edificio è stata raccolta e sistemata da Monsignor Carlo Grillantini, uomo di chiesa e storico, a cui si deve la più completa indagine storiografica riguardante la città di Osimo e la sua cattedrale. La residenza vescovile, edificata, si ipotizza, dal vescovo Leopardo e diventata poi dimora del vescovo Berardo (1283-1288), crollò, venne ricostruita e poi crollò nuovamente. Tra il 1295 ed il 1320, sotto Giovanni Ugoccione, vescovo al tempo di Bonifacio VIII, furono compiuti i lavori di rifacimento, in quanto alcune parti del palazzo vescovile erano andate distrutte in seguito a eventi naturali (si registrarono scosse di terremoto che distrussero tale area). Non abbiamo tuttavia alcuna notizia di restauri o di ampliamenti consistenti. I grandi lavori che invece portarono la struttura ad essere quella che oggi conosciamo sono dovuti a due vescovi della nota famiglia osimana Sinibaldi, ossia Antonio (1498-1515) e Giovan Battista (1515-1547): dopo la ribellione di Boccolino di Guzzone, nel 1484, e i danni all'Episcopio che ne seguirono, al loro servizio episcopale fu riservato il compito della ricostruzione della cattedrale in primo luogo, e successivamente dell’Episcopio. Tale impegno ed operosità fu riconosciuto affiggendo una lapide con lo stemma Sinibaldi all'esterno delle mura a nord, all'altezza del Presbiterio, dove tuttora si trova (fig. 1 e 2).

Giovan Battista Sinibaldi si occupò in special modo dei lavori dell’Episcopio, che consistettero nell'unione dei due corpi di fabbrica già costruiti da Berardo ed Ugoccione, e cioè quello caratterizzato dai grandi finestroni che anche oggi sono visibili da nord-est e quello che corrispondeva alla cucina ed al tinello dei vescovi finché vi ebbero la loro abitazione. Furono costruiti anche altri corpi di fabbrica facilmente individuabili per la presenza di scritte e di stemmi dei Sinibaldi: l’architrave di una finestra del cortile interno del duomo, altri architravi delle finestre rivolte verso il palazzo comunale e, all'interno del palazzo, stipiti in pietra del piano nobile. Il Cardinal Anton Maria Gallo (1591-1620) fece costruire la parte che unisce il fabbricato dei Sinibaldi alla cattedrale; costruì anche la sacrestia con balcone a nord. Il Cardinale Agostino Galamini (1620-1639) ingrandì a nord il palazzo vescovile, innalzò un torrione per venerare la Basilica della Santa Casa di Loreto, costruì la cancelleria: l’opera del Galamini riguarda il corpo di fabbrica addossato al battistero da ogni lato. Lo stemma del Cardinale, collocato nella lunetta di ferro battuto che sovrasta l’attuale portone di entrata dell’episcopio, testimonia che la sua opera ha riguardato, sia pur marginalmente, anche il corpo centrale del fabbricato. Opera del Vescovo Pompeo Compagnoni (1740-1774) è il portone in legno massiccio, come indicano i due stemmi in legno e l’anno (1770). Un documento di eccezionale importanza per comprendere meglio le fasi di costruzione e la storia del complesso Duomo-Episcopio-Battistero, è stato rintracciato a Jesi, presso la Biblioteca comunale. Si tratta di un disegno che mostra nel dettaglio la planimetria del Duomo, del Battistero e del Palazzo Episcopale di Osimo, così da farci notare le differenze e le modifiche che sono state apportate all'antico complesso al tempo del Cardinal Bichi (1656-1691). Sulla base degli studi effettuati da Claudia Barsanti, è possibile pensare che la planimetria della nuova ala fosse stata eseguita su richiesta dello stesso Cardinal Bichi e destinata forse a suo fratello, Vescovo di Todi, che, non a caso, ebbe come successore Mons. Giuseppe Painetti, di cui ampiamente trattano i documenti jesini. La datazione di questo intervento pertanto si propone intorno al 1680.

IL COMPLESSO DELL'EPISCOPIO A OSIMO: PRINCIPALI INTERVENTI ARCHITETTONICI

Da un confronto dei dati acquisiti attraverso l’attenta lettura del disegno e di quelli già noti, emergono significative novità, come ad esempio la collocazione dell’altare maggiore del Duomo in posizione sopraelevata di alcuni gradini all'interno dell’abside, una sistemazione questa tra l’altro inedita. Solo qualche decennio dopo il Cardinale Giacomo Lanfredini (1734-1740) lo farà spostare verso la fronte del Presbiterio sostituendo quello del Bichi con un sontuoso manufatto incrostato di marmi policromi. Si deve al Cardinal Bichi anche lo spostamento della cattedra-trono episcopale che nel disegno compare addossata all'angolo sud dell’abside. Va inoltre segnalata la presenza di sei altari addossati alle pareti delle navate laterali, rimossi alla fine del XIX secolo, e di una scala esterna, addossata al campanile ed in parte alla parete sud del Duomo, attribuibile con ogni probabilità agli interventi del Card. Galamini: si notino i due archetti “faccia a vista” della parete attuale della Curia verso il cortile dell’Episcopio che potrebbero denunciare una relazione con tali rifacimenti. Altre novità, ma non di natura architettonica, riguardano il disegno, fino ad oggi sconosciuto, del giardino, con la esatta ripartizione degli spazi, dall'altezza della costruzione sopra Porta S. Giacomo. Anche se in forma schematica, il disegno appare piuttosto accurato ed è accompagnato da legende esplicative, corrispondenti ai numeri arabi posti nella planimetria. Troviamo riscontro dei lavori, specie per quanto riguarda il Palazzo episcopale, grazie alle informazioni che ci lascia Flaminio Guarnieri (1604-1684), il quale descrive nel dettaglio i lavori fatti eseguire dal Cardinal Bichi, a completamento di quelli precedentemente realizzati dal Cardinal Galamini, al cui nome si deve infatti ricondurre l’erezione di tutto il corpo di fabbrica meridionale addossato al Battistero, destinato al Vicariato ed alla Cancelleria. Non è difficile, commenta Grillantini, individuare quel nuovo corpo di fabbrica: Bichi costruì infatti il piano superiore che sovrasta la vecchia sacrestia del Vescovo Gallo, dando nuovo assetto agli ambienti settentrionali dell’ Episcopio fatto costruire dal Sinibaldi, creando una serie di stanze sopra le mura castellane, corrispondenti agli ambienti a nord segnati nella pianta al n. 24. Per quanto riguarda i sotterranei Grillantini fa notare che in quei camminamenti vi era uno stemma dei Bichi su una colonna di tufo. Viene infine descritto tutto il corpo di fabbrica annesso all'Episcopio che guarda la piazza del Comune, cioè l’alto palazzo addossato a levante del giardino, dove ora hanno sede gli uffici e gli ambulatori dell’ Unità sanitaria locale e la Banca Popolare di Ancona. Sullo spigolo sud-orientale di quella sorta di sperone che fronteggia il lato occidentale del Palazzo Comunale, risalta un’iscrizione fatta porre proprio dal Bichi che così recita: PARTEM HANC ARCIS / IAM DIRUTAE NOVUM / REDEGIT IN OPUS / ANT(onius) BICHIUS / EP(iscop)US AUX(imanus) / 1668 (Antonio Bichi Vescovo di Osimo ha trasformato in una nuova costruzione questa parte della Rocca già demolita Anno 1668). Un’altra iscrizione, posta in passato verso l’interno del giardino ed ora nell'androne della Curia, recita: D(eo) O(ptimo) M(aximo) / AD SUCCESSORUM COMMODA / HORREA CRIPTAS EQUILIA CARCERES / NOVAE MOLIS ACCESSIONE CONSTRUXIT / / ANTONIUS CARD BICHIUS EP(iscop)US / ANNO MDCLXX (A Dio Ottimo Massimo. Il Vescovo Antonio Cardinal Bichi costruì, con l’aggiunta di nuovi grandi edifici, i magazzini, le cantine, le scuderie, le carceri, per utilità dei Successori Anno 1670). Dopo il Bichi non furono realizzate altre grandi costruzioni: l’intervento dei vari Vescovi riguardò solo lavori complementari, tra i quali ricordiamo alcuni interventi significativi: il Cardinal Guido Calcagnini (1776-1807) abbellì l’interno dell’ Episcopio e fece costruire la loggia che dal giardino guarda la Piazza del Comune; Michele Seri-Molini (1871-1888) destinò il piano superiore dell’Episcopio a sede di un piccolo seminario da lui direttamente curato; Egidio Mauri (1888-1893) trasformò il piano superiore dei magazzini del Bichi in teatro. Qualche intervento lo fece anche Monalduzio Leopardi (1926-1944); si devono al Vescovo Domenico Brizi (1954-1964) un completo restauro, la ristrutturazione interna della parte dell’edificio vicina all'ingresso e la nuova sistemazione del cortile interno del Duomo, abbassato con il ripristino della vera da pozzo.

| 1. scale e loggia del Domo; | 2. Chiesa del Domo; | 3. Choro; |

| 4. Sedia trono episcopale; | 5. Stallo sedie de canonici; | 6. Sedie de benefitiati; |

| 7. Sedie de Magistrati; | 8. Loco da far Credenza | 9. Per li coristi – Scala di mezzo per andar al presbiterio, scale laterali per andare al medesimo e per di sotto di una chiesa sotterranea devota; |

| 10. Ingresso al palazzo; | 11. Cortile dove gira la muta; | 12. Sala de staffieri; |

| 13. Anticamera; | 14. Cappella; | 15. Camera d’udienza; |

| 16. Retrocamera; | 17. Screteria; | 18. Camerini d’estate e d’inverno; |

| 19. Appartamento da levante bono in ogni tempo per dormire nell’ultima camera verso il giardino; | 20. Studiolo secreto; | 21. Camera per la guardia; |

| 22. Camera per robba da vestir; | 23. Libraria senza libri; | 24. Anticamera forestaria; |

| 25. Corritore vicino alla sacrestia dove si va in chiesa nei tempi cattivi, e di dove si cala segretamente di sotto alle officine | 26. Sacrestia della chiesa; | 27. Stanza del capitolo; |

| 28. Cortile; | 29. Cimiterio; | 30. Cancelleria del piano; |

| 31. Di sopra appartamento per il vicario; | 32. Galleria sopra vi sono tre camerini da sole; | 33. Chisa di San Giovanni con un battistero di bronzo singolare; |

| 34. Campanile; | 35. Salone da passeggio, e per comedie, e per granaro; | 36. Porta della città di San Jacopo. Dalla detta porta e strada sarà alto il detto piano delli detti appartamenti , circa quattro picche per esser nel colle. Sopra il numero 12, 14, 19 sino al 24 verso il cortile vi è commodo per tutti li cortigiani, di sotto le officine. Il giardino al piano nobile, come si è detto è attorniato di pergole di ferro; |

| 37. Cortile basso; | 38. Archivio secreto; | 39. Pollaro e gallinaro; |

| 40. Granari e per le biade; | 41, Stalle capaci, e sopra pagliare e fenile; | 42. Cortile della stalla. Sotto il numero 35, 38, 39 vi è un magazzeno detto de pilastri e più sotto habitat ione per li sbirri e carcere civili, e più sotto altre carcere e secreti al pian del cortile della stalla, dal quale per una scaletta è commodo pubblico si va al cortile del n. 11; |

| 43. Altre rimesse per le carrozze. Sotto il palazzo vi è una grotta riguardevole, è con la cantina vi era circa cento botti. Stanze solide appararsi sono del numero 15, 16, 19, 24. |

LO STATO ATTUALE DELLA STRUTTURA: IL MUSEO DIOCESANO

Nel 1978-79 furono rinnovati tutti i tetti; qualche anno dopo, nel piano superiore furono ricavati alcuni piccoli appartamenti per il Clero, usati poi per finalità di solidarietà e di carità, mentre nei primi anni ’90 alcuni importanti interventi hanno trasformato i piani seminterrati in accogliente sede per l’esperienza scoutistica, giovanile ed adulta; negli anni 1995-98 il piano nobile fu totalmente restaurato e dotato degli impianti a norma di legge per ricavarne la sede del Museo Diocesano, inaugurato il 24 ottobre 1998: sono 15 sale più un atrio ed un salone per il Museo e per gli usi pastorali della Parrocchia. La finalità museale degli ambienti recuperati ha guidato fin dall'inizio la progettazione del restauro, l’inserimento degli impianti negli ambienti e la predisposizione dei percorsi e dei servizi nel modo più funzionale possibile alle problematiche espositive delle opere del Museo, evitando le relazioni di conflittualità tra contenuto e contenitore tipiche di questo genere di realizzazioni in edifici storici a forte caratterizzazione architettonica. L’intervento architettonico progettato per l’ex sede vescovile, luogo naturale per la storia della Chiesa osimana e dei suoi vescovi, è stato intrapreso quindi dopo uno studio attento della collezione, avendo già stabilito percorsi, organizzazione degli spazi, ed una sufficiente definizione di quello che sarebbe stato l’allestimento, permettendo una precisa e corretta realizzazione del restauro. La situazione delle sale prima di tale intervento era quella di ambienti disomogenei e fortemente compromessi da precedenti modifiche ed alterazioni negli anni settanta, soprattutto nei pavimenti, con materiali diversi ed incongrui su tutta la superficie. Nel progetto di recupero, quindi, oltre al restauro conservativo delle decorazioni, pittoriche dei soffitti delle sale è stato introdotto, con l’applicazione di un pavimento di legno posato a secco dalle coloriture neutre a calce delle pareti, quell'elemento ulteriore che potesse costruire un contesto di continuità il più possibile omogeneo per lo svolgersi dell’esposizione. Per l’allestimento, il lavoro di ricerca storica e di selezione dei materiali svolto dalla committenza osimana è stato la base per la prima fase del progetto, svolto insieme ai progettisti con la precisa volontà di rendere comunicativa la nuova organizzazione delle opere da esporre, con le caratteristiche dimensionali ed architettoniche degli spazi, con l’unico obiettivo di rendere armonica la presenza dei materiali storici ed artistici all'interno degli ambienti recuperati. Un certo principio di mimesi sembrava essere, in questo caso, l’unico modo per poter superare l’innaturalità della raccolta museale in stanze di palazzo, e chiave di accesso alla relazione simbolica tra i materiali della storia religiosa osimana e la sede vescovile che li ospita. L’esposizione è organizzata in modo da indurre il visitatore a muoversi, da opera in opera, lungo lo sviluppo del racconto storico e gli spazi che furono della sede vescovile. Lungo il percorso compaiono i ritratti dei principali vescovi osimani, esposti con un pannello – cornice per contraddistinguerli dalle altre opere, contestualizzando la fruizione estetica con un ulteriore spunto di analisi in relazione alle figure della committenza. Tutte le strutture espositive e le vetrine sono state eseguite su misura e disegnate in modo da costituire un fondo neutro per il maggior risalto delle opere e, al tempo stesso, per una loro armoniosa presenza all'interno del museo, così fortemente caratterizzati dal punto di vista architettonico. Il coordinamento in fase di progettazione e realizzazione delle strutture espositive ha permesso di ottenere una perfetta omogeneità degli elementi che vi sono contenuti al suo interno.

Bibliografia

M. Massa, E. Carnevali Opere d' Arte nella città di Osimo, Ancona, 1999.

C. Grillantini Storia di Osimo, Recanati, 1985.

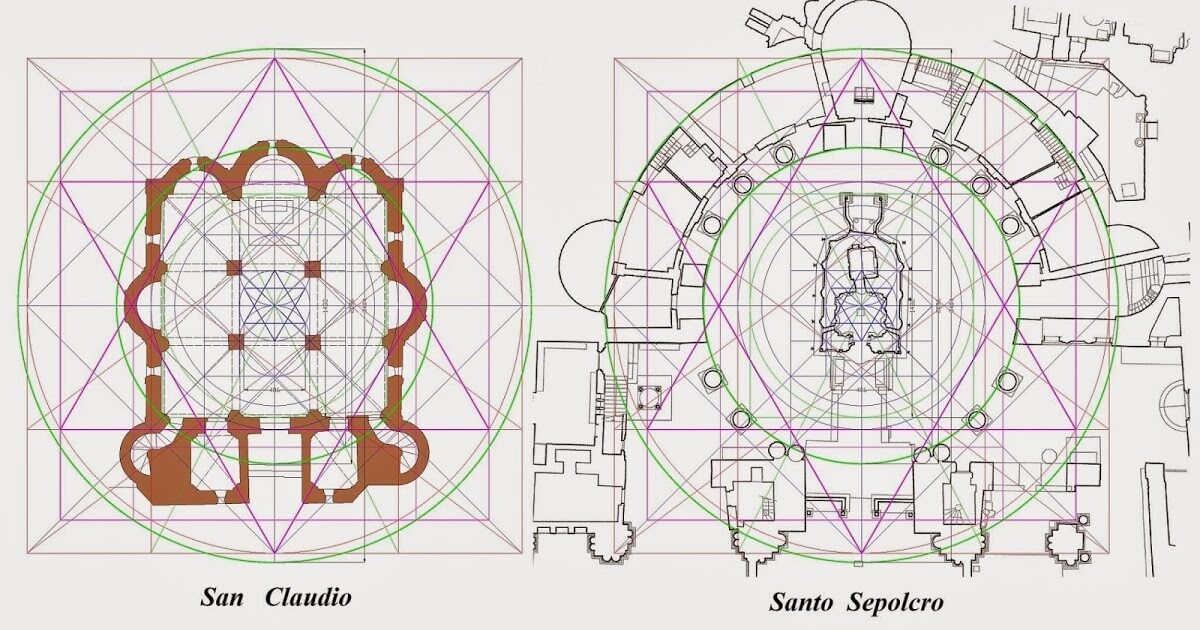

LA CHIESA ROMANICA DI SAN CLAUDIO AL CHIENTI

A cura di Matilde Lanciani