FRANCESCO CIUSA

A cura di Denise Lilliu

Francesco Ciusa nacque a Nuoro nel 1883, e divenne uno dei più abili e conosciuti scultori della storia moderna della Sardegna. Quarto di sette figli, suo padre era un abile artigiano/falegname, motivo per cui il giovane Francesco acquisì familiarità, sin da piccolo, prima con le lavorazioni in legno per passare successivamente al gesso e al bronzo.

A causa della precoce morte del padre, Ciusa si ritrovò in condizioni economiche estremamente svantaggiose, e solo grazie ad un sussidio da parte del municipio di Nuoro egli ebbe la possibilità di formarsi come artista. A differenza di molti colleghi sardi, Ciusa non era autodidatta, e grazie a questi aiuti ebbe modo di partire per frequentare l’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove trovò nuovi stimoli e sollecitazioni culturali. A Firenze venne seguito da alcuni importanti maestri e stabilisce delle amicizie con personalità molto note nel mondo dell’arte come Giovanni Fattori, Domenico Trentacoste, Plinio Nomellini, Libero Andreotti e Lorenzo Viani.

Nel 1904 l’artista tornò in Sardegna, questa volta però a Sassari da un suo caro amico, Salvatore Ruju. A Sassari anche Giuseppe Biasi, altro grande artista, lo accolse subito nel suo studio. Nello stesso anno, sostenuto dai colleghi, Ciusa presentò a Nuoro la sua prima esposizione nella vetrina di un negozio, prima di stabilirvisi nuovamente l’anno successivo.

Mentre Grazie Deledda incoraggiò sin da subito Ciusa a partire, il brillante scrittore Salvatore Satta lo provocò dicendogli: “Se sei debole parti, se sei forte ritorna”. È proprio a fronte di questa frase che Ciusa raccolse il coraggio e ritornò in Sardegna, nonostante l’ambiente fiorentino gli offrisse maggiori opportunità di carriera in ambito artistico rispetto all’ambiente svantaggiato e penalizzante dell’isola. L’opera più importante di questo periodo è La Madre dell’Ucciso (1906).

La Madre dell’Ucciso è una scultura in gesso, attualmente esposta alla galleria civica di Cagliari. Dell’opera pare esistano, complessivamente, altre cinque versioni in bronzo, dislocate in luoghi diversi. Una venne immediatamente fusa dopo il successo riscontrato alla Biennale di Venezia del 1907, l’altra alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, una terza per la Galleria d’Arte Moderna di Palermo e le ultime due concepite per un museo londinese e per la tomba dell’artista nella chiesa di San Carlo a Nuoro. L’opera costituì un punto di svolta nella carriera dell’artista, in quanto è con La Madre dell’ucciso che Ciusa diede inizio a una ricerca più propriamente simbolica. Ciusa scelse di partecipare con questo lavoro alla Biennale di Venezia del 1907, dopo aver avuto qualche esitazione e ripensamento. L’opera venne collocata in una sala che custodiva opere di altri artisti molto importanti come Rodin ma, nonostante ciò, non tardò ad essere notata da un grande critico del Corriere della sera, Ugo Ojetti.

L’opera raffigura una vecchia contadina accovacciata su sé stessa, seduta per terra mentre compie il rito nuorese della Sa ria, una veglia funebre in memoria del figlio, morto assassinato da tre banditi dopo un conflitto nelle campagne circostanti. L’episodio era molto probabilmente legato al fenomeno del banditismo e delle faide. Nello specifico, pare che la vittima fosse stata punita per aver rubato dei maiali. Quella raffigurata da Ciusa, in realtà, non era la vera madre dell’ucciso, ormai deceduto, ma una ragazza a cui l’artista chiese di posare.

Il tema dell’opera non è affatto Casuale: Ciusa conosceva bene la famiglia coinvolta e la vittima, e l’idea di realizzare la scultura venne all’artista il giorno immediatamente successivo alla tragedia. All’epoca l’artista era poco più che adolescente, aveva 14 anni. La voce dell’omicidio si era sparsa velocemente nel paese, e le persone, tra cui lo stesso artista, si erano recati sin da subito sul luogo dell’accaduto.

La donna è ritratta in una posa rigida, statica, e lei è resa dall’artista con grande naturalismo. Tra i dettagli si notano le rughe del viso, ben accentuate, e le vene delle mani che richiamano alla mente la Giuditta di Donatello. L’artista è anche molto abile a conciliare la solidità volumetrica della figura con il ritmo delle linee dell’abito e del copricapo.

Nel 1908 Ciusa si trasferì a Cagliari, dove cominciò un periodo di fruttuoso lavoro che culminò con la realizzazione di alcune delle sue opere più belle. La Filatrice (1908-1909) è la statua con cui Ciusa partecipò, per la seconda volta, alla Biennale, sintomo della sua educazione e della sua forte passione per la statuaria italiana del Rinascimento.

Della Filatrice esistono due versioni. Una, in bronzo, è custodita all’interno del Palazzo Civico di Cagliari; l’altra, in gesso, è invece collocata, sempre a Cagliari, nella Galleria Comunale d’arte ed è la replica, dallo stampo originale, realizzata dall’artista in seguito al danneggiamento della prima versione.

La statua rappresenta la figura di una filatrice, uno dei mestieri più importanti della tradizione dell’isola, ritratta in piedi, con le braccia che vanno a chiudersi verso l’alto mentre la mano mantiene il fuso. La stessa donna, poi, pare assumere la forma del fuso. Le maniche molto ampie creano due cerchi, mentre la gonna dell’abito sardo è stretto tra le gambe, e i piedi sono nudi. La fisionomia del volto della donna ricorda vagamente i ritratti femminili della Firenze del Quattrocento, e, come per La Madre dell’Ucciso, anche nella Filatrice Ciusa riesce ad arrivare ad un risultato di grande solennità.

Gli anni a seguire non furono affatto semplici. Se da un lato l’artista espanse la sua produzione di opere, dall’altro si ritrovò a fare i conti con le due guerre e con le consuete difficoltà economiche. Nel 1919 si avvicinò alla ceramica, tecnica che già aveva sperimentato in passato, fondando inoltre la Manifattura SPICA a Cagliari. In questo periodo partecipò anche a diverse esposizioni: nel 1922 alla Mostra sardo-piemontese di Alessandria, e nello stesso anno partecipò nuovamente alla Biennale di Venezia. L’anno successivo prese parte alla Quadriennale Torinese.

Negli anni a seguire Ciusa continuò a produrre opere, molte tra cui commissionate dai diversi comuni della Sardegna, come il Monumento ai caduti di Iglesias o il Monumento a Sebastiano Satta a Nuoro. Durante la Seconda Guerra mondiale, l’artista soggiornava a Cagliari, dove ricoprì la cattedra di Disegno presso la facoltà di Ingegneria dell’università. Nel capoluogo sardo, tra le città più colpite dai bombardamenti che non risparmiarono il suo studio e le sue opere, Ciusa trascorse gli ultimi anni della sua vita, spegnendosi nel 1949 dopo una lunga malattia.

Bibliografia

Altea, Francesco Ciusa, Nuoro, Ilisso, 2004.

GIAMBOLOGNA: IL RATTO DELLE SABINE

A cura di Federica Gatti

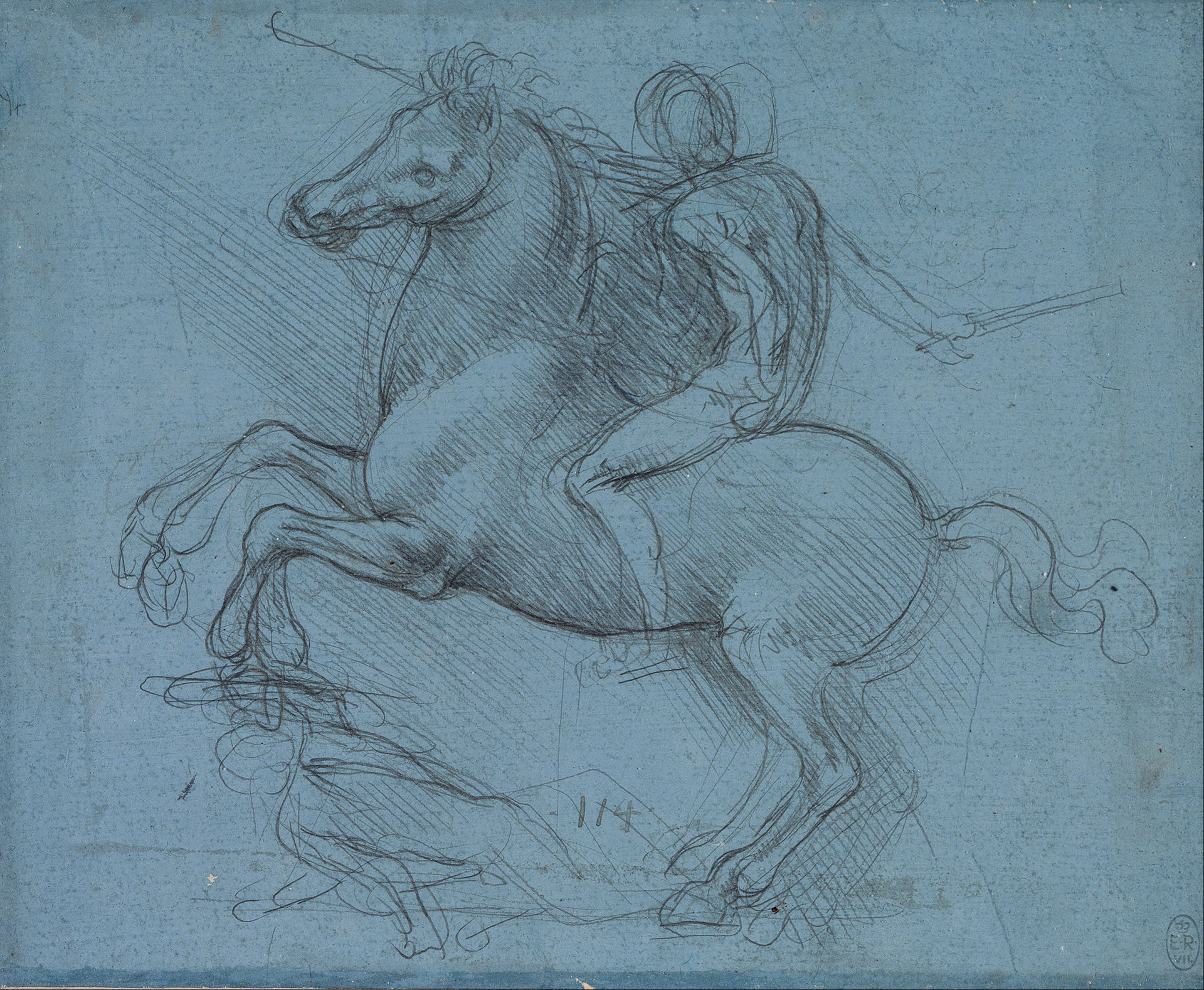

Il fiammingo Jean Boulogne, noto in Italia come Giambologna, nacque nel 1529 a Douai, nel Nord della Francia, e compì il suo apprendistato in patria con lo scultore Jacques Dubroeucq. Dopo aver studiato ad Anversa ed aver avuto contatti con l’ambiente di Fontainbleau, compì un viaggio di istruzione a Roma, consueto per gli artisti europei, ma sulla via del ritorno, nel 1553, sostò a Firenze e lì si fermò definitivamente, entrando in sodalizio con il mecenate delle arti Bernardo Vecchietti, primo tramite con la corte del duca Cosimo e di suo figlio Francesco de’ Medici.

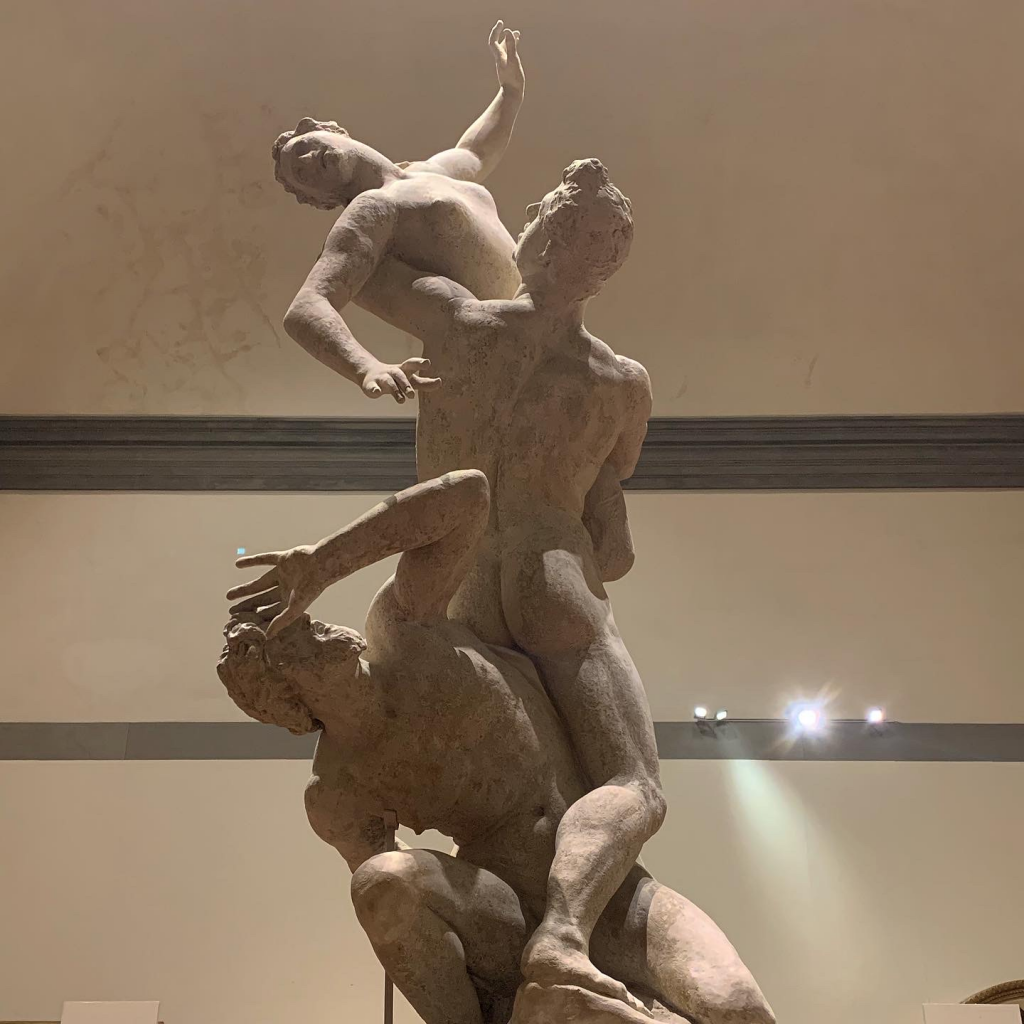

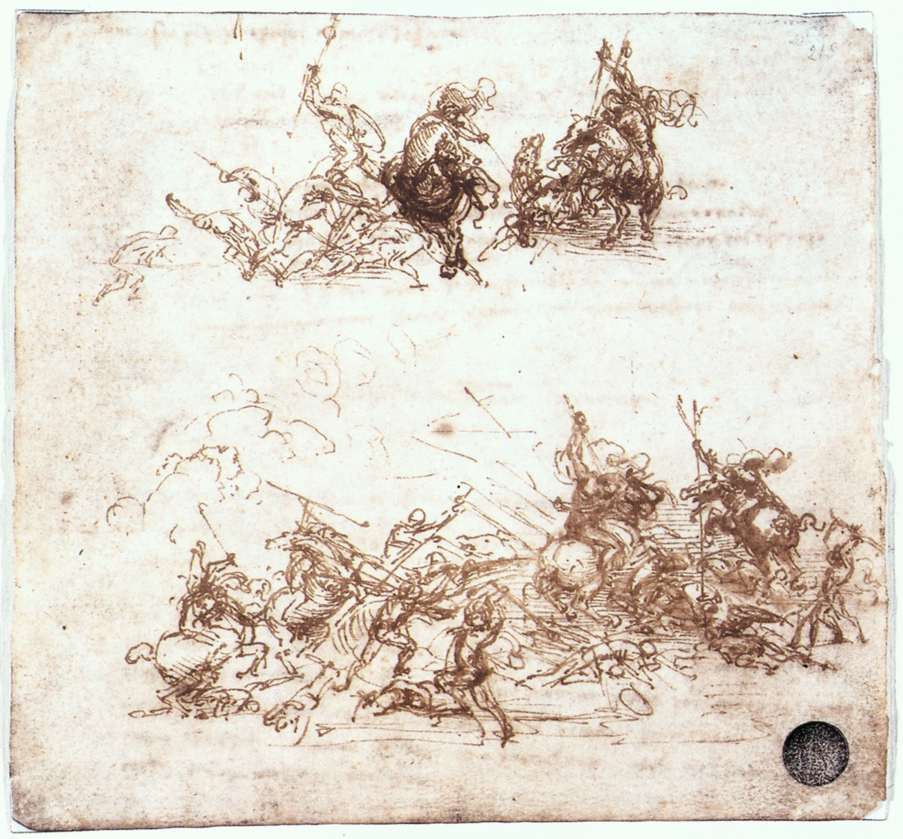

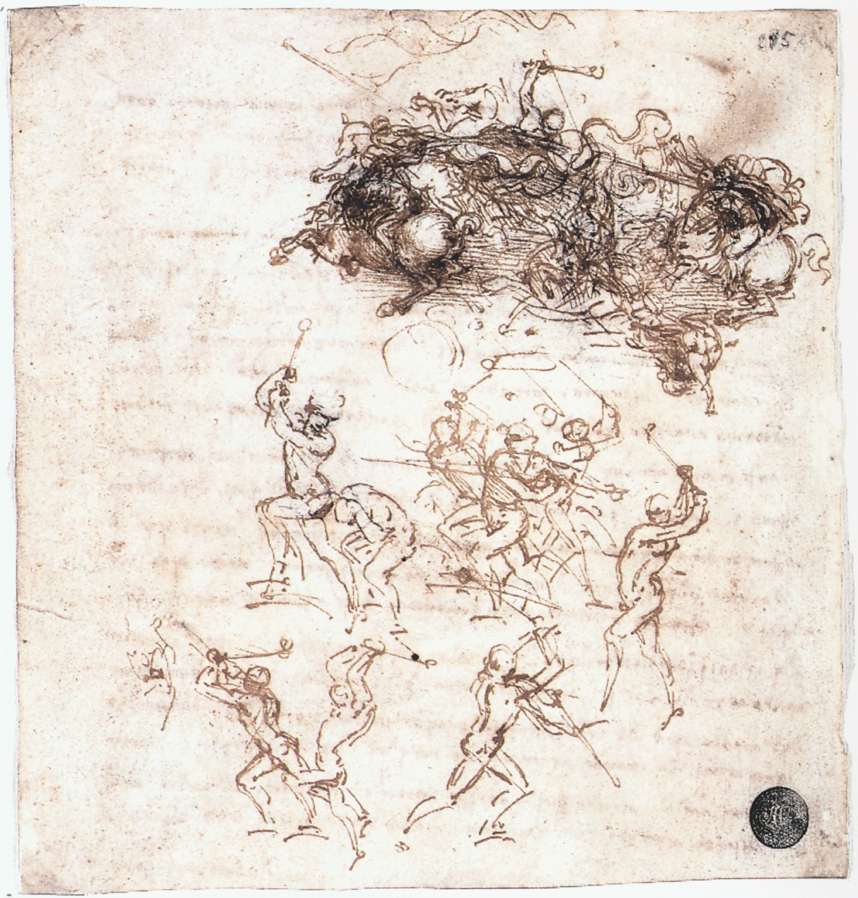

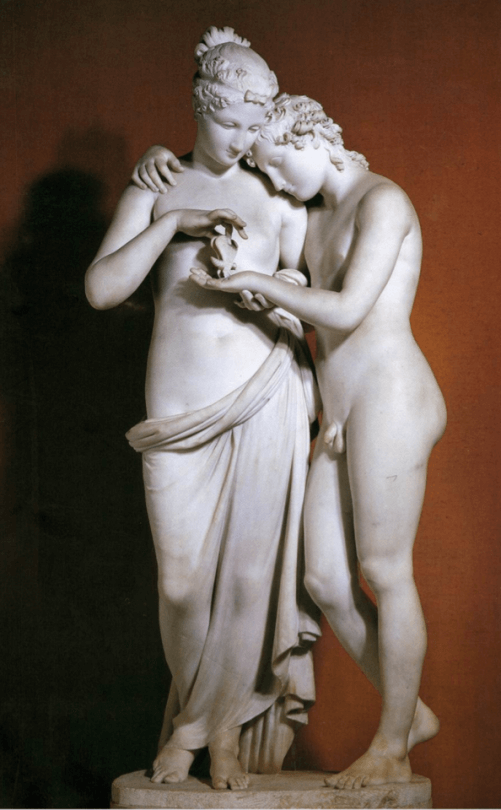

La sua capacità di restituire in forme plastiche la verità naturale e di scolpire corpi nudi all’antica, con particolari riferimenti alla scultura ellenistica, ma ricchi di bellezza vicine alla natura, resero Giambologna famoso nella rappresentazione di animali, ma fu con Il Ratto delle Sabine che raggiunse il suo maggior successo.

Era infatti la raffigurazione della figura umana in movimento e la relazione tra più figure ciò che lo interessava maggiormente. Questo gruppo scultoreo occupa un posto di rilievo sotto la Loggia dei Lanzi, collocata in posizione angolare vicino al Chiasso dei Baroncelli. Completato nel 1582, è l’incarnazione perfetta del gusto sofisticato per la composizione complessa e per un’arte destinata al piacere di pochi iniziati che piaceva al Granduca Francesco de’ Medici.

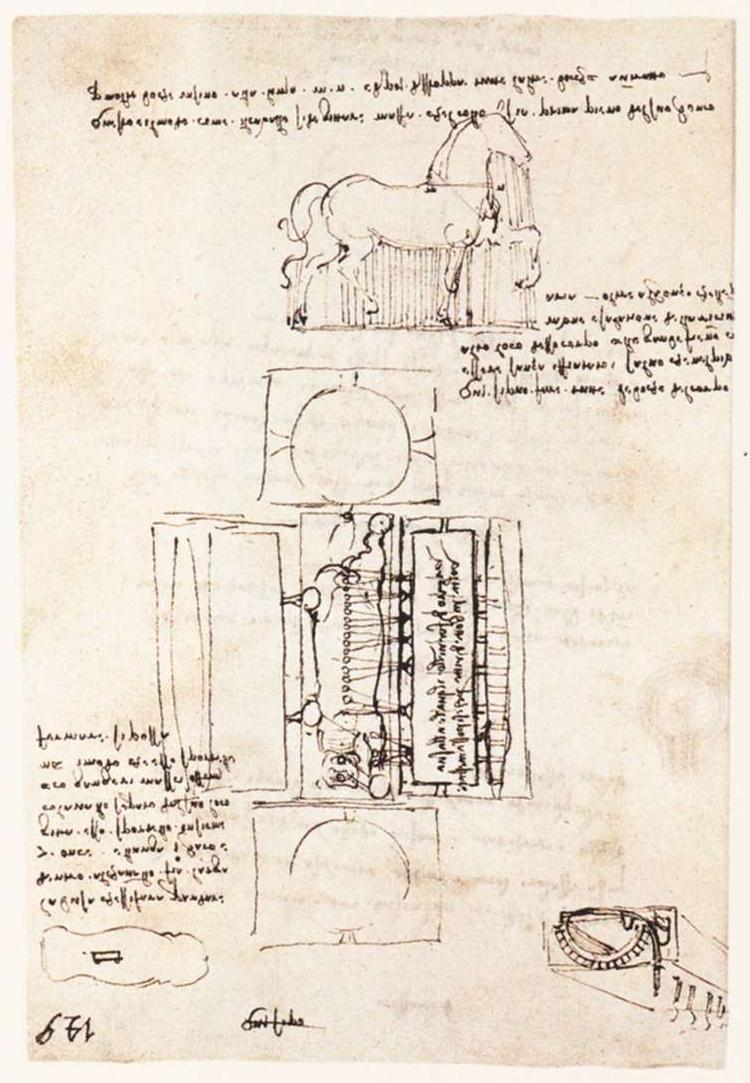

Le circostanze dell’inizio della realizzazione dell’opera e della sua commissione sono sconosciute, ma si sa che il progetto deve essere stato già in corso quando, in una lettera al Duca di Urbino datata 17 ottobre 1581, Simone Fortuna scrisse «presto uscirà fuori un gruppo di tre statue opposto alla Giuditta di Donatello nella Loggia dei Pisani»[1], dove verrà collocato nell’agosto del 1582.

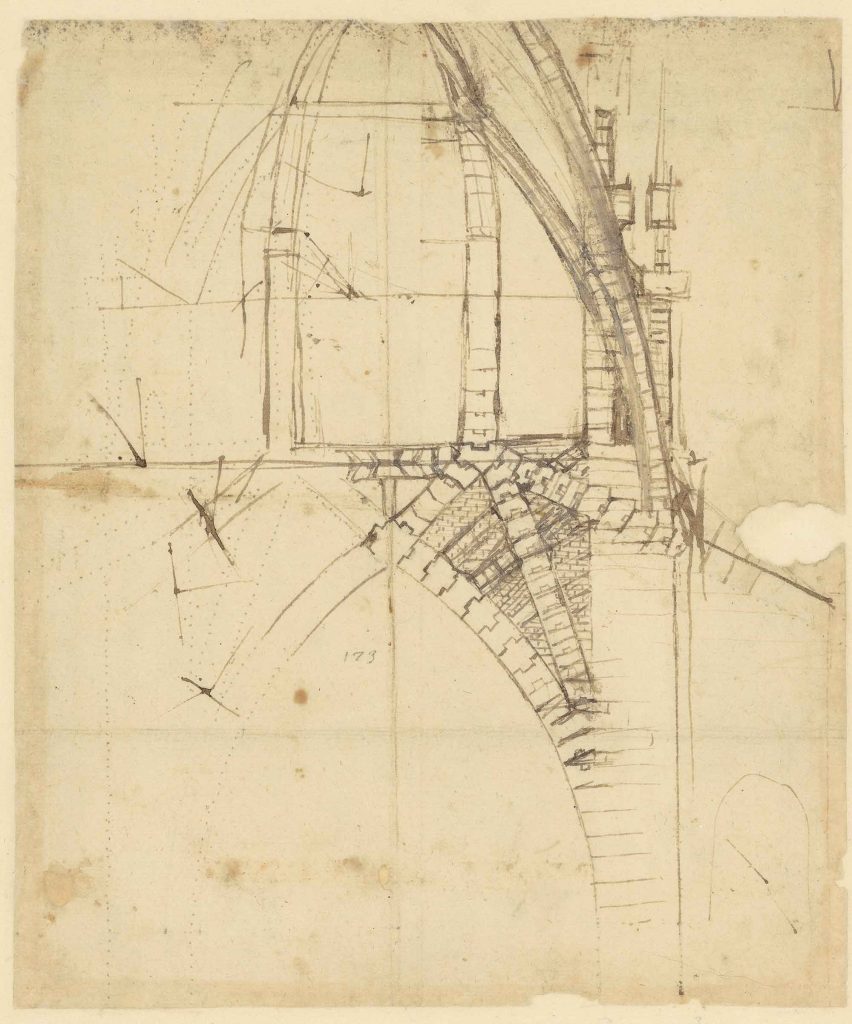

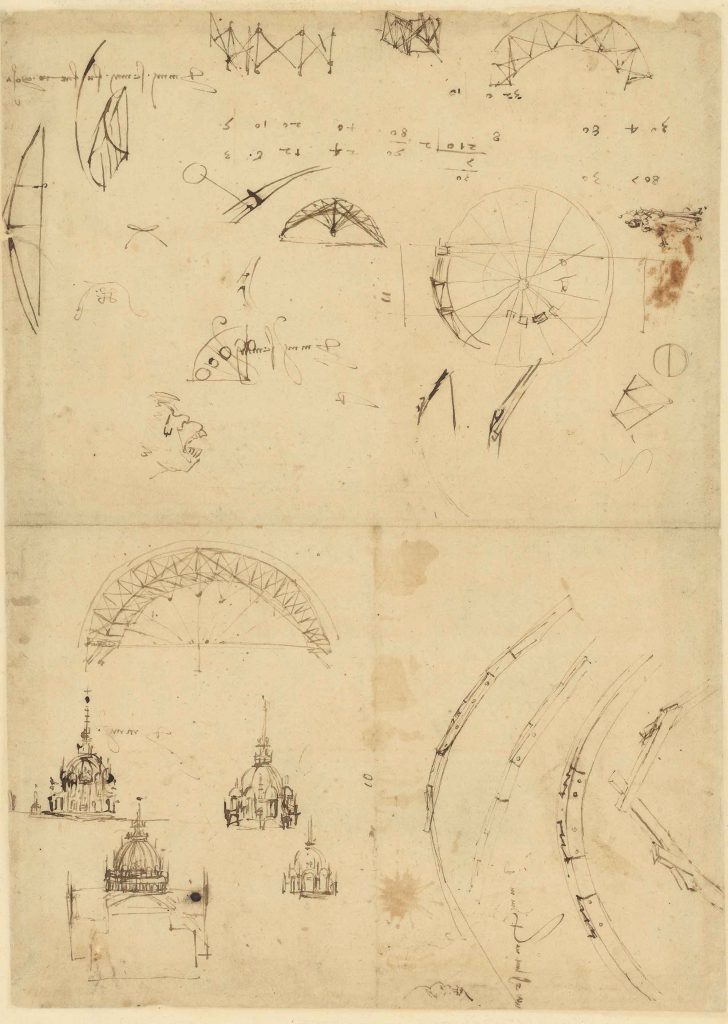

La procedura che seguiva Giambologna per le sue sculture prevedeva la realizzazione di un piccolo bozzetto in cera, realizzato attorno ad un’armatura di fil di ferro. Successivamente, per offrire un’immagine più accurata della futura statua, realizzava un modello di terra[2], il quale concentrava una maggior attenzione sulle proporzioni. A questa fase potevano essere associati studi separati di dettagli del corpo, come ad esempio gli studi dei volti.

Infine, veniva realizzato un modello in gesso della stessa grandezza dell’opera, che veniva usato dagli assistenti della bottega come modello per la trasposizione in marmo. Uno dei suoi assistenti per le sculture in marmo, a partire dal 1574 circa, fu Pierre de Franqueville (italianizzato in Pietro Francavilla): proprio Il Ratto delle Sabine fu scolpito con l’aiuto di Francavilla, così come Ercole e il Centauro, collocato anche esso sotto la Loggia dei Lanzi, e le sei statue collocate nella cappella Salviati, all’interno della chiesa di San Marco a Firenze.

«E così finse, solo per mostrar l’eccellenza dell’arte, e senza proporsi alcuna istoria, un giovane fiero, che bellissima fanciulla a debil vecchio rapisse et avendo condotta quasi a fine questa opera maravigliosa, fu veduta dal Serenissimo Francesco Medici Gran Duca nostro, et ammirata la sua bellezza, diliberò che in questo luogo, dove or si vede, si collocasse»[3].

Come scrive Raffaello Borghini nel Riposo, l’intenzione originaria dell’artista fu quella di scolpire tre figure interagenti e in movimento, non quella di rappresentare il leggendario episodio romano del rapimento delle donne dei Sabini da parte dei compagni di Romolo: si tratta quindi della raffigurazione di un uomo maturo, un giovane e una donna, che il più giovane sottrae all’uomo più vecchio e meno forte di lui[4].

Solo grazie a Raffaello Borghini si arriva a definire l’episodio narrato dall’artista:

«gli fu detto, non so da cui, che sarebbe stato ben fatto, per seguitar l’istoria del Perseo di Benvenuto, che egli avesse finto per la fanciulla rapita Andromeda moglie di Perseo, per lo rapitore Fineo zio di lei, e per lo vecchio Cefeo padre d’Andromeda. Ma essendo un giorno capitato in bottega di Giambologna Raffaello Borghini, et avendo veduto con suo gran diletto questo bel gruppo di figure et inteso l’istoria, che dovea significare, mostrò segno di maraviglia; del che accortosi Giambologna, il pregò molto che sopra ciò gli dicesse il parer suo, il quale gli concluse che a niun modo desse tal nome alle sue statue; ma che meglio vi si accomoderebbe la rapina delle Sabine; la quale istoria, essendo stata giudicata a proposito, ha dato nome all’opera.»[5]

Per Giambologna il rapimento era metafora universale dell’amore che vince su tutto: aveva quindi dato forma a un soggetto eterno, di facile comprensione, che poteva alludere a vari episodi letterari (basti pensare, oltre al ratto delle Sabine, al rapimento di Elena oppure a quello di Proserpina), ma che veniva espresso senza l’utilizzo in un lessico troppo volgare.

L’opera è stata più volte messa a confronto con il precetto michelangiolesco della

«figura piramidale, serpentinata e moltiplicata per uno, doi e tre […] imperocchè la maggior grazia e leggiadria che possa avere una figura è che mostri il moversi, il che chiamano i pittori furia de la figura […] e per rappresentare questo moto non vi è forma più accomodata, che quella de la fiamma del foco […] si che, quando la figura avrà questa forma, sarà bellissima»[6],

anche se è molto lontana dalla tormentata spiritualità dei marmi michelangioleschi. Questo gruppo scultoreo, infatti, è concepito come risposta a un problema di natura formale: l’intrecciarsi delle tre figure, che sono anche tre tipi della scultura. In una lettera lo stesso Giambologna dichiara proprio di aver soltanto voluto «dar campo alla sagezza et studio dell’arte»[7], disinteressandosi al soggetto.

Il focus dato dall’artista all’opera è sulla naturalezza espressiva, veicolata dal corpo nudo, a esprimere la forza del giovane innamorato, la bellezza della donna e la perdita del vecchio marito. Nel tardo Cinquecento un rapimento d’amore era un tema dove il nudo era accettato anche dalla sensibilità religiosa della Riforma cattolica: esso vinceva ogni eccessivo erotismo grazie alla sua rappresentazione che rimandava ai modelli neoclassici e grazie alla riproduzione esatta dei lineamenti delle tre figure.

Una caratteristica che rende quest’opera uno dei maggiori successi di Giambologna è che le tre figure sono state realizzate a partire da un unico blocco di marmo, caratterizzate per una composizione che si sviluppa, ruotando, in maniera ascensionale, anche se le tre masse non si staccano troppo dal basso del volume, dove è concentrato il peso.

Solo successivamente all’attribuzione del soggetto dell’opera, Giambologna provvide a porre sulla base un rilievo bronzeo che permettesse di riconoscere il soggetto della scultura, ricollegandosi con il rilievo posto da Benvenuto Cellini alla base del Perseo.

La particolarità di questo gruppo scultoreo è esplicitata nella possibilità di poterlo osservare da più punti di vista. Il fuoco dell’opera è il giovane romano, al quale spetta la funzione di unione e intreccio: è infatti l’unica figura che ha punti di contatto con le altre due, essendo il vecchio e la fanciulla fisicamente scollegati. L’unico legame tra queste ultime due figure si può riscontrare nel gesto del sabino, il quale quasi si copre il volto con la mano, turbato dal rapimento della fanciulla.

Se osserviamo il gruppo con Palazzo Vecchio sullo sfondo possiamo notare come l’andamento dell’opera sia dato dalla postura del romano, quasi ad arco di circonferenza, la cui concavità viene ripresa proprio nella postura della schiena dello stesso. Il punto di forza della statua cade nella stretta delle braccia del giovane attorno ai fianchi della fanciulla, punto in cui può essere sintetizzato tutto l’episodio del rapimento. La stessa stretta di braccia, collegandosi alla rotazione della donna, con le gambe rivolte alla destra del romano, e del suo braccio destro che passa sopra il rapitore, definisce il movimento rotatorio del gruppo ma anche una vera e propria rappresentazione di forza.

Se si osservano le figure dando le spalle a Palazzo Vecchio si possono osservare tutte e tre le teste: gli uomini rivolgono entrambi lo sguardo verso l’alto, alla fanciulla, la quale guarda anche essa verso l’alto, al cielo.

I corpi delle figure, collegati tra di loro attraverso un incrocio di linee, si legano a formare due archi che curvano a destra. Da questo lato si può vedere come il fianco della fanciulla compensi il vuoto spaziale dettato dall’inarcamento del giovane. La giovane donna cerca di allontanare la testa dal romano, divincolandosi anche con le gambe, le quali risultano piegate. Una posizione più statica è, invece, quella assunta dal vecchio, seduto sopra ad una roccia.

Le foto sono state scattate dall'autrice dell'articolo.

Note

[1] Giambologna. Il Ratto delle Sabine e il suo restauro, a cura di Susanna Bracci e Lia Brunori, Sillabe, Livorno, 2016.

[2] Il modello di “terra cruda” di quest’opera è attualmente collocato all’interno della Galleria dell’Accademia, sempre a Firenze.

[3] R. Borghini, Il Riposo, appresso Giorgio Marescotti con Licenza de’ Superiori, Firenze, 1584.

[4] All’indomani della fondazione di Roma, Romolo si preoccupò inizialmente di fortificarla per poi passare, successivamente, al suo ripopolamento. Si rivolse quindi alle popolazioni vicine per stringere alleanze tramite le quali ricevere donne, ma nessuno rispose all’appello. Romolo decise quindi di istituire dei giochi detto Consualia ai quali invitò i popoli vicini. Ad un segnale che venne precedentemente stabilito, effettuato durante i giochi, i soldati romani presero in ostaggio le donne non sposate, lasciando il resto del popolo libero di fuggire.

[5] R. Borghini, Il Riposo, appresso Giorgio Marescotti con Licenza de’ Superiori, Firenze, 1584.

[6] G. P. Lomazzo, Trattato dell’arte de la Pittura, 1584, tratto da É. Passignat, Il Cinquecento. Le fonti per la storia dell’arte, Carocci, Roma 2017

[7] Si tratta di una lettera scritta da Giambologna al duca di Parma Ottavio Farnese il 13 giugno 1579.

Bibliografia

Adorno, L’arte italiana. Le sue radici medio-orientali e greco-romane. Il suo sviluppo nella cultura europea. Dal classicismo rinascimentale al barocco, volume secondo, tomo secondo, Casa editrice G. D’Anna, Firenze, 1993.

Gasparotto, Giambologna, in Grandi Scultori vol. 12, Gruppo editoriale l’Espresso, Roma, 2005.

Francini, Il Giambologna a Firenze, a cura di, testi di Francesco Vossilla, Firenze, 2009.

Giambologna. Il Ratto delle Sabine e il suo restauro, a cura di Susanna Bracci e Lia Brunori, Sillabe, Livorno, 2016.

Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dal Gotico Internazionale all’età barocca, vol. 2, Zanichelli, Bologna, 2017.

Sitografia

https://www.artesvelata.it/ratto-sabina-giambologna/

LA FONTANA DELLE NAIADI DI LUIGI PAMPALONI

A cura di Luisa Generali

Breve storia di Empoli

La città di Empoli si trova in provincia di Firenze, nell’area del Valdarno inferiore, lambita dal fiume Arno e attraversata da secoli di storia. Gli antichi insediamenti etruschi e romani, che testimoniano una prolifica e precoce attività antropica in questa zona, portarono fra il VIII e il X secolo d. C all’incastellamento con la costruzione di una cinta muraria che definì i confini urbani della cittadina. Sottomessa precocemente alla supremazia di Firenze già nel XII secolo, Empoli fu sede nel 1260 del famoso Congresso (o dieta) di Empoli tenuto dai ghibellini (sostenitori dell’impero) dopo la disfatta di Montaperti, in cui la guelfa Firenze (sostenitrice papale) subì una violenta sconfitta. Qui il condottiero di parte imperiale, nato fiorentino ma esiliato a Siena, Farinata degli Uberti (1212 c.,- 1264), determinò le sorti di Firenze votando contro la sua distruzione, che secondo l’opinione comune della fazione ghibellina doveva essere invece “ridotta a borgo”: tuttavia questo non bastò a redimere Farinata dai peccati di tradimento e di infedeltà a cui lo condannò Dante, collocandolo nel canto X dell’Inferno nel girone appunto degli eretici. È proprio intitolata a questa personalità la piazza storica nel cuore dell’attuale centro, Piazza Farinata degli Uberti, anche detta Piazza dei Leoni dove si erge la collegiata di Sant’Andrea, risalente al 1093 e che risponde nella decorazione marmoree ai canoni dell’architettura romanica fiorentina sugli esempi del Battistero di San Giovanni e San Miniato al Monte (fig.1).

La crescente ricchezza del castello empolese che prese principio fra il Trecento e il Quattrocento si tradusse anche in una prolifica attività artistica sostenuta da un significativo via vai di artisti principalmente fiorentini. Questo fermento culturale e artistico è da ricondursi a doppio filo sia all’importante snodo mercantile venutosi a creare a Empoli (il cui nome forse deriva non a caso da emporium cioè mercato), che permise il benestare di alcune distinte famiglie, sia a un significativo exploit di chiese e conventi, comunità monastiche e compagnie religiose di misericordia che contestualmente fiorirono sul territorio. Alle consuete commissioni ecclesiali e laiche delle confraternite, che spesso trovavano sede negli oratori annessi agli stessi edifici sacri, si aggiunse l’ausilio dei patroni (facoltose famiglie che in cambio di benefici possedevano spazi liturgici e altari all’interno delle chiese), mecenati in prima persona delle opere d’arte che avrebbero adornato e nobilitato le cappelle di famiglia. Tali testimonianze visive, ancora oggi in gran parte conservate nei loro contesti originari, raccontano per immagini il passato di Empoli e la sua partecipata devozione, che oltrepassando la storia si protrasse dagli inizi del Trecento fino all’inoltrato Settecento.

La Fontana delle Naiadi

Intorno al secondo decennio del XIX secolo, dopo la fase di dominio napoleonico, nacque l’esigenza da parte degli empolesi di realizzare in piazza Farinata egli Uberti, in posizione leggermente decentrata, una fontana monumentale, che oltre a impreziosire lo spazio aveva anche l’importante funzione pratica di rifornire d’acqua il centro cittadino (fig.2-3). Il progetto venne affidato all’architetto Giuseppe Martelli, di scuola neoclassica francese-napoleonica, stimato allievo di Luigi de Cambray Digny, al tempo direttore delle fabbriche granducali fiorentine, che probabilmente favorì Martelli per l’assegnazione di questo ruolo.

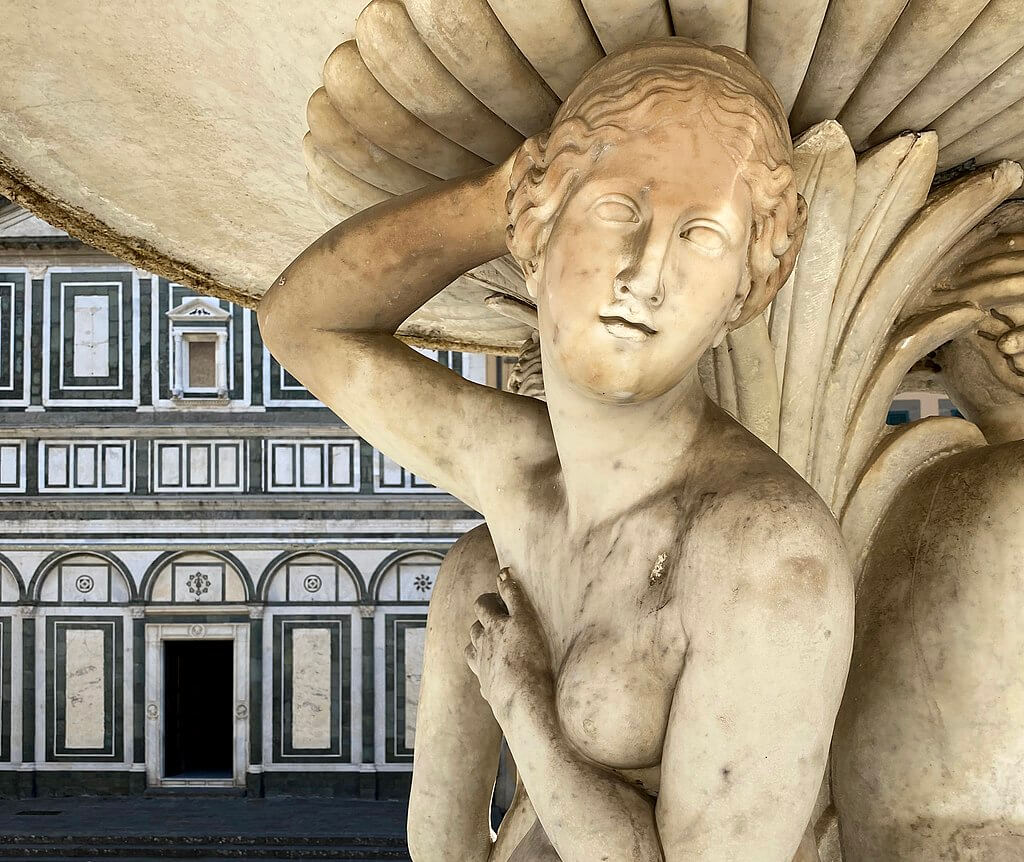

In un primo momento fu pensata con un perno centrale a candelabra sormontato da un grande bacino da cui doveva sgorgare l’acqua secondo un’impostazione in linea col rigore neoclassico, successivamente il progetto mutò verso un modello più articolato, dove il centro visivo e decorativo dell’opera ruotava attorno alle figure scolpite delle Naiadi. Queste presenze femminili erano considerate nell’antica Grecia le ninfe protrettici dei corsi d’acqua dolce, reinterpretate nell’Ottocento come emblemi femminili dell’universo acquatico, modelli ideali di classicità e quindi frequentemente utilizzate come elemento figurativo-simbolico delle fontane. Un esempio coevo di Fontana con Naiade è la cosiddetta “Pupporona” in piazza San Salvatore a Lucca (così chiamata per le evidenti nudità della ninfa), realizzata tra il 1838 e il 1840 dallo scultore Luigi Camolli su disegno di Lorenzo Nottolini (1787-1851), architetto neoclassico molto attivo nel territorio lucchese (fig.4). La figura della Naiade è ispirata ai modelli iconografici antichi della Venere al Bagno: qui la figura femminile, appoggiata all’anfora, è colta in movimento mentre ruota leggermente il busto per alzare il drappo dietro la schiena. La veste sottile crea sul busto un panneggio ad effetto bagnato che evidenzia le sinuosità del corpo femminile, mentre una vasca dal sapore arcaico decorata con due teste di leone e zampe leonine accoglie l’acqua che scorre dalla fonte.

Ritornando a Empoli, la fontana marmorea di Piazza Farinata degli Uberti si sviluppa su un podio circolare composto di tre gradini su cui sorgono simmetricamente quattro pilastri dove sono accovacciati i leoni da cui in gergo prende il nome la piazza, realizzati dal poco noto scultore Luigi Giovannozzi. Questi animali, oltre a ricordare la classicità nel significato di potenza e regalità, sembrano qui presiedere alla difesa del luogo con i loro musi profondamente solcati; dalle fauci dei leoni esce inoltre un getto di acqua che crea in prossimità dei pilastri altre quattro piccole fontanelle (fig.5). Al centro si alza il fulcro del monumento composto da due bacini uniti dal gruppo delle tre Naiadi, che con una leggiadra sintonia di pose e gesti scandiscono armonicamente lo spazio circolare: tutte, infatti, pongono un piede su basamento mentre l’altra gamba avanza verso l’esterno e all’unisono alzano il braccio destro nel gesto di toccarsi i capelli e sorreggere la vasca soprastante (fig.6-7). Le ninfe interamente nude, memori di una bellezza all’antica, siedono su un muricciolo composto da pietre squadrate, mentre man a mano che la candelabra sale verso il vertice la decorazione a rilievo diventa sempre più definita, ornata da foglie vegetali e baccellature in rilievo. Le pietre che compongono il muretto mostrano un effetto volutamente grezzo affinché la lavorazione restituisca veridicità all’insieme: inoltre sporadicamente tra le rocce del basamento si aprono dei fiori dai grandi petali, forse delle ninfee, piante acquatiche per eccellenza, oppure dei gigli, per il legame del comune empolese con Firenze (fig.8).

Luigi Pampaloni

L’artefice del gruppo scultoreo delle Naiadi fu Luigi Pampaloni (1791-1847) allievo di Lorenzo Bartolini, massimo esponente del purismo in scultura, un movimento artistico pienamente ottocentesco che traeva esempio da un tipo di bellezza naturale, discostandosi dall’idealizzazione. Pampaloni persegue e allo stesso tempo mitiga questa tendenza unendo al decoro neoclassico espresso nei corpi delle Naiadi la verosimiglianza dei dettagli naturali in modo da mantenere un tenore molto misurato, visto anche il carattere istituzionale del monumento pubblico e il confronto obbligato dell’artista con i massimi esempi rinascimentali e manieristi presenti a Firenze.

Sono invece più in linea con lo stile purista i celebri ritratti scultorei di Filippo Brunelleschi e Arnolfo Cambio (anni 30’ dell’Ottocento) per il Palazzo dei Canonici a Firenze, così come la scultura raffigurante Leonardo da Vinci (1837-39) per il palazzo degli Uffizi (fig.9-10): qui l’ufficialità del ruolo dell’artista è sempre restituito attraverso una ritrattistica che vuole avvicinarsi il più possibile al dato reale e umano di questi personaggi. Famosissima è l’immagine di Brunelleschi collocata nella nicchia sottostante la cupola di Santa Maria del Fiore, che raffigura l’architetto nel pieno del suo mestiere, mentre osserva e sembra perennemente controllare il suo massimo capolavoro. Ma sono senz’altro le piccole operette a tema fanciullesco-bucolico in cui emerge l’insegnamento di Bartolini e quella leggiadra naturalezza di cui si nutriva il purismo: un esempio è il piccolo gruppo scultoreo Putto con un cane, realizzato per un collezionista inglese nel 1827 e che vediamo nel bozzetto in gesso alle Galleria dell’Accademia di Firenze (fig.11). Ispirato ai soggetti degli amorini, la scultura vuole restituire la tenerezza di un momento giocoso tra un bambino e un cane, cogliendo gli aspetti più naturali di entrambi i protagonisti, come la posa tipicamente puerile del fanciullo, il suo volto pingue e sorridente, il manto fluente dell’animale e la sua docile espressione. Proprio per la particolare inclinazione nell’esprimere con naturale bellezza queste operette Luigi Pampaloni è stato definito l’”Anacreonte della scultura”, alter ego in arte dell’antico poeta greco celebre per un tipo di componimento lirico dai toni leggeri e disimpegnati.

Bibliografia

A.Natali, La "Fontana dei leoni" patrimonio e responsabilità, Firenze 2018

A.Naldi, Empoli. I luoghi e i tesori della storia Empoli 2012

Sitografia

https://www.quinewsempolese.it/empoli-torna-a-zampillare-la-fontana-delle-naiadi.htm

https://www.gonews.it/2019/12/14/fontana-dei-leoni-restauro-avverra-destate/

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/08/07/nuova-vita-per-la-pupporona-in-piazza-del-salvatore/191219/

https://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-pampaloni_%28Dizionario-Biografico%29/

https://www.galleriaaccademiafirenze.it/opere/fanciullo-che-scherza-con-un-cane/

LA “PIETÀ RONDANINI”, UNA GENESI DEL DOLORE

A cura di Silvia Piffaretti

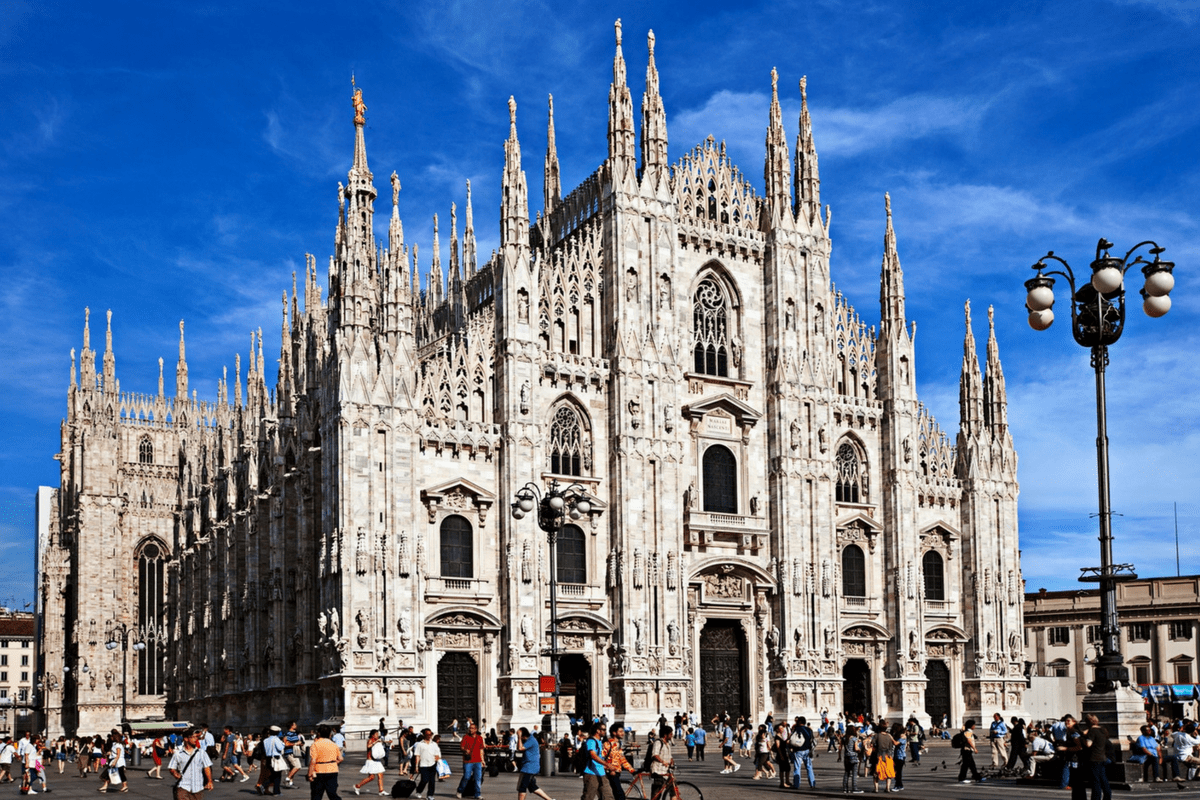

Michelangelo, un genio immortale

Nell'elegante sede dell’antico ospedale spagnolo del Castello Sforzesco di Milano, eretto sotto il dominio visconteo e nei secoli a venire dominato da francesi e spagnoli, si trova il Museo della “Pietà Rondanini” di Michelangelo che, odiato ed amato dai suoi contemporanei, ebbe il merito di vedere riconosciuta la propria fama quand'era ancora in vita. Tra coloro che tesserono le sue lodi ci fu il conterraneo Giorgio Vasari che, nella sua opera “Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori”, celebrò Michelangelo come genio indiscusso, tant'è che nella seconda edizione del suo scritto del 1568, nonostante si iniziasse a prediligere l’eleganza e la licenza di Raffaello a seguito dello scandalo dei nudi della Cappella Sistina, continuò ad innalzarlo come artista supremo.

Michelangelo, nato nel 1475 a Caprese in Toscana, fu avviato dal padre agli studi umanistici ma fu subito evidente la sua predilezione per gli studi artistici che lo condusse alla bottega di Domenico Ghirlandaio e successivamente alla scuola del Giardino di San Marco di Lorenzo il Magnifico.

Nella sua vita ricevette importanti commissioni da papi e principi per cui realizzò capolavori pittorici, architettonici e scultorei; di fatto Vasari dichiarò che Dio avendo visto in terra tanta vanità e presunzione e studi senza frutto mandò in terra uno spirito che fosse abile in ogni arte. Ne “Le vite” infatti Michelangelo fu l’unico ad avere nel suo frontespizio, dove per ogni artista erano rappresentate le allegorie delle arti padroneggiate, le tre arti di pittura, scultura ed architettura. A detta del Vasari egli condusse “le cose sue così col pennello come con lo scarpello” e donò “tanta arte, grazia et una certa vivacità alle cose sue” da vincere “gli antichi avendo saputo cavare della dificultà tanto facilmente le cose, che non paion fatte con fatica”.

La “Pietà Rondanini”, una genesi del dolore

L’iconografia della Pietà, pur non trovando fondamento evangelico, rappresenta nelle storie della Passione il momento che segue la deposizione dalla Croce, quando Maria insieme alle pie donne ed ai discepoli piange il Figlio prima di deporlo nella tomba. Il gruppo, caro alla mistica tedesca del XIV secolo e giunto successivamente in Italia, a partire dal Trecento si ridusse alle sole figure della Vergine e del figlio. Anche Michelangelo ne diede una personale interpretazione e, ritiratosi nella sua solitudine per creare indisturbato da compagnie e fastidi, iniziò la sua riflessione attorno a tale tema. Fu così che per prima realizzò la “Pietà di San Pietro” in Vaticano (1498-99) rappresentante un Cristo adagiato sulle ginocchia di una giovane Vergine, e successivamente la “Pietà Bandini” (1547-55) dove la madre ed il figlio erano accompagnati da Nicodemo e Maddalena.

L’ultima, dalla lunga e tormentata genesi, fu la “Pietà Rondanini”, realizzata da Michelangelo unicamente per se stesso in differenti fasi della sua vita. La prima fase è collocabile tra il 1552 e il 1555, la seconda dopo il 1555 quando ne riprese il lavoro, dopo la distruzione della “Pietà Bandini”, iniziando a scalpellare un pezzo di marmo su cui aveva “già abbozzato un’altra Pietà, varia da quella, molto minore”; ed infine l’ultima risale alla fine della sua vita come testimoniano le due lettere dell’allievo Daniele da Volterra, scritte dopo la morte di Michelangelo, indirizzate a Vasari e al nipote dell’artista Leonardo. Qui si racconta di come l’artista continuò a scalpellare l’opera fino a poco prima della morte, infatti nella lettera a Vasari del 17 marzo 1564 si legge: “Egli lavorò tutto il sabato, che fu inanti a lunedì che ci si amalò; e la domenica, non ricordandosi che fussi domenica, voleva ire a lavorar”. Il gruppo scultoreo, che adotta uno schema compositivo diverso dalle precedenti pietà, rappresenta probabilmente la deposizione nel sepolcro di cui protagonisti sono le due sole figure di Cristo e della Vergine. Quest’ultima si trova in posizione elevata rispetto al corpo del figlio che, privo di vita, pare lasciarsi scivolare verso la madre stretta nel suo dolore.

Di tale dolore ne lascia un’interpretazione la poetessa milanese Alda Merini, la quale rimase colpita dalla vita straziata dal male fisico e morale dell’artista, da cui nacquero però cose grandiose. La poetessa individuò nella scultura due tempi del dolore, il dolore fisico del Cristo caduto dalla croce, morto ed ormai senza dolore, ed il dolore morale di Maria. Nella vita infatti è possibile distinguere tra dolore fisico e del sentimento, talvolta più incisivo del primo, e la Madonna costituisce l’emblema della totalità del dolore poiché il suo legame col figlio è tale da farle provare il medesimo dolore carnale, oltre che sentimentale. Cristo, per la Merini, avrà sentito il dolore come uomo ma come Dio avrà provato “una grossa svalutazione di quello che era la sua grandezza” sentendosi “ferito a morte, perché è difficile […] per un essere che in sé aveva l’idea del divino fare una morte così ignominiosa”. In questo modo alla pietà, oltre al dolore straziante, si aggiunge il sentimento della vergogna di un Cristo spogliato e depauperato di tutto.

La Merini poi sottolinea come in ogni espressione artistica vi fosse qualcosa di divino, così come nel lavoro manuale, poiché l’operosità dell’uomo costituisce un segno della decadenza di quest’ultimo ma, al tempo stesso, della condanna e della presenza divina. Inoltre alla domanda che cosa fosse la materia, la poetessa dichiara che è quella di questi corpi marmorei che portano in se stessi il mistero della vita, infatti utilizzando la materia stessa è possibile farla urlare ed è così che qui compare un urlo segreto che non si sente. Ma, come Alda Merini conclude, a volte “non è la voce che è sintomo di dolore ma spesso anche il silenzio”, in questa pietà vi è un silenzio mostruoso che si configura come morte della parola, infatti a morire è Cristo che è il Verbo fattosi carne e venuto ad abitare in mezzo a noi.

L’opera si carica così di un forte carattere emozionale, nonostante l’incompiutezza dettata dalla morte che prese l’artista il 18 febbraio 1564 nella sua casa di Roma. Si dice che morì accompagnato dalla lettura del passo della Passione di Cristo, dopo aver redatto testamento affidando “l’anima sua nelle mani de Iddio; il corpo alla terra, e la roba a’ parenti più prossimi”. Il corpo fu poi trafugato a Firenze dove, una volta svoltesi le esequie, fu seppellito nella Basilica di Santa Croce. Inutile dire che gli elogi postumi per il suo genio furono molteplici, ma tra i tanti emerse quello dello stesso Vasari che ebbe da lodare Dio d’infinite felicità poiché ebbe la grazia di esser nato al tempo di Michelangelo e di averlo avuto come amico, così egli poté dire di lui cose amorevoli e vere che altri non ebbero la fortuna di scrivere.

Bibliografia

Michelangelo, Art dossier, Giulio C. Argan, Bruno Contardi, Giunti, 1999.

Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, Giorgio Vasari, edizione 1568.

Vuoto d’amore, Alda Merini, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1991.

Sitografia

treccani.it

lombardiabeniculturali.it

milanocastello.it

casabuonarroti.it

youtube.com/watch?time_continue=384&v=hwfGBRB-eLo&feature=emb_title

Immagini:

Fig. 1) https://www.lorenzotaccioli.it/castello-sforzesco-di-milano-cosa-vedere/

Fig. 2) https://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti

Fig. 3) https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/past/michelangelo-sebastiano-the-credit-suisse-exhibition/michelangelo-sebastiano-in-focus

Fig. 4) https://cultura.biografieonline.it/la-pieta-di-michelangelo/

Fig. 5) https://it.wikipedia.org/wiki/Pietà_Bandini

Fig. 6) https://one.listonegiordano.com/architettura/museo-pieta-rondanini/

Fig. 7) https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/03/Pietà-Rondanini.jpg

Fig. 8) https://www.artwave.it/wp/wp-content/uploads/2017/12/30199-rondanini.jpg

Fig. 9.1) https://cbccoop.it/app/uploads/2017/04/060_041.jpg

Fig. 9.2) https://cbccoop.it/app/uploads/2017/04/062_047.jpg

Fig. 10) www.youtube.com/watch?time_continue=384&v=hwfGBRB-eLo&feature=emb_title

I DELLA ROBBIA E LA TERRACOTTA INVETRIATA

A cura di Luisa Generali

La scultura dei della Robbia: alcuni esempi

È di qualche mese fa l’accordo per la restituzione da parte dell’Italia alla Germania della Maddalena attribuita ad Andrea della Robbia (fig. 1-2), opera sottratta a una famiglia ebrea tedesca che ne era proprietaria durante il secondo conflitto mondiale. Finita in Italia erroneamente e qui rimasta a lungo, l’opera rappresenta una giovane Maddalena, dai tratti acerbi e l’espressione innocente, secondo un’interpretazione del tutto contraria allo stereotipo del suo personaggio di peccatrice penitente, peraltro inesatto; nella rappresentazione di della Robbia completamente smaltata di bianco, Maria di Magdala è restituita, infatti, secondo le sembianze di una fedele seguace di Gesù, dall'aspetto esile e il volto luminoso, scoperto dai lunghi capelli mossi, particolare iconografico che caratterizza le immagini della Santa a cui si uniscono anche gli attributi dell’ampolla contente l’unguento profumato e il libro, simbolo di conoscenza. L’opera in questione offre anche l’occasione per ripercorrere le vicende della bottega che l’ha realizzata, iniziando dal maestro della terracotta invetriata, Luca della Robbia (1399-1482), a cui andò il merito di aver perfezionato questa tecnica secondo gli ideali rinascimentali che si andavano definendo in Toscana.

Nel panorama dei grandi scultori del Rinascimento fiorentino Luca della Robbia si formò come scultore sull’esempio classicista di Nanni di Banco (1380/1390 c.-1421), grazie al quale divenne uno dei maggiori esponenti della tradizione antica, a paragone del più rivoluzionario Donatello (1386-1466): un confronto di stili che la storia dell’arte ha riconosciuto come paradigma nelle famose Cantorie per il duomo di Firenze.

Negli anni ‘40 del Quattrocento Luca della Robbia iniziò a sperimentare la tecnica della terracotta invetriata, creando rilievi in creta rivestiti di smalto colorato e cotti, dall’effetto finale sorprendentemente luminoso. I benefici portati dalla smaltatura erano su più fronti vantaggiosi, in quanto la superficie impermeabile acquisiva una resistenza maggiore agli agenti atmosferici e manteneva inalterato lo splendore dei colori, oltre al lato economico che vedeva la ceramica molto meno dispendiosa rispetto ad altri materiali. Anche Vasari nelle sue Vite non manca di ricordare l’invenzione di Luca come un “ghiribizzo” geniale, sottolineando i vantaggi pratici di questa tecnica, insieme alla sua grande diffusione: “Et avendo una maravigliosa pratica nella terra, la quale diligentissimamente lavorava, trovò il modo di invetriare essa terra co’l fuoco, in una maniera che e’ non la potesse offendere né acqua né vento. E riuscitoli tale invenzione, lasciò dopo sé eredi e figliuoli di tal secreto. E così fino al tempo nostro, i suoi descendenti hanno lavorato di tal mestiero, e non solo ripiena di ciò tutta la Italia, ma e mandatone ancora in diverse parti del mondo. “[…] Onde Luca della Robbia merita somma lode, avendo alla scultura questa parte aggiunta, potendosi con bellezza e con non molta spesa ogni luogo acquatico et umido abbellire”.

La tecnica dell’invetriatura rappresentava la rinascita di un’abilità già conosciuta dagli antichi, che Luca della Robbia seppe reimpiegare nelle forme del linguaggio rinascimentale, portando la terracotta al pari delle altre arti maestre, secondo una tavolozza standardizzata sulle cromie dell'azzurro e del bianco, rispettivamente adottate per gli sfondi e le figure. Altre tonalità (come il giallo, il verde, il bruno, il nero) vengono progressivamente inserite nelle opere robbiane per la colorazione di dettagli decorativi quali ghirlande, fregi vegetali e di frutta, mattonelle a motivi tessili, decori a grottesche e candelabra, costituendo un insieme di elementi esornativi che sanciranno il marchio di fabbrica della bottega.

La prima applicazione dell’invetriatura risalente al 1442 è documentata nel Tabernacolo del Sacramento originariamente realizzato per la Cappella di San Luca dello Spedale di Santa Maria Nuova, oggi nella chiesa di Santa Maria a Peretola (fig.3). L’artista per il tabernacolo murario crea una struttura in marmo a forma di edicola, definita da lesene scanalate con capitelli corinzi e culminante in un timpano al cui interno è raffigurato Dio Padre benedicente. Alla lavorazione della pietra utilizzata per definire la struttura e i rilievi figurativi, si affianca per la prima volta l’uso della ceramica invetriata: l’azzurro fa da fondale alla Deposizione nella lunetta, mentre un festone vegetale inframezzato da tre teste di cherubini corre sull’architrave. Sono preziosissimi i particolari decorativi sperimentati in questa prima opera, che saranno ampliamente sviluppati dalla bottega dei della Robbia nel corso del tempo: qui già compare il tema esornativo dei fiori modellati a rilievo in diverse qualità e colori in mezzo alle ghirlande, mentre nella base si stende un fregio a nastro con motivi a rosette blu, arricchito da “pattern” erbacei su sfondo nero che si ritrovano anche nei pennacchi della lunetta (fig.4).

La tecnica della terracotta invetriata fu eseguita non solo per opere in rilievo ma anche per gruppi statuari a tutto tondo come nel caso della Visitazione compiuta intorno al 1445 per la chiesa di San Giovanni Fuorcivitas a Pistoia, dove ancora oggi è esposta (fig.5). L’opera è uno fra i primi lavori di grandi dimensioni attribuiti a Luca della Robbia, che per la scena dell’abbraccio fra Elisabetta e Maria scelse di rappresentare entrambe con un avvolgente colore bianco. L’armonia dei corpi e la loro gestualità passano attraverso la formazione classica dell’artista, che per la Vergine modella un ovale perfetto, ideale di pura bellezza. Tratti più naturalistici segnano invece il volto anziano di Sant’Elisabetta, inginocchiata di fronte a Maria e immersa con questa in una comunione empatica di sguardi.

Ma senz’altro sono le innumerevoli immagini devozionali raffiguranti la Madonna col Bambino conservate nei principali musei del mondo a sancire il successo della bottega dei della Robbia attraverso il canone ormai fissato nell’immaginario collettivo delle terrecotte smaltate a figure bianche su fondale azzurro. Questa formula visiva sarà una costante della bottega come dimostrano gli esempi dalla Madonna della mela (fig.6) e la Madonna del Roseto (fig.7), entrambe conservate al Bargello. Se nella prima opera la figura di Maria è rappresentata a tre quarti in un’ambientazione astratta, nella Madonna del roseto madre e figlio sono invece collocati a figura intera in un giardino di cespugli verdeggianti e rose bianche, chiuso da uno spicchio di cielo. In entrambi i rilievi risalta la magnificenza rigorosa della Vergine, velata e assorta nella contemplazione malinconica del suo stato di madre, mentre Gesù tiene in mano un frutto rotondeggiante, identificato con la mela, simbolo legato alla redenzione dal peccato originale tramite il suo sacrificio.

Intorno alla metà del secolo la bottega si arricchì del talento del giovane Andrea della Robbia (1435-1525), nipote di Luca, dal quale apprese i segreti dell’invetriatura e ne ereditò le formule compositive di successo: fra queste il tema della Madonna col Bambino fu una delle tipologie maggiormente sviluppate dallo scultore, che seppe conferire al rapporto fra madre e figlio una più tenera affettuosità. Un esempio è rappresentato dalla pala centinata per lo Spedale di Santa Maria Nuova (fig.8), databile intorno al 1470-75, in cui Andrea addolcì la classica maniera austera dello zio, a favore di un maggior naturalismo delle figure: nell’opera anche il fondale azzurro viene privato quella sua componente astratta divenendo un cielo atmosferico, solcato da filiformi nuvole.

Queste celebri opere votive hanno conosciuto una fortuna tale che sono entrate a tutti gli effetti nella tradizione figurativa italiana, continuando ancora oggi ad essere riprodotte in diverse varianti come oggetti di devozione domestica specialmente nella forma di tondi e medaglioni.

La compresenza nella bottega di Luca e Andrea della Robbia fino al 1482, anno in cui il nipote ne ereditò la bottega, solleva qualche dubbio attributivo in merito a certe opere, come nel caso del Busto di Santa al Bargello, databile negli anni 1465-70 (fig.9). Impostata sul modello dei busti reliquari per cui non si esclude un’originaria funzione, la Santa presenta il classico nitore robbiano del volto, accompagnato da una spiccata colorazione dei dettagli, fra cui risalta la deliziosa spilla a forma di fiore che allaccia la mantella.

L’intensità degli smalti e il repertorio figurativo che caratterizzava le terrecotte dei dell Robbia ne fecero anche un’arte decorativa molto apprezzata proprio per lo spiccato senso ornamentale, andando quindi a interfacciarsi con diverse tipologie di opere impiegate in contesti architettonici, quali stemmi, fregi, cornicioni, lunette ecc. Fra gli apporti ornamentali che la bottega intraprese in importanti edifici ricordiamo i famosissimi Tondi raffiguranti bambini in fasce, realizzati nel 1487 da Andrea della Robbia per il loggiato esterno dell’Ospedale degli Innocenti (fig.10). Ognuno dei dieci medaglioni raffiguranti bambini in terracotta bianca su fondo blu mostra particolari diversificati nella gestualità e nelle caratteristiche tipicamente puerili degli infanti, restituite dall’artista con attenta verosimiglianza.

Il tema della puerizia è affrontato anche nel Busto di fanciullo al Bargello (fig.11), che la critica riferisce ad Andrea della Robbia negli anni tra il 1465 e 1470: la scultura si inserisce nel prolifico filone rinascimentale dedicato ai ritratti di bambini, spesso ricollegato alla devozione per Gesù Bambino e San Giovannino. L’artista sceglie una colorazione monocroma per il volto e i capelli del fanciullo, mentre dispone le uniche note di colore nell'abito e nelle iridi, in modo da enfatizzarne il vivace sguardo: la verosimiglianza naturalistica e l’inclinazione sentimentale che caratterizza l’aspetto del bambino riconducono allo stile di Andrea, sensibile alle novità della pittura coeva.

La sobria armonia che caratterizza la prima linea di produzione della bottega dei della Robbia mutò con l’arrivo del nuovo secolo verso un linguaggio molto più narrativo, vicino all’intenso coinvolgimento che sapeva suscitare l’odierna pittura. Fra i discendenti della famiglia della Robbia fu Giovanni (1469-1529/30), figlio di Andrea, uno degli esponenti più attivi nella ridefinizione dello stile dei della Robbia, incentrato sulla messa in opera di grandi pale d’altare ricolme di personaggi e dettagli ornamentali dai colori sgargianti.

La Pietà (fig.12) realizzata da Giovanni della Robbia nel 1514 e conservata al Bargello costituisce un esempio del lessico artistico adottato dalla bottega nel XVI secolo, all’insegna di un abbondante decorativismo che, come in questo caso, spesso muta in un vero e proprio horror vacui. L’opera, raffigurante la pietà fra Santa Maria Maddalena e San Giovanni, riduce la consistenza plastica dei rilievi e insiste molto sul dato pittorico nella descrizione esuberante del paesaggio, aperto sullo sfondo verso la città di Gerusalemme: nel mezzo un cielo surreale, striato da inquiete nuvole gialle, partecipa metaforicamente al dramma della morte di Cristo.

Bibliografia

Petrucci, Luca della Robbia e la sua bottega: Andrea della Robbia, Benedetto Buglioni, Marco della Robbia (Fra’ Mattia), Giovanni della Robbia, Luca della Robbia il "Giovane", Francesco della Robbia (Fra’ Ambrogio), Girolamo della Robbia, Santi di Michele Buglioni, Firenze 2008.

Ciseri, “Scultura del Quattrocento a Firenze”, in Art e dossier, Dossier; 297.2013, Firenze 2013.

Tardelli, "La Visitazione", Luca della Robbia: nella chiesa di San Leone, Pistoia 2017.

Fonti

Vasari (ed. 1550), Vita di Luca della Robbia scultore, in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue a’ tempi nostri, Ed. a cura di L. Bellosi e A. Rossi, Vol. I, pag. 232-235, Torino 2015.

LA CAPPELLA SANSEVERO DI NAPOLI

A cura di Ornella Amato

BAROCCO, ESOTERISMO, ALCHIMIA, ESALTAZIONE DINASTICA

“La cappella è glaciale.

Pavimento di marmo, marmo alle pareti,

tombe di marmo, statue di marmo”.

E ancora:

“Non ornamenti di oro, non candelabri, non lampade votive, non fiori,

tutto vi è gelido, tranquillo, sepolcrale“ - Matilde Serao

Napoli - Decumano Inferiore - Via Francesco de Sanctis 19/21:una segnalazione stradale turistica indica che si è giunti alla “Cappella Sansevero di Raimondo di Sangro”.

Il committente e l'origine della cappella Sansevero

Raimondo di Sangro, ottavo duca di Torremaggiore, settimo principe dei Sansevero, committente, mecenate generoso ma estremamente esigente, intellettuale, alchimista, esoterico, Gran Maestro massone, uomo carismatico per eccellenza, inventore, progettista, gentiluomo di camera al servizio di Sua Maestà il Re Carlo di Borbone, Cavaliere dell’Ordine di San Gennaro.

La Cappella oggi è un museo privato tra i più noti e visitati della città di Napoli (nel 2019 le presenze sono state ben 750.000), ma soprattutto è un tempio carico di simbologia. Eppure l’origine stessa della Cappella ha la dolcezza della chiesetta gentilizia che fu edificata per voto e successivamente per accogliere le tombe di famiglia. I lavori edili per la costruzione della chiesa iniziarono nel 1593: si narra che un uomo innocente, incatenato e trascinato lungo San Domenico Maggiore, vide crollare una parte del muro di cinta del giardino dei Di Sangro e lì vi vide apparire un’immagine della Madonna, alla quale fece voto di donarle una lampada d’argento e un’iscrizione qualora fosse stato scarcerato e dimostrata la sua innocenza e così fu: l’uomo tenne fede al voto fatto.

Molte altre grazie furono elargite dall'immagine sacra e ne fu testimone anche il Duca di Torremaggiore Giovan Francesco di Sangro che, gravemente ammalato, fu miracolato dalla Madonna, dalla quale ottenne la totale guarigione: per gratitudine fece innalzare la cappella proprio dove era apparsa la Vergine e fu denominata “Santa Maria della Pietà” o “Pietatella”, ma successivamente, suo figlio Alessandro di Sansevero, Patriarca di Alessandria e Arcivescovo di Benevento, decise di ampliare la preesistente e piccola costruzione, per renderla degna di accogliere le spoglie di tutti componenti della famiglia di Sangro, come testimoniato dalla lapide marmorea datata 1613 posta sopra l'ingresso principale dell'edificio:

“ALEXANDER DE SANGRO PATRIARCHA ALEXANDIAE TEMPLVM HOC A FUNDAMENTIS EXTRVCTVM BEATAE VIRGINI SIBI AC SVIS SEPOLCRUM ANNO DOMINI MDCXIII “

Ovvero:

“ALESSANDRO DI SANGRO PATRIARCA DI ALESSANDRIA DESTINO’ QUESTO TEMPIO, INNALZATO DALLE FONDAMENTA ALLA BEATA VERGINE, A SEPOLCRO PER SE E PER I SUOI NELL'ANNO DEL SIGNORE 1613”.

Della fase Seicentesca della Cappella non resta quasi nulla, poiché il suo assetto attuale e le opere presenti sono il frutto dei lavori che volle realizzare Raimondo di Sangro.

Raimondo di Sangro nacque il 30 Gennaio 1710 a Torremaggiore in Puglia da Cecilia Gaetani dell’Aquila di Aragona e da Antonio di Sangro, duca di Torremaggiore. A causa della prematura scomparsa della madre e degli impegni del padre, fu ben presto trasferito dalla Puglia a Napoli nel palazzo di famiglia in largo San Domenico Maggiore, dove poi si stabilirà definitivamente nel 1737 a seguito della morte del padre.

La cappella Sansevero: descrizione interna

Il principe diede ben presto prova del suo intelletto e delle sue invenzioni, per le quali suscitò anche l’ammirazione degli ingegneri dello Zar di Russia Pietro il Grande, fu insignito delle cariche più elevate del regno di Napoli guidato da Carlo di Borbone, ma soprattutto, ampliò e arricchì la “Cappella di famiglia” che, a grandi linee, mantenne la struttura seicentesca con un’unica navata a pianta longitudinale e quattro archi a tutto sesto, al di sopra dei quali corre un cornicione, costruito con un mastice di invenzione del Principe, ed una volta a botte interrotta da sei finestre che illuminano l’intera Cappella ed una finta cupoletta all'altezza dell’abside, opera di Francesco Maria Russo di cui è certa la paternità anche della volta.

La volta della Cappella è stata infatti firmata da Francesco Maria Russo e datata dallo stesso al 1749 ed è un affresco noto come la “Gloria del Paradiso” o “Paradiso dei di Sangro” . E’ caratterizzato da squarci di angeli e figura varie che tendono a convergere verso il centro dove esplode la luce della colomba dello Spirito Santo.

Lungo il perimetro si trovano le finestre che rischiarano l’affresco e sono intervallate dai medaglioni nei quali sono raffigurati i Santi del Casato.

La pavimentazione settecentesca della cappella è estremamente complessa: anch'essa inventata dal Principe, presentava un motivo labirintico (da qui la denominazione corrente di “pavimento labirintico”) che è andato quasi completamente perduto nella notte tra il 22 ed il 23 settembre 1889, quando un’infiltrazione d’acqua provocò il crollo del ponte che collegava la Cappella al Palazzo stesso dei Sansevero.

I restauratori chiamati al ripristino della pavimentazione originale non riuscirono a risolvere e, nel 1901, si videro costretti a sostituire il preesistente pavimento con uno in cotto napoletano, realizzando al centro lo Stemma dei di Sangro in smalto giallo ed oro, riprendendo i colori della casata.

Del pavimento labirintico originale è possibile vederne i resti nel passetto antistante la tomba di Raimondo. Il pavimento labirintico, probabilmente, doveva rappresentare le difficoltà che s’incontrano sul cammino della conoscenza e di certo era parte integrante del “percorso” che all'interno della Cappella si snoda attraverso le statue presenti, che seguono un progetto iconografico voluto proprio da Raimondo di Sangro, di cui elementi fondamentali sono le 10 Virtù, di cui 9 di esse sono dedicate alle mogli degli esponenti della famiglia di Sangro e addossate a 9 pilastri, mentre la decima, il Disinganno, è dedicata al padre.

I monumenti funebri del casato, alla cui accoglienza la Cappella era da sempre destinata, si trovano invece all'interno delle cappelle laterali e tra le statue delle Virtù, nelle quali è anche possibile notare una serie di significati allegorici riferiti al mondo della massoneria, a cui il principe apparteneva in qualità di Gran Maestro.

Di tutte le sculture presenti, di certo la “triade d’eccellenza “ è rappresentata dal “Cristo Velato” che troneggia al centro della navata della Cappella, dalla “Pudicizia” alla sua sinistra e il “Disinganno” alla sua destra, tutte e tre che precedono l’Altare maggiore con l'altorilievo marmoreo della “Deposizione” di Francesco Celebrano.

L'opera raffigura l'episodio della Deposizione di Cristo dalla croce e, tra le figure, spiccano Maria e la Maddalena che assistono alla scena mentre sotto di loro si trovano due putti che sorreggono il sudario sul quale risalta un'immagine metallica del volto di Cristo.

Al di sotto del piano dell'altare altri due putti scoperchiano una bara, ormai vuota. La composizione dell'altare è completata lateralmente da due angeli in stile barocco realizzati da Paolo Persico, autore anche della cornice di angeli in stucco che circonda il dipinto della Pietà.

La datazione e l'autore del dipinto sono ignoti: probabilmente fu realizzata da un manierista napoletano prima del 1590 poiché a quella data risale infatti la prima testimonianza della sua esistenza, con il miracolo della sua apparizione all'uomo erroneamente arrestato ed alla cui storia è legata poi l’origine della cappella, sicché si tratta di un quadro a cui si è legati soprattutto per il significato intrinseco che esso stesso ha, piuttosto che per la qualità artistica.

Il Cristo velato: il capolavoro centrale della cappella Sansevero

Il Cristo Velato di Giuseppe Sammartino, datato 1753, è tra le opere più studiate, più controverse della storia dell’arte.

Il corpo esanime del Cristo è disteso su di un materasso marmoreo che diventa il giaciglio non solo del corpo senza vita del Redentore ma anche delle sofferenze patite nelle ore della Passione, e soprattutto di tutte le sofferenze dell’umanità intera, che Cristo ha salvato, nel momento in cui ha esalato l’ultimo respiro; il peso del corpo morto è delicatamente ricoperto dal velo.

Il velo, appunto, discusso e controverso. La diceria più famosa afferma che il velo fosse in origine in vero tessuto che sia stato trasformato il marmo attraverso un misterioso processo alchemico, con speciali prodotti, la cui formula sarebbe tutt'oggi segreta, un velo che conferisce leggerezza, una leggerezza che, in concreto, non ha.

E’ poggiato su un basamento su cui poggia un primo velo marmoreo su sui risalta il merletto lungo tutto il perimetro e sul quale, ai piedi del Cristo, sono poggiati la corona di spine e le tenaglie con le quali erano stati tolti i chiodi. Il capolavoro del Sammartino ha alimentato anche diverse dicerie, non solo legate al modo di realizzazione, ma si racconta che il Principe, dopo la realizzazione dell’opera, accecò il Sammartino per evitare che potesse realizzare opere di valore pari o addirittura superiori.

La sua imponente maestosità è tutta nelle parole di Antonio Canova quando, dopo averla vista, dichiarò che “…avrebbe rinunciato a ben 10 anni di vita, per averla tutta per sé…”.

In un primo momento pare che la statua fosse destinata ad essere collocata nella cavea sotterranea e sarebbe dovuto essere illuminato da una lampada di luce perpetua, ma l’imponente peso ne rese impossibile lo spostamento, sta di fatto che non sempre è stata al centro della navata, poiché, come dimostra uno scatto ottocentesco del fotografo tedesco Giorgio Sommer, era posta ai piedi della statua della Pudicizia.

Le statue laterali

Alla sinistra del Cristo Velato, maestosa, s’innalza la statua della Pudicizia, dedicata alla madre del Principe Raimondo di Sangro, una delle dieci Virtù rappresentate.

E’ considerata il capolavoro di Antonio Corradini e raffigura un nudo di donna ricoperto da un velo trasparente, il cui straordinario virtuosismo tecnico inaugura il genere delle “statue velate”; è datata 1752. La scultura raffigura una donna completamente coperta da un velo semitrasparente, cinta in vita da una ghirlanda di rose che le scende lungo il fianco destro, sfiorato dalla mano e, nella parte alta, il velo avvolge il capo lasciando intravedere le forme e i tratti del viso.

La composizione è carica di significati: la lapide spezzata sulla quale la figura appoggia il braccio sinistro, come - stando a diverse letture fatte da più critici – se fosse avvenuta una scossa di terremoto, magistralmente realizzata dallo scultore, lo sguardo come perso nel vuoto e l'albero della vita che nasce dal marmo ai piedi della statua simboleggiano la morte prematura della principessa Cecilia.

Di fronte ad essa, invece, si eleva la statua del Disinganno, realizzata da Francesco Queirolo.

E’ un corpo di uomo avvolto in una rete. Ma è semplicemente così? O forse è molto di più?

La scultura è opera del Queirolo è dedicata ad Antonio di Sangro, padre del principe Raimondo e raffigura sì un uomo che si libera da una rete, ma nella lettura più accettata vuole simboleggiare il peccato da cui era oppresso: in seguito alla morte della giovane moglie, il duca iniziò a condurre una vita disordinata e dedita ai vizi e ai viaggi, mentre il giovane Raimondo era stato affidato al nonno.

Ormai anziano, Antonio di Sangro tornò però a Napoli e, pentito dei peccati commessi, abbracciò la fede e si dedicò a una vita sacerdotale.

L’opera è di una straordinarietà disarmante. I nodi della corda con cui è fatta la rete, gli stessi nodi che la reggono, le dita delle mani infilate all'interno dei vuoti tra un nodo e l’altro rendono il tutto di un realismo stupefacente. Si dice che nessun aiutante dello scultore avesse il coraggio di dare le ultime rifiniture ai nodi della rete per paura di romperli.

La cappella Sansevero, però, è soprattutto il luogo in cui si trovano le tombe degli esponenti del casato e, ovviamente, tra di esse, si trova anche la tomba di Raimondo di Sangro, eretta quando lo stesso committente era ancora in vita e realizzata da Francesco Maria Russo nel 1759.

L’aspetto è semplice e sobrio, è composta da una grande lapide in marmo rosa sulla quale è scritto l’elogio funebre del Principe: le lettere bianche che lo compongono non sono incise, ma sarebbero state realizzate con un composto di solventi chimici di invenzione del Principe che, probabilmente, dovevano risaltare sul fondo rosa.

Sovrasta l’elogio un ritratto in età avanzata dello stesso di Sangro, raffigurato con indosso una corazza e all'interno di una cornice di marmo, mentre il tutto è sormontato da un grande arco decorato con armi, libri, strumenti scientifici, emblemi commemorativi e militari che celebrano le glorie del Principe.

Interessante è poi la presenza dell’Altare di Santa Rosalia, che sebbene la tradizione la voglia patrona della città di Palermo per aver salvato la città dalla peste, è “presente” nella Cappella di famiglia, in quanto apparteneva proprio alla nobile famiglia dei di Sangro, poiché figlia di Sinibaldo, conte dei Marsi e di Sangro.

Sotto la cappella Sansevero si trova la Cavea sotterranea dove sono conservati, all'interno di due teche, la cosiddette “Macchine Anatomiche”, ovvero gli scheletri di un uomo e di una donna in posizione eretta con il sistema arteo-venoso perfettamente integro.

Per quel che concerne tali strutture, molto si è detto e ancora si dirà e si scriverà, poiché leggende, studi ed oscurità ruotano intorno a questi due scheletri.

La storia ufficiale racconta che sono state realizzate dal medico palermitano Giuseppe Salerno e sarebbero state acquistate nel 1756 dal Principe a seguito di una esibizione pubblica dello scheletro maschile che l’anatomopatologo palermitano tenne e Napoli e, a seguito di questo acquisto, gli fu commissionato la realizzazione di quello femminile e lo scopo era legato a studi di anatomia e per questo era stato riprodotto un sistema arto venoso con diversi materiali, in particolare la cera d’api colorata.

Sta di fatto che leggende popolari giunte fino a noi raccontano – e lo stesso Benedetto Croce riferisce di tali credenze popolari – che non si tratti di “macchine anatomiche ” ma di veri e propri corpi di essere umani, in particolari di due servi del Principe che il di Sangro “fece uccidere e imbalsamarne stranamente i corpi in modo che mostrassero nel loro interno tutti i visceri, le arterie, le vene”; si racconta addirittura che i due poveri sventurati, ancora in vita abbiano subito un’iniezione contenente particolari antidoti che avrebbero indurito i vasi capillari, il ché avrebbe anche consentito lo studio anatomico su scheletri veri. A conferma di tale teoria, sarebbe il segno profondo di una corda su uno dei due scheletri, quasi a voler bloccare un uomo in fuga da morte certa.

La storia delle “macchine anatomiche” non fa altro che aggiungere altro mistero ad un luogo già di per sé particolare, che attira sempre più turisti e visitatori, tanto da raggiungerne la quota dei 750.000 , divenendo il museo più visitato di Napoli.

L’ultima parte della cappella Sansevero, posta alla fine dell’intero percorso espositivo, è la Sagrestia, oggi bookshop del museo.

Ad essa si accede attraverso un passaggio, posto accanto alla nicchia all'interno della quale è collocata la tomba dello stesso Raimondo.

Completamente rinnovato nel 2017, con arredi ultramoderni e dal layout funzionale, ma ispirati all'originale pavimento labirintico di cui in essa sono conservate grandi lastre di marmo.

Ospita non solo due monumenti funebri anch'essi dedicati a membri della famiglia, ma espone nelle vetrine strumenti di laboratorio probabilmente appartenuti allo stesso principe, oltre che conservare grandi lastre di marmo dell’originario pavimento labirintico.

Dal 2005 conserva la “Madonna col Bambino “ che fu commissionata dal di Sangro per farne dono a Re Carlo di Borbone.

Nella Sagrestia è in fase di collocazione il “Ritratto di Raimondo di Sangro principe di Sansevero” del pittore napoletano Francesco De Mura, che recentemente è entrato a far parte della collezione permanente delle opere esposte nel museo e che è stato presentato al pubblico ed alla stampa il 28 Gennaio 2020, in concomitanza del compleanno del principe che ricorre il 30 Gennaio.

Copyright museosansevero on Instagram.

L'opera, acquisita nel settembre 2019 dall'istituzione museale, proviene dal mercato antiquario madrileno, è databile intorno all'anno 1750, è stato acquistato dal museo Sansevero dalla Galleria Porcini di Napoli.

La nostra “visita” alla Cappella Sansevero, che era nata ed era stata concepita anzitutto come “cappella di famiglia”, e che oggi è un polo museale noto all'intero mondo dell’arte per essere divenuta lo scrigno di inestimabili capolavori, finisce qui.

Uscendo fuori dalla Cappella, volgendo lo sguardo al cielo – direbbe Dante – “per riveder le stelle” ci si sente arricchiti dentro, ma delle domande restano :

“Chi era realmente Raimondo di Sangro?”

“La mano dell’uomo, dell’artista che magistralmente muove e guida lo scalpellino, come ha potuto realizzare tutto ciò?”

“La mano dell’artista e quella dello scultore sono realmente guidate da Dio?”

Ai posteri l’ardua sentenza.

Sitografia:

museosansevero.it

ilmattino.it

repubblica.it

repubblica.napoli.it

napolimagazine.com

napolike.it

wikipedia.it

10cose.it

Vesuviolive.it

Social Network di riferimento:

museosansevero on Twitter

museosansevero on Instagram

Bibliografia:

F. Negri Arnoldi “Storia dell’Arte Vol. III” Fabbri Editori – Milano 1997

ANTON MARIA MARAGLIANO

Anton Maria Maragliano è stato il più importante artefice della scultura lignea genovese di età tardobarocca, autore di sculture devozionali, pale d'altare, statuette per il presepe, raffinato mobilio, immagini allegoriche, crocifissi e, soprattutto, enormi macchine processionali composte da gruppi scultorei, che necessitano di innumerevoli uomini per essere trasportate, come accade tutt'oggi nelle ricorrenze religiose.

Maragliano è il regista della devozione delle “casacce” liguri (confraternite religiose formate da laici, spesso in competizione fra loro, che hanno come sede un oratorio): questo è verissimo, ma sarebbe scorretto accostarlo solo ad una dimensione popolare, infatti egli lavorò anche per famiglie aristocratiche.

Cenni biografici

Nonostante gli approfonditi studi compiuti sull'artista, la sua vita rimane, ancora oggi, in gran parte un mistero. Si è cercato di ricostruirla grazie ai documenti emersi dagli archivi e ad un capitolo a lui dedicato da Carlo Giuseppe Ratti (artista e autore del 1700) nella sua raccolta di biografie sugli artisti locali sul modello di Giorgio Vasari, pubblicata nel 1762; tuttavia rimangono ancora molti dubbi e problemi.

Anton Maria Maragliano nasce a Genova nel 1664 in una famiglia mediamente agiata; il padre, Luigi, panettiere, non può però permettersi di avviare i figli agli studi: Anton Maria rimane di fatto analfabeta.

All’età di 16 anni viene messo a bottega dallo zio G. Battista Agnesi, scultore notevole (secondo Ratti frequentò anche la bottega di un certo Arata, definito modesto) che impartisce al giovane le prime nozioni sulla lavorazione del legno. Qualche anno dopo lo ritroviamo a collaborare con la fiorente bottega di Giovanni Antonio Torre (le modalità della collaborazione rimangono sconosciute) dove Maragliano inizia ad affinare la propria tecnica e a elaborare uno stile del tutto personale.

Nel 1688, Maragliano, ventiquattrenne, chiedeva, tramite una “supplica” rivolta al Senato della Repubblica di Genova, di potersi sottrarre all'obbligo di iscriversi all’arte dei bancalari (cioè dei falegnami, alla quale erano tenuti ad iscriversi anche gli scultori del legno), poiché l’artista sosteneva che la scultura in legno fosse, tra le arti liberali, la più nobile, allo stesso livello della pittura, lasciando trasparire un carattere orgoglioso e una grande consapevolezza di sé. Non conosciamo l'esito della causa, ma rimane il fatto che Anton Maria non risulterà mai iscritto alla suddetta corporazione. Circa nello stesso periodo, aprì una personale bottega e già nel 1692 assunse il primo aiutante, per poi trasferirsi dal 1700 nella celebre bottega di via Giulia, (oggi scomparsa per la costruzione di piazza De Ferrari e il taglio di Via XX Settembre) dalla quale fino alla sua morte e oltre uscirono enormi quantità di sculture, realizzate con l'aiuto di innumerevoli collaboratori. Spirò nel 1739 lasciando la gestione della bottega al nipote.

Panorama artistico e opere

La scena artistica genovese di fine ‘700 era dominata in pittura dai membri di “Casa Piola”, laboriosa bottega che vantava esponenti del calibro di Domenico Piola (il capobottega, ormai anziano), il figlio Paolo Gerolamo e Gregorio De Ferrari. Questi artisti, come Filippo Parodi in scultura, erano venuti in contatto con la rivoluzione artistica berniniana, una cultura figurativa che essi studiarono sia a Roma, sia tramite le opere di un grande scultore come Pierre Puget, che in dieci anni di attività, lasciò nella “Superba” poche, ma mirabili, sculture.

È in questo vivace contesto che Maragliano rivoluziona la scultura in legno: le sue opere sono il frutto di una stretta collaborazione con gli artisti genovesi sopraccitati, che in molti casi fornivano anche i disegni progettuali per le sue sculture.

Le opere di Anton Maria sono teatrali e ricche di forza patetica, in pieno stile Barocco, inoltre si allineano ai dettami della controriforma: i suoi personaggi sono facilmente riconoscibili dai tipici attributi che li contraddistinguono e sempre raffigurati in un evento particolarmente significativo della loro vita (es. figura 1: Giovanni Battista, rappresentato nel momento del suo martirio per decapitazione) e possiedono una forte espressività, di grande impatto, mirata a coinvolgere emotivamente il fedele che le osserva (es. figura 2: Compianto sul Cristo morto).

La cassa processionale eseguita nel 1694 per la confraternita di Celle Ligure (figure 3 e 4) è considerata il suo capolavoro giovanile. I modelli di questo simulacro non sono da ricercare nei precedenti in legno, bensì nelle tele di Gregorio De Ferrari, in particolare quella posta su un altare laterale della chiesa di Santa Maria delle Vigne a Genova (figura 5). Non si era mai visto prima nulla di simile: l’avvitamento del corpo di Lucifero e il volo soave dell’arcangelo conquistano lo spazio in ogni direzione, le figure sono in forte contrasto tra di loro: San Michele è un giovane bellissimo dai riccioli finemente lavorati grazie ad un sapiente uso della sgorbia, la pelle chiara, l'espressione pacata, vestito con una corazza dorata, compie una torsione nell'atto di planare sul diavolo, i capelli e le frange del gonnellino sono sferzate dal vento. Lucifero, invece, è paonazzo, le unghie affilate, i muscoli contratti, i capelli scompigliati e il volto, deformato dalla rabbia, si esibisce in un urlo terribile.

Il San Sebastiano realizzato nel 1700 per la confraternita della Santissima Trinità di Rapallo (figura 6), invece, è un omaggio alla più bella opera che Pierre Puget aveva lasciato a Genova (in particolare nella basilica di Nostra Signora Assunta nel quartiere di Carignano, figura 7) raffigurante il medesimo soggetto, ma in marmo, realizzata tra il 1664 e il 1668. Il San Sebastiano di Maragliano è stato protagonista, nel 2018, di una grande mostra al Metropolitan Museum of Art di New York intitolata “Like Life: sculpture, colour and the body"; la fermezza dei curatori che per aggiudicarsi l'opera in prestito non hanno esitato a sborsare un'importante cifra (utilizzata per il trasporto ed il restauro) invita a riflettere.

Le casse processionali di Maragliano sono, talvolta, talmente affollate di personaggi e sculture di ogni tipo da raggiungere notevoli dimensioni e altezze: ne è un esempio la cassa che rappresenta Sant'Antonio in visita a San Paolo Eremita (figure 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) realizzata nel 1709/1710 per l’oratorio di Sant'Antonio Abate, che è forse il più grande capolavoro del maestro per complessità, dimensioni e qualità dell'intaglio: il gruppo narra del momento in cui, secondo la leggenda, Antonio Abate recatosi nel deserto per far visita a Paolo Eremita, di veneranda età, giunge proprio nel momento del decesso di quest'ultimo e si ferma ad osservare la salma senza vita consumata dagli stenti dell'eremitaggio. Il pesante basamento è finemente scolpito a simulare un terreno roccioso ed è cosparso di intrecci vegetali e piccoli rettili, simboli allegorici della resurrezione. I personaggi possiedono i loro tipici attributi: il maialino, la mitria e il pastorale per S. Antonio; il fuoco e il teschio, simboli della vita eremitica, per S. Paolo; i due leoni, invece, sempre secondo la leggenda, scavano la fossa al posto di Antonio, stanco per il lungo viaggio. Ciò che Sant'Antonio non può vedere, ma è esclusivo privilegio di chi osserva, è la grandiosa gloria angelica che si innalza sopra al defunto e rappresenta l’anima dello stesso che ascende al cielo. Per realizzare questa complessa opera, Anton Maria, ricorre a un ingegnoso sistema di incastri tra le membra degli angeli e le nuvole, oltre che a sostegni strutturali in ferro, abilmente celati all’occhio di chi guarda, dimostrando di saper brillantemente superare anche le più complesse problematiche statiche.

Maragliano si cimentò spesso, nell'arco della sua vita, nel tema della crocifissione (figure 15, 16). I crocifissi del maestro presentano canoni ben precisi, a partire dal corpo smagrito che esibisce un’anatomia indagata nei più piccoli dettagli, mentre il bacino si sposta, in maniera più o meno accentuata a seconda dell'opera, sull'esterno ed è sempre avvolto da uno svolazzante perizoma. Ma è certamente nei volti (figure 17, 18) che si può cogliere con maggior precisione la personale firma di Maragliano: il naso dritto e a punta, gli occhi sporgenti, l'arcata sopraccigliare marcata e tondeggiante, capelli mossi con qualche ciocca che cade disordinata su un lato, seguendo l'andamento della testa, l'espressione aulica che trasmette serenità. Uno degli esemplari meglio riusciti è il crocifisso eseguito per la cappella dei signori Squarciafico (figura 16) nel transetto sinistro della chiesa di Santa Maria delle Vigne nei vicoli di Genova.

Oltre che nell’iconografia del Crocifisso morto, Maragliano eseguì anche un buon numero di Crocifissi in procinto di morire, detti “spiranti", drammatici ed espressivi, più adatti ad essere portati in processione. Un magnifico esempio è il crocifisso di San Michele di Pagana (Rapallo) scolpito nel 1738 (figura 19).

Conclusione

L'opera di Maragliano divenne un modello imitato per molti anni a venire ed ancora oggi le sue statue sono considerate modelli di bellezza inarrivabili alle quali ispirarsi, specialmente per ciò che riguarda la devozione popolare. Dal novembre 2018 fino al marzo 2019, in alcuni spazi del Palazzo Reale di Genova, è stata allestita un’importante mostra monografica sull’autore, a cura del professor Daniele Sanguineti dell'università di Genova, per celebrare un artista che rappresenta una coscienza collettiva per i genovesi, i quali tutt'oggi si fregiano di possederne un'opera, grande o piccola che sia, nel proprio oratorio o chiesa di quartiere, da poter tramandare alle generazioni future.

Fonti:

Anton Maria Maragliano, 1664-1739, “insignis sculptor Genue”, Daniele Sanguineti. Sagep.

Lezioni del corso di “storia dell'arte della Liguria in età moderna" con Laura Stagno.

SEGUENDO GIAMBOLOGNA AL BARGELLO

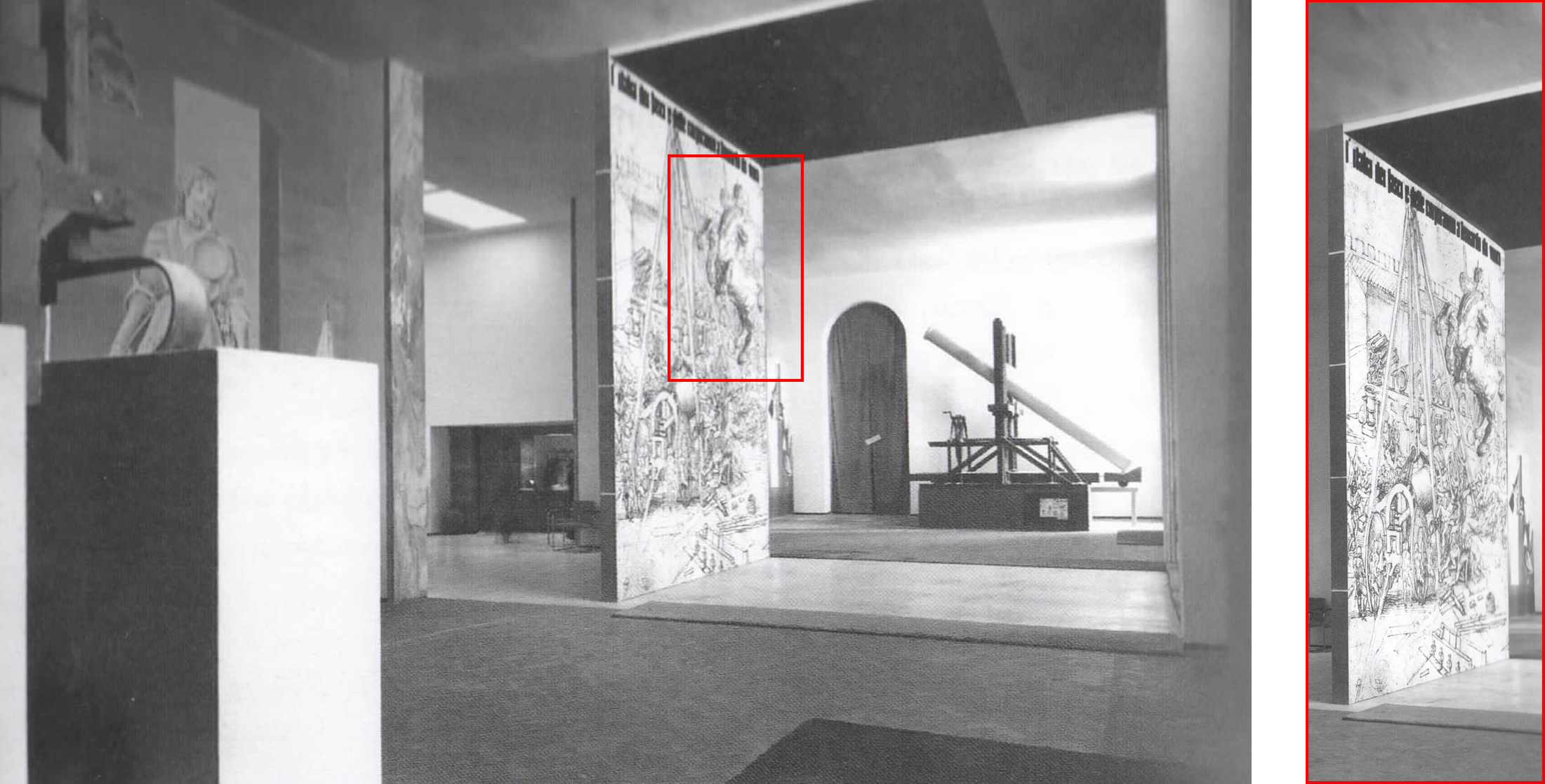

Tra i grandi artisti che popolano con le loro sculture gli spazi espositivi del Museo Nazionale del Bargello a Firenze, il fiammingo Jean de Boulogne, detto Giambologna (1529-1608), spicca come uno dei principali capisaldi del maturo Cinquecento toscano.

Dopo un primo soggiorno a Roma, la svolta decisiva per la carriera di Giambolgna ebbe inizio con il suo trasferimento a Firenze nel 1552, quando entrò sotto la protezione del mercante e intellettuale, Bernardo Vecchietti, che divenne anche suo mecenate: l’amicizia con il nobile fiorentino fu decisiva per introdurre l’artista alla corte medicea che vide nello stile virtuosistico delle sue opere la chiave di rappresentazione ideale per la celebrazione della casata.

È proprio al Bargello che è confluita una collezione considerevole di sculture in marmo e bronzo realizzate da Giambologna e bottega per la committenza medicea.

Iniziando dal cortile di quello era anticamente il Palazzo del Podestà di Firenze, si trova il grandioso Oceano (1570 circa), signore delle acque, uno dei personaggi mitici più raffigurati del XVI secolo, solitamente al centro di magnifiche fontane da giardino.

Anche l’opera di Giambologna fu infatti realizzata per la fontana dell’Isolotto di Boboli, detta appunto dell’Oceano, dove oggi per motivi conservativi è stata trasferita al Bargello e sostituita da una copia.

Il corpo della divinità, segnato da una poderosa muscolatura, restituisce un’impressione di grandiosa forza in potenza, congiunta all’intensa espressione dello sguardo catturato altrove. È invece ancora conservato a Boboli il piedistallo originale della statua, dove sono rappresentate le allegorie dei fiumi Nilo, Gange ed Eufrate, metaforicamente interpretate come le tre età dell’uomo e ispirate agli ignudi michelangioleschi, a cui si intervallano alcuni rilievi a tema marino raffiguranti la Nascita di Venere, il Trionfo di Nettuno e il Ratto d’Europa.

Procedendo sulle tracce del Giambologna al Bargello, nella prima sala al piano terra dell’edificio, fra una selva di gambe e braccia articolate in equilibristiche pose, troviamo il gruppo marmoreo raffigurante Firenze trionfante su Pisa.

Commissionato allo scultore nel 1565 in occasione del matrimonio tra Francesco de’ Medici e Giovanna d’Austria, fu immaginato per fare da pendant alla statua michelangiolesca della Vittoria nel salone dei Cinquecento. Al tempo della realizzazione di quest’opera era già attivo insieme al maestro, uno dei suoi allievi più promettenti, Pierre de Francqueville o Pietro Francavilla (1548-1615 c.), qui in veste di assistente.

Si trova in questo’operala cifra stilistica di Giambologna nel tipico movimento “serpentinato” dell’allegoria femminile di Firenze, nuda e sinuosa, nell’atto di soggiogare Pisa, rappresentata invece come un uomo barbuto in catene, sotto cui giace a sua volta una volpe, simbolo di astuzia e inganno per eccellenza.

Nelle caratteristiche fisiche del corpo pingue della donna e nel movimento tortile del bacino si ritrovano i modelli celebri della Venere al bagno reinterpretati dalla classicità in chiave manieristica dallo stesso artista: un esempio su tutti si conserva nella fontana della Grotta Grande di Boboli detta anche del Buontalenti (1531-1608), dove nella terza stanza sopra la vasca si erge il nudo armonioso della dea.