LUCA GIORDANO A FIRENZE

A cura di Alessandra Becattini

Luca Giordano

Luca Giordano, nato a Napoli nel 1634, iniziò il suo apprendistato con il padre, anch’egli pittore e mercante d’arte. A Napoli ebbe modo di avvicinarsi al naturalismo caravaggesco che in quegli anni animava i pennelli degli artisti partenopei. Nelle prime opere attribuibili al giovane Giordano è forte, infatti, l’influenza non solo del Merisi, ma anche di alcune delle personalità artistiche di spicco della Napoli vicereale. È il caso di Jusepe de Ribera, celebre artista spagnolo attivo a Napoli nella prima metà del ‘600, che le fonti tramandano essere stato maestro del giovane Luca, ma che gli studi recenti hanno ridimensionato piuttosto a mirabile esempio da seguire e a cui ispirarsi. Infatti, gli anni Sessanta vengono identificati dalla critica come la fase “riberesca” della carriera del napoletano, cioè contraddistinta da una attenta imitazione della maniera del maestro valenciano per soddisfare una clientela desiderosa di opere della scuola tenebrista.

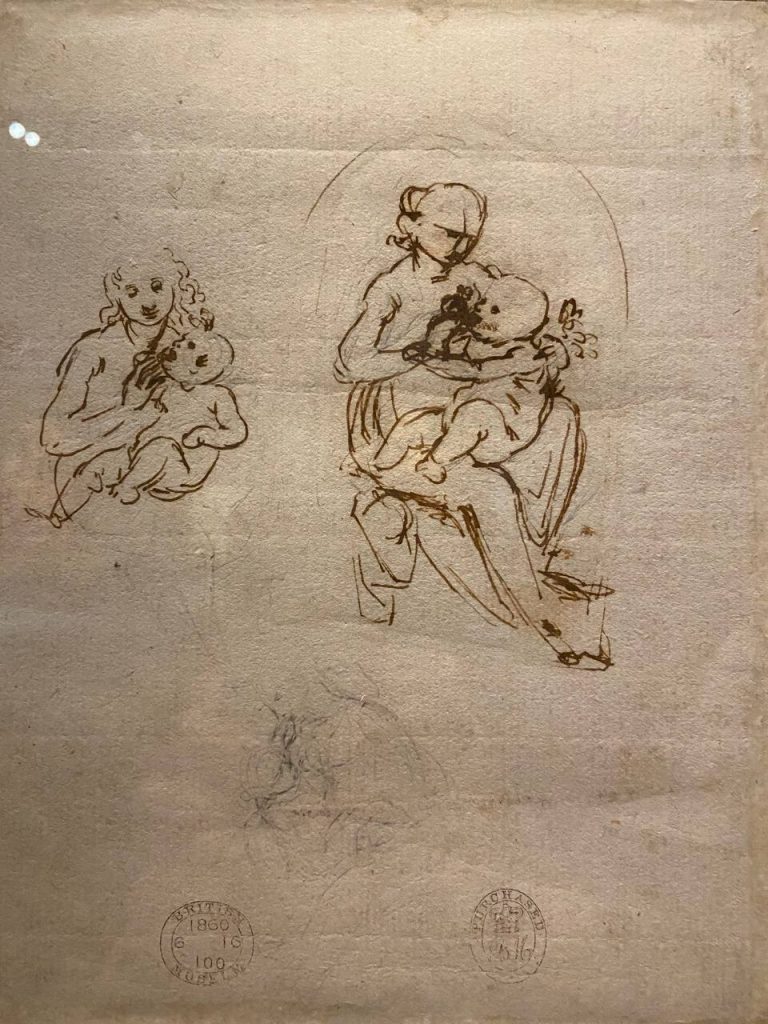

Giordano iniziò ben presto ad ampliare i suoi orizzonti compiendo viaggi di formazione in altri centri artistici italiani. Dalle fonti storiche viene tramandato un primo viaggio di Luca a Roma all’età di sedici anni accompagnato dal padre. Secondo la Relazione del 1681, manoscritto conservato alla Biblioteca Nazionale di Firenze, durante questa permanenza di sei mesi il giovane prodigio avrebbe eseguito una quantità di disegni tale da superare quella di un artista più maturo. Nonostante l’evidente narrazione iperbolica, gli storici hanno identificato una serie di disegni in sanguigna che riproducono opere romane, datati variamente tra il 1650 circa e il 1654, quando è attestato un secondo soggiorno dell’artista nella città papale. A Roma, dove si recò nuovamente nel 1656, dovette avvenire il primo incontro con le novità artistiche del luogo e con le opere di Pietro da Cortona, che influenzò fortemente la svolta barocca del Giordano.

Tra il 1664 e il 1665 si colloca poi il viaggio a Venezia per studiare le opere dei maestri lagunari. Secondo il Baldinucci proprio durante questo tragitto il giovane pittore avrebbe fatto una prima breve tappa a Firenze. Anche se di questa sosta non si sono tramandate ulteriori notizie, è certo che al momento del successivo soggiorno nel capoluogo toscano l’artista fosse già conosciuto in città. Alla metà degli anni Sessanta è datato infatti l’Autoritratto (fig. 1) conservato agli Uffizi e realizzato per il cardinale Leopoldo de’Medici, alla cui collezione sono state ragionevolmente restituite altre due opere del napoletano presenti in città a quel tempo, cioè la Carità degli Uffizi e il San Sebastiano oggi alla Pinacoteca di Lucca (fig. 2), esempi della già citata fase riberesca[1].

Giordano è nuovamente a Firenze nel 1682 per la commissione degli affreschi della cupola della cappella Corsini nella chiesa del Carmine. Il progetto per la realizzazione della cappella (fig. 3), pensata e voluta da Bartolomeo e Neri Corsini per omaggiare l’antenato Andrea, già vescovo di Fiesole e canonizzato nel 1629, venne affidato nel 1676 all’architetto Pier Francesco Silvani, ben noto alla famiglia per il suo impegno nel palazzo del Parione. I lavori per la cappella, tra i più importanti esempi del barocco fiorentino in contesto religioso, si protrassero fino al 1683 e il 24 ottobre dello stesso anno venne traslato il corpo del santo Corsini nella sua nuova sede con una fastosa celebrazione. Al progetto artistico, caratterizzato da una armoniosa commistione di differenti opere decorative, parteciparono molteplici artefici, tra cui Giovanni Battista Foggini. A quest’ultimo vennero commissionati tre bellissimi altorilievi marmorei per gli altari della cappella, eseguiti in più mandate tra il 1677 e il 1701 e raffiguranti l’Apoteosi del santo, l’Apparizione del santo durante la battaglia di Anghiari e il Miracolo della Messa di S. Andrea (fig. 4).

A Luca Giordano, come già anticipato, fu invece commissionata la parte pittorica che venne ideata e portata a termine in appena otto mesi, tra il febbraio e l’agosto del 1682. Nei quattro pennacchi furono raffigurate le personificazioni delle virtù del santo (fig. 5), mentre l’intera cupola fu dedicata alla Gloria di Sant’Andrea Corsini (fig. 6), dove il santo viene accompagnato dalla Vergine in cielo al cospetto della Santissima Trinità.

La cupola del Carmine fu una rivelazione per i contemporanei artisti fiorentini: l’impostazione ascensionale e concentrica di memoria lanfranchiana viene in realtà interrotta da una moltitudine di personaggi che affollano la scena con pose dinamiche e sfalsate, ma concatenate (fig. 7).

Un bozzetto preparatorio, anche chiamato “macchia” nel XVII secolo, della Gloria di Sant’Andrea Corsini è recentemente entrato a far parte della collezione delle Gallerie degli Uffizi. Originariamente appartenuto ai Corsini e conservato nella Galleria del palazzo di famiglia assieme ad altre due “macchie”, del bozzetto si erano perse le tracce dal 1919 dopo che per via ereditaria era stato distaccato dalla sua sede nativa. Il recupero di questo studio non solo restituisce al pubblico una parte importante della storia dell’intervento del napoletano, ma dimostra anche quanto diffuso fosse all’epoca l’interesse collezionistico per i bozzetti preparatori degli artisti.

Durante questo secondo soggiorno a Firenze, Giordano ricevette delle commissioni importanti anche dai Medici. Sempre del 1682 è l’Apparizione della Vergine a San Bernardo (fig. 8), una tela oggi conservata nella chiesa fiorentina della Santissima Annunziata ma eseguita in origine per la volta di Santa Maria della Pace, chiesa cistercense di patronato mediceo. L’opera venne commissionata al pittore da Vittoria della Rovere, per la quale Luca aveva eseguito anche una Fuga in Egitto, oggi alla Galleria Palatina, e probabilmente realizzata quale omaggio per la granduchessa madre stessa[2]. L’attestazione di pagamento all’autore, eseguito nell’agosto del 1682, rivela che la tela per la chiesa era stata eseguita in appena 44 ore: un record di velocità che senz'altro ci dà modo di capire il motivo per cui Giordano si era guadagnato l’appellativo di “Luca fa presto”.

Sul finire del 1682 la granduchessa commissionò al pittore altre tre tele da eseguire per il figlio Francesco Maria, futuro governatore di Siena. Tuttavia, il secondo soggiorno del Giordano a Firenze termina repentinamente nel dicembre del 1682, quando Luca è costretto a lasciare la città per assistere la moglie malata a Napoli. Tra le commissioni lasciate in sospeso a causa del suo rientro nella città partenopea si trovano non solo tre tele richieste dalla granduchessa madre, ma anche quella che sarà la più importante commissione del suo terzo ed ultimo soggiorno fiorentino.

La sfarzosa decorazione della galleria e della biblioteca di palazzo Medici-Riccardi

Da un carteggio dell’epoca sappiamo che già nell’agosto del 1682 erano terminate le trattative per la decorazione della biblioteca e della galleria del palazzo dei marchesi Riccardi. Per tale commissione furono garanti dell’artista Bartolomeo Corsini, per il quale il napoletano aveva già lavorato alla decorazione della cappella di famiglia nella chiesa del Carmine, e Andrea del Rosso. Quest’ultimo, membro di una famiglia fiorentina che aveva avuto stretti rapporti commerciali con Napoli fin da inizio ‘600, ebbe plausibilmente un ruolo importante nella diffusione della fama dell’artista a Firenze.

La famiglia dei Riccardi, di rango nobiliare dal 1606, aveva visto una rapida ascesa sociale sotto l’ala protettrice dalla famiglia granducale. La rinascimentale residenza medicea di via Larga, oggi via Cavour, venne aquisita dai Riccardi nel 1659, i quali mantennero in esterno l’aspetto quattrocentesco del progetto originario di Michelozzo. Il progetto di ristrutturazione del palazzo si concentrò infatti sui lavori di ampliamento e ammodernamento della struttura, mentre alll’impianto decorativo venne affidato il compito di rifettere non soltato l’ascesa sociale del casato, ma anche il fruttuoso rapporto con il Granducato Mediceo. Esemplare in tal senso è proprio la decorazione della Galleria (fig. 9) e della Biblioteca del palazzo, che vennero costruite durante seconda fase di ristrutturazione.

L’impresa pittorica venne commissionata al napoletano dal marchese Francesco e venne realizzata con l’impiego di aiuti nel giro di pochi mesi, tra l’aprile e l’agosto del 1685; la decorazione della biblioteca venne invece eseguita successivamente e terminata entro il marzo dell’anno successivo, con la definitiva partenza del pittore da Firenze[3].

Il progetto della Galleria fu diretto dal noto Giovanni Battista Foggini e l’operato del Giordano affiancato da quello degli stuccatori, che decorarono le pareti della sala con meravigliosi stucchi bianchi e dorati. Gli stucchi incorniciano da un lato le finestre, dall’altro delle porte specchiate, alcune delle quali nascondono degli armadi, un tempo probabilmente usati dai Riccardi per riporre alcuni dei tesori della collezione di famiglia[4]. La sala è anche chiamata “Galleria degli specchi” per la presenza di ulteriori specchi dipinti con le quattro stagioni, la cui decorazione venne affidati ad un equipe di tre artisti: Bartolomeo Bimbi, Anton Domenico Gabbiani e Pandolfo Reschi.

Il complesso progetto iconografico della volta, che venne affidato ad Alessandro Segni, accademico della Crusca e amico dei Riccardi, è un’immensa allegoria della vita umana[5]. Questo percorso è dettato da valori spirituali e morali, rappresentati ai quattro angoli della volta dalle virtù cardinali: Giustizia, Temperanza, Prudenza e Fortezza (fig. 10). Si susseguono poi episodi mitologici, pululanti di figure, che delineano ideologicamente le stagioni che scandiscono le tappe della vita umana. Infatti, il percorso narrativo inizia idealmente da una grotta, identificata come l’antro dell’eternità, e abitata dal dio del tempo Crono e da altre divinità, come le Parche, le tre dee che tessono la vita umana. Tutte queste figure sono poi circondate da un serprente che si morde la coda, simbolo dell’eternità stessa. Il termine del tragitto umano è invece rappresentato dalle anime traghettate da Caronte verso l’oltretomba (fig. 11).

Al centro della volta trova posto l’Apoteosi della famiglia Medici (fig. 12), una vera e propria esaltazione e celebrazione del Granducato. Tra soffici nuvole sono rappresentati i protagonisti della scena, che si posizionano attorno a Giove, re dell’Olimpo, e portano sulla testa delle stelle luminose. La motivazione di questa scelta iconografica è dettata dal fatto che, iper onorare il casato regnante, erano stati soprannominati “stelle medicee” i satelliti del pianeta scoperti da Galileo nel 1610.

Dalla galleria si poteva accedere alla biblioteca, la cui volta venne decorata con l’Intelletto che contempla la Verità (fig.13). Decisamente più piccola nelle dimensioni e quasi sopraffatta dalla grande decorazione in stucco, quest’opera non raggiunge l’effetto scenografico e la magniloquenza della sala adiacente, ma completa appieno il grande programma iconografico che intendeva celebrare il granducato assieme alle sue attività intellettuali[6].

L’operato artistico del Giordano a Firenze, che trova indubbiamente il suo culmine con la volta del salone di palazzo Medici-Riccardi, fu un potente stimolo alla diffusione dell’arte barocca in città ed ispirò quella generazione d’artisti che negli anni a seguire si occupò della decorazione dei palazzi privati dell’élite fiorentina.

Note

[1] Fumagalli, Luca Giordano a Firenze: dipinti e “macchie”, p. 53.

[2] Fumagalli, Luca Giordano … cit., p. 57.

[3] Fumagalli, Luca Giordano … cit., pp. 62-63.

[4] Sparti, Ciro Ferri and Luca Giordano in the Gallery of Palazzo Medici Riccardi, p. 188.

[5] Sparti, Ciro Ferri …cit., p. 179.

[6] Fumagalli, Luca Giordano … cit., p. 63.

Bibliografia

Fumagalli, Luca Giordano a Firenze: dipinti e “macchie”, in Gli Uffizi e il territorio: bozzetti di Luca Giordano e Taddeo Mazzi per due grandi complessi monastici, Firenze, 2017.

Barbolani di Montauto, La Gloria di Sant’Andrea Corsini, in “Il giornale degli Uffizi”, n. 70 (2017), pp. 2-3.

Giannini, «Rimote all’occhio». Le pitture di Luca Giordano a Palazzo Medici Riccardi, in Luca Giordano: técnica. Pintura mural, atti del congresso (Madrid, febbraio 2008), Madrid 2010

Spinelli, La cappella Corsini nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze, in Giovanni Battista Foggini. “Architetto primario della Casa Serenissima” dei Medici, Firenze 2003, pp. 42-44.

D.L. Sparti, Ciro Ferri and Luca Giordano in the Gallery of Palazzo Medici Riccardi, in Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz , 47 (2003), pp. 159-221

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/luca-giordano_%28Dizionario-Biografico%29/

FIRENZE: LA CINTA MURARIA TRECENTESCA PT. III

A cura di Federica Gatti

Proseguendo nella zona di Oltrarno troviamo sei porte, tre maestre e tre postierle.

La prima porta, partendo da valle dell’Arno, inizialmente chiamata a Verzaia per la presenza dei campi coltivati a cavoli[1], venne poi chiamata San Frediano dal nome della vicina chiesa posta in piazza del Carmine, oggi non più esistente.

«Il borgo suo di fuori è molto lungo, trovandosi case, chiese, spedali, botteghe e osterie infino presso a Legnaia, che sono due miglia»[2]. La vecchia porta a San Frediano, appartenente alla prima cerchia comunale, venne demolita intorno al 1330 per la costruzione della seconda cerchia e negli stessi anni si iniziò ad edificare quella nuova: la sua architettura differisce dallo stile di Arnolfo di Cambio perché fu probabilmente disegnata da Andrea Pisano, dando al progetto arnolfiano l’aspetto austero di un fortilizio. Presenta un grande fornice a tutto sesto, la cui chiave contiene uno stemma raffigurante il giglio fiorentino. È la torre più grande delle mura, con 20 metri e 70 di altezza e 17 metri e 35 di larghezza, il cui portone ancora presente, alto 12 metri e largo 7 metri e 60, è il più grande di quelli fiorentini. La costruzione tarda di questa torre viene confermata dagli archi, i quali hanno un maggior slancio verticale che rispecchia le tendenze goticheggianti italiane degli anni Trenta del XIV secolo. Nella Pala Nerli di Filippino Lippi, databile agli anni Ottanta del XV secolo e collocata nella chiesa di Santo Spirito, si vende la parte interna della torre già tagliata ma non ancora coperta con l’attuale tetto a capanna.

Nel dipinto, inoltre, si può osservare l’innesto tra le mura e la torre, realizzato con ballatoi sorretti da barbacani con mensola monolitica, i cui resti sono ancora visibili nella parete meridionale[3]. Il vano di apertura è formato da 4 arconi uniti a volticciole con caditoie: al centro del primo arco si possono vedere due gigli di pietra, uno per lato. Accanto alla porta si trova un’antica “postierla” utilizzata per il passaggio pedonale e, vicino ad essa, due beccatelli di pietra sui quali veniva appoggiata la scala di legno per salire sulle mura.

La seconda era la postierla di Camaldoli, nei pressi dell’attuale piazza Tasso, che prendeva il nome dal monastero di San Salvatore dei frati camaldolesi di San Romualdo: questo era collocato fuori dalle mura e, con il passare del tempo, nei suoi dintorni si venne a creare un vero e proprio quartiere.

La postierla era caratterizzata da un grande fornice a tutto sesto e terminava con un tetto a capanna al centro del quale era inclusa la ghiera a tutto sesto del portale.

La terza porta, chiamata inizialmente San Pier Gattolino dal nome di una chiesa nelle vicinanze[4], ebbe poi il nome di Porta Romana, «il [cui] borgo di fuori è assai grande, ed è un’erta lastricata»[5], ovvero l’attuale Poggio Imperiale.

In un documento del 3 agosto 1294 viene approvata dal Consiglio dei Cento, con settanta voti favorevoli e nove contrari, e nel Consiglio speciale e generale del Capitano del Popolo, con cinquantaquattro voti a favore e sette contrari, lo stanziamento per la realizzazione di una porta Oltrarno che fosse collocata nella direttrice che partiva dal ponte alla Carraia e finiva in via della Cuculia, attuale via dei Serragli. Ancora nel 1321 la zona compresa tra via Romana e via dei Serragli era accessibile dalla Porta di San Pier Gattolino, appartenente alla cerchia duecentesca.

Con il pericolo rappresentato da Castruccio Castracani, signore di gran parte della Toscana Nord-occidentale, che nel 1325 arrivò con il suo esercito sotto le mura urbane, il comune sentì la necessità di accelerare i lavori per fortificare la zona di Oltrarno. È proprio a questa fase che si deve la progettazione ed edificazione della Porta Romana, costruita con tre arconi uniti a volticciole con caditoie[6], il cui nome indica la direzione della via Senese che conduceva a Roma.

Disegnata da Andrea dell’Orcagna nel 1327, la porta ha le stesse caratteristiche di Porta San Frediano:

«ANNI DOMINI MCCCXXVII INDITIONE UNDECI MA LA VIA DEL COMUNE DENTRO ALE MURA E BRACCIA XVI LE MURA GROSSE BR III E FOSSI AMPII IN BOCCA BR XXX LA VIA DI FUORI IN SUI FOSSI BRACCIA XII LE FOSSETTE DA LA VIA A LE CAMPORA COSI DEE ESSERE INTUCTO BRACCIA LXI».

La porta era importante perché vi giungevano i personaggi rilevanti che venivano dal Mezzogiorno: si trovano, infatti, ai lati del fornice due lapidi, inserite nella porta dopo la demolizione settecentesca dell’antiporto costruito per volontà del Duca di Atene, che ricordano l’entrata di papa Leone X nel 1515 e quella dell’imperatore Carlo V nel 1536. Nel sottarco verso la città è possibile vedere la pittura, attribuita da Vasari al Franciabigio, raffigurante la Madonna col Bambino, San Giovanni Battista, San Zanobi e San Nicola da Tolentino.

Nell’affresco di Stradano del 1529 la porta è sormontata da una torre molto alta, mentre una carta dei Capitani di Parte[7], del 1580 circa, ce la raffigura ad un’altezza simile all’attuale: non sappiamo i motivi dello sbassamento della porta, ma sappiamo che nel XVI secolo venne coperta con un tetto a capanna in laterizio, lasciando solo due piccole aperture, una verso l’interno e una verso l’esterno della città. Nonostante queste modifiche la porta non venne mai attrezzata a postazione d’artiglieria. Inoltre, ospitava un gruppo statuario, oggi al Bargello, raffigurante la Madonna con il Bambino, San Pietro e San Paolo, realizzato da Paolo di Giovanni nel 1330 circa[8]: queste statue originariamente erano collocate sopra i beccatelli accanto all’arco centrale nella facciata esterna e, dall’altra parte dell’arco, dovevano essere collocate le statue di San Giovanni e San Niccolò.

La quarta porta, Porta a San Giorgio, prendeva il nome da un monastero vicino e consentiva il collegamento con la collina di Arcetri e la campagna dell’Impruneta.

Non essendo una porta maestra, appare molto diversa da quelle incontrate fino ad ora: è collocata alle pendici di Firenze, non dava accesso a nessuna arteria di comunicazione con centri abitati di rilievo e venne quindi realizzata di dimensioni ridotte. Essa viene definita da Benedetto Varchi «assai più alta di tutte l’altre, anzi tutte l’altre sono in piano eccetto questa, la quale è in sul poggio de’ Magnoli, chiamato più volgarmente la costa a San Giorgio»[9].

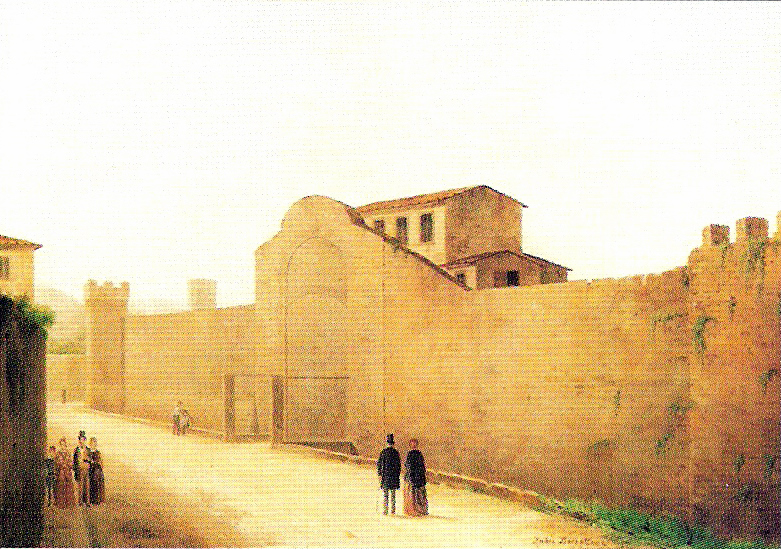

La porta venne edificata nel 1324 e se ne attribuisce il disegno ad Andrea Orcagna[10], sebbene il bassorilievo raffigurante San Giorgio che trafigge il drago sia assimilabile, secondo la critica, a Lapo, allievo di Nicola Pisano. È formata da due archi a tutto sesto: quello interno poggia su capitelli, mentre quello esterno parte da terra ed è provvisto di un secondo arco più basso. In un affresco di Emilio Burci, pittore toscano del XIX secolo, si nota come l’arco sovrastante il fornice fosse a sesto acuto, mentre quello attuale è a tutto sesto, il che implica una modifica della struttura, confermata anche dall’integrità della superficie lapidea dei cunei.

Inoltre, durante i lavori di allargamento delle dimensioni della porta, realizzati negli anni Trenta del Novecento dal Comune di Firenze, venne demolita la controporta bugnata cinquecentesca e ampliata la luce della porta stessa. Durante questi interventi, dentro agli archetti delle mura vennero ritrovati alcuni gigli bianchi in campo rosso, stemmi ghibellini quasi del tutto scomparsi dopo la vittoria dei Guelfi. Nella lunetta della facciata interna è situata la copia di un affresco attribuito a Bicci di Lorenzo o a Bernardo Daddi, raffigurante la Madonna in trono con il Bambino, San Giorgio e San Leonardo, titolari delle vicine chiese[11].

La quinta porta, definita dal Villani postierla, era quella denominata di San Miniato perché da essa si andava sulla collina omonima e verso la chiesa di San Miniato al Monte.

Questo accesso alla città, aperto nel 1258 e rifatto negli anni Venti del XIV secolo, non ebbe mai molta importanza, perché oltre alle scale che portavano alla chiesa non vi si aprivano grandi vie di comunicazione: proprio per questo motivo la porta non era dotata di torre e a sua difesa era posto solamente un ballatoio. Nel 1580 si arrivò alla sua chiusura e solamente nell’Ottocento il granduca Leopoldo II la fece riaprire e restaurare: l’abbandono aveva arrecato gravi danni alla merlatura e al ballatoio, successivamente demoliti. La parte interna della porta è caratterizzata da una teoria di archetti che si svolgono orizzontalmente al di sopra del fornice, un tempo a sesto acuto. Come si vede nel disegno di Burci, la torre era aggettante rispetto alla parete della cinta muraria e aveva, al di sopra, un apparato a sporgere su beccatelli.

Esternamente, ai lati della porta si trovano due pietre scolpite raffiguranti, sul lato sinistro, lo stemma del popolo di Firenze e il giglio del comune, mentre a destra è riconoscibile solo il giglio: esse probabilmente erano originariamente collocate nell’antiporto, che si vede rappresentato nelle piante di Firenze del 1490 e del 1584.

La sesta ed ultima porta dell’ultima cerchia muraria fiorentina è quella di San Niccolò, l’unica ancora integra, già dettagliatamente trattata in una serie di articoli presenti sul sito.

Note

[1] “Verzaia” è la corruzione di verziere, luogo verdeggiante per la presenza di numerosi orti e vegetazione.

[2] Varchi, Storia fiorentina, cit., p. 386.

[3] Favini, Medioevo nascosto, cit., p. 78.

[4] La chiesa di San Pier Gattolino venne fatta distruggere nel 1545 da Cosimo I de’ Medici per fortificare la porta d’ingresso della città, ma, una volta passata la minaccia senese, le nuove fortificazioni vennero abbattute e la chiesa, tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo, venne ricostruita.

[5] Varchi, Storia fiorentina, cit., p. 387.

[6] Il quarto fornice venne aperto nel 1930 per esigenze di traffico.

[7] Si tratta della carta 9 contenuta nel Cartone IX, realizzata tra il 1740 e il 1769, ma comprendente figure tratte dalle Piante di Popoli e Strade del 1580-86, precisamente dal Tomo Primo del 1582.

[8] Un documento relativo alla collocazione delle statue sulla Porta Romana è del 7 gennaio 1329

[9] Varchi, Storia fiorentina, cit., p. 388.

[10] Artusi data la porta al 1258 circa, sostenendo che si tratti della più antica porta esistente a Firenze.

[11] Nello stacco dell’affresco apparve la sinopia nella quale i due santi sono in posizione opposta, con San Lorenzo a destra della Madonna, al posto d’onore, e San Giorgio alla sinistra. Il pittore, senza ridisegnare la sinopia, invertì le figure dei santi durante la pittura a fresco, forse perché il posto d’onore spettava a San Giorgio, il santo più importante.

Bibliografia

Varchi, Storia fiorentina di Benedetto Varchi con aggiunte e correzioni tratte dagli autografi e corredata di note, a cura di Lelio Arbib, volume secondo, Società editrice delle storie del Nardi e del Varchi, Firenze, 1843.

Bargellini, E. Guarnieri, Firenze delle torri, Bonechi, Firenze, 1973.

Pampaloni, Firenze al tempo di Dante. Documento sull’urbanistica fiorentina, Ministero dell’Interno, Direzione generale degli archivi di Stato, Roma, 1973.

Manetti, M. Pozzana, Firenze: le porte dell’ultima cerchia di mura, CLUSF/Cooperativa Editrice universitaria, Firenze, 1979.

Artusi, Le antiche porte di Firenze. Alla scoperta delle mura che circondavano la città, Semper, Firenze, 2005.

Anichini, Alle porte coi sassi. Storia e guida alle porte delle mura di Firenze, Nicomp Laboratorio Editoriale, 2010.

Favini, Medioevo nascosto a Firenze. Case-torri e monumenti “minori” della città tra XI e XV secolo, Editori dell’Arco, Empoli, 2012.

Petrioli, F. Petrioli, 1333 Firenze dove passavano le ultime mura, Edizione Polistampa, Firenze, 2017.

LA PORTA A SAN NICCOLÒ DURANTE IL ‘500 PT. II

A cura di Arianna Canalicchio

“Nel 1526, il conte Pietro Navarra e Niccolò Machiavelli intraprendevano una generale ispezione alle mura della città, che a una radicale relazione machiavelliana: le torri delle porte e delle mura andavano abbassate […] quella a S. Niccolò era inutile e andava addirittura atterrata”[1]: così scrive lo storico Francesco Bandini (Su e giù per le antiche mura).

La porta a San Niccolò nei secoli ha rischiato per ben due volte di essere demolita ma fortunatamente torreggia ancora oggi al centro di piazza Giuseppe Poggi, che a sua volta deve il nome all’architetto che la salvò la seconda volta e che costruì l’elegante zona che la circonda. Unica tra le porte a conservare ancora oggi la sua altezza originaria di 45 metri, Porta San Niccolò sopravvisse indenne alle modifiche apportate alla cerchia muraria nel XVI secolo e alle demolizioni ottocentesche, nel periodo di Firenze capitale. Come racconta Benedetto Varchi nella sua Storia Fiorentina, scritta per incarico di Cosimo I de’ Medici, le porte erano alte più di venti braccia, con fossi larghi venticinque e tutte merlate. L’unica immagine che ci permette di capire come dovessero essere le mura prima delle modifiche cinquecentesche è una cartina, con una ripresa a volo d’uccello sulla città, attribuita a Francesco Rosselli, nota col nome di Pianta della Catena e datata intorno al 1472 (fig. 2). L’opera ebbe grande importanza perché servì da modello alle rappresentazioni di Firenze che tra la fine del ‘400 e per tutto il ‘500 corredavano le cosmografe e le enciclopedie. Ma non solo, l’immagine è utile ancora oggi a darci un’idea di come fossero disposte le torri e le porte e delle fattezze che esse dovevano avere all’epoca. A differenza di quel che possiamo vedere oggi, infatti, avevano tutte lo stesso aspetto di porta San Niccolò, molto alte e con i tre arconi aperti verso l’interno della città. Le strutture come questa erano dette “porte maestre” poiché erano situate su strade principali e di grande traffico. Esistevano poi le “postierle”, più piccole e situate su strade di minor importanza. Oltre alle porte-torri erano presenti lungo il perimetro anche tutta una serie di altre torrette, più basse e completamente chiuse, che servivano per controllare l’esterno ma che non potevano essere attraversate per entrare in città. Porta San Niccolò, guardando la mappa, torreggia nella parte destra della città in riva all’Arno, con alle spalle, sulla collina, la chiesa di San Miniato al Monte che si trovava fuori le mura.

Davanti a porta San Niccolò, come per tutte le altre, si trovava un fossato e dunque si accedeva passando tramite un ponte. Di questi rimangono oggi pochissime informazioni: si trattava di strutture sostenute da due o tre arcate e non di ponti levatoi, che a Firenze non sono documentati probabilmente perché in Italia si diffusero solo in un periodo successivo. Nei secoli, oltre ai ponti, è stata eliminata anche la merlatura, rifatta poi in stile in anni più recenti. Per il resto invece la struttura della porta rimane ancora quella trecentesca (unico caso presente a Firenze). Tutte le altre, pur mantenendo spesso la parte inferiore del fornice pressoché invariata, vennero abbassate e riadattate alle nuove esigenze difensive.

Fino al 1526, le mura non avevano subito nessuna sostanziale modifica: in quell’anno il pontefice Clemente VII, al secolo Giulio de’ Medici, figlio di Giuliano (ucciso durante la celebre congiura dei Pazzi), spaventato per una possibile discesa dell’esercito dell’Imperatore Carlo V, promosse dei lavori di fortificazione e difesa alle esistenti mura. Con l’introduzione dell’artiglieria le fortificazioni medievali si erano rivelate essere non più sufficienti. Se infatti nel ‘300 le porte-torri dovevano essere molto alte per permettere ai soldati di guardia di avere un’ampia visuale e di utilizzare al meglio i piombatoi gettando sull’assediante olio bollente e pietre da alte quote, nel ‘500 il modo di fare la guerra era ormai profondamente mutato. Con l’artiglieria le torri alte erano diventate dei facili bersagli, dunque un po’ in tutta Italia vennero abbassate e rese ancora più massicce per resistere ai colpi. Altre accortezze che vennero prese coinvolsero anche, ad esempio, l’allargamento dei fossati per tenere più lontano il nemico e l’eliminazione dei merli che, essendo costruzioni relativamente sottili, erano la prima cosa a crollare sotto i colpi dell’artiglieria.

L’obiettivo di Clemente VII era di trasformare la città toscana in una sorta di avamposto dello stato della Chiesa che si frapponesse quindi tra il nemico e Roma. Firenze all’epoca era retta da Alessandro e dal cugino Ippolito, entrambi Medici[2]. I due erano però all’epoca poco più che quindicenni e dunque agivano sotto la vigilanza del delegato pontificio Silvio Passerini. Il Papa affidò il compito al conte Pietro Navarra che condusse un’indagine sullo stato delle mura insieme a Niccolò Machiavelli. I due decisero di abbassare tutte le porte e le torri della cerchia muraria per evitare che fossero dei facili bersagli per l’artiglieria nemica ma anche per adattarle ad ospitare a loro volta l’artiglieria dell’esercito fiorentino. Le modifiche cinquecentesche sono ancora oggi ben distinguibili per via della diversa lavorazione della pietra, tagliata in blocchi più grandi e con taglio più regolare. Dopo l’ispezione, il conte Navarra e Machiavelli decretarono che porta San Niccolò potesse essere demolita poiché inutile a fini difensivi per la città. La torre, infatti, si trovava difesa naturalmente dalla collina di San Miniato alle sue spalle ed inoltre erano stati aumentati i sistemi difensivi nella zona dell’omonima chiesa, dunque non aveva più alcuna funzione difensiva e avrebbe potuto essere rimossa. Il problema passò però in secondo piano quando i Lanzichenecchi aggirarono Firenze e arrivarono direttamente a Roma, saccheggiandola nel 1527. La porta di San Niccolò rimase così, per puro caso, nella sua veste originale, unica in tutta la città.

La notizia del sacco di Roma fu in un primo momento tenuta nascosta a Firenze per evitare che la popolazione venisse a sapere che il papa si trovava in grande difficoltà. Appena l’informazione trapelò, un gruppo di cittadini, capitanati da Filippo Strozzi, Niccolò Capponi e Francesco Vettori, costrinsero il cardinale Passerini, Ippolito e Alessandro de’ Medici a lasciare immediatamente la città. Dopo quest’altra cacciata della famiglia Medici, venne nuovamente fondata la Repubblica ed eletto gonfaloniere Niccolò Capponi. L’inclinazione naturale del nuovo governo, che voleva rompere in maniera definitiva con i Medici, sarebbe dovuta essere filoimperiale e pronta ad un’alleanza con Carlo V. Così però non fu e nel frattempo la netta spaccatura tra l’imperatore e il papa Clemente VII cominciò lentamente a richiudersi, tanto che nel giungo del 1529 questi siglarono il trattato di Barcellona, con il quale l’imperatore prometteva di riconquistare Firenze per la famiglia Medici, in cambio della pace e dell’incoronazione papale. Nel frattempo, il gonfaloniere Capponi, comprendendo la gravità della situazione in cui stava per trovarsi la città, riprese le relazioni diplomatiche con alcuni emissari del papa, in un ultimo tentativo di scongiurare la guerra. Il Capponi, con l’accusa di tramare contro la Repubblica, fu costretto a dimettersi e al suo posto venne eletto Francesco Carducci, il quale non poté fare altro che preparare Firenze alla guerra.

Per le nuove fortificazioni venne chiamato a lavorare Michelangelo che creò un importante sistema difensivo nei pressi della chiesa di San Miniato al Monte. Protesse la zona, e in particolare il campanile, con 1.800 balle di lane disposte all’interno di grandi materassi in modo che attutissero i colpi nemici. L’assedio fu molto più lungo del previsto, si concluse nell’agosto del 1530 con il ritorno di Alessandro de’ Medici[3] e, come previsto da Machiavelli e Navarra, porta san Niccolò non ebbe effettivamente nessun ruolo strategico nella difesa della città ma questo fece sì che la torre rimanesse perfettamente integra e conservata nelle sue fattezze.

Note

[1] F. Bandini, Su e giù per le antiche mura, Fratelli Alinari Edtrice, Firenze 1983, p. 27.

[2] Alessandro de’ Medici era figlio illegittimo di Lorenzo II de’ Medici, nipote di Lorenzo il Magnifico, anche se, secondo alcuni studiosi, si tratterebbe invece del figlio naturale del cardinale Giulio de’ Medici, futuro Papa Clemente VII, tenuto sempre nascosto. Ippolito de’ Medici era invece il cugino di Alessandro, anche lui nipote del Magnifico, figlio però di Giuliano di Lorenzo de’ Medici, duca di Nemours. Ippolito, alla morte del padre venne cresciuto dallo zio Papa Leone X. G. F. Young, I Medici, Salani Editore, Milano 2016, pp. 378-393.

[3] Dopo la disfatta di Gavinana e l’accordo di pace, Carlo V mise nuovamente Alessandro al comando della città. Il governo del giovane Medici non fu però molto duraturo, nel 1937 venne assassinato e sostituito con Cosimo, figlio di Giovanni dalla Bande Nere e membro del ramo “popolare” della famiglia Medici. Cfr. Young 2016, pp. 570-71.

Bibliografia

Artusi, Le antiche porte di Firenze. Alla scoperta delle mura che circondavano la città, Semper Editrice, Firenze 2005.

Bargellini, La splendida storia di Firenze, Vallecchi, Firenze 1980.

Bandini, Su e giù per le antiche mura, Fratelli Alinari Edtrice, Firenze 1983.

De Seta, J. Le Goff (a cura di), La città e le mura, Editori Laterza, Bari 1989.

Manetti, M. C. Pozzana, Firenze: le porte dell’ultima cerchia di mura¸ Clusf, Firenze 1962.

Moreni, Notizie istoriche dei controni di Firenze. Parte quinta. Dalla Porta a S. Niccolò fino alla Pieve di S. Piero a Ripoli, Firenze 1794, ristampa anastatica, Soc. Multigrafica Editrice, Roma 1927.

F. Young, I Medici, Salani Editore, Milano 2016.

IL MUSEO STIBBERT: LA NASCITA DELLA COLLEZIONE

A cura di Arianna Canalicchio

Nell'aprile del 1906 si spense nella sua villa di Montughi, nei pressi di Firenze, all'età di 68 anni, il cavalier Frederick Stibbert, lasciando precise disposizioni sull’apertura di quello che amava chiamare “il mio museo”. Nel testamento disponeva che la villa nella quale aveva vissuto e collezionato per oltre quarant’anni manufatti artistici di ogni genere, dovesse diventare un vero e proprio museo e che ne fosse affidata la proprietà e la gestione al governo britannico. Solo in caso di rinuncia sarebbe allora dovuta subentrare la Città di Firenze.

Frederick Stibbert era nato a Firenze nel 1838, il cui padre, Thomas Stibbert, era un colonnello inglese originario di Norfolk arrivato in Italia con le campagne antinapoleoniche. Dopo un primo soggiorno a Roma nel 1836, aveva deciso di stabilirsi a Firenze dove conobbe e sposò Giulia Cafaggi, di molti anni più giovane di lui e di origini piuttosto semplici; pare, infatti, che i due si fossero conosciuti durante la permanenza di Thomas nella pensione in Piazza Santa Trinita nella quale lavorava la donna. I due ebbero tre figli, Frederick, Erminia e Sofronia ma soltanto alcuni anni più tardi, nel 1842, decisero di sposarsi in modo tale che i figli venissero riconosciuti dalle leggi toscane come legittimi, anche se avuti prima del matrimonio. Il giovane Stibbert venne mandato ben presto a studiare a Cambridge ma dopo un lungo soggiorno in Inghilterra tornò, a partire dagli anni ‘50, a Firenze. Qui, nel frattempo, nel 1847 era morto il padre e la madre due anni più tardi aveva acquistato la villa sulla collina di Montughi, appena fuori dal centro di Firenze, dove si era trasferita con le due sorelle di Frederick. Erminia, però, morì nel 1859 a soli sedici anni mentre Sophronia sposò nel 1861 il conte Alessandro Pandolfini e si trasferì nella sua residenza in via San Gallo.

Una volta rientrato a Firenze, Stibbert abbandonò subito l’idea di una carriera militare come avrebbe desiderato il padre, e decise di dedicarsi alla sua grande passione: il collezionismo. Grazie alla notevole fortuna della sua famiglia riuscì a mettere insieme quella che è considerata ancora oggi una delle collezioni di armi e armature tra le più rilevanti del mondo. Essendo lui il primogenito, al raggiungimento della maggiore età nel 1859, entrò in possesso del patrimonio del quale continuò sempre ad occuparsi con estremo impegno e grande intuito, riuscendo ad incrementarlo con abili operazioni finanziarie, favorite anche dalle contingenze storiche legate all’Unità d’Italia. Fin dagli anni '60 dell'Ottocento aveva cominciato ad acquistare pezzi antichi, armature e altri oggetti secondo il suo gusto personale. Dagli anni '80 cominciò, invece, a prendere forma l'idea di creare un vero e proprio museo all'interno della sua villa a Montughi, per cui si dedicò all'acquisto di oggetti mirati e alla catalogazione di tutte le opere già in suo possesso.

Nel testamento, Stibbert, oltre ad affidare al governo britannico la sua collezione, lasciò un capitale di 800.000 lire per il mantenimento della villa e degli oggetti esposti al suo interno. Il governo inglese non tardò ad accettare facendosi carico dell'immobile, ma quando si rese conto che, per volontà testamentaria, la villa non poteva essere separata dal contenuto e quindi non sarebbe stato possibile portare fuori da Firenze l'immensa collezione di Stibbert, rinunciò all'incarico. La notifica della rinuncia arrivò con un atto datato 14 agosto 1906 e il governo inglese lasciò nelle mani del Comune di Firenze il compito di gestire la collezione e la villa. L’idea, esposta in maniera molto chiara da Stibbert, era che, nel giro di poco tempo, il villino con la collezione curata e allestita da lui fosse aperto al pubblico, così da permettere finalmente a studiosi e appassionati di conoscerla. Fino a quel momento, infatti, la collezione era stata visibile solo su invito del proprietario poiché si trovava, almeno in parte, in quella che continuava ad essere la sua abitazione.

Il suo interesse principale era sempre stato la storia dell'abbigliamento e infatti acquistò armature di ogni genere ed epoca, ma a questo col tempo si aggiunsero anche nuovi interessi, come quello per quadri, arazzi, oggetti di arredo e di arte applicata. Stibbert amava esporre le sue opere in maniera estremamente scenografica tanto che si fece costruire da importanti artigiani fiorentini dei manichini di cavalli sui quali poter posizionare i manichini dalle sembianze umane con indosso le armature. Una caratteristica importante della collezione di Stibbert è il fatto che non si limitò ad uno studio di abiti o oggetti circoscritto al territorio europeo, ma il suo interesse era talmente vasto da portarlo a collezionare oggetti provenienti da tutto il mondo, come abiti orientali e una notevolissima raccolta di armature samurai. La collezione di armi di Stibbert divenne, in breve tempo, una delle più ricche al mondo e in costante aumento, ma soltanto pochi appassionati ne erano a conoscenza. Nessuno, infatti, tranne lo stesso Stibbert, prima della sua morte poteva dire con certezza quanto questa raccolta fosse ampia, poiché molte opere erano ammassate disordinatamente nelle stanze della villa.

Secondo alcuni studiosi, nell'aprile del 1906 la collezione doveva contare circa 36.000 pezzi, i più importanti dei quali erano già esposti all'interno della villa secondo percorsi evocativi attentamente studiati. Dopo la morte di Stibbert, il Comune di Firenze affidò all'architetto Alfredo Lensi il compito di riorganizzare e riordinare il museo in vista di una prossima apertura al pubblico. Venne anche creato un Consiglio di Amministrazione, così come chiesto da Stibbert. Nonostante le numerose resistenze del personale che aveva per anni lavorato alle dipendenze di Stibbert e che insisteva perché nessun pezzo della collezione venisse in alcun modo spostato o alterato, Lensi riordinò la collezione e la rese più facilmente accessibile e godibile. La prima parte della casa-museo venne aperta ai visitatori già a partire dal 27 aprile 1909, mentre tra il 1917 e il 1918 venne pubblicata la prima parte del catalogo del museo, dal titolo Il Museo Stibbert: catalogo delle sale delle armi europee, in due volumi e corredato di 237 tavole illustrative.

Fin da subito, la nuova disposizione delle opere all'interno del museo piacque molto alla critica poiché le opere avevano ognuna il proprio spazio ed erano disposte in maniera, almeno a detta di Lensi, meno caotica rispetto al lavoro di Stibbert. In realtà si trattò di un riordino che, soprattutto a partire dagli anni '30, si rivelò piuttosto invadente e poco rispettoso di quelle che erano state le volontà testamentarie del collezionista. Lensi organizzò le opere in 67 sale andando ad alterare pesantemente la disposizione lasciata da Stibbert, soprattutto a discapito dei mobili ottocenteschi che vennero in gran parte spostati nei depositi. Soltanto a partire dal 1977, sotto la direzione di Lionello Boccia, il museo venne dotato di un buon sistema di illuminazione e tornò ad avere un aspetto più simile a quello che doveva avere nel 1906.

La collezione del Museo Stibbert è considerata ancora oggi una tra le più importanti d’Europa, con circa 50.000 oggetti, per la maggior parte frutto del nucleo originario lasciato da Stibbert e incrementata da alcuni doni e acquisti successivi. Stibbert, dunque, grazie alla sua capacità di controllare per circa cinquant’anni le offerte del mercato antiquario di tutta Europa, realizzò l’ambizioso progetto di trasformare la villa di Montughi nel “suo Museo”.

Bibliografia

E. Colle, S. Di Marco, Il collezionista di sogni, Electa Storie, Milano, 2016.

A. Lensi, Il Museo Stibbert: catalogo delle sale delle armi europee, Tipografia Giuntina, Firenze, 1917.

A. Lensi, Il Museo Stibbert a Firenze, in "Emporium", vol. XXXV, n. 208, aprile 1912, pp. 256-268.

A. Lensi, Quaderni di ricordi, Centro Stampa 2P, Firenze, 1985.

A. Lensi, Quaderni di ricordi 1871-1918, Centro Stampa 2P, Firenze, 1996.

Sitografia

http://www.museostibbert.it/ (sito del Museo Stibbert)

FIRENZE: LA CINTA MURARIA TRECENTESCA PT I

A cura di Federica Gatti

Alcune delle torri che possiamo ancora vedere a Firenze erano in origine incluse all’interno del perimetro delle mura cittadine progettate nel 1284 e distrutte alla fine del XIX secolo, per permettere la costruzione dei viali di circonvallazione. Queste torri rendevano merlato il perimetro delle mura e svettavano ad un’altezza superiore in prossimità delle porte di accesso, le cosiddette “torri portiere”. Nel 1284 iniziarono i lavori di costruzione delle mura con la realizzazione delle porte a Nord dell’Arno:

“e murarsi allora da la torre sopra la gora infino a la porta del Prato, la qual porta era prima cominciata insino all’anno MCCLXXIIII, coll’altre porte mastre di qua da l’Arno”[1]

ovvero

“quella di Santa Candida di là di Santo Ambruogio, e quella di San Gallo in sul Mugnone […] e quella d’incontro a le Donne che essi dicono di Faenza ancora in sul Mugnone”[2].

Secondo il progetto originario della cerchia arnolfiana le torri dovevano interrompere le mura ogni 200 braccia, essere alte 40 braccia e larghe 14, ed essere aperte anche dalla parte della città. Il numero delle torri effettivamente costruite lo possiamo rintracciare nelle cronache e nelle rappresentazioni dove, tuttavia, vengono identificate con una cifra variabile.

Giovanni Villani riferisce che nel 1324

“troviamo che ‘l detto spazio de le cinque sestora de la città di Firenze, a le nuove cerchia di mura […] havi VIIII porte con torri di LX braccia alte, molgo magne, e ciascuna con antiporto, che le IIII soo mastre e le V postierle; e havi in tutto torri XLV con quelle de le porte, murata la frontierea diSardigna”[3], omettendo il tratto di Oltrarno che era ancora in costruzione.

Molto utile in questo senso sono la pianta di Firenze di Pietro del Massaio, miniatura del 1469 circa, l’affresco di Giovanni Stradano raffigurante l’assedio di Firenze del 1529, collocato in una delle pareti della sala di Clemente VII di Palazzo Vecchio, ma soprattutto la Veduta della Catena, per la quale, in base a quanto è possibile vedere, lungo le mura dovevano innalzarsi una cinquantina di torri: le torri a guardia delle porte maestre e quelle a guardia delle porte secondarie, chiamate postierle.

Nonostante le divergenze sul numero effettivo, i documenti sono concordi nel segnare e nominare le porte maggiori che, partendo da Nord sono: Porta a San Gallo, Porta a Faenza, Porta al Prato, Porta a San Frediano, Porta a San Pier Gattolini o Romana, Porta a San Giorgio, Porta a San Miniato, Porta a San Niccolò, Porta alla Giustizia, Porta alla Croce, Porta a Pinti.

Per muoversi da una torre all’altra si poteva percorrere il cammino di ronda che si trovava sulla parte sommitale delle mura, mentre ai piedi era scavato il fosso allagato: proprio per questo motivo ogni porta era dotata di un’antiporta, o cassero, per la difesa, e di un ponte. Quest’ultimo era di notevoli dimensioni, a due o tre arcate, e collegava la porta alla strada di circonvallazione esterna, oppure alle strade radiali di comunicazione. Questi ponti, anche se non più visibili, sono ancora esistenti perché sono stati inclusi da Giuseppe Poggi nella costruzione dei viali di circonvallazione. Dalle documentazioni di questi lavori troviamo descritta la struttura e la dimensione del ponte della Porta al Prato.

Sull’altezza delle porte si possono fare solo ipotesi perché vennero “scapitozzate” in previsione dell’assedio delle truppe imperiali del 1529 per impedire ai nemici, che le avrebbero abbattute, di trovare cumuli di macerie che sarebbero potuti diventare ponti per entrare facilmente in città. L’unica eccezione fu la Porta a San Niccolò, che non venne abbattuta perché collocata ai piedi della collina di San Miniato e difficilmente usabile dalle truppe filomedicee avrebbero per entrare in città. Le torri principali dovevano essere alte 40 braccia, almeno il doppio rispetto a quelle secondarie, e dovevano avere un coronamento merlato aggettante verso l’esterno della città in luogo dell’altana attualmente visibile, ad esempio, nella Porta al Prato.

Il percorso della cinta muraria trecentesca è parzialmente visibile nella città di Firenze, soprattutto nella zona di Oltrarno, dove le mura sono state atterrate solo in parte; nella parte nord della città solo riconoscibili solamente le singole torri portiere.

Partendo dalla zona sud-orientale di Firenze, sulle rive del fiume Arno, troviamo la torre della Zecca, “torre terminale” proprio perché posta nelle vicinanze del fiume, laddove le mura si arrestavano.

Il nome della torre sembrerebbe derivare dalla presenza al suo interno dell’Officina della Zecca, ovvero il laboratorio dove venivano coniate le monete delle Repubblica fiorentina grazie alla energia idraulica fornita dall’Arno. In precedenza era stata chiamata “torre Guelfa” o “del Tempio”, dal nome della chiesa della Compagnia de’ Neri dove si fermavano i condannati a morte prima del patibolo. La torre trecentesca, di struttura semplice e compatta, è munita di piccole feritoie ed è caratterizzata dalla presenza, sul lato orientale, di due archi a tutto sesto che, prima dello scapitozzamento cinquecentesco, dovevano essere tre come nella torre a San Niccolò.

Su uno dei lati è presente una lapide con un’iscrizione dantesca, ripresa dal XIV canto del Purgatorio: “…per mezza Toscana si spazia / un fiumicel che nasce in Falterona / e cento miglia di corso nol sazia”.

L’interno della torre è caratterizzato da più piani coperti con soffitti voltati in laterizio, fino ad arrivare al terrazzo senza merlatura, accessibile tramite alcune strette scale in pietra. Una caratteristica importante della torre delle Zecca è che, dal piano terra, tramite una scala con ringhiera in ferro, si accede al piano interrato caratterizzato dalla presenza di una fittissima rete di corridoi voltati che si estendono per una vasta area: queste strutture costituiscono uno dei sistemi fognari più importanti della città.

Ad est la porta più vicina al fiume, alla fine dell’attuale via de’ Malcontenti, era denominata Reale, dal nome del ponte che sarebbe dovuto sorgere in quell’area, poi chiamata San Francesco, dal vicino convento francescano.

Successivamente venne nominata Porta alla Giustizia perché, sotto di essa, transitavano i carri con i condannati a morte, che provenivano dal Bargello o dal carcere delle Stinche ed erano diretti alle forche poste nel Pratone della Giustizia, appena fuori dalla porta. Benedetto Varchi nel XVI secolo scriveva: “e questa è piuttosto postierla che porta maestra, non perché non sia grande e ben murata come l’altre, ma perché, oltrachè non ha borgo, non è di passo”[4].

La seconda porta era la Porta Guelfa, “grossa torre alta simigliantemente LX braccia e larga braccia XXII” [5], collocata all’altezza dell’attuale sbocco di via Ghibellina su viale della Giovine Italia, distrutta a partire dal 1870, ma visibile in una fotografia positiva su carta albuminata dei Fratelli Alinari.

Il nome venne dato per distinguerla dalla porta aperta nelle precedenti mura, Porta Ghibellina collocata all’incrocio tra via Ghibellina e via Verdi.

La terza porta conduceva ad Arezzo e nel Casentino e veniva chiamata Porta alla Croce da una venerata Croce al Gorgo, posta nel punto dove l’Arno libero di esondare disegnava un gorgo e luogo dove realmente venne decapitato San Miniato nel III secolo.

Essa, precedentemente denominata Santa Candida, per la vicinanza della chiesa in onore della santa, poi Porta di Sant’Ambrogio, dal nome della vicina chiesa, dava accesso a “un lunghissimo borgo pieno tutto dall’una parte e dall’altra di case e botteghe”[6]. Ha una pianta quasi quadrata, un fornice a sesto ribassato sormontato da un arco a sesto acuto nel lato interno che non arriva a terra ma poggia su capitelli posti nei piedritti; il fronte esterno, invece, è aperto da un imponente arco a tutto sesto. Si suppone che la torre, che adesso vediamo isolata al centro di piazza Beccaria, fosse stata disegnata da Arnolfo di Cambio nel 1284: la datazione viene confermata dall’acquisto dei terreni per la costruzione della stessa porta nel marzo 1284. Sparita la statua di Zanobi di Strada, è rimasta la lunetta interna realizzata da Michele di Ridolfo del Ghirlandaio nel XVI secolo, raffigurante la Madonna tra San Giovanni Battista e Sant’Ambrogio; su di essa sono rimasti anche lo stemma di chiave con il giglio del comune e un’epigrafe, collocata sul lato occidentale e datata 1310, contenente le dimensioni della porta stessa:

“ANNI DNI MCCCX.INDICTIO E.VIII.LA VIA.DEL COMVNE DENTRO.ALE MURA. E BR.XVI.ELEMVRA.GROSSE BR.III ET MEZZO.E FOSSI.ANPII. INBOCCHA COLGIETTO.BR.XXXV.ELAVIA.DI FVORI SULEFOSSE.BR.XIII ET MEZZO. ELEFOSSETTE DALAVIA. ELECAMPORA. BR.II ET MEZZO.E COSI DEESSERE.INTVTTO BR.LXX.ET MEZZO”[7]

Originariamente sembra che la porta dovesse innalzarsi su tre piani, raggiungendo un’altezza di circa 60 braccia, come si vede nella Veduta della Catena, ma venne abbassata per non esporla a tiri dell’artiglieria imperiale nell’assedio del 1529, perdendo la sua funzione militare e acquistando quella di centro di esazione del dazio, fino alla demolizione delle mura. L’abbassamento della torre fu dovuto ad Antonio da Sangallo, che la ridusse fino a 35 metri di altezza: la scelta fu giustificata da ragioni difensive derivate dall’avvento delle moderne artiglierie, per cui vi posizionò delle cannoniere a maggior protezione della città sempre esposta a passaggi di truppe straniere. Il nuovo tetto, a quattro falde in laterizio, posa su quattro pilastri angolari e su una capriata lignea posta diagonalmente e nella parte centrale, sopra alla copertura, si trova un pinnacolo su cui rotea una banderuola metallica con lo stemma mediceo.

La quarta porta prese prima il nome di Fiesolana e poi divenne Porta a Pinti, la quale “non ha borgo, ma solamente alcune case, dirimpetto alle quali a un trar di mano è il bellissimo convento de’ frati Ingesuati”[8], ovvero il convento di San Giusto alle Mura, collocato nell’attuale piazza Donatello.

Alcuni storici suppongono che il toponimo “Pinti” derivi dal nome di un’antica famiglia che aveva le proprie abitazioni in questo luogo, ma viene interpretato anche come corruzione del termine “pintori”, riferendosi all’attività dei frati Ingesuati del convento di San Giusto, i quali coloravano i vetri e preparavano gli azzurri oltremare. Un’altra ipotesi ci viene offerta dal gesuita Giuseppe Richa, per il quale si trattava di un’abbreviazione, come era solito fare dai fiorentini, della denominazione del monastero di Santa Maria Maddalena delle Penitenti, detto delle Repentite. Della Porta a Pinti, distrutta nel 1865 con l’abbattimento delle mura, rimane un quadro di un pittore ottocentesco, Fabio Borbottoni, che ce la mostra dal lato della campagna: si tratta di una torre coperta da un tetto a capanna e un fornice ad arco ribassato sormontato da un arco a tutto sesto.

Attualmente della porta rimane il giglio della Repubblica fiorentina murato in un palazzo all’angolo fra piazzale Donatello e Borgo Pinti.

La quinta porta, collocata tra la Porta a Pinti e la torre de’ Servi, era “detta per nome di Servi Sante Marie, per uno munistero de’frati così chiamati”[9], i quali fecero aprire la postierla dove oggi si trova piazza Isidoro del Lungo per facilitare l’accesso dei fedeli alla chiesa della Santissima Annunziata, ma fu presto chiusa.

Note

[1] Villani, Nuova cronica. Edizione critica, a cura di G. Porta, Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda, Parma, 1991, p. 241.

[2] Ivi, p. 202.

[3] Ivi, p. 383.

[4] B. Varchi, Storia Fiorentina di Benedetto Varchi, volume I, Borroni e Scotti, Milano, 1845, p. 328.

[5] Villani, Nuova cronica, cit., p. 382.

[6] Varchi, Storia Fiorentina, cit., p. 382.

[7] R. Manetti, M. Pozzana, Firenze: le porte dell’ultima cerchia di mura, CLUSF/Cooperativa Editrice universitaria, Firenze, 1979, p. 128

[8] Varchi, Storia Fiorentina, cit., p. 382.

[9] Villani, Nuova cronica, cit., p. 383.

Bibliografia

B. Varchi, Storia Fiorentina di Benedetto Varchi, volume I, Borroni e Scotti, Milano, 1845.

P. Bargellini, E. Guarnieri, Firenze delle torri, Bonechi, Firenze, 1973.

R. Manetti, M. Pozzana, Firenze: le porte dell’ultima cerchia di mura, CLUSF/Cooperativa Editrice Universitaria, Firenze, 1979.

G. Villani, Nuova cronica. Edizione critica, a cura di G. Porta, Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda, Parma, 1991.

F. Cesati, La grande guida delle strade di Firenze. Storia, aneddoti, arte, segreti e curiosità della città più affascinante del mondo attraverso 2400 vie, piazze e canti, Newton Compton, Roma, 2003.

L. Mercanti, G. Straffi, Le torri di Firenze e del suo territorio, Alinea, Firenze, 2003.

M. Frati, “De bonis lapidibus conciis”: la costruzione di Firenze ai tempi di Arnolfo di Cambio. Strumenti, tecniche e maestranze nei cantieri fra XIII e XIV secolo, Firenze University Press, Firenze, 2006.

L. Anchini, Alle porte coi sassi. Storia e guida alle porte delle mura di Firenze, Nicomp Laboratorio Editoriale, 2010.

A. Favini, Medioevo nascosto a Firenze. Case-torri e monumenti “minori” della città tra XI e XV secolo, Editori dell’Acero, Empoli, 2012.

A. Petroli, F. Petrioli, 1333 Firenze dove passavano le ultime mura, Edizione Polistampa, Firenze, 2017.

Luciano Artusi, Le antiche porte di Firenze. Alla scoperta delle mura che circondavano la città, Semper, Firenze, 2005.

Claudio Paolini, Hosea Scelza, Borgo Pinti. Una storia fiorentina e la sua chiesa, Edizione Polistampa, Firenze, 2018.

“L’ISOLA DI TOSCANA IN LOMBARDIA”: IL BORGO DI CASTIGLIONE OLONA

A cura di Beatrice Forlini

Castiglione Olona definita da Gabriele d’Annunzio: “L’isola di Toscana in Lombardia”, è un piccolo borgo in provincia di Varese che racchiude ancora il suo spirito rinascimentale; qui, infatti, il Cardinale Branda Castiglioni (1360 circa-1443) a partire dal 1422, grazie a una bolla di papa Martino V, e all’autorizzazione del Duca di Milano, ottenuta l’anno seguente, decide di riedificare il suo borgo natale (Fig. 3).

Il cardinale Castiglioni è stato un’importante figura del primo Quattrocento italiano, dapprima come legato apostolico e riformatore in diverse zone dell'Europa centro-orientale e poi attivo protagonista di alcuni dei maggiori Concili ecumenici del tempo. È stato però anche un grande cultore d’arte e a lui si deve, per esempio, la committenza a Masolino da Panicale degli affreschi della Cappella di San Clemente a Roma.

Il suo contributo maggiore però è forse proprio la trasformazione di Castelseprio da piccolo borgo fortificato a un centro nevralgico di cultura e spiritualità, dove si respira lo spirito rinascimentale del centro Italia. Il cardinale è partito proprio dai resti dell'antico castello collocato in cima al colle del paesino, antica rocca fortificata, è documentata già dall'XI secolo ma nel corso dei secoli venne più volte assediata, fino alla distruzione nel XIII secolo. Successivamente fondà una Collegiata (edificata in soli tre anni, dal 1422 al 1425) per l'educazione del clero secolare, un Ginnasio, diverse dimore signorili e una Chiesa dedicata al Corpo di Cristo (edificata a partire dal 1437) (fig. 5). Quest'ultima è particolarmente interessante in quanto è un precoce esempio della fortuna del prototipo brunelleschiano della Sagrestia Vecchia della fiorentina Basilica di San Lorenzo, in Lombardia.[1]

Per realizzare e decorare questi nuovi edifici il cardinale ha richiamato nella sua “officina” di Castelseprio artisti di svariata provenienza, affidandosi per l'architettura e la scultura a maestranze lombarde primi fra tutti i fratelli Pietro, Giovanni e Alberto Solari che realizzano la Collegiata e diversi altri palazzi; anche le sculture presenti nella Collegiata e nel Battistero sembrano riferibili a due artisti lombardi, ovvero Filippo e Andrea da Carona, mentre ad affrescare le pareti della Collegiata, del Battistero e del Palazzo del Cardinale giunsero rinomati artisti toscani: Masolino da Panicale(1383-1447), il senese Lorenzo di Pietro detto il Vecchietta (1410-1480) e Paolo Schiavo (1397-1478). Una scelta forse insolita per il tempo ma dovuta alla vasta e aggiornata cultura del cardinale grazie ai suoi interessi in ambito umanistico e ai frequenti viaggi in Italia e all’estero che gli permettono di vedere e prendere spunto da diverse culture. (fig. 1)

La Collegiata (fig.2) venne consacrata nel 1425, gli architetti che la realizzarono, i fratelli Solar, divennero in breve tampo protagonisti del rinnovamento architettonico del gotico lombardo. La chiesa è dedicata ai SS. Stefano e Lorenzo, come ricordato dalla lunetta presente sulla facciata datata 1428 che riunisce tutti i personaggi legati alla storia della Collegiata diaposti intorno alla Vergine con Bambino: oltre ai due santi sono infatti presenti anche il cardinale Branda, inginocchiato ai piedi della Madonna, e i SS. Ambrogio e Clemente.

A pianta longitudinale, la chiesa è suddivisa in tre navate, non presenta transetto né cappelle laterali ma culmina con un’abside semiottagonale poco sporgente dal perimetro, affrescata con storie della Vergine e dei Santi Stefano e Lorenzo, realizzate dai tre pittori toscani soprannominati.

A Masolino da Panicale si devono gli episodi della vita della Vergine affrescati sulle vele della volta, caratterizzate da volti delicati e colori luminosi, esempi suggestivi dell’innovativo passaggio pittorico tra Medioevo e Rinascimento. Essi sono di un’elevatissima qualità compositiva, luminosa e cromatica, inoltre nelle tre vele centrali le architetture si presentano complesse e fantasiosamente gotiche, caratterizzate da un ritmo innovativo che percorre univocamente l'intera decorazione; nonostante la fragilità conservativa, questi affreschi furono restaurati negli anni Venti del Novecento, strappati e trasportati su tela, ed infine ricollocati in situ nel 1972.

Per completare la Collegiata, le decorazioni delle pareti del presbiterio (dedicate ai due santi Stefano e Lorenzo) vengono affidate al fiorentino Paolo Schiavo e al Vecchietta, che al tempo era all’inizio della sua carriera artistica ma portatore di un linguaggio moderno e ben informato sulle novità di Donatello che lo porterà a diventare uno dei principali artisti senesi del tempo. Il solo Vecchietta invece opera nel palazzo signorile di Branda Castiglioni (fig. 7-8) dipingendo i murali raffiguranti Uomini e Donne famosi, oggi molto deteriorati. Inoltre, il cardinale dota la chiesa di ricchi oggetti e tesori che oggi sono conservati al museo attiguo ed entro il 1437 fu anche realizzato un monumento sepolcrale del cardinale Branda, attribuito ai fratelli Filippo e Andrea da Carona.

Un altro esempio di questo grandioso progetto è il Battistero (fig. 4) che sorge probabilmente sui resti di una torre angolare del preesistente castello, trasformata poi in cappella gentilizia; esso deve la propria celebrità al ciclo di affreschi del sottarco realizzati sempre da Masolino, che poi affresca anche parte del palazzo del cardinale dipingendo uno dei primi esempi di solo paesaggio (fig. 9).

Le scene nel sottarco del battistero (datate al 1435) rappresentano, invece, momenti della vita di San Giovanni Battista, dall’annuncio della sua nascita alla sepoltura. Questi episodi sembrano sfondare illusionisticamente le pareti con architetture e paesaggi molto realistici e suggestivi; sono inoltre ricchissimi di particolari studiati nei minimi dettagli, per i quali Masolino utilizza l’innovativa prospettiva scientifica, ideata a inizio secolo da Filippo Brunelleschi che però accostata a lavorazioni attinte dall’oreficeria, caratteristiche ancora dell’arte tardogotica. Sono presenti quindi elementi pienamente rinascimentali, nei quali si risente l'eco degli affreschi della Cappella Brancacci di qualche anno prima, a cui però si affianca una vena più gotica tipica del contesto lombardo, con la sottile descrizione dei costumi, la delicata gamma cromatica e l’altezzoso atteggiarsi dei personaggi.

Un’altra novità è rappresentata dalle decorazioni delle pareti del Battistero, dove i protagonisti della storia sacra si mescolano insieme a quelli dell’epoca contemporanea, con l’inserimento di ritratti e riferimenti a costumi e avvenimenti odierni, in cui ovviamente Branda Castiglioni ricopre un ruolo di primo piano; come nel Battesimo di Cristo, ambientato in un paesaggio che sembra non abbia termine e si perde nell’infinito, una scena carica di grazia e armonia. (fig. 6)

Il borgo di Castiglione Olona però dopo la morte del cardinale Branda Castiglioni, nonostante questo ambizioso progetto e le grandi maestranze intervenute, va incontro ad un lento declino. Nel XVI secolo sia il castello che la Collegiata furono saccheggiati e a metà del secolo quello che resta del castello viene smantellato. Nel 1775 invece, le pareti interne della chiesa vengono completamente ricoperte da uno strato di calce, che nel 1843 in occasione di alcuni lavori fu rimosso, facendo così venire alla luce gli affreschi della volta della zona absidale con la firma di Masolino.

Sempre nell’Ottocento continuano delle modifiche e rinnovamenti dell’assetto originale, per esempio viene cambiato l’assetto delle navate per ricreare decorazioni in stile quattrocentesco, e all’ inizio del Ventesimo secolo viene aggiunto un pulpito in pietra (su disegno dell'ingegnere Antonio Castiglioni). Nel 1927 viene realizzato un primo intervento di restauro degli affreschi dell'abside, eseguito da Mauro Pelliccioli e pochi anni dopo viene rimosso anche l'altare barocco. Come già accennato, negli anni Settanta, si procede ad un nuovo restauro degli affreschi dell'abside, con strappo e successiva ricollocazione. In anni più recenti sono stati eseguiti nuovi restauri che hanno riguardato il rosone, la facciata e la copertura, ma anche le pale degli altari (lavori eseguiti nel 2001) ed infine vengono nuovamente ritoccati gli affreschi dell'abside nel 2002.

Oggi però è possibile visitare l’intero complesso, diventato museo, di proprietà della Parrocchia della Beata Vergine del Rosario di Castiglione Olona (sotto l’Arcidiocesi di Milano) e dal 2010 ufficialmente riconosciuto come Museo dalla Regione Lombardia, immergendosi e rimanendo quasi sospesi nel magico tempo e spirito rinascimentale del Quattrocento italiano.

Note

[1] G. Dorfles, S. Buganza, J. Stoppa, Storia dell’arte, vol.2, 2004, p. 76.

Bibliografia

G. Dorfles, S. Buganza, J. Stoppa, Storia dell’arte, vol.2, 2004, Bergamo, Atlas editore.

Sitografia

Sito complesso museale: http://www.museocollegiata.it/wp/

Scheda Sirbec: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00006/

TORRE DEL PALAZZO DEL BARGELLO

A cura di Federica Gatti

La torre attualmente accostata al palazzo del Bargello è l’unica torre fiorentina di origine privata che ha conservato la sua primitiva altezza proprio perché è diventata parte integrante del Palazzo del Capitano del Popolo, anche se ha mantenuto una struttura a sé stante dalla base alla merlatura.

La torre era di proprietà della famiglia dei Boscoli, la quale aveva possedimenti proprio nell’attuale area occupata dal Palazzo del Bargello, quindi di fronte alla Badia Fiorentina, verso la chiesa di San Procolo.

Le origini della famiglia Boscoli sono incerte: ne troviamo due diversi rami nelle città di Firenze e Arezzo, ma non è certo quale dei due derivi dall’altro, oppure se siano autonomi e distinti.

Come capostipite si tende ad individuare la figura di Enrico, vissuto nel X secolo, il quale è creduto essere il figlio di Petrone, capostipite della famiglia dei Giuochi. Furono presenza attiva nella città di Firenze dal 1260 al 1266, ma essendo di parte ghibellina vennero esiliati nel 1268 e, anche quando vennero riammessi in città, non poterono accedere alle magistrature poiché vennero successivamente considerati magnati. Nel 1434, però, Cosimo il Vecchio dei Medici aprì ad essi la via degli onori. Infatti, nel 1445 fece nominare Giovanni di Gioacchino ambasciatore a Genova e, nel 1484, Antonio di Francesco ottenne il priorato. Il personaggio più noto della famiglia fu Pietro Paolo Boscoli, membro dell’Arte del Cambio. Quando i Medici rientrarono a Firenze nel 1512, si vagheggiò di restaurare la libertà repubblicana, ma prima che la congiura prendesse forma venne trovato un foglio contenente la lista dei congiurati: Pietro Paolo, inserito in questo elenco, venne arrestato e decapitato. Dopo questo episodio la famiglia caddè nuovamente nell’ombra fino alla sua estinzione a Firenze sulla fine del secolo XVI, anche se ne rimase un ramo a Parma.

La principale torre appartenuta alla famiglia è collocata in angolo tra le attuali via del Proconsolo e via Ghibellina ed è diventata parte integrante del Palazzo del Capitano del Popolo.

Infatti, nel 1254 il comune di Firenze iniziò l’acquisizione di case e torri per la costruzione del palazzo: nel marzo dello stesso anno i Boscoli e i Riccomanni, ricca famiglia di banchieri e cambiatori di Firenze, vendettero una casa, la suddetta torre e «un palazzotto antichissimo dei Boscoli (che ben si discerne da chi fa osservazione esatta sulle mura), e fu destinato per residenza del Magistrato del Podestà»[1].

La torre, detta “la Volognana” dal nome del suo primo carcerato, Geri da Volognano, ebbe per tutto il Trecento e Quattrocento la funzione di prigione.

L’edificio è attualmente caratterizzato da un rivestimento di pietra, dalla presenza di catene di ferro, aggiunte in un intervento di restauro portato avanti dall’allora Soprintendenza ai Monumenti nel periodo successivo all’alluvione del 1966, e poche aperture al di sotto della cella campanaria. Nella facciata verso la Badia si ha un portale ad arco ribassato, sormontato da una lunetta finestrata con archivolto ad arco acuto, al di sopra del quale si aprono quattro finestre sfalsate, tutte rettangolari con ghiera a tutto sesto poggiante su un architrave, intervallate da file orizzontali di mensole o cornicioni. Il fronte su via Ghibellina presenta una prima apertura circa alla stessa altezza della prima dell’altro fronte e altre due finestre rettangolari al di sopra della merlatura del palazzo.

Nonostante abbia mantenuto la sua altezza di 57 metri, la torre ha subito varie modifiche, come la realizzazione del coronamento su beccatelli, assumendo la forma di un campanile: attualmente sulla sommità presenta una cella campanaria aperta da una monofora allungata per lato.

Questa contiene una campana presa dai fiorentini nel 1302 dal castello feudale di Montale, nella valle pistoiese, e denominata “la Montanina”: essa non ha funzioni legate agli aspetti religiosi, bensì chiamava il popolo a raccolta, ad esempio per farlo assistere alle pubbliche esecuzioni, e anche attualmente viene suonata solamente in occasioni di ricorrenze o eventi straordinari legati alla città. La campana, sul cui orlo si trova la dedica «In onore di Dio e per la libertà della Patria», si spezzò e nel 1381 venne rifusa a partire dallo stesso bronzo.

In seguito alla sua ricostruzione, la campana venne fatta risuonare ogni sera per segnalare il momento dopo il quale nessuno poteva lasciare la propria casa disarmato o senza lanterna; circa due secoli dopo venne emanata una legge secondo la quale ogni servitore, non in compagnia del padrone, avrebbe perso una mano se fosse stato in strada e avesse avuto armi dopo l’ultimo rintocco della campana, ovvero alle 10 di sera in inverno e a mezzanotte in estate. Questa legge cadde successivamente in disuso, ma la campana continuò a suonare la sera fino al 1848.

Le foto presenti sono state scattate dall'autrice dell'articolo.

Note

[1] Agostino Ademollo, Marietta de’ Ricci ovvero Firenze al tempo dell’assedio. Racconto storico, Stamperia Granducale, Firenze, 1840, p. 219.

Bibliografia

Gamurrini, Istoria genealogica delle famiglie nobili toscane et umbre, volume terzo, nella Stamperia di Francesco Liui, Firenze, 1673.

Ademollo, Marietta de’ Ricci ovvero Firenze al tempo dell’assedio. Racconto storico, Stamperia Granducale, Firenze, 1840.

B. di Crollalanza, Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e fiorenti, volume primo, Arnaldo Forni, Bologna, 1886.

Chabod, Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, vol. VII, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1930, voce “Pietro Paolo Boscoli”.

Piattoli, Encilcopedia Dantesca, 1970, voce “Lapo Riccomanni”.

Bargellini, E. Guarnieri, Firenze delle torri, Bonechi, Firenze, 1973.

Artusi, R. Lasciarrea, Campane, torri e campanili di Firenze. un insieme di notizie e aneddoti ne svelano storia, arte e cronaca, in una singolare quanto inedita prospettiva, Casa Editrice Le Lettere, Firenze, 2008.

DONATELLO “POLIMATERICO”

A cura di Silvia Faranna

Donatello: il maestro del Rinascimento tra legno, terracotta, bronzo e marmo

Donato di Niccolò di Betto (1386 circa – 1466), conosciuto come Donatello, può essere considerato il padre del nuovo linguaggio artistico rinascimentale, come ha evidenziato Luisa Becherucci: ‹‹Con l’opera di Donatello […] la tradizione scultorea […] appare in tutta la sua matura pienezza››[1]. Una ‹‹matura pienezza›› che si evince dal naturalismo e dalla ‹‹caratterizzazione psicologica››[2] fiorite nelle opere di Donatello, realizzate attraverso tecniche e con materiali differenti, ‹‹et con il porre, et con il levare››[3], riportando le parole di Leon Battisti Alberti. Infatti, il corpus artistico donatelliano è molto vasto e variegato: se ne riconoscono le opere in legno, stucco, terracotta, bronzo e ovviamente marmo.

Il Crocifisso in legno di Santa Croce di Donatello

Tra le opere giovanili del maestro, esemplare è il Crocifisso realizzato intorno al 1408, destinato in origine alla Cappella del Beato Gherardo da Villamagna e dal 1571 posizionato nella Cappella Bardi di Vernio in Santa Croce (fig. 1).

La storia del crocifisso ligneo non può che essere ricondotta all’aneddoto vasariano che vide coinvolti i due amici, Donatello e Brunelleschi; al di là della veridicità della storia, il testo lascia comprendere le differenze stilistiche dei due maestri, e contestualmente testimonia la loro vicinanza. Maestoso il Crocifisso di Brunelleschi, stanco e sofferente quello di Donatello; una differenza fondamentale che avrebbe portato Donatello, secondo il Vasari, ad affermare che a Brunelleschi ‹‹è conceduto fare Cristi et a me i contadini››[4] (fig. 2).

Il Crocifisso donatelliano è un crocifisso ligneo policromo, scavato in legno di pero, in cui si riconoscono gli strascichi della formazione ghibertiana nella resa del perizoma.

La sofferenza del Cristo non è dimostrata solo dal sangue che percorre gli arti (mani, braccia, costato e piedi), ma anche dalla muscolatura: il suo corpo è affaticato come il suo volto, dove le labbra carnose e schiuse, gli occhi semiaperti e i capelli bruni divisi in ciocche si mostrano all’opposto dell’eleganza del Crocifisso di Brunelleschi (fig. 4).

La Madonna col Bambino del Museo Bardini: alla scoperta della terracotta

Il contributo dello storico dell’arte Luciano Bellosi fu fondamentale per ampliare il corpus donatelliano con le opere in terracotta, cosicché negli ultimi trent’anni sono state individuate diverse opere realizzate in coroplastica; tra queste, la Madonna Bardini (conosciuta anche come Madonna della mela) è una delle più rappresentative (fig. 5).

Databile intorno al 1420-1423 circa, alla fine del XX secolo fu trovata in un edificio nel Mugello e fu poi acquistata dall’antiquario Stefano Bardini. Si tratta di un altorilievo scontornato, realizzato in terracotta policroma, dipinto e dorato, di cui colpisce la resa graduale dell’aggetto delle figure: partendo dal basso lo spessore è minore, per poi aumentare progressivamente (fig. 6).

La sensazione che si percepisce è quella di essere guardati dalle due figure; un aspetto voluto dall’artista che aiuta a comprendere che in origine il rilievo fosse collocato in alto. Infatti, Maria si sporge verso il basso, mentre il piccolo e vivace Gesù si contorce e tira via il velo alla madre, la quale riesce a frenare il figlio con una mano, e con l’altra mano invece cerca di intrattenerlo con un melagrana dorata (fig. 7).

Fortunatamente i colori e le dorature sono in gran parte originali e tutt’oggi coprono il rossastro della terracotta.

Gli Spiritelli “parigini” in bronzo del Musée Jacquemart-André

Se c’è un soggetto che Donatello ha amato rappresentare con qualsiasi materiale, quello è certamente lo “Spiritello”. Di origine antica, gli Spiritelli sono bambini nudi e alati, allegri e sorridenti, danzanti, musicanti, protagonisti di molte opere del maestro. Tra gli Spiritelli realizzati in bronzo spiccano gli Spiritelli portacero (1436-1438) del Musée Jacquemart-André di Parigi, in origine posizionati sulla Cantoria realizzata da Luca della Robbia su commissione dell’Opera del Duomo di Firenze (fig. 8,9).

La loro originaria posizione ha indotto in errore Giorgio Vasari che nelle Vite ricondusse i due Spiritelli bronzei a Luca della Robbia, ma dai documenti si evince che fu Donatello l’artista pagato per realizzare i due Spiritelli, che ad oggi si mostrano appollaiati su dei supporti marmorei non originali; bisogna però immaginarli disposti sul pergamo, intenti a illuminare l’organista attraverso le candele, in modo da garantirgli la lettura dello spartito (fig. 10).

La posizione delle gambe pingui, abbellite con nastri e ghirlande, non passò inosservata all’epoca: rievocazioni dei due Spiritelli si ritrovano sia nel Gesù bambino nella Madonna col Bambino (1438-1440 circa) di Paolo Uccello (fig. 11), che nella Madonna di Tarquinia (1437) di Filippo Lippi (fig. 12).

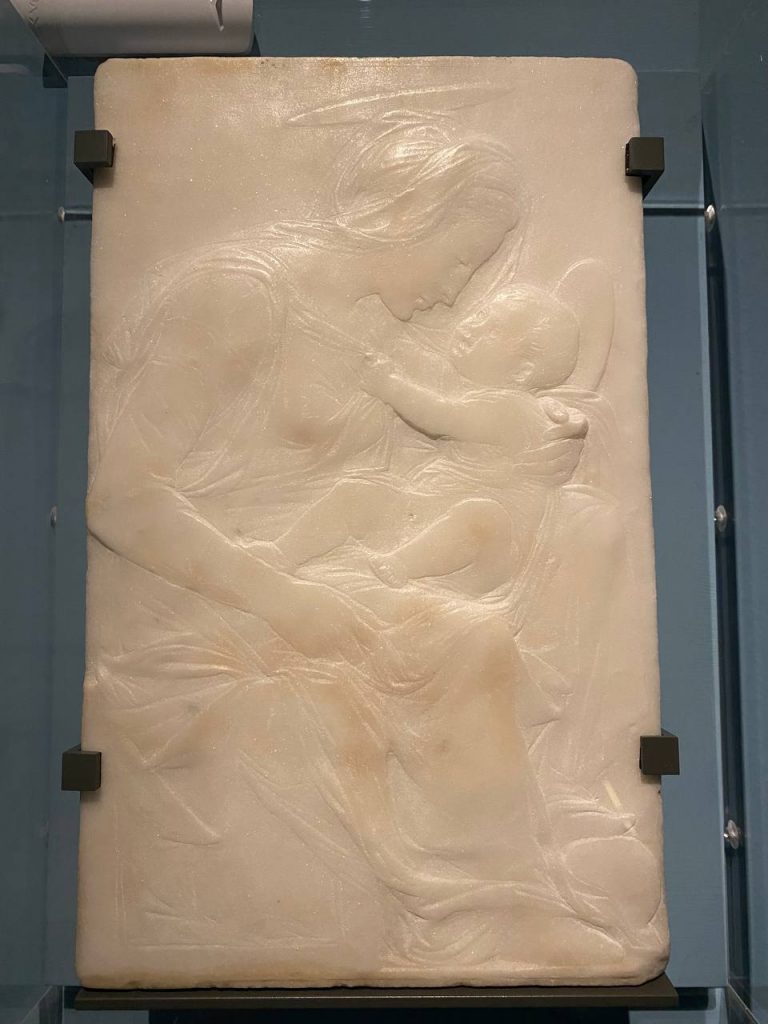

Sottilissimo e leggerissimo marmo: la Madonna del Pugliese-Dudley

Grande quanto la copertina di un libro, questo piccolo marmo è stato per molto tempo attribuito a Desiderio da Settignano, ma solo recentemente è stato ricondotto da Francesco Caglioti a Donatello[5] (fig. 13).

Vasari stesso, nella vita di Fra Bartolomeo, relazionò il marmo alla mano dell’artista: ‹‹Aveva Pier del Pugliese avuto una Nostra Donna piccola di marmo, di bassissimo rilievo, di mano di Donatello, cosa rarissima››[6]. Sebbene non sia nota la committenza del rilievo marmoreo, si conosce invece Piero del Pugliese, il committente degli sportellini dipinti da Fra Bartolomeo, raffiguranti l’Annunciazione, la Natività e la Presentazione al Tempio per costruire un piccolo tabernacolo (fig. 14).

In questo marmo “in miniatura” Maria, seduta di profilo, è tutta rivolta al figlio, il quale, sempre attivo, si attacca alla veste fatta di panneggi leggeri, sottilmente intagliati ma comunque palpabili, a cui si unisce il velo che copre il capo della Madonna. Ma è ‹‹l’effetto sentimentale addirittura terebrante››[7] che Donatello seppe far risaltare attraverso il suo stiacciato così sottile – quasi in competizione con la pittura – che si staglia su uno sfondo neutro (fig. 15).

Artisti da Leonardo (fig. 16) a fra Bartolomeo, dal Bronzino (fig. 17) fino ai Gentileschi (fig. 18), seppero acquisire la lezione donatelliana, continuando a dimostrare come Donatello fosse stato così grande da lasciare la sua scia fino al Seicento e oltre.

La maestria e il virtuosismo di Donatello si riconoscono nel modo in cui seppe agevolmente modellare materiali diversi, con i quali creò opere innovative, per cui Vasari lo riconobbe come: ‹‹[…] non pure scultore rarissimo e statuario maraviglioso, ma pratico negli stucchi, valente nella prospettiva […] Et ebbono l'opere sue tanta grazia, disegno e bontà, ch'oltre furono tenute più simili all'eccellenti opere degl'antichi Greci e Romani, che quelle di qualunche altro fusse già mai››[8].

Note

[1] L. BECHERUCCI, Il Museo dell’Opera del Duomo a Firenze, 2 voll., Milano 1969-1970, p. 26.