AMEDEO MODIGLIANI. UN PITTORE UMANISTA DEL NOVECENTO

A cura di Arianna Marilungo

Dedo, Maudit, Modì

L’infanzia e la prima formazione artistica

Amedeo Modigliani (fig. 1) nasce il 12 luglio 1884 a Livorno da Eugenia Garsin e Flaminio Modigliani. La famiglia, precedentemente benestante, viveva un momento di decadenza a causa del fallimento dell’azienda di legna e carbone e di alcune miniere in Sardegna.

Nonostante ciò, Modigliani cresce in un ambiente culturalmente e letteralmente vivace: la madre Eugenia, infatti, nel 1886 organizza una scuola nella casa livornese dove vivevano in via delle Ville.

Già all’età di 13 anni Modigliani manifesta un precoce interesse per il disegno e la pittura e inizia a chiedere insistentemente alla madre di poter frequentare lezioni di disegno.

Nel 1898 l’artista livornese si ammala di febbre tifoidea che gli danneggia gravemente i polmoni. Dopo la guarigione inizia a prendere lezioni di disegno nello studio di Guglielmo Micheli in Villa Baciocchi a Livorno.

L’ambiente culturale e intellettuale in cui cresce Amedeo Modigliani si vivacizza grazie agli interessi filosofici di sua zia materna, Laura Garsin[1].

«Dedo […] non fa più che della pittura, ma ne fa tutto il giorno e tutti i giorni con un ardore sostenuto che mi stupisce e che mi incanta… Il suo professore è molto contento di lui, io non me ne intendo ma mi sembra che per avere studiato solo tre o quattro mesi non dipinga troppo male e disegna benissimo» (Eugenia Garsin, 10 aprile 1899).

Il tracciato artistico da cui prendono le mosse gli insegnamenti del Micheli, seguace di Giovanni Fattori, è lo stile macchiaiolo toscano[2]. Fattori, anch’esso livornese, visitava spesso lo studio di Micheli. In quegli anni Amedeo Modigliani, allievo disciplinato e rispettoso, stringe amicizia con Oscar Ghiglia o Renato Natali, suoi compagni di studi e che diventeranno anch’essi artisti di successo.

«Caro amico,

io scrivo per sfogarmi con te e per affermarmi dinanzi a me stesso. Io stesso sono in preda allo spuntare e al dissolversi di energie fortissime.

Io vorrei invece che la mia vita fosse come un fiume ricco d’abbondanza che scorresse con gioia sulla terra. […]»

(lettera di Amedeo Modigliani a Oscar Ghiglia. Roma, aprile 1901)[3].

Tra la fine del 1900 e l’inizio del 1901, l’artista livornese affronta un nuovo attacco di pleurite che si complica in tubercolosi. Nell’inverno del 1901, una volta ristabilito, la madre lo accompagna in un viaggio verso il sud Italia: visitano Napoli, Capri, Amalfi e infine Roma e Firenze. Modigliani si esercita copiando opere esposte nelle gallerie e nelle Chiese e sente nascere in lui il “bisogno dell’opera” (A. Modigliani, Lettera a Oscar Ghiglia, Roma, aprile 1901) che riuscirà a soddisfare solo uscendo dalla realtà in cui vive ed esplorando nuovi contesti artistici e culturali. Decide così di lasciare la sua città natale, Livorno, e di trasferirsi nella vicina Firenze, aiutato economicamente dallo zio materno. A Firenze il giovane artista trova un ambiente cosmopolita e il vecchio amico Oscar Ghiglia. Si iscrive alla Scuola libera di nudo tenuta da Giovanni Fattori. Frequenta spesso la Biblioteca Nazionale dove studia appassionatamente la storia dell’arte italiana. Nell’estate del 1902 si reca a Pietrasanta e inizia ad avvicinarsi alla scultura.

“Era a quel tempo un giovinetto di belle fattezze e di volto gentile, né alto né basso, bello e vestito con parca eleganza. I suoi modi erano graziosi al pari della persona, tranquilli; e quello che diceva ispirato a grande intelligenza e serenità” (Ardengo Soffici, 1930)[4].

Questa è l’impressione che Soffici ha di Modigliani: i due si incontrarono a Venezia poco dopo il trasferimento dell’artista livornese, avvenuto nel 1903. Nella città lagunare Modigliani frequenta la “Scuola libera di nudo” dell’Istituto di Belle Arti. Inizia qui la sua carriera ritrattistica e di lui scrive così la madre:

“Dedo a Venezia ha finito il ritratto di [Leone] Olper e parla di farne altri. Non so ancora quel che diventerà ma siccome sinora ho pensato solo alla sua salute, non posso ancora – nonostante la situazione economica – dare importanza al suo futuro lavoro”.

Di questo periodo veneziano ci è pervenuto solo un ritratto: il disegno che ritrae Fabio Mauroner, suo grande amico grazie al quale apprende la tecnica dell’acquaforte. Entrambi frequentavano anche Umberto Boccioni, Guido Marussig e Guido Cadorin con i quali visitano chiese e musei per studiare l’arte veneziana. Grazie a queste visite Modigliani si appassiona all’arte di Carpaccio e alla pittura veneziana due-trecentesca, continuando a studiare i primitivi senesi.

Parigi: la maturità

All’inizio del 1906 Amedeo Modigliani si trasferisce a Parigi, dopo averne subito il fascino grazie agli entusiasti racconti di alcuni suoi amici artisti, come il cileno Ortiz de Zàrate. Affitta un appartamento vicino alla Madeleine e apre uno studio a Montmartre. Nella capitale francese conosce i più grandi artisti a lui contemporanei: Picasso, Derain, Apollinaire, Meidner, Severini. Studia all’accademia Colarossi.

Nell’ottobre del 1907 è ammesso al Salon d’Automne, esponendo per la prima volte sette opere: Ritratto di L. M., Studio di testa e cinque acquerelli. Qui osserva e studia la grande retrospettiva di Cézanne, che lo influenza profondamente. Frequenta il vivace ambiente artistico di rue du Delta 7 dove conosce Paul Alexandre, un giovane medico parigino che, affascinato dai suoi dipinti, diventa il suo primo mecenate. Grazie a lui, l’artista livornese si iscrive alla Societé des artistes Indépendants e conosce Brancusi, con cui stringe un forte legame.

Al Salon des Indépendants espone sei opere nel 1908: L’ebrea (fig. 2), L’idolo, due nudi, uno Studio e un disegno.

«Ciò che cerco non è né l’irreale né il reale, ma l’inconscio, il mistero dell’istintività della razza umana»

(Amedeo Modigliani, 1909).

Nel 1909 dipinge Il violoncellista (fig. 3) in cui è evidente il riferimento a Cézanne. Le sue condizioni finanziarie sono precarie e si trasferisce a Montparnasse, dove cambia vari alloggi. In questo anno conosce Gaudier-Brzeska e Rousseau, la cui pittura lascia una traccia rilevante nello stile del livornese. Si appassiona all’arte africana, primitiva e orientale, specialmente a quella cambogiana ed egizia.

Nel 1910 espone altre sei opere nel Salon des Indépendants: Il violoncellista, Il mendicante di Livorno, La mendicante, Lunaire e due studi.

È proprio in questo anno che Severini gli chiede di aderire al futurismo, ottenendo dall’artista livornese un netto rifiuto. Negli anni successivi aumenta notevolmente il suo interesse per la scultura conducendo il suo stile ad esiti che egli stesso definisce maturi. Malauguratamente dovrà abbandonare questa passione nel 1914 a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Proprio per questo motivo non parte per il fronte allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, ma conosce in questo anno il suo primo mercante: Paul Guillaume.

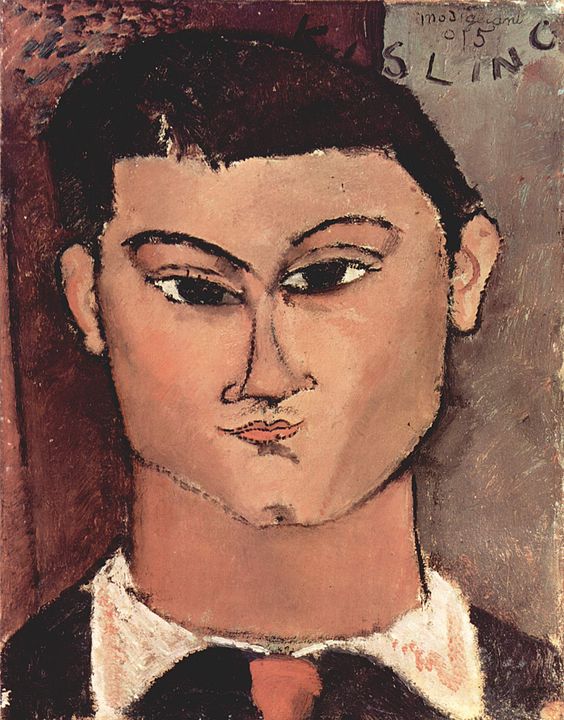

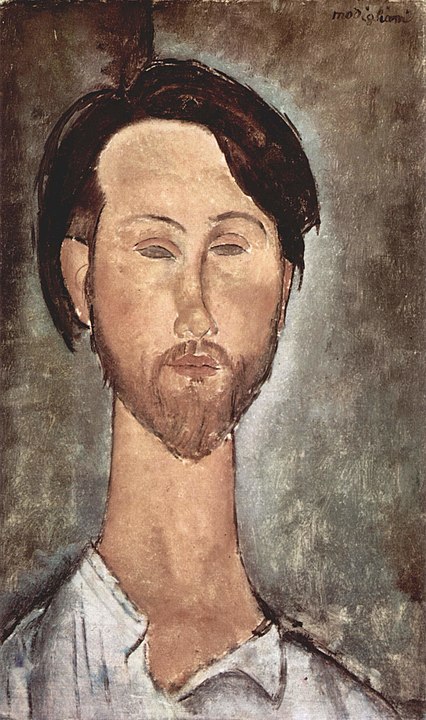

Negli anni successivi dipinge alcuni dei suoi ritratti più famosi: Ritratto di Picasso (fig. 4), Ritratto di Beatrice Hastings (fig. 5), Ritratto di Paul Guillaume (fig. 6), Ritratto di Kisling (fig. 7). Se nel primo è evidente una matrice puntinista, i successivi sono caratterizzati da forme con contorni nitidi, risultato di una profonda influenza della lezione di Cézanne e dei cubisti. Aumenta il consumo di droghe, di cui già faceva uso, contribuendo ad alimentare la fama di “artista maledetto” che gli costerà il soprannome di Maudit, in italiano Modì.

«Guardo con interesse al nuovo stile di Modigliani, che allunga i volti stilizzandoli come in Derain e nelle sculture del Dahomey, creando interessanti rapporti cromatici» (L. Vauxcelles, Quelques cubistes, “L’Evénement”, 21 novembre, p. 2).

Nei suoi dipinti continua a sperimentare nuove forme espressive: l’anatomia dei suoi ritratti si allunga facendo emergere la lezione appresa dall’arte gotica e manierista– il colloquio con l’arte italiana è sempre vivo nelle sue opere. Nei ritratti tende ad allungare l’anatomia dei volti e dei colli influenzato dallo studio delle maschere africane, ma anche dalla lezione appresa dall’arte medievale senese. Nel 1916, Grazie a Kisling, conosce il suo nuovo mercante: Léopold Zborowski, un poeta polacco e commerciante di libri e quadri. Quest’anno è molto fiorente grazie a diverse occasioni in cui può esporre le sue opere. Alla Modern Gallery di New York espone due Teste e a Parigi espone in tre diversi saloni: nella sartoria di Madame Bongard espone una serie di disegni, il luglio alla mostra “L’Art moderne en France” al Salon d’Antin mostra tre ritratti e dal 19 novembre al 5 dicembre dello stesso anno partecipa ad una collettiva con Kisling, Matisse, Picasso e Zàrate in cui espone 25 opere.

I suoi lavori sono caratterizzati da una costante aspirazione all’essenzialità dimostrata dalla semplificazione della forma, dall’assenza di elementi descrittivi e dalla purezza della linea.

Dopo numerosi e spesso combattuti legami affettivi, alla fine del 1916 conosce Jeanne Hébuterne (1898-1920), allieva dell’Accademia Colarossi, con cui intreccerà una faticosa relazione d’amore l’anno successivo. Il 1917 si chiude con la prima mostra personale di Modigliani tenuta alla Galerie Berthe Weill: espone 32 dipinti e 30 disegni. Purtroppo, però, riesce a vendere solo due disegni.

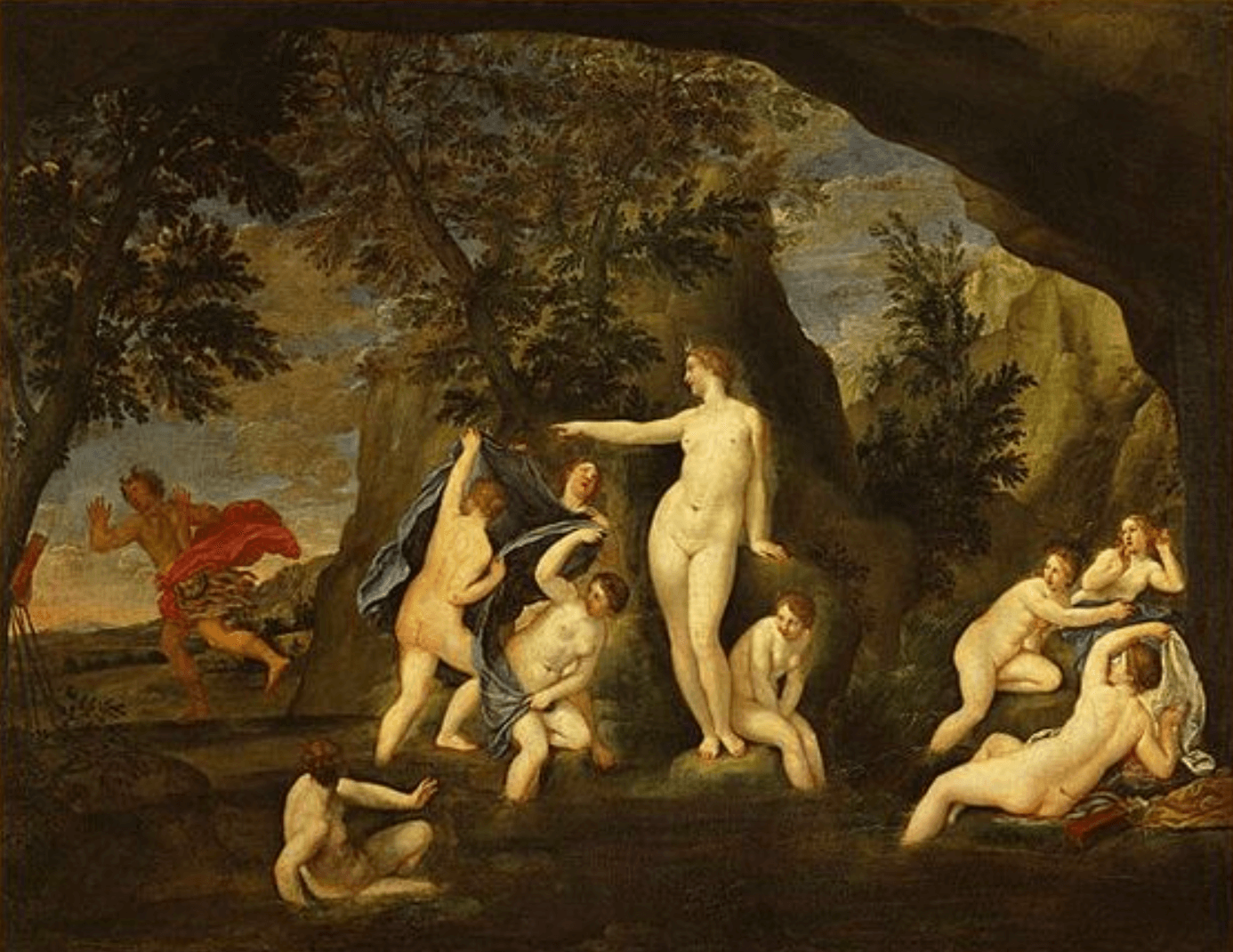

Il suo stile continua ad evolversi in una continua ricerca espressiva in cui si avvertono anche suggestioni classiche: i ritratti sono ora caratterizzati da ondulazioni e tensioni longitudinali di chiara impronta manierista (Jeanne Hébuterne con grande cappello (fig. 8), Ritratto di Zborowski (fig. 9)), ma anche da una plasticità più ortogonale (La giovane lattaia, Il giovane apprendista (fig. 10)). Affronta ripetutamente il tema del nudo femminile in cui affiora la sensualità cromatica delle Veneri veneziane[5] (figg. 11 e 12).

Le sue condizioni di salute si aggravano ulteriormente: in primavera parte per il sud della Francia convinto dal suo mercante. A Nizza, in novembre, nasce sua figlia Jeanne (1918-1984). Il mese successivo partecipa alla mostra collettiva “Peintres d’Aujourd’hui” alla galleria Paul Guillaume.

Durante una mostra tenutasi a Londra - “French Art 1914-1919” – il critico d’arte R. Fry elogia le sue opere sottolineando la sua concezione della forma: plastica e lineare che non nasconde una tensione rinascimentale. Partecipa, in ottobre, al Salon d’Automne con quattro opere.

Le sue condizioni di salute precipitano: il 24 gennaio 1920 muore di meningite tubercolare dopo l’ennesimo aggravarsi della sua salute. Pochi giorni dopo la sua compagna, Jeanne Hébuterne, muore gettandosi da una finestra della casa dei suoi genitori incinta di otto mesi[6].

Lo stile umanista

La sua eredità artistica e stilistica è incentrata sullo studio profondo, appassionato e innamorato della figura: Modigliani non dipinge mai gruppi di figure, scene di vita quotidiana o cittadine. Il suo interesse pittorico e scultoreo è totalmente incentrato sull’uomo e sulla donna quasi a volerne scavare l’anima. La sua arte ha un solo soggetto. Predilige la figura femminile, a cui assegna una nobiltà superiore, quasi a voler indicare che non c’è niente che sia più meritevole di interesse, di indagine, di analisi e, dunque, di rappresentazione figurativa.

Il suo umanesimo non nasconde la fragilità della persona, anzi la esalta. I suoi ritratti - spesso caratterizzati da un accentuato senso ieratico - non sono trionfali, gloriosi, eroici, ma esprimono la debolezza del soggetto raffigurato, pur campeggiando e dominando l’intera scena. Modigliani, però, non si sofferma mai sulla condizione economico-sociali dei soggetti che dipinte, poiché comprende che la debolezza umana non consiste in questo, ma dalla condizione esistenziale della persona. La fragilità che intende rappresentare è racchiusa nella bellezza stessa dei soggetti: esse convivono nell’animo umano poiché il sentimento che più gli appartiene è quello dell’esistenza, ovvero il ruolo del singolo individuo nella quotidianità. Questo sentimento viene continuamente indagato e mai colto fino in fondo. I volti ritratti spesso sono privi dell’iride: come figurare l’anelito di vita chiuso nel cuore dell’uomo?[7]

Note

[1] F. Marini, La vita e l’arte, in L. Piccioni (presentazione di), Modigliani, Milano, Skira, Corriere della Sera, 2004, pp. 25-32

[2] Il termine Macchiaioli indica un gruppo di artisti attivi in Toscana negli anni ’50 e ’60 del XIX secolo. Il loro stile si caratterizza per una adesione al “vero” in cui i soggetti sono paesaggi e scene di vita quotidiana, dipinti “a macchia”. Lo stile dei Macchiaioli prescinde dal disegno e dal chiaroscuro anche in virtù del principio che in natura i contorni non esistono.

[3] E. Pontiggia (a cura di), Amedeo Modigliani. Le lettere, Abscondita, Milano, 2006, p. 11

[4] Ricordo di Modigliani, «Gazzetta del Popolo», Torino, 16 gennaio 1930

[5] Elena Pontiggia (a cura di), cit., p. 51

[6] Ivi, pp. 71-79

[7] Ivi, pp. 50-65

Bibliografia

Elena Pontiggia (a cura di), Amedeo Modigliani. Le lettere, Milano, Abscondita, 2006

Leone Piccioni (presentazione di), Modigliani, Milano, Skira, Corriere della Sera, 2004

Giorgio Cortenova, Modigliani, Art e dossier n. 30, dicembre 1988, Firenze, Giunti, 1988

Nasce nel 1989 a Fermo e cresce in un piccolo paese di provincia, Campofilone. Nel 2008 consegue il diploma come perito per il turismo e prosegue gli studi nel corso di laurea triennale in Beni Culturali presso l'Università degli studi di Bologna, sede di Ravenna. Si laurea nel 2012 con una tesi in Museografia e museotecnica dal titolo “L'applicazione degli standard conservativi nei musei del fermano e del piceno”. Nel 2015, presso la stessa università, consegue la laurea magistrale in Storia e conservazione delle opere d'arte con la tesi “La funzione comunicativa nei musei italiani: l'esempio del Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo” in Museologia e storia del collezionismo. Nello stesso anno inizia una collaborazione con Tu.ris.Marche, cooperativa di promozione turistica operante nella provincia di Fermo.

Nel 2016 svolge il servizio civile presso il Comune di Fermo, settore biblioteca e musei. Nel 2017, a seguito del sisma nel centro Italia, partecipa ad un secondo progetto di Servizio Civile intitolato “non3mo” presso la Biblioteca Civica di Fermo “Romolo Spezioli”.

Dal 2018 lavora come operatrice museale nei Musei Civici della città di Fermo.

All'interno di Storia dell'Arte è redattrice per la regione Marche.

e-mail: [email protected]

GUSTAV KLIMT

A cura di Alessia Zeni

“Chi vuole sapere qualcosa su di me, in quanto artista, l’unico mio aspetto che valga la pena di conoscere, deve osservare attentamente i miei dipinti e cercare di rintracciare in essi chi sono e cosa voglio” [1]. Le parole di Gustav Klimt in una delle sue rare dichiarazioni pubbliche.

Ad oggi la produzione artistica di Gustav Klimt (1862-1918) è caratterizzata da una raccolta di circa duecento dipinti e di oltre tremila disegni: circa un terzo è costituito da ritratti di signore dell’alta borghesia viennese, meno di un terzo da paesaggi e il resto da soggetti allegorici. Al contrario della sua fama di “pittore dell’eros”, Gustav Klimt fu soprattutto un prolifico disegnatore, tanto che può essere considerato uno dei maestri del disegno del Novecento. Conosciamo poco della sua vita privata, sappiamo che era un uomo schivo e introverso, innamorato della sua patria dove visse tra la buona borghesia viennese. Fu sposato con Marie Zimmermann che gli diede due figli, ma ebbe anche diverse relazioni extraconiugali e le poche notizie della sua vita privata si devono alle lettere che scrisse alle amanti e alle sue poche dichiarazioni pubbliche [2].

Gli inizi

L’artista Gustav Klimt nacque il 14 luglio 1862, nella Vienna della Belle Époque, da padre di origine boema, che fu un orafo incisore, e da madre amante della musica e mancata cantante lirica. Gustav fu il secondo di sette figli e l’attività del padre lo condizionò nella scelta di frequentare la Scuola d’Arti applicate del Museo per l’arte e l’industria di Vienna, dove qui conobbe il compagno di studi e collega, Franz Matsch (1861-1942). Frequentò la scuola fino al 1883, dove apprese diverse tecniche artistiche, un vasto repertorio di motivi decorativi di epoche e culture diverse e dove si specializzò nella pittura, elaborando il suo stile degli esordi con lo stile storicistico accademico.

Nel 1883, Gustav con il fratello Ernst e l’amico Franz Matsch diedero vita ad una piccola “Società di artisti” che ebbe fin dagli esordi importanti commissioni ufficiali, come la decorazione dei palazzi di Vienna, il castello reale di Pelesch in Transilvania, i teatri di Bucarest, Karlsbad, Fiume e Reichenberg.

Il debutto dell’artista fu solo nel 1886 quando la “Società degli artisti” ottenne la decorazione del nuovo Burgtheater di Vienna e qui, per la prima volta, lo stile dei tre artisti si andò differenziando. Qui furono impegnati nella decorazione dello scalone d’ingresso con scene della storia del teatro; a Klimt andò il compito di decorare le volte dell’ingresso e il soffitto centrale con la famosa scena del Teatro di Taormina. In questi dipinti dal sapore storicista, i familiari di Klimt furono i modelli e i tratti della sua pittura fecero la loro prima comparsa: la fedele riproduzione della realtà, il decorativismo, l’interesse per la figura femminile e l’orientamento verso il simbolismo.

Dopo questo importante incarico, la “Società degli artisti” ottenne la decorazione dello scalone d’entrata nel nuovo museo di Vienna, il Kunsthistorisches, con la rappresentazione dei momenti più alti della storia dell’arte europea. Attraverso questo racconto della storia dell’arte, Klimt dipinse la sua prima “femme fatale”, sensuale e seducente, qui impersonata da Pallade Atena (1890-1891) e dalla Fanciulla di Tanagra (1890-1891), personificazione dell’antica Grecia, con un abito a fiori stilizzati e la chioma preraffaelita.

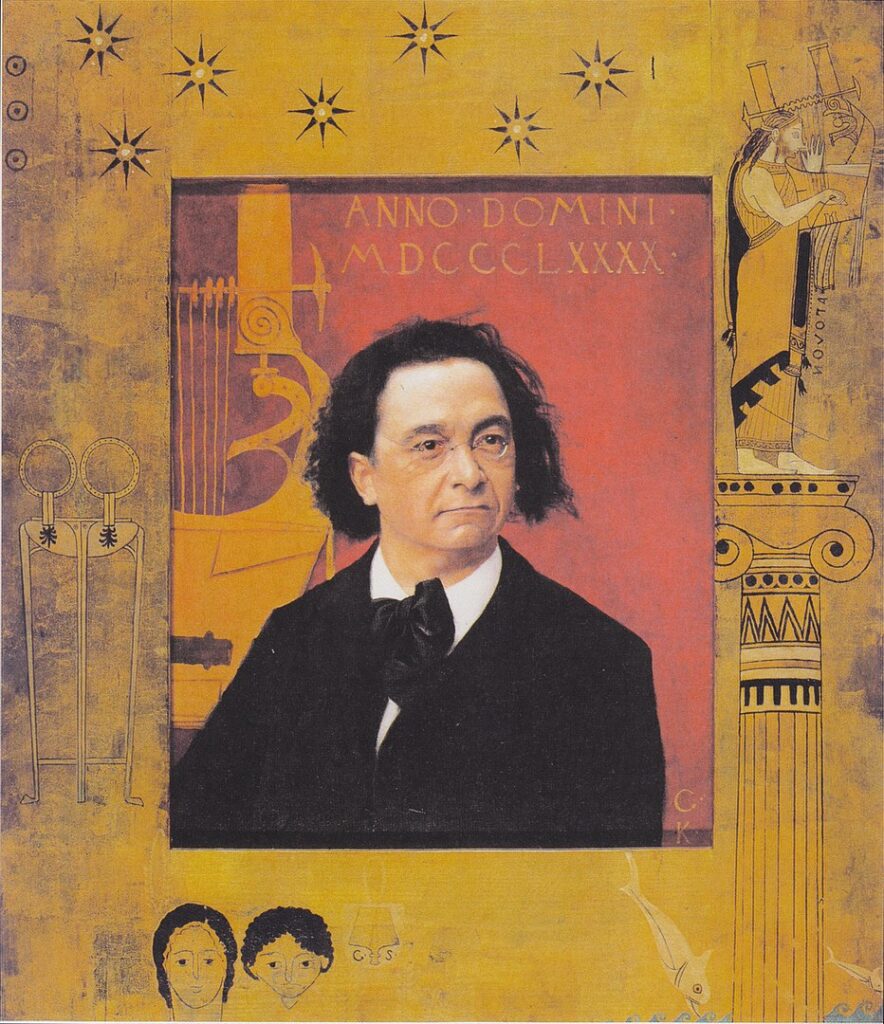

In questo clima sono nati anche i primi ritratti e i primi capolavori klimitiani come la Musica I (1895), l’Amore (1895) e il Ritratto del pianista Pembauer (1890) dove compare il contrasto tra il realismo fotografico del volto e il fondo bidimensionale con il suo marchio di fabbrica, l’oro.

La morte prematura del fratello Ernst, nel 1892, segnò profondamente l’artista e lo portò ad intraprendere una nuova strada artistica volta ad esprimere attraverso il simbolismo le sue idee e i suoi concetti psicologici. Nel frattempo, fu impegnato ad elaborare i pannelli per la decorazione dell’aula magna dell’Università di Vienna, commissionati nel 1894, dal Ministero per la cultura e l’istruzione di Vienna che dovevano celebrare il trionfo della luce del sapere sulle tenebre dell’ignoranza.

I pannelli decorativi per l’università di Vienna: Filosofia, Medicina, Giurisprudenza. I pannelli sono stati progettati da Klimt tra Otto e Novecento, nella sua piena fase simbolista. Sono stati oggetto di vivaci polemiche per il rifiuto dell’artista di celebrare il sapere umano, tanto che nel 1905 decise di rinunciare all’incarico, ricomprando dallo stato austriaco le sue stesse opere. Nella Medicina Klimt sottolineò l’inevitabilità della sofferenza e della morte, nella Filosofia abbandonò ogni fiducia nelle possibilità di comprensione razionale del mondo e nella Giurisprudenza denunciò l’indifferenza della legge al dramma umano. Ad oggi ne rimane solo la documentazione fotografica e un unico bozzetto della Medicina (1897-1898), in quanto i pannelli decorativi sono andati perduti in un incendio del 1945 nel Castello di Immendorf, dove erano conservati.

La Secessione viennese

Il fenomeno delle Secessioni artistiche che prese piede in alcuni paesi del centro Europa tra Otto e Novecento fu seguito dalla famosa Secessione viennese: la rivolta delle arti contro la tradizione accademica che scoppiò nella capitale austriaca nel 1897. Sotto il termine di Secessione viennese si unirono gli architetti Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich, Joseph Hoffmann, i pittori Carl Moll, Koloman Moser e Alfred Roller. Anche Klimt aderì alla Secessione e ne divenne il presidente e il motore del rinnovamento fondato sul principio di diffondere una nuova sensibilità artistica aperta alle novità provenienti dall’estero. L’unione si dotò di una rivista, Ver Sacrum, di una sede ufficiale e organizzò le celebri mostre dei secessionisti.

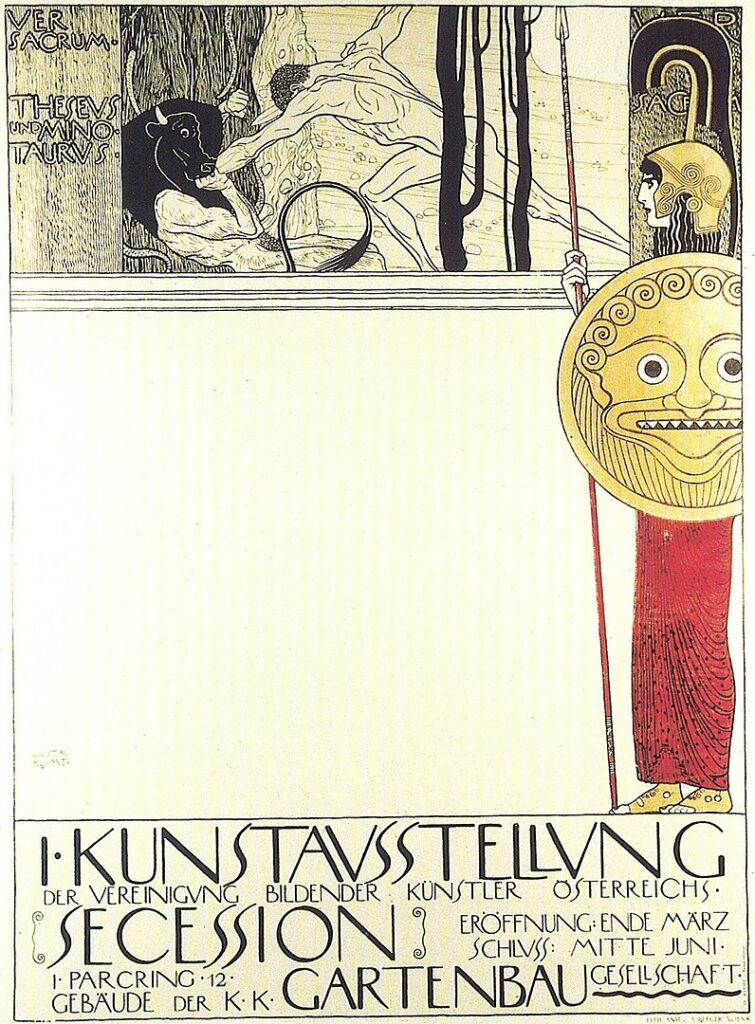

Per la prima esposizione dei secessionisti, Klimt ideò ed espose il manifesto dei secessionisti Teseo e il Minotauro (1898), ma l’opera fu oggetto di censura per il messaggio di ribellione artistica che nascondeva e le nudità dell’eroe Teseo, che Klimt fu costretto a coprire.

Nella seconda mostra dei secessionisti un’altra opera di Klimt fu oggetto di polemiche, la celebre Pallade Athena (1898). La dea di Klimt, protettrice della secessione viennese, è dipinta frontalmente con il volto pallido, gli occhi grandi e celesti, i capelli fini e rossi e un volto imperturbabile. Vestita con elmo, corazza e bastone d’oro, ha nella mano un piccolo nudo di donna dai capelli e dal pube rosso fiamma con le braccia allargate, quest’ultima rappresenta la Nuda Veritas, emblema del rinnovamento artistico austriaco ed esempio della donna sensuale klimtiana.

Nuda Veritas (1899). Dipinta da Klimt per lo studio di Hermann Bahr, scrittore e padre spirituale dei secessionisti viennesi. Il quadro è la versione pittorica di un disegno apparso in Ver Sacrum nel marzo del 1898 ed è accompagnato da un’iscrizione di Friedrich Schiller: “Se non puoi piacere a molti con le tue azioni e la tua arte, piaci a pochi. Piacere a molti è male”. Un quadro fortemente polemico nei confronti dell’arte accademica che raffigura una donna senza vesti con un velo azzurro che le fluttua dietro la schiena a rappresentare la “Verità” denudata dal velo. I due fiori ai piedi della figura sono denti di leone che al minimo soffio di vento si spargono ovunque e simboleggiano il rapido diffondersi delle nuove idee, lo specchio tenuto in mano dalla donna, invece, simboleggia la verità dell’arte rivelata al pubblico ed infine il serpente ai piedi la saggezza e la libido.

Lo “stile d’oro”

È al volgere del nuovo secolo che Klimt raggiunse la sua piena maturità artistica grazie ai viaggi in giro per l’Europa e alle visite nella penisola italiana, in particolare grazie alla città di Ravenna e ai suoi mosaici bizantini. Questi viaggi influenzarono il periodo aureo dell’artista: un periodo artistico che iniziò con la Giuditta del 1901 e raggiunse il suo apice con lo stesso soggetto, la Giuditta del 1909. Fu caratterizzato da un uso massiccio della foglia d’oro, dello stile allegorico e dall’elevata presenza di ritratti femminili dell’alta borghesia che celebrano la donna nella sua bellezza e sensualità: donne dipinte nel realismo dei loro volti e nella plasticità dei loro corpi, ma allo stesso tempo abbinate a motivi astratti e geometrici creati dalla fantasia klimtiana.

Lo stile d’oro di Klimt è inaugurato da uno dei fregi decorativi più celebri della sua opera artistica, il Fregio di Beethoven, eseguito nel 1902 per la mostra della Secessione dedicata alla scultura di Max Klinger raffigurante l’apoteosi di Beethoven.

Fregio di Beethoven. Il fregio è lungo 24 metri ed è stato sviluppato su tre pareti. Si ispira alla Nona sinfonia di Beethoven, l’Inno alla gioia, e fu pensato da Klimt come metafora della forza dell’arte e del cammino dell’uomo verso l’elevazione spirituale. L’opera ottenne un enorme successo grazie al suo alto livello simbolico che è qui rappresentato da un cavaliere che deve sconfiggere le forze del male incarnate dalle Gorgoni e dal mostro Tifeo, il gigante dalla testa di scimmia e il corpo di drago, per stringere tra la braccia la donna amata, personificata dalla Poesia. L’abbraccio della coppia è protetto dalle avversità del mondo da una “campana” dorata ricca di elementi decorativi e simbolici.

I capolavori che seguirono nel primo decennio del Novecento sono tra i più celebri della produzione klimtiana: Il bacio, Pesci rossi, Bisce d’acqua e La speranza. Si ricorda Il ritratto di Adele Bloch-Bauer I (1907) per il forte contrasto tra la resa realistica del viso e la decorazione del vestito, entrambi inseriti nell’oro dello sfondo come una perla preziosa incastonata in un anello. Il ritratto di Emilie Flӧge I (1902) dove l’artista allunga in modo innaturale il corpo della ritratta per sottolinearne la femminilità. La speranza I (1903) che suscitò reazioni ostili per il realismo della donna gravida che Klimt rappresentò nuda e in contrasto con gli scheletri dipinti sul fondo del quadro. La nudità della Speranza I è ripresa, poi, nelle Tre età della donna (1905) dove una giovane donna trasognante con in braccio una bambina è accostata alle nudità di un’anziana.

Un altro tema che ricorre in questo periodo è quello delle sirene, - creature affascinanti che fluttuano in ambienti subacquei - è il caso di Pesci d’oro (1901-1902) che richiama l’aspetto erotico delle sirene, di Bisce d’acqua I (1904-1907) e Bisce d’acqua II (1904-1907).

Non può essere dimenticata la sua opera più famosa, Il bacio del 1907-1908, al culmine dello stile aureo, in cui viene celebrata la coppia e la donna abbandonata all’uomo, entrambi dipinti con volti realistici, ritagliati in un paesaggio dorato. Alla stessa epoca risala Danae (1907-1908), qui Klimt celebra la sensualità e l’eros femminile, attraverso una donna a seno scoperto, senza vesti, in una singolare posa uterina. Si può concludere il periodo aureo con I fregi di Palazzo Stoclet a Bruxelles (1905-1909), l’ultima impresa collettiva a cui partecipò Klimt con il laboratorio di arti applicate, la Wiener Werkstӓtte.

Fregio Stoclet. Gustav Klimt fu chiamato a realizzare il fregio decorativo per le pareti della sala da pranzo di Palazzo Stoclet nel 1905. Egli disegnò per la sala il famoso Albero della vita, motivo centrale e “trait d’union” dell’opera, entro cui sono inseriti i due personaggi emblematici della fine del periodo aureo, L’attesa e L’abbraccio. L’Attesa è rappresentata da una danzatrice che ricorda gli egizi nell’acconciatura e nell’orizzontalità della figura, ma anche l’arte giapponese nella veste della giovane danzatrice. Invece l’Abbraccio celebra nuovamente l’amore di coppia, attraverso l’uomo che avvolge la sua compagna, come nel Fregio di Beethoven e nel Bacio di Klimt.

Verso la fine del primo decennio del Novecento, il contatto con la pittura espressionista delle giovani generazioni provocò in Klimt una crisi artistica e psicologica che durò alcuni anni. A ciò si aggiunse il tramonto della Secessione viennese e l’interruzione dell’attività di Klimt come promotore ed innovatore della vita artistica viennese.

Lo “stile fiorito”

La depressione che colpì Klimt tra il 1908 e il 1910 determinò una riduzione della sua attività pittorica e le poche opere di questo periodo abbandonarono lo stile decorativo e allegorico - i fondi d’oro e i soggetti mitologici - per avvicinarsi ai toni scuri e alla pittura lineare ed espressionista, com’è il caso di Signora con cappello e boa di piume (1909), Madre con figli (1910) o il Ritratto di signora con il cappello nero (1910) che richiama l’influenza dell’artista parigino Toulouse-Lautrec .

Questa crisi durò fino al 1912, quando con il secondo Ritratto di Adele Bloch-Bauer II (1912) inaugurò la sua nuova fase artistica, denominata “stile fiorito”. In questa fase ritornò il colore sulle tele di Klimt, un cromatismo però più acceso e una pennellata più libera, dove accentuò l’espressività dei volti e frantumò i contorni per dare leggerezza e semplicità a corpi ed oggetti, avvicinandosi in ciò all’arte di Van Gogh e di Matisse. Le opere di quest’ultima fase artistica sono un variopinto tessuto di fiori, colori e una raccolta di motivi orientali, in linea con la sua passione per il nipponismo che sostituì l’oro dei mosaici bizantini.

La tela di Klimt fitta di colore, senza vuoti, la ritroviamo nei paesaggi come in Viale nel parco dello Schloss Kammer (1912) o La casa del guardaboschi (1912), ma anche nei ritratti come quello di Friederike Maria Beer (1916), dove una singolare e colorata scena orientale fa da sfondo della ritratta.

Altre opere famose dello “stile fiorito” sono: La vergine (1912-1913) e il suo pendant La sposa (1917-1918), dove il tema dell’eros e del simbolismo erotico rimangono centrali. La sposa rimase incompiuta perché l’artista venne colpito da un ictus l’11 gennaio del 1918 che lo portò alla morte il 5 febbraio all’età di cinquantasei anni: accanto al suo letto di morte chiese di avere vicino solo Emilie Flӧge, amica e compagna di una vita. In queste ultime opere Klimt era alla ricerca di una nuova strada artistica, infatti, La Sposa è considerata un’opera di transizione perché abbandona lo “stile fiorito” dei suoi precedenti quadri per lasciare il posto ad immagini allucinatorie. Altre opere ritrovate nel suo atelier dopo la morte, rimaste purtroppo incompiute sono Adamo ed Eva (1917-1918), La culla (1917-1918), il Ritratto di Johanna Staude (1917-1918) o il Ritratto di signora di Piacenza (1917-1918) e numerosi altri ritratti che mostrano le differenti fasi dell’elaborazione artistica di Klimt negli ultimi anni della sua vita.

Bibliografia

Gabriella Belli, Elena Pontiggia, Klimt: l'uomo, l'artista, il suo mondo, Catalogo della mostra tenuta a Piacenza nel 2022, Milano, Skira, 2022

Eva di Stefano, Klimt, 1862-1918, Dossier Gold, Firenze, Milano, Giunti Editore, 2018

Matteo Chini, Klimt, Firenze, Giunti Editore, 2007

Eva di Stefano, Gustav Klimt. L'oro della seduzione, Firenze, Milano, Giunti Editore, 2006

Gilles Néret, Klimt, Germania, Taschen, 1994

Eva di Stefano, Klimt, Firenze, Giunti Editore, Art dossier, 29, 1988

Sono Alessia Zeni, abito a Cavedago, un piccolo paese del Trentino Alto-Adige, situato nella bassa valle di Non. La mia passione per la storia dell’arte e le discipline artistiche è iniziata in giovane età conseguendo il diploma di “Maestro d’arte applicata” presso l’Istituto Statale d’Arte Alessandro Vittoria di Trento e successivamente la laurea specialistica in “Storia dell’arte e conservazione dei beni storico-artistici e architettonici” presso l’università degli studi di Udine.

In seguito al conseguimento del diploma di Guida ai Beni Culturali Ecclesiastici rilasciato dall’Associazione Anastasia della Diocesi di Trento, ad oggi mi occupo di visite guidate ad alcune chiese del Trentino. Mi dedico alla redazione di articoli storico-artistici per riviste regionali e collaboro con il FAI - Fondo Ambiente Italiano - Gruppo Val di Sole (delegazione di Trento) per l’organizzazione di visite guidate alle giornate FAI di primavera. Sono redattrice per il quotidiano on line “La voce del Trentino” e ho lavorato come hostess per i gruppi di turisti in visita alla regione Trentino Alto-Adige.

Nel progetto Discovering Italia sono referente del Trentino Alto-Adige.

GLI AFFRESCHI DI DOMENICO GHIRLANDAIO NELLA CAPPELLA TORNABUONI PT I

A cura di Silvia Faranna

Un percorso tra storia sacra e storia fiorentina

Domenico Ghirlandaio e la bottega

Chi si addentra nella chiesa di Santa Maria Novella, giunto in mezzo alla navata centrale, rimane colpito dal commovente Crocifisso (1290-1295 circa) di Giotto (1267 circa-1337) che ne domina maestosamente lo spazio, ma spostando lo sguardo leggermente più avanti, si nota la grande Cappella Maggiore, riccamente affrescata da Domenico Ghirlandaio (1449-1494) e la sua bottega (fig. 1).

Domenico Ghirlandaio fu ‹‹uno de’ principali e più eccellenti maestri dell’età sua, fu dalla natura fatto per esser pittore››[1]. Le parole di apertura della “Vita” di Domenico Ghirlandaio scritte da Giorgio Vasari (1511-1574) presentano benevolmente la figura di un artista fiorentino che fu attivo sin dal 1470 a capo di una bottega, una delle più rinomate a Firenze, insieme ai due fratelli David (1452-1525) e Benedetto (1458-1497) (fig. 2). Come si evince leggendo le parole del Vasari, l'artista preferiva di gran lunga la tecnica dell’affresco rispetto ad altre pratiche pittoriche, e ne divenne uno dei massimi esperti: incominciò la sua produzione affrescando la Cappella di Santa Fina a San Gimignano, e nel 1476-1477 l’Ultima cena nella Badia di Passignano. A Firenze lavorò al servizio delle famiglie legate alla cerchia medicea, tra le quali la famiglia Sassetti, per cui affrescò la Cappella in Santa Trinita (fig. 3) per volere di Francesco Sassetti, che precedentemente rinunciò al patronato della Cappella Maggiore in Santa Maria Novella, in seguito assunto da Giovanni Tornabuoni.

La famiglia Tornabuoni e la Cappella Maggiore

Giovanni Tornabuoni, conosciuto a Firenze per la parentela con Lucrezia Tornabuoni, madre di Lorenzo il Magnifico, moglie di Piero il Gottoso e grande donna di cultura, ingaggiò il Ghirlandaio per affrescare tutte le pareti della Cappella mentre ancora stava lavorando per Francesco Sassetti in Santa Trinita; al pittore fu chiesto di eliminare i rovinati affreschi di Andrea (1308-1368) e Bernardo Orcagna, sottoposti ormai da tempo all’acqua piovana e all’umidità causati dalla cattiva conservazione del luogo. In quegli anni la Cappella apparteneva alla famiglia de’ Ricci che non voleva né restaurare l’impianto danneggiato, né cederne il patronato. Fu quindi trovato un compromesso con Giovanni Tornabuoni, il quale, pur di detenere il controllo su un luogo così importante per celebrare la sua famiglia, propose di finanziare la nuova decorazione, promettendo di inserire lo stemma dei Ricci. A conclusione dei lavori, in verità, la promessa non fu mantenuta: Giovanni Tornabuoni non fece dipingere lo stemma della famiglia Ricci e in seguito acquistò la Cappella Maggiore, dove finalmente poté celebrare se stesso e la sua famiglia (fig. 4).

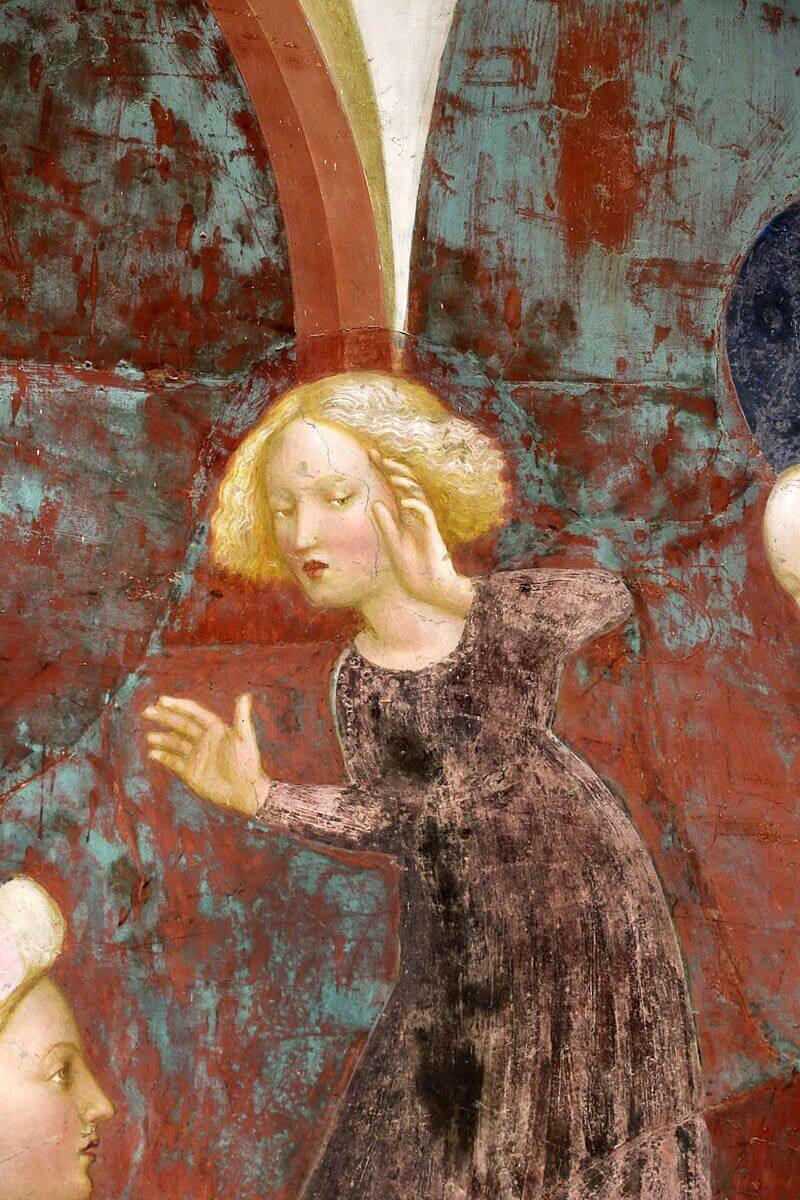

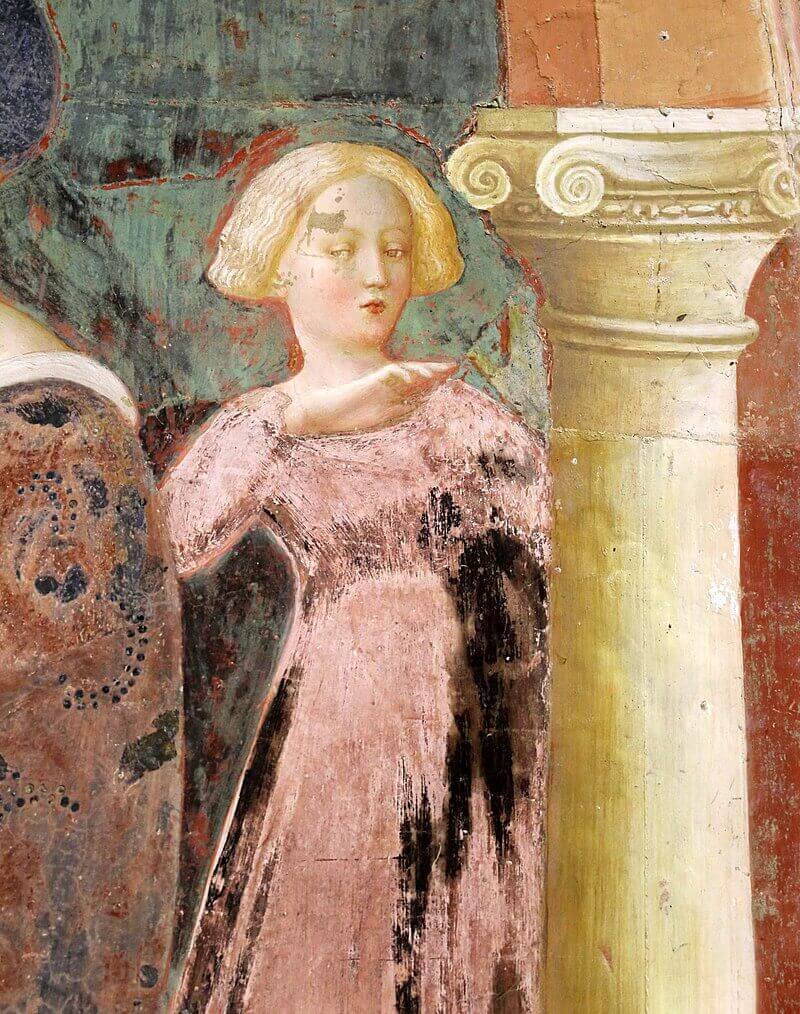

Il metodo pittorico nella nuova Cappella Tornabuoni

Il contratto per il rifacimento della Cappella fu stipulato il 1° settembre 1485: all’interno del documento era stabilito che i lavori sarebbero cominciati nel maggio dell’anno seguente e che il pittore avrebbe avuto quattro anni per portarli a compimento. Giovanni Tornabuoni fu per il Ghirlandaio un committente molto esigente, infatti, all’interno del contratto, furono citate tutte le scene da dipingere nella parete di destra, di sinistra, nella volta e nella parete di fondo; furono scelti minuziosamente i colori; e fu deciso che per ogni singola scena il pittore avrebbe presentato al committente il disegno preparatorio, in modo che eventualmente potessero essere apportati cambiamenti in corso d’opera. Il ruolo dei disegni nello svolgimento della decorazione parietale della Cappella fu di fondamentale importanza per l’organizzazione dell’intero ciclo. I disegni conservati sono di diversi tipi: vanno dagli schizzi, caratterizzati da figure sintetizzate, formate da veloci linee indicative delle silhouettes dei personaggi e degli spazi architettonici (fig. 5,6,7) per poi proseguire con gli studi dal naturale in maniera non idealizzata dei volti, delle vesti, e di particolari specifici (fig. 8, 9).

Infine, i disegni erano riportati in scala 1x1 (come nei cartoni o nei cartoni ausiliari), da utilizzare per trasporre l’illustrazione sullo strato di intonaco fresco. (fig. 10)

Attraverso questo modus operandi diligente, il Ghirlandaio si mise al lavoro insieme ai due fratelli e al cognato Sebastiano Mainardi, il quale si occupò degli affreschi nella parte superiore, mentre il Ghirlandaio di quelli inferiori e della volta. Il ciclo di affreschi, conclusi solo sette mesi più tardi della scadenza, nel dicembre 1490, furono eseguiti secondo una sequenza serrata: prima fu affrescata la volta, poi le storie di Maria alla parete sinistra (sei riquadri e la lunetta), la parete di fondo (sei scene laterali e la lunetta in alto), e infine le storie di San Giovanni Battista sulla destra (altri sei riquadri e la lunetta). Dal 1490 in poi furono concluse le decorazioni con le vetrate, realizzate nel 1491 da Alessandro Agolanti, detto il Bidello, su disegno del Ghirlandaio, e l’altare, ma il maestro, morto improvvisamente nel gennaio del 1494, non vide mai la cappella definitivamente completata.

La parete di fondo e la volta

Gli affreschi, esemplari massimi della grande abilità e perizia tecnica del Ghirlandaio come affrescatore, possono essere ripercorsi grazie a un excursus attraverso la storia sacra e la storia fiorentina: analizzando le pitture si comprende come fosse passato ormai in secondo piano il soggetto sacro delle scene, in modo da esaltare il ruolo dei finanziatori e le loro possibilità economiche, oltre che politiche (non a caso sono ritratti personaggi fiorentini contemporanei nelle scene inferiori, dove sono più visibili). Del resto, ai lati delle maestose vetrate, nei primi riquadri in basso si riconoscono i due committenti: Giovanni Tornabuoni a sinistra (fig. 11), e destra la moglie Francesca Pitti (fig. 12), ‹‹che dicono essere molto naturali››,[2] inginocchiati e rivolti verso il centro della cappella, mentre si stagliano su un paesaggio collinare anteceduto da due colonnati.

La moglie di Giovanni, già deceduta e sepolta in Santa Maria sopra Minerva a Roma, è raffigurata orante e dall’incarnato pallido; Giovanni invece, con le mani incrociate al petto, è rivolto a tre quarti verso la cappella. I ritratti dei due committenti stanno alla base delle successive rappresentazioni affrescate accanto alle vetrate, dove il Ghirlandaio dipinse dal basso verso l’alto, a destra: San Giovanni Battista nel deserto (fig. 13) e il Martirio di San Pietro da Verona (fig. 14).

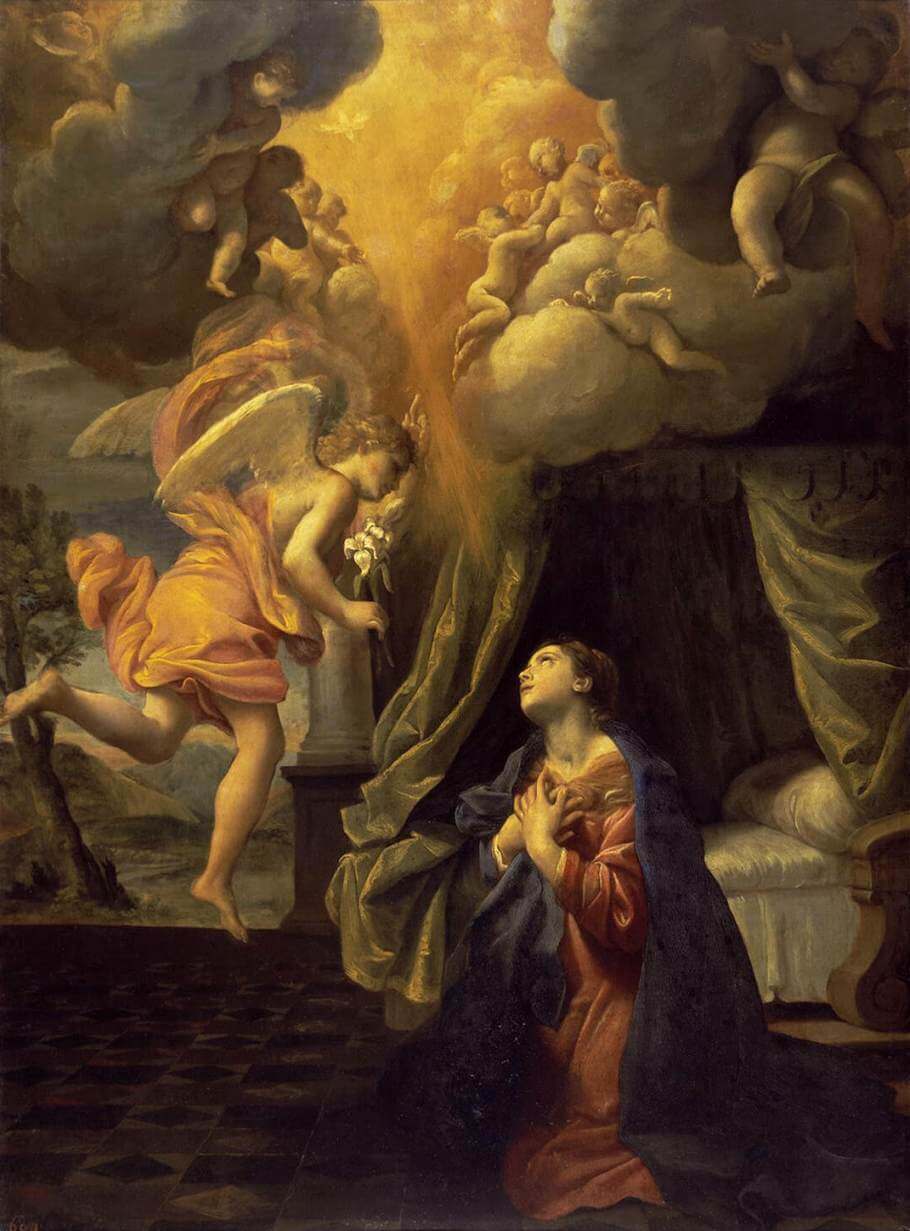

A sinistra, l’Annunciazione di Maria (fig. 15) e il Miracolo di San Domenico (fig. 16).

Sulla lunetta soprastante la parete di fondo, la scena presenta L’incoronazione della Vergine Maria con angeli, profeti e santi (fig. 17), momento di unione fra la madre di Dio e il figlio di Dio, dove, su tre livelli orizzontali sovrapposti, si dispongono i patriarchi e i profeti in trono, lasciando la vera protagonista della scena in alto: Maria viene incoronata da Cristo, con il quale è incorniciata da angeli musicanti, e viene illuminata da ‹‹un’aureola di cherubini››[3].

Il ciclo degli affreschi però cominciò dalla volta, dove il Ghirlandaio rappresentò i Quattro Evangelisti, seduti su nuvole e accompagnati dai loro simboli, su un fondo blu dove risaltano i raggi di luce che loro stessi sprigionano (fig. 18).

Note

[1] G. VASARI, Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1568, Grandi Tascabili Economici Newton7, collana "I mammut", 47, Newton Compton Editori, 1997, p. 944.

[2] G. VASARI, Le vite...cit., p. 952.

[3] R. G. KECKS, Ghirlandaio: catalogo completo, Firenze 1995, p.135.

Bibliografia

DANTI, G. RUFFA, Note sugli affreschi di Domenico Ghirlandaio nella chiesa di Santa Maria Novella in Firenze, in “OPD restauro”, 2, 1990, pp. 29-28, 87-89.

G. KECKS, Ghirlandaio: catalogo completo, Firenze 1995.

Domenico Ghirlandaio (1449-1494), atti del convegno internazionale a cura di W. Prinz, M. Seidel, (Firenze, 16-18 ottobre 1994), Firenze 1996.

VASARI, Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1568, Grandi Tascabili Economici Newton7, collana "I mammut", 47, Newton Compton Editori, 1997.

SALUCCI, Il Ghirlandaio a Santa Maria Novella. La Cappella Tornabuoni: un percorso tra storia e teologia, Firenze 2012.

C. BAMBACH, Michelangelo divine draftman & designer, catalogo della mostra (The Metropolitan Museum of Art, New York, 13 novembre 2017- 12 febbraio 2018), New Heaven London 2018.

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/ghirlandaio_%28Enciclopedia-Italiana%29/

MASOLINO DA PANICALE

A cura di Luisa Generali

Tra gli artisti del primo Rinascimento fiorentino si colloca Tommaso di Cristofano di Fino, detto Masolino da Panicale (1383 c.-1440 c.), pittore e frescante che deve gran parte della sua fama odierna al riflesso di tutta quella letteratura che fa capo agli studi su Masaccio e alla collaborazione fra i due artisti. Le notizie sulla vita di Masolino sono ancora oggi farraginose a cominciare dall’origine che gli fu attribuita per primo dal Vasari nelle Vite, coniando la denominazione di provenienza “da Panicale”, pur non comparendo in realtà in nessuno dei documenti coevi. Quindi sulla scia della tradizione vasariana la critica è stata spinta per molto tempo ad identificare questo territorio nella zona della Valdelsa (proprio come si trova scritto nelle Vite), mentre di recente le ipotesi si sono spostate verso Panicale dei Renacci, che per la vicinanza a San Giovanni Valdarno, luogo d’origine di Masaccio, spiegherebbe il motivo primo della conoscenza dei due artisti. Non si esclude comunque la provenienza da Panicale in Umbria, al confine con la Toscana. La vita di Masolino fu costellata da viaggi e spostamenti continui esercitando anzitutto la professione di “frescante”, alle prese con una committenza eterogenea che lo portò a lavorare per uomini di potere e molto spesso in contesti religiosi. Nell’incipit della sua Vita, Vasari traccia così i caratteri salienti di questo artista:

“Fu persona Masolino di buonissimo ingegno, e molto unito e facile nelle sue pitture, le quali con diligenza e con grand’amore a fine si veggono condotte. […] Cominciò similmente Masolino a fare ne’volti delle femmine le arie più dolci; ed ai giovani gl’abiti più leggiadri che non avevano fatto gl’ artefici vecchi; et anco tirò di prospettiva ragionevolmente. Ma quello in che valse più che in tutte le altre cose fu nel colorire in fresco.”

Mentre non sappiamo quasi nulla dei suoi primi quarant’anni, dove forse peregrinò come frescante Oltralpe, l’attività matura di Masolino si svolse invece negli anni cruciali del rinascimento fiorentino vivendo da co-protagonista la rivoluzione pittorica masaccesca.

La sua formazione iniziata probabilmente in famiglia fu arricchita dagli insegnamenti del maestro Gherardo Starnina (1354/1360 circa-1413), che di ritorno a Firenze dopo un soggiorno in Spagna, introdusse nel clima artistico coevo la vivacità pittorica del Gotico internazionale, incentrato sull’eleganza delle forme e una nuova componente naturalistica. Senz’altro Masolino fu influenzato anche dal gusto fiabesco della tradizione giottesca filtrata attraverso Agnolo Gaddi (1350 circa-1396) e dall’eleganza formale di Lorenzo Monaco (1370 c. -1422 c.); un altro importante ascendente fu esercitato da Gentile da Fabriano (1370-1427) e la sua preziosissima Adorazione dei Magi, datata al 1423 e commissionata da Palla Strozzi per la cappella di famiglia in Santa Trinita a Firenze. Altri nomi facevano parte di questo nuovo clima fiorentino, come Giovanni da Milano (1325-1375 c.), pittore padano trasferitosi a Firenze, Bicci di Lorenzo (1368-1452), la cui bottega fu una delle più attive in tutta Toscana, e Lorenzo Ghiberti (1378-1455), fautore della riscoperta classica; inoltre era in pieno atto la svolta prospettica di Brunelleschi (1377-1446), mentre Donatello (1386-1466) fra il 1415-1417 aveva appena terminato il San Giorgio, esempio massimo in scultura degli ideali rinascimentali. Questo clima di nuove tendenze artistiche costituì il bagaglio formativo grazie al quale Masolino intraprese la sua personale carriera di pittore. Tuttavia, ciò che più scosse il suo percorso di artista fu senz’altro l’incontro con Masaccio (1401-1428), come definito da Toesca con una descrizione che non lascia spazio a congetture, “il massimo novatore dell’arte figurativa occidentale”. È proprio questa ingombrante ombra di Masaccio che, pur gravando sulla figura di Masolino, pose il suo stile a metà strada fra tradizione e innovazione, ancora legato ad una visione incantata della realtà, a differenza del giovane Masaccio che per primo si misurò con la realistica interpretazione della natura umana. Da sempre condannato al confronto con il suo collega di bottega (in quanto i due ebbero per un periodo una “compagnia” di lavoro), e spesso considerato un “ritardatario”, la figura di Masolino è stata oggi in parte riscattata grazie al ruolo di mediatore nello sviluppo dell’arte rinascimentale, con una propria individualità senz’altro più tardogotica che rinascimentale ma proiettata in tal senso. Anche lo stesso Vasari sembra riconoscere a Masolino dei meriti che vanno oltre la descrizione di un artista tardogotico, individuando il suo progresso nella modulazione delle ombre e delle luci, indirizzato quindi verso il concetto di verosimiglianza al dato reale:

“Truovo la maniera sua molto variata da quella di coloro che furono innanzi a lui, avendo egli aggiunto maestà alle figure […] e perché egli cominciò a intender bene l’ombre et i lumi”.

Le prime opere

Una tra le prime opere attribuite a Masolino per via stilistica è la Madonna dell’Umiltà conservata agli Uffizi e datata intorno al 1415 circa (fig.1). Sebbene l’incertezza attributiva, la tenerezza del morbido incarnato insieme alla grazia incantevole della Madonna, suggeriscono la paternità dell’artista in una fase ancora giovanile influenzata dalla pittura di Lorenzo Monaco. La tavola a fondo dorato presenta la Vergine seduta su un cuscino mentre sorregge il Bambino per allattarlo: in questo movimento tenero e naturale un chiarore appena percettibile forma delle lumeggiature sulla veste e nel manto blu che si increspa morbidamente a pieghe larghe.

Nella tavoletta raffigurante La Madonna col Bambino, datata 1423 e conservata al Kunsthalle di Brema (fig. 2), lo stile pittorico dell’artista subisce un’evoluzione in linea con la pittura fiorentina del primo Quattrocento: la plasticità del corpo del Bambino appare infatti più solida, mentre la sua libera gestualità nello slancio verso madre indicano una tendenza progressiva verso l’umanizzazione dei soggetti rappresentati.

La collaborazione con Masaccio

La collaborazione fra Masolino e Masaccio - ormai difatti è appurato che la loro fu un’unione professionale e non, come a lungo ritenuto, un rapporto di “discepolanza” - era un vero e proprio sodalizio economico regolato da un contratto associativo chiamato di “compagnia”. Fu proprio tra il 1424 e il 1425 che si fondò questa unione artistica iniziata nel Trittico Carnesecchi, di cui oggi sopravvivono la predella con le Storie di San Giuliano attribuita a Masaccio (al museo Horne) e lo scomparto con il San Giuliano di Masolino al Museo di Arte Sacra a Firenze: qui il santo a figura intera, interpretato come un cavaliere medievale ammantato da un pesante veste rossa, dimostra l’elevato livello qualitativo raggiunto dal maestro nella piena maturità ed una nuova consapevolezza prospettica come si nota dallo scorcio del pavimento e il piede del Santo che avanza fino ad occupare lo spazio illusorio della cornice dipinta (fig.3).

Alla fine del 1424 Masolino collabora con lo stesso Masaccio all’opera pittorica di svolta della storia dell’arte rinascimentale: la Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine a Firenze. Qui si palesa il divario stilistico tra i due artisti, dove l’esempio più lampante è rappresentato dai Progenitori nel Paradiso Terrestre dipinto dal più anziano Masolino e la Cacciata dei Progenitori di Masaccio (fig.4-5): candore, grazia e assenza di spazialità nella pittura di Masolino si scontrano violentemente con l’impeto, la passione e la pesantezza corporea dei Progenitori di Masaccio, convivendo tutt’oggi in dialogo che rappresenta il cambiamento di un’epoca. Nella Guarigione dello zoppo e la Resurrezione di Tabita (fig.6-7), brano ad affresco della Brancacci dove si attesta la collaborazione di entrambi i pittori, la mano di Masolino emerge per la ricca cromia unita a certi dettagli narrativi tipici del linguaggio gotico. Al centro della scena due giovinetti alla moda con vesti e turbanti a fiorami sono impegnati in una conversazione mentre attraversano la piazza in senso diagonale e raccordano gli episodi delle Storie di San Pietro all’estremità (fig.6). Sullo sfondo gli edifici dipinti a tinte pastello si aprono su una piazza fiorentina (forse proprio piazza della Signoria) e lasciano spazio a minuziose scene di vita quotidiana: vasi sui davanzali delle finestre, panni stesi, gabbie per uccelli, scimmie legate al guinzaglio, una madre che accompagna il figlioletto per la mano, anziani sulla porta di casa. È riferibile a questo periodo di collaborazione anche la celebre Sant’Anna Metterza degli Uffizi (fig.8), dove il corpo voluminoso della Vergine dipinta da Masaccio contrasta nettamente con la bidimensionalità della Sant’Anna di Masolino, sebbene il tentativo di scorciare prospetticamente la mano della donna mentre si muove in un gesto di protezione verso la figlia.

Tra la fine del 1424 e l’inizio del 1425 Masolino si sposta a Empoli, nel contado fiorentino: qui affresca per il Battistero della Collegiata forse la sua opera più nota al grande pubblico (reinterpretata nel 2002 dal video Emergence dell’ artista contemporaneo celebre per la sua videoarte, Bill Viola), ovvero il Cristo in pietà o Vir Dolorum (fig.9), dove l’artista tenta di avvicinarsi alle tendenze progressiste di Masaccio. La scena composta dall’insieme armonico dei tre personaggi è carica di pathos: Cristo per metà uscito dal sepolcro è sorretto da Maria e San Giovanni Evangelista, che si presenta piegato dal dolore e in adorazione. L’iconografia del Vir Dolorum, molto diffusa nella seconda metà del XIV secolo, rappresenta Cristo separato da ogni contesto temporale e spaziale, nel momento della resurrezione. Sebbene la morte sia già sopraggiunta e i segni della passione siano ancora ben visibili, il corpo del Redentore appare sollevato e con gli occhi semi aperti, partecipe sia alla vita che alla morte. Sebbene nell’affresco empolese permanga una leggera delicatezza gotica, i volumi si fanno solidi ed i volti acquistano un’intensa espressività che non ha precedenti nella pittura di Masolino; si notano inoltre vari particolari di gusto già rinascimentale, come la cornice a dadi nei due lati della cuspide realizzata secondo criteri prospettici, ed il piccolo sarcofago classicheggiante con il motivo geometrico centrale colorato a imitazione degli intarsi marmorei; il torso di Cristo, lievemente modellato da ombre che restituiscono all’epidermide un effetto reale, ricorda inoltre suggestioni tratte della statuaria antica che Masolino avrebbe avuto modo di studiare durante un presunto viaggio a Roma nel 1423.

Nel 1428 il cardinale Branda Castiglioni affidò al duo, Masolino e Masaccio, il compito di affrescare per la basilica di San Clemente a Roma la cappella di sua proprietà con Storie di Santa Caterina d’Alessandria e Storie di Sant’ Ambrogio. Per la disomogeneità stilistica di alcune parti si ipotizza che l’incarico in principio fosse affidato a Masaccio e che, dopo la sua prematura morte, avvenuta entro la metà del 1428, Masolino avrebbe quindi terminato il ciclo pittorico. Tra i brani attribuiti a Masolino si distingue, sul pilastro esterno della cappella, la possente figura di San Cristoforo nell’atto di sorreggere il Bambino (fig.10): nel volto del Santo emerge un’intensa e vigorosa carica espressiva, accentuata dallo sguardo incredulo e dall’apertura della bocca che intensifica lo sforzo appassionato con il quale il gigante porta il peso di Cristo e del mondo, mentre i colori brillanti risplendi di una calda luce propria sono tipicamente masoliniani.

Dopo la morte di Masaccio

Dopo la morte di Masaccio il percorso artistico di Masolino proseguì in diverse zone d’Italia con incessanti peregrinazioni tanto che risulta ancora oggi difficile poter ricostruire esattamente tutti gli spostamenti del pittore, che sui viaggi sembra aver costruito la sua fortuna fin da giovane. Il suo incessante girovagare si interruppe forse negli anni Quaranta a Castiglione Olona (provincia di Varese) dove realizzò gli ultimi lavori per lo stesso Cardinale Branda Castiglione, già committente degli affreschi in San Clemente, e originario del posto. Tra le diverse testimonianze pittoriche attribuite al maestro l’opera più nota di Castiglione è senz’altro la cappella privata del prelato (oggi battistero), interamente decorata con un ciclo di affreschi dedicato alle storie di San Giovanni Battista. In quest’ultima fase Masolino si rifugiò nel suo personale modo di dipingere da sempre più vicino allo stile delicato e favolistico del tardo gotico, qui tradotto in una fresca vena narrativa che caratterizza l’intero programma decorativo: non mancano tuttavia alcuni spunti della rinascenza fiorentina e dell’insegnamento masaccesco, ravvisabili in una più solida impostazione prospettica dello spazio, insieme ad una maggior naturalezza espressa nella resa dei moti dell’animo e talvolta anche nella corporeità delle figure. Esemplificativo dell’acquisita consapevolezza prospettica è il lungo loggiato che fa da quinta al gruppo dei nobili invitati in aspetto e pose cortesi che presenziano nell’episodio del Banchetto di Erode, mentre fanno parte di quel repertorio emozionale, ancora in un’accezione piuttosto aneddotica, i gesti di sorpresa e raccapriccio delle due ancelle che in secondo piano assistono alla Consegna della testa del Battista ad Erodiade (fig.11-12-13-14-15). Nel Battesimo di Cristo (fig.16) i corpi seminudi dei neofiti sulle rive del fiume Giordano riportano alla mente i momenti più vicini alla pittura di Masaccio, qui individuabili nella modulazione del chiaroscuro che anima la fisicità dei personaggi, colti in un momento di spontaneità.

Bibliografia

Vasari, Vita di Masolino da Panicale, in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1568, Edizione per i tipi di Giunti - Grandi Tascabili Economici Newton, collana "I mammut" n. 47, 1997.

Borsi, Masolino, Art Dossier, n. 192, Milano 2003.

Sitografia

Bortolotti MASOLINO da Panicale, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 71 (2008).

Madonna dell’Umiltà: https://www.uffizi.it/opere/masolino-madonna-umilt%C3%A0

Sant’Anna Metterza: https://www.uffizi.it/opere/santa-anna-masaccio

LA PITTURA POMPEIANA

A cura di Simone Lelli

ORIGINE DELLA PITTURA POMPEIANA

Le prime attestazioni di pittura parietale “pompeiana” si trovano nel trattato di Marco Vitruvio Pollione “De Architecture” scritto intorno al 15 a.C: si tratta di un trattato sull’architettura composto da 10 libri giunto integro fino a noi. Il libro VII in particolare tratta degli edifici privati, della loro tipologia e delle loro decorazioni parietali, ed è proprio in questo settimo libro che Vitruvio per la prima volta descrive la particolarità dello stile pittorico “pompeiano”. Bisognerà però aspettare il sovrano Carlo di Borbone (fig.1), che nel 1738 autorizzerà Roque Joaquin de Alcubierre ad utilizzare quattro operai nelle ricerche sotterranee di Pompei, per poter avere numerosissimi reperti appartenuti alla città campana in epoca classica, tra cui numerose opere di pittura parietale. Naturalmente il sovrano non poteva immaginare l’importanza di quei ritrovamenti, che daranno inizio alla ricerca archeologica nell’intera area. Ed è proprio grazie al trattato di Vitruvio, alla ricerca archeologica iniziata da Carlo di Borbone e all’ottima conservazione delle pitture che nel 1882 l’archeologo tedesco August Mau delinea e suddivide per la prima volta queste opere in quattro stili, che verranno poi utilizzati per classificare tutta l’arte romana anteriore al 79 d.C.

LA PITTURA POMPEIANA: I STILE (150 a.C. – 80 a.C.)

Il primo stile (fig.2) della pittura pompeiana, anche detto stile strutturale o dell’incrostazione, comprende tutte quelle opere datate dal 150 a.C. fino all’ 80 a.C. Diffuso sia in edifici pubblici sia in quelli privati questo stile attraverso l’uso dello stucco a rilievo proponeva decorazioni in opus quadratum[1]. Il primo stile solitamente ha tre caratteristiche che si ripetono in uno schema fisso; la prima fascia posta al livello superiore è decorata con cornici di stucco sporgente, la fascia centrale viene decorata con colori che tendevano ad imitare il marmo, il granito o l’alabastro (troviamo l’uso predominante del rosso e del nero ma anche tonalità sul viola, verde e giallo), infine troviamo uno zoccolo[2] decorato con tonalità sul giallo. Anche piccoli elementi architettonici, come ad esempio dei pilastri utilizzati per la divisione verticale degli edifici, trovano spazio in questo stile. Il primo stile nasce da una radicata ispirazione alla cultura ellenica presente a Pompei, e queste caratteristiche le ritroviamo spesso in edifici del III o II secolo a.C. presenti delle polis greche e in alcune città sul Mar Nero, decorati con cornici in chiaroscuro, finto rilievo e piccole semicolonne[3] in stucco. Nell’area pompeiana eccellenti esempi del I stile li troviamo nel tempio di Giove, nella Casa del Fauno e nella Casa di Sallustio.

II STILE (80 a.C. – fine I secolo a.C.)

Il secondo stile (fig.3), noto anche come stile architettonico, va dal 80 a.C. fino alla fine del I secolo a.C. La caratteristica principale di questo secondo stile è la realizzazione di cornici e fregi [4] con tralci vegetali attraverso la pittura e non più con l’utilizzo dello stucco. La novità di questo stile viene data da un’elegante prospettiva che dava allo spettatore l’illusione in primo piano di podi [5] e finti colonnati, edicole [6] e porte, dalle quali si aprivano vedute prospettiche. A dare maggior lustro al II stile fu lo sviluppo in questo periodo degli artisti “paesaggisti” che dipingevano dettagli dei giardini con grande cura. In questo periodo era solito dipingere nature morte con cacciagione, ortaggi e frutta, ciò viene spiegato dall’usanza di portare come dono agli amici regali composti prevalentemente da cibo. L’esempio più antico lo troviamo a Roma nella Casa dei Grifi sul Palatino databile tra il 120 e il 90 a.C., mentre a Pompei lo troviamo soprattutto nella Villa dei Misteri, ma anche nelle case di Obellio Firmo, del Labirinto, delle Nozze d’Argento, del Criptoportico.

III STILE (fine I secolo a.C. – metà I secolo d.C.)

Il terzo stile (fig.4), definito anche stile ornamentale, fu utilizzato tra la fine del I secolo a.C. fino alla metà del I secolo d.C. Profondamente diverso dallo stile precedente, il terzo stile presenta elementi piatti con aree che venivano riempite con un unico colore, molto spesso tonalità scure, che rappresentavano pannelli raffiguranti scene di varia natura. A sottili pareti vengono a sovrapporsi sofisticate strutture architettoniche dall’improbabile equilibrio, le pareti vengono dipinte a tinta unita con larghe campiture [7] sull’azzurro e sul verde che per la prima volta vengono aggiunti ai classici colori utilizzati precedentemente (giallo, rosso e nero). Su queste campiture compaiono spesso piccole vedute con figure sospese a mezz’aria, soggetti di tipo mitologico o paesaggi d’invenzione. Inoltre c’erano casi in cui si utilizzavano tonalità chiare per gli ornamenti, come ad esempio per la realizzazione di candelabri, figure alate e ramificazioni vegetali. Un sontuoso esempio del terzo stile a Pompei lo troviamo nel tablinum presso la Casa di Marco Lucrezio Frontone.

IV STILE (60 d.C. – 79 d.C.)

l quarto stile (fig.5), conosciuto anche come stile dell’illusionismo prospettico, si affermò nell’impero romano in età neroniana, mentre a Pompei si instaurò dopo il 60 d.C. e si concluse con la violenta eruzione del Vesuvio che distrusse completamente la città di Pompei nel 79 d.C. Di questa datazione siamo abbastanza certi poiché dopo il violento sisma del 62 d.C. che colpì l’intera Campania, gli edifici che furono restaurati furono decorati con pitture appartenenti al IV stile. Rispetto agli stili precedenti, il quarto stile introduce come caratteristica principale quella di rappresentare strutture sontuose e idilliache ma non reali, che suscitavano meraviglia in chi le ammirava. Quest’ultimo stile a differenza degli altri presenta architetture bidimensionali e fortemente decorative, ma allo stesso tempo conserva caratteristiche sia del II stile (come la tecnica di imitazione di rivestimenti marmorei, le imitazioni e l’illusione di architetture e oggetti proposti in uno spazio questa volta bidimensionale) sia caratteristiche del III stile (come raffigurazioni ornamentali di candelabri, figure alate e tralci vegetali). Gli esempi più importanti del IV stile a Pompei li troviamo nella Casa dei Vettii e nella Casa dei Dioscuri.

CONCLUSIONE

Con la fine della città di Pompei cessa di esistere anche la sua tradizionale arte pittorica ma non cessò invece lo sviluppo dell’arte romana, che continuò ad evolversi e a cambiare fino alla fine del suo impero. Basti pensare che alcune opere bizantine sono per stile e significato completamente diverse dai quattro stili ma conservano ancora qualche traccia di quelle che erano le caratteristiche dello stile “pompeiano”, ciò a conferma che l’arte romana, nonostante abbiamo perso nel 79 d.C. un centro artistico vitale, si sia poi evoluta verso altri stili e influenze, conservando però un profondo legame con le sue origini e andando a caratterizzare buona parte dell’arte medioevale, con continue riprese all’arte classica durante i secoli successivi.

Note

[1] Opus quadratum: tecnica di costruzione dell’antica Roma che prevedeva la sovrapposizione di blocchi squadrati di forma parallelepipeda e di altezza uniforme, messi in filari omogenei con piani di appoggio continui.

[2] Zoccolo: Basamento di una struttura.

[3] Semicolonna: pilastro a forma di colonna con funzione decorativa.

[4] Fregio: parte intermedia tra architrave e cornice nella trabeazione degli ordini architettonici classici.

[5] Podio: basamento rialzato.

[6] Edicola: piccola costruzione costituita da due colonne con sovrapposto frontone, eretta per ornamenti o a protezione delle statue.

[7] Campitura: stesura uniforme del colore utilizzata come sfondo dell’opera.

Sitografia

capitolivm.it

loneyplanetitalia.it

napoli-turistica.com

notizie.virgilio.it

treccani.it

Bibliografia

CRICCO, F. P. DI TEODORO, itinerario nell’arte, vol.1 dalla preistoria all’arte romana, 2016.

I BRAGANTINI, V. SAMPAOLO , LA PITTURA POMPEIANA, Verona, 2018.

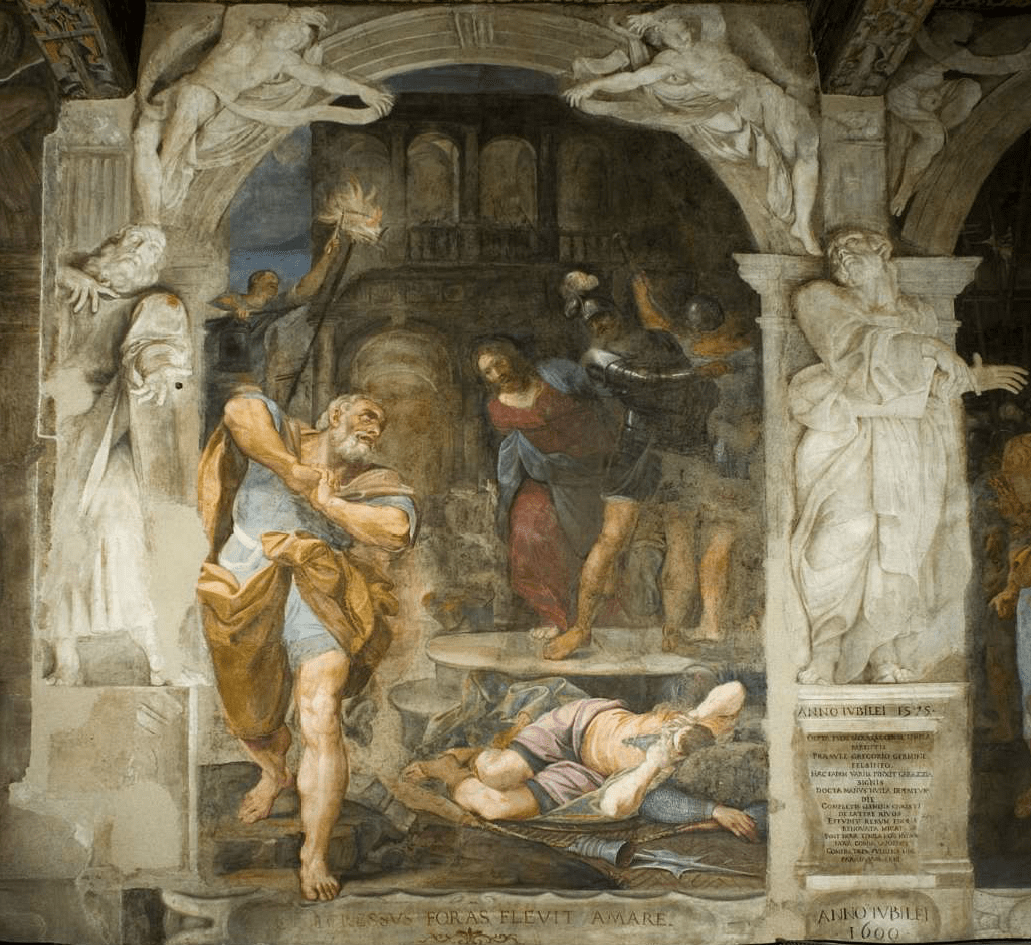

MATTIA PRETI, IL CAVALIER CALABRESE

A cura di Felicia Villella

MATTIA PRETI: LA BIOGRAFIA

Considerato il più grande e noto pittore della Calabria, Mattia Preti nasce a Taverna nel Febbraio del 1613, figlio di Cesare Preti e Innocenza Schipani, una famiglia appartenente al ceto degli onorati e di stirpe nobile, dunque in grado di garantirgli una buona educazione, e per questo affidato in seguito nelle mani di un sacerdote dotto e qualificato del luogo, Marcello Anania. Battezzato il 26 Febbraio, come riportano i registri, nella chiesa della parrocchia locale di San Martino, ritroviamo le date del sacramento nell'opera Vite de’ pittori, scultori, ed architetti napoletani del 1745 di Bernardo De Dominici. Molti documenti sono andati persi, ma siamo certi dell’anno di nascita grazie a quel che riportano diverse fonti letterarie e documentarie.

Ebbe due fratelli e tre sorelle, di cui si conosce molto poco, se non del fratello maggiore Gregorio, anch'egli pittore, il quale aprì a Roma la via della pittura al più piccolo. Non si hanno notizie certe circa la sua infanzia trascorsa nel luogo di nascita, tranne che per qualche aneddoto da verificare; di certo si trattava di un giovane molto abile sia con la spada che col pennello, tanto da ritrarsi in futuro con entrambi gli attributi.

Sappiamo che negli anni ‘30 del Seicento si trasferisce a Roma, come testimonia un documento relativo ad un affitto insieme al fratello presso un'abitazione locata nella parrocchia di San Biagio a Montecitorio.

È in questi luoghi che si avvicina alla pittura caravaggesca, ma anche a molti altri artisti attivi a Roma, come testimoniano le sue prime opere giovanili. È chiaro che il suo primo maestro fu il fratello Gregorio, che lo indirizzò verso le opere più apprezzate nel periodo per stile e composizione pittorica.

Non si hanno notizie sulla sua permanenza nello stesso appartamento nell'anno seguente, questo perché con molta probabilità mise da parte il pennello per arruolarsi nell'esercito pontificio, un'ipotesi questa che ben si sposa con l’idea romanzata del pittore armato che si trovava spesso ad alternare lunghi periodi di inattività pittorica ad azioni che meglio legavano con la sua propensione per l’uso delle armi.

Si tratta di un periodo che lo vede impegnato in diverse città, nonostante mantenga la residenza nella città di Roma, finché chiese nel 1641, e poi ricevette attraverso Urbano VIII, la nomina di Cavaliere di Obbedienza dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. Nel 1646 lo ricollochiamo a Roma grazie ad un censimento, che lo vede affittuario presso una casa della vedova di Jacob Van Hasen, Caterina d’Asa, nei pressi dell’attuale Piazza di Spagna in compagnia del fratello Gregorio e del pittore Bartolomeo Ardovini.

Segue una ricca e documentata attività pittorica, di un gusto tipicamente barocco con richiami al Guercino. In questo periodo si avvicina a Camillo Pamphilj, il quale annovera tra gli inventari delle sue collezioni una serie di opere del Mattia Preti appartenenti alla maniera giovanile.

Conseguentemente al suo ingresso nella Congregazione dei Virtuosi al Pantheon nel 1650 la sua produzione pittorica è maggiormente documentata e di conseguenza tracciabile con maggiore facilità. Grazie alle visite effettuate nelle città di Venezia e Modena matura una più profonda tecnica esecutiva che lo porta a raggiungere la prima maturità stilistica dai chiari rimandi ai pittori emiliani che studia e fa propri.

Come attesta un suo deposito presso il Banco di Pietà nel 1653, in questo anno si trova a Napoli dando inizio ad intense prestazioni per i più facoltosi committenti del luogo ed altrettanto intense commissioni per opere pubbliche, sviluppando un perfetto connubio tra la pittura romana e il naturalismo barocco partenopeo.

La sua maestranza attira le attenzioni del Gran Maestro dell’Ordine di Malta, Martin De Redi, che gli commissiona una serie di opere da inserire nella Co-Cattedrale di La Valletta, a Malta. È questo il momento in cui ottiene la nomina al grado di Cavaliere di Grazia dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme.

Al culmine della sua fama nella città di Napoli, forse per sfuggire alle pressioni di concorrenza con altri pittori locali, decide di fare rientro a Roma, come testimoniano due sue presenze presso la Congregazione dei Virtuosi del Pantheon e i continui rapporti, mai interrotti in realtà, con la famiglia Pamphilj.

Nel 1661 su richiesta del Gran Maestro dell’Ordine Nicola Cotoner lo ritroviamo a Malta, dove si stabilisce e si impegna come pittore ufficiale dei Cavalieri dell’Ordine nella decorazione della Co-cattedrale a La Valletta e in numerose tele per le chiese dell’isola.

Sono gli anni di una revisione del proprio stile pittorico, si nota un ritorno all'uso dei colori lucenti tipico dello stile veneziano e un tratto scenico revisionato che si rifà al periodo napoletano e romano. Durante il soggiorno maltese sperimenterà anche la progettazione architettonica con la chiesa dell’Immacolata Concezione di Sarria, prevedendo una impostazione tipica delle costruzioni romane seicentesche, con ispirazione interna quasi classicheggiante.

Fino al 1699, anno della sua morte, produce una mole di opere tale che, collocate nel contesto produttivo della sua intera esistenza, fanno ipotizzare una realizzazione complessiva di oltre 400 opere tra tele ed affreschi. Muore a La Valletta il 3 Gennaio del 1699 e ivi seppellito, nella Co-cattedrale della città, in cui è ancora custodita la sua lapide.

IL CORREDO

Si tratta di una scena che riprende un episodio biblico, trattato e riprodotto in epoca barocca anche in altre opere pittoriche di diversi artisti. La composizione riprende quella della quinta scenica, i personaggi principali della vicenda sono ritratti con una vicinanza tale all'osservatore quasi da creare l’illusione che anch'egli faccia parte della stessa. Di fronte e in posizione centrale abbiamo Giacobbe, il quale, insieme alle due mogli, lascia la casa del suocero in direzione della casa paterna. È durante il suo viaggio che il padre di Rachele lo raggiunge incolpandolo del furto di una coppia di idoli trafugati in casa sua. Giacobbe è ripreso nell'atto in cui si discolpa da qualsiasi accusa e invita il suocero a cercare pure in ogni dove, perché sicuro di non esserne responsabile. La mano destra lo invita a frugare nel baule con decisione, indicandolo e coinvolgendo lo spettatore a rivolgere lo sguardo proprio verso l’oggetto. La teatralità raggiunta distoglie lo sguardo dalla protagonista dell’inganno, Rachele, che ha invece effettivamente trafugato gli idoli nascondendoli in sella al cammello e che, fingendo un malore che è proprio delle donne, si adagia con la sua ampia veste per nascondere il misfatto. La maniera esecutiva è quella di chiara matrice caravaggesca, coadiuvata dall'uso dei toni caldi del neo-venetismo ottimamente esercitato nella resa dei panneggi e delle tuniche. Gli incarnati sono il risultato del meticoloso studio biblico dell’episodio riprodotto, la stessa Rachele presenta una carnagione quasi dai toni lunari, in accordo con la proposta dei sacri versi secondo i quali soggetta ad un malore:

Ella parlò al padre: «Non si offenda il mio signore se io non posso alzarmi davanti a te, perché ho quello che avviene di regola alle donne». Làbano cercò, ma non trovò gli idoli. (Gn 31, 35)

SOFONISBA PRENDE LA COPPA DI VELENO

La scena riprende un personaggio che più volte il Cavaliere di Calabria utilizzerà nelle sue opere pittoriche. Sofonisba, regina cartaginese, personifica l’ideale di donna e sposa fedele la quale, pur di non cadere in mano al nemico, sacrifica sé stessa per concedere al marito Massinissa la continuità della sua alleanza con Scipione l’Africano. Si tratta di un'opera pittorica detta da cavalletto, destinata alle collezioni private, probabilmente a quella del marchese don Antonio Ruffo di Messina, raffinato collezionista. L’opera è sicuramente appartenente alla prima età giovanile, non priva di una certa maturità pittorica. Sono chiari i riferimenti allo stile caravaggesco e le influenze dei francesi Vouet e Regnier. L’uso scelto nella distribuzione della luce nella tela mette in risalto la figura di Sofonisba, la quale occupa la porzione destra dell’opera. Riccamente vestita secondo i canoni estetici del barocco, afferra con decisione la coppa di veleno, conscia del proprio destino, con una fierezza d’animo che nel contempo fa trasparire un cenno di esitazione umano nella resa vitrea degli occhi, stato d’animo che si riflette perfettamente nelle lacrime versate dall'ancella posta nello sfondo della scena.

“Accetto volentieri il dono nuziale che non mi è sgradito, se il marito non può dare alla moglie niente di meglio. Digli però che sarei morta meglio se non mi fossi sposata il giorno stesso della mia morte.” Le parole non furono più fiere del gesto con cui prese la coppa, e impavida, senza dare nessun segno di turbamento, la bevve d’un colpo. (Livio, Ad urbe condita XXX)

Bibliografia

E. Pérez Sànchez (a cura di), Pintura napolitana de Caravaggio a Giordano, Catalogo della mostra a cura di, Madrid 1985;

Delfino, Documenti inediti sui pittori del '600 tratti dall’Archivio Storico del Banco di Napoli (A.S.B.N.) e dall'Archivio di Stato di Napoli (A.S.N), (in) Ricerche sul '600 napoletano, saggi e documenti per la Storia dell'Arte, Milano 1987, p. 102;

De Vito, Apporti del Lanfranco alla cultura figurativa napoletana della metà del '600, (in) Ricerche sul '600 napoletano, Milano 1985, pp. 10-11;

Causa Picone-A. Porzio-A. Borrelli, Il palazzo reale di Napoli, Napoli 1987;

Utili, In Civiltà del Seicento a Napoli, Catalogo della mostra, Napoli 1984, I, pp. 167, 169, 370-382;

Amato (a cura di), Imago Mariae. Tesori d'arte della civiltà cristiana, Catalogo della mostra, Roma 1988;

Vodret (a cura di), Anteprima della Galleria Nazionale di Cosenza. Catalogo mostra, Silvana editore 2003, pp. 68-71.

Sgarbi, Mattia Preti, Rubettino editore, Soveria Mannelli 2013.

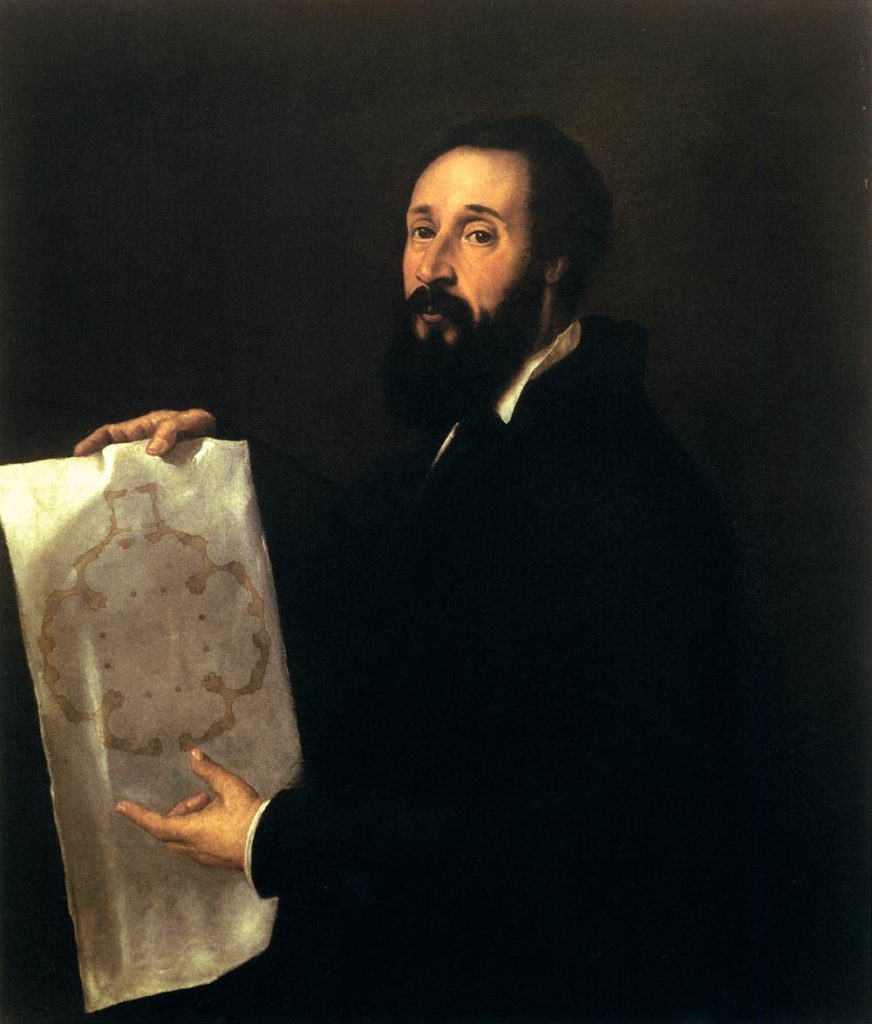

L'ESTRO PARMENSE DI GIOVANNI LANFRANCO

A cura di Mirco Guarnieri

Giovanni Lanfranco nacque a Parma nel Gennaio del 1582. Divenne paggio del conte Orazio Scotti di Montalbo a Piacenza, ma con la scoperta del talento artistico del giovane Lanfranco il conte lo mise sotto gli insegnamenti di Agostino Carracci, che in quel momento si trovava a Parma al servizio di Ranuccio Farnese per la decorazione del Palazzo del Giardino. Assieme a Sisto Badalocchio rimase al servizio del Carracci fino al 1602, anno della sua morte, per poi dirigersi su indicazione di Ranuccio Farnese a Roma presso la bottega di Annibale Carracci, che stava realizzando gli affreschi del Palazzo di proprietà del fratello Odoardo Farnese. Tra l’arrivo a Roma e il 1610 il Lanfranco realizzò assieme agli altri pittori della bottega i riquadri di scene mitologiche sulle pareti della galleria quali “Arione sul Delfino”1, “Dedalo e Icaro”2, “Ercole e Prometeo”3 tra il 1604-05 e contemporaneamente nella cappella Herrera in San Giorgio degli Spagnoli dove secondo lo studioso Eric Shleiler, il pittore avrebbe messo mano alla lunetta raffigurante “l’Apparizione di San Diego sulla sua tomba”4. Negli ultimi due anni del primo decennio il Lanfranco lavora alla cappella di Sant’Andrea sono le direttive di Guido Reni nel 1608, nell’Oratorio di Sant’Andrea in San Gregorio al Celio nel 1609 dove realizzò le figure di San Gregorio e Santa Silvia, mentre insieme a Sisto Badalocchio produsse un volume di incisioni delle Logge di Raffaello nel 1610.

Il 1609 è l’anno della morte del maestro Annibale. Questo portò al ritorno del pittore nella città natale soggiornando presso il conte Orazio Scotti che gli portò numerose commissioni tra Piacenza e dintorni come il “l’Arcangelo Raffaele che sconfigge il demone”5 per la cappella in San Nazaro e San Celso (Museo Capodimonte, Napoli), la pala d’altare della “Crocifissione con i Santi Pietro e Paolo, la Maddalena e la Vergine” per la chiesa parrocchiale di San Pietro a Porcigatone presso Borgo Val di Taro del 1610, mentre nel 1611 fece la decorazione, andata perduta, della cappella di San Luca per il Collegio dei Notai in Santa Maria delle Grazie di cui è ci giunta solo “la pala dedicata al Santo”6. L’anno seguente è quello che vide il ritorno del pittore a Roma dove vi rimase fino al 1631. Durante questo secondo soggiorno romano realizzò la pala d’altare della “Salvazione di un’anima”7 per una cappella in San Lorenzo a Piacenza (Museo Capodimonte, Napoli) in cui sono visibili elementi chiaroscurali che rimandano alla pittura di Caravaggio. Ancora più visibili sono nel dipinto “Sant’Agata visitata e curata da San Pietro”8 del 1613-14 (Galleria Nazionale, Parma).

Nel 1615 il pittore firmò un contratto con Asdrubale Mattei per dipingere le volte di tre camere dell’ala settentrionale del proprio palazzo: “Giuseppe e la moglie di Putifarre”9,“Giuseppe nella prigione spiega i sogni dei prigionieri”10 e “l’Elia sul carro di fuoco”, andato distrutto. Sempre quell'anno il Lanfranco ricevette due importantissime commissioni: la prima arrivò dal vice-cancelliere di Santa Romana Chiesa, Alessandro Peretti Montalto, dove gli veniva chiesto di partecipare assieme a quasi tutti i pittori della bottega di Annibale Carracci alla realizzazione di un ciclo di undici quadri raffiguranti gli episodi della vita di Alessandro Magno, per ornare le pareti della villa del vice-cancelliere sull’Esquilino. Il Lanfranco realizzò “Alessandro malato mostra la lettera calunniosa al suo medico Filippo”11 e “Alessandro rifiuta l’acqua offertagli da un soldato”12 (Fondazione Cassa di risparmio Pietro Mondadori).

La successiva commissione portata a termine l’anno seguente fu anche la prima opera pubblica del Lanfranco a Roma, la decorazione della “cappella Bongiovanni in Sant’Agostino”13ab : nella cupola il pittore elaborò l’illusionismo caratteristico del Correggio in chiave annibalesca, riprese nuovamente l’elemento chiaroscurale del Merisi nelle due opere laterali cd, mentre la pala d’altare inizialmente non prevedendo la figura del Dio Padre13e (Louvre, Parigi) venne sostituita in quella attuale 13f. Sulla stessa scia stilistica in quegli anni abbiamo la “Madonna con Bambino e i Santi Carlo Borromeo e Bartolomeo”14 (Museo Capodimonte, Napoli) sempre nel 1616 e la pala raffigurante la “Vergine col Bambino in gloria tra i Santi Agostino, Borromeo e Caterina d'Alessandria”15 (San Pietro di Leonessa, Rieti) del 1630.

Giovanni Lanfranco si dedicò anche ai dipinti di piccolo formato adatti agli studioli, realizzando opere come “Davide che trascina la testa di Golia”16 (Fondazione Longhi, Firenze) per un membro della famiglia Gavotti, “l’Annunciazione della Vergine”17 per il cardinal Montalto (Hermitage, San Pietroburgo) e “l’Assunzione della Maddalena”18 (Puskin Museum, Mosca) tutte e tre realizzate tra il 1616-17 e legate dalla componente neoannibalesca.

L’enorme successo ottenuto dalla decorazione della cappella in Sant’Agostino attirò l’attenzione di personaggi importantissimi come ad esempio il cardinal Scipione Borghese, papa Paolo V e il cardinal Odoardo Farnese, per cui lavorò nel primo soggiorno romano.

Nel biennio 16-17 del Seicento troviamo il pittore parmense a realizzare il Fregio di una parete della sala Regia della cappella Paolina assieme a Carlo Saraceni e Agostino Tassi, facendogli guadagnare la decorazione pittorica della volta della loggia delle Benedizioni in San Pietro. La sfortuna volle che nel 1621 con la morte del papa, il progetto non proseguì e la loggia non fu dipinta.

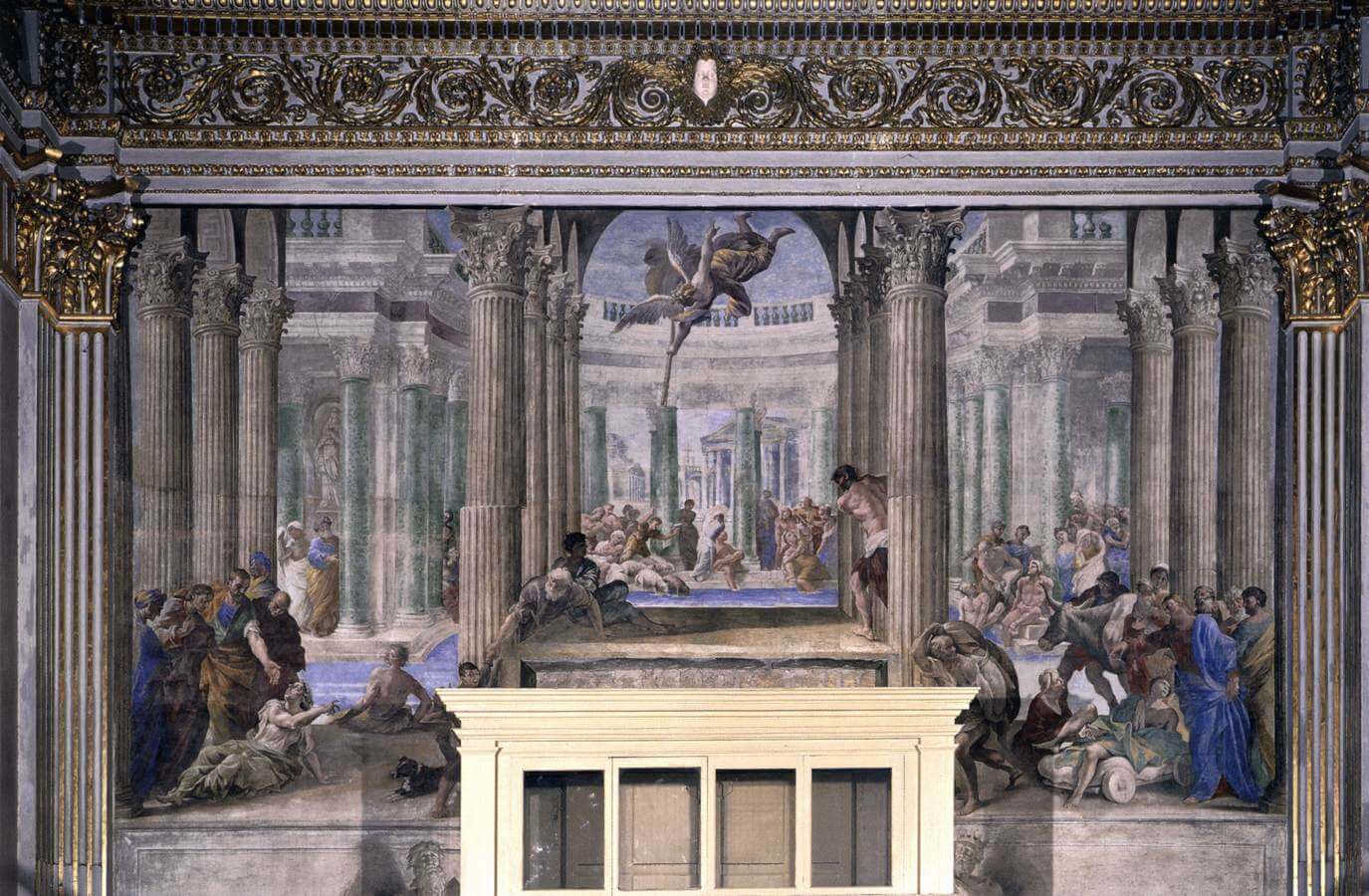

Con l’arrivo di Gregorio XV, al Lanfranco vengono preferiti il Guercino e Domenichino, ma nonostante ciò negli anni 20 del Seicento realizzò gli affreschi per la “cappella Sacchetti”19abc in San Giovanni Battista dei Fiorentini (1622-23), per la “volta della loggia del primo piano”20 a Villa Borghese (1623-24) e per la “cupola”21 di Sant’Andrea della Valle (1625-27). In queste ultime due decorazioni si può notare come il Lanfranco rivolga il suo sguardo allo stile barocco.

A Gregorio XV succedette Urbano VIII e nel 1625 il pittore gli fece richiesta di ottenere l’incarico di dipingere la “Navicella” in San Pietro per sostituire la pala rovinata di Bernardo Castello e dopo la visione della cupola da parte del pontefice gli venne ufficializzato l’incarico. Nel 1628 l’affresco venne completato portandogli la nomina di Cavaliere all’ordine di Cristo da parte del papa. In questo affresco purtroppo frammentato, viene rappresentato il momento più alto dello stile pienamente barocco del pittore.