LE BOTTEGHE NAPOLETANE SULLA SCENA DI BETLEMME

A cura di Ornella Amato e Camilla Giuliano

Introduzione

Breve storia del presepe da Betlemme a Napoli

L'origine storica del presepe va ricercata nei Vangeli di Matteo e Luca dove, in circa 180 versi, sono riportati l’arrivo di Maria e Giuseppe a Betlemme e la nascita del Cristo.

Nel 1223 San Francesco d'Assisi, a Greccio, decise di mettere in scena quanto scritto nel testo sacro, affinché tutti potessero conoscere il vero significato del Natale.

Dopo di lui furono molte le iniziative cristiane che diedero vita alla celebrazione dell’evento; dalle scene teatrali si passò alla rappresentazione con statuette prodotte artigianalmente. Il primo presepe della storia venne realizzato da Arnolfo di Cambio nel 1283 ed è oggi conservato nella basilica Santa Maria Maggiore a Roma.

Le origini dell’arte presepiale napoletana

Il presepe è stato ben presto apprezzato nelle corti napoletane dove, in particolare con l'arrivo dei Borboni nella seconda metà del XVIII sec., raggiunse un livello altissimo.

La storia racconta che il re Carlo di Borbone, insieme alla regina Maria Amalia e all’intera corte, era solito trascorrere parte delle giornate estive a preparare mattoncini, casette e abiti per i personaggi che avrebbero animato il presepe della Cappella del palazzo reale della capitale, prendendo spunto e idee da coloro che animavano quotidianamente i vicoli e le strade.

Nasceva così il presepe napoletano quale trasposizione plastica del centro della città, con personaggi popolari abbigliati seguendo i costumi del tempo, coi suoi colori, le sue botteghe, le grida delle madri che dai balconi chiamavano i figli che si attardavano a rincasare.

La Napoli del XVIII sec. diventava, così, una nuova Betlemme.

Questa nuova arte divenne un simbolo della napoletanità nel mondo tanto da essere celebrata tutt’oggi nei principali musei cittadini, come dimostrano i presepi presenti nella Cappella del Palazzo Reale nel cuore della città e alla Reggia di Caserta o anche il più famoso presepe Cuciniello all’interno del Museo Nazionale di San Martino.

Il 28 dicembre 1879, Michele Cuciniello, presentava al pubblico un presepe di sughero, stucco e cartapesta in cui si ricreava la città coi suoi borghi e le sue case, nel quale si muovevano personaggi del popolo napoletano che s’intrecciavano con i protagonisti della Natività.

Si può affermare con certezza che il diletto estivo dei Borbone ed il presepe Cuciniello rappresentino il punto di partenza dei maestri presepiali di San Gregorio Armeno[1] che hanno portato fuori dalla città un’opera artigianale tutta napoletana.

L’arte presepiale napoletana dei giorni nostri

I maestri presepiali di Via San Gregorio Armeno tutt’oggi mantengono viva la tradizione inaugurata dai Borbone e realizzano presepi in sughero, legno e cartapesta guardando come modello al presepe Cuciniello, abbigliando i pastori con costumi tipicamente settecenteschi, evitando di discostarsi dalla tradizione, sforzandosi di mantenerla viva.

Nella realizzazione del presepe, l’iconografia perseguita è sempre uguale: il centro della scena è quello della Natività, le cui statuine vengono inserite nella grotta secondo un criterio ben preciso: al centro è il Bambino alla cui sinistra è inginocchiata la Vergine, rappresentata secondo la tradizione mariana, con una tunica bianca e con indosso un manto azzurro il cui bordo è talvolta dorato; a destra, in piedi, c’è San Giuseppe con indosso una tunica ed un mantello, in genere viola e marrone e che tiene nella mano destra una piccola lanterna, mentre, con la sinistra regge e si poggia ad un bastone.

Dietro la Sacra Famiglia, trovano posto il bue a destra e, a sinistra, l’asino, mentre schiere angeliche scendono sulla grotta.

Davanti o anche dentro la grotta, s’incontrano i primi due personaggi tipicamente campani: gli zampognari che, con zampogna e ciaramella, suonano la ninna nanna al Bambino Gesù.

Secondo una leggenda, gli zampognari suonerebbero Tu scendi dalle Stelle, canto natalizio composto da Sant’Alfonso Maria dei Liguori nel dicembre del 1754.

La tradizione vuole anche che la loro origine sia dell’area beneventana.

In Campania, gli zampognari sono considerati il vero simbolo del Natale umile e semplice, il suono della zampogna e della ciaramella si sente lungo le strade in due momenti ben precisi del mese di dicembre: nove giorni prima della Solennità dell’Immacolata Concezione, con la novena all’Immacolata, e nove giorni prima di Natale con la novena di Natale.

La loro iconografia è abbastanza semplice: oltre agli strumenti, sono sempre abbigliati con vesti che ricordano i pastori, presenti sulla scena generalmente nella parte alta, insieme al loro gregge, a ricordare l’Annuncio di Gloria dato proprio ad essi, dagli angeli.

Il centro abitato, con le sue case, le sue botteghe, i suoi abitanti, invece si sviluppa generalmente ai lati.

Le case rimarcano quelle del centro storico partenopeo e dei suoi vicoli: bucati stesi ai balconi di ferro, finestre con inferriate curve, gabbiette per gli uccellini esposte fuori ai piccoli balconi, personaggi della Napoli del ‘700 che si mostrano nel loro quotidiano, lungo le strade della città.

La parte di maggior interesse è di certo data dalle rappresentazioni dei mestieri: si tratta di botteghe e attività le cui mercanzie sono esposte all’esterno dei locali e che facilmente si ritrovavano non solo nel centro città, ma anche nei quartieri più popolari ai quali ci si ispirava.

Non manca mai il pescivendolo, sul cui banco non devono mancare le vasche coi capitoni e il baccalà, poiché sono parte integrante del cenone della tradizione napoletana, e il fruttivendolo con le sue primizie, che chiudono il cenone ed il pranzo di Natale, la tradizionale osteria, nella quale non è protagonista solo l’oste, ma in genere i suoi clienti che sono riuniti intorno al tavolo.

Tra le botteghe, un ruolo particolare è quello della pizzeria.

Quella della pizza è una tradizione antichissima, che trae origine dalla focaccia lievitata dell’epoca dei romani che a loro volta s’ispirarono, all’uso di acqua, farina e lievito di alcune popolazioni risalenti al 3000 a.C.

In realtà il termine pizza venne introdotto solo tra il 1500 e il 1600, quando veniva venduta per strada dai fornai su delle bancarelle. Inizialmente era una pietanza per il popolo povero, ma a partire dall’ 800 ebbe grande diffusione in tutta Italia divenendo simbolo della cultura napoletana.

L’arte della pizza divenne così un mestiere, il pizzaiolo più famoso della storia fu Raffaele Esposito, che nell’11 giugno del 1889 chiamò la pizza con pomodoro, mozzarella e basilico, Margherita, in onore della regina di casa Savoia e del re Umberto I.

Il mestiere del pizzaiolo divenne un’icona della tradizione partenopea, e come tale si ritrova fra le statuette dei presepi a Napoli.

È tradizione mettere dietro al presepe, una scenografia che ricordi paesaggi orientali o più semplicemente un cielo stellato su cui poggiare la cometa. Nel presepe napoletano, questa tradizione è mantenuta, ma è spesso affiancata da vedute della città, come il golfo col Vesuvio o scorci di strade con cupole in lontananza.

La presenza delle cupole delle chiese, paradossalmente, non deve sorprendere: si tratta di chiese presenti in città al momento della realizzazione dei presepi, poiché sono solo i momenti della Natività e dell’annuncio ai pastori che vengono traslati da Betlemme a Napoli.

Conclusioni

Il presepe napoletano, nato nella seconda metà del Settecento da un diletto estivo della corte borbonica, oggi è una forma d’arte riconosciuta in tutto il mondo, conservata nei musei cittadini, che vuole rappresentare una nuova Betlemme: una Betlemme ricostruita, guardando ai vicoli, alle strade, alle case della Napoli del XVIII sec. e di coloro che la vivevano.

I loro abiti e le loro abitudini, trasposti sul presepio, non stonano con la rappresentazione della Natività, che segue sempre l’iconografia tradizionale e che deriva dal presepe di Greggio del 1223, realizzato da San Francesco d’Assisi, ma la inglobano armonicamente, come se fosse parte naturale di esso, senza temere sbavature.

Note

[1] Via San Gregorio Armeno è una delle strade del centro storico di Napoli lungo la quale si trovano esclusivamente botteghe di maestri presepiali e nelle quali si realizzano pastori che ricordano quelli del ‘700 napoletano; è nota anche come la via dei presepi e del Mercatini di Natale permanenti.

Sitografia

www.artigianatopresepiale.com

www.brundarte.it

www.presepi.com

www.porcellaneartistichenapoli.com

https://www.visitnaples.eu/napoletanita/sapori-di-napoli/la-storia-del-presepe-e-dell-arte-presepiale-da-betlemme-al-presepe-cuciniello , consultato il 01/11/2022;

https://www.campania.info/napoli/cosa-vedere-napoli/san-gregorio-armeno/ , consultato il 01/11/2022;

https://storienapoli.it/2020/12/17/via-san-gregorio-armeno-storia/#:~:text=Anzi%2C%20la%20santa%2C%20in%20modo,durante%20la%20fuga%20dall'Oriente. consultato il 01/11/2022;

http://www.gessetticolorati.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/scheda_presepe.pdf , consultato il 01/11/2022;

https://artepresepe.it/storia-presepe/ , consultato il 04/11/2022;

http://www.enzococcia.com/mestiere-pizzaiuolo/ , consultato il 05/11/2022;

https://italpizza.it/blog/quali-sono-le-origini-della-pizza , consultato il 05/11/2022;

SANTA MARIA DI CANNETO A ROCCAVIVARA

A cura di Marco Bussoli

SANTA MARIA DI CANNETO A ROCCAVIVARA

Nel Novecento, tra gli anni ’20 e gli anni ’30, nei maggiori centri di fermento culturale si discutevano le tesi di Gustavo Giovannoni sul restauro scientifico. Lontano da questi centri, però, era ancora comune ragionare secondo i dettami del restauro storico o comunque seguendo posizioni più simili a quelle portate avanti oltralpe da Eugene Viollet-le-Duc. Questo è proprio ciò che succede a partire dal 1931 quando a Roccavivara, in provincia di Campobasso, nella chiesa di Santamaria di Canneto – un piccolo santuario posto a valle, lungo il corso del fiume Trigno – il parroco Don Duilio Lemme decide di intraprendere i lavori per riportare questo luogo al suo, presunto, antico splendore.

Farsi un’idea di come fosse l’edificio prima dei lavori è molto complesso, dato che esistono pochissimi scatti che documentano l’edificio, ed eseguiti perlopiù dall’esterno, lasciando intravedere un edificio molto simile a quello odierno. Quella che può essere individuata come la più grave mancanza dei lavori di Don Lemme, che si attesta la direzione del cantiere, è l’inesistente documentazione fotografica relativa allo stato dell’edificio al momento dei lavori: se la mancata documentazione fotografica pregressa può essere giustificata dal poco interesse nella fabbrica, quella all’atto del cantiere è a tutti gli effetti inspiegabile.

Fondazione e crescita del santuario del Canneto

Come riporta già Luisa Mortari nel 1984, si fa menzione di questa chiesa nel Chronicon Volturnense, una cronaca scritta tra il 1111 ed il 1139 da un frate dell’Abbazia di San Vincenzo a Volturno (IS) che documenta la presenza di un edificio già prima della data 1179, che si può desumere dall’iscrizione in facciata (“ABBATE RAYNALDO FECIT”); tuttavia, la prima menzione in assoluto dell’edificio risale al 944, in una bolla di papa Marino II scoperta nel 1941. La presenza di edifici in quel luogo è, però, ben precedente alle possibili edificazioni di un edificio religioso cristiano, come testimoniano gli scavi che hanno riportato alla luce una domus rustica proprio nei pressi della chiesa.

La rifondazione dell’edificio avvenne in un momento molto movimentato per la comunità di Canneto, dato che il convento conosce in quegli anni una serie di cambiamenti di potere tra l’Abbazia di San Vincenzo a Volturno, il Convento di Montecassino, la Diocesi di Trivento e la nomina ad abazia nullius sopraggiunta nel 1079. Altri lavori vennero poi fatti nel 1505 dal cardinale Scipione Carocciolo a seguito dei danni riportati a causa di un terremoto alla fine del XV sec.

La facciata e la lunetta

Una volta arrivati alla chiesa si è in presenza di un edificio con un corpo più alto centrale e due più bassi corpi laterali, quello che nell’immaginario comune è una chiesa medievale. Quando, però, ci si avvicina è evidente una serie di segni sulla facciata: il paramento murario è disseminato di elementi che possono sembrare estranei, di iscrizioni, rilievi ed altri elementi. La facciata, infatti, così come il resto dell’edificio è stata rimaneggiata durante l’intervento di don Lemme, inserendovi una serie di elementi erratici e lasciando in evidenza altre sculture. Ciò che oggi si vede è però un edificio ben diverso da quello che nel 1958 è stato liberato dai lavori: nell’immaginario medievale canonico era necessario un protiro per la chiesa, ovvero un elemento aggettante dalla facciata in corrispondenza dell’ingresso, questo non è, però, un elemento comune nelle chiese molisane ed era stato composto con l’utilizzo di materiali scultorei di risulta; nel 1978 la Soprintendenza molisana decise quindi di smontare questo elemento, assieme a tutti gli altri che erano stati fantasiosamente creati all’esterno della chiesa.

L’elemento più caratteristico in facciata è la lunetta sul portale, scolpita in bassorilievo e caratterizzata da una scarsa profondità e da figure piatte, come accade in numerosi altri edifici molisani. Le figure nella lunetta sono accompagnate da una cornice con il rilievo di una vite e dell’uva ed in basso dall’iscrizione che sta a testimoniare il probabile rifacimento della chiesa “ABBATE RAYNALDO FECIT … IRAE … A”. Questa iscrizione dà una possibile indicazione temporale sulla rifondazione di questo luogo, da parte di Rainaldo, abbate che resse il convento dal 1079, oppure l’abate Rainaldo di Montecassino che alcuni decenni prima reggeva questo luogo.

Nella lunetta sono scolpiti un agnello crucifero, ovvero con una croce, ed un leone alato, assieme a tre protomi umane e due animali. L’analisi iconologica di questa raffigurazione è molto complessa, data anche l’incerta datazione del rilievo. Sicuro è ad esempio il riferimento a Cristo nell’agnello, mentre il leone potrebbe rappresentare allo stesso tempo sia il cristianesimo che il mondo pagano. Nel medioevo, infatti, il leone alato assume entrambi i significati, rappresentando in alcuni casi il cristianesimo o San Marco, in altri casi il demonio. Le protomi invece, come riporta Berardino Incollingo dalle ipotesi di V. Ferrara, potrebbero rappresentare i martiri Primiano, Firmiano e Casto (proveniente dalla vicina Trivento, per quanto riguarda le figure umane, mentre gli animali, di cui si può forse riconoscere un toro, rappresenterebbero il mondo pagano del Sannio, cui le figure umane si oppongono.

L’interno della chiesa e l’ambone-pulpito

Quando Renato Bonelli tratta l’architettura religiosa medievale parla di un orizzonte spaziale “infinito e trascendente”, facendo riferimento all’effetto prodotto dall’ombra nelle navate minori di questi edifici. Pur non potendo sapere se mai sia stato così nella chiesa di Roccavivara, è certo che oggi non sia così, ma che anzi sia l’opposto: la chiesa è infatti estremamente scura, avendo come uniche aperture delle feritoie inconsistenti nello spessore murario; l’altra fonte di luce, il rosone, è insufficiente ad illuminare propriamente lo spazio, che risulta quindi oscuro e indecifrabile.

L’interno della chiesa è caratterizzato quasi esclusivamente dagli apparati scultorei, anch’essi poveri, che compongono i capitelli e gli altari. I capitelli della navata destra, quasi tutti originari e coevi, sono caratterizzati dal rilievo di foglie ed elementi naturalistici, in alcuni casi anche dalla presenza di protomi animali. Elementi simili sono stati poi usati, una volta rimossi dall’originaria sede, per comporre gli altari secondari ed altri elementi nell’area presbiteriale, credendo di aggiungere valore a questi.

L’elemento che però colpisce una volta è il grande pulpito presente nella parte sinistra dell’aula, che occupa un’intera campata e buona parte dello spazio in altezza. Sorretto da tre archetti di diversa dimensione e caratterizzato da un rilievo in cui sei figure umane sono inserite sotto sette archetti a gruppi di tre, questo pulpito è uno degli elementi creati da don Duilio Lemme negli anni ’30. In molti si sono riferiti a questa struttura composita come ad un ambone, il luogo di lettura delle scritture talvolta presente nella zona presbiteriale, spostato poi nella navata in modo da creare un pulpito, Maria Cristina Rossi ipotizza però che questo elemento, originariamente composto dalla sola struttura di elevazione e dagli archetti con le figure umane, fosse uno jubè, un elemento liturgico di divisione del presbiterio dall’aula, diffuso in centro Italia e in disuso dopo il concilio di Trento. Questa recente ipotesi è plausibile dal punto di vista dimensionale e sembra più convincente dell’ipotesi dell’ambone, dato che ciò che oggi è visibile è il frutto della composizione di numerosi elementi disomogenei.

Come riporta Catalano “S. Maria di Canneto mi pare un caso eclatante di come la perdita o, nei casi più fortunati, la decontestualizzazione e riduzione a frammento di opere di decorazione possa aver gravato sull’equilibrata lettura di un monumento ed averne condizionato il giudizio […]”. Ciò che qui si è infatti cercato di far passare è che, sebbene le parti di questo monumento diano una serie vastissima di spunti, non si riesce a comprendere bene né come questo si sia evoluto, perlomeno non con chiarezza, né come alcune maestranze possano essere in relazione con questo cantiere.

Le foto presenti all'interno dell'articolo sono state scattate dal redattore

Bibliografia

Dora Catalano, Il Molise medievale tra perdite, trasformazioni e decontestualizzazioni, in Carlo Ebanista e Alessio Monciatti (a cura di), Il Molise medievale – Archeologia e Arte, All’insegna del giglio, Borgo San Lorenzo (FI), 2010;

Berardino Incollingo, La scultura romanica nel Molise, Fratelli Palombi Editori, Roma, 1991;

Maria Cristina Rossi, Il cantiere medievale di Santa Maria di Canneto: nuove prospettive di ricerca, in Daniele Ferrara (a cura di), Studi di storia dell'arte in onore di Ada Trombetta, Poligrafica Terenzi, Venafro, 2016.

LUCA GIORDANO A FIRENZE

A cura di Alessandra Becattini

Luca Giordano

Luca Giordano, nato a Napoli nel 1634, iniziò il suo apprendistato con il padre, anch’egli pittore e mercante d’arte. A Napoli ebbe modo di avvicinarsi al naturalismo caravaggesco che in quegli anni animava i pennelli degli artisti partenopei. Nelle prime opere attribuibili al giovane Giordano è forte, infatti, l’influenza non solo del Merisi, ma anche di alcune delle personalità artistiche di spicco della Napoli vicereale. È il caso di Jusepe de Ribera, celebre artista spagnolo attivo a Napoli nella prima metà del ‘600, che le fonti tramandano essere stato maestro del giovane Luca, ma che gli studi recenti hanno ridimensionato piuttosto a mirabile esempio da seguire e a cui ispirarsi. Infatti, gli anni Sessanta vengono identificati dalla critica come la fase “riberesca” della carriera del napoletano, cioè contraddistinta da una attenta imitazione della maniera del maestro valenciano per soddisfare una clientela desiderosa di opere della scuola tenebrista.

Giordano iniziò ben presto ad ampliare i suoi orizzonti compiendo viaggi di formazione in altri centri artistici italiani. Dalle fonti storiche viene tramandato un primo viaggio di Luca a Roma all’età di sedici anni accompagnato dal padre. Secondo la Relazione del 1681, manoscritto conservato alla Biblioteca Nazionale di Firenze, durante questa permanenza di sei mesi il giovane prodigio avrebbe eseguito una quantità di disegni tale da superare quella di un artista più maturo. Nonostante l’evidente narrazione iperbolica, gli storici hanno identificato una serie di disegni in sanguigna che riproducono opere romane, datati variamente tra il 1650 circa e il 1654, quando è attestato un secondo soggiorno dell’artista nella città papale. A Roma, dove si recò nuovamente nel 1656, dovette avvenire il primo incontro con le novità artistiche del luogo e con le opere di Pietro da Cortona, che influenzò fortemente la svolta barocca del Giordano.

Tra il 1664 e il 1665 si colloca poi il viaggio a Venezia per studiare le opere dei maestri lagunari. Secondo il Baldinucci proprio durante questo tragitto il giovane pittore avrebbe fatto una prima breve tappa a Firenze. Anche se di questa sosta non si sono tramandate ulteriori notizie, è certo che al momento del successivo soggiorno nel capoluogo toscano l’artista fosse già conosciuto in città. Alla metà degli anni Sessanta è datato infatti l’Autoritratto (fig. 1) conservato agli Uffizi e realizzato per il cardinale Leopoldo de’Medici, alla cui collezione sono state ragionevolmente restituite altre due opere del napoletano presenti in città a quel tempo, cioè la Carità degli Uffizi e il San Sebastiano oggi alla Pinacoteca di Lucca (fig. 2), esempi della già citata fase riberesca[1].

Giordano è nuovamente a Firenze nel 1682 per la commissione degli affreschi della cupola della cappella Corsini nella chiesa del Carmine. Il progetto per la realizzazione della cappella (fig. 3), pensata e voluta da Bartolomeo e Neri Corsini per omaggiare l’antenato Andrea, già vescovo di Fiesole e canonizzato nel 1629, venne affidato nel 1676 all’architetto Pier Francesco Silvani, ben noto alla famiglia per il suo impegno nel palazzo del Parione. I lavori per la cappella, tra i più importanti esempi del barocco fiorentino in contesto religioso, si protrassero fino al 1683 e il 24 ottobre dello stesso anno venne traslato il corpo del santo Corsini nella sua nuova sede con una fastosa celebrazione. Al progetto artistico, caratterizzato da una armoniosa commistione di differenti opere decorative, parteciparono molteplici artefici, tra cui Giovanni Battista Foggini. A quest’ultimo vennero commissionati tre bellissimi altorilievi marmorei per gli altari della cappella, eseguiti in più mandate tra il 1677 e il 1701 e raffiguranti l’Apoteosi del santo, l’Apparizione del santo durante la battaglia di Anghiari e il Miracolo della Messa di S. Andrea (fig. 4).

A Luca Giordano, come già anticipato, fu invece commissionata la parte pittorica che venne ideata e portata a termine in appena otto mesi, tra il febbraio e l’agosto del 1682. Nei quattro pennacchi furono raffigurate le personificazioni delle virtù del santo (fig. 5), mentre l’intera cupola fu dedicata alla Gloria di Sant’Andrea Corsini (fig. 6), dove il santo viene accompagnato dalla Vergine in cielo al cospetto della Santissima Trinità.

La cupola del Carmine fu una rivelazione per i contemporanei artisti fiorentini: l’impostazione ascensionale e concentrica di memoria lanfranchiana viene in realtà interrotta da una moltitudine di personaggi che affollano la scena con pose dinamiche e sfalsate, ma concatenate (fig. 7).

Un bozzetto preparatorio, anche chiamato “macchia” nel XVII secolo, della Gloria di Sant’Andrea Corsini è recentemente entrato a far parte della collezione delle Gallerie degli Uffizi. Originariamente appartenuto ai Corsini e conservato nella Galleria del palazzo di famiglia assieme ad altre due “macchie”, del bozzetto si erano perse le tracce dal 1919 dopo che per via ereditaria era stato distaccato dalla sua sede nativa. Il recupero di questo studio non solo restituisce al pubblico una parte importante della storia dell’intervento del napoletano, ma dimostra anche quanto diffuso fosse all’epoca l’interesse collezionistico per i bozzetti preparatori degli artisti.

Durante questo secondo soggiorno a Firenze, Giordano ricevette delle commissioni importanti anche dai Medici. Sempre del 1682 è l’Apparizione della Vergine a San Bernardo (fig. 8), una tela oggi conservata nella chiesa fiorentina della Santissima Annunziata ma eseguita in origine per la volta di Santa Maria della Pace, chiesa cistercense di patronato mediceo. L’opera venne commissionata al pittore da Vittoria della Rovere, per la quale Luca aveva eseguito anche una Fuga in Egitto, oggi alla Galleria Palatina, e probabilmente realizzata quale omaggio per la granduchessa madre stessa[2]. L’attestazione di pagamento all’autore, eseguito nell’agosto del 1682, rivela che la tela per la chiesa era stata eseguita in appena 44 ore: un record di velocità che senz'altro ci dà modo di capire il motivo per cui Giordano si era guadagnato l’appellativo di “Luca fa presto”.

Sul finire del 1682 la granduchessa commissionò al pittore altre tre tele da eseguire per il figlio Francesco Maria, futuro governatore di Siena. Tuttavia, il secondo soggiorno del Giordano a Firenze termina repentinamente nel dicembre del 1682, quando Luca è costretto a lasciare la città per assistere la moglie malata a Napoli. Tra le commissioni lasciate in sospeso a causa del suo rientro nella città partenopea si trovano non solo tre tele richieste dalla granduchessa madre, ma anche quella che sarà la più importante commissione del suo terzo ed ultimo soggiorno fiorentino.

La sfarzosa decorazione della galleria e della biblioteca di palazzo Medici-Riccardi

Da un carteggio dell’epoca sappiamo che già nell’agosto del 1682 erano terminate le trattative per la decorazione della biblioteca e della galleria del palazzo dei marchesi Riccardi. Per tale commissione furono garanti dell’artista Bartolomeo Corsini, per il quale il napoletano aveva già lavorato alla decorazione della cappella di famiglia nella chiesa del Carmine, e Andrea del Rosso. Quest’ultimo, membro di una famiglia fiorentina che aveva avuto stretti rapporti commerciali con Napoli fin da inizio ‘600, ebbe plausibilmente un ruolo importante nella diffusione della fama dell’artista a Firenze.

La famiglia dei Riccardi, di rango nobiliare dal 1606, aveva visto una rapida ascesa sociale sotto l’ala protettrice dalla famiglia granducale. La rinascimentale residenza medicea di via Larga, oggi via Cavour, venne aquisita dai Riccardi nel 1659, i quali mantennero in esterno l’aspetto quattrocentesco del progetto originario di Michelozzo. Il progetto di ristrutturazione del palazzo si concentrò infatti sui lavori di ampliamento e ammodernamento della struttura, mentre alll’impianto decorativo venne affidato il compito di rifettere non soltato l’ascesa sociale del casato, ma anche il fruttuoso rapporto con il Granducato Mediceo. Esemplare in tal senso è proprio la decorazione della Galleria (fig. 9) e della Biblioteca del palazzo, che vennero costruite durante seconda fase di ristrutturazione.

L’impresa pittorica venne commissionata al napoletano dal marchese Francesco e venne realizzata con l’impiego di aiuti nel giro di pochi mesi, tra l’aprile e l’agosto del 1685; la decorazione della biblioteca venne invece eseguita successivamente e terminata entro il marzo dell’anno successivo, con la definitiva partenza del pittore da Firenze[3].

Il progetto della Galleria fu diretto dal noto Giovanni Battista Foggini e l’operato del Giordano affiancato da quello degli stuccatori, che decorarono le pareti della sala con meravigliosi stucchi bianchi e dorati. Gli stucchi incorniciano da un lato le finestre, dall’altro delle porte specchiate, alcune delle quali nascondono degli armadi, un tempo probabilmente usati dai Riccardi per riporre alcuni dei tesori della collezione di famiglia[4]. La sala è anche chiamata “Galleria degli specchi” per la presenza di ulteriori specchi dipinti con le quattro stagioni, la cui decorazione venne affidati ad un equipe di tre artisti: Bartolomeo Bimbi, Anton Domenico Gabbiani e Pandolfo Reschi.

Il complesso progetto iconografico della volta, che venne affidato ad Alessandro Segni, accademico della Crusca e amico dei Riccardi, è un’immensa allegoria della vita umana[5]. Questo percorso è dettato da valori spirituali e morali, rappresentati ai quattro angoli della volta dalle virtù cardinali: Giustizia, Temperanza, Prudenza e Fortezza (fig. 10). Si susseguono poi episodi mitologici, pululanti di figure, che delineano ideologicamente le stagioni che scandiscono le tappe della vita umana. Infatti, il percorso narrativo inizia idealmente da una grotta, identificata come l’antro dell’eternità, e abitata dal dio del tempo Crono e da altre divinità, come le Parche, le tre dee che tessono la vita umana. Tutte queste figure sono poi circondate da un serprente che si morde la coda, simbolo dell’eternità stessa. Il termine del tragitto umano è invece rappresentato dalle anime traghettate da Caronte verso l’oltretomba (fig. 11).

Al centro della volta trova posto l’Apoteosi della famiglia Medici (fig. 12), una vera e propria esaltazione e celebrazione del Granducato. Tra soffici nuvole sono rappresentati i protagonisti della scena, che si posizionano attorno a Giove, re dell’Olimpo, e portano sulla testa delle stelle luminose. La motivazione di questa scelta iconografica è dettata dal fatto che, iper onorare il casato regnante, erano stati soprannominati “stelle medicee” i satelliti del pianeta scoperti da Galileo nel 1610.

Dalla galleria si poteva accedere alla biblioteca, la cui volta venne decorata con l’Intelletto che contempla la Verità (fig.13). Decisamente più piccola nelle dimensioni e quasi sopraffatta dalla grande decorazione in stucco, quest’opera non raggiunge l’effetto scenografico e la magniloquenza della sala adiacente, ma completa appieno il grande programma iconografico che intendeva celebrare il granducato assieme alle sue attività intellettuali[6].

L’operato artistico del Giordano a Firenze, che trova indubbiamente il suo culmine con la volta del salone di palazzo Medici-Riccardi, fu un potente stimolo alla diffusione dell’arte barocca in città ed ispirò quella generazione d’artisti che negli anni a seguire si occupò della decorazione dei palazzi privati dell’élite fiorentina.

Note

[1] Fumagalli, Luca Giordano a Firenze: dipinti e “macchie”, p. 53.

[2] Fumagalli, Luca Giordano … cit., p. 57.

[3] Fumagalli, Luca Giordano … cit., pp. 62-63.

[4] Sparti, Ciro Ferri and Luca Giordano in the Gallery of Palazzo Medici Riccardi, p. 188.

[5] Sparti, Ciro Ferri …cit., p. 179.

[6] Fumagalli, Luca Giordano … cit., p. 63.

Bibliografia

Fumagalli, Luca Giordano a Firenze: dipinti e “macchie”, in Gli Uffizi e il territorio: bozzetti di Luca Giordano e Taddeo Mazzi per due grandi complessi monastici, Firenze, 2017.

Barbolani di Montauto, La Gloria di Sant’Andrea Corsini, in “Il giornale degli Uffizi”, n. 70 (2017), pp. 2-3.

Giannini, «Rimote all’occhio». Le pitture di Luca Giordano a Palazzo Medici Riccardi, in Luca Giordano: técnica. Pintura mural, atti del congresso (Madrid, febbraio 2008), Madrid 2010

Spinelli, La cappella Corsini nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze, in Giovanni Battista Foggini. “Architetto primario della Casa Serenissima” dei Medici, Firenze 2003, pp. 42-44.

D.L. Sparti, Ciro Ferri and Luca Giordano in the Gallery of Palazzo Medici Riccardi, in Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz , 47 (2003), pp. 159-221

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/luca-giordano_%28Dizionario-Biografico%29/

LA PORTA A SAN NICCOLÒ NEL PERIODO DI FIRENZE CAPITALE

A cura di Arianna Canalicchio

LA PORTA A SAN NICCOLÒ NEL PERIODO DI FIRENZE CAPITALE

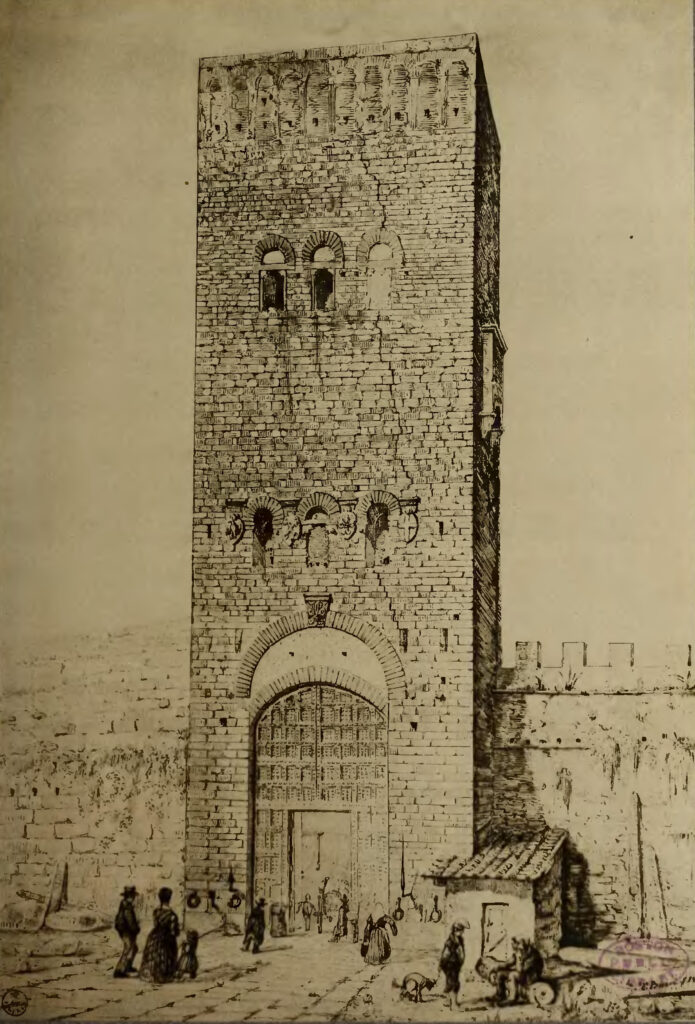

“Cercai che la Porta venisse a rispondere nel mezzo delle rampe stesse: e che essa quasi obelisco torreggiasse sopra una vasca recinta da robusta balaustra ornata di figure da gettar acqua […] Cercai inoltre che dal marciapiede recingente la vasca muovesse una doppia scala dello stile del secolo XIII, onde restituire l’accesso alla torre, che era stato tolto con l’abbattimento delle mura”[1]. Così Giuseppe Poggi, architetto incaricato di demolire le mura di Firenze nel 1865 e di dare un volto più moderno alla nuova capitale d’Italia, descrive il suo progetto per la piazza in cui si trova porta San Niccolò.

La torre, come si vede nelle incisioni conservate nel volume di Corrado Ricci, Cento vedute di Firenze antica (figg. 1-2) ancora fino ai primi anni dell’800 si presentava privata della merlatura, aggiunta con un restauro in stile soltanto alcuni anni dopo. Intorno alla porta si vedono invece ancora le mura: queste rimasero in piedi per secoli ma persero gradualmente di importanza, tanto da diventare nella maggior parte dei casi solo una cinta daziaria e un argine per le alluvioni. Firenze, però, nel frattempo era cresciuta e le mura cominciavano ad essere strette per una popolazione che per la prima volta da dopo il ‘300 era tornata a contare una popolazione di più di 100.000 abitanti. L’abbattimento però si rese davvero necessario soltanto nel 1865 con il trasferimento della capitale d’Italia da Torino a Firenze.

Con la nomina arrivarono in città, nel giro di poco tempo, moltissimi funzionari con le rispettive famiglie, circa 25-30.000 persone, rendendo necessario il ripensamento di alcuni spazi e la creazione di nuove zone residenziali. Abbattere le mura divenne quindi essenziale per permettere alla città di espandersi e per far fronte alla costruzione di strade che migliorassero la viabilità cittadina. Non mancarono ovviamente una lunga serie di proteste tra le più disparate. Così scriveva, nel luglio del 1865, il “Corriere di Firenze” immaginando un dialogo tra due cittadini: “Povera la mia Firenze! […] Povera, e perché? A buon conto converrai meco che Firenze la bella, la colta, la gentile, l’artistica, la non monumentale Firenze non esiste più! In sua vece cosa abbiamo? Abbiamo una capitale provvisoria del regno d’Italia!”[2]

Il Comune incaricò l’architetto Giuseppe Poggi di disegnare il nuovo volto di Firenze. Poggi aveva lavorato già alla ristrutturazione di diverse ville fiorentine come palazzo Guicciardini nei pressi di Santo Spirito, palazzo Antinori in via dei Serragli e nella villa di Frederick Stibbert a Montughi, diventata poi museo. Aveva inoltre viaggiato molto in tutta Europa, e per questo la scelta della commissione istituita dal Consiglio Comunale, e formata tra gli altri da Luigi Guglielmo Cambray-Digny, ricadde su di lui. Nel novembre del 1864 Poggi ricevette l’incarico di redigere il piano di ampliamento della città, che realizzò in poco più di due mesi e che venne approvato il 18 febbraio 1865. Si chiedeva all’architetto di abbattere le mura per costruire delle larghe strade sul modello dei boulevards parigini, di conservare per quanto possibile i vecchi edifici, di corredare i quartieri residenziali con delle piazze e di congiungere le nuove vie con quelle esistenti.

Nel progetto di Poggi c’era fin dall’inizio l’idea di conservare le porte in quanto memoria storica e soprattutto in quanto opere d’arte. Scrive, infatti, in una lettera al fratello: “Io lavoro indefessamente sul mio progetto di abbattimento delle mura (conservando però le porte) per creare un bel paesaggio con fabbricati intorno, come i boulevards di Parigi”[3]. In particolare, al Poggi stava a cuore la sorte di porta San Niccolò. Dopo l’abbattimento delle mura, l’architetto aveva realizzato un’elegante piazza intorno alla torre; da questa partivano le “rampe”, ovvero due strade che, incrociandosi, salgono fino a Piazzale Michelangelo. Le rampe erano state decorate con vasche, fontane a incrostazioni naturali sul modello di quelle del giardino di Boboli e con zone di verde. Anche la struttura del Piazzale[4] era stata pensata da Poggi, il quale ne andava profondamente orgoglioso, eppure dopo il trasferimento della Capitale a Roma, venne accusato di aver fatto di quella zona di città un “lavoro di puro lusso”.

Per costruire la piazza vennero attuate delle espropriazioni, si trattava per lo più di case molto povere e in pessimo stato che vennero eliminate per lasciare uno spazio libero intorno alla torre. Il Poggi realizzò anche quattro villini dalle forme molto semplici e lineari che affacciano sulla piazza. Il Comune decise inoltre di spostare la stazione daziaria che si trovava nei pressi della porta, circa 500 metri più avanti, in quella che oggi è piazza Francesco Ferrucci, nei pressi del “ponte di ferro”, ovvero quello che poi ha preso il nome di ponte San Niccolò.

Durante i lavori di costruzione della piazza arrivò la proposta da parte di alcuni consiglieri comunali (sostenuta anche da un nutrito gruppo di abitanti) di demolire la porta, poiché ritenevano che così isolata ostruisse la discesa tramite le rampe appena costruite. Poggi si batté con forza affinché la porta rimanesse in piedi, anche se avvertì circa la necessità di promuovere un restauro. Fino a quel momento di fatto solo l’affresco della lunetta, opera trecentesca di Bernardo Daddi, era stato restaurato. Per l’architetto era fondamentale che almeno le antiche porte rimanessero in piedi così da lasciare un segno tangibili di quelle che erano state le mura: “Le Porte soltanto restano ora” – scrive in una lettera del 23 novembre 1874 al professor Giovanni Dupré – “quali punti fissi per seguire di guida a chi in un remoto avvenire vorrà parlare della grandezza di Firenze prima dell’ampliamento testé conseguito”[5].

Decise quindi di inglobare la porta a San Niccolò nelle rampe, dovendo però pensare a una nuova soluzione per poter entrare all’interno della torre. Fino a quel momento l’accesso era stato possibile grazie al camminamento in quota lungo le mura, ma dopo la loro demolizione rimaneva la porta sospesa molto più in alto rispetto al piano di calpestio. Pensò quindi a un’elegante soluzione di scale incrociate per raggiungere l’altezza necessaria (fig. 5) e mise una vasca di fronte all’ingresso. Salendo la prima rampa, che simmetricamente si ripete anche dall’altro lato incorniciando la fontana, si entra all’interno della torre. Proseguendo in una stretta scala a chiocciola si torna nuovamente all’esterno dove un’altra rampa ci permette di salire all’altezza dell’ingresso originario. Anche in questo caso le scale sono simmetriche e arrivano a due porte identiche, quella di sinistra è effettivamente l’accesso alla torre, quella di destra invece è soltanto un vezzo stilistico del Poggi. La porta non ha infatti alcuno sbocco, ma venne realizzata solo per donare simmetria all’ingresso.

I battenti della porta erano rimasti intatti nei secoli, proprio come per quella a San Frediano e per Porta Romana, Poggi decise però in questo caso di rimuoverli e sono adesso in attesa da tempo di essere restaurati. La storia della torre ha attraversato molti secoli che, pur cambiando drasticamente l’ambiente che la circonda, non l’hanno mai modificata. Ancora oggi, se si sale fino alla terrazza o passeggiando sotto il fornice, sono ben visibili i segni del tempo, ultimo dei quali una targa che ricorda l’altezza che l’acqua dell’Arno raggiunse durante l’alluvione del 4 novembre 1966 (fig. 6).

Note

[1] G. Poggi, Sui lavori per l’ingrandimento (1864-1877), G. Barberà, Firenze 1882, ristampa anastatica promossa da Fiorentina-Gas Pluriservizio, Firenze 1992, p. 256.

[2] Citato in F. Borsi, La capitale a Firenze e l’opera di G, Poggi, Colombo Editore, Roma 1970, p. 22.

[3] Citato in Ivi, p. 69.

[4] Piazzale Michelangelo venne costruito dove un tempo si trovava un orto di proprietà dei frati di San Firenze. L’idea di Poggi era di usarlo, oltre che come belvedere sulla città, anche come museo dedicato a Michelangelo. Vi avrebbero dovuto trasferire le figure allegoriche delle Cappelle Medicee, le statue dei Prigioni che all’epoca si trovavano ancora nella grotta del Buontalenti nel giardino di Boboli e dei calchi di tutte quelle opere, come la Pietà del Vaticano e il Mosè, che non si trovavano a Firenze. Cfr. Ivi, pp. 86-87.

[5] Poggi 1882, p. 259.

Bibliografia

Borsi, La capitale a Firenze e l’opera di G. Poggi¸ Colombo Editore, Roma 1970.

De Seta, J. Le Goff (a cura di), La città e le mura, Editori Laterza, Bari 1989.

Moreni, Notizie istoriche dei controni di Firenze. Parte quinta. Dalla Porta a S. Niccolò fino alla Pieve di S. Piero a Ripoli, Firenze 1794, ristampa anastatica, Soc. Multigrafica Editrice, Roma 1927.

Pesci, Firenze Capitale (1865-1870) dagli appunti di un ex-cronista, Benporad & figlio, Firenze 1904.

Poggi, Sui lavori per l’ingrandimento di Firenze (1864-1877), G. Barberà, Firenze 1882, ristampa anastatica promossa da Fiorentina-Gas Pluriservizio, Firenze 1992.

Ricci, Cento vedute di Firenze antica raccolte e illustrate, Fratelli Alinari, Firenze 1906.

Sitografia

https://www.treccani.it/ (Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani) – voce “Giuseppe Poggi”, di Raffaella Catini, vol. 84, 2015.

IL CASTELLO DI SANLURI

A cura di Denise Lilliu

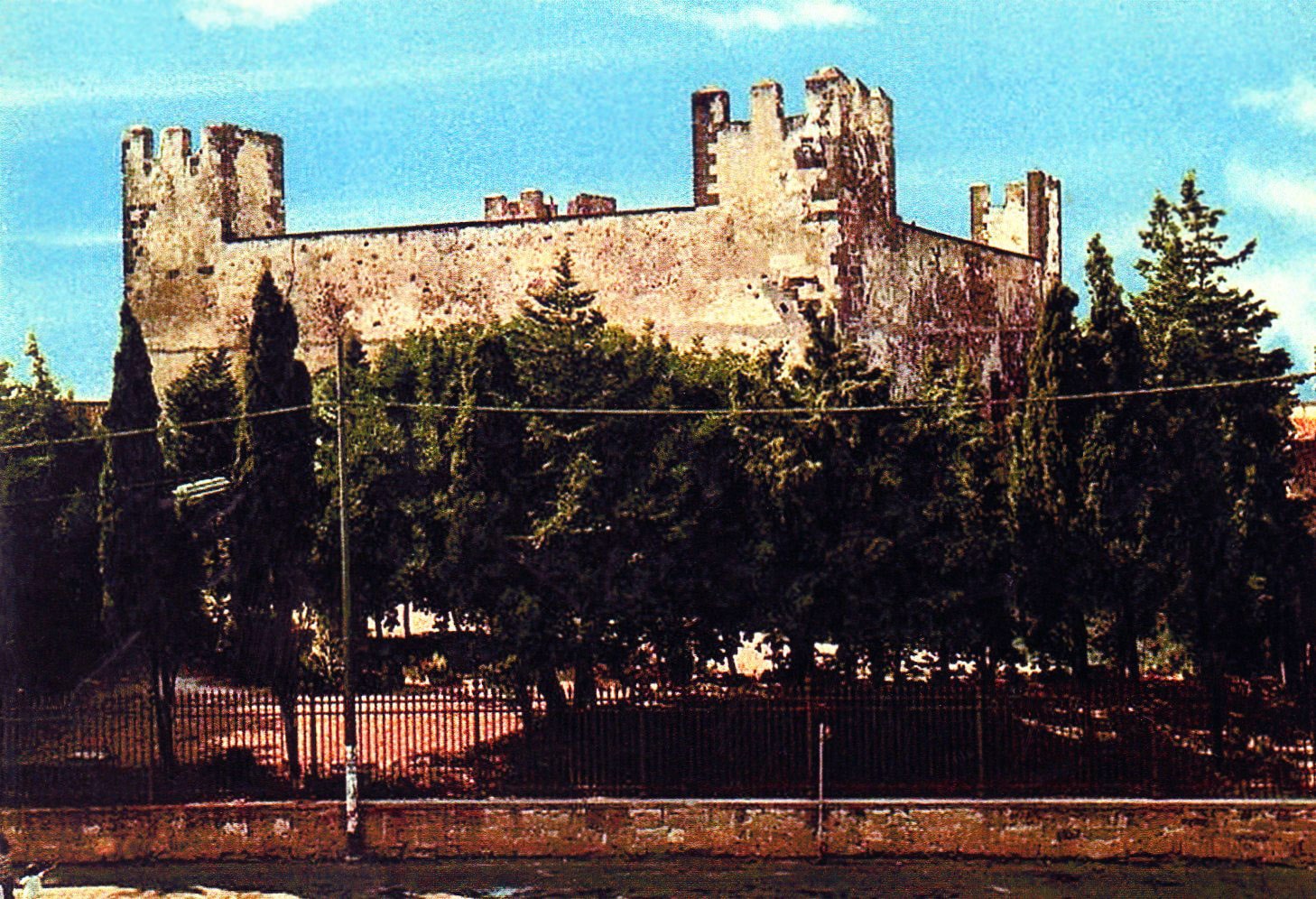

Il castello di Sanluri sorge nell’omonimo borgo medievale, una cittadina nel Medio Campidano che conta, ad oggi, circa ottomila abitanti. A metà tra Cagliari e Oristano, e a poca distanza dal castello di Monreale, nel territorio di Sardara e dal castello di Las Plassas, nella vicina Marmilla, risalente più o meno alla stessa epoca. Allontanandosi un po', a una cinquantina di chilometri, si trovano anche il Castello di Acquafredda a Siliqua e il Castello Aymerich a Laconi.

Il castello di Sanluri, detto anche di Eleonora d’Arborea, è oggi un edificio militare fortificato di età Giudicale, e unico tra i castelli medievali sardi ad essere ancora quasi del tutto intatto e abitabile. Il castello serviva a garantire, nei tempi antichi, la sicurezza dei suoi abitanti residenti, nel centro storico attorno al castello, fungendo altresì da dimora per le diverse famiglie regnanti che si susseguirono al comando.

La Battaglia di Sanluri

Tra gli eventi, più importanti che colpirono Sanluri e il suo castello, vi è senza dubbio la Battaglia, conosciuta in sardo come “Sa Battalla de Seddori”. Oggetto di rievocazione a cadenza biennale, la battaglia ebbe luogo precisamente nella domenica del 30 giugno 1409 nelle campagne circostanti, e specificamente sulla collina oggi chiamata “Su bruncu de sa Battalla” (“il muso della battaglia”, in sardo) e fu solo l’episodio ultimo di una tensione, quella tra il Giudicato di Arborea e corona d’Aragona, che affonda le sue origini nel 1353. In quell’anno, infatti, Mariano IV decise di non rinnovare il voto di fedeltà alla corona, stipulato ancor prima, nel 1323, dal padre Ugone II, che aveva inviato l’esercito del giudicato d’Arborea a sostenere la corona Aragonese nella Battaglia di Villa di Chiesa (oggi Iglesias, nel Sud Sardegna). Lo scontro vide opporsi la Corona d’Aragona (esercito siculo-catalano-aragonese) e il Giudicato di Arborea al comando di Guglielmo III. La sconfitta di questi, ultimo giudice di Arborea, decretò il passaggio definitivo della Sardegna nelle mani della Corona d’Aragona in quello che viene ricordato come uno degli eventi più tragici nella storia dell’isola. L’esercito del giudicato venne decimato, come anche la popolazione: molte furono, infatti, le donne, e molti i bambini che vennero massacrati o deportati in Catalogna. A guidare l’esercito della corona Aragonese, invece, era Martino il giovane, che morì circa un mese dopo la battaglia, ormai consumato dalla malattia, forse malaria. La leggenda lo vuole deceduto in seguito a varie avventure passionali in compagnia della “Bella di Sanluri”, una giovane di cui si posseggono poche informazioni, che lo avrebbe consumato per vendicarsi di essere stata fatta schiava e per aver sconfitto l’esercito del Giudicato. Ad oggi, Martino il Giovane è sepolto nella Cattedrale di Santa Maria e Santa Cecilia a Cagliari, dove, nel transetto sinistro, si trova il mausoleo a lui dedicato.

Uno dei maggiori pittori sardi dell’800, Giovanni Marghinotti, dedicò addirittura un dipinto alla battaglia, mostrando lo scontro tra i combattenti ai piedi del castello.

Il castello

Oggi, il castello, intitolato, pur con qualche dubbio alla Giudicessa Eleonora d’Arborea – non ci sono prove documentarie che attestino la sua residenza – ospita dei musei, ma in passato è stato impiegato come carcere, curia e caserma.

La struttura pare essere ancora quella originale, un edificio a pianta quadrangolare dcon i lati lunghi 27 metri, sviluppato in altezza fino a 10 metri e dotato di quattro torri angolari merlate.

La sua costruzione, per opera di Berengario Roich, risale al 1355, anno in cui regnava Pietro IV d’Aragona. Per la costruzione della struttura esterna si dice siano bastati 27 giorni e 27 notti, in base a quanto scritto sulla copia di un documento oggi consultabile all’interno del castello (l’originale è custodito presso l’Archivio della Corona d’Aragona a Barcellona). Durante la sua costruzione proseguiva intorno anche l’operazione di ronda e di difesa del territorio. Inoltre, parte del materiale e delle pietre usati per costruire il castello, arrivavano dal vicino villaggio di Serrenti.

Nella parte posteriore del castello, e ovviamente di più recente costruzione, si trova un rifugio antiaereo innalzato dai membri della Folgore nel corso della Seconda guerra mondiale dai membri della Folgore: al suo interno, infatti, sono presenti foto, documenti e cimeli che narrano le vicende della guerra.

Il castello oggi appartiene ai conti Villa Santa, ed è stato abitato fino a pochi decenni fa dalla casata stessa, che succedette ai De Sena, agli Henriquez, ai Castelvì e Aymerich di Guspini.

Il castello conta, al suo interno, quattro musei, che comprendono anche il Museo delle Ceroplastiche e il Museo del Risorgimento. Tra i numerosi cimeli di grande prestigio, il castello custodisce anche l’originale del bollettino di vittoria firmato, nella Prima Guerra Mondiale, dal generale Armando Diaz.

Il castello ospita, poi, anche altri ambienti, tra i quali si ricordano, brevemente: la stanza delle regine, la stanza della caccia, la Sala Gondi, le stanze da letto, tra cui la Camera dei Doria, Camera Luigi Filippo, Camera regia e Camera di preziosa di Sanluri, lo studio di Nino Villa Santa (che conserva le lettere con cui spesso comunicavano Gabriele d’annunzio e Nino Villa Santa), il museo delle ceroplastiche e il museo del Duca d’Aosta. Al piano terra c’è poi il salone delle milizie, che ospita il Museo del Risorgimento, a cui seguono il Salotto del caminetto, la Sala da pranzo, la Sala della libertà sarda, il Salone di giustizia e il Salotto Napoleonico.

Il Museo del Risorgimento

Questo museo nasce in seguito alla donazione del Duca d’Aosta Emanuele Filiberto a Nino Villa Santa. Il lascito, che comprendeva un cospicuo numero di cimeli, documenti e testimonianze, doveva essere donato nuovamente alla regione italiana con il più alto numero di soldati caduti.

Il Museo delle Ceroplastiche

Il Museo delle Ceroplastiche merita particolare attenzione, dal momento che espone una collezione grande non solo in numero ma anche in prestigio. Tra le oltre trecento opere esposte, infatti, che comprendono modellini di monumenti, cammei e medaglioni in cera d’ape, si contano alcune presenze illustri, come il Giambologna o l’Ammannati.

Bibliografia

Lucia Mocci, Testimonianze artistiche nella Sanluri medioevale e moderna, Oristano, 2002

Sitografia

Home (castellodisanluri.it) visitato il 30/06

Città di Sanluri Castello di Sanluri | (su.it) visitato il 30/06

LE TERME DI AGNANO

A cura di Camilla Giuliano.

Le origini del complesso termale di Agnano

Le terme di Agnano sono il più antico ed importante complesso termale della Campania, risalente a duemila anni prima di Cristo; le prime testimonianze risalgono al IV e III secolo a.C quando i colonizzatori greci[1], appresero l’uso benefico delle acque termali da popolazioni pre-elleniche residenti nell’area flegrea, i Volsci[2].

I Greci provenienti da oriente diedero grande impulso alla divulgazione della conoscenza dei benefici di queste acque, anche se, fu solo con i romani che si cominciò a parlare propriamente di thermae[3] .

Sorto sulle pendici del Monte Spina per sfruttare le antiche sorgenti naturali di calore del cratere di Agnano, le terme vennero realizzate in età romana a partire dal 117 - 138 d.C[4] e furono il più grande stabilimento sorto sino ad allora. Sviluppatosi su sette livelli in direzione SN, la sua caratteristica fu quella di riuscire a riscaldare gli ambienti usufruendo del calore naturale che fuoriusciva dalle colline del monte sul quale si ergeva.

I romani adottarono un sistema di condotti ed intercapedini (“hypocaustum”[5] un doppio pavimento) che semplificava la trasmissione di calore da una stanza all’altra, seguendo un andamento circolare.

Il percorso termale prevedeva soste negli ambienti caldi per la sauna e i bagni a temperatura variata, con permanenza nel frigidarium[6] per il bagno freddo.

Con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente i complessi termali di Pozzuoli e di Ischia furono abbandonati, compreso quello di Agnano, e solo verso la fine del V secolo Trasamondo, il re dei Vandali, decise di recuperare l’edificio ampliandolo. Importanti notizie al riguardo ci vengono fornite dal poeta Felice, vissuto tra il V e VI secolo, che scrisse cinque epigrammi sulla ricostruzione delle stesse.

Gli antichi tramandarono la nozione delle acque termali come benefiche per la salute e per il corpo: erano conosciute nel Medioevo grazie a Cicerone, attraverso il detto: “Quamdiu ad aquas fuit, numquam est mortuus” ovvero “Finché si recò alle acque, è rimasto in vita”, e Plinio il Vecchio, che affermò che la medicina del suo tempo fece ricorso alle acque come ‘rifugio’ poiché nessun elemento naturale era più miracoloso di essa.

Per il loro uso terapeutico, le terme di Agnano vennero citate anche in una leggenda da Gregorio Magno[7] nell’opera letteraria i Dialogi secondo la quale il vescovo di Capua, San Germano, si recò nel sudatorio di alcune grotte artificiali presenti nell’area flegrea per curarsi un’ infezione cutanea; durante il percorso si imbatte’ contro l’ombra di Pascasio, diacono morto e condannato in Purgatorio il quale aspettava l’espiazione dei suoi peccati, Germano si riunì in preghiera liberando l’anima del diacono. Da qui quelle di Agnano iniziarono ad essere note come Le stufe di San Germano o il Sudario di Agnano.

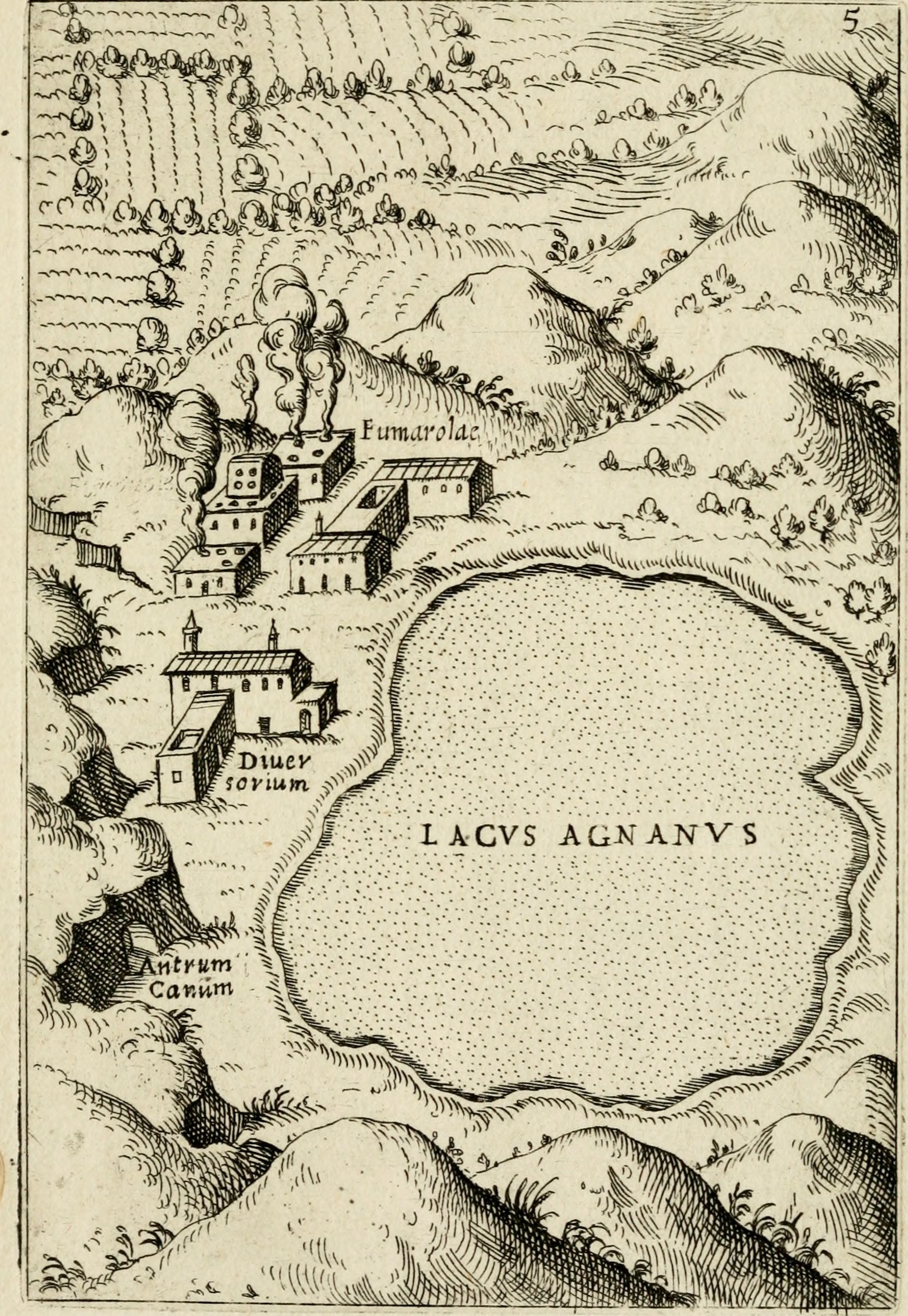

Il Lago nel cratere

A causa dei continui movimenti bradisismici l’assetto del territorio e la circolazione delle acque mutarono, portando alla formazione di un lago che sommerse gli edifici termali impedendo la fruizione di questi per secoli [Fig. 1].

La fonte più attendibile è Pietro da Eboli in I Bagni di Pozzuoli, nel capitolo dedicato al sudatorio di Agnano, attesta come nei secoli successivi l’impianto termale sopravvisse esclusivamente come sudatorio naturale, lo stesso può essere riscontrato nella descrizione di una caccia di Alfonso d’Aragona del 1443 [Fig. 2].

A partire dal XIX secolo[8] il lago venne prosciugato per un’opera di bonifica condotta dall’ingegnere napoletano Martuscelli, il quale svuotò completamente il canale recuperando terreni destinati all’attività agricola e portando alla scoperta di decine di sorgenti termali.

La Grotta del Cane nella conca di Agnano

Situata nella conca di Agnano, la Grotta venne prodotta artificialmente dai romani a partire dal III - II secolo a.C., che scavando sulla Montagna accanto al lago di origine vulcanica, cercavano una fonte termale da sfruttare per i suoi vapori. In seguito, a causa della fuoriuscita di acido carbonico dal sottosuolo[9], la grotta divenne impraticabile.

Nel tempo vennero condotti una serie di esperimenti con il Cane del Lazzarone che, introdotto dallo stesso padrone nella cavità della grotta [Fig. 3], poco dopo l’inalazione dei vapori compiva gli stessi movimenti comuni ad ogni animale la cui respirazione viene contratta: il ventre si ritirava, gli occhi si gonfiavano, la lingua spessa e livida fuoriusciva dalla gola. Appena fuori dalla grotta, respirando l’aria naturale il cane rinsaviva; secondo il Lazzarone, tale esperimento non poteva essere compiuto più di dodici o quindici volte sullo stesso animale poiché sarebbe morto in preda a convulsioni e sintomi simili a quelli della rabbia.

A partire dagli anni 2000 gli studi sulla Grotta del Cane vennero ripresi ed il primo ad entrare nella cavità fu lo speleologo napoletano Rosario Varriale, che per ben due volte effettuò un sopralluogo degli ambienti fornendo una descrizione dettagliata della grotta.

Le statue

Quattro furono le statue romane, databili alla prima metà del II secolo a.C, rinvenute durante gli scavi: Afrodite armata, della quale giunsero il busto, le gambe e i piedi di un amorino alla sua sinistra; la statua maschile di Ganimede, il coppiere di Zeus; Venere marina, la statua più completa[10]; Hermes con Dionisio bambino, priva della testa e delle gambe.

L’influenza liberty

Nel 1900 la fama delle terme di Agnano, così come quella delle stufe di Nerone e delle terme di Ischia crebbe in maniera dirompente, arrivando all’orecchio dei più illustri medici del tempo, i quali si recavano personalmente a Napoli per provare le acque curative delle terme.

Il 16 febbraio del 1909 venne costituita la Società Terme di Agnano nata grazie alla collaborazione di architetti ed ingegneri che modificarono gli antichi assetti adattandoli alle esigenze della ricca borghesia del tempo.

Il primo luglio del 1911 vennero inaugurati gli ambienti principali, mentre i lavori continuarono fino alla metà degli anni ’20 (interrotti durante la Prima Guerra Mondiale e ripresi in subito dopo).

Agli anni della belle époque risale l’Arco di Arata [Fig.4], edificato in stile liberty e visibile ancora oggi, mentre gli scaloni centrali[11] in forme e stile neo-barocco [Fig.5] sono datati a febbraio - marzo del 1926.

Con l’entrata in guerra dell’Italia la struttura visse un periodo di abbandono. L’inaugurazione del 1925 fece sì che le terme di Agnano divenissero centro di attività di svago ed emblematico esempio per la cura del benessere del corpo.

Il centro termale rimase aperto anche durante la Seconda Guerra Mondiale fino a quando, nel 1943, non venne proclamato lo stato di emergenza. Le truppe naziste, in ritirata nel settembre dello stesso anno, occuparono i viali del centro termale e lo bombardarono facendo crollare l’edificio, adibito ad Albergo, situato sul Monte Spina. Ciò che rimase venne requisito dagli americani per essere restituito a guerra finita.

Tra gli anni 60’ e 70’ del 1900 l’architetto Giulio De Rosa e l’ingegnere Adriano Reale s’impegnarono a progettare una nuova sistemazione del complesso termale; demolirono e spostarono gli impianti originali per dargli la collocazione visibile e fruibile oggi.

Le figure 4 e 5 sono state scattate dalla redattrice dell'articolo.

Note

[1] Giunti in Italia meridionale dalle zone dell’Asia Minore e dal Peloponneso a seguito di lotte interne.

[2] Chiamati anche Opici o mitici Cimmeri, la leggenda narra che queste popolazioni nomade facessero uso di grotte termali già a partire dalla preistoria.

[3] Parola latina che deriva da un termine greco “ϑερμαί (πηγαί)” che definiamo come sorgenti calde.

[4] Il periodo d’oro dell’Impero Romano sotto il consolato di Publio Elio Traiano Adriano.

[5] Secondo le fonti classiche Sergio Orata, un ricco imprenditore romano era l’inventore di questo sistema, ma in realtà a lui va’ attribuito il merito di aver introdotto nel mondo romano un sistema di diffusione del calore già conosciuto in Grecia dal III secolo a.C.

[6] In questa sala erano presenti due delle quattro statue recuperate durante gli scavi.

[7] Poeta e Papa latino attivo in età Barbarica (Alto Medioevo).

[8] Il lago di Agnano, ex lago vulcanico, occupava una vasta area di circa 6 km.

[9] Il fenomeno noto come “mofeta”.

[10] Variante romana dell’Afrodite Cnidia di Prassitele con l’acconciatura che richiama la Venere Capitolina.

[11] Attribuiti erroneamente ad Arata.

Sitografia

altaterradilavoro.com/le-terme-di-agnano-una-perla-dei-campi-flegrei/ , consultato il 02/07/2022

https://www.termediagnano.it/archeologia-2/ , consultato il 02/07/2022

http://www.termediagnano.it/wp-content/uploads/2016/06/LA-STORIA.pdf , consultato il 02/07/2022

https://www.archeologiaviva.it/3168/i-romani-alle-terme/ , consultato il 27/07/2022.

I BENI CULTURALI DEL TRENTINO ALTO-ADIGE E IL PRESEPE DEL DUOMO DI TRENTO

A cura di Alessia Zeni

La fine dell’anno è di solito tempo di bilanci, in particolar modo ora che siamo alla chiusura di questo magnifico percorso all’interno di “progetto storia dell’arte” e dei beni culturali del Trentino Alto-Adige. Un percorso iniziato nel 2016 per conoscere e valorizzare la storia dei beni culturali della regione, dalle opere più conosciute della città di Trento fino ad arrivare a quelle meno conosciute delle vallate trentine e dell’Alto Adige.

I beni culturali del Trentino Alto-Adige in “progetto storia dell’arte.it”

Nella città di Trento un grande viaggio è stato fatto nel Duomo per scoprire i segreti della sua storia e della sua struttura architettonica. Perché segreti? Come accade molto spesso per i monumenti medievali, il Duomo di Trento cela una simbologia tratta dai bestiari e dai testi biblici: dai rosoni che decorano le facciate fino alle figure antropomorfe dei vari portali di accesso. Il più grande monumento della città di Trento deve però la fama alla sua opera più importante, ovvero la Cappella Alberti che conserva il celebre crocifisso del Concilio di Trento, analizzato in tutta la sua simbologia. Rimanendo nella piazza principale della città sono state analizzate la Torre di Piazza, ex sede delle prigioni cittadine, e la simbolica Fontana del Nettuno.

In città è stato visto Palazzo Fugger Galasso, la cui leggenda lo volle plasmato dal diavolo in una sola notte, e il castello del Buonconsiglio analizzato nella sua evoluzione architettonica e nelle sue opere più importanti. Nel Castello di Trento è stata anche vista la Loggia del Romanino e la Torre dell’Aquila con il famoso Ciclo dei mesi, una delle più importanti testimonianze artistiche della vita nobile e popolare della fine del Trecento. L’architettura contemporanea con il MUSE di Renzo Piano, sede di uno dei più importanti e all’avanguardia musei di scienze del Nord Italia, e il più celebre monumento della città di Trento, ovvero il monumento dedicato a Dante Alighieri, emblema dell’italianità del popolo trentino. In ultimo, per rimanere nel contesto religioso della città: la badia di San Lorenzo, ex chiesa di Padri benedettini e domenicani, e la storia dei santi più conosciuti della città, San Vigilio, patrono di Trento, con la sacra urna delle reliquie ed un ex beato della città, ovvero Simonino da Trento che rese purtroppo celebre la città tra Quattro e Cinquecento per il primo caso in regione di antisemitismo.

All’interno del progetto divulgativo, per la regione del Trentino Alto-Adige, sono state considerate quasi tutte le peculiarità della regione: chiese, castelli, palazzi, borghi storici, i grandi pittori nativi del Trentino, fino ad arrivare all’archeologia con le palafitte di Fiavé. Per il capitolo delle grandi chiese disseminate sul territorio è stata esaminata la chiesa dell’Inviolata a Riva del Garda, una delle più belle chiese barocche del Trentino, ma anche la Pieve di Ledro nelle sue pregiate opere a stucco. Tra castelli e palazzi sono stati analizzati Castel Thun, il Castello di Arco e il Castello di San Gottardo a Mezzocorona e il Palazzo assessorile di Cles in Valle di Non. I borghi storici di Rango, Balbido, Canale di Tenno e tra le città più significative Merano e Glorenza. Inoltre, alcuni articoli sono stati dedicati alla vita e alle opere di grandi artisti del Trentino, ovvero il ritrattista d’Europa Giovanni Battista Lampi e nella pittura contemporanea l’opera di Carlo Sartori.

Infine, nelle vallate trentine sono state trattate molte chiese, in quanto la regione conserva gran parte del suo patrimonio artistico e architettonico negli edifici religiosi disseminati sul territorio. In Val Rendena le chiese più importanti: Sant’Antonio abate di Pelugo, la chiesa di Santo Stefano di Carisolo e la danza macabra di San Vigilio di Pinzolo. Nella valle delle mele: San Bartolomeo di Romeno, il santuario di San Romedio e la chiesetta di San Tommaso a Cavedago. Invece nel Trentino meridionale è stata studiata la chiesa di Sant’Apollinare di Prabi ad Arco con i suoi celebri affreschi, la chiesa di San Rocco a Caneve di Arco e la Chiesa della Disciplina a Riva del Garda. Nel Trentino sud-occidentale è stato fatto un viaggio tra i dipinti e le molte chiese sparse sul territorio della Valle di Ledro.

Il significato delle immagini e il presepe della cattedrale di Trento

Il viaggio compiuto tra i beni culturali del Trentino ha le sue radici nel significato che da sempre hanno le immagini nel mondo della storia dell’arte, dalla pittura alla scultura e finanche all’architettura. L’immagine è infatti da sempre un mezzo necessario di apprendimento per il popolo che non poteva accedere allo studio, poiché è sempre stata utilizzata nella storia come veicolo di messaggi e come strumento necessario per la diffusione della conoscenza.

In questo contesto rientra il messaggio che da sempre caratterizza il presepe, ossia quello di veicolare la memoria della nascita del Figlio di Dio. E con un presepe si conclude, infatti, il lungo viaggio nella storia dell’arte trentina: Il presepe della cattedrale di Trento, uno dei più significativi e importanti della città. Da diversi anni il Capitolo del Duomo di Trento ha deciso di dotare la cattedrale della città di un presepe degno del suo messaggio e della struttura che lo ospita: un presepe dalle grandi dimensioni, sistemato in una delle absidiole più importanti del Duomo, ossia in corrispondenza del fonte battesimale per veicolare al meglio il suo messaggio evangelico. La piccola figura del Bambinello è il centro di tutta l’opera, seguita dalle grandi statue della vergine Maria e dal padre Giuseppe sistemati in un paesaggio diroccato; alcuni pastori con le loro greggi accompagnano e vegliano il lieto evento, mentre l’angelo del Signore porta la luce nella Gloria di Dio nell’alto dei cieli. La stella cometa spunta in alto tra rovine di archi e colonne e i tre re magi - Melchiorre con l’oro, Gaspare con l’incenso e Baldassare con la Mirra - giungono alla mangiatoia del Bambinello. Un presepe pensato per la grande struttura architettonica che lo ospita, ma soprattutto per il luogo dove è stato sistemato, ovvero nella zona del battistero del Duomo di Trento, una scelta non casuale che richiama il dono della nascita nella chiesa cattolica.

Con il presepe del Duomo di Trento chiudo questo percorso nel grande “progetto storia dell’arte” e ringrazio Giulia Pacini, responsabile del progetto, e tutta la redazione che in questi anni ha collaborato alla cura della pagina web e degli articoli che hanno reso unico il sito web “progetto storia dell’arte.it”.

Le figure dalla 5 alla 7 sono state scattate dalla redattrice dell'articolo

ALLA SCOPERTA DI SAN BIAGIO MAGGIORE E SAN GENNARO ALL’OLMO

A cura di Ornella Amato

Questo diceva Maximilien Misson di Napoli: «Ce qui nous a paru le plus extraordinaire à Naples, c'est le nombre et la magnificence de ses églises ; je puis vous dire sans exagérer que cela surpasse l'immagination»[1].

Le chiese napoletano sono infatti oltre 500 e la magnificenza di ciascuna di queste è realmente straordinaria, così come sono le storie che possono raccontarci.

Specie se poi si percorre la strada del decumano inferiore, popolarmente detta “Spaccanapoli”. Qui, nel punto in cui “Spaccanapoli” diventa Via San Biagio dei Librai, incontriamo sul nostro cammino, la Chiesa di San Biagio Maggiore, popolarmente nota come San Biagio dei Librai che da il nome alla strada in cui essa si trova. Piccola e scarna, la chiesa un tempo doveva probabilmente essere stata un gioiellino dell’arte barocca.

Chiusa a seguito del terremoto del 1980, che epicentro ebbe in Irpinia ma grande strage fece in tutta la Campania, la chiesetta ha visto la riapertura solo nel 2007, come sede napoletana della Fondazione Gian Battista Vico, il filosofo napoletano nato al civico 31 di questa strada il 23 maggio 1658 e che qui fu battezzato. Su quest’ultim informazione non tutte le fonti concordano, poiché talune segnalano in suo battesimo nell’attigua chiesa di San Gennaro all’Olmo, con cui la chiesa forma un unico complesso.

La Chiesa di San Biagio Maggiore (fig. 1) si trova proprio accanto a quella di San Gennaro all’Olmo, quest’ultima così chiamata perché non lontano da essa vi era un olmo a cui venivano appesi i premi per i partecipanti ai palii cittadini o gli ex – voto eseguiti in ringraziamento a San Gennaro.

La sua realizzazione è stato possibile soprattutto grazie all’intervento dell’arcivescovo Francesco III Boncompagni nel 1631, dopo che, nel 1626, Papa Urbano VIII lo trasferì alla sede arcivescovile di Napoli dove rimase fino al 1641.

La Chiesa - anche se, per completezza, non manca chi preferisce parlare di “cappella di San Biagio” - sorge su un’area che ospitava le riunioni dei Nobili del Seggio di Nilo, sotto l’antico portico di San Gennariello. Fu costruita per ospitare le reliquie di San Biagio portate dalle suore armene arrivate a Napoli nel VII sec. accanto a quella di San Gennaro, unendo l’antica cappella di San Biagio e la sagrestia di San Gennaro. Ad occuparsene fu per lungo tempo la Confraternita dei Librai alla quale apparteneva anche Antonio Vico, padre del filosofo Gian Battista.

Sebbene dedicata al culto di un santo venerato in tutto il mondo, la chiesa è piccolissima. La facciata esterna è molto semplice: intonaco bianco con una finestra ed una targa che ne ricorda brevemete la storia, un portale seicentesco con porta in piperno, chiusa da un cancello che sembra quasi volerla proteggere. L’interno si presenta stretto e lungo, estremamente semplice, e un tempo custodiva l’antica statua del santo, successivamente trasferita nella vicina chiesa dei SS Filippo e Giacomo, nota come la Chiesa dell’Arte della Seta.

Sull'altare maggiore, policromo e di autore ignoto (fig. 2), si trova un quadro tardo cinquecentesco che raffigura La Vergine in gloria ed i Santi Biagio e Nicola, ad opera di un artista tardomanierista.

Nella stessa in via, all’incrocio con via San Gregorio Armeno, laddove lo sguardo è rapito dalla napoletanità più verace tra bancarelle di ogni specie, antichi palazzi e tesori nascosti da scoprire, ecco che ci s’imbatte in Largo degli Olmi dove si trova la già citata chiesa di San Gennaro, che appartiene allo stesso complesso monumentale con l’attigua San Biagio.

La Chiesa di San Gennaro all’Olmo (figg. 3-5), è annoverata tra le più antiche della città.

La prima fondazione della chiesa risale al VII secolo, ma secondo la tradizione fu una delle sei chiese di rito greco edificate al tempo dell’imperatore Costantino. Diverse fonti fanno risalire la sua edificazione al volere di Sant’Agnello, tredicesimo vescovo della città, proprio intorno alla fine del VII secolo. Venne realizzata come ex – voto in onore di San Gennaro per ringraziarlo di aver salvato la città da una violenta eruzione del Vesuvio, l’imponente vulcano campano che domina la città ed il suo golfo.

L’ingresso principale si trova all’incrocio tra via San Gregorio Armeno e via San Biagio dei Librai, dove si apre un piccolo slargo (Largo degli Olmi). Originariamente, la chiesa era denominata “San Gennaro ad Diaconiam” poiché era qui che i vescovi sceglievano i diaconi e, come Diaconia – ovvero i luoghi i cui gli stessi diaconi dispensavano le elemosine per i poveri del quartiere - divenne la più importante della città.

Il nome rimase fino al tempo di Federico II di Svevia e vi si mantenne il rito greco fino al XIV secolo. La chiesa venne elevata a parrocchia agli inizi del XVII secolo e nuovamente restaurata dopo il terremoto del 1688 con la creazione di un pregevole apparato in stucco. Altri restauri barocchi vennero eseguiti nel XVIII secolo, quando vennero eseguiti gli altari laterali e il maggiore con la balaustra in marmi intarsiati e policromi.

Nei primi anni dell’Ottocento venne effettuato un intervento di restauro voluto dal parroco Adinolfi, con la ripavimentazione in maiolica, mentre le strutture murarie furono dipinte in azzurro e bianco (l'originale era in finto marmo). Un altro restauro fu eseguito, secondo la testimonianza di Roberto Pane, nei primi del Novecento quando l'avanzamento della facciata inglobò la vecchia scalinata.

Successivamente al terremoto del 1980 la chiesa è rimasta chiusa ed è stata recentemente recuperata, così come è accaduto per l’attigua San Biagio Maggiore, dalla Fondazione Giambattista Vico, che ne ha curato la prima sessione di restauro e la ricostruzione delle decorazioni della navata. Una seconda sessione ha avuto come obiettivo la ricostruzione presbiteriale con il cupolino (fig. 6) e il recupero delle cappelle.

Al di sotto dell'edificio c’è un'altra chiesa e una piccola cripta dove hanno trovato sepoltura diverse persone del popolo. La chiesa conserva anche reperti del periodo antico, come ad esempio alcune colonne paleocristiane. Gli ultimi studi e ritrovamenti indicano il sito come ossario dei santi Biagio e Gregorio. Si è scoperto, inoltre, che al suo interno è sepolto il padre di Giambattista Vico.

Oggi la chiesa – contestualmente a quella si San Biagio Maggiore - è una delle sedi della fondazione che ha provveduto a restaurarla.

Le vicende di queste due piccole chiese, oggi riunite in un unico complesso monumentale, ci fa riflettere su come questi luoghi, un tempo dimenticati, all’improvviso si ritrovino a rivivere una sorta di “seconda vita” che consente loro di presentarsi a chi non li conosceva e di ricordarci che, all’ombra delle grandi basiliche e dei grandi complessi, esistono anche tante piccole realtà che hanno partecipato, con inestimabili contributi, alla storia della città alla quale appartengono.

Note

[1] M. Misson, Voyage d’Italie, éd. 1743, II, p. 90. Traduzione: «La cosa che ci è sembrata più straordinaria, a Napoli, è il numero e la magnificenza delle sue chiese: posso dirvi, senza esagerare, che ciò oltrepassa l'immaginabile».

Sitografia

Napolituristica.com

Corpodinapoli.it

Dettinapoletani.it

Napolipiù.com

Napoligrafia.it

Napolitoday.it

IL COMPLESSO RELIGIOSO DI BONARIA A CAGLIARI

A cura di Ilenia Giglio

Introduzione del complesso di Bonaria

Il complesso religioso di Bonaria si trova a Cagliari, situato in cima al colle che sovrasta l’omonimo quartiere, uno dei più antichi della città, e il mare adiacente, rendendosi facilmente individuabile da diverse posizioni. Le origini e la sua storia costruttiva sono piuttosto travagliate e hanno trovato conclusione solamente in tempi recenti, esso difatti comprende vari corpi di epoche differenti: il santuario, la basilica, il museo e gli attigui spazi del parco e del cimitero monumentale.

La nascita del santuario di Bonaria e la leggenda sul suo simulacro

Per ripercorrere la storia del complesso di Bonaria è necessario partire dal XIV secolo, epoca in cui ebbe inizio il dominio Aragonese in Sardegna. Nel 1324 gli Aragonesi assediarono la città di Cagliari, tentando di sottrarla al potere pisano. Essi si stanziarono sul colle che prese il nome di “Bon aire” e qui costruirono una cittadella fortificata in cui ovviamente non poté mancare un luogo di culto, ossia una piccola chiesetta dedicata alla SS trinità e Santa Maria che nel 1337 venne donata da Alfonso IV all’ordine della Mercede. I frati mercedari vi si stabilirono costituendo un convento e risistemando la chiesetta che risulta essere il primo esempio di architettura catalano-aragonese nell’isola. Costituita da un’unica navata presenta una semplice facciata a capanna con ampio rosone centrale, internamente venne ideata una volta ogivale e furono realizzate delle cappelle voltate a crociera sui due lati: tre sul lato sinistro e quattro sul destro. Sul fondo dell’ambiente la zona presbiteriale risulta rialzata rispetto al piano di calpestio e termina con un’abside poligonale in cui si trova l’altare maggiore.

La sua trasformazione in santuario è legata a una leggenda che narra un episodio avvenuto nel 1370: un veliero partito dalla Spagna che navigava verso l’Italia fu colto da una violenta tempesta che costrinse l’equipaggio a gettare in mare il carico della nave al fine di alleggerirla, nel tentativo di riuscire a salvarsi. Compresa nel carico vi era una pesante cassa in legno su cui era posto lo stemma dei frati mercedari. Quando essa toccò le acque esse si placarono così come la tempesta e l’equipaggio si accorse con stupore che nonostante il grande peso essa continuasse a galleggiare. Tentarono dunque di recuperarla ma invano, la cassa continuò a sfuggire alla loro presa allontanandosi sempre più in direzione della Sardegna.

La mattina seguente venne ritrovata arenata nella spiaggia ai piedi del colle di Bonaria, molti tentarono di spostarla ma nessuno ci riuscì, fino all’arrivo dei frati mercedari che la sollevarono con estrema facilità e la portarono all’interno della chiesetta. Una volta aperta venne ritrovata al suo interno una statua lignea della Madonna con il bambino che venne collocata sull’altare maggiore.

Modifiche e ampliamenti del ‘700

Quando si sparse la voce del prodigioso arrivo, la Madonna e il piccolo santuario divennero meta di pellegrinaggi che aumentarono sempre più in seguito al racconto di alcuni miracoli avvenuti al cospetto del simulacro della Vergine. Il santuario in poco tempo divenne stracolmo di ex voto e ormai troppo angusto per poter ospitare un flusso di pellegrini tanto importante. Per tale motivo si decise dunque di costruire una chiesa più grande collegata all’antico santuario, per rendere possibile ciò si dovettero abbattere le quattro cappelle posizionate a destra per creare un’arcata che mettesse in comunicazione i due ambienti. La prima pietra venne posta nel 1704, sempre per volere dei frati mercedari ma la sua costruzione si protrasse a lungo nel corso dei decenni: già una prima interruzione si ebbe tre anni dopo con lo scoppio della guerra di successione al trono spagnolo che terminò nel 1720. All’epoca la Sardegna passò sotto il dominio dei Savoia con Vittorio Amedeo II che affidò la prosecuzione dei lavori della nuova chiesa all’architetto Giuseppe Viana. Tuttavia I progressi procedettero molto a rilento e furono nuovamente bloccati durante gli eventi rivoluzionari di fine 1700.

Nel secolo successivo inoltre subì dei rimaneggiamenti anche il santuario: venne innalzata una facciata bicromia in stile neogotico in cui fu inserito il portale trecentesco dell’ormai distrutta chiesa di S. Francesco in Stampace.

I lavori della chiesa maggiore ripresero solo nel 1910, conferendo le forme di ciò che ancora oggi è possibile ammirare nonostante alcuni rimaneggiamenti e restauri degli anni successivi. Essa si presenta in stile neoclassico: la pianta a croce latina è trinavata con ampio transetto e cupola ottagonale all’incrocio dei bracci.

La facciata in bianco calcare è divisa in due registri: quello inferiore scandito da coppie di lesene che incorniciano i tre portali e quello superiore, diviso da una cornice marcapiano con iscrizione è costituito da un attico dove tra colonnine classicheggianti è inserita la loggia delle benedizioni, sopra di essa nel timpano venne posto lo stemma dei frati mercedari.

Il suo luminoso interno prende luce da una serie di finestre aperte al di sopra del matroneo e risulta scandito da quattro ampie arcate a tutto sesto poggianti su colonne binate in calcare bianco con capitelli elaborati che separano le navate. La navata centrale è voltata a botte mentre le laterali sono coperte da quattro cupolette. Nelle navate laterali inoltre si aprono quattro cappelle a sinistra e altre tre a destra in cui sono raffigurate immagini della Madonna: La Madonna del Rosario, la Madonna Immacolata, la Madonna Ausiliatrice, la Madonna Assunta, la Madonna di Fatima e il Santissimo Sacramento di Antonio Mura, la Madonna della Mercede di Gina Baldracchini e la Sacra Famiglia di Giuseppe Aprea, tutte dipinte tra il 1950 e il 1960

L’ampio transetto invece ospita la statua della Madonna del combattente di Francesco Ciusa, anch’esso presenta altre due cappelle per braccio: una dedicata al santissimo sacramento e l’altra alla Madonna della Vittoria o dei Caduti, ornata da un altare marmoreo in stile barocco.Nella zona presbiteriale l’altare maggiore è sormontato da un baldacchino composto da quattro colonne di marmo verde decorate in bronzo dorato e volute in marmo bianco, esso inquadra la grande tela centrale di Antonio Corriga.

I restauri contemporanei

La chiesa maggiore, pochi decenni dopo essere stata insignita del titolo di basilica minore per mano di Papa Pio XI, subì grossi danni per via dei bombardamenti della seconda guerra mondiale: nel 1943 venne distrutta la cupola, parte di una navata e gli stucchi e affreschi che la decoravano.

Con la pace ritrovata si attuarono le restaurazioni della basilica e degli spazi circostanti per mano dell’architetto Gina Baldracchini. Nel corso dei lavori il santuario venne riportato alle sue forme architettoniche originali attraverso l’eliminazione delle sovrastrutture gotiche, inoltre si decise di risistemare anche il suo interno rimuovendo l’enorme quantità di ex voto per cui si dovette trovare nuova sistemazione. Con tale finalità nel 1968 si decise di aprire un museo ancora oggi visitabile e composto da tre sale: nella prima sono conservati alcuni reperti archeologici rinvenuti sul colle di Bonaria, la seconda ospita un inestimabile raccolta di centocinquanta antichi modellini navali, ancore e le mummie di alcuni membri di famiglie nobiliari del ‘700, la terza e ultima stanza è quella dedicata al tesoro della basilica in cui vennero trasferiti tutti gli ex voto e gli arredi sacri, tra cui alcune offerte volute dai sovrani.

Ai restauri di questi anni si devono anche le risistemazioni delle aree circostanti: la scalinata e il piazzale adiacente, in cui sono state sistemate due state bronzee dello scultore Franco D’aspro che rappresentano una nave in balia dei venti e la Vergine di Bonaria, e infine il parco di Bonaria e il cimitero monumentale.

Il parco, una piccola zona verde nel cuore della città è molto suggestivo poiché coniuga la bellezza dei panorami all’interesse archeologico dato che al suo interno vi sono ancora testimonianze risalenti al periodo punico, quando il colle ospitava una necropoli. Il cimitero ottocentesco in cui non si praticano più sepolture dal 1968 si presenta invece come un museo a cielo aperto, in cui sono spesso organizzate visite guidate volte alla conoscenza delle memorie e del grande patrimonio che esso rappresenta per la varietà degli stili delle preziose sculture.