LA CHIESA DI SAN MICHELE A CAGLIARI

A cura di Ilenia Giglio

San Michele a Cagliari

La chiesa di San Michele a Cagliari, facente parte del complesso monumentale comprendente anche l’ex residenza gesuitica, sorge nel suggestivo quartiere di Stampace. La sua costruzione è collegata alla presenza gesuitica in Sardegna e ancora oggi rimane la principale testimonianza di arte barocca nell’isola. La compagnia di Gesù, già presente in Sardegna nella città di Sassari, giunse a Cagliari nel 1564 per costruirvi una comunità, stabilendosi nell’attuale chiesa di Santa croce in castello. Negli anni direttamente successivi si decise di ampliare il noviziato: ciò fu reso possibile dalla bolla pontificia di Gregorio XIII, grazie a cui poterono iniziare i lavori in via Monti, antico nome di via Ospedale, sul sito della chiesa dei santi Michele e Egidio. Visto il grande numero di novizi gli spazi si rivelarono ben presto insufficienti e si rese necessario un ampliamento del noviziato, una grossa spesa a cui i gesuiti non poterono far fronte. Tuttavia nel 1795 mons. Giovanni Sanna vescovo di ampurias decise di indirizzare una grossa donazione alla compagnia che poté così riprendere i lavori adattando il noviziato alle proprie esigenze.

La costruzione della chiesa

Sempre grazie a un’altra donazione si deve la nascita della bellissima chiesa di San Michele, la cui costruzione venne avviata diversi decenni dopo rispetto al noviziato. Infatti il cantiere venne aperto solo nel 1674, quando il giurista Francesco Angelo Dessi lasciò alla compagnia una copiosa eredità che permise, non solo di ristrutturare il complesso gesuitico, ma appunto anche di annettervi una nuova chiesa. Il progetto, che doveva seguire gli stretti parametri edilizi gesuitici, venne affidato al lombardo Francesco Lagomaggiore e prese forma negli ultimi anni del 1600 quando venne inaugurata, sebbene fossero ancora da completare i lavori della facciata e della sagrestia, conclusi intorno agli anni ’20 del secolo successivo. Nel 1738 la chiesa venne poi consacrata a San Michele Arcangelo dal vescovo di Usellus e Terralba, mons. Antonio Carcassona.

La chiesa di San Michele fu una delle poche chiese a superare senza troppe peripezie la prima soppressione della compagnia voluta da Papa Clemente XIV nel 1773, difatti qui si concentrarono moltissimi ex gesuiti sardi e grazie a loro si salvò il patrimonio artistico della chiesa, eccezion fatta degli arredi liturgici distribuiti in altre chiese dell’isola.

La facciata

La chiesa risulta abbastanza singolare nel capoluogo, discostandosi dalla maggior parte degli altri edifici religiosi che seguono essenziali linee romaniche e neoclassiche. La sua struttura in tufo argilloso ripropone la forma tipica di un retablo presentandosi tripartita longitudinalmente, con un’ampia facciata ulteriormente scandita in registri orizzontali. Il primo registro presenta tre ampie arcate incorniciate da semicolonne con capitelli corinzi che immettono a un portico voltato a crociera. Al di sopra della trabeazione fittamente decorata si erige il livello intermedio che segue la tripartizione sottostante, attraverso l’uso di colonnine che accompagnano la successione di finestre perpendicolari agli ingressi. Tali finestre rettangolari sono incorniciate da cariatidi e sormontate da timpani spezzati che racchiudono tre differenti stemmi: quello centrale riferito alla compagnia di Gesù, mentre gli stemmi laterali sarebbero invece dedicati ai due benefattori, a destra mons. Sanna e a sinistra Francesco Angelo Dessi. Infine il registro superiore, caratterizzato da sobrie volute laterali presenta ancora una volta delle colonnine entro cui si apre un’edicola dove è posta la statua del patrono, sormontata da un frontone triangolare.

Accedendo al portico il primo elemento che cattura l’attenzione è il cosiddetto pulpito di Carlo V addossato alla parete. Pare che esso provenisse dalla chiesa dei Frati minori conventuali di S. Francesco in Stampace e il motivo della denominazione ci viene fornito da un’iscrizione latina che lo circonda e che narra come nel 1535 Carlo V, diretto a Tunisi, sbarcò prima a Cagliari e qui si fermò ad ascoltare la messa seduto proprio su questo pergamo. Il portale invece si trova sulla destra, in cima a una scalinata marmorea e risulta ruotato di novanta gradi rispetto all’orientamento della facciata.

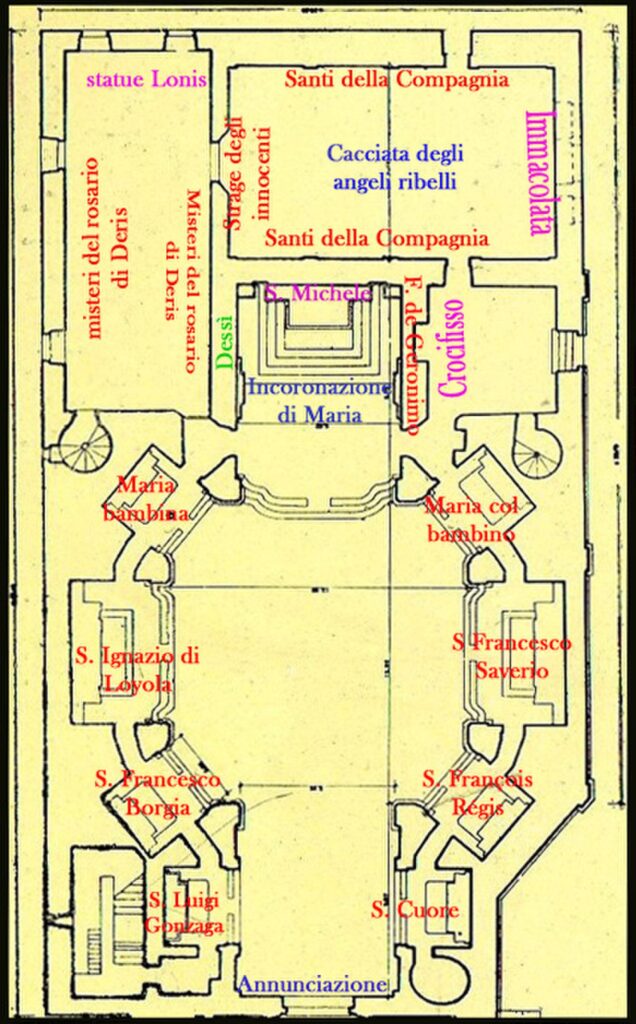

La pianta e l’interno

Il corpo della Chiesa sorge dall’incontro tra la pianta centrale e quella longitudinale grazie a un’espediente utilizzato anche in altre chiese gesuitiche dell’isola: la pianta ottagonale ad aula unica si dirama in otto cappelle radiali, di cui due centrali notevolmente maggiori per consentire l’ampliamento a croce in mancanza del transetto. Le cappelle sono comunicanti tra loro in modo da formare un deambulatorio scandito da ampie paraste, le maggiori, riccamente decorate e affrescate, sono fornite di altare e sono dedicate a sant’Ignazio da Loyola e San Francesco Saveriosi, inoltre si aprono direttamente sulla volta della chiesa. Le altre sei, minori di dimensioni, sono invece voltate a botte e dedicate a Luigi Gonzaga, Francesco Borgia, Maria Bambina, Sacro cuore, San Juan Francisco Regis e la Vergine con il bambino. Le paraste sorreggono l’ampia trabeazione su cui si innesta la cupola tramite raccordi a vela e pennacchi dove sono raffigurati gli evangelisti. Esternamente la cupola poggia su un tamburo ottagonale su cui si aprono quattro finestre alternate ad altrettanti ottagoni ciechi, e termina in un lucernario, alla sua base invece sono stati affiancati due campanili a vela, entrambi a due luci.

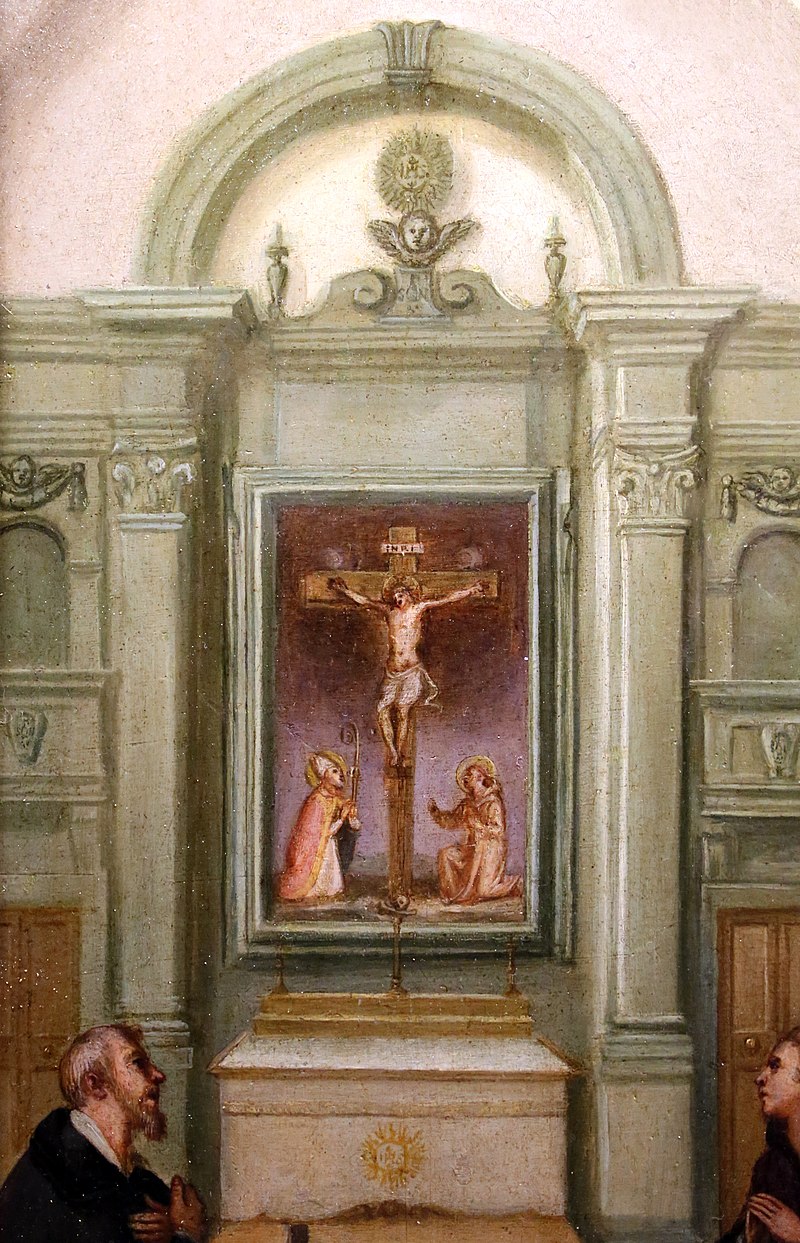

Tuttavia ciò che davvero rimane impresso dell’interno della chiesa di San Michele è la ricchezza delle decorazioni, perfettamente aderente alla linea barocca: essa è stracolma di stucchi, affreschi e marmi. Questi ultimi sono stati ampiamente utilizzati nella zona presbiteriale dove si trova anche l’altare maggiore composto da paliotto marmoreo entro colonne tortili. Esso venne realizzato a Genova da Giuseppe Maria Massetti e poi assemblato in loco da Pietro Pozzo, ponendo al di sopra la statua lignea di San Michele risalente al 1600. Lo sfarzo del marmo venne ripreso oltre che nella pavimentazione policroma anche nel monumento funebre del Dessi.

La chiesa è composta da altri due ambienti in cui si accede tramite le ultime cappelle: l’antisacrestia e la sacrestia. In questi spazi trionfa la pittura, le pareti difatti sono interamente decorate da stucchi dorati e ampie tele, più di venti in totale, attinenti alla spiritualità.

I soggetti trattati nell’antisacrestia sono i misteri dolorosi e gloriosi del rosario, dell’artista Giuseppe Deris, accompagnati dalle sei statue dei misteri della passione di Gesù Cristo dello scultore Limois, che ancora oggi vengono portate in processione. La sacrestia invece è caratterizzata da una volta a botte lunettata dove una folta schiera di putti regge i tre medaglioni affrescati raffiguranti la cacciata degli angeli ribelli ad opera di San Michele e il trionfo del nome di Gesù, opera dell’Altomonte anche conosciuto come Hoheberg, autore di molti altri affreschi della chiesa e che in questo caso si ispirò probabilmente all’affresco che il Baciccia realizzò nella volta della chiesa del Gesù di Roma. Le pareti della sacrestia sempre affrescate dell’Altomonte presentano nei lati brevi scene bibliche in cui compare l’arcangelo Michele mentre i lati lunghi ospitano otto rappresentazioni di miracoli dei santi gesuiti (in collaborazione con Domenico Colombino). La punta di diamante è probabilmente la strage degli innocenti posta sopra l’ingresso, la più grande tela sacra di Cagliari.

Informazioni utili

La chiesa è sita in via Ospedale, è visitabile nei giorni feriali dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17 alle 20:30. Nei giorni festivi invece dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 21.

Bibliografia

Naitza, Architettura dal tardo ‘600 al classicismo purista. Nuoro, Illisso, 1992.

Corrado Maltese, Arte in Sardegna dal V al XIII secolo, Roma, De Luca, 1962.

Sitografia

https://sanmichelecagliari-gesuiti.it/

https://www.sardegnacultura.it/j/v/253?v=2&c=2488&t=1&s=19254

LA PORTA A SAN NICCOLÒ DURANTE IL ‘500 PT. II

A cura di Arianna Canalicchio

“Nel 1526, il conte Pietro Navarra e Niccolò Machiavelli intraprendevano una generale ispezione alle mura della città, che a una radicale relazione machiavelliana: le torri delle porte e delle mura andavano abbassate […] quella a S. Niccolò era inutile e andava addirittura atterrata”[1]: così scrive lo storico Francesco Bandini (Su e giù per le antiche mura).

La porta a San Niccolò nei secoli ha rischiato per ben due volte di essere demolita ma fortunatamente torreggia ancora oggi al centro di piazza Giuseppe Poggi, che a sua volta deve il nome all’architetto che la salvò la seconda volta e che costruì l’elegante zona che la circonda. Unica tra le porte a conservare ancora oggi la sua altezza originaria di 45 metri, Porta San Niccolò sopravvisse indenne alle modifiche apportate alla cerchia muraria nel XVI secolo e alle demolizioni ottocentesche, nel periodo di Firenze capitale. Come racconta Benedetto Varchi nella sua Storia Fiorentina, scritta per incarico di Cosimo I de’ Medici, le porte erano alte più di venti braccia, con fossi larghi venticinque e tutte merlate. L’unica immagine che ci permette di capire come dovessero essere le mura prima delle modifiche cinquecentesche è una cartina, con una ripresa a volo d’uccello sulla città, attribuita a Francesco Rosselli, nota col nome di Pianta della Catena e datata intorno al 1472 (fig. 2). L’opera ebbe grande importanza perché servì da modello alle rappresentazioni di Firenze che tra la fine del ‘400 e per tutto il ‘500 corredavano le cosmografe e le enciclopedie. Ma non solo, l’immagine è utile ancora oggi a darci un’idea di come fossero disposte le torri e le porte e delle fattezze che esse dovevano avere all’epoca. A differenza di quel che possiamo vedere oggi, infatti, avevano tutte lo stesso aspetto di porta San Niccolò, molto alte e con i tre arconi aperti verso l’interno della città. Le strutture come questa erano dette “porte maestre” poiché erano situate su strade principali e di grande traffico. Esistevano poi le “postierle”, più piccole e situate su strade di minor importanza. Oltre alle porte-torri erano presenti lungo il perimetro anche tutta una serie di altre torrette, più basse e completamente chiuse, che servivano per controllare l’esterno ma che non potevano essere attraversate per entrare in città. Porta San Niccolò, guardando la mappa, torreggia nella parte destra della città in riva all’Arno, con alle spalle, sulla collina, la chiesa di San Miniato al Monte che si trovava fuori le mura.

Davanti a porta San Niccolò, come per tutte le altre, si trovava un fossato e dunque si accedeva passando tramite un ponte. Di questi rimangono oggi pochissime informazioni: si trattava di strutture sostenute da due o tre arcate e non di ponti levatoi, che a Firenze non sono documentati probabilmente perché in Italia si diffusero solo in un periodo successivo. Nei secoli, oltre ai ponti, è stata eliminata anche la merlatura, rifatta poi in stile in anni più recenti. Per il resto invece la struttura della porta rimane ancora quella trecentesca (unico caso presente a Firenze). Tutte le altre, pur mantenendo spesso la parte inferiore del fornice pressoché invariata, vennero abbassate e riadattate alle nuove esigenze difensive.

Fino al 1526, le mura non avevano subito nessuna sostanziale modifica: in quell’anno il pontefice Clemente VII, al secolo Giulio de’ Medici, figlio di Giuliano (ucciso durante la celebre congiura dei Pazzi), spaventato per una possibile discesa dell’esercito dell’Imperatore Carlo V, promosse dei lavori di fortificazione e difesa alle esistenti mura. Con l’introduzione dell’artiglieria le fortificazioni medievali si erano rivelate essere non più sufficienti. Se infatti nel ‘300 le porte-torri dovevano essere molto alte per permettere ai soldati di guardia di avere un’ampia visuale e di utilizzare al meglio i piombatoi gettando sull’assediante olio bollente e pietre da alte quote, nel ‘500 il modo di fare la guerra era ormai profondamente mutato. Con l’artiglieria le torri alte erano diventate dei facili bersagli, dunque un po’ in tutta Italia vennero abbassate e rese ancora più massicce per resistere ai colpi. Altre accortezze che vennero prese coinvolsero anche, ad esempio, l’allargamento dei fossati per tenere più lontano il nemico e l’eliminazione dei merli che, essendo costruzioni relativamente sottili, erano la prima cosa a crollare sotto i colpi dell’artiglieria.

L’obiettivo di Clemente VII era di trasformare la città toscana in una sorta di avamposto dello stato della Chiesa che si frapponesse quindi tra il nemico e Roma. Firenze all’epoca era retta da Alessandro e dal cugino Ippolito, entrambi Medici[2]. I due erano però all’epoca poco più che quindicenni e dunque agivano sotto la vigilanza del delegato pontificio Silvio Passerini. Il Papa affidò il compito al conte Pietro Navarra che condusse un’indagine sullo stato delle mura insieme a Niccolò Machiavelli. I due decisero di abbassare tutte le porte e le torri della cerchia muraria per evitare che fossero dei facili bersagli per l’artiglieria nemica ma anche per adattarle ad ospitare a loro volta l’artiglieria dell’esercito fiorentino. Le modifiche cinquecentesche sono ancora oggi ben distinguibili per via della diversa lavorazione della pietra, tagliata in blocchi più grandi e con taglio più regolare. Dopo l’ispezione, il conte Navarra e Machiavelli decretarono che porta San Niccolò potesse essere demolita poiché inutile a fini difensivi per la città. La torre, infatti, si trovava difesa naturalmente dalla collina di San Miniato alle sue spalle ed inoltre erano stati aumentati i sistemi difensivi nella zona dell’omonima chiesa, dunque non aveva più alcuna funzione difensiva e avrebbe potuto essere rimossa. Il problema passò però in secondo piano quando i Lanzichenecchi aggirarono Firenze e arrivarono direttamente a Roma, saccheggiandola nel 1527. La porta di San Niccolò rimase così, per puro caso, nella sua veste originale, unica in tutta la città.

La notizia del sacco di Roma fu in un primo momento tenuta nascosta a Firenze per evitare che la popolazione venisse a sapere che il papa si trovava in grande difficoltà. Appena l’informazione trapelò, un gruppo di cittadini, capitanati da Filippo Strozzi, Niccolò Capponi e Francesco Vettori, costrinsero il cardinale Passerini, Ippolito e Alessandro de’ Medici a lasciare immediatamente la città. Dopo quest’altra cacciata della famiglia Medici, venne nuovamente fondata la Repubblica ed eletto gonfaloniere Niccolò Capponi. L’inclinazione naturale del nuovo governo, che voleva rompere in maniera definitiva con i Medici, sarebbe dovuta essere filoimperiale e pronta ad un’alleanza con Carlo V. Così però non fu e nel frattempo la netta spaccatura tra l’imperatore e il papa Clemente VII cominciò lentamente a richiudersi, tanto che nel giungo del 1529 questi siglarono il trattato di Barcellona, con il quale l’imperatore prometteva di riconquistare Firenze per la famiglia Medici, in cambio della pace e dell’incoronazione papale. Nel frattempo, il gonfaloniere Capponi, comprendendo la gravità della situazione in cui stava per trovarsi la città, riprese le relazioni diplomatiche con alcuni emissari del papa, in un ultimo tentativo di scongiurare la guerra. Il Capponi, con l’accusa di tramare contro la Repubblica, fu costretto a dimettersi e al suo posto venne eletto Francesco Carducci, il quale non poté fare altro che preparare Firenze alla guerra.

Per le nuove fortificazioni venne chiamato a lavorare Michelangelo che creò un importante sistema difensivo nei pressi della chiesa di San Miniato al Monte. Protesse la zona, e in particolare il campanile, con 1.800 balle di lane disposte all’interno di grandi materassi in modo che attutissero i colpi nemici. L’assedio fu molto più lungo del previsto, si concluse nell’agosto del 1530 con il ritorno di Alessandro de’ Medici[3] e, come previsto da Machiavelli e Navarra, porta san Niccolò non ebbe effettivamente nessun ruolo strategico nella difesa della città ma questo fece sì che la torre rimanesse perfettamente integra e conservata nelle sue fattezze.

Note

[1] F. Bandini, Su e giù per le antiche mura, Fratelli Alinari Edtrice, Firenze 1983, p. 27.

[2] Alessandro de’ Medici era figlio illegittimo di Lorenzo II de’ Medici, nipote di Lorenzo il Magnifico, anche se, secondo alcuni studiosi, si tratterebbe invece del figlio naturale del cardinale Giulio de’ Medici, futuro Papa Clemente VII, tenuto sempre nascosto. Ippolito de’ Medici era invece il cugino di Alessandro, anche lui nipote del Magnifico, figlio però di Giuliano di Lorenzo de’ Medici, duca di Nemours. Ippolito, alla morte del padre venne cresciuto dallo zio Papa Leone X. G. F. Young, I Medici, Salani Editore, Milano 2016, pp. 378-393.

[3] Dopo la disfatta di Gavinana e l’accordo di pace, Carlo V mise nuovamente Alessandro al comando della città. Il governo del giovane Medici non fu però molto duraturo, nel 1937 venne assassinato e sostituito con Cosimo, figlio di Giovanni dalla Bande Nere e membro del ramo “popolare” della famiglia Medici. Cfr. Young 2016, pp. 570-71.

Bibliografia

Artusi, Le antiche porte di Firenze. Alla scoperta delle mura che circondavano la città, Semper Editrice, Firenze 2005.

Bargellini, La splendida storia di Firenze, Vallecchi, Firenze 1980.

Bandini, Su e giù per le antiche mura, Fratelli Alinari Edtrice, Firenze 1983.

De Seta, J. Le Goff (a cura di), La città e le mura, Editori Laterza, Bari 1989.

Manetti, M. C. Pozzana, Firenze: le porte dell’ultima cerchia di mura¸ Clusf, Firenze 1962.

Moreni, Notizie istoriche dei controni di Firenze. Parte quinta. Dalla Porta a S. Niccolò fino alla Pieve di S. Piero a Ripoli, Firenze 1794, ristampa anastatica, Soc. Multigrafica Editrice, Roma 1927.

F. Young, I Medici, Salani Editore, Milano 2016.

SANTA MARIA DELLA PIAGGIOLA

A cura di Teresa Beccaccioli

La raffinatezza di Ottaviano Nelli nella città dei ceri

Recenti studi hanno fatto emergere una nuova gemma preziosa del territorio umbro, situata nella bella terra di Sant’Ubaldo. Gubbio, infatti, oltre ad essere la patria del celebre Oderisi, diede i natali anche ad un altro grande pittore, vissuto tra la fine del Trecento e la metà del secolo successivo: Ottaviano di Martino Nelli. Volendo riassumere in poche righe quella che fu la vita iperattiva ed appassionata del Nelli, si potrebbe iniziare dall’anno di nascita, che si colloca attorno al 1370. Al tempo, la città era nel pieno di una rinascita sociale e culturale, avvenuta grazie all’arrivo dei Montefeltro nel 1384; questi, fortemente appoggiati dal popolo, cercarono di instaurare una signoria, mantenendo salde le istituzioni comunali e sostenendo le corporazioni artigianali.

Nelli - o Melli (forse nipote del famoso Mello da Gubbio) – si trovò così, più volte, a lavorare per la nobile famiglia con la quale collaborò spesso negli anni, come attesta la familiarità del tono con il quale il pittore rispose ad una lettera di Caterina Colonna – che nel 1434 era la seconda moglie di Guidantonio da Montefeltro – avvertendola circa il ritardo nella realizzazione di un’opera da lei commissionatagli.

Le notizie sul Nelli lo vogliono alla guida di una bottega molto attiva ed eclettica dove, alla pittura a fresco e a quella su tavola, vengono realizzate anche decorazioni polimateriche, nelle quali si attesta anche l’impiego della cera, visto il legame con suo suocero, il più grande rivenditore di cera di Gubbio. A una produzione più ordinaria, poi, si alternava anche la realizzazione di stemmi e stendardi, disegni e progetti per carpenterie. È noto, inoltre, che il Nelli ebbe un ruolo non indifferente nella realizzazione dei monumenti funebri dei genitori di Guidantonio.

La “gemma preziosa” di cui si è accennato è però un affresco rappresentante una Madonna col Bambino tra due angeli, oggi conservato nella chiesa di Santa Maria della Piaggiola, purtroppo attualmente inagibile a causa dell’ultimo terremoto che ha colpito quest’area. La chiesa venne eretta solo nel secondo decennio del XVII secolo, presso la porta di San Pietro, appena fuori le mura urbiche ed in prossimità di una veneratissima edicola, la cosiddetta Maestà della Piaggiola. Nel 1454 la confraternita dei Putti de’ Bianchi, a cui apparteneva l’edicola, decise di erigere un oratorio proprio in quell’area, visto il grande afflusso di fedeli che la visitavano ogni giorno. Ma fu solo nel 1624 che si procedette al distacco a massello dell’affresco in questione che venne murato all’interno dell’altar maggiore. Un’operazione di questo tipo fu possibile anche grazie al contributo finanziario del conte Vittorio Chiocci, a cui spettava il giuspatronato della cappella. Per dare nuova facies all’antica immagine mariana, venne chiesto a due artisti pesaresi, Marco e Paolo Guidangeli, di realizzare una cornice in stucco con angioletti svolazzanti, nella quale inserire il frammento di un affresco che, nella sua collocazione originale, doveva essere sicuramente più ampio e completo, e che, attribuito alla bottega – il nome avanzato è stato quello di Francesco Rossi – è stato riscoperto come opera autografa solo negli ultimi anni, anche grazie agli studi elaborati per la recente mostra tenutasi a Gubbio, intitolata Oro e colore nel cuore dell’Appennino: Ottaviano Nelli e il 400 a Gubbio[1]

La commissione per la Madonna giunse a Ottaviano Nelli nel 1405, in una fase estremamente produttiva per l’artista, che proprio in quel periodo tentava una sintesi delle varie esperienze formative vissute negli anni della giovinezza, dal diffuso neogiottismo ai latenti influssi gotici. Nell’affresco in questione, la Madonna è raffigurata di tre quarti, mentre sorregge in piedi il suo bambino che, con magnifica icasticità, benedice e sventola un cartiglio sul quale si legge: “[Ego sum] lux mundi qui sequ[itur me] / [n]on ambulat [in tenebris]” (Gv 8,12). Il trono su cui siede la Madre rappresenta un grandioso esercizio di prospettiva nel quale anche la collocazione originale dell’affresco doveva svolgere un importante ruolo. La costruzione architettonica dei troni è senza dubbio uno dei fondamenti della pittura di Ottaviano Nelli: una composizione così ardita, arricchita non solo da marmi policromi e trafori ma anche da statue, pinnacoli e animali fantastici, in altri casi, dimostra un esplicito riferimento dell’autore a quello che viene definito neo-giottismo, il fenomeno di “ritorno a Giotto” e una consapevolezza della sua eredità che ha caratterizzato la fine del XIV secolo e che si è espresso, nella pittura di Nelli, anche nel frequente utilizzo di scorci illusionistici, come quello nel quale doveva essere immerso il nostro affresco nella sua collocazione originale. Questi troni “torreggianti e cuspidati”, come li definisce Andrea De Marchi[2] nel grandioso catalogo della recente mostra sull’artista, presuppongono la conoscenza del pittore delle Maestà in trono dell’Italia nordorientale: sembrerebbe probabile, infatti, che proprio durante il primo decennio del 1400 – più precisamente tra il 1404, anno di morte di Antonio da Montefeltro, e il 1409 – il pittore avesse viaggiato nel Nord Italia.

Ad uno sguardo ravvicinato, sono altri i particolari che possono essere notati, dalla policromia dei marmi messi in scena alle mattonelle decorate con elementi geometrici della seduta, fino alla zoccolatura su cui poggiano bifore angolari dal sapore gotico, dai pilastrini tortili e capitelli compositi. Dagli archetti trilobati, inseriti in più grandi ogive, si affacciano poi due angioletti oranti dalle vesti a toni pastello. Il postergale cuspidato, poi, è arricchito ai margini da decorazioni fitomorfe che il Nelli sembrerebbe aver preso in prestito direttamente dal capolettera di un codice miniato. Altre cuspidi e pinnacoli dovevano presenziare nella originale ed incorrotta versione del nostro affresco. La cura per i dettagli e la minuziosità del Nelli per le decorazioni, rese con mano d’orefice, non risparmiano le vesti dei due protagonisti: il bambino indossa l’oppelanda – un mantello chiuso molto diffuso alla fine del Trecento – che Nelli potrebbe aver carpito dallo studio delle opere di Cola Petruccioli, pittore orvietano attivo nella seconda metà del 1300. Usata più volte per il Bambino, ma anche per gli angeli, è una vesticciola abbottonata sul collo, con grandi maniche a sacco, visibile, ad esempio, anche nella Madonna del Belvedere della chiesa di Santa Maria Nuova a Gubbio. Lo avvolge, come in un caldo abbraccio, un mantello bianco con risvolto rosso, tutto ornato da ricami dorati. La Vergine, invece, abbigliata secondo la classica iconografia, indossa un abito rosso e un mantello blu – anche questo con delicati motivi dorati – e porta, sul capo, un velo bianco che, solo a livello delle orecchie, lascia intravedere il maphorion sottostante, reso con impercettibili pennellate. I volti e gli incarnati di un’opalescenza levigata, sono avvolti dalla luce che colora sfumature sensibili e avvolgenti.

Note

[1] A cura di Andrea de Marchi e Maria Rita Silvestrelli, Palazzo Ducale e Palazzo dei Consoli 23 settembre 2021- 09 gennaio 2022.

[2] De Marchi A., Silvestrelli M. R., Oro e colore nel cuore dell’Appennino: Ottaviano Nelli e il ‘400 a Gubbio, Silvana Editoriale, 2021.

Bibliografia

- De Marchi, M. R. Silvestrelli, Oro e colore nel cuore dell’Appennino: Ottaviano Nelli e il ‘400 a Gubbio, Silvana, Cinisello Balsamo, 2021.

IL BARONE FERSEN ED IL MITO DI VILLA LYSIS

A cura di Alessandra Apicella

Capri, regina delle rocce […]

La veste di zaffiro

custodiva ai suoi piedi,

e nuda sorgeva in vapori

di cattedrale marina.

Una bellezza di pietra. In ogni

scheggia della sua pelle rinverdiva

la primavera pura

che celava un tesoro tra le crepe. [1]

Attraverso queste parole il poeta cileno Pablo Neruda decise di omaggiare l’isola di Capri nel golfo di Napoli, quando, costretto all’esilio per il suo attivismo politico, giunse in Italia. Con la sua natura rocciosa ed imponente in un’acqua cristallina, l’isola di Capri ha sempre affascinato il mondo e attratto personalità che nella sua quiete e nelle sue bellezze ricercavano qualcosa di perduto. Sarà per la magnificenza dei Faraglioni, per la bellezza della grotta azzurra, per la natura inesplorata del Monte Solaro ad Anacapri in contrasto con la vita frenetica di Capri e della sua indimenticabile piazzetta ma quest’isola ha sempre lasciato un’impronta indelebile in chiunque vi abbia sostato. Molti, infatti, sono stati gli artisti, i poeti e le personalità politiche importanti che hanno scelto nel corso del tempo quest’isola come rifugio intimo e sede per i propri pensieri. Si tratta di una storia antichissima, che comincia con l’imperatore Tiberio e la creazione della villa Jovis, il magnate tedesco Friederich Alfred Krupp, che vi costruì una strada, lo scrittore Axel Martin Fredrick Munthe, che vi costruì una villa, Villa San Michele ad Anacapri (attualmente casa museo), il suo intimo amico Curzio Malaparte, che, innamoratosi dell’isola, vi costruì una casa a picco sul mare, lo stesso Pablo Neruda, e personalità internazionali come Maksim Gor'kij, scrittore e drammaturgo russo, che nel suo soggiorno a Capri ospitò lo stesso Lenin in due visite, rispettivamente nel 1908 e nel 1910. Tra tutte le figure che ritrovarono in quest’isola e nella sua storia un posto dove rifugiarsi, emerge la figura del barone Fersen insieme al gioiello architettonico che lui stesso volle erigere, Villa Lysis.

Dopo una lunga passeggiata in salita tra le stradine di Capri, sorge poco distante dalle rovine di Villa Jovis, quasi forse a voler rivaleggiare con la maestosità romana, Villa Lysis, una costruzione dallo stile eclettico, risalente agli inizi del Novecento, circondata da un immenso giardino. La storia di questa villa è intimamente intrecciata al suo fondatore, il barone Jacques d'Adelswärd-Fersen, che decise di giungere nell’isola azzurra nel 1903.

Nato a Parigi nel 1880, di nobili origini, discendeva da parte di padre da Hans Axel von Fersen, conte svedese, che era stato amante della regina Maria Antonietta. A soli ventidue anni Jacques divenne l’erede dell’industria dell’acciaio di Longwy-Briey. Nonostante gli ottimi natali, era conosciuto di più per il suo temperamento controverso ed i suoi gusti particolari: molto popolari erano infatti i suoi festini di dubbia natura con giovani ragazzini. Nel 1903 venne accusato di aver inscenato una “messa nera” dove ad essere messi in scena erano tableaux vivants allegorici, con dei giovani che impersonavano i vizi. Condannato solo a sei mesi di reclusione e alla sospensione dei diritti civili, protetto da altre personalità eminenti della società parigina di allora che frequentavano questi eventi, decise ugualmente di abbandonare la capitale francese per un luogo più ameno ed isolato. La sua scelta ricadde sull’isola di Capri, dove fu accolto con grandi onori e dove diede inizio, intorno al 1904, alla costruzione di quello che sarebbe stato il suo rifugio, dove poter vivere la sua storia d’amore omosessuale con il giovane romano Nino Cesarini. Ben presto nell’isola si diffuse la notizia del vero rapporto che univa i giovani, fatto passare inizialmente come un rapporto di carattere lavorativo. Lo stesso Nino venne, infatti, presentato in qualità di segretario di Fersen; questo comportò un progressivo isolamento del barone dalla bella società caprese. Dopo alcuni insuccessi letterari e sempre più dipendente dall’oppio, decise di festeggiare i vent’anni di Nino con una festa pagana nella grotta di Matermania, dove si diceva che l’amante fosse stato addirittura divinizzato. Interrotta la celebrazione per l’arrivo della polizia, Jacques fu costretto a lasciare l’isola. Ritornato soltanto nel 1913, raffreddatosi l’amore per Nino e giunto ormai ad uno stadio di totale dipendenza dall’oppio, la sera del 5 novembre del 1923, Fersen si ritirò, come di consueto, nella camera cinese, dove morì per un’overdose di cocaina, forse volontaria. Nino, designato come unico erede, fu accusato dalla sorella di Jacques, Germaine, della morte del barone, per cui l’ex amante, per evitare ulteriori complicazioni, decise di cedere la villa e tornò nella capitale.

La villa sorge arroccata su uno sperone a picco sul mare che affaccia sulla baia di Marina Grande. La prima cosa che colpisce lo sguardo è l’enorme scalinata che culmina in un pronao classico con quattro colonne ioniche istoriate con tessere musive dorate, ad imitazione di un tempio classico. Al di sopra delle colonne si scorge una scritta “Amori et Dolori Sacrum” (luogo sacro all’amore e al dolore), citazione di Maurice Barres e summa perfetta dell’anima di Fersen, che dell’amore e del dolore conobbe le più intime declinazioni. Inizialmente chiamata “La Gloriette”, fu poi rinominata “Villa Lysis” in onore di Liside, discepolo di Socrate, menzionato nei dialoghi di Platone, dove viene messo in luce il concetto platonico dell’amicizia e, forse, dell’amore omosessuale.

La villa racchiude al suo interno stili fra di loro differenti di epoche altrettanto diverse, questo in linea, d’altronde, con l’animo eclettico del suo proprietario. La grande bellezza di questa villa sta proprio nella fusione di stili così diversi che coesistono magnificamente in un’armonica decorazione. In particolare, è allo stile magniloquente e teatrale di Luigi XVI di Francia a cui si fa riferimento. Partendo dall’imponenza neoclassica dell’ingresso, si lascia spazio, all’interno, al dinamismo e alla sinuosità dell’Art Nouveau, con gli inserti dorati tipici della Secessione viennese e con contaminazioni orientali.

La costruzione si deve all’architetto francese Edouard Chimat che progettò un edificio a tre piani, il seminterrato, il piano terra ed il primo piano. Al piano terra, al grande atrio si affianca una sinuosa scalinata in ferro battuto, tipica dell’Art Nouveau più eccelsa. La villa aveva anche una biblioteca, una veranda lastricata con piastrelle azzurre e bianche ed un salone, con tre finestre che danno su una terrazza. Ciò che colpisce è proprio una simile proliferazione di finestre in entrambi i piani, quasi fossero occhi sul paesaggio mozzafiato del golfo napoletano, con il Vesuvio e Punta Campanella. Al piano superiore, invece, vi erano le stanze da letto, una camera per gli ospiti, chiamata la Camera Rosa, e la sala da pranzo. Alla stanza che doveva essere appartenuta a Nino, si affianca una terrazza interamente piastrellata con motivi geometrici e floreali. Infine, nel seminterrato, oltre alle stanze del personale, vi era la stanza più intima e importante per Fersen, la fumeria d’oppio, chiamata anche camera cinese. Quest’ultima, di grandi dimensioni e con un soffitto basso, è decorata con delle rocce in un angolo e colonne con liane, reggenti un architrave con figure simboliche. Sulle pareti si possono scorgere iscrizioni cinesi e lettere d’oro, che diventano punti di luce. Ma l’elemento più interessante di questo quadro decorativo è la svastica centrale che decora la pavimentazione, simbolo di rinascita e nuova vita, quella che Fersen aveva provato a fare propria nell’isola azzurra.

La costruzione della villa termina nei primi anni del Novecento, un tempo in cui in Italia si andava diffondendo lo stile Liberty, ravvisabile nelle molteplici decorazioni floreali e forme geometriche che adornano le pareti e le pavimentazioni delle stanze e delle terrazze a picco sul mare.

La villa è immersa in un grande giardino, che presentava all’epoca statue e putti; tra le statue attualmente conservate, sicuramente da ricordare è quella del Pescatoriello di Annibale de Lotto, scultore veneto della fine dell’Ottocento. Dopo aver superato la statua e proseguendo verso il giardino si scorge il “Belvedere del raggio Verde”, che fa riferimento alla leggenda per cui, attraverso un fenomeno ottico, il sole, nei tramonti estivi, attimi prima di tramontare, creerebbe una scia luminosa verde. Proseguendo nel cammino si scorge un tempietto circolare neoclassico di ordine ionico. La piantagione, ricca e florida, richiamava apertamente alcune divinità pagane: si possono trovare piante di rose e mirto per Venere, alloro per Apollo, pioppi bianchi per Ercole, melograni per Era, edera per Dioniso ed infine cipressi per Ade.

Divenuta ritrovo per artisti e poeti nel periodo successivo, molte furono le personalità culturalmente rilevanti che vi soggiornarono, come Norman Douglas, Ada Negri e la marchesa Luisa Casati Stampa. Tutti ne hanno esaltato le bellezze e la storia, contribuendo a creare e a far rivivere di volta in volta, in una storia senza tempo e senza fine, il mito del barone Fersen e del luogo fuori dal mondo a cui aveva dato vita.

In seguito ai primi cenni di cedimenti e crolli, fu restaurata agli inizi degli anni Ottanta con i fondi dell’Associazione Lysis e, successivamente, negli anni Novanta per mano dell’architetto toscano Marcello Quiriconi. Dal Duemilaundici è proprietà del Comune di Capri che ha permesso un suo riutilizzo grazie a due importanti associazioni dell’isola, Capri è anche mia, che si è essenzialmente occupata della riqualificazione dell’enorme giardino, e Apeiron, che si occupa dell’accoglienza e della promozione della casa museo. Attualmente la villa viene utilizzata come teatro per eventi culturali, artistici e musicali; in particolare, in occasione di eventi speciali è possibile visitare il luogo anche di notte, ed entrare a far parte di un’atmosfera misteriosa e romantica.

Note

[1] Pablo Neruda, La chioma di Capri in L’uva e il vento, 1954

BIBIOGRAFIA E SITOGRAFIA:

Maria Franchini e Valerio Ceva Grimaldi, Campania insolita e segreta, edizioni Jonglez, 2018

Sitografia

http://www.capritourism.com/it/article?article1_id=3519

https://isoladicapriportal.com/il-barone-fersen-e-i-misteri-di-villa-lysis/

https://ilpadiglionedoro.wordpress.com/2016/08/27/la-mia-capri-angoli-damore-nellisola-blu-villa-fersen-lacropoli-della-bellezza/

IL MONASTERO ALTOMEDIEVALE DI TORBA A CASTELSEPRIO

A cura di Beatrice Forlini

Storia del luogo

L’antico monastero femminile di Torba (fig.1), un tempo parte di un complesso di edifici di età tardoantica, sorge oggi in una zona boschiva alle pendici del colle di Castelseprio, nella provincia di Varese. La vicenda di Torba ha infatti origini antichissime, il primo nucleo costruttivo era un castrum cinto da mura difensive con la funzione di avamposto militare a protezione dall’incombente minaccia di invasione da parte dei popoli barbarici. Di questo blocco rimangono, fortunatamente, ancora oggi importanti tracce, nonostante le numerose modifiche del sito avvenute nel corso dei secoli. Legato a Torba rimane però soprattutto un mistero; nonostante i numerosi studi, che anche nell’ultimo periodo hanno portato all’attenzione nuove considerazioni e ipotesi, non si è ancora arrivati a scoprire la destinazione d’uso effettiva della torre altomedievale entrata poi a far parte del monastero benedettino.

Il monastero

In epoca medievale questo sito ebbe grande importanza continuando a mantenere la funzione di cittadella fortificata ma, come testimoniato dalla chiesa di S. Maria Foris Portas e dai resti del monastero e della chiesa di Santa Maria (fig. 2), in una veste totalmente cambiata. A partire dal VIII secolo, infatti, venne fondato un monastero benedettino, gestito da monache, le quali si impegnarono per trasformare la vecchia architettura militare in un luogo di culto; l'antica torre di vedetta, usata per il controllo dei passaggi sul fiume Olona, entrò a far parte del monastero, così come il corpo trasversale che sorgeva su parte delle mura antiche. Si impegnarono inoltre per far edificare una chiesa ad aula unica, absidata e con cripta.

Per circa sette secoli la comunità femminile abitò questo luogo, lasciando in eredità una serie molto particolare di affreschi realizzati nella torre: sicuramente interessanti per la loro particolarità iconografica, hanno però spesso messo in difficoltà gli studiosi per via della complicata interpretazione.

Nel XVI secolo le monache Benedettine si trasferirono nella vicina località di Tradate, lasciando l'edificio in affitto a contadini locali, e per questo luogo cominciò un lento declino. L'edificio subì quindi un’ulteriore trasformazione diventando sede delle nuove abitazioni dei massari e la piccola chiesa di Santa Maria fu adibita a stalla.

Il complesso, dunque, si tramutò in azienda agricola e, a inizio Ottocento perse definitivamente la propria funzione religiosa. Al momento dell'allontanamento dei contadini, l'edificio versava in uno stato di degrado molto avanzato ma fu fortunatamente acquistato nel 1977 da Giulia Maria Mozzoni Crespi che lo donò al FAI. Grazie all’intervento del Fondo Ambiente l’ex monastero riacquisì importanza, si trattò inoltre di uno dei primi beni acquisiti dall’associazione e questo ha permesso i tempestivi interventi di risanamento e di restauro per salvare il complesso architettonico del monastero.

Anche se è stato fortemente ristrutturato e rimaneggiato rispetto a come doveva apparire in origine, l’acquisto è stato fondamentale per dare inizio a numerosi studi analitici, anche a livello archeologico. Grazie ai molteplici studi, alcuni ancora in corso, si sta cercando di ricostruire la storia di questo luogo particolare e di far sì che ottenga la giusta considerazione in qualità di uno dei più antichi e autorevoli monasteri altomedievali, di cui rimane la straordinaria torre a quattro livelli.

Tappa fondamentale per questo millenario complesso fu sicuramente l’inserimento nel 2011 tra i beni patrimonio UNESCO. Il sito infatti è ancora oggi teatro di importanti ritrovamenti di epoca longobarda ed è tra le tappe imprescindibili del percorso della via Francisca del Lucomagno, cammino che si sviluppa per oltre 100 km toccando numerosi luoghi di interesse. Una parte del complesso è oggi adibita a ristorante.

La Struttura

Il portico del corpo longitudinale del monastero doveva avere tre grandi archi (fig. 3), i quali vennero tamponati al momento della spartizione dell’ambiente tra famiglie contadini, con l’obiettivo di ricavarne nuovi locali di residenza, ma successivamente ripristinati grazie al restauro FAI. In questa parte è situato oggi il ristorante, impostato sulla spina romana della muratura tardoantica; essa è ancora in parte visibile all'interno del refettorio, dove si trova anche il grande camino molto antico. La presenza di portici testimonia inoltre l'ospitalità che doveva essere riservata a pellegrini e viaggiatori di passaggio, offrendo un luogo coperto per il riposo, erano poi presenti ambienti della clausura e la torre a più livelli.

La Torre

La Torre di Torba (fig. 4) venne con molta probabilità costruita utilizzando materiale di riuso ricavato dalla demolizione di complessi cimiteriali di epoca romana. Secondo molti studiosi l’edificazione della torre è attestabile intorno alla fine del V secolo e doveva essere inizialmente munita sia a est che a nord di contrafforti di sostegno. Con la conversione del complesso a monastero la struttura iniziale della torre è stata per ovvie ragioni profondamente modificata e successivamente vi è stato aggiunto, ormai in epoca rinascimentale, un quarto livello in altezza.

Con la perdita del suo ruolo di bastione difensivo, l’architettura della torre venne addolcita; vennero costruite delle scale esterne in muratura, le feritoie vennero trasformate in finestre e il secondo piano venne adibito ad oratorium monasteriale con pareti dipinte ad affresco. Questi sono presenti anche nel primo piano, ma frammentari, anche se più integri rispetto a quelli presenti nella chiesa adiacente.

I primi tre livelli appartengono sicuramente alla fase più antica di riqualificazione della torre (VIII-IX secolo) anche se si sono fatte molte supposizioni su quale fosse la funzione di questa torre all’interno del monastero, soprattutto perché ci sono solo pochissimi altri esempi di torri altomedievali ancora in alzato.

Quasi sicuramente il primo piano, oggi quasi interrato, è stato utilizzato per molto tempo come cucina e/o magazzino visto il ritrovamento di numerosi resti di focolari, mentre è più difficile stabilire la precisa destinazione d’uso dei due piani soprastanti, visto anche le diverse fasi di intonacatura e decorazione riscontrate da particolari analisi archeologiche.

Sono molto interessanti, infatti, i resti di affreschi del terzo piano (fig. 5-6-7) dove è dipinto Gesù tra santi e apostoli a rappresentare probabilmente una sorta di Dèesis, un soggetto utilizzato spesso nel medioevo per decorare facciate e absidi; sono però anche rappresentate le monache in una sorta di processione, per essere ricordate e celebrate nel tempo. Questi frammenti rivelano inoltre la prevalenza di molti personaggi vescovili, che testimonierebbero una committenza importante per l’epoca, ancora da provare.

Il secondo piano invece è di più difficile interpretazione perché all’inizio era stato lasciato a rustico, facendo pensare che si trattasse di un luogo non cerimoniale ma più di servizio. Alcuni studiosi ritengono possibile che il piano fosse adibito a sepolture a cassa o comunque non interrate, di cui però non c’è traccia e che sarebbero state senza dubbio molto inusuali per l’epoca.

In un secondo momento poi, in concomitanza con la decorazione ad affresco del terzo piano, anche questo secondo ambiente venne affrecsato; di queste decorazioni rimangono pochi frammenti e di difficile interpretazione, sono infatti per lo più simboli e qualche frammento figurato come quello che reca la raffigurazione di una monaca che probabilmente fu badessa del monastero: Aliperga.

Bibliografia

Castelseprio e Torba: sintesi delle ricerche e aggiornamenti, a cura di Paola Marina de Marchi, 2013, SAP libri, Mantova.

Sitografia

https://fondoambiente.it/luoghi/monastero-di-torba

https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00784/

http://archeologiamedievale.unisi.it/castelseprio/larea-archeologica/torba/gli-affreschi

MARIA LAI

A cura di Denise Lilliu

La vita di Maria Lai

Tra le protagoniste donne della nostra storia dell’arte contemporanea non si può fare a meno di pensare a Maria Lai, nata nel 1919 A Ulassai, un piccolo paese ubicato nell’entroterra sardo.

Tra Ulassai e le campagne di Gairo Lai passò la sua infanzia. Un’infanzia in cui l’aria di campagna giocò un ruolo fondamentale per la salute cagionevole della giovane Maria. Già da questi primi momenti, poi, emerge la sua forte passione per il disegno e l’arte, a tal punto che i suoi genitori decisero di iscriverla ad un istituto nella città di Cagliari, una realtà indubbiamente più prestigiosa rispetto alle scuole del suo piccolo paese. A Cagliari suo professore fu Salvatore Cambosu, scrittore molto rinomato a cui va il merito di essere riuscito a trasmettere alla giovane Maria la passione per le parole e per la letteratura.

Nel 1939, spinta da un forte desiderio di indipendenza, Lai si trasferisce a Roma, dove inizia a frequentare il liceo artistico. Nella capitale muove i primi passi nel mondo dell’arte, e anche se lentamente, inizia ad essere notata, ad acquisire visibilità nell’ambiente romano, indubbiamente più ricco di stimoli e di possibilità rispetto a ciò che l’isola poteva darle in quel momento.

Dopo il diploma, il percorso di Maria continua nella città di Venezia, dove inizia a frequentare l’Accademia delle Belle Arti che le spiana definitivamente la strada per una brillante carriera nel mondo dell’arte. È a Venezia che Lai conosce, al tempo delle prime battute della seconda guerra mondiale, lo scultore Arturo Martini.

Sul finire della guerra Maria decide di tornare nella sua isola, dove riprende il sodalizio con il suo ex professore delle scuole medie Salvatore Cambosu. Da quel momento in poi Lai partecipò a diverse mostre, alcune con artisti molto prestigiosi del calibro di Lucio Fontana, per poi abbandonare nuovamente la Sardegna e ritornare a Roma. L’isola, del resto, era diventato un luogo insicuro per Maria, in seguito al rapimento di suo fratello, in una vicenda molto probabilmente legata alle scorrerie dei banditi della Barbagia.

In questo periodo Lai iniziò un’attività in proprio, aprendo il suo primo studio artistico e dimostrando una forte volontà di sperimentazione tecnica, prima di isolarsi e di non esporre più nessun lavoro per oltre dieci anni.

All’apertura di uno studio ha seguito anche l’apertura di un museo nel suo paese, il museo “Stazione dell’Arte”. Il museo, che custodisce al suo interno la più grande collezione pubblica delle sue opere, ha purtroppo rischiato, a discapito degli abitanti di Ulassai e dei visitatori, di chiudere i battenti. La sua arte ebbe un grande riscontro, in Sardegna, nel suo paese – a cui destinò molte delle sue opere pubbliche – ma anche in Italia e nel mondo. Proprio in Sardegna, a Cardedu, Maria Lai si spense nel 2013, all’età di novantatre anni.

La foto rappresenta Maria Lai fotografata nel 2012, ormai anziana.

Le opere di Maria Lai, che venne peraltro insignita di una laurea honoris causa in lettere, sono oggi esposte in alcuni dei musei più importanti del mondo, dal Centre Georges Pompidou di Parigi al MoMA di New York, passando per Firenze e addirittura per Roma, a palazzo Montecitorio.

La foto rappresenta il Museo Stazione dell’arte, chiamato così perché nato dentro una ex stazione ferroviaria.

L’artista tessile

Quella per l’arte, per Maria Lai, non era certamente l’unica passione. L’artista, infatti, era solita cimentarsi nella poesia, scrivendo componimenti che poi riportava nelle sue opere – soprattutto su tela – motivo per cui le è stato dato l’appellativo di “artista tessile”. Le frasi, le poesie, venivano cucite nei telai, sopra i libri e addirittura nel pane, legandosi indissolubilmente alla terra e avvicinando, in un certo senso, la pratica della Lai all’Arte Povera.

Proprio i telai rappresentano e simboleggiano la donna sarda e il lavoro femminile, divenendo lo strumento più congeniale all’artista per raccontare storie. A questo filone appartengono le cosiddette favole cucite, una serie di tre opere legate alla letteratura. Le “fiabe”, ma anche i “miti, leggende, feste, canti, arte” ebbero del resto sempre un ruolo di primo piano nella pratica artistica di Lai, che le considerava il mezzo con cui l’uomo riusciva a “mettere insieme il visibile e l’invisibile.

Alla prima di queste favole, Tenendo per mano il sole, opera che diede anche il titolo a una delle sue mostre, fanno seguito tenendo per mano l’ombra e Curiosape. Quest’ultima, poi, altro non è che la reinterpretazione di una favola scritta originariamente da una bambina in occasione di un concorso letterario. Curiosape era un’ape molto creativa, curiosa per l’appunto, e molto allegra, motivo per cui venne condannata dalla regina, per la quale la troppa allegria rappresentava una pericolosa fonte di distrazione e di perdita di tempo dal lavoro, dagli affari quotidiani. Successivamente, però, il ruolo di Curiosape venne rivalutato, e a lei venne affidato il compito di organizzare eventi e spettacoli per intrattenere e ravvivare l’ambiente tra le api.

Legarsi alla montagna

La sua opera più conosciuta e meravigliosa, anch’essa legata al suo paese, è peròLegarsi alla montagna, ovvero una performance con la quale l’artista è riuscita a coinvolgere la maggior parte degli abitanti del paese. L’origine della performance è da ritrovarsi in una leggenda del “Sa Rutta de is'antigus” (La grotta degli antichi), assai nota nel paese e ispirata ad un fatto realmente accaduto. Secondo la leggenda, una bimba, diretta verso la montagna con una cesta di cibo da portare ai pastori, fu costretta per il sopraggiungere di un temporale a cercare riparo all’interno di una grotta. che con un cesto di cibo era diretta verso la montagna per portare da mangiare ai pastori, durante la salita si sviluppa un forte temporale che la costringe a cercare riparo dentro una grotta. Nella caverna la bambina nota un filo azzurro, un piccolo nastro grazie al quale riuscì a salvarsi dalla successiva frana.

È proprio il filo azzurro ad essere il punto centrale dell’opera di Lai, messa in scena per le vie del paese l’8 settembre del 198. Un evento unico, spettacolare e dalla forte carica di modernità – specialmente in territorio sardo – prontamente documentato sia da troupe fotografiche che da giornalisti accorsi sul posto. La performance dell’artista e degli abitanti di Ulassai durò tre giorni, e in questo periodo di tempo il filo, un nastro lungo circa ventisette kilometri, venne tagliato, distribuito tra gli abitanti del paese e infine portato per tutte le strade. Il nastro stava a simboleggiare il legame fisico e mentale che univa indissolubilmente tra loro tra le case, le persone e i luoghi, creando un legame di amicizia e di fratellanza fino ad arrivare alla montagna, il Monte Gedili, simbolo del paese.

Per Maria Legarsi alla montagna è la sua prima opera d’arte “relazionale”, una grande innovazione con cui riesce a coinvolgere anche il pubblico – che diventa conseguentemente esecutore e quindi “artista” a sua volta – anche se a primo impatto la proposta di Lai fece registrare un certo scetticismo da parte dei compaesani.

Informazioni utili per visitare il museo

Il Museo è visitabile anche senza visita guidata dalle 9:30 alle 19:30.

Aperto dal Martedì alla Domenica. Chiuso il Lunedì.

Sitografia

Il Museo - Stazione Dell'Arte - Museo d'arte contemporanea (stazionedellarte.com)

Maria Lai, Opere e parole • Oltre l'Arte (lezionidarte.it)

UNA PERLA RINASCIMENTALE NELLA CITTÀ DELL’ACCIAIO: PALAZZO SPADA

A cura di Teresa Beccaccioli

Nel nucleo più antico della città di Terni, trasformata dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, si erge, con superba maestosità, Palazzo Spada (figg.1-2-3), commissionato da Michelangelo Spada ed oggi sede del municipio.

Ma chi erano gli Spada? Secondo Enrico de Paoli, nella cronistoria della famiglia Spada redatta nel 1896[1], la famiglia Spada vanterebbe, tra i suoi più lontani antenati, il duca e governatore Marino Spatha giunto in Italia su ordine dell’imperatore greco Leone III, e denominato “Spada” proprio “dall’insigne onore di portare la spada imperiale”[2]. Dalla stessa fonte abbiamo la conferma che la famiglia era presente nella città di Terni dal X secolo, ma è del XIV il primo documento: nel 1308, infatti, Giovanni Spada, come Capofazione, sottoscrisse un atto di pace tra i guelfi e i ghibellini ternani. La famiglia raggiunge il suo massimo splendore con la figura di Michelangelo Spada, che alla metà del XVI secolo si trasferisce a Roma e diviene Coppiere di Giulio III. La stima del pontefice fu tanto alta che lo Spada ottenne il privilegio di accompagnare le proprie insegne famigliari con quelle della famiglia Del Monte e gli fu conferito anche il titolo trasmissibile di Conte di Collescipoli. Nel Settecento, la famiglia Spada, con la bolla di Benedetto XIV, fu annoverata fra la suprema nobiltà romana, cui seguì quella di San Marino e poi di Pesaro. Molti feudi e signorie ebbero gli Spada tra cui, il più importante, con titolo di Marchesato Spada, un castello eretto in Lorena dal Duca Leopoldo. Vantarono matrimoni con le più importanti famiglie del centro Italia, gli Altieri di Roma, i Baldinucci di Firenze, i Vitelleschi di Rieti. Molti conti Spada furono insigniti degli Ordini cavallereschi di Santo Stefano, di San Maurizio, di San Michele e di Malta. Oltre al primo conte di Collescipoli, primeggiarono nelle corti europee, Michelangelo, Cameriere d’onore di Cristina di Svezia, Pietro Cameriere segreto di Benedetto XIV, Gaspare Ministro di Stato del Duca di Lorena, Silvestro ambasciatore Lorenese e Alessandro Ciambellano dell’Imperatore austriaco. Non sorprende allora il fascino che ancora oggi Palazzo Spada emana!

Tornando al palazzo, dunque, la prima notizia attestata dai documenti è datata al 1555, quando cominciarono i lavori per il primo nucleo del palazzo: si trattava di un edificio situato nel rione Rigoni, sulla strada romana, l’asse viario cittadino più importante. Le acquisizioni dei fabbricati circostanti la casa degli Spada continuano fino al 1569, quando fu annesso il giardino. Bisogna evidenziare un fatto alquanto interessante, che non può essere omesso per una lettura generale del palazzo e della stessa città di Terni: nel settembre del 1564, il pontefice Pio IV ordinò la costruzione di un palazzo apostolico, il cui progetto fu affidato al famoso, almeno considerando i suoi natali, Salustio Peruzzi, figliolo di Baldassarre Peruzzi, architetto del cardinale Chigi, del papa Carafa e persino dell’imperatore Massimiliano II. Non è da escludere, quindi, che Michelangelo, già segretario della Camera Apostolica, si sia servito anche lui di tali maestranze.

Per chi conosce i grandi ed importanti palazzi romani del Cinquecento, come Palazzo Venezia o Palazzo Farnese, il confronto con il nostro palazzo ternano rivelerà numerose somiglianze. È fuor di dubbio che il nuovo stile romano abbia influenzato anche lo stesso Michelangelo: i grandi architetti del Rinascimento, dall’Alberti al Vignola, gettarono le basi del nuovo palazzo romano cinquecentesco, portato alla luce dal Bramante prima e dai Sangallo dopo, in tutta Italia. Nuovi spazi si aprono di fronte alle residenze più importanti, piazze e strade che creano spettacolari scenografie, mentre si organizzano piante ispirate alla domus romana, fortemente assiali che mettono in comunicazione diretta l’ingresso e il giardino, tutto seguendo i dettami del più grande architetto dell’antichità: Vitruvio. Allo stesso tempo, alle somiglianze si affiancano discrepanze riscontrabili soprattutto nel cortile: infatti, mentre nella norma il cortile prevede tre arcate di modulo quadrato sovrastate da semicerchio, qui si passa ad una maggiore verticalità, con cinque arcate e modulo accentuatamente rettangolare, che contrasta con quell’equilibrio classicista proposto fino a quel momento.

Dai recenti studi e restauri del 1970, è emerso che il primo palazzo, quello voluto da Michelangelo Spada, era composto di tre livelli, un piano interrato, il piano terra e il piano primo. In una seconda fase, fu chiuso lo spazio fra gli avancorpi e creato il portico in facciata e, solo, nella terza fase, ascrivibile al primo decennio dell’800, il palazzo raggiunge quella che è la facies attuale.

La paternità ad Antonio da Sangallo il giovane è ancora argomento di discussione. Purtroppo non abbiamo documenti che confermino “nero su bianco” la mano dell’architetto fiorentino nel nostro palazzo ternano; al contempo siamo sicuri del passaggio dell’artista nella zona ternana, sappiamo che realizzò palazzo Farrantini ad Amelia, lavorò presso la cascata delle Marmore e conosciamo fin troppo bene il terribile incidente che gli costò la vita sul lago di Piediluco. Nonostante tutto, lo stile sangallesco a palazzo Spada è più che evidente, tanto che possiamo sicuramente attribuire il palazzo, per lo meno all’entourage dell’ambiziosa famiglia fiorentina. Comunque non possiamo omettere di ricordare che, proprio in quegli anni, non lontano da Terni, si stava completando il grande cantiere di Caprarola dove collaborarono Vignola, Peruzzi e Antonio da Sangallo il giovane e lo stesso Salustio Peruzzi di cui abbiamo parlato sopra. Sarà un caso che la facciata del Palazzo aggettante su via Roma, sia una ripresa del palazzo Mattei Paganica che il Vignola costruì a Roma nel 1571?

Di questo splendido palazzo va ricordata anche la decorazione a fresco che arricchisce tutto il piano nobile, realizzata a più riprese, dal 1575 al 1800.

La sala maggiore (fig.4), al primo piano, fu una delle prime sale affrescate e presenta la più vasta e complessa decorazione di tutto il palazzo. Le pareti ospitano un finto colonnato che poggia su uno zoccolo marmoreo, anch’esso pittorico, mentre in prospettiva è possibile scorgere uno sfondo a marmi policromi. Proprio sulla base modanata di una colonna verso NO, sono riportate a graffito due date, 1580 e 1617, considerate estremi cronologici della campagna di decorazione. Il motivo del finto colonnato è ispirato alle pareti di Baldassarre Peruzzi alla Farnesina. Il colonnato sorregge un fregio in cui si alternano paesaggi e stemmi pontifici, cardinalizi e gentilizi; questo fregio è interrotto, su uno dei lati brevi, da un imponente camino in travertino (fig.5) dove due angioletti sorreggono il grande stemma degli Spada. Nella grande volta a padiglione invece sono ospitate sei scene, frescate da Karel Van Mander[3], presumibilmente intorno al 1575, un anno dopo l’arrivo del pittore a Roma e in occasione del Giubileo. Vengono narrati due episodi recenti nella storia della Chiesa: una, la battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571, che sancisce la vittoria cristiana sui turchi; l’altra, la strage di San Bartolomeo del 24 agosto 1572, sentita dalla Chiesa come un segno divino di punizione degli eretici Ugonotti. Tutte le scene sono corredate di una legenda inferiore, secondo il gusto controriformato. Questo ciclo era stato già raffigurato dal Vasari nella sala Regia del Vaticano per Gregorio XIII, nella primavera del 1573; dunque, con questi affreschi, Michelangelo si mostra come totale fedele del pontefice e totalmente partecipe del clima di entusiasmo della Curia. Nel riquadro centrale, invece, vediamo Fetonte cacciato da Giove che precipita al centro della sala, mentre tutt’intorno si estendono decorazioni a grottesca (fig.6).

Nelle sale attigue, ovvero la sala di Diana, di Flora e di Giove, vediamo la mano di altri pittori, più vicini alla scuola del Vasari di Roma. Michelangelo Spada, del resto, doveva ben conoscere Giorgio Vasari, anche lui protetto del cardinal Del Monte. Nella sala di Diana, sono raccontate sei storie di Abramo grazie alla sapiente mano (firmata) di Sebastiano Flori, pittore aretino, allievo del Vasari, già attivo nella città ternana.[4] Nel 1600 fu decorata la sala di Amore e Psiche, mentre continuano fino al XX secolo le decorazioni di altre piccole sale del primo piano e di un vano del piano terra.

Concludo sottolineando l’evidenza: questo maestoso palazzo, che ad oggi vediamo accerchiato dai nuovi edifici del dopoguerra, è uno dei più affascinanti monumenti rinascimentali della bassa Umbria

Note

[1] E. De Paoli, La famiglia dei conti Spada, Terni 1896

[2] ibidem

[3] Karel Van Mander, pittore neerlandese, attivo a Roma negli anni Settanta del Cinquecento. Autore del “Schilder Boech”, un testo di storiografia artistica ì, pubblicata nel 1604. Il ciclo Spada gli fu attribuito da Giovanna Sapori, grazie anche ad una nota biografica sul pittore, inserita nella seconda edizione del sopracitato testo, in cui si conferma la paternità del ciclo ternano. Si tratta anche dell’unica opera certa del Van Mader in Italia. vedi, Giovanna Sapori, Van Mander e compagni in Umbria in “Paragone”, 21 (483), maggio 1990, pp.10-48.

[4] Per altre informazioni sull’attività di Sebastiano Flori nell’area ternana, vedi M. L. Moroni, P. Leonelli, Il Palazzo di Michelangelo Spada in Terni, Comune di Terni - II Circoscrizione Interamma, Terni 1997

Bibliografia

L. Moroni, P. Leonelli, Il Palazzo di Michelangelo Spada in Terni, Comune di Terni - II Circoscrizione Interamma, Terni 1997.

De Paoli, La famiglia dei conti Spada, Terni 1896.

IL MUSEO NAZIONALE DI CAPODIMONTE E LE OPERE TIZIANESCHE

A cura di Alessandra Apicella

Tra la seconda metà del ’500 e la prima metà del ’600 il tramonto delle signorie italiane comportò anche lo smembramento delle sue imponenti e centenarie collezioni artistiche. Un caso emblematico è quello che lega il sovrano inglese Carlo I Stuart e la collezione mantovana: l’intenso desiderio da parte di Carlo I di avere una collezione principesca e gli enormi debiti del duca di Mantova, Vincenzo II, implicò, dal 1627, un imponente trasferimento di capolavori, causando l’indignazione dei cittadini che si offrirono di riacquistare la collezione. Alla fine, le opere si allontanarono dal suolo italiano ma giunsero in Inghilterra tutte annerite, forse a causa del mercurio che si trovava nella stiva della nave. Molti furono i casi di disgregazione di intere collezioni per motivi economici, ma molti furono anche i trasferimenti da un luogo all’altro per motivi dinastici. È questo il caso della collezione Farnese.

Il nucleo costitutivo delle raccolte del Museo di Capodimonte risale al collezionismo raffinato dei Farnese, quando nel 1734, in seguito al trasferimento sul trono napoletano di Carlo III di Borbone, con lui venne trasferita anche tutta la ricca collezione ereditata dalla madre, Elisabetta Farnese, che pose inevitabilmente la necessità di una sede che fosse degna di una simile raccolta. La costruzione della reggia di Capodimonte sulla collina, a partire dal settembre del 1738, coniugò questa necessità con la passione venatoria del sovrano, svolgendo, allo stesso tempo, anche una funzione abitativa. Dopo vari momenti di declino e ripensamenti relativi alla funzione di questo luogo, fu soltanto nel 1957 che si augurò l’ambizioso progetto di una sede museale adeguata ai dipinti e agli oggetti medievali e moderni, trasferiti dalle sale del Museo nazionale, che venne limitato al contesto archeologico. La collezione di Capodimonte è costituita essenzialmente da pitture del Rinascimento emiliano e romano e da opere fiamminghe raccolte essenzialmente a Roma, poi spostate nella metà del Seicento quasi tutte a Parma, dapprima nel palazzo del Giardino e poi in quello della Pilotta, per poi essere definitivamente trasferite a Napoli agli inizi del Settecento. Nella reggia si conserva dunque quello che è il nucleo più corposo e rilevante della collezione pittorica Farnese. Vi sono anche custoditi reperti come porcellane, ceramiche, piatti, utensili da cucina, armature, argenti, arazzi e oreficerie.

All’interno della variegata collezione Farnese non si può non ricordare la straordinaria produzione tizianesca, a cui, all’interno del museo, è dedicata la Sala 2. Si tratta soprattutto di ritratti. Tiziano, in breve tempo, divenne infatti uno degli artisti più richiesti e rinomati a livello europeo, nell’ambito di questo genere di commissioni. I suoi personaggi emergono solitamente maestosi, a busto quasi sempre intero, da uno sfondo volutamente scuro ed indistinto. In tal modo i volti risaltano per contrasto e con alcuni particolari, conferendo alle figure un senso di realistica fisicità. In linea con il suo straordinario successo, il Vecellio divenne nel 1533 “el pintor primero” (il pittore ufficiale) dell’imperatore Carlo V, per il quale realizzò numerosi ritratti di straordinaria profondità psicologica.

Nelle sale e nei corridoi della reggia si possono osservare: il ritratto di Pier Luigi Farnese (1546), il ritratto di Filippo II (1551-1554), il ritratto di Carlo V (1533-1535), il ritratto di Paolo III (1543), il ritratto di Paolo III con il camauro (1545-1546), il ritratto del cardinale Alessandro Farnese (1545-1546), il ritratto di giovinetta (1544-1545), la Maddalena penitente (1533), l’Annunciazione (1557), ed infine la Danae (1545) ed il ritratto di Paolo III con i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese (1546), sicuramente le più famose.

La tela della Danae fu dipinta ad olio da Tiziano nel 1545 per il cardinale Alessandro Farnese. Nel quadro è rappresentato un soggetto di mitologico ed erotico allo stesso tempo: la figlia del re Argo, Danae, viene posseduta da Giove sotto forma di pioggia dorata, come narrato dall’episodio delle Metamorfosi di Ovidio. La figura femminile, dalla struttura corpulenta, quasi statuaria, sembra ricalcare una perduta opera di Michelangelo, la Leda (tempera su tavola, 1530, perduto), o ancora l’allegoria della Notte, scolpita ancora dal Buonarroti per la Sagrestia Nuova dei Medici a Firenze. Quello che colpisce in modo immediato è la resa del colore, vibrante e luminoso, della donna in primo piano in contrasto con lo sfondo scuro, il cui unico spiraglio di colore è l’apertura sul cielo sulla destra, che risulta essere l’unica variazione di colore del quadro rispetto alla netta predominanza dell’oro e del marrone. Lo stesso Michelangelo commentò l’opera, come riporta Giorgio Vasari nelle sue Vite, rimproverando, però, al pittore veneto una mancanza di attenzione al dettaglio e al contorno. Scrive Vasari: ‹‹molto gli piaceva il colorito suo e la maniera, ma che era un peccato che a Vinezia non s’imparasse da principio a disegnare bene e che non avessono que’ pittori miglior modo nello studio.››[1]

Sempre legato alla figura del cardinale Alessandro Farnese, questa volta come personaggio del quadro e non come committente, è il ritratto di Paolo III con i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese (olio su tela, 1546). La tipologia è la stessa del ritratto di Leone X con i cardinali Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi, dipinto da Raffaello nel 1518. Nella tela tizianesca il verismo risulta essere estremo e le diverse gradazioni di rosso, danno un senso di profondità all’opera, tanto dal punto di vista formale quanto da quello psicologico, creando un’atmosfera quasi cupa. Commissionata dallo stesso papa, l’opera finisce per divenire emblema del fenomeno del nepotismo che, sotto un’apparente devozione, trapela nei gesti e negli sguardi dei più giovani, sintomi della loro ambizione e degli intrighi che li coinvolgono. Per Tiziano le forme, liberate dall’obbligo del disegno, acquistano una vivezza ed un realismo che fino ad allora erano rimasti sconosciuti all’ambiente artistico veneto e infatti la sua sperimentazione pittorica proseguì fino alla fine, attraverso nuove, personalissime tecniche: le pennellate divennero più rapide e febbrili, i toni più scuri e tragici, e la stesura veloce del colore in un disegno appena abbozzato creava delle rappresentazioni palpitanti di vita. Il quadro è databile all’ ultima fase della sua produzione, come si può addirittura notare nella mano destra mancante del papa, dettaglio quasi non percepibile, poiché l’attenzione risulta totalmente rapita dall’atmosfera straordinariamente riflessiva che aleggia intorno ai personaggi.

La collezione Farnese, con i suoi capolavori legati agli artisti più vari e prestigiosi, rappresenta un fiore all’occhiello all’interno del Museo di Capodimonte, pienamente enfatizzata e valorizzata dal museo stesso. Gran parte della collezione è oggi esposta a Napoli, in altri due complessi, il Museo archeologico e il Palazzo Reale. Altre opere sono invece esposte in importanti sedi come la reggia di Caserta, la Galleria nazionale di Parma, il British Museum di Londra ed in altri musei sparsi per il mondo.

Note

[1] Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti. Con ritratti, volume 13, Firenze, Felice Le Monnier, 1857, p. 35.

Bibliografia

Salvatore Settis e Tommaso Montanari, Arte. Una storia naturale e civile, volume 3. Dal Quattrocento alla Controriforma, Einaudi scuola, 2019

Maria Cecilia Mazzi, In viaggio con le muse. Spazi e modelli del museo, Edifir Edizioni Firenze, 2010

Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti. Con ritratti, volume 13, Firenze, Felice Le Monnier, 1857.

Sitografia

https://it.wikipedia.org/wiki/Catalogo_dei_dipinti_del_Museo_nazionale_di_Capodimonte

L’ORATORIO DELLA COMPAGNIA DI SAN NICCOLÒ DI BARI, DETTA "DEL CEPPO"

A cura di Silvia Faranna

Un tesoro nascosto nel centro di Firenze

Nascosto dai luoghi di maggior attrazione del capoluogo toscano, l’Oratorio della Compagnia di San Niccolò di Bari, più conosciuta come “del Ceppo”, si erge nelle vicinanze della basilica di Santa Croce: la Compagnia, la cui storia secolare può essere fatta risalire al XIV secolo, possiede l’ingresso presso via Pandolfini, una traversa di via Verdi, dove ad oggi è ubicato il complesso, esteriormente non sfarzoso né facilmente identificabile (fig. 1).

Storia e attività della Compagnia

Per “compagnia”, secondo la dicitura toscana, si intende una confraternita di laici riconosciuta a livello ecclesiastico: nello specifico, in origine alla nascita delle confraternite, avvenuta nel IV secolo a Roma, gli scopi da perseguire erano ridotti all’organizzazione di suffragi religiosi e al seppellimento dei defunti, attività che furono col tempo ampliate anche ad altri ambiti[1].

La Compagnia del Ceppo era dedicata al culto della visitazione della Vergine e a san Niccolò, detto Nicola. Le attività svolte erano pensate per due gruppi di partecipanti che si riunivano nei giorni festivi, in orari differenti: il gruppo dei giovani, dagli otto ai diciotto anni, e quello degli uomini, seguiti da una rigida gerarchia interna in cui vi erano ruoli di spicco, decisi in accordo alla bolla papale di Eugenio IV. Varie e numerose erano le attività svolte, molte volte accompagnate da musica[2], la cui presenza in occasione dei riti è testimoniata dai coretti nell’oratorio e dall’arco per gli esecutori[3]. Alla fine del XIV secolo, la sede della compagnia si trovava alla sinistra del fiume Arno, ma ben presto, in seguito alla fondazione ufficiale – il 1° maggio 1417 – si cominciò a costruire una nuova sede alla destra del fiume fiorentino, all’interno del convento delle Polverine – non più esistente – nonché conosciuto come l’ospedale di San Jacopo e Filippo della Torricella, detto il Ceppo delle Sette Opere della Misericordia. Da qui proviene il nome che ancora oggi la Compagnia porta per via della prossimità all’Ospedale, in quanto l’edificio fu costruito grazie alle elemosine raccolte all’interno di un ceppo, un tronco di albero scavato[4].

L’evento che comportò il trasferimento ad un'altra sede fu l’assedio di Firenze nel 1529, a causa del quale il monastero delle benedettine di Santa Maria a Monte fu demolito e le monache si trasferirono negli ambienti fino ad allora occupati dalla Compagnia nell’ospedale di San Jacopo e Filippo della Torricella[5]. Fu così che la Compagnia del Ceppo trovò un’altra sistemazione presso la compagnia di Santa Maria del Tempio, dove poco dopo, nel 1557, fu colpita da delle più forti alluvioni di Firenze, in seguito alla quale si decise di costruire la nuova sede per accogliere i membri della confraternita di San Niccolò. L’acquisto del terreno su cui oggi si erge la sede della Compagnia avvenne nell’agosto del 1561: “l’orto” acquistato apparteneva alle monache benedettine di San Pier Maggiore, una chiesa andata distrutta nel XVIII secolo. L’edificio fu terminato nel 1565 ed inaugurato con una processione l’8 dicembre dello stesso anno[6].

Dall’esterno alla loggia

L’ingresso del complesso, ubicato in via Pandolfini, può trarre in inganno: l’esterno dell’edificio è infatti semplice e il portale, risalente al 1566, presenta lo stemma della compagnia e una dedica al santo ‹‹Divo Nicolao Devotorum Collegium›› da parte dei confratelli[7] (fig. 2). In verità, sebbene l’aspetto esteriore del complesso appaia anonimo, appena oltrepassato l’uscio della porta, ci si ritrova all’interno di una loggia riccamente affrescata (fig. 3).

La loggia, costruita nel 1578 e rimasta aperta verso la corte fino al 1714, presenta un affresco realizzato per mano di Pieter de Witte, artista fiammingo conosciuto anche come Pietro Candido, commissionato dal confratello Antonio di Benedetto Mochi nel 1586. L’affresco raffigura la Madonna col Bambino tra i santi Niccolò e Girolamo ed è posizionato sulla lunetta al di sopra della porta di ingresso al vestibolo[8].

Si tratta dell’ultima opera realizzata dall’artista prima del suo definitivo trasferimento a Monaco di Baviera, dopo la formazione a Firenze. Gli strascichi della sua formazione sono evidenti nell’affresco del Ceppo, dove la Madonna, insieme al Bambino, è affiancata dai due santi, Niccolò e Girolamo, perfettamente riconoscibili dai loro attributi, mentre si ergono contro un caldo cielo dorato.

In seguito alla chiusura della loggia, Francesco Maria Papi, nel 1743, si propose per completare la decorazione murale dell’ambiente ‹‹gratis io stesso […] purché mi siano somministrati i colori, pennelli ed ogn’altro che possa occorrere.››[9].

Il pittore, che era anche un confratello, può essere ricondotto a quel gruppo di pittori ‹‹quadraturisti›› attivi a Firenze – e non solo – sin dal XVII secolo. Le pareti della loggia furono affrescate con un’architettura illusionistica con tanto di piedritti, portali, vasi, fiori, ed una finta lapide al di sotto del busto del beato Tommaso Bellacci in terracotta argentata, posizionato in una nicchia al muro (fig. 5).

A completamento dello spazio illusionistico suggerito dagli affreschi alle pareti, la volta fu affrescata nello stesso anno dal pittore fiorentino Mauro Soderini, con Angeli volanti che sostengono i simboli di San Niccolò. Avvolti dalle morbide stoffe, gli angeli si librano in un cielo celestiale, arricchito da leggere nuvole gialle e violette, incastonato nell’architettura dipinta da Francesco Maria Papi con volute a “S” e le valve di conchiglia nei pennacchi[10] (fig. 6).

Il vestibolo

In seguito alla loggia di ingresso si trova il “vestibolo” o “ricetto”, un ambiente utilizzato sin dal 1568 come spogliatoio, dove i membri della confraternita potevano indossare la veste ufficiale. Anche all’interno di questo spazio ristretto si colgono i risultati di maestranze che sin dal XVI secolo si occuparono di abbellire questo luogo di riunione e di preghiera (fig. 7).

Maestosa è la Madonna col Bambino sulla parete di fondo, commissionata nel 1571 a ‹‹Chamillo scultore››[11], da riconoscere in Camillo Camilliani, di formazione fiorentina ma di adozione siciliana[12]. Posizionata all’interno di una nicchia – ad opera dello scalpellino Giovanni Gargiolli – la scultura in stucco è a grandezza naturale: la Madonna si erge in piedi mentre porta in braccio il figlio, dagli occhi vispi e dal volto sorridente, e i panneggi delle vesti avvolgono il corpo in torsione della Madonna, riportando all’idea della scultura del Giambologna, spesso vorticosa e intrecciata nelle forme (fig. 8).

Ai lati dell’imponente scultura si trovano due ovali destinati ad ospitare due tele raffiguranti San Francesco e San Girolamo Penitente, entrambe di Onorio Marinari, allievo di Carlo Dolci, eseguite intorno al 1659[13].

La decorazione ad affresco della muratura è invece successiva, realizzata nel 1734 in contemporanea con quella dell’oratorio: in questa sede, come per la loggia precedente – e in seguito nell’oratorio – si devono distinguere più artisti con ruoli differenti. La decorazione della volta “sfondata” si deve a Giovan Domenico Ferretti, il quale raffigurò gli Angeli con simboli di san Niccolò seduti sulle nuvole bianche e in contrasto con i simboli dorati.

A completare la decorazione vi erano i pittori quadraturisti, specializzati nella pittura di architettura: Pietro Anderlini, che si occupò dei colonnati, balaustre e scalinate, e infine Domenico e Francesco Maria Papi, i quali si occuparono degli aspetti più decorativi come ghirlande, fiori e vasi[14].

Non passano inosservati due dipinti ovali di Giovan Camillo Ciabilli con Sant’Antonio Abate e San Niccolò.

Come per la loggia, anche nel vestibolo la porta di collegamento con l’ambiente successivo – l’oratorio – fu progettata nel 1602 da Fra Francesco Buonarroti: la data è stata identificata sulla base dei suoi Ricordi manoscritti e sul progetto cartaceo, oggi al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi[15] (fig. 10).

L’oratorio

Dal vestibolo si giunge all’ambiente più grande e fastoso: l’oratorio.

Sulla base di un manoscritto di Memorie del confratello Giovanni Antonio Marini, redatto nel 1720, si è supposto che il progetto architettonico fosse di mano del Giambologna, ma le fonti documentarie non permettono di confermare questo dato, nonostante siano state evidenziate delle affinità con l’operato dell’artista fiammingo[16].

È certo però che la costruzione dell’oratorio avvenne lentamente, attraverso diverse fasi e grazie alla generosità dei confratelli: di forma rettangolare, l’ambiente venne ulteriormente allungato nel 1588, essendo un luogo molto frequentato. I lavori si protrassero fino al 1598: nel 1595 fu edificata la volta con l’intento di sostituire le travi a vista risalenti al 1564[17].

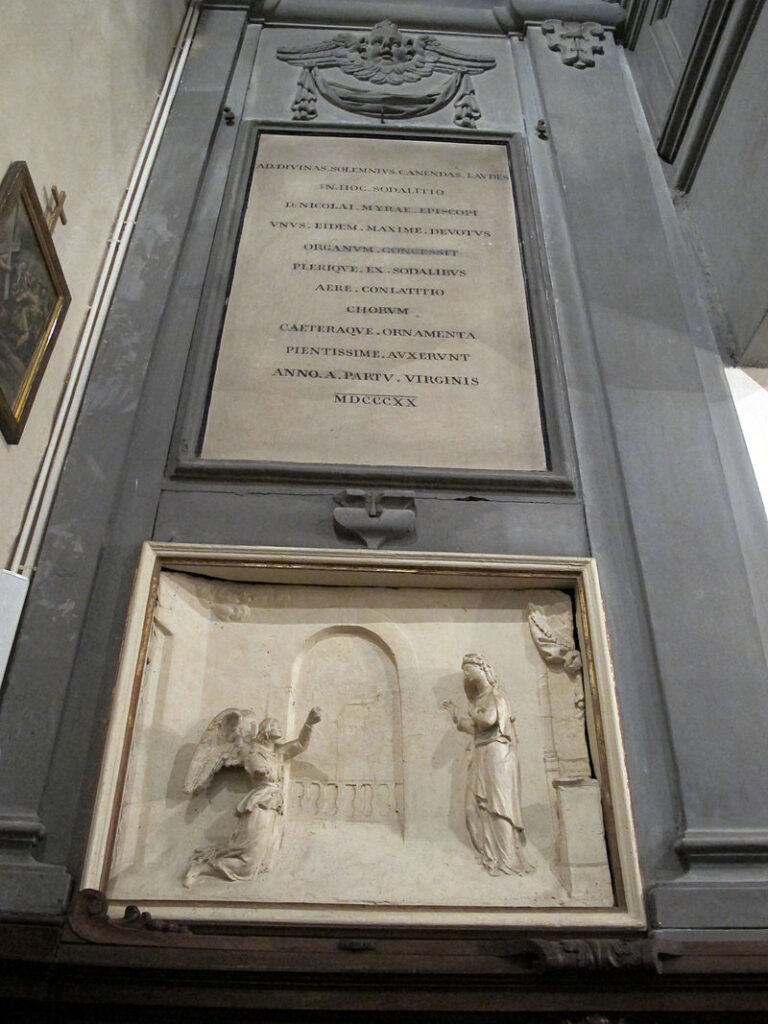

A testimonianza del ruolo centrale che ebbe la musica nell’oratorio, si può ricordare che nel 1820 venne collocato l’organo a unici registri di Benedetto Tronci: un evento tanto importante da essere ricordato su due iscrizioni dipinte in finto marmo, nonché riportato in un dipinto di Giuseppe Servolini raffigurante Sant’Ambrogio approva i capitoli della compagnia, risalente, per l’appunto, al 1820[18].