IL LAZZARETTO DI CAGLIARI

A cura di Ilenia Giglio

Il Lazzaretto, contesto storico

Negli anni a cavallo tra la fine del Medioevo e l’inizio dell’età moderna l’intera Europa fu devastata da numerose ondate epidemiche. Tra le varie pestilenze si ricorda quale maggiormente gravosa la peste, la cui diffusione soprattutto in Italia condizionò enormemente la popolazione, innanzitutto decimandola ma facendo vivere anche i superstiti nel terrore, generando quasi un clima di follia e sospetto verso il prossimo. A Venezia, dove la situazione si rivelò più grave che altrove, venne costruito il primo ospedale atto al ricovero e isolamento delle persone infette. Tale edificio sorse sull’isola di S. Lazzaro e venne edificato nel luogo esatto in cui sorgeva una chiesa dedicata a Santa Maria di Nazareth. Potrebbe essere dall’incontro delle parole Lazzaro, la cui iconografia vede il santo coperto di bubboni e piaghe come gli infetti, e Nazareth che ebbe origine il nome attribuito a questa nuova tipologia di struttura, ossia lazzaretto.

Visto l’incremento e l’incisività di tali morbi, durante il XVI e XVII secolo molte città costiere sentirono il bisogno di allinearsi all’esempio veneziano, costruendo altri luoghi di ricovero e formando così una rete Mediterranea. Tra questi centri è compresa la città di Cagliari dove il Lazzaretto sorse nel borgo di Sant’Elia, una zona periferica circondata da fortificazioni, allora disabitata e distante dal nucleo cittadino.

Le tradizioni orali del posto datano la sua prima edificazione in materiale deperibile al 1400, ma dai documenti conservati nell’archivio di Cagliari si evince che la prima costruzione risalirebbe al 1600; anno a cui sarebbe attribuibile anche lo stemma marmoreo del periodo Aragonese apposto in facciata, che rappresenta appunto la città di Cagliari tra i pali d’Aragona.

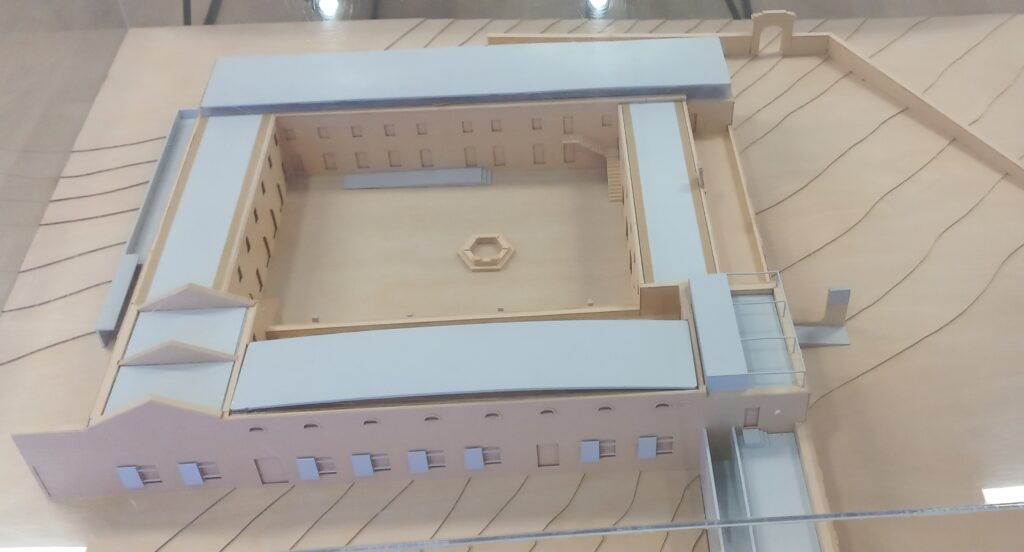

In questa prima fase il Lazzaretto contava solo di un lungo corridoio coperto e di alcuni magazzini ospitanti merci e animali, ma vista la rapidità dei contagi si presentò la necessità di ampliare la struttura che, nel corso degli anni, venne modificata anche attraverso la sovrapposizione di un piano superiore riservato alla popolazione benestante. Tali rifacimenti furono voluti dai Savoia, dei quali si ricorda soprattutto quello del 1835 poiché ad esso si deve l’impianto contemporaneo debitamente restaurato.

Leggi e cure adottate all’interno del Lazzaretto.

I Savoia intervennero anche attraverso l’emanazione di una serie di norme e editti atti a conservare la sanità pubblica e arginare il contagio. In questo periodo le leggi divennero talmente severe da contemplare l’uccisione di chiunque le violasse. Vennero istituiti controlli per terra e per mare: tramite ronde costiere si tentava di individuare imbarcazioni sospette che non avrebbero potuto attraccare, dovendo osservare il periodo di quarantena a bordo, venne proibita la pesca e la coltura a distanza minore di mezzo miglio dal Lazzaretto e fu posto il divieto di circolazione entro un certo perimetro. Ovviamente da quest’ultimo erano esenti coloro la cui presenza era indispensabile all’interno della struttura come il direttore, il cui accesso era però distinto per non entrare a contatto con i malati; ma anche i monaci, che garantivano la protezione spirituale celebrando i rituali nella cappella interna presente nel chiostro, visto che ancora in quest’epoca la religione aveva un peso tale da considerare la preghiera consigliata per una buona guarigione. Infine, i medici che entravano a contatto diretto con gli infetti, ragion per cui indossavano una caratteristica divisa costituita da una lunga tunica cerata terminante nei guanti, l’emblematica maschera con paraocchi in vetro, per evitare il contatto con gli occhi di possibili fluidi corporei e il becco adunco, in cui talvolta erano fatte bruciare delle erbe aromatiche che si riteneva avessero potere isolante. I medici della peste erano poi soliti fare uso di una bacchetta alla cui estremità era posta una lamina in argento a forma di croce che non aveva semplice valore simbolico, ma veniva utilizzata per scostare gli indumenti e le coperte durante le visite.

Svariati erano i rimedi adottati, quelli impartiti ai singoli individui si limitavano a norme alimentari mirate a contrastare la putrefazione. Venivano sconsigliati perlopiù i cibi umidi ritenuti corrompibili quali uova, latte e vegetali, che si credeva potessero veicolare il morbo. Per purificare l’aria veniva fatto largo uso del fuoco e del fumo, non solo negli ambienti interni ma anche esternamente, negli angoli delle strade, in cui veniva incendiata della paglia bagnata nel vino e nello zolfo. Nelle anguste stanzette dei ricoverati erano frequenti i suffumigi e i profumi che avvenivano sempre tramite combustione, ma in questo caso utilizzando erbe, bacche e frasche aromatiche che venivano raccolte nei pressi della struttura e adoperate anche per la produzione di unguenti.

Riusi e restauro contemporaneo

Tali rimedi appena citati ovviamente non portarono a un miglioramento effettivo o alla cura dei ricoverati, ma ne lenirono solamente i dolori e la difficile permanenza nella struttura, difatti dei veri miglioramenti in campo medico si ebbero solo sul finire del 1800, periodo in cui le epidemie persero incisività. Dopo alcuni casi di tubercolosi durante il primo dopoguerra e in seguito a degli episodi di scrofola, il Lazzaretto perse il suo carattere originario poiché i successivi casi di malattie vennero trattati nel reparto infettivo del nuovo ospedale della santissima trinità.

Successivamente alla seconda guerra mondiale, la struttura assunse carattere abitativo accogliendo molti nuclei familiari che si ritrovarono sfollati e che adattarono l’edificio alle loro esigenze attraverso la sovrapposizione di strutture a quelle originarie. Viste le precarie condizioni di vita di questa parte della popolazione, il comune di Cagliari decise di iniziare l’edificazione di nuove palazzine, al fine di garantire a queste persone delle condizioni di vita dignitose, dando così origine al primo nucleo abitativo del borgo di Sant’Elia. Il Lazzaretto da questo momento venne lasciato all’incuria, divenendo scenario e emblema delle problematiche che da subito iniziarono ad affliggere il nuovo quartiere, confinandolo quasi nella condizione di ghetto. Il comune decise di intervenire nuovamente per cercare di porre fine a questa situazione avviando nel 1970 un piano di restauro che tuttavia non partì per diversi anni. Solo nel 1998 con l’approvazione del progetto dell’architetto veneziano Andrea de Eccher iniziarono i lavori, che furono condotti nel pieno rispetto delle strutture originarie, attenendosi ai colori e materiali descritti nei documenti d’archivio.

Il Lazzaretto aprì finalmente al pubblico nel 2000 grazie alla manifestazione “monumenti aperti” e da allora si presenta come una struttura polifunzionale dalla struttura quadrangolare disposta su due livelli. Il suo centro è costituito da un suggestivo chiostro su cui si affacciano tutti gli altri ambienti e in cui è possibile osservare la coesistenza di alcune strutture originarie con quelle del restauro contemporaneo, durante il periodo estivo esso è luogo prescelto per eventi culturali quali congressi e spettacoli. Al piano terra è poi presente l’accademia d’arte, gli uffici, la biglietteria con annesso il bookshop e la sala archi, in cui vengono allestite le mostre temporanee. Al di sopra di quest’ultima si trova invece la mostra permanente, inaugurata di recente dove lo spettatore ha accesso, attraverso un percorso che coniuga storia e tecnologia, a documenti e interviste sulle origini dei lazzaretti e sulle vicende di quello di Cagliari. Gli altri lati del piano superiore sono dedicati all’ampia sala convegni, a una cucina sede del corso dell’accademia del buon gusto, alla mediateca usata per i laboratori e alla caffetteria con terrazza panoramica, che si apre sul mare e sul paesaggio circostante, permettendo di ammirare i resti delle fortificazioni del colle di sant’Ignazio. Sempre negli ultimi tempi la struttura ha aggiunto ai tanti servizi disponibili anche quello di noleggio bici, con la finalità di incrementare il turismo nel quartiere, difatti il Lazzaretto non si impegna solo nella divulgazione culturale, grazie alle svariate attività proposte, ma crede anche fortemente nella rivalutazione del borgo di Sant’Elia, non solo attraverso il coinvolgimento dei cittadini che vi risiedono ma anche tramite coloro che vengono attratti dalle numerose proposte del luogo.

Informazioni utili

Il Lazzaretto di Cagliari si trova nel borgo di Sant’Elia in via dei Navigatori 1. Le sue mostre sono visitabili dal martedì alla domenica dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00. Nella struttura è presente anche un servizio di noleggio bici che prende il nome di LazzaRentBike su cui è possibile avere maggiori informazioni accedendo all’omonimo sito.

Le foto n 1,3 e 4 sono state scattate dalla redattrice dell'articolo

Bibliografia

Giuseppe Dodero, I lazzaretti. Epidemie e quarantena in Sardegna, Aipsa Editore, 2001.

Sitografia

Lazzaretto di Cagliari (lazzarettodicagliari.it)

IL CASTELLO-FORTEZZA DI CORIGLIANO D’OTRANTO

A cura di Letizia Cerrati

Tra il Cinquecento e il Settecento i castelli imponenti, gli eleganti palazzi baronali, le sontuose dimore cittadine e le ville extraurbane rappresentavano lo status symbol degli aristocratici.

Le architetture fastose costituivano infatti l’occasione per i nobili proprietari, marchesi, conti o baroni, di trasmettere al mondo esterno il rilievo del ruolo di primo piano da essi ricoperto nella società.

Nel Regno di Napoli, perciò anche nel Salento, durante il periodo barocco molte fortezze persero la loro finalità difensiva trasformandosi in confortevoli dimore attraverso mirati interventi di ristrutturazione che si concentravano perlopiù sulle facciate, sui balconi e sulle finestre, sull’involucro della costruzione per farla breve.

Gli ambienti esterni erano, naturalmente, i primi a catturare l’attenzione degli osservatori, diventando motivo di orgoglio e occasione di ostentazione di potere e ricchezza per i padroni.

Il Castello di Corigliano d’Otranto nella sua forma attuale costituisce un perfetto esempio della conversione da fortilizio a dimora nobiliare.

Nonostante l’incrostazione spiccatamente barocca, il Castello, a pianta quadrata e munito di fossati e torrioni circolari, conserva l’anima di una fortezza militare, memore della strenua vittoriosa resistenza contro l’assedio dei Turchi nel 1480.

Fu la famiglia di Francesco I de’ Monti, che spiccò durante la resistenza all’assalto turco, a ristrutturare ed ampliare la struttura a partire dal 1505, lavori che furono poi portati a termine dal marchese Giovan Battista nel 1534.

I torrioni, corredati di iscrizioni e sculture, sono da ascrivere a questa ristrutturazione: su ognuno di essi campeggia un bassorilievo di un santo e lo stemma dei de’ Monti con le Virtù Cardinali, rispettivamente sui torrioni posti a nord-ovest e a sud-est spiccano due santi eremiti, Sant’Antonio abate con la Temperanza e S. Giovanni Battista con la Giustizia, mentre due santi guerrieri sono sui torrioni a sud-ovest e a nord-est: San Giorgio con la Prudenza e San Michele Arcangelo con la Fortezza.

Nel Seicento poi, affreschi con le Virtù Cardinali riempiranno la volta dell’ambiente interno principale del Castello situato al piano nobile.

Lo spirito barocco che permea l’edificio si deve invece alla famiglia dei Trane ed alla straordinaria perizia tecnica dell’architetto Francesco Manuli, nativo di Corigliano, da molti ritenuto il responsabile della riprogettazione.

Luigi Trane acquistò il Caastello dall’ultimo discendente dei de’ Monti, che venne poi ereditato dal figlio Francesco nel 1658, che divenne duca nel 1664, la cui statua domina la facciata, in posizione centrale, racchiusa in una nicchia strombata, internamente decorata con piccole stelle e inquadrata da una trabeazione a greca; il committente è abbigliato come un cavaliere gerosolimitano, con posa sicura e sguardo altero è reso immortale nella pietra.

Il prospetto è datato 1662 come testimonia il cartiglio posto sotto la nicchia centrale, che fa riferimento a Francesco Trane “dominus status Coriolani” e rimanda al significato espresso dalle due statue nelle nicchie laterali adiacenti a quella del committente, sono Giustizia e Carità, attributi distintivi del duca, che lo scortano e sembrano fargli da guida, ispirando le sue gesta e impregnando il suo spirito.

“PONDERAT HEC CULPAS HEC HEXIBET EBERA NATIS / HIC ASTREA MICANS HINC PELICANUS AMANS” [Questa giudica i misfatti, l’altra porge le mammelle ai figlioletti; da un lato la splendente Astrea, dall’altro l’amorevole Pellicano].

Il corpo centrale della facciata, su di un piano avanzato rispetto alle ali laterali, è corredato di una balaustra fitta di decorazioni, in cui sono stipati piccoli putti, intricati fiori e piante pietrificati, animaletti e misteriose maschere espressive. In questa folla di personaggi campeggia l’arme della famiglia, rappresentato da un drago munito d’ali, che punta una stella a sei raggi e stringe tra gli artigli un toro afferrato dalle corna. Sotto di esso una singolare testa urlante con lunghi capelli riccioluti, emette un silenzioso ed agghiacciante grido; con fronte corrugata e atteggiata in una smorfia quasi inorridita sembra quasi chiedere aiuto ai passanti. La balaustra è sorretta da una serie di mensole figurate, anch’esse raffiguranti bizzarri soggetti mitici, tra cui colpisce un’inquietante figura femminile bicefala.

Un corteo di personaggi illustri e figure allegoriche accompagna il committente, popolando i due lati della facciata. Su ogni lato è un’alternanza di cinque nicchie e quattro finestre, queste ultime sovrastate da busti circondati da ghirlande di alloro. A destra protagonisti sono grandi conquistatori della storia: Tamerlano, tiranno spietato e sprezzante, Giorgio Castriota Scanderbergh, valoroso paladino dell’indipendenza albanese contro le invasioni ottomane, il celebre Cristoforo Colombo e Cangrande della Scala, grande condottiero ed esponente della dinastia scaligera e, per ultimo, un Suonatore di cetra.

Un memorialista del Settecento sosteneva che le epigrafi in latino al di sopra delle finestre si riferissero alle statue allegoriche, escludendo quindi il riferimento, da altri studiosi sostenuto, ai busti.

Le suddette iscrizioni molto probabilmente furono ideate dall’intellettuale autoctono Andrea Peschiulli, che alcuni studiosi ritengono essere anche l’artefice dell’intero programma iconografico del prospetto del Castello.

“SAEVUS HIC INSONTES TORTOR PROCUL ESTE SCELESTIS” [Qui è lo spietato torturatore degli innocenti, state lontani o scellerati] è attinente alla statua del Castigo, benché appaia lampante il riferimento a Tamerlano ed alle sue imprese; “NOSCITE VOS IPSOS VIVITE MISSE PARI” [Conoscete voi stessi, vivete di conseguenza] è collegata alla Misura del Tempo e dello Spazio.

“SIC IACIT UT QUOCUMQUE VELIT LEVIS ADVOLET ASTA” [La scagli in modo che ovunque voglia la lancia s’involi veloce] fa riferimento all’Ingegno; “SUSTULIT ALCIDES MUNDUM, NUNC AETHERA SCANDIT” [Ercole sostenne il Mondo, ora ascende ai cieli] rimanda invece alla figura della Tolleranza.

A sinistra campeggiano grandi condottieri, per la maggior parte vissuti tra il XV e il XVI secolo: Consalvo de Cordoba, prima un hidalgo e successivamente Gran Capitano, Jacopo Capece Galeota, il marchese di Pescara Ferdinando d’Avalos e Antonio de Leva, nobile capitano spagnolo.

Le fonti che ispirarono la scelta dei personaggi potrebbero essere per i busti gli Elogia virorum bellica virtute illustrium di Paolo Giovio, da cui sarebbe però assente la biografia di Jacopo Capece Galeota, mentre per quanto riguarda le statue allegoriche esse potrebbero derivare dalla popolare Iconologia di Cesare Ripa.

Le epigrafi sul lato sinistro iniziano con il riferimento all’ Ardire magnanimo e generoso: “FORTIA NON METUENS UT VILIA CONTERIT AUDAX” [La persona artita, non avendo paura, affronta le azioni eroiche al pari di quelle di poco valore], segue la Fortuna con “CUI DUX VIRTUS ERIT FUERIT COMES ISTA PERENNIS” [A chi sarà guidato dalla virtù costei gli sarà sempre compagna], alla Fierezza corrisponde l’iscrizione: “FIRMIUS EST ROBUR SI IUNCTA EST VIVIDA VIRTUS” [Più salda è la forza se è accompagnata dalla vivida virtù], infine, la Verità tuona: “TEMPORE FACTA PROMO DISCITE TERRIGENE” [Imparate uomini dalla terra, a tempo debito faccio mostra di imprese gloriose].

I motti e le iscrizioni che si susseguono sulle mura del Castello di Corigliano sono moniti, insegnamenti di sorprendente attualità, che possono nutrire gli animi degli astanti odierni e offrire loro saggi consigli a distanza di secoli dalla loro incisione sulla pietra.

Dopo vari cambi di destinazione d’uso, frantoio ipogeo, mulino a vapore e tabacchificio, attualmente il Castello è di proprietà del Comune ed è adibito a spazio e laboratorio creativo e culturale.

La pietra leccese anche in questa stupefacente architettura dimostra di essere il materiale più adatto a rendere vivo e parlante un edificio, a popolarlo di personaggi che sembrano respirare e muoversi grazie a dettagli oltremodo realistici, ad accogliere le diverse tonalità e temperature della luce, che su di essa cade sempre morbida e aggraziata, avvolgendola con un’atmosfera incantata.

Le foto all'interno dell'articolo sono state scattate dalla redattrice dell'articolo.

Bibliografia

Cazzato, Il barocco leccese, in Itinerari d’arte, a cura di M. Rossi e A. Rovetta, Bari-Roma, Laterza, 2003

Cazzato (a cura di), La “Galleria” di palazzo in Età Barocca dall’Europa al Regno di Napoli, Atti del Convegno internazionale di studi, Cavallino di Lecce nel 2015, Galatina, Mario Congedo Editore, 2018

Sitografia

https://ilcastellovolante.it/il-castello/la-storia/

VIRTÙ E LEGGE PT. II

A cura di Andrea Bardi

Triboniano consegna le Pandette a Giustiniano

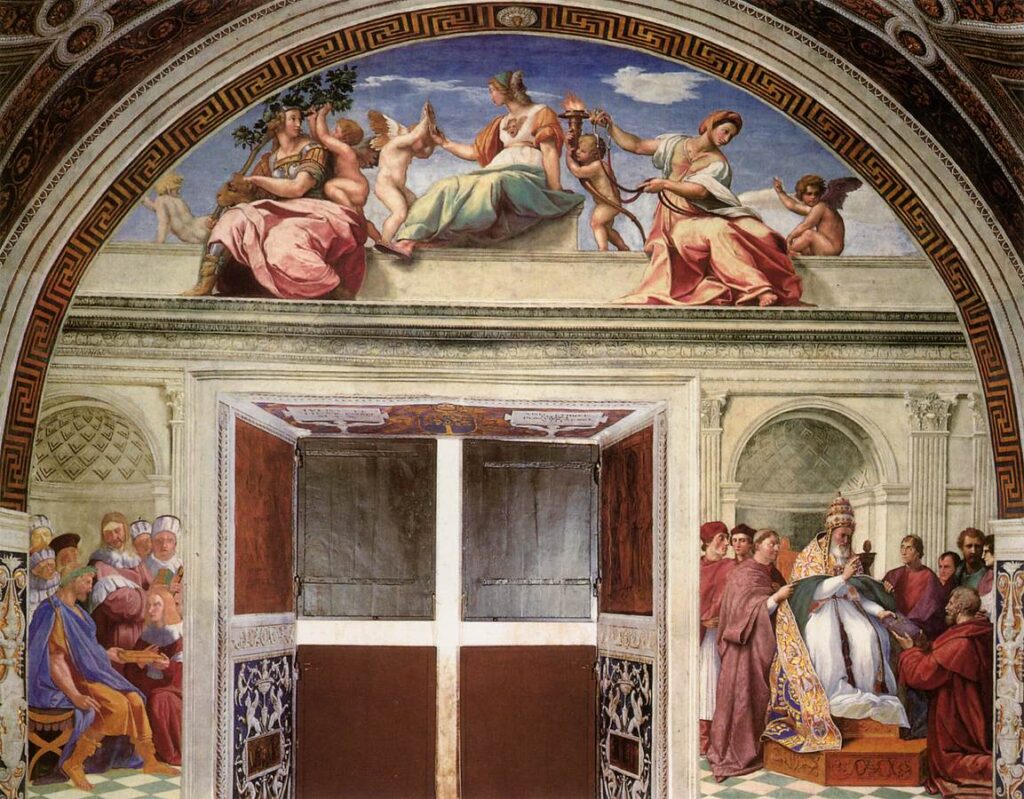

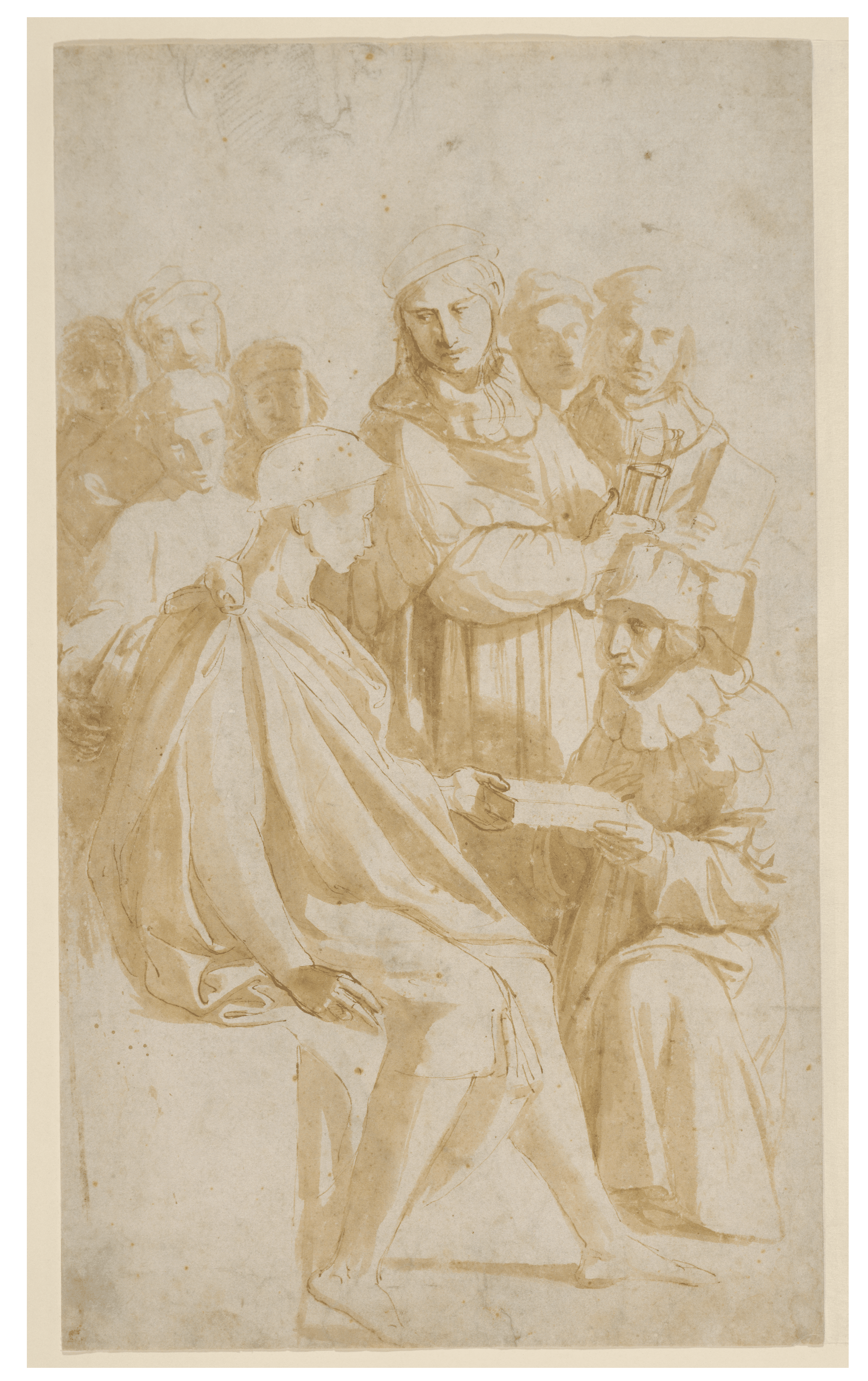

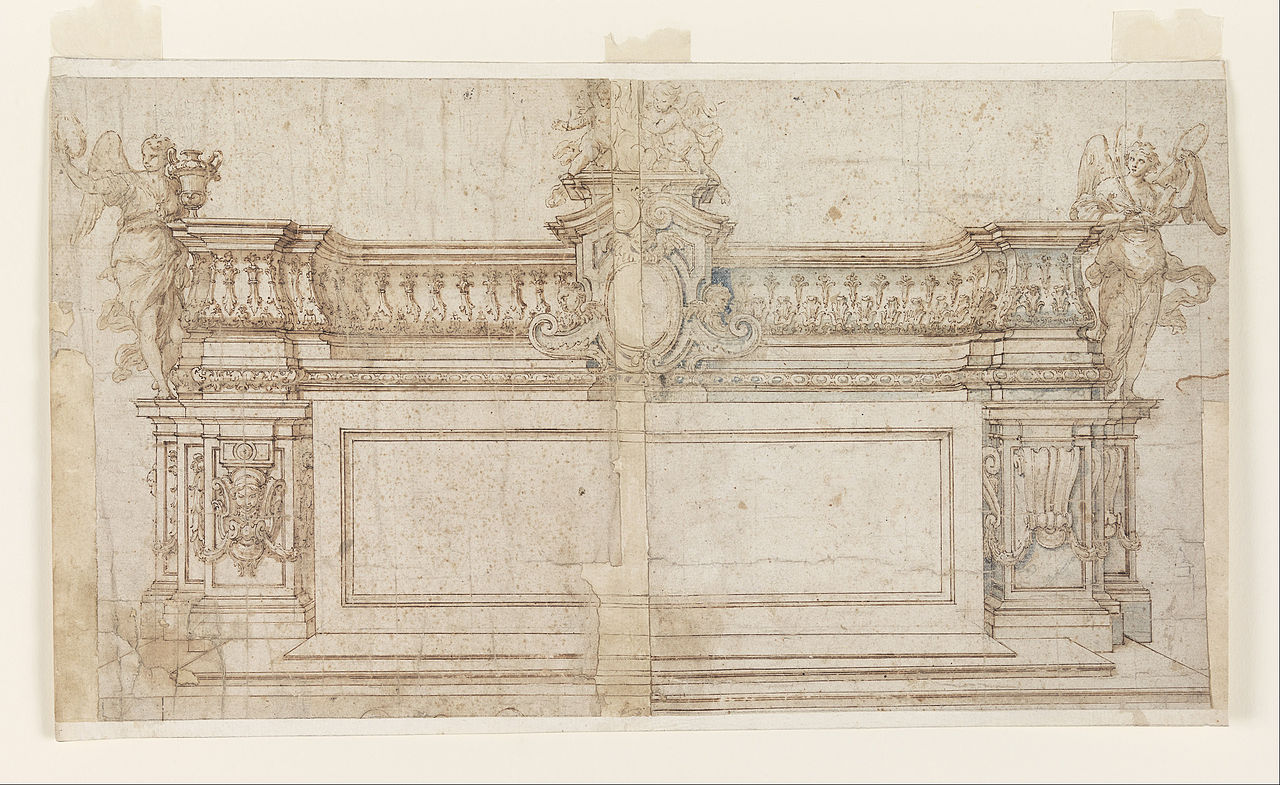

Sull’estremità sinistra del registro inferiore dell’affresco, al di sotto della lunetta delle Virtù Raffaello, dice Vasari, inserisce la figura dell’imperatore Giustiniano il quale “dà le leggi a i dottori, che le corregghino”[i]. I “dottori” di cui parla lo storico aretino compongono la squadra di giuristi che Giustiniano ha raccolto attorno a Triboniano, responsabile della compilazione delle Pandette, ovvero una raccolta di materiale giurisprudenziale romano. La composizione (fig. 2) è realizzata sulla scorta di un disegno a penna e pennello su punta di metallo, oggi custodito allo Stadel di Francoforte (fig. 3) che sul verso contiene alcune indicazioni per un’architettura che se studiosi come Konrad Oberhuber hanno associato alla parete della Giurisprudenza, altri – John Shearman – hanno indicato come preliminari all’architectura picta della Cacciata di Eliodoro[ii].

L’episodio della Consegna delle Pandette ha, poi, sempre attratto tutti gli storici dell’arte pronti a dibattere sulla mano responsabile di un affresco da sempre ritenuto come un prodotto di bottega. Dal momento in cui, tuttavia, a quelle date Raffaello non era ancora a capo di una équipe di aiutanti strutturata in modo organico, la collaborazione con altri pittori si risolveva in affiancamenti di natura episodica e limitata a singole commissioni. Rilanciata nel corso del Novecento da Rodolfo Pallucchini (Sebastiano Viniziano, 1944) la prima tra le ipotesi avanzate risale addirittura alla metà del Cinquecento. È Ludovico Dolce, infatti, che nell’Aretino (1557) sostiene come “nel tempo che Roma fu saccheggiata da soldati di Borbone” (il riferimento è al celebre “Sacco” del 1527) e “havendo alcuni Tedeschi […] acceso con poco rispetto il fuoco per uso loro in una delle camere dipinte da Rafaello”, le teste “guaste” dal fumo vennero ridipinte da “Bastiano"[iii]. Adolfo Venturi, invece, ha proposto il nome del pittore francese di vetrate Guillaume de Marcillat. Più recentemente (2000) Arnold Nesselrath ha suggerito il nome di Lorenzo Lotto, pittore documentato all’interno dei Palazzi Apostolici tra il 1509, anno a cui risale il primo pagamento registrato – cento ducati a “Laurentio pictori” – per la “camera nostra”, ovvero quella che oggi è la Stanza di Eliodoro, e il 1511. Le motivazioni che Nesselrath adduce alla sua ipotesi sono tanto di carattere tecnico – lo studioso spiega come, a differenza dell’Approvazione delle Decretali, i volumi nell’episodio delle Pandette siano ottenuti mediante l’applicazione di strati di colore l’uno sull’altro – quanto di natura fisionomica. Alcune tra le teste di giuristi nell’affresco vaticano richiamano, per costruzione, alcuni dei volti dipinti dallo stesso Lotto per l’Oratorio Suardi a Trescore. Ancora, la posizione del volto di uno dei membri della squadra di Triboniano è messa in connessione con il Cristo della Trasfigurazione di Recanati. L’analogia più puntuale, tuttavia, è quella che Nesselrath individua tra il protagonista del dipinto, Triboniano, e il giovane con lucerna del Kunsthistorisches di Vienna (fig. 4)[iv].

Ancora Catherine Joost-Gaugier (The Concord of Law in the Stanza della Segnatura, 1994) ha ipotizzato come Raffaello potesse avere ripreso i tratti fisionomici dell’imperatore, a cui all’inizio del secolo Tommaso Inghirami aveva anche dedicato una Vita, da un disegno raffigurante la perduta statua equestre di Giustiniano a Costantinopoli[v].

Gregorio IX approva le Decretali

Opposto rispetto alla scena delle Pandette è l’episodio con “il papa che dà le decretali canoniche”[vi]in cui, spiega Vasari, Raffaello “ritrasse papa Giulio di naturale”. Le Decretali sono epistole contenenti materiale giuridico firmate da un papa. Nel caso specifico, il pontefice in questione, pur essendo ritratto con le fattezze di Giulio II, è Gregorio IX (papa dal 1227 al 1241), sotto il cui regno venne emanato il Liber Extra, i cui contenuti vennero accorpati nel cosiddetto Corpus Iuris Canonici, pubblicato alla fine del Cinquecento per volontà dell’ex cardinale bolognese – poi papa, anch’egli col nome di Gregorio XIII dal 1572 al 1585 – Ugo Boncompagni.

Ritratto nel momento in cui approva le Decretali (fig. 5), Gregorio/Giulio è preceduto da un corteo di alti prelati, tra i quali ancora Vasari riconosce “Giovanni cardinale de’ Medici assistente” (futuro papa Leone X e “preso di mira” dalla “soldatesca di Carlo V”[vii]), “Antonio cardinale di Monte” e un altro papa venturo, “Alessandro Farnese cardinale”[viii]che per un quindicennio, dal 1534 al 1549, avrebbe retto le sorti della Chiesa col nome di Paolo III.

Una volta svelato l’identikit della corte pontificia nell’Approvazione, resta da chiarire la relazione tra il papa regnante – Giulio II – e un suo illustre predecessore (Gregorio IX). Un primo aspetto che accomuna i due pontefici è la volontà, da parte di entrambi, di ricucire la frattura tra chiesa d’Occidente e chiesa d’Oriente (lo stesso Giulio, infatti, era figlio della greca Teodora). L’altro punto, ben più decisivo, riguardava però i delicati – e non sempre positivi – rapporti diplomatici con le grandi potenze laiche sul territorio europeo. Se l’ostacolo di Gregorio aveva il nome di Federico II di Svevia – e lo stesso Gregorio, sempre nel Liber Extra, aveva ribadito la natura “ausiliaria” del potere imperiale rispetto al governo ecclesiastico – la più grande minaccia per Giulio era, da un certo punto in poi, la coalizione antipapale tra Luigi XII di Francia e Massimiliano I d’Asburgo[ix]. Luigi XII, e la sua crescente influenza nel Nord-Italia, era la preoccupazione principale per Giulio, il cui motto, in quegli anni, era “libertà dai barbari” francesi. Il della Rovere, tuttavia, doveva anche mantenere un certo controllo sui domini pontifici in Romagna, e fu per questo motivo che, nell’agosto del 1510, decise di partire alla volta di Bologna. Infortunato in battaglia, Giulio trascorse il periodo di convalescenza proprio a Bologna, e in questo periodo un cronista bolognese racconta di come egli portasse la barba “per vendicarsi”, e di come “non la voleva più rasar per insino a tanto che non aveva anco fuora scalzato el re Ludovico de Franza d’Italia”[x].Curiosamente, fu proprio Gregorio IX che nel Liber Extra proibì ai membri del clero di portare la barba, ponendosi sulla scia dei precedenti concili di Limoges e Bruges (1031), Coyac (1050) e Tolosa (1119) e inserendosi in una tradizione ben più lunga. Già dal nono secolo in poi, infatti, la barba era divenuto uno degli elementi di distinzione tra i prelati occidentali e gli officianti ortodossi, “il segno più visibile della frattura tra Costantinopoli e Roma”[xi]. Elemento iconografico nuovo, la barba funge anche da terminus post quem per la realizzazione dell’affresco, dal momento in cui il pontefice venne visto per la prima volta con la barba il 26 giugno del 1511.

La parete della Giurisprudenza: un piano alternativo

La scarsa fortuna della spedizione di Giulio in Romagna, sostengono alcuni studiosi come lo stesso John Shearman, avrebbe dissuaso lo stesso pontefice dal rappresentare un soggetto apocalittico[xii], il più importante tra i momenti di Giudizio della storia e testimoniato dalla copia di un disegno dell’Urbinate oggi custodita al Louvre (fig. 6) che altri, come Redig de Campos, considerano come progetto alternativo della Liberazione di San Pietro nella Stanza di Eliodoro, o ancora, sempre nel medesimo ambiente, alla Messa di Bolsena.

Al centro della composizione, Dio Padre, in una coltre di nubi, è colto nell’atto di consegnare agli angeli, che lo circondano sui due lati, le trombe del Giudizio. Completano la figurazione Giovanni Evangelista e il pontefice, inginocchiato sulla sinistra e ancora imberbe e perciò non ancora vittima della bruciante sconfitta da parte dei francesi, motivo che avrebbe spinto il papa – per Shearman – verso la soluzione definitiva.

Note

[i] G. Vasari, Le Vite, p. 72.

[ii] Paolo dal Poggetto, Raffaello. I disegni, p. 616.

[iii] L. Dolce, Aretino o Dialogo sulla pittura, pp. 104-106.

[iv] A. Nesselrath, Lorenzo Lotto in the Stanza della Segnatura, p. 9.

[v] C.L. Joost-Gaugier, The Concord of Law in the Stanza della Segnatura, p. 91.

[vi] G. Vasari, Le Vite, p. 72.

[vii] D. Redig de Campos, Raffaello nelle Stanze, p. 20.

[viii] Ibidem.

[ix] C.L. Joost-Gaugier, The Concord of Law in the Stanza della Segnatura, p. 91.

[x] Mark J. Zucker, Raphael and the beard of Pope Julius II, p. 526.

[xi] Ibidem

[xii] A. Emiliani, Raffaello. La Stanza della Segnatura, p. 201.

Bibliografia

Giovan Pietro Bellori, Descrizione delle immagini dipinte da Raffaelle da Urbino, Roma, Stamperia di Giovanni Giacomo Komarek, 1695.

Paolo dal Poggetto (a cura di), Raffaello. I disegni, Firenze, Nardini, 1983.

Pier Luigi De Vecchi, Raffaello, Milano, Rizzoli, 2002.

Ludovico Dolce, Aretino o Dialogo sulla pittura (1557), Firenze, Michele Nestenus e Francesco Moucke, 1735.

Andrea Emiliani, Michela Scolaro, Raffaello. La Stanza della Segnatura, Milano, Electa, 2002.

Christiane L. Joost-Gaugier, The Concord of Law in the Stanza della Segnatura, in “Artibus et Historiae”, vol. 15, no. 29, Cracovia, IRSA, 1994, pp. 85-98.

Arnold Nesselrath, Lorenzo Lotto in the Stanza della Segnatura, in “The Burlington Magazine”, vol. 1142, no. 1162, Londra, Burlington Magazine Publications, 2000, pp. 4-12.

Konrad Oberhuber, Raphael and the State Portrait-I: The Portrait of Julius II, in “The Burlington Magazine”, vol. 113, no. 816, Londra, Burlington Magazine Publications, 1971, pp. 124-131.

Deoclecio Redig De Campos, Raffaello nelle stanze, Firenze, Giunti, 1983.

Daniel M. Unger, The pope, the painter, and the dynamics of social standing in the Stanza della Segnatura, in “Renaissance Studies”, vol. 26, no.2, Hoboken, Wiley, 2012, pp. 269-287.

Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, Firenze, Giunti, 1568.

Mark J. Zucker, Raphael and the beard of Pope Julius II, in “The Art Bulletin”, vol.59, no.4, New York, College Art Association, 1977, pp. 524-533.

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-lotto_%28Dizionario-Biografico%29/, consultato il 26/05/2022.

https://www.treccani.it/enciclopedia/raffaello-santi_%28Dizionario-Biografico%29/, consultato il 26/05/2022.

https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-giulio-ii_%28Dizionario-Biografico%29/#:~:text=Giovanni%20Battista%20Picotti%20Giuliano%20della,cardinalizia%20col%20titolo%20di%20S., consultato il 27/05/2022.

IL POZZO DI SANTA CRISTINA

A cura di Ludovica Diana

Il complesso archeologico di Santa Cristina

L'area archeologica di Santa Cristina, situata a 4 km da Paulilatino, nell'altopiano basaltico di Abbasanta in provincia di Oristano, è da secoli meta e punto di interesse per viaggiatori, archeologi e turisti affascinati dalla sua storia - ricostruibile, in parte, attraverso i resti delle diverse epoche storiche che la attraversarono - ma, soprattutto, dal celebre tempio a pozzo, uno dei più noti dell'intera isola.

Nel settore sud-occidentale, probabilmente durante il Bronzo Medio (1500-1200 a.C), venne realizzato un nuraghe monotorre caratterizzato da pianta circolare, da un'altezza residua di 6,50 metri, un diametro di 13 metri, una camera a tholos e da un aspetto generale connotato da scarso rigore costruttivo, specialmente se paragonato a quello del pozzo realizzato successivamente.

Nella medesima area sono osservabili i resti di abitazioni appartenenti a differenti epoche storiche e delle capanne allungate il cui aspetto ricorda quello delle tombe dei giganti, ma la cui datazione e ruolo non sono stati stabiliti, anche se si può affermare che non appartengano ad epoca nuragica ma ad epoche più recenti, considerando gli oggetti di età romana trovati in una di esse durante gli scavi.

Sempre nello stesso settore, a 200 metri di distanza e probabilmente a scapito di elementi di età nuragica, venne realizzato un villaggio cristiano nel quale spicca una chiesetta campestre risalente agli inizi del XIII secolo e attribuita ai monaci Camaldolesi. L’aspetto della chiesa è mutato nel tempo in seguito ad una serie di ristrutturazioni che hanno reso visibili i muri perimetrali e hanno riportato alla luce dei resti della civiltà nuragica tra cui i conci di pietra basaltica prelevati dal pozzo. Sono inoltre visibili trentasei casette tipiche delle zone campestri chiamate, a seconda del luogo, cumbessias o muristeneses, occupate durante la novena, tradizione tuttora portati avanti nella seconda domenica di maggio.

Invece, probabilmente durante l'anno 1000 a.C, nel settore nord-orientale venne eretto il pozzo sacro; durante la prima parte degli scavi la struttura apparve immediatamente molto singolare e a causa della perdita di alcune parti architettoniche non fu di facile lettura e rimane tuttora fonte di dibattito tra gli studiosi.

Memorie e scavi

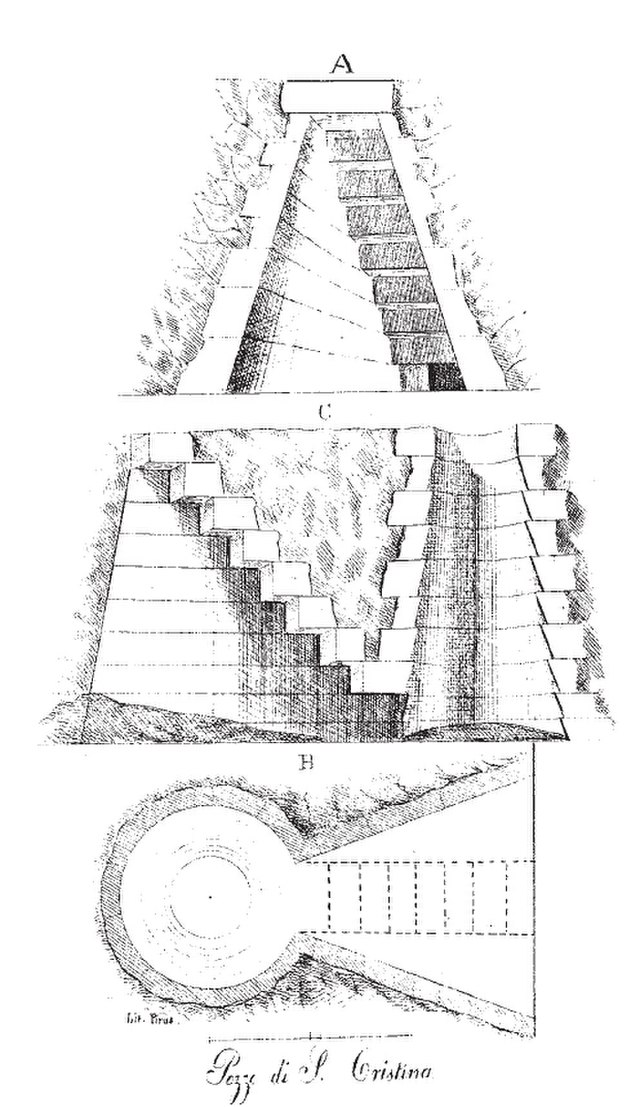

A partire dal XIX secolo, fascicoli e documenti redatti da viaggiatori e studiosi iniziarono a manifestare la conoscenza dell'area ancora ricoperta di macerie, infatti, una delle prime testimonianze al riguardo fu di Alberto La Marmora, generale e politico formatosi in ambito scientifico e naturalistico che, nel suo Voyage en Sardaigne - che uscì prima nel 1826 e poi con una seconda edizione nel 1840 - mettendo a confronto il nuraghe di Funtana Padenti di Baccai (Lanusei) con il pozzo di Santa Cristina, definì il primo assai lontano dalla raffinatezza e maestosità del secondo, caratterizzato da aspetto ''imbutiforme''.

Vittorio Angius, sacerdote e intellettuale, a partire dal 1830 circa, si occupò della scrittura delle voci relative alla Sardegna per il dizionario di Goffredo Casalis - che avrebbe dovuto avere il ruolo di mappare e descrivere tutti i territori dello stato sabaudo - e, tra queste, ci fu quella di ''Paulilatino''. Le informazioni riportate, decisamente sommarie, non furono tanto diverse dal resoconto di La Marmora e, in generale, misero in risalto lo stupore che la struttura doveva suscitare negli osservatori, ma anche una certa confusione rispetto a quella che sarebbe dovuta essere la sua funzione.

Fu Giovanni Spano - uno dei più grandi studiosi di archeologia e storia della Sardegna - il pioniere dello studio vero e proprio del monumento, anche se non riuscì a stabilirne la funzione corretta. Nel 1857 realizzò una descrizione della costruzione più accurata per il Bullettino Archeologico Sardo - dotata anche del rilevamento grafico di Vincenzo Crespi -, definendola probabilmente più antica dei nuraghi, piuttosto riconducibile agli antichi egizi o alle popolazioni di origine orientale che si stanziarono nel territorio. Venne ancora una volta elogiata la grande razionalità e raffinatezza con cui erano stati disposti e levigati i massi di basalto, mentre, la struttura sotterranea e la presenza di un foro posto nella sommità della copertura a tholos, gli fecero credere che ci fosse un'affinità con i carceri romani.

A cosa servisse effettivamente la struttura venne scoperto successivamente da uno dei più importanti archeologi del primo Novecento, Antonio Taramelli che, confrontando Santa Cristina con gli scavi di Santa Vittoria di Serri, stabilì - anche grazie al confronto con Raffaele Pettazzoni, grande studioso di storia delle religioni- un'analoga funzione basata sul culto delle acque, aprendo in Sardegna una stagione di forte interesse nei confronti dei rituali religiosi.

Furono numerosi gli edifici dedicati al culto dell'acqua ritrovati in Sardegna, si trattò probabilmente di un tentativo da parte della popolazione nuragica di instaurare un dialogo con le divinità per ottenere il soddisfacimento di bisogni fondamentali per la sopravvivenza, a partire dall' approvvigionamento idrico, considerando che l'economia era in alcune zone fondata interamente sull'agricoltura.

L'archeologo che più di tutti si dedicò alle operazioni di scavo e restauro, in parte tutt'ora attive e volte alla tutela e valorizzazione del complesso fu Enrico Atzeni che vi lavorò dal 1967 al 1973 e successivamente dal 1977 al 1983. Atzeri cominciò lavorando nel ruolo di assistente di Giovanni Lilliu, intellettuale e archeologo di fama internazionale, noto soprattutto per i suoi studi sulla civiltà nuragica.

Il Pozzo e il settore nord-est

Il pozzo, incorniciato dal recinto sacro che ricorda il themenos greco e che gli conferisce la caratteristica forma di serratura, possiede elementi analoghi a quelli degli altri edifici templari trovati nel territorio. Vi si trova un vestibolo o atrio, dove venivano posizionate le offerte votive, un vano scala trapezoidale, che con i suoi 25 gradini di pietra basaltica svolge un'importante funzione estetica ma doveva essere utile anche per riuscire ad arrivare all'acqua che durante i periodi di siccità raggiungeva un livello molto basso. per far fronte a questo problema, durante gli scavi, venne realizzato un canale di scolo che rendesse stabile a 50 cm il livello dell’acqua, così da rendere visitabile il complesso tutto l'anno. Infine troviamo all’interno del pozzo la camera ipogeica con copertura a tholos, caratterizzata da un'opera muraria di tipo isodomo, tipica dell' Età del Bronzo Recente e costituita anch'essa da file di blocchi di pietra basaltica disposti a semicerchio.

Le feste religiose all’interno di questo ambiente dovevano rappresentare un momento cruciale per i vari cantoni della zona; era infatti un’occasione non soltanto per pregare le divinità o ringraziarle attraverso offerte e riti ma anche per stringere accordi di carattere politico e commerciale.

Sono infatti state ritrovate vicino al pozzo alcune logge, forse usate per attività mercantili, una capanna di grandi dimensioni, a pianta circolare, e dotata di sedili che hanno fatto ipotizzare che potesse essere destinata ad incontri di carattere politico, un vano curvilineo di minori dimensioni e un recinto che potrebbe aver avuto il ruolo di contenere al suo interno animali, forse potenziali vittime sacrificali offerte in dono alle divinità.

Tra gli elementi di epoca nuragica rinvenuti in loco uno degli oggetti forse più significativi è la navicella votiva in bronzo con forma di testa taurina, tra le più grandi trovate nell'isola. Furono rinvenuti anche svariati reperti di epoche più tarde, come i gioielli e le statue in bronzo di origine fenicia, chiara dimostrazione di un utilizzo dell’edificio prolungato nel tempo.

Altro fattore che denota la particolarità del monumento è quanto accade durante gli equinozi di primavera e autunno, quando la luce del sole, entrando perfettamente nel vano scala, genera un particolare fenomeno: si ha la possibilità di osservare la propria ombra due volte, nell'acqua e nella parete del pozzo. Invece, durante il Lunistizio Maggiore - che si verifica ogni 18,6 anni - la luce della luna, passando per il foro presente nella copertura a tholos, si specchia nell'acqua.

Ciò denota la grandissima conoscenza astronomica di quelli che furono i costruttori e ha spinto studiosi provenienti da svariati ambiti disciplinari e da diversi paesi ad ipotizzare che si trattasse di un osservatorio.

L'Antropologo e studioso di archeoastronomia polacco Arnold Labeuf, nel suo Il pozzo di Santa Cristina. Un osservatorio lunare, ha affermato:

''Il pozzo di Santa Cristina potrebbe costituire uno strumento scientifico per misurare le altezze della Luna nel suo passaggio al meridiano. I bordi dei filari di pietre disposti così regolarmente potrebbero esser serviti come sistema di misura graduato per registrare l’altezza dell’astro, dunque le posizioni della Luna nel lunistizio e quindi dedurre la posizione dei nodi dell’orbita lunare. Questo monumento sarebbe stato costruito come osservatorio per controllare i cicli draconici e prevedere le eclissi.''[1]

Queste teorie sono però state messa in dubbio dagli archeologi sardi che hanno sollevato il problema della mancanza della struttura in elevato, presente invece in tali tipologie templari, come quella a doppio spiovente del pozzo sacro Su Tempiesu di Orune. Di fatto dunque il dibattito intorno al monumento appare ancora assolutamente attivo.

Note

[1] A. Lebeuf, Il pozzo di Santa Cristina,un osservatorio lunare, p.13.

Bibliografia

Alberto Moravetti, Il Santuario nuragico di Santa Cristina, Guide e Itinerari, Sardegna archeologica, Carlo Delfino Editore, 2003

Arnold Lebeuf, Il pozzo di Santa Cristina,un osservatorio lunare,Tilan Taplan, Cracovia, 2011

Corpora delle attività della Sardegna, Vol. 1, La Sardegna nuragica,storia e materiali, Carlo Delfino Editore, Sassari, 2014

Sitografia

https://www.pozzosantacristina.com/, consultato il 15/06/2022

https://www.sardegnaturismo.it/it/esplora/santuario-di-santa-cristina, consultato il 20/06/2022

UNA DIMORA DAL FASCINO MAGNETICO: VILLA CARLOTTA A TREMEZZINA

A cura di Beatrice Forlini

Villa Carlotta è una bellissima e suggestiva dimora che affaccia sul Lago di Como, in località Tremezzo, oggi adibita a museo e location per eventi culturali. La villa incanta anche per il suo meraviglioso giardino ed è raggiungibile comodamente usando il traghetto che attraversa il lago collegando le varie località; dall’acqua è possibile ammirare tutte le meraviglie dei dintorni rendendo la visita della villa un’esperienza davvero unica.

Notizie storiche

La villa venne fatta costruire alla fine del XVII secolo dal marchese Giorgio II Clerici (1648-1736) con l’idea di dar vita a un ambiente in cui natura ed arte potessero liberamente dialogare. Il complesso successivamente passò in eredità al pronipote, Antonio Giorgio (1715-1768), il quale non fu però in grado di amministrare le fortune di famiglia, tanto che alla sua morte la maggior parte dei pochi beni ancora rimasti in suo possesso passarono ad un ramo cadetto della famiglia. L’unico immobile che riuscì a lasciare in eredità alla figlia Claudia fu proprio villa Carlotta.

Claudia, sposata col conte Vitaliano Bigli, nel 1801 decise di vendere la proprietà di Tremezzo a Gian Battista Sommariva, allora Presidente del Comitato di Governo della Repubblica Cisalpina (istituita in Italia settentrionale da Napoleone Bonaparte), considerato in quel momento tra gli uomini più potenti della zona di Milano. Egli era estremamente colto, amante e collezionista d’arte e vantava amicizie illustri, tra cui i più celebri artisti dell'epoca, da Antonio Canova a Jacques-Louis David e Bertel Thorvaldsen. Sommariva decise di decorare la villa allestendo al suo interno una parte molto consistente della sua collezione, tanto che si trovò a dover adattare alcuni ambienti così da renderli più idonei ad accogliere le opere. Furono proprio questi capolavori a rendere in breve tempo la villa famosissima in tutta Europa, attirandovi illustri visitatori quali Stendhal, Lady Morgan o Gustave Flaubert.

Circa alla metà dell’800 la villa di Tremezzo venne acquistata dalla principessa Marianna di Nassau, moglie del principe Alberto di Prussia ma solo pochi anni dopo, in occasione delle nozze della figlia Carlotta con il granduca Giorgio di Sassonia-Meiningen, la proprietà passò definitivamente nelle mani della nobile casata tedesca. La villa, adibita a dimora di villeggiatura, porta ancora oggi il nome di Carlotta. Il nuovo passaggio di proprietà non comportò troppe modifiche alla struttura dell’edificio, mentre i saloni interni vennero arricchiti con motivi decorativi in stile neo-rinascimentale. Gli interventi più importanti si riscontrano per esempio nelle grandiose sale di rappresentanza che si devono all’artista Lodovico Pogliaghi (1857-1950).

I nuovi proprietari in breve tempo vendettero quanto restava della raccolta d'arte di Sommariva, ad eccezione dei grandi dipinti e di alcune sculture, ma gli interventi più importanti si riscontrarono soprattutto nel grande parco. I duchi Bernardo e Giorgio II, appassionati di botanica, arricchirono il giardino con nuove specie di piante e soprattutto con rododendri, azalee, camelie e palme.

L’Ente Villa Carlotta

Allo scoppio della Prima guerra mondiale i beni di proprietà di famiglie tedesche vennero sequestrati in tutta Italia con l'intento di non favorire lo schieramento nemico. Villa Carlotta, nonostante fosse ancora di proprietà dei granduchi di Sassonia, non venne requisita ma venne sottoposta ad una sorta di amministrazione controllata che durò fino al principio degli anni Venti. Nella primavera del 1921, la proprietà passò infine allo Stato italiano ed è proprio in quegli anni che si cominciò a pensare alla possibilità di dar vita a un ente privato, senza scopo di lucro, preposto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio della villa.

Nel 1926 l’avvocato Giuseppe Bianchini, insieme all'industriale Giovanni Silvestri, all'ingegnere Luigi Negretti e ad alcuni imprenditori tessili, crearono il comitato promotore dell'Ente Villa Carlotta, riconosciuto con il Regio Decreto del 12 maggio 1927. Al nuovo ente venne affidata la cura e la gestione della villa e del giardino e dopo quasi 100 anni continua ad essere in attività. Lo scopo perpetrato dall’ente in tutti questi anni continua ad essere quello di conservare e valorizzare la villa promuovendo numerosi interventi di mantenimento del giardino e tutta una serie di iniziative culturali di alto livello tra cui mostre temporanee, concerti, balletti e pubblicazioni, che richiamano anche adesso numerosi visitatori e studiosi.

L’edificio tra le meravigliose collezioni e archivi

La villa presenta un corpo di costruzione massiccio e geometrico, secondo la sobria tradizione lombarda, impostato su un unico asse centrale che divide in due parti uguali la proprietà.

Con Sommariva l'edificio venne modificato sia all'esterno, con l'aggiunta di lesene e della balaustra con l’orologio, sia all'interno nella predisposizione delle sale del primo piano, destinate ad accogliere le meravigliose opere d'arte. Il salone centrale venne arricchito da un’importante volta dipinta in finto stucco e da ampie finestre a lunettoni per valorizzare il gruppo scultoreo di Venere e Marte, realizzato nel 1805 da Luigi Acquisti e l'altorilievo con l'Ingresso di Alessandro Magno in Babilonia, un capolavoro dello scultore danese Bertel Thorvaldsen.

Nelle altre sale trovarono posto il celebre gruppo di eccezionale bellezza Amore e Psiche, eseguito tra il 1818 e il 1820 da Adamo Tadolini da un unico blocco di marmo di Carrara, così come la grande tela con Virgilio che legge il sesto canto dell'Eneide del pittore francese Jean-Baptiste Wicar ed il capolavoro di Francesco Hayez, l'Ultimo bacio di Romeo e Giulietta del 1823, manifesto della pittura romantica in Italia.

Al secondo piano trovava posto la dimora dei Sassonia-Meiningen con arredi d'epoca, stanze private e gli oggetti della principessa Carlotta, inoltre la Villa conserva un archivio storico ed è depositaria dell’archivio Belloni Zecchinelli.

ll Giardino

Il parco che si sviluppa intorno alla villa copre oggi una superficie di circa otto ettari ed è rinomato per la stupefacente fioritura primaverile dei rododendri e delle azalee in più di un centinaio di varietà che risalgono ancora allo spirito naturalistico improntato dai duchi della casata tedesca. In ogni periodo dell'anno l’aspetto del giardino cambia, si trasforma e merita sicuramente una visita per ammirare la dedizione che viene data alla cura degli antichi esemplari di camelie, cedri e sequoie, platani e faggi purpurei per esempio.

Una parte dell’ampio parco che risale alla costruzione della villa è uno splendido giardino all’Italiana che fronteggia l’elegante dimora con una fontana a vasca sagomata e una statua raffigurante citarista dell'antica Grecia Arione di Metimna. Il giardino si sviluppa su un ideale asse simmetrico che lo attraversa dal cancello fino all’orologio posto sul tetto dell’edificio. A decorazione troviamo le siepi potate in forma, fontane e bellissimi giochi d’acqua, statue e aiuole geometriche.

Sitografia

Scheda Sirbec: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO160-00021/

Sito ufficiale Villa: https://www.villacarlotta.it/it/

IL CONVENTO DEI DOMENICANI A TAGGIA

A cura di Daniele Mennella

L’alta e imponente ombra che l’antico convento domenicano di Taggia, dedicato a Santa Maria della Misericordia, ogni pomeriggio proietta, copre interamente la piazza dedicata al suo fondatore, Beato Cristoforo. Il forte legame che unisce il convento dei Domenicani alla sua comunità, quella dei taggesi è antico ma tutt’oggi ancora saldo.

Cenni storici

Il convento di tutti

Tra le prime predicazioni del culto domenicano a Taggia si annoverano l’intervento di San Vincenzo Ferrer e dei cittadini tabiesi Fra Obertino e Fra Terano, membri nel 1433 del convento riformato di San Domenico da Genova. Fu però l’accesa e fervente predicazione del Beato Cristoforo, novizio del Convento di San Eustorgio di Milano, che nella metà del XV secolo convinse la commossa comunità di Taggia a volere la fondazione di un convento di frati domenicani.

I lavori per la realizzazione, iniziati nel 1460, coinvolsero e interessarono globalmente tutte le classi sociali taggiasche. Il volgo, trasportando i sassi e l’arena prelevati dal lungo torrente Argentina e recuperando il legname dai boschi di Pigna, si adoperò per sostenere manualmente le maestranze locali nella fabbricazione, coordinate dai maestri comacini Gasperino da Lancia e Filippo da Carlono.

I nobili, invece, entrarono subito in lizza per il possesso delle cappelle con diritto di giuspatronato, elargendo, per ottenere il favore dei predicatori, grandi somme di denaro e terreni. Esemplare è il caso dei nobili Curlo e Battista Visconti, che acquistarono e donarono ai frati la cosiddetta “strada dei signori”, che collegava il convento al tessuto cittadino. Il cantiere del neonato convento domenicano poté inoltre contare sull’appoggio della grande aristocrazia italiana, rilevando importanti sussidi economici dai duchi di Milano e dal governatore di Genova. Ma è sotto l’egida della congregazione riformata di Lombardia che il convento dei Domenicani di Taggia, divenne il baricentro culturale del ponente Ligure. Considerevole parte dei sussidi venne impiegata, come riportato nella cronaca di Niccolò Calvi, per l’allestimento e la realizzazione della biblioteca, decorata con le icone dei santi dottori della chiesa e custode di pregevoli codici teologici medievali. Sintomo tangibile della grande attenzione riservata allo studio e alla cultura, sono i numerosi titoli accademici acquisiti dai priori del convento dall’anno 1516 alla sua prima soppressione nel 1810. Tra gli studiosi taggiaschi più noti si menziona Giovanni da Taggia, illustre teologo e inquisitore, morto a bologna nel 1521. Lo slancio dei domenicani verso l’erudizione e lo studio, toccò di riflesso anche la vivace comunità di taggiaschi. Infatti, per mezzo di un importante lascito testamentario risalente al 1515 di Giovanni Battista Boeri, protomedico di Enrico VII D’Inghilterra, i frati comperarono un edificio a Taggia che utilizzarono come scuola per venti giovani indigenti. Nel corso dei secoli, la storia del convento domenicano non fu più così luminosa. Soppresso durante l’occupazione napoleonica del 1810, l’ordine tabiese domenicano, vivendo inizialmente sotto le dipendenze del regno Sabaudo e successivamente soggetto alla giurisdizione della restaurata provincia di san Pietro martire, perse il suo ruolo di autorevole centro religioso e culturale. Nel 1866 molti beni furono confiscati per sostenere le finanze dello stato e il patrimonio artistico e librario del convento subì gravi perdite. Solo nel 1926, dopo molti anni di abbandono e incuria, grazie al lavoro di recupero promosso da Nicola Capoduro, i frati domenicani tornarono ad abitare il convento di Taggia.

La Struttura

Le influenze e il carattere unico.

La facciata del convento domenicano, dedicato alla Madonna della Misericordia, è rifinita a marmorino; tecnica decorativa di pregio, utilizzata di frequente durante l’età barocca, che rende l’intonaco liscio e brillante, ricordando il marmo. L’intero edificio risulta nel suo complesso caratterizzato da una volumetria e ariosità lontane dalla tradizione tardo-gotica ligure, rendendo il convento domenicano di Taggia un unicum nel panorama ligure di ponente. L’interno è di chiara matrice lombarda, e lo schema strutturale utilizzato risponde a precise esigenze di culto e di funzione. Si noti ad esempio l’ampia aula unica destinata ad accogliere gli abitanti del luogo durante le prediche, oppure il divisorio, ora non visibile, che modulava e divideva l’ingresso posteriore, destinato agli uomini, da quello anteriore, destinato invece alle donne.

Nei dodici altari che compongono il corpo ecclesiastico centrale sono contenute importanti opere pittoriche di numerosi artisti rilevanti: Ludovico Brea, Giovanni Canavesio, Gregorio de Ferrari e Giovan Battista Trotti. Il chiostro, realizzato negli anni Settanta del Quattrocento, presenta colonne tardo gotiche che sostengono cinque arcate per lato, che si dispiegano seguendo un perimetro quadrato. La copertura è costituita da volte a crociera e le pareti terminano con lunette nelle quali sono dipinte le Storie di San Domenico.

L’Adorazione dei Magi, un Parmigianino a Taggia.

La tela trafugata

Il dipinto a olio su tavola, secondo l’inventario compilato da Calvi, era ubicato nel convento domenicano almeno a partire dal 1622. Attribuita inizialmente a Perin del Vaga, poi a Luca Cambiaso e successivamente a Girolamo da Treviso, fu l’intensa attività di ricerca di Roberto Longhi ad assegnarla infine alla mano del Parmigianino. Le analogie con la Madonna Vasari e con la Madonna di Santa Margherita confermarono poi l’attribuzione suggerita. La tavola presenta sullo sfondo, inserite all’interno di un fosco paesaggio, alcune figure sintetiche: il ricco corteo dei Magi e i pastori con un bue e un asino. La scena principale è collocata sotto un abituro in rovina, il tetto ligneo è sfondato e retto da due colonne di pietra e un arco in muratura. La vergine tiene in braccio Gesù che, posizionato al centro, stringe a sé una delle ampolle portate in dono dai Magi, posizionati sulla destra del dipinto. Due dei Magi sono raffigurati con una lunga e folta barba, mentre il terzo, dai chiari tratti orientaleggianti, è caratterizzato da una velata espressione di attesa. Maria, dipinta con un collo longilineo, si volta per guardare Giuseppe, che si trova all’estrema sinistra, orante. Il Parmigianino realizzando la tavola, riutilizza la statica armonia rinascimentale tipica di Raffaello e Perugino donandogli un palpitante movimento e patos. L’opera venne trafugata dalla chiesa di San Domenico a Taggia nel 1994 e recuperata nel 2003, grazie ad una complessa operazione della squadra mobile di Genova e sottoposta ad un eccellente restauro da parte della Soprintendenza.

Bibliografia

W. Schenkluhn, Architettura degli Ordini Mendicanti, Padova 2003.

Atti della società ligure di storia patria, nuova serie, XL VII ( CXXI) Fasc.I – Genova MMVII.

M. Bartoletti, Il convento dei Domenicani di Taggia, Genova 1993.

G.B. Tirocco, Taggia. I Paesi e i santuari della Valle Argentina, Sanremo 1933

Sitografia

https://www.conventosandomenicotaggia.it consultato il 20/07/2022

AMEDEO MODIGLIANI. UN PITTORE UMANISTA DEL NOVECENTO

A cura di Arianna Marilungo

Dedo, Maudit, Modì

L’infanzia e la prima formazione artistica

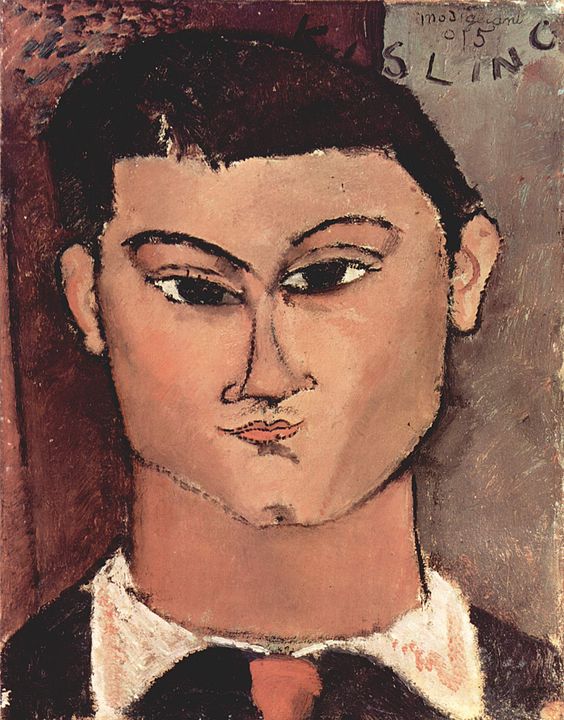

Amedeo Modigliani (fig. 1) nasce il 12 luglio 1884 a Livorno da Eugenia Garsin e Flaminio Modigliani. La famiglia, precedentemente benestante, viveva un momento di decadenza a causa del fallimento dell’azienda di legna e carbone e di alcune miniere in Sardegna.

Nonostante ciò, Modigliani cresce in un ambiente culturalmente e letteralmente vivace: la madre Eugenia, infatti, nel 1886 organizza una scuola nella casa livornese dove vivevano in via delle Ville.

Già all’età di 13 anni Modigliani manifesta un precoce interesse per il disegno e la pittura e inizia a chiedere insistentemente alla madre di poter frequentare lezioni di disegno.

Nel 1898 l’artista livornese si ammala di febbre tifoidea che gli danneggia gravemente i polmoni. Dopo la guarigione inizia a prendere lezioni di disegno nello studio di Guglielmo Micheli in Villa Baciocchi a Livorno.

L’ambiente culturale e intellettuale in cui cresce Amedeo Modigliani si vivacizza grazie agli interessi filosofici di sua zia materna, Laura Garsin[1].

«Dedo […] non fa più che della pittura, ma ne fa tutto il giorno e tutti i giorni con un ardore sostenuto che mi stupisce e che mi incanta… Il suo professore è molto contento di lui, io non me ne intendo ma mi sembra che per avere studiato solo tre o quattro mesi non dipinga troppo male e disegna benissimo» (Eugenia Garsin, 10 aprile 1899).

Il tracciato artistico da cui prendono le mosse gli insegnamenti del Micheli, seguace di Giovanni Fattori, è lo stile macchiaiolo toscano[2]. Fattori, anch’esso livornese, visitava spesso lo studio di Micheli. In quegli anni Amedeo Modigliani, allievo disciplinato e rispettoso, stringe amicizia con Oscar Ghiglia o Renato Natali, suoi compagni di studi e che diventeranno anch’essi artisti di successo.

«Caro amico,

io scrivo per sfogarmi con te e per affermarmi dinanzi a me stesso. Io stesso sono in preda allo spuntare e al dissolversi di energie fortissime.

Io vorrei invece che la mia vita fosse come un fiume ricco d’abbondanza che scorresse con gioia sulla terra. […]»

(lettera di Amedeo Modigliani a Oscar Ghiglia. Roma, aprile 1901)[3].

Tra la fine del 1900 e l’inizio del 1901, l’artista livornese affronta un nuovo attacco di pleurite che si complica in tubercolosi. Nell’inverno del 1901, una volta ristabilito, la madre lo accompagna in un viaggio verso il sud Italia: visitano Napoli, Capri, Amalfi e infine Roma e Firenze. Modigliani si esercita copiando opere esposte nelle gallerie e nelle Chiese e sente nascere in lui il “bisogno dell’opera” (A. Modigliani, Lettera a Oscar Ghiglia, Roma, aprile 1901) che riuscirà a soddisfare solo uscendo dalla realtà in cui vive ed esplorando nuovi contesti artistici e culturali. Decide così di lasciare la sua città natale, Livorno, e di trasferirsi nella vicina Firenze, aiutato economicamente dallo zio materno. A Firenze il giovane artista trova un ambiente cosmopolita e il vecchio amico Oscar Ghiglia. Si iscrive alla Scuola libera di nudo tenuta da Giovanni Fattori. Frequenta spesso la Biblioteca Nazionale dove studia appassionatamente la storia dell’arte italiana. Nell’estate del 1902 si reca a Pietrasanta e inizia ad avvicinarsi alla scultura.

“Era a quel tempo un giovinetto di belle fattezze e di volto gentile, né alto né basso, bello e vestito con parca eleganza. I suoi modi erano graziosi al pari della persona, tranquilli; e quello che diceva ispirato a grande intelligenza e serenità” (Ardengo Soffici, 1930)[4].

Questa è l’impressione che Soffici ha di Modigliani: i due si incontrarono a Venezia poco dopo il trasferimento dell’artista livornese, avvenuto nel 1903. Nella città lagunare Modigliani frequenta la “Scuola libera di nudo” dell’Istituto di Belle Arti. Inizia qui la sua carriera ritrattistica e di lui scrive così la madre:

“Dedo a Venezia ha finito il ritratto di [Leone] Olper e parla di farne altri. Non so ancora quel che diventerà ma siccome sinora ho pensato solo alla sua salute, non posso ancora – nonostante la situazione economica – dare importanza al suo futuro lavoro”.

Di questo periodo veneziano ci è pervenuto solo un ritratto: il disegno che ritrae Fabio Mauroner, suo grande amico grazie al quale apprende la tecnica dell’acquaforte. Entrambi frequentavano anche Umberto Boccioni, Guido Marussig e Guido Cadorin con i quali visitano chiese e musei per studiare l’arte veneziana. Grazie a queste visite Modigliani si appassiona all’arte di Carpaccio e alla pittura veneziana due-trecentesca, continuando a studiare i primitivi senesi.

Parigi: la maturità

All’inizio del 1906 Amedeo Modigliani si trasferisce a Parigi, dopo averne subito il fascino grazie agli entusiasti racconti di alcuni suoi amici artisti, come il cileno Ortiz de Zàrate. Affitta un appartamento vicino alla Madeleine e apre uno studio a Montmartre. Nella capitale francese conosce i più grandi artisti a lui contemporanei: Picasso, Derain, Apollinaire, Meidner, Severini. Studia all’accademia Colarossi.

Nell’ottobre del 1907 è ammesso al Salon d’Automne, esponendo per la prima volte sette opere: Ritratto di L. M., Studio di testa e cinque acquerelli. Qui osserva e studia la grande retrospettiva di Cézanne, che lo influenza profondamente. Frequenta il vivace ambiente artistico di rue du Delta 7 dove conosce Paul Alexandre, un giovane medico parigino che, affascinato dai suoi dipinti, diventa il suo primo mecenate. Grazie a lui, l’artista livornese si iscrive alla Societé des artistes Indépendants e conosce Brancusi, con cui stringe un forte legame.

Al Salon des Indépendants espone sei opere nel 1908: L’ebrea (fig. 2), L’idolo, due nudi, uno Studio e un disegno.

«Ciò che cerco non è né l’irreale né il reale, ma l’inconscio, il mistero dell’istintività della razza umana»

(Amedeo Modigliani, 1909).

Nel 1909 dipinge Il violoncellista (fig. 3) in cui è evidente il riferimento a Cézanne. Le sue condizioni finanziarie sono precarie e si trasferisce a Montparnasse, dove cambia vari alloggi. In questo anno conosce Gaudier-Brzeska e Rousseau, la cui pittura lascia una traccia rilevante nello stile del livornese. Si appassiona all’arte africana, primitiva e orientale, specialmente a quella cambogiana ed egizia.

Nel 1910 espone altre sei opere nel Salon des Indépendants: Il violoncellista, Il mendicante di Livorno, La mendicante, Lunaire e due studi.

È proprio in questo anno che Severini gli chiede di aderire al futurismo, ottenendo dall’artista livornese un netto rifiuto. Negli anni successivi aumenta notevolmente il suo interesse per la scultura conducendo il suo stile ad esiti che egli stesso definisce maturi. Malauguratamente dovrà abbandonare questa passione nel 1914 a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Proprio per questo motivo non parte per il fronte allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, ma conosce in questo anno il suo primo mercante: Paul Guillaume.

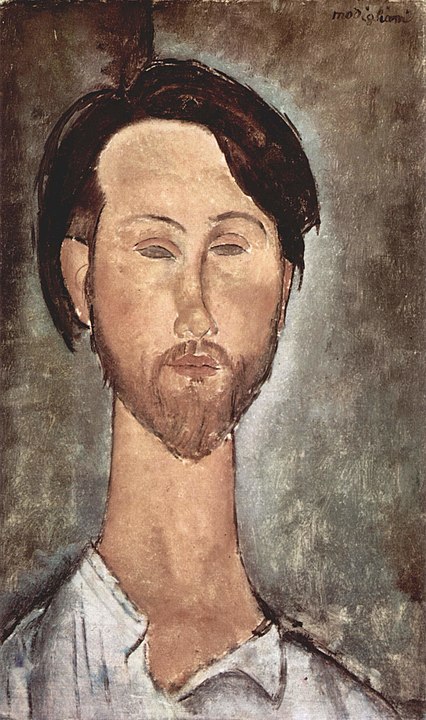

Negli anni successivi dipinge alcuni dei suoi ritratti più famosi: Ritratto di Picasso (fig. 4), Ritratto di Beatrice Hastings (fig. 5), Ritratto di Paul Guillaume (fig. 6), Ritratto di Kisling (fig. 7). Se nel primo è evidente una matrice puntinista, i successivi sono caratterizzati da forme con contorni nitidi, risultato di una profonda influenza della lezione di Cézanne e dei cubisti. Aumenta il consumo di droghe, di cui già faceva uso, contribuendo ad alimentare la fama di “artista maledetto” che gli costerà il soprannome di Maudit, in italiano Modì.

«Guardo con interesse al nuovo stile di Modigliani, che allunga i volti stilizzandoli come in Derain e nelle sculture del Dahomey, creando interessanti rapporti cromatici» (L. Vauxcelles, Quelques cubistes, “L’Evénement”, 21 novembre, p. 2).

Nei suoi dipinti continua a sperimentare nuove forme espressive: l’anatomia dei suoi ritratti si allunga facendo emergere la lezione appresa dall’arte gotica e manierista– il colloquio con l’arte italiana è sempre vivo nelle sue opere. Nei ritratti tende ad allungare l’anatomia dei volti e dei colli influenzato dallo studio delle maschere africane, ma anche dalla lezione appresa dall’arte medievale senese. Nel 1916, Grazie a Kisling, conosce il suo nuovo mercante: Léopold Zborowski, un poeta polacco e commerciante di libri e quadri. Quest’anno è molto fiorente grazie a diverse occasioni in cui può esporre le sue opere. Alla Modern Gallery di New York espone due Teste e a Parigi espone in tre diversi saloni: nella sartoria di Madame Bongard espone una serie di disegni, il luglio alla mostra “L’Art moderne en France” al Salon d’Antin mostra tre ritratti e dal 19 novembre al 5 dicembre dello stesso anno partecipa ad una collettiva con Kisling, Matisse, Picasso e Zàrate in cui espone 25 opere.

I suoi lavori sono caratterizzati da una costante aspirazione all’essenzialità dimostrata dalla semplificazione della forma, dall’assenza di elementi descrittivi e dalla purezza della linea.

Dopo numerosi e spesso combattuti legami affettivi, alla fine del 1916 conosce Jeanne Hébuterne (1898-1920), allieva dell’Accademia Colarossi, con cui intreccerà una faticosa relazione d’amore l’anno successivo. Il 1917 si chiude con la prima mostra personale di Modigliani tenuta alla Galerie Berthe Weill: espone 32 dipinti e 30 disegni. Purtroppo, però, riesce a vendere solo due disegni.

Il suo stile continua ad evolversi in una continua ricerca espressiva in cui si avvertono anche suggestioni classiche: i ritratti sono ora caratterizzati da ondulazioni e tensioni longitudinali di chiara impronta manierista (Jeanne Hébuterne con grande cappello (fig. 8), Ritratto di Zborowski (fig. 9)), ma anche da una plasticità più ortogonale (La giovane lattaia, Il giovane apprendista (fig. 10)). Affronta ripetutamente il tema del nudo femminile in cui affiora la sensualità cromatica delle Veneri veneziane[5] (figg. 11 e 12).

Le sue condizioni di salute si aggravano ulteriormente: in primavera parte per il sud della Francia convinto dal suo mercante. A Nizza, in novembre, nasce sua figlia Jeanne (1918-1984). Il mese successivo partecipa alla mostra collettiva “Peintres d’Aujourd’hui” alla galleria Paul Guillaume.

Durante una mostra tenutasi a Londra - “French Art 1914-1919” – il critico d’arte R. Fry elogia le sue opere sottolineando la sua concezione della forma: plastica e lineare che non nasconde una tensione rinascimentale. Partecipa, in ottobre, al Salon d’Automne con quattro opere.

Le sue condizioni di salute precipitano: il 24 gennaio 1920 muore di meningite tubercolare dopo l’ennesimo aggravarsi della sua salute. Pochi giorni dopo la sua compagna, Jeanne Hébuterne, muore gettandosi da una finestra della casa dei suoi genitori incinta di otto mesi[6].

Lo stile umanista

La sua eredità artistica e stilistica è incentrata sullo studio profondo, appassionato e innamorato della figura: Modigliani non dipinge mai gruppi di figure, scene di vita quotidiana o cittadine. Il suo interesse pittorico e scultoreo è totalmente incentrato sull’uomo e sulla donna quasi a volerne scavare l’anima. La sua arte ha un solo soggetto. Predilige la figura femminile, a cui assegna una nobiltà superiore, quasi a voler indicare che non c’è niente che sia più meritevole di interesse, di indagine, di analisi e, dunque, di rappresentazione figurativa.

Il suo umanesimo non nasconde la fragilità della persona, anzi la esalta. I suoi ritratti - spesso caratterizzati da un accentuato senso ieratico - non sono trionfali, gloriosi, eroici, ma esprimono la debolezza del soggetto raffigurato, pur campeggiando e dominando l’intera scena. Modigliani, però, non si sofferma mai sulla condizione economico-sociali dei soggetti che dipinte, poiché comprende che la debolezza umana non consiste in questo, ma dalla condizione esistenziale della persona. La fragilità che intende rappresentare è racchiusa nella bellezza stessa dei soggetti: esse convivono nell’animo umano poiché il sentimento che più gli appartiene è quello dell’esistenza, ovvero il ruolo del singolo individuo nella quotidianità. Questo sentimento viene continuamente indagato e mai colto fino in fondo. I volti ritratti spesso sono privi dell’iride: come figurare l’anelito di vita chiuso nel cuore dell’uomo?[7]

Note

[1] F. Marini, La vita e l’arte, in L. Piccioni (presentazione di), Modigliani, Milano, Skira, Corriere della Sera, 2004, pp. 25-32

[2] Il termine Macchiaioli indica un gruppo di artisti attivi in Toscana negli anni ’50 e ’60 del XIX secolo. Il loro stile si caratterizza per una adesione al “vero” in cui i soggetti sono paesaggi e scene di vita quotidiana, dipinti “a macchia”. Lo stile dei Macchiaioli prescinde dal disegno e dal chiaroscuro anche in virtù del principio che in natura i contorni non esistono.

[3] E. Pontiggia (a cura di), Amedeo Modigliani. Le lettere, Abscondita, Milano, 2006, p. 11

[4] Ricordo di Modigliani, «Gazzetta del Popolo», Torino, 16 gennaio 1930

[5] Elena Pontiggia (a cura di), cit., p. 51

[6] Ivi, pp. 71-79

[7] Ivi, pp. 50-65

Bibliografia

Elena Pontiggia (a cura di), Amedeo Modigliani. Le lettere, Milano, Abscondita, 2006

Leone Piccioni (presentazione di), Modigliani, Milano, Skira, Corriere della Sera, 2004

Giorgio Cortenova, Modigliani, Art e dossier n. 30, dicembre 1988, Firenze, Giunti, 1988

Nasce nel 1989 a Fermo e cresce in un piccolo paese di provincia, Campofilone. Nel 2008 consegue il diploma come perito per il turismo e prosegue gli studi nel corso di laurea triennale in Beni Culturali presso l'Università degli studi di Bologna, sede di Ravenna. Si laurea nel 2012 con una tesi in Museografia e museotecnica dal titolo “L'applicazione degli standard conservativi nei musei del fermano e del piceno”. Nel 2015, presso la stessa università, consegue la laurea magistrale in Storia e conservazione delle opere d'arte con la tesi “La funzione comunicativa nei musei italiani: l'esempio del Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo” in Museologia e storia del collezionismo. Nello stesso anno inizia una collaborazione con Tu.ris.Marche, cooperativa di promozione turistica operante nella provincia di Fermo.

Nel 2016 svolge il servizio civile presso il Comune di Fermo, settore biblioteca e musei. Nel 2017, a seguito del sisma nel centro Italia, partecipa ad un secondo progetto di Servizio Civile intitolato “non3mo” presso la Biblioteca Civica di Fermo “Romolo Spezioli”.

Dal 2018 lavora come operatrice museale nei Musei Civici della città di Fermo.

All'interno di Storia dell'Arte è redattrice per la regione Marche.

e-mail: [email protected]

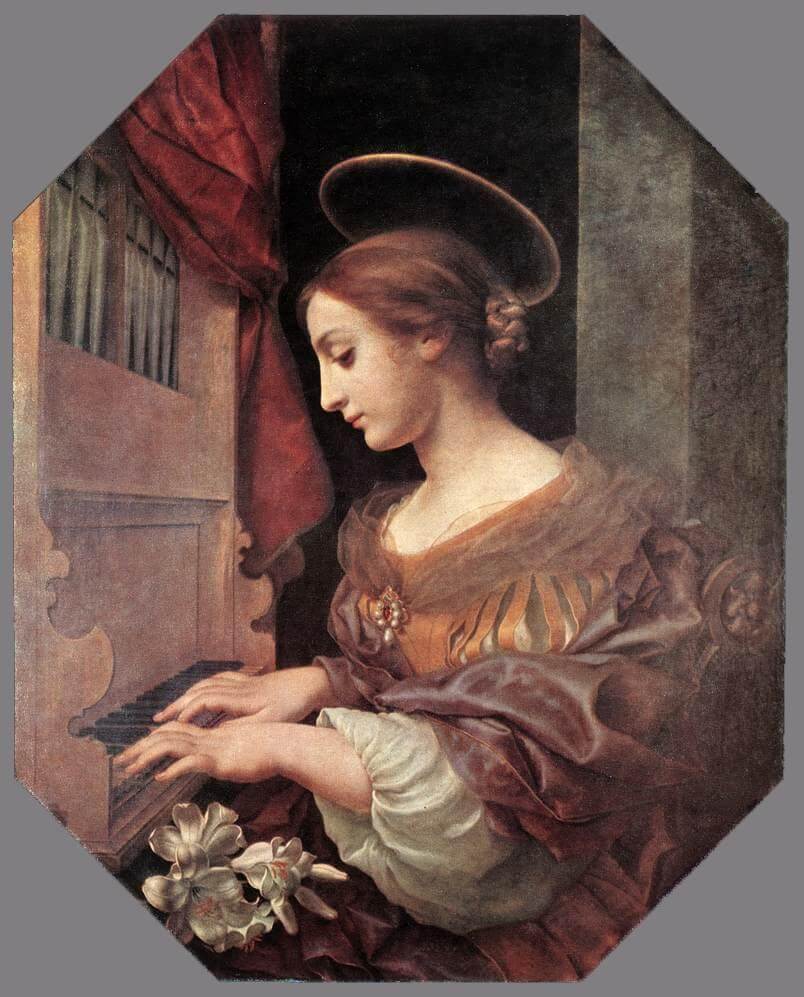

GIOVANNA GARZONI. ARTISTA COSMOPOLITA

A cura di Alessandra Becattini

Introduzione

La recente mostra "La grandezza dell'universo nell’arte di Giovanna Garzoni”1, curata da Sheila Barker e tenutasi a Palazzo Pitti a Firenze, è stata la prima monografica mai dedicata interamente all’artista ed ha consentito di riportare l’attenzione sulla figura di questa protagonista dell’arte del ‘600.

L’artista lavorò per alcuni dei più importanti committenti del suo tempo, tessendo relazioni con artisti ed intellettuali dei più sofisticati. Come un’altra famosa pittrice del XVII secolo, Artemisia Gentileschi, anche Giovanna fu una donna cosmopolita: non solo viaggiò ampiamente in Italia, ma fu anche accolta alle corti internazionali di Parigi e Londra.

La formazione

Originaria delle Marche, Giovanna nacque ad Ascoli Piceno nel 1600 circa, data dedotta dagli storici grazie alla Sacra Famiglia firmata e datata 1616 e dipinta da una giovane Giovanna sedicenne.

Dopo una prima formazione probabilmente con lo zio Pietro Gaia, la Garzoni ben presto si trasferì a Venezia per proseguire lo studio dell’arte, meta quasi naturale dato che il padre era veneziano e la madre proveniva da una famiglia d’artisti, i Gaia appunto, anch’essa d’origine lagunare.

La vicinanza tra le prime opere della pittrice, come per esempio la suddetta Sacra Famiglia, e lo stile di Jacopo Negretti (meglio conosciuto come Palma il Giovane) ha spinto la critica ad ipotizzare che la Garzoni abbia studiato a fianco del maestro veneziano. Più sicuro è però l’alunnato presso Giacomo Rogni, dal quale l’artista apprese l’arte della calligrafia, come si evince dal Libro de’ caratteri cancellereschi corsivi (1617-20 circa), il quaderno manoscritto con 42 complessi esercizi calligrafici di mano di Giovanna ed oggi conservato all’Accademia di San Luca di Roma.

Un primo soggiorno fiorentino

A questi anni risalirebbe anche il suo primo soggiorno a Firenze, avvenuto probabilmente tra il 1618 e il 1621. Un capitolo inedito del manoscritto Della dignità et della nobiltà delle donne di Cristofano Bronzini, rinvenuto da Sheila Barker, ha infatti gettato nuova luce sugli anni giovanili della pittrice2.

Lo scrittore ci parla della precoce bravura di Giovanna nella pittura, già elogiata non solo per le rappresentazioni di natura morta, genere che l’ha resa famosa, ma anche per le sue abilità calligrafiche. Inoltre, secondo il racconto del Bronzini, la pittrice si sarebbe presentata al cospetto della Granduchessa, Maria Maddalena d’Austria, con

in dono una miniatura (oggi perduta) della santa omonima. Questa notizia conferma come Giovanna fosse già attiva nel genere della miniatura e indica che proprio la Granduchessa potrebbe essere stata una dei primi committenti della pittrice. Ma le notizie dedotte da Barker non si fermano qui; Bronzini ci racconta che la giovane si era fatta notare a corte anche per le sue capacità musicali e canore. Sono tutte doti, queste, che riflettono l’interesse di Giovanna di intraprendere una prestigiosa carriera internazionale a stretto contatto con l’ambiente cortigiano del tempo3.

Proprio a Firenze la giovane avrebbe potuto anche ammirare e studiare le tavole naturalistiche di Jacopo Ligozzi, fondamentali per l’evoluzione della sua tecnica pittorica per l’illustrazione botanica e zoologica. Ne sono la prova alcuni dei disegni successivi della Garzoni, come le quattro illustrazioni provenienti dalla serie delle Carte dei semplici, eseguita per il granduca Ferdinando I nel 1648 (fig.2), conservate al Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi. Al centro del foglio è riprodotto, con estremo rigore scientifico, il soggetto botanico che, in rispetto delle regole dell’illustrazione scientifica, non è ombreggiato. Accanto al fiore l’artista si cimenta nella rappresentazione di altri elementi naturalistici con un chiaroscuro che rafforza la tridimensionalità della rappresentazione.

Infine, fu probabilmente durante questo stesso soggiorno fiorentino che la Garzoni entrò in contatto non solo con l’erudito Cassiano dal Pozzo, presente alla corte medicea nel 1620 nonché futuro committente e garante dell’artista, ma anche con due artiste donne all’epoca attive alla corte medicea: Arcangela Paladini e Artemisia Gentileschi. Parte della critica ritiene che proprio con quest’ultima la Garzoni instaurò probabilmente un rapporto d’amicizia e/o collaborazione di lunga durata: un’ipotesi suggestiva è infatti quella che le due artiste abbiano viaggiato assieme e condiviso alcune tappe del loro percorso lavorativo.

Venezia, Napoli e Roma

Dopo il soggiorno fiorentino Giovanna rientrò a Venezia, dove è nuovamente documentata nel 1625, e proprio qui la Gentileschi arrivò verso la fine del 1626. Allo scoccare del 1630 poi entrambe le artiste accettarono l’invito di Alfán de Ribera, duca di Alcalà e viceré di Napoli, di recarsi nella città partenopea, probabilmente raccomandate entrambe dal già citato Cassiano dal Pozzo. Diversamente dalla collega, durante la discesa della penisola Giovanna si fermò brevemente a Roma, dove sostò nuovamente tra la fine del 1631 e il 1632 dopo il breve e lacunoso soggiorno napoletano.

Nella città papale la nostra artista consoliderà il rapporto con l’erudito dal Pozzo, appassionato collezionista d’arte ma anche di oggetti scientifici e reperti naturali.

Grazie a lui, Giovanna entrò in contatto con l’Accademia dei Lincei, la famosa comunità scientifica fondata da Federico Cesi nel 1603 e della quale Cassiano fu membro. La critica ritiene che proprio a questi anni potrebbero risalire le illustrazioni botaniche realizzate dalla Garzoni per il manoscritto Piante varie, oggi conservato a Dumbarton Oaks (Washington). Si tratta di una raccolta di cinquanta acquerelli con illustrazioni botaniche all’interno di una rilegatura moderna e acquistata sul mercato americano nel 1959. Il manoscritto, ancora oggetto di studio da parte della critica soprattutto per quanto concerne l’attribuzione di alcune delle tavole, reca sul frontespizio un ritratto senile della Garzoni (fig. 3), già ritenuto un autoritratto dell’artista, ma più probabilmente da riferirsi ad una mano differente4. In queste illustrazioni Giovanna mostra una minuziosa attenzione dedicata all’osservazione scientifica della natura, in linea con la coeva tassonomia, senza tuttavia venire meno alla sua sensibilità artistica e coloristica.

Il soggiorno alla corte sabauda

Dopo il soggiorno romano, su richiesta dalla duchessa “Madama Reale”, Maria Cristina di Borbone in persona, nel novembre del 1632 Giovanna si trasferì a Torino. Alla corte sabauda lavorò attivamente per molti anni soprattutto come ritrattista, genere che l’aveva resa famosa e che le aveva assicurato la posizione di artista residente. Oltre che dedicarsi alla realizzazione della serie di ritratti dinastici, si dedicò anche alla miniatura, sia di soggetto sacro che mitologico, e alla natura morta: proprio al soggiorno torinese risale infatti la prima natura morta documentata e firmata dalla nostra.

Tra le opere rimaste di questo periodo, vale la pena di ricordare il ritratto di Zaga Christ (fig. 4), firmato e datato 1635. Il soggetto rappresenta un principe pretendente al trono d’Etiopia che viaggiò per anni in Europa e che all’epoca fu ospite del duca Vittorio Amedeo I. Si tratta della prima miniatura rappresentante un soggetto etiope con caratteristiche fisiognomiche ben identificate. Giovanna infatti, allontanandosi dalla tradizione iconografica sviluppata da Paolo Giovio negli anni settanta del ‘5005, rappresenta il soggetto in modo estremamente personale rendendolo vivido grazie all’utilizzo della tecnica del puntinato.

Tra Londra e Parigi

Il soggiorno torinese si concluse nel 1637 con la morte di Vittorio Amedeo di Savoia: è l’inizio della parentesi estera del percorso artistico della Garzoni.

L’ipotesi di un soggiorno londinese era emersa la prima volta dalla scoperta di una lettera del 1648 dove la pittrice riferiva di aver eseguito il ritratto dell’ambasciatore savonese in Inghilterra, Alessandro Cesare Scaglia di Verrua6.

Nuovi elementi recentemente emersi dagli studi sulla pittrice avvalorano la tesi che Giovanna si recò in Inghilterra nel 1638, plausibilmente accompagnata da Artemisia Gentileschi, che proprio a Londra soggiornò nel medesimo periodo7. Infatti, sette dei disegni raccolti dalla Garzoni nel Libro di miniature e disegni, oggi all’Accademia di San Luca a Roma, provengono dallo Studio di animali e paesaggi (1521) di Albrecht Dürer. Dana Hogan ha rintracciato che questo foglio del maestro tedesco, oggi al Clark Art Institute, apparteneva in origine alla collezione di Inigo Jones, famoso architetto inglese conosciuto soprattutto per la progettazione della Queen’s House di Greenwich. Non essendo note ad oggi altre copie di questo disegno di Durer, la storica sostiene quindi che sia altamente probabile che Giovanna abbia copiato l’opera proprio di persona8. La presenza, poi, di una miniatura dell’artista nelle collezioni di Carlo I Stuart potrebbe indicare anche che l’artista ebbe contatti con la corte reale, la cui regina del tempo era inoltre la sorella della già citata duchessa di Savoia, patrona di Giovanna a Torino.

Probabilmente sempre grazie alle connessioni di Cristina di Borbone, nel 1640 la pittrice lasciò l’Inghilterra per recarsi a Parigi, all’epoca governata da Luigi XIII, fratello della duchessa sabauda. A questo periodo risale il ritratto del cardinale Richelieu eseguito dalla pittrice, prova del fatto che Giovanna ebbe modo di lavorare a stretto contatto con la corte francese e plausibilmente anche per la regina Anna d’Austria. Questo soggiorno, confermato dalle lettere della Garzoni riguardanti il viaggio e rinvenute da Elena Fumagalli già alcuni anni orsono, fu estremamente formativo per la pittrice soprattutto per l’influenza che la pittura di genere francese e olandese ebbe sullo sviluppo della rappresentazione delle sue nature morte.

Firenze, Roma e la maturità artistica

Non a caso è questo il genere che popola principalmente le miniature della sua maturità artistica. Quando nel 1642 si trasferì a Firenze per la seconda volta, Giovanna era ormai un’artista acclamata e con uno stile personale perfezionato grazie alle esperienze compiute durante i suoi viaggi.

L’ambiente gravitante la corte medicea, per la quale continuò a lavorare assiduamente anche dopo il definitivo trasferimento a Roma nel 1651, stimolò l’interesse di Giovanna per quella che lei stessa definì “la grandezza dell’Universo”9.

Nelle sue opere l’artista mostrò una grande sensibilità non solo per il dato naturale ma anche per “l’immaginario geografico”10 del suo tempo.