LUCIO FONTANA: A METÁ TRA DUE CONTINENTI

A cura di Denise Lilliu

Una vita tra Italia e Argentina

Lucio Fontana è stato senza dubbio uno dei più grandi artisti della storia dell'arte contemporanea, non solo italiana. Fontana nacque nel 1899 a Rosario di Santa Fe, in Argentina, da genitori di origine italiana – il padre lavorava come scultore mentre la madre era un’attrice – che vivevano lì da circa dieci anni.

All'età di sei anni, Lucio si trasferì in Italia dagli zii per intraprendere il percorso scolastico. Dopo aver ottenuto la licenza elementare, proseguì frequentando un istituto tecnico, cominciando un apprendistato e avvicinandosi contemporaneamente alla scuola dei maestri edili dell'Istituto tecnico Carlo Cattaneo di Milano. Nel 1916, con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Fontana fu costretto ad abbandonare gli studi, arruolandosi nell’esercito che abbandonò due anni dopo – nel 1918 – dopo essere rimasto ferito in battaglia. Tornato a Milano, l’artista decise di proseguire gli studi, riuscendo a diplomarsi come perito edile. Il 1921 fu invece l’anno del ritorno in patria. A Rosario iniziò a lavorare nello studio del padre, e ad avvicinarsi alla scultura. Dopo essersi messo in proprio, nel 1927 Fontana partì nuovamente alla volta di Milano, dove cominciò a studiare presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Al 1930 risale la sua prima mostra, nonché la partecipazione alla diciassettesima edizione della Biennale di Venezia, che lo vide protagonista con due opere scultoree, Eva e Vittoria fascista.

Alla prima stagione milanese fa seguito il trasferimento a Parigi, attorno alla metà degli anni ’30. Nella capitale francese Fontana aderì al gruppo Abstraction-Creation, realizzando molte sculture dal taglio espressionista in bronzo e in ceramica. Dal 1935 al 1939, poi, intraprese un percorso da Ceramista presso la manifattura dell’amico Giuseppe Mazzotti ad Albisola, prima di effettuare un altro viaggio in Argentina (1940), motivato dalla partecipazione al concorso per il Monumento Nacional a la Bandera. Allo stesso periodo risale la redazione del Manifiesto Blanco, in cui Fontana, coadiuvato da altri artisti, mise nero su bianco la volontà di superamento della pittura, della scultura, della poesia e della musica.

Nel 1947 l’artista fece nuovamente ritorno in Italia, ad Albisola, riprendendo la sua attività di ceramista, entrando in contatto con artisti come Giorgio Kaisserlian, Beniamino Joppolo e Milena Milani, firmatari, con lui, del Manifesto dello Spazialismo. La premessa dello Spazialismo, come esplicitato dalla seconda stesura del Manifesto (1948), andava ricercata nella volontà di superare l’arte del passato, di far uscire il quadro dalla cornice e la scultura da una sorta di “campana di vetro” con l’obiettivo di creare nuove forme d’arte, originali e alternative rispetto ai modelli precedenti.

Il 1949 è l’anno in cui Fontana inizia ad approfondire la sua personale ricerca pittorica; nella serie dei Buchi – presentati per la prima volta nel 1952 in occasione della mostra Arte Spaziale, alla Galleria del Naviglio – egli aggiunse, in seguito all’intervento cromatico vero e proprio, dei fori sulla superficie, eseguiti con un punteruolo. L’anno successivo fu il turno di un altro concorso, quello preliminare alla realizzazione della quinta porta del Duomo di Milano, indetto dalla fabbrica del Duomo stesso. Nel 1950 e nel 1951 nascono rispettivamente il terzo e il quarto Manifesto dell’Arte Spaziale, che coinvolgono altri artisti (Anton Giulio Ambrosini, Giancarlo Carozzi, Roberto Crippa, Mario De Luigi, Gianni Dova, Virgilio Guidi, Beniamino Joppolo, Milena Milani, Berto Morucchio, Cesare Peverelli, e Vinicio Vianello), mentre il 1952 – anno in cui Fontana si unì in matrimonio con Teresita Rasini – vide la nascita del Manifesto Spaziale per la Televisione. Il sodalizio di Fontana con il nuovo medium venne confermato dalla partecipazione in trasmissioni sperimentali della Rai di Milano.

Chiusa la stagione dei Buchi, Fontana intraprende il ciclo delle Pietre, con cui crea la serie dei Barocchi e dei Gessi. Nel 1958, invece, i tempi sono maturi per la serie più iconica del maestro argentino, ovvero quella dei Tagli, presentati per la prima volta in una personale – anche questa alla Galleria del Naviglio – del 1959, prima di essere esposti in altre occasioni a San Paolo, a Parigi, Roma, Dusseldorf, Londra e Kassel.

Due anni dopo è la volta della prima mostra in terra americana, esponendo i suoi lavori alla Martha Jackson Gallery di New York, inaugurando – sempre nello stesso anno – una nuova tipologia di lavori in metallo, delle lamiere squarciate e tagliate in superficie. A cinque anni dalla prima personale americana, nel 1966, il successo di Fontana è tale da renderlo il protagonista di due grandi esposizioni americane (Walker Art Center di Minneapolis, Marlborough Gallery di New York) e di una mostra alla Galleria Alexander Jolas di Parigi. Nello stesso anno, Fontana viene omaggiato anche in Italia, e in occasione della trentatreesima edizione della Biennale di Venezia, a due anni dal clamoroso trionfo di Robert Rauschenberg e della Pop americana, Fontana ottiene una sala personale, l’Ambiente Ovale allestito insieme a Carlo Scarpa.

Nel 1968 Fontana si trasferì a Varese, dove morì, all’età di sessantanove anni, il 7 settembre, lasciando un patrimonio artistico di indiscusso valore, oggi presente in più di cento musei in tutto il mondo.

L’arte di Lucio Fontana

Fontana è un autore di un'opera poliedrica, diversa, che varia nei contenuti, nelle forme che di primo acchito sarebbe anche difficile da attribuire ad un unico artista. La sua opera pare racchiudere più artisti ma è anche vero che questa fu molto condizionata dalla dittatura fascista, perché la politica culturale del regime portò già nel 1922 all'organizzazione degli artisti in sindacati fascisti di Belle Arti, e l'adesione a questa organizzazione era il presupposto per la partecipazione alle mostre nazionali e internazionali. Allo stesso tempo, il regime promuoveva una massiccia attività artistica attraverso l'attribuzione di premi e incarichi pubblici. In seguito, la ricerca spazialista di Fontana iniziò a voler proiettare la forma e il colore nello spazio, servendosi in particolare delle celebri tele che venivano completamente graffiate o squarciate, come quelle che compongono la serie di concetto spaziale e attese. Quello di Lucio Fontana è, assieme a quello di altri autori, uno degli esempi più eloquenti di come talvolta il nome di un artista vada a legarsi in maniera esclusiva a un gesto, in questo caso Il buco o il taglio, concepito da un presupposto fondamentale: Fontana, infatti, considerava la carta come una materia plastica, dalle potenzialità spaziali rimaste ancora esplorate. A partire dalla realizzazione dei primi Buchi, infatti, tutte le sue opere recano il titolo di concetto spaziale.

I buchi erano di varie dimensioni, ornamentali o disposti a caso, davanti o sul retro del quadro. Spesso, poi, l'effetto spaziale era forzato dall'inserimento di lustrini o frammenti di vetro colorato. I buchi furono una tarda scoperta del suo lavoro, infatti furono realizzati quando lui aveva già cinquant'anni e aveva alle spalle una carriera di più di 20 anni trascorsi perlopiù come scultore.

Lo Spazialismo

Verso il 1947, Fontana lanciò lo spazialismo, una corrente artistica che faceva proprie le idee del Futurismo. Il raggio d'azione di questo gruppo era circoscritto al Nord Italia. Radicato nel Futurismo, come già anticipato, questo movimento faceva parte di quell’insieme di fenomeni artistici del dopoguerra per cui Peter Burger arrivò a coniare il termine di Neoavanguardia.

Fontana allestì il suo primo ambiente spaziale nel febbraio del ’49, alla galleria del Naviglio di Milano. L’impressione sembrava essere quella di una grotta, dove la luce violacea rendeva l’atmosfera complessiva particolarmente spettrale. Non c'erano confini e tutto riportava alle zone dell'inconscio. Anche le pareti della galleria erano nere. Dal soffitto, inoltre, pendeva un allestimento di elementi tondeggianti in cartapesta, dipinti con colori fluorescenti. L’ illuminazione della stanza con i raggi ultravioletti faceva risaltare come lampi nel buio le forme dipinte. Per l'installazione al neon, Fontana trasse ispirazione da una fotografia pubblicata nella rivista AZ arte d'oggi. Essa ritraeva Picasso intento a praticare il light painting, a tracciare in aria le linee di un disegno, grazie alla luce di una lampadina tascabile.

Il manifesto tecnico dello Spazialismo riprese, altresì, la questione tipicamente barocca della rappresentazione di tempo e spazio, e l'esemplarità tutta futurista del dinamismo plastico.

Bibliografia

Barbara Hess, Fontana, Taschen, 2017.

Sitografia

Fondazione Lucio Fontana - Home, consultato il 24/08/22 e 31/08

Sono nata a Cagliari, nel Sud Sardegna. La mia passione per la Storia dell‘arte é nata solo recentemente, quando frequentavo le superiori.

Ora frequento il terzo anno di Beni culturali e spettacolo all’università di Cagliari, di preciso seguo il percorso Storico Artistico e mi sento legata particolarmente alla Storia dell‘arte contemporanea. Amo la fotografia e ho deciso di aderire al progetto per dare maggior risalto in termini di ricerca e immagine al patrimonio che offre la mia regione.

Per il progetto Discovering Italia ricopro il ruolo di redattrice per la regione Sardegna.

GIANLORENZO BERNINI

A cura di Federica Gatti

Mentre il Cinquecento è stato il secolo della riforma luterana e del manierismo, il Seicento è stato quello della Controriforma cattolica e del barocco. In questo clima di cambiamenti la Chiesa individuò come strumento principale per la diffusione dei nuovi dogmi l’arte, la quale assunse un ruolo di maggiore importanza.

Era necessario che l’arte seicentesca avesse la forza necessaria ad imporsi, penetrare le coscienze, sedurre, commuovere, ma soprattutto suscitare sentimenti. La soluzione fu quella di guardare al teatro come all’esempio più persuasivo: si venne a creare una rete di scambio reciproco tra le singole arti, fino a che la forma, ovvero l’ornamento, non ebbe il sopravvento sulla funzione, ovvero la struttura.

Fu proprio in questo nuovo clima artistico che crebbe Gian Lorenzo Bernini.

Nato a Napoli nel 1598, Gian Lorenzo si trasferì a Roma con il padre Pietro, artista che aveva già lavorato a Firenze, a Roma e in Campania e che nel 1606, con l’elezione al pontificato di Paolo V Borghese, decise di lasciare Napoli per trasferirsi la città eterna. Proprio in questi anni Gian Lorenzo iniziò ad assistere all’evoluzione stilistica del padre, ancora radicato alla tradizione rinascimentale toscana, ma attento alle innovazioni conseguenti la riforma cattolica. Questa collaborazione precoce con il padre permise a Gian Lorenzo di consolidare la sua padronanza tecnica, riscontrabile già nelle sue prime opere come la Capra Amaltea con Giove bambino e un fauno, databile tra il 1609 e il 1615: in questa opera si può riscontrare come la sua attività fosse orientata verso una riscoperta della realtà.

Fondamentale fu anche il precoce avvicinamento ai cantieri artistici: imparò fin da subito l’importanza di fondere architettura, scultura e pittura, ma anche l’importanza dell’organizzazione di una bottega e la capacità di delegare. Influente punto di riferimento artistico fu anche la pittura contemporanea, come ricorderà lo stesso Bernini, soprattutto quella di Annibale Carracci e Guido Reni. Bernini non esercitò molto questa pratica artistica, anche se è importante sottolineare come la novità delle sue esigue pitture non sia riscontrabile nel tema o nel motivo, ma piuttosto nel modo in cui venivano elaborate:

«Che nel ritrarre alcuno non voleva che ei stesse fermo, ma ch’eri si muovesse e che ei parlasse perché in tal modo, diceva egli, che si vedeva tutto il suo bello e lo contraffaceva come egli era […] asserendo che, nello starsi al naturale immobilmente fermo, egli non è mai tanto simile a se stesso quanto egli è nel moto, n cui quelle qualità consistono che son tutte sue e non di altri e che danno la somiglianza al ritratto» [1].

Questa tecnica descritta dal Baldinucci può essere rilevata in una delle sue prime incursioni nel campo della pittura, l’Autoritratto databile al 1623 e conservato alla Galleria Borghese, ma anche nei busti marmorei, i quali non vennero più presentati frontali.

In quest’opera il punto di vista è molto ravvicinato, come se il protagonista si stesse voltando all’improvviso verso lo spettatore. L’attenzione viene posta sullo sguardo teso dell’artista, grazie anche all’uso sintetico ed economico dei colori e della luce [2].

Ad eccezione delle poche opere dipinte, il pittoricismo innato in Gian Lorenzo si rivelò anche nelle opere architettoniche e scultoree, sia per la varietà di toni chiaroscurali, sia per la tendenza al cromatismo.

Le sue qualità artistiche attirarono l’attenzione di amatori d’arte come Maffeo Barberini o il cardinale nipote Scipione Caffarelli Borghese, e la sua fama lo portò a diventare il successore di Carlo Maderno nell’incarico di primo architetto della Fabbrica di San Pietro. Fu soprattutto durante gli anni del pontificato di Urbano VIII Barberini e di Alessandro VII Chigi che si venne a palesare l’aderenza dell’arte berniniana alle idee controriformistiche della Chiesa: portò avanti i piani urbanistici volti ad incrementare la grandiosità e la potenza della Chiesa stessa e si dedicò alle opere commissionate dai pontefici per l’esaltazione della loro personale magnificenza.

Nel 1627 Urbano VIII commissionò al Bernini la realizzazione del proprio sepolcro, che venne concluso tre anni dopo la morte del papa, nel 1647. Originariamente, il monumento doveva essere collocato nell’abside di San Pietro, di fronte al Monumento a Paolo III Farnese di Guglielmo Della Porta, istituendo un legame storico tra il pontefice del Concilio di Trento e Urbano VIII, intento a difendere il primato della Chiesa. Il modello di partenza per le figure è quello delle tombe medicee realizzate da Michelangelo nella basilica di San Lorenzo a Firenze; alle sue figure però il Bernini dona dinamicità e una varietà cromatica e delle pose.

La Carità e la Giustizia sono rappresentate in piedi appoggiate al sarcofago, sul quale svetta la figura bronzea del pontefice benedicente. Sopra alla tomba è posto uno scheletro alato, simbolo della morte, intento a scrivere il nome del papa sul libro nero a ricordare come la morte sia nel destino di ogni uomo, anche di un pontefice che possiede il potere assoluto [3]. La collocazione della Morte al centro del sarcofago recupera un’idea michelangiolesca, ma favorisce anche l’accordo di colore tra il marmo e il bronzo, riallacciandosi cromaticamente anche al Baldacchino e alla Cattedra. Si può dire che Bernini interrompa la tradizione dei monumenti funerari cinquecenteschi, realizzando monumenti completi grazie alla fusione delle varie arti, in cui il defunto viene rappresentato vivo e non più disteso sul sarcofago.

La supervisione dell’opera fu affidata al cardinale Angelo Giori da Camerino, di cui possiamo leggere il nome in un’iscrizione posta dietro la figura della Carità: ANGELI CARDINALI GIORII/ PROBATAE FIDEI AC SPECRATAE VIRTVTI/ SEPVLCHRALE HOC OPVU/ SIBI EXTRVENDVM MANDAVIT/ VRBANVS PP. VIII [4].

La realizzazione delle varie sculture, create partendo da modelli compiuti dallo stesso Bernini [5], venne affidata dalla bottega dell’artista. Nel 1647, quando l’opera venne parzialmente collocata in situ, Bernini si rese conto che il sarcofago era troppo sporgente rispetto alla navata, impedendo di trovare una giusta interazione con le figure delle virtù; lo fece quindi arretrate di circa 20 cm addossandolo al piedistallo, in modo che il colloquio tra il sarcofago e le virtù fosse più coerente.

Partendo da questo monumento funebre, l’artista ne realizzò uno per papa Alessandro VII, commissionatogli già durante i primi anni del suo pontificato, anche se alla morte del pontefice i lavori non avevano ancora avuto inizio. Il suo successore, Clemente IX Rospigliosi, avrebbe voluto collocare entrambi i sepolcri nel coro della basilica di Santa Maria Maggiore, ma a seguito della sua morte precoce il successore Clemente X Altieri decise invece di rispettare il desiderio di Alessandro VII di collocarli in San Pietro.

Il sepolcro del papa Chigi venne collocato al di sopra di un’apertura e Bernini utilizzò un drappo di diaspro per coprire l’architrave della porta sottostante. Lo scheletro che regge in mano la clessidra è la personificazione della Morte, mentre le virtù raffigurate a figura intera sono la Carità e la Verità; dietro si trovano invece Giustizia e Prudenza.

Al di sopra di un piedistallo verde è collocata la statua di Alessandro VII inginocchiato in preghiera [6]. Bernini, ormai ottantenne, elaborò il progetto e attuò un intervento di ritocco sul viso del papa, mentre il resto del monumento venne realizzato dalla sua bottega [7].

Per realizzare questo monumento funebre l’artista, come anticipato, parte dal modello del sepolcro di Urbano VIII, ma ne moltiplica l’effetto teatrale che nell’altra tomba è relegato alla morte vivificata: qui le virtù assistono, assieme a noi, alla preghiera del pontefice alla sommità del monumento. Inoltre, tutte le figure sono unificate dal drappo in diaspro che in parte le copre e che è da considerare come una soluzione che costituisce l’elemento sorpresa e teatrale.

La fusione di architettura, scultura e pittura, una tendenza tipicamente barocca che venne perseguita da Bernini fin dalle prime opere [8], è esemplificata nella Cappella Cornaro nella chiesa di Santa Maria della Vittoria, dove si assiste ad una vera e propria rappresentazione teatrale.

Quest’opera venne realizzata da Bernini all’interno della chiesa di Santa Maria della Vittoria negli anni dal 1647 al 1652, periodo in cui l’artista si dedicò prevalentemente a commissioni private poiché Innocenzo X Pamphilj prediligeva Francesco Borromini. L’Estasi di Santa Teresa venne collocata in una nicchia sopraelevata e, ai due lati della cappella, vennero posti due rilievi nei quali furono ritratti i membri della famiglia committente, identificati come veri e proprio spettatori dell’estasi assieme ai visitatori.

Riprendendo un passo scritto dalla stessa Santa Teresa - «anima mia si riempiva tutta di una gran luce, mentre un angelo sorridente mi feriva con pungente strale d’amore» - Bernini rappresenta la santa accasciata su una coltre di nuvole con le vesti scomposte, la bocca socchiusa e le palpebre abbassate, mentre un angelo sorridente tiene in mano una freccia che sta per scagliarle addosso.

Il gruppo, realizzato a partire da un unico blocco di marmo, è illuminato dalla luce proveniente da un oculo posto sulla cupola della cappella, risaltata dai raggi dorati posti dietro le due figure.

Come precedentemente accennato, sulle pareti laterali vennero realizzati due finti balconi in marmo nero e giallo dai quali sono rappresentati affacciati otto membri della famiglia Cornaro [9], che diventano i testimoni attivi dell’estasi della santa. L’obiettivo è quello di creare un’opera totale: le sculture, infatti, sono collegate tematicamente con gli stucchi e le pitture della volta, nella quale sono rappresentati episodi della vita della santa, in parte celati dalla gloria di angeli. La cappella Cornaro, impresa che costò oltre 12.000 scudi, rappresenta il culmine dell’idea berniniana di totalità e di integralità dell’arte: come scriveva Filippo Baldinucci: «il Bernino medesimo era solito dire […] essere stata la più bell’opera che uscisse dalla sua mano» [10].

Durante il pontificato di Alessandro VII Chigi, successore di Innocenzo X, Bernini portò avanti il progetto papale di abbellire e migliorare il tessuto viario della città: di questo progetto l’opera cardine fu la risistemazione di San Pietro e della piazza antistante la basilica.

Il Colonnato, che venne commissionato nel 1657, si compone di 248 colonne e 88 pilastri, disposti su quattro file. A coronamento della struttura vi è un architrave sormontato da una cornice marmorea, sopra la quale si innalza una balaustra dove sono collocate 140 statue di santi, martiri, papi, vescovi e fondatori degli ordini religiosi [11]. La struttura del colonnato ha una forma ad ellisse e si accosta alla basilica tramite due ali laterali divergenti: capovolgendo l’effetto prospettico, la facciata della basilica sembra più vicina e più grande.

Bernini stesso, riferendosi al colonnato, scrisse: «essendo San Pietro quasi matrice di tutte le chiese doveva haver un portico che dimostrasse di ricevere a braccia aperte maternamente i Cattolici per confermarli nella Credenza, gli Eretici per riunirli alla Chiesa, e gli infedeli per illuminarli alla vera fede». I due bracci del colonnato fanno infatti pensare a un abbraccio simbolico.

La struttura, come si vede in un’incisione seicentesca di Giovan Battista Falda, doveva essere completata da un’altra porzione di colonnato posta di fronte alla basilica, concludendo la forma dell’ellisse e lasciando aperti due passaggi non in asse con la facciata stessa. Questo stratagemma avrebbe portato il visitatore ad accorgersi gradualmente della grandezza della basilica e del colonnato stesso .

Le due ali del colonnato non sono una costruzione compatta, ma permettono un continuo collegamento tra la basilica e la città e creano visioni multiple: si ha, quindi, una concezione di spazio dinamico, in contrapposizione con la staticità rinascimentale. La novità principale apportata con quest’opera da Bernini sta però nell’aver concepito una macrostruttura simbolica che sottopone a una relazione tutti gli elementi che la circondano.

Nelle ultime sue opere la ricerca di Bernini si incentrò sulla rappresentazione emozionale dei soggetti per portare lo spettatore a commuoversi: questa caratteristica si può vedere nella Beata Ludovica Albertoni, antenata del principe Angelo Paluzzi Albertoni Altieri, nipote adottivo di papa Clemente X e committente dell’opera, realizzata a partire dal 1671 e collocata in una cappella laterale della chiesa di San Francesco a Ripa.

Per realizzare questo spazio teatrale Bernini parte dall’estasi della santa, sottoponendola però ad una vista a tutto tondo, collegando così il soggetto al quadro di Giovan Battista Gaulli, la Madonna con Bambino e S.Anna, e a due figure di santi affrescati. L’estasi è espressa con un maggiore patetismo e un’incontenibile passionalità: la Beata viene rappresentata nell’atto della morte, con il volto riverso e le labbra spalancate ad esalare l’ultimo respiro, stesa su un letto sul quale si riversano le pieghe della veste. Il forte panneggio riflette lo spasmo della beata e del suo trapassare. Il letto è collegato al pavimento grazie ad un drappo di diaspro colorato che crea un continuum visivo ma anche una variazione nel materiale e nei colori. Per ottenere il massimo effetto desiderato, Bernini rifece la cappella, creando quindi una luce che potesse partecipare e aumentare il dramma in atto. Attorno all’opera pittorica di Gaulli vennero posti dei putti cherubini in stucco, per creare un ulteriore movimento nella scena e nella luce.

Gian Lorenzo Bernini morì a Roma il 28 novembre del 1680.

Note

[1] F. Baldinucci, Vita del Cavaliere Gio Lorenzo Bernino scultore, architetto e pittore, Stamperia di Vincenzio Bangelisti, FIrenze, 1682.

[2] La pennellata viene definita dalla critica sintetica e incisiva come un colpo di scalpello e per questo possiamo trovare somiglianze tra i capelli dell’Autoritratto e quelli del Busto di Costanza Bonarelli (1636, Museo Nazionale del Bargello, Firenze).

[3] Nelle pagine del libro nero si scorgono le iniziali dei nomi appartenenti ai predecessori di papa Urbano VIII: la G di Gregorio XV Ludovisi e la P di Paolo V Borghese.

[4] «Alla provata fedeltà e alla sperimentata virtù del cardinale Angelo Giori, papa urbano VIII affidò la costruzione di questo suo sepolcro».

[5] Nei bozzetti relativi allo Studio per il monumento di Urbano VIII si nota come si siano applicate modifiche nella realizzazione delle virtù e nell'inserimento della Morte per risolvere il problema del sarcofago che nel bozzetto appare come troppo vuoto.

[6] In un disegno preparatorio il pontefice era inginocchiato davanti al sarcofago; ai suoi lati erano collocate delle figure che piangevano la sua morte mentre in alto era posto un angelo per celebrare la gloria del defunto.

[7] Realizzarono questa opera corale Michele Maille, Giuseppe Mazzuoli, Lazzaro Moerelli, Giulio Cartari, Carlo Baratta e Girolamo Lucenti.

[8] Quello che nel 1682 Filippo Baldinucci definì “bel composto”.

[9] Si tratta di sette cardinali, tra cui il committente Federico Cornaro e il doge Giovanni, padre di Federico.

[10] F. Baldinucci, Vita del Cavaliere Gio Lorenzo Bernino scultore, architetto e pittore, Stamperia di Vincenzio Bangelisti, FIrenze, 1682.

[11] Le gigantesche statue in travertino furono realizzate da un cantiere di 14 scultori berniniani diretti dallo stesso Bernini.

Bibliografia

F. Baldinucci, Vita del Cavaliere Gio Lorenzo Bernino scultore, architetto e pittore, Stamperia di VIncenzio Bangelisti, FIrenze, 1682.

P. D’ Achiardi, Due ritratti sconosciuti di G.L. Bernini, in “L’Arte”, XI, 1908.

V. Mariani, Gian Lorenzo Bernini, Società editrice napoletana, Napoli, 1974.

I. Lavin, Bernini e l’unità delle arti visive, Edizione dell’Elefante, Roma, 1980.

P. Adorno, L’arte italiana. Le sua radici medio-orientali e greco-romane. Il suo sviluppo nella cultura europea. Dal classicismo rinascimentale al barocco, G. D’Anna, Firenze, 1986.

R. Wittkower, Bernini: lo scultore del Barocco romano, Electa, Milano, 1990.

M. Locci, Gian Lorenzo Bernini. Scena retorica per l’immaginario urbano, Testo e Immagine, Torino, 1998.

Associazione Culturale Arcada, Bernini e il “grand teatro” di Roma, a cura di, Skira editore, Milano, 1999.

M. Bussagli, Bernini, Giunti, Firenze, 2000.

I. Lavin, Bernini in San Pietro, in Basilica di San Pietro in Vaticano, a cura di A. Pinelli, Franco Cosimo Panini Editore, Modena, 2000.

O. Brunetti, S. C. Cusmano, V. Tesi, Bernini e la Toscana da Michelangelo al barocco mediceo e al neocinquecentismo, a cura di, Gangemi Editore, Roma, 2002.

T. Montanari, Bernini Pittore, Silvana Editoriale, Milano, 2006.

M. G. D’Amelio, “Il bello, il proprio, il necessario” nel colonnato di San Pietro a Roma: architettura, economia, cantiere, in “Mélanges de l’école française de Rome”, 119-2, 2007.

D. Pinton, Bernini scultore e architetto, ATS Italia Editrice, Roma, 2009.

C. Mangne, Like Father, Like Son: Bernini’s Filial Imitation of Michelangelo, Association of Art Historians, 2014.

O. Ferrari, Bernini. Arte e dossier, Giunti, Firenze, 2016.

C. Mangone, Bernini scultore pittoresco, in Material Bernini, Routledge, Londra, 2016.

G. Cricco, F. P. D Teodoro, Itinerario nell’arte. Dal gotico internazionale all’età barocca, Zanichelli, Bologna, 2017.

Sitografia

https://www.sanfrancescoaripa.it/project/estasi-della-beata-ludovica-del-bernini/

https://www.collezionegalleriaborghese.it/opere/autoritratto-in-eta-giovanile

https://www.artesvelata.it/cappella-cornaro-estasi-santa-teresa/

https://www.geometriefluide.com/it/cappella-cornaro-bernini/

http://www.apicolturaonline.it/apeartebernini.pdf

https://metropolitanmagazine.it/gian-lorenzo-bernini/

Nata a Firenze nel 1995, ho conseguito la laurea triennale in Storia e tutela dei beni culturali e successivamente magistrale in Storia dell’Arte presso l’Università di Firenze.

La mia passione per la storia dell’arte e soprattutto per la storia dell’architettura, alla quale si va ad aggiungere la mia passione innata per la fotografia, nasce grazie alla mia professoressa di storia dell’arte del liceo. Per me l’arte è libertà in ogni sua sfaccettatura, libertà che spero di trasmettere a chi legge.

All’interno del progetto Storia dell’Arte sono redattrice per la regione Toscana.

EDITA BROGLIO

A cura di Marco Bussoli

Nella scelta compiuta da Anna Banti per scrivere Quando anche le donne si misero a dipingere tante dovettero essere le artiste escluse, per i più svariati motivi, come Artemisia Gentileschi, esclusa dall’autrice che già le aveva dedicato una monografia nel 1947; a chiusura del libretto viene però scelta un’artista, l’unica conosciuta personalmente dalla critica e storica, Edita Walterowna Zur Muehlen, che così viene descritta:

“Alta, fragile, il suo sorriso bianco sotto i capelli biondissimi aveva qualcosa di infantilmente incantato e anche di spontaneamente affabile.”[1]

Con estrema sintesi, Banti restituisce un ritratto preciso della scrittrice, oramai anziana, che chiusa nelle sue stanze non ha bisogno di mostrare i suoi quadri, che evoca col pensiero, nitidamente, lasciando impressionata la sua ospite.

Una vita europea

Nata a Smiltene, nell’odierna Lettonia, nel 1880 Edita Zur Muehlen resta nel suo paese d’origine fino ad inizio ‘900, quando, in seguito alla prima Rivoluzione russa, si trasferisce prima a Berlino e poi a Königsberg, dove studia per un breve periodo all’Accademia di belle Arti, che lascerà dopo un breve periodo per trasferirsi a Parigi.

Durante la breve permanenza parigina, a cavallo del 1910, la pittrice ha modo di avvicinarsi al vivace ambiente artistico della città che in quel momento era la principale fucina europea di nuove idee e di nuovi modi di fare arte. In questo momento, Edita è profondamente influenzata dalle avanguardie, soprattutto dalle opere del Blaue Reiter, e le sue opere testimoniano la vicinanza ad un astrattismo e un espressionismo che resteranno nelle sue opere fin dopo il suo trasferimento in Italia.

Proprio a Parigi la pittrice inizia ad accarezzare l’idea del viaggio in Italia, che si concretizza già dal 1912, decidendo poi di stabilirsi definitivamente a Roma. Già subito dopo il trasferimento a Roma inizia ad esporre le sue opere, comparendo alla mostra della Secessione romana nel 1913 con tre tele ed esponendovi nuovamente anche nel 1914.

Lo scoppio del conflitto mondiale porta Edita a chiudersi in se stessa, ad isolarsi e, in quegli anni, anche a smettere di dipingere. Nel 1917 avvenne però l’incontro fortuito con Mario Broglio, giovane pittore rivoluzionario, da cui non si separerà più.

I valori plastici dei Broglio

Quando i due si conoscono, Mario sta già lavorando al progetto di Valori Plastici, una rivista d’arte che ha la funzione di promuovere le idee del suo fondatore e di un ampio gruppo di pittori, come De Chirico, Savinio e Carrà. Edita si unisce al gruppo ed inizia a lavorare alla rivista, che verrà pubblicata a partire dal 1918.

Da inizio secolo le avanguardie avevano rappresentato un momento esplosivo per la produzione artistica europea; l’orrore del conflitto mondiale aveva però segnato enormemente molti dei suoi protagonisti, che si erano quindi appellati a quello che viene chiamato Ritorno all’ordine o, usando le parole di Mario Broglio, Ritorno al mestiere. Se la mira delle avanguardie era rivolta al futuro, il ritorno all’ordine guarda al passato, cercando di ritrovare nella pittura un momento di grande razionalità individuata soprattutto nella pittura del primo Rinascimento.

Il pregio che va riconosciuto a Valori Plastici di Valori è quello di essersi fatto portatore di un pensiero molto complesso e sfaccettato, ospitando le dispute teoriche che vedevano contrapposti i gruppi di De Chirico e Carrà. Il padrone di casa, poi, ebbe sempre un ruolo neutrale nella disputa, occupandosi soprattutto di critica, senza entrarvi nel merito. Nei quindici numeri pubblicati, Edita, che prese il cognome del compagno, ebbe numerose occasioni per presentare suoi quadri, soprattutto dipinti anteriori alla guerra, causando però il fastidio di Carlo Carrà in particolar modo. Ciò che il pittore non riusciva ad accettare, delle opere della Broglio, era il carattere astratto delle opere, il forte carattere espressivo.

Proprio in quel periodo, però, le riflessioni di Edita Broglio, perdurate per tutto il conflitto mondiale, vengono ad una sintesi, che la porta anche a riprendere la produzione di disegni e dipinti. Il modo di fare arte di Edita si asciuga, diventa più aderente alla realtà, meno espressionista ma con un carattere più trasognato anche nella scelta dei soggetti, una serie di vedute paesaggistiche dei borghi ciociari, come se questi fossero sospesi nel tempo e dello spazio. Pian piano questi modi più “plastici” si avvicinano sempre più alle opere di Morandi, spostando la sua produzione sulle nature morte.

La maniera chiara di Edita Broglio contraddistingue gran parte della sua produzione, soprattutto dopo la presentazione di queste opere con le altre di Valori Plastici. L’adesione alle forme più nette e solide, che contraddistinguevano il gruppo, trova però in Broglio una declinazione diversa, più lontana dalla realtà, che rende i suoi soggetti lievi, diafani, come se si svuotassero dal loro peso per incarnarne uno nuovo, simbolico. I gomitoli e Le bottiglie sono un esempio di questo modo di rappresentare ciò che la circonda, facendo perdere all’immagine il suo valore di realtà.

Edita Broglio ed il Realismo Magico

Proprio per le caratteristiche della pittura dell’artista italo-russa è impossibile parlare di Realismo Magico senza che essa venga citata in prima persona. Le opere che sotto questo nome vengono raggruppate sono tutte accomunate dall’essere solide, concrete, ma allo stesso tempo trasognate nello spirito, irreali, talvolta stranianti e sorprendentemente accurate, facendo emergere la soggettività celata nella realtà e rileggendola in concerto con l’ideale.

Tutti questi caratteri sono ben presenti nelle opere di numerosi pittori, come in quelle del marito, Mario Broglio, ma sono ancor più chiare nelle nature morte di Edita. Le scarpe, opera in cui l’artista riesce ad astrarre un suo ritratto, sono evidentemente studiate, ma allo stesso tempo lievi, quasi un tutt’uno con lo sfondo, affidando ai tipi di scarpe ed ai piccoli dettagli di fattura il racconto della propria soggettività.

Già a partire dalla metà degli anni ’20 questo tipo di pittura inizia a mutare nei colori e nelle forme, acquistando pian piano una solidità mai avuta. Già nei Carciofi, del 1926, le figure sono più solide e definite, ma nell’Autoritratto del 1938 si giunge definitivamente al culmine di questa ricerca.

Dipingendo sè stessa nel 1938, Broglio approda ad una concretezza mai posseduta, innanzitutto nel modo di rappresentarsi, usando dei contorni netti e ben evidenti, ma soprattutto utilizzando come sfondo una tarsia lignea, la cui decorazione spinge, in qualche modo, in fuori la figura umana. Se si analizza l’opera La Merenduola, dipinta oltre un decennio prima, ci si accorge come, non tanto la scelta di personificare nelle maschere teatrali sé e il marito, ma l’uso del colore e della luce, denuncino il nuovo approdo della poetica di Broglio.

Il secondo dopoguerra

Come durante il primo conflitto mondiale Edita Broglio smette di dipingere durante il secondo, chiudendosi in una riflessione che però rafforza le credenze acquisite nei precedenti decenni, radicando ulteriormente nel suo classicismo purezza ed equilibrio. Finita la guerra, Broglio riprende a dipingere, e, nel 1959, di esporre anche alla Quadriennale romana.

Nel 1967 viene coinvolta da Carlo Ludovico Ragghianti per partecipare ad Arte italiana 1915-1935, mostra tenutasi a Firenze che ne accresce ancor di più la fama. Da quel momento in particolar modo, sebbene anziana, Edita Broglio compare sempre più spesso nelle mostre italiane, sino al 1973, quando viene addirittura presentata con una testimonianza di Giorgio de Chirico.

Le foto dalla 2 alla 6 sono state scattate dal redattore

Bibliografia

Anna Banti, Quando anche le donne si misero a dipingere, Milano, Abscondita, 2011

Emanuele Greco, «Un culto della realtà compresa come specchio di umana trasfigurazione». Ragghianti e la riscoperta di Edita Broglio, 1967-1971, in Paolo Bolpagni, Mattia Patti (a cura di), Carlo Ludovico Ragghianti e l’arte in Italia tra le due guerre. Nuove ricerche intorno e a partire dalla mostra del 1967 “Arte moderna in Italia 1915-1935”, Atti del Convegno (Fondazione Ragghianti di Lucca, Università di Pisa) 14-15 dicembre 2017, Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’arte, Lucca, 2020

Elena Pontiggia, Figure di artiste nel panorama italiano tra le due guerre, in Maria Antonietta Trasforini (a cura di), Donne d’arte, storie e generazioni, Roma, Meltemi editore, 2006

Renato Barilli, Dalla Metafisica agli anni Venti, in Renato Barilli, Franco Solmi (a cura di), La Metafisica, gli anni Venti. Volume primo, pittura e scultura, catalogo della mostra (Bologna, Galleria Comunale d’Arte Moderna, maggio-agosto 1980), Grafis, Bologna 1980

Roberto Daolio, Edita Broglio, in Renato Barilli, Franco Solmi (a cura di), La Metafisica, gli anni Venti. Volume primo, pittura e scultura, catalogo della mostra (Bologna, Galleria Comunale d’Arte Moderna, maggio-agosto 1980), Grafis, Bologna 1980

L. Parmesani, Edita Broglio, in Lea Vergine (a cura di), L’altra metà dell’avanguardia, 1910-1940. Pittrici e scultrici nei movimenti delle avanguardie storiche, catalogo della mostra (Milano, Civico Museo d’Arte Contemporanea, 1980), Mazzotta, Milano 1980

Maurizio Fagiolo dell’Arco, Edita Broglio, in Maurizio Fagiolo dell’Arco (a cura di), Realismo magico: pittura e scultura in Italia, 1919-1925, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 16 febbraio – 2 aprile 1989), Mazzotta, Milano 1988

Sono nato a Termoli (CB) nel 1997 e dopo il liceo mi sono trasferito a Ferrara per studiare architettura. Sto per concludere il mio percorso con una tesi in Restauro dei monumenti, uno degli ambiti che più mi interessa, insieme alla storia dell’architettura e dell’arte. A ciò si aggiunge la mia passione per la lettura, abbracciando soprattutto opere otto-novecentesche e, nell’ultimo periodo, contemporanee. La mia adesione a questo progetto ha una precisa finalità: far conoscere la regione che non c’è: il Molise.

HENRI TOULOUSE - LAUTREC

A cura di Camilla Giuliano

Biografia

Simbolo di trasgressione e frequentatore di bordelli, bohémien, dipendente dall’assenzio e amante delle donne, è stato il più importante artista a cavallo fra Ottocento e Novecento.

Henri-Marie-Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfa nacque il 24 novembre del 1864 a Saint-André-du-Bois, di nobili origini, la sua famiglia fu una delle più illustri di Francia.

Primogenito dalla salute cagionevole, aveva inoltre i genitori consansanguinei [1], situazione che ebbe gravi conseguenze sullo sviluppo fisico di Lautrec, infatti, una malformazione ossea gli impedì la giusta formazione e lo sviluppo degli arti inferiori, facendo sì che non crescesse più di 1,52 metri [Fig. 1].

Da bambino si ruppe il femore sinistro cadendo nella sua casa ad Albi, a causa del pavimento male incerato e pochi mesi dopo si ruppe la gamba destra.

Le ferite, che non guarirono mai del tutto, si aggiunsero alla già presunta malattia, picnodisostosi [2] (conosciuta come sindrome di Toulouse) determinata da un difetto genetico dovuto alla comunanza di sangue dei genitori. Il piccolo Lautrec venne sottoposto a frequenti cure termali che si rivelarono fallimentari.

Con gli anni il pittore imparò a celare le sue malformazioni fisiche: non faceva mai a meno del cappello rigido, forse per nascondere la non chiusura delle fontanelle craniali, del suo bastone e della barba folta, che mitigava l’aspetto della mandibola.

L’artista cominciò a disegnare in tenera età: aveva circa quattro anni quando, costretto a lunghi periodi di immobilità, iniziò a coltivare la passione per la pittura e la letteratura.

In seguito alla separazione dei genitori, nel 1872 si trasferì a Parigi con la madre, dove frequentò il Lycée Fontanes in cui conobbe Maurice Joyant [3].

Nel 1881 capì di volersi dedicare totalmente all’arte, così iniziò a frequentare lezioni di René Princeteau [4] dopo che venne bocciato agli esami di maturità a Parigi, che, invece, riuscì invece a superare a Tolosa. Un anno dopo, nel 1882 si trasferì nella Parigi della belle époque, nel chiassoso quartiere di Montmartre [Fig. 2], ad oggi famoso per essere il sobborgo degli artisti di strada.

Lautrec voleva completare la propria formazione pittorica seguendo le lezioni dell’artista Alexander Cabanel, ritenuto insegnante di grande prestigio ed in grado di assicurare ai propri allievi un notevole successo, ma a causa del sovrannumero di richieste per accedere al corso del maestro, il giovane Henri optò per lo studio di Léon Bonnat (che formò anche Edvard Munch).

Negli anni successivi l’artista passò da una bottega ad un’altra fino al 1884 quando, nello studio di Fernand Cormon entrò in contatto con le più importanti personalità dell’impressionismo e del post-impressionismo: strinse rapporti con Louis Anquetin, Emile Bernard, Degas e Vincent Van Gogh.

A Montmartre diventò frequentatore assiduo del Moulin Rouge [Fig. 3 - 4], inaugurato il 6 ottobre del 1891, assieme ad una folta cerchia di artisti e letterati. Il cabaret della belle époque era famoso per le sue ballerine di can-can [5] e Lautrec ne divenne il disegnatore.

Ebbe una relazione sentimentale con Susanne Valadon [6] che terminò burrascosamente dopo tre anni, portando ad un tentato suicidio da parte della giovane.

Oltre ad essere stato un artista, Toulouse-Lautrec fu instancabile viaggiatore ed ebbe modo di visitare i Paesi Bassi, la Spagna, la Franciae Londra. In quest’ultima tappa conobbe personalmente e strinse amicizia con l’irlandese Oscar Wilde.

Gli ultimi anni della sua vita furono devastati dalla sifilide [7], contratta nei bordelli parigini, e dalla dipendenza dall’alcol che lo portò poi, nel 1897, ad avere forti allucinazioni che talvolta scoppiavano in violenti attacchi di rabbia. Venne internato per qualche mese nel 1899, con l’intento di disintossicarlo dalla sua dipendenza dall’assenzio.

A seguito di diverse crisi psichiche dovute all’astinenza, riprese a bere. Nell’aprile del 1901 un ictus lo spinse a trasferirsi presso la madre nel castello di famiglia a Malromé.

Henri Toulouse-Lautrec si spense il 9 settembre dello stesso anno a soli trentasei anni.

Il Post-impressionismo

Lautrec fu da sempre interessato all’arte, ma il suo sguardo fu per lo più rivolto alla cerchia degli impressionisti dei quali abbracciava le idee e condivideva la tecnica.

I suoi dipinti ritraevano i soggetti più disparati: dai ritratti di amici (Ritratto di Vincent Van Gogh; Ritratto di Émile Bernard; Donna in studio; La contessa Adéle de Toulouse-Lautrec nel salone del Chateau de Malromé), a scene di stampo equestre (Alphonse de Toulouse-Lautrec alla guida della sua carrozza). Frequentando la bohème di Montmartre cominciò a sviluppare un certo interesse per le classi popolari urbane che era solito rappresentare in illustrazioni fortemente influenzate dallo stile dei dipinti di Raffaello, Forain e Degas.

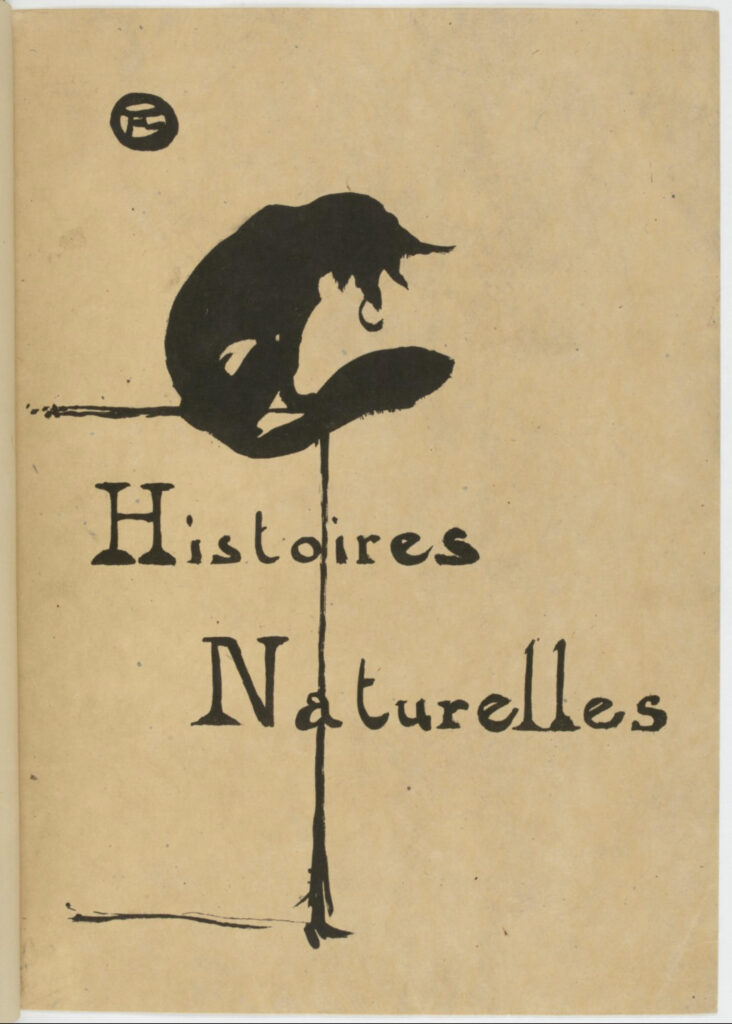

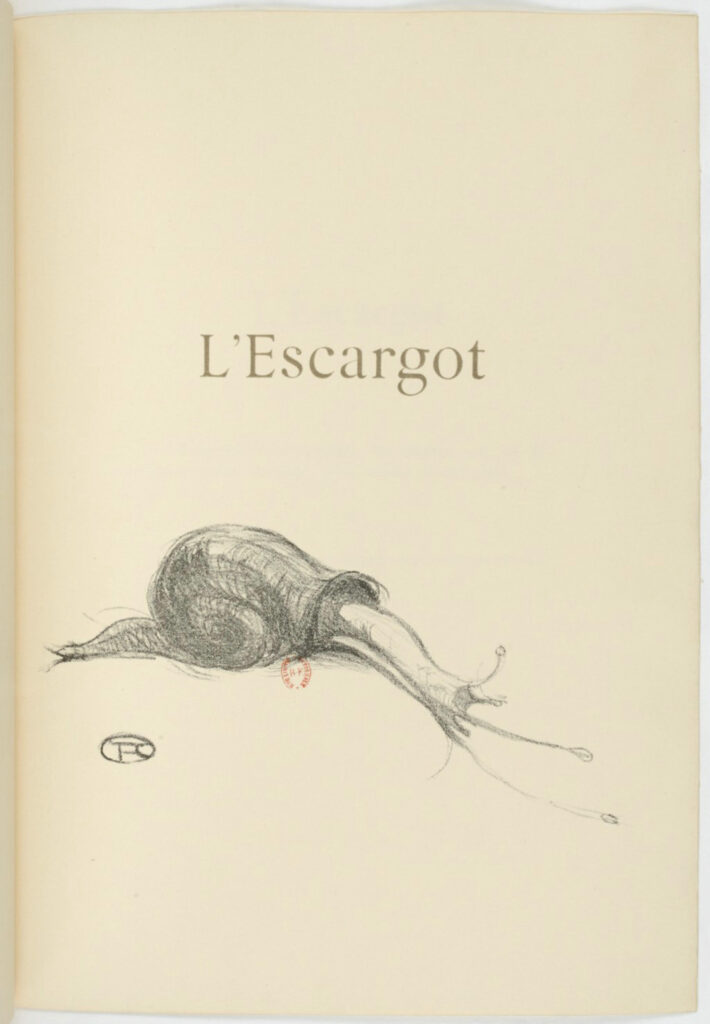

Tra il 1880 e 1890 l’artista ricercò un nuovo tipo di rappresentazione, trovandolo nella caricatura: disegni, schizzi e illustrazioni dai quali trapelava l’ironia e la comicità esasperata dei personaggi e delle scene ritratte. Fu inoltre disegnatore per le Histoires naturelles di Jules Renard. [Fig. 5 - 6].

Le opere

Le sue opere più famose si contraddistinsero per la rappresentazione delle scene nelle maison closes, i bordelli parigini. I dipinti di Toulouse-Lautrec vennero spesso accolti con ostilità, seppure, in realtà, il tema della prostituzione aveva già fatto il suo ingresso nel mondo della borghesia benpensante con l’Olympia di Manet.

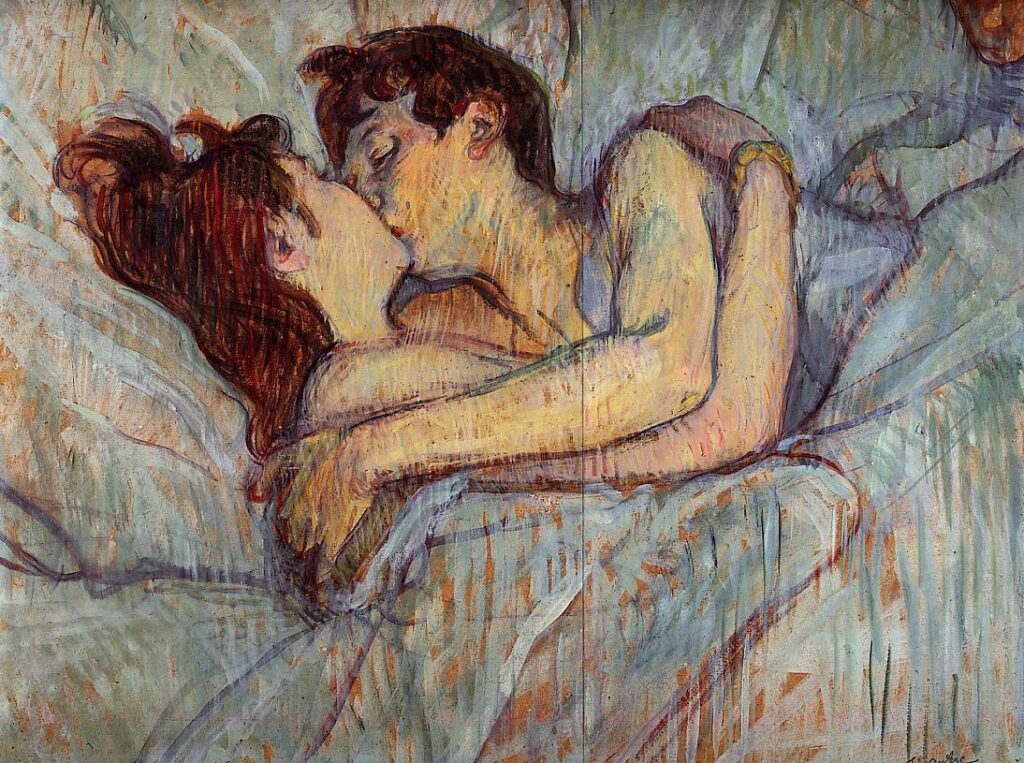

La permanenza al Moulin Rouge permise a Lautrec di mettere su tela scene di intima quotidianità delle prostitute, fissando i momenti, anche diurni, di quegli ambienti senza malizia alcuna e dall’erotismo assente. Frequente era il tema dei rapporti lesbici diffuso nelle “case chiuse”: A letto [Fig. 7];

Il bacio a letto [Fig. 8]; Il sofà; Il bacio, sono solo alcuni dei dipinti con cui l’artista volle lanciare un grido di protesta contro la società del tempo, in cui destavano scandalo i nudi contemporanei.

La toilette del 1889 [Fig. 9] è sicuramente uno dei suoi dipinti più famosi: una donna svestita e dai capelli rossi [8], è ritratta di spalle mentre è intenta a lavarsi con la tinozza posata sul pavimento, davanti a lei. Il piano d’inquadratura è sopraelevato rispetto alla figura e lo stile richiama fortemente la pittura di Degas. L’opera venne presentata dall’artista in occasione del Salon des XX di Bruxelles nel 1890.

Al Moulin Rouge [Fig. in copertina] del 1892 - 1895, altra opera emblematica di Toulouse-Lautrec, rappresenta un momento di vita notturna all’interno del locale. Sullo sfondo del dipinto è presente lo stesso autoritratto dell’artista, posto di profilo di fianco al cugino, medico di professione, Gabriel Tapié de Céleyran, a destra, dal viso avvolto di luce, resa con il colore verde, compare May Milton una cantante inglese.

Intorno al tavolo sono seduti il critico d’arte Edouard Dujardin, la ballerina spagnola “la Macarona”, Paul Sescau, Maurice Guiberte e Jane Avril [9] che volge le spalle all’osservatore; sul fondo, la ballerina Louise Weber, soprannominata La Goulue ovvero “La golosa”, si sistema l’acconciatura. A destra infine compare Môme Fromage protagonista delle serate parigine e presente in diverse litografie.

In Ballo al Moulin Rouge [Fig. 10] l’artista sceglie una tipica scena della vita parigina nel locale notturno. Al centro le due figure della Goulue (Louise Weber) e Valentin le Désossé, danzano occupando gran parte della pista e portando l’osservatore a rivolgere l’attenzione proprio su di loro; in primo piano, dagli abiti appariscenti, una donna accompagnata da una dama, rivolge lo sguardo verso il basso. Nella sala da ballo sono presenti anche personaggi familiari all’artista, come il padre, figura dalla barba bianca posta di profilo in alto a destra della tela.

La composizione assume un taglio quasi fotografico, alcuni soggetti invece presentano espressività caricaturale.

Inizialmente le opere di questo periodo vennero firmate dall’artista sotto falso nome: nel 1885 espose al Salon des arts incohérents e si firmò come Toulav-Segroeg ed ancora, in altre occasioni aveva usato gli pseudonimi di Monfa o Trecleau.

Poco dopo, stanco di assecondare la richiesta del padre che temeva per la reputazione della famiglia, decise di usare il suo nome.

Lo stile

Sperimentatore di tecniche, lo stile di Lautrec è da accostare, almeno per quanto riguarda gli esordi della sua carriera, a quello degli impressionisti.

Le colorazioni dei dipinti e dei manifesti, inizialmente sormontate da toni caldi, assunsero toni scuri, quasi plumbei, nelle sue opere più tarde.

I tratti nei disegni a grafite e le pennellate nei dipinti erano veloci ma meditati: la volontà dell’artista era quella di rendere le figure dinamiche, cosa che contraddistinguerà i movimenti d’avanguardia del ventesimo secolo.

Il modo di firmarsi nelle opere anticipa uno dei caratteri salienti dell’Art Nouveau: la lettera H di Henri sovrapposta dalla T di Toulouse ed accompagnata dalla L di Lautrec [Fig. 11 - 12], furono d’ispirazione per i monogrammi della secessione viennese.

La passione per i manifesti grafici

Appassionato d’arte giapponese, Toulouse-Lautrec si accostò alla stampa in maniera autentica,

fu infatti uno dei primi a capire l’importanza del nuovo mezzo di comunicazione: gli schizzi a matita venivano talvolta colorati ad acquerello per poi passare alla fase di riproduzione, con la tecnica grafica della litografia a colori, appresa da Le Nabis [10]. Le litografie venivano realizzate su blocchi di pietra calcarea inchiostrata e le immagini poi, impresse sulla carta attraverso un torchio a mano, erano rifinite dall’artista facendo ricorso alla tecnica dello “crachis” con uno spazzolino da denti.

Disegnatore esaustivo, come grafico produsse circa una trentina di manifesti: il primo di questi Moulin Rouge: la Goulue [Fig. 13] gli venne commissionato dal direttore dello locale e venne successivamente esposto al Salon des Indépendants del 1892. La ballerina Louise, intimamente legata in amicizia con l’artista, rappresentava la stella del locale parigino ed il manifesto era un atto di promozione non solo del cabaret ma delle stesse danzatrici.

Lo stesso anno d’uscita del primo manifesto, Toulouse ne produsse altri, il secondo per importanza è sicuramente l’Ambassadeurs: Aristide Bruan [Fig. 14].

Il cantautore e cabarettista francese divenne amico dell’artista e fu qui rappresentato con un largo cappello e una sciarpa rossa, colori che rendono la tavola cromatica equilibrata.

Il manifesto più conosciuto e ben riuscito è Divan Japonais [11], in cui la cantante Yvette Guilbert sul palco fa da sfondo, mentre il primo piano è occupato dalla figura di Jane Avril che poggia il gomito destro sulla balaustra come una qualsiasi spettatrice. Alla destra della donna spunta la figura di Édouard Dujardin, suo compagno e importante critico musicale fondatore della rivista Revue Wagnérienne.

Artista dallo stile unico, condottiero di una vita dissoluta, in breve tempo divenne uno dei disegnatori più richiesti di Parigi, di cui ne divenne figura chiave.

Nonostante Lautrec sia scomparso precocemente, ha lasciato più di 600 opere tra schizzi, disegni, bozzetti preparatori, dipinti e litografie, oggi sparse in tutto il mondo.

Note

[1] Il padre Alphonse-Charles-Marie de Toulouse-Lautrec-Montfa e la madre Adèle-Zoë-Marie-Marquette Tapié de Céleyran erano cugini di primo grado, le madri erano sorelle.

[2] È una malattia autosomica recessiva da accumulo lisosomiale per mutazione del gene codificante la proteina catepsina K. Si caratterizza per osteopetrosi, nanismo, ipoplasia dell'angolo mandibolare, agenesia delle dita di mani e piedi, unghie distrofiche, mancata chiusura della fontanella bregmatica, sclere blu.

[3] Scrittore e mercante d’arte, fu uno dei più intimi amici di Lautrec.

[4] Amico del padre, era un pittore specializzato nella rappresentazione di animali.

[5] “Can - can” deriva dalla storpiatura della parola che in francese significava “scandalo”, era una danza derivante dal galoppo della quadriglia.

[6] Modella, pittrice e madre del pittore Maurice Utrilo, è stata la prima donna a venire ammessa alla Société nationale des beaux-arts. Musa degli impressionisti, la ritroviamo in alcune delle tele più importanti di Renoir.

[7] Il suo appetito sessuale e l’essere “ben dotato” gli valsero l’appellativo di cafetière.

[8] L’opera infatti prende anche il titolo di Rousse.

[9] Alla ballerina l’artista dedicherà una serie di disegni e litografie, nonché la sua immagine farà da locandina.

[10] Gruppo di artisti parigini dell’avanguardia post-impressionista.

[11] Era un locale situato a Parigi al 75 di rue des Martyrs; sorto come Caffè nel 1883 per opera di Jehan Sarrazin, venne poi trasformato in caffè concerto da Édouard Fournier dieci anni dopo ed in stile giapponese.

Bibliografia

Elemond Arte, Toulouse - Lautrec, Editrice l’Unità s.r.l 1992 Milano.

Sitografia

https://www.studenti.it/arte-toulouse-lautrec-appunti-riassunti-vita-opere.html , consultato il 07/08/2022;

https://www.storicang.it/a/henri-toulouse-lautrec-e-vita-notturna-di-parigi_15388 , consultato il 20/08/2022;

https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_1841_300298303.pdf , consultato il 20/08/2022;

https://www.manageritalia.it/files/17593/dir-1-2-2016-rubriche-arte.pdf , consultato il 21/08/2022;

http://www.didatticarte.it/storiadellarte/15d%20postimpressionismo.pdf , consultato il 21/08/2022;

https://frammentidarte.blog/2017/07/15/henri-de-toulouse-lautrec/, consultato il 21/08/2022;

https://hemove.org/sito-informativo-malattie-reumatiche/storia-delle-malattie-e-malati-illustri/toulouse-lautrec/ , consultato il 21/08/2022;

https://luigiberlinguer.it/sindrome-di-toulouse-lautrec-picnodisostosi-esiste-una-cura/ , consultato il 22/08/2022;

https://www.frammentiarte.it/2014/59-maurice-joyant-nella-baia-di-somme/ , consultato il 23/08/2022.

Sono cresciuta circondata dai manuali d’arte di mia madre ed ho cominciato a dipingere ad olio quando avevo 16 anni, poiché presa dalla voglia d’emulare Van Gogh. Il grande amore per l’arte mi accompagna ogni giorno con curiosità e creatività partecipando a mostre, eventi e vernissage di ogni tipo. Quando sono in un museo, è mia abitudine ricercare quei difetti o dettagli nei dipinti a cui nessuno fa caso.

Nata a Napoli nel giugno del 2002, mi sono diplomata al liceo artistico Ettore Majorana di Pozzuoli con votazione 100/100 e lode in Arti Figurative. Amante dell’architettura gotica, del neoclassicismo e instancabile contemporaneista, ad oggi frequento la facoltà di Archeologia, storia delle arti e scienze del patrimonio culturale dei Beni culturali alla Federico II di Napoli.

Per il progetto Discovering Italia sono redattrice della regione Campania, interessata particolarmente alla zona dei Campi Flegrei.

GUSTAV KLIMT

A cura di Alessia Zeni

“Chi vuole sapere qualcosa su di me, in quanto artista, l’unico mio aspetto che valga la pena di conoscere, deve osservare attentamente i miei dipinti e cercare di rintracciare in essi chi sono e cosa voglio” [1]. Le parole di Gustav Klimt in una delle sue rare dichiarazioni pubbliche.

Ad oggi la produzione artistica di Gustav Klimt (1862-1918) è caratterizzata da una raccolta di circa duecento dipinti e di oltre tremila disegni: circa un terzo è costituito da ritratti di signore dell’alta borghesia viennese, meno di un terzo da paesaggi e il resto da soggetti allegorici. Al contrario della sua fama di “pittore dell’eros”, Gustav Klimt fu soprattutto un prolifico disegnatore, tanto che può essere considerato uno dei maestri del disegno del Novecento. Conosciamo poco della sua vita privata, sappiamo che era un uomo schivo e introverso, innamorato della sua patria dove visse tra la buona borghesia viennese. Fu sposato con Marie Zimmermann che gli diede due figli, ma ebbe anche diverse relazioni extraconiugali e le poche notizie della sua vita privata si devono alle lettere che scrisse alle amanti e alle sue poche dichiarazioni pubbliche [2].

Gli inizi

L’artista Gustav Klimt nacque il 14 luglio 1862, nella Vienna della Belle Époque, da padre di origine boema, che fu un orafo incisore, e da madre amante della musica e mancata cantante lirica. Gustav fu il secondo di sette figli e l’attività del padre lo condizionò nella scelta di frequentare la Scuola d’Arti applicate del Museo per l’arte e l’industria di Vienna, dove qui conobbe il compagno di studi e collega, Franz Matsch (1861-1942). Frequentò la scuola fino al 1883, dove apprese diverse tecniche artistiche, un vasto repertorio di motivi decorativi di epoche e culture diverse e dove si specializzò nella pittura, elaborando il suo stile degli esordi con lo stile storicistico accademico.

Nel 1883, Gustav con il fratello Ernst e l’amico Franz Matsch diedero vita ad una piccola “Società di artisti” che ebbe fin dagli esordi importanti commissioni ufficiali, come la decorazione dei palazzi di Vienna, il castello reale di Pelesch in Transilvania, i teatri di Bucarest, Karlsbad, Fiume e Reichenberg.

Il debutto dell’artista fu solo nel 1886 quando la “Società degli artisti” ottenne la decorazione del nuovo Burgtheater di Vienna e qui, per la prima volta, lo stile dei tre artisti si andò differenziando. Qui furono impegnati nella decorazione dello scalone d’ingresso con scene della storia del teatro; a Klimt andò il compito di decorare le volte dell’ingresso e il soffitto centrale con la famosa scena del Teatro di Taormina. In questi dipinti dal sapore storicista, i familiari di Klimt furono i modelli e i tratti della sua pittura fecero la loro prima comparsa: la fedele riproduzione della realtà, il decorativismo, l’interesse per la figura femminile e l’orientamento verso il simbolismo.

Dopo questo importante incarico, la “Società degli artisti” ottenne la decorazione dello scalone d’entrata nel nuovo museo di Vienna, il Kunsthistorisches, con la rappresentazione dei momenti più alti della storia dell’arte europea. Attraverso questo racconto della storia dell’arte, Klimt dipinse la sua prima “femme fatale”, sensuale e seducente, qui impersonata da Pallade Atena (1890-1891) e dalla Fanciulla di Tanagra (1890-1891), personificazione dell’antica Grecia, con un abito a fiori stilizzati e la chioma preraffaelita.

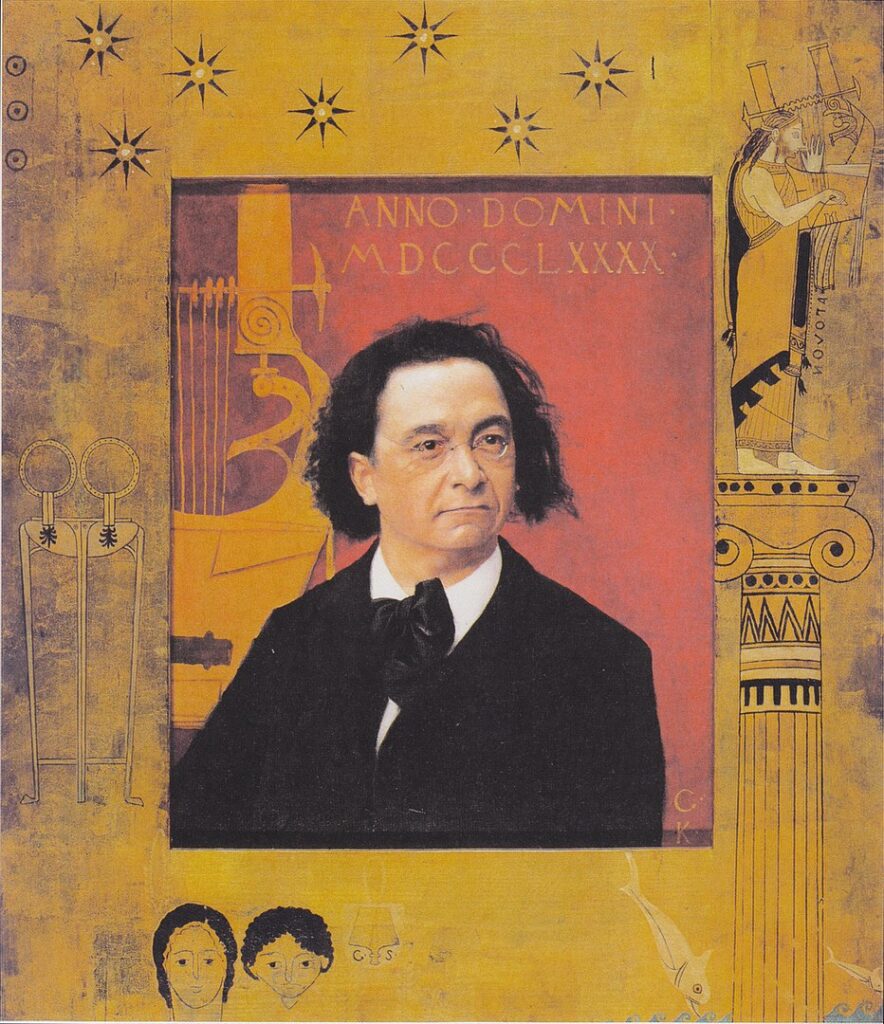

In questo clima sono nati anche i primi ritratti e i primi capolavori klimitiani come la Musica I (1895), l’Amore (1895) e il Ritratto del pianista Pembauer (1890) dove compare il contrasto tra il realismo fotografico del volto e il fondo bidimensionale con il suo marchio di fabbrica, l’oro.

La morte prematura del fratello Ernst, nel 1892, segnò profondamente l’artista e lo portò ad intraprendere una nuova strada artistica volta ad esprimere attraverso il simbolismo le sue idee e i suoi concetti psicologici. Nel frattempo, fu impegnato ad elaborare i pannelli per la decorazione dell’aula magna dell’Università di Vienna, commissionati nel 1894, dal Ministero per la cultura e l’istruzione di Vienna che dovevano celebrare il trionfo della luce del sapere sulle tenebre dell’ignoranza.

I pannelli decorativi per l’università di Vienna: Filosofia, Medicina, Giurisprudenza. I pannelli sono stati progettati da Klimt tra Otto e Novecento, nella sua piena fase simbolista. Sono stati oggetto di vivaci polemiche per il rifiuto dell’artista di celebrare il sapere umano, tanto che nel 1905 decise di rinunciare all’incarico, ricomprando dallo stato austriaco le sue stesse opere. Nella Medicina Klimt sottolineò l’inevitabilità della sofferenza e della morte, nella Filosofia abbandonò ogni fiducia nelle possibilità di comprensione razionale del mondo e nella Giurisprudenza denunciò l’indifferenza della legge al dramma umano. Ad oggi ne rimane solo la documentazione fotografica e un unico bozzetto della Medicina (1897-1898), in quanto i pannelli decorativi sono andati perduti in un incendio del 1945 nel Castello di Immendorf, dove erano conservati.

La Secessione viennese

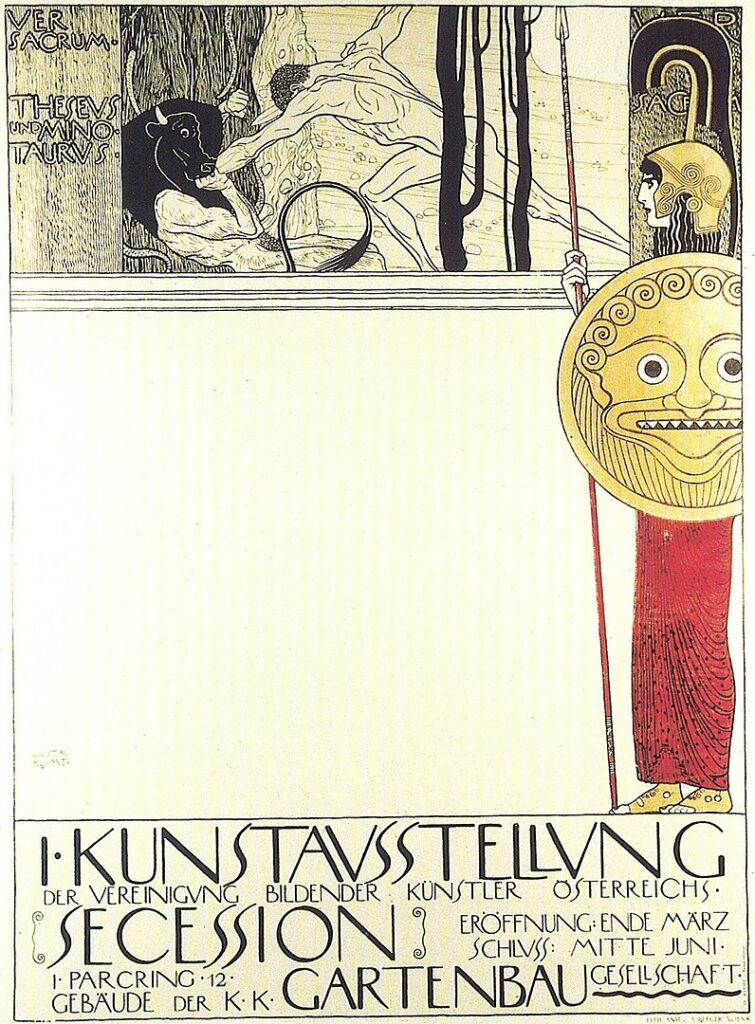

Il fenomeno delle Secessioni artistiche che prese piede in alcuni paesi del centro Europa tra Otto e Novecento fu seguito dalla famosa Secessione viennese: la rivolta delle arti contro la tradizione accademica che scoppiò nella capitale austriaca nel 1897. Sotto il termine di Secessione viennese si unirono gli architetti Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich, Joseph Hoffmann, i pittori Carl Moll, Koloman Moser e Alfred Roller. Anche Klimt aderì alla Secessione e ne divenne il presidente e il motore del rinnovamento fondato sul principio di diffondere una nuova sensibilità artistica aperta alle novità provenienti dall’estero. L’unione si dotò di una rivista, Ver Sacrum, di una sede ufficiale e organizzò le celebri mostre dei secessionisti.

Per la prima esposizione dei secessionisti, Klimt ideò ed espose il manifesto dei secessionisti Teseo e il Minotauro (1898), ma l’opera fu oggetto di censura per il messaggio di ribellione artistica che nascondeva e le nudità dell’eroe Teseo, che Klimt fu costretto a coprire.

Nella seconda mostra dei secessionisti un’altra opera di Klimt fu oggetto di polemiche, la celebre Pallade Athena (1898). La dea di Klimt, protettrice della secessione viennese, è dipinta frontalmente con il volto pallido, gli occhi grandi e celesti, i capelli fini e rossi e un volto imperturbabile. Vestita con elmo, corazza e bastone d’oro, ha nella mano un piccolo nudo di donna dai capelli e dal pube rosso fiamma con le braccia allargate, quest’ultima rappresenta la Nuda Veritas, emblema del rinnovamento artistico austriaco ed esempio della donna sensuale klimtiana.

Nuda Veritas (1899). Dipinta da Klimt per lo studio di Hermann Bahr, scrittore e padre spirituale dei secessionisti viennesi. Il quadro è la versione pittorica di un disegno apparso in Ver Sacrum nel marzo del 1898 ed è accompagnato da un’iscrizione di Friedrich Schiller: “Se non puoi piacere a molti con le tue azioni e la tua arte, piaci a pochi. Piacere a molti è male”. Un quadro fortemente polemico nei confronti dell’arte accademica che raffigura una donna senza vesti con un velo azzurro che le fluttua dietro la schiena a rappresentare la “Verità” denudata dal velo. I due fiori ai piedi della figura sono denti di leone che al minimo soffio di vento si spargono ovunque e simboleggiano il rapido diffondersi delle nuove idee, lo specchio tenuto in mano dalla donna, invece, simboleggia la verità dell’arte rivelata al pubblico ed infine il serpente ai piedi la saggezza e la libido.

Lo “stile d’oro”

È al volgere del nuovo secolo che Klimt raggiunse la sua piena maturità artistica grazie ai viaggi in giro per l’Europa e alle visite nella penisola italiana, in particolare grazie alla città di Ravenna e ai suoi mosaici bizantini. Questi viaggi influenzarono il periodo aureo dell’artista: un periodo artistico che iniziò con la Giuditta del 1901 e raggiunse il suo apice con lo stesso soggetto, la Giuditta del 1909. Fu caratterizzato da un uso massiccio della foglia d’oro, dello stile allegorico e dall’elevata presenza di ritratti femminili dell’alta borghesia che celebrano la donna nella sua bellezza e sensualità: donne dipinte nel realismo dei loro volti e nella plasticità dei loro corpi, ma allo stesso tempo abbinate a motivi astratti e geometrici creati dalla fantasia klimtiana.

Lo stile d’oro di Klimt è inaugurato da uno dei fregi decorativi più celebri della sua opera artistica, il Fregio di Beethoven, eseguito nel 1902 per la mostra della Secessione dedicata alla scultura di Max Klinger raffigurante l’apoteosi di Beethoven.

Fregio di Beethoven. Il fregio è lungo 24 metri ed è stato sviluppato su tre pareti. Si ispira alla Nona sinfonia di Beethoven, l’Inno alla gioia, e fu pensato da Klimt come metafora della forza dell’arte e del cammino dell’uomo verso l’elevazione spirituale. L’opera ottenne un enorme successo grazie al suo alto livello simbolico che è qui rappresentato da un cavaliere che deve sconfiggere le forze del male incarnate dalle Gorgoni e dal mostro Tifeo, il gigante dalla testa di scimmia e il corpo di drago, per stringere tra la braccia la donna amata, personificata dalla Poesia. L’abbraccio della coppia è protetto dalle avversità del mondo da una “campana” dorata ricca di elementi decorativi e simbolici.

I capolavori che seguirono nel primo decennio del Novecento sono tra i più celebri della produzione klimtiana: Il bacio, Pesci rossi, Bisce d’acqua e La speranza. Si ricorda Il ritratto di Adele Bloch-Bauer I (1907) per il forte contrasto tra la resa realistica del viso e la decorazione del vestito, entrambi inseriti nell’oro dello sfondo come una perla preziosa incastonata in un anello. Il ritratto di Emilie Flӧge I (1902) dove l’artista allunga in modo innaturale il corpo della ritratta per sottolinearne la femminilità. La speranza I (1903) che suscitò reazioni ostili per il realismo della donna gravida che Klimt rappresentò nuda e in contrasto con gli scheletri dipinti sul fondo del quadro. La nudità della Speranza I è ripresa, poi, nelle Tre età della donna (1905) dove una giovane donna trasognante con in braccio una bambina è accostata alle nudità di un’anziana.

Un altro tema che ricorre in questo periodo è quello delle sirene, - creature affascinanti che fluttuano in ambienti subacquei - è il caso di Pesci d’oro (1901-1902) che richiama l’aspetto erotico delle sirene, di Bisce d’acqua I (1904-1907) e Bisce d’acqua II (1904-1907).

Non può essere dimenticata la sua opera più famosa, Il bacio del 1907-1908, al culmine dello stile aureo, in cui viene celebrata la coppia e la donna abbandonata all’uomo, entrambi dipinti con volti realistici, ritagliati in un paesaggio dorato. Alla stessa epoca risala Danae (1907-1908), qui Klimt celebra la sensualità e l’eros femminile, attraverso una donna a seno scoperto, senza vesti, in una singolare posa uterina. Si può concludere il periodo aureo con I fregi di Palazzo Stoclet a Bruxelles (1905-1909), l’ultima impresa collettiva a cui partecipò Klimt con il laboratorio di arti applicate, la Wiener Werkstӓtte.

Fregio Stoclet. Gustav Klimt fu chiamato a realizzare il fregio decorativo per le pareti della sala da pranzo di Palazzo Stoclet nel 1905. Egli disegnò per la sala il famoso Albero della vita, motivo centrale e “trait d’union” dell’opera, entro cui sono inseriti i due personaggi emblematici della fine del periodo aureo, L’attesa e L’abbraccio. L’Attesa è rappresentata da una danzatrice che ricorda gli egizi nell’acconciatura e nell’orizzontalità della figura, ma anche l’arte giapponese nella veste della giovane danzatrice. Invece l’Abbraccio celebra nuovamente l’amore di coppia, attraverso l’uomo che avvolge la sua compagna, come nel Fregio di Beethoven e nel Bacio di Klimt.

Verso la fine del primo decennio del Novecento, il contatto con la pittura espressionista delle giovani generazioni provocò in Klimt una crisi artistica e psicologica che durò alcuni anni. A ciò si aggiunse il tramonto della Secessione viennese e l’interruzione dell’attività di Klimt come promotore ed innovatore della vita artistica viennese.

Lo “stile fiorito”

La depressione che colpì Klimt tra il 1908 e il 1910 determinò una riduzione della sua attività pittorica e le poche opere di questo periodo abbandonarono lo stile decorativo e allegorico - i fondi d’oro e i soggetti mitologici - per avvicinarsi ai toni scuri e alla pittura lineare ed espressionista, com’è il caso di Signora con cappello e boa di piume (1909), Madre con figli (1910) o il Ritratto di signora con il cappello nero (1910) che richiama l’influenza dell’artista parigino Toulouse-Lautrec .

Questa crisi durò fino al 1912, quando con il secondo Ritratto di Adele Bloch-Bauer II (1912) inaugurò la sua nuova fase artistica, denominata “stile fiorito”. In questa fase ritornò il colore sulle tele di Klimt, un cromatismo però più acceso e una pennellata più libera, dove accentuò l’espressività dei volti e frantumò i contorni per dare leggerezza e semplicità a corpi ed oggetti, avvicinandosi in ciò all’arte di Van Gogh e di Matisse. Le opere di quest’ultima fase artistica sono un variopinto tessuto di fiori, colori e una raccolta di motivi orientali, in linea con la sua passione per il nipponismo che sostituì l’oro dei mosaici bizantini.

La tela di Klimt fitta di colore, senza vuoti, la ritroviamo nei paesaggi come in Viale nel parco dello Schloss Kammer (1912) o La casa del guardaboschi (1912), ma anche nei ritratti come quello di Friederike Maria Beer (1916), dove una singolare e colorata scena orientale fa da sfondo della ritratta.

Altre opere famose dello “stile fiorito” sono: La vergine (1912-1913) e il suo pendant La sposa (1917-1918), dove il tema dell’eros e del simbolismo erotico rimangono centrali. La sposa rimase incompiuta perché l’artista venne colpito da un ictus l’11 gennaio del 1918 che lo portò alla morte il 5 febbraio all’età di cinquantasei anni: accanto al suo letto di morte chiese di avere vicino solo Emilie Flӧge, amica e compagna di una vita. In queste ultime opere Klimt era alla ricerca di una nuova strada artistica, infatti, La Sposa è considerata un’opera di transizione perché abbandona lo “stile fiorito” dei suoi precedenti quadri per lasciare il posto ad immagini allucinatorie. Altre opere ritrovate nel suo atelier dopo la morte, rimaste purtroppo incompiute sono Adamo ed Eva (1917-1918), La culla (1917-1918), il Ritratto di Johanna Staude (1917-1918) o il Ritratto di signora di Piacenza (1917-1918) e numerosi altri ritratti che mostrano le differenti fasi dell’elaborazione artistica di Klimt negli ultimi anni della sua vita.

Bibliografia

Gabriella Belli, Elena Pontiggia, Klimt: l'uomo, l'artista, il suo mondo, Catalogo della mostra tenuta a Piacenza nel 2022, Milano, Skira, 2022

Eva di Stefano, Klimt, 1862-1918, Dossier Gold, Firenze, Milano, Giunti Editore, 2018

Matteo Chini, Klimt, Firenze, Giunti Editore, 2007

Eva di Stefano, Gustav Klimt. L'oro della seduzione, Firenze, Milano, Giunti Editore, 2006

Gilles Néret, Klimt, Germania, Taschen, 1994

Eva di Stefano, Klimt, Firenze, Giunti Editore, Art dossier, 29, 1988

Sono Alessia Zeni, abito a Cavedago, un piccolo paese del Trentino Alto-Adige, situato nella bassa valle di Non. La mia passione per la storia dell’arte e le discipline artistiche è iniziata in giovane età conseguendo il diploma di “Maestro d’arte applicata” presso l’Istituto Statale d’Arte Alessandro Vittoria di Trento e successivamente la laurea specialistica in “Storia dell’arte e conservazione dei beni storico-artistici e architettonici” presso l’università degli studi di Udine.

In seguito al conseguimento del diploma di Guida ai Beni Culturali Ecclesiastici rilasciato dall’Associazione Anastasia della Diocesi di Trento, ad oggi mi occupo di visite guidate ad alcune chiese del Trentino. Mi dedico alla redazione di articoli storico-artistici per riviste regionali e collaboro con il FAI - Fondo Ambiente Italiano - Gruppo Val di Sole (delegazione di Trento) per l’organizzazione di visite guidate alle giornate FAI di primavera. Sono redattrice per il quotidiano on line “La voce del Trentino” e ho lavorato come hostess per i gruppi di turisti in visita alla regione Trentino Alto-Adige.

Nel progetto Discovering Italia sono referente del Trentino Alto-Adige.

LA MITOLOGIA E LE IMMAGINI DI ANSELM KIEFER

A cura di Arianna Canalicchio

La realizzazione di un quadro è un costante avanti e indietro tra il nulla e qualcosa. Un’incessante oscillazione da uno stato all’altro. Questo processo in ogni caso non segue nessuna regola, è incontrollato, come la fibrillazione cardiaca […]. La vibrazione smette solo quando il quadro lascia lo studio.

Nato in Germania durante gli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale, Anselm Kiefer riflette, in molto del suo lavoro, sulla memoria storica di un evento che ha profondamente segnato il paese. La prossimità con le macerie durante l’infanzia ha condizionato la memoria e il successivo immaginario dell’artista portandolo, con le sue opere, a riflettere sull’identità di una nazione che anche dopo la fine del conflitto ha continuato a sentire il peso della mitologia nazionalista del Terzo Reich.

Kiefer nasce l’8 marzo del 1945 a Donaueschingen, cittadina del sud della Germania. Dopo aver abbandonato gli studi in giurisprudenza, si dedica completamente alla pittura frequentando la Scuola di Belle Arti di Friburg in Brisgovia e l’Accademia di Arte di Karlsruhe. Kiefer rappresenta, insieme a Georg Baselitz, uno dei grandi nomi della Neuen Tilden, il gruppo neo-espressionista tedesco che si sviluppa durante gli anni Ottanta. Il debutto di Kiefer nel mondo dell’arte avviene ad appena 25 anni, nel 1969, quando inizia a scattare una serie di autoritratti fotografici denominati Heroische Sinnbilder, ovvero ‘Simboli Eroici’. All’interno delle fotografie l’artista si fa ritrarre mentre compie delle ‘azioni’ o, come vengono definite da lui, delle ‘occupazioni’. Il filo conduttore delle fotografie è la posizione dell’artista intento ad imitare il saluto nazista Sieg Heil in posti e con abiti ogni volta differenti. Le fotografie vengono scattate nei paesi occupati dalla Germania durante la guerra, tra cui Francia e Italia; l’intento di Kiefer non era quello di celebrare il nazismo ma, al contrario, di partire da un gesto caratteristico del regime per dare il via ad un nuovo inizio, eliminando la vergogna di un popolo che a distanza di anni continuava ad essere marchiato dal proprio passato politico. Diciotto di queste foto furono pubblicate nel 1975 in un saggio fotografico, sul numero 12 della rivista tedesca Interfunktionen. Dal 1945 il saluto nazista era però vietato e la serie di Kiefer scatenò moltissime critiche tanto da costringere la rivista a chiudere. Il lavoro dell’artista non venne subito apprezzato in Germania, la critica lo etichettò come neo-nazista e nostalgico nazionalsocialista, creandogli non pochi problemi a livello espositivo e di conseguenza economico. A sostenere il suo lavoro in quegli anni ci fu però Joseph Beuys che lo incoraggiò a continuare a usare immagini come simboli e lo fece avvicinare alla pittura.

Dopo la partecipazione nel 1977 a Documenta Kassel, nel 1980 è chiamato a lavorare per il Padiglione della Germania Ovest alla XXXIX Biennale di Venezia insieme a Georg Baselitz; qui realizza l’opera Verbrennen, verholzen, versenken, versanden. Mantenendo sempre uno stretto legame col mezzo pittorico, alla fine degli anni '90, inizia a lavorare a una serie di sculture a tecnica mista, tra cui molto note sono le sue pile di libri carbonizzati (fig. 4) e l’opera Die Schechina del 2010 realizzata usando abiti in gesso cuciti con frammenti di vetro all’interno di vetrine.

La complessità dei temi affrontati da Kiefer si riversa nell’imponenza del suo lavoro che rimane sempre in bilico tra pittura e scultura; la sua è, infatti, una pittura che potremmo definire palpabile, che rompe la bidimensionalità della tela per irrompere nello spazio. Nei suoi lavori non appaiono quasi mai figure umane, egli, infatti, predilige dipingere i luoghi, i paesaggi, gli ambienti dove le tragedie della storia si sono consumate.

Kiefer racconta nella raccolta di lezioni tenute al College de France nel 2010/2011, dal titolo L’arte sopravviverà alle sue rovine: “E’ un dato di fatto: il quadro prende come oggetto il mondo, si concretizza in questo modo. Quando a sua volta diventa un oggetto, lo espongo all’aria, al vento, alla pioggia. Mi affido alla natura, non perché porti a una redenzione ma perché mi aiuti a completarlo”. Per rendere reale l’opera, infatti, l’artista sceglie di lavorare con elementi quotidiani, tra cui ad esempio cemento, piombo, alberi o libri, lasciando in balia degli eventi atmosferici i suoi lavori facendo sì che questi li completino e li arricchiscano. Per l’artista il quadro ha bisogno di tempo, deve essere lasciato riposare, quasi dimenticato, prima di poterne decretare la compiutezza. Capita, infatti, che l’artista rinchiuda i suoi quadri in container per lunghi periodi, oppure che li sotterri per poi riportarli alla luce. Dunque, l’opera d’arte non è più frutto soltanto del volere razionale dell’artista ma si completa di una parte di casualità. Da questo processo emerge chiaramente che l’opera è frutto di una stratificazione di diversi momenti e diverse sensazioni, Kiefer porta infatti l’esempio del “carotaggio geologico”; per l’artista la sovrapposizione della stessa cosa ma in momenti diversi porta a una comprensione di essa più profonda. Da qui la stratificazione del suo lavoro.

Tra le opere più importanti dell’artista troviamo dal 2004 l’installazione site-specific I sette palazzi celesti (fig. 6) collocata all'Hangar Bicocca della Fondazione Pirelli. L'opera fa riferimento all’antico trattato ebraico Sefer Hechalot, risalente al V-VI secolo d.C., in cui si narra il simbolico cammino di iniziazione spirituale di colui che vuole avvicinarsi al cospetto di Dio. I Sette Palazzi Celesti rappresentano un punto d’arrivo nel lavoro dell’artista e sintetizzano i suoi temi principali proiettandoli in una nuova dimensione fuori dal tempo. Ritroviamo infatti riferimenti a: l’interpretazione dell’antica religione ebraica, la rappresentazione delle rovine dell’Occidente dopo la Seconda guerra mondiale e la proiezione in un futuro possibile da cui l’artista ci invita a guardare il nostro presente. Dal settembre 2015 sono esposte cinque grandi tele a circondare l’installazione dando vita a un’unica grande opera che tenta di innalzare l’uomo al divino.

Attualmente è in corso una personale di Kiefer a Palazzo Ducale, a Venezia, che rimarrà visibile fino al 29 ottobre. La mostra nasce come omaggio alla città e vuole instaurare un dialogo con la celebre Sala dello Scrutinio interamente decorata con opere di Jacopo Tintoretto, Andrea Vicentino e Palma il Giovane. Si tratta di un luogo particolarmente caro ai veneziani, era infatti la sala in cui veniva eletto il doge. Kiefer per potersi confrontare con un ambiente così importante studia a fondo la storia e l’arte della città lagunare per comprenderla e riportarla nelle sue tele; si tratta di lavori di circa 10 m di altezza disposti a ricoprire la sala su tutti e quattro i lati. È una mostra sicuramente suggestiva, le opere catturano lo spettatore per la loro imponenza ma anche per la forza dei temi trattati e per la materialità della pittura. È la prima volta dopo secoli che Palazzo Ducale torna a confrontarsi in maniera diretta con l’età contemporanea e lo fa con uno dei pochi artisti che si è dimostrato in grado di saper tenere uno spazio del genere.

Kiefer è ad oggi tra gli artisti forse più noti del panorama contemporaneo, con all’attivo mostre al Moma di New York, alla Kunsthalle di Düsseldorf, alla Neue Nationalgalerie di Berlino, al Museo Nazionale d'Arte di Kyoto e al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid. In Italia non sono molte le istituzioni nelle quali è possibile vedere in maniera permanente il lavoro di Kiefer, tra queste si segnalano la Collezione Roberto Casamonti a Firenze e la Collezione Maramoti di Reggio Emilia. Attualmente Kiefer vive e lavora tra Barjac, vicino ad Avignone e Croissy-Beaubourg alle porte di Parigi.

Bibliografia

G. Bella, J. Sirén (a cura di), Anselm Kiefer. Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po’ di luce, mostra nella Sala dello Scrutinio, Palazzo Ducale (26 marzo - 29 ottobre, Venezia), Milano, Marsilio Editore, 2022

A. Kiefer, Anselm Kiefer, Torino, Rosenberg & Sellier, 2022

A. Kiefer, L’arte sopravviverà alle sue rovine, Milano, Feltrinelli, 2008,

Sitografia

Sito Collezione Casamonti https://collezionerobertocasamonti.com

Sito Collezione Maremoti https://www.collezionemaramotti.org

Sito Galleria Gagosian https://gagosian.com

Sito Pirelli Hangar Bicocca https://pirellihangarbicocca.org

Sito Tate https://www.tate.org.uk/