IL MUSEO DELLA CERAMICA TAFURI DI SALERNO

A cura di Rossella Di Lascio

Introduzione e storia della nascita del Museo Tafuri

“Abbiamo ultimamente visto nascere dai meandri di un sottosuolo misterioso una singolarissima versione di museo. Il fondatore, grande esperto di ceramiche, porcellane e archeologia salernitana, Alfonso Tafuri, ha scelto una complessa rete di terranei di sua proprietà per le sue estrosissime collezioni di oggetti artigianali: oggetti della specie più varia che rappresentano una testimonianza tra le più vivide della ceramica meridionale… È stata scelta una graziosa piazzetta, la Cassavecchia, che rappresenta un ingresso aperto e luogo di incontro per questo singolarissimo Museo…”. Così scriveva Elena Croce, in occasione dell’apertura del Museo della Ceramica “Alfonso Tafuri”, avvenuta il 26 settembre 1987.

Il Museo in questione ha sede in un antico palazzo del Settecento nel centro storico di Salerno, palazzo Mancuso, presso Largo Cassavecchia, poco distante dal Duomo, e si deve all'appassionato lavoro di Alfonso Tafuri, appassionato cultore della storia salernitana, che ha dedicato parte della sua vita, dal 1970 al 1980, al recupero del centro storico di Salerno attraverso il restauro di molti locali terranei, in cui sono stati scoperti spazi ed architetture fino ad allora ignorati e che hanno restituito una varietà di arredi e di oggetti ceramici.

Il Museo “Tafuri” è un luogo espositivo piuttosto originale, in quanto costituito da pezzi disomogenei ritrovati a più riprese nel pieno centro storico, in un’area nella quale non erano e, ormai, non sono più possibili scavi sistematici. Infatti i pezzi esposti provengono dai lavori di scavo eseguiti per il restauro o la risistemazione di edifici pubblici e privati, dai lavori stradali, dalle donazioni di alcune famiglie salernitane e, perfino, dai rifiuti o dal materiale di risulta dei cantieri edili.

Questi ultimi sono stati raccolti dallo stesso Alfonso Tafuri, che si aggirava per le strade e per i vicoli della Salerno vecchia alla loro ricerca, dalle prime luci dell’alba alla sera, e che definiva sé stesso, ironicamente, uno “spazzino” o un “rigattiere”, che rubava il mestiere agli altri.

Si tratta, perciò, di una collezione popolare, semplice, più vicina ai gusti e alle abitudini delle persone della strada, dei vicoli, delle case che a quelle di una società idealizzata, dipinta, teorizzata.

Simona Tafuri, nipote di don Alfonso, ne prosegue oggi il lavoro, custodendo questo piccolo scrigno d’arte che apre solitamente su richiesta o in occasione di eventi, in cui le spiegazioni tecniche si fondono ad aneddoti, ai ricordi, alla storia che ogni pezzo, ogni crepa racconta.

Scendendo gli scalini, si accede poi alla parte più intima e segreta del museo, dove ancora sono presenti lo studiolo di Don Alfonso, la sua cantina, i suoi vini.

Il Museo Tafuri. Le tre sezioni della collezione

Il percorso museale si fonda su una classificazione tipologica e cronologica delle ceramiche.

Una prima ampia sezione riguarda gli oggetti d’uso quotidiano (piatti, boccali, giare, zuppiere, lucerne ad olio, orinali), prevalentemente in maiolica bianca o in stile compendiarlo. I pezzi più antichi, risalenti anche al XVI e al XVII sec., sono materiali di scavo ritrovati nel centro storico di Salerno (Via Cassavecchia, Via Procida, Via Duomo, Largo Montone, Rione Fornelle), a cui si affiancano esemplari di vasellame vietrese del XIX sec. provenienti, in gran parte, da famiglie che annoverano antenati ceramisti o commercianti. Essi permettono di integrare e approfondire l’analisi e lo studio dei caratteri formali e decorativi della ceramica vietrese, cercando di fornirne un quadro il più possibile completo e dettagliato.

Il punto di forza della collezione del Museo Tafuri è la seconda sezione, dedicata alle “riggiole” smaltate, importante sia per la quantità che per la varietà dei pezzi esposti. Risalenti al Settecento napoletano e all’Ottocento vietrese, giungono in gran parte da pavimenti e rivestimenti di chiese, conventi e case del centro storico salernitano, di estrema importanza per la conoscenza delle mattonelle da rivestimento prodotte e vendute per uso civile oltre che religioso. Nel corso del XIX sec. la riggiola vietrese ha una diffusione tale da giungere ad una condizione di specializzazione settoriale molto vicina a quella della Napoli settecentesca, diventando sempre più competitiva nei confronti di quest’ultima e coprendo la quasi totalità della committenza salernitana. Le stesse fabbriche vietresi arrivano ad occupare una posizione di primo piano, fino a sostituire quelle napoletane. Vi sono due tipologie di riggiole, ossia le mattonelle di uso corrente, definite comunemente da cucina, e le mattonelle di pregio per abitazioni ed edifici civili e religiosi.

Le riggiole da cucina, generalmente, non recano impresso alcun marchio, poiché la fabbrica produttrice non riteneva necessario qualificarsi in questi lavori di relativo impegno, con i quali non era offerta alcuna possibilità di evidenziare dati artistici originali. La decorazione, geometrica, astratta o floreale, è estremamente semplice e schematica dato il suo carattere di prodotto di massa, mentre i colori comunemente adoperati sono il verde ed il blu.

Le riggiole pregiate invece sono così definite sia per la decorazione complessa e varia, sia per l’impressione del marchio di proprietà. I nomi che compaiono ripetutamente sono G. Tajani, A. Tajani, Ant. Punzi e Luigi Sperandeo, per la seconda metà dell’Ottocento; V. Pinto, C. Cioffi, L. Amabile, per gli inizi del XX sec. I soggetti ornamentali adottati sono quattro: geometrico, naturalistico, misto (ossia geometrico e naturalistico insieme) e astratto.

La terza sezione è costituita da targhe votive e piastrelle devozionali, per lo più in ceramica vietrese, databili tra il XIX e il XX sec., raffiguranti Santi il cui culto è profondamente radicato in ambito popolare, come Sant’Antonio Abate, San Francesco da Paola, San Vincenzo Ferreri, San Michele Arcangelo e, naturalmente, la Vergine Maria. Esse consentono ai fedeli di stabilire con i Santi un rapporto esclusivo, trasformandoli da soggetti di venerazione collettiva a soggetti di culto privato.

Nel Museo Tafuri è presente anche una sezione riservata al “Periodo Tedesco”, alle opere (mattonelle, pannelli murali, piatti decorativi, vasellame) di artisti come Richard Dölker ed Irene Kowaliska, e di ceramisti locali, quali Guido Gambone e Giovannino Carrano, in cui sono affrontati spesso temi tratti dalla tradizione classica (mitologia e favole di Esopo), e a cui è riconosciuto non solo un valore artistico, ma soprattutto un valore storico - sociale, perché rivelano la loro fruizione anche presso le famiglie meno abbienti, piccolo borghesi, da cui provengono in gran parte. Cade, così, il pregiudizio secondo cui la produzione degli artisti stranieri sarebbe un fenomeno colto, mal recepito localmente, per questo tenuto a distanza dalla ceramica tradizionale vietrese.

Il reperto più antico della collezione è un frammento di ciotola di ceramica “spiral ware”, esposto in una vetrina del piano inferiore. La produzione di questa tipologia di ceramica comincia intorno alla metà del XII sec., per poi affermarsi pienamente nel XIII sec., e si diffonde lungo il litorale tirrenico dell’Italia meridionale (Lazio, Campania, Sicilia), ma anche a Cartagine, nell’isola di Malta e in Israele.

A questa categoria appartengono coppe e bacini, probabili forniture militari e navali, essendo state ritrovate in notevoli quantità in Sicilia, nell’antico arsenale della Kalsa, quartiere storico di Palermo. Tale ipotesi è avvalorata anche dalla semplicità del motivo decorativo, che può essere eseguito velocemente. La decorazione della ceramica “spiral ware” consiste, solitamente, in quattro spirali, esclusivamente in verde ramina e bruno manganese, che si incontrano al centro delle coppe secondo numerose varianti: uno dei motivi ricorrenti è costituito da due coppie di spirali che si incrociano su tutta la superficie della coppa, disponendosi secondo uno schema radiale.

Un altro piccolo gruppo di spiral ware, 98 reperti, tutti frammentari riconducibili soltanto a forme aperte, proviene dal Castello Arechi di Salerno. Stando ai risultati delle analisi chimiche ed allo studio dei minerali effettuato su alcuni campioni, le ceramiche decorate a spirale del Castello sono state prodotte a Salerno o nell’area salernitana.

Bibliografia

Capriglione J., I musei della provincia di Salerno, Plectica Editrice s.a.s, Cava dei Tirreni 2002.

Iannelli M. T., La produzione ceramica vietrese nella seconda metà dell'800, Edizione Alfonso Tafuri, Salerno 1987.

Pasca M., Collezione di Ceramiche "Alfonso Tafuri", in Maria Pasca (a cura di), Il centro storico di Salerno. Chiese, Conventi, Palazzi, Musei e Fontane pubbliche, Betagamma editrice, Viterbo 2000.

Pastore I., Ceramica Spiral Ware, in Ada De Crescenzo, Irma Pastore, Diletta Romei (a cura di), Ceramiche invetriate e smaltate del Castello di Salerno dal XII al XIV sec., Electa Napoli, 1992.

Pellecchia C., Quel signore di Largo Cassavecchia, in Mensile del Centro Storico “Largo Campo”, anno 2˚, n. 2, febbraio 1996, Arti Grafiche Sud, Salerno.

Sitografia

www.cronachesalerno.it

Amoruso M., Un tesoro quasi segreto di Salerno: il Museo della Ceramica di Alfonso Tafuri

IL MUSEO DELLA CERAMICA A RAITO

A cura di Rossella Di Lascio

Introduzione

La cittadina di Vietri sul Mare (SA), primo paese della Costiera Amalfitana, vanta un’antica e fiorente tradizione ceramica, ancora oggi uno dei cardini dell’economia locale. Il rapporto quasi “simbiotico” tra Vietri e la ceramica è visibile ovunque: all’interno (pavimenti e suppellettili) e all’esterno (mattonelle votive) degli edifici del centro storico, nelle numerose botteghe che perpetuano una tradizione artigianale così dinamica e vitale; nella splendida cupola maiolicata della chiesa principale di Raito, dedicata a San Giovanni Battista, di impianto seicentesco, che sorge nel punto più alto del centro cittadino; nella celebre e grandiosa Fabbrica di Ceramiche di Vincenzo Solimene, progettata e realizzata nel 1954 dall’architetto torinese Paolo Soleri e situata all’ingresso della città, che colpisce per il suo impianto originale e la sua vistosità cromatica, dovuti ai suoi tubuli cilindrici in cotto, di colore rosso mattone e verde.

In definitiva, la storia, le tradizioni, le abitudini, la vita quotidiana dei vietresi si possono “leggere” attraverso la ceramica, a cui è dedicato il Museo della ceramica, o Museo Provinciale della Ceramica, a Raito di Vietri sul Mare.

Il museo della ceramica a Raito di Vietri

Nel 1970 Raffaele Guariglia, ambasciatore d’Italia, cavaliere dell’Ordine di Malta e Ministro degli Esteri del governo Badoglio, dona all’Amministrazione Provinciale di Salerno la sua villa estiva a Raito di Vietri sul Mare. Il complesso è costituito da una grande villa a due piani, più un pianterreno e ampie soffitte praticabili per un totale di trentasei vani, con annessa un’antica cappella dedicata a San Vito, riaperta al pubblico nel 1931 per volontà del proprietario, all’interno della quale è custodito un grande presepe artistico del Settecento, di tradizione napoletana. Contiene una ricca biblioteca composta da circa quattromila volumi inerenti il settore storico-diplomatico ma anche le scienze politiche ed economiche, oltre che collezioni di oltre cento fra dipinti, acquerelli, stampe, disegni, ceramiche, porcellane ed argenterie preziose. Si aggiungono un vasto parco che, a sua volta, comprende giardini e terreni agricoli, e la Torretta Belvedere, destinata, su indicazione dell’allora direttore dei Musei Provinciali del Salernitano, Venturino Panebianco, ad ospitare il primo nucleo di un Museo della Ceramica.

La nascita del Museo della ceramica vietrese è stata possibile grazie alla collaborazione di gruppi di appassionati locali e di sensibili privati e collezionisti che, con cospicue donazioni di pezzi ceramici, hanno integrato le collezioni provenienti dai Musei Provinciali e dalla stessa Villa Guariglia. Esaminando la produzione degli ultimi quattro secoli, il Museo fornisce un’idea più esauriente della plurisecolare tradizione ceramica vietrese che, da tempi lontani fino ai giorni nostri, continua vitale ed ininterrotta. Il suo aspetto attuale è il risultato degli ultimi interventi compiuti negli anni ‘30 del Novecento: nel 1936, infatti, Raffaele Guariglia sposa in seconde nozze la spagnola Paz Mazzorra y Romero e, in suo onore, commissiona al geometra Napoleone Marano di Napoli il progetto di ristrutturazione della Torretta Belvedere e la realizzazione del viale d’accesso. Ciò spiega le merlature di coronamento di tipo aragonese e la finestra catalana che attualmente caratterizzano l’edificio.

Il primo nucleo espositivo del Museo è stato inaugurato il 9 maggio del 1981.

Il museo della ceramica di Raito: il percorso museale

Il percorso museale si articola secondo un criterio tematico - cronologico, suddividendosi in tre principali settori:

1) il primo comprende oggetti legati ad esigenze spirituali, come targhe, pannelli votivi ed acquasantiere domestiche, testimonianze di una produzione di carattere religioso e devozionale;

2) il secondo accoglie oggetti legati ad esigenze materiali, d’uso quotidiano, come vasi per olio detti “ogliaruli”, bottiglie, vasi per acqua, brocche, piatti, zuppiere, lumi ad olio, vasetti portafiori, etc., databili tra la fine del Seicento e gli inizi del Novecento;

3) il terzo è dedicato al “Periodo Tedesco”.

L’itinerario della visita è arricchito da riproduzioni fotografiche, bozzetti delle opere e da foto d’epoca degli artisti del Novecento al lavoro presso le fabbriche locali di ceramica I.C.S., Pinto, Cioffi. Nella sala intitolata a Venturino Panebianco è ospitata una piccola biblioteca fornita di testi relativi alla ceramica in generale e a quella di Vietri in particolare, mentre all’interno della Villa è presente un Auditorium che proietta video riguardanti il “periodo tedesco”.

Il Museo diventa, così, un luogo di conoscenza, di riflessione e di approfondimento della materia ceramica, capace di venire incontro alle esigenze, agli interessi, ai gusti di un pubblico variegato e di consentirgli un approccio più consapevole alla ceramica.

Il primo settore

Il primo settore è dedicato ad acquasantiere, targhe e pannelli devozionali, interessanti esempi di religiosità popolare e punto di riferimento indispensabile per i credenti. Sono espressione di “un’emotività collettiva”, di una “preghiera visibile”, un mezzo per instaurare con il sacro un rapporto più intimo ed esclusivo. Attraverso targhe votive e pannelli devozionali si invoca la protezione su case, rioni, strade, incroci, contro le avversità naturali ed i pericoli sociali; sui viandanti, ai quali indicano la giusta direzione; costituiscono una sorta di ex voto, ai quali si manifesta la propria riconoscenza per una grazia ricevuta. Le targhe votive non provengono solo da Vietri ma anche dalle frazioni vicine, come Marina di Vietri, Molina, Dragonea, Benincasa, Raito, la cui esposizione è integrata dalla documentazione fotografica di quelle che non possono essere rimosse dai loro luoghi originari, in quanto murate lungo le pareti esterne delle abitazioni o disseminate per le strade. Ciò rappresenta per il visitatore uno stimolante invito a passeggiare alla scoperta delle stradine, dei vicoli di Vietri. I caratteri peculiari di targhe e pannelli devozionali sono la gamma cromatica variopinta, la figurazione prevalentemente frontale, l’assenza della terza dimensione e l’angolosità dei tratti. Tra i Santi maggiormente ritratti spiccano due figure: San Giovanni Battista, patrono di Vietri, considerato dalla Chiesa precursore di Cristo, e Sant’Antonio Abate che, secondo l’iconografia tradizionale, è sempre accompagnato da un maiale e da una fiamma[1].

Le acquasantiere nascono come elemento devozionale proprio delle classi rurali, destinate ad essere appese al muro accanto alla testata del letto, come dimostrano i fori tutt’ora presenti sugli esemplari custoditi nel Museo. Con il tempo il loro utilizzo si è esteso anche alle classi più agiate, che hanno preferito modelli più complessi ed elaborati, per cui i ceramisti hanno rielaborato i modelli usati dagli architetti napoletani di età manieristica e barocca per la costruzione delle fontane. Ciò spiega le ricche cornici che la maggior parte di esse presenta, con capitelli decorati che sorreggono archi o architravi, colonne (spesso tortili), motivi floreali, palmette, conchiglie, putti reggenti drappeggi o baldacchini, etc.

Il secondo settore

Il secondo settore riguarda la ceramica popolare di uso comune, soprattutto dell’Ottocento, prodotta principalmente per la tavola. Questi oggetti, nonostante il prevalente scopo pratico (le forme variano, infatti, a seconda della funzione), non trascurano l’aspetto estetico, come si evince dalla vivace ed esuberante gamma cromatica ripresa dalla tavolozza classica dei “faenzari” (produttori di ceramiche) vietresi incentrata prevalentemente sulle tonalità del giallo, blu, arancio, rosso, verde ramina e manganese, e dalla maestria ed inventiva dei ceramisti che campiscono le superfici con le più svariate decorazioni: fiori, uccelli, pesci, vedute di paesi, scene campestri o di pesca, velieri, motivi geometrici o stilizzati, etc.

Tali caratteristiche si ritrovano, ad esempio, nell’ “ogliarulo”, il vaso monoansato per l’olio, una delle tipologie più diffuse. Esso possiede il caratteristico bordo “a piattino” con il beccuccio singolo o doppio, per facilitare il versamento dell’olio e ridurne la dispersione, ai cui lati sono collocati i motivi ricorrenti di due occhi, talvolta semplificati con veloci pennellate. Questo motivo antropomorfo, tutt’ora presente nella produzione ceramica delle regioni meridionali, potrebbe avere un significato apotropaico, cioè quello di evitare lo spreco, la perdita di liquidi considerati preziosi come l’olio, presagio di cattiva sorte. La gamma cromatica è basata prevalentemente sull’uso del blu, del rosso e del verde ramina e si attinge ad un repertorio floreale, prediligendo rose orientali o piccole roselline.

Altrettanto interessanti sono i cosiddetti “caponcielli”, grandi piatti dal diametro compreso tra i 40 - 43 cm., usati come piatti da portata unici, legati all’abitudine dei ceti più poveri di attingere il cibo comunitariamente oppure per essiccare al sole gli ortaggi destinati alla conserva invernale. Quando il diametro supera i 44 - 45 cm. il piatto è chiamato “realcapone”, la cui superficie più ampia consente una maggiore varietà di motivi iconografici, sia profani che religiosi. Il soggetto centrale attinge, principalmente, dal mondo naturale: uccelli, pesci, galli, frutta, fiori (in rari casi, anche scene bucoliche o figure femminili), mentre le fasce di margine presentano motivi geometrici o astratti.

Una sezione a parte è dedicata alle “riggiole”, tipiche dell’Italia meridionale ed insulare, a cui è stato dedicato uno spazio specifico dal 6 luglio del 2001 all’interno di Villa Guariglia. Così definite nel gergo dialettale, sono mattonelle in cotto dipinte a mano che si contraddistinguono per ricchezza decorativa e vivacità cromatica, adatte, per la loro resistenza, a rivestimenti parietali e pavimentali. Nel caso delle fabbriche vietresi la riggiola ha una forma quadrata, i cui lati misurano 19 cm., diversamente dalle altre fabbriche, anche regionali, dove ha un lato di 20 cm. Databili tra la fine del Settecento e gli inizi del Novecento, provengono da donazioni e da resti pavimentali di chiese dei dintorni. Agli impianti decorativi pavimentali a tema unico delle ampie composizioni settecentesche, si sostituisce, nell’Ottocento, la decorazione della singola mattonella, in cui un soggetto ricorrente è il rosone centrale, ma sono presenti anche motivi geometrici radiali o stellari, di derivazione orientale, come la caratteristica stella a otto punte, oppure arabeschi, derivanti dalla tipologia decorativa napoletana.

Le riggiole campane attingono anche dall'antichità greco - romana, nota attraverso i reperti degli scavi di Pompei, che rivive nei motivi a nastro circolare e ricorrente, a meandro, “ad onde correnti”, a scacchiera, etc.

In quelle risalenti agli ‘30 e ‘40 del Novecento riprese, principalmente, dal pavimento del Palazzo della Provincia di Salerno, prevalgono motivi floreali ed animali, questi ultimi dedicati a scene marine popolate da pesci, granchi, lumache, meduse, etc.

La gamma cromatica delle riggiole è vastissima e gioca su due o tre colori su fondo bianco o su ricche policromie. Questi pezzi presentano anche un certo interesse storico, in quanto recano il marchio di antiche e spesso scomparse aziende, i cui nomi più ricorrenti sono Cioffi, Cossa, Del Vecchio, Pinto, Punzo, Solimene, i fratelli Tajani, etc. Se, inizialmente, il Museo ospitava solo una trentina di riggiole vietresi e napoletane, oggi questo settore annovera oltre trecento esemplari, grazie a numerose donazioni italiane ed estere e a recuperi vari. Alcuni esemplari arrivano dal Portogallo e dalla Tunisia, donati da artisti quali il portoghese Manuel Cargaleiro e il tunisino Khaled Ben Slimane, entrambi nel 2002.

L’8 marzo del 1999, al pianoterra della Villa, in uno spazio originariamente usato come cantina e garage, è stata inaugurata una seconda sezione museale, che ospita le collezioni private acquisite dal Settore Beni Culturali della Provincia di Salerno, ossia le collezioni Di Marino, Camponi e Dölker. La loro acquisizione rappresenta una tappa fondamentale del programma di ricerca e di recupero della ceramica vietrese nel mondo (pezzi provenienti da Italia, Londra, Parigi, New York, Belgio, Uruguay, Argentina) e costituisce un’azione di potenziamento del Museo stesso, grazie all’introduzione di opere di alto valore storico ed artistico sempre più difficili da reperire sul mercato dei collezionisti, delle aste o presso gli antiquari ceramici. Si comprende, dunque, che lo scopo è fare di questo Museo un polo di riferimento per il Sud, un centro di studio e di conoscenza della ceramica del Meridione.

Il terzo settore: il periodo tedesco

Al cosiddetto “Periodo Tedesco” è dedicata la sezione più ampia e di maggiore interesse del Museo, che fornisce nuovi stimoli alla ceramica vietrese. Agli inizi del Novecento la produzione ceramica vietrese attraversa un periodo di stasi creativa e produttiva, ancorata a vecchi modelli ottocenteschi, a forme e a decori ripetitivi e sterili, che non comunicano più nulla, incapace di rinnovarsi. Datato tra il 1920 e il 1947, tale periodo è così chiamato per la presenza, nelle fabbriche di ceramica e nei laboratori artigianali, di artisti stranieri provenienti dal Nord Europa, soprattutto dalla Germania, i quali giungono in Italia alla ricerca non tanto della tradizione artistica italiana più alta, come quella rinascimentale, ma per approfondire la conoscenza delle tradizioni popolare e figurativa altomedievale. Quest’ultima, definita “primitiva”, viene guardata con rinnovato interesse all’inizio del XX sec. in area germanica, in quanto riabilitata dalla “Scuola di Vienna”. Il riferimento culturale del periodo tedesco è la stagione espressionista, un espressionismo che però, migrando al Sud, perde la sua carica drammatica, il senso di angoscia, di disperazione esistenziale, per incontrare e dialogare con la cultura locale. Si tratta di un linguaggio essenziale, estremamente semplificato e di comunicazione immediata, fondato sul prevalere della linea e su una gamma cromatica squillante (bruno manganese, blu oltremare, verde ramina, giallo solare) che evidenzia e costruisce le cose, i volumi, e di forte impatto visivo. Il rapporto tra i tedeschi e i vietresi ha portato, perciò, alla nascita di una lingua nuova, mista, un vietrese - tedesco, definito “tedeschiese”.

Le tecniche e le forme usate dagli artisti tedeschi sono ancora quelle locali, a cambiare sono i motivi decorativi ed iconografici che ciascuno di loro adatta alla propria sensibilità ed alle proprie capacità, stimolati dalla bellezza e dalle novità dell’ambiente con cui entrano in contatto.

Ai tradizionali motivi decorativi vietresi in voga fino agli inizi degli anni ‘20, quali fiori, frutta e Santi, si sostituiscono le scene di vita quotidiana del Meridione e le sue tradizioni, nuove ed affascinanti agli occhi degli stranieri, come ricorda Irene Kowaliska: “Le tecniche usate dagli stranieri erano quelle locali, tradizionali… Abbiamo invece rinnovato le decorazioni. Ai bordi tradizionali, agli ornamenti, ai fiori, ai frutti, abbiamo aggiunto le scene della vita primitiva del meridione che ci circondava e che era nuova per i nostri occhi. Abbiamo dipinto le barche, i pescatori, i pesci, i venditori con il cesto sulla testa, le donne con le brocche e con il bambino al petto, gli innamorati, le Marinelle, le feste con le processioni, i musicanti, il mare, la luna ed il sole e tanti asinelli! …”

Il loro merito è stato quello di aver riscoperto e portato sulla ceramica un repertorio umano e naturale che l’abitudine, la consuetudine della visione, impediva ormai di cogliere e di assaporare.

Richard Dölker e Irene Kowaliska sono due tra i maggiori esponenti del periodo tedesco.

Richard Dölker (Schomberg 1896 - Turingia, Germania dell'Est 1955) giunge a Vietri nel 1923 e vi trascorre otto anni, dando vita ad uno dei momenti più alti della storia della ceramica italiana, in cui mescola tradizione mediterranea e cultura mitteleuropea. Dölker è affascinato dal mondo e dalla cultura mediterranea, dalla luminosità dei suoi colori e dall’essenzialità delle sue rappresentazioni, come dimostrano i suoi viaggi nel Sud Italia (Sicilia, Sardegna) e nell’Africa del Nord. Il suo linguaggio è fondato sull’essenzialità e sull’estrema semplificazione delle forme, sulle immagini sobrie e spigolose, su una narrazione immediata degli eventi, senza alcun indugio descrittivo, e su di un segno nitido, incisivo, di tipo xilografico, che evidenzia i tratti fisionomici, le vesti, i volumi. Guarda con interesse sia alla figurazione altomedievale, attingendo i suoi soggetti di animali dai bestiari medievali o dai graffiti arcaici e riprendendo lo sviluppo verticale della narrazione dai bassorilievi romanici, sia all’arte paleocristiana, per ciò che riguarda le storie della Bibbia. In queste ultime, spesso il fondo è nero, per mettere in risalto la drammaticità delle scene raffigurate e, per contrasto, la vivacità dei colori impiegati.

Dölker è noto per aver creato, nel 1922, la caratteristica figura dell’asinello, piuttosto buffa, con le orecchie lunghissime e le zampe storte. L'asinello, caro all’iconografia cristiana, è figura ricorrente nell’arte tedesca che, sin dal Medioevo, lo ha idealizzato in sculture assai belle, a grandezza naturale. La predilezione dell’artista per questa figura appartiene ad un bagaglio di tradizioni sacra e popolare germanica, ma è anche un richiamo al Meridione mediterraneo. L’asinello è entrato a fa parte dell’immaginario collettivo di Vietri, tanto da diventare il simbolo della città e della sua ceramica.

Irene Kowaliska (Varsavia 1905 - Roma 1991), dopo essersi diplomata alla “Scuola di Arti Applicate” di Vienna, giunge a Vietri nel 1931. Nella sua produzione cessa “l’horror vacui”, quell’ossessione figurativa dei tedeschi che tendono a campire tutto lo spazio dell’oggetto, secondo i modelli altomedievali di riferimento. La Kowaliska, invece, “lavora per sottrazione, sul minimo assoluto, inaugura una sorta di linea anoressica in ceramica”. Le sue sono immagini isolate, eseguite con un tenero grafismo, dalle linee ampie e morbide, come in un disegno dell’infanzia, e collocate in uno spazio vuoto (o al massimo punteggiato da segni astrali e fiori), che rinviano al mondo fiabesco ed incantato della tradizione dell’est europeo, evocando una dimensione sospesa tra realtà e sogno. Sono esili silhouettes che si contraddistinguono per la loro fissità statica, l’arcaica compostezza, i gioiosi decori delle vesti e l’impiego di colori dalle tonalità delicate. Nell’agosto del 1932 l’artista compie un viaggio in Sardegna che la segna profondamente: all’epoca, la Sardegna era quasi un paese fuori dall'Italia, dal mondo, si entrava in contatto con una realtà completamente diversa dal proprio modo di vivere, fortemente legata alle proprie tradizioni arcaiche. Tracce di questo viaggio sono ravvisabili nel motivo ricorrente del copricapo, del velo in testa portato dalle donne, tipico della sua produzione, e nel motivo dell’asinello, ripreso proprio dal paesaggio sardo. I volti dei suoi personaggi, dai grandi ed espressivi occhi neri, suscitano serenità e tenerezza, mentre l’inserimento di parole come marina, amore, fortuna, o di nomi di persona ripresi dal popolo, quali Maria, Pietro, Anna, Rosa, Carmine, aumenta l’effetto colloquiale dell’opera.

Le parole diventano parte integrante della figurazione, conferendole un carattere ancora più intimo, familiare, privo di quell’accento duro, incisivo, proprio di Dölker.

In definitiva, i pezzi ceramici conservati nel Museo hanno il compito di assicurare la loro conoscenza alle nuove generazioni, che sia si espressione di una creatività contemporanea, ma che muova i suoi presupposti dalla storia, con cui instaura un rapporto dialettico. Ciò significa che la tradizione può arricchire il presente soltanto se dialoga con esso, se si cala e si confronta con la vita attuale, senza chiudersi in sé stesso, riducendosi a memoria nostalgica o a puro ripiegamento archeologico.

[1] La presenza del maiale rimanda ad un privilegio concesso nel 1095 all’Ordine dei monaci antoniani di allevare questo animale, in quanto il suo lardo veniva impiegato come medicina per curare l’herpes zoster, volgarmente detto “fuoco di Sant’Antonio”. Il fuoco, invece, ricorda le numerose guarigioni miracolose ottenute per intercessione del Santo durante un’epidemia che infestava la Francia, nel periodo della traslazione delle sue reliquie da Costantinopoli in Europa. A Vietri, il fuoco assume anche un altro significato, strettamente legato alla ceramica: la figura di Sant’Antonio Abate rinvia all’attività di lavorazione dell’argilla, essendo il protettore dei ceramisti, il “padrone del fuoco”, il benevolo custode del forno dove cuociono le terrecotte.

Bibliografia

Alamaro E., Ceramiche paesane vietresi, De Luca Editore, Salerno 2008.

Bignardi M. (a cura di), La Ceramica di Vietri sul Mare. Figure di una storia sospesa sul Mediterraneo, Edizioni Menabò, Salerno 2003.

Bignardi M. (a cura di), Viaggio attraverso la ceramica. V Premio Nazionale Vietri sul Mare. Palazzo della Guardia, 3 - 25 ottobre 1998, Tipolitografia Incisivo, Salerno 1998.

Capone P., La ceramica vietrese. Un primo rapporto sull'Ottocento, Arti grafiche, Salerno 1983.

Carlomagno P. (a cura di), Vietri sul Mare. Guida turistica, Edizioni dell’Ippogrifo, Cava dei Tirreni 2006.

Caserta C., Il Novecento della ceramica a Vietri sul Mare, Elea Press, Salerno 1994.

Croce E., Per un Museo a Villa Guariglia, in Incontro con la ceramica di Vietri. Segni e forme di un lavoro antico per una continuità nel nostro artigianato, Magazzino Cooperativa Editrice, Salerno 1977.

D’Episcopo F., Masullo T., Vietri sul Mare. Natura, Storia, Leggenda, Arte, Letteratura, Cooperativa Cronos Raito, 1996.

Donatone G., La ceramica di Vietri sul Mare. Dalle origini all'Ottocento, CO. BE. CAM., Napoli 1991.

Kowaliska I., In un paese del golfo lunato, in “Il periodo tedesco” nella ceramica di Vietri. Testimonianze, Magazzino cooperativa ed., Salerno 1977.

Provincia di Salerno. Assessorato Beni Culturali (a cura di), Il Museo della ceramica vietrese nella Torretta di Villa Guariglia in Raito di Vietri sul Mare, Mutalipassi, Salerno 1981.

Romito M., Per il recupero di un patrimonio minore. Un itinerario nella devozionalità popolare del Salernitano, Arti Grafiche Sud, Salerno 2006.

Romito M., Smalti e Colori del Mediterraneo, Arti Grafiche Sud, Salerno 2003.

Romito M., I Musei Provinciali del Salernitano e il Club Inner Wheel di Salerno: una intesa decennale, Arti Grafiche Sud, Salerno 2000.

Romito M. (a cura di), La ceramica vietrese nel “Periodo Tedesco” - Atti del Seminario Internazionale (Raito di Vietri sul Mare, Villa Guariglia, 24 - 26 novembre 1996), Centro Studi Salernitani "Raffaele Guariglia", Salerno 1999.

Romito M., La Collezione Camponi, Incisivo stampa, Salerno 1999.

Romito M. (a cura di), Il Museo della Ceramica. Raito di Vietri sul Mare, Edizioni 10/17, Salerno 1994.

Viscusi P., Lo Stile Vietri tra Dölker e Gambone. Cronaca e storia della ceramica vietrese nel contesto nazionale e internazionale, Edizioni "Il Sapere", Salerno 1996

LA CHIESA DEI MORTICELLI A SALERNO

A cura di Rossella Di Lascio

Introduzione e storia della nascita della chiesa dei Morticelli

Passeggiando nel centro storico di Salerno, in Largo Plebiscito e nei pressi del Museo Diocesano, è possibile imbattersi in un particolare edificio, purtroppo quasi sempre chiuso e dall'aspetto poco curato, che, tuttavia, ad un sguardo più attento, è certamente capace di suscitare curiosità, interesse e forse anche un po' di timore iniziale per la presenza di due scheletri con le falci posti ai lati del portale centrale d’ingresso e per il soprannome con cui lo stesso edificio è noto ai salernitani, ossia chiesa dei Morticelli.

Si tratta della chiesa di San Sebastiano del Monte dei Morti, in origine dedicata ai Santi Martiri Sebastiano, Cosma e Damiano, che sorge a ridosso delle antiche mura orientali della città, nei pressi dell’antica Porta Rotese, abbattuta nell’800, e le cui prime testimonianze sembrerebbero risalire al 994, in base ad un documento del Codice Diplomatico Cavese.

Tuttavia le prime notizie certe si hanno dal 1530, anno in cui la chiesa viene edificata o ristrutturata ad opera dell’architetto salernitano Antonio da Ogliara, come ex-voto della cittadinanza scampata alla peste che negli anni precedenti aveva decimato la popolazione salernitana. Secondo la leggenda, nel Seicento, sotto la chiesa furono seppelliti i cadaveri dei salernitani colpiti dalla peste, da cui il soprannome attribuitole, “Morticelli”.

Molto interessante è il suo impianto architettonico, di tipo tardo - rinascimentale, e la pianta ottagonale, caratteristica comune ad altre tre chiese presenti sempre nel centro storico salernitano, ovvero la chiesa di Sant’Anna al Porto, nei pressi del Teatro “Giuseppe Verdi”, la cappella di San Filippo Neri, presso l’ex convento dei Cappuccini, e la chiesa di S. Salvatore de Fondaco, sita lungo via Mercanti.

Monsignor Arturo Carucci, appassionato studioso della storia salernitana, ha elaborato un'ipotesi secondo cui la chiesa avrebbe le fattezze di un battistero paleocristiano tipico del IV - V sec. d.C., sia per la sua pianta ottagona, in quanto l’otto, nella simbologia cristiana, rinvia al tema della resurrezione, sia per la presenza di un vano sottostante il pavimento della chiesa, profondo circa due metri, al quale si accede tramite una scala con sette gradini, che doveva essere destinato al battesimo dei neofiti, poi adibito a luogo di sepoltura.

Nel 1615 la chiesa diventa sede dalla Confraternita del Monte dei Morti, legata alla devozione per le anime del purgatorio e, dunque, luogo deputato allo svolgimento delle messe in suffragio dei defunti, subendo, peraltro, nello stesso periodo, numerose modifiche.

La chiesa dei Morticelli: descrizione degli esterni

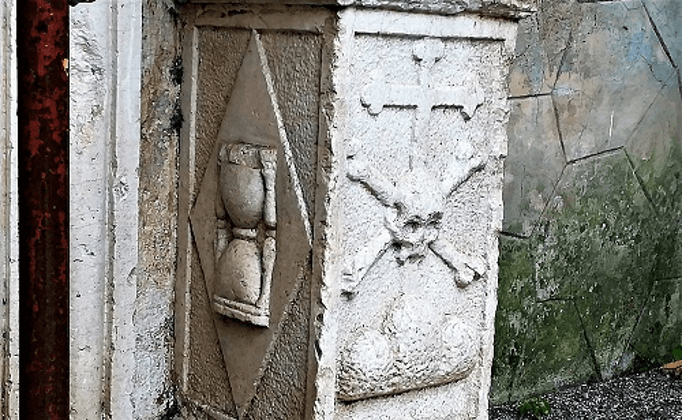

Di originario resta l’impianto ottagonale della chiesa e la semplice cornice modanata cinquecentesca che inquadra il portale d’ingresso.

Quest’ultimo è stato arricchito dalle colonne laterali scanalate con i capitelli corinzi sormontate da un timpano curvilineo spezzato, caratteristica di molte chiese partenopee del XVII secolo.

Le colonne, a loro volta, sono affiancate da bassorilievi marmorei raffiguranti scheletri con la falce, mentre i loro basamenti ritraggono teschi e clessidre che rimandano ad una profonda riflessione sul tema del tempo, della morte e della caducità della vita, una sorta di monito richiamato anche negli stucchi delle pareti interne con la raffigurazione di teschi.

La chiesa dei Morticelli: descrizione degli interni

Se l’esterno si contraddistingue, sostanzialmente, per l’equilibro e la linearità delle sue forme, gli interni dovevano costituire una piacevole sorpresa.

Nonostante siano stati privati delle pale d’altare e di tele del ‘600 che impreziosivano gli ambienti (di cui restano tracce nelle schede di catalogazione della Soprintendenza), colpiscono la bellezza delle finiture, la policromia dei marmi del pavimento e degli altari e la ricchezza delle numerose decorazioni in stucco bianche e dorate. Il pavimento, risalente al XVII secolo e lungo il quale si distribuiscono una serie di lapidi commemorative, è composto da marmi e maioliche che ripetono lo schema geometrico della cupola a ombrello, a otto spicchi, sormontata da una lanterna.

Esso presenta, infatti, la divisione in otto spicchi raccordati in una rosa centrale posta in asse alla lanterna. La rosa è a sua volta circondata da un anello di marmo bianco lungo il quale si distribuiscono elementi decorativi romboidali.

Nella parte superiore della parete est è posizionata una grande lapide, datata 1623, che documenta la concessione di Papa Gregorio XV di una proroga di cinque anni per le celebrazioni di messe in suffragio dei defunti. Ai suoi lati sono posti quattro stemmi, dei quali i due di sinistra sono identificabili con quelli di Papa Gregorio XV e del Cardinale Lucio Sanseverino. Un altro stemma, simbolo della città di Salerno, è posto sopra l’arco dell’altare maggiore.

Al XVIII secolo risalgono, invece, i quattro altari minori e quello maggiore, rivestiti da marmi policromi ed inquadrati da grosse nicchie scavate nella muratura.

Ai lati dell’altare maggiore, due portali incorniciati in pietra conducono ad un piccolo ambiente e alla sagrestia a pianta quadrata con volta a vela.

Negli anni ’50 la chiesa viene concessa da monsignor Demetrio Moscato alla confraternita di S. Bernardino come sede delle loro riunioni; la confraternita esegue una serie di lavori di restauro alla struttura, che versava in pessime condizioni, soprattutto a causa dello stato di abbandono e dell’umidità.

In particolare sono da segnalare i lavori di rafforzamento nelle porte, o rivestite con pannelli di metallo decorati in ottone (la principale), o irrobustite inserendo una porta interna formata da una struttura in ferro munita di vetrate colorate con scene sacre, mentre davanti alla porta della sagrestia è stato posizionato un cancello. All'esterno il quadro della Madonna con Bambino, originariamente presente, è stato sostituito con un’effigie di San Bernardino su piastrelle, ripresa da un dipinto raffigurante lo stesso soggetto, eseguito dal pittore salernitano Giuseppe Avallone nel 1923.

Stato attuale

Nel 1980 la chiesa viene dichiarata inagibile a causa del terremoto, pur restando aperta fino al 1986. Sottoposta a restauro conservativo, è riaperta al pubblico, ormai sconsacrata, nel 2011, per poi essere nuovamente richiusa.

A partire dal 2018, grazie all'opera del gruppo BLAM, collettivo di architetti, artisti, fotografi, appassionati di storia salernitana e studenti, in collaborazione con il DiARC - Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II- il Comune di Salerno ha avviato un progetto per la riqualificazione e la valorizzazione degli spazi della chiesa dei Morticelli. La ex chiesa, ora soprannominata spazio SSMMOLL (San Sebastiano del Monte dei Morti Living Lab), diventa luogo di condivisione di eventi, di laboratori creativi e di aggregazione sociale (performance artistiche e teatrali, mostre, attività per i bambini, aperture speciali con visite guidate, proiezioni filmiche nella piazzetta antistante) con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico, cittadini e turisti, e di condurlo alla riscoperta di un pezzo di storia e di arte della città per troppo tempo lasciati nell'oblio.

Dal 2020 la ex chiesa dei Morticelli è candidata tra i luoghi del cuore FAI.

Sitografia

www.academia.edu

Oliva V., La chiesa del Monte dei Morti, un esempio di edilizia rinascimentale a Salerno

www.arcansalerno.com

www.blamteam.com

www.salernodavedere.it

www.salernonews24.com

Magliano D., La rinascita della Chiesa di San Sebastiano del Monte dei Morti