IL PARADISO SECONDO CORREGGIO. LA CUPOLA DEL DUOMO DI PARMA

A cura di Anna Storniello

Il contesto

La cattedrale di Parma, intitolata a Santa Maria Assunta, ospita innumerevoli gioielli artistici delle epoche più disparate, a partire dalla sua fondazione nel 1059 fino al XVI secolo inoltrato. Il duomo si innesta in un contesto architettonico stilisticamente omogeneo, costituito dalla cattedrale stessa, dal battistero e dal campanile (Figura 1), caratterizzandosi per uno stile a cavallo tra il romanico maturo e il nascente gotico. L’impianto strutturale della chiesa è il romanico lombardo, contraddistinto da una facciata a capanna che riflette l’interno a tre navate, di cui quella centrale del doppio dell’ampiezza delle minori, e dotato di transetto.

L'opera

All’intersezione fra navate e transetto si erge la grande cupola, la cui decorazione interna può essere considerata la protagonista assoluta del duomo, il capolavoro fra i capolavori: l’Assunzione della Vergine del Correggio (Figura 2). Antonio Allegri (1489-1534) detto il Correggio, dal nome della sua città natale, rappresenta una delle personalità di spicco del panorama artistico emiliano del secondo quarto del Cinquecento, oltre che una fra le menti creative più indipendenti.

La vasta decorazione venne commissionata dai fabbricieri del duomo sul finire del 1522, ma i lavori non iniziarono prima del 1524 e si conclusero nel 1530. L’impresa avrebbe dovuto coinvolgere non soltanto l’interno della cupola, il tamburo e i pennacchi, effettivamente affrescati dal Correggio, bensì anche le mura e la volta verso l’altare maggiore insieme al catino absidale stesso. Pertanto, il progetto non venne portato a termine così come era stato ideato. Non esistono prove che giustifichino l’abbandono dei lavori a metà, ma si sospetta che ciò che l’artista aveva già dipinto avesse provocato non poche rimostranze da parte dei committenti. Lo proverebbe l’affermazione di uno dei fabbricieri del duomo, che definì l’affresco, con intento poco lusinghiero, “un bel guazzetto di rane”, riferendosi all’affastellarsi apparentemente caotico delle figure. Senza dubbio i canonici del duomo trovarono difficile accettare una delle opere probabilmente più rivoluzionarie del Cinquecento e non solo.

Descrizione

L’affresco rappresenta un complesso meccanismo scenografico grazie al quale la superficie della cupola ne risulta sfondata, oltre la quale si apre un cielo denso di nuvole vaporose e affollatissime di personaggi. La narrazione inizia alla base della cupola, all’altezza del tamburo, ultimo riferimento reale e architettonico dell’intera decorazione, dove gli apostoli assistono increduli al miracolo dell’ascesa al cielo di Maria, poco dopo aver celebrato il suo funerale, testimoniato dalle fiaccole cerimoniali sorrette dai putti. Assorti dalla contemplazione, sembrano quasi non far caso alla turba folleggiante di creature che si libra sopra le loro teste, al di sopra dell'illusionistica cornice del tamburo (Figura 3). Angeli, efebi e beati partecipano tutti insieme, in una danza vorticosa, all’assunzione della Vergine in cielo, che con sguardo estatico spalanca le braccia in direzione del Figlio, mentre il turbinio di figure e nuvole la sospingono verso l’alto (Figura 4). Attorno a lei si accalcano figure sbigottite ed gioiose che a loro volta spalancano le braccia e sembrano muoversi convulsamente. Intanto, al centro del cono di luce che apre all’Empireo, troviamo Gesù che si precipita, letteralmente, ad accogliere Maria, mentre plana sgambettando in una posa ardita. Si presenta privo di elementi iconografici che ne permettano un’immediata identificazione o il riconoscimento della Sua divinità, come l’aureola o le stigmate (Figura 5). Una rappresentazione di Cristo tanto disinibita non ha assolutamente precedenti in pittura, scorci tanto audaci non erano mai stati immaginati, e molto probabilmente fu causa di non poche perplessità fra i committenti.

Alla sinistra della Vergine, in un corteo tutto al femminile, si susseguono diverse eroine bibliche, prima fra tutte Eva, dalla nudità sensualissima, che con la sinistra offre la mela ad Adamo, situato al versante opposto. A seguire Giuditta, che riconosciamo grazie alla testa di Oloferne ai suoi piedi, con il braccio solennemente levato, che quasi ne nasconde i tratti ma che le conferisce grande impatto visivo rispetto alle altre beate. A destra di Maria si dispiega, invece, la schiera maschile, primo fra tutti il pendant di Eva, Adamo, ritratto meditabondo, affiancato da Abramo e Isacco, che stringe tra le braccia l’agnello sacrificale, poi Sansone che indossa l’elmo e infine, a stento individuabile, Noè.

I putti rappresentano senza dubbio l’elemento più dinamico della composizione: immersi nei loro giochi o impegnati con i più svariati strumenti musicali, svolazzano nelle pose più stravaganti o siedono penzoloni dalle nuvole, come fossero di stucco. I putti, molto cari al Correggio, sembrano quasi inconsapevoli dell’evento sacro e ridono spensieratamente cimentandosi in acrobazie e danze intricate che li vedono ritratti in scorci estremamente audaci, risolti con grande maestria come mai era stato possibile prima.

L’intero affresco della cupola rappresenta un unicum nella storia dell’arte: una rappresentazione priva di un impianto architettonico, ma ugualmente capace di rendere l’illusione di un cono prospettico verso l’altro, esclusivamente per mezzo delle nuvole, dei corpi e del ruolo fondamentale della luce. Attraverso il chiaroscuro la luce plasma i corpi che si muovono vorticosamente verso il cielo, e attraverso lo sfavillante Empireo dorato, la luce avvolge gradualmente le figure fino a farne perdere i tratti. Correggio riesce così in un doppio intento: restituire un vortice di figure umane che ascende illusionisticamente al cielo e il coinvolgimento emotivo, oltre che visivo, dello spettatore, che non può che sentirsi magneticamente attratto dalla visione del Paradiso che gli si apre davanti agli occhi.

Fama

A dispetto delle critiche dei canonici del duomo, la carica innovativa di quest’opera insieme alla sua altissima esecuzione, garantirono a Correggio grande fama tra i più grandi artisti dei secoli a venire, tra i quali Tiziano, che affermò “Capovolgete la cupola, riempitela d’oro, non sarà mai pagata a dovere”. L’insegnamento della cupola del duomo di Parma trovò terreno fertile nel Seicento, quando rappresentò il modello sublime e imprescindibile di ogni cupola o soffitto affrescato, con cui ogni artista inevitabilmente dovette fare i conti.

Bibliografia

S.J. FREEDBERG, Painting in Italy 1500 to 1600, Penguin Books, Harmondsworth, Midlesex, England 1970.

C. CHIUSA, Gli affreschi di Correggio, Electa, Milano 2008.

SETTIS, T. MONTANARI, Arte. Una Storia Naturale e civile. Vol. 3 Dal Quattrocento alla Controriforma, Einaudi Scuola, Città di Castello 2019.

DE VECCHI, E. CERCHIARI, Arte nel tempo. Dal Gotico Internazionale alla Maniera Moderna. Tomo I, Rizzoli Libri, Città di Castello 2018.

IL POLITTICO GRIFFONI. UNA STORIA BOLOGNESE

A cura di Anna Storniello

Introduzione

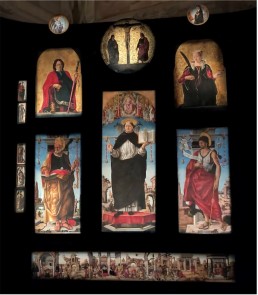

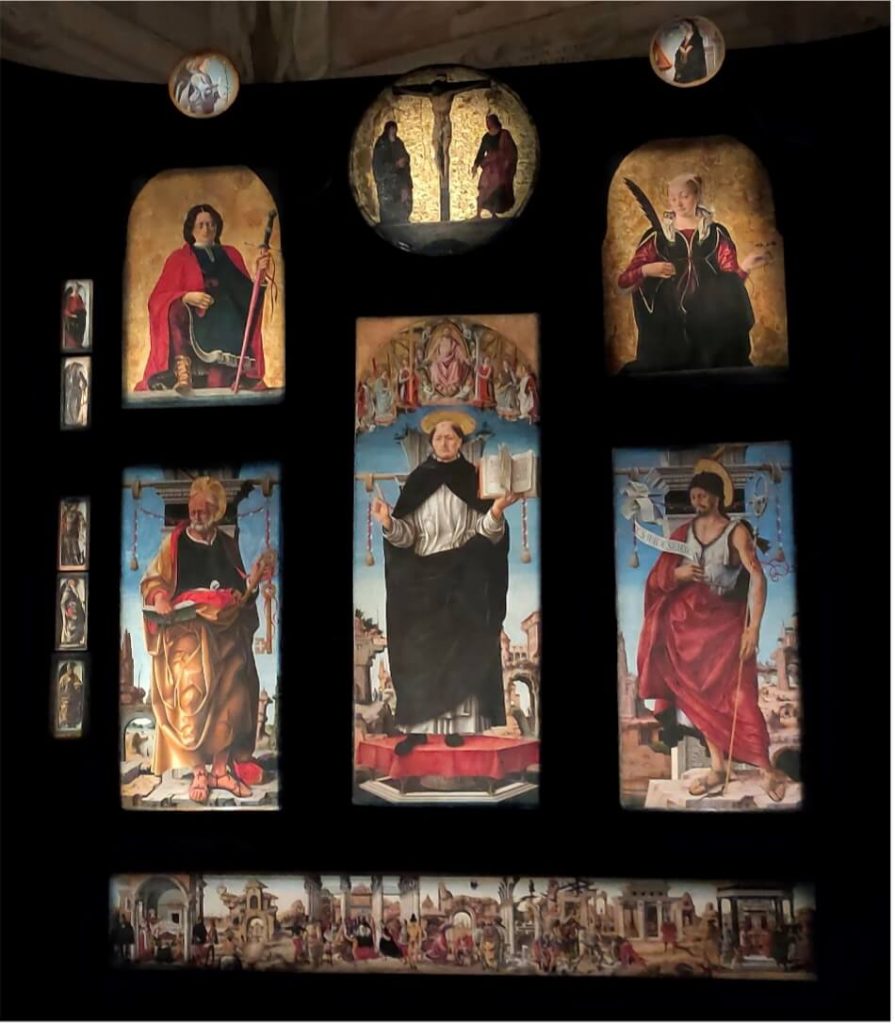

Il polittico Griffoni (fig.1), apice della pittura quattrocentesca bolognese, ha rappresentato per decenni uno dei nodi irrisolti dell’arte italiana, in un crescendo di ipotesi attributive e possibili ricostruzioni. Nel corso del tempo è stato possibile far luce progressivamente sulla sua vicenda storica e ricollegare ad esso le tavole che originariamente lo componevano, ma che al giorno d’oggi sono visibili in diversi musei di tutto il mondo: la National Gallery di Londra, il Louvre, la National Gallery of Art di Washington, il museo Boymans di Rotterdam, le Pinacoteche di Brera e la Vaticana, la Fondazione Giorgio Cini e il Museo di Villa Cagnola.

Descrizione

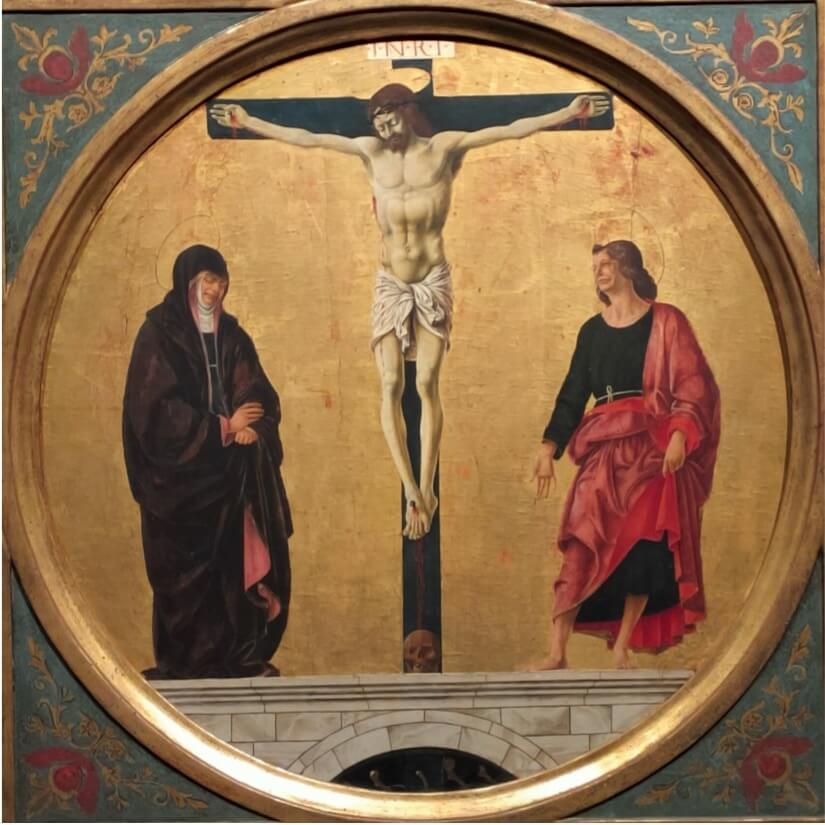

Si tratta di una pala d’altare originariamente destinata alla cappella della famiglia Griffoni, nella basilica di San Petronio a Bologna, ed è opera di due fra i più eminenti artisti dell’ambiente ferrarese della seconda metà del XV secolo, Francesco Del Cossa (1436 – 1478) ed Ercole De’ Roberti (1451 ca. - 1496). Entrambi fuggiti dal contesto ferrarese artisticamente troppo restrittivo, Del Cossa e De’ Roberti si recarono a Bologna in cerca di maggiori opportunità e trovarono appunto in San Petronio un’occasione di rivalsa. Dopo aver già lavorato insieme nella Sala dei Mesi di Palazzo Schifanoia a Ferrara, tra il 1470 e il 1472 collaborarono alla realizzazione di una pala d’altare per la famiglia bolognese dei Griffoni. La pala è intitolata al santo domenicano San Vincenzo Ferrer, raffigurato nella tavola centrale (fig.2-3) e accompagnato ai lati da altri due santi, San Pietro e San Giovanni Battista, che occupano due tavole più piccole. In alto invece, a fare da spettatori alla Sacra Conversazione che sta avvenendo poco più in basso, si trovano San Floriano sulla sinistra e Santa Lucia sulla destra, collocati su una sorta di parapetto ed immersi in una luce dorata, in contrasto con la posa realistica e la fisicità tridimensionale.

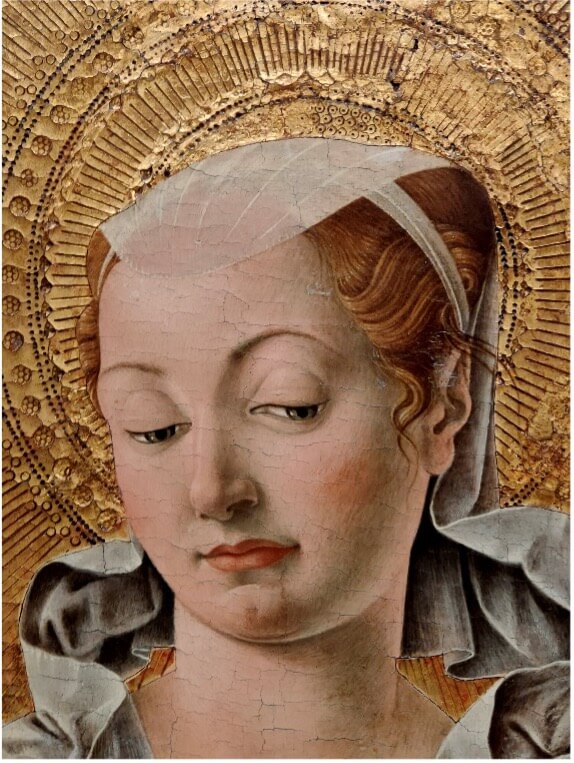

Nel registro superiore, in corrispondenza del San Vincenzo Ferrer, è collocata la Crocifissione (fig.4), focus devozionale dell’intero polittico e che condivide con i due santi ai lati lo sfavillante fondo oro. La seconda rappresentazione di un evento sacro è più defilata e la si riscontra in alto sopra le teste dei santi Floriano e Lucia (fig.5-6). Si tratta dei due tondini che ospitano rispettivamente l’immagine dell’Arcangelo Gabriele e dell’Annunciata (fig.7), la quale accoglie serenamente la notizia e lo spirito divino.

Tutte quelle finora citate sono tavole ad opera del più maturo Francesco del Cossa, mentre i riquadri laterali più piccoli, contenenti immagini di santi (fig.8, 8a), e la predella (fig.9), ossia la lunga tavola che costituisce il basamento dell’intero complesso, sono frutto del lavoro del più giovane Ercole De’ Roberti.

Fra tutti i pannelli, proprio la predella rappresenta uno degli elementi più interessanti dal punto di vista stilistico. Qui infatti si percepisce palesemente la profonda differenza fra i due artisti, in particolare la spiccata originalità e varietà delle pose che Ercole sa donare ai propri personaggi che animano quasi convulsamente la tavola. Brillante è il dettaglio in basso sulla sinistra del cavaliere di spalle che si vede entrare nella tavola (fig.10), come se salisse da un pendio, mentre un uomo con turbante scende in direzione opposta fino a scomparire dietro il limite della cornice. Nonostante il polittico risulti stilisticamente equilibrato ed omogeneo, emergono chiaramente le differenze fra le due “mani”: più monumentale e magniloquente quella di Del Cossa, più frizzante e spesso eccentrica quella di De’ Roberti.

Storia del polittico Griffoni

Non è soltanto l’evidente qualità artistica di quest’opera ad aver affascinato gli studiosi durante tutto il XX secolo, bensì la storia quasi rocambolesca che seguì la disgregazione del polittico. Infatti, nel 1725 il Monsignor Pompeo Aldrovandi acquistò il patronato della cappella, una volta Griffoni, e ritenne che la decorazione non fosse più al passo coi tempi. Decise perciò di smantellare l’intero polittico, che, oltre alle tavole, includeva originariamente anche una sontuosissima cornice in stile tardo gotico andata perduta. Fortunatamente, su consiglio dell’incaricato del riallestimento della cappella Stefano Orlandi, il cardinale salvò le tavole e decise di destinarle alla sua residenza di campagna a Mirabello. Proprio un disegno di Stefano Orlandi ha permesso di far luce su una vicenda che per tutto il ‘900 ha impegnato gli storici dell’arte in svariate tesi, deduzioni e possibili ricostruzioni. Difatti la proposta ricostruttiva del grande studioso Roberto Longhi è stata per lo più confermata dalla scoperta nel 1984 di un disegno del polittico realizzato dall’Orlandi (fig.11) prima che venisse smantellato. Si tratta per lo più di un abbozzo, che confermerebbe non solo la collocazione dei pannelli, ma l’attendibilità dell’attribuzione delle tavole al polittico Griffoni, che per secoli non ha avuto volto, ma soltanto un nome.

Sebbene il puzzle ricostruttivo di quest’opera non sia ancora completo, le recenti scoperte così come la mostra tenutasi presso Palazzo Fava a Bologna (18 maggio 2020 al 10 gennaio 2021), intitolata “La riscoperta di un capolavoro”, costituiscono un punto di svolta nella vicenda del polittico Griffoni. La rilevanza della mostra sta appunto nella possibilità, data dal confronto tra le opere presenti, di ricostruire il rapporto di collaborazione e di reciproca influenza tra i due artisti. Dopo l’ingresso dei dipinti sul mercato internazionale e in seguito all’acquisto da parte di alcuni dei più importanti musei del mondo, il filo della sua storia ha rischiato di perdersi definitivamente. Per fortuna la bellezza assoluta della pittura di Francesco Del Cossa e di Ercole De Roberti ha salvato l’intera vicenda dall’oblio, mentre i tasselli mancanti continueranno ad affascinare pubblico e studiosi e a spingerli a preservarne la memoria.

L’ARCA DI SAN DOMENICO A BOLOGNA – PARTE IV

A cura di Anna Storniello

Introduzione. La cappella

L’aspetto odierno della cappella di San Domenico nell’omonima chiesa bolognese è il risultato di due secoli di rifacimenti e ampliamenti destinati a conferire il dovuto prestigio alla sepoltura del santo fondatore dell’Ordine e ad eguagliare allo stesso tempo lo splendore dell’Arca stessa (Fig. 1). Al 1411 risale il primo nucleo della cappella, di dimensioni molto più modeste delle attuali, e l’11 novembre dello stesso anno un folto gruppo di capimastri e manovali vi traslarono l’Arca, ancora priva della cimasa.

Le vicende della costruzione della cappella dell'Arca

In seguito, fu avviato un ulteriore progetto di ampliamento strutturale che culminò nel 1557 con la fondazione della nuova cappella, di cui si completarono, per mancanza di fondi, i soli elementi architettonici. L’occasione per terminare la decorazione venne offerta dal Capitolo Generale dell’ordine dei domenicani che si sarebbe tenuto il 15 agosto del 1615 proprio nella basilica di San Domenico a Bologna. Pertanto, a partire dagli anni ’90 del ‘500, il Padre Giovanni Michele Piò, lettore del convento domenicano, si impegnò a trovare i finanziamenti per portare a conclusione l’impresa, e con suo grande orgoglio riuscì a reperirli sia grazie agli introiti delle pubblicazioni dei suoi studi sia ottenendo, con le sue doti diplomatiche, donazioni da istituzioni religiose e sovrani di tutta Europa, come il Padre provinciale del Portogallo e il re di Spagna. Una volta raccolti i fondi, nel 1597 l’architetto Floriano Ambrosini avviò la ristrutturazione della cappella e il 25 aprile del 1605 vi fu ufficialmente riposizionata l’Arca. È plausibile che proprio durante una delle ultime traslazioni il sarcofago venisse girato invertendo così il lato con la statuetta del Redentore, di maggior rilevanza iconografica e che ora guarda verso l’abside, con quello che mostra la Madonna con Bambino. La cappella assunse quindi la configurazione odierna di un tempietto indipendente connesso alla basilica da un’ampia scalinata e allo stesso tempo separato dalla cancellata seicentesca, oltre la quale si apre una navata unica lunga oltre 20 metri il cui fuoco visivo è l’Arca del Santo, posta sotto l’abside semicircolare con cupola e protetta da una seconda cancellata più piccola. Tutte le pareti sono foderate di pregevoli marmi veronesi e arricchite da colonne e capitelli compositi.

La decorazione pittorica

Tuttavia, per la decorazione pittorica si dovette attendere il 1613, quando vennero ingaggiati i migliori artisti del panorama bolognese dell’epoca per portare a termine l’impresa, ossia Guido Reni, Alessandro Tiarini, Lionello Spada e Giovanni Andrea Donducci detto il Mastelletta. L’intervento di quest’ultimo rappresenta senz’altro uno dei nodi più interessanti della campagna decorativa, sia per quanto riguarda l’altissima qualità pittorica delle sue opere, sfortunatamente poco conosciuta, sia per le circostanze particolari che ne hanno determinato il coinvolgimento. Il Mastelletta (1575, Bologna – 1655, Bologna), così chiamato, spiega il Malvasia, perché figlio di un artigiano di mastelli, era una personalità alquanto singolare nel panorama artistico contemporaneo, in quanto non aderì mai completamente a una scuola o a un’accademia, distaccandosi anche da quella dei Carracci in cui si era formato e preferendo un isolamento intellettuale. Allo scadere del secolo non era particolarmente affermato nelle grandi committenze pubbliche bolognesi, ma, nonostante ciò, fu coinvolto nel cantiere pittorico più illustre dell’epoca e con un ruolo di prim'ordine. Infatti gli furono affidati non soltanto i due grandi teloni della navata, ma anche le quattro lunette, i pennacchi e i sottarchi della cupola. Le ragioni di questa singolare commissione pare non vadano ricercate a Bologna, ma a Roma, dove il Mastelletta si recò probabilmente già a partire dal 1600 ed entrò a far parte degli ambienti culturali più elevati. Non a caso un cospicuo numero di sue opere è documentato nelle collezioni delle più prestigiose famiglie romane, come gli Spada, i Borghese, i Barberini e i Giustiani. Il contatto con il cardinale Benedetto Giustiani, che nel 1606 fu nominato legato pontificio a Bologna, fu molto probabilmente la chiave per il coinvolgimento del Mastelletta. Infatti il cardinale, che aveva già dimostrato il proprio apprezzamento per l’artista accogliendone le opere nella propria collezione, probabilmente orientò il gusto del proprio successore, il cardinale Maffeo Barberini, futuro Urbano VIII, verso la produzione del Mastelletta. Quelli di Maffeo Barberini come legato pontificio sono proprio gli anni in cui fu indetta la decorazione della cappella di San Domenico e furono appunto le sue preferenze a prevalere al momento della scelta degli artisti. Infatti, la sua predilezione per Leonello Spada costò ad Alessandro Tiarini una delle due tele che gli erano state inizialmente affidate, mentre il Mastelletta mantenne la sua commissione, dato che godeva fin dall’inizio della raccomandazione del Giustiniani.

Le tele del Mastelletta e l'inversione dei colori

Fu proprio una delle tele del Mastelletta, il Miracolo dei Quaranta Annegati (Fig. 2), la prima a venire completata nel 1613, cui seguì la Resurrezione di Napoleone Orsini nel 1615 (Fig. 3), entrambe di sei metri per sei e con le quali l’artista si trovò per la prima volte a lavorare con le grandi dimensioni. Al fine di sostenere un impianto narrativo complesso, oltre che di rendere giustizia a soggetti di importanza storica come i miracoli del santo, dovette rimodulare il proprio stile. La sua cifra stilistica si basava su una pennellata morbida e poco materica, estremamente espressiva, e su una cromia scura e fumosa, alternata a piccoli tocchi di luce, che dissolveva i corpi e conferiva un’atmosfera visionaria. A tutto ciò unì l’impianto luministico dedotto dalle opere di Tintoretto, tormentando la superficie di pennellate rapide che esaltassero la ricca gamma cromatica, una scelta che precorreva in qualche modo gli esiti del Barocco, che all’epoca doveva ancora compiersi, ma che il Mastelletta raggiunse in modo del tutto originale.

Appunto questi esiti non furono apprezzati dal Malvasia, il biografo bolognese seicentesco, che criticò aspramente le soluzioni tecniche del Mastelletta, che privilegiando un impasto estremamente oleoso per i suoi colori ne compromise la conservazione. Infatti, non molto tempo dopo la conclusione del cantiere, cominciò a verificarsi l’inversione tra gli scuri e i chiari che ancora oggi caratterizza le tele e che ne ha condizionato l’apprezzamento per secoli.

Nel frattempo, nel medesimo cantiere, lavorava anche il grande Guido Reni, che tra il 1613 e il 1615 affrescò il catino absidale con Il Trionfo di San Domenico (Fig. 4), in cui quest’ultimo è accolto in cielo, in un’accecante luce dorata, da Cristo a sinistra, dalla Vergine a destra e da uno stuolo di angeli musicanti. Le cronache dell’epoca riportano che Guido Reni espresse grande apprezzamento per le tele del Mastelletta, riconoscendo così il talento di un collega artisticamente agli antipodi.

Nel febbraio del 1615 il Mastelletta diede inizio alla decorazione ad affresco dei quattro pennacchi, in cui raffigurò i santi protettori di Bologna, degli altrettanti sottarchi e dei due lunettoni con i miracoli di San Domenico, portandola a compimento nel mese di maggio.

Sempre nell’estate di quell’anno il Tiarini consegnò la grande tela di San Domenico che resuscita un bambino, affastellata di figure e illuminata con drammaticità. Qui l’artista si distacca dal classicismo che praticavano i bolognesi a Roma in quegli stessi anni, mostrando, invece, di aver in qualche modo assorbito la lezione di Caravaggio seppur filtrata dalla propria formazione presso i Carracci, che emerge nel modo spiccatamente pittorico di tracciare le figure e nell’impostazione architettonica dello sfondo.

L’ultima consegna del cantiere, che giunse addirittura a capitolo già concluso, fu Il miracolo del libro respinto dalle fiamme di Leonello Spada, che fu collocata a sinistra della scalinata d’ingresso alla cappella, come pendant di quella del Tiarini. Del caravaggismo spiccato che gli aveva fatto affibbiare dai colleghi bolognesi l’epiteto di “scimmia del Caravaggio” in questo dipinto non ve n’è praticamente traccia. Infatti, le figure sono tutte affollate in primo piano davanti a un colonnato classico e bagnate da una luce piena come nello stile bolognese di quegli anni.

L’intera decorazione pittorica, dagli affreschi alle tele, rappresenta una ripresa amplificata e maestosa dei temi sacri e degli episodi agiografici già espressi nell’Arca di San Domenico, in una reiterazione della forza evangelica e miracolosa del santo che doveva pervadere l’intero spazio sacro a lui dedicato.

Bibliografia

D. DODSWORTH, The Arca di San Domenico, P. Lang, New York 1995.

BORGHI, San Domenico: un patrimonio secolare di arte, fede e cultura - A millenary heritage of art, faith and culture, Minerva, Argelato 2012.

BOTTARI, L’arca di s. Domenico in Bologna, L’arte in Emilia; 1, Patron, Bologna 1964.

Furore e bizzarria: i quadroni restaurati del Mastelletta per la Cappella dell'Arca in San Domenico, a cura di Jadranka Bentini; testi di Anna Coliva, Maricetta Parlatore, Gian Piero Cammarota

San Giorgio di Piano: Minerva, 2001

SETTIS, T. MONTANARI, Arte. Una Storia Naturale e civile. Vol. 3 Dal Quattrocento alla Controriforma, Einaudi Scuola, Città di Castello 2019.

DE VECCHI, E. CERCHIARI, Arte nel tempo. Dal Gotico Internazionale alla Maniera Moderna. Tomo I, Rizzoli Libri, Città di Castello 2018.

WITTKOWER, Arte e architettura in Italia: 1600-1750, Torino: Einaudi, 1993.

L’ARCA DI SAN DOMENICO A BOLOGNA – PARTE III

A cura di Anna Storniello

La decorazione scultorea dell'Arca di San Domenico: Niccolò dell’Arca

A seguito della campagna decorativa della bottega del Pisano sull'Arca di San Domenico, presentata nella parte seconda di questa serie di articoli, il senato bolognese decise di realizzare una cappella all’altezza dello sfarzo dell’Arca e nel 1377 il padre generale dell’Ordine, frate Elia di Tolosa, pose la prima pietra dando inizio ai lavori. Tuttavia, l’Arca vi fu collocata soltanto nel 1411. Diversamente, la testa del santo fu destinata a un preziosissimo reliquiario appositamente realizzato da Jacopo Roseto nel 1383 (Fig. 1, 1a). Composto da 3000 pezzi di argento cesellato e in parte smaltato, il reliquiario costituisce un autentico e raro esemplare di oreficeria bolognese del XIV secolo, oggi collocato in una nicchia sul retro del monumento.

Con la costruzione della nuova cappella però, ci si rese conto che la tomba ne risultava sminuita, e pertanto, nel 1469, venne ingaggiato Niccolò da Bari (1435 c. – 1494), detto appunto Niccolò dell’Arca per il suo contributo a quest’opera, per realizzare un coronamento compatibile con il monumento e con l’ambiente. L’artista fu in grado di creare una cimasa ambiziosa e di grande verticalità che allo stesso tempo non sminuisse il sarcofago duecentesco (Fig. 2).

Iniziando la lettura dall’alto, si trova il Padre Eterno che si erge sul mondo mentre ne stringe uno più piccolo in mano, quindi raffigurato come signore e creatore dell’universo (Fig. 3). Più in basso, ai lati di una sorta di grande vaso all’antica, due putti sorreggono festoni di frutta che scendono fino a toccare una coppia di delfini, accompagnati da altri due più in basso (Fig. 4). Non si tratta di elementi puramente decorativi, bensì di una rappresentazione simbolica della Creazione, nella quale i putti equivalgono al cielo, i festoni alla terra e i delfini al mare. Sul più alto cornicione della cimasa, alle spalle di una lastra tombale, è collocato un Cristo Morto affiancato dall’angelo della Passione a sinistra e da quello dell’Annunciazione a destra. Un piccolo gruppo scultoreo che sintetizza gli eventi salienti della vita di Cristo (Fig. 5).

Ai quattro angoli della trabeazione, sulle volute a decorazione vegetale, si stagliano i quattro Evangelisti, messaggeri della Redenzione già rappresentata dal Cristo Morto (Fig. 6).

Sul secondo cornicione, quello che delimita il coperchio della tomba, svettano le statue dei santi protettori di Bologna, appoggiati su cartigli che si arrotolano mollemente come se non fossero scolpiti nel marmo, di cui soltanto cinque sono opera di Niccolò dell’Arca. A lui si devono, sul lato frontale, a partire da sinistra, un riflessivo San Francesco, un San Domenico reso con lo stesso spiccato realismo che l’artista infonderà anche nel più tardo busto in terracotta, un San Floriano che indossa copricapo e mantello bordati di pelliccia, mentre sul retro, un San Vitale con stivali resi piega per piega con grande maestria e un Sant’Agricola abbigliato alla moda del gotico internazionale (Figg. 7 – 11). Infine, sempre attribuito a Niccolò, collocato a sinistra della predella del monumento, in corrispondenza dell’altare, si trova lo splendido angelo ceroforo di sinistra, che attesta il virtuosismo assoluto dell’artista nella resa delicata e morbida delle forme, modellate come se si trattasse di terracotta e non di duro marmo (Fig. 12).

Ciò appare tanto più inspiegabile quanto il fatto che a Niccolò dell’Arca si attribuiscono pochissime opere e di queste solo un ristrettissimo gruppo è realizzato in marmo. Tuttora gli storici dell’arte si interrogano su come abbia potuto un artista rinomato per opere in terracotta raggiungere tali livelli di eccellenza nella lavorazione del marmo senza aver lasciato dietro di sé un più consistente numero di opere in questo materiale.

Della produzione di Niccolò dell’Arca si conosce ancora troppo poco e ancora meno della sua formazione, cosicché la sua rimane una figura enigmatica e allo stesso tempo affascinante. È appurato invece che l’espressività e l’eleganza delle sue sculture abbiano fortemente influenzato la pittura bolognese contemporanea, in particolare quella di Ercole de Roberti e di Francesco del Cossa.

L’intervento di Michelangelo

A pochi mesi dalla morte di Niccolò dell’Arca, che nel 1494 non aveva ancora portato a termine tutte le statue della cimasa, giunse a Bologna un giovanissimo Michelangelo che fuggiva dalla Firenze del Savonarola e che fu coinvolto, grazie all’intercessione del patrizio bolognese Gianfrancesco Aldrovandi, nel prestigioso cantiere. Per il completamento della cimasa Michelangelo realizzò due dei santi protettori, il solenne San Petronio che sorregge la città di Bologna e il San Procolo, la cui audacia nella posa e nello sguardo presagisce lo spirito del David (Fig 13 e 14). Infine, il secondo angelo ceroforo, quello di destra, una figura forte e tornita, potentemente classica, che ben si distingue da quella longilinea ed elegante di Niccolò dell’Arca (Fig. 15).

Tuttavia, la permanenza di Michelangelo nella città rossa fu breve e nel 1495, con la fine del governo savonaroliano, fece ritorno a Firenze.

Infine, l’ultima statua degli otto santi protettori, il San Giovanni Battista, si deve all’isolato intervento di Girolamo Cortellini.

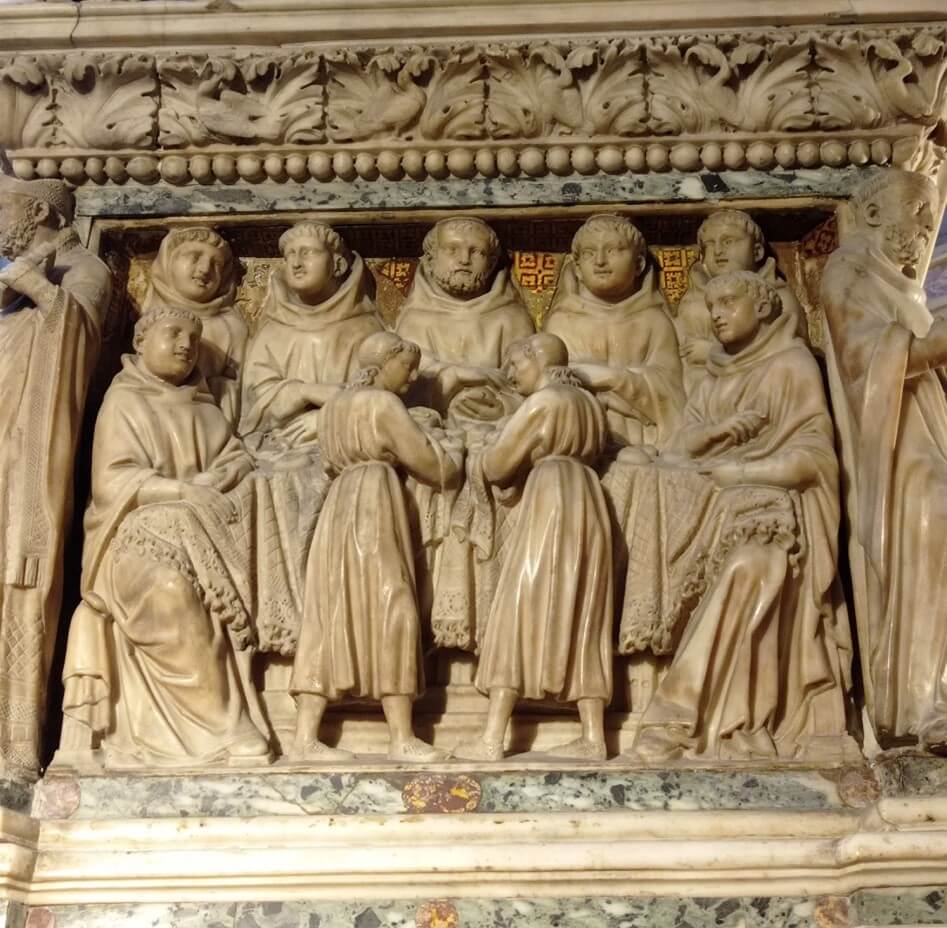

La predella del Lombardi

Il cantiere dell’Arca, però, non si concluse col prestigioso apporto del Buonarroti. Nel 1532, infatti, il consiglio cittadino commissionò ad Alfonso Lombardi (1497 c. – 1537) e ai suoi collaboratori lo scabellum marmoreum, la predella del monumento, ossia la stele decorativa che funge da base del sarcofago. In questa campagna il Lombardi era all’apice della propria maturità artistica e la padronanza eccellente del marmo gli permise di infondere ai rilievi una tale leggerezza da dare l’impressione che fossero stati plasmati nella creta.

La scena principale, al centro, è l’Adorazione dei Magi (Figura 16), scelta insolita in una narrazione dedicata a San Domenico e probabilmente giustificabile con un’affermazione del santo riportata da Giordano di Sassonia nel suo libello[1]: «I Magi, questi devoti re, entrando nella casa, trovarono il Bambino con la Madre, e prostratisi lo adorarono. Ora, anche noi abbiamo trovato l’Uomo Dio con Maria, sua ancella». San Domenico esortava così i suoi frati affinché adottassero i re Magi come modelli di ardore nella contemplazione e, soprattutto, nella predicazione del Vangelo. La composizione estremamente dinamica e affollata che caratterizza la scena sembra suggerire che il Lombardi conoscesse un disegno di Baldassarre Peruzzi con il medesimo soggetto (Figura 17), che gli era stato commissionato dal conte bolognese Giovanni Battista Bentivoglio nel 1522, e che ne abbia tratto ispirazione per questo rilievo.

Curiosa la presenza, a sinistra dello sfondo, di un elefante, un animale esotico ed estraneo all’episodio evangelico, oltre che all’imaginario dell’epoca, di cui, però, il duca Alfonso d’Este possedeva un esemplare e che forse l’artista ebbe occasione di ammirare.

Il rilievo di sinistra presenta tre episodi dell’infanzia del santo, di cui il primo rievoca la Nascita di S. Domenico, che appena dopo il parto viene lavato dalla nutrice. Quello centrale raffigura Domenico fanciullo che si sdraia sul pavimento, che, spinto dal desiderio di sobrietà, preferiva dormire sul freddo pavimento che nel proprio letto. La presenza di un cane che stringe tra i denti una torcia, si rifà alle fonti agiografiche sulla vita di San Domenico. Esse riportano che la madre del santo lo sognò come premonizione della fervida predicazione operata da Domenico che avrebbe avvampato nel mondo.

La terza piccola scena è quella che vede il santo impegnato nella Vendita dei libri, i beni più costosi che possedeva, di cui tuttavia si volle privare per sfamare dei mendicanti.

Infine, l’ultimo rilievo allude alla Morte di San Domenico (Fig. 19) secondo la visione che ne ebbe il priore domenicano di Brescia, Fra Guala. In uno spicchio nel cielo San Domenico, subito dopo aver spirato, si trova seduto dinanzi a una scala che conduce al paradiso, affiancato da Cristo e dalla Madonna, insieme a uno stuolo di putti, mentre assistono alla scena domenicani sconvolti e laici in contemplazione.

L’ultima fase decorativa dell'Arca di San Domenico

L’ultima fase decorativa dell’Arca è quella portava avanti da Jean-Baptiste Boudard (1710 - 1768) che nel 1768 realizzò per l’altare la Morte di San Domenico, privilegiando stavolta il momento del seppellimento.

L’intero monumento, risultato della stratificazione di ben cinque fasi decorative lungo altrettanti secoli, rappresenta un compendio sia dell’eccellenza scultorea italiana che della concezione teologica dell’ordine che si dipana a partire dagli episodi della vita di San Domenico nel sarcofago dei Pisano e nella predella del Lombardi, fino a concludersi nella gerarchia celeste della cimasa, con Dio Padre all’apice, il creato Sua emanazione, seguito dal Mistero della Redenzione, dagli evangelisti in quanto suoi messaggeri e infine dai santi protettori, gli intermediari fra l’ordine celeste e l’ordine domenicano.

Fotografie da 2 a 14 prese dal testo di B. Borghi, San Domenico. Un patrimonio secolare di arte, fede e cultura.

Note

[1] Beato Giordano di Sassonia, Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum, 1234.

Bibliografia

D. DODSWORTH, The Arca di San Domenico, P. Lang, New York 1995.

BORGHI, San Domenico: un patrimonio secolare di arte, fede e cultura - A millenary heritage of art, faith and culture, Minerva, Argelato 2012.

BOTTARI, L’arca di s. Domenico in Bologna, L’arte in Emilia; 1, Patron, Bologna 1964.

CAMPANINI, D. SINIGALLIESI (a cura di), Alfonso Lombardi. Lo scultore a Bologna, Compositori, Bologna 2007.

SETTIS, T. MONTANARI, Arte. Una Storia Naturale e civile. Vol. 3 Dal Quattrocento alla Controriforma, Einaudi Scuola, Città di Castello 2019.

DE VECCHI, E. CERCHIARI, Arte nel tempo. Dal Gotico Internazionale alla Maniera Moderna. Tomo I, Rizzoli Libri, Città di Castello 2018.

L’ARCA DI SAN DOMENICO A BOLOGNA – PARTE II

A cura di Anna Storniello

La fase decorativa della bottega di Nicola Pisano

Come detto nel precedente articolo, il ruolo predominante nella decorazione scultorea dell'Arca di San Domenico all’interno del cantiere bolognese spettò ai componenti della bottega di Nicola Pisano, tra i quali il più artisticamente maturo Arnolfo di Cambio, il domenicano Guglielmo da Pisa e i due allievi citati dal Vasari, Donato e Lapo, che insieme portarono a compimento l’opera nel 1267 (Fig. 1).

Per ornare il sarcofago furono scelti sei episodi fondamentali tratti della vita del santo, divisi in altrettanti pannelli marmorei, due dei quali disposti sui lati lunghi e uno per ciascun lato corto. La narrazione si sviluppa in senso orario partendo dal pannello di destra della lastra fontale, che riporta l’episodio della Prova del fuoco che brucia i libri degli albigesi (Fig. 2). Le fonti agiografiche riferiscono che alla missione di evangelizzazione della Linguadoca, indetta da papa Innocenzo III contro l’eresia catara, partecipò, intorno al 1216, anche Domenico da Gùzman. A causa della disputa irrisolta tra domenicani e albigesi, l’autorità locale decise di dirimere la questione imponendo ad entrambe le parti di gettare i propri testi sacri nel fuoco, nella convinzione che quelli portatori di Verità non sarebbero stati intaccati dalle fiamme. Al centro del rilievo, ai piedi del giudice in abiti laici, campeggia un falò in cui bruciano i testi eretici, mentre un manoscritto domenicano si libra nell’aria assolutamente intatto. I volti dei confratelli, risultano sereni, se non proprio soddisfatti, mentre gli albigesi mostrano esplicitamente sorpresa e disappunto dinanzi all’evento che li qualifica inequivocabilmente come eretici.

Il racconto scultoreo prosegue sul rilievo di sinistra con il Miracolo della resurrezione di Napoleone Orsini caduto da cavallo (Fig. 3), che fa riferimento all’incidente mortale che coinvolse il giovane nipote del cardinale di Fossanova sulla strada per Roma, dove però l’incontro con San Domenico lo fece miracolosamente risorgere. In primo piano, dinanzi a una folla attonita, il destriero di Orsini è chinato a terra e il corpo senza vita del giovane viene sollevato da due passanti. Senza soluzione di continuità, in secondo piano, il miracolo si è già realizzato e San Domenico sospinge il giovane redivivo verso i suoi genitori.

Sul primo lato corto viene rappresentato I santi Pietro e Paolo consegnano la missione dell’Ordine (Fig. 4), ossia il momento in cui San Domenico, durante uno dei numerosi viaggi a Roma, riceve una visione dei due santi che gli ingiungono di diffondere il vero credo fondando un proprio ordine. Ciò viene simbolicamente rappresentato dalla consegna della Bibbia e dello scettro, rispettivamente verbo e azione, capisaldi della regola domenicana. Immediatamente affianco lo stesso San Domenico consegna a sua volta la regola ai confratelli, ai quali ordinerà di disperdersi per il mondo e di evangelizzare le genti, secondo il principio per cui «il grano se ammucchiato marcisce, se è disperso fruttifica» come afferma Costantino da Orvieto nella sua Leggenda di San Domenico.

A seguire, sul retro del sarcofago, compare l’Approvazione dell’Ordine da parte di papa Innocenzo III (Fig. 5), che presenta una narrazione interna in tre sequenze. A partire da sinistra, la prima mostra il papa che, impassibile, rifiuta la regola consegnatagli da San Domenico; al centro, invece, viene rappresentato in modo brillantemente sintetico papa Innocenzo III mentre sogna San Domenico che sorregge sulle proprie spalle la basilica di San Giovanni in Laterano, alludendo all’azione salvifica morale che la regola domenicana poteva operare sulla Chiesa. Si tratta di un’iconografia alquanto ricorrente tra le raffigurazioni delle storie dei fondatori di ordini mendicanti, che difatti ritroviamo quasi identica nelle Storie di San Francesco realizzate da Giotto nella basilica assisiate.

Sull’altro lato della lastra si dispiega, con le medesime modalità dell’episodio precedente, l’Adesione di Reginaldo d’Orleans all’Ordine (Fig. 6). Costui fu dottore in teologia presso la Sorbona di Parigi e durante il suo periodo di permanenza a Bologna conobbe Domenico da Gùzman. Infatti, all’estrema sinistra del rilievo, sono rappresentati insieme mentre conversano. Tuttavia, nel 1218, Reginaldo d’Orleans si ammalò gravemente, ed è per questo che è raffigurato accasciato tra le braccia di un inserviente mentre sopra la spalla di quest’ultimo San Domenico prega per la sua vita. L’ultima sequenza presenta un’altra visione, stavolta quella dello stesso Reginaldo che sogna la Vergine mentre gli mostra l’abito domenicano, implicito invito a prendere i voti e quindi a sopravvivere alla malattia.

Il secondo lato corto offre un altro episodio bolognese della vita del santo, ossia Il miracolo dei pani recati dagli angeli (Fig. 7). Si fa riferimento a un evento agiografico avvenuto in San Niccolò delle Vigne, primo nucleo della basilica domenicana, quando, in mancanza di cibo per sé e per i confratelli, San Domenico pregò per un intervento divino, e poco dopo apparvero miracolosamente due angeli, con le sembianze di servi, che portarono pane e fichi.

Tutti i rilievi appena descritti sono scanditi da sei statuette. Una Vergine con bambino al centro della lastra frontale dell’Arca, un Cristo redentore nel punto opposto, sulla lastra che guarda all’abside, e ai quattro angoli del feretro altrettanti santi legati all’Ordine: a sinistra della Madonna con Bambino Onorio III, papa che approvò ufficialmente l’Ordine domenicano nel 1216, a seguire San Paolo, che insieme a San Pietro gli aveva affidato il compito dell’evangelizzazione, Sant’Agostino, la cui regola i domenicani avevano abbracciato, e infine San Domenico stesso.

La decorazione scultorea del sarcofago realizzata della bottega del Pisano si caratterizza soprattutto per la vivacità umana, la pienezza dei corpi e il prorompente horror vacui desunti della cifra stilistica del capo bottega. Ritorna anche il fondo dorato che splende alle spalle delle schiere di personaggi, come nella crocifissione del pulpito del battistero di Pisa, in cui il marmo profondamente scavato produce al contatto con la luce un forte bagliore attorno alla figura di Cristo. Nell’opera bolognese, invece, la luce si materializza nei mosaici in pasta vitrea, che rendono l’effetto luministico estremamente raffinato e prezioso (Fig. 8).

Tuttavia, non mancano indizi di un apporto personale degli artisti effettivamente coinvolti, in modo particolare emerge quello goticizzante di Arnolfo di Cambio che conferisce alle figure grande eleganza e ai volti una marcata espressività.

Tutte le foto eccetto la 8 sono state realizzate dalla redattrice.

La foto numero 8 è stata realizzata dal professore Andrea Marchi della Scuola Normale Superiore di Pisa.

Bibliografia

D. DODSWORTH, The Arca di San Domenico, P. Lang, New York 1995.

BOTTARI, L’arca di s. Domenico in Bologna, L’arte in Emilia; 1, Patron, Bologna 1964.

SETTIS, T. MONTANARI, Arte. Una Storia Naturale e civile. Vol. 3 Dal Quattrocento alla Controriforma, Einaudi Scuola, Città di Castello 2019.

DE VECCHI, E. CERCHIARI, Arte nel tempo. Dal Gotico Internazionale alla Maniera Moderna. Tomo I, Rizzoli Libri, Città di Castello 2018.

L'ARCA DI SAN DOMENICO A BOLOGNA PARTE I

A cura di Anna Storniello

Introduzione. La Basilica di San Domenico

La basilica di San Domenico, ove è collocata appunto l'Arca di San Domenico, vanta la più antica fondazione tra le chiese di ordini mendicanti a Bologna, risalente al 1228, cui seguì quella della basilica di San Francesco nel 1236. Il grande prestigio della basilica domenicana, che per secoli è stata fulcro di devozione e meta di pellegrinaggi, è da ricondurre soprattutto alla presenza di un’opera di fondamentale rilevanza religiosa, storica e artistica, ossia il monumento funebre del fondatore dell’ordine, anche detto Arca di San Domenico. Sia l’arca che il complesso ecclesiastico sono legati a doppio filo alle vicende della vita di San Domenico di Gùzman (1170 - 1221), che nel 1216 ottenne l’approvazione della regola del suo ordine da papa Onorio III e a partire dal 1218 invitò i suoi ormai numerosi frati a recarsi nelle grandi città europee per predicare il Vangelo.

Domenico fece altrettanto, e nel medesimo anno si stabilì a Bologna, all’epoca importante crocevia economico e sede dello Studium, la rinomata scuola giuridica che fu il nucleo dell’Università dell’Alma Mater di Bologna. Dopo un primo insediamento in una piccola chiesa fuori dalle mura, detta della Mascarella, Domenico e la sua comunità in espansione si spostarono nel più ampio convento di San Nicolò delle Vigne, divenuta poi la basilica di San Domenico, dove il santo morì nel 1221 e dove il suo corpo trovò sepoltura, in un primo momento in prossimità dell’altare.

L’esponenziale crescita di seguaci dell’ordine impose degli ampliamenti considerevoli all’impianto dell’edificio, i cui lavori vennero eseguiti tra il 1228 e il 1240. Al termine della ricostruzione le navate risultarono molto più ampie, così come la zona absidale, e la facciata presentava un austero profilo a capanna (Fig. 1). Nel 1251, a lavori già ultimati, papa Innocenzo IV consacrò ufficialmente la basilica e in tale solenne occasione venne mostrato alla comunità di fedeli e innalzato sul tramezzo il crocifisso di Giunta Pisano, oggi esposto in una cappella del transetto sinistro.

Storia dell'Arca di San Domenico

Le circostanze che determinarono la vicenda dell’Arca si produssero già durante i lavori di ricostruzione dell’edificio, quando sempre più fedeli accorrevano a rendere omaggio alla sepoltura di Domenico, non ancora santo, e si rese necessario traslarla in un punto della chiesa più accessibile alla devozione. Pertanto, nel 1233, la salma venne riposta in una cassa di cipresso all’interno di un semplice sarcofago marmoreo e collocata in una cappella laterale della navata destra. Lì rimase fino ai primi del XV secolo.

Nel frattempo, in seguito alla canonizzazione di San Domenico nel 1234 per volontà di papa Gregorio IX, si moltiplicarono i fedeli che si recavano in basilica per adorare la salma del santo e, al fine di renderla più visibile e darle maggiore prestigio, nel 1264 venne commissionato un nuovo sarcofago a Nicola Pisano e alla sua bottega (Fig. 2). Dato che il Pisano era contemporaneamente impegnato nella realizzazione del pulpito del duomo senese, il contributo dei suoi collaboratori fu ingente, in particolar modo quello di Arnolfo di Cambio, dei due allievi Lapo e Donato (secondo la fonte vasariana) e infine del domenicano Guglielmo da Pisa. La bottega del Pisano portò così a compimento l’opera nel 1267.

Nel 1411 il monumento funebre cambiò sede per l’ultima volta trovando collocazione definitiva nella cappella appositamente costruita per ospitarlo. La cosiddetta Cappella di San Domenico fu aperta in corrispondenza della precedente ubicazione del sepolcro, a ridosso della parete della navata destra, circa a metà della sua lunghezza (Fig. 3).

Tuttavia, la vicenda dell’Arca di San Domenico non si concluse qui. Infatti, in seguito all’edificazione della nuova cappella, si volle conferire altrettanto prestigio alla tomba del santo fondatore, che risultava quasi sminuita dal nuovo contesto. Perciò il coronamento scultoreo del monumento, ossia la cimasa, venne commissionato a Niccolò da Bari, meglio conosciuto come Niccolò Dell’Arca, proprio in riferimento all’intervento su quest’opera. Le fonti attestano che l’artista fu ingaggiato nel 1469 e che il nuovo coperchio venne infine installato nel 1473.

Tuttavia, alla morte di Niccolò dell’Arca nel 1494, alcune sculture erano rimaste probabilmente solo abbozzate o addirittura ancora da realizzare. La conclusione dei lavori fu quindi affidata al giovane Michelangelo Buonarroti, che si trovava in quel momento a Bologna a causa dei recenti sconvolgimenti politici nella propria città. Infatti a seguito della cacciata dei Medici da Firenze, Michelangelo, poco più che diciottenne, aveva cercato riparo a Bologna, dove venne accolto dal nobile Giovan Francesco Aldrovandi, che gli procurò questa prestigiosa commissione.

Nel 1532, a distanza di più di trent’anni, l’artista ferrarese Alfonso Lombardi scolpì la predella, la stele scultorea al di sotto del sarcofago, con un’Adorazione dei Magi e storie della Vita del Santo.

Nei primi anni del XVII secolo, l’architetto Floriano Ambrosini mise nuovamente mano alla cappella del Santo, intenzionato a conferirle un accecante splendore tutto barocco. La struttura ne risultò considerevolmente ampliata, raggiungendo una lunghezza di quasi 24 metri, una larghezza di oltre 13 e ben 38 metri di altezza. Nell’abbraccio dell’abside semicircolare, sotto lo sguardo del San Domenico in Gloria dipinto da Guido Reni (1615), venne collocata l’Arca, dove è possibile ammirarla tutt’ora. La campagna decorativa del secondo decennio del ‘600 non interessò esclusivamente la zona absidale, bensì l’intera cappella, che venne arricchita con marmi preziosi alle pareti, statue di Virtù, realizzate tra gli anni ‘20 e ‘30 del secolo da Giovanni Todeschi, entro nicchie alle spalle del monumento funebre, e imponenti tele con episodi della Vita del Santo, ad opera di Lionello Spada e Alessandro Tiarini.

L’ultimo capitolo della centenaria storia della decorazione scultorea dell’Arca di San Domenico è rappresentato dall’intervento dell’artista francese Jean-Baptiste Boudard. Nel 1768 scolpì, per l’altare su cui si ergeva l’intero monumento, un bassorilievo raffigurante la Morte di San Domenico.

Bibliografia

D. DODSWORTH, The Arca di San Domenico, P. Lang, New York 1995.

BOTTARI, L’arca di s. Domenico in Bologna, L’arte in Emilia; 1, Patron, Bologna 1964.

SETTIS, T. MONTANARI, Arte. Una Storia Naturale e civile. Vol. 3 Dal Quattrocento alla Controriforma, Einaudi Scuola, Città di Castello 2019.

DE VECCHI, E. CERCHIARI, Arte nel tempo. Dal Gotico Internazionale alla Maniera Moderna. Tomo I, Rizzoli Libri, Città di Castello 2018.

GUIDO RENI E LA STRAGE DEGLI INNOCENTI

A cura di Anna Storniello

Guido Reni

Nel vivace contesto culturale della Bologna di fine Cinquecento si forma Guido Reni (1575-1642), uno tra i più brillanti artisti della generazione di seguaci dell’Accademia degli Incamminati, retta dai Carracci. Diversamente da oggi, durante tutto il Seicento e fino al XIX secolo, lo accompagna una fama paragonabile solo a quella di Raffaello e che varca i confini di Bologna e dell’Italia. Tra gli artisti emiliani è quello che si distacca maggiormente dal naturalismo di Annibale Carracci, ricercando piuttosto una classicità composta ed elegante. Tra tutti è anche il più raffinato colorista e il più originale nelle scelte compositive. Seguendo l’esempio di Annibale, si trasferisce a Roma a partire dal 1601, dove riceve fin da subito commissioni di rilievo. Tuttavia, la Città Eterna non lo trattiene a lungo, e già nel 1614 fa ritorno alla sua Bologna, dove rimase fino alla morte.

Le fonti dell’epoca, riferendosi a Guido Reni, descrivono una personalità decisamente singolare. Sembra sia stato un uomo ombroso, solitario ma con una altissima consapevolezza di sé, a tal punto da entrare spesso in contrasto con i committenti, per quanto autorevoli e influenti fossero.

L'opera

Proprio in seguito a uno di questi disguidi, durante i lavori nella cappella Paolina di Santa Maria Maggiore a Roma, Guido Reni fa ritorno, sebbene per breve tempo, a Bologna, dove realizza per la basilica di San Domenico la Strage degli Innocenti (fig. 1). La tela, dipinta tra il 1611 e il 1612 per la cappella Ghisiglieri (all’epoca Berò), oggi si trova alla Pinacoteca Nazionale di Bologna e rappresenta uno dei vertici della pittura italiana del primo Seicento.

Lo stile

Il soggetto dell’opera dà’ l’occasione a Guido Reni di cimentarsi con un tema drammatico, la cui resa è di una violenza non consueta per l’artista, dimostrandone però il talento nel modificare il proprio stile per adattarlo alle esigenze della commissione ed evitando di ancorarsi a uno schema fisso. Nonostante ciò, la brutalità dell’evento è mitigata dalla scelta di una tavolozza dai colori freddi, chiarissima e luminosa, così come dalla composizione estremamente armonica, costruita sul contrapposto manieristico, detto anche chiasmo. La disposizione dei personaggi e degli elementi architettonici è governata dai principi di equilibrio visivo e di ritmicità dei gesti. Ciò si può notare soprattutto al centro della tela (fig. 2), dove due soldati, intenti uno a pugnalare un bambino e l’altro a strattonare una madre per i capelli, si trovano a incrociare le proprie braccia verso l’alto, creando una tensione piramidale nella composizione.

Il soggetto risulta così idealizzato, liberato dal senso di puro orrore che avremmo potuto trovare, per esempio, in un quadro di Caravaggio. Difatti, durante il soggiorno romano (1601-1614), anche Guido Reni, come molti altri suoi coetanei, viene sedotto dallo stile di Caravaggio. Sebbene ne abbia compreso appieno l’uso drammatico della luce, Reni dipinge sulla base di principi stilistici antitetici a quelli del Merisi: compostezza classica, composizione tradizionale, eleganza delle forme e disinteresse per la resa realistica. Infatti La strage degli Innocenti segna, nella produzione di Reni, la fine dell’influsso caravaggesco. In questo periodo, l’artista attinge a piene mani dai modelli dell’antichità, dal linguaggio di Raffaello (fig. 3) e dallo stile di Correggio, uno dei maggiori maestri della tradizione emiliana. I personaggi, infatti, soffrono come statue antiche, mostrando una sofferenza raggelata, simile a quella espressa delle antiche sculture dei Niobidi (fig. 4), stirpe mitologica punita dagli dei per la propria insolenza con il massacro.

Il confronto con Il compianto sul Cristo morto di Niccolò dell’Arca (1465 ca. -1485 ca.), un’opera comparabile per soggetto alla Strage e sicuramente nota a Reni, in quanto conservata nella sua città natale (Santa Maria della Vita), mostra quanto l’espressività del quadro di Reni sia acquietata, idealizzata, rispetto al realismo struggente delle Marie in terracotta.

L’elemento da sempre più apprezzato dai contemporanei di Reni, così come dalla critica, sono i bambini, le vittime della strage e i veri protagonisti dell’opera (Fig. 7). Il poeta Giovan Battista Marino (1569-1525) ne tesse le lodi con questi versi “La man, che forme angeliche dipigne/ Tratta or opre sanguigne? Non vedi tu, che mentre il sanguinoso/ stuol de’ fanciulli ravivando vai/ nuova morte gli dai?”, descrivendo così la capacità dell’artista di raffigurare con assoluta verità i neonati, al punto che sembrano prendere vita, solo per dover morire nuovamente sulla tela. Proseguendo con i seguenti versi “Ch’ancor tragico caso è caro oggetto/ E che spesso l’orror va col diletto.”, Marino esprime un concetto fondamentale: riconosce che la qualità dello stile eleva l’opera indipendentemente del soggetto, a dispetto che sia brutale o violento l’arte sarà sempre considerabile di alto livello. Infatti, nel dettaglio dei fanciulli emerge la qualità pittorica del pennello di Reni, che riesce nell’intento di restituire la brutalità della morte pur nella tenerezza che contraddistingue i fanciulli.

La fama

Nonostante la fama abbia a lungo accompagnato il nome di Guido Reni, per buona metà del XX secolo, la produzione degli ultimi dieci anni della sua vita, costituita da quadri di affettato sentimentalismo, la oscurò. Soltanto a partire dalla mostra del 1954 Guido Reni tornò sul piedistallo dei grandi maestri, nel ruolo di uno dei maggiori esponenti della pittura italiana del Seicento. La strage degli innocenti, nonostante non sia nota ai più, rappresenta sicuramente una punta di diamante non solo dell’arte emiliana, bensì italiana ed europea.

Bibliografia

Wittkower, Arte e architettura in Italia. 1600-1750, Einaudi, Torino 1993.

De Vecchi, E. Cerchiari, Arte nel Tempo. Dalla crisi della Maniera al Rococò, Bompiani, Milano 2018.

D.J.S. Pepper, Guido Reni’s activity in Rome and Bologna, 1595-1614, Colombia University Press, 1959.

Valli, La strage degli innocenti di Guido Reni, Studi Locali Adulti, Bologna 1993.