L’ABBAZIA DI SANTA MARIA DI CHIARAVALLE DI FIASTRA

A cura di Arianna Marilungo

Un audace architettura romanica nel cuore delle marche: Santa Maria di Chiaravalle

Un po' di storia

L’Abbazia di Santa Maria di Chiaravalle (fig. 1) di Fiastra sorge nel comune di Urbisaglia (MC), antica città romana dal nome Urbs Salvia, tra le valli del fiume Chienti e del fiume Fiastra, nel cuore delle Marche ed alle pendici dell’Appennino centrale. Si tratta della chiesa di stile romanico più grande e sorprendente delle Marche nata nel XII secolo e retta dai monaci cistercensi che giunsero dalla lontana Lombardia insediandosi in questo spicchio di terra marchigiana.

La fondazione dell’Abbazia si deve all’opera del duca di Spoleto e marchese di Ancona, Guarniero II, che ebbe anche la premura di dotarla di un vasto territorio tra i fiumi Fiastra e Chienti. Secondo lo studioso Antonio Cadei, a cui si deve una delle analisi più puntuali dell’Abbazia di Fiastra, la costruzione della Chiesa è presumibilmente datata tra il 1142 ed il 1200: infatti, anche se venne consacrata nel 1173, nel 1196 non risultava ancora completata[1].

Sono state individuate cinque fasi costruttive nell’arco del XII secolo: tra il 1142 ed il 1145 è contenuto l’inizio dei lavori di costruzione che hanno interessato il blocco tra la zona del coro e l’innesto delle navate; a partire dal 1150 ebbe inizio la seconda fase che corrispose alla costruzione degli edifici della zona orientale; la terza fase edilizia iniziò a partire dal 1163 quando le fonti citano la presenza di maestranze estranee all’ordine e capeggiate da Alberico muratore ed i cui nomi sono incisi sui capitelli delle navate; la quarta fase riguardò la copertura delle navate che durò un decennio a partire dalla fine degli anni settanta; durante l’ultima fase, infine, si continuò a lavorare negli spazi del coro e del transetto con la costruzione della nuova volta del presbiterio e di quella della prima campata della navata centrale[2].

Da Chiaravalle di Milano giunsero a Fiastra ben dodici monaci che diedero avvio al carisma spirituale cistercense in terra marchigiana. La comunità ebbe un grande sviluppo: giunse ad ospitare circa cento fra monaci e conversi e venne dotata di numerosi fabbricati e terreni.

Sotto questo grande impulso il monastero ottenne la tutela imperiale e fu sottoposto direttamente alla Sede Pontificia conferendo all’abate numerosi vantaggi.

Nel 1422 Braccio da Montone, signore di Perugia e capitano di ventura, prese d’assalto l’abbazia saccheggiandola e demolendo le volte della navata e del transetto. Seguirono anni di decadimento: dal 1456 fu affidata in commenda e dal 1581 al 1773 fu concessa ai Gesuiti. I beni relativi all’abbazia furono affidati al marchese Alessandro Bandini da Camerino. Nel XIX secolo Sigismondo Bandini, figlio del citato marchese camerte, fece costruire un elegante palazzo sacrificando l’ala sud del chiostro e parte dell’ala orientale. Sigismondo Bandini morì senza eredi e l’abbazia venne trasformata in una fondazione che ancora oggi amministra il patrimonio custodendone anche il monumento[3].

L’architettura: i principi regolatori scelti da San Bernardo ed applicati a Fiastra

L’architettura esterna

San Bernardo (Fontaine-les-Dijon, 1090 - Abbazia di Clairvaux, 1153), fondatore dell’ordine cistercense, desiderava che i monaci vivessero una vita semplice, austera e priva del superfluo sia nella propria cella che nella mensa, ma nei momenti collettivi potevano godere di spazi più solenni e ampi, come è possibile notare nella Chiesa, nel chiostro, nella Sala del Capitolo e negli altri ambienti. Inoltre per San Bernardo l’arte era un mezzo per elevarsi a Dio, introducendo il monaco alla contemplazione della bellezza come meditazione spirituale che poteva coniugarsi anche con il loro stile di vita povero.

Tali direttive di umiltà e povertà furono pienamente soddisfatte nell’Abbazia di Fiastra, la cui architettura sintetizza ascesi spirituale e austera eleganza grazie alla sapiente composizione armonica degli spazi.

La chiesa venne costruita secondo lo stile romanico-borgognone.

La facciata della Chiesa (fig. 2), semplice nella sua imponenza e a salienti, è caratterizzata da un rosone e da un motivo trasversale di archetti ciechi a tutto sesto che si intrecciano tra loro formando altri archetti a sesto acuto. Si accede all’atrio antistante l’ingresso salendo sei gradini, di cui solo tre sono originali in marmo poiché al momento della costruzione il piano della strada antistante era più elevato. L’atrio è suddiviso in tre campate con volte che poggiano su colonne addossate ai muri terminanti con capitelli a motivi goticizzanti. Il portale d’ingresso è policromo ed ornato da tre pilastri e tre colonne con archi a tutto sesto. Prima della distruzione ad opera di Braccio da Montone la Chiesa era dotata di una torre campanaria, chiamata tiburio.

Lungo tutto il perimetro del muro esterno vi è un ricco fregio di archetti ciechi.

I muri esterni della navata centrale, ovviamente più alti di quelli delle navate laterali, sono ritmicamente ornati da monofore di stile romanico. Questo ritmo è similmente ripetuto nelle monofore dei muri esterni delle navate laterali. Il muro esterno dell’abside, invece, nonostante sia stato appesantito da costruzioni posteriori, conserva l’antico rosone originale.

La Chiesa è interamente costruita in laterizio. I portali, i capitelli, i rosoni ed altri ornamenti sono in pietra.

L’architettura interna

La Chiesa ha una pianta a croce latina a tre navate: la navata centrale presenta una copertura a travatura scoperta, mentre nella prima campata e in quella del presbiterio delle navate laterali sono rimaste le antiche volte a crociera, sopravvissute al saccheggio del 1422. Le navate sono divise da quattro grandi pilastri per parte, alternativamente quadrangolari e poligonali sormontanti da capitelli ornati (fig. 3).

Il presbiterio presenta una pianta quadrata fiancheggiato da quattro cappelle a pianta quadrata e voltate a botte.

Gli archi maggiori che dividono la navata centrale da quelle laterali sono sostenuti da pilastri formati da fasci di colonne, mentre i pilastri minori sono d’imposta agli archi delle navate laterali. Alle campate della navata centrale ne corrispondono due minori in ogni navata laterale. I pilastri maggiori che reggono le crociere della navata centrale, non arrivano a terra, ma si fermano a 2,40 m da terra e poggiano su un peduccio lapideo a forma di cono rovesciato arrotondato (fig. 4) e sono rafforzati anche da semicolonne addossate poste in diagonale. I pilastri minori, invece, sono quadrilobi caratterizzati da una semicolonna che parte da terra e termina tronca, dunque priva di capitello, all’altezza dei capitelli dei pilastri maggiori. I capitelli dei pilastri sono ornati da motivi floreali, agresti, arabescati, nastriformi e semplificazioni del corinzio scolpiti sulla pietra (fig. 6). Solo tre capitelli presentano motivi ornamentali diversi: il primo pilastro maggiore a sud reca scolpito il pesce eucaristico, il quarto pilastro a sud sul lato destro rappresenta la figura di un drago che inghiotte un serpente ed il corrispondente sul lato opposto rappresenta un uccello che si volge a tre gigli trifidi: possibile allusione al motivo principale dello stemma di Chiaravalle Milanese, di cui l’Abbazia di Fiastra era figlia[4].

Da un tempio pagano dell’antica Urbs Salvia proviene un’ara pagana (0,80x0,70 m) collocata alla base dell’attuale altare maggiore.

L’austerità della Chiesa è attenuata dal sapiente gioco di luce che entra dalle sedici monofore delle navate, otto per lato, e dai due rosoni.

Accanto all’Abbazia, sul lato destro, furono costruiti gli edifici abbaziali necessari per la vita comunitaria dei conversi e dei monaci: il chiostro, per la preghiera e la meditazione individuale, la Sala del Capitolo, per la lettura giornaliera di un capitolo della Regola di San Bernardo, per l’officio di atti penitenziali e per ricevere le istruzioni spirituali dell’abate, ed il refettorio[5] (figg. 7-8).

Note

[1] Paolo Piva, Marche romaniche, Jaca Book, Milano, 2003, pp. 121-123

[2] Marina Righetti-Tosti Croce, Architettura per il lavoro. Dal caso cistercense a un caso cistercense: Chiaravalle di Fiastra, Viella, Roma, 1993, pp. 97-98

[3] Paolo Piva, cit, p. 122

[4] Idem, pp. 131-133

[5] Otello Gentili, Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, Herder, Roma, 1984, pp. 215-235

Bibliografia

Otello Gentili, Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, Herder, Roma, 1984

Paolo Piva, Marche romaniche, Jaca Book, Milano, 2003

Marina Righetti-Tosti Croce, Architettura per il lavoro. Dal caso cistercense a un caso cistercense: Chiaravalle di Fiastra, Viella, Roma, 1993

NICOLA DI ULISSE DA SIENA: TRACCIA DI UN PITTORE TOSCANO NELLA MARCA D’ANCONA

A cura di Arianna Marilungo

Note biografiche su Ulisse da Siena

Il recupero della personalità artistica di Nicola di Ulisse da Siena è dovuto a importanti storici dell’arte che si sono impegnati nello studio delle sue opere e del loro legame con il territorio di appartenenza. Tra questi vi sono Federico Zeri, Roberto Longhi e l’erudito Romano Cordella, che hanno saputo ricostruire il percorso geografico, umano e artistico di questo importante pittore nonché creatore di una vivace bottega pittorica nel cuore dell’Italia: a Norcia, in Umbria.

È sconosciuta la data di nascita di Nicola di Ulisse da Siena attivo per tutto il secolo XV non solo in Umbria e in Toscana, ma anche nelle Marche e nell’Abruzzo. Già dal 1442 risiedeva stabilmente a Norcia, nell’attuale territorio della provincia di Perugia. Nello stesso anno assunse due commissioni che segnarono profondamente la sua carriera artistica: la decorazione della camera di Francesco Sforza nel castello del Girfalco di Fermo e la decorazione ad affresco della tribuna di Sant’Agostino a Norcia, in collaborazione con Bartolomeo di Tommaso, Andrea Delitio, Luca Alemanno e Giambono di Corrado. L’arte di Bartolomeo di Tommaso influenzò in maniera evidente la tecnica di Nicola di Ulisse soprattutto nella propensione a rendere i volumi attraverso un accentuato grafismo e nella linearità delle ornamentazioni[1]. Due anni dopo, ancora a Norcia, dipinse un’ancona per l’altare maggiore della Chiesa di San Benedetto, oggi perduta. La stessa sorte toccò ad un’altra sua opera, questa volta però a Siena: nel 1452, infatti, dipinse per il Palazzo Pubblico della sua città natale un’Assunta con angeli e santi che avrebbe dovuto decorare la residenza degli esecutori di Gabella[2]. Da questo anno tornò in quella che aveva già eletto sua residenza ufficiale, Norcia, ma intensificò gli incarichi soprattutto nelle limitrofe regioni delle Marche e dell’Abruzzo nel decennio 1460-1470. Queste due regioni, infatti, conservano molte sue opere, anche se il suo lascito artistico di maggior consistenza si trova in Umbria.

Non è noto con precisione quando morì, ma presumibilmente la morte lo colse tra il marzo del 1476, quando era impegnato a dipingere tre cappelle della pieve di Santa Maria a Norcia, e il 2 maggio 1477, quando la moglie risultava già vedova.

Il quadro di Sant’Andrea a San Ginesio

Una delle opere marchigiane più conosciute attribuite a Nicola di Ulisse da Siena è il Quadro di Sant’Andrea, conosciuto anche come Sant’Andrea e la battaglia tra Fermani e Ginesini [fig. 1]. Si tratta di una tempera su tavola presumibilmente datata attorno al 1463 e conservata presso la Pinacoteca Civica di San Ginesio, in provincia di Macerata. Attualmente, a causa delle lesioni subite dalla Pinacoteca a seguito del sisma del 2016, la Pala è esposta nell’Auditorium di Sant’Agostino, ex Chiesa di Sant’Agostino. La Pala fu pensata per questa stessa chiesa e, una volta ultimata, venne collocata nell’altare della seconda cappella di sinistra di giuspatronato della Comunità.

La tavola è stata commissionata proprio dalle autorità municipali di San Ginesio per ricordare un evento risalente al 1377: la vittoria dei ginesini all’assalto della città da parte dei fermani. Inoltre con quest’opera si intendeva rendere omaggio a Sant’Andrea, a cui tutta la comunità era molto devota poiché lo si riteneva protettore della città durante la già citata battaglia. In un manoscritto del XVI secolo si descrive così questo attacco:

“in una certa notte […] i Fermani […] inaspettatamente e senza farsi scorgere arrivando per la porta Brugiano al fine di occupare la fortezza e il colle lì prossimo, […] si erano proposti di mettere fuoco ad ogni cosa ma, saputosi il fatto e dato l’allarme, i Ginesini […] aggrediscono i nemici dispersi qua e là perché non pratici del luogo e li cacciano fuori dalla porta. Nella vicina pianura inizia la battaglia e, fatta una strage, essi sono respinti […]. E fu eretto un trofeo nella chiesa di S. Agostino, […] con la descrizione di quella circostanza, nella cappella di Sant’Andrea apostolo dal cui intervento i Ginesini affermano essere stati più volte protetti; ed ogni anno, con grande e pubblica solennità, essi riveriscono il suo altare” (da Armellini, 1994)[3].

È ipotizzabile che il fatto sia avvenuto diversamente: Fermo all’epoca era assoggetta dal tiranno Rinaldo da Monteverde e l’attacco contro San Ginesio potrebbe essere stato perpetrato da truppe mercenarie raccolte dal tiranno. Nel dipinto, infatti, mancano emblemi araldici e divise appartenenti a Fermo, al contrario lo stemma della città di San Ginesio, una squadra bianca su campo rosso, è ripetuto per ben cinque volte: sopra gli archi della porta e dell’antiporta delle mura, sul drappo pendente della tromba del soldato che si sporge da una torre, sullo scudo di un altro soldato situato sui camminamenti delle mura e sul vessillo impugnato da Sant’Andrea[4].

La scena si compone di due parti: quella superiore in cui è rappresentato il Santo apostolo protettore della città e quella inferiore in cui, al di là delle mura della città, imperversa la cruenta battaglia tra fermani e ginesini.

La fazione dei fermani è riconoscibile da una “M” sormontata da una corona raffigurata sullo scudo di un soldato, probabile allusione al tiranno Monteverde, che era a capo anche di Loro Piceno, piccolo borgo nemico di San Ginesio [fig. 2]. Altri soldati, invece, indossano dei turbanti e uno impugna una scimitarra, chiari simboli evocativi di mercenari stranieri [figg. 3 e 4]. Su due scudi dipinti di rosso campeggiano due cartigli, con motti e incitazioni in lettere gotiche: “memini” [fig. 5] e “non ti fidare e non sarai ingannato” [fig. 3]; su uno è raffigurata un’insegna guerresca e su un altro una “G” gotica minuscola al centro di una ghirlanda di rametti e foglie di alloro. La scena raffigurata è il momento decisivo della battaglia: i due schieramenti combattono senza posa e con molta forza [fig. 6].

Lo scontro tra le due fazioni è incorniciato dalle mura della città alternate da alte torri, porta urbica e antiporta, costruite con blocchi squadrati di pietra grigia, e percorse da strette feritoie per gli arcieri. Dagli spalti i soldati lanciano palle o tirano frecce con la balestra [figg. 7 e 8] incitati da un trombettiere e da un tamburino [fig. 9]. Le case, gli ospizi, le chiese con alti campanili cuspidati caratterizzano la città protetta da Sant’Andrea, raffigurato in atto benedicente ed identificato dalla scritta in latino a sinistra SCS ANDREAS[5][fig. 10]. Il Santo apostolo è ritratto frontalmente, come un’enorme icona che ricorda i monumentali mosaici ravennati di derivazione bizantina, con un mantello che ondeggia al vento in numerose pieghe e volute ed è affiancato da un angelo che sorregge una candela accesa, simbolo della vittoria dei Ginesini sui Fermani[6]. La ieratica fissità del Santo protettore di San Ginesio contrasta in maniera evidente con l’agitazione e la concitazione che caratterizzano la battaglia sottostante. La soluzione adottata al problema prospettico della scena ed il tono fantastico con cui viene raccontato lo scontro sono tutti evidenti richiami arcaizzanti che si affiancano agli elementi tipici del gotico fiorito – i caratteri delle scritture dei cartigli, la luminosità dei colori, il volo legnoso del panneggio della veste del Santo – presenti nella Pala.

Il pittore descrive accuratamente la città, riproducendo con fedeltà tutti i dettagli degli edifici, degli alberi all’interno del giardino e della donna vestita di bianco – la Fornarina – intenta ad infornare il pane e artefice della salvezza di San Ginesio: fu lei ad accorgersi dell’arrivo dei nemici e a dare per prima l’allarme dell’imminente attacco [fig. 11].

Questa pala d’altare è stata oggetto di numerose analisi stilistiche e critiche per le sue peculiarità derivanti dalla commistione di richiami arcaizzanti e tardo gotici riscontrabili nella resa dei dettagli naturalistici e nella precisa descrizione delle armature e dei cavalli in primo piano. In particolare i maggiori storici dell’arte italiana del XX secolo, tra cui spiccano Lionello Venturi, Federico Zeri, Antonio Santangelo e Pietro Zampetti, si cimentarono nell’analisi di questa pala per sciogliere il nodo circa il suo autore. Negli ultimi anni del secolo scorso, la critica concordò sull’attribuire la tavola a Nicola di Ulisse da Siena, sia per gli evidenti echi che richiamano la pittura senese che per i notevoli legami con l’arte miniaturistica da cui l’arte senese trasse origine. Questa tesi è avvalorata anche dalle intense relazioni politico-culturali intercorse tra il Comune di San Ginesio e la Repubblica di Siena per tutto il XV secolo.

Nel suo saggio dedicato al Quadro di Sant’Andrea pubblicato nel 1994, lo storico Luigi Maria Armellini propone una datazione agli anni attorno al 1463, quando Nicola di Ulisse si trovava a lavorare in Amandola (FM), vicino a San Ginesio, per la chiesa di Sant’Agostino[7].

Note

[1] https://www.treccani.it/enciclopedia/nicola-di-ulisse-da-siena_%28Dizionario-Biografico%29/

[2] Enrico Castelnuovo, Bruno Toscano (diretto da), Dizionario della pittura e dei pittori, Larousse Einaudi, Torino, 1992, p. 841

[3] Luigi Maria Armellini, Il quadro di Sant’Andrea: una battaglia in una tavola ginesina del 15 sec., Tipografia San Giuseppe, San Ginesio, 1994, p. 102

[4] Alessandro Marchi, Giulia Spina (a cura di), Il Quattrocento a Fermo: tradizione e avanguardie da Nicola di Ulisse da Siena a Carlo Crivelli, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2018, p. 114

[5] Alessandro Marchi, Giulia Spina (a cura di), Il Quattrocento a Fermo: tradizione e avanguardie da Nicola di Ulisse da Siena a Carlo Crivelli, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2018, p. 114

[6] Nadia Falaschini, La storica battaglia tra Ginesini e Fermani del 1377 nella tavola del secolo XV attribuita a Nicola di Ulisse da Siena, in Studia Picena: pubblicazione, Anno 2018, n. 83, Pontificio Istituto Marchigiano Pio XI, Istituto Teologico Marchigiano, Fano, pp. 51-60

[7] Luigi Maria Armellini, Il quadro di Sant’Andrea: una battaglia in una tavola ginesina del 15 sec., Tipografia San Giuseppe, San Ginesio, 1994, pp. 79-85

Bibliografia

Luigi Maria Armellini, Il quadro di Sant’Andrea: una battaglia in una tavola ginesina del 15 sec., Tipografia San Giuseppe, San Ginesio, 1994

Enrico Castelnuovo, Bruno Toscano (diretto da), Dizionario della pittura e dei pittori, Larousse Einaudi, Torino, 1992

Nadia Falaschini, La storica battaglia tra Ginesini e Fermani del 1377 nella tavola del secolo XV attribuita a Nicola di Ulisse da Siena, in Studia Picena: pubblicazione, Anno 2018, n. 83, Pontificio Istituto Marchigiano Pio XI, Istituto Teologico Marchigiano, Fano, 2018

Alessandro Marchi, Giulia Spina (a cura di), Il Quattrocento a Fermo: tradizione e avanguardie da Nicola di Ulisse da Siena a Carlo Crivelli, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2018.

IL RESTAURO DEL SIPARIO STORICO DEL TEATRO LUIGI MERCANTINI DI RIPATRANSONE: INTERVISTA AL RESTAURATORE GIACOMO MARANESI

A cura di Arianna Marilungo

Breve storia del teatro Luigi Mercantini di Ripatransone

Le Marche sono una regione ad antica vocazione teatrale ed ospitano numerosi teatri storici sorti tra il XVIII ed il XIX secolo. Anche nel borgo di Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno, è presente un teatro storico intitolato a Luigi Mercantini (Ripatransone, 19 settembre 1821 – Palermo, 17 novembre 1872), uno dei rappresentanti più conosciuti della poesia lirica patriottica.

Nel 1790 i lavori di progettazione del teatro furono affidati all’architetto Pietro Maggi, ma la costruzione proseguì a rilento a causa della mancanza di fondi ed il teatro aprì le proprie porte al pubblico solo a partire dal 1824, nonostante avesse già ospitato in precedenza altri piccoli spettacoli.

Chiamato “del Leone” in riferimento allo stemma comunale che rappresenta un leone su cinque colli, era dotato di una pianta a ferro di cavallo con tre ordini di palchi di 15 palchetti ognuno, ad eccezione del primo che ne aveva uno in meno. Nel corso del XIX secolo subì varie ristrutturazioni. Nel 1894 il teatro venne intitolato al poeta Luigi Mercantini.

Tra il 2020 ed il 2021 il sipario storico di questo teatro è stato oggetto di un importante restauro. Il responsabile dei lavori, dott. Giacomo Maranesi, ha gentilmente concesso a me e a Storiarte un’intervista di approfondimento.

Innanzitutto ci tengo a rinnovare il ringraziamento da parte mia e di tutto lo staff di Storiarte per la tua disponibilità. Conosciamo meglio questo sipario: chi ne è l’autore, cosa rappresenta, quando e con quale tecnica è stato realizzato?

Il sipario del teatro Mercantini è un dipinto a tempera su tela di circa 64 mq realizzato nel 1870 dal pittore marchigiano Giuseppe Ruffini da Falerone (Falerone, 1820 ca. - post 1888)[1]. L’anno prima il fratello Luigi aveva decorato il soffitto del teatro. La scena raffigura la vicenda di Virginia Ripana: si tratta di una leggenda romantica ambientata nel tempo della dominazione spagnola di Ripatransone (XVI secolo circa). La storia narra che un abitante di Ripatransone pur di non dare in sposa la propria figlia Virginia ai soldati spagnoli, si macchiò del suo omicidio. Nel sipario il padre è colto nel momento in cui sta per uccidere la figlia Virginia sotto gli occhi sgomenti di ripani e spagnoli. Il Comune, committente del sipario, volle un’ambientazione storica della scena. Sullo sfondo sono riconoscibili, infatti, il palazzo comunale e il teatro stesso (fig. 1).

In fase di diagnosi qual era lo stato di conservazione del sipario?

Il mio intervento si è reso necessario per un motivo ben preciso, non solo per un restauro conservativo ma perché il sipario è stato vandalizzato. Nel 2017, per ripetute volte, ignoti sono entrati nel teatro tagliando il sipario e procurando ben 16 mt di tagli, accanendosi sui volti di Virginia e del padre e asportato una bella porzione del vestito di Virginia (poco più di mezzo metro di tela). La scena quindi presentava un’importante lacuna. Con l’occasione si è ritenuto opportuno risanare anche altre problematiche (figg. 2-3).

Quali sono state, dunque, le fasi del lavoro di restauro?

Il restauro, finanziato integralmente dalla Cantina dei Colli Ripani tramite Art Bonus, è stato svolto anche con la collaborazione delle colleghe Giulia Leggieri e Paola Belletti sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

Nella prima fase dei lavori si è svolta una campagna fotografica per studiare ed analizzare nel dettaglio l’opera. Abbiamo eseguito, quindi, dei provini per comprendere quali fossero i materiali e le metodologie migliori da impiegare nel restauro.

La seconda fase del lavoro è stata proprio il restauro delle lacerazioni. Non abbiamo sceso il sipario, ma è rimasto in piedi consentendoci di poter lavorare sia sul fronte che sul retro. I tagli sono stati chiusi sia con punti di cucitura specifici, non visibili sul fronte del sipario, sia incollando con un adesivo formulato appositamente ogni filo spezzato. Quest’ultima tecnica si chiama sutura testa a testa perché incolla le due teste dei fili tagliati, che in questo caso erano qualche migliaio. In questa fase abbiamo anche integrato le lacune di tessuto laddove era stato asportato. Per questa integrazione è stata rilevante la ricerca di un tessuto con le stesse caratteristiche di quello originale.

Siamo passati dunque alla terza fase: abbiamo calato il sipario sul palco perché dovevamo risolvere un altro problema. Occorre precisare, infatti, che il sipario al momento del danno non svolgeva più questa funzione, ma era utilizzato come fondale. Circa venticinque anni fa è stato spostato sul fondo scenico ed è stato appeso in maniera impropria, a mo’ di tenda e solo con un bastone di sostegno nella parte superiore. A causa della trazione i colori si stavano sfaldando e la tela stava cedendo. Per questo motivo, una volta sceso il sipario, abbiamo sostituito il sistema di sospensione con un altro più adeguato che ricalcasse, con materiali moderni, il sistema originale consentendo anche di essere issato. Anche se attualmente per motivi conservativi è meglio non issare il sipario, questo sistema garantisce una migliore conservazione del tessuto.

Questo metodo di sospensione è molto semplice e consiste nell’apposizione di tre stangoni, ovvero bastoni che sorreggono la tela: uno posto all’altezza superiore del sipario, uno poco sotto la metà ed uno alla base. Gli stangoni, tenuti dalle funi, aiutano a scaricare meglio il peso: tirando su lo stangone che si trova ad un terzo dell’altezza del sipario, quest’ultimo si piega a fisarmonica e viene issato oltre la ribalta. Tecnicamente questo sistema è il più utilizzato nelle Marche e si chiama sipario con tiro in terza proprio perché dotato di tre stangoni. Prima del nostro restauro si pensava erroneamente che questo sipario fosse alla tedesca quindi che salisse interamente sulla graticcia.

La quarta ed ultima fase è stata il ritocco pittorico dei tagli e, soprattutto, l’integrazione pittorica delle lacune. Grazie alle foto del sipario risalenti a poche settimane prima della deturpazione ed in accordo con la soprintendenza abbiamo potuto ricostruire le parti mancanti senza inventarci nulla. Solitamente nei restauri di opere pittoriche questa operazione non si svolge e, nei casi in cui lo si fa, si rende riconoscibile la ricostruzione. In questo caso avevamo a disposizione le foto del sipario integro e, inoltre, predominava l’aspetto decorativo ed estetico del sipario. Infine, siccome c’era la trama grezza della tela a vista, era impossibile un metodo di ritocco ed integrazione pittorica che fosse riconoscibile e che non arrecasse maggiore danno estetico. Il nostro ritocco pittorico si è fermato solo sul tessuto che abbiamo aggiunto, rispettando il tessuto originale che non è stato mai integrato.

Hai trovato degli ostacoli in questo processo di restauro appena descritto?

Sì. Il primo ostacolo è stata la decoesione del colore che era diventato polverulento nella parte superiore a causa del peso del sipario che era agganciato solo con un bastone in alto. In questo caso abbiamo dovuto consolidare il colore.

Un altro problema che abbiamo trovato è la stata la giustapposizione di toppe nel retro per chiudere alcuni buchi o tagli. Non sappiamo quando è stato eseguito questo intervento poiché non è documentato, ma le toppe furono incollate con il vinavil. Non abbiamo potuto toglierle perché ormai sono irreversibili.

Un grande lavoro, dunque! Al termine del restauro qual è stata la destinazione ultima del sipario tornato al suo antico splendore?

Il sipario è stato riappeso come fondale scenico, poiché già una ventina di anni fa non era stato più considerato idoneo a svolgere la funzione di sipario a causa della fragilità del tessuto. Anche se è stato restaurato, per motivi conservativi non può essere piegato per essere issato perché rischierebbe di rovinarsi nuovamente (fig. 5).

Quanto tempo hanno impiegato i lavori di restauro? Durante questa fase il teatro è rimasto aperto per spettacoli e visite?

Sì è stato funzionante, a parte durante la pandemia, ed è tuttora funzionante.

Il lavoro di restauro è stato programmato prima dell’arrivo della pandemia, alla fine del 2019, ed è iniziato a dicembre del 2020 per poi terminare a dicembre 2021. Tutto il lavoro di restauro è stato organizzato in modo tale da sgomberare il palcoscenico in poco tempo per consentire lo svolgimento di spettacoli e le visite turistiche. Quindi anche durante tutto il tempo del restauro il teatro è rimasto funzionante.

Ringraziandoti nuovamente per la tua disponibilità, vorrei lasciarci con un’ultima considerazione: le Marche sono una regione che ospita numerosissimi teatri storici poiché hanno un’antica vocazione teatrale, ma è raro trovare sipari storici più o meno ben conservati. Questo evidenzia l’importanza e la preziosità del lavoro che tu e la tua équipe avete affrontato per conservare e promuovere un’opera d’arte così rara.

Sì, è vero le Marche ospitano moltissimi teatri storici, ma sono pochi i sipari storici. Non escludiamo, però, che in futuro si potrebbero programmare altri restauri su eventuali sipari storici!

Ringrazio sentitamente il dott. Giacomo Maranesi per avermi concesso questa interessante intervista e la dott.ssa Giulia M. F. Leggieri per le foto scattate con cura.

Note

[1] Il contratto stipulato con gli Amministratori ripani prevedeva che il sipario fosse consegnato entro il mese di maggio 1870, ma la scadenza fu prorogata di circa dieci giorni.

Bibliografia

Michelangeli Walter, Il teatro comunale di Ripatransone. I documenti raccontano…, Linea Grafica srl, Centobuchi, 2014

Polidori Adolfo, Il teatro L. Mercantini di Ripatransone, in Archeopiceno: trimestrale di informazione sui beni culturali ed ambientali del Piceno N.23/24,A.6 (lug.-set.1998).

RIVESTIMENTO MARMOREO DELLA SANTA CASA DI LORETO

A cura di Arianna Marilungo

Istorie di Gesù e della vergine Maria

Storia, committenza e artisti

Il sette settembre 1507 Papa Giulio II emana una bolla con cui afferma che nella chiesa di Santa Maria di Loreto (fig. 1) si venera, “ut pie creditur et fama est”, la casa in cui la Vergine Maria ricevette l’Annuncio della nascita di Gesù da San Gabriele Arcangelo. Un mese dopo circa lo stesso papa comunica al governatore della Santa Casa la sua intenzione di creare “lì cose magne”, tra cui la realizzazione di un degno rivestimento marmoreo che custodisse la casa dell’Annuncio divino e che sostituisse l’antico muro costruito dagli abitanti di Recanati all’inizio del XIV secolo. La santa cappella sorge nel transetto della Basilica, al di sotto della cupola realizzata da Giuliano da Sangallo nel XV secolo (fig. 2).

Inizialmente il primo progetto fu affidato a Donato Bramante, ma alla morte di Giulio II (21 febbraio 1513) il nuovo papa, Leone X, incaricò Andrea Contucci detto il Sansovino dell’arduo compito. Successivamente il progetto passò nelle mani di Antonio da Sangallo e infine di Raniero Nerucci.

I lavori iniziarono nel 1511 sotto la direzione di Giovan Cristoforo Romano seguendo il progetto di Donato Bramante, ma dal 1513 al 1527 la direzione passò ad Andrea Sansovino. Nel 1527 i lavori subirono un’interruzione a causa del sacco di Roma e ripresero nel 1531 sotto la direzione di Raniero Nerucci. L’opera fu conclusa nel 1538, ma negli ultimi anni prese la direzione del progetto Antonio da Sangallo il Giovane che si occupò anche di progettare e ideare – tra il 1533 e il 1534 - la balaustra per nascondere la volta a botte della Santa Casa. I grandi blocchi di marmo di Carrara sono stati alleggeriti da un ritmico susseguirsi di stemmi e anelli medicei, ornamentazioni che includono anche figure mitologiche. Una ricca decorazione di festoni, fregi e putti alati incornicia la parte superiore ai timpani dei portali[1].

Programma iconografico

Il rivestimento marmoreo, capolavoro di eleganza e di semplicità narrativa, poggia su un basamento ricco di intagli. Sulle cantonate e nel mezzo dei due lati maggiori presenta sei doppi risalti, ornati con colonne corinzie a scanalature, in mezzo alle quali sono ricavate due nicchie sovrapposte che contengono le sculture dei profeti e delle sibille. Nelle nicchie inferiori sono collocati i profeti e in quelle superiori le sibille. Nel XVI secolo e per tutto il Rinascimento era usuale abbinare soggetti di devozione cristiana a quelli pagani secondo la cultura pagano-cristiana alimentata dall’Umanesimo[2].

Il ricco programma iconografico si concentra tutto sul mistero dell’incarnazione di Gesù, raccontato secondo i canoni più comuni del tempo: narrazione visiva, storia e per figure e allegorie, ovvero profeti e sibille.

Nove sono le istorie raccontate: sette grandi e due piccole. Quelle grandi narrano la Natività della Vergine Maria, il suo Sposalizio con San Giuseppe, l’Annunciazione di Gesù, la Nascita di Gesù, l’Adorazione dei Magi, il Transito della Vergine e la Traslazione della Chiesa di Santa Maria di Loreto.

Parete nord

La scena della Nascita della Vergine Maria è stata eseguita da due artisti: Baccio Bandinelli, che nel 1519 scolpì la sezione destra, e Raffaele da Montelupo che si occupò della sezione sinistra tra il 1531 e il 1533.

La sezione destra rappresenta Sant’Anna, madre della Vergine Maria, stesa in un grande letto ricco di panneggi e circondata da donne che si congratulano con lei. Bandinelli scolpì la sezione mentre si trovava ad Ancona dopo essere entrato in conflitto con il Sansovino.

Nella sezione sinistra, davanti ad un camino sovrastato da una grande cappa, una giovane donna tiene in braccio la neonata Maria, porgendola ad un’altra giovane inginocchiata per lavarla in un contenitore posto a terra. Ai lati la scena è chiusa da due persone: una donna che offre un vassoio con profumi e frutti, simboli delle virtù virginali, ed un anziano identificato in San Gioacchino, padre di Maria.

Sulla nicchia sinistra in alto è stata collocata la Sibilla Ellespontica scolpita da Giovan Battista della Porta tra il 1570 ed il 1572. Al di sotto di essa è situato il profeta Isaia, scolpito dai fratelli della Porta tra il 1577 e il 1578. Nelle nicchie successive sono situati, rispettivamente: in alto la Sibilla Frigia (fratelli della Porta, 1570-1572) ed in basso il profeta Daniele (Girolamo Lombardo, 1547-1548).

Il secondo riquadro di questa parete ospita la scena dello Sposalizio della Vergine Maria e San Giuseppe. Nella sezione sinistra il Sansovino scolpì il rito nuziale (1525-1526) seguendo un modello fluido e sinuoso di matrice raffaellesca: sullo sfondo di un monumentale tempio di Gerusalemme il sacerdote unisce le mani di Maria e di San Giuseppe. A destra, Nicolò Tribolo, Raffaele da Montelupo e Francesco di Vincenzo da Sangallo raffigurano la delusione degli altri giovani pretendenti della Madonna che, arrabbiati, spezzano i bastoni non fioriti. Questa curiosa scena è da attribuire ad un’antica tradizione: molti erano i pretendenti della casa di Davide che desideravano la mano di Maria e il sacerdote, per scegliere quello più adatto, li invitò tutti sull’altare con in mano un ramoscello inardito. L’uomo con in mano il ramoscello che sarebbe fiorito, sarebbe diventato lo sposo di Maria. Nella scena l’amarezza dei pretendenti il cui ramoscello non fiorì è rappresentata con gesti forti: uno agita arrabbiato il pugno, mentre un altro spezza il ramoscello secco[3].

Parete ovest

Tra il 1518 e il 1522 Andrea Sansovino scolpì l’Annunciazione che funge da pala da altare per la sua posizione al di sopra dell’altare maggiore della Basilica. È il più grande riquadro dell’intero rivestimento (185x362 cm. Anche questo riquadro, come gli altri, è diviso in due sezioni. In alto a sinistra, l’Eterno Padre è rappresentato nell’atto di inviare lo Spirito Santo sotto forma di colomba alla Vergine Maria, mentre quest’ultima ascolta timorosa l’annuncio dell’Arcangelo che reca in mano il giglio, simbolo di purezza. L’arcangelo è seguito da altri due angeli, uno de quali regge in mano un vassoio pieno di frutti. A destra la scena sembra introdurre l’osservatore all’interno di una camera, in cui vi è solo la Vergine Maria, seduta sopra uno scranno sotto a un baldacchino. Sulla mano sinistra tiene il libro delle Sacre Scritture. A destra, in alto, due angeli sembrano entrare nella stanza in mezzo a tralci di una vite. La scena è resa ancora più familiare da una serie di oggetti domestici aggiunti dall’artista: una credenza, due mensole che sorreggono volumi chiusi con fermagli, un’anfora posta sopra due libri, vasellame e un gatto rannicchiato nell’angolo basso a destra[4].

Al di sotto di questo riquadro vi son due scene: la Visitazione della Beata Vergine Maria a Sant’Elisabetta di mano di Raffaele da Montelupo a sinistra e, a destra, il Censimento, raro soggetto iconografico eseguito da Francesco da Sangallo (1531-1533).

Nella nicchia superiore a sinistra è posta la Sibilla Libica di mano dei fratelli Della Porta (1570-1572). Al di sotto, invece, è situato il Profeta Geremia dei fratelli Aurelio e Girolamo Lombardo (1540-1542), considerato il capolavoro scultoreo fra tutte le statue scolpite per il Rivestimento. A destra, nella nicchia superiore vi è la Sibilla Delfica, sotto la quale vi è il Profeta Ezechiele, opera dei fratelli Lombardo (1544)[5].

Parete sud

Andrea Sansovino scolpì per questa parete la Nascita di Gesù (1518-1524). Anche questa scena si dipana in due sezioni: a destra la nascita del Bambin Gesù e a sinistra l’annuncio degli angeli ai pastori sullo sfondo e l’Adorazione dei pastori in primo piano. Questo riquadro è caratterizzato da un ritmo concitato e dalla classica composizione armonica. Sotto una grande capanna dal tetto spiovente sorretto da due pilastri vi è Gesù che, seduto, volge lo sguardo verso la Madonna, inginocchiata ed in atto di sollevare un velo sul capo del neonato. San Giuseppe, appoggiato ad un bastone con germogli, si avvicina al Bambin Gesù in atteggiamento contemplativo. Sopra la capanna tre angeli cantano la gloria della nascita divina del Salvatore[6].

Nella nicchia superiore è collocata la Sibilla Persica dei fratelli Della Porta (1570-1572), in quella inferiore il Profeta Zaccaria, scultura di Girolamo Lombardo (1588 circa). Nella sezione mediana superiore è collocata la Sibilla Cumana (fratelli Della Porta, 1570-1572), mentre in basso vi è il Profeta David (Girolamo Lombardo, 1558)[7].

L’Adorazione dei Magi, invece, è opera di Raffaele da Montelupo (1533-1534) ed è descritta secondo il Vangelo di Luca (2, 1-20). Di pregevole fattura e dai chiari accenti quattrocenteschi rappresenta tre pastori che si avviano verso la mangiatoia mentre un altro è seduto tra un gregge di pecore mentre volge lo sguardo in alto ascoltando l’annuncio dell’Angelo della nascita di Gesù. Gli angeli sono scolpiti nella parte superiore del riquadro: uno reca l’annuncio e l’altro è colto mentre legge le Sacre Scritture. Nelle nicchie accanto vi sono: in alto la Sibilla Eritrea, scolpita dai fratelli Della Porta (1570-1572) e il Profeta Malachia (Girolamo Lombardo, 1588 circa).

Parete est

Le scene che riempiono questa parete sono il Transito della Vergine (registro superiore) e la Traslazione della Santa Casa (registro inferiore).

Tra il 1518 e il 1525 Domenico D’Aima o Aimo scolpì il Transito della Vergine. La fonte di questa scena è uno dei testi apocrifi sul ciclo della Dormizione della Madonna nella Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine, che narra che gli apostoli, sparsi per il mondo, accorsero alla casa della Madonna appena saputo il suo imminente trapasso. A sinistra vi sono quattro apostoli, due dei quali hanno una torcia accesa e un terzo un incensiere, mentre entrano nella camera dove sta avvenendo il Trapasso. A destra la scena evoca il trapasso già avvenuto: la Vergine Maria è distesa su una barella e un coro di angeli che ne cantano la gloria. Si riconoscono tra gli apostoli San Paolo con la spada del martirio e San Pietro con l’attributo iconografico delle chiavi incrociate. La scena si conclude con alcuni soldati che tentano di trafugare il corpo della Vergine Maria.

Nel registro inferiore è rappresentata la Traslazione della Santa Casa da Nazareth a Loreto, realizzata da Niccolò Tribolo e Francesco di Vincenzo da Sangallo, iniziata nel 1531 e terminata nel 1533. La fonte è la relazione di Pietro Tolomei (1470 circa) in cui sono narrate le varie traslazioni della Chiesa di Nazaret al colle lauretano[8].

A destra c’è la raffigurazione del passaggio della piccola Chiesa in volo sostenuta dagli Angeli sopra il mar Adriatico fino a collocarsi nella selva in cui i briganti aggrediscono i pellegrini, di mano di Francesco di Vincenzo da Sangallo. A sinistra la scena, ad opera di Niccolò Tribolo, è un po' più estesa e rappresenta la Santa Casa sul colle di due fratelli e, infine, su una pubblica strada dove è venerata dai pellegrini. Caratterizzata da echi michelangioleschi e da una naturalità narrativa e compositiva, la scena è affiancata a sinistra in alto dalla Sibilla Cumana (fratelli Della Porta, 1570-1572), al di sotto della quale è collocato il Profeta Mosè (Giovan Battista della Porta, 1577-1578). A destra, invece, ci sono: la Sibilla Samia nel registro superiore (fratelli Della Porta, 1570-1572), nel registro inferiore il Profeta Balaam (attribuzione incerta, 1577-1578)[9].

Arricchiscono la decorazione del rivestimento marmoreo una serie di protomi leonine e festoni di frutta che ne incorniciano il perimetro al di sopra delle storie e delle nicchie[10].

Note

[1] Floriano Grimaldi, Katy Sordi, Ornamento marmoreo della Santa Cappella di Loreto, Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto, Loreto (AN), 1999, p. 39

[2] Floriano Grimaldi, Musei d’Italia-Meraviglie d’Italia. Loreto. Basilica. Santa Casa, Calderini, Bologna, 1975, p. 88

[3] Floriano Grimaldi, Katy Sordi, cit., pp. 404-406

[4] Floriano Grimaldi, Katy Sordi, cit., pp. 406-407

[5] Giuseppe Santarelli, cit., p. 39

[6] Floriano Grimaldi, Katy Sordi, cit., p. 407

[7] Giuseppe Santarelli, cit., p. 41

[8] Floriano Grimaldi, Katy Sordi, cit., pp. 408-410

[9] Giuseppe Santarelli, cit., p. 46

[10] Floriano Grimaldi, Katy Sordi, cit., p. 411

Bibliografia

Floriano Grimaldi, Musei d’Italia-Meraviglie d’Italia. Loreto. Basilica. Santa Casa, Calderini, Bologna, 1975 Floriano Grimaldi, Katy Sordi, L’ornamento marmoreo della Santa Cappella di Loreto, Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto, Loreto (AN), 1999

Giuseppe Santarelli, Loreto nella storia e nell’arte, Edizioni Santa Casa, Loreto (AN), 2021

FILIPPO RICCI A CAMPOFILONE: STORIA DI UNA DOMESTICA CONVERSAZIONE TRA SANTI

A cura di Arianna Marilungo

Dalla descrizione del dipinto ad una (possibile) committenza?

Immersa nel verde di un’altura nel piccolo paese di Campofilone (FM), la chiesa di Santa Maria d’Intignano[1] (fig. 1) si mostra al visitatore come un piccolo scrigno dalla storia poco conosciuta, ma ricca di tracce inedite e preziose per la ricostruzione delle vicende storiche di questo borgo marchigiano e dei rapporti che la legarono a Fermo nel corso dei secoli.

Un’attenzione speciale merita la tela che campeggia sull’altare maggiore di mano di Filippo Ricci (1715-1793) che rappresenta la Madonna con Bambino e santi (figg. 2-3).

La tela, datata in basso a sinistra da una nota manoscritta “1755” (fig. 4), è la traduzione in immagini di una scena dal sapore domestico, ma dal significato trascendente.

Il dipinto rappresenta ciò che gli storici dell’arte definiscono “Sacra Conversazione”, i cui protagonisti sono la Sacra Famiglia, i Santi Gioacchino ed Anna, genitori della Vergine Maria, e San Paolo. Essi vengono colti in un intimo momento: Gesù Bambino viene presentato ai suoi nonni Anna e Gioacchino sotto gli sguardi vigili e attenti della Madonna e di San Giuseppe, mentre il giovane San Paolo osserva con profonda curiosità il saluto che si scambiano Gesù e sua nonna Anna. L’episodio è raffigurato in due diversi spazi compositivi che convergono al centro nella figura diafana del Bambin Gesù: a sinistra il pittore rappresenta la Sacra Famiglia (fig. 5) e a destra i Santi in adorazione (fig. 6).

I due gruppi di figure sono uniti dal tenero gioco instaurato tra il piccolo Gesù, tenuto in braccio dalla Madonna, e la nonna Anna: entrambi si scambiano una carezza ed il viso dell’anziana si approssima al corpo di Gesù in uno slancio di puro affetto (fig. 7).

Alle spalle della donna si ergono due figure di Santi in cui possiamo sicuramente riconoscere San Gioacchino, marito di Anna e nonno di Gesù, nell’uomo dalla lunga barba bianca, mentre più difficoltosa, invece, è l’identificazione del Santo che lo affianca. Si tratta di un giovane uomo dalla barba scura che reca nella mano destra un libro e nella sinistra una spada: plausibilmente vi si può riconoscere San Paolo di Tarso. Secondo l’iconografia più comune, infatti, il grande apostolo viene raffigurato con gli attributi del libro, in forma di codice o rotolo di pergamena in riferimento alle lettere che scrisse alle prime comunità cristiane, e - a partire dal XIII secolo - con la spada, in riferimento allo strumento del suo martirio e alla Parola di Dio, che lui stesso definì “[…] più tagliente di una spada a doppio taglio […]”[2]. Gli stessi attributi che reca in mano il giovane Santo nel dipinto campofilonese. Dietro la Madonna il Ricci dipinse San Giuseppe riconoscibile dall’aspetto anziano e dal giglio, simbolo di purezza e castità. La Vergine Maria è rappresentata come una giovane donna vestita di una candida tunica rosa e con il capo circondato da un’aureola evidentemente più luminosa di quelle degli altri santi, quasi a voler sottolineare l’importanza del suo ruolo nella missione del Figlio. A coronare ed impreziosire il dipinto un gruppo di angeli scende dall’alto (fig. 8).

Eleganza, mitezza espressiva e semplice decoro sono le caratteristiche principali di questo dipinto da cui sono evidenti gli influssi che il Ricci ricevette dal pittore Corrado Giaquinti, alla cui bottega si formò nel suo tirocinio romano[3].

Una curiosità di questa tela è la presenza, accanto alla data manoscritta, di uno stemma araldico (fig. 4) che rappresenta un quadrupede rampante sormontato da una corona. Poche fonti narrano le vicende storiche di questo dipinto, ma è plausibile che lo stemma appartenesse alla famiglia committente.

Una nota di attenzione, non a margine, merita la presenza nella stessa chiesa dove è custodito ed esposto il nostro dipinto di una lapide commemorativa che recita: “Qui è sepolto Giovanni dei Duchi D’Altemps a Matteo e Giuditta figlio ultimo superstite poco più che diciottenne da ultimo morbo rapito all’amore e al desiderio dei genitori il 5 novembre 1847 questa lapide ventun anni dopo che fu morto pose la madre al caro figliuolo sempre inconsolata di averlo perduto 1868” (fig. 9).

È opportuno qui aprire una piccola parentesi sull’identità di questo grande casato che ebbe molta fortuna nella nostra regione. Si tratta di un ramo degli Hohenems, famiglia tedesca che nel XVI secolo si trasferì in Italia ed il cui nome venne tradotto in Alta Ems, per poi prendere la sua forma definitiva in Altemps. Questa famiglia acquisì il rango nobiliare a Bologna, Roma e Napoli, ma godette di numerosi privilegi anche nella città di Fermo dove visse Serafino d’Altemps, figlio di Roberto d’Altemps e della sua prima moglie Orsola Grioni. Lo stemma araldico di questa nobile famiglia è un ariete rampante di colore giallo su sfondo blu, plausibilmente il medesimo raffigurato sul nostro dipinto.

È più che plausibile che i committenti della tela furono i d’Altemps a motivo dello stemma ivi raffigurato e della presenza della salma di un componente della famiglia nella Chiesa.

Sulle tracce di Filippo Ricci: brevi note biografiche e pittoriche

Il pittore Filippo Ricci proveniva da una lunga dinastia di artisti residenti nella città di Fermo che hanno segnato in maniera marcata lo stile pittorico di tutta la marca fermana tra Sei e Settecento.

Nacque il 15 luglio 1715 a Fermo da Natale – anch’egli pittore – e Maria Lucia Beltrami. Anche se non ci sono fonti certe sulla sua formazione artistica è più che ipotizzabile che abbia mosso i primi passi nel mondo artistico frequentando la bottega del padre Natale, da cui trasse una profonda influenza stilistica come dimostrano le sue opere giovanili. Da quest’ultima si evince che il Ricci era dotato di una buona dimestichezza con il segno grafico, caratteristica che lo accompagnerà per tutta la sua carriera. È certo un suo soggiorno a Bologna, dove visse il fervente clima artistico che la attraversava e che attingeva dalle forme stilistiche del classicismo seicentesco. A partire dagli anni quaranta, dopo il suo rientro nelle Marche, iniziarono grandi commissioni soprattutto da parte di ordini religiosi del fermano. Tra queste è opportuno ricordare il Sant’Agostino lava i piedi a Gesù apparsogli in veste di pellegrino (1741), realizzato per gli Agostiniani di Sant’Elpidio a Mare ed in cui è chiara l’influenza nell’impianto compositivo di un disegno di mano di Donato Creti raffigurante lo stesso tema e conservato presso la Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno. Nelle opere successive, come la Madonna Assunta con San Biagio e San Liborio (Chiesa di San Biagio, Camerino, 1746) si denota una nuova vivacità narrativa affiancata ad una accuratezza in alcuni dettagli anatomici delle figure e dei costumi. Questo stile figurativo è ravvisabile anche in tele contemporanee a quella camerinese.

Il 9 luglio 1743 nacque il primo di quattro figli, Antonio Francesco, e cinque anni dopo Filippo Ricci venne nominato erede universale dallo zio Gregorio, che morì nel 1751. Nel 1748, inoltre, iniziò il tirocinio a Roma presso la bottega di Corrado Giaquinto, artista coltissimo e dotato di grande vivacità artistica e creatività. In un ambiente di tale sorta Filippo Ricci apprese moltissimo e raffinò la propria tecnica, traducendo il linguaggio del maestro in uno più asciutto e spesso duro. Ciononostante l’influsso giaquintesco rimase presente in tutte le sue successive opere, come è evidente anche nella tela di Campofilone sopra descritta. I decenni che seguirono furono ricchi di commissioni – soprattutto da parte di ordini religiosi locali - che lo portarono a perfezionare il suo linguaggio espressivo verso toni miti, ma di profonda eleganza.

Filippo Ricci si spense il 13 febbraio del 1793, dopo una lunga malattia. Raccolse la sua eredità il figlio Alessandro, un artista maturo e già ben inserito nella bottega paterna[4].

Ringrazio con affetto e riconoscenza la famiglia Marilungo per avermi coinvolta nell’indagine storico-artistica di questa preziosa opera d’arte, consentendomi di conoscere e studiare un tesoro nascosto in un bellissimo pezzo di terra marchigiana.

Ringrazio sentitamente anche il fotografo Matteo Pipponzi Felici per aver realizzato con cura e professionalità le foto qui pubblicate.

Note

[1] Chiesa costruita a metà del XVI secolo - ora di proprietà della famiglia Marilungo - ad unica navata. In seguito alla ristrutturazione eseguita tra il 2004 ed il 2005, venne dotata di copertura a capriate lignee, demolendo l’antico soffitto in camorcanna. Originariamente era dotata di due fabbricati: il piccolo edificio religioso e la casa parrocchiale, quest’ultima non più esistente. Dopo un lungo periodo di abbandono la Chiesa è tornata al suo antico splendore grazie all’impegno degli attuali proprietari che ne hanno inaugurato la riapertura il 16 luglio 2005.

[2] Lettera di San Paolo agli Ebrei 4, 12

[3] Stefano Papetti e Massimo Papetti (a cura di), Filippo e Alessandro Ricci. Pittori nella Marca del Settecento, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, 2003, p. 94

[4] Idem, pp. 20-31

Bibliografia

Papetti, M. Papetti (a cura di), Filippo e Alessandro Ricci. Pittori nella Marca del Settecento, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Fermo, 2009

Papetti (a cura di), Atlante dei beni culturali dei territori di Ascoli Piceno e Fermo. Beni Artistici: pittura e scultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Fermo, 2003

Sitografiaa

www.siusa.archivi.beniculturali.it

IL TESORO DELLA CATTEDRALE DI ASCOLI PICENO: IL CRIVELLI “RITROVATO”

A cura di Arianna Marilungo

Il percorso sulle tracce di Carlo Crivelli che abbiamo intrapreso mesi fa (Trittico di Montefiore, il tema Mariano e il Polittico di Massa Fermana) continua con questa tappa che ci conduce ad Ascoli Piceno, precisamente nella cattedrale di Sant’Emidio dove è conservato un polittico di luminoso splendore.

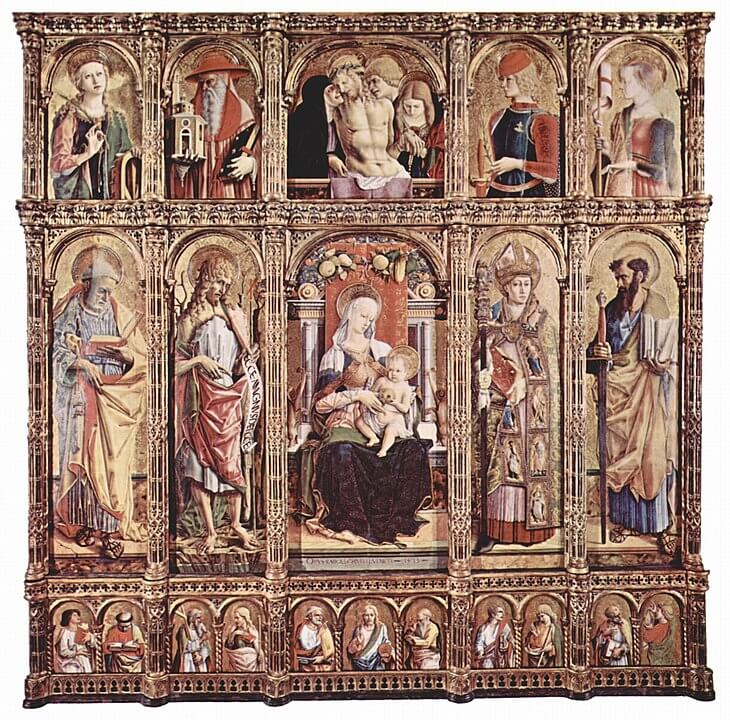

Noto come il Polittico di Sant’Emidio (fig. 1), datato e firmato OPVS KAROLI CRIVELLI VENETI 1473, è una tempera su tavola conservata integra nella cappella del Santissimo Sacramento e chiude il capitolo più produttivo e creativo dell’artista veneziano. Senza dubbio questa è un’opera di rilevante importanza per la sua complessità, la raffinatezza decorativa e per la quantità di pannelli che la compongono. Resta tuttora incerta la commissione: la critica è divisa nell’attribuirla al vescovo Prospero Caffarelli[1] o al Capitolo della Cattedrale[2]

La critica tardo ottocentesca non ha risparmiato valutazioni inclementi nei confronti di questo polittico reputandolo lontanissimo dai valori classicheggianti toscani dell’epoca. Lionello Venturi lo definì “plasticamente debole e privo di grazia” (Venturi, 1907) mentre, ancor prima di lui, Cavalcaselle lo descrisse come “sgradevole e sfigurato nel grottesco” (Cavalcaselle, 1871).

Si tratta, invece, di un’opera di grande merito non solo per la tecnica pittorica e per l’alta interpretazione scenica, ma anche per la preziosissima cornice lignea entro cui è incastonata e che è pervenuta intatta fino ai nostri giorni.

La rappresentazione si dipana su tre registri di diversa altezza e presenta 21 figure inserite in scomparti delimitati da colonnine dal gusto goticheggiante: la predella, il registro centrale ed il registro superiore che formano una Sacra Conversazione di acuta espressività e cadenzata da chiari ritmi figurativi simmetrici (fig. 2).

Dopo il sisma del 2016 che ha colpito il centro Italia, il Polittico è stato sottoposto ad un intervento di restauro che ha riportato alla luce il suo antico splendore ed il 09 ottobre 2021 è stato ricollocato nella sua sede originaria.

La predella

Nella predella, l’unica attribuita all’artista rimasta integra, Crivelli sviluppa il tema già trattato nel polittico di Montefiore dell’Aso in un modus operandi più conciso che si sviluppa a partire dalla figura centrale del Cristo Salvatore del Mondo affiancato da dieci Santi rappresentati in coppia ed in contrapposizione di tipi, stati d’animo e impostazione spaziale. Tutte le figure, invece, sono accumunate da una tensione lineare mimica che “arriva all’umorismo paradossale, caricaturale e grottesco” (Zeri, 1961).

Nel comparto centrale di questo registro affiancano il Salvator Mundi San Pietro Apostolo, alla sua sinistra, e San Paolo, alla sua destra (fig. 3).

A destra di questo comparto ve ne sono due che rappresentano: San Bartolomeo e San Giacomo Minore, San Giovanni ed un Santo Apostolo (figg. 4 e 5).

I due a sinistra del pannello centrale rappresentano, rispettivamente: Sant’Andrea e San Giacomo Maggiore, San Matteo ed un Santo Apostolo (figg. 6 e 7).

Le figure della predella sono state colte in gesti semplici e concreti che animano le scene grazie ad un ritmo figurativo delicato e conciso che trasfigura la realtà rendendola astratta[3].

Il registro centrale

Il registro centrale si compone di cinque scomparti, di cui quello centrale è il più grande e rappresenta la Madonna seduta su un trono marmoreo con il Bambin Gesù in braccio che sorregge una mela (fig. 8). Proprio nella parte bassa di questo pannello (136x66 cm) c’è la firma dell’artista: OPVS KAROLI CRIVELLI VENETI 1473. La scena traduce lo schema figurativo della Madonna in trono di Porto San Giorgio (fig. 9) in forme cadenzate con maggior regolarità nello spazio e modellate con maggior consapevolezza dei dettagli.

Il primo pannello da sinistra mostra un San Pietro Apostolo (fig. 10) dall’aspro incarnato che emana una forza espressiva di grande rilievo. Lo affianca la figura di San Giovanni Battista (fig. 11): contratto, a tratti sofferente, emaciato e finemente descritto nei suoi dettagli anatomici.

San Paolo (fig. 12) e Sant’Emidio chiudono a destra il registro centrale. Il primo, rappresentato nel pannello più esterno, viene mostrato come una figura lunga ed asciutta. La sua mano che sfoglia nervosamente il libro cattura l’attenzione dell’osservatore. Alla sua destra c’è la figura di Sant’Emidio (fig. 13), titolare della cattedrale, patrono e primo vescovo della città. Caratterizzano la sua figura gli eleganti paramenti sacri finemente decorati e la luminosità del volto.

Il registro superiore

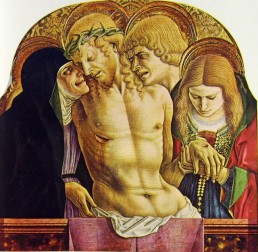

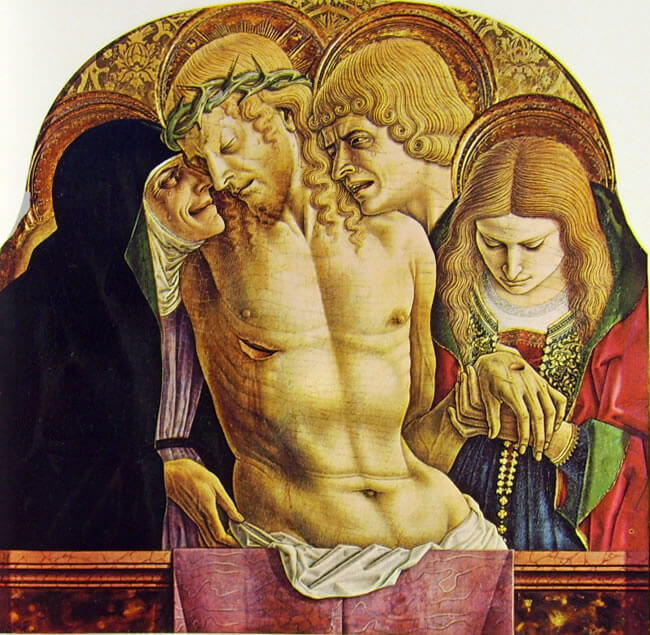

Chiude il polittico il registro superiore, anch’esso composto di cinque pannelli che si diramano a partire da quello centrale che rappresenta la Pietà (fig. 14). Sotto ad un arco ribassato si apre la scena: le quattro figure sono perfettamente incastonate in un piccolo spazio grazie ad un sapiente uso dello strumento prospettico, creando uno spazio tridimensionale.; il ritmo compositivo che ne nasce sembra interpretare chiaramente il dolore e la sofferenza per la scena rappresentata.

I due pannelli di sinistra rappresentano Santa Caterina d’Alessandria, con i simboli che le sono propri (la palma e la ruota dentata del martirio), e San Gerolamo, che reca in mano una Chiesa dalle sembianze dell’antico battistero di Ascoli Piceno (figg. 15 e 16).

A destra i due pannelli raffigurano San Giorgio (fig. 17) e Sant’Orsola. Il primo, che affianca il pannello centrale, è riconoscibile dalla gioiello-spilla che rappresenta un drago, dalla spada, con cui la leggenda narra che lo abbia ucciso, e dalla palma del martirio. Anche Sant’Orsola (fig. 18), figura che chiude, all’estrema destra, il registro superiore, reca gli attributi che iconograficamente le sono propri: la palma del martirio, le frecce che la uccisero ed il vessillo bianco con croce rossa, segno della sua vittoria sulla morte[4].

Questa tavola, uno dei massimi capolavori del Crivelli, presenta grande coerenza di stile in tutte le sue parti, sia pittoriche che decorative. Lo storico dell’arte Pietro Zampetti definisce il linguaggio stilistico utilizzato dall’artista “metafisico” poiché mira a trascendere la realtà. Le figure, infatti, sembrano venire fuori dal fondo dorato improvvisamente, senza alcun riferimento a cenni paesaggistici[5].

Note

[1] È stato un cardinale italiano romano di nascita e vissuto nel XV secolo. Fu nominato vescovo di Ascoli Piceno l’11 dicembre del 1463.

[2] Anna Bovero (a cura di), L’opera completa del Crivelli, Rizzoli Editore, Milano, p. 90

[3] Pierlugi De Vecchi (a cura di), Itinerari Crivelleschi nelle Marche, Maroni, Ripatransone (AP), 1997, p. 325

[4] Idem, pp. 90-91

[5] Pierluigi De Vecchi (a cura di), cit., p. 325

Bibliografia

Anna Bovero (a cura di), L’opera completa del Crivelli, Rizzoli Editore, Milano, 1975

Pierluigi De Vecchi (a cura di), Itinerari Crivelleschi nelle Marche, Maroni, Ripatransone (AP), 1997

Pietro Zampetti (a cura di), Carlo Crivelli, Nardini Editore, Firenze, 1986

IL BORGO DI MONTERUBBIANO: DALLE ORIGINI A VINCENZO PAGANI

A cura di Arianna Marilungo

Origini e vicende storiche di Monterubbiano

Monterubbiano è un paese della provincia di Fermo che sorge a circa 10 km dalla costa adriatica e ad un’altitudine di 463 metri sul livello del mare. Le sue origini sono assai remote: reperti archeologici trovati durante campagne di scavo nel territorio monterubbianese, ora esposti nel Polo Culturale San Francesco [1], testimoniano che vi furono insediamenti umani già a partire dalla prima Età del Ferro. Nella seconda metà del III sec. a.C. i Romani occuparono il territorio Piceno impossessandosi anche di Monterubbiano, imponendogli il nome di Urbs Urbana o Urbana Civitas. Dopo la caduta dell’Impero romano, anche Monterubbiano fu oggetto delle invasioni barbariche. Tra le più devastanti si ricorda quella dei Goti nel V secolo: dopo aver devastato il nucleo abitativo ne diedero alle fiamme tutta la zona che includeva la fortezza principale.

Lentamente il borgo prendeva a rinascere e nel 1000 gli venne dato il nome di Urbiano o Orviano, da cui deriva l’attuale Monterubbiano.

A partire dall’XI secolo i monaci benedettini di Montecassino vi stabilirono vari possedimenti, sostituiti poi dai monaci di Farfa[2].

Il castrum Montis Robiani si è formato nell’ultimo trentennio del secolo XII mediante la fusione degli abitati dei due precedenti castelli di Monterubbiano e di Coccaro a cui fu assoggettata la popolazione di un terzo insediamento castrense, quello di Montotto.

Il 2 settembre del 1200 Monterubbiano si sottomise alla giurisdizione di Fermo, ma cinque anni più tardi riconquistò la sua libertà. Nel 1237, con il prevalere della fazione ghibellina, riconobbe il governo di Federico II. Dal 1244 l’incastellamento si pose sotto il dominio della Chiesa, ma dal 1258 al 1266 soggiacque al re Manfredi. Seguirono secoli di instabilità governativa caratterizzati da guerriglie per il potere politico del castello di Monterubbiano. Per tredici anni a partire dal 1433 cadde sotto il potere di Francesco Sforza, che ne intuì l’importanza strategica e lo circondò di baluardi e alte mura difensive che si estendevano per circa 2 km e di cui tuttora rimangono monumentali ruderi. Il XVI secolo fu caratterizzato dalla fine delle guerriglie e da un periodo di relativa pace. Il paese era suddiviso in 6 quartieri, chiamate contrade: Montis Rubiani, Sancti Nicolai, Sancti Bassi, Turni, Cuccari e Sancti Johannis[3].

Nel XVI secolo Monterubbiano, nonostante la vicinanza con una città potente come Fermo, si governò con i propri statuti, stampati nel 1547 per i tipi di Astolfo de Grandis. Il potere legislativo fu affidato al Consiglio Generale, composto da 64 membri divisi in quattro gradi, che rappresentava l’intera popolazione, ma il potere reale fu invece nelle mani del Consiglio di Credenza, composto da 32 membri appartenenti ai primi due gradi del Consiglio Generale. Nel corso del Cinquecento un gruppo di famiglie acquisirono maggior potere politico, conquistando il primo grado del Consiglio Generale ed arrivando a costituirsi “nobiltà di reggimento”, monopolizzando cariche e magistrature di più alto rango. Il potere della “nobiltà di reggimento” derivava dall’esercizio in via ereditaria del potere amministrativo a livello locale[4]. Tra queste famiglie spicca il nome dei Pagani, noti non solo per la loro attività pittorica, ma anche per le alte cariche politiche che rivestirono nella comunità monterubbianese.

Vincenzo Pagani: L'Assunzione di Maria nella chiesa di santa Maria dei Letterati

In questo contesto socio-politico si formò uno dei personaggi che segnarono più profondamente la vita culturale, artistica e politica del borgo: il pittore Vincenzo Pagani, probabilmente figlio unico del pittore Giovanni di Domenico (circa 1465-1545). In base ai documenti d’archivio, la famiglia Pagani risiedeva nella contrada Turni di Monterubbiano sin dalla fine del Duecento ed era nota per l’attività artistica non solo di Giovanni di Domenico e suo figlio Vincenzo, ma anche per quella del figlio di quest’ultimo, Lattanzio. Grazie a questo attivismo politico, la famiglia Pagani era riuscita ad accumulare un modesto patrimonio fondiario e a rivestire un alto rango sociale.

Vincenzo Pagani nacque a Monterubbiano alla fine del secolo XV e qui morì nel 1568. Uno dei suoi biografi più autorevoli, Luigi Centanni, fissa la data di nascita intorno al 1490. Trascorse la sua esistenza prevalentemente a Monterubbiano, rivestendo numerose cariche nella vita amministrativa e pubblica del comune. Il Pagani fu un artista molto produttivo in grado di aggiornare la sua arte traendo suggestioni da opere di artisti provenienti da altre culture, mantenendo però integri la sua personalità artistica ed il suo stile pittorico. Le sue opere manifestano un curioso connubio tra cultura veneta, umbra e romagnola ed indubbia è l’influenza crivellesca nella sua identità di pittore. Vincenzo Pagani, infatti, conobbe e studiò direttamente le opere di Carlo Crivelli. La sua formazione si basò anche sugli insegnamenti del pittore austriaco Pietro Alamanno (Choetbei, tra il 1430 ed il 1440 – Ascoli Piceno, 1499), che visse ed operò nella Marca Fermana a metà del XV secolo.

Tra gli artisti studiati da Vincenzo Pagani si annovera anche Raffaello, di cui ammirò dal vivo le opere conservate a Perugia e a Città di Castello, ma che conobbe soprattutto grazie alle incisioni realizzate da Marcantonio Raimondi e dai suoi collaboratori con la riproduzione degli affreschi raffaelleschi della Stanza della Segnatura in Vaticano[5].

Nell’abside della chiesa di Santa Maria dei Letterati[6] (fig. 1) entro un’elegante cornice barocca è conservata una tela di mano del Pagani: l’Assunzione di Maria (fig. 2-3). La tradizione vorrebbe che la tela fosse stata commissionata per la chiesa dell’Annunziata di Firenze, dove tuttavia non arrivò mai a causa del mutare delle condizioni contrattuali.

La composizione della tela si basa su un doppio registro (fig. 4): quello inferiore, che rappresenta il momento in cui gli apostoli scoprono la tomba vuota della Madonna, e quello superiore, dove la Madonna è assunta in paradiso tra la gloria degli angeli.

Il modello da cui il Pagani attinse ispirazione per l’intera composizione del registro inferiore, ma anche per la figura di San Giovanni che guarda nella tomba, è l’Incoronazione della Vergine (detta Madonna di Monteluce)[7] (fig. 5) eseguita da Giulio Romano e da Giovanni Francesco Penni nel 1525 su disegno di Raffaello per il convento delle clarisse di Perugia.

È ipotizzabile che il Pagani ebbe modo di studiare questa tavola durante il suo soggiorno a Perugia nel 1547, quando il dipinto era ancora conservato nel convento delle clarisse di questa città. Pertanto la data di esecuzione della tela monterubbianese del Pagani può essere fissata in epoca successiva, ma prossima, al viaggio dell’artista a Perugia[8].

La scena dell’Assunzione del Pagani si apre su un paesaggio rurale che dilata lo spazio pittorico e nel cui sfondo, a sinistra, si nota un incastellamento. Il registro inferiore (fig. 6) è caratterizzato da una forte concitazione: gli apostoli sono sbalorditi, stupefatti nel trovare la tomba della Vergine vuota e l’esagitato movimento dei corpi e delle mani dimostra tutta la loro incredulità al miracolo appena avvenuto. Gli apostoli sembrano essere tutti concentrati nel capire cosa sia successo e solo la figura di San Giovanni Battista, che secondo la tradizione sarebbe un autoritratto dell’artista (fig. 7), è stata colta mentre guarda l’osservatore e con l’indice della mano sinistra indica il registro superiore dove è dipinta la Madonna assunta. Un cartiglio attaccato all’estremità del bastone del santo recita: “Ecce Mater Dei”, ovvero “Ecco la Madre di Dio”, sottolineando il soggetto della tela.

Il contrasto tra il registro superiore ed il registro inferiore non si evince solamente dalla differenza nei gesti e nei movimenti, cioè dall’agitazione dei discepoli che si contrappone al ritmo armonico e simmetrico delle figure nel registro superiore, ma anche dalla differenza coloristica delle due parti. L’Assunta (fig. 8), infatti, poggia i piedi su un candido manto di nubi bianche che, trainato da angioletti, la eleva in paradiso affiancata da due gruppi di angeli adoranti vestiti di vivaci colori. La figura della Vergine è rappresentata in preghiera e con le mani giunte. Questa immagine ci rimanda a figure analoghe di mano del Pagani, come la Madonna della Misericordia di Montalto delle Marche e la Madonna di Montedinove. La Madonna di Monterubbiano (fig. 9), però, manca di autentica espressività e non si può annoverare tra le migliori dipinte dal Pagani, forse anche a causa dei numerosi rimaneggiamenti di cui l’opera è stata oggetto.

Desidero ringraziare il sindaco di Monterubbiano, dott.ssa Meri Marziali, per avermi rivolto l'invito a scrivere un articolo relativo a questo borgo.

Ringrazio, inoltre, lo staff dell'Ufficio Turistico di Monterubbiano per avermi guidata alla scoperta del suo patrimonio artistico.

Ed infine ringrazio di cuore la mia cara amica Cristina Offidani per essersi resa disponibile a scattare le fotografie.

A tutti va il mio più sentito e sincero ringraziamento.

Note

[1] Il Polo Culturale San Francesco sorge all’interno del complesso conventuale di San Francesco e comprende un auditorium, il museo civico-archeologico, la biblioteca, la sala espositiva “Rosa Calzecchi Onesti”, un centro di educazione ambientale ed un orto botanico.

[2] Luigi Centanni, Guida storico-artistica di Monterubbiano, Industrie Grafiche Pietro Vera, Milano, 1927, p. 7

[3] Walter Scotucci, Paola Pierangelini, Vincenzo Pagani, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI), 1994, pp. 55-58

[4] Marco Moroni, Fermo e il suo Stato al tempo di Vincenzo Pagani, in Vittorio Sgarbi (a cura di), Vincenzo Pagani: un pittore devoto tra Crivelli e Raffaello. Fermo, Palazzo dei Priori, 31 maggio – 9 novembre 2008, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2008, p. 22

[5] Stefano Papetti, La diffusione del raffaellismo nelle Marche meridionali: il caso di Vincezo Pagani, in Vittorio Sgarbi (a cura di), cit., p. 57

[6] Ricostruita entro il 1716 sulle fondamenta della Chiesa di S. Maria della Misericordia crollata durante un terremoto. Nel 1728 fu elevata a rango di Collegiata da Benedetto XIII. Presentava la pianta a navata unica coperta da volta a botte, ma nel 1856 si aggiunsero un’abside ed un transetto trasformandola in pianta a croce latina.

[7] Si tratta di un olio su tavola (354x232 cm), oggi conservato ed esposto nei Musei Vaticani.

[8] Walter Scotucci, Paola Pierangelini, cit., pp. 165-166

Bibliografia

Maurizio Mauro, con il particolare contributo di Gabriele Nepi, Fermo e i suoi castelli, Istituto Italiano dei Castelli Adriapress, Ravenna, 2001

Walter Scotucci, Paola Pierangelini, Vincenzo Pagani nel territorio di Ascoli e Fermo, in Stefano Papetti (a cura di), Beni artisitici: pittura e scultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Fermo, 2003, pp. 97-98

Walter Scotucci, Paola Pierangelini, Vincenzo Pagani, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI), 1994

Vittorio Sgarbi (a cura di), Vincenzo Pagani: un pittore devoto tra Crivelli e Raffaello. Fermo, Palazzo dei Priori, 31 maggio – 9 novembre 2008, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2008

Luigi Centanni, Guida storico-artistica di Monterubbiano, Industrie Grafiche Pietro Vera, Milano, 1927

LOTUS PICTOR: UN VENEZIANO DEVOTO NELLE MARCHE

A cura di Arianna Marilungo

Introduzione: cenni biografici

Fino alla fine del XIX secolo la storiografia artistica ha ignorato gran parte della produzione di Lorenzo Lotto, artista veneziano che ha operato nella seconda metà del XV secolo e gran parte del XVI. Lo stesso Giorgio Vasari nelle sue “Vite” aveva sottovalutato l’arte lottesca, citando l’artista solo come gregario di un collega più apprezzato: Palma il Vecchio. A ciò si è aggiunta una profonda confusione perfino sulla città d’origine del Lotto, essendo stato considerato per secoli originario di Bergamo rivelando così una grande difficoltà a collocare la sua arte in un preciso contesto storico-artistico.

Solo grazie alla passione ed all’acuta intelligenza di Bernard Berenson (Butrimonys, 26 giugno 1865 – Fiesole, 6 ottobre 1959) si è riusciti a ricostruire la personalità di questo grande artista[1].

Lorenzo di Tommaso Lotto nacque a Venezia intorno al 1480 e trascorse gran parte della sua esistenza peregrinando per la penisola italiana: da Treviso a Recanati, da Roma a Bergamo, da Venezia ancora nelle Marche dove morì nel 1556. Sono esigue le informazioni circa la sua formazione artistica, Lionello Venturi lo riteneva addirittura un autodidatta, mentre il Berenson lo accosta alla bottega di Alvise Vivarini. Certo è che assimilò moltissimo dall’ambiente artistico veneziano dove viveva grazie al fatto che era dotato di una impressionabilità visiva eccezionale, che lo portava ad accettare spunti linguistici e figurativi. Fin dalle sue prime opere emerse il suo orientamento a sentire il colore in funzione di un tessuto plastico, che si contrappone alla concezione “tonale” del colore tipica del Giorgione. Ovvero Lotto usava il colore in funzione dello spazio e delle plasticità delle figure dipinte. Inoltre, la sua ritrattistica mirava ad indagare il carattere morale e psicologico del personaggio. Il Berenson afferma: “ma avvertivo in lui, come «illustratore», qualità di prim’ordine: qualità che gli permettevano di essere più espressivo, più psicologico, più attento a cogliere quanto vi è di speciale in una situazione e d’individuale in una personalità di qualsiasi altro pittore italiano del tempo. Nella tecnica egli tende a notazioni rapide e sommarie; nel colore, a pigmenti vivaci e brillanti […]” (Berenson, 1895) [2].

La personalità artistica del Lotto si distaccò presto dal clima figurativo veneziano per intraprendere una propria strada indipendente ed originale caratterizzata da pose spesso distorte ed agitate dei personaggi, che miravano ad una profonda indagine psicologica. La sua produzione artistica comprende soprattutto pale d’altare, tele di carattere religioso e ritratti. Le sue prime opere vennero eseguite a Venezia e poi a Treviso, agli inizi del XVI secolo. Ma il dipinto più audace che esegue in questi primi anni di attività è certamente il Polittico di Recanati [fig. 1]. Verso la fine del 1508 Lotto si recò a Roma lavorando accanto al Sodoma e al Bramantino. Nella città eterna conobbe Raffaello, la cui arte influenzò profondamente la sua successiva produzione: da qui la sua arte si convertì ad un gusto pittorico più ampio e monumentale, articolato nei movimenti dei gesti approdando ad un nuovo rapporto tra figura e spazio. Dopo un altro breve soggiorno nelle Marche, Lotto soggiornò a Bergamo, a partire dalla fine del 1512, dove si abbandonò ad un “misticismo affettivo” (Longhi, 1929) [3] realizzato da un sapiente utilizzo della luce. Uno dei suoi capolavori dipinto in questi anni è Susanna e i vecchioni [fig. 2].

Sul finire del 1525 tornò a Venezia dove condusse una vita ritirata, modesta, spesso in difficoltà economica. Una delle opere più importanti di questi anni è senza dubbio l’Annunciazione di Recanati [fig. 3]. In questi dipinto il Lotto mise in evidenza tutta la sua vena narrativa ed il suo profondo senso di religiosità, creando una scena che cala questo evento mistico nella quotidianità familiare di un’umile stanza.

Continuò a dipingere anche ritratti in cui la figura viene inserita in un nuovo spazio che non è solo fisico, ma anche psicologico. A cavallo tra gli anni venti e trenta del XVI secolo, Lotto smorzò i suoi colori, fino ad allora cangianti e integri, avviandosi verso quella che sarà la sua integrazione alla cultura figurativa veneziana.

Negli anni quaranta soggiorna a Treviso e a Venezia per poi ritornare nelle Marche a partire dal 1550. La sua carriera visse in quegli anni il momento di minor accoglienza di pubblico. Malato e sofferente, Lotto trascorse a Loreto gli ultimi anni della sua vita: l’8 settembre del 1554, solennità della nascita della Beata Vergine Maria, si fa oblato della Santa Casa. Queste le sue parole: “Per non andarmi avolgendo più in mia vecchiaia, ho voluto quetar la mia vita in questo santo locho: et fattomi oblato a perpetua vita mia, (ho) donato me con ogni mia sustantia, provedendomi la casa de ogni mia necessità vitto e vestito perpetuo […]” (Pallucchini, 1974) [4]. Morì nell’autunno del 1556 a Loreto, lontano dalla sua città natale.

La sua personalità artistica ha rivestito un ruolo fondamentale nella cultura figurativa veneziana della prima metà del Cinquecento. Un artista “moderno” poiché ha saputo sintetizzare nuovi esiti formali e spirituali che esulano dalla tradizionale figurazione lagunare. Il Pallucchini così definisce Lotto e la sua arte: “La sua modernità consiste nell’averci rivelato l’inquieta intimità dell’uomo del Cinquecento: in questo senso il Lotto fu il confessore più sincero del suo tempo” [5].

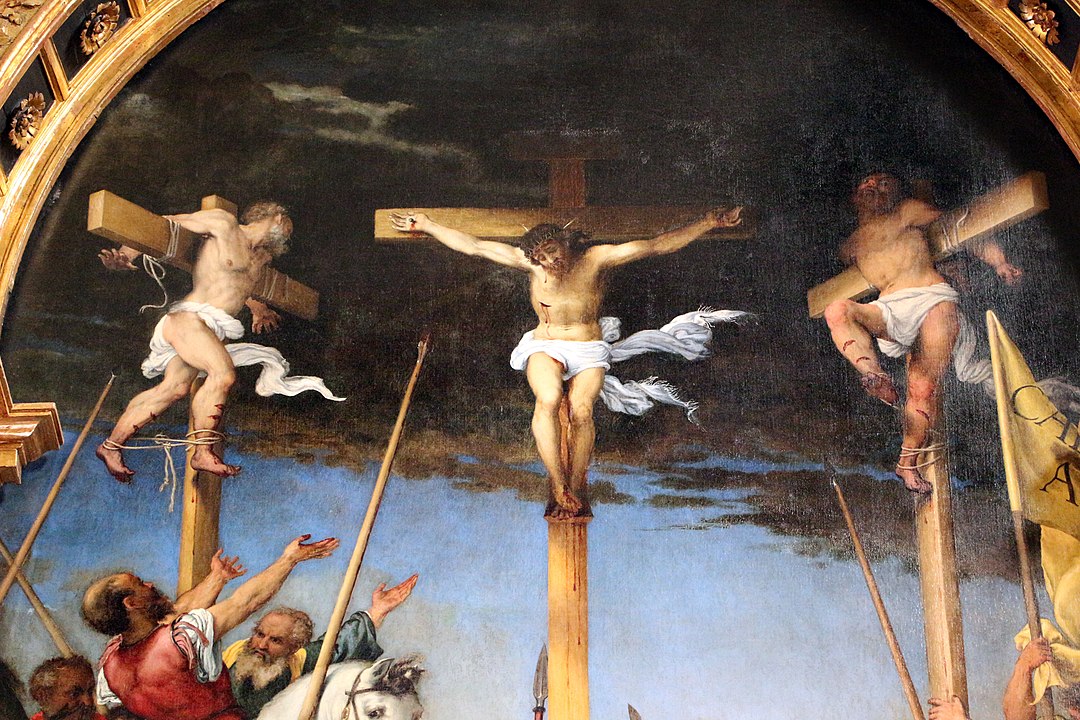

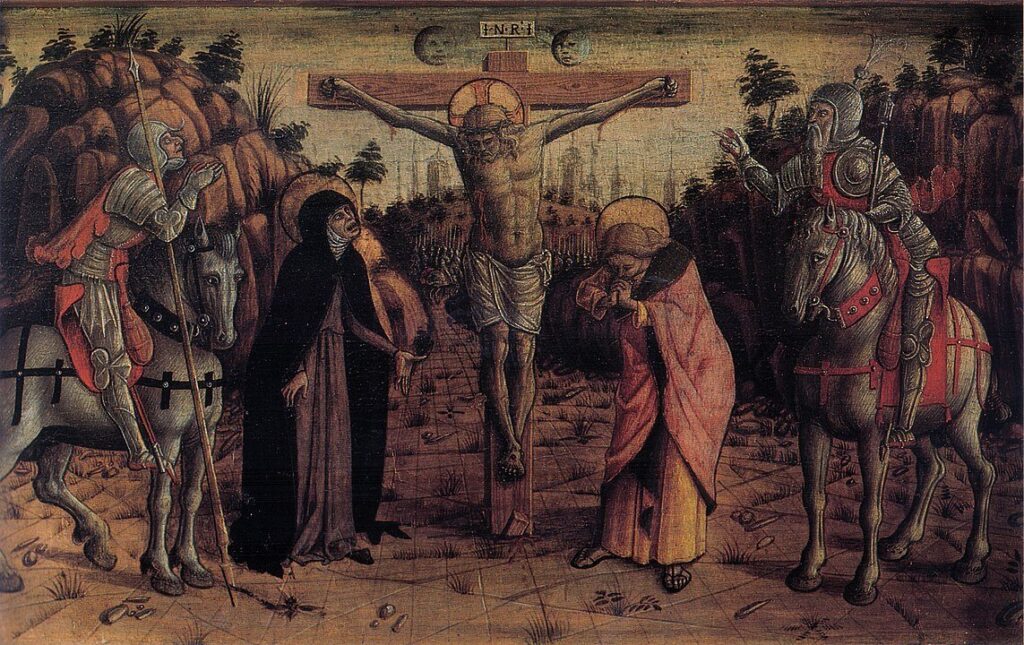

La Crocifissione di Monte San Giusto

“Raramente, e forse mai, la Crocifissione di Nostro Signore è stata raffigurata in uno spirito così vicino a quello di una tragedia greca” (Berenson, 1895) [6].

Nel suo peregrinare tra le colline marchigiane, l’arte di Lorenzo Lotto fece tappa anche a Monte San Giusto, un piccolo paese nella provincia di Macerata. Qui, infatti, in un altare della chiesa di Santa Maria in Telusiano (o della Pietà) è conservata un’opera dalle monumentali dimensioni (450x250 cm) e, per dirla con le parole di Berenson - uno dei massimi studiosi del Lotto - il suo “capolavoro, l’opera sua più ambiziosa come concezione, la più drammatica e vigorosa nella resa”[7]: la Crocifissione [figg. 4 e 5].

Questo olio su tavola fu commissionato al Lotto da Mons. Niccolò Bonafede (Monte San Giusto, 1464 – 1533), vescovo di Chiusi, governatore di Bologna e di Roma, capitano delle armate pontificie e legato apostolico nelle Marche, originario di Monte San Giusto. Durante la sua carica come nunzio apostolico nella Repubblica di Venezia, egli affidò al Lotto il compito di dipingere una pala per l’altare maggiore della Chiesa di Santa Maria in Telusiano (o della Pietà) che fece ricostruire lo stesso Mons. Bonafede a partire dal 1513, consacrandola nel 1529 ed eleggendola a prepositura e che, dal 1534, custodiva le sue spoglie mortali. A ricordo di questa iniziativa sul portale in travertino della chiesa è stato scolpito lo stemma del vescovo Bonafede e lungo l’architrave la scritta: “N [icolaus].BO[na]FIDES EPISCOPVS CLUSINUS FVNDITVS RESTAVRAVIT” [8].

La Crocifissione, che adorna l’altare maggiore, è stata eseguita dal Lotto quasi interamente a Venezia, ad eccezione del ritratto del committente che venne dipinto dal vero durante un soggiorno del pittore a Monte San Giusto. Il tema commissionato dal Bonafede era una Pietà, proprio perché così era intitolata la Chiesa dove sarebbe stata esposta la pala, ma Lotto decise di estendere la figurazione all’intera scena della Crocifissione[9].