LA CATTEDRALE DI CATANIA

A cura di Mery Scalisi

Dalla lunga Via Etnea, cuore di Catania, strada principale di circa 2.8 km (partendo dal Tondo Gioeni nella parte alta), attraversando tutta la zona centrale della città si arriva fino a piazza Duomo, nella cosiddetta parte bassa, la piazza principale della città, nella quale convergono tre strade: Via Etnea, Via Giuseppe Garibaldi e Via Vittorio Emanuele II. (fig. 1, 2)

Di ragguardevole importanza, gli edifici che si affacciano sulla suddetta Piazza sono: Palazzo degli Elefanti, che ospita il Municipio, la suggestiva fontana dell’Amenano e al centro, poi, il simbolo della città, u Liotru (l’elefante), in basalto nero e sormontato da un obelisco collocato al centro della Fontana dell’Elefante. Un elefante, simbolo della cittadina etnea, rivolto con lo sguardo proprio all’edificio più importante di Catania, la maestosa Cattedrale dedicata alla Patrona della città, Sant’Agata, principale luogo di culto cattolico per la città, chiesa madre dell’arcidiocesi metropolitana e sede della stessa parrocchia (fig. 3).

Fatta edificare dal Conte Ruggero, tra il 1078 e il 1093, nel cuore della città, tra il vecchio porto arabo e il foro romano (oggi piazza Duomo) in un’area archeologica di epoca romana, l’edificio prenderà vita sopra appunto un impianto termale del secondo secolo d.C., le Terme Achilliane, così da mettere in atto la pratica costantiniana che vedeva i luoghi pagani trasformati in luoghi di culto cristiano.

La storia della Cattedrale è chiaramente presente nella stessa architettura, nella quale è possibile notare la fusione di diversi stili, quali normanno, aragonese, barocco e neoclassico: un’opera d’arte

vera e propria, un monumento storico, segno visibile della fede del popolo catanese, che nasce nel cuore pulsante della città. Nella magnificenza con cui questo edificio medievale si presenta, destinato a luogo di culto, è possibile notare come i suoi edificatori si siano impegnati a regalare uno spazio sacro in cui una volta entrati Dio risulta essere tra le persone.

La sua inaugurazione, in presenza di un Ruggero soddisfatto e del vescovo benedettino Angerio (quest’ultimo giunto dal monastero dell'Ordine benedettino di Sant'Eufemia e nominato vescovo della ricostituita diocesi della città proprio dal sovrano normanno) avverrà nel 1094 con la presenza del popolo catanese festoso ed emozionato.

Dal momento della cerimonia di inaugurazione, nel corso degli anni, le sorti della Cattedrale, che si presentava maestosa e con un importante e isolato campanile dietro le absidi (tra il 1867 e il 1869 l'architetto Carmelo Sciuto Patti realizzò l'attuale campanile e la lanterna della cupola), hanno subito varie vicissitudini, tra queste il catastrofico terremoto del 1169, poi l’incendio del 1194.

In origine l'interno presentava imponenti colonne di granito, con capitelli, fregi e ornamenti la cui svariata lavorazione indicava la diversa provenienza e il riutilizzo di parti di templi pagani e rovine romane.

Al momento dell’inaugurazione, la Cattedrale presentava diverse porte; le principali dovevano essere due, di ridotte dimensioni, piuttosto modeste, per permettere un adeguato ingresso al flusso dei devoti che vi si recava, ma disarmoniche rispetto al resto dell’architettura, rispettivamente una sulla parete nord, di fronte l’attuale Via Vittorio Emanuele II, l’altra, il portale delle scimmie, in marmo e risalente al XIII secolo, sola nel prospetto, oggi abbellisce l’ingresso della Chiesa Sant’Agata al Carcere.

É importante ricordare che tutte le limitazioni in cui si troverà a sorgere la Cattedrale nascono dal periodo storico in cui essa viene edificata, un momento incerto in cui, reduci dalla violenza Saracena, la Cattedrale viene pensata come fortezza, con un sistema di difesa che al suo esterno la vede proteggersi con un antemurale merlato e feritoie con camminamenti, in cui i soldati del Conte sorvegliavano attenti. Anche l’interno si adegua al periodo in cui viene edificata: le navate laterali erano prive di altari secondari, ammessi solo nel XV secolo.

Le navate, tre, erano separate da due file di colonne di granito fino al 1693, anno del disastroso terremoto che colpì anche la Cattedrale, che nella sua ricostruzione, nelle mani di Palazzotto, conosciuto anche come Fra Liberato, furono sostituite da pilastri.

Nel continuare gli interventi di riedificazione della Cattedrale dopo il disastroso terremoto, l’architetto Vaccarini, servendosi di sei delle originarie colonne di granito, decide di intervenire nell’arricchimento della prima zona del prospetto barocco.

L'edificio attuale, riedificato nel 1711, è opera dell'architetto Gian Battista Vaccarini che ne disegnò la facciata in stile barocco siciliano.

Da ovest (con tre portali, uno maggiore centrale e due minori ai lati) si può ammirare la facciata principale, con i suoi 36,50 metri di larghezza per 38 metri di altezza. Attraverso una breve scalinata in marmo di Taormina, che termina in una cancellata in ferro battuto ornata con santi in bronzo, si arriva al sagrato, diviso dal resto della piazza da una balaustra in pietra bianca ornata con cinque grandi statue di santi in marmo, S. Saverio, S. Giacomo, S. Sesto, S. Attilio, Beato Bernardo Scammacca, e su via Vittorio Emanuele altre quattro statue, S. Rosalia, S. Lucia, S. Attanasio (vescovo catanese), S. Leone da Ravenna (vescovo catanese). (fig. 4, 5, 6, 7, 8)

Il prospetto si presenta su tre ordini sovrapposti, in stile corinzio, e attico in marmo di Carrara: nel primo ordine sono presenti sei colonne di granito di antica lavorazione provenienti forse dal Teatro Romano, sopra le quali è visibile lo stemma della famiglia Galletti, cui apparteneva il vescovo Pietro Galletti, e due grandi finestre ovali ai lati, accompagnate da due acronimi riferiti alle frasi legate al culto della Santa: MSSHDEPL e NOPAQVIE. Al secondo ordine si notano sei colonne, meno grandi, e due piccole poste ai lati dell'ampio finestrone centrale, con la statua marmorea di Sant'Agata fra gli angeli, al centro, sopra il portale d’ingresso, con ai lati le statue di Sant'Euplio a destra e San Berillo a sinistra, poi otto putti disposti simmetricamente fra il primo e il secondo ordine e un ultimo gruppo di angeli al vertice, esattamente ai piedi della Croce pontificale.

Il nuovo portale d’ingresso, in legno, risalente al 1738 e realizzato dall’architetto Giovanni Battista Vaccarini, è diviso in 32 formelle, finemente scolpite e ospita stemmi, simboli e motti riguardanti i fondatori della Cattedrale, Papi, Vescovi e richiami alla protezione della Santa Patrona Agata; ai lati della porta centrale, su due alti supporti, sono poste le statue in marmo di san Pietro e san Paolo (fig. 9, 10, 11).

La pianta della Cattedrale è a croce latina. Il corpo principale, dal portale al fondo dell’abside, misura 96 metri di lunghezza per 12 metri circa in larghezza, mentre il transetto, si presenta come un rettangolo di 40,5 m per 12,20. (fig.12, 13)

Alzando lo sguardo è visibilela volta, ad un’altezza di 26 metri, in pietra, il cui spessore è di 60 cm, e risulta essere ancora quella costruita da Palazzotto nel ‘700; questa, durante una serie di restauri nel 1958, fu privata degli stucchi e rimase priva di rivestimento, presentandosi agli occhi dell’osservatore quasi come un imponente residuo post-bellico.

Lungo tutta la Cattedrale corre il fregio arabesco, su lesene scanalate, una scultura in pietra bianca calcarea proveniente dall’area siracusana (fig.14).

In entrambe le navate laterali sono presenti imponenti pale d’altare, in importanti e monumentali cornici in stile barocco di legno scolpito e dorato.

Nella navata di destra, sotto il secondo arco, si trova un monumento marmoreo, opera dello scultore fiorentino Giovanni Battista Tassara, che si eleva sulla tomba del cigno catanese Vincenzo Bellini, celebre compositore di opere liriche, scomparso prematuramente a Puteaux, in Francia, e a Catania rientrato nel settembre del 1876 (fig.15). Continuando lungo la navata destra, alla fine di questa si trova la Cappella della Santa Patrona Agata, il cui ingresso è sbarrato da un cancello, che per quanto si mostri finemente decorato e intagliato, si presenta più come una protezione, dentro la quale le reliquie della Vergine Martire, custodite in diverse teche d’argento, sono conservate nella cosiddetta cammaredda (cameretta) a sinistra (fig.16).

La navata di sinistra ospita quattro monumenti funebri dedicati vescovi di Cataniapoi, alla fine di questa, si può vedere la Cappella del SS. Crocefisso, opera di Domenico Mazzola, non molto luminosa e contenente un grande crocifisso attorniato da due statue della Madonna Addolorata e di San Giovanni, una Via crucis e monumenti sepolcrali di alcuni esponenti della casata aragonese (fig.17).

La navata centrale, dal suo ingresso, termina con un’abside normanna, coperta con volta a botte ogivale e terminante con una parete semicircolare, decorata da un ciclo di affreschi, opera del pittore romano Giovanni Battista Corradini, commissionato da Innocenzo Massimo e risalente al 1628. L’opera vede protagonisti i santi patroni della città di Catania, con San Berillo, Sant'Euplio e Santo Stefano protomartire nei quadroni del catino absidale e Sant'Agata, la cui "Incoronazione" è raffigurata al centro della calotta absidale. Due colonne a sorreggere l’arco absidale e la monofora ogivale, in asse e chiusa da vetrata, continuano a ricordare l’epoca normanna (fig.18, 19).

Un coro ligneo barocco conclude la parte legata all’abside seguendone il perimetro; realizzato dallo scultore napoletano Scipione di Guido, commissionato dal vescovo Giovanni Corrionero alla fine del XVI secolo, comprende anche la cattedra all'estrema destra, il cui ordine superiore è costituito da 34 stalli decorati a bassorilievo, nei quali vengono riprodotte scene raffiguranti la vita, il martirio di Sant'Agata e i momenti della traslazione delle reliquie da Costantinopoli a Catania.

Il presbiterio, preceduto da una rampa di scale che lo delimita sulla parte anteriore, ospita, in posizione avanzata, l’altare maggiore e l’ambone (tribuna rialzata che nelle prime chiese cristiane serviva alla lettura dell'Epistola e del Vangelo, oggi podio con leggio da cui si tengono le letture bibliche e omelie), realizzati nel 2000; l'antico altare, invece, in stile neoclassico si presenta in marmo policromo e si trova nella Cappella della Madonna del Rosario con accesso nel transetto di destra (fig.20).

L'attuale altare in bronzo versus populum, commissionato dal vescovo Luigi Bommarito allo scultore Dino Cunsolo insieme all'ambone e al porta cero pasquale, sostituisce il primitivo altare collocato attualmente nella Cappella della Vergine del transetto destro.

Nella parte opposta all’abside, nella controfacciata, si trova la cantoria (originariamente posizionata nell'abside centrale, alle spalle dell'altare maggiore) in stile neoclassico realizzata nel 1926 su progetto di Carmelo Sciuto Patti e dentro la quale si trova l’organo monumentale, commissionato dal cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet all'organaro francese Nicolas Théodore Jaquot nel 1877 (fig.21).

La Cattedrale di Catania, per i catanesi rappresenta il luogo dell’anima in cui ritrovarsi a vivere la propria fede e i momenti che la avvicinano alla Santa Patrona; varcando il portale d’ingresso, infatti, la prima impressione che si ha è quella di sentirsi piccoli e persi nello spazio, nonostante la sua essenzialità, ma allo stesso tempo imponenza, è come se venissimo travolti dalla grandezza, prima ancora dell’edificio, di Dio stesso.

Tutte le foto presenti sono state scattate dalla redattrice

Bibliografia

Can. Domenico Reale, Guida alla Cattedrale di Catania, a cura di Mons. Mauro Licciardello

La Cattedrale di Catania, a cura dell’Ufficio per i Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Catania, Edizione Arcidiocesi di Catania

Adolfo Longhitano, La parrocchia nella diocesi di Catania, prima e dopo il concilio di Trento, Studio Teologico S.Paolo, Catania Edizioni Grafiser, Troina (CT), 2017

Antonio Coco e Enrico Iachello (a cura di), Il porto di Catania, storia e prospettive, Arnaldo Lombardi Editore, Catania, 2003

Lucio Sciacca, La città, da Katana a Catania le lunghe radici, Cavallotto edizioni, Catania, 1980

Il tesoro di Sant’Agata. Gemme, ori e smalti per la martire di Catania, EAC Edizioni Arcidiocesi Catania, 2006

TRA I GIOIELLI DEL BAROCCO CATANESE. IL MONASTERO DI SAN BENEDETTO

A cura di Mery Scalisi

La storia del Monastero di San Benedetto, in Via Crociferi, risale al 1334, quando, su autorizzazione della Cattedrale di Catania, viene costruito il primo monastero delle Benedettine, grazie all’impegno della signora Alemanna Lumello e a dei locali messi a disposizione, dalla stessa, presso la zona detta il Pozzo degli Albani, più precisamente tra le chiese della Raccomandata e di San Pantaleone, tra le attuali vie Vittorio Emanuele e Via Garibaldi.

Dopo una breve sosta, nel 1355, vicino alla Cattedrale, le benedettine trovarono fissa dimora nell’attuale sito, un tempo dimora del Conte di Adrano, acquisendo oltretutto alcune delle proprietà in prossimità dell’antica chiesa bizantina di Santo Stefano, quest’ultima, poi, abbattuta per edificarne una nuova, completata grazie alla costruzione di una cappella del Crocefisso nel 1684.

Quanto descritto fino ad ora verrà distrutto dal terremoto del 1693, terremoto che può essere considerato come un vero e proprio spartiacque, che porterà l’intera Sicilia a subire una netta trasformazione, che cercherà di anticipare l’attività di modernizzazione delle grandi capitali europee. Un terremoto importante che smosse tutta la Sicilia orientale, con baricentro sul mar Ionio, tra il porto di Augusta e quello di Catania, a 25-30 km dalla costa.

Dal primo evento del 9 gennaio, secondo una diceria locale, dopo una prima scossa di terremoto, ne sarebbe arrivata una seconda entro le 24 ore, ma fino al giorno seguente non si avvertirono nuovi sismi o scosse telluriche, per cui la popolazione si tranquillizzò e tornò nelle proprie abitazioni. La seconda scossa si verificò dopo 48 ore, l’11 di gennaio alla ventunesima ora; in quegli anni l’ora zero veniva calcolata a partire dal momento in cui il sole tramontava dunque, secondo un calcolo matematico la ventunesima ora corrisponde alle attuali 15:00 del pomeriggio. Fu una scossa disastrosa che sollevò paesi, demolì un centinaio di centri urbani della Sicilia orientale e causò la morte di oltre 80.000 uomini. La zona sottoposta al sisma comprendeva alcune zone della provincia di Messina, le intere provincie di Catania, Siracusa e Ragusa e una porzione della provincia di Enna.

La notizia dell’avvenuta catastrofe giunse subito al vicerè duca di Uzeda di Palermo, il quale non prese subito provvedimenti per organizzare un soccorso, ma piuttosto salpò con la sua grande imbarcazione tenuta nel porto del capoluogo siciliano e si riparò in mare aperto aspettando ulteriori notizie.

Al monastero di San Benedetto, con sole cinque suore sopravvissute, venne aggregato il monastero di Santa Maddalena, situato poco di fronte all’attuale chiesa e fin da subito denominato Abbazia Piccola, con il quale si collegherà successivamente grazie ad un arco costruito nel 1704.

Gli ultimi anni del 600 e i primi decenni del ‘700 serviranno per ripartire da quanto distrutto dal terremoto e le stesse suore, per tutto il 700 s’impegneranno alla ricostruzione di quanto raso al suolo, ampliando altresì le due abbazie con l’acquisto di nuovi fabbricati adiacenti ad esse e ottenendo la consacrazione della chiesa dal Vescovo in carica, Salvatore Ventimiglia, nel 1763.

Dalla chiesa, fin’ora raccontata, e proseguendo lungo la via Crociferi, affiancata al prospetto principale del Monastero, troviamo la scalinata del parlatorio innalzata agli inizi del ‘700 e confermato da un’iscrizione visibile nella lapide celebrativa posta sull’arco di via Crociferi dal lato nord; l’intero spazio del parlatorio si presenta allo spettatore con una facciata concava, composta da due elevazioni, una prima, che a sua volta nasconde un terrapieno superato dalle monumentali scalinate che ci conducono al grande parlatorio (fig. 1, 2).

Il suddetto parlatorio si presenta come lo spazio in cui si entra in stretto contatto con la vita monastica, con pianta quadrata e pavimenti con motivo geometrico in cotto e pietra calcarea e con al centro della volta un affresco raffigurante San Benedetto. L’unico punto di contatto da questo ambiente al mondo circostante è costituito da cinque eleganti aperture protette da grate.

Altro ambiente suggestivo è sicuramente la scalinata degli angeli, che si presenta come un grande ambiente coperto con volta a crociera, illuminato da finestroni, con pavimento a tarsie marmoree policrome e portali e decorazioni in stucco in stile rococò, oltre il quale un endoportico con scalinata a tenaglia e con hai rispettivi un gruppo marmoreo di otto statue, degli angeli, rivestite in stucco marmoreo nel 1763, dall’artista Nicolò Mignemi. E’ da questa armoniosa scalinata che abbiamo l’ingresso alla Chiesa, costituita da un’unica navata, scandita sulle pareti da lesene binate, che fungono da cornice alle tre arcate laterali, sovrastate da volte a botte. Le paraste sostengono la trabeazione, semplice, ma allo stesso tempo arricchita da pitture murali con putti e festoni. Oltre, nel fregio della trabeazione, le grate delle gelosie panciute e dorate.

Il Monastero fin’ora raccontato, e la relativa vita claustrale, inoltre, nel corso dei secoli ha ispirato non pochi scrittori e registi; tra gli esempi possiamo citare l’ambientazione del romanzo Storia di una capinera di Giovanni Verga e di conseguenza dell’omonimo film, di Zeffirelli, che vede girare proprio nella Chiesa di San Benedetto il matrimonio tra Nino e Giuditta.

L’interno della Chiesa, nonostante, come sopra già detto, presenti un’unica navata, si presenta ricco a livello pittorico.

Partendo da destra, nel primo altare l’Immacolata, di Sebastiano Lo Monaco; nel secondo altare Il martirio di San Placido, un affresco del Tuccari; nell’ultima arcata San Benedetto di Michele Rapisardi.

In alto a destra: Dono della Contemplazione e della Profezia; allegoria della Temperanza; Distruzione degli idoli pagani; Fortezza; Omaggio di Totila; Prudenza; Giustizia Divina.

A sinistra: nel primo altare, vicino alla Cantoria, San Michele, l’Arcangelo Raffaele e Tobiolo, di Matteo Desiderato; nell’altare centrale, Martirio di Sant’Agata; nell’ultimo altare, vicino al presbiterio, Crocifisso.

In alto a sinistra: Difesa della fede; Carità; Miracolo della falce; Speranza; San Benedetto e i piccoli Mauro e Placido; Fede; Vittoria sulle passioni.

La volta in alto viene dedicata a San Benedetto, con le seguenti opere: in uno scudo araldico, Ascesa al Cielo di San Benedetto, visibile dall’entrata della Chiesa, nel primo scomparto verso la cantoria; Trionfo di San Benedetto, nello scomparto centrale, e distribuita in tre centri; Il viatico (eucarestia) di San Benedetto, verso l’altare maggiore.

Un’altra parte, anch’essa ricca a livello pittorico, è quella del presbiterio, rivestito da un paramento di marmo grigio con paraste angolari e con rilievi in stucco marmoreo che raffigurano le sante dell’ordine. I due fianchi, ricoperti di stucchi con effetto marmo, sono sovrastati da un matroneo con grata a gelosia.

La calotta del presbiterio, anch’essa realizzata dal Tuccari, presenza l’Incoronazione della Vergine. L’Adorazione dell’Agnello, invece, nella lunetta frontale probabilmente non è opera del già nominato Tuccari.

Ultima parte, l’altare maggiore, realizzato con diaspri di Sicilia, diaspri o pietre dure, elementi lapidei, solitamente rinvenuti lungo i fiumi, e che una volta lavorati, tagliati in piccolissime parti, fungono da rivestimento. A questo, a livello decorativo, si aggiungono lamine d’argento, ori zecchini, marmo e bronzo. A livello pittorico: nel paliotto, l’Ultima cena di Antonio Zacco; Il trasporto dell’arca di Bonaventura Caruso; Castità, Obbedienza, Povertà e Preghiera nei pennacchi.

Bibliografia

BAROCCO architettura, scultura e pittura, S. Di Fraia editore

Antonino Scifo, Catania. Immersi nel barocco sulle tracce di scrittori, santi e musicisti, Ali&No

Antonino Scifo, Catania. La ricostruzione barocca dopo il terremoto del 1693, Ali&No

Natasha Puglisi, La storia di Catania. Dalla preistoria ai giorni nostri, Typimedia Editore

MICHELE RAPISARDI: UN CATANESE ROMANTICO

A cura di Mery Salisi

Prefazione

Verso la fine del Settecento, in Germania, si sviluppa un movimento artistico, musicale, culturale e letterario, che ben presto si diffonderà nel resto dell’Europa durante l’Ottocento. Il suddetto movimento, al contrario dell’illuminismo, alla cui base stavano razionalità e ordine, rende protagonista l’immaginazione, l’essere istintivo, per natura, dell’uomo e il turbolento rapporto che esso ha con la natura.

Esaltazione del lato passionale e istintivo dell’uomo, individualità e capacità di sentire e assorbire la natura che lo circonda, fanno si che gli uomini romantici siano alla continua ricerca dell’assoluto, ardua impresa che causa loro costante tensione e inquietudine; di conseguenza, il rapporto che l’uomo cerca di instaurare con la natura tende ad essere espresso anche con il senso del sublime, un sentimento contrastante, che dalla meraviglia e dall’ammirazione si confonde alla paura che la natura può scatenare in noi a fronte di un importante e devastante evento naturale.

Altro punto fondamentale, tipico dell’arte romantica, è il valore che si attribuisce nuovamente al periodo Medievale: esso, considerato come l’epoca più buia, vede con i Romantici l’esaltazione del periodo in sè e delle relative tradizioni, sottolineando l’importanza nella formazione dei nuclei che hanno dato successivamente vita alle nazioni europee e ai popoli che le compongono.

In arte, l’artista romantico si sente genio, trasgressivo e svincolato da canoni precisi e i temi, spesso ricorrenti, si ispirano adesso agli aspetti interiori: sentimento, stato d’animo, approvazione delle emozioni e delle passioni.

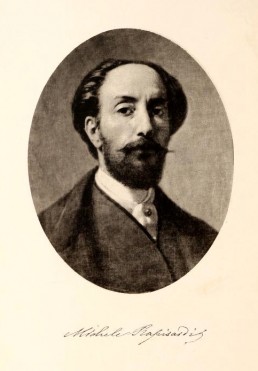

Michele Rapisardi

Michele Rapisardi nasce a Catania nel 1822, da Giuseppe Rapisardi, pittore di soggetti sacri e ritratti, e Rosaria De Luca (fig. 1).

Grazie al padre fu spronato a intraprendere gli studi artistici, tanto che nel 1843 fu invitato a trasferirsi a Roma, dove troverà un ambiente artistico che oscilla tra tardo neoclassico e rinnovamento del purismo romantico neo-quattrocentesco.

Nella capitale frequenta lo studio del pittore messinese Natale Carta, dove rimane fino al 1852 per poi trasferirsi, per proseguire e approfondire la formazione, a Firenze.

A Roma, dove si appassiona e studia i pittori cinquecentisti, in primis Raffaello, di cui copierà gli affreschi vaticani, ha la possibilità di affinare principi estetici e tecnici, tanto che la sua prima formazione si rivolgerà prevalentemente allo studio di nudo e anatomia, studiata, quest’ultima, dal vero all’Ospedale di S. Spirito, non tralasciando, però, anche lo studio delle statue e addirittura delle pieghe, grazie a dei corsi che si tenevano a Palazzo Venezia svolti da Filippo Agricola e Pietro Tenerani.

Ben presto la buona preparazione tecnica, affinata negli anni, negli studi di anatomia e di panneggio, lo portano a vincere il secondo premio ai concorsi delle pieghe del 1845 e del 1846.

Arrivato a Firenze nel 1847 il suo interesse si rivolge all’arte del Trecento e del Quattrocento e si sofferma in particolar modo a Beato Angelico del quale apprezzerà “il bello semplice”.

Firenze, tra Accademie e scuole private, in questo periodo, si presenta come un luogo vivo, in cui arde la libertà di espressione di ogni singolo artista e dove un artista che si impegna anche in campo politico pur di far valere il proprio ideale.

Rapisardi, in questo periodo così vivo, resta moderato, indipendente, e nel 1949 fa rientro a Catania, dove vi rimarrà per circa un anno e mezzo, in attesa della proroga del pensionato, e dove si dedicherà al ritratto, già di gusto romantico.

Nel 1852 intraprende un viaggio per le maggiori città italiane d’arte, come Venezia, Verona, Bologna, Ferrara, Padova, Milano, Brescia e Genova, tutte città che gli consentono di “mettere in moto la mano” e lasciare testimonianza dei suoi viaggi grazia ai disegni presenti nei taccuini da viaggio; è dalla documentazione di Venezia che emerge l’interesse per il colore e per i soggetti sacri.

Dopo aver viaggiato in lungo e in largo per le più importanti città d’arte italiane stabilirà la propria residenza a Firenze, già a partire dal 1854, stabilendosi qui fino al 1886, anno della morte.

Bozzetti en plein air, scene di costume medievale, nudi e ritratti

All’inizio degli anni ’60 Rapisardi inizia a sperimentare la pittura all’aperto, dove emerge sicuramente lo studio degli effetti di luce, di cui un chiaro esempio è visibile ne I vespri siciliani, opera esposta al Museo Civico Castello Ursino di Catanaia e datata 1864 (fig. 2).

In questo dipinto il Rapisardi mette insieme una scena nella quale prevale una forte tensione drammatica e una gestualità animata, dove gli atteggiamenti di ciascun protagonista sembrano essere orchestrati dall’artista stesso (fig. 3).

La scena, un olio su tela di 250 x 370 m, vede un racconto ancorato alla tradizione romantica, dove sicuramente l’elemento di studio che emerge è la luce: l’artista, infatti, lavora dal vero per indagare gli effetti della luce naturale sui vari colori (fig. 4, 5, 6, 7, 8).

Lo studio en plein air di Rapisardi viene raccolto e documentato da tavolette, cartoni e tele di piccolo formato, con, inizialmente, scene paesaggistiche, senza figura umana, e successivamente con scene di vita borghese e privata, in cui qua e la può figurare la presenza dell’essere umano, con figure appena abbozzate.

Con un’Italia oramai unita anche l’arte cerca di preferire temi di facile lettura che possano essere goduti senza troppa fatica; il soggetto romantico-letterario diventa adesso il protagonista assoluto per esprimere sentimenti attuali con personaggi ritratti in pose si da melodramma, ma con una drammatizzazione non tanto affidata alla scena rappresentata bensì all’uso della luce e del colore che si concentrano sulle figure per conferire loro funzione psicologica.

Tra uno studio en plein air e un’opera di gusto romantico-letterario, Rapisardi trova spazio anche per i nudi; parliamo di disegni, studi, bozzetti o addirittura quadri finiti, in cui osservandolo si scopre la vena sensuale dell’artista (fig. 9, 10).

Oltre ai temi già citati quelli che sicuramente accompagneranno tutta la produzione artistica del Rapisardi e che lo vedranno impegnarsi fino all’ultimo saranno il ritratto, prevalentemente femminile, l’autoritratto, sperimentato, quest’ultimo, come esercizio di introspezione, e i ritratti d’invenzione con figure femminili e titoli allusivi.

Bibliografia

I. Berlin, Le radici del romanticismo, Adelphi, Milano 2001

Mancuso, Castello Ursino a Catania, Collezioni per un museo, Gruppo editoriale Kalòs, Palermo 2008

Paladino (a cura di), Michele Rapisardi nelle collezioni catanesi, Giuseppe Maimone Editore, San Gregorio di Catania 1990

Le foto dalla 2 alla 8 sono state scattate dall'autrice dell'articolo.

L’AMORE PER LA CITTÀ DELLA MONTAGNA: GIUSEPPE SCIUTI

A cura di Mery Scalisi

Nato a Zafferana Etnea, paesino alle pendici dell’Etna, il 26 febbraio del 1834, Giuseppe Sciuti, con la vocazione per l’arte fin da bambino, che non amava il gioco, nè la scuola, intraprende gli studi artistici con il volere del padre farmacista.

Da Zafferana, si trasferisce in giovane età, nella vicina città di Catania, dove inizia a studiare con lo scenografo Giuseppe De Stefani, i pittori Giuseppe Gandolfo e Giuseppe Rapisardi, dal quale apprende ornato e prospettiva, e il decoratore Giuseppe Spina, artisti, che nella loro diversità, ebbero un notevole influsso nello sviluppo della personalità artistica dello Sciuti (fig. 1 e 2).

La carriera pittorica di Sciuti, dunque, parte dalla sua terra natia, Catania, dove inizia ad esporre anche i primi dipinti, che seppur ancora ci mostrano uno Sciuti immaturo nello stile, indicano una maestria nel disegno e nel colore. È a questo periodo che risalgono Eruzione dell’Etna, un angosciante olio caratterizzato dai toni rossastri tipici della lava, che illumina in maniera inquietante Zafferana Etnea, con davanti, in primo piano, la folla senza fisionomia, smarrita, immobile e schiacciata da quanto sta accadendo, documento del terribile evento di cui fu testimone all’epoca dei suoi esordi pittorici, e San Giuseppe col Bambino, pala d'altare della chiesa madre di Zafferana (fig. 3).

Le voci sulla bravura del pittore arrivano ben presto fino al comune, tanto da mettergli a disposizione una borsa di studio che gli consenta di perfezionarsi fuori dalla Sicilia e di conoscere città come Napoli, Roma e Firenze. Dallo stile verista, acquisito tramite il contatto con il Caffè Michelangelo a Firenze, alla fine degli anni Settanta inizia a preferire il genere storico e una tecnica realista, con opere come La vedova e La tradita, che mostrano un chiaro gusto per il realismo toscano.

Nel 1875 si trasferisce nella capitale, dove morirà nel 1911; qui inizia a ricevere diverse commissioni private, che ben presto arriveranno anche da Sicilia, Liguria e Svizzera.

Il periodo più maturo per Sciuti sarà negli anni trascorsi a Napoli, accanto al Morelli, col quale collaborerà per la realizzazione del sipario del Teatro Verdi di Salerno; da questo momento in poi il genere storico, trattato con il realismo morelliano, diventerà la sua firma.

La passione di Giuseppe Sciuti per le grandi ‘’tele’’: il sipario del Teatro Bellini di Catania

A seguito della collaborazione con Domenico Morelli, che lo vede impegnato, nel 1870, nella decorazione del sipario del Teatro Verdi di Salerno, arrivano le commissioni anche dai due importanti Teatri dell’isola, il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro Massimo Bellini di Catania.

Nonostante, da quello che si dice, fosse di bassa statura fisica (circa 1,50 m), amò paradossalmente dipingere tele di grandi dimensioni, solitamente non inferiori ai 5 × 8 m; tra i suoi più grandi dipinti abbiamo infatti il telone del Teatro Massimo di Catania con Il trionfo dei catanesi sui libici (12 × 14 m) e il telone per il Teatro Massimo di Palermo con Uscita di Ruggero I dal Palazzo Reale (14 m di base).

Per Sciuti, il sipario, in un Teatro, che da semplice cortina diventa vera e propria macchina scenica, non solo separa il pubblico dalla scena sul palcoscenico, ma lancia l’idea di un luogo, esso stesso, di rappresentazione, con storie, spesso tratte da avvenimenti dell’antichità.

Come già accennato, formatosi presso lo scenografo Giuseppe Di Stefano, Sciuti risultò avvezzo per i grandi formati e a causa delle importanti dimensioni del sipario pensato per Catania, la soluzione fu quella di realizzare l’enorme sipario in una sala di Palazzo Venezia, a Roma, messa a disposizione dall’ambasciatore austriaco presso la Santa Sede.

Catania, e la Sicilia in generale, rappresentano fin dall’antichità luoghi dai mille volti, ricchi di testimonianze artistiche e proprio per questo e per l’amore che Sciuti ha per le tematiche epiche, che per il Teatro di Catania, propone La battaglia di Himera, battaglia svoltasi nel 480 a.C. che contrapponeva l’esercito cartaginese di Amilcare, sbarcato in Sicilia con i suoi soldati di ventura, e quello siracusano di Gelone. Il comune, nelle vesti di una giuria composta da cinque rappresentanti del Consiglio comunale di Catania e due pittori, bocciò il bozzetto, oltre che per motivi strettamente politici, anche per la presenza di ragazze nude; tra l’altro, la battaglia riguardava i siracusani e non i catanesi.

L’orgoglioso Sciuti non digerì la bocciatura del primo bozzetto e per questo motivo inventò un episodio storico mai esistito, Trionfo dei Catanesi sui Libici, una tempera su tela del 1833, che racconta un episodio leggendario, mai avvenuto, inventato e narrato da Pietro Carrera nelle Memorie historiche della città di Catania, e accolto, però, dai grandi esperti con estremo entusiasmo

Parliamo di una tela di oltre 140 metri quadrati, esposta al pubblico sempre a palazzo Venezia nel febbraio del 1883, in cui si evidenzia il contrasto tra il centro, freddo ed accademico, e il gruppo di destra ricco di vita e di movimento, con protagonista l’Etna fumante e innevata, rovine e templi romani e la celebrazione durante il momento dei festeggiamenti, con gli elefanti catturati all’esercito avversario e a destra una folta schiera di sacerdoti.

Da questo momento in poi, dopo il successo ricevuto grazie alla realizzazione del sipario destinato al Teatro Bellini di Catania, per Sciuti arriveranno commissioni, una dietro l’altra, di opere private e pubbliche, destinate queste ultime anche al Municipio e al Castello Ursino nella città di Catania.

A proposito del Castello Ursino, la pinacoteca dell’oggi Museo Civico vede ampliare la propria collezione nel 1978 con l'acquisto di un'importante raccolta di dipinti, oli su tela, del pittore zafferanese, tra i quali: Paesaggio del 1862, La Verità scoperta dal Tempo del 1864, Peppa la cannoniera del 1865, già al Museo Civico del Castello Ursino di Catania, distrutto da un incendio nel 1944, Regalo di nozze, 1865 (datazione incerta), Madre del Barone Zappalà, opera, anch’essa del 1865, e il bozzetto La Carità (Visitare gli infermi) del 1867.

Bibliografia

Dato Toscano, Sulla scena della città, Catania, Le istituzioni culturali municipali

Ronsivalle, Cantare al Bellini era purissimo piacere, Catania. Le istituzioni culturali municipali.

Sciacca, Costa Chines, Danzuso, Il Teatro Massimo Bellini di Catania, Catania, Lions Club Catania Host, 1980

Calvesi, A. Corsi, Giuseppe Sciuti, Nuoro, Ilisso, 1980

Accademia degli Zelanti e dei Dafnici (a cura di), Giuseppe Sciuti, nel centenario della morte, Acireale, Galatea editrice, 2011

IL TEATRO MASSIMO BELLINI: TEMPIO DELLA MUSICA A CATANIA

A cura di Mery Scalisi

Premessa

Siamo nell’800, secolo durante il quale il teatro assumerà sempre di più una notevole funzione sociale; il teatro viene inteso e vissuto come luogo di aggregazione della media e alta borghesia, un luogo, potremmo aggiungere, in cui una società-classe emergente si riconosce e desidera stabilire i principi della propria identità.

È da questa nuova affermazione sociale che si delineano due filoni: il dramma borghese, che porterà in scena le storie legate al quotidiano e che vedrà nel salotto svolgersi l’intera rappresentazione, e la commedia borghese, in cui però è assicurato il lieto fine.

Ma se da una parte abbiamo l’affermazione di una nuova classe sociale, dall’altra occorre non dimenticare le mille difficoltà col quale il teatro, inteso come luogo di rappresentazione, deve combattere: in Italia, ad esempio, come ancora in altre parti dell’Europa, la situazione politica, frammentaria, che si concluderà solo nel 1861, non permette di pensare a delle compagnie stabili; tra le compagnie che riusciranno a farsi strada, dal 1821 al 1854, ci sarà la Compagnia Reale Sarda, che vedrà interrotta la propria attività a causa della sospensione dei finanziamenti dello stato sabaudo: nonostante lo sforzo e l’impegno, ci si accorge di come il teatro, non venga ancora visto come veicolo di diffusione di valori, quindi la sua spesa può essere eliminata e per questo motivo si preferirà ancora la compagnia di giro.

Ben presto si aprì, inoltre, un vero e proprio dibattito che vedeva contrapposti il teatro aristocratico e il teatro popolare: c’erano i sostenitori del teatro come elevazione culturale e spirituale collettiva, a favore di un impianto tipologico detto ‘’ad alveare’’, proprio del teatro all’italiana, per dare maggiore spazio alle gradinate, di origine classica; sul fronte opposto, invece, i sostenitori dell’aristocrazia del teatro tradizionale, i quali proponevano che per gli spettacoli popolari si realizzassero i ‘’politeama’’.

Storia del Teatro Massimo Bellini di Catania

Alla fine del ‘700, Catania, alla ricerca del moderno e vogliosa di confrontarsi con il resto dell’Italia, nella fase di ricostruzione della città del dopo-terremoto, sente il bisogno di avere un teatro pubblico, esigenza che, però, verrà ben presto smorzata da impegni cittadini di rilevanza superiore.

Solo nel 1812 si inizierà a parlare concretamente di un teatro pubblico per la città di Catania, quando l’incarico viene affidato all’architetto maltese Giuseppe Zahra, titolare della cattedra di architettura all’Università, il quale si sarebbe dovuto impegnare nella progettazione dell’edificio in piazza Nuovaluce, l’attuale Piazza Teatro Massimo, e che si trovava già a Catania dal 1784, in quanto aveva aiutato il maltese ingegnere Tigny nella progettazione del porto (fig. 1).

All’inizio dell’800, dunque, Catania aveva a disposizione una prima porzione di teatro realizzata da Zahra e aiutato dal figlio adottivo Salvatore Zahra Buda, ma la crisi economica nella quale verteva (terremoto nel 1818, moti rivoluzionari del 1820-21 e tanto altro ancora), portarono la città ad abbandonare l’idea di continuare i lavori di edificazione del teatro, con una costruzione che non andò oltre i due metri d’altezza. L’idea di un teatro pubblico non fu del tutto abbandonata e si ripiegò su un teatro provvisorio e comunale, utilizzando un deposito privato alla Marina, inaugurato nel 1822 e di modesta entità, così da investire invece i soldi destinati al grande teatro pubblico a necessità di primo ordine.

Nel 1833, sarà Sebastiano Ittar a ricevere l’incarico di redigere il progetto di completamento del teatro comunale proponendo diverse soluzioni all’Amministrazione comunale: la vicenda continua fra indecisioni, preoccupazioni economiche e succedersi di incarichi, fino al 1870, quando il marchese di Casalotto e il sindaco del tempo, Domenico Bonaccorsi, incaricarono Andrea Scala, architetto udinese specializzato nei teatri, di formulare una serie di proposte e di luoghi idonei al teatro destinato alla cittadina etnea.

Seguendo la strada di Palermo, che prevedeva la presenza di un Politeama per gli spettacoli circensi e di un Massimo per l’opera lirica, Scala propose di mantenere l’Arena Pacini, la struttura in legno sopra il basamento lasciata dai predecessori all’interno della sala, che darà vita al teatro scoperto da utilizzare per gli spettacoli di massa, mentre per il grande teatro, destinato alle classi abbienti presentò due proposte per altrettanti siti diversi.

Gli sforzi di Scala furono vani, in quanto l’Amministrazione preferì intervenire su quanto già edificato fino a quel momento, accettando al massimo l’ipotesi di una struttura flessibile, che potesse prestarsi sia agli spettacoli circensi sia all’opera lirica, utilizzabile, inoltre, ad ogni stagione, e sia nelle ore diurne che in quelle serali.

Nonostante le difficoltà l’architetto Scala accolse alcuni elementi tipologici e spaziali del già precedente teatro degli Zhara e di Ittar, ma s’impegnò ad ampliare la sala, sfruttando la curvatura dell’edificio, visto il doppio uso cui avrebbe dovuto essere destinata.

Nel ’76, la Società Politeama, con cui l’architetto udinese lavorava, fallì, portandolo ad uscire di scena e a passare il testimone al milanese Carlo Sada, che nel 1880, si preparava a redigere il progetto definitivo di completamento del teatro Catanese a piazza Nuovaluce: i contributi fra loro sinergici di Carlo Sada e di Andrea Scala hanno certamente dotato la città di una struttura conforme a criteri di efficienza, di modernità e di decoro.

Ci troviamo di fronte un architetto ambizioso, che ridusse i 2500 posti a 1500, eliminando i posti in gradinata; realizzò la “piccionaia”, dalle caratteristiche aperture ad occhialoni, privando i palchi della quinta fila della copertura; ridusse impercettibilmente l’ampiezza della sala per ridisegnare il perimetro, a vantaggio della visibilità dei palchi; ampliò il palcoscenico; affrontò gli aspetti tecnologici con grande professionalità, come la climatizzazione, prevedendo che il maggior numero di spettacoli avrebbero avuto luogo in estate.

Fra tutte, però, la modifica più significativa che Sada apportò, rispetto alle proposte precedenti, è rappresentata dalla soluzione dell’avancorpo porticato dalle due ali laterali a ponte che si agganciano agli edifici vicini, sugli esempi del Nuovo Teatro di Parma, del teatro di Dresda e dell’Odèon di Parigi.

In questo modo, Sada portò il numero delle campate da cinque a sette, determinando l’illusione di un corpo centrale più esteso grazie alle pareti curve e ai diversi piani del prospetto, quindi, per agevolare l’ingresso delle carrozze e dei pedoni, l’architetto disporrà il teatro di portico e di ali laterali apposite connesse ad un sistema di atrio e vestibolo.

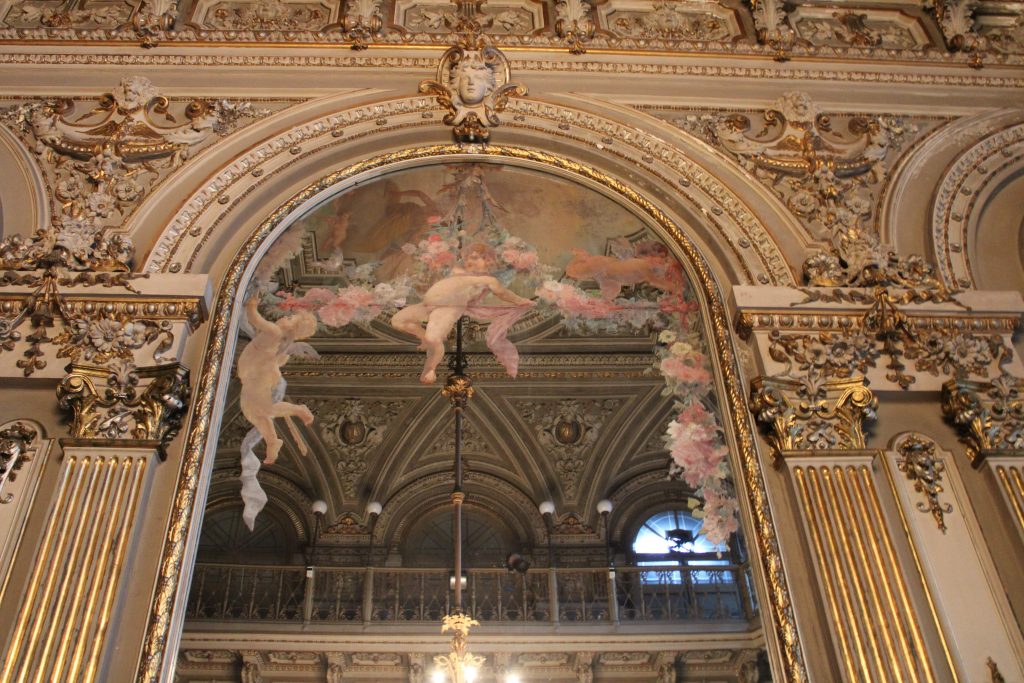

Al Teatro Massimo Bellini, pronto nel 1887 e inaugurato il 31 maggio 1890, la cura che Sada dedicò personalmente ad ogni aspetto delle decorazioni e degli arredi, nella sala a ferro di cavallo (che oggi conta 1200 persone) raggiunse livelli di eccellenza, più per gli aspetti tecnologici che per quelli architettonici: con 22 metri lunghezza, 19 metri larghezza, 22 metri altezza, prevedeva la conformazione “a cucchiaio” della volta a favore dell’acustica e il sistema di illuminazione a gas che utilizza i canali di areazione, determinando l’effetto camino, agendo sui moti convettivi dell’aria (fig. 2,3,4,5).

Le sei file di palchi del precedente progetto vengono ridotte a quattro, articolando l’offerta secondo diverse categorie di spettatori, utilizzando ad esempio gli ultimi due livelli per i palchetti scoperti, per la galleria e per la piccionaia, quest’ultima dalle caratteristiche finestre ad oblò (fig. 6,7,8,9).

Tra il palcoscenico e la platea c’è il golfo mistico, termine coniato da R. Wagner e oggi inteso anche come buca d'orchestra o fossa d'orchestra, lo spazio riservato all'orchestra che suona dal vivo, generalmente protetto e circondato da un parapetto che lo separa dal pubblico.

Per la pittura della volta viene scelto il pittore fiorentino Ernesto Bellandi che ci regala l’Apoteosi di Bellini, momento in cui il giovane corpo del musicista Bellini viene portato in paradiso dalle Muse; fanno da corona quattro medaglioni con figure allegoriche (Musica, Danza, Commedia e Tragedia) e quattro lunette raffiguranti altrettante opere belliniane: Norma, Sonnambula, Puritani e Capuleti.

In quest’opera pittorica, in un primo tempo pensata in affresco e successivamente in tempera, troviamo una straordinaria prospettiva aerea, realizzata adottando la prospettiva illusionista del sottinsù, con le figure che sembrano superare con moto ascendente i limiti della volta.

Chiude la volta dipinta un cerchio di otto medaglioni monocromi di alcuni musicisti: Pacini, Coppola, Donizetti, Verdi, Cimarosa, Rossini, il drammaturgo Alfieri e il commediografo Goldoni, circondati a loro volta per tutto il perimetro da 15 grandi lampadari sospesi (fig. 10).

Per il sipario dipinto venne scelto l’artista Giuseppe Sciuti, di Zafferana Etnea e di formazione neoclassica, che donò alla città di Catania Il trionfo dei Catanesi sui libici. Venne nominata un’apposita commissione per attribuire l’incarico a pittori da scegliersi fra Sciuti, Attanasio e Guarnieri; alla fine il concorso venne revocato e il consiglio comunale affida l’incarico direttamente a Sciuti, nominando però una commissione per l’esame del bozzetto. Dopo vari tentativi Sciuti s’inventa una vittoria dei catanesi sui libici, ma un’offesa si prestava a destare scandalo: la posizione dell’elefante, che vedeva la testa non rivolta agli spettatori, bensì altro. Il dipinto viene realizzato negli atelier del palazzo Venezia a Roma e nel 1883 è già pronto (fig. 11, 12).

Al piano superiore, esattamente al terzo ordine, con ingresso oltre che da scalinata centrale anche da due ingressi laterali, cui corrispondono i pianerottoli delle scale dei palchi, troviamo il foyer, una stanza delle meraviglie, potremmo dire, ricca nelle decorazioni e con al centro una statua che raffigura il musicista catanese Vincenzo Bellini, al quale il teatro viene dedicato e intitolato, realizzata Salvo Giordano (fig. 13,14,15,16).

Tale spazio, pensato da Sada, per i momenti di pausa fra una atto e l’altro, come vero e proprio spazio di conversazione, prevedeva la presenza di due gabinetti di conversazione, una galleria di lettura (sopra il portico centrale), il caffè (sopra il portico di sinistra), il salotto particolare, addetto al palco municipale (sopra il portico di destra) e una sala centrale, che si prestava bene anche per feste da ballo, concerti e altro.

Una balconata in una nicchia con volta ribassata era stata predisposta, invece, per l’orchestra destinata alle eventuali feste da ballo ed un ballatoio avrebbe permesso ad un pubblico non altolocato, come accadeva già in platea, di assistere alle manifestazioni dell’alta società (fig. 17, 18).

Stucchi bianchi e dorati, allegorie, divani, tendaggi, festoni retti da putti, affreschi con gli amori di Aci e Galatea, del pittore catanese Natale Attanasio, specchiere con rimandi dal sapore rococò, rendono questo spazio la chicca del teatro (fig. 19,20,21,22).

Le fotografie dalla 2 alla 22 sono state scattate dalla redattrice dell'articolo: courtesy Teatro Massimo Bellini Catania.

Bibliografia

Dato Toscano, Sulla scena della città, Catania, Le istituzioni culturali municipali

Ronsivalle, Cantare al Bellini era purissimo piacere, Catania. Le istituzioni culturali municipali.

Sciacca, Costa Chines, Danzuso, Il Teatro Massimo Bellini di Catania, Catania, Lions Club Catania Host, 1980

Cesare Molinari, Storia del teatro, Roma – Bari, Editori Laterza, 2008

Honorè de Balzac, Tutto il teatro, Roma, Newton Compton, 1994

IL SOAVE ‘’CIGNO’’ CATANESE: VINCENZO BELLINI, IL GIOVANE RIVOLUZIONARIO DELLA MUSICA OTTOCENTESCA I PT

A cura di Mery Scalisi

Nel corso dei secoli, la musica, figlia del tempo, dell'emozione, dell'esperienza tecnica e di una evoluzione strumentale, ha sempre trovato posto nella vita dell’uomo, presentandosi in lui come espressione innata e parlando un linguaggio misterioso, alle volte enigmatico, capace, con le sue note, di conquistarlo e condurlo, oltre che alla felicità, all’elevazione delle proprie emozioni.

Questa è la storia di un giovane uomo, genio della musica che, nonostante la sua breve esistenza, riuscì ad onorare il nome della città di Catania nel mondo: Vincenzo Bellini (fig. 1).

Vincenzo, nato a Catania nel 1801 e primo di sette figli, mostrò, fin dalla sua tenera età, una passione poco comune nei confronti del mondo della musica.

Si racconta che, neppure a due anni, accompagnato al cembalo dal padre, cantasse l’arietta di un’opera; che a tre anni sapesse già muovere le dita sulla tastiera del cembalo; che a cinque avesse diretto una piccola orchestrina nella chiesa dei Cappuccini: dalle fonti arrivate a noi, già a questa età si dice che fosse perfettamente già in grado di suonare egregiamente il pianoforte, possedendo un orecchio e una memoria uditiva sopraffini che gli permisero, alla sbalorditiva età di sei anni, di scrivere la sua prima composizione di genere sacro.

Per questi motivi, e grazie anche al coinvolgimento della sua stessa famiglia, il giovane Vincenzo prese lezioni di pianoforte, prima dal padre, avviato per tradizione allo studio della musica, e successivamente dal nonno; Catania, dunque, ben presto ebbe un compositore e organista di tutto rispetto e non mancavano di certo le chiese o i salotti aristocratici in cui il giovane Bellini non venisse invitato.

Nel 1819, ormai diciottenne e desideroso di continuare e approfondire i suoi studi, ricevette, grazie al supporto del Comune di Catania una borsa di studio assegnatagli dal Decurionato cittadino, sostenuta dal duca Stefano Notarbartolo di Martino, di 36 onze l’anno. Bellini partì per studiare al conservatorio San Sebastiano di Napoli, dove ottenne l’ammissione alla scuola presentando la serie di lavori prodotti negli anni a Catania.

Qui, durante la sua permanenza, incontrò numerosi maestri, tra i quali Zingarelli, direttore del conservatorio, che gli aggiunse, agli studi di contrappunto, anche delle esercitazioni nella composizione di solfeggi mettendolo altresì a conoscenza sia dei maestri della scuola napoletana sia delle opere strumentali dei grandi Haydn e Mozart.

Nel 1825 ricevette la possibilità, come studente giunto al termine del suo percorso di studi, di presentare al pubblico un lavoro drammatico al teatro del conservatorio di San Sebastiano. Egli presentò l’opera semiseria Adelson e Salvini, eseguita dagli stessi allievi maschi del conservatorio, in un debutto che gli consentì di scrivere un’opera per una serata di gala al Teatro San Carlo, Bianca e Gernardo.

Dall’ultimo successo, che lo rese un nome importante nel mondo della capitale partenopea, venne scoperto dall’impresario Barbaja, il quale lo invitò a Milano, dopo essersi accordato con l’impresario della Scala di scritturarlo per un’opera da presentare in una delle stagioni minori; da questi accordi nacque, nel 1827, Il Pirata, il cui successo andò oltre le aspettative: quello che uscì fuori da questa composizione fu toccante, una musica semplice, malinconica, tanto quanto nuova e diversa.

Da questo momento in poi, ogni opera dell’enfant prodige, nato eletto, come i predecessori Mozart e Beethowen, ne segnò la sua affermazione, come genio e compositore nel mondo.

Dall’Italia, arrivato prima nella capitale britannica e poi in Francia, iniziò a sperimentare e ad innovare la sua musica con soluzioni che nessun’altro compositore prima aveva azzardato.

Straniera, Zaira e Capuleti e Montecchi furono le prime opere sperimentali: nella Straniera sposta l’attenzione dalla vicenda romantica alle anime tormentate dei protagonisti; Zaira non venne approvata dal pubblico, in disaccordo e intollerante nei confronti delle novità belliniane che rompevano con gli schemi tradizionali dell’opera; apprezzamento che giunse, invece, per Capuleti e Montecchi, nonostante in quest’ultima opera Bellini tentò una fusione tra dramma ed espressione musicale.

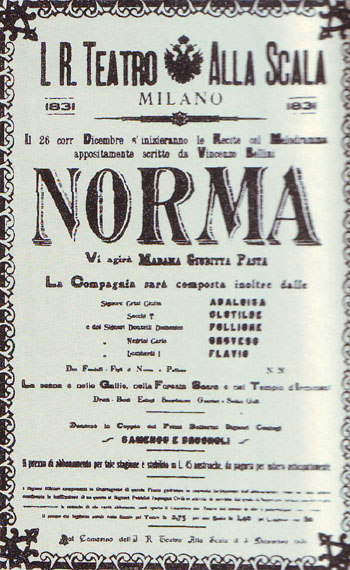

Il 1831 è l’anno dei due capolavori: la Sonnambula, sentimentale, per il Carcano, e la Norma, tragica, per la Scala.

Seguono Beatrice di Tenda, un melodramma romantico del 1833, poco acclamato e forse non riuscito a causa della fretta con cui venne composto, e i Puritani, del 1835, al quale aggiunse una pregevole elaborazione tecnica; la versione parigina dei Puritani, l’ultimo vero lavoro del Bellini, rappresentò per il giovane compositore un vero e proprio trionfo, che gli valse la nomina da parte della casa regnante, a cavaliere della Legione d’onore, raggiungendo così, primo dopo Rossini, il posto che fin da bambino aveva sognato.

Bellini, definito per la sua bellezza il cigno catanese, veniva ricordato come alto e biondo, con gli occhi azzurri che lo resero l’idolo delle donne del suo tempo (fortunate al riguardo Maddalena Fumaroli e Giuditta Cantù, le due donne amate dal grande compositore siciliano, o ancora Giuditta Pasta e Maria Malibran, con le quali intrattenne relazioni intricate). Dopo un’esistenza tormentata Bellini morì solo, giovane (aveva 34 anni) da malato (sospetto) di colera, in una villa a Puteaux, il 23 settembre. Fu solo dopo accurati accertamenti che la reale causa della morte del giovane compositore venne fuori: fu infatti un’infiammazione acuta dell’intestino crasso, complicata da accesso di fegato (patologia oggi conosciuta come morbo di Crohn) a causare la morte del compositore (fig. 2, 3, 4).

I funerali si tennero direttamente a Parigi, il 2 ottobre, agli Invalides, con Paer, Cherubini, Carafa e Rossini intenti a tenere ciascuno un’estremità del drappo funebre.

Le spoglie del compositore catanese rimasero nella capitale francese, nel cimitero di Père Lachaise, fino al 1876; 41 anni dopo, infatti, in seguito ad una lunga contesa fra Catania e Parigi, migliaia di catanesi poterono riunirsi per accogliere il rientro in patria delle spoglie del giovane uomo che aveva reso celebre il nome della sua città e che venne accolto all'interno del Duomo di Catania (fig. 5, 6).

Curiosità su La Norma, opera simbolo per la città di Catania

Tra le opere più famose dei Bellini troviamo sicuramente la Norma, composta in soli quattro mesi e messa in scena per la prima volta in assoluto al Teatro alla Scala di Milano, nel dicembre del 1831; il libretto fu scritto da Felice Romani, ed è proprio da quest'opera che è tratta la Casta Diva, il cantabile della cavatina della protagonista (fig. 7).

Nonostante si ci aspettasse un risultato positivo dalla messa in scena, in quello che era considerato il tempio della musica, l’entusiasmo del compositore andò in frantumi: il lavoro risultò un fiasco che portò nello sconforto più totale il giovane Bellini, il quale pensò che la causa del fallimento fosse da ricercare in motivazioni di carattere esterno, piuttosto che ad una composizione fatta male: la stanchezza degli interpreti, reduci da un mese di prove all’estremo, la novità dell’impianto drammaturgico, unite alla presenza di una claque assoldata probabilmente dal rivale Pacini, furono motivo di sprono per il giovane compositore che, già dalla seconda serata, migliorò decisamente le sorti dell’opera totalizzando trentaquattro repliche e conquistando i teatri di tutto il mondo.

L’ammirazione (quasi devozione) per il musicista catanese portarono negli anni a dar vita anche ad un piatto tipico e caratteristico della cucina catanese, che prende il nome proprio dall’opera fin qui raccontata: la pasta alla Norma, un primo piatto tipico della tradizione catanese che consiste in maccheroni, conditi con salsa di pomodoro e melanzane fritte, spolverate di ricotta salata e basilico (fig. 8).

In genere sono due le versioni che collegano il piatto all’opera del Bellini. La prima vorrebbe il commediografo siciliano Nino Martoglio esclamare, davanti ad un piatto di pasta così condito, "È una Norma!", paragonando la bontà del gusto alla perfezione della celebre opera di Bellini. La seconda ipotesi, invece, collega il nome del piatto ad uno chef siciliano che, in occasione delle celebrazioni per la nuova opera lirica del Bellini, per risollevare l’animo del compositore, intervenne - in uno dei tanti ricevimenti a cui fu presente lo stesso Bellini – perfezionando il piatto tradizionale e dedicandolo all’opera del suo compaesano.

Bibliografia

Catania. Le Istituzioni Culturali Municipali – Museo Civico Belliniano: Nell’alcova del ‘’Cigno’’, di Emanuela Ersilia Abbadessa e Salvatore Enrico Failla

Catania. Le Istituzioni Culturali Municipali – Teatro Massimo Bellini: Sulla scena della città, di Zaira Dato Toscano

Gioacchino Lanza Tomasi, Vincenzo Bellini, Palermo, Sellerio, 2001.

Carmelo Neri, Ritratto biografico di Vincenzo Bellini, Catania, Algra, 2016.

Giovanni Tavčar, I due grandi amori di Vincenzo Bellini (Maddalena Fumaroli e Giuditta Cantù), Castiglione di Sicilia, Il Convivio, 2009.

Norma, libretto e guida all’opera, di Emanuele Bonomi – Gran Teatro la Fenice

SAN FRANCESCO ALL’IMMACOLATA

A cura di Mery Scalisi

Lungo le vie del centro storico catanese, sulla piazza San Francesco, nel quartiere omonimo, spicca il Santuario di San Francesco all'Immacolata, fra i primi conventi francescani sorti in Sicilia (fig. 1).

Secondo la tradizione, il Convento e la chiesa furono fondati nel 1235 da frate Paolo da Venezia, discepolo diretto di San Francesco d’Assisi, che rimase in funzione fino alla soppressione degli ordini del 1866.

Ricostruito più volte a seguito di eventi calamitosi e colpito duramente dal terribile sisma del 1693, il convento del Santuario venne riedificato nel Settecento mentre la facciata venne portata a termine nell'Ottocento; del complesso originario, oggi rimane solamente la Chiesa, in quanto l’intero edificio conventuale, ormai in rovina e pericolante, venne demolito definitivamente nel 1964.

Una scarsa documentazione non ci fornisce notizie certe circa gli architetti della Chiesa, costruita nel 1329 per volere di Eleonora d’Angiò e d’Aragona, regina di Sicilia che decise di far costruire la chiesa e il convento sulle rovine del tempio di Minerva né tantomeno sulle personalità intervenute per la nuova edificazione dopo il terremoto del 1693.

Sicuramente, la riedificazione settecentesca del santuario ci consente, già ad occhio, di notare come nella ricostruzione i canoni seguiti siano stati quelli del barocco settecentesco catanese, sulle orme dell’architetto palermitano Giambattista Vaccarini, il quale contribuì a donare alla cittadina etnea quell’armonia ed equilibrio tipici del barocco del tempo.

All’edificio Sacro viene tradizionalmente attribuito anche l'appellativo “all'Immacolata” in virtù della profonda devozione dei catanesi nei confronti della Vergine.

L’incontro con l’edificio Sacro si ha sul corso Vittorio Emanuele, nei pressi della scenografica, suggestiva e storica via Crociferi.

L’edificio è accessibile, da piazza San Francesco, mediante un’armoniosa e imponente scalinata in pietra lavica che consente il successivo accesso al sagrato (fig. 2).

Sulla cornice aggettante della balaustra quattro grandi statue, realizzate da Carmelo di Stefano e rivolte verso la piazza (San Giuseppe da Copertino, Santa Chiara, Sant’Agata e San Bonaventura), alle cui spalle segue il prospetto bipartito caratterizzato da un importante gioco di luci e ombre e da un continuo alternarsi di pieni e vuoti (fig. 3).

I due prospetti. realizzati rispettivamente da Antonio Caruso (quello inferiore) e da Gaspare Nicotra Amico (superiore), seguono l’andamento tipico delle architetture sacre barocche; l’inferiore presenta fasci di semicolonne, che delimitano l’apertura della navata centrale e caratterizzano tutto il prospetto interrompendosi esattamente alle tre grandi porte in ferro delle tre navate, realizzate da Domenico Girbino, e alle due finestre simmetriche rettangolari.

Dal prospetto inferiore, superata una maestosa cornice, arriviamo alla parte superiore nella quale l’andatura del prospetto sottostante continua con una decisa accentuazione delle masse. L’intervento dell’autore, in questo caso, è decisamente più audace: il suo azzardo consiste nell’inserire al centro la Statua dell’Immacolata, anch’essa opera di Carmelo Di Stefano, in una larga cornice costituita dal frontone e dalle colonne corinzie. Il piano va a concludersi alle due estremità con le statue di San Francesco e di Sant’Antonio (fig. 4).

Dopo l’incontro col prospetto principale, l’ingresso al Santuario ci è consentito grazie ad un elegante bussola con vetri smerigliati.

L’edificio attuale presenta una pianta a tre navate; la nave centrale è la più ampia, coperta a botte e delimitata da sei imponenti pilastri che danno vita ad otto arcate (fig. 5).

In fondo, arrivando fino all’abside, sopra i 36 stalli della cantoria di noce, troviamo un importante affresco murale, di autore ignoto, raffigurante l’Indulgenza della Porziuncola, episodio che l’anonimo artista interpreta quasi come una visione. Il brano, visibilmente ricco di dettagli e particolari, si divide in due zone: in basso a sinistra San Francesco, vestito con abito nero e largo cappuccio, si raccoglie in preghiera, con atteggiamento supplicante; al centro, su degli sgabelli, due angioletti, recanti il primo una croce e la disciplina (in segno di penitenza), l’altro il teschio, ad indicare la labilità della vita, ed entrambi hanno un libro aperto; a destra, poi, verso il centro, un imponente angelo tiene in mano un canestro di rose, come simbolo della grazia.

Da non tralasciare, poi, la disposizione dei protagonisti: Cristo risorto e con la croce, circondato da cherubini, china il capo verso la Madre Immacolata, adagiata sulle nuvole con il cartiglio “INDULGENTIA PLENARIA” nella mano destra.

I quattro pennacchi della grande calotta che conclude il presbiterio vennero decorati nel 1766 da Francesco Sozzi, pittore palermitano figlio del celebre Olivio, con le tre Allegorie delle Virtù teologali (Fede, Speranza, Carità) alle quali si aggiunge la Fortezza (virtù cardinale), ciascuna di esse impersonata da una figura femminile dai colori armoniosi: la Speranza è una donna alata che incorona un putto alato; la Carità è una donna con sul capo una fiamma; la Fortezza indossa un elmo ed impugna una lancia; infine, la Fede è seduta con le braccia spalancate e con una corona d’alloro in mano.

Il soffitto dell’abside, circondato da una cornice in stucco, presenta l’Agnello dell’Apocalisse sul libro dei Sette Sigilli, firmato da Francesco Sozzi.

L’altare maggiore, rivestito di diaspri di Sicilia (in passato conosciuto anche col nome di libeccio di Custonaci, il diaspro tenero di Sicilia estratto nelle montagne di Custonaci, presenta una colorazione che va dal rosso cupo al giallo ocra, con rare intrusioni bianche) e da altri marmi pregiati, presenta al centro un importante tabernacolo, lavorato minuziosamente con stucchi di colore rosso e oro, concluso da una porticina in rame smaltato e alla quale venne aggiunta nella seconda metà del ‘900 una chiusura di sicurezza.

A seguito del Concilio Vaticano II, l’altare ha iniziato ad essere rivolto verso il popolo, e nel Santuario di San Francesco ne è stato realizzato uno in legno di tiglio dorato ed argentato.

La navata centrale si chiude con il pulpito addossato ad uno dei pilastri della stessa.

Le navate laterali presentano invece una serie di cappelle, coperte da piccole cupole ribassate e decorate sobriamente con putti alati che emergono dai pennacchi dorati, azzurri o a fresco.

Nella navata sinistra troviamo: la cappella del Sacro Cuore; la Cappella di San Francesco d’Assisi; la Cappella di San Giuseppe (fig. 6); la Cappella dello Spasimo, che prende il nome dallo Spasimo di Sicilia, opera realizzata nel 1515 da Raffaello Sanzio per il monastero di Santa Maria dello Spasimo a Palermo, del quale è visibile una copia di Jacopo Vigneri, allievo di Polidoro, eseguita nel 1541(fig.7); la cappella di Santa Chiara e della Regina Eleonora.

Nella navata destra: la custodia dell’Immacolata, con il dipinto del Miracolo della mula in ginocchio dinanzi all’Ostia consacrata; la cappella delle anime purganti (fig.8); cappella di San Giuseppe da Copertino; cappella di San Bonaventura (fig. 9); cappella dell’Immacolata.

Curiosità

Fino a qualche anno fa all’interno della Chiesa di San Francesco all’Immacolata vi era un chiaro richiamo alla Santa Patrona di Catania, la Vergine e Martire Agata: sei delle undici candelore – i grandi ceri votivi offerti dalle associazioni di commercianti alla santa (fig. 10). – che sfilano lungo le vie della città durante i giorni della festa patronale portate a spalla, dai portatori, con un tipico passo danzante e che dona all’intera opera un movimento ondeggiante, venivano custodite nelle navate laterali del Santuario.

Bibliografia

Francesco Costa, San Francesco all’Immacolata di Catania. Guida storico-artistica, Palermo, officina di studi medievali, 2007.

Il porto di Catania. Storia e prospettive, a cura di Antonio Coco e Enrico Iachello, Siracusa, Lombardi, 2003.

Lucio Sciacca, La città, da Katana a Catania le lunghe radici, Catania, Cavallotto, 2018.

Collana Gli Stili: BAROCCO, Architettura, scultura e pittura, S. Di Fraia.

DALLA SCUOLA DI CARAVAGGIO: MARIO MINNITI E PIETRO NOVELLI

A cura di Mery Scalisi

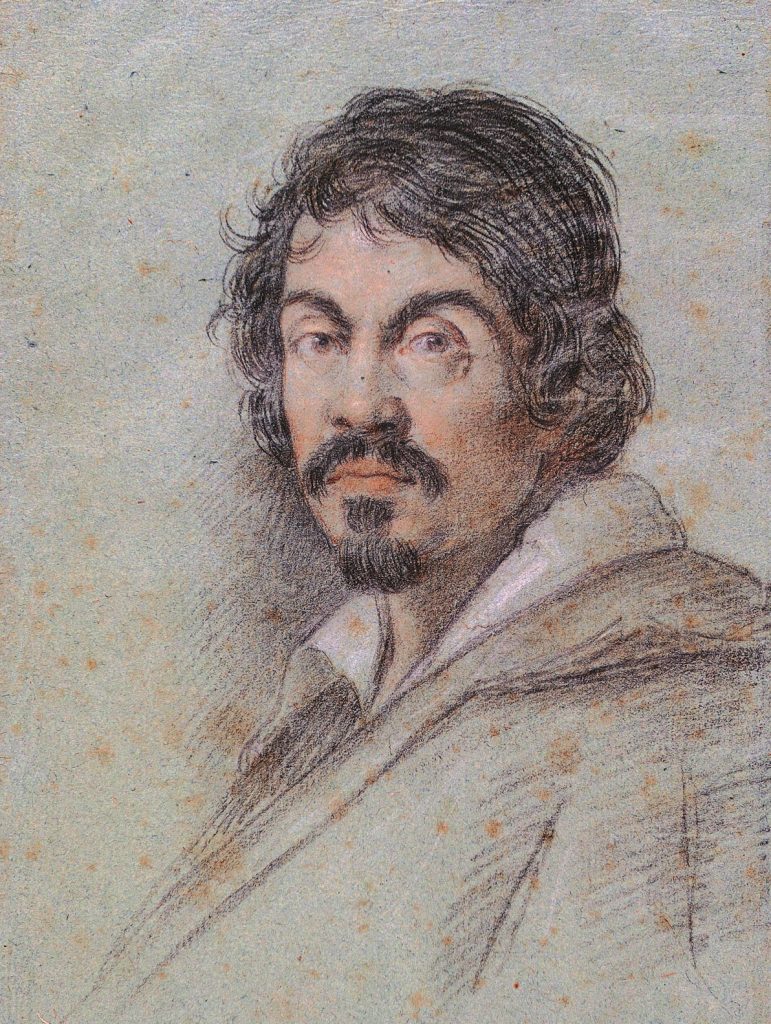

Nasceva a Milano, il 29 settembre del 1571, Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, pittore tra i più celebri di tutti i tempi; un mito oltre il suo tempo, che, grazie alla sua tecnica e rivoluzionando la pittura nella scelta dei temi, riuscì ad essere riscoperto nel secolo scorso(fig.1).

Una vita breve e tormentata, in continua tensione, un carattere oscuro e violento, anni caratterizzati da un omicidio, dalla fuga dalle carceri e dalla sua ultima condanna a morte, piena di contraddizioni e ancora avvolta nel mistero, portò il Caravaggio a creare una vasta serie di opere commissionategli da illustri uomini del tempo, i cui soggetti principali erano tratti dalle vite dei santi, reinterpretati dall’artista in maniera del tutto inedita e innovativa rispetto ai suoi predecessori.

I suoi personaggi furono veri, presi in prestito dalla realtà che lo circondava, spesso imperfetti, così da risaltare, all’occhio e all’anima, nella loro stessa umanità di modelli spesso raccolti in tutta la loro sofferenza.

Alla voglia di andare alla ricerca della verità, al desiderio di suscitare nello spettatore emozioni autentiche, Caravaggio affiancava un uso particolarmente scenografico della luce, che spesso invadeva la scena come un fascio di verità, capace di creare profondità e dinamismo.

Questo modo di pensare e fare arte influenzò notevolmente la nuova pittura barocca, una pittura nel quale la resa della realtà, possibile attraverso l’uso di forti contrasti di luci ed ombre, non era mai stata così vera e umana. La novità caravaggesca portò ben presto numerosi pittori dell’epoca barocca a seguire le sue orme. I "caravaggeschi", cosi vennero chiamati tali artisti, iniziarono adottandone lo stile e alle volte cercando di imitarne le opere.

Dopo un’accusa di omicidio, Caravaggio fu costretto a fuggire da Roma, recandosi prima a Malta, poi in Sicilia dove, tra il 1608 e il 1609, lasciò una gran quantità di opere che si allontanano notevolmente dallo stile romano, finendo per riflettere i drammi psicologici del suo ultimo periodo di vita. L’attività sicula di Caravaggio iniziò a Siracusa, per concludersi, l’anno dopo a Palermo.

In questo periodo vengono messe in luce le innovazioni; le pennellate si fanno più rapide, la figura umana si rapporta ad uno spazio incombente, maestoso, che ha lo scopo di ridurre l’importanza dei personaggi.

Attorno all’attività di Caravaggio in Sicilia l’articolo vuole porre l’attenzione sulle opere di due interpreti del caravaggismo siciliano, di cui il Museo Civico Castello Ursino di Catania conserva testimonianza: Mario Minniti e Pietro Novelli (fig. 2 e 3).

Mario Minniti

Mario Minniti nacque a Siracusa nel 1577; a soli 15 anni, alla morte del padre, iniziò il suo percorso di formazione artistica studiando disegno. Il primo incontro importante, che lo segnò per il resto del suo operato, fu quello a Roma col Caravaggio. Nella città eterna i due frequentarono la stessa bottega, instaurando un rapporto di sincera amicizia; furono proprio il soggiorno romano e la conoscenza del Merisi a rappresentare il momento più rilevante per la produzione artistica del Minniti. I due amici si ritrovarono poi a Siracusa, dove il Minniti operava nella propria bottega che, stando alle fonti, aprì nel 1608 al Caravaggio in fuga da Malta, procurando a quest’ultimo anche un’importante commissione, un Seppellimento di Santa Lucia oggi conservata a Siracusa, presso Palazzo Bellomo (fig.4).

L’attività del pittore siracusano si svolse interamente fra la sua città natia e Messina, con qualche sporadico soggiorno a Malta e Palermo.

E’ importante ricordare come la scuola caravaggesca in terra siciliana corrisponda con la figura di Minniti, pittore che si lega al maestro grazie alle connessioni tematiche e ad alcuni espedienti tecnici, come l’uso ricorrente del chiaroscuro, pur mantenendo una personale e moderata lettura cromatica e paesaggistica, con un’influenza evidente soprattutto nelle opere datate attorno al 1625; successivamente, infatti, il suo stile venne condizionato da correnti di gusto che lo portarono ad un utilizzo diverso del colore, ad un ampliamento della gamma cromatica e ad uno schiarimento delle tonalità rese con pennellate mosse e vivaci. Dello stile del Minniti, oltre che la drammaticità del chiaroscuro, presa in prestito dall’amico Caravaggio, vanno altresì ricordate una verosimiglianza e una morbidezza lontane dall’incontro col Caravaggio e presumibilmente legate a un naturalismo ben più discreto e domestico, perfettamente in accordo con il clima della Controriforma, ben saldo nell’isola e particolarmente nella parte orientale, già dal Cinquecento.

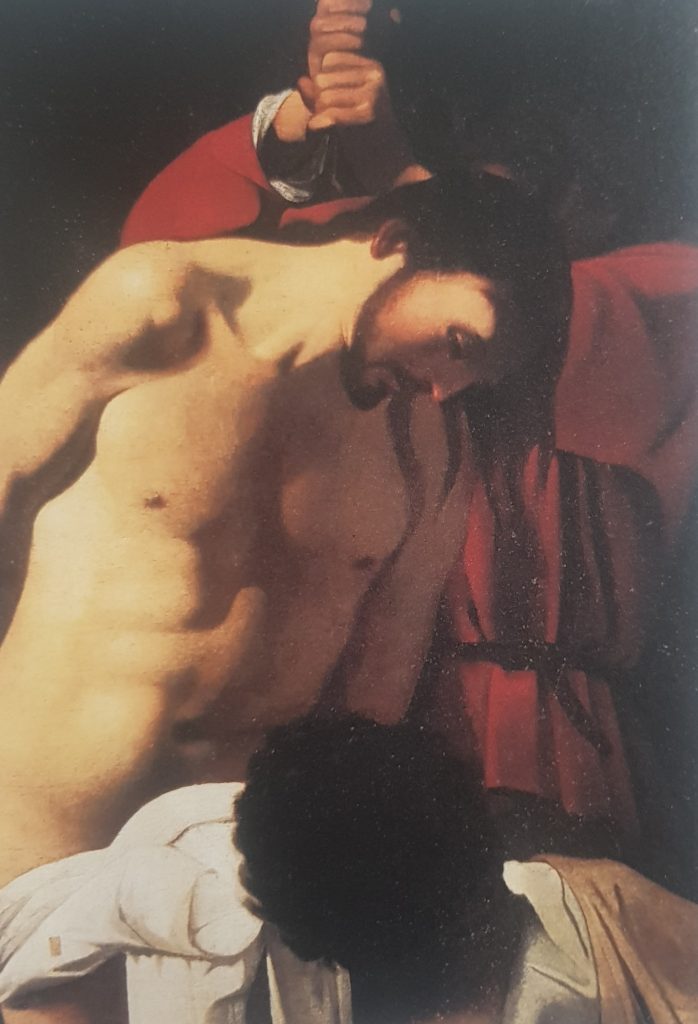

Cristo alla colonna

Il Cristo alla colonna, recentemente attribuito al Minniti, è stato oggetto, nel corso degli anni, di complesse controversie circa la sua attribuzione (fig. 5).

Inizialmente venne attribuito a Battistello Caracciolo, per la posa del corpo del Cristo della Flagellazione di Caravaggio, dipinto nel 1607 per la chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli.

Seguì l’intervento dello storico dell’arte Roberto Longhi, il quale, in seguito al ritrovamento di un dipinto di analoga fattura a Macerata, ipotizzò l’esistenza di un originale del Caravaggio di cui il ritrovamento di Macerata doveva esserne la copia, aggiungendo, però, che nell’esempio di Catania poteva ritrovarsi quell’originale, in cui erano evidenti i segni del Caravaggio, soprattutto nella forza vitale, nel torso del Cristo, nel gioco di luci e nelle penombre, nelle mani spesse dell’uomo alle spalle del Cristo; una terza versione, un Cristo alla Colonna in collezione Camuccini, venne ritenuta, sempre dal Longhi, una copia realizzata dal neoclassico Vincenzo Camuccini.

L’opera che oggi viene attribuita a Minniti, apparterrebbe al primo periodo messinese dell’artista, quello in cui l’influenza dell’amico Caravaggio è forte e si riconduce, per alcuni particolari, alla Flagellazione della Fondazione Lucifero di Milazzo, costituente un ciclo con Storie di passione.

Quasi l’intero dipinto è occupato dalla figura statuaria del Cristo, sofferente, un corpo che ben illuminato da un fascio di luce in diagonale, mette in risalto il torso e le braccia portate dietro; due uomini accompagnano la sofferenza del Cristo incolonnato (fig. 6,7 e 8).

Pietro Novelli

Figlio d’arte e supportato da un’eccellente abilità tecnica, Pietro Novelli, detto il monrealese, nacque a Monreale nel 1603 e morì a Palermo nel 1647.

Pittore e architetto italiano, nonché il più importante e influente artista del ‘600 siciliano, fu tra i maggiori pittori del suo tempo, tanto da venir nominato anche “pittore reale” (fig.9).

Durante il suo percorso artistico, sviluppatosi nell’arco di pochi decenni, nei quali si attuò il passaggio dal tardo manierismo al primo barocco, Novelli riuscì a rinnovare costantemente il proprio stile, stando al passo con gli stimoli, diretti e indiretti, offerti dalla cultura artistica del tempo.

Spesso, però, la posizione del Novelli, rispetto al fenomeno caravaggesco, resta difficile da cogliere e da definire, soprattutto per tre motivi: all’interno di un’opera si scontrano infatti idealismo e crudo realismo; in secondo luogo, in senso più propriamente cronologico e socio-politico, l’influenza caravaggesca gli arrivò negli ultimi anni, quando, come ingegnere a Messina, fu probabilmente colpito dalla drammaticità delle ultime opere del Caravaggio. Novelli preferì tuttavia rappresentare interessi aulici e aristocratici, pur non tralasciando il lato umano, vero e sofferto del mondo.

Dai rapporti con Antoon van Dyck, di cui conobbe l’opera quando il pittore fiammingo soggiornava Palermo (1624-25) al classicismo del Domenichino, passando per le tendenze realistiche caravaggesche e al colorismo veneto, sempre in equilibrio fra naturalismo classicistico e realismo, molti furono i fattori (ricordiamo anche il naturalismo napoletano) che resero Novelli uno tra i più ricercati pittori del Seicento, al quale vennero affidate numerosissime commissioni.

Il San Cristoforo

L’opera, un olio su tela di 256 x 165 cm, del 1637, appartiene a una fase matura della produzione del Novelli. In origine collocato a Palermo, nella collezione di Giovan Battista Finocchiaro, e considerato importantissima testimonianza dell’ultimo stile del monrealese, il dipinto è oggi custodito presso il Museo Civico Castello Ursino di Catania. Il santo, Cristoforo, si presenta in tutto il vigore di un corpo muscoloso immortalato nell’atto di trarre in salvo il Bambino (fig. 10).

Intento a sorreggere il piccolo Gesù sulla spalla sinistra, il santo si appoggia con la mano destra ad una roccia, mentre la sinistra è impegnata a reggere un bastone.

La leggenda racconta che, lungo la traversata, il Bambino aumentasse di peso fino a diventare quasi insostenibile per il santo che tuttavia riuscì, con tutta la sua forza, a portarlo sull’altra sponda del fiume, ove ottenne la predizione del suo martirio in Licia.

Nell’opera l’ispirazione riberesca è presente nel volto di Cristoforo, in cui fanno da protagonisti l’indagine naturalistica e la stesura materica, e l’impronta stilistica del Caravaggio e van Dyck è ravvisabile invece nel volto del Bambino e nelle carni bianche del Santo, esposte a una fonte luminosa che proviene da destra ad evidenziarne la plasticità del corpo e la torsione del busto; dalla luce, che mette in risalto il corpo del Santo in primo piano, passiamo ad uno sfondo, dal quale emergono colori molto scuri (terre, ombre, marroni e ocre) che contribuiscono a dare volume alla scena in primo piano (fig. 11 e 12).

L’impostazione della scena è classicheggiante nella monumentalità della figura del Santo e nello schema compositivo nel suo insieme, basato sul bilanciamento delle parti e sulla disposizione chiastica (per chiasmo o chiasma si intende una formula compositiva, usata soprattutto in scultura, consistente nella disposizione secondo un particolare ritmo capace di risolvere il problema dell'equilibrio della figura eretta, e in modo che questa venga ritratta con un arto inferiore flesso e, viceversa, l'arto superiore del lato opposto teso).

Per la realizzazione di questo dipinto il Novelli si rifà, con molta probabilità, al Polifemo di Annibale Carracci affrescato in una delle lunette della Galleria di Palazzo Farnese a Roma.

SI RINGRAZIA IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA ED EMEROTECA DEL MUSEO CIVICO CASTELLO URSINO DI CATANIA

Bibliografia

Michele Romano, Caravaggio contemporaneo – realismo storico e sperimentazione, Siracusa, Lettera Ventidue, 2010.

Michele Romano, Michele Cuppone (a cura di), Caravaggio a Siracusa – un itinerario nel Seicento aretuseo, Ragusa, Le Fate, 2020.

Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, Caravaggio in Sicilia – il suo tempo, il suo influsso, catalogo della mostra di Siracusa (Museo Nazionale di Palazzo Bellomo, 10 dicembre 1984 – 28 febbraio 1985), Palermo, Sellerio editore, 1985.

Roberto Longhi, Caravaggio, a cura di Giovanni Previtali, Roma, Editori Riuniti, 2006.

AA.VV., Pietro Novelli e il suo ambiente, Palermo, Flaccovio, 1990.

Mario Minniti – l’eredità di Caravaggio a Siracusa, Napoli, Electa Napoli, 2004.

Francesca Cicala Campagna, Mario Minniti, in “Archivio storico siracusano”, a. XV, 1969, Siracusa, Società Siracusana di Storia Patria, 1969.

Barbara Mancuso, Castello Ursino a Catania - Collezioni per un museo, Palermo, Kalòs, 2008.

IL TESORO DI SANT’AGATA, MEMORIA E TESTIMONIANZA PER LA CITTÀ DI CATANIA - III PARTE

A cura di Mery Scalisi

Lungo i secoli l’affetto e la pietà dei devoti catanesi nei confronti della concittadina Agata testimoniano l’enorme coraggio e la forza nel proferire la fede cristiana di una giovane che si è completamente affidata al Signore.

Una memoria, quella di Agata, conservata, anzi custodita, nella Cattedrale di Catania, a lei stessa dedicata, in uno spazio, il sacello, detto anche a cammaredda, che si presenta come un luogo-scrigno, con l’intento di custodire e proteggere il tesoro dei resti mortali di Agata (fig. 1).

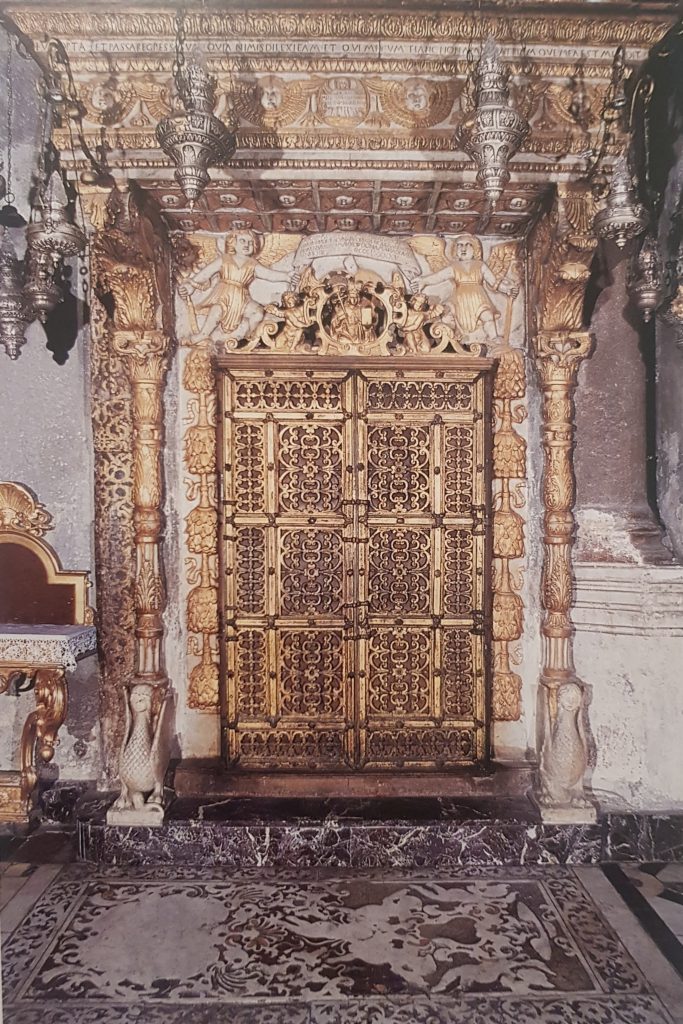

Esso si trova all’interno di un più ampio spazio, la Cappella appunto, dedicata interamente alla Santa, voluta dal viceré Ferdinando d’Acuña, devoto della martire e fatta costruire nel 1495 dalla moglie Maria d’Avila.

Posto nel lato sinistro della cappella, il sacello, preceduto da un prezioso portale decorato dallo scultore Antonello de Frerisi e ricco, al suo interno, di affreschi di pregevole fattura realizzati tra il 1300 e il 1500 da artisti rinomati nella Catania del tempo (figg. 2 e 3), tra cui spicca Antonello de Saliba. Il sacello si presenta come uno spazio che, con le sue modeste dimensioni, le sue forme irregolari e le sue decorazioni non omogenee, vuole più essere visto e percepito come luogo appartato, quasi una stanza segreta, dove è possibile l’incontro fra il devoto e l’esperienza della martire.

Un luogo-scrigno che a sua volta custodisce, oltre la testimonianza del martirio, sul lato destro, nella parte bassa, lo scrigno della Santa, con alcuni fra i resti sacri; nella parte superiore, invece, dietro un armadio argenteo, c’è il busto reliquiario.

Le varie reliquie della Santa sono conservate in reliquiari differenti per origine e forma; quello di maggior rilievo è sicuramente il busto, a cui seguono le braccia, le gambe e una mammella.

Il reliquiario a busto di Sant'Agata

Ciò che colpisce immediatamente osservando il reliquiario a busto realizzato per la vergine martire è il modo in cui si presenta il volto che il maestro orafo, Giovanni di Bartolo da Siena, incaricato di eseguire il lavoro, dona alla Santa, affiancata da due angeli mentre tiene con la mano destra una lunga croce in argento ricoperta di preziosi metalli; il maestro senese non sceglie di immortalare e fissare nel tempo il dolore e il tormento alla quale la giovane è stata sottoposta, bensì di donarle sembianze più umane: il volto, in smalto, in cui fanno da protagonista serenità e dolcezza, con un sorriso appena accennato, è incorniciato dai capelli biondi resi ad oro, e tale maestria nell’esecuzione non può che essere un incoraggiamento, per chi la osserva, ad ottenere e ricevere la beatitudine (figg. 4, 5, 6).

Il reliquiario, commissionatogli da Marziale, vescovo di Catania, fu eseguito da Giovanni di Bartolo a Limoges, comune della Francia sud-occidentale, quando l’artista vi si era trasferito per lavorare alla corte del papa ad Avignone.

A grandezza naturale, in argento sbalzato e smalti, il busto, ultimato nel 1376, si presenta come pregevole esemplare della rinomata oreficeria senese del Trecento, con le sue figure intagliate a bassissimo rilievo e i suoi smalti traslucidi, applicati per rendere notevoli effetti chiaroscurali (fig. 7).

Dal 1377, una volta finito e arrivato a Catania, esso fu offerto ai devoti, che continuarono ad offrire alla martire doni votivi, oggetti di oreficeria di notevole pregio artistico (oltre 300 gioielli ed ex voto), disposti sul busto come ornamento.