FIRENZE: LA CINTA MURARIA TRECENTESCA PT. III

A cura di Federica Gatti

Proseguendo nella zona di Oltrarno troviamo sei porte, tre maestre e tre postierle.

La prima porta, partendo da valle dell’Arno, inizialmente chiamata a Verzaia per la presenza dei campi coltivati a cavoli[1], venne poi chiamata San Frediano dal nome della vicina chiesa posta in piazza del Carmine, oggi non più esistente.

«Il borgo suo di fuori è molto lungo, trovandosi case, chiese, spedali, botteghe e osterie infino presso a Legnaia, che sono due miglia»[2]. La vecchia porta a San Frediano, appartenente alla prima cerchia comunale, venne demolita intorno al 1330 per la costruzione della seconda cerchia e negli stessi anni si iniziò ad edificare quella nuova: la sua architettura differisce dallo stile di Arnolfo di Cambio perché fu probabilmente disegnata da Andrea Pisano, dando al progetto arnolfiano l’aspetto austero di un fortilizio. Presenta un grande fornice a tutto sesto, la cui chiave contiene uno stemma raffigurante il giglio fiorentino. È la torre più grande delle mura, con 20 metri e 70 di altezza e 17 metri e 35 di larghezza, il cui portone ancora presente, alto 12 metri e largo 7 metri e 60, è il più grande di quelli fiorentini. La costruzione tarda di questa torre viene confermata dagli archi, i quali hanno un maggior slancio verticale che rispecchia le tendenze goticheggianti italiane degli anni Trenta del XIV secolo. Nella Pala Nerli di Filippino Lippi, databile agli anni Ottanta del XV secolo e collocata nella chiesa di Santo Spirito, si vende la parte interna della torre già tagliata ma non ancora coperta con l’attuale tetto a capanna.

Nel dipinto, inoltre, si può osservare l’innesto tra le mura e la torre, realizzato con ballatoi sorretti da barbacani con mensola monolitica, i cui resti sono ancora visibili nella parete meridionale[3]. Il vano di apertura è formato da 4 arconi uniti a volticciole con caditoie: al centro del primo arco si possono vedere due gigli di pietra, uno per lato. Accanto alla porta si trova un’antica “postierla” utilizzata per il passaggio pedonale e, vicino ad essa, due beccatelli di pietra sui quali veniva appoggiata la scala di legno per salire sulle mura.

La seconda era la postierla di Camaldoli, nei pressi dell’attuale piazza Tasso, che prendeva il nome dal monastero di San Salvatore dei frati camaldolesi di San Romualdo: questo era collocato fuori dalle mura e, con il passare del tempo, nei suoi dintorni si venne a creare un vero e proprio quartiere.

La postierla era caratterizzata da un grande fornice a tutto sesto e terminava con un tetto a capanna al centro del quale era inclusa la ghiera a tutto sesto del portale.

La terza porta, chiamata inizialmente San Pier Gattolino dal nome di una chiesa nelle vicinanze[4], ebbe poi il nome di Porta Romana, «il [cui] borgo di fuori è assai grande, ed è un’erta lastricata»[5], ovvero l’attuale Poggio Imperiale.

In un documento del 3 agosto 1294 viene approvata dal Consiglio dei Cento, con settanta voti favorevoli e nove contrari, e nel Consiglio speciale e generale del Capitano del Popolo, con cinquantaquattro voti a favore e sette contrari, lo stanziamento per la realizzazione di una porta Oltrarno che fosse collocata nella direttrice che partiva dal ponte alla Carraia e finiva in via della Cuculia, attuale via dei Serragli. Ancora nel 1321 la zona compresa tra via Romana e via dei Serragli era accessibile dalla Porta di San Pier Gattolino, appartenente alla cerchia duecentesca.

Con il pericolo rappresentato da Castruccio Castracani, signore di gran parte della Toscana Nord-occidentale, che nel 1325 arrivò con il suo esercito sotto le mura urbane, il comune sentì la necessità di accelerare i lavori per fortificare la zona di Oltrarno. È proprio a questa fase che si deve la progettazione ed edificazione della Porta Romana, costruita con tre arconi uniti a volticciole con caditoie[6], il cui nome indica la direzione della via Senese che conduceva a Roma.

Disegnata da Andrea dell’Orcagna nel 1327, la porta ha le stesse caratteristiche di Porta San Frediano:

«ANNI DOMINI MCCCXXVII INDITIONE UNDECI MA LA VIA DEL COMUNE DENTRO ALE MURA E BRACCIA XVI LE MURA GROSSE BR III E FOSSI AMPII IN BOCCA BR XXX LA VIA DI FUORI IN SUI FOSSI BRACCIA XII LE FOSSETTE DA LA VIA A LE CAMPORA COSI DEE ESSERE INTUCTO BRACCIA LXI».

La porta era importante perché vi giungevano i personaggi rilevanti che venivano dal Mezzogiorno: si trovano, infatti, ai lati del fornice due lapidi, inserite nella porta dopo la demolizione settecentesca dell’antiporto costruito per volontà del Duca di Atene, che ricordano l’entrata di papa Leone X nel 1515 e quella dell’imperatore Carlo V nel 1536. Nel sottarco verso la città è possibile vedere la pittura, attribuita da Vasari al Franciabigio, raffigurante la Madonna col Bambino, San Giovanni Battista, San Zanobi e San Nicola da Tolentino.

Nell’affresco di Stradano del 1529 la porta è sormontata da una torre molto alta, mentre una carta dei Capitani di Parte[7], del 1580 circa, ce la raffigura ad un’altezza simile all’attuale: non sappiamo i motivi dello sbassamento della porta, ma sappiamo che nel XVI secolo venne coperta con un tetto a capanna in laterizio, lasciando solo due piccole aperture, una verso l’interno e una verso l’esterno della città. Nonostante queste modifiche la porta non venne mai attrezzata a postazione d’artiglieria. Inoltre, ospitava un gruppo statuario, oggi al Bargello, raffigurante la Madonna con il Bambino, San Pietro e San Paolo, realizzato da Paolo di Giovanni nel 1330 circa[8]: queste statue originariamente erano collocate sopra i beccatelli accanto all’arco centrale nella facciata esterna e, dall’altra parte dell’arco, dovevano essere collocate le statue di San Giovanni e San Niccolò.

La quarta porta, Porta a San Giorgio, prendeva il nome da un monastero vicino e consentiva il collegamento con la collina di Arcetri e la campagna dell’Impruneta.

Non essendo una porta maestra, appare molto diversa da quelle incontrate fino ad ora: è collocata alle pendici di Firenze, non dava accesso a nessuna arteria di comunicazione con centri abitati di rilievo e venne quindi realizzata di dimensioni ridotte. Essa viene definita da Benedetto Varchi «assai più alta di tutte l’altre, anzi tutte l’altre sono in piano eccetto questa, la quale è in sul poggio de’ Magnoli, chiamato più volgarmente la costa a San Giorgio»[9].

La porta venne edificata nel 1324 e se ne attribuisce il disegno ad Andrea Orcagna[10], sebbene il bassorilievo raffigurante San Giorgio che trafigge il drago sia assimilabile, secondo la critica, a Lapo, allievo di Nicola Pisano. È formata da due archi a tutto sesto: quello interno poggia su capitelli, mentre quello esterno parte da terra ed è provvisto di un secondo arco più basso. In un affresco di Emilio Burci, pittore toscano del XIX secolo, si nota come l’arco sovrastante il fornice fosse a sesto acuto, mentre quello attuale è a tutto sesto, il che implica una modifica della struttura, confermata anche dall’integrità della superficie lapidea dei cunei.

Inoltre, durante i lavori di allargamento delle dimensioni della porta, realizzati negli anni Trenta del Novecento dal Comune di Firenze, venne demolita la controporta bugnata cinquecentesca e ampliata la luce della porta stessa. Durante questi interventi, dentro agli archetti delle mura vennero ritrovati alcuni gigli bianchi in campo rosso, stemmi ghibellini quasi del tutto scomparsi dopo la vittoria dei Guelfi. Nella lunetta della facciata interna è situata la copia di un affresco attribuito a Bicci di Lorenzo o a Bernardo Daddi, raffigurante la Madonna in trono con il Bambino, San Giorgio e San Leonardo, titolari delle vicine chiese[11].

La quinta porta, definita dal Villani postierla, era quella denominata di San Miniato perché da essa si andava sulla collina omonima e verso la chiesa di San Miniato al Monte.

Questo accesso alla città, aperto nel 1258 e rifatto negli anni Venti del XIV secolo, non ebbe mai molta importanza, perché oltre alle scale che portavano alla chiesa non vi si aprivano grandi vie di comunicazione: proprio per questo motivo la porta non era dotata di torre e a sua difesa era posto solamente un ballatoio. Nel 1580 si arrivò alla sua chiusura e solamente nell’Ottocento il granduca Leopoldo II la fece riaprire e restaurare: l’abbandono aveva arrecato gravi danni alla merlatura e al ballatoio, successivamente demoliti. La parte interna della porta è caratterizzata da una teoria di archetti che si svolgono orizzontalmente al di sopra del fornice, un tempo a sesto acuto. Come si vede nel disegno di Burci, la torre era aggettante rispetto alla parete della cinta muraria e aveva, al di sopra, un apparato a sporgere su beccatelli.

Esternamente, ai lati della porta si trovano due pietre scolpite raffiguranti, sul lato sinistro, lo stemma del popolo di Firenze e il giglio del comune, mentre a destra è riconoscibile solo il giglio: esse probabilmente erano originariamente collocate nell’antiporto, che si vede rappresentato nelle piante di Firenze del 1490 e del 1584.

La sesta ed ultima porta dell’ultima cerchia muraria fiorentina è quella di San Niccolò, l’unica ancora integra, già dettagliatamente trattata in una serie di articoli presenti sul sito.

Note

[1] “Verzaia” è la corruzione di verziere, luogo verdeggiante per la presenza di numerosi orti e vegetazione.

[2] Varchi, Storia fiorentina, cit., p. 386.

[3] Favini, Medioevo nascosto, cit., p. 78.

[4] La chiesa di San Pier Gattolino venne fatta distruggere nel 1545 da Cosimo I de’ Medici per fortificare la porta d’ingresso della città, ma, una volta passata la minaccia senese, le nuove fortificazioni vennero abbattute e la chiesa, tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo, venne ricostruita.

[5] Varchi, Storia fiorentina, cit., p. 387.

[6] Il quarto fornice venne aperto nel 1930 per esigenze di traffico.

[7] Si tratta della carta 9 contenuta nel Cartone IX, realizzata tra il 1740 e il 1769, ma comprendente figure tratte dalle Piante di Popoli e Strade del 1580-86, precisamente dal Tomo Primo del 1582.

[8] Un documento relativo alla collocazione delle statue sulla Porta Romana è del 7 gennaio 1329

[9] Varchi, Storia fiorentina, cit., p. 388.

[10] Artusi data la porta al 1258 circa, sostenendo che si tratti della più antica porta esistente a Firenze.

[11] Nello stacco dell’affresco apparve la sinopia nella quale i due santi sono in posizione opposta, con San Lorenzo a destra della Madonna, al posto d’onore, e San Giorgio alla sinistra. Il pittore, senza ridisegnare la sinopia, invertì le figure dei santi durante la pittura a fresco, forse perché il posto d’onore spettava a San Giorgio, il santo più importante.

Bibliografia

Varchi, Storia fiorentina di Benedetto Varchi con aggiunte e correzioni tratte dagli autografi e corredata di note, a cura di Lelio Arbib, volume secondo, Società editrice delle storie del Nardi e del Varchi, Firenze, 1843.

Bargellini, E. Guarnieri, Firenze delle torri, Bonechi, Firenze, 1973.

Pampaloni, Firenze al tempo di Dante. Documento sull’urbanistica fiorentina, Ministero dell’Interno, Direzione generale degli archivi di Stato, Roma, 1973.

Manetti, M. Pozzana, Firenze: le porte dell’ultima cerchia di mura, CLUSF/Cooperativa Editrice universitaria, Firenze, 1979.

Artusi, Le antiche porte di Firenze. Alla scoperta delle mura che circondavano la città, Semper, Firenze, 2005.

Anichini, Alle porte coi sassi. Storia e guida alle porte delle mura di Firenze, Nicomp Laboratorio Editoriale, 2010.

Favini, Medioevo nascosto a Firenze. Case-torri e monumenti “minori” della città tra XI e XV secolo, Editori dell’Arco, Empoli, 2012.

Petrioli, F. Petrioli, 1333 Firenze dove passavano le ultime mura, Edizione Polistampa, Firenze, 2017.

FIRENZE: LA CINTA MURARIA TRECENTESCA PT. II

A cura di Federica Gatti

La sesta porta era quella a San Gallo, collocata a nord, dalla quale si andava in direzione di Bologna: essa prese il nome da una chiesetta con ospedale costruita nel 1218 da Guidalotto di Volto dell’Orco e da sua moglie Bernardesca per l’accoglienza dei pellegrini.

«Accanto alla porta di fuori è un ponte con marzocco di pietra, sotto il quale passava l’acqua del Mugnone, bagnando sempre le mura della città, infinochè di là alla porta al Prato sgorgava in Arno; […] Ha questa porta non uno, ma due borghi, i quali sono pieni di case e di botteghe con tutte l’arti necessarie ad una città, e con un’osteria in sulla piazza delle maggiori e più belle che veder si possano; dove i giorni che non si lavora vanno innumerabili artefici, e quivi bevendo e giuocando attendono a darsi pace e buon tempo».[1]

Secondo un’epigrafe collocata nella facciata rivolta a nord, ancora leggibile, la torre fu tra le prime ad essere costruita, si pensa con disegno di Arnolfo di Cambio:

«IN NOMINE DNI MCCLXXXIIII

INDICIOE XA HOC OPVS FACTV E

TPR NOBILIS MILITIS DNI ROLAMDINI

DCANOSSA CAPIT CIVIT FIOR»

Nella parte inferiore della torre si aprivano tre vani, uno centrale corrispondente al ponte levatoio, da dove passavano carrozze, carri e frequentemente personaggi illustri, e due minori da utilizzare quando il primo era chiuso oppure di notte o in caso di assedio.

La facciata verso la città presenta un arco a tutto sesto, poggiante su capitelli collocati nei piedritti, con il giglio fiorentino alla chiave, mentre quella verso la campagna è caratterizzata da un arco ribassato sormontato da un arco a tutto sesto. All’esterno sono visibili due leoni decorativi, simboleggianti il popolo fiorentino, racchiusi entro un’edicola cuspidata, mentre all’interno si ha una lunetta affrescata nel Cinquecento da Michele Rodolfo del Ghirlandaio, raffigurante la Madonna con il Bambino, tra i Santi Giovanni Battista e Cosimo.

Fu con il duca Cosimo de’ Medici che la torre venne chiusa come una sorta di terrazza coperta da un’ampia tettoia, dalla quale si affacciavano le “troniere” per i cannoni pronti alla difesa della porta. Con la perdita della funzione militare e con i lavori di costruzione dei viali di circonvallazione, la Porta, come Porta alla Croce, rimase risolta in una vasta piazza porticata che inizialmente prese il nome di piazza San Gallo per poi diventare, dopo il 1945, piazza della Libertà. La copertura della porta venne realizzata nel XVI secolo con un tetto in laterizio a quattro falde posto su quattro pilastri angolari, sorretto al centro da un grande arco mediano abbassato e modificato per questo uso, all’interno del quale è visibile una scala che conduce all’abbaino sul tetto. Al centro della copertura, come abbiamo visto per Porta alla Croce, è collocato un pinnacolo con la banderuola contenente lo stemma mediceo. Nel fornice della porta troviamo una porta di accesso alla rete fognaria sottostante realizzata dal Poggi.

La settima porta, anch’essa in origine probabilmente dotata di ponte levatoio, era la Porta a Faenza, fondata nel 1284 e chiusa nel 1533 per la costruzione della Fortezza di San Giovanni Battista, ma ancora oggi visibile al suo interno, comprensiva di ponticello sul fossato rimasto intatto.

Si tratta dell’unico ponte dell’antiporta ancora visibile, sotto al quale era stato deviato il Mugnone: realizzato con bozze tagliate in pietra forte, si componeva di tre arcate a tutto sesto che attualmente risultano essere state murate.

La sua denominazione deriva da un monastero femminile fondato da Santa Umiltà da Faenza nel 1281, le monache venivano chiamate “donne di Faenza”, che venne trasferito nella zona di San Salvi intorno alla metà del XVI secolo, cioè quando la zona venne stravolta per la costruzione della Fortezza da Basso. Anticamente la porta aveva la statua di Arrighetto da Settimello, poeta latino vissuto a Firenze nel XII secolo. Nella Veduta della Catena la porta è rappresentata con due aperture sovrapposte nel lato interno e con la sommità merlata e aggettante in direzione della campagna.

Anche l’ottava porta, la cosiddetta Porta Polverosa, precedentemente denominata Porta Valfonda o Gualfonda, venne abbattuta durante la costruzione della Fortezza da Basso. Il nome di questa porta deriva dal convento di San Donato in Polverosa, chiamato così perché abitato dai monaci agostiniani, detti polverosi per il colore grigio del loro saio. Inoltre, dal Dizionario del geografo Emanuele Repetti si deduce che Polverosa era chiamata la zona da Porta al Prato fino all’allora chiesa di San Donato a Torri e al Ponte a Rifredi, e una zona inclusa nelle mura, dove era collocata la chiesa di Santa Lucia.

La nona porta era quella d’Ognissanti, poi chiamata Porta al Prato, dalla quale si raggiungevano Prato e Pistoia. Nel XVI Varchi la descrive così: «da un lunghissimo e larghissimo prato che ha dinanzi a se dalla parte di dentro, nel quale s’esercita la gioventù fiorentina a saltare, a giuocare alla palla al calcio, sia chiama la porta al Prato».[2]

Molto spesso si pensa che il suo nome derivi dal suo aprire la strada di collegamento con la città di Prato, ma, come descritto dal Varchi, è invece l’area verde in cui la porta insiste ad essere denominata “prato”. La Porta al Prato presenta gli stessi caratteri di Porta a San Gallo, e di Porta alla Croce, per cui si crede disegnata da Arnolfo di Cambio. Essa venne iniziata nel 1284 «ma per molte averse novità che furono appresso stette buono tempo che non vi si murò più innanzi che quelle mura de la fronte del Prato»:[3] la cerimonia di posa della prima pietra avvenne infatti nel 1299 e una lapide, con lo stemma del popolo e del Comune di Firenze, posta nella parte interna ci ricorda la sua costruzione avvenuta nel 1311:

«ANI.DNI.MCCCXI.INDIZIONE VIII.LA VIA.DEL COMUNE DENTRO.ALEMVRA.B.XVI. EL MVRO.EGROSSO.B.III.E MEZZO EL MVNGNIONE .ELARGO .IMBOCCA.C.LVI ELA VIA.DI FUORI.DAL MVNGNIONE.B.XVI E COSI DEESSERE .IN TVTTO.B.LXXXXI.EMEZZO EL PRATO.E SANZA.LA VIA.B.QVADRE.».

La porta doveva essere più alta, come si vede nella Veduta della Catena e il coronamento merlato doveva essere aggettante sulla parte esterna della città; al di sotto dell’arco è possibile vedere ancora la lunetta con l’affresco di Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, nel quale sono raffigurati la Madonna con il Bambino, fra San Giovanni Battista e San Cosimo. Il fornice aperto sulla città è ad arco ribassato sovrastato da un arco a sesto acuto, mentre quello verso la campagna presenta un arcone a tutto sesto.

Nell’Ottocento la porta rimase priva di mura e isolata in mezzo all’attuale piazzale della Porta al Prato, lungo i viali di circonvallazione, come Porta a San Gallo e Porta alla Croce, con le quali condivide anche la stessa soluzione del tetto.

Proseguendo lungo il perimetro delle mura si può incontrare una torre di difesa, la torre della Serpe, collocata oltre la Porta al Prato, nei pressi della Sardigna, nel punto in cui le mura si incontravano formando un angolo retto.

L’edificio, il cui nome sembra derivare da un famoso capo-guardia chiamato “Serpe”, è un parallelepipedo in muratura, caratterizzato da una coppia di tre aperture affiancate sopra il fornice, coronato da merli e privo di particolari elementi di difesa: la torre deve essere immaginata come inglobata all’interno delle mura, quasi a squadra, come si vede nella già citata Veduta.

In prossimità dell’Arno il perimetro delle mura si interrompeva, proseguendo idealmente all’interno del fiume con le pescaie, che impedivano l’ingresso delle barche nemiche discendenti o risalenti il fiume.

In questo tratto delle mura si innalzava una torre di difesa costruita per rafforzare le mura: il torrino di Santa Rosa, precedentemente chiamato torre “della Guardia”, per la sua funzione, o “della Sardigna”, poiché si elevava nella zona della città destinata alle immondizie e alle carogne di animali morti.

In prossimità dell’edificio si trovava un convento femminile con una chiesina dedicata alla Beata Vergine e a San Barnaba detto delle Torri e, annesso a questo, si trovava l’oratorio maschile di Santa Rosa: il nome della torre sembra quindi derivare dall’unione delle denominazioni dei due edifici religiosi. Nell’Ottocento il governo della Toscana fece costruire un tabernacolo in stile neogotico a ridosso della torre, anch’essa restaurata, a protezione di un affresco cinquecentesco di Ridolfo del Ghirlandaio raffigurante una Pietà.

Tutte le foto sono state scattate dalla redattrice

Note

[1] B. Varchi, Storia Fiorentina di Benedetto Varchi con aggiunte e correzioni tratte dagli autografi e corredata di note, a cura di Lelio Arbib, volume secondo, Società editrice delle storie di Nardi e del Varchi, Firenze, p. 384.

[2] B. Varchi, Storia Fiorentina di Benedetto Varchi con aggiunte e correzioni tratte dagli autografi e corredata di note, a cura di Lelio Arbib, volume secondo, Società editrice delle storie di Nardi e del Varchi, Firenze, p. 385.

[3] G. Villani, Nuova cronica, Edizione critica, a cura di G. Porta, Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda, Parma, 1991, p. 241.

Bibliografia

E. Repetti, Dizionario geografico fisico della Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana, volume quarto, presso l’autore e l’editore coi tipi Allegrini e Mazzoni, Firenze, 1841.

B. Varchi, Storia fiorentina di Benedetto Varchi con aggiunte e correzioni tratte dagli autografi e corredata di note, a cura di Lelio Arbib, volume secondo, Società editrice delle storie del Nardi e del Varchi, Firenze, 1843.

A. Monteverdi, voce “Arrigo da Settimello”, in Dizionario Biografico degli Italiani, volume 4, 1962.

P. Bargellini, E. Guarnieri, Firenze delle torri, Bonechi, Firenze, 1973.

G. Villani, Nuova cronica. Edizione critica, a cura di G. Porta, Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda, Parma, 1991.

F. Cesati, La grande guida delle strade di Firenze. Storia, aneddoti, arte, segreti e curiosità della città più affascinante del mondo attraverso 2400 vie, piazze e canti, Newton Compton, Roma, 2003.

L. Mercanti, G. Straffi, Le torri di Firenze e del suo territorio, Alinea, Firenze, 2003.

L. Anichini, Alle porte coi sassi. Storia e guida alle porte delle mura di Firenze, Nicomp Laboratorio Editoriale, 2010.

A. Favini, Medioevo nascosto a Firenze. Case-torri e monumenti “minori” della città tra XI e XV secolo, Editori dell’Acero, Empoli, 2012.

A. Petrioli, F. Petrioli, 1333 Firenze dove passavano le ultime mura, Edizione Polistampa, Firenze, 2017.

FIRENZE: LA CINTA MURARIA TRECENTESCA PT I

A cura di Federica Gatti

Alcune delle torri che possiamo ancora vedere a Firenze erano in origine incluse all’interno del perimetro delle mura cittadine progettate nel 1284 e distrutte alla fine del XIX secolo, per permettere la costruzione dei viali di circonvallazione. Queste torri rendevano merlato il perimetro delle mura e svettavano ad un’altezza superiore in prossimità delle porte di accesso, le cosiddette “torri portiere”. Nel 1284 iniziarono i lavori di costruzione delle mura con la realizzazione delle porte a Nord dell’Arno:

“e murarsi allora da la torre sopra la gora infino a la porta del Prato, la qual porta era prima cominciata insino all’anno MCCLXXIIII, coll’altre porte mastre di qua da l’Arno”[1]

ovvero

“quella di Santa Candida di là di Santo Ambruogio, e quella di San Gallo in sul Mugnone […] e quella d’incontro a le Donne che essi dicono di Faenza ancora in sul Mugnone”[2].

Secondo il progetto originario della cerchia arnolfiana le torri dovevano interrompere le mura ogni 200 braccia, essere alte 40 braccia e larghe 14, ed essere aperte anche dalla parte della città. Il numero delle torri effettivamente costruite lo possiamo rintracciare nelle cronache e nelle rappresentazioni dove, tuttavia, vengono identificate con una cifra variabile.

Giovanni Villani riferisce che nel 1324

“troviamo che ‘l detto spazio de le cinque sestora de la città di Firenze, a le nuove cerchia di mura […] havi VIIII porte con torri di LX braccia alte, molgo magne, e ciascuna con antiporto, che le IIII soo mastre e le V postierle; e havi in tutto torri XLV con quelle de le porte, murata la frontierea diSardigna”[3], omettendo il tratto di Oltrarno che era ancora in costruzione.

Molto utile in questo senso sono la pianta di Firenze di Pietro del Massaio, miniatura del 1469 circa, l’affresco di Giovanni Stradano raffigurante l’assedio di Firenze del 1529, collocato in una delle pareti della sala di Clemente VII di Palazzo Vecchio, ma soprattutto la Veduta della Catena, per la quale, in base a quanto è possibile vedere, lungo le mura dovevano innalzarsi una cinquantina di torri: le torri a guardia delle porte maestre e quelle a guardia delle porte secondarie, chiamate postierle.

Nonostante le divergenze sul numero effettivo, i documenti sono concordi nel segnare e nominare le porte maggiori che, partendo da Nord sono: Porta a San Gallo, Porta a Faenza, Porta al Prato, Porta a San Frediano, Porta a San Pier Gattolini o Romana, Porta a San Giorgio, Porta a San Miniato, Porta a San Niccolò, Porta alla Giustizia, Porta alla Croce, Porta a Pinti.

Per muoversi da una torre all’altra si poteva percorrere il cammino di ronda che si trovava sulla parte sommitale delle mura, mentre ai piedi era scavato il fosso allagato: proprio per questo motivo ogni porta era dotata di un’antiporta, o cassero, per la difesa, e di un ponte. Quest’ultimo era di notevoli dimensioni, a due o tre arcate, e collegava la porta alla strada di circonvallazione esterna, oppure alle strade radiali di comunicazione. Questi ponti, anche se non più visibili, sono ancora esistenti perché sono stati inclusi da Giuseppe Poggi nella costruzione dei viali di circonvallazione. Dalle documentazioni di questi lavori troviamo descritta la struttura e la dimensione del ponte della Porta al Prato.

Sull’altezza delle porte si possono fare solo ipotesi perché vennero “scapitozzate” in previsione dell’assedio delle truppe imperiali del 1529 per impedire ai nemici, che le avrebbero abbattute, di trovare cumuli di macerie che sarebbero potuti diventare ponti per entrare facilmente in città. L’unica eccezione fu la Porta a San Niccolò, che non venne abbattuta perché collocata ai piedi della collina di San Miniato e difficilmente usabile dalle truppe filomedicee avrebbero per entrare in città. Le torri principali dovevano essere alte 40 braccia, almeno il doppio rispetto a quelle secondarie, e dovevano avere un coronamento merlato aggettante verso l’esterno della città in luogo dell’altana attualmente visibile, ad esempio, nella Porta al Prato.

Il percorso della cinta muraria trecentesca è parzialmente visibile nella città di Firenze, soprattutto nella zona di Oltrarno, dove le mura sono state atterrate solo in parte; nella parte nord della città solo riconoscibili solamente le singole torri portiere.

Partendo dalla zona sud-orientale di Firenze, sulle rive del fiume Arno, troviamo la torre della Zecca, “torre terminale” proprio perché posta nelle vicinanze del fiume, laddove le mura si arrestavano.

Il nome della torre sembrerebbe derivare dalla presenza al suo interno dell’Officina della Zecca, ovvero il laboratorio dove venivano coniate le monete delle Repubblica fiorentina grazie alla energia idraulica fornita dall’Arno. In precedenza era stata chiamata “torre Guelfa” o “del Tempio”, dal nome della chiesa della Compagnia de’ Neri dove si fermavano i condannati a morte prima del patibolo. La torre trecentesca, di struttura semplice e compatta, è munita di piccole feritoie ed è caratterizzata dalla presenza, sul lato orientale, di due archi a tutto sesto che, prima dello scapitozzamento cinquecentesco, dovevano essere tre come nella torre a San Niccolò.

Su uno dei lati è presente una lapide con un’iscrizione dantesca, ripresa dal XIV canto del Purgatorio: “…per mezza Toscana si spazia / un fiumicel che nasce in Falterona / e cento miglia di corso nol sazia”.

L’interno della torre è caratterizzato da più piani coperti con soffitti voltati in laterizio, fino ad arrivare al terrazzo senza merlatura, accessibile tramite alcune strette scale in pietra. Una caratteristica importante della torre delle Zecca è che, dal piano terra, tramite una scala con ringhiera in ferro, si accede al piano interrato caratterizzato dalla presenza di una fittissima rete di corridoi voltati che si estendono per una vasta area: queste strutture costituiscono uno dei sistemi fognari più importanti della città.

Ad est la porta più vicina al fiume, alla fine dell’attuale via de’ Malcontenti, era denominata Reale, dal nome del ponte che sarebbe dovuto sorgere in quell’area, poi chiamata San Francesco, dal vicino convento francescano.

Successivamente venne nominata Porta alla Giustizia perché, sotto di essa, transitavano i carri con i condannati a morte, che provenivano dal Bargello o dal carcere delle Stinche ed erano diretti alle forche poste nel Pratone della Giustizia, appena fuori dalla porta. Benedetto Varchi nel XVI secolo scriveva: “e questa è piuttosto postierla che porta maestra, non perché non sia grande e ben murata come l’altre, ma perché, oltrachè non ha borgo, non è di passo”[4].

La seconda porta era la Porta Guelfa, “grossa torre alta simigliantemente LX braccia e larga braccia XXII” [5], collocata all’altezza dell’attuale sbocco di via Ghibellina su viale della Giovine Italia, distrutta a partire dal 1870, ma visibile in una fotografia positiva su carta albuminata dei Fratelli Alinari.

Il nome venne dato per distinguerla dalla porta aperta nelle precedenti mura, Porta Ghibellina collocata all’incrocio tra via Ghibellina e via Verdi.

La terza porta conduceva ad Arezzo e nel Casentino e veniva chiamata Porta alla Croce da una venerata Croce al Gorgo, posta nel punto dove l’Arno libero di esondare disegnava un gorgo e luogo dove realmente venne decapitato San Miniato nel III secolo.

Essa, precedentemente denominata Santa Candida, per la vicinanza della chiesa in onore della santa, poi Porta di Sant’Ambrogio, dal nome della vicina chiesa, dava accesso a “un lunghissimo borgo pieno tutto dall’una parte e dall’altra di case e botteghe”[6]. Ha una pianta quasi quadrata, un fornice a sesto ribassato sormontato da un arco a sesto acuto nel lato interno che non arriva a terra ma poggia su capitelli posti nei piedritti; il fronte esterno, invece, è aperto da un imponente arco a tutto sesto. Si suppone che la torre, che adesso vediamo isolata al centro di piazza Beccaria, fosse stata disegnata da Arnolfo di Cambio nel 1284: la datazione viene confermata dall’acquisto dei terreni per la costruzione della stessa porta nel marzo 1284. Sparita la statua di Zanobi di Strada, è rimasta la lunetta interna realizzata da Michele di Ridolfo del Ghirlandaio nel XVI secolo, raffigurante la Madonna tra San Giovanni Battista e Sant’Ambrogio; su di essa sono rimasti anche lo stemma di chiave con il giglio del comune e un’epigrafe, collocata sul lato occidentale e datata 1310, contenente le dimensioni della porta stessa:

“ANNI DNI MCCCX.INDICTIO E.VIII.LA VIA.DEL COMVNE DENTRO.ALE MURA. E BR.XVI.ELEMVRA.GROSSE BR.III ET MEZZO.E FOSSI.ANPII. INBOCCHA COLGIETTO.BR.XXXV.ELAVIA.DI FVORI SULEFOSSE.BR.XIII ET MEZZO. ELEFOSSETTE DALAVIA. ELECAMPORA. BR.II ET MEZZO.E COSI DEESSERE.INTVTTO BR.LXX.ET MEZZO”[7]

Originariamente sembra che la porta dovesse innalzarsi su tre piani, raggiungendo un’altezza di circa 60 braccia, come si vede nella Veduta della Catena, ma venne abbassata per non esporla a tiri dell’artiglieria imperiale nell’assedio del 1529, perdendo la sua funzione militare e acquistando quella di centro di esazione del dazio, fino alla demolizione delle mura. L’abbassamento della torre fu dovuto ad Antonio da Sangallo, che la ridusse fino a 35 metri di altezza: la scelta fu giustificata da ragioni difensive derivate dall’avvento delle moderne artiglierie, per cui vi posizionò delle cannoniere a maggior protezione della città sempre esposta a passaggi di truppe straniere. Il nuovo tetto, a quattro falde in laterizio, posa su quattro pilastri angolari e su una capriata lignea posta diagonalmente e nella parte centrale, sopra alla copertura, si trova un pinnacolo su cui rotea una banderuola metallica con lo stemma mediceo.

La quarta porta prese prima il nome di Fiesolana e poi divenne Porta a Pinti, la quale “non ha borgo, ma solamente alcune case, dirimpetto alle quali a un trar di mano è il bellissimo convento de’ frati Ingesuati”[8], ovvero il convento di San Giusto alle Mura, collocato nell’attuale piazza Donatello.

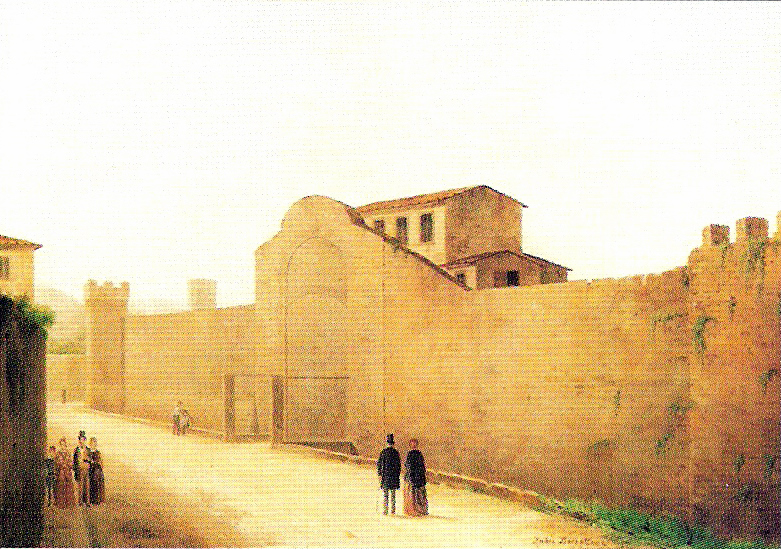

Alcuni storici suppongono che il toponimo “Pinti” derivi dal nome di un’antica famiglia che aveva le proprie abitazioni in questo luogo, ma viene interpretato anche come corruzione del termine “pintori”, riferendosi all’attività dei frati Ingesuati del convento di San Giusto, i quali coloravano i vetri e preparavano gli azzurri oltremare. Un’altra ipotesi ci viene offerta dal gesuita Giuseppe Richa, per il quale si trattava di un’abbreviazione, come era solito fare dai fiorentini, della denominazione del monastero di Santa Maria Maddalena delle Penitenti, detto delle Repentite. Della Porta a Pinti, distrutta nel 1865 con l’abbattimento delle mura, rimane un quadro di un pittore ottocentesco, Fabio Borbottoni, che ce la mostra dal lato della campagna: si tratta di una torre coperta da un tetto a capanna e un fornice ad arco ribassato sormontato da un arco a tutto sesto.

Attualmente della porta rimane il giglio della Repubblica fiorentina murato in un palazzo all’angolo fra piazzale Donatello e Borgo Pinti.

La quinta porta, collocata tra la Porta a Pinti e la torre de’ Servi, era “detta per nome di Servi Sante Marie, per uno munistero de’frati così chiamati”[9], i quali fecero aprire la postierla dove oggi si trova piazza Isidoro del Lungo per facilitare l’accesso dei fedeli alla chiesa della Santissima Annunziata, ma fu presto chiusa.

Note

[1] Villani, Nuova cronica. Edizione critica, a cura di G. Porta, Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda, Parma, 1991, p. 241.

[2] Ivi, p. 202.

[3] Ivi, p. 383.

[4] B. Varchi, Storia Fiorentina di Benedetto Varchi, volume I, Borroni e Scotti, Milano, 1845, p. 328.

[5] Villani, Nuova cronica, cit., p. 382.

[6] Varchi, Storia Fiorentina, cit., p. 382.

[7] R. Manetti, M. Pozzana, Firenze: le porte dell’ultima cerchia di mura, CLUSF/Cooperativa Editrice universitaria, Firenze, 1979, p. 128

[8] Varchi, Storia Fiorentina, cit., p. 382.

[9] Villani, Nuova cronica, cit., p. 383.

Bibliografia

B. Varchi, Storia Fiorentina di Benedetto Varchi, volume I, Borroni e Scotti, Milano, 1845.

P. Bargellini, E. Guarnieri, Firenze delle torri, Bonechi, Firenze, 1973.

R. Manetti, M. Pozzana, Firenze: le porte dell’ultima cerchia di mura, CLUSF/Cooperativa Editrice Universitaria, Firenze, 1979.

G. Villani, Nuova cronica. Edizione critica, a cura di G. Porta, Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda, Parma, 1991.

F. Cesati, La grande guida delle strade di Firenze. Storia, aneddoti, arte, segreti e curiosità della città più affascinante del mondo attraverso 2400 vie, piazze e canti, Newton Compton, Roma, 2003.

L. Mercanti, G. Straffi, Le torri di Firenze e del suo territorio, Alinea, Firenze, 2003.

M. Frati, “De bonis lapidibus conciis”: la costruzione di Firenze ai tempi di Arnolfo di Cambio. Strumenti, tecniche e maestranze nei cantieri fra XIII e XIV secolo, Firenze University Press, Firenze, 2006.

L. Anchini, Alle porte coi sassi. Storia e guida alle porte delle mura di Firenze, Nicomp Laboratorio Editoriale, 2010.

A. Favini, Medioevo nascosto a Firenze. Case-torri e monumenti “minori” della città tra XI e XV secolo, Editori dell’Acero, Empoli, 2012.

A. Petroli, F. Petrioli, 1333 Firenze dove passavano le ultime mura, Edizione Polistampa, Firenze, 2017.

Luciano Artusi, Le antiche porte di Firenze. Alla scoperta delle mura che circondavano la città, Semper, Firenze, 2005.

Claudio Paolini, Hosea Scelza, Borgo Pinti. Una storia fiorentina e la sua chiesa, Edizione Polistampa, Firenze, 2018.

TORRE DEL PALAZZO DEL BARGELLO

A cura di Federica Gatti

La torre attualmente accostata al palazzo del Bargello è l’unica torre fiorentina di origine privata che ha conservato la sua primitiva altezza proprio perché è diventata parte integrante del Palazzo del Capitano del Popolo, anche se ha mantenuto una struttura a sé stante dalla base alla merlatura.

La torre era di proprietà della famiglia dei Boscoli, la quale aveva possedimenti proprio nell’attuale area occupata dal Palazzo del Bargello, quindi di fronte alla Badia Fiorentina, verso la chiesa di San Procolo.

Le origini della famiglia Boscoli sono incerte: ne troviamo due diversi rami nelle città di Firenze e Arezzo, ma non è certo quale dei due derivi dall’altro, oppure se siano autonomi e distinti.

Come capostipite si tende ad individuare la figura di Enrico, vissuto nel X secolo, il quale è creduto essere il figlio di Petrone, capostipite della famiglia dei Giuochi. Furono presenza attiva nella città di Firenze dal 1260 al 1266, ma essendo di parte ghibellina vennero esiliati nel 1268 e, anche quando vennero riammessi in città, non poterono accedere alle magistrature poiché vennero successivamente considerati magnati. Nel 1434, però, Cosimo il Vecchio dei Medici aprì ad essi la via degli onori. Infatti, nel 1445 fece nominare Giovanni di Gioacchino ambasciatore a Genova e, nel 1484, Antonio di Francesco ottenne il priorato. Il personaggio più noto della famiglia fu Pietro Paolo Boscoli, membro dell’Arte del Cambio. Quando i Medici rientrarono a Firenze nel 1512, si vagheggiò di restaurare la libertà repubblicana, ma prima che la congiura prendesse forma venne trovato un foglio contenente la lista dei congiurati: Pietro Paolo, inserito in questo elenco, venne arrestato e decapitato. Dopo questo episodio la famiglia caddè nuovamente nell’ombra fino alla sua estinzione a Firenze sulla fine del secolo XVI, anche se ne rimase un ramo a Parma.

La principale torre appartenuta alla famiglia è collocata in angolo tra le attuali via del Proconsolo e via Ghibellina ed è diventata parte integrante del Palazzo del Capitano del Popolo.

Infatti, nel 1254 il comune di Firenze iniziò l’acquisizione di case e torri per la costruzione del palazzo: nel marzo dello stesso anno i Boscoli e i Riccomanni, ricca famiglia di banchieri e cambiatori di Firenze, vendettero una casa, la suddetta torre e «un palazzotto antichissimo dei Boscoli (che ben si discerne da chi fa osservazione esatta sulle mura), e fu destinato per residenza del Magistrato del Podestà»[1].

La torre, detta “la Volognana” dal nome del suo primo carcerato, Geri da Volognano, ebbe per tutto il Trecento e Quattrocento la funzione di prigione.

L’edificio è attualmente caratterizzato da un rivestimento di pietra, dalla presenza di catene di ferro, aggiunte in un intervento di restauro portato avanti dall’allora Soprintendenza ai Monumenti nel periodo successivo all’alluvione del 1966, e poche aperture al di sotto della cella campanaria. Nella facciata verso la Badia si ha un portale ad arco ribassato, sormontato da una lunetta finestrata con archivolto ad arco acuto, al di sopra del quale si aprono quattro finestre sfalsate, tutte rettangolari con ghiera a tutto sesto poggiante su un architrave, intervallate da file orizzontali di mensole o cornicioni. Il fronte su via Ghibellina presenta una prima apertura circa alla stessa altezza della prima dell’altro fronte e altre due finestre rettangolari al di sopra della merlatura del palazzo.

Nonostante abbia mantenuto la sua altezza di 57 metri, la torre ha subito varie modifiche, come la realizzazione del coronamento su beccatelli, assumendo la forma di un campanile: attualmente sulla sommità presenta una cella campanaria aperta da una monofora allungata per lato.

Questa contiene una campana presa dai fiorentini nel 1302 dal castello feudale di Montale, nella valle pistoiese, e denominata “la Montanina”: essa non ha funzioni legate agli aspetti religiosi, bensì chiamava il popolo a raccolta, ad esempio per farlo assistere alle pubbliche esecuzioni, e anche attualmente viene suonata solamente in occasioni di ricorrenze o eventi straordinari legati alla città. La campana, sul cui orlo si trova la dedica «In onore di Dio e per la libertà della Patria», si spezzò e nel 1381 venne rifusa a partire dallo stesso bronzo.

In seguito alla sua ricostruzione, la campana venne fatta risuonare ogni sera per segnalare il momento dopo il quale nessuno poteva lasciare la propria casa disarmato o senza lanterna; circa due secoli dopo venne emanata una legge secondo la quale ogni servitore, non in compagnia del padrone, avrebbe perso una mano se fosse stato in strada e avesse avuto armi dopo l’ultimo rintocco della campana, ovvero alle 10 di sera in inverno e a mezzanotte in estate. Questa legge cadde successivamente in disuso, ma la campana continuò a suonare la sera fino al 1848.

Le foto presenti sono state scattate dall'autrice dell'articolo.

Note

[1] Agostino Ademollo, Marietta de’ Ricci ovvero Firenze al tempo dell’assedio. Racconto storico, Stamperia Granducale, Firenze, 1840, p. 219.

Bibliografia

Gamurrini, Istoria genealogica delle famiglie nobili toscane et umbre, volume terzo, nella Stamperia di Francesco Liui, Firenze, 1673.

Ademollo, Marietta de’ Ricci ovvero Firenze al tempo dell’assedio. Racconto storico, Stamperia Granducale, Firenze, 1840.

B. di Crollalanza, Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e fiorenti, volume primo, Arnaldo Forni, Bologna, 1886.

Chabod, Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, vol. VII, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1930, voce “Pietro Paolo Boscoli”.

Piattoli, Encilcopedia Dantesca, 1970, voce “Lapo Riccomanni”.

Bargellini, E. Guarnieri, Firenze delle torri, Bonechi, Firenze, 1973.

Artusi, R. Lasciarrea, Campane, torri e campanili di Firenze. un insieme di notizie e aneddoti ne svelano storia, arte e cronaca, in una singolare quanto inedita prospettiva, Casa Editrice Le Lettere, Firenze, 2008.

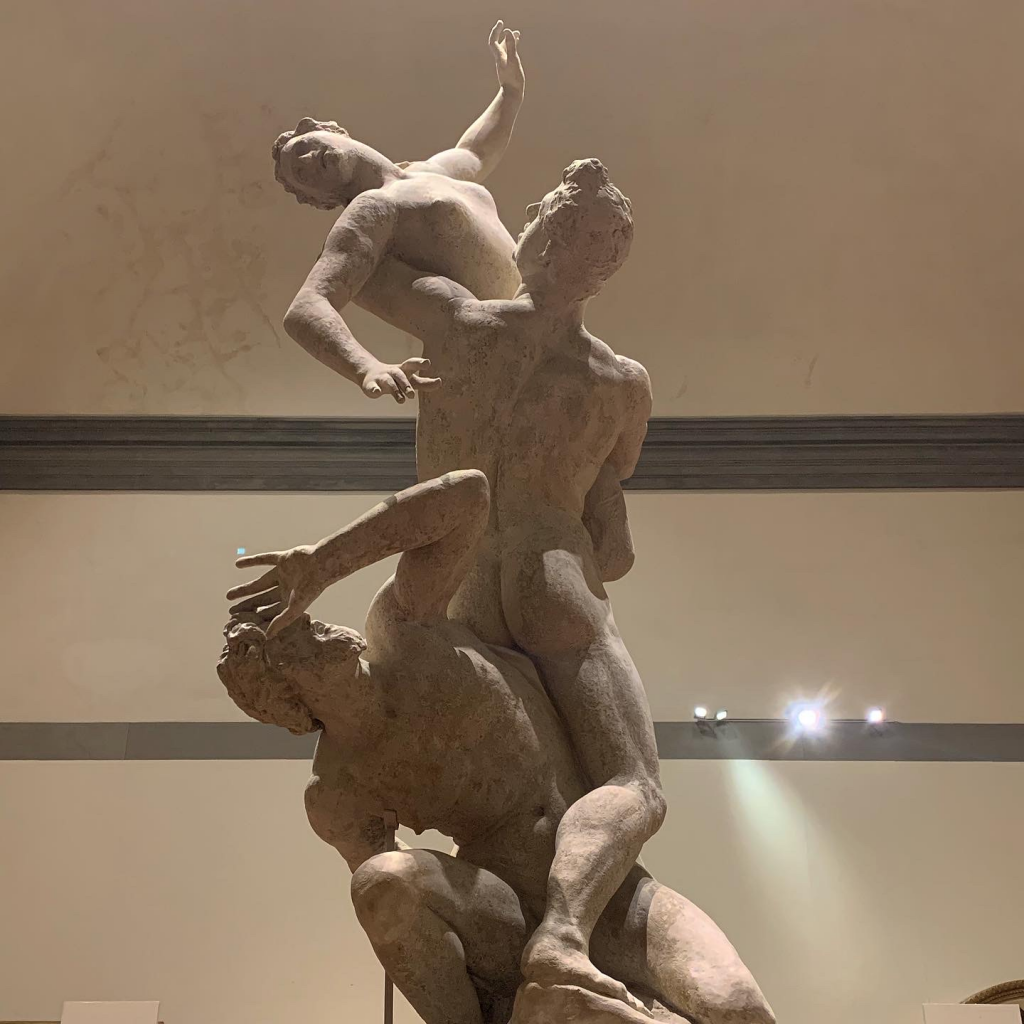

GIAMBOLOGNA: IL RATTO DELLE SABINE

A cura di Federica Gatti

Il fiammingo Jean Boulogne, noto in Italia come Giambologna, nacque nel 1529 a Douai, nel Nord della Francia, e compì il suo apprendistato in patria con lo scultore Jacques Dubroeucq. Dopo aver studiato ad Anversa ed aver avuto contatti con l’ambiente di Fontainbleau, compì un viaggio di istruzione a Roma, consueto per gli artisti europei, ma sulla via del ritorno, nel 1553, sostò a Firenze e lì si fermò definitivamente, entrando in sodalizio con il mecenate delle arti Bernardo Vecchietti, primo tramite con la corte del duca Cosimo e di suo figlio Francesco de’ Medici.

La sua capacità di restituire in forme plastiche la verità naturale e di scolpire corpi nudi all’antica, con particolari riferimenti alla scultura ellenistica, ma ricchi di bellezza vicine alla natura, resero Giambologna famoso nella rappresentazione di animali, ma fu con Il Ratto delle Sabine che raggiunse il suo maggior successo.

Era infatti la raffigurazione della figura umana in movimento e la relazione tra più figure ciò che lo interessava maggiormente. Questo gruppo scultoreo occupa un posto di rilievo sotto la Loggia dei Lanzi, collocata in posizione angolare vicino al Chiasso dei Baroncelli. Completato nel 1582, è l’incarnazione perfetta del gusto sofisticato per la composizione complessa e per un’arte destinata al piacere di pochi iniziati che piaceva al Granduca Francesco de’ Medici.

Le circostanze dell’inizio della realizzazione dell’opera e della sua commissione sono sconosciute, ma si sa che il progetto deve essere stato già in corso quando, in una lettera al Duca di Urbino datata 17 ottobre 1581, Simone Fortuna scrisse «presto uscirà fuori un gruppo di tre statue opposto alla Giuditta di Donatello nella Loggia dei Pisani»[1], dove verrà collocato nell’agosto del 1582.

La procedura che seguiva Giambologna per le sue sculture prevedeva la realizzazione di un piccolo bozzetto in cera, realizzato attorno ad un’armatura di fil di ferro. Successivamente, per offrire un’immagine più accurata della futura statua, realizzava un modello di terra[2], il quale concentrava una maggior attenzione sulle proporzioni. A questa fase potevano essere associati studi separati di dettagli del corpo, come ad esempio gli studi dei volti.

Infine, veniva realizzato un modello in gesso della stessa grandezza dell’opera, che veniva usato dagli assistenti della bottega come modello per la trasposizione in marmo. Uno dei suoi assistenti per le sculture in marmo, a partire dal 1574 circa, fu Pierre de Franqueville (italianizzato in Pietro Francavilla): proprio Il Ratto delle Sabine fu scolpito con l’aiuto di Francavilla, così come Ercole e il Centauro, collocato anche esso sotto la Loggia dei Lanzi, e le sei statue collocate nella cappella Salviati, all’interno della chiesa di San Marco a Firenze.

«E così finse, solo per mostrar l’eccellenza dell’arte, e senza proporsi alcuna istoria, un giovane fiero, che bellissima fanciulla a debil vecchio rapisse et avendo condotta quasi a fine questa opera maravigliosa, fu veduta dal Serenissimo Francesco Medici Gran Duca nostro, et ammirata la sua bellezza, diliberò che in questo luogo, dove or si vede, si collocasse»[3].

Come scrive Raffaello Borghini nel Riposo, l’intenzione originaria dell’artista fu quella di scolpire tre figure interagenti e in movimento, non quella di rappresentare il leggendario episodio romano del rapimento delle donne dei Sabini da parte dei compagni di Romolo: si tratta quindi della raffigurazione di un uomo maturo, un giovane e una donna, che il più giovane sottrae all’uomo più vecchio e meno forte di lui[4].

Solo grazie a Raffaello Borghini si arriva a definire l’episodio narrato dall’artista:

«gli fu detto, non so da cui, che sarebbe stato ben fatto, per seguitar l’istoria del Perseo di Benvenuto, che egli avesse finto per la fanciulla rapita Andromeda moglie di Perseo, per lo rapitore Fineo zio di lei, e per lo vecchio Cefeo padre d’Andromeda. Ma essendo un giorno capitato in bottega di Giambologna Raffaello Borghini, et avendo veduto con suo gran diletto questo bel gruppo di figure et inteso l’istoria, che dovea significare, mostrò segno di maraviglia; del che accortosi Giambologna, il pregò molto che sopra ciò gli dicesse il parer suo, il quale gli concluse che a niun modo desse tal nome alle sue statue; ma che meglio vi si accomoderebbe la rapina delle Sabine; la quale istoria, essendo stata giudicata a proposito, ha dato nome all’opera.»[5]

Per Giambologna il rapimento era metafora universale dell’amore che vince su tutto: aveva quindi dato forma a un soggetto eterno, di facile comprensione, che poteva alludere a vari episodi letterari (basti pensare, oltre al ratto delle Sabine, al rapimento di Elena oppure a quello di Proserpina), ma che veniva espresso senza l’utilizzo in un lessico troppo volgare.

L’opera è stata più volte messa a confronto con il precetto michelangiolesco della

«figura piramidale, serpentinata e moltiplicata per uno, doi e tre […] imperocchè la maggior grazia e leggiadria che possa avere una figura è che mostri il moversi, il che chiamano i pittori furia de la figura […] e per rappresentare questo moto non vi è forma più accomodata, che quella de la fiamma del foco […] si che, quando la figura avrà questa forma, sarà bellissima»[6],

anche se è molto lontana dalla tormentata spiritualità dei marmi michelangioleschi. Questo gruppo scultoreo, infatti, è concepito come risposta a un problema di natura formale: l’intrecciarsi delle tre figure, che sono anche tre tipi della scultura. In una lettera lo stesso Giambologna dichiara proprio di aver soltanto voluto «dar campo alla sagezza et studio dell’arte»[7], disinteressandosi al soggetto.

Il focus dato dall’artista all’opera è sulla naturalezza espressiva, veicolata dal corpo nudo, a esprimere la forza del giovane innamorato, la bellezza della donna e la perdita del vecchio marito. Nel tardo Cinquecento un rapimento d’amore era un tema dove il nudo era accettato anche dalla sensibilità religiosa della Riforma cattolica: esso vinceva ogni eccessivo erotismo grazie alla sua rappresentazione che rimandava ai modelli neoclassici e grazie alla riproduzione esatta dei lineamenti delle tre figure.

Una caratteristica che rende quest’opera uno dei maggiori successi di Giambologna è che le tre figure sono state realizzate a partire da un unico blocco di marmo, caratterizzate per una composizione che si sviluppa, ruotando, in maniera ascensionale, anche se le tre masse non si staccano troppo dal basso del volume, dove è concentrato il peso.

Solo successivamente all’attribuzione del soggetto dell’opera, Giambologna provvide a porre sulla base un rilievo bronzeo che permettesse di riconoscere il soggetto della scultura, ricollegandosi con il rilievo posto da Benvenuto Cellini alla base del Perseo.

La particolarità di questo gruppo scultoreo è esplicitata nella possibilità di poterlo osservare da più punti di vista. Il fuoco dell’opera è il giovane romano, al quale spetta la funzione di unione e intreccio: è infatti l’unica figura che ha punti di contatto con le altre due, essendo il vecchio e la fanciulla fisicamente scollegati. L’unico legame tra queste ultime due figure si può riscontrare nel gesto del sabino, il quale quasi si copre il volto con la mano, turbato dal rapimento della fanciulla.

Se osserviamo il gruppo con Palazzo Vecchio sullo sfondo possiamo notare come l’andamento dell’opera sia dato dalla postura del romano, quasi ad arco di circonferenza, la cui concavità viene ripresa proprio nella postura della schiena dello stesso. Il punto di forza della statua cade nella stretta delle braccia del giovane attorno ai fianchi della fanciulla, punto in cui può essere sintetizzato tutto l’episodio del rapimento. La stessa stretta di braccia, collegandosi alla rotazione della donna, con le gambe rivolte alla destra del romano, e del suo braccio destro che passa sopra il rapitore, definisce il movimento rotatorio del gruppo ma anche una vera e propria rappresentazione di forza.

Se si osservano le figure dando le spalle a Palazzo Vecchio si possono osservare tutte e tre le teste: gli uomini rivolgono entrambi lo sguardo verso l’alto, alla fanciulla, la quale guarda anche essa verso l’alto, al cielo.

I corpi delle figure, collegati tra di loro attraverso un incrocio di linee, si legano a formare due archi che curvano a destra. Da questo lato si può vedere come il fianco della fanciulla compensi il vuoto spaziale dettato dall’inarcamento del giovane. La giovane donna cerca di allontanare la testa dal romano, divincolandosi anche con le gambe, le quali risultano piegate. Una posizione più statica è, invece, quella assunta dal vecchio, seduto sopra ad una roccia.

Le foto sono state scattate dall'autrice dell'articolo.

Note

[1] Giambologna. Il Ratto delle Sabine e il suo restauro, a cura di Susanna Bracci e Lia Brunori, Sillabe, Livorno, 2016.

[2] Il modello di “terra cruda” di quest’opera è attualmente collocato all’interno della Galleria dell’Accademia, sempre a Firenze.

[3] R. Borghini, Il Riposo, appresso Giorgio Marescotti con Licenza de’ Superiori, Firenze, 1584.

[4] All’indomani della fondazione di Roma, Romolo si preoccupò inizialmente di fortificarla per poi passare, successivamente, al suo ripopolamento. Si rivolse quindi alle popolazioni vicine per stringere alleanze tramite le quali ricevere donne, ma nessuno rispose all’appello. Romolo decise quindi di istituire dei giochi detto Consualia ai quali invitò i popoli vicini. Ad un segnale che venne precedentemente stabilito, effettuato durante i giochi, i soldati romani presero in ostaggio le donne non sposate, lasciando il resto del popolo libero di fuggire.

[5] R. Borghini, Il Riposo, appresso Giorgio Marescotti con Licenza de’ Superiori, Firenze, 1584.

[6] G. P. Lomazzo, Trattato dell’arte de la Pittura, 1584, tratto da É. Passignat, Il Cinquecento. Le fonti per la storia dell’arte, Carocci, Roma 2017

[7] Si tratta di una lettera scritta da Giambologna al duca di Parma Ottavio Farnese il 13 giugno 1579.

Bibliografia

Adorno, L’arte italiana. Le sue radici medio-orientali e greco-romane. Il suo sviluppo nella cultura europea. Dal classicismo rinascimentale al barocco, volume secondo, tomo secondo, Casa editrice G. D’Anna, Firenze, 1993.

Gasparotto, Giambologna, in Grandi Scultori vol. 12, Gruppo editoriale l’Espresso, Roma, 2005.

Francini, Il Giambologna a Firenze, a cura di, testi di Francesco Vossilla, Firenze, 2009.

Giambologna. Il Ratto delle Sabine e il suo restauro, a cura di Susanna Bracci e Lia Brunori, Sillabe, Livorno, 2016.

Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dal Gotico Internazionale all’età barocca, vol. 2, Zanichelli, Bologna, 2017.

Sitografia

https://www.artesvelata.it/ratto-sabina-giambologna/

IL CHIOSTRO DEGLI ARANCI PT II

A cura di Federica Gatti

L’organizzazione del secondo piano del Chiostro degli Aranci è difficile da determinare.

Il livello delle logge non corrisponde a quello dei piani interni, i quali vennero rimodellati molte volte dopo la loro costruzione. Le attuali scale e porta di accesso al Chiostro sono datate al XVII secolo; originariamente, una porta si apriva sulla campata più a nord della loggia orientale e conduceva alla loggia Nord, dove ha inizio il ciclo di affreschi con le storie di San Benedetto.

Le scale originali del coro probabilmente si collegavano a questa porta, la quale venne resa inutilizzabile una volta che le scale vennero demolite durante il XVII secolo. La nuova porta e le nuove scale vennero installate nella campata adiacente nella stessa loggia est e la porta originale venne riempita con la tomba di Francesco Valori, difensore di Savonarola ucciso nel 1489, che venne spostata dalla chiesa.

Quattro finestre forano la parte bassa del muro della loggia occidentale e danno luce a un piano intermedio, di sconosciuta funzione, tra il refettorio sottostante e i dormitori soprastanti. Queste aperture fanno parte del piano originale del chiostro, il che è dimostrato dal fatto che vennero incorporate negli affreschi dipinti attorno ad esse verso la metà degli anni Trenta del Quattrocento.

Nella campata situata a nord-ovest esisteva un’altra porta, che probabilmente conduceva agli alloggi dell’abate attraversando il lato nord del chiostro, per arrivare fino ai dormitori del lato ovest e agli alloggi degli ospiti e all’infermeria dietro il dormitorio.

Un passaggio conduce a una scalinata che permette di accedere al terzo piano terrazzato. La presenza di questa porta nel XV secolo è provata dalla sua incorporazione nella quinta scena del ciclo della vita di San Benedetto, dove l’artista ha dipinto un arco a sesto acuto depresso in finta pietra grigia con una faccia in finto rilievo nella chiave di volta per sormontare l’architrave della vera porta.

Nel secondo piano del Chiostro, partendo dalla campata nord-est della parete settentrionale, troviamo un ciclo di affreschi che raffigura le storie di San Benedetto, leggibili in ordine antiorario, e che si conclude nella prima campata della parete meridionale.

Furono scelte appositamente delle scene simboliche della vita del santo che potessero mostrare a coloro che abitavano il monastero la sua vita esemplare. Nelle scene è enfatizzata in particolare l’autorità dell’abate, la cui autonomia è dettata dalla regola benedettina. Infatti, in tutto il ciclo San Benedetto appare come un leader fiducioso, legato molto alla disciplina, un efficiente amministratore, un padre amorevole ma anche severo. Le storie non solo celebrano la vita esemplare di Benedetto, ma creano plausibilmente anche un collegamento con la figura dell’abate Gomezio, uomo responsabile di aver salvato la Badia dal collasso attraverso la sua riforma spirituale e strutturale. Lo scopo degli affreschi era quello di ispirare i monaci a lavorare al servizio di Dio, contemplando ed emulando le virtuose abitudini del santo, ma anche quello di autenticare e difendere l’autorità dello stesso abate. Molti di questi episodi mostrano come l’autorità di Benedetto, associata all’obbedienza incondizionata dei suoi discepoli, gli consentì di effettuare i miracoli e conseguentemente di assicurare il successo del suo ordine. È anche per questo che spesso, in tutto il ciclo, la figura di Benedetto è raffigurata con un libro in mano per ricordare agli osservatori che la sua supremazia è autorizzata dalla regola benedettina.

Gli affreschi sono contenuti nelle lunette create sulle pareti delle volte a crociera di ogni campata, i cui peducci vengono inglobati negli elementi decorativi di ogni scena: essi servono come capitelli di pilastri fittizi, dipinti di grigio per intonarsi con le modanature in bugnato dell’edificio. I finti pilastri, corrispondenti alle colonne del loggiato, terminano su uno zoccolo dipinto che imita una ricca parete realizzata con intarsi marmorei.

La prima parte di questa zona è decorata con motivi vegetali intrecciati che si collegano ad un clipeo centrale con cornice rotonda oppure polilobata, nel quale a sua volta sono rappresentati i busti di personaggi benedettini di rilievo e altri santi. La posizione dei personaggi rappresentati cambia: alcuni sono visti frontalmente, altri sono posti di profilo, mentre altri sono raffigurati di tre quarti. In alcuni zoccoli non vengono rappresentati motivi vegetali ma geometrici. Al disopra e al disotto di questa prima parte dello zoccolo compaiono il più delle volte iscrizioni in caratteri gotici, spesso lacunose, che esprimono concetti legati alla vita monastica ed i nomi dei personaggi raffigurati. L’uso di elementi architettonici dipinti è comune nei cicli murali italiani, ma nel Chiostro degli Aranci le specifiche forme scelte e il modo in cui gli elementi vengono combinati fanno sì che si raggiunga un risultato armonioso e ingegnoso. Se si guardano le scene della loggia nord dall’opposta loggia sud, oppure la loggia ovest da quella orientale, è possibile vedere ogni scena dipinta e distinguere gli elementi che ne fanno da cornice. Il parapetto bianco del secondo piano del Chiostro, con al termine la cornice marcapiano di bugnato, serve come base visuale o cornice inferiore per ogni lunetta. Allo stesso modo le arcate del prospetto della loggia nord, oppure ovest, rappresentano la cornice superiore delle scene.

Gli affreschi sono ispirati da precise fonti scritte, ovvero dal Vita St. Benedictii scritta da San Gregorio Magno, e interpretati utilizzando ed aggiornando una tradizione iconografica che si apre a Firenze con un analogo ciclo di Spinello Aretino nell’abbazia di San Miniato al Monte, databile all’ultimo ventennio del XIV secolo, per rinnovarsi nella seconda metà del XV secolo nel ciclo dell’abbazia vallombrosana di Passignano.

All’autore dei dipinti di Badia non è ancora stato possibile dare un nome, ma si possono riassumere molto schematicamente le ipotesi avanzate dalla critica. Il ciclo, in massima parte unitario, – esclusa la quarta scena aggiunta da Agnolo Bronzino nel Cinquecento e le ultime due di un collaboratore – presenta una sintesi dei motivi desunti dalle maggiori personalità artistiche attive a Firenze tra gli inizi del Quattrocento e il 1436-1439, anni in cui sarebbero documentati dei rimborsi per le spese di colori ad un certo Giovanni di Consalvo. Nel ciclo sono tuttavia visibili anche caratteristiche individuali non fiorentine, come nell’ambientazione spaziale, nei paesaggi, nelle architetture e nella tavolozza cromatica. Tutte queste caratteristiche hanno diviso gli studiosi in due correnti: la prima, insistendo sulle presenze non fiorentine negli affreschi, ne individua l’autore in Giovanni di Consalvo, portoghese e compatriota dell’abate Gomezio; la seconda corrente ribadisce come fiorentina l’anonima personalità del pittore, qualitativamente eccellente, distinguendola con l’appellativo di “Maestro del Chiostro degli Aranci”. Le ultime due scene vengono attribuite da parte della critica a quello che viene chiamato “Il secondo Maestro del Chiostro degli Aranci”, perché vi si riconosce una mano diversa rispetto alle prime dieci scene e soprattutto una qualità inferiore.

Le scene ritratte negli affreschi sono: San Benedetto parte da Norcia, San Benedetto ripara il vaglio rotto della nutrice, San Benedetto a Subiaco, San Benedetto vince la tentazione della carne, San Benedetto rompe un bicchiere con il segno della croce, San Benedetto libera un monaco dal diavolo, il recupero del falcetto caduto nel lago, San Mauro cammina sull’acqua salvando Placido, Il miracolo del pane avvelenato, San Benedetto solleva una pietra tramite la preghiera, San Benedetto resuscita un monaco schiacciato dalla caduta di un muro, il mascheramento del finto re Totila, la profezia per re Totila.

Durante una campagna di restauri portata avanti da Leonetto Tintori, dal 1956 al 1958, vennero rimossi gli affreschi danneggiati con il metodo dello strappo che permise di scoprire le sinopie realizzate sull’arriccio sottostante. In queste sinopie si può vedere come ogni lunetta sia frutto di un intenso e complesso processo di creazione del quale rimane, negli affreschi, solamente la tappa finale. La composizione delle prime dieci sinopie è veloce: i tratti rapidi indicano la sicurezza e la competenza dell’artista e suggeriscono che la composizione venne prima lavorata tramite una serie di piccoli disegni che vennero poi ingranditi a mano libera sulla superficie dell’arriccio. Le ultime due, invece, sono molto lavorate, mostrano sperimentazioni ed alterazione e rivelano come l’artista sperimentò la sua composizione direttamente sulla superficie del muro. Le differenze che intercorrono tra le sinopie avvalorano l’ipotesi che il ciclo sia stato dipinto da due gruppi di artisti che avevano competenze e stili diversi.

Nelle pareti delle campate rimaste vuote sono ora esposte alcune delle sinopie ritrovate sotto gli affreschi: su dodici pezzi solo sei rimangono nel Chiostro, mentre gli altri sette sono nei depositi delle Gallerie.

Bibliografia

Magno, Dialoghi, manoscritto n. 215 S.78, Abbazia di San Gallo

Neumeyer, Die Fresken im “Chiostro degli Aranci” der Badia Fiorentina, Jahrbuch der Preuszischen Kunstsammlungen, 48. BD., Staarliche Museen zu Berlin, Preussicher Kulturbesitz, 1927, pp. 25-42

Tyszkiewick, Il Chiostro degli Aranci della Badia Fiorentina, Rivista d’Arte, gennaio 1, 1951, pp. 203-209

Procacci, Sinopie e affreschi, Milano, Electa per Cassa di Risparmio di Firenze, 1960, p. 66

R. Henderson, Reflection on the Chiostro degli Aranci, Art Quarterly 32, n. 4, inverno 1969, p. 395, p. 399

Guidotti, La Badia Fiorentina, Firenze, Becocci Editore, 1982

Leader, The Florentine Badia: Monastic Reform in Mural and Cloister, Ann Arbor, Umi Microform, 2000

Leader, Architectural Collaboration in the Early Renaissance. Reforming the Florentina Badia, Journal of the Society of Architectural Historian, Boston, University of Massachussets Boston, 2005, pp. 204-233

Leader, The Badia of Florence: Art and Observance in a Renaissance monastery, Indiana University Press, 2011, pp. 138-139

Salvestrini, P. D. Giovannoni, G. C. Romby, Firenze e i suoi luoghi di culto dalle origini a oggi, Pisa, Pacini Editore, 2017

CHIOSTRO DEGLI ARANCI PT. I

A cura di Federica Gatti

Il Chiostro degli Aranci

Progettato, costruito e decorato tra il 1419 e il 1441, il Chiostro degli Aranci della Badia Fiorentina è parte del progetto di rinnovamento della stessa portato avanti dall’abate Gomezio[1]. Seguendo i costumi benedettini, il chiostro è situato a Sud della chiesa di Santa Maria Assunta: questa collocazione non solo seguiva la tradizione centenaria, ma separava anche i monaci il più possibile dal lato pubblico della Badia. Lo spazio di costruzione era predeterminato: a Nord dal nartece e la navata della chiesa; a Est dalla sala capitolare quattrocentesca e da un gruppo di botteghe lungo via del Proconsolo; a Sud da un altro gruppo di botteghe lungo via del Garbo; ad Ovest da alcune case e torri appartenute alla famiglia dei Sacchetti.

L’architetto o il progettista risolse, quindi, il problema della mancanza di sufficiente spazio aperto tramite lo sviluppo verticale della costruzione del chiostro.

Il Chiostro degli Aranci è un ambiente trapezoidale, formato da cinque campate nel lato Nord e in quello Sud e sette nel lato Est e Ovest, che si sviluppa per tre piani, due loggiati e il terzo terrazzato.

I due piani bassi del chiostro hanno coperture voltate a crociera rette da colonne ioniche collegate da archi a sesto ribassato poco profondi, tipici delle logge del tardo Medioevo e primo Rinascimento. A differenza dei cortili non monastici dove le colonne continuano fino al pavimento, quelle delle arcate del Chiostro degli Aranci sono supportate da un muro basso che serve anche come panca dove i monaci possono sostare.

La colonna d’angolo, di grossezza maggiore di quelle dei vari lati, sia nel piano terreno che nel piano superiore, rappresenta un elemento arcaicizzante e per contrapposto negli spigoli delle pareti si ha la scomparsa delle lesenette intermedie, ridotte ad un esilissimo elemento, a pianta pressoché quadrata, inserito fra le due parti ad angolo retto: si ha quindi uno spicchio di peduccio nei quattro angoli della muratura della loggia.

Sembra che il supporto finanziario per il progetto del Chiostro venga non solo dall’abate Gomezio, ma anche da fuori del monastero, e Ser Filippo di Ser Ugolino Pieruzzi è spesso accreditato come il patrono del Chiostro degli Aranci, in conformità alla biografia del notaio e studioso scritta da Vespasiano da Bisticci[2]. Egli afferma che Ser Filippo faceva molti regali anonimi, includendo fondi per il Chiostro degli Aranci. Questa dichiarazione trova conferma in alcune prove documentarie: Eduardo Nunes, storico portoghese interessato alla vita e ai lavori dell’abate Gomezio, interpretava i pagamenti del 1434 e del 1436 per indicare la responsabilità di Ser Filippo per il materiale da costruzione dei dormitori e del Chiostro di Badia. Apparentemente conferma ciò che sostiene da Bisticci, anche se i pagamenti sono relativamente ridotti e sembra che si sia comportato come intermediario per le transazioni finanziarie per conto del monastero. Non si è quindi certi del patronato di Ser Filippo anche perché altre fonti menzionano l’abate Gomezio e non Ser Filippo come responsabile del progetto.Le colonne grigie di pietra serena, i capitelli e le modanature si contrappongono ai muri in stucco dei parapetti, eco di un classicismo brunelleschiano reso popolare solo pochi anni prima nella loggia dell’Ospedale degli Innocenti.

Molti degli studi sulla storia architettonica del Chiostro degli Aranci si sono incentrati sull’identità del suo architetto, indagine resa difficoltosa dalla frammentarietà dei documenti e dalla loro forma di brevi annotazioni.

Anche se Vasari non include il Chiostro degli Aranci nella biografia di Bernardo Rossellino, molti storici hanno attribuito il Chiostro allo scultore e architetto perché il suo nome appare in un libro contabile della Badia pertinente al complesso del Chiostro. Si sa che tra il febbraio 1436 e il febbraio 1438 Rossellino venne pagato più di 56 fiorini, presumibilmente per i lavori nel nuovo complesso del Chiostro. Le ipotesi attributive avanzate sono molte, tra le quali quella di Pietro Sanpaolesi, ad esempio, il quale sostiene che il “maestro di murare” Antonio di Domenico progettò e realizzò l’intero complesso, poiché in molti pagamenti, anche se non tutti, viene chiamato “capomaestro alla parte” o semplicemente “capomaestro”, titolo che veniva dato al direttore dei lavori.

I libri contabili della Badia riportano una lista di nomi di molti lavoratori specializzati che si adoperarono per il progetto del Chiostro, per cui, da quanto si è iniziato a vedere il Chiostro degli Aranci come uno sforzo collettivo, il problema di identificarne l’autore è passato in secondo piano. Durante il XV secolo dei progetti costruttivi erano, infatti, spesso incaricati due “capomaestri”, uno per controllare gli intagliatori e un altro per controllare i muratori: per il Chiostro degli Aranci, grazie all’analisi dei pagamenti effettuati, sono stati fatti i nomi di Giovanni d’Antonio da Maiano e Antonio di Domenico dalla Parte.

Primo piano del Chiostro degli Aranci

Il primo piano del Chiostro degli Aranci permette l’accesso alla chiesa, alla sala capitolare, alla cappella, al refettorio, alle scale che conducono al secondo piano del chiostro e ai dormitori. Seguendo le regole stabilite nei monasteri cistercensi, il chiostro doveva avere due entrate per la chiesa: mentre il portale arcuato del capitolo nuovo venne rimodernato durante il XVII secolo, la porta monumentale probabilmente sostituisce una precedente entrata all’antico nartece della chiesa. Una seconda porta si apre nella navata della chiesa dalla campata angolare di Nord-Est: quest’entrata è rialzata di quattro scalini e permette l’accesso al coro dei monaci. L’entrata originale del coro venne demolita per creare una delle due cappelle che fiancheggiano l’altare maggiore della Badia Fiorentina. Attualmente i visitatori entrano nel chiostro da una porta situata nel lato destro del presbiterio, la quale conduce a una scalinata costruita nel XVII secolo rimpiazzando una piccola cappella che era sotto il patronato della famiglia dei Del Caccia e dedicata nel 1523 ai Santi Giacomo e Filippo.

La quattrocentesca sala del capitolo era situata adiacente alla cappella Del Caccia, sul lato Sud, e i costruttori del Chiostro incorporarono la facciata nella terza e quarta campata nella loggia Est del Chiostro, incastonando i suoi tre archi a mensola nel cornicione della facciata medievale.

Il muro della campata della loggia meridionale è coperto da un affresco di Vincenzo Meucci del 1736 che raffigura San Benedetto che presenta il marchese Ugo alla Vergine.

L’affresco è situato all’interno di una cornice in bugnato che include il peduccio corrispondente alla colonna angolare e che riprende le incorniciature delle porte e delle finestre. Sulla sinistra dell’opera si vede la Madonna seduta, avvolta da un velo sul quale sono adagiati degli amorini, che guarda il marchese Ugo presentatole da Benedetto, il quale è posizionato sul lato destro dell’affresco. L’opera venne staccata per il restauro e attualmente versa, soprattutto nella parte bassa, in cattivo stato.

Sulla parete Ovest è fissata in verticale una lastra tombale, precedentemente collocata in chiesa, dell’uomo di legge Tommaso Salvetti, morto nel 1472.

Altre lapidi tombali si susseguono sul resto della parete settentrionale e su quella orientale: tra le molte del XIV-XV secolo si ha a Nord quella dei Cerchi, con l’arme parlante della potente famiglia;

a Est quelle di modestissime dimensioni, con un semplice stemma, di personaggi legati alla vita artigiana fiorentina, come ad esempio Guglielmo Spadalunghi, notaio dell’Arte della Lana morto nel 1300, oppure Piero di Pacino pianellaio, le quali erano già situate in altri ambienti del monastero.Altre lapidi tombali si susseguono sul resto della parete settentrionale e su quella orientale: tra le molte del XIV-XV secolo si ha a Nord quella dei Cerchi, con l’arme parlante della potente famiglia;

Le prime tre campate della parte meridionale della loggia Ovest contengono finestre che si aprono sul refettorio, la cui entrata era dalla campata dell’angolo Nord-Ovest, dove una porta collegava la loggia Ovest con un largo vestibolo voltato a crociera. Un affresco che raffigura San Benedetto che addita silenzio, progettato e forse anche realizzato da Beato Angelico, sormonta questa porta e ricorda ai visitatori di rimanere in silenzio nel refettorio come richiesto dalla regola benedettina.

La lunetta rappresenta un mezzo busto della figura del santo, vestito con l’abito nero dei monaci benedettini, circondato da un arco a sesto acuto in finto marmo. Il santo addita silenzio con il dito indice della mano sinistra che poggia sulle labbra serrate e nella mano destra tiene una fascina di bastoni, ovvero il flagello che è uno dei suoi attributi più comuni. Vasari attribuisce la lunetta a Beato Angelico in entrambe le versioni delle sue Vite: l’attribuzione sembra piuttosto certa sulla base dello stile della sinopia a confronto con altre simili lunette dipinte nei primi anni 40 del Quattrocento nel convento di San Marco, soprattutto confrontandola con la lunetta che rappresenta San Pietro Martire che addita silenzio.

Un’attribuzione del completamento in pittura è più complicata: nel 10 e 17 dicembre 1443, la Badia si accordò con un distributore di pigmento blu per l’acquisto di due once di azzurrite per questo affresco. Non si sa se questa quantità di pigmento fosse per completare, risistemare o riparare l’affresco. Ad ogni modo si può dire con certezza che la quantità di affresco eseguita fino al momento era minima, data la piccola quantità di pigmento acquistato, il quale venne lavorato a secco perché l’azzurrite non può essere applicata sull’intonaco fresco.

Note

[1] Il nome del chiostro della Badia Fiorentina suggerisce la presenza di alberi di aranci, anche se non ci sono prove che il nome venisse usato prima del XIX secolo. Si veda: A. Leader, The Florentine Badia… p. 159.

[2] V. Da Bisticci, Vite di uomini illustri del secolo XV, Firenze, 1859, pp. 382-391.

Bibliografia

Magno, Dialoghi, manoscritto n. 215 S.78, Abbazia di San Gallo

Neumeyer, Die Fresken im “Chiostro degli Aranci” der Badia Fiorentina, Jahrbuch der Preuszischen Kunstsammlungen, 48. BD., Staarliche Museen zu Berlin, Preussicher Kulturbesitz, 1927, pp. 25-42

Tyszkiewick, Il Chiostro degli Aranci della Badia Fiorentina, Rivista d’Arte, gennaio 1, 1951, pp. 203-209

Procacci, Sinopie e affreschi, Milano, Electa per Cassa di Risparmio di Firenze, 1960, p. 66

R. Henderson, Reflection on the Chiostro degli Aranci, Art Quarterly 32, n. 4, inverno 1969, p. 395, p. 399

Guidotti, La Badia Fiorentina, Firenze, Becocci Editore, 1982

Leader, The Florentine Badia: Monastic Reform in Mural and Cloister, Ann Arbor, Umi Microform, 2000

Leader, Architectural Collaboration in the Early Renaissance. Reforming the Florentina Badia, Journal of the Society of Architectural Historian, Boston, University of Massachussets Boston, 2005, pp. 204-233

Leader, The Badia of Florence: Art and Observance in a Renaissance monastery, Indiana University Press, 2011, pp. 138-139

Salvestrini, P. D. Giovannoni, G. C. Romby, Firenze e i suoi luoghi di culto dalle origini a oggi, Pisa, Pacini Editore, 2017

BADIA FIORENTINA

A cura di Federica Gatti

Badia fiorentina: la prima chiesa (978-1284)

Il primo edificio denominato Badia Fiorentina venne costruito per volere della marchesa Willa di Toscana intorno al 975. Il complesso monastico nacque entro una porzione ristretta dell’isolato oggi chiuso tra via del Proconsolo, piazza San Firenze, via Condotta, via dei Magazzini e via Dante Alighieri e fu condizionato dalla presenza delle mura cittadine e dell’antica chiesa di Santo Stefano.

A causa di incendi, grandi ristrutturazioni e soppressioni, gli archivi più antichi della Badia sono stati quasi totalmente persi, per cui non si sa con certezza come potesse essere conformato questo primo complesso monastico benedettino. La Badia Fiorentina ha, però, la peculiarità di nascere e svilupparsi all’interno di un tessuto urbano in cui ogni volume viene incuneato negli spazi disponibili. Proprio per questo motivo si può supporre che la chiesa si configurasse come un’aula quadrangolare con facciata ad ovest ed absidi ad est, contenuta forse, in lunghezza, tra l’antica cinta muraria e l’estremità occidentale della crociera ed in larghezza tra le parallele tangenti il campanile e l’altare maggiore. Essa doveva essere dotata di coro, di transetto e di tribuna con due cappelle volte ad est.

Se si può solamente ipotizzare un disegno della prima chiesa, si è certi della forma a torre cilindrica del primo campanile, la cui base è tuttora riconoscibile: si ritiene che la torre appartenesse già alle strutture acquisite da Willa e fosse subito perno e vincolo per la costruzione della prima chiesa.

Di questa prima fase edilizia rimangono nel complesso solo piccoli frammenti architettonici: al X-XI secolo, ad esempio, è databile un uccello, scolpito entro un fregio a treccia e sormontato da una girandola, che regge col becco un grappolo d’uva, attualmente murato nella parete sud del Chiostro degli Aranci, mentre al XII-XIII secolo è databile la coppia di bifore in marmo bianco e verde, provenienti forse dalla prima facciata.

La chiesa arnolfiana (1284-1310)

La trasformazione del complesso, portata avanti molto probabilmente da Arnolfo di Cambio, fu imposta dal repentino espandersi dell’intera città di Firenze e dal particolare sviluppo che ebbe la zona in cui la Badia si trova al centro.

“E nel detto anno 1284 si cominciò a rinnovare la Badia di Firenze, e fecesi il coro e le cappelle che vengono in su la via del Palagio e il tetto, che prima era la Badia più addietro piccola e disorrevole in siffatto luogo della cittade”[1].

Non vi sono prove documentarie della paternità dell’opera di Arnolfo di Cambio, ma la critica l’ha riproposta anche di recente, avvalorandola sulla base di un’attenta analisi dei principali resti di quella fabbrica, in base ai contenuti stilistici e alla presenza di un paramento murario completamente spinato a martellina dentata[2].