LE 25 ORE DI POMPEI: STORIE DI UN’ERUZIONE

A cura di Dennis Zammarchi

Introduzione

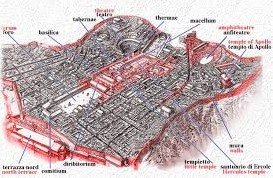

Sulla città romana di Pompei e sull’eruzione del Vesuvio (avvenuta durante il regno di Tito nel 79 d.C.) che ne ha causato la distruzione prima e il seppellimento poi sono stati versati nel corso dei secoli fiumi d’inchiostro.

Si può ormai consciamente dire che le vicende riguardanti la celeberrima città romana siano entrate a far parte della cultura mondiale grazie ai risultati di decenni di studi storici e archeologici e alla conseguente divulgazione al pubblico.

Si è arrivati persino ad avvolgere gli avvenimenti con un alone di mistero e leggenda utili a renderli gradevoli e accattivanti per delle trasposizioni realizzate attraverso media come la tv ed il cinema, non sempre rispettando la veridicità storica dei fatti, in nome della spendibilità del prodotto.

Nel corso degli anni ne sono state tratte decine di trasposizioni bibliografiche, da romanzi storici fedeli alla realtà, per esempio “I tre giorni di Pompei” di Alberto Angela, a fumetti per grandi e piccini, sia di stampo occidentale che dal più tipico stile orientale (i manga giapponesi, che frequentemente prendono come spunto eventi storici avvenuti nel Bel Paese).

Come detto in precedenza, sono state realizzate anche moltissime trasposizioni cinematografiche e televisive: considerando solo le opere del XXI secolo, si possono citare la recente pellicola “Pompei” diretta nel 2014 da Paul W.S. Anderson, con protagonista Kit Harington (il Jon Snow del Trono di Spade) e la miniserie tutta italiana del 2007 chiamata “Pompei”.

Tuttavia, se il nostro scopo fosse quello di far luce sui motivi che attraggono ogni anno più di due milioni di visitatori da tutto il mondo a Pompei dovremmo partire dal principio.

La particolarità di questo sito archeologico, uno tra i più grandi del mondo e tra i meglio conservati, è quella di restituire un momento di una vita passata svoltasi durante l’Impero Romano sorretto dalla famiglia Flavia. Mutuando dall'antropologia culturale il termine potremmo parlare di “cristallizzazione”.

Questo è dovuto al fatto che oltre all'architettura della città, con i suoi monumenti e le sue numerose e splendide ville arredate, piene di splendidi affreschi (da cui prende il nome la celebre pittura pompeiana) e mosaici, ciò che differenzia Pompei dagli altri siti archeologici è la possibilità (parziale e influenzata dallo stato di conservazione del sito e dall'avanzamento degli scavi nei secoli) di rivedere lo stile di vita dei suoi abitanti, ma soprattutto è possibile “osservare” i cittadini pompeiani nei loro ultimi attimi di vita, talvolta distinguendone persino l’espressione.

Nella città i turisti possono vedere ancora le loro attività in corso per mezzo dei pochi arnesi e utensili sopravvissuti, i luoghi frequentati per piacere e per diletto come l’anfiteatro e il lupanare, ma ciò che affascina di più sono gli stessi abitanti.

Cittadini e forestieri che non sono riusciti ad evitare di essere coinvolti in questo disastro di proporzioni immani avvenuto il 79 d.C. che ha causato migliaia di vittime nell'area vesuviana.

Oggi chiamati comunemente fuggiaschi, queste bianche sagome, quasi eteree, non sono altro che i calchi delle vittime, realizzati nel corso dei decenni per mezzo di tecniche sempre più avanzate. Semplificando, si può dire che essi sono ottenuti riempiendo con il gesso i vuoti lasciati dai corpi nel deposito vulcanico.

Nel corso dei decenni e degli studi è stato sfatato “il mito” in cui Pompei viene descritta come la fotografia fedele di un momento di quotidianità sconvolta da un disastro naturale.

Questo è stato visto grazie agli scavi, ma anche per mezzo delle importantissime lettere, scritte a scopo letterario (Epist. VI,16) e dirette all'imperatore Traiano, che Plinio il Giovane (governatore in Bitinia, un’antica provincia romana situata in Asia Minore) avrebbe scritto come testimone oculare dell’eruzione del Vesuvio. All'interno di questa corrispondenza è riportata anche la morte dello zio di Plinio il Giovane, Plinio il Vecchio, che come comandante della flotta imperiale di Miseno, tentò di portare soccorso ai pompeiani e che forse proprio a causa della sua passione per la scienza e la natura (di Plinio il Vecchio è celebre la De Naturalis Historia, una sorta di enciclopedia del sapere) si attardò nell'osservazione dell’evento e perciò perse la vita.

Dalle lettere sappiamo che il vulcano lanciò delle avvisaglie prima di eruttare per più giorni, che permisero a molte persone di raccogliere i propri beni personali e di fuggire dalla città.

Inoltre, già prima dell’eruzione di Pompei molte strutture erano pericolanti; numerose case ed edifici pubblici erano infatti in attesa di opere di ristrutturazione, resesi necessarie per sanare i danni causati da terremoti precedenti, il principale dei quali, sembra essere secondo le fonti quello del 62 d.C.

Ciò fece sì che molte delle abitazioni al tempo dell’eruzione non potevano essere abitate, almeno come non lo erano usualmente in quella regione della penisola.

Le numerose tracce di attività di cantiere e materiale da lavoro rinvenute negli scavi, oltre che la presenza di contenitori per provviste e suppellettili di uso domestico, rinvenuti in alcuni spazi che solitamente avevano una funzione abitativa o da sala di ricevimento chiariscono in che modo si cercò di trovare una soluzione ai problemi.

Inoltre Pompei, con i grandi edifici al tempo riconoscibili anche sotto gli strati di cenere, venne depredata, nel corso del tempo, da saccheggiatori pratici del posto, che andarono alla ricerca di oggetti di valore soprattutto all'interno delle case dei più abbienti.

In aggiunta, ulteriore elemento inficiante la quantità e qualità delle informazioni provenienti dagli scavi è il fatto che al momento dello sterro ottocentesco il materiale scavato è stato distribuito in aree adiacenti esplorate solo in un momento successivo.

Al tempo in più non si annotava né l’esatta posizione, né la quota del ritrovamento, ma l’obbiettivo era solo il mero recupero dell’oggetto intatto, soprattutto se di valore.

Una breve storia della città

Dal percorso irregolare delle mura cittadine ora visibili è evidenziata la volontà di adattarsi alle condizioni geografiche del luogo. Il passaggio da un terreno leggermente in salita verso nord in direzione del Vesuvio ad uno che dolcemente degrada verso est, avviene senza particolari interruzioni. Il percorso spigoloso del muro ad ovest segue invece il brusco declivio di un plateau di lava su cui la città era stata fondata verso la fine del VII secolo a.C.

Anche se è difficoltoso ricostruire l’andamento della costa antica e si rilevano certe differenze nelle ipotesi degli studiosi, attualmente è quasi certo che in epoca romana la città si trovasse molto più vicina al mare rispetto ad oggi.

La foce del Sarno, navigabile, sembra trovare nelle lagune prospicienti una difesa naturale e per questo un ottimo punto di attracco per le navi. Questa caratteristica fa di Pompei un luogo molto interessante per lo scambio di merci, tra cui il sale che proveniva dalle non lontane saline.

Scavi molto recenti evidenziano come gli insediamenti sorti agli inizi del I millennio a.C. siano stati spostati, verso la fine del VII secolo a.C., nelle vicinanze della foce del fiume.

Stando a quanto emerso dagli scavi archeologici il settore nord della città sembrerebbe essere stato tracciato e in parte edificato già nel VI secolo a.C., mentre l’ampliamento verso est sembra essere avvenuto solo durante il IV secolo a.C.

Nell'arco di alcune generazioni il primo insediamento sembra essere quindi cresciuto molto rapidamente e questo portò alla realizzazione di un primo muro di difesa, seppure di moderate dimensioni.

Ben presto però, forse già nel V secolo a.C. al modesto muro si sostituirà una prima fortificazione di dimensioni maggiori. Non è ancora noto se questa decisione fu presa per difendersi da un’effettiva minaccia da parte degli abitati vicini o delle tribù dell’entroterra.

Il V e il IV secolo a.C. restituiscono grazie alle evidenze archeologiche l’immagine di un periodo buio per la città; questi secoli corrispondono, infatti, con la fase del dominio sannitico, durante il quale non vennero create nuove opere urbanistiche, ma corrispose ad una fase di stagnazione.

Questa situazione cambiò solo con l’arrivo dei romani che nel corso delle guerre latine dal 343 a.C. espansero la loro sfera di influenza verso sud, oltre i confini del Lazio.

Grazie all'opera dello storico romano Livio (59 a.C.-17 d.C.) sappiamo che un distaccamento romano approdò alle foci del Sannio attorno al 310 a.C.

Solo nel III secolo la città assunse l’assetto urbanistico che determinò l’approvvigionamento e il traffico della successiva età imperiale, contraddistinta dalle sue 7 porte e dalla suddivisione nelle Regio.

L’eruzione

L’eruzione che coinvolse le città vesuviane è storicamente datata al 24 agosto del 79 d.C., ma oggigiorno questa datazione è messa in dubbio sia dalla documentazione letteraria che dai ritrovamenti archeologici.

Plinio il Giovane scrisse che suo zio, Plinio il Vecchio, morì nei pressi di Stabia (una delle coinvolte dal disastro, vicina a Pompei) durante l’eruzione arrivando dal porto di Miseno (essendo ammiraglio di una delle maggiori flotte dell’Impero) per andare in soccorso alla popolazione ed a un amico.

Dalle lettere si evince che l’eruzione fu “Nonum Kal. Sept.”, ossia nove giorni prima delle calende di settembre, il primo giorno del mese per il calendario romano.

Oltre a questo, sono stati trovati numerosi dolii, dei grandi vasi per contenere le derrate, pieni di mosto, quindi in un periodo in cui la vendemmia era quasi finita.

Inoltre, fondamentale testimonianza fu il rinvenimento di una moneta, coniata successivamente al 24 agosto per gli studiosi: un aureo con al diritto il volto di Tito e come legenda riporta la XV acclamazione imperatoria.

Tra le altre testimonianze che mettono in dubbio l’eruzione in agosto vi è la presenza di alcuni bracieri utilizzati al momento del disastro, il loro uso agli studiosi appare quantomeno inusuale durante un mese estivo.

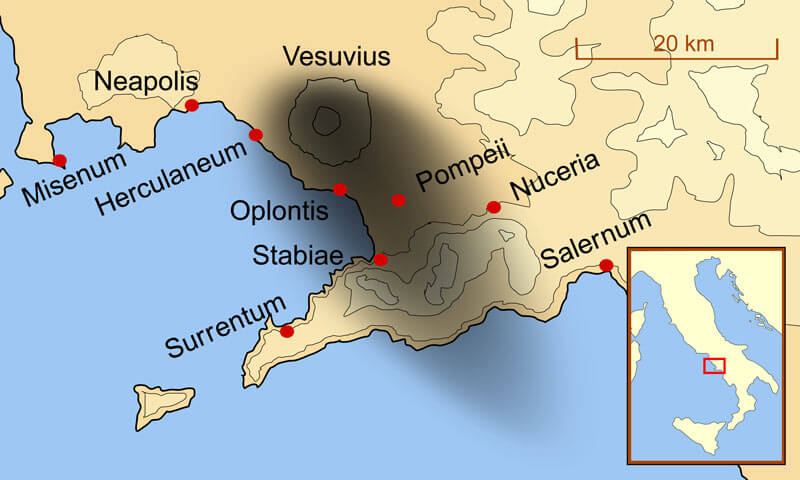

La città di Pompei, si trova nelle vicinanze di Napoli, a sud-est del cono del Vesuvio, non direttamente sul mare al tempo dell’eruzione, a differenza di Ercolano a soli 7 km dal cono del Vesuvio.

L’eruzione dura circa 25 ore, ma ad un certo punto si interrompe permettendo ai fuggitivi di ritornare in città. Pompei, Stabia, Ercolano e Oplonti sono le più colpite dall'eruzione; dal Vesuvio sono eruttati circa 1000000 di metri cubi di materiale.

Solitamente alle eruzioni vulcaniche, così come vediamo spesso nelle trasposizioni cinematografiche di questi disastri, sono associate le colate laviche, l’evento più semplice, ma soprattutto scenografico; ma sia nel caso di Pompei che Ercolano non si ha a che fare con della lava.

In realtà ciò che ha colpito la famosissima città romana sono dei tephra, ossia dei depositi di caduta lanciati in aria assieme alla colonna eruttiva anche a velocità supersonica fino a raggiungere quote elevatissime (come 30 km nei casi dell’eruzione del Vesuvio) per poi ricadere sotto forma di detriti di caduta, giungendo anche a distanze notevoli dalla colonna eruttiva per mezzo dei venti prevalenti.

Altri fenomeni, ben più distruttivi, che coinvolsero l’area vesuviana dopo l’eruzione sono stati i flussi piroclastici, dei flussi di materiale eruttato dal vulcano che ad un certo punto dopo essere stato lanciato in aria dalla colonna eruttiva ricade (poiché la spinta dei gas diminuisce) fino a formare delle enormi nubi di materiale incandescente comprendenti ceneri e materiali con dimensioni maggiore, come i lapilli, che durante la loro corsa distruggeranno tutto ciò che incontrano. Questi flussi possono spostarsi a velocità notevoli, tra i 20 m/s e i 100 m/s.

Il fenomeno peggiore però, ed il più pericoloso, sono sicuramente i “base surge” legati all’attività esplosiva e non al collasso della colonna; essi sono letali perché si tratti di gas ad altissima temperatura (tra 200 e 700 gradi Celsius) e rocce che possono provocare la combustione di moltissimi materiali, tra cui il legno, la vegetazione e i vestiti delle persone.

Questi gas incandescenti sono composti da materiali di dimensioni minime, che creano depositi spessi solamente qualche cm per ogni loro ondata.

Tutto si è svolse in due giornate, tenendo per buona la datazione classica, tra il 24 e il 25 agosto del 79 d.C.

Le fasi iniziali furono caratterizzate dalla formazione della colonna eruttiva alta fino a 30 km, con la caduta del materiale che colpì direttamente la città di Pompei risparmiando però Ercolano che si trovava sottovento durante l’eruzione.

Successivamente l’energia della colonna diminuì portando a creare i primi flussi piroclastici che iniziarono la loro corsa distruttiva.

Poi, dopo aver eruttato molti metri cubi di materiale la pressione nella camera magmatica diminuì facendo entrare in questo modo l’acqua all'interno, questo evento portò all'inizio dell’attività esplosiva e alla conseguente formazione dei base surge che uccideranno la maggior parte delle persone coinvolte nel disastro.

Queste tre tipologie di fenomeni (materiali di caduta dalla nube, flussi piroclastici e base surge) sono distinguibili tra loro nei depositi archeologici per mezzo della differente granulometria dei materiali che li compongono. Questa caratteristica è fondamentale perché permette di ricostruire le diverse fasi dell’eruzione e di evidenziare come le città siano state colpite in modo differente.

Ad esempio, a Pompei sono caduti circa 2,5 m di lapilli, mentre Ercolano trovandosi sottovento non ne è quasi stata colpita.

Differentemente, al momento del collasso della nube con la conseguente partenza prima dei gas e poi dei flussi piroclastici è stata Ercolano la prima ad essere colpita e di conseguenza gli abitanti della città sono stati i primi a morire.

I fuggiaschi

I defunti di Pompei, come abbiamo detto in precedenza vengono chiamati, dalla letteratura di settore e dagli specialisti, fuggiaschi; essi sono allo stesso tempo probabilmente “l’attrazione” più famosa e sconvolgente del sito archeologico, un aspetto tanto inquietante quanto surreale che riporta ad un momento immutabile del passato e che, forse, permette di riuscire a comprendere, almeno in parte, cos’hanno provato i cittadini di Pompei al momento del disastro.

In questo aspetto così triste e affascinante allo stesso tempo ci viene incontro la ricerca scientifica che ha visto come a Pompei vi risiedessero all'incirca dodicimila abitanti; data la dimensione del sito, alcune zone non sono ancora state scavate e sono state fatte quindi delle ipotesi statistiche grazie ai dati finora ottenuti.

Sono stati trovati i resti di circa 1047 persone, e per 103 di esse stati ottenuti i calchi (dati aggiornati al 2018).

L’ottenimento dei famosi calchi dei fuggiaschi è stato possibile grazie ai depositi dei base surge (quelli derivati dai gas incandescenti ad altissima velocità) e dei flussi piroclastici che si sono induriti e cementati dopo aver colpito la città e gli abitanti; successivamente a ciò, le parti molli dei corpi (come tessuti e muscoli) si sono decomposte e dei defunti non è sopravvissuto altro che lo scheletro.

A causa di questo evento è rimasta un’intercapedine che si riferisce ai tessuti molli, dovuta al fatto che la cenere ha aderito al volume del corpo prima che esso si decomponesse. Queste intercapedini preannunciano quindi la presenza dei corpi per mezzo di una cavità visibile nei depositi vulcanici.

I primi esperimenti per l’ottenimento dei calchi sono stati fatti nell’800, fase in cui veniva colato del gesso liquido per ottenere il riempimento della cavità per poi scavare attorno; ora, invece, si utilizzano delle resine plastiche più avanzate tecnologicamente che hanno un grado di restituzione e di precisione dei dettagli anatomici molto più elevato.

In definitiva, se non è presente l’intercapedine non vi è alcuna possibilità di ottenere il calco del corpo.

Siccome il materiale depositato a Pompei era soprattutto a grana fine (cenere fino a 2 mm di diametro e lapilli fino a 64 mm), in molti casi sono rimaste impresse anche la fisionomia del volto e le espressioni dei cittadini, oltre che i dettagli dei vestiti e delle calzature.

Inoltre, come detto in precedenza, le ossa si sono conservate nel vuoto lasciato dai corpi e rimanendo così all'interno dei calchi, per questo motivo nella maggior parte di essi si evidenziano le ossa del cranio e i denti.

La maggior parte di questi corpi si trovava a 2,5 m di altezza, all'interno del deposito formato dai gas incandescenti e dalla cenere, poiché al momento del loro arrivo (la vera causa dello sterminio) erano caduti sulla città già più di 2 metri di materiali eruttato dal Vesuvio che hanno iniziato a far crollare le prime strutture (le pomici, il materiale eruttivo preso singolarmente è piuttosto leggero in realtà).

Uno dei ritrovamenti più spettacolari per la ricerca scientifica è un gruppo di persone ritrovate nei pressi della casa del Criptoportico: essi visibilmente disorientati e in fuga, camminavano sopra lo strato di lapilli fino all'arrivo delle prime nubi incandescenti che li hanno tragicamente uccisi e così sepolti. I corpi sono stati trovati all'interno delle pomici, il materiale dalla granulometria maggiore, per cui non è stato possibile ricavarne il calco.

A differenza di Pompei, a Ercolano durante gli anni ’80 è stata scavata una zona che si affacciava alla spiaggia dove sono stati trovati una grande quantità di scheletri e un rinvenimento eccezionale: un grande pezzo di imbarcazione capovolto.

A Ercolano è impossibile ottenere dei calchi perché i depositi di cenere sono a contatto diretto con le ossa e non vi sono le intercapedini.

La particolarità di tutto questo, e la sua drammaticità, è legata intrinsecamente alle posture dei fuggiaschi, esse evidenziano una morte immediata legata al calore, le persone sono come sospese durante un’azione (circa il 70% dei calchi di Pompei) oppure sembra che dormano (più del 25%).

Altre persone, invece, hanno subito l’impatto dei flussi piroclastici, morendo quindi per cause “meccaniche” come il crollo degli edifici, ma queste ultime sono veramente in numero esiguo (circa il 2%).

La postura più rilevante per la ricerca (il 64% di quelli che presentano una posizione simile ad un’azione di vita cristallizzata, a cui è stato assegnato un nome, è quella del pugile poiché ne ricorda le movenze sul ring, in cui le braccia e i gomiti sono piegati verso l’alto.

In precedenza, si riteneva che questa posa fosse assunta per difesa, mentre ora, grazie alle ricerche bio-archeologiche si è visto che questa posizione è dovuta al fatto che nel caso il nostro corpo subisca l’esposizione a temperature di 200-300 gradi centigradi (o superiori) i tendini si contraggono violentemente e le braccia assumono una postura simile alla guardia dei pugili.

Con temperature al di sopra dei 200 gradi il rilassamento dei tendini e muscoli non avviene, per cui è impossibile spostare le persone da quella posizione, per far ciò bisognerebbe tagliarne i tendini, è per questo motivo che ancora dopo 2000 anni le ritroviamo in quella postura.

Anche le ossa evidenziano dei segni di termo-alterazione dovuti all'esposizione a temperature elevate, esse infatti mostrano delle differenze di colorazione a causa dell’esposizione a temperature elevatissime, passando dalla classica cromia delle ossa ad una colorazione tendente al giallo.

Grazie a questi studi in cui la biologia e la fisiologia sono state applicate alle analisi più prettamente archeologiche si è potuto far luce alle cause che hanno portato alla distruzione della città di Pompei e al suo seppellimento riuscendo finalmente a districarsi tra le innumerevoli versioni della vicenda che circolano sin dall'antichità, sia tra i documenti di chi ha assistito dal vivo all'eruzione e ne è sopravvissuto, che tra i testi e le note redatte dagli storiografi e dai biografi antichi.

Bibliografia

A. Dickmann, Pompei, 2007, il Mulino, Bologna, pp. 127.

Mastrolorenzo, P. Petrone, L. Pappalardo, F.M. Guarino, Lethal Thermal Impact at periphery of Pyroclastic Surges: Evidences at Pompeii, Plos One, 5, 2010, pp. 1-12.

Savio, Monete romane, 2014, Jouvence, Milano, pp. 337.

Cremaschi, Manuale di Geoarcheologia, 2000, Laterza, Bari, pp. 386.

Sitografia

Pompei, enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/pompei/

https://www.pompei.it

LE STELE IN ABRUZZO: ENIGMI E GUERRIERI

A cura di Simone Lelli

Dopo aver analizzato i siti archeologici più importanti d’Abruzzo, in questo terzo articolo si approfondirà il significato e l’uso delle stele in Abruzzo, soffermandosi particolarmente sulle enigmatiche stele di Penne Sant’Andrea e sull'emblematico simbolo dell’Abruzzo archeologico ovvero il guerriero di Capestrano.

Origine del termine

Il termine stele (dal greco στήλη, in latino stela o stele) indica generalmente una lastra di marmo o pietra, ornata con decorazioni in bassorilievo o incisioni, posta su un basamento o conficcata nel terreno. Solitamente la stele aveva una funzione di tipo funerario ovvero ricordare il defunto, ma poteva essere utilizzata anche in altre circostanza come lo scioglimento di un voto (stele votiva), raccontare un fatto memorabile accaduto in quel luogo o indicare una zona di confine. Qualsiasi sia stato il loro utilizzo, le stele comparvero per la prima volta già nel neolitico ed ebbero il massimo splendore durante il periodo classico, prima con i greci e successivamente con l’impero romano. Così come in tutta la penisola anche nel territorio abruzzese si sviluppò la cultura dell’utilizzo della stele.

La Stele di Guardiagrele

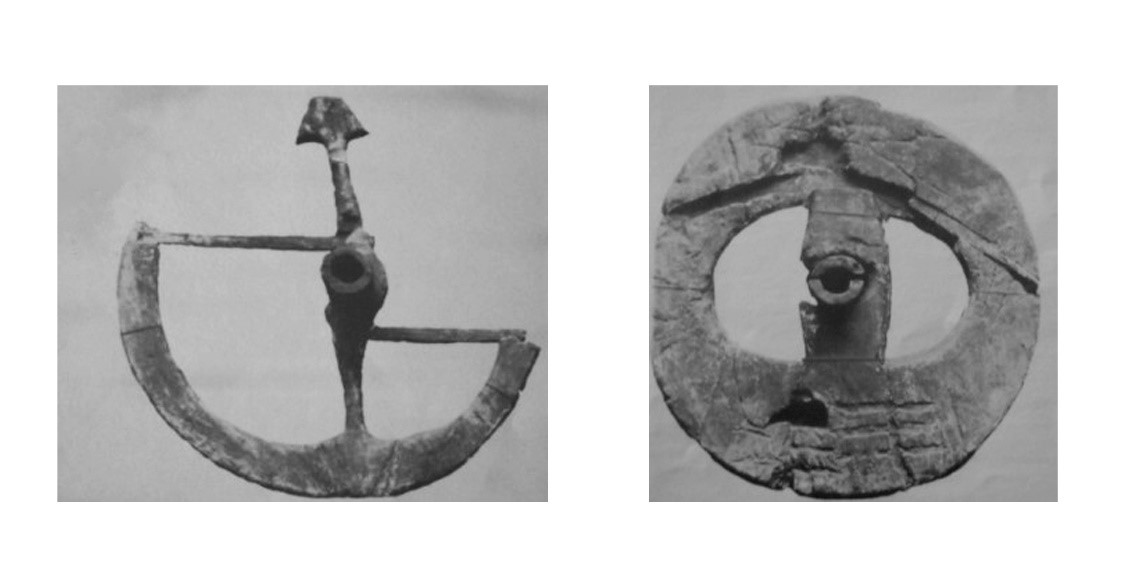

Nel 1965 fu ritrovata una stele in Abruzzo, nei pressi di Guardiagrele (CH) (fig.1), databile alla seconda metà del VII secolo a.C., considerata la più antica stele dell’area abruzzese. Raffigurante probabilmente un guerriero italico, la stele in calcare è di forma rettangolare appiattita e presenta delle decorazioni in basso rilievo di una corazza e degli armamenti; infatti sul petto troviamo una disco-corazza con due cinghie, inoltre è incisa una lancia con un grande puntale e una collana con dei pendagli. Attualmente la stele è conservata presso il Museo archeologico “Filippo Ferrari” a Guardiagrele (CH).

Il Guerriero di Capestrano

Una delle stele in Abruzzo, e in generale italiche, più famosa è sicuramente quella del “Guerriero di Capestrano” (fig.2) divenuto oramai uno dei simboli dell’Abruzzo: venne alla luce nella piana di Capestrano nel settembre del 1934, quando un contadino di nome Michele Castagna, intento a piantare la vigna, colpì inavvertitamente una statua funeraria di un principe guerriero risalente al IV secolo a.C. Il reperto fu portato immediatamente al Museo Nazionale di Roma; successivamente nel luogo del ritrovamento furono avviate campagne di scavo guidate dall'archeologo Roberto Moretti, il quale portò alla luce una necropoli con alcune tombe e corredi funerari datati al VII-VI secolo a.C. Il Guerriero assume importanza in considerazione del fatto che le testimonianze di scultura etrusco-italica sono abbastanza rare per la qualità modesta della pietra allora disponibile, prima della scoperta del marmo, e per l’utilizzo della terracotta, materiale facilmente deperibile. Il reperto, una statua funeraria alta due metri e mezzo e ampia (nella spalle ampiezza massima) centotrentacinque centimetri, fu ricavata da un blocco unico di pietra calcare locale e raffigura una figura maschile con le braccia piegate sul corpo, la destra posta sul torace e la sinistra sul ventre. L’anatomia risulta semplificata e geometrica, inoltre i fianchi sono molto sviluppati e il torace triangolare. La statua originariamente doveva essere posta sopra un tumulo di terra, posto sulla la tomba del defunto, poggia su un plinto[1] di pietra ed è sostenuta da due colonnine, inoltre presenta tracce di policromia. La testa è coperta da copricapo discoidale completato da una calotta semisferica con una cresta innestata che genera una sorta di coda: il copricapo fu realizzato in un blocco di fango carbonato e inserito sul capo del guerriero con un sistema ad incastro, mentre i lineamenti del volto sono stilizzati a tal punto di far ipotizzare che in realtà sia una maschera o un elmo. Molto curato è l’armamentario della stele (fig.3); una lunga spada con impugnatura decorata da figure umane disposte in duplice ordine, con l’elsa a crociera[2] e una guaina con la figura di una coppia di quadrupedi; un pugnale sovrapposto alla spada; due lunghe lance e un’ascia, ben tenuta dalla mano destra, l’oggetto più importante, che, a causa del suo manico assai lungo, fa pensare ad uno scettro, simbolo del comando. La corazza, presenta all'altezza del cuore, dei kardiophylakes, (dischi proteggicuore); l’addome è difeso da una lastra sagomata retta da cinque fasce e cinghie incrociate; le tibie coperte da schinieri[3] e i piedi da calzari e corregge[4] poste al di sotto dei malleoli. Su entrambi gli avambracci il guerriero presenta due armille[5]; ben visibile intorno al collo un collare con pendagli nella parte anteriore. La ricca panoplia[6] e i raffinati ornamenti a corredo del guerriero hanno fatto da subito pensare ad un personaggio importante e di rango elevato, sicuramente un principe o un re italico. La statua come detto precedentemente è sorretta da due piccoli pilastri che recano delle iscrizioni in lingua italica arcaica probabilmente in osca sud-picena: “MA KUPRI KORAM OPSUT ANI..S RAKI NEVI PO...M. II” la cui traduzione diventa “ME BELLA IMMAGINE FECE/ FECE FARE ANINIS PER IL RE NEVIO POMPULEDIO”, con questa iscrizione possiamo risalire all'autore o committente dell’opera e all'identità del defunto, un caso rarissimo per l’arte in questo periodo cronologico. Sempre secondo l’iscrizione ci troviamo davanti ad un re italico e ciò potrebbe spiegare la qualità e la cura della realizzazione della stele. Attualmente “Il guerriero di Capestrano” è situato all'interno del Museo Archeologico di Chieti.

Stele in Abruzzo: stele di Penna Sant’Andrea

Nel 1974 durante gli scavi della necropoli italica di Monte Giove, presso Penna Sant’Andrea (TE) vennero alla luce tre stele in pietra con iscrizioni in lingua arcaica, detta sud-picena. Le lettere sono incise seguendo un particolare ordine lineare detto bustrofedico, nel quale le righe di testo vengono scritte alternativamente da destra verso sinistra e viceversa, seguendo lo stesso percorso dell’aratro impiegato nei campi. Queste stele risalgono al VI/V secolo a.C. ed erano utilizzate come monumenti funerari ed erano poste sopra le tombe di personaggi illustri. Le tre stele sono di forma stretta e allungata con la faccia coperta da iscrizioni, due di esse hanno conservato la sommità del capo ed entrambe nella parte terminale in alto formano un dente ad angolo retto, probabilmente utilizzato per sorreggere un elemento separato, magari un copricapo come nel caso del Guerriero di Capestrano. La serie fonetica che compare nelle tre stele è un'evoluzione rispetto a quella che troviamo sul Guerriero di Capestrano. Nella prima stele (fig.4), su quattro righe a partire dal basso verso l’alto e da destra verso sinistra con un andamento continuo su tutta la stele, troviamo questa iscrizione:

“hidom safinùs estùf ehelsi't tiom po/vaisis pidaitùpas fitiasom mùfqlùm men/tistrùi nemù-

nef praistaft panivù meitims saf/inas tùtas trebelies titùi praistaklasa posmùi”.

La seconda stele (fig.5) aveva un testo più corto lungo il bordo della parete frontale di cui si è conservata la parte centrale:

“...]nis safinùm nerf persukant p[...”.

Nella terza stele (fig.6) invece si è conservata la parte incisa sulla porzione inferiore, qui il testo è inciso su sei righe continue che iniziavano dall'angolo superiore destro della pietra; anche qui più della metà del testo è andato perduto, questo è ciò che ci rimane:

“rtùr brimeqlùi alfntiom okrei safina[... enips toùta tefei posmùi praistaint a[... psùq qoras qdufeniùi brimeidinais epe[...”.

Anche se tuttora non ci è totalmente chiaro il significato di queste scritture, possiamo comunque dedurre che sono documenti di pertinenza etnica, inoltre possiamo comprendere sempre da queste iscrizioni importanti informazioni sull'ordinamento sociale di quelle genti, ad esempio nelle incisioni troviamo la parola touta usata con il significato di “cosa pubblica”, quindi ciò testimonia il passaggio dal governo del re-guerriero ad una società di tipo repubblicano. Queste tre stele attualmente sono conservate presso il Museo Archeologico Nazionale di Chieti.

Concludendo questo articolo, vorrei fare una breve riflessione su come questi reperti da noi analizzati ci facciano comprendere come già in quel periodo, nel territorio abruzzese, esistesse una fonetica ben sviluppata e di come queste genti fossero in realtà delle comunità sociali e politiche ben più complesse di come si credeva, quasi alla pari con i loro vicini Etruschi. Grazie a questi ritrovamenti, possiamo oggi avere un’idea più chiara e lineare del processo di sviluppo culturale e linguistico che è avvenuto nel corso dei secoli in questi popoli, considerati in origine come semplici gruppi di pastori nomadi.

Note

[1] Plinto: Nella architettura classica il plinto era una struttura con funzione di basamento a forma di basso parallelepipedo su cui veniva fatta poggiare una colonna o una lastra.

[2] Elsa a crociera: E’ un tipo di impugnatura di arma bianca, solitamente era la parte più decorata.

[3] Schiniere: In antichità era un elemento dell’armatura che proteggeva la parte anteriore della gamba.

[4] Correggia: Una striscia solitamente in cuoio che serviva a mantenere accostati due pezzi di uno stesso oggetto.

[5] Armilla: Braccialetto d’oro o di altro materiale utilizzato come ornamento.

[6] Panoplia: Complesso delle varie parti di un armatura o un insieme di armi assortite.

Sitografia

abruzzocamping.it

abruzzovacanze.altervista.org

archeologiaabruzzo.jimdofree.com

capestranodascoprire.it

culturaitalia.it

mnamon.sns.it

museidiguardiagrele.it

portalecultura.egov.regione.abruzzo.it

treccani.it

Bibliografia

Mazzitti, ABRUZZO una storia da scoprire – a history to be told, Pescara, 2000

IL PARCO DEI LAGONI DI MERCURAGO

A cura di Marco Roversi

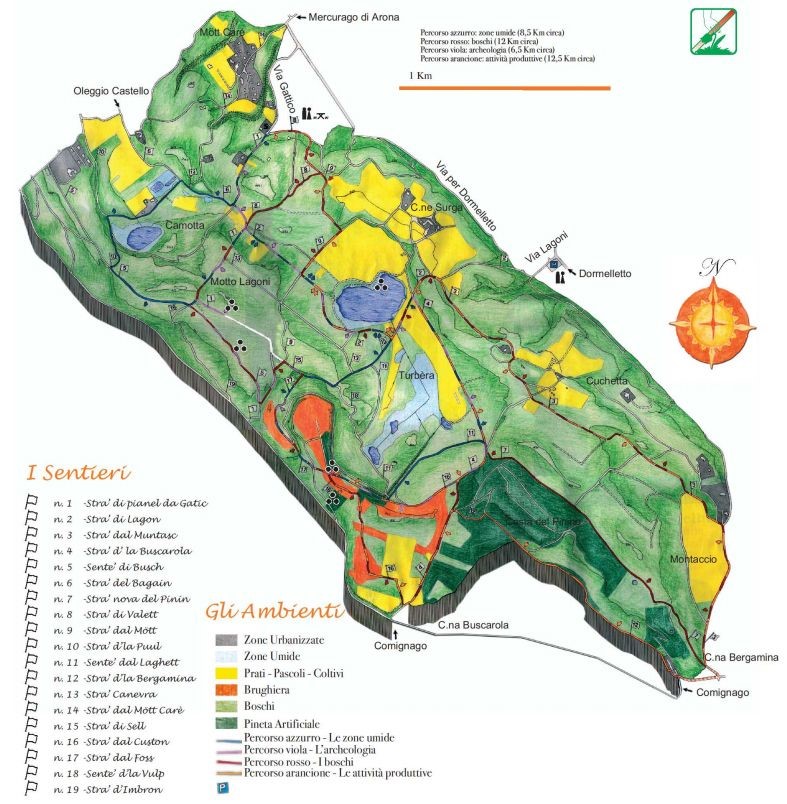

L’Insediamento Palafitticolo dell’Età del Bronzo tra XVIII e XIII a.C. e Le Ruote di Mercurago

L’area protetta del Parco dei Lagoni di Mercurago (No) fu istituita nel 1980 su iniziativa popolare, ed è tutt’oggi gestita dall’Ente Parchi del Lago Maggiore, assieme ai Canneti di Dormelletto (NO) e alle Riserve di Fondotoce (VB). Dotato di un’intricata rete interna di sentieri, che consentono ai visitatori di addentrarvisi e di percorrerlo nella sua interezza, il territorio del parco si compone geologicamente di un terrazzo di origine morenica affacciato sul Lago Verbano, con due serie di collinette poco estese ed elevate (comunemente denominati motti). Ricca in ogni stagione di spettacoli naturali unici e suggestivi la Riserva Naturale racchiude, in una superficie relativamente limitata (473 ettari circa), una serie interessante e assai eterogenea di ecosistemi: lo stagno, la palude, il bosco, la brughiera e il coltivo, nonché una zona di torbiera e pascoli dedicati all’allevamento di cavalli purosangue. Sentieri tematici sono appositamente segnalati per consentire ai visitatori di apprezzare le ricchezze naturali, e non solo, offerte da questo parco, dai percorsi per i boschi e le zone umide (segnati in pinta rispettivamente con i colori rosso e azzurro), ai percorsi dedicati alle attività produttive e all’archeologia del luogo (ovvero i percorsi arancione e viola). Di recente realizzazione è, invece, l’allestimento di itinerari storici che collegano l’area protetta con i Comuni circostanti (Arona, Dormelletto, Comignago e Oleggio Castello), alcuni dei quali corredati di pannelli e bacheche illustrative degli aspetti storici di maggior rilevanza.

Nel giugno del 2011 il Parco dei Lagoni di Mercurago è stato inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO, rientrando tra i 111 Siti Palafitticoli Preistorici dell’Arco Alpino. La riserva presenta, infatti, interessanti presenze archeologiche, testimoni di una lunghissima occupazione che va dall’Età del Bronzo sino all’occupazione romana, ma la documentazione archeologica relativa all’antico villaggio palafitticolo è certamente la più nota e la più rilevante. Le primissime presenze umane in situ risalgono alla fase del passaggio tra il Bronzo Antico e il Bronzo Medio (BA II/ BM I), tra 1600 e 1500 a.C. (secondo la periodizzazione cronologica dell’Età del Bronzo relativa all’Area Padana e Sud-Alpina). La cosiddetta Cultura di Mercurago, assimilabile per cultura materiale e modalità di insediamento alla cultura del vicino Lago di Monate (VA), presenta tracce di insediamenti palafitticoli, in parte oggi poco conservati e molto erosi. Di conseguenza non possediamo più strati con presenze archeologiche, e tutte le documentazioni proseguono per indagine tipologica sui materiali rinvenuti, specialmente sui reperti bronzei, i quali hanno permesso di stabilire che i suddetti abitati furono attivi per un lungo periodo dell’Età del Bronzo, almeno per tre secoli, con la fase più intensa di abitato e di presenza umana ascrivibile al periodo finale del Bronzo Antico.

Il complesso dei ritrovamenti e l’abbondanza dei reperti che vennero alla luce immersi nei giacimenti ricchi di torba, fanno dei Lagoni una fra le più importanti stazioni preistoriche d’Italia. Le torbiere del Parco si sono, infatti, rivelate ottimi luoghi per la conservazione del passato e dei suoi tesori: torba e limo creano un ambiente anaerobico, ossia privo di ossigeno, il che impedisce l’ossidazione delle sostanze e dei materiali organici e l’azione decomponente di batteri e altri microrganismi. Ne consegue che i resti biologici di un antico insediamento, che l’acidità del terreno in certi casi può cancellare anche molto velocemente, in ambiente di torbiera vengono conservati presso che intatti anche per moltissimi secoli. Ecco che la particolarità ambientale del sito ha permesso di portare alla luce materiali in ottime condizioni di conservazione, dai reperti metalli in bronzo rinvenuti nel più piccolo dei due laghi del Parco, a manufatti in legno, fibre, corde, resti di cibo e cuoio. E si deve proprio a questa particolare condizione ambientale il ritrovamento più importante dell’area dei Lagoni: quelle delle celebri ruote da carro in legno.

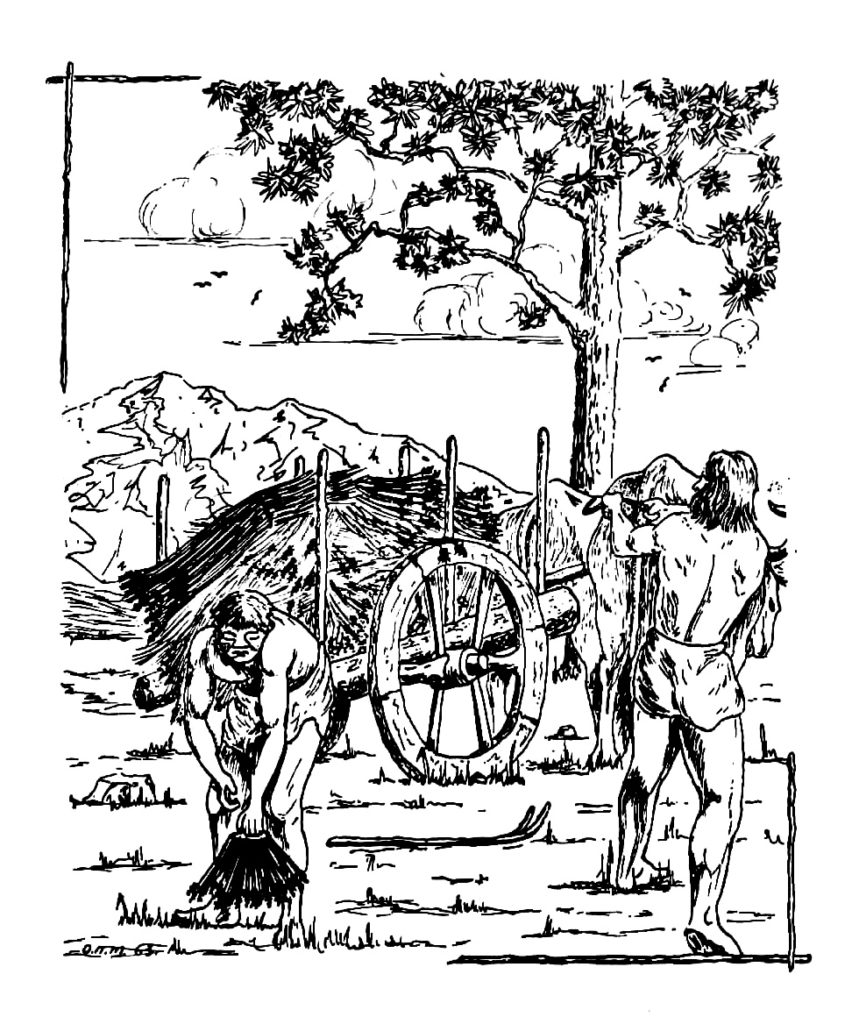

L’iniziatore degli studi in situ fu il geologo torinese Bartolomeo Gastaldi, che nel 1860 per primo condusse operazioni di scavo e ricerca su ciò che rimaneva di un’antichissima palafitta, una delle più antiche di tutta l’Europa, rinvenuta all’estremità settentrionale della conca del più grande dei due specchi d’acqua che si estendono nel Parco, denominato Lagone. Il Gastaldi studiò a fondo quanto rimaneva di tale antica struttura, e realizzò anche calchi in gesso sui reperti lignei deperibili portati alla luce, continuando i suoi studio fino al 1866. La struttura si inseriva in un contesto insediativo di notevole estensione, composto da più settori abitativi aventi come fulcro centrale proprio il Lagone, un’area abitativa documentata dall’Antica alla Tarda Età del Bronzo, tra XVIII e XIII a.C., della quale non si conoscono ancora le annesse aree di necropoli. Gli antichi abitanti dei Lagoni costruirono un intero villaggio adottando criteri di urbanistica che, per l’epoca, potevano dirsi assai all’avanguardia: si può, infatti, pensare ad un complesso di capanne disposte su due file e divise da un canale centrale; le costruzioni, che poggiavano su quattro pali perfettamente arrotondati lunghi all’incirca 3 m e con un diametro di 20 cm circa, erano interamente in legno e terriccio, con coperture straminee, ossia in paglia, a doppia falda. La presenza umana, tuttavia, non fu continua, in quanto tra il 1550 e il 1450 a.C., nella fase centrale della Media Età del Bronzo, si può presumere un abbandono temporaneo del sito, forse in occasione di un impaludamento dello specchio d’acqua. Successivamente il sito del Lagone venne nuovamente occupato in modo stabile.

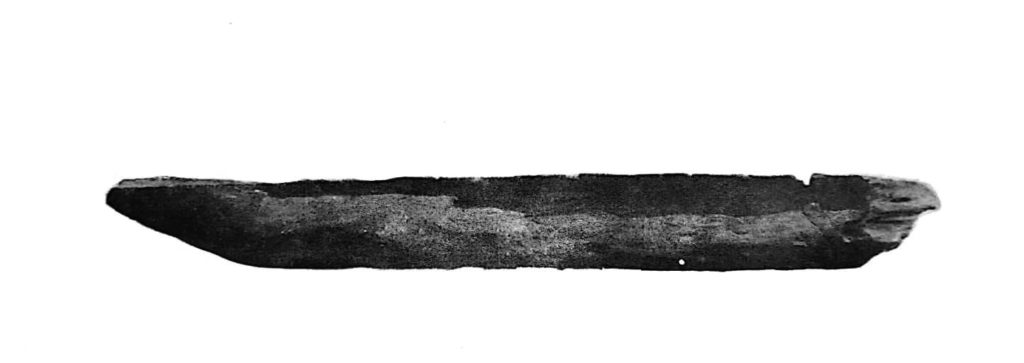

L’insediamento era sede di una comunità dedita alla pesca, alla caccia, all’agricoltura, all’allevamento del bestiame, alla lavorazione tessile e anche ben sviluppata nella produzione e nello scambio a lunga di stanza di merci e beni, anche di prestigio (come i bottoni in pasta vitrea di ispirazione mediterranea), attraverso il controllo dell’accesso a vie commerciali fluviali e di terra in diretto collegamento con gli abitati che, lungo gli alti terrazzamenti naturali del Ticino, tracciavano un asse commerciale nord-sud da Mercurago a Marano Ticino e Bellinzago Novarese (NO), e poi verso la Lomellina e la bassa pianura. Gli abitanti di tale comunità producevano ed impiegavano piroghe intagliate nei tronchi degli alberi, di cui ne sono state portate alla luce due esemplari, e di cui si conservano tutt’oggi due calchi presso il Museo Archeologico di Torino. I prodotti fittili, invece, erano forgiati a mano, cotti a fuoco libero e caratterizzati da un’argilla di colore quasi nerastro, con ornamentazione semplice a lineette oblique tracciate a stecca oppure disposte a fasce orizzontali parallele. Poco si conserva degli utensili impiegati per la caccia e delle armi, queste ultime rappresentate perlopiù da cuspidi di selce scheggiata e da coltelli in rame.

Ma sopra ad ognuna di tali testimonianze materiali spiccano le sopracitate ruote che senza alcun dubbio costituiscono il materiale più vivo di tale civiltà: tali ruote, rinvenute in numero di quattro (di cui solo di due furono realizzati i calchi in gesso, mentre le altre due non furono riprodotte), presentano alcune peculiari caratteristiche che le distinguono dalle più antiche ruote a disco pieno e di notevole pesantezza cronologicamente riferibili al 1650/1550 a.C. Le ruote di Mercurago, le cui dimensioni variano su diametri tra gli 82 e i 92 cm, sono costruite in tre sezioni, e hanno la caratteristica sostanziale di essere “folli” sull’asse, ossia che ne viene eliminata la sollecitazione facilitando, così, l’uso di un asse carraio più leggero e quindi più pratico. Dotate, inoltre, di raggi non convergenti, di bandelle di rame per assicurare stabilità e resistenza le ruote mercuraghesi costituiscono un evidente espressione di quelle genti nel creare e perfezionare tramite un’intelligenza tecnologica estremamente avanzata. Sono note principalmente due diverse tipologie: la prima tipologia era probabilmente impiegata per la realizzazione di carri pesanti da traporto, la seconda era forse adatta a carri più leggeri, destinati forse ad un uso bellico o cerimoniale. La ruota più massiccia pare essere stata impiegata in ambito rurale e appartiene probabilmente ad un carro pesante a traino bovino, mentre quella più leggera potrebbe essere riferita, per ovvi limiti di carico, ad un carro leggero a due ruote a traino equino, una tipologia ben comune agli scenari di guerra e anche simbolo di prestigio dei membri socialmente più elevati del tempo. Appare comunque singolare la presenza nello stesso sito di ben quattro ruote in realtà tutte differenti tra loro, riferibili a quattro diverse tipologie di carri, tanto da rafforzare l’ipotesi che non si trattassero di veicoli legati ad un uso quotidiano, ma alla vicinanza o alla presenza nel sito di un’officina specializzata per la riparazione o per la fabbricazione dei carri, dato anche il legno di noce impiegato per fabbricarle, che non proviene dall’area del Parco, e data anche l’incongruità dell’utilizzo di carri da guerra nell’area della Torbiera. Al di là delle diversità tipologiche, le ruote sono invece accomunate da tecniche realizzative presso che simili, impiegando tenoni (giunture) lignei interni e archi di rinforzo, “manicotti” in legno più tenero per prevenire il consumo dell’assale, l’ovalizzazione del foro della ruota e l’assenza di cerchiatura (sono cosi prive di battistrada in metallo solitamente impiegato per prevenirne l’usura).

Scoperte nel XIX secolo, quando ancora non si conoscevano le tecniche per la conservazione del legno antico estratto da ambienti umidi, se ne conserva solo il calco, prontamente effettuato dallo stesso Gastaldi nella torba al momento del rinvenimento. In un primo tempo le ruote furono attribuite all’Antica Età del Bronzo (XXI-XVII a.C.), ma una più attenta rilettura della serie stratigrafica ed un confronto con rinvenimenti analoghi in area elvetica sembrano portare ad una cronologia più tardiva, nell’ambito della Media-Tarda Età del Bronzo (XIV-XIII a.C.), vale a dire nell’ultima fase di occupazione della torbiera. I calchi originali delle ruote sono oggi conservati al Museo Archeologico di Torino, mentre una copia di uno di essi è oggi conservato e ed esposto presso il Museo Archeologico di Arona (NO). Inaugurato nel 1977, e sito nell’ala sinistra dell’ottocentesco mercato coperto di Piazza San Graziano, esso raccoglie alcuni dei rinvenimenti archeologici provenienti dalla città di Arona e dall’area del Basso Verbano e nelle prime vetrine del percorso espositivo si possono ammirare anche alcuni dei reperti dell’Età del Bronzo rinvenuti nella stazione palafitticola del Parco dei Lagoni di Mercurago.

Bibliografia:

- “La Storia di Arona”, a cura di Peppino Tosi e Mario Bonazzi, Editrice Evoluzione, Milano, aprile 1964.

- “Arona nella Storia”, a cura di Carlo Manni, Edizione promossa dal Comune di Arona, Interlinea Edizioni, Novara, 2001.

Sitografia:

GLI ABITATI PALAFITTICOLI DELL’AREA BENACENSE

A cura di Dennis Zammarchi

Le palafitte nell'età del Bronzo

Nell'immaginario comune gli abitati palafitticoli sono identificati come un villaggio sull'acqua realizzato con pali di legno nelle vicinanze di un bacino idrico o di un corso fluviale, in realtà grazie a numerosi studi si è visto come non fossero unicamente localizzati in area umida.

Sebbene si possa parlare di strutture abitative caratteristiche dei siti circondati da corsi d’acqua, durante l’Età del Bronzo, infatti, si riconoscono diverse soluzioni strutturali e differenti situazioni ambientali (Fig. 1).

In più di un secolo di ricerche gli archeologi che hanno scavato numerosi siti palafitticoli europei hanno riportato alla luce insediamenti lacustri e fluviali, che sorgevano sulla riva o in acque più profonde, con case poggianti su lunghi pali isolati o su pali corti, con fondazioni a reticolo autoportanti o ancora case su bonifiche di cassoni lignei, cioè costruite su grandi recinti quadrangolari formati da tronchi incastrati tra loro, riempiti con ghiaia o altro materiale drenante in grado di filtrare l’acqua e creare così un piano di calpestio piatto.

La maggior concentrazione dei siti palafitticoli la troviamo al nord delle Alpi, mentre in area italiana si trovano soprattutto compresi nell'area del bacino inframorenico del Garda, settore dove si diffuse la facies di Polada. Questa cultura prende il nome dalla località di Polada, nei pressi di Lonato del Garda (BS) e si sviluppa in un periodo compreso tra il 2200 e il 1600 a.C. e la successiva “cultura delle Palafitte e Terramare” del Bronzo Medio e Recente (databile tra il 1600 e il 1200/1150 a.C.).

In realtà le più antiche palafitte della penisola italiana risalgono al Neolitico antico, con il sito della Marmotta sul lago di Bracciano agli inizi del VI millennio a.C. (5800-5600 a.C.), mentre in Italia settentrionale si trovano nella zona di Varese (datate al 5200 a.C. circa),tuttavia, più che siti palafitticoli sono siti localizzati in area umida, o più probabilmente sono strutture su bonifica. Queste strutture realizzate in area umida sono state ritrovate anche nel gruppo dell’Isolino e a Fiavé (Trentino) che conosce un periodo di colonizzazione tra il 3800 e il 3600 a.C.

Una domanda che spesso gli studiosi si sono posti è il perché venissero edificate gli abitati palafitticoli: inizialmente si supponeva che la sopraelevazione garantita dall'impalcato ligneo garantisse una protezione dagli animali feroci. Nel corso degli anni e degli studi questa ipotesi è stata smentita, attualmente si ritiene che il successo di queste modalità insediative durante l’età del Bronzo sia riconducibile all'agricoltura.

Per combattere le difficoltà causate da una fase secca e arida, infatti, gli esseri umani si spostavano all'interno del lago per sfruttare l’area lasciata libera dalle acque, divenuta abbastanza fertile e facilmente lavorabile.

La facies di Polada durante l’Età del Bronzo antica e media

Il Bronzo Antico

Durante l’Età del Bronzo antica (2200-1800 a.C., suddiviso da De Marinis in Bronzo Antico I 2200-1800 a.C. e 1800-1600 a.C. Bronzo Antico II) la facies archeologica più conosciuta e famosa per l’Italia settentrionale è sicuramente quella di Polada, una fase culturale limitata, nel momento più antico, alla fascia prealpina dei laghi e degli anfiteatri morenici posizionati allo sbocco delle valli glaciali.

La concentrazione maggiore degli abitati caratteristici di questa facies è situata attorno al lago di Garda, al confine tra le regioni Lombardia e Veneto, con le palafitte di Polada, Barche di Solferino, Bande di Cavriana, Lavagnone e Lucone.

Secondo le ipotesi dello studioso Lawrence Barfield la comparsa in Italia della cultura di Polada potrebbe essere il risultato di un movimento di alcuni gruppi provenienti dalla Svizzera e dalla Germania meridionale, territori dove si vede un’interruzione degli abitati palafitticoli in corrispondenza dell’Età del Bronzo antica e media.

La facies di Polada si sviluppa per tutto il corso della IEB (prima Età del Bronzo, 2200-1600 a.C.), secondo la cronologia proposta da De Marinis sulla base di numerose date dendrocronologiche, ossia un sistema di datazione basato sul conteggio degli anelli di accrescimento annuale degli alberi che permette di avere una precisione annuale.

La cultura materiale tipica dei gruppi Polada comprende ceramica d’impasto eseguita a mano (la parte prevalente dell’insieme archeologico) di colore scuro e di livello tecnico ed estetico modesto, con prevalenza di forme chiuse (nel momento più antico vi sono boccali globulari, anfore, vasi biconici) e quasi sempre priva di decorazione nelle fasi antiche (Fig. 2).

Le classi ceramiche utilizzate per contenere derrate alimentari hanno superfici più scabre, mentre quelle con possibile uso da mensa evidenziano una maggior cura, presentando una coloritura più uniforme, spesso nera, e maggiormente lisciate. I fondi spesso sono convessi, anche se non mancano forme ceramiche a fondo piatto.

Molto caratteristica di Polada è l’ansa con il bottone plastico alla sommità, le decorazioni comprendono cordoni e listelli plastici e motivi incisi a puntini.

Nel Bronzo Antico II il repertorio ceramico cambia sensibilmente, portando alla maggioranza delle tazze sui boccali, inoltre, compare una forma carenata d’impasto fine con ansa ad anello o gomito. La novità maggiore, tuttavia, è la comparsa della decorazione a punti e cerchietti impressi, che compare sui boccali e sui vasi conici.

La facies di Polada era caratterizzata oltre che dalla lavorazione ceramica, anche da un’industria metallurgica non molto sviluppata, con collegamenti transalpini e lavorazione su larga scala di corno ed osso, produzione di industria litica e lavorazione dei materiali organici deperibili, come l’osso e il legno, sia per il mobilio che per la costruzione delle strutture.

Gli abitati del periodo più antico sono piccoli villaggi situati vicino al lago di Garda, a breve distanza gli uni dagli altri, caratterizzati da fasi di occupazione variabili, anche molto brevi in alcuni casi. Ciò era spesso dovuto a incendi e crolli, come visibile dai ritrovamenti effettuati durante gli scavi e alle successive analisi.

I gruppi Polada insediatisi in quei territori erano soggetti quindi a spostamenti e rioccupazioni all'interno dello stesso bacino.

Gli abitati nella fase più antica sono costruiti su palafitte con impalcato aereo sulle rive dei laghi e sull'acqua. Nella fase avanzata, invece, gli abitati palafitticoli sono costruiti su bonifiche sostenuti da cassonature di travi orizzontali e paletti verticali, con case a pianta rettangolare disposte regolarmente. Il modulo di occupazione era costituito da villaggi vicini e collegati, con una densità demografica compresa tra alcune centinaia e un migliaio di persone.

Per quanto riguarda le attività economiche dei gruppi umani insediati nell'area benacense la produzione agricola è documentata dai ritrovamenti di aratri in legno, falcetti con lame realizzate in selce, semi combusti di legumi e cereali. Sono state rinvenute, inoltre, rappresentazioni artistiche di buoi aggiogati su alcuni massi incisi e statue-stele.

L’allevamento era rivolto principalmente a ovini, caprini, suini e bovidi, con differenze legate all'ambiente dov'erano situati gli insediamenti, mentre la caccia aveva un’importanza marginale. Sono stati rinvenuti anche resti di semi e tessuti di lino oltre che resti di cuoio a testimonianza delle attività tessili e di conciatura delle pelli che veniva realizzate.

Importantissimi per gli studi legati sia alla metallurgia che all'identità culturale e cultuale dei gruppi afferenti alla facies di Polada, sono stati i ritrovamenti di ripostigli di bronzi, formati da oggetti integri, solitamente una sola categoria, come asce, collari o pugnali, deposti volontariamente in aree isolate rispetto alla distribuzione degli insediamenti. Uno dei più antichi potrebbe essere quello di Torbole (BS) composto da 13 asce a margini rialzati (Fig.3)

Tali ripostigli potrebbero documentare i modi e le vie della circolazione del metallo sia come prodotto finito (per esempio le asce) che come lingotti. Altre testimonianze della produzione metallurgica locale sono i ritrovamenti di strumenti legati alla fusione dei metalli come crogioli e ugelli di mantice.

Gli usi funerari dei gruppi umani sono poco documentati, probabilmente perché non vi erano specifiche aree destinante al seppellimento dei defunti, infatti si hanno ritrovamenti di resti umani provenienti da settori di abitato.

Le più note manifestazioni di culto della cultura di Polada sono le statue stele e in massi incisi della Valtellina e Valcamonica (in continuità dell’Età del Rame) che associano elementi antropomorfi maschili e femminili con rappresentazioni solari, di armi, di scene di aratura, caccia e animali domestici.

Infine, un accenno alla struttura sociopolitica di questi gruppi nel Bronzo Antico sembra necessario, la struttura sociale e politica sembra essere tribale, con insiemi di comunità villaggio che occupano comprensori gravitanti attorno a bacini lacustri.

Questo è conforme alla relativa uniformità della facies archeologica insieme all'evidenza di collegamenti e scambi che indicano contatti tra le comunità interessate.

Sembra esserci anche una coesione culturale garantita da luoghi di culto come quelle della Valcamonica, mentre non si ipotizza un’organizzazione politica permanente con un rapporto gerarchico fra le diverse entità del territorio.

Il Bronzo Medio

A Nord del Po, fra la Lombardia orientale, Trentino e pianura padana centro orientale, l’aspetto culturale dell’Età del Bronzo media e recente si sviluppa, ancora una volta, negli abitati palafitticoli dei bacini inframorenico, con la massima concentrazione attorno al bacino del Garda e in una serie di abitati arginati di pianura. La continuità con Polada è visibile, sia nella facies culturale che nella distribuzione territoriale, differenziandosi ora dall’area a sud del Po, solo da questa fase occupata e caratterizzata dalla presenza delle terramare.

La ceramica della MEB (media Età del Bronzo) comprende tazze e scodelle emisferiche, vasi biconici, bicchieri, boccali e grandi vasi utilizzati per conservare gli alimenti. La cultura di Polada cambia, prima era caratterizzata prevalentemente da forme chiuse mentre ora iniziano a prevalere forme aperte.

Si diffondono nuovi stili decorativi caratterizzati dall'uso di solcature e motivi geometrici incisi, un altro aspetto tipico di questa fase sono le forme vascolari con l‘ansa sopraelevata. La produzione metallurgica è molto ricca, così come nell'area terramaricola, vi sono falci e diversi tipi di strumenti come spade e pugnali, rasoi a doppio taglio asce.

Molto sviluppata diviene la lavorazione delle materie organiche, come quella del legno, soprattutto a Fiavé, dell’osso e del palco di cervo.

Per quanto riguarda le pratiche cultuali, si ha l’enfasi dei rituali funerari sugli uomini portatori di armi, documentata anche nell'Italia meridionale; questo continuerà fino all’Età del Bronzo recente dove le armi scompariranno dai corredi.

Questo cambiamento nei corredi delle sepolture è probabilmente dovuto, secondo alcuni studiosi, ad una volontà di slegare la rappresentazione della comunità come gruppo rappresentato dalla propria componente guerriera e dalla capacità della comunità nel suo insieme di affidare ad un singolo capo la decisione politica, testimoniando così un processo diffuso della centralizzazione politica.

Con l’Età del Bronzo recente, gli insediamenti in queste regioni mostrano aspetti di crisi e di discontinuità e gli abitati arginati di pianura si interrompono. Tuttavia, le ricerche in corso indicano per la zona del lago di Garda una certa continuità con il Bronzo finale a differenza dell’area delle terramare dove l’interruzione dell’insediamento è definitiva.

Il Lavagnone

Il sito e la storia delle ricerche

Il bacino del Lavagnone, situato all'interno del comune di Desenzano (BS), è una conca lacustre dalle ridotte dimensioni delimitata da cordoni morenici di origine glaciale che caratterizzano il paesaggio a sud del Garda. Oggi del lago antico, lentamente trasformatosi in una torbiera, sopravvive solamente una piccola zona paludosa ricoperta dalla vegetazione. Il bacino, trasformato progressivamente in una torbiera sin dall'età preistorica è stato bonificato e coltivato nel corso del Novecento. Il sito deve il suo nome alla piccola conca lacustre di origine glaciale, che si trova a 3,4 km a sud del lago di Garda tra i comuni di Desenzano (BS) e di Lonato (BS). Il toponimo “Lavagnone” stesso conserva la memoria del luogo, significa infatti “bacino d’acqua” e “luogo umido”. Il Lavagnone è uno dei più importanti abitati palafitticoli dell’Età del Bronzo, frequentato già in età mesolitica e neolitica (tra il 6500 e i 4500 a.C.). Le prime tracce di frequentazione umana, datate a circa 8000 anni fa, hanno evidenziato la fase di frequentazione mesolitica grazie al rinvenimento di alcuni strumenti in selce. Sempre l’industria litica, raccolta anche lungo l’antica linea di riva, restituisce l’evidenza della frequentazione neolitica e eneolitica (Età del Rame, III millennio a.C.). Solamente durante l’Età del Bronzo, dalla fine del III millennio sino al XIII-XII sec. a.C., però il bacino fu occupato stabilmente. Per questa sua caratteristica, a partire dagli anni ’70 del secolo scorso sono state avviate indagini scientifiche sistematiche sia della sequenza degli stati archeologici, sia del deposito torboso, in cui si sono conservati resti lignei che si sono poi rivelati utili per effettuare analisi dendrocronologiche, oltre che resti organici di semi, frutti e altri resti vegetali.

Per tali motivazioni il sito archeologico Lavagnone è fondamentale per lo studio della cronologia dell’epoca e per gli studi paleo-ambientali del nord Italia. La dendrocronologia ha reso infatti possibile ricavare importanti informazioni sulle datazioni assolute dell’Età del Bronzo, rendendo il Lavagnone uno dei contesti di riferimento per comprendere la cronologia di quest’epoca in Italia settentrionale, potendo scandirne le fasi e la loro successione. I primi ritrovamenti archeologici di cui si ha notizia al Lavagnone risalgono agli anni Ottanta del 1800 (tra il 1880 e il 1886) in seguito ai lavori di estrazione della torba per fini commerciali, al centro dell’antico bacino, che portarono alla luce ceramiche e manufatti in selce scheggiata. Altri rinvenimenti fortuiti avvennero grazie ai contadini che cominciarono a intaccare con le arature gli strati archeologici più superficiali riportando alla luce centinaia di manufatti di quello che appariva ormai come un sito preistorico.

Esclusi questi primi rinvenimenti saltuari, nessuno si occupò di questo sito fino alla fine degli anni ’50 del 1900 quando Ferdinando Fussi, assieme al Gruppo Grotte di Milano, effettuò delle raccolte di superficie e cinque piccoli saggi di scavo, dalle dimensioni ridotte, in diversi punti del bacino, pubblicando le prime notizie di questa eccezionale scoperta. Le ricerche nell'area si intensificarono negli anni Settanta del secolo scorso: nel 1970 inizialmente sotto la direzione di Ornella Maria Acanfora, Soprintendente del Museo Preistorico–Etnografico Luigi Pigorini di Roma, poi con Barbara Barich.

Le ricerche proseguirono poi a partire dal 1974 sotto la direzione di Renato Perini, un grande esperto di abitati palafitticoli, per conto della Soprintendenza al Museo Pigorini e della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, con l’apertura di quattro aree di scavo e sei campagne, dal 1974 al 1979. Durante quegli anni, l’analisi delle stratigrafie di uno dei settori del sito portò Perini a definire 7 orizzonti crono-tipologici, ovvero 7 fasi di occupazione per il Lavagnone, rivelate dalla presenza negli strati archeologici di alcune caratteristiche tipologie di oggetti utilizzati durante le varie fasi dell’Età del Bronzo.

Le sue ricerche fornirono così la base della periodizzazione dell’Età del Bronzo in Italia settentrionale. Nello stesso settore Perini scoprì un aratro in legno degli inizi del Bronzo Antico, uno dei più antichi esemplari noti al mondo (vedi Fig. 3).Dopo un decennio di pausa, gli scavi sono stati ripresi nel 1991 da parte dell’Università degli Studi di Milano, che conduce ancora oggi le ricerche nel sito, inizialmente sotto la direzione scientifica di Raffaele Carlo De Marinis e ora di Marta Rapi.

Nonostante le ricerche scientifiche siano in corso da tempo, si è lontani dall'aver esaurito le potenzialità del sito. Il Lavagnone è stato infatti occupato stabilmente per almeno mille anni durante l’Età del Bronzo e questo ha comportato la presenza di numerose situazioni e contesti archeologici scavati solo parzialmente in modo analitico.

In aggiunta, nel corso dei decenni sono cambiati anche gli approcci e le strategie di ricerca. Per questo, i ricercatori dell’Università degli Studi di Milano hanno avviato un programma interdisciplinare di ricerche, attivando collaborazioni specifiche per diversi settori tra cui la dendrocronologia, l’archeobotanica, la palinologia (studio dei pollini), il paleo-ambiente e ancora per lo studio dei macroresti vegetali (carpologia per l’analisi di semi e frutti), per la micromorfologia, per l’archeo-zoologia (lo studio dei resti faunistici con tracce di sfruttamento antropico) e per l’archeo-metallurgia.

Attualmente gli scavi dell’università ambrosiana interessano l’area nord-orientale dell’antico bacino lacustre; i settori di scavo sono cinque, identificati con lettere da A ad E e distribuiti lungo un asse nord-est/sud-ovest. Questa disposizione consente di studiare differenti ambienti antichi, tra cui l’antica sponda del bacino, nel settore B, o l’area umida centrale situata in antichità dove si trova il settore D. L’area del settore A, scavata da De Marinis, si trova invece a ridosso del cosiddetto settore I di Perini ed è stata ampliata progressivamente fino a inglobarlo.

Questo ha permesso di verificare la sequenza degli strati archeologici individuata da Perini, e anche di rivedere la periodizzazione del sito. Grazie ai risultati dei nuovi studi le fasi archeologiche individuate sono 8 e non più 7, si è inoltre rivista la cronologia del sito in relazione alle diverse fasi dell’Età del Bronzo in Italia settentrionale.

Queste classificazioni sono afferenti alla cultura di Polada e tardo-poladiana nel Bronzo Antico (2200-1600 a.C. circa) e alla cultura delle Palafitte e Terramare nel Bronzo Medio e Tardo (1600-1200 a.C. circa). Le ricerche hanno mostrato la graduale evoluzione degli aspetti culturali, soprattutto per quanto concerne la produzione ceramica dal Bronzo Antico al Bronzo Recente.

Un altro aspetto fondamentale è l’utilità del Lavagnone per comprendere l’interazione tra uomo e ambiente in un arco di tempo molto lungo grazie alla presenza di resti organici animali (come le ossa) e vegetali (semi, frutti e pollini) all'interno della stratificazione archeologica.

Questi fattori sono stati decisivi nel 2011, per la candidatura e il riconoscimento del sito nella Lista dei “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino del Patrimonio mondiale dell’UNESCO”. Si tratta di un sito seriale transnazionale perché comprende 111 abitati palafitticoli selezionati tra i circa 1000 attualmente noti, datati tra il 5000 e il 500 a.C. e distribuiti nei territori della Francia, Germania, Italia, Slovenia, Svizzera e Austria.

La struttura dell’abitato

L’abitato del Lavagnone restituisce una documentazione molto articolata e differenziata durante i secoli. La sequenza del sito infatti evidenzia un’articolata vicenda di fondazioni e ristrutturazioni, di temporanei abbandoni e rioccupazioni oltre che di ciclici spostamenti tra aree più interne e umide a zone prossime alla riva e asciutte.

A questa varietà di situazioni corrispondono altrettante diversificate strutture d’abitato, il tutto in relazione, plausibilmente, a cambiamenti di carattere ambientale avvenuti nel corso dell’evoluzione del bacino. Gli aspetti meglio conservati riguardano l’abitato all'epoca della sua fondazione, all'inizio del Bronzo Antico.

In una prima fase (risalente al 2100-2000 a.C. circa) le abitazioni erano costruite su piattaforme lignee aeree sostenute da lunghi pali di quercia, in una zona periodicamente esondata a circa 80 metri dall'antica linea di costa. In direzione della terra asciutta il villaggio era delimitato da una palizzata ed era raggiungibile dalla sponda nord-orientale percorrendo una passerella formata da assi di legno accostate le une alle altre, disposte sul suolo torboso.

È noto, inoltre, che l’abitato venne modificato nel corso del tempo ampliandosi continuamente. Inizialmente l’area occupata dalle abitazioni era superiore a 6 kmq, raggiungeva forse persino un ettaro (10 kmq). La stabilità dell’insediamento si correla al progressivo ampliamento dell’abitato (fino a 3 ettari) e a un incremento demografico lento, ma costante.

Le fasi successive restituiscono diversi tipi di architetture del legno, infatti, passati alcuni decenni dalla prima fase dell’abitato e dopo che la palafitta più antica era andata a fuoco, vennero costruite case su pali corti autobloccanti infissi in tavole orizzontali (plinti). L’utilità di questi plinti a racchetta era di evitare che i pali sprofondassero. Successivamente, dopo una fase di abbandono temporaneo, dovuta probabilmente ad una fase di clima arido e secco che comporta un grosso incendio (1900-1800 a.C.), vengono realizzate delle abitazioni costruite su bonifica con cassonature lignee riempite di pietrame e limo.

In conclusione, per ciò che concerne le strutture del Lavagnone, si può notare che durante alcune fasi strutture di tipo palafitticolo coesistettero con case costruite all'asciutto direttamente al livello del suolo.

Alcune aree del bacino furono occupate per periodi più brevi, altre vennero ciclicamente abbandonate e rioccupate, rendendo l’abitato dell’Età del Bronzo un villaggio dinamico e in continua evoluzione, anche in relazione all'ambiente circostante, alle risorse disponibili, al modello demografico e ai rapporti più o meno conflittuali con le popolazioni limitrofe.

Il Lucone di Polpenazze

L’area del Lucone, come per il Lavagnone, è costituita da uno dei bacini inframorenici meglio conservati del lago di Garda. Si tratta di un’ampia conca, ora in gran parte bonificata, ma un tempo occupata da un piccolo specchio d’acqua. Le caratteristiche ambientali e i numerosi materiali ritrovati fanno di questa località un complesso fondamentale per lo studio delle modalità d’insediamento nell'Età del Bronzo.

Il Lucone era già parzialmente conosciuto nel 1800, ma venne praticamente riscoperto agli inizi degli anni ’60 da Isa Marchiori, un’insegnante di Polpenazze. Grazie ad una sua segnalazione, il Gruppo Grotte Gavardo, autorizzato dalla Soprintendenza, iniziò ad occuparsi dell’area avviando tra il 1965 e il 1971 cinque campagne di scavo.

Questi scavi portarono alla luce ampi tratti dell’insediamento e numerosi reperti archeologici, tra i quali si annoverano la celebre piroga e le numerose tavolette enigmatiche (tavolette di terracotta o pietra, incise, rinvenute in diverse zone dell’Europa, di cui non è ancora chiara la funzione e non sono ancora state decifrate le incisioni).

Dagli studi è emerso che il bacino del Lucone, dopo una fase neolitica (zona C), è stato abitato con continuità dall'inizio del Bronzo Antico ad una fase avanzata del Bronzo Medio, momento in cui la sua popolazione sembra diminuire fortemente. Durante l’ampio periodo cronologico di frequentazione il bacino è stato caratterizzato da più abitati in ambiente umido, presumibilmente di tipo palafitticolo o su bonifica.

Una divisione topografica suddivide l’area in cinque zone, contrassegnate con le lettere A, B, C, D, E, che potrebbero corrispondere all'incirca agli antichi insediamenti.

La zona C è datata al Neolitico Recente, mentre le zone A e B si presentano come aree pluristratificate comprendenti sia fasi di Bronzo Antico che di Bronzo Medio.

La zona D (identificata nel 1986) presenta invece due fasi insediative inquadrabili in un momento iniziale del Bronzo Antico. La zona E, invece, è stata individuata da recenti ricognizioni di superficie organizzate dal Museo di Gavardo. Nel 2007 il Museo Archeologico della Val Sabbia (MAVS, Gavardo) ha intrapreso nuove ricerche, in concessione ministeriale e con il sostegno finanziario di Regione Lombardia e dei comuni di Gavardo e di Polpenazze del Garda, tralasciando per ora il sito più grande (Lucone A) per concentrarsi sul più piccolo Lucone D, per avere la possibilità di ricostruire le caratteristiche dell'abitato, di definire le tipologie di abitazioni e le modalità di edificazione/abbandono.

Allo stato attuale delle ricerche portate avanti dal Dottor Marco Baioni, direttore del MAVS, la storia del Lucone D sembra iniziare nel 2034 a.C. quando un gruppo umano sceglie di abbattere delle querce per costruire un nuovo villaggio. Da ogni tronco vengono ricavati pali di notevole lunghezza, che verranno poi infissi nel suolo lacustre per sorreggere gli impalcati lignei delle case, costruite direttamente sull'acqua.

Inizierà così a formarsi, nei pressi del villaggio, un deposito archeologico costituito dai materiali che cadono o che sono gettati dagli impalcati, formando così dei livelli colmi di elementi vegetali e di materiali organici caratteristici della parte più bassa della stratigrafia. In questi strati la forte umidità ha permesso la conservazione di molti materiali deperibili: strumenti agricoli in legno, tessuti in fibra di lino, frutti e semi.

Ad un certo punto però, in un momento attualmente non datato con precisione, nel villaggio scoppiò un violento incendio. Il fuoco devastò gran parte delle strutture abitative che crollarono nell'acqua, favorendo così la conservazione dalle numerose assi e travi, che formavano l'alzato, rinvenute semicarbonizzate. L’incendio dovette essere improvviso poiché sono presenti numerosi vasi, rinvenuti a volte con ancora il proprio contenuto, che mostrano evidenti segni di una forte esposizione al fuoco. Dall'incendio non risultarono termoalterati solo elementi vegetali, ma anche parte delle abitazioni, che solitamente non si conservano poiché realizzate in argilla essiccata al sole.Vennero così conservati vari frammenti di intonaco, di pavimenti, di piani di focolare e di strutture per la conservazione delle derrate.

Successivamente, il sito non venne abbandonato, ma si decise di rifondare un nuovo villaggio. Probabilmente alla rifondazione è collocato un rito propiziatorio, beneaugurante per la nuova fondazione dell’insediamento. Sul fondo del lago è stato ritrovato un cranio di un bambino di tre-quattro anni, rinvenuto coperto da cortecce forse appartenenti ai nuovi pali utilizzati per l’edificazione (Fig. 8).

Questo nuovo villaggio ebbe maggior fortuna del precedente, a giudicare dal maggior spessore e dalla ricchezza dei depositi che si sono formati alla base della palificata. La stratigrafia è caratterizzata da grandi cumuli di scarico ricchi di frammenti ceramici e reperti di svariata tipologia, nonché da resti di rifacimenti edilizi e da rifiuti organici. Successivamente tutta l'area dell’insediamento appare sigillata da uno strato di colore biancastro di origine carbonatica: il lago probabilmente ha avuto aumento di livello dell'acqua e la zona non è stata più frequentata.

Bibliografia:

Anna Maria Bietti Sestieri - L’Italia nell’età del bronzo e del ferro, dalle palafitte a Romolo (2200 – 700 a.C.)

Civico Museo Archeologico della Valle Sabbia – Annali del Museo, 19, 2001-2002

Aratro, cultura di Polada - Lombardiabeniculturali.it

Lavagnone – sites.unimi.it

Il Lucone e il Museo Archeologico della Val Sabbia - museoarcheologicogavardo.it

Museo Rambotti Desenzano - museiarcheologici.net

VIAGGIO TRA I SITI ARCHEOLOGICI D'ABRUZZO

A cura di Simone Lelli

Introduzione ai siti archeologici d'Abruzzo

I primi scavi archeologici condotti in Abruzzo sono datati intorno al XIX secolo e si svolsero su larga scala in tutto il territorio, portando alla luce numerosi reperti di ogni epoca e dando così il via ad una ricostruzione cronologica di numerosi siti dall'età del Ferro fino al periodo medievale. Viene prodotta qui di seguito una lista dei siti archeologici d'Abruzzo di maggiore importanza o particolarità.

Il sito archeologico di Amiternum

Il sito archeologico di Amiternum, situato a pochi chilometri di distanza dall'Aquila, fu rinvenuto nel XIX secolo. La città fu fondata dai Sabini intorno al X secolo a.C. e mantenne l’appartenenza sabina fino al III secolo a.C., quando venne conquistata da Roma. Grazie alla sua posizione (tra gli snodi delle vie commerciali di via Salaria, via Cecilia e via Claudia Nova) la città divenne molto ricca in breve tempo e acquistò sempre più importanza. Con la caduta dell’Impero romano d’Occidente, la città ebbe un lungo declino perdendo importanza fino a spopolarsi completamente intorno al XI secolo d.C. Oggi l’area archeologica conserva numerosi reperti di strutture dedicate allo svago pubblico: troviamo i resti ben conservati di un teatro e di un anfiteatro entrambi risalenti all'età augustea, inoltre sono visibili anche i resti di un edificio termale e di un acquedotto risalenti al II secolo d.C. Ulteriori reperti sono oggi conservati all'interno del Museo Nazionale d’Abruzzo all'Aquila tra cui le due “tabulae patronatus” dei documenti ufficiali che avevano lo scopo di ricordare il vincolo tra i cittadini di una colonia o di un municipio e il loro patrono (fig.1) e un letto funerario in bronzo.

Il sito archeologico di Iuvanum

Il sito archeologico di Iuvanum (fig.2), fondato intorno al X secolo a.C., presenta tracce di popolamento sin dall'età del Bronzo. Situato nel comune di Montenerodomo (CH), assunse nel IV secolo a.C., sotto l’influsso sannita, la caratteristica di città fortificata. Dopo le “guerre sannitiche” la città passò sotto il controllo romano, cambiando il proprio assetto da città fortificata a municipio Romano, con un tessuto urbano più complesso che portò alla modernizzazione della città con infrastrutture ed edifici romani. Solo dopo la fine delle “guerre sociali” i cittadini di Iuvanum acquistarono totalmente i diritti dei cittadini romani. La città perse la propria importanza intorno al IV secolo d.C., dove prima un violento terremoto del 346 e poi la caduta dell’impero, finirono per spopolare la città. Il sito è stato portato alla luce solo in tempi recenti, d è quindi il più recente tra i siti archeologici d'Abruzzo: i primi scavi sono iniziati solo durante gli anni ‘40 del ‘900 e, grazie ad essi, sono state rinvenute le mura della città (di epoca sannita) e un complesso termale costituito da due templi adiacenti. Il tempio maggiore e più antico fu costruito nel II secolo a.C., aveva quattro colonne doriche, i muri erano in opus quadratus e, ad oggi, rimane solo il perimetro del tempio e parte del podio, mentre del tempio minore, costruito sempre nel II secolo a.C., rimane solo il podio. Scavi condotti lungo le pendici dell’agorà (dal greco, piazza) hanno portato alla luce i resti di un teatro di cui si conservano solo la scena e parte della cavea. Nel centro della città si trovava il foro di cui rimangono la pavimentazione e la base delle statue. Infine troviamo anche i resti ben conservati e delimitati delle strade che si snodavano all'interno della città.

Il sito archeologico di Corfinium

La città di Corfinium (fig. 3), situata nella Valle Peligna (chiamata così dal popolo che la abitava, i Peligni per l’appunto) fu fondata intorno al IX secolo a.C. Già dal V secolo a.C. la città aveva stretti rapporti commerciali con i vicini Marsi, Equi, Sanniti e con Roma. Nonostante l’influenza romana sulla zona, la città mantenne una propria indipendenza ed entrò a far parte della lega italica di cui divenne capitale durante le “Guerre sociali” (Roma e la lega italica si scontrarono agli inizi del I secolo a.C. a causa dalla cittadinanza romana non estesa ai popoli alleati della zona). Con l’innalzamento a capitale, la città assunse il toponimo temporaneo di Itaca e produsse una moneta propria raffigurante la scritta “Italia” accanto ad una donna con una corona di alloro. Terminati gli scontri la città passò sotto il controllo amministrativo di Roma e trasse molti benefici dall'attività di commercio grazie alla vicinanza della via Tiburtina Valeria. L’esistenza di questo centro cessò nel V secolo d.C., quando venne distrutto durante la guerra “greco-gotica”. Ad oggi il sito archeologico di Corfinium, rinvenuto nel XIX secolo, si trova all'interno del parco archeologico “Nicola Colella” ed è diviso in tre aree: nella prima sono stati ritrovati resti di strade, terme e abitazioni della città imperiale tra cui spicca una domus (casa) decorata a mosaici policromi. Nella seconda area troviamo un tempio maggiore del I secolo a.C. in opus incertus (tecnica che adoperava pietre di misura disuguale poste con le facce combacianti tra loro, dando come risultato un disegno irregolare e casuale) il cui interno era diviso in tre ambienti, una cella principale e due ambienti laterali. La terza area, vista la presenza di vasche rituali e un altare sacrificale, era probabilmente adibita al culto e presenta resti di edifici collocabili tra il IV e il I secolo a.C.

Il sito archeologico di Fossa

Per l’archeologia protostorica abruzzese, un sito molto importante è sicuramente quello di Fossa (fig.4), scoperto nel 1996, e che ha portato alla luce la più importante necropoli italica tra i siti archeologici d’Abruzzo con oltre cinquecento tombe. La città, usata già dai vestini intorno al IX secolo a.C., conobbe quattro diverse fasi caratterizzate dal tipo di tombe e dal corredo funebre. Dal IX all’VIII secolo a.C., i defunti venivano sepolti in tombe a tumolo in una fossa scavata e coperta da un cumulo di terra delimitata da un circolo di pietre. Tra VIII e il VII secolo a.C. i tumoli diventano più piccoli e vengono sistemati negli spazi liberi tra quelli più grandi e quelli più antichi. Tra il VI e il V secolo abbiamo un impoverimento delle tombe, che diventano semplici fosse senza tumolo, e vengono poste negli ormai esigui spazi rimasti liberi. Nel IV secolo sembra che la necropoli venga quasi abbandonata, mentre tra il IV e il I secolo a.C. (periodo ellenistico) troviamo le tombe a camera, più elaborate e realizzate con lastre di pietra e mattoni intonacati. Nei corredi funebri sono stati trovati rasoi in bronzo a forma rettangolare o a mezzaluna e le spade in ferro che contraddistinguevano le tombe degli uomini, mentre tazze di bronzo, dischi in ferro traforati, ollette (tipologia di vaso), balsamari, fibule e ornamenti in ambra e osso caratterizzavano le tombe femminili. Per quanto riguarda le tombe dei bambini, invece, non è stato rinvenuto alcun tipo di corredo funebre. Durante il periodo ellenistico si diffuse l’uso dei letti funebri con decorazioni in osso, destinati soprattutto alle donne.

Il sito archeologico di Campovalano

Un sito protostorico di appartenenza picena è quello di Campovalano. L’area fu già oggetto di interesse verso la fine del XIX secolo, ma solo negli anni ‘60 del ‘900 fu rinvenuta una necropoli. Attualmente sono state scoperte oltre seicento tombe che coprono un arco cronologico dalla fine dell’età del Bronzo fino alla conquista romana. Le tombe che risalgono all’età del Bronzo sono rare e povere di corredo funebre. Il sito raggiunse il massimo splendore tra l’VIII e il VI secolo a.C. quando la necropoli si espanse superando i 6 chilometri quadrati di estensione. Le tombe venivano coperte da tumoli di terre circondate da pietre (alcune di esse raggiungono i venticinque metri di diametro) e, per permettere una più facile percorrenza della necropoli, al suo interno venne costruita una via sacra lastricata in pietra. Dal VI secolo a.C. cessò la pratica della sepoltura in tumoli e le tombe iniziarono ad essere scavate lungo la via sacra.

Accanto al corpo del defunto veniva scavato un piccolo buco in cui venivano depositati oggetti quotidiani ed è grazie a questi oggetti che possiamo capire chi fosse in vita l’individuo. Le brocche, i calici e le olle (recipienti) sia in ceramica sia in bronzo sono comuni in tutte le tombe, le armi (tra cui spade in ferro e lance) erano destinate ai guerrieri mentre le spille, i monili, i rocchetti e le fuseruole (o fusaiole, piccoli dischi muniti di un foro) erano tipiche delle sepolture femminili. Alcune delle tombe di grandi dimensioni contengono carri da guerra a due ruote appartenute ai principi che vi sono sepolti. La necropoli di Fossa venne utilizzata fino al II secolo a.C., quando Roma sottomise i piceni.

Il sito archeologico di Alba Fucens