VIRTÙ E LEGGE PT. II

A cura di Andrea Bardi

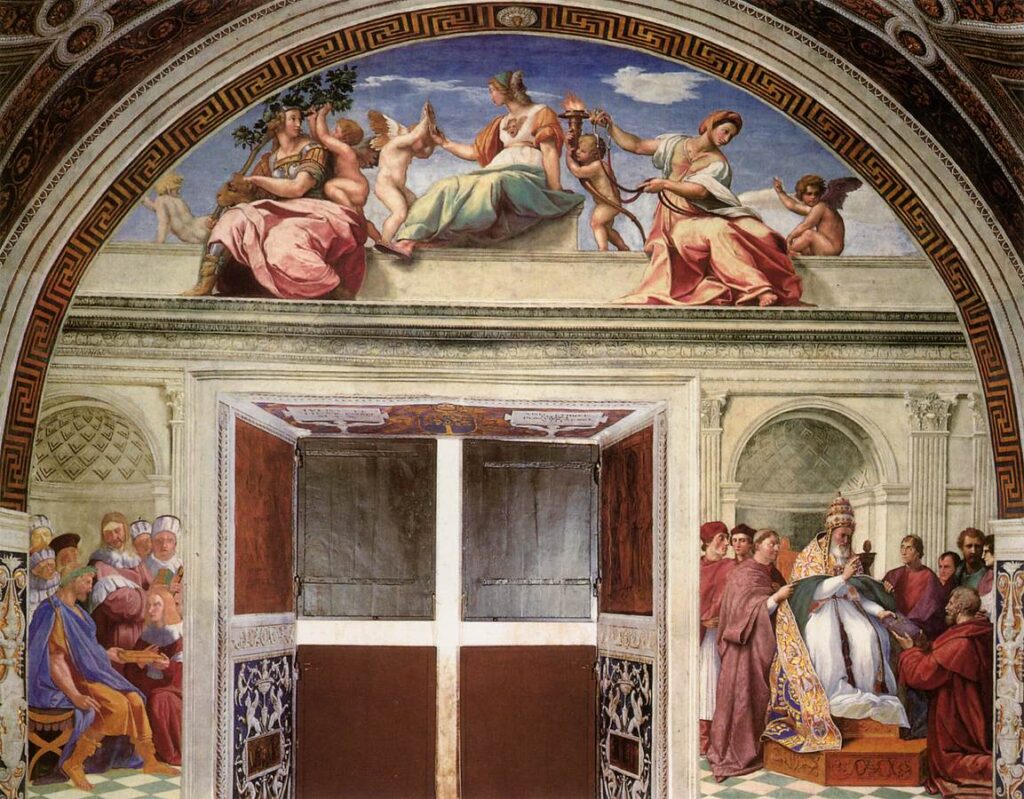

Triboniano consegna le Pandette a Giustiniano

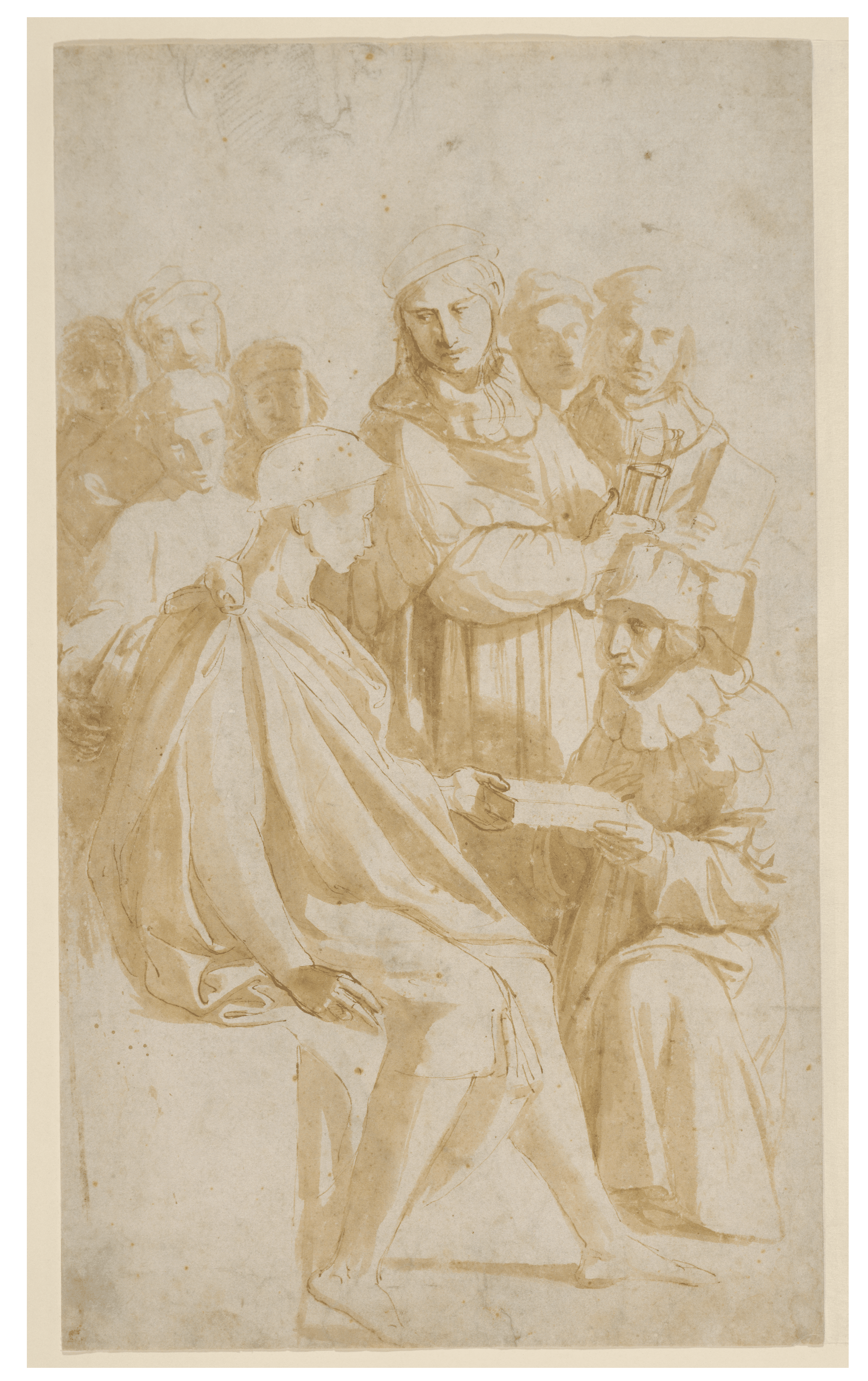

Sull’estremità sinistra del registro inferiore dell’affresco, al di sotto della lunetta delle Virtù Raffaello, dice Vasari, inserisce la figura dell’imperatore Giustiniano il quale “dà le leggi a i dottori, che le corregghino”[i]. I “dottori” di cui parla lo storico aretino compongono la squadra di giuristi che Giustiniano ha raccolto attorno a Triboniano, responsabile della compilazione delle Pandette, ovvero una raccolta di materiale giurisprudenziale romano. La composizione (fig. 2) è realizzata sulla scorta di un disegno a penna e pennello su punta di metallo, oggi custodito allo Stadel di Francoforte (fig. 3) che sul verso contiene alcune indicazioni per un’architettura che se studiosi come Konrad Oberhuber hanno associato alla parete della Giurisprudenza, altri – John Shearman – hanno indicato come preliminari all’architectura picta della Cacciata di Eliodoro[ii].

L’episodio della Consegna delle Pandette ha, poi, sempre attratto tutti gli storici dell’arte pronti a dibattere sulla mano responsabile di un affresco da sempre ritenuto come un prodotto di bottega. Dal momento in cui, tuttavia, a quelle date Raffaello non era ancora a capo di una équipe di aiutanti strutturata in modo organico, la collaborazione con altri pittori si risolveva in affiancamenti di natura episodica e limitata a singole commissioni. Rilanciata nel corso del Novecento da Rodolfo Pallucchini (Sebastiano Viniziano, 1944) la prima tra le ipotesi avanzate risale addirittura alla metà del Cinquecento. È Ludovico Dolce, infatti, che nell’Aretino (1557) sostiene come “nel tempo che Roma fu saccheggiata da soldati di Borbone” (il riferimento è al celebre “Sacco” del 1527) e “havendo alcuni Tedeschi […] acceso con poco rispetto il fuoco per uso loro in una delle camere dipinte da Rafaello”, le teste “guaste” dal fumo vennero ridipinte da “Bastiano"[iii]. Adolfo Venturi, invece, ha proposto il nome del pittore francese di vetrate Guillaume de Marcillat. Più recentemente (2000) Arnold Nesselrath ha suggerito il nome di Lorenzo Lotto, pittore documentato all’interno dei Palazzi Apostolici tra il 1509, anno a cui risale il primo pagamento registrato – cento ducati a “Laurentio pictori” – per la “camera nostra”, ovvero quella che oggi è la Stanza di Eliodoro, e il 1511. Le motivazioni che Nesselrath adduce alla sua ipotesi sono tanto di carattere tecnico – lo studioso spiega come, a differenza dell’Approvazione delle Decretali, i volumi nell’episodio delle Pandette siano ottenuti mediante l’applicazione di strati di colore l’uno sull’altro – quanto di natura fisionomica. Alcune tra le teste di giuristi nell’affresco vaticano richiamano, per costruzione, alcuni dei volti dipinti dallo stesso Lotto per l’Oratorio Suardi a Trescore. Ancora, la posizione del volto di uno dei membri della squadra di Triboniano è messa in connessione con il Cristo della Trasfigurazione di Recanati. L’analogia più puntuale, tuttavia, è quella che Nesselrath individua tra il protagonista del dipinto, Triboniano, e il giovane con lucerna del Kunsthistorisches di Vienna (fig. 4)[iv].

Ancora Catherine Joost-Gaugier (The Concord of Law in the Stanza della Segnatura, 1994) ha ipotizzato come Raffaello potesse avere ripreso i tratti fisionomici dell’imperatore, a cui all’inizio del secolo Tommaso Inghirami aveva anche dedicato una Vita, da un disegno raffigurante la perduta statua equestre di Giustiniano a Costantinopoli[v].

Gregorio IX approva le Decretali

Opposto rispetto alla scena delle Pandette è l’episodio con “il papa che dà le decretali canoniche”[vi]in cui, spiega Vasari, Raffaello “ritrasse papa Giulio di naturale”. Le Decretali sono epistole contenenti materiale giuridico firmate da un papa. Nel caso specifico, il pontefice in questione, pur essendo ritratto con le fattezze di Giulio II, è Gregorio IX (papa dal 1227 al 1241), sotto il cui regno venne emanato il Liber Extra, i cui contenuti vennero accorpati nel cosiddetto Corpus Iuris Canonici, pubblicato alla fine del Cinquecento per volontà dell’ex cardinale bolognese – poi papa, anch’egli col nome di Gregorio XIII dal 1572 al 1585 – Ugo Boncompagni.

Ritratto nel momento in cui approva le Decretali (fig. 5), Gregorio/Giulio è preceduto da un corteo di alti prelati, tra i quali ancora Vasari riconosce “Giovanni cardinale de’ Medici assistente” (futuro papa Leone X e “preso di mira” dalla “soldatesca di Carlo V”[vii]), “Antonio cardinale di Monte” e un altro papa venturo, “Alessandro Farnese cardinale”[viii]che per un quindicennio, dal 1534 al 1549, avrebbe retto le sorti della Chiesa col nome di Paolo III.

Una volta svelato l’identikit della corte pontificia nell’Approvazione, resta da chiarire la relazione tra il papa regnante – Giulio II – e un suo illustre predecessore (Gregorio IX). Un primo aspetto che accomuna i due pontefici è la volontà, da parte di entrambi, di ricucire la frattura tra chiesa d’Occidente e chiesa d’Oriente (lo stesso Giulio, infatti, era figlio della greca Teodora). L’altro punto, ben più decisivo, riguardava però i delicati – e non sempre positivi – rapporti diplomatici con le grandi potenze laiche sul territorio europeo. Se l’ostacolo di Gregorio aveva il nome di Federico II di Svevia – e lo stesso Gregorio, sempre nel Liber Extra, aveva ribadito la natura “ausiliaria” del potere imperiale rispetto al governo ecclesiastico – la più grande minaccia per Giulio era, da un certo punto in poi, la coalizione antipapale tra Luigi XII di Francia e Massimiliano I d’Asburgo[ix]. Luigi XII, e la sua crescente influenza nel Nord-Italia, era la preoccupazione principale per Giulio, il cui motto, in quegli anni, era “libertà dai barbari” francesi. Il della Rovere, tuttavia, doveva anche mantenere un certo controllo sui domini pontifici in Romagna, e fu per questo motivo che, nell’agosto del 1510, decise di partire alla volta di Bologna. Infortunato in battaglia, Giulio trascorse il periodo di convalescenza proprio a Bologna, e in questo periodo un cronista bolognese racconta di come egli portasse la barba “per vendicarsi”, e di come “non la voleva più rasar per insino a tanto che non aveva anco fuora scalzato el re Ludovico de Franza d’Italia”[x].Curiosamente, fu proprio Gregorio IX che nel Liber Extra proibì ai membri del clero di portare la barba, ponendosi sulla scia dei precedenti concili di Limoges e Bruges (1031), Coyac (1050) e Tolosa (1119) e inserendosi in una tradizione ben più lunga. Già dal nono secolo in poi, infatti, la barba era divenuto uno degli elementi di distinzione tra i prelati occidentali e gli officianti ortodossi, “il segno più visibile della frattura tra Costantinopoli e Roma”[xi]. Elemento iconografico nuovo, la barba funge anche da terminus post quem per la realizzazione dell’affresco, dal momento in cui il pontefice venne visto per la prima volta con la barba il 26 giugno del 1511.

La parete della Giurisprudenza: un piano alternativo

La scarsa fortuna della spedizione di Giulio in Romagna, sostengono alcuni studiosi come lo stesso John Shearman, avrebbe dissuaso lo stesso pontefice dal rappresentare un soggetto apocalittico[xii], il più importante tra i momenti di Giudizio della storia e testimoniato dalla copia di un disegno dell’Urbinate oggi custodita al Louvre (fig. 6) che altri, come Redig de Campos, considerano come progetto alternativo della Liberazione di San Pietro nella Stanza di Eliodoro, o ancora, sempre nel medesimo ambiente, alla Messa di Bolsena.

Al centro della composizione, Dio Padre, in una coltre di nubi, è colto nell’atto di consegnare agli angeli, che lo circondano sui due lati, le trombe del Giudizio. Completano la figurazione Giovanni Evangelista e il pontefice, inginocchiato sulla sinistra e ancora imberbe e perciò non ancora vittima della bruciante sconfitta da parte dei francesi, motivo che avrebbe spinto il papa – per Shearman – verso la soluzione definitiva.

Note

[i] G. Vasari, Le Vite, p. 72.

[ii] Paolo dal Poggetto, Raffaello. I disegni, p. 616.

[iii] L. Dolce, Aretino o Dialogo sulla pittura, pp. 104-106.

[iv] A. Nesselrath, Lorenzo Lotto in the Stanza della Segnatura, p. 9.

[v] C.L. Joost-Gaugier, The Concord of Law in the Stanza della Segnatura, p. 91.

[vi] G. Vasari, Le Vite, p. 72.

[vii] D. Redig de Campos, Raffaello nelle Stanze, p. 20.

[viii] Ibidem.

[ix] C.L. Joost-Gaugier, The Concord of Law in the Stanza della Segnatura, p. 91.

[x] Mark J. Zucker, Raphael and the beard of Pope Julius II, p. 526.

[xi] Ibidem

[xii] A. Emiliani, Raffaello. La Stanza della Segnatura, p. 201.

Bibliografia

Giovan Pietro Bellori, Descrizione delle immagini dipinte da Raffaelle da Urbino, Roma, Stamperia di Giovanni Giacomo Komarek, 1695.

Paolo dal Poggetto (a cura di), Raffaello. I disegni, Firenze, Nardini, 1983.

Pier Luigi De Vecchi, Raffaello, Milano, Rizzoli, 2002.

Ludovico Dolce, Aretino o Dialogo sulla pittura (1557), Firenze, Michele Nestenus e Francesco Moucke, 1735.

Andrea Emiliani, Michela Scolaro, Raffaello. La Stanza della Segnatura, Milano, Electa, 2002.

Christiane L. Joost-Gaugier, The Concord of Law in the Stanza della Segnatura, in “Artibus et Historiae”, vol. 15, no. 29, Cracovia, IRSA, 1994, pp. 85-98.

Arnold Nesselrath, Lorenzo Lotto in the Stanza della Segnatura, in “The Burlington Magazine”, vol. 1142, no. 1162, Londra, Burlington Magazine Publications, 2000, pp. 4-12.

Konrad Oberhuber, Raphael and the State Portrait-I: The Portrait of Julius II, in “The Burlington Magazine”, vol. 113, no. 816, Londra, Burlington Magazine Publications, 1971, pp. 124-131.

Deoclecio Redig De Campos, Raffaello nelle stanze, Firenze, Giunti, 1983.

Daniel M. Unger, The pope, the painter, and the dynamics of social standing in the Stanza della Segnatura, in “Renaissance Studies”, vol. 26, no.2, Hoboken, Wiley, 2012, pp. 269-287.

Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, Firenze, Giunti, 1568.

Mark J. Zucker, Raphael and the beard of Pope Julius II, in “The Art Bulletin”, vol.59, no.4, New York, College Art Association, 1977, pp. 524-533.

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-lotto_%28Dizionario-Biografico%29/, consultato il 26/05/2022.

https://www.treccani.it/enciclopedia/raffaello-santi_%28Dizionario-Biografico%29/, consultato il 26/05/2022.

https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-giulio-ii_%28Dizionario-Biografico%29/#:~:text=Giovanni%20Battista%20Picotti%20Giuliano%20della,cardinalizia%20col%20titolo%20di%20S., consultato il 27/05/2022.

IL POZZO DI SANTA CRISTINA

A cura di Ludovica Diana

Il complesso archeologico di Santa Cristina

L'area archeologica di Santa Cristina, situata a 4 km da Paulilatino, nell'altopiano basaltico di Abbasanta in provincia di Oristano, è da secoli meta e punto di interesse per viaggiatori, archeologi e turisti affascinati dalla sua storia - ricostruibile, in parte, attraverso i resti delle diverse epoche storiche che la attraversarono - ma, soprattutto, dal celebre tempio a pozzo, uno dei più noti dell'intera isola.

Nel settore sud-occidentale, probabilmente durante il Bronzo Medio (1500-1200 a.C), venne realizzato un nuraghe monotorre caratterizzato da pianta circolare, da un'altezza residua di 6,50 metri, un diametro di 13 metri, una camera a tholos e da un aspetto generale connotato da scarso rigore costruttivo, specialmente se paragonato a quello del pozzo realizzato successivamente.

Nella medesima area sono osservabili i resti di abitazioni appartenenti a differenti epoche storiche e delle capanne allungate il cui aspetto ricorda quello delle tombe dei giganti, ma la cui datazione e ruolo non sono stati stabiliti, anche se si può affermare che non appartengano ad epoca nuragica ma ad epoche più recenti, considerando gli oggetti di età romana trovati in una di esse durante gli scavi.

Sempre nello stesso settore, a 200 metri di distanza e probabilmente a scapito di elementi di età nuragica, venne realizzato un villaggio cristiano nel quale spicca una chiesetta campestre risalente agli inizi del XIII secolo e attribuita ai monaci Camaldolesi. L’aspetto della chiesa è mutato nel tempo in seguito ad una serie di ristrutturazioni che hanno reso visibili i muri perimetrali e hanno riportato alla luce dei resti della civiltà nuragica tra cui i conci di pietra basaltica prelevati dal pozzo. Sono inoltre visibili trentasei casette tipiche delle zone campestri chiamate, a seconda del luogo, cumbessias o muristeneses, occupate durante la novena, tradizione tuttora portati avanti nella seconda domenica di maggio.

Invece, probabilmente durante l'anno 1000 a.C, nel settore nord-orientale venne eretto il pozzo sacro; durante la prima parte degli scavi la struttura apparve immediatamente molto singolare e a causa della perdita di alcune parti architettoniche non fu di facile lettura e rimane tuttora fonte di dibattito tra gli studiosi.

Memorie e scavi

A partire dal XIX secolo, fascicoli e documenti redatti da viaggiatori e studiosi iniziarono a manifestare la conoscenza dell'area ancora ricoperta di macerie, infatti, una delle prime testimonianze al riguardo fu di Alberto La Marmora, generale e politico formatosi in ambito scientifico e naturalistico che, nel suo Voyage en Sardaigne - che uscì prima nel 1826 e poi con una seconda edizione nel 1840 - mettendo a confronto il nuraghe di Funtana Padenti di Baccai (Lanusei) con il pozzo di Santa Cristina, definì il primo assai lontano dalla raffinatezza e maestosità del secondo, caratterizzato da aspetto ''imbutiforme''.

Vittorio Angius, sacerdote e intellettuale, a partire dal 1830 circa, si occupò della scrittura delle voci relative alla Sardegna per il dizionario di Goffredo Casalis - che avrebbe dovuto avere il ruolo di mappare e descrivere tutti i territori dello stato sabaudo - e, tra queste, ci fu quella di ''Paulilatino''. Le informazioni riportate, decisamente sommarie, non furono tanto diverse dal resoconto di La Marmora e, in generale, misero in risalto lo stupore che la struttura doveva suscitare negli osservatori, ma anche una certa confusione rispetto a quella che sarebbe dovuta essere la sua funzione.

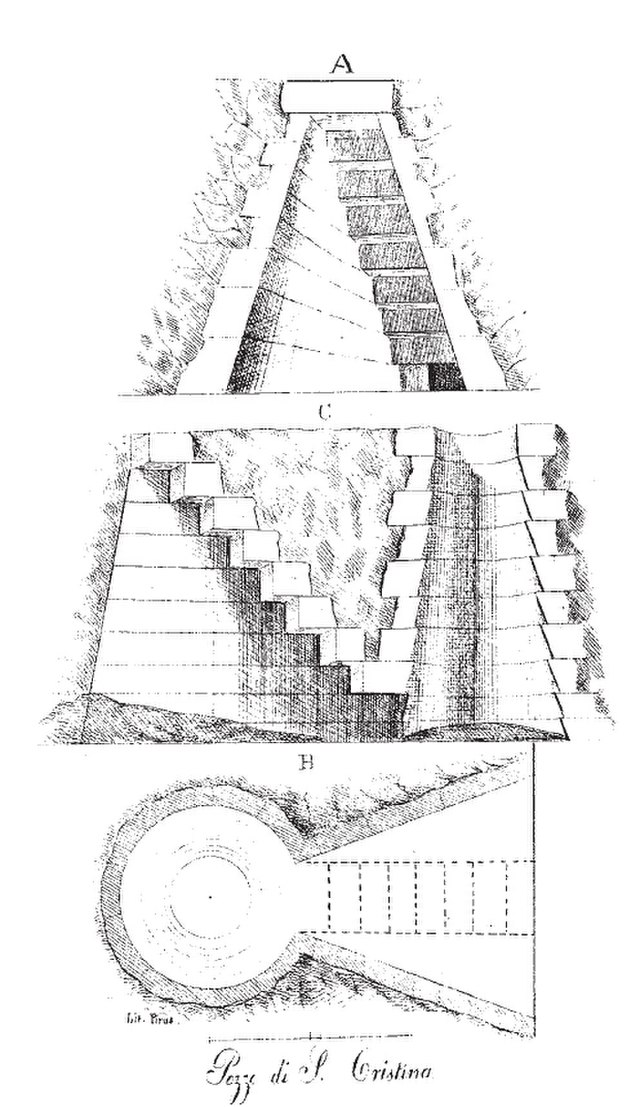

Fu Giovanni Spano - uno dei più grandi studiosi di archeologia e storia della Sardegna - il pioniere dello studio vero e proprio del monumento, anche se non riuscì a stabilirne la funzione corretta. Nel 1857 realizzò una descrizione della costruzione più accurata per il Bullettino Archeologico Sardo - dotata anche del rilevamento grafico di Vincenzo Crespi -, definendola probabilmente più antica dei nuraghi, piuttosto riconducibile agli antichi egizi o alle popolazioni di origine orientale che si stanziarono nel territorio. Venne ancora una volta elogiata la grande razionalità e raffinatezza con cui erano stati disposti e levigati i massi di basalto, mentre, la struttura sotterranea e la presenza di un foro posto nella sommità della copertura a tholos, gli fecero credere che ci fosse un'affinità con i carceri romani.

A cosa servisse effettivamente la struttura venne scoperto successivamente da uno dei più importanti archeologi del primo Novecento, Antonio Taramelli che, confrontando Santa Cristina con gli scavi di Santa Vittoria di Serri, stabilì - anche grazie al confronto con Raffaele Pettazzoni, grande studioso di storia delle religioni- un'analoga funzione basata sul culto delle acque, aprendo in Sardegna una stagione di forte interesse nei confronti dei rituali religiosi.

Furono numerosi gli edifici dedicati al culto dell'acqua ritrovati in Sardegna, si trattò probabilmente di un tentativo da parte della popolazione nuragica di instaurare un dialogo con le divinità per ottenere il soddisfacimento di bisogni fondamentali per la sopravvivenza, a partire dall' approvvigionamento idrico, considerando che l'economia era in alcune zone fondata interamente sull'agricoltura.

L'archeologo che più di tutti si dedicò alle operazioni di scavo e restauro, in parte tutt'ora attive e volte alla tutela e valorizzazione del complesso fu Enrico Atzeni che vi lavorò dal 1967 al 1973 e successivamente dal 1977 al 1983. Atzeri cominciò lavorando nel ruolo di assistente di Giovanni Lilliu, intellettuale e archeologo di fama internazionale, noto soprattutto per i suoi studi sulla civiltà nuragica.

Il Pozzo e il settore nord-est

Il pozzo, incorniciato dal recinto sacro che ricorda il themenos greco e che gli conferisce la caratteristica forma di serratura, possiede elementi analoghi a quelli degli altri edifici templari trovati nel territorio. Vi si trova un vestibolo o atrio, dove venivano posizionate le offerte votive, un vano scala trapezoidale, che con i suoi 25 gradini di pietra basaltica svolge un'importante funzione estetica ma doveva essere utile anche per riuscire ad arrivare all'acqua che durante i periodi di siccità raggiungeva un livello molto basso. per far fronte a questo problema, durante gli scavi, venne realizzato un canale di scolo che rendesse stabile a 50 cm il livello dell’acqua, così da rendere visitabile il complesso tutto l'anno. Infine troviamo all’interno del pozzo la camera ipogeica con copertura a tholos, caratterizzata da un'opera muraria di tipo isodomo, tipica dell' Età del Bronzo Recente e costituita anch'essa da file di blocchi di pietra basaltica disposti a semicerchio.

Le feste religiose all’interno di questo ambiente dovevano rappresentare un momento cruciale per i vari cantoni della zona; era infatti un’occasione non soltanto per pregare le divinità o ringraziarle attraverso offerte e riti ma anche per stringere accordi di carattere politico e commerciale.

Sono infatti state ritrovate vicino al pozzo alcune logge, forse usate per attività mercantili, una capanna di grandi dimensioni, a pianta circolare, e dotata di sedili che hanno fatto ipotizzare che potesse essere destinata ad incontri di carattere politico, un vano curvilineo di minori dimensioni e un recinto che potrebbe aver avuto il ruolo di contenere al suo interno animali, forse potenziali vittime sacrificali offerte in dono alle divinità.

Tra gli elementi di epoca nuragica rinvenuti in loco uno degli oggetti forse più significativi è la navicella votiva in bronzo con forma di testa taurina, tra le più grandi trovate nell'isola. Furono rinvenuti anche svariati reperti di epoche più tarde, come i gioielli e le statue in bronzo di origine fenicia, chiara dimostrazione di un utilizzo dell’edificio prolungato nel tempo.

Altro fattore che denota la particolarità del monumento è quanto accade durante gli equinozi di primavera e autunno, quando la luce del sole, entrando perfettamente nel vano scala, genera un particolare fenomeno: si ha la possibilità di osservare la propria ombra due volte, nell'acqua e nella parete del pozzo. Invece, durante il Lunistizio Maggiore - che si verifica ogni 18,6 anni - la luce della luna, passando per il foro presente nella copertura a tholos, si specchia nell'acqua.

Ciò denota la grandissima conoscenza astronomica di quelli che furono i costruttori e ha spinto studiosi provenienti da svariati ambiti disciplinari e da diversi paesi ad ipotizzare che si trattasse di un osservatorio.

L'Antropologo e studioso di archeoastronomia polacco Arnold Labeuf, nel suo Il pozzo di Santa Cristina. Un osservatorio lunare, ha affermato:

''Il pozzo di Santa Cristina potrebbe costituire uno strumento scientifico per misurare le altezze della Luna nel suo passaggio al meridiano. I bordi dei filari di pietre disposti così regolarmente potrebbero esser serviti come sistema di misura graduato per registrare l’altezza dell’astro, dunque le posizioni della Luna nel lunistizio e quindi dedurre la posizione dei nodi dell’orbita lunare. Questo monumento sarebbe stato costruito come osservatorio per controllare i cicli draconici e prevedere le eclissi.''[1]

Queste teorie sono però state messa in dubbio dagli archeologi sardi che hanno sollevato il problema della mancanza della struttura in elevato, presente invece in tali tipologie templari, come quella a doppio spiovente del pozzo sacro Su Tempiesu di Orune. Di fatto dunque il dibattito intorno al monumento appare ancora assolutamente attivo.

Note

[1] A. Lebeuf, Il pozzo di Santa Cristina,un osservatorio lunare, p.13.

Bibliografia

Alberto Moravetti, Il Santuario nuragico di Santa Cristina, Guide e Itinerari, Sardegna archeologica, Carlo Delfino Editore, 2003

Arnold Lebeuf, Il pozzo di Santa Cristina,un osservatorio lunare,Tilan Taplan, Cracovia, 2011

Corpora delle attività della Sardegna, Vol. 1, La Sardegna nuragica,storia e materiali, Carlo Delfino Editore, Sassari, 2014

Sitografia

https://www.pozzosantacristina.com/, consultato il 15/06/2022

https://www.sardegnaturismo.it/it/esplora/santuario-di-santa-cristina, consultato il 20/06/2022

UNA DIMORA DAL FASCINO MAGNETICO: VILLA CARLOTTA A TREMEZZINA

A cura di Beatrice Forlini

Villa Carlotta è una bellissima e suggestiva dimora che affaccia sul Lago di Como, in località Tremezzo, oggi adibita a museo e location per eventi culturali. La villa incanta anche per il suo meraviglioso giardino ed è raggiungibile comodamente usando il traghetto che attraversa il lago collegando le varie località; dall’acqua è possibile ammirare tutte le meraviglie dei dintorni rendendo la visita della villa un’esperienza davvero unica.

Notizie storiche

La villa venne fatta costruire alla fine del XVII secolo dal marchese Giorgio II Clerici (1648-1736) con l’idea di dar vita a un ambiente in cui natura ed arte potessero liberamente dialogare. Il complesso successivamente passò in eredità al pronipote, Antonio Giorgio (1715-1768), il quale non fu però in grado di amministrare le fortune di famiglia, tanto che alla sua morte la maggior parte dei pochi beni ancora rimasti in suo possesso passarono ad un ramo cadetto della famiglia. L’unico immobile che riuscì a lasciare in eredità alla figlia Claudia fu proprio villa Carlotta.

Claudia, sposata col conte Vitaliano Bigli, nel 1801 decise di vendere la proprietà di Tremezzo a Gian Battista Sommariva, allora Presidente del Comitato di Governo della Repubblica Cisalpina (istituita in Italia settentrionale da Napoleone Bonaparte), considerato in quel momento tra gli uomini più potenti della zona di Milano. Egli era estremamente colto, amante e collezionista d’arte e vantava amicizie illustri, tra cui i più celebri artisti dell'epoca, da Antonio Canova a Jacques-Louis David e Bertel Thorvaldsen. Sommariva decise di decorare la villa allestendo al suo interno una parte molto consistente della sua collezione, tanto che si trovò a dover adattare alcuni ambienti così da renderli più idonei ad accogliere le opere. Furono proprio questi capolavori a rendere in breve tempo la villa famosissima in tutta Europa, attirandovi illustri visitatori quali Stendhal, Lady Morgan o Gustave Flaubert.

Circa alla metà dell’800 la villa di Tremezzo venne acquistata dalla principessa Marianna di Nassau, moglie del principe Alberto di Prussia ma solo pochi anni dopo, in occasione delle nozze della figlia Carlotta con il granduca Giorgio di Sassonia-Meiningen, la proprietà passò definitivamente nelle mani della nobile casata tedesca. La villa, adibita a dimora di villeggiatura, porta ancora oggi il nome di Carlotta. Il nuovo passaggio di proprietà non comportò troppe modifiche alla struttura dell’edificio, mentre i saloni interni vennero arricchiti con motivi decorativi in stile neo-rinascimentale. Gli interventi più importanti si riscontrano per esempio nelle grandiose sale di rappresentanza che si devono all’artista Lodovico Pogliaghi (1857-1950).

I nuovi proprietari in breve tempo vendettero quanto restava della raccolta d'arte di Sommariva, ad eccezione dei grandi dipinti e di alcune sculture, ma gli interventi più importanti si riscontrarono soprattutto nel grande parco. I duchi Bernardo e Giorgio II, appassionati di botanica, arricchirono il giardino con nuove specie di piante e soprattutto con rododendri, azalee, camelie e palme.

L’Ente Villa Carlotta

Allo scoppio della Prima guerra mondiale i beni di proprietà di famiglie tedesche vennero sequestrati in tutta Italia con l'intento di non favorire lo schieramento nemico. Villa Carlotta, nonostante fosse ancora di proprietà dei granduchi di Sassonia, non venne requisita ma venne sottoposta ad una sorta di amministrazione controllata che durò fino al principio degli anni Venti. Nella primavera del 1921, la proprietà passò infine allo Stato italiano ed è proprio in quegli anni che si cominciò a pensare alla possibilità di dar vita a un ente privato, senza scopo di lucro, preposto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio della villa.

Nel 1926 l’avvocato Giuseppe Bianchini, insieme all'industriale Giovanni Silvestri, all'ingegnere Luigi Negretti e ad alcuni imprenditori tessili, crearono il comitato promotore dell'Ente Villa Carlotta, riconosciuto con il Regio Decreto del 12 maggio 1927. Al nuovo ente venne affidata la cura e la gestione della villa e del giardino e dopo quasi 100 anni continua ad essere in attività. Lo scopo perpetrato dall’ente in tutti questi anni continua ad essere quello di conservare e valorizzare la villa promuovendo numerosi interventi di mantenimento del giardino e tutta una serie di iniziative culturali di alto livello tra cui mostre temporanee, concerti, balletti e pubblicazioni, che richiamano anche adesso numerosi visitatori e studiosi.

L’edificio tra le meravigliose collezioni e archivi

La villa presenta un corpo di costruzione massiccio e geometrico, secondo la sobria tradizione lombarda, impostato su un unico asse centrale che divide in due parti uguali la proprietà.

Con Sommariva l'edificio venne modificato sia all'esterno, con l'aggiunta di lesene e della balaustra con l’orologio, sia all'interno nella predisposizione delle sale del primo piano, destinate ad accogliere le meravigliose opere d'arte. Il salone centrale venne arricchito da un’importante volta dipinta in finto stucco e da ampie finestre a lunettoni per valorizzare il gruppo scultoreo di Venere e Marte, realizzato nel 1805 da Luigi Acquisti e l'altorilievo con l'Ingresso di Alessandro Magno in Babilonia, un capolavoro dello scultore danese Bertel Thorvaldsen.

Nelle altre sale trovarono posto il celebre gruppo di eccezionale bellezza Amore e Psiche, eseguito tra il 1818 e il 1820 da Adamo Tadolini da un unico blocco di marmo di Carrara, così come la grande tela con Virgilio che legge il sesto canto dell'Eneide del pittore francese Jean-Baptiste Wicar ed il capolavoro di Francesco Hayez, l'Ultimo bacio di Romeo e Giulietta del 1823, manifesto della pittura romantica in Italia.

Al secondo piano trovava posto la dimora dei Sassonia-Meiningen con arredi d'epoca, stanze private e gli oggetti della principessa Carlotta, inoltre la Villa conserva un archivio storico ed è depositaria dell’archivio Belloni Zecchinelli.

ll Giardino

Il parco che si sviluppa intorno alla villa copre oggi una superficie di circa otto ettari ed è rinomato per la stupefacente fioritura primaverile dei rododendri e delle azalee in più di un centinaio di varietà che risalgono ancora allo spirito naturalistico improntato dai duchi della casata tedesca. In ogni periodo dell'anno l’aspetto del giardino cambia, si trasforma e merita sicuramente una visita per ammirare la dedizione che viene data alla cura degli antichi esemplari di camelie, cedri e sequoie, platani e faggi purpurei per esempio.

Una parte dell’ampio parco che risale alla costruzione della villa è uno splendido giardino all’Italiana che fronteggia l’elegante dimora con una fontana a vasca sagomata e una statua raffigurante citarista dell'antica Grecia Arione di Metimna. Il giardino si sviluppa su un ideale asse simmetrico che lo attraversa dal cancello fino all’orologio posto sul tetto dell’edificio. A decorazione troviamo le siepi potate in forma, fontane e bellissimi giochi d’acqua, statue e aiuole geometriche.

Sitografia

Scheda Sirbec: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO160-00021/

Sito ufficiale Villa: https://www.villacarlotta.it/it/

IL CONVENTO DEI DOMENICANI A TAGGIA

A cura di Daniele Mennella

L’alta e imponente ombra che l’antico convento domenicano di Taggia, dedicato a Santa Maria della Misericordia, ogni pomeriggio proietta, copre interamente la piazza dedicata al suo fondatore, Beato Cristoforo. Il forte legame che unisce il convento dei Domenicani alla sua comunità, quella dei taggesi è antico ma tutt’oggi ancora saldo.

Cenni storici

Il convento di tutti

Tra le prime predicazioni del culto domenicano a Taggia si annoverano l’intervento di San Vincenzo Ferrer e dei cittadini tabiesi Fra Obertino e Fra Terano, membri nel 1433 del convento riformato di San Domenico da Genova. Fu però l’accesa e fervente predicazione del Beato Cristoforo, novizio del Convento di San Eustorgio di Milano, che nella metà del XV secolo convinse la commossa comunità di Taggia a volere la fondazione di un convento di frati domenicani.

I lavori per la realizzazione, iniziati nel 1460, coinvolsero e interessarono globalmente tutte le classi sociali taggiasche. Il volgo, trasportando i sassi e l’arena prelevati dal lungo torrente Argentina e recuperando il legname dai boschi di Pigna, si adoperò per sostenere manualmente le maestranze locali nella fabbricazione, coordinate dai maestri comacini Gasperino da Lancia e Filippo da Carlono.

I nobili, invece, entrarono subito in lizza per il possesso delle cappelle con diritto di giuspatronato, elargendo, per ottenere il favore dei predicatori, grandi somme di denaro e terreni. Esemplare è il caso dei nobili Curlo e Battista Visconti, che acquistarono e donarono ai frati la cosiddetta “strada dei signori”, che collegava il convento al tessuto cittadino. Il cantiere del neonato convento domenicano poté inoltre contare sull’appoggio della grande aristocrazia italiana, rilevando importanti sussidi economici dai duchi di Milano e dal governatore di Genova. Ma è sotto l’egida della congregazione riformata di Lombardia che il convento dei Domenicani di Taggia, divenne il baricentro culturale del ponente Ligure. Considerevole parte dei sussidi venne impiegata, come riportato nella cronaca di Niccolò Calvi, per l’allestimento e la realizzazione della biblioteca, decorata con le icone dei santi dottori della chiesa e custode di pregevoli codici teologici medievali. Sintomo tangibile della grande attenzione riservata allo studio e alla cultura, sono i numerosi titoli accademici acquisiti dai priori del convento dall’anno 1516 alla sua prima soppressione nel 1810. Tra gli studiosi taggiaschi più noti si menziona Giovanni da Taggia, illustre teologo e inquisitore, morto a bologna nel 1521. Lo slancio dei domenicani verso l’erudizione e lo studio, toccò di riflesso anche la vivace comunità di taggiaschi. Infatti, per mezzo di un importante lascito testamentario risalente al 1515 di Giovanni Battista Boeri, protomedico di Enrico VII D’Inghilterra, i frati comperarono un edificio a Taggia che utilizzarono come scuola per venti giovani indigenti. Nel corso dei secoli, la storia del convento domenicano non fu più così luminosa. Soppresso durante l’occupazione napoleonica del 1810, l’ordine tabiese domenicano, vivendo inizialmente sotto le dipendenze del regno Sabaudo e successivamente soggetto alla giurisdizione della restaurata provincia di san Pietro martire, perse il suo ruolo di autorevole centro religioso e culturale. Nel 1866 molti beni furono confiscati per sostenere le finanze dello stato e il patrimonio artistico e librario del convento subì gravi perdite. Solo nel 1926, dopo molti anni di abbandono e incuria, grazie al lavoro di recupero promosso da Nicola Capoduro, i frati domenicani tornarono ad abitare il convento di Taggia.

La Struttura

Le influenze e il carattere unico.

La facciata del convento domenicano, dedicato alla Madonna della Misericordia, è rifinita a marmorino; tecnica decorativa di pregio, utilizzata di frequente durante l’età barocca, che rende l’intonaco liscio e brillante, ricordando il marmo. L’intero edificio risulta nel suo complesso caratterizzato da una volumetria e ariosità lontane dalla tradizione tardo-gotica ligure, rendendo il convento domenicano di Taggia un unicum nel panorama ligure di ponente. L’interno è di chiara matrice lombarda, e lo schema strutturale utilizzato risponde a precise esigenze di culto e di funzione. Si noti ad esempio l’ampia aula unica destinata ad accogliere gli abitanti del luogo durante le prediche, oppure il divisorio, ora non visibile, che modulava e divideva l’ingresso posteriore, destinato agli uomini, da quello anteriore, destinato invece alle donne.

Nei dodici altari che compongono il corpo ecclesiastico centrale sono contenute importanti opere pittoriche di numerosi artisti rilevanti: Ludovico Brea, Giovanni Canavesio, Gregorio de Ferrari e Giovan Battista Trotti. Il chiostro, realizzato negli anni Settanta del Quattrocento, presenta colonne tardo gotiche che sostengono cinque arcate per lato, che si dispiegano seguendo un perimetro quadrato. La copertura è costituita da volte a crociera e le pareti terminano con lunette nelle quali sono dipinte le Storie di San Domenico.

L’Adorazione dei Magi, un Parmigianino a Taggia.

La tela trafugata

Il dipinto a olio su tavola, secondo l’inventario compilato da Calvi, era ubicato nel convento domenicano almeno a partire dal 1622. Attribuita inizialmente a Perin del Vaga, poi a Luca Cambiaso e successivamente a Girolamo da Treviso, fu l’intensa attività di ricerca di Roberto Longhi ad assegnarla infine alla mano del Parmigianino. Le analogie con la Madonna Vasari e con la Madonna di Santa Margherita confermarono poi l’attribuzione suggerita. La tavola presenta sullo sfondo, inserite all’interno di un fosco paesaggio, alcune figure sintetiche: il ricco corteo dei Magi e i pastori con un bue e un asino. La scena principale è collocata sotto un abituro in rovina, il tetto ligneo è sfondato e retto da due colonne di pietra e un arco in muratura. La vergine tiene in braccio Gesù che, posizionato al centro, stringe a sé una delle ampolle portate in dono dai Magi, posizionati sulla destra del dipinto. Due dei Magi sono raffigurati con una lunga e folta barba, mentre il terzo, dai chiari tratti orientaleggianti, è caratterizzato da una velata espressione di attesa. Maria, dipinta con un collo longilineo, si volta per guardare Giuseppe, che si trova all’estrema sinistra, orante. Il Parmigianino realizzando la tavola, riutilizza la statica armonia rinascimentale tipica di Raffaello e Perugino donandogli un palpitante movimento e patos. L’opera venne trafugata dalla chiesa di San Domenico a Taggia nel 1994 e recuperata nel 2003, grazie ad una complessa operazione della squadra mobile di Genova e sottoposta ad un eccellente restauro da parte della Soprintendenza.

Bibliografia

W. Schenkluhn, Architettura degli Ordini Mendicanti, Padova 2003.

Atti della società ligure di storia patria, nuova serie, XL VII ( CXXI) Fasc.I – Genova MMVII.

M. Bartoletti, Il convento dei Domenicani di Taggia, Genova 1993.

G.B. Tirocco, Taggia. I Paesi e i santuari della Valle Argentina, Sanremo 1933

Sitografia

https://www.conventosandomenicotaggia.it consultato il 20/07/2022

FOISO FOIS

A cura di Ludovica Diana

L'infanzia, la famiglia e la militanza

Foiso Fois nacque ad Iglesias, in Sardegna, nel 1916, figlio di Salvatore - ingegnere minerario, nonché presidente della miniera di San Giovanni - e di Maria San Filippo, figlia di un nobile siciliano, archeologo e membro attivo della massoneria.

Il soggiorno fiorentino dei primi anni Venti fu solo l'inizio di una serie di spostamenti che caratterizzarono la vita di Salvatore e dell'intero nucleo familiare. Tali spostamenti furono sì determinati da questioni lavorative, ma anche di carattere spiccatamente politico. Infatti, fu all'interno della famiglia che il giovane Foiso potè respirare le istanze socialiste e antifasciste sostenute dal padre, il quale fu vicino alle posizioni di Giuseppe Cavallera, importante esponente del socialismo torinese, che alla fine del XIX secolo assunse il controllo della sezione cagliaritana ancora in fase di sviluppo, per poi portare avanti un' attività di propaganda anche sul piano regionale.

Passato il periodo che lo vide consulente per le miniere del Monte Amiata in qualità di ingegnere minerario e dopo aver destato sospetti agli occhi delle milizie fasciste toscane, Salvatore fu costretto, nel 1923, a spostarsi nuovamente in Sardegna. Tornato nel suo paese natale Foiso otterrà, nel 1938, il diploma di perito agrario ma appena un anno più tardi deciderà di lasciare l'Isola per iscriversi alla facoltà di Economia e Commercio di Genova. Qua però non rimase a lungo, a causa dei bombardamenti che colpirono il polo universitario, fu costretto ancora una volta a trasferirsi spostandosi prima a Firenze e poi in provincia di Biella, presso l'abitazione della moglie del fratello il quale era stato deportato in Polonia.

Durante il soggiorno biellese non mancarono le novità, infatti Fois prese parte alle Brigate Partigiane nel ruolo di staffetta, per poi essere rapito dai nazisti 1944 e successivamente scambiato con un generale tedesco tenuto come ostaggio dai partigiani. In quegli anni inaugurò anche la prima mostra personale presso la galleria Leonardo da Vinci, organizzata da don Luigi Vernetti. In questa occasione vennero esposti alcuni acquerelli di paesaggi; fu sicuramente un momento importante per lo sviluppo artistico di Fois, don Vernetti gli offrì infatti la possibilità di dimostrare le sue qualità artistiche di autodidatta e di proporre opere che cominciavano a staccarsi in maniera importante dal panorama artistico sardo. Fois cominciò dunque ad elaborare una personale cifra stilistica e in breve tempo venne notato dal mondo accademico. Mancandogli però una solida base tecnica decise di iscriversi all’Accademia di Belle Arti di Torino, in cui si diplomò nel 1947.

Tuttavia, le opere del primo periodo sono una rarità e Salvatore Naitza, storico dell'arte e curatore del più completo volume monografico sull'artista, ha ipotizzato che ciò possa essere in parte determinato da una personalità ipercritica, non intenzionata a tutelarne il ricordo.[1]

Neorealismo pittorico e istanza sociale

Fois ebbe modo di conoscere gli avvenimenti legati al Fronte Nuovo delle Arti, fondato nel 1946 e basato su istanze di rinnovamento culturale e di giustizia sociale dopo anni di regime fascista, analogamente a quanto si verificò in ambito cinematografico a partire da registi come Luchino Visconti, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, e così via. Probabilmente fu proprio presso la prima mostra del Fronte, organizzata nel 1947 a Milano, che potè conoscere l'opera di artisti come Renato Guttuso, da cui tuttavia si differenziò, - come accadde anche con altri artisti sardi a lui contemporanei, per esempio Mauro Manca, Libero Meledina e Costantino Spada, affascinati dagli stilemi dell'ultimo cubismo -, nonostante condividesse con essi l'urgenza di una rivoluzione culturale e l'impegno sul piano politico portato avanti attraverso la militanza socialista.

Nella mostra che venne allestita nel 1949 presso la Galleria Della Maria a Cagliari, la cifra stilistica manifestatasi ancora timidamente durante il periodo biellese trovò maturazione, costituendo una vera e propria transizione stilistica.

Qui l'artista, che fin da subito si era distaccato dalla rappresentazione folkloristica del territorio portata avanti dagli artisti attivi precedentemente nel panorama isolano, - si pensi ad alcuni tra i più noti come Giuseppe Biasi, Mario Delitala, Francesco Ciusa, e così via -, fece scelte interpretate dal dibattito regionale come a dir poco distruttive. Il nuovo stile, che fa cenno all'espressionismo storico, - nella pennellata libera e scompaginata, nell'uso dei colori e nei riferimenti che appaiono variegati: dai Fauves alla Die Brücke, da Cézanne alla serie di girasoli, di chiara ispirazione vangoghiana -, è usato nelle opere di questo periodo per rappresentare scene di carattere intimo, per esempio i noti ritratti di amici e persone care.

Una di queste, il Ritratto di Raffaello Delogu, storico e critico d'arte, è parte della collezione Piloni, visibile a Cagliari presso Palazzo Belgrao, ossia il Palazzo dell'Università, sede degli uffici del rettorato dell'Ateneo.

Tuttavia, questo non fu un punto d'arrivo, infatti, una volta allontanatosi dall'atteggiamento provocatorio delle avanguardie, Fois elaborò uno stile che rimase espressionista, soprattutto nella scelta cromatica, ma caratterizzato da maggiore solidità strutturale e da una pennellata più ponderata, infatti, come affermato da Gianni Murtas, storico dell'arte specializzato nello studio delle correnti artistiche del Novecento:«[...]È negli anni Cinquanta, però, che l'artista definisce le peculiarità del suo stile più autonomo, sviluppando in senso neorealista le premesse espressioniste. Tanto nei ritratti quanto nei grandi quadri dedicati al mondo del lavoro, la costruzione pittorica si semplifica, strutturandosi in campiture nette risolte prevalentemente sul piano, come un mosaico composto da tasselli di pigmento incastrati fra loro. L'uso di tonalità pure determina passaggi cromatici squillanti, appena addolciti da sintetiche variazioni chiaroscurali.»[2]

La scena intima non bastò più per esprimere temi di portata universale, come l'urgenza di giustizia sociale, e i soggetti prediletti divennero i lavoratori, immersi nelle loro attività e raccontati in chiave epica ma senza cedere a quella che Murtas, definisce ''retorica della fatica'', spesso usata dalle generazioni precedenti per descrivere il popolo sardo.

Tra le opere più note troviamo La Mattanza, il cui titolo fu scelto per indicare l'ultima fase della pesca del tonno, chiamata anche ''stanza della morte'' e la cui iconografia presenta degli arpioni stagliarsi nella composizione come delle lance, gli Scaricatori di porto, Il Mattatoio, i Pescatori, I Disoccupati, Colata di cemento, sono solo alcuni dei titoli rappresentativi della produzione neorealista degli anni 50.

Le speranze nutrite nei confronti del Piano di Rinascita, in un momento in cui il territorio sardo fu toccato da crisi su più fronti, si pensi solo all’importante fenomeno di emigrazione, si riversarono nell'opera chiamata La Sardegna verso l'autonomia, pensata come trittico, ma di cui furono realizzate solo due parti: L' Eleonora d'Arborea e La rivoluzione di Giovanni Maria Angioj, datate tra il 1957 e il 1958 e situate presso la Presidenza della Regione Sardegna.

In tali opere venne espressa in modo particolare la conoscenza dei fatti storici, la cui narrazione fu per l'artista indicatore di oggettività e realismo, nonchè espressione di una passione da lui sempre nutrita e manifestata anche con la notevole produzione letteraria relativa all'architettura religiosa e civile dell'Isola. In generale, attraverso esse avrebbe dovuto tracciare una sorta di percorso storico che, a partire dall'epoca giudicale fino ai moti rivoluzionari in cui fu coinvolto Angioj, si dirigesse verso la contemporaneità.

Nell'Eleonora d'Arborea, vennero inseriti elementi che evocano differenti momenti storici: la protagonista (il cui volto è quello della moglie dell'artista, Carla Ravetti, sposata nel 1946), giudicessa d'Arborea, fu rappresentata nei panni di Giovanna d'Arco a simboleggiare la difesa del popolo sardo, mentre sul piano compositivo e stilistico sono presenti evidenti riferimenti al rinascimento, per esempio a Paolo Uccello e Piero della Francesca.

L'avvento dell'arte informale e l'ultima produzione di Fois

Negli anni Sessanta, quando in Italia e in Sardegna approdarono le neoavanguardie, nuove generazioni di artisti si dimostrarono interessati al rinnovamento del panorama artistico isolano, e lo fecero con la totale distruzione della forma, ossia aderendo al linguaggio informale, ormai da tempo affermatosi nel resto del mondo.

Fois non fu del tutto immune a tali cambiamenti, - nonostante da sempre avesse manifestato una vena critica nei confronti dell'arte che non si fosse prefissata di raccontare la realtà - , probabilmente in virtù della sua attività di docenza, alquanto sentita e portata avanti presso il Liceo Artistico privato di Cagliari, di cui divenne direttore nel 1960 e che prese il suo nome nel 2006. Vere a che fare continuamente con le nuove generazioni fu sicuramente molto importante per lo sviluppo del suo pensiero artistico.

L'equilibrio formale degli anni Cinquanta finì per rompersi lasciando spesso affiorare con aggressività l'espressionismo che aveva caratterizzato la prima parte di carriera. Infatti, Il ciclo di opere Storia di Sardegna, realizzato nel 1971 e che fa cenno al trittico La Sardegna verso l'autonomia, ha una resa pittorica quasi astratta. Tuttavia, è proprio con tale opera che Fois mise un punto alla produzione neorealista inaugurando gli anni Settanta con uno slittamento di attenzione dalle folle di lavoratori ad una scena più intima. Per Fois l’epica esaltazione del lavoro ha ormai perso il suo potenziale comunicativo e preferisce dedicarsi a soggetti più toccanti a livello sentimentale. Cominciò a prediligere temi legati alla natura proponendo numerose scene che videro la presenza di vegetazione tipica del territorio, come le agavi, le canne, le sterlitzie, ma non mancarono anche nuove serie di girasoli, già presenti nel primo periodo espressionista.

La produzione di questo periodo, assai variegata nella scelta dei temi e nello stile utilizzato, parve alla critica aver assunto intenzioni meno ambiziose, forse anche perché le neoavanguardie stavano rubando la scena artistica. Avendo infatti creato un legame saldo anche con l'area politica progressista, in breve tempo le neoavanguardie fecero cadere Fois in una condizione di disillusione, almeno relativamente alla possibilità di portare avanti una produzione politicamente impegnata. Ciò non gli impedì di realizzare una delle opere più ambiziose dell'intero corpus, ossia il Cristo doloroso o L'uomo, situata nella Chiesa cagliaritana intitolata a San Pio X e dipinta a partire dall'agosto del 1977.

Usata come pala d'altare, l'immagine che si può osservare non appena si accede alla chiesa è un Cristo quanto più possibile umano, iconograficamente assai distante da qualsiasi altro genere di modello perché reso con un linguaggio di matrice espressionista, qui portato all'estremo, privo di croce e palpitante, che fluttua e simboleggia con grande drammaticità la sofferenza umana.

Con la preparazione di una mostra sugli anni Ottanta ancora in corso, - che gli avrebbe permesso di dare una continuità alla produzione assai variegata di questo periodo -, il 21 febbraio 1984 Foiso Fois si spense dopo essersi sottoposto ad un debilitante intervento chirurgico.

Le foto sono state scattate dalla redattrice

Bibliografia

Salvatore Naitza, Foiso Fois, Illisso, Nuoro, 1989

Gianni Murtas, Foiso Fois, Ilisso, Nuoro, 2005

L'ANFITEATRO FLAVIO DI POZZUOLI

A cura di Camilla Giuliano

Introduzione

L’Anfiteatro Maggiore Flavio di Pozzuoli è uno dei siti archeologici più importanti e ben conservati d’Italia. Ben pochi sanno che prima di questo era presente un primo anfiteatro, detto poi “Minore” [1].

Breve storia dell’Anfiteatro puteolano delle origini ai giorni nostri

Venne eretto nel I secolo d.C in età imperiale, sotto la dinastia Flavia, da cui il nome. Inaugurato dall’imperatore Tito, è il terzo Anfiteatro al mondo per grandezza, seguendo il Colosseo di Roma e quello di Capua. Secondo Cassio Dione, storico greco di Roma, presso di esso nel 66 d.C si tennero i ludi in onore del re dell’Armenia, Tiridate, dunque l’anfiteatro risalirebbe agli anni del consolato di Nerone, ma a causa della damnatio memoriae la menzione del suo nome venne proibita, invece, il completamento della struttura e le decorazioni vennero ascritte all’età Flavia.

Un’iscrizione epigrafica apposta in quattro copie su ciascuno degli ingressi principali attesta la sua collocazione in quest’ultima età, in quanto recita: COLONIA FLAVIA AUGUSTA PUTEOLANA PECUNIA SUA ovvero: LA COLONIA FLAVIA AUGUSTA PUTEOLANA COSTRUI’ A SUE SPESE.

Tra la seconda metà del I e gli inizi del IV secolo d.C, l’Anfiteatro Maggiore fece da sfondo alle persecuzioni cristiane portate avanti dai romani a partire da Nerone; tra le vittime delle aggressioni vanno ricordati i martiri San Gennaro e San Procolo, oggi rispettivamente i santi protettori di Napoli e Pozzuoli. In particolare, Artemisia Gentileschi dipinse la tela, oggi conservata al Museo Diocesano di Pozzuoli, che raffigura la scena del martirio avente come sfondo proprio gli archi dell’anfiteatro preso in esame.

Durante il Medioevo esso fu usato a lungo come cava di pietre da costruzione, e, successivamente fu spoliato, subendo così la medesima sorte toccata al Colosseo di Roma.

Nel 1689 sull’edificio venne eretta una piccola chiesa dedicata a S. Gennaro, sconsacrata e distrutta nel 1837 per volere del re Ferdinando II di Borbone, il quale ordinò lo sterro del monumento. Tra il 1839 e il 1845 l’architetto napoletano Carlo Bonucci liberò gran parte dei sotterranei e in successive campagne di scavo E. Ruggiero e l’archeologo Giuseppe Fiorelli riportarono alla luce l’arena e alcuni dei passaggi radiali. L’ultima opera di scavo fu negli anni che vanno dal 1926 al 1947, che liberò definitivamente la struttura dai detriti accumulati nel tempo.

Nel corso degli anni è stato meta di turisti provenienti da tutto il mondo e luogo di incontro per diverse rappresentazioni teatrali e musicali. Negli anni ’90 vennero costruite delle gradinate in legno andate poi distrutte nell’incendio che colpì l’anfiteatro il 16 luglio 2021 [Fig. 1].

Oggi l’Anfiteatro di Pozzuoli aderisce ad iniziative di rilievo come: le Giornate Europee del Patrimonio 2021, promossa dal Ministero della Cultura, il percorso espositivo “Proiezioni” di Fabio Pagano, la “Notte Europea dei Musei”, un’esperienza immersiva in cui il pubblico può godere di un suggestivo percorso al buio nei sotterranei dell’Anfiteatro.

La struttura

La denominazione di anfiteatro derivava dall’unione di due parole greche: theatron e amphi “che gira intorno”.

L’edificio presenta una struttura dalla pianta ellittica delle dimensioni 149x116 metri e poteva contenere circa 40.000 spettatori. [Fig. 2]

L’anfiteatro si ergeva su tre livelli, l’arena, gli spalti e i sotterranei; la sua costruzione si elevava su tre ordini in cui i primi due, ad arcate, sostenevano la cavea, a sua volta suddivisa in tre settori (summa, media e ima), l’ultimo si presentava all’esterno come un alto loggiato con un muro continuo, finestrato e ornato da statue oggi andate perdute.

L’intero perimetro era percorribile dal pian terreno mediante tre ambulacri concentrici e collegati tramite appositi ambienti disposti radialmente. Il percorso esterno si sviluppava sotto un porticato ad archi, i cui pilastri erano decorati all’esterno da semicolonne addossate; dei due ambulacri interni, quello nella zona mediana dell’anfiteatro era riservato al pubblico, mentre l’altro, posto dietro il podio lungo il perimetro dell’arena, era destinato al personale di servizio.

Quattro erano gli ingressi principali posti alle estremità degli assi maggiore e minore, in concomitanza una rete di corridoi interni [Fig. 3] facilitavano gli spostamenti al pubblico e al personale, portando talvolta anche ai sotterranei. Quest’ultimi, perfettamente conservati nel tempo, si sviluppavano secondo due assi perpendicolari sormontati a loro volta da due corridoi principali collegati tramite un ambulacro anulare.

I sotterranei erano il luogo in cui venivano chiuse in gabbie di ferro le bestie feroci ed i gladiatori pronti a domarle[2] ed una di queste divenne la cella di San Gennaro.

Nella parte sottostante l’anfiteatro era visibile anche parte degli impianti idrici, facenti parte di un complesso sistema di canalizzazione delle acque che le convogliava in una fogna centrale collocata esattamente sotto il piano dell’arena.

Con l’avvenire dei secoli, sono andate perdute le colonne con capitelli in stile composito [Fig. 4] che adornavano il porticato, altre vennero fatte scivolare nei sotterranei agli inizi del Novecento [Fig. 5].

L’arena, dalle dimensioni di 75x42 metri, era traforata da una serie di botole quadrangolari, coperte da lastre in legno e collegate ai sotterranei; il piano di questa era attraversato interamente da una fossa profonda 45 metri dal quale venivano sollevate le scenografie durante i ludi e gli spettacoli.

Le gradinate suddivise in tre settori e in cunei numerati, i cui posti erano di maggiore o minore pregio in rapporto alla distanza dall’arena: quelli più vicini erano riservati ai senatori, ai cavalieri romani, ai magistrati e sacerdoti cittadini.

La parte più alta, chiamata summa cavea, era raggiungibile dal piano stradale esterno mediante rampe di scale [Fig. 6]; vi erano ventotto accessi di questo tipo collocati in ciascuno dei quattro settori ed ingressi principali, invece, gli accessi alle cavee dei settori più bassi erano distribuiti lungo l’ambulacro interno.

La media cavea, raggiungibile percorrendo dodici corridoi in discesa o quattro scale situate ai lati dei fornici sull’asse longitudinale maggiore, era composta da quattordici scale.

Per la costruzione dell’edificio vennero impiegati la pietra e la calce, per renderlo più duraturo nel corso del tempo, unendo i mattoni attraverso la tecnica dell’opus reticularum (opera reticolata) e del laterizio, già impiegati nell’edilizia romana [Fig. 7].

In seguito alla profonda crisi bradisismica che colpì l’area Flegrea nel 1983 - 1984, un intervento di restauro riuscì a recuperare l’intero settore dell’ima cavea i cui gradini conservavano il rivestimento d’origine dipinto in intonaco chiaro; la stessa sorte non toccò invece agli altri settori andati distrutti negli anni a causa di un mal-restauro compiuto attorno al 1970.

Conclusioni

Spettacoli, luogo di martirii, lotte tra gladiatori, la maestosità degli anfiteatri romani non ha tempo. A distanza di secoli è possibile ammirare l’edificio e conoscere la sua storia grazie ad attività e visite guidate promosse dal sito.

Note

[1] Dell’Anfiteatro Minore si hanno poche notizie in quanto il suo impianto originario è stato sostituito dalla linea ferroviaria Napoli-Roma costruita nel 1915; sappiamo che ospitava circa 20.000 spettatori, la metà dell’Anfiteatro Maggiore.

[2] I gladiatori erano per lo più schiavi di guerra allenati per dare spettacolo e divertire il pubblico aristocratico.

Bibliografia

Per lo stile dei capitelli: G.C.Argan, Storia dell’arte italiana, Sansoni editore 1986; capitolo terzo, L’arte greca pp.25 - 34.

Per l’architettura romana: G.C.Argan, Storia dell’arte italiana, Sansoni editore 1986; capitolo quinto, L’arte romana pp.127 - 134.

Sitografia

https://www.coopculture.it/it/poi/anfiteatro-flavio-di-pozzuoli/ , consultato il 08/06/2022

https://www.around-naples.com/it/anfiteatro-flavio-di-pozzuoli.html , consultato il 08/06/2022

http://www.pafleg.it/it/4388/localit/66/anfiteatro-flavio , consultato il 08/06/2022

http://www.parcoenea.it/area_flegrea.aspx , consultato il 09/06/2022

https://www.ildenaro.it/anfiteatro-flavio-di-pozzuoli-in-fiamme-le-gradinate-in-legno/ , consultato il 09/06/2022

LA MADONNA COL BAMBINO DI OTRICOLI

A cura di Teresa Beccaccioli

La chiesa di Santa Maria Assunta di Otricoli, piccolo gioiello incastonato tra le verdi colline della bassa Umbria, si sviluppò nel corso del Medioevo. Tra il VI e il VII secolo la comunità di abitanti abbandonò il municipium romano fiorito in età imperiale lungo la pianura che lambisce il fiume Tevere, spostandosi sul colle dove nacque un primo castrum fortificato. Nonostante la presenza della ben più sviluppata città in pianura, numerose testimonianze mostrano una frequentazione del colle da parte della comunità fin dall’età del Ferro: non a caso il nome della cittadina, Ocriculum, deriva dal latino arcaico ocris, che vuol dire monte. La “collegiata insigne”, come è ricordata dalla documentazione moderna, conserva all’interno le vestigia di un ricco e importante passato: Ocriculum infatti fu un centro molto religioso e fu sede vescovile dal V al VI sec.

Conservata nella parete di fondo della navata destra è la tavola lignea del Duecento (fig.1), di cui ancora si hanno troppe poche notizie. Proveniente da un oratorio nei pressi della collegiata, la tavola ha vissuto svariate vicissitudini: danneggiata da una bomba nella seconda guerra mondiale, fu restaurata nel 1965 dalla Soprintendenza, rubata nel 1978 e ritrovata nel 1989.

La tavola, una tempera di modeste dimensioni (82x45 cm) mostra la Madonna in trono col Bambino nell’ iconografia bizantina della Odigitria (colei che indica la via), un epiteto che avrebbe origini costantinopolitane, dal monastero τῶν Ὁδηγῶν (tōn Hodēgōn), delle guide. La leggenda narra che la Vergine avesse guidato due ciechi ad una fontana miracolosa e che in quel luogo poi fosse stato eretto un monastero nel quale era conservata una icona perduta con la Madonna col Bambino. Questo tipo di rappresentazione prevede la Vergine ritratta di mezzo busto con lo sguardo diretto al fedele, con il braccio sinistro che tiene il Bambino e con la mano destra rivolta allo stesso suo figlio, la via per la salvezza eterna. Il bambino, rivolto alla madre con sguardo intenerito, con la mano sinistra tiene un cartiglio mentre con la destra compie il tradizionale gesto di benedizione, unendo il pollice all’anulare. Rispetto al modello iconografico, la Madonna di Otricoli mostra alcune variazioni: tra queste la posizione del Bambino, che viene sorretto con il braccio destro e non con il sinistro. Questa forma di variazione non è nuova, anzi risale alle origini stesse del tipo: se ne può rintracciare un esempio nella Madonna di Santa Maria Nuova a Roma e la sua fortuna in Oriente dove, con la denominazione di Panagia dexia o dexiokratousa, se ne attribuisce l’origine proprio all’evangelista Luca. Un’altra opinione emergente dagli studi affiancherebbe, all’iconografia della Hodegetria, quella di Panaghia Nicopeia, ovvero la raffigurazione di Maria madre di Dio e portatrice di vittoria. Questa rappresentazione della Vergine regina in trono o in piedi, rigidamente frontale, con il Bambino in braccio e servita da angeli, simboleggia la Sapienza di Dio e personifica in sommo grado la santità umana.

Da un punto di vista descrittivo, la Madonna è assisa su un cuscino verde, di cui l’artista cerca di rendere nel dettaglio le pieghe. Il trono ligneo ha un alto dorsale coperto da un drappo d’onore e in basso, in rosso, presenta motivi decorativi orientali forse di pietre e gemme preziose. Preponderanti sono i due nimbi, in rilievo, che ad oggi hanno perso il loro originario colore dorato. La Vergine indossa una veste rossa con un mantello blu, ma particolare è il velo bianco che dalla testa le scende sulle spalle, forse il risultato di una rielaborazione del modello orientale della Kykkiotissa, conosciuto in Italia grazie a due copie a Viterbo e a Velletri. Come questo, una gran quantità di altri dettagli, convalida l’azione di imitazione e rielaborazione del nostro pittore di modelli orientali, mediati da opere più recenti di colleghi più affermati: tra loro Coppo di Marcovaldo, pittore senese attivo nella seconda metà del XIII secolo. Sono evidenti le affinità, a partire dallo stesso velo bianco discendente sulle spalle, con la Madonna del Bordone a Siena nella Chiesa di Santa Maria dei Servi (fig.2) e la Madonna col Bambino a Orvieto, realizzata per i Servi di Maria e oggi conservata al museo dell’Opera del Duomo.

Analizzando la tavola nei suoi aspetti più tecnici, possiamo dire che il maestro, di cui non sappiamo ancora il nome, potrebbe essersi formato nella scuola spoletina, da cui provengono i più famosi Machilone e Simeone, attivi negli anni Settanta e Ottanta del Duecento. Inoltre sono state riscontrate delle affinità con l’attività di Rainaldo di Ranuccio, pittore originario di Spoleto conosciuto per una Croce dipinta nella Pinacoteca civica di Fabriano e un’altra Croce, questa datata al 1265, oggi custodita alla Pinacoteca nazionale di Bologna. Forti affinità si riscontrano però maggiormente con il Trittico conservato nella cappella del Sacramento nella basilica di Santa Chiara ad Assisi (fig. 3), datato all’ultimo quarto del 1200. Innanzitutto la generale impostazione delle figure, poi il modo singolare di panneggiare la veste della Vergine in corrispondenza delle ginocchia per dare maggior volume alla figura e del braccio sinistro dove si va a formare un grazioso otto e ancora i contorni flessuosi del collo. Ma il maestro di Otricoli, ingentilisce le masse evitando nette angolature e crea panneggi più morbidi e naturalistici e, attenuando la rigidità e la ieraticità della figura mariana, crea una dolce e soffusa atmosfera di umanità. Infatti, di fronte a questa tavola, quasi del tutto sconosciuta al mondo dell’arte, si percepisce il vero significato della parola Acheropita, “non fatta da mano umana”. Nella sua semplicità, l’icona ci svela il vero senso della divinità, che è allo stesso tempo ultraterrena e umana. In questo dipinto, attraverso pochi tratti e senza ricche decorazioni, si mostra la sacralità del rapporto d’amore tra la Vergine e il Cristo, ovvero tra una madre e il proprio figlio.

Bibliografia

C. Pietrangeli, Otricoli, un lembo dell’Umbria alle porte di Roma, Narni 1978

V. Pace, Modelli da Oriente nella pittura duecentesca su tavola in Italia centrale, in Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz,44. Bd., H. 1 (2000), pp. 19-43

M. G. Branchetti, Otricoli, Santa Maria Assunta, collegiata insigne; Il Formichiere 2017

W. Angelelli, Iconografia della Madonna col Bambino nel Medioevo: esempi tra Roma, Lazio e Umbria meridionale, in Arte sacra nell’Umbria meridionale, Sguardo d’insieme II, Raccolta degli atti da II al VI corso per la formazione di Volontari per l’animazione culturale promossi dall’Associazione Volontari per l’Arte e la Cultura (Terni, 2002-2006), a cura di G. Cassio.

C. Ranucci, La Maestà di Otricoli. Contributo per una definizione degli influssi culturali spoletini nell’Umbria meridionale, in Scritti di archeologia e storia dell’arte in onore a Carlo Pietrangeli, a cura di V. Casale, F. Coarelli, B. Toscano; Quasar 1996

Sitografia

www.treccani.it/enciclopedia/rainaldo-di-ranuccio_(Dizionario-Biografico)

SIUSA - Capitolo della Collegiata di Santa Maria Assunta di Otricoli (beniculturali.it)

UN MONUMENTO A DANTE ALIGHIERI NELLA CITTÀ DI TRENTO

A cura di Alessia Zeni

Per ricordare l'italianità del popolo di trentino

A Trento, di fronte alla stazione ferroviaria sorge un monumento dedicato al padre della lingua italiana, Dante Alighieri. L'idea di un monumento a Dante Alighieri venne da Guglielmo Ranzi, patriota trentino, nel settembre del 1889 per ricordare la nazionalità e la cultura italiana dei trentini, quando all’epoca il territorio trentino era sotto l’Impero austroungarico. Dopo un bando di concorso e una lunga selezione, il monumento fu progettato e costruito dallo scultore fiorentino Cesare Zocchi (1851-1922) e venne ultimato il 5 novembre del 1895.

Il monumento

Il monumento a Dante Alighieri di Trento è un’opera in bronzo e pietra di granito che rappresenta l’opera più importante di Dante Alighieri, ovvero la Divina Commedia. La Divina Commedia è qui rappresentata su tre livelli che rappresentano l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso e la sommità è dedicata alla statua del sommo poeta fiorentino. Gli episodi rappresentati sui tre livelli sono stati selezionati dall’artista Cesare Zocchi per ricordare in via simbolica l’italianità del Trentino e la patria Italia.

La sommità del monumento è dedicata a Dante Alighieri che è qui rappresentato da una statua in bronzo con il braccio alzato e i tratti suoi caratteristici: viso lungo, naso aquilino e occhi severi e voluminosi. Ha in mano un libro ed il braccio alzato verso le montagne, forse ad indicare il confine geografico italiano con il mondo d’oltralpe.

Il primo livello: Inferno. Al primo livello dell’Inferno troviamo Minosse, l'antico re di Creta, seduto su un drago e trasformato da Dante nel terribile giudice dei dannati alle porte dell'Inferno. Minosse è qui rappresentato nell’atto di pensare e giudicare probabilmente le colpe dell'oppressore dei trentini, ovvero il Tirolo e gli austriaci.

Il secondo livello: Purgatorio. Al secondo cerchio, il livello del Purgatorio, troviamo le sculture di Dante e di Virgilio; quest’ultimo accompagna Dante lungo la salita della montagna del Purgatorio e durante il percorso incontra diverse anime purganti, come l’anima del cantore medievale Sordello da Goito. Nonostante siano due anime divise dai secoli, poiché Virgilio è poeta dell’antica Roma e Sordello è cantore medievale, sono unite nella nostalgia e nell’amore verso la loro patria, episodio centrale nel secondo livello dell’opera di Cesare Zocchi. Lo scultore ha voluto riprodurre in questi due personaggi il Trentino e l'Italia: Sordello rappresenta il Trentino che grida "io son della tua terra" e Virgilio l'Italia e in questo loro incontro l’artista voleva interpretare la radice comune dei due popoli.

Alle spalle di Sordello, in ginocchio davanti a Virgilio, due figure si sollevano per ascoltare i due poeti; questi sono gli invidiosi, seduti e coperti di cilicio, si appoggiano con le mani uno sulla spalla dell'altro. Gli invidiosi sono accecati con un filo di ferro che cuce le loro palpebre perché l’invidia acceca, puniti per aver vissuto con rabbia il bene degli altri e rifiutato l'amore per il prossimo e in questo caso per la patria.

Il percorso attraverso il secondo livello del monumento prosegue con le sculture di due anime che hanno ormai espiato il loro peccato e stanno per salire al cielo del Paradiso. La prima anima salvata, a destra, ha gli occhi rivolti verso l’alto e rappresenterebbe l'Italia che si è fatta libera e forte dopo aver cacciato lo straniero che per anni l'aveva dominata. La seconda anima graziata sta per spezzare gli ultimi lacci e rappresenterebbe il Trentino nel suo cammino per riunirsi alla madre patria, l'Italia libera. Ai loro piedi, un avaro sta scontando il proprio peccato con un peso che lo schiaccia a terra e lo obbliga al pentimento per ottenere la salvezza del Paradiso.

Il secondo livello del monumento di Trento si conclude con i pigri e i superbi. I pigri attendono il loro pentimento in punto di morte, cosicché, per contrappasso, ritardano anche il tempo della purgazione come qui raffigurati, seduti in attesa della pena meritata. Infine, i superbi sono qui riprodotti sotto pesanti macigni, curvi e scomposti, schiacciati da un peso doloroso perché in vita camminarono nel mondo a testa alta, pieni delle loro virtù. Lo scultore ha individuato in queste figure quelli che sono i vizi negatori dell'amore verso la patria.

Il terzo livello: Paradiso. L‘ultimo cerchio del monumento raffigura il Paradiso attraverso una corona di angeli che accompagnano la figura di Beatrice. Gli angeli aprono finalmente le porte del cielo a Dante, dopo averlo protetto durante le sue esperienze attraverso l'Inferno e il Purgatorio. Dal Paradiso, in mezzo agli angeli, Beatrice, la donna che Dante ha amato, è qui raffigurata con le braccia aperte per invitarlo all’ascesa divina. Beatrice scende dalla cima del monte nel giardino dell'Eden a prendere il suo innamorato per portarlo fino al cuore del Paradiso eterno. Beatrice nel monumento rappresenterebbe l'Italia che guarda commossa i due poeti e per la cui realizzazione Cesare Zocchi decise di usare come modella la figlia Margherita.

Infine, il monumento a Dante Alighieri di Trento porta incise diverse iscrizioni legate al significato storico, politico e irredentista dell’opera. La più significativa è quella scolpita sulla prima pietra posata il 20 aprile 1893 che porta incise le seguenti parole: “PIETRA FONDAMENTALE DEL MONUMENTO DEI TRIDENTINI A DANTE ALIGHIERI / MOSTRÒ CIÒ CHE POTEA LA LINGUA NOSTRA / XX · APR · MDCCCXCIII”. Non viene meno l’incisione sotto ai piedi di Minosse con la scritta “DANTE / MCCLXV – MCCCXXI”, ovvero le date di nascita e morte di Dante Alighieri (1265-1321), e l’epigrafe dettata dal patriota Guglielmo Ranzi sul lastricato attorno al monumento: “Inchiniamoci Italiani / Inchinatevi Stranieri / Deh Rialziamoci / Affratellati nella giustizia”.

Conclusioni

Il monumento a Dante Alighieri di Trento è un’opera unica nel panorama artistico trentino. Unica per il grande significato simbolico che nasconde, legato ad una parte importante della storia regionale, ovvero quella degli ultimi anni del Trentino sotto il governo austroungarico. Un’opera così significativa che nel 2009 è stata protagonista di un’installazione d’arte contemporanea dell’artista Lara Favaretto di Treviso. L’artista in occasione dei vent’anni della Galleria Civica di Arte Contemporanea di Trento ha inserito il monumento nell'installazione “Momentary Monument”, che consisteva nel circondare la statua con migliaia di sacchi di sabbia, sorretti da ponteggi, per portare l'attenzione sul monumento e sul suo significato storico e simbolico.

Bibliografia

Lorenzi Guido, Zotta Gianni, Benvenuti Sergio, Il monumento a Dante a Trento. Storia e significati, Trento, Panorama, 1992

SAN GIORGIO AL PALAZZO

A cura di Francesca Richini

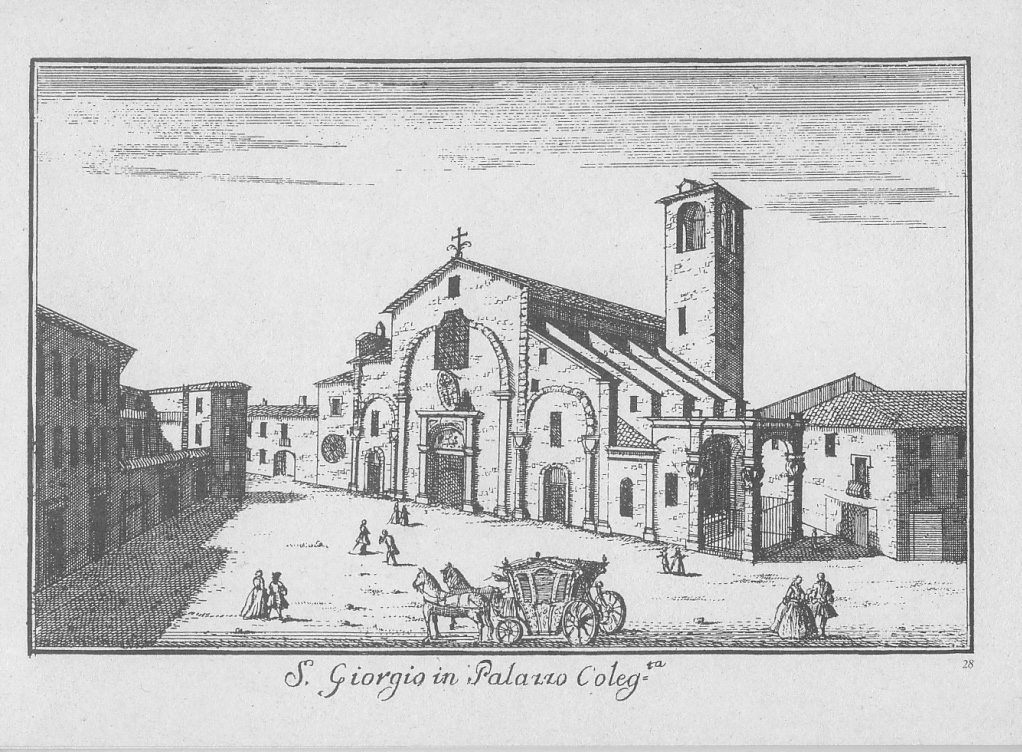

Percorrendo via Torino dal Duomo in prossimità del Carrobbio, tra bar e negozi, si trova una piccola piazza con una chiesa, San Giorgio “al Palazzo”.

La chiesa può risultare ad uno sguardo inconsapevole di non rilevante importanza, in realtà è carica di storia già a partire dal riferimento “al palazzo”. Quale palazzo e perché? Intitolata al santo eponimo fin dalla fondazione, voluta secondo tradizione dall’arcivescovo S. Natale nel 747 d.C., da sempre accompagnata da questa specificazione tanto che più persone si sono poste il dubbio a quale palazzo si facesse riferimento e varie sono le ipotesi, alcune più valide di altre.

Una di queste è che si trovasse nei pressi del palazzo imperiale fatto costruire a Milano da Massimiano Erculeo dal 286 al 305 d.C., dopo che l’imperatore scelse nel 285 la città come sua residenza e come capitale d’Occidente. Questa idea è stata rafforzata da alcuni scavi archeologici che hanno ritrovato un pavimento a mosaico, presso la casa al numero 51 di via Torino, che sono simili nella fattura alla grande pavimentazione a mosaico situata sotto il palazzo Stampa, rinvenuta nello scavo del 1877. Tuttavia, l’ipotesi del palazzo imperiale sembra non essere valida, poiché nel 1865 uno scavo effettuato sulle fondamenta delle case davanti alla chiesa aveva portato al ritrovamento di un pavimento marmoreo tassellato di un tipo diverso da quello che ci si sarebbe aspettati e che avrebbe spostato il palazzo imperiale più a nord.

Un’altra delle ipotesi è che il “Palazzo” fosse quello costruito da Luchino Visconti (1292-1349) descritto da Carlo Torre nella guida “Ritratto di Milano” del 1674, dove ne parla come: “quella invecchia gran casa, che ancora mostra fenestroni alla gotica […]. Ella fu stanza di Luchino Visconte da lui fabbricata con quella magnificenza che sì generoso principe soleva usare in tutti i suoi gesti. Le insegne delle vipere scontee appaiono scolpite nel marmo”. Descrizione curiosa, se si considera che si parla di un “palazzo” in un documento del 988 che fa riferimento alla costruzione della chiesa di S. Giorgio come “prope locus ubi Palatio dicitur”.

Qual è l’ipotesi più plausibile? Probabilmente c’era un palazzo importante, del quale non è rimasta traccia se non nella cultura popolare, come completamento del nome della chiesa e se si considerano diversi ritrovamenti avvenuti nei vari scavi archeologici di pavimentazioni, muri ed oggetti risalenti all’epoca romana la zona doveva essere molto vissuta ed ha subito notevoli cambiamenti.

La Chiesa

Veniamo ora a parlare della chiesa. Della struttura originaria voluta da San Natale, arcivescovo della città, nel 747 d.C. non rimane molto dati i numerosi rifacimenti che nel corso del tempo ha subito. Delle varie trasformazioni una tra le più importanti è quella in stile romanico del 1129, quando è stata riconsacrata il 15 gennaio dello stesso anno. La struttura è rimasta inalterata fino al Cinquecento, secolo che ha dotato la chiesa di due capolavori dei due mastri dell’epoca: Gaudenzio Ferrari e Bernardino Luini che possiamo ammirare ancora oggi nella navata di destra.

L’interno della chiesa che riusciamo a vedere oggi è il risultato dei lavori avvenuti sotto la direzione di Francesco Maria Richino (1584 – 1658), architetto molto attivo nella Milano dell’epoca, per volere del Card. Federico Borromeo.

La facciata barocca voluta da Francesco Bernardino Ferrario venne costruita a metà Settecento ed è quella che ci accoglie oggi.

La navata sinistra

Entrando dalla porta di sinistra si incontra la prima cappella dedicata a S. Antonio da Padova, come testimoniato dalla statua settecentesca in legno policromo del santo. Qui sul pavimento si può notare l’unica lapide sepolcrale rimasta nella chiesa. La cappella successiva dedicata alla Madonna, ha una decorazione recente, contiene la Madonna in marmo bianco della seconda metà dell’Ottocento, mentre le tempere alle pareti sono state eseguite negli anni Trenta del Novecento.

L’ultima cappella è dedicata a S. Carlo Borromeo, zio del Cardinale Federico che aveva ordinato nel Seicento il rifacimento della struttura, e contiene due quadri e due affreschi di cui S. Carlo è il soggetto principale. Il dipinto di destra raffigura San Carlo che dà la Prima Comunione a S. Luigi Gonzaga dipinto nel 1845 da un discepolo di Hayez, Giuseppe Sogni, mentre sulla parete di sinistra vi è S. Carlo che ottiene la cessazione della peste del XVII secolo. I due affreschi sulle pareti rappresentano la parsimonia di S. Carlo e la carità del Santo, più in generale la cappella è una testimonianza dell’importanza della figura del Santo nella città di Milano.

Lasciandosi alle spalle la navata di sinistra, ci si trova nel transetto dove è possibile notare due capitelli incisi che, collocati sotto i due pulpiti, sono i resti delle colonne romaniche appartenenti alla prima ricostruzione della chiesa, ed ora trasformati in acquasantiere. Girandosi nuovamente a sinistra sulla parete si nota una lastra con inciso: “Questa insigne Basilica sorta nell’ambito del Palazzo imperiale romano conserva e tramanda nei secoli la memoria del famoso Editto di Milano, con il quale Costantino e Licinio nell’anno 313 riconobbero ai cristiani il diritto di professare liberamente la fede”. Per tramandare e celebrare il ricordo di questo importante editto nel 2013, anno dell’anniversario, è stata coniata una moneta commemorativa.

Il presbiterio

Il presbiterio modificato nel 1973 con pavimenti in granito di Baveno ha un coro ligneo del XIX secolo ed al centro l’altare. Questo, eseguito in marmi neri e scuri, mostra un’urna contente le reliquie di S. Natale ivi collocate nel 1935. Sulle pareti si ammirano gli affreschi di Gesù dodicenne nel tempio e Gesù che assolve l’adultera del pittore Virginio Monti di Roma del 1891. Sopra le due opere pittoriche, nei lunettoni, si trova il santo eponimo: la lotta di S. Giorgio con il drago a destra ed a sinistra il martirio di S. Giorgio.

La navata destra

Tornando all’entrata della chiesa e dirigendosi verso la navata di destra si può osservare una cappella riccamente decorata: questa è la cappella dedicata a S. Girolamo. Il Santo si trova al centro della cappella sopra l’altare dai marmi policromi, ritratto nella tavola dipinta da Gaudenzio Ferrari nel 1545 circa. Nella cappella si ritrovano elementi riferiti al soggetto della tavola, come le persone care a S. Girolamo dipinte nell’arco ed i simboli dei luoghi legati alla vita del Santo visibili nella cupoletta: Roma, Gerusalemme, Betlemme, Egitto. Scostanti da S. Girolamo sono invece i due dipinti posti ai lati, uno con il Martirio di S. Giorgio e l’altro con L’adorazione dei Magi, quest’ultimo, secondo una leggenda popolare, è forse il riferimento alle reliquie dei Magi presenti a Milano nella chiesa di Sant’Eustorgio che durante la venuta del Barbarossa sono state nascoste in San Giorgio per evitarne il furto.

Si passa poi alla cappella “del Crocefisso” posto al centro, di recente fattura 1926, con le statue di S. Francesco e S. Chiara poste ai lati.

L’ultima cappella della navata di destra è dedicata al “Corpus Domini” e contiene l’opera di maggiore importanza della chiesa. Eseguita nel 1516 da Bernardino Luini per conto della Confraternita del Corpus Domini sotto volere di Luca Terzaghi.

L’opera, che difficilmente non si riesce a notare, è ben illuminata composta da quattro tavole con soggetti che hanno al centro il compianto sul Cristo morto, nelle laterali: ecce Homo e la Flagellazione, nella lunetta l’Incoronazione di spine. L’opera ripropone la passione di Cristo partendo dalla tavola di destra per passare alla lunetta e alla tavola di sinistra per poi passare alla volta, affrescata, che rappresenta il culmine con la Crocifissione al centro, a sinistra la Madonna con S. Giovanni e le tre Marie ai piedi della croce, a destra il gioco dei dadi con la spartizione della veste.

Bibliografia

Giulio Colombaro, San Giorgio al Palazzo. Guida descrittiva, Tipografia dell’addolorata, Varese, 1974

G. Agosti, J. Stoppa, R. Sacchi, Bernardino Luini e i suoi figli. Itinerari. Ediz. illustrata, Officina Libraria, Milano, 2014

R. Accardo, V. Gabriele, Bernardino Luini in San Giorgio al Palazzo, Industri grafiche GECA, San Giuliano Milanese (MI), 2016

PORTA A SAN NICCOLÒ: LA PIÙ ANTICA PORTA DELLE MURA DI FIRENZE PT I

A cura di Arianna Canalicchio

“L’unica tra le Porte Maestre, che conservi la sua antica maestà ed altezza è la Porta a S. Niccolò, il di cui nome deriva dalla prossima Chiesa, che è al di dentro, e da cui pure il Borgo si appella” [1]