FIRENZE: LA CINTA MURARIA TRECENTESCA PT. III

A cura di Federica Gatti

Proseguendo nella zona di Oltrarno troviamo sei porte, tre maestre e tre postierle.

La prima porta, partendo da valle dell’Arno, inizialmente chiamata a Verzaia per la presenza dei campi coltivati a cavoli[1], venne poi chiamata San Frediano dal nome della vicina chiesa posta in piazza del Carmine, oggi non più esistente.

«Il borgo suo di fuori è molto lungo, trovandosi case, chiese, spedali, botteghe e osterie infino presso a Legnaia, che sono due miglia»[2]. La vecchia porta a San Frediano, appartenente alla prima cerchia comunale, venne demolita intorno al 1330 per la costruzione della seconda cerchia e negli stessi anni si iniziò ad edificare quella nuova: la sua architettura differisce dallo stile di Arnolfo di Cambio perché fu probabilmente disegnata da Andrea Pisano, dando al progetto arnolfiano l’aspetto austero di un fortilizio. Presenta un grande fornice a tutto sesto, la cui chiave contiene uno stemma raffigurante il giglio fiorentino. È la torre più grande delle mura, con 20 metri e 70 di altezza e 17 metri e 35 di larghezza, il cui portone ancora presente, alto 12 metri e largo 7 metri e 60, è il più grande di quelli fiorentini. La costruzione tarda di questa torre viene confermata dagli archi, i quali hanno un maggior slancio verticale che rispecchia le tendenze goticheggianti italiane degli anni Trenta del XIV secolo. Nella Pala Nerli di Filippino Lippi, databile agli anni Ottanta del XV secolo e collocata nella chiesa di Santo Spirito, si vende la parte interna della torre già tagliata ma non ancora coperta con l’attuale tetto a capanna.

Nel dipinto, inoltre, si può osservare l’innesto tra le mura e la torre, realizzato con ballatoi sorretti da barbacani con mensola monolitica, i cui resti sono ancora visibili nella parete meridionale[3]. Il vano di apertura è formato da 4 arconi uniti a volticciole con caditoie: al centro del primo arco si possono vedere due gigli di pietra, uno per lato. Accanto alla porta si trova un’antica “postierla” utilizzata per il passaggio pedonale e, vicino ad essa, due beccatelli di pietra sui quali veniva appoggiata la scala di legno per salire sulle mura.

La seconda era la postierla di Camaldoli, nei pressi dell’attuale piazza Tasso, che prendeva il nome dal monastero di San Salvatore dei frati camaldolesi di San Romualdo: questo era collocato fuori dalle mura e, con il passare del tempo, nei suoi dintorni si venne a creare un vero e proprio quartiere.

La postierla era caratterizzata da un grande fornice a tutto sesto e terminava con un tetto a capanna al centro del quale era inclusa la ghiera a tutto sesto del portale.

La terza porta, chiamata inizialmente San Pier Gattolino dal nome di una chiesa nelle vicinanze[4], ebbe poi il nome di Porta Romana, «il [cui] borgo di fuori è assai grande, ed è un’erta lastricata»[5], ovvero l’attuale Poggio Imperiale.

In un documento del 3 agosto 1294 viene approvata dal Consiglio dei Cento, con settanta voti favorevoli e nove contrari, e nel Consiglio speciale e generale del Capitano del Popolo, con cinquantaquattro voti a favore e sette contrari, lo stanziamento per la realizzazione di una porta Oltrarno che fosse collocata nella direttrice che partiva dal ponte alla Carraia e finiva in via della Cuculia, attuale via dei Serragli. Ancora nel 1321 la zona compresa tra via Romana e via dei Serragli era accessibile dalla Porta di San Pier Gattolino, appartenente alla cerchia duecentesca.

Con il pericolo rappresentato da Castruccio Castracani, signore di gran parte della Toscana Nord-occidentale, che nel 1325 arrivò con il suo esercito sotto le mura urbane, il comune sentì la necessità di accelerare i lavori per fortificare la zona di Oltrarno. È proprio a questa fase che si deve la progettazione ed edificazione della Porta Romana, costruita con tre arconi uniti a volticciole con caditoie[6], il cui nome indica la direzione della via Senese che conduceva a Roma.

Disegnata da Andrea dell’Orcagna nel 1327, la porta ha le stesse caratteristiche di Porta San Frediano:

«ANNI DOMINI MCCCXXVII INDITIONE UNDECI MA LA VIA DEL COMUNE DENTRO ALE MURA E BRACCIA XVI LE MURA GROSSE BR III E FOSSI AMPII IN BOCCA BR XXX LA VIA DI FUORI IN SUI FOSSI BRACCIA XII LE FOSSETTE DA LA VIA A LE CAMPORA COSI DEE ESSERE INTUCTO BRACCIA LXI».

La porta era importante perché vi giungevano i personaggi rilevanti che venivano dal Mezzogiorno: si trovano, infatti, ai lati del fornice due lapidi, inserite nella porta dopo la demolizione settecentesca dell’antiporto costruito per volontà del Duca di Atene, che ricordano l’entrata di papa Leone X nel 1515 e quella dell’imperatore Carlo V nel 1536. Nel sottarco verso la città è possibile vedere la pittura, attribuita da Vasari al Franciabigio, raffigurante la Madonna col Bambino, San Giovanni Battista, San Zanobi e San Nicola da Tolentino.

Nell’affresco di Stradano del 1529 la porta è sormontata da una torre molto alta, mentre una carta dei Capitani di Parte[7], del 1580 circa, ce la raffigura ad un’altezza simile all’attuale: non sappiamo i motivi dello sbassamento della porta, ma sappiamo che nel XVI secolo venne coperta con un tetto a capanna in laterizio, lasciando solo due piccole aperture, una verso l’interno e una verso l’esterno della città. Nonostante queste modifiche la porta non venne mai attrezzata a postazione d’artiglieria. Inoltre, ospitava un gruppo statuario, oggi al Bargello, raffigurante la Madonna con il Bambino, San Pietro e San Paolo, realizzato da Paolo di Giovanni nel 1330 circa[8]: queste statue originariamente erano collocate sopra i beccatelli accanto all’arco centrale nella facciata esterna e, dall’altra parte dell’arco, dovevano essere collocate le statue di San Giovanni e San Niccolò.

La quarta porta, Porta a San Giorgio, prendeva il nome da un monastero vicino e consentiva il collegamento con la collina di Arcetri e la campagna dell’Impruneta.

Non essendo una porta maestra, appare molto diversa da quelle incontrate fino ad ora: è collocata alle pendici di Firenze, non dava accesso a nessuna arteria di comunicazione con centri abitati di rilievo e venne quindi realizzata di dimensioni ridotte. Essa viene definita da Benedetto Varchi «assai più alta di tutte l’altre, anzi tutte l’altre sono in piano eccetto questa, la quale è in sul poggio de’ Magnoli, chiamato più volgarmente la costa a San Giorgio»[9].

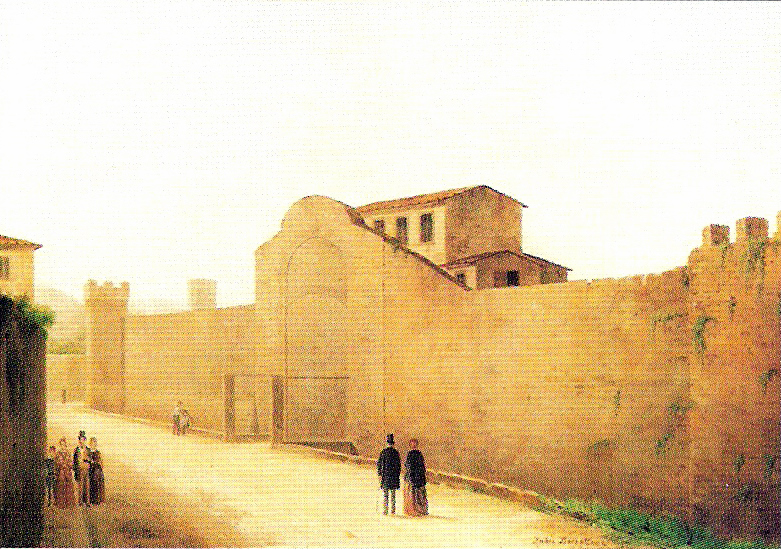

La porta venne edificata nel 1324 e se ne attribuisce il disegno ad Andrea Orcagna[10], sebbene il bassorilievo raffigurante San Giorgio che trafigge il drago sia assimilabile, secondo la critica, a Lapo, allievo di Nicola Pisano. È formata da due archi a tutto sesto: quello interno poggia su capitelli, mentre quello esterno parte da terra ed è provvisto di un secondo arco più basso. In un affresco di Emilio Burci, pittore toscano del XIX secolo, si nota come l’arco sovrastante il fornice fosse a sesto acuto, mentre quello attuale è a tutto sesto, il che implica una modifica della struttura, confermata anche dall’integrità della superficie lapidea dei cunei.

Inoltre, durante i lavori di allargamento delle dimensioni della porta, realizzati negli anni Trenta del Novecento dal Comune di Firenze, venne demolita la controporta bugnata cinquecentesca e ampliata la luce della porta stessa. Durante questi interventi, dentro agli archetti delle mura vennero ritrovati alcuni gigli bianchi in campo rosso, stemmi ghibellini quasi del tutto scomparsi dopo la vittoria dei Guelfi. Nella lunetta della facciata interna è situata la copia di un affresco attribuito a Bicci di Lorenzo o a Bernardo Daddi, raffigurante la Madonna in trono con il Bambino, San Giorgio e San Leonardo, titolari delle vicine chiese[11].

La quinta porta, definita dal Villani postierla, era quella denominata di San Miniato perché da essa si andava sulla collina omonima e verso la chiesa di San Miniato al Monte.

Questo accesso alla città, aperto nel 1258 e rifatto negli anni Venti del XIV secolo, non ebbe mai molta importanza, perché oltre alle scale che portavano alla chiesa non vi si aprivano grandi vie di comunicazione: proprio per questo motivo la porta non era dotata di torre e a sua difesa era posto solamente un ballatoio. Nel 1580 si arrivò alla sua chiusura e solamente nell’Ottocento il granduca Leopoldo II la fece riaprire e restaurare: l’abbandono aveva arrecato gravi danni alla merlatura e al ballatoio, successivamente demoliti. La parte interna della porta è caratterizzata da una teoria di archetti che si svolgono orizzontalmente al di sopra del fornice, un tempo a sesto acuto. Come si vede nel disegno di Burci, la torre era aggettante rispetto alla parete della cinta muraria e aveva, al di sopra, un apparato a sporgere su beccatelli.

Esternamente, ai lati della porta si trovano due pietre scolpite raffiguranti, sul lato sinistro, lo stemma del popolo di Firenze e il giglio del comune, mentre a destra è riconoscibile solo il giglio: esse probabilmente erano originariamente collocate nell’antiporto, che si vede rappresentato nelle piante di Firenze del 1490 e del 1584.

La sesta ed ultima porta dell’ultima cerchia muraria fiorentina è quella di San Niccolò, l’unica ancora integra, già dettagliatamente trattata in una serie di articoli presenti sul sito.

Note

[1] “Verzaia” è la corruzione di verziere, luogo verdeggiante per la presenza di numerosi orti e vegetazione.

[2] Varchi, Storia fiorentina, cit., p. 386.

[3] Favini, Medioevo nascosto, cit., p. 78.

[4] La chiesa di San Pier Gattolino venne fatta distruggere nel 1545 da Cosimo I de’ Medici per fortificare la porta d’ingresso della città, ma, una volta passata la minaccia senese, le nuove fortificazioni vennero abbattute e la chiesa, tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo, venne ricostruita.

[5] Varchi, Storia fiorentina, cit., p. 387.

[6] Il quarto fornice venne aperto nel 1930 per esigenze di traffico.

[7] Si tratta della carta 9 contenuta nel Cartone IX, realizzata tra il 1740 e il 1769, ma comprendente figure tratte dalle Piante di Popoli e Strade del 1580-86, precisamente dal Tomo Primo del 1582.

[8] Un documento relativo alla collocazione delle statue sulla Porta Romana è del 7 gennaio 1329

[9] Varchi, Storia fiorentina, cit., p. 388.

[10] Artusi data la porta al 1258 circa, sostenendo che si tratti della più antica porta esistente a Firenze.

[11] Nello stacco dell’affresco apparve la sinopia nella quale i due santi sono in posizione opposta, con San Lorenzo a destra della Madonna, al posto d’onore, e San Giorgio alla sinistra. Il pittore, senza ridisegnare la sinopia, invertì le figure dei santi durante la pittura a fresco, forse perché il posto d’onore spettava a San Giorgio, il santo più importante.

Bibliografia

Varchi, Storia fiorentina di Benedetto Varchi con aggiunte e correzioni tratte dagli autografi e corredata di note, a cura di Lelio Arbib, volume secondo, Società editrice delle storie del Nardi e del Varchi, Firenze, 1843.

Bargellini, E. Guarnieri, Firenze delle torri, Bonechi, Firenze, 1973.

Pampaloni, Firenze al tempo di Dante. Documento sull’urbanistica fiorentina, Ministero dell’Interno, Direzione generale degli archivi di Stato, Roma, 1973.

Manetti, M. Pozzana, Firenze: le porte dell’ultima cerchia di mura, CLUSF/Cooperativa Editrice universitaria, Firenze, 1979.

Artusi, Le antiche porte di Firenze. Alla scoperta delle mura che circondavano la città, Semper, Firenze, 2005.

Anichini, Alle porte coi sassi. Storia e guida alle porte delle mura di Firenze, Nicomp Laboratorio Editoriale, 2010.

Favini, Medioevo nascosto a Firenze. Case-torri e monumenti “minori” della città tra XI e XV secolo, Editori dell’Arco, Empoli, 2012.

Petrioli, F. Petrioli, 1333 Firenze dove passavano le ultime mura, Edizione Polistampa, Firenze, 2017.

PINACOTECA RAMBALDI

A cura di Daniele Mennella

Introduzione

Sul crinale della collina che guarda verso il litorale ligure, tra Sanremo e Coldirodi, aggrappata al declivio, svetta la Villa Luca. Ubicata nel comune di Coldirodi, l’edificio custodisce gelosamente la collezione pittorica e libraria che Padre Stefano Rambaldi destinò al borgo natio.

Paolo Stefano Rambaldi

L’impetuosa ricerca della bellezza

Paolo Stefano Rambaldi, nato a Coldirodi nel Natale del 1803, appena adolescente, si trasferì nella vivace Firenze, capitale dell’arte e della cultura italiana durante i primi anni dell’800. Fervente attivista risorgimentale, per mezzo delle sue epistole entrò in contatto con le personalità politiche e culturali ottocentesche più influenti come Alessandro Manzoni, Vincenzo Gioberti e Silvio Pellico. Da sempre sensibile e attento agli sviluppi dell’arte figurativa ottocentesca, anche durante la sua prima giovinezza, raccolse un considerevole numero di dipinti. Fu però la carica di rettore del Seminario Maggiore di Piazza di Castello, che ricoprì dal 1841 al 1849 e il contatto con rilevanti circoli culturali come l’Accademia Valdarnese e la Società Promotrice di Belle arti, che gli permise di arricchire in modo considerevole la sua collezione. La fama da dissidente e i rapporti di amicizia stretti con Pellico e Gioberti, costarono tuttavia, al nostro, la rimozione dalla carica di rettore per mano degli Austriaci, che occuparono Firenze nel 1849. Visse da allora in una grave condizione di indigenza, non rinunciando ad acquistare e raccogliere morbosamente opere d’arte e pregiati manoscritti, come riportato nell’articolo pubblicato alla sua morte da ‘La Nazione’ di Firenze il 9 aprile del 1865:

«a forza di privarsi del necessario, spendendo in essi quanto a cittadino dovizioso parrebbe troppo».

La sua ferma volontà di donare i suoi beni artistici e librari al comune di Colla, oggi Coldirodi, è ben chiara nel suo testamento, dove dichiara inoltre che le tele e i manoscritti non potranno in futuro superare i confini della città natale. Il 18 giungo del 1865, la giunta comunale, riunitasi in assemblea straordinaria e sollecitata dal sindaco, decise di acquistare la raccolta del Rambaldi ed estinguere i debiti che infelicemente accompagnavano i beni.

La collezione pittorica

Le cento tele

Grazie all’inventario compilato dal pittore Alessandro Petrini, alla morte del Padre Rambaldi, riusciamo a risalire sommariamente al numero di tele possedute dal sacerdote durante l’acquisto da parte del comune di Coldirodi. Dopo la prima collocazione all’interno del palazzo del municipio e il furto delle tele sventato nel 1953, la collezione pittorica conta ad oggi cento opere. Dal 2006 la raccolta è custodita all’interno della suggestiva villa Luca. Appoggiata sul crinale della collina, la villa ospita nelle sue sette sale le opere pittoriche comprese tra il XV e il XIX secolo. Le ariose

sale, affrescate a grottesca dal pittore ligure Giovanni Morscio, guardando verso la baia di Ospedaletti, creano la possibilità di una affascinante commistione. Sembra, infatti, che il contesto storico artistico fiorentino che le opere rievocano si unisca con il panorama ligure di ponente, dove il Rambaldi ha vissuto gli anni della sua prima adolescenza.

Grazie ad una importante campagna di valorizzazione e restauro, compiuta da Martino Oberto, intorno agli anni Sessanta del Novecento è possibile ad oggi apprezzare le tele in un ottimo stato conservativo. Tra le opere di argomento religioso, alle quali padre Rambaldi per sua vocazione era istintivamente legato, degne di nota

sono: San Sebastiano soccorso dalle Pie donne di Michele Rocca, la Sacra Famiglia di Fra Bartolomeo della Porta e la Santa Famiglia in faccende domestiche di Jacopo Vignali. Da considerare è anche l’attenzione di Stefano Rambaldi verso opere di stampo laico e borghese, raffiguranti principalmente nature morte e paesaggi, tra cui si annoverano alcune tele di Giuseppe Recco e di Carlo Markò

Madonna con Bambino Lorenzo di Credi

Le gloriose maestranze fiorentine a Coldirodi

Esposta nella prima sala, che accoglie prevalentemente artisti toscani del Cinquecento, La Madonna con Bambino attribuita a Lorenzo di Credi, è considerata l’opera più antica della collezione Rambaldi. Realizzata probabilmente tra il 1475 e il 1480, restituisce la tecnica, le influenze e il prestigio che caratterizzavano l’affollata bottega di Andrea Del Verrocchio durante gli ultimi anni del Quattrocento. La Vergine è raffigurata all’interno di una stanza, intenta a reggere sulle ginocchia Gesù, al quale porge una ciliegia. Dal colore rosso vivo, il frutto potrebbe simboleggiare un rimando alla futura passione di Cristo. Sullo sfondo, oltre la finestra, si scorge un paesaggio collinare, dove campeggia, tra i folti alberi, un fiume. La monumentalità e la rigidità delle figure è chiara eredità del maestro fiorentino, Andrea del Verrocchio, ma è nella finezza dei volti, la luminosità dei colori e l’abilità nel panneggio che si nota la personalità artistica di Lorenzo di Credi.

L’influenza di Leonardo da Vinci, assiduo frequentatore della bottega, è riscontrabile nel paesaggio sfumato, eco della prospettiva aerea e nell’idea di legare dinamicamente le figure tramite la vezzosa contesa delle mani, acme e centro del dipinto.

Tentazioni di Sant’Antonio Salvator Rosa

La meravigliosa rappresentazione dell’orrore

L’indocile e ostinato pittore napoletano, Salvator Rosa, nelle tentazioni di Sant’Antonio, dipinge con estrema chiarezza e acuto ingegno l’orrore del maligno. La prima versione, dipinta dal Rosa per i granduchi di Firenze, conservata a Palazzo Pitti è databile intorno al 1646. Quella posseduta dal Rambaldi, realizzazione originale più tarda, presenta dimensioni ridotte e una resa più cupa e drammatica. In un luogo deserto e roccioso, Sant’ Antonio, intento a meditare, viene sopraffatto da un’orda di creature demoniache. Il santo, per contrastare l’orda di bestie, si torce vigorosamente sopra la stuoia, impugnando con forza una croce di legno. La resa della luce guida la composizione pittorica: in primo piano il teschio e un libro aperto, simbolo dell’attività meditativa appena interrotta e alle spalle di Sant’Antonio, risalta per le sue dimensioni, la creatura mostruosa ermafrodita. Il suo terrificante corpo è frutto dell’unione di vari animali: lo scheletro sembra ricordare un rapace in posizione eretta, il cranio ricorda quello di un cavallo con lunghe zanne di cinghiale, mentre, la sinuosa coda sembra quella tipica dei ratti. La distanza dalla tradizione figurativa, che ha come oggetto, le tentazioni di Sant’Antonio, raffigurate nel corso dei secoli da svariati artisti, rende la tela un unicum nel panorama artistico seicentesco.

Le immagini presenti sono state realizzata dall’autore dell'articolo

Bibliografia

Catalogo Pinacoteca Rambaldi di Coldirodi – Schede 1-70 ( numeri inventario : 56408-56477).

«Rivista Ingauna e Intemelia» 1958, I-II.

Perelli, M., Bragaglia, E., Grossi, T. (2006). Salvator Rosa: l'uomo, l'artista, l'antesignano. Italia: Antiga.

Sitografia

http://pinacotecarambaldi.it consultato il 25/07/2022

https://www.beniculturali.it/luogo/pinacoteca-rambaldi-villa-luca consultato il 26/07/2022

https://www.info-sanremo.com/pinacoteca-rambaldi.html consultato il 30/07/2022

NICOLA DI ULISSE DA SIENA: TRACCIA DI UN PITTORE TOSCANO NELLA MARCA D’ANCONA

A cura di Arianna Marilungo

Note biografiche su Ulisse da Siena

Il recupero della personalità artistica di Nicola di Ulisse da Siena è dovuto a importanti storici dell’arte che si sono impegnati nello studio delle sue opere e del loro legame con il territorio di appartenenza. Tra questi vi sono Federico Zeri, Roberto Longhi e l’erudito Romano Cordella, che hanno saputo ricostruire il percorso geografico, umano e artistico di questo importante pittore nonché creatore di una vivace bottega pittorica nel cuore dell’Italia: a Norcia, in Umbria.

È sconosciuta la data di nascita di Nicola di Ulisse da Siena attivo per tutto il secolo XV non solo in Umbria e in Toscana, ma anche nelle Marche e nell’Abruzzo. Già dal 1442 risiedeva stabilmente a Norcia, nell’attuale territorio della provincia di Perugia. Nello stesso anno assunse due commissioni che segnarono profondamente la sua carriera artistica: la decorazione della camera di Francesco Sforza nel castello del Girfalco di Fermo e la decorazione ad affresco della tribuna di Sant’Agostino a Norcia, in collaborazione con Bartolomeo di Tommaso, Andrea Delitio, Luca Alemanno e Giambono di Corrado. L’arte di Bartolomeo di Tommaso influenzò in maniera evidente la tecnica di Nicola di Ulisse soprattutto nella propensione a rendere i volumi attraverso un accentuato grafismo e nella linearità delle ornamentazioni[1]. Due anni dopo, ancora a Norcia, dipinse un’ancona per l’altare maggiore della Chiesa di San Benedetto, oggi perduta. La stessa sorte toccò ad un’altra sua opera, questa volta però a Siena: nel 1452, infatti, dipinse per il Palazzo Pubblico della sua città natale un’Assunta con angeli e santi che avrebbe dovuto decorare la residenza degli esecutori di Gabella[2]. Da questo anno tornò in quella che aveva già eletto sua residenza ufficiale, Norcia, ma intensificò gli incarichi soprattutto nelle limitrofe regioni delle Marche e dell’Abruzzo nel decennio 1460-1470. Queste due regioni, infatti, conservano molte sue opere, anche se il suo lascito artistico di maggior consistenza si trova in Umbria.

Non è noto con precisione quando morì, ma presumibilmente la morte lo colse tra il marzo del 1476, quando era impegnato a dipingere tre cappelle della pieve di Santa Maria a Norcia, e il 2 maggio 1477, quando la moglie risultava già vedova.

Il quadro di Sant’Andrea a San Ginesio

Una delle opere marchigiane più conosciute attribuite a Nicola di Ulisse da Siena è il Quadro di Sant’Andrea, conosciuto anche come Sant’Andrea e la battaglia tra Fermani e Ginesini [fig. 1]. Si tratta di una tempera su tavola presumibilmente datata attorno al 1463 e conservata presso la Pinacoteca Civica di San Ginesio, in provincia di Macerata. Attualmente, a causa delle lesioni subite dalla Pinacoteca a seguito del sisma del 2016, la Pala è esposta nell’Auditorium di Sant’Agostino, ex Chiesa di Sant’Agostino. La Pala fu pensata per questa stessa chiesa e, una volta ultimata, venne collocata nell’altare della seconda cappella di sinistra di giuspatronato della Comunità.

La tavola è stata commissionata proprio dalle autorità municipali di San Ginesio per ricordare un evento risalente al 1377: la vittoria dei ginesini all’assalto della città da parte dei fermani. Inoltre con quest’opera si intendeva rendere omaggio a Sant’Andrea, a cui tutta la comunità era molto devota poiché lo si riteneva protettore della città durante la già citata battaglia. In un manoscritto del XVI secolo si descrive così questo attacco:

“in una certa notte […] i Fermani […] inaspettatamente e senza farsi scorgere arrivando per la porta Brugiano al fine di occupare la fortezza e il colle lì prossimo, […] si erano proposti di mettere fuoco ad ogni cosa ma, saputosi il fatto e dato l’allarme, i Ginesini […] aggrediscono i nemici dispersi qua e là perché non pratici del luogo e li cacciano fuori dalla porta. Nella vicina pianura inizia la battaglia e, fatta una strage, essi sono respinti […]. E fu eretto un trofeo nella chiesa di S. Agostino, […] con la descrizione di quella circostanza, nella cappella di Sant’Andrea apostolo dal cui intervento i Ginesini affermano essere stati più volte protetti; ed ogni anno, con grande e pubblica solennità, essi riveriscono il suo altare” (da Armellini, 1994)[3].

È ipotizzabile che il fatto sia avvenuto diversamente: Fermo all’epoca era assoggetta dal tiranno Rinaldo da Monteverde e l’attacco contro San Ginesio potrebbe essere stato perpetrato da truppe mercenarie raccolte dal tiranno. Nel dipinto, infatti, mancano emblemi araldici e divise appartenenti a Fermo, al contrario lo stemma della città di San Ginesio, una squadra bianca su campo rosso, è ripetuto per ben cinque volte: sopra gli archi della porta e dell’antiporta delle mura, sul drappo pendente della tromba del soldato che si sporge da una torre, sullo scudo di un altro soldato situato sui camminamenti delle mura e sul vessillo impugnato da Sant’Andrea[4].

La scena si compone di due parti: quella superiore in cui è rappresentato il Santo apostolo protettore della città e quella inferiore in cui, al di là delle mura della città, imperversa la cruenta battaglia tra fermani e ginesini.

La fazione dei fermani è riconoscibile da una “M” sormontata da una corona raffigurata sullo scudo di un soldato, probabile allusione al tiranno Monteverde, che era a capo anche di Loro Piceno, piccolo borgo nemico di San Ginesio [fig. 2]. Altri soldati, invece, indossano dei turbanti e uno impugna una scimitarra, chiari simboli evocativi di mercenari stranieri [figg. 3 e 4]. Su due scudi dipinti di rosso campeggiano due cartigli, con motti e incitazioni in lettere gotiche: “memini” [fig. 5] e “non ti fidare e non sarai ingannato” [fig. 3]; su uno è raffigurata un’insegna guerresca e su un altro una “G” gotica minuscola al centro di una ghirlanda di rametti e foglie di alloro. La scena raffigurata è il momento decisivo della battaglia: i due schieramenti combattono senza posa e con molta forza [fig. 6].

Lo scontro tra le due fazioni è incorniciato dalle mura della città alternate da alte torri, porta urbica e antiporta, costruite con blocchi squadrati di pietra grigia, e percorse da strette feritoie per gli arcieri. Dagli spalti i soldati lanciano palle o tirano frecce con la balestra [figg. 7 e 8] incitati da un trombettiere e da un tamburino [fig. 9]. Le case, gli ospizi, le chiese con alti campanili cuspidati caratterizzano la città protetta da Sant’Andrea, raffigurato in atto benedicente ed identificato dalla scritta in latino a sinistra SCS ANDREAS[5][fig. 10]. Il Santo apostolo è ritratto frontalmente, come un’enorme icona che ricorda i monumentali mosaici ravennati di derivazione bizantina, con un mantello che ondeggia al vento in numerose pieghe e volute ed è affiancato da un angelo che sorregge una candela accesa, simbolo della vittoria dei Ginesini sui Fermani[6]. La ieratica fissità del Santo protettore di San Ginesio contrasta in maniera evidente con l’agitazione e la concitazione che caratterizzano la battaglia sottostante. La soluzione adottata al problema prospettico della scena ed il tono fantastico con cui viene raccontato lo scontro sono tutti evidenti richiami arcaizzanti che si affiancano agli elementi tipici del gotico fiorito – i caratteri delle scritture dei cartigli, la luminosità dei colori, il volo legnoso del panneggio della veste del Santo – presenti nella Pala.

Il pittore descrive accuratamente la città, riproducendo con fedeltà tutti i dettagli degli edifici, degli alberi all’interno del giardino e della donna vestita di bianco – la Fornarina – intenta ad infornare il pane e artefice della salvezza di San Ginesio: fu lei ad accorgersi dell’arrivo dei nemici e a dare per prima l’allarme dell’imminente attacco [fig. 11].

Questa pala d’altare è stata oggetto di numerose analisi stilistiche e critiche per le sue peculiarità derivanti dalla commistione di richiami arcaizzanti e tardo gotici riscontrabili nella resa dei dettagli naturalistici e nella precisa descrizione delle armature e dei cavalli in primo piano. In particolare i maggiori storici dell’arte italiana del XX secolo, tra cui spiccano Lionello Venturi, Federico Zeri, Antonio Santangelo e Pietro Zampetti, si cimentarono nell’analisi di questa pala per sciogliere il nodo circa il suo autore. Negli ultimi anni del secolo scorso, la critica concordò sull’attribuire la tavola a Nicola di Ulisse da Siena, sia per gli evidenti echi che richiamano la pittura senese che per i notevoli legami con l’arte miniaturistica da cui l’arte senese trasse origine. Questa tesi è avvalorata anche dalle intense relazioni politico-culturali intercorse tra il Comune di San Ginesio e la Repubblica di Siena per tutto il XV secolo.

Nel suo saggio dedicato al Quadro di Sant’Andrea pubblicato nel 1994, lo storico Luigi Maria Armellini propone una datazione agli anni attorno al 1463, quando Nicola di Ulisse si trovava a lavorare in Amandola (FM), vicino a San Ginesio, per la chiesa di Sant’Agostino[7].

Note

[1] https://www.treccani.it/enciclopedia/nicola-di-ulisse-da-siena_%28Dizionario-Biografico%29/

[2] Enrico Castelnuovo, Bruno Toscano (diretto da), Dizionario della pittura e dei pittori, Larousse Einaudi, Torino, 1992, p. 841

[3] Luigi Maria Armellini, Il quadro di Sant’Andrea: una battaglia in una tavola ginesina del 15 sec., Tipografia San Giuseppe, San Ginesio, 1994, p. 102

[4] Alessandro Marchi, Giulia Spina (a cura di), Il Quattrocento a Fermo: tradizione e avanguardie da Nicola di Ulisse da Siena a Carlo Crivelli, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2018, p. 114

[5] Alessandro Marchi, Giulia Spina (a cura di), Il Quattrocento a Fermo: tradizione e avanguardie da Nicola di Ulisse da Siena a Carlo Crivelli, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2018, p. 114

[6] Nadia Falaschini, La storica battaglia tra Ginesini e Fermani del 1377 nella tavola del secolo XV attribuita a Nicola di Ulisse da Siena, in Studia Picena: pubblicazione, Anno 2018, n. 83, Pontificio Istituto Marchigiano Pio XI, Istituto Teologico Marchigiano, Fano, pp. 51-60

[7] Luigi Maria Armellini, Il quadro di Sant’Andrea: una battaglia in una tavola ginesina del 15 sec., Tipografia San Giuseppe, San Ginesio, 1994, pp. 79-85

Bibliografia

Luigi Maria Armellini, Il quadro di Sant’Andrea: una battaglia in una tavola ginesina del 15 sec., Tipografia San Giuseppe, San Ginesio, 1994

Enrico Castelnuovo, Bruno Toscano (diretto da), Dizionario della pittura e dei pittori, Larousse Einaudi, Torino, 1992

Nadia Falaschini, La storica battaglia tra Ginesini e Fermani del 1377 nella tavola del secolo XV attribuita a Nicola di Ulisse da Siena, in Studia Picena: pubblicazione, Anno 2018, n. 83, Pontificio Istituto Marchigiano Pio XI, Istituto Teologico Marchigiano, Fano, 2018

Alessandro Marchi, Giulia Spina (a cura di), Il Quattrocento a Fermo: tradizione e avanguardie da Nicola di Ulisse da Siena a Carlo Crivelli, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2018.

IL DUOMO DI LARINO

A cura di Marco Bussoli

La cripta di sant’Adamo

Nel territorio molisano pochi monumenti, tra quelli più studiati, presentano una pluralità di caratteri tale da renderne così complessa e affascinante un’analisi anche solo superficiale come nel caso della Cattedrale di Larino.

La città di Larino, di fondazione romana, fu sin dai primi secoli dopo la nascita del cristianesimo uno dei centri dove questo trovava numerosi proseliti, come dimostra il martirio dei fratelli Primiano, Firmiano e Casto avvenuto nel 303 d.C. a seguito di un editto di Diocleziano. Questa presenza religiosa continuò ad essere forte nei secoli successivi, fino a quando nel 668 è documentata l’istituzione della Diocesi; questa, doveva quindi essere accompagnata dalla presenza di un edificio chiesastico, di cui non si conoscono però fondazione e collocazione, sebbene alcune ipotesi siano state avanzate.

Come documentato dall’iscrizione sul portale della cattedrale la sua costruzione fu ultimata nel 1319, quando era Re Roberto d’Angiò, papa Giovanni XXII e vescovo della città Raone.

SI PRAESENS SCRIPTUN PLANE VIDEBIS, TEMPORA NOSTRAE LOCATIONIS HABEBIS A.D. MCCCXIX ULTIMO IULII IN CHRISTO, PONTIFICATUS DOMINI NOSTRI IOANNIS P.P. XXII ANNO III. REGNORUM SERENISSIMI REGIS ROBERTI ANNO XI. SUB PRAESULATU RAONIS DE COMESTABULO HUIUS CIVITATIS OMNIBUS MEMORIA FUIT

Tutti questi riferimenti istituzionali, comuni a numerose iscrizioni medievali, non sono rari ed hanno il compito di rendere più concreta e importante la data, che in questo caso indica la fine del cantiere di costruzione, iniziato sicuramente durante il secolo precedente.

La chiesa e la sua struttura

Il duomo di Larino presenta caratteri ricorrenti nelle chiese molisane del basso medioevo, con una a tre navate, priva di transetto, come accade anche nel vicino duomo di Termoli. Ciò che, però, in questo caso cambia è la facciata, che non presenta più riferimenti alle chiese della vicina provincia di Foggia, come accade ad esempio a Termoli, in cui i richiami alle cattedrali pugliesi sono lampanti, ma si adopera un modello diverso, quello abruzzese della facciata quadrata. Il modello cui Ada Trombetta si riferisce per istituire dei confronti è quello della chiesa di Santa Maria Maggiore di Lanciano (CH) che presenta, a suo dire, una simile scansione della facciata, sebbene questa non sia così ravvisabile: se il confronto si basa solo sulla presenza di un portale fortemente strombato e su un grande oculo presente sopra di esso, questo può essere esteso a numerosissimi edifici. Il pannello rettilineo della facciata con la sua scansione orizzontale può invece confrontarsi con modelli abruzzesi più lontani, fortemente rielaborati in questa opera, in cui i lapicidi molisani hanno usato il loro linguaggio adattandolo a questa nuova sintassi.

Una volta entrati nell’edificio si ha da subito la sensazione che lo spazio non sia regolare e osservando la controfacciata si può notare come questa sia inclinata e non perpendicolare alle navate; prolungando l’osservazione si noterà che le campate ai lati della navata principale non sono simmetriche, questo in conseguenza al disassamento della facciata. I motivi di una tale soluzione possono ricercarsi nel possibile riutilizzo strutture di fondazione già presenti sul luogo, che hanno portato alla scelta di avere la facciata inclinata, in questo modo si riusciva a fare economia sul cantiere e riuscendo anche a risparmiare del tempo. Considerato questo è facile comprendere come le navate laterali siano essere coperte da volte a crociera, mentre quella principale sia chiusa dalle capriate, dato che non sarebbe stato possibile impostare delle volte regolari sulle campate non corrispondenti. Gli slanciati pilastri presentano tra di loro un’importante differenza: mentre i quattro pilastri più prossimi all’altare sono quadrati e ribattuti da parasta solo verso l’interno, i quattro successivi sono cruciformi, più elaborati e scolpiti, fino ad arrivare al pilastro dispari che sembra essere una fusione tra questi due. L’ipotesi più convincente, avanzata anche da Trombetta, è quella che la costruzione sia stata affrontata in due tempi diversi, con una prima fase del cantiere in cui è stata edificata l’area presbiteriale e l’inizio delle navate, in cui i pilastri sono ancora paralleli, e in un secondo momento, alla ripresa dei lavori, siano stati costruiti gli altri pilastri e si sia quindi ultimata la costruzione.

La facciata

Come già accennato, la facciata della Cattedrale di Larino prende a modello le facciate quadrate abruzzesi e le elabora con un linguaggio scultoreo molisano. Questa è divisa in due fasce da una cornice modanata che separa la parte bassa, caratterizzata dal portale, da quella alta in cui si aprono il rosone e le due finestre che lasciano intravedere il cielo retrostante.

La parte bassa del fronte è in piccoli blocchi di pietra squadrati ed è decorata solo dal grande portale. Questo riprende in modo fedele i corrispondenti portali abruzzesi, quello di Lanciano in particolar modo, seppure a tratti sia ben leggibile la diversa esecuzione. Lo pseudo-protiro, che poco viene fuori dalla facciata sebbene essa sia molto scavata, si apre con due fasce più ampie in cui delle esili colonnine scolpite sorreggono due leoni che sembrano poi, salendo, sorreggere l’intera struttura; andando verso il centro inizia il susseguirsi di fasce rientranti alternate a colonnine scolpite ed interrotte da pseudo-capitelli, delle cerchiature in pietra scolpite, che non solo ornano le parti verticali, ma continuano anche nell’ogiva dell’arco. In corrispondenza dei leoni, sopra il capitello, sono presenti due grifoni a sorreggere il coronamento dell’elemento d’ingresso, chiuso a tetto. La lunetta non è composta da un unico elemento lapideo decorato, ma è parte del paramento murario in cui si incastonano le tre figure della Crocifissione, meno dinamica delle decorazioni del protiro e più acerba stilisticamente.

La parte alta della facciata è invece caratterizzata da tre elementi: le due bifore e il rosone. Le bifore sono strombate, incavate, nella parete in modo simile all’ingresso, con tre fasce modanate che scavano nella muratura ed una raffinata decorazione negli elementi più interni; a chiudere queste aperture, esternamente, tornano gli elementi rettilinei, qui sorretti da delle teste, decorati con motivi floreali.

Il rosone è l’unico elemento profondamente pugliese nel fronte, molto decorato ma poco rilevato, come nelle cattedrali della Capitanata o in quella di Termoli, decorato anch’esso dalla chiusura rettilinea modanata, sorretta in questo caso da animali, sulla cui sommità si erge una scultura di San Pardo, titolare della chiesa e patrono del centro molisano, mentre al di sotto delle fasce floreali altre figure, tra cui l’agnello crucifero, sono presenti.

Il Campanile ed il portale secondario

Sulla destra della chiesa, eretto su di un grande arcone in blocchi di pietra, si erge il campanile, eretto, come riportato da un’iscrizione, nel 1451 dal maestro Giovanni da Casalbore. La torre campanaria, sprovvista dei fastosi apparati decorativi del fronte, è caratterizzata dalla divisione in tre fasce del suo corpo, che incorniciano un tamponamento in muratura finemente ordita a spinapesce.

Superato l’arcone sulla sinistra si può vedere il portale secondario dell’edificio, anche questo decorato, ma più severo di quello principale, mancando qui le numerose fasce decorate e la profondità della strombatura.

L’interno della chiesa

L’interno dell’edificio ha un carattere austero nella bicromia degli elementi architettonici in pietra e nel bianco dei paramenti murari, in cui si inseriscono una serie di pale con soggetti sacri, originariamente, però, il suo aspetto doveva essere totalmente diverso, come dimostrano le poche tracce superstiti.

Una serie di restauri tra ottocento e novecento hanno totalmente riconfigurato l’apparato decorativo della chiesa, eliminando tutte le coloriture e coprendo gli affreschi presenti. Durante i lavori del 1952 il fortunato ritrovamento di alcuni lacerti di affreschi nella navata destra ha permesso di immaginare come l’intero edificio potesse realmente essere nei secoli precedenti. La pittura ritrovata, seppure rovinata dalla copertura di intonaco che l’ha conservata raffigura Sant’Orsola con le vergini ed altri santi; sulla volta costolonata, invece, dei motivi vegetali incorniciano angeli e figure umane, sebbene i resti siano davvero di ridotte dimensioni. Altri lacerti di colore sono tuttora presenti sui paramenti in pietra e per quanto poco visibili possono dare indizi sull’originaria decorazione della chiesa.

Le foto sono state scattate dal redattore.

Biblioteca

Maria Stella Calò Mariani, Termoli e Larino, due cattedrali, Roma, 1979.

Luisa Mortari, Molise, appunti per una storia dell’arte, De Luca Editore, Roma, 1984;

Ada Trombetta, Arte nel Molise attraverso il medioevo, CARIMMO, Campobasso, 1984;

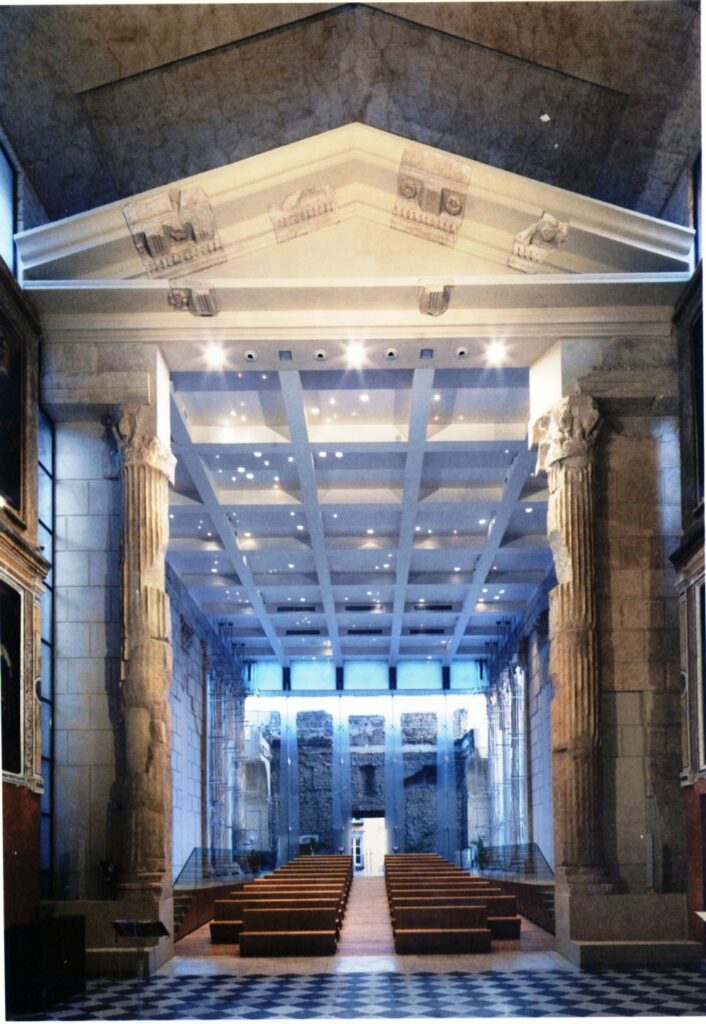

LA CATTEDRALE DI CATANIA

A cura di Mery Scalisi

Dalla lunga Via Etnea, cuore di Catania, strada principale di circa 2.8 km (partendo dal Tondo Gioeni nella parte alta), attraversando tutta la zona centrale della città si arriva fino a piazza Duomo, nella cosiddetta parte bassa, la piazza principale della città, nella quale convergono tre strade: Via Etnea, Via Giuseppe Garibaldi e Via Vittorio Emanuele II. (fig. 1, 2)

Di ragguardevole importanza, gli edifici che si affacciano sulla suddetta Piazza sono: Palazzo degli Elefanti, che ospita il Municipio, la suggestiva fontana dell’Amenano e al centro, poi, il simbolo della città, u Liotru (l’elefante), in basalto nero e sormontato da un obelisco collocato al centro della Fontana dell’Elefante. Un elefante, simbolo della cittadina etnea, rivolto con lo sguardo proprio all’edificio più importante di Catania, la maestosa Cattedrale dedicata alla Patrona della città, Sant’Agata, principale luogo di culto cattolico per la città, chiesa madre dell’arcidiocesi metropolitana e sede della stessa parrocchia (fig. 3).

Fatta edificare dal Conte Ruggero, tra il 1078 e il 1093, nel cuore della città, tra il vecchio porto arabo e il foro romano (oggi piazza Duomo) in un’area archeologica di epoca romana, l’edificio prenderà vita sopra appunto un impianto termale del secondo secolo d.C., le Terme Achilliane, così da mettere in atto la pratica costantiniana che vedeva i luoghi pagani trasformati in luoghi di culto cristiano.

La storia della Cattedrale è chiaramente presente nella stessa architettura, nella quale è possibile notare la fusione di diversi stili, quali normanno, aragonese, barocco e neoclassico: un’opera d’arte

vera e propria, un monumento storico, segno visibile della fede del popolo catanese, che nasce nel cuore pulsante della città. Nella magnificenza con cui questo edificio medievale si presenta, destinato a luogo di culto, è possibile notare come i suoi edificatori si siano impegnati a regalare uno spazio sacro in cui una volta entrati Dio risulta essere tra le persone.

La sua inaugurazione, in presenza di un Ruggero soddisfatto e del vescovo benedettino Angerio (quest’ultimo giunto dal monastero dell'Ordine benedettino di Sant'Eufemia e nominato vescovo della ricostituita diocesi della città proprio dal sovrano normanno) avverrà nel 1094 con la presenza del popolo catanese festoso ed emozionato.

Dal momento della cerimonia di inaugurazione, nel corso degli anni, le sorti della Cattedrale, che si presentava maestosa e con un importante e isolato campanile dietro le absidi (tra il 1867 e il 1869 l'architetto Carmelo Sciuto Patti realizzò l'attuale campanile e la lanterna della cupola), hanno subito varie vicissitudini, tra queste il catastrofico terremoto del 1169, poi l’incendio del 1194.

In origine l'interno presentava imponenti colonne di granito, con capitelli, fregi e ornamenti la cui svariata lavorazione indicava la diversa provenienza e il riutilizzo di parti di templi pagani e rovine romane.

Al momento dell’inaugurazione, la Cattedrale presentava diverse porte; le principali dovevano essere due, di ridotte dimensioni, piuttosto modeste, per permettere un adeguato ingresso al flusso dei devoti che vi si recava, ma disarmoniche rispetto al resto dell’architettura, rispettivamente una sulla parete nord, di fronte l’attuale Via Vittorio Emanuele II, l’altra, il portale delle scimmie, in marmo e risalente al XIII secolo, sola nel prospetto, oggi abbellisce l’ingresso della Chiesa Sant’Agata al Carcere.

É importante ricordare che tutte le limitazioni in cui si troverà a sorgere la Cattedrale nascono dal periodo storico in cui essa viene edificata, un momento incerto in cui, reduci dalla violenza Saracena, la Cattedrale viene pensata come fortezza, con un sistema di difesa che al suo esterno la vede proteggersi con un antemurale merlato e feritoie con camminamenti, in cui i soldati del Conte sorvegliavano attenti. Anche l’interno si adegua al periodo in cui viene edificata: le navate laterali erano prive di altari secondari, ammessi solo nel XV secolo.

Le navate, tre, erano separate da due file di colonne di granito fino al 1693, anno del disastroso terremoto che colpì anche la Cattedrale, che nella sua ricostruzione, nelle mani di Palazzotto, conosciuto anche come Fra Liberato, furono sostituite da pilastri.

Nel continuare gli interventi di riedificazione della Cattedrale dopo il disastroso terremoto, l’architetto Vaccarini, servendosi di sei delle originarie colonne di granito, decide di intervenire nell’arricchimento della prima zona del prospetto barocco.

L'edificio attuale, riedificato nel 1711, è opera dell'architetto Gian Battista Vaccarini che ne disegnò la facciata in stile barocco siciliano.

Da ovest (con tre portali, uno maggiore centrale e due minori ai lati) si può ammirare la facciata principale, con i suoi 36,50 metri di larghezza per 38 metri di altezza. Attraverso una breve scalinata in marmo di Taormina, che termina in una cancellata in ferro battuto ornata con santi in bronzo, si arriva al sagrato, diviso dal resto della piazza da una balaustra in pietra bianca ornata con cinque grandi statue di santi in marmo, S. Saverio, S. Giacomo, S. Sesto, S. Attilio, Beato Bernardo Scammacca, e su via Vittorio Emanuele altre quattro statue, S. Rosalia, S. Lucia, S. Attanasio (vescovo catanese), S. Leone da Ravenna (vescovo catanese). (fig. 4, 5, 6, 7, 8)

Il prospetto si presenta su tre ordini sovrapposti, in stile corinzio, e attico in marmo di Carrara: nel primo ordine sono presenti sei colonne di granito di antica lavorazione provenienti forse dal Teatro Romano, sopra le quali è visibile lo stemma della famiglia Galletti, cui apparteneva il vescovo Pietro Galletti, e due grandi finestre ovali ai lati, accompagnate da due acronimi riferiti alle frasi legate al culto della Santa: MSSHDEPL e NOPAQVIE. Al secondo ordine si notano sei colonne, meno grandi, e due piccole poste ai lati dell'ampio finestrone centrale, con la statua marmorea di Sant'Agata fra gli angeli, al centro, sopra il portale d’ingresso, con ai lati le statue di Sant'Euplio a destra e San Berillo a sinistra, poi otto putti disposti simmetricamente fra il primo e il secondo ordine e un ultimo gruppo di angeli al vertice, esattamente ai piedi della Croce pontificale.

Il nuovo portale d’ingresso, in legno, risalente al 1738 e realizzato dall’architetto Giovanni Battista Vaccarini, è diviso in 32 formelle, finemente scolpite e ospita stemmi, simboli e motti riguardanti i fondatori della Cattedrale, Papi, Vescovi e richiami alla protezione della Santa Patrona Agata; ai lati della porta centrale, su due alti supporti, sono poste le statue in marmo di san Pietro e san Paolo (fig. 9, 10, 11).

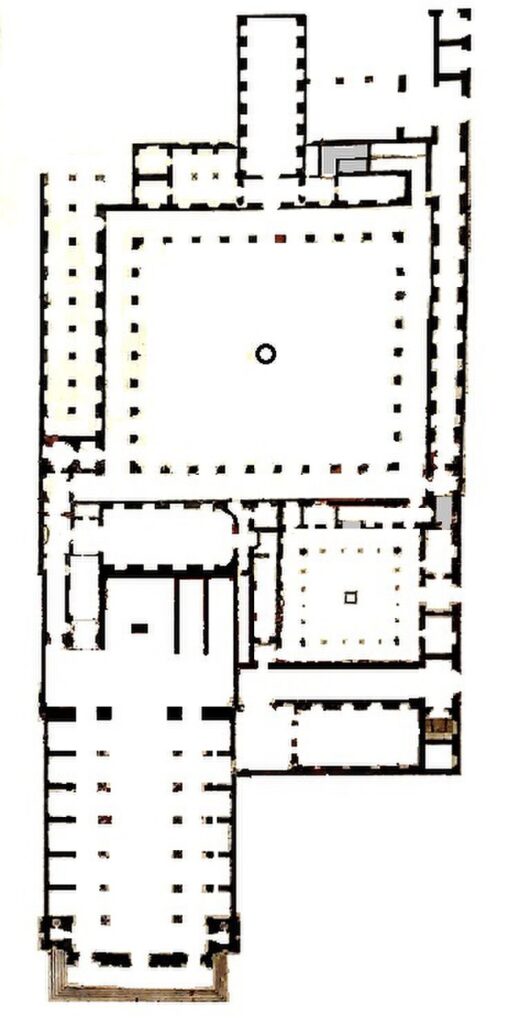

La pianta della Cattedrale è a croce latina. Il corpo principale, dal portale al fondo dell’abside, misura 96 metri di lunghezza per 12 metri circa in larghezza, mentre il transetto, si presenta come un rettangolo di 40,5 m per 12,20. (fig.12, 13)

Alzando lo sguardo è visibilela volta, ad un’altezza di 26 metri, in pietra, il cui spessore è di 60 cm, e risulta essere ancora quella costruita da Palazzotto nel ‘700; questa, durante una serie di restauri nel 1958, fu privata degli stucchi e rimase priva di rivestimento, presentandosi agli occhi dell’osservatore quasi come un imponente residuo post-bellico.

Lungo tutta la Cattedrale corre il fregio arabesco, su lesene scanalate, una scultura in pietra bianca calcarea proveniente dall’area siracusana (fig.14).

In entrambe le navate laterali sono presenti imponenti pale d’altare, in importanti e monumentali cornici in stile barocco di legno scolpito e dorato.

Nella navata di destra, sotto il secondo arco, si trova un monumento marmoreo, opera dello scultore fiorentino Giovanni Battista Tassara, che si eleva sulla tomba del cigno catanese Vincenzo Bellini, celebre compositore di opere liriche, scomparso prematuramente a Puteaux, in Francia, e a Catania rientrato nel settembre del 1876 (fig.15). Continuando lungo la navata destra, alla fine di questa si trova la Cappella della Santa Patrona Agata, il cui ingresso è sbarrato da un cancello, che per quanto si mostri finemente decorato e intagliato, si presenta più come una protezione, dentro la quale le reliquie della Vergine Martire, custodite in diverse teche d’argento, sono conservate nella cosiddetta cammaredda (cameretta) a sinistra (fig.16).

La navata di sinistra ospita quattro monumenti funebri dedicati vescovi di Cataniapoi, alla fine di questa, si può vedere la Cappella del SS. Crocefisso, opera di Domenico Mazzola, non molto luminosa e contenente un grande crocifisso attorniato da due statue della Madonna Addolorata e di San Giovanni, una Via crucis e monumenti sepolcrali di alcuni esponenti della casata aragonese (fig.17).

La navata centrale, dal suo ingresso, termina con un’abside normanna, coperta con volta a botte ogivale e terminante con una parete semicircolare, decorata da un ciclo di affreschi, opera del pittore romano Giovanni Battista Corradini, commissionato da Innocenzo Massimo e risalente al 1628. L’opera vede protagonisti i santi patroni della città di Catania, con San Berillo, Sant'Euplio e Santo Stefano protomartire nei quadroni del catino absidale e Sant'Agata, la cui "Incoronazione" è raffigurata al centro della calotta absidale. Due colonne a sorreggere l’arco absidale e la monofora ogivale, in asse e chiusa da vetrata, continuano a ricordare l’epoca normanna (fig.18, 19).

Un coro ligneo barocco conclude la parte legata all’abside seguendone il perimetro; realizzato dallo scultore napoletano Scipione di Guido, commissionato dal vescovo Giovanni Corrionero alla fine del XVI secolo, comprende anche la cattedra all'estrema destra, il cui ordine superiore è costituito da 34 stalli decorati a bassorilievo, nei quali vengono riprodotte scene raffiguranti la vita, il martirio di Sant'Agata e i momenti della traslazione delle reliquie da Costantinopoli a Catania.

Il presbiterio, preceduto da una rampa di scale che lo delimita sulla parte anteriore, ospita, in posizione avanzata, l’altare maggiore e l’ambone (tribuna rialzata che nelle prime chiese cristiane serviva alla lettura dell'Epistola e del Vangelo, oggi podio con leggio da cui si tengono le letture bibliche e omelie), realizzati nel 2000; l'antico altare, invece, in stile neoclassico si presenta in marmo policromo e si trova nella Cappella della Madonna del Rosario con accesso nel transetto di destra (fig.20).

L'attuale altare in bronzo versus populum, commissionato dal vescovo Luigi Bommarito allo scultore Dino Cunsolo insieme all'ambone e al porta cero pasquale, sostituisce il primitivo altare collocato attualmente nella Cappella della Vergine del transetto destro.

Nella parte opposta all’abside, nella controfacciata, si trova la cantoria (originariamente posizionata nell'abside centrale, alle spalle dell'altare maggiore) in stile neoclassico realizzata nel 1926 su progetto di Carmelo Sciuto Patti e dentro la quale si trova l’organo monumentale, commissionato dal cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet all'organaro francese Nicolas Théodore Jaquot nel 1877 (fig.21).

La Cattedrale di Catania, per i catanesi rappresenta il luogo dell’anima in cui ritrovarsi a vivere la propria fede e i momenti che la avvicinano alla Santa Patrona; varcando il portale d’ingresso, infatti, la prima impressione che si ha è quella di sentirsi piccoli e persi nello spazio, nonostante la sua essenzialità, ma allo stesso tempo imponenza, è come se venissimo travolti dalla grandezza, prima ancora dell’edificio, di Dio stesso.

Tutte le foto presenti sono state scattate dalla redattrice

Bibliografia

Can. Domenico Reale, Guida alla Cattedrale di Catania, a cura di Mons. Mauro Licciardello

La Cattedrale di Catania, a cura dell’Ufficio per i Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Catania, Edizione Arcidiocesi di Catania

Adolfo Longhitano, La parrocchia nella diocesi di Catania, prima e dopo il concilio di Trento, Studio Teologico S.Paolo, Catania Edizioni Grafiser, Troina (CT), 2017

Antonio Coco e Enrico Iachello (a cura di), Il porto di Catania, storia e prospettive, Arnaldo Lombardi Editore, Catania, 2003

Lucio Sciacca, La città, da Katana a Catania le lunghe radici, Cavallotto edizioni, Catania, 1980

Il tesoro di Sant’Agata. Gemme, ori e smalti per la martire di Catania, EAC Edizioni Arcidiocesi Catania, 2006

IL COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI

A cura di Ornella Amato

Introduzione

Il Complesso Monumentale dei Girolamini o di San Filippo Neri è situato nel cuore del decumano maggiore della città di Napoli tra via Duomo e via dei Tribunali, ed è uno dei siti più grandi della città, formato dalla Chiesa con due chiostri ed annessa biblioteca, in via dei Tribunali e la Quadreria in Via Duomo.

La particolarità del suo nome è legata ad una “storpiatura” che ha dato il dialetto napoletano nel ricordare il primo luogo in cui si riunirono i seguaci di San Filippo Neri: la chiesa di San Girolamo della Carità a Roma, soprannominando “Girolamini” coloro che provenivano da tale chiesa e, di conseguenza, gli oratoriani di San Filippo Neri.

Pianta del complesso religioso dei Girolamini a Napoli

Legenda del complesso:

- Chiesa dei Girolamini

- Cappella di San Giorgio e San Pantaleone;

- Cappella di Santa Maria della Neve e Sant'Anna;

- Cappella di San Carlo Borromeo;

- Cappella di Sant'Agnese;

- Cappella di San Francesco d'Assisi;

- Cappella di San Francesco di Sales;

- Transetto sinistro - cappellone della Natività;

- Cappella di San Filippo Neri;

- Presbiterio;

- Cappella dell'Immacolata;

- Transetto destro - cappellone dei Santi Martiri;

- Crociera;

- Cappella di Santa Maria Maddalena dei Pazzi;

- Passaggetto;

- Cappella dell'Epifania;

- Cappella di San Girolamo;

- Cappella di San Giuseppe;

- Cappella di Sant'Alessio;

- Sacrestia;

- Oratorio dell'Assunta;

- Scalone d'ingresso al convento (da via Duomo);

- Chiostro piccolo;

- Chiostro degli aranci;

- Scale per i piani superiori;

-Quadreria dei Girolamini;

-Biblioteca dei Girolamini; - Facciata di palazzo Seripando (su via Duomo)

L’area di Via Duomo: Chiesa, Chiostro e Biblioteca

L'intera pianta della struttura si rivela complessa ed articolata date le enormi dimensioni per le quali tende ad estendersi da una strada all'altra della città.

La vastità del complesso ne ha consentito l’utilizzo per gli usi più diversi: infatti, durante i mesi immediatamente successivi il rovinoso terremoto che colpì la Campania il 23 novembre del 1980, a seguito del quale molte famiglie dovettero lasciare le loro abitazioni, l’edificio fu utilizzato come rifugio.

La Chiesa

Il cantiere della chiesa inizia nel 1590 su progetto di Giovanni Dosio, ma la facciata viene rifatta circa 150 anni dopo su disegno dell’architetto Ferdinando Fuga, che era stato chiamato a Napoli da Carlo di Borbone.

La Chiesa – oggi sconsacrata - e le sue strutture annesse, sono espressione del tardo manierismo e del barocco napoletano.

L'interno è un trionfo di marmi policromi, ori ed affreschi realizzati dai migliori esponenti della scuola napoletana, in particolare Luca Giordano, Bernardo Azzolino e Belisario Corenzio.

La Chiesa è a croce latina, divisa in tre navate con cappelle laterali, la pavimentazione è completamente in marmo policromo, con motivi esagonali che esaltano il bianco del marmo di Carrara; volgendo gli occhi al cielo, lo sguardo è folgorato dalle stuccature dorate del soffitto cassettonato, di cui ne risaltano la magnificenza.

Questo motivo si ripete anche nelle volte e nelle cupole che ricoprono le cappelle laterali che

sono arricchite da tele e opere scultoree, realizzate delle maestranze del ‘600 napoletano.

Al centro c’è il visitatore che si trova, pertanto, nel mezzo di una struttura che lo circonda e lo avvolge poiché nel suo silenzio assordante, tipico del barocco napoletano qui a “parlare a gran voce” è tutta l’arte in essa racchiusa, raccontando il ‘ 500, il ‘600 e il ‘700 napoletano.

La Sagrestia

Alle spalle dell'abside si trova la sacrestia con la volta affrescata e al centro l’affresco di San Filippo in gloria che, stando alla guida del Celano, è attribuita a Luca Giordano mentre le quadrature con gli angeli a Nicola Rossi; l'altare è di epoca settecentesca e, inizialmente, era stato concepito per accogliere alle sue spalle la tela dell'incontro tra Cristo e San Giovanni Battista di Guido Reni. Attualmente l'opera originale è conservata nella quadreria mentre sull'altare è stata sostituita da una copia.

La pavimentazione riprende i motivi del pavimento interno alla chiesa, mentre di notevole interesse è la porta dorata settecentesca, decorata con i simboli della Congregazione di San Filippo Neri: il giglio e la stella a otto punte.

I Chiostri

All'interno del complesso convivono due chiostri monumentali: il Chiostro Piccolo ed il Chiostro Grande.

Il Chiostro Piccolo è detto “della Porteria” ed è anche ricordato come chiostro piccolo maiolicato per la tipologia della pavimentazione; si trova all'interno della parte più antica del complesso e, probabilmente, era stato edificato nel giardino del palazzo nobiliare rinascimentale su cui poi successivamente è stata ricostruita l’intera struttura.

Il Chiostro Grande, invece, è detto così soprattutto per le grandi dimensioni rispetto al precedente, è di epoca più tarda (risalirebbe al XVI sec.) ed è caratterizzato dalla tradizionale architettura quadrangolare, circondata dalle finestre delle celle dei monaci; è detto anche “degli Aranci” per gli alberi di agrumi che vi si coltivano.

La Biblioteca

La Biblioteca Statale Oratoriana del Monumento Nazionale dei Girolamini, aperta al pubblico sin dal 1586, è la seconda biblioteca italiana per numero di libri, infatti conta una raccolta di circa 160.000 titoli, di cui oltre 100 sono incunaboli, oltre 5000 edizioni del ‘500, periodici e testi musicali.

È soprattutto legata a materie umanistiche, teologiche, filosofiche e musicali ed è la più antica delle biblioteche napoletane aperte al pubblico.

La biblioteca, in passato, purtroppo ha subito numerosi furti per diverse centinaia di volumi.

Attualmente non è visitabile poiché oggetto di un articolato restauro.

L’area di Via Duomo

La Quadreria

La Quadreria dei Girolamini è la pinacoteca del complesso.

Situata nella zona del Duomo, si è andata costruendo grazie alle committenze fatte dalla chiesa e alle donazioni ricevute da privati nel corso del tempo; si trova all'interno del complesso ed è accessibile sia dal chiostro grande che da via Duomo.

Il catalogo della quadreria è ricchissimo di nomi di pittori attivi negli anni del barocco napoletano: in origine la sua sede era la sacrestia dietro l'abside della chiesa, attualmente è allestita al primo piano del convento.

Battistello Caracciolo, Luca Giordano e la sua bottega, Guido Reni, Ribera, Santafede, Francesco Solimena, Massimo Stanzione, Andrea Vaccaro, sono solo alcuni dei nomi presenti nel catalogo della pinacoteca che, nella sua ricchezza, correda e soprattutto completa un complesso dalle mastodontiche dimensioni, inserito del tessuto urbano di cui è diventato parte integrante.

Sitografia

sites.google.com/monumentonazionaledeigirolamini

napolike.com

bibliotecadeigirolamini.beniculturali.it

beniculturali.it/luogo/complesso-dei-girolamini

IL “CRISTO DELLA DOMENICA”

A cura di Alessia Zeni

Un esempio a Tesero in Val di Fiemme

L’iconografia de il “Cristo della domenica”

Una singolare e alquanto rara immagine è la raffigurazione de il Cristo della domenica che ha preso piede tra il Trecento e il Cinquecento fra le popolazioni dell’area alpina. Un’immagine che si diffuse nel nord Italia, nel centro Europa e nell’area meridionale dell’Inghilterra compreso il Galles, per ammonire i credenti sul lavoro domenicale e garantire loro un posto in Paradiso. Una diffusione così ampia da assumere una propria terminologia a seconda delle aree geografiche entro le quali si è sviluppata, come nel caso di Feiertagschristus in area tedesca. Le immagini corrispondenti a questa iconografia giunte fino a noi sono poco più di una sessantina, ubicate prevalentemente nelle aree a ridosso dell’arco alpino centro-orientale (Austria, Germania, Italia settentrionale, Svizzera, Repubblica Ceca e Slovenia)[1].

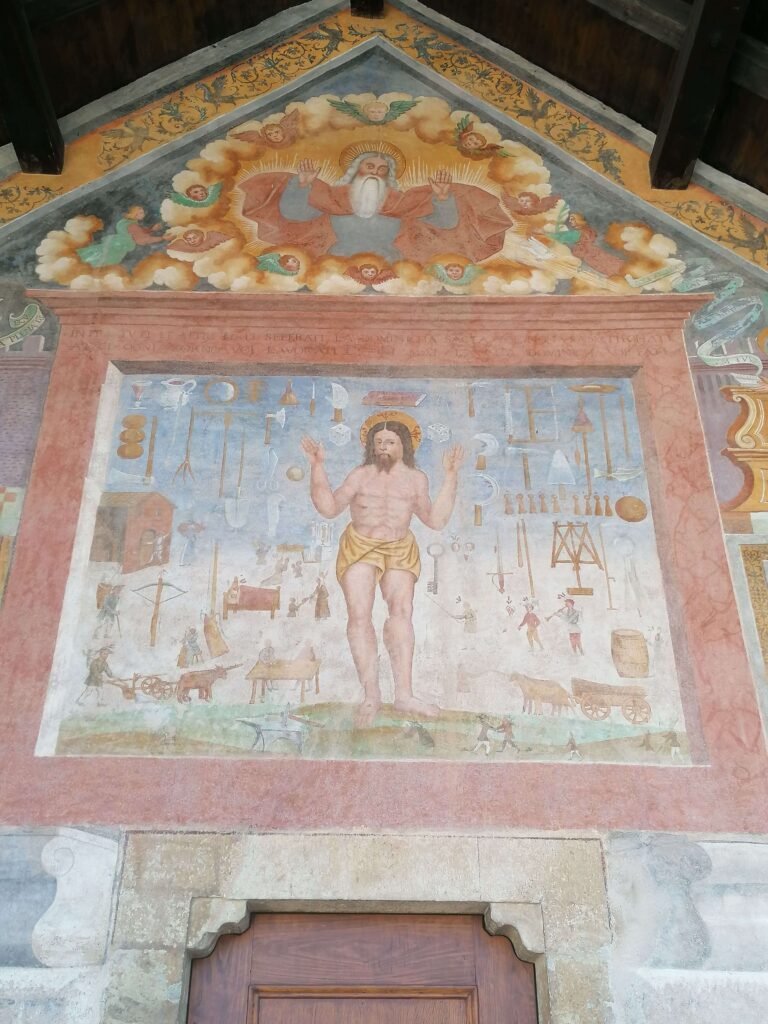

Si tratta di una raffigurazione dal significato molto forte perché ricordava al fedele il divieto di lavorare la domenica e di rispettarla come giorno di preghiera e di riposo, poiché anche Dio risposò il settimo giorno della creazione. Prevalentemente dipinta sulle pareti esterne delle chiese, esposte alla vista dei fedeli, ai quali si presentava l’immagine di un Cristo della Passione, nudo con il solo perizoma, sofferente e trafitto, non dai chiodi della crocifissione, ma dagli strumenti impiegati nelle attività lavorative quotidiane. In queste immagini il Cristo è presentato con una lunga serie di arnesi da lavoro, oggetti sia maschili che femminili (l’aratro, la zappa, recipienti ecc.), ma anche con piccole scene ad illustrare ciò che non si deve e si può fare nel giorno del riposo e della preghiera.

L’origine di questa raffigurazione ha radici nel cuore del Cristianesimo, quando prese piede l’immagine di Cristo con l’Arma Christi, ovvero con gli strumenti della Passione. Nel tempo i simboli torturatori della Passione di Cristo (chiodi, lancia, spugna) vennero trasformati in oggetti quotidiani da lavoro per colpire e martirizzare il corpo nudo di Cristo che subiva così una seconda crocifissione. Un’immagine che è andata scomparendo dopo il Concilio di Trento che imponeva un maggiore rigore nella realizzazione delle immagini sacre e con la Controriforma che riteneva le immagini devozionali irrispettose nei confronti della vera fede. In questo nuovo contesto il “Cristo della domenica” veniva interpretato come immagine popolaresca e oltraggiosa all’immagine santa di Cristo, tanto da determinare la distruzione di molte di queste raffigurazioni, a favore di soggetti in grado di elevare meglio l’anima di Dio. Le poche che si sono salvate è stato per negligenza di qualche parroco locale che non applicò le nuove direttive dei vescovi, coprendo o distruggendo queste immagini[2].

Tra il Trentino e l’Alto Adige si contano pochissimi esempi, l’immagine più bella e meglio conservata in regione è sicuramente il Cristo della domenica della chiesetta di San Rocco a Tesero, in Val di Fiemme, nel Trentino orientale.

La chiesa di San Rocco a Tesero

La chiesetta di San Rocco si trova nel centro del paese di Tesero, sullo stesso sagrato della vicina parrocchiale di Sant’Eliseo e sarebbe stata costruita come cappella dell’attiguo cimitero. È stata edificata nel 1528 per voto formulato durante la peste del 1515, anche se in merito non ci sono documenti che lo comprovano, ma la sola dedicazione a San Rocco, santo protettore contro la peste[3]. Venne consacrata il 25 ottobre 1538 da monsignor Vicenzo Negusanti, suffraganeo del principe vescovo Bernardo Clesio con un altare dedicato ai Santi Rocco e Alessio che porta la pala del 1613 di autore ignoto con la Santa Vergine e i Santi Rocco ed Alessio[4].

È orientata a nord-est e presenta una facciata a capanna interamente affrescata, preceduta da una tettoia murata sul lato sinistro e aperta sul lato destro, sotto la quale si aprono un portale e due finestre rettangolari. L'interno è ad aula unica con presbiterio rialzato e sormontato da una volta reticolata e affrescata.

La chiesa presenta affreschi sia interni che esterni e proprio questi hanno reso celebre questa antica cappella; in particolare è l’affresco de il Cristo della domenica, dipinto a grandi dimensioni sulla facciata dell’edificio che ha contribuito a diffondere la storia di questa chiesetta (Fig. 5). Sulla facciata della cappella un primo frescante dipinse nel 1541 il riquadro a sinistra dell'ingresso, ovvero una Madonna in trono con Gesù Bambino in piedi sulle sue ginocchia, il committente e il Simonino da Trento (Fig. 6). Secondo la data posta in alto a destra della facciata, un secondo frescante intorno al 1557 avrebbe decorato l’Annunciazione (Fig. 5 e Fig. 7) e lo stesso potrebbe aver dipinto tutto il rimanente della facciata: i due affreschi del muro laterale di sinistra raffiguranti la Resurrezione (Fig. 8) e Gesù nell’orto degli ulivi, l’affresco in basso a destra che rappresenta la Pietà (Fig. 7) e il grande Cristo della Domenica[5].

Sempre nel 1541, il medesimo frescante ebbe la committenza di affrescare la volta del presbiterio con la decorazione delle vele: la Madonna incoronata col Bambino, il Dio Padre in gloria e i simboli dei quattro evangelisti (Fig. 3). Infine, sulla parete di fondo, a forma di ampia mezzaluna, il pittore raffigurò una sacra composizione sullo sfondo di un paesaggio alpino ricco di montagne: il Cristo crocifisso con ai lati la Madonna e san Giovanni, San Valerio vescovo e San Rocco con un angelo e il cane che ha in bocca il pane, San Valentino che risana un bambino e San Sebastiano (Fig. 3)[6].

Il “Cristo della domenica” di Tesero

Il Cristo della domenica affrescato sulla facciata principale della chiesetta di San Rocco a Tesero è una delle raffigurazioni meglio conservate nel Trentino e nel territorio dell’arco alpino, dipinta a grandi dimensioni per ricordare ai fedeli che entravano nel cimitero o si recavano nella parrocchiale di Tesero il precetto di rispettare la domenica come giorno di preghiera e di riposo. Un affresco molto grande e ancora oggi ben visibile per chiunque giunga dalla strada principale, sottostante al sagrato della chiesetta.

Per richiamare il fedele a rispettare la domenica, il pittore che dipinse questo affresco presentò il Cristo con una lunga serie di oggetti e di persone che illustrano ciò che non si deve fare o usare la domenica ed alcune immagini che illustrano ciò che invece si dovrebbe fare. L’affresco ha un grande Cristo nel centro della raffigurazione che mostra le mani forate dai chiodi, non ha la corona di spine, ma una grande aureola, è nudo, vestito del solo perizoma e i suoi piedi, anche questi forati, appoggiano su un prato verde. Lo sfondo è dato da un cielo bianco e azzurro sul quale sono dipinti oggetti, cose e persone legate alle attività lavorative quotidiane sia maschili che femminili. Alcune di queste attività sono accompagnate da angioletti, su chi compie buone azioni, e da diavoletti con fiammelle rosse, su chi compie invece cattive azioni. L’affresco è inserito in una cornice dipinta a riproduzione del marmo rosso, nella quale, in alto, è inserita la seguente scritta di ammonimento: “Infra tutti li altri mali selerati, la dominicha sancta voi non santifichati // anci ogni zorno voi lavorati e ogni mal la mia dominicha voi fati” che tradotta “Oltre a tutte le altre azioni malvagie, voi non santificate la domenica, anzi, la domenica lavorate come tutti gli altri giorni e commettete ogni sorta di peccato”[7].

Le attività e gli oggetti descritti nell’affresco sono molti e mostrano un’interessante pagina della vita medievale dell’epoca. Partendo in alto a sinistra troviamo dipinti nella prima fila: un calice, una brocca, uno specchio e quattro strumenti per la tessitura (pettine, peso, agganciafilo, coltello), un libro sopra la testa del Cristo, tre attrezzi da falegname (tenaglia, martello e sega), fuso e navetta per la tessitura, una zappa e un bastone. Nella fila sottostante: tre pani, un’ascia da boscaiolo, una forca da fieno, una frusta, un rastrello da fieno e un badile, un’accetta in alto, una forbice in mezzo e una roncola in basso. Accanto a questi oggetti da lavoro sono dipinti una boccia, a fianco del braccio destro di Cristo, i dadi da gioco, ai lati della testa di Cristo, e, per proseguire con gli attrezzi da lavoro, un falcetto messorio e un falcetto da foraggio a fianco del braccio sinistro di Cristo, un martello da muratore, una cazzuola e subito sotto nove birilli con la boccia[8].

A metà dipinto, dalla parte dell’anca destra del Cristo: un mugnaio vestito di bianco invita nel mulino una donna con un carico sulle spalle sul quale si trova un diavoletto; sotto di loro un uomo col bastone e con la gerla sulle spalle, sulla quale c'è un diavoletto; una balestra e un archibugio e due amanti nel letto sulla cui testiera compare un diavoletto. Vicino all'anca del Cristo vi sono due fedeli a mani giunte, sui quali vi è un angioletto, con un bambino che assistono ad una funzione davanti ad un altare a portelle e, infine, una donna con un angioletto sulle spalle che dà in elemosina un pane ad un poveretto inginocchiato[9].

Dalla parte opposta è dipinta: una chiave, una giovane donna che si specchia sulle cui spalle vi è un diavoletto, una spada, un “fièl” (attrezzo per battere le granaglie), un arcolaio, una falce, una forbice tosapecore. Sotto: un uomo con la canna da pesca e un pesce appeso all'amo, una coppia danzante al ritmo di un piffero suonato da un bambino (un diavoletto sia sulle spalle dell'uomo sia su quelle del pifferaio) e un bottaio pure con un diavoletto sulle spalle che lavora ad una grande botte[10].

Infine, sopra il prato, a sinistra, sono dipinti: un contadino con un diavoletto sulle spalle che ara con l’aratro trainato da una coppia di buoi, una donna seduta che lavora alla zangola aiutata da un diavoletto, un tavolo da osteria con due clienti e un diavoletto; a sinistra, sotto: una donna che lavora su un pentolone, una grande incudine con martello da fabbro e, sotto il piede sinistro di Cristo, una donna che zappa nel campo. Per chiudere, a destra del Cristo, sopra: un uomo col diavoletto sulle spalle che guida un carro per il trasporto di legname trainato da una coppia di buoi (anche sul carico vi è un diavoletto); a destra, sotto: due persone che litigano coi cappelli a terra, un uomo che semina e all'estremità altre due persone che lavorano la terra[11].

Per concludere, l’autore del grande Cristo della domenica di Tesero è ignoto, ma potrebbe trattarsi di qualche pittore itinerante proveniente dalle regioni vicine che si spostava di vallata in vallata con i suoi attrezzi da lavoro per dipingere chiese e facciate che gli venivano commissionate. Purtroppo anche l’epoca di esecuzione rimane incerta fra il 1541 e il 1557, le uniche due date che sono dipinte all’interno e all’esterno della chiesetta di San Rocco.

Si ringrazia la Biblioteca comunale di Tesero per il materiale bibliografico.

La foto 2 e le foto dalla 4 alla 10 sono state realizzate dalla redattrice dell'articolo

Note

[1] M. Ferrero, Il Cristo della Domenica: un’iconografia tra arte e religione, pp. 33-34.

[2] Ivi, p. 34.

[3]http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedacc.jsp?sinteticabool=true&sintetica=true&sercd=26371#

[4] I. Giordani, L'affresco del “Cristo della domenica”, p. 1.

[5] Ibidem.

[6] Ivi, p. 2

[7] Ivi, p. 4

[8] Ibidem.

[9] Ibidem.

[10] Ibidem.

[11] Ivi, p. 5.

Bibliografia

Guido Giacomuzzi (a cura di), Guide del Trentino. Val di Fiemme storia, arte, paesaggio, Trento, Temi, 2005, pp. 182-183

Marco Ferrero, Il Cristo della Domenica: un’iconografia tra arte e religione. Un esempio vicentino, in “Progetto Restauro. Trimestrale per la tutela dei Beni Culturali”, 42, 2007, pp. 33-37

"I peccati della domenica": la profanazione del riposo festivo nell'iconografia del "Cristo della domenica", in “L'informatore comunale di Mariano Comense”, 6, 2007, pp. 30-33

Italo Giordani, Chiese, cappelle, edicole e affreschi a carattere religioso a Tesero. Appunti del prof. Italo Giordani per la conferenza tenuta a Tesero il 5 febbraio 2009, in stioridifiemme.it

Italo Giordani, L'affresco del “Cristo della domenica” sulla facciata della cappella di san Rocco a Tesero, 2020, in storiadifiemme.it

Sitografia

https://www.beweb.chiesacattolica.it/edificidiculto/edificio/26371/Chiesa_di_San_Rocco_Tesero

ALIGI SASSU

A cura di Ludovica Diana

Aligi Sassu

Aligi Sassu, artista nato il 17 luglio del 1912 a Milano dal matrimonio di Lina Pedretti, originaria di Parma, e di Antonio Sassu, originario di Thiesi in Sardegna, ha rappresentato un interessante punto di congiunzione tra panorama artistico italiano e internazionale. Artista cosmopolita e particolarmente recettivo rispetto alle novità del suo tempo, ha viaggiato ed esposto in Spagna, America, Cina, Sud America e molti altri paesi.

Da sempre affascinato dalle tecniche artigiane, Sassu è stato in grado di sperimentare molti differenti mezzi artistici e di lasciarsi ispirare da influenze sempre nuove; ha lavorato infatti con matita e inchiostro su carta, acqueforti, acquetinte, ceramica, pittura ad affresco, a secco, ad olio, ad acrilico e perfino sculture bronzee di grandi dimensioni .

La formazione milanese gli permise di conoscere direttamente gli ambienti artistici d'avanguardia, a cui si avvicinò grazie al padre, Antonio Sassu, anch'esso artista, oltre che militante socialista. Infatti, Aligi, formò la propria coscienza civile e politica in tale area, rimanendo sempre legato a degli ideali di libertà e giustizia, spesso immaginati e rappresentati artisticamente in chiave utopica. Pensava infatti che l'immaginazione potesse essere uno strumento per il cambiamento, un'occasione per vedere nuovi mondi.

Tale sviluppata sensibilità politica è da leggere in relazione anche al suo legame con Thiesi, in cui visse per circa tre anni a partire dai primi anni Venti, ma che frequentò anche da adulto avendo modo di comprendere le istanze di rinnovamento e il senso di ingiustizia radicati nel popolo sardo, oltre che la produzione artistica regionale, che ebbe sotto agli occhi fin da piccolo e che, in questi termini, ha indubbiamente costituito per lui un modello.

La giovinezza

L'esperienza futurista

Il giovane Aligi ebbe modo di frequentare precocemente esposizioni artistiche e biblioteche milanesi e, altrettanto rapidamente, appena adolescente, si fece avanti insieme all'amico Bruno Munari presentandosi a Filippo Tommaso Marinetti. I due infatti presero successivamente parte ai lavori del Secondo Futurismo, mentre, a partire dal 1925, lavorò da apprendista in un'officina litografica mentre la sera frequentava dei corsi dell'Accademia di Brera. Tuttavia, ciò dovette farlo in una condizione di effettiva precarietà sul piano economico, causata anche dalle persecuzioni politiche che il padre dovette subire in quanto antifascista. Nonostante le difficoltà il padre fu per Sassu un’importante figura di riferimento; Antonio Sassu aveva infatti collaborato con Carlo Carrà, i due avevano realizzato una serie di immagini di propaganda socialista, e trasmise al figlio le istanze di progresso e modernizzazione proprie dell'universo futurista.

Il processo di appropriazione delle logiche del movimento non avvenne attraverso la riproduzione pedissequa dei suoi linguaggi, infatti, Sassu, che rapidamente si discostò dalla stilizzazione, imputava - sia al Primo che al Secondo Futurismo - di aver fatto perdere complessità alla figura umana. Pubblicò allora il suo Manifesto della Pittura Dinamismo e Riforma muscolare, firmato con Bruno Munari e uscito nel 1928, in cui i due giovani artisti denunciavano apertamente l'appiattimento della realtà dovuto a un eccessivo utilizzo della linea dinamica che inevitabilmente stava portando a una tendenza all'astrazione.

Nemmeno Umberto Boccioni, il più espressionista dei futuristi, che riservò sempre una certa attenzione alle forme della realtà, si salvò dalle critiche dei due artisti, Sassu, che tra l'altro aveva avuto modo di vedere diverse opere del maestro tra cui il bozzetto per La città che sale che si trovava a casa di Fedele Azari, lo giudicava comunque troppo influenzato da un’astrazione fine a se stessa.

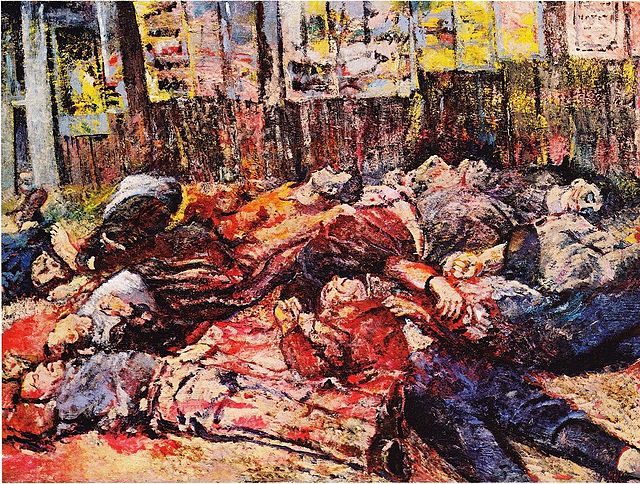

Sassu aveva sempre nutrito una certa curiosità nei confronti dell'indagine sociale, mettendo apertamente l'uomo al primo posto. Lo rappresenta deformato ma mantenendo sempre una tendenza al vero; le sue figure sono riconoscibili e comunicative proprio perché per lui l’arte deve essere un'occasione per responsabilizzare sul piano civile il pubblico. Sono anni storicamente molto significativi quelli in cui lavora Sassu, si trova infatti a cavallo tra la Seconda Guerra Mondiale e il dopoguerra, alle prese con un grande esempio di disfacimento morale e umano.

L'amore per l'uomo e l'istanza politica

Sassu continuò a frequentare ambienti futuristi e partecipare alle mostre organizzate da Marinetti fino agli anni Trenta; finita l'esperienza cominciò un' inesorabile transizione stilistica che, tuttavia, non fu mai orientata verso il ''ritorno all'ordine'' tipico dell'epoca fascista - di cui furono un esempio i lavori del gruppo Novecento di Margherita Sarfatti.

Da questo momento in poi, l'universo pittorico di Sassu sarà costellato di essere umani, spesso socialmente caratterizzati e per questo rappresentanti di diversi mondi: i ciclisti, gli scioperanti, gli operai, i minatori, i guerrieri rivoluzionari, i volti dei Cafè e delle case d'appuntamento, importanti personaggi storici, ma anche gli Uomini Rossi e gli Argonauti. Si tratta della volontà di raccontare l'uomo e il suo sentire, sempre con un riferimento spiccatamente politico, indipendentemente dalla scelta di farlo immaginandolo in chiave mitica, come agente del processo storico o come protagonista di microcosmi meritevoli di essere scoperti e raccontati.

Lo slittamento tematico fu affiancato da un utilizzo sempre più elaborato e libero del colore e della pennellata, coerentemente a quanto accadeva sul piano internazionale. Infatti, la serie di Uomini Rossi, che presenta le categorie umane più disparate - dai Ciclisti ai Calciatori, dai Giocatori di Dadi ai Ragazzi sulla Spiaggia, dai Musicisti ai Circensi - fanno eco a quanto realizzarono quegli artisti espressionisti politicamente schierati e che protestano contro le catastrofi originate dai Regimi totalitari, tra cui James Ensor, Pablo Picasso ed Emil Nolde.

In Italia tale atteggiamento di sovversione rispetto all'indirizzo culturale stabilito dal regime è rintracciabile solo nella produzione della Scuola Romana di via Cavour, gruppo nato nel 1927 grazie all'incontro di Mario Mafai, Antonietta Raphaël e Gino Bonichi, detto Scipione, schieratosi apertamente contro il gruppo Novecento, e concentrato in modo particolare sulla rappresentazione dei desolati esterni romani, proprio nel momento in cui era in atto il piano regolatore fascista interessato alla demolizione di antiche porzioni cittadine in un'ottica di riqualificazione.

Sassu diede la più grande dimostrazione di impegno politico mantendendo sempre una ferrea posizione antifascista. Nel 1934, il ritrovamento di un vecchio amico, Raffaellino De Grade, vicino ad esso sul piano ideologico, gli diede la possibilità di frequentare una rete di giovani dediti all'attivismo politico e informati sugli eventi internazionali.

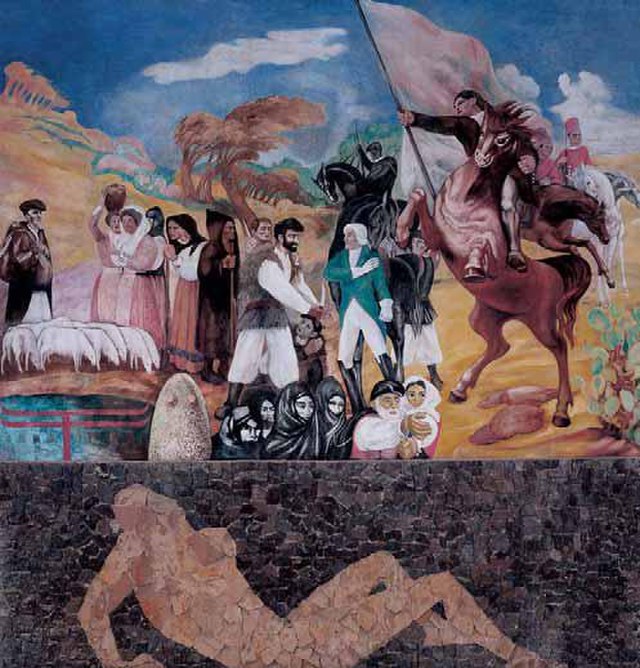

L'istanza politica venne esplicitamente espressa per la prima volta nell'opera Fucilazione nelle Asturie, realizzata nel 1934, riferimento alla Rivoluzione delle Asturie, manifesto di opposizione al regime dittatoriale e frutto dello sdegno provato da parte dell'artista nei confronti delle vicende che porteranno alla Guerra Civile Spagnola.