SAN GIOVANNI GEROSOLIMITANO A TARQUINIA

A cura di Maria Anna Chiatti

[Ce ne sono di chiese e di chiesuole,

al mio paese, quante se ne vuole!

E santi che dai loro tabernacoli

son sempre fuori a compiere miracoli…]

Vincenzo Cardarelli, Santi del mio paese

INTRODUZIONE

La chiesa di San Giovanni si trova nel centro storico di Tarquinia, in una zona denominata Terzeria di Castro Novo: questo grande quartiere assunse una forma consistente e ordinata a partire dal XIII secolo, grazie alle costruzioni volute dagli ordini religiosi mendicanti e predicatori quali Francescani e Agostiniani. La committenza di tipo religioso, prevalentemente di regola poverista, spiega la scarsa varietà delle tipologie architettoniche in questa zona (ma non solo) della città; le chiese sono per la maggior parte di impronta romanica in cui spesso si inseriscono elementi gotici, generalmente a una o tre navate, con le facciate a spioventi in vista per creare il semplice disegno del fronte a capanna.

Il San Giovanni non fa eccezione (fig. 1).

STORIA

La chiesa di San Giovanni Gerosolimitano è databile tra la seconda metà del XII e il XIII secolo e la fase conclusiva della costruzione può essere convalidata da un’epigrafe sull'altare maggiore dove si legge, a lettere gotiche, l’anno 1235 che allude al priore committente dell’opera[1].

San Giovanni apparteneva all'ordine dei Cavalieri di Malta e possedeva rendite che venivano utilizzate per la gestione di un piccolo ospedale esistente nei paraggi della chiesa, riservato ai pellegrini infermi; nelle prossimità erano anche tre cimiteri dove, pare, i cornetani[2] gradivano essere sepolti[3].

Nel 1592 un violento incendio distrusse la navata centrale e parte di quella destra, e la chiesa continuò ad essere attiva e officiare nonostante i gravi danni fino al 1609, quando furono operati un restauro delle parti incidentate e una risistemazione organica dell’edificio. Tuttavia i lavori stravolsero l’aspetto originario della chiesa, che assunse sembianze più consone al gusto barocco dell’epoca per via di alcune opere posticce. Le navate laterali furono chiuse e trasformate in cappelle, mentre quella centrale venne coperta con strutture sommarie fino al 1872, quando per volere del vescovo Francesco Gandolfi (1810 - 1892) fu costruita la volta a botte a sesto ribassato che si può vedere oggi. Infine, nel 1965 la Soprintendenza promosse una vasta campagna di restauro che interessò il consolidamento dell’intera fabbrica e consentì la rimozione di molti degli interventi seicenteschi, donando all'interno della chiesa un aspetto più prossimo a quello originario.

SAN GIOVANNI GEROSOLIMITANO: L'ESTERNO

La facciata, nella semplicità del disegno a capanna, reca ancora molte caratteristiche dell’architettura romanica; ad arricchire questa essenzialità di linee si inseriscono tuttavia alcuni elementi gotici individuabili sia nell'impostazione figurativa del rosone, sia dal coronamento dei tre portali con archi a sesto acuto (dei quali quello centrale è il più ardito - fig. 2).

Il prospetto anticipa la tripartizione interna, risultando otticamente diviso in tre parti dal discreto aggetto del campo centrale; è qui che si apre il rosone, delicatissimo, circoscritto da una bella cornice fitomorfa e costituito da una serie di modanature concentriche. All’interno, dodici colonnine tortili raccordano altrettanti archetti all’oculus centrale. Immediatamente sopra il rosone corre una teoria di arcatelle pensili ogivali (fig. 3).

In basso, in corrispondenza dell’asse mediano della navata centrale, si apre il portale principale (fig. 4): gli stipiti sono delimitati da tre spigoli rientranti coronati da capitelli fogliformi, e sui più interni poggia l’architrave, costituita dal fusto di una parasta romana riutilizzata.

Sui capitelli di mezzo e quelli esterni poggiano due archi a sesto acuto, a formare una lunetta nella quale si può riscontrare oggi un lacerto di affresco che raffigura il Redentore. Sopra il portale campeggia lo stemma dei Cavalieri di Malta.

Anche i portali laterali sono coronati da archi ogivali, seppure più modesti; tuttavia è molto interessante notare la chiara rivendicazione di una identità culturale attraverso il riutilizzo di due fronti di sarcofago murati come architravi. Dei due, quello di destra è in nenfro e di fattura etrusco – romana (figg. 5 - 6), mentre quello di sinistra è in marmo, baccellato e con figure scolpite di una donna e due pastori (una rappresentazione diffusa nell’iconografia cristiana - figg. 7 - 8), databile tra III e IV secolo dopo Cristo.

Se risulta evidente il richiamo alle origini paleocristiane e alla tradizione della Roma cristiana caput mundi nell'immissione in facciata del sarcofago in marmo, non altrettanto palese sembra essere la presenza di quello etrusco, di soggetto pagano. È possibile che si tratti di un richiamo all'identità culturale delle origini (confermato anche da una serie di rinvenimenti archeologici nelle necropoli in loco)[4].

I fianchi dell’edificio non presentano caratteristiche particolari: su entrambi i lati si aprono tre finestre a feritoia che danno luce alle navate laterali, i prospetti sono lisci e non decorati. Il corpo absidale è invece molto bello (fig. 9), caratterizzato da sei speroni cuspidati con funzione di contrafforti perché situati in corrispondenza, all'interno, dei punti di scarico del peso della calotta di copertura. Negli spazi tra gli speroni si aprono sette monofore arcuate.

SAN GIOVANNI GEROSOLIMITANO: L'INTERNO

L’interno è suddiviso in tre navate equivalenti, composte da tre campate ognuna. Quelle laterali terminano in due cappelle a pianta poligonale, coperte da volte costolonate: la cappella di destra ospita il fonte battesimale (fig. 10), mentre quella di sinistra è dedicata al Santissimo Sacramento (fig. 11).

Il presbiterio (fig. 12) è rialzato e consiste in uno spazio quadrato che rappresenta idealmente una quarta campata della navata centrale: questo si apre con un arco trionfale a sesto acuto, montato su due snelle colonne che emergono da una struttura a fascio, ed è coperto da una bella volta a costoloni. Alle spalle del presbiterio un altro arco ogivale immette nel catino absidale. Lo spazio risulta molto elegante, suddiviso in sette partiture ritmate da semicolonne, e coperto a volta. Tutta questa zona della chiesa conserva ancora le strutture originarie.

La navata destra è quasi totalmente di costruzione seicentesca, risultato dei lavori di ristrutturazione dopo l’incendio, e il brutto effetto della volta della navata centrale si deve agli interventi ottocenteschi. Tuttavia la navata sinistra (fig. 13), liberata dagli orpelli barocchi mantiene pressoché inalterate le intenzioni originali della chiesa: i restauri degli anni ’60 infatti hanno riportato alla luce un affresco in una lunetta, attribuibile ad Antonio del Massaro da Viterbo, detto il Pastura (1450 - ante 1516), raffigurante una Pietà (fig. 14).

Ulteriori evidenze pittoriche si trovano sul pilastro vicino, su cui è rappresentato - forse - San Bartolomeo (fig. 15), e sulla parete di fondo della navata, dove sono visibili due affreschi sovrapposti, purtroppo poco leggibili e molto rovinati ma databili al XV o XVI secolo (fig. 16).

Bibliografia

Cicerchia P., Tarquinia Borgo Medioevale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1990

Daga L. (a cura di), Daga P., Tarquinia, la città degli Etruschi, delle torri e delle chiese. Una storia lunga tremila anni, Newton Compton Editori, Roma 1999

De Minicis E., Gli spolia. Esempi di riutilizzo nelle tecniche costruttive (Roma e alto Lazio), in Daidalos. Studi e ricerche del Dipartimento di Scienze del Mondo Antico, n°9, Viterbo 2008, pp. 57 - 74

Raspi Serra J., La Tuscia romana, Banco di Santo Spirito, Roma 1972

Sitografia

Dizionario Biografico degli Italiani, alla voce Antonio del Massaro da Viterbo, detto il Pastura al link: http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-del-massaro-da-viterbo-detto-il-pastura_(Dizionario-Biografico (ultima consultazione 30/07/2020)

[1] J. Raspi Serra, La Tuscia romana, Banco di Santo Spirito, Roma 1972, p. 163 note 125, 136

[2] Il primo nome dell’odierno centro urbano di Tarquinia, dal momento della sua formazione e fino al 1872, era Corneto; poi Corneto - Tarquinia, e infine, dal 1922, Tarquinia. Di qui il nome degli abitanti “cornetani”.

[3] P. Cicerchia, Tarquinia Borgo Medioevale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1990, p. 150.

[4] E. De Minicis, Gli spolia. Esempi di riutilizzo nelle tecniche costruttive (Roma e alto Lazio), in Daidalos. Studi e ricerche del Dipartimento di Scienze del Mondo Antico, n°9, Viterbo 2008, p. 68

VILLA FARNESE A CAPRAROLA: SFARZO E POTERE

A cura di Maria Anna Chiatti

Una considerazione sociale

Palazzo Farnese (o Villa Farnese) sorge a Caprarola, paese della Tuscia Viterbese sulle pendici dei Monti Cimini. Con la sua mole di matrice militare e con il distendersi dei suoi giardini, la villa rappresenta uno dei più significativi exempla di residenza concepita nel e per il territorio; ubicata lontana da Roma e predisposta ad interpretare il processo di rifeudalizzazione verso cui si avviarono i territori del centro Italia nel XVII secolo, quest’opera si dà come la più impegnativa avventura architettonica portata a termine nella maturità di Jacopo Barozzi, detto il Vignola (1507 - 1573).

Cenni storici su villa Farnese a Caprarola

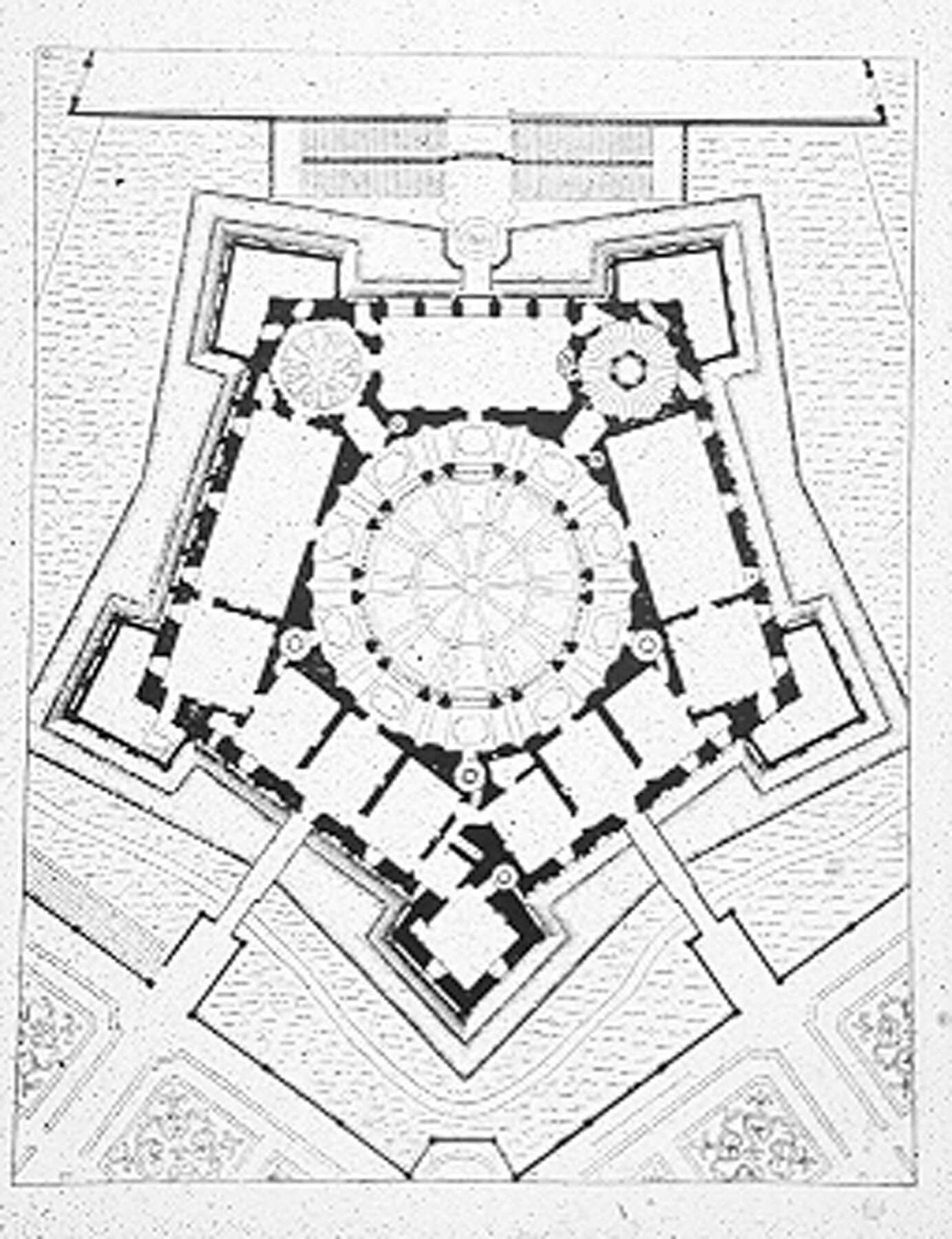

L’acquisizione del feudo di Caprarola avvenne nel 1504 per volere del cardinale Alessandro Farnese senior (1468 - 1549) dalla famiglia Riario, e fu seguita nel 1521 da una bolla di papa Leone X Medici (1475-1521) che dichiarava Pier Luigi Farnese (1503-1547), Ranuccio (1509-1529) e tutti i loro eredi vicari generali con pieni poteri su quella terra e i suoi abitanti. La necessità di fortificare il possedimento indusse i Farnese ad affidare il progetto a Baldassarre Peruzzi (1481-1536) e Antonio da Sangallo il Giovane (1455-1534) [1]. Dai loro disegni, ritrovati nel Gabinetto Stampe e Disegni degli Uffizi, si evince che il palazzo sarebbe dovuto essere di forma pentagonale, recintato e con una corte interna circolare: una vera e propria fortezza.

L’elezione al soglio pontificio di Alessandro Farnese senior come Paolo III, nel 1534 comportò una lunga interruzione dei lavori.

Solo nel giugno 1556, in seguito al compimento dei lavori del grandioso palazzo a Roma, il cardinale Alessandro junior, uomo di grande cultura, raffinato ed elegante principe della Chiesa, diede impulso al proseguimento della fabbrica di Caprarola, chiamando a dirigere i lavori il Vignola, che succedette ad Antonio da Sangallo il Giovane, mentre gli affreschi delle varie sale furono affidati a Taddeo Zuccari (1529 - 1566) e a suo fratello Federico (1539-1609), licenziato nel 1569 a seguito di contrasti sorti con il committente. Altri artisti che vi lavorarono furono Jacopo Zanguidi detto il Bertoja (1544-1574), Giovanni De Vecchi (1536 - 1614), Raffaellino da Reggio (1550-1578) e Antonio Tempesta (1555 - 1630). I soggetti adottati per la realizzazione dei cicli pittorici furono ideati da Annibal Caro (1507-1566), letterato di fama, nonché segretario del Farnese.

L’impresa dei lavori fu tale che nel 1575 fu coniata una medaglia commemorativa per il completamento del palazzo.

Struttura di villa Farnese a Caprarola

Con la sua mole, collocata alla sommità del colle, con la corte circolare e la caratteristica scala a lumaca, la villa - fortezza domina il paesaggio circostante e si arrocca nel territorio come elemento prevalente, simbolo del potere e della magnificenza della famiglia ducale. Queste caratteristiche vengono ben rappresentate sia dall'apparato architettonico, sia da quello paesistico - urbano, trovando nell'asse viario e nella decorazione interna l’enfatizzazione degli ideali dell’epoca, con una visione tuttavia intimamente legata alle indicazioni della committenza e alle scelte architettoniche del Vignola. Questi, infatti, progettò di tralasciare l’aspetto militare della costruzione in favore di un vero e proprio palazzo, variandone il programma architettonico secondo le mutate esigenze del tempo e le accresciute fortune di casa Farnese (fig. 1). Al Barozzi si deve la fusione unitaria degli elementi concepiti in precedenza in un unico complesso monumentale, gli ambienti articolati e riccamente decorati, ma anche la progettazione dei giardini e dell’unificazione tra il paese e il palazzo tramite la strada d’accesso e numerosi edifici del borgo, ottenuti dallo sventramento del centro storico [2] (fig. 2).

L’architettura del palazzo non può quindi essere scissa dal contesto urbano e territoriale che si connota in maniera univoca, frutto di studiate scelte urbanistiche e di un impianto viario, compiuti contemporaneamente all'edificazione della residenza.

Di particolare interesse urbanistico è il raccordo tra il paese e villa Farnese mediante le rampe ovali e la loggia rustica (costruita tra il 1566 e il 1569), secondo un percorso prospettico - scenografico che conferma l’intervento di ristrutturazione dell’intero paese ad opera dello stesso Vignola. A lui vanno riconosciuti poi il Casino del “Barco” (detto anche Palazzina del Piacere), che conclude il giardino superiore, e la Palazzina da caccia, posta a valle del paese - oggi in stato di semi abbandono. All'interno del ciclopico progetto gioca (ovviamente) un ruolo fondamentale nel territorio la macchina rappresentativa voluta dai Farnese.

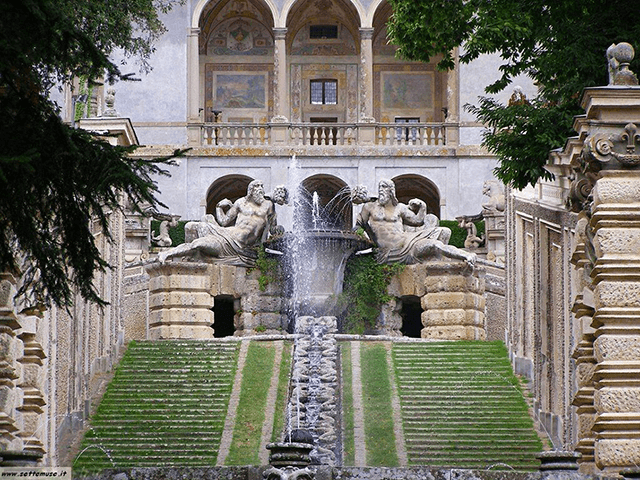

I giardini superiori e la Palazzina del Piacere, commissionati dal cardinale Alessandro e portati a termine sotto la guida del nipote Odoardo (1573 - 1626), mostrano uno stile diverso e autonomo rispetto al progetto del Vignola; Giovanni Baglione nelle sue Vite [3] afferma già nel 1642 che siano opera dell’architetto e scultore siciliano Giacomo del Duca (1520 - 1604), così come pure la Catena dei Delfini. A Gerolamo Rainaldi (1570 - 1655) sono attribuiti il ripiano delle Cariatidi (a cui collaborò Bernini per la parte scultorea) e la scala di accesso nella configurazione attuale, aggiungendo i padiglioni rustici all'inizio della Catena dei Delfini (fig. 3).

Gli spazi di villa Farnese a Caprarola sono distribuiti su vari livelli: il piano interrato, al quale si accede dalla grande piazza antistante, accoglieva le carrozze. Su questo livello erano disposte anche le cucine, i magazzini e i servizi necessari alla servitù. Immediatamente sopra il piano rialzato, detto dei Prelati (a cui si accede dalla scala interna o da quella esterna, sopra l'ingresso dell’interrato), ospita già alcune delle stanze affrescate da Taddeo e Federico Zuccari, come le Stanze delle Quattro Stagioni e la Stanza delle Guardie. Attraverso questi ambienti si raggiunge il cortile circolare, composto da due caratteristici porticati sovrapposti, le cui volte conservano ancora gli affreschi di Antonio Tempesta. Il livello superiore, o piano nobile, è diviso in due appartamenti: quello dell'estate (esposto a nord) affrescato dai fratelli Zuccari, e quello dell'inverno (esposto a ovest), decorato dal Bertoja, da Raffaellino da Reggio e da Giovanni De Vecchi. Proprio su questo piano si trova la camera da letto del cardinale Alessandro, detta anche Camera dell'Aurora, e la Stanza dei Fasti Farnesiani, che narra negli affreschi la storia della famiglia fin dai suoi antenati. Sullo stesso livello si trova l'Anticamera del Concilio, dove la decorazione celebra le gesta di papa Paolo III e la convocazione del Concilio di Trento. Perfetta e funzionale è la disposizione degli ambienti, sia privati che di rappresentanza: le sale maggiori sono disposte nel lato della facciata (fig. 4) e nei due lati adiacenti, mentre le stanze private si trovano nei lati opposti alla facciata. Inoltre, pur essendo tutti comunicanti, gli ambienti sono resi indipendenti da porte che affacciano sul porticato o sul loggiato del cortile.

Un prezioso elemento che caratterizza l’interno del pentagono è la Scala Regia (fig. 5), o scala elicoidale, che dal pianterreno conduce al piano nobile: una spirale di squisita armonia, scandita dalla sequenza ritmica delle colonne doriche binate alle quali corrispondono due lesene sulle pareti opposte. Sopra le colonne corre il fregio con le metope recanti il giglio Farnese. La salita al piano nobile si conclude con una cupola decorata ad affresco. La particolarità della Scala Regia non è tanto la forma, ispirata a quella della scala del Bramante in Vaticano, quanto la sua collocazione interna alle mura, anziché all'aperto.

Organizzazione degli spazi di villa Farnese a Caprarola

Di grande interesse è l’organizzazione degli spazi interni al palazzo, disposti secondo suddivisioni di classe tra funzioni di rappresentanza e tutto ciò che era a disposizione delle persone comuni, in ambienti nascosti alla vista (cantine, cucine, tinelli, forni), occultati nel sottosuolo, scavati nel tufo e riservati al personale subalterno, diversamente alloggiato in luoghi tipo caserme, distribuiti sui cinque lati del pentagono e disimpegnati da lunghi corridoi, oppure sulla terrazza sovrastante il cortile circolare; altrove erano poi collocate le stalle, i magazzini e gli alloggi degli stallieri.

Ambienti nei quali conduceva la propria esistenza un popolo di dipendenti, la cui vita si svolgeva al di fuori di quella dei padroni e relativi ospiti, senza possibilità di incontri, mediante strette scale di servizio a chiocciola, ricavate nello spessore delle murature, che conducono a tutti i livelli del palazzo; in un clima rigorosamente classista e discriminatorio che ricorda un poco le deviazioni sociali del tempo dell’imperatore Adriano e della sua villa.

Contrastano con questa mancanza di luce gli spazi padronali, dilatati nelle parti riservate alla rappresentanza che trovano ubicazione sul lato della facciata, ma anche negli ambienti ad uso privato, nei due grandi appartamenti simmetrici dell’Estate e dell’Inverno. In questa stessa chiave celebrativa, i percorsi di rappresentanza erano rigorosamente calcolati in modo da sottolineare i fasti della reggia farnesiana e l’alto rango degli ospiti, con tutta una serie di implicazioni psicologiche che avevano inizio dall'arrivo a palazzo. Le carrozze infatti depositavano gli ospiti al livello interrato, alla scala elicoidale; da qui iniziava un percorso in salita volto a innalzare il visitatore fino alla loggia, che annunciava il piano nobile con tutti i suoi meravigliosi affreschi.

Rivedendo il palazzo in questo tipo di ottica, tutte le rampe, le scale, i piazzali che separano la villa dal paese segnano il divario che intercorreva tra il signore del feudo e tutti gli altri. La stessa strada rettilinea costruita dal Vignola, per la realizzazione della quale il borgo fu sventrato, costituisce un lungo asse di sorveglianza della proprietà terriera, espressione della potenza di casa Farnese.

Il percorso del palazzo ci offre così un’idea visiva della reggia farnesiana (perché di dimora sovrana si tratta), oltre a darci l’opportunità di conoscere il gusto del manierismo maturo di fine secolo, nel quale confluiscono, insieme alla eredità classica e umanistica, fermenti nuovi, segnali post michelangioleschi, premonitori del vento barocco.

Tuttavia, una considerazione di tipo sociale si rende a questo punto necessaria. Accanto alla innegabile bellezza di villa Farnese a Caprarola, dei suoi affreschi, dei suoi giardini all'italiana e delle sue sculture, riusciamo a vedere la bellezza di quella schiera di persone nascoste? Cuochi, camerieri, giardinieri, attendenti, cocchieri, lavandaie, stallieri, riescono a far parte della nostra immaginazione visiva come il cardinale e i suoi ospiti?

Sarebbe molto bello se la ricostruzione storico - artistica del patrimonio culturale desse finalmente visibilità anche a coloro che, nell'ombra, hanno permesso con la loro invisibilità il potere altrui.

Note

[1] Antonio Cordini o Cordiani, nacque a Firenze da Bartolomeo di Antonio di Meo e Smeralda Giamberti, sorella degli architetti Giuliano e Antonio (il Vecchio), detti da Sangallo dalla contrada fiorentina in cui abitavano.

[2] Per approfondimenti si rimanda a Faldi I. (a cura di), Il Palazzo Farnese di Caprarola, Seat, Torino 1981.

[3] Baglione G., Le Vite de’ pittori, scultori, architetti dal 1572 al 1624, Roma 1642, p. 55.

Bibliografia

Baglione G., Le Vite de’ pittori, scultori, architetti dal 1572 al 1624, Roma 1642

Faldi I. (a cura di), Il Palazzo Farnese di Caprarola, Seat, Torino 1981

Hoffman P., Le Ville di Roma e dei dintorni, Newton Compton Editori, Roma 2017

Rosini P., Il palazzo Farnese di Caprarola. Il luogo ameno del Gran Cardinale Alessandro Farnese, Banca Dati “Nuovo Rinascimento” 2015

Crediti Fotografici

Le figg. 2, 3 e 5 sono state reperite sul sito http://www.caprarola.com/ (ultima consultazione 01/07/2020)

LA CHIESA DEI SANTI LUCA E MARTINA AL FORO

A cura di Maria Anna Chiatti

La chiesa dei Santi Luca e Martina è la sede dell’Accademia Nazionale di San Luca, insieme al Palazzo Carpegna. Si trova in un punto fortemente suggestivo del centro di Roma, di fronte all’arco trionfale di Settimio Severo, ai piedi del Campidoglio (fig. 1). L’edificio sacro fu costruito ex novo sul sito del titolo primitivo di Santa Martina, concesso nel 1588 da papa Sisto V all' (ancora) Università dei Pittori di San Luca: il passaggio ufficiale da Universitas ad Accademia avvenne infatti nel 1593, con la simbolica fondazione ad opera di Federico Zuccari (1540 - 1609) dell’«Accademia de i Pittori e Scultori di Roma», della quale divenne il primo principe. Soltanto durante il principato di Pietro da Cortona (1596 - 1669), dopo il 1634, gli Architetti entrarono a far parte dell’Accademia al pari di Pittori e Scultori.

Sebbene la chiesa fosse stata oggetto di lavori e progetti di adattamento e parziale ricostruzione fin dall’ultimo decennio del Cinquecento, redatti probabilmente da Francesco da Volterra (1535 - 1594) e da Ottaviano Mascherino (1536 - 1606), il suo integrale rifacimento fu avviato solo nel 1635, grazie al rinvenimento delle reliquie di Santa Martina e all’interessamento del principe dell'Accademia, Pietro da Cortona, che ne progettò l’attuale veste architettonica. I lavori, più volte interrotti, possono considerarsi conclusi entro il 1679; tra il secolo XVIII e il XIX veniva compiuta la sistemazione degli altari e la decorazione interna. In seguito ai lavori per l’apertura, nel 1932, di via dell’Impero, la chiesa rimase unica superstite degli edifici che insistevano sul medesimo isolato e, su progetto di Gustavo Giovannoni (1873 - 1947) ne vennero ridefiniti i fronti laterale a nord e absidale. La demolizione della sede accademica, addossata e contigua alla chiesa, sancì il definitivo distacco dell’Accademia dall'edificio religioso che l’aveva ospitata per oltre tre secoli.

L’accesso alla chiesa avviene tramite l’articolata facciata principale, che fino alle recenti sistemazioni tardo novecentesche costituiva il fondale di via della Consolazione.

San Luca, la chiesa superiore

Maestro della pittura - si ricordi il meraviglioso esempio del Trionfo della Divina Provvidenza a Palazzo Barberini - anche sul piano della progettazione architettonica Pietro da Cortona sviluppò una interpretazione dello spazio del tutto personale. Pur partendo dalla costante e libera riproposizione degli ordini classici, egli attinse anche alle esperienze bramantesche e palladiane, modellando plasticamente i propri edifici in modo scenografico. Sin dai suoi esordi in campo architettonico, mostrò infatti la capacità di unire la tradizione classica e rinascimentale, manipolandole con una sensibilità scenografica in parte riconducibile alla lezione del manierismo fiorentino, in parte allo studio dell’architettura romano - ellenistica.

Tutto ciò è evidente nella chiesa presa oggi in considerazione, che resta uno dei primi e più completi esempi del Barocco romano. Come già detto, la costruzione sorge ai piedi del Campidoglio, tra il Foro di Cesare e l’antica Curia, in luogo della chiesetta medievale di Santa Martina.

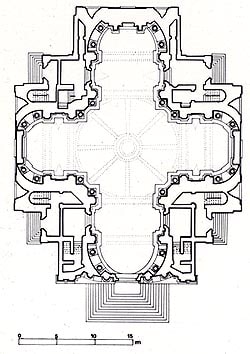

Pietro da Cortona cominciò con la ricostruzione (a proprie spese) della cripta, dopo aver ottenuto da papa Urbano VIII il privilegio di potervi erigere la propria cappella funeraria; d’altro canto aveva già disegnato un progetto completo per la chiesa, e la pianta originariamente prescelta fu quella circolare, in omaggio alla tipologia del martýrion. Tuttavia, dopo il ritrovamento delle ossa di Santa Martina, nel corso degli scavi della cripta nell'ottobre 1634, l'importanza dell'impresa aumentò considerevolmente e l’architetto cortonese preferì optare per una pianta a croce greca (fig. 2), nella quale è evidente il ritorno agli schemi del rinascimento toscano anche se - ed è qui che risiede la genialità del progetto - egli ne reinventò completamente la distribuzione degli spazi: il braccio longitudinale della croce è leggermente più lungo di quello trasversale, sebbene entrambi terminino con absidi semiellittiche, le cui morbide curve annullano la percezione di qualsiasi asimmetria dimensionale.

Le pareti interne si snodano lungo il perimetro della croce con un suggestivo alternarsi di rientranze e aggetti scanditi dall'ininterrotto succedersi di colonne, nicchie e paraste ,culminante nell'addensarsi di un complesso sistema di colonne e pilastri ionici binati (figg. 3 - 6), agli angoli d’incrocio dei due bracci. In questo modo la presenza degli spigoli viene di fatto annullata e la sensazione che ne deriva è quella di uno spazio avvolgente che, modellandosi in modo quasi scultoreo, grazie anche all'assoluta prevalenza del colore bianco, suggerisce il senso di uno scenografico colonnato circolare.

Santa Martina, la chiesa inferiore

La chiesa inferiore, riccamente decorata da marmi policromi, è dedicata alla santa martire Martina, della quale sono custodite le reliquie nell'altare maggiore posto al centro della cripta (fig. 7): di forma rettangolare, questa è coperta da una cupola schiacciata a lacunari (fig. 8) sostenuta da colonne angolari. Due cappelle di tipo catacombale si aprono ai lati della cappella centrale, e altre strutture analoghe trovano posto sullo stesso livello inferiore (fig. 9).

Per disposizione testamentaria di Pietro da Cortona, l’amministrazione della chiesa inferiore di Santa Martina venne affidata dopo la sua morte al Conservatorio di Sant'Eufemia, che ne è attualmente proprietario.

La facciata della chiesa dei Santi Luca e Martina

La stessa logica di modellazione delle strutture murarie attraverso lo spregiudicato impiego dell’ordine architettonico si riscontra anche negli esterni e, in modo spettacolare soprattutto nella facciata, rivolta a Sud (fig. 10). Questa, a spiccato sviluppo verticale, è suddivisa in due livelli da una massiccia trabeazione aggettante, che svolge anche la funzione decorativa di marcapiano. La superficie della muratura, a differenza di ciò che avviene in corrispondenza delle altre tre absidi, le quali esternamente presentano pareti piane e squadrate, risulta qui convessa. In questo modo la forma interna trova un immediato riflesso anche all'esterno, dove l’articolato alternarsi di semi-colonne e paraste a coppie con capitelli ionici quasi anticipa al visitatore le soluzioni che potrà trovare all'interno.

L’andamento curvilineo della facciata arginato ai lati da coppie di pilastri sporgenti prosegue l’audace sperimentazione di forme, avviata da Pietro nella perduta Villa del Pigneto dei marchesi Sacchetti. Di fatto questa è la prima facciata decisamente barocca, nata parallelamente alle prime ricerche di Francesco Borromini (1599 - 1667) sul medesimo tema (la facciata dell'Oratorio di San Filippo Neri risale più o meno agli stessi anni). La magnificenza con cui sono state trattate le superfici, fortemente strutturate in un plastico succedersi di colonne incassate e pilastri aggettanti, riecheggia la lezione di Michelangelo senza però escludere accentuazioni decorative e imprevisti accostamenti di linee curve e spezzate che si fanno particolarmente apprezzare nelle capricciose invenzioni sia per l’interno (fig. 11) che per l’esterno della cupola a pianta circolare, la cui fantasiosa tipologia deriva dalla sovrapposizione di due ipotesi costruttive apparentemente opposte: da un lato la calotta a lacunari del Pantheon, dall'altro la struttura con costolonature rilevate di San Pietro. L’effetto decorativo che ne consegue è di straordinario impatto, in quanto il complicato arabesco di cassettoni ottagonali e nervature, valorizzato in toto dagli otto finestroni luciferi del tamburo, conferisce all'intradosso un profuso senso di spazialità dilatata, del tutto assimilabile agli effetti pittorici di sfondamento prospettico dei quali Pietro da Cortona era maestro.

Bibliografia

Cricco G., Di Teodoro F. P., Itinerario nell’arte, Vol. 2, Zanichelli, Bologna 2004

Sitografia

Sito web dell’Accademia di San Luca al link: https://www.accademiasanluca.eu/it/accademia/sede/la_chiesa_dei_santi_luca_e_martina

Sito web del Dizionario Biografico degli Italiani, voce Pietro Berrettini, al link: http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-berrettini_%28Dizionario-Biografico%29/

IL MUSEO CIVICO DI VITERBO

A cura di Maria Anna Chiatti

Introduzione

Il Museo Civico di Viterbo si trova nel comune di Viterbo, e fin dal 1955 è stato situato nei locali del convento adiacente alla chiesa di Santa Maria della Verità, il cosiddetto Convento dei Serviti. Alla base delle prime raccolte comunali di Viterbo c’è la figura di Giovanni Nanni detto Annio, frate domenicano del convento di Santa Maria in Gradi, che cercò di glorificare la propria città natale attraverso la diffusione di miti e leggende intorno alla fondazione di Viterbo. Egli avviò nel Quattrocento un importante processo di documentazione della città e del suo territorio, mediante il recupero e la conservazione dei reperti autentici trovati nel viterbese. Nel 1494 frate Annio, in una tomba scoperta nella tenuta di Cipollara, estrasse cinque sarcofagi che fece collocare nell'atrio del Palazzo Comunale. Inoltre lo stesso frate si adoperò personalmente nella realizzazione di veri e propri falsi archeologici (tuttora esposti nel museo) per avvalorare le sue tesi intorno all'origine della città: le sue teorie furono accolte con entusiasmo dall'intera municipalità e in particolare dalle autorità comunali, tanto che a un secolo dalla morte di Annio, Teodoro Siciliano e Baldassarre Croce affrescarono la Sala del Consiglio (1559) e la Sala Regia (1588) dell’attuale Palazzo dei Priori, ispirandosi alla topografia anniana.

Il 30 giugno 1821 presso il palazzo Comunale furono inaugurati il Museo e il Gabinetto Accademici nei quali, accanto alle raccolte di oggetti preistorici e di fossili, di antichità etrusche e romane, di iscrizioni medievali, si conservavano anche collezioni mineralogiche ed erbari. Accanto all'antico nucleo museale vi era un lapidario, una camera dei quadri con la raccolta iconografica dei personaggi illustri del Viterbese, una sala dei busti, una camera dei paesaggi, e l’archivio dei documenti storici. Nel 1870 molti dipinti e oggetti d’arte provenienti da chiese soppresse in seguito all’incamerazione nel demanio dello Stato di beni ecclesiastici, confluirono nei depositi comunali aumentando smisuratamente il volume e il valore delle collezioni pubbliche, arricchite ulteriormente nei decenni a seguire (soprattutto per la parte archeologica) dai doni delle collezioni di Luigi Rossi Danielli, Pio Capponi, Vincenzo Falcioni, Anselmo Anselmi. Tutte le opere vennero trasferite nell’ex chiesa di Santa Maria della Verità, inaugurata quale sede del nuovo museo nel 1912.

Il museo rimase in questa sede fino all'inizio della seconda guerra mondiale, quando molto materiale venne rimosso per sottrarlo ai bombardamenti che colpirono in effetti sia la chiesa che il convento annesso. Nel 1955 venne ricostruito e riadattato, come nuova sede del Museo Civico, l’attiguo locale dell’ex convento, sede attuale del museo.

Nel 1986 a Viterbo venne istituito il Museo Nazionale Archeologico della rocca Albornoz, dove la Soprintendenza per l’Etruria Meridionale, insieme con l’Ufficio Scavi, trasferiva parte dei materiali di sua competenza, fino a quel momento conservati al Museo Civico.

Il 13 dicembre 1994 venne presentato al pubblico un museo rinnovato in tutte le sue strutture; tuttavia, dopo il crollo di una parete pochi minuti prima dell’inaugurazione di una importante mostra il 25 maggio del 2005, il Museo Civico di Viterbo è rimasto chiuso al pubblico fino al 2014: il cedimento strutturale aveva interessato il tetto della pinacoteca e il chiostro.

L’attuale percorso espositivo si sviluppa su tre livelli seguendo un ordine cronologico, dai reperti dell’Età del Ferro al pianterreno ai documenti del XIX secolo esposti all'ultimo piano. Purtroppo le soluzioni trovate per l’allestimento, fin troppo invasive, rendono poco godibili le opere, se non in alcuni casi poco leggibili, senza tuttavia riuscire a castigare la bellezza delle collezioni.

Museo civico di Viterbo: il pianterreno

Il porticato del chiostro gotico (fig. 1) ospita una serie di trentanove sarcofagi etruschi in nenfro, dalla tipica figura giacente sul coperchio, collocabili in un arco cronologico compreso tra il IV e il II secolo a.C. e provenienti dai centri di Musarna, Cipollaretta, Norchia e Castel d’Asso: alcuni di essi conservano, oltre alle iscrizioni etrusche che identificano tanto il defunto quanto il periodo in cui furono realizzati, tracce dei colori rosso e bianco che coprivano l’intera figura (fig. 2); tracce valorizzate dalla recente mostra “Luce al colore”, realizzata grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale con l’Università degli Studi della Tuscia.

Al collezionismo è dedicata la sala I, in cui sono custoditi i reperti raccolti già da Annio: si conservano in questa stanza il cosiddetto Marmo osiriano, una lunetta risalente al XV secolo, sulla quale è scolpita una quercia avvinghiata da una vite e il Decreto di Desiderio, un falso attribuito allo stesso Annio, scolpito su una mezza ruota marmorea, in cui verrebbe resa nota la decisione del re di cingere con mura la città e di darle il nome di Viterbo (fig. 3).

Nella prima sala, corrispondente al vecchio refettorio del convento, si conservano reperti prodotti tra l’età del ferro e il periodo etrusco. Spiccano due sarcofagi in terracotta ritrovati nei luoghi in cui sorgeva l’antica città di Surina, e oggetti che restano a chiara testimonianza della ricchezza dei centri etruschi che sorsero intorno a Viterbo.

La sala II ospita la collezione privata del viterbese Luigi Rossi Danielli (cui si deve il nome del museo), donata al comune di Viterbo: la maggior parte dei reperti fu rinvenuta durante gli scavi condotti tra Musarna, Ferento e San Giuliano, ai quali partecipò lo stesso Rossi Danielli. Si conservano oggetti prodotti tra l'età del Ferro e quella romana, dai vasi d'impasto villanoviano prodotti fino al VII secolo a.C. al vasellame di bucchero, produzione tipica del periodo etrusco sviluppatasi tra il VII e il V secolo a.C. La stessa sala ospita ceramica attica a figure nere e rosse, oggetti in bronzo e in oro e strumenti legati alla vita domestica, oltre ad unguentari e lucerne di epoca tarda.

I reperti della sala III provengono in gran parte dal sito di Musarna e risalgono ad un periodo compreso tra il IV e il I secolo a.C.. Si tratta di materiale piuttosto eterogeneo ceramico e bronzeo: tra gli oggetti si ricordano uno specchio in bronzo con manico d'osso e due coperchi di sarcofagi fittili provenienti dalla località Serpepe, a ovest di Viterbo.

La sala IV ospita i sarcofagi e gli oggetti rinvenuti all'interno della tomba della Gens Salvia, scavata a Ferento nel 1919, tra i quali di notevole interesse sono un calamaio e alcune sfere di terracotta, queste ultime probabilmente utilizzare per la misurazione della temperatura nei forni.

Nella sala V, in cui sono esposti tutti reperti di età romana rinvenuti a Ferento, tra marmi, statue, iscrizioni onorarie e funebri, elementi architettonici (tutti di epoca imperiale), si segnala per curiosità il così detto Sarcofago della Bella Galiana. Si tratta di un sarcofago privo di cassa, risalente al 270 - 280 d.C., decorato da una scena di caccia; secondo la tradizione locale la cassa venne infatti utilizzata nel 1138 per la sepoltura di Galiana, una ragazza viterbese di rara bellezza[1].

Il primo piano

La sala VI ospita opere realizzate tra il XIII e il XV secolo: tra queste la scultura della Sfinge, realizzata nel 1286 da Pasquale Romano per la tomba di Pietro di Vico, e un acquamanile zoomorfo in bronzo di XIII secolo.

La stessa sala ospita parte della pinacoteca del museo. Vi si trovano opere a soggetto prevalentemente religioso, come per esempio la bella tempera su tavola attribuita a Vitale da Bologna, proveniente dalla vicina chiesa di Santa Maria della Pace. L’opera (fig. 4) raffigura la presentazione di un cardinale da parte di un Santo Vescovo alla Madonna e al Bambino. Degno di nota anche il grande arazzo in lana policroma e fili d’oro di XVI secolo, raffigurante un’affollata Adorazione dei Magi composta da quarantasette personaggi in tutto, tra i quali spiccano numerosi mori e cinque cammelli.

L’ambiente seguente (sala VII) ospita, purtroppo poco fruibili perché malamente allestite, due bellissime tavole di Sebastiano del Piombo: la Pietà eseguita per la chiesa di S. Francesco e la Flagellazione destinata all'altare di Santa Maria del Paradiso, commissionate entrambe dal prelato viterbese Giovanni Botonti. La Pietà (fig. 5) è un olio su tavola di pioppo, databile al 1515 - 1516, originariamente collocata nella cappella di Monsignor Botonti nella chiesa di San Francesco, accanto alla tomba di papa Clemente IV. L’intervento di Michelangelo alla realizzazione del disegno è dichiarato da Vasari[2] e supportato da studi sull'opera. Il retro della tavola reca infatti dei disegni la cui paternità è ancora in discussione. Vasari sostiene che il paesaggio sia stato eseguito da Sebastiano, mentre i disegni delle figure umane siano opera di Michelangelo[3]: il corpo di Cristo giace sopra un grande drappo bianco, in primo piano. La Vergine, resa vera e umana nel dolore, esprime la disperazione con il gesto delle mani e lo sguardo levato al cielo, la figura robusta e i tratti mascolini che spiccano sullo sfondo del paesaggio crepuscolare. Nella Flagellazione (fig. 6), la plasticità delle forme, l’attenta anatomia dei corpi e la monumentalità compositiva di Michelangelo si sommano al gusto tonale della scuola veneta di Sebastiano; il Cristo seminudo, statuario, affiora dalla velata oscurità legato a una colonna di marmo venato, al centro della tavola, tra i suoi aguzzini. La datazione dell’opera è certa, grazie alla pubblicazione di una missiva indirizzata a Michelangelo, nella quale Sebastiano dichiara di aver ultimato la tavola nel febbraio 1525.

Il futuro di queste due grandi opere è quantomeno incerto: è probabile infatti che vengano presto esposte in maniera più adeguata in uno spazio a loro dedicato all'interno del Palazzo dei Priori[4], attuale sede dell’amministrazione comunale, in modo da poter essere appropriatamente apprezzate dai visitatori.

L'VIII sala del Museo Civico ospita opere realizzate dagli esponenti della così detta “scuola viterbese”, che si sviluppò nel territorio della Tuscia tra XV e XVI secolo prendendo come esempio la tradizione pittorica umbro - toscana. Tra le opere di maggior pregio si ricordano il Presepe tra i Santi Giovanni Battista e Bartolomeo (fig. 7), commissionato ad Antonio del Massaro, detto Il Pastura, dai coniugi Pietro e Margherita Guzzi nel 1488 e destinato alla cappella della famiglia in Santa Maria della Verità. Per secoli la paternità della tavola è stata incerta, e soltanto nel Novecento l’opera è stata attribuita al Pastura, il maggior pittore viterbese del Quattrocento. L’opera profonde all'osservatore un senso di mite poesia agreste, merito del paesaggio e del delicato raccoglimento dei personaggi, assiepati intorno al Bambino. Dello stesso artista si ricorda inoltre la tela della Madonna con Bambino tra due angeli (fig. 8), databile all'ultimo decennio del Quattrocento: commissionata dal nobile Nino Nini, l’opera è uno stendardo processionale. Un’altra tavola interessante è poi la Madonna con Bambino, dalle forme dolcissime, attribuita ad Antoniazzo Romano (fig. 9): lo stato dei bordi e l’incompiutezza dell’architettura del trono fanno pensare che l’opera sia un frammento di un dipinto più grande. Infine, è opportuno ricordare l’affresco staccato di Francesco d’Antonio Zacchi, detto il Balletta. L’opera raffigura una Madonna del cardellino (fig. 10), così appellata per la presenza del cardellino in grembo alla Vergine, simbolo della Passione di Cristo.

Il secondo piano

L'ultimo piano del Museo civico di Viterbo sarebbe dovuto essere riservato alle arti applicate e a collezioni di interesse storico; vi si trovano infatti la raccolta numismatica, con monete coniate a Roma e ad Ancona; le copie degli affreschi perduti di Benozzo Gozzoli realizzati nella chiesa di Santa Rosa; parte della collezione ceramica dell'Ospedale Grande degli Infermi di Viterbo, e cinquantasei bozzetti della Macchina di S. Rosa. Tuttavia, essendo ancora inagibili due sale al primo piano, sono stipati (sacrificati) nella sala riunioni al secondo piano anche una serie di grandi dipinti databili dal XVI al XVIII secolo, in una condizione di totale inadeguatezza per il visitatore che voglia godere delle opere. Tra queste si rammenta il Riposo dalla fuga in Egitto di Giovan Francesco Romanelli, allievo di Pietro da Cortona (fig. 11), databile alla metà del Seicento e uno dei dipinti del nucleo più antico del museo; l’Incredulità di San Tommaso (fig. 12), dipinta (e firmata) da un ventiduenne Salvator Rosa per la chiesa dell'Orazione e Morte nel 1636 - 37, all'interno della quale l’artista inserisce un mirabile autoritratto nel giovanotto a destra. A conclusione della visita, si ricorda la tela del Sacrificio di Polissena di Domenico Corvi (fig. 13), che esprime un’atmosfera molto lirica, quasi preromantica, con la bella Polissena svenuta, sorretta dalle ancelle e circondata da Andromaca e Pirro, disperati.

Note

[1] Per un approfondimento sulla leggenda della Bella Galiana si veda http://www.viterbox.it/rubriche/viterbox_15/viterbo-e-la-bella-galiana_2011.htm

[2] G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, (Edizione Giunti, 1568) Newton Compton Editori, Roma 2011, p. 882.

[3] Ibidem.

[4] Per approfondimenti si veda il sito web de Il Giornale dell’arte al link riportato nella sitografia.

Bibliografia

AA.VV., Museo Civico di Viterbo, Viterbo, 2001

Egidi F., Guida della città di Viterbo e dintorni, Viterbo, 1889

Faldi I., Museo Civico di Viterbo. Dipinti e sculture dal Medioevo al XVIII secolo, Viterbo, 1955

Faldi I., Pittori viterbesi di cinque secoli, Roma, 1970

Muñoz A., Uno sguardo al nuovo Museo Civico di Viterbo, in "Per l'inaugurazione del Museo Civico di Viterbo", Viterbo, Agnesotti, 1912, pp. 33- 45

Pinzi C., I principali monumenti di Viterbo. Guida pel visitatore, Viterbo, Agnesotti, 1911

Rinaldi S., I dipinti del Museo Civico di Viterbo, Ediart, Todi, 2004

Scriattoli A., Viterbo nei suoi monumenti, Roma, 1915-20

Signorelli G., Viterbo nella storia della Chiesa, Viterbo, 1907-1969

Signorelli M., Guida di Viterbo. Monumenti del centro cittadini, Viterbo, Agnesotti, 1964

Vasari G., Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, (Edizione Giunti, 1568) Newton Compton Editori, Roma, 2011

Sitografia

Sito web del Giornale dell’arte al link: https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/rischio-di-crollo-a-viterbo/132706.html?fbclid=IwAR1- (eKmsqq6jkgSqzf0vPODQf6B1Nf46Tz75tvS6vXgcXlV1dT9zkeJwo24 (ultima consultazione 27/04/2020)

Sito web ontuscia.it al link: https://www.ontuscia.it/viterbo/luce-al-colore-la-cromia-dei-sarcofagi-del-museo-civico-di-viterbo-ancora-qualche-giorno-per-visitare-la-mostra-307634 (ultima consultazione (26/04/2020)

Sito web viterbox.it al link: http://www.viterbox.it/rubriche/viterbox_15/viterbo-e-la-bella-galiana_2011.htm (ultima consultazione 26/04/2020)

Catalogo della Fototeca Zeri al link: http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/cerca/opera (ultima consultazione 28/04/2020)

Crediti fotografici

Le immagini da fig. 4 a fig. 5 e da fig. 7 a fig. 13 sono state reperite sul sito web della Fondazione Federico Zeri

TARQUINIA CITTÀ ETRUSCA

“… Qui rise l’Etrusco, un giorno, coricato, cogli occhi a fior di terra, guardando la marina. E accoglieva nelle sue pupille il multiforme e silenzioso splendore della terra fiorente e giovane, di cui aveva succhiato il mistero gaiamente, senza ribrezzo e senza paura, affondandoci le mani e il viso…”

Vincenzo Cardarelli,

Profughi, Viaggi nel Tempo

Tarquinia: una città etrusca

Tarquinia, un'antica città etrusca, è rinomata per la necropoli con le sue tombe dipinte, dichiarate dall'Unesco “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”, e per il Museo Archeologico Nazionale (allestito nel rinascimentale Palazzo Vitelleschi), che annovera nelle sue sale una straordinaria raccolta di reperti. Le origini mitiche della città sono da ricondurre alla leggenda di Tirreno, figlio del re della Lidia: egli guidò metà della popolazione del regno di suo padre sulla costa italica compresa tra la foce dell’Arno e quella del Tevere per fondarvi una nuova nazione: l’Etruria. Tarquinia e le dodici città dello stato sarebbero poi state fondate da Tarconte, principe della Lidia, figlio (o fratello?) di Tirreno.

Il comprensorio archeologico di Tarquinia, con la città posta in posizione panoramica su un piccolo altipiano in prossimità del mare, sorge sul così detto Colle della Civita, un ampio pianoro isolato e battuto dai venti. Qui si trovano evidenze archeologiche molto importanti dell’area sacra della città; vi sono stati ritrovati moltissimi dei reperti oggi conservati al Museo di Palazzo Vitelleschi, compresi i famosi Cavalli Alati, simbolo di Tarquinia in tutto il mondo.

Si tratta di un gruppo fittile databile tra il IV e il III sec. a.C., che raffigura due cavalli scalpitanti e pronti a spiccare il volo: quest’opera decorava il frontone del grande tempio chiamato Ara della Regina, un grandioso edificio dedicato ad una divinità sconosciuta, ubicato nell'area sacra della Civita.

Nel museo sono esposti tre straordinari oggetti in bronzo, risalenti al VII sec. a.C., rinvenuti nella nuda terra dell’area sacra: un’ascia, una tromba di liuto e uno scudo decorato a sbalzo.

La cura nella deposizione degli oggetti ha fatto sin da subito pensare che appartenessero a qualcuno che aveva esercitato un potere sacro ed eccezionale. Tuttora non si sa chi fosse il possessore, forse un condottiero che aveva conquistato con la forza l’apice della gerarchia politico-militare della città; forse il rappresentante più ricco di un gruppo di famiglie potenti; forse un sacerdote dotato di capacità divinatorie non comuni. Come che sia, i Tarquiniesi lo chiamavano Lauchma, Lucumone: a Roma un personaggio di questa levatura avrebbe avuto l’appellativo di Rex.

Altro eccezionale reperto conservato all’interno del museo è il sarcofago marmoreo di Laris Pulena, il Magistrato, membro di una aristocrazia tarquiniese gelosissima dei suoi privilegi. Oggi egli continua a scrutare i visitatori con lo sguardo severo e le sopracciglia aggrottate, semidisteso a copertura del suo stesso sarcofago. Con la molle mano inanellata indica, nel volumen che tiene srotolato davanti a sé, la storia della propria famiglia.

Altri celebri reperti esposti all’interno del museo sono il Ryton, vaso a forma di testa femminile dallo sguardo enigmatico e dalla sottile ironia, del ceramista Charinos, e la Coppa di Oltos, dalle dimensioni eccezionali prodotta nell’officina di Euxiteos, raffigurante un’assemblea divina.

Al secondo piano sono conservati gli affreschi staccati di due tombe, che non si sarebbero altrimenti salvati dalla distruzione a causa delle pessime condizioni ambientali in situ. Una di queste è la tomba del Triclinio (470 a.C. ca.), che restituisce un’idea assai dettagliata delle fastose celebrazioni in onore del defunto, durante le quali il connubio tra cibo, musica e danza, era inscindibile. Sulla parete di fondo tre coppie di commensali banchettano serviti da un giovane coppiere, mentre un suonatore di diaulos (il flauto a doppia canna) allieta il simposio. Sulle pareti laterali si svolge una danza con giovani di ambo i sessi.

Se servisse un’ulteriore nota di colore, questa è fornita dalla presenza, sia nei reperti conservati al museo che nei dipinti delle tombe, di un esplicito riferimento al sesso: simboli fallici, rapporti sessuali consumati durante cacce o banchetti sono rappresentati in funzione apotropaica. Tanto espliciti e tanto numerosi che il museo ha dedicato loro un’intera sala espositiva!

Tuttavia, per sapere cosa rendesse gli Etruschi un popolo tanto facilmente identificabile tra le popolazioni del mediterraneo, così raffinato, non è sufficiente osservarli attraverso i sarcofagi di pietra o di terracotta: bisogna addentrarsi nelle loro abitudini, nella forte impronta che esse hanno lasciato fino a noi. Nelle tombe, che gli Etruschi vollero somiglianti alle loro case e riempirono di oggetti amati e significativi. E per fare una scorpacciata di usi e costumi la necropoli di Monterozzi è il posto perfetto; situata a sud dell’odierno abitato, si estende per circa 6 km in lunghezza e conta circa duecento tombe dipinte, le quali vengono aperte al pubblico con un criterio di rotazione per motivi conservativi.

Nelle tombe arcaiche è tutto piccolo, ilare e spontaneo; donne, uomini, servi, danzatori e musici, atleti ci appaiono bruni e spavaldi, con i volti vividi e i lineamenti accomunati da una calda consapevolezza sessuale e da una condivisa dedizione ai piaceri della vita, mentre nei sepolcri di epoca tarda i ritratti sono più realistici.

Volendo esemplificare il tipo di pittura che vi si può ritrovare, è curioso notare che gioiose raffigurazioni di banchetti, musica e danza decorano le pareti delle tombe tarquiniesi regalando all’osservatore moderno alcune tra le più vivaci rappresentazioni di questo tipo: la tomba dei Leopardi (470 a.C. ca.) presenta sulla parete di fondo la tradizionale scena di simposio con tre coppie semisdraiate su letti riccamente addobbati e due servi nudi; in alto due leopardi si affrontano con le fauci spalancate. Particolarmente interessanti sono le pareti laterali, sulle quali si dispiega un vasto campionario di musici, danzatori e offerenti. Sulla parete destra, un giovane con indosso una corta clamide bruna e recante un piatto, è seguito da un suonatore di diaulos e da uno di lira, mentre a sinistra un gruppo di quattro giovani avanza verso il banchetto, preceduto da due suonatori.

Bibliografia:

Alfieri A., Valdi A. (a cura di), Tarchna, Edizione Comune di Tarquinia 2002

Menichino G., Escursionismo d’autore nella Terra degli Etruschi, Laurum Editrice, Pitigliano (GR) 2007

Sitografia:

Sito del Mibact al link: https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=151564&pagename=57 (ultima consultazione 28/03/2020)

Sito Avvenire.it al link: https://www.avvenire.it/agora/pagine/cardarelli- (ultima consultazione 29/03/2020)

Sito dedicato a Tarquinia e Cerveteri patrimonio Unesco al link: https://www.tarquinia-cerveteri.it/tarquinia/necropoli-di-tarquinia/ (ultima consultazione 28/03/2020)