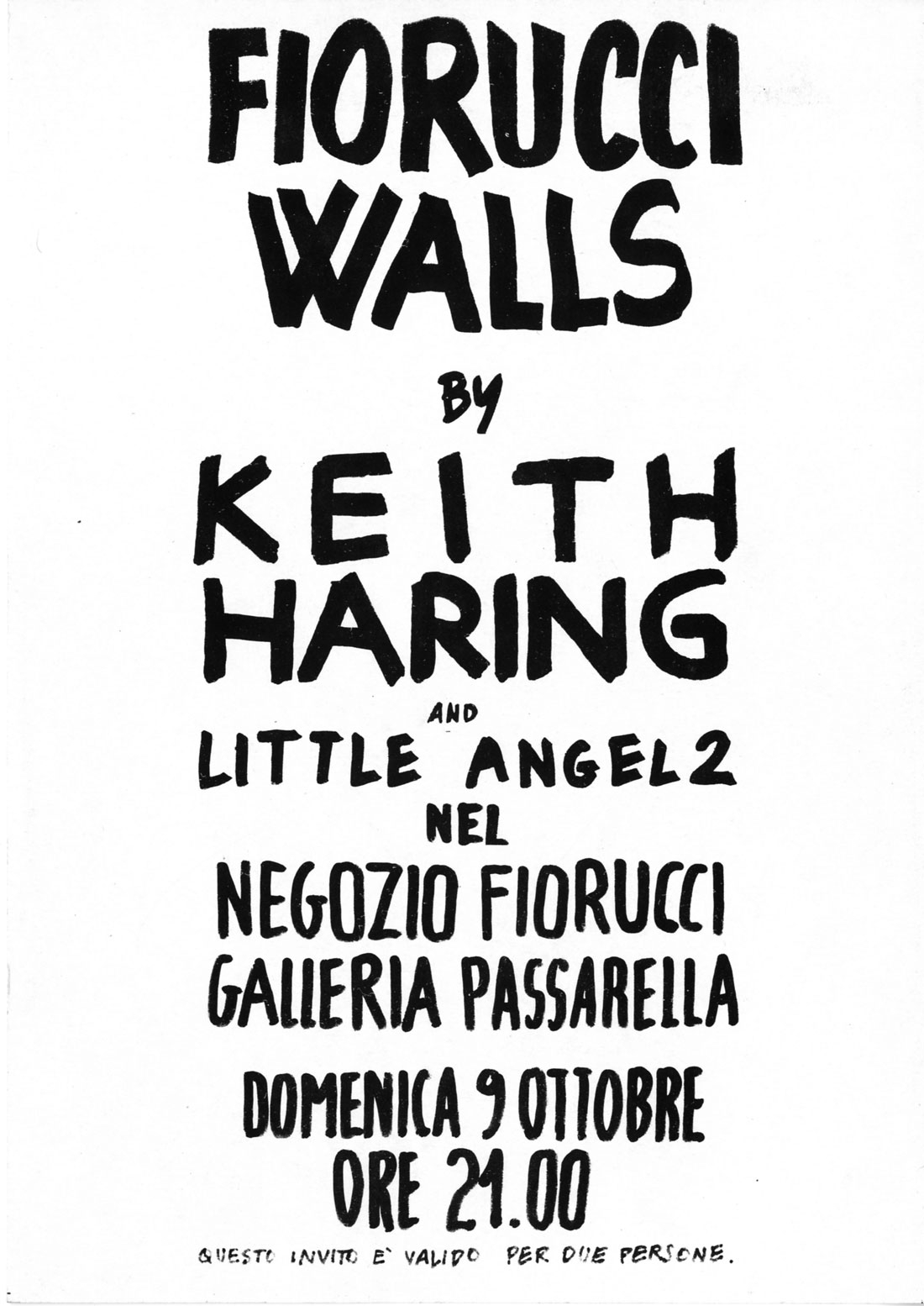

IL "FIORUCCI WALLS" DI KEITH HARING

A cura di Gianmarco Gronchi

La storia di Keith Haring è legata all’Italia più di quanto si possa immaginare. In Italia si trova una delle sue ultime grandi opere pubbliche, il grande murales Tuttomondo a Pisa, datato 1989. È in Italia, precisamente a Bologna nel 1983, che va in scena una delle mostre temporanee che segnano la diffusione del graffitismo anche in Europa, ovvero Arte di frontiera. Oltre a questo però c’è altro. Milano, infatti, è una delle città italiane che meglio ha saputo accogliere il genio creativo del writer statunitense. Come abbiamo cercato di spiegare in un precedente appuntamento, il rapporto di Haring con il capoluogo lombardo è stato intenso quanto, purtroppo, oggi dimenticato. Ma se ogni tanto si ha la fortuna di riscoprire qualcosa di quel rapporto ingiustamente sepolto dall’incuria del tempo, come è successo a Giulio Dalvit in via Laghetto, spesso è compito dello storico dell’arte andare a ricostruire ciò che è stato basandosi solo su memorie e fonti d’archivio.

Parlare di Haring a Milano vuol dire parlare anche di un personaggio che in quella città è nato e che è riuscita a metterla sulle mappe delle capitali del mondo a cavallo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, ovvero Elio Fiorucci. Personaggio complesso Elio Fiorucci. Indagare la sua storia significa ripercorrere trent’anni di storia del costume, ma non solo. L’importanza di Fiorucci va ben oltre la sua attività legata al mondo della moda. Basti pensare ai suoi negozi, veri melting pot culturali in cui la nebbia meneghina si diradava per aprire una finestra su quanto accadeva oltreoceano. Non stilista, non designer, ma personaggio per cui il capo d’abbigliamento strictu sensu era solo uno delle molteplici esperienze che gravitavano intorno al mondo della moda. Fiorucci è stato davvero un creativo a 360°, capace di far convivere sotto lo stesso nome personaggi come Ettore Sottsass, Andrea Branzi, Michele De Lucchi, Alessandro Mendini, Oliviero Toscani, Andy Warhol, Colette, Klaus Nomi, e molti altri.

Per tornare alla questione principale, si ricorda che l’incontro tra Fiorucci e Keith Haring risale alla fine degli anni Settanta. Nel 1976 Fiorucci apre il suo negozio a New York, che diventa subito punto d’incontro per artisti del calibro di Andy Warhol. Haring, che frequentava la Factory di Warhol, entra così in contratto con Tito Pastore, collaboratore di Fiorucci, che qualche anno dopo propone a Elio di invitare l’ormai già affermato writer a Milano. L’invito si concretizza nel 1983, quando Fiorucci ha l’idea affidare la decorazione del suo negozio storico, aperto nel 1967 in galleria Passarella, proprio all’artista americano. Sulle prime Haring è scettico, ma la mediazione di Warhol, suo padrino artistico, lo convince a partire per l’Italia, per la cifra simbolica di 10.000 lire.

Fiorucci, per l’occasione, svuota completamente il suo negozio e lo consegna al genio creativo di Haring, coadiuvato dal giovanissimo Angel “L.A. II” Ortiz. Quello che va in scena nell’ottobre del 1983 è una due giorni non-stop di performance creativa svincolata da ogni regola e all’insegna della più sfrenata creatività. Fiorucci lascia aperto il negozio, affinché ognuno possa entrare a vedere l’artista all’opera. L’evento artistico diventa una grande festa, con un dj che mette la musica e Haring che disegna cagnolini e lascia la sua traccia sulle maglie e sulle borse degli avventori. Il negozio viene interamente ricoperto dai graffiti dei due writers americani, in una sorta di horror vacui giocoso e creativo, che segna il connubio perfetto tra uno dei campioni dell’arte del secondo Novecento e una delle menti più brillanti della moda italiana. Muri, camerini, porte e banconi vengono sommersi dalle linee fluide e guizzanti di Haring e Angel Ortiz. Questo evento è singolare, perché qualche anno dopo Haring riproporrà la stessa modalità operativa per i suoi Pop Shop, aperti a New York e Tokyo rispettivamente nel 1986 e nel 1988. La decorazione d’interni dei Pop Shop ha certamente delle tangenze con il lavoro svolto per Fiorucci, che evidenzia come per Haring decorare un ambiente chiusi significhi sostanzialmente invaderlo con i suoi disegni. Si crede che lo scopo sia quello di sostituire l’architettura con la propria arte, al fine di creare un ambiente omogeneo in cui non c’è distinzione tra le pareti e i complementi d’arredo. D’altronde, questo risponde alla filosofia artistica del writer americano, che vedeva nell’arte un mezzo per comunicare con pubblico quanto più vasto possibile, attraverso l’appropriazione di qualsiasi tipo di spazio come supporto per i suoi disegni.

La performance artistica ben sintetizza le peculiarità di Haring e di Fiorucci. Il primo, attraverso l’intervento nel negozio milanese, afferma ancora una volta la sua idea di un’arte giocosa, libera, non elitaria e democratica. Il secondo, invece, fa mostra ancora una volta di quella sua propensione verso la sperimentazione, la contaminazione tra arti ed esperienze diverse, all’insegna di una creatività che precorre i tempi senza alcuna pregiudiziale di sorta.

I graffiti di Keith Haring sono rimasti all’interno del negozio di Galleria Passarella per più di dieci anni. Alcune foto mostrano come i clienti di Fiorucci potessero camminare tra gli stend di vestiti, addossati alle opere di Haring, senza alcun tipo di limitazione. Una cosa che oggi da una parte fa sorridere e dall’altra lascia sconcertati. Niente però a confronto delle reazioni che si potrebbero avere nel sapere la fine di queste opere. Verso la metà degli anni Novanta, quando il marchio era già stato acquisito dalla multinazionale Edwin International, lo storico negozio Fiorucci di Galleria Passarella viene sottoposto a una ristrutturazione. I murales di Haring vengono coperti e i pannelli dei banconi e dei camerini staccati e venduti all’asta, causandone la dispersione. Agli inizi degli anni Duemila il negozio verrà venduto al colosso H&M. Dell’epopea di Fiorucci e dell’arte di Haring non rimane niente se non alcune fotografie e i ricordi di chi quegli anni li ha vissuti. D’altronde, nell’epoca dell’ipermodernità, per usare una definizione di Lipovetsky, pare non ci sia modo di sfuggire alle leggi del capitalismo selvaggio. La prossima volta però che passerete in San Babila, guardate per un attimo gli spazi oggi occupati da Urban Outfitters e provate a immaginare cosa volesse dire acquistare circondati dalle opere di Haring. Vi renderete conto di quanto purtroppo abbiamo perso. Che possa almeno essere un monito per il futuro.

Si ringrazia l'Archivio Floria Fiorucci per la concessione delle foto presenti all'interno dell'articolo.

Bibliografia

Guarnaccia M., Elio Fiorucci, Milano, 24 Ore Cultura, 2016.

Marabelli F., Caro Elio. Un viaggio fantastico nel mondo di Fiorucci, Milano, Electa, 2020.

Malossi G., Liberi tutti. 20 anni di moda spettacolo, Milano, Mondadori, 1987.

Epoca Fiorucci, catalogo della mostra (Venezia, Ca’ Pesaro Galleria Internazionale d’Arte Moderna, 23 giugno 2018 – 6 gennaio 2019), a c. di Gabriella Belli, Aldo Colonetti con Elisabetta Barisoni, Venezia, Consorzio Museum Musei, 2018.

Sitografia

https://www.youtube.com/watch?v=F5CdqWZ4wZ0

IL GRATTACIELO PIRELLI A MILANO

A cura di Gianmarco Gronchi

Introduzione

Se chiedete a un milanese di dirvi un simbolo della sua città, molto probabilmente, insieme al Duomo e al castello Sforzesco vi risponderebbe il grattacielo Pirelli, affettuosamente ribattezzato “Pirellone” nel linguaggio comune. È significativo che un edificio nato nel secondo dopoguerra sia riuscito a conquistare così bene l’immaginario dei cittadini. Ma il grattacielo Pirelli, oggi sede del consiglio regionale della Lombardia, oltre a plasmare in modo peculiare l’identità urbana di Milano, è anche un’opera che permette di affrontare un momento chiave per la storia dell’architettura e ben rappresenta, in controluce, le vicende dell’Italia del secondo dopoguerra.

Il grattacielo Pirelli: storia e costruzione

Tra 1956 e 1960, a stretto giro d’anni rispetto alla Torre Velasca dei BBPR , veniva completato questo grattacielo, voluto dalla famiglia Pirelli per ospitare gli uffici milanesi della loro industria di pneumatici. Il progetto fu affidato al già famosissimo Gio Ponti, che si fece coadiuvare da altri progettisti e architetti di chiara fama, tra cui spicca Pier Luigi Nervi.

I due si erano già distinti durante il Ventennio come personalità di spicco dell’architettura e del design razionalista, mostrando come anche l’Italia sapesse offrire risposte originali alla sfida del modernismo, lanciata da personalità come Wright, Le Corbusier e Van der Rohe.

Alla soglia degli anni Sessanta, però, le condizioni erano cambiate e anche l’approccio all’architettura richiedeva un ripensamento. Se i BBPR con la Torre Velasca avevano affermato che era necessaria una rottura con i dettami dell’International Style a favore di un localismo che tenesse conto dell’identità del luogo, la committenza per i Pirelli offriva a Ponti la sua occasione per ripensare la tradizione del modernismo architettonico in maniera personale.

Innanzi tutto, si deve notare il materiale principale impiegato per la costruzione: il calcestruzzo. L’utilizzo di questo materiale è singolare per un edificio di tale altezza (ben 33 piani per oltre 125 metri), per la quale si preferiva l’acciaio. Avendo il grattacielo un rapporto ridotto tra altezza e larghezza sarebbe stato particolarmente esposto al vento. Per questo motivo, Nervi propose uno schema strutturale con sette rigide estremità triangolari e pilastri-pareti al centro, tutti in calcestruzzo. In questo modo si garantiva la solidità strutturale e al contempo una forma finemente assottigliata. Lo stesso Nervi fu l’ideatore di un sistema doppiamente vertebrato sul quale si potessero adagiare gli eleganti rivestimenti metallici e che al contempo conferisse solidità alla struttura, evitando però la tradizionale soluzione in gabbia d’acciaio. Tutte queste accortezze, che hanno un peso specifico nella stabilità dell’edificio, rappresentano però anche delle meditate risposte personali al binomio ferro-vetro, tanto caro alla generazione modernista d’anteguerra. D’altra parte, non c’è da stupirsi, solo per fare un esempio in campo internazionale, se lo stesso Le Corbusier, all’indomani della Seconda Guerra mondiale dedicherà una sempre maggior attenzione all’uso del beton brut (cemento a vista), impiegandolo in costruzioni stupende come l’Unité d'Habitation a Marsiglia. Un’altra accortezza di Ponti che vale la pena di far notare è la pianta a losanga, che consente di collocare gli ascensori nel centro e di trasmettere un’idea di struttura snella ma solida. Come nota William Curtis, «il risultato fu un unico e prestigioso edificio per uffici che rappresentò le aspirazioni altamente tecnologiche della compagnia e che dimostrò come non tutti gli alti edifici progettati in Europa dovessero imitare i modelli americani»[1]. In altri termini, fu la risposta che Ponti dava alla necessità di uscire dai precetti dogmatici che avevano caratterizzato l’architettura modernista internazionale tra le due guerre. Potremmo quasi dire che il grattacielo Pirelli e la Torre Velasca sono come due facce della stessa medaglia, dal momento in cui entrambe cercano di offrire delle vie alternative rispetto ai moduli dell’International Style all’architettura del dopoguerra.

L’importanza di questo grattacielo non si limita al dibattito artistico-architettonico. L’edificio infatti è fin da subito diventato un simbolo della Milano di fine anni Cinquanta, inizio anni Sessanta, in pieno boom economico. «L’architettura è un cristallo puro, nitido, duro e perenne»[2]. Con queste parole Gio Ponti commentava la sua creazione, che venne definita, con una lettura retrospettiva, non un grattacielo, ma «il grattacielo per antonomasia voluto dalla dinastia dei Pirelli per un monumento degno di sé e idealmente dedicato a tutta l’imprenditoria privata lombarda»[3].

Posto nelle vicinanze della stazione centrale, il Pirellone doveva fare una grande impressione a tutti coloro che arrivavano nella metropoli milanese in cerca di fortune. Si fa presto a capire come mai il grattacielo di Ponti, una tipologia architettonica che al tempo rappresentava probabilmente un unicum nel panorama italiano, divenne fin da subito il simbolo della modernità e dello spirito d’innovazione di Milano negli anni del miracolo economico.

Nondimeno, il Pirellone era – e continua a essere – un simbolo di potere. E se da una parte poteva rappresentare gli sforzi economici e produttivi di una città e di un paese che voleva rilanciarsi all’indomani della guerra, dall’altra era anche emblema del potere borghese e della lotta padrone-proletario, che caratterizzeranno la fine degli anni Sessanta e tutto il decennio successivo. A conferma della precocità con cui il grattacielo Pirelli è entrato nell’immaginario degli italiani, basti citare La vita agra di Bianciardi, edito da Rizzoli nel 1962. Il narratore del romanzo, per vendicare dei minatori morti a causa della scarsezza di norme di sicurezza sul lavoro, decide di trasferirsi a Milano per far esplodere l’edificio voluto dai Pirelli. «Io venivo ogni giorno a guardare il torracchione di vetro e cemento […] la missione mia […] era questa: far saltare tutti e quattro i palazzi e […] sbattere fuori le circa duemila persone che ci lavoravano». L’epica metropolitana bianciardiana finirà in un nulla di fatto. Sedotto dalla città, dalle possibilità di lavoro e dai soldi, il protagonista abbandona i suoi spiriti anarchici. Nel film di Carlo Lizzani tratto dal libro, rilasciato nel 1964, il protagonista, che ha il volto di Ugo Tognazzi, finirà addirittura per organizzare uno spettacolo pirotecnico dalla cima del grattacielo. Precoce anticipazione di quegli anni Ottanta che, complice la superficialità della “Milano da bere”, fagociteranno ideologie, credi e moralità.

Note

[1] W. Curtis, L’architettura moderna del 1900, Phaidon, 2006.

[2] G. Ponti, “Espressione” dell’edificio Pirelli in costruzione a Milano, in “Domus”, n.316, 1956.

[3] L. Ponziani, Com’è triste Milano. Paralisi economica e crisi d’identità all’ombra del Pirellone, in “il Messaggero”, 31 dicembre 1977.

Bibliografia

Curtis, L’architettura moderna del 1900, Phaidon, 2006.

Foot, Milano dopo il miracolo. Biografia di una città, Feltrinelli, 2005.

Irace, Gio Ponti. La casa all’italiana, Electa, 1988.

Ponti, “Espressione” dell’edificio Pirelli in costruzione a Milano, in “Domus”, n.316, 1956.

I BBPR E LA TORRE VELASCA A MILANO

A cura di Gianmarco Gronchi

Introduzione

L’uscita dalla Seconda Guerra mondiale lascia la penisola italiana come un grande cumulo di macerie. Ad essere particolarmente colpite sono le grandi città, che hanno subito i bombardamenti alleati e l’occupazione nazifascista. In questo contesto, particolarmente urgente è la necessità di ricostruire, per rispondere alla mancanza di alloggi. Questo si traduce, in architettura, con delle creazioni piuttosto sgraziate e prive di poesia, che rispondessero ai bisogni primari delle varie nazioni, lasciando però in secondo piano le speculazioni avanguardistiche del Movimento Moderno. Le invenzioni degli anni Quaranta e Cinquanta di Le Corbusier e Alvar Aalto, per esempio, rimasero isolate, mentre si faceva sempre più largo nei paesi occidentali la necessità di dover ripensare l’eredità moderna e revitalizzarla attraverso il contatto con le esigenze di particolari luoghi e situazioni. Gli architetti eredi della tradizione avanguardistica d’anteguerra sentirono il bisogno di parlare un nuovo linguaggio architettonico, che muovesse da un critico riesame dell’architettura moderna, condotto con vari gradi di sensibilità e diverse sfumature a livello interpretativo.

In Italia vi furono vari dibattiti circa la direzione che avrebbero dovuto prendere le costruzioni architettoniche, tanto più che il necessario confronto con l’ingombrante passato dell’architettura di regime rendeva impossibile percorrere la via del classicismo. Tra le varie posizioni, vale forse la pena ricordare quella dei Neorelisti, che tentavano di riprodurre in architettura un immaginario legato alla coscienza proletaria, e la proposta di Bruno Zevi per un’“architettura organica”, in cui alcune caratteristiche desunte dagli spazi di Frank L. Wright venivano combinate con riferimenti a forme vegetali. Milano fu una delle città in cui emersero varie proposte su come gli architetti del dopoguerra potessero adeguare l’architettura al contesto e alle necessità, pur non venendo meno agli insegnamenti del Movimento Moderno.

Uno degli esempi più importanti per capire la situazione architettonica italiana negli anni Cinquanta è rappresentata proprio da un grattacielo di Milano, la Torre Velasca.

La Torre Velasca

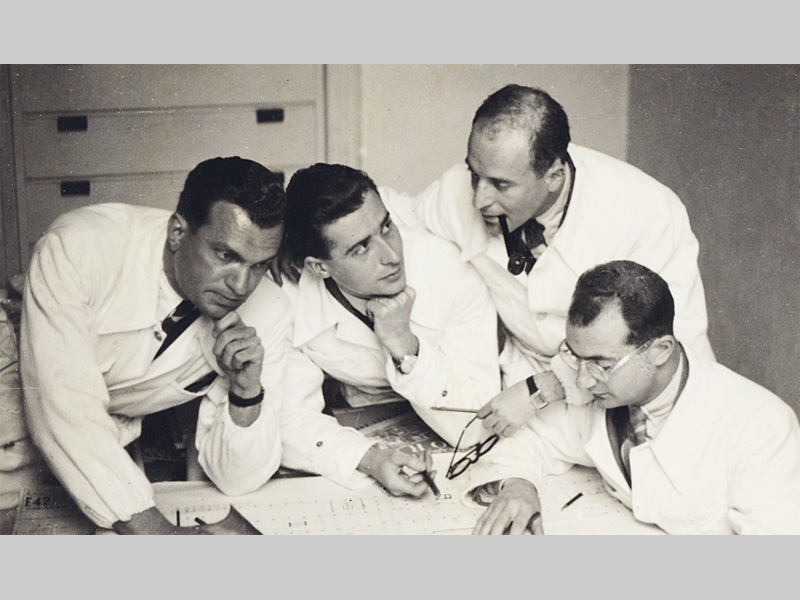

Viene commissionata dalla società Ri.C.E. (Ricostruzione Comparti Edilizi) allo Studio BBPR nel 1950. Il nome dello studio deriva dalle iniziali dei cognomi dei quattro architetti che lo avevano fondato nel 1932, ovvero Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers. I BBPR avevano già largamente operato negli anni Trenta, arrivando ad affermarsi come una presenza importante nel panorama dell’architettura italiana negli anni del Fascismo. Fedeli alla linea razionalista, i quattro architetti milanesi pensavano che fosse possibile salvaguardare la libertà compositiva anche sotto il regime. Questa posizione venne presto meno quando l’introduzione delle leggi raziali e lo scoppio della guerra costrinse Rogers alla fuga in Svizzera. I BBPR, tra l’altro, divennero uno dei punti di riferimento della Resistenza milanese, e questo costò la deportazione a Banfi e Belgiojoso, con il primo che morì in prigionia nel 1945.

Nel dopoguerra, i BBPR non uscirono di scena, ma anzi furono al centro del dibattito circa la strada che l’architettura avrebbe dovuto intraprendere. In particolare, Rogers diresse le importanti riviste “Domus”, tra 1946 e 1947, e “Casabella”, dal 1953 al 1965. Nello specifico, Rogers aveva introdotto nel dibattito sui termini della nuova architettura i concetti inediti di “preesistenza”, “ambiente” e “continuità”, ad indicare le necessità per le nuove opere architettoniche di dover dialogare con il contesto in cui si andavano a inserire e con la storia del luogo. Il cambio di paradigma rispetto alle teorie del Movimento Moderno, che voleva fare tabula rasa di ogni riferimento al passato per rifondare tutta la società in termini radicalmente nuovi, risulta chiaro.

Con queste basi, la Torre Velasca può essere considerata la proiezione in alzato delle speculazioni teoriche condotte soprattutto da Rogers sulle pagine delle riviste specializzate.

Costruito a pochi passi di distanza dal vicino Duomo gotico, il progetto dei BBPR era destinato a ospitare uffici e, nei sei piani più alti, alloggi abitativi. La particolarità più evidente risiede nel fatto che i piani della Torre Velasca destinati a un uso abitativo si protendono verso l’esterno, evidenziando una netta sporgenza sostenuta da contrafforti obliqui. La verticalità del telaio strutturale in cemento è accentuata all’esterno dell’edificio, affinché richiami alla mente i pinnacoli e i verticalismi del Duomo. Il rivestimento in pietra, interrotto da singole finestre, avvicina invece la torre ai più bassi edifici circostanti. I massicci camini che si protendono sulla cima, insieme alle antenne, non fanno altro che accentuare l’impressione di verticalità propria di un edificio gotico. L’impressione generale che ne emerge è quella di un edificio moderno, ma che non si discosta troppo da soluzioni formali della Milano medievale. Attraverso allusioni al contesto storico i BBPR volevano conferire al grattacielo una sua “identità urbana”, affinché la loro creazione potesse essere da un lato una risposta moderna alle varie esigenze locali, dall’altro tendesse la mano a un passato che doveva essere addomesticato e con il quale il confronto doveva essere costruttivo e non solamente distruttivo.

La Torre Velasca e le reazioni suscitate

Nondimeno, la Torre Velasca provocò forti reazioni da parte della stampa internazionale. Nel 1959, a cantiere ultimato, Reyner Banham pubblicò su “Architectural Review” l’articolo The Italian Retreat from Modern Architecture, in cui accusava gli architetti italiani di aver abdicato ai sani principi del Movimento Moderno. La Torre Velasca fu tacciata di “neoliberty” senza però che ci si accorgesse che essa, con la sua possente struttura in cemento armato grezzo e la sua netta articolazione delle parti funzionali, era in realtà una discendente del razionalismo italiano degli anni Trenta.

Nonostante le critiche, la Torre Velasca rappresenta una costruzione centrale per capire l’evoluzione in atto nell’architettura del dopoguerra, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Infatti, la Torre Velasca rappresenta, insieme al grattacielo Pirelli di Gio Ponti, il simbolo della rinascita economica e sociale di Milano, sospesa tra istanze locali e spirito internazionale. Dall’altra parte, la costruzione dei BBPR si pone quale esempio italiano per capire come, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, gli architetti d’avanguardia avvertano il passato non più come un peso da rigettare, ma come una presenza con cui è necessario un confronto, se non un dialogo. L’intolleranza rivoluzionaria delle avanguardie prebelliche si stempera e gli eredi del Movimento Moderno si aprono a una rivalutazione del locale e delle esigenze specifiche. La strada verso il postmodernismo ha qui le sue basi e l’architettura è ben lungi da essere lingua morta.

Bibliografia

Curtis, L’architettura moderna del 900, Londra, Phaidon, 2006.

https://www.domusweb.it/it/edifici/torre-velasca.html

L’ALTARE D’ORO DI SANT’AMBROGIO A MILANO

A cura di Gianmarco Gronchi

A pochi passi dall’Università Cattolica e dal Tempio della Vittoria di Muzio, di cui vi sarà occasione di parlare in futuro, sorge la basilica di Sant’Ambrogio, una delle più importanti chiese milanesi. Luogo ricco di opere d’arte, ha visto all’opera molti artisti di rilievo durante un periodo che va dal IV secolo fino all’operato di Bramante e Gaudenzio Ferrari.

Tra i molti manufatti artistici di rilievo, merita particolare attenzione per il suo carattere di eccezionalità l’altare d’oro del IX secolo.

Il desiderio di accrescere il prestigio della basilica di Sant'Ambrogio attraverso la filiazione dai martiri e dai più degni predecessori è ciò che spinge il vescovo di Milano Angilberto II (morto nell’859) a commissionare un rivestimento per l’altare maggiore. È bene ricordare che la produzione di immagini nel Medioevo non era mai lasciata al caso e ogni raffigurazione aveva un preciso scopo. Gli arredi liturgici non facevano differenza. In questo caso, la decorazione pensata per l’altare maggiore della basilica ambrosiana rimanda prima di tutto alla presenza all’interno della chiesa delle reliquie dei martiri Gervasio e Protasio, a cui la basilica era inizialmente intitolata, e a quelle di Ambrogio stesso, fondatore del primo nucleo della chiesa e patrono di Milano. Come si nota a prima vista, la forma quadrangolare dell’altare rimanda a quella di un enorme sarcofago, ma in realtà non conteneva davvero le reliquie. Esse erano poste al di sotto dell’altare e visibili attraverso un “fenestrella” sul lato posteriore dell’altare stesso.

L’eccezionalità di quest’opera è presto detta. Nel Medioevo generalmente l’altare veniva decorato con drappi, facili da trasportare, oppure con quelli che vengono definiti paliotti o antependia. Nell’accezione più propria del termine, un antependium è un pannello decorativo di varia natura che viene apposto sul solo fronte d’altare, cioè sul lato lungo dell’altare visibile ai fedeli durante la liturgia. Nel caso di Sant’Ambrogio, invece, le lastre di metallo prezioso rivestono tutta l’anima lignea dell’altare, con una profusione di ricchezza e una densità di immagini religiose che forse non ha pari. Il lato anteriore è interamente d’oro, mentre gli altri tre sono di argento parzialmente dorato. Alcuni motivi presentano risalti a smalto cloisonné, una tecnica che prevede di saldare alcuni sottili filamenti metallici al fondo di supporto, al fine di creare delle celle che possano ospitare gli smalti colorati. Perle e gemme completano un’iconografia estremamente elaborata, che merita di essere indagata più da vicino.

Il prospetto anteriore, verso la navata, illustra i valori fondamentali del dogma cattolico. Questa faccia è divisa in tre comparti rettangolari. Quello centrale presenta una croce con Cristo al centro e i simboli dei quattro evangelisti nei bracci. Negli angoli, invece, stanno i dodici apostoli, divisi in gruppi di tre, che osservano Cristo in trono al centro. Nei riquadri laterali, suddivisi a loro volta in sei scene, vengono raffigurate le storie del Nuovo Testamento. Il senso di lettura prevede che si legga prima il riquadro di sinistra e poi quello di destra e che si proceda sempre dal basso verso l’alto e dall’esterno verso l’interno. L’occhio dello spettatore, così, è sempre ricondotto verso la croce centrale con Cristo al centro. In questo modo si riprendeva la tradizione decorativa paleocristina, che prevedeva che al centro dell’abside si collocasse una teofania, mentre sui muri della navata si sviluppassero le serie narrative, che avrebbero accompagnato il fedele fino alla visione teofanica absidale.

I due lati minori riaffermano il tema del trionfo di Cristo, ma presentano anche una transizione verso il discorso che si articola sul lato posteriore dell’altare. Infatti, qui gli angeli della corte si mischiano a varie figure di santi, tra cui anche Gervasio, Protasio e Ambrogio. Sul lato posteriore, infatti, si sviluppa pienamente un’iconografia agiografica, ovvero relativa alle vite dei santi. Qui il ruolo di Ambrogio, di cui Angilberto poteva sentirsi legittimo erede, viene messo in evidenza. Viene ripresa la tripartizione del fronte, ma dove prima era rappresentata la croce adesso ci sono due ante che formano la “fenestrella”, attraverso la quale era possibile vedere le reliquie conservate nella basilica. Le due ante sono decorate da tondi entro i quali sono raffigurati gli arcangeli Michele e Gabriele e poi due scene di assoluta eccezionalità: Angilberto che presenta ad Ambrogio il modello dell’altare e Ambrogio che incorona l’orafo Vuolvinius. La scena del vescovo committente che offre al santo titolare della basilica il modello dell’altare stesso è una manifestazione dell’importanza che Angilberto II attribuisce al suo stesso ruolo. Questa scena ricorda quindi il ruolo di Angilberto nel promuovere la realizzazione di un oggetto cultuale il cui splendore glorifichi il santo titolare e contemporaneamente assicuri la commemorazione del sacrificio del Salvatore. L’altra scena, invece, rappresenta un carattere di eccezionalità perché è una delle pochissime volte in cui il Medioevo ci tramanda il nome del maestro che ha realizzato l’opera. Qui Sant’Ambrogio incorona un personaggio che l’iscrizione rivela chiamarsi Vuolvino e che viene indicato come magister phaber, cioè maestro della lavorazione dei metalli. Un così alto onore riservato all’orafo che ha realizzato l’opera si spiega solo tenendo presente che Vuolvino doveva avere anche un’alta dignità monastica, tant’è che i suoi abiti sono certamente quelli di un monaco.

Lateralmente, i due scomparti rettangolari esapartiti illustrano le storie relative alla vita di Ambrogio. Il senso di lettura prevede di partire sempre dal basso, ma questa volta procedendo da sinistra a destra per tutta l’ampiezza dell’altare. È qui che la personalità di Ambrogio viene esaltata e messa in forte evidenza. Due scene vedono il patrono di Milano durante la celebrazione della messa, in accordo con l’uso liturgico dell’altare. Si deve sempre ricordare, infatti, che spesso per le immagini medievali è possibile un’interpretazione che tenga conto della liturgia e del tipo di funzioni cultuali che si svolgono nel luogo in cui l’immagine stessa era collocata. Essendo questo un altare, compaiono logicamente due rimandi al momento dell’eucarestia, in stretta relazione con l’abside in cui il vescovo adempie alle sue funzioni liturgiche. Nondimeno, una scena del ciclo di Ambrogio, quella in cui il santo vescovo battezza un ariano, riprende con forza la polemica antiariana, con lo scopo di riaffermare la superiorità della liturgia cattolica. Inoltre, si ribadisce il diritto del vescovo a detenere il potere e l’autorità sulla città. La scena con Ambrogio che parte per governare l’Emilia e la Liguria mostra il santo nelle vesti di governatore, come prototipo cioè del missus dominicus, il vescovo che rappresenta anche il potere imperiale. Anche la dimensione politica entra quindi in maniera apparentemente innocente all’interno dell’altare, sostenendo l’autorità di Angilberto II sul piano politico, oltre che su quello religioso.

L’altare d’oro di Sant’Ambrogio si configura quindi come un’opera unitaria, la cui iconografia è stata messa a punto in maniera precisa, studiando le suddivisioni dei pannelli e dispiegando una serie di immagini che riescono a sintetizzare con coerenza una moltitudine di temi religiosi, liturgici e politici.

Bibliografia

Caillet, L’arredo dell’altare, in Piva (a cura di), L’arte medievale nel contesto. Funzioni, iconografia, tecniche, Jaca Book, Milano 2015.

Cerchiari - De Vecchi, Arte nel tempo. Il Medioevo, vol. 1, tomo II, Bompiani, Milano 2016.

ANSELM KIEFER E I SETTE PALAZZI CELESTI

A cura di Gianmarco Gronchi

Kiefer: una prefazione ai Sette Palazzi Celesti

Nel calderone dell’arte così detta contemporanea, che tutto assomma e tutto, allo stesso modo, parifica, che spesso glorifica progetti sterili e triti togliendo spazio a ricerche di reale interesse, è sempre più difficile stabilire una linea di confine tra artisti di rilievo e stravaganze estemporanee. D'altronde, è risaputo che la “società liquida” in cui siamo immersi – per usare una definizione di Bauman – fatica a riconoscere la qualità, che sempre più spesso diventa, nell’opinione comune, sinonimo di celebrità. I più avranno visto, per esempio, una delle tante e sterili mostre dedicate ogni anno a Frida Kalho. L’ultima, in ordine temporale, è l’inutile Frida Kalho. Il caos dentro alla Fabbrica del vapore di Milano, che, se saremo fortunati, non sopravviverà alla pandemia globale e sarà smantellata prima che incauti visitatori possano perdere 17 euro di biglietto per vedere chincaglierie varie e scialbe ricostruzioni virtuali delle opere dell’artista messicana. È per questo motivo che dobbiamo provare riconoscenza per la lungimiranza con cui la fondazione Pirelli Hangar Bicocca ha voluto, in occasione dell’apertura dei suoi spazi nel 2004, un artista di indubitabile valore come Ansel Kiefer a esporre una sua installazione site-specific. L’opera che l’artista tedesco ha presentato doveva essere solo un’installazione temporanea, ma è presto diventata permanente, configurandosi col tempo come una delle icone d’arte contemporanea del capoluogo meneghino.

Kiefer ha deciso di proporre negli immensi spazi industriali riallestiti dell’Hangar Bicocca un’opera che di certo non può non colpire l’immaginario dello spettatore, stimolando la percezione di quello che qualche romantico del XIX secolo avrebbe definito “Sublime”. Entrando nell’immensa area dedicata all’installazione permanente la sensazione è quella di essere finito in un distopico futuro post apocalittico, dove i segni della società civilizzata sono stati ridotti a polvere e detriti. I Sette Palazzi Celesti – questo il nome dell’opera – si presenta sottoforma di sette torri, costruite mediante l’assemblaggio di pareti angolari in cemento armato, a loro volta realizzate usando dei container come casseforme. Ogni torre ha un nome, che rimanda alla tradizione biblica, ai riferimenti artistici o alle caratteristiche formali di ogni torre. Ci si trova a confronto con delle costruzioni di fortissimo impatto emozionale, che nascondono però, sotto i calcinacci scrostati e la polvere sparsa sul pavimento, un significato molto complesso.

Il nome dell’opera, come si può facilmente intuire, rimanda alla sfera della religione, in particolare alla mistica ebraica e ai testi denominati Sefer Herkhalot (Libro dei Palazzi), datati V-VI secolo d.C. Questi testi sono un resoconto delle esperienze mistiche di alcuni rabbini, che attraversano i sette palazzi di Dio in una sorta di viaggio iniziatico, scavando, allo stesso tempo, dentro le proprie anime. Nei libri, le dimore sono descritte come magnifiche costruzioni, che attraggono per le loro ricchezze, ma sono anche fonte di pericoli e di difficoltà che i rabbini devono superare. Quello che vediamo davanti a noi negli spazi Pirelli è però molto lontano dalle descrizioni dei testi ebraici. Nondimeno, è proprio in quei testi una possibile chiave di lettura dell’opera di Kiefer.

A prima vista, come nota Gabriele Guercio in un suo saggio, I Sette Palazzi Celesti sembrano mettere in scena la dialettica della creazione e della distruzione, calcando la mano sul tema della rovina, molto caro a Kiefer. L’artista tedesco ha dimostrato particolare sensibilità per le rovine, che spesso diventano ipostasi delle rovine della civiltà occidentale all’indomani di quella che Kiefer stesso considera la ferita insanabile dell’umanità: l’Olocausto. In quest’ottica queste torri potrebbero essere una testimonianza dell’impossibilità, per un’umanità corrotta e macchiata dalla colpa all’indomani della Shoah, di ascendere compiutamente a Dio. Certo è che i palazzi sembrano stare lì per testimoniarci un’assenza, una mancanza. Come davanti a un quadro di de Chirico, chi guarda è ben conscio che c’è qualcosa di sinistro e disturbante, qualcosa di celato ma minaccioso, che mantiene i nervi in tensione. Dio forse si ritira dalle cose, si sottrae ai nostri sensi come si sottrae a qualsiasi definizione dogmatica. È anche per questo motivo, per questa impossibilità di circoscrivere con la realtà sensibile l’idea-Dio, che nemmeno i Palazzi Celesti di Kiefer riescono a dare una raffigurazione artistica accettabile del divino, se non negandolo. Questa constatazione ci porta a considerare anche un altro aspetto fondamentale dell’opera di Kiefer.

Nonostante l’aspetto precario in cui versano le torri, c’è un certo tipo di verticalità di slancio verso l’alto, che in termini teologici corrisponde all’ascesi. Kiefer, quindi, non esclude a priori la possibilità di un incontro con Dio, del quale però non ci può dire nulla se non constatare la sua assenza. È solo nell’avvertire la mancanza di qualcosa che si concepisce la presenza interiore del divino, che – pare di poter aggiungere – non deve essere necessariamente il Dio della Bibbia. La nozione di ignoto entra a pieno diritto, quindi, nell’opera dell’Hangar Bicocca. Si ignora tutto di queste rovine, dal loro scopo a chi avrebbe potuto averle abitate. Si ignora se siano le architetture dove ancora è possibile un incontro col divino o se siano quelle dimore che Dio ha abbandonato per sempre. L’ignoto, d’altronde, è un’altra delle chiavi di lettura di molte delle opere di Kiefer. Si guardi, per esempio, a Zweistromland – The High Priestess, del 1985-89, che mette in scena la non-rappresentabilità, la negazione, dando forma e corpo a un’assenza, a qualcosa che non può essere rappresentato perché sconosciuto o perché, di fatto, non esiste sottoforma di materia esperibile sensorialmente. Questa scultura è infatti una libreria dove i fogli e i libri sono realizzati col piombo, rendendo di fatto impossibile la consultazione del sapere, ormai perduto. Kiefer con questa poetica si inserisce in un panorama internazionale che vede altri artisti, a partire all’incirca dall’ultimo quarto del ‘900, confrontarsi con la necessità di dare forma all’assenza, a ciò che non si vede perché non ha forma. Se, per esempio, il memoriale delle vittime ebraiche austriache della Shoah di Vienna, realizzato nel 2000 da Rachel Whiteraed rientra appieno nella definizione data da James Young di counter-monument (contro-monumento), sembra che l’opera di Kiefer condivida in parte alcuni concetti, riproponendo in un ambiente chiuso alcune modalità di quei contro-monumenti pensati per gli spazi pubblici. C’è, come detto, il sicuro interesse per l’irrappresentabile, la constatazione, come dice Guercio, dell’eterna assenza. Per stabilire un confronto concreto, mentre nell’opera della Whiteread l’assenza è quella delle storie non compiute degli ebrei assassinati, delle vicende umane a cui non è stato permesso diventare memoria, nei Sette Palazzi di Kiefer è la «deità invisibile» a essere protagonista. Una delle cose più destabilizzanti dell’esperienza religiosa è proprio l’eterna assenza del divino per statuto ontologico, ed è proprio di questo mistero della fede che l’installazione di Kiefer prova a dare testimonianza. Nondimeno, proprio la dottrina ebraica postula il ritirarsi di Dio dopo la creazione dell’universo, per lasciare posto all’uomo e alle realtà fenomeniche.

Se è vero che lo scavo nell’ignoto e nelle pieghe della filosofia teologica rappresenta una costante del lavoro di Kiefer, è anche vero che nel lavoro dell’Hangar Bicocca è presente, come in molte altre sue opere, il tema storico-politico, da sempre argomento di confronto per l’artista tedesco. Già le primissime opere presentavano una forte componente storica, intesa come strumento per il confronto con un passato tragico. Le Besetzungen (Occupazioni), realizzate tra il 1969 e i primi anni Settanta, erano infatti degli autoscatti in cui Kiefer, in posa davanti a vari monumenti storici europei, ripeteva il saluto nazista. Queste azioni fotografiche servivano a Kiefer per prendere e far prendere coscienza allo spettatore del tragico – e, al tempo, ancora recente – passato della Germania hitleriana, riaprendo ogni volta un doloroso confronto con una ferita che molti volevano rimarginare al più presto. Il politico, la necessità di ricordare, di confrontarsi con l’errore storico e umano torna anche nei Sette Palazzi Celesti. La preferenza di Kiefer per il detrito e la rovina ha un legame con un’affermazione di Theodore Adorno, celebre filosofo della Scuola di Francoforte, che nella sua Dialettica negativa affermava che «dopo Auschwitz nessuna poesia, nessuna forma d’arte, nessuna affermazione creatrice è più possibile». Adorno pensava a un’estetica del negativo, dell’incompiuto come unica possibilità per una creazione artistica di confrontarsi e insieme affrancarsi dalla tragica esperienza della Seconda guerra mondiale. Nondimeno, quando Kiefer sostiene che «l’arte sopravviverà alle sue rovine», sta postulando un’arte che, in quanto attività spirituale, eccede il rovinare delle sue vestigia fisiche. Il frammento, in modo paradossale, sarebbe quindi testimonianza dell’eternità dell’arte stessa, con il suo carico simbolico e concettuale, al di là della storia umana transeunte. Ma questa concezione della grandiosità dell’arte riflette un modo di pensare comune all’ideologia del Terzo Reich. La fiducia nell’arte come portatrice di un passato mitico e come testimone di un presente glorioso era tale che Hitler stesso pensava che le opere d’arte avrebbero potuto tramandare i fasti dell’Impero nazista anche se questo fosse decaduto. Il punto di arrivo sembra quindi essere quello che sancisce che le idee non sono dipendenti da coloro che le professano. Le idee sono sempre valide, al di là delle loro tragiche applicazioni. Riorientando il culto delle rovine che già era stato di Hitler, Kiefer afferma un’eternità artistica dove l’opera scopre e si fa portatrice di significati altrimenti intraducibili. È proprio questa dialettica tra latenza e presenza, tra etereo e forma, che ci farebbe prendere coscienza dell’importanza dell’arte, instaurando così un confronto dialogico non sterile con la storia, con la caducità della memoria e con tutto ciò che non può accedere all’eternità propria della creazione artistica. Dice Guercio, a proposito di questo aspetto, che mentre le opere mutano o periscono, l’attività artistica resta in eterno.

A questo punto, a qualcuno, soprattutto ai più giovani, potrebbero tornare in mente i versi de Le Luci della Centrale Elettrica, quando canta «possiamo costruire pace e grandi opere / che prima o poi ritorneranno polvere». Le rovine dei Sette Palazzi Celesti sono anche, molto probabilmente, il simbolo della sconfitta inevitabile dell’ambizione dell’uomo che cerca di elevarsi verso uno stadio ultraterreno. Ma è proprio nella certezza della caducità del mondo esperibile coi sensi che sta la presa di coscienza dell’eternità dell’arte oltre la forma. Più l’arte si fa assenza, più diventa rovinosa e rovinata testimonianza di qualcosa che non c’è, più essa sembra sopravvivere, come dice Kiefer, alle rovine di sé stessa. Interrogato circa la possibilità o meno che i luoghi d’arte potessero rappresentare un antidoto contro il ripetersi degli errori della storia, Kiefer risponde in maniera peculiare: «Dal momento che alla base della condotta umana è insito un errore congenito, le catastrofi della storia sono destinate a ripetersi», ma, ha aggiunto, «dal momento che le mie opere recano in sé i segni del loro tramonto, sono già la resurrezione». «Le rovine» – dice Kiefer – «non sono un “livello zero”: sono un inizio. Le torri di Pirelli Hangar Bicocca sembrano sul punto di crollare, ma la loro condizione di precarietà e la loro nullità, al pari della nostra, devono farci pensare all’individualità, che è il luogo in cui il particolare e l’universale si ritrovano ogni volta»[1].

Note

[1] Dall’intervista di Giovanna Adamasi con Anselm Kiefer, in AMADASI G., Anselm Kiefer. I Sette Palazzi Celesti, Milano, Mousse Publishing – Pirelli Hangar Bicocca, 2018, p. 59.

Bibliografia

Amadasi G., Anselm Kiefer. I Sette Palazzi Celesti, Milano, Mousse Publishing – Pirelli Hangar Bicocca, 2018.

Sitografia

https://pirellihangarbicocca.org/anselm-kiefer/

https://www.pirelli.com/global/it-it/life/il-mistero-delle-torri-di-kiefer

VILLA NECCHI CAMPIGLIO. PORTALUPPI E IL RAZIONALISMO ARCHITETTONICO

A cura di Gianmarco Gronchi

A chi, allontanandosi dal Duomo verso Piazza San Babila imbocca corso Venezia e poi scantona per via Serbelloni, sarà capitato di arrivare di fronte a un museo con dietro un ampio giardino. Là, immersa nel verde nel pieno centro città, si trova uno dei gioielli architettonici Milanesi: Villa Necchi Campiglio. Dopo aver parlato delle tre importanti collezioni d’arte che custodisce, non possiamo non concedere un degno spazio alla storia di questa dimora di Milano.

Varato il nuovo piano regolatore nel 1926, in quest’area si vennero a creare numerosi spazi verdi, che attrassero gli esponenti dell’alta borghesia lombarda. Tra questi vi erano i coniugi Angelo Campiglio e Gigina Necchi, con la di lei sorella Nedda. Le sorelle Necchi erano figlie di Ambrogio Necchi, originario di Pavia e fondatore di quell’azienda di ghisa che nel giro di pochi anni diventerà famosa sul piano internazionale per le sue macchine da cucire. Giusto l’anno scorso, l’Università di Pavia e l’artista pavese Iucu, hanno voluto rendere omaggio alla storia industriale della famiglia Necchi, organizzando una mostra che rievocasse i fasti e l’impatto sulla vita delle persone della famosa macchina da cucire. È proprio quest’attività che segnerà il successo economico della famiglia di Ambrogio Necchi, di cui Angelo Campiglio divenne socio e poi genero sposandone la figlia. Ed è proprio il raggiunto benessere economico che permette ad Angelo, Gigina e Nedda di poter edificare una villa indipendente nel centro della Milano bene. Per una famiglia, tutto sommato, provinciale, come era quella dei Necchi, una villa nel capoluogo meneghino significava accedere a quella ricca borghesia cittadina di alta ascendenza, che fino a quel momento li aveva considerati come degli arricchiti.

Gli anni Trenta sono un periodo di grande fermento da un punto di vista edile per Milano. Mussolini vuole che la città diventi lo specchio della gloria e dei fasti del regime e dell’Italia fascista. Sono gli anni in cui Piacentini progetta il Palazzo di Giustizia, Muzio completa il Palazzo dell’Arte, oggi sede della Triennale, e edifica l’Arengario, insieme a Magistretti, Griffini e Portaluppi. Quest’ultimo, in particolare era forse l’architetto che più di tutti stava contribuendo alla riprogettazione di Milano con un volto moderno e razionalista. Negli anni Venti e Trenta, Portaluppi riceve importanti committenze, come quelle per il Civico Planetario milanese, per la sistemazione della Pinacoteca di Brera e del sagrato del Duomo, o, ancora, per Casa Corbellini-Wassermann. La Milano architettonica del regime parla quindi la lingua di Portaluppi e del razionalismo. È proprio a lui che si rivolgono le sorelle Necchi per la creazione della Villa Necchi Campiglio, che viene eretta tra 1932 e 1935. Il risultato è un gioiello del razionalismo italiano di rara bellezza, che risente ancora dei fasti decorativi dell’art déco, ma in cui ogni forma è pensata in maniera funzionale, in ossequio ai principi del comfort e dell’utilità.

Prima di procedere oltre è bene fare chiarezza su una terminologia spesso usata a sproposito. Per Art Déco si intende un gusto che ha dominato il design, la grafica, la moda, le arti visive e applicate del mondo occidentale dalla metà degli anni Dieci alla metà degli anni Trenta circa. Non è una scuola né un gruppo ben definito di creativi, né ebbe mai manifesti programmatici o testi teorici che ne definissero gli scopi e le modalità operative. È piuttosto una tendenza dominante nel gusto dell’epoca, caratterizzato da esuberanza decorativa e opulenza, che voleva essere una risposta agli stili storicistici e all’Art Nouveau dei primi anni del Novecento. L’Art Déco si caratterizza per la preferenza verso materiali ricchi, come ebano, avorio, ma anche per acciaio cromato e vetro, che venivano affidati a lavorazioni artigianali di grande perizia. A questo si unisce la preferenza per le forme geometriche, sfaccettate, a zig-zag e a scacchi, oppure per disegni dalle forme animali o vegetali, condotte però a un alto livello di stilizzazione. Il nome è desunto dall’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes parigina del 1925, che segna il momento di massimo splendore di questo stile, ma anche l’inizio della sua decadenza, a favore di nuovi modi di intendere il modernismo nei campi dell’architettura e del design industriale.

Il Razionalismo è invece una corrente architettonica italiana, che nasce in seno al Movimento Moderno internazionale e condivide con questo il dogma della funzionalità e l’interesse per la forma pura, semplice, svuotata dagli elementi inessenziali. Come accade anche in campo internazionale, in Italia il razionalismo parte dall’architettura e finisce per inglobare i campi del design industriale e dell’urbanistica, con lo scopo di creare uno moderno spazio da vivere, adatto alle necessità dei tempi nuovi. Il Movimento Moderno, in linea di massima, pone le sue fondamenta i suoi concetti fondamentali sulle opere e sui testi teorici di Le Corbusier, andando poi strutturarsi in modo diverso nei vari paesi europei. Il Razionalismo italiano, il Bauhaus di Gropius, le opere di architetti come van der Rohe, Wright, Aalto, sono tutte esperienze riconducibili, con vari gradi di adesione, al Movimento Moderno. L’Esposizione di Stoccarda del 1927, organizzata dalla Deutscher Werbund e curata da Ludwig Mies van de Rohe, presenta il Movimento Moderno in tutte le sue componenti essenziali e vede la partecipazione, tra gli altri, di Gropius, Behrens, Oud, Le Corbusier, Stam. Nel 1936 negli Stati Uniti venne coniato il termine International Style, che riassume e definisce tutte le varie esperienze il movimento. Con queste notazioni, si spera risulti chiaro come la villa milanese ideata da Portaluppi sia un originale incontro tra i nuovi modi di intendere l’architettura e il gusto della classe borghese, che voleva esibire il proprio benessere economico attraverso la fastosità e la ricchezza decorativa.

Portaluppi, per prima cosa, pensa di arretrare il corpo centrale dell’edificio nel centro del verde, lontana dai rumori della strada, per garantire la giusta quiete. Al giardino si accede mediante una piccola portineria, collegata alla villa con un passaggio sotterraneo. Nel giardino si nota subito la piscina privata, la prima di Milano, vero status symbol del benessere economico raggiunto dai Necchi Campiglio. La piscina è la più antica costruzione di questo genere in area milanese dopo quella comunale. La villa ha una forma ortogonale, divisa su due livelli e scandita da finestroni al piano terra, anche detto piano rialzato, a cui corrispondono in maniera simmetrica le finestre al primo piano e delle piccole aperture in corrispondenza del piano interrato. In questo modo, si vengono a smorzare la pesantezza e la rigidità delle stereometrie architettoniche di Portaluppi, che acquisiscono invece una certa armonia, pur mantenendo il loro gusto geometrizzante di marca déco.

Entrando, ci si trova in un ampissimo atrio. Sulla sinistra vi sono gli ambienti della biblioteca e del salone. Si può notare una delle caratteristiche dell’architettura di Portaluppi, ovvero la mancanza di porte che separino un ambiente dall’altro. Dall’atrio, infatti, si può abbracciare con lo sguardo tutto lo spazio che collega biblioteca e salone, in una soluzione di continuità che favorisce ariosità all’ambiente ed evita di ricorrere a porte che, per dimensioni, si sarebbero rivelate troppo ingombranti. L’arredamento che si vede in queste sale non è stato pensato da Portaluppi, ma da un altro nome di spicco del design e dell’architettura dell’epoca: Tommaso Buzzi. Buzzi è uno degli esponenti più sui generis del design e dell’architettura déco italiana. Egli collaborò con Gio Ponti, divenne direttore artistico della fabbrica vetraria Venini e insegnò al Politecnico, dove fu professore, tra gli altri, di Giovanni Testori, per poi dedicare gli ultimi anni della sua vita alla singolare impresa della villa “città-teatro” della Scarzuola. Buzzi, che collaborò con i Necchi Campiglio dal 1938 per oltre vent’anni, ideò una serie di arredi di gusto settecentesco, vicini al gusto francese dell’epoca di Luigi XV. Questi arredi vanno a rompere in parte l’unitarietà d’insieme che Portaluppi aveva pensato per la villa milanese, attraverso linee più morbide rispetto alle rigidità di marca razionalista.

Da questi ambienti si può accedere alla veranda, magnifico ambiente che abbandona il caldo del parquet usato per le altre sale a favore di travertino e marmo verde, che si accorda con il verde dominante degli arredi e delle piante. La veranda è uno degli spazi più interessanti dal punto di vista architettonico. Le murature che si affacciano sull’ampio giardino sono completamente svuotate e sostituite con il vetro. In questo modo, la veranda gode di un’ampia illuminazione senza ricorrere all’elettricità, nonostante sia un ambiente chiuso, adatto per conversare anche nei mesi invernali. Questa stanza sarebbe stata poi la più soggetta a infrazioni da parte di scassinatori e ladri, che avrebbero potuto facilmente infrangere le vetrate e avere libero accesso alla casa. Per questo motivo si sentì l’esigenza di munire la veranda di porte. Per evitare però pesanti e costosissime chiusure montate su perni, Portaluppi ideò un’ingegnosa porta scorrevole in ferro battuto. Perfetta risposta del razionalismo alle necessità di sicurezza, senza abdicare alla bellezza della forma e alla praticità d’uso.

Tornando nell’atrio, si può accedere allo studio di Angelo Campiglio, dove il gusto razionalista è mitigato dall’arredamento di stile più storicista. La scrivania ovale in ebano è d’inizio Ottocento e caratterizzata dalle curvature morbide, che proseguono sia nelle gambe, sia nei braccioli laterali. Tali appigli servono a mettere in moto questo capolavoro artigianale di ebanisteria, che si può aprire, rivelando funzionali cassetti al suo interno.

Il lato sud del piano rialzato è dedicato a un piccolo fumoir, da cui si accede alla cucina, separata da un’altra porta scorrevole rivestita in pergamena. Questo materiale è stato scelto per richiamare la morbidezza dei filati con la quale sono realizzati gli arazzi appesi alle pareti della cucina. In questo ambiente, Portaluppi crea un altro prodigio d’ingegneria edile. A causa del grande tavolo e delle sedie che occupano la maggior parte dello spazio, non era possibile mettere dei grandi termosifoni in ghisa a vista. Per questo motivo Portaluppi nasconde l’impianto di riscaldamento negli sguinci delle finestre, incassandolo quindi dentro il muro e chiudendolo con delle piccole grate. Ancora una volta, la soluzione scelta coniuga in maniera vincente la massima funzionalità con il massimo risultato estetico. Gli spazi attigui, dedicati per riporre le stoviglie e a uso di dispensa, presentano un pavimento realizzato in materiale plasticato simil marmo, scelto per le sue qualità impermeabili, con la facilità di pulitura che ne consegue. Questo materiale non esisteva in Italia e fu importato dagli Stati Uniti con lo specifico intento di essere usato per la costruzione della villa. Tale scelta rende bene l’idea di che tipo di patrimonio disponessero i Necchi Campigli e che tipo di budget sia servito per la realizzazione di questa costruzione. Se poi si pensa anche a tutti i più piccoli particolari che compongono l’insieme, come il servizio da tè firmato Gio Ponti, il quadro è completo. La cucina, come tutte le stanze dedicate alla servitù, si trova nel piano interrato. Ancora una volta, l’ingegno di Portaluppi. unito alla possibilità di mezzi dei committenti, ha permesso di agevolare il trasporto di vassoi e bevande dalla cucina alla sala da pranzo mediante un montavivande.

Salendo le scale, si arriva alla zona notte. Qui abbiamo ben cinque camere da letto, ognuna caratterizzata da bagno privato interno. La più ampia era la stanza dei coniugi Angelo e Gigina mentre, simmetricamente dall’altro lato del corridoio, si apre la porta della camera di Nedda Necchi. Le due camere hanno una doppia porta, così che la servitù potesse ritirare gli abiti sporchi senza dover rompere la privacy di chi era in camera. Il corridoio si caratterizza per le pareti-armadio, dalle line geometriche pulite e funzionali. Oggi, al loro interno, sono visibili ancora gli abiti di alta moda, i cappellini, le scarpe e gli accessori che le giovani sorelle Necchi indossavano per partecipare ai rituali mondani dell’alta borghesia meneghina. Le altre stanze, più piccole, ma comunque dotate di ogni comfort, erano dedicate agli ospiti. La prima è detta Stanza del Principe, poiché era quella in cui pernottava il principe Enrico d’Assia, figlio di Mafalda di Savoia e nipote del re d’Italia Vittorio Emanuele III, quando faceva visita ai Necchi Campiglio. L’altra, quella nel lato sud-ovest, era invece la stanza riservata a Maria Gabriella di Savoia, figlia dell’ultimo re d’Italia Umberto II e amica stretta delle sorelle Necchi. La terza stanza, adiacente a dei locali di servizio, era riservata alla guardarobiera e governante di casa Necchi Campiglio, unica persona della servitù a dormire nel piano riservato ai padroni di casa. Tutti i bagni interni alle camere sono rivestiti in marmo, con vasche di marmo incassate nella muratura e acqua corrente, un lusso per pochi all’epoca.

La villa, infine, dispone anche di un sottotetto, che all’epoca era usato come spogliatoio per la servitù, con camere, salottino e bagno. Oggi questo spazio è adibito a ospitare mostre temporanee.

Le sorelle Gigina e Nedda Necchi sono rimaste proprietarie della casa fino alla loro dipartita, rispettivamente nel 2001 e nel 1993. Nedda non si era mai sposata, mentre Gigina, pur unita nel matrimonio con Angelo Campiglio, non ebbe mai figli. Alla sua morte, avvenuta all’età di cento anni, Gigina Necchi ha deciso di lasciare la villa al FAI, in modo da renderla visibile alla comunità. Sarebbe interessante conoscere il suo parere se sapesse che la sua casa, un luogo simbolo della Milano anni Trenta, è oggi affittabile per feste ed eventi privati. Ancora una volta si torna lì, al medesimo problema. Luoghi che dovrebbero essere il più possibile tutelati e valorizzati, affinché illuminino le nostre coscienze col loro portato culturale, finiscono per essere mercificati a fini di lucro. Luoghi che dovrebbero essere di tutti, finiscono per essere luoghi per pochi. Spazi che dovrebbero essere oggi preposti ad una conoscenza ecumenica, diventano spazi in cui si rimarca più e più forte la diversità tra chi può vivere certi lussi e chi può solo guardarli. Sperimentata in prima persona la solerte acribia con cui le guide del FAI ammoniscono – e a ragion veduta – i visitatori incauti, che con la loro voglia di toccare e scoprire rischierebbero di rovinare architettura e arredi, ci si chiede come questo rigore possa essere rispettato durante eventi aziendali, meeting, cene private, sfilate. La totale indifferenza per questi problemi di ordine morale e conservativo rischia di rovinare, un domani, questo, come tanti altri beni culturali sparsi per il Bel paese. In nome della nostra arroganza siamo pronti a sacrificare Villa Necchi Campiglio e con essa l’epoca di Angelo, Gigina e Nedda, ma anche di Portaluppi, Buzzi, Gio Ponti e del razionalismo architettonico italiano. L’epoca di Arturo Martini e Adolfo Wiltd, di Delio Tessa e Gadda. Siamo pronti a sacrificare una parte della nostra storia, che è come sacrificare se stessi. «E intrattanta che dì / per dì, giò, dì per dì, / d’ora in ora andaremm / giò, giò, a pocch a pocch / tutti in d’on mucc a tocch / e boccon […]»[1] direbbe il cantore del quartiere della Vetra. Se l’incuria farà cadere davvero un bene architettonico come Villa Necchi Campiglio nella malora, noi cadremo con lei, con la nostra identità e la nostra storia. A quel punto, non basteranno i quattordici euro d’ingresso per ritirarla su.

Note

[1] E mentre che giorno / per giorno, giù, giorno per giorno, / di ora in ora, andremo / giú, giú, a poco a poco / tutti in un mucchio a tocchi / e bocconi, […].

Tessa, L'e el di di mort, alegher. De la del mur e altre liriche, Torino, Einaudi, 1985.

Bibliografia

Iucu, Necchi Pavia Italia, Pavia, Pime, 2019.

Borromeo Dina (a cura di), Villa Necchi Campiglio a Milano, Milano, Skira, 2008.

Sitografia

http://www.lombardiabeniculturali.it/blog/istituti/villa-necchi-campiglio/

https://casemuseo.it/project/necchi-campiglio/

https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-necchi-campiglio

L’ARTE NELLA VILLA NECCHI-CAMPIGLIO

A cura di Gianmarco Gronchi

A chi ha avuto la fortuna di varcare i cancelli di via Mozart 14 a Milano non saranno estranee le stupende invenzioni architettoniche di Piero Portaluppi, che abbiamo avuto modo di illustrare in maniera più estesa qualche tempo fa. La stupenda Villa Necchi-Campiglio, che un tempo fu di Angelo Campiglio e delle sorelle Necchi vale la pena di una visita non solo per le sue forme architettoniche e le soluzioni di design che sono state impiegate. La villa, infatti, custodisce ben tre diverse collezioni d’arte che abbracciano un periodo che va dal Settecento alla metà del Novecento circa. Le tre raccolte sono state donate dai rispettivi proprietari o dai loro familiari al FAI, che ha deciso di collocare le varie opere all’interno della Villa Necchi-Campiglio, rendendole così disponibili al pubblico.

La prima collezione di Villa Necchi-Campiglio è quella di Alighiero ed Emilietta de’ Micheli. Alighiero de’ Micheli (1904-1995) era un imprenditore e collezionista, che nel corso di una vita aveva composto una raccolta di dipinti e arti decorative del XVIII, tra cui preziose porcellane cinesi e maioliche lombarde. Tutta la collezione è stata donata al FAI nel 1995 e collocata all’interno della così detta Camera della Principessa. L’allestimento ricrea il salotto di casa de’ Micheli. Difatti, entrando nella camera, ci si rende subito conto che i mobili e le poltrone in stile Luigi XVI, che tanto dovevano piacere ai coniugi de’ Micheli, poco hanno in comune con le soluzioni proto-razionaliste adottate da Portaluppi. In questo caso, ci si chiede se forse non sarebbe stato meglio lasciare inalterate le forme e gli arredi originari della Villa Necchi-Campiglio, così da restituire nel suo insieme l’intero complesso abitativo come doveva apparire in origine.

In ogni caso, c’è però da rimanere incantati davanti ai quadri che un tempo appartenevano ai coniugi de’ Micheli e che oggi sono appesi nella stanza della villa a loro dedicata. Tra le varie tele visibili abbiamo alcune opere attribuite a Rosalba Carriera (1673-1757), la più famosa pittrice veneziana a cavallo del XVII e XVIII secolo. I ritratti sono eseguiti con la tecnica del pastello su carta. La consistenza morbida, sfumata e briosa del pastello permette infatti di restituire i valori materici con grande resa naturalistica. La materia pittorica sembra quasi sfaldarsi nella morbidezza delle sete e delle gote incipriate delle dame ritratte dalla Carriera, facendo di queste opere dei validi esempi di ritrattistica di epoca rococò. Accanto a queste abbiamo anche una veduta del Canaletto, con Canal Grande e la chiesa della Salute. Come sempre, l’attenzione di Canaletto è rivolta alla resa atmosferica e luministica della città, indagata nei suoi particolari attraverso l’uso della camera ottica. Quella di Canaletto è la Venezia di pieno Settecento, che prova a nascondere il proprio tracollo politico ed economico, che culminerà nel 1797. In quell’anno, con il Trattato di Campoformio, Napoleone cederà il Veneto all’Austria, sancendo la fine, dopo più di mille anni, dell’indipendenza della Serenissima. E se il trattato farà da base alle avventure letterarie dell’Ortis di Foscolo, le avvisaglie di decadenza saranno immortalate dalle tele e dai colori di un altro grande vedutista, che risponde al nome di Francesco Guardi. In mezzo a tanto Settecento non poteva poi mancare nella collezione de’ Micheli qualche opera di Tiepolo, di cui si può vedere un bozzetto con Bacco e Arianna, risalente agli anni Trenta del Settecento.

Parlare della collezione de’ Micheli è importante perché ci permette di comprendere quali fossero i gusti di un certo tipo di borghesia milanese dopo la Seconda guerra mondiale. Difatti, la collezione de’ Micheli è stata creata quando ormai le avanguardie storiche avevano vinto la loro battaglia, imponendosi anche tra chi non faceva parte della ristrettissima élite di intellettuali e di addetti ai lavori. Ciononostante, ancora in pieno Novecento, è possibile trovare una collezione come quella di Alighiero de’ Micheli, che, anche negli oggetti di arte applicata, è interamente dedicata al Settecento. Certo, forse già negli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso sembravano esagerate le sferzate che Roberto Longhi aveva inferto, dalle pagine del Viatico, al Tiepolo, definendolo «una specie di Vincenzo Monti della pittura italiana; sempre pronto […] a dipingere da un giorno all’altro “le Api Panacridi di Alvisopoli”» e che, con il suo scetticismo altezzoso, «ha costato troppo caro alla pittura italiana»[1]. Nondimeno, le divergenze di gusto tra questa collezione e le altre due conservate in villa Necchi-Campiglio permettono di comprendere quale fosse la forma mentis di una parte della ricca borghesia milanese. Questo ci deve indurre a riflettere su che tipo di gusti la società dell’epoca avesse e quale potesse essere la reazione difronte a delle opere di arte contemporanea.

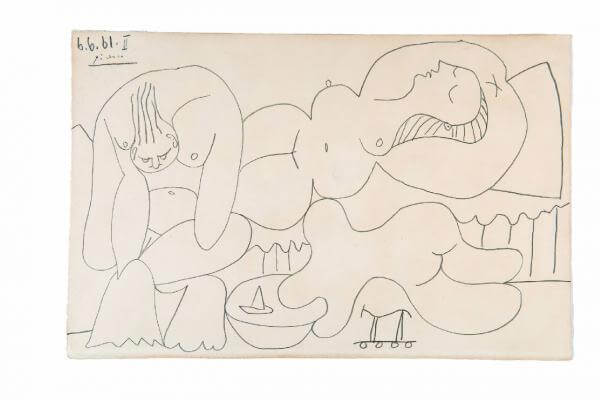

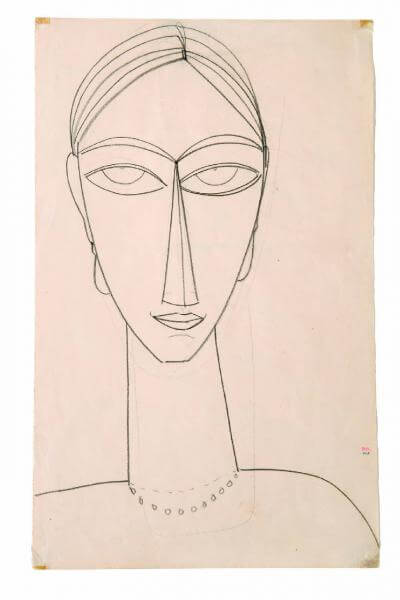

Di tutt’altro genere è la collezione di Guido Sforni (1935-1975), facoltoso appassionato d’arte e frequentatore del bar Giamaica quando lì erano di casa personalità come Piero Manzoni o Lucio Fontana, ma anche Bianciardi, Balestrini, Mulas e Dondero. La sua passione per l’arte lo porta a investire principalmente in disegni e schizzi di grandi maestri del Novecento, in un momento in cui già i prezzi degli olii rendevano difficoltoso qualsiasi approccio. In questo modo, ci giunge un nucleo di 21 stupendi disegni, facente parte della più estesa raccolta Sforni e donato nel 2017 al FAI, che lo ha reso visibile nella Camera del Principe. Vi si possono trovare i disegni dei maggiori esponenti dell’arte del Novecento, come Matisse, di cui si vedono tre ritratti a carboncino e lapis. Accanto a questi vi sono sette rimeditazioni picassiane su Le Déjeuner sur l’herbe, tela di Manet che diede scandalo all’esposizione del 1863. La mano è quella del Picasso tardo, che, placati gli oltranzismi del cubismo più avanguardistico, recupera una parvenza di forma che risente in parte del Surrealismo e di una lettura favolistica e mitica del mondo, sempre in un’ottica molto personale e mai dogmatica.

Sono presenti anche i maestri italiani di Novecento, movimento artistico promosso da Margherita Sarfatti nel 1922. La collezione Sforni vanta infatti una Testa di donna di Pietro Marussig e il Manichino-Donna inginocchiata, carboncino del primo Sironi datato 1919, che risente sia della temperie futurista, sia del gusto per i fantocci di ascendenza metafisica. Il nucleo forse più affascinante è tuttavia rappresentato dagli otto disegni di Amedeo Modigliani, databili tra 1909 e 1917, in un periodo di estrema creatività per l’artista livornese, soprattutto sul fronte della scultura. Uno solo di questi disegni sarebbe sufficiente per ricordare che basterebbe poco per poter godere del genio pittorico e disegnativo di Modigliani. I disegni, con le loro forme essenziali, risentono dell’influsso del primitivismo, ma anche della scoperta dell’art negre, che negli stessi anni aveva spinto Picasso a dar di parto alle sue Demoiselles d’Avignon. Il tratto è sintetico e preciso, pulito e gentile, capace di dare forma e tridimensionalità in poche linee essenziali. Guardando questi Nudi e queste Cariatidi, c’è di che esser grati per l’oculatezza con cui Guido Sforni ha indirizzato i suoi acquisti, grazie ai quali siamo oggi in grado di ammirare questi disegni riuniti l’uno accanto all’altro sulla stessa parete. Chiude la collezione un Concetto spaziale su carta di Lucio Fontana, degli anni Cinquanta. È il periodo in cui l’artista milanese abbandona la scultura per dedicarsi alla pittura e ai suoi famosi tagli. In questo caso i fori sulla carta, aprendo una dimensione fisica di vuoto, suggeriscono concettualmente la (ri)progettazione di una dimensione altra, di uno spazio diverso ed estraneo al mondo sensibile.

La terza e ultima collezione conservata nella villa è quella di Claudia Gian Ferrari (1945-2010), figlia del famoso gallerista Ettore Gian Ferrari e gallerista a sua volta, nonché attenta collezionista del contemporaneo. Il nucleo di 44 opere, donate permanentemente al FAI, ben si inserisce all’interno delle forme architettoniche proposte da Portaluppi. Infatti, la maggior parte dei capolavori della collezione Gian Ferrari risalgono al periodo tra le due guerre, o comunque sono state realizzate da artisti che hanno espresso al meglio la loro creatività proprio in quegli anni. Tra questi, abbiamo quattro esponenti di Novecento. Sono presenti due tele di Achille Funi e Ubaldo Oppi, mentre torna il nome di Marussig e, soprattutto, di Sironi. Sulla parete di sinistra, appena varcato l’ingresso della villa, si può infatti ammirare La famiglia del pastore, olio che nelle dimensioni preannuncia l’abbandono di Sironi per la pittura da cavalletto e la svolta verso le grandi pitture murarie degli anni Trenta. I personaggi monumentali sono collocati in un tempo astorico, immobile, dove solo il viadotto sembra rimandare a una qualche attività umana. In questo modo, Sironi si proponeva di fornire un linguaggio moderno, ma adeguato a far rivivere un’umanità mitica, eroica, perduta nelle falde del tempo. Di Sironi sono presenti anche altre opere, come una Figura con un albero del 1919 e un angosciato Paesaggio urbano del 1925 circa.

Accanto a questi, abbiamo anche de Chirico, con il Ritratto di Alfredo Casella. In questo ritratto, successivo al periodo metafisico, l’artista cerca un ritorno all’ordine alla maniera dei pittori dell’antichità, percorrendo la strada di tanti altri protagonisti dell’arte degli anni Venti. Il dipinto recupera l’impostazione dei ritratti rinascimentali, sebbene in de Chirico l’apparente classicismo assuma toni sempre personali e perturbanti. L’effige di Casella è costruita avendo come modello l’autoritratto di Böcklin. Il busto del compositore si staglia su un cielo nuvoloso e un cespuglio d’alloro, mentre delle colonne tagliate si stagliano in secondo piano con le loro moli minacciose.

Di particolare importanza sono le statue di Arturo Martini, forse il più grande scultore italiano della prima metà del secolo scorso. Nella villa sono conservate sia terrecotte sia gessi, ma per importanza storica si vuole segnalare L’amante morta, datata 1921. Non solo è forse l’opera più importante tra quelle donate da Claudia Gian Ferrari, ma rappresenta anche uno degli esempi più significativi della prima produzione di Martini. La ben conosciuta voracità citazionistica e assimilatrice di Martini induce lo scultore a ripensare La fiducia in Dio di Bartolini, datata 1833 e oggi visibile al Museo Poldi Pezzoli. Lo stile però è quello personalissimo di Martini, che azzera i paludati classicismi ottocenteschi per innestarvi forme moderne, che in questo caso si traducono in stereometrie sintetiche ed essenziali, al modo della statuaria etrusca, su cui si innesta però un cromatismo brillante. Lo specchio che l’amante tiene in grembo simboleggia le cose passate, mentre il libro ricorda le promesse per il futuro. I due quadrifogli essiccati sono invece un memento mori, un ammonimento circa ineluttabilità della morte.

La collezione Gian Ferrari meriterebbe molto più spazio di quello che in questa sede ci è possibile dedicarle. Si vuole però ricordare che solo il nucleo donato al FAI conta altri nomi di particolare rilievo, come De Pisis, Campigli, Severini, Casorati, Morandi, ma anche Wildt e Marini per la scultura. Dispiace che l’intero corpus di opere, un tempo appartenute alla collezionista milanese, sia oggi sparso tra Villa Necchi e il Maxxi di Roma, a cui la Gian Ferrari ha voluto lasciare in donazione oltre duecento opere del periodo che va dal dopoguerra in poi, compresi alcuni lavori di Manzoni e Fontana. E dispiace ancora di più che il Maxxi tanto si adoperi per dare spazio a mostre temporanee, quanto poco si preoccupi del fatto che le opere della Gian Ferrari, insieme a tutte le altre della collezione permanente del museo, giacciano non esposte in qualche deposito, invisibili al pubblico. Una ben triste fine per una collezione che, nelle intenzioni di chi l’ha donata, avrebbe dovuto arricchire l’offerta culturale di un museo pubblico italiano e, con essa, gli animi di ogni visitatore.

Parlare di queste tre collezioni significa anche parlare di un periodo di storia italiana, che ci permette di illuminare i cambiamenti di gusto lungo il XX secolo. Più tradizionalista la collezione de’ Micheli, più moderna quella Sforni, fino ad arrivare al gusto onnivoro e polimorfo di un’esperta d’arte come Claudia Gian Ferrari. Le storie di questi tre collezionisti aiutano a riflettere sul senso di civiltà che alcune personalità hanno avuto quando si sono trovate a scegliere tra l’arricchimento personale e il bene collettivo. Di fronte a opere che oggi sarebbero quotate migliaia, se non milioni di euro, Alighiero, Claudia e le eredi Sforni hanno preferito donarle a chi poteva restituirle alla comunità, affinché l’arte che fino ad allora era stato appannaggio di pochi potesse diventare patrimonio culturale di tutti. In quest’ottica, è importante ricordare che villa Necchi-Campiglio ha ospitato, durante la sua lunga storia, un’altra collezione, oggi non più visibile. La collezione d’arte di Gigina e Nedda Necchi, proprietarie della villa, è stata infatti venduta nella sua totalità da Nedda, che ha donato il ricavato alla fondazione di Umberto Veronesi per promuovere la ricerca scientifica. Di quella collezione – che vantava, tra gli altri, opere di Fontana, Sironi, Magritte e Arp – Nedda ha voluto conservare solo Il cardinale Richelieu di Giuseppe Amisani, databile agli inizi del Novecento. Quest’opera, ancora appesa ai muri che un tempo furono abitati dalle sorelle Necchi, ci dovrebbe ricordare quei valori che un tempo sono stati propri di alcuni intellettuali e di un certo tipo di borghesia illuminata. I valori che furono di Gigina e Edda Necchi, di Alighiero de’ Micheli, della famiglia Sforni e di Claudia Gian Ferrari. Quegli stessi valori che furono di Fernanda Wittgens, Andriano Olivetti e di Giangiacomo Feltrinelli. Se ne ricordi qualche futuro ministro o qualche sindaco borioso quando deciderà di chiudere un museo.

Nota dell’autore

Tutte le immagini, esclusa quella relativa all’Autoritratto di Böcklin, sono tratte dal sito dei Beni culturali della regione Lombardia (www.beniculturalilombardia.it). L’immagine dell’Amante morta di Arturo Martini è reperibile dal sito del Fai (www.fondoambiente.it).

Bibliografia

Castagnoli P.G., Fergonzi F., Matino et. al., Museo del Novecento. La collezione, Milano, Electa, 2010.

Fergonzi, Filologia del 900: Modigliani, Sironi, Morandi, Martini, Milano, Electa, 2013.

Longhi, Viatico per i cinque secoli di pittura veneziana, in Contini G. (a cura di), Roberto Longhi. Da Cimabue a Morandi, Collana “I Meridiani”, Milano, Mondadori, 1973.

Pontiggia, Il Novecento italiano, Milano, Abscondita, 2003.

Rovati, L’arte del primo Novecento, Torino, Einaudi, 2015.

Sitografia

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/istituti/10/?current=8&sort=sort_date_int

https://it.blastingnews.com/cultura-spettacoli/2017/11/villa-necchi-campiglio-a-milano-accoglie-21-opere-da-picasso-a-modigliani-002172373.html

https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2017/12/collezione-guido-sforni-villa-necchi-campiglio-milano/

https://www.artribune.com/report/2013/01/la-collezione-gian-ferrari-lesercizio-dello-sguardo/

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/arte-lutto-ci-ha-lasciato-claudia-gian-ferrari-collezionista-12578.htm

https://www.exibart.com/speednews/picasso-e-modigliani-su-carta-la-collezione-sforni-a-villa-necchi-campiglio-di-milano/

https://www.exibart.com/speednews/una-vita-al-centro-dellarte-e-morta-a-milano-claudia-gian-ferrari/

https://www.fondoambiente.it/news/la-collezione-guido-sforni-villa-necchi-campiglio

https://www.ilsole24ore.com/art/a-villa-necchi-campiglio-opere-carta-collezione-sforni-AEjoU1DD

[1] R. LONGHI, Viatico per i cinque secoli di pittura veneziana, in Contini G. (a cura di), Roberto Longhi. Da Cimabue a Morandi, Collana “I Meridiani”, Milano, Mondadori, 1973.

L’ALMO COLLEGIO BORROMEO DI PAVIA

A cura di Gianmarco Gronchi

Introduzione

È il 1581 circa quando il filosofo Michel de Montaigne, di passaggio a Pavia durante il suo viaggio in Italia, annota: «Pavia, 30 miglia piccole. Subito mi messi a veder le cose principali della Città […] Viddi oltra, quel principio d’edificio del Cardinal Borromeo per il servizio delli Scolari» La costruzione a cui il francese si riferisce, l'Almo Collegio Borromeo, non era ancora del tutto ultimata a quella data. È probabile, però, che sia riuscito a vedere i primi dei molti studenti che da oltre 450 anni vengono ospitati tra quelle mura. L’edificio a cui fa riferimento Montaigne è lo stesso collegio citato da Manzoni nel capitolo XXII dei Promessi Sposi. Lo stesso che impressionò, con la sua architettura, Stendhal durante le sue peregrinazioni italiane, come si legge in Naples et Florences (1816).

La fondazione dell'Almo Collegio Borromeo

Nel 1560, non ancora concluso il Concilio di Trento, un Carlo Borromeo ventiduenne e appena creato cardinale decise di fondare un collegio nella città universitaria in cui anche lui aveva ricevuto l’istruzione. Lo scopo era quello di offrire agli studenti meritevoli un’opportunità per concludere gli studi, ospitandoli gratuitamente durante il loro cursus studiorum. Tale scopo viene ancora onorato a più di quattrocento anni dalla fondazione, tenendo fede ai valori originari del fondatore, tant’è che oggi il Collegio Borromeo appartiene alla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito.

La fondazione dell'Almo Collegio Borromeo deve essere relazionata, in campo storico e politico, con i provvedimenti che Carlo Borromeo prese come vescovo della città di Milano, dal 1564 fino al 1584, anno della morte. Fermo sostenitore dei principi post-tridentini, Carlo Borromeo si impegnò per la riforma della chiesa, per la regolamentazione dei costumi religiosi e per la riaffermazione del celibato per gli ecclesiasti. All’interno delle iniziative intraprese per la rifondazione della cristianità, di primaria importanza per il vescovo milanese era anche la riforma dei cristiani. In quest’ottica istituì i primi seminari milanesi per il clero, come il Collegio Elvetico, e si adoperò anche per l’istruzione del laicato. Aspetto, quest’ultimo, che motiva, oltre alla fondazione del collegio pavese, anche l’istituzione del Collegio di Brera. Lo scopo era quello di formare dei professionisti cattolici militanti mediante un’adeguata formazione dottrinale e spirituale.

Da un punto di vista storico artistico, l'Almo Collegio Borromeo è un compendio del gusto manierista tardo cinquecentesco. Il corpo principale della struttura è opera di Pellegrino Pellegrini detto il Tibaldi (1527-1596), a cui Carlo Borromeo affidò molteplici cantieri milanesi durante il suo arcivescovado. Influenzato dai modelli romani, il Tibaldi diede vita a un edificio di pianta quadrata, con corte racchiusa in un doppio loggiato, scandito da due ordini di serliane. In facciata, l’architetto propose tre ordini di finestre, separate da cornici marcapiano e giocate sull’alternarsi di intonaco e bugnato, ma depurate dagli eccessi dell’edilizia manierista che si trovano, per esempio, in Palazzo Te a Mantova. Anche l’architettura rispettò i dettami imposti dal vescovo di Milano, che per il suo collegio voleva forme semplici e rigorose.

I lavori furono conclusi verso il finire degli anni Ottanta del Cinquecento, ma la struttura subì ampliamenti notevoli nei periodi successivi.