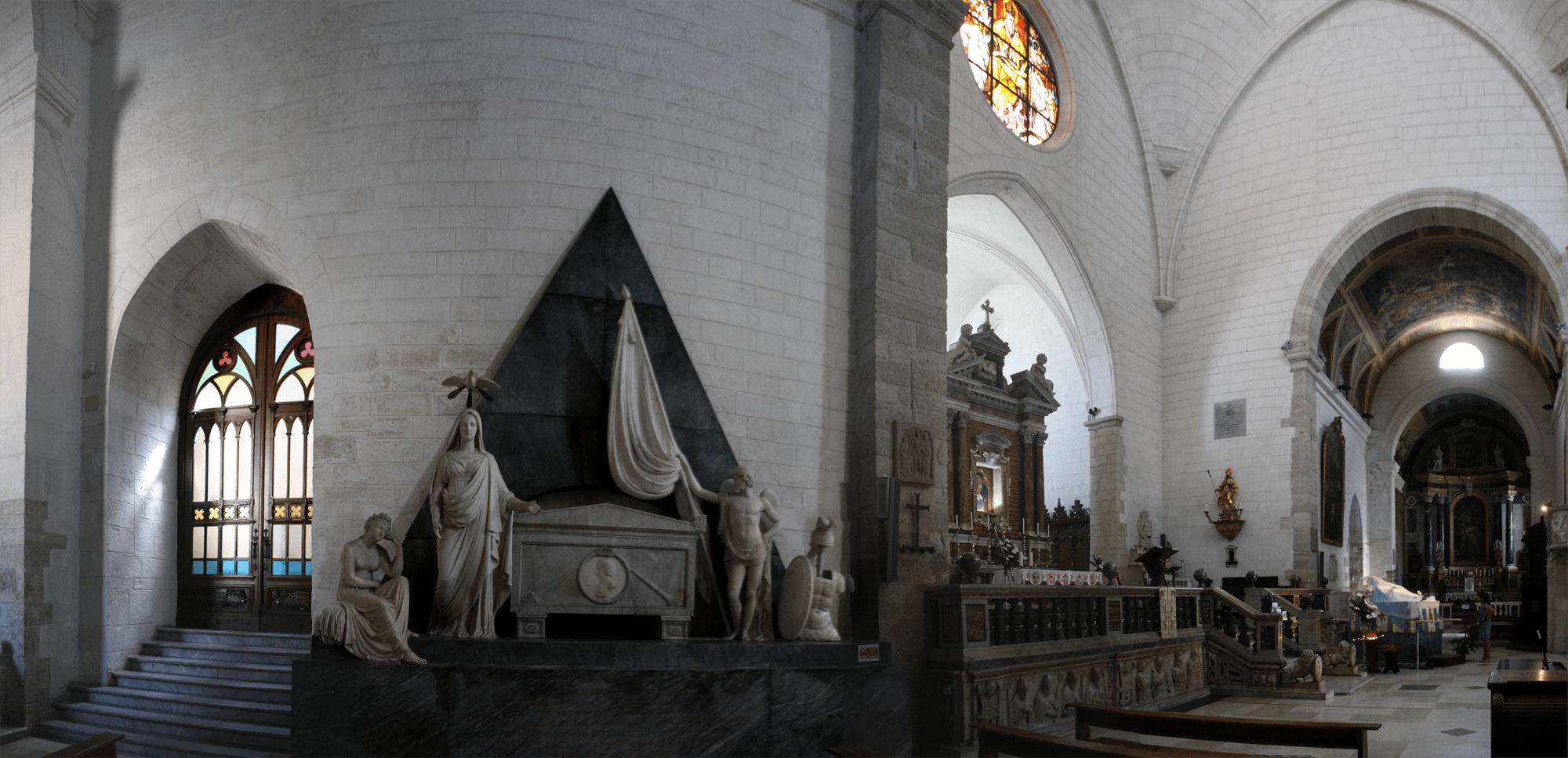

LA CHIESA DI SANTA MARIA DI BETLEM

A cura di Alice Oggiano

Nel cuore del centro storico della città di Sassari, nei pressi dell’antica porta di Utzeri, sorse, nei primi decenni del XII secolo, la più antica chiesa della provincia: Santa Maria di Betlem. La Chiesa venne rifondata nel corso del secolo successivo per impulso dei frati francescani, i quali giunsero in città nel periodo della dominazione genovese, cui venne donato congiuntamente il monastero di Santa Maria di Campulongu.

La basilica fu fatta ricostruire secondo i dettami romanici d’estrazione lombarda: la pianta a croce greca presentava una capriata lignea lungo la navata unica, mentre all’incrocio con il transetto vi era una copertura a volte.

Nella seconda metà del XV secolo la chiesa fu sottoposta a ingenti interventi, dovuti principalmente al giuspatronato acquisito da alcune nobili famiglie ed alla conseguente costruzione di alcune sontuose cappelle in stile gotico-aragonese.

I lavori di ristrutturazione inclusero anche la realizzazione ex novo di un’enorme volta nell’area presbiterale.

Un’ulteriore fase costruttiva venne poi avviata nel 1823 dal devoto frate e architetto Antonio Cano, già precedentemente incaricato come sovraintendente al restauro dell’annesso edificio conventuale francescano.

Cano optò per la demolizione del transetto in modo tale da poter ingrandire lo spazio presbiteriale, per vedervi realizzato il suo progetto, che prevedeva l’innalzamento di una cupola ellittica neoclassica. Egli introdusse inoltre un nuovo linguaggio, decisamente più aggiornato secondo i gusti dell’epoca, introducendo stilemi propri del tardo barocco e, per conferire alla struttura sfarzo e luminosità, introdusse decorazioni a motivi arabeschi e floreali.

Alcuni decenni dopo l’intervento del Cano, tuttavia, l’antico campanile gotico crollò, rendendo imperativo un restauro. Nel corso del XIX secolo si aprì dunque nella basilica un nuovo cantiere, volto non solo alla restituzione del campanile – stavolta realizzato a canna cilindrica e non ottagonale come quello precedente - ma guidato altresì dalla volontà di rendere l’aspetto della chiesa ancora più magnificente. I frati francescani decisero, in questa occasione, di affidare i lavori all’architetto Antonio Cherosu.

Attualmente, la facciata originaria a capanna realizzata in arenaria è tripartita, presentando un maestoso portale architravato, un rosone tardogotico ed infine un oculo del XVIII secolo. Elementi gotici, nervature, rientranze e motivi floreali rendono la visione ancora più suggestiva.

All’interno di Santa Maria, è custodito un simulacro, risalente alla metà del XV secolo e realizzato in legno policromo, noto come Madonna della Rosa, dal nome dell’omonima cappella edificata durante l’ampliamento in stile gotico catalano. La Madonna, connotata da una posa dall’estrema naturalezza, siede assisa sul trono, mentre sorregge amorevolmente sul ginocchio sinistro il piccolo Gesù benedicente. Maria reca nella mano destra una rosa, prefigurazione della passione di Cristo. Entrambi i santi, ornati da sontuose vesti e tiare, volgono il loro sguardo in lontananza, verso il mondo ultraterreno.

La basilica fu considerata – e lo è tutt’ora - un importante punto di riferimento per la comunità dei fedeli sassaresi, alla pari del Duomo. Una prima motivazione è ravvisabile nel culto del martire Francesco Zirano, vissuto nel XVI secolo: d’umili origini ed orfano di padre dalla più tenera età, fin da piccolo fu devoto ai santi della sua città natale e della vicina Porto Torres, allora importante snodo marittimo-commerciale e di pellegrinaggio presso il quale egli stesso abitudinariamente si recava. In onore della sua beatificazione, avvenuta nel 2014, venne eretta una statua all’esterno della chiesa, attualmente custodita nel convento.

La basilica è però cara ai sassaresi soprattutto perché ricopre il ruolo di sede della festa annuale in onore dell’Assunzione della Vergine, costituendo la tappa finale della lunghissima processione, che si tiene ogni anno nella sera del 14 Agosto, dei sette gremi cittadini dei Candelieri. Al suo interno, infatti, sono custoditi i ceri lignei votivi. La Faradda di li candareri (“la discesa dei candelieri”), riconosciuta nel 2013 patrimonio immateriale dell’Unesco, trova la sua ragion d’essere in un importante avvenimento storico, il flagello della peste che colpì la popolazione nel 1652. I fedeli sassaresi in quell’occasione decisero di pronunciare un voto alla Madonna Assunta, pregandola di intercedere presso la comunità per liberarla dalla terribile piaga. Ogni anno, proprio per sciogliere tale voto, i gremi cittadini sfilano per le storiche strade della città, con il cuore infiammato da una spasmodica fede ed il calore di una folla proveniente da ogni parte del mondo. Durante il resto dell’anno, Santa Maria è la sede delle sette corporazioni dei mestieri.

Oggi la chiesa di Santa Maria domina incontrastata l’omonima piazza, mentre dialoga con la storica fontana cinquecentesca scolpita in pietra granitica del Brigliadore.

Bibliografia

Francesco Floris, La grande Enciclopedia della Sardegna, Cagliari, Della Torre, 2002.

Sitografia

https://www.icandelierisassari.it/

https://www.lanuovasardegna.it/

https://www.sardegnaturismo.it/

L’OSCURA IDENTITÀ DEL MAESTRO DI CASTELSARDO

A cura di Alice Oggiano

Introduzione

Nel cuore della Sardegna tardo medievale, tra terra e mare, un alone di mistero si addensa attorno all’identità del cosiddetto Maestro di Castelsardo.

Il Maestro di Castelsardo

L’appellativo di Maestro di Castelsardo venne attribuito al pittore nel 1926 dallo storico dell’arte cagliaritano Carlo Aru, che per primo constatò la perizia pittorica delle opere custodite nella cattedrale di Sant’Antonio Abate a Castelsardo, riconducibili alla mano del medesimo autore. Aru ne inaugurò lo studio volto alla definizione della formazione pittorica e degli annessi influssi stilistico-culturali, proseguito dai posteri e tutt’ora oggetto di discussione. Difatti la sua pubblicazione in merito costituì un’importante pietra miliare per gli storici dell’arte.

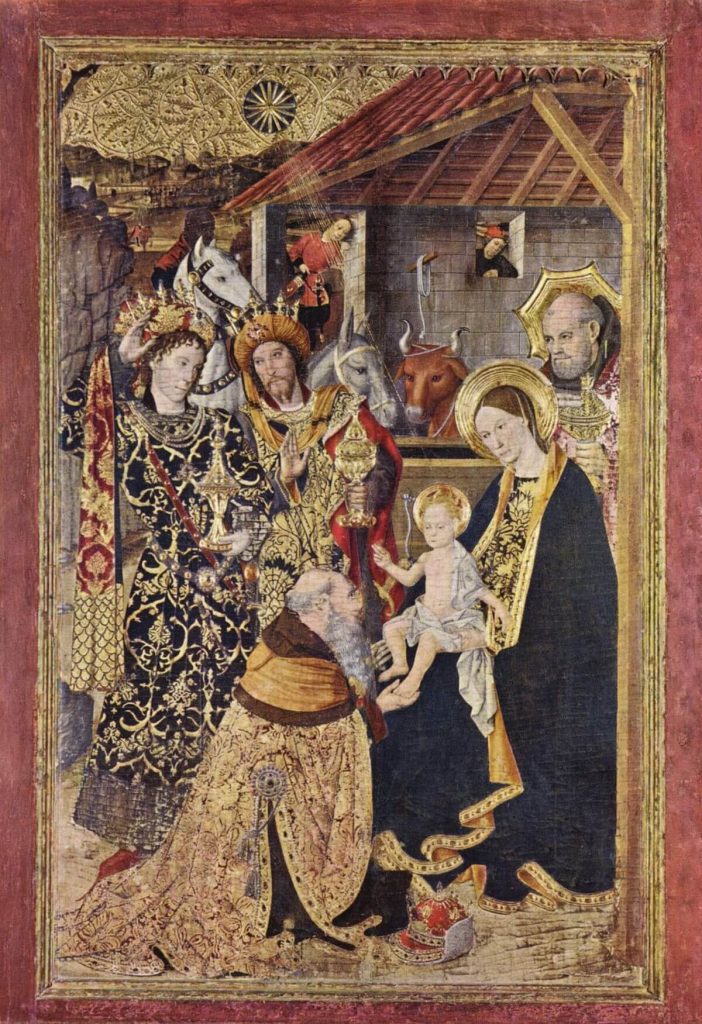

Tracciare le coordinate del Maestro di Castelsardo, seppure in maniera frammentaria, è comunque possibile, procedendo tramite un’analisi cronologico-comparativa che affronteremo a breve. Indiscussa la sua prima formazione in ambito catalano, probabilmente a Barcellona nella bottega di Jaume Huguet; tra i più celebri esponenti del tardogotico catalano, Huget combinava gli stilemi propri del gotico con quelli più maturi del rinascimento, mostrando un’attenzione – seppur marginalmente, con una predilezione per il decorativo - per la resa prospettica spaziale, del tutto intuitiva.

È probabile che il Maestro di Castelsardo dopo il soggiorno in Sardegna sia rientrato in patria per portare a compimento il retablo di Sarrià, eseguito proprio dall’anziano Huget.

L’opera chiave per comprendere gli approssimativi estremi cronologici entro cui collocare la carriera del pittore è il Retablo di Tuili, realizzato per la chiesa parrocchiale di San Pietro a Tuili (Campidano). Un documento notarile databile al 4 Giugno del 1500 testimonia la restituzione di una somma di denaro da parte dei signori della villa di Tuili, Giovanni e Violante di Santa Creuz, nei confronti del nobile Niccolò Gessa, avente come causale il pagamento di un retablo da loro commissionato…”ob causam solvendi quoddam retaule quod fieri fecimus operari et depingi solempniter ut decet pro ecclesia dicte ville nostre de Tuhili”.

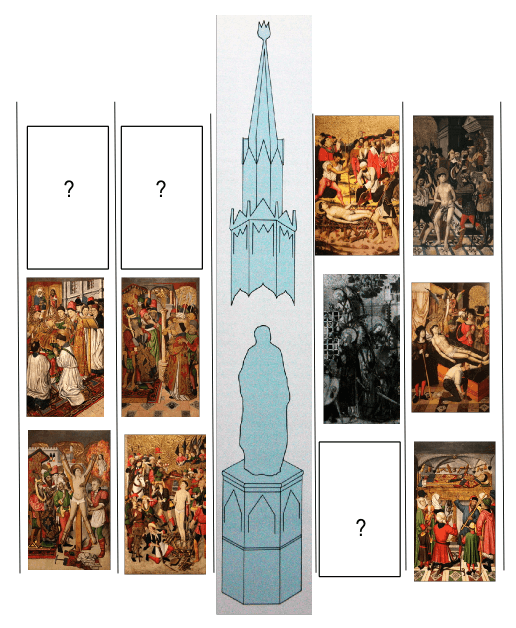

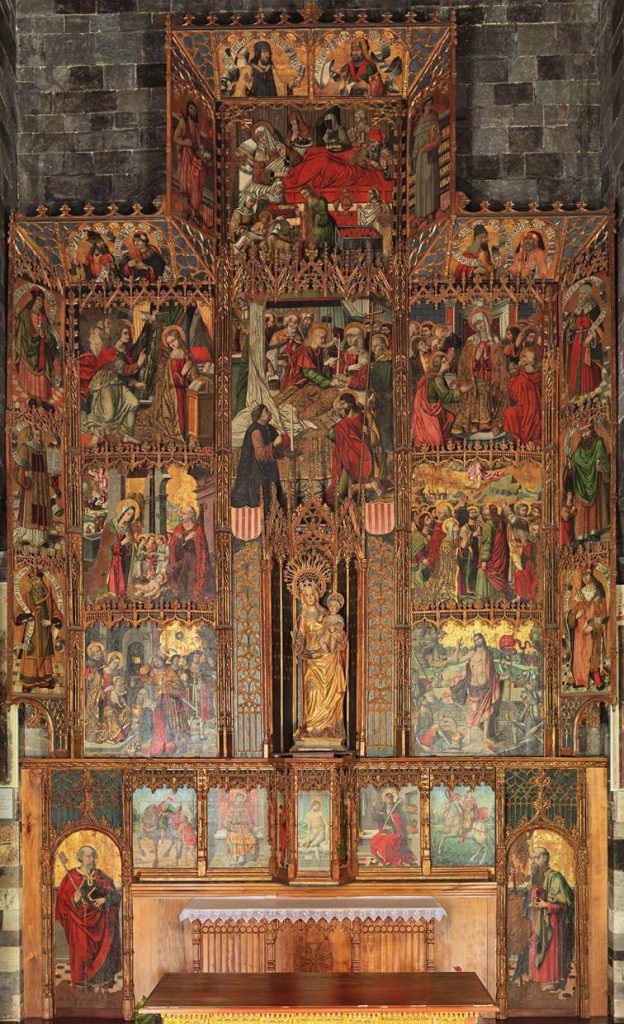

Il polittico, uno dei pochi integri giunti sino a noi, è composto da sei scomparti principali. Nel pannello centrale campeggia l’incoronazione della Vergine mentre questa è assisa con il bambino tra le braccia, attorniata da angeli musicanti. Disposti simmetricamente nei pannelli laterali, i Santi Pietro e Paolo; nel registro superiore la crocifissione è affiancata rispettivamente da San Michele arcangelo e San Giacomo. Nella predella, fondamentale in quanto adibita alla conservazione del tabernacolo eucaristico, oltre alla resurrezione di Cristo, sono raffigurati alcuni episodi legati alla vita di San Pietro. Nei polvaroli stanno figurine di santi e martiri. Il retablo costituisce lo spartiacque per inquadrare intuitivamente il resto della produzione pittorica del Maestro di Castelsardo, attraverso la verifica degli elementi formali.

È ormai fuori da ogni dubbio che il Maestro di Castelsardo visse in un periodo a cavallo tra la fine del 1400 e i primi decenni del secolo seguente. Può essere utile per comprenderne l’evoluzione stilistica comparare l’arcangelo Michele di Tuili con quello del retablo di Castelsardo: quest’ultimo assume una posa assolutamente innaturale e irrigidita, lungi dall’essere plastica, faticando a dialogare con l’ambiente in cui è calata. L’arcangelo di Tuili è al contrario ben inserito nella compagine spaziale, complice anche lo scudo posto di tre quarti, così come la figura stessa che vigorosamente sottomette il mostro diabolico. Questo ed altri elementi ravvisabili da un’attenta analisi, sono spia di un’esecuzione anteriore della tavola rispetto a quella commissionata a Tuili.

Oltre a ciò, l’arcangelo Michele del retablo di Castelsardo fornisce un prezioso dato sulla commissione della tavola stessa. Nello scudo è minuziosamente effigiato lo stemma della nobile famiglia castigliana dei Guzmán, parente della casata Borgia. Ciò testimonia la straordinaria qualità e centralità del pittore in questione, che dovette godere all’epoca di prestigiose commissioni, ed è conseguentemente sintomo dell’importanza strategica gravitante intorno alla Sardegna come snodo commerciale e culturale attivo nel Mediterraneo.

Uno dei più importanti lasciti del passaggio dell’artista in terra sarda è il retablo maggiore custodito ad Ardara, nel santuario di Nostra Signora del Regno. Controverse le vicende relative non solo all’anno di esecuzione, ma all’attribuzione pittorica stessa che vedrebbe coinvolti, oltre al Maestro di Castelsardo, Giovanni Muru (quest’ultimo, secondo le ipotesi più accreditate, potrebbe essere il maestro del retablo di Ardara, che concluse l’opera pittorica iniziata partendo dalla predella dal Maestro di Castelsardo, verosimilmente ritornato in terra natia).

Il maestro, oltre che in Sardegna, fu attivo anche nel sud della Corsica. Ne è prova il bellissimo retablo con la carpenteria ancora tardogotica realizzato per il convento francescano di Santa Lucia di Tallano.

Le madonne in trono con bambino del maestro richiamano la tecnica ad estofado de oro propria dell’area iberica, riscontrabili nella produzione scultorea e pittorica locale e d’importazione isolana. Proprio queste immagini divengono così la “trasposizione bidimensionale” della scultura.

Altre opere del Maestro di Castelsardo vennero acquistate da collezionisti privati e da musei, come accadde per la tavola centrale del Retablo della chiesa di Santa Rosalia di Cagliari, oggi custodita a Birmingham. Alcune tra le più note istituzioni museali che conservano le opere del maestro sono il Museu nacional d’art de Catalunuya e il Museo di Fesch di Ajaccio.

Le ricerche attorno all’emblematica ed eccentrica figura del pittore catalano proseguono tutt’oggi, infiammando gli animi degli storici dell’arte.

Sitografia

La grande enciclopedia della Sardegna

OTTANA E IL POLITTICO MEDIEVALE

A cura di Alice Oggiano

Cenni storici sul centro abitativo di Ottana

L’insediamento di Ottana vanta origini antichissime, essendo centro abitato sin dal periodo prenuragico. Durante l’epoca romana venne adibito a castrum militare, in virtù della sua posizione – Ottana si situa nei pressi della sponda sinistra del fiume Tirso – perfetta da un punto di vista militare per difendersi dalle popolazioni dell’entroterra sardo. Nel Medioevo Ottana era compresa nel giudicato di Torres, nella curatoria di Dore.

In seguito alla conquista del giudicato, Ottana divenne motivo di contese tra i Doria e gli Arborea: proprio quest’ultimi alla fine ebbero la meglio.

Dopo la conquista aragonese, che portò il centro abitato ad essere incluso nel Regnum Sardiniae et Corsicae, la popolazione insorse contro la dominazione straniera, invocando l’intervento locale. Successivi inasprimenti del conflitto portarono, nel 1335, all’inclusione del villaggio tra i territori infeudati dal re d’Aragona Pietro IV a Giovanni d’Arborea, figlio cadetto del giudice Ugone II e cresciuto nella Catalogna presso la corte di Alfonso IV D’Aragona. Il legame di Giovanni con il regno spagnolo venne inoltre rafforzato dal matrimonio con la principessa Sibilla de Montcada. Anche il fratello di Giovanni, Mariano, seppur notoriamente diffidente nei confronti della corona spagnola, sposò, per rafforzare l’alleanza, la nobildonna catalana Timbora di Roccaberti.

Dopo l’arresto di Giovanni ordito da Mariano, Ottana venne occupata dall’esercito arborense sino al 1409. A tale data il territorio venne infatti concesso ai Turrigiti per essere comprato, qualche decennio dopo, dall’ultimo marchese d’Oristano, Leonardo d’Alagon-Arborea. In seguito al sequestro del feudo, Ottana divenne proprietà dei Carroz e successivamente dei Maza de Licana. Questi ultimi spostarono la diocesi – divenuta tale sotto papa Gregorio VII - ad Alghero, innescando una profonda crisi. Nuovi scontri portarono all’occupazione del centro da parte dei Portugal e in seguito dai De Silva, che ne detennero il potere fino al 1838. Con l’abolizione del sistema feudale, voluta dai Savoia nel 1839, Ottava venne inclusa nella provincia di Nuoro.

La cattedrale di San Nicola

Il centro storico di Ottana è dominato dalla maestosa chiesa romanica di San Nicola di Mira, eretta nel XII secolo e consacrata nel 1160 dal vescovo Zaccaria. Tale datazione è stata confermata dal rinvenimento di una pergamena sita nell’altare maggiore. La chiesa venne probabilmente venne edificata su una preesistente basilica bizantina, i cui resti furono rinvenuti durante la campagna di restauro del 1975. Posta al di sopra di un’ampia scarpata e raggiungibile mediante una lunga scalinata, la cattedrale presenta una pianta a crux commissa mononavata, con abside semicircolare orientata e un presbiterio voltato a botte e a capriate lignee.

La facciata è suddivisa in tre ordini da arcatelle impostate su lesene. Il portale architravato si apre nel primo specchio; nel secondo una bifora è posta ad illuminare il sacro ambiente interno. A coronare la facciata, un frontone decorato con bacini ceramici policromi andati perduti. Su tutti gli ordini delle losanghe bicrome scandiscono le arcate, mentre dei rombi gradonati sono posti sui primi due. Entrambi i motivi, assieme alla bicromia ottenuta dall’alternanza di trachite dalla differente colorazione, riflettono lo stile tipicamente romanico-pisano.

Il polittico con i Santi Francesco e Nicola

Il vero gioiello della cattedrale è tuttavia custodito al suo interno: si tratta della celebre Pala di Ottana. Il dipinto, un politico con i santi Francesco e Nicola, venne commissionato dal giudice Mariano IV e dal vescovo di Ottana, Silvestro.

Stando alle fonti storiografiche, la datazione del polittico si attesta tra il 1339 e il 1344. Tuttavia, alcuni critici ne anticipano la realizzazione al 1338, in quanto un’iscrizione lascerebbe intendere Mariano come dominus Goceani et Marmille e perciò ancora donnichellu (erede a su tronu). L’ascesa a conte sarebbe perciò avvenuta solo in seguito. La pala, eseguita su una tavola lignea a fondo oro, è suddivisa in tre scomparti principali cuspidati ed è attribuita al cosiddetto Maestro delle tempere francescane. Nell’ambiente centrale, entro due edicole squisitamente gotiche, sono posti i santi Francesco e Nicola, identificabili per mezzo degli attributi iconografici della tradizione. Francesco è scalzo, vestito col saio lungo: con la mano sinistra sorregge un libro rosso, mentre con la destra mantiene la sacra croce, indicando al contempo la ferita sul costato. Nicola, più anziano rispetto a San Francesco, è barbuto. Abbigliato con una stola rossa, pone le mani entro candidi guanti; con la sinistra custodisce un libro, mentre la destra sembra protendersi verso un giovinetto, identificato come Basilio. Costui porge un calice in dono al santo.

Al di sopra del pannello, la grande cuspide. Al suo interno è inserita la Vergine in trono con il Bambino Gesù, raffigurato nell’atto benedicente, mentre la mano destra mantiene un grazioso quanto delicato fiore. Seduti su un monumentale trono marmoreo, entrambi aureolati e in posizione frontale, abitano uno spazio decisamente angusto e indefinito.

Accanto alle rigide e statiche figure dei santi, i ritratti dei committenti, Zaccaria e Mariano, inginocchiati sono posti su entrambi i lati. Il vescovo Zaccaria ha il capo coperto dalla preziosa mitria, adornata da lussureggianti pietre così come il piviale. Le mani sono nascoste entro guanti bianchi. Mariano è vestito secondo i canoni cavallereschi dell’epoca: avvolto da una lunga veste rossa, nella quale è posta la spada, Mariano ha le mani giunte nell’atto di preghiera e, invocando la protezione della Vergine, le volge amorevolmente lo sguardo.

Nelle cuspidi laterali, altre figure di santi ed angeli conferiscono maggior pietas alla scena sacra. Gli scomparti laterali ospitano rispettivamente a sinistra otto storie legate alla vita e ai miracoli di San Francesco, mentre a destra altrettanti episodi della vita di San Nicola.

L’opera, dall’accentuata cromia e dalla composizione complessa, si contraddistingue per l’abile esecuzione tecnica. La scelta di inserire le ambientazioni alternativamente entro spazi architettonici urbani ben definiti e rurali, mostra come fosse chiara la conoscenza, da parte dell’artista, del panorama artistico tardo-medievale nazionale. È altresì interessante osservare le spiccate analogie compositive con il cantiere assisiate che il pittore sembra aver fatto proprie, seppur discostandosi parzialmente da esse.

A tal proposito, un confronto tra due scene può essere maggiormente esemplificativo. Si tratta della scena con San Nicola che salva i tre innocenti dalla decapitazione, dipinta sia ad Ottana che nel cantiere umbro.

Ad Assisi il tema è svolto seguendo una configurazione spaziale totalmente differente rispetto a quella sarda. Sebbene entrambe le pitture mostrino il medesimo momento (San Nicola ferma il boia mentre questo si appresta a decapitare dei giovani), l’ambientazione ad Assisi si svolge in un ambiente urbano, mentre ad Ottana si opta per uno scenario rurale.

La cattedrale di Ottana, nel territorio provinciale di Nuoro, è tutt’oggi accessibile al pubblico. È inoltre possibile richiedere delle visite guidate.

Bibliografia

Francesco Floris, La grande Enciclopedia della Sardegna, Cagliari, Della Torre, 2002.

Nicoletta Usai, La pittura nella Sardegna del Trecento, Perugia, Morlacchi, 2018.

Sitografia

https://www.sardegnaturismo.it

LA CATTEDRALE DI SAN PANTALEO A DOLIANOVA

A cura di Alice Oggiano

Introduzione

La cittadina di Dolianova, costituitasi mediante l’accorpamento dei villaggi limitrofi di Sicci e Pantaleo, sorse nel 1905 per decreto reale, nonostante i due insediamenti fossero di fondazione molto più antica. Anche in seguito alla fusione, i nuclei storici dei due villaggi che diedero avvio allo sviluppo del centro attuale sono tuttora chiaramente identificabili. Mentre il centro storico di Sicci sorse attorno alla chiesa del patrono San Biagio, quello di Pantaleo - sede del vescovado fino alla soppressione della diocesi di Dolia, decretata nel 1503 per bolla papale – corrisponde al piazzale dove venne edificata, in epoca medievale, la mastodontica cattedrale di San Pantaleo.

La costruzione della cattedrale di San Pantaleo

Realizzata in più fasi architettoniche che coprono un ampio ventaglio cronologico (XII - XIII secolo) la cattedrale si erge al di sopra dei resti di una basilica cristiana antichissima, probabilmente in uso fin dal VI secolo, all’epoca della dominazione bizantina, testimoniata da alcuni resti rinvenuti durante le campagne di scavo: una vasca battesimale con rilievi altomedievali nel presbiterio al di sotto dell’altare e un pilastrino marmoreo medio bizantino a motivi fitomorfi (IX-X secolo).

La chiesa fu donata dal giudice di Cagliari Costantino II ai monaci benedettini di Marsiglia appena giunti nell’isola e venne intitolata a San Pantaleo, medico cristiano del cesare Galerio, martire sotto Diocleziano. I lavori di costruzione ex novo furono affidati a maestranze pisane e vennero portati a termine entro il 1170, con la realizzazione dei muri perimetrali in pietra tufacea e degli archi presenti in facciata. Le stesse maestranze toscane erano attestate nell’isola già a partire dal decennio precedente nei cantieri delle basiliche romaniche di Santa Giusta e San Nicola. Un terminus post quem per l’individuazione della prima fase architettonica ci viene fornito dall’epigrafe di Maria Pisana incisa su un cantone della facciata, che testimonia la sua sepoltura in loco.

Con la seconda fase, databile agli inizi del 1200, la basilica venne dotata di un impianto longitudinale trinavato con coperture laterali a volta in pietra impostate su poderosi pilastri cruciformi; soltanto nel corso della terza fase la fabbrica venne arricchita con decorazioni ad opera di maestranze franco-gotiche che vi lavorarono negli anni 1261-1289 portandone a compimento la decorazione a motivi arabeschi e progettando alcuni pilastroni, ornati con bassorilievi scultorei, in virtù dell’imminente realizzazione di una copertura ancor più pesante, che tuttavia non trovò realizzazione venendo sostituita da capriate lignee.

Il prospetto, accanto al quale venne posto il campanile (a canna quadrata e modificato solo parzialmente da interventi di restauro), venne completato da maestranze che probabilmente ebbero modo di osservare il perduto prospetto romanico della cattedrale di Santa Maria del Castello a Cagliari. La facciata della cattedrale di San Pantaleo è scandita nei suoi tre portali da lesene e le paraste d’angolo che la inquadrano introducono una teoria di arcatelle cieche a loro volta impostate su peducci vivacemente decorati con elementi antropomorfi, fitomorfi e geometrici.

Uno degli elementi più stupefacenti della cattedrale di San Pantaleo è il bassorilievo marmoreo presente nell’architrave del portale mediano. Vi è raffigurata una scena naturalistica, nella quale un serpente si dimena in un canneto. Tale iconografia, rarissima in ambito isolano, è difficilmente ascrivibile ad un lapicida dalla formazione araba, poiché la naturalezza e l’estrema vivacità della composizione lasciano presagire la presenza nel cantiere di uno scultore vicino alla temperie espressiva ellenistica.

Addossato al fianco nord della chiesa è un impressionante monumento funerario che lascia intuire, nel sarcofago a fronte strigilata, sorretto da robuste mezze colonne e sormontato da un’edicola ad ogiva impostata su pilastrini sagomati, un lessico dichiaratamente classicheggiante. Esso rappresenta un esemplare unico nel suo genere, se si esclude un analogo un tempo custodito nella chiesa di Santa Maria del Regno, presso Ardara.

Entrando nella basilica si è subito avvolti da un’aura misticheggiante che riempie un ampio spazio che dall’ingresso si snoda sino all’abside. Interessante dal punto di vista storico-artistico risulta essere il capitello istoriato con un’Adorazione dei Magi il quale, databile al 1160 e perciò inquadrabile nella prima fase romanica di edificazione della chiesa, presenta caratteristiche diametralmente opposte rispetto agli altri in opera nella cattedrale.

Posti su sostegni polistili che rimandano nel gusto alla tradizione gotica d’Oltralpe, i restanti capitelli si caratterizzano per la presenza di foglie a crochet o a elementi fitomorfi. Ciò testimonia l’estrema varietà stilistica degli scultori che operarono nella fabbrica, ciascuno con una formazione e sensibilità decorativa proprie.

Nell’abside, e specialmente nel registro mediano, è custodita una porzione del dipinto con una rappresentazione dell’episodio del Giudizio Universale.

Cristo in trono, posto entro una mandorla prontamente sorretta da due angeli, è affiancato da Maria Vergine e da Giovanni Battista. L’identificazione del santo, nonostante gran parte della figurazione sia andata perduta, è resa possibile grazie alla scure che, posta sullo spoglio albero da recidere, rimanda ad un passo del Vangelo di Matteo incentrato sulla predicazione del santo. A completare la scena, una teoria di apostoli, gesticolanti e con lo sguardo volto verso gli angeli posti al di sopra delle loro teste nimbate, si staglia su un fondo bidimensionale dal color terra bruna. Il loro fare frenetico risulta inadeguato in una scena del Giudizio, nella quale le figure dovrebbero disporsi pacatamente accanto al Salvatore, volgendo ad esso la loro attenzione. È stata perciò avanzata l’ipotesi di una contaminazione del Giudizio con l’Ascensione al cielo del Cristo, che giustificherebbe l’estremo dinamismo compositivo del gruppo. Tale soluzione iconografica troverebbe dei rimandi formali a Tuscania. Pietro Toesca ha altresì proposto di datare il ciclo alla metà del XIII secolo.

Disposti sui piedritti d’accesso alla zona presbiteriale, le raffigurazioni di quattro santi alveolati abitano un o sfondo scuro. Il cattivo stato di conservazione non ne permette tuttavia un’adeguata identificazione, fatta eccezione per il San Giorgio che uccide il drago, posto in un quinto riquadro a sostegno dell’abside ed il San Giovanni Battista nel riquadro in basso a destra.

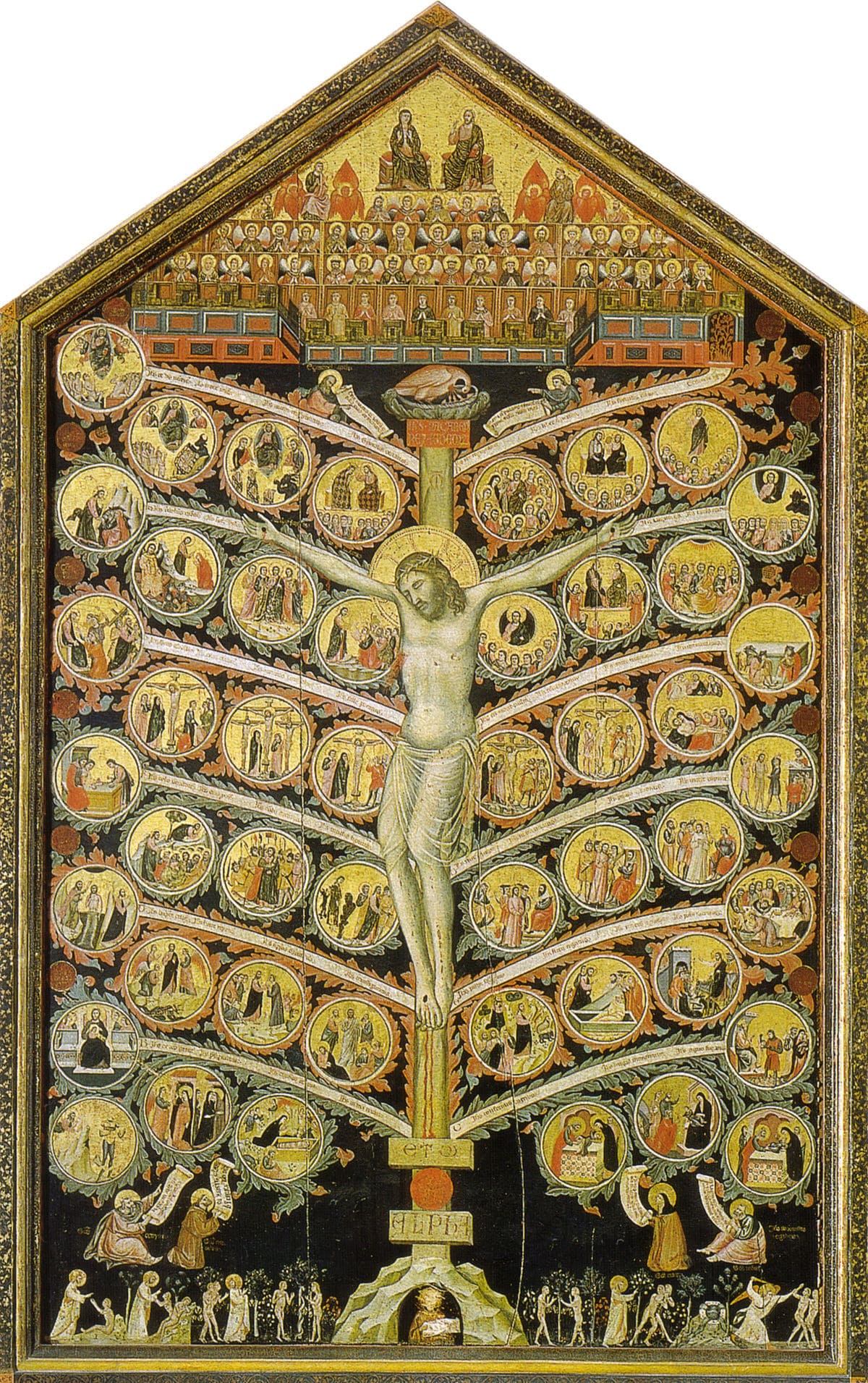

Un’altra delle ragioni per cui la cattedrale può essere considerata un importante exemplum della tradizione artistica del medioevo sardo è costituita dallo straordinario dipinto murale con l’inusuale iconografia dell’Arbor Vitae (“Albero della Vita”), realizzato attorno alla metà del XIV secolo e ispirato all’opuscolo scritto dal teologo e ministro generale dell’ordine francescano Bonaventura da Bagnoregio, biografo di San Francesco (sua è la cosiddetta Legenda Maior, alla quale si ispirò Giotto per il ciclo d’Assisi, che andò a sostituire quella composta da Tommaso da Celano). Tuttavia, l’Arbor Vitae non si rifà direttamenteal testo di Bonaventura, ma declina in un’originale versionele miniature presenti nei codici sul tema.

Inserito centralmente entro due cerchi concentrici, Gesù è colto nel momento della Passione, coperto da un perizoma, le gambe affusolate flesse, mentre i piedi crocifissi con un solo chiodo poggiano delicatamente su un soppedaneo quadrangolare eretto probabilmente al di sopra del monte Calvario. La croce nella quale venne crocifisso viene tuttavia sostituita da un albero a dodici rami (sei per ogni lato), ciascuno di essi recante dei frutti contenenti motti che, seguendo un iter didascalico ben preciso, ripercorrono gli episodi di vita, Passione e Resurrezione di Cristo. La figura di Gesù è affiancata dai cosiddetti “dolenti” (Maria e Giovanni Evangelista), mentre nei cerchi esterni, a loro volta posti entro un quadrato, si articola una teoria di santi e profeti, alcuni individuati dal titulus.

Adiacenti al quadrato, poi, sono poste alcune figure non identificabili, ad eccezione di un San Francesco, rappresentato fedelmente secondo i canoni della tradizione (il santo reca nella mano sinistra una pergamena srotolata) probabilmente non ancora martirizzato, non essendo presente, nel dipinto, alcuna ferita sul costato.

Bibliografia

Francesco Floris Francesco Floris, La grande Enciclopedia della Sardegna, Cagliari, Della Torre, 2002.

Nicoletta Usai, La pittura nella Sardegna del Trecento, Perugia, Morlacchi, 2018.

Roberto Cotroneo, Renata Serra, Sardegna preromanica e romanica, Milano, Jaca Book, 2004.

Sitografia

https://www.sardegnaturismo.it/it/esplora/san-pantaleo

IL DUOMO DI SASSARI

A cura di Alice Oggiano

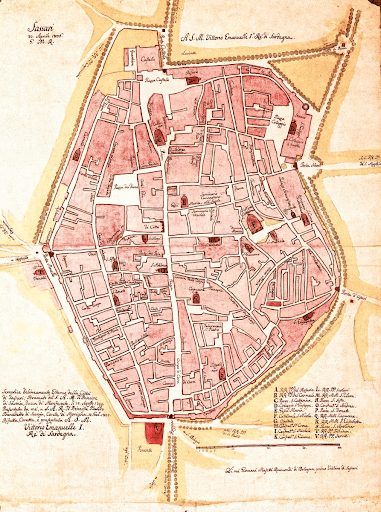

Il centro abitativo medievale di Sassari cominciò ad assumere forme dichiaratamente urbane tra la fine del XII e l’inizio del XIV secolo, sviluppandosi all’interno di un’ampia cinta muraria ancora parzialmente visibile. L’area di cui andiamo discorrendo dovette comprendere già all’epoca il centro storico, cuore pulsante della cittadina isolana e tutt’oggi considerato il nucleo più autentico e originale del capoluogo. In questa parte della città venne fatto edificare il Duomo di Sassari, intitolato a San Nicola da Bari.

Menzionato nell’antico Condaghe di San Pietro di Silki, il Duomo di Sassari, risalente al XII secolo e sorto su un preesistente edificio paleocristiano, venne costruito secondo un’impostazione architettonica romanica. Nonostante non fosse progettato inizialmente come cattedrale, fu la prima parrocchia cittadina ad essere eretta prima che nel 1278 ne venissero concepite altre quattro.

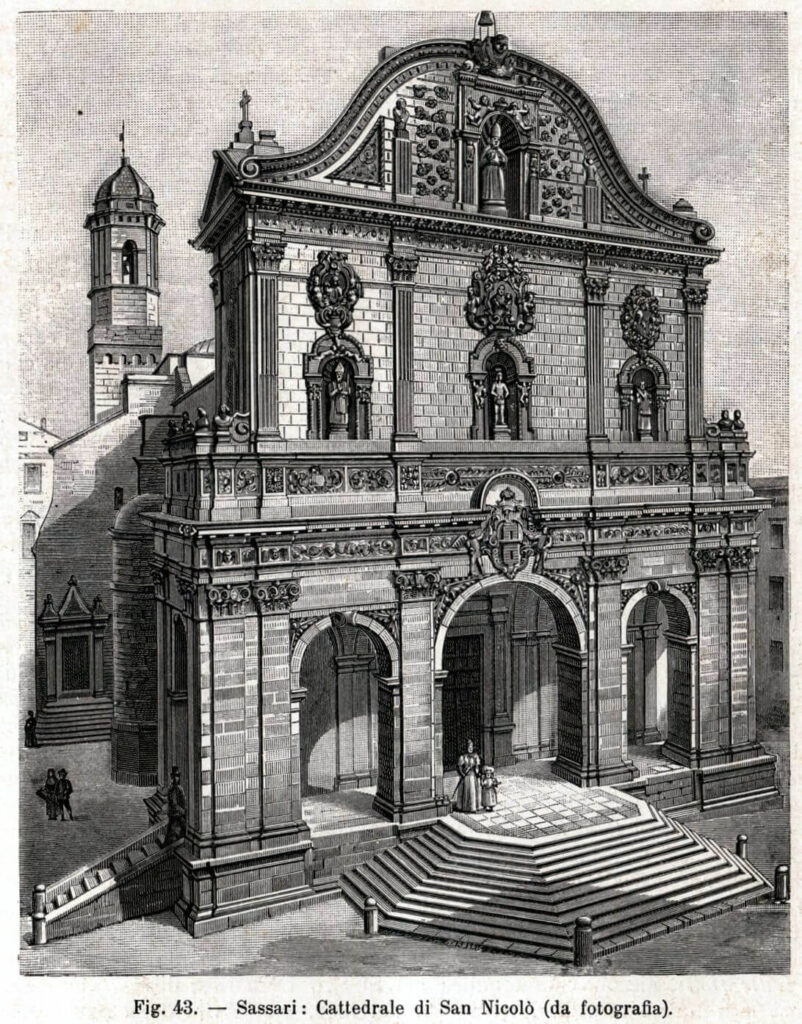

Al fine di renderla chiesa cattedrale (1441) fu ritenuta necessaria una ricostruzione quasi totale dell’impianto, il quale venne perciò ristrutturato nel corso del 1480. Il progetto prevedeva la riqualificazione degli ambienti interni, la costruzione della cupola emisferica e di otto cappelle poste nelle navatelle. I lavori, protrattisi per circa un secolo, videro la collaborazione e il supporto del clero locale e degli arcivescovi, i quali finanziarono l’abnorme impresa. Ben poco fu mantenuto dell’impianto originario, tra cui si contano il campanile a canna quadrata e i muri che ne evidenziavano il perimetro areale strutturale esterno. L’interno a navata unica assunse stilemi tipici del gotico catalano, sintomatici della lunga dominazione, avvenuta nell’isola a partire dal 1323 e che vide una strenua opposizione da parte dei cittadini sassaresi.

La facciata del Duomo di Sassari, aggiornata in senso internazionale nella partitura architettura, assunse maestose forme gotiche. Pochi, purtroppo, sono gli elementi superstiti di tale fase – tra i quali spiccano i gargoyle, posti accanto a vocaboli del cinque e seicento – e questo poiché il fronte della chiesa, demolito parzialmente in seguito ad ulteriori rimaneggiamenti attuati nel XVIII secolo, venne sostituito dal prospetto attuale, di ben 30 metri d’altezza, in cui convive uno straordinario eclettismo connotato da una dominante spiccatamente barocca e classicheggiante.

Inserita in un corpo porticato con volte a crociera stellata e demarcate da costoloni, due cornici marcapiano dentellate con foglie d’acanto separano le tre fasce architettoniche che si sovrappongono. Nella fascia inferiore, tre arcate a tutto sesto – le laterali di un modulo pari alla metà rispetto alla centrale – si impostano su poderosi pilastri scanditi da lesene a capitelli corinzi. A coronare l’arcata centrale, due putti sorreggono con vigore lo stemma turritano, sormontato da una croce e figurante perciò il Duomo di Sassari stesso, impreziosito da motivi floreali e antropomorfi.

Al di sopra della dentellatura, una fascia abitata pare essere un inno alla vita e prepara la vista alle nicchie sovrastanti separate tra loro da paraste scanalate ospitanti i tre martiri turritani del IV secolo: Gavino, Proto e Gianuario. Al di sopra dei santi si ergono altre figure celesti entro clipei elegantemente decorati, tra i quali è chiaramente identificabile una Madonna con Bambino. A culminare la facciata una nicchia con San Nicola, al quale è intitolata la basilica. All’apice del sontuoso fastigio curvilineo si coglie la scultura del Padre Celeste.

La navata unica del Duomo di Sassari si staglia in un ampio e profondo ambiente, in cui lo sguardo dello spettatore si perde tra le maestose arcate ogivali, sulle quali si impostano volte a crociera demarcate da costoloni curvilinei. Ogni due campate e lungo l’intera superficie della cattedrale si snodano otto splendide cappelle, accessibili da archi a tutto sesto.

Lo sguardo si rivolge poi alla splendida cupola che, raccordata mediante pennacchi angolari, è posta nel transetto quadrangolare che conferisce immediatamente una grande luminosità all’ambiente - contrastando così la neutralità dei materiali costruttivi utilizzati, come pietra e marmi – utilizzando come espediente una teoria di bifore d’impianto gotico-catalano poste nel tamburo. Ogni bifora presenta una colonnina che la suddivide in due specchi.

Nel transetto trova luogo il presbiterio in cui una balaustra marmorea separa l’ambiente sacro dal resto della navata riservata ai fedeli. Posti su entrambi i lati della scala d’accesso all’altare marmoreo, poderosi e fieri leoni, anch’essi realizzati con lo stesso materiale.

L’altare del Duomo di Sassari è posto in evidenza da una coppia di colonnine corinzie sulle quali corre una trabeazione che sorregge un timpano spezzato, ospitante un’edicola entro la quale è posta una colomba a prefigurare l’ascesa dello Spirito Santo il cui significato si riverbera nella magnifica tavola sottostante, una Madonna del Bosco.

L’opera, realizzata da abili maestranze senesi, è custodita entro un’edicola lignea. Nello spazio delimitato da due colonnine tortili, si staglia la figura a mezzobusto della Vergine Maria, nell’atto di sorreggere amorevolmente il figlio Gesù, che al tempo stesso si identifica con la Madonna Odigitria: la delicata mano sinistra di Maria indica nel figlio la via della salvezza. L’artista si ricollega ad una lunga tradizione iconografica cristiana, molto in voga nell’arte medievale bizantina e russa, mostrandosi inoltre vicino alla pittura del genovese Nicolò da Voltri. La finezza e la qualità della tavola si dimostrano eccellenti nonostante la resa dello spazio sia irrealistica, la dimensione delle figure inesatta ed inconsistente, i canoni perfettamente ascrivibili entro il quadro artistico e geografico dell’epoca. Il Salvatore, dalle dimensioni nettamente minori rispetto alla Vergine, è posto di scorcio e custodisce con la mano sinistra un cartiglio, mentre benedice con la mano destra il committente dell’opera, raffigurato in un angolo in basso a sinistra con le mani giunte in preghiera e lo sguardo supplicante. Mentre la Vergine, posta frontalmente, volge intensamente lo sguardo allo spettatore, Gesù pare aver gli occhi indirizzati verso il basso, ricolmi di pietà nei confronti del fedele.

Lungo l’abside del Duomo di Sassari, a seguire un profilo semicircolare, trova posto un coro ligneo ad opera di botteghe artigiane locali. Qui è custodito un sacello che in passato custodiva le reliquie del santo martire Antioco di Torres, al quale è titolata una delle più importanti basiliche romaniche isolane, Sant’Antioco di Bisarcio, per non parlare della chiesa omonima, ma meno nota, presso la diocesi bizantina di Iglesias.

Il Duomo di Sassari rimane di capitale importanza, oltre che per un’evidente importanza simbolica, soprattutto per alcune peculiarità storico-artistiche che lo caratterizzano: non solo le grandiose forme architettoniche e ornamentali che lo rendono un unicum impeccabile, ma anche i monumenti scultorei, le tele e i retabli di grande pregio, posti nelle otto cappelle laterali dal gusto rinascimentale. È importante almeno ricordare il battesimo del Cristo del torinese Vittorio Amedeo Rapous, l’altare marmoreo ai Santi Cosma e Damiano con la pala del marchigiano Carlo Maratta, la Coena Domini del cagliaritano Marghinotti e lo sfarzoso gruppo scultoreo del mausoleo, commissionato dal principe Giuseppe Benedetto di Savoia la cui salma è ancora oggi ivi custodita.

Di particolare interesse artistico anche il pulpito, opera del genovese Giuseppe II Gaggini, attivo nella prima metà del XIX secolo. Realizzato attorno al 1840 e scolpito a bassorilievo, è composto da una fascia semicircolare in cui compaiono gli Evangelisti secondo i tipici stilemi della tradizione.

Il Duomo di Sassari è attualmente visitabile ed è possibile essere affiancati da guide durante il percorso. Gli orari sono consultabili presso il sito di TurismoSassari.it

Bibliografia

Francesco Floris, La grande Enciclopedia della Sardegna, Cagliari, Della Torre, 2002.

Nicoletta Usai, La pittura nella Sardegna del Trecento, Perugia, Morlacchi, 2018.

Sitografia

TurismoSassari.it

SardegnaTurismo.it

IL BORGO MEDIEVALE DI BOSA

A cura di Alice Oggiano

Bosa: il Castello Malaspina e la Cappella Palatina

Situato nella costa occidentale della Sardegna, in provincia di Oristano, l’antico borgo di Bosa è tra i più affascinanti d’Italia e si erge al di sopra dell’altopiano della Planargia, lungo le sponde del fiume Tirso. Noto centro abitativo sin dall’epoca preistorica, venne insidiato dai fenicio-punici ed in seguito dai romani. Centro cosmopolita, Bosa fu inoltre al centro di contese internazionali, che portarono ad un susseguirsi di dominazioni, tra le quali quelle aragonesi, spagnole, austriache e piemontesi ebbero notevole incidenza storica. Bosa conobbe una stagione di grande vitalità costruttiva in epoca medievale, quand’era inserita nella rete giudicale sarda, sotto l’egida del giudice d’Arborea.

Un notevole esempio architettonico di quel periodo è il poderoso castello dei Malaspina, detto anche di Serravalle dall’omonimo colle su cui insiste. Commissionato dai Malaspina - nobile famiglia toscana discendente dai marchesi Obertenghi ed effigiata nelle terzine dantesche nel Purgatorio - la sua costruzione venne portata a termine attorno alla metà del XIII secolo, in seguito agli scavi effettuati da Milanese che smentì la precedente datazione (XII secolo).

L’influsso pisano e i legami con tale ambiente sono tutt’oggi oggetto di studi, volti a stabilire se l’insediamento costruttivo fosse sorto in un’area totalmente disabitata o già parzialmente urbanizzata. È evidente che la presenza della comunità pisana rimase sempre forte all’interno del borgo. Fu inoltre a lungo discussa anche la possibile correlazione e sovrapposizione tra il castello e il centro preesistente di epoca romana. Il complesso architettonico presenta ben sette torri e diversi ambienti interni dediti ad attività riconducibili a diversi ambiti. Esternamente, invece, è protetto da una cinta muraria con funzione difensiva. La collocazione del plesso, al di sopra del colle, lo immetteva in una posizione di predominio rispetto al sottostante borgo, esaltandone perciò la sua natura di sede del potere, nelle sue molteplici funzionalità.

I forti del castello di Bosa, a fine difensivo, furono costruiti dai marchesi e vennero mantenuti dagli aragonesi in seguito alla loro conquista dell’isola avvenuta nel 1323. La sua infeudazione venne concessa nel 1297 da parte di papa Bonifacio VIII, quando la Sardegna entrò nell’orbita spagnola in qualità di viceregno. Mediante accordi pattuiti, il castello venne affidato alle cure dei giudici arborensi che ne detennero il monopolio sino al momento in cui il possedimento venne convertito in feudo per i sudditi castellani della corona. La fase arborense viene tuttora identificata come quella più proficua sia dal punto di vista urbanistico-architettonico sia per la dirompente ascesa demografica.

Bosa venne data in feudo nel 1328 al giudice Ugone II. Giacomo II, re d’Aragona, la affidò in seguito a Giovanni, fratello di Mariano signore del Goceano. Costui non tardò a mostrare il proprio disprezzo verso la corona, in quel momento guidata da Pietro III il Cerimonioso, mentre Giovanni non nascose mai le sue tendenze filoaragonesi.

Allo stato attuale permangono, del plesso originario, le torri ed il torrione in muratura. Il castello, oltre alla magnificenza delle sue forme, custodisce al suo interno un vero e proprio gioiello pittorico: la cappella palatina di Nostra Signora di Sos Regnos Altos. La chiesa presenta una pianta longitudinale e un’unica navata culminante in un presbiterio semicircolare interamente rimaneggiato. La sua collocazione cronologica è tutt’oggi incerta; le ipotesi più accreditate riportano un’iniziale intitolazione a San Giovanni e simultaneamente alla Vergine, altre ne anticipano La fondazione all’età bizantina.

Nel corso degli interventi, condotti in un arco cronologico che va dal XII al XIV secolo, venne realizzato un importante ciclo di affreschi, tra i più noti e prestigiosi dell’ambito isolano, che attualmente si presentano in una condizione estremamente frammentaria. Rinvenuto durante un restauro effettuato nel 1973, il ciclo pittorico si stende lungo tre pareti, partendo dal lato settentrionale e arrivando coprire le pareti di meridionale e occidente. Realizzato attorno al XIV secolo da un pittore proveniente dall’area toscana e commissionato probabilmente da Giovanni d’Arborea, il programma pittorico, iconografico e stilistico è chiaro e si snoda in vari registri.

Nel registro superiore del lato sud si riconoscono l’Adorazione dei Magi, la Coena Domini, alcuni Padri della chiesa ed Evangelisti. Una cornice a finte mensole separa il registro superiore da quello inferiore, nel quale la Maddalena penitente è accompagnata da una teoria di sante, tra le quali un unico santo, Giacomo il Maggiore, è rappresentato nelle consuete vesti da pellegrino. Maggior lustro alla scena viene conferito da un finto arazzo la cui trama reca degli scudi il cui pessimo stato di conservazione rende l’identificazione estremamente difficoltosa.

Tra le sante raffigurate, una posizione di rilievo viene data anche alla figura di Santa Lucia, accompagnata dal titulus. La Maddalena, anch’essa accompagnata dal titolo, è rappresentata seguendo quei canoni tradizionali che contribuiscono ad inquadrarla senza alcuna difficoltà: posta all’interno di due costoloni rocciosi, con lunghissimi capelli e una fulgente aureola, Maddalena è colta nell’atto di raccogliere del pane da un angelo celeste, segno di benevolenza divina. Nel dipinto si nota anche la presenza delle sante Margherita, Vittoria, Savina e Ursula.

In controfacciata è illustrata la storia del dono del mantello da parte di San Martino ad un povero, mentre San Costantino imperatore, vestito all’orientale, è posizionato accanto alla madre, Sant’Elena. Entrambi portano tra le mani gli strumenti della passione di Cristo: a Costantino spettano i chiodi e la lancia utilizzata da Longino per trafiggere il costato di Cristo, mentre ad Elena la grande croce lignea che, secondo la tradizione agiografica, fu da essa stessa ritrovata.

Nel grande ciclo trovano inoltre posto San Cristoforo, un San Giorgio che uccide il drago, un arcangelo Gabriele e la Madonna celeste.

Ma a recar grande stupore nel visitatore è senza dubbio la Leggenda dei tre vivi e dei tre morti, vero e proprio unicum isolano (e con rarissime analogie anche nel coevo panorama artistico nazionale) situato nel registro inferiore della parete, a destra e a sinistra rispetto al martirio di San Lorenzo. La scena narra di tre personaggi d’alto lignaggio – identificabili dai sontuosi abiti e dalle corone poste sul loro capo – i quali, posti al cospetto di San Macario eremita, ebbero la possibilità di osservare, all’interno di tre sarcofagi indicati dal santo, i loro corpi in stato di decomposizione variante in base al loro comportamento nella vita terrena.

La cappella palatina doveva essere il luogo di devozione privata della famiglia di Giovanni d’Arborea.

Al di fuori della chiesa sono ancora visibili alcuni ruderi dell’antica residenza nobiliare degli Arborea. La loro dimora doveva poggiare, originariamente, alle mura sul lato nord. Grazie a recenti campagne di restauro è oggi possibile osservarne una parziale ricostruzione degli ambienti interni.

La chiesa di Nostra Signora ed il Castello di Serravalle sono attualmente visitabili, da Novembre a Marzo, previa prenotazione.

Bibliografia

Francesco Floris, La grande enciclopedia della Sardegna, Cagliari, Della Torre, 2002.

Nicoletta Usai, La pittura nella Sardegna del Trecento, Perugia, Morlacchi, 2018.

Sitografia

http://www.castellodibosa.com/castellodibosa/

https://www.sardegnaturismo.it/it/esplora/castello-di-serravalle-o-dei-malaspina

GIUSEPPE BIASI

A cura di Alice Oggiano

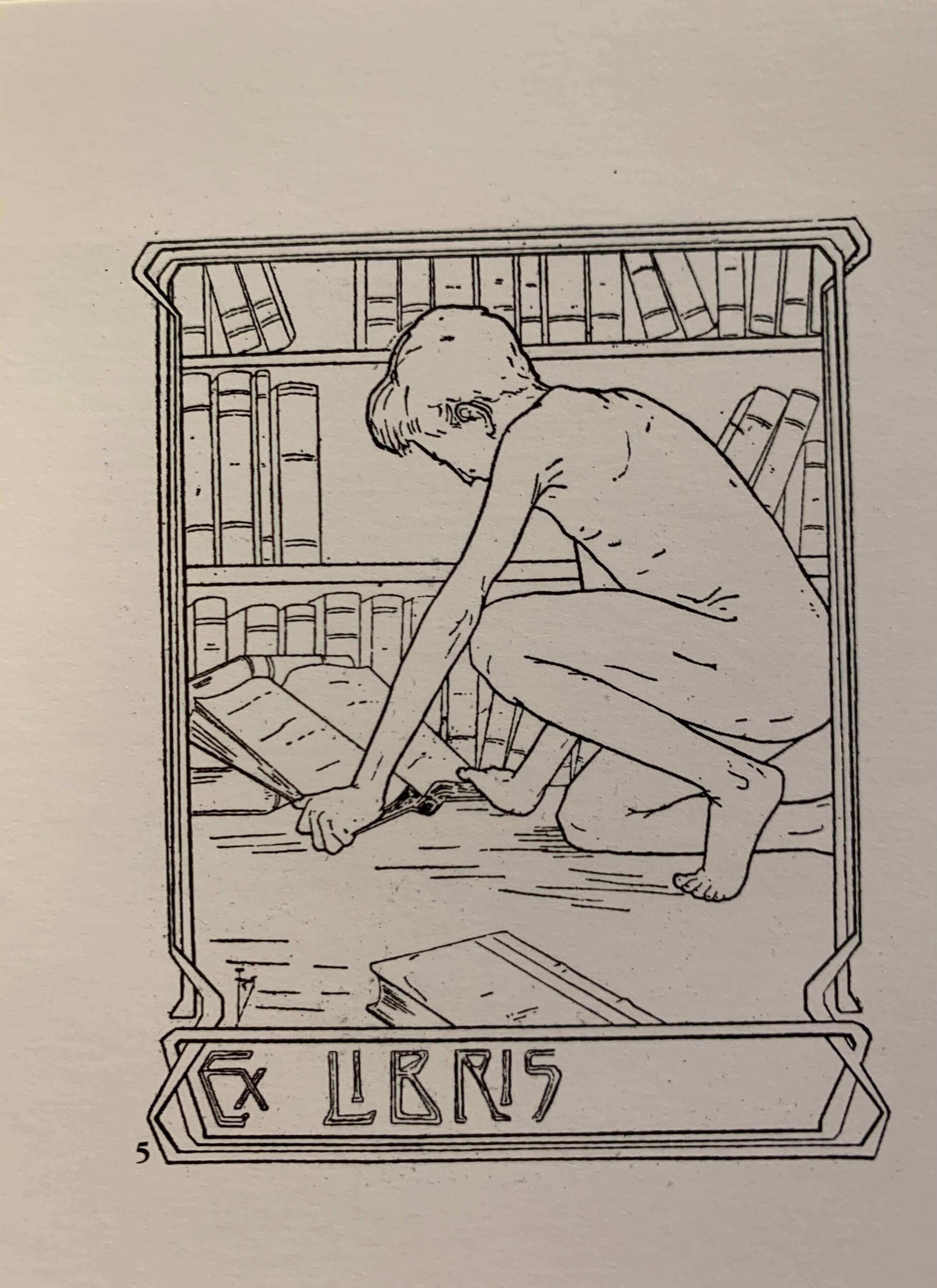

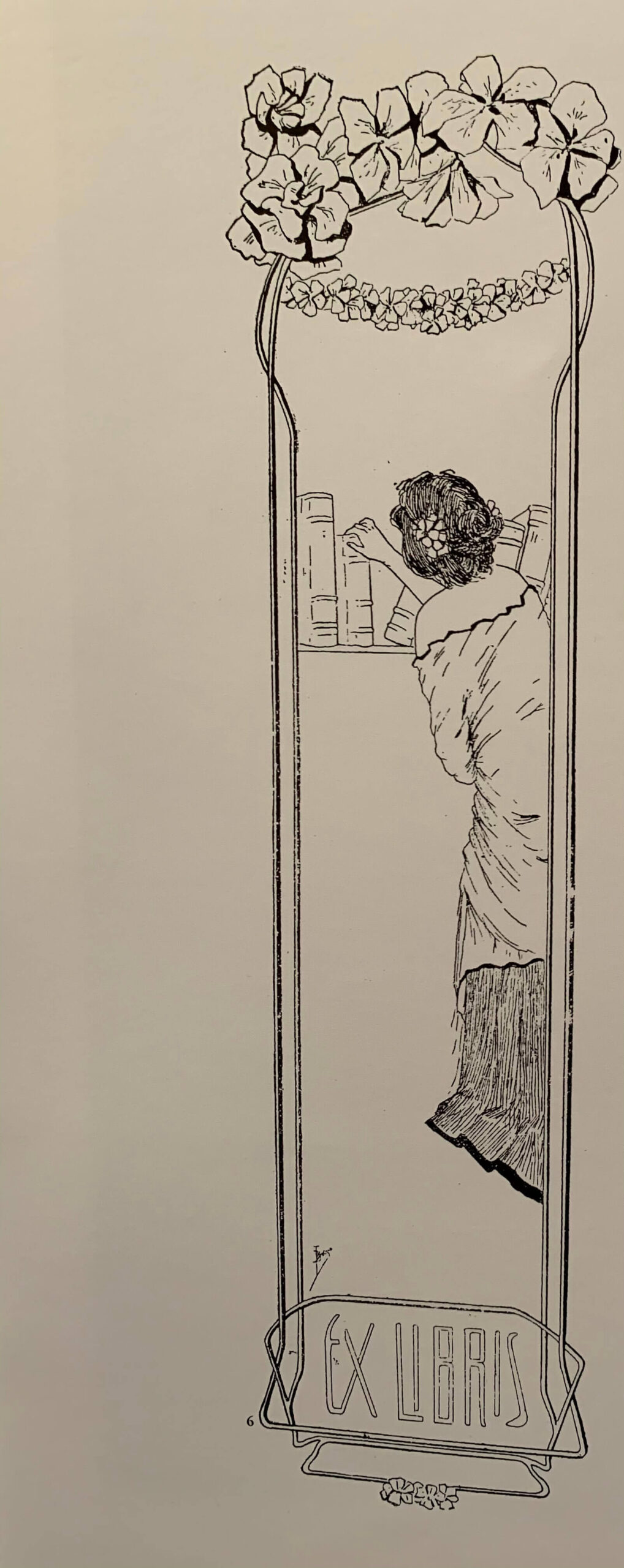

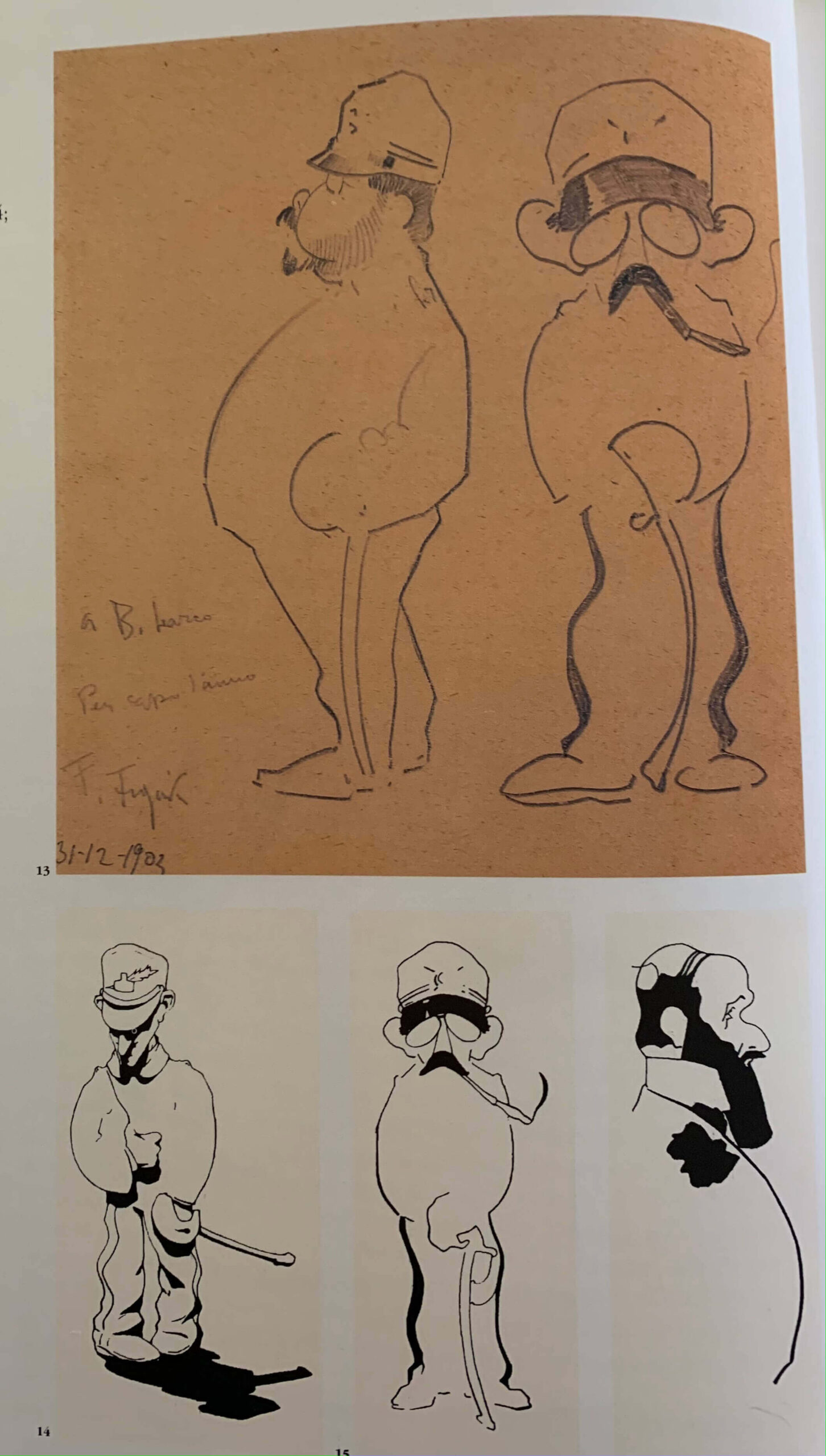

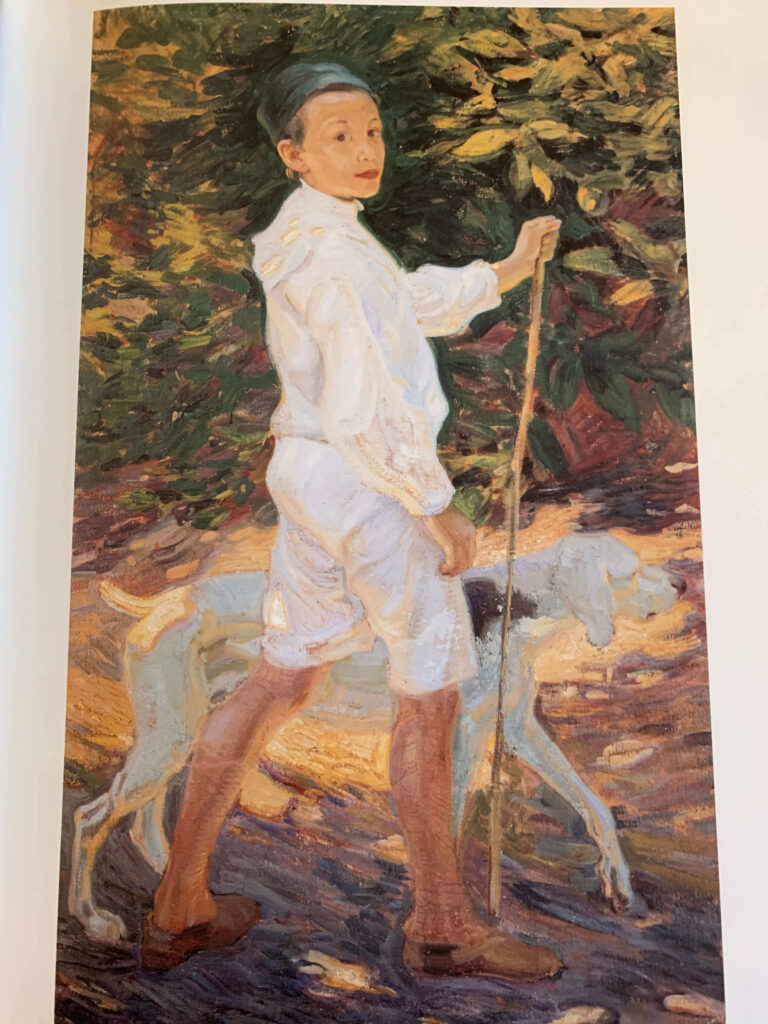

Giuseppe Biasi nacque a Sassari nel 1885. Figlio di una famiglia veronese di origini aristocratiche, egli ricevette una formazione classica durante gli anni di studio presso il liceo cittadino Domenico Alberto Azuni. Durante la gioventù Biasi frequentò gli ambienti della goliardia sassarese, mostrando interesse per la grafica caricaturale, passione nutrita e condivisa anche dal suo compagno di studi, nonché amico Filippo Figari. Dopo una laurea in legge conseguita nel 1908 Biasi iniziò a sentirsi affascinato dalla pittura decidendo di dedicarvisi completamente. Giuseppe, per imparare il mestiere, si trasferì così in terra veneta, dove ricevette rapidamente una solida formazione. L’artista già l’anno seguente prese parte alla Biennale di Venezia, dove espose una sua opera a tempera e pastello (Processione nella Barbagia di Fonni), un quadro dalle dimensioni modeste che avrebbe goduto di grande attenzione da parte dei critici. Già nei suoi primi lavori Biasi mostra una particolare predilezione per temi, colori e costumi tipici della sua terra.

Anche le ambientazioni risultano ascrivibili al territorio isolano. Ciò che Biasi dipinge è frutto di osservazioni effettuate spesso dal vero e trasposte in seguito sulla tela. Le opere risultano così come frutti di un sincretismo estetico che pervade i sensi e rende possibile percepire profumi, odori, il paesaggio sardo – agreste e mediterraneo – con le sue forme e le sue infinite sfumature.

Senz’altro incisivo risultò anche il viaggio effettuato con il suo conterraneo (anch’egli pittore) Mario Maria Mossa De Murtas nei paesi più interni dell’isola sarda. Tra la Barbagia ed il Sulcis l’artista effettuò un’indagine interiore che voleva al contempo farsi portavoce della tradizione isolana, mediatrice di popoli e usi diversi ma tra loro interconnessi e accomunati da un senso di appartenenza alla Sardegna.

Una volta rientrato in Sardegna, Biasi fece di Sassari un polo aggregatore di artisti e letterati – tra questi, ricordiamo la scrittrice e vincitrice del premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda - provenienti dalle varie province regionali, proseguendo nel mentre la sua esplorazione del folclore isolano.

Dopo aver preso parte all’Esposizione universale di Roma, Biasi cominciò a dilettarsi nelle sue prime xilografie e oleografie a colori. A fare da portavoce della rinascita della tecnica sperimentata dall’artista fu Ettore Cozzani, allora direttore della rivista “Eroica” ed influente esponente dell’omonimo gruppo. Uno degli indirizzi di ricerca della rivista, oltre alla stessa xilografia, fu la riflessione sul mutevole panorama artistico e letterario italiano. Tale svolta nella carriera artistica portò Biasi a ricoprire un ruolo di primo piano sullo scenario culturale nazionale ed europeo, in primo luogo mediante la collaborazione, nella veste di illustratore, con i più importanti periodici in voga al tempo.

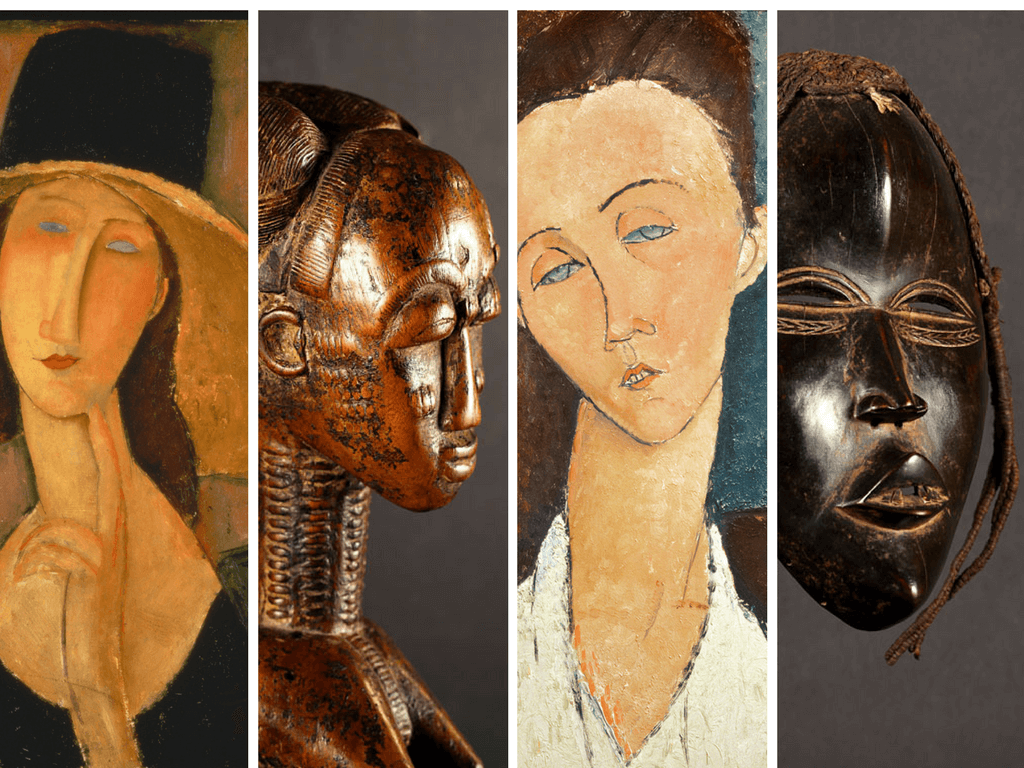

Dopo aver preso parte alla Prima Guerra Mondiale ed essersi poco dopo ritirato a causa di ferite riportate durante i combattimenti, l’artista si trasferì a Milano, dove intraprese una fase artistica più fortemente espressiva e portatrice di valori estetici propri di un linguaggio maggiormente tendente al sublime. Durante il periodo fascista, Biasi conobbe un periodo di instabilità finanziaria, che lo portò a ricevere poche commissioni. Un lungo viaggio, di ben quattro anni, effettuato tra il 1924 e il 1928 nell’Africa settentrionale gli restituì quell’equilibrio interiore da tempo perduto. Spinto dal desiderio di conoscenza e dal confronto tra etnie, Biasi compì un ulteriore passo in avanti nella sua ricerca artistica, arrivando ad indagare le esperienze e le tradizioni artistico-culturali delle popolazioni indigene e conseguentemente a rielaborare la propria concezione di primitivismo, ora non più relegato a un ambito strettamente nazionale ma allargato ad una visione più globale del singolo. La barriera del tradizionalismo locale sembrò a quel punto arrestarsi, almeno concettualmente.

Ispirandosi a contemporanei quali Matisse, Modigliani e osservando soprattutto l’esotismo di Gauguin, Biasi rielaborò il suo linguaggio modificandone le tonalità cromatiche, facendole virare su tonalità più spente e “povere”, decisamente più congrue con l’esperienza africana.

Tornato in Italia, l’artista partecipò a varie mostre: tra le tante, è importante ricordare quelle di Napoli e di Roma. Negli anni ’30, il suo percorso artistico si arricchì nuovamente in seguito al contatto con le arti applicate, all’interno delle quali particolare attenzione venne riservata all’artigianato sardo. Durante gli stessi anni Biasi ricevette un’importante commissione per la stazione ferroviaria di Tempio Pausania, per la quale eseguì alcuni dipinti. Ebbe inoltre la possibilità di dipingere anche lo scalone del Palazzo di Giustizia sassarese.

La produzione dell’ultimo Biasi si tinse di un cupo pessimismo, che trasuda anche dalle opere che gli vennero commissionate. In cerca di più favorevoli condizioni economiche, l’artista si stabilì in Piemonte, nel comune di Biella. Sospettato di aver aderito al fascismo, venne assassinato alcuni giorni dopo la Festa della Liberazione da un gruppo di partigiani ad Andorno Micca, nel 1945.

Bibliografia

Giuliana Altea, Marco Magnani, Giuseppe Biasi, Nuoro, Ilisso, 1999.

Giuseppe Biasi, Maria Elvira Ciusa, Marinella Cao Volpi, L’isola nelle correnti. La pittura e la grafica di Giuseppe Biasi nell’arte italiana ed europea del ‘900, Milano, Scheiwiller, 1985.

Francesco Floris, La Grande Enciclopedia della Sardegna, Cagliari, Della Torre, 2002.

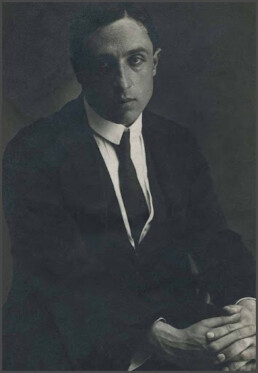

MARIO SIRONI

A cura di Alice Oggiano

Mario Sironi nacque a Sassari il 12 Maggio 1885 da Enrico e Giulia Villa. Secondo di sei figli, Mario crebbe in un ambiente familiare ricco di stimoli: molti erano infatti i parenti coinvolti nel settore artistico, edilizio e musicale. Il padre, celeberrimo ingegnere, era a capo del Genio Civile di Sassari e aveva progettato il Palazzo della Provincia. L’anno seguente alla nascita di Mario, la famiglia Sironi si trasferì a Roma dove, dopo la morte del padre, Mario cominciò la propria personale formazione leggendo saggi filosofici, avvicinandosi in particolar modo agli autori romantici e coltivando parallelamente una passione per il pianoforte – trasmessagli probabilmente dalla sorella Cristina, pianista – mostrando particolari inclinazioni per la musica wagneriana. Dopo aver interrotto gli studi di ingegneria, Mario, incoraggiato dall’amico di famiglia e scultore Ettore Ximenes, si iscrisse alla Scuola libera del Nudo a Roma. Allo stesso periodo risale l’adesione alla corrente futurista, con l’avvicinamento ai più celebri esponenti del movimento quali Boccioni – che divenne suo grande amico – Severini e Balla. In seguito, prese parte alla Prima Guerra Mondiale a fianco di altri colleghi artisti, per poi trasferirsi a Milano nel dopoguerra. A partire dal 1916, l’artista cominciò a godere di grande successo presso la critica ed in particolar modo presso Margherita Sarfatti, amante di Mussolini e nota figura nella critica d’arte italiana. La Sarfatti fondò il gruppo “Novecento” al quale lo stesso Sironi aderì nel 1922. Sostenuti dalla Galleria milanese Pesaro, presero parte al movimento, promotore di un rigido ritorno all’ordine, anche Funi, Dudreville, Bucci, Malerba, Marussing e Oppi.

Due anni prima, l’artista aveva firmato il Manifesto Futurista, abbracciando poi, per un periodo, la mistica metafisica di De Chirico cogliendone i temi e le suggestioni che avrebbe trasposto nei suoi quadri. Nel mentre le sue inclinazioni artistiche lo portarono alla realizzazione di una tormentata pittura urbana. La sua tavolozza si colorò con toni cupi, strazianti, assertori di una rigidezza e di una staticità delle forme che avrebbero trovato ancor più spazio nelle fasi artistiche seguenti. L’eredità metafisica è evidente nell’organizzazione degli spazi e nella rarefazione atmosferica, che tuttavia restituisce un’immagine organica e più strutturata dello spazio cittadino, lasciando ben poco spazio all’immaginazione.

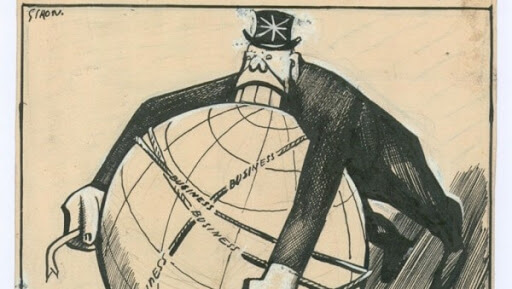

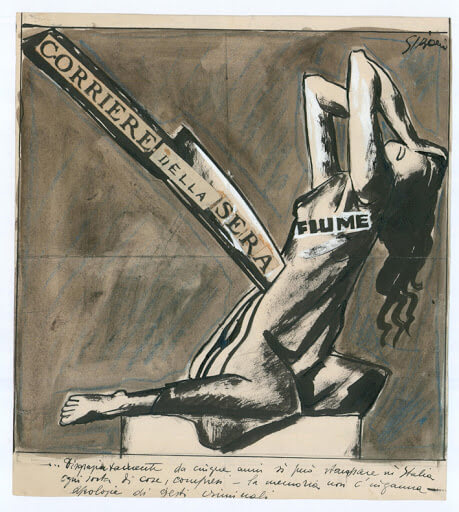

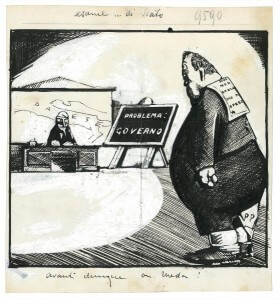

D’animo profondamente inquieto, nel 1919 l’artista si avvicinò al fascismo, partecipando alle riunioni del fascio milanese. Egli si fece promotore del regime, organizzando gloriose mostre ed eventi culturali per la sua celebrazione. L’impegno politico dell’artista si evince dai suoi contribuiti come illustratore per il quotidiano “Il Popolo D’Italia”, fondato da Benito Mussolini nel 1914 e utilizzato come strumento di propaganda dal PNF.

Sironi realizzò alcune vignette caricaturali degli esponenti antifascisti più in voga dell’epoca, ironizzandoli e denunciandone pesantemente il linguaggio sovversivo.

Al contrario, celebrò ampiamente i valori nazionalisti e interventisti promossi dal regime, impregnandoli con i presunti valori classicisti di virtù, gloria e fama.

D’ispirazione classica, il menzionato gruppo dei sette, del quale Sironi fu perno imprescindibile, aspirava a una modernità pittorica imbevuta di canoni artistici tipici dell’antichità greca e latina: proporzione delle forme, linee asciutte e nette, campiture uniformi e pulite. Il rifiuto di qualsiasi eclettismo pittoresco ottocentesco ed il ritorno al purismo erano altri fondamentali capisaldi di Novecento.

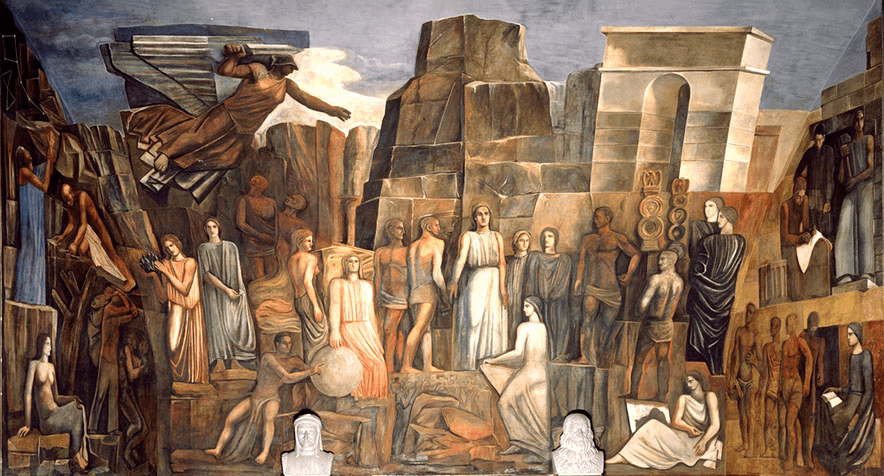

Dopo aver contratto matrimonio a Roma con Matilda Fabbrini, Sironi si legò a Mimì Costa, alla quale rimarrà fedele per il resto della sua vita. Negli anni ’30, Sironi si discostò dalla pittura su cavalletto per sperimentare nuovi mezzi espressivi. Ritenendo che la pittura murale potesse essere in grado di coinvolgere maggiormente le masse popolari – eliminando la mediazione dell’istituzione museale – Sironi scelse di cimentarvisi, impegnandosi in un’arte da lui stessa definita “sociale per eccellenza”. La pittura murale, inoltre, nelle dimensioni spropositate che la contraddistinguono, era senza ombra di dubbio la più adatta per esprimere i valori di forza, potenza, tenacia rappresentati dall’ideologia fascista e tuttavia capace di abbracciare le più vaste tematiche, spaziando tra la denuncia delle violenze e dei soprusi nella vita delle classi sociali più basse spingendosi sino a soggetti più simbolici, eroici e mitici. In tal modo, l’artista intende farsi da portavoce di istanze comuni e allo stesso tempo rappresentare le tradizioni e le radici della propria nazione. Uno spiccato nazionalismo trasuda dalla pittura di questo periodo, caratterizzato da un grande decorativismo, in cui ne esce ridimensionato il ruolo del mercato e dell’oggetto d’arte come pura merce. L’artista negò di aver voluto fare della sua arte strumento di propaganda, dichiarandola espressamente indipendente.

Dopo aver adempito ad una serie di committenze private e pubbliche, Sironi cominciò ad avvertire la necessità di ritagliarsi uno spazio più intimo, anche in seguito a contrasti e lutti familiari che porteranno una delle sue figlie al suicidio, riducendo la sua partecipazione ad eventi culturali. Seguì però con grande interesse le vicende storiche, aderendo nel corso degli anni Quaranta alla Repubblica di Salò. Durante l’ultima fase della sua vita, pur non partecipando alle importanti esposizioni nazionali ed internazionali come la Biennale di Venezia, Sironi proseguì il proprio percorso artistico, che lo portò ad entrare nell’ambiente teatrale in veste di scenografo e costumista.

In seguito ad un breve ricovero, nell’agosto del 1961, l’artista morì per una broncopolmonite, dopo essere stato ulteriormente debilitato da un’artrite pregressa.

Oggi, dinanzi all’ex casa dell’artista sassarese, in via Roma, è posta una targa commemorativa, lì collocata in occasione del centenario della sua nascita.

Attualmente, una consistente parte delle opere dell’artista è custodita presso la sede centrale del Banco di Sardegna. L’Accademia di Belle Arti di Sassari, inoltre, è intitolata al grande artista.

Bibliografia

Fabio Benzi, Francesco Leone, Mario Sironi, Milano, Silvana, 2018.

Gianni Murtas, Filippo Figari, Nuoro, Ilisso, 2004.

Mario Sironi, Scritti e pensieri, a cura di Elena Pontiggia, Milano, Abscondita, 2014.

PITTORI SARDI DEL '900: FILIPPO FIGARI

A cura di Alice Oggiano

Filippo Figari

Filippo Figari nacque a Cagliari il 23 Settembre 1885, ma visse la sua giovinezza a Sassari, poiché il padre Bartolomeo, ingegnere delle reali ferrovie sarde, lavorava lì. Figari ricevette un’educazione classica frequentando il liceo Azuni: in quegli anni ebbe modo di stringere rapporti di amicizia con alcuni studenti dell’istituto ed in particolar modo con il futuro pittore Giuseppe Biasi, con il quale trovò il modo di confrontarsi per arricchire la propria formazione artistica. Entrambi, poi, esordirono come grafici per pubblicazioni goliardiche e satiriche rivolgendo il loro sguardo tanto all’ambito isolano quanto a quello romano.

I due artisti parteciparono, nel 1902, al concorso torinese de “Il giovane artista moderno” e realizzarono la copertina del libretto del melodramma Amsicora, messo in musica da Luigi Canepa.

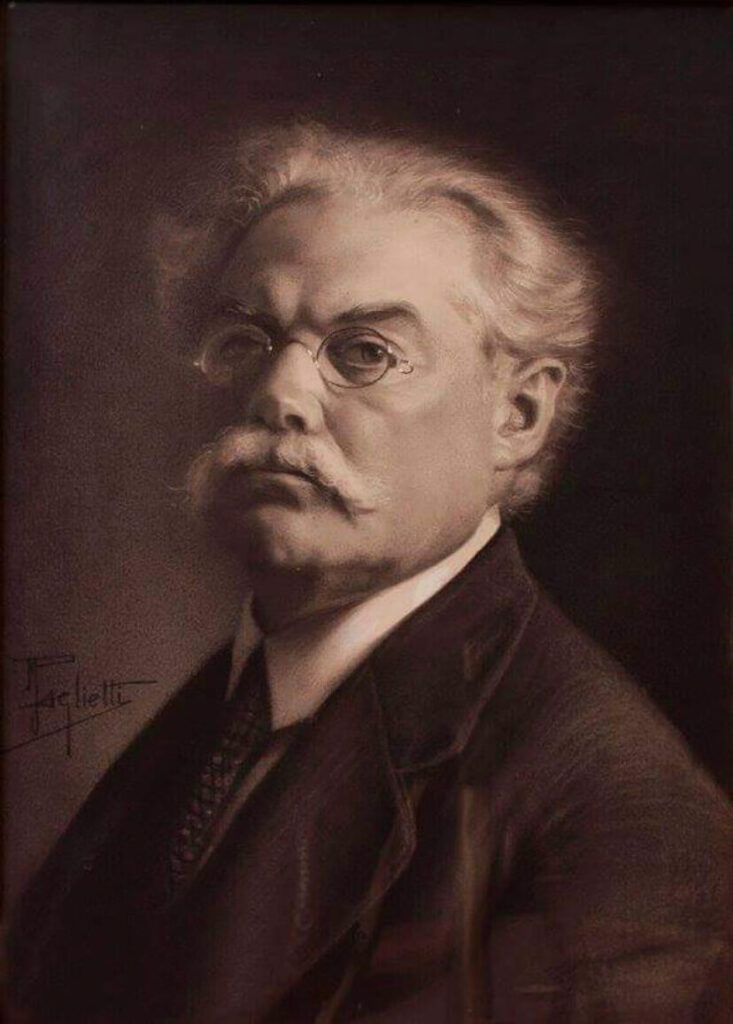

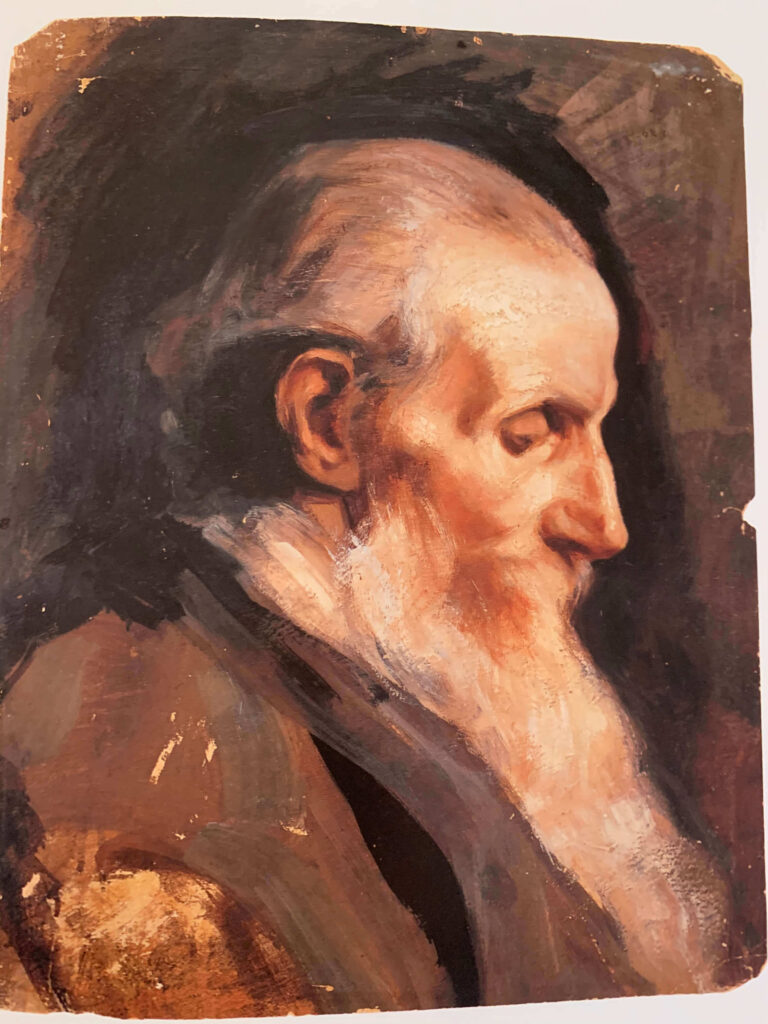

Figari, come accadde per la maggior parte degli artisti sardi novecenteschi, si legò a quel filone folcloristico allora molto in voga nell’isola. Tra i pittori incontrati da Figari nella sua permanenza a Sassari, Mario Paglietti era certamente l’esponente di spicco turritano di una pittura tradizionale e fortemente legata a un linguaggio realista.

Nel corso dei suoi primi anni di formazione il giovane Figari alternava, a uno spiccato naturalismo nella resa della figura, una stilizzazione grafica che si esprimeva in un gusto linguisticamente affine alle ricerche artistiche dell’Art Nouveau.

Il percorso di formazione di Figari trovò la sua conclusione a Roma, dove il pittore, giunto inizialmente per frequentare la facoltà di giurisprudenza, divenne invece uno studente presso il Regio Istituto di Belle Arti. A questa prima fase seguirono ulteriori perfezionamenti a Venezia e all’Accademia di Francia. All’interno della sua pratica artistica, Figari adottò un linguaggio a metà tra il naturalismo pittorico e la stilizzazione formale tipica delle Secessioni austro-tedesche a cavallo tra Otto e Novecento, pur continuando a fornire il suo apporto all’ambito della grafica. Continuò infatti a lavorare all’impaginazione di alcune note riviste dell’epoca, collaborando con il circolo sardo-romano capeggiato da Salvator Ruju. Gli stimoli provenienti dal fervido ambiente culturale romano e l’amicizia con alcuni tra i più celebri artisti italiani dell’epoca (Boccioni e Severini, personalità di primissimo piano dell’avanguardia futurista) fecero maturare, in Figari, un’idea di pittura in grado di attingere sia alla conoscenza grafico-segnica che alla realtà popolare, creando così un linguaggio unico in grado di fondere le ultime novità del modernismo con il retroterra figurativo sardo. Figari, come anche Biasi, del resto, rimase sempre un fervido sostenitore della propria matrice culturale isolana, continuando a trarre dall’isola temi, costumi e modelli tipici della tradizione e insistendo molto su un patriottismo che, proprio in quegli anni, andava affermandosi con crescente rapidità e convinzione.

Lo sguardo di Figari verso il primitivo fu, però, sempre indirizzato a una sua restituzione fortemente connotata storicamente. Questo indirizzo di ricerca si rese evidente nei manifesti del 1905-1906. In quello commissionatogli dalle Ferrovie della Sardegna, per esempio, all’interno di una composizione dal taglio fortemente cinematografico e dai caratteri straordinariamente semplificati e regolari, si staglia la figura di un uomo, abbigliato con vesti tipiche locali e connotato da lineamenti marcatamente isolani.

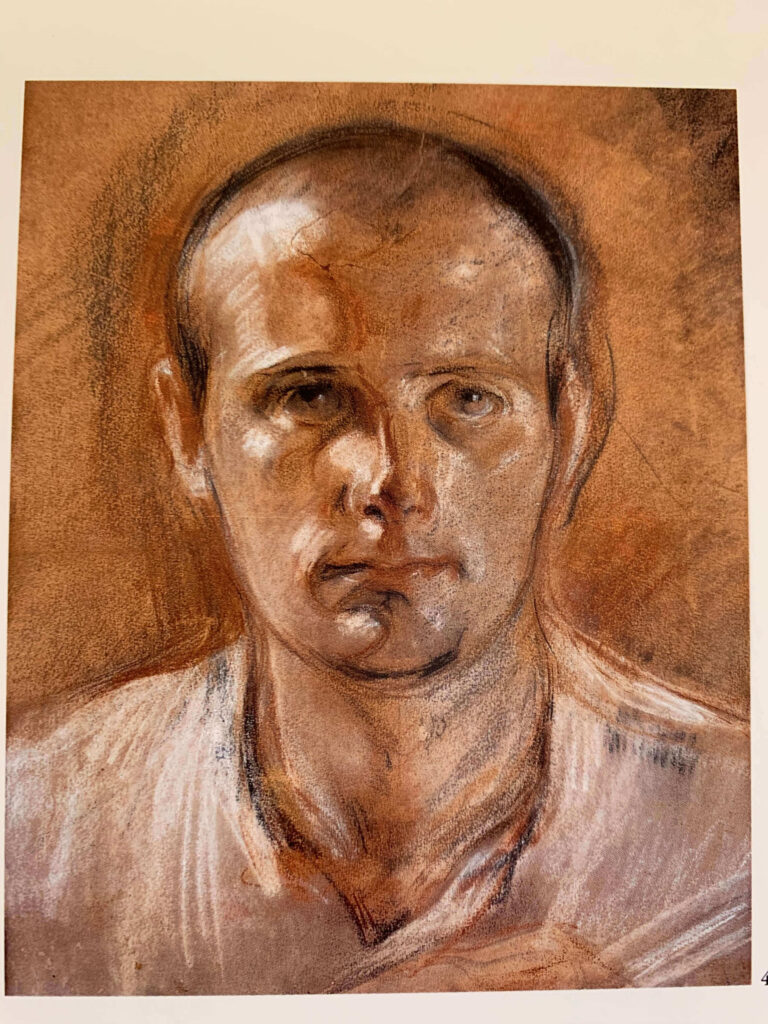

L’attenzione per la registrazione precisa del dato fisionomico, ricercata da Figari probabilmente nei corsi di modello seguiti a Roma, portò il pittore ad avvicinarsi a un tipo di ritrattistica in grado di captare tutte le lunghezze d’onda dello spettro psichico dei suoi personaggi, talvolta a figura intera, talvolta tagliati a mezzo busto.

Postumi, invece, gli studi di nudo femminile, in cui si fa più evidente la ricerca di una maggiore resa plastica.

Non ancora soddisfatto del proprio percorso, dopo aver vinto una borsa di studio a Cagliari, Figari si recò a Venezia. Il plurilinguismo artistico della città lagunare portò Filippo a dare maggiore attenzione all’arte classica e ai suoi schemi proporzionali risolutivi.

La vera svolta nella formazione dell’artista, che andò ad incidere profondamente su tutta la sua produzione successiva, fu il periodo di apprendistato svolto presso l’Accademia di Monaco. L’ambiente vivace e culturalmente fervido della Germania ambiente gli consentì infatti di sviluppare uno stile che, grazie anche ai suoi maestri Hugo von Habernmann e Ludwig Herterich, si pose al punto d’incontro di molteplici direttrici stilistiche. Habernmann ed Herterich lo iniziarono al trattamento rigoroso del disegno e del colore. Fu grazie a Monaco, quindi, e alla corrente secessionista che Figari apprese le tecniche di sintesi pittorica, a metà tra tradizione ed innovazione.

Tornato in patria, la ricerca di Figari proseguì sulla via dello sperimentalismo. Dopo essersi cimentato nella pittura, l’artista diede vita a una serie di ritratti a matita e carboncino dei fratelli Giuseppe, Lorenzo e Renato. Ad olio, invece, il ritratto del fratello Alberto.

Nel 1911, a Figari venne affidato un incarico che si rivelò essere uno tra i più prestigiosi della sua carriera, ovvero la decorazione del nuovo Palazzo Civico a Cagliari. Muovendosi ancora una volta tra modernità e folclore, e dopo aver effettuato una lunga ricerca nei paesi di Busachi, Samugheo e Atzara, Figari completò la Sala dei Matrimoni, nella quale egli unisce la piacevolezza visiva della tradizione costumistica ai rituali tradizionali dell’isola, confezionando un’opera dal forte impatto emozionale.

Una volta terminato il primo conflitto mondiale, con l’avvento del regime fascista Figari ricoprì il ruolo di segretario del sindacato regionale delle Belle Arti, prendendo parte a varie mostre e rassegne. L’incarico di segretario venne mantenuto dal pittore anche in seguito alla caduta del regime, motivo per cui Figari continuò ad attirare a sé numerose critiche. Filippo Figari si spense a Roma il 30 ottobre del 1973. Nella sua città, Sassari, l’Istituto d’Arte da lui fondato nel 1935 porta ancora oggi il suo nome.

Bibliografia

Gianni Murtas, Filippo Figari, Nuoro, Ilisso, 2004.

Francesco Floris, La grande enciclopedia della Sardegna, Cagliari, Della Torre, 2002.

IL MUSEO SANNA E IL SUO GIARDINO

A cura di Alice Oggiano

Il museo nazionale archeologico ed etnografico intitolato a Giovanni Antonio Sanna, vero e proprio punto di riferimento museale per la Sardegna centro-settentrionale, si trova a Sassari, nella centralissima Via Roma.

Il plesso museale ha origini tardo ottocentesche; tuttavia, i primi nuclei fondativi dell’edificio si fanno risalire ai primi anni del 1500, quando la storia si intrecciò con il culto di San Sebastiano. Militare romano durante l’impero di Diocleziano, poi convertitosi al cristianesimo e proclamato martire dalla chiesa di Roma, Sebastiano fu oggetto di una grande venerazione da parte dei sassaresi, i quali di sovente rivolgevano al santo voti finalizzati, in particolar modo, alla liberazione dalle frequenti ondate epidemiche che colpivano l’isola. Nell’attuale collocazione del museo doveva infatti, in passato, ergersi una chiesa intitolata al culto del martire. Il complesso di edifici dedicati al santo doveva poi estendersi in un’area cittadina molto più ampia di quella attuale, che oggi trova espressione unicamente nelle omonime carceri sassaresi. La chiesa venne poi posta sotto la tutela dei frati domenicani, i quali decisero di ampliarla per farne una zona monastica.

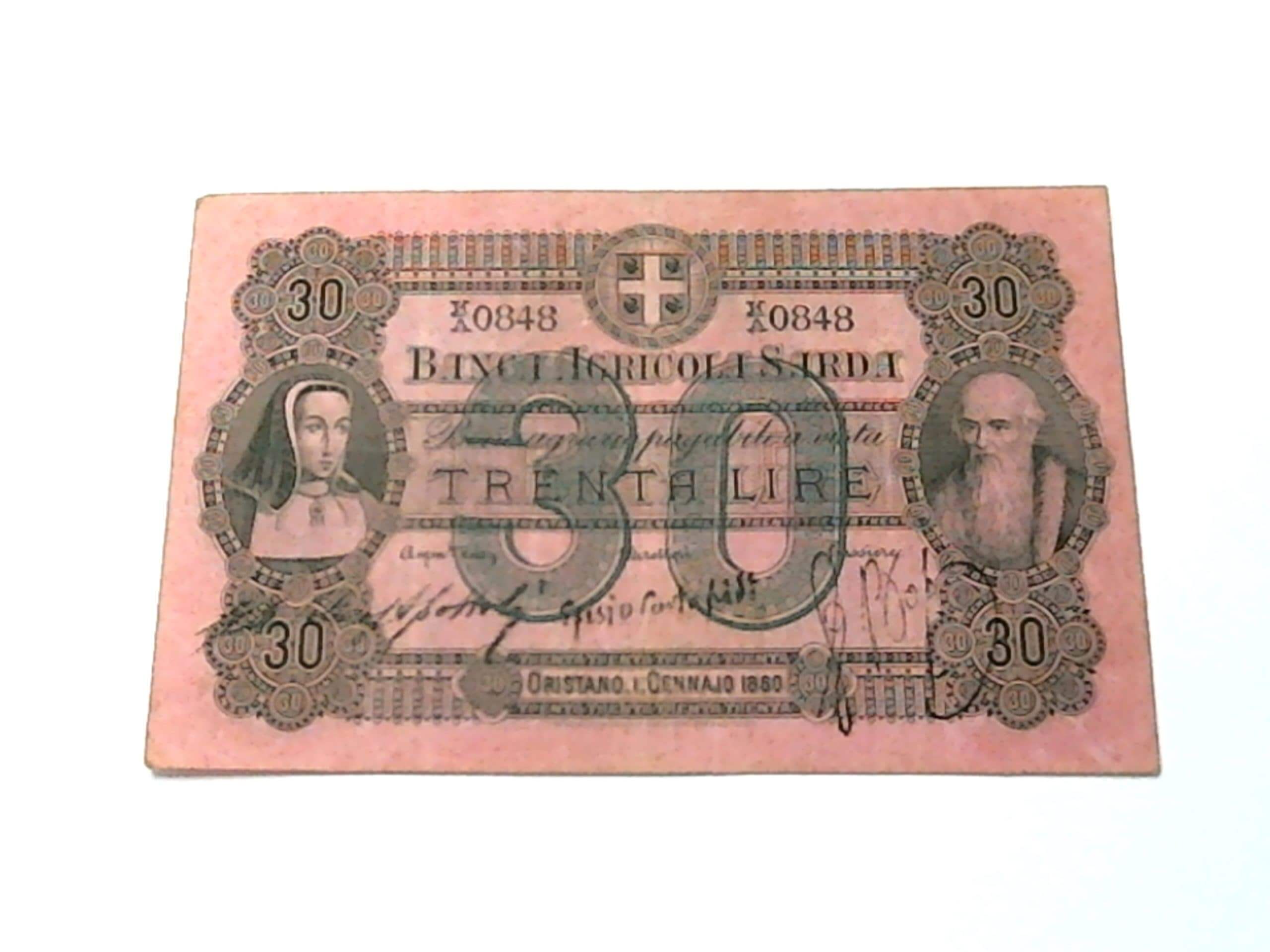

Fu soltanto nel corso del 1800 che, grazie alla figura di Giovanni Antonio Sanna, imprenditore sardo minerario appartenete alla ricca borghesia sassarese e figlio di un noto avvocato cittadino, l’edificio subì una profonda evoluzione. Sanna, emigrato in Francia nella cittadina di Marsiglia per cercar fortuna, divenne un noto commerciante unendosi anche matrimonio con una gentildonna spagnola che gli diede quattro figlie, tutte ben maritate con uomini che ebbero con Giovanni Antonio rapporti sempre precari. Eletto deputato del regno di Sardegna dal re sabaudo, Sanna fondò la Banca Agricola Sarda, che divenne subito il traino dell’economia isolana per poi essere coinvolta in un progressivo declino che la portò al fallimento. L’acutezza d’ingegno e la passione da sempre dimostrata per l’archeologia e le arti condussero Sanna a racimolare una fruttuosa collezione di reperti e opere che, in seguito, egli donò alla sua città natale.

Tra il 1925-26 vide la luce il primo nucleo del museo, la cui costruzione, commissionata dalla figlia Zelí ad uno dei più noti architetti italiani dell’epoca, il romano Michele Busiri Vici, ebbe luogo in un terreno appartenente alla famiglia. L’edificio fu dotato di forme neoclassiche, costruito con trachite rossa locale proveniente dal vicino paese di Ittiri. Oltre alle poderose dimensioni del museo, venne data grande attenzione al giardino circostante. Dall’impatto visivo immenso, il giardino si articolava, nel progetto originario, in una serie di siepi disposte circolarmente e prevedeva un’impressionante varietà botanica che comprendeva varie specie vegetali a dire il vero non del tutto adeguate al suolo sottostante, motivo per cui l’area è stata recentemente sottoposta a interventi di riqualificazione volti a garantirne una più efficace messa in sicurezza. Ancora oggi è possibile ammirare la straordinaria varietà della flora mediterranea presente nel sito: allori, pitosfori, ligustri, lecci, viburni, alberi di Giuda e evonimi variegati costituiscono solo una parte dello splendido parco.

Con grande tenacia Zelì riuscì a perseguire il progetto paterno, facendo leva sulle istituzioni comunali affinché il museo potesse raggiungere degna concretezza. Il museo, in seguito a donazioni private e scoperte archeologiche condotte abilmente nel sottosuolo sardo, vide un implemento che lo portò a divenire una delle più importanti istituzioni museali sia a livello regionale che nazionale. Con Clemente, eminente cittadino sardo, il Sanna venne ampliato non soltanto materialmente ma anche strutturalmente, con la costruzione di un nuovo braccio connesso al vecchio mediante un vestibolo.

Le sale museali vennero, con il tempo, arricchite di nuovi padiglioni espositivi inerenti a nuove sezioni tematiche, come quella medievale e moderna acquisita nei primi del 2000. Tornando al giardino, del quale già abbiamo avuto modo di parlare, la sua unicità risiede nella compenetrazione tra natura ed elementi antropici presenti. I reperti archeologici ed artistici, espressione di un sincretismo culturale e storico senza precedenti, destano stupore nel visitatore che è portato naturalmente alla loro contemplazione.

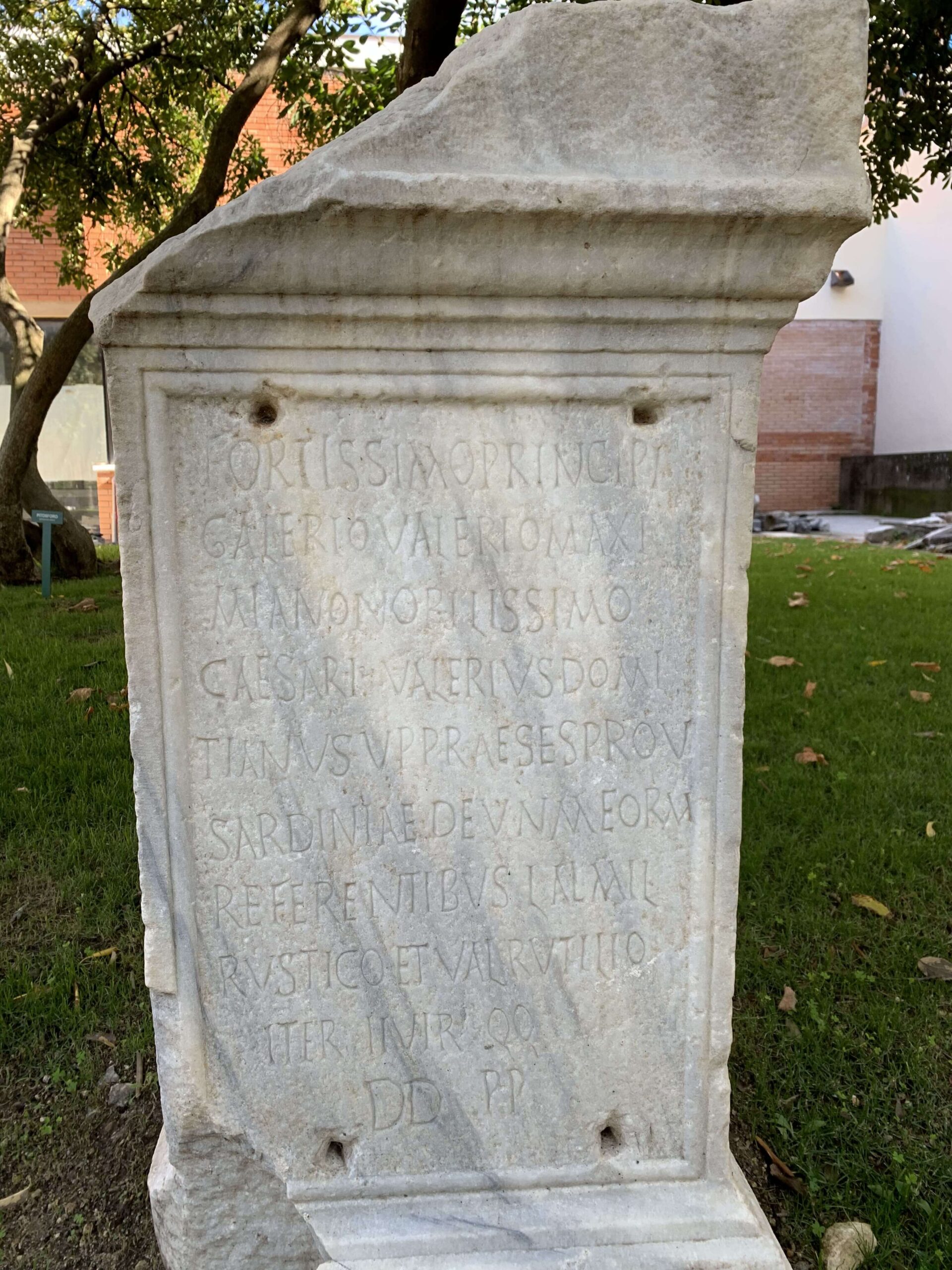

Disposte seguendo un profilo semicircolare, le epigrafi di epoca imperiale risalenti al II-III d.C testimoniano il ruolo centrale ricoperto dalla Sardegna nel quadro delle vicende storiche che interessavano l’intero Occidente. Rinvenute nella colonia di Turris Libisonis (colonia fondata da Cesare attorno al 46 a.C, attuale Porto Torres), queste ultime afferiscono a differenti tipologie: celebrative, commemorative e votive. A iscrizioni finalizzate a glorificare imperatori come Traiano si alternano altre, come quella a Galerio, che richiamano il sistema di potere tetrarchico. Altre ancora testimoniano i rapporti di parentela che intercorrevano tra schiatte isolane nobiliari e imperiali, come la Gens Ulpia; altre ancora dimostrano la conoscenza di termini afferenti alla sfera della classicità, come gli àuguri.

Indovini dell’antica Roma, gli àuguri interpretavano il volo degli uccelli per comprenderne i segni della volontà divina.

Un’altra epigrafe di enorme importanza è quella che il gentiluomo Cornelio dedica ad Iside, divinità marina. La dea è incisa di profilo nel marmo con sembianze antropomorfe, accompagnata da un coccodrillo finemente intagliato e da un cane. Nell’antichità, gli animali erano spesso portatori di simbologie più profonde o rappresentazioni zoomorfe di divinità note. Il coccodrillo, in correlazione ad Iside, è associato a Sobek, Dio egizio guaritore del defunto Osiride, marito della dea. Allo stesso modo il cane alluderebbe ad Anubi, Dio egizio dei morti, che secondo la tradizione avrebbe aiutato Iside ad imbalsamare Osiride.

Complessivamente, il richiamo all’elemento dell’acqua appare evidente non solo nelle epigrafi ma anche nelle ancore romane imperiali in piombo, rinvenute in mare nei pressi dell’isola. Esse testimoniano un’ulteriore prova dell’effettiva attività commerciale e culturale tra le aree del Mediterraneo e del continente, come la Sicilia. È inoltre interessante osservare come alcune di esse riportino incisioni allegoriche di buon auspicio alla navigazione, riprendendo come ad esempio il colpo di Venere: quando il lancio di un dado dava come risultato sei, si era baciati dalla fortuna. Evidente, perciò, la correlazione con il tema del viaggio.

Nel giardino sono inoltre presenti altri reperti archeologici di dubbia provenienza e identificazione, tutt’ora sottoposti ad attente analisi da parte degli esperti.

Il regio museo, che il 28 Ottobre 2020 ha celebrato il suo ottantesimo anniversario, non è purtroppo attualmente accessibile a causa dei lavori di restauro e ristrutturazione che interessano il plesso.

Sitografia

museosannasassari.it

Foto di Alice Oggiano