LA MADONNA DEL ROSARIO DI VINCENZO DEGLI AZANI DA PAVIA NELLA CHIESA DI SAN DOMENICO DI PALERMO

A cura di Beatrice Cordaro

Vincenzo degli Azani da Pavia: una biografia critica

Presso la Chiesa di San Domenico, a Palermo, è custodita la Madonna del Rosario (1540, figg. 1-2) del pittore Vincenzo degli Azani da Pavia. Figura assai misteriosa, quella di Vincenzo degli Azani da Pavia, e che vide la storiografia, a partire dal Settecento, impegnarsi con l’obiettivo di gettare ulteriore luce sul suo profilo biografico e sul suo percorso artistico, data la scarsità di fonti documentarie relative alla sua vita e alla sua attività e tenuto conto che le ricerche, specialmente quelle circa il suo nome e le sue origini, si rivelarono ardue ed estremamente problematiche.

Certa è innanzitutto la presenza del pittore a Palermo, dove arrivò per la prima volta tra il 1517 e il 1519 e una seconda volta nel 1529.

Le notizie che emersero in ambito storiografico nel 1600, rivelavano la presenza di un certo Vincenzo a Palermo, il quale si formò a Roma e a cui venne attribuito il nome di Romano, che ebbe contatti con Polidoro da Caravaggio.

Altre fonti lo menzionarono come proveniente da Imola o Aniemolo, tra cui il Mongitore ed il Susinno. Furono tuttavia altre due figure a dare i contributi più importanti relativi a Vincenzo detto il Romano.

Il primo fu Gioacchino Di Marzo (1839 – 1916), al quale si deve il primo tentativo di realizzazione della prima biografia artistica del pittore, prima nell’ambito di una Storia delle Belle Arti in Sicilia, in cui lo studioso contrastava parte delle notizie riferite dalla storiografia precedente, e in seguito nel 1916, anno in cui venne pubblicata la prima opera organica su Vincenzo da Pavia. Il Di Marzo fu anche l’uomo dietro alla pubblicazione del testamento e dell’atto di morte di Vincenzo.

Una seconda ed altrettanto importante figura fu invece quella del Cosentino, le cui ricerche furono una vera e propria svolta per quanto riguarda le origini del pittore.

Cosentino ritrovò infatti alcuni documenti d’archivio dai quali si evinceva una diatriba giudiziaria tra il cognato e il nipote di Vincenzo, e nei quali si desumeva proprio la provenienza del pittore, ovvero pavia, e la famiglia d’origine: gli Azani.

Grazie a queste ricerche si riuscì a comporre un quadro biografico e a dar un filo logico a tutte quelle notizie che, in maniera frantumata, andavano emergendo nel tempo, e a stabilire la data di morte (1557) mentre incerta è la data di nascita, collocabile tuttavia verso la fine del Quattrocento (probabilmente entro l’ultimo decennio).

La Madonna del Rosario di Vincenzo degli Azani da Pavia: descrizione e influenze

Nel 1540 Vincenzo degli Azani realizza, per la chiesa di San Domenico a Palermo, una Madonna del Rosario, un quadro chiave all’interno del percorso artistico di Vincenzo degli Azani e di cui la studiosa Teresa Viscuso puntualizza la scarsa mole di studi. “Nonostante quest’opera rappresenti uno dei più alti raggiungimenti del da Pavia”, scrive la Viscuso, “la storiografia non ne ha mai affrontato l’approfondimento e si è limitata a semplici citazioni”.

La particolarità iconografica dell’opera risiede nella scelta dei santi raffigurati attorno alla figura centrale della Vergine. Essendo, come accennato, una rappresentazione prettamente legata al culto dell’Ordine Domenicano, è naturale che l’artista abbia inserito dei santi facenti parte del medesimo ordine, ad eccezione delle due sante.

Al fianco di Maria e del Bambino, infatti, sono rappresentati, attorniati da angeli, motivi floreali e brani di paesaggio, San Tommaso d’Aquino, intento a ricevere il rosario dal Gesù, San Vincenzo Ferrer con il libro in mano (suo attributo iconografico) ed infine Santa Ninfa, vergine e martire legata alla città di Palermo e Santa Cristina, rappresentata – analogamente a Santa Ninfa – con la palma del martirio tra le mani.

Quest’opera sembra racchiudere l’intero compendio di influenze e formulazione sintattica del pittore.

Anzitutto si evince un passaggio prettamente tipologico, dal tipico polittico a sportelli alla tavola con le storiette, che circondano interamente il perimetro della tavola centrale e non sono limitate alla sola predella inferiore. Le storiette narrano i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è la struttura compositiva della tavola centrale, da cui è possibile partire per rintracciare le influenze artistiche del pittore. Una nota tardogotica è riscontrabile nel fondo oro da cui emerge la figura della Vergine. Questo diviene portatore di un messaggio religioso, e la sua funzione è anche quella di conferire al personaggio di Maria un senso di forte tridimensionalità rispetto alle figure circostanti.

Oltre all’oro spicca, nell’omogeneità cromatica in cui a far da padroni sono soprattutto i bianchi e i neri, un rosso acceso che si ritrova nel manto di Santa Cristina e in alcuni dettagli presenti delle storiette. La brillantezza del rosso è un segnale chiaro, da parte dell’artista, della conoscenza della cultura pittorica veneta. Osservando le storie laterali, poi, ed in particolare la scena dello Spasimo, si può notare un incontro con l’analogo episodio dipinto da Raffaello.

Fin qui, dunque, dall’analisi di alcuni elementi presenti nell’opera, è stato già rintracciato un certo numero di influenze pittoriche di Vincenzo da Pavia, ma non è tutto. Altri elementim infatti, devono essere tenuti in considerazione per avere una comprensione più precisa della formazione e del percorso artistico di Vincenzo degli Azani.

Particolare attenzione, ad esempio, deve darsi all’elemento paesaggistico: esso viene reso mediante la caratteristica prospettiva “a volo d’uccello” già riscontrabile nell’opera del Foppa, mentre la stessa atmosfera rarefatta rimanda, oltre che a quest’ultimo, alla prospettiva aerea di Leonardo da Vinci.

Circa la fisionomia delle figure, quella della Madonna su tutte, c’è da dire che esse si caratterizzano per le tipiche forme affusolate che trovano riscontro in particolar modo nella cultura artistica emiliana.

I restauri

L’attenzione della ricerca per la Madonna del Rosario di Vincenzo da Pavia iniziò attorno alla metà del Settecento (1747) e specialmente nel periodo in cui, in seguito alla ricognizione di tutte le opere di interesse storico e di elevato valore artistico, essa fu oggetto di una prima campagna di restauro. Il documento relativo al primo intervento di restauro specifica come nel 1747 fosse stato affidato ad un artista ignoto il compito di “ristorare o ritoccare il quadro del Rosario”. Al primo intervento di restauro, ne seguirono altri due, il primo nel 1852 e il secondo nel 1993.

Bibliografia

Viscuso T. Scheda n.62 Vincenzo da Pavia, Madonna del Rosario coi Santi Cristina, Vincenzo Ferrer, Tommaso d’Aquino e Ninfa, in Vincenzo degli Azani da Pavia e la cultura figurativa in Sicilia nell’età di Carlo V, 1999, pp.378-382

Viscuso T., Vincenzo degli Azani da Pavia e la cultura figurativa in Sicilia nell’età di Carlo V, 1999, pp.209-234

L’ANNUNCIATA. UN VANTO PER LA CITTÀ DI PALERMO

A cura di Beatrice Cordaro

Introduzione. La storia dell’Annunciata

Tra il 1476 e il 1477, Antonello Da Messina crea una delle opere più belle e significative non solo per la città di Palermo, di cui ne è un vanto, ma per la Sicilia e per il mondo intero. Dipinta a olio su tavola, l’Annunciata (Fig. 1) è oggi conservata presso la Galleria Regionale della Sicilia, all’interno di palazzo Abatellis a Palermo. La sua presenza nel museo palermitano, tuttavia, risale solo ai primi anni del secolo scorso. Fu solo nel 1907, infatti, che il direttore del Museo Nazionale di Palermo, Antonino Salinas, annunciò, sul “Bollettino d’Arte” l’acquisizione del dipinto (L’Annunziata di Antonello da Messina lasciata al Museo Nazionale di Palermo).

Prima dell’ingresso nel museo palermitano, il dipinto era di proprietà di Monsignor Vincenzo di Giovanni, che l’aveva acquisita “da nobile casa palermitana”. Inizialmente l’opera, seguendo l’“antico tòpos […] della storiografia palermitana”[1], era attribuita ad Albrecht Durer. Monsignor di Marzo, invece, che l’aveva vista, l’aveva inizialmente attribuita (1899) ad un certo Antonello De Saliba e successivamente ad Antonello (1903). Fazio Allmayer (1907) sostenne che l’Annunciata delle Gallerie dell’Accademia di Venezia era in realtà una copia dell’originale palermitano. Nel 1906 fu Enrico Brunelli a confermare la paternità antonellesca dell’Annunciata (Un quadro di Antonello da Messina nella Pinacoteca di Palermo, 1906).

Sull’identità della “nobile casa palermitana”, poi, fu ancora Antonio Salinas a fornire le indicazioni decisive. Ancora nel suo intervento per il “Bollettino”, il direttore citò la “casa del barone Colluzio”[2]. Il barone cui si faceva riferimento era Antonino Colluzio, proprietario di una collezione d’arte della quale il pittore trapanese Matteo Mauro fu chiamato ad effettuare una stima[3]. Nella raccolta di dipinti del barone, infatti, Mauro menzionò anche “una immagine antica di Maria Santissima, autore del 1400, onze una”.

L’Annunciata di Antonello Da Messina

« E di fronte all'Annunciata di Palermo, si noti la piega della mantellina che scende al centro della fronte : che per il pittore, al momento, avrà avuto un valore soltanto compositivo, ma a noi dice di un capo conservato nella cassapanca tra gli altri del corredo, e tirato fuori nei giorni solenni, nelle feste grandi; e si noti anche l'incongruenza, peraltro stupenda, della destra sospesa nel gesto ieratico (mentre è del tutto naturale al soggetto — diciamo alla donna contadina — il gesto della sinistra a chiudere i lembi della mantellina); e l'altra incongruenza di quel libro aperto, sul quale si ha il dubbio che mai gli occhi della giovane donna potrebbero posarsi a cogliere le parole e il senso; e poi il mistero del sorriso e dello sguardo, in cui aleggia carnale consapevolezza e nessun rapimento, nessuno stupore (se non si vuole, nel sorriso che appena affiora, scorgere magari un'ombra di malizia).»

(Leonardo Sciascia, Il Cruciverba)

Le parole di Leonardo Sciascia restituiscono in maniera eloquente i motivi alla base del fascino irripetibile che ogni spettatore prova davanti a quest’opera. L’Annunciata di Antonello è, infatti, una Vergine isolata, che emerge, stagliandosi, da uno sfondo buio dove la luce arriva ad investire solamente lei, colta nel “gesto ieratico” della mano destra che, come ricorda Marco Bussagli, ha il suo “ideale modello” in un profeta affrescato da Piero in San Francesco ad Arezzo[4].

Secondo gli studi, Antonello, nella tavola palermitana, dipinge il momento successivo alla venuta di Gabriele, quello in cui Maria accetta il suo destino e tradizionalmente riassumibile con l’espressione “FIAT VOLUNTAS TUA” (“sia fatta la tua volontà”)[5]. Lo sguardo di accettazione profonda in cui è ritratta la Vergine, dunque, è da intendersi come seguente rispetto all’arrivo dell’arcangelo, che, uscendo di scena, provoca un leggero alito di vento che investe delicatamente Maria e le pagine del libro appoggiato sul leggio di legno in primo piano.

Lo stesso libro, poi, non è una presenza casuale: dagli studi condotti da Giovanni Taormina è emerso, infatti, che in esso sono riportate delle parole che, seppur difficilmente leggibili, sembrerebbero comporre la frase

Anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo

Il capolettera, inoltre, ci da un’ulteriore indicazione. È una M, lettera che permette di individuare chiaramente che quanto riportato nelle pagine del libro è il testo del Magnificat.

Ancora, gli studi coordinati da Taormina hanno permesso di smentire un’ipotesi circa la modella che avrebbe posato per Antonello. Secondo una parte degli studi, la giovane ritratta dal maestro sarebbe Smeralda Calafato. Una simile teoria è stata però smentita da delle analisi effettuate da esperti in chirurgia estetica.

La rappresentazione dell’Annunciazione nella pittura italiana del ‘400

L’iconografia dell’Annunciazione trova le sue origini nei vangeli canonici di Luca e di Matteo, ma ulteriori radici possono essere individuate nei vangeli apocrifi come il Protovangelo di Giacomo e il Vangelo dello Pseudo Matteo. Nella storia dell’arte l’episodio dell’Annunciazione ha visto succedersi, dal punto di vista iconografico, una serie di sviluppi che hanno portato a sostanziali modificazioni nella concezione della stessa.

Da un punto di vista spaziale, la tradizione bizantina ha visto svilupparsi un’iconografia con al centro l’arcangelo Gabriele nel gesto, preso dalla retorica romana, dell’adlocutio, con la Vergine che è Theotokos, ovvero portatrice di Cristo nel grembo, spesso raffigurato in forma di mandorla[6].

Il Quattrocento è stato il secolo di razionalizzazione dello spazio artistico, grazie all’introduzione della prospettiva albertiana. Ancora Claudia Cieri Via, richiamando il seminale saggio di Erwin Panofsky (La prospettiva come forma simbolica, 1927) ha ribadito il profondo legame tra la prospettiva e l’Annunciazione. Lo studioso tedesco, infatti, notò come proprio l’Annunciazione di Ambrogio Lorenzetti alla Pinacoteca di Siena fu il primo quadro in cui compare la prospettiva[7]. Nel pieno XV secolo, la Pala di Santa Lucia de’ Magnoli di Domenico Veneziano impiega la prospettiva per introdurre la porta clausa, simbolo della verginità di Maria[8].

Con Antonello da Messina, e specialmente con l’Annunciata oggi alla Alte Pinakothek di Monaco (Fig. 2), l’episodio dell’Annunciazione torna al modello dell’icona orientale, a una formula che non prevede alcuna specificazione spaziale.

Se precedentemente al Quattrocento, poi, le rappresentazioni della Vergine Annunciata erano connotate da una pressoché totale assenza di indagine psicologica ed emotiva, con l’avvento del Rinascimento gli artisti iniziarono a tener conto dell’aspetto più propriamente umano della narrazione sacra, decidendo così di inserirlo più spesso all’interno dei loro dipinti. In particolare, è l’atteggiamento ritroso e intimorito della Vergine ad essere stato maggiormente approfondito dalla pittura del tempo.

L’Annunciata. Il restauro.

Nel 1942, in occasione della Mostra dei dipinti di Antonello da Messina, il dipinto fu inviato a Roma, presso l’Istituto Centrale del Restauro (ICR), diretto all’epoca da Cesare Brandi. Il restauro, condotto da Luciano Arrigo, si incentrò sulle operazioni di rimozione delle ridipinture e di spulitura delle parti in ombra. Venne rimossa l’aureola e la firma del restauratore Aloisio Luigi Pizzillo (A-L).

Un altro studio (IRR and XRF investigations on Annunciata by Antonello da Messina to trace the original appearance of the blue veil) ha fornito una fondamentale e importante rassegna relativa alla conservazione dell’opera fino ad oggi. Attraverso un lavoro basato sulla documentazione d’archivio e sulla messa in pratica di analisi e studio diagnostico, mediante lo scanner INTRAVEDO per la riflettografia IR e la mappatura XRF, ci sono state date tutte quelle informazioni più dettagliate relative all’opera di Palermo, consentendoci un’idonea lettura, sia artistica che storica, dell’Annunciata di Antonello Da Messina.

Sulla base di analisi effettuate sull’opera, gli studiosi hanno recentemente posto in evidenza non solo tutte le modifiche apportate nei vari restauri condotti sull’Annunciata, ma anche le modificazioni e i ripensamenti (pentimenti) messi in atto dall’artista stesso prima di offrire la versione definitiva dell’opera. Nel caso dell’Annunciata, si sa che Antonello modificò le misure del pollice della mano destra dell’Annunciata per ben tre volte; allo stesso modo, anche il mignolo vide susseguirsi delle differenziazioni rispetto alla bozza originaria. Nella prima stesura dell’opera, il medio della mano sinistra risultava più rilassato rispetto alla versione successiva dove, invece, appare più inclinato[9]. Le tracce di disegno preparatorio hanno inoltre messo in evidenza ulteriori dettagli, questi ultimi relativi ai capelli e alle zone d’ombra nella parte inferiore del mento e sulla parte sinistra del naso.

Anche in merito al velo blu sono emersi ulteriori elementi chiarificatori. Anzitutto, la porzione interna del velo, lungo la guancia sinistra dell’Annunciata, si differenziava per tonalità rispetto al resto dello stesso[10]. Inoltre, il colore grigio-rosso più scuro di alcune aree del velo mette in evidenza la superficie pittorica coinvolta nella tipica degradazione del lapislazzuli denominata malattia oltremare, generalmente favorita in presenza di olio come legante. Questo degrado dei pigmenti e la perdita degli smalti riconducibili al chiaroscuro, causarono il fallimento della resa volumetrica, aspetto chiave della tecnica di Antonello.

Note

[1] Evelina de Castro, “Da nobile casa palermitana”. Sulle tracce dell’Annunciata di Palermo, in Antonello da Messina (a cura di C. Cardona, G.C.F. Villa), p. 234.

[2] Ibidem

[3] Ivi, p. 235.

[4] M. Bussagli, Antonello da Messina, p. 26.

[5] C. Cieri Via, The invisible in the Visible. The Annunciation by Antonello da Messina from narrative to icon, p. 235.

[6] Ivi, p. 263.

[7] Ivi, p. 261.

[8] Ibidem

[9] M.F. Alberghina, F. Prestileo, S. Schiavone, IRR and XRF investigations on Annunciata by Antonello da Messina to trace the original appearance of the blue veil, p. 25.

[10] Ibidem

Bibliografia

Maria Francesca Alberghina, Fernanda Prestileo, Salvatore Schiavone, IRR and XRF investigations on Annunciata by Antonello da Messina to trace the original appearance of the blue veil, in “Archeomatica”, 1, pp. 22-27.

Federica Ammiraglio (a cura di), Van Eyck, I classici dell’arte, Rizzoli / Skira, 2004, p. 21.

Giulio Carlo Argan, Il Rinascimento, Sansoni per la scuola, 2015, p.223.

Gioacchino Barbera (a cura di), Antonello da Messina. Sicily’s Renaissance Master, New York, Metropolitan Museum of Art, 2005.

Marco Bussagli, Antonello da Messina, “Art Dossier”, Milano, Giunti, 2014.

Caterina Cardona, Giovanni Carlo Federico Villa (a cura di), Antonello da Messina, catalogo della mostra al palazzo Reale di Milano, Milano, Skira, 2019.

Claudia Cieri Via, The invisible in the Visible. The Annunciation by Antonello da Messina from narrative to icon, in “IKON. Journal of Iconographic Studies”, vol. 9, 2016, pp. 261-268.

Mauro Lucco (a cura di), Antonello da Messina, l’opera completa. Antonello da Messina e la pittura fiamminga, Milano, Silvana Editoriale, pp 27-41.

Giorgio Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori et architetti (1568), Torino, Einaudi, 2000.

Sitografia

https://www.frammentiarte.it/2014/antonello-da-messina/

https://www.finestresullarte.info/arte-base/antonello-da-messina-vita-opere-pittore-siciliano

https://www.analisidellopera.it/antonello-da-messina-vergine-annunciata/

https://www.balarm.it/news/magazine/al-museo-salinas-i-capolavori-di-antonello-4851

https://www.foliamagazine.it/annunciazione-rinascimento/#:~:text=Nel%20Quattrocento%2C%20la%20scena%20dell,personaggi%20principali%2C%20Maria%20e%20Gabriele

ANTONELLO DA MESSINA E I RAPPORTI CON LA PITTURA FIAMMINGA

A cura di Beatrice Cordaro

Introduzione. Antonello da Messina, i fiamminghi e la pittura ad olio

L’artista: brevi cenni biografici

Nato a Messina nel 1430, poco si sa delle vicende biografiche di Antonello, ma sappiamo quanto basta per confermare la grandezza del suo operato in epoca rinascimentale. Antonello, menzionato in un contratto del 1438 nel quale si impegnava a lavorare per un conciatore di pelli, si formò come pittore a Roma (dove per Vasari aveva “atteso molti anni al disegno”) e poi a Napoli (inizio degli anni ’40) presso la Bottega di Colantonio, e successivamente ebbe modo di entrare in contatto con l’arte nordica (fiamminga e provenzale), dalla quale trasse un atteggiamento attento alla natura e alla rappresentazione meticolosa dei suoi dettagli e sfumature. Le prime commissioni risalgono alla fine degli anni ’50 del ‘400, momento in cui Antonello è attestato a Reggio Calabria. Al marzo del 1457 risale infatti un documento con cui Antonello, “pictor civis Messane”, si impegna a consegnare uno stendardo da parte del maestro della confraternita di San Michele dei Gerbini di Reggio Calabria.[1] Nei tre anni di silenzio delle fonti che separano la commissione reggina da un secondo soggiorno calabrese (1460), gli storici dell’arte (Cavalcaselle) hanno ipotizzato un viaggio di Antonello nel centro Italia, nel corso del quale il maestro sarebbe entrato addirittura in contatto con Piero della Francesca[2]. Gli anni tra il 1460 e il 1470, anche se la seconda parte del decennio si contrassegna per una totale assenza di documentazione sull’artista, furono fruttuosi in termini di fama, e Antonello ricevette numerose importanti commissioni conoscendo, sia direttamente che indirettamente, la cultura pittorica delle Fiandre (Petrus Christus, Jean Fouquet) e il suo portato più rivoluzionario, la pittura ad olio. Tra il 1471 e il 1472, poi, Antonello fu particolarmente impegnato a Noto, cittadina dove, per la chiesa di Santo Spirito, di un altro gonfalone e dove ebbe modo anche di confrontarsi con il pittore Francesco Laurana. Nel 1473 è ancora a Messina, per poi spostarsi a Venezia intorno al 1475. Dopo l’esperienza in laguna, Antonello tornò in Sicilia, e morì nella sua città natale, Messina, nel 1479. Come sembrano indicare le richieste precedenti alla sua dipartita, il pittore venne sepolto presso il cimitero del convento di Santa Maria del Gesù, vestito con il saio dell’ordine dei frati minori francescani. Il cimitero venne distrutto dalla piena del 1863.

Un appunto su Jan Van Eyck e sulla pittura ad olio quattrocentesca

Considerato a buona ragione il principe indiscusso del primo rinascimento nordico, Jan Van Eyck fu l’artista che impresse alla pittura una svolta radicale, epocale, riuscendo a rinnovarla profondamente, soprattutto dal punto di vista della rappresentazione del reale. Pur in chiave diversa, l’impatto di Jan van Eyck nelle Fiandre può essere paragonato a quello con cui il giovane Masaccio (1401-1428) cambiò la storia dell’arte italiana. Van Eyck riportò in auge una tecnica, quella della pittura ad olio, che pure era già attestata negli scritti di Teofilo e in quelli di fine Trecento di Cennino Cennini[3]. Vasari, nella vita di Antonello, scriveva proprio di come Van Eyck

“si mise a provare diverse sorti di colori, e come quello che si dilettava dell’archimia, a far di molti olii per far vernici et altre cose, secondo i cervelli degl’uomini sofistichi come egli era”[4]

e di come, al termine delle sue sperimentazioni,

“alla fine trovò che l’olio di seme di lino e quello delle noci, fra tanti che n’aveva provati, erano più seccativi di tutti gl’altri”[5]

La riscoperta della pittura ad olio, che rispetto alla tempera con leganti proteici (albume d’uovo) impediva l’opacizzazione del pigmento con l’essiccazione, fu dunque decisiva per le sorti dell’arte occidentale.

Antonello da Messina e la pittura fiamminga

Fu ancora Giorgio Vasari a testimoniare con fermezza l’affinità tra la pittura di Antonello e quella fiamminga. Sempre nella vita del maestro messinese, lo storico aretino trattò parlò di Antonello da un lato come allievo di Jan Van Eyck, dall’altro come maestro inventore e, di conseguenza, portatore in Italia della magnifica pittura ad olio. Per lo storico aretino, infatti, Antonello, dopo aver osservato a Napoli una “tavola di mano di Giovanni da Bruggia”[6], dipinta a olio, partì per le Fiandre, dove, “in Bruggia pervenuto prese dimestichezza grandissima col detto Giovanni”. Alla morte del maestro, Antonello “se ne tornò di Fiandra per riveder la sua patria”.

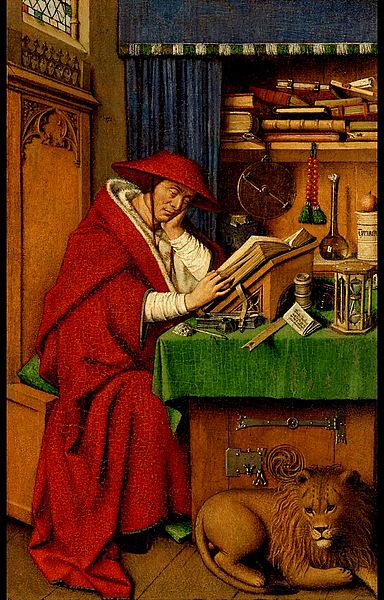

La ritrattistica di Antonello Da Messina venne considerata, e lo è tutt’ora, una pittura rivoluzionaria, e le forti ascendenze fiamminghe portarono, nel Cinquecento, anche esperti come il veneziano Marcantonio Michiel (1484-1552), collezionista e studioso d’arte, ad attribuire il San Girolamo nello studio (Fig. 1) proprio allo stesso van Eyck, e non ad Antonello.

Il San Girolamo è un dipinto ad olio su tavola di tiglio. Si tratta di un dipinto la cui realizzazione pare, effettivamente, essere figlia di un’opera similare di van Eyck (Fig. 2) e facente parte del perduto Trittico Lomellini. In realtà l’opera di Antonello, nella sua composizione e nei suoi volumi, si pone nettamente in contrasto con il lavoro di Jan Van Eyck nel quale, come si può ben vedere, sono totalmente assenti la sapiente orchestrazione prospettica e la dettagliata architettura proposte invece da Antonello. I punti di contatto con la cultura fiamminga tuttavia ci sono, e si ritrovano nel sapiente uso della luce, che sembra propagarsi da una molteplicità di punti. Ancora di gusto fiammingo è poi la ricchezza dei dettagli che ornano il contesto entro cui San Girolamo agisce: dagli animali alle piante, passando per i vasi sparsi in primo piano e sulla scaffalatura alle spalle del santo, o ancora per le piastrelle a motivi geometrici.

Nell’opera di Antonello, Girolamo è osservabile dall’esterno, e nello specifico da una grande porta culminante in un arco ribassato. Incredibile è il talento di Antonello Da Messina nel ricreare un ambiente realista, all’interno del quale lo sguardo dello spettatore, lungi dal fermarsi alle figure in primo piano, riesce ad andare oltre l’ambiente dello studio spingendosi oltre i vetri di una finestra che si apre al paesaggio.

Note

[1] M. Bussagli, Antonello da Messina, p. 16.

[2] Ivi, p. 23.

[3] Ivi, p. 14.

[4] G. Vasari, Le Vite, p. 375.

[5] Ibidem

[6] Ivi, p. 377.

Bibliografia

Maria Francesca Alberghina, Fernanda Prestileo, Salvatore Schiavone, IRR and XRF investigations on Annunciata by Antonello da Messina to trace the original appearance of the blue veil, in “Archeomatica”, 1, pp. 22-27.

Federica Ammiraglio (a cura di), Van Eyck, I classici dell’arte, Rizzoli / Skira, 2004, p. 21.

Giulio Carlo Argan, Il Rinascimento, Sansoni per la scuola, 2015, p.223.

Gioacchino Barbera (a cura di), Antonello da Messina. Sicily’s Renaissance Master, New York, Metropolitan Museum of Art, 2005.

Marco Bussagli, Antonello da Messina, “Art Dossier”, Milano, Giunti, 2014.

Caterina Cardona, Giovanni Carlo Federico Villa (a cura di), Antonello da Messina, catalogo della mostra al palazzo Reale di Milano, Milano, Skira, 2019.

Claudia Cieri Via, The invisible in the Visible. The Annunciation by Antonello da Messina from narrative to icon, in “IKON. Journal of Iconographic Studies”, vol. 9, 2016, pp. 261-268.

Mauro Lucco (a cura di), Antonello da Messina, l’opera completa. Antonello da Messina e la pittura fiamminga, Milano, Silvana Editoriale, pp 27-41.

Giorgio Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori et architetti (1568), Torino, Einaudi, 2000.

Sitografia

https://www.frammentiarte.it/2014/antonello-da-messina/

https://www.finestresullarte.info/arte-base/antonello-da-messina-vita-opere-pittore-siciliano

https://www.analisidellopera.it/antonello-da-messina-vergine-annunciata/

https://www.balarm.it/news/magazine/al-museo-salinas-i-capolavori-di-antonello-4851

https://www.foliamagazine.it/annunciazione-rinascimento/#:~:text=Nel%20Quattrocento%2C%20la%20scena%20dell,personaggi%20principali%2C%20Maria%20e%20Gabriele.

VILLA NISCEMI, PALERMO: DA BAGLIO AGRICOLO A DIMORA DI NOBILTÀ

A cura di Beatrice Cordaro

«Ma il suo vero charme gli veniva dalla profusione di palme e alberi semitropicali, auricarie, ficus, magnolie grandiflora, ibiscus e agave piantati in una specie di amabile disordine.»

(Le Estati Felici, Fulco di Verdura)

Tra le mille dimore nobiliari che costellano la città di Palermo, quella che fu dei Valguarnera si rivela essere tutt’ora un prezioso gioiello nascosto in mezzo al verde. Immersa tra i suoni della natura e attorniata da un paesaggio bucolico, il palazzo è, ancora oggi, uno dei punti fermi d’attrazione per i cittadini palermitani.

La villa, oggi utilizzata come suggestiva cornice che ospita visite ed eventi di vario tipo, è un’assoluta punta di diamante nel patrimonio storico – artistico del Comune di Palermo, un bene di intramontabile bellezza, che profuma di storie di vita vissuta.

Villa Niscemi: brevi cenni storici e attuale condizione

Oggi di proprietà del Comune di Palermo, che al suo interno ha stabilito la sua sede, Villa Niscemi venne costruita, intorno al ‘600: in origine essa ricopriva la funzione di baglio agricolo, ovvero una fattoria connotata dalla presenza di una struttura difensiva e da un ampio cortile interno. Ai tempi della sua edificazione, la fattoria prendeva il nome di Baglio Balata che, almeno fino alla seconda metà del 1600, era di proprietà di Carlo Santangelo il quale lo concesse in eredità alla figlia. Mentre ancora manteneva la funzione di masseria, la struttura venne acquistata da Tommaso Sanfilippo, il “Duca delle Grotte”. Solo successivamente, orientativamente tra il 1730 e il 1750, questa venne prelevata dai Valguarnera, famiglia originaria di Niscemi, e trasformata in dimora nobiliare fino a quando, nel 1987, Maria Immacolata Valguarnera e Margherita Valguarnera, ultime eredi dei beni di famiglia, concessero la loro proprietà al Comune di Palermo.

Allo stato attuale, la costruzione è tuttora egregiamente mantenuta: sono infatti ancora presenti tutti gli arredi, ed allo stesso modo anche tutti i dettagli e le finiture appaiono in condizioni di conservazione ottimali.

Esterno

La struttura è composta da tre elevazioni, attraversate verticalmente da lesene, il cui colore sabbia/ocra si pone in contrasto con il colore bianco della facciata. Anche i balconi e le finestre si caratterizzano per essere attorniati, come fossero quasi incorniciati, da sagome curvilinee che stilisticamente si rifanno a un gusto tipicamente settecentesco.

Dal momento che il vecchio Baglio venne costruito a partire da una torre di difesa, la presenza di quest’ultima è testimoniata dalla conservazione di quello che è il lato più antico dell’intera struttura, ovvero quello in direzione dell’ingresso. Ancora, dalla struttura fuoriescono due avancorpi terrazzati, le cui sporgenze si caratterizzano dall’utilizzo di una pavimentazione in maiolica a zig zag color blu lapislazzuli. Alla corte, poi, si accede tramite un varco; una volta entrati, all’interno di quest’ultima si possono ammirare le scuderie e una sala che oggi viene sfruttata per ospitare eventi di varia natura.

Sul finire del Settecento vennero apportate ulteriori modifiche alla Villa, e in occasione di tali aggiunte venne completata la realizzazione di un parco ottocentesco dall’atmosfera romantica.

Interno

Il piano nobile di Villa Niscemi, anche conosciuto come Galleria dei Re, deve il suo nome alla presenza, al suo interno, di una serie di opere d’arte che ritraggono i sovrani siciliani, dagli inizi – dinastia normanna degli Altavilla – fino ad arrivare ai Borbone. Ad esso si accede, contrariamente all’uso tipico dell’epoca – che prevedeva l’accesso dall’esterno – mediante una scalinata in marmo interna al palazzo realizzata dall’architetto Giovan Battista Palazzotto (responsabile del cantiere dal 1881 al 1896) verso la fine dell’Ottocento.

A caratterizzare la Galleria dei Re è anche il soffitto ligneo dipinto, sul quale trova posto un grande e prestigioso albero genealogico del casato. Degno di attenzione, per le sue decorazioni a rilievo, è anche l’imponente camino in pietra – concepito da Palazzotto e realizzato dallo scultore Vincenzo La Parola.

Nel salone principale, scendendo lungo le pareti laterali, si può notare la presenza di affreschi a trompe l’oeil. L’espressione, traducibile dal francese con “inganna l’occhio”, deriva dal lessico specialistico e viene utilizzata per definire un genere di pittura dall’accentuata dimensione illusionistica che “inganna” la percezione dello spettatore, convinto di scorgere, nelle rappresentazioni bidimensionali della pittura, elementi reali. Gli affreschi dipinti lungo le pareti laterali rappresentano le Quattro Stagioni, ad eccezione di quella di fondo, che è invece impegnata dalla scena dell’Incoronazione del principe di Valguarnera da parte di Carlo Magno. La decorazione del Salone è completata dall’Assunzione, dipinta sul soffitto.

Ala sinistra e ala destra

Dalla Sala d’ingresso è possibile, inoltre, accedere alle due ali del palazzo, quella di sinistra e quella di destra.

Quest’ultima ospita tutti gli ambienti destinati alla privata della famiglia Valguarnera, come ad esempio il salone da pranzo, una biblioteca ottocentesca e anche la saletta della musica.

L’ala sinistra della villa, invece, è occupata da una serie di sale collegate tra di loro:

il Salone di Santa Rosalia, il Salone delle Quattro Stagioni, la Sala Verde – che aveva la funzione di sala da ballo – ed infine la Stanza di Tobia che separa gli ambienti privati dei principi.

Ognuno di questi ambienti privati è a sua volta composto da una camera da letto, da uno studio e da un salotto.

Il secondo piano, infine, è composto da un paio di semplici sale, una nursery e due appartamenti.

…anche questa volta il Gattopardo

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, noto autore de Il Gattopardo, si ispirò, per i personaggi di Tancredi e Angelica – anche per quanto riguarda alcuni dettagli e sfumature caratteriali – proprio a Corrado e Maria Valguarnera. Questi furono, infatti, due figure di grande spicco nell’ambiente dell’élite palermitana.

Bibliografia

Massimiliano Marafon Pecoraro, Bernard Aikema, et alii, Villa Niscemi, 40due Edizioni, 2018

Sitografia

https://turismo.comune.palermo.it/palermo-welcome-luogo-dettaglio.php?tp=68&det=19&id=139

https://www.palermoviva.it/villa-niscemi-ai-colli/

Figura 1 - Esterno

Figura 2 – Esterno

Figura 3 - Parco

Figura 4 - Camino in pietra e soffitto ligneo dipinto

L’ORATORIO DEL S.S. ROSARIO DI SANTA CITA A PALERMO

A cura di Beatrice Cordaro

Gli oratori, edifici tra arte e fede

Sono numerosi gli antichi oratori che si celano tra le strade della città di Palermo, spesso i cittadini passano davanti ai loro accessi, inconsapevoli del tesoro contenuto al loro interno. Tra questi c’è l’oratorio del S.S. Rosario di Santa Cita.

In origine gli oratori venivano edificati attiguamente alle chiese, ed è per questo che vi è una differenza di significato tra l’oratorio di un tempo, inteso come luogo di culto destinato alla preghiera, che poteva essere privato o destinato ad una comunità, e il termine attuale. In tempi odierni il termine oratorio si riferisce infatti ad un edificio senza una struttura specifica, la cui destinazione è principalmente rivolta a comunità giovanili di una determinata parrocchia, in cui questi svolgono sia attività di preghiera, che di educazione cristiana, che attività di puro svago. Gli oratori in passato, invece, erano delle vere e proprie piccole chiese riccamente ornate, che prendevano il nome del santo a cui era devota la congregazione.

La presenza degli oratori si attesta sin dal principio del culto del cristianesimo, ma fu a partire dalla Riforma Cristiana che l’oratorio iniziò ad essere maggiormente in auge; il periodo del barocco fu probabilmente il momento più fertile per la costruzione degli oratori in Italia.

L’oratorio del S.S. Rosario di Santa Cita

L’oratorio del S.S. Rosario di Santa Cita si trova a Palermo in via Valverde, adiacente alla chiesa di Santa Cita. La sua costruzione, per volere della Compagnia del Rosario, avvenne nel 1590, un ventennio dopo la fondazione della Compagnia.

Esterno ed interno sono nettamente contrastanti nello stile: se da un lato, infatti, l’esterno è modesto, senza alcuna particolare decorazione sontuosa, l’interno rivela essere invece estremamente ricco.

Il portone d’accesso dell’oratorio è situato nella loggia superiore del chiostro della chiesa di Santa Cita.

L’aula oratoriale è preceduta da un antioratorio, il cui accesso è permesso da due portali marmorei realizzati da Giuseppe Giacalone. Tra i due portali è posto un mezzo busto di Giacomo Serpotta. Nell’antioratorio sono posizionati ritratti che raffigurano tutti quegli uomini che negli anni hanno rivestito il ruolo di superiore della congregazione. Sulla volta, invece, è posto lo stemma della Compagnia del Rosario. L’oratorio è molto semplice e di forma rettangolare, ma la sua semplicità strutturale si contrappone all’opera magistralmente creata dal Serpotta. Il pavimento, infine, è in marmo policromo a disegni.

Giacomo Serpotta si occupò di decorare a stucco l’intera aula tra il 1686 e il 1718. La particolarità di questi stucchi, oltre ai vari soggetti rappresentati che hanno un forte valore dimostrativo della fede cristiana, risiede nella volontà dell’artista di voler intervallare e decorare ulteriormente il tutto attraverso l’inserimento di putti che padroneggiano tutte le pareti. I putti, infatti, vengono rappresentati con un libero movimento, in molteplici posizioni, e si insinuano giocosamente tra le varie rappresentazioni.

L’aula è interamente dominata da una serie di grandi finestre, attorno a queste si articolano le decorazioni: i putti e le statue stazionano su mensole e timpani.

L’iconografia della parete della controfacciata, quindi in opposizione all’altare, racconta minuziosamente la battaglia di Lepanto, posta centralmente rispetto ad un grande panneggio che occupa l’intero tramezzo. Durante la battaglia si narra che fu proprio la Madonna del Rosario a proteggere la flotta cristiana dall’attacco dei Turchi. Ai piedi della scena della Battaglia di Lepanto sono raffigurati due putti con simboli iconografici che fanno riferimento alle sofferenze derivanti dalla guerra, e rimandi sia ai turchi vinti che ai cristiani vincitori: un putto sorregge infatti il turbante tipico turco, mentre un altro sorregge l’elmo di Carlo V. La stessa parete è ancora decorata da ornamenti vegetali e piccoli putti.

I rilievi sono estremamente realistici, le sculture sono state lavorate in modo da bilanciare i chiaroscuri e in maniera tale da fornire una sensazione palpabile del grande panneggio e delle volute.

A circondare la scena della Battaglia di Lepanto sono cinque riquadri che rappresentato scene dei misteri gloriosi del S.S. Rosario.

Nella stessa controfacciata sono presenti, inoltre, le due porte d’accesso decorate con coppie di atlanti.

Le pareti di destra e di sinistra mantengono lo stesso registro decorativo con teatrini, allegorie, putti ed elementi vegetali; analogamente, in queste vengono rappresentati, in asse ad ogni finestra, i misteri del S.S. Rosario entro riquadri scultorei.

Sulla parete occidentale è presente la rappresentazione iconografica dei Misteri Gaudiosi, quindi l’Annunciazione, la visita di Maria ad Elisabetta, la nascita di Cristo, la presentazione di Gesù al tempio ed infine il ritrovamento di Gesù tra i Dottori nel tempio.

Nella parete orientale i Misteri Dolorosi: Gesù nell’orto degli ulivi, la flagellazione di Gesù, l’incoronazione di spine, la salita al calvario e la crocifissione.

Altra particolarità delle pareti occidentale ed orientale, sono i sedili in ebano intarsiato in madreperla che, un tempo, erano destinati ai confrati; anch’essi sono oggi ritenuti bene artistico.

Serpotta intervenne nuovamente nel 1717 circa nell’altare maggiore. In questo è presente la grande pala d’altare che realizzò Carlo Maratta nel 1695, raffigurante la Madonna del Rosario.

Serpotta realizzò ancora il catino presbiteriale, in perfetta armonia con l’intera decorazione realizzata precedentemente. In prossimità dell’arco d’accesso al presbiterio, creò ed inserì due statue: a destra Giuditta, mentre a sinistra Ester.

Come nota Pierfrancesco Palazzotto «Serpotta si mostra in definitiva culturalmente onnivoro, una “gazza ladra, come lo definisce Garstang, che assimila materia e la rigenera sotto nuova forma, frutto della sua “capacità di fondere immagini altrui in una nuova immagine che colpisce per vivacità e appropriatezza”»

Bibliografia

Garstang D., Giacomo Serpotta e serpottiani stuccatori a Palermo, Palermo, 2006, p.54

Grasso S., Mendola G., et alii, L’oratorio del Rosario in Santa Cita a Palermo, Euno Edizioni, Enna, 2015

Palazzotto F., Fonti, modelli e codici compositivi nell’opera di Giacomo Serpotta, in (a cura di) Favara G., Mauro E., Giacomo Serpotta e la sua scuola, Itinerari dei beni culturali, Grafil, 2009, Palermo

Sitografia

https://turismo.comune.palermo.it/palermo-welcome-luogo-dettaglio.php?tp=68&det=16&id=61

PURIFICATION, BILL VIOLA: PALERMO ACCOGLIE LA VIDEOARTE CHE HA FATTO LA STORIA

A cura di Beatrice Cordaro

È il 10 luglio del 2021 e Palermo apre le porte del Palazzo Reale per mostrare un mondo che, in realtà, non tutti conoscono. È storia dell’arte a tutti gli effetti quella che si nasconde tra le mura di un bene, parte dell’itinerario arabo-normanno della città nonché patrimonio dell’UNESCO.

Il luogo, tutt’altro che contemporaneo, ha accolto una serie di opere d’arte facenti parte del fenomeno della videoarte, nato negli anni ’60. L’antico si sposa con l’innovazione, dunque, e passato e presente si fondono a creare un flusso d’arte travolgente che investe ed attraversa il pubblico che si accinge a visitare Purification, uno dei lavori più noti del videoartist statunitense Bill Viola.

E si potrebbe dire finalmente. Finalmente Bill Viola approda in una terra che tutt’ora, purtroppo, sembra prigioniera di una stasi che non vuole farla innalzare, che non vuole aprirla all’innovazione nel campo dei linguaggi artistici.

Bill Viola

Bill Viola, classe 1951, si configura oggi come uno dei pionieri della Videoarte. Dopo aver iniziato la sua carriera realizzando ed esponendo videotapes e installazioni video, egli arrivò gradualmente a cimentarsi sempre di più, anche con l’ausilio dello sviluppo di nuove apparecchiature tecnologiche, nella realizzazione di opere di videoarte.

I viaggi interiori di Viola: dal suo passato a Purification

Attraverso un lavoro sinergico e di squadra, la Fondazione Federico II, il Bill Viola studio e l’ARS, l’Assessorato ai Beni Culturali e all’identità siciliana, con la collaborazione di Enti ecclesiastici hanno dato vita ad uno spettacolo artistico che ha messo al centro il profondo tema della spiritualità curato da curare Kira Petov, direttore generale del Bill Viola Studio, e Patrizia Monterosso.

Spiega Kira Perov: «Il viaggio spirituale di Bill Viola è visibile nelle oltre 230 opere che ha creato nel corso di 45 anni di carriera.»

Quella della spiritualità è quindi una tematica indagata dall’artista in maniera reiterata, che si configura come una vera e propria ricerca i cui risultati si esplicano, e vengono proposti al pubblico, attraverso l’intero percorso delle sue opere.

Basti ricordare The Passion, l’esposizione personale tenutasi al J. Paul Getty Museum di Los Angeles nel 2003, il cui focus erano le emozioni umane; o ancora l’esposizione Visioni interiori, ancora a cura di Kira Perov, tenutasi nel 2008 al Palazzo delle esposizioni di Roma, presso il quale è stata presentata al pubblico una raccolta di sedici grandi opere, nelle quali il dolore, la gioia, la paura, la rabbia, gli elementi naturali e vita e morte si mescolano e si palesano davanti al pubblico.

Ciò che Viola ci mostra in Purification non è tanto il punto di arrivo di uno studio che si è perpetrato negli anni, quanto un ulteriore tassello di ciò che ha elaborato in seguito allo studio di scritti mistici cristiani (sottolinea ancora la Perov), e in seguito allo studio del sofismo e del Buddismo zen.

Purification a Palermo

L’esposizione, aperta al pubblico dal 10 luglio del 2021 al 28 febbraio del 2022, si svolge all’interno delle Sale Duca di Montalto del Palazzo Reale di Palermo.

I temi focali dell’esposizione sono il martirio e l’ascensione, rappresentati in cinque opere totali.

Nella fattispecie, l’Ascensione di Tristano (fig. 2), tra le cinque l’opera più grande, è tra l’altro posta in un punto isolato rispetto alle altre opere, e ciò permette all’opera di dispiegare tutto il suo potenziale comunicativo, e al pubblico di godere pienamente del messaggio che Viola ha voluto veicolare.

Il tema del martirio (fig.3 e 4), invece, viene rappresentato in relazione ai quattro elementi: la terra, l’aria, l’acqua e il fuoco. Il formato di queste quattro opere, pur nettamente inferiore rispetto all’Ascensione di Tristano, che fa quasi da protagonista, non toglie nulla alla loro immensa potenza comunicativa.

L’elemento acquatico, tuttavia, pare inserirsi anche all’interno dell’Ascensione di Tristano, sotto forma di una cascata che occupa quasi tutto lo spazio della tela multimediale e che porta il protagonista verso il cielo. Quella di Tristano è la rappresentazione della trascendenza, e mediante questo episodio Viola dimostra cosa potrebbe accadere nel viaggio di un’anima che, dal momento in cui lascia la vita terrena, giunge in un’altra dimensione al momento della morte.

L’esposizione di Viola si configura come un continuo dialogo tra passato e presente, tra corpo e spirito, tra arte e visitatore. Questo, infatti, risulta essere l’obiettivo fondamentale dell’artista, il cui desiderio è quello di «portare i visitatori ad immergersi in un mondo interiore, un mondo creato per loro, ma anche un mondo che, come se si stesse attraversando la soglia di un portale, lascia spazio per la scoperta e la riflessione.»

Lo spettatore si sente davvero catapultato all’interno di un mondo altro, di pura interiorità, in cui ci si ritrova da un lato in connessione con i confini terrestri, dall’altro con quelli spirituali. Egli si ritrova in balia di enigmi ai quali, attraverso le riflessioni che le opere di Viola sono magistralmente in grado di muovere, si possono trovare delle risposte che non diventano mai certezze assolute. Chi, d’altronde, è in grado di prevedere cosa accadrà quando cesseremo di vivere? Se una risposta certa è impossibile, è altrettanto vero che noi, uno scenario abbiamo modo di ipotizzarlo, di vederlo, e tutto questo grazie all’arte, che da sempre ci offre la possibilità di guardare ciò che noi, da soli, non avremmo modo di vedere.

Purification è certamente un’occasione per scoprire dimensioni spirituali, dimensioni artistiche, ma soprattutto per accettare e apprezzare la grande videoarte, con la speranza che, nell’immediato futuro, la città di Palermo possa ospitare sempre più spesso esposizioni così innovative, importanti, tese verso un’arte sempre in divenire ma che mai dimentica e rinnega le sue radici e i grandi maestri del passato.

Sitografia:

- Purification

IL TEATRO MASSIMO DI PALERMO: UN TEMPIO MUSICALE CHE HA SCRITTO LA STORIA DELLA CITTÀ E DELL’ITALIA

A cura di Beatrice Cordaro

A Palermo, nell’attuale Piazza Verdi che affaccia su via Maqueda, sorgevano tre chiese: la chiesa di San Francesco delle Stimmate con annesso monastero benedettino, conosciuto anche come Monastero delle Dame, la Chiesa e il Monastero di San Giuliano e la Chiesa di Sant’Agata. Più di due secoli dopo, nel 1875, questi tre gruppi di edifici vennero demoliti per far spazio al luogo che avrebbe scritto di lì in poi la storia della cultura musicale palermitana: il Teatro Massimo Vittorio Emanuele di Palermo.

Dimora del melodramma, del bel canto, di danza e sinistre leggende, il Teatro Massimo di Palermo si configura non solo come massimo tempio musicale dell’intera Sicilia, ma come il più grande edificio teatrale in Italia ed il terzo in Europa dopo l'Opéra National di Parigi e la Staatsoper di Vienna.

Prima di narrare la storia della sua costruzione e della sua vita, vale la pena porre attenzione, ancora una volta, al cenno fatto in incipit: il monastero delle Dame.

Leggenda

Viene da chiedersi cosa si prova nel veder demolito un luogo caro, dimora del proprio corpo ed in questo caso della propria fede, obbligati ancor prima a dover lasciare per sempre, quindi senza possibilità di ritorno, quelle mura che di notte e di giorno hanno ascoltato silenzi rispettosi e preghiere cariche di amore. Quelle mura che sono state fondamento e iniziazione di una nuova vita nelle mani di Cristo.

Con la distruzione di quel tempio sacro, non solo la vita mortale venne disturbata dall’idea di innovazione e di costruzione laica e mondana: allo smantellamento del monastero ne conseguì infatti anche quella del cimitero posto nei pressi dello stesso. Vennero così profanate le tombe delle monache che lì riposavano, e ne venne disturbato il loro sonno eterno.

E può uno spirito, ormai lontano dalle cose terrene, risvegliarsi e maledire coloro i quali sono artefici di atti non collimanti con tutto ciò che c’è di più sacro? Ebbene, proprio il Teatro Massimo, nella cultura popolare naturalmente, ne sembra essere la più viva testimonianza.

Si narra che ad essere risvegliata proprio dal sonno eterno fu una Badessa del monastero, che al suo risveglio, in collera per quanto stava accadendo, decise di maledire tutte le persone e gli eventi che si sarebbero verificati in futuro.

Ad alimentare la leggenda furono una serie di coincidenze che si verificarono e che, di rado, continuano a verificarsi ancora: l’eccessiva durata dei lavori relativi al Teatro con annesse interruzioni, incidenti durante spettacoli e prove liriche, varie cadute durante la salita o la discesa della grande scalinata di accesso al teatro.

Infine, si dice che proprio tra le mura del teatro Massimo si aggiri ancora il fantasma della suora: c’è chi giura di averla vista, chi di averne percepito la presenza, e chi ancora invece è ben cosciente che si tratta solamente di una storia che affonda le radici nella tradizione popolare della città.

L’Arte rinnova i popoli

«L’Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita.

Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l’avvenire.»

Sono queste le parole riportate dal frontone del prospetto, sorvegliando Piazza Verdi e sovrastando i passanti. In merito all’autore di tale scritta, numerosi sono i dubbi e altrettanto le scarse certezze.

C’è chi dice essere Pirandello l’artefice, chi ancora Ernesto Basile, ma in realtà fonti più sicure lo attribuiscono a Camillo Finocchiaro Aprile.

Cenni storici

Nel settembre 1864 il Sindaco Antonio Starabba, marchese di Rudinì, si rese conto che la città di Palermo aveva una grande esigenza culturale da colmare: la mancanza di un teatro. Il Sindaco allora decise di bandire un concorso al quale potevano partecipare architetti di ogni nazionalità, al fine di «provvedere alla mancanza di un teatro che stesse in rapporto alla cresciuta civiltà ed a’ bisogni della popolazione».[1]

Nel settembre del 1868 la giuria, che si era occupata di scegliere gli architetti da inserire all’interno del progetto, altresì scelta affinchè non venissero fatti favoritismi, scelse i primi cinque architetti ritenuti più validi. Tra questi vi era Giovan Battista Filippo Basile (che vinse) seguito, qualche posto dopo, da Giuseppe Damiani Almeyda.

Come si legge dalla storia riportata dal Teatro Massimo di Palermo:

«La prima pietra fu posata il 12 gennaio 1875, anniversario della rivoluzione siciliana del 1848, in piazza Giuseppe Verdi, con la partecipazione di tutte le maggiori autorità cittadine e un discorso del barone Nicolò Turrisi Colonna.»[2]

Tra il 1878 e il 1890 i lavori vennero sospesi, e in questi anni Ernesto Basile prese il posto del padre, morto nel giugno del 1891. Il Teatro venne inaugurato il 16 maggio del 1897e nell’occasione venne rappresentato il Falstaff di Giuseppe Verdi.

L’esterno

Proprietari dell’impresa di costruzione che si occupò di realizzare il Teatro Massimo erano Giovanni Rutelli ed Alberto Machì: il primo in particolare era studioso delle costruzioni risalenti al periodo greco – romano. In riferimento a ciò, si decise l’impronta estetica che il teatro doveva avere, almeno all’esterno, tanto che l’architetto Basile si offrì di organizzare corsi che potessero formare le maestranze in ambito d’arte classica.

A caratterizzare la parte esterna dell’edificio è un pronao corinzio esastilo, con capitelli ispirati a quelli della cittadina ellenistica di Solunto. Il pronao è elevato su una magnifica scalinata, ai cui lati si ergono due grandi leoni di bronzo con le allegorie della Tragedia e della Lirica, opere rispettivamente di Benedetto Civiletti e Mario Rutelli.

Le forme riprendono ora i templi, ora gli antichi teatri. A sovrastare il magnificente edificio è una cupola di 28,73 metri che, coprendo la platea interna al teatro, è a sua volta sovrastata da un vaso su modello corinzio.

Interno: la Sala Grande

Dei sontuosi interni, che si articolano in sale svariate e numerosi corridoi che portano ai palchi, quella che più lascia senza fiato è di certo la Sala Grande.

Quest’ultimo ambiente riprende la forma di un ferro di cavallo, ed è composto da cinque ordini di trentuno palchi ciascuno, con l’aggiunta di una galleria, per una capienza totale di 3.000 spettatori.

Su progetto di Rocco Lentini, Luigi di Giovanni realizzò la ruota simbolica nel soffitto: essa è composta da undici elementi che rappresentano il Trionfo della Musica e che, aprendosi verso l’alto, sono capaci di permette la ventilazione all’interno della sala.

Tra gli altri ambienti che compongono il Teatro Massimo di Palermo vi sono il Palco reale, il Foyer, il Palco Bellini, la Sala degli Stemmi, la Sala pompeiana ed infine la Sala Onu.

Tra i velluti bordeaux e gli ori che costellano ogni parte degli ambienti, tra l’echeggiare di vocalizzi e di note d’orchestra che irrompono nel silenzio di quel luogo sacro alla musica, sembra di uscire fuori dal tempo, trovando conforto in una dimensione in cui non si può far altro che sentire il cuore riempirsi e palpitare, e sentirsi un po’ come Alfredo quando vide Violetta.

« Di quell’amor ch’è palpito

dell’universo intero,

misterioso, altero,

croce e delizia al cor.»

(La Traviata, Giuseppe Verdi)

Le foto 1 e 2 sono state realizzate dalla redattrice

Note

[1] https://www.teatromassimo.it/il-teatro/storia.html

[2] Ibidem

Bibliografia

Lomonte C., Il Teatro Massimo di Palermo, in “Theriaké”, Agrigento, A.gi. far. (Associazione giovani farmacisti di Agrigento), n. 12, dicembre 2018.

Sessa E., Ernesto Basile: dall’eclettismo classicista al modernismo, Palermo, Novecento, 2002.

Sitografia

https://www.teatromassimo.it/il-teatro/storia.html

IL TRIONFO DELLA MORTE: L’OPERA D’ARTE SIMBOLO DI PALERMO

A cura di Beatrice Cordaro

Introduzione

Come la Gioconda di Leonardo Da Vinci riporta il pensiero a Parigi, la Venere di Botticelli a Firenze, o ancora la Deposizione di Caravaggio ricorda la città di Roma, tra le tante opere d’arte che Palermo conserva, una in particolare riveste grande importanza per la città: il Trionfo della Morte di un maestro rimasto anonimo.

Così, il luogo che la conserva diventa, per i turisti in soggiorno a Palermo, vera e propria meta di pellegrinaggio rivestita da una certa aura di sacralità.

Forse perché, come diceva Pablo Picasso, «L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni», ed è certo che, alla vista di questo tesoro, le parole di Picasso sembrano essere verità.

Davanti a quest’opera non ci si può esimere dalla contemplazione; è quasi automatico sostare lì, davanti all’arte e alla storia, a riflettere sull’atto della sua creazione e su tutto ciò che ne è stato tramandato in seguito. E con il succedersi dei giorni e con il passare dei secoli, il suo valore aumenta ogni giorno di più.

Il Trionfo della morte

Attorno al Trionfo della morte viene spontaneo interrogarsi, muovere riflessioni nate dalla curiosità. Forse a causa di un certo alone di mistero che aleggia attorno a questo affresco: mistero evidentemente dovuto a quelle poche informazioni che abbiamo a disposizione e soprattutto a causa del fatto che tuttora non se ne conosce l’autore.

Le informazioni sull’opera di cui siamo in possesso riguardano fondamentalmente la tipologia d’opera, le sue dimensioni, la datazione, il soggetto, il luogo di provenienza e l’ubicazione attuale.

L’opera è un affresco, precedentemente ubicato presso il cortile dell’Ospedale Grande e Nuovo in Palazzo Sclafani a Palermo.

Sulla sua datazione, le ipotesi avanzate a riguardo fanno presupporre che la sua realizzazione si concretizzò intorno al 1446, in seguito ad una commissione reale.

L’opera oggi è conservata presso la Galleria regionale di Palazzo Abatellis.

Le ipotesi sull’autore

I dati a nostra disposizione potrebbero essere sufficienti e soddisfacenti, dato che, fondamentalmente, si avrebbero tutte le informazioni essenziali per ricostruire brevemente un profilo storico artistico dell’opera in questione; tuttavia c’è un tassello mancante, un tassello di fondamentale importanza, che rende impossibile il completamento di questo grande puzzle, e quel tassello è l’autore.

Sul maestro dietro il Trionfo molte ipotesi sono state avanzate: alcuni storici e critici d’arte, sulla base dello stile e della rappresentazione del soggetto, hanno sostenuto essere stato realizzato da Guillaume Spicre, proponendo, in veste di aiutante, addirittura un giovane e ancora acerbo Antonello da Messina. Gioacchino Di Marzo fece il nome di Antonio Crescenzio, mentre altri ancora lo attribuirono a Tommaso De Vigilia o ancora a Gaspare Pesaro. Hubert Janitschek arrivò invece alla conclusione che si trattasse di un’opera d’arte realizzata a quattro mani, quindi da due pittori: un maestro principale dalla mano fiamminga coadiuvato da un pittore secondario di provenienza locale che lo storico ceco individuava in Riccardo Quartararo.

Al di là della molteplicità di nomi tirati in ballo, resta tuttavia difficile, al giorno d’oggi, individuare un nome che metta d’accordo la critica, ragion per cui la strada che si percorre è quella che conduce a un ignoto maestro, il cui rapporto con i macabri soggetti che abitano l’opera fa calare su di essa un grande alone di mistero che non può far altro che ammaliare i più curiosi.

L’iconografia dell’opera

Al centro dell’opera, attorniata da un giardino rigoglioso, predomina la Morte, cinta dalla sua spettrale veste di scheletro e spogliata da ogni virtù di vita, a cavallo del suo bianco cavallo a lei così somigliante, nell’atto di lanciare una freccia che colpisce un giovane posto nell’angolo destro inferiore dell’opera. Attorno alla Morte, che pare aprire un grottesco spettacolo, sta l’umanità, suddivisa in classi sociali e ancora in contatto con la realtà terrena.

Suddividendo in quattro porzioni l’opera, è possibile notare come ognuna di essa si caratterizzi per la presenza di determinati soggetti.

Nella parte inferiore dell’opera, ai piedi della Morte, si trovano, riversi a terra, corpi morti trafitti dalle frecce: essi sono i potenti, i papi, i frati, gli imperatori, i frati. Nella parte superiore, da un lato una fontana dalla quale sgorga acqua (elemento il cui significato iconologico è identificabile con la purificazione dell’anima, come si evince dal rituale battesimale); dall’altro lato, un uomo che tiene al guinzaglio due cani.

Interessante è la contrapposizione tra i soggetti posti a destra e quelli sul lato opposto.

Sulla destra sono posizionati i giovani e le dame dell’aristocrazia, i detentori dell’arte, i poeti, i letterati e i musicisti. Questo gruppo viene rappresentato con quell’aria spensierata che sembra invitarci a godere di quanto la vita ha di bello da offrire. È la classe sociale che, grazie anche all’agiatezza e alla salute, è fortemente legata alla vita e sembra non temere e considerare la Signora dell’aldilà.

Infine, a sinistra si trovano gli emarginati, i poveri, i sofferenti nell’atto di pregare la Morte affinché essa ponga fine al loro dolore; tuttavia la Morte, di essi, non sembra volersi occupare.

All’interno del folto gruppo di uomini, ora disperati ora indifferenti, possiamo notare due personaggi che sembrano voler uscire da quel concerto macabro e che incrociano il nostro sguardo: due giovani che stringono tra le dita gli strumenti dell’arte. Si ipotizza che questi due giovani siano proprio i due autori che hanno realizzato l’opera. E se è vero che ancora non possiamo conoscere il reale nome dell’autore o degli autori, è altrettanto vero che possiamo, pur in una mera consolazione, osservarne i volti, con la consapevolezza che proprio quegli occhi hanno accarezzato la stessa misteriosa opera che noi oggi ci accingiamo a guardare con fame di sapere.

Bibliografia

Michele Cometa, Il Trionfo della morte di Palermo. Un’allegoria della modernità, Macerata, Quodlibet, 2017

Sebastiano Giovanni Pedicone, Il Trionfo della Morte di Palermo: un memento mori dai mille colori

Leandro Ozzola, Il Trionfo della Morte nel Palazzo Sclafani di Palermo, in “Monatshefte fur Kunstwissenschaft”, vol. 2, no. 4, 1909, pp. 198-205.

VILLINO FLORIO ALL’OLIVUZZA A PALERMO

A cura di Beatrice Cordaro

I Florio

Ci vorrebbero pagine e pagine per narrare l’immenso operato di quella famiglia che a Palermo, tra il XIX e il XX secolo, diede vita ad imprese di straordinaria rilevanza, ravvivando la città tanto nell’industria quanto nell’arte.

I Florio, a partire dal 1800, segnarono indelebilmente la storia della Sicilia, terra che, anche grazie al loro apporto, venne così portata nel florido vortice del cambiamento.

«Perché la Sicilia è un’altra terra, un mondo a parte che non ha nulla a che fare con il Continente.»

(Stefania Auci)

Numerosa è l’eredità architettonica che i Florio lasciarono alla città di Palermo: grazie a loro, oggi la città può vantare capolavori del modernismo architettonico come il Villino Florio all’Olivuzza, il Grand Hotel Villa Igiea, Casa Florio all’Olivuzza e ancora i Quattro Pizzi all’Arenella.

Villino Florio

Tra il 1899 e il 1901, la Famiglia Florio incaricò Ernesto Basile di progettare e realizzare il Villino Florio all’Olivuzza, vero e proprio gioiello dell’edilizia modernista destinato all’uso abitativo di Vincenzo III, giovane rampollo della casata.

A primo impatto, l’eclettico villino si presenta come un corpo compatto, dalle forme geometriche regolari che, in lunghezza e in larghezza, creano una perfetta armonia reciproca.

Attorno alla villa c’è una grande corte, al cui centro trova spazio l’edificio in tutta la sua magnificenza.

L’intero complesso esterno si caratterizza per la presenza di logge, colonne e vetrate policrome. Sulla sinistra si apre una scala a due branche che divide da un lato la loggia che precede il salone e dall’altro lato l’anticamera dello scalone interno, al quale si può accedere anche dalla discesa posta nel piano basamentale.

All’angolo nord - est del prospetto si innalza una torretta circolare con copertura ad ombrello dalla quale è possibile accedere al terrazzo.

L’intera struttura muraria esterna è in pietra da taglio, ance se in realtà i materiali impiegati furono diversi per le varie zone dell’edificio: nella zona basamentale è stato rintracciato l’uso del calcare compatto di Billiemi; nelle zone superiori, invece, sono state impiegate in maniera alternata la pietra tufacea calcarea grigia, proveniente dalle cave dell’Isola delle Femine e quella di Comiso.

Per le colonne e per le altre parti ornamentali, infine, sono stati impiegati sia il marmo giallo di Segesta, sia la breccia rossa di Castellamare del Golfo.

Il cantiere del Villino Florio ha visto operare in sinergia diverse ditte di costruzioni: la Ducrot si occupò di realizzare le decorazioni interne; la Mucoli della realizzazione dello scalone interno; per gli ornamenti venne chiamato lo scultore Gaetano Geraci (1869-1931), primo decoratore liberty in Sicilia che operò insieme ad Ernesto Basile e Mario Rutelli.

Per la decorazione esterna e per lo scheletro del Villino Florio fu infine contattata l’impresa di Pietro Albanese. Le decorazioni pittoriche vennero contemporaneamente affidate a Ettore De Maria Bergler e a Giuseppe Enea.

Interno

All’epoca della sua costruzione, ogni piano del palazzo era destinato ad una specifica funzione.

Al livello del parco era presente il piano detto “degli svaghi”, del quale faceva parte anche la sala da biliardo. Il piano di rappresentanza era, invece, direttamente collegato alla scalinata d’entrata: a questo livello apparteneva il grande salone, all’interno del quale è possibile tuttora ammirare un magnifico camino sopravvissuto ad una disgrazia, e la sala da pranzo.

Al di sopra del piano di rappresentanza vi erano gli ambienti più propriamente residenziali, con le camere da letto e la stanza da soggiorno. L’ultimo piano, infine, presentava un’ulteriore camera con un soffitto a carena di nave. Elemento ricorrente all’interno degli ambienti del villino è la decorazione a inserti lignei, che sembrano unirsi perfettamente ai colori ora verdi ora bianchi delle pareti e sposarsi con i pezzi di mobilio interamente progettati da Ernesto Basile.

In un’epoca in cui la tipologia del Villino diveniva ancor più di prima emblema della ricchezza, della magnificenza e dell’importanza delle famiglie, certamente il Villino Florio divenne sin da subito una nota distintiva della potenza di quella famiglia che, da più di un secolo, si era ormai affermata a Palermo e la cui rilevanza era del resto ribadita dall’installazione, nel villino, di un impianto elettrico per il tramite della Società Trinacria.

Restauro del Villino Florio all'Olivuzza

La vita del villino Florio fu purtroppo tutt’altro che serena e fortunata. Nella notte a cavallo tra il 23 e il 24 novembre del 1962, il Villino venne distrutto da un incendio doloso che devastò quasi interamente gli interni arrivando a provocare grandi danni anche alle mura esterne. Come si legge dai documenti storici in merito, redatti dalla Regione Sicilia, nel 1962 il Soprintendente Giuseppe Giaccone, in una nota alla Presidenza della Regione Siciliana, decideva di avviare le procedure di esproprio e di restauro della villa. Qualche anno dopo, nell’aprile del 1969, la Soprintendenza fece richiesta alla Divisione Monumenti della Direzione Generale Antichità e Beni Ambientali (all’epoca afferente al Ministero per la Pubblica Istruzione) affinché «un ente Pubblico acquisti l’immobile per destinarlo, dopo i necessari restauri, ad un uso compatibile con il carattere artistico dell’edificio››.[1]

Effettivamente, svariati anni dopo, più precisamente nel 1975, l’Ente per i Palazzi e le Ville di Sicilia decise di acquistare il complesso Liberty per 140 milioni di lire. Pochi anni dopo, nel 1984, il complesso passò nelle mani della Regione, che trasse vantaggio dalla soppressione dell’Ente. Nel 1995 si decise che il Villino dovesse configurarsi come un vero e proprio Museo della Belle Epoque.

I lavori di restauro veri e propri, che ricostruirono in maniera egregia e fedele il lavoro originario, vennero dapprima redatti a partire dal 1981, ma poi realmente effettuati a partire dal 1994 e conclusi nel 2000.

È inspiegabile la magia che pervade lo sguardo dei passanti quando si accingono a visitare il Villino, una magia che lascia letteralmente senza fiato anche quando, passando casualmente davanti al grande cancello in ferro battuto, si getta uno sguardo veloce a quello che è un vero e proprio simbolo di un’epoca d’oro.

Le foto all'interno dell'articolo sono state realizzate dalla redattrice.

Note

[1] Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo (a cura di), I Florio e la Targa. Il recupero dei Villino Florio all’Olivuzza in Palermo, Regione Siciliana, 2009, p.7.

Bibliografia

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo (a cura di), I Florio e la Targa. Il recupero dei Villino Florio all’Olivuzza in Palermo, Regione Siciliana, 2009.

Il Villino Florio in Palermo, architetto Ernesto Basile, in “L’edilizia moderna. Periodico mensile di architettura pratica e costruzione”, anno XVI, fascicolo VI, Giugno 1907, Milano, Modiano, 1907.

Sitografia

http://www.casaflorio.org/la-tonnara/

https://www.comune.palermo.it/archivio_biografico.php?sel=1&asel=273

LA CATACOMBA DI VILLAGRAZIA DI CARINI

A cura di Beatrice Cordaro

Introduzione: la Catacomba di Villagrazia di Carini e le testimonianze di fede cristiana in Sicilia

“Io credo che una città possa avere un forte diritto alla morte

solo se ha un forte rapporto con la vita”

(W. Wenders)

Non esiste solo ciò che i nostri occhi ci mostrano. Il sottosuolo, che noi calpestiamo distrattamente, frettolosamente, mentre svolgiamo le nostre faccende quotidiane, conserva storie di riti che accompagnavano i defunti durante il trapasso, lacrime versate per la perdita di un affetto e tracce di quella fede cristiana, un tempo così forte, che oggi sembra sgretolarsi ogni giorno di più.

Così, mentre la vita va avanti, restano luoghi in cui il tempo si è fermato e in cui, in un lontano passato, si augurava agli uomini che lasciavano questa terra di ricominciare una nuova vita in quell’aldilà a noi ignoto: queste sono le catacombe.

Storia e scoperta della Catacomba di Villa Grazia di Carini

La Catacomba di Villagrazia di Carini, risalente al IV secolo d.C., costituisce al giorno d’oggi la testimonianza più importante del Cristianesimo in Sicilia.

La scoperta della catacomba si deve ad Antonio Salinas che, nel 1899, si rese conto della presenza di questa struttura funeraria paleocristiana nel sottosuolo di un luogo poco distante dalla contrada San Nicola. Quanto rinvenuto da Salinas era stato troncato in due parti da una cava di pietra che aveva in parte distrutto il cimitero sotterraneo. È da specificare, tuttavia, che il territorio della catacomba fu martoriato nel corso dei secoli a causa dell’uso eccessivo che interessò i suoi ambienti nel corso dei secoli. La catacomba fu certamente frequentata, con la sua reale funzione, tra il IV e il VIII secolo. Successivamente, intorno al IX secolo, le sue coperture vennero distrutte e il cimitero abbandonato definitivamente in epoca medievale; infine, ciò che devastò più di ogni cosa gli ambienti funebri furono i depositi alluvionali che interessarono la zona negli scorsi anni Settanta. La parte delle Gallerie I – VI era poi stata utilizzata in precedenza, all’incirca tra il XVI e il XVII secolo, per la produzione di zucchero di canna.

Il recupero della Catacomba di Villagrazia di Carini

A partire dal 2000 la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, in collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Palermo, la Soprintendenza di Palermo e l’Amministrazione Comunale di Carini, si occupò di avviare un piano di lavoro che avesse l’obiettivo di recuperare il cimitero e di salvare ciò che era rimasto.

Struttura della Catacomba

La Catacomba di Villagrazia di Carini si caratterizza per imponenza e monumentalità. Essa ricopre una superficie che si estende per 5000 mq con un impianto sviluppato su un asse longitudinale. La sua progettazione fece sì che gli spazi fossero regolari e potessero essere sfruttati in maniera ottimale.

I cubicoli presenti si rivelano essere delle vere e proprie cappelle gentilizie. Le pareti presentano arcosoli e di loculi, elementi caratteristici degli usi cristiani tra il IV e l’VIII secolo. Nel piano pavimentale erano presenti, anche in questo caso, delle sepolture.

La catacomba era altresì dotata di nicchie e piccole mense adibite al rituale funebre, quindi al banchetto che si era soliti organizzare in onore del defunto (refrigerium).

Come afferma Rosa Maria Bonacasa Carra, la peculiarità che risulta essere di maggiore interesse nella Catacomba di Villagrazia di Carini è l’associazione delle tombe a mensa con gli arcosoli sottostanti; ciò si evince in particolar modo nelle Gallerie VIII, IX, X e XII.

La Galleria II presenta una struttura ad ambulacro continuo con due ordini sovrapposti di nicchioni, polisomi, arcosoli e tombe.

Infine, sono presenti due grandi lucernari: uno a Nord e uno a Sud, posti alla confluenza del braccio, la cui funzione era quella di garantire luce e areazione.

Iconografia: generalità e arcosolio X.2

Gli affreschi che decorano gli arcosoli, e più in generale l’area della catacomba, sono la più importante testimonianza artistica del periodo paleocristiano.

Le scene raffigurate si ispirano a scene dell’Antico e del Nuovo Testamento; particolare cura e attenzione è stata poi riservata alle sepolture infantili.

All’incrocio tra le Gallerie VII – X e VIII – IX si trova l’arcosolio X.2. Dalle ricerche archeologiche è emerso che esso è stato utilizzato, in differenti momenti storici, per svariate inumazioni.

In merito alla raffigurazione, potrebbero esservi state due fasi decorative: un primo momento, di decorazione originaria, ed un rifacimento successivo.

In origine la decorazione presentava un fondo bianco sul quale si stagliavano ghirlande verdi frastagliate ed un fitto intreccio di serti floreali rossi. Non era peraltro attestata la presenza di figure, che invece vennero inserite in un secondo momento.

Tra la metà e la fine del II secolo, infatti, la decorazione venne modificata, e venne inserita la figura di un fanciullo con la testa sferica ed i capelli lisci vestito con una lunga tunica clavata bianca e accompagnato da un cavallo che tiene per le briglie. Il cavallo scalpita, probabilmente incitato dal fanciullo stesso, e ciò lo si può evincere dalla posizione assunta dall’animale, con la zampa sollevata dal suolo.

Già nella decorazione originaria risultava quindi chiaro il riferimento al Paradiso, altresì esplicato nella rappresentazione del giardino fiorito e ancor più marcato nel rifacimento della pittura con la rappresentazione di un ambiente agreste.

Tra gli altri arcosoli degni di nota della Catacomba di Villagrazia di Carini, si ricordano:

- l’arcosolio X.10.9 che raffigura l’Adorazione dei Magi

- L’arcosolio X-10.A4 che raffigura il ritratto di una bambina defunta in expansis manibus

La Catacomba di Villagrazia di Carini offre oggi visite guidate che danno la possibilità di poter immergersi nella riscoperta di qualcosa di unico.

Bibliografia

Bonacasa Carra R. M., La Catacomba di Villagrazia di Carini. Un esempio di architettura funeraria paleocristiana in Sicilia. Ricerche 2000 – 2008, in Mare internum, Archeologia e culture del Mediterraneo, Fabrizio Serra Editore, Pisa – Roma, pp. 159-165

Sitografia

https://archeofficina.com/la-catacomba-paleocristiana-di-villagrazia-di-carini/