LE RAMPE DI GIUSEPPE POGGI: DA “OPERA DI PURO LUSSO” A PATRIMONIO UNESCO. PARTE I: I LAVORI DI COSTRUZIONE

A cura di Arianna Canalicchio

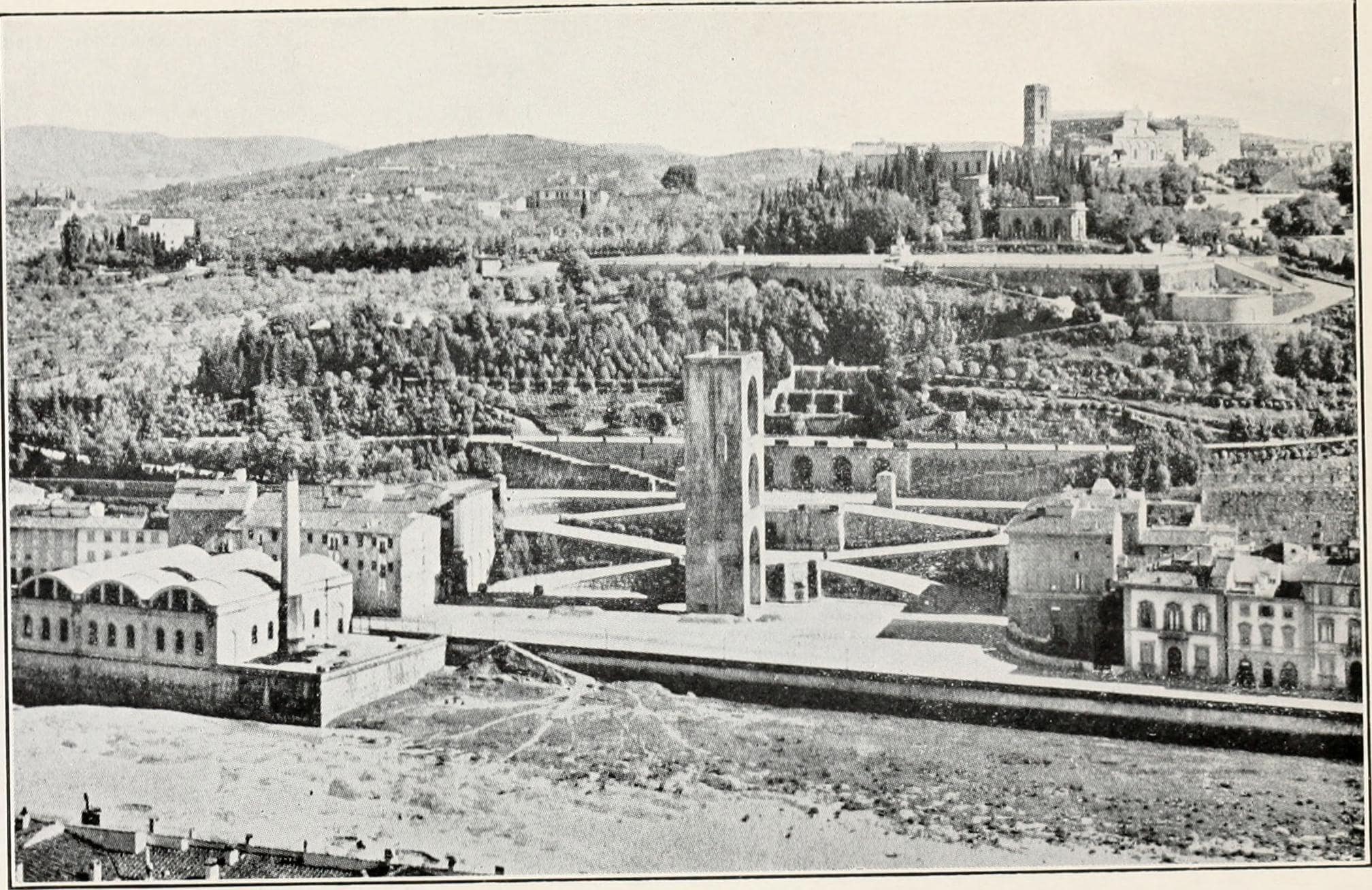

“[…] Le Rampe che dalla Piazza San Niccolò montano al Piazzale Michelangelo, rendono sodiva quasi tutta la superficie chiusa dalle antiche fortificazioni e spiovente verso l’Arno, col gran vantaggio di rendere più ferme le zone più mobili del terreno. E se alcuni di questi muraglioni a sostegno furono rivestiti di pietra, se furono disposti in forma di arcate e grotte, e decorati con spugne per far giocare gli avanzi delle acque del piazzale superiore nei sottostanti bacini, non per questo la funzione di quei muri cessò, o divenne meno importante”[1].

Così l’architetto Giuseppe Poggi descrive nel 1882 il suo lavoro appena concluso, quella serie di costruzioni che prendono il nome di Rampe e che scendendo da Piazzale Michelangelo lo collegano alla città.

A Fuzhou, in Cina, si è tenuta, lo scorso luglio, la quarantaquattresima sessione del Comitato per il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO durante la quale, per la prima volta in modo virtuale, la commissione ha passato al vaglio le muove candidature all’inserimento nella lista, sia per il 2020 sia per il 2021. Proprio in questa occasione, oltre ai nuovi ingressi italiani (gli affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova, i portici di Bologna e Montecatini Terme) è stato decretato l’ampliamento del perimetro della zona del centro storico di Firenze considerata patrimonio UNESCO. Il capoluogo toscano aveva ottenuto il riconoscimento già nel 1982 essendo considerata, come si legge nelle motivazioni, “[…] a unique artistic realization, an absolute chef-d’œuvre, the fruit of continuous creation over more than six centuries. […] the greatest concentration of universally renowned works of art in the world is found here”[2]. L’area inizialmente compresa abbracciava il centro storico fino ad arrivare a Palazzo Pitti, mentre in seguito ai recenti lavori del Comitato sono stati ufficialmente aggiunti anche i principali siti di interesse culturale della zona dall’altro lato del fiume Arno, ovvero l’Abbazia di San Miniato al Monte, la Chiesa di San Salvatore al Monte, il Giardino delle Rose, quello degl’Iris, Piazzale Michelangelo e le Rampe del Poggi, che, tanto criticate dai suoi contemporanei, solo adesso ottengono il loro riscatto. Quel lavoro considerato per anni un’opera puramente estetica ma di poco conto e di scarsa utilità, entra adesso a pieno titolo, proprio accanto a San Miniato e al centro storico fiorentino, tra i monumenti del patrimonio mondiale.

Le Rampe, ovvero la strada che tra fontane, scalinate e vegetazione, collega Piazzale Michelangelo a Piazza Poggi e al Lungarno, hanno per anni diviso i fiorentini tra chi le apprezzava e chi le riteneva un’opera dispendiosa e di fatto fine a sé stessa. Il lavoro rientra nel piano urbanistico realizzato in occasione della nomina di Firenze a Capitale del Regno d’Italia. Il capoluogo toscano era all’epoca una piccola città ancora praticamente tutta chiusa all’interno della trecentesca cinta muraria, ma col nuovo incarico il Comune si vide costretto a dare il via a un piano di ampliamento e ammodernamento che comportò, tra le altre cose, il quasi completo abbattimento di quelle stesse mura. L’obiettivo era quello di cercare di portare Firenze al livello urbanistico delle altre capitali europee come Parigi, Londra e la stessa Torino.

Il progetto venne affidato a Giuseppe Poggi, nato a Firenze il 3 aprile del 1811, che, come scrive nei suoi Ricordi, aveva deciso di intraprendere la carriera di ingegnere-architetto per via della sua profonda avversione allo studio del latino. Il 22 novembre del 1864, quando il gonfaloniere cavalier Giulio Carobbi, a nome della Commissione nominata dal Consiglio eletto per Firenze Capitale, lo incaricò di redigere il progetto per l’ingrandimento della città noto come Piano regolatore di ampliamento della città all’esterno del circuito dei viali, il Poggi aveva 54 anni e alle spalle un’esperienza abbastanza importante in qualità di architetto.[3] Nonostante questo, racconta nelle sue memorie, “[…] l’incarico di tal progetto, sebbene lusinghiero e graditissimo, mi si presentò subito in tutta la sua gravità, in tutta la sua importanza. Mi assorbì talmente, che vi consacrai tutto il mio tempo, tutte le mie cure, tutti i miei studi […]”[4]. Un primo progetto venne consegnato dall’architetto al Consiglio Comunale il 31 gennaio del 1865 corredato di piante geometriche e disegni, e venne approvato nel giro di un paio di settimane.[5]

Nella pianta proposta dal Poggi nel 1865 non comparivano in realtà le Rampe. La zona che lega il piazzale Michelangelo alla torre di San Niccolò appare del tutto priva di interventi architettonici. Si vedono il lungarno, una strada che dalla chiesa di San Niccolò sale fino a Forte Belvedere, la nuova Piazza della Mulina, nota anche col nome di Piazza San Niccolò e al centro della quale torreggiava l’antica porta[6], ma non le Rampe, in luogo delle quali ci sarebbe dovuta essere ancora la collina allo stato naturale.

Il lavoro alle Rampe fu realizzato in effetti, alcuni anni più tardi, tra il 1872 e il 1876, quando ormai erano conclusi i lavori al Piazzale e dovevano essere già iniziati quelli di esproprio e “bonifica” delle abitazioni costruite ai piedi della collina, per dar spazio alla nuova piazza con al centro Torre San Niccolò. Poggi doveva essere molto legato a questa parte di città e in particolare al lavoro alle Rampe, nel suo resoconto sugli interventi pubblicato nel 1882, sebbene nella parte scritta del volume non scenda troppo nel dettaglio, gli dedica però diverse tavole con i disegni dei progetti. Nel corso dell’800 erano diventati molto di moda gli spazi verdi all’interno delle città, nei quali passeggiare e rilassarsi. Le grandi capitali europee, prime tra tutte Londra e Parigi, si erano infatti già da tempo dotate di parchi e passeggiate alberate, e il Poggi volle che Firenze, in quanto capitale, non fosse da meno. Le Rampe quindi, oltre ad essere un modo per unire più rapidamente il Piazzale alla città, volevano essere una passeggiata nel verde in cui lo spettatore non perdesse mai la vista sui principali monumenti della città. Dovevano essere una sorta di continuazione itinerante dell’affaccio di Piazzale Michelangelo.

Poggi nel costruirle sfruttò i resti degli antichi bastioni cinquecenteschi e il dislivello naturale della collina per dare vita a una strada nuova ed originale oltre che più rapida rispetto alla discesa lungo il viale dei colli. Sono pensate come un omaggio alla dialettica rinascimentale che metteva in continuo scambio natura e artificio; Poggi collocò infatti, aiutato da un famoso giardiniere dell’epoca, Attilio Pucci, una grande varietà di alberi e arbusti realizzando delle grotte artificiali con incrostazioni e spugne (fig. 5-6) che si rifanno chiaramente alla Grotta Grande di Bernardo Buontalenti nel non lontano Giardino di Boboli. Seguendo un perfetto ordine simmetrico troviamo al centro la grande fontana mentre in maniera speculare ai due lati scende la strada in cui si alternano scalini e rampe decorate con muri in bugnato rustico e lesene a bugne, omaggio anch’essi all’architettura fiorentina.

Il muraglione più alto, quello sotto Piazzale Michelangelo, presenta una sorta di scogliera rustica con al centro un’imponente fontana trapezoidale a cascata (fig. 7). L’acqua scende da una grande conchiglia intonacata sopra la quale spicca invece il giglio di Firenze. I conci lapidei sono grossolanamente lavorati e decorati con spugne calcaree e con inserti geometrici musivi di ciottoli di fiume policromi che restituiscono un’atmosfera fluviale. Si tratta di una struttura del tutto artificiale in cui le fontane erano originariamente alimentate a gravità con acqua che arrivava da un serbatoio appositamente dedicato e collocato qualche decina di metri più su del Piazzale.

Nel secondo piano troviamo invece cinque grotte (fig. 8) anch’esse con l’acqua e con la decorazione a spugne e incrostazioni. Davanti invece si affaccia una vasca con una fontana zampillante. Tutto segue un perfetto ordine simmetrico, la strada continua a scendere abbracciando un'altra grotta-fontana e terminando nella piazza al cui centro torreggia la Torre di San Niccolò. Quello di Poggi per le Rampe fu un lavoro davvero globale, fu infatti sempre lui a disegnare i parapetti e le ringhiere e a farle realizzare nel 1875.

I lavori conclusi alle Rampe e al Piazzale vennero presentati ai fiorentini in occasione delle varie celebrazioni organizzate per il quarto centenario della nascita di Michelangelo, tenutosi tra il 12 e il 14 settembre del 1875. La mattina del 12 settembre partì una solenne processione da Piazza della Signoria che salì verso il piazzale percorrendo e inaugurando la nuova strada. Il lavoro si presentò fin da subito come un qualcosa di molto spettacolare ma piovvero fin dal primo momento numerosissime critiche sull’inutilità del lavoro e sul suo eccessivo costo.

Le foto 1,2,4,5,6 e 7 sono state realizzate dalla redattrice.

Bibliografia

M. Agostini, Giuseppe Poggi. La costruzione del paesaggio, Edizioni Diabasis, Reggio Emilia 2002.

Cozzi (a cura di), Le rampe del Poggi. Storia e recupero, volume realizzato per la conclusione del progetto “Il grande Restauro delle Rampe del Poggi”, Mandragora, Firenze 2019.

Maccabruni, P. Marchi, Una capitale e il suo architetto. Eventi politici e sociali, urbanistici e architettonici. Firenze e l’opera di Giuseppe Poggi, catalogo mostra per il 150° anniversario della proclamazione di Firenze a Capitale del Regno d’Italia, Archivio di Stato di Firenze, 3 febbraio – 6 giungo 2015, Edizioni Polistampa, Firenze 2015.

Poggi, Ricordi della vita e documenti d’arte. Per cura dei nipoti, con prefazione di Isidoro del Lungo, Bemporad e Figlio, Firenze 1909.

Poggi, Sui lavori per l’ingrandimento di Firenze (1864-1877), Tipografia Barberà, Firenze 1882.

Tiberi, Il paesaggio nell’opera di Giuseppe Poggi per Firenze capitale, Edifir, Firenze 2014.

Sitografiia

https://en.unesco.org/ sito UNESCO

Note

[1] G. Poggi, Sui lavori per l’ingrandimento di Firenze (1864-1877), Tipografia Barberà, Firenze 1882, p.144.

[2] Historic center of Florence. Outstanding Universal Value, in https://en.unesco.org/ Sito UNESCO (consultato in data 29/08/2021).

[3] Tra i lavori più importanti realizzati dal Poggi, già prima che gli venisse affidato l’incarico nel 1865, troviamo alcuni restauri alla chiesa della SS. Annunziata risalenti al 1856 e al 1858. Il primo fu un restauro generale della chiesa mentre il secondo fu un intervento mirato per la costruzione di un nuovo campanile. Tra gli altri lavori sono sicuramente degni di nota i restauri a Palazzo Antinori in via dei Serragli, a Palazzo Gerini in via Ricasoli, a Villa Strozzi (detta il Boschetto), a Palazzo Gondi in Piazza San Firenze e a molti altri. G. Poggi, Ricordi della vita e documenti d’arte. Per cura dei nipoti, con prefazione di Isidoro del Lungo, Bemporad e Figlio, Firenze 1909, pp. 57-58.

[4] Ivi, p. 14.

[5] Il piano negli anni fu rivisto e aggiornato diverse volte, soprattutto dopo il trasferimento della capitale da Firenze a Roma. Cfr. F. Tiberi, Il paesaggio nell’opera di Giuseppe Poggi per Firenze capitale, Edifir, Firenze 2014, p. 85.

[6] La piazza ha preso oggi il nome di Piazza Giuseppe Poggi, in memoria dell’architetto che ne fu l’artefice.

IL CICLO PITTORICO DI SEBASTIANO RICCI A PALAZZO MARUCELLI FENZI

A cura di Alessandra Becattini

All’inizio del Settecento, in parallelo all’operato di Antonio Puglieschi venne chiamato il veneto Sebastiano Ricci a decorare il piano terreno di Palazzo Marucelli a Firenze. Tra gli esponenti della famiglia fiorentina impegnati nell’abbellimento della residenza non è ancora stata individuata dalle fonti la figura che propose di affidare tale lavoro al Ricci, ma è plausibile pensare che la scelta ricadde sull’artista per la vicinanza dei Marucelli ai gusti della corte medicea e in particolare del Gran Principe Ferdinando, importantissimo mecenate artistico di quegli anni [1]. Quest’ultimo era entrato in contatto con il Ricci almeno dal 1704, come attestano le lettere inviate al pittore Niccolò Cassana, mediatore per la commissione del principe al pittore veneto di una pala per la chiesa fiorentina di San Francesco de’ Macci. Inoltre, il Ricci poteva aver incontrato il Medici anche in precedenza durante la sua permanenza a Bologna e a Venezia [2], dove il principe si recò due volte tra gli anni Ottanta e Novanta del ‘600 [3]. Non è poi da escludere che i Marucelli avessero conosciuto il Ricci direttamente a Roma, dove alcuni esponenti della famiglia vivevano da anni e dove anche il pittore risiedette tra il 1691 e il 1694 circa [4].

Come già accennato in un articolo precedente, l’ampio ciclo decorativo di palazzo Marucelli impegnò il Ricci tra il 1704 circa e il 1708 nelle cinque stanze del pian terreno che un tempo facevano parte degli appartamenti di Giovanni Filippo Marucelli. Abbiamo introdotto l’operato del pittore con il concitato Amore punito, una tela che nei colori, nella gestualità e nella prospettiva aerea denuncia l’influenza dei maestri cinquecenteschi veneti, soprattutto Veronese, ma anche un attento studio dell’arte e del quadraturismo bolognese e delle novità barocche romane [5].

Lo stesso si può dire per la tela col il Trionfo della Sapienza e delle Arti sull’Ignoranza (fig.1) che adorna il soffitto della sala comunicante nell’ala destra del palazzo. Il soggetto di quest’opera, dal chiaro valore celebrativo per la famiglia Marucelli, potrebbe celare anche un messaggio di esaltazione del Granducato. La figura coronata della Sapienza, circondata dalle personificazioni delle Arti e Minerva, si trova nella parte alta della tela seduta su un carro sorretto da soffici nuvole. Sopra di lei, un putto sorregge altre due corone, una di alloro e l’altra contraddistinta da punte e decorata da pietre preziose. La somiglianza di quest’ultima con la corona Granducale secondo Isabella Bigazzi potrebbe indicare altresì nella figura della Sapienza l’allegoria della Toscana che prospera nelle arti sotto la guida del principato mediceo [6]. Nella parte bassa della tela, la figura fortemente scorciata dell’Ignoranza (fig.2), rappresentata come un giovane con le orecchie d’asino, viene spodestata dall’incedere del luminoso gruppo di figure intrecciate, cadendo verso un oscuro mondo infernale e, illusionisticamente, anche verso lo spettatore. Le tele di queste due sale comunicanti sono state datate al 1706 circa perché associate ai «due sfondi del Signor Canonico Marucelli» [7] inviati dal Ricci al Gran Principe Ferdinando nel maggio 1706 e di cui il pittore parla in una missiva al Medici stesso, indicando probabilmente i modelli per le suddette opere.

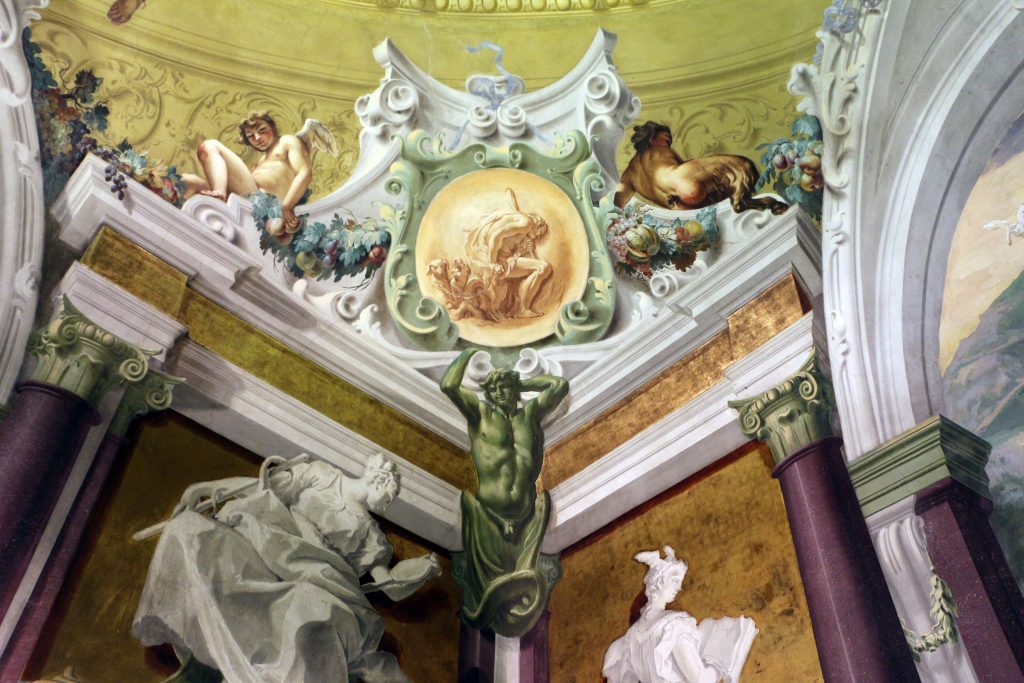

Dal punto di vista cronologico, il primo intervento del pittore veneziano per il ciclo marucelliano è da riferirsi alle pitture della sala dell’Età dell’Oro, databili al 1704-1705 circa. Tale datazione è stata proposta a seguito dell’analisi di un pagamento per lo stuccatore Giovanni Baratta per l’esecuzione delle celebri sculture di Nereidi e Tritoni (figg.3-4) che decorano gli angoli della sala [8]. Dato che il saldo per queste figure risale al settembre 1705, l’intervento del Ricci sarebbe quindi da datare precedentemente a quello del plasticatore.

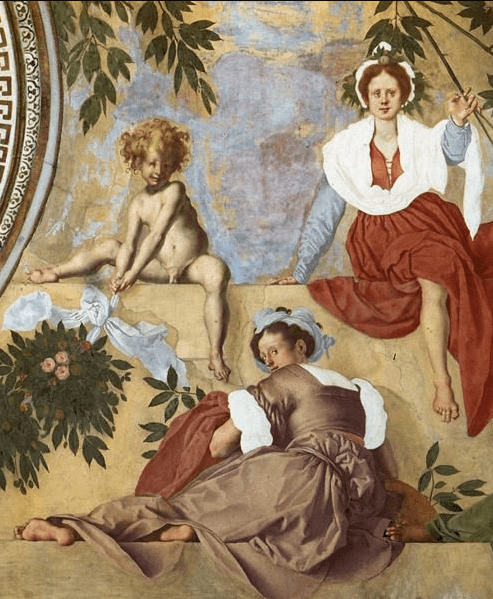

In questa sala il pittore veneto dipinse al centro della volta la Sconfitta di Marte (fig.5). La luminosa scena, contornata da una cornice modanata in stucco dorato, rappresenta il dio allontanato dall’arrivo della Pace e dall’Abbondanza (fig.6), riconoscibili attraverso i propri attributi (rispettivamente un ramoscello d’olivo e la cornucopia). In basso, il gruppo di satiri assisi sul globo terrestre fa da contraltare all’avanzare delle due figure femminili, mentre dalla parte opposta Marte viene scacciato da putti alati. La figura del dio della guerra (fig.7) è dipinta in controluce sopra una zona in stucco sporgente per enfatizzare l’effetto di profondità della sua caduta oltre la cornice nello spazio reale della sala [9]. Attorno alla scena centrale si colloca una zona completamente dorata sulla quale sono dipinte figure variamente legate alla pace e alla guerra, come i genietti e una furia, caratterizzate da un forte contrasto chiaroscurale che ne risalta la profondità (fig.8). Alle pareti sono poi collocale quattro tele di scuola fiorentina della seconda metà del XVII secolo sul tema pastorale del mito classico dell’età dell’Oro, che dà il nome alla sala.

La sala contigua è dedicata alla rappresentazione allegorica della Giovinezza al bivio. Il soffitto si apre totalmente su una scena aerea dove si scorge la Giovinezza tra il Vizio e la Virtù (fig. 9), rappresentazione allegorica della scelta tra doveri e piaceri. La Virtù, raffigurata come una donna dalle vesti umili, afferra il braccio della Giovinezza indicandole la retta via per una vita onesta, rappresentata tra le nubi come il trionfo della Sapienza. Il Vizio invece, nelle vesti di un satiro, indica alla giovane donna i privilegi di una vita dedita ai piaceri rappresentati dalle scenette che animano tutta la cornice della volta (fig.10). A questa rappresentazione allegorica concorrono anche le figure in stucco, che sporgono dalla cornice nello spazio della sala. In questa stanza, la stretta collaborazione tra pittore e sculture, già apprezzabile nelle opere precedenti, raggiunge un livello successivo creando una vera e propria fusione tra affresco e stucco in una vincente unità di intenti creativa che anticipa soluzioni proprie dello stile rococò [10]. Esemplare è la scimmia in stucco dipinto che curiosa nella bocca del leone con la coda dipinta e il corpo parzialmente in stucco che emerge gradualmente dalla cornice (fig. 11) [11]. La mano del plasticatore è stata assegnata stilisticamente al Baratta da Francesco Freddolini [12], ma è tuttora discussa un’attribuzione proposta da Riccardo Spinelli a favore di Giovanni Battista Ciceri, che effettivamente lavorò «per una stanza “di stucchi”»[13] nel palazzo fiorentino dei Marucelli. Il racconto moraleggiante della volta della sala della “Giovinezza al bivio” riecheggia anche nelle tre tele realizzate sempre dal Ricci e collocate alle pareti, dentro cornici dorate in stucco, dove sono rappresentate tre storie antiche esemplari dell’abbandono dei vizi e delle passioni (fig. 12).

L’ultimo intervento di Ricci in palazzo Marucelli è la decorazione del salone d’Ercole, datato al 1707-1708 sulla base dei pagamenti effettuati al quadraturista Giuseppe Tonelli, che collaborò con il pittore veneto realizzando le architetture dipinte della sala. Lo spazio delle pareti è scandito da alte colonne di ordine ionico imitanti il porfido, sulle quali si imposta una trabeazione “marmorea” che sorregge la volta del salone. Agli angoli della stanza sono dipinti telamoni in finto bronzo, che rivelano un chiaro richiamo alle figure in stucco realizzate dal Baratta per la sala dell’Età dell’Oro. I telamoni affrescati sorreggono poi volute architettoniche con all’interno medaglioni dorati con il rilievo di alcune delle Fatiche d’Ercole (fig.13).

La scelta di dedicare l’intera sala all’eroe mitologico è stata interpretata dagli studiosi come un simbolico omaggio dei Marucelli alla famiglia granducale. La figura di Ercole, infatti, non soltanto era motivo ricorrente di tematiche iconografiche medicee, ma era anche un simbolo della città di Firenze e soprattutto della propaganda politica della famiglia regnante [14].

Spesso usata nelle campagne didascaliche medicee e rappresentata anche da Ricci nel salone Marucelli è la scena di Ercole al bivio (fig.14), un tema iconografico-moraleggiante recuperato dalla cultura rinascimentale e che ebbe una grande fortuna fino al ‘700. Al giovane eroe, seduto al centro, vengono proposte due scelte per il suo cammino di vita rappresentate da due figure femminili. La Virtù, a sinistra, mostra un percorso faticoso e scosceso, simboleggiato dal monte Parnaso, alla fine del quale ci sarà un traguardo glorioso. A destra, il Vizio presenta al semidio una strada più breve e ricca di piaceri, rappresentati dalla bellissima natura morta in primo piano, ma che condurrà alla rovina. Anche qua, quindi, come in altre sale del palazzo, riverbera ancora l’allegoria della scelta tra vizio e virtù come metafora dell’esistenza umana stessa. L’affresco appena descritto fa parte delle tre scene legate al mito di Ercole e rappresentate sulle pareti al centro delle grandi arcate dipinte dal Tonelli, aperte su paesaggi immaginati che ampliano lo spazio reale. Le altre due pitture raffigurano Ercole e Caco [15]ed Ercole e Nesso (fig.15), due drammatiche scene legate agli ostacoli e alle innumerevoli lotte affrontate dall’eroe, che lo resero nei secoli la personificazione stessa della virtù. È particolarmente interessante notare come Ricci abbia richiamato nelle pose di queste figure alcuni dei modelli manieristi della scultura cinquecentesca fiorentina. La lotta tra Ercole e il centauro è una citazione dell’omonimo gruppo scultoreo realizzato dal Giambologna (fig.16), mentre la posa del semidio di spalle visibile nell’Ercole e Caco sembra richiamare il dio scolpito da Giambologna per la Fontana dell’Oceano [16] o il Nettuno eseguito da Bartolomeo Ammannati per la fontana di piazza della Signoria.

Il complesso programma iconografico della sala si conclude al centro della volta, dove si apre un ovale celeste affrescato con la luminosa Apoteosi d’Ercole (fig.17). Al centro della composizione, il protagonista indiscusso della narrazione si presenta al cospetto di Giove e Giunone (fig.18), assisi su una nuvola e coperti da un tendaggio violetto sorretto da figure alate, mentre attorno assistono alla scena le altre divinità dell’Olimpo, intrecciate tra loro in pose variamente atteggiate. Tra queste, la leggiadra figura in controluce di Mercurio (fig.19), che vola oltre la cornice dipinta della volta, è nuovamente un colto richiamo alla “serpentinata” scultura del Mercurio del Giambologna (fig.20), conservata al Bargello.

La critica ha giustamente notato che l’operato del Ricci a Firenze, connotato da un linguaggio barocco più leggero ed estroso e da un gusto per i colori chiari e luminosi, rivoluzionò le espressioni artistiche della città inaugurando il percorso verso lo stile Rococo. Ma l’evoluzione stilistica dell’artista non può prescindere da un reciproco rapporto di ispirazione e influenza. Come sottolinea Bigazzi, fu infatti proprio il contatto diretto con la scultura manierista, con l’operato dei frescanti fiorentini del’600 (come il Volterrano e Giovanni da San Giovanni) e con gli interventi medicei di Pietro da Cortona e Luca Giordano a favorire la maturazione di una più moderna espressione artistica [17].

Note

[1] I. Bigazzi, Palazzo Marucelli Fenzi. Guida storico-artistica, a cura di I. Bigazzi-Z. Ciuffoletti, Firenze, 2002, p. 52.

[2] Sebastiano Ricci, nato a Belluno nel 1659, intraprese la sua formazione artistica a Venezia. Si trasferì a Bologna nel 1681 e tra il 1691 e il 1694 visse a Roma. Fu nuovamente a Venezia nel 1695 circa e poi al 1716. Durante la sua vita, importanti commissioni lo portarono a spostarsi in altre città italiane, a Vienna (1702) e in Inghilterra (1712-15 ca.). Morì a Venezia nel 1734.

[3] G. Stefani, Sebastiano Ricci impresario d’opera a Venezia nel primo Settecento, Firenze, 2015, p. 80.

[4] Ivi, p. 160.

[5] C. Brovadan, Le sale dell’Amore Punito, del Trionfo della Sapienza e delle Arti sull’Ignoranza, dell’Età dell’oro e della Giovinezza al bivio, in Fasto privato, vol. II, a cura di M. Gregori e M. Visonà, Firenze, 2015, p. 157.

[6] Bigazzi, Palazzo Marucelli … cit., p. 149.

[7] Bigazzi, Palazzo Marucelli … cit., p. 145.

[8] C. Brovadan, Le sale dell’Amore Punito … cit., p. 158.

[9] R. Maffeis, The Painter at the Crossroads: Sebastiano Ricci in Florence and the Interplay between the Arts, p. 473.

[10] Bigazzi, Palazzo Marucelli … cit., p.137

[11] Maffeis, The Painter at the Crossroads … cit., p. 475.

[12] F. Freddolini, Nuove proposte per l’attività giovanile di Giovanni Baratta, in “Paragone.Arte”, LXI, 89 (2010), p. 19. L’autore è stato riconosciuto in Baratta per la prima volta da Freddolini nel 2003 in Mecenatismo e ospitalità: Giovanni Baratta a Firenze e la famiglia Guerrini, in ‘Nuovi Studi’, VIII, 10, 2003, pp. 190-191.

[13] Bigazzi, Palazzo Marucelli … cit., p. 48.

[14] Maffeis, The Painter at the Crossroads … cit., p. 476.

[15] Per le scene dell’Ercole al bivio ed Ercole e Caco sono conservati agli Uffizi i bozzetti originali del Ricci.

[16] Maffeis, The Painter at the Crossroads … cit., pp. 476-77.

[17] Bigazzi, Palazzo Marucelli … cit., pp. 163-164.

Bibliografia

Bigazzi-Z. Ciuffoletti, Palazzo Marucelli Fenzi. Guida storico-artistica, edizioni Polistampa, Firenze, 2002.

Freddolini, Nuove proposte per l’attività giovanile di Giovanni Baratta, in “Paragone.Arte”, LXI, 89 (2010), pp. 11-37.

Betti-C. Brovadan, Palazzo Marucelli, in Fasto privato. La decorazione murale in palazzi e ville di famiglie fiorentine, vol. II, a cura di M. Gregori e M. Visonà, Edifir, Firenze, 2015, pp. 151-164.

Stefani, Sebastiano Ricci impresario d’opera a Venezia nel primo Settecento, Firenze University Press, Firenze, 2015.

Maffeis, The Painter at the Crossroads: Sebastiano Ricci in Florence and the Interplay between the Arts, in «Il Capitale culturale», Supplementi 08 (2018), pp. 471-487.

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/sebastiano-ricci_%28Dizionario-Biografico%29/

LE DECORAZIONI DI PALAZZO MARUCELLI FENZI A FIRENZE - PARTE I

A cura di Alessandra Becattini

Il Palazzo Marucelli Fenzi, dal 1971 appartenente all’Università di Firenze e odierna sede del Dipartimento SAGAS (Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo), è una struttura molto importante nel panorama artistico e culturale della città. Ricordato in particolare per il ciclo pittorico settecentesco di Sebastiano Ricci, la storia di questo palazzo ha inizio un secolo prima. Dal punto di vista urbanistico, si affaccia su via San Gallo, poco distante da piazza San Marco e parallela a via Cavour (anticamente denominata via Larga), collocandosi su uno snodo viario fondamentale all’epoca perché strada di collegamento tra la zona del quartiere di San Giovanni e l’antica Porta San Gallo delle mura cittadine.

La sua costruzione ebbe inizio negli anni ’20 del Seicento quando i Castelli, famiglia di ricchi commercianti, decisero di acquistare una serie di terreni e fabbricati, adiacenti ad alcune loro proprietà, per edificare un palazzo degno del prestigio sociale raggiunto. La progettazione dell’edificio seicentesco, terminato definitivamente nel 1655, è generalmente restituita all’architetto Gherardo Silvani sulla base delle testimonianze del Baldinucci e dell’analisi stilistica e progettuale [1]. Tuttavia, è sconosciuto il nome del primo architetto che mise mano al progetto ed è inoltre dibattuto un intervento di Giulio Parigi, al quale è con più certezza riferita l’ideazione dello stemma familiare, un tempo posto sulla facciata dell’edificio, del quale rimane solo la cornice che oggi ospita l’arme dei Fenzi [2]. La struttura che vediamo attualmente è il risultato di interventi successivi di aggiornamento di gusto e di funzione richiesti dalle famiglie che lo ospitarono e realizzati tra il XVIII e XIX secolo da altri architetti, tra i quali si ricordano Giuseppe Martelli e Giovanni Poggi.

Il fronte del palazzo (fig. 1), rimasto quasi inalterato, è suddiviso in altezza su tre livelli e scandito da finestre, inginocchiate e con timpano triangolare al piano terreno, con terminazione curvilinea al piano nobile e semplicemente trabeate all’ultimo piano. Alcune soluzioni decorative della facciata risaltano per la loro raffinatezza, come l’utilizzo di tartarughe scultoree a sorreggere le inferriate delle finestre (fig. 2). Il portale di ingresso è poi decorato da due statue grottesche di satiri (fig. 3) utilizzate come appoggio per la terrazza posizionata sopra il portone e realizzate da Raffaello Curradi, che ne ricevette il saldo nel 1630 [3]. L’insegna che oggi si trova sopra il portale non risale all’epoca della costruzione della facciata, ma fu realizzata da Giovanni Poggi nell’Ottocento per celebrare il finanziamento da parte della famiglia Fenzi della novella ferrovia che collegava Firenze con Livorno. Il bassorilievo in ghisa, sorretto ai lati da due animali fantastici, rappresenta infatti una locomotiva tra due luoghi simbolo delle città, il Duomo di Firenze e la Torre del Marzocco livornese (fig. 4). Sempre ottocentesco è il cornicione neorinascimentale concepito da Giuseppe Martelli nel 1831 e decorato con un motivo a cassettoni e rosoni.

Dopo la morte dell’ultimo erede del ramo principale della casata Castelli, nel 1659 la proprietà del palazzo passò in eredità ai figli della nipote Lisabetta Monterappoli e Alessandro Marucelli. Con loro ebbe inizio una nuova fase per il palazzo, caratterizzata prima da interventi architettonici e successivamente da una fecondissima stagione decorativa che innalzò la dimora a splendido esempio artistico nel panorama culturale fiorentino del Settecento. La famiglia Marucelli, originaria del Mugello, aveva fondato la sua ricchezza su una cospicua attività mercantile e bancaria. Acquisendo sempre più ricchezze, dalla seconda metà del XVII secolo si era poi stabilmente interconnessa con la nobiltà fiorentina e con la famiglia granducale. Proprio nella nuova dimora, i Marucelli decisero di riflettere questa loro ascesa sociale uguagliando le scelte artistiche più aggiornate della committenza locale, che dalla seconda metà del ‘600 sempre più aveva fatto ricorso ad artisti forestieri per imprese pittoriche di alto livello.

All’inizio del Settecento, per la decorazione degli appartamenti del piano terreno vennero chiamati a lavorare il veneto Sebastiano Ricci (1659-1734) e il fiorentino Antonio Puglieschi (1660-1732). Quest’ultimo, formatosi a Firenze con il cortonesco Pier Dandini, durante l’apprendistato a Roma si era avvicinato alla novella corrente barocco-classicista del Maratta. Rientrato a Firenze, aveva poi attinto a piene mani all’operato fiorentino del Giordano e alla maniera di Anton Domenico Gabbiani, con il quale è stato talvolta confuso proprio per la comune formazione classicista. È questo il caso dell’Allegoria dell’Abbondanza (fig. 5) di palazzo Orlandini restituita da Lisa Leonelli al Puglieschi [4]. Incarnando quindi le novità romane, da inizio secolo ottenne commissioni sempre più rilevanti in città e divenne un pittore molto stimato nell’ambiente culturale fiorentino. Proprio nel palazzo dei Marucelli al pittore nostrano fu affidata la decorazione di due stanze dell’ala sinistra, facenti parte dell’appartamento del canonico Tommaso Maria Marucelli, nipote del sopracitato Alessandro. Sul soffitto della prima sala è rappresentata La Nobiltà promuove le Arti (fig. 6), una scena che rimanda allusivamente al mecenatismo della casata e alla forte erudizione dei suoi esponenti. È bene ricordare, infatti, che i Marucelli furono cultori dell’arte ed anche della letteratura e proprio ad uno di loro, il raffinato Francesco, si deve il primo importante nucleo della futura Biblioteca Marucelliana, lasciato in eredità ai nipoti fiorentini con l’obbligo di renderlo accessibile al pubblico. Grazie alle fatiche del nipote Alessandro, nel 1752 fu inaugurata la biblioteca nei locali di via Larga, realizzata su progetto di Alessandro Dori e collegata al palazzo attraverso un giardino.

Tornando all’affresco, nella parte alta della composizione si staglia la Fama in volo, che sorregge un rametto di olivo e suona la tromba al suo arrivo; sopra di lei volteggia un putto con un cartiglio che recita, in lettere capitali, il verso latino di Giovenale: Nobilitas sola est atque unica Virtus [5], cioè “la nobiltà d’animo è la sola e unica virtù”. Nella parte bassa della composizione, la Nobiltà, vestita con abiti semplici e con una corona in mano, è rappresentata seduta su un trono ed accompagnata dalle Arti. Attorno alla scena dipinta, ad incorniciare la volta, emerge una decorazione in stucco bianco su uno sfondo dorato rappresentante le divinità dell’Olimpo e il mito di Orfeo e Euridice (figg. 7-8). La paternità di questa decorazione plastica è stata assegnata da Francesco Freddolini alla mano di Giovanni Baratta, ma l’attribuzione è ancora oggi dibattuta. Al medesimo scultore, che lavorò anche in altre sale del palazzo, lo storico riferisce altresì la decorazione in stucco (parzialmente dorata) della sala successiva. Nei pennacchi della volta sono raffigurate le quattro Virtù cardinali all’interno di elaboratissimi cartigli a volute. Dagli angoli spuntano figure di satiri e satiresse con canestre di frutta, che si accordano ulteriormente con i putti che sorreggono la cornice polilobata, creata per ospitare l’affresco centrale. Qui dentro, sempre il Puglieschi aveva rappresentato la Punizione di Amore (fig. 9), un tema didascalico caro all’ambiente intellettuale fiorentino perché metafora della vittoria dell’amore platonico su quello carnale. Il pittore rappresenta in alto Venere, circondata dalle Grazie, mentre assiste mestamente al figlio Anteros, coronato d’alloro, che punisce il fratello Cupido bendato e legato. La fisicità delle figure, messa in risalto da una forte illuminazione, ricorda quella della statuaria antica e la composta impostazione della scena di questo affresco, così come di quello dipinto nella sala precedente, risente molto dello studio del classicismo marattesco da parte del Puglieschi.

La storia della punizione di Cupido ci offre uno spunto per spostarci nelle stanze decorate da Sebastiano Ricci, che in una di queste fu chiamato a rappresentare il medesimo tema, sempre in una cornice polilobata, ma stavolta su tela. Se l’interpretazione del pittore fiorentino risulta più composta ed accademica, l’Amore punito (fig. 10) di Ricci è turbolento, energico e teatrale, tradendo tutta la sua formazione veneta nelle figure audacemente scorciate e nelle fisionomie.

Questa tela fa parte di un ciclo decorativo molto ampio che impegnò il Ricci tra il 1704 e il 1708 (anche se una parte della critica protende per un arco temporale più ristretto) in ben cinque stanze degli appartamenti al pianto terreno e che approfondiremo a parte nel prossimo articolo.

Note

[1] Bigazzi-Ciuffoletti, Palazzo Marucelli Fenzi, Firenze, 2002, pp. 11-20.

[2] Ivi, p. 119.

[3] Ivi, p. 117.

[4] L. Leonelli, Palazzo Orlandini del Beccuto, già Gondi di Francia, in Fasto privato. La decorazione murale in palazzi e ville di famiglie fiorentine, vol. II, a cura di M. Gregori-M. Visonà, Edifir, Firenze 2015, pp. 23-24.

[5] Satira VIII, v. 20.

Bibliografia

Bigazzi-Z. Ciuffoletti, Palazzo Marucelli Fenzi. Guida storico-artistica, edizioni Polistampa, Firenze, 2002.

Freddolini, Nuove proposte per l’attività giovanile di Giovanni Baratta, in “Paragone.Arte”, LXI, 89 (2010), pp. 11-37.

Betti-C. Brovadan, Palazzo Marucelli, in Fasto privato. La decorazione murale in palazzi e ville di famiglie fiorentine, vol. II, a cura di M. Gregori e M. Visonà, Edifir, Firenze, 2015, pp. 151-164.

GIOVANNI DELLA ROBBIA: FIRENZE E IL CONTADO

A cura di Luisa Generali

Introduzione

La lavorazione della terracotta invetriata, diffusa nelle forme rinascimentali dalla bottega dei della Robbia, venne aggiornata nel corso del Cinquecento da Giovanni della Robbia (1469-1530 c.), terzogenito di Andrea, che prese le redini della bottega ed estese ulteriormente a Firenze e nel contado l'arte di famiglia, incoraggiandone la fruizione in termini più popolari.

Allontanatosi dalla prima produzione robbiana, Giovanni ne rinnovò il linguaggio in base alle moderne tendenze cinquecentesche, accostandosi ad uno stile molto più esuberante, fondato su una vivace policromia di forte impatto visivo. Il grande cambiamento apportato dalle nuove generazioni, fra cui oltre a Giovanni si ricorda anche l’attività dei fratelli, Fra’ Mattia (1468-1532 c.) e Luca Bartolomeo (1475-1548), fu senz’altro l’uso totalizzante degli smalti colorati che ricoprivano e differenziavano le varie componenti dell’opera come in un dipinto, ricorrendo a un ricco repertorio cromatico, enfatizzato da vivaci contrasti. Svincolati dalla solennità scultorea delle figure bianche su fondale azzurro che aveva reso ben nota l’arte dei della Robbia nel Quattrocento, i soggetti rappresentati si animarono di policromie, accentuando gli effetti pittorici. La bottega rafforzò inoltre nella produzione l'utilizzo di motivi ornamentali derivati dall' architettura e dall'arte classica (quali ghirlande di frutta, racemi fitomorfi, candelabre, rabeschi ecc.), ricorrendo a un corredo di motivi sovrabbondanti che dovevano meravigliare per l'eccessivo decorativismo e i colori brillanti: la combinazione creata dall’unione di queste componenti, sebbene gli esiti siano spesso esagerati, è il vero timbro distintivo dello stile di Giovanni che troverà grande riscontro sul territorio fiorentino, soprattutto in contesti ecclesiastici. Tra le tipologie di opere più frequenti nel catalogo robbiano cinquecentesco si nota una particolare attitudine alla modellazione in rilievo che ben si prestava, alla stregua di un quadro tridimensionale, ad oggetti devozionali quali pale d'altare (sempre più monumentali e complesse), tabernacoli eucaristici, fonti battesimali ed edicole. Gestite come ampie specchiature dove accogliere icone mariane oppure storie del Vangelo, le superfici piane divenivano lo spazio ideale su cui costruire una minuziosa narrazione, spesso aperta su ambienti e paesaggi molto dettagliati, racchiusi in schemi decorativi altrettanto copiosi. Il dato descrittivo degli episodi, unito agli esiti realistici determinati degli smalti colorati, aveva il merito di avvicinare il fedele alla comprensione di tali immagini ed aumentarne il senso di compartecipazione emotiva e spirituale. Tali caratteristiche, volutamente devozionali, spiegano l’ampia diffusione sul territorio dei manufatti robbiani, declinati in una vasta gamma di varianti, pur rimanendo sempre inconfondibili nello stile. Lo sviluppo della bottega dovette anche il suo exploit ai ritmi di lavoro sempre più celeri, grazie a stampi e calchi che permisero la serializzazione di alcuni pezzi, in modo da consentire una rapida esecuzione e costi contenuti.

Soffermandosi invece sui soggetti iconografici più ricorrenti si noterà come gran parte di questi siano spesso palesi citazioni tratte da opere di Andrea Verrocchio (1435-1488), Domenico Ghirlandaio (1448-1494), ed altri celebri artisti della cerchia fiorentina. Questi richiami iconografici, talvolta interpretati come prodotti artigianali privi di originalità, sono stati in tempi recenti riletti dalla critica e giudicati come parte integrante dello scambio fra le arti, in cui pittura e scultura dialogavano e si influenzano costantemente. Il recupero di tali fonti visive, ormai assunte dalla collettività come modelli insuperabili, era inoltre una prassi comune nel Cinquecento per ribadire la grandiosità del recente passato e renderlo fruibile anche in contesti più periferici.

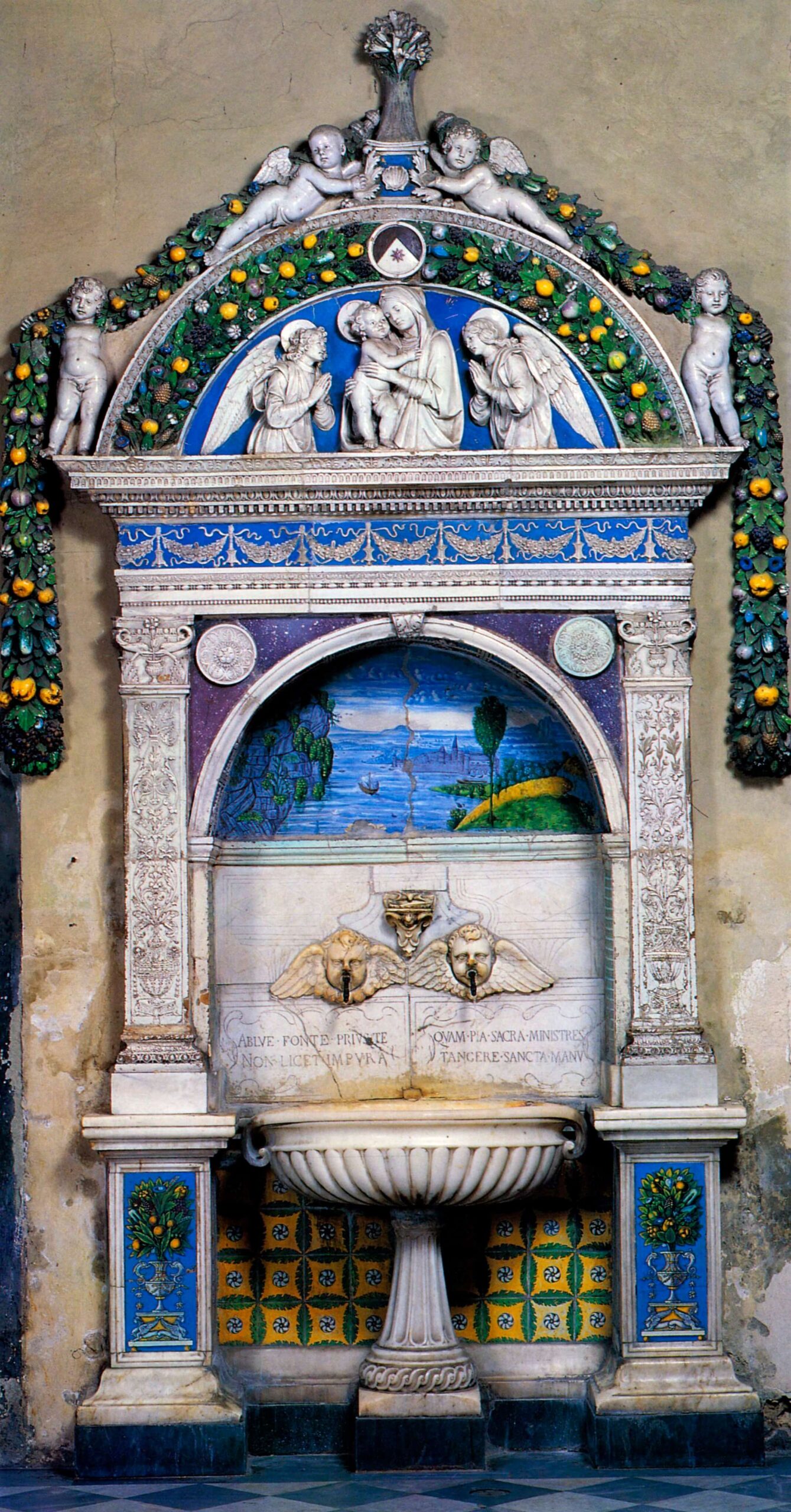

Opere

La prima opera attribuita internamente a Giovanni della Robbia al di fuori dell’orbita paterna è il Lavamani in marmo e terracotta (1498), posto nella sagrestia di Santa Maria Novella, considerato un unicum tra le suppellettili di questo tipo (fig.1). La committenza degli stessi frati domenicani è rivelata dalla presenza del blasone centrale inserito nel soprarco della lunetta, appena sopra il rilievo raffigurante la Madonna col Bambino fra angeli, che denuncia ancora gli influssi della tradizione di famiglia, ed in particolare della maniera di Andrea. L’insistente decorativismo che unisce motivi classici a geometrie ripetitive, congiuntamente a ghirlande e vasi ricolmi di frutta, delinea fin da subito il netto cambiamento di rotta che distinguerà il nuovo linguaggio robbiano. Risalta centralmente, nella lunetta interna alla struttura, il delicato e colorito scenario lagunare in maiolica dipinta, allusivo alla purezza dell’acqua impiegata per gli abituali riti di abluzione (fig.2).

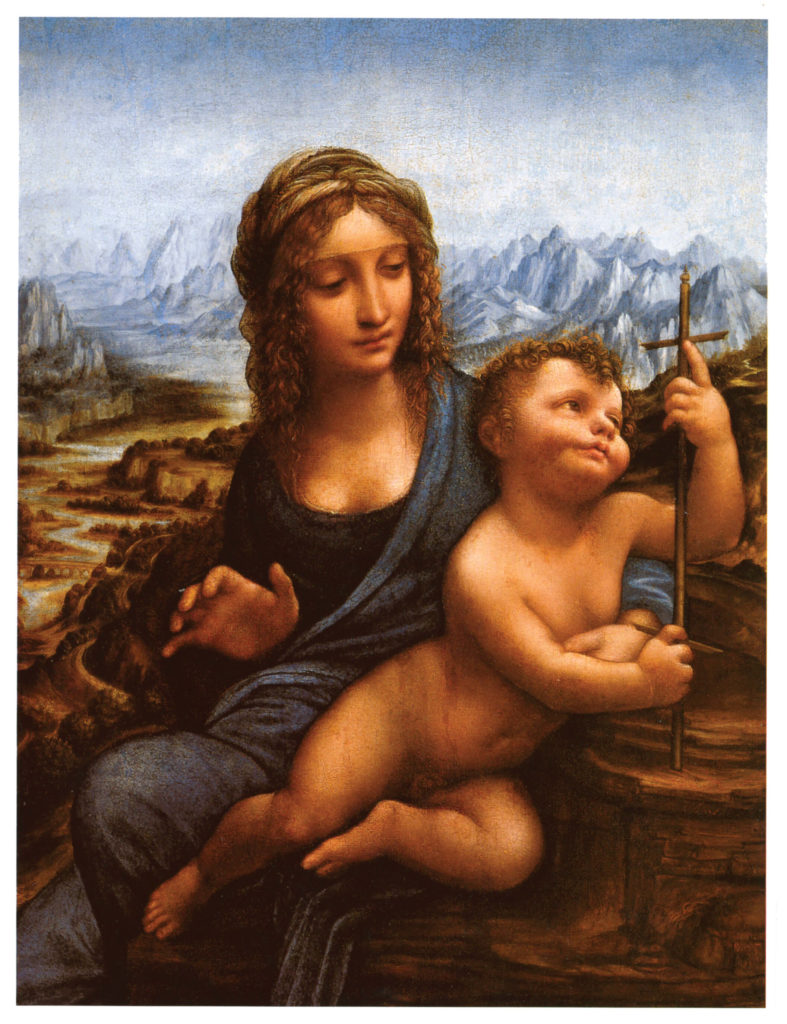

Tra gli arredi liturgici più richiesti alla bottega di Giovanni, i fonti battesimali esagonali furono una tipologia molto apprezzata soprattutto nel contado fiorentino, dove ancora si conservano alcuni esempi molto simili tra loro nel formato e nell’iconografia. La reiterazione di tali modelli fu una pratica molto in voga, come dimostrano i fonti battesimali di Galatrona, in provincia di Arezzo, riferibile all’anno 1510 e quello di San Pietro a Sieve (FI), datato al 1518, modellati entrambi nelle specchiature con Storie di San Giovanni Battista e classicamente smaltati di bianco (fig.3-4). Lo stesso schema, ma nella variante policroma, viene riproposto a Cerreto Guidi (FI) nel 1511 e a San Donato in Poggio (FI) nel fonte datato 1513. Prendendo a modello l’opera di Cerreto Guidi nella Chiesa di San Leonardo, immediate appaiono le citazioni tratte dal Battesimo di Cristo di Verrocchio (1472-1475), con il noto intervento di Leonardo da Vinci agli esordi (fig.5-6), e il San Giovannino nel deserto (1485-90) di Domenico Ghirlandaio nel ciclo di affreschi della Cappella Tornabuoni a Santa Maria Novella (fig.7-8).

Il sodalizio con l’architettura, già ampliamente sviluppato dagli avi di Giovanni (basti pensare ai celeberrimi tondi robbiani degli Innocenti), venne portato avanti dalla bottega che eccelse fra l’altro nella realizzazione di lunette: fra queste ricordiamo per il particolare pregio i pezzi oggi esposti a Villa la Quiete, un tempo nella chiesa di San Iacopo a Ripoli, raffiguranti l’Incredulità di San Tommaso e il Noli me tangere (primi decenni del XVI secolo). In origine realizzate a conclusione degli altari della chiesa, le due mezzelune congiungono l’uso dei colori nel paesaggio al nitore delle figure smaltate di bianco, secondo ancora le consuetudini tradizionali.

Nell’Incredulità di San Tommaso attribuita a Giovanni (fig.9), il dettagliato paesaggio esterno in cui è ambientata la scena, ricco di minuzie naturalistiche, vegetali e animali, sottolinea il candore del gruppo centrale, puntualmente derivato dall’opera di Andrea Verrocchio a Orsanmichele (fig.10). La medesima impostazione coloristica è adottata nel Noli me tangere (fig.11), attribuita alla collaborazione tra Giovanni e il fratello Marco (fra’ Mattia), in cui emerge un’attenta coerenza spaziale dello scorcio paesaggistico, molto ben calibrata nel lento degradare prospettico verso la città.

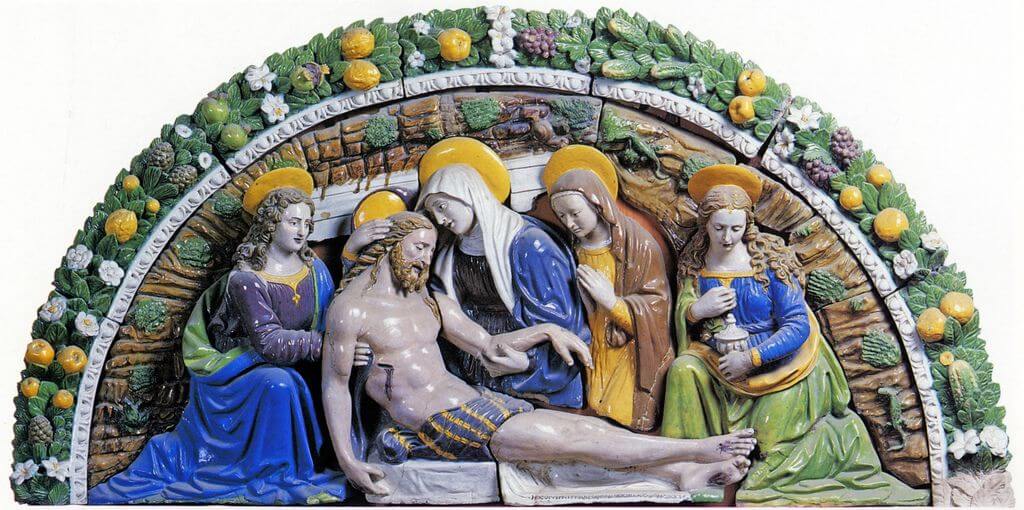

Un tono diverso assumono invece le lunette risalenti al secondo e terzo decennio del secolo: corpose nei volumi e nei colori, spiccano per il pittoricismo che vogliono imitare, ottenendo un immediato effetto decorativo. Di grande fascino è la lunetta della Visitazione (1517) al Museo Bandini di Fiesole (fig.12), in cui la soluzione policroma del cielo, disteso a pennellate sfumate, prepara l’atmosfera dell’incontro fra Maria e Elisabetta. Risalgono invece al 1521 le due lunette al Bargello raffiguranti Le Marie al sepolcro e l’Annunciazione (fig.13-14), attribuite a Giovanni nel suo stile più noto e popolare, improntato alla costruzione delle immagini secondo gli schemi pittorici del classicismo cinquecentesco.

Al secondo-terzo decennio del XVI secolo appartiene anche il Ciborio nella chiesa di Santa Maria Assunta a Bassa (FI), uno tra i molti esemplari esistenti della stessa tipologia, ricalcati e prodotti quasi serialmente per le chiese del contado (fig.15). La struttura modellata sulle ormai assodate formule rinascimentali si sviluppa sui diversi piani della composizione, scandita da cornici dentellate ed eterogenei motivi decorativi. Ai lati dello sportello, due angeli in adorazione aleggiano su un pavimento rivestito di piastrelle scorciate prospetticamente.

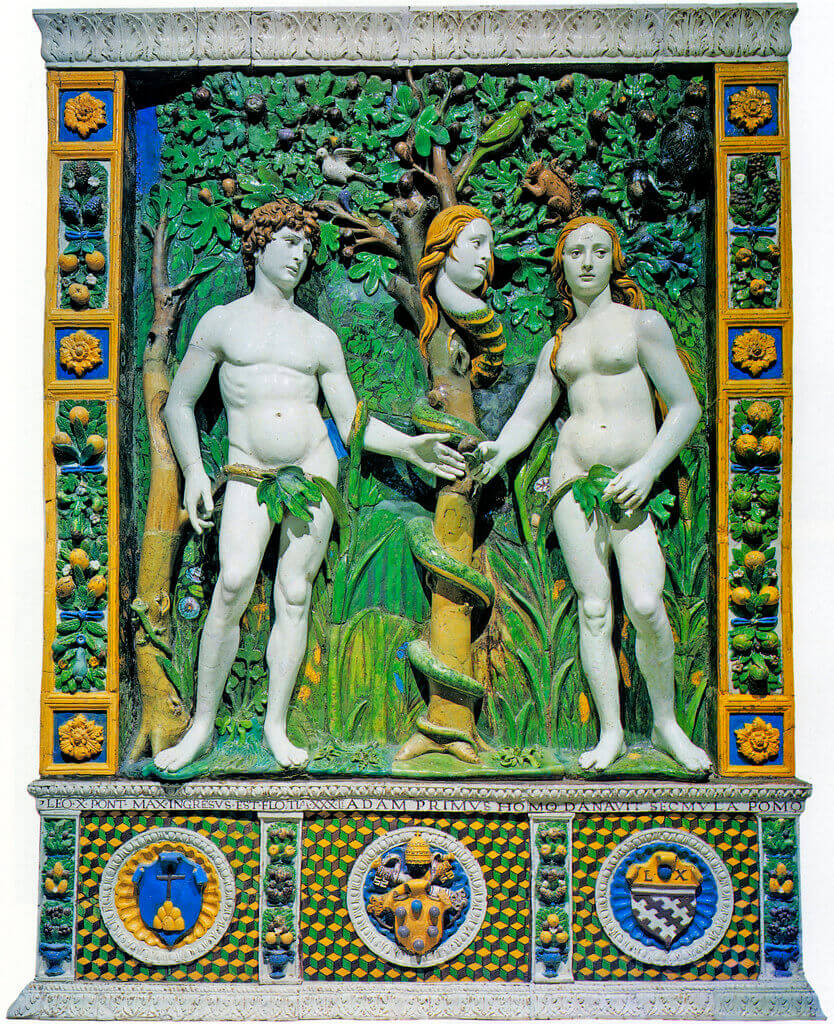

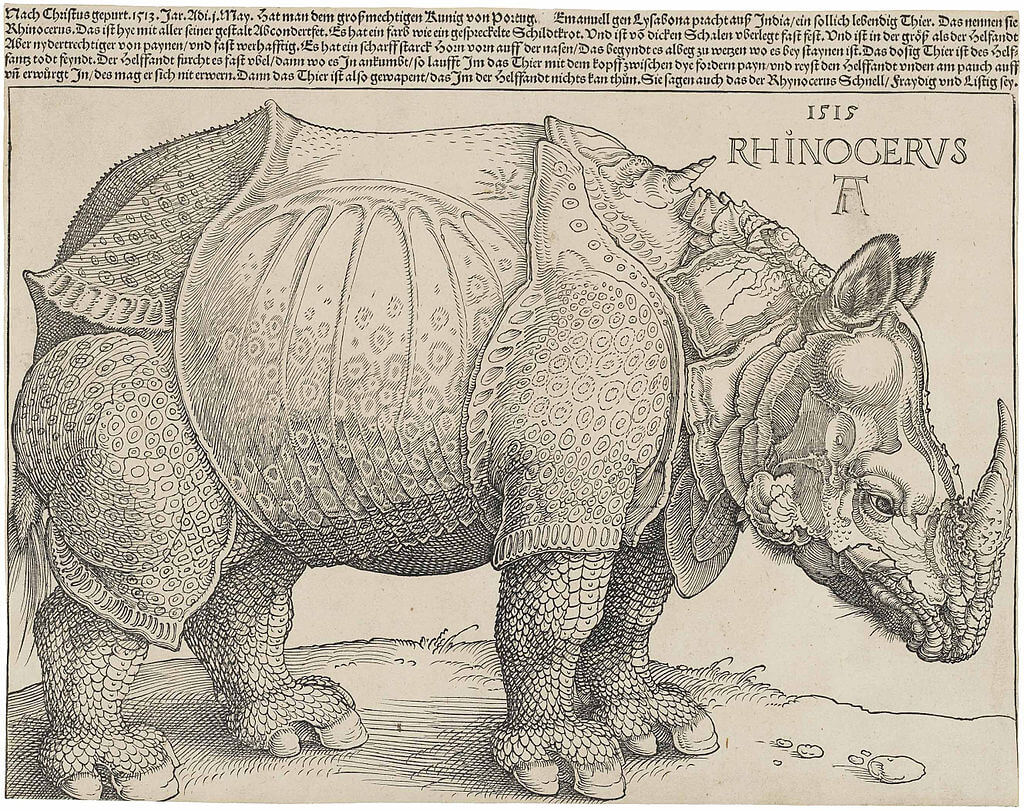

Fra i vertici delle “robbiane” attribuite alla mano di Giovanni si trova anche il dossale raffigurante Adamo ed Eva (fig.16), commissionato per il passaggio di Papa Leone X in visita a Firenze nel 1515. La pala ritrae il momento della tentazione da parte del serpente, ritratto con una testa di donna dalle sembianze simili a quelle di Eva. I corpi nivei dei progenitori, modellati quasi a tutto tondo, si stagliano sulla parete arborea del fondale, occupata in gran parte dalla chioma dell’Albero della Conoscenza del bene e del male su cui posano diversi animali. Anche in questo caso la critica ha rintracciato come fonte visiva di confronto l’incisione del tedesco Albrecht Dürer (1504) di medesimo soggetto (fig.17). Tuttavia, fonti d’ispirazione simile non dovevano certo mancare nella stessa Firenze, come dimostra il brano ad affresco dipinto da Masolino da Panicale nel 1424-1425 nella Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine (fig.18).

Esemplare dell’opera di Giovanni nella sua maturità è la pala del Presepio (1521), proveniente dalla chiesa di San Girolamo delle Poverine, oggi conservata al Bargello (fig.19). L’opera, caratterizzata dall’evidente pittoricismo, sorprende per la monumentalità e la vividezza dei colori che distinguono l’ampio scenario aperto alle spalle della natività. Dello stesso periodo (1522) è il Tabernacolo delle Fonticine in Via Nazionale, così chiamato per la sua funzione di fontana pubblica, riportato all’antico splendore da un recente restauro (fig.20). La struttura si articola intorno al vano centrale occupato dalla grande pala raffigurante la Madonna col Bambino, affiancata dai Santi Jacopo, Lorenzo e Giovannino. Al di sopra il Padre Eterno e una teoria di angeli adoranti determinano una cornice interna che si conclude con le Sante Barbara e Caterina d’Alessandria, entrambe poste in due nicchie laterali. La densa concentrazione di elementi figurativi e ornamentali crea un effetto vicino all’horror vacui (terrore del vuoto), che trova un corrispettivo anche nella cornice esterna addobbata da festoni e teste di Santi.

Di questa tipologia si presenta anche la Madonna col Bambino e San Giovannino per il Castello dei Conti Guidi a Vinci, datata al 1523 (fig.21). Insieme all’immancabile ghirlanda di frutta che contorna la pala centinata, anche il fondale presenta una copertura ad arabeschi, formando un motivo decorativo molto elegante che vuole designare il drappo del trono su cui siede la Vergine.

Avviandosi verso gli ultimi lavori di Giovanni della Robbia, a tutti gli effetti fra i protagonisti del XVI secolo, non possiamo non ricordare i sessantasei medaglioni per il cortile della Certosa del Galluzzo (1523), da cui sporgono magnifiche teste raffiguranti vari personaggi allegorici e cristologici di una bellezza ideale e antica. Secondo un revival bicromatico, l’incarnato lattiginoso delle teste si accompagna a note di colore gialle e celesti (fig.22-23-24-25). L’impresa del Galluzzo fu probabilmente coadiuvata dal fratello Luca Bartolomeo della Robbia e da Giovan Francesco Rustici (1475-1554), valente scultore e ceramista fiorentino, che sulle medesime linee cromatiche dei medaglioni sopracitati impostò anche il suo Noli me tangere con Sant’Agostino nella lunetta (secondo decennio del XVI secolo), oggi al Bargello; secondo il Vasari quest’ultima opera fu invetriata in collaborazione proprio con Giovanni della Robbia (fig.26). L’episodio dell’incontro fra Gesù e Maria è realizzato in smalto bianco mentre al colore giallo è assegnato lo spazio dell’orizzonte, metaforicamente allusivo agli sfondi dorati, segno della presenza della grazia divina. A Rustici va il merito di aver saputo lavorare la terracotta alla stregua del marmo, elaborando un finissimo stiacciato che delinea minuziosamente il contesto esterno in cui si svolge la scena.

Dopo la scomparsa di Giovanni l’eredità della bottega, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non fu raccolta tanto dai figli, quanto piuttosto dalla famiglia Buglioni (in particolare da Benedetto e Santi), che oltre alle tecniche di lavorazione acquisì anche il tipico linguaggio artistico robbiano, detenendo il monopolio della terracotta invetriata fino alla seconda metà del Cinquecento.

Bibliografia

- Campigli, Scheda 1 (Bottega di Giovanni della Robbia, Tabernacolo eucaristico, Chiesa di Santa Maria Assunta, Bassa), in Visibile pregare, Ospedaletto 2000, p. 36.

- Campigli, Scheda 16 (Giovanni della Robbia, Fonte battesimale, Pieve di san Leonardo, Cerreto Guidi), in Visibile pregare, Ospedaletto 2000, pag. 64-65.

- Petrucci, Luca della Robbia e la sua bottega: Andrea della Robbia, Benedetto Buglioni, Marco della Robbia (Fra’ Mattia), Giovanni della Robbia, Luca della Robbia il "Giovane", Francesco della Robbia (Fra’ Ambrogio), Girolamo della Robbia, Santi di Michele Buglioni, Firenze 2008.

- Gentilini, F. Petrucci, F. Domestici, “Della Robbia”, in Art dossier; 134.1998, Firenze 2014.

- G. Vaccari, “La tecnica della terracotta invetriata”, in Art dossier; 134.1998, Firenze 2014, pp. 17-18.

- Galli, N. Rowley, Un vergiliato tra le sculture del Quattrocento, in Santa Maria Novella: Dalla "Trinità" di Masaccio alla metà del Cinquecento, a cura di A. De Marchi e C. Sisi, Vol. II, Firenze 2016, pp. 59-95.

- Visonà, R. Balleri, Dagli altari della chiesa di San Jacopo di Ripoli al Conservatorio delle Montalve a La Quiete: le terrecotte invetriate di Giovanni e Marco della Robbia e oltre, in Capolavori a Villa La Quiete, Catalogo della mostra a cura C. Giometti, D. Pegazzano, Villa la Quiete, Firenze,26 luglio-30 ottobre 2016, Firenze 2016, pp. 77-101.

Sitografia

- Gentilini, DELLA ROBBIA, Giovanni Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 37 (1989): http://www.treccani.it/enciclopedia/della-robbia-giovanni-antonio_%28Dizionario-Biografico%29/

Pala d’altare, Adamo ed Eva: https://art.thewalters.org/detail/35961/adam-and-eve/

Tabernacolo delle Fonticine: https://2017.gonews.it/2016/12/12/terminato-restauro-del-tabernacolo-delle-fonticine-via-nazionale/

Lunetta, La visitazione: https://www.piccoligrandimusei.it/blog/portfolio_page/museo-bandini-di-fiesole/

Certosa del Galluzzo: http://www.certosadifirenze.it/

LA GROTTA GRANDE DI BOBOLI

A cura di Luisa Generali

Tra gli angoli più suggestivi di Boboli un capitolo a parte deve essere obbligatoriamente riservato alla Grotta Grande detta anche del Buontalenti (fig.1), uno spazio artificiale in cui il concetto di mimesi della natura si unisce al linguaggio artistico manierista, in una complessa antologia di significati metaforici.

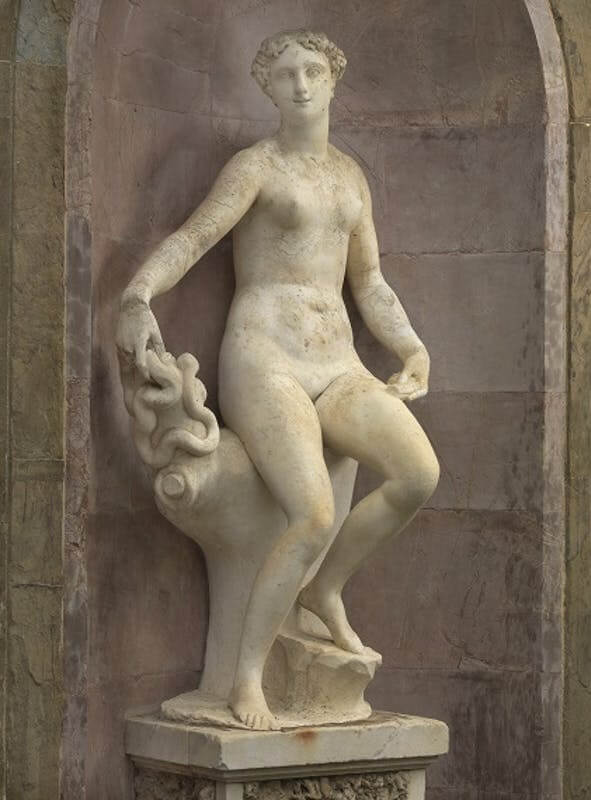

Alla stregua dei due esempi fiorentini precedenti, la Grotta di Madama (nello stesso giardino di Boboli) e la Grotta degli animali a Castello, Francesco I de’ Medici (1541-1587), erede di Cosimo, commissionò la Grotta Grande di Boboli all'architetto Bernardo Buontalenti (1531-1608) che impostò il suo programma su un ambiente già esistente, il vivaio, realizzato da Davide Fortini e Giorgio Vasari negli anni ’50 del Cinquecento, il cui scopo originario era quello di conservare l’acqua proveniente dalla sorgente della Ginevra, come scorta per Palazzo Vecchio. Appartiene a questa prima fase dei lavori, iniziata sotto il ducato cosimiano, la soluzione della facciata “all’antica”, aperta da un pronao distilo sostenuto da colonne in pietra rossa che ancora oggi costituiscono il prospetto frontale della grotta. Risalenti a questo periodo sono anche le due nicchie ai lati del loggiato, dove nel 1560 vennero collocate le sculture di Apollo (fig.2) e Cerere (fig.3) di Baccio Bandinelli (1493-1560) in collaborazione con Giovanni Fancelli. Provenienti da contesti diversi, il pendant tra le due statue fu creato ad hoc, trasformando l’Eva, che Baccio Bandinelli aveva proposto per il coro di Santa Maria del Fiore (poi scartata), in Cerere, divinità della terra e dei raccolti, accompagnata dal grano e dal serpente come attributi. La scultura dell’Apollo venne invece ideata su ispirazione michelangiolesca, riproponendo in scala minore le forme del David, qui declinato nelle vesti iconografiche di un Apollo pitico nel momento successivo allo scontro col drago-serpente Pitone. La parte sommitale della facciata è animata da un ornato decorativo composto da un molteplice impiego di elementi terrestri e marini che preludono all'ambientazione interna dell’antro; il fondale intorno all'arcata centrale è inoltre spartito simmetricamente da un disegno a campiture geometriche realizzato in tessere musive. Giacciono semi-sdraiate a fianco del blasone mediceo due allegorie femminili, identificate come la Pace e la Giustizia o Concordia, qualità identificative del regno toscano, mentre chiudono i lati esterni del prospetto alcune partiture ornamentali elogiative e di gusto classico.

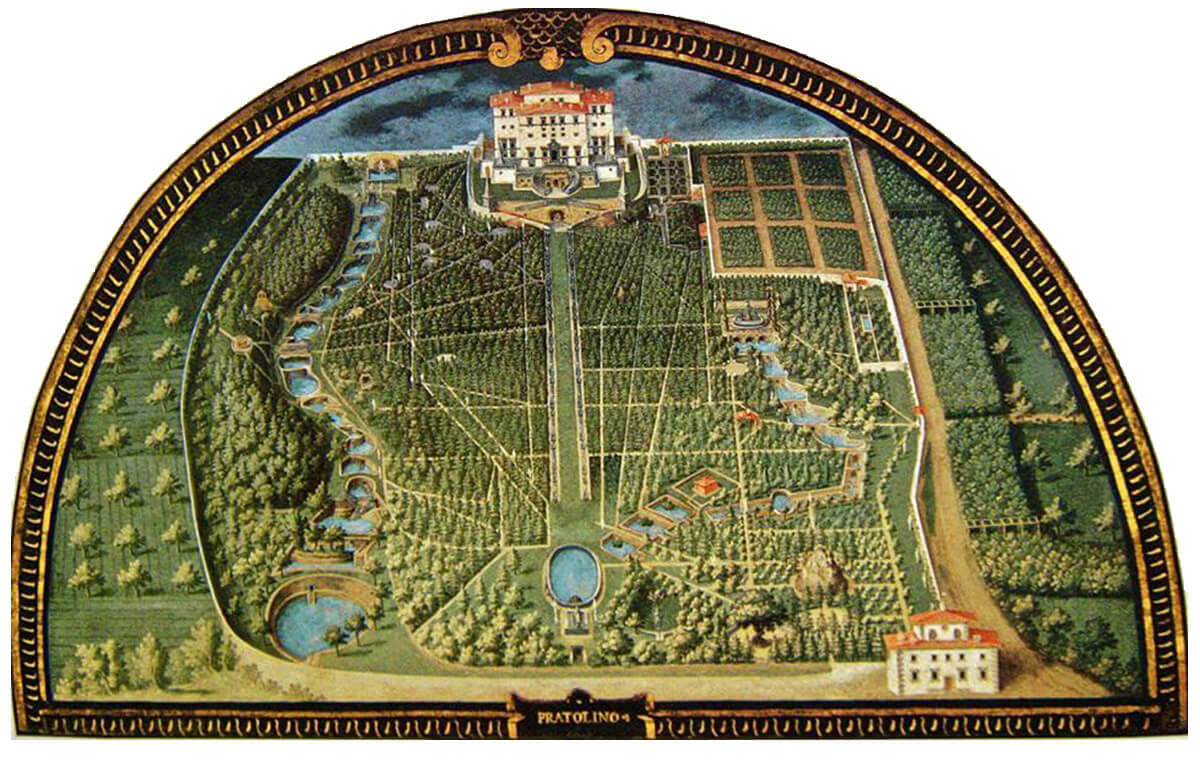

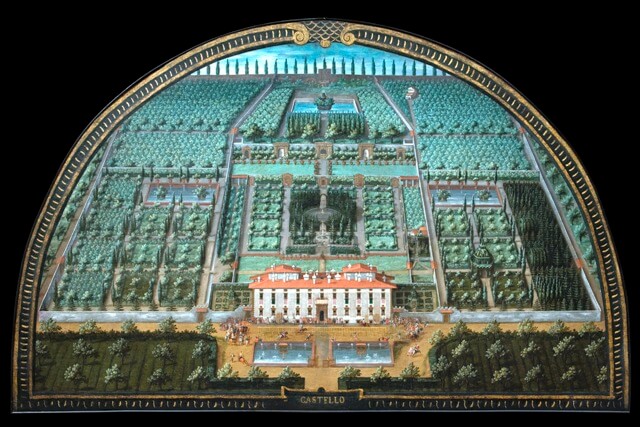

Passando all'interno della grotta (fig.4), risale agli anni compresi fra il 1583 e il 1593 l’intervento buontalentiano che estese e trasformò l’originario vivaio in un ampio spazio articolato in tre camere comunicanti fra loro, interamente ornate da opere plastiche e pittoriche. Il filo conduttore che unisce i tre vani venne forse indicato dallo stesso duca, Francesco I, amante dell’arte e appassionato di alchimia, la cui fama di sovrano eccentrico è rimasta immutata nei secoli. Sono molteplici le commissioni che Francesco assegnò ai suoi artisti unendo agli intenti celebrativi le sue bizzarre passioni al confine fra scienza ed esoterismo, nell'intento inarrestabile di apprendere i segreti ignoti del creato. Fra i più noti lavori promossi dal duca ricordiamo il parco di Pratolino, ritratto in una delle celebri lunette di Giusto Utens (l’assetto originario è stato nei secoli trascurato e modificato), in cui fu riversata tutta la genialità del duca, stravolgendo il tipico rigore simmetrico dei giardini all'italiana per privilegiare piuttosto l’aspetto meraviglioso e incantevole offerto dalla natura (fig.5). Anche in questo caso Buontalenti si occupò di elaborare l’impianto del giardino scegliendo un’impronta scenografica, tipica buontalentiana, con un dispiegarsi intrecciato di sentieri, vie e viottoli, a cui si alternavano bacini d’acqua, fontane e grotte dagli svariati e fantasiosi connotati.

Ugualmente famosissimo come riflesso delle passioni incondizionate del duca è il suo studiolo privato in Palazzo Vecchio (fig.6), luogo intimo concepito per esporre curiosità e oggetti da collezione, a cui faceva da cornice, nell'allestimento ancora oggi immutato, un preziosissimo programma icnografico fondato sui quattro elementi naturali e simbologie alchemiche.

Le bizzarre passioni di Francesco I furono documentati in un dipinto di Giovanni Stradano (1523-1605), Il laboratorio dell’alchimista (1580 c.), presente proprio nello studiolo, in cui lo stesso sovrano è ritratto in primo piano sulla destra, nel bel mezzo di un esperimento alchemico, all'interno del movimentato laboratorio che venne allestito appositamente nel Casino di San Marco (fig.7). Lo stile nitido dello Stradano, di origini fiamminghe, mette in luce i dettagli più inusuali di questa officina, disseminata di strumenti e macchinari di ignara funzione.

Rispetto ai significati allegorici in chiave celebrativa della dinastia Medici che costellavano con immagini simboliche la Grotticina di Madama e quella di Castello, la Grotta Grande di Boboli assume piuttosto i connotati di un percorso di conoscenza, introspettivo, che l’uomo deve esplorare per giungere alla verità. Questo viaggio immersivo che trae origine dalle cavità ancestrali e primigenie dell’universo, rappresentate nella prima camera della grotta, attraversa la natura selvaggia, i miti antichi e la storia, che grazie al cammino nelle profondità dell’antro conducono gradualmente l’umanità verso la civiltà e la conoscenza.

Sul significato recondito della grotta una lettura più precisa ci viene suggerita dall'episodio ritraente lo Sbarco a Itaca (1561-62), opera del sopracitato Stradano, presente nella parete nord della Sala di Penelope in Palazzo Vecchio (fig.8). Il brano pittorico racconta il momento dell’arrivo di Ulisse a Itaca mentre giace nel sonno, vegliato dalla presenza di Minerva nelle vesti di un giovane pastore, trasportando visivamente il relativo passo del capito tredici tratto dall’Odissea:

"In capo al porto vi è un olivo dalle ampie foglie:

vicino è un antro amabile, oscuro,

sacro alle Ninfe chiamate Naiadi;

in esso sono crateri e anfore

di pietra; lì le api ripongono il miele.

E vi sono alti telai di pietra, dove le Ninfe

tessono manti purpurei, meraviglia a vedersi;

qui scorrono acque perenni; due porte vi sono,

una, volta a Borea, è la discesa degli uomini,

l’altra, invece, che si volge a Noto, è per gli dèi e non la

varcano gli uomini, ma è il cammino degli immortali."

Proprio su questa citazione in cui si riferisce di “un antro amabile, oscuro, sacro alle Ninfe chiamate Naiadi”, il filosofo e intellettuale platonico di origine fenicia Porfirio (233 c.-305 c.) ne trasse un’intera esegesi, illustrando puntualmente il ruolo della grotta nel suo significato metaforico di cosmo, considerando gli antri come “simbolo del mondo sensibile, per il fatto che sono oscuri, petrosi, umidi; e tale è il mondo, a causa della materia di cui è costituito […]”. Porfirio continua provando come gli antichi “considerassero l’antro simbolo non solo, come si è detto, del cosmo, cioè del generato e del sensibile, ma l’oscurità degli antri li indusse a vedervi il simbolo anche di tutte le potenze invisibili, la cui essenza appunto non è percepibile allo sguardo. Di qui, penso, presero spunto anche i pitagorici e, dopo di loro, Platone quando chiamarono il cosmo antro e caverna. In Empedocle, infatti, le potenze che guidano l’anima dicono: «siamo giunte in questo antro coperto»; e in Platone nel settimo libro della Repubblica si dice di «una dimora a forma di caverna sotterranea»".

L’interpretazione filosofica di Porfirio di rimando al famoso mito della caverna di Platone potrebbe aver suggerito un parallelismo fra Ulisse, immagine dell’uomo viaggiatore alla scoperta della conoscenza, e il duca Francesco I come l’eroe omerico in costante ricerca della verità, metaforicamente espressa dal percorso iniziatico a cui sottintende il programma iconografico della Grotta Grande di Boboli. Anche il riferimento alle Ninfe Naiadi non appare casuale se si considera queste come “simbolo delle anime che discendono nella generazione, essendo potenze che presiedono alle acque e simbolo di vita”, per cui difatti sarà proprio l’acqua a costituire un elemento imprescindibile nella genesi delle spelonche artificiali cinquecentesche.

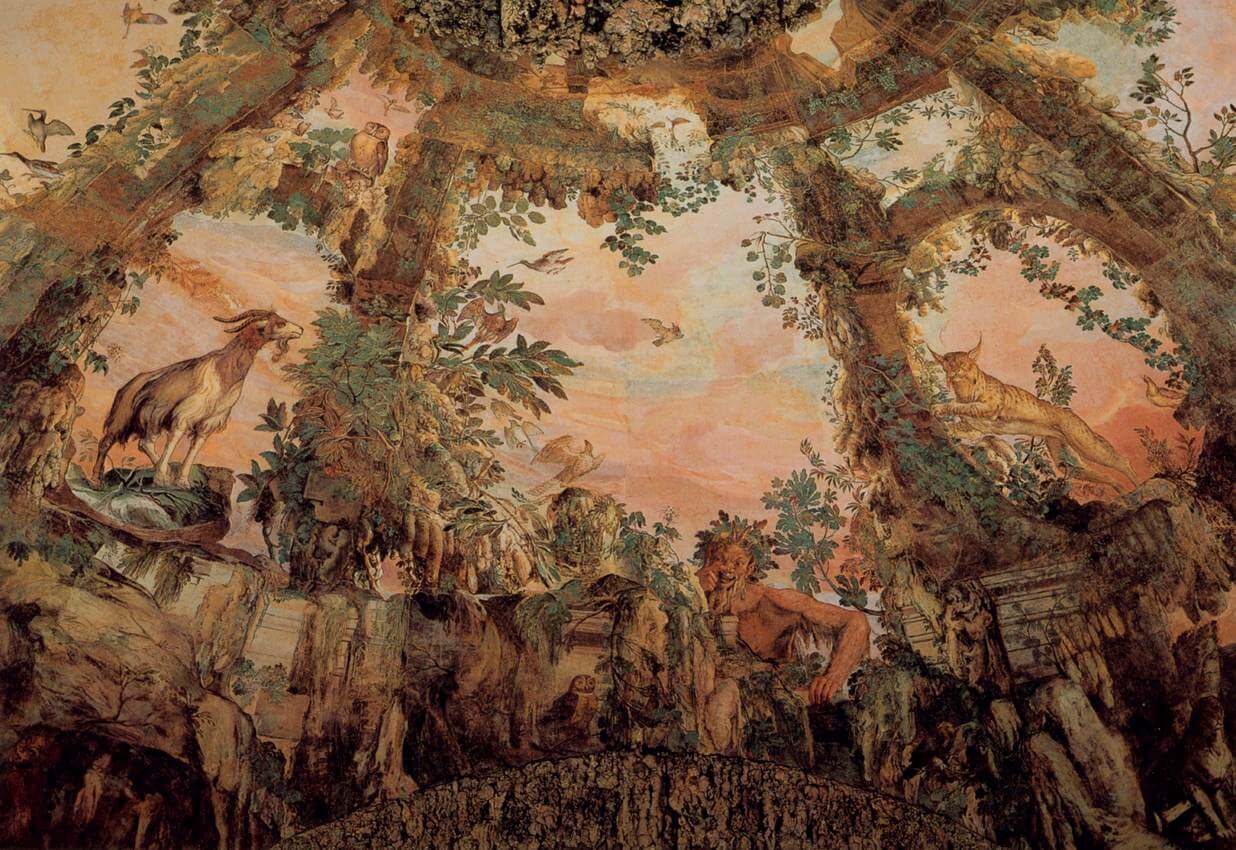

Tornando alla Grotta Grande di Boboli, la prima e più arcana tappa di questo viaggio simbolico si manifesta immediatamente nel grande vano d’accesso, le cui pareti laterali sono interamente decorate da opere plastiche raffiguranti esseri antropomorfi e paesaggi naturali realizzati in spugne e stalattiti, misti a minerali, pietrisco e tessere musive, opera di Pietro Mati. Tali figure danno luogo a due cicli narrativi interpretati come il mito di Deucalione e Pirra e l’origine dell’uomo, e una Scena arcaica-pastorale popolata da ninfe e pastori immersi in un clima idilliaco, placidamente in simbiosi con la natura (fig.9-10-11-12). L’uso delle pietre e i minerali colorati, quali corallo, quarzo ed ematite, per definire certi particolari di tali “figure di terra”, insieme allo stillicidio dell’acqua, restituivano un meraviglioso effetto luminoso, accentuato dai giochi di luce e ombra mossi dal guizzo dei pesci posti in un acquario a forma di bolla sull'oculo della cupola. Questa trovata ingegnosa attribuita all'incredibile fantasia di Buontalenti si andava a sposare magnificamente con gli affreschi di Bernardino Poccetti (1548-1612), che decorò la volta come una grande foresta suddivisa in cadenti spicchi arborei da cui si affacciano animali nostrani ed esotici, curiosi delle vicende umane (fig. 13-14-15-16-17). L’impressione d’insieme, oggi in parte alterata dal corso dei secoli, doveva essere quella di trovarsi avvolti in un contesto arcano, sorvegliati dalle titaniche presenze genitrici della terra, al centro di un microcosmo ancora caotico e selvaggio, in cui l’uomo ai primordi della sua esistenza viveva una favolosa età dell’oro. Alcuni cenni della civilizzazione che avanza nelle fasi dopo la creazione dell’uomo sono presenti nelle scene di genere affrescate appena sotto l’imposta della volta, raffiguranti le prime attività del genere umano sulla terra, impegnato in occupazioni come la pesca, o l’estrazione della pietra.

I chiari intenti cosmogonici presenti nel programma figurativo della Grotta Grande di Boboli si relazionano alla compresenza dei quattro elementi naturali, acqua, aria, terra e fuoco, dalla cui unione, secondo le dottrine alchemiche, avrebbe avuto origine il cosmo. La terra, come elemento principe delle cavità rocciose, viene qui illustrata dal mito di Deucalione e Pirra, coppia di sposi che dopo il diluvio universale dette nuova vita all'umanità gettando dietro le loro spalle alcune pietre, raccolte dalla Madre Terra, da cui presero forma l’uomo e la donna. Il riferimento al fuoco, nell'accezione qui di magma primigenio, si trova anche sottilmente evocato nella figura mitica di Prometeo, padre di Deucalione, che rubò questo elemento agli dei per consegnarlo agli uomini. L’acqua ricorre come principio fondante della grotta, bagnando le concrezioni calcaree delle pareti, mentre due vasche perimetrali dovevano imitare il flusso scrosciante e continuo di un piccolo torrente. L’aria invece figura nella cupola nell'apertura sommitale della volta e negli sprazzi di cielo affrescati.

Il tema dei quattro elementi appare nuovamente in modo più esplicito nel programma decorativo della Tribuna (1581-1583) voluta da Francesco I come monumentale stanza delle meraviglie all'interno degli Uffizi, assegnata ancora una volta al progetto del fidato Buontalenti (fig.18). La sala ottagonale è suddivisa in base alla simbologia degli elementi naturali, ognuno dei quali ricopre una sezione specifica dell’architettura, in modo da allestire un microcosmo equilibrato e perfetto. A cominciare dall'alto, in unione con la volta celeste, l’elemento dell’aria è suggerito dalla lanterna, collegata a un meccanismo che segnalava l’orientamento dei venti, oltre a fungere da meridiana. L’acqua è invece platealmente evocata nella decorazione della cupola disseminata di conchiglie regolarmente disposte (fig.19-20), utilizzate anche nel tamburo per realizzare racemi e motivi decorativi in madreperla (fig.21). Il fuoco risalta nel colore rosso acceso delle pareti rivestite di velluto, mentre la terra è rappresentata dai commessi marmorei che tappezzano il pavimentano.

Nel 1585 la Grotta Grande di Boboli si arricchì dei quattro Prigioni o Schiavi di Michelangelo (oggi sostituiti da copie) donati dal nipote dello scultore a Cosimo I e collocati in questa data nei quattro angoli del vano, come per sorreggere l’enorme peso della cavità (fig.22). I Prigioni, identificati come Schiavo giovane, Schiavo barbuto, Atlante e Schiavo che si ridesta (1525-1530 c.), esattamente pertinenti al clima senza tempo che si respira nella spelonca, esemplificano alla perfezione l’arte michelangiolesca del non finito, resa vibrante e spasmodica nello sforzo tormentoso dei corpi di volersi liberare dalla pietra che li ha generati pur rimanendovi eternamente intrappolati.

È nel secondo vano di collegamento tra le due camere maggiori che si ha un’evoluzione nel cammino dell’uomo a diretto confronto con il mito e il glorioso passato, rievocato nelle Storie mitologiche greco-romane affrescate sulla piccola volta dal Poccetti e Giuseppe di Luca Gieri. Fa da raccordo con l’ultima stanza il gruppo scultoreo interpretato come Enea e Didone (1558) di Vincenzo de’ Rossi (1525-1587), probabilmente qui sistemato in relazione alle pitture sopracitate ed evocando forse un sottile riferimento propagandistico che vedeva la grandezza di Firenze erede diretta di quella romana (fig.23).

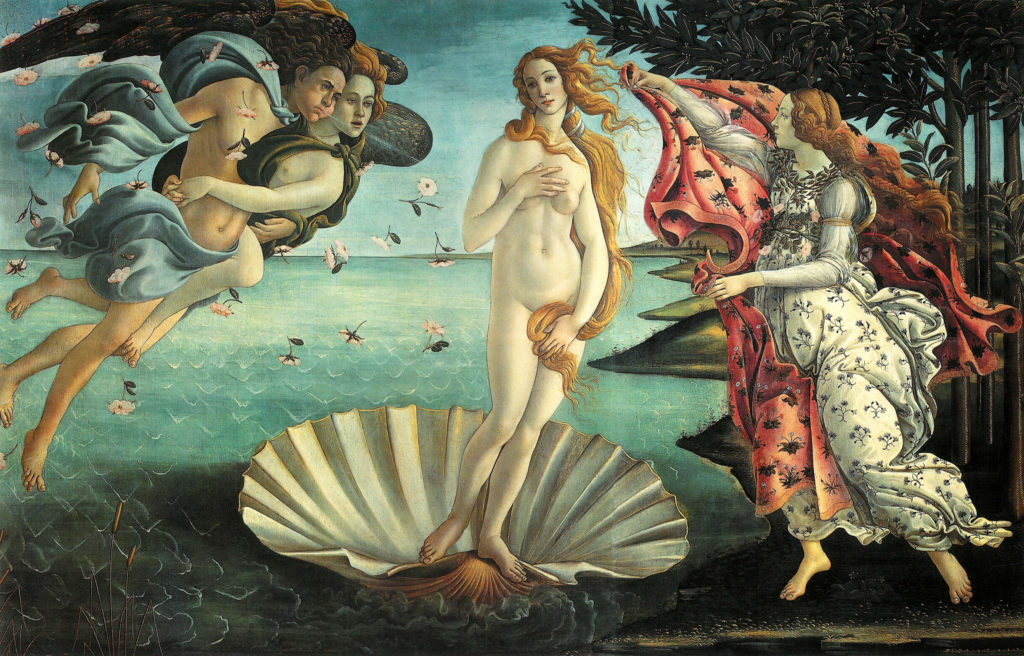

Dopo la scomparsa del granduca Francesco nel 1587 la grotta fu conclusa dal fratello Ferdinando I (1549-1609) che si occupò di terminare l’ultima camera (fig. 24-25-26-27), metafora conclusiva della raggiunta consapevolezza dell’uomo che ha ripercorso le sue origini per approdare alla verità e alla bellezza, interpretata dall'arte manierista, nelle forme armoniose della Venere Anadiomene di Giambologna (1573). La conoscenza del cosmo e il suo dominio si trovano dichiarate nella decorazione della volta in cui, a differenza del bosco selvaggio che popolava la copertura della prima camera la natura è controllata da un geometrico e impeccabile graticolato percorso da tralci vegetali e fiori. Anche l’elemento dell’acqua è sottoposto al controllo meticoloso dell’ingegno umano, come succede nella fontana della sopracitata Venere, dove esili zampilli uscivano dalle bocche dei quattro maliziosi satiri (forse personificazione dei venti Zefiro, Ostro, Tramontana, Levante) affacciati alla tazza (fig.28-29), opera dell’equipe di scalpellini a seguito di Battista del Tadda (notizie 1565/1617). Confermano infine l’importanza del luogo i cosiddetti “Monti di Cristallo” (fig.30), nicchie simili a grandi ninfei di evocazione romana, contenti escrescenze calcaree e minerali, percorsi da rivoli d’acqua e montati in preziosissime cavità contornate da tessere musive ed elementi naturali di varia provenienza.

Bibliografia

M. Lorandi, Scheda Stradano, Sbarco a Itaca, in Il mito di Ulisse nella pittura a fresco del Cinquecento italiano, Milano 1996, pp. 264-265.

G. Girgenti, Introduzione a Porfirio, Roma-Bari 1997.

L. Medri, Le grotte, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo -(Milano) 2003, pp. 68-94.

L. Medri, La grotta del Buontalenti, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, pp. 97-98.

Sitografia

Scheda relativa alla Cerere di Baccio Bandinelli: https://www.uffizi.it/opere/bandinelli-cerere-grotta

Scheda relativa all’Apollo di Baccio Bandinelli: https://www.uffizi.it/opere/bandinelli-apollo-grotta

Approfondimento sui Prigioni o Schiavi di Michelangelo: www.accademia.org/it/esplora-il-museo/le-opere/i-prigioni-schiavi-di-michelangelo/

Scheda relativa alla Tribuna, Uffizi: https://www.uffizi.it/opere/la-tribuna

Approfondimento Enea e Didone di Vincenzo de’ Rossi: www.polomuseale.firenze.it/dodicimesidarte/?u=sezioni/ottobre.php

LA GROTTA ARTIFICIALE NELLA FIRENZE MEDICEA

A cura di Luisa Generali

Introduzione: mitici antri

Tra le meraviglie e i tesori che la dinastia dei Medici potette vantare nelle proprie raccolte di opere d’arte ci fu anche il genere della grotta artificiale da giardino. Questi antri rocciosi che volevano imitare gli ambienti ipogei naturali furono concepiti come vere e proprie architetture rustiche, orchestrate in modo da suscitare delizia e stupore negli astanti. Nate sugli esempi delle grotte e dei ninfei romani, tali costruzioni divennero dal Cinquecento in avanti una moda diffusa fra le nobili famiglie che in tali artifici trovavano il piacere di esprimere le proprie ricchezze. Il primo ruolo assunto da queste “fabbriche bucoliche” era senz'altro il fine concreto di realizzare uno spazio di sosta per assicurare fra i percorsi del giardino un riparo dalle calure estive: per di più all'interno i questi anfratti venivano spesso allestiti impianti idrici che consentivano la messa in opera di fontane e giochi d’acqua, rafforzando l’effetto d’insieme dell’ambiente fresco e gradevole. La presenza delle grotte nei parchi costituiva anche l’immagine di un luogo ameno che richiamasse l’antichità e i suoi miti, a cui frequentemente erano consacrate le decorazioni interne alla camera, finalizzate ad un’allegoria encomiastica-celebrativa del proprietario.

La Grotticina di Madama nel Giardino di Boboli: la prima grotta artificiale

La Grotticina di Madama nel giardino di Boboli (così chiamata probabilmente in omaggio alle granduchesse medicee cui spettava il titolo di “Madama”) rappresenta il primo esempio di grotta artificiale compiuto a Firenze fra il 1553 e il 1555 sotto il ducato di Cosimo I de Medici (fig. 1). Il progetto già teorizzato da Tribolo e portato avanti dopo la sua morte dal genero Davide Fortini, in seguito affiancato da Giorgio Vasari, prevedeva la realizzazione di un piccolo edificio vicino al muraglione occidentale che definiva il confine del parco, in una zona riservata alle frequentazioni private della famiglia. Questo vero gioiello architettonico presenta il corpo di fabbrica esterno rivestito da una parete rocciosa e inquadrato da una cornice in pietra: l’estremità è conclusa da un timpano, mentre al centro si apre una porticina in marmo posta di sbieco e leggermente incavata nella facciata. All'interno si apre una stanza voltata a botte, coperta dalle medesime escrescenze naturali, quali tartari e stalattiti, in dialogo con un concerto di arti (pittura, architettura, scultura) che decorano l’ambiente attribuendogli un molteplice significato allegorico (fig. 2-3-4). Il soffitto, spartito da lacunari in spugne e cornici in stucco, contiene specchiature dipinte a grottesche ed episodi mitologici, realizzati da Francesco di Ubertino, detto Bacchiacca (1494-1557), già attivo per altri incarichi promossi dal duca: la decorazione a grottesche era evocativa delle celebri pitture rinvenute nei sotterranei della Domus aurea di Nerone, le cosiddette "grotte" da cui deriva il termine grottesche. Alle modulazioni del soffitto corrispondono gli ornamenti geometrici-classicheggianti del pavimento in cotto bianco e rosso, opera del 1556 di Santi Buglioni (1494- 1576). Le mura laterali, coperte dalla medesima roccia spugnosa che caratterizza l’intero complesso, sono interrotte da due pannelli in stucco bianco, probabilmente compiuti in epoca lorenese per collocarvi arredi da giardino e sculture minori. La parete di fondo che si apre di fronte all'entrata costituisce l’essenza della grotta, creando una sorta di quadro plastico dove sono protagoniste delle sculture animali con la funzione non meno importante di fontana. La parete centinata rappresenta un monte roccioso in cui la zona superiore è dominata da una Testa di ariete, mentre al di sotto, rivolte verso questa in atteggiamento quasi contemplativo, due capre sono abbarbicate in precario equilibrio su protuberanze rocciose scolpite nella pietra serena (fig. 5). Nella sezione inferiore un’altra capra dalle dimensioni maggiori e le mammelle gonfie rivolge lo sguardo agli astanti, affiancata da due Puttini con delfino, aggiunti alla composizione d’insieme in un secondo momento. Conclude la composizione una vasca ovale con volute su zampe di leone, oggi sostituita da una copia (l’originale si trova lungo il fronte di palazzo Pitti), che aveva lo scopo di raccogliere l’acqua zampillante dalla parete. Le sculture-fontana furono eseguite da Giovanni Paolo Fancelli (inizio XVI secolo-1586), allievo di Baccio Bandinelli (a eccezione della capra centrale assegnata dalla critica proprio al suo maestro), come testimonia Vasari nella Vita di quest’ultimo, in cui il biografo riferisce anche il merito dell’intera commissione alla duchessa Eleonora dei Toledo “Servivasi ancora la Duchessa assai di Baccio nel giardino de’ Pitti, dove ella aveva fatto fare una grotta piena di tartari e di spugne congelate dall’acqua, dentrovi una fontana, dove Baccio aveva fatto condurre di marmo a Giovanni Fancelli suo creato un pilo grande et alcune capre quanto il vivo, che gettano acqua […]".

Il tema pastorale che prende a modello la capra come immagine di resistenza e forza capace di sopravvivere alle avversità non basta tuttavia a giustificare l’insistenza in questa grotta artificiale sul significato dell’animale, che si collega infatti, secondo sottilissimi riferimenti mitologici, alla celebrazione di Cosimo I come Giove (o Zeus per i greci), signore degli dei. Tale parallelismo trae origine dalla scelta da parte del duca di adottare come ascendente astrale il segno del capricorno, collegandosi idealmente con i potenti nati sotto tale costellazione, come Cesare Augusto e Carlo V, protettore dello stesso ducato fiorentino. L’iconografia del capricorno, considerato di buon auspicio, vessillo di forza e potere imperiale trova qui, in assonanza con l’amenità del luogo, un diretto collegamento con il mito idilliaco della capra Amaltea, legato all'infanzia di Giove, quando la madre Rea (o Opi) lo sottrasse alla voracità del padre Crono, per nasconderlo a Creta nella caverna del monte Ida e affidarlo alle cure delle ninfe Adrastea e Melissa che lo nutrirono con del miele e il latte della capra. Il richiamo a questo episodio mitico si univa al concetto di grotta madre, dispensatrice della nuova vita inaugurata dal governo cosimiano, oltre a voler mantenere un filo diretto con l’antichità classica dei templi pagani ed in particolare riferendosi all’Amalheion, l’edificio sacro alle ninfe intitolato ad Amaltea, che spesso trovava collocazione nei boschi in prossimità di sorgenti o corsi d’acqua.

Altri riferimenti simbolici narrati dal mito arricchirono l’iconografia intorno ad Amaltea, come la cornucopia, derivata da un suo corno spezzato, che assunse il significato di fertilità e abbondanza; inoltre alla sua morte, in segno sempiterno di riconoscenza, Giove scelse di tramutarla in una stella, identificata con Capella (termine latino che significa capra) nella costellazione dell’Auriga insieme ai suoi due capretti. Secondo alcune varianti del mito Giove trasse dalla sua pelle perfino il suo infallibile e potente scudo, l'Egida.

Un equivalente pittorico del mito di Amaltea si trova anche a Palazzo Vecchio, nel cuore del potere politico fiorentino, in quello che viene chiamato il Quartiere degli Elementi, un ambiente di più stanze destinato agli uffici di corte e agli ospiti, decorato fra il 1551 e il 1566 durante i lavori di ampliamento del Palazzo voluti dallo stesso duca. Nella Sala di Giove eseguita da Giorgio Vasari e i suoi collaboratori (Marco da Faenza, Cristofano Gherardi e Giovanni Stradano), in un corrispettivo di rimandi con la sala di Cosimo I al primo piano, si celebravano le glorie e le virtù del duca assimilandolo a Giove, proprio come nella Grotticina di Madama. Tra le opere pittoriche su tavola che addobbano il soffitto si trova l’episodio in cui Giove è allattato dalla capra Amaltea (fig. 6), aiutato dalle ninfe Adrastea, mentre tiene ferma la capra nel momento dell’allattamento, e Melissa (come suggerisce il suo nome che significa “ape”) raffigurata mentre tiene in mano un alveare.

La Grotta degli Animali o del Diluvio nella villa dei Medici a Castello: l'iconografia

Il ruolo metaforico assegnato alle sculture raffiguranti animali, di rimando alla celebrazione della casata Medici, venne eseguito su larga scala nella Grotta degli Animali detta anche del Diluvio, situata nel giardino della villa medicea di Castello, alle porte di Firenze: questo enigmatico ambiente, concepito da Tribolo intorno 1540 e portato avanti dal genero Fortini in un periodo di tempo che va dagli anni ‘60 fino al 1595 circa (quando già al potere di Firenze era succeduto il figlio di Cosimo, Francesco I), rappresenta una lode al regno animale pacificato grazie alla condotta esemplare del duca di Firenze. Al suo interno, in tre grandi nicchie si trovano gruppi scultorei di animali nostrani ed esotici riuniti in modo apparentemente casuale con le relative vasche marmoree per il raccoglimento dell’acqua (fig. 7); proprio questo elemento doveva rivestire un ruolo cardine se pensiamo all'altro nome con cui è indicata la grotta, anche detta del Diluvio, forse in analogia con l’episodio biblico dell’Arca di Noè che portò in salvo dal diluvio universale ogni specie animale vivente sulla terra.

Ma l’allusione al diluvio poteva anche riferirsi più letteralmente alla vera e propria “inondazione” di acque provenienti dal pavimento che investivano il visitatore nella grotta artificiale: questi giochi d’acqua concepiti come un sistema di spruzzi e zampilli di fine pioggerellina sono considerati un capolavoro dell’ingegneria idraulica, recuperati grazie al restauro concluso nel 2019 che ha permesso il ripristino dei sistemi idrici e la loro scenografica riattivazione (fig. 8).

Come per la Grotticina di Madama, anche a Castello si cela un fine programma iconografico rivolto all'esaltazione della famiglia Medici, ad oggi ancora di difficile comprensione considerata la moltitudine di riferimenti figurativi che popolano questa grotta artificiale e le trasformazioni che hanno alterato nel corso del tempo il progetto originale. Secondo recenti studi la conformazione della grotta artificiale sarebbe stata concepita sul modello del tempio di Egeria a Roma sulla via Appia, di cui oggi rimangono i ruderi risalenti al II secolo d.C., già scoperti nel Cinquecento e in cui per l’occasione del passaggio di Carlo V a Roma nel 1536 vi venne preparato un banchetto. A supportare le analogie fra le due costruzioni interviene il significato iconologico inerente alla storia mitica della ninfa Egeria, moglie e consigliera di Numa Pompilio, secondo re di Roma, che per stilare le nuove leggi del suo regno si affidò ai suggerimenti dell’amata, sottolineando così il carattere sacrale di queste decisioni. Grazie probabilmente al supporto intellettuale di Benedetto Varchi, che Vasari ricorda essere “amicissimo di Tribolo”, la leggenda di Numa Pompilio ed Egeria si poté traslitterare modernamente nelle figure di Cosimo e la moglie Eleonora, come regnanti leali ed equi, consacrati implicitamente dalle radici storiche romane. Testimoniano tale corrispondenza ideologica diversi componimenti letterari con finalità elogiative che indicano la centralità di questo mito a partire dai primi anni Quaranta del Cinquecento, e che in particolar modo celebrano la figura Eleonora quale alter ego della ninfa, moglie fedele e consigliera saggia.