A cura di Gianmarco Gronchi

È sorprendente accorgersi come vi siano dei temi, nella storia dell’arte, che si rincorrono, a volte tornano nelle mani di artisti diversi, in epoche diverse. È il caso soprattutto nella storia dell’arte antica, quando i committenti esigevano per lo più soggetti mitologici, storici o religiosi. Ed è grazie a questi gusti delle committenze se oggi possiamo far dialogare, sulla trama di un’uguaglianza di tema, alcuni dei più grandi interpreti artistici del passato.

«Trovasi di bronzo, nel cortile del Palazzo di detti Signori, un David ignudo, quanto il vivo, ch’a Golia ha troncato la testa e, alzando un piede, sopra essa lo posa, ed ha nella destra una spada: la quale figura è tanto naturale nella vivacità e nella morbidezza, che impossibile pare agli artefici che ella non sia formata sopra il vivo»

Con queste parole Giorgio Vasari descrive il David bronzeo che un già affermato Donatello deve aver eseguito intorno al 1440, su committenza medicea. L’opera, oggi al Museo del Bargello, fu collocata al centro del giardino della residenza dei Medici in via Larga e ci appare ancora oggi, come già le parole del Vasari prefiguravano, uno degli esempi più illuminanti del primo Rinascimento fiorentino. L’iconografia è stata molto dibattuta, a causa del copricapo, che richiamerebbe il petaso del dio Mercurio, ma anche per la nudità, inconsueta per un eroe biblico, e l’assenza della fionda, elementi, questi, che suggerirebbero come soggetto un Mercurio vincitore su Argo, piuttosto che il giovane eroe biblico. È proprio questo carattere di ambiguità che affascina, insieme alla bellezza efebica, gracile, disinvolta di questo corpo cesellato, in leggera torsione, accarezzato dai riflessi della luce. Nondimeno, questo corpo è vivo, naturale, perfettamente conscio della sua espressività. Sarà questo linguaggio, questa rinata classicità, questa capacità di resa espressiva naturalistica, talvolta anche drammatica, che Donatello diffonderà nelle corti del nord Italia quando, nel 1443, si trasferirà a Padova. La sua lezione sarà fondamentale per la generazione del Mantegna ed è grazie a lui e ai viaggi al settentrione anche di Filippo Lippi e Paolo Uccello, se la rivoluzione linguistica rinascimentale non resterà solo un fatto fiorentino.

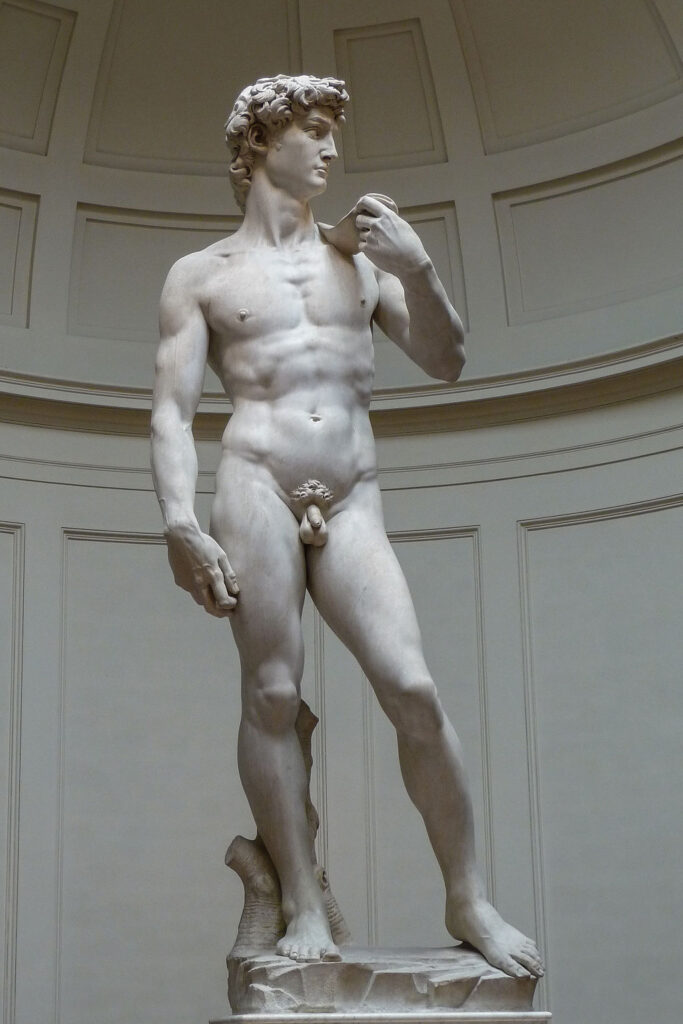

L’ambiguo David di Donatello – insieme all’opera di egual soggetto del Verrocchio – è ciò che tra il 1501 e 1504 deve aver avuto negli occhi un Michelangelo quasi trentenne, mentre scolpiva il suo David, con il quale si mostrava maestro anche nelle forme monumentali. L’opera, oggi alle Gallerie dell’Accademia a Firenze, fu ricavata da un blocco già lavorato da Agostino di Duccio e da Antonio Rossellini nella seconda metà del XV secolo, ma poi abbandonato per la scarsa qualità del marmo. Ecco invece che Michelangelo riesce dove altri avevano fallito. Già adoperato da Donatello, l’equilibrato contrapposto, vale a dire una contrapposizione compositiva tra le parti del corpo – qui il peso è tutto sul fianco destro, mentre la testa volge a sinistra – fa risaltare lo studio anatomico e psicologico. È come se sull’aggraziato David donatelliano si sia innestata la possanza di una muscolatura più maschia, vigorosa, plastica, pur nel rispetto delle proporzioni classiche. Avvertiamo dei muscoli veri sotto la pelle, del sangue che freme, in quelle vene. Le mani, però, appaiono sovradimensionate rispetto al resto del corpo, ma ciò non deve stupire, perché è il modo in cui Michelangelo sintetizza uno dei messaggi chiave dell’Umanesimo caro alla Firenze rinascimentale. Le mani, lo strumento con cui l’uomo lavora e, soprattutto, crea. Accanto a queste, l’intelletto, grazie al quale David vince contro la forza bruta di Golia. L’intelletto che eleva l’uomo dalle altre creature. Ecco quindi che nello sguardo di questo giovane non leggiamo né paura, né audacia, né il furor del guerriero. Solo una compostezza eroica e concentrata, che là, fuori dal campo visivo dello spettatore, prende la mira sul suo bersaglio. Il momento che Michelangelo fissa, infatti, è inusuale rispetto alla tradizione iconografica del giovane eroe biblico. Solitamente, infatti, si rappresentata il David vincitore, con la testa di Golia ai suoi piedi, come accadeva in Donatello e Verrocchio. Qui invece è l’attimo prima della lotta a essere bloccato. Nella destra l’eroe stringe la pietra, nella sinistra la fionda. Golia è ancora vivo, di fronte a lui. Le vene si gonfiano, i muscoli, così minuziosamente indagati da Michelangelo, si irrigidiscono, mentre David serra i nervi, concentrando il suo sguardo sul nemico poco prima della lotta. Un perfetto connubio tra intelletto e forza, tra compostezza classica e plastica moderna, simbolo splendido dell’ideale umanistico del Rinascimento. A riprova di questo, si pensi che la statua fu posta all’ingresso di Palazzo Vecchio – dove ora vi è una copia – come simbolo di libertà e indipendenza del popolo fiorentino, al tempo retto dal gonfaloniere Pier Soderini, dopo la cacciata dei Medici e la tragica esperienza savonaroliana. Con alte lodi il Vasari venera l’opera, dicendo che «[…] certo chi vede questa [statua], non deve curarsi di vedere altra opera di scultura fatta nei nostri tempi o negli altri da qualsivoglia artefice».

Vasari non poteva immaginare che appena un secolo dopo un artista, napoletano di nascita, romano d’adozione, ma di cultura fiorentina, avrebbe guardato a Michelangelo mentre scolpiva il suo, di David, con l’intento di uguagliarlo, se non superarlo. Datato 1623, su committenza del cardinale Scipione Borghese, il marmo che esce dalle mani di un venticinquenne Gian Lorenzo Bernini tutto è fuorché una pedissequa reverenza verso l’esempio dei maestri antichi, Donatello e Michelangelo su tutti.

Nonostante la strepitose resa tattile e materica dei più diversi materiali, ognuno reso con incredibile capacità mimetica, Bernini paga i suoi debiti al Polifemo del soffitto Farnese dipinto da Annibale Carracci, per ciò che concerne la rappresentazione dell’azione, piena d’energia e scevra di timidezze o ambiguità. Ma, come nota Rudolf Wittkower – autore della fondamentale monografia dedicata a Bernini, imprescindibile ancora oggi, a più di sessant’anni dalla prima edizione – «l’intensità del movimento, la sofisticata resa della superficie e il realismo quasi violento, vanno ben al di là di quello del Polifemo di Annibale». Bernini devia dal solco iconografico tradizionale, ma non nella direzione michelangiolesca, ma verso una sua propria. In questo marmo, difatti, non vediamo ciò che precede l’agone, come in Michelangelo, né la distensione del dramma, come in Donatello, ma l’acme narrativo, il culmine dell’azione. Tra le gambe del giovane, aperte a compasso, stanno l’armatura abbandonata per il troppo peso e, invenzione tutta berniniana, la cetra, che prefigura la stesura dei Salmi. La figura invece è tutta moto, tutta dinamismo. Il marmo palpita sotto lo scalpello di Bernini, che restituisce in maniera credibile, come mai prima di allora, un corpo in brusco movimento, in violenta e dinamica torsione. Le dita dei piedi si aggrappano al terreno, i muscoli si irrigidiscono rotando la frombola già tesa, pronta per scagliare la sua pietra quando questo imperioso moto spiraliforme avrà liberato la sua energia nel gesto del lancio. Nel volto pare che Bernini – diremmo oggi, quasi con superbia – abbia voluto porre il suo autoritratto. Stando agli scritti di Filippo Baldinucci e Domenico Bernini, biografi dell’artista, lo stesso Maffeo Barberini, amico di Gian Lorenzo e futuro Urbano VIII, avrebbe retto lo specchio, mentre l’artista scalpellava i suoi tratti nel marmo. In quel volto è racchiusa tutta la potenza, tutta la concentrazione dell’attimo di massimo sforzo e drammaticità. David corruga la fronte e si morde le labbra mentre fissa lo sguardo su Golia. Ma dov’é Golia? Già, dov’è…. L’opera in origine doveva essere posta contro una parete – a differenza di quello che accade oggi a Villa Borghese, dov’è conservata – perché si acuisse quel senso di teatralità che deriva dal fatto che il David è pensato con un punto di vista unico. Non una visione plurilaterale, ma vincolata ad una visione ben definita, per cui, balzando fuori dalla parete, il giovane israelitico avrebbe fissato i suoi occhi sullo spettatore, che suo malgrado si sarebbe ritrovato nella scomoda posizione del nemico, di Golia. L’attenta regia teatrale berniniana rompe le logiche insite nella statuaria e la nostra dimensione, la dimensione dello spettatore, diventa il campo di battaglia del giovane eroe biblico: la strada verso il grande Barocco romano era stata aperta.

La pietra scagliata da questi David antichi traccia una linea che arriva diretta nel Novecento, nel segno di Manzù. Egli, tra 1936 e 1938 realizza quattro David in bronzo, di cui, in foto, vediamo quello della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Ritornerà sul tema anche nel dopoguerra, in tempi in cui la disputa tra astrazione e figurazione si intreccia con istanze politiche e ideologiche. Manzù conserva la sua adesione alla rappresentazione figurativa, plastica, raggiungendo alte e coerenti punte nella serie delle Ballerine e dei Cardinali, non mancando di influenzare anche gli astrattissimi artisti della Geometry of Fear. Il David di Manzù annulla in un attimo la figura biblica consegnata dall’arte del passato. L’eroe del popolo d’Israele, nelle mani di Manzù, diventa un bambino gracile, smunto, di cui vediamo le costole e la spina dorsale gridare la sua magrezza da sotto la pelle lisa.

Nulla lo veste, se non un’umile, non eroica, nudità. Il bronzo terroso, consunto, corroso, ne evidenzia la povertà, come poveri sono le forme che fuoriescono dalla compattezza della materia.

Un naso, un paio di occhi che traspaiono appena, una bocca esile, abbozzata forse con un solo colpo di stecca. Come se Manzù si concentrasse sulla meditazione, sull’attesa, il suo protagonista è una matassa di membra esili, che si aggrovigliano, dall’aria malinconica e finanche impaurita. Molto laica sembra la visione dello scultore bergamasco. Un David non eroico, non possente, ma umano, impaurito dal compito che l’attende, fragile come questo bambino pelle e ossa. Un David che aspetta un aiuto provvidenziale per affrontare la battaglia. Un aiuto che, sembra dirci Manzù, potrebbe non arrivare mai. Questa nuova visione dell’eroe biblico, anzi dell’uomo con le sue debolezze, sembra avere riscontro nei tempi che l’artista è chiamato a vivere. Nel 1938 Mussolini promuoverà le leggi razziali, mentre il Patto d’Acciaio con la Germania hitleriana verrà firmato l’anno dopo. Il velo tragico della guerra, di lì a poco, oscurerà con violenza l’arte e gli uomini.

Lombardo d’adozione ma toscano di nascita, sono uno studente del corso di laurea magistrale in Storia e critica d’arte all’Università Statale di Milano. Ho conseguito la laurea triennale in Lettere moderne all’Università degli Studi di Pavia. Durante la mia permanenza pavese sono stato alunno dell’Almo Collegio Borromeo. I miei interessi spaziano dall’arte moderna a quella contemporanea, compreso lo studio della Moda da un punto di vista storico-artistico. Alcuni miei scritti sono apparsi online su “Inchiosto”, “Birdman Magazine. Cinema, serie, teatro” e “La ricerca Loescher”. Amo leggere, scrivere e perdermi in musei e negozi di vintage.

Quanto ti è piaciuto l'articolo?

Fai clic su una stella per votarla!

Media dei voti: 4.8 / 5. Totale: 22

Nessun voto finora! Sii il primo a votare questo post.