A cura di Silvia Piffaretti

Giorgio Morandi, una poetica delle cose ordinarie

Artista prediletto del genere della natura morta, che gli costò l’appellativo di pittore seriale e monotono, Giorgio Morandi fu senz’altro uno dei più grandi maestri del XX secolo. Quest’ultimo, come rammenta James T. Soby, non fu solo un pittore di bottiglie e di paesaggi, bensì un esploratore di sottili equazioni di forme, distribuzioni ed effetti atmosferici. Il suo carattere sobrio e modesto, a detta del pittore Achille Lega, rivelava con estrema lucidità un animo sensibile in grado di misurarsi con la poeticità degli oggetti ordinari. Per tale motivo l’accademico Cesare Brandi, a lui legato da una forte stima e amicizia, lo apprezzò e ritenne la sua conoscenza eterna fonte di insegnamento, in particolare per il suo modo di procedere dall’oggetto, d’immunizzarlo dalla vita e di restituirlo ad essa. Sulla stessa linea si poneva il critico Roberto Longhi, il quale confidò come la più preziosa lezione lasciataci da Morandi fosse stata quella di raggiungere, attraverso la forma, il più puro ed integro sentimento: “Oggetti inutili, paesaggi inameni, fiori di stagione, sono pretesti più che sufficienti per esprimersi ‘in forma’; e non si esprime, si sa bene, che il sentimento”[1].

Il noto critico, infatti, per meglio intenderne la grandezza, amava interrogarlo sugli antichi maestri; poiché solo la comprensione di quest’ultimi consentì a Morandi di trovare la propria strada: essi, infatti, proprio come il pittore, si ispirarono continuamente alla realtà che permise loro di produrre opere dense di poesia. La riflessione dell’artista prese piede nello studio di via Fondazza a Bologna, dalla sua stessa camera da letto, di cui il fotografo Paolo Monti ne restituì il clima sospeso tra arte e vita. Il pittore lavorò tra queste mura alla luce naturale del giorno, uscendo raramente per dipingere all’aperto, strutturando lentamente il motivo nella sua mente per poi esprimerlo in forma.

Proprio in merito alla forma egli, nell’intervista per “The Voice of America”[2], si riconduceva al pensiero di Galileo Galilei, il quale vedeva il mondo come un sistema di triangoli, quadrati, cerchi, sfere e figure geometriche. In questo modo Morandi riuscì a esprimere ciò che era nella natura, ovvero il mondo visibile, traducendolo in formule geometriche-matematiche per pervenire all’essenza nascosta delle cose e poterla comunicare. Nel suo caso le forme furono gli oggetti d’uso quotidiano, ovvero bottiglie, ciotole e brocche, che acquisirono una funzione astratta e universale e sulle quali la polvere si depositava segnando il trascorrere del tempo. La disposizione di tali oggetti nello spazio era studiata nei minimi dettagli, attraverso un lavoro lento e incontentabile, tracciando segni a penna sui fogli di carta che rivestivano il piano del tavolo.

Morandi a Brera: la natura morta e il paesaggio

Per avvicinarsi all’opera di tale maestro la Pinacoteca di Brera si dimostra il luogo ideale, poiché Milano, grazie all’intervento di collezionisti, editori e imprenditori, fu la città che intuì il potenziale dell’arte morandiana, la quale fu in grado di mantenere una propria autonomia nel novecentesco clima delle avanguardie. Della prima fase dell’artista, che fin da subito mostrò una predilezione per i generi più bassi di paesaggio e natura morta, a Brera si possono ammirare tre opere influenzate dalla lezione di Cézanne, di Henry Rousseau e dal Cubismo; ovvero Paesaggio (1911), Il bosco (1914) e Il paesaggio rosa (1916). A quest’ultimi si accompagnano i Fiori (1916) che, con le tonalità bianche e rosa dei petali, guidano il pennello morandiano alla realizzazione di un capolavoro di delicata eleganza.

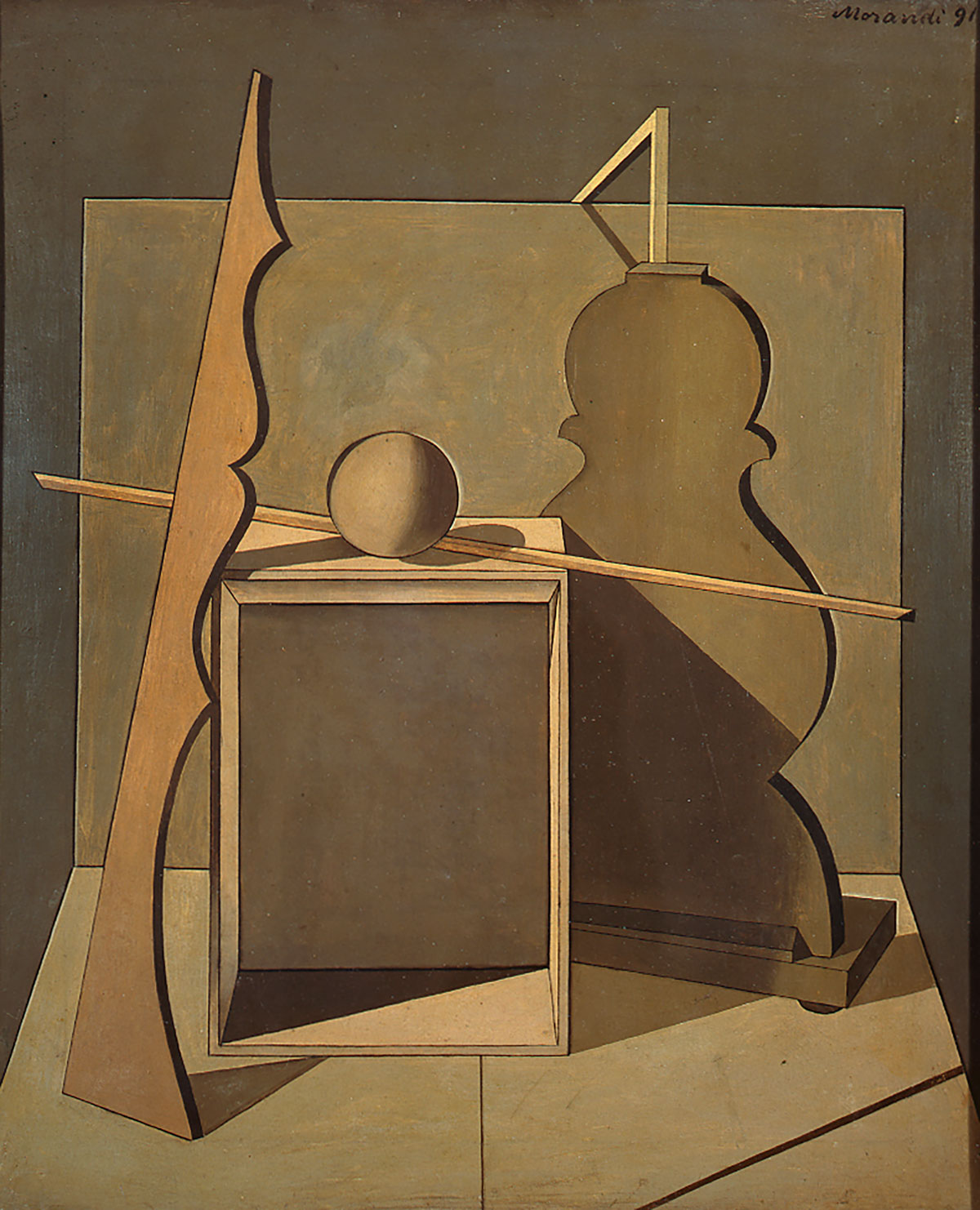

Agli anni delle prime sperimentazioni seguì la Prima guerra mondiale, periodo in cui si dedicò alla ricerca e riflessione attorno agli impulsi delle avanguardie; in particolare l’incontro con le opere metafisiche di De Chirico e Carrà diede inizio, a metà del 1918, ad un ciclo di nature morte nelle quali compariva la tipica attrezzeria metafisica. Ne sono un chiaro esempio Natura morta con il manichino (1918) e la celebre Natura morta metafisica con la squadra (1919), accomunate, oltre che dall’evidente nitidezza delle forme geometriche, dal tono caldo e dorato. Degna di nota è anche la tela dei Fiori (1918) che, a detta di Lamberto Vitali, si caratterizza per la solennità del tono, dolce ed aspro al contempo.

Al decennio successivo appartengono altre tre splendide nature morte, di cui la tela del 1921, in cui compaiono una pipa, due conchiglie, un vasetto, uno scatolino di latta e un cestino, mostra la sua singolarità nell’atmosfera cupa e crepuscolare in cui è avvolta. A essa seguono le altre due, datate 1929, di cui la prima, quasi monocromatica, pare contrastare con la seconda, che Brandi definì come un quadro da togliere il fiato per gli azzurri dal sapore notturno e le sabbie portate a vibrare.

Agli anni Trenta, periodo di fortuna critica per l’artista, risalgono invece due dipinti nei toni spenti del verde e delle terre gialle, ovvero Campi arati (1932), ritratto del tipico paesaggio dell’Appennino bolognese, e il Paesaggio (1936), dominato da una collina vista dal basso, sulla quale si erge un cascinale. Con l’esplodere del secondo conflitto mondiale, rifugiatosi a Grizzana per sfuggire ai bombardamenti, Morandi cadde in uno stato di angoscia e disorientamento. Il 12 maggio 1944 in una lettera a Becchis scrisse: “Io lavoro assai poco ed ora non faccio proprio nulla. Mi manca la tranquillità indispensabile al mio lavoro. Ogni giorno gli aerei passano di qui e quando non bombardano si mitragliano fra loro. Comprenderà se in questa condizione si può pensare alla pittura”[3]. A tali anni si data il Paesaggio (1941) che il collezionista Vitali rammentava eseguito in una sola seduta. Questa tela mostra chiare memorie dell’ultimo Cézanne per la composizione a rettangoli e a trapezi. Terminata la guerra, in virtù della poetica antieroica delle sue opere, Morandi poté essere considerato avulso dai legami col fascismo, tant’è che i suoi quadri furono perfino interpretati come una forma di resistenza.

Quando il maestro si spense nel giugno 1964, in concomitanza all’arrivo della Pop Art alla Biennale, Longhi lo ricordò con un necrologio nel quale mostrava ampiamente il suo sbigottimento e dolore, non tanto per la cessazione fisica dell’uomo, quanto più per l’improvvisa interruzione della sua attività, proprio nel momento in cui più ce ne sarebbe bisogno[4]. Secondo il critico “il maestrevole percorso di Morandi potrà servire di lezione ai migliori, proprio per l’umana sostanza; come stimolo a ricercare ancora e sempre dentro di sé, non fuori di sé”[5]. Come sintetizzano le parole di Longhi, Morandi, consapevole della fugacità del tempo, dell’instabilità e della transitorietà delle cose, aveva deciso di coglierne l’intima poeticità immobilizzandone i contorni sulla tela.

Note

[1] Giorgio Morandi, Lettere, a cura di Lorella Giudici, Milano, Abscondita, 2004, p. 126.

[2] Intervista per “The Voice of America”, 25 aprile 1957, pubblicata in L. Vitali, Morandi, 1983.

[3] Lorella Giudici, op. cit., p. 85.

[4] Exit Morandi trasmesso ne “L’Approdo” televisivo del 28 giugno 1964 e stampato ne “L’Approdo letterario”, n. 26, aprile-giugno 1964, pp. 3-4.

[5] Lorella Giudici, op. cit., p. 127.

Bibliografia

Giorgio Morandi, Lettere, a cura di Lorella Giudici, Milano, Abscondita, 2004.

Flavio Fergonzi, Giorgio Morandi, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 76, 2012.

Nicol Mocchi, Twentieth-century Italian art 1949: il caso Morandi, in New York New York. Arte italiana: la riscoperta dell’America, cat. esp. a c. di Francesco Tedeschi (Milano, Museo del Novecento/Gallerie d’Italia, aprile-settembre 2017), Milano, Electa, 2017, pp. 110-116.

Marilena Pasquali, Lo studio di Giorgio Morandi, settembre 2019.

Sitografia

Quanto ti è piaciuto l'articolo?

Fai clic su una stella per votarla!

Media dei voti: 4.8 / 5. Totale: 17

Nessun voto finora! Sii il primo a votare questo post.