LUCIO FONTANA: UN’ARTE OLTRE LA TELA

A cura di Silvia Piffaretti

L’incontro con l’arte e lo Spazialismo

A Milano, contemporanea e frenetica culla dell’arte contemporanea, all’ombra delle guglie del Duomo trova spazio il Museo del Novecento, il quale ha dedicato una delle sue sale al grande artista spazialista Lucio Fontana. Dell’importanza di quest’ultimo, nato nel 1899 a Rosario di Santa Fè in Argentina, ci dice già qualcosa il suo nome che, derivante dal latino “luce”, denota il suo ruolo di luminosa, se pur per certi versi incompresa, guida della nuova arte del Novecento.

Fontana crebbe in una famiglia di artisti, difatti il padre fu un ottimo scultore mentre il nonno un bravo pittore: grazie al loro esempio si accorse che tali definizioni non gli appartenevano, poiché egli si sentiva e preferiva definirsi un’artista spaziale. Ciò che lo mise sulla via dell’arte, dopo il trasferimento a Milano, fu l’esperienza come volontario nell’esercito italiano durante il primo conflitto mondiale. Egli sentì la necessità di esternare l’orrore vissuto attraverso l’arte, la quale, distrutta la vecchia forma sul campo di battaglia, era alla ricerca di nuovi orizzonti. Così l’artista tornò alla forma umana, ma smaterializzando il marmo e il bronzo il più possibile come nella “Signorina seduta”, la cui forma plastica era indissolubilmente associata al colore, allo stesso modo del “Busto femminile” in terracotta.

Nel 1946 fu a Buenos Aires dove fondò la Scuola di Altamira. Qui un gruppo di giovani, sotto il suo insegnamento, redasse il Manifesto Blanco per una nuova spazialità: l’obiettivo era il recupero di una sintesi tra luce, colore, suono e movimento, col fine di pervenire a un’arte tetradimensionale connessa all’unità di tempo e spazio. Concezione ripresa anche nel Primo Manifesto dello Spazialismo, pubblicato al rientro in Italia nel 1947, in cui si sosteneva l’uscita del quadro dalla sua cornice e della scultura dalla sua campana di vetro. Del suo ritorno a Milano ne parla in una lettera a Tullio d’Albisola, a costui confessò che fra il suicidio e il viaggio aveva scelto il secondo, poiché sperava di creare delle ceramiche e delle sculture che gli potessero dare il piacere di sentirsi di nuovo un uomo vivo.

I Concetti Spaziali e il neon per la IX Triennale

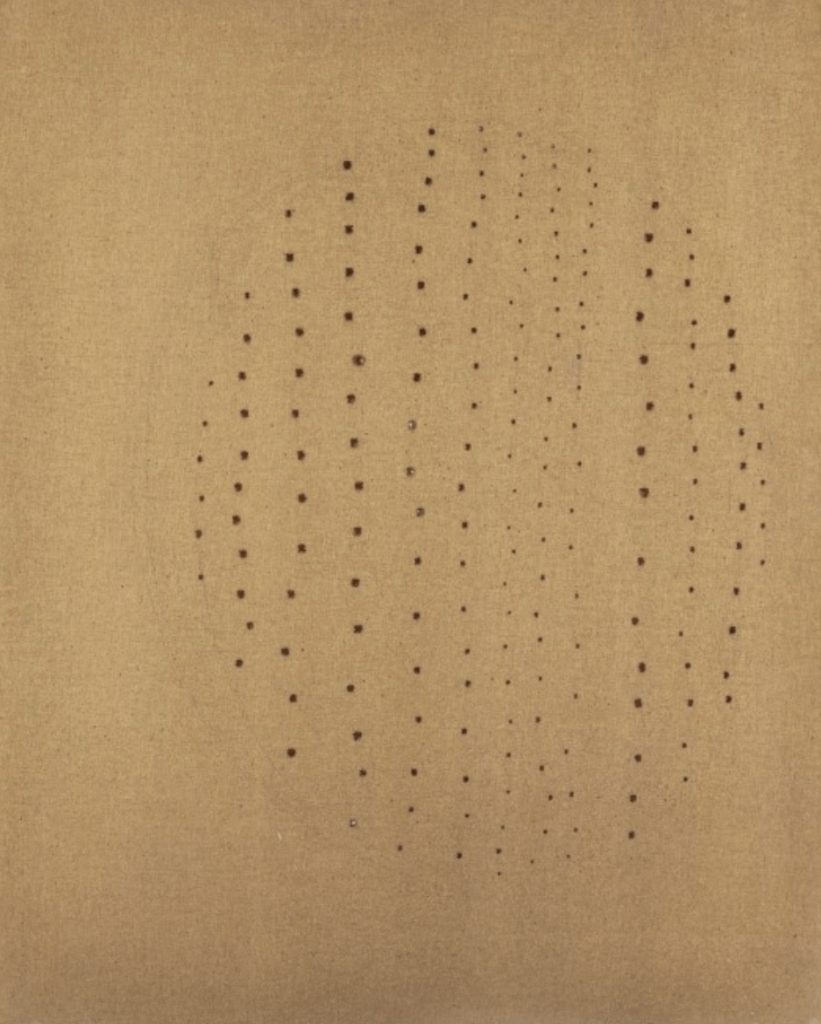

Fu proprio nel dopoguerra che realizzò gli eversivi concetti spaziali, ovvero i tagli e buchi qui esposti che, squarciando la bidimensionalità della tela, lo renderanno per lungo tempo un artista incompreso e sottovalutato. Il pubblico infatti credeva tale gesto privo di fondamenti teorici, ma così non era. Egli, allievo prediletto di Adolfo Wildt a Brera, dichiarò che i suoi concetti spaziali erano: “Un gesto di rottura oltre i limiti imposti dall’abitudine, dal costume, dalla tradizione, ma maturata nella onesta conoscenza della tradizione, nell’uso accademico dello scalpello, della matita, del pennello, del colore”[1].

L’artista pertanto propugnava la fine di un’arte scultorea e pittorica legata al cavalletto, aprendo una nuova dimensione, non pittorica ma filosofica. Fontana scrisse: “oggi l’uomo sta conquistando lo spazio e l’artista, che più d’ogni altro vive e sente lo spirito del suo tempo, non può rimanere insensibile, estraneo a questa vicenda umana di enorme importanza”. Dunque l’artista, liberatosi delle convenzionali dimensioni, si orientava alla quarta dimensione del tempo-spazio “cioè il niente, l’infinito, la scoperta del nulla”[2]. In questo modo Fontana non imponeva più allo spettatore un tema figurativo, al contrario lo poneva nella condizione di crearselo con la propria fantasia e le proprie emozioni.

In particolare i buchi, realizzati a partire dal 1949, costituivano per Fontana l’inizio di una scultura nello spazio che, uscendo dalla materia, si orientava all’infinito: “Ho fatto questi fori. Ma cosa sono? Sono il mistero, l’incognito dell’arte, sono l’attesa di una cosa che deve succedere”[3]. Quest’ultimi furono talmente importanti per lui da fargli dire che se fosse morto prima di averli inventati avrebbe sicuramente vissuto per niente.

A essi seguirono nel 1958 i tagli che, considerati l’estensione dei precedenti buchi, furono a lungo ritenuti un gesto semplice e banale che chiunque poteva compiere, così Fontana raccontò una breve storia esemplificativa realmente accaduta: “Tempo fa, un chirurgo venuto a trovarmi nello studio, mi ha detto che ‘quei buchi’ era capacissimo di farli anche lui. Gli ho risposto che una gamba so tagliarla anch’io ma so anche che il paziente, poi, ne muore”[4].

Inoltre quando il celebre fotografo Ugo Mulas gli chiese di realizzare un taglio da immortalare, Fontana reagì dicendo di non poterlo fare, sentenziò: “Sento che se faccio un taglio, così, tanto per far la foto, sicuramente non viene…”. Egli necessitava di concentrazione, della tela dichiarava: “la lascio lì appesa per delle settimane prima di essere sicuro di cosa ne farò, e solo quando mi sento sicuro, parto”[5]. Dietro l’operazione, dunque, si nascondeva una grande perizia tecnica. La tela infatti andava incisa con rigore per non comprometterne la tensione, un taglio eseguito in modo errato avrebbe potuto creare bordi sfilacciati.

Infine, terminata l’osservazione delle tele nella sala, volgendo lo sguardo verso le grandi vetrate è possibile ammirare il neon realizzato per la IX Triennale di Milano del 1951 che, abbracciando l’affollata piazza del Duomo, si rende visibile fin dall’esterno. Fontana per l’occasione realizzò un grande arabesco al neon, collocato sullo scalone d’onore, composto da decine di segmenti tubolari piegati a mano e sospesi con cavi d’acciaio, che qui al Museo del Novecento sono ricostruiti in una posizione suggestiva. In questo modo l’ambiente da lui creato si configurava come “il segno del vuoto, la fine di fare le Gallerie col quadro appeso, la piccola scultura, la grande scultura da vendere, l’arte che è entrata in un fatto sociale generale, che fosse un pensiero più che un’opera d’arte in vendita”[6].

Così, poiché prima nessuno aveva avuto fiducia nella sua arte rivoluzionaria, Fontana arrivò solo a sessant'anni a vendere le sue tele ad alti prezzi. Probabilmente perché la sua arte fu per lungo tempo banalizzata e incompresa, in quanto ritenuta un’operazione che chiunque, sprovvisto di una formazione artistica, poteva compiere. Perciò è opportuno ricordare come ogni espressione artistica sia il prodotto di una specifica contemporaneità che, all’apparenza incomprensibile, necessita di una continua interrogazione per poter giungere a una reale comprensione. In questo modo è possibile capire come la bellezza dei buchi e tagli di Fontana risieda, davanti al sopraggiungere della distruzione materiale dell’arte, nell’essere destinata a rimanere eterna in quanto gesto.

Note

[1] Lucio Fontana. Manifesti, scritti, interviste, a cura di Angela Sanna, Abscondita, Milano, 2015, p. 73.

[2] Ivi, p. 94.

[3] Ivi, p. 97.

[4] Ivi. p. 73.

[5] Come Lucio Fontana realizzava i suoi tagli. Aspetti tecnici delle sue “Attese”, “Finestre sull’Arte”, a cura di Federico Giannini e Ilaria Baratta, 5 giugno 2019.

[6] Lucio Fontana. Manifesti, scritti, interviste, a cura di Angela Sanna, Abscondita, Milano, 2015, p. 109.

Bibliografia

Lucio Fontana. Manifesti, scritti, interviste, a cura di Angela Sanna, Abscondita, Milano, 2015.

Come Lucio Fontana realizzava i suoi tagli. Aspetti tecnici delle sue “Attese”, “Finestre sull’Arte”, a cura di Federico Giannini e Ilaria Baratta, 5 giugno 2019 [Online: https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/come-lucio-fontana-realizzava-i-suoi-tagli].

Sitografia

Immagini

3,4,6,7,8,9,10,11,12) Google Arts&Culture

GIORGIO MORANDI A BRERA

A cura di Silvia Piffaretti

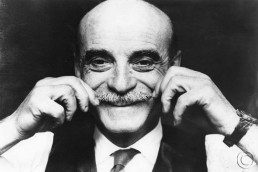

Giorgio Morandi, una poetica delle cose ordinarie

Artista prediletto del genere della natura morta, che gli costò l’appellativo di pittore seriale e monotono, Giorgio Morandi fu senz’altro uno dei più grandi maestri del XX secolo. Quest’ultimo, come rammenta James T. Soby, non fu solo un pittore di bottiglie e di paesaggi, bensì un esploratore di sottili equazioni di forme, distribuzioni ed effetti atmosferici. Il suo carattere sobrio e modesto, a detta del pittore Achille Lega, rivelava con estrema lucidità un animo sensibile in grado di misurarsi con la poeticità degli oggetti ordinari. Per tale motivo l'accademico Cesare Brandi, a lui legato da una forte stima e amicizia, lo apprezzò e ritenne la sua conoscenza eterna fonte di insegnamento, in particolare per il suo modo di procedere dall’oggetto, d’immunizzarlo dalla vita e di restituirlo ad essa. Sulla stessa linea si poneva il critico Roberto Longhi, il quale confidò come la più preziosa lezione lasciataci da Morandi fosse stata quella di raggiungere, attraverso la forma, il più puro ed integro sentimento: “Oggetti inutili, paesaggi inameni, fiori di stagione, sono pretesti più che sufficienti per esprimersi ‘in forma’; e non si esprime, si sa bene, che il sentimento”[1].

Il noto critico, infatti, per meglio intenderne la grandezza, amava interrogarlo sugli antichi maestri; poiché solo la comprensione di quest’ultimi consentì a Morandi di trovare la propria strada: essi, infatti, proprio come il pittore, si ispirarono continuamente alla realtà che permise loro di produrre opere dense di poesia. La riflessione dell’artista prese piede nello studio di via Fondazza a Bologna, dalla sua stessa camera da letto, di cui il fotografo Paolo Monti ne restituì il clima sospeso tra arte e vita. Il pittore lavorò tra queste mura alla luce naturale del giorno, uscendo raramente per dipingere all’aperto, strutturando lentamente il motivo nella sua mente per poi esprimerlo in forma.

Proprio in merito alla forma egli, nell’intervista per “The Voice of America”[2], si riconduceva al pensiero di Galileo Galilei, il quale vedeva il mondo come un sistema di triangoli, quadrati, cerchi, sfere e figure geometriche. In questo modo Morandi riuscì a esprimere ciò che era nella natura, ovvero il mondo visibile, traducendolo in formule geometriche-matematiche per pervenire all’essenza nascosta delle cose e poterla comunicare. Nel suo caso le forme furono gli oggetti d’uso quotidiano, ovvero bottiglie, ciotole e brocche, che acquisirono una funzione astratta e universale e sulle quali la polvere si depositava segnando il trascorrere del tempo. La disposizione di tali oggetti nello spazio era studiata nei minimi dettagli, attraverso un lavoro lento e incontentabile, tracciando segni a penna sui fogli di carta che rivestivano il piano del tavolo.

Morandi a Brera: la natura morta e il paesaggio

Per avvicinarsi all’opera di tale maestro la Pinacoteca di Brera si dimostra il luogo ideale, poiché Milano, grazie all’intervento di collezionisti, editori e imprenditori, fu la città che intuì il potenziale dell’arte morandiana, la quale fu in grado di mantenere una propria autonomia nel novecentesco clima delle avanguardie. Della prima fase dell’artista, che fin da subito mostrò una predilezione per i generi più bassi di paesaggio e natura morta, a Brera si possono ammirare tre opere influenzate dalla lezione di Cézanne, di Henry Rousseau e dal Cubismo; ovvero Paesaggio (1911), Il bosco (1914) e Il paesaggio rosa (1916). A quest’ultimi si accompagnano i Fiori (1916) che, con le tonalità bianche e rosa dei petali, guidano il pennello morandiano alla realizzazione di un capolavoro di delicata eleganza.

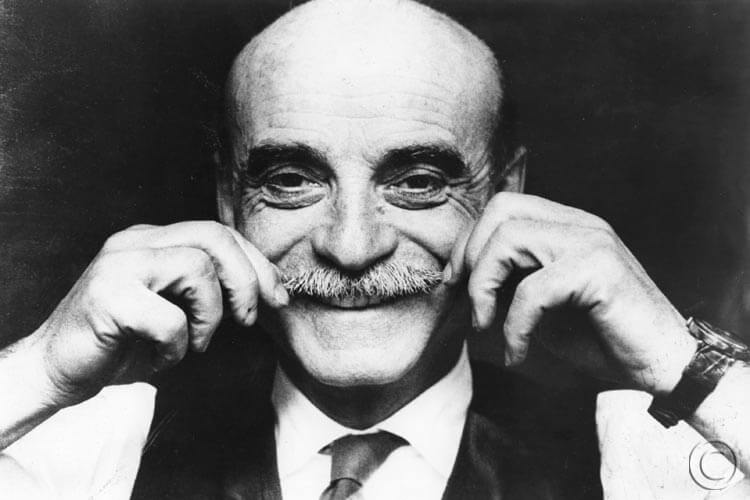

Agli anni delle prime sperimentazioni seguì la Prima guerra mondiale, periodo in cui si dedicò alla ricerca e riflessione attorno agli impulsi delle avanguardie; in particolare l’incontro con le opere metafisiche di De Chirico e Carrà diede inizio, a metà del 1918, ad un ciclo di nature morte nelle quali compariva la tipica attrezzeria metafisica. Ne sono un chiaro esempio Natura morta con il manichino (1918) e la celebre Natura morta metafisica con la squadra (1919), accomunate, oltre che dall’evidente nitidezza delle forme geometriche, dal tono caldo e dorato. Degna di nota è anche la tela dei Fiori (1918) che, a detta di Lamberto Vitali, si caratterizza per la solennità del tono, dolce ed aspro al contempo.

Al decennio successivo appartengono altre tre splendide nature morte, di cui la tela del 1921, in cui compaiono una pipa, due conchiglie, un vasetto, uno scatolino di latta e un cestino, mostra la sua singolarità nell’atmosfera cupa e crepuscolare in cui è avvolta. A essa seguono le altre due, datate 1929, di cui la prima, quasi monocromatica, pare contrastare con la seconda, che Brandi definì come un quadro da togliere il fiato per gli azzurri dal sapore notturno e le sabbie portate a vibrare.

Agli anni Trenta, periodo di fortuna critica per l’artista, risalgono invece due dipinti nei toni spenti del verde e delle terre gialle, ovvero Campi arati (1932), ritratto del tipico paesaggio dell’Appennino bolognese, e il Paesaggio (1936), dominato da una collina vista dal basso, sulla quale si erge un cascinale. Con l’esplodere del secondo conflitto mondiale, rifugiatosi a Grizzana per sfuggire ai bombardamenti, Morandi cadde in uno stato di angoscia e disorientamento. Il 12 maggio 1944 in una lettera a Becchis scrisse: “Io lavoro assai poco ed ora non faccio proprio nulla. Mi manca la tranquillità indispensabile al mio lavoro. Ogni giorno gli aerei passano di qui e quando non bombardano si mitragliano fra loro. Comprenderà se in questa condizione si può pensare alla pittura”[3]. A tali anni si data il Paesaggio (1941) che il collezionista Vitali rammentava eseguito in una sola seduta. Questa tela mostra chiare memorie dell’ultimo Cézanne per la composizione a rettangoli e a trapezi. Terminata la guerra, in virtù della poetica antieroica delle sue opere, Morandi poté essere considerato avulso dai legami col fascismo, tant’è che i suoi quadri furono perfino interpretati come una forma di resistenza.

Quando il maestro si spense nel giugno 1964, in concomitanza all’arrivo della Pop Art alla Biennale, Longhi lo ricordò con un necrologio nel quale mostrava ampiamente il suo sbigottimento e dolore, non tanto per la cessazione fisica dell’uomo, quanto più per l’improvvisa interruzione della sua attività, proprio nel momento in cui più ce ne sarebbe bisogno[4]. Secondo il critico “il maestrevole percorso di Morandi potrà servire di lezione ai migliori, proprio per l’umana sostanza; come stimolo a ricercare ancora e sempre dentro di sé, non fuori di sé”[5]. Come sintetizzano le parole di Longhi, Morandi, consapevole della fugacità del tempo, dell’instabilità e della transitorietà delle cose, aveva deciso di coglierne l’intima poeticità immobilizzandone i contorni sulla tela.

Note

[1] Giorgio Morandi, Lettere, a cura di Lorella Giudici, Milano, Abscondita, 2004, p. 126.

[2] Intervista per “The Voice of America”, 25 aprile 1957, pubblicata in L. Vitali, Morandi, 1983.

[3] Lorella Giudici, op. cit., p. 85.

[4] Exit Morandi trasmesso ne “L’Approdo” televisivo del 28 giugno 1964 e stampato ne “L’Approdo letterario”, n. 26, aprile-giugno 1964, pp. 3-4.

[5] Lorella Giudici, op. cit., p. 127.

Bibliografia

Giorgio Morandi, Lettere, a cura di Lorella Giudici, Milano, Abscondita, 2004.

Flavio Fergonzi, Giorgio Morandi, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 76, 2012.

Nicol Mocchi, Twentieth-century Italian art 1949: il caso Morandi, in New York New York. Arte italiana: la riscoperta dell’America, cat. esp. a c. di Francesco Tedeschi (Milano, Museo del Novecento/Gallerie d’Italia, aprile-settembre 2017), Milano, Electa, 2017, pp. 110-116.

Marilena Pasquali, Lo studio di Giorgio Morandi, settembre 2019.

Sitografia

LO SPOSALIZIO DELLA VERGINE DI RAFFAELLO

A cura di Silvia Piffaretti

Introduzione: Raffaello Sanzio, un eccellentissimo pittore

“Qui giace quel Raffaello, da cui, vivo, Madre Natura temette di essere vinta e quando morì, temette di morire con lui”.

Così recita l’epitaffio sulla tomba di Raffaello Sanzio nel Pantheon, probabilmente redatto da Pietro Bembo ed esaltante la forza creatrice dell’immortale genio autore de Lo Sposalizio della Vergine. Di lui sarebbe difficile raccogliere le infinite lodi, ma è opportuno riportarne alcune per dimostrare l’accoglienza che ebbe presso i suoi contemporanei. L’artista comparve perfino in una prima redazione del Cortegiano (1528) di Baldassarre Castiglione, il quale mise il pittore nel canone di coloro che nella pittura furono eccellentissimi. Raffaello, infatti, costituiva il perfetto esempio dell’atteggiamento della sprezzatura, ovvero l’abilità nel far apparire semplice ogni gesto ma che nascondeva però una grande fatica. Altrettanto significativa fu la testimonianza di Paolo Giovio che, in apertura alla Raphaelis Urbinatis vita, ne esaltava la meravigliosa amabilità e alacrità di un talento duttile. Mentre a Venezia il poligrafo Lodovico Dolce, nel dialogo intitolato L’Aretino (1557), scagliandosi contro il michelangiolesco Giudizio universale, pose Raffaello sul piedistallo per il decoro, la grazia e la misura che aveva raggiunto, tanto da eguagliare ciò che fu nei tempi antichi.

Infine, non poteva mancare l’apprezzamento di Giorgio Vasari nelle Vite (1568). Egli affermò: “Ben poteva la pittura, quando questo nobile artefice morì, morire anche ella che quando egli gli occhi chiuse, ella quasi cieca rimase”. Aggiunse poi che a coloro che rimanevano non restava altro che imitarne l’esempio e “tenerne nell’animo graziosissimo ricordo e farne con la lingua sempre onoratissima memoria”[1].

Raffaello: la formazione e la pala de Lo Sposalizio della Vergine

Secondo lui il giovane Raffaello (1483-1520), dotato dalla natura di modestia e bontà, era la dimostrazione vivente di quanto il cielo fosse stato benigno “nell’accumulare in una persona sola l’infinite richezze de’ suoi tesori e tutte quelle grazie e’ più rari doni che in lungo spazio di tempo suol compartire fra molti individui”[2]. Nelle Vite inoltre attestò l’apprendimento di Sanzio nella bottega del Perugino, del quale ne imitò la maniera a tal punto da non riuscire a distinguere le sue opere da quelle del maestro. Dopo la prima formazione però, Raffaello si avviò verso un linguaggio più personale[3], proprio come si ravvisa nella pala de Lo Sposalizio della Vergine (1504), commissionata dagli Albizzini per la cappella di San Giuseppe nella chiesa di San Francesco a Città di Castello (Perugia), ora a Brera.

Lo Sposalizio della Vergine di Brera

Lo Sposalizio della Vergine, attualmente esposto nella XXIV sala con la Pala di Brera di Piero della Francesca e il Cristo alla colonna di Bramante, giunse a Brera nel 1805 grazie a Giuseppe Bossi a seguito di singolari vicissitudini. Il dipinto, il 24 gennaio 1798, fu offerto in dono da Città di Castello all’ufficiale bresciano Giuseppe Lechi a capo di un distaccamento di truppe italiche. A notificare ciò fu una lettera di Teodoro Lechi, che scrisse al padre di come la città umbra avesse donato al fratello il “più bel monumento di tutto il paese, dipinto da Raffaello ma della prima maniera e sul gusto del Perugino”[4]. Infatti il dipinto fu concepito da Sanzio sul modello dell’analoga pala del Perugino[5], conservata al Musée des Beaux-Arts di Caen, da cui riprese l’impianto compositivo che eleggeva il tempio a centro focale dell’opera. Come sottolinea Claudio Strinati, se la pittura peruginesca si fa sempre più assottigliata, quella di Raffaello riesce a riformulare il capolavoro del maestro attraverso un linguaggio innovativo. Diversamente dal Perugino, che assiepa i personaggi sotto la linea d’orizzonte conferendo un effetto di appiattimento, Raffaello propone una disposizione quasi speculare che si orienta a una maggiore tridimensionalità.

L’episodio protagonista è quello del matrimonio di Maria e Giuseppe tratto da un vangelo apocrifo, divulgato attraverso la Legenda Aurea (1298) di Jacopo da Varazze, nel quale si racconta di come il sommo sacerdote di Gerusalemme chiese ai pretendenti di Maria di presentarsi al tempio con un ramoscello secco: a trionfare fu Giuseppe poiché il suo ramoscello, una volta posato sull’altare, fu il solo a fiorire miracolosamente. L’opera raffaellesca raffigura così il momento in cui i due, di fronte al sacerdote e cinque fanciulle e altrettanti pretendenti, si scambiano gli anelli nuziali. Di codesto capolavoro il fratello di Lechi, nella già menzionata lettera, scriveva: “Una gran scalinata, gran’architettura, colonne e paesaggio sono gli accessori insigni delle figure che non ponno essere né meglio inventate, né meglio distribuite”[6].

Lo Sposalizio della Vergine: lo spazio dell'opera

La scena de lo Sposalizio della Vergine ha luogo nella grande piazza dove, sullo sfondo, vi è un tempio sul cui portico campeggia la firma dell’artista (RAPHAEL URBINAS) insieme alla data di realizzazione in numeri romani (MDIIII). A dominare la scena sono Maria, alla destra del sacerdote e accompagnata dalle fanciulle, cinta da un’aureola d’oro e avvolta in una veste rossa e un manto blu; e Giuseppe, anch’esso con l’aureola ma sulla sinistra, bardato in un manto giallo e una bianca camicia mentre stringe il ramoscello fiorito nella mano sinistra. Della magnificenza tecnica della pala ne parlò ancora Teodoro nella sua epistola affermava: “Il disegno, la grazia, il contorno, la maniera, la magia e l’incanto di questo quadro è tale che alla prima non fa gran colpo, ma che va crescendo e che innamora”[7]. Altrettanto incantevole è la cornice, la medesima fin dalla data d’acquisto, che con racemi filiformi di pampini, foglie, fiori, spighe, canne e palme, alternati a cammei e bestie, delimita il capolavoro.

Innovativa, inoltre, fu l’installazione concepita da Bruno Munari che nel 1976, per la mostra Processo per il museo (1977), ideò un dispositivo ottico per una rilettura del capolavoro raffaellesco. L’esperimento, recentemente riproposto dalla pinacoteca in occasione del cinquecentenario della morte dell’artista, invitava lo spettatore a osservare il dipinto dal foro di una lastra, interponendo un reticolato che privilegiasse una scansione razionale, matematica e prospettica della pala.

In questo modo Lo Sposalizio della Vergine di Raffaello, pittore amabile e dall’alacre talento, continua a parlare anche a distanza di tanti secoli, proprio come fece al padre di Giuseppe Lechi, il conte Faustino, che quando accolse il dipinto a Brescia raccontò di come la casa fosse continuamente affollata di persone che accorrevano per ammirarlo e che partivano meravigliate e stupefatte. Esperienza tuttora compiuta dalle fiumane di turisti che, varcata la soglia di Brera, s’apprestano a incontrare la modestia e la grazia dell’urbinate alla ricerca di un alto stimolo intellettuale.

Note

[1] Giorgio Vasari, Vita di Raffaello d’Urbino pittore et architetto, in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, 1568, primo volume, parte terza.

[2] Ivi.

[3] Dopo la formazione, nel 1504, si trasferì a Firenze dove incontrò l’arte di Leonardo, Michelangelo e fra Bartolomeo. Successivamente, nel 1508, si trasferì a Roma a servizio di Giulio II e poi del successore Leone X.

[4] Raffaello e Brera, (Milano, Pinacoteca di Brera, 16 maggio-1 luglio 1984), Electa, Milano, 1984, p.13.

[5] La pala del Perugino, eseguita fra il 1501 e il 1504, fu commissionata dalla confraternita di San Giuseppe per la cappella del Santo Anello del Duomo di San Lorenzo a Perugia.

[6] Raffaello e Brera, p. 13.

[7] Ibidem.

Bibliografia

Giorgio Vasari, Vita di Raffaello d’Urbino pittore et architetto, in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, 1568, primo volume, parte terza.

Raffaello e Brera, (Milano, Pinacoteca di Brera, 16 maggio-1° luglio 1984), Electa, Milano, 1984, pp. 11-22.

Sybille Ebert-Schifferer, Raffaello e le sue reincarnazioni, in Atti e studi: NS, 1, (2006), pp. 5-30.

Matteo Ceriana, Ai margini di Raffaello. Note sulla cornice neoclassica dello Sposalizio della Vergine, in MDCCC 1800, 4, luglio 2015.

Francesco Paolo Di Teodoro, Vincenzo Farinella, Raffaello Santi, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 90, 2017: https://www.treccani.it/enciclopedia/raffaello-santi_%28Dizionario-Biografico%29/

Sitografia

www.pinacotecadibrera.org

www.raicultura.it

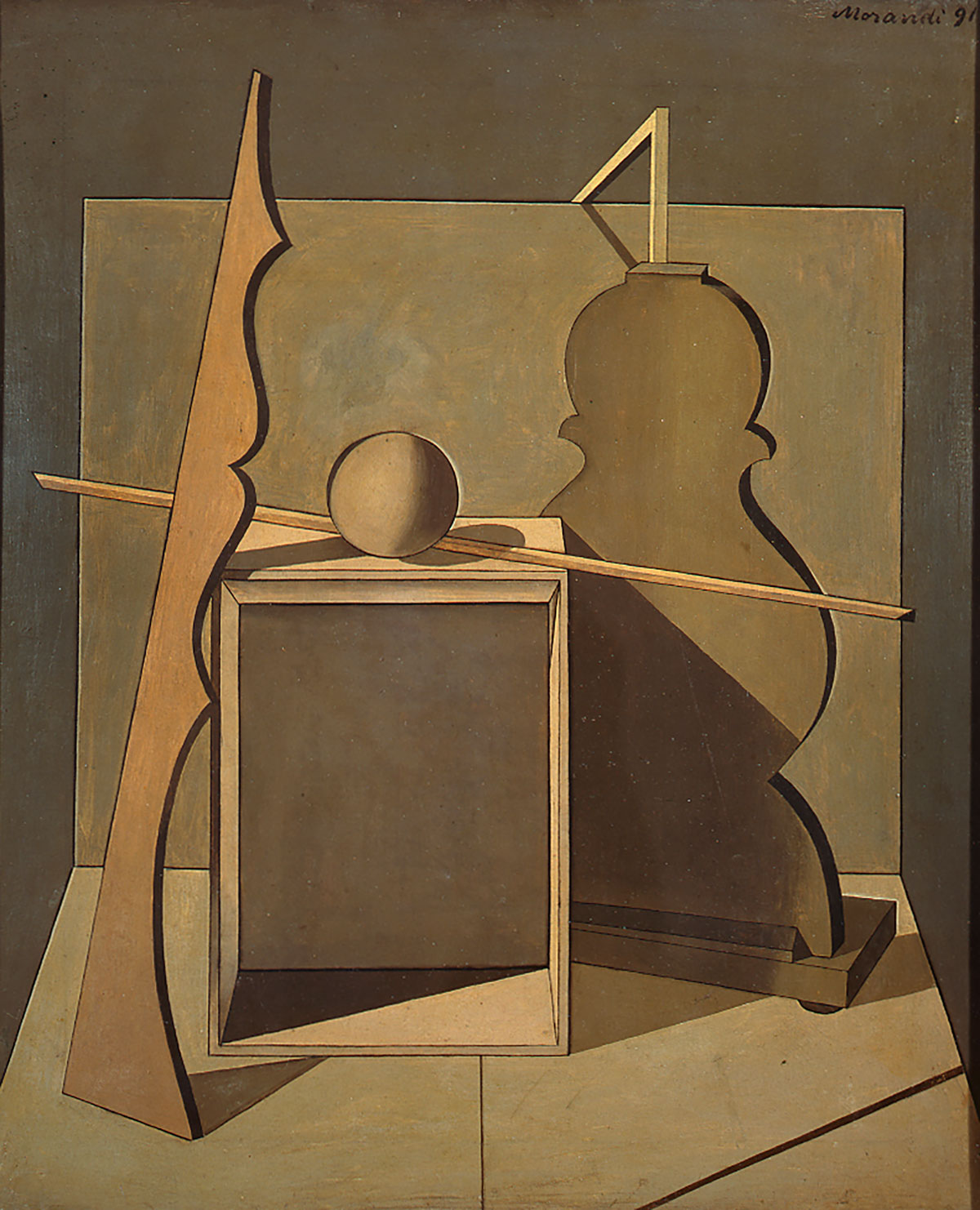

AMEDEO MODIGLIANI NELLE COLLEZIONI MILANESI

A cura di Silvia Piffaretti

Introduzione: Modigliani, un gentiluomo vestito di stracci

“Il suo viso era aperto, bello, di carnagione scura. Aveva il portamento di un gentiluomo, ma vestito di stracci”[1], con tali parole il noto critico Max Jacob descriveva l’amico e pittore Amedeo Modigliani, protagonista della bohème parigina noto per i suoi ritratti dai colli allungati, a lungo considerati dalla critica segni di parodia o di una malattia fisica e mentale. Il pittore ebbe una fortuna postuma piuttosto complessa; dopo la morte avvenuta nel 1920 vi fu una progressiva crescita della bibliografia nonché delle quotazioni delle opere, così come dei romanzi memorialisti che contribuirono alla costruzione di un mito che rendeva difficile la distinzione tra informazioni veritiere e romanzate.

Molto si è discusso attorno alla figura di Amedeo Modigliani, tra le presunte verità poi smentite vi fu quella della storia di abbandono della famiglia che lo lasciò a una vita di alcol e povertà. A smentire tutto ciò fu l’editore milanese Giovanni Scheiwiller, il primo a parlare dell’artista in Italia e a restituirne un’immagine veritiera con la monografia del 1927 pubblicata nella collana Arte Moderna Italiana. Nel testo introduttivo l’editore sottolineava come il pittore non si servisse di alcol e droghe per raggiungere l’ispirazione, ma al contrario per cercarvi riparo dalla “sua inquieta genialità che spesso gli pesava come una condanna”[2].

Dopo la formazione in Italia, nel 1906, Modigliani partì per Parigi e si stabilì nel quartiere di Montmartre dove entrò in contatto con artisti come Picasso, Utrillo, Kisling e Soutine; ma anche coi suoi futuri mercanti: il primo fu il medico Paul Alexandre, a cui seguì nel 1914 Paul Guillaume, fino a quando nel 1916 conobbe il polacco Léopold Zborowski. Poco dopo il suo arrivo, nel 1908, in una lettera al fratello Umberto, dichiarò di sentire in cuore che un giorno avrebbe finito col farsi strada. Infatti qui prese vita l’evoluzione di Amedeo Modigliani che, passata la fase primitivista influenzata dall’arte africana del 1911-13, nel 1915 fu segnato dalla lezione di Cézanne; mentre tra il 1916-17 affrontò il tema del nudo per poi tornare al ritratto.

Amedeo Modigliani e il ritratto: un maestro dell’interiorità

Il ritratto fu il genere prediletto dall’artista che scrisse: “Per lavorare, ho bisogno d’un essere vivente, di vederlo davanti a me. L’astrazione uccide, è una dimensione senza uscita. È l’essere umano che mi interessa. Il volto è la creazione suprema della natura. Me ne servirò sempre”[3].

Di fatto per Amedeo Modigliani l’arte era una riflessione sull’uomo, ciò che circondava la figura e ciò che essa stava facendo non contava, la cosa più importante era il suo esistere poiché “l’uomo è un mondo che a volte vale mondi interi”[4]. Il lavoro dell’artista era pertanto preceduto da una conversazione col suo modello per poterne cogliere la psicologia. Superata tale fase, dopo aver eseguito con un pennello sottile un disegno, lavorava di getto al ritratto cercando di restituire la personalità del soggetto, servendosi della linea come strumento penetrante. Singolare è un fatto rivelato in uno scritto del 1930, inviato a Scheiwiller, del pittore Renato Paresce che ricordava di come Modigliani, durante le sedute pittoriche, fosse solito declamare versi di Poliziano o della Divina Commedia.

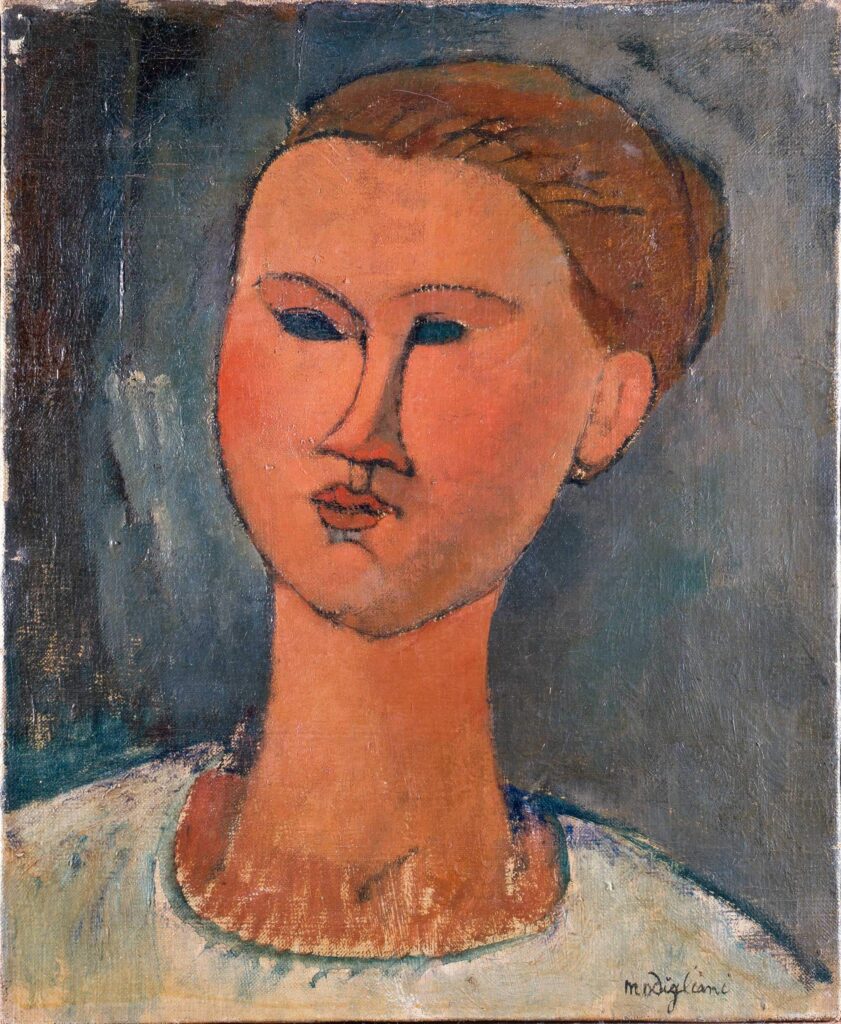

Con tale modalità di lavoro Amedeo Modigliani realizzò ritratti degni di nota, alcuni dei quali conservati presso il Museo del Novecento di Milano. Nelle sue sale si possono ammirare tre diversi ritratti, tra questi quello di Beatrice Hastings (1915), scrittrice inglese con cui il pittore intrattenne una relazione fisica e intellettuale. L’identità di quest’ultima è confermata dai tratti del viso arrotondato, dalle orecchie grandi dall’alta attaccatura e dall’elegante pettinatura aperta sul centro. Del medesimo anno è Rosa Porporina (testa femminile), donna d’ignota l’identità, che diviene esempio della sperimentazione di una tecnica mista da parte dell’artista, che qui combina colori a olio e matite. Di poco successivo è il Ritratto di Paul Guillaume (1916), del quale attirano l’attenzione gli occhi dipinti in modo diverso, e di cui il pittore ne coglie il portamento fiero e sicuro.

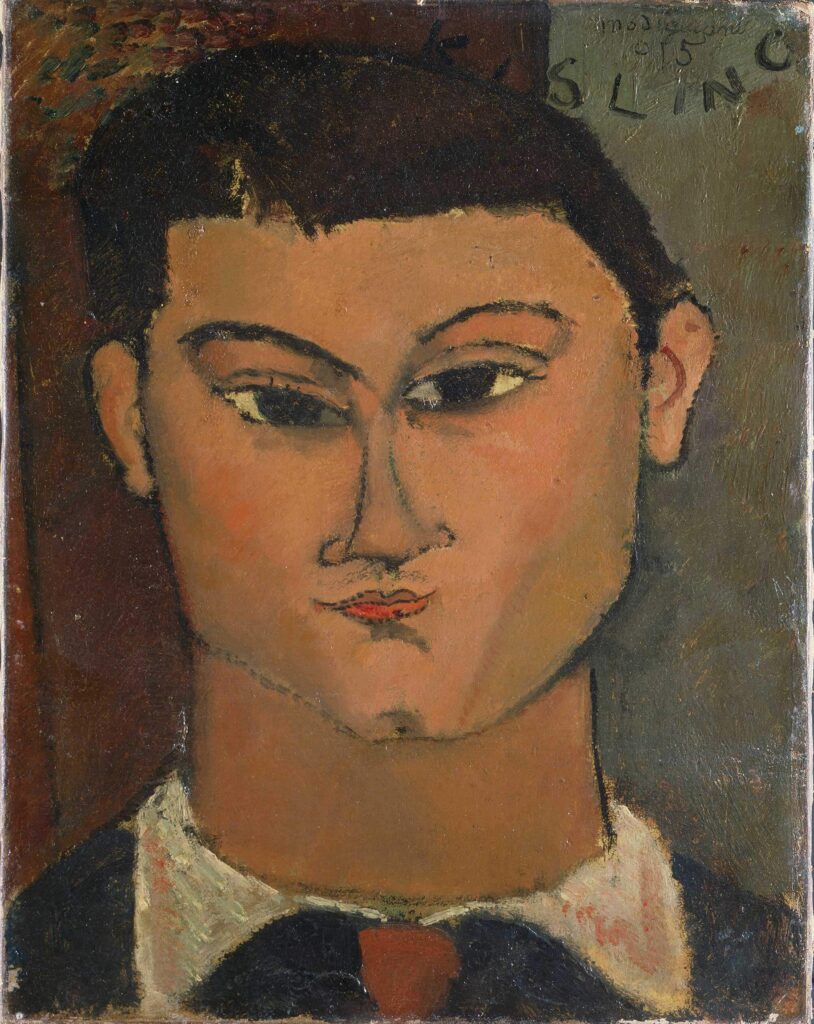

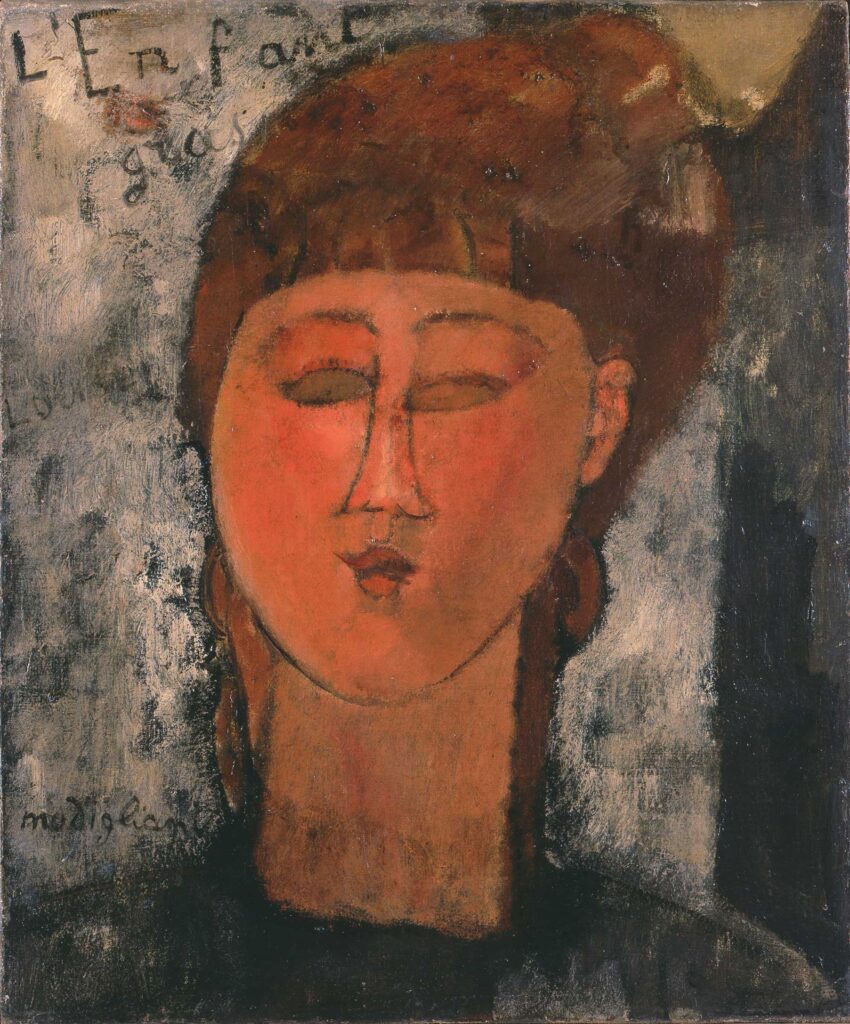

Sempre a Milano presso la Pinacoteca di Brera si possono apprezzare altri tre incantevoli ritratti, un tempo appartenenti a Paul Guillaume e datati 1915, giunti in Italia dopo il successo della sala di Modigliani, curata da Lionello Venturi, alla Biennale di Venezia del 1930. Compare qui una Testa di giovane donna, probabilmente ancora Beatrice Hastings, il cui sguardo penetrante cattura l’osservatore. Altrettanto incisivo è il Ritratto del pittore Moisè Kisling, suo intimo e fedele amico, con il quale condivise lo studio in rue Bara e da cui Modigliani ricevette aiuto nella fornitura dei materiali. Vicino a quest’ultimo per stile è l’Enfant Gras, primo dipinto su cui comparì un’annotazione dell’artista, ritraente la giovane Louise attraverso tonalità cromatiche irreali e fantastiche. In tal modo Modigliani, secondo Scheiwiller, attraverso la sua pennellata rese l’immagine precisa e sincera, proprio come il musicista che libera attraverso misteriose associazioni di note i più intimi sentimenti dell’ anima.

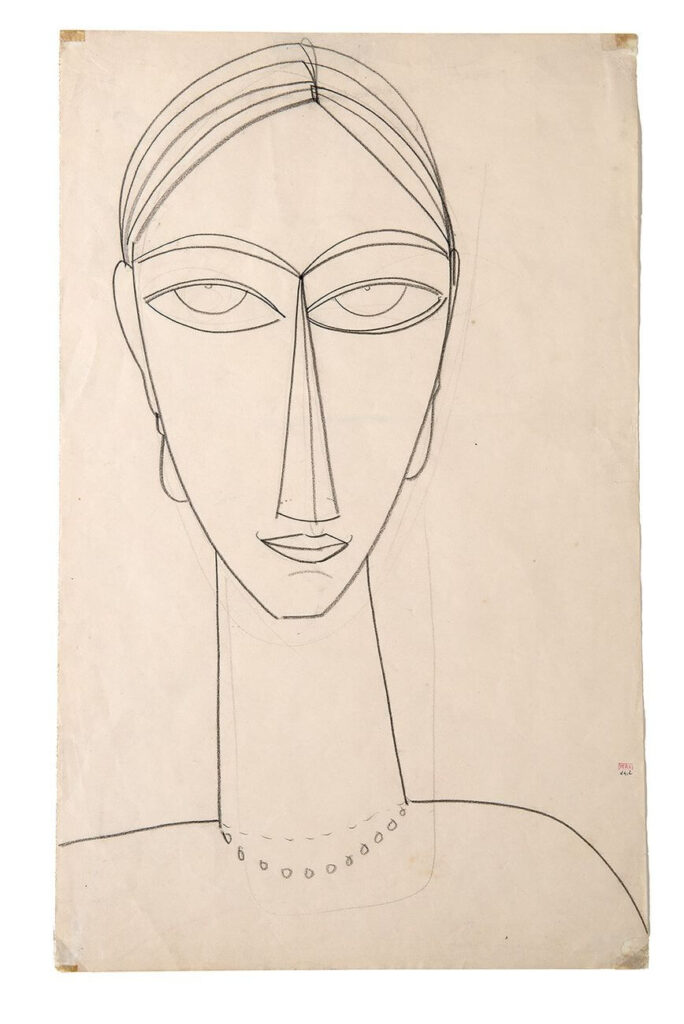

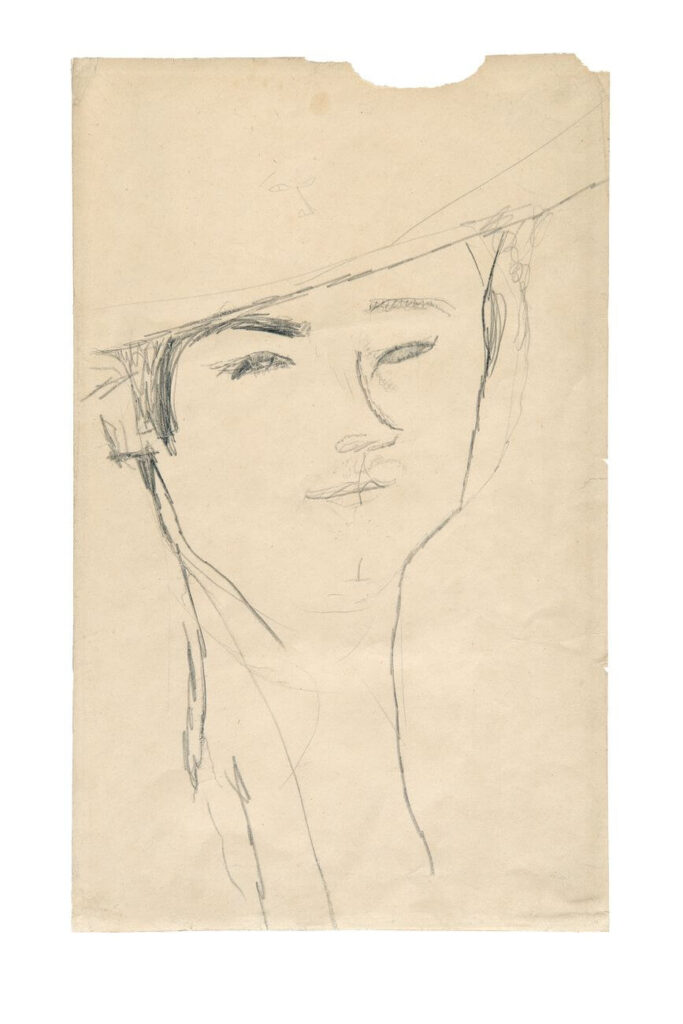

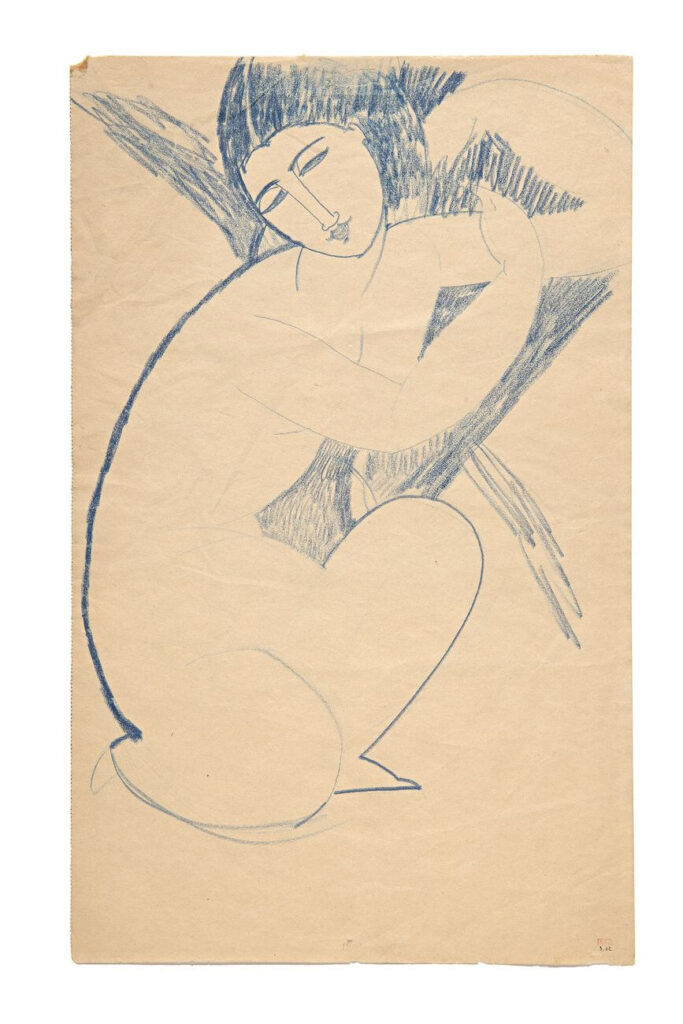

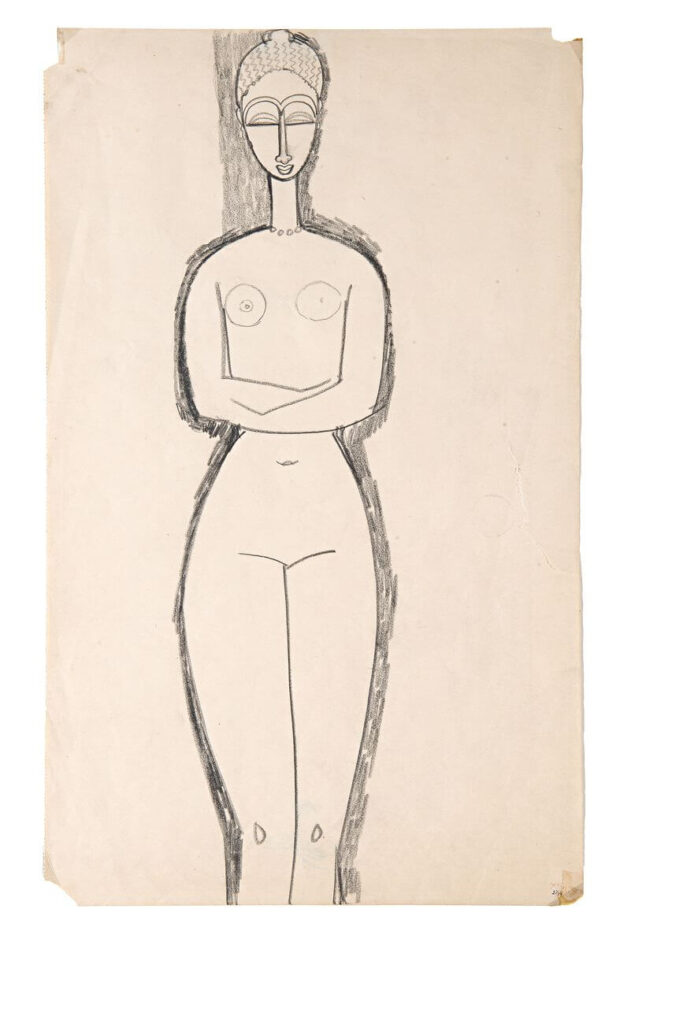

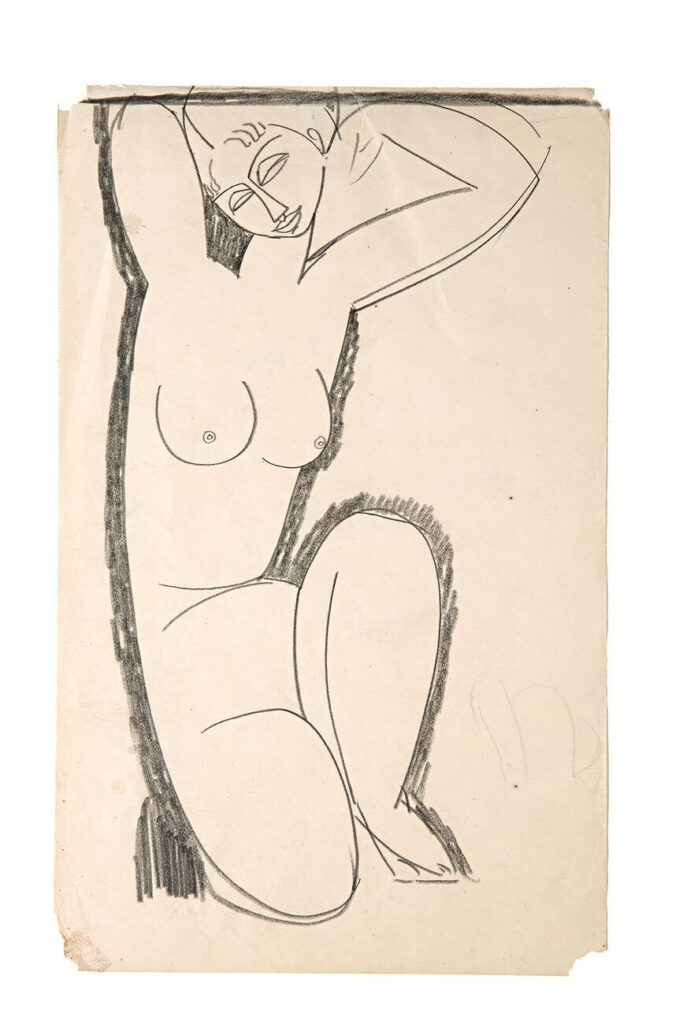

Il disegno di Modigliani: un atto di conoscenza profondo

Significativo per Modigliani fu anche il disegno, da lui considerato un atto di conoscenza e possesso profondo, tant’è che nel 1929 l’editore Scheiwiller ne pubblicò una raccolta con un testo di Lamberto Vitali in cui dichiarava di come l’Italia dovesse pur riconoscere in lui un disegnatore da porre accanto ai grandi classici antichi. Un considerevole corpus di tali prove disegnative, conservato presso la milanese Villa Necchi Campiglio, dimostra la sua capacità d’indagine psicologica resa attraverso un’elegante semplificazione della linea, come ad esempio in Testa o Portrait d’homme.

Ma cospicui sono i disegni di nudi tanto apprezzati da Scheiwiller, il quale affermava di come quelli realizzati da altri pittori contemporanei non fossero in grado di dargli quella “sensazione potente dell’intimità spirituale vissuta tra il pittore e la sua creatura”[5], per l’editore sostare in loro prossimità era pari a trovarsi di fronte a un’estatica visione religiosa.

In questo modo l'arte di Modigliani ci pone di fronte alla profonda bellezza interiore dei personaggi effigiati; in particolare, come sostiene la critica Elena Pontiggia, la sua opera è il tentativo di non porre l’uomo al centro dell’universo, bensì di considerarlo un universo in un periodo in cui quest’ultimo non era più il centro della ricerca espressiva. Così “Modigliani comprende […] che la fragilità dell’uomo non dipende dalla sua condizione economica, ma dalla sua condizione esistenziale”[6] ed è quest’ultima che si propone di esprimere attraverso il suo acuto istinto che rifugge dal consenso dello spettatore.

Note

[1] Jeanne Modigliani, Jeanne Modigliani racconta Modigliani, a cura di Giorgio e Guido Guastalla, Edizioni Graphis Arte, 1984, p. 186.

[2] Giovanni Scheiwiller, Amedeo Modigliani, Collana Arte Moderna Italiana, n. 8, 1932, Milano, p.8.

[3] Modigliani a Venezia, tra Livorno e Parigi, a cura di C. Parisot, Sassari, 2005, p. 46.

[4] Lettera a Léopold Zborowski, gennaio-febbraio 1919, in Amedeo Modigliani, Le lettere, a cura di Elena Pontiggia, Abscondita, 2017, Milano, p. 32.

[5] Ivi, p. 11.

[6] Elena Pontiggia, op. cit., p. 66.

Bibliografia

Giovanni Scheiwiller, Amedeo Modigliani, collana arte moderna italiana, n. 8, 1932, Milano.

Jeanne Modigliani, Jeanne Modigliani racconta Modigliani, a cura di Giorgio e Guido Guastalla, Edizioni Graphis Arte, 1984.

Amedeo Modigliani: l'angelo dal volto severo, (Milano, Palazzo Reale, 21 marzo - 6 luglio 2003), a cura di Marc Restellini, Milano, Skira, 2003, pp. 178, 188, 198, 202, 216.

Modigliani a Venezia, tra Livorno e Parigi, a cura di C. Parisot, Sassari, 2005, p. 46.

Modigliani, dal vero. Testimonianze inedite e rare raccolte e annotate da Enzo Maiolino, a cura di Leo Lecci, De Ferrari, 2016, Genova.

Amedeo Modigliani, Le lettere, a cura di Elena Pontiggia, Abscondita, 2017, Milano.

Paolo Rusconi, Sulla redazione dell’Amedeo Modigliani di Giovanni Scheiwiller e il suo contesto, Studi di Memofonte, n. 20, 2018.

Sitografia

Voce Treccani Amedeo Modigliani: www.treccani.it

Fig. 8-15)

IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI - PARTE III

A cura di Silvia Piffaretti

IL VITTORIALE: LA PRIORIA

La casa di d’Annunzio al Vittoriale, una volta del critico d'arte Henry Thode, venne chiamata dal poeta “prioria”, ovvero la casa del Frate priore. Egli la arredò secondo il suo gusto di incomparabile tappezziere, e dichiarò: “Tutto qui mostra le impronte del mio stile nel senso che io voglio dare al mio stile”. Infatti l’educazione del suo spirito lo trascinava verso l’acquisto di cose belle, egli avrebbe potuto “vivere in una casa modesta, sedere su seggiole di Vienna, mangiare in piatti comuni, camminare su un tappeto di fabbrica nazionale, prender il tè in tazze da tre soldi” invece volle “divani, stoffe preziose, tappeti di Persia, piatti giapponesi, bronzi, avorii, ninnoli” altamente inutili ma che egli amava con rovinosa passione.

L’accoglienza alla casa di d'Annunzio al Vittoriale avveniva per mezzo dall’antistante cortiletto degli Schiavoni, comunicante con il portico del Parente in onore del divino Michelangelo, tanto amato dal poeta. La facciata ci introduce a quello che sarà il gusto eclettico e di horror vacui che caratterizza l’interno; d’Annunzio ispiratosi al Palazzo Pretorio di Arezzo volle “tempestarla di pietre senza ordine simmetrico”. Al centro domina un levriere che mostra il motto dannunziano “Né più fermo né più fedele”, mentre sul battente della porta campeggia il motto “Clausura, fin che s'apra - Silentium, fin che parli”.

L’ingresso della casa è caratterizzato da un piccola colonna, terminante con un canestro di melograni, che dirotta l’ingresso dei visitatori verso due porte: una sormontata da una lunetta con S. Chiara per le visite ufficiali, e l’altra con S. Francesco d’Assisi per gli amici del poeta. In generale le stanze della casa sembrano dare al visitatore un senso di claustrofobia e oppressione, a cui contribuisce la decorazione, in quanto gli spazi sono piuttosto stretti.

La prima stanza che incontriamo è quella del mascheraio, il cui nome deriva dai versi che campeggiano sullo specchio, composti durante la visita di Mussolini al Vittoriale nel 1925: “Al visitatore / Teco porti lo specchio di Narciso? / Questo è piombato vetro, o mascheraio. / Aggiusta le tue maschere al tuo viso / ma pensa che sei vetro contro acciaio”. Con molta probabilità Mussolini attese almeno un paio d’ore prima di essere ricevuto al Vittoriale, di fatto il vate non credeva più come una volta nella politica, tant’è che affermò di voler essere “un condottiero senza seguaci, un maestro senza discepoli” rinunciando così al suo ruolo di guida dell’Italia.

Successivamente si entra nella stanza della musica, che “è l’esaltatrice dell’atto di vita, dell’opera di vita”. La stanza è caratterizzata da vetrate scure e da una tappezzeria damascata nera, per evitare che la luce disturbasse l’occhio ferito del vate e per favorire un’ottima acustica per i concerti da camera che qui si tenevano. Nella sala sono presenti due pianoforti, probabilmente suonati da Luisa Baccara a cui, dopo aver perduto l'amore del poeta, restava soltanto la gloria della sua musica e il sogno di un grande pubblico in ascolto. In questa stanza avvenne anche il Volo dell’Arcangelo, ovvero la caduta di d’Annunzio, che secondo alcuni sarebbe stata provocata da Luisa per gelosia oppure dalla perdita d’equilibrio da parte del poeta stesso.

Proseguendo si incontra la sala del mappamondo, traente il nome dalla sfera presente, che costituisce la biblioteca della prioria in cui sono conservati i libri d'arte del critico Henri Thode, accompagnati da gessi e famose riproduzioni di opere d’arte. Subito dopo si accede alla Zambracca, che significa donna da camera, ovvero l’anticamera della stanza da letto dove era collocata la farmacia del poeta. Non è una novità che d’Annunzio facesse uso di cocaina, come scrive la governante Aélis, egli la consumava quotidianamente alla ricerca di stimoli per l’atto d’amore, riducendosi poi a “dormire tutto il giorno e passare stupidamente la notte con una qualunque” senza vergognarsi dell’uso, ma al contrario della sua dipendenza poiché il superuomo ne deve essere immune.

Dopo l’anticamera il visitatore può finalmente ammirare la stanza della Leda, la camera da letto dove dominano i motti “Al genio e al piacere” e “Per un solo desiderio” e la trascrizione dei versi di “Tre donne intorno al cor mi son venute” di Dante sul soffitto. Qui predomina un certo eclettismo negli oggetti ed uno stile orientale che richiama all’esotico trionfo della libera sessualità.

Le donne che varcavano tale soglia vi entravano di notte, quando la sensualità era più stimolata, dopo essersi preparate agghindandosi con abiti, gioielli e profumi che egli metteva a disposizione. Questo avveniva poiché considerava le donne un microcosmo completo di tutti i valori emotivi, sensitivi, espressivi, morali e spirituali.

Usciti dalla camera e attraversata la veranda dell’Apollino, saletta di lettura, e il bagno blu si entra nella stanza del lebbroso concepita come luogo meditativo dove rinchiudersi nelle nefaste ricorrenze come la morte della madre o della Duse. Qui su un podio rialzato era collocato il letto delle due età, così denominato poiché dalla forma di bara e culla contemporaneamente. Inoltre in questa stanza, percorsa da riferimenti alla storia di S. Francesco, fu allestita la camera ardente del poeta.

Superato tale spazio lo spettatore percorre il corridoio della Via crucis che conduce alla sala delle reliquie, qui con un forte sincretismo si mescolano immagini votive e oggetti religiosi di fedi orientali e del cristianesimo insieme al volante del motoscafo di sir Henry Segrave, morto tentando di battere un record di velocità, che per il poeta incarnava la poetica del rischio. Alle pareti una scritta in lettere d'oro dichiara che “Tutti gli idoli adombrano il Dio vivo / Tutte le fedi attestan l'uomo eterno”, mentre al soffitto è appeso il gonfalone dello stato a cui il poeta aveva dato vita a Fiume.

Una volta inoltratisi nella stanza del giglio, custodente libri di storia e letteratura italiana, e passato l’oratorio dalmata, sala d’aspetto per gli amici accetti nella prioria, si giunge allo scrittoio del monco, ovvero la zona adibita alla corrispondenza. Il poeta non mostrando il desiderio o il tempo di poter prestare attenzione a tutti, fingeva di essere monco. Per mezzo di alcuni gradini si entrava poi nell’Officina ovvero lo studio del poeta, dove era trascritto il verso “qui sta l'impresa e la fatica” con il quale Virgilio nell'Eneide mette in guardia Enea, che sta per inoltrarsi nell’ade, di quanto sia facile l'accesso ma al contempo di quanto sia difficile farne ritorno.

Lasciandosi lo studio alle spalle il visitatore entra sala della Cheli, ultima del percorso, che “è la sola stanza del vittoriale che non sia triste”. Il nome deriva dalla tartaruga in bronzo collocata sul tavolo che fu ricavata da una di quelle vere che abitava nel suo giardino e che morì per indigestione, messa qui come monito verso l’ingordigia per gli ospiti che vi pranzavano.

In conclusione è possibile constatare come l’intero complesso del Vittoriale fosse stato interamente plasmato secondo il volere e il gusto estroso di d’Annunzio, che comparò tale capolavoro ad uno dei suoi poemi, drammi o atti politici-militari. Qui tutto costituisce un’espressione della sua mente ed un aspetto della sua anima, così in questa cornice la sua anima è destinata ad aggirarsi in eterno tra le vie del complesso, suscitando meraviglia e stupore nei suoi visitatori.

Bibliografia

La mia vita carnale. Amori e passioni di Gabriele d’Annunzio, Giordano Bruno Guerri, Mondadori, Milano, 2013.

Sitografia

- www.vittoriale.it

IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI. PARTE II

A cura di Silvia Piffaretti

Questo articolo rappresenta la seconda parte dell'approfondimento sul Vittoriale degli Italiani di Gabriele D'Annunzio a Gardone Rivera.

Il Vittoriale degli Italiani: il parco

“Ho trovato qui sul Garda una vecchia villa appartenuta al defunto dottor Thode. È piena di bei libri... Il giardino è dolce, con le sue pergole e le sue terrazze in declivio. E la luce calda mi fa sospirare verso quella di Roma. Rimarrò qui qualche mese, per licenziare finalmente il Notturno”, con queste parole nel febbraio 1921 d’Annunzio comunica a Maria Hardouin della sua temporanea permanenza a Gardone Riviera, dove poi si stabilirà fino alla fine dei suoi giorni.

Il Vittoriale degli Italiani qui eretto è un complesso dal carattere monumentale ed eclettico, secondo il tipico gusto d’annunziano, che si estende per nove ettari su una collina dominante il lago che egli aveva predisposto di regalare al popolo italiano attraverso un atto di donazione. Il complesso sorge in un enorme parco all’interno del quale il visitatore si aggira, tra un estro e l’altro, per cercare di ricostruire l’inimitabile vita del vate. Oltre agli edifici e monumenti di cui ci si occuperà, il parco ospita ben tre piccole zone museali: il Museo d’Annunzio eroe che celebra l’eroismo e le imprese italiane della Prima Guerra Mondiale, il Museo d’Annunzio Segreto in cui sono esposti il vestiario e gli oggetti del vate, ed infine il Museo l’automobile è femmina che mostra il suo amore per le macchine, emblema della velocità e del progresso. Dell’automobile disse “ha la grazia, la snellezza, la vivacità di una seduttrice” e inoltre ha una virtù sconosciuta alle donne, la perfetta obbedienza.

Il visitatore viene accolto nel complesso per mezzo di un ingresso monumentale, disegnato dall’architetto Maroni, costituito da una porta con una coppia di arcate ospitante una fontana che riporta in lettere bronzee una citazione del “Libro segreto” di d'Annunzio: “Dentro da questa triplice cerchia di mura, ove tradotto è già in pietre vive quel libro religioso ch'io mi pensai preposto ai riti della patria e dei vincitori latini chiamato Il Vittoriale”, sopra la scritta tra due cornucopie vi è un elmo che protegge lo stemma del Principe di Montenevoso, titolo dato al vate per l’annessione di Fiume, e il noto motto dannunziano “Io ho quel che ho donato”, sorta di monito per il visitatore.

Una volta entrato la prima cosa che il visitatore incontra è il Parlaggio, ovvero l’incompiuto anfiteatro all’aperto, terminato da poco, che era ispirato al modello classico del Teatro Grande di Pompei e godeva di una suggestiva vista del lago con il monte Baldo, la rocca di Manerba, l’isola del Garda e la penisola di Sirmione. Né d’Annunzio né l’architetto Maroni videro l’opera ultimata; per il poeta essa doveva essere realizzata con lastre veronesi di marmo rosso, che dovevano ricoprire il cemento armato impiegato per la platea e le gradinate. In tempi recenti nella cornice dell’anfiteatro è stato collocato il suggestivo “Cavallo Blu” di Mimmo Paladino.

Il percorso di visita prosegue raggiungendo la piazzetta Dalmata dove sono collocate la Prioria, ovvero l’abitazione di d'Annunzio, lo Schifamondo e il tempietto della Vittoria di cui ci si occuperà nel prossimo articolo di questa serie. Ma d’Annunzio qui non fu l’unico ad avere una propria zona abitativa: infatti egli, in ogni residenza in cui visse, aveva fatto creare un canile attrezzato per i suoi levrieri che “sono liberi, forti, indipendenti, pugnaci, audaci, volubili; hanno la grazia dei serpenti e la terribilità dei felini”. A loro nel Vittoriale dedicò perfino un componimento scritto su una lapide, datato 1935, che si può ammirare nel cimitero dei cani nel giardino della Prioria.

Dal canile il visitatore può continuare il suo percorso accingendosi a raggiungere a piedi la Nave Puglia, nascosta tra la folta vegetazione. Quest’ultima è probabilmente l’elemento più insolito e spettacolare dell’intero complesso, dimostrante l’estro e l’amore per la monumentalità del vate. Il dono, ricevuto dalla Marina Militare, arrivò al Vittoriale trasportato su ben venti vagoni ferroviari per poi essere alacremente rimontato sulla collina. Quando arrivò il poeta fu serrato “fra i gloriosi ricordi e le fertili malinconie”, infatti quella era la nave su cui Tommaso Gulli trovò la morte nelle acque di Spalato. La sua prua era rivolta verso l’Adriatico e la Dalmazia ed era adornata da una Vittoria dello scultore Renato Brozzi posta sopra un fascio di frecce dove era riportato il motto “Così ferisco”. Nella parte sottostante dell’imbarcazione vi è il Museo di Bordo dove sono conservati alcuni modelli d’epoca di navi da guerra.

Dalla nave dipartono poi due rigagnoli d’acqua cristallina, l’acqua Pazza e l’acqua Savia, che conducono al laghetto delle danze: questo prende la forma di un violino, in memoria del suo inventore Gasparo di Salò. La zona fu creata dallo stesso d’Annunzio, devoto della musica, che aveva fatto erigere una piattaforma circolare per ospitare i concerti del Quartetto del Vittoriale (di cui faceva parte la pianista Luisa Baccara), o gli incontri con gli ospiti, oppure gli spettacoli di danzatrici che fondevano i loro leggiadri movimenti al guizzo delle dolci acque.

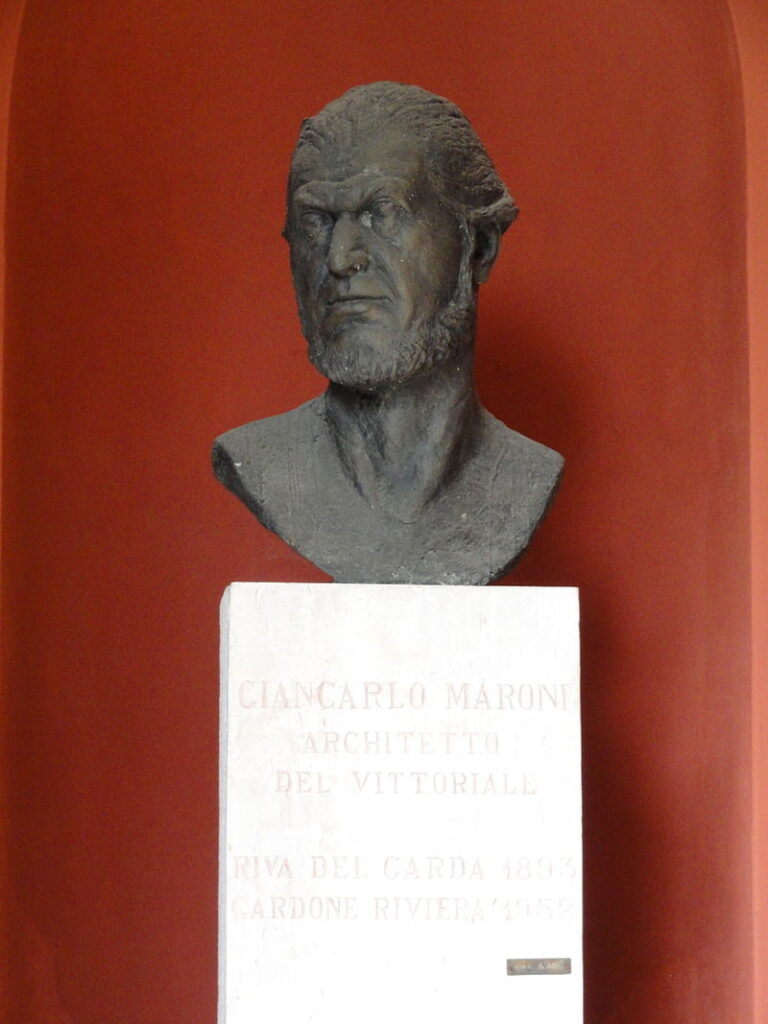

Ritornando indietro alla Nave Puglia, il visitatore può salire a piedi sino alla parte più alta del Vittoriale dove è collocato il solenne mausoleo, realizzato dall’architetto Maroni, in cui ha trovato posto la salma di d’Annunzio. Il monumento, costruito sul modello dei tumuli funerari di tradizione etrusco-romana, con tre gironi in pietra che rappresentano le vittorie degli umili, degli artieri e degli eroi, fu eretto sul Mastio per volere dello stesso poeta. La salma di quest’ultimo fu deposta al centro, mentre intorno a lui furono depositate le arche, in marmo Botticino, donate dalla città di Vicenza conservanti le spoglie di dieci eroi e legionari fiumani amici del poeta, tra i quali compare anche l’architetto Gian Carlo Maroni. Alla zona sono stati aggiunte, in epoca recente, delle sculture in cemento e ferro di cani realizzati dall’artista bellanese Velasco Vitali.

Quando d’Annunzio si ritirò a Gardone Riviera per la prima volta, lontano dai disturbatori, era un uomo “avido di silenzio dopo tanto rumore, e di pace dopo tanta guerra”, che qui trovò una fissa dimora rimanendo incantato dal pudico lago dall’indicibile e improvvisa bellezza, avvolto in velo argentino. Egli nell’atto di donazione definì il Vittoriale il suo “testamento d’anima e di pietra, immune per sempre da ogni manomissione e da ogni intrusione volgare”.

Bibliografia

La mia vita carnale. Amori e passioni di Gabriele d’Annunzio, Giordano Bruno Guerri, Mondadori, Milano, 2013.

Sitografia

www.vittoriale.it

IL MEMORIALE DELLA SHOAH A MILANO

A cura di Silvia Piffaretti

Contro l’indifferenza

L’atto di porsi domande, come sottolinea Gianrico Carofiglio, è “un’attività sovversiva contro ogni forma di autoritarismo, palese o mascherato che sia”[1]; nonché attributo dei cittadini consapevoli. Alla domanda perché oggi esistano ancora forme di razzismo e antisemitismo, la senatrice Liliana Segre risponde con le seguenti parole: “Ci sono sempre stati, solo che non era arrivato il momento storico, politico, in cui ripresentarsi con questi slogan. […] si sono sdoganate le persone che adesso sono in grado di farlo. Adesso sono semi autorizzate. Adesso questi sentimenti si possono di nuovo esprimere”[2]. Proprio in virtù di questi incresciosi episodi, se averne una reale comprensione è pressoché impossibile, come affermava Primo Levi, conoscere è necessario poiché la storia può ripetersi.

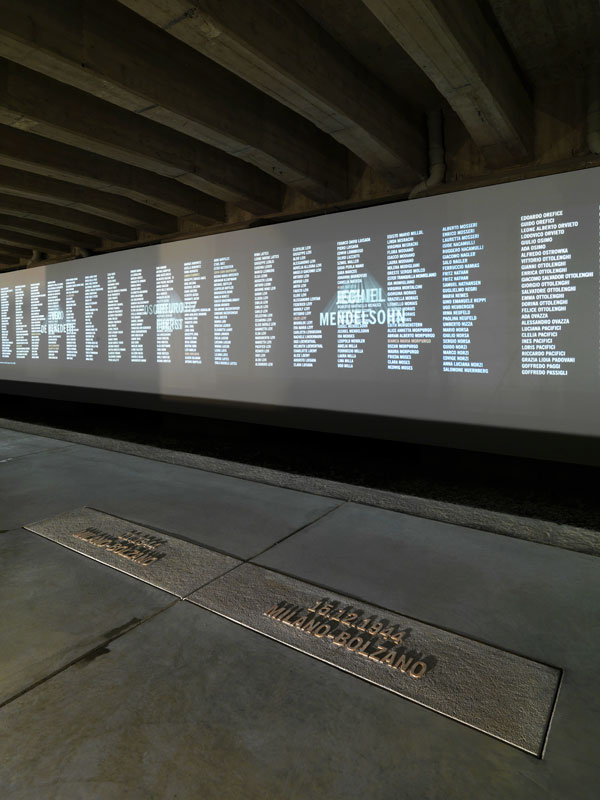

Alla luce di ciò la stazione di Milano Centrale, architettura monumentale fascista, si configura come importante luogo della memoria, di cui ha un indelebile ricordo Liliana Segre. La zona del binario 21, un tempo riservata al movimento dei vagoni postali, fu adibita, dopo l’armistizio del 1943, alla deportazione degli ebrei verso i campi di sterminio. Fu proprio qui, dove si consumò tanta violenza e inumanità, che il 27 gennaio 2013, in occasione del Giorno della Memoria, fu inaugurato il Memoriale della Shoah per custodire la memoria di una delle più grandi prove d’indifferenza umana.

Il Memoriale della Shoah: binario 21

Il Memoriale della Shoah, comunicante con la città grazie alle sue vetrate, accoglie i visitatori con la grande parola “indifferenza” che campeggia nell’atrio. Infatti all’ombra di quella parola, secondo la senatrice, sono sorte le più grandi tragedie dell’umanità, “perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c’è limite all’orrore”[3]. Di fatto nazismo e fascismo si imposero grazie all’appoggio del popolo che si rese loro complice, poiché quando assistere all’orrore diviene abitudine, come sostiene la Segre, è più facile voltare lo sguardo. Difatti il fondamentalismo nazista, come esplica Massimo Recalcati, esaltò la propria superiorità morale contro l’impurità dell’altro, la sua inferiorità: così fu possibile compiere e giustificare il male in favore di un bene presunto. Pertanto, a detta dello psicoanalista, il razzismo altro non è che una combinazione di odio e paura dello straniero, ovvero di ciò che non è omogeneo alla nostra identità, e l’unico vaccino possibile è la cultura.

Attraversato l’atrio si incontra l’Osservatorio, qui un filmato dell’Istituto Luce illustra l’origine del luogo e il funzionamento del montavagoni, a seguire il visitatore giunge di fronte ai vagoni originali e successivamente al muro dei nomi di coloro che da qui partirono.

Fu proprio dal binario 21 che il 30 gennaio 1944 partì il convoglio, diretto ad Auschwitz-Birkenau, su cui si trovava Liliana Segre, una dei 22 sopravvissuti dei 605 partiti. La giovane e il padre Alberto, dopo aver tentato la fuga in Svizzera, furono catturati alla frontiera e finirono al carcere di S. Vittore, qui fu loro annunciato che sarebbero partiti per ignota destinazione. Della partenza la senatrice ricorda la grande prova di umanità dei detenuti: “Essi si sporgevano dai ballatoi e ci buttavano arance, mele, biscotti, ma, soprattutto, ci urlavano parole di incoraggiamento, di solidarietà e di benedizione! Furono straordinari; furono uomini che, vedendo altri uomini andare al macello solo per la colpa di essere nati da un grembo e non da un altro, ne avevano pietà”[4].

Arrivati alla stazione i camion entrarono e li scaricarono come merce “in fretta, a calci, pugni e bastonate”, per poi essere caricati sui vagoni bestiame che li attendevano, nel buio totale “fra grida, latrati, fischi e violenze terrorizzanti”[5]. Chiusi i portoni ciò che videro fu un’umanità di sconosciuti, poggiati su una buia distesa di paglia e con un secchio per i bisogni: “Il vagone era fetido e freddo, odore di urina, visi grigi, gambe anchilosate; non avevamo spazio per muoverci. I pianti si acquietavano in una disperazione assoluta. Io non avevo né fame, né sete”[6]. Fu proprio tra pianti e disperazione che si protrasse il viaggio, durato una settimana, conclusosi col silenzio della consapevolezza di ciò che sarebbe avvenuto.

A chiudere il percorso è il Luogo di Riflessione dove è possibile confrontarsi coi propri pensieri e riflettere, poiché il Memoriale è anche luogo di studio, che fu ciò che restituì senso alla vita della Segre aprendole infinite possibilità. In particolare, la senatrice sottolinea il ruolo cruciale della storia come portatrice della memoria, che rischia di essere cancellata dal tempo, vista la progressiva scomparsa dei suoi testimoni. Nello stesso pericolo sembra incorrere la storia, la senatrice afferma: “La disciplina sta sparendo non solo dagli esami di maturità, ma dalla stessa coscienza delle persone, e senza memoria storica l’umanità è condannata a disumanizzarsi”[7].

La memoria infatti, secondo Ferruccio De Bortoli, presidente onorario del Memoriale, è in grado di creare un legame tra le generazioni, purché si esprima attraverso una sentita partecipazione che non deve cadere in obbligo sistematico. Pertanto, concludendo con le parole della Segre, la memoria “è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare”[8], ed evitare così il ritorno del fascismo eterno teorizzato da Umberto Eco. A ciò la senatrice ha contribuito mettendo tutti i suoi sforzi nell’istituzione della commissione bicamerale di indirizzo e controllo sui “fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo”. Altrettanto significativo è stato l’impegno del Memoriale nel creare un luogo aperto alle pluralità delle singolarità, a testimoniarlo l’accoglienza dei profughi all’interno dei suoi spazi in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio.

Note

[1] Gianrico Carofiglio, Della gentilezza e del coraggio. Breviario di politica e altre cose, Feltrinelli Editore, Milano, 2020, p.10.

[2] Intervista a “Che tempo che fa” del 26 gennaio 2020.

[3] Enrico Mentana, Liliana Segre, La memoria rende liberi, Rizzoli, 2019.

[4] Il viaggio di Liliana Segre.

[5] Ivi.

[6] Ivi.

[7] Mentana, Segre, op. cit.

[8] Parole pronunciate dopo la nomina di senatrice a vita.

Bibliografia

Enrico Mentana, Liliana Segre, La memoria rende liberi, Rizzoli, 2019.

Liliana Segre, Ho scelto la vita. La mia ultima testimonianza pubblica sulla shoah, a cura di Alessia Rastelli, Corriere della Sera Inchieste, n. 6, 30 ottobre 2020.

Gianrico Carofiglio, Della gentilezza e del coraggio. Breviario di politica e altre cose, Feltrinelli Editore, Milano, 2020, p. 10.

Massimo Recalcati, La tentazione del muro. Lezioni brevi per un lessico civile, Feltrinelli Editore, Milano, 2020, pp. 79-95.

Umberto Eco, Il fascismo eterno, supplemento “La Repubblica”, 15 settembre 2020.

Sitografia

lombardiabeniculturali.it

memorialeshoah.it

Intervista a “Che tempo che fa”, 26 gennaio 2020.

Crediti fotografici

www.memorialeshoah.it

IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI PARTE I

A cura di Silvia Piffaretti

Introduzione: D’Annunzio, Gardone Riviera e il Vittoriale degli Italiani

Il lago di Garda, uno dei più grandi laghi del nord Italia, prende il suo nome da Garda che deriva dal germanico “warda”, cioè luogo di guardia o di osservazione, oppure potrebbe derivare dall’omonima città sulle sponde veronesi, così come dalla località di Gardone Riviera dove d’Annunzio edificò il monumentale Vittoriale degli Italiani. Di quest’ultimo il giornalista e scrittore francese Jean d’Ormesson scrisse: “Non ho una passione per d’Annunzio, […] ma il Vittoriale, francamente, supera ogni immaginazione”, motivo per cui chiunque ami o meno il poeta non può fare a meno di rimanere piacevolmente sconvolto di fronte a tanta magnificenza e spettacolarità dove ogni rude rottame è incastonato come gemma rara.

Gabriele d’Annunzio: tra eros ed eroismo

Lo scrittore, nato a Pescara nel 1863, fin dalla tenera età si segnalò immediatamente per le sue doti scrittorie e poetiche innate, tant’è che a sedici anni pubblicò la sua prima raccolta di poesie. A vent’anni il poeta decise di trasferirsi nella mondana Roma dove, abbandonati gli studi di Lettere, condusse una vita dissoluta nel turbine dei piaceri dedicandosi alla sua attività poetica. Della capitale scrisse: “il clima è dolcissimo, il cielo splendido, il sole d’oro; le rovine hanno strofe e immagini superbe pel mio cuore di poeta”. Fu proprio in questo clima che, a Palazzo Altemps, conobbe Maria Hardouin con cui fuggì per sposarsi suscitando lo scandalo da parte dei perbenisti; i due ebbero ben quattro figli che il poeta trattò sempre con alterigia, a un amico confessò perfino: “Ah, io doveva sempre generar libri e non figlioli!”.

Dopo l’esperienza romana, d’Annunzio fu a Venezia, dove conobbe Eleonora Duse, eterna musa e amore immeritato del poeta. Quando ella morì egli disse “È morta quella che non meritai!”, mentre lei prima di spegnersi scrisse che lo avrebbe perdonato di tutto perché l’aveva amato.

Il loro fu un sodalizio amoroso e artistico impareggiabile, forse uno dei più famosi della scena dell’epoca, tant’è che egli compose per lei svariate opere teatrali e la rese protagonista di opere come “La Gioconda” o il “Fuoco” in cui la ritrasse nelle vesti di un’attrice sul viale del tramonto.

Nel 1909 l’insistenza dei creditori e degli usurai spinse d’Annunzio a lasciare l’Italia e rifugiarsi in Francia; rientrò in patria solo con l’avvento della Prima Guerra Mondiale, a cui partecipò attivamente.

Ne è testimone la cicatrice indelebile all’occhio destro procuratasi durante un ammaraggio con l’idrovolante a largo di Grado. Nel febbraio 1918 compì con dei compagni la “Beffa di Buccari”, ovvero l’ingresso nel Golfo di Fiume su tre motoscafi-anti-sommergibile (M.A.S.) col fine di bombardare le navi nemiche e lasciare a galleggiare sull’acqua tre bottiglie con le fiamme tricolori. Al Vittoriale giunse il M.A.S. 96 la cui sigla fu cambiata da d’Annunzio nel motto “Memento Audere Semper”, ovvero “ricordarsi sempre di osare”. La guerra si concluse con il disappunto del poeta che, dopo le trattative di pace, parlò di “vittoria mutilata” e tentò, senza successo, di riprendersi l’irredenta città di Fiume finché non fu sgombrata dal governo.

Una volta lasciatasi alle spalle l’esperienza di Fiume, d’Annunzio decise di cambiare aria e di trasferirsi da Venezia a Gardone Riviera, dove acquistò la villa di Henry Thode, grande studioso d’arte che lasciò qui la sua biblioteca con ben seimila volumi, manoscritti di Wagner e il suo pianoforte Steinway.

La villa, sequestrata come risarcimento dei danni di guerra, fu abitata non solo da d’Annunzio, ma anche dal suo amore dell’epoca Luisa Baccara e dalla governante Aélis Mazoyer, la quale era già stata amante del poeta ad Arcachon,. La prima era un’affermata pianista “molto magra, niente affatto elegante”, come ricorda la Mazoyer, che lui scelse per stare al suo fianco a Fiume; tuttavia, una volta qui abbandonò per altre passioni, poiché per d’Annunzio “Riaccendere un amore è come riaccendere una sigaretta spenta” in quanto l’amore s’invelenisce proprio come il tabacco.

D’altro canto, l’elegante e raffinata Aélis Mazoyer non fu solo governante e cameriera, ma anche colei che selezionava le amanti di d’Annunzio, sulla base dei suoi gusti e necessità, e le preparava agli incontri. Il poeta nei «Taccuini» di lei disse: “É forse la sola che mi ami con una devozione esclusiva e senza limiti”. Le due donne dunque abitarono la casa con le loro gelosie e volontà di conquistarsi le attenzioni del poeta, insieme a tutte le amanti che egli riceveva quotidianamente e che tanto facevano soffrire la povera Luisa, che qui visse la privazione della sua giovinezza e dell’amore.

Il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera

I lavori del complesso monumentale furono iniziati nel 1921 e terminati nel 1938, la direzione fu affidata all’architetto Giancarlo Maroni, nominato sovrintendente della “Santa Fabbrica del Vittoriale”, a cui d’Annunzio assegnò il compito di realizzare l’ossatura architettonica. Poco dopo l’inizio dei lavori il poeta sottoscrisse l’atto di donazione della struttura allo Stato italiano, in cui egli dichiarava: “Non soltanto ogni casa da me arredata, non soltanto ogni stanza da me studiosamente composta, ma ogni oggetto da me scelto e raccolto nelle diverse età della mia vita, fu sempre per me un modo di espressione, fu sempre per me un modo di rivelazione spirituale, come un qualunque dei miei poemi, come un qualunque dei miei drammi, come un qualunque mio atto politico o militare, come una qualunque mia testimonianza di dritta e invitta fede”, egli volle donare al popolo italiano il luogo dove era venuto a chiudere la sua tristezza e il suo silenzio per mettere alla prova la sua abilità creativa, poiché qui tutto è una sua creazione. Il fine, oltre a celebrare l’eterna e inimitabile vita del poeta vate, era quello di celebrare le imprese italiane della Prima Guerra Mondiale attraverso il culto dannunziano delle memorie e di aspirazione all’eroismo.

In questo senso, come egli scrisse, “Tutto qui è dunque una forma della mia mente, un aspetto della mia anima, una prova del mio fervore”, ed una volta morto la sua salma sarà affidata all’amata Italia che di lui avrà l’onore di preservare tale luogo. Fu proprio al Vittoriale, nella stanza della Zambracca, che il poeta si spense il 1 marzo 1938 a causa di un’emorragia cerebrale, di fronte a un libro di economia Toscana del Duecento, mentre era ancora seduto al suo tavolo da lavoro. Ci si chiede ancora oggi che cosa egli possa aver provato, probabilmente quello che qualche anno prima aveva scritto: “La sensazione della corda nel cervello – che è per spezzarsi, che può spezzarsi. Il senso della morte improvvisa”.

Bibliografia

La mia vita carnale. Amori e passioni di Gabriele d’Annunzio, Giordano Bruno Guerri, Mondadori, Milano, 2013.

Sitografia

www.vittoriale.it

GAETANO PREVIATI: UNA POESIA DI LUCE

A cura di Silvia Piffaretti

Introduzione

A Milano, pulsante centro culturale in ogni epoca, passarono e si formarono alcuni tra i più importanti pittori divisionisti italiani come Gaetano Previati, a cui la Galleria d’Arte Moderna del capoluogo lombardo ha dedicato un’intera sala. Il rapporto dell’artista con la città fu talmente appassionato che decise di aprire il suo studio proprio di fronte alla popolosa piazza del Duomo. Della posizione centrale di quest’ultimo parla Barbantini nella sua monografia sull’artista, dichiarando che “quando le finestre sono aperte […] entrano nello studio […] la voce e il fiato del gran centro”, mentre il pittore “dipinge la caduta degli angeli, evoca antiche storie d’amore”, così “tra il frastuono dei tramwai e l’odore di benzina nasce la pittura più solitaria e spirituale dell’Italia contemporanea”.

Gaetano Previati: la biografia

L’artista nacque nel 1852 a Ferrara, città di cui conservò un certo spirito romantico, una poesia nostalgica e un senso di solitudine. L’immagine di Previati è presentata dal pittore stesso nel suo “Autoritratto” (1911) collocato presso il Corridoio Vasariano degli Uffizi; qui il distacco tra la realizzazione e la sua vera immagine è evidente. La tela si rivela un vero e proprio manifesto del Divisionismo di cui Previati voleva dimostrarsi sommo teorico, infatti sulla tavolozza dispone i colori complementari puri che tale movimento utilizzava sulla tela per mezzo di filamentose pennellate accostate.

Inoltre Previati non fu solo un abile e raffinato pittore, ma anche un brillante teorico, infatti pubblicò ben tre volumi sulla pittura per giustificare la sua attitudine divisionista e dimostrare come quest’ultima avrebbe potuto apportare un significativo miglioramento alla pittura. L’artista credeva nella funzione sociale e nell’immanenza dell’opera d’arte, la cui creazione era fondata sull’antico, il moderno e il vero. Per lui l’arte era “la facoltà di rievocare le immagini della mente e la forza di renderle sensibili coi mezzi speciali dell’arte pittorica”, per “suggerire cioè in noi una verità viva e palpitante ma come posta al di fuori della nostra comune cerchia cognita di affetti e rivelandocene un’altra con tutta l’apparenza della verità possibile”.

La Scapigliatura e la svolta divisionista

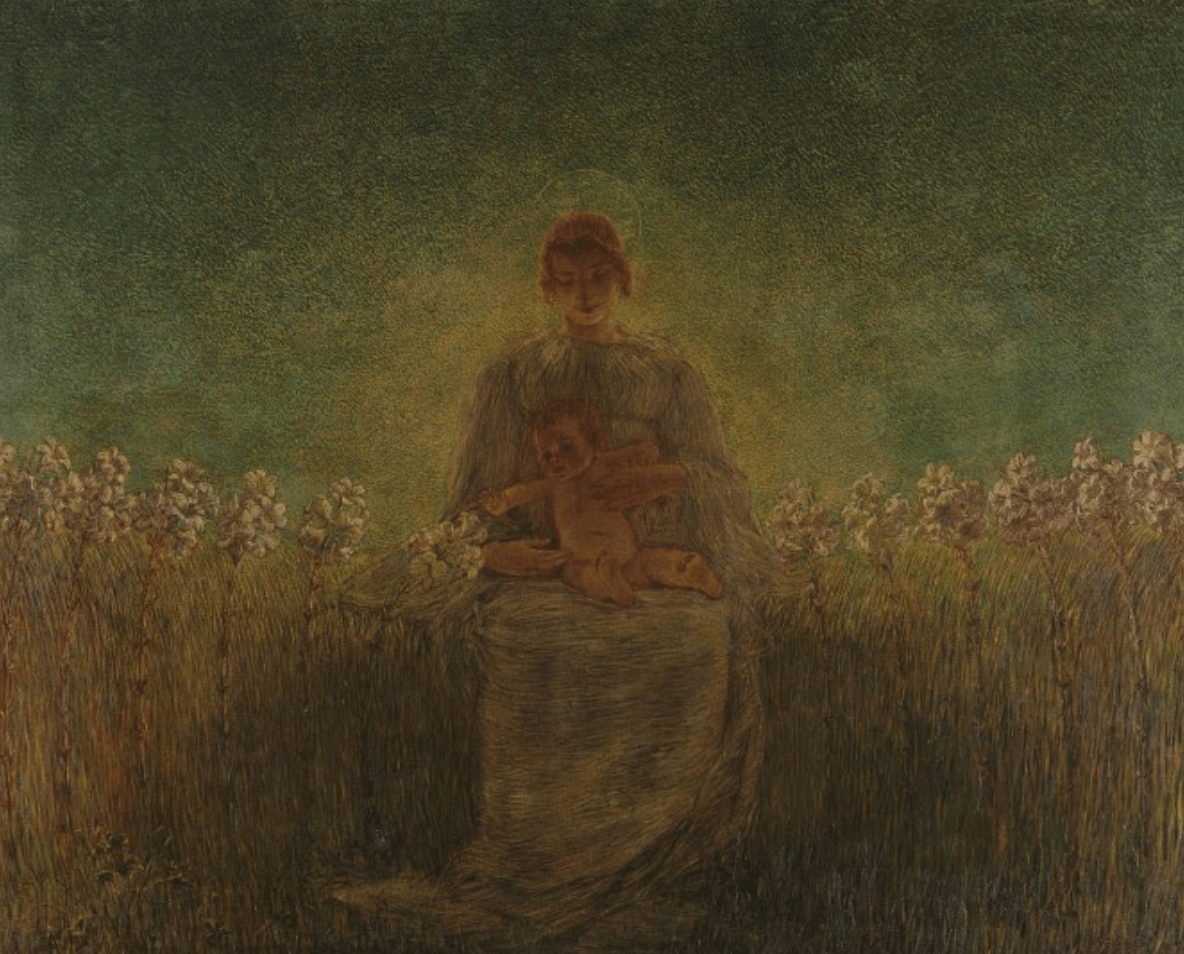

Gaetano Previati iniziò la sua formazione presso l’Istituto tecnico di Ferrara, per poi cominciare subito dopo a frequentare i corsi d’arte di disegno e nudo dell’Ateneo civico, a cui accompagnò le visite alla pinacoteca dove poté ammirare le opere degli antichi maestri. Nel 1877 decise di trasferirsi a Milano dove frequentò Brera e aderì alla Scapigliatura Lombarda, realizzando lavori a tema storico-sociale. Di tale esperienza presso la GAM sono conservati il “Ritratto di Erminia Cairati” e il “Ritratto di Luigi Arrigoni” le cui fattezze sono dispiegate in pieno stile scapigliato, mentre a conservare ancora alcune caratteristiche scapigliate sono “La Madonna dei crisantemi”, dal tratto abbozzato e materico, e “Maternità”, un’anticipazione del suo capolavoro divisionista realizzato a partire dal 1890.

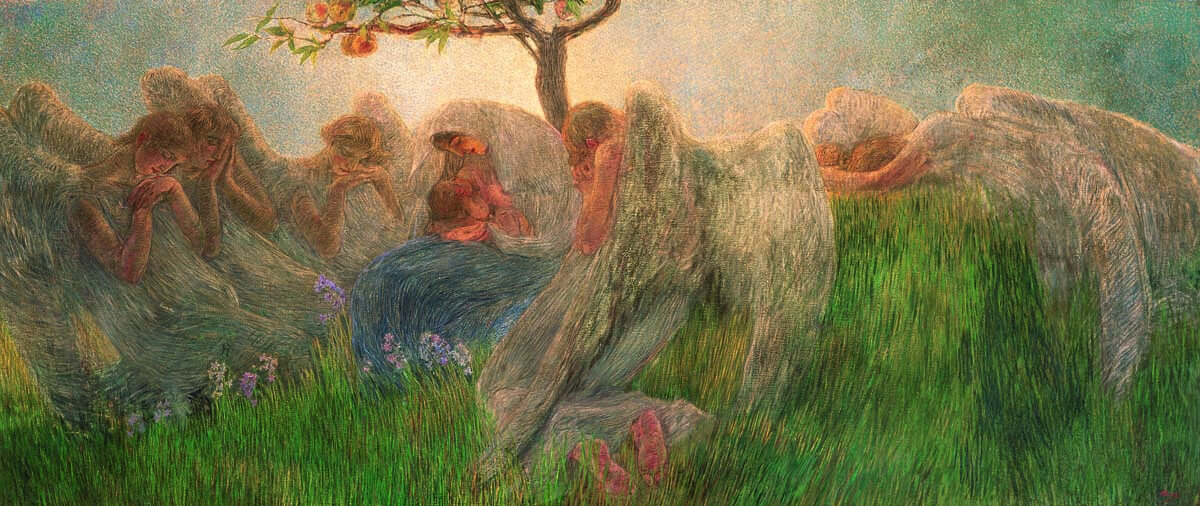

Previati si indirizzò poi verso un’arte “ideista” e la tecnica divisionista, a seguito dell’incontro con il suo futuro mecenate e mercante Vittore Grubicy de Dragon, realizzò così la precedentemente citata “Maternità”, iniziata nel 1890 ed esposta alla Triennale di Brera del 1891, di cui in una lettera al fratello scrisse: “Non ho più nessuna preoccupazione per il pubblico […] E non mi curo punto della popolarità che esige quello che risponde alla somma delle cognizioni e dei bisogni volgari”.

In quest’opera il pittore raggiunse una forte luminosità, egli palpitò, gioì e si addolorò nelle variazioni della luce sentendola come supremo mezzo ideale per la pittura. Il punto di arrivo di tali ricerche è stata l’elegante tela della “Madonna dei gigli”, in cui la luce sprigiona tutta la sua forza donando calore all’intimo amore tra madre e figlio, mentre attorno dei candidi gigli li circondano in un naturale locus amoenus.

A seguito del 1891 le lettere scambiate con il fratello mostrarono un artista sempre più affranto e povero, a seguito del matrimonio e la nascita del primo figlio. Nel 1895 espose senza successo alla Biennale di Venezia, ma realizzò anche le sognanti rievocazioni storiche di “Viaggio nell’azzurro” e “Il Re Sole”. La prima raffigura due personaggi, in vesti settecentesche, a bordo di una carrozza, mentre la seconda è una rievocazione storica di un corteo regale dove i protagonisti sono il re e la regina che incedono verso destra. Dopo gli insuccessi registrati alle Biennali, il primo riscontro positivo arrivò durante quella del 1901 da parte del critico Vittorio Pica, che scrisse: “Spirito irrequieto, fantasia fervidissima, carattere sdegnoso del volgare e schivo di ogni concessione ai gusti plateali della folla”. Altro elemento che contribuì a creare interesse per la sua arte fu il contratto che Alberto Grubicy gli offrì con la propria galleria, per Barbantini ebbe effetti benefici sull’artista che sollevato economicamente “potè dedicarsi al lavoro tutto intero, senza distrazioni, senza pesi sul cuore, e poteva dipingere appena gli veniva l’estro”.

Lavagna e gli ultimi anni

Negli anni successivi Gaetano Previati riprese l’esecuzione di opere di grande formato e lavori di minor impegno come quadri di fiori eseguiti durante i ritiri liguri a Lavagna, dove rimaneva dalla primavera fino all’autunno. Barbantini nella sua monografia scrisse che al suo risveglio l’artista ammirava il mare blu e le sue barche dalla finestra, qui il mondo era fatto di natura rigogliosa, d’aria salmastra e impregnata di luce. A dimostrarlo sono i due dipinti “Meriggio” e “Le caravelle pisane” dal linguaggio più semplificato e dal calmo clima di serenità che avvolge lo spettatore.

Nel 1916 dopo la morte della moglie e del figlio entrò in uno stato di tristezza, lo ricorda Ettore Cozzani su “Eroica”; il giornalista scrisse che “la sua anima aveva messe chissà quali misteriose ali e s’era già rifugiata nell’infinito” ed “i suoi occhi non guardavano più le cose: vedevano forse l’essenza delle cose stesse”.

L’artista si spense a Lavagna quattro anni dopo, la sua arte però continuò a vivere nel ricordo dei futuristi che, nel loro manifesto, lo citarono come uno dei più grandi profeti inascoltati d’Italia. Umberto Boccioni, che perfino incontrò Previati, si sentì umiliato di fronte a tanta erudizione tecnica e scrisse: “è il solo artista italiano che abbia intuito da più di trent'anni che l'arte fuggiva il verismo per innalzarsi allo stile”, nonché l’unico artista della generazione divisionista veramente innovativo.

Bibliografia

Sileno Salvagnini, Previati, Art Dossier, Giunti, Firenze-Milano, aprile 2020.

Gaetano Previati 1852-1920, a cura di Fernando Mazzocca, (Palazzo Reale, Milano, 8 aprile-29 agosto 1999), Electa, 1999.

Sitografia

www.gam-milano.com

“IL QUARTO STATO”: IL MANIFESTO DEI LAVORATORI

A cura di Silvia Piffaretti

“Andate a vedere una cosa, guardatela a fondo, e questa cosa racconterà molto più di tante cose viste superficialmente, l’una dopo l’altra”.

Philippe Daverio

Con queste parole del noto critico appena scomparso ci si addentrerà nel Museo del Novecento di Milano, dove ad accogliere il visitatore è “Il Quarto Stato” del pittore divisionista Giuseppe Pellizza da Volpedo. La tela, acquistata dalla città nel 1921 attraverso una sottoscrizione pubblica, subì diverse vicissitudini e fu esposta nella Giunta di Palazzo Marino dove il suo culto venne esaltato da Corrado Maltese, che consacrò l’opera come il “monumento più alto che il movimento operaio abbia mai potuto vantare in Italia”. La nostra Costituzione dichiara che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, così che ciascuno possa concorrere al progresso materiale o spirituale della società ed elevare la propria dignità, anche attraverso la cultura; a dimostrarcelo è lo stesso Pellizza.

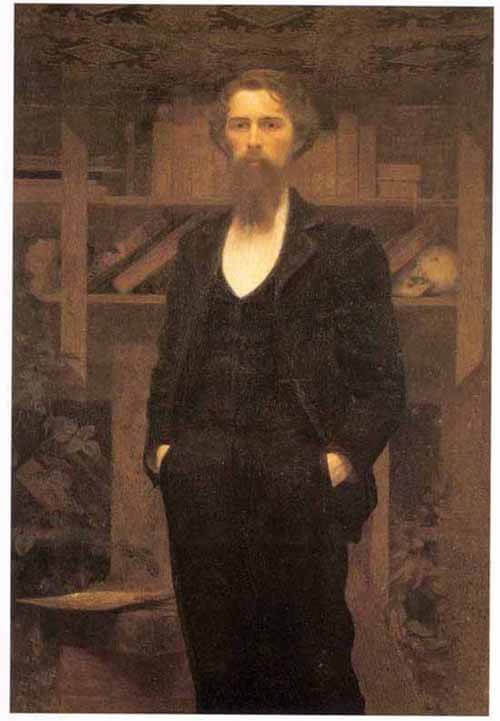

Il ritratto di un intellettuale

L’artista nacque nel 1868 a Volpedo, in provincia di Alessandria, da un'agiata famiglia di contadini che gli permise di apprendere i rudimenti del disegno. Pellizza fu avido di sapere tant’è che, non stancandosi mai di apprendere, frequentò le più importanti accademie italiane. L’animo dell’artista è ben sintetizzato nel suo “Autoritratto” (1899) degli Uffizi, in cui si dipinge come un intellettuale accompagnato dalla libreria e dai pennelli. Di quel quadro all’amico e critico Pica scriveva: “Bellezza, amore, vera vita, avvenire stanno del continuo a me davanti ed io m’incammino, tranquillo in apparenza verso di loro sorretto dall’arte, spalleggiato dalla sapienza antica e moderna, confortato dalla speranza”. Per Pica egli aveva l’indole del sognatore assorbito dalla sua arte che amava con passione sopra ogni cosa, l’artista inoltre sosteneva l’idea di un’arte per l’umanità legata ai temi sociali e che denunciasse lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo.

“Il Quarto Stato”: il manifesto dei lavoratori

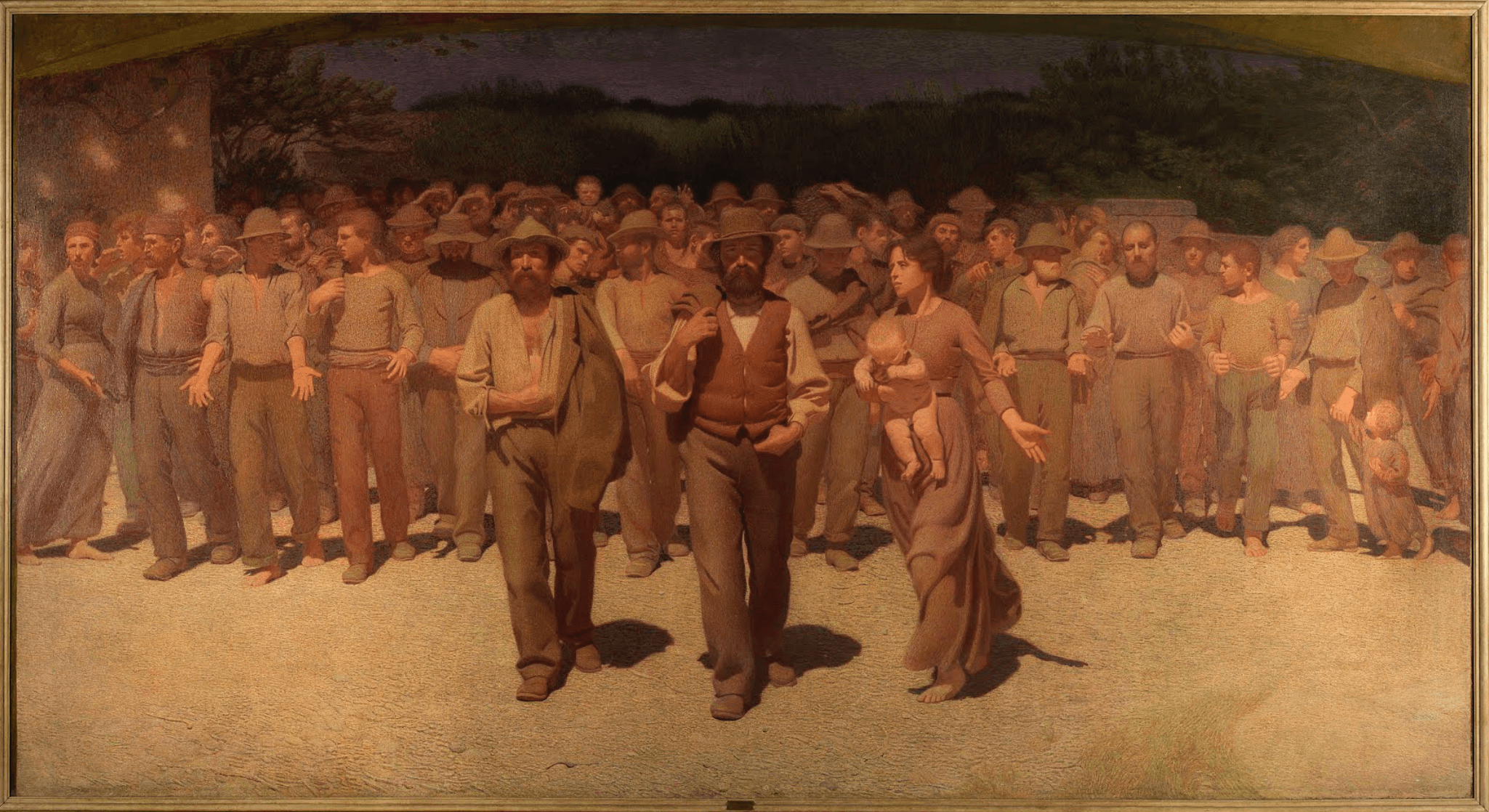

La genesi de “Il Quarto stato” iniziò nel 1898, anno di avvicinamento al divisionismo, in cui scrisse a Vittore Grubicy: “fra poco darò mano ad una vasta tela ove si disperderà pressochè tutta la mia energia” e “sarà il pennello soltanto a raccontare i miei sogni e le mie aspirazioni”. La tela nacque dall’osservazione di una protesta milanese di alcuni lavoratori che manifestarono contro la tassa sul pane, il re di allora diede l’ordine di intervenire e la rivolta fu sedata dal generale Bava-Beccaris che sparò coi cannoni sulla folla. Pellizza rimase colpito da tale episodio, ma invece di illustrarlo lo utilizzò per mandare un messaggio universale. Ne “Il Quarto Stato” realizzato con la tecnica divisionista, che considerava “il mezzo indispensabile per dar forma ai nostri sogni”, riuscì a convogliare il bagaglio realista della riproduzione del vero, una carica simbolista e i modelli rinascimentali con la consapevolezza moderna dei propri diritti civili.

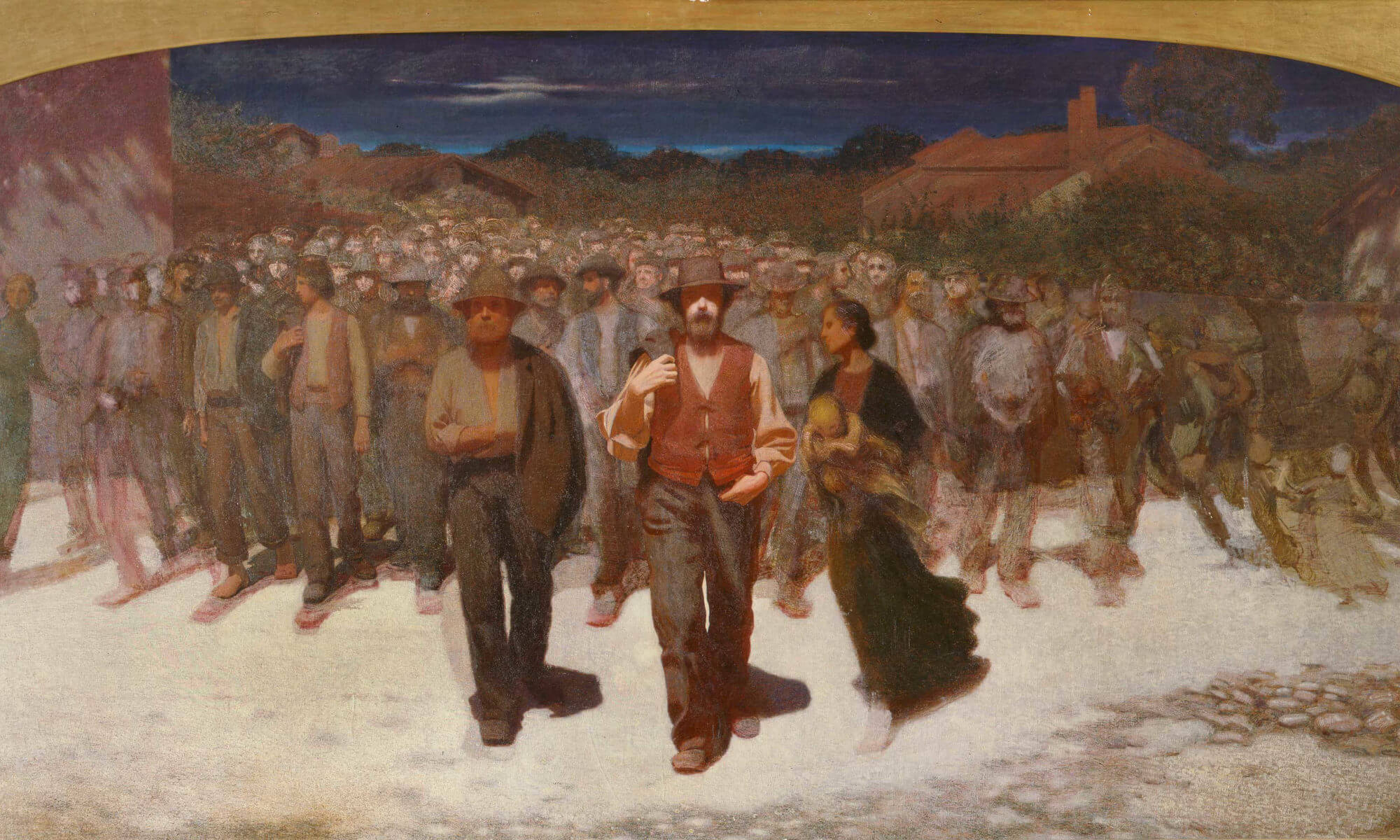

In realtà l’artista già prima del 1898 aveva iniziato a lavorare sul medesimo tema: nel 1891 infatti incominciò il bozzetto degli “Ambasciatori della fame” (1892). Quest’ultimo rappresentava una folla in protesta guidata da tre contadini che, in primo piano, si incamminavano per rivendicare migliori condizioni economiche verso un’ombra rappresentante il palazzo dei proprietari terrieri-oppressori. Pellizza dichiarò che essi erano uomini, donne, vecchi e bambini che avevano molto sofferto e che reclamavano ciò che gli spettava con la ragione, non con la forza. Successivamente nel 1895 realizzò uno studio preliminare ad olio, collocato a Brera, dal titolo “La fiumana” (1895-96). Il titolo si riferiva alla fiumana creata dalla folla di lavoratori della terra, forti e determinati, che avanzavano non contro gli oppressori ma verso una strada che portava alla serenità, travolgendo ogni ostacolo. L’ombra in primo piano, presente nel bozzetto del 1892, scompariva e in favore di una donna con un bambino in braccio, espressione dell’umanità. L’artista ridonò così vitalità a un popolo che non era più “una natura morta, ma una massa vivente e palpitante, piena di speranze umili o di minacce oscure”.

Dopo una serie di studi preliminari Pellizza giunse alla realizzazione de “Il Quarto Stato” (1898-1901), dove una folla di braccianti serena e pacifica, nella piazza di Malaspina a Volpedo, avanzava da un cielo cupo verso una luce speranzosa. Il pittore, in una delle sue testimonianze scritte, aveva affermato: “non mi vergogno della macchia lasciata dal colore che è caduto sul mio abito così voi dovete farvi vanto delle mani callose e della fronte bagnata di sudore” poiché “chi sa provvedere il vitto per sé e per la famiglia col lavoro delle proprie braccia è veramente nobile”, furono proprio queste convinzioni che lo spinsero a rappresentare la nascita del proletariato.

In questa tela, inizialmente intitolata “Il cammino dei lavoratori”, rese la fiumana più tumultuosa e mise in rilievo la gestualità, proponendosi di raggiungere con le forme e i terrosi colori della povertà un'armonia parlante. In primo piano emergono tre figure, due uomini e una donna con un bambino in braccio. La donna a piedi nudi, che è un ritratto della moglie Teresa, invita i manifestanti a seguirla. L’uomo centrale rappresenta un intelligente lavoratore che avanza con fierezza, mentre tiene una mano nella cintola dei pantaloni e con l'altra regge la giacca adagiata sulla spalla. L’altro uomo sembra invece avanzare pensoso con la giacca sulla spalla sinistra, mentre sullo sfondo si stagliano il resto dei manifestanti che compiono con naturalezza diversi gesti.

I colleghi del pittore gli chiesero perché i lavoratori non innalzassero le braccia e le bandiere del partito; Pellizza rispose che “la coscienza della loro forza non li spinge all’imprecazione, ormai essi vincono”. L’opera mostra che non c’era bisogno di manifestare con esagitazione e violenza, al contrario, con una forza calma i lavoratori affermavano la loro presenza nella storia. Una volta terminato, al quadro fu dato l’attuale titolo legato alla “Storia della rivoluzione francese” di Jean Jaurés, dove si sottolineava come accanto alla borghesia, ovvero il Terzo Stato, in Francia esistesse la componente proletaria del Quarto Stato.

La tela fu mostrata al pubblico per la prima volta alla Quadriennale di Torino del 1902, ma non ebbe alcun riconoscimento: Pellizza ne rimase talmente deluso da abbandonare i rapporti con molti letterati e artisti e, a seguito della morte della moglie, il 14 giugno 1907 si suicidò impiccandosi nel suo studio di Volpedo. Nonostante l’apparente insuccesso dell’opera, il poeta Giovanni Cena la ritenne “una cosa che resterà e che non ha paura del tempo, perché il tempo le gioverà”, affermazione lungimirante e veritiera poiché ancora oggi costituisce uno dei più importanti simboli della lotta per i diritti dei lavoratori.

Bibliografia

Monica Vinardi, Studi e riscoperte. Immagini di repertorio, in Art Dossier, XIV, n.151, Dicembre

Michele Nani, Liliana Ellena, Marco Scavino, Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo tra cultura e politica. Un’immagine e la sua fortuna, Edizioni Angolo Manzoni, 2002.

Sergio Momesso, Prima della pittura. La donna con il bambino del ‘Quarto Stato’. Storia e restauro, Edizioni Prioritarie, Treviso, 2008.

Monica Vinardi, Pellizza da Volpedo e il Divisionismo, in Giuseppe Pellizza da Volpedo, a cura di A. Enrico, F. Maspes, Milano, 2018.

Sitografia

museodelnovecento.org

uffizi.it