L’ANNUNCIAZIONE DI ASCOLI PICENO DI GUIDO RENI

A cura di Arianna Marilungo

Introduzione

Nel percorso museale della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, all’interno della Galleria di Tiziano, è conservata un’opera di mirabile bellezza e delicato splendore che rappresenta una scena tratta dal Vangelo secondo Luca: l’Annunciazione.

Genesi dell’opera

Il dipinto è di mano del bolognese Guido Reni (Bologna, 1575 - 1642) che lo eseguì tra il 1628 ed il 1629 su commissione della marchesa Dianora Alvitreti, appartenente ad una delle casate più illustri della città di Ascoli Piceno. L’opera venne realizzata per la chiesa ascolana di Santa Maria della Carità, tradizionalmente conosciuta come la chiesa della “Scopa”, ed originariamente collocata nell’altare della prima cappella a sinistra. Nel 1626 la marchesa incaricò l’architetto Sebastiano Ghezzi[1] di progettare all’interno della suddetta cappella un altare in stucco dedicato alla Vergine Maria sul quale collocare la tela del Reni. Il progetto dell’altare si discosta con molte varianti dall’esecuzione finale, che è contrassegnata da numerosi richiami alle caratteristiche stilistiche dell’altare della cappella dei duchi di Urbino nella basilica della Santa Casa di Loreto progettato da Federico Zuccari. Facendo riferimento alla tela dell’Annunciazione, il Ghezzi inserisce nel medaglione della calotta la figura dell’Eterno benedicente che invia l’arcangelo Gabriele a portare l’annuncio a Maria, creando uno stretto rapporto iconografico tra cornice architettonica e pittura[2]. La cappella fu ultimata nel 1629 e dedicata in honorem gloriosae Deiparae Virginis, come si legge nella cimasa. L’Annunciazione (foto n. 1) del Reni rimase in questa chiesa fino al 1861, quando venne consegnata al Comune dalla Confraternita della Carità e trasferita nella Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno. Il contratto stipulato tra la marchesa ed il pittore non è stato ritrovato, quindi non sono ancora note le clausole e il compenso della commissione[3].

Credits: By Guido Reni - https://centrodarteleonardodavinci.blogspot.com/2017/05/capolavori-da-ascoli-piceno-nicosia.html, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79982064

L'Annunciazione. Analisi stilistica ed iconografica

L’Annunciazione è stata dipinta con la tecnica ad olio su supporto in tela. Gli studi affrontati dai maggiori storici dell’arte concordano nel ritenere la tela uno dei capolavori del Reni. Un secolo dopo la sua esecuzione Tullio Lazzari così affermava: “[…] da tutti i virtuosi ammirata per una delle più belle, se non la più bella delle sue bellissime dipinture”[4]. Più tardi Baldassarre Orsini ne rimase talmente stupito da dichiarare: “E non la vidi tante volte ancora, ch’io non trovassi in lei nuova bellezza”[5]. La scena è priva di una rappresentazione dettagliata dell’ambiente in cui si svolge: sembra di essere in una stanza la cui fonte di luce proviene da una finestra sul fondo, che è anche il centro della composizione stessa. La Madonna (fig. 2) è inginocchiata su di un inginocchiatoio e il libro aperto davanti a lei rivela che l’Arcangelo (fig. 3) l’ha colta nel momento della meditazione delle Sacre Scritture. Il capo chino e la mano sul petto indicano che la Madonna ascolta con riverente rispetto e celato timore l’annuncio dell’arcangelo Gabriele. Quest’ultimo, rappresentato in piedi davanti la Madonna, reca in mano un giglio, simbolo di purezza. In alto a sinistra i cieli si aprono per la discesa dello Spirito Santo, simboleggiato da una colomba. L’accompagna una luce dorata che investe la Madonna, mentre due piccoli angeli assistono meravigliati all’evento (fig. 4).

Sono varie le peculiarità di questo dipinto. Innanzitutto la luce che avvolge l’intera scena donandole un vero senso di sacralità e la finezza dei colori. Inoltre, ciò che colpisce l’occhio dell’osservatore è la cura nella descrizione dei dettagli a partire dagli ornamenti della veste dell’angelo, dalla figurazione della morbidezza delle stoffe fino alla forte espressività dei volti e dei gesti dei protagonisti[6].

Già in questo dipinto l’intenzione espressiva del Reni, che è sempre stata tesa alla rappresentazione del bello ideale, stava svoltando verso un chiaro effetto del sublime caratterizzato da un’evidente astrazione, qui resa dalla perfetta rappresentazione della luce soprannaturale. Tale svolta nell’arte del Reni lo porterà poi alla cosiddetta fase “argentea”[7].

Come testimonia il pittore Giovanni Battista Passeri[8], la Madonna della tela ascolana deriva da una xilografia di Dürer del 1503 rappresentante la stessa scena e facente parte del più ampio ciclo di 19 xilografie dedicate alla vita della Vergine (fig. 5): l’ipotesi è plausibile dato che l’artista aveva studiato l’arte e le opere di Albrecht Dürer sotto la guida e la spinta del suo maestro Denijs Calvaert[9]. Guido Reni si distaccò dal modello dureriano attuando un’interpretazione personale della scena evangelica: in primo piano pose le due figure della Madonna e dell’arcangelo Gabriele, riducendo al minimo la figurazione dell’ambiente, descritto invece da Dürer minuziosamente. Inoltre, se nella xilografia del Dürer il centro della scena è caratterizzato dalla figura dell’arcangelo, nella tela del Reni il centro della composizione è sgombro di figure. La figura della Vergine Maria è invece molto simile in entrambe le scene: sia il Reni che il Dürer ne hanno voluto sottolineare il profondo senso di umiltà e rispetto attraverso i gesti e l’espressione del volto.

Come ha sottolineato lo storico dell’arte D. Stephen Pepper, l’Annunciazione era un soggetto caro al Reni dato che già lo aveva dipinto precedentemente: tra il 1610 ed il 1611 ne dipinse una prima versione per la cappella dell’Annunziata nel Palazzo del Quirinale, mentre del 1620 circa è un’altra versione destinata alla chiesa di San Pietro in Valle a Fano.

Per la tela ascolana sono stati individuati due disegni preparatori conservati nella Galleria degli Uffizi di Firenze[10]. L’opera del Reni riscosse molto successo non solo tra i fedeli devoti, ma anche tra i colleghi dell’artista. Infatti, l’opera fu oggetto di numerose repliche come quella custodita presso il palazzo Servanzi Collio di San Severino Marche[11] o la copia ottocentesca che è tuttora conservata nella cappella dell’originale di Reni.

Note

[1] Sebastiano Ghezzi (Comunanza, ante 1590 – 1649) è stato un architetto ed un pittore molto apprezzato che eseguì numerose opere d’arte nel territorio marchigiano e capostipite di una famiglia di artisti attivi fra le Marche e Roma per tutto il XVII secolo. Venne nominato ingegnere papale da Papa Urbano VIII.

[2] Stefano Papetti (a cura di), Guido Reni: l’Annunciazione di Ascoli Piceno, Fast Edit, Acquaviva Picena (AP), 2007, p. 21

[3] Stefano Papetti (a cura di), Opere d’arte dalle collezioni di Ascoli Piceno: la Pinacoteca Civica e il Museo Diocesano: scoperte, ricerche e nuove proposte, Ugo Bozzi Editore, 2012, pp. 162-163

[4] Tullio Lazzari, Ascoli in prospettiva colle pitture e architetture, Arnaldo Forni Editore, Sala Bolognese, 1975 (1724), pp. 67-69.

[5] Baldassarre Orsini, Descrizione delle pitture, sculture, architetture ed altre cose rare della insigne città di Ascoli, Arnaldo Forni Editore, Sala Bolognese, 1977 (1790), p. 167.

[6] Stefano Papetti (a cura di), cit., pp. 23-29.

[7] Daniela Ferriani, La Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, Octavo Editore, Firenze, 1995, p. 62.

[8] Giovanni Battista Passeri (Roma, 1610 ca – Roma, 1679) è stato un pittore allievo di Domenico Zampieri, detto il Domenichino. È noto non solo per le sue opere d’arte, ma anche per la sua carriera come biografo dei più importanti artisti. Molto conosciuta è la sua opera “Vita de’ pittori, scultori ed architetti che hanno lavorato in Roma, morti dal 1641 al 1673” pubblicata a Roma nel 1722.

[9] Denijs Calvaert (Anversa, 1540 ca. – Bologna, 1619) è stato un pittore fiammingo che visse in Italia a partire dal 1570. Nel 1572 fondò a Bologna una scuola d’arte per cui passarono, tra gli altri, Guido Reni, il Domenichino e Francesco Albani. I soggetti delle sue opere d’arte sono per lo più di carattere religioso ed ispirate a Raffaello, Correggio, e ai Barocci.

[10] Stefano Papetti (a cura di), cit., pp. 28-29

[11]http://www.fondazionecarifano.it/Progetti/guido_reni_consegna_chiavi/06_stefano_papetti_annunciazione_ascoli_piceno.pdf

Bibliografia

Tullio Lazzari, Ascoli in prospettiva colle pitture e architetture, Arnaldo Forni Editore, Sala Bolognese, 1975

Daniela Ferriani, La Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, Octavo Editore, Firenze, 1995

Stefano Papetti (a cura di), Guido Reni: l’Annunciazione di Ascoli Piceno, Fast Edit, Acquaviva Picena (AP), 2007

Baldassarre Orsini, Descrizione delle pitture, sculture, architetture ed altre cose rare della insigne città di Ascoli, Arnaldo Forni Editore, Sala Bolognese, 1977

Stefano Papetti (a cura di), Opere d’arte dalle collezioni di Ascoli Piceno: la Pinacoteca Civica e il Museo Diocesano: scoperte, ricerche e nuove proposte, Ugo Bozzi Editore, 2012

Sitografia

www.treccani.it

www.fondazionecarifano.it/Progetti/guido_reni_consegna_chiavi/06_stefano_papetti_annunciazione_ascoli_piceno.pdf

www.ascolimusei.it

MONTECARLO DI LUCCA: IL BORGO E LA STORIA

A cura di Luisa Generali

Introduzione

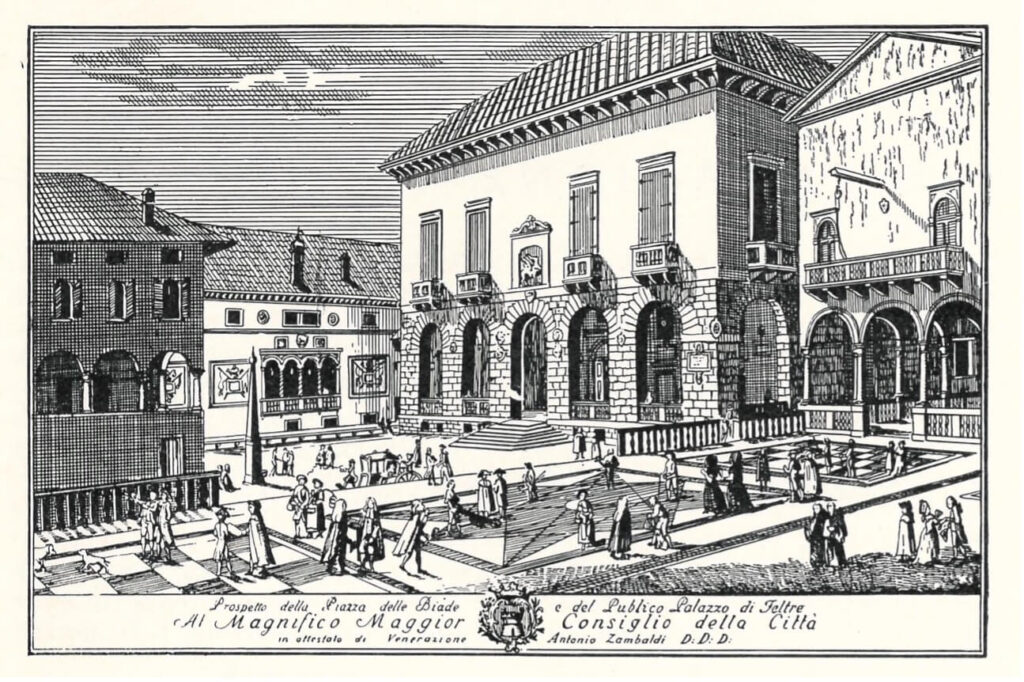

Il borgo di Montecarlo, caratteristico paese toscano premiato con la bandiera arancione come uno dei borghi più belli d’Italia, si trova in provincia di Lucca su un colle dominato da una possente fortezza, chiamata Rocca del Cerruglio (fig.1).

Montecarlo di Lucca: la storia, la fortezza e il culto della Madonna del Soccorso

Una primissima fortificazione era già esistente nel XIV secolo, ma in seguito fu ampliata e rafforzata con la formazione del borgo medievale che nacque proprio in prossimità del bastione. Ragioni storiche contraddistinguono infatti il toponimo di Montecarlo, così battezzato in onore del futuro imperatore Carlo IV, figlio di Giovanni di Boemia, che liberò Lucca dall’assedio dei fiorentini nel 1331. Da questo momento l’avamposto iniziò ad assumere un aspetto sempre più strutturato nelle forme di una vera e propria fortezza militare, ricoprendo un ruolo strategico fondamentale vista la posizione privilegiata del colle che permetteva un ampissimo controllo sulla piana circostante. Come successe spesso nei territori di confine tra le grandi potenze toscane, anche Montecarlo fu vittima di feroci scontri, a cui la fortezza resistette inespugnabile come dominio dei lucchesi fino al 1437, quando alla fine dovette cedere agli eserciti di Francesco Sforza che consegnarono il borgo nelle mani degli alleati fiorentini.

Nell’odierna impostazione di Montecarlo di Lucca rimane ancora oggi visibile l’assetto medievale con le mura perimetrali a protezione del centro abitato e le quattro monumentali porte di accesso. La fortezza, che si presenta come un solido triangolare culminante sul vertice nella roccaforte più antica, assunse l’aspetto attuale grazie ad una serie di interventi che ne aumentarono la mole e la maestosità: tra questi ricordiamo le operazioni condotte da Cosimo I de’ Medici (1554 c.) sul versante del borgo finalizzate alla costruzione di imponenti bastioni animati da archetti, che caratterizzano la parte del complesso detto appunto della “Fortezza medicea”, in onore del suo committente. Come riflesso dei tempi destinati a mutare col progredire della storia, ormai decadute le principali funzioni difensive per cui la fortificazione era nata nel 1775, il complesso venne smantellato dai Lorena ed in seguito venduto all’asta.

Oggi la fortezza è ritornata a nuova vita grazie ai suoi proprietari che, con cura e dedizione, hanno provveduto alla ristrutturazione degli ambienti per adibirli a spazi espositivi e renderli fruibili alle visite dei turisti. Punto di forza particolarmente suggestivo dell’attuale assetto è la realizzazione del giardino all’italiana ricavato nello spazio di quella che un tempo era la piazza d’armi, oggi trasformata in una deliziosa area verde ripartita da basse siepi in parterre geometrici, secondo il classico rigore del giardino rinascimentale (fig.2). In mezzo alle mura questo spaccato verdeggiante riporta alla mente l’hortus conclusus (giardino recintato) medievale, nato negli orti dei conventi ed in seguito adottato dalla simbologia cristiana e dalla letteratura come immagine di un piccolo Eden, spesso raffigurato nei fondali scenici che vedono protagonista Maria. Combinando una serie di elementi medievali e rinascimentali la fortezza di Montecarlo di Lucca assume dei connotati lirici e sognanti, propri dei grandi monumenti che travalicano la storia per diventare luoghi senza tempo.

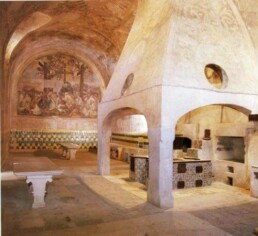

Il culto della Madonna del Soccorso: alcuni esempi iconografici

Insieme alla fortezza fa parte della storia religiosa e popolare di Montecarlo di Lucca il culto della Madonna del Soccorso (fig.3), venerata attraverso un’immagine sacra conservata nella collegiata di Sant’ Andrea, chiesa del borgo di antica fondazione trecentesca che oggi all’interno si presenta nelle forme di un rifacimento settecentesco. L’icona venerata come protettrice del paese si trova nella navata sinistra della chiesa, inquadrata in un’edicola marmorea costruita per celebrarne l’importanza del culto, come si nota anche grazie alla cornice di ex voto che corre esternamente intorno allo spazio dell’altare. Secondo la tradizione la Vergine sarebbe apparsa su un torrione della fortezza in protezione di Montecarlo durante un assalto dei pisani, determinando così la venerazione del culto della Madonna del Soccorso.

L’inizio di questa devozione trova tuttavia origini palermitane, nata in seguito all’invocazione d’aiuto da parte di un padre agostiniano che ricevette il miracolo della guarigione tramite l’intercessione della Vergine. Da questo episodio l’ordine degli agostiniani iniziò a diffondere nella penisola il culto della Madonna del Soccorso, a cui probabilmente seguirono varie interpretazioni rispetto alle diverse zone geografiche; mentre infatti nelle regione del sud Italia tale culto è ancora molto sentito e si accompagna spesso a processioni in adorazione di un gruppo statuario raffigurante la Madonna col Bambino, in area centro italiana l’iconografia assume invece precocemente altri caratteri, legati all’intervento della Vergine a protezione di un bambino minacciato dal demonio, come nel caso di Montecarlo. Probabilmente nelle campagne centro italiane ed in contesti di vita contadini, il culto della Vergine del Soccorso entrò in contatto e si contaminò con le storie della tradizione che raccontavano dell’intervento salvifico della Vergine a seguito dell’invocazione di una madre per il suo pargoletto minacciato dal demonio.

Nell’affresco di Montecarlo di Lucca l’iconografia rispecchia in parte questa scena dove Maria è rappresentata a figura intera mentre alza una bacchetta con la quale minaccia il maligno, mentre un pargoletto in abiti fedelmente storici, appena fuggito verso la sua salvatrice le protende le braccia in segno di aiuto, rivolgendo lo sguardo ai fedeli. Sorprende la spontaneità con cui il fanciullo, ritratto ancora in movimento, comunica con lo sguardo il senso di scampato pericolo, mentre gli artigli del demonio sono ancora allungati nel tentativo di impossessarsi della sua vittima. I caratteri puerili del protagonista sono qui restituiti attraverso il tipico aspetto degli angeli filippeschi e botticelliani, di cui sono propri i tratti malinconici del volto, le guance paffutelle ed i lunghi e mossi capelli biondi. Nell’azione movimentata di questa rappresentazione traspare l’intenzione lampante di rendere l’immagine di Maria come quella di una madre protettiva che con la sua presenza, rassicurante e al contempo severa, riesce a infondere protezione alle anime più indifese.

L’opera, databile alla seconda metà del XV secolo, è assegnata ad un ignoto artista di ambito fiorentino, il cui legame con Firenze trova riscontro con una tavola antecedente attribuita a Domenico di Zanobi (attivo tra il 1460 e il 180 c.) e datata agli anni ‘70 del Quattrocento per la cappella dei Velluti in Santo Spirito a Firenze (fig.4). A differenza dell’affresco montecarlese, oltre ai soliti tre attori principali (la Madonna, il bambino e il demone), si aggiunge la presenza di un personaggio femminile, forse la madre del fanciullo, che presente nel momento della comparsa del demonio fa probabilmente da tramite col divino invocando l’intervento miracoloso della Vergine. La donna rappresentata in ginocchio e di spalle rispetto l’osservatore, a cui mostra il volto di profilo, diventa spettatrice della scena dove protagonista assoluta (anche come evidenziato dalle dimensioni fisiche) è la Vergine, colta nel momento di massima concentrazione nell’istante prima di scagliare la sua punizione contro il demonio. Maria, che mostra un volto radioso ma dall’espressione severa, è vestita con un abito dalle rigide scanalature, mentre il fanciullo (più vicino nell’aspetto a un infante) scappa spaventato alla vista del demone. Sebbene i richiami all’affresco di Montecarlo e la medesima impostazione dei personaggi, la componente che più si diversifica tra le due opere è senz’altro il contesto; se infatti a Montecarlo l’ambientazione è quasi del tutto assente, nella tavola di Santo Spirito l’episodio si svolge invece in un’architettura prospettica che si conclude in un pannello ripartito in specchiature all’antica e percorso da un cornicione orizzontale; nel quale un’iscrizione in caratteri maiuscoli romani presenta la protagonista del dipinto come “Santa Maria del Soccorso”. Nella parte alta di questa stanza, a metà fra spazio interno e spazio esterno, fa da cornice un’apertura sul paesaggio che lascia intravedere una striscia di cielo azzurro su cui si staglia una fila perfetta di alberi.

Come precedentemente accennato la critica ha attribuito l’opera a Domenico Zenobi, artista fiorentino stilisticamente vicino a Paolo Uccello (1397-1475) e Filippo Lippi (1406-1469), di cui fu anche collaboratore. La vicinanza dell’affresco montecarlese con i modi filippeschi, come si nota nei tratti fisiognomici del fanciullo, così come nell’importanza del disegno (alla base della scuola fiorentina), potrebbe far pensare ad un filo diretto passato tramite Domenico Zenobi e mediato dall’intervento di un artista ad oggi ignoto che da Firenze si spostò nella zona della lucchesia. Ricordiamo inoltre che gli influssi dell’arte fiorentina furono portati in quest’area anche dal Ghirlandaio (a Lucca nel 1479) e dal figlio di Filippo Lippi, Filippino Lippi (1457-1504), che lavorò a Lucca tra il 1482-1483, facendo scuola a tutta una serie di artisti locali. Tra questi, e come testimonianza della diffusione del culto della Madonna del Soccorso in ambito lucchese e garfagnino, si trova anche la tavoletta assegnata alla mano di Ansano Ciampanti (1498-1532), oggi al Museo Civico Amedeo Lia a La Spezia (fig.5). Databile tra il primo e il secondo decennio del Cinquecento, l’opera ripropone il medesimo tema nella disposizione tradizionale dei personaggi ma collocandoli in un verdeggiante paesaggio collinare. Il fanciullo, che sembra essere ancora sotto l’influenza malefica del demone, si copre in un gesto puerile col mantello della Vergine ritratta in tutta la sua monumentalità mentre alza il bastone che qui assume più l’aspetto di una clava. Sparisce la figura della donna-madre, mentre sul lato destro fa la sua comparsa la presenza brunastra del demonio, che rispetto al solito assume una fisicità più evidente. Lo stile pittorico di Ansano Ciampanti e prima di lui del padre Michele (attivo 1463-1511 c.), risente degli insegnamenti fiorentini uniti ad un’altra componente pittorica molto sentita in quest’area della Toscana, ovvero la pittura fiamminga, conosciuta attraverso la fittissima rete di scambi commerciali che i lucchesi intrattenevano con le Fiandre. È forse proprio per questo aspetto di “contaminazione” che la Vergine assume una fisionomia del tutto anticonvenzionale rispetto ai canoni classici, contraddistinta da un volto irregolare e dai massicci lineamenti, che ritorneranno frequenti nell’opera dei Ciampanti: nell’operetta si aggiunge inoltre l’uso di una pittura tenue che rischiara delicatamente la scena imprimendo nella raffigurazione una cristallina e rarefatta atmosfera.

È del 1509 circa un’altra raffigurazione ad affresco sul medesimo tema che si trova nella chiesa di San Frediano a Lucca, opera attribuita al poco noto Giuliano da Pisa (fig.6). In questo caso l’iconografia della Madonna del Soccorso si unisce ad una sacra conversazione al cospetto di alcuni Santi, i quali assistono alla salvezza del bambino in un loggiato all’antica aperto su uno scenario naturale. Il maligno, che qui ritorna nelle forme di un piccolo diavoletto nero, è la figura in cui si riversa maggiormente l’estro creativo degli artisti che giocano sulle fattezze ferine e caricaturali di questa entità conservandone sempre alcuni elementi ricorrenti come le zampe artigliate o caprine, piuttosto che le corna, le ali da pipistrello ed il forcone. Tra le opere che abbiamo preso in esame esula per originalità il demonio completamente in rosso e dai tratti scimmieschi della tavola fiorentina di Domenico Zanobi, forse una rivisitazione del famoso Lucifero tratto dai mosaici del Giudizio Universale di Coppo di Marcovaldo nel battistero di Firenze.

Nei secoli successivi l’iconografia della Madonna del Soccorso continuerà ad essere interpretata arrivando nel Seicento a soluzioni sempre più drammatiche, come mostra la tela di Jacopo Chimenti detto l’Empoli per la chiesa di Santa Maria Soprarno, oggi conservata nella Galleria di Palazzo Pitti. Con l’intento di suscitare la compartecipazione emotiva del fedele la scena, immersa nelle tenebre dove si muove uno spaventoso diavolo, viene squarciata da un chiaro bagliore che si irradia dalla figura di Maria creando un intenso contrasto di luci e ombre, vicino agli effetti dell’arte di Caravaggio. In primo piano ritorna la figura femminile inginocchiata di spalle e “dal profilo perduto”, per cui l’artista lascia all’immaginazione del pubblico l’espressione estatica del suo volto difronte all’apparizione. Davanti agli occhi dello spettatore si palesa invece il grido d’aiuto del bambino, aggrappato con impeto alle gambe della sua salvatrice, in un gesto che diventa estremamente drammatico e reale.

Bibliografia

Santoro, Fortezze, rocche e castelli in Lucchesia e in Garfagnana: Camporgiano, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione, Ghivizzano, Lucchio, Montalfonso, Montecarlo, Nozzano Castello, Verrucole, Lucca 2005.

La Banca del Monte di Lucca. L'edificio e le collezioni d'arte, a cura di Maria Teresa Filieri, Lucca 1997.

Concioni, I pittori rinascimentali a Lucca: vita, opere, committenza, Lucca 1988.

Sitografia

Sulla fortezza di Montecarlo di Lucca:

https://www.fortezzadimontecarlo.com/i-luoghi-della-cultura/rocca-del-cerruglio/

https://castellitoscani.com/montecarlo/

Su Domenico di Zanobi:

https://www.pandolfini.it/it/asta-0039-1/domenico-di-zanobi-maestro-della-nativitandagr.asp

Su Ansano di Michele Ciampanti:

https://bibliospezia.erasmo.it/Opac/OggettiDArte.aspx?id=OA-CB-92

Sulla Madonna del Soccorso di San Frediano a Lucca:

https://www.turislucca.com/2008/09/immagini-di-devozione-mariana-a-lucca-parte-1/

Su Jacopo Chimenti detto l’Empoli:

https://www.treccani.it/enciclopedia/da-empoli-iacopo-detto-iacopo-chimenti_%28Dizionario-Biografico%29/

LO SPOSALIZIO DELLA VERGINE DI RAFFAELLO

A cura di Silvia Piffaretti

Introduzione: Raffaello Sanzio, un eccellentissimo pittore

“Qui giace quel Raffaello, da cui, vivo, Madre Natura temette di essere vinta e quando morì, temette di morire con lui”.

Così recita l’epitaffio sulla tomba di Raffaello Sanzio nel Pantheon, probabilmente redatto da Pietro Bembo ed esaltante la forza creatrice dell’immortale genio autore de Lo Sposalizio della Vergine. Di lui sarebbe difficile raccogliere le infinite lodi, ma è opportuno riportarne alcune per dimostrare l’accoglienza che ebbe presso i suoi contemporanei. L’artista comparve perfino in una prima redazione del Cortegiano (1528) di Baldassarre Castiglione, il quale mise il pittore nel canone di coloro che nella pittura furono eccellentissimi. Raffaello, infatti, costituiva il perfetto esempio dell’atteggiamento della sprezzatura, ovvero l’abilità nel far apparire semplice ogni gesto ma che nascondeva però una grande fatica. Altrettanto significativa fu la testimonianza di Paolo Giovio che, in apertura alla Raphaelis Urbinatis vita, ne esaltava la meravigliosa amabilità e alacrità di un talento duttile. Mentre a Venezia il poligrafo Lodovico Dolce, nel dialogo intitolato L’Aretino (1557), scagliandosi contro il michelangiolesco Giudizio universale, pose Raffaello sul piedistallo per il decoro, la grazia e la misura che aveva raggiunto, tanto da eguagliare ciò che fu nei tempi antichi.

Infine, non poteva mancare l’apprezzamento di Giorgio Vasari nelle Vite (1568). Egli affermò: “Ben poteva la pittura, quando questo nobile artefice morì, morire anche ella che quando egli gli occhi chiuse, ella quasi cieca rimase”. Aggiunse poi che a coloro che rimanevano non restava altro che imitarne l’esempio e “tenerne nell’animo graziosissimo ricordo e farne con la lingua sempre onoratissima memoria”[1].

Raffaello: la formazione e la pala de Lo Sposalizio della Vergine

Secondo lui il giovane Raffaello (1483-1520), dotato dalla natura di modestia e bontà, era la dimostrazione vivente di quanto il cielo fosse stato benigno “nell’accumulare in una persona sola l’infinite richezze de’ suoi tesori e tutte quelle grazie e’ più rari doni che in lungo spazio di tempo suol compartire fra molti individui”[2]. Nelle Vite inoltre attestò l’apprendimento di Sanzio nella bottega del Perugino, del quale ne imitò la maniera a tal punto da non riuscire a distinguere le sue opere da quelle del maestro. Dopo la prima formazione però, Raffaello si avviò verso un linguaggio più personale[3], proprio come si ravvisa nella pala de Lo Sposalizio della Vergine (1504), commissionata dagli Albizzini per la cappella di San Giuseppe nella chiesa di San Francesco a Città di Castello (Perugia), ora a Brera.

Lo Sposalizio della Vergine di Brera

Lo Sposalizio della Vergine, attualmente esposto nella XXIV sala con la Pala di Brera di Piero della Francesca e il Cristo alla colonna di Bramante, giunse a Brera nel 1805 grazie a Giuseppe Bossi a seguito di singolari vicissitudini. Il dipinto, il 24 gennaio 1798, fu offerto in dono da Città di Castello all’ufficiale bresciano Giuseppe Lechi a capo di un distaccamento di truppe italiche. A notificare ciò fu una lettera di Teodoro Lechi, che scrisse al padre di come la città umbra avesse donato al fratello il “più bel monumento di tutto il paese, dipinto da Raffaello ma della prima maniera e sul gusto del Perugino”[4]. Infatti il dipinto fu concepito da Sanzio sul modello dell’analoga pala del Perugino[5], conservata al Musée des Beaux-Arts di Caen, da cui riprese l’impianto compositivo che eleggeva il tempio a centro focale dell’opera. Come sottolinea Claudio Strinati, se la pittura peruginesca si fa sempre più assottigliata, quella di Raffaello riesce a riformulare il capolavoro del maestro attraverso un linguaggio innovativo. Diversamente dal Perugino, che assiepa i personaggi sotto la linea d’orizzonte conferendo un effetto di appiattimento, Raffaello propone una disposizione quasi speculare che si orienta a una maggiore tridimensionalità.

L’episodio protagonista è quello del matrimonio di Maria e Giuseppe tratto da un vangelo apocrifo, divulgato attraverso la Legenda Aurea (1298) di Jacopo da Varazze, nel quale si racconta di come il sommo sacerdote di Gerusalemme chiese ai pretendenti di Maria di presentarsi al tempio con un ramoscello secco: a trionfare fu Giuseppe poiché il suo ramoscello, una volta posato sull’altare, fu il solo a fiorire miracolosamente. L’opera raffaellesca raffigura così il momento in cui i due, di fronte al sacerdote e cinque fanciulle e altrettanti pretendenti, si scambiano gli anelli nuziali. Di codesto capolavoro il fratello di Lechi, nella già menzionata lettera, scriveva: “Una gran scalinata, gran’architettura, colonne e paesaggio sono gli accessori insigni delle figure che non ponno essere né meglio inventate, né meglio distribuite”[6].

Lo Sposalizio della Vergine: lo spazio dell'opera

La scena de lo Sposalizio della Vergine ha luogo nella grande piazza dove, sullo sfondo, vi è un tempio sul cui portico campeggia la firma dell’artista (RAPHAEL URBINAS) insieme alla data di realizzazione in numeri romani (MDIIII). A dominare la scena sono Maria, alla destra del sacerdote e accompagnata dalle fanciulle, cinta da un’aureola d’oro e avvolta in una veste rossa e un manto blu; e Giuseppe, anch’esso con l’aureola ma sulla sinistra, bardato in un manto giallo e una bianca camicia mentre stringe il ramoscello fiorito nella mano sinistra. Della magnificenza tecnica della pala ne parlò ancora Teodoro nella sua epistola affermava: “Il disegno, la grazia, il contorno, la maniera, la magia e l’incanto di questo quadro è tale che alla prima non fa gran colpo, ma che va crescendo e che innamora”[7]. Altrettanto incantevole è la cornice, la medesima fin dalla data d’acquisto, che con racemi filiformi di pampini, foglie, fiori, spighe, canne e palme, alternati a cammei e bestie, delimita il capolavoro.

Innovativa, inoltre, fu l’installazione concepita da Bruno Munari che nel 1976, per la mostra Processo per il museo (1977), ideò un dispositivo ottico per una rilettura del capolavoro raffaellesco. L’esperimento, recentemente riproposto dalla pinacoteca in occasione del cinquecentenario della morte dell’artista, invitava lo spettatore a osservare il dipinto dal foro di una lastra, interponendo un reticolato che privilegiasse una scansione razionale, matematica e prospettica della pala.

In questo modo Lo Sposalizio della Vergine di Raffaello, pittore amabile e dall’alacre talento, continua a parlare anche a distanza di tanti secoli, proprio come fece al padre di Giuseppe Lechi, il conte Faustino, che quando accolse il dipinto a Brescia raccontò di come la casa fosse continuamente affollata di persone che accorrevano per ammirarlo e che partivano meravigliate e stupefatte. Esperienza tuttora compiuta dalle fiumane di turisti che, varcata la soglia di Brera, s’apprestano a incontrare la modestia e la grazia dell’urbinate alla ricerca di un alto stimolo intellettuale.

Note

[1] Giorgio Vasari, Vita di Raffaello d’Urbino pittore et architetto, in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, 1568, primo volume, parte terza.

[2] Ivi.

[3] Dopo la formazione, nel 1504, si trasferì a Firenze dove incontrò l’arte di Leonardo, Michelangelo e fra Bartolomeo. Successivamente, nel 1508, si trasferì a Roma a servizio di Giulio II e poi del successore Leone X.

[4] Raffaello e Brera, (Milano, Pinacoteca di Brera, 16 maggio-1 luglio 1984), Electa, Milano, 1984, p.13.

[5] La pala del Perugino, eseguita fra il 1501 e il 1504, fu commissionata dalla confraternita di San Giuseppe per la cappella del Santo Anello del Duomo di San Lorenzo a Perugia.

[6] Raffaello e Brera, p. 13.

[7] Ibidem.

Bibliografia

Giorgio Vasari, Vita di Raffaello d’Urbino pittore et architetto, in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, 1568, primo volume, parte terza.

Raffaello e Brera, (Milano, Pinacoteca di Brera, 16 maggio-1° luglio 1984), Electa, Milano, 1984, pp. 11-22.

Sybille Ebert-Schifferer, Raffaello e le sue reincarnazioni, in Atti e studi: NS, 1, (2006), pp. 5-30.

Matteo Ceriana, Ai margini di Raffaello. Note sulla cornice neoclassica dello Sposalizio della Vergine, in MDCCC 1800, 4, luglio 2015.

Francesco Paolo Di Teodoro, Vincenzo Farinella, Raffaello Santi, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 90, 2017: https://www.treccani.it/enciclopedia/raffaello-santi_%28Dizionario-Biografico%29/

Sitografia

www.pinacotecadibrera.org

www.raicultura.it

IL MIRACOLO DI SAN GENNARO

A cura di Ornella Amato

“Per avere una grazia da San Gennaro, bisogna parlargli da Uomo a Uomo”

Il Miracolo della Liquefazione del Sangue

Ogni sabato che precede la prima domenica di maggio.

Ogni 19 settembre.

Ogni 16 dicembre.

Ogni volta che Lui decide di mostrarsi in tutta la sua grandezza.

Il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro, patrono della città di Napoli, è l’evento più atteso, sicuramente quello più “sentito” dalla popolazione. Per la scienza è un fenomeno oggetto di studio, per la Chiesa un miracolo. Scienza e Chiesa quindi, scienziati e fedeli insieme, esigenza di avere riscontri scientifici da un lato, necessità della dimostrazione della benevolenza del Santo Patrono ai napoletani dall’altro.

Di certo, l'attesa del prodigio è da sempre motivo di grande attenzione, poiché il mancato scioglimento è considerato di cattivo auspicio non solo per la città, ma anche per l’intera regione Campania; spesso, infatti, al mancato miracolo sono seguiti eventi funesti:

- nel 1939 non avvenne la liquefazione e l’Italia entrò attivamente in guerra;

- nel 1973, al mancato scioglimento seguì un’epidemia di colera che colpì duramente la città di Napoli;

- nel settembre del 1980 il sangue rimase solido, e nel novembre di quello stesso anno vi fu uno dei più tragici terremoti avvenuti in Campania, che fece registrare oltre tremila morti;

- stessa cosa nel dicembre 2020, in piena pandemia da Covid 19.

Funesti presagi quindi, se si considera che ancora nel tempo in cui scriviamo, non solo la pandemia è ancora in atto, ma la Campania è considerata una delle regioni a maggiore rischio di infezione. Pura casualità? Può darsi, ma per i napoletani, che spesso sono sì creduloni e superstiziosi, ma assolutamente fedeli e devoti al loro Patrono, “il miracolo” – così come essi stessi definiscono il prodigio della liquefazione – è una sorta di preannuncio di ciò che accadrà. Non sono mancati, inoltre, i casi di liquefazione straordinaria del sangue come è accaduto in occasione delle visite dei sommi pontefici, nel 1848 con il beato Pio IX e nelle mani di Papa Francesco, il 21 marzo 2015, durante la visita pastorale alla Diocesi di Napoli.

Il sangue di San Gennaro

Il sangue del Santo fu raccolto dalla sua nutrice immediatamente dopo la sua decollazione, martirio a cui l’allora vescovo di Benevento fu sottoposto durante l'età di Diocleziano, dopo essere miracolosamente sopravvissuto all'interno di un primo tentativo di martirio all'interno dell’anfiteatro di Pozzuoli, poiché, si racconta, rese mansueti i leoni a cui era destinato. In seguito a ciò fu condannato alla decapitazione, avvenuta nei pressi della Solfatara, area vulcanica tutt'oggi attiva, nella zona puteolana, nel napoletano La decollazione avvenne su una pietra su cui rimase una macchia di sangue che, nei giorni in cui il prodigio si verifica al Duomo, diventa rosso vivo: la stessa pietra è conservata in una piccola cappella all'interno di un santuario a Lui dedicato, sorto nel luogo esatto che fu del martirio.

L’annuncio dell’avvenuto scioglimento avviene da parte dell’arcivescovo di Napoli, nel giorno stesso in cui il miracolo è atteso, ed è sempre un momento di grande gioia ed emozione.

Lo sventolio di un fazzoletto bianco, a conferma del sangue vivo e non più solidificato all'interno delle ampolle che lo contengono e lo conservano da sempre, rasserena e fa gioire la città, che tira un vero e proprio “sospiro di sollievo”, certa di un'ennesima dimostrazione della benevolenza, dell'amore e della protezione da parte di San Gennaro.

Per i napoletani San Gennaro è “Faccia gialla”, in quanto del Santo Patrono non è una statua ad essere venerata, ma un busto realizzato in bronzo dorato su commissione degli Angioini, dei quali riporta i simboli, rivestito coi paramenti Sacri; ne consegue quindi una colorazione del viso “giallognola”, donde il nomignolo.

Il Santo viene considerato una persona di famiglia, il parente a cui rivolgersi nel momento del bisogno, quello che non ti dice mai di no, un rapporto d’affetto che non ha eguali e che nulla sembra scalfire o alterare. Ed i napoletani, il suo popolo, da sempre, ci sono per Lui!

Entrando nel Duomo di Napoli, a destra, si trova la Reale Cappella del Tesoro.

La Cappella conserva, preserva e mostra ai fedeli non solo il tesoro del Santo, ma anche la cassaforte contenenti le sacre ampolle. Le due ampolle non contengono la stessa quantità di sangue, poiché si racconta che una parte di esso sia stato portato via dai Borboni di Spagna e, proprio in Spagna, sia custodito.

Al popolo di San Gennaro, però, storie e racconti non interessano, interessa solo che non si metta in dubbio la presenza effettiva e reale di sangue all’interno delle ampolle. È il miracolo di San Gennaro, qualcosa di sacro, la cui sacralità va al di là della stessa fede cattolica. È il pilastro portante della “napoletanità” più autentica.

Le Messe solenni duranti le quali si aspetta che venga annunciato il miracolo iniziano alle 9 del mattino.

Il popolo di San Gennaro, all’alba del 19 settembre e del 16 dicembre, già si reca sul sagrato.

Il 19 settembre è il giorno più atteso. È la festa di San Gennaro, è il giorno che la Chiesa Romana gli ha dedicato, essendo stato decollato il 19 settembre del 305 d.C., ed è la festa patronale della città.

Le strade e le vetrine dei negozi adiacenti il Duomo sono riccamente vestite a festa, l’attesa cresce e l’emozione del popolo è palpabile.

Non solo fedeli ma anche curiosi: una quantità enorme di folla e di anime speranzose che, nonostante le grandi dimensioni interne del Duomo, non sempre si riesce a contenere; ad essa vanno sommate le televisioni locali e le telecamere accreditate, pronte a catturare un’emozione, una lacrima che scivola lungo il viso, a testimonianza di una tensione che la logica non può spiegare.

Sì, perché i nervi tesi dell’attesa che precede l’annuncio e lo sventolio del fazzoletto bianco si traducono in un pianto liberatorio e di ringraziamento. Non basta però sapere che il sangue si è sciolto: per il napoletano è necessario conoscerne l’orario esatto, per capire se il miracolo è avvenuto presto o quanto tempo c’è voluto perché si sia compiuto, perché più lunga è l’attesa, più grande è il rischio che il miracolo non si compia e, soprattutto, il ritardo del miracolo già viene interpretato come di cattivo auspicio.

Al “miracolo avvenuto” segue l’annuncio: l’Arcivescovo di Napoli esce sul sagrato con le ampolle e le mostra a chi non è riuscito ad entrare in Cattedrale, benedice con esse il popolo di Napoli e di San Gennaro con la formula “Con la Benedizione del Glorioso Sangue di San Gennaro e ‘a Maronn v’accumpagn’!”.[1]

Gli altri giorni del miracolo

Il 16 dicembre, giorno in cui si ricorda la consacrazione della cappella del Santo, il tutto è più contenuto. Non cambiano le attese e le emozioni, ma l’atmosfera del 19 settembre resta unica.

Diverso invece è il “miracolo di maggio”.

Non avviene in una data fissa, ma si compie il sabato che precede la prima domenica del mese di maggio, giorno in cui viene ricordata la traslazione delle reliquie di San Gennaro dall’area della Solfatara all’area di Capodimonte (dove vi sono le attuali Catacombe di San Gennaro).

Le celebrazioni non iniziano la mattina, ma nel primo pomeriggio.

L’Arcivescovo di Napoli, in preghiera con gli altri prelati, si reca in processione all’interno della Cappella del Tesoro per prelevare il reliquiario con le ampolle – gesto che si ripete ogni volta che si aspetta che il miracolo si compia - e lo prepara per portarlo non sull’altare per la celebrazione, ma in processione insieme al busto del Santo dal Duomo alla Basilica di Santa Chiara.

In tempi non molto lontani, non erano solo il busto e le ampolle ad andare in processione, ma anche i busti argentei dei 52 compatroni presenti all’interno della Cappella del Tesoro: tradizione vuole che, nel primo pomeriggio del primo sabato di maggio, escano o, come si dice in napoletano, “esceno”, le statue dalla Cappella e san Gennaro mostri la Sua grandezza attraverso il miracolo del sangue.

Dopo che il miracolo si è compiuto e le gloriose ampolle vengono mostrate al popolo, come in un rito ormai secolare, il tutto viene riposto all'interno della cassaforte che le conserva all’interno della cappella del Tesoro in attesa della prossima data, del prossimo rito che riaccenda la speranza che il sangue si continui a liquefare.

Il Tesoro

E poi c’è il Tesoro.

Il Tesoro è, da sempre, motivo di grande orgoglio per il popolo partenopeo. È un tesoro vero e proprio, formato da ori e preziosi di diverso genere, che appartiene al Santo ed alla città, non alla Curia, che ha ispirato anche il grande cinema, come ad esempio la pellicola del 1966 diretta da Dino Risi “Operazione San Gennaro” in cui un gruppo di scapestrati napoletani, aiutati da alcuni complici americani, accetta di rubare il tesoro del Santo, ma l'operazione non va a buon fine per l’intervento della madre di uno di essi; in particolare, quello che colpisce sono le scene finali quando, restituendo al Santo quanto gli è dovuto, dopo che il Sacro busto è portato in processione, una donna anziana gli si avvicina inginocchiandosi e gridando davanti a Lui: “San Gennà, chest’ è robba toja!”[2], perché nessuno osi toccare il Tesoro di San Gennaro. Esso è patrimonio della città e dei suoi abitanti, composto non solo dalle donazioni di re e regine che omaggiavano il Santo con pezzi pregiati dei loro stessi tesori, ma anche da ostensori, calici, busti argentei dei compatroni; insomma, una consistenza tale da, secondo gli esperti, superare quella della corona d’Inghilterra. Molte di queste donazioni sono state incastrate nella cosiddetta Collana, creata inizialmente nel 1679 dall’orafo Daniele Dato e arricchitasi per circa 250 anni, tra il 1679 e il 1929, con l’aggiunta di pietre e preziosi donati al Santo: conta 13 grosse maglie in oro massiccio, tempestate da croci, zaffiri e smeraldi; da menzionare poi il Calice d’oro, realizzato nel 1761 da Michele Lofrano, con rubini, diamanti e smeraldi, la Pisside, in argento dorato con inserti di cammei, e la Mitra, che dalla Chiesa romana gli compete di diritto, simbolo della dignità vescovile.

La Mitra Gemmata

La Mitra è il copricapo dalla forma allungata che papi, cardinali, vescovi e alti prelati indossano durante le funzioni liturgiche solenni.

Non è raro che questi copricapi siano capolavori adornati di ori e pietre preziose, ma la mitra di San Gennaro, realizzata su base d’argento, è un vero e proprio pezzo di oreficeria di altissima qualità, dal valore inestimabile e dai numeri impressionanti:

- 168 rubini, simbolo del sangue,

- 198 smeraldi, simbolo della vita e dell’immortalità,

- 326 diamanti, simbolo della fede.

Un totale di 3.692 pietre preziose per 18 kg di peso, emblema della storia di un amore che lega un popolo al suo Protettore, per la quale sono stati scelti apposta tre colori: il rosso, il verde, il bianco brillante.

La Mitra, vanto dell’oreficeria napoletana e del Borgo Orefici[3], è opera di Matteo Treglia: gli fu commissionata dalla Deputazione della Cappella del Tesoro nel 1712 per il busto del Santo, sul cui capo è stata posta, in maniera tale da essere portato in processione: infatti all’interno di essa vi sono dei veri e propri 'ammortizzatori' che erano considerati necessari proprio per attutire gli eventuali colpi che derivavano dal trasporto a spalla.

Formata da due ali cuspidate, completamente rivestite da pietre e metalli preziosi, oggi è visibile all’interno delle sale del Museo di San Gennaro, adiacente al Duomo, ed è considerato uno degli oggetti più preziosi al mondo; è conservata all’interno di una teca, mostrandosi in tutta la sua possanza.

È lì, in silenzio, si mostra e splende dalla sua teca, splende all’interno del museo, attraverso la cappella e la Sagrestia che si attraversano e che sono essi stessi scrigni d’arte moderna napoletana.

E dinanzi ad essa tutti tacciono: lo storico dell’arte, l’orefice, il devoto.

Tutti tacciono, poiché nel suo silenzio ci racconta la storia di una città, di un popolo, della sua devozione millenaria, di un rapporto che nulla ha mai scalfito e che resta lì, statico e dinamico al tempo stesso.

Un rapporto d’amore, devozione e fiducia, poiché San Gennaro non tradirà mai i napoletani e loro non tradiranno mai Lui.

Dedicato a mia Madre e a tutti quei pomeriggi dei 19 Settembre degli anni passati, trascorsi insieme sul sagrato del Duomo di Napoli per vedere il “Sangue di San Gennaro”.

Note

[1] Trad.: “ la Madonna Vi Accompagni!”

[2] 'San Gennaro, questa è roba tua!’.

[3] Il Borgo Orefici di Napoli è un’area della città tutt’oggi esistente, dedicata esclusivamente alla produzione e alla vendita di preziosi. La Corporazione fu voluta dagli Angioini e ufficialmente riconosciuta da Giovanna d’Angiò.

Sitografia

borgorefici.eu

museosangennaro.it

La Repubblica.it. Il Tesoro di San Gennaro, ecco le dieci meraviglie di Renata Faraglioni – 2 Aprile 2015. Tornano a casa i gioielli sacri dopo un tour mondiale

ildenaro.it. Arte, ecco il vero tesoro di Napoli Un patrimonio da almeno 50 miliardi di Cristian Fuschetto – 5 maggio 2014

grandenapoli.it. Un patrimonio unico al mondo: Il Museo del Tesoro di San Gennaro di Margherita Marchese – 20 Aprile 2020

PALAZZO SCHIFANOIA A FERRARA

A cura di Mirco Guarnieri

Introduzione

Palazzo Schifanoia è l’unico esempio di Delizia presente all’interno delle mura di Ferrara. Il termine “Schifanoia” deriva da “schifar” ovvero “schivar la noia” quindi allontanarsi dagli impegni della politica.

Storia di Palazzo Schifanoia

Con la prima addizione cittadina voluta da Niccolò II d’Este, venne urbanizzata la zona del Pratum Bestiarium, luogo dove avveniva il mercato dei bovini, collegandola al centro della città con l’asse di Via Belvedere (oggi via Voltapaletto - via Savonarola).

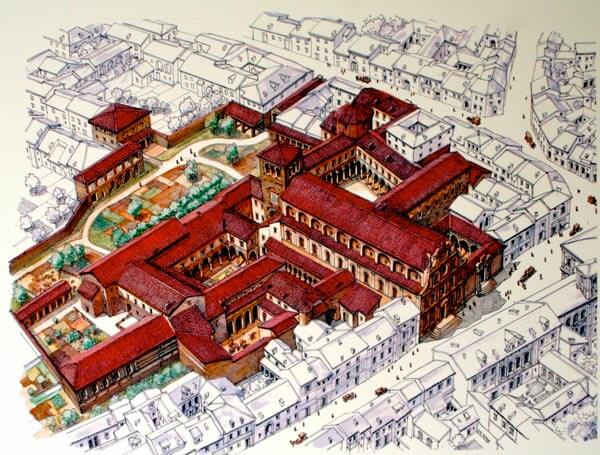

La famiglia Estense era già proprietaria del suolo dal 1344, come testimonia un contratto firmato da Obizzo III d’Este di quell’anno portando Alberto V d’Este, fratello di Niccolò II, a realizzare nel 1385 il primo nucleo del palazzo, composto da un fabbricato a forma di “L” coronato da merlature, mentre al 1391 risale la prima trasformazione del palazzo con la realizzazione di un secondo corpo più lungo e formato da un seminterrato, un primo piano raggiungibile da una scala esterna e da una loggia presente nel giardino di cui non si ha più traccia dove venivano svolte cene e banchetti.

Con il governo di Borso d’Este (1450-1471) e la successiva realizzazione della seconda addizione, quella Borsea appunto, la città si espanse nell’area sud-est inglobando a se l’isola di Sant’Antonio in Polesine grazie alla chiusura dell’alveo del Po Primaro, dando vita all’asse di via della Ghiara (oggi via XX Settembre - via della Ghiara), portando Palazzo Schifanoia a trovarsi tra le due addizioni.

Il Duca dopo aver preso la decisione di far diventare la Delizia sua residenza, nel 1465 ordinò a Pietro Benvenuto degli Ordini di ampliare la struttura verso est e realizzare un piano nobile per le stanze ducali, dandogli l’aspetto che oggi possiamo ammirare. Inoltre tra il 1469-70 Borso d’Este, per celebrare l’imminente investitura a Duca di Ferrara, da parte di papa Paolo II, chiamò alcuni pittori dell’officina ferrarese tra cui Francesco del Cossa e Ercole de Roberti per la realizzazione degli affreschi nel Salone dei Mesi.

Durante il governo di Ercole I d’Este, Palazzo Schifanoia subì l’ultima modifica: venne ampliato di ulteriori 7 metri verso est e le merlature vennero rimosse per essere sostituite da un cornicione in cotto ad opera di Biagio Rossetti.

Con la Devoluzione di Ferrara il Palazzo venne ceduto ad un ramo cadetto della famiglia Cybo, duchi di Massa e Carrara, per mano del matrimonio tra Marfisa d’Este e Alderano Cybo-Malaspina.

Dal 1703 il Palazzo passò alla famiglia Tassoni. Questo portò alla demolizione della loggia trecentesca e dello scalone esterno realizzato da Borso d’Este per collegare il giardino al Salone dei Mesi. Anche quest’ultimo subì importanti danni: alla fine del 1700 il palazzo divenne una manifattura di tabacco e le pareti del salone vennero intonacate di bianco.

Solo nel 1821 vennero riscoperti gli affreschi portando il comune ad intervenire per il recupero di questi e nel 1898 la delizia estense divenne Civico Museo di Schifanoia.

Salone dei Mesi

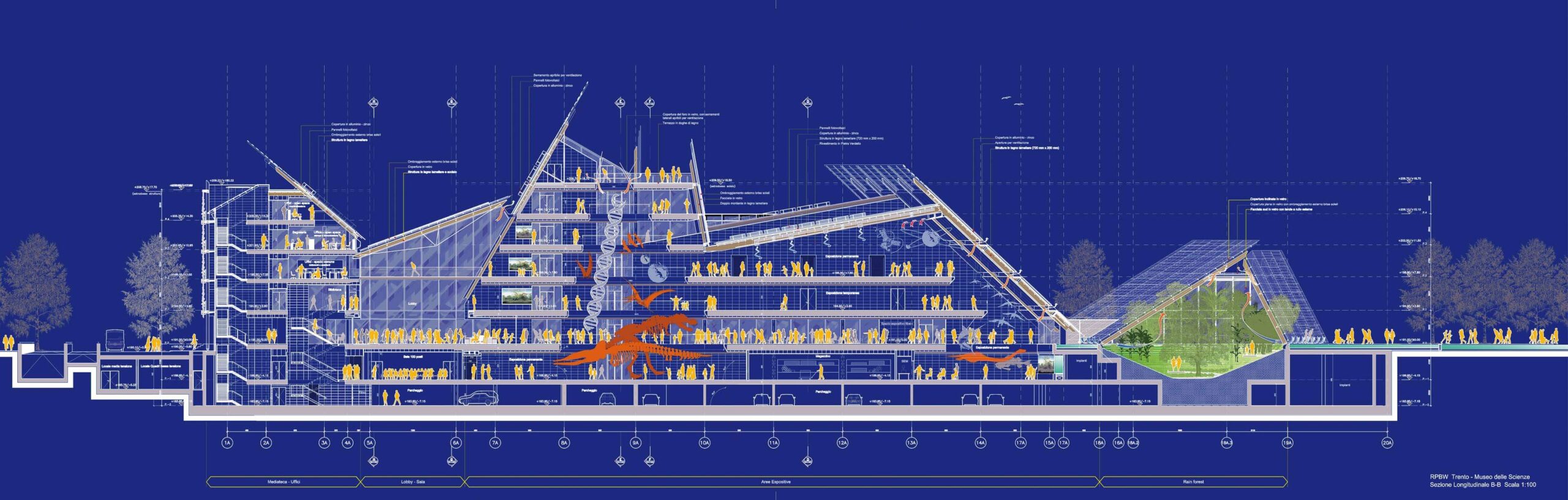

Come detto poc’anzi il salone dei Mesi venne affrescato tra il 1469-70 per l’imminente investitura di Borso d’Este a Duca di Ferrara.

Si volle rappresentare un calendario secondo il programma iconografico di Pellegrino Prisciani, astrologo di corte. Le mura del salone vennero divise in 12 scomparti separati l’uno dall’altro da paraste dipinte per simulare la funzione di reggere il soffitto ligneo dando vita ad uno spazio illusorio. A loro volta gli scomparti erano divisi in tre fasce: in quella superiore erano raffigurati i Trionfi delle divinità protettrici del mese, in quella centrale i simboli dello zodiaco e i decani, mentre nella fascia inferiore le scene di vita di corte e del governo di Borso d’Este. Le letture di questi scomparti sono in senso verticale ossia dalla terra al cielo, mentre la lettura generale è in senso orizzontale, partendo dalla parete meridionale, da destra a sinistra.

Dei 12 mesi, solo 7 ne sono tornati alla luce mentre gli altri 5 della parete Sud (gennaio e febbraio) e della parete Ovest (ottobre, novembre e dicembre) sono praticamente scomparsi, a causa della tecnica pittorica utilizzata: infatti queste due pareti vennero realizzate a secco, tecnica che porta più velocemente al decadimento della colorazione, mentre le pareti Est e Nord vennero realizzate ad affresco e sono giunte ai giorni nostri in migliori condizioni dopo un’attenta operazione di restauro.

Il ciclo di affreschi della sala fu realizzato dai pittori dell’“officina ferrarese”: Francesco del Cossa assieme alla sua bottega realizzò marzo, aprile e maggio. Secondo il pittore il suo lavoro non venne retribuito a dovere. Questo è stato documentato in una lettera inviata da quest’ultimo a Borso d’Este il 25 marzo del 1470, portando il Cossa ad andarsene da Ferrara subito dopo la conclusione delle scene del salone.

Il “Maestro dagli occhi spalancati”, soprannominato così per la realizzazione degli occhi dei personaggi spalancati e a forma di romboide, portò a compimento i mesi di giugno e luglio, Gherardo di Andrea Fiorini da Vicenza realizzò il mese di agosto e Ercole de Roberti il mese di settembre.

Borso d’Este nel Salone dei Mesi

Nella fascia inferiore di ogni mese Borso d’Este viene raffigurato in tre momenti di vita di corte (scene di caccia) e di governo (accoglienza ambasciatori) accompagnato da sudditi. Nelle scene sono presenti architetture dell’epoca oltre a rovine romane, delineando come la cultura pittorica rinascimentale fu presente anche nella corte ferrarese.

Sala delle Virtù

La sala successiva a quella dei Mesi è la sala delle Virtù o degli Stucchi, utilizzata coma sala per le udienze. Ciò che vediamo all’interno della sala è un soffitto a lacunari fastosamente decorato con rilievi dorati su sfondo azzurro e un fregio anch’esso dorato con diversi riquadri con al centro lo stemma araldico estense e varie imprese del duca come l’unicorno. Tra i riquadri sono presenti le tre virtù teologali (fede, speranza e carità) e quelle cardinali (prudenza, fortezza e temperanza) riprendono il modello delle Muse realizzate per lo Studiolo di Belfiore. Da notare l’assenza della giustizia, probabilmente andata distrutta. Il tutto venne realizzato da Domenico di Paris e Bongiovanni di Geminiano di Gabrieli nel 1467.

Sala delle Imprese

All’interno di questa sala, probabilmente usata come spazio privato, troviamo un soffitto a cassettoni nei cui centri troviamo un rosone dorato in legno e una cornice in legno decorata con foglie e motivi geometrici. La realizzazione di questo soffitto è stato attribuito alla scuola di Domenico di Paris.

Bibliografia

F. Lollini, M. Pigozzi, Patrimonio Artistico Italiano. Emilia Romagna Rinascimentale, Jaka Book, 2007, pp. 151-157.

Sitografia

https://www.artecultura.fe.it/378/il-salone-dei-mesi

https://www.artecultura.fe.it/379/sala-delle-virt

https://www.artecultura.fe.it/380/sala-delle-imprese

IL CASTELLO URSINO DI CATANIA

A cura di Mery Scalisi

Introduzione

Il Castello Ursino è una fortezza fatta edificare per volere di Federico II a Catania, e rappresenta uno splendido esempio di architettura sveva. Nel XIII secolo, infatti, inizia a diffondersi in Sicilia un nuovo stile d’architettura, definita federiciana, che prende il nome da Federico II (fig. 1) figlio di Enrico VI di Svevia; volontà di questa nuova architettura è mettere al centro dei propri impianti di costruzioni un sistema di difesa e di rappresentanza che evidenzi il potere imperiale della famiglia nel meridione d'Italia.

Una caratteristica comune ai castelli di questo periodo, i cui anni di costruzione vanno dal 1235 al 1245, è l’impianto geometrico regolare; questo aspetto garantisce omogeneità tipologica ai castelli del periodo, che inizia a variare non prima del XIV secolo, quando l’evoluzione tipologica dei castelli, legata a fattori di tipo pratico, vede mutare le armi di offesa.

Nel 1239, a Catania, già protetta dalla cinta normanna e fortificata con mura e fortilizi svevi, Federico II diede inizio alla costruzione del Castello Ursino, simile alla fortezza araba di Susa, in Tunisia.

La città di Catania e altri centri, come Messina, Lentini e Siracusa, in quegli anni erano fra le grazie del sovrano; si aggiunga che Catania, tra queste mete, fu l’unica a vantare un soggiorno di circa sette mesi dello stesso sovrano, permanenza basata su una relativa sicurezza e con una residenza dai caratteri tutt’altro che di provvisorietà.

Il Castello Ursino: un esempio di architettura sveva a Catania

Il Castello Ursino, Insieme alla Cattedrale, rappresenta il più grande, complesso e costoso cantiere governativo nella storia della città di Catania, dall’età romana al terremoto del 1693 (fig. 2). Il Castello Ursino si imponeva di rappresentare il ritorno del potere dello Stato; per questo motivo, il luogo di costruzione fu scelto per esaltare il carattere antagonistico nei confronti della Cattedrale, non lontana da esso, così da primeggiare, inoltre, tra gli edifici simbolo della cittadina etnea. Esso, inoltre, per la sua posizione strategica, venne pensato per far parte di un ben preciso e composito sistema difensivo che comprendeva il Castello Maniace di Siracusa e il Castello di Augusta.

Il Castello Ursino (il cui progetto e la direzione dei lavori furono affidati all'architetto militare Riccardo da Lentini) ha un aspetto austero e massiccio, con mura realizzate in opus incertum di pietrame lavico spesse 2,50 metri. La struttura è regolare, con una pianta che richiama gli esempi omayyadi e un impianto quadrato con vani che si succedono seguendo l’andamento intorno alla corte; le quattro torri cilindriche agli angoli hanno un diametro poco superiore ai 10 metri e altezza massima di 30, mentre i lati (di circa 50 metri l’uno (fig.3) sono spezzati al centro da altrettante torri semicilindriche.

Un portale ad arco acuto, in forme severe, sovrastato dallo stemma degli svevi, consente l’ingresso al salone dell’ala nord, dove è possibile notare, sul soffitto, crociere ogivali. Queste caratterizzano la successione di tre campate a base quadrata; uno stretto passaggio, nella stessa area, dà l’accesso alle torri cilindriche, i cui vani ottagonali sono ricoperti con volte ad ombrello (fig. 4 e 5).

Caratteristica la scala elicoidale di una delle torri mediane superstiti dell’ala nord, che conduce ai vani superiori, un tempo residenziali; l’opposta ala ovest, invece, vuota, veniva con molta probabilità usata come silos per la conservazione di alimenti.

L’aspetto complessivo del Castello Ursino e la sua stessa funzione subirono nel tempo diverse sorti; dopo Federico II di Svevia, esso fu residenza, tra il 1296 e il 1336, di Federico III, successivamente dei discendenti, Pietro II, Ludovico e Federico IV. Fu sede di riunione del Parlamento Siciliano, nel 1295, durante la guerra del Vespro, nella quale si dichiarò decaduto Giacomo II ed eletto Federico III re di Sicilia.

Il 1669 fu l’anno della disastrosa eruzione dell’Etna, che non riuscì a seppellirlo, tuttavia ne modificò notevolmente la posizione (fig.6).

L’Ottocento e il Novecento videro il Castello cadere nel suo peggior stato di decadenza e abbandono; stato da cui si riuscì a risollevarlo con gli interventi di restauro, prima del 1932-1934 e poi del 2001, voluti fortemente dalla Sovrintendenza e dall’amministrazione comunale, e che hanno riportato alla luce la sua vera natura (fig. 7).

Il Castello Ursino: da fortezza a Museo Civico

Il comune di Catania s’impegnò nel 1932 ad acquistare il Castello e a sottoporlo ad una serie di interventi di restauro volti a ridonare alla fortezza l’aspetto quanto più possibile originario. Esso, trovandosi in pieno centro storico, rappresenta il cuore pulsante della storia e della cultura della città etnea. Il 20 ottobre del 1934, data di inaugurazione del Museo Civico alla presenza di Vittorio Emanuele III, esso iniziò ad ospitare le sezioni archeologiche medievale, rinascimentale e moderna.

Oggi, i locali interni del Castello sono adibiti a spazi espositivi, per mostre temporanee o per l’allestimento permanente delle collezioni, facenti parte del patrimonio storico artistico del maniero (fig. 8).

Prima degli ultimi lavori di restauro una visita alle collezioni archeologiche di Castello Ursino dava un’immagine disordinata della storia di Catania antica.

Le collezioni che attualmente formano il vasto patrimonio del Museo Civico sono fondamentalmente tre: le raccolte del museo dei padri benedettini di San Nicolò l’Arena, il museo del principe Biscari e la donazione Finocchiaro, a cui si aggiungono i nuclei provenienti dal patrimonio delle varie corporazioni religiose e le donazioni e i lasciti da parte dei privati.

Caratteristica fondamentale di tutto il patrimonio non è l’omogeneità del contenuto; si tratta infatti di collezioni che nella loro individualità riescono a dare un quadro storico della loro formazione e provenienza (fig. 9, 10,11 e 12).

La collezione Finocchiaro, la prima ad arricchire la nascente collezione comunale, comprende una raccolta di dipinti, di varie epoche e tipologia e diverse attribuzioni. Essa, arrivata da Palermo, nel 1826, per volere di Giovan Battista Finocchiaro, comprendeva perlopiù opere realizzate tra il Seicento e l’Ottocento.

Seguono le collezioni benedettine, dalle quali giungono antichità, dipinti di pittori locali, oggetti di ebanisteria e strumenti scientifici.

La donazione Biscari, l’ultima ad essere arrivata, arricchisce la sezione archeologica, includendo altresì alcune fra le tavole più antiche presenti nel Museo del periodo bizantino.

Bibliografia

Giuseppe Agnello, L’architettura sveva in Sicilia, Grimaldi e Mercandetti, 1935

Maria Giuffrè, Castelli e luoghi forti di Sicilia (XII-XVIII sec), 1980

Barbara Mancuso, Castello Ursino a Catania – Collezioni per un Museo, Kalós, 2008

Giacomina R. Croazzo, Le ceramiche di Castello Ursino, Agorà XVI (a. V - Gen - Mar 2004)

SAN MAURIZIO AL MONASTERO MAGGIORE A MILANO

A cura di Michela Folcini

Introduzione: la decorazione della parete trasversale nell’aula pubblica e nell’aula delle monache

San Maurizio al Monastero Maggiore, collocata all’incrocio di Via Luini e Via Magenta, è una delle chiese più belle e visitate della città di Milano, considerata da molti lo scrigno della pittura cinquecentesca lombarda e legata alle vicende familiari di molte famiglie del XVI secolo.

Al suo interno, San Maurizio si presenta come un saggio dello sviluppo della storia della pittura del Cinquecento milanese: ricorrente è il segno di continuità con la pittura del Bergognone e di Zenale, ma con toni legati alle sfumature di Leonardo da Vinci. L’intervento di Bernardino Luini garantisce a San Maurizio di essere citata nelle Vite di Giorgio Vasari (1568) mentre gli interventi di Simone Peterzano e della bottega di Antonio Campi sono capaci di catturare l’attenzione anche di un giovane Caravaggio.

Preesistenze e architettura in San Maurizio al Monastero Maggiore

Il complesso di San Maurizio al Monastero Maggiore si colloca sulle rovine del circo romano della città di Milano, e attualmente la chiesa e il suo limitrofo chiostro seicentesco (parte dell’attuale Civico Museo Archeologico) sono le principali testimonianze superstiti del più antico convento femminile benedettino di Milano.

Per la sua particolare localizzazione alcuni elementi dell’edificio romano sono entrati a fare parte dell’architettura del monastero: un esempio è la torre quadrangolare sovrastata da una loggia medievale alle spalle della chiesa, la quale è parte dei carceres (recinti del circo romano dai quali partivano i carri durante le gare).

La torre quadrangolare è utilizzata come campanile della chiesa fino al momento della soppressione del monastero e si somma ad una seconda torre, chiamata torre di Ansperto, all’interno della quale si conservano affreschi.

Molto interessante è l’architettura interna: ciò che la caratterizza è la parete trasversale che divide l’unica navata della chiesa in due parti (aula pubblica e aula delle monache) direttamente comunicanti, permettendo di isolare le religiose dai fedeli, ammessi solo nella prima delle due aule, ossia quella rivolta su corso Magenta.

La data ufficiale d’inizio costruzione di San Maurizio è il 1503, conosciuta dagli storici dell’arte grazie al ritrovamento di una lapide con un’incisione che riporta queste cifre. E se è certo l’anno di inizio della Fabbrica (cantiere), non è lo stesso per il suo architetto: molti sono stati i nomi proposti dagli studiosi, ma attualmente si attribuisce la paternità del progetto a Giovanni Giacomo Dolcebuono, architetto coinvolto anche nel cantiere del Duomo di Milano.

L’edificio viene consacrato il 4 maggio del 1519.

La decorazione della parete divisoria (facciata dell’aula pubblica) in San Maurizio al Monastero Maggiore

La parete divisoria è considerata una delle parti architettoniche più interessanti del complesso. La sua presenza all’interno della chiesa risponde a una funzione ben precisa: permette all’edificio di essere suddiviso in due aule, l’aula pubblica (dedicata ai fedeli) e l’aula delle monache, e conferma quanto l’architettura sia in grado di rimarcare separazioni sociali e religiose.

Questo particolare elemento architettonico non si presenta ai nostri occhi freddo e spoglio, ma si organizza in tre registri decorativi che narrano le storie di personaggi legati alla chiesa e vedono il coinvolgimento di differenti pittori.

I cicli pittorici della parete divisoria si trovano sia sulla facciata rivolta all’aula pubblica, sia su quella rivolta all’aula delle monache.

Dopo molti studi e molte ricerche sul campo, gli studiosi hanno concordato che la parte superiore della parete è la prima a essere affrescata da Bernardino Luini e dalla sua bottega tra il 1525 e il 1530.

Se si osserva il registro superiore della facciata rivolta verso l’aula pubblica gli episodi raffigurati da sinistra verso destra sono: il Martirio di San Maurizio e della legione Tebea; l’Assunzione della Vergine; San Sigismondo offre a San Maurizio il modello della chiesa di Aguano.

La prima scena raffigura San Maurizio martire, comandante della legione Tebea e incaricato di perseguitare i cristiani per volere dell’Imperatore Massimiliano Erculeo; la legione e il suo comandante si rifiutano di eseguire l’ordine dell’Imperatore e così ad essere giustiziati sono San Maurizio e i suoi soldati. La condanna è bene evidente: San Maurizio in ginocchio attende la sua morte, nel cielo due angeli portano l’anima di un defunto in paradiso e sullo sfondo di una città fortificata il massacro della legione Tebea e dei cristiani.

Al centro la raffigurazione dell’Assunzione della Vergine: Maria si innalza al cielo e sotto di lei, intorno al suo sepolcro ormai vuoto, gli Apostoli guardano con stupore la sua ascesa.

L’ultimo episodio si lega al culto di San Maurizio: il re Sigismondo si inchina e offre il modellino della chiesa di Aguano a San Maurizio, rappresentato su un piedistallo e con la palma del martirio. Inoltre, è stato osservato che nella cornice che corre al di sopra dei tre episodi sono presenti tre scudi con gli stemmi delle famiglie Visconti e Sforza.

I tre episodi superiori sono suddivisi grazie alla presenza di architravi e altri elementi. Quest’ultimi garantiscono uno schema di partizione decorativo all’interno di tutta la parete: ai lati troviamo in modo simmetrico due lunette decorate e sotto la raffigurazione di Sante. I personaggi raffigurati in questi spazi sono legati al Monastero.

A sinistra, precisamente al di sotto dell’episodio del martirio di San Maurizio, notiamo nella lunetta la presenza di S.Stefano, riconoscibile per le pietre accanto a lui (simbolo del suo martirio), S. Benedetto e S. Giovanni Battista con un devoto inginocchiato. Probabilmente l’uomo è Alessandro Bentivoglio, figlio di Giovanni II, ultimo signore di Bologna.

Al di sotto troviamo la presenza di Santa Cecilia (a sinistra) e Santa Giustina da Padova, donna importante per le monache di San Maurizio, le quali appartenevano alla sua congregazione dal 1506. Al centro, tra le due Sante, troviamo il vano per l’Eucarestia.

A destra, in un gioco simmetrico, si ripete lo schema della parte opposta: nella lunetta di destra si riconoscono Santa Agnese, Scolastica e Caterina d’Alessandria, e di nuovo una devota. La giovane donna inginocchiata è stata riconosciuta come Ippolita Sforza, figlia di Carlo, uno degli illegittimi figli di Francesco Sforza.

Al di sotto della lunetta trovano posto Santa Apollonia e Santa Lucia.

Alessandro Bentivoglio e Ippolita Sforza sono due personaggi storici molto legati a San Maurizio: infatti, nel 1515 una delle loro figlie, Bianca, diventa monaca del monastero e la loro famiglia si lega sempre di più alla congregazione cassinese.

Inoltre, il riconoscimento di tali personaggi è sostenuto anche dalla presenza degli stemmi delle loro casate: lo stemma Bentivoglio (la sega) e lo stemma Sforza (la vipera).

La decorazione della parete divisoria (aula delle monache) in San Maurizio al Monastero Maggiore

I cicli pittorici della parete divisoria non si concludono nella facciata pubblica, ma continuano in modo simmetrico lungo il corso della facciata dell’aula delle monache.

Come accade per la parte superiore rivolta ai fedeli e affrescata da Bernardino Luini, anche il retro della parete divisoria si organizza in tre registri decorativi.

Nel 1556 un artista forse lodigiano affresca l’episodio centrale, le Nozza di Cana, il quale viene incorniciato da altri due episodi: l’Adorazione dei Magi a sinistra e il Battesimo di Cristo a destra.

Interessante è notare che al di sopra del ciclo pittorico corre un fregio caratterizzato dalla presenza di putti alternati agli stemmi delle famiglie Simonetta, Taverna e Brigo.

La decorazione pittorica della parte della chiesa claustrale continua al di sotto del pontile. Dopo la morte di Bernardino Luini (1532), i lavori continuano con la sua bottega che porta a termine le pitture

in questa zona della parete divisoria. Si può notare che la bottega di Luini segue le tracce lasciate dal maestro e mette in pratica molte delle sue tecniche pittoriche.

Gli allievi di Luini affrescano le Storie della Passione di Cristo (tranne la Crocifissione) le quali occupano tutta la parte inferiore della parete. Da sinistra verso destra Giuda conduce i soldati all’Orto degli ulivi, l’Orazione nell’Orto, l’Andata al Calvario, l’Inchiodamento di Cristo alla Croce, Gesù disteso sulla pietra dell’unzione con davanti gli strumenti della Passione, il Seppellimento, la Resurrezione e il Noli me tangere.

Nel registro mediano, di nuovo in simmetria con l’aula pubblica, vengono rappresentati Sante e Santi: a sinistra ritroviamo Santa Apollonia e Santa Lucia affiancate da San Rocco e San Sebastiano; a destra Santa Caterina d’Alessandria e Sant’Agata che custodiscono il vano dell’Eucarestia.

Infine, il registro inferiore è popolato da angioletti monocromi.

Sulle lesene al centro della parete ancora gli stemmi delle famiglie Bentivoglio e Sforza, di nuovo a rimarcare il loro legame con la chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore.

L’Adorazione dei Magi di Antonio Campi sull’altare maggiore

Sull’altare maggiore della chiesa pubblica è collocata l’Adorazione dei Magi di Antonio Campi, realizzata dall’artista nel 1578 e commissionata dalla badessa Laura Fiorenza.

L’inserimento della pala ha portato alla perdita del registro originale di Bernardino Luini; infatti, tutta la decorazione della parte centrale è andata perduta, sostituita dall’opera di Campi.

Da un punto di vista stilistico, Antonio Campi viene considerato colui che ha preceduto Caravaggio. In quest’opera l’artista esibisce in primo piano il sedere di un cavallo, andando contro alle convenzioni dell’epoca, ma di certo lasciando il segno in un giovane Caravaggio di passaggio a Milano.

Lo sguardo di San Giuseppe mentre guarda il Gesù Bambino si fa curioso e intenso, e tutta la scena si avvolge della brillantezza dei colori usati dal suo artista.

Bibliografia

Agosti, C. Battezzati, J. Stoppa, San Maurizio al Monastero Maggiore. Guida, Officina Libraria, Milano, 2016

Agosti, R. Sacchi, J. Stoppa, Bernardino Luini e i suoi figli. Itinerari, Officina Libraria, Milano, 2014.

Sitografia

https://www.touringclub.it/

http://www.lombardiabeniculturali.it/

IL MUSE DI RENZO PIANO A TRENTO

A cura di Alessia Zeni

Introduzione

Sulle rive del fiume Adige, a sud-ovest di Trento, si innalza il più importante e grande progetto di riqualificazione di un’area dismessa della Provincia di Trento. L’area in questione è l’ex fabbrica Michelin sulla quale è stato costruito il moderno quartiere residenziale de “Le Albere” e uno dei più importanti musei dell’arco alpino, il “MUSE”, ovvero il Museo delle Scienze di Trento, ad opera dell’architetto di fama mondiale Renzo Piano.

Il progetto per il MUSE di Renzo Piano e l’area dell’ex Michelin

Il quartiere residenziale de “Le Albere” e il MUSE sono stati progettati dalla Renzo Piano Building Workshop, lo studio di architettura fondato da Renzo Piano nel 1981 con uffici in Italia, Francia e America. Il sito in questione è un’area di 116.331 m2 che si trova alla periferia sud di Trento, parallela al fiume Adige, in una zona che fino alla fine degli anni Novanta era dedicata all’industria, in particolare alla produzione di pneumatici Michelin. La fabbrica francese Michelin fu attiva a Trento dal 1926 al 1998 e diede lavoro a migliaia di operai trentini, tale attività venne meno alla fine degli anni Novanta lasciando l’intera area con i suoi capannoni dismessa e abbandonata. Già alla fine del secolo scorso prese piede l’idea di riqualificare l’intero lotto e di affidare la progettazione ad una competenza di alto profilo professionale: il progetto fu quindi affidato all’architetto di fama mondiale Renzo Piano e al suo studio di architettura. La progettazione durò oltre dieci anni, dal 2002 al 2014, con la costruzione degli edifici a partire dal 2008 e l’inaugurazione nell’estate del 2013. Il progetto fu avveniristico perché per la prima volta veniva portata la grande architettura contemporanea ed ecosostenibile nella città alpina di Trento.

Come sottolineato da Renzo Piano, il primo passo fu quello di studiare l’area e il contesto sul quale sarebbe stato costruito il nuovo quartiere residenziale: l’ambiente, il fiume, i monti e la storia di Trento. Infatti il paesaggio circostante, costituito da ripide montagne coperte da una fitta vegetazione, contribuì a definire forme e materiali da utilizzare nel progetto. Il nuovo quartiere, inoltre, prese il nome dal vicino “Palazzo delle Albere”[1]: una villa-fortezza costruita nel XVI secolo dai principi-vescovi della famiglia Madruzzo che ospitava una delle sedi del Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, il MART.

Il progetto diede vita a un quartiere residenziale di 11 ettari con 300 appartamenti, 30.000 metri quadrati di uffici, oltre a negozi, spazi ricreativi e culturali, percorsi pedonali e ciclabili e una rete di canali. Il tutto organizzato attorno ad un grande parco di oltre 600 metri di lunghezza che si estende fino alle rive del fiume e che funge da polmone verde del quartiere. “Fin dal primo momento nel progettare il quartiere Le Albere la nostra preoccupazione è stata di inserire sufficienti luoghi pubblici e di aggregazione. Se non metti un motore importante di interesse pubblico, non può funzionare, non c’è vita, non c’è profondità.”; con queste parole l’architetto Renzo Piano ricorda la scelta di inserire nel quartiere due grandi “motori” di interesse pubblico: un museo, un tempo Museo Tridentino di Scienze Naturali, e una biblioteca universitaria ricca di spazi luminosi, accessibili e funzionali alla consultazione di oltre 480.000 volumi.

Tra i principi fondatori del progetto vi furono i temi della sostenibilità e del risparmio energetico, i quali contribuirono alla progettazione e costruzione di un quartiere residenziale interamente green. Questo consentì al progetto e al quartiere de “Le Albere” di ottenere la certificazione ambientale LEED, livello Gold, per l’uso di energie totalmente rinnovabili[2].

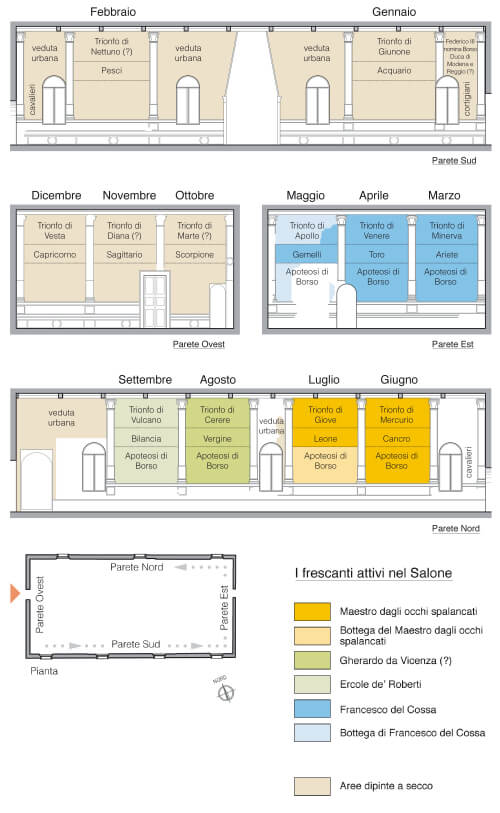

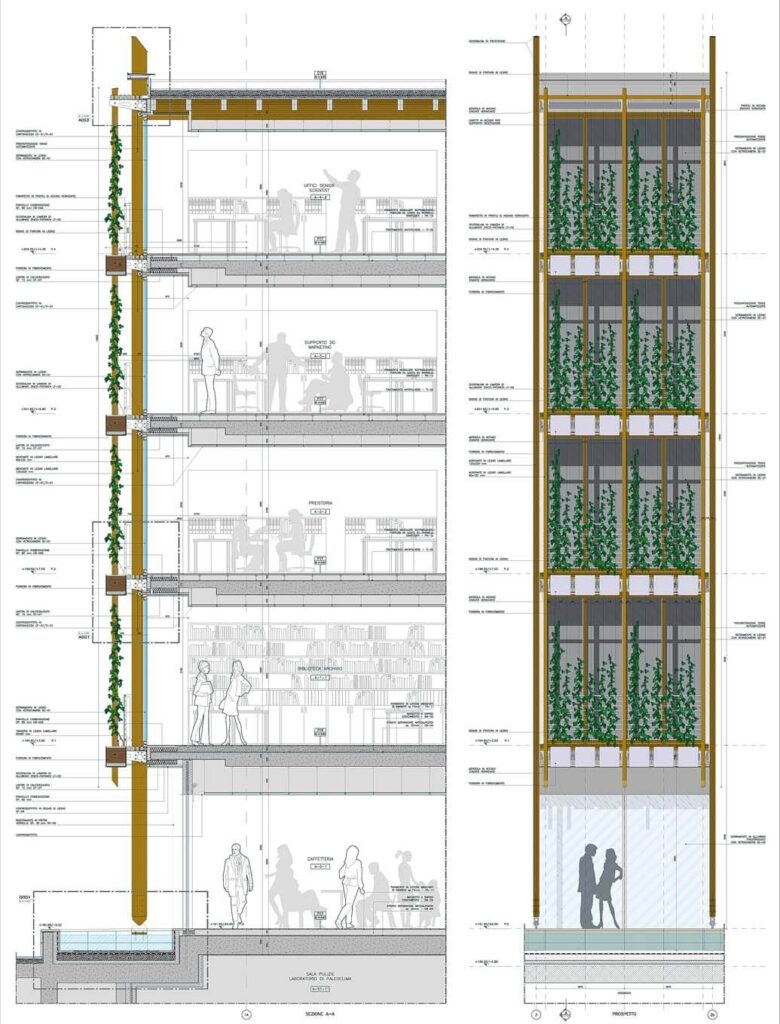

Il MUSE

Il MUSE - Museo delle Scienze di Trento - è il nome che ha preso il più antico Museo Tridentino di Scienze Naturali, dopo il suo trasferimento al quartiere residenziale de “Le Albere”. Quest’ultimo, costruito a nord del quartiere, copre una superficie di quasi 12.000 m2 e ha una pianta che si sviluppa da est verso ovest, lunga 130 metri per 35 metri, e di un’altezza di 23 metri che si snoda su cinque piani ed altri due interrati.

Il disegno, pensato dallo studio di architettura Renzo Piano Building Workshop, è una grande struttura fatta di acuminati volumi che svettano e si assottigliano verso l’alto, che ricordano le frastagliate vette alpine, così come il gioco di luci e colori delle grandi vetrate che rimanda alla lucentezza e il bagliore di tali ghiacciai. Per chi proviene da lontano l’impressione è quella di un grande veliero pronto a salpare le acque del fiume Adige, e ad imbarcare lo spettacolo della scienza e della natura.

I materiali utilizzati per la costruzione del MUSE sono i medesimi impiegati anche nel resto del quartiere: ovvero legno, vetro, pietra, zinco, alluminio e acciaio; materiali appartenenti alla tradizione edile trentina.

La struttura del MUSE è un insieme di volumi in vetro e acciaio posti in successione. Procedendo da est verso ovest, il primo volume è dedicato agli uffici amministrativi e di ricerca non accessibili al pubblico. Si apre poi la grande piazza coperta, l’ingresso al Museo, attorno alla quale troviamo una sala conferenze, la caffetteria, il bookshop e al primo piano, ad est, la biblioteca del Museo.

Proseguendo verso ovest vi è il corpo principale del Museo, al centro del quale svetta il “Big Void”. Quest’ultimo è un grande vuoto dove sono esposti gli animali alpini in tassidermia[3], sospesi con corde d’acciaio e senza sovrastrutture, attorno al quale si sviluppa il percorso del Museo con i suoi cinque piani: di cui i vari solai sono sistemati ad altezze diverse per una maggiore flessibilità e mobilità degli allestimenti e del Museo stesso.

Nella porzione più ad ovest, in direzione del fiume Adige, il Museo prosegue fino a collegarsi con la serra tropicale di circa 700 m2 riproducente l’ambiente di una foresta pluviale, con un ampio specchio d’acqua che cinge l’edificio nella porzione occidentale.

Entrando poi nell’edificio del MUSE, il percorso di visita si configura come un viaggio all’interno della Terra, dentro al mondo alpino della montagna, cominciando dai ghiacciai fino alla storia della vita sul pianeta. Tutto è collegato senza confini come in natura, manca il tradizionale percorso espositivo frontale con teche sigillate, infatti il visitatore è costantemente coinvolto e stimolato dagli oggetti appesi o sistemati su tavoli trasparenti che sembrano galleggiare nello spazio. Una volta entrati i visitatori sono invitati ad iniziare il percorso dalla terrazza panoramica, dalla cima dell’edificio, iniziando il viaggio all’aria aperta a partire dall’osservazione del paesaggio montano circostante che ha dato origine al MUSE stesso. Si prosegue poi al quarto piano con il mondo dei ghiacciai e dell’ambiente periglaciale, dove si può ammirare e toccare la ricostruzione di un ghiacciaio con tanto di morene e rocce. Successivamente si prosegue al terzo piano con la flora e la fauna alpina, il cuore del Museo e della montagna: un vero e proprio excursus della biodiversità alpina, dalle piante agli animali, con tanto di volpi ed orsi esposti e la possibilità per i più piccoli di esplorare una ricostruzione boschiva.

Al secondo piano si raggiunge il mondo delle Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO, di cui ne è illustrata la genesi, l’erosione e l’instabilità. Infine si arriva alla sezione della vita sulla Terra, con la storia delle popolazioni preistoriche abitanti il territorio alpino, e prima ancora, al piano interrato, è esposta la vita dei dinosauri sulla Terra.

Non può mancare, in un museo interattivo e moderno come il MUSE di Trento, una zona dedicata alla scienza interattiva e alle esperienze sensoriali ed emozionali, dove bambini e adulti possono confrontarsi con le leggi matematiche e fisiche, attraverso macchinari e strumenti appositamente studiati dagli scienziati del MUSE.

Tutti i diritti delle immagini sono riservati al MUSE – Museo delle Scienze di Trento – e allo Studio di Architettura RPBW.

Note

[1] “Le Albere” in dialetto trentino significa pioppi (popolus alba). Il termine ricorda i filari che intorno al XVI secolo cingevano l’ingresso del “Palazzo delle Albere”, dai quali poi il Palazzo prese il nome (L’architettura del Museo spiegata ai visitatori, p. 12).