PIER PAOLO PASOLINI E BILL VIOLA

A cura di Silvia Donati

Introduzione: l'arte che riflette il passato

Nel panorama artistico contemporaneo le costanti che caratterizzano la firma di un autore sono la ricerca e, soprattutto, l’influenza del passato. Attualmente, che si visiti una mostra, una Biennale, una retrospettiva o una qualsiasi esperienza visiva/sensoriale si entra inesorabilmente in contatto con la biografia di chi ha realizzato l'opera, perché per comprenderne a pieno il tutto dobbiamo accettare il compromesso che vita e produzione artistica sono due cose imprescindibili. E si sa che nell’intricata trama dell’essere umano che decide di fare della sua esistenza una continua esposizione artistica, egli ha bisogno di essere costantemente ispirato, soprattutto da quello che è stato, ovvero da chi secoli prima ha trasformato il modo di fruire l’opera.

Ma cosa significa passato? Entrare in contatto con quelli che sono stati i capisaldi ovvero quegli elementi cardine che hanno sconvolto, disturbato e in qualche modo segnato l’inevitabile percorso della storia dell’arte affinché potesse diventare ciò che è adesso: uno sguardo sulla contemporaneità che se non attinge a ciò che è stato ieri non ha modo di esistere qui ed ora.

Attraverso la videoarte gli esponenti contemporanei hanno dimostrato che l’ispirazione va ben oltre la semplice emulazione.

Il processo che prevede in sequenza osservazione, assimilazione, rielaborazione e interpretazione dell’opera antica fa già parte dell’opera in sé: è già l’inizio della performance e questo lo hanno capito, in epoche e modalità diverse, Pier Paolo Pasolini e Bill Viola.

Pier Paolo Pasolini e le influenze dell'arte manierista

Grazie alle interviste da loro rilasciate siamo certi della presenza di una spinta che partendo da Giotto passa per il Rinascimento e approda al Manierismo.

Ma andiamo per gradi.

I periodi presi in esame da questi autori contemporanei sono quelli che hanno fatto grande l’Italia per uno dei motivi che la rendono famosa nel mondo: la storia dell’arte. Non è un caso che Pasolini citi Giotto all’interno del suo “Decameron”(1971) interpretandone “l’allievo” e trasformando la macchina da presa in un pennello che va a delineare sulla pellicola, scena dopo scena, un racconto per immagini, simbolismi, citazioni.

Riproporrà fisicamente e visivamente il “Giudizio Universale” realizzato da Giotto per la Cappella degli Scrovegni di Padova nel 1306, disponendo attori e comparse con costumi e colori che rimandano fedelmente all’opera. Questa si mostra, a noi spettatori, come un’apparizione onirica, con una Silvana Mangano, unica attrice professionista all’interno della pellicola, che fa “solo” la comparsa nel ruolo della Madonna. I personaggi che compongono il tableau vivant, fedelmente riprodotto dal regista, si muovono in zone e direzioni diverse quasi a lasciarci credere di essere anche noi caduti in un sonno profondo in cui i sogni si mescolano con la realtà. L’attenta analisi dell’affresco è evidente nella cura che ha Pasolini dei dettagli coloristici che caratterizzano la pittura di Giotto, nell’inconfondibile schema compositivo che è figlio di una prospettiva pittorica ancora intuitiva e nell’espressività che fa parlare ogni singolo soggetto, punto di forza del pittore al quale attingeranno i colleghi del Rinascimento.

Celebre sarà la battuta de “l’allievo”:

«Perché realizzare un’opera - esclama Pasolini - quando è così bello soltanto sognarla?».

Ancor più penetranti, e assolutamente innovativi per l’epoca, sono gli interventi che Pasolini immagina e realizza per il famigerato episodio de “La Ricotta” all’interno del film “Ro.Go.Pag” del 1963 che insieme a lui veniva firmato, nello strano titolo, dalle iniziali di Roberto Rossellini, Jean Luc Godard e Ugo Grogoretti.

Pasolini ambienta il suo mediometraggio di trenta minuti nella campagna romana dove una troupe sta filmando la Passione di Cristo diretta da un regista interpretato da Orson Welles. In questo film nel film la tematica della Passione è rivolta a quella fetta di società che Pasolini amava ritrarre e, soprattutto, prelevare dalla strada come cast nella persistente accusa alla borghesia che si racchiude nelle parole «Il popolo più analfabeta, la borghesia più ignorante d’Europa». Il soggetto della Passione, intesa in modo biblico, è reso ancor tangibile dall’inserimento di due tableaux vivants, uniche scene a colori all’interno di una pellicola interamente in bianco e nero.

Egli evoca e riprende fedelmente, nelle pose e nei colori, le celebri “Deposizioni” di Pontormo e Rosso Fiorentino.

A un certo punto dall’inquadratura in bianco e nero il nostro Orson Welles, nella sedia da regista, dà il ciak alla scena che, a sorpresa, si mostra a noi spettatori totalmente a colori, con quei colori che nel periodo meglio conosciuto come “Manierismo” erano il mezzo espressivo per gli artisti dell’epoca rimasti ormai orfani dei grandi maestri del Rinascimento. Le due pale dei due maestri manieristi, reinterpretate per l’occasione, presentano i personaggi in carne e ossa disposti fedelmente come da dipinto: stessi gesti, stesse luci, stessi colori. Ma il tocco registico non manca e vediamo alcuni di questi muoversi in maniera convulsa, di altri invece, se ne coglie il labiale ma non la parola stessa. Un Twist di sottofondo irrompe e rompe la poesia, la voce del regista incede con “No! No! Non quello! Siete peggio di quelli che giocavano a dadi ai piedi della croce, voi!” irritato dalle risate dei suoi non-immobili protagonisti, mentre finalmente entrano, con voci fuori campo, delle famose citazioni letterarie, continua a inveire con:

“Lei è la figura di una pala d’altare deve stare ferma!”

Innegabile lo stile registico di Pasolini che sente forte il richiamo della letteratura, della musica e della storia dell’arte per permettere che queste a un certo punto convoglino in quelle che risultano essere le scene spiazzanti, a volte anche dissacranti, all’interno della pellicola. Alla sua maniera provocatoria riuscirà a darci quello spaccato di società sempre meno presa in considerazione a discapito della tanto criticata borghesia, regalandoci uno spunto di riflessione che va oltre la cinematografia moderna.

Lasciamo la filmografia pasoliniana per addentrarci, a breve, nell’attualissima videoarte di Bill Viola. Restate connessi!

Silvia Donati, classe ’83. Dopo la maturità scientifica conseguo, nell’anno accademico 2005-06, la Laurea in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata, nel 2009 ottengo l’abilitazione all’insegnamento della Storia dell’Arte e del disegno tecnico per le scuole medie e superiori. Nel 2011 frequento un master in Museologia Europea presso lo IULM di Milano. Nel 2013 ottengo un Master Specialistico in "L'insegnamento della Storia dell'Arte metodologie e Tecniche per la didattica" (For.Com – Roma). Approfondisco lo studio della lingua inglese a New York (New York University) e San Francisco (Kaplan College). Sono una docente di storia dell’arte e di storia del costume, insegno danza e sono curatrice di vari eventi culturali che si svolgono su Ancona e provincia, con il fine di sensibilizzare l’interesse per la cultura e l’arte.

GIOVANNI BAGLIONE, ARTISTA ROMANO

A cura di Maria Anna Chiatti

Introduzione

Giovanni Baglione è stato un pittore e storico romano; nel seguente articolo ci si concentrerà su un’opera enigmatica e significativa della sua carriera, l’Amor sacro e Amor profano, dipinta in due versioni.

Giovanni Baglione

È degno di nota che Giovanni Baglione querelò per diffamazione proprio Caravaggio, insieme a Orazio Gentileschi e Onorio Longhi; la denuncia si basava su una serie di versi offensivi che circolavano in città, di cui Baglione credeva responsabili i pittori succitati, che finirono a processo nel 1603[1].

Amor sacro e Amor profano

Il tema morale della lotta tra vizio e virtù, derivato dalla Psicomachia di Prudenzio, interpretato da Virgilio in Omnis vincit Amor, e infine codificato da Petrarca, conobbe agli inizi del Seicento una nuova fortunata diffusione[2].

Anche Giovanni Baglione rispose al richiamo di questo topos iconografico: la tela di rappresenta l’Amore sacro che trionfa sull’Amore profano, sovrastandolo.

Su fondo scuro si stagliano le figure di due giovani e quella di un diavolo, schiacciato nell’angolo in basso a sinistra, ritratto con il volto terrorizzato. L’Amore profano è alato ma nudo, la freccia stretta nella mano sinistra, l’arco nella destra. Riccioli castani incorniciano un viso spaventato.

Amor sacro è invece un bellissimo angelo con le ali spiegate, i capelli lunghi e un abbigliamento complesso e dettagliato, seppur succinto. Il lato destro del corpo è investito dalla luce, che ne evidenzia il bel corpo e l’ala; nella mano reca il dardo, anch’esso di una foggia particolarmente complessa.

Il segno della formazione tardo manierista di Giovanni Baglione è riconoscibile nella modalità compositiva delle singole figure, in particolare nell’Amore vincitore e nel suo abito così ricco, molto lontano dai tipi caravaggeschi[3].

Il dipinto riporta firma e data sopra la testa dell'Amore vinto: «IO Baglione/R:F:/1602». L'iscrizione tuttavia non è al momento visibile, a causa dell'ossidazione della vernice, ma fu scoperta durante un restauro nel 1979 insieme alle tracce di un vistoso pentimento sulla gamba nuda che cela un calzare in metallo sbalzato.

Giovanni Baglione e le vicende storico-critiche dell’Amor sacro e Amor profano

Lo stesso Baglione nomina questo dipinto nelle Vite, nel capitolo dedicato alla propria vita, l’ultimo del compendio: “[…] Et al Cardinal Giustiniani fece due dipinture di due Amori Divini, che tengono sotto i piedi l’Amor profano, il Mondo, il Demonio, e la Carne, e queste l’una incontro all’altra veggonsi nella Sala del suo Palagio, dal naturale con diligenza fatte […]”[4].

L’altra tela a cui Giovanni Baglione si riferisce è oggi conservata alla Gemäldegalerie, Staatliche Museen Berlino (fig. 3).

Come si può notare, i due dipinti raffigurano due variazioni dello stesso tema, e sono diversi anche nelle dimensioni; per giunta le dimensioni dell’Amor sacro di Roma non corrispondono a quelle originali, dal momento che sappiamo da un inventario tardo seicentesco che la tela aveva dei fregi dipinti in chiaroscuro sui lati, in seguito eliminati. Un particolare da notare con attenzione è che il diavolo in basso a sinistra, nella versione oggi a Berlino (la prima ad essere stata realizzata) è raffigurato di spalle, mentre nell’altra ci mostra il viso. Proprio nella figura del demonio Hewarth Roettgen ha identificato il ritratto di Caravaggio.

Alcuni particolari sull'esecuzione dei due soggetti sono tramandati dalla testimonianza di Orazio Gentileschi nel processo del 1603, secondo il quale Baglione avrebbe realizzato prima l’Amor sacro in versione armata e solo in seguito, dal momento che il committente non era pienamente soddisfatto, anche la versione con l’Amore “tutto ignudo”.

Sulla questione dell’attribuzione dei due dipinti hanno discusso critici illustrissimi come Hermann Voss, Richard Spear e Valentino Martinelli, Roberto Longhi, Italo Faldi e Hewarth Röttgen.

Le due versioni dell'Amore vincitore rimasero nella collezione Giustiniani fino agli inizi del XIX secolo. Entrambe sono citate nell'inventario del 1802: una esposta nella Galleria e attribuita a Caravaggio, l'altra, segnata come copia di anonimo, in una stanza dell'appartamento. È molto probabile che la tela attribuita a Caravaggio, e quindi considerata di maggior pregio, fosse quella oggi a Berlino, dal momento che è l'unica delle due ad essere illustrata dal catalogo di vendita di Landon a Parigi del 1812[5].

Il nostro Amore vincitore fu quindi considerato una copia, malgrado recasse firma e data (forse già offuscate dall’ossidazione delle vernici), e rimase a Roma, con ogni probabilità in casa Giustiniani. Non si hanno sue notizie fino al 1857, anno in cui compare, con un riferimento a «Maniera di Caravaggio» in uno dei primi cataloghi del Monte di Pietà, che dalla metà dell'Ottocento aveva cominciato ad accettare opere d'arte come pegno per i prestiti; con lo stesso riferimento lo si trova ancora nel catalogo di vendita del Monte di Pietà del 1875. Rimasto invenduto è confluito nel 1895 nelle collezioni della Galleria Nazionale.

Nel 1908 fu consegnato in deposito all'Ambasciata d'Italia a Berlino, e dichiarato disperso in seguito ai bombardamenti del 1944: una volta ritrovato in una collezione privata tedesca e segnalato alla Direzione della Galleria, è finalmente rientrato a Roma nel 1963.

Un interessantissimo approfondimento sull’argomento è offerto dal professor Claudio Strinati nella rubrica “L’opera del lunedì” per il suo canale youtube Dialogues al link:

Note

[1] Le carte del processo sono consultabili sul sito web dell’Archivio di Stato di Roma.

[2] Mochi Onori L., Vodret R., Capolavori della Galleria Nazionale D’Arte Antica. Palazzo Barberini, Roma 1998, cit. p. 92.

[3] Ibidem.

[4] Baglione G., Le vite de' pittori, scultori et architetti. Dal Pontificato di Gregorio XIII del 1572 in fino a' tempi di Papa Urbano VIII nel 1642, Roma 1642, cit. p. 403.

[5] Cfr. Strinati C., Vodret R., Caravaggio e i suoi, percorsi caravaggeschi in Palazzo Barberini, Catalogo della mostra, Napoli 1999, p. 32.

Bibliografia

Cola M.C., Giovanni Baglione, Amor sacro e Amor profano in Cieri Via C. (a cura di) Immagini degli dei: mitologia e collezionismo tra ‘500 e ‘600, Catalogo della mostra, Lecce 1996, pp. 189 e segg. Con bibliografia precedente

Magnanimi G., Giovanni Baglione, in Antologia di restauri, Catalogo della mostra, Roma 1982

Mochi Onori L., Vodret R., Capolavori della Galleria Nazionale D’Arte Antica. Palazzo Barberini, Roma 1998, scheda n° 62, p. 92

Roettgen H., Quel diavolo è Caravaggio. Giovanni Baglione e la sua denuncia satirica dell’amor terreno, in “Storia dell’arte” n° 79, 1993, pp. 326 e segg.

Strinati C., Vodret R., Caravaggio and his followers, Catalogo della mostra ad Hartford, Venezia 1998, p. 22

Strinati C., Vodret R., Caravaggio e i suoi, percorsi caravaggeschi in Palazzo Barberini, Catalogo della mostra, Napoli 1999, scheda n° 4, p. 32

Sitografia

Sito web dell’Archivio di Stato di Roma al link: https://archiviodistatoroma.beniculturali.it/it/237/il-processo-del-1603.

TESORI DI SICILIA: ROCCALUMERA

A cura di Beatrice Cordaro

Introduzione. Roccalumera, la torre saracena e il parco di Salvatore Quasimodo

Chi crede che solo le grandi metropoli, i capoluoghi o i paesi di nota importanza conservino bellezze artistiche e storie di uomini illustri, dovrebbe essere smentito. La Sicilia, grande isola a sud dello Stivale, è costellata da innumerevoli paesini segnati dalla poesia, dall’arte e da avvenimenti storici di grande rilevanza. Se solo si sapesse quante stradine sconosciute sono state calpestate da grandi menti e grandi animi, si comprenderebbe tutto il valore di ogni angolo di questa terra.

Fu lo stesso Goethe, del resto, ad eternare nei suoi versi questa terra dorata e baciata dal mare:

«La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l'unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, li possederà per tutta la vita.»

Il parco letterario Salvatore Quasimodo a Roccalumera

Nei pressi di Taormina sorge Roccalumera, paese fortemente legato a Salvatore Quasimodo.

Fu proprio in onore del poeta che, nel 2001, venne instituito il Parco Letterario Salvatore Quasimodo, ovvero un circuito composto dall’antica stazione ferroviaria, all’interno della quale è possibile trovare materiale documentale, epistolario, opere ed oggetti appartenuti al poeta; dal Giardino Museo, all’interno del quale sono presenti dei vagoni ferroviari che si configurano come teche a conservazione di ulteriori memorie di Quasimodo, ed infine dalla Torre Saracena, costruzione di natura difensiva citata dallo stesso Quasimodo in un testo poetico in memoria del fratello.

La visita dell’intero circuito letterario travolge il visitatore, trasportandolo interamente in quella che fu la vita gloriosa di un poeta pluripremiato che può essere considerato, senza esitazione alcuna, come uno dei massimi esponenti della letteratura contemporanea.

La visita dell’intero circuito letterario travolge il visitatore, trasportandolo interamente in quella che fu la vita gloriosa di un poeta pluripremiato che può essere considerato, senza esitazione alcuna, come uno dei massimi esponenti della letteratura contemporanea.

Salvatore Quasimodo

Salvatore Quasimodo nacque a Modica nel 1901. La Sicilia diede i natali a lui e al suo talento, e proprio della sua Sicilia scrisse in Acque e terre, prima raccolta poetica del 1930. A Roccalumera il poeta trascorse gran parte della sua infanzia e, per tale ragione, questo paesino del caldo meridione fu a lui tanto caro lungo tutta la durata della sua vita.

Origini della Torre Saracena

Artisticamente parlando, risulta di notevole interesse la Torre Saracena (anche detta torre Sollima o Ficara) che originariamente aveva la funzione di torre di guardia.

Essa risale al 1400 circa, nonostante si pensi che in precedenza, e più precisamente durante il periodo dell’occupazione araba, vi fosse, nel luogo, un’ulteriore costruzione, preesistente all’attuale e anch’essa destinata alla guardia.

È certo, infatti, che durante la dominazione araba fossero state costruite numerose torri d’avvistamento, chiamate generalmente saracene, che servivano proprio a individuare per tempo le incursioni del nemico, fungendo al contempo da rifugio in caso di emergenza; la Sicilia consta infatti di numerose torri saracene, ognuna delle quali ha un preciso nome che le distingue.

La prima famiglia indicata come possidente della Torre fu la famiglia dei La Rocca, casata nobiliare il cui nome, unito a quello della contrada Lumera (o Alumera) diede origine alla denominazione del paese di Roccalumera.

La struttura

La Torre Saracena di Roccalumera presenta una struttura a pianta circolare, tipica delle torri più antiche, caratterizzate dalla presenza di geometrie omogenee e lineari. L’equilibrio geometrico delle torri di questo tipo portava con sé il vantaggio di ampliare il raggio visuale delle truppe e di essere al contempo più resistente anche all’attacco dei cannoni.

La merlatura guelfa all’apice della torre dà origine alla sommità dentata; questo fu un elemento caratteristico delle strutture edilizie medievali, ma è probabile che essa risalga al 1830, anno in cui fu arricchita anche tramite l’inserimento, nella parte superiore, di due aperture in marmo bianco con arco a sesto acuto, tipico dell’architettura gotica.

È probabile inoltre che nel 1578 la torre presentasse un tetto conico, ulteriore elemento caratterizzante della struttura della torre.

Nella parte inferiore una porticina dà accesso al vano interno, che conserva una serie di gouaches (guazzi) dipinti da Salvatore Quasimodo.

Nel 2000 vennero avviati, grazie ai finanziamenti giunti dalla Comunità Europea, alcuni lavori di restauro della torre, ed infine nel 2001 quest’ultima venne inserita all’interno del circuito del Parco Letterario di Salvatore Quasimodo come ultima tappa del percorso museale.

Sulle mura della Torre è oggi affissa una lapide che riporta il testo di una poesia di Salvatore Quasimodo, Vicino ad una Torre Saracena per il fratello morto:

«Io stavo ad una chiara

conchiglia del mio mare

e nel suono lontano udivo cuori

crescere con me, battere

uguale età. Di dèi o di bestie, timidi

o diavoli: favole avverse della

mente. Forse le attente

morse delle tagliole

cupe per volpi lupi

iene, sotto la luna a vela lacera,

scattarono per noi,

cuori di viole delicate, cuori

di fiori irti. O non dovevano crescere

e scendere dal suono: il tuono tetro

su dall’arcobaleno d’aria e pietra,

all’orecchio del mare rombava una

infanzia errata, eredità di sogni

a rovescio, alla terra di misure

astratte, ove ogni cosa

è più forte dell’uomo.»

Se si vogliono respirare poesia ed arte, storia e vita, magari durante una gita in cui la calda brezza d’estate tiene compagnia, la visita al “Parco Letterario Salvatore Quasimodo” è un’ottima idea per allietare l’animo, e, in poco meno di un paio d’ore, conoscere la storia di un uomo che non solo ha segnato la letteratura contemporanea, ma anche la storia artistica di strutture ormai dimenticate e, purtroppo, spesso poco considerate.

Se da un lato si potrà avere l’onore di calpestare quelle stesse strade che furono teatro di gioco, infanzia e fonte di ispirazione per Quasimodo, dall’altro si potrà avere l’occasione di toccare con mano come quelle torri d’avvistamento siano state così indispensabili, distintive e salvifiche per il popolo siciliano.

Sitografia

http://lnx.comune.roccalumera.me.it/storia-arte-turismo/torre

http://www.parcoquasimodo.it/?page_id=34

https://discovermessina.it/la-torre-saracena-di-roccalumera/

SANT'ANNA A GENOVA. IL CONVENTO E LA CHIESA

A cura di Irene Scovero

La Chiesa di Sant'Anna e la figura di Santa Teresa d’Avila

La presenza dei Carmelitani a Genova

L’ordine Carmelitano è un ordine religioso cattolico, sorto in origine sul Monte Carmelo in Palestina da cui ha preso il nome. La Bibbia racconta che il profeta Elia raccolse una comunità di uomini sul monte Carmelo[1] ed operò in difesa della fede. In loco crebbero ben presto comunità monastiche cristiane e i crociati, quando vi giunsero nell’XI secolo, vi trovarono già dei religiosi insediati che si ritenevano i successori del profeta Elia. La presenza di una chiesetta dedicata alla Vergine Maria è attestata a partire dalla seconda metà del XII secolo, e gli eremiti presero quindi il nome di Fratelli di Santa Maria del Monte Carmelo. Fin da subito, quindi, il Carmelo ha si è legato tanto ad Elia quanto alla figura della Vergine. Nel corso del XIII secolo, a causa delle incursioni dei Saraceni, i frati dovettero abbandonare l’Oriente per stabilirsi in Europa, dove l’ordine, in seguito a una grande diffusione, venne confermato da Papa Innocenzo IV per dividersi, nel Cinquecento, in un ramo calzato e in uno scalzo, divenuto poi indipendente. L’origine di quest’ultimo (Carmelitani Scalzi) va individuata nella riforma del monastero femminile di San Giuseppe (1562), voluta da Teresa d’Avila ed estesa successivamente anche al ramo maschile per opera di Giovanni della Croce. Gli Scalzi ottennero, infine, la completa autonomia dall’ordine di antica osservanza nel 1593.

Il convento di Sant'Anna a Genova

Due anni dopo la morte della santa, nel 1584, padre Nicolò Doria fondò a Genova il convento di Sant’Anna. Tale convento, il più antico di fondazione maschile fuori dalla Spagna, costituisce la base per la diffusione dell’ordine a Roma.

La storia del Convento di Sant’Anna si intreccia con quella della potente famiglia dei Doria di Genova già dal 1528, anno in cui l’ammiraglio Andrea Doria firmò un patto che inseriva Genova nell’orbita della corona di Spagna. Furono questi rapporti commerciali a portare in Spagna anche Nicolò Doria il quale, nel 1577, arrivò a vestire l’abito carmelitano, avendo la fortuna di essere guidato da Teresa d’Avila in persona.

Prima di morire, la santa aveva ricamato con le sue mani un velo da calice che avrebbe recato in dono alla prima fondazione dei Carmelitani Scalzi al di fuori dalla Spagna. Nicolò portò il velo in terra natia assieme a una lettera autografa della santa, ed entrambe le preziose testimonianze sono ancora oggi conservate presso il Convento di Sant’Anna. Il legame privilegiato che unisce l’Ordine alla famiglia Doria è tra l’altro ribadito dalla presenza di due dipinti conservati all’interno del convento stesso: un Sant’Andrea e un Martirio di Sant’Orsola, entrambi di Domenico Fiasella e veri e propri omaggi figurativi agli omonimi membri della famiglia.

L’edificio, con annesso convento e farmacia, sorge nell’omonima piazzetta nel quartiere di Castelletto, su di un colle digradante verso il mare accessibile anche dall’antica funicolare che dal centro della città porta sulle alture di Genova.

La morfologia della chiesa è assai semplice: a navata unica, presenta un profondo presbiterio e un’abside piatta. Originariamente coperta da capriate lignee, durante la prima metà del XVII secolo assunse la conformazione attuale, con l’apertura delle sei cappelle laterali e la realizzazione di una nuova copertura a botte. Esternamente, invece, la chiesa di Sant'Anna conserva tuttora l’aspetto originario: una facciata a capanna (Fig. 1) priva di decorazioni se non si conta il bassorilievo scolpito con una Sacra Famiglia (Fig. 2) al di sopra dell’unico portale.

Dalla seconda metà del Seicento, vicino alla chiesa è presente anche una farmacia-erboristeria, censita dal Comune di Genova come bottega storica. Essa custodisce gli arredi originali dell’epoca, alcuni pregiati strumenti antichi e pezzi di vasellame. Per i prodotti, realizzati ancora tramite i processi e le metodologie dell’antica tradizione erboristica, vengono sfruttate le erbe officinali del giardino attiguo al complesso.

Fig. 1-2: facciata della Chiesa di Sant’Anna. La chiesa conserva esteriormente l’aspetto originario della costruzione cinque-seicentesca. Attualmente priva di decorazioni, sopra il portale è presente un bassorilievo marmoreo del XVI secolo raffigurante una Sacra Famiglia dove il personaggio cardine è sant’Anna, titolare della chiesa. L’edificio si affaccia su una piazza con sagrato acciottolato, circondata da alti platani.

Iconografia di Santa Teresa d'Avila

Teresa nacque nel 1515 ad Avila, in Spagna, da un’antica e nobile famiglia. All’età di vent’anni entrò nel convento carmelitano della sua città natale. Nel giro di pochi anni divenne una delle figure più importanti della riforma cattolica, scrivendo diversi testi, poesie, preghiere ed elaborando un personale ideale di riforma dell’ordine del Carmelo.

Dichiarata beata nel 1614 da papa Gregorio XV, Teresa istituì la casa delle monache e frati Carmelitani Scalzi, fondando diversi monasteri in terra natia. Gli scritti di Teresa, dal chiaro indirizzo didattico, sono tra i più significativi della cultura della chiesa cattolica. Nella sua autobiografia, scritta dopo il 1567 sotto la direzione del suo confessore, Pedro Ibanez, ritroviamo la chiave di lettura dell’iconografia che la riguarda. I pittori e gli scultori non hanno mai narrano la sua vita, preferendo altresì dare forma alle sue visioni. Nessuna di queste parve tanto importante all’ordine del Carmelo quanto quella che Teresa ebbe nel momento in cui meditava sulla riforma dell’ordine. Nel giorno dell’Assunta del 1561 Teresa, nella chiesa dei Domenicani, fu colta da improvvisa estasi:

“Mi pareva, di essere vestita di un manto di un candore abbagliante. Dapprima non sapevo chi me lo poneva addosso, ma presto vidi alla mia destra la santissima Vergine Maria, e alla sinistra San Giuseppe, mio protettore e mio padre, che mi ricoprivano del manto; nello stesso tempo mi si fece capire che ero stata purgata dai miei peccati. La madre di Dio prendendomi le mani, mi disse che il progetto che avevo di realizzare un nuovo convento si sarebbe realizzato; suo figlio aveva promesso di assistermi e come pegno della sua promessa mi dava la sua collana d’oro, da cui pendeva una croce molto preziosa”.

Poco tempo dopo la visione Teresa ricevette una lettera dal papa, che la autorizzava a fondare un convento; nel 1562 venne istituito il monastero di San Giuseppe d’Avila, caso assai raro di fondazione da parte di una donna.

La visione del mantello e della collana cominciò ad essere rappresentata in tutte le chiese dell’ordine. Anche a Genova, L’apparato iconografico generale della chiesa è legata all’immagine di santa Teresa e ai personaggi a lei legati.

Incoronazione di Santa Teresa (fig.3) in Sant'Anna: la scena, una rappresentazione di Cristo che incorona Teresa, è attribuita al pittore genovese Castellino Castello (1579-1649) il quale tentò di dare forma visiva alle parole della santa:

“Prima di entrare in monastero mi ero fermata in chiesa per fare orazione, ed essendo quasi in rapimento vidi Gesù che pareva mi accogliesse con grande amore e mi mettesse in capo una corona, ringraziandomi di quello che avevo fatto per la madre sua”

Santa Teresa come Dottore della Chiesa (fig.4) : la statua, che raffigura la santa come dottore della chiesa, venne realizzata nel 1837 da Giovanni Battista Garaventa in una nicchia a stucco sul lato sinistro della navata.

Teresa è presentata come dottore della chiesa, con la penna in mano e il libro aperto. La pagina aperta del libro reca l’iscrizione latina Aut pati aut mori (“o soffrire o morire”), frase ricorrente nella tradizione iconografica della santa e comparsa per la prima volta sul nastro avvolto nel dardo infuocato del Serafino nel dipinto della volta. Tali parole si riferiscono all’episodio in cui Teresa, temendo che le cure per la salute del corpo la distogliessero da quelle dello spirito, venne rassicurata da Cristo circa l’importanza della sua vita. Teresa scrisse molto: il Castello interiore, suo capolavoro, è unanimemente considerato uno dei più grandi libri di teologia mistica di tutti i tempi.

Matrimonio mistico di Santa Teresa: la scena, dipinta da un autore anonimo del XVIII secolo e collocata al di sopra della seconda nicchia a sinistra, fa riferimento a una delle visioni della santa risalenti al periodo che va dal 1562 al 1572, momento in cui le visioni si intensificarono a tal punto che il suo rapporto intimo con Cristo giunse al grado più profondo del matrimonio spirituale. Nello specifico, l’episodio rappresentato si riferisce alla visione del 15 novembre 1572, giorno in cui Gesù porse a Teresa un chiodo come anello nuziale, simbolo di unione mistica nella sofferenza.

Chiesa di Sant'Anna: la Transverberazione (o Estasi di Santa Teresa): questa scena, di un anonimo settecentesco, si trova anch’essa sopralasecondanicchiadellatodestro.

Il termine transverberazione deriva dal verbo latino transverberare (“trapassare”) e viene utilizzato in riferimento alla visione più famosa – nonché la più citata – occorsa alla santa in vita. Le visioni soprannaturali di Teresa iniziarono circa vent’anni dopo il suo ingresso nel convento delle Carmelitane e continuarono per il resto della sua vita tramite una pratica assidua della preghiera. La prima delle transverberazioni risale al 1559; in seguito, Teresa visse numerose altre volte questa esperienza mistica. Queste le parole della santa:

“Quel Cherubino teneva in mano un lungo dardo d’oro sulla cui punta di ferro sembrava avere un pò di fuoco. Pareva che me lo configgesse a più riprese nel cuore, cacciandomelo dentro fino alle viscere, che poi mi sembrava strappar fuori quando ritirava il dardo, lasciandomi avvolta in una fornace di amore. Lo spasimo della ferita era così vivo che mi faceva uscire bei gemiti di cui ho parlato più sopra, ma insieme pure tanto dolce da impedirmi di desiderarne la fine di cercare altro diversivo fuori che in Dio.”

In questa tela viene rappresentato il momento cruciale dell’episodio narrato, l’angelo con il dardo dalla punta infuocata appena estratto dal cuore di Teresa che viene sorretta da angeli. La ferita, di cui si dice che il cuore della santa portasse la cicatrice, era oggetto di conversazione fra i monasteri del Carmelo. Difatti, le monache chiesero al papa il permesso di celebrare una festa in onore della transverberazione della santa. Papa Benedetto XIII la concesse nel 1726 ed è probabile che la decisione pontificia abbia contribuito ulteriormente alla diffusione di questa scena miracolosa.

Note

1 Deriva da Karmel, che in ebraico, vuole dire il giardino fiorito di Dio e così probabilmente appariva questo Monte a chi vi giungeva dal deserto o dal mare.

Bibliografia

Giuseppe Piacenza, Chiesa di San’Anna, edizioni libero di scrivere, 2008

Lauro Magnani, a cura di, Chiesa di San’Anna, guide di Genova, Sagep Editrice, 1979 Paola Motta, a cura di, Chiese di Genova, Sagep editrice, 1986

Sitografia

www.treccani.it

www.carmeloligure.it

www.erboristeriadeifrati.it

IL SAN GIROLAMO DI DONATELLO

A cura di Francesca Strada

Introduzione alla Pinacoteca di Faenza

La città di Faenza ospita uno dei più antichi istituti museali della regione Emilia-Romagna, si tratta della Pinacoteca cittadina, un piccolo scrigno di tesori, che, nonostante le sue ridotte dimensioni, sa regalare al visitatore una panoramica completa dell’arte faentina e italiana, vantando opere di pregio e nomi di altissimo livello come Giovanni da Rimini, Agnolo Bronzino, Elisabetta Sirani, Biagio d’Antonio, Benedetto da Maiano, Dosso Dossi, Felice Giani, Morandi, Carrà, Mario Sironi, Giorgio de Chirico, Balla, Rodin e ovviamente il Cenacolo Baccariniano con il suo massimo esponente Domenico Baccarini e i suoi compagni.

In un contesto così ricco e vario come quello della Pinacoteca spicca un nome su tutti: Donato di Niccolò di Betto Bardi detto il Donatello. L’importanza del capolavoro donatelliano per Faenza è tale da averlo reso il simbolo della pinacoteca stessa.

Il San Girolamo di Donatello: storia

“Nella città di Faenza lavorò di legname un S. Giovanni et un S. Girolamo, non punto meno stimati che l’altre cose sue”. [1]

Il San Girolamo citato dal Vasari nelle Vite è una pregevole opera in legno policromo situata nella Pinacoteca Comunale di Faenza, commissionata dal vescovo Federico Manfredi, o dal padre Astorgio II Manfredi, signore della città, per la chiesa dell’Osservanza dedicata a San Girolamo, sorta intorno al 1200 con il nome di Santa Perpetua, ma che venne intitolata al patrono dei traduttori con la concessione ai francescani. La signoria di Astorgio II è da considerarsi il momento di massimo splendore della città romagnola, dominata allora da una corte estremamente raffinata, i cui lussi e le cui attività culturali faranno di Faenza uno dei maggiori centri artistici della regione; Astorgio fu anche il promotore dello sviluppo edilizio cittadino e committente d’ottimo gusto, riuscendo a portare a sé alcuni dei maggiori esponenti del Quattrocento fiorentino, tra i quali, appunto, Donatello.

Nel 1845, probabilmente a causa di un’infestazione di tarli, la statua fu restaurata; tuttavia, nel tentativo di riportare l’opera a uno stato ottimale, la scultura venne forse leggermente rimaneggiata, creando quei difetti che hanno insinuato nella critica l’idea che non potesse appartenere alla mano esperta del Donatello, come l’arrotondamento dell’attacco dell’avambraccio al braccio destro di cui fa cenno lo storico Antonio Messeri [2]. L’ubicazione venne presto cambiata, passando alla Biblioteca Municipale per giungere infine alla Pinacoteca cittadina, è quindi possibile che gli spostamenti abbiano contribuito al suo danneggiamento. Si suppone che la sua realizzazione sia avvenuta intorno al 1454, grazie anche a una lettera di Piero di Cosimo de’ Medici che fa cenno ad alcune opere dello scultore fiorentino.

San Girolamo: descrizione

La scultura presenta numerose analogie con il San Giovanni Battista realizzato per il Duomo di Siena e con la Maddalena Penitente; l’opera della città manfreda è però di soli 141 cm a differenza dei più dei 185 cm dei due fratelli toscani. Il vivido realismo e il corpo consunto della Maddalena, anch’essa in legno, trovano una corrispondenza nel San Girolamo, che mostra i segni della vecchiaia e una magrezza data da una vita di mortificazione della carne. Evidente è anche il parallelismo con il capolavoro senese in bronzo nella posizione delle braccia e nella rappresentazione della fatica; in tutte e tre le opere l’artista da sfoggio della sua bravura, lasciando lo spettatore catturato dal dolore di queste figure.

Il santo, completamente nudo, si mostra in posizione eretta, inoltre, presenta una leggera torsione del busto, il volto girato e un avanzamento della gamba sinistra, che gli conferiscono un’idea di movimento, nonché un andamento sinuoso, il cui dinamismo verrà riproposto nell’arte solo dopo il ritrovamento del Gruppo del Laocoonte nel 1506 ad opera del Buonarroti e di artisti manieristi, i quali ne faranno largo uso, rendendo Donatello, ormai lontano dalla fierezza e dalla staticità del David marmoreo o del San Giorgio, un precursore di questa tendenza che dominerà la produzione artistica del XVI secolo.

La maestria del Donatello si riconosce immediatamente nel dorso, rappresentato con estremo realismo, ma anche nel torace e nell’addome che finemente ricalcano le carni mature del vegliardo. I capelli gli ricadono sulle spalle e la folta barba canuta gli incornicia il volto; lo sguardo perso e le labbra socchiuse avvicinano ancora di più l’immagine del santo all’ideale di vita ascetica. Un particolare significativo è la resa delle vene, le quali sono particolarmente segnate, ancora una volta a dimostrare una forte attenzione al dettaglio.

Bibliografia

Messeri e Calzi, Faenza nella storia e nell’arte, Edoardo dal Pozzo editore, 1909.

Sitografia

https://www.pinacotecafaenza.it/sala1/168-2/

LA CAPPELLA DI SAN LUDOVICO A SALERNO

A cura di Rossella di Lascio

La Cappella di San Ludovico: arte gotica a Salerno

Vicende storiche dell’Archivio di Stato

Nel cuore del centro storico di Salerno, in Piazza Abate Conforti, sorge l’Archivio di Stato. L’Archivio è situato nei locali di un antico palazzo gentilizio: atti notarili testimoniano la sua appartenenza, nel XV secolo, prima alla famiglia Della Porta, che dopo essere stata accusata di reati insurrezionali subì la confisca dei propri beni da parte di Roberto Sanseverino, Principe di Salerno, e poi alla famiglia Guarna.

In epoca aragonese fu adibito a Regia Udienza, ossia una magistratura con competenze giudiziarie, amministrative e militari, mentre in epoca napoleonica divenne Tribunale di Prima istanza e della Gran Corte Criminale con funzioni, rispettivamente, in campo civile e penale, mantenendo questo ruolo sotto i Borbone e ancora dopo l’Unità del Regno d’Italia. Nel 1934, gli uffici giudiziari si trasferirono nel nuovo Palazzo di Giustizia sul corso Vittorio Emanuele e l’edificio divenne sede dell’Archivio Provinciale, poi Archivio di Stato. Durante importanti lavori di restauro che hanno interessato l’edificio agli inizi del XXI secolo, in un ambiente a pianterreno conosciuto come “ex farmacia” in quanto usato come farmacia comunale agli inizi del ‘900 e, in seguito, deposito della documentazione archivistica, è stata riscoperta quella che un tempo era una cappella gentilizia e che versava, purtroppo, in grave stato di decadenza.

Grazie a lavori di ristrutturazione, presieduti dall’architetto Giovanni Villani, la cappella è stata recuperata e riaperta nell’aprile del 2009, ed oggi si presenta come una preziosa testimonianza di arte gotica a Salerno.

La Cappella di San Ludovico

L’impronta tipicamente gotica della cappella si evince dalla sua architettura: una navata unica coperta da volte a crociera e arcate ogivali che conferiscono slancio alla costruzione, la presenza di eleganti colonne tortili, la suggestione profonda del cielo stellato dipinto sulle volte a crociera, un motivo ricorrente anche di altre illustri opere, come la Cappella Scrovegni di Giotto a Padova o la prima decorazione della volta della Cappella Sistina di Piermatteo d’Amelia a Roma.

Lungo la parete destra della cappella sono state rinvenute una serie di nicchie decorate con motivi figurativi, geometrici e tracce cromatiche, alcune ancora parzialmente visibili.

Tracce cromatiche sono riscontrabili anche sulle colonne collocate nella parete sinistra.

L’affresco di San Ludovico

Una delle nicchie ospita un affresco raffigurante San Ludovico d’Angiò, da cui deriva il nome della Cappella, di artista anonimo, risalente al XIV sec.

San Ludovico visse nella seconda metà del XIII secolo ed era il figlio secondogenito di Carlo II lo Zoppo e di Maria d’Ungheria. Alla morte del fratello maggiore, Carlo Martello, rinunciò al trono di Napoli e delle contee d’Angiò e di Provenza a favore del fratello minore Roberto per abbracciare la vita religiosa, aderendo all’ordine francescano. Condusse uno stile di vita improntato alle regole di povertà francescana, prodigandosi a favore dei poveri, dei malati, degli emarginati e dei carcerati. Consacrato vescovo di Tolosa nel 1296 da Bonifacio VIII, morì di tubercolosi l’anno seguente giovanissimo, a soli 23 anni, e fu proclamato Santo nel 1317 da Giovanni XXII.

San Ludovico è inserito in una sorta di edicola di chiara impronta gotica, sormontata da un timpano triangolare alle cui estremità sono collocati i gigli angioini e con l’apertura centrale di un rosone dai motivi finemente intrecciati, elemento tipico delle cattedrali gotiche francesi. Il Santo è seduto su una cattedra episcopale in posizione frontale e in atto benedicente. Indossa la mitra episcopale e la veste talare, sotto la quale si nota il semplice saio francescano, di colore marrone.

Sono evidenti i richiami alla cultura decorativa senese e alla pittura francese del Trecento per l’attenzione e la cura nella resa dei dettagli, nell’eleganza complessiva della composizione, nei tratti e nell’espressione dolci e delicati del volto del Santo, per la predilezione della componente coloristica rispetto agli elementi più propriamente figurativi.

Il culto di questo Santo francese e, dunque, la presenza di una politica filoangioina in territorio campano e salernitano, in particolare, è testimoniato anche dal trittico ligneo raffigurante La Madonna con Bambino in trono tra S. Francesco, S. Antonio da Padova, S. Bernardino da Siena e San Ludovico d’Angiò, attribuita all’anonimo “Maestro dell’Incoronazione di Eboli”. Proveniente dal monastero salernitano di Piantanova, è databile all’inizio della seconda metà del XV secolo, e custodito nella Pinacoteca Provinciale cittadina.

San Ludovico, sulla destra, si riconosce perché presenta i tipici paramenti vescovili, mitra e pastorale, e un prezioso mantello decorato con gigli angioini, sotto il quale, però, indossa il semplice saio francescano ed è scalzo, segni dei valori di povertà ed umiltà a cui egli aveva aderito, rinunciando al potere e al suo ruolo di sovrano.

Confronto tra l’affresco di San Ludovico e la tavola di Simone Martini

L’affresco salernitano presenta un’impostazione molto vicina ad una tavola dipinta del pittore senese Simone Martini raffigurante San Ludovico di Tolosa che incorona il fratello Roberto d'Angiò, commissionatagli dal sovrano nel 1317 ed oggi conservata al Museo Nazionale di Capodimonte. Quest’ultima presenta una più evidente impronta bizantina per la ieraticità della figura frontale, la severità dello sguardo, la ricchezza delle vesti e dei paramenti religiosi, lo sfondo ancora dorato che richiama una dimensione divina, trascendente, le proporzioni simboliche delle figure, diverse a seconda della loro importanza. La figura di San Ludovico è predominante rispetto agli angeli che gli pongono la corona sul capo e al fratello Roberto che si inginocchia ai suoi piedi per essere incoronato da lui e, dunque, legittimato al potere.

Nell’opera salernitana si evince un tentativo di impostazione prospettica nella resa della struttura architettonica in cui si inserisce il Santo ed un accenno di spazialità dovuta alle aperture delle arcate che lasciano intravedere lo sfondo azzurro retrostante.

Stato attuale

Attualmente la cappella, dotata di accesso autonomo, è aperta al pubblico e visitabile gratuitamente durante gli orari di apertura dell’Archivio.

Ospita una piccola collezione di reperti della Seconda Guerra Mondiale e, periodicamente, interessanti mostre bibliografiche e documentarie.

Sitografia

www.arcansalerno.com

www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it

Alla scoperta della Cappella di S. Ludovico dell’Archivio di Stato di Salerno

in www.asalerno.it

Magliano D., La Cappella di San Ludovico: un gioiello di arte gotica a Salerno

in www.salernonews24.com

Pecci G., Il piccolo tesoro medioevale nascosto all’Archivio di Stato

in www.lacittàdisalerno.it.

LA CERTOSA DI CALCI NEL '600 E '700

A cura di Alessandra Becattini

Introduzione

Nella Val Graziosa, a pochi chilometri da Pisa, si trova la Certosa di Calci, situata alle pendici del Monte Pisano (fig. 1). L’ordine certosino, nato dal movimento eremitico che dilagò in tutta Europa tra il X e il XII secolo, fu istituito da Bruno di Colonia, che nel 1084 fondò la casa madre nei pressi di Grenoble, in una valle isolata delle Alpi francesi. Fin dalle origini le montagne furono, infatti, i luoghi ideali per gli insediamenti certosini, alla ricerca di quella solitudine ascetica propria dell’esistenza eremitica.

La nascita della Certosa di Calci

La Certosa di Calci nacque per volontà di un ricco mercante pisano, Pietro di Mirante della Vergine, il quale donò tutti i suoi averi a beneficio di fondazioni religiose. Le sue volontà testamentarie furono compiute dal sacerdote Nino di Puccetto, suo erede universale, che ottenne dal priore della casa madre certosina il consenso per l’edificazione di una nuova sede dell’ordine. Il 30 maggio 1366 l’arcivescovo di Pisa, Francesco Moricotti, autorizzò la costruzione di una nuova certosa, intitolata alla Beata Vergine e a San Giovanni Evangelista, dando così l’avvio ufficiale ai lavori di costruzione[1].

I cantieri procedettero costantemente grazie al contributo di numerosi benefattori e ben presto furono edificate tutte le strutture necessarie alla vita della comunità[2]. Negli organismi architettonici certosini, contraddistinti dalla coabitazione all’interno della stessa struttura delle due realtà cenobitica ed eremitica[3], è possibile identificare ambienti ben distinti riservati ai conversi o ai monaci. Lo spazio nel monastero destinato ai monaci era a sua volta suddiviso in una parte esclusivamente dedicata all’eremitaggio, rappresentata dal chiostro grande sul quale affacciavano le celle, e una parte con i locali comuni, come il refettorio, l’aula capitolare e la chiesa[4]. Dell’antica struttura trecentesca della Certosa di Calci rimane oggi solamente questo tipico impianto architettonico, mentre la facies esterna è dovuta ai lavori di rinnovamento iniziati nel XVII secolo. La santificazione di San Bruno nel 1623 aveva, infatti, avviato un profondo processo di rinnovamento artistico che toccò molte certose in tutta Europa, compresa quella pisana[5].

I primi lavori di aggiornamento riguardarono il rifacimento del chiostro grande (fig. 2). Eseguito interamente con preziosi marmi di Carrara, tra il 1633 e il 1651, fu ideato dal padre procuratore della certosa, don Feliciano Bianchi, e progettato dall’architetto fiorentino Matteo Nigetti[6]. I lavori furono eseguiti dai maestri marmorari Giovanni Battista Carloni (o Cartoni) e Andrea Monzoni, e compresero anche la ristrutturazione delle celle dei monaci e l’esecuzione della grande fontana centrale. Quest’ultima fu progettata dal procuratore Bianchi, ma la critica non esclude una possibile collaborazione ideativa di Giovanni Francesco e Alessandro Bergamini, attivi proprio in quel torno di anni per i lavori della chiesa certosina[7]. La maestosa fontana (fig. 3) a base ottagonale si sviluppa in verticale su tre vasche ed è arricchita da figurazioni plastiche dall’iconografia sacra (come il tetramorfo, immagine dei quattro emblemi degli evangelisti), terminanti con la Vergine sul globo terrestre che sorregge le sette stelle della simbologia certosina. La sua posizione centrale svolge, inoltre, il compito di fulcro fisico e visivo da dove si irradiano i percorsi lastricati di collegamento per il loggiato[8].

Un secondo grande cantiere coinvolse la ristrutturazione della chiesa conventuale. L’aula chiesastica è caratterizzata da una navata unica tripartita: all’entrata si colloca il coro dei conversi, separato tramite un tramezzo decorato con marmi policromi da quello riservato ai monaci, e dalla zona del presbiterio che accoglie l’altare maggiore. Il rifacimento di quest’ultimo fu commissionato nel 1665 a Giovanni Francesco Bergamini, architetto di Carrara[9]. I lavori però ebbero inizio soltanto nel 1677 e l’opera venne portata a termine nel 1686 dal figlio Alessandro, il quale succedette nei lavori alla morte del padre[10]. L’elegante costruzione (fig. 4) consta nella parte più bassa di un paliotto decorato da intarsi marmorei policromi e da lesene con drappi e fiocchi scolpiti. Al di sopra si trova un ciborio a forma di tempietto con cupola e colonnine. La parte posteriore è caratterizzata da alte colonne in marmo francese che sorreggono l’architrave con sopra un timpano in marmo bianco, curvo e spezzato, animato da due graziosi angioletti. Infine, a coronamento dell’intera struttura si trova un’edicola liberamente elaborata dal giovane Alessandro sugli stilemi del tardo barocco romano[11].

La pala conservata sull’altare fu realizzata nel 1681 da Baldassarre Franceschini, detto il Volterrano, pittore granducale molto rinomato nella Firenze dell’epoca. L’opera rappresenta la Madonna col Bambino e santi (fig. 5), tra i quali si nota san Bruno nell’atto di offrire alla Vergine un modello della Certosa di Calci, rappresentata così come doveva apparire prima dei rifacimenti settecenteschi[12]. In questo stesso periodo furono apportate alcune modifiche all’aula chiesastica per preparare le pareti ad accogliere nuove pitture dallo stile più aggiornato. Andarono così perduti gli affreschi eseguiti tra il 1597 e il 1598 dal pittore granducale Bernardino Poccetti, che per i certosini aveva decorato anche la cappella della Maddalena e il refettorio, dove tuttora si conserva il riquadro con l’Ultima Cena (fig. 6), l’unico sopravvissuto ai rifacimenti settecenteschi[13].

La decorazione del presbiterio e delle volte della chiesa fu commissionata al pittore certosino Stefano Cassiani[14], che per le quadrature fu coadiuvato nel 1685 dai fratelli milanesi Giovanni Battista e Girolamo Grandi[15]. Le due maestranze lavorarono in contemporanea. Nel presbiterio il Cassiani dipinse, a fianco delle due grandi finestre, le Virtù Cardinali e i Santi vescovi certosini Ugo e Antelmo. Sulle pareti laterali all’altare rappresentò, inoltre, due drammatiche scene raffiguranti il Martirio dei santi Donato e Gorgonio e il Martirio di San Giovanni Evangelista (fig. 7). Le complesse architetture di contorno furono invece dipinte dai fratelli Grandi, che illustrarono luminosi sfondati prospettici con balaustre in pietra scolpita ed imponenti porticati di colonne marmoree. I pittori milanesi dipinsero, inoltre, le quadrature sulle volte della navata che, fingendo ampi colonnati circolari e cieli azzurri, dilatano l’aula chiesastica e creano un’ambiente arioso e continuo (fig. 8). Qui, dai parapetti si affacciano gioiose figure di musici, mentre sui soffitti volano angeli danzanti. Infine, sempre del Cassiani è la turbinosa scena dell’Assunzione della Vergine nella gloria della Trinità affrescata nella cupola.

All’inizio del XVIII secolo un nuovo programma decorativo coinvolse le pareti laterali e la controfacciata della chiesa. Il priore in carica, Alessandro Fedeli, commissionò l’ampia opera al rinomato artista bolognese Giuseppe Rolli, affiancato per l’esecuzione del progetto dal nipote Pietro e dai quadraturisti Rinaldo e Paolo Antonio Guidi. Vincolati dalla rigida suddivisione in campate dell’aula chiesastica, i pittori idearono una narrazione sviluppata in scene separate, ma unificate nella tematica e da uno stile decorativo ricco e rigoglioso (fig. 9). Intorno alle storie i Guidi crearono grandi cornici polilobate, guarnite da volute e corpose ghirlande di fiori e frutta, racchiuse all’interno di una finta architettura, donando continuità alla struttura della chiesa stessa. Due disegni preparatori, conservati oggi al museo del Prado, ben testimoniano la complessa ed elegante ideazione creativa apportata dal Guidi (fig. 10).

Giuseppe e la sua équipe arrivarono alla Certosa nel novembre del 1700 ed iniziarono le operazioni pittoriche dalle pareti del coro dei monaci, dove vennero rappresentate quattro scene tratte dall’Antico Testamento ed allusive al tema del sacrificio eucaristico[16]. Le storie, animate da personaggi vivaci dai colori sgargianti, sono abbinate a cartigli con alcuni motti latini in lettere capitali composti dal certosino Domenico Olivieri[17]. Il Sacrificio di Noè fronteggia il Sacrificio del profeta Elia davanti ai sacerdoti di Baal; dinanzi alla scena con Mosè fa scaturire l’acqua con la verga (fig. 11) si vede Mosè che indica il serpente di bronzo (fig. 12). Terminati questi lavori, i pittori si trasferirono nel coro dei conversi dove, in un’unica campata, realizzarono tre scene veterotestamentarie sul tema dell’ubbidienza: sulla controfacciata, scoperta da un tendaggio rosso retto da putti, è dipinta La caduta della Manna, mentre sulle pareti laterali sono raffigurate le scene con Mosè che riceve le tavole della legge e L’adorazione del vitello d’oro. L’imponente commissione pittorica fu portata a compimento in appena tre anni e rinnovò completamente l’aspetto della chiesa, introducendo nella Certosa un gusto barocco fastoso pienamente aggiornato sulle tendenze artistiche dell’epoca.

L’Angelo-leggio (fig. 13) di pregevole fattura, che oggi si colloca al centro del coro, è stato restituito alla mano giovane di Giovanni Baratta da Francesco Freddolini: la scultura, già attribuita ad Andrea Vaccà, venne donata ai monaci dai certosini di Lucca nel 1826 come saldo di un debito di vecchia data[18].

I lavori nella chiesa terminano con l’esecuzione del pavimento in marmo bianco e nero su disegno illusionistico del già citato Andrea Vaccà.

La facciata del santuario (fig. 14), al quale si accede mediante una settecentesca scalinata marmorea a doppia rampa, si staglia sulla simmetrica e longitudinale cortina muraria che affaccia sull’ampio cortile d’onore. Iniziata nel primo decennio del XVIII secolo, su disegno di Carlo Zola da Varese[19], fu riprogettata dal priore Giuseppe Alfonso Maggi e dall’architetto Nicola Stassi e completata nel 1780, con la collocazione delle ultime sculture[20]. Proprio questi ultimi saranno i protagonisti dei grandi cantieri artistici della seconda metà del Settecento che coinvolgeranno la Certosa in un vasto rinnovamento stilistico.

Le figg. 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14 sonno state realizzate dalla redattrice.

Note

[1] M.A. Giusti-M.T. Lazzarini, La Certosa di Pisa a Calci, Pisa, 1993, pp. 52-53.

[2] Giusti-Lazzarini, La Certosa di Pisa … cit., pp. 56-57.

[3] G. Leoncini, L’alternativa a Camaldoli: la Certosa. Architettura eremitica certosina in Toscana, in Architettura eremitica: sistemi progettuali e paesaggi culturali, Atti del III Convegno Internazionale di Studi (Camaldoli 21-23 settembre 2012), a cura di S. Bertocci-S. Parrinello, Firenze, 2012, p. 98.

[4] Ivi, pp. 98-99.

[5] M.T. Lazzarini, La Certosa di Calci nel Settecento, in Settecento pisano: pittura e scultura a Pisa nel XVIII, a cura di R.P. Ciardi, Pisa, 1990, pp. 185-186.

[6] L. Benassi-O. Niglio, Storia, restauro e riuso della Certosa di Calci di Pisa, in Ville e parchi storici. Strategie per la conoscenza e il riuso sostenibile, Atti del Convegno Internazionale (Lastra Signa 24-25 settembre 2004), a cura di S. Bertocci-G. Pancani-P. Puma, Firenze, 2006, pp. 175-178.

[7] Giusti-Lazzarini, La Certosa di Pisa … cit., p. 110.

[8] Ivi, p. 111.

[9] C. Lattanzi, I Bergamini: architettura di corte nel ducato di Massa e Carrara, Cinisello Balsamo 1991, pp. 197-199.

[10] C. Lattanzi, I Bergamini: una dinastia di architetti alla corte ducale di Massa e Carrara, in Architetti e costruttori del barocco in Toscana, opere, tecniche, materiali, a cura di M. Bevilacqua, Roma 2010, p. 292.

[11] Ivi, p. 297.

[12] Giusti-Lazzarini, La Certosa di Pisa … cit., pp. 81-82.

[13] Giusti-Lazzarini, La Certosa di Pisa … cit., pp. 79-81.

[14] Lazzarini, La Certosa di Calci … cit., 187-188.

[15] Giusti-Lazzarini, La Certosa di Pisa … cit., pp. 81-82.

[16] Lazzarini, La Certosa di Calci … cit., p. 188.

[17] A. Manghi, La Certosa di Pisa: storia (1366-1866) e descrizione, Pisa 1911, p.261.

[18] F. Freddolini, Nuove proposte per l’attività giovanile di Giovanni Baratta, in «Paragone.Arte», LXI (2010), pp. 11-28.

[19] Manghi, La Certosa di Pisa: storia … cit., pp. 120-123

[20] Giusti-Lazzarini, La Certosa di Pisa … cit., pp. 75-77.

Bibliografia

Manghi, La Certosa di Pisa: storia (1366-1866) e descrizione, Pisa 1911.

M.T. Lazzarini, La Certosa di Calci nel Settecento, in Settecento pisano: pittura e scultura a Pisa nel XVIII, a cura di R.P. Ciardi, Pisa 1990, pp. 185-206.

Lattanzi, I Bergamini: architettura di corte nel ducato di Massa e Carrara, Cinisello Balsamo 1991.

M.A. Giusti-M.T. Lazzarini, La Certosa di Pisa a Calci, Pisa, 1993.

Benassi-O. Niglio, Storia, restauro e riuso della Certosa di Calci di Pisa, in Ville e parchi storici. Strategie per la conoscenza e il riuso sostenibile, Atti del Convegno Internazionale (Lastra Signa 24-25 settembre 2004), a cura di S. Bertocci-G. Pancani-P. Puma, Firenze, 2006, pp. 175-178.

Freddolini, Nuove proposte per l’attività giovanile di Giovanni Baratta, in «Paragone.Arte», LXI (2010), pp. 11-28.

Lattanzi, I Bergamini: una dinastia di architetti alla corte ducale di Massa e Carrara, in Architetti e costruttori del barocco in Toscana, opere, tecniche, materiali, a cura di M. Bevilacqua, Roma 2010, pp. 287-301.

Leoncini, L’alternativa a Camaldoli: la Certosa. Architettura eremitica certosina in Toscana, in Architettura eremitica: sistemi progettuali e paesaggi culturali, Atti del III Convegno Internazionale di Studi (Camaldoli 21-23 settembre 2012), a cura di S. Bertocci-S. Parrinello, Firenze 2012, pp. 94-101.

IL CASTELLO DEL CATAJO PARTE III

A cura di Mattia Tridello

Dopo aver introdotto nel primo articolo di questa serie la storia del Castello del Catajo, ed aver proseguito nel successivo con l’analisi dell’architettura esterna, si procederà con la descrizione interna dell’edificio.

Il Castello del Catajo: l’interno

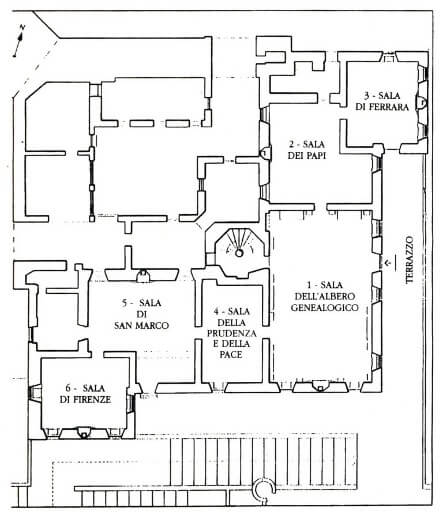

Salendo le gradinate del cortile dei giganti, si giunge alla terrazza che delimita e circoscrive il piano nobile del castello (al momento l’unica parte aperta al pubblico). La pianta del fabbricato centrale si presenta perlopiù impostata sulla forma quadrangolare (Fig. 1). L’armonia delle linee viene movimentata grazie alla presenza di due sale rettangolari che assumono le sembianze, dall’esterno, di torri merlate. Entrando dal terrazzo, che si affaccia verso le città di Abano e Montegrotto Terme, si viene introdotti in uno dei saloni affrescati più vasti del complesso: la cosiddetta “sala dell’albero genealogico”.

La sala dell’albero genealogico

Il salone costituisce la parte iniziale degli ambienti di rappresentanza del palazzo che venivano utilizzati come splendida e storica scenografia di balli e cene sfarzose. Le pareti, interamente ricoperte da preziosi affreschi, sono state decorate da Giovanni Battista Zelotti, allievo del celebre Paolo Veronese, nonché uno dei più famosi rappresentanti ed esecutori della pittura veneta cinquecentesca. Le decorazioni pittoriche di quest’ultimo rientrano tra gli esempi di affreschi “autocelebrativi” meglio integri e conservati di tutto il nord Italia. Le scene raffigurate ritraggono le gesta della famiglia che fece costruire il castello e trovano spazio in ben quaranta riquadri intervallati tra loro da ricche cornici con putti, festoni naturalistici e composizioni floreali (Fig. 2).

La suddetta sala prende il nome dall’affresco rappresentante l’albero genealogico della famiglia Obizzi. Quest’ultimo parte dal capostipite, Obicio I, per arrivare al committente del rifacimento del palazzo, nel 1570, Pio Enea I (Fig. 3).

Inoltre, sulle pareti che circoscrivono gli ambienti, sono rappresentati anche numerosi eventi bellici indissolubilmente legati al coinvolgimento della famiglia Obizzi; basti citare i duelli navali e le crociate. Ogni evento è riconoscibile e leggibile grazie alla presenza di cartigli in latino e italiano. Il soffitto, riccamente decorato grazie a delle travi dipinte, racchiude la rappresentazione delle personificazioni delle tre forme di governo: la Democrazia (Fig. 4), l’Aristocrazia e la Monarchia. La prima di queste, rappresentata nelle vesti di Roma, è accompagnata da due allegorie, avarizia e discordia, che riproducono le cause della sua caduta. L’aristocrazia viene invece personificata da Venezia che, insieme alle figure della prudenza, dell’occasione, della concordia e della pace, viene individuata legittimamente come una buona forma di governo che sarà destinata a cadere solo nel 1797. Infine la monarchia è accompagnata dalla felicità, dalla buona fortuna, dall’ardire e dalla clemenza.

Oltrepassando il salone, si viene introdotti in altre stanze affrescate, per la precisione cinque, intitolate a diverse realtà governative o famigliari.

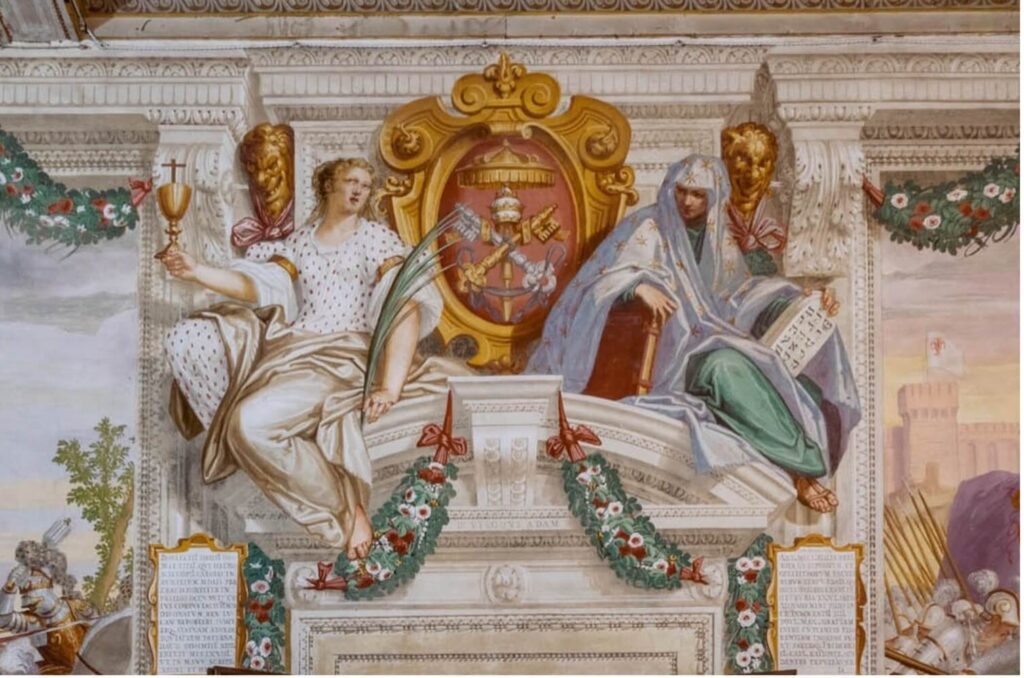

Camera del Papa nel Castello del Catajo

La camera detta “del Papa” prende il nome dal tema del ciclo pittorico realizzato al suo interno. In quest’ultimo, infatti, sono raffigurati numerosi episodi che videro la famiglia Obizzi a stretto contatto con il Papa stesso e le autorità da lui dipendenti. Per tale motivo, il sovraporta (Fig.5) rappresenta lo stemma pontificio formato dalle due chiavi, una d’argento e l’altra dorata, coronate dall’ombrella pontificia e dalla tiara papale. La ricca raffigurazione è affiancata da due allegorie, a destra la Religione (riconoscibile grazie al manto stellato e alla tavola in ebraico rappresentante l’Antico Testamento e il libro del Nuovo) e a sinistra la Fede (leggibile grazie alla veste bianca maculata di rosso sangue, alla palma del martirio e al calice nella mano destra). Difronte all’ingresso viene affrescato anche l’episodio del matrimonio tra Luigi Obizzi e Caterina Fieschi difronte a Papa Innocenzo IV Fieschi. Quest’ultimo viene raffigurato anche una seconda volta mentre designa Luigi come capitano generale della Chiesa in Italia e Obizzo, il fratello, come capitano della Guardia pontificia.

Camera di Ferrara

Proseguendo all’interno del piano nobile si giunge in una serie di stanze dedicate a una determinata famiglia storica oppure ad una città, è il caso della Camera di Ferrara. Quest’ultima viene così denominata per via della rappresentazione, al suo interno e nel sovraporta, dello stemma degli Estensi.

Il Castello del Catajo: la Camera di San Marco

La stanza omonima prende il nome dallo stemma della Serenissima collocato sopra l’architrave della porta d’accesso (Fig. 6). Questo presenta la raffigurazione del Leone di San Marco, detto in “moeca” per via della posizione che ricorda quella dei granchi durante la muta, coronato, al di sopra, dal corno dogale. L’effige viene attorniata da due personaggi, a sinistra Nettuno e a destra Minerva. Il primo, dio del mare, raffigurato con il tridente e la veste azzurra, richiama al potere marittimo della Repubblica veneziana; mentre Minerva, dea dell’intelligenza e della saggezza, riconoscibile grazie alla civetta vicino ai calzari, richiama la bravura militare con la quale Venezia seppe imporre il suo dominio marittimo e terrestre.

Stanza di Firenze

L’ultima stanza, che conclude gli appartamenti di rappresentanza, è quella di Firenze. Quest’ultima viene intitolata con il nome sopracitato per via, come per le altre sale, dello stemma della famiglia Medici che compare ancora una volta sopra la porta d’accesso tra ghirlande, frutti e allegorie (Fig. 7).

La cappella gentilizia del Castello del Catajo

Difronte al cortile dei giganti è presente anche un’insolita ma elegante cappella gentilizia di palazzo, la quale venne fatta realizzare nel 1838 in occasione della visita ufficiale al castello degli imperatori austriaci. Quest’ultima, in stile neogotico, presenta una struttura completamente realizzata in legno. Le decorazioni dipinte variano dal cielo stellato blu alle rifiniture dorate. Al centro del piccolo presbiterio è presente l’altare con l’immagine di Maria con il Bambino e la parte alta del fabbricato, non avendo affacci diretti sull’esterno, funge da matroneo aperto (Fig. 8-9). Il soffitto presenta due volte a crociera con nervature molto ampie, mentre sulla controfacciata è presente una piccola balaustra pensile, probabilmente utilizzata come posto d’onore per gli illustri ospiti austriaci.

Immagini

Tutte le immagini dell’articolo sono immagini di dominio pubblico tratte da Google immagini, Google maps, dalla sezione immagini del sito ufficiale del Castello del Catajo ©, da Wikipedia e dal sito internet “BATTAGLIATERMESTORIA.it”.

Bibliografia

Corradini, Gli Estensi e il Catajo, Modena-Milano, 2007.

L. Fantelli e P.A. Maccarini, Il castello del Catajo, Battaglia Terme, 1994.

Antonio Mazzarosa, Storia di Lucca, vol. 1, Giusti, Lucca, 1833.

Sitografia

Sito internet ufficiale del Castello del Catajo.

Sito internet “BATTAGLIATERMESTORIA.it”.

Dizionario bibliografico degli italiani.

AMEDEO MODIGLIANI NELLE COLLEZIONI MILANESI

A cura di Silvia Piffaretti

Introduzione: Modigliani, un gentiluomo vestito di stracci

“Il suo viso era aperto, bello, di carnagione scura. Aveva il portamento di un gentiluomo, ma vestito di stracci”[1], con tali parole il noto critico Max Jacob descriveva l’amico e pittore Amedeo Modigliani, protagonista della bohème parigina noto per i suoi ritratti dai colli allungati, a lungo considerati dalla critica segni di parodia o di una malattia fisica e mentale. Il pittore ebbe una fortuna postuma piuttosto complessa; dopo la morte avvenuta nel 1920 vi fu una progressiva crescita della bibliografia nonché delle quotazioni delle opere, così come dei romanzi memorialisti che contribuirono alla costruzione di un mito che rendeva difficile la distinzione tra informazioni veritiere e romanzate.

Molto si è discusso attorno alla figura di Amedeo Modigliani, tra le presunte verità poi smentite vi fu quella della storia di abbandono della famiglia che lo lasciò a una vita di alcol e povertà. A smentire tutto ciò fu l’editore milanese Giovanni Scheiwiller, il primo a parlare dell’artista in Italia e a restituirne un’immagine veritiera con la monografia del 1927 pubblicata nella collana Arte Moderna Italiana. Nel testo introduttivo l’editore sottolineava come il pittore non si servisse di alcol e droghe per raggiungere l’ispirazione, ma al contrario per cercarvi riparo dalla “sua inquieta genialità che spesso gli pesava come una condanna”[2].

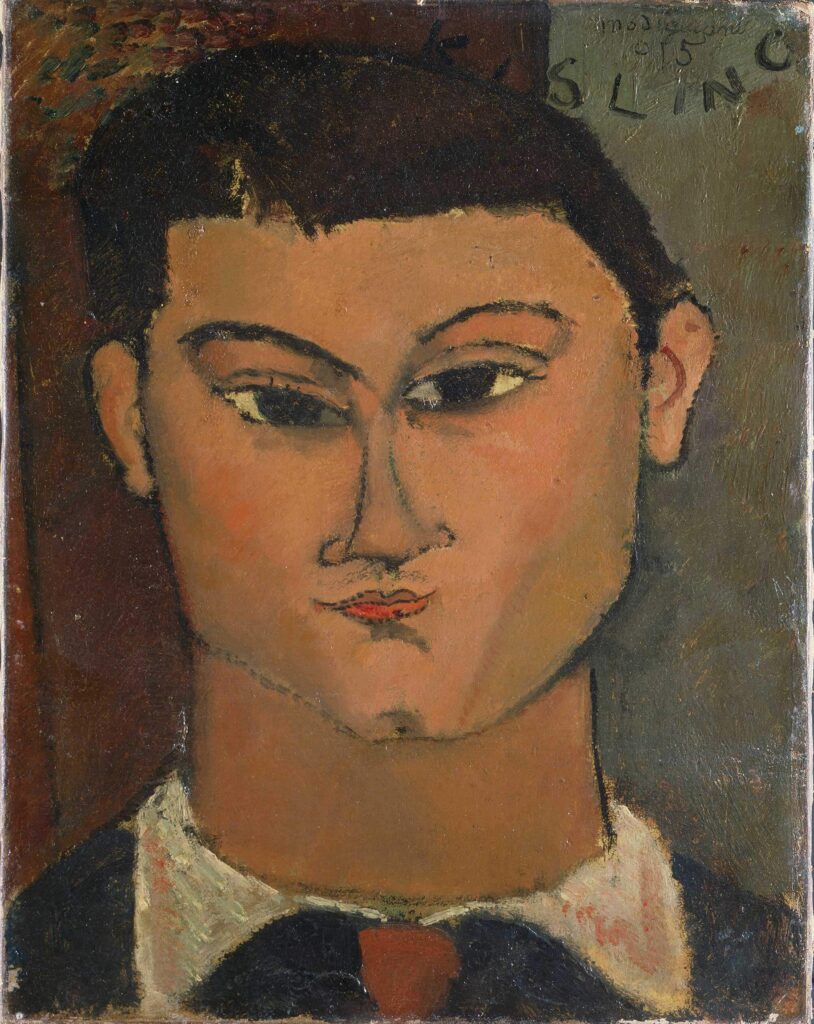

Dopo la formazione in Italia, nel 1906, Modigliani partì per Parigi e si stabilì nel quartiere di Montmartre dove entrò in contatto con artisti come Picasso, Utrillo, Kisling e Soutine; ma anche coi suoi futuri mercanti: il primo fu il medico Paul Alexandre, a cui seguì nel 1914 Paul Guillaume, fino a quando nel 1916 conobbe il polacco Léopold Zborowski. Poco dopo il suo arrivo, nel 1908, in una lettera al fratello Umberto, dichiarò di sentire in cuore che un giorno avrebbe finito col farsi strada. Infatti qui prese vita l’evoluzione di Amedeo Modigliani che, passata la fase primitivista influenzata dall’arte africana del 1911-13, nel 1915 fu segnato dalla lezione di Cézanne; mentre tra il 1916-17 affrontò il tema del nudo per poi tornare al ritratto.

Amedeo Modigliani e il ritratto: un maestro dell’interiorità

Il ritratto fu il genere prediletto dall’artista che scrisse: “Per lavorare, ho bisogno d’un essere vivente, di vederlo davanti a me. L’astrazione uccide, è una dimensione senza uscita. È l’essere umano che mi interessa. Il volto è la creazione suprema della natura. Me ne servirò sempre”[3].

Di fatto per Amedeo Modigliani l’arte era una riflessione sull’uomo, ciò che circondava la figura e ciò che essa stava facendo non contava, la cosa più importante era il suo esistere poiché “l’uomo è un mondo che a volte vale mondi interi”[4]. Il lavoro dell’artista era pertanto preceduto da una conversazione col suo modello per poterne cogliere la psicologia. Superata tale fase, dopo aver eseguito con un pennello sottile un disegno, lavorava di getto al ritratto cercando di restituire la personalità del soggetto, servendosi della linea come strumento penetrante. Singolare è un fatto rivelato in uno scritto del 1930, inviato a Scheiwiller, del pittore Renato Paresce che ricordava di come Modigliani, durante le sedute pittoriche, fosse solito declamare versi di Poliziano o della Divina Commedia.

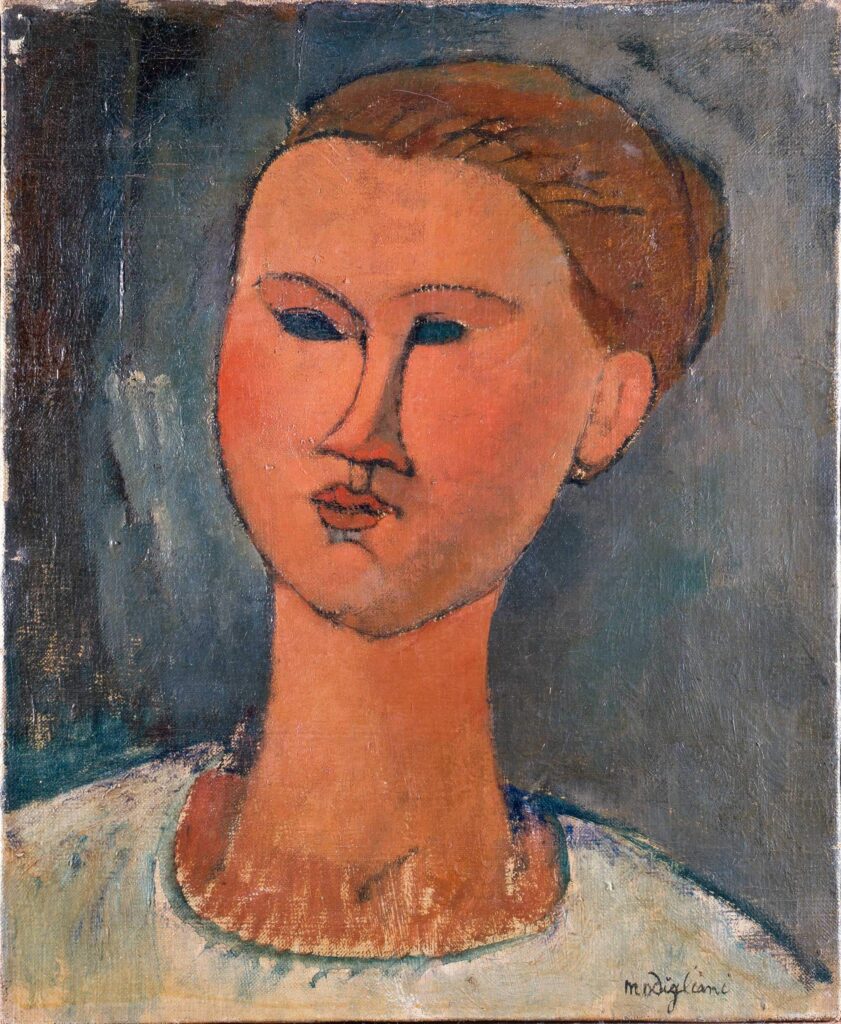

Con tale modalità di lavoro Amedeo Modigliani realizzò ritratti degni di nota, alcuni dei quali conservati presso il Museo del Novecento di Milano. Nelle sue sale si possono ammirare tre diversi ritratti, tra questi quello di Beatrice Hastings (1915), scrittrice inglese con cui il pittore intrattenne una relazione fisica e intellettuale. L’identità di quest’ultima è confermata dai tratti del viso arrotondato, dalle orecchie grandi dall’alta attaccatura e dall’elegante pettinatura aperta sul centro. Del medesimo anno è Rosa Porporina (testa femminile), donna d’ignota l’identità, che diviene esempio della sperimentazione di una tecnica mista da parte dell’artista, che qui combina colori a olio e matite. Di poco successivo è il Ritratto di Paul Guillaume (1916), del quale attirano l’attenzione gli occhi dipinti in modo diverso, e di cui il pittore ne coglie il portamento fiero e sicuro.

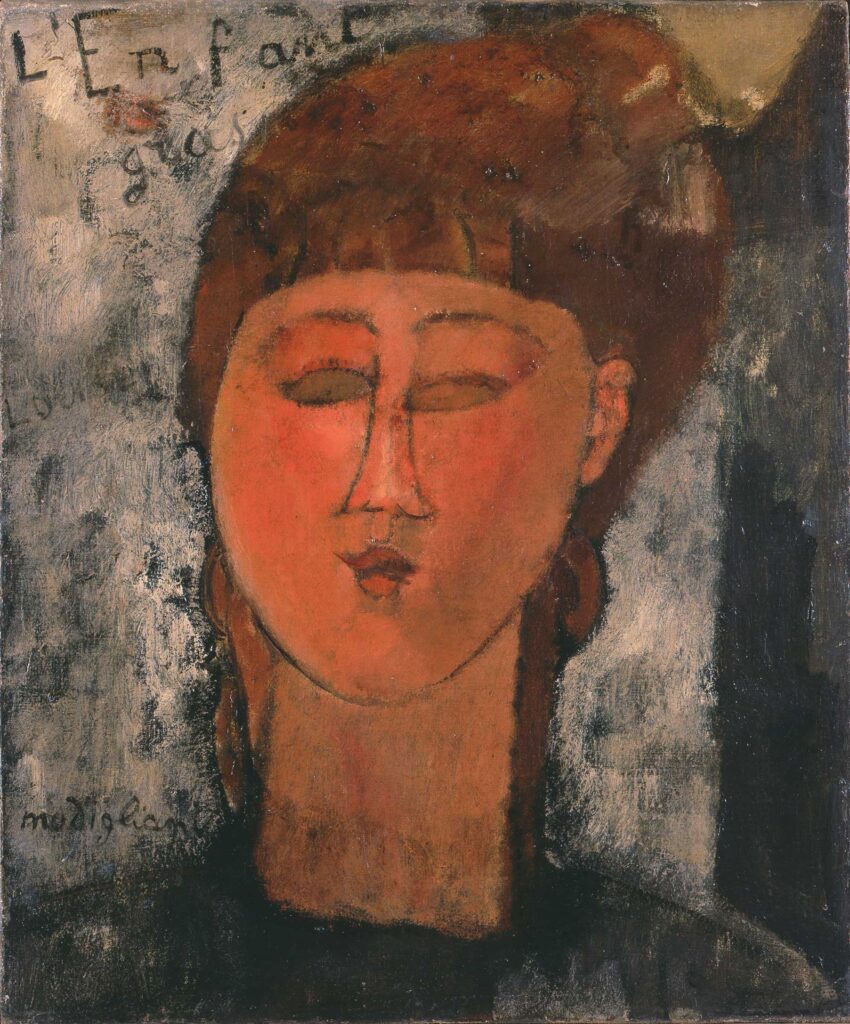

Sempre a Milano presso la Pinacoteca di Brera si possono apprezzare altri tre incantevoli ritratti, un tempo appartenenti a Paul Guillaume e datati 1915, giunti in Italia dopo il successo della sala di Modigliani, curata da Lionello Venturi, alla Biennale di Venezia del 1930. Compare qui una Testa di giovane donna, probabilmente ancora Beatrice Hastings, il cui sguardo penetrante cattura l’osservatore. Altrettanto incisivo è il Ritratto del pittore Moisè Kisling, suo intimo e fedele amico, con il quale condivise lo studio in rue Bara e da cui Modigliani ricevette aiuto nella fornitura dei materiali. Vicino a quest’ultimo per stile è l’Enfant Gras, primo dipinto su cui comparì un’annotazione dell’artista, ritraente la giovane Louise attraverso tonalità cromatiche irreali e fantastiche. In tal modo Modigliani, secondo Scheiwiller, attraverso la sua pennellata rese l’immagine precisa e sincera, proprio come il musicista che libera attraverso misteriose associazioni di note i più intimi sentimenti dell’ anima.

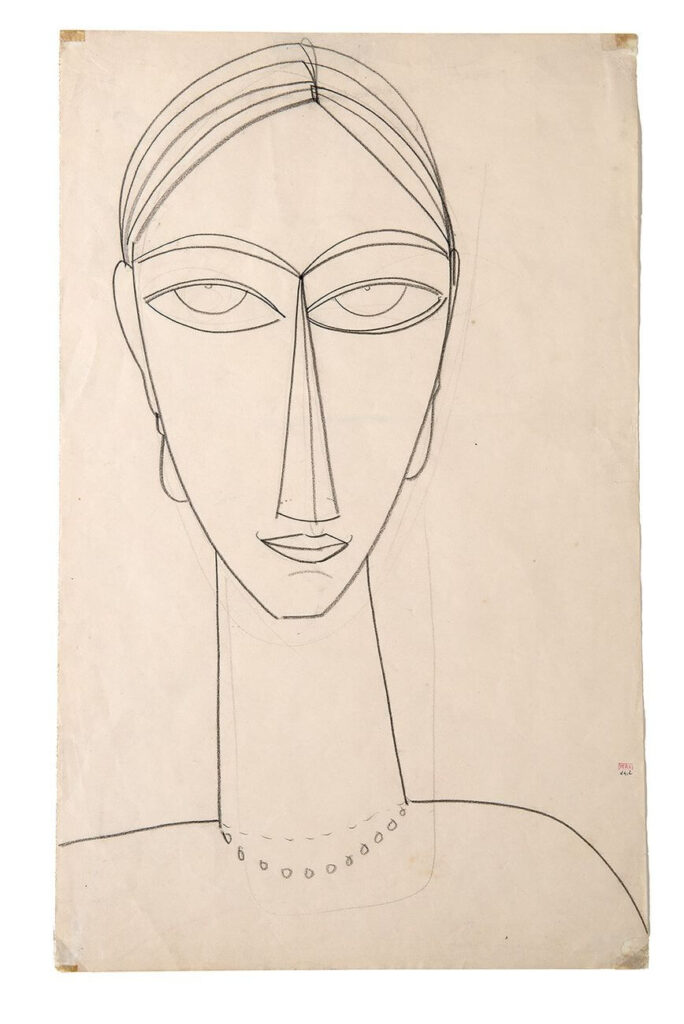

Il disegno di Modigliani: un atto di conoscenza profondo

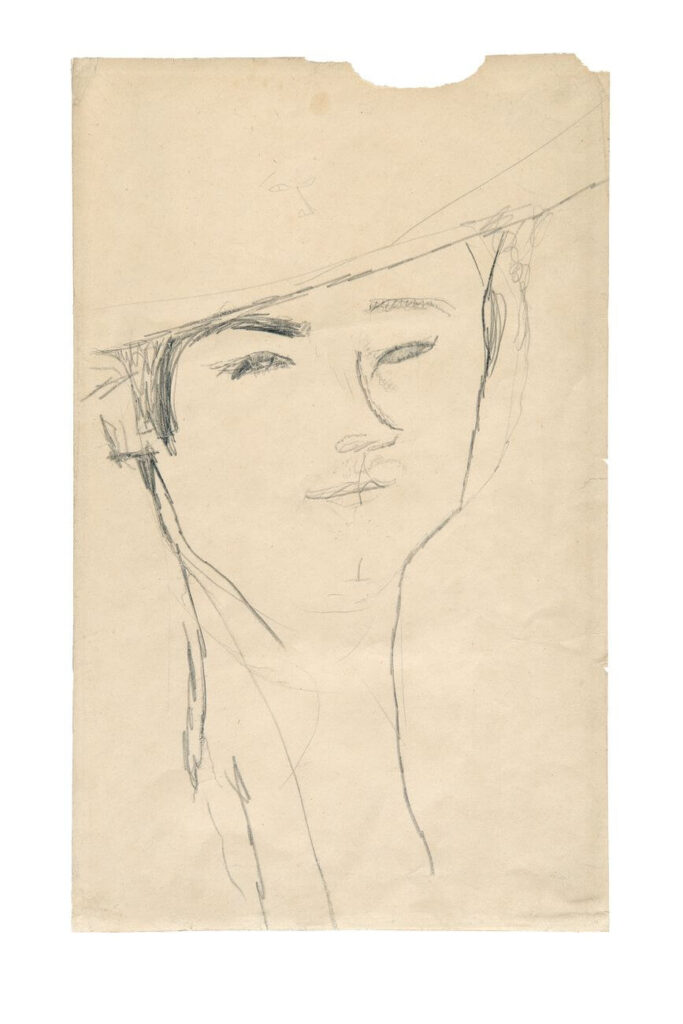

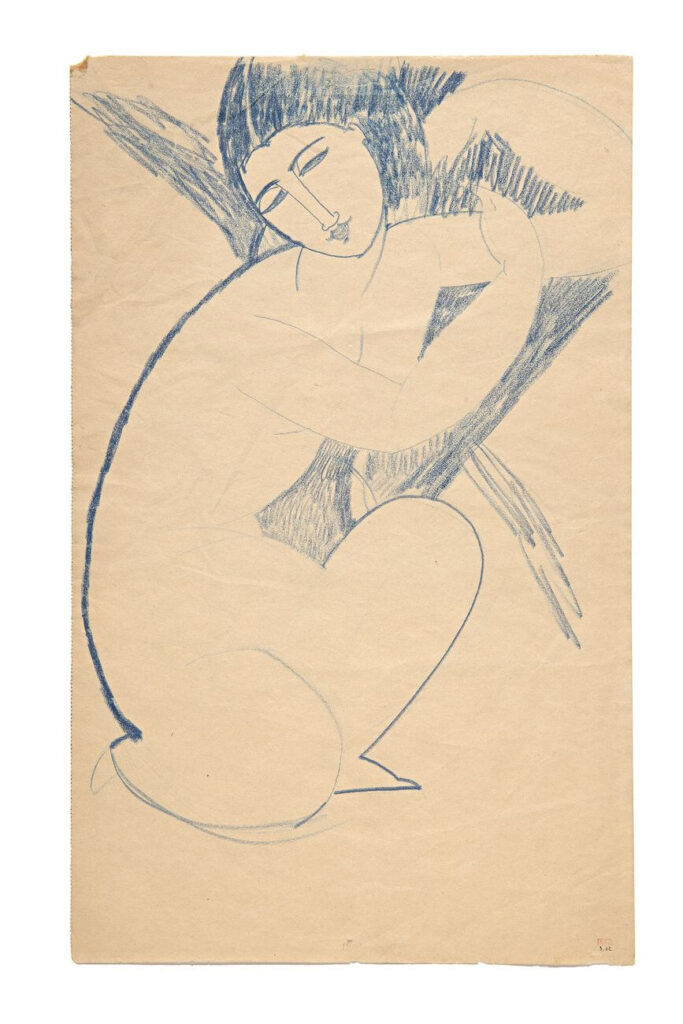

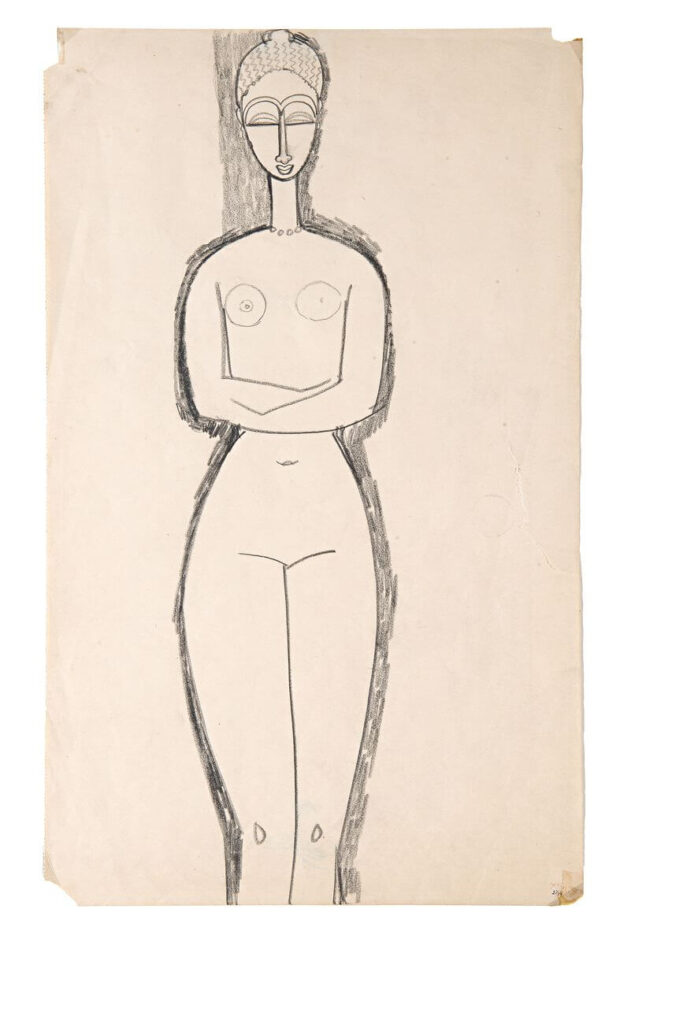

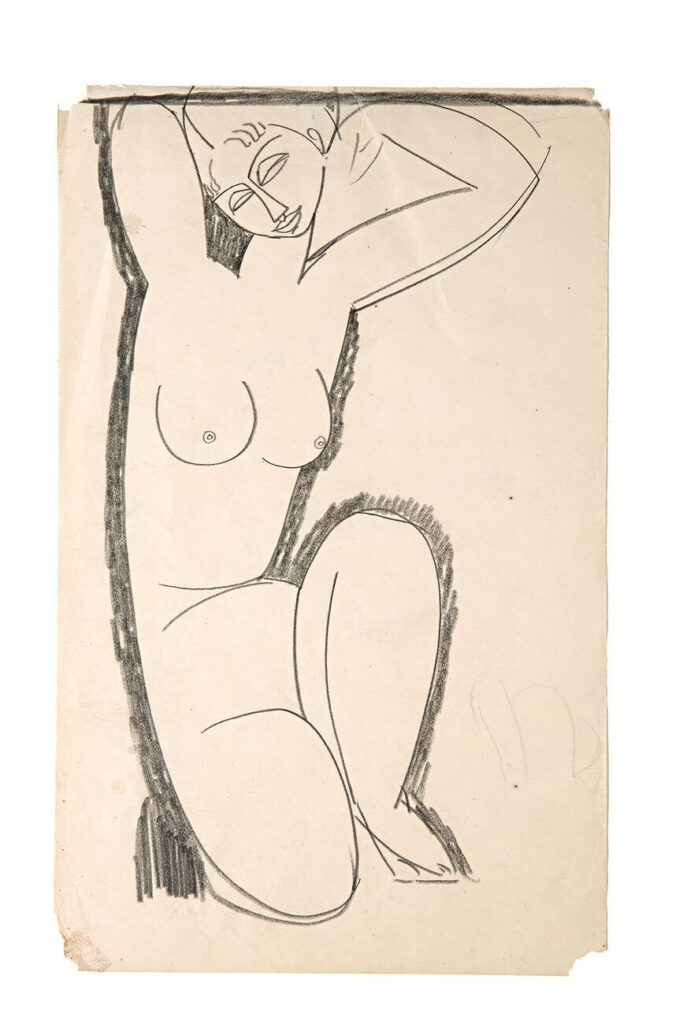

Significativo per Modigliani fu anche il disegno, da lui considerato un atto di conoscenza e possesso profondo, tant’è che nel 1929 l’editore Scheiwiller ne pubblicò una raccolta con un testo di Lamberto Vitali in cui dichiarava di come l’Italia dovesse pur riconoscere in lui un disegnatore da porre accanto ai grandi classici antichi. Un considerevole corpus di tali prove disegnative, conservato presso la milanese Villa Necchi Campiglio, dimostra la sua capacità d’indagine psicologica resa attraverso un’elegante semplificazione della linea, come ad esempio in Testa o Portrait d’homme.

Ma cospicui sono i disegni di nudi tanto apprezzati da Scheiwiller, il quale affermava di come quelli realizzati da altri pittori contemporanei non fossero in grado di dargli quella “sensazione potente dell’intimità spirituale vissuta tra il pittore e la sua creatura”[5], per l’editore sostare in loro prossimità era pari a trovarsi di fronte a un’estatica visione religiosa.

In questo modo l'arte di Modigliani ci pone di fronte alla profonda bellezza interiore dei personaggi effigiati; in particolare, come sostiene la critica Elena Pontiggia, la sua opera è il tentativo di non porre l’uomo al centro dell’universo, bensì di considerarlo un universo in un periodo in cui quest’ultimo non era più il centro della ricerca espressiva. Così “Modigliani comprende […] che la fragilità dell’uomo non dipende dalla sua condizione economica, ma dalla sua condizione esistenziale”[6] ed è quest’ultima che si propone di esprimere attraverso il suo acuto istinto che rifugge dal consenso dello spettatore.

Note

[1] Jeanne Modigliani, Jeanne Modigliani racconta Modigliani, a cura di Giorgio e Guido Guastalla, Edizioni Graphis Arte, 1984, p. 186.

[2] Giovanni Scheiwiller, Amedeo Modigliani, Collana Arte Moderna Italiana, n. 8, 1932, Milano, p.8.

[3] Modigliani a Venezia, tra Livorno e Parigi, a cura di C. Parisot, Sassari, 2005, p. 46.

[4] Lettera a Léopold Zborowski, gennaio-febbraio 1919, in Amedeo Modigliani, Le lettere, a cura di Elena Pontiggia, Abscondita, 2017, Milano, p. 32.

[5] Ivi, p. 11.

[6] Elena Pontiggia, op. cit., p. 66.

Bibliografia

Giovanni Scheiwiller, Amedeo Modigliani, collana arte moderna italiana, n. 8, 1932, Milano.

Jeanne Modigliani, Jeanne Modigliani racconta Modigliani, a cura di Giorgio e Guido Guastalla, Edizioni Graphis Arte, 1984.

Amedeo Modigliani: l'angelo dal volto severo, (Milano, Palazzo Reale, 21 marzo - 6 luglio 2003), a cura di Marc Restellini, Milano, Skira, 2003, pp. 178, 188, 198, 202, 216.

Modigliani a Venezia, tra Livorno e Parigi, a cura di C. Parisot, Sassari, 2005, p. 46.

Modigliani, dal vero. Testimonianze inedite e rare raccolte e annotate da Enzo Maiolino, a cura di Leo Lecci, De Ferrari, 2016, Genova.

Amedeo Modigliani, Le lettere, a cura di Elena Pontiggia, Abscondita, 2017, Milano.

Paolo Rusconi, Sulla redazione dell’Amedeo Modigliani di Giovanni Scheiwiller e il suo contesto, Studi di Memofonte, n. 20, 2018.

Sitografia

Voce Treccani Amedeo Modigliani: www.treccani.it

Fig. 8-15)

SFREGI. INTERVISTA A NICOLA SAMORÌ

A cura di Andrea Bardi

In seguito al grande successo riscosso dal Polittico Griffoni (La riscoperta di un capolavoro, 18 maggio 2020 – 15 febbraio 2021), le sale di palazzo Fava, già pronte ad accogliere le 80 opere di Sfregi, prima antologica del forlivese Nicola Samorì (n. 1977) – la cui inaugurazione era prevista per l’8 di aprile – rimarranno invece chiuse al pubblico almeno fino al 30 aprile, alla luce delle più recenti disposizioni governative in materia di cultura. In attesa di una riapertura quanto mai auspicata Samorì, personalità ben nota all’interno del panorama artistico contemporaneo, ha concesso a me e a Storiarte un’intervista in cui, dai primi trascorsi bolognesi all’affermazione internazionale, è stato il rapporto conflittuale ma schietto ad emergere come principale filo rosso della sua pratica creativa.

Prima di iniziare, ci tengo a ringraziarla da parte mia e dello staff di Storiarte per la disponibilità dimostrata. Il suo ritorno a Bologna suona come un’incoronazione, come un riconoscimento ufficiale da parte della città in cui si è formato. La sua prima mostra antologica, Sfregi, avrà luogo tra le sale di palazzo Fava, affrescate dai Carracci alla fine del Cinquecento. A tal proposito, quale è stato il ruolo che le opere dei Carracci hanno giocato nel suo percorso artistico? E, più generalmente, quali sono i testi figurativi bolognesi che lei ha sentito come fondativi nell’evoluzione di tale percorso?

Negli anni della formazione ho trascurato i Carracci a favore di Guercino e di Guido Reni. L’incontro con i dipinti di Giuseppe Maria Crespi, poi, ha trasformato la mia pittura ad olio in qualcosa di liquido e in ebollizione. Bologna è stato il mio cantiere e la Pinacoteca un appuntamento fisso nel periodo dell’Accademia. La mostra di Palazzo Fava ha riacceso in me l’interesse per Annibale Carracci, del quale ho voluto due straordinari ritratti di donne cieche per arricchire la mia galleria di occhi violati.

Vorrei ora introdurre un concetto da lei espresso, quello di “stanchezza delle immagini” in relazione a un testo da poco affrontato, asfissiante cultura (1969), in cui Jean Dubuffet contesta all’uomo moderno un diffuso atteggiamento di deferenza nei confronti della tradizione. Quanto la stanchezza che lei individua in immagini (che a tale tradizione appartengono) è dovuta a una simile passività?

Quando ho parlato di “stanchezza delle immagini” pensavo – e penso – alle immagini come allo specchio di chi le osserva, e credo che dalla deferenza si sia passati all’indifferenza. Tutti conoscono l’irritante distacco con il quale la maggior parte dei visitatori attraversa un museo, armati di telefonino, lente indispensabile fra sé e i lavori esposti, tanto che tutto sommato ora ci si lamenta di non poter più vedere le opere “dal vivo”, ma nemmeno prima le opere venivano osservate dal vivo. A me interessa non solo non interporre alcun filtro fra me e quel che vedo (persino gli occhiali e le lenti a contatto mi creano fastidio), ma prendere possesso di alcune immagini attraverso la pazienza riscrittura delle stesse - copiare è vedere - alla quale seguono, a volte, sevizie e traumi. Questa scossa ha ancora il potere di essere percepita e di svelare il corpo di un dipinto o di una scultura che crediamo di conoscere, un po’ come quando ci accorgiamo di una città solo nel momento in cui viene ferita, per esempio, da un terremoto.

Constatata tale stanchezza, la sua reazione è violenta, e il campionario di Sfregi tramite i quali lei mette a tortura le sue creazioni (incisioni, scuoiamenti, ulteriori mani di colore a cancellare volti) è, nella sua ampiezza, sintomatico di una razionalità mai persa, di un distacco sadico, di una lucida pulsione di morte. Lungi da me sciogliere, in una risposta secca, la straordinaria ambiguità insita nei suoi lavori – cosa che ne fiaccherebbe fatalmente il potere “magico” – posso chiederle quali sono le considerazioni più frequenti che il grande pubblico riserva alle sue opere?

Un caso classico è leggere le mie opere come lavori danneggiati dal tempo che abbisognano urgentemente di un restauro. Chi è un poco più allenato ripete in modo meccanico il fastidioso aggettivo “inquietante”; invece chi è più navigato si divide fra il disprezzo (“impostore”, “pittore talentuoso e obsoleto”, “vecchio”, “necrofilo”, “nato morto”, “accademico”, ecc.) e chi sviluppa qualcosa di simile ad una ossessione nei confronti di quel che faccio e qualche volta della mia persona.